Geschichtswissenschaft

KlausGraf - am Samstag, 25. Januar 2014, 16:43 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

http://www.welt.de/geschichte/himmler/article124171985/Verschollene-Briefe-Heinrich-Himmlers-aufgetaucht.html

Zweifel an der vom Bundesarchiv bescheinigten Echtheit gern in den Kommentaren.

Zweifel an der vom Bundesarchiv bescheinigten Echtheit gern in den Kommentaren.

KlausGraf - am Samstag, 25. Januar 2014, 15:46 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Gestern am 20. Januar war der Sebastianstag, und in einigen Zeitungen wurde wieder auf Feierlichkeiten in jenen Städten hingewiesen, in denen der hl. Sebastian Stadtpatron (neben einem mit ihm nicht identischen Kirchenpatron) ist.

Meine Liste deutscher Stadtpatrone von 2002, siehe

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/373/

nannte für Sebastian: Dettelbach, Eltville, Friedberg in Bayern, Landsberg am Lech, Landshut, Mühlheim an der Donau, Stühlingen, Tiengen, Wolframs-Eschenbach. Zu ergänzen sind aus der folgenden Zusammenstellung: Aichach, Dietfurt, Flörsheim, Furth im Wald, Grafenwöhr, Haslach, Herzogenaurach, Wittlich.

AICHACH

"Bei der Sebastiansprozession bewegte sich am gestrigen Sonntag nach der feierlichen Andacht wieder eine große Schar Kirchgänger von der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zur Sebastianskapelle an der Donauwörther Straße. Seit 1320 wird der heilige Sebastian in der Stadt Aichach verehrt und als Stadtpatron angerufen.

Seitdem ist der Pestheilige aus der Aichacher Stadtgeschichte nicht mehr wegzudenken. Festliche Prozessionen begleiten das Hochfest des Märtyrers aus dem dritten Jahrhundert in Aichach bis heute durch die Zeit. Nach alter Tradition wird die Darstellung des heiligen Sebastian, nackt an einem Baumstamm gebunden und mit Pfeilen durchbohrt, am Sonntag um seinen Namenstag zur Verehrung durch die Stadt getragen"

http://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/Statue-des-Heiligen-wird-durch-die-Stadt-getragen-id28496377.html

Frühere Meldung:

http://archiv.twoday.net/stories/11592437/

Siehe auch

http://www.pfarrei-aichach.de/aichach/kirche/

DETTELBACH

Erwähnung im Kirchenführer

http://issuu.com/mapewe/docs/kirchenf_hrer_dettelbach_-_2._auflage-2005

DIETFURT

http://archiv.twoday.net/stories/6155996/ (2010)

ELTVILLE

"Der Stadtpatron von Eltville am Rhein ist der Heilige Sebastian, dessen Statue an einigen Stellen in der Stadt zu bewundern ist. Sein Patronatstag ist der 20. Januar. Dieser soll den Rahmen zur Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger bieten. Im Anschluss an die traditionelle Sebastiansprozession, die am kommenden Montag um 18 Uhr am Sebastiansturm am Rheinufer beginnt, und den darauf folgenden Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul lädt die Stadt Eltville gegen 19.30 Uhr zum Empfang in den Kurfürstensaal der Eltviller Burg."

http://www.eltville.de/aktuelles/aktuelles_aus_eltville_im_detail/datum/2014/01/14/ehrungen-am-sebastianstag-2.html

Frühere Meldung:

http://archiv.twoday.net/stories/11592437/

FLÖRSHEIM

Bei den meisten anderen Städten kann an der allgemeinen Akzeptanz des Bergriffs "Stadtpatron" zumindest für die Gegenwart kaum gezweifelt werden. Anders verhält es sich bei Flörsheim, wo der Pestpatron Sebastian der Stadt als Stadtpatron ausgegeben wird (ebenso wie Rochus). Weitere Zeugnisse sind als die Flickr-Einträge sind mir nicht bekannt.

""Im Jahre 1666, am 28. Juli, ist von der Gemeinde dieses Ortes ein Verlobter Tag wegen der sich verschlimmernden Pest verprochen worden zu Ehren der Hl. Sebastian und Rochus, auf dass dieser Tag immer und in jedem Jahr der Zeitläufte wie ein heiliger Feiertag gefeiert werde und eine Prozession wie am Fronleichnamsfest soll mit brennenden Kerzen stattfinden, was die Gemeinde nach den Regeln der Kirche jährlich begehen wird. Als höchstes Sakrament wurde das Dankfest von der heiligen Dreifaltigkeit begangen: Das Evangelium von den zehn Aussätzigen wird gelesen wie am 13. Sonntag nach Pfingsten"

http://www.flickr.com/photos/europas_barock_und_rokoko/6956517136/

http://www.flickr.com/photos/europas_barock_und_rokoko/6956823986/

Der "Verlobte Tag" wird nicht mit dem Begriff des Stadtpatrons zusammengebracht auf

http://www.floersheim-main.de/index.php?La=1&NavID=2181.34&object=tx|2181.2542.1&kat=&kuo=2&sub=0

FRIEDBERG IN BAYERN

Im Internet konnte ich nichts zur Verehrung finden.

FURTH IM WALD

"Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Furth im Wald erwies ihrem Stadtpatron Sankt Sebastian die Ehre. In einer langen Prozession zog man über den Stadtplatz. In einem Festgottesdienst um 10 Uhr, den Bürgermeister, Vertreter von Stadt und Stadtrat, kirchlichen und weltlichen Vereinen und Gremien mitfeierten, erinnerte Dekan Richard Meier an den römischen Märtyrer."

http://www.mittelbayerische.de/region/cham/artikel/prozession-als-glaubensbekenntnis/1008394/prozession-als-glaubensbekenntnis.html

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022388203/ 2015]

GRAFENWÖHR

"Der 20. Januar steht in Grafenwöhr rot im Kalender und das seit dem Jahre 1731, als "eine ansteckende, hitzige Krankheit" (typhöse Erkrankung) die Stadt in den Jahren 1729/30 heimgesucht hatte.

Stadt- und Pfarrgemeinde gelobten, den Sankt Sebastianstag für alle Zeiten mit Amt, Predigt, Opfergang, Litanei und einer großen Wachskerze zu feiern. "Die Krankheit hat sogleich ein Ende genommen und Stadt- und Pfarrgemeinde sind bis heutigen Tags (1764) davon befreit gewesen". Der Gelübdefeiertag wurde von den umliegenden Ortschaften auch sehr gut angenommen.

Das Bemerkenswerteste am Grafenwöhrer Sebastianstag ist, dass den ganzen Tag über die Geschäfte geschlossen haben. Der Gelübdefeiertag wird von der ganzen Stadt in Ehren gehalten."

http://grafenwoehr.de/home/index.asp?sid=&topnavid=2&navid=0&tid=1&bnavid=195&naid=197

Historienspiel "Sebastian wird Stadtpatron" (1986)

http://grafenwoehr.de/home/index.asp?sid=&topnavid=2&navid=0&tid=1&bnavid=195&naid=1788

Die Schrift: Stadtpatron von Grafenwöhr seit 1731. von Leonore Böhm, Kreisheimatpflegerin. Herausgeber: Stadt Grafenwöhr, 2011, 60 S. liegt mir nicht vor.

[Nachträglich erschien:

""Ein ökumenischer Heiliger"

Pfarrer Müller betont am Sebastianstag die enge Verbindung zur evangelischen Kirche

Grafenwöhr. (az) Welch eine Treue und Dankbarkeit! Seit 282 Jahren verehren die Grafenwöhrer den heiligen Sebastian als großen Helfer in der Not und Stadtpatron. Weil einst von der Pest befreit, legten die Vorfahren das Gelübde ab, den 20. Januar zum Ortsfeiertag zu erheben. Kirche und Kommune sind diesem Versprechen bis heute nachgekommen - auch am Montag. [...] Ein Gruß galt auch Kreisheimatpflegerin Leonore Böhm, die mit ihren wertvollen Beiträgen und Recherchen Sorge trage, dass der Gedenktag nicht in Vergessenheit gerate. "Vergelt's Gott für Ihre unermüdliche Arbeit!" Der Pfarrer segnete und entzündete daraufhin eine Kerze am rechten Seitenaltar vor dem Bildnis des heiligen Sebastian. Diese war einmal mehr ein Geschenk der Stadt."

http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/4007665-127-ein_oekumenischer_heiliger,1,0.html ]

HASLACH

"Davor der Rohrbrunnen von 1738 mit der Sebastiansfigur, dem Stadtpatron von Haslach"

http://www.katholische-kirche-freiburg.de/SEFreiburg-Hochdorf-Landwasser/Landwasser/Frauengemeinschaft/Berichte.html

"Winkler schlug vor, künftig einmal im Jahr einen Hansjakobtag beim Freihof zu veranstalten. Alois Krafczyk liebäugelt jedoch mit einem Stadtfeiertag, beispielsweise im Januar zur Erinnerung an den Stadtpatron, den heiligen Sebastian." (15.4.2013)

http://www.bo.de/lokales/kinzigtal/buergerwehr-ist-gut-aufgestellt

HERZOGENAURACH

"Seit der Herzogenauracher 1000-Jahr-Feier 2002 wird der Festtag des heiligen Sebastian in der Stadt wieder mit einer Prozession feierlich begangen. In diesem Jahr feiert die Stadtpfarrei am Sonntag, 19. Januar, mit den Herzogenaurachern das Fest. Aber auch schon früher gedachten die Herzogenauracher ihres Stadtpatrons.

Im Jahr 1496 wurde die ganze Pfarrei von einer fürchterlichen Pest heimgesucht. Täglich wurden mehrere Leichen zu Grabe getragen, und der Tod drohte die Pfarrei völlig zu entvölkern. Da nahm die hiesige Bürgerschaft ihre Zuflucht zum heiligen Sebastian, errichtete zu seiner Ehre einen Altar in der Kirche und trat in ein heiliges Bündnis zusammen.

Bis zu den Umbrüchen in der Napoleonischen Zeit gab es in Herzogenaurach eine eigene Sebastiani-Bruderschaft. Über die Entstehung dieser Bruderschaft konnte der Herzogenauracher Forscher Luitpold Maier einiges in Erfahrung bringen. Im Jahr 2006 hat außerdem die Herzogenauracherin Julia Bucher ihre Zulassungsarbeit zu diesem Thema verfasst."

http://www.infranken.de/regional/erlangenhoechstadt/heiliger-Sebastian-Stadtpatron-Herzogenaurach-Prozession-Herzogenauracher-feiern-ihren-Stadtpatron-Sebastian;art215,610588

http://www.infranken.de/regional/erlangenhoechstadt/Hl-Sebastian-Stadtpatron-Herzogenaurach-Prozession-Festgottesdienst-Herzogenauracher-begehen-den-Festtag-des-hl-Sebastian;art215,612992 (Festgottesdienst und Lichterprozession)

Frühere Meldung

http://archiv.twoday.net/stories/64956657/

LANDSBERG AM LECH

"Nach mündlichen Überlieferungen wurde der Heilige Sebastian in der Pestzeit des Dreißigjährigen Krieges zum Schutzpatron der Stadt. Ein Deckenfresko im Schiff der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zeigt Sebastian, der mit seinem Schild die Bürger der Stadt vor Blitzen des göttlichen Zorns schützt. Ein Engel neben dem Heiligen trägt dabei das Wappen der Stadt Landsberg. Alljährlich findet zum Sebastianstag eine Prozession durch die Altstadt von Landsberg statt. Heuer am Sonntag, 19. Januar.

Die Geschichte der Verehrung des Heiligen Sebastian in Landsberg geht bis ins späte Mittelalter zurück. Der älteste Hinweis findet sich in zwei Urkunden des Stadtarchivs aus dem Jahr 1402. In Urkunden im Stadtarchiv ist auch vermerkt, dass ein Bürger einen Teil seines Erbes unter anderem für die Messe des Heiligen Sebastian „zu seinem und seiner Brüder Seelenheil“ stiftete. Die Prozession reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Ob sie schon damals durch die Stadt führte oder nur innerhalb der Kirche abgehalten wurde, ist offen."

http://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Maertyrer-und-die-Kraft-Gottes-id28473632.html

Frühere Meldung:

http://archiv.twoday.net/stories/11592437/

LANDSHUT

"Am Sonntag, 19. Januar, um 11.30 Uhr, findet in der Kirche St. Jodok in der Freyung das Sebastianiamt der Stadt Landshut statt. An diesem Gottesdienst zu Ehren des Stadtpatrons, den erstmals der neue Stiftspropst, Monsignore Franz Joseph Baur, zelebrieren wird, nehmen traditionell die Bürgermeister, die Stadträte und die Bürgerschaft teil. [...] Der sehr alte Brauch, den Stadtpatron in der Zeit um den 20. Januar, seinem Namenstag, zu ehren, wird inzwischen auch von Vereinen und Gruppen der Stadt wieder aufgriffen. Der Heilige Sebastian inspirierte außerdem Dichter und Komponisten, die Werke zu seiner Ehre schufen. Erhalten geblieben und auch immer noch zum Sebastiani-Fest gesungen wird die „Landshuter Messe für Bläser, Männerchor und Volksgesang“ des 1986 verstorbenen Chordirektors Franz Kögler."

http://www.landshut.de/portal/startseite/pressedetails/article/4704/12332.html

"In meiner Liste der als Stadtpatrone verehrten Heiligen steht nicht von ungefähr der Pestpatron Sebastian an erster Stelle. Er gilt auch als Stadtpatron von Landshut, was bereits im 17. Jahrhundert bezeugt ist, doch intensivierte sich die Verehrung nach seinem Beistand bei einem Wassereinbruch von 1771, als das sogenannte "Wasseramt", ein jährlich begangenes Lobamt, gestiftet wurde. Die Landshuter Sebastiansbruderschaft behauptete übrigens in ihrem Bruderschaftsbrief, Sebastian sei 1493 feierlich als Stadtpatron erwählt worden - ein früher Fall jener Rückprojektionen, die demjenigen das Leben schwer machen, der es mit der Terminologie nun einmal genau nehmen will."

http://archiv.twoday.net/stories/6048443/

http://www.st.jodok-landshut.de/pfarrei_kirchen_sebastian.html

MÜHLHEIM AN DER DONAU

Nur historische Belege.

http://archiv.twoday.net/stories/6048443/

STÜHLINGEN

"die Sebastianskapelle, einem kirchenbaulichen Schmuckstück im "Städtle", die dem Stühlinger Stadtpatron St. Sebastian geweiht ist. [...] Als Schutzpatron wurde er noch 1956 in die größte Kirchenglocke der Stadtkirche Heilig Kreuz eingraviert."

http://www.badische-zeitung.de/stuehlingen/kulturhistorisches-schmuckstueck-im-staedtle--36148005.html

TIENGEN

http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Himmelfahrt_%28Tiengen%29

http://www.bildindex.de/obj20394519.html#|home

WEILHEIM IN OBERBAYERN

Aufschlussreich ist ein kleiner Beitrag von Joachim Heberlein im Weilheimer Pfarrblatt, der leider keine Quellenbelege angibt, aber trotzdem einen Einblick in die Stadtpatrone der oberbayerischen Kleinstadt ermöglicht.

http://pfarreien-weilheim.de/wp-content/uploads/VERBO/VERBO-07-10.pdf

Als 1. Stadtpatronin wird die Muttergottes bezeichnet, als 2. St. Sebastian, als 3. die in St. Pölten verehrte Anna. 1686 habe der Stadtrat St. Antonius von Padua zum 4. Stadtpatron erhoben, 1730 sei Johannes Nepomuk zum weiteren Stadtpatron erwählt worden.

WITTLICH

Noch läuft eine Ausstellung, die sich den Stadtpatronen Sebastian und Rochus widmet.

https://www.eifel.de/go/veranstaltungen-detail/100706.html

http://archiv.twoday.net/stories/498218928/

WOLFRAMS-ESCHENBACH

Hochamt zum Sebastiansfest (1. Stadtpatron)

http://www.wolframs-eschenbach.de/showpage.php?SiteID=19&lang=1&event=1824

http://www.wolframs-eschenbach.de/showpage.php?SiteID=150

Auswertung

In den meisten Fällen ist St. Sebastian wohl "Votivpatron" oder "Votivheiliger", dessen Verehrung als Stadtpatron kleiner katholischer Städte sich aus einem Gelübde (gelobten Tag, Lobetag usw.) entwickelt hat. Zu diesem Begriff:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/dud.htm

Sebastian ist vor allem als Pestpatron als Schutzheiliger der jeweiligen Stadt angesehen worden, wobei die Grenze zwischen "Pestpatron der Stadt" und "Stadtpatron" fließend ist. Vermutlich hat man in einer ganzen Reihe von Fällen erst im 19. oder 20. Jahrhundert den mit einem Gelübde gefeierten Patron als "Stadtpatron" bezeichnet. Zum Vergleich St. Rochus in Steinheim: "Heute gilt Rochus allgemein als Stadtpatron seit 1637, aber eingehende Ermittlungen des Stadtarchivars Heinz Gellhaus ergaben, daß die Bezeichnung Stadtpatron erstmals auf der Steinheimer Bürgerfahne von 1908 erscheint."

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/dud.htm#t91

In der Gegenwart gibt es eine kleine Renaissance des "Stadtpatrons". Die zitierten Pressemeldungen belegen in einigen Städten einen sehr lebendigen Kult.

Mehr zu Stadtpatronen in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron und insbesondere

http://archiv.twoday.net/stories/453140014/

#forschung

Meine Liste deutscher Stadtpatrone von 2002, siehe

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/373/

nannte für Sebastian: Dettelbach, Eltville, Friedberg in Bayern, Landsberg am Lech, Landshut, Mühlheim an der Donau, Stühlingen, Tiengen, Wolframs-Eschenbach. Zu ergänzen sind aus der folgenden Zusammenstellung: Aichach, Dietfurt, Flörsheim, Furth im Wald, Grafenwöhr, Haslach, Herzogenaurach, Wittlich.

AICHACH

"Bei der Sebastiansprozession bewegte sich am gestrigen Sonntag nach der feierlichen Andacht wieder eine große Schar Kirchgänger von der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zur Sebastianskapelle an der Donauwörther Straße. Seit 1320 wird der heilige Sebastian in der Stadt Aichach verehrt und als Stadtpatron angerufen.

Seitdem ist der Pestheilige aus der Aichacher Stadtgeschichte nicht mehr wegzudenken. Festliche Prozessionen begleiten das Hochfest des Märtyrers aus dem dritten Jahrhundert in Aichach bis heute durch die Zeit. Nach alter Tradition wird die Darstellung des heiligen Sebastian, nackt an einem Baumstamm gebunden und mit Pfeilen durchbohrt, am Sonntag um seinen Namenstag zur Verehrung durch die Stadt getragen"

http://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/Statue-des-Heiligen-wird-durch-die-Stadt-getragen-id28496377.html

Frühere Meldung:

http://archiv.twoday.net/stories/11592437/

Siehe auch

http://www.pfarrei-aichach.de/aichach/kirche/

DETTELBACH

Erwähnung im Kirchenführer

http://issuu.com/mapewe/docs/kirchenf_hrer_dettelbach_-_2._auflage-2005

DIETFURT

http://archiv.twoday.net/stories/6155996/ (2010)

ELTVILLE

"Der Stadtpatron von Eltville am Rhein ist der Heilige Sebastian, dessen Statue an einigen Stellen in der Stadt zu bewundern ist. Sein Patronatstag ist der 20. Januar. Dieser soll den Rahmen zur Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger bieten. Im Anschluss an die traditionelle Sebastiansprozession, die am kommenden Montag um 18 Uhr am Sebastiansturm am Rheinufer beginnt, und den darauf folgenden Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul lädt die Stadt Eltville gegen 19.30 Uhr zum Empfang in den Kurfürstensaal der Eltviller Burg."

http://www.eltville.de/aktuelles/aktuelles_aus_eltville_im_detail/datum/2014/01/14/ehrungen-am-sebastianstag-2.html

Frühere Meldung:

http://archiv.twoday.net/stories/11592437/

FLÖRSHEIM

Bei den meisten anderen Städten kann an der allgemeinen Akzeptanz des Bergriffs "Stadtpatron" zumindest für die Gegenwart kaum gezweifelt werden. Anders verhält es sich bei Flörsheim, wo der Pestpatron Sebastian der Stadt als Stadtpatron ausgegeben wird (ebenso wie Rochus). Weitere Zeugnisse sind als die Flickr-Einträge sind mir nicht bekannt.

""Im Jahre 1666, am 28. Juli, ist von der Gemeinde dieses Ortes ein Verlobter Tag wegen der sich verschlimmernden Pest verprochen worden zu Ehren der Hl. Sebastian und Rochus, auf dass dieser Tag immer und in jedem Jahr der Zeitläufte wie ein heiliger Feiertag gefeiert werde und eine Prozession wie am Fronleichnamsfest soll mit brennenden Kerzen stattfinden, was die Gemeinde nach den Regeln der Kirche jährlich begehen wird. Als höchstes Sakrament wurde das Dankfest von der heiligen Dreifaltigkeit begangen: Das Evangelium von den zehn Aussätzigen wird gelesen wie am 13. Sonntag nach Pfingsten"

http://www.flickr.com/photos/europas_barock_und_rokoko/6956517136/

http://www.flickr.com/photos/europas_barock_und_rokoko/6956823986/

Der "Verlobte Tag" wird nicht mit dem Begriff des Stadtpatrons zusammengebracht auf

http://www.floersheim-main.de/index.php?La=1&NavID=2181.34&object=tx|2181.2542.1&kat=&kuo=2&sub=0

FRIEDBERG IN BAYERN

Im Internet konnte ich nichts zur Verehrung finden.

FURTH IM WALD

"Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Furth im Wald erwies ihrem Stadtpatron Sankt Sebastian die Ehre. In einer langen Prozession zog man über den Stadtplatz. In einem Festgottesdienst um 10 Uhr, den Bürgermeister, Vertreter von Stadt und Stadtrat, kirchlichen und weltlichen Vereinen und Gremien mitfeierten, erinnerte Dekan Richard Meier an den römischen Märtyrer."

http://www.mittelbayerische.de/region/cham/artikel/prozession-als-glaubensbekenntnis/1008394/prozession-als-glaubensbekenntnis.html

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022388203/ 2015]

GRAFENWÖHR

"Der 20. Januar steht in Grafenwöhr rot im Kalender und das seit dem Jahre 1731, als "eine ansteckende, hitzige Krankheit" (typhöse Erkrankung) die Stadt in den Jahren 1729/30 heimgesucht hatte.

Stadt- und Pfarrgemeinde gelobten, den Sankt Sebastianstag für alle Zeiten mit Amt, Predigt, Opfergang, Litanei und einer großen Wachskerze zu feiern. "Die Krankheit hat sogleich ein Ende genommen und Stadt- und Pfarrgemeinde sind bis heutigen Tags (1764) davon befreit gewesen". Der Gelübdefeiertag wurde von den umliegenden Ortschaften auch sehr gut angenommen.

Das Bemerkenswerteste am Grafenwöhrer Sebastianstag ist, dass den ganzen Tag über die Geschäfte geschlossen haben. Der Gelübdefeiertag wird von der ganzen Stadt in Ehren gehalten."

http://grafenwoehr.de/home/index.asp?sid=&topnavid=2&navid=0&tid=1&bnavid=195&naid=197

Historienspiel "Sebastian wird Stadtpatron" (1986)

http://grafenwoehr.de/home/index.asp?sid=&topnavid=2&navid=0&tid=1&bnavid=195&naid=1788

Die Schrift: Stadtpatron von Grafenwöhr seit 1731. von Leonore Böhm, Kreisheimatpflegerin. Herausgeber: Stadt Grafenwöhr, 2011, 60 S. liegt mir nicht vor.

[Nachträglich erschien:

""Ein ökumenischer Heiliger"

Pfarrer Müller betont am Sebastianstag die enge Verbindung zur evangelischen Kirche

Grafenwöhr. (az) Welch eine Treue und Dankbarkeit! Seit 282 Jahren verehren die Grafenwöhrer den heiligen Sebastian als großen Helfer in der Not und Stadtpatron. Weil einst von der Pest befreit, legten die Vorfahren das Gelübde ab, den 20. Januar zum Ortsfeiertag zu erheben. Kirche und Kommune sind diesem Versprechen bis heute nachgekommen - auch am Montag. [...] Ein Gruß galt auch Kreisheimatpflegerin Leonore Böhm, die mit ihren wertvollen Beiträgen und Recherchen Sorge trage, dass der Gedenktag nicht in Vergessenheit gerate. "Vergelt's Gott für Ihre unermüdliche Arbeit!" Der Pfarrer segnete und entzündete daraufhin eine Kerze am rechten Seitenaltar vor dem Bildnis des heiligen Sebastian. Diese war einmal mehr ein Geschenk der Stadt."

http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/4007665-127-ein_oekumenischer_heiliger,1,0.html ]

HASLACH

"Davor der Rohrbrunnen von 1738 mit der Sebastiansfigur, dem Stadtpatron von Haslach"

http://www.katholische-kirche-freiburg.de/SEFreiburg-Hochdorf-Landwasser/Landwasser/Frauengemeinschaft/Berichte.html

"Winkler schlug vor, künftig einmal im Jahr einen Hansjakobtag beim Freihof zu veranstalten. Alois Krafczyk liebäugelt jedoch mit einem Stadtfeiertag, beispielsweise im Januar zur Erinnerung an den Stadtpatron, den heiligen Sebastian." (15.4.2013)

http://www.bo.de/lokales/kinzigtal/buergerwehr-ist-gut-aufgestellt

HERZOGENAURACH

"Seit der Herzogenauracher 1000-Jahr-Feier 2002 wird der Festtag des heiligen Sebastian in der Stadt wieder mit einer Prozession feierlich begangen. In diesem Jahr feiert die Stadtpfarrei am Sonntag, 19. Januar, mit den Herzogenaurachern das Fest. Aber auch schon früher gedachten die Herzogenauracher ihres Stadtpatrons.

Im Jahr 1496 wurde die ganze Pfarrei von einer fürchterlichen Pest heimgesucht. Täglich wurden mehrere Leichen zu Grabe getragen, und der Tod drohte die Pfarrei völlig zu entvölkern. Da nahm die hiesige Bürgerschaft ihre Zuflucht zum heiligen Sebastian, errichtete zu seiner Ehre einen Altar in der Kirche und trat in ein heiliges Bündnis zusammen.

Bis zu den Umbrüchen in der Napoleonischen Zeit gab es in Herzogenaurach eine eigene Sebastiani-Bruderschaft. Über die Entstehung dieser Bruderschaft konnte der Herzogenauracher Forscher Luitpold Maier einiges in Erfahrung bringen. Im Jahr 2006 hat außerdem die Herzogenauracherin Julia Bucher ihre Zulassungsarbeit zu diesem Thema verfasst."

http://www.infranken.de/regional/erlangenhoechstadt/heiliger-Sebastian-Stadtpatron-Herzogenaurach-Prozession-Herzogenauracher-feiern-ihren-Stadtpatron-Sebastian;art215,610588

http://www.infranken.de/regional/erlangenhoechstadt/Hl-Sebastian-Stadtpatron-Herzogenaurach-Prozession-Festgottesdienst-Herzogenauracher-begehen-den-Festtag-des-hl-Sebastian;art215,612992 (Festgottesdienst und Lichterprozession)

Frühere Meldung

http://archiv.twoday.net/stories/64956657/

LANDSBERG AM LECH

"Nach mündlichen Überlieferungen wurde der Heilige Sebastian in der Pestzeit des Dreißigjährigen Krieges zum Schutzpatron der Stadt. Ein Deckenfresko im Schiff der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zeigt Sebastian, der mit seinem Schild die Bürger der Stadt vor Blitzen des göttlichen Zorns schützt. Ein Engel neben dem Heiligen trägt dabei das Wappen der Stadt Landsberg. Alljährlich findet zum Sebastianstag eine Prozession durch die Altstadt von Landsberg statt. Heuer am Sonntag, 19. Januar.

Die Geschichte der Verehrung des Heiligen Sebastian in Landsberg geht bis ins späte Mittelalter zurück. Der älteste Hinweis findet sich in zwei Urkunden des Stadtarchivs aus dem Jahr 1402. In Urkunden im Stadtarchiv ist auch vermerkt, dass ein Bürger einen Teil seines Erbes unter anderem für die Messe des Heiligen Sebastian „zu seinem und seiner Brüder Seelenheil“ stiftete. Die Prozession reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Ob sie schon damals durch die Stadt führte oder nur innerhalb der Kirche abgehalten wurde, ist offen."

http://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Maertyrer-und-die-Kraft-Gottes-id28473632.html

Frühere Meldung:

http://archiv.twoday.net/stories/11592437/

LANDSHUT

"Am Sonntag, 19. Januar, um 11.30 Uhr, findet in der Kirche St. Jodok in der Freyung das Sebastianiamt der Stadt Landshut statt. An diesem Gottesdienst zu Ehren des Stadtpatrons, den erstmals der neue Stiftspropst, Monsignore Franz Joseph Baur, zelebrieren wird, nehmen traditionell die Bürgermeister, die Stadträte und die Bürgerschaft teil. [...] Der sehr alte Brauch, den Stadtpatron in der Zeit um den 20. Januar, seinem Namenstag, zu ehren, wird inzwischen auch von Vereinen und Gruppen der Stadt wieder aufgriffen. Der Heilige Sebastian inspirierte außerdem Dichter und Komponisten, die Werke zu seiner Ehre schufen. Erhalten geblieben und auch immer noch zum Sebastiani-Fest gesungen wird die „Landshuter Messe für Bläser, Männerchor und Volksgesang“ des 1986 verstorbenen Chordirektors Franz Kögler."

http://www.landshut.de/portal/startseite/pressedetails/article/4704/12332.html

"In meiner Liste der als Stadtpatrone verehrten Heiligen steht nicht von ungefähr der Pestpatron Sebastian an erster Stelle. Er gilt auch als Stadtpatron von Landshut, was bereits im 17. Jahrhundert bezeugt ist, doch intensivierte sich die Verehrung nach seinem Beistand bei einem Wassereinbruch von 1771, als das sogenannte "Wasseramt", ein jährlich begangenes Lobamt, gestiftet wurde. Die Landshuter Sebastiansbruderschaft behauptete übrigens in ihrem Bruderschaftsbrief, Sebastian sei 1493 feierlich als Stadtpatron erwählt worden - ein früher Fall jener Rückprojektionen, die demjenigen das Leben schwer machen, der es mit der Terminologie nun einmal genau nehmen will."

http://archiv.twoday.net/stories/6048443/

http://www.st.jodok-landshut.de/pfarrei_kirchen_sebastian.html

MÜHLHEIM AN DER DONAU

Nur historische Belege.

http://archiv.twoday.net/stories/6048443/

STÜHLINGEN

"die Sebastianskapelle, einem kirchenbaulichen Schmuckstück im "Städtle", die dem Stühlinger Stadtpatron St. Sebastian geweiht ist. [...] Als Schutzpatron wurde er noch 1956 in die größte Kirchenglocke der Stadtkirche Heilig Kreuz eingraviert."

http://www.badische-zeitung.de/stuehlingen/kulturhistorisches-schmuckstueck-im-staedtle--36148005.html

TIENGEN

http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Himmelfahrt_%28Tiengen%29

http://www.bildindex.de/obj20394519.html#|home

WEILHEIM IN OBERBAYERN

Aufschlussreich ist ein kleiner Beitrag von Joachim Heberlein im Weilheimer Pfarrblatt, der leider keine Quellenbelege angibt, aber trotzdem einen Einblick in die Stadtpatrone der oberbayerischen Kleinstadt ermöglicht.

http://pfarreien-weilheim.de/wp-content/uploads/VERBO/VERBO-07-10.pdf

Als 1. Stadtpatronin wird die Muttergottes bezeichnet, als 2. St. Sebastian, als 3. die in St. Pölten verehrte Anna. 1686 habe der Stadtrat St. Antonius von Padua zum 4. Stadtpatron erhoben, 1730 sei Johannes Nepomuk zum weiteren Stadtpatron erwählt worden.

WITTLICH

Noch läuft eine Ausstellung, die sich den Stadtpatronen Sebastian und Rochus widmet.

https://www.eifel.de/go/veranstaltungen-detail/100706.html

http://archiv.twoday.net/stories/498218928/

WOLFRAMS-ESCHENBACH

Hochamt zum Sebastiansfest (1. Stadtpatron)

http://www.wolframs-eschenbach.de/showpage.php?SiteID=19&lang=1&event=1824

http://www.wolframs-eschenbach.de/showpage.php?SiteID=150

Auswertung

In den meisten Fällen ist St. Sebastian wohl "Votivpatron" oder "Votivheiliger", dessen Verehrung als Stadtpatron kleiner katholischer Städte sich aus einem Gelübde (gelobten Tag, Lobetag usw.) entwickelt hat. Zu diesem Begriff:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/dud.htm

Sebastian ist vor allem als Pestpatron als Schutzheiliger der jeweiligen Stadt angesehen worden, wobei die Grenze zwischen "Pestpatron der Stadt" und "Stadtpatron" fließend ist. Vermutlich hat man in einer ganzen Reihe von Fällen erst im 19. oder 20. Jahrhundert den mit einem Gelübde gefeierten Patron als "Stadtpatron" bezeichnet. Zum Vergleich St. Rochus in Steinheim: "Heute gilt Rochus allgemein als Stadtpatron seit 1637, aber eingehende Ermittlungen des Stadtarchivars Heinz Gellhaus ergaben, daß die Bezeichnung Stadtpatron erstmals auf der Steinheimer Bürgerfahne von 1908 erscheint."

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/dud.htm#t91

In der Gegenwart gibt es eine kleine Renaissance des "Stadtpatrons". Die zitierten Pressemeldungen belegen in einigen Städten einen sehr lebendigen Kult.

Mehr zu Stadtpatronen in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtpatron und insbesondere

http://archiv.twoday.net/stories/453140014/

#forschung

KlausGraf - am Dienstag, 21. Januar 2014, 18:35 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Resonanz:

http://www.historikerverband.de/presse/pressespiegel.html

"Formulierungen wie "polnische Konzentrationslager" sind Unwörter und suggerieren falsche Vorstellungen von der Verantwortung für NS-Verbrechen. Anknüpfend an den "Appell von Blois" beurteilt der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) die in Polen erwogene strafrechtliche Sanktionierung bestimmter Begriffe jedoch skeptisch. Falschen Begriffen über deutsche Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs in Polen muss in der Öffentlichkeit und in der Geschichtsdidaktik entgegengewirkt werden. (Frankfurt, den 19.01.2014)"

http://www.historikerverband.de/presse/pressespiegel.html

"Formulierungen wie "polnische Konzentrationslager" sind Unwörter und suggerieren falsche Vorstellungen von der Verantwortung für NS-Verbrechen. Anknüpfend an den "Appell von Blois" beurteilt der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) die in Polen erwogene strafrechtliche Sanktionierung bestimmter Begriffe jedoch skeptisch. Falschen Begriffen über deutsche Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs in Polen muss in der Öffentlichkeit und in der Geschichtsdidaktik entgegengewirkt werden. (Frankfurt, den 19.01.2014)"

KlausGraf - am Dienstag, 21. Januar 2014, 12:16 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fragt sich nicht nur die Taz:

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=sw&dig=2014%2F01%2F21%2Fa0081&cHash=0bcd844616b3fb9348a8a7473bfaeec8

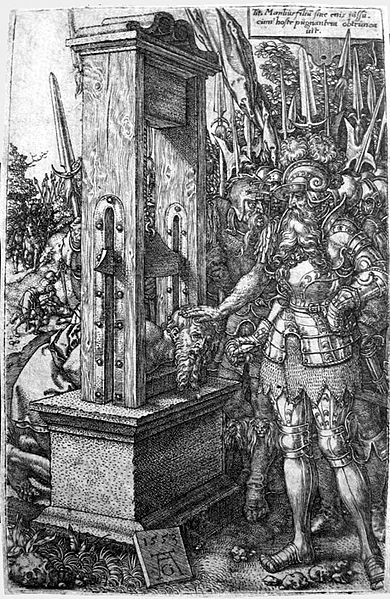

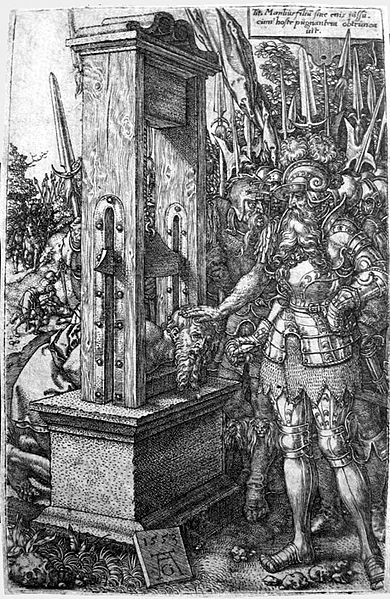

Symbolbild: Aldegrever

Symbolbild: Aldegrever

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=sw&dig=2014%2F01%2F21%2Fa0081&cHash=0bcd844616b3fb9348a8a7473bfaeec8

Symbolbild: Aldegrever

Symbolbild: AldegreverKlausGraf - am Dienstag, 21. Januar 2014, 12:11 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

http://www.ngv.vic.gov.au/col/work/13840

Zum Thema:

http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsadlerhumpen

Die Verwendung des Bilds hat das Museum (National Gallery of Victoria ) mit Hinweis auf den Public-Domain-Status des dargestellten Gegenstands freundlicherweise genehmigt. Soll mir recht sein.

Die Verwendung des Bilds hat das Museum (National Gallery of Victoria ) mit Hinweis auf den Public-Domain-Status des dargestellten Gegenstands freundlicherweise genehmigt. Soll mir recht sein.

Zum Thema:

http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsadlerhumpen

Die Verwendung des Bilds hat das Museum (National Gallery of Victoria ) mit Hinweis auf den Public-Domain-Status des dargestellten Gegenstands freundlicherweise genehmigt. Soll mir recht sein.

Die Verwendung des Bilds hat das Museum (National Gallery of Victoria ) mit Hinweis auf den Public-Domain-Status des dargestellten Gegenstands freundlicherweise genehmigt. Soll mir recht sein.KlausGraf - am Freitag, 17. Januar 2014, 19:23 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.hr-lavater.ch/2014/01/07/heinrich-bullinger-briefwechseledition-tolle-lege-%E2%80%A2/

Die ersten 14 Bände der bislang 15bändigen Ausgabe können nach Herunterladen einer Software kostenlos eingesehen werden, was natürlich mit dem Ziel Nachnutzbarkeit von Open Access nicht vereinbar ist. Eine genaue Referenzierung einzelner Briefe/Seiten durch URIs (Permanentlinks) im Sinne des Semantic Web ist so natürlich auch nicht möglich. Ebensowenig die Einbindung der Personendaten in das GND-Netz.

Und selbstverständlich kann man bei der Arbeit mit Bibliothek-PCs (bzw. allen Geräten, für die man keine Adminrechte hat) die spontane Benutzung des Briefwechsels vergessen.

Die ersten 14 Bände der bislang 15bändigen Ausgabe können nach Herunterladen einer Software kostenlos eingesehen werden, was natürlich mit dem Ziel Nachnutzbarkeit von Open Access nicht vereinbar ist. Eine genaue Referenzierung einzelner Briefe/Seiten durch URIs (Permanentlinks) im Sinne des Semantic Web ist so natürlich auch nicht möglich. Ebensowenig die Einbindung der Personendaten in das GND-Netz.

Und selbstverständlich kann man bei der Arbeit mit Bibliothek-PCs (bzw. allen Geräten, für die man keine Adminrechte hat) die spontane Benutzung des Briefwechsels vergessen.

KlausGraf - am Dienstag, 7. Januar 2014, 17:08 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.das-perth-projekt.at/

Via

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/598967084/

"Von meiner guten A.K. erhielt ich als Neujahrsgeschenk einen schönen scharlachroten Kasimir von der feinsten Gattung mit niedlichem Blumengebräme auf eine Weste, indem dies gegenwärtig die herrschendste Mode ist. Ich verehrte ihr dagegen zwei Pfund Kaffee und Zucker, indem sie an Kleidungsstücken, Luxusartikeln ohnehin keinen Mangel hat." (2. Januar)

Der geschätzte Transkribent kann mich mal: "Die Veröffentlichung von Texten, die das-perth-projekt betreffen, ob in wissenschaftlicher oder in (wie immer auch gearteter) medialer Form, ist nur nach Rücksprache mit dem Verfasser der Transkription gestattet."

Zur Rechtsfrage:

http://archiv.twoday.net/search?q=72+urhg+editio+princeps

Via

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/598967084/

"Von meiner guten A.K. erhielt ich als Neujahrsgeschenk einen schönen scharlachroten Kasimir von der feinsten Gattung mit niedlichem Blumengebräme auf eine Weste, indem dies gegenwärtig die herrschendste Mode ist. Ich verehrte ihr dagegen zwei Pfund Kaffee und Zucker, indem sie an Kleidungsstücken, Luxusartikeln ohnehin keinen Mangel hat." (2. Januar)

Der geschätzte Transkribent kann mich mal: "Die Veröffentlichung von Texten, die das-perth-projekt betreffen, ob in wissenschaftlicher oder in (wie immer auch gearteter) medialer Form, ist nur nach Rücksprache mit dem Verfasser der Transkription gestattet."

Zur Rechtsfrage:

http://archiv.twoday.net/search?q=72+urhg+editio+princeps

KlausGraf - am Freitag, 3. Januar 2014, 18:30 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Ich selbst war noch nie in der ostslowakischen Region der Zips, die gut 12 Autostunden von dem Raum Düsseldorf entfernt liegt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zips

Neben den Kulturdenkmälern existiert eine reiche historische Überlieferung, die im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit überwiegend auf Deutsch geschrieben wurde.

"Ungefähr bis zum 15. Jahrhundert bestand die Führungsschicht aller slowakischen Städte fast ausschließlich aus Deutschen."

https://de.wikipedia.org/wiki/Karpatendeutsche

Eine kleine Anzahl von Handschriften und alten Drucken aus der historischen Schulbibliothek (Lyzealbibliothek) von Käsmark (ich verwende hier nur die deutschen Ortsnamen und lasse bei Namen slawische Diakritika weg), deren Altbestand etwa 70.000 Titel umfasst, präsentiert seit etlichen Jahren die UB Bielefeld als Digitalisate:

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/kesmark/

Zur Bibliothek:

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Kezmarok

Hinzu kommt ein Gemeinschaftskatalog historischer Zipser Bibliotheken

http://www.ub.uni-bielefeld.de/databases/zips/

Die auch online verfügbare Übersicht zum deutschsprachigen Archivgut in der Slowakei

http://archiv.twoday.net/stories/565872086/

enthält nur ausgewählte staatliche Archive (also beispielsweise nicht das staatliche Gebietsarchiv Leutschau).

Riesige Verdienste um die Erschließung und Edition deutschsprachiger Texte in der Slowakei hat der aus Finnland stammende Sprachhistoriker Ilpo Tapani Piirainen (* 15. November 1941 in Kiihtelysvaara in Nordkarelien/Finnland; † 26. August 2012 in Steinfurt)

https://de.wikipedia.org/wiki/Ilpo_Tapani_Piirainen

Als Werbung für das vergessene deutschsprachige Kulturgut könnte ein Band dienen, der mir dank der Liebenswürdigkeit von Petr Hrachovec (Prag) vorliegt.

Ilpo Tapani Piirainen, Sonja Pollakova: Die Chroniken der frühen Neuzeit aus der Zips. Levoca/Leutschau 2013. 230 S., Literaturverzeichnis S. 21, 209-230

ISBN 978-80-969456-9-6, geb. (10 Euro plus Porto, Bezugsadresse in den AHF-Informationen, Link folgt gleich)

Einen gewissen, teilweise irreführenden Überblick gab im März 2013 eine Buchanzeige von Willi Eisele

http://www.ahf-muenchen.de/Buchanzeigen/2013/BA013-13.pdf

Ihr ist nicht zu entnehmen, dass die acht Chroniken des Editionsteils nicht die gleichen acht Chroniken sind, die in der Einleitung von Piirainen (künftig: P.) erwähnt werden.

Und wo bitteschön kann dieses für die frühneuzeitliche deutschsprachige Stadthistoriographie ja durchaus nützliche Buch eingesehen werden? Befragt man den KVK, so lautet die Antwort: nirgends! Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass eine Institutsbibliothek den Band besitzt (in Münster, P.s letztem Wirkungsort als Hochschullehrer, ist das nicht der Fall), aber ich kann via Google nur einen einzigen Standort des Buchs weltweit nachweisen: in der UB Bratislava!

https://ukb.kis3g.sk

Soweit es das Sondersammelgebiet Geschichte der BSB München angeht, halte ich die Nichtauswertung der AHF-Information und die Nichtanschaffung des Buchs für eine eindeutige Amtspflichtverletzung des zuständigen Fachreferenten!

Mittelalterliche Codices - bekanntlich in reicher Fülle als Digitalisate im Netz - sind zugänglicher als dieses wissenschaftliche Werk! Selbst die vielgeschmähten Bücher aus dem Verlag Dr. Müller sind in deutschen Bibliotheken verbreiteter.

http://archiv.twoday.net/stories/472713645/

Ich kann es immer wieder nur wiederholen: Wissenschaft braucht Sichtbarkeit via Open Access. Gibt es noch ein schlagenderes Argument als dieses Exempel?

So fantastisch es ist, dass die Autoren sich auf deutsch um deutschsprachiges Kulturgut, das außerhalb der Slowakei und sprachwissenschaftlicher Kreise so gut wie nicht bekannt ist (ich hatte von keiner der Chroniken je zuvor etwas gelesen), bemühen, so wenig befriedigt die Art und Weise, wie sie das tun.

In Sachen Eigenplagiate erwartet man heute einen deutlichen Hinweis, wenn eigene ältere Arbeiten wiederholt werden. Zwei wichtige frühere Arbeiten von P., der im abschließenden Literaturverzeichnis eine stattliche Liste von Publikationen vorweisen kann, werden nicht erwähnt.

Acht Chroniken des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit aus der Zips/Spiš. Ein Beitrag zur deutschsprachigen Geschichtsliteratur in der Slowakei. In: Geschichte, Gegenwart und Didaktik / hrsg. von Ilpo Tapani Piirainen ..., 2004. - S. 65 ff. (liegt mir nicht vor)

Piirainen, Ilpo Tapani / Skála, Emil: Texte der Frühen Neuzeit aus der Slowakei (Beiträge zur Editionsphilologie, Band 3), 2004

Inhaltsverzeichnis:

http://www.weidler-verlag.de/Reihen/Beitrage_zur_Editionsphilologi/bze03/bze03.html

Die wie der Aufsatz betitelte Einleitung P.s in dem Band von 2013 dürfte identisch sein mit beiden früheren Texten. Die Gliederung der Vorstellung von acht Chroniken in der Textausgabe 2004

2.1 Die Zipser bzw. Georgenberger Chronik

2.2 Eine anonyme Chronik aus dem Jahre 1493

2.3 Chronik von Konrad Spervogel 1515-1537

2.4 Chronik von Daniel Türk 1548-1559

2.5 Weltchronik und Zipser Chronik im Rechtsbuch der XI Städte

2.6 Weltchronik

2.7 Zipser Chronik

2.8 Die Leutschauer Chronik von Caspar Hain

2.9 Die Chronik von Johann Briechenzweig

entspricht exakt der Gliederung 2013 (3.1 bis 3.7).

Wie man den Schnipseln

http://books.google.de/books?ei=7WfEUpCqF6GG4ATUk4GADQ

entnehmen kann, stimmt auch der Wortlaut der 2004 edierten Chronik des Martin Frölich mit der Ausgabe 2013 überein.

Von einer modernen Chronikausgabe sollte man erwarten: Es wird angegeben, nach welcher Handschrift (genaue Signatur, Seitenangaben) ediert oder welche Druckausgabe zugrundegelegt wurde. Diese Information fehlt teilweise.

Editionsrichtlinien: Fehlanzeige!

Register: Fehlanzeige!

Sachkommentar: Fehlanzeige!

Man hat also eher Transkriptionen vor sich als eine Edition.

Unklar bleibt, insbesondere weil die Co-Autorin das deutsche Wort "Fragment" irreführend verwendet, nach welchen Kriterien Auszüge gegeben werden (dies ist offenbar bei Hain und Briechenzweig der Fall, ob sonst noch gekürzt wurde, wird nirgends gesagt).

Eine saubere quellenkundliche Einleitung: Fehlanzeige! Ich finde es offen gesagt schockierend, dass ein hochdekorierter Hochschullehrer, der als Sprachhistoriker und Editor höchstwahrscheinlich ein guter Wissenschaftler war, es nicht schafft, die literaturwissenschaftliche Forschung und moderne Fragestellungen zur deutschsprachigen Historiographie angemessen zu rezipieren. Was P. S. 8-10 allgemein zur Chronistik schreibt ist einfach nur peinlich und auf dem Stand von de Boor 1962. Von einem Studenten im Proseminar würde ich erwarten, dass die einzelnen vorgestellten Texte sauber quellenkundlich beschrieben werden: von wem verfasst, von wann, welche Quellen, Gegenstand?

Will man sich einen Überblick (Inhalt und Quellen) über die "Georgenberger Chronik" verschaffen, so muss man zum Verfasserlexikon greifen, in dessen zweiter Auflage Band 2, 1980 Peter Johanek, Sp. 1206f. einen kurzen Artikel vorgelegt hat. Dem von mir sonst so geschmähten DLL entnehme ich die Signatur der Handschrift im Kreisarchiv Deutschendorf (= Podrad): Cod. 14 (Kat. Nr. 656), Bl. 5v-10v (2. H. 15. Jh.)

http://books.google.de/books?id=nzqLp6td3z4C&pg=PR405

Es ist also schlichtweg falsch, dass die Georgenberger Chronik (die man anders benennen sollte, da es auch eine Tiroler Georgenberger Chronik gibt

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03111.html )

in der deutschsprachigen Geschichtsliteratur niemals erwähnt wurde, wie P. S. 11 schreibt.

Ich gebe im Folgenden einige Basisinformationen zu allen in dem Band vorgestellten oder edierten Werken.

Zipser bzw. Georgenberger Chronik

Text S. 35-52

Überlieferung siehe oben

Nach Johanek bis 1454, S. 52 letztes Datum 1448. Die Autoren geben keinen Berichtszeitraum an!

Eine anonyme Chronik aus dem Jahre 1493

Anscheinend komplett ediert S. 13 eine deutschsprachige Notiz über Friedrich III. und seinen Tod 1493 aus dem Fragmentenbestand des Gebietsarchivs Leutschau (genaue Signatur fehlt). Anscheinend alles, was P. von dem Papiereinzelbaltt lesen konnte. Dürfte wohl Teil eines größeren Werks aus dem Ende des 15. Jahrhunderts sein, doch fehlen jegliche dafür aussagekräftige kodikologische Angaben.

Text: Nach Christi gepurt XIIII c(entum) vnd in d(em) XV Jar an den phenztag vmb vesper Zeit an sand Matheo evangeslisten ab(e)nt ist kaiser friedrich geporn worden in der Newstat, Vnd ist zu Lintz gestorben. Nach Christi gepurd XIIII c(entum) vnd LXXXXIII Jar, an montag vormittag XI stund nach sand peretlniestag XII potten tag vnd leit zu Wienn pegraben. Vor sein(em) tod hat er In ain(em) fues vnder kny abschneiden lassen. Am Sambstag sand preimbs sand felicianstag ab(e)nt vor mittag zwischen der funfften vund der sechssten stund Im LXXXXIII Jar.

Chronik von Konrad Spervogel 1515-1537

Nicht ediert, kurz besprochen S. 13f.

Konrad Spervogel stammte aus Konstanz und gehörte dem Stadtrat von Leutschau an, gestorben wahrscheinlich 1537. Eine Edition der 700 Chronikseiten erarbeitet Ivan Chalupecki, einzelne Abschnitte edierten Wagner 1774 und Sopko 1995 (auf slowakisch). P. gibt zwei kurze Textproben, eine auf Latein, eine auf Slowakisch nach Sopko. Sapienti sat.

Auch für diesen Abschnitt wurde ein früherer Textbaustein verwendet, siehe

http://books.google.de/books?id=S6ZbAAAAMAAJ&q=%22konrad+spervogel%22

Google liefert auch einen Hinweis zum Standort der Handschrift: "Diary of Konrad Spervogel, MSS at the Protestant rectory at Levoca, Photocopies in the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences".

Chronik von Daniel Türk 1548-1559

Türk (* 1510 in Kaschau) war zeitweilig Bürgermeister in Leutschau, wo er als Schulleiter und - 1552-1578 - als Notar der Stadt wirkte. Nach P. S. 15 liegt die Handschrift seiner Chronik in der Nationalbibliothek Budapest Cod. 556.

Weltchronik und Zipser Chronik im Rechtsbuch der XI Zipser Städte

Wiederabdruck aus der Edition von P. in: das Rechtsbuch der XI Zipser Städte (2003), in dem Buch von 2013 stehen die Texte auf S. 157f. bzw. 159-163. Signatur der Handschrift fehlt, nach ²VL 11, 596 Nr. 2 des bereits genannten Leutschauer Fragmentenbestands

http://books.google.de/books?id=k5blAAAAMAAJ&q=%22rechtsbuch+der+xi+zipser%22

Das Rechtsbuch wurde überwiegend Mitte des 16. Jahrhundert von dem Leutschauer Stadtschreiber Melchior Genersich geschrieben.

Edition eines Teilstücks aus dem Rechtsbuch in einer Hausarbeit von 2002:

http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~strunk/HausarbeitHandschriftenkunde.pdf

Die Zipser Chronik hat einen Schwerpunkt auf Käsmark und reicht von 1526 bis 1546.

Das Weltchronik-Fragment von Anfang der Welt bis Saladin (S. 157) ist die Magdeburger Weichbildchronik, mir vertraut aus meinen unveröffentlichten Schöppenchronik-Studien. Schlecht informiert:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04593.html

Einziger Abdruck bisher von Daniels/Gruben 1858 (hier S. 26-35, stark gekürzt:

http://books.google.de/books?id=oyRGAAAAcAAJ&pg=PP20

Von P. offenkundig nicht identifiziert.

Leutschauer Chronik von Kaspar Hain

Text S. 53-116

Als Vorlage diente wohl ein früherer Abdruck, nur welcher?

Caspar Hain wurde 1632 in Kaschau geboren und war Ratsherr, zeitweilig auch Bürgermeister in Leutschau, zuletzt 1682/83. Berichtszeitraum nach P. "1500-1684", aber die annalistischen Nachrichten beginnen schon S. 54 schon 1241. Das Autograph ist verschollen, es soll mehrere Abschriften geben.

Ungarische Historiker edierten die Chronik 1910-1913 sorgfältig laut Historischer Bücherkunde Südosteuropa

http://books.google.de/books?id=xfJuLWpQo-oC&pg=PA875

Da die Ausgabe 558 Seiten hatte, liegt 2013 nur ein Bruchteil in der Ausgabe von 2013 vor. Hat man womöglich nur die Auswahl-Ausgabe von Fritzi Mally 1943 zugrundegelegt? Es ist doch ein Unding, dass man bei einer Auswahlausgabe nichts über die Tatsache der Auswahl und die Textgrundlage erfährt!

Laut der Bücherkunde soll es lange lateinische Einschübe geben, die natürlich hier fehlen. Und auch ein Zitat aus der älteren Literatur zu 1650

http://books.google.de/books?id=yYkAAAAAcAAJ&pg=PA165

ist nicht vorhanden. Zu 1650 gibt es 2013 keinen einzigen Eintrag!

Chronik von Johann Briechenzweig

Nur kurze Auszüge der 753 Seiten umfassenden Chronik wiedergegeben S. 117-119, als Signatur wird von der Co-Autorin S. 28 genannt: Gebietsarchiv Leutschau "Fond Zbierka pisomnosti rozlicnej proveniencie, kr. 10, c. 106" (Sammlung verschiedener Provenienzen).

Briechenzweig, ca. 1622 in der Zips geboren, war ebenfalls zeitweilig Ratsmitglied in Leutschau (1676 und 1680). Er schrieb bis 1681.

Soweit die acht Chroniken aus der Einleitung von P.

Chronik des Gabriel Golnich, Glöckner von Leutschau

In dem soeben genannten Leutschauer Bestand kr. 6, inv. c. 50). Anscheinend unveröffentlicht, erhalten nur die S. 15-30, ediert in der vorliegenden Ausgabe S. 121-130. Nachrichten von 1204 bis 1665. Über den Autor ist anscheinend nichts bekannt.

Die Nachricht 1376 (S. 127) zur Sage vom Rattenfänger zu Hameln ("Aber nur Mährlein") fußt offenbar auf gedruckter frühneuzeitlicher Kompilationsliteratur.

Leutschauer Chronik von Martin Frölich

Im genannten Leutschauer Archivbestand kr. 29 inv. c. 215. Text S. 131-156 offenbar nach der Ausgabe von 2004. Berichtszeitraum 1075-1831. Von P. erfährt man dazu nichts, da er darauf verzcihtet hat, etwas aus der Einleitung seiner Ausgabe 2004 zu entnehmen. Die Co-Autorin schreibt S. 29 nichts aber auch gar nichts, wer dieser Martin Frölich war - etwa ein Leutschauer Pfarrer des 17. Jahrhunderts (teste Google Books)? Man erfährt nur, dass seine Verfasserschaft nicht gesichert sei.

Chronik der Stadt Leibitz

Erstausgabe der Co-Autorin S. 165-207 nach der Handschrift des Archivs des katholischen Pfarramts Leibitz. Nachrichten von 1282 bis 1885. Eintragungen zu 1884/85 durch den Lehrer Josef Pollagh. Seitenwechsel wird hier (wie auch sonst) nicht markiert.

Die Mängel des Buchs sind hinreichend deutlich geworden. Wer die frühneuzeitlichen Chroniktexte zitieren möchte, muss sich bei sorgfältiger Arbeit teilweise um frühere entlegene Ausgaben bemühen. Er braucht zur Einordnung der Quelle quellenkundliche Basisinformationen, die ihm häufig vorenthalten werden.

Es ist so traurig, dass diese schönen Quellen mit ein wenig professioneller Hilfe erheblich besser hätten dargeboten werden können. Mit geringem Aufwand hätte man die Transkriptionen auch ins Netz stellen können, begleitet von Handschriftendigitalisaten, die heutzutage selbst in der Slowakei nicht mehr die Welt kosten dürften. Das zähe Festhalten am Buchdruck ist einfach nur kontraproduktiv und schadet sowohl der Wissenschaft als auch dem wahrhaft europäischen Anliegen zu zeigen, "dass die Zips keine finstere Provinz, sondern eine blühende Kulturlandschaft war" (P., S. 20)

#forschung

#fnzhss

https://de.wikipedia.org/wiki/Zips

Neben den Kulturdenkmälern existiert eine reiche historische Überlieferung, die im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit überwiegend auf Deutsch geschrieben wurde.

"Ungefähr bis zum 15. Jahrhundert bestand die Führungsschicht aller slowakischen Städte fast ausschließlich aus Deutschen."

https://de.wikipedia.org/wiki/Karpatendeutsche

Eine kleine Anzahl von Handschriften und alten Drucken aus der historischen Schulbibliothek (Lyzealbibliothek) von Käsmark (ich verwende hier nur die deutschen Ortsnamen und lasse bei Namen slawische Diakritika weg), deren Altbestand etwa 70.000 Titel umfasst, präsentiert seit etlichen Jahren die UB Bielefeld als Digitalisate:

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/kesmark/

Zur Bibliothek:

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Kezmarok

Hinzu kommt ein Gemeinschaftskatalog historischer Zipser Bibliotheken

http://www.ub.uni-bielefeld.de/databases/zips/

Die auch online verfügbare Übersicht zum deutschsprachigen Archivgut in der Slowakei

http://archiv.twoday.net/stories/565872086/

enthält nur ausgewählte staatliche Archive (also beispielsweise nicht das staatliche Gebietsarchiv Leutschau).

Riesige Verdienste um die Erschließung und Edition deutschsprachiger Texte in der Slowakei hat der aus Finnland stammende Sprachhistoriker Ilpo Tapani Piirainen (* 15. November 1941 in Kiihtelysvaara in Nordkarelien/Finnland; † 26. August 2012 in Steinfurt)

https://de.wikipedia.org/wiki/Ilpo_Tapani_Piirainen

Als Werbung für das vergessene deutschsprachige Kulturgut könnte ein Band dienen, der mir dank der Liebenswürdigkeit von Petr Hrachovec (Prag) vorliegt.

Ilpo Tapani Piirainen, Sonja Pollakova: Die Chroniken der frühen Neuzeit aus der Zips. Levoca/Leutschau 2013. 230 S., Literaturverzeichnis S. 21, 209-230

ISBN 978-80-969456-9-6, geb. (10 Euro plus Porto, Bezugsadresse in den AHF-Informationen, Link folgt gleich)

Einen gewissen, teilweise irreführenden Überblick gab im März 2013 eine Buchanzeige von Willi Eisele

http://www.ahf-muenchen.de/Buchanzeigen/2013/BA013-13.pdf

Ihr ist nicht zu entnehmen, dass die acht Chroniken des Editionsteils nicht die gleichen acht Chroniken sind, die in der Einleitung von Piirainen (künftig: P.) erwähnt werden.

Und wo bitteschön kann dieses für die frühneuzeitliche deutschsprachige Stadthistoriographie ja durchaus nützliche Buch eingesehen werden? Befragt man den KVK, so lautet die Antwort: nirgends! Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass eine Institutsbibliothek den Band besitzt (in Münster, P.s letztem Wirkungsort als Hochschullehrer, ist das nicht der Fall), aber ich kann via Google nur einen einzigen Standort des Buchs weltweit nachweisen: in der UB Bratislava!

https://ukb.kis3g.sk

Soweit es das Sondersammelgebiet Geschichte der BSB München angeht, halte ich die Nichtauswertung der AHF-Information und die Nichtanschaffung des Buchs für eine eindeutige Amtspflichtverletzung des zuständigen Fachreferenten!

Mittelalterliche Codices - bekanntlich in reicher Fülle als Digitalisate im Netz - sind zugänglicher als dieses wissenschaftliche Werk! Selbst die vielgeschmähten Bücher aus dem Verlag Dr. Müller sind in deutschen Bibliotheken verbreiteter.

http://archiv.twoday.net/stories/472713645/

Ich kann es immer wieder nur wiederholen: Wissenschaft braucht Sichtbarkeit via Open Access. Gibt es noch ein schlagenderes Argument als dieses Exempel?

So fantastisch es ist, dass die Autoren sich auf deutsch um deutschsprachiges Kulturgut, das außerhalb der Slowakei und sprachwissenschaftlicher Kreise so gut wie nicht bekannt ist (ich hatte von keiner der Chroniken je zuvor etwas gelesen), bemühen, so wenig befriedigt die Art und Weise, wie sie das tun.

In Sachen Eigenplagiate erwartet man heute einen deutlichen Hinweis, wenn eigene ältere Arbeiten wiederholt werden. Zwei wichtige frühere Arbeiten von P., der im abschließenden Literaturverzeichnis eine stattliche Liste von Publikationen vorweisen kann, werden nicht erwähnt.

Acht Chroniken des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit aus der Zips/Spiš. Ein Beitrag zur deutschsprachigen Geschichtsliteratur in der Slowakei. In: Geschichte, Gegenwart und Didaktik / hrsg. von Ilpo Tapani Piirainen ..., 2004. - S. 65 ff. (liegt mir nicht vor)

Piirainen, Ilpo Tapani / Skála, Emil: Texte der Frühen Neuzeit aus der Slowakei (Beiträge zur Editionsphilologie, Band 3), 2004

Inhaltsverzeichnis:

http://www.weidler-verlag.de/Reihen/Beitrage_zur_Editionsphilologi/bze03/bze03.html

Die wie der Aufsatz betitelte Einleitung P.s in dem Band von 2013 dürfte identisch sein mit beiden früheren Texten. Die Gliederung der Vorstellung von acht Chroniken in der Textausgabe 2004

2.1 Die Zipser bzw. Georgenberger Chronik

2.2 Eine anonyme Chronik aus dem Jahre 1493

2.3 Chronik von Konrad Spervogel 1515-1537

2.4 Chronik von Daniel Türk 1548-1559

2.5 Weltchronik und Zipser Chronik im Rechtsbuch der XI Städte

2.6 Weltchronik

2.7 Zipser Chronik

2.8 Die Leutschauer Chronik von Caspar Hain

2.9 Die Chronik von Johann Briechenzweig

entspricht exakt der Gliederung 2013 (3.1 bis 3.7).

Wie man den Schnipseln

http://books.google.de/books?ei=7WfEUpCqF6GG4ATUk4GADQ

entnehmen kann, stimmt auch der Wortlaut der 2004 edierten Chronik des Martin Frölich mit der Ausgabe 2013 überein.

Von einer modernen Chronikausgabe sollte man erwarten: Es wird angegeben, nach welcher Handschrift (genaue Signatur, Seitenangaben) ediert oder welche Druckausgabe zugrundegelegt wurde. Diese Information fehlt teilweise.

Editionsrichtlinien: Fehlanzeige!

Register: Fehlanzeige!

Sachkommentar: Fehlanzeige!

Man hat also eher Transkriptionen vor sich als eine Edition.

Unklar bleibt, insbesondere weil die Co-Autorin das deutsche Wort "Fragment" irreführend verwendet, nach welchen Kriterien Auszüge gegeben werden (dies ist offenbar bei Hain und Briechenzweig der Fall, ob sonst noch gekürzt wurde, wird nirgends gesagt).

Eine saubere quellenkundliche Einleitung: Fehlanzeige! Ich finde es offen gesagt schockierend, dass ein hochdekorierter Hochschullehrer, der als Sprachhistoriker und Editor höchstwahrscheinlich ein guter Wissenschaftler war, es nicht schafft, die literaturwissenschaftliche Forschung und moderne Fragestellungen zur deutschsprachigen Historiographie angemessen zu rezipieren. Was P. S. 8-10 allgemein zur Chronistik schreibt ist einfach nur peinlich und auf dem Stand von de Boor 1962. Von einem Studenten im Proseminar würde ich erwarten, dass die einzelnen vorgestellten Texte sauber quellenkundlich beschrieben werden: von wem verfasst, von wann, welche Quellen, Gegenstand?

Will man sich einen Überblick (Inhalt und Quellen) über die "Georgenberger Chronik" verschaffen, so muss man zum Verfasserlexikon greifen, in dessen zweiter Auflage Band 2, 1980 Peter Johanek, Sp. 1206f. einen kurzen Artikel vorgelegt hat. Dem von mir sonst so geschmähten DLL entnehme ich die Signatur der Handschrift im Kreisarchiv Deutschendorf (= Podrad): Cod. 14 (Kat. Nr. 656), Bl. 5v-10v (2. H. 15. Jh.)

http://books.google.de/books?id=nzqLp6td3z4C&pg=PR405

Es ist also schlichtweg falsch, dass die Georgenberger Chronik (die man anders benennen sollte, da es auch eine Tiroler Georgenberger Chronik gibt

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03111.html )

in der deutschsprachigen Geschichtsliteratur niemals erwähnt wurde, wie P. S. 11 schreibt.

Ich gebe im Folgenden einige Basisinformationen zu allen in dem Band vorgestellten oder edierten Werken.

Zipser bzw. Georgenberger Chronik

Text S. 35-52

Überlieferung siehe oben

Nach Johanek bis 1454, S. 52 letztes Datum 1448. Die Autoren geben keinen Berichtszeitraum an!

Eine anonyme Chronik aus dem Jahre 1493

Anscheinend komplett ediert S. 13 eine deutschsprachige Notiz über Friedrich III. und seinen Tod 1493 aus dem Fragmentenbestand des Gebietsarchivs Leutschau (genaue Signatur fehlt). Anscheinend alles, was P. von dem Papiereinzelbaltt lesen konnte. Dürfte wohl Teil eines größeren Werks aus dem Ende des 15. Jahrhunderts sein, doch fehlen jegliche dafür aussagekräftige kodikologische Angaben.

Text: Nach Christi gepurt XIIII c(entum) vnd in d(em) XV Jar an den phenztag vmb vesper Zeit an sand Matheo evangeslisten ab(e)nt ist kaiser friedrich geporn worden in der Newstat, Vnd ist zu Lintz gestorben. Nach Christi gepurd XIIII c(entum) vnd LXXXXIII Jar, an montag vormittag XI stund nach sand peretlniestag XII potten tag vnd leit zu Wienn pegraben. Vor sein(em) tod hat er In ain(em) fues vnder kny abschneiden lassen. Am Sambstag sand preimbs sand felicianstag ab(e)nt vor mittag zwischen der funfften vund der sechssten stund Im LXXXXIII Jar.

Chronik von Konrad Spervogel 1515-1537

Nicht ediert, kurz besprochen S. 13f.

Konrad Spervogel stammte aus Konstanz und gehörte dem Stadtrat von Leutschau an, gestorben wahrscheinlich 1537. Eine Edition der 700 Chronikseiten erarbeitet Ivan Chalupecki, einzelne Abschnitte edierten Wagner 1774 und Sopko 1995 (auf slowakisch). P. gibt zwei kurze Textproben, eine auf Latein, eine auf Slowakisch nach Sopko. Sapienti sat.

Auch für diesen Abschnitt wurde ein früherer Textbaustein verwendet, siehe

http://books.google.de/books?id=S6ZbAAAAMAAJ&q=%22konrad+spervogel%22

Google liefert auch einen Hinweis zum Standort der Handschrift: "Diary of Konrad Spervogel, MSS at the Protestant rectory at Levoca, Photocopies in the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences".

Chronik von Daniel Türk 1548-1559

Türk (* 1510 in Kaschau) war zeitweilig Bürgermeister in Leutschau, wo er als Schulleiter und - 1552-1578 - als Notar der Stadt wirkte. Nach P. S. 15 liegt die Handschrift seiner Chronik in der Nationalbibliothek Budapest Cod. 556.

Weltchronik und Zipser Chronik im Rechtsbuch der XI Zipser Städte

Wiederabdruck aus der Edition von P. in: das Rechtsbuch der XI Zipser Städte (2003), in dem Buch von 2013 stehen die Texte auf S. 157f. bzw. 159-163. Signatur der Handschrift fehlt, nach ²VL 11, 596 Nr. 2 des bereits genannten Leutschauer Fragmentenbestands

http://books.google.de/books?id=k5blAAAAMAAJ&q=%22rechtsbuch+der+xi+zipser%22

Das Rechtsbuch wurde überwiegend Mitte des 16. Jahrhundert von dem Leutschauer Stadtschreiber Melchior Genersich geschrieben.

Edition eines Teilstücks aus dem Rechtsbuch in einer Hausarbeit von 2002:

http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~strunk/HausarbeitHandschriftenkunde.pdf

Die Zipser Chronik hat einen Schwerpunkt auf Käsmark und reicht von 1526 bis 1546.

Das Weltchronik-Fragment von Anfang der Welt bis Saladin (S. 157) ist die Magdeburger Weichbildchronik, mir vertraut aus meinen unveröffentlichten Schöppenchronik-Studien. Schlecht informiert:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04593.html

Einziger Abdruck bisher von Daniels/Gruben 1858 (hier S. 26-35, stark gekürzt:

http://books.google.de/books?id=oyRGAAAAcAAJ&pg=PP20

Von P. offenkundig nicht identifiziert.

Leutschauer Chronik von Kaspar Hain

Text S. 53-116

Als Vorlage diente wohl ein früherer Abdruck, nur welcher?

Caspar Hain wurde 1632 in Kaschau geboren und war Ratsherr, zeitweilig auch Bürgermeister in Leutschau, zuletzt 1682/83. Berichtszeitraum nach P. "1500-1684", aber die annalistischen Nachrichten beginnen schon S. 54 schon 1241. Das Autograph ist verschollen, es soll mehrere Abschriften geben.

Ungarische Historiker edierten die Chronik 1910-1913 sorgfältig laut Historischer Bücherkunde Südosteuropa

http://books.google.de/books?id=xfJuLWpQo-oC&pg=PA875

Da die Ausgabe 558 Seiten hatte, liegt 2013 nur ein Bruchteil in der Ausgabe von 2013 vor. Hat man womöglich nur die Auswahl-Ausgabe von Fritzi Mally 1943 zugrundegelegt? Es ist doch ein Unding, dass man bei einer Auswahlausgabe nichts über die Tatsache der Auswahl und die Textgrundlage erfährt!

Laut der Bücherkunde soll es lange lateinische Einschübe geben, die natürlich hier fehlen. Und auch ein Zitat aus der älteren Literatur zu 1650

http://books.google.de/books?id=yYkAAAAAcAAJ&pg=PA165

ist nicht vorhanden. Zu 1650 gibt es 2013 keinen einzigen Eintrag!

Chronik von Johann Briechenzweig

Nur kurze Auszüge der 753 Seiten umfassenden Chronik wiedergegeben S. 117-119, als Signatur wird von der Co-Autorin S. 28 genannt: Gebietsarchiv Leutschau "Fond Zbierka pisomnosti rozlicnej proveniencie, kr. 10, c. 106" (Sammlung verschiedener Provenienzen).

Briechenzweig, ca. 1622 in der Zips geboren, war ebenfalls zeitweilig Ratsmitglied in Leutschau (1676 und 1680). Er schrieb bis 1681.

Soweit die acht Chroniken aus der Einleitung von P.

Chronik des Gabriel Golnich, Glöckner von Leutschau

In dem soeben genannten Leutschauer Bestand kr. 6, inv. c. 50). Anscheinend unveröffentlicht, erhalten nur die S. 15-30, ediert in der vorliegenden Ausgabe S. 121-130. Nachrichten von 1204 bis 1665. Über den Autor ist anscheinend nichts bekannt.

Die Nachricht 1376 (S. 127) zur Sage vom Rattenfänger zu Hameln ("Aber nur Mährlein") fußt offenbar auf gedruckter frühneuzeitlicher Kompilationsliteratur.

Leutschauer Chronik von Martin Frölich

Im genannten Leutschauer Archivbestand kr. 29 inv. c. 215. Text S. 131-156 offenbar nach der Ausgabe von 2004. Berichtszeitraum 1075-1831. Von P. erfährt man dazu nichts, da er darauf verzcihtet hat, etwas aus der Einleitung seiner Ausgabe 2004 zu entnehmen. Die Co-Autorin schreibt S. 29 nichts aber auch gar nichts, wer dieser Martin Frölich war - etwa ein Leutschauer Pfarrer des 17. Jahrhunderts (teste Google Books)? Man erfährt nur, dass seine Verfasserschaft nicht gesichert sei.

Chronik der Stadt Leibitz

Erstausgabe der Co-Autorin S. 165-207 nach der Handschrift des Archivs des katholischen Pfarramts Leibitz. Nachrichten von 1282 bis 1885. Eintragungen zu 1884/85 durch den Lehrer Josef Pollagh. Seitenwechsel wird hier (wie auch sonst) nicht markiert.

Die Mängel des Buchs sind hinreichend deutlich geworden. Wer die frühneuzeitlichen Chroniktexte zitieren möchte, muss sich bei sorgfältiger Arbeit teilweise um frühere entlegene Ausgaben bemühen. Er braucht zur Einordnung der Quelle quellenkundliche Basisinformationen, die ihm häufig vorenthalten werden.

Es ist so traurig, dass diese schönen Quellen mit ein wenig professioneller Hilfe erheblich besser hätten dargeboten werden können. Mit geringem Aufwand hätte man die Transkriptionen auch ins Netz stellen können, begleitet von Handschriftendigitalisaten, die heutzutage selbst in der Slowakei nicht mehr die Welt kosten dürften. Das zähe Festhalten am Buchdruck ist einfach nur kontraproduktiv und schadet sowohl der Wissenschaft als auch dem wahrhaft europäischen Anliegen zu zeigen, "dass die Zips keine finstere Provinz, sondern eine blühende Kulturlandschaft war" (P., S. 20)

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Mittwoch, 1. Januar 2014, 20:37 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Achim Landwehr nimmt sich Geschichtsmagazine vor:

http://achimlandwehr.wordpress.com/2013/12/30/17-magazinierte-geschichte/

http://achimlandwehr.wordpress.com/2013/12/30/17-magazinierte-geschichte/

KlausGraf - am Dienstag, 31. Dezember 2013, 00:16 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen