Geschichtswissenschaft

"Die Autorin empfiehlt einen nüchternen Umgang mit

den spärlichen antiken Schriftquellen zur Spätantike unter Berücksichtigung der archäologischen Ergebnisse."

Das liest man gern:

http://www.mathilde-gruenewald.de/images/pdfs/Grosso_Modo.pdf

Die Archäologin hat vier ihrer wissenschaftlichen Aufsätze online bereitgestellt:

http://www.mathilde-gruenewald.de/index.php/texte

den spärlichen antiken Schriftquellen zur Spätantike unter Berücksichtigung der archäologischen Ergebnisse."

Das liest man gern:

http://www.mathilde-gruenewald.de/images/pdfs/Grosso_Modo.pdf

Die Archäologin hat vier ihrer wissenschaftlichen Aufsätze online bereitgestellt:

http://www.mathilde-gruenewald.de/index.php/texte

KlausGraf - am Mittwoch, 26. August 2015, 23:48 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2008 widmete sich eine Aachener Tagung dem Diplomaten Alfred von Reumont. Nun ist endlich der Tagungsband erschienen, in dem ich auch einen Beitrag beigesteuert habe:

Klaus Graf: Alfred von Reumont als Sagensammler und Sagenautor, in: Alfred von Reumont (1808-1887) - ein Diplomat als kultureller Mittler, hrsg. von Frank Pohle (= Historische Forschungen 107), Berlin 2015, S. 125-136

Inhaltsverzeichnis des Bandes, der bei 156 Seiten mit 69,90 Euro nicht gerade wohlfeil zu nennen ist:

http://d-nb.info/1073938190/04

Hier von besonderem Interesse sind die beiden Aufsätze zu den Nachlässen Reumonts. Michael Herkenhoff von der ULB Bonn stellt den elektronisch komplett recherchierbaren Nachlass vor: ca. 3800 Briefe, dazu wichtige Manuskripte und Notizen. Frank Pohle ergänzt Informationen zu den Teilnachlässen im Stadtarchiv Aachen ( 2 Archivkartons) und in der Aachener Stadtbibliothek (4 Kartons und ein Dante-Manuskript) sowie zur Bibliothek Reumonts, soweit sie in der Stadtbibliothek gelandet ist.

Reumonts GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=116450932

Kurzbiographie von Philipp Rosin (2012):

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/R/Seiten/AlfredvonReumont.aspx

Klaus Graf: Alfred von Reumont als Sagensammler und Sagenautor, in: Alfred von Reumont (1808-1887) - ein Diplomat als kultureller Mittler, hrsg. von Frank Pohle (= Historische Forschungen 107), Berlin 2015, S. 125-136

Inhaltsverzeichnis des Bandes, der bei 156 Seiten mit 69,90 Euro nicht gerade wohlfeil zu nennen ist:

http://d-nb.info/1073938190/04

Hier von besonderem Interesse sind die beiden Aufsätze zu den Nachlässen Reumonts. Michael Herkenhoff von der ULB Bonn stellt den elektronisch komplett recherchierbaren Nachlass vor: ca. 3800 Briefe, dazu wichtige Manuskripte und Notizen. Frank Pohle ergänzt Informationen zu den Teilnachlässen im Stadtarchiv Aachen ( 2 Archivkartons) und in der Aachener Stadtbibliothek (4 Kartons und ein Dante-Manuskript) sowie zur Bibliothek Reumonts, soweit sie in der Stadtbibliothek gelandet ist.

Reumonts GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=116450932

Kurzbiographie von Philipp Rosin (2012):

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/R/Seiten/AlfredvonReumont.aspx

KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2015, 16:12 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Meldet die Schwäbische Heimat 2015/3, S. 364. Es sei Christoph Wilhelmi gelungen, vier namentlich bisher nicht bekannte Personen, die der aus Schwäbisch Gmünd gebürtige Renaissance-Künstler Hans Baldung Grien konterfeite, zu identifizieren.

http://www.renaissance-port.de/aktuell.html

Von "Gelingen" möchte ich nicht sprechen, denn konkrete und handfeste Indizien sucht man vergebens. Vage Anhaltspunkte - mehr enthalten die Begleittexte nicht. Mit solch fahrlässiger Methodik wie bei Wilhelmi kann man so ziemlich alle Porträts zuordnen.

Schon sein Buch "Porträts der Renaissance" wurde in den "Sehepunkten" von Karin Schrader deutlich kritisiert:

http://www.sehepunkte.de/2014/01/19427.html

"Ein Sprung nach vorn in der Baldung-Forschung" - och nö.

Jakob Villinger (???)

Jakob Villinger (???)

http://www.renaissance-port.de/aktuell.html

Von "Gelingen" möchte ich nicht sprechen, denn konkrete und handfeste Indizien sucht man vergebens. Vage Anhaltspunkte - mehr enthalten die Begleittexte nicht. Mit solch fahrlässiger Methodik wie bei Wilhelmi kann man so ziemlich alle Porträts zuordnen.

Schon sein Buch "Porträts der Renaissance" wurde in den "Sehepunkten" von Karin Schrader deutlich kritisiert:

http://www.sehepunkte.de/2014/01/19427.html

"Ein Sprung nach vorn in der Baldung-Forschung" - och nö.

Jakob Villinger (???)

Jakob Villinger (???)KlausGraf - am Samstag, 22. August 2015, 19:45 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Deutscher Humanismus 1480-1520. Verfasserlexikon. Hrsg. von Franz Josef Worstbrock. Bd. 3: Nachträge, Addenda und Corrigenda. Register. Berlin/München/Boston: De Gruyter 2015. 361 S. 119.95 Euro.

"Ein Register ohne Buch hat mir manchmal genützt, ein Buch ohne Register nie." An dieses Diktum, das Ludwig Reiners Thomas Carlyle zuschreibt, fühlt sich erinnert, wer den vergleichsweise schmalen, nicht gerade als wohlfeil zu bezeichnenden dritten Band des Humanismus-Verfasserlexikons (Worstbrock schlägt als Abkürzung HumVL vor) separat sein eigen nennen darf. Denn der ganz vom Herausgeber verfasste Band besteht fast ausschließlich aus dem Register.

Es gibt zwei - gewohnt vorzügliche Artikel - zum Augsburger Humanisten Konrad Peutinger (Sp. 1-32) und zu dem weniger bekannten Ingolstädter Theologen Georg Zingel, bekanntgeworden als Widersacher Jakob Lochers (Sp. 32-36). Zu einigen Artikeln

Arnoldi, Bartholomäus von Usingen

Aucuparius, Thomas

Danhauser, Peter

Gallinarius, Johannes

Kitzscher, Johannes von

Marschalk von Pappenheim, Matthäus

Sibutus, Georg

Stamler, Johannes

Suchten, Christoph von

Tritonius, Petrus

Wimpfeling, Jakob

bringt Worstbrock (Sp. 37-42) meist kleinere Nachträge und Korrekturen. Dass diese ohne Kontakt zu den jeweiligen Verfassern verfasst worden, finde ich nach wie vor irritierend.

http://archiv.twoday.net/stories/1022387865/

Zu meinem Artikel über Matthäus Marschalk von Pappenheim

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-87592

ergänzt W. ein eher belangloses Detail, zugleich eine (unnötig) schallende Ohrfeige für Martin Ott, über dessen Studie zum Umgang mit der römischen Vergangenheit im Renaissance-Humanismus ich mich kritisch in der ZGO geäußert habe.

http://archiv.twoday.net/stories/219045535/

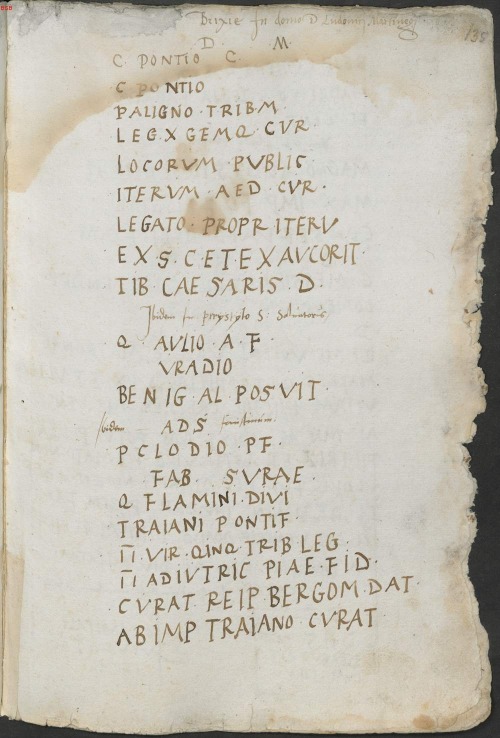

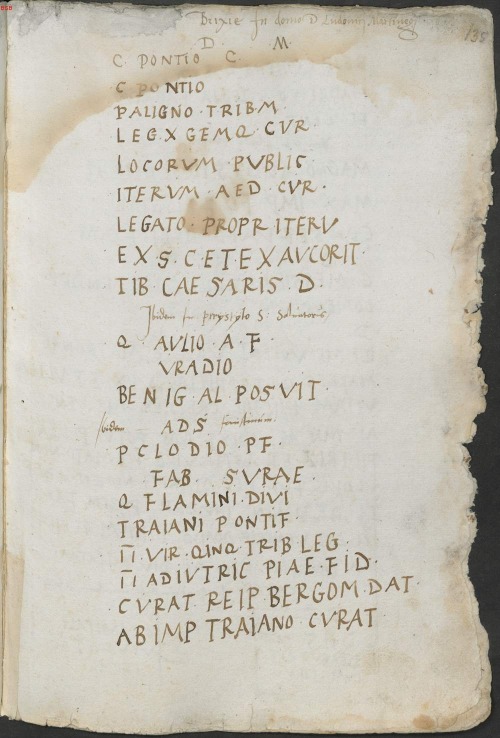

Bd. 2, Sp. 207 Punkt 5 b) erwähnte ich - auf Ott fußend - die kleine Inschriften-Sylloge Pappenheims im auch online verfügbaren Cgm 7249, Bl. 133v-135v.

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009573/image_266

Sie umfasse, führt W. nun aus, 17 Stücke, davon zwei aus Peutingers Sammlung, drei aus Mailand, acht aus Brixia (Brixen oder Brescia). Otts Mitteilungen S. 115 zu ihr seien "nahezu gänzlich verfehlt". So sei auch die fingierte Statthalter-Inschrift, anders als Ott angibt, hier nicht zu finden. Vor lauter Wut über Otts Unfähigkeit hat W. vergessen, nach Brixia zu recherchieren, was nicht sonderlich schwer gewesen wäre, denn das W. möglicherweise unbekannte Rechercheinstrument des Internets hilft auch jenen, denen San Salvatore in Brescia nicht vertraut ist. Die von Pappenheim abgezeichnete Inschrift für P. Clodius stammt in der Tat aus Brescia.

https://books.google.de/books?id=aWc54HBHWmwC&pg=PA283

Pappenheim promovierte 1482 in Perugia und ist zuvor auch in Ferrara zu belegen.

http://archiv.twoday.net/stories/235545054/

Vermutlich hat er die oberitalienischen Inschriften während seines Studiums selbst zusammengetragen.

Statt sich über Ott zu ärgern, hätte W. lieber die 2009 erschienene Monographie von Schauerte nachtragen sollen. Was es sonst Neues zu dem Augsburger Kanoniker gibt, habe ich in Archivalia zusammengestellt.

http://archiv.twoday.net/search?q=matth%C3%A4us+pappenheim

Den wichtigsten Neufund im März 2014 habe ich noch nicht ausführlicher präsentiert, die autornahe Handschrift "De imperio Romano" im Düsseldorfer Heine-Institut HH 100.

Das HumVL ist trotz der von W. in seinem Nachwort beklagten überlangen Bearbeitungszeit (seit 2002) ohne jeden Zweifel ein großartiges Nachschlagewerk, mit dem sich W. als Herausgeber ein bleibendes Monument gesetzt hat. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es nur wenige schwächere Artikel (z.B. zu Boemus). W. hat uneigennützig den Autoren wertvolle Hinweise zur Verfügung gestellt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß (in meinem Fall die Bezeugung Pappenheims in Ferrara). Auf besonders hohem Niveau sind auch die von dem zu früh verstorbenen Freiburger Mediävisten Dieter Mertens bearbeiteten Beiträge.

Leider weisen die Register in Bd. 3 Mängel auf. Es gibt drei Register: 1. für antike Personen, 2. für nachantike Personen, 3. ein Sachregister. Auch in der Zeit der Volltextsuche - das Werk wird leider nur im Rahmen der Verfasserdatenbank vom Verlag als Ebook angeboten, d.h. ohne genau zitierbares Faksimile - bin ich ein großer Anhänger guter Register.

Ein Register zu Personen aus der Zeit des Renaissance-Humanismus sollte ausnahmslos alle Personennennungen erfassen. W. hat sich aber, wie Stichproben zeigten, auf eine Auswahl beschränkt, ohne dass mir das Prinzip der Aufnahme klar geworden ist.

Die akribischen Ermittlungen im Artikel zu Jakob Locher zu handschriftlich überlieferten Gedichten und Briefen werden entwertet, wenn die dort genannten Personen nicht im Register erscheinen. Das ist der Fall bei Graf Felix von Werdenberg (Stelle II, 63 vorhanden; II, 77 fehlt), Peutinger (es fehlt II, 77), Zasius (II, 77, 80), Joh. Stockar (II, 78; er wird nur bei Reuchlin II, 602 erwähnt), Joh. Vetter (II, 78, 80), Peter Schletel (II, 82 gedruckter Widmungsbrief erfasst, nicht aber handschriftliches Epigramm an ihn), Abt Radenecker (II, 79), Paul Hirschbeck ist aber eigenartigerweise vorhanden (II, 79), Abt Erasmus Münzer fehlt wieder (II, 79), ebenso Tolkopf (II, 80). Bei Peter Burckard lies statt II, 820 II, 82.

Auch in anderen Artikeln vermisse ich Personennamen, etwa II, 10 Holl; II, 11 Thamm.

Über ein Sachregister (Sp. 301-360) kann man natürlich endlos streiten. Es ist als Erschließung des reichen Stoffs hochwillkommen. Allerdings bin ich überzeugt, dass W. Besseres hätte leisten können. Es ist ratsam, sich das ganze Register durchzulesen, da an Querverweisen gespart wurde. Bei Geschichtsschreibung kommt an Querverweisen mindestens dazu: Ereignisdichtung, Genealogien, Geschichtsepik, Historisch-politische Schriften, Zeitgeschichtliche Epik, Zeitgeschichtliche kleinere Gedichte (diese hätten auch bei "Gedichte" einen Querverweis erhalten müssen). Zu Chronik und Historiographie existiert gar kein Eintrag. Bei Stammesgeschichte fehlt der Hinweis auf das Lemma Schwaben (und auf das Elsaß).

Wieso gibt es ein Lemma "Erbfolgekrieg, bayer.", aber nicht eines zu den Burgunderkriegen? Siehe etwa im Personenregister Hagenbach und

https://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Sebastian_Murrho_der_.C3.84ltere

Die Beispiele könnten leicht vermehrt werden. Längst liegt mit der Praxis der französischen Archivinventare registertechnisch eine elegante Möglichkeit vor, Sachbegriffe in Art eines kleinen Thesaurus zu gruppieren: "Tableaux méthodiques de mots-matières en tête des index alphabétiques" (Himly). Bedauerlich ist, dass W. auf ein Ortsregister verzichtet hat und dass für die anderen Registertypen des ²VL (Handschriftenregister, Druckregister usw.) keine Ressourcen zur Verfügung standen.

Wer nun erwartet, ich würde angesichts der - trotz meiner Mäkeleien an Bd. 3 - außerordentlich hohen Qualität dieses Lexikons einmal auf den obligaten Hinweis, dass die Zukunft Open-Access-Nachschlagewerken gehört, verzichten, hat sich getäuscht. Die Argumente habe ich schon so oft vorgetragen, dass der Hinweis auf

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/3104

genügen mag. Gerade bei einem Lexikon wie dem HumVL, bei dem die Heuristik und weniger die Interpretation der Texte im Vordergrund steht, ist es im Sinne wissenschaftlichen Fortschritts unverzichtbar, Bibliographien wie das VD 16, Normdaten (GND!) sowie Digitalisate verlinken zu können.

"Ein Register ohne Buch hat mir manchmal genützt, ein Buch ohne Register nie." An dieses Diktum, das Ludwig Reiners Thomas Carlyle zuschreibt, fühlt sich erinnert, wer den vergleichsweise schmalen, nicht gerade als wohlfeil zu bezeichnenden dritten Band des Humanismus-Verfasserlexikons (Worstbrock schlägt als Abkürzung HumVL vor) separat sein eigen nennen darf. Denn der ganz vom Herausgeber verfasste Band besteht fast ausschließlich aus dem Register.

Es gibt zwei - gewohnt vorzügliche Artikel - zum Augsburger Humanisten Konrad Peutinger (Sp. 1-32) und zu dem weniger bekannten Ingolstädter Theologen Georg Zingel, bekanntgeworden als Widersacher Jakob Lochers (Sp. 32-36). Zu einigen Artikeln

Arnoldi, Bartholomäus von Usingen

Aucuparius, Thomas

Danhauser, Peter

Gallinarius, Johannes

Kitzscher, Johannes von

Marschalk von Pappenheim, Matthäus

Sibutus, Georg

Stamler, Johannes

Suchten, Christoph von

Tritonius, Petrus

Wimpfeling, Jakob

bringt Worstbrock (Sp. 37-42) meist kleinere Nachträge und Korrekturen. Dass diese ohne Kontakt zu den jeweiligen Verfassern verfasst worden, finde ich nach wie vor irritierend.

http://archiv.twoday.net/stories/1022387865/

Zu meinem Artikel über Matthäus Marschalk von Pappenheim

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-87592

ergänzt W. ein eher belangloses Detail, zugleich eine (unnötig) schallende Ohrfeige für Martin Ott, über dessen Studie zum Umgang mit der römischen Vergangenheit im Renaissance-Humanismus ich mich kritisch in der ZGO geäußert habe.

http://archiv.twoday.net/stories/219045535/

Bd. 2, Sp. 207 Punkt 5 b) erwähnte ich - auf Ott fußend - die kleine Inschriften-Sylloge Pappenheims im auch online verfügbaren Cgm 7249, Bl. 133v-135v.

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009573/image_266

Sie umfasse, führt W. nun aus, 17 Stücke, davon zwei aus Peutingers Sammlung, drei aus Mailand, acht aus Brixia (Brixen oder Brescia). Otts Mitteilungen S. 115 zu ihr seien "nahezu gänzlich verfehlt". So sei auch die fingierte Statthalter-Inschrift, anders als Ott angibt, hier nicht zu finden. Vor lauter Wut über Otts Unfähigkeit hat W. vergessen, nach Brixia zu recherchieren, was nicht sonderlich schwer gewesen wäre, denn das W. möglicherweise unbekannte Rechercheinstrument des Internets hilft auch jenen, denen San Salvatore in Brescia nicht vertraut ist. Die von Pappenheim abgezeichnete Inschrift für P. Clodius stammt in der Tat aus Brescia.

https://books.google.de/books?id=aWc54HBHWmwC&pg=PA283

Pappenheim promovierte 1482 in Perugia und ist zuvor auch in Ferrara zu belegen.

http://archiv.twoday.net/stories/235545054/

Vermutlich hat er die oberitalienischen Inschriften während seines Studiums selbst zusammengetragen.

Statt sich über Ott zu ärgern, hätte W. lieber die 2009 erschienene Monographie von Schauerte nachtragen sollen. Was es sonst Neues zu dem Augsburger Kanoniker gibt, habe ich in Archivalia zusammengestellt.

http://archiv.twoday.net/search?q=matth%C3%A4us+pappenheim

Den wichtigsten Neufund im März 2014 habe ich noch nicht ausführlicher präsentiert, die autornahe Handschrift "De imperio Romano" im Düsseldorfer Heine-Institut HH 100.

Das HumVL ist trotz der von W. in seinem Nachwort beklagten überlangen Bearbeitungszeit (seit 2002) ohne jeden Zweifel ein großartiges Nachschlagewerk, mit dem sich W. als Herausgeber ein bleibendes Monument gesetzt hat. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es nur wenige schwächere Artikel (z.B. zu Boemus). W. hat uneigennützig den Autoren wertvolle Hinweise zur Verfügung gestellt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß (in meinem Fall die Bezeugung Pappenheims in Ferrara). Auf besonders hohem Niveau sind auch die von dem zu früh verstorbenen Freiburger Mediävisten Dieter Mertens bearbeiteten Beiträge.

Leider weisen die Register in Bd. 3 Mängel auf. Es gibt drei Register: 1. für antike Personen, 2. für nachantike Personen, 3. ein Sachregister. Auch in der Zeit der Volltextsuche - das Werk wird leider nur im Rahmen der Verfasserdatenbank vom Verlag als Ebook angeboten, d.h. ohne genau zitierbares Faksimile - bin ich ein großer Anhänger guter Register.

Ein Register zu Personen aus der Zeit des Renaissance-Humanismus sollte ausnahmslos alle Personennennungen erfassen. W. hat sich aber, wie Stichproben zeigten, auf eine Auswahl beschränkt, ohne dass mir das Prinzip der Aufnahme klar geworden ist.

Die akribischen Ermittlungen im Artikel zu Jakob Locher zu handschriftlich überlieferten Gedichten und Briefen werden entwertet, wenn die dort genannten Personen nicht im Register erscheinen. Das ist der Fall bei Graf Felix von Werdenberg (Stelle II, 63 vorhanden; II, 77 fehlt), Peutinger (es fehlt II, 77), Zasius (II, 77, 80), Joh. Stockar (II, 78; er wird nur bei Reuchlin II, 602 erwähnt), Joh. Vetter (II, 78, 80), Peter Schletel (II, 82 gedruckter Widmungsbrief erfasst, nicht aber handschriftliches Epigramm an ihn), Abt Radenecker (II, 79), Paul Hirschbeck ist aber eigenartigerweise vorhanden (II, 79), Abt Erasmus Münzer fehlt wieder (II, 79), ebenso Tolkopf (II, 80). Bei Peter Burckard lies statt II, 820 II, 82.

Auch in anderen Artikeln vermisse ich Personennamen, etwa II, 10 Holl; II, 11 Thamm.

Über ein Sachregister (Sp. 301-360) kann man natürlich endlos streiten. Es ist als Erschließung des reichen Stoffs hochwillkommen. Allerdings bin ich überzeugt, dass W. Besseres hätte leisten können. Es ist ratsam, sich das ganze Register durchzulesen, da an Querverweisen gespart wurde. Bei Geschichtsschreibung kommt an Querverweisen mindestens dazu: Ereignisdichtung, Genealogien, Geschichtsepik, Historisch-politische Schriften, Zeitgeschichtliche Epik, Zeitgeschichtliche kleinere Gedichte (diese hätten auch bei "Gedichte" einen Querverweis erhalten müssen). Zu Chronik und Historiographie existiert gar kein Eintrag. Bei Stammesgeschichte fehlt der Hinweis auf das Lemma Schwaben (und auf das Elsaß).

Wieso gibt es ein Lemma "Erbfolgekrieg, bayer.", aber nicht eines zu den Burgunderkriegen? Siehe etwa im Personenregister Hagenbach und

https://de.wikisource.org/wiki/Burgunderkriege#Sebastian_Murrho_der_.C3.84ltere

Die Beispiele könnten leicht vermehrt werden. Längst liegt mit der Praxis der französischen Archivinventare registertechnisch eine elegante Möglichkeit vor, Sachbegriffe in Art eines kleinen Thesaurus zu gruppieren: "Tableaux méthodiques de mots-matières en tête des index alphabétiques" (Himly). Bedauerlich ist, dass W. auf ein Ortsregister verzichtet hat und dass für die anderen Registertypen des ²VL (Handschriftenregister, Druckregister usw.) keine Ressourcen zur Verfügung standen.

Wer nun erwartet, ich würde angesichts der - trotz meiner Mäkeleien an Bd. 3 - außerordentlich hohen Qualität dieses Lexikons einmal auf den obligaten Hinweis, dass die Zukunft Open-Access-Nachschlagewerken gehört, verzichten, hat sich getäuscht. Die Argumente habe ich schon so oft vorgetragen, dass der Hinweis auf

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/3104

genügen mag. Gerade bei einem Lexikon wie dem HumVL, bei dem die Heuristik und weniger die Interpretation der Texte im Vordergrund steht, ist es im Sinne wissenschaftlichen Fortschritts unverzichtbar, Bibliographien wie das VD 16, Normdaten (GND!) sowie Digitalisate verlinken zu können.

KlausGraf - am Freitag, 21. August 2015, 14:41 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Studie von Johannes Backhaus 1906 über Paullini, Falke und Harenberg ist online:

http://digital.ub.uni-paderborn.de/ihd/content/structure/1707362

Übersicht aller damals bekannten Fälschungen Paullinis:

http://digital.ub.uni-paderborn.de/ihd/content/pageview/1708221

Zu Christian Franz Paullini

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118739581

Fälschungen in Archivalia

http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

http://digital.ub.uni-paderborn.de/ihd/content/structure/1707362

Übersicht aller damals bekannten Fälschungen Paullinis:

http://digital.ub.uni-paderborn.de/ihd/content/pageview/1708221

Zu Christian Franz Paullini

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118739581

Fälschungen in Archivalia

http://archiv.twoday.net/stories/96987511/

KlausGraf - am Dienstag, 18. August 2015, 16:20 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00103177-4

Zu der Schrift von Gölgel siehe auch

http://epub.uni-regensburg.de/26630/ (S. 47)

Zum Dollingerlied:

http://archiv.twoday.net/stories/64967082/

#erzählforschung

Zu der Schrift von Gölgel siehe auch

http://epub.uni-regensburg.de/26630/ (S. 47)

Zum Dollingerlied:

http://archiv.twoday.net/stories/64967082/

#erzählforschung

KlausGraf - am Dienstag, 18. August 2015, 15:07 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Graf%2C+Klaus%2C+1958-%22

Jemand hatte ohne meine Kenntnis die Bücher als Public Domain ins Internet Archive hochgeladen. Am 5. August 2015 wandte ich mich an das IA, um die Lizenz in CC-BY ändern zu lassen. Das ist jetzt erfolgt.

Exemplarische Geschichten : Thomas Lirers "Schwäbische Chronik" und die "Gmünder Kaiserchronik", 1987 (Dissertation)

Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert : Texte und Untersuchungen zur Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, 1984 (Magisterarbeit)

Sagen rund um Stuttgart, 1995

Jemand hatte ohne meine Kenntnis die Bücher als Public Domain ins Internet Archive hochgeladen. Am 5. August 2015 wandte ich mich an das IA, um die Lizenz in CC-BY ändern zu lassen. Das ist jetzt erfolgt.

Exemplarische Geschichten : Thomas Lirers "Schwäbische Chronik" und die "Gmünder Kaiserchronik", 1987 (Dissertation)

Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert : Texte und Untersuchungen zur Geschichtsschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, 1984 (Magisterarbeit)

Sagen rund um Stuttgart, 1995

KlausGraf - am Samstag, 15. August 2015, 16:13 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Frankfurter Hefte" öffnen großzügig Archiv zum kostenlosen Download. Alles älter als 3 Mon,auf Inhaltsverz. klicken http://t.co/nlf1QnJixz

— Frau Aust (@Frau_Aust) 13. August 2015

KlausGraf - am Samstag, 15. August 2015, 00:41 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 14. August 2015, 02:17 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Glaubt man einem Google-Screenshot, so gibt es ein deutsches Sprichwort:

Heute haben wir einen Feiertag, aber zu Castell mistet man die Ställ

Es scheint nach Franken zu gehören und auf den Stammsitz Castell (bei Kitzingen) der Fürstenfamilie zu verweisen. Man könnte annehmen, dass ein konfessioneller Gegensatz zwischen dem katholischen Hochstift Würzburg und der protestantischen Grafschaft Castell den Hintergrund der Redewendung bildet. Sie bezieht sich aber auf ein Schlachtengedenken [1] in Würzburg, nämlich auf den Cyriacustag, der in Erinnerung an die Schlacht bei Kitzingen 1266 "gefeiert" wurde, d.h. arbeitsfrei blieb. Das Sprichwort war offenkundig Teil der frühneuzeitlichen Erinnerungskultur der Stadt Würzburg und gehört zu den bislang völlig vernachlässigten Sprichwörtern mit historischer Sinnstiftung, die sich auf ein historisches Ereignis beziehen. Das bekannteste Beispiel ist das "Hornberger Schießen", wobei das ursprüngliche Ereignis in Vergessenheit geraten ist. [2] In Studien zur Erinnerungskultur wurde bislang übersehen: Auch das Sprichwort konnte (selten) ein Erinnerungsmedium sein.

Georg Tobias Pistorius nahm das Sprichwort "Heute haben wir einen feyertag, aber zu Castell mistet man die Ställ" 1715 in seine umfangreiche Sammlung von Rechts-Sprichwörtern auf. [3] Er bezog es auf die von ihm nach seiner Vorlage Ziegler 1269 datierte Cyriacusschlacht. Noch heute würden Bürger und Kleriker die feierliche Prozession mit dem Banner " das pannier" abhalten. Den wohl ältesten Beleg des Sprichworts liefert eine sehr frühe gedruckte adelsgeschichtliche Darstellung (in Latein) über die Grafen von Castell, die der Rothenburger Hieronymus Ziegler 1546 veröffentlichte. [4] Ziegler gibt das proverbium der Würzburger so wieder: "Hodie Herbipolensibus dies festus est, Castellensibus nefastus, et ater".

1741 druckte Wilhelm Friedrich Pistorius einen Text zur Geschichte der Grafen von Castell [5], den man nochmals als "Eines Anonymi genealogische Nachrichten von den Herren Grafen Castell" bei Johann Paul Reinhard 1760 findet [6]. Die Würzburger Geistlichen, so Pistorius, feiern jährlich ihren Sieg und verspotten die Grafen von Castell mit den Worten: "Heut haben wir einen Feyertag, aber zu Castell mistet man die Ställe".

Die genannten drei Quellen, Ziegler 1546 und die beiden Pistorius im 18. Jahrhundert, sichern ab, dass der Spottspruch gegen die Grafen von Castell in Würzburg tatsächlich gebräuchlich war.

Wie volkstümlich der Spruch war, lässt sich natürlich nicht sagen. Ihn für die einfachen Würzburger Bürger zu vereinnahmen, geht nicht an, aber man darf wohl annehmen, dass er zur "Folklore" der jährlichen Gedenkfeier am Cyriacus-Tag gehörte. Der älteste Beleg 1546 lässt es als unwahrscheinlich erscheinen, dass eine konfessionelle Spitze den Ursprung bildete, denn die Grafen von Castell führten erst 1546/41 die Reformation ein. Später kann man aber den konfessionellen Gegensatz durchaus mitgedacht haben.

Der durch den Reim Castell/Ställ in der deutschen Version prägnant formulierte Spruch wurde in der Frühen Neuzeit als Sprichwort wahrgenommen (schon 1546: proverbium), während wir ihn heute eher als lokalen Spottspruch einordnen würden. Streng genommen bezieht er sich nicht auf ein historisches Ereignis, sondern auf einen Feiertag, der dieses erinnert.

Eine lebendige Tradierung des Sprichworts noch im 19. Jahrhundert kann dagegen nicht belegt werden. Wanders großes Sprichwörterlexikon [7] hat es aus des Pistorius Rechtsprichwörtersammlung (1715 u.ö.), und das dürfte auch die Quelle für Simrocks Sprichwörtersammlung [8] gewesen sein. Dass es der castell-kundige Würzburger Archivar August Sperl in seinen Roman Richiza einbaute, verwundert nicht. [9]

Die Literatur zum Cyriakustag hat das "Sprichwort" bisher weitgehend ignoriert. [10] Die militärische Auseinandersetzung der Schlacht bei Kitzingen am 8. August 1266 wurde erst in der Tradition zur "großen Schlacht" stilisiert. Es handelt sich um einen Sieg der Koalition der Herren von Hohenlohe und der Würzburger Bürgerschaft mit der trimberg-sternbergischen Partei im Domkapitel während der Würzburger Sedisvakanzwirren. [11] Dass die Schlacht später überschätzt wurde, lag sicher auch am jährlichen festlichen Gedenktag in Würzburg und an dem bemerkenswerten Denkmal, das an sie erinnert: der Würzburger Kiliansfahne, auf deren Rückseite eine Inschrift die Schlacht nennt. Sie ist das älteste erhaltene deutsche Banner. Man nimmt an, sie stamme von einem Fahnenwagen (Karrasche). [12] Als Eigentum des historischen Vereins wurde das Kiliansbanner in die Liste des national wertvollen Kulturgutes eingetragen. [13]

Die Prozession am Cyriakustag ist schon 1314 belegt. Eine neue Prozessionsordnung 1381 schrieb vor, dass der Cyriakustag wie das Fest des Bistumspatrons Kilian zu begehen sei. [14] 1593 legte der Würzburger Bischof auf den Cyriakustag eine weitere Memorial-Prozession zum Andenken des Türkensiegs bei Sisak. [15]

Am Rande dieses wirkmächtigen Gedenktags, der im Zeichen des Zusammenwirkens von Geistlichkeit und Bürgerschaft stand [16], ist das 1546 erstmals bezeugte "Sprichwort" gegen die Castell entstanden, wobei natürlich der eigentliche Ursprung offen bleiben muss. War es Orts-Rivalität oder hatte jemand im Domkapitel eine Rechnung mit den Castell offen? In jedem Fall zündete der Spott, in Würzburg gehörte der Spottspruch mindestens vom 16. bis 18. Jahrhundert zu den Medien, die den Jahrtag umgaben (zu seinem Medien-Mix, würde Gerd Schwerhoff sagen [1]).

***

Anmerkungen

[1] Zum Thema Schlachtengedenken vgl. zuletzt die Hinweise in:

http://archiv.twoday.net/stories/1022465668/

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Hornberger_Schießen

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022475402/ ]

Zu Sprichwörtern, die funktionieren, obwohl der Ursprung dunkel ist:

Klaus Graf: Sprichwörtliches: Bürger und Bauer scheidet nichts als ein Zaun und eine Mauer. In: Archivalia vom 10. Dezember 2014

http://archiv.twoday.net/stories/1022377321/

Zu den Sprichwörtern mit historischer Sinnstiftung:

Klaus Graf: Sprichwörtliches: Qualens Brudlacht. In: Archivalia vom 18. Mai 2013

http://archiv.twoday.net/stories/404100553/

Klaus Graf: Sprichwörtliches: Den Galgen sagt der Eichele. In: Archivalia vom 4. November 2009

http://archiv.twoday.net/stories/6026011/

Klaus Graf: Über den Ursprung der Sieben Schwaben aus dem landsmannschaftlichen Spott, in: Die Sieben Schwaben. Stereotypen. Ludwig Aurbacher und die Popularisierung eines Schwanks, hrsg. von Dorothee Pesch/Elisabeth Plößl/Beate Spiegel (= Schriftenreihe der Museen des Bezirks Schwaben 48), Oberschönenfeld 2013, S. 15-17, 20-23, 27-31 (zum Sprichwort: Es geht dir wie den Schwaben vor Lucka)

Seilers Sprichwörterkunde 1922, S. 30-35 ist wohl die umfangreichste Darlegung zum Thema:

http://archive.org/stream/deutschesprichw00seiluoft#page/30/mode/2up

[3] http://diglib.uibk.ac.at/ulbtirol/content/pageview/330300

https://books.google.de/books?id=xnVXAAAAcAAJ&pg=RA1-PA72

[4] https://books.google.de/books?id=daR18XrrbfMC&pg=PT14

[5] https://books.google.de/books?id=A_pdAAAAcAAJ&pg=PA241

Der in der Anm. ** hergestellte Bezug auf Ausführungen Tentzels führt in die Irre. Tentzel nennt an der Stelle zwar die Grafen von Castell, hat aber nichts zum Sprichwort.

https://books.google.de/books?id=bVoPAAAAYAAJ&&pg=PA919

Zur frühneuzeitlichen Rezeptionsgeschichte der Cyriacus-Schlacht gehört der von Pistorius S. 240 Anm. ** erwähnte angebliche alte Stein zu Rotenburg am Main [!] mit lateinischer Gedenkinschrift.

[6] https://books.google.de/books?id=aPhKAAAAcAAJ&pg=PA195

[7] Wander 1867

http://www.zeno.org/nid/20011577673

[8] Simrock 1846:

https://books.google.de/books?id=cAs-AAAAIAAJ&pg=PA108

Aus Pistorius hat es Reuss im Serapeum 1852

https://books.google.de/books?id=Gd5JAAAAcAAJ&pg=PA117

Auch die Erwähnung in "Würzburg und seine Umgebungen" (²1871)

https://books.google.de/books?id=JWxHAAAAYAAJ&pg=PA167

hat sicher literarischen Ursprung.

[9] http://gutenberg.spiegel.de/buch/richiza-8017/25

http://hdl.handle.net/2027/njp.32101067518454?urlappend=%3Bseq=293 (US)

Romanhafte Züge hat auch Sperls Abschnitt zur Cyriacus-Schlacht mit Erwähnung des Sprichworts in seinem Castell-Buch von 1908:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1911932

Über Sperl:

http://archiv.twoday.net/search?q=august+sperl

[10] Das gilt auch für meinen Schlachtengedenken-Aufsatz 1989, S. 85

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-54165

Allerdings hat Friedrich Pfister in seiner Studie zur Kiliansfahne 1952/53 (erneut 1976

https://books.google.de/books?hl=de&id=JDeFAAAAIAAJ&q=castell+würzburg ) die Passage aus Reinhard zitiert.

Einige neuere Arbeiten mit Erwähnungen des Würzburger Gedenkens am Cyriacus-Tag:

Frantisek Graus: Der Heilige als Schlachtenhelfer, in: Festschrift für Helmut Beumann zum 65. Geburtstag (1977), S. 337 Anm. 42

http://www.mgh-bibliothek.de//dokumente/a/a080998.pdf

Michael Mitterauer, in: Der Kampf um das Gedächtnis (1997), S. 39

https://books.google.de/books?id=i6dEhk64uTYC&pg=PA39

Wieder in: Derselbe: Dimensionen des Heiligen (2000), S. 153

https://books.google.de/books?id=MQRs2LyejPkC&pg=PA153

Andrea Löther: Prozessionen in spätmittelalterlichen Städten (1999), S. 38

Hartmut Kühne: Ostensio Reliquiarum (2000), S. 298

https://books.google.de/books?id=9pu2d2mWXJkC&pg=PA298

Dieter J. Weiß, in: Die oberdeutschen Reichsstädte und ihre Heiligenkulte (2005), S. 12

https://books.google.de/books?id=A-psZgnGp4AC&pg=PA12

[11] Knapp dazu Wendehorst 1969

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/12/27

Ausführlicher Gerd Zimmermann: Die Cyriakus-Schlacht bei Kitzingen (8.8.1266) in Tradition und Forschung, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 27 (1967), S. 417-425

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048794/image_437

Weitere Literatur auch im Handbuch der bayerischen Geschichte 3/1: Geschichte Frankens (3. Auflage 1997), S. 557

https://books.google.de/books?id=kTO9EZTZHBAC&pg=PA557

Zur einflussreichen Darstellung des Lorenz Fries siehe die Edition: Lorenz Fries: Chronik der Bischöfe von Würzburg 742-1495 Bd. 2 (1994), S. 179-181 mit weiterer Literatur.

Veraltete Fries-Ausgaben:

Ludewig

http://franconica.uni-wuerzburg.de/ub/54a1012054/pages/54a1012054/656.html

Ausgabe 1848

https://books.google.de/books?id=ZGtHAAAAYAAJ&pg=PA362

Digitalisat der Handschrift der UB Würzburg

http://franconica.uni-wuerzburg.de/ub/fries/pages/fries/474.html

Leider ist die grundlegende Darstellung von Wilhelm Füßlein: Zwei Jahrzehnte würzburgischer Stifts-, Stadt- und Landesgeschichte (1926), obwohl gemeinfrei, nicht online. Sein Aufsatz in der HZ 1926 hat eine andere Ausrichtung, steht aber jetzt zur Verfügung:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuesslein_wuerzburg_hz.pdf

Wenig erhellend ist der Wikipedia-Artikel:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C3%BCrzburger_Bischofsstreit&oldid=143681411

[12] So Otfried Neubecker im RDK 1973 mit Abb. 12

http://www.rdklabor.de/wiki/Fahne_(milit%C3%A4risch)

Farbabbildung auf der Website des Mainfränkischen Museums:

http://mainfraenkisches-museum.de/sammlung/stadtgeschichte/kiliansbanner.html

Populärer Überblick von Marianne Erben im Frankenland 1998

http://frankenland.franconica.uni-wuerzburg.de/login/data/1996_28.pdf

Zur Inschrift die Deutschen Inschriften:

https://books.google.de/books?id=XEJmAAAAMAAJ&q=cyriacus+prozession+würzburg

Nach Fries wurde das Banner im Dom öffentlich aufgehängt, nur am Jahrtag darf man folgern. Eine Quelle von 1808 spricht dagegen von acht Tagen:

https://books.google.de/books?id=w75DAAAAcAAJ&pg=RA1-PA535

[Ebenso schon Franz Oberthür in seinem Taschenbuch 1795, S. 68

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10021804_00110.html

Die Stelle wies freundlicherweise das Stadtarchiv Würzburg nach und übermittelte einen Scan.]

Das hängende Banner im Bild bei Gropp:

https://books.google.de/books?id=mGtUAAAAYAAJ&pg=PA42

[13] http://www.kulturgutschutz-deutschland.de/DE/3_Datenbank/Kulturgut/Bayern/02639.html?nn=1003270&block=AllesDruckversion

[14] Zimmermann S. 423. Die Ordnung von 1381 bei Friedrich Anton Reuß: Das Cyriakus-Panier (1844), S. 12f.

https://books.google.de/books?id=TetQAAAAcAAJ

Zur Prozession siehe auch die Angaben zum Ablauf bei Wendehorst 1989

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/36/246

[15] Wendehorst 2001

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/54/63

[16] Zimmermann S. 425: "Manifestation des Miteinanders von Stift und Stadt".

#forschung

Heute haben wir einen Feiertag, aber zu Castell mistet man die Ställ

Es scheint nach Franken zu gehören und auf den Stammsitz Castell (bei Kitzingen) der Fürstenfamilie zu verweisen. Man könnte annehmen, dass ein konfessioneller Gegensatz zwischen dem katholischen Hochstift Würzburg und der protestantischen Grafschaft Castell den Hintergrund der Redewendung bildet. Sie bezieht sich aber auf ein Schlachtengedenken [1] in Würzburg, nämlich auf den Cyriacustag, der in Erinnerung an die Schlacht bei Kitzingen 1266 "gefeiert" wurde, d.h. arbeitsfrei blieb. Das Sprichwort war offenkundig Teil der frühneuzeitlichen Erinnerungskultur der Stadt Würzburg und gehört zu den bislang völlig vernachlässigten Sprichwörtern mit historischer Sinnstiftung, die sich auf ein historisches Ereignis beziehen. Das bekannteste Beispiel ist das "Hornberger Schießen", wobei das ursprüngliche Ereignis in Vergessenheit geraten ist. [2] In Studien zur Erinnerungskultur wurde bislang übersehen: Auch das Sprichwort konnte (selten) ein Erinnerungsmedium sein.

Georg Tobias Pistorius nahm das Sprichwort "Heute haben wir einen feyertag, aber zu Castell mistet man die Ställ" 1715 in seine umfangreiche Sammlung von Rechts-Sprichwörtern auf. [3] Er bezog es auf die von ihm nach seiner Vorlage Ziegler 1269 datierte Cyriacusschlacht. Noch heute würden Bürger und Kleriker die feierliche Prozession mit dem Banner " das pannier" abhalten. Den wohl ältesten Beleg des Sprichworts liefert eine sehr frühe gedruckte adelsgeschichtliche Darstellung (in Latein) über die Grafen von Castell, die der Rothenburger Hieronymus Ziegler 1546 veröffentlichte. [4] Ziegler gibt das proverbium der Würzburger so wieder: "Hodie Herbipolensibus dies festus est, Castellensibus nefastus, et ater".

1741 druckte Wilhelm Friedrich Pistorius einen Text zur Geschichte der Grafen von Castell [5], den man nochmals als "Eines Anonymi genealogische Nachrichten von den Herren Grafen Castell" bei Johann Paul Reinhard 1760 findet [6]. Die Würzburger Geistlichen, so Pistorius, feiern jährlich ihren Sieg und verspotten die Grafen von Castell mit den Worten: "Heut haben wir einen Feyertag, aber zu Castell mistet man die Ställe".

Die genannten drei Quellen, Ziegler 1546 und die beiden Pistorius im 18. Jahrhundert, sichern ab, dass der Spottspruch gegen die Grafen von Castell in Würzburg tatsächlich gebräuchlich war.

Wie volkstümlich der Spruch war, lässt sich natürlich nicht sagen. Ihn für die einfachen Würzburger Bürger zu vereinnahmen, geht nicht an, aber man darf wohl annehmen, dass er zur "Folklore" der jährlichen Gedenkfeier am Cyriacus-Tag gehörte. Der älteste Beleg 1546 lässt es als unwahrscheinlich erscheinen, dass eine konfessionelle Spitze den Ursprung bildete, denn die Grafen von Castell führten erst 1546/41 die Reformation ein. Später kann man aber den konfessionellen Gegensatz durchaus mitgedacht haben.

Der durch den Reim Castell/Ställ in der deutschen Version prägnant formulierte Spruch wurde in der Frühen Neuzeit als Sprichwort wahrgenommen (schon 1546: proverbium), während wir ihn heute eher als lokalen Spottspruch einordnen würden. Streng genommen bezieht er sich nicht auf ein historisches Ereignis, sondern auf einen Feiertag, der dieses erinnert.

Eine lebendige Tradierung des Sprichworts noch im 19. Jahrhundert kann dagegen nicht belegt werden. Wanders großes Sprichwörterlexikon [7] hat es aus des Pistorius Rechtsprichwörtersammlung (1715 u.ö.), und das dürfte auch die Quelle für Simrocks Sprichwörtersammlung [8] gewesen sein. Dass es der castell-kundige Würzburger Archivar August Sperl in seinen Roman Richiza einbaute, verwundert nicht. [9]

Die Literatur zum Cyriakustag hat das "Sprichwort" bisher weitgehend ignoriert. [10] Die militärische Auseinandersetzung der Schlacht bei Kitzingen am 8. August 1266 wurde erst in der Tradition zur "großen Schlacht" stilisiert. Es handelt sich um einen Sieg der Koalition der Herren von Hohenlohe und der Würzburger Bürgerschaft mit der trimberg-sternbergischen Partei im Domkapitel während der Würzburger Sedisvakanzwirren. [11] Dass die Schlacht später überschätzt wurde, lag sicher auch am jährlichen festlichen Gedenktag in Würzburg und an dem bemerkenswerten Denkmal, das an sie erinnert: der Würzburger Kiliansfahne, auf deren Rückseite eine Inschrift die Schlacht nennt. Sie ist das älteste erhaltene deutsche Banner. Man nimmt an, sie stamme von einem Fahnenwagen (Karrasche). [12] Als Eigentum des historischen Vereins wurde das Kiliansbanner in die Liste des national wertvollen Kulturgutes eingetragen. [13]

Die Prozession am Cyriakustag ist schon 1314 belegt. Eine neue Prozessionsordnung 1381 schrieb vor, dass der Cyriakustag wie das Fest des Bistumspatrons Kilian zu begehen sei. [14] 1593 legte der Würzburger Bischof auf den Cyriakustag eine weitere Memorial-Prozession zum Andenken des Türkensiegs bei Sisak. [15]

Am Rande dieses wirkmächtigen Gedenktags, der im Zeichen des Zusammenwirkens von Geistlichkeit und Bürgerschaft stand [16], ist das 1546 erstmals bezeugte "Sprichwort" gegen die Castell entstanden, wobei natürlich der eigentliche Ursprung offen bleiben muss. War es Orts-Rivalität oder hatte jemand im Domkapitel eine Rechnung mit den Castell offen? In jedem Fall zündete der Spott, in Würzburg gehörte der Spottspruch mindestens vom 16. bis 18. Jahrhundert zu den Medien, die den Jahrtag umgaben (zu seinem Medien-Mix, würde Gerd Schwerhoff sagen [1]).

***

Anmerkungen

[1] Zum Thema Schlachtengedenken vgl. zuletzt die Hinweise in:

http://archiv.twoday.net/stories/1022465668/

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Hornberger_Schießen

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022475402/ ]

Zu Sprichwörtern, die funktionieren, obwohl der Ursprung dunkel ist:

Klaus Graf: Sprichwörtliches: Bürger und Bauer scheidet nichts als ein Zaun und eine Mauer. In: Archivalia vom 10. Dezember 2014

http://archiv.twoday.net/stories/1022377321/

Zu den Sprichwörtern mit historischer Sinnstiftung:

Klaus Graf: Sprichwörtliches: Qualens Brudlacht. In: Archivalia vom 18. Mai 2013

http://archiv.twoday.net/stories/404100553/

Klaus Graf: Sprichwörtliches: Den Galgen sagt der Eichele. In: Archivalia vom 4. November 2009

http://archiv.twoday.net/stories/6026011/

Klaus Graf: Über den Ursprung der Sieben Schwaben aus dem landsmannschaftlichen Spott, in: Die Sieben Schwaben. Stereotypen. Ludwig Aurbacher und die Popularisierung eines Schwanks, hrsg. von Dorothee Pesch/Elisabeth Plößl/Beate Spiegel (= Schriftenreihe der Museen des Bezirks Schwaben 48), Oberschönenfeld 2013, S. 15-17, 20-23, 27-31 (zum Sprichwort: Es geht dir wie den Schwaben vor Lucka)

Seilers Sprichwörterkunde 1922, S. 30-35 ist wohl die umfangreichste Darlegung zum Thema:

http://archive.org/stream/deutschesprichw00seiluoft#page/30/mode/2up

[3] http://diglib.uibk.ac.at/ulbtirol/content/pageview/330300

https://books.google.de/books?id=xnVXAAAAcAAJ&pg=RA1-PA72

[4] https://books.google.de/books?id=daR18XrrbfMC&pg=PT14

[5] https://books.google.de/books?id=A_pdAAAAcAAJ&pg=PA241

Der in der Anm. ** hergestellte Bezug auf Ausführungen Tentzels führt in die Irre. Tentzel nennt an der Stelle zwar die Grafen von Castell, hat aber nichts zum Sprichwort.

https://books.google.de/books?id=bVoPAAAAYAAJ&&pg=PA919

Zur frühneuzeitlichen Rezeptionsgeschichte der Cyriacus-Schlacht gehört der von Pistorius S. 240 Anm. ** erwähnte angebliche alte Stein zu Rotenburg am Main [!] mit lateinischer Gedenkinschrift.

[6] https://books.google.de/books?id=aPhKAAAAcAAJ&pg=PA195

[7] Wander 1867

http://www.zeno.org/nid/20011577673

[8] Simrock 1846:

https://books.google.de/books?id=cAs-AAAAIAAJ&pg=PA108

Aus Pistorius hat es Reuss im Serapeum 1852

https://books.google.de/books?id=Gd5JAAAAcAAJ&pg=PA117

Auch die Erwähnung in "Würzburg und seine Umgebungen" (²1871)

https://books.google.de/books?id=JWxHAAAAYAAJ&pg=PA167

hat sicher literarischen Ursprung.

[9] http://gutenberg.spiegel.de/buch/richiza-8017/25

http://hdl.handle.net/2027/njp.32101067518454?urlappend=%3Bseq=293 (US)

Romanhafte Züge hat auch Sperls Abschnitt zur Cyriacus-Schlacht mit Erwähnung des Sprichworts in seinem Castell-Buch von 1908:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1911932

Über Sperl:

http://archiv.twoday.net/search?q=august+sperl

[10] Das gilt auch für meinen Schlachtengedenken-Aufsatz 1989, S. 85

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-opus-54165

Allerdings hat Friedrich Pfister in seiner Studie zur Kiliansfahne 1952/53 (erneut 1976

https://books.google.de/books?hl=de&id=JDeFAAAAIAAJ&q=castell+würzburg ) die Passage aus Reinhard zitiert.

Einige neuere Arbeiten mit Erwähnungen des Würzburger Gedenkens am Cyriacus-Tag:

Frantisek Graus: Der Heilige als Schlachtenhelfer, in: Festschrift für Helmut Beumann zum 65. Geburtstag (1977), S. 337 Anm. 42

http://www.mgh-bibliothek.de//dokumente/a/a080998.pdf

Michael Mitterauer, in: Der Kampf um das Gedächtnis (1997), S. 39

https://books.google.de/books?id=i6dEhk64uTYC&pg=PA39

Wieder in: Derselbe: Dimensionen des Heiligen (2000), S. 153

https://books.google.de/books?id=MQRs2LyejPkC&pg=PA153

Andrea Löther: Prozessionen in spätmittelalterlichen Städten (1999), S. 38

Hartmut Kühne: Ostensio Reliquiarum (2000), S. 298

https://books.google.de/books?id=9pu2d2mWXJkC&pg=PA298

Dieter J. Weiß, in: Die oberdeutschen Reichsstädte und ihre Heiligenkulte (2005), S. 12

https://books.google.de/books?id=A-psZgnGp4AC&pg=PA12

[11] Knapp dazu Wendehorst 1969

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/12/27

Ausführlicher Gerd Zimmermann: Die Cyriakus-Schlacht bei Kitzingen (8.8.1266) in Tradition und Forschung, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 27 (1967), S. 417-425

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048794/image_437

Weitere Literatur auch im Handbuch der bayerischen Geschichte 3/1: Geschichte Frankens (3. Auflage 1997), S. 557

https://books.google.de/books?id=kTO9EZTZHBAC&pg=PA557

Zur einflussreichen Darstellung des Lorenz Fries siehe die Edition: Lorenz Fries: Chronik der Bischöfe von Würzburg 742-1495 Bd. 2 (1994), S. 179-181 mit weiterer Literatur.

Veraltete Fries-Ausgaben:

Ludewig

http://franconica.uni-wuerzburg.de/ub/54a1012054/pages/54a1012054/656.html

Ausgabe 1848

https://books.google.de/books?id=ZGtHAAAAYAAJ&pg=PA362

Digitalisat der Handschrift der UB Würzburg

http://franconica.uni-wuerzburg.de/ub/fries/pages/fries/474.html

Leider ist die grundlegende Darstellung von Wilhelm Füßlein: Zwei Jahrzehnte würzburgischer Stifts-, Stadt- und Landesgeschichte (1926), obwohl gemeinfrei, nicht online. Sein Aufsatz in der HZ 1926 hat eine andere Ausrichtung, steht aber jetzt zur Verfügung:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuesslein_wuerzburg_hz.pdf

Wenig erhellend ist der Wikipedia-Artikel:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C3%BCrzburger_Bischofsstreit&oldid=143681411

[12] So Otfried Neubecker im RDK 1973 mit Abb. 12

http://www.rdklabor.de/wiki/Fahne_(milit%C3%A4risch)

Farbabbildung auf der Website des Mainfränkischen Museums:

http://mainfraenkisches-museum.de/sammlung/stadtgeschichte/kiliansbanner.html

Populärer Überblick von Marianne Erben im Frankenland 1998

http://frankenland.franconica.uni-wuerzburg.de/login/data/1996_28.pdf

Zur Inschrift die Deutschen Inschriften:

https://books.google.de/books?id=XEJmAAAAMAAJ&q=cyriacus+prozession+würzburg

Nach Fries wurde das Banner im Dom öffentlich aufgehängt, nur am Jahrtag darf man folgern. Eine Quelle von 1808 spricht dagegen von acht Tagen:

https://books.google.de/books?id=w75DAAAAcAAJ&pg=RA1-PA535

[Ebenso schon Franz Oberthür in seinem Taschenbuch 1795, S. 68

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10021804_00110.html

Die Stelle wies freundlicherweise das Stadtarchiv Würzburg nach und übermittelte einen Scan.]

Das hängende Banner im Bild bei Gropp:

https://books.google.de/books?id=mGtUAAAAYAAJ&pg=PA42

[13] http://www.kulturgutschutz-deutschland.de/DE/3_Datenbank/Kulturgut/Bayern/02639.html?nn=1003270&block=AllesDruckversion

[14] Zimmermann S. 423. Die Ordnung von 1381 bei Friedrich Anton Reuß: Das Cyriakus-Panier (1844), S. 12f.

https://books.google.de/books?id=TetQAAAAcAAJ

Zur Prozession siehe auch die Angaben zum Ablauf bei Wendehorst 1989

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/36/246

[15] Wendehorst 2001

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/54/63

[16] Zimmermann S. 425: "Manifestation des Miteinanders von Stift und Stadt".

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 9. August 2015, 23:18 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen