Kodikologie

KlausGraf - am Donnerstag, 19. März 2015, 21:50 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

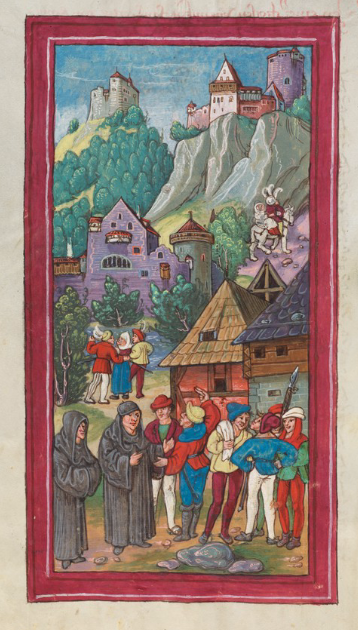

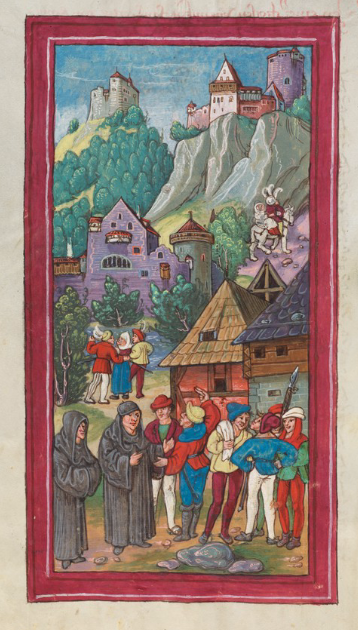

Von den 57 neuen Handschriften stammen etliche aus der UB Basel. Als neue Institutionen aus dem Archivbereich sind das Waadtländer Kantonsarchiv und das Staatsarchiv Solothurn vertreten. Highlight: Der Luzerner Schilling (1513) mit 450 Bildern.

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/

KlausGraf - am Donnerstag, 19. März 2015, 18:02 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Inventar von 1911 steht jetzt auch im Internet Archive zur Verfügung. Die Handschriften befinden sich inzwischen in der Vatikanischen Bibliothek.

https://archive.org/details/DieIlluminiertenHandschriftenDerRossianaInWienLainz

Zu deutschsprachigen Codices der Rossiana:

http://www.handschriftencensus.de/hss/Rom_%28Vatikanstadt%29

Zu den Handschriften aus Inzigkofen:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/5027 (Nachtrag)

Derzeit sind 24 Codices online:

http://www.mss.vatlib.it/guii/scan/link1.jsp?fond=Ross.

Eine Handschriftenliste von Gollob:

http://www.klosterbibliotheken.at/dig/gollob/gollob.htm

https://archive.org/details/DieIlluminiertenHandschriftenDerRossianaInWienLainz

Zu deutschsprachigen Codices der Rossiana:

http://www.handschriftencensus.de/hss/Rom_%28Vatikanstadt%29

Zu den Handschriften aus Inzigkofen:

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/5027 (Nachtrag)

Derzeit sind 24 Codices online:

http://www.mss.vatlib.it/guii/scan/link1.jsp?fond=Ross.

Eine Handschriftenliste von Gollob:

http://www.klosterbibliotheken.at/dig/gollob/gollob.htm

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2015, 15:23 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://manuscriptroadtrip.wordpress.com/2015/03/16/manuscript-road-trip-isabella-stewart-gardner/ stellt die erlesene Bostoner Sammlung vor, zu der auch ein aus dem Nürnberger Katharinenkloster stammendes deutsches Gebetbuch gehört.

http://www.handschriftencensus.de/18284

Dort nicht genannter Katalog:

http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044033441825?urlappend=%3Bseq=14

http://www.handschriftencensus.de/18284

Dort nicht genannter Katalog:

http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044033441825?urlappend=%3Bseq=14

KlausGraf - am Montag, 16. März 2015, 22:46 - Rubrik: Kodikologie

"Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im und am Handschriftencensus,

Im Handschriftencensus werden seit 2006 Daten zur Überlieferung deutschsprachiger Handschriften zur Verfügung gestellt. Von Anfang an war es ein Anliegen der Arbeitsgruppe, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt einzubinden. Die Bereitschaft, über das Mitteilungsfeld Informationen beizusteuern, hat unsere Erwartungen weit übertroffen: Inzwischen sind ca. 20.000 Mitteilungen eingegangen. Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken!

Als ehrenamtliche Arbeitsgruppe ist es uns allerdings nicht mehr möglich, die Fülle der Mitteilungen redaktionell zu bearbeiten. Aus diesem Grund sehen wir uns gezwungen, die Mitteilungsfunktion zu deaktivieren. Wir streben aber an, einen institutionellen Rahmen zu schaffen, in dem der Handschriftencensus angemessen fortgeführt werden kann.

Im Auftrag der AG Handschriftencensus

Mit herzlichem Dank für die Mitarbeit und eben solchen Grüßen

Jürgen Wolf "

Im Handschriftencensus werden seit 2006 Daten zur Überlieferung deutschsprachiger Handschriften zur Verfügung gestellt. Von Anfang an war es ein Anliegen der Arbeitsgruppe, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt einzubinden. Die Bereitschaft, über das Mitteilungsfeld Informationen beizusteuern, hat unsere Erwartungen weit übertroffen: Inzwischen sind ca. 20.000 Mitteilungen eingegangen. Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken!

Als ehrenamtliche Arbeitsgruppe ist es uns allerdings nicht mehr möglich, die Fülle der Mitteilungen redaktionell zu bearbeiten. Aus diesem Grund sehen wir uns gezwungen, die Mitteilungsfunktion zu deaktivieren. Wir streben aber an, einen institutionellen Rahmen zu schaffen, in dem der Handschriftencensus angemessen fortgeführt werden kann.

Im Auftrag der AG Handschriftencensus

Mit herzlichem Dank für die Mitarbeit und eben solchen Grüßen

Jürgen Wolf "

KlausGraf - am Montag, 16. März 2015, 22:44 - Rubrik: Kodikologie

Ulla Williams hat in "Predigt im Kontext" (2013) [1] auf den Wiener Gelehrten Johannes Fluck (auch Fluk oder ähnlich) aus Pfullendorf aufmerksam gemacht, von dem einige Textstücke in die deutschsprachigen Predigten des sogenannten Nikolaus-von-Dinkelsbühl-Redaktors eingegangen sind. [2]. Ich fasse ihre Darstellung seiner Vita zusammen.

Da Fluck 1389 in Wien immatrikuliert wurde, dürfte er um 1370/75 geboren worden sein. Er stammte aus Pfullendorf. In der Artistenfakultät erscheint er ab 1392 als Magister regens. Ihr Dekan war er 1398 und 1409. Nachdem er 1413 den theologischen Doktorgrad erlangt hatte, war er 1416-1418 Dekan der theologischen Fakultät, 1409 und 1413 auch Rektor der Universität. Ab 1411 war er Kanoniker an der Wiener Stephanskirche [3], ab 1423 Pfarrer in Perchtoldsdorf [4]. Fluck soll 1436 gestorben sein [5].

Nach dem Motto "Regionalia non leguntur" (Franz Staab) [6] hat Williams nicht zur Kenntnis genommen, dass Johann Schupp in der Bodensee-Chronik 1937 Fluck bereits einen Aufsatz gewidmet hatte. [7] Von Bedeutung sind die gründlichen archivalischen Recherchen Schupps zu der von Fluck in seiner Heimatstadt gestifteten Pfründe. Am 15. Mai 1431 vermachte Fluck der Stadt Pfullendorf testamentarisch insgesamt 318,5 Gulden zur Errichtung einer donnerstäglichen Messe auf dem Oswaldsaltar der Pfarrkirche, die nach dem Fronleichnamsritus gefeiert werden sollte. Es handelte sich um Außenstände von Personen des Bodenseeraums: Jodokus Gegging, Bürger zu Pfullendorf (60 fl.), Ulrich Griner genannt David Rösch, Bürger zu Überlingen (60 fl.), Johannes Besserer, Bürger zu Überlingen (70fl.) und Magister Oswald Brütsch (111 fl.). Zugleich stiftete Fluck eine neue silbervergoldete Monstranz zur sakramentalen Prozession, einen vergoldeten und mit Edelsteinen besetzten Kelch samt Patene, zwei silberne Messkännchen und ein "Umbrale" [8] mit seidengestickten Bildern und gewürfelt aus kostbaren "Guttulae".

Die eigentliche Stiftung durch die Stadt Pfullendorf erfolgte nach Flucks Tod mit Urkunde vom 10. Juli 1458. Zu der "ewig meß und predig ampt" auf dem Oswaldsaltar der Pfullendorfer Pfarrkirche hatten noch andere Bürger Zustiftungen gemacht. In dem Pfullendorfer Seelbuch um 1503 steht nicht nur ein Eintrag für Johannes Fluck, Doktor der Theologie, zum 26. Juni (auch für die Eltern Johannes und Adelheid, deren andere Kinder Heinrich und Anna sowie für eine Christina Fluckin), sondern es finden sich auch etliche Einträge über Stiftungen ab 1431 zugunsten des Pfründners der Fluckenpfründe ("presbyter Fluck"). Die Stadt erwarb (1458 einzeln aufgeführte) Güter zur Ausstattung der Kaplanei, für die Schupp noch einen Benefiziaten im Jahr 1736 nennt. Vom 31. August 1458 datiert die Zustimmung des Konstanzer Generalvikars zur Stiftung der Pfründe.

Den einzigen bekannten deutschsprachigen Text Flucks, einen ganz kurzen Traktat „Über die fünf Wunden Christi“ (Schottenstift Wien Cod. 306), hat freundlicherweise in Form eines Fotos das Archiv des Wiener Schottenstifts veröffentlicht [9]. Da der Abschnitt in Predigten des Nikolaus-von-Dinkelsbühl-Redaktors integriert ist [10], liegt der Schluss auch in diesem Fall nahe, dass der Redaktor eine lateinische Vorlage Flucks übersetzt hat.

Völlig unerforscht ist das lateinische Werk Flucks, das vor allem aus Predigten besteht. Immerhin überliefert die Basler Handschrift F VI 62 eine in Heidelberg überarbeitete Wiener Logikvorlesung Flucks von 1401, 1403 und 1406 [11]. Die wichtigste Predigthandschrift Flucks ist der Wiener Cod. 3746 mit sechs Texten von Fluck [12]. Drei Texte Flucks überliefert eine Handschrift in Kremsmünster (CC 8) [13]. Im Erzbischöfliches Archiv Freiburg im Breisgau, Hs. 36 gibt es ein "Carmen de assumptione BMV" [14]. Weitere lateinische Stücke sind in Admont, Eichstätt und Wien nachgewiesen. [15]

Es würde sich sicher lohnen, sich näher mit dem Werk dieses Wiener Theologen zu befassen. Er hat den Kontakt zu seiner Heimatstadt Pfullendorf gehalten, wo heute kein Straßenname an ihn erinnert.

[1] S. 186f. https://books.google.de/books?id=cM_oBQAAQBAJ&pg=PA186

Fluck-GND:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012263754

Johannes Fluk (ID: 2147104991), in: RAG, Repertorium Academicum Germanicum

http://www.rag-online.org/gelehrter/id/2147104991

[2] Vgl. auch Freimut Löser: Meister Eckhart in Melk (1999), S. 184

https://books.google.de/books?id=ASQwonaoC8kC&pg=PA184

und

http://pik.ku-eichstaett.de/9146/

[3] Williams hat die mir nicht zugängliche Studie von Hermann Göhler: Das Wiener Kollegiat-, und nachmals Domkapitel zum hl. Stephan in seiner persönlichen Zusammensetzung [...]. Diss. masch. 1932 nicht herangezogen.

[4] Das Datum 1423 nach Otto Riedel:

http://www.perchtoldsdorf.at/images/stories/kultur/Langhaus-Copyright-O-Riedel.pdf

Urkunden von 1416 und 1435 zu Fluck sind erfasst in Monasterium.net

http://monasterium.net/mom/search?q=fluk*&sort=date&arch=

[5] Diese Angabe stützt sich vermutlich auf eine der von Williams zitierten, mir nicht zugänglichen Studien von Uiblein. Zu ergänzen ist die Aufsatzsammlung von Uiblein: Die Universität im Mittelalter (1999), S. 628 (Register)

https://books.google.de/books?id=qc4d4P42eFoC&pg=PA628

Fluck wurde bereits in Aschbachs Universitätsgeschichte behandelt:

https://books.google.de/books?id=kpkaAAAAYAAJ&pg=PA611 (Register)

Zur Wiener Lehre Flucks verdient Beachtung eine deutschsprachige Aufzeichnung um 1403 in Bratislawa ed. Ulrike Bodemann in: Schulliteratur im späten Mittelalter (2000), S. 486

http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00050030_00486.html

Siehe schon

https://archive.org/stream/auctariumchartul01univuoft#page/xxviii/mode/2up/

[6] http://archiv.twoday.net/stories/894827492/

[7] Johannes Schupp: Magister Johannes Fluck aus Pfullendorf als Rektor und Dekan an der Universität Wien und die Schicksale des Fluckenaltars in seiner Vaterstadt. In: Bodensee-Chronik 26 (1937), S. 37-39, 42-44. Für rasche Besorgung von Scans danke ich Maria Effinger. Gern hätte ich mich auch beim Stadtarchiv Pfullendorf (ehranamtlicher Betreuer Peter Herrmann) erkundigt, aber unter der mir von der Telefonzentrale der Stadtverwaltung übermittelten privaten Telefonnummer war niemand zu erreichen, und auf eine Kontaktbitte über die Mail der örtlichen CDU erfolgte keine Reaktion.

[8] http://www.rdklabor.de/wiki/Amikt

[9] http://schotten.hypotheses.org/807

[10] Zur Handschrift

http://www.handschriftencensus.de/7268

http://manuscripta.at/?ID=28768

[11] Ulrike Bodemann/Christoph Dabrowski in: Schulliteratur im späten Mittelalter (wie oben), S. 21f., 42.

[12] http://manuscripta.at/?ID=12520

[13] http://manuscripta.at/?ID=8636

[14] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90307261,T

[15] Admont, Stiftsbibliothek, Cod. 199: Sermo de sanctu spiritu (für das Basler Konzil)

http://manuscripta.at/diglit/wichner_1888/0138

Eichstätt, UB, st 351: Sermo in coena domini

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90714448,T

Wien, ÖNB, Cod. 3673: Sermones

http://manuscripta.at/?ID=12474

Wien, ÖNB, Cod. 4299: Litterae ad universitatem Pragensem de quibusdam Wiclefi assertis a. 1413

http://manuscripta.at/?ID=12841

Auszüge des Schreibens bei Denis

http://manuscripta.at/diglit/denis_1-2/0493

Nachtrag 17. 3. 2015:

"Die Akten der Theologischen Fakultät der Universität Wien, 1396-1508, ed. Paul UIBLEIN, 2 Bände (Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Wien 1978),

dort im Register auf S. 659-660:

"Johannes

[...]

-- Fluk(ch) (Fluck, Fluch). Vgl. AFA I 528. War beim Baseler Konzil. + 1436 in peste (docum.Scot.), vgl. NÖ Landesarch., Cod. 360 (X. Schier) [es folgen die Seitenverweise zu Nennungen in den AFTh]"

Der Verweis "AFA I" meint die Edition von Uiblein der Acta Facultatis Artium [Acta Facultatis Artium Universitatis Vindobonensis 1385-1416, ed. Paul Uiblein (=Publikationen des IfÖG VI. Reihe: Quellen zur Geschichte der Universität Wien, 2. Abteilung, Graz/Wien/Köln 1968)]. Dort findet sich keine Angabe des Todesjahres.

Die ziterte Handschrift von Xystus Schier ist wohl diese: http://manuscripta.at/m1/hs_detail.php?ID=36405 - mehr konnte ich dazu ohne Rückfrage im NÖLA nicht herausfinden.

In der Aufsatzsammlung von Paul Uiblein wird Fluck mehrmals genannt, jedoch ohne Angabe eines Todesjahres.

Ebenso ist in der Dissertation von Hermann Göhler ein Todesjahr nicht erwähnt." (Mitteilung des Universitätsarchivs Wien, Thomas Maisel)

#forschung

Da Fluck 1389 in Wien immatrikuliert wurde, dürfte er um 1370/75 geboren worden sein. Er stammte aus Pfullendorf. In der Artistenfakultät erscheint er ab 1392 als Magister regens. Ihr Dekan war er 1398 und 1409. Nachdem er 1413 den theologischen Doktorgrad erlangt hatte, war er 1416-1418 Dekan der theologischen Fakultät, 1409 und 1413 auch Rektor der Universität. Ab 1411 war er Kanoniker an der Wiener Stephanskirche [3], ab 1423 Pfarrer in Perchtoldsdorf [4]. Fluck soll 1436 gestorben sein [5].

Nach dem Motto "Regionalia non leguntur" (Franz Staab) [6] hat Williams nicht zur Kenntnis genommen, dass Johann Schupp in der Bodensee-Chronik 1937 Fluck bereits einen Aufsatz gewidmet hatte. [7] Von Bedeutung sind die gründlichen archivalischen Recherchen Schupps zu der von Fluck in seiner Heimatstadt gestifteten Pfründe. Am 15. Mai 1431 vermachte Fluck der Stadt Pfullendorf testamentarisch insgesamt 318,5 Gulden zur Errichtung einer donnerstäglichen Messe auf dem Oswaldsaltar der Pfarrkirche, die nach dem Fronleichnamsritus gefeiert werden sollte. Es handelte sich um Außenstände von Personen des Bodenseeraums: Jodokus Gegging, Bürger zu Pfullendorf (60 fl.), Ulrich Griner genannt David Rösch, Bürger zu Überlingen (60 fl.), Johannes Besserer, Bürger zu Überlingen (70fl.) und Magister Oswald Brütsch (111 fl.). Zugleich stiftete Fluck eine neue silbervergoldete Monstranz zur sakramentalen Prozession, einen vergoldeten und mit Edelsteinen besetzten Kelch samt Patene, zwei silberne Messkännchen und ein "Umbrale" [8] mit seidengestickten Bildern und gewürfelt aus kostbaren "Guttulae".

Die eigentliche Stiftung durch die Stadt Pfullendorf erfolgte nach Flucks Tod mit Urkunde vom 10. Juli 1458. Zu der "ewig meß und predig ampt" auf dem Oswaldsaltar der Pfullendorfer Pfarrkirche hatten noch andere Bürger Zustiftungen gemacht. In dem Pfullendorfer Seelbuch um 1503 steht nicht nur ein Eintrag für Johannes Fluck, Doktor der Theologie, zum 26. Juni (auch für die Eltern Johannes und Adelheid, deren andere Kinder Heinrich und Anna sowie für eine Christina Fluckin), sondern es finden sich auch etliche Einträge über Stiftungen ab 1431 zugunsten des Pfründners der Fluckenpfründe ("presbyter Fluck"). Die Stadt erwarb (1458 einzeln aufgeführte) Güter zur Ausstattung der Kaplanei, für die Schupp noch einen Benefiziaten im Jahr 1736 nennt. Vom 31. August 1458 datiert die Zustimmung des Konstanzer Generalvikars zur Stiftung der Pfründe.

Den einzigen bekannten deutschsprachigen Text Flucks, einen ganz kurzen Traktat „Über die fünf Wunden Christi“ (Schottenstift Wien Cod. 306), hat freundlicherweise in Form eines Fotos das Archiv des Wiener Schottenstifts veröffentlicht [9]. Da der Abschnitt in Predigten des Nikolaus-von-Dinkelsbühl-Redaktors integriert ist [10], liegt der Schluss auch in diesem Fall nahe, dass der Redaktor eine lateinische Vorlage Flucks übersetzt hat.

Völlig unerforscht ist das lateinische Werk Flucks, das vor allem aus Predigten besteht. Immerhin überliefert die Basler Handschrift F VI 62 eine in Heidelberg überarbeitete Wiener Logikvorlesung Flucks von 1401, 1403 und 1406 [11]. Die wichtigste Predigthandschrift Flucks ist der Wiener Cod. 3746 mit sechs Texten von Fluck [12]. Drei Texte Flucks überliefert eine Handschrift in Kremsmünster (CC 8) [13]. Im Erzbischöfliches Archiv Freiburg im Breisgau, Hs. 36 gibt es ein "Carmen de assumptione BMV" [14]. Weitere lateinische Stücke sind in Admont, Eichstätt und Wien nachgewiesen. [15]

Es würde sich sicher lohnen, sich näher mit dem Werk dieses Wiener Theologen zu befassen. Er hat den Kontakt zu seiner Heimatstadt Pfullendorf gehalten, wo heute kein Straßenname an ihn erinnert.

[1] S. 186f. https://books.google.de/books?id=cM_oBQAAQBAJ&pg=PA186

Fluck-GND:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012263754

Johannes Fluk (ID: 2147104991), in: RAG, Repertorium Academicum Germanicum

http://www.rag-online.org/gelehrter/id/2147104991

[2] Vgl. auch Freimut Löser: Meister Eckhart in Melk (1999), S. 184

https://books.google.de/books?id=ASQwonaoC8kC&pg=PA184

und

http://pik.ku-eichstaett.de/9146/

[3] Williams hat die mir nicht zugängliche Studie von Hermann Göhler: Das Wiener Kollegiat-, und nachmals Domkapitel zum hl. Stephan in seiner persönlichen Zusammensetzung [...]. Diss. masch. 1932 nicht herangezogen.

[4] Das Datum 1423 nach Otto Riedel:

http://www.perchtoldsdorf.at/images/stories/kultur/Langhaus-Copyright-O-Riedel.pdf

Urkunden von 1416 und 1435 zu Fluck sind erfasst in Monasterium.net

http://monasterium.net/mom/search?q=fluk*&sort=date&arch=

[5] Diese Angabe stützt sich vermutlich auf eine der von Williams zitierten, mir nicht zugänglichen Studien von Uiblein. Zu ergänzen ist die Aufsatzsammlung von Uiblein: Die Universität im Mittelalter (1999), S. 628 (Register)

https://books.google.de/books?id=qc4d4P42eFoC&pg=PA628

Fluck wurde bereits in Aschbachs Universitätsgeschichte behandelt:

https://books.google.de/books?id=kpkaAAAAYAAJ&pg=PA611 (Register)

Zur Wiener Lehre Flucks verdient Beachtung eine deutschsprachige Aufzeichnung um 1403 in Bratislawa ed. Ulrike Bodemann in: Schulliteratur im späten Mittelalter (2000), S. 486

http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00050030_00486.html

Siehe schon

https://archive.org/stream/auctariumchartul01univuoft#page/xxviii/mode/2up/

[6] http://archiv.twoday.net/stories/894827492/

[7] Johannes Schupp: Magister Johannes Fluck aus Pfullendorf als Rektor und Dekan an der Universität Wien und die Schicksale des Fluckenaltars in seiner Vaterstadt. In: Bodensee-Chronik 26 (1937), S. 37-39, 42-44. Für rasche Besorgung von Scans danke ich Maria Effinger. Gern hätte ich mich auch beim Stadtarchiv Pfullendorf (ehranamtlicher Betreuer Peter Herrmann) erkundigt, aber unter der mir von der Telefonzentrale der Stadtverwaltung übermittelten privaten Telefonnummer war niemand zu erreichen, und auf eine Kontaktbitte über die Mail der örtlichen CDU erfolgte keine Reaktion.

[8] http://www.rdklabor.de/wiki/Amikt

[9] http://schotten.hypotheses.org/807

[10] Zur Handschrift

http://www.handschriftencensus.de/7268

http://manuscripta.at/?ID=28768

[11] Ulrike Bodemann/Christoph Dabrowski in: Schulliteratur im späten Mittelalter (wie oben), S. 21f., 42.

[12] http://manuscripta.at/?ID=12520

[13] http://manuscripta.at/?ID=8636

[14] http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90307261,T

[15] Admont, Stiftsbibliothek, Cod. 199: Sermo de sanctu spiritu (für das Basler Konzil)

http://manuscripta.at/diglit/wichner_1888/0138

Eichstätt, UB, st 351: Sermo in coena domini

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj90714448,T

Wien, ÖNB, Cod. 3673: Sermones

http://manuscripta.at/?ID=12474

Wien, ÖNB, Cod. 4299: Litterae ad universitatem Pragensem de quibusdam Wiclefi assertis a. 1413

http://manuscripta.at/?ID=12841

Auszüge des Schreibens bei Denis

http://manuscripta.at/diglit/denis_1-2/0493

Nachtrag 17. 3. 2015:

"Die Akten der Theologischen Fakultät der Universität Wien, 1396-1508, ed. Paul UIBLEIN, 2 Bände (Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Wien 1978),

dort im Register auf S. 659-660:

"Johannes

[...]

-- Fluk(ch) (Fluck, Fluch). Vgl. AFA I 528. War beim Baseler Konzil. + 1436 in peste (docum.Scot.), vgl. NÖ Landesarch., Cod. 360 (X. Schier) [es folgen die Seitenverweise zu Nennungen in den AFTh]"

Der Verweis "AFA I" meint die Edition von Uiblein der Acta Facultatis Artium [Acta Facultatis Artium Universitatis Vindobonensis 1385-1416, ed. Paul Uiblein (=Publikationen des IfÖG VI. Reihe: Quellen zur Geschichte der Universität Wien, 2. Abteilung, Graz/Wien/Köln 1968)]. Dort findet sich keine Angabe des Todesjahres.

Die ziterte Handschrift von Xystus Schier ist wohl diese: http://manuscripta.at/m1/hs_detail.php?ID=36405 - mehr konnte ich dazu ohne Rückfrage im NÖLA nicht herausfinden.

In der Aufsatzsammlung von Paul Uiblein wird Fluck mehrmals genannt, jedoch ohne Angabe eines Todesjahres.

Ebenso ist in der Dissertation von Hermann Göhler ein Todesjahr nicht erwähnt." (Mitteilung des Universitätsarchivs Wien, Thomas Maisel)

#forschung

KlausGraf - am Freitag, 13. März 2015, 16:52 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn es um südwestdeutsche Autoren oder Kleriker des 15. Jahrhunderts geht, stellt ein Blick in die leider nicht online verfügbare Wiener Universitätsmatrikel eine naheliegende Recherchemöglichkeit dar, die man immer nutzen sollte. Zu den verantwortungslosen Forschern, die darauf verzichtet haben, zähle auch ich, denn erst durch Frau Krämers Schreiber-Datenbank erfuhr ich, dass der von mir im ²VL 11 (Nachtragsband) behandelte Jörg Hochmut in Wien immatrikuliert war.

Ich werfe also einen dicken fetten Stein aus dem Glashaus, wenn ich mich darüber aufrege, dass in dem von Rainer Wedler verantworteten Artikel "Lobenzweig, Hans, von Riedlingen" (²VL 5, 1985, Sp. 881-884) sowohl der 1978 publizierte Hinweis von Rolf Schwenk auf die Wiener Immatrikulation Lobenzweigs im Sommersemester 1445

https://books.google.de/books?id=48QmAAAAMAAJ&q=lobenzweig

übergangen wurde als auch keine eigene Recherche erfolgte.

Thomas Maisel vom Universitätsarchiv Wien teilte mir zu Lobenzweig mit:

"Der Eintrag im Sommersemester 1445 lautet:

Johannes Lobenczweig de Ruedling p. [das "e" nach dem "u" steht im Original über dem "u"]

(Zitierweise: MUW 1445 I A 80 [steht für Matricula Universitatis Wiennensis, Sommersemester 1445, Österrr. akad. Nation, dort der 80. Eintrag]).

Die Abkrürzung "p." steht für pauper, d.h. er musste keine Immatrikulationstaxe entrichten.

Ich konnte seinen Namen in keiner anderen zeitgenössischen Quelle im Uni-Archiv finden (Acta Facultatis Artium, Jurid. Fakultätsmatrikel, Acta Facultatis Medicae und Acta Facultatis Theologicae). Er hat also in Wien keinen akademischen Grad erworben. Dies trifft auch auf ca. 75% aller Namen in der Hauptmatrikel zu."

Auf Nachfrage ergänzte er seine Auskunft:

Der "Eintrag von Hans Lobenzweig befindet ich in der gedruckten Matrikeledition auf Seite 241. (Die Matrikel der Universität Wien. Im Auftrag des Akademischen Senats herausgegeben vom Archiv der Universität Wien [=Publikationen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, VI. Reihe: Quellen zur Geschichte der Universität Wien, 1. Abteilung]: 1377-1450, bearb. v. Franz GALL, etc. [Graz-Köln 1956]).

Im Register wird Lobenzweig bei folgender Ortsangabe gelistet (S. 603 f.):

"Riedlingen (Württemberg, Donaukreis oder Baden, Bez. Lörrach) oder Rüdlingen (Schweiz, Kanton Schaffhausen)".

Die Österreichische Nation an der Universität Wien sollte alle Studenten aus habsburgischen österreichischen Ländern umfassen, auch Salzburg, und darüber hinaus Churwalchen sowie alle Regionen südlich der Alpen.

Bei der Eintragung in die Rektorsmatrikel wurden die Namen nach akademischen Nationen gruppiert. Manchmal gibt es da Überraschungen, da eine Herkunftsangabe eigentlich nicht zu der Nation passt, bei der ein Eintrag vorgenommen wurde. Wahrscheinlich wurden auch die habsburgischen Vorlande zur österr. Nation gerechnet, obwohl diese in der 1384 vorgenommenen Einteilung (im Privileg Hzg. Albrechts III. für die Univ. Wien) explizit nicht erwähnt werden. So wurde zwei Zeilen über Lobenzweig ein Student aus Villingen ebenfalls bei der Österr. Nation eingetragen."

Nachdem Schmitt 1966 für die Donaustadt Riedlingen plädiert hatte, erstaunt es, dass Wedler im ²VL ohne Begründung von dem Donauwörther Ortsteil Riedlingen ausgeht. Denkbar wären neben dem Schweizer Rüdlingen auch Reutlingen, Riedling bei Straubing (von Schmitt 1966 genannt) und das allerdings sehr kleine Rudling bei Ferschnitz. Eine eindeutige Zuweisung ist nicht möglich, aber bei Riedlingen an der Donau könnte man sich am ehesten geistige Anregungen vorstellen.

Den ersten Hinweis auf den Übersetzer Lobenzweig gab Paul Joachimsohn

http://www.mgh-bibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/WVLG_NF_05_1896.pdf (S. 125f.)

Von Lobenzweig sind zwei Übersetzungen bekannt, die gemeinsam im Wiener Cod. 2949 (datiert 1452) überliefert werden.

http://www.handschriftencensus.de/11199

http://manuscripta.at/?ID=4829

Das 'Buch vom Leben der Meister' ist eine Übersetzung des 'Liber de vita et moribus philosophorum poetarumque veterum' früher zugeschrieben an Walter Burley. Wedler hat den Text Lobenzweigs in seiner Heidelberger Dissertation von 1969 ediert (Walter Burleys usw., S. 206-464).

Vom 'Traumbuch' kennt man noch eine weitere Handschrift, Cgm 427.

http://www.handschriftencensus.de/6133

Lobenzweig nennt sich selbst Meister, was doch auf einen akademischen Abschluss deuten könnte.

Das Traumbuch ist eine Übersetzung von Paschalis von Rom: 'Liber thesauri occulti' (²VL 11, Sp. 925)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pascalis_Romanus

Wolfram Schmitt: Das Traumbuch des Hans Lobenzweig. In: Archiv für Kulturgeschichte 48 (1966) S. 181-218 edierte den Text nach der Wiener Handschrift mit Varianten aus Cgm 427. Der Editionsteil (S. 201-215) ist gemeinfrei und steht auf Wikimedia Commons zur Verfügung:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lobenzweig_traumbuch_text.pdf

Lobenzweig-GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=104124148

#forschung

Ich werfe also einen dicken fetten Stein aus dem Glashaus, wenn ich mich darüber aufrege, dass in dem von Rainer Wedler verantworteten Artikel "Lobenzweig, Hans, von Riedlingen" (²VL 5, 1985, Sp. 881-884) sowohl der 1978 publizierte Hinweis von Rolf Schwenk auf die Wiener Immatrikulation Lobenzweigs im Sommersemester 1445

https://books.google.de/books?id=48QmAAAAMAAJ&q=lobenzweig

übergangen wurde als auch keine eigene Recherche erfolgte.

Thomas Maisel vom Universitätsarchiv Wien teilte mir zu Lobenzweig mit:

"Der Eintrag im Sommersemester 1445 lautet:

Johannes Lobenczweig de Ruedling p. [das "e" nach dem "u" steht im Original über dem "u"]

(Zitierweise: MUW 1445 I A 80 [steht für Matricula Universitatis Wiennensis, Sommersemester 1445, Österrr. akad. Nation, dort der 80. Eintrag]).

Die Abkrürzung "p." steht für pauper, d.h. er musste keine Immatrikulationstaxe entrichten.

Ich konnte seinen Namen in keiner anderen zeitgenössischen Quelle im Uni-Archiv finden (Acta Facultatis Artium, Jurid. Fakultätsmatrikel, Acta Facultatis Medicae und Acta Facultatis Theologicae). Er hat also in Wien keinen akademischen Grad erworben. Dies trifft auch auf ca. 75% aller Namen in der Hauptmatrikel zu."

Auf Nachfrage ergänzte er seine Auskunft:

Der "Eintrag von Hans Lobenzweig befindet ich in der gedruckten Matrikeledition auf Seite 241. (Die Matrikel der Universität Wien. Im Auftrag des Akademischen Senats herausgegeben vom Archiv der Universität Wien [=Publikationen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, VI. Reihe: Quellen zur Geschichte der Universität Wien, 1. Abteilung]: 1377-1450, bearb. v. Franz GALL, etc. [Graz-Köln 1956]).

Im Register wird Lobenzweig bei folgender Ortsangabe gelistet (S. 603 f.):

"Riedlingen (Württemberg, Donaukreis oder Baden, Bez. Lörrach) oder Rüdlingen (Schweiz, Kanton Schaffhausen)".

Die Österreichische Nation an der Universität Wien sollte alle Studenten aus habsburgischen österreichischen Ländern umfassen, auch Salzburg, und darüber hinaus Churwalchen sowie alle Regionen südlich der Alpen.

Bei der Eintragung in die Rektorsmatrikel wurden die Namen nach akademischen Nationen gruppiert. Manchmal gibt es da Überraschungen, da eine Herkunftsangabe eigentlich nicht zu der Nation passt, bei der ein Eintrag vorgenommen wurde. Wahrscheinlich wurden auch die habsburgischen Vorlande zur österr. Nation gerechnet, obwohl diese in der 1384 vorgenommenen Einteilung (im Privileg Hzg. Albrechts III. für die Univ. Wien) explizit nicht erwähnt werden. So wurde zwei Zeilen über Lobenzweig ein Student aus Villingen ebenfalls bei der Österr. Nation eingetragen."

Nachdem Schmitt 1966 für die Donaustadt Riedlingen plädiert hatte, erstaunt es, dass Wedler im ²VL ohne Begründung von dem Donauwörther Ortsteil Riedlingen ausgeht. Denkbar wären neben dem Schweizer Rüdlingen auch Reutlingen, Riedling bei Straubing (von Schmitt 1966 genannt) und das allerdings sehr kleine Rudling bei Ferschnitz. Eine eindeutige Zuweisung ist nicht möglich, aber bei Riedlingen an der Donau könnte man sich am ehesten geistige Anregungen vorstellen.

Den ersten Hinweis auf den Übersetzer Lobenzweig gab Paul Joachimsohn

http://www.mgh-bibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/WVLG_NF_05_1896.pdf (S. 125f.)

Von Lobenzweig sind zwei Übersetzungen bekannt, die gemeinsam im Wiener Cod. 2949 (datiert 1452) überliefert werden.

http://www.handschriftencensus.de/11199

http://manuscripta.at/?ID=4829

Das 'Buch vom Leben der Meister' ist eine Übersetzung des 'Liber de vita et moribus philosophorum poetarumque veterum' früher zugeschrieben an Walter Burley. Wedler hat den Text Lobenzweigs in seiner Heidelberger Dissertation von 1969 ediert (Walter Burleys usw., S. 206-464).

Vom 'Traumbuch' kennt man noch eine weitere Handschrift, Cgm 427.

http://www.handschriftencensus.de/6133

Lobenzweig nennt sich selbst Meister, was doch auf einen akademischen Abschluss deuten könnte.

Das Traumbuch ist eine Übersetzung von Paschalis von Rom: 'Liber thesauri occulti' (²VL 11, Sp. 925)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pascalis_Romanus

Wolfram Schmitt: Das Traumbuch des Hans Lobenzweig. In: Archiv für Kulturgeschichte 48 (1966) S. 181-218 edierte den Text nach der Wiener Handschrift mit Varianten aus Cgm 427. Der Editionsteil (S. 201-215) ist gemeinfrei und steht auf Wikimedia Commons zur Verfügung:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lobenzweig_traumbuch_text.pdf

Lobenzweig-GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=104124148

#forschung

KlausGraf - am Dienstag, 10. März 2015, 19:56 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sophie Meyer edierte im letzten Jahrgang der Altpreußischen Monatsschrift 1922, S. 303ff. einen deutschsprachigen Bericht zur angeblichen Geburt des Antichrists aus dem Deutschordensbriefarchiv (Beilage zu einem Schreiben 1472).

http://www.mgh-bibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_59_1922.pdf

Im Januar 2013 suchte ich aus Anlass der Online-Stellung des Gelnhausener Stadtbuchs durch die SB Berlin nach solchen Texten, nachdem ich schon früher (ca. 2001) mit Jürgen Beyer (Tartu)

http://kodu.ut.ee/~jbeyer/

der über solche Texte eine Studie vorbereitete, in Kontakt gestanden hatte. Meine Notizen von Anfang 2013:

Rivista di storia del Cristianesimo, Band 2 2005 Lerner "jerusalem rumors" war mir nicht zugänglich.

HDA

Mentgen S. 79

Wien 4288, 4493

Zwettl 44

http://www.manuscripta.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=roessler&page_fn=B318

[online:

http://manuscripta.at/diglit/AT9800-44/0005 ]

Een brief over de geboorte van de Antichrist uit de tweede helft van de 15e eeuw

Grauwen, Wilfried Marcel. (1969) - In: Ons geestelijk erf Bd. 43

(1969) S. 305-315

Een Nederlandse versie van de brief over de geboorte van de Antichrist

· Grauwen, Wilfried Marcel. (1973) - In: Ons geestelijk erf Bd. 47

(1973) S. 229-234 (beides nicht eingesehen)

https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q=%22sit+manifestum+dominationi%22&btnG=

https://www.google.de/search?q=%22abgott+zu+babel%22

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00045615/image_539 bezog sich auf den Eichstätter Handschriftenkatalog von Keller 2004, den die BSB angeblich aus urheberrechtlichen Gründen wieder aus dem Netz geworfen hat! Nicht die einzige diesbezügliche Fehlentscheidung!

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022478909/

http://www.mgh-bibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_59_1922.pdf

Im Januar 2013 suchte ich aus Anlass der Online-Stellung des Gelnhausener Stadtbuchs durch die SB Berlin nach solchen Texten, nachdem ich schon früher (ca. 2001) mit Jürgen Beyer (Tartu)

http://kodu.ut.ee/~jbeyer/

der über solche Texte eine Studie vorbereitete, in Kontakt gestanden hatte. Meine Notizen von Anfang 2013:

Rivista di storia del Cristianesimo, Band 2 2005 Lerner "jerusalem rumors" war mir nicht zugänglich.

HDA

Mentgen S. 79

Wien 4288, 4493

Zwettl 44

http://www.manuscripta.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=roessler&page_fn=B318

[online:

http://manuscripta.at/diglit/AT9800-44/0005 ]

Een brief over de geboorte van de Antichrist uit de tweede helft van de 15e eeuw

Grauwen, Wilfried Marcel. (1969) - In: Ons geestelijk erf Bd. 43

(1969) S. 305-315

Een Nederlandse versie van de brief over de geboorte van de Antichrist

· Grauwen, Wilfried Marcel. (1973) - In: Ons geestelijk erf Bd. 47

(1973) S. 229-234 (beides nicht eingesehen)

https://www.google.de/search?tbm=bks&hl=de&q=%22sit+manifestum+dominationi%22&btnG=

https://www.google.de/search?q=%22abgott+zu+babel%22

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00045615/image_539 bezog sich auf den Eichstätter Handschriftenkatalog von Keller 2004, den die BSB angeblich aus urheberrechtlichen Gründen wieder aus dem Netz geworfen hat! Nicht die einzige diesbezügliche Fehlentscheidung!

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/1022478909/

KlausGraf - am Dienstag, 10. März 2015, 16:50 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

ÖNB Wien Cod. 2676, geschrieben von Anton Pelchinger für Erzherzog Sigmund von Tirol

http://data.onb.ac.at/rec/AL00178219

http://manuscripta.at/?ID=6888

http://www.handschriftencensus.de/11087

http://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=CMDA3&ms_code=AT8500-2676

Zu Andechs siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=andechs

Update: http://archiv.twoday.net/stories/1022412580/

http://data.onb.ac.at/rec/AL00178219

http://manuscripta.at/?ID=6888

http://www.handschriftencensus.de/11087

http://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=CMDA3&ms_code=AT8500-2676

Zu Andechs siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=andechs

Update: http://archiv.twoday.net/stories/1022412580/

KlausGraf - am Sonntag, 8. März 2015, 18:47 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 8. März 2015, 18:12 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen