Kodikologie

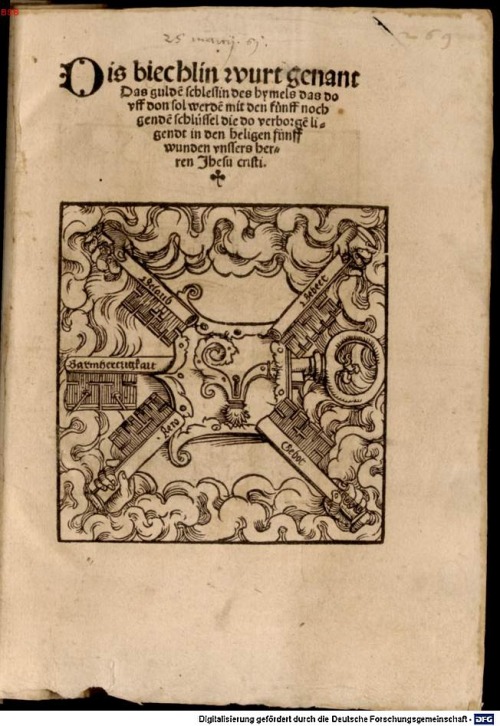

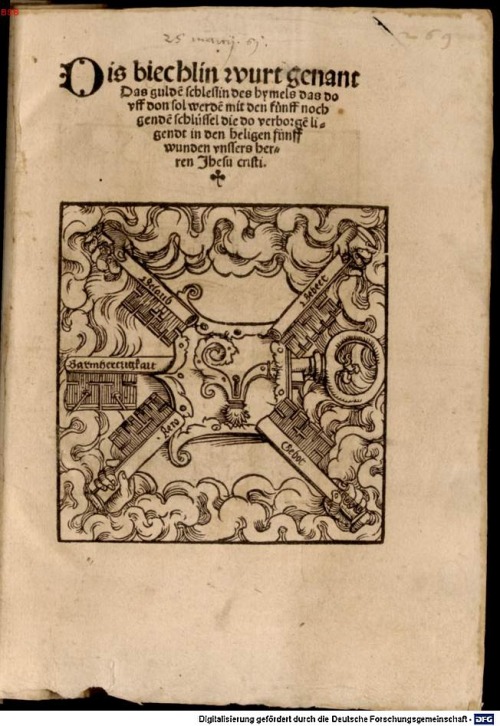

Mit dem Prosatext "das goldene Schlößlein der Himmel" hat sich bisher nur Werner Fechter etwas näher befasst (Deutsche Handschriften ... aus Inzigkofen ... 1997, S. 99). Den Forschungsstand referiert das Handschriftenarchiv:

Anmerkung zum Text (nach Hinweisen von K. Graf):

Der unerforschte und unedierte dingallegoretische Text wird sonst noch im Berliner mgq 657 (1467, aus Inzigkofen, Beschreibung im Handschriftencensus) überliefert, vgl. Werner Fechter, Deutsche Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts aus der Bibliothek des ehemaligen Augustinerchorfrauenstifts Inzigkofen (Arbeiten zur

Landeskunde Hohenzollerns 15), Sigmaringen 1997, S. 99 Nr. 26. In der Nähe von Medingen war der Text unter den Büchern Graf Wilhelms I. von Oettingen (gest. 1467) vertreten, MBK 3/1, S. 161. 1519 druckte der Basler Drucker auf Kosten des Johann Haselberg die Schrift (VD16 G 2545). Fechter weist Druck-Exemplare in der BSB München, der UB Freiburg, der BL London und der Kantonsbibliothek Luzern nach (zu ergänzen ist: Tübingen, UB). Eine Digitalisierung des Münchner Exemplars im BSB-DFG-Projekt ist vorgesehen.

Inzwischen sind zwei Exemplare der BSB München im Netz gelandet:

http://gateway-bayern.de/VD16+G+2545

Bekannt waren bisher eine Berliner und eine Straßburger Handschrift.

http://www.handschriftencensus.de/werke/5584

Der Text ist aber auch in HAB Wolfenbüttel Cod. Guelf. 15.3 Aug. 4°, Bl. 1v-104v überliefert.

http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=15-3-aug-4f&catalog=Heinemann

Die Handschrift, von der anscheinend bisher nur die Ars moriendi beachtet wurde (glaubt man dem Handschriftencensus und der Wolfenbütteler Handschriftendokumentation), entstand um 1500 (Datierungen 1497 und 1503). Als Schreiber nennt sich am Ende ein Joachim Wetter aus St. Gallen: "Finis huius historie in vigilia Thome anno Domini 1503 per me Joachim Wetter de sancto Gallo", vielleicht ein Verwandter des 1536 gestorbenen St. Galler Predigers Wolfgang Wetter:

https://books.google.de/books?id=R4xWAgAAQBAJ&pg=PA348

"Auf dem hinteren Innendeckel stehen über einer Hausmarke die Worte: Das Buch ist der Hayerich Lingen. Darunter: Hairich Linghen." Ob Heinemann das richtig gelesen hat? Hairich ist in der Schweiz eine Form von Heinrich, aber Google hilft mir nicht weiter.

#forschung

Anmerkung zum Text (nach Hinweisen von K. Graf):

Der unerforschte und unedierte dingallegoretische Text wird sonst noch im Berliner mgq 657 (1467, aus Inzigkofen, Beschreibung im Handschriftencensus) überliefert, vgl. Werner Fechter, Deutsche Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts aus der Bibliothek des ehemaligen Augustinerchorfrauenstifts Inzigkofen (Arbeiten zur

Landeskunde Hohenzollerns 15), Sigmaringen 1997, S. 99 Nr. 26. In der Nähe von Medingen war der Text unter den Büchern Graf Wilhelms I. von Oettingen (gest. 1467) vertreten, MBK 3/1, S. 161. 1519 druckte der Basler Drucker auf Kosten des Johann Haselberg die Schrift (VD16 G 2545). Fechter weist Druck-Exemplare in der BSB München, der UB Freiburg, der BL London und der Kantonsbibliothek Luzern nach (zu ergänzen ist: Tübingen, UB). Eine Digitalisierung des Münchner Exemplars im BSB-DFG-Projekt ist vorgesehen.

Inzwischen sind zwei Exemplare der BSB München im Netz gelandet:

http://gateway-bayern.de/VD16+G+2545

Bekannt waren bisher eine Berliner und eine Straßburger Handschrift.

http://www.handschriftencensus.de/werke/5584

Der Text ist aber auch in HAB Wolfenbüttel Cod. Guelf. 15.3 Aug. 4°, Bl. 1v-104v überliefert.

http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=15-3-aug-4f&catalog=Heinemann

Die Handschrift, von der anscheinend bisher nur die Ars moriendi beachtet wurde (glaubt man dem Handschriftencensus und der Wolfenbütteler Handschriftendokumentation), entstand um 1500 (Datierungen 1497 und 1503). Als Schreiber nennt sich am Ende ein Joachim Wetter aus St. Gallen: "Finis huius historie in vigilia Thome anno Domini 1503 per me Joachim Wetter de sancto Gallo", vielleicht ein Verwandter des 1536 gestorbenen St. Galler Predigers Wolfgang Wetter:

https://books.google.de/books?id=R4xWAgAAQBAJ&pg=PA348

"Auf dem hinteren Innendeckel stehen über einer Hausmarke die Worte: Das Buch ist der Hayerich Lingen. Darunter: Hairich Linghen." Ob Heinemann das richtig gelesen hat? Hairich ist in der Schweiz eine Form von Heinrich, aber Google hilft mir nicht weiter.

#forschung

KlausGraf - am Freitag, 16. Oktober 2015, 00:02 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich weiß es nicht. Das liegt an der ärgerlichen Lücke, die im sonst weitgehend online bei der SB Bamberg verfügbaren Oeuvre des Michelsberger Abts Andreas Lang (über den vorerst zu vgl. Machilek in der Michelsberg-FS 2015 [Franz Machilek, Geschichtsschreibung im und über das Kloster Michelsberg unter besonderer Berücksichtigung der Memoria Bischof Ottos des Heiligen, in: 1000 Jahre Kloster Michaelsberg Bamberg 1015-2015, Petersberg 2015, S. 306-325, hier S. 314]) klafft. Msc. Theol. 239 gibt es nämlich nicht online. Und die mir zugänglichen Beschreibungen bzw. Erwähnungen geben Steine statt Brot, da sie in inakzeptabler Weise an den Textangaben gespart haben. Und es spielt in den durchaus unerfreulichen Casus auch ein von Arnold gegen Legipont geäußerter Fälschungsverdacht hinein.

Maßgebliche Beschreibung:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0600_0871_jpg.htm

Nachtrag

http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=7085514&childpid=7085524

Incipit: Testis consciencie est dominus

Die ältere Beschreibung von Jäck 1831 gibt Anderes zur gleichen Handschrift:

https://books.google.de/books?id=A6qrkrEUXqMC&pg=PA113

Da ist "Vestis (!) conscientie est Dominus" der Beginn eines Prologs, der mit "Eam secum collocavit in throno perenni" endet. Werkbeginn: "Tota pulchra es".

Arnold hat "Vota (!) pulchra es amica mea"

http://www.yumpu.com/de/document/fullscreen/26756704/arnold-trithemius-1991/125

Angesichts der Verbreitung der Wendung "Tota pulchra es amica mea" ist das völlig nutzlos. Beginnt ein Incipit mit einem verbreiteten Zitat muss man in Gottes Namen AUSFÜHRLICHER werden, sonst kann man es gleich sein lassen.

Vor lauter Marienfrömmigkeit trägt die Summa Mariana nur wenig zur Erhellung bei, bestätigt aber, dass das Werk ohne Verfassernamen überliefert ist.

https://books.google.de/books?id=cJKNKs7FVWoC&pg=PA277 (US)

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der kostbar auf Pergament wohl vom Michelsberger Frater Reinher geschriebene Band sonst anscheinend nur Druckabschriften enthält. Das betrifft den Wimpfeling-Text und den von der "Summa" hervorgehobenen Leontorius-Text. Phoebe wird bei dem Marienhuldiger zu "O hebe". Digitalisat:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-195/0066

Zu den beiden weiteren Texten zum Immakulisten-Streit genügt es, auf

Trithemius, Johannes: De purissima et immaculata conceptione virginis Mariae et de festivitate sanctae Annae matris eius, mit Vorrede an den Leser, Sponheim 1494. Im Anhang Statutum et determinatio facultatis theologiae studii Parisiensis de immaculata conceptione virginis Mariae, Paris 17.9.1497, mit Revocatio des Johannes Veri, Paris 1496 und 16.9.1497, und Liste der Pariser Immakulisten, [Nürnberg], [nach 1497.09.17.] [BSB-Ink T-453 - GW M47523]. Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00032286/image_13

hinzuweisen. Ich fand noch einen späteren Druck der Revocatio 1728

https://books.google.de/books?id=hF5QAAAAcAAJ&pg=RA1-PA337

und, wie vom Bamberger Katalog versprochen, etwas Biographisches zu Johannes Veri bei Quetif et al.

https://books.google.de/books?id=2jSMV1xLFEkC&pg=PA29

Hemmerlis Polemik gegen die Mendikanten konnte gut im Immakulisten-Streit gegen die Gegner der Immaculata conceptio gebraucht werden. Die Anleitung über juristische Abkürzungen könnte sich auf die vorangegehende Abhandlung beziehen.

Jäck notierte

https://books.google.de/books?id=yVJEAAAAcAAJ&pg=PA32

dass die Magna bibliotheca ecclesiastica die Verfasserschaft des Michelsberger Abts bestritten habe.

https://books.google.de/books?id=OibPD2p__i4C&pg=PA444

[Siehe auch Lahnerts Klostergeschichte 1889:

http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044098664261?urlappend=%3Bseq=259 ]

Ohne Kenntnis der Handschrift muss ich im Trüben fischen, aber ganz ohne Beweiskraft finde ich meine Google-Funde auch nicht.

Die Überschrift ähnelt allzu sehr dem Traktat Breitenbachs (1489)

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00030382/image_5

der tatsächlich mit "Tota pulchra es amica mea" beginnt!

"Testis consciencie est dominus" steht am Anfang eines Kapitels in dem Mariale von Bernhardin von Busti

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iv-523/0206

Der erste Teil dieser Predigtsammlung über die Immaculata conceptio trägt wie unsere Abhandlung den Titel "Perpetuum silentium", ich zitiere einen etwas älteren Mailänder Druck:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00092275/image_35

Es war eine "Hauptstütze" der deutschen Immakulisten um 1500, so

https://books.google.de/books?id=9zNKAQAAMAAJ&pg=RA1-PA13

"Eam secum collocavit in throno perhenni" ist das Ende eines mariologischen Textes von Johannes de Segovia.

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22secum+collocavit+in+throno%22

https://books.google.de/books?id=u4_p6aigwvoC&pg=PA163

https://books.google.de/books?id=Fx9KAQAAMAAJ&pg=PA95 (US)

Jäck verwies auf einen bei Legipont in Ziegelbauers Historia gedruckten Brief des Trithemius vom 7. Dezember 1494

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10633343_00280.html

[Siehe auch Fassbinder ]

Diesen hat aber Klaus Arnold (S. 111 Anm. 45) als Fälschung verdächtigt. Als Fälscher kommt Oliver Legipont in Betracht, dessen Abschriftensammlung Darmstadt Cod. 2751 die einzige handschriftliche Überlieferung darstellt. [Klaus Arnold teilte freundlicherweise mit, dass er angesichts der Tatsache, dass das Latein des Briefs dem 18. Jahrhundert angehört, an der Erfindung durch Legipont festhält, Mail vom 16.10.2015.]

In dieser Handschrift findet sich übrigens auch Wimpfelings oben genanntes Gedicht abgeschrieben.

https://archive.org/stream/romanischeforsch06franuoft#page/262/mode/2up (Mitteilung von FWE Roth, Textbeginn: Candorem primum. Zu den Gedichten Wimpfelings ist jetzt Dieter Mertens im VL Humanismus heranzuziehen.)

Zu Legipont:

https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Legipont

Erst Oppermann 1900 hat die systematische Verfälschung der Geschichte des Kölner Martinsklosters durch Legipont entlarvt:

http://archive.org/stream/WestdeutscheZeitschriftFuerGeschichteUndKunst1900/WestdeutscheZeitschriftFuerGeschichteUndKunst19#page/n307/mode/2up

Wenn unser Traktat 1497 datiert ist, wie konnte dann Abt Lang ihn schon Ende 1494 Trithemius ankündigen? Die Übereinstimmungen von Brief und Traktat stellen aber sicher, dass der Traktat des Abts Andreas über die jungfräuliche Empfängnis, den Legipont in Bamberg sah, identisch mit dem Text in Theol. 239 ist. Die Annahme liegt nahe, dass Legipont den Trithemius-Brief anhand der Informationen aus Theol. 239 gefälscht hat.

Ob dem Bamberger Prior Klitsch 1710 Theol. 239 vorlag?

https://books.google.de/books?id=2wjoBQAAQBAJ&pg=PA223

Dass Abt Andreas mit viel Mühe einen Traktat über die unbefleckte Empfängnis erstellt hat, die Reinher abgeschrieben habe, sagt freilich eine unverdächtige zeitgenössische Quelle, nämlich ein Eintrag eines engen Mitarbeiters des Abt, Nonnosus Stettfelder, im Bamberger RB Msc. 49, Bl. 57v

http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=5275076&childpid=5275194

Aber wieso muss das Theol. 239 sein? Stettfelder kann irrtümlich angenommen haben, dass die Abhandlung in Theol. 293 ein Werk des Abts darstellt. Wahrscheinlicher ist freilich, dass Reinher neben dem Immakulisten-Dossier (Theol. 239) eine verlorene Abhandlung des Abts kopiert hat. Denkbar ist aber auch, dass sich der Abt die Urheberschaft (als Bearbeiter?) des in Theol. 239 enthaltenen Textes anmaßte und Stettfelder sie ihm daher zulegte. Aber wieso steht dann in der Überschrift des Traktats "cuiusdam religiosi"?

Zum Immakulisten-Streit um 1500 gab ich einige Hinweise in:

https://archiv.twoday.net/stories/1022480859/

http://archiv.twoday.net/stories/129656411/

Update: Eine Auskunft von Dr. Stefan Knoch (SB Bamberg) sorgte für Klarheit:

für Ihre Fragestellung einschlägig ist die Bamberger Disseration von Markus Huck aus dem Jahr 1991 ( https://katalog.ub.uni-bamberg.de/query/10/BV005431249 ). Er befaßt sich in Kap. 2.3 mit der Frage der Verfasserschaft des Immaculata-Traktats in Msc.Theol.239 und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß es sich nicht um ein Werk Andreas Langs handelt, sondern vielmehr um

"eine Abschrift der neun Predigten Bernhardins von Busti 'De conceptione Mariae', die dieser unter dem Titel 'Perpetuum silentium' als pars I seines Mariale und daneben auch gesondert herausgegeben hatte. In der Michelsberger handschriftlichen Version wurden lediglich einige unbedeutende, den theologischen Inhalt nicht tangierende Veränderungen oder Kürzungen vorgenommen und wenige Wunderberichte ergänzt, viele andere dagegen ausgelassen. Abt Andreas hat nur den Prolog zu den Traktaten Bernhardins verfaßt, wobei er sich auch hier Passagen aus dem Mariale des Franziskaners auslieh." (Huck, S. 10f.).

Der Vollständigkeit halber hier noch ein ausführlicheres Incipit des Traktats auf fol. 3v (fol. 1r-3v enthält den Prolog):

"Tota pulchra es amica mea et macula non est in te. Canticorum IIII. Inconveniens michi [sic] satis incongruumque valde ac non parum reprehensibile prima facie videtur"

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abt_andreas_lang.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abt_andreas_lang.jpg

Maßgebliche Beschreibung:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0600_0871_jpg.htm

Nachtrag

http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=7085514&childpid=7085524

Incipit: Testis consciencie est dominus

Die ältere Beschreibung von Jäck 1831 gibt Anderes zur gleichen Handschrift:

https://books.google.de/books?id=A6qrkrEUXqMC&pg=PA113

Da ist "Vestis (!) conscientie est Dominus" der Beginn eines Prologs, der mit "Eam secum collocavit in throno perenni" endet. Werkbeginn: "Tota pulchra es".

Arnold hat "Vota (!) pulchra es amica mea"

http://www.yumpu.com/de/document/fullscreen/26756704/arnold-trithemius-1991/125

Angesichts der Verbreitung der Wendung "Tota pulchra es amica mea" ist das völlig nutzlos. Beginnt ein Incipit mit einem verbreiteten Zitat muss man in Gottes Namen AUSFÜHRLICHER werden, sonst kann man es gleich sein lassen.

Vor lauter Marienfrömmigkeit trägt die Summa Mariana nur wenig zur Erhellung bei, bestätigt aber, dass das Werk ohne Verfassernamen überliefert ist.

https://books.google.de/books?id=cJKNKs7FVWoC&pg=PA277 (US)

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der kostbar auf Pergament wohl vom Michelsberger Frater Reinher geschriebene Band sonst anscheinend nur Druckabschriften enthält. Das betrifft den Wimpfeling-Text und den von der "Summa" hervorgehobenen Leontorius-Text. Phoebe wird bei dem Marienhuldiger zu "O hebe". Digitalisat:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-195/0066

Zu den beiden weiteren Texten zum Immakulisten-Streit genügt es, auf

Trithemius, Johannes: De purissima et immaculata conceptione virginis Mariae et de festivitate sanctae Annae matris eius, mit Vorrede an den Leser, Sponheim 1494. Im Anhang Statutum et determinatio facultatis theologiae studii Parisiensis de immaculata conceptione virginis Mariae, Paris 17.9.1497, mit Revocatio des Johannes Veri, Paris 1496 und 16.9.1497, und Liste der Pariser Immakulisten, [Nürnberg], [nach 1497.09.17.] [BSB-Ink T-453 - GW M47523]. Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00032286/image_13

hinzuweisen. Ich fand noch einen späteren Druck der Revocatio 1728

https://books.google.de/books?id=hF5QAAAAcAAJ&pg=RA1-PA337

und, wie vom Bamberger Katalog versprochen, etwas Biographisches zu Johannes Veri bei Quetif et al.

https://books.google.de/books?id=2jSMV1xLFEkC&pg=PA29

Hemmerlis Polemik gegen die Mendikanten konnte gut im Immakulisten-Streit gegen die Gegner der Immaculata conceptio gebraucht werden. Die Anleitung über juristische Abkürzungen könnte sich auf die vorangegehende Abhandlung beziehen.

Jäck notierte

https://books.google.de/books?id=yVJEAAAAcAAJ&pg=PA32

dass die Magna bibliotheca ecclesiastica die Verfasserschaft des Michelsberger Abts bestritten habe.

https://books.google.de/books?id=OibPD2p__i4C&pg=PA444

[Siehe auch Lahnerts Klostergeschichte 1889:

http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044098664261?urlappend=%3Bseq=259 ]

Ohne Kenntnis der Handschrift muss ich im Trüben fischen, aber ganz ohne Beweiskraft finde ich meine Google-Funde auch nicht.

Die Überschrift ähnelt allzu sehr dem Traktat Breitenbachs (1489)

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00030382/image_5

der tatsächlich mit "Tota pulchra es amica mea" beginnt!

"Testis consciencie est dominus" steht am Anfang eines Kapitels in dem Mariale von Bernhardin von Busti

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iv-523/0206

Der erste Teil dieser Predigtsammlung über die Immaculata conceptio trägt wie unsere Abhandlung den Titel "Perpetuum silentium", ich zitiere einen etwas älteren Mailänder Druck:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00092275/image_35

Es war eine "Hauptstütze" der deutschen Immakulisten um 1500, so

https://books.google.de/books?id=9zNKAQAAMAAJ&pg=RA1-PA13

"Eam secum collocavit in throno perhenni" ist das Ende eines mariologischen Textes von Johannes de Segovia.

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22secum+collocavit+in+throno%22

https://books.google.de/books?id=u4_p6aigwvoC&pg=PA163

https://books.google.de/books?id=Fx9KAQAAMAAJ&pg=PA95 (US)

Jäck verwies auf einen bei Legipont in Ziegelbauers Historia gedruckten Brief des Trithemius vom 7. Dezember 1494

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10633343_00280.html

[Siehe auch Fassbinder ]

Diesen hat aber Klaus Arnold (S. 111 Anm. 45) als Fälschung verdächtigt. Als Fälscher kommt Oliver Legipont in Betracht, dessen Abschriftensammlung Darmstadt Cod. 2751 die einzige handschriftliche Überlieferung darstellt. [Klaus Arnold teilte freundlicherweise mit, dass er angesichts der Tatsache, dass das Latein des Briefs dem 18. Jahrhundert angehört, an der Erfindung durch Legipont festhält, Mail vom 16.10.2015.]

In dieser Handschrift findet sich übrigens auch Wimpfelings oben genanntes Gedicht abgeschrieben.

https://archive.org/stream/romanischeforsch06franuoft#page/262/mode/2up (Mitteilung von FWE Roth, Textbeginn: Candorem primum. Zu den Gedichten Wimpfelings ist jetzt Dieter Mertens im VL Humanismus heranzuziehen.)

Zu Legipont:

https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Legipont

Erst Oppermann 1900 hat die systematische Verfälschung der Geschichte des Kölner Martinsklosters durch Legipont entlarvt:

http://archive.org/stream/WestdeutscheZeitschriftFuerGeschichteUndKunst1900/WestdeutscheZeitschriftFuerGeschichteUndKunst19#page/n307/mode/2up

Wenn unser Traktat 1497 datiert ist, wie konnte dann Abt Lang ihn schon Ende 1494 Trithemius ankündigen? Die Übereinstimmungen von Brief und Traktat stellen aber sicher, dass der Traktat des Abts Andreas über die jungfräuliche Empfängnis, den Legipont in Bamberg sah, identisch mit dem Text in Theol. 239 ist. Die Annahme liegt nahe, dass Legipont den Trithemius-Brief anhand der Informationen aus Theol. 239 gefälscht hat.

Ob dem Bamberger Prior Klitsch 1710 Theol. 239 vorlag?

https://books.google.de/books?id=2wjoBQAAQBAJ&pg=PA223

Dass Abt Andreas mit viel Mühe einen Traktat über die unbefleckte Empfängnis erstellt hat, die Reinher abgeschrieben habe, sagt freilich eine unverdächtige zeitgenössische Quelle, nämlich ein Eintrag eines engen Mitarbeiters des Abt, Nonnosus Stettfelder, im Bamberger RB Msc. 49, Bl. 57v

http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=5275076&childpid=5275194

Aber wieso muss das Theol. 239 sein? Stettfelder kann irrtümlich angenommen haben, dass die Abhandlung in Theol. 293 ein Werk des Abts darstellt. Wahrscheinlicher ist freilich, dass Reinher neben dem Immakulisten-Dossier (Theol. 239) eine verlorene Abhandlung des Abts kopiert hat. Denkbar ist aber auch, dass sich der Abt die Urheberschaft (als Bearbeiter?) des in Theol. 239 enthaltenen Textes anmaßte und Stettfelder sie ihm daher zulegte. Aber wieso steht dann in der Überschrift des Traktats "cuiusdam religiosi"?

Zum Immakulisten-Streit um 1500 gab ich einige Hinweise in:

http://archiv.twoday.net/stories/129656411/

Update: Eine Auskunft von Dr. Stefan Knoch (SB Bamberg) sorgte für Klarheit:

für Ihre Fragestellung einschlägig ist die Bamberger Disseration von Markus Huck aus dem Jahr 1991 ( https://katalog.ub.uni-bamberg.de/query/10/BV005431249 ). Er befaßt sich in Kap. 2.3 mit der Frage der Verfasserschaft des Immaculata-Traktats in Msc.Theol.239 und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß es sich nicht um ein Werk Andreas Langs handelt, sondern vielmehr um

"eine Abschrift der neun Predigten Bernhardins von Busti 'De conceptione Mariae', die dieser unter dem Titel 'Perpetuum silentium' als pars I seines Mariale und daneben auch gesondert herausgegeben hatte. In der Michelsberger handschriftlichen Version wurden lediglich einige unbedeutende, den theologischen Inhalt nicht tangierende Veränderungen oder Kürzungen vorgenommen und wenige Wunderberichte ergänzt, viele andere dagegen ausgelassen. Abt Andreas hat nur den Prolog zu den Traktaten Bernhardins verfaßt, wobei er sich auch hier Passagen aus dem Mariale des Franziskaners auslieh." (Huck, S. 10f.).

Der Vollständigkeit halber hier noch ein ausführlicheres Incipit des Traktats auf fol. 3v (fol. 1r-3v enthält den Prolog):

"Tota pulchra es amica mea et macula non est in te. Canticorum IIII. Inconveniens michi [sic] satis incongruumque valde ac non parum reprehensibile prima facie videtur"

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abt_andreas_lang.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abt_andreas_lang.jpgKlausGraf - am Donnerstag, 15. Oktober 2015, 04:22 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/3068925

Schlampigkeiten:

Online: Einmal Wurtisen statt Wurstisen.

Im gedruckten Katalog:

Sieht man davon ab, dass eine bibliographische Recherche ohne Kenntnis des Artikeltitels, der eben NICHT Basler Münster- und Turmbüchlein lautet, erschwert ist, so hätte der Druckfehler 1988 statt richtig 1888 unbedingt vermieden werden müssen.

Laut dem Herausgeber Rudolf Wackernagel gibt es von dem Werk Wurstisens nur Abschriften aus dem 18. Jahrhundert:

http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=bzg-001:1888:12=2::454

Eine saubere (Wasserzeichen-)Datierung des Karlsruher Codex (Katalog 17./18. Jh., laut dem Nachtrag nicht nach 1732) hat die DFG mit ihren unsachgemäßen Vorgaben zur Katalogisierung neuzeitlicher Handschriften verboten.

#fnzhss

Schlampigkeiten:

Online: Einmal Wurtisen statt Wurstisen.

Im gedruckten Katalog:

Sieht man davon ab, dass eine bibliographische Recherche ohne Kenntnis des Artikeltitels, der eben NICHT Basler Münster- und Turmbüchlein lautet, erschwert ist, so hätte der Druckfehler 1988 statt richtig 1888 unbedingt vermieden werden müssen.

Laut dem Herausgeber Rudolf Wackernagel gibt es von dem Werk Wurstisens nur Abschriften aus dem 18. Jahrhundert:

http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=bzg-001:1888:12=2::454

Eine saubere (Wasserzeichen-)Datierung des Karlsruher Codex (Katalog 17./18. Jh., laut dem Nachtrag nicht nach 1732) hat die DFG mit ihren unsachgemäßen Vorgaben zur Katalogisierung neuzeitlicher Handschriften verboten.

#fnzhss

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Oktober 2015, 18:07 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein prachtvoller Ausstellungskatalog von "Les Enluminures":

http://www.textmanuscripts.com/enlu-assets/catalogues/tm/tm5-women-s-book-final.pdf

Update: http://intersex.hypotheses.org/1186

http://www.textmanuscripts.com/enlu-assets/catalogues/tm/tm5-women-s-book-final.pdf

Update: http://intersex.hypotheses.org/1186

KlausGraf - am Dienstag, 13. Oktober 2015, 23:25 - Rubrik: Kodikologie

Digitalisat von Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek Cod. 16.17 Aug. 4°, einer vermutlich in Straßburg wohl bald nach 1415 entstandenen Handschrift, der man wohl aufgrund eines Kochbuchs Hausbuch-Charakter attestiert:

http://diglib.hab.de/mss/16-17-aug-4f/start.htm

Unzuverlässig ist die Beschreibung im Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/6669

Alte Beschreibung Heinenanns:

http://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00212

Es fehlen im Census die Twinger-Auszüge Bl. 1r-44v, obwohl er sonst viel Wert auf die Twinger-Überlieferung legte. Der Census hat immer noch 88 Twinger-Handschriften, meine Ergänzungen stehen bei 95

http://archiv.twoday.net/stories/410259401/

Wolfenbüttel ist somit Nr. 96.

[Nr. 97 sind dann die Exzerpte zu 1386 in Haus-, Hof- und Staatsarchiv Cod. W 0288 (Böhm 593), Bl. 73r-83r, 16. Jahrhundert.

https://books.google.de/books?id=QfwUAAAAQAAJ&pg=PA186

Die in der Handschrift folgende Straßburger Chronik erwähnt Franz in: Landesgeschichte und Reichsgeschichte (1995), S. 272 laut

https://books.google.de/books?id=EflnAAAAMAAJ&q=%22marquardus+de+husenn%22 ]

Die Schillersche Ausgabe bei Heinemann ist natürlich die Schilter'sche.

https://epub.ub.uni-muenchen.de/11726/

bzw.

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/rsc/viewer/HisBest_derivate_00007177/VD17-236118242_0358.tif?x=-965.6150845253578&y=0&scale=0.21921322690992018&rotation=0&layout=singlePageLayout

Hegel hat in seiner Ausgabe die Wolfenbütteler Auszüge nicht berücksichtigt, aber die Texte sind trotzdem bei Hegel verfügbar, wenngleich die Schiltersche Fassung der Wolfenbütteler näher steht.

https://archive.org/stream/diechronikender00kommgoog#page/n336/mode/2up (S. 832 Z. 17 ff.)

Bl. 17r unten endet mit Hegel S. 854 Z. 11; Bl. 17v beginnt das sechste Buch, in Wirklichkeit vor allem ein aphabetisches Ereignis-Register (Hegel S. 871-910). Dass dieses durchaus als historiographisches Kompendium Anklang fand, zeigt die Handschrift des Eikhart Arzt, der das 6. Buch für seine Zwecke anpasste.

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg116

Wer wie Heinemann riesige Handschriftenmassen rasch beschreiben musste, musste vielfach hastig und liederlich arbeiten. Man mag darüber streiten, ob er hätte bemerken müssen, dass Bl. 45r-48r der Anfang von Buch 1 von Twinger ist: Hegel S. 233-239 Z. 1.

https://books.google.de/books?id=UWAbAAAAMAAJ&pg=PA233

bzw. bei Schilter

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/rsc/viewer/HisBest_derivate_00007177/VD17-236118242_0026.tif?x=-965.6150845253578&y=0&scale=0.21921322690992018&rotation=0&layout=singlePageLayout

Die Unterwerfungsurkunde Herzog Friedrichs von Tirol ("Friedel mit der leeren Tasche") Bl. 48v-50v von 1415 Mai 7 hätte Heinemann nach dem jüngeren Druck bei Janssen anführen sollen:

https://books.google.de/books?id=ojJAAQAAIAAJ&pg=PA290

Der Rest von Bl. 50v ist leer, das 'Streitgespräch zwischen Christ und Jude' beginnt laut Digitalisat eindeutig auf Bl. 51r und nicht wie Heinemann will auf Bl. 50v. Während der Census die falsche Blattangabe hat, nennt Eichenberger (wie unten) die richtige.

Zu Bl. 85v-87r = 'Die drei Lebenden und die drei Toten', dt. Reimfassung I: Die im Census fehlenden Ausführungen von Eichenberger sind nicht komplett bei GBS einsehbar:

https://books.google.de/books?id=5hJfCAAAQBAJ&pg=PA545

Ebenso fehlt im Census die Dissertation von Christine Kralik (Toronto 2013):

http://hdl.handle.net/1807/68951

Bl. 97r-98r "von dem strite zu+o franckrich" ist ein Bericht über die Kriegsereignisse des Hundertjährigen Kriegs 1415, beginnend mit dem Tod des Herzogs von Brabant in der Schlacht von Azincourt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Azincourt

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022485149/ ]

Der Verfasser befand sich in Brabant, als die Nachricht von der Niederlage kam, hat aber keinen Menschen dort angetroffen, dem es um den Herzog von Brabant leid war.

Falsche Blattangaben hat Heinemann auch bei dem im Census nur in den Literaturangaben präsenten Kochbuch Bl. 99r-115v.

Die groteske Fehllesung Heinemanns "Sabinenn Wekerlinn" des späteren Besitzeintrags (wohl schon 16. Jahrhundert) Bl. 98ar hat erst Eichenberger (sie ist Handschriftenbeschreiberin!) S. 545 Anm. 146 einigermaßen berichtigt. Sie transkribiert auch jene Teile, die Heinemann ungekennzeichnet ausgelassen hat.

"Dyß bu+och jst junckfrow Sabinenn Wetzlenn (?) vonn Marssylenn, ein jn wonernyn zu+o Stroßburg"

(Euling las: Salniggin Wetzlarin

http://www.archive.org/stream/germanistischea09mlgoog#page/n34/mode/2up )

Sabinenn steht definitiv nicht da, eher Salmenn. Wetzlerin kommt inhaltlich besser hin, paläographisch passt -enn nur wenig besser. Also mein Vorschlag: Salmenn Wetzlerin (?). Dass es sich um die bekannte Straßburger Familie Wetzel von Marsilien handelt, hätte Eichenberger durchaus hinzufügen können.

Salme (Salome)

[Socin:

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs3/object/display/bsb10930484_00113.html ]

kommt nicht nur im "Friedrich von Schwaben", sondern auch im "Salman und Morolf" (gedruckt in Straßburg [1499]) als Frauenname vor. 1548 war Jungfrau Salome Wetzelin die Schwester von Martin Wetzel von Marsilien.

https://books.google.de/books?id=HJOcjWtimq8C&pg=PA171

Angeblich wurde sie 1530 geboren:

https://www.genealogieonline.nl/de/west-europese-adel/I1073830186.php

Würdigt man die volkssprachige Handschrift als Ganzes, so ist neben ein wenig Weltlichem (Minnereden) vor allem Religiöses vertreten. Vielleicht darf man hypothetisch an einen Straßburger Bürger als Erstbesitzer denken. Auf Straßburg verweisen nicht nur der spätere Besitzeintrag, sondern auch die Twinger-Auszüge und die Überlieferung [einzige vollständige Handschrift!] von Kunz Kisteners Jakobsbrüdern, das als Straßburger Gedicht gilt.

Müller, Ulrich, "Kistener, Kunz" in: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 688 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118568116.html

[Ingo Reiffenstein, in: ²VL 4 (1983), Sp. 1157-1160

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118568116 ]

Der Zusammensteller der Handschrift lässt ein deutliches historisches Interesse erkennen. Bei den Twinger-Auszügen fällt auf, dass ihn anscheinend der Kampf zwischen den Städten und Fürsten in Schwaben beschäftigte. Auch die Unterwerfung Friedrichs von Tirol 1415 war über die Vorlande hinaus von großer Bedeutung für den ganzen südwestdeutschen Raum. Ob er selbst der Verfasser des Kriegsberichts zu 1415 war oder ihn von einem anderen - eventuell einem Straßburger Kaufmann - bekam, lässt sich natürlich nicht sagen.

#forschung

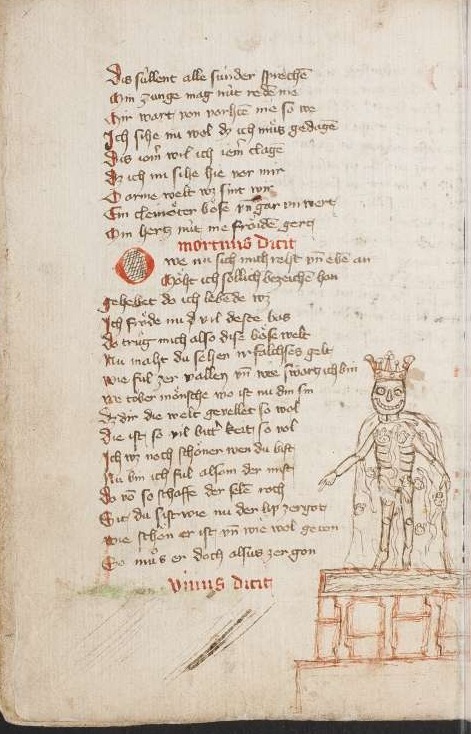

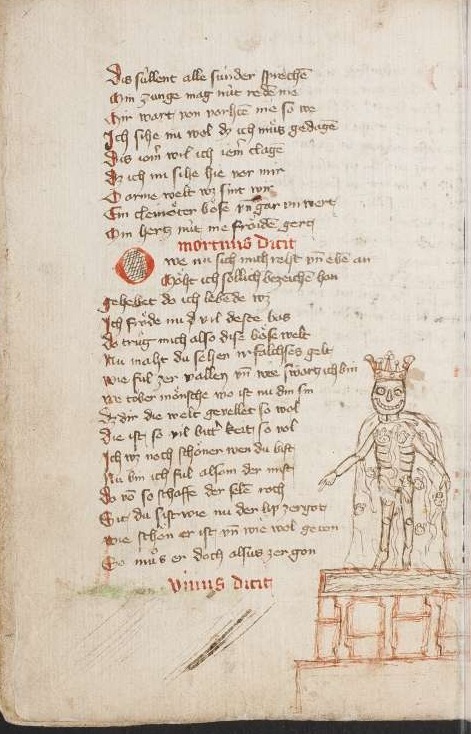

Bl. 86v

Bl. 86v

http://diglib.hab.de/mss/16-17-aug-4f/start.htm

Unzuverlässig ist die Beschreibung im Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/6669

Alte Beschreibung Heinenanns:

http://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00212

Es fehlen im Census die Twinger-Auszüge Bl. 1r-44v, obwohl er sonst viel Wert auf die Twinger-Überlieferung legte. Der Census hat immer noch 88 Twinger-Handschriften, meine Ergänzungen stehen bei 95

http://archiv.twoday.net/stories/410259401/

Wolfenbüttel ist somit Nr. 96.

[Nr. 97 sind dann die Exzerpte zu 1386 in Haus-, Hof- und Staatsarchiv Cod. W 0288 (Böhm 593), Bl. 73r-83r, 16. Jahrhundert.

https://books.google.de/books?id=QfwUAAAAQAAJ&pg=PA186

Die in der Handschrift folgende Straßburger Chronik erwähnt Franz in: Landesgeschichte und Reichsgeschichte (1995), S. 272 laut

https://books.google.de/books?id=EflnAAAAMAAJ&q=%22marquardus+de+husenn%22 ]

Die Schillersche Ausgabe bei Heinemann ist natürlich die Schilter'sche.

https://epub.ub.uni-muenchen.de/11726/

bzw.

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/rsc/viewer/HisBest_derivate_00007177/VD17-236118242_0358.tif?x=-965.6150845253578&y=0&scale=0.21921322690992018&rotation=0&layout=singlePageLayout

Hegel hat in seiner Ausgabe die Wolfenbütteler Auszüge nicht berücksichtigt, aber die Texte sind trotzdem bei Hegel verfügbar, wenngleich die Schiltersche Fassung der Wolfenbütteler näher steht.

https://archive.org/stream/diechronikender00kommgoog#page/n336/mode/2up (S. 832 Z. 17 ff.)

Bl. 17r unten endet mit Hegel S. 854 Z. 11; Bl. 17v beginnt das sechste Buch, in Wirklichkeit vor allem ein aphabetisches Ereignis-Register (Hegel S. 871-910). Dass dieses durchaus als historiographisches Kompendium Anklang fand, zeigt die Handschrift des Eikhart Arzt, der das 6. Buch für seine Zwecke anpasste.

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg116

Wer wie Heinemann riesige Handschriftenmassen rasch beschreiben musste, musste vielfach hastig und liederlich arbeiten. Man mag darüber streiten, ob er hätte bemerken müssen, dass Bl. 45r-48r der Anfang von Buch 1 von Twinger ist: Hegel S. 233-239 Z. 1.

https://books.google.de/books?id=UWAbAAAAMAAJ&pg=PA233

bzw. bei Schilter

http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/rsc/viewer/HisBest_derivate_00007177/VD17-236118242_0026.tif?x=-965.6150845253578&y=0&scale=0.21921322690992018&rotation=0&layout=singlePageLayout

Die Unterwerfungsurkunde Herzog Friedrichs von Tirol ("Friedel mit der leeren Tasche") Bl. 48v-50v von 1415 Mai 7 hätte Heinemann nach dem jüngeren Druck bei Janssen anführen sollen:

https://books.google.de/books?id=ojJAAQAAIAAJ&pg=PA290

Der Rest von Bl. 50v ist leer, das 'Streitgespräch zwischen Christ und Jude' beginnt laut Digitalisat eindeutig auf Bl. 51r und nicht wie Heinemann will auf Bl. 50v. Während der Census die falsche Blattangabe hat, nennt Eichenberger (wie unten) die richtige.

Zu Bl. 85v-87r = 'Die drei Lebenden und die drei Toten', dt. Reimfassung I: Die im Census fehlenden Ausführungen von Eichenberger sind nicht komplett bei GBS einsehbar:

https://books.google.de/books?id=5hJfCAAAQBAJ&pg=PA545

Ebenso fehlt im Census die Dissertation von Christine Kralik (Toronto 2013):

http://hdl.handle.net/1807/68951

Bl. 97r-98r "von dem strite zu+o franckrich" ist ein Bericht über die Kriegsereignisse des Hundertjährigen Kriegs 1415, beginnend mit dem Tod des Herzogs von Brabant in der Schlacht von Azincourt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Azincourt

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022485149/ ]

Der Verfasser befand sich in Brabant, als die Nachricht von der Niederlage kam, hat aber keinen Menschen dort angetroffen, dem es um den Herzog von Brabant leid war.

Falsche Blattangaben hat Heinemann auch bei dem im Census nur in den Literaturangaben präsenten Kochbuch Bl. 99r-115v.

Die groteske Fehllesung Heinemanns "Sabinenn Wekerlinn" des späteren Besitzeintrags (wohl schon 16. Jahrhundert) Bl. 98ar hat erst Eichenberger (sie ist Handschriftenbeschreiberin!) S. 545 Anm. 146 einigermaßen berichtigt. Sie transkribiert auch jene Teile, die Heinemann ungekennzeichnet ausgelassen hat.

"Dyß bu+och jst junckfrow Sabinenn Wetzlenn (?) vonn Marssylenn, ein jn wonernyn zu+o Stroßburg"

(Euling las: Salniggin Wetzlarin

http://www.archive.org/stream/germanistischea09mlgoog#page/n34/mode/2up )

Sabinenn steht definitiv nicht da, eher Salmenn. Wetzlerin kommt inhaltlich besser hin, paläographisch passt -enn nur wenig besser. Also mein Vorschlag: Salmenn Wetzlerin (?). Dass es sich um die bekannte Straßburger Familie Wetzel von Marsilien handelt, hätte Eichenberger durchaus hinzufügen können.

Salme (Salome)

[Socin:

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs3/object/display/bsb10930484_00113.html ]

kommt nicht nur im "Friedrich von Schwaben", sondern auch im "Salman und Morolf" (gedruckt in Straßburg [1499]) als Frauenname vor. 1548 war Jungfrau Salome Wetzelin die Schwester von Martin Wetzel von Marsilien.

https://books.google.de/books?id=HJOcjWtimq8C&pg=PA171

Angeblich wurde sie 1530 geboren:

https://www.genealogieonline.nl/de/west-europese-adel/I1073830186.php

Würdigt man die volkssprachige Handschrift als Ganzes, so ist neben ein wenig Weltlichem (Minnereden) vor allem Religiöses vertreten. Vielleicht darf man hypothetisch an einen Straßburger Bürger als Erstbesitzer denken. Auf Straßburg verweisen nicht nur der spätere Besitzeintrag, sondern auch die Twinger-Auszüge und die Überlieferung [einzige vollständige Handschrift!] von Kunz Kisteners Jakobsbrüdern, das als Straßburger Gedicht gilt.

Müller, Ulrich, "Kistener, Kunz" in: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 688 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118568116.html

[Ingo Reiffenstein, in: ²VL 4 (1983), Sp. 1157-1160

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118568116 ]

Der Zusammensteller der Handschrift lässt ein deutliches historisches Interesse erkennen. Bei den Twinger-Auszügen fällt auf, dass ihn anscheinend der Kampf zwischen den Städten und Fürsten in Schwaben beschäftigte. Auch die Unterwerfung Friedrichs von Tirol 1415 war über die Vorlande hinaus von großer Bedeutung für den ganzen südwestdeutschen Raum. Ob er selbst der Verfasser des Kriegsberichts zu 1415 war oder ihn von einem anderen - eventuell einem Straßburger Kaufmann - bekam, lässt sich natürlich nicht sagen.

#forschung

Bl. 86v

Bl. 86vKlausGraf - am Dienstag, 13. Oktober 2015, 19:39 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ergänzend zu:

http://archiv.twoday.net/search?q=ortenburg

Vom Ortenburger Prognostiker nun auch Hdschr. 384d, e, f, h, i.

Ortenburger Losbuch Hdschr. 386.

http://www.handschriftencensus.de/8784

http://archiv.twoday.net/search?q=ortenburg

Vom Ortenburger Prognostiker nun auch Hdschr. 384d, e, f, h, i.

Ortenburger Losbuch Hdschr. 386.

http://www.handschriftencensus.de/8784

KlausGraf - am Dienstag, 13. Oktober 2015, 16:00 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 4.9.2014 teilte die BSB zu den Oefeleana mit:

"Falls Sie etwas Konkretes in diesem Nachlass suchen, natürlich schlagen wir gern für Sie im Verzeichnis nach."

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/983319148/

Ich fragte dann nach den (sicher nicht übermäßig vielen) mittelalterlichen Handschriften und erhielt jetzt die übliche arrogante Abfuhr:

"leider ist der Nachlass noch nicht so weit erschlossen, dass das Verzeichnis des gesamten Nachlasses online gestellt werden könnte. Wir sind aber gerade dabei, die Teile, die erschlossen sind, für eine Onlinestellung herzurichten. Eine Auflistung der HSS vor 1500 gibt es leider nicht. Sie müssten in die BSB kommen, um selbst im Nachlass zu recherchieren."

"Falls Sie etwas Konkretes in diesem Nachlass suchen, natürlich schlagen wir gern für Sie im Verzeichnis nach."

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/983319148/

Ich fragte dann nach den (sicher nicht übermäßig vielen) mittelalterlichen Handschriften und erhielt jetzt die übliche arrogante Abfuhr:

"leider ist der Nachlass noch nicht so weit erschlossen, dass das Verzeichnis des gesamten Nachlasses online gestellt werden könnte. Wir sind aber gerade dabei, die Teile, die erschlossen sind, für eine Onlinestellung herzurichten. Eine Auflistung der HSS vor 1500 gibt es leider nicht. Sie müssten in die BSB kommen, um selbst im Nachlass zu recherchieren."

KlausGraf - am Dienstag, 13. Oktober 2015, 14:52 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://vifabenelux.wordpress.com/2015/10/12/utrecht-psalter-auf-der-liste-des-weltdokumentenerbes/

http://www.utrechtspsalter.nl/

http://www.utrechtspsalter.nl/

KlausGraf - am Montag, 12. Oktober 2015, 20:08 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dank der unermüdlichen Berichterstattung von Herrn Piggin über die neu ins Netz gestellten Digitalisate der Vaticana

http://macrotypography.blogspot.de/2015/10/french-picture-bible.html

kann ich mitteilen, dass das bereits in einer Faksimileausgabe von Lotto Kurras verfügbare Kraichgauer Turnierbuch der Rossiana nun online ist:

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ross.711

Das Kraichgauer Turnierbuch ist eine um 1600 erstellte Bearbeitung von Rüxners Turnierbuch. Zu seinen Handschriften:

http://archiv.twoday.net/stories/948995596/

#fnzhss

Zu Phantom-Handschriften, die wieder aus der Liste des Digitalisierungsprojekts verschwinden, hat Piggin ebenfalls Beobachtungen:

http://macrotypography.blogspot.de/2015/10/manuscripts-go-missing.html

http://macrotypography.blogspot.de/2015/10/french-picture-bible.html

kann ich mitteilen, dass das bereits in einer Faksimileausgabe von Lotto Kurras verfügbare Kraichgauer Turnierbuch der Rossiana nun online ist:

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ross.711

Das Kraichgauer Turnierbuch ist eine um 1600 erstellte Bearbeitung von Rüxners Turnierbuch. Zu seinen Handschriften:

http://archiv.twoday.net/stories/948995596/

#fnzhss

Zu Phantom-Handschriften, die wieder aus der Liste des Digitalisierungsprojekts verschwinden, hat Piggin ebenfalls Beobachtungen:

http://macrotypography.blogspot.de/2015/10/manuscripts-go-missing.html

KlausGraf - am Samstag, 10. Oktober 2015, 20:23 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vortrag mit Anmerkungen von Dirk van Betteray

http://www.dirkvanbetteray.de/resources/Vortrag+G$C3$B6ttingen.pdf

#histmonast

http://www.dirkvanbetteray.de/resources/Vortrag+G$C3$B6ttingen.pdf

#histmonast

KlausGraf - am Samstag, 10. Oktober 2015, 17:44 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen