Archivrecht

Das VG Schleswig hat in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil dem Datenschutzbeauftragten widersprochen:

http://heise.de/-1975465

http://heise.de/-1975465

KlausGraf - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 23:55 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu einem differenzierten Fazit kommt RA Stadler:

"Man wird also davon ausgehen dürfen, dass E-Mails die inhaltlich der Sozialsphäre zuzordnen sind, zumeist veröffentlicht werden dürfen, während dies bei E-Mails aus dem Bereich der Privat- oder gar Intimsphäre eher nicht der Fall ist. Letztlich muss aber immer eine Prüfung und Abwägung im Einzelfall vorgenommen werden."

http://www.internet-law.de/2013/10/darf-man-fremde-e-mails-im-netz-veroeffentlichen.html

"Man wird also davon ausgehen dürfen, dass E-Mails die inhaltlich der Sozialsphäre zuzordnen sind, zumeist veröffentlicht werden dürfen, während dies bei E-Mails aus dem Bereich der Privat- oder gar Intimsphäre eher nicht der Fall ist. Letztlich muss aber immer eine Prüfung und Abwägung im Einzelfall vorgenommen werden."

http://www.internet-law.de/2013/10/darf-man-fremde-e-mails-im-netz-veroeffentlichen.html

KlausGraf - am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 18:24 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

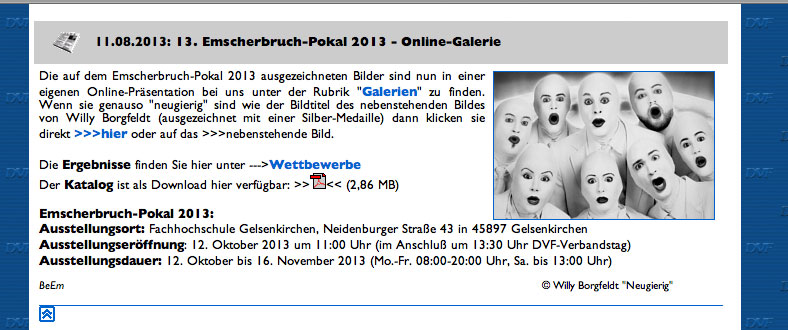

Der Präsident des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF), Willy Borgfeldt, hat zu einem Wettbewerb ein Foto unter seinem Namen eingereicht, das ein anderer Fotograf gemacht hatte. Nach eigenen Angaben hatte er ein Werbeplakat mit dem Foto auf einer Hauswand fotografiert, es bearbeitet und dann versehentlich beim Wettbewerb eingereicht. Er musste von seinem Amt zurücktreten.

http://www.photoscala.de/Artikel/Der-DVF-Pr%C3%A4sident-die-Bildoriginalit%C3%A4t-das-Urheberrecht-aktualisiert

http://rheker.wordpress.com/2013/10/04/der-dvf-prasident-und-das-urheberrecht/

http://www.photoscala.de/Artikel/Der-DVF-Pr%C3%A4sident-die-Bildoriginalit%C3%A4t-das-Urheberrecht-aktualisiert

http://rheker.wordpress.com/2013/10/04/der-dvf-prasident-und-das-urheberrecht/

KlausGraf - am Dienstag, 8. Oktober 2013, 17:21 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ihre Löschung auf Wikimedia Commons wird diskutiert:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2013-10-02/Op-ed

Nach deutschem Recht sind esLichtbildwerke Lichtbilder nach § 72 UrhG, geschützt 50 Jahre nach Veröffentlichung bzw. Entstehung. Was andere Rechtsordnungen angeht, habe ich größte Zweifel, dass ein Urheberrechtsschutz gegeben ist.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2013-10-02/Op-ed

Nach deutschem Recht sind es

KlausGraf - am Sonntag, 6. Oktober 2013, 16:34 - Rubrik: Archivrecht

Eigentlich wollte ich in der Überschrift dazu auffordern, die zuständige Amtsricherin sofort aus ihrem Amt zu entfernen (ich darf das, Art. 5 GG), aber glücklicherweise ist die Entscheidung online unter

http://openjur.de/u/646448.html

Den Schwachsinn verzapfte die Presseabteilung des AG München: "Das Urheberrechtsgesetz schützt nicht nur das Gesamtwerk, sondern auch kleinste Teile davon."

Und die Kanzlei Hild hieb in die gleiche Kerbe, indem sie in ihrem Leitsatz § 2 UrhG erwähnte:

http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/23-09-2013-ag-muenchen-161-c-19021-11-pressemitteilung.html

"Geschützte Werke im Sinne des § 2 Urhebergesetz (UrhG) sind unter anderem Sprach- und Schriftwerke sowie Werke der Musik. Davon umfasst ist nicht nur das Gesamtwerk als solches, sondern auch einzelne Teil- oder Bruchstücke des Werkes."

Das ist so grandios falsch, dass man sich wirklich fragt, wieso mich der hiesige Kommentarmob regelmäßig als Hobby-Jurist schmähen darf, wenn zugleich Volljuristen solchen unsäglich falschen Müll von sich geben dürfen.

Im Urteil heißt es:

"Soweit der Beklagte vorträgt, eine Verletzung der Rechte der Klägerin scheide aus, da es sich bei den im Rahmen von Peer-to-Peer Netzwerken angebotenen Dateien nur um Bruchstücke eines Werkes und insoweit um "Datenmüll" handele, ist das Gericht der Auffassung dass Gegenstand des Leistungsschutzrechtes aus §§ 85, 19 a UrhG nicht lediglich das Gesamtprodukt sondern auch kleinste Teile des Gesamtprodukts sind. Sinn und Zweck des Leistungsschutzrechtes nach §§ 85, 19a UrhG ist es gerade die Übernahme fremder Leistung generell zu unterbinden. Eine Übernahme fremder Leistung ist generell unzulässig, egal wie klein oder umfangreich der übernommene Teil ist (vgl. Dreier/Schulze UrhG § 85 Rn.25). Insofern ist es für die Verwirklichung einer Urheberrechtsverletzung auch ausreichend wenn lediglich (kleinste) Bruchstücke der streitgegenständlichen Tonträger angeboten wurden."

Die "kleinsten" Teile stammen vom BGH ("Metall auf Metall") und beziehen sich auf ein Leistungsschutzrecht, also eben nicht auf "Werke" im Sinne des § 2 UrhG. Üblich ist es, den Schutzgegenstand dann und nur dann als WERK zu bezeichnen, wenn er nach § 2 UrhG geschützt ist. Teil 2 des Urheberrechts betrifft "Verwandte Schutzrechte", darunter auch das Schutzrecht des Tonträgerherstellers.

Selbstverständlich ist jedes der Bücher über Harry Potter ein Werk nach § 2 UrhG, nicht aber notwendigerweise das Hörbuch, an dem der Tonträgerhersteller und der ausübende Künstler (Vorleser) (kürzere) Leitungsschutzrechte innehaben.

Nach der Rechtsprechung des BGH schützt das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers auch kleinste Teile. Das Urteil bietet somit nichts Neues.

Ungeheuerlich und falsch ist die Verallgemeinerung auf Werke (§ 2 UrhG), bei denen das Verbot der Entnahme kleinster Teile eben NICHT gilt. Aus geschützten Werken dürfen nicht geschützte Teile bedenkenlos übernommen werden. Siehe dazu nur jüngst

http://archiv.twoday.net/stories/465680335/

Wenn also einzelne Sätze aus Harry Potter entnommen werden, dass muss jeder dieser Sätze für sich allein genommen die nötige Schöpfungshöhe aufweisen, also ein Werk nach § 2 UrhG sein, damit es eine Rechtsverletzung ist (wenn keine Schranke eingreift).

http://openjur.de/u/646448.html

Den Schwachsinn verzapfte die Presseabteilung des AG München: "Das Urheberrechtsgesetz schützt nicht nur das Gesamtwerk, sondern auch kleinste Teile davon."

Und die Kanzlei Hild hieb in die gleiche Kerbe, indem sie in ihrem Leitsatz § 2 UrhG erwähnte:

http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/23-09-2013-ag-muenchen-161-c-19021-11-pressemitteilung.html

"Geschützte Werke im Sinne des § 2 Urhebergesetz (UrhG) sind unter anderem Sprach- und Schriftwerke sowie Werke der Musik. Davon umfasst ist nicht nur das Gesamtwerk als solches, sondern auch einzelne Teil- oder Bruchstücke des Werkes."

Das ist so grandios falsch, dass man sich wirklich fragt, wieso mich der hiesige Kommentarmob regelmäßig als Hobby-Jurist schmähen darf, wenn zugleich Volljuristen solchen unsäglich falschen Müll von sich geben dürfen.

Im Urteil heißt es:

"Soweit der Beklagte vorträgt, eine Verletzung der Rechte der Klägerin scheide aus, da es sich bei den im Rahmen von Peer-to-Peer Netzwerken angebotenen Dateien nur um Bruchstücke eines Werkes und insoweit um "Datenmüll" handele, ist das Gericht der Auffassung dass Gegenstand des Leistungsschutzrechtes aus §§ 85, 19 a UrhG nicht lediglich das Gesamtprodukt sondern auch kleinste Teile des Gesamtprodukts sind. Sinn und Zweck des Leistungsschutzrechtes nach §§ 85, 19a UrhG ist es gerade die Übernahme fremder Leistung generell zu unterbinden. Eine Übernahme fremder Leistung ist generell unzulässig, egal wie klein oder umfangreich der übernommene Teil ist (vgl. Dreier/Schulze UrhG § 85 Rn.25). Insofern ist es für die Verwirklichung einer Urheberrechtsverletzung auch ausreichend wenn lediglich (kleinste) Bruchstücke der streitgegenständlichen Tonträger angeboten wurden."

Die "kleinsten" Teile stammen vom BGH ("Metall auf Metall") und beziehen sich auf ein Leistungsschutzrecht, also eben nicht auf "Werke" im Sinne des § 2 UrhG. Üblich ist es, den Schutzgegenstand dann und nur dann als WERK zu bezeichnen, wenn er nach § 2 UrhG geschützt ist. Teil 2 des Urheberrechts betrifft "Verwandte Schutzrechte", darunter auch das Schutzrecht des Tonträgerherstellers.

Selbstverständlich ist jedes der Bücher über Harry Potter ein Werk nach § 2 UrhG, nicht aber notwendigerweise das Hörbuch, an dem der Tonträgerhersteller und der ausübende Künstler (Vorleser) (kürzere) Leitungsschutzrechte innehaben.

Nach der Rechtsprechung des BGH schützt das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers auch kleinste Teile. Das Urteil bietet somit nichts Neues.

Ungeheuerlich und falsch ist die Verallgemeinerung auf Werke (§ 2 UrhG), bei denen das Verbot der Entnahme kleinster Teile eben NICHT gilt. Aus geschützten Werken dürfen nicht geschützte Teile bedenkenlos übernommen werden. Siehe dazu nur jüngst

http://archiv.twoday.net/stories/465680335/

Wenn also einzelne Sätze aus Harry Potter entnommen werden, dass muss jeder dieser Sätze für sich allein genommen die nötige Schöpfungshöhe aufweisen, also ein Werk nach § 2 UrhG sein, damit es eine Rechtsverletzung ist (wenn keine Schranke eingreift).

KlausGraf - am Dienstag, 1. Oktober 2013, 18:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Wikipedia-verlangt-freien-Zugang-zu-WDR-Fototerminen-1968389.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rdf

http://www1.wdr.de/unternehmen/wikipedia_kritik100.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurier

Wenn die Wikipedia tatsächlich auf Anfrage WDR-Bilder kostenlos unter einer der für sie geeigneten, auch die kommerzielle Weiterveränderung und die Bearbeitbarkeit beinhaltenden freien Lizenz bekommen sollte, wäre der Ausschluss von nicht mit "anerkannten" Presseausweisen versehenen, d.h. hauptberuflich tätigen Fotografen zwar alles andere als OK, aber ein großer Gewinn, für den durchaus dieser Preis gezahlt werden könnte.

http://www1.wdr.de/unternehmen/wikipedia_kritik100.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kurier

Wenn die Wikipedia tatsächlich auf Anfrage WDR-Bilder kostenlos unter einer der für sie geeigneten, auch die kommerzielle Weiterveränderung und die Bearbeitbarkeit beinhaltenden freien Lizenz bekommen sollte, wäre der Ausschluss von nicht mit "anerkannten" Presseausweisen versehenen, d.h. hauptberuflich tätigen Fotografen zwar alles andere als OK, aber ein großer Gewinn, für den durchaus dieser Preis gezahlt werden könnte.

KlausGraf - am Sonntag, 29. September 2013, 22:35 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In Hamburg hat sich am Mittwochabend (25.09.2013) die "Cultural Commons Collecting Society" (C3S) gegründet.

http://www1.wdr.de/themen/kultur/cdreis102.html

Zum GEMA-Sumpf:

http://www.derenergieblog.de/alle-themen/urheberrecht/auch-fuer-piraten-kein-vorbeikommen-an-der-gema-vermutung/

Urteilsvolltext:

http://www.derenergieblog.de/wp-content/uploads/2013/09/LG-Frankfurt-Main-05.09.2013-2-03-S-11-12_schwarz.pdf

Zum VG Wort-Sumpf

http://www.berliner-zeitung.de/kultur/vg-wort-mehr-geld-fuer-die-autoren-,10809150,24453272.html?utm_content=buffer41b26&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer

Vogel bringt Verständnis für die Verlage auf, nicht aber für die VG Wort: „Die nämlich leistet sich als Verein einen teuren Verwaltungsapparat und zahlt ihren Funktionären hohe Gehälter aus den Vergütungen der Urheber. Die VG Wort ist aber ein Treuhänder und nicht etwa ein Interessenvertreter, der sich auf eine Seite schlagen darf. Stattdessen führt sie auf Kosten der Urheber unbegrenzt Prozesse gegen deren Interessen.“

#gema

http://www1.wdr.de/themen/kultur/cdreis102.html

Zum GEMA-Sumpf:

http://www.derenergieblog.de/alle-themen/urheberrecht/auch-fuer-piraten-kein-vorbeikommen-an-der-gema-vermutung/

Urteilsvolltext:

http://www.derenergieblog.de/wp-content/uploads/2013/09/LG-Frankfurt-Main-05.09.2013-2-03-S-11-12_schwarz.pdf

Zum VG Wort-Sumpf

http://www.berliner-zeitung.de/kultur/vg-wort-mehr-geld-fuer-die-autoren-,10809150,24453272.html?utm_content=buffer41b26&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer

Vogel bringt Verständnis für die Verlage auf, nicht aber für die VG Wort: „Die nämlich leistet sich als Verein einen teuren Verwaltungsapparat und zahlt ihren Funktionären hohe Gehälter aus den Vergütungen der Urheber. Die VG Wort ist aber ein Treuhänder und nicht etwa ein Interessenvertreter, der sich auf eine Seite schlagen darf. Stattdessen führt sie auf Kosten der Urheber unbegrenzt Prozesse gegen deren Interessen.“

#gema

KlausGraf - am Sonntag, 29. September 2013, 22:27 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zur Diskussion

https://lists.fu-berlin.de/pipermail/ipoa-forum/2013-September/thread.html

siehe http://archiv.twoday.net/stories/498217737/

schrieb ich:

Das Grundprinzip der Wissenschaftskommunikation ist, dass sie ehrenamtlich erfolgt: Autoren von Zeitschriftenaufsätzen erhalten in der Regel ebenso wenig eine Vergütung wie diejenigen, die als Herausgeber oder Gutachter (auch hinsichtlich von Projekten) am Wissenschaftsbetrieb mitwirken. Das ist die Grundlage des Arguments für Open-Access: Den Wissenschaftlern wird keine wesentliche Quelle für Einkünfte weggenommen, wenn man Open Access fordert und fördert.

Wenn Herr von W. oder ein anderer aufgrund fehlender familiärer oder anderer Ressourcen auf das in der Regel sehr bescheidene Zubrot angewiesen ist, das mit wissenschaftlichen Buchpublikationen, die keine Bestseller sind, zu erwirtschaften ist, angewiesen ist, dann ist das kein Gesichtspunkt, der für die Beurteilung des Gesamtsystems von Relevanz ist.

Wenn nun aber ein Werk unter CC-BY lizenzkonform als Bestseller vermarktet wird, ohne dass der Autor einen Cent vom Verleger erhält? Wir sprechen hier über einen Fall, der meines Wissens noch nicht vorgekommen ist und auch so unwahrscheinlich sein dürfte wie ein Sechser im Lotto. Der deutsche Gesetzgeber hat hier eindeutig und bewusst für Open Content und gegen die Ansprüche des Autors entschieden, indem er 2007 § 32a Abs. 3 Satz 3 in das Urheberrechtsgesetz eingefügt hat. Die Rechtssicherheit von Open-Source- und Open-Content-Nutzern hat das Parlament bei Bestsellerfällen höher gewertet als die moralischen Ansprüche des Autors. Wenn der Gesetzgeber selbst für den kommerziellen Software-Bereich, worauf sich Open Source ja bezieht, diese Grundsatzentscheidung getroffen hat, wer sind wir, die im Bereich der nichtgewerblichen, auf Ehrenamtlichkeit beruhenden Wissenschaft irgendwelche Nischenfälle und unwahrscheinlichen potentiellen Einkunftsquellen gegen die in den Naturwissenschaften als Mainstream-CC-Lizenz geltende CC-BY-Lizenz ausspielen wollen?

https://lists.fu-berlin.de/pipermail/ipoa-forum/2013-September/thread.html

siehe http://archiv.twoday.net/stories/498217737/

schrieb ich:

Das Grundprinzip der Wissenschaftskommunikation ist, dass sie ehrenamtlich erfolgt: Autoren von Zeitschriftenaufsätzen erhalten in der Regel ebenso wenig eine Vergütung wie diejenigen, die als Herausgeber oder Gutachter (auch hinsichtlich von Projekten) am Wissenschaftsbetrieb mitwirken. Das ist die Grundlage des Arguments für Open-Access: Den Wissenschaftlern wird keine wesentliche Quelle für Einkünfte weggenommen, wenn man Open Access fordert und fördert.

Wenn Herr von W. oder ein anderer aufgrund fehlender familiärer oder anderer Ressourcen auf das in der Regel sehr bescheidene Zubrot angewiesen ist, das mit wissenschaftlichen Buchpublikationen, die keine Bestseller sind, zu erwirtschaften ist, angewiesen ist, dann ist das kein Gesichtspunkt, der für die Beurteilung des Gesamtsystems von Relevanz ist.

Wenn nun aber ein Werk unter CC-BY lizenzkonform als Bestseller vermarktet wird, ohne dass der Autor einen Cent vom Verleger erhält? Wir sprechen hier über einen Fall, der meines Wissens noch nicht vorgekommen ist und auch so unwahrscheinlich sein dürfte wie ein Sechser im Lotto. Der deutsche Gesetzgeber hat hier eindeutig und bewusst für Open Content und gegen die Ansprüche des Autors entschieden, indem er 2007 § 32a Abs. 3 Satz 3 in das Urheberrechtsgesetz eingefügt hat. Die Rechtssicherheit von Open-Source- und Open-Content-Nutzern hat das Parlament bei Bestsellerfällen höher gewertet als die moralischen Ansprüche des Autors. Wenn der Gesetzgeber selbst für den kommerziellen Software-Bereich, worauf sich Open Source ja bezieht, diese Grundsatzentscheidung getroffen hat, wer sind wir, die im Bereich der nichtgewerblichen, auf Ehrenamtlichkeit beruhenden Wissenschaft irgendwelche Nischenfälle und unwahrscheinlichen potentiellen Einkunftsquellen gegen die in den Naturwissenschaften als Mainstream-CC-Lizenz geltende CC-BY-Lizenz ausspielen wollen?

KlausGraf - am Sonntag, 29. September 2013, 18:06 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dem Kommentar von Kuhlen

http://www.iuwis.de/blog/wie-sich-der-bundesrat-aus-der-schlinge-einer-ablehnung-des-zweitverwertungsrechts-zieht

ist eher zuzustimmen als der Sichtweise von Steinhauer

http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/urheberrecht-wissenschaftliches-zweitverwertungsrecht-open-access-gesetgebung/

zu dessen Überschätzung der Wissenschaftsfreiheit ich schon

http://archiv.twoday.net/stories/8401787/

Stellung bezogen habe.

Wenn der Bundesrat

http://www.bundesrat.de/cln_330/nn_2372724/SharedDocs/Beratungsvorgaenge/2013/0601-700/0643-13.html

mit Hinweis auf eine verfassungskonforme Auslegung der neuen Vorschrift davon ausgeht, dass auch die Hochschulforschung - entgegen der amtlichen Begründung - einbezogen ist, kann man sich die Frage stellen, ob sich nicht auch aus der Wissenschaftsfreiheit des nicht öffentlich geförderten Wissenschaftlers der Anspruch ergibt, vom Gesetzgeber nicht der Vertragsfreiheit, also der übermächtigen Marktmacht der Verlage, ausgeliefert zu werden.

Ich sehe keinerlei Fortschritt in dem neuen Recht, sondern eine gravierende Beeinträchtigung der Rechtsposition der Urheber gegenüber dem alten Recht.

Nun ist es nicht mehr möglich, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, sofort online self-archiving zu betreiben.

Zur Sache besonders ausführlich hier:

http://archiv.twoday.net/stories/342796643/

Wortlaut der neuen Regelung:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/134/1713423.pdf

Zu unterstreichen ist aber § 38 Abs. 1 Satz 2, der den folgenden Wortlaut haben wird:

"Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweit vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, wenn nichts anderes vereinbart ist."

Soweit keine vertraglichen Regelungen bestehen, darf also auch der Wissenschaftsautor nach einem Jahr seinen Aufsatz online zugänglich machen - wobei alle Beschränkungen in Absatz 4 (öffentliche Förderung, Erscheinen mindestens zweimal jährlich, nur Manuskriptversion, kein gewerblicher Zweck, Quellenangabe) NICHT gelten.

Im Bereich der Geisteswissenschaften könnte sich die eklatante Verschlechterung der Rechtsstellung des Urhebers durch die neue Regelung (die angeblich seine Position verbessert) womöglich in Grenzen halten, da hier häufig nach wie vor bei Zeitschriftenartikeln und Buchbeiträgen keine expliziten Verträge geschlossen werden.

Der Wissenschaftsurheber kann mit dem Verlag vertraglich vereinbaren, dass er entgegen § 38 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 bereits vor dem Erscheinen oder zum Zeitpunkt des Erscheinens oder vor Ablauf von 12 Monaten den Beitrag Open Access publizieren darf.

Wenn nichts vereinbart wird, gilt die Jahresfrist des Absatz 1 Satz 2.

Hebelt der Verlag Absatz 1 Satz 2 vertraglich aus, hat EIN TEIL der Wissenschaftsurheber UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ein nicht abdingbares Zweitveröffentlichungsrecht nach Jahresfrist, das sich aber nur auf die - aus Sicht vieler Wissenschaftler unbrauchbare - akzeptierte Manuskriptversion bezieht.

Zu Rechtsfragen von Open Accesss (2012):

http://archiv.twoday.net/stories/197330649/

Update: Kuhlen kritisiert Steinhauer ebenfalls

http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=599

http://www.iuwis.de/blog/wie-sich-der-bundesrat-aus-der-schlinge-einer-ablehnung-des-zweitverwertungsrechts-zieht

ist eher zuzustimmen als der Sichtweise von Steinhauer

http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/urheberrecht-wissenschaftliches-zweitverwertungsrecht-open-access-gesetgebung/

zu dessen Überschätzung der Wissenschaftsfreiheit ich schon

http://archiv.twoday.net/stories/8401787/

Stellung bezogen habe.

Wenn der Bundesrat

http://www.bundesrat.de/cln_330/nn_2372724/SharedDocs/Beratungsvorgaenge/2013/0601-700/0643-13.html

mit Hinweis auf eine verfassungskonforme Auslegung der neuen Vorschrift davon ausgeht, dass auch die Hochschulforschung - entgegen der amtlichen Begründung - einbezogen ist, kann man sich die Frage stellen, ob sich nicht auch aus der Wissenschaftsfreiheit des nicht öffentlich geförderten Wissenschaftlers der Anspruch ergibt, vom Gesetzgeber nicht der Vertragsfreiheit, also der übermächtigen Marktmacht der Verlage, ausgeliefert zu werden.

Ich sehe keinerlei Fortschritt in dem neuen Recht, sondern eine gravierende Beeinträchtigung der Rechtsposition der Urheber gegenüber dem alten Recht.

Nun ist es nicht mehr möglich, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, sofort online self-archiving zu betreiben.

Zur Sache besonders ausführlich hier:

http://archiv.twoday.net/stories/342796643/

Wortlaut der neuen Regelung:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/134/1713423.pdf

Zu unterstreichen ist aber § 38 Abs. 1 Satz 2, der den folgenden Wortlaut haben wird:

"Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweit vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, wenn nichts anderes vereinbart ist."

Soweit keine vertraglichen Regelungen bestehen, darf also auch der Wissenschaftsautor nach einem Jahr seinen Aufsatz online zugänglich machen - wobei alle Beschränkungen in Absatz 4 (öffentliche Förderung, Erscheinen mindestens zweimal jährlich, nur Manuskriptversion, kein gewerblicher Zweck, Quellenangabe) NICHT gelten.

Im Bereich der Geisteswissenschaften könnte sich die eklatante Verschlechterung der Rechtsstellung des Urhebers durch die neue Regelung (die angeblich seine Position verbessert) womöglich in Grenzen halten, da hier häufig nach wie vor bei Zeitschriftenartikeln und Buchbeiträgen keine expliziten Verträge geschlossen werden.

Der Wissenschaftsurheber kann mit dem Verlag vertraglich vereinbaren, dass er entgegen § 38 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 bereits vor dem Erscheinen oder zum Zeitpunkt des Erscheinens oder vor Ablauf von 12 Monaten den Beitrag Open Access publizieren darf.

Wenn nichts vereinbart wird, gilt die Jahresfrist des Absatz 1 Satz 2.

Hebelt der Verlag Absatz 1 Satz 2 vertraglich aus, hat EIN TEIL der Wissenschaftsurheber UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ein nicht abdingbares Zweitveröffentlichungsrecht nach Jahresfrist, das sich aber nur auf die - aus Sicht vieler Wissenschaftler unbrauchbare - akzeptierte Manuskriptversion bezieht.

Zu Rechtsfragen von Open Accesss (2012):

http://archiv.twoday.net/stories/197330649/

Update: Kuhlen kritisiert Steinhauer ebenfalls

http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=599

KlausGraf - am Mittwoch, 25. September 2013, 15:05 - Rubrik: Archivrecht

http://www.neunetz.com/2013/09/18/wie-e-manuscripta-urheberrechte-geltend-macht-die-gar-nicht-existieren/

http://andreasvongunten.com/blog/urheberrechte-behaupten-wo-es-keine-gibt-bei-e-manuscriptach

Siehe schon

http://www.steigerlegal.ch/2013/01/07/copyfraud-und-andere-suenden-im-urheberrecht/

und natürlich

http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud

http://andreasvongunten.com/blog/urheberrechte-behaupten-wo-es-keine-gibt-bei-e-manuscriptach

Siehe schon

http://www.steigerlegal.ch/2013/01/07/copyfraud-und-andere-suenden-im-urheberrecht/

und natürlich

http://archiv.twoday.net/search?q=copyfraud

KlausGraf - am Mittwoch, 25. September 2013, 00:49 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen