Veranstaltungen

Workshop für Doktorandinnen und Doktoranden:

Termin: 26. November 2010

Ort: LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte, Münster

"Nach den Akten des Jugendamtes: Horst ist durch Kaiserschnitt

geholt, sehr schwere Geburt, als Kind schwächlich, sehr spät

gehen und sprechen gelernt. Durch Unglücksfall Verlust eines

Fingers. Jetzt gut entwickelt, Ernährungszustand gut. Er hat

einen Hang zur Gefühlslosigkeit und Grausamkeit (Tiere

gequält). Umgang mit Schwarzhändler. Leidenschaft für

Zigarettenrauchen, nasch- u. verschwendungssüchtig. Der Junge

ist allen Lehrern bekannt, sie erklären, daß sie ihm schon eine

Verbrecherlaufbahn vorausgesagt haben. Vom Amtsgericht München

am 8.5.46 vorläufige Fürsorgeerziehung angeordnet."

Ein aktuelles Projekt des LWL-Instituts für westfälische

Regionalgeschichte befasst sich mit der Geschichte der

Heimerziehung und dem Schicksal von Heimkindern in Westfalen

zwischen 1945 und 1980: Tausende Jugendliche wurden in der

Nachkriegszeit aufgrund von 'Verwahrlosung' in die

Fürsorgeerziehung eingewiesen und wurden damit zum 'Fall', den

die zuständige Behörde nach 'Recht und Gesetz' behandelte und

der sich in Form von Akten niederschlug.

Die zahlreich in diesen Einzelfallakten enthaltenen,

vermeintlich objektiven Angaben zur Biografie, zum sozialen

Umfeld und zum Charakter des 'Zöglings' speisten sich aus

höchst subjektiven Informationen von Fürsorgern,

Familienangehörigen, Lehrern oder Geistlichen und hielten meist

nur Negatives auf dem Papier fest. Die aktenmäßige Abstraktion

sagt daher unter Umständen mehr über ihre Verfasser aus, als

über ihre eigentlichen Objekte.

Generell gilt: Schriftgut aus Verwaltungsbehörden spiegelt in

einer besonderen Abstraktion bestimmte Momente aus dem Leben

eines Menschen wider. Tritt ein Mensch in Berührung mit

Verwaltung, wird er fast immer 'aktenkundig' - und unter

günstigen Voraussetzungen der Quellenüberlieferung zu einem

möglichen Untersuchungsgegenstand von Historikern.

Bisher standen kulturgeschichtliche Untersuchungen der

Schnittstelle von Verwaltung und Mensch nicht im Zentrum der

Verwaltungsgeschichte. Die Neue Kulturgeschichte widmet sich

vornehmlich den historischen Akteuren, deren Erfahrungen sowie

deren Wahrnehmungs- und Handlungsmustern, beachtet dabei aber

auch institutionelle und strukturelle Bedingungen; sie

untersucht Diskurse und versucht Quellen - insbesondere

Ego-Dokumente - neu zu erschließen. Thomas Mergel plädierte

bereits 2002 in seinen programmatischen "Überlegungen zu einer

Kulturgeschichte des Politischen" dafür, sich mit dem Rüstzeug

der Neuen Kulturgeschichte auch der Verwaltungstechnik

zuzuwenden.

Nach Thomas Ellwein zeichnet sich gute Verwaltung dadurch aus,

dass sie routiniert und effektiv arbeitet, auch den Einzelfall

berücksichtigt, dabei menschlich handelt und den gesunden

Menschenverstand anwendet. Dennoch kann mechanisch

durchgeführte Verwaltung den von ihr abhängigen Menschen leicht

bevormunden, wobei viel vom Ausreizen stets vorhandener

Ermessensspielräume durch die in Verwaltungen handelnden

Personen abhängt.

Wie und unter welchen Umständen wurde jedoch der freie, aber

ebenso der unmündige oder entmündigte Mensch zu einer Sache, zu

einem Objekt von Verwaltung degradiert? Ab wann kann man

überhaupt von einem "verwalteten Menschen" (Adler) sprechen?

Gibt es diesbezüglich Konstanten von Verwaltungshandeln, die

sich durch das 20. Jahrhundert verfolgen lassen? Welche

historischen Kontexte sind dabei zu berücksichtigen?

Diesen Leitfragen und damit den Auswirkungen von

Verwaltungshandeln auf das menschliche Individuum in

unterschiedlichen Epochen des 20. Jahrhunderts will der

geplante Workshop nachgehen. Neben dem genannten Beispiel der

Heimerziehung aus dem Bereich Jugendhilfeverwaltung seien hier

weitere denkbare Themenfelder angeführt:

- Gesundheitsverwaltung

(psychiatrische Anstalten, Erbgesundheitsgerichte)

- Ausländerbehörden (Asyl-Frage, Integrationsbeauftragte)

- Sozialverwaltung (Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe)

- Finanzverwaltung ('Arisierungen', Wiedergutmachung/

Entschädigungen)

- allgemeine Verwaltungsaspekte

('Behördensprache', 'Kundenorientierung')

Verwaltung soll als eine 'fremde Welt' gedacht werden, um diese

sodann mit einem frischen kulturgeschichtlichen Blick zu

entschlüsseln. Nicht eine 'blutleere Verwaltung' soll

betrachtet werden, sondern Menschen und deren Berührung mit

Verwaltungshandeln sollen im Fokus stehen. Erklärungsansätze

für die Handlungsmuster der historischen Akteure sollen

vorgestellt werden.

INFO

Der Workshop dient der stärkeren Profilierung der eigenen

Fragestellung sowie dem Austausch über forschungspraktische

Fragen und methodisch-theoretische Probleme. Die

Veröffentlichung der 20-minütigen Vorträge in der

Schriftenreihe des LWL-Instituts für westfälische

Regionalgeschichte ist geplant.

Ein Abstract im Umfang von 1-2 Seiten mit kurzen Angaben zum

bisherigen wissenschaftlichen Werdegang reichen Interessierte

bitte bis zum 15. Juli 2010 unter martin.droege@lwl.org oder

matthias.froelich@lwl.org als pdf-, doc- oder rtf-Datei ein.

Reise- und Unterbringungskosten werden vom Veranstalter

übernommen.

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Termin: 26. November 2010

Ort: LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte, Münster

"Nach den Akten des Jugendamtes: Horst ist durch Kaiserschnitt

geholt, sehr schwere Geburt, als Kind schwächlich, sehr spät

gehen und sprechen gelernt. Durch Unglücksfall Verlust eines

Fingers. Jetzt gut entwickelt, Ernährungszustand gut. Er hat

einen Hang zur Gefühlslosigkeit und Grausamkeit (Tiere

gequält). Umgang mit Schwarzhändler. Leidenschaft für

Zigarettenrauchen, nasch- u. verschwendungssüchtig. Der Junge

ist allen Lehrern bekannt, sie erklären, daß sie ihm schon eine

Verbrecherlaufbahn vorausgesagt haben. Vom Amtsgericht München

am 8.5.46 vorläufige Fürsorgeerziehung angeordnet."

Ein aktuelles Projekt des LWL-Instituts für westfälische

Regionalgeschichte befasst sich mit der Geschichte der

Heimerziehung und dem Schicksal von Heimkindern in Westfalen

zwischen 1945 und 1980: Tausende Jugendliche wurden in der

Nachkriegszeit aufgrund von 'Verwahrlosung' in die

Fürsorgeerziehung eingewiesen und wurden damit zum 'Fall', den

die zuständige Behörde nach 'Recht und Gesetz' behandelte und

der sich in Form von Akten niederschlug.

Die zahlreich in diesen Einzelfallakten enthaltenen,

vermeintlich objektiven Angaben zur Biografie, zum sozialen

Umfeld und zum Charakter des 'Zöglings' speisten sich aus

höchst subjektiven Informationen von Fürsorgern,

Familienangehörigen, Lehrern oder Geistlichen und hielten meist

nur Negatives auf dem Papier fest. Die aktenmäßige Abstraktion

sagt daher unter Umständen mehr über ihre Verfasser aus, als

über ihre eigentlichen Objekte.

Generell gilt: Schriftgut aus Verwaltungsbehörden spiegelt in

einer besonderen Abstraktion bestimmte Momente aus dem Leben

eines Menschen wider. Tritt ein Mensch in Berührung mit

Verwaltung, wird er fast immer 'aktenkundig' - und unter

günstigen Voraussetzungen der Quellenüberlieferung zu einem

möglichen Untersuchungsgegenstand von Historikern.

Bisher standen kulturgeschichtliche Untersuchungen der

Schnittstelle von Verwaltung und Mensch nicht im Zentrum der

Verwaltungsgeschichte. Die Neue Kulturgeschichte widmet sich

vornehmlich den historischen Akteuren, deren Erfahrungen sowie

deren Wahrnehmungs- und Handlungsmustern, beachtet dabei aber

auch institutionelle und strukturelle Bedingungen; sie

untersucht Diskurse und versucht Quellen - insbesondere

Ego-Dokumente - neu zu erschließen. Thomas Mergel plädierte

bereits 2002 in seinen programmatischen "Überlegungen zu einer

Kulturgeschichte des Politischen" dafür, sich mit dem Rüstzeug

der Neuen Kulturgeschichte auch der Verwaltungstechnik

zuzuwenden.

Nach Thomas Ellwein zeichnet sich gute Verwaltung dadurch aus,

dass sie routiniert und effektiv arbeitet, auch den Einzelfall

berücksichtigt, dabei menschlich handelt und den gesunden

Menschenverstand anwendet. Dennoch kann mechanisch

durchgeführte Verwaltung den von ihr abhängigen Menschen leicht

bevormunden, wobei viel vom Ausreizen stets vorhandener

Ermessensspielräume durch die in Verwaltungen handelnden

Personen abhängt.

Wie und unter welchen Umständen wurde jedoch der freie, aber

ebenso der unmündige oder entmündigte Mensch zu einer Sache, zu

einem Objekt von Verwaltung degradiert? Ab wann kann man

überhaupt von einem "verwalteten Menschen" (Adler) sprechen?

Gibt es diesbezüglich Konstanten von Verwaltungshandeln, die

sich durch das 20. Jahrhundert verfolgen lassen? Welche

historischen Kontexte sind dabei zu berücksichtigen?

Diesen Leitfragen und damit den Auswirkungen von

Verwaltungshandeln auf das menschliche Individuum in

unterschiedlichen Epochen des 20. Jahrhunderts will der

geplante Workshop nachgehen. Neben dem genannten Beispiel der

Heimerziehung aus dem Bereich Jugendhilfeverwaltung seien hier

weitere denkbare Themenfelder angeführt:

- Gesundheitsverwaltung

(psychiatrische Anstalten, Erbgesundheitsgerichte)

- Ausländerbehörden (Asyl-Frage, Integrationsbeauftragte)

- Sozialverwaltung (Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe)

- Finanzverwaltung ('Arisierungen', Wiedergutmachung/

Entschädigungen)

- allgemeine Verwaltungsaspekte

('Behördensprache', 'Kundenorientierung')

Verwaltung soll als eine 'fremde Welt' gedacht werden, um diese

sodann mit einem frischen kulturgeschichtlichen Blick zu

entschlüsseln. Nicht eine 'blutleere Verwaltung' soll

betrachtet werden, sondern Menschen und deren Berührung mit

Verwaltungshandeln sollen im Fokus stehen. Erklärungsansätze

für die Handlungsmuster der historischen Akteure sollen

vorgestellt werden.

INFO

Der Workshop dient der stärkeren Profilierung der eigenen

Fragestellung sowie dem Austausch über forschungspraktische

Fragen und methodisch-theoretische Probleme. Die

Veröffentlichung der 20-minütigen Vorträge in der

Schriftenreihe des LWL-Instituts für westfälische

Regionalgeschichte ist geplant.

Ein Abstract im Umfang von 1-2 Seiten mit kurzen Angaben zum

bisherigen wissenschaftlichen Werdegang reichen Interessierte

bitte bis zum 15. Juli 2010 unter martin.droege@lwl.org oder

matthias.froelich@lwl.org als pdf-, doc- oder rtf-Datei ein.

Reise- und Unterbringungskosten werden vom Veranstalter

übernommen.

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Wolf Thomas - am Mittwoch, 2. Juni 2010, 18:48 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller Wieland Förster übergibt sein Archiv der Akademie der Künste. Damit erhält deren Archivabteilung Bildende Kunst einen weiteren wichtigen Bildhauer-Bestand; zuletzt waren die Archive von Michael Schoenholtz und Werner Stötzer übernommen worden. Aus Anlass des Vertragsschlusses ehrt die Akademie Wieland Förster am Sonntag, den 30. Mai, mit einer Matinee.

Der 1930 in Dresden geborene Wieland Förster studierte an der dortigen Hochschule für bildende Künste Bildhauerei, war von 1959 bis 1961 u.a. bei Fritz Cremer Meisterschüler und wurde im April 1974 Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Zwischen 1978 und 1990 war Wieland Förster als Vizepräsident der Akademie für die Ausbildung und Betreuung der Meisterschüler zuständig. 1991 trat er aus, weil er mit den Modalitäten der Vereinigung der Ost- und Westakademie nicht einverstanden war und „die Freiheit des humanen Denkens und deren Sicherung für die Zukunft gefährdet“ sah, wie er es in seinem Austrittsbrief an die Ostberliner Akademie der Künste formulierte.

Zum Wieland-Förster-Archiv zählen insbesondere die Korrespondenzen mit Akademie-Mitgliedern und Künstlerkollegen wie Erich Arendt, Hanns Eisler, Walter Felsenstein, Franz Fühmann, Erhard Frommhold, Dieter Goltzsche, Wolfgang Hütt, Joachim John, Otto Nagel, Gret Palucca, Gustav Seitz und Herbert Tucholski, deren Archive bereits durch die Akademie der Künste betreut werden. Hervorzuheben sind die Briefe sächsischer bildender Künstler wie Gerhard Altenbourg, Hans Theo Richter und Albert Wigand. Auch enthält das Förster-Archiv seine privaten Korrespondenzen, Manuskripte seines literarischen Schaffens und seine Arbeitsbibliothek.

Veranstaltungshinweis

Zur Matinee am Sonntag, den 30. Mai 2010 um 11.30 Uhr, würdigt der Kunsthistoriker Heinz Schönemann Leben und Werk des Künstlers. Der Schauspieler Dieter Mann liest Auszüge aus dem Anfang der 1980er Jahre geschriebenen, aber erst im letzten Jahr erschienenen Roman „Der Andere. Briefe an Alena“, in dem Förster die Geschichte eines Außenseiters in der DDR der fünfziger bis siebziger Jahre erzählt."

Pressemitteilung der Akademie der Künste

Der 1930 in Dresden geborene Wieland Förster studierte an der dortigen Hochschule für bildende Künste Bildhauerei, war von 1959 bis 1961 u.a. bei Fritz Cremer Meisterschüler und wurde im April 1974 Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Zwischen 1978 und 1990 war Wieland Förster als Vizepräsident der Akademie für die Ausbildung und Betreuung der Meisterschüler zuständig. 1991 trat er aus, weil er mit den Modalitäten der Vereinigung der Ost- und Westakademie nicht einverstanden war und „die Freiheit des humanen Denkens und deren Sicherung für die Zukunft gefährdet“ sah, wie er es in seinem Austrittsbrief an die Ostberliner Akademie der Künste formulierte.

Zum Wieland-Förster-Archiv zählen insbesondere die Korrespondenzen mit Akademie-Mitgliedern und Künstlerkollegen wie Erich Arendt, Hanns Eisler, Walter Felsenstein, Franz Fühmann, Erhard Frommhold, Dieter Goltzsche, Wolfgang Hütt, Joachim John, Otto Nagel, Gret Palucca, Gustav Seitz und Herbert Tucholski, deren Archive bereits durch die Akademie der Künste betreut werden. Hervorzuheben sind die Briefe sächsischer bildender Künstler wie Gerhard Altenbourg, Hans Theo Richter und Albert Wigand. Auch enthält das Förster-Archiv seine privaten Korrespondenzen, Manuskripte seines literarischen Schaffens und seine Arbeitsbibliothek.

Veranstaltungshinweis

Zur Matinee am Sonntag, den 30. Mai 2010 um 11.30 Uhr, würdigt der Kunsthistoriker Heinz Schönemann Leben und Werk des Künstlers. Der Schauspieler Dieter Mann liest Auszüge aus dem Anfang der 1980er Jahre geschriebenen, aber erst im letzten Jahr erschienenen Roman „Der Andere. Briefe an Alena“, in dem Förster die Geschichte eines Außenseiters in der DDR der fünfziger bis siebziger Jahre erzählt."

Pressemitteilung der Akademie der Künste

Wolf Thomas - am Mittwoch, 26. Mai 2010, 22:44 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"31 mars - 28 juin 2010

Archives nationales - Hôtel de Soubise

60 rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris

Du lundi au Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Samedi et dimanche de 14h à 17h30, fermée le mardi et les jours fériés.

Plein tarif : 3€ - Tarif réduit : 2,30€

Temple égyptien, musée chinois et pyramide aztèque sur le Champ de Mars, palais algérien et mosquée sur les pentes de la colline de Chaillot, villages exotiques sur lesplanade des Invalides, temple cambodgien au bois de Vincennes, orchestres coloniaux, concerts égyptiens, danseuses orientales...

Près de 200 documents exceptionnels (plans, gravures, photographies, affiches, textes, etc.), tirés principalement des fonds des commissariats des expositions universelles conservés aux Archives nationales, ainsi que 2 films en images de synthèse 3d (Parc égyptien du Quart Anglais au Champ de Mars, à l'Exposition universelle de Paris en 1867, les 23 pavillons de la Rue des Nations à l'Exposition universelle de Paris en 1900), invitent à découvrir comment les expositions universelles ou internationales organisées en France entre 1855 et 1937 ont contribué à façonner le regard occidental sur laltérité et particulièrement sur les mondes dits exotiques."

Links:

http://www.lemog.fr

http://lemog3d.blogspot.com/

Wolf Thomas - am Freitag, 14. Mai 2010, 22:22 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Tausende von Geheimakten lagern noch in den Registraturen und Archiven von Bund und Ländern. Sie sind allesamt unter Verschluss. Ihre Benutzung durch Forschung und Öffentlichkeit ist streng reglementiert und eingeschränkt. Hier verwaltet der Staat einen seiner letzten Arkanbezirke.

Die Veranstaltung des Landesarchivs NRW will dokumentieren, wie ertragreich die Auswertung von Verschlusssachen für die Forschung sein kann. Aktuelle wissenschaftliche Beiträge stecken die Forschungsfelder ab und analysieren die Unterlagen von Verfassungsschutz und Polizei im Hinblick auf ihren Quellenwert. Vertreter aus Forschung, Journalismus, Archiven und Verwaltung diskutieren die Zugänglichkeit von Verschlusssachen und wägen daten- und quellenschutzrechtliche Aspekte gegen das Recht der Öffentlichkeit auf Aufklärung gegeneinander ab.

Programm der Tagung am 1. Juni 2010

9.30 Uhr Begrüßung

Wilfried Reininghaus (Landesarchiv NRW)

9.45 Uhr Die Anfänge des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen

Wolfgang Buschfort (Bocholt)

10.15 Uhr Staatsschutz und Grundrechte in der Adenauerzeit

Josef Foschepoth (Freiburg)

10.45 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr Rechtsextreme Netzwerke in der frühen Bundesrepublik

Uwe Schimnick (Osnabrück)

11.45 Uhr „Frohe Ferien für alle Kinder“ – Ferienaufenthalte für westdeutsche Kinder in der DDR

Jens Niederhut (Landesarchiv NRW)

12.15 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Verschlusssachen in den Archiven der Länder

Uwe Zuber (Landesarchiv NRW)

14.30 Uhr Podiumsdiskussion: Geheimhaltung und Informationsfreiheit

Diskutanten: Georg Boenisch (Der Spiegel, Düsseldorf), Josef Foschepoth (Freiburg), Michael Hollmann (Bundesarchiv), Mathilde Koller (Innenministerium NRW)

Moderation: Uwe Zuber

16.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Die Veranstaltung findet statt im Vortragssaal des Landesarchivs NRW Abt. Rheinland, Mauerstraße 55, 40476 Düsseldorf.

Um Anmeldung bis zum 14. Mai 2010 wird gebeten.

Für Informationen und Anmeldungen:

Uwe Zuber, uwe.zuber@lav.nrw.de, Tel. 0211/22065-201

Jens Niederhut, jens.niederhut@lav.nrw.de, Tel. 0211/22065-205

Andreas Pilger - am Dienstag, 4. Mai 2010, 11:27 - Rubrik: Veranstaltungen

Jason Baron, Director of Litigation from the US National Archives and Records Administration, kindly accepted the request to speak about e-discovery. During the interview, Jason shared his views and experience about the balance between what to keep and legal compliance, risk management and change management, and the role of the Archivist of the future.

Link

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5713468/

Link

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5713468/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 29. April 2010, 21:08 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archivists have a close connection with history, but there are very different concepts about the nature of this relationship.The term 'to archive' encompasses a number of functions and activities carried out by an archivist in the course of their professional duties, including acquisition, appraisal, selection, arrangement, cataloguing and preservation, to enable future generations of historians and other researchers to work with them. Those functions require archivists to interpret the records and collections in their care, as does aspects of access to the collections, incuding the production of exhibitions, presentations and publications. How do archivists ensure objectivitiy and impartiality and is this possible? Do archivists create history in the course of their professional duties through decision-making during acquisition, selection and interpretation? How also do archivists know what might be of interest for historians in the future? Should they consult their users about that? Or should they, as a part of their professional duties, follow actual research and methodological discussions in history to react to changing preferences and aspects of historical research?

Often, archivists are asked to produce historical works concerning the institution they are working in: exhibitions, brochures, even books describing the history of the institution. So, do they have to be trained historians as well as archivists? In Central Europe, for example, (including Germany and Austria as well) there is a long tradition that archivists, particularly those with an academic background, are expected - as a part of their professional profile as archivists - to participate actively in historical research, editing documents, publishing professional books and articles on historical subjects.

University and research institution archives may have a particularly close organizational connection with the historical profession, especially if they are affiliated with the history department or headed by a professor in history. In this case, archivists themselves may be actively engaged in historical research, which may lead to a conflict of interest with their professional duties as archivists and/or records managers (e.g. in terms of collection development or sharing knowledge regarding primary sources). This Conference will explore the different professional profiles of archivists as historians within an international perspective.

The 2010 Conference Programme Committee invites you to submit proposals for the SUV annual conference. Within the following themes we seek individual or panel proposals, the aim being to encourage discussion and debate throughout each session. Proposals should be analytical, not descriptive, and should reflect the changing nature of archival cultures, traditions, theory, and practice.

Abstracts of 500 words for each presentation (in English), which should aim to last for a maximum of 20 minutes should be submitted to petr.svobodny@ruk.cuni.cz no later than Friday 30 April 2010.

Proposals must include a brief CV (1 page) of each speaker.

Themes should focus on the following topics:

1. the practice of acquisition, appraisal, and description and their role in creating or shaping the historical record

2. access and outreach, description and interpretation: the 'making' of history and professional impartiality

3. facilitating research in university and research institutions: the role of the archivist

4. archivist as historian?: different national archival traditions and the burdens of a dual role (e.g. in terms of academic training, ongoing education, and just getting the work done)

5. institutional outreach: the archivist as institutional historian

The format of all sessions is intended to promote vigorous debate amongst participants.

Link

29 Sept - 3 Oct 2010, Charles University, Prague, Czech Republic

International Council on Archives - Section on University and Research Institution Archives (SUV)

Often, archivists are asked to produce historical works concerning the institution they are working in: exhibitions, brochures, even books describing the history of the institution. So, do they have to be trained historians as well as archivists? In Central Europe, for example, (including Germany and Austria as well) there is a long tradition that archivists, particularly those with an academic background, are expected - as a part of their professional profile as archivists - to participate actively in historical research, editing documents, publishing professional books and articles on historical subjects.

University and research institution archives may have a particularly close organizational connection with the historical profession, especially if they are affiliated with the history department or headed by a professor in history. In this case, archivists themselves may be actively engaged in historical research, which may lead to a conflict of interest with their professional duties as archivists and/or records managers (e.g. in terms of collection development or sharing knowledge regarding primary sources). This Conference will explore the different professional profiles of archivists as historians within an international perspective.

The 2010 Conference Programme Committee invites you to submit proposals for the SUV annual conference. Within the following themes we seek individual or panel proposals, the aim being to encourage discussion and debate throughout each session. Proposals should be analytical, not descriptive, and should reflect the changing nature of archival cultures, traditions, theory, and practice.

Abstracts of 500 words for each presentation (in English), which should aim to last for a maximum of 20 minutes should be submitted to petr.svobodny@ruk.cuni.cz no later than Friday 30 April 2010.

Proposals must include a brief CV (1 page) of each speaker.

Themes should focus on the following topics:

1. the practice of acquisition, appraisal, and description and their role in creating or shaping the historical record

2. access and outreach, description and interpretation: the 'making' of history and professional impartiality

3. facilitating research in university and research institutions: the role of the archivist

4. archivist as historian?: different national archival traditions and the burdens of a dual role (e.g. in terms of academic training, ongoing education, and just getting the work done)

5. institutional outreach: the archivist as institutional historian

The format of all sessions is intended to promote vigorous debate amongst participants.

Link

29 Sept - 3 Oct 2010, Charles University, Prague, Czech Republic

International Council on Archives - Section on University and Research Institution Archives (SUV)

Wolf Thomas - am Dienstag, 27. April 2010, 20:45 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Key Visual, 56. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen © Kurzfilmtage / Boros

Dieses Programm möchte das frühe Kino sichtbar und erlebbar machen als eine vergessene, aber hoch aktuelle Produktion und Aufführungspraxis und eine reale Alternative zu Kino und Museum in ihrer gegenwärtigen Form. Aus der Tiefe der Zeit vor 1918 wird ein wilder Kurzfilmkontinent an die Oberfläche der Gegenwart gebracht. Das frühe Kino entwickelte partizipatorische und hybride Formen der Aufführung; in den ersten Jahren ohne jegliche Zulassungsbeschränkungen, war es bis um 1910 ein gemeinsamer öffentlicher Ort für alle Altersgruppen und Klassen und das erste weltweite Netz: Zum ersten Mal sahen Menschen in vielen Teilen der Welt zur gleichen Zeit gleiche Darbietungen.

Die einzelnen Programme illustrieren die Vielfalt der Experimente: Von den angewandten Farbverfahren, die vom reinen Farblichtspiel bis zu illuminierten Versailles-Fontänen reichten, über die Entdeckung der Möglichkeiten von Raum und Bewegung bis zur lustvollen Demontage der Autoritäten in den zahllosen Filmen über rebellische Dienstboten oder unbestrafte böse Buben und Mädchen. Die innovativen Produktionen des damaligen Weltmarktführers Pathé Frères werden ebenso gewürdigt wie die der Konkurrenten Gaumont, Lux und Star-Film oder der italienischen Konkurrenz mit ihren komischen Serien wie "Cretinetti".

Mit Vom Meeresgrund führen die Kurzfilmtage ihre Recherche für ein imaginäres Kinomuseum weiter, in dem das Museum durch das Kino neu erfunden wird. Die Festivalsituation erlaubt eine zeitgenössische Programmierung dieser Filme, deren Präsentation damals viel eher einer Form frei zugänglicher Ausstellungskunst ähnelte. So öffnet die Begegnung mit dem frühen Film dem Publikum neue Perspektiven auf das Medium Film, die mit der normalen Kino-Erfahrung wenig zu tun haben.

Die Kuratoren:

Mariann Lewinsky hat über japanische Avantgarde promoviert und leitet in Bologna seit 2004 das Projekt „A Hundred Years Ago“. Sie kuratiert Festivals und Ausstellungen, restauriert Filme (u.a. Ella Maillart) und lehrt (Universität Zürich).

Eric de Kuyper ist Experimentalfilmer und Autor. Er entwickelt an inspirierenden Orten Kunstperformances mit frühen Filmen in Kombination mit Musik (Imaginaires en context).

02.05.10 Lichtburg 22:30 Vom Meeresgrund: Das Experiment Film 1898-1918

Witz gibt Freiheit und Freiheit gibt Witz

Musikalische Begleitung: Donald Sosin

56. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, Thema "Vom Meeresgrund: Das Experiment Film 1898-1918", Lèvres collés, Frankreich, Pathé 1906, © Filmarchiv Austria

Scenes in the Record Demonstration of Suffragettes, GB, 1910, 3'

Pathé Gazette No 210, Frankreich, 1913, 1'

St. Leonards Outrage, GB, 1913, 1'

Trafalgar Square Riot, GB, 1913, 1'

Tilly in a Boarding House, Lewis Fitzhamon, GB, Hepworth, 1910, 7'

Tilly and the Fire Engines, Lewis Fitzhamon, GB, Hepworth, 1911, 3'

Lèvres collés, Frankreich, Pathé, 1906, 3'

Mes filles portent la jupe-culotte, Frankreich, Pathé, 1911, 6'

Education physique étudiée au ralentisseur, Frankreich, Pathé, 1915, 7'

Le Bon Invalide et les enfants, Frankreich, Gaumont, 1908, 4'

Duello allo shrapnel, Ernesto Vaser, Italien, Itala, 1913, 10'

D'ou viennent les faux cheveux, Frankreich, Gaumont Pathé, 1909, 6'

Pathé Courant – Fashion of Paris, Frankreich, 1912, 3'

A Lady and Her Maid, Bert Angeles, USA, Vitagraph, 1913, 13'

04.05.10 Lichtburg 17:00 Vom Meeresgrund: Das Experiment Film 1898-1918

Programm=Publikum

Musikalische Begleitung: Donald Sosin

Lea e il gomitolo, Italien, Cines, 1913, 5'

Le Cochon danseur, Frankreich, 1907, 6'

Latham's Machine Being Towed in after His Wonderful Flight on 22nd October, Frankreich, 1909, 3'

Les Surprises de l´aviation, Frankreich, 1909, 8'

Le Moulin maudit, Alfred Machin, Frankreich, Pathé, 1909, 7'

Un Monsieur qui a mangé du taureau, Frankreich, Gaumont, 1909, 9'

Une corderie, Frankreich, Pathé, 1909, 4'

Amour d´esclave, Albert Capellani, Frankreich, Pathé, 1907, 11'

Feu d'artifice, Frankreich, 1905, 3'

Quelle: http://www.kurzfilmtage.de/

Auf die Frage der Rheinischen Post "In welchen Ländern wurde um die Jahrhundertwende am meisten gefilmt?" am 17.04.2010 antwortete Lewinsky: "Das ästhetisch interessanteste und produktivste Produktionzentrum war eindeutig Frankreich. Darum gibt es dort auch große Sammlungen, außerdem findet man diese frühen Filme in Archiven in London, Bologna, in den Niederlanden, weniger in Deutschland. ...."

Wolf Thomas - am Dienstag, 20. April 2010, 19:40 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 6. und 7. Mai 2010 findet in der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Schönfeldstr. 5, 80539 München) die ArgeAlp-Fachtagung "Digitale Unterlagen und Digitalisierung in den Archiven des Alpenraums" statt.

Die Tagung wird sich mit verschiedenen Aspekten der elektronisch-digitalen Archivierung beschäftigen. Sie richtet sich gleichermaßen an das gesamte archivische Fachpublikum in Deutschland, Italien, Schweiz und Österreich sowie in deren Nachbarstaaten. In einem ersten Teil werden verschiedene Probleme, Fragestellungen und Lösungsansätze hinsichtlich der Archivierung digitaler Unterlagen thematisiert. Ein zweiter Themenklomplex ist dann der Digitalisierung von Archivalien und Archivbeständen inklusive Präsentationsformen gewidmet.

Um Anmeldung zur Teilnahme wird bis zum 30. April 2010 gebeten (poststelle@gda.bayern.de).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Unger (Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns)

Martin Lüthi (Staatsarchiv St. Gallen)

Dr. Hubert Schopf (Salzburger Landesarchiv)

Dr. Raffaele Santoro (Archivio di Stato di Venezia)

Programm

6.5.2010

Sektion 1 "Digitale Unterlagen / Digitale Archivierung"

13.15 Eröffnung und Begrüßung durch Frau Dr. Ksoll-Marcon, Leiterin der General-direktion der Staatlichen Archive Bayerns

13.30 35 Jahre "Elektronische Archivierung" in der Archivverwaltung Baden-Württembergs: Ein Lernprozess (Dr. Christian Keitel, Landesarchiv Baden-Württemberg)

14.00 Digitale Langzeitarchivierung im Österreichischen Staatsarchiv. Ein Statusbericht (Mag. Susanne Fröhlich, Österreichisches Staatsarchiv)

14.30 Der Weg der digitalen Langzeitarchivierung - Strategie im Staatsarchiv St. Gallen (Martin Lüthi, Staatsarchiv St. Gallen)

15.00 KAFFEEPAUSE

15.30 Arbeitsteilige digitale Langzeitarchivierung für kleine Organisationen und die Rolle der Staatsarchive im Bewertungsprozess (Prof. Dr. Niklaus Stettler, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur)

16.00 Come costruiamo is sistema documentale in vista della conservazione a medio e lungo termine (Dr. Anna Guastalla, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari Trento)

16.30 PADUA - Digitale Langzeitarchivierung von unstrukturierten Daten im Stadtarchiv Stuttgart (Heike Maier, Stadtarchiv Stuttgart)

17.00 Ungelöstes Problem oder ignorierte Aufgabe? Web-Archivierung aus Sicht deutscher öffentlicher Archive (Dr. Kai Naumann, Landesarchiv Baden-Württemberg)

17.30 Schlussdiskussion

7.5.2010

Sektion 2 "Digitalisierung von Archivalien und Archivbeständen / Digitale Präsentatio-nen"

08.30 Digitalisierung von Archivgut und digitale Präsentation von Urkunden. Strategie, Workflow und Perspektiven für Nutzung und Forschung (Dr. Gerald Maier / Dr. Maria-Magdalena Rückert, Landesarchiv Baden-Württemberg)

09.00 Das virtuelle Urkundenarchiv des Erzstiftes Salzburg (Dr. Hubert Schopf, Salzburger Landesarchiv / Dr. Joachim Kemper, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns)

09.30 I documenti del Capitolo del Duomo di Trento in rete (Dr. Giovanni Mar-cadella, Archivio di Stato di Trento)

10.00 KAFEEPAUSE

10.30 Vom digitalen Faksimile zur Online-Edition. Das Projekt der Digitalisierung und Neuerschließung der wertvollsten Freisinger Amtsbücher im Bayerischen Hauptstaatsarchiv (Univ.-Doz. Dr. Adelheid Krah, Institut für Österreichische Geschichtsforschung / Dr. Stephan Kellner, Bayerische Staatsbibliothek)

11.00 Portale dei catasti storici (Dr. Mario Signori, Archivio di Stato di Milano)

11.30 Digitale Bereitstellung und Erschließung von kirchlichen Matrikeln. Das Beispiel des Archivs des Bistums Passau (Dr. Herbert Wurster, Archiv des Bistums Passau)

12.00 Archivi: da locus secretus a openspace. Progetti di digitalizzazione e fruizione on line della Provincia autonoma di Trento (Dr. Armando Tomasi, Archivio provinciale di Trento)

12.30 8 Euro für ein Terrabyte: Digitale Bibliotheken und Archive aus Vorarlberg und Liechtenstein (Manfred Hauer M.A., AGI - Information Management Consultants)

13.00 MITTAGSPAUSE

14.00 Weltweit im Staatsarchiv St. Gallen stöbern. Ein Rückblick auf das Projekt Findmittelkonversion (Patric Schnitzer, lic. phil., Staatsarchiv St. Gallen)

14.30 AriannaWeb: un software per la pubblicazione sul web di descrizioni archi-vistiche ed immagini ad alta risoluzione (Dr. Cecilia Poggetti, Hyperborea, Navacchio)

15.00 Die Verwendung des internationalen Standards METS für das Präsentationsmodell des Bundesarchivs und das Netzwerk SED- und FDGB-Archivgut (Petra Rauschenbach, Bundesarchiv)

15.30 Die Website "Archive in der ArgeAlp", www.archive-argealp.de (Dr. Thomas Fricke, Landesarchiv Baden-Württemberg)

16.00 Schlussdiskussion

Die Tagung wird sich mit verschiedenen Aspekten der elektronisch-digitalen Archivierung beschäftigen. Sie richtet sich gleichermaßen an das gesamte archivische Fachpublikum in Deutschland, Italien, Schweiz und Österreich sowie in deren Nachbarstaaten. In einem ersten Teil werden verschiedene Probleme, Fragestellungen und Lösungsansätze hinsichtlich der Archivierung digitaler Unterlagen thematisiert. Ein zweiter Themenklomplex ist dann der Digitalisierung von Archivalien und Archivbeständen inklusive Präsentationsformen gewidmet.

Um Anmeldung zur Teilnahme wird bis zum 30. April 2010 gebeten (poststelle@gda.bayern.de).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Unger (Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns)

Martin Lüthi (Staatsarchiv St. Gallen)

Dr. Hubert Schopf (Salzburger Landesarchiv)

Dr. Raffaele Santoro (Archivio di Stato di Venezia)

Programm

6.5.2010

Sektion 1 "Digitale Unterlagen / Digitale Archivierung"

13.15 Eröffnung und Begrüßung durch Frau Dr. Ksoll-Marcon, Leiterin der General-direktion der Staatlichen Archive Bayerns

13.30 35 Jahre "Elektronische Archivierung" in der Archivverwaltung Baden-Württembergs: Ein Lernprozess (Dr. Christian Keitel, Landesarchiv Baden-Württemberg)

14.00 Digitale Langzeitarchivierung im Österreichischen Staatsarchiv. Ein Statusbericht (Mag. Susanne Fröhlich, Österreichisches Staatsarchiv)

14.30 Der Weg der digitalen Langzeitarchivierung - Strategie im Staatsarchiv St. Gallen (Martin Lüthi, Staatsarchiv St. Gallen)

15.00 KAFFEEPAUSE

15.30 Arbeitsteilige digitale Langzeitarchivierung für kleine Organisationen und die Rolle der Staatsarchive im Bewertungsprozess (Prof. Dr. Niklaus Stettler, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur)

16.00 Come costruiamo is sistema documentale in vista della conservazione a medio e lungo termine (Dr. Anna Guastalla, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari Trento)

16.30 PADUA - Digitale Langzeitarchivierung von unstrukturierten Daten im Stadtarchiv Stuttgart (Heike Maier, Stadtarchiv Stuttgart)

17.00 Ungelöstes Problem oder ignorierte Aufgabe? Web-Archivierung aus Sicht deutscher öffentlicher Archive (Dr. Kai Naumann, Landesarchiv Baden-Württemberg)

17.30 Schlussdiskussion

7.5.2010

Sektion 2 "Digitalisierung von Archivalien und Archivbeständen / Digitale Präsentatio-nen"

08.30 Digitalisierung von Archivgut und digitale Präsentation von Urkunden. Strategie, Workflow und Perspektiven für Nutzung und Forschung (Dr. Gerald Maier / Dr. Maria-Magdalena Rückert, Landesarchiv Baden-Württemberg)

09.00 Das virtuelle Urkundenarchiv des Erzstiftes Salzburg (Dr. Hubert Schopf, Salzburger Landesarchiv / Dr. Joachim Kemper, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns)

09.30 I documenti del Capitolo del Duomo di Trento in rete (Dr. Giovanni Mar-cadella, Archivio di Stato di Trento)

10.00 KAFEEPAUSE

10.30 Vom digitalen Faksimile zur Online-Edition. Das Projekt der Digitalisierung und Neuerschließung der wertvollsten Freisinger Amtsbücher im Bayerischen Hauptstaatsarchiv (Univ.-Doz. Dr. Adelheid Krah, Institut für Österreichische Geschichtsforschung / Dr. Stephan Kellner, Bayerische Staatsbibliothek)

11.00 Portale dei catasti storici (Dr. Mario Signori, Archivio di Stato di Milano)

11.30 Digitale Bereitstellung und Erschließung von kirchlichen Matrikeln. Das Beispiel des Archivs des Bistums Passau (Dr. Herbert Wurster, Archiv des Bistums Passau)

12.00 Archivi: da locus secretus a openspace. Progetti di digitalizzazione e fruizione on line della Provincia autonoma di Trento (Dr. Armando Tomasi, Archivio provinciale di Trento)

12.30 8 Euro für ein Terrabyte: Digitale Bibliotheken und Archive aus Vorarlberg und Liechtenstein (Manfred Hauer M.A., AGI - Information Management Consultants)

13.00 MITTAGSPAUSE

14.00 Weltweit im Staatsarchiv St. Gallen stöbern. Ein Rückblick auf das Projekt Findmittelkonversion (Patric Schnitzer, lic. phil., Staatsarchiv St. Gallen)

14.30 AriannaWeb: un software per la pubblicazione sul web di descrizioni archi-vistiche ed immagini ad alta risoluzione (Dr. Cecilia Poggetti, Hyperborea, Navacchio)

15.00 Die Verwendung des internationalen Standards METS für das Präsentationsmodell des Bundesarchivs und das Netzwerk SED- und FDGB-Archivgut (Petra Rauschenbach, Bundesarchiv)

15.30 Die Website "Archive in der ArgeAlp", www.archive-argealp.de (Dr. Thomas Fricke, Landesarchiv Baden-Württemberg)

16.00 Schlussdiskussion

KlausGraf - am Mittwoch, 14. April 2010, 16:38 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Social-Media-Konferenz "Re:publica" wurde heute in Berlin eröffnet:

http://re-publica.de/10/

Neben vielen anderen Aspekten der digitalen Gesellschaft soll es u.a. um das Urheberrecht gehen.

Dazu ein Beitrag aus dem heutigen Tagesspiegel:

http://www.tagesspiegel.de/kultur/Re-publica-Blog;art772,3084114

http://re-publica.de/10/

Neben vielen anderen Aspekten der digitalen Gesellschaft soll es u.a. um das Urheberrecht gehen.

Dazu ein Beitrag aus dem heutigen Tagesspiegel:

http://www.tagesspiegel.de/kultur/Re-publica-Blog;art772,3084114

ingobobingo - am Mittwoch, 14. April 2010, 11:11 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

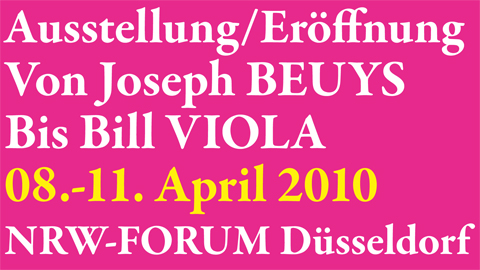

"Vom 08.-11. April 2010 stellt sich IKS erstmals der breiten Öffentlichkeit mit einer Ausstellung im NRW-Forum Düsseldorf vor. In einer bisher noch nie gezeigten Fülle präsentiert das Institut für Kunstdokumentation und Szenografie die Highlights des Archivs. Es erwarten Sie Künstlerportraits und Dokumentarfilme international bekannter Künstler wie Joseph Beuys, John Baldessari, Robert Rauschenberg, Bruce Nauman, Yves Klein und Bill Viola aus 5o Jahren Kunstgeschichte!"

Quelle: Homepage IKS

Zum IKS s. a.: http://archiv.twoday.net/stories/6239517/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 8. April 2010, 06:44 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen