Weblogs

Sagt der Jurist Jonas Kahl

http://www.telemedicus.info/article/2718-Darf-der-Bundestag-von-Bloggern-einen-Presseausweis-verlangen.html

Siehe aber

http://archiv.twoday.net/stories/418666949/ (vom Direktor bestätigt: HAB vergibt keine Rezensionsexemplare an Blogs)

http://www.telemedicus.info/article/2718-Darf-der-Bundestag-von-Bloggern-einen-Presseausweis-verlangen.html

Siehe aber

http://archiv.twoday.net/stories/418666949/ (vom Direktor bestätigt: HAB vergibt keine Rezensionsexemplare an Blogs)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://netzpolitik.org/2014/pressestelle-des-bundestages-erklaert-wir-machen-hier-keine-parlamentarische-berichterstattung/

Besonders dreist:

" Herr Beckedahl wäre Blogger und kein Journalist."

Besonders dreist:

" Herr Beckedahl wäre Blogger und kein Journalist."

http://cistercium.blogspot.de/2014/02/beispiel-fur-spannende-forschung-mit.html

Pater Alkuin Schachenmayer, Zisterzienser in Heiligenkreuz, würdigt meinen kurzen Beitrag über Adam von Perseigne

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/5570

Pater Alkuin Schachenmayer, Zisterzienser in Heiligenkreuz, würdigt meinen kurzen Beitrag über Adam von Perseigne

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/5570

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://oberrhein.hypotheses.org/

Zu http://archiv.twoday.net/stories/629755501/ sei nachgetragen, dass es nun Beiträge gibt.

Zu http://archiv.twoday.net/stories/629755501/ sei nachgetragen, dass es nun Beiträge gibt.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Siwiarchiv rief aus Anlass seines zweijährigen Bestehens zur Blogparade und da wollen wir natürlich nicht abseits stehen. Wir gratulieren und finden, dass das Siwiarchiv ein tolles Informationsangebot ist.

Die provozierende Überschrift hat natürlich ein Vorbild und wie bei diesem Vorbild kann man sich auch hier fragen, ob man nicht diplomatischer formulieren sollte. Es kommt natürlich darauf an, wie man denn "Bloggen" definiert: Wer das Netz in ansprechender Form über Neuigkeiten unterrichtet - und sei es auch auf Facebook oder Twitter - dem kann man mit etwas gutem Willen attestieren, dass er bloggt. Auch wenn ich den Einsatz einer Blogsoftware (z.B. Wordpress) nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeit, problemlos einen RSS-Feed bereitzustellen, für wünschenswert erachte.

Huberta Weigl listete viele Gründe auf, warum Archive bloggen sollten. Ich greife heraus:

"- zu erklären, wie man mit Quellen arbeitet.

- zu zeigen, welche Erkenntnisse man aus Quellen gewinnen kann.

- rasch und unbürokratisch Forschungsergebnisse zu publizieren.

- Archivbenutzern die Möglichkeit zu geben, Ergebnisse auf kurzem Weg zu veröffentlichen."

Das kann ich nur unterstreichen: Archive sollten sich, wenn sie bloggen, auch als Teil der Wissenschaftsblogosphäre verstehen. Dies bedeutet: Sie informieren über eigene und externe Forschung in ihren Beständen, sie publizieren (kleinere) Beiträge mit neuen Erkenntnissen und eröffnen diese Möglichkeit auch Forschern außerhalb der eigenen Institution.

Aus meiner Sicht ist es heute nicht mehr zeitgemäß, wissenschaftliche Publikationen nur in gedruckter Form vorzulegen, da jede Druckpublikation gegenüber dem digitalen Potential des Internets ins Hintertreffen gerät. Im Kern heißt digitales Potential:

- übergreifende Volltextrecherche

- Wissensstrukturierung mittels XML oder Datenbankanwendungen

- Vernetzung qua Hypertext bis hin zum Semantic Web

- Multimedialität.

Falls der letzte Punkt irgendwie unklar ist: Versuchen Sie einmal, in eine Heimatzeitschrift ein Video einzubetten! Natürlich kann man einen Link abdrucken, aber wer tippt den ein? Einfacher googelt man oder sucht im Videoportal.

Ohne mühsam erstellte Register ist ein nicht kleiner Teil des wertvollen Quellenstoffs in Heimatzeitschriften für die Forschung verloren. Dagegen ermöglicht die Volltextsuche von Archivalia in den meisten Fällen, die 21625 Beiträge seit 2003 sinnvoll zu nutzen.

Ich lege vergleichsweise viel Wert darauf, Beiträge zum gleichen oder einem ähnlichen Thema durch Links zu vernetzen. In einer Heimatzeitschrift ist es aber eher Glückssache, dass man einen Nachtrag zu einem bestimmten Beitrag auch auffindet. Der Fall "Ulm und Oberschwaben" beweist, dass die Zeitschriften von einer "Kultur der Korrektur" nichts wissen wollen. Ein Heimatforscher hatte eine Quelle ediert und die originale Überlieferung übersehen. Im nächsten Jahrgang findet sich natürlich kein Nachtrag mit Hinweis auf die Korrektur.

Wer sich auf dem Feld des lokal- und regionalhistorischen Schrifttums umschaut, weiß, dass der Fetisch "Peer Review" meilenweit entfernt ist. In Heimatkalendern und Heimatblättern wird die Qualitätskontrolle allzu oft klein geschrieben - ein Punkt, der aber offenkundig nicht weiter stört. In Wissenschaftsblogs muss nicht alles perfekt sein, sie dürfen aus meiner Sicht auch Unfertiges und Fragmente enthalten, sollten aber darauf achten, dass methodisch sauber gearbeitet wird und vor allem alle Aussagen belegt werden.

Historiker-Archivare (und Archivarinnen) haben - nicht zuletzt in historischen Vereinen - einen immensen Beitrag zur deutschen historischen Forschung auf allen Ebenen (von der Nationalgeschichte bis zur Ortsgeschichte) geleistet und damit zugleich ein großes "symbolisches Kapital" für die Reputation ihres Berufs und die Legitimation des Archivwesens akkumuliert. Ich bin davon überzeugt, dass "Records Manager", die sich der historischen Forschung verweigern, nicht das maßgebliche Leitbild des Archivars sein können (siehe dazu auch am Beispiel der Universitätsarchive Graf 2010). Nur durch entschiedene Digitalisierung und Beteiligung am Web 2.0 können die Archive in Zukunft die für ihren Unterhalt nötige Legitimation erwirtschaften.

Wenn Archive Häuser der Geschichte sind, müssen Archivare die Erforschung dieser Geschichte fördern und mit allen Geschichtsinteressierten auch im Bereich des Publikationswesens zusammenarbeiten bzw. diesen (elektronische) Publikationsmöglichkeiten geben.

Ein von einem Archiv betriebenes Wissenschaftsblog mit gehaltvollen Beiträgen ist einem gedruckten Heimatkalender mit Beiträgen eher gemischter Qualität allemal vorzuziehen. Da in Heimatkalendern kaum längere Beiträge vertreten sind, eignet sich das Blogformat gut als Substitutionsform.

Der frühere Forscher-Archivar, der im Muße Bücher und lange Aufsätze - womöglich in der Dienstzeit - verfassen konnte, dürfte weitgehend ausgestorben sein. Kürzere wissenschaftliche Beiträge im institutseigenen oder einem anderen Wissenschaftsblog eignen sich gut dazu, im wissenschaftlichen Bereich aktiv zu bleiben.

Als "Hüter der Quellen" sind Archivare prädestiniert, quellenkundliche und quellennahe Beiträge zu schreiben, die für die Bedeutung der archivischen Überlieferung sensibilisieren. Als Bürgerarchivare sollen sie für die Arbeit mit Quellen begeistern und Hemmschwellen abbauen. Dazu gehört natürlich auch, dass in großzügigem Ausmaß Abbildungen von Archivgut in ausgezeichneter Qualität und ohne widerliche Wasserzeichen beigegeben werden.

Hermann Heimpel sagte einmal: Literaturkenntnis schützt vor Neuentdeckungen. Bei der Arbeit mit Quellen kann man sehr leicht die ausgetretenen Pfade verlassen und Neues finden. Fast alle der über 180 Forschungsmiszellen, die ich in diesem Blog veröffentlichte, gingen von konkreten Quellen oder Quellenfunden aus.

Ein Archiv kann durchaus mehrere Blogs führen. Ein allgemeines News-Blog, von dem aus auf die Beiträge in den anderen Blogs verwiesen werden kann, und spezielle Blogs z.B. für wissenschaftliche Beiträge oder zu besonderen Themen. Bei wissenschaftlicher Ausrichtung empfiehlt sich die Beantragung eines Blogs im Blogportal de.hypotheses.org. Diese Anbindung garantiert eine größere Sichtbarkeit und die Einbindung in die Wissenschafts-Blogosphäre.

Damit die Anschauung nicht zu kurz kommt (und auch nicht der Jubilar) verweise ich auf die im Siwiarchiv veröffentlichten Recherchen zum NS-Reichstagsabgeordneten F. W. Müller, wobei man die Informationsbereitstellung in den Kommentaren durchaus als "Crowdsourcing" bezeichnen darf.

Blogs sind Teil des Web 2.0, des Mitmach-Webs. Bürgerarchive müssen sich von ihrem verknöcherten obrigkeitlichen Anstalts-Gehabe lösen und partnerschaftlich mit den anderen Akteuren auf dem großen Feld "Geschichte" (Forschung, Vermittlung, Erinnerungskultur) zusammenarbeiten. Archive können durch Crowdsourcing nur gewinnen. Wenn ein Blog angenommen wird und sich fachkundige Kommentierer einstellen, kann gemeinsam neues Wissen erarbeitet werden.

Blogs sind aus meiner Sicht ein wichtiges Mittel archivischer Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Zeitalter. Das haben die bisherigen Beiträge zur Blogparade einhellig unterstrichen. Da Archivalia sich zugleich als Wissenschaftsblog und als Blog für das Archivwesen versteht, ist es sicher nachvollziehbar, wenn ich nicht bereits Gesagtes mit anderen Worten nochmals ausdrücken wollte, sondern mit Nachdruck für ein verstärktes Engagement der Archive in der Wissenschafts-Blogosphäre werben wollte. Das Format Blog eignet sich ausgezeichnet für kleinere wissenschaftliche Beiträge, die aus dem Archivgut geschöpft werden oder es erläutern.

Abgeordneter Müller (siwiarchiv)

Abgeordneter Müller (siwiarchiv)

Die provozierende Überschrift hat natürlich ein Vorbild und wie bei diesem Vorbild kann man sich auch hier fragen, ob man nicht diplomatischer formulieren sollte. Es kommt natürlich darauf an, wie man denn "Bloggen" definiert: Wer das Netz in ansprechender Form über Neuigkeiten unterrichtet - und sei es auch auf Facebook oder Twitter - dem kann man mit etwas gutem Willen attestieren, dass er bloggt. Auch wenn ich den Einsatz einer Blogsoftware (z.B. Wordpress) nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeit, problemlos einen RSS-Feed bereitzustellen, für wünschenswert erachte.

Huberta Weigl listete viele Gründe auf, warum Archive bloggen sollten. Ich greife heraus:

"- zu erklären, wie man mit Quellen arbeitet.

- zu zeigen, welche Erkenntnisse man aus Quellen gewinnen kann.

- rasch und unbürokratisch Forschungsergebnisse zu publizieren.

- Archivbenutzern die Möglichkeit zu geben, Ergebnisse auf kurzem Weg zu veröffentlichen."

Das kann ich nur unterstreichen: Archive sollten sich, wenn sie bloggen, auch als Teil der Wissenschaftsblogosphäre verstehen. Dies bedeutet: Sie informieren über eigene und externe Forschung in ihren Beständen, sie publizieren (kleinere) Beiträge mit neuen Erkenntnissen und eröffnen diese Möglichkeit auch Forschern außerhalb der eigenen Institution.

Aus meiner Sicht ist es heute nicht mehr zeitgemäß, wissenschaftliche Publikationen nur in gedruckter Form vorzulegen, da jede Druckpublikation gegenüber dem digitalen Potential des Internets ins Hintertreffen gerät. Im Kern heißt digitales Potential:

- übergreifende Volltextrecherche

- Wissensstrukturierung mittels XML oder Datenbankanwendungen

- Vernetzung qua Hypertext bis hin zum Semantic Web

- Multimedialität.

Falls der letzte Punkt irgendwie unklar ist: Versuchen Sie einmal, in eine Heimatzeitschrift ein Video einzubetten! Natürlich kann man einen Link abdrucken, aber wer tippt den ein? Einfacher googelt man oder sucht im Videoportal.

Ohne mühsam erstellte Register ist ein nicht kleiner Teil des wertvollen Quellenstoffs in Heimatzeitschriften für die Forschung verloren. Dagegen ermöglicht die Volltextsuche von Archivalia in den meisten Fällen, die 21625 Beiträge seit 2003 sinnvoll zu nutzen.

Ich lege vergleichsweise viel Wert darauf, Beiträge zum gleichen oder einem ähnlichen Thema durch Links zu vernetzen. In einer Heimatzeitschrift ist es aber eher Glückssache, dass man einen Nachtrag zu einem bestimmten Beitrag auch auffindet. Der Fall "Ulm und Oberschwaben" beweist, dass die Zeitschriften von einer "Kultur der Korrektur" nichts wissen wollen. Ein Heimatforscher hatte eine Quelle ediert und die originale Überlieferung übersehen. Im nächsten Jahrgang findet sich natürlich kein Nachtrag mit Hinweis auf die Korrektur.

Wer sich auf dem Feld des lokal- und regionalhistorischen Schrifttums umschaut, weiß, dass der Fetisch "Peer Review" meilenweit entfernt ist. In Heimatkalendern und Heimatblättern wird die Qualitätskontrolle allzu oft klein geschrieben - ein Punkt, der aber offenkundig nicht weiter stört. In Wissenschaftsblogs muss nicht alles perfekt sein, sie dürfen aus meiner Sicht auch Unfertiges und Fragmente enthalten, sollten aber darauf achten, dass methodisch sauber gearbeitet wird und vor allem alle Aussagen belegt werden.

Historiker-Archivare (und Archivarinnen) haben - nicht zuletzt in historischen Vereinen - einen immensen Beitrag zur deutschen historischen Forschung auf allen Ebenen (von der Nationalgeschichte bis zur Ortsgeschichte) geleistet und damit zugleich ein großes "symbolisches Kapital" für die Reputation ihres Berufs und die Legitimation des Archivwesens akkumuliert. Ich bin davon überzeugt, dass "Records Manager", die sich der historischen Forschung verweigern, nicht das maßgebliche Leitbild des Archivars sein können (siehe dazu auch am Beispiel der Universitätsarchive Graf 2010). Nur durch entschiedene Digitalisierung und Beteiligung am Web 2.0 können die Archive in Zukunft die für ihren Unterhalt nötige Legitimation erwirtschaften.

Wenn Archive Häuser der Geschichte sind, müssen Archivare die Erforschung dieser Geschichte fördern und mit allen Geschichtsinteressierten auch im Bereich des Publikationswesens zusammenarbeiten bzw. diesen (elektronische) Publikationsmöglichkeiten geben.

Ein von einem Archiv betriebenes Wissenschaftsblog mit gehaltvollen Beiträgen ist einem gedruckten Heimatkalender mit Beiträgen eher gemischter Qualität allemal vorzuziehen. Da in Heimatkalendern kaum längere Beiträge vertreten sind, eignet sich das Blogformat gut als Substitutionsform.

Der frühere Forscher-Archivar, der im Muße Bücher und lange Aufsätze - womöglich in der Dienstzeit - verfassen konnte, dürfte weitgehend ausgestorben sein. Kürzere wissenschaftliche Beiträge im institutseigenen oder einem anderen Wissenschaftsblog eignen sich gut dazu, im wissenschaftlichen Bereich aktiv zu bleiben.

Als "Hüter der Quellen" sind Archivare prädestiniert, quellenkundliche und quellennahe Beiträge zu schreiben, die für die Bedeutung der archivischen Überlieferung sensibilisieren. Als Bürgerarchivare sollen sie für die Arbeit mit Quellen begeistern und Hemmschwellen abbauen. Dazu gehört natürlich auch, dass in großzügigem Ausmaß Abbildungen von Archivgut in ausgezeichneter Qualität und ohne widerliche Wasserzeichen beigegeben werden.

Hermann Heimpel sagte einmal: Literaturkenntnis schützt vor Neuentdeckungen. Bei der Arbeit mit Quellen kann man sehr leicht die ausgetretenen Pfade verlassen und Neues finden. Fast alle der über 180 Forschungsmiszellen, die ich in diesem Blog veröffentlichte, gingen von konkreten Quellen oder Quellenfunden aus.

Ein Archiv kann durchaus mehrere Blogs führen. Ein allgemeines News-Blog, von dem aus auf die Beiträge in den anderen Blogs verwiesen werden kann, und spezielle Blogs z.B. für wissenschaftliche Beiträge oder zu besonderen Themen. Bei wissenschaftlicher Ausrichtung empfiehlt sich die Beantragung eines Blogs im Blogportal de.hypotheses.org. Diese Anbindung garantiert eine größere Sichtbarkeit und die Einbindung in die Wissenschafts-Blogosphäre.

Damit die Anschauung nicht zu kurz kommt (und auch nicht der Jubilar) verweise ich auf die im Siwiarchiv veröffentlichten Recherchen zum NS-Reichstagsabgeordneten F. W. Müller, wobei man die Informationsbereitstellung in den Kommentaren durchaus als "Crowdsourcing" bezeichnen darf.

Blogs sind Teil des Web 2.0, des Mitmach-Webs. Bürgerarchive müssen sich von ihrem verknöcherten obrigkeitlichen Anstalts-Gehabe lösen und partnerschaftlich mit den anderen Akteuren auf dem großen Feld "Geschichte" (Forschung, Vermittlung, Erinnerungskultur) zusammenarbeiten. Archive können durch Crowdsourcing nur gewinnen. Wenn ein Blog angenommen wird und sich fachkundige Kommentierer einstellen, kann gemeinsam neues Wissen erarbeitet werden.

Blogs sind aus meiner Sicht ein wichtiges Mittel archivischer Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Zeitalter. Das haben die bisherigen Beiträge zur Blogparade einhellig unterstrichen. Da Archivalia sich zugleich als Wissenschaftsblog und als Blog für das Archivwesen versteht, ist es sicher nachvollziehbar, wenn ich nicht bereits Gesagtes mit anderen Worten nochmals ausdrücken wollte, sondern mit Nachdruck für ein verstärktes Engagement der Archive in der Wissenschafts-Blogosphäre werben wollte. Das Format Blog eignet sich ausgezeichnet für kleinere wissenschaftliche Beiträge, die aus dem Archivgut geschöpft werden oder es erläutern.

Abgeordneter Müller (siwiarchiv)

Abgeordneter Müller (siwiarchiv)

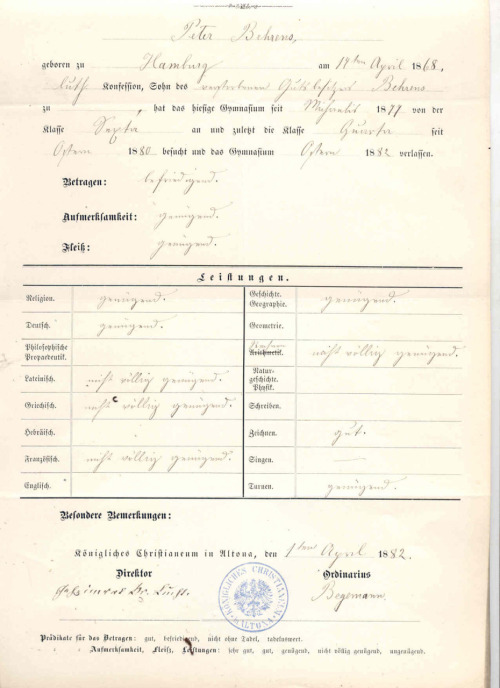

Schulzeugnis von Peter Behrens (Quelle: Archiv des Christianeums)

„Warum sollten Archive worüber wie bloggen?“ Diese Frage stellt siwiarchiv und ruft zum Schreiben auf. Ich weiß nicht, warum Archive worüber bloggen sollten und wie. Ich mach's einfach, aber mehr mit hübschen Bildern aus der Bibliothek und aus dem Archiv unseres Gymnasiums, dem Christianeum, gegründet 1738 im holsteinischen Altona, heute ein Bezirk von Hamburg. Der Archivbestand (zurückgehend bis zum Gründungsdatum) ist erfasst und in einem Findbuch erschlossen.

Was kann an einem Gymnasialarchiv interessant sein für ein Internetpublikum? Nun, vielleicht zunächst einmal, dass kaum eine Anstalt so etwas hat.

Nach heutigem Hamburger Archivgesetz (seit 1991 in Kraft) sind nicht mehr benötigte Dokumente aus Verwaltung und Schule dem Hamburger Staatsarchiv regelmäßig anzubieten. Das Christianeum wurde davon ausgenommen, es darf als sog. „Archivschule“ seinen alten Archivbestand behalten, unter anderem auch die Unterlagen über seine Lehrer und Schüler, die somit archivalisch seit 1738 an ihrem Wirkungsort präsent sind: eine Quelle, die von Historikern und Biographen, gelegentlich auch von Familienforschern, nicht selten in Anspruch genommen wird und zuweilen sogar bislang bestehende biographische Lücken zu füllen behilflich sein konnte, wie zum Beispiel im Fall des Designers Peter Behrens (1868-1940) und des Geschichtsforschers Gottfried Heinrich Handelmann (1827-1891). Auch gelangten Archivbestände bereits in Ausstellungen, so 2005 ins Vorderasiatische Museum zu Berlin zum archäologischen Bauforscher Robert Koldewey (1855-1925) oder in die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek mit dem alten Siegel des Christianeums für die „Emblemata Hamburgensia“ 2009.

Die Matrikel des Christianeums, die handschriftlichen Einträge der Schullaufbahnen seit 1738, zeigen überdies die enge Verknüpfung mit der alten Bibliothek des Christianeums. Da es Sitte war, dass Schüler und Lehrer, die die Anstalt verließen, der Bibliothek ein Geschenk machten, lassen sich Besitzer- und Donationsvermerke in einzelnen Exemplaren des Bibliotheksbestands oft anhand der Matrikel erschließen. So stammt eine der Inkunabeln des Christianeums, ein wunderschöner und seltener Druck von Aldus Manutius, von einem ehemaligen Schüler im 18. Jahrhundert, dessen Name nur durch zwei Publikationen in Göttingen belegt ist - und in den Matrikeln des Christianeums.

Die Bibliothekare – seit 1738 bis heute stets Mitglieder des Lehrerkollegiums - sahen im 19. Jahrhundert die als Quellen zur Geschichte der Anstalt fungierenden Schulschriften als Bibliotheksgut an. Diese Schriften wurden seit dem 18. Jahrhunderts kontinuierlich gedruckt und gebunden, seit dem 19. Jahrhundert in Form der sog. „Schulprogramme“ gesammelt und ab 1850 mit einer Bibliothekssignatur versehen. Seit den 1920er Jahren erscheint die Schulchronik zweimal jährlich im „Christianeum“, der Publikation des Fördervereins der Schule, und wird – nunmehr wiederum gebunden im Fünfjahrespaket – der Tradition folgend in der Bibliothek verwahrt. Verknüpft mit Dokumenten des Archivs reicht die Aussagekraft dieser Schriften häufig über die Schule hinaus und verweist direkt in die Stadtgeschichte Altonas, das bis 1867 (danach preußisch, seit 1937 Hamburg) zum Herzogtum Holstein gehörte, dessen Landesherr in Personalunion der König von Dänemark war. So erfahren wir im Archiv zum Beispiel die Hintergründe des Geschenks der kolorierten Flora Danica seitens Frederiks VI. von Dänemark (komplett geliefert 1816 und die folgenden Jahrzehnte) und die Provenienz eines großen Teils unserer Inkunabelsammlung aus der Bibliothek des Altonaer Pfarres Johann Adrian Bolten (1808).

Die Stadt Altona erhielt 1664, vor genau 350 Jahren, das Stadtrecht durch Frederik III. , König von Dänemark. Sie verfügte dermaleinst über ein umfangreiches eigenes Stadtarchiv, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde; die Überreste befinden sich im Hamburger Staatsarchiv. Heute zeigt uns Google ein „Altonaer Stadtarchiv e.V.“ an, Bestände eines Altonaer Privatsammlers, der sie dem Publikum unterdessen auf seiner Hompage zur Benutzung anbietet. Und dann gibt es eben noch das Archiv des Christianeums. Darunter unter anderem wertvollste Zeugen auch jüngerer Hamburger Geschichte: Dokumente zum Bau des derzeitigen Schulgebäudes, das dritte in der Geschichte des Christianeums (gebaut zwischen 1968 und 1971, Architekt: Arne Jacobsen) – und dabei vor allem auch Fotos.

Das Christianeum verfügt über ein umfangreiches Fotoarchiv mit Abzügen seit dem 19. Jahrhundert, nicht nur von den Gebäuden (wie z. B. dem Abriss des bauhausinspirierten zweiten Gebäudes), sondern auch von Personen und insbesondere von Altona und dessen im Zweiten Weltkrieg zerstörten Straßen und Häusern in der Umgebung des ersten Schulgebäudes (genutzt bis 1936), dem alten Stadtkern, von dem nach der "Operation Gomorrha", dem Bombardement Hamburgs 1943, nicht viel übrig blieb.

Ob das alles aber jemanden interessiert? Ich weiß es nicht – und benutze denn auch das Blog „Bibliotheca Altonensis“ bei tumblr nicht selten dazu, auf die Homepage zu verlinken, wo sich das eine oder andere anschauen lässt - nicht nur aus der Bibliothek, sondern auch aus dem Archiv, nicht systematisch, vielmehr mit dem bescheidenen Anspruch, überhaupt einen kleinen Einblick zu liefern, was das eigentlich ist: eine Gymnasialbibliothek mit einem Schularchiv.

"Das Blog des LWL-Archivamts versteht sich als Fachforum für die nichtstaatlichen Archive, v.a. die rund 250 Kommunalarchive, im Landesteil Westfalen-Lippe. Es präsentiert Aktuelles aus der Archivwelt und die Arbeit des LWL-Archivamts. Es transportiert Fachinformationen zu archivischen Themen und begleitet die Veranstaltungen des Archivamts im Laufe eines Jahres."

Wolf Thomas - am Montag, 27. Januar 2014, 19:02 - Rubrik: Weblogs

http://oberrhein.hypotheses.org/

Im Blog gibt es bisher nur die Ankündigung vom Oktober 2013.

Nachtrag. Etwas Inhalt ist unter "Zeitschriften" versteckt.

Im Blog gibt es bisher nur die Ankündigung vom Oktober 2013.

Nachtrag. Etwas Inhalt ist unter "Zeitschriften" versteckt.

http://www.siwiarchiv.de/2014/01/2-jahre-siwiarchiv-aufruf-zur-blogparade/

Archivalia wird sich natürlich beteiligen.

Archivalia wird sich natürlich beteiligen.