Bestandserhaltung

"Am 14. März 1945 sank infolge eines Bombenangriffs im Hafen Hannover-Linden die MS Main 68, die 25 Tonnen Archivgut aus dem Staatsarchiv Düsseldorf zur Sicherung ins Salzbergwerk Grasleben bei Helmstedt transportieren sollte. Erst ein halbes Jahr später konnte das Schriftgut als „übel riechende, zusammen gebackene, verschlammte Masse“ aus dem Rumpf geborgen werden. Seit rund 65 Jahren befassen sich Werkstätten der staatlichen Archive in Nordrhein-Westfalen mit der so genannten "Kahnaktenrestaurierung". Es handelt sich um das umfangreichste Projekt zur Rettung kriegsbeschädigten Archivguts in der Bundesrepublik Deutschland. Erstmals werden in diesem Band die Schadensgeschichte und die Restaurierungsgeschichte zusammenhängend dargestellt. Damit wird nicht nur ein Aspekt der Archivgeschichte aufgearbeitet, sondern auch ein Beitrag zur Technikgeschichte der Papierrestaurierung geleistet. Vor dem Hintergrund der Kölner Katastrophe und der Bergung durchnässten Archivguts bis zu zwei Jahre nach dem Schadensereignis gewinnt das Thema zusätzlich an Aktualität.

Die Publikation kann über das Landesarchiv NRW, Grundsätze der Bestandserhaltung - Technisches Zentrum, An den Speichern 11, 48157 Münster, kostenlos bezogen werden."

Quelle: NRW-Archivportal

Wolf Thomas - am Freitag, 7. Januar 2011, 08:10 - Rubrik: Bestandserhaltung

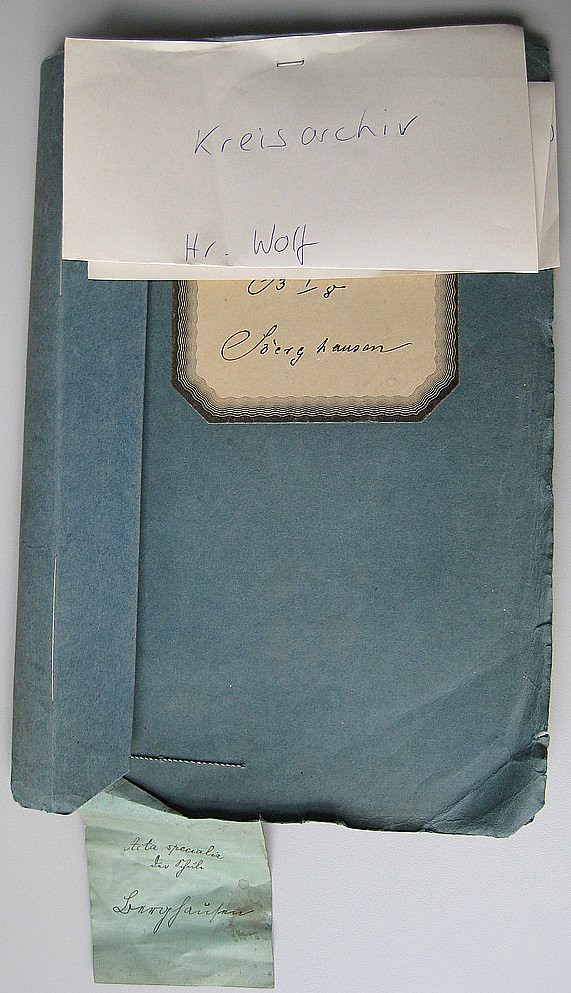

Buchpräsentation am 30.11.2010 im Vestibül des Staatsarchivs, Umtrunk im Vestibül

Collage: Grußwort Dr. Werner Nickel (HMWK) mit Faksimile des Buches

"Der Zahn der Zeit – und die Möglichkeiten, ihn im Zaum zu halten: es ist ein weites Feld, auf dem sich die Bestandserhaltung schriftlicher Quellen behaupten muss. Zwei Stichworte genügen heute, um uns die Vergänglichkeit einzigartigen Kulturgutes ins Gedächtnis zu rufen: Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar und Stadtarchiv Köln. Katastrophenfälle, die medienwirksam waren und Wellen tatkräftiger Hilfsbereitschaft auslösten. Die „alltäglichen“ Gefahren wie Zerfall und Vermoderung dagegen nagen still und schleichend, dafür aber flächendeckend am historischen Erbe. Es sind Nebenschauplätze, auf denen viele Mitarbeiter zwar mit Tatendrang, aber oft ohne Gebrauchsanweisung stehen. Umso besser, wenn man anschauliche und prägnante Hilfsmittel zur Hand hat, dachten sich Maria Kobold, Archivarin am Hessischen Hauptstaatsarchiv und Jana Moczarski, Restauratorin am Frankfurter Institut für Stadtgeschichte und haben mit viel Hingabe das Handbuch „Bestandserhaltung – Ein Ratgeber für Verwaltungen, Archive und Bibliotheken“ entworfen. Am 9. Dezember 2010 ist das druckfrische Werk im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Vestibül des Staatsarchivs Darmstadt vorgestellt worden.

Zu den Anwesenden zählten Vertreter des Kreisarchivs Hochtaunuskreis, des Frankfurter Instituts für Stadtgeschichte, der Archivberatungsstelle Hessen – und damit alle herausgebenden Institutionen. Im Übrigen reihten sich Abordnungen des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, des Hessischen Hauptstaatsarchivs, des Staatsarchivs Marburg, des Stadtarchivs Darmstadt, des Verbands hessischer Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare, des Landesverbands Hessen im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare sowie interessierte Gäste in den Kreis der etwa 40 Teilnehmer ein. Selbstverständlich waren auch Mitarbeiter des Staatsarchivs Darmstadt anwesend, welches die Feierlichkeit ausrichtete. Ltd. Archivdirektor Professor Dr. Friedrich Battenberg hieß die Teilnehmer als Hausherr herzlich willkommen.

Wie Dr. Werner Nickel, Fachreferent für Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentationswesen am Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst in seinem Grußwort unterstrich, sei gerade die Kooperation zwischen einer Restauratorin und einer Archivarin eine effektive und lobenswerte Symbiose. Jana Moczarski knüpfte an und wies in ihren vorstellenden Worten auf den erklärten Anspruch des Buches hin, Kultureinrichtungen wie Archiven und Bibliotheken ein leicht verständliches und praxisnahes Hilfsmittel in die Hände zu legen. „Meist fehlt es an Personal, Geldmitteln und Sachkenntnis“, heißt es im Vorwort – und dies umfasse nicht nur ehrenamtlich betreute, kleine und mittlere Einrichtungen. Für alle gelte ein zentraler Grundsatz: Vorbeugen ist besser als heilen. Deswegen behandle das Werk auch den Weg einer schriftlichen Quelle mit Beginn ihrer Entstehung. Je nach Situation erläutert es einschlägige Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf die möglichst dauerhafte Erhaltung wertvoller Unterlagen. Wo es bereits zu spät ist, tritt das Kapitel „Materialschäden“ auf den Plan. Damit ist der gesamte Lebenszyklus einer Quelle abgedeckt. „Mit Ausnahme des Todes“, ergänzte Moczarski witzelnd, denn diesen wolle man schließlich verhindern. So ist, trotz des immensen Umfanges an Klärungsbedarf, ein erstaunlich übersichtliches und reich bebildertes Handbuch entstanden, welches sicherlich vielen Menschen – und letztlich unserem Kulturgut – eine große Hilfe sein wird. Die lange Liste der Danksagungen beweist die große Bereitschaft zur Mitwirkung und macht das Werk zu einem Schnittpunkt vieler Erfahrungen auf dem Gebiet der Bestandserhaltung. Dem Buch und den Beteiligten ist zu wünschen, dass das gebündelte Wissen nunmehr eine breite Streuung erfahren darf.

Professor Battenberg gewährte bereits einen kleinen Ausblick und wies auf die Eröffnung der Ausstellung zum Thema "Bestandserhaltung – Schutz des Kulturgutes in hessischen Kommunalarchiven" hin, welche am 15. Februar 2011 im Staatsarchiv stattfindet. "

Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, 15.12.2010

Buchvorstellung auf Archivalia: http://archiv.twoday.net/stories/8414122/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 30. Dezember 2010, 17:17 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ... „Ein Original ist unersetzlich – gut gesichert und versichert zum Schutz Ihres Archivs“, so lautet der Titel der Infobroschüre der Westfälischen Provinzial Versicherung zum Thema Archivalienversicherung, die im Oktober in Zusammenarbeit mit dem LWL-Archivamt erschienen ist. Das Versicherungskonzept zielt darauf ab, die möglichen Wiederherstellungskosten nach einem Schadensfall zu versichern, aus Sicht des Versicherers und des LWL-Archivamtes der einzig mögliche Weg, da es sich bei Archivgut in den meisten Fällen um Unikate handelt, die nicht wiederbeschafft werden können. Viele Schäden könnten verhindert werden, wenn bereits bei der Einrichtung von Archiven der Schadensprävention mehr Beachtung beigemessen würde. Tipps zu Schadensverhütung nehmen daher in der Broschüre neben konkreten Versicherungsbeispielen viel Raum ein.

Die Druckversion (PDF)kann unter Angabe der Bestellnummern 492/57 u. 492/57a (Anlage) bei der Westfälischen Provinzial Versicherung, Abt. Firmenkunden Kommunen – Sach, Provinzial-Allee 1, 48159 Münster bestellt werden."

Quelle: LWL-Archivamt für Westfalen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:19 - Rubrik: Bestandserhaltung

Wolf Thomas - am Donnerstag, 9. Dezember 2010, 12:24 - Rubrik: Bestandserhaltung

Die Debatte mit Johann Spischak findet hier statt:

http://archiv.twoday.net/stories/8421990/#11445014

http://archiv.twoday.net/stories/8421990/#11445014

KlausGraf - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 20:45 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Nach den schweren Schäden an Archivgut durch das Elbehochwasser im Jahr 2002 fand zwei Jahre später eine erste, sensibilisierende Fortbildung zur Notfallprävention und -bewältigung für Archive in Siegen statt. Eine Konsequenz daraus war, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein archivische Notfallboxen für das Kreisarchiv in Siegen und das Stadtarchiv in Bad Berleburg ankaufte. Jetzt veranstalteten Dr. Marcus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamtes für Westfalen, und Birgit Geller, Leiterin der Restaurierungswerkstatt des Archivamtes, die zweite Fortbildung dieser Art in Siegen. Inhaltliche Schwerpunkte waren die Bildung von Notfallverbünden sowie praktische Notfallmaßnahmen.

19 Archivare aus Siegen-Wittgenstein und den Nachbarkreisen Olpe bzw. Märkischer Kreis nahmen an dem Seminar teil. Als „Exoten" durfte Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner den Universitätsarchivar aus Köln im Medien- und Kulturhaus Lÿz begrüßen. „Nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln stellt sich für Archive nicht mehr die Frage, ob Notfallvorsorge nötig ist. Es geht vielmehr für jedes einzelne Archiv darum, so rasch wie möglich ein für das eigene Haus maßgeschneidertes Notfallkonzept zu erarbeiten und sich mit anderen in regionalen Notfallverbünden zusammenzuschließen", so Dr. Marcus Stumpf.

Das Seminar führte in die wesentlichen Aspekte der Notfallplanung ein: Dr. Stumpf stellte Methoden der Risikoanalyse und Maßnahmen der Risikominimierung vor. Musteralarmierungs- und Ablaufpläne wurden diskutiert. Ein zweiter Block nahm organisatorische und rechtliche Aspekte bei der Bildung von Notfallverbünden in den Blick. Die bereits bestehenden Notfallverbünde in der Stadt Münster und im Hochtaunuskreis wurden beispielgebend besprochen. Im dritten Teil demonstrierte Birgit Geller konkrete Notfallmaßnahmen aus jüngster Zeit (z. B. Wasserschaden im Stadtarchiv Blomberg im Februar 2010). Zuletzt übten die Teilnehmer das richtige Verpacken von nassem Archivgut. Ziel der Veranstaltung war es, die Teilnehmer für die eigene Notfallvorsorge und -planung und für die Mitarbeit in den hier noch zu bildenden, regionalen Notfallverbünden zu rüsten."

Quelle: Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein, 7.12.2010

19 Archivare aus Siegen-Wittgenstein und den Nachbarkreisen Olpe bzw. Märkischer Kreis nahmen an dem Seminar teil. Als „Exoten" durfte Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner den Universitätsarchivar aus Köln im Medien- und Kulturhaus Lÿz begrüßen. „Nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln stellt sich für Archive nicht mehr die Frage, ob Notfallvorsorge nötig ist. Es geht vielmehr für jedes einzelne Archiv darum, so rasch wie möglich ein für das eigene Haus maßgeschneidertes Notfallkonzept zu erarbeiten und sich mit anderen in regionalen Notfallverbünden zusammenzuschließen", so Dr. Marcus Stumpf.

Das Seminar führte in die wesentlichen Aspekte der Notfallplanung ein: Dr. Stumpf stellte Methoden der Risikoanalyse und Maßnahmen der Risikominimierung vor. Musteralarmierungs- und Ablaufpläne wurden diskutiert. Ein zweiter Block nahm organisatorische und rechtliche Aspekte bei der Bildung von Notfallverbünden in den Blick. Die bereits bestehenden Notfallverbünde in der Stadt Münster und im Hochtaunuskreis wurden beispielgebend besprochen. Im dritten Teil demonstrierte Birgit Geller konkrete Notfallmaßnahmen aus jüngster Zeit (z. B. Wasserschaden im Stadtarchiv Blomberg im Februar 2010). Zuletzt übten die Teilnehmer das richtige Verpacken von nassem Archivgut. Ziel der Veranstaltung war es, die Teilnehmer für die eigene Notfallvorsorge und -planung und für die Mitarbeit in den hier noch zu bildenden, regionalen Notfallverbünden zu rüsten."

Quelle: Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein, 7.12.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 8. Dezember 2010, 16:18 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die dramatische Schädigung vieler wertvoller Bestände des schriftlichen Kulturguts in deutschen Bibliotheken und Archiven durch Papierzerfall, Säure- und Tintenfraß, durch unsachgemäße Lagerung oder andere Einflüsse stellt zahlreiche, besonders kleinere Einrichtungen vor eine kaum zu bewältigende Herausforderung bei der Restaurierung und Konservierung. Deshalb unterstützen Bund und Länder jetzt gemeinsam in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr Projekte zur Restaurierung und zum Schutz des national bedeutsamen schriftlichen Kulturgutes. Die Bundesländer beteiligen sich über die Kulturstiftung der Länder mit 100.000 Euro, im Haushalt des Kulturstaatsministers sind hierfür 500.000 Euro vorgesehen. Zunächst wurden kleinere Einrichtungen in den Ländern aufgefordert, dringende Restaurierungsprojekte mit verschiedenen Schadensursachen als Projekte mit Modellcharakter für den Erhalt des schriftlichen Kulturguts zu melden.

In 31 Bibliotheken und Archiven werden Vorhaben finanziert, durch die Schäden etwa durch saures Papier oder Schimmel beseitigt bzw. vermieden werden. Zunehmend im Blick sind auch Fragen der Lagerung von Beständen sowie der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur präventiven Bestandserhaltung. Auch solche Projekte sowie Restaurierungen von besonders wertvollen Objekten werden jetzt in den überwiegend kleineren Einrichtungen gefördert.

Einige Beispiele von geförderten Projekten:

Maßnahmen und Untersuchungen zur Massenentsäuerung

Im ehrenamtlich geführten Deutschen Tagebucharchiv Emmendingen ist eine einzigartige Sammlung von Original-Tagebüchern des 17. bis 20. Jahrhunderts in hohem Maß von Säureschäden bedroht. Die konservatorische Maßnahme umfasst die Massenentsäuerung des Papiers und eine Neuverpackung der Tagebücher, die von hohem personen-, sozial- und kulturgeschichtlichen Wert sind.

Bekämpfung und Untersuchung von Schimmelschäden

Im Klosterstift St. Marienthal in Ostritz ist die Bibliothek mit u. a. fast 3.000 historischen Bänden mit wertvollen Inkunabeln und weiteren Beständen des 16. bis 19. Jahrhunderts nach dem Hochwasser der Neiße im Sommer 2010 durch Schimmelpilz bedroht, der mit konservatorischen Maßnahmen jetzt bekämpft werden kann.

Analyse und Restaurierung unterschiedlicher Lagerschäden

Im Goethehaus Frankfurt am Main werden 20 wertvolle Bände der „Faust“-Sammlung restauriert, die sich in besonders schlechtem Erhaltungszustand befinden. In der Universitäts- und Landesbibliothek Münster werden Werke der Bibliothek des Kapuzinerklosters Werne – eine der wenigen erhaltenen Klosterbibliotheken des norddeutschen Raums – aus der Zeit von vor 1800 restauriert und mit Schutzverpackung versehen.

Präventive Maßnahmen

Im Robert-Schumann-Haus in Zwickau werden für die weltweit umfangreichste Schumann-Sammlung mit u. a. dessen autobiographischem, literarischem und musikliterarischem Nachlass Schutzverpackungen für die wertvollen Bestände angekauft. In der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha wird die Korrespondenz des Reformators Paul Eber (16. Jhdt., lehrte in Wittenberg, Schüler von Melanchthon) präventiv restauriert, um sie anschließend bis 2012 digital zu edieren.

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, sagte in Berlin: „Ich freue mich, dass vor dem Hintergrund der dramatischen Schädigung zahlreicher wertvoller Bestände in deutschen Bibliotheken und Archiven nun die ersten Restaurierungen für besonders dringende Projekte in kleineren Einrichtungen starten können. Diese Modellprojekte retten national wertvolles Kulturgut, insofern ist gerade das konzertierte Handeln von Ländern und Bund ein wichtiges Signal für die kommenden Jahre: Nur gemeinsam können wir die kostbaren schriftlichen Zeugnisse vor dem endgültigen Zerfall bewahren.“

Schon die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ hatte 2007 Bund und Ländern empfohlen, eine „nationale Bestandserhaltungskonzeption“ zum Schutz des gefährdeten schriftlichen Kulturguts zu erarbeiten. Auf Einladung des Kulturstaatsministers Bernd Neumann hatten sich im Juli dieses Jahres Bibliothekare und Archivare bedeutender Einrichtungen sowie Vertreter von Ländern, Städten und Gemeinden zu einem „Runden Tisch“ im Bundeskanzleramt getroffen und sich darauf verständigt, die Einrichtung einer gemeinsamen Koordinierungsstelle zum Erhalt schriftlichen Kulturguts vorzubereiten.

Gemeinsam getragen von Bund und Ländern soll die Koordinierungsstelle bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eingerichtet werden und Modellprojekte zur Entwicklung eines Programms zur Erhaltung des national bedeutsamen schriftlichen Kulturerbes initiieren und betreuen. Sie soll Bestandserhaltungsmaßnahmen koordinieren, bereits vorliegende Forschungsergebnisse und erfolgversprechende Techniken evaluieren sowie ein nationales Bestandserhaltungskonzept erarbeiten."

Quelle: Mitteilung der Kulturstiftung der Länder v. 5.11.2010

Beispiel: Mecklenburg-Vorpommern:

"Vier Archive und Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern können mit Hilfe des Bundes und der Kulturstiftung der Länder wertvolle Stücke retten.

So bekommt das Rostocker Stadtarchiv mehr als 10.000 Euro Fördermittel, wie Direktor Karsten Schröder am Dienstag

mitteilte. Mehr als 20 hanseatische Urkunden könnten so restauriert werden.

Fördergelder gehen auch an das Landeshauptarchiv in Schwerin, an die Uni-Bibliothek Rostock und an das Stadtarchiv Schwerin. ...."

Quelle: NDRText, Seite 152, v. 30.11.2010

Welche Archive sind noch "betroffen"?

In 31 Bibliotheken und Archiven werden Vorhaben finanziert, durch die Schäden etwa durch saures Papier oder Schimmel beseitigt bzw. vermieden werden. Zunehmend im Blick sind auch Fragen der Lagerung von Beständen sowie der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur präventiven Bestandserhaltung. Auch solche Projekte sowie Restaurierungen von besonders wertvollen Objekten werden jetzt in den überwiegend kleineren Einrichtungen gefördert.

Einige Beispiele von geförderten Projekten:

Maßnahmen und Untersuchungen zur Massenentsäuerung

Im ehrenamtlich geführten Deutschen Tagebucharchiv Emmendingen ist eine einzigartige Sammlung von Original-Tagebüchern des 17. bis 20. Jahrhunderts in hohem Maß von Säureschäden bedroht. Die konservatorische Maßnahme umfasst die Massenentsäuerung des Papiers und eine Neuverpackung der Tagebücher, die von hohem personen-, sozial- und kulturgeschichtlichen Wert sind.

Bekämpfung und Untersuchung von Schimmelschäden

Im Klosterstift St. Marienthal in Ostritz ist die Bibliothek mit u. a. fast 3.000 historischen Bänden mit wertvollen Inkunabeln und weiteren Beständen des 16. bis 19. Jahrhunderts nach dem Hochwasser der Neiße im Sommer 2010 durch Schimmelpilz bedroht, der mit konservatorischen Maßnahmen jetzt bekämpft werden kann.

Analyse und Restaurierung unterschiedlicher Lagerschäden

Im Goethehaus Frankfurt am Main werden 20 wertvolle Bände der „Faust“-Sammlung restauriert, die sich in besonders schlechtem Erhaltungszustand befinden. In der Universitäts- und Landesbibliothek Münster werden Werke der Bibliothek des Kapuzinerklosters Werne – eine der wenigen erhaltenen Klosterbibliotheken des norddeutschen Raums – aus der Zeit von vor 1800 restauriert und mit Schutzverpackung versehen.

Präventive Maßnahmen

Im Robert-Schumann-Haus in Zwickau werden für die weltweit umfangreichste Schumann-Sammlung mit u. a. dessen autobiographischem, literarischem und musikliterarischem Nachlass Schutzverpackungen für die wertvollen Bestände angekauft. In der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha wird die Korrespondenz des Reformators Paul Eber (16. Jhdt., lehrte in Wittenberg, Schüler von Melanchthon) präventiv restauriert, um sie anschließend bis 2012 digital zu edieren.

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, sagte in Berlin: „Ich freue mich, dass vor dem Hintergrund der dramatischen Schädigung zahlreicher wertvoller Bestände in deutschen Bibliotheken und Archiven nun die ersten Restaurierungen für besonders dringende Projekte in kleineren Einrichtungen starten können. Diese Modellprojekte retten national wertvolles Kulturgut, insofern ist gerade das konzertierte Handeln von Ländern und Bund ein wichtiges Signal für die kommenden Jahre: Nur gemeinsam können wir die kostbaren schriftlichen Zeugnisse vor dem endgültigen Zerfall bewahren.“

Schon die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ hatte 2007 Bund und Ländern empfohlen, eine „nationale Bestandserhaltungskonzeption“ zum Schutz des gefährdeten schriftlichen Kulturguts zu erarbeiten. Auf Einladung des Kulturstaatsministers Bernd Neumann hatten sich im Juli dieses Jahres Bibliothekare und Archivare bedeutender Einrichtungen sowie Vertreter von Ländern, Städten und Gemeinden zu einem „Runden Tisch“ im Bundeskanzleramt getroffen und sich darauf verständigt, die Einrichtung einer gemeinsamen Koordinierungsstelle zum Erhalt schriftlichen Kulturguts vorzubereiten.

Gemeinsam getragen von Bund und Ländern soll die Koordinierungsstelle bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eingerichtet werden und Modellprojekte zur Entwicklung eines Programms zur Erhaltung des national bedeutsamen schriftlichen Kulturerbes initiieren und betreuen. Sie soll Bestandserhaltungsmaßnahmen koordinieren, bereits vorliegende Forschungsergebnisse und erfolgversprechende Techniken evaluieren sowie ein nationales Bestandserhaltungskonzept erarbeiten."

Quelle: Mitteilung der Kulturstiftung der Länder v. 5.11.2010

Beispiel: Mecklenburg-Vorpommern:

"Vier Archive und Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern können mit Hilfe des Bundes und der Kulturstiftung der Länder wertvolle Stücke retten.

So bekommt das Rostocker Stadtarchiv mehr als 10.000 Euro Fördermittel, wie Direktor Karsten Schröder am Dienstag

mitteilte. Mehr als 20 hanseatische Urkunden könnten so restauriert werden.

Fördergelder gehen auch an das Landeshauptarchiv in Schwerin, an die Uni-Bibliothek Rostock und an das Stadtarchiv Schwerin. ...."

Quelle: NDRText, Seite 152, v. 30.11.2010

Welche Archive sind noch "betroffen"?

Wolf Thomas - am Dienstag, 30. November 2010, 18:43 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 30. November 2010, 17:18 - Rubrik: Bestandserhaltung

Conserving the Wellington Archive from Focused Media on Vimeo.

"Focused Media produced this film for the University of Southampton. It was used to highlight the importance of the archive and to help raise funds to continue the conservation work. The images of Wellington are courtesy of the National Portrait Gallery. "Wolf Thomas - am Freitag, 12. November 2010, 20:17 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Taschenbuch: 256 Seiten

Verlag: Hessische Historische Kommission Darmstadt (November 2010)

ISBN-10: 3884430580

ISBN-13: 978-3884430583

Bestellbar ist das Werk vorerst bei poststelle@stad.hessen.de

Weitere Informationen als PDF

Vorbestellungsformular (PDF) des Hessischen Staatsarchiv Darmstadt

Danke für den Hinweis an das twitternde Frankfurter Stadtarchiv!

Wolf Thomas - am Mittwoch, 3. November 2010, 09:36 - Rubrik: Bestandserhaltung