Digitale Bibliotheken

Wie schon im letzten Jahr präsentieren wir auch heuer ein im aktuell einsehbaren Handschriftencensus noch nicht verzeichnetes Handschriftenfragment eines renommierten mittelhochdeutschen Textes - in der Hoffnung, dass uns wenigstens dieses Jahr das "Ick bün allhier" von Klaus Klein erspart bleiben möge. Die Identifizierungsarbeit letztes Jahr leistete Beatrix Knoll, heuer war erst einmal herauszubekommen, welcher Text, in dem Willehalm Protagonist ist, vorliegt. Stammte letztes Jahr das Fragment aus der Vorgeschichte der Willehalm-Trilogie aus der Arabel, Wolframs Willehalm und dem Rennewart, so gehört es heuer der Fortsetzung, also Ulrichs von Türheim 'Rennewart', an.

Wie schon im letzten Jahr präsentieren wir auch heuer ein im aktuell einsehbaren Handschriftencensus noch nicht verzeichnetes Handschriftenfragment eines renommierten mittelhochdeutschen Textes - in der Hoffnung, dass uns wenigstens dieses Jahr das "Ick bün allhier" von Klaus Klein erspart bleiben möge. Die Identifizierungsarbeit letztes Jahr leistete Beatrix Knoll, heuer war erst einmal herauszubekommen, welcher Text, in dem Willehalm Protagonist ist, vorliegt. Stammte letztes Jahr das Fragment aus der Vorgeschichte der Willehalm-Trilogie aus der Arabel, Wolframs Willehalm und dem Rennewart, so gehört es heuer der Fortsetzung, also Ulrichs von Türheim 'Rennewart', an.[Nachtrag: Zu einem weiteren Rennewart-Fragment:

http://archiv.twoday.net/stories/59205764/ ]

Doch zunächst einige Worte zur digitalen Sammlung, in der man ein solches Stück ganz und gar nicht erwartet: Monasterium.net. Am besten steigt man bei Monasterium.net über die Fonds-Seite (sinnigerweise auf der Hauptseite nicht verlinkt) ein:

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/fonds

Kürzlich habe ich eine Wikisource-Seite zu digitalen Sammlungen von Archiven (mit deutschsprachigen Schriftdokumenten) begonnen, aus der bereits jetzt vor allem eines deutlich hervorgeht: Ohne das Engagement der Macher von Monasterium (man darf wohl auch sagen: ohne Thomas Aigner) sähe es hinsichtlich der Digitalisierung von Archivalien bzw. ihrer Bereitstellung Open Access im deutschsprachigen Raum noch viel schwärzer aus. Erstaunlich viele vor allem kirchliche Institutionen ließen sich überzeugen, ihre Urkundenschätze durch Digitalisierung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir haben daher Monasterium in diesem Weblog schon oft erwähnt. Über 250.000 Dokumente sind bis jetzt online, darunter die Urkunden aus dem Stiftsarchiv St. Gallen ab dem Jahr 1000. Im Mitteleuropäischen Raum ist keine andere Archivaliengattung durch Digitalisierungsprojekte (und das heißt bislang vor allem: Monasterium) so gut abgedeckt wie die mittelalterlichen Urkunden.

[Nachtrag: GW findet unbekannte Einblattdrucke in Monasterium:

http://archiv.twoday.net/stories/59204737/ ]

In Monasterium findet man auch folgende Sammlung: Die Professur für Historische Grundwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität besitzt eine Sammlung von Urkunden [und] Handschriftenfragmenten aus der Zeit von 1181 bis ins 19. Jahrhundert. Die zu Lehrzwecken aufgebaute Sammlung enthält vorwiegend kassierte und später als Bucheinband verwendete Pergamentstücke. Mehr als Gedicht; Fragment einer Willehalm-Handschrift erfährt man zu Nr. 198 nicht:

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-LMUHGW/Urkunden/198/charter

Im Grunde genommen ist es nur ärgerlich, dass kein separat durchsuch- und einsehbares Corpus der wichtigen mittelhochdeutschen Texte zur Verfügung steht, obwohl die DFG dafür nicht wenig Geld ausgegeben hatte. Das Trierer Projekt präsentiert sich als Torso, die ergänzende Textsammlung der Universität Virginia wurde eingestellt. Die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank war offline, als ich nach dem Text suchte, da ich nicht einfach ins Regal greifen und die Ausgaben der Arabel, von Wolframs Willehalm und des Rennewart herausziehen konnte. Glücklicherweise hatte jemand in PBB einen Vers aus dem Fragment mit Stellenangabe zitiert, Google hat also wieder einmal entscheidend geholfen.

Üblicherweise identifiziert man den Autor Ulrich von Türheim mit einem Zeugen in zwei Augsburger Urkunden von 1236 und 1244. Die Ministerialenfamilie von Türheim nannte sich nach dem Ort im Zusamtal, heute Oberthürheim und Unterthürheim in der Gemeinde Buttenwiesen, wo eine Schule "Ulrich von Thürheim" im Namen führt (²VL). Der Wikipedia-Artikel Buttenwiesen nennt den Epiker Minnesänger, der Adelsartikel "Thürheimer" ist (wie viele andere Adelsartikel der Wikipedia) einfach unsäglich.

Der Textbestand des Münchner Fragments findet sich in der Ausgabe von Alfred Hübner, Ulrich von Türheim: Rennewart. Aus der Berliner und Heidelberger Handschrift (Deutsche Texte des Mittelalters 39), Berlin 1938 auf S. 496f. (beide Seiten auf Commons).

Die Vorderseite reicht von

33405 so mu+oz michz got beno+eten

und mit gewalte to+eten

bis

33446 sich beginnent aber die heiden

(übergeschriebene Buchstaben mit + codiert)

Die Rückseite von

33447 vaste su+ochen mit ir her

bis

33488 weistu, herre, daz er sprach:

Wer die Stelle in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts nachlesen möchte und nicht in einer modernen Ausgabe, sei auf das Digitalisat des Cpg 404, Bl. 257r verwiesen.

Nun galt es festzustellen, ob das Fragment einem bereits bisher bekannten Codex discissus (einer in mehreren Fragmenten vorliegenden zerschnittenen Handschrift) angehört. Dazu musste ich vor allem die Zeilen zählen: 42 und auf die Maße achten. Als Mitglied der Wolfram-Gesellschaft nenne ich Klaus Klein, Neues Gesamtverzeichnis der Handschriften des 'Rennewart' Ulrichs von Türheim, in: Wolfram-Studien XV (1998), S. 451-493 mein eigen, aber die meisten relevanten Angaben wurden in den Handschriftencensus übernommen. Bei 42 Zeilen kam eigentlich nur das Regensburger Fragment in Betracht, da das verschollene Mittler'sche Fragment (mit ebenfalls 42 Zeilen) ganz anders eingerichtet ist.

Kleins Fragment 6 (S. 465) ist in bairischer Schreibsprache verfasst und stammt aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts:

http://www.handschriftencensus.de/1783

"Anfangsbuchstaben der ungeraden Verse, Majuskeln auf eigene Linie ausgerückt . dreizeilige, abwechselnd rote und blaue bzw. grüne Abschnittsinitalen", schreibt Klein. Das passt nun exakt auf das Münchner Fragment. Auch die Maße stimmen in etwa überein: Höhe des Schriftraums ca. 23,6 cm (Regensburg: 24 cm), Höhe des Fragments ca. 33,2 cm (Regensburg 33,5-34 cm).

Das Regensburger Fragment - Bibliothek des Historischen Vereins im Stadtarchiv Regensburg Ms. Misc. 62 - wurde 1856 von Karl Roth in der Vereinszeitschrift publiziert (Separatausgabe bei Google Books, Nachweis des Zeitschriftendigitalisats im Handschriftencensus). Es hat in der Ausgabe Hübners die Sigle G und steht dem Textzeugen K nahe (Hübners Stemma S. XLIV ist auf Commons verfügbar), was sich in den Varianten des Fragments bestätigt, das in Vers 33467 wie K und Z Karitat hat und damit gegen BDHMVZa steht.

Das Stadtarchiv Regensburg wollte nicht helfen, aber ein Schriftvergleich mit SW-Kopien bestätigte, dass das Münchner Stück tatsächlich aus dem Codex stammt, dem das Regensburger Stück angehört. Aussagekräftig sind insbesondere die Majuskeln am Zeilenanfang, und auch die anderen Buchstabenformen stimmen überein (wenngleich die Verteilung der beiden z-Formen in beiden Fragmenten differiert). Damit sind immer noch 41 Handschriften bekannt, da das Fragment einem Codex discissus angehört, der bisher nur vom Regensburger Stück vertreten wurde. Allerdings hat sich die Anzahl der bekannten Rennewart-Fragmente um eins erhöht.

Nicht erklären kann ich die Beschriftung auf der Rückseiteseite des Münchner Fragments von einer Hand des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts: 12,380 Liechtenberg.

Alle Türchen 2011

#forschung

LMU-Fragment (ohne Maßstab)

LMU-Fragment (ohne Maßstab) Regensburger Fragment

Regensburger FragmentKlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 00:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Weder in Googlemail noch im Reader finden die Designänderungen meine Zustimmung. Ich bin außerordentlich verärgert, dass in Chrome keine Navigationspfeile mehr zur Verfügung stehen, ich mich extrem umgewöhnen muss und alles viel zu blass geraten ist.

Leider wurde auch an GBS herumgeschraubt. Schwachsinnig ist das verschwinden der Möglichkeit, durch Eingabe einer Seitenzahl bei Büchern in Vollansicht eine Seite direkt anzusteuern. Wenn man nicht in der URL navigieren will, muss man das Zahnrad mit den Einstellungen (und zwar das untere, wenn man in Google eingeloggt ist) aufrufen und dort zur Textansicht gehen. Dort findet man das gewohne Eingabefeld. Von der Textansicht kann man dann wieder zum Faksimile wechseln. Unter den Einstellungen ist nun auch der PDF-Download abzurufen, den viele schon vermisst haben dürften.

Mit der Schere kann man einen Clip ausschneiden.

Mit der Schere kann man einen Clip ausschneiden.

Leider wurde auch an GBS herumgeschraubt. Schwachsinnig ist das verschwinden der Möglichkeit, durch Eingabe einer Seitenzahl bei Büchern in Vollansicht eine Seite direkt anzusteuern. Wenn man nicht in der URL navigieren will, muss man das Zahnrad mit den Einstellungen (und zwar das untere, wenn man in Google eingeloggt ist) aufrufen und dort zur Textansicht gehen. Dort findet man das gewohne Eingabefeld. Von der Textansicht kann man dann wieder zum Faksimile wechseln. Unter den Einstellungen ist nun auch der PDF-Download abzurufen, den viele schon vermisst haben dürften.

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 21:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das vielleicht skurrilste europäische Digitalisierungsprojekt ist das der Universitätsbibliothek"Mykhailo Maksymovych" der Kyiv National Taras Shevchenko University (KNTSU) in Kiew. Ich habe mich dazu schon 2008 und 2009 geäußert:

Das vielleicht skurrilste europäische Digitalisierungsprojekt ist das der Universitätsbibliothek"Mykhailo Maksymovych" der Kyiv National Taras Shevchenko University (KNTSU) in Kiew. Ich habe mich dazu schon 2008 und 2009 geäußert:http://archiv.twoday.net/stories/5817353/

Die Sammlung umfasst derzeit 1001 beschriebene und 2056 unbeschriebene, also nicht mit Metadaten versehene Bücher:

http://www.rarelib.undp.org.ua/eng/index.php3

Nach wie vor ist völlig rätselhaft, wieso die ukrainische Bibliothek um Hilfe bittet. Wieso sollte es Bibliothekaren, die weltweit ausländische Literatur auch ohne vertiefte Sprachkenntnisse katalogisieren, nicht möglich sein, die Titel zu erfassen? Nach wie vor nimmt das englischsprachige Formular "Add comment" keine Einträge an. Ich hatte seinerzeit vergeblich versucht, mit den Betreibern zu kommunizieren, auch unter Einschaltung Sprachkundiger, was scheiterte. Fast sollte man meinen, Kiew liege nicht am Rande Europas, sondern auf dem Mars!

Über 2000 Buchdigitalisate ohne Metadaten klingt nach einer Wundertüte, aber leider ist es eher ein Müllhaufen. Ich gehe nicht auf die Titel in kyrillischer Schrift ein, die ich nur mühsam entziffern kann. Was die westlichen Titel betrifft, so gibt es zuhauf mehrbändige eher bedeutungslose französische Werke, die entweder nicht komplett sind oder bei denen man sich die einzelnen Bände zusammensuchen muss. Raritäten sind rar, vieles ist auch schon bei Google zu finden.

Nachdem ich über 230 Titelseiten durchgesehen hatte, stieß ich unter den unbeschriebenen Drucken dann aber doch noch auf eine kleine Perle:

http://www.rarelib.undp.org.ua/eng/showbook/showbook.php3?0160324r

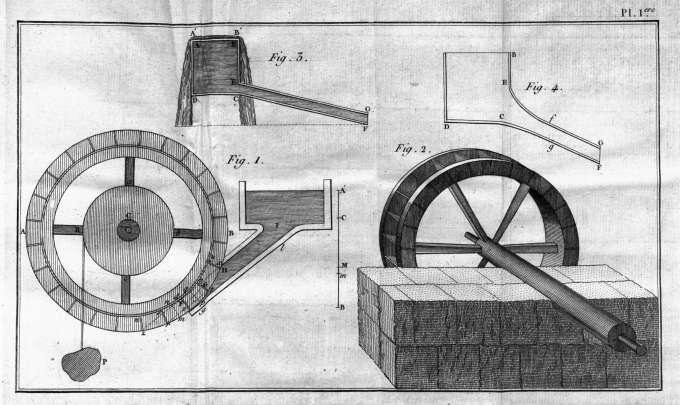

Für die Wissenschaftsgeschichte ist die seltene Erstausgabe der "Essais sur les Machines Hydrauliques" (1777) des französischen Ingenieurs Charles Louis Ducrest (1747-1824) durchaus von Interesse. Das Buch ist laut KVK in Deutschland nur in Berlin, Gotha und Göttingen vorhanden. Ein Digitalisat habe ich außer in Kiew nirgends gefunden.

Da es keinen Download des gesamten Werks gibt, wäre es sinnvoll, brauchbare Bücher herunterzuladen und ins Internet Archive einzustellen, wo sie erheblich besser gefunden werden als in dem obskuren ukrainischen Repositorium, das zudem öfter mal offline ist.

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 00:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Das Google-Books-Settlement ist mit der Klage tot. Möglicherweise gibt es aber noch eine Vereinbarung Googles mit den Verlegern.

http://www.boersenblatt.net/466273/

Siehe auch

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/49843-authors-guild-files-for-class-certification-in-google-case.html

http://www.boersenblatt.net/466273/

Siehe auch

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/49843-authors-guild-files-for-class-certification-in-google-case.html

KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 20:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nun ist es Zeit für etwas Leichteres.

Nun ist es Zeit für etwas Leichteres. Zucker Springerl

Nimm 6 Loth schönes Mehl, 7 Loth feinen Zucker [012r] Lemonischallerl, Muskatnuß und Gewürznägl und mit recht dick pflaumichten Eyerklar den Teig abgemacht, nicht zu weich in Modl ausgedruckt, ein Blatl mit Wachs angeschmiert, daraufgelegt, und kühl gebachen, daß so hübsch licht färbig sind, man kann es mit wenig Wasser und Eyerklar bestreichen wenn man es glänzend haben will.

Das Springerle-Rezept stammt aus dem Kochbuch der Theresia Müller in Wien vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Transkription von Hans Zotter findet sich im Grazer Portal Kultur des Alltags: Der gedeckte Tisch – das bestellte Haus: Historische Koch-, Haushalts- und Gartenbücher, das zu den Handschriften der UB Graz auch die Faksimiles mitliefert, während bei dem Stück aus dem Steiermärkischen Landesarchiv leider keine Image-Files beigegeben sind.

http://www.uni-graz.at/ubwww/ub-sosa/ub-sosa-druckschriften-kochbuecher.htm

***

Ein paralleles Angebot aus Salzburg Lucullarium (mit Faksimiles):

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/lucullarium.htm

In der Rezeptdatenbank der oberösterreichischen Landesmuseen gibt es nicht wenige Digitalisate ganzer Kochbuchhandschriften:

http://www.alteskochbuch.at/rezeptdatenbank.html

430 digitalisierte Bücher "Bibliotheca Gastronomica" der SLUB Dresden:

http://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/listenansicht/?type=class%25252525253Dl

Erwähnung verdient auch die digitale Sammlung des schwedischen Kochbuchmuseums, da dort auch deutsche Kochbücher dabei sind:

http://www.oru.se/ub/Filialer/Restaurang--och-hotellhogskolan---Grythytte-Akademi/Digitaliserade-rariteter-fran-kokboksmuseet/

Umfangreicher Nachweis von Kochbuch-Digitalisaten bei Wikisource

http://de.wikisource.org/wiki/Kochbücher

Kochbuchlinks 2008

http://archiv.twoday.net/stories/5401828/

Alle Türchen 2011

Springerle-Foto Andreas Bauerle CC-BY-SA

KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 02:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Noch ist es nicht das spät, das zwölfte Türchen zu öffnen. Nicht aus Gründen der Gleichbehandlung mit der Badischen Landesbibliothek (Türchen VIII) stellen wir heute die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart mit ihrer Digitalen Sammlung vor. Nachdem diese mit tollen Altbeständen gesegnete Bibliothek lange Zeit so gut wie desinteressiert an Digitalisierung war, ist doch inzwischen ihre Sammlung von Digitalisaten an Umfang und Qualität respektabel zu nennen. Es gibt 82 Handschriftendigitalisate (im April waren es "nur" 45, siehe Liste) und 180 alte und wertvolle Drucke, darunter etliche rare oder unikale Inkunabeln. Die Auflösung ist brauchbar, wenngleich man beim prachtvollen Schweickher-Atlas in der Vergrößerungsstufe die Ortsnamen nicht lesen kann (Klosteramt Lorch) - bei Kartendigitalisierung das wichtigste Kriterium! Außerdem ist der DFG-Viewer (kein Download!) gegenüber der Karlsruher VirtualLibrary-Anwendung schon recht rückständig. Die Auswahl eines Bildes fiel schwer: Das hochmittelalterliche Reichenbacher Schenkungsbuch mit dem berühmten Bild Wilhelms von Hirsau vielleicht? Aber aus Gründen der Ausgewogenheit war anders zu entscheiden, damit auch die Literaturarchive zu ihrem Recht kommen. (Das Marbacher Literaturarchiv digitalisiert bekanntlich nicht.)

Noch ist es nicht das spät, das zwölfte Türchen zu öffnen. Nicht aus Gründen der Gleichbehandlung mit der Badischen Landesbibliothek (Türchen VIII) stellen wir heute die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart mit ihrer Digitalen Sammlung vor. Nachdem diese mit tollen Altbeständen gesegnete Bibliothek lange Zeit so gut wie desinteressiert an Digitalisierung war, ist doch inzwischen ihre Sammlung von Digitalisaten an Umfang und Qualität respektabel zu nennen. Es gibt 82 Handschriftendigitalisate (im April waren es "nur" 45, siehe Liste) und 180 alte und wertvolle Drucke, darunter etliche rare oder unikale Inkunabeln. Die Auflösung ist brauchbar, wenngleich man beim prachtvollen Schweickher-Atlas in der Vergrößerungsstufe die Ortsnamen nicht lesen kann (Klosteramt Lorch) - bei Kartendigitalisierung das wichtigste Kriterium! Außerdem ist der DFG-Viewer (kein Download!) gegenüber der Karlsruher VirtualLibrary-Anwendung schon recht rückständig. Die Auswahl eines Bildes fiel schwer: Das hochmittelalterliche Reichenbacher Schenkungsbuch mit dem berühmten Bild Wilhelms von Hirsau vielleicht? Aber aus Gründen der Ausgewogenheit war anders zu entscheiden, damit auch die Literaturarchive zu ihrem Recht kommen. (Das Marbacher Literaturarchiv digitalisiert bekanntlich nicht.)Die geradezu sensationelle Stuttgarter digitale Hölderlinsammlung (über 280 Digitalisate) enthält unter anderem das "Bundesbuch" (1790) von Magenau, Neuffer und Hölderlin. Ein nicht identifizierter Präzeptor Schönlin zeichnete einen Stiftler am Pult. Im Bücherregal verweist "Hymni. Holz" auf Hölderlin.

Außerdem gibt es auch die große Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe online. Schon allein deshalb lohnt der Besuch der Digitalen Sammlung.

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz340091207

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Montag, 12. Dezember 2011, 20:16 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Ein extrem ärmlicher Start für ein groß angekündigtes Projekt, nur ein paar Newton-Handschriften:

http://cudl.lib.cam.ac.uk/

Nicht integriert der bescheidene bisherige Open-Access-Bestand:

http://www.lib.cam.ac.uk/digital_image_collections/

(Sehr viel mehr ist z.B. in EEBO zugänglich - für zahlende Kunden.)

Weder die geplanten Sanskrit-Handschriften noch die Board of Longitude papers reißen mich vom Hocker. Zum Vergleich:

http://digital.bodleian.ox.ac.uk/

http://cudl.lib.cam.ac.uk/

Nicht integriert der bescheidene bisherige Open-Access-Bestand:

http://www.lib.cam.ac.uk/digital_image_collections/

(Sehr viel mehr ist z.B. in EEBO zugänglich - für zahlende Kunden.)

Weder die geplanten Sanskrit-Handschriften noch die Board of Longitude papers reißen mich vom Hocker. Zum Vergleich:

http://digital.bodleian.ox.ac.uk/

KlausGraf - am Montag, 12. Dezember 2011, 16:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bücher, die in den USA (erschienen vor 1923) und/oder Europa gemeinfrei sind, sollten ins Internet Archive hochgeladen werden.

Das gilt insbesondere für Bücher, die in Google Book Search nur mit Proxy zur Verfügung stehen.

Anleitung:

1. Buch-PDF bei Google herunterladen.

2. Registrieren beim Internet Archive.

Achtung: Die Mailadresse bleibt ständig in den XML-Metadaten stehen und fängt sich gern Spam ein. Also nach Möglichkeit nicht die Hauptmailadresse wählen!

3. Ausfüllen des Hochladeformulars

Wichtig ist die Angabe der Google-ID.

Das Hochladen kann je nach Internetverbindung recht lange dauern. Es wird zunächst eine vorläufige Seite erstellt, später wird eine OCR hinzugefügt und weitere Dateiformate. Bis zum Erstellen dieser Seite, was etwa einen Tag dauert, ist ein korrigierender Zugriff auf die Metadaten nicht möglich.

4. Eintragen des Buchs in der Wikipedia oder auf Wikisource.

Beispiel:

http://de.wikisource.org/wiki/Georg_Dehio

Weitere Hinweise:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive

NACHTRÄGE

Die eigenen Uploads findet man unter

http://www.archive.org/contribute.php (eingeloggt)

Eine gute Auffindbarkeit sicherzustellen, ist schwer. Am besten sollte man Umlaute in den gesamten Metadaten vermeiden.

http://www.archive.org/details/ZeitschriftFuerDieOesterreichischenGymnasien_29_1878

wird bei der Suche nach zeitschrift gymnasien NICHT gefunden.

Das gilt insbesondere für Bücher, die in Google Book Search nur mit Proxy zur Verfügung stehen.

Anleitung:

1. Buch-PDF bei Google herunterladen.

2. Registrieren beim Internet Archive.

Achtung: Die Mailadresse bleibt ständig in den XML-Metadaten stehen und fängt sich gern Spam ein. Also nach Möglichkeit nicht die Hauptmailadresse wählen!

3. Ausfüllen des Hochladeformulars

Wichtig ist die Angabe der Google-ID.

Das Hochladen kann je nach Internetverbindung recht lange dauern. Es wird zunächst eine vorläufige Seite erstellt, später wird eine OCR hinzugefügt und weitere Dateiformate. Bis zum Erstellen dieser Seite, was etwa einen Tag dauert, ist ein korrigierender Zugriff auf die Metadaten nicht möglich.

4. Eintragen des Buchs in der Wikipedia oder auf Wikisource.

Beispiel:

http://de.wikisource.org/wiki/Georg_Dehio

Weitere Hinweise:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Internet_Archive

NACHTRÄGE

Die eigenen Uploads findet man unter

http://www.archive.org/contribute.php (eingeloggt)

Eine gute Auffindbarkeit sicherzustellen, ist schwer. Am besten sollte man Umlaute in den gesamten Metadaten vermeiden.

http://www.archive.org/details/ZeitschriftFuerDieOesterreichischenGymnasien_29_1878

wird bei der Suche nach zeitschrift gymnasien NICHT gefunden.

KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 20:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bis einschließlich Jahrgang 1908 via Google bzw. Internet Archive einsehbar. Die Jahrgänge 1909-1922 sind nur mit US-Proxy in HathiTrust zugänglich.

http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_die_Geschichte_des_Oberrheins

http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_die_Geschichte_des_Oberrheins

KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 01:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer sich wissenschaftlich mit Mündlichkeit beschäftigt hat oder mit Erzählforschung, dem ist sicher die Oral-formulaic-Theorie von Milman Parry (1902-1935) und Albert Lord (1912-1991) begegnet. Lords einflussreiches Buch The Singer of Tales erschien 1960. Über Parry unterrichtet der Artikel der Enzyklopädie des Märchens (einsehbar über die Suche im Buch bei Amazon).

Wer sich wissenschaftlich mit Mündlichkeit beschäftigt hat oder mit Erzählforschung, dem ist sicher die Oral-formulaic-Theorie von Milman Parry (1902-1935) und Albert Lord (1912-1991) begegnet. Lords einflussreiches Buch The Singer of Tales erschien 1960. Über Parry unterrichtet der Artikel der Enzyklopädie des Märchens (einsehbar über die Suche im Buch bei Amazon).Die Harvard-Universität hat einen Teil des Nachlasses von Parry digitalisiert (wir wiesen schon 2008 darauf hin): The largest single repository of South Slavic heroic song in the world, the Milman Parry Collection of Oral Literature gives scholars access to two valuable resources: the heroic songs, conversations, and stories in the Parry Collection, and the entire contents of the Lord Collection. The selection of items in this digital collection was based on Albert B. Lord's seminal book, "The Singer of Tales," which is now considered a standard text in folklore studies. This selection of songs referred to in Lord's book created a resource of immediate benefit to multiple audiences, from first-time readers to scholars who have long used the text.

http://hcl.harvard.edu/collections/digital_collections/milman_parry.cfm

Eine ganze Reihe von Aufzeichnungen südslawischer Heldengesänge ist auch mit Audio-Dateien versehen, die leider nur mit dem RealPlayer abspielbar sind (streikt dieser aus irgendwelchen Gründen, hat man Pech gehabt). Zwar steht keine Quelle dabei, aber ziemlich sicher stammen Töne und Bilder des verlinkten Youtube-Videos aus der Harvard-Sammlung. Die Musik stammt von Guslas.

Hier noch einige Hinweise zu den reichen digitalen Sammlungen der Harvard-Universität.

In unregelmäßigen Abständen informiert das Houghton Library Blog über neu digitalisierte Stücke:

http://blogs.law.harvard.edu/houghton/category/digitization/

Übersicht digitaler Sammlungen:

http://hcl.harvard.edu/collections/digital_collections/explore.cfm

Umfangreich sind die digitalen Sammlungen der "Open Collections":

http://ocp.hul.harvard.edu/

Alle Digitalisate sollte man aber durch Suche im Bibliothekskatalog HOLLIS finden (unter Digital Resources). Eher ein Geheimtipp ist die Möglichkeit der Vollextsuche in allen OCR-erfassten Dokumenten des sogenannten Page Delivery Service:

http://fts.lib.harvard.edu/fts/search

Hier kann man auch nach deutschsprachigen Begriffen recherchieren.

Für die Bildüberlieferung ist VIA zuständig, eine riesige Bilddatenbank:

http://via.lib.harvard.edu/

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Sonntag, 11. Dezember 2011, 00:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen