Kodikologie

2014 bei Sotheby's versteigert:

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/medieval-renaissance-manuscripts-l14240/lot.43.html

"This is a long-lost and hitherto unrecorded volume from the manuals of warfare produced by Albrecht of Brandenburg-Ansbach, 1st Duke of Prussia, and is most probably one of the earliest copies produced for the duke’s private library"

#fnzhss

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/medieval-renaissance-manuscripts-l14240/lot.43.html

"This is a long-lost and hitherto unrecorded volume from the manuals of warfare produced by Albrecht of Brandenburg-Ansbach, 1st Duke of Prussia, and is most probably one of the earliest copies produced for the duke’s private library"

#fnzhss

KlausGraf - am Sonntag, 2. August 2015, 17:43 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.maggs.com/media/180182/maggs%20manuscripts%20illuminations.pdf

Breviary, Summer portion, of Johannes and

Leonardus Haslinger, in Latin, with additions

in German, rubricated manuscript on paper.

[Austria, Admont Abbey; probably before 1452, with

additions c.1460’s]

An extraordinary discovery of four closely written

pages of recipes for catching fish in the summer

months at Admont Abbey, on the River Enns in Austria,

with ARTIFICIAL FLIES, baits and pots; the earliest

recorded collection of fly-fishing patterns, pre-dating

the famous Tegernsee manuscript by a generation

Die Rezepte sind auf Deutsch!

Ausführliche wissenschaftliche Beschreibung auf Maggs.com:

http://www.maggs.com/media/243214/haslingerbreviary.pdf

Das Stück fehlt im Handschriftencensus.

Haslinger wird in einer Wiener Urkunde auf monasterium.net erwähnt:

http://monasterium.net/mom/AT-WStLA/HAUrk/4524/charter

Breviary, Summer portion, of Johannes and

Leonardus Haslinger, in Latin, with additions

in German, rubricated manuscript on paper.

[Austria, Admont Abbey; probably before 1452, with

additions c.1460’s]

An extraordinary discovery of four closely written

pages of recipes for catching fish in the summer

months at Admont Abbey, on the River Enns in Austria,

with ARTIFICIAL FLIES, baits and pots; the earliest

recorded collection of fly-fishing patterns, pre-dating

the famous Tegernsee manuscript by a generation

Die Rezepte sind auf Deutsch!

Ausführliche wissenschaftliche Beschreibung auf Maggs.com:

http://www.maggs.com/media/243214/haslingerbreviary.pdf

Das Stück fehlt im Handschriftencensus.

Haslinger wird in einer Wiener Urkunde auf monasterium.net erwähnt:

http://monasterium.net/mom/AT-WStLA/HAUrk/4524/charter

KlausGraf - am Sonntag, 2. August 2015, 17:24 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einen Überblick über die dem Handschriftencensus bekannt gewordenen Handschriftenfragmente, die 2014 verkauft wurden, ermöglicht:

http://www.handschriftencensus.de/hss/Privat

Bei Jacob van Maerlant: 'Rijmbijbel'

http://www.handschriftencensus.de/24740

hätte der Census inzwischen besser recherchieren können. Die Signatur ist Den Haag, KB, Cod. 29 K 75, wie einem Blogeintrag zu entnehmen gewesen wäre:

http://blog.kb.nl/verloren-gewaand-rijmbijbel-fragment-teruggevonden (mit großer Abbildung und Link zum OPAC-Eintrag

http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=11/TTL=2/CMD?ACT=SRCHA&IKT=53&SRT=YOP&TRM=79+K+25 )

Falk Eisermann scheint zwar den Text korrekt identifiziert zu haben, die groteske Fehldatierung durch das wenig kompetente Auktionshaus aber nicht beanstandet. Die Edition durch Ernst Kästner 1834 ist beim Census nicht verlinkt:

https://books.google.be/books?id=VREUAAAAQAAJ

Es stellte sich heraus, dass das kostbare Stück aus dem 14. Jahrhundert von der gleichen Hand wie UB Groningen Cod. 405 geschrieben wurde:

http://wereldaanboeken.ub.rug.nl/?p=665 (mit großer Abbildung)

***

Extrem inkompetent war auch Buch- und Kunstantiquariat Schramm, Auktion 76 (22. November 2014): Wertvolle Bücher. Kunst. Bilderbücher, Kiel 2014, S. 25 (Nr. 49)

http://www.antiquariat-schramm.de/downloads/76_Auktionskatalog.pdf

das als Beschreibung nur

"Theologie. - Bibelhandschrift"

lieferte. Keine einzige Zeile Text!

Aus dem gleichen Katalog zum Thema "gierige Welfen":

http://archiv.twoday.net/search?q=welfen

Nr. 45 Welfen-Museum.- Einschreibebuch für das Welfen-Museum geführt von der MuseumsEröffnung

an bis September 1866. (Hannover, 1863-1865). Titel, 81 beschriebene Seiten mit

ca. 2000 Unterschriften (in schwarzer Tinte), ca. 250 weiße Blätter. 4°. Blindgepr. Ldr. d. Zt.

(berieben). 400,-

‚Nach Ueberführung des Welfen Museums in das Provinzial Museum im Frühjahr 1895 nach hier eingeliefert.

Wien, den 8 Mai 1895. Canzlei seiner Königlichen Hoheit des Herzogs von Cumberland,

Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg‘ (Untertitel).- Das ‚Königliche Welfenmuseum‘ in Hannover

wurde von König Georg V. 1861 gegründet und 1862 eröffnet. Nachdem das Königreich Hannover 1866

von Preußen annektiert worden war, wurde der Schatz Georg V. als privates Eigentum zuerkannt, woraufhin

er ihn mit ins Exil nach Österreich nahm und im Wiener Museum für Kunst und Industrie der

Öffentlichkeit zugänglich machte. Im Jahre 1891 erschien schließlich der erste wissenschaftliche Katalog,

in dem von dem österreichischen Zisterzienser Wilhelm Anton Neumann alle verbliebenen Teile des

Schatzes aufgelistet und beschrieben wurden.- Mit Unterschriften von Georg V., Mariek, Ernst August

Kronprinz, Friederike Pr(inzessin) von Hannover, Mary Pr(inzessin) von Hannover, (?) von Campe geb.

von Witzleben, Bertha Krupp u.v.a. aus dem Adel und aus aller Welt.- Mit 2 Wappenstempeln.- Vorderes

Innengelenk gebrochen, die beschriebenen Lagen lose, weißer Außenrand teilweise leicht fingerfleckig.-

***

http://www.handschriftencensus.de/1841

Hartmann von Aue: 'Iwein' (R)

http://www.handschriftencensus.de/1702

'Leipziger Predigten'

entstammen dem schändlichen Verkauf der Meininger Hofbibliothek, siehe zuletzt

http://archiv.twoday.net/stories/589172658/ mit weiteren Hinweisen.

http://www.handschriftencensus.de/hss/Meiningen

Ist das um 1450??

Ist das um 1450??

http://www.handschriftencensus.de/hss/Privat

Bei Jacob van Maerlant: 'Rijmbijbel'

http://www.handschriftencensus.de/24740

hätte der Census inzwischen besser recherchieren können. Die Signatur ist Den Haag, KB, Cod. 29 K 75, wie einem Blogeintrag zu entnehmen gewesen wäre:

http://blog.kb.nl/verloren-gewaand-rijmbijbel-fragment-teruggevonden (mit großer Abbildung und Link zum OPAC-Eintrag

http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=11/TTL=2/CMD?ACT=SRCHA&IKT=53&SRT=YOP&TRM=79+K+25 )

Falk Eisermann scheint zwar den Text korrekt identifiziert zu haben, die groteske Fehldatierung durch das wenig kompetente Auktionshaus aber nicht beanstandet. Die Edition durch Ernst Kästner 1834 ist beim Census nicht verlinkt:

https://books.google.be/books?id=VREUAAAAQAAJ

Es stellte sich heraus, dass das kostbare Stück aus dem 14. Jahrhundert von der gleichen Hand wie UB Groningen Cod. 405 geschrieben wurde:

http://wereldaanboeken.ub.rug.nl/?p=665 (mit großer Abbildung)

***

Extrem inkompetent war auch Buch- und Kunstantiquariat Schramm, Auktion 76 (22. November 2014): Wertvolle Bücher. Kunst. Bilderbücher, Kiel 2014, S. 25 (Nr. 49)

http://www.antiquariat-schramm.de/downloads/76_Auktionskatalog.pdf

das als Beschreibung nur

"Theologie. - Bibelhandschrift"

lieferte. Keine einzige Zeile Text!

Aus dem gleichen Katalog zum Thema "gierige Welfen":

http://archiv.twoday.net/search?q=welfen

Nr. 45 Welfen-Museum.- Einschreibebuch für das Welfen-Museum geführt von der MuseumsEröffnung

an bis September 1866. (Hannover, 1863-1865). Titel, 81 beschriebene Seiten mit

ca. 2000 Unterschriften (in schwarzer Tinte), ca. 250 weiße Blätter. 4°. Blindgepr. Ldr. d. Zt.

(berieben). 400,-

‚Nach Ueberführung des Welfen Museums in das Provinzial Museum im Frühjahr 1895 nach hier eingeliefert.

Wien, den 8 Mai 1895. Canzlei seiner Königlichen Hoheit des Herzogs von Cumberland,

Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg‘ (Untertitel).- Das ‚Königliche Welfenmuseum‘ in Hannover

wurde von König Georg V. 1861 gegründet und 1862 eröffnet. Nachdem das Königreich Hannover 1866

von Preußen annektiert worden war, wurde der Schatz Georg V. als privates Eigentum zuerkannt, woraufhin

er ihn mit ins Exil nach Österreich nahm und im Wiener Museum für Kunst und Industrie der

Öffentlichkeit zugänglich machte. Im Jahre 1891 erschien schließlich der erste wissenschaftliche Katalog,

in dem von dem österreichischen Zisterzienser Wilhelm Anton Neumann alle verbliebenen Teile des

Schatzes aufgelistet und beschrieben wurden.- Mit Unterschriften von Georg V., Mariek, Ernst August

Kronprinz, Friederike Pr(inzessin) von Hannover, Mary Pr(inzessin) von Hannover, (?) von Campe geb.

von Witzleben, Bertha Krupp u.v.a. aus dem Adel und aus aller Welt.- Mit 2 Wappenstempeln.- Vorderes

Innengelenk gebrochen, die beschriebenen Lagen lose, weißer Außenrand teilweise leicht fingerfleckig.-

***

http://www.handschriftencensus.de/1841

Hartmann von Aue: 'Iwein' (R)

http://www.handschriftencensus.de/1702

'Leipziger Predigten'

entstammen dem schändlichen Verkauf der Meininger Hofbibliothek, siehe zuletzt

http://archiv.twoday.net/stories/589172658/ mit weiteren Hinweisen.

http://www.handschriftencensus.de/hss/Meiningen

Ist das um 1450??

Ist das um 1450??KlausGraf - am Sonntag, 2. August 2015, 16:40 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.rarebookhub.com/articles

In der Juli-Ausgabe gibt es einen Hinweis auf die Auktion Western Manuscripts & Miniatures | 08 July 2015 bei Dreweatts-Bloomsbury.

http://www.dreweatts.com/cms/pages/lots/36180

Überwiegend Einzelblätter und Urkunden, wenige ganze Handschriften.

Für 8000 Pfund wurde ein unbekanntes deutsches Merseburger Reliquienverzeichnis als Lot 14 verkauft. "The list here details the numerous relics to be kept in a golden box studded with gemstones which was presented to the community by Bishop Werinharius (Wirinher or Werner of Wolkenberg, held office 1063-93)."

[Siehe auch

http://www.merseburg.de/media/dokumente/tourismus/2015/fb_1000jahrekaiserdom.pdf

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Reliquienverzeichnis_Merseburg.jpg

]

Auf Nr. 33 wies mich Herr Dr. Oppitz hin, der auch Bilder vom Auktionshaus erhielt. "Die guten Katalogbeschreiber hatten zwar bei dem Text die Glosse zum Sachs.Landrecht erkannt, jedoch nicht die Überschrift bedacht: das Wort Morgengabe weist eindeutig auf den "Schlüssel des Sächs.Landrechts" hin".

http://www.handschriftencensus.de/25554

Nr. 86 (erbrachte 55.000 Pfund) ist ein alter Bekannter, der jetzt wieder im Handel auftaucht: "This is the long-lost Mckell Medical Almanack from the workshop of the celebrated artist Dietbold Lauber".

http://www.dreweatts.com/cms/pages/lot/36180/86

http://www.handschriftencensus.de/14903

Ein SW-Faksimile stellte die UB Heidelberg bereit.

http://archiv.twoday.net/stories/472713979/

Nr. 87, ein lateinisch-deutscher Psalter trägt den Besitzvermerk einer Nonne aus dem Nürnberger Katharinenkloster.

"Most probably written for Brigitta Stromerin, a Dominican nun of St. Katharina, Nuremberg (diocese of Bamburg): the book is dated 1473 in a multi-coloured colophon on fol.197r and was certainly written for a Dominican in the diocese of Bamburg (with SS. Thomas Aquinas: 7 March with octave and translation on 28 January, Vincent Ferrer: 5 April, canonised in 1455, benefactors of the Order: 5 September, brothers of the Order: 10 October, and with rare local SS. Cunegund of Bamberg twice: 3 March and 9 September, and Otto of Bamberg: 30 September), she names herself as the owner of the book in a long German inscription on fol.199v dated 1483. She also owned a theological miscellany from c .1441 written by a Johannes Schyller, now in Berlin, Preussische Staatsbibliothek, Germ.8º467 (see also A. Willing, Die Bibliothek des Kloster St. Katharina in Nurnberg , 2012, p.xvii)."

http://www.handschriftencensus.de/25555

Nr. 89 ist ein deutsch-lateinisches Gebetbuch um 1456.

http://www.handschriftencensus.de/25553

Alle Beschreibungen entbehren Literaturangaben.

In der Juli-Ausgabe gibt es einen Hinweis auf die Auktion Western Manuscripts & Miniatures | 08 July 2015 bei Dreweatts-Bloomsbury.

http://www.dreweatts.com/cms/pages/lots/36180

Überwiegend Einzelblätter und Urkunden, wenige ganze Handschriften.

Für 8000 Pfund wurde ein unbekanntes deutsches Merseburger Reliquienverzeichnis als Lot 14 verkauft. "The list here details the numerous relics to be kept in a golden box studded with gemstones which was presented to the community by Bishop Werinharius (Wirinher or Werner of Wolkenberg, held office 1063-93)."

[Siehe auch

http://www.merseburg.de/media/dokumente/tourismus/2015/fb_1000jahrekaiserdom.pdf

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Reliquienverzeichnis_Merseburg.jpg

]

Auf Nr. 33 wies mich Herr Dr. Oppitz hin, der auch Bilder vom Auktionshaus erhielt. "Die guten Katalogbeschreiber hatten zwar bei dem Text die Glosse zum Sachs.Landrecht erkannt, jedoch nicht die Überschrift bedacht: das Wort Morgengabe weist eindeutig auf den "Schlüssel des Sächs.Landrechts" hin".

http://www.handschriftencensus.de/25554

Nr. 86 (erbrachte 55.000 Pfund) ist ein alter Bekannter, der jetzt wieder im Handel auftaucht: "This is the long-lost Mckell Medical Almanack from the workshop of the celebrated artist Dietbold Lauber".

http://www.dreweatts.com/cms/pages/lot/36180/86

http://www.handschriftencensus.de/14903

Ein SW-Faksimile stellte die UB Heidelberg bereit.

http://archiv.twoday.net/stories/472713979/

Nr. 87, ein lateinisch-deutscher Psalter trägt den Besitzvermerk einer Nonne aus dem Nürnberger Katharinenkloster.

"Most probably written for Brigitta Stromerin, a Dominican nun of St. Katharina, Nuremberg (diocese of Bamburg): the book is dated 1473 in a multi-coloured colophon on fol.197r and was certainly written for a Dominican in the diocese of Bamburg (with SS. Thomas Aquinas: 7 March with octave and translation on 28 January, Vincent Ferrer: 5 April, canonised in 1455, benefactors of the Order: 5 September, brothers of the Order: 10 October, and with rare local SS. Cunegund of Bamberg twice: 3 March and 9 September, and Otto of Bamberg: 30 September), she names herself as the owner of the book in a long German inscription on fol.199v dated 1483. She also owned a theological miscellany from c .1441 written by a Johannes Schyller, now in Berlin, Preussische Staatsbibliothek, Germ.8º467 (see also A. Willing, Die Bibliothek des Kloster St. Katharina in Nurnberg , 2012, p.xvii)."

http://www.handschriftencensus.de/25555

Nr. 89 ist ein deutsch-lateinisches Gebetbuch um 1456.

http://www.handschriftencensus.de/25553

Alle Beschreibungen entbehren Literaturangaben.

KlausGraf - am Sonntag, 2. August 2015, 14:39 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/MaGI/index.html

Noch in den Kinderschuhen.

Via

http://filstoria.hypotheses.org/12370

Noch in den Kinderschuhen.

Via

http://filstoria.hypotheses.org/12370

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Juli 2015, 13:52 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth:np193j76j

Es handelt sich um einen Rotulus von 1470/79.

Via

http://www.cityofboston.gov/news/Default.aspx?id=20236

Es handelt sich um einen Rotulus von 1470/79.

Via

http://www.cityofboston.gov/news/Default.aspx?id=20236

KlausGraf - am Sonntag, 26. Juli 2015, 18:02 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der dreiteiligen Artikelserie zur Auswertung von

Die Urkunden des Stifts Buchau. Regesten 819-1500. Bearbeitet von Rudolf Seigel, Eugen Stemmler und Bernhard Theil (= Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 36). Stuttgart 2009

sind heute die Gebrüder Jäck an der Reihe. Teil I:

http://archiv.twoday.net/stories/1022461583/

Nr. 361 1440 Juni 2

Heinrich Märcklin der Ältere von Bühl beurkundet, dass er von der Buchauer Äbtissin als Pfleger der unmündigen Brüder Heinrich und Hans Jäck zwei Korneliergüter empfangen hat, die diese von ihrer verstorbenen Mutter Betha Märcklin geerbt haben.

Nr. 583 1462 Januar 27

Die Brüder Meister Heinrich Jäck und Pfaff Johannes Jäck, beide Meister der Sieben Freien Künste, verkaufen ihre beiden Korneliergütlein zu Bühl zusammen mit einem Holz zu Ellighofen, alles von ihrem verstorbenen Großvater Heinrichlin Märcklin geerbt.

Aus anderen Quellen ist bekannt, dass der Vater der Brüder Jakob hieß und 1450 schon tot war. Er hat eine vermutlich wohlhabende Bauerstochter aus Bühl (Gemeinde Burgrieden, vgl. Theil S. 197), Betha, die Tochter Heinrich Mercklin des Älteren, geheiratet, die ihren Söhnen zwei Korneliergüter hinterließ. Zunächst war der Großvater der Vormund der unmündigen Brüder (1440). 1462 geben die Brüder, nunmehr beide Magister der Artistenfakultät, an, dass die Korneliergüter Erbe ihres Großvaters seien.

Die nach dem Buchauer Patron Cornelius genannten Kornelierleute bildeten eine eigene Genossenschaft. Siehe Theil S. 191

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/202

In Band 4 des neuen Verfasserlexikon von 1983 wurde Heinrich und Johann je ein Artikel gewidmet. Heinrich wurde von Werner Fechter bearbeitet (Sp. 433-435), Johannes von Kurt Ruh (Sp. 435f.).

Heinrichs GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102574367

Johannes' GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102574375

Ohne neue Erkenntnisse wurden beide im DLL 2 (2011), Sp. 1357f. gewürdigt.

https://books.google.de/books?id=862Mv_hpW6wC&pg=RA1-PA100

Da sie 1450 nach Wien zogen, dürften sie in der Mitte der 1430er Jahre geboren worden sein. Zum Wiener Studium sind die Belege im "Artistenregister" zu vergleichen, online:

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:217/bdef:Container/get/AFA3-1%20nr%209263%20bis%2016527.pdf

Ab 1459 ist Johannes Jäck als Prediger in seiner Heimatstadt Biberach und Kaplan am Heiliggeistspital bezeugt. Er starb schon 1466, als Prediger folgte ihm sein Bruder Heinrich nach.

Als Autograph gilt Teil 2 von Berlin, SB, Mgf 1045, eine von Johannes Jäck angefertigte, noch unedierte Übersetzung der "Epistola ad Monicam" des Adelger, im 15. Jahrhundert gemeinhin Augustinus zugeschrieben. Digitalisat:

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B5C500000000

Zur Handschrift:

http://www.handschriftencensus.de/12143

Da er als Prediger in Biberach unterzeichnet (siehe Bild) und bereits 1466 verstarb, muss der Text bzw. die Handschrift 1459/66 entstanden sein. Er widmete die Übertragung der Buchauer Fürstäbtissin Margarete von Werdenberg, vgl. Theil S. 227 ohne Hinweis auf die Widmung.

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/239

Es geschah aus Dankbarkeit, da sie es ihm ermöglicht habe ("aus vergünnen"), Geistlicher zu werden. Er stellte ihr in einem kurzen Nachwort anheim, das Werk auch ihrer leiblichen Schwester Kunegundis von Werdenberg im Stift Inzigkofen zuzusenden (vgl. Werner Fechter: Deutsche Handschriften ... aus ... Inzigkofen. Sigmaringen 1997, S. 91). Pröpstin in Inzigkofen war damals Anna Jäck (gestorben 1481), wohl eine Verwandte der Brüder (Fechter S. 23). Dies scheint geschehen zu sein, da die Handschrift über Inzigkofen nach Berlin kam.

Etwas mehr weiß man über den (wohl jüngeren) Bruder Heinrich. Er wurde erst 1462 in Meersburg zum Priester geweiht. Zunächst war er Altarist in Biberach, dann 1463 Pfarrer von Hundersingen. Das mit der Kaplanei am Spital verbundene Predigeramt übernahm er 1466 von seinem Bruder. Er starb am 25. April 1491.

Seine Bücher, die teilweise aus der Wiener Studienzeit stammen, verkaufte er 1477 um 240 rheinische Gulden dem Spital, wo er sie natürlich weiterbenutzen konnte. Heute sind noch neun lateinische Handschriften im Spitalarchiv Biberach von ihm erhalten.

Den Franziskaner-Terziarinnen in Oggelsbeuren übergab er als Neujahrsgeschenk eine 1475 datierte deutschsprachige Sammelhandschrift (UB Tübingen Md 114, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/97068964/ ).

Die Verkaufsurkunde mit Bücherverzeichnis von edierte Paul Lehmann in den MBK:

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015011813147?urlappend=%3Bseq=36

Über Jäcks Biberacher Handschriftennachlass unterrichtet Helmut Boeses Katalog von 1979 (S. 10-12 zu Jäck):

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0011_a010_JPG.htm

Hinzu kommen drei Inkunabeln in der UB Tübingen und eine im dortigen Wilhelmstift, siehe INKA

http://www.inka.uni-tuebingen.de/

Sechs Predigten, die Jäck offenbar im Zisterzienserinnenkloster Heggbach hielt und die klösterliche Anlässe aufgreifen, überliefert Berlin Mgf 1056.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251003,T

Fechter meinte (im ²VL), dass sie die Reformierung des Konvents voraussetzen.

#forschung

Die Urkunden des Stifts Buchau. Regesten 819-1500. Bearbeitet von Rudolf Seigel, Eugen Stemmler und Bernhard Theil (= Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 36). Stuttgart 2009

sind heute die Gebrüder Jäck an der Reihe. Teil I:

http://archiv.twoday.net/stories/1022461583/

Nr. 361 1440 Juni 2

Heinrich Märcklin der Ältere von Bühl beurkundet, dass er von der Buchauer Äbtissin als Pfleger der unmündigen Brüder Heinrich und Hans Jäck zwei Korneliergüter empfangen hat, die diese von ihrer verstorbenen Mutter Betha Märcklin geerbt haben.

Nr. 583 1462 Januar 27

Die Brüder Meister Heinrich Jäck und Pfaff Johannes Jäck, beide Meister der Sieben Freien Künste, verkaufen ihre beiden Korneliergütlein zu Bühl zusammen mit einem Holz zu Ellighofen, alles von ihrem verstorbenen Großvater Heinrichlin Märcklin geerbt.

Aus anderen Quellen ist bekannt, dass der Vater der Brüder Jakob hieß und 1450 schon tot war. Er hat eine vermutlich wohlhabende Bauerstochter aus Bühl (Gemeinde Burgrieden, vgl. Theil S. 197), Betha, die Tochter Heinrich Mercklin des Älteren, geheiratet, die ihren Söhnen zwei Korneliergüter hinterließ. Zunächst war der Großvater der Vormund der unmündigen Brüder (1440). 1462 geben die Brüder, nunmehr beide Magister der Artistenfakultät, an, dass die Korneliergüter Erbe ihres Großvaters seien.

Die nach dem Buchauer Patron Cornelius genannten Kornelierleute bildeten eine eigene Genossenschaft. Siehe Theil S. 191

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/202

In Band 4 des neuen Verfasserlexikon von 1983 wurde Heinrich und Johann je ein Artikel gewidmet. Heinrich wurde von Werner Fechter bearbeitet (Sp. 433-435), Johannes von Kurt Ruh (Sp. 435f.).

Heinrichs GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102574367

Johannes' GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=102574375

Ohne neue Erkenntnisse wurden beide im DLL 2 (2011), Sp. 1357f. gewürdigt.

https://books.google.de/books?id=862Mv_hpW6wC&pg=RA1-PA100

Da sie 1450 nach Wien zogen, dürften sie in der Mitte der 1430er Jahre geboren worden sein. Zum Wiener Studium sind die Belege im "Artistenregister" zu vergleichen, online:

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:217/bdef:Container/get/AFA3-1%20nr%209263%20bis%2016527.pdf

Ab 1459 ist Johannes Jäck als Prediger in seiner Heimatstadt Biberach und Kaplan am Heiliggeistspital bezeugt. Er starb schon 1466, als Prediger folgte ihm sein Bruder Heinrich nach.

Als Autograph gilt Teil 2 von Berlin, SB, Mgf 1045, eine von Johannes Jäck angefertigte, noch unedierte Übersetzung der "Epistola ad Monicam" des Adelger, im 15. Jahrhundert gemeinhin Augustinus zugeschrieben. Digitalisat:

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B5C500000000

Zur Handschrift:

http://www.handschriftencensus.de/12143

Da er als Prediger in Biberach unterzeichnet (siehe Bild) und bereits 1466 verstarb, muss der Text bzw. die Handschrift 1459/66 entstanden sein. Er widmete die Übertragung der Buchauer Fürstäbtissin Margarete von Werdenberg, vgl. Theil S. 227 ohne Hinweis auf die Widmung.

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/239

Es geschah aus Dankbarkeit, da sie es ihm ermöglicht habe ("aus vergünnen"), Geistlicher zu werden. Er stellte ihr in einem kurzen Nachwort anheim, das Werk auch ihrer leiblichen Schwester Kunegundis von Werdenberg im Stift Inzigkofen zuzusenden (vgl. Werner Fechter: Deutsche Handschriften ... aus ... Inzigkofen. Sigmaringen 1997, S. 91). Pröpstin in Inzigkofen war damals Anna Jäck (gestorben 1481), wohl eine Verwandte der Brüder (Fechter S. 23). Dies scheint geschehen zu sein, da die Handschrift über Inzigkofen nach Berlin kam.

Etwas mehr weiß man über den (wohl jüngeren) Bruder Heinrich. Er wurde erst 1462 in Meersburg zum Priester geweiht. Zunächst war er Altarist in Biberach, dann 1463 Pfarrer von Hundersingen. Das mit der Kaplanei am Spital verbundene Predigeramt übernahm er 1466 von seinem Bruder. Er starb am 25. April 1491.

Seine Bücher, die teilweise aus der Wiener Studienzeit stammen, verkaufte er 1477 um 240 rheinische Gulden dem Spital, wo er sie natürlich weiterbenutzen konnte. Heute sind noch neun lateinische Handschriften im Spitalarchiv Biberach von ihm erhalten.

Den Franziskaner-Terziarinnen in Oggelsbeuren übergab er als Neujahrsgeschenk eine 1475 datierte deutschsprachige Sammelhandschrift (UB Tübingen Md 114, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/97068964/ ).

Die Verkaufsurkunde mit Bücherverzeichnis von edierte Paul Lehmann in den MBK:

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015011813147?urlappend=%3Bseq=36

Über Jäcks Biberacher Handschriftennachlass unterrichtet Helmut Boeses Katalog von 1979 (S. 10-12 zu Jäck):

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0011_a010_JPG.htm

Hinzu kommen drei Inkunabeln in der UB Tübingen und eine im dortigen Wilhelmstift, siehe INKA

http://www.inka.uni-tuebingen.de/

Sechs Predigten, die Jäck offenbar im Zisterzienserinnenkloster Heggbach hielt und die klösterliche Anlässe aufgreifen, überliefert Berlin Mgf 1056.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31251003,T

Fechter meinte (im ²VL), dass sie die Reformierung des Konvents voraussetzen.

#forschung

KlausGraf - am Samstag, 25. Juli 2015, 18:32 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vorgestern besuchte ich aus touristischer Neugier den Kanton Thurgau und entschloss mich unangemeldet in der Thurgauischen Kantonsbibliothek in Frauenfeld hereinzuschneien. Der Empfang durch die Leiterin der Sondersammlungen Dr. Barbara Schmid war äußerst liebenswürdig. Ich bekam sogar einige Exponate für eine Ausstellung des Historischen Museums gezeigt, Stücke zur Konzilschronik Richentals, unter anderem die handschriftliche Druckabschrift saec. XVII (mit unkolorierten Federzeichnungen der Wappen) Y 133.

Die Bibliothek kooperiert in erfreulicher Weise mit der Wikipedia und hat auch eine Kategorie auf Commons:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kantonsbibliothek_Thurgau

Zu den historischen Beständen:

http://www.kantonsbibliothek.tg.ch/xml_39/internet/de/application/f12510.cfm

Ich hatte 1999 und in den Folgejahren immer wieder Kontakt zu Alt-Kantonsbibliothek Heinz Bothien in Sachen Lassberg-Bibliothek. Dank eines Mäzens (der nicht genannt werden wollte) stieß meine Anregung, Bücher aus der Lassberg-Bibliothek der zerstückelten Hofbibliothek Donaueschingen zu erwerben, auf fruchtbaren Boden. Datenbank:

http://netbiblio.tg.ch/frau-lass3/ (Suche z.B. nach lass)

Im Handschriftencensus sind 14 Handschriften der Kantonsbibliothek erfasst.

http://www.handschriftencensus.de/hss/Frauenfeld

16 Digitalisate gibt es in e-codices.ch, vor allem frühneuzeitliche Handschriften Heinrich Murers:

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/kbt/Shelfmark/20/0

Als Katalog wird im Handschriftencensus zitiert:

Katalog der Thurgauischen Kantonsbibliothek, 1886, Frauenfeld 1887

Das ist aber nur eine sehr kurze Liste der Signaturen (Y = Handschriften, von 1 bis 193), wobei im Band beim Autor bzw. Titel nur unwesentlich mehr steht. Meine Bitte um einen Scan dieser Seiten 151-154 wurde postwendend erfüllt.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kbth_katalog_1886.pdf

Es existiert ein der Öffentlichkeit zugänglicher Karteikasten mit einem nicht mehr aktuellen maschinenschriftlichen Verzeichnis, geordnet nach Verfassern bzw. Sachtiteln, das ich durchsah. Der Schwerpunkt liegt auf der frühen Neuzeit, sehr viele sind monastischen Inhalts. Einige Notizen, natürlich ohne Autopsie:

Y 17 ist ein Betbüchlein von Bruder Andreas von Ruffach zu Keisersperg Barfüßer Ordens (Pergament), wobei der Handschriftencensus eine Edition ankündigt, ohne den Link auf die eigene Präsentation des Editionsberichts umgebogen zu haben:

http://www.handschriftencensus.de/23807

http://www.handschriftencensus.de/editionsbericht/E_Kune.html

Y 34 Buxheimensium liber benefactorum 1402-1766

Y 89 Memminger Chronik 288-1788 (459 S.). Das Datum 288 verweist auf die Chroniken von Wintergerst/Kimpel

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04654.html

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03120.html

Y 123 Zum lateinischen Arzneibuch des Johannes Paric aus Hall von 1466 finde ich im Netz nur (außer einem Eintrag im Register von Kristellers Iter) die Notiz von Lehmann-Haupt: Federzeichnungen 1929, S. 97: "Eine lateinische Handschrift medizinisch-naturwissenschaftlichen Inhaltes der Kantonsbibliothek zu Frauenfeld (Nr. Y 123) wurde laut Eintrag 1466 „per manus Johann. Paric' de hall" vollendet."

[Der erste Text in Y 123 ist

Pontius de S. Aegidio

= http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1025568133

Curae

auch in Wien 5305 (saec. XV)

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0751d_b0095_jpg.htm

London, Wellcome, MS.MSL.139 (saec. XIV)

https://books.google.de/books?id=QN07bKYNQMEC&pg=PA690

http://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b2200471~S8

Siehe auch

https://books.google.de/books?id=CNLnAAAAMAAJ&q=%22contra+melancolicam+passionem%22

Die Pariser Handschriften des Werks:

http://dx.doi.org/10.3917/ahdlm.073.0063 (PDF)

So schon Kristeller nach den Datierten Hss.:

Datierte Handschriften 2, p. 117, no. 322. misc. XV (1466). Poncius de S. Egidio, cure omnium egritudinum, copied by Joh. Paric de Hall

Schreibervermerk online

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kantonsbibliothek_Thurgau#/media/File:Schreibervermerk_Johannes_Paric.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erste_Seite_(mit_Inhaltsverzeichnis_und_Randbemerkungen_des_Klosterarchivars).jpg ]

Y 155 Nikolaus Thomans Weißenhorner Chronik (Buxheimer Exemplar) war schon dem Editor Baumann 1876 bekannt, siehe den Nachtrag

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/FoXIIb547c/0809

[

2011 legten Marianne Luginbühl und Heinz Bothien in dem Buch "Meisterwerke des frühen Buchdrucks" einen Inkunabelkatalog vor, der anders als die meisten anderen solchen Verzeichnisse als Prachtband und Lesebuch konzipiert ist. Im Untertitel werden die Hauptprovenienzen genannt: "Die Inkunabel-Schätze der Kantonsbibliothek Thurgau aus den Klöstern von Ittingen, Fischingen und Kreuzlingen". Wolfgang Schmitz besprach den Band in der ZfBB 2012:

http://dx.doi.org/10.3196/1864295012595239

[Siehe auch

http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=lib-006:2011:54::78 ]

Die Provenienzangaben wurden für Needhams IPI nicht ausgewertet.

Ich gebe auch hier nur eine kleine subjektive Auswahl.

Nr. 387 fehlt in meinem Lirer-Census in meiner Dissertation 1987, nachgetragen erst 2005:

http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0511&L=INCUNABULA-L&P=R408&I=-3

Den Lirer Nr. 388 kannte ich dagegen. Dort bin ich auch zitiert. Er stammt aus der Büchersammlung des Lindauer Chronisten Jakob Lynß.

https://books.google.de/books?id=pcvWAAAAMAAJ&pg=PA38

Im Katalog gibt es leider nur dieses eine Stück von ihm.

Nr. 172 (Abbildung S. 136) enthält eine hübsche Federzeichnung mit den Wappen Montfort und Werdenberg.

Nr. 328 ist der von Hakelberg 2008 behandelte Richenbach-Einband (es gibt kein Register zu den Einbandangaben), der für einen Conrad Schuoler gebunden wurde:

Hakelbergs Aufsatz

https://www.freidok.uni-freiburg.de/data/9134

Zu Richenbach-Einbänden hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=richenbach

Aus der Kartause Buxheim stammen die Nr. 67, 68, die natürlich über die Kartause Ittingen nach Frauenfeld kamen.

In dem 2014 erschienenen Band zur Freiburger Kartause befassen sich übrigens zwei Aufsätze mit Ittingen:

http://d-nb.info/1064213839/04

Nr. 585 gehörte ursprünglich Inzigkofen. Zu diesem Stift siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=inzigkofen

Eine bisher unerkannte Inkunabel aus Inzigkofen wies ich nach in:

http://archiv.twoday.net/stories/967548920/ (das Fragezeichen möchte ich streichen)

Nr. 177 trägt den Vermerk "Ad confessorium in Pfullingen", was auf den Buchbestand des Beichtvaters des Klarissenkonvents zu beziehen sein wird.

Aus der Kartause Güterstein bei Urach kamen über Ittingen nach Frauenfeld die Nr. 99, 315, 592. Nr. 99 trägt einen Schenkungsvermerk des Kaplans Martin der Frauenkirche bei Kirchheim unter Teck an Güterstein. Überdurchschnittlich viele Stifter der Kartause Güterstein kamen aus Kirchheim unter Teck, aber diesen Martin finde ich nicht in Deigendeschs Güterstein-Monographie von 2001. Auch fehlen dort natürlich die Frauenfelder Inkunabeln. Die (heute abgegangene) Frauenkirche lag vor dem Oberen Tor von Kirchheim. Dort gab es in der Tat eine Kaplanei, siehe Rolf Götz in der Kirchheimer Stadtgeschichte (Kirchheim unter Teck, 2006, S. 174).

#fnzhss

Die Bibliothek kooperiert in erfreulicher Weise mit der Wikipedia und hat auch eine Kategorie auf Commons:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kantonsbibliothek_Thurgau

Zu den historischen Beständen:

http://www.kantonsbibliothek.tg.ch/xml_39/internet/de/application/f12510.cfm

Ich hatte 1999 und in den Folgejahren immer wieder Kontakt zu Alt-Kantonsbibliothek Heinz Bothien in Sachen Lassberg-Bibliothek. Dank eines Mäzens (der nicht genannt werden wollte) stieß meine Anregung, Bücher aus der Lassberg-Bibliothek der zerstückelten Hofbibliothek Donaueschingen zu erwerben, auf fruchtbaren Boden. Datenbank:

http://netbiblio.tg.ch/frau-lass3/ (Suche z.B. nach lass)

Im Handschriftencensus sind 14 Handschriften der Kantonsbibliothek erfasst.

http://www.handschriftencensus.de/hss/Frauenfeld

16 Digitalisate gibt es in e-codices.ch, vor allem frühneuzeitliche Handschriften Heinrich Murers:

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/kbt/Shelfmark/20/0

Als Katalog wird im Handschriftencensus zitiert:

Katalog der Thurgauischen Kantonsbibliothek, 1886, Frauenfeld 1887

Das ist aber nur eine sehr kurze Liste der Signaturen (Y = Handschriften, von 1 bis 193), wobei im Band beim Autor bzw. Titel nur unwesentlich mehr steht. Meine Bitte um einen Scan dieser Seiten 151-154 wurde postwendend erfüllt.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kbth_katalog_1886.pdf

Es existiert ein der Öffentlichkeit zugänglicher Karteikasten mit einem nicht mehr aktuellen maschinenschriftlichen Verzeichnis, geordnet nach Verfassern bzw. Sachtiteln, das ich durchsah. Der Schwerpunkt liegt auf der frühen Neuzeit, sehr viele sind monastischen Inhalts. Einige Notizen, natürlich ohne Autopsie:

Y 17 ist ein Betbüchlein von Bruder Andreas von Ruffach zu Keisersperg Barfüßer Ordens (Pergament), wobei der Handschriftencensus eine Edition ankündigt, ohne den Link auf die eigene Präsentation des Editionsberichts umgebogen zu haben:

http://www.handschriftencensus.de/23807

http://www.handschriftencensus.de/editionsbericht/E_Kune.html

Y 34 Buxheimensium liber benefactorum 1402-1766

Y 89 Memminger Chronik 288-1788 (459 S.). Das Datum 288 verweist auf die Chroniken von Wintergerst/Kimpel

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04654.html

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_03120.html

Y 123 Zum lateinischen Arzneibuch des Johannes Paric aus Hall von 1466 finde ich im Netz nur (außer einem Eintrag im Register von Kristellers Iter) die Notiz von Lehmann-Haupt: Federzeichnungen 1929, S. 97: "Eine lateinische Handschrift medizinisch-naturwissenschaftlichen Inhaltes der Kantonsbibliothek zu Frauenfeld (Nr. Y 123) wurde laut Eintrag 1466 „per manus Johann. Paric' de hall" vollendet."

[Der erste Text in Y 123 ist

Pontius de S. Aegidio

= http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1025568133

Curae

auch in Wien 5305 (saec. XV)

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0751d_b0095_jpg.htm

London, Wellcome, MS.MSL.139 (saec. XIV)

https://books.google.de/books?id=QN07bKYNQMEC&pg=PA690

http://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b2200471~S8

Siehe auch

https://books.google.de/books?id=CNLnAAAAMAAJ&q=%22contra+melancolicam+passionem%22

Die Pariser Handschriften des Werks:

http://dx.doi.org/10.3917/ahdlm.073.0063 (PDF)

So schon Kristeller nach den Datierten Hss.:

Datierte Handschriften 2, p. 117, no. 322. misc. XV (1466). Poncius de S. Egidio, cure omnium egritudinum, copied by Joh. Paric de Hall

Schreibervermerk online

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kantonsbibliothek_Thurgau#/media/File:Schreibervermerk_Johannes_Paric.jpg

"Schreibervermerk Johannes Paric" by Johannes Paric aus Hall - Johannes Paric aus Hall: Arzneibuch, Manuskript 1466. Kantonsbibliothek Thurgau, Y 123, Bl. 108r. Provenienz: Collegii Xlingen (Kloster Kreuzlingen).. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erste_Seite_(mit_Inhaltsverzeichnis_und_Randbemerkungen_des_Klosterarchivars).jpg ]

Y 155 Nikolaus Thomans Weißenhorner Chronik (Buxheimer Exemplar) war schon dem Editor Baumann 1876 bekannt, siehe den Nachtrag

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/FoXIIb547c/0809

[

"Wappen der Herren von Neyffen, Grafen zu Marstetten, 1530" by Nikolaus Thoman - Nikolaus Thoman: Chronik von Weissenhorn, Manuskript [um 1600]. Kantonsbibliothek Thurgau, Y 155. Provenienz: Kartause Buxheim.. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

2011 legten Marianne Luginbühl und Heinz Bothien in dem Buch "Meisterwerke des frühen Buchdrucks" einen Inkunabelkatalog vor, der anders als die meisten anderen solchen Verzeichnisse als Prachtband und Lesebuch konzipiert ist. Im Untertitel werden die Hauptprovenienzen genannt: "Die Inkunabel-Schätze der Kantonsbibliothek Thurgau aus den Klöstern von Ittingen, Fischingen und Kreuzlingen". Wolfgang Schmitz besprach den Band in der ZfBB 2012:

http://dx.doi.org/10.3196/1864295012595239

[Siehe auch

http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=lib-006:2011:54::78 ]

Die Provenienzangaben wurden für Needhams IPI nicht ausgewertet.

Ich gebe auch hier nur eine kleine subjektive Auswahl.

Nr. 387 fehlt in meinem Lirer-Census in meiner Dissertation 1987, nachgetragen erst 2005:

http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0511&L=INCUNABULA-L&P=R408&I=-3

Den Lirer Nr. 388 kannte ich dagegen. Dort bin ich auch zitiert. Er stammt aus der Büchersammlung des Lindauer Chronisten Jakob Lynß.

https://books.google.de/books?id=pcvWAAAAMAAJ&pg=PA38

Im Katalog gibt es leider nur dieses eine Stück von ihm.

Nr. 172 (Abbildung S. 136) enthält eine hübsche Federzeichnung mit den Wappen Montfort und Werdenberg.

Nr. 328 ist der von Hakelberg 2008 behandelte Richenbach-Einband (es gibt kein Register zu den Einbandangaben), der für einen Conrad Schuoler gebunden wurde:

Hakelbergs Aufsatz

https://www.freidok.uni-freiburg.de/data/9134

Zu Richenbach-Einbänden hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=richenbach

Aus der Kartause Buxheim stammen die Nr. 67, 68, die natürlich über die Kartause Ittingen nach Frauenfeld kamen.

In dem 2014 erschienenen Band zur Freiburger Kartause befassen sich übrigens zwei Aufsätze mit Ittingen:

http://d-nb.info/1064213839/04

Nr. 585 gehörte ursprünglich Inzigkofen. Zu diesem Stift siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=inzigkofen

Eine bisher unerkannte Inkunabel aus Inzigkofen wies ich nach in:

http://archiv.twoday.net/stories/967548920/ (das Fragezeichen möchte ich streichen)

Nr. 177 trägt den Vermerk "Ad confessorium in Pfullingen", was auf den Buchbestand des Beichtvaters des Klarissenkonvents zu beziehen sein wird.

Aus der Kartause Güterstein bei Urach kamen über Ittingen nach Frauenfeld die Nr. 99, 315, 592. Nr. 99 trägt einen Schenkungsvermerk des Kaplans Martin der Frauenkirche bei Kirchheim unter Teck an Güterstein. Überdurchschnittlich viele Stifter der Kartause Güterstein kamen aus Kirchheim unter Teck, aber diesen Martin finde ich nicht in Deigendeschs Güterstein-Monographie von 2001. Auch fehlen dort natürlich die Frauenfelder Inkunabeln. Die (heute abgegangene) Frauenkirche lag vor dem Oberen Tor von Kirchheim. Dort gab es in der Tat eine Kaplanei, siehe Rolf Götz in der Kirchheimer Stadtgeschichte (Kirchheim unter Teck, 2006, S. 174).

#fnzhss

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 23:58 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/koran-eines-der-aeltesten-textfragmente-entdeckt-a-1044775.html

Zur Mingana-Collection, in der die Fragmente aus der Zeit um 600 jetzt entdeckt wurden, existiert ein Eintrag in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/5810733/

Zur Mingana-Collection, in der die Fragmente aus der Zeit um 600 jetzt entdeckt wurden, existiert ein Eintrag in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/5810733/

KlausGraf - am Freitag, 24. Juli 2015, 16:27 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Meine dreiteilige Artikelserie soll verdeutlichen, welchen nicht ganz bescheidenen Ertrag die Auswertung eines regionalen Urkundenregesten-Werks für die deutsche Literatur des Mittelalters bzw. deren Autoren erbringt.

Es geht um

Die Urkunden des Stifts Buchau. Regesten 819-1500. Bearbeitet von Rudolf Seigel, Eugen Stemmler und Bernhard Theil (= Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 36). Stuttgart 2009

Leider gibt es keinen E-Text des Bandes im Netz, und die Regesten sind in der Findmitteldatenbank des Landesarchivs Baden-Württemberg nicht präsent. Bedauerlicherweise fehlt ein Sachregister. Es gibt zwar S. 702 ein Lemma Notare, doch sind dort keinesfalls alle auftretenden Notare erfasst. Es fehlen etwa Ulrich Molitoris (der bekannte Autor, siehe etwa ²VL und GND) und Johann Nägelin, beide als bischöflich konstanzische Notare aufgeführt.

Außer Königschlacher (und Stegmüller) werde ich behandeln:

II: Heinrich und Johannes Jäck, Geistliche aus Biberach

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022462657/ ]

III: Zur Familie des Schussenrieder Abts Heinrich Österreicher

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022464692/ ]

Peter Königschlacher, Schulmeister, Stadtschreiber und Notar. Mit einem Exkurs zu Heinrich Stegmüller

Ein Peter Königschlacher ist von 1428 bis 1462 in den Buchauer Urkunden belegt.

Nr. 291 1428 Juli 31 Heiligkreuztal

Notariatsinstrument des Petrus Schmidmaier gen. Ku+ingslacher aus Ingolstadt (Ingelstatt), Eichstätter Diözese, verheirateter Kleriker und Schulrektor der Stadt Riedlingen, kaiserlicher öffentlicher Notar

Zeuge u.a.: Heinrich von Wiesensteig (Wisenstaig), Schulrektor in Buchau, Kleriker der Konstanzer Diözese.

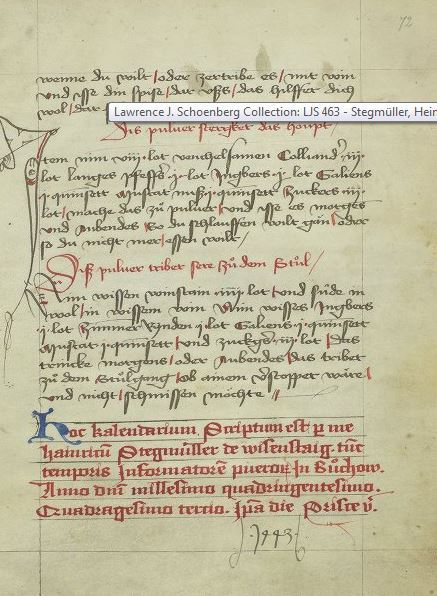

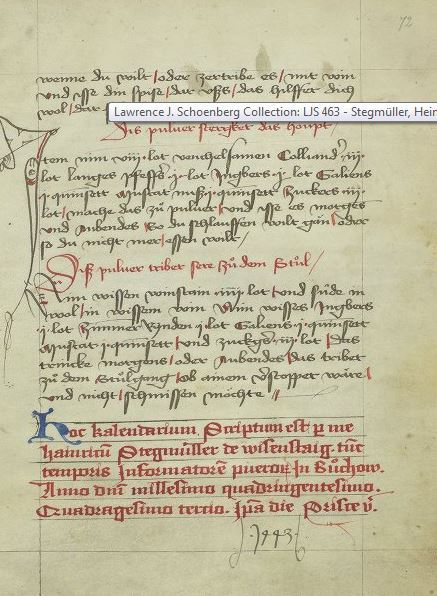

EXKURS: Heinrich Stegmüller von Wiesensteig

Nr. 324 1435 April 23

Schulmeister zu Buchau (so auch in den weiteren Belegen bis auf 1445)

Nr. 346 1437 April 1

Nr. 349 1437 November 11

Rest seines Siegels erhalten

Nr. 361 1440 Juni 2

Sein Siegel stark beschädigt

Nr. 371 1441 November 16

sein beschädigtes Siegel 1971 restauriert

Nr. 411 1445 September 1

Stadtschreiber zu Buchau

2010 konnte ich zum ehemals Cod. 494 der Donaueschinger Hofbibliothek hier melden:

http://archiv.twoday.net/stories/8418200/

"Der in Buchau 1443 geschriebene Kalender des Heinrich Stegmüller von Wiesensteig wurde 2004 von Lawrence J. Schoenberg erworben und wurde jetzt von der UPenn digitalisiert:

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4842563 "

Ulmschneiders Lucidarius-Monographie von 2011 hielt die Handschrift noch für verschollen:

http://archiv.twoday.net/stories/1022452777/

Siehe auch

http://www.handschriftencensus.de/7307 (ohne Hinweis auf meinen Beitrag in Archivalia)

Stegmüllers GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012716872

Erwähnungen Stegmüllers in Bernhard Theils Buchau-Monographie 1994

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/406 (Register)

Entgegen den Angaben bei Theil und der GND ist der aus Wiesensteig stammende Buchauer Schulmeister und Stadtschreiber Heinrich Stegmüller noch 1445 belegt. Am Erstbeleg 1428 hat sich nichts geändert.

FORTSETZUNG Königschlacher

Nr. 388 1443 Januar 15

Notariatsinstrument des Petrus Ku+ingschlacher, Schulmeister zu Saulgau, offener geschworener kaiserlicher Schreiber

ebenso Nr. 391 (1443)

Nr. 399 1444 September 27

Notariatsinstrument des Petrus Küngschlacher aus Ingolstadt, Eichstätter Diözese, Schulrektor in Saulgau, öffentlicher kaiserlicher Notar

ebenso Nr. 404 (1445): verheirateter Kleriker der Diözese Konstanz

ebenso Nr. 409 (1445)

ebenso Nr. 415 (1446, Saulgau)

Nr. 446 (1448)

Nr. 456 (1449)

Nr. 460 (1449)

Nr. 462 (1449, Buchau)

Nr. 405 1445 April 13

siegelt als Schulmeister in einer Saulgauer Urkunde

ebenso Nr. 576 (1461)

Nr. 581 1462 Januar 17 Buchau

Notariatsinstrument des Peter Ku+ingschlacher, Schulmeister, Stadtschreiber zu Saulgau und kaiserlicher Schreiber über ein Zeugenverhör

Nr. 782 von 1479 undatierte Beglaubigung (Adelindis-Urkunde). Siehe dazu auch

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-564042

Recht typisch ist, dass die spärliche Forschungsliteratur zu Königschlacher bislang nicht in der Lage war, die zerstreuten biographischen Notizen zusammenzuführen. Deutliche Kritik muss an Peter Stahl und Peter-Johannes Schuler geübt werden, wobei zu letzterem auf die hier zusammengetragenen Materialien

http://archiv.twoday.net/search?q=peter+johannes+schuler

hingewiesen werden muss.

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=103138692

Der Würzburger Altgermanist Peter Stahl schrieb im Verfasserlexikon 2. Auflage Bd. 5 (1985), Sp. 105f. einen kurzen Artikel über "Königschlacher, Peter", in dem er die Identität des Riedlinger Schulmeisters (1428-1438) mit dem Heidelberger Studenten aus Saulgau (1447 immatrikuliert, 1449 Bacc.) anzweifelte ("ungewiß"). K. sei als Schulmeister in Saulgau (1463) und 1472/81 in Waldsee als Schulrektor, Stadtschreiber und Notar belegt. In Waldsee übertrug er 1472 für Georg II. Truchsess von Waldburg den "Liber de natura rerum" des Thomas von Cantimpré, wobei ihm anders als Konrad von Megenberg und Michael Baumann ein Text der zweiten Redaktion vorlag.

Weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit (siehe die Standortnachweise im KVK) publizierte Peter Stahl in Finnland: Das 'Buch von Naturen der Ding' des Peter Königschlacher. Jyväskylä 1998, dem er auf CD-ROM eine vollständige Edition des Textes der nur im - reich illustrierten - Stuttgarter Cod. med. et phys. 2° 15 überlieferten Übersetzung beigab.

http://www.handschriftencensus.de/15017

Schlussschrift aus S. 569 des PDFs auf der CD:

Explicit. [266rb] Petrus Königschlacher, rector scolarum et prothonotarius

opidi Wallsee, transtulit hunc librum de naturis rerum de latino in

wlgaricum ad instanciam generosi et nobilis viri domini Geory, dapiferi de

Waltpurg, quam prima translationem incepit in capite Aprili et finiuit

jncauda septembris anno domini Mo ccclxxijo. Placet vt quiuis expertus jn

arte transferendi opus illud pie corrigat, superfluum refecet et diminutum

supleat. Nulli autem quantecumque autoritatis jn arte tamen transferendi

non edocto licet hoc translatum quicuismodo examinare, corrigere, seu infringere vt quidam persumptuosi apud quandam translationem retroactis

temporibus primofactam arrogancie signo conati se intromiserunt qui tum interpretis indigni sed nec hodie Bachantis non deferuerunt.

Unverständlich ist, wieso Stahl die Ausführungen von Traude-Marie Nischik: Das volkssprachige Naturbuch ... Tübingen 1986, S. 297 (im Literaturverzeichnis Stahls genannt!) zum autographen Status des Stuttgarter Manuskripts (aufgrund eines Schriftvergleichs mit einer Wolfegger Urkunde von 1479) ignoriert, desgleichen ihre Belege aus Wolfegger Urkunden.

Aus der gleichen Buchmalerwerkstatt stammen angeblich (vgl. Stahl 1998, S. 25 nach Alfred Walz) das Stuttgarter Truchsessen-Gebetbuch Cod. brev. 12

http://www.handschriftencensus.de/2921 (mit Link zum Stuttgarter Digitalisat)

das Brevier des Schussenrieder Abts Österreicher Cod. brev. 113,

[ http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz411132377 ]

Österreichers Columella-Übersetzung im Cod. cam. et oec. 2° 1

http://www.handschriftencensus.de/19985 (mit Link zum Digitalisat)

sowie der Heidelberger Cod. Sal. XI, 4 (noch nicht online). Weitere Zuschreibungen referiert Jeffrey Hamburger in seiner Studie (in: Art de l'enluminure 53, 2015) über das Brevier Cod. brev. 113, wovon mir der Autor freundlicherweise Korrekturfahnen zugänglich gemacht hat.

http://www.art-enluminure.com/numero-53/un-premontre-purgatoire-livre-prieres-d-heinrich-osterreicher/un-premontre-purgatoire.38177.php#article_38177

Regina Cermann nennt in: Stadt, Schloss und Residenz Urach. Regensburg 2014, S. 64f. Anm. 54 für den im Bodenseeraum 1463/91 tätigen Buchmaler außer den von Stahl genannten Handschriften:

Zürich, ZB, Rh 9

Stuttgart, WLB, HB I 232

Bregenz, Landesmuseum, P 34 (Antiphonar, für das Damenstift Buchau am Federsee? um 1475/80)

Stuttgarter Königschlacher-Handschrift, Ausschnitt Bl. 40v

Stuttgarter Königschlacher-Handschrift, Ausschnitt Bl. 40v

Zum Werk zusammenfassend:

https://books.google.de/books?id=hSnyPKXRsqIC&pg=PA38

Dass es keine weitere Verbreitung ergeben hat, erklärt Stahl 1998, S. 48f. schlüssig mit der Exklusivität der Handschrift, der Konkurrenz der Drucke von Megenbergs Bearbeitung und der geringen Attraktivität von Königschlachers verbum-de-verbo-Übersetzung.

Für die Belege zu Königschlacher ist von Stahl 1998, S. 29-35 auszugehen, wobei aber bei näherem Hinsehen eine wenig sorgfältige Arbeitsweise zu bemängeln ist.

Stahl konnte durch genaue Betrachtung der weitgehend, aber nicht vollständig identischen Notariatssignete den älteren Königschlacher vom Jüngeren (sicher sein Sohn) unterscheiden. Für den Älteren gibt Stahl eine Urkunde von 1428 an, die Signete für den Jüngeren, der sich Baccalarious nennt und daher mit dem Heidelberger Studenten gleichgesetzt werden darf, stammen nach ihm aus den Jahren 1472, 1480 und 1487. Aber zu 1472 gibt es gar keinen Beleg, gemeint ist wohl 1479.

Stahl hat zum Älteren 13 Urkunden von 1428 Juli 31 (siehe oben) bis 1449 August 25. Er hieß eigentlich Petrus Schmidmaier, war verheirateter Kleriker und stammte aus Ingolstadt (so 1428). Dass er Schulrektor in Riedlingen in der Urkunde genannt wird, verschweigt Stahl S. 31. Die Formulierung "siegelt mit seinem Notariatszeichen" ist irreführend, es handelt sich um eine Beglaubigung.

1435 ist er noch als Schulmeister in Riedlingen belegt. Diese Heiligkreuztaler Urkunde nannte Stahl im Verfasserlexikon, nicht aber 1998!

https://archive.org/stream/UrkundenbuchDesKlostersHeiligkreuztal2#page/n163/mode/2up

Nach der Geschichte des humanistischen Schulwesens 1 (1912), S. 247

http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4519107?urlappend=%3Bseq=261 (US) amtierte er in Riedlingen aber noch 1438. Dies lässt sich durch die Urkunde 1438 November 3 (Staatsarchiv Sigmaringen Dep. 38 T 1 Nr. 15) bestätigen:

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-293705

Anschließend war Königschlacher Schulmeister in Saulgau (ab 1443 bei Stahl).

Stahl geht davon aus, dass ab 1463 der Heidelberger Absolvent, also der Sohn, als Notar und Schulmeister von Saulgau in den Urkunden erscheint. Methodisch schlüssig ist dies keineswegs, da das älteste von Stahl für den Sohn angeführte Notariatsinstrument aus dem Jahr 1479 stammt. Damals war er Schulmeister und Stadtschreiber in Waldsee (so noch 1487). Erstmals in Waldsee ist er in Stahls Material 1471 nachzuweisen. Nach der älteren Sekundärliteratur (Geschichte des humanistischen Schulwesens wie oben S. 45, 448) war er in Waldsee ab 1461 tätig (bis 1481).

Ohne Überprüfung darf Peter-Johannes Schuler: Notare Südwestdeutschlands. Textband. Stuttgart 1987, S. 243 Nr. 695 s.v. Königsschlachter (von Stahl nicht berücksichtigt!) nichts geglaubt werden! Bis auf Burgers Stadtschreiber habe ich alle Quellen des Sammelnachweises in Anm. 2 überprüft. Auch Wagners Gelehrtenschulen sind online:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/pageview/5700872

Der Beleg für 1492 bei Schuler bezieht sich auf Vera Sacks Angaben zu einem handschriftlichen Formelbuch in einer Freiburger Inkunabel aus dem Stift Waldsee.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024c_b1600_JPG.htm

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024a_c0486_JPG.htm

Die dort genannten Akten berechtigen keineswegs ohne Autopsie zu einem Beleg 1492. Nach Joachim Fischer (RJKG 24, 2005, S. 198) stammt ein Notariatsinstrument Königschlachers über die Verpflichtungen des Johannes Flach in dieser Sammlung von 1478.

Einer Überprüfung bedarf auch Schulers Angabe, Königschlacher sei vor 1472 Stadtschreiber und Schulmeister in Ravensburg gewesen. Möglicherweise bezieht sich das auf das von ihm genannte Notariatsinstrument von 1472 im Stadtarchiv Ravensburg (U 149).

Nischik fand Königschlacher als Schulmeister in Waldsee 1467/82 in fünf Urkunden des Waldburg'schen Archivs in Wolfegg.

1463 Juni 21 ist Königschlacher noch Schulmeister zu Saulgau (ebenso noch 1465, Stahl 1998, S. 32f.) und Tochtermann des Saulgauer Bürgers Heinz Pur.

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-1123022

Bei Stahl fehlt der Beleg zu 1460 im Fürstenbergischen UB

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5821620

und auch die Hedinger Urkunde von 1452:

http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnmv1c?urlappend=%3Bseq=40

Zu ergänzen ist auch eine Erwähnung zu 1480. Damals "appellierte Abt Heinrich [von Schussenried] über Peter Kungschlacher, Schulmeister und Stadtschreiber zu Waldsee und kaiserlicher Notar, in Anwesenheit der Zeugen Ulrich Machner, Schreiber des Johannes Truchseß zu Waldburg, und Rudolf Spiegel, dessen Waibel, an Kaiser Friedrich."

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1147389

Wenn der Saulgauer Schulmeister PK bis 1465 belegt ist, der Schulmeister PK in Waldsee aber schon 1461 tätig war, dann könnte dies darauf hindeuten, dass Stahl mit seiner Trennung der Belege von Vater und Sohn falsch liegt. Man müsste das Notariatsinstrument Nr. 581 von 1462 aus den Buchauer Regesten (nicht bei Stahl) prüfen, ob es tatsächlich dem Jüngeren angehört.

[Volker Trugenberger verdanke ich einen Scan: Tatsächlich zeigt es das Signet des Jüngeren!]

Es ist methodisch nicht haltbar, wenn Stahl den Schnitt offenbar bei dem Baccalaureus-Examen des Jüngeren 1449 macht. Ohne Kenntnis der Ausfertigungen möchte ich derzeit eher vermuten, dass der jüngere PK gar kein Schulmeister in Saulgau war, die Belege für den Älteren also von 1428 bis 1465 reichen. Abgesehen vom Heidelberger Studium wäre der Jüngere, der Cantimpré-Übersetzer von 1472, ab 1461 in Waldsee greifbar (dort tätig bis 1487). Da jederzeit noch weitere Dokumente zu beiden Personen auftauchen können, sind solche Mutmaßungen aber nur mit äußerster Vorsicht aufzunehmen.

Eine weitere Möglichkeit der Unterscheidung von Vater und Sohn könnten erhaltene Siegel sein. Stahl sagt dazu freilich nichts.

Zur Familie Königschlachers sei auf den Hinweis von Stahl 1998, S. 33 auf einen Wiener Studenten (1437) Johannes Künigslaher aus Riedlingen, examiniert 1439

http://www.univie.ac.at/archiv/artreg/AFA2%20nr%203233%20bis%209262.pdf (S. 123)

und auf Sacks Nachweis eines Bartholomäus aus Waldsee (1511 und öfter) aufmerksam gemacht.

#forschung

Es geht um

Die Urkunden des Stifts Buchau. Regesten 819-1500. Bearbeitet von Rudolf Seigel, Eugen Stemmler und Bernhard Theil (= Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 36). Stuttgart 2009

Leider gibt es keinen E-Text des Bandes im Netz, und die Regesten sind in der Findmitteldatenbank des Landesarchivs Baden-Württemberg nicht präsent. Bedauerlicherweise fehlt ein Sachregister. Es gibt zwar S. 702 ein Lemma Notare, doch sind dort keinesfalls alle auftretenden Notare erfasst. Es fehlen etwa Ulrich Molitoris (der bekannte Autor, siehe etwa ²VL und GND) und Johann Nägelin, beide als bischöflich konstanzische Notare aufgeführt.

Außer Königschlacher (und Stegmüller) werde ich behandeln:

II: Heinrich und Johannes Jäck, Geistliche aus Biberach

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022462657/ ]

III: Zur Familie des Schussenrieder Abts Heinrich Österreicher

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022464692/ ]

Peter Königschlacher, Schulmeister, Stadtschreiber und Notar. Mit einem Exkurs zu Heinrich Stegmüller

Ein Peter Königschlacher ist von 1428 bis 1462 in den Buchauer Urkunden belegt.

Nr. 291 1428 Juli 31 Heiligkreuztal

Notariatsinstrument des Petrus Schmidmaier gen. Ku+ingslacher aus Ingolstadt (Ingelstatt), Eichstätter Diözese, verheirateter Kleriker und Schulrektor der Stadt Riedlingen, kaiserlicher öffentlicher Notar

Zeuge u.a.: Heinrich von Wiesensteig (Wisenstaig), Schulrektor in Buchau, Kleriker der Konstanzer Diözese.

EXKURS: Heinrich Stegmüller von Wiesensteig

Nr. 324 1435 April 23

Schulmeister zu Buchau (so auch in den weiteren Belegen bis auf 1445)

Nr. 346 1437 April 1

Nr. 349 1437 November 11

Rest seines Siegels erhalten

Nr. 361 1440 Juni 2

Sein Siegel stark beschädigt

Nr. 371 1441 November 16

sein beschädigtes Siegel 1971 restauriert

Nr. 411 1445 September 1

Stadtschreiber zu Buchau

2010 konnte ich zum ehemals Cod. 494 der Donaueschinger Hofbibliothek hier melden:

http://archiv.twoday.net/stories/8418200/

"Der in Buchau 1443 geschriebene Kalender des Heinrich Stegmüller von Wiesensteig wurde 2004 von Lawrence J. Schoenberg erworben und wurde jetzt von der UPenn digitalisiert:

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4842563 "

Ulmschneiders Lucidarius-Monographie von 2011 hielt die Handschrift noch für verschollen:

http://archiv.twoday.net/stories/1022452777/

Siehe auch

http://www.handschriftencensus.de/7307 (ohne Hinweis auf meinen Beitrag in Archivalia)

Stegmüllers GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=1012716872

Erwähnungen Stegmüllers in Bernhard Theils Buchau-Monographie 1994

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/view/42/406 (Register)

Entgegen den Angaben bei Theil und der GND ist der aus Wiesensteig stammende Buchauer Schulmeister und Stadtschreiber Heinrich Stegmüller noch 1445 belegt. Am Erstbeleg 1428 hat sich nichts geändert.

FORTSETZUNG Königschlacher

Nr. 388 1443 Januar 15

Notariatsinstrument des Petrus Ku+ingschlacher, Schulmeister zu Saulgau, offener geschworener kaiserlicher Schreiber

ebenso Nr. 391 (1443)

Nr. 399 1444 September 27

Notariatsinstrument des Petrus Küngschlacher aus Ingolstadt, Eichstätter Diözese, Schulrektor in Saulgau, öffentlicher kaiserlicher Notar

ebenso Nr. 404 (1445): verheirateter Kleriker der Diözese Konstanz

ebenso Nr. 409 (1445)

ebenso Nr. 415 (1446, Saulgau)

Nr. 446 (1448)

Nr. 456 (1449)

Nr. 460 (1449)

Nr. 462 (1449, Buchau)

Nr. 405 1445 April 13

siegelt als Schulmeister in einer Saulgauer Urkunde

ebenso Nr. 576 (1461)

Nr. 581 1462 Januar 17 Buchau

Notariatsinstrument des Peter Ku+ingschlacher, Schulmeister, Stadtschreiber zu Saulgau und kaiserlicher Schreiber über ein Zeugenverhör

Nr. 782 von 1479 undatierte Beglaubigung (Adelindis-Urkunde). Siehe dazu auch

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-564042

Recht typisch ist, dass die spärliche Forschungsliteratur zu Königschlacher bislang nicht in der Lage war, die zerstreuten biographischen Notizen zusammenzuführen. Deutliche Kritik muss an Peter Stahl und Peter-Johannes Schuler geübt werden, wobei zu letzterem auf die hier zusammengetragenen Materialien

http://archiv.twoday.net/search?q=peter+johannes+schuler

hingewiesen werden muss.

GND

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=103138692

Der Würzburger Altgermanist Peter Stahl schrieb im Verfasserlexikon 2. Auflage Bd. 5 (1985), Sp. 105f. einen kurzen Artikel über "Königschlacher, Peter", in dem er die Identität des Riedlinger Schulmeisters (1428-1438) mit dem Heidelberger Studenten aus Saulgau (1447 immatrikuliert, 1449 Bacc.) anzweifelte ("ungewiß"). K. sei als Schulmeister in Saulgau (1463) und 1472/81 in Waldsee als Schulrektor, Stadtschreiber und Notar belegt. In Waldsee übertrug er 1472 für Georg II. Truchsess von Waldburg den "Liber de natura rerum" des Thomas von Cantimpré, wobei ihm anders als Konrad von Megenberg und Michael Baumann ein Text der zweiten Redaktion vorlag.

Weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit (siehe die Standortnachweise im KVK) publizierte Peter Stahl in Finnland: Das 'Buch von Naturen der Ding' des Peter Königschlacher. Jyväskylä 1998, dem er auf CD-ROM eine vollständige Edition des Textes der nur im - reich illustrierten - Stuttgarter Cod. med. et phys. 2° 15 überlieferten Übersetzung beigab.

http://www.handschriftencensus.de/15017

Schlussschrift aus S. 569 des PDFs auf der CD:

Explicit. [266rb] Petrus Königschlacher, rector scolarum et prothonotarius

opidi Wallsee, transtulit hunc librum de naturis rerum de latino in

wlgaricum ad instanciam generosi et nobilis viri domini Geory, dapiferi de

Waltpurg, quam prima translationem incepit in capite Aprili et finiuit

jncauda septembris anno domini Mo ccclxxijo. Placet vt quiuis expertus jn

arte transferendi opus illud pie corrigat, superfluum refecet et diminutum

supleat. Nulli autem quantecumque autoritatis jn arte tamen transferendi

non edocto licet hoc translatum quicuismodo examinare, corrigere, seu infringere vt quidam persumptuosi apud quandam translationem retroactis

temporibus primofactam arrogancie signo conati se intromiserunt qui tum interpretis indigni sed nec hodie Bachantis non deferuerunt.

Unverständlich ist, wieso Stahl die Ausführungen von Traude-Marie Nischik: Das volkssprachige Naturbuch ... Tübingen 1986, S. 297 (im Literaturverzeichnis Stahls genannt!) zum autographen Status des Stuttgarter Manuskripts (aufgrund eines Schriftvergleichs mit einer Wolfegger Urkunde von 1479) ignoriert, desgleichen ihre Belege aus Wolfegger Urkunden.

Aus der gleichen Buchmalerwerkstatt stammen angeblich (vgl. Stahl 1998, S. 25 nach Alfred Walz) das Stuttgarter Truchsessen-Gebetbuch Cod. brev. 12

http://www.handschriftencensus.de/2921 (mit Link zum Stuttgarter Digitalisat)

das Brevier des Schussenrieder Abts Österreicher Cod. brev. 113,

[ http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz411132377 ]

Österreichers Columella-Übersetzung im Cod. cam. et oec. 2° 1

http://www.handschriftencensus.de/19985 (mit Link zum Digitalisat)

sowie der Heidelberger Cod. Sal. XI, 4 (noch nicht online). Weitere Zuschreibungen referiert Jeffrey Hamburger in seiner Studie (in: Art de l'enluminure 53, 2015) über das Brevier Cod. brev. 113, wovon mir der Autor freundlicherweise Korrekturfahnen zugänglich gemacht hat.

http://www.art-enluminure.com/numero-53/un-premontre-purgatoire-livre-prieres-d-heinrich-osterreicher/un-premontre-purgatoire.38177.php#article_38177

Regina Cermann nennt in: Stadt, Schloss und Residenz Urach. Regensburg 2014, S. 64f. Anm. 54 für den im Bodenseeraum 1463/91 tätigen Buchmaler außer den von Stahl genannten Handschriften:

Zürich, ZB, Rh 9

Stuttgart, WLB, HB I 232

Bregenz, Landesmuseum, P 34 (Antiphonar, für das Damenstift Buchau am Federsee? um 1475/80)

Zum Werk zusammenfassend:

https://books.google.de/books?id=hSnyPKXRsqIC&pg=PA38

Dass es keine weitere Verbreitung ergeben hat, erklärt Stahl 1998, S. 48f. schlüssig mit der Exklusivität der Handschrift, der Konkurrenz der Drucke von Megenbergs Bearbeitung und der geringen Attraktivität von Königschlachers verbum-de-verbo-Übersetzung.

Für die Belege zu Königschlacher ist von Stahl 1998, S. 29-35 auszugehen, wobei aber bei näherem Hinsehen eine wenig sorgfältige Arbeitsweise zu bemängeln ist.

Stahl konnte durch genaue Betrachtung der weitgehend, aber nicht vollständig identischen Notariatssignete den älteren Königschlacher vom Jüngeren (sicher sein Sohn) unterscheiden. Für den Älteren gibt Stahl eine Urkunde von 1428 an, die Signete für den Jüngeren, der sich Baccalarious nennt und daher mit dem Heidelberger Studenten gleichgesetzt werden darf, stammen nach ihm aus den Jahren 1472, 1480 und 1487. Aber zu 1472 gibt es gar keinen Beleg, gemeint ist wohl 1479.

Stahl hat zum Älteren 13 Urkunden von 1428 Juli 31 (siehe oben) bis 1449 August 25. Er hieß eigentlich Petrus Schmidmaier, war verheirateter Kleriker und stammte aus Ingolstadt (so 1428). Dass er Schulrektor in Riedlingen in der Urkunde genannt wird, verschweigt Stahl S. 31. Die Formulierung "siegelt mit seinem Notariatszeichen" ist irreführend, es handelt sich um eine Beglaubigung.

1435 ist er noch als Schulmeister in Riedlingen belegt. Diese Heiligkreuztaler Urkunde nannte Stahl im Verfasserlexikon, nicht aber 1998!

https://archive.org/stream/UrkundenbuchDesKlostersHeiligkreuztal2#page/n163/mode/2up

Nach der Geschichte des humanistischen Schulwesens 1 (1912), S. 247

http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4519107?urlappend=%3Bseq=261 (US) amtierte er in Riedlingen aber noch 1438. Dies lässt sich durch die Urkunde 1438 November 3 (Staatsarchiv Sigmaringen Dep. 38 T 1 Nr. 15) bestätigen:

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-293705

Anschließend war Königschlacher Schulmeister in Saulgau (ab 1443 bei Stahl).

Stahl geht davon aus, dass ab 1463 der Heidelberger Absolvent, also der Sohn, als Notar und Schulmeister von Saulgau in den Urkunden erscheint. Methodisch schlüssig ist dies keineswegs, da das älteste von Stahl für den Sohn angeführte Notariatsinstrument aus dem Jahr 1479 stammt. Damals war er Schulmeister und Stadtschreiber in Waldsee (so noch 1487). Erstmals in Waldsee ist er in Stahls Material 1471 nachzuweisen. Nach der älteren Sekundärliteratur (Geschichte des humanistischen Schulwesens wie oben S. 45, 448) war er in Waldsee ab 1461 tätig (bis 1481).

Ohne Überprüfung darf Peter-Johannes Schuler: Notare Südwestdeutschlands. Textband. Stuttgart 1987, S. 243 Nr. 695 s.v. Königsschlachter (von Stahl nicht berücksichtigt!) nichts geglaubt werden! Bis auf Burgers Stadtschreiber habe ich alle Quellen des Sammelnachweises in Anm. 2 überprüft. Auch Wagners Gelehrtenschulen sind online:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/pageview/5700872

Der Beleg für 1492 bei Schuler bezieht sich auf Vera Sacks Angaben zu einem handschriftlichen Formelbuch in einer Freiburger Inkunabel aus dem Stift Waldsee.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024c_b1600_JPG.htm

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0024a_c0486_JPG.htm

Die dort genannten Akten berechtigen keineswegs ohne Autopsie zu einem Beleg 1492. Nach Joachim Fischer (RJKG 24, 2005, S. 198) stammt ein Notariatsinstrument Königschlachers über die Verpflichtungen des Johannes Flach in dieser Sammlung von 1478.

Einer Überprüfung bedarf auch Schulers Angabe, Königschlacher sei vor 1472 Stadtschreiber und Schulmeister in Ravensburg gewesen. Möglicherweise bezieht sich das auf das von ihm genannte Notariatsinstrument von 1472 im Stadtarchiv Ravensburg (U 149).

Nischik fand Königschlacher als Schulmeister in Waldsee 1467/82 in fünf Urkunden des Waldburg'schen Archivs in Wolfegg.

1463 Juni 21 ist Königschlacher noch Schulmeister zu Saulgau (ebenso noch 1465, Stahl 1998, S. 32f.) und Tochtermann des Saulgauer Bürgers Heinz Pur.

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-1123022

Bei Stahl fehlt der Beleg zu 1460 im Fürstenbergischen UB

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5821620

und auch die Hedinger Urkunde von 1452:

http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnmv1c?urlappend=%3Bseq=40

Zu ergänzen ist auch eine Erwähnung zu 1480. Damals "appellierte Abt Heinrich [von Schussenried] über Peter Kungschlacher, Schulmeister und Stadtschreiber zu Waldsee und kaiserlicher Notar, in Anwesenheit der Zeugen Ulrich Machner, Schreiber des Johannes Truchseß zu Waldburg, und Rudolf Spiegel, dessen Waibel, an Kaiser Friedrich."

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1147389

Wenn der Saulgauer Schulmeister PK bis 1465 belegt ist, der Schulmeister PK in Waldsee aber schon 1461 tätig war, dann könnte dies darauf hindeuten, dass Stahl mit seiner Trennung der Belege von Vater und Sohn falsch liegt. Man müsste das Notariatsinstrument Nr. 581 von 1462 aus den Buchauer Regesten (nicht bei Stahl) prüfen, ob es tatsächlich dem Jüngeren angehört.

[Volker Trugenberger verdanke ich einen Scan: Tatsächlich zeigt es das Signet des Jüngeren!]

Es ist methodisch nicht haltbar, wenn Stahl den Schnitt offenbar bei dem Baccalaureus-Examen des Jüngeren 1449 macht. Ohne Kenntnis der Ausfertigungen möchte ich derzeit eher vermuten, dass der jüngere PK gar kein Schulmeister in Saulgau war, die Belege für den Älteren also von 1428 bis 1465 reichen. Abgesehen vom Heidelberger Studium wäre der Jüngere, der Cantimpré-Übersetzer von 1472, ab 1461 in Waldsee greifbar (dort tätig bis 1487). Da jederzeit noch weitere Dokumente zu beiden Personen auftauchen können, sind solche Mutmaßungen aber nur mit äußerster Vorsicht aufzunehmen.

Eine weitere Möglichkeit der Unterscheidung von Vater und Sohn könnten erhaltene Siegel sein. Stahl sagt dazu freilich nichts.

Zur Familie Königschlachers sei auf den Hinweis von Stahl 1998, S. 33 auf einen Wiener Studenten (1437) Johannes Künigslaher aus Riedlingen, examiniert 1439

http://www.univie.ac.at/archiv/artreg/AFA2%20nr%203233%20bis%209262.pdf (S. 123)

und auf Sacks Nachweis eines Bartholomäus aus Waldsee (1511 und öfter) aufmerksam gemacht.

#forschung

KlausGraf - am Montag, 20. Juli 2015, 19:19 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen