Kodikologie

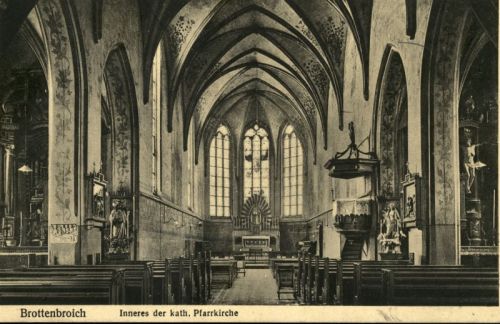

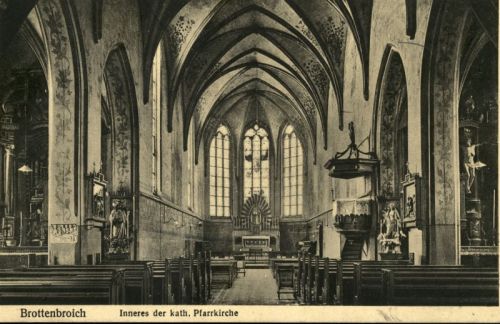

Kloster Bottenbroich bei Kerpen wurde um 1222 als Zisterzienserinnenkloster gegründet und 1448 von Zisterziensern als Priorat weitergeführt. Nach der Säkularisation 1802 diente die Klosterkirche als Pfarrkirche, bis sie in der Nachkriegszeit dem Braunkohleabbau barbarisch geopfert wurde.

Eine gründliche Klostergeschichte von Hans Helmut Onnen 1988 liegt in überarbeiteter Form 2006 online vor:

http://www.f05.fh-koeln.de/imperia/md/content/www_f05/spots/marienfeld.pdf

Eine ziemlich vollständige Bibliographie mit Online-Nachweisen bietet die Cistopedia

http://www.cistopedia.org/index.php?id=9693

In der Wikipedia gibt es ebenfalls einen Artikel zum Kloster:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Bottenbroich

Onnen geht auf die Reste der mittelalterlichen Bibliothek des 1448 etablierten Zisterzienser-Priorats nicht ein.

Zu überprüfen sind die Angaben von Krämer Bibliothecae codicum medii aevi, die fehlerhaft Bottenbroich als Prämonstratenserinnenkloster bezeichnet.

"Darmstadt, LB, 366 a. 1468 Gregorius M., Dialogi et Moralia s Joh. Goch.

Darmstadt, LB, 372 a. 1465 Bernardus Clarevallensis, Sermones in Canticum canticorum; etc. p Bernhardus Hünichen.

Darmstadt, LB, 538 s. XV2. Gregorius M., Moralia (I-X) p Petrus Driesch.

Darmstadt, LB, 669 s. XV. Joh. Nider, Formicarius; etc. p Lodowicus Bernardi. Lit: *Staub, Katal. Darmstadt 5, S. 70f.

Düsseldorf, ULB, B 186 s. XVIin. Joh. Gerson; etc."

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/ bietet Bestätigungen für die Darmstädter Handschriften 366, 538 und 669 und die Düsseldorfer Handschrift, zusätzlich noch Darmstadt Hs. 414.

Vermutlich sind die meisten erhaltenen Inkunabeln - Needhams IPI hat das Kloster überhaupt nicht! http://ipi.cerl.org/cgi-bin/search.pl - ebenfalls in Darmstadt gelandet.

Einen frühneuzeitlichen Besitzeintrag des Priors Bernard Victor kann man im Digitalisat betrachten:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-575/0001

Hermann Knaus: Studien zur Handschriftenkunde (1992), S. 243 enthält eine Abbildung von "Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek. Vorderspiegel aus Inkunabel IV/265 (Hausmarke des Peter Rinck und späterer Besitzeintrag des Zisterzienserklosters Bottenbroich)"

Offensichtlich von Needham nicht ausgewertet wurde der Katalog Nr. 424 des Antiquariat Baer "Monumenta typographica vetustissima ... Meist aus den Bibliotheken des Predigerklosters in Frankfurt, des Karmeliterklosters in Hirschhorn, des Praemonstratenserklosters in Weissenau und des Predigerklosters in Wimpfen" (ca. 1900?), der S. 30 Nr. 127 eine Inkunabel mit Besitzeintrag "Sum ex libris Fratrum Monasterij B(eate) Mariae Virg(inis) in Bottenbroich Ord(inis) Cist(erciensis)" aufweist.

https://archive.org/stream/Lagerkatalog424VonJosephBaer#page/n35/mode/2up

Die Ausgabe GW 2081:

http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02081.htm

Das Exemplar der Huntington-Library hat eine andere Provenienz (Duplicate from Gymnasial-Bibliothek zu Koeln, with stamp).

Auch bei dem Morgan-Exemplar gibt es keinen Anhaltspunkt:

http://corsair.themorgan.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=133461

Desgleichen Library of Congress

http://lccn.loc.gov/75561949

Update: Am 22.9.2014 mailte mir Silvia Uhlemann von der Darmstädter Bibliothek:

"Hs 372 ist ebenfalls mit Katalogeintrag in ManuMed vertreten, Bottenbroich wird auch als

Provenienz erwähnt. Da bei uns im Hause nicht katalogisiert wird und wir auch keine

Handschriftenexperten hier vor Ort haben, können wir über die Katalogisate hinaus nichts

weiter dazu ergänzen.

Ähnliches gilt für Inkunabelprovenienzen: die ULB Darmstadt besitzt keinen Inkunabelkatalog

über den uralten von Adolph Schmidt hinaus, daher sind wir auf das beschränkt, was uns die

EBDB liefern kann; da das Projekt, das uns diesbezüglich gewährt wurde, die Erschließung

des Gesamtbestandes nicht zuließ, können wir nur hoffen, das die folgende Liste annähernd

vollständig ist, da der Projektmitarbeiter die Inkunabeln nahezu komplett erfasst hatte:

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. II/486

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/134

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/251 Bd. 1

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/251 Bd. 4

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/265

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/269

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/424 Bd. 3+4

Ich bedauere, dass wir nicht mit mehr dienen können.

Ich darf an der Stelle allerdings darum bitten, den Namen unserer Bibliothek von LB in ULB

zu aktualisieren."

Obwohl es eigentlich sehr klar aus meinem Text hervorgeht, wie die Bibliothek heute heißt, habe ich die Angaben von Krämer jetzt mit Anführungsstrichen als wörtliches Zitat ausgewiesen.

Die Indexerfassung in ManuMed hat bei Hs. 372 die Provenienz Bottenbroich nicht berücksichtigt, was zu meinem Fehler führte. Beschreibung:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0015_a119_jpg.htm

#forschung

Eine gründliche Klostergeschichte von Hans Helmut Onnen 1988 liegt in überarbeiteter Form 2006 online vor:

http://www.f05.fh-koeln.de/imperia/md/content/www_f05/spots/marienfeld.pdf

Eine ziemlich vollständige Bibliographie mit Online-Nachweisen bietet die Cistopedia

http://www.cistopedia.org/index.php?id=9693

In der Wikipedia gibt es ebenfalls einen Artikel zum Kloster:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Bottenbroich

Onnen geht auf die Reste der mittelalterlichen Bibliothek des 1448 etablierten Zisterzienser-Priorats nicht ein.

Zu überprüfen sind die Angaben von Krämer Bibliothecae codicum medii aevi, die fehlerhaft Bottenbroich als Prämonstratenserinnenkloster bezeichnet.

"Darmstadt, LB, 366 a. 1468 Gregorius M., Dialogi et Moralia s Joh. Goch.

Darmstadt, LB, 372 a. 1465 Bernardus Clarevallensis, Sermones in Canticum canticorum; etc. p Bernhardus Hünichen.

Darmstadt, LB, 538 s. XV2. Gregorius M., Moralia (I-X) p Petrus Driesch.

Darmstadt, LB, 669 s. XV. Joh. Nider, Formicarius; etc. p Lodowicus Bernardi. Lit: *Staub, Katal. Darmstadt 5, S. 70f.

Düsseldorf, ULB, B 186 s. XVIin. Joh. Gerson; etc."

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/ bietet Bestätigungen für die Darmstädter Handschriften 366, 538 und 669 und die Düsseldorfer Handschrift, zusätzlich noch Darmstadt Hs. 414.

Vermutlich sind die meisten erhaltenen Inkunabeln - Needhams IPI hat das Kloster überhaupt nicht! http://ipi.cerl.org/cgi-bin/search.pl - ebenfalls in Darmstadt gelandet.

Einen frühneuzeitlichen Besitzeintrag des Priors Bernard Victor kann man im Digitalisat betrachten:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-575/0001

Hermann Knaus: Studien zur Handschriftenkunde (1992), S. 243 enthält eine Abbildung von "Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek. Vorderspiegel aus Inkunabel IV/265 (Hausmarke des Peter Rinck und späterer Besitzeintrag des Zisterzienserklosters Bottenbroich)"

Offensichtlich von Needham nicht ausgewertet wurde der Katalog Nr. 424 des Antiquariat Baer "Monumenta typographica vetustissima ... Meist aus den Bibliotheken des Predigerklosters in Frankfurt, des Karmeliterklosters in Hirschhorn, des Praemonstratenserklosters in Weissenau und des Predigerklosters in Wimpfen" (ca. 1900?), der S. 30 Nr. 127 eine Inkunabel mit Besitzeintrag "Sum ex libris Fratrum Monasterij B(eate) Mariae Virg(inis) in Bottenbroich Ord(inis) Cist(erciensis)" aufweist.

https://archive.org/stream/Lagerkatalog424VonJosephBaer#page/n35/mode/2up

Die Ausgabe GW 2081:

http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW02081.htm

Das Exemplar der Huntington-Library hat eine andere Provenienz (Duplicate from Gymnasial-Bibliothek zu Koeln, with stamp).

Auch bei dem Morgan-Exemplar gibt es keinen Anhaltspunkt:

http://corsair.themorgan.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=133461

Desgleichen Library of Congress

http://lccn.loc.gov/75561949

Update: Am 22.9.2014 mailte mir Silvia Uhlemann von der Darmstädter Bibliothek:

"Hs 372 ist ebenfalls mit Katalogeintrag in ManuMed vertreten, Bottenbroich wird auch als

Provenienz erwähnt. Da bei uns im Hause nicht katalogisiert wird und wir auch keine

Handschriftenexperten hier vor Ort haben, können wir über die Katalogisate hinaus nichts

weiter dazu ergänzen.

Ähnliches gilt für Inkunabelprovenienzen: die ULB Darmstadt besitzt keinen Inkunabelkatalog

über den uralten von Adolph Schmidt hinaus, daher sind wir auf das beschränkt, was uns die

EBDB liefern kann; da das Projekt, das uns diesbezüglich gewährt wurde, die Erschließung

des Gesamtbestandes nicht zuließ, können wir nur hoffen, das die folgende Liste annähernd

vollständig ist, da der Projektmitarbeiter die Inkunabeln nahezu komplett erfasst hatte:

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. II/486

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/134

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/251 Bd. 1

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/251 Bd. 4

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/265

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/269

Darmstadt,Universitäts- und Landesbibliothek,Inc. IV/424 Bd. 3+4

Ich bedauere, dass wir nicht mit mehr dienen können.

Ich darf an der Stelle allerdings darum bitten, den Namen unserer Bibliothek von LB in ULB

zu aktualisieren."

Obwohl es eigentlich sehr klar aus meinem Text hervorgeht, wie die Bibliothek heute heißt, habe ich die Angaben von Krämer jetzt mit Anführungsstrichen als wörtliches Zitat ausgewiesen.

Die Indexerfassung in ManuMed hat bei Hs. 372 die Provenienz Bottenbroich nicht berücksichtigt, was zu meinem Fehler führte. Beschreibung:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0015_a119_jpg.htm

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 18. September 2014, 20:40 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://au.news.yahoo.com/sunday-night/features/a/24909678/mystery-australian-buys-15m-ancient-book/

https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_Prayerbook

Via

http://philobiblos.blogspot.de/2014/09/links-reviews.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_Prayerbook

Via

http://philobiblos.blogspot.de/2014/09/links-reviews.html

KlausGraf - am Montag, 15. September 2014, 16:54 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Handschriftendigitalisate der HAB Wolfenbüttel vom 29. August 2014:

http://diglib.hab.de/?db=mss&list=issued&id=2014-08-29

http://diglib.hab.de/?db=mss&list=issued&id=2014-08-29

KlausGraf - am Freitag, 12. September 2014, 02:23 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der 1749 [recte: 1755, nach Birgit Kata, Stadtarchiv Kempten, siehe ihren Text zu Simon: http://archiv.twoday.net/stories/985928716/ ] in Kempten verstorbene Ratsherr und Syndikus Johann Christian Simon wurde 1677 in Straßburg geboren. So

http://books.google.de/books?id=TT4AAAAAcAAJ&pg=PA73

Simon ist in der GND doppelt vertreten

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=117393401

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=130193968

Seinem Schüler Simon verkaufte noch zu Lebzeiten der bekannte Straßburger Rechtshistoriker Johann Schilter seinen Nachlass.

http://books.google.de/books?id=S1AU1fEYt88C&pg=PA186

Schilters GND:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118795015

Der Lindauer Buchhändler Jacob Otto bot den Buchnachlass beider in mehreren Katalogen 1759-1762 an. Diesen hat die UB München nun ins Netz gestellt.

Hauptband

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21430/

Darin: eine Inkunabel der Chronik Thomas Lirers Konrad Dinckmut 1486 mit einer Reisebeschreibung Tuchers (Augsburg 1482) zusammengebunden.

Continuatio I

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21431/

Continuatio II (1760):

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21432/

Schilterische Manuscripta!

Continuatio III

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21433/

Continuatio IV: Oktav

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21434/

Von großer Bedeutung sind die recht detaillerten Handschriftenbeschreibungen. Der Verdacht liegt nahe, dass Handschriften aus und über Kempten aus dem Vorbesitz Simons und nicht Schilters stammen.

S. 4 lateinische Traktate, die 1443 Frid. Witnawer (Witnavver) dem Jo. Werchmaister, Kaplan zu St. Magnus Kempten schenkte. Ob das Datum stimmt? Die Formulierung" cum diversis tractatibus, epistolis et sermonibus, de abstinentia" usw. erinnert an den Eintrag im Bücherverzeichnis des Johannes Wermaister, Kaplan des Petersalters in der Pfarrkirche St. Mang zu Kempten 1497: "Item liber de abstinentia et sunt sermones de sanctis et de tempore" (Mittelalterliche Bibliothekskataloge Bd. 3/1, 1932, S. 142 Zeile 32 - freundlicherweise von Birgit Kata, Kempten, zur Verfügung gestellt). Zur Stiftung Wermaisters an die Kirchenbibliothek St. Mang, in dem ich den Schenker der Schilter-Simon'schen Handschrift sehe, siehe auch Erhard S. 79

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Erhard_Kirchenbibliothek_St._Mang.pdf

Dass sowohl im Katalog S. 8f. (ein Druck 1477?) als auch in der Wermaister-Schenkung 1497 ein Lumen anime begegnet, mag Zufall sein.

S. 14 Ms. vom Namen der Stadt Kempten.

Aus Kempten eventuell auch das frühneuzeitliche Consilium von 1620 S. 5.

S. 20: die deutsche Handschrift ist heute Gießen Hs. 104. Seelbach zitierte den Katalog:

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4888/pdf/104.pdf

http://mrfh.online.uni-marburg.de/10300

S. 6f. Das Turnierbuch ist offenbar Gießen Hs. 284, über deren Provenienz man bisher nur wusste, dass sie wie Hs. 104 über die Familie Senckenberg nach Gießen kam. Näheres:

http://archiv.twoday.net/stories/96988341/

Zum Vergleich die Wiedergabe des Titels bei

Adrian S. 90f.

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2006/3169/pdf/Adrian-XI-1840.pdf

#forschung

http://books.google.de/books?id=TT4AAAAAcAAJ&pg=PA73

Simon ist in der GND doppelt vertreten

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=117393401

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=130193968

Seinem Schüler Simon verkaufte noch zu Lebzeiten der bekannte Straßburger Rechtshistoriker Johann Schilter seinen Nachlass.

http://books.google.de/books?id=S1AU1fEYt88C&pg=PA186

Schilters GND:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118795015

Der Lindauer Buchhändler Jacob Otto bot den Buchnachlass beider in mehreren Katalogen 1759-1762 an. Diesen hat die UB München nun ins Netz gestellt.

Hauptband

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21430/

Darin: eine Inkunabel der Chronik Thomas Lirers Konrad Dinckmut 1486 mit einer Reisebeschreibung Tuchers (Augsburg 1482) zusammengebunden.

Continuatio I

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21431/

Continuatio II (1760):

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21432/

Schilterische Manuscripta!

Continuatio III

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21433/

Continuatio IV: Oktav

http://epub.ub.uni-muenchen.de/21434/

Von großer Bedeutung sind die recht detaillerten Handschriftenbeschreibungen. Der Verdacht liegt nahe, dass Handschriften aus und über Kempten aus dem Vorbesitz Simons und nicht Schilters stammen.

S. 4 lateinische Traktate, die 1443 Frid. Witnawer (Witnavver) dem Jo. Werchmaister, Kaplan zu St. Magnus Kempten schenkte. Ob das Datum stimmt? Die Formulierung" cum diversis tractatibus, epistolis et sermonibus, de abstinentia" usw. erinnert an den Eintrag im Bücherverzeichnis des Johannes Wermaister, Kaplan des Petersalters in der Pfarrkirche St. Mang zu Kempten 1497: "Item liber de abstinentia et sunt sermones de sanctis et de tempore" (Mittelalterliche Bibliothekskataloge Bd. 3/1, 1932, S. 142 Zeile 32 - freundlicherweise von Birgit Kata, Kempten, zur Verfügung gestellt). Zur Stiftung Wermaisters an die Kirchenbibliothek St. Mang, in dem ich den Schenker der Schilter-Simon'schen Handschrift sehe, siehe auch Erhard S. 79

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Erhard_Kirchenbibliothek_St._Mang.pdf

Dass sowohl im Katalog S. 8f. (ein Druck 1477?) als auch in der Wermaister-Schenkung 1497 ein Lumen anime begegnet, mag Zufall sein.

S. 14 Ms. vom Namen der Stadt Kempten.

Aus Kempten eventuell auch das frühneuzeitliche Consilium von 1620 S. 5.

S. 20: die deutsche Handschrift ist heute Gießen Hs. 104. Seelbach zitierte den Katalog:

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4888/pdf/104.pdf

http://mrfh.online.uni-marburg.de/10300

S. 6f. Das Turnierbuch ist offenbar Gießen Hs. 284, über deren Provenienz man bisher nur wusste, dass sie wie Hs. 104 über die Familie Senckenberg nach Gießen kam. Näheres:

http://archiv.twoday.net/stories/96988341/

Zum Vergleich die Wiedergabe des Titels bei

Adrian S. 90f.

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2006/3169/pdf/Adrian-XI-1840.pdf

#forschung

KlausGraf - am Mittwoch, 10. September 2014, 16:25 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Sammelband enthält die Konstanzer Weltchronik

http://archiv.twoday.net/search?q=konstanzer+weltchronik

die Zürcher Chronik Gamper: AB 2.2 mit Fortsetzungen und einen Auszug aus der Konstanzer Konzilchronik Richentals

http://www.e-manuscripta.ch/id/938642

http://www.handschriftencensus.de/11335

Nach dem Schrifteindruck erscheint mir das Ende 15./Anfang 16. Jahrhundert (so die Datierung von Gamper: Zürcher Stadtchroniken, S. 181) zu spät angesetzt. Der Grundstock ist sicher nicht vor 1460 entstanden (siehe Bl. 63r).

Die Fortsetzung Bl. 63r-64r ist anscheinend ungedruckt. Sie betrifft 1. den Feldzug in den Thurgau 1460, wozu der Zürcher Katalog von Mohlberg

http://www.zb.uzh.ch/Medien/spezialsammlungen/handschriften/nachlaesse/mittel_hand_zusammengefuehrt_klein.pdf

als weitere Darstellung Dierauer S. 234f. zitiert. Es ist aber nicht der gleiche Text:

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Quellen_zur_Schweizer_Geschichte_18.pdf&page=285

2. enthält sie eine kurze Notiz zur Eroberung Konstantinopels 1453.

Die Notizen Bl. 116r-128v stammen von verschiedenen Händen, die ich anders als Mohlberg nicht alle in das 16. Jahrhundert datiere.

Bl. 116r-v gehört meines Erachtens in das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts und betrifft die Belagerung von Neuss 1474 (irrig 1470 datiert). Zunächst werden die Belagerungsaktivitäten Karls des Kühnen erzählt, anschließend die Zusammensetzung des kaiserlichen Aufgebots beschrieben. Der kurze Text endet mit der Beschreibung der Feldzeichen: St. Jörgen Fähnlein ein rotes Kreuz in einem weißen Schild; der Kaiser führte ein goldenes Kreuz auf dem Hut; die anderen Fürsten ein rotes Kreuz in weißem Feld.

Bl. 117r Von der Mordnacht zu Zürich ist eindeutig 16. Jahrhundert, eher Mitte.

Bl. 118r-v zum Schwabenkrieg 1499 könnte wieder annähernd zeitgenössisch sein.

Bl. 120r-121v ist eine Chronik zur eidgenössischen Reformationsgeschichte 1528/29, wohl in Zürich entstanden. Sie setzt mit der Berner Disputation 1528 ein. Bl. 122r-124v soll die 17 Artikel des Ersten Landfrieden vom 26. Juni 1529, siehe den Abdruck in den Eidgenössischen Abschieden

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/pageview/350484

wiedergeben, bricht aber mitten im 16. Artikel unten am Seitenende ab. Es folgt ein leeres Blatt.

Bl. 126r-v, 128r-v ist wieder eine Zürcher Chronik des Schwabenkriegs (von Andre Gutmann: Schwabenkriegschronik 2010

http://archiv.twoday.net/stories/6470130/ wurde diese Handschrift laut Quellenverzeichnis nicht berücksichtigt).

#forschung

http://archiv.twoday.net/search?q=konstanzer+weltchronik

die Zürcher Chronik Gamper: AB 2.2 mit Fortsetzungen und einen Auszug aus der Konstanzer Konzilchronik Richentals

http://www.e-manuscripta.ch/id/938642

http://www.handschriftencensus.de/11335

Nach dem Schrifteindruck erscheint mir das Ende 15./Anfang 16. Jahrhundert (so die Datierung von Gamper: Zürcher Stadtchroniken, S. 181) zu spät angesetzt. Der Grundstock ist sicher nicht vor 1460 entstanden (siehe Bl. 63r).

Die Fortsetzung Bl. 63r-64r ist anscheinend ungedruckt. Sie betrifft 1. den Feldzug in den Thurgau 1460, wozu der Zürcher Katalog von Mohlberg

http://www.zb.uzh.ch/Medien/spezialsammlungen/handschriften/nachlaesse/mittel_hand_zusammengefuehrt_klein.pdf

als weitere Darstellung Dierauer S. 234f. zitiert. Es ist aber nicht der gleiche Text:

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Quellen_zur_Schweizer_Geschichte_18.pdf&page=285

2. enthält sie eine kurze Notiz zur Eroberung Konstantinopels 1453.

Die Notizen Bl. 116r-128v stammen von verschiedenen Händen, die ich anders als Mohlberg nicht alle in das 16. Jahrhundert datiere.

Bl. 116r-v gehört meines Erachtens in das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts und betrifft die Belagerung von Neuss 1474 (irrig 1470 datiert). Zunächst werden die Belagerungsaktivitäten Karls des Kühnen erzählt, anschließend die Zusammensetzung des kaiserlichen Aufgebots beschrieben. Der kurze Text endet mit der Beschreibung der Feldzeichen: St. Jörgen Fähnlein ein rotes Kreuz in einem weißen Schild; der Kaiser führte ein goldenes Kreuz auf dem Hut; die anderen Fürsten ein rotes Kreuz in weißem Feld.

Bl. 117r Von der Mordnacht zu Zürich ist eindeutig 16. Jahrhundert, eher Mitte.

Bl. 118r-v zum Schwabenkrieg 1499 könnte wieder annähernd zeitgenössisch sein.

Bl. 120r-121v ist eine Chronik zur eidgenössischen Reformationsgeschichte 1528/29, wohl in Zürich entstanden. Sie setzt mit der Berner Disputation 1528 ein. Bl. 122r-124v soll die 17 Artikel des Ersten Landfrieden vom 26. Juni 1529, siehe den Abdruck in den Eidgenössischen Abschieden

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/pageview/350484

wiedergeben, bricht aber mitten im 16. Artikel unten am Seitenende ab. Es folgt ein leeres Blatt.

Bl. 126r-v, 128r-v ist wieder eine Zürcher Chronik des Schwabenkriegs (von Andre Gutmann: Schwabenkriegschronik 2010

http://archiv.twoday.net/stories/6470130/ wurde diese Handschrift laut Quellenverzeichnis nicht berücksichtigt).

#forschung

KlausGraf - am Mittwoch, 10. September 2014, 14:22 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 5. September 2014, 15:37 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Vorfeld des Städtekriegs von 1449/50 kam es zu heftigen Fehdehandlungen des Schwäbischen Städtebunds gegen Schlösser und Besitzungen der sogenannten "Städtefeinde" [1]. 1441 entschlossen sich die verbündeten Städte dazu, massiv gegen die adeligen "Raubritter" vorzugehen. Besonders aufwändig war die Eroberung von Burg Maienfels bei Wüstenrot. Am 23. Oktober 1441 eroberten die Rothenburger, unterstützt von Truppen aus Schwäbisch Hall, Dinkelsbühl und Nördlingen, die Burgen Ingolstadt und Giebelstadt bei Ochsenfurt.

Zuverlässige zeitgenössische Angaben bieten die Nördlinger Missiven. Am 24. Oktober berichtete Rothenburg an Nördlingen über Eroberung und Niederbrennen der beiden Schlösser am Vortag, und am 4. Dezember schrieb Rothenburg Ulm über die Hinrichtung des gefangengenommenen Städtefeinds Wilhelm von Elme am 19. November. [2]

Den 23. Oktober nennt auch die kurze zeitgenössische Notiz des fränkischen Adeligen Heinrich Steinruck. [3] Weitere Quellen sind vermutlich nicht nur in Schwäbisch Hall vorhanden. [4]

Knapp erwähnt das Ereignis der Augsburger Erhard Wahraus. [5] Sowohl die Würzburger Chronik des Lorenz Fries als auch die ältesten Rothenburger Chroniken, die von der Eroberung Ingolstadts wissen, gehören bereits dem 16. Jahrhundert an. Eine ausführliche Kommentierung der Nachricht von Fries bietet die neue Ausgabe von 2002 [6]. Die Handschrift der UB Würzburg mit einer farbigen Miniatur ist online. [7]

Einen ausführlichen Abschnitt zur Eroberung der beiden Burgen enthält die bei Duellius 1724 auszugsweise gedruckte Rothenburger Chronik des Bonifatius Wernitzer. [8] Heinrich Wilhelm Bensen hat ohne genaue Quellennachweise die Rothenburger Chroniken in zwei Publikationen ausgewertet. [9] Ludwig Schnurrer hat 1982 "Das Volkslied von der Eroberung der Burg Ingelstadt (1441) durch die Rothenburger" in der Heimatbeilage "Die Linde" [10] gewürdigt. Von besonderem Wert ist seine Wiedergabe (S. 58) des Berichts der Annalen des Archivars Johann Adam Erhard (1661—1718), der noch die heute nicht mehr erhaltene Stadtrechnung des Jahres auswerten konnte (Stadtarchiv Rothenburg B 22 S. 159f.).

Bald hierauf Sonntag post 11 000 virginum [11] zwo Stund vor Nacht zogen die von Rothenburg wieder aus und zogen mit großem Zeug in 1500 Mann stark vor Ingelstadt, huben das Tor aus den Angeln und eroberten das Schloß und Städtlein und fingen daselbst Wilhelm von Elm, der dasselbige Schloß einem anderen Edelmann, Hans Hund, mit Unrecht abgenommen, der sein Bürg war, vor ihne aber nicht leisten wollte. So wurde auch das Schloß Giebelstadt einem Edelmann, Balthasar Geyern zuständig, so auch der Städte Feind war, gewonnen und viel Guts erbeutet. Weilen nun dieser Wilhelm von Elm mit seinen Helfershelfern als offenbarer Städtefeind nicht nur Windelsbach, Wolckersfelden und ander Ort abgebrannt, sondern auch mit Rauben und Plündern großen Schaden getan, so wurde Donnerstag vor Katharina [12] 5 Personen die Häupter abgeschlagen, nemlich dem Wilhelm von Elm (welcher 9 Schuh lang gewesen sein soll, wie solches ein Zeigen unter dem Galgentor auf der rechten Hand an einem Eisen dargibt [13]), dem jungen Bartholmes von Hutten und einem von Greußing, hinter der Ziegelhütten im Graben, da der äußer Riegel gen Schweinsdorf ein End hat, den andern zweien aber, Heinrich von Urspringen und ein von Clingenberg bei dem Gericht, darin man sie warf, vorbemelten dritten, ersteren aber hat man jedem eine Truhe machen und selbe zu den Barfüßern begraben lassen. 32 Pfund zahlte man dem Nachrichter vor seinen Lohn, diese Execution zu verrichten. Freitag post Catharine [14] und 73 1/2 Pfund kostete des von Elms und seiner Gesellung Atzung, so in 6 Wochen und 2 Tagen dem Hausknecht bezahlt worden. Hauptleute dieses Zugs waren Peter Creglinger und Heinrich Trüeb.

Erhard fußt auf den früheren Chroniken. Ergänzend ist daher der in [8] verlinkte Text von Duellius heranzuziehen (siehe auch unten zum Cgm 7870, online).

Auf den Zug der Rothenburger vor Ingolstadt dichtete der Bäckerknecht Peter Weiglein ein - soweit bekannt - ausschließlich in Rothenburger Chronikhandschriften überliefertes historisches Ereignislied. Es schildert in 20 Fünfzeilerstrophen des bei "Raubritter"-Liedern beliebten Lindenschmidt-Typs [15] lebendig die Vorgänge bis zur Gefangennahme der Besatzung und dem Brand des Schlosses. Da die Hinrichtung des von Elm nicht erwähnt wird, darf man wohl an eine zeitnahe Abfassung denken. [16]

Die Überlieferung des Lieds in der Rothenburger Stadtchronik des 1565 gestorbenen Altaristen Michael Eisenhart [17] hat Frieder Schanze im Verfasserlexikon zusammengestellt. Hinzu kommt eine von mir aufgefundene Nürnberger Handschrift (im GNM), auf die mich nachträglich auch Ludwig Schnurrer hinwies (dem ich herzlich für Unterstützung danke), und die vom Stadtarchiv Rothenburg mitgeteilte Überlieferung in der Chronik Dehners.

Nach Ansicht Schnurrers und der Rothenburger Forschung sind München Cgm 7870 und Nürnberg Nr. 71 Eisenhart-Autographe. Zu den jüngeren Handschriften ist auch zu vergleichen die entlegene Studie von Siegfried Bräuer: Die zeitgenössischen Lieder über den Thüringer Aufstand von 1525 = Mühlhäuser Beiträge Sonderheft 2 (1979), S. 62-64, der ein von Eisenhart überliefertes Bauernkriegs-Lied dokumentiert (Handschriften E 1-6). Ohne den Hinweis Schnurrers wäre ich wohl nie auf diese Arbeit gestoßen. Da sich das Stadtarchiv Rothenburg weigerte, die Seitenangaben der Rothenburger Chroniken zu überprüfen und die Fundstelle in Bd. 21 mitzuteilen [18], muss mein Beitrag Stückwerk bleiben. Die Seitenangaben muss ich also fast alle nach Schanze geben.

München, Staatsbibliothek, Cgm 7870, Bl. 15v

2. Viertel 16. Jahrhundert

Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00041193/image_31

Auf die ausführliche Darstellung zur Fehde ab Bl. 14v (mit falschem Datum 1443) sei aufmerksam gemacht. Das Lied weist hier erhebliche Abweichungen von den verfügbaren Drucken auf. Es ist nur unvollständig und in anderer Reihenfolge überliefert: Strophen (bei Liliencron) 1, 2, 5, 10, 9, 4.

Nürnberg, Staatsarchiv, Rep. 200 III Nr. 71, Bl. 66v-67r

Nach Schnurrer von der gleichen Hand wie Cgm 7870.

Jüngere Abschriften der Eisenhart-Chronik des 17./18. Jahrhunderts (nach dem Alphabet der Bibliotheksorte)

Erlangen, Universitätsbibliothek, Hs. B 188, Bl. 118v

1. Hälfte 17. Jahrhundert [19]

München, Staatsbibliothek, Cgm 4996, Bl. 75v-76v

Nach Bräuer 3. Viertel 17. Jahrhundert [20]

Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 1292, Bl. 124r-136v

Zu 1439 eingereiht.

Nach Auskunft von Dr. Pommeranz um 1650.

Nürnberg, Staatsarchiv, wie oben Nr. 70, Bl. 95r-96v

Nach Bräuer frühes 17. Jahrhundert

Rothenburg, Stadtarchiv, B 20, Bl. 87v-89r

Nach Bräuer von der gleichen Hand wie Cgm 4996, ebenfalls 3. Viertel 17. Jahrhundert

Rothenburg, Stadtarchiv, B 21

Ob dieses Archivale das Lied enthält, vermag ich aufgrund der Weigerung des Stadtarchiv Rothenburg nicht zu sagen. Das Bauernkriegs-Lied ist jedenfalls präsent. Nach Bräuer 3. Viertel 17. Jahrhundert, aber etwas jünger als B 20.

Stadtarchiv Rothenburg, B 21a, S. 92-94

Stadtarchiv Rothenburg, B 21b, S. 105f.

Die Einreihung des Lieds in Cgm 7870 legt im Vergleich mit den Blattzahlen der übrigen Handschriften den Schluss nahe, dass Cgm 7870 erheblich von der übrigen Überlieferung der Chronik Eisenharts abweicht.

Außer Eisenharts Chronik überliefert Weigleins Lied auch die in der Mitte des 17. Jahrhunderts entstandene Rothenburger Chronik des Sebastian Dehner.

Karlsruhe, Generallandesarchiv, 65/420, S. 64-66 [21]

Außer den folgenden gibt es noch weitere Abdrucke und auszugsweise Abdrucke.

Heinrich Christoph Büttner: Materialien zur Ansbachischen Geschichte [...] (1807), S. 83-91 nach einer nicht genannten Rothenburger handschriftlichen Chronik. Bei 1439 eingereiht. [22]

Taschenbuch für vaterländische Geschichte. Hrsg. von Joseph von Hormayr NF 5 (1834), S. 342-345 nach ungenannter Quelle (Cgm 4996?) [23]

Fr. Leonhard von Soltau: Ein Hundert Deutscher Historischer Volklieder (1836), S. 118-122 nach Hormayr. [24]

Gutenbergs Archiv. Hrsg. von Ottmar Schönhuth. Zweite Ausgabe 1848 Nr. 3, S. 13-15 nach ungenannter Vorlage .[25]

Rochus von Liliencron: Die historischen Volkslieder der Deutschen [...]. Bd. 1 (1865), S. 374-376 Nr. 77 nach Cgm 4996 mit Varianten aus B, das angeblich der Abdruck von 1848 sein soll.

http://books.google.de/books?id=z9kNAAAAQAAJ&pg=PA374

August Merz: Rothenburg o/T. in alter und neuer Zeit (1873), S. 157-160 aus ungenannter Vorlage, nur 13 Strophen. [26]

Thomas Cramer: Die kleineren Liederdichter des 14. und 15. Jahrhunderts. Bd. 3 (1982), S. 422-425 nur nach Cgm 4996.

Eine Ausgabe nach den maßgeblichen autographen Handschriften existiert nicht. Cramer hat wie schon Liliencron nach einer späten Abschrift ediert. Es ist zu hoffen, dass die Nürnberger Handschrift Nr. 71 den gesamten Strophenbestand überliefert.

[1] Zum Konzept "Städtefeindschaft" im 15./16. Jahrhundert:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/

[2] Harro Blezinger: Der Schwäbische Städtebund in den Jahren 1438-1445 (1954), S. 78.

[3] Ausgabe von August Schäffler

https://archive.org/stream/bub_gb_SgEsAAAAYAAJ#page/n537/mode/2up

Zur Quelle: http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04325.html

[4] Leider fehlt der Quellennachweis auf dem Scan von Gmelins Geschichte:

https://archive.org/stream/Gmelin_Haellische/Hllische_geschichte1#page/n571/mode/2up

Auf Haller Rechnungseinträge verwies Gerd Wunder in: Württembergisch Franken NF 32 (1958), S. 68

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22oktober+1441%22+rothenburg+m%C3%BCnkheim

Hinweise auf eine Involvierung Nürnbergs:

http://books.google.de/books?id=ocBGAAAAcAAJ&pg=PA162

[Ludwig Schnurrer: Schwäbisch Hall und Rothenburg. In: Württembergisch Franken 65 (1981), S. 145-176, hier S. 149 erwähnt die Fehde und verweist u.a. auf Schnizlein 1913, dessen Darstellung aber keine neuen Aspekte und keine Nachweise enthält:

http://hdl.handle.net/2027/uc1.b5158844?urlappend=%3Bseq=58 (US) ]

[5] Die Chroniken der deutschen Städte 4 (1865), S. 236

http://books.google.de/books?id=ZzsOAAAAQAAJ&pg=RA1-PA236

[6] Lorenz Fries: Chronik der Bischöfe von Würzburg 742-1495. Bd. 4, bearb. von Ulrike Grosche u.a. (2002), S. 50f.

[7] http://franconica.uni-wuerzburg.de/ub/fries/pages/fries/941.html

[8] Duellius

http://books.google.de/books?id=YGETAAAAQAAJ&pg=PA203

Zu den Rothenburger Chroniken siehe die im wesentlichen auf den Angaben des Kunstdenkmäler-Bandes fußende Rothenburg-Bibliographie

http://www.alt-rothenburg.de/downloads/rothenburgbibiligraphie.doc

Auf Fries und Duellius beruft sich die von Blezinger zitierte Arbeit von Würdinger 1868

http://books.google.de/books?id=URsRAQAAMAAJ&pg=PA293

[9] Ausführlich in der Geschichte des Bauernkriegs

http://books.google.de/books?id=wspRg5V9me8C&pg=PA571

Kurz in den Historischen Untersuchungen

http://books.google.de/books?id=9mdYAAAAcAAJ&pg=PA336

[10] 64. Jg., S. 58-61. Der kurze Aufsatz enthält eine Wiedergabe des Lieds angeblich nach Soltau 1845 (es sind aber nur 12 Strophen in anderer Reihenfolge als bei Soltau und den weiteren Drucken) sowie eine GEMA-freie Melodie-Schöpfung für "diese urwüchsige Kriegsweise" (S. 60) von Dr. Horst Steinmetz. Herr Dr. Schnurrer war so liebenswürdig, mir die Ausgabe der Linde zu überlassen.

[11] 1441 Oktober 22.

[12] November 23.

[13] Das Erinnerungszeichen in Form einer Eisenklammer am Galgentor bzw. Würzburger Tor erwähnen:

Bensen in seiner Sagensammlung

http://books.google.de/books?id=RLhAAAAAcAAJ&pg=PA88

Winterbach 1826: 8,5 Werkschuhe hoch

http://books.google.de/books?id=sapBAAAAcAAJ&pg=PA86

Karl Julius Weber 1824

http://books.google.de/books?id=dXG1Yr6viWEC&pg=PA555

Boegner 1912

http://books.google.de/books?id=swgtAAAAYAAJ&pg=PA18 (US)

[Schnizlein 1913 wie oben]

Dehners Chronik S. 64 am Rand (siehe unten Anm. 21)

[14] Dezember 1, wohl Abrechnungstag der Stadtrechnung.

[15] Vgl. außer Burghart Wachinger in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 2. Aufl. Bd. 5 (1985), Sp. 840f. Wolfgang Zink: Die Lindenschmidtlieder. In: Jahrbuch für Volksliedforschung 21 (1976), S. 41-86 (lizenzpflichtig online, kostenfreier Zugriff nach Registrierung:

http://www.jstor.org/stable/846441 )

[16] Frieder Schanze in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 2. Aufl. Bd. 10 (die Lieferung 3/4 erschien 1998), Sp. 788f. verwies auf Bensens Bauernkriegs-Geschichte, Liliencron, Blezinger und Schnurrer 1982 sowie auf Ulrich Müller: Untersuchungen zur politischen Lyrik des deutschen Mittelalters (1974), S. 232 Nr. 112, dessen - den älteren Ausgaben folgende - Fehldatierung 1439 Schanze korrigierte.

Nur minimale Fortschritte gegenüber Schanze: das DLL 2012

http://books.google.de/books?id=2Ll83nTYn0EC&pg=PT272

[17] Einen Neufund zu seiner Flores-temporum-Bearbeitung werde ich bald vorstellen. Dort dann auch biographische Angaben.

[18] Die Stadtarchivarin behauptete, dies würde 2 Stunden Arbeit bedeuten! Es geht um nebeneinander im Regal aufbewahrte drei Handschriften, von denen die Seitenzahlen lediglich zu überprüfen wären, und eine daneben befindliche Handschrift, in der man auch sehr rasch das Lied auffinden dürfte, da alle vier späten Abschriften wohl die gleiche Struktur besitzen. Soll ich 400 km nur wegen ein paar Seitenzahlen anreisen?

[19] Beschreibung:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a123_JPG.htm (mit der irrtümlichen Angabe Nr. 20 im Stadtarchiv Rothenburg sei das Original und B 21b eine Abschrift, woraus sich die diesbezügliche Angabe im DLL erklärt).

[20] Ebenso der handschriftliche Eintrag im Schmeller-Katalog

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008214/image_526

Karina Kellermann: Abschied vom 'historischen Volkslied' (2000), S. 173-177 edierte nach dieser Handschrift das Städtekriegslied "Der marggraf macht, das ich von ihm muß singen". Es ist auch in der Dehner-Handschrift im GLAK 65/420 S. 66-67 (online siehe nächste Anmerkung) überliefert.

[21] Beschreibung: Michael Klein: Die Handschriften 65/1-1200 im Generallandesarchiv Karlsruhe (1987), S. 162f.

Auszug der hier einschlägigen Seiten mit einer Zeichnung der Belagerung von Ingolstadt online:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehner_chronik_rothenburg_auszug.pdf

[22] http://books.google.de/books?id=17xAAAAAcAAJ&pg=PA84

Büttner war der Regierungsrat Büttner, der in Cod. hist. qu. 189 der WLB Stuttgart zwei Bauernkriegslieder aus der Chronik Eisenharts kopierte und zwar gemäß Bräuer S. 63 aus der Erlanger Handschrift. Daher dürfte auch seine Textwiedergabe des Weiglein-Lieds diese Vorlage haben.

[23] http://books.google.de/books?id=XX5UAAAAcAAJ&pg=PA342

[24] http://books.google.de/books?id=HJdbAAAAQAAJ&pg=PA118

[25] http://books.google.de/books?id=eYYuAAAAYAAJ&pg=PA42-IA3

[26] http://books.google.de/books?id=ERJaAAAAcAAJ&pg=PA157

Nachtrag 25. Januar 2015: Von einer Hand Ende 15./Anfang 16. Jahrhunderts wurde ein nur teilweise mit Weigleins Lied übereinstimmendes Lied "Es lit ain schloss in Ffranken land Ingelstad ist es genant" eingetragen in St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 604, S. 229-230. Digitalisat:

http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0604/229/0/Sequence-614

Beschreibung der Handschrift (ohne Scherers Hinweis auf Soltau zu aktualisieren):

http://www.e-codices.unifr.ch/de/description/csg/0604/

Eintrag http://www.handschriftencensus.de/5691

Etwas ausführlicherer Hinweis Scherers als in seinem Handschriftenkatalog:

https://books.google.de/books?id=erE6AQAAIAAJ&pg=PA160

Es handelt sich um die älteste bekannte Überlieferung der Textgruppe "Weiglein".

Update 28.11.2015:

Eine einem Melchior Eisenhard (!) zugeschriebene Rothenburger Chronik in der ULB Darmstadt erwähnte Walther:

https://books.google.de/books?id=bxACAAAAQAAJ&pg=PA105

Björn Gebert war so freundlich, Auskunft über das Stück zu erteilen:

"Die Signatur lautet Hs 153. Es handelt sich um eine äußerst heterogene (eingebunden ist z.B. auch eine gedruckte Urkunde des Bürgermeisters und Rats der Stadt von 1785) Sammelhandschrift von insgesamt 283 Folii unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Alters, deren Einband aus jeweils drei übereinander geklebten Fragmenten besteht. Die Außenseite des vorderen und hinteren Einbanddeckels bildet ein Fragment, das ich grob in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts datieren würde. Die Abschrift der Rothenburger Chronik (fol. 6r - 22r) würde ich nach den Wasserzeichen auf Anfang des 17. Jahrhunderts datieren. Das Weiglein-Lied habe ich NICHT entdeckt. Ein adäquates Katalogisat oder eine wissenschaftliche Beschreibung der Handschrift gibt es leider noch nicht."

#forschung

#fnzhss

Dehner-Chronik

Dehner-Chronik

Zuverlässige zeitgenössische Angaben bieten die Nördlinger Missiven. Am 24. Oktober berichtete Rothenburg an Nördlingen über Eroberung und Niederbrennen der beiden Schlösser am Vortag, und am 4. Dezember schrieb Rothenburg Ulm über die Hinrichtung des gefangengenommenen Städtefeinds Wilhelm von Elme am 19. November. [2]

Den 23. Oktober nennt auch die kurze zeitgenössische Notiz des fränkischen Adeligen Heinrich Steinruck. [3] Weitere Quellen sind vermutlich nicht nur in Schwäbisch Hall vorhanden. [4]

Knapp erwähnt das Ereignis der Augsburger Erhard Wahraus. [5] Sowohl die Würzburger Chronik des Lorenz Fries als auch die ältesten Rothenburger Chroniken, die von der Eroberung Ingolstadts wissen, gehören bereits dem 16. Jahrhundert an. Eine ausführliche Kommentierung der Nachricht von Fries bietet die neue Ausgabe von 2002 [6]. Die Handschrift der UB Würzburg mit einer farbigen Miniatur ist online. [7]

Einen ausführlichen Abschnitt zur Eroberung der beiden Burgen enthält die bei Duellius 1724 auszugsweise gedruckte Rothenburger Chronik des Bonifatius Wernitzer. [8] Heinrich Wilhelm Bensen hat ohne genaue Quellennachweise die Rothenburger Chroniken in zwei Publikationen ausgewertet. [9] Ludwig Schnurrer hat 1982 "Das Volkslied von der Eroberung der Burg Ingelstadt (1441) durch die Rothenburger" in der Heimatbeilage "Die Linde" [10] gewürdigt. Von besonderem Wert ist seine Wiedergabe (S. 58) des Berichts der Annalen des Archivars Johann Adam Erhard (1661—1718), der noch die heute nicht mehr erhaltene Stadtrechnung des Jahres auswerten konnte (Stadtarchiv Rothenburg B 22 S. 159f.).

Bald hierauf Sonntag post 11 000 virginum [11] zwo Stund vor Nacht zogen die von Rothenburg wieder aus und zogen mit großem Zeug in 1500 Mann stark vor Ingelstadt, huben das Tor aus den Angeln und eroberten das Schloß und Städtlein und fingen daselbst Wilhelm von Elm, der dasselbige Schloß einem anderen Edelmann, Hans Hund, mit Unrecht abgenommen, der sein Bürg war, vor ihne aber nicht leisten wollte. So wurde auch das Schloß Giebelstadt einem Edelmann, Balthasar Geyern zuständig, so auch der Städte Feind war, gewonnen und viel Guts erbeutet. Weilen nun dieser Wilhelm von Elm mit seinen Helfershelfern als offenbarer Städtefeind nicht nur Windelsbach, Wolckersfelden und ander Ort abgebrannt, sondern auch mit Rauben und Plündern großen Schaden getan, so wurde Donnerstag vor Katharina [12] 5 Personen die Häupter abgeschlagen, nemlich dem Wilhelm von Elm (welcher 9 Schuh lang gewesen sein soll, wie solches ein Zeigen unter dem Galgentor auf der rechten Hand an einem Eisen dargibt [13]), dem jungen Bartholmes von Hutten und einem von Greußing, hinter der Ziegelhütten im Graben, da der äußer Riegel gen Schweinsdorf ein End hat, den andern zweien aber, Heinrich von Urspringen und ein von Clingenberg bei dem Gericht, darin man sie warf, vorbemelten dritten, ersteren aber hat man jedem eine Truhe machen und selbe zu den Barfüßern begraben lassen. 32 Pfund zahlte man dem Nachrichter vor seinen Lohn, diese Execution zu verrichten. Freitag post Catharine [14] und 73 1/2 Pfund kostete des von Elms und seiner Gesellung Atzung, so in 6 Wochen und 2 Tagen dem Hausknecht bezahlt worden. Hauptleute dieses Zugs waren Peter Creglinger und Heinrich Trüeb.

Erhard fußt auf den früheren Chroniken. Ergänzend ist daher der in [8] verlinkte Text von Duellius heranzuziehen (siehe auch unten zum Cgm 7870, online).

Auf den Zug der Rothenburger vor Ingolstadt dichtete der Bäckerknecht Peter Weiglein ein - soweit bekannt - ausschließlich in Rothenburger Chronikhandschriften überliefertes historisches Ereignislied. Es schildert in 20 Fünfzeilerstrophen des bei "Raubritter"-Liedern beliebten Lindenschmidt-Typs [15] lebendig die Vorgänge bis zur Gefangennahme der Besatzung und dem Brand des Schlosses. Da die Hinrichtung des von Elm nicht erwähnt wird, darf man wohl an eine zeitnahe Abfassung denken. [16]

Die Überlieferung des Lieds in der Rothenburger Stadtchronik des 1565 gestorbenen Altaristen Michael Eisenhart [17] hat Frieder Schanze im Verfasserlexikon zusammengestellt. Hinzu kommt eine von mir aufgefundene Nürnberger Handschrift (im GNM), auf die mich nachträglich auch Ludwig Schnurrer hinwies (dem ich herzlich für Unterstützung danke), und die vom Stadtarchiv Rothenburg mitgeteilte Überlieferung in der Chronik Dehners.

Nach Ansicht Schnurrers und der Rothenburger Forschung sind München Cgm 7870 und Nürnberg Nr. 71 Eisenhart-Autographe. Zu den jüngeren Handschriften ist auch zu vergleichen die entlegene Studie von Siegfried Bräuer: Die zeitgenössischen Lieder über den Thüringer Aufstand von 1525 = Mühlhäuser Beiträge Sonderheft 2 (1979), S. 62-64, der ein von Eisenhart überliefertes Bauernkriegs-Lied dokumentiert (Handschriften E 1-6). Ohne den Hinweis Schnurrers wäre ich wohl nie auf diese Arbeit gestoßen. Da sich das Stadtarchiv Rothenburg weigerte, die Seitenangaben der Rothenburger Chroniken zu überprüfen und die Fundstelle in Bd. 21 mitzuteilen [18], muss mein Beitrag Stückwerk bleiben. Die Seitenangaben muss ich also fast alle nach Schanze geben.

München, Staatsbibliothek, Cgm 7870, Bl. 15v

2. Viertel 16. Jahrhundert

Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00041193/image_31

Auf die ausführliche Darstellung zur Fehde ab Bl. 14v (mit falschem Datum 1443) sei aufmerksam gemacht. Das Lied weist hier erhebliche Abweichungen von den verfügbaren Drucken auf. Es ist nur unvollständig und in anderer Reihenfolge überliefert: Strophen (bei Liliencron) 1, 2, 5, 10, 9, 4.

Nürnberg, Staatsarchiv, Rep. 200 III Nr. 71, Bl. 66v-67r

Nach Schnurrer von der gleichen Hand wie Cgm 7870.

Jüngere Abschriften der Eisenhart-Chronik des 17./18. Jahrhunderts (nach dem Alphabet der Bibliotheksorte)

Erlangen, Universitätsbibliothek, Hs. B 188, Bl. 118v

1. Hälfte 17. Jahrhundert [19]

München, Staatsbibliothek, Cgm 4996, Bl. 75v-76v

Nach Bräuer 3. Viertel 17. Jahrhundert [20]

Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 1292, Bl. 124r-136v

Zu 1439 eingereiht.

Nach Auskunft von Dr. Pommeranz um 1650.

Nürnberg, Staatsarchiv, wie oben Nr. 70, Bl. 95r-96v

Nach Bräuer frühes 17. Jahrhundert

Rothenburg, Stadtarchiv, B 20, Bl. 87v-89r

Nach Bräuer von der gleichen Hand wie Cgm 4996, ebenfalls 3. Viertel 17. Jahrhundert

Rothenburg, Stadtarchiv, B 21

Ob dieses Archivale das Lied enthält, vermag ich aufgrund der Weigerung des Stadtarchiv Rothenburg nicht zu sagen. Das Bauernkriegs-Lied ist jedenfalls präsent. Nach Bräuer 3. Viertel 17. Jahrhundert, aber etwas jünger als B 20.

Stadtarchiv Rothenburg, B 21a, S. 92-94

Stadtarchiv Rothenburg, B 21b, S. 105f.

Die Einreihung des Lieds in Cgm 7870 legt im Vergleich mit den Blattzahlen der übrigen Handschriften den Schluss nahe, dass Cgm 7870 erheblich von der übrigen Überlieferung der Chronik Eisenharts abweicht.

Außer Eisenharts Chronik überliefert Weigleins Lied auch die in der Mitte des 17. Jahrhunderts entstandene Rothenburger Chronik des Sebastian Dehner.

Karlsruhe, Generallandesarchiv, 65/420, S. 64-66 [21]

Außer den folgenden gibt es noch weitere Abdrucke und auszugsweise Abdrucke.

Heinrich Christoph Büttner: Materialien zur Ansbachischen Geschichte [...] (1807), S. 83-91 nach einer nicht genannten Rothenburger handschriftlichen Chronik. Bei 1439 eingereiht. [22]

Taschenbuch für vaterländische Geschichte. Hrsg. von Joseph von Hormayr NF 5 (1834), S. 342-345 nach ungenannter Quelle (Cgm 4996?) [23]

Fr. Leonhard von Soltau: Ein Hundert Deutscher Historischer Volklieder (1836), S. 118-122 nach Hormayr. [24]

Gutenbergs Archiv. Hrsg. von Ottmar Schönhuth. Zweite Ausgabe 1848 Nr. 3, S. 13-15 nach ungenannter Vorlage .[25]

Rochus von Liliencron: Die historischen Volkslieder der Deutschen [...]. Bd. 1 (1865), S. 374-376 Nr. 77 nach Cgm 4996 mit Varianten aus B, das angeblich der Abdruck von 1848 sein soll.

http://books.google.de/books?id=z9kNAAAAQAAJ&pg=PA374

August Merz: Rothenburg o/T. in alter und neuer Zeit (1873), S. 157-160 aus ungenannter Vorlage, nur 13 Strophen. [26]

Thomas Cramer: Die kleineren Liederdichter des 14. und 15. Jahrhunderts. Bd. 3 (1982), S. 422-425 nur nach Cgm 4996.

Eine Ausgabe nach den maßgeblichen autographen Handschriften existiert nicht. Cramer hat wie schon Liliencron nach einer späten Abschrift ediert. Es ist zu hoffen, dass die Nürnberger Handschrift Nr. 71 den gesamten Strophenbestand überliefert.

[1] Zum Konzept "Städtefeindschaft" im 15./16. Jahrhundert:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/

[2] Harro Blezinger: Der Schwäbische Städtebund in den Jahren 1438-1445 (1954), S. 78.

[3] Ausgabe von August Schäffler

https://archive.org/stream/bub_gb_SgEsAAAAYAAJ#page/n537/mode/2up

Zur Quelle: http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04325.html

[4] Leider fehlt der Quellennachweis auf dem Scan von Gmelins Geschichte:

https://archive.org/stream/Gmelin_Haellische/Hllische_geschichte1#page/n571/mode/2up

Auf Haller Rechnungseinträge verwies Gerd Wunder in: Württembergisch Franken NF 32 (1958), S. 68

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22oktober+1441%22+rothenburg+m%C3%BCnkheim

Hinweise auf eine Involvierung Nürnbergs:

http://books.google.de/books?id=ocBGAAAAcAAJ&pg=PA162

[Ludwig Schnurrer: Schwäbisch Hall und Rothenburg. In: Württembergisch Franken 65 (1981), S. 145-176, hier S. 149 erwähnt die Fehde und verweist u.a. auf Schnizlein 1913, dessen Darstellung aber keine neuen Aspekte und keine Nachweise enthält:

http://hdl.handle.net/2027/uc1.b5158844?urlappend=%3Bseq=58 (US) ]

[5] Die Chroniken der deutschen Städte 4 (1865), S. 236

http://books.google.de/books?id=ZzsOAAAAQAAJ&pg=RA1-PA236

[6] Lorenz Fries: Chronik der Bischöfe von Würzburg 742-1495. Bd. 4, bearb. von Ulrike Grosche u.a. (2002), S. 50f.

[7] http://franconica.uni-wuerzburg.de/ub/fries/pages/fries/941.html

[8] Duellius

http://books.google.de/books?id=YGETAAAAQAAJ&pg=PA203

Zu den Rothenburger Chroniken siehe die im wesentlichen auf den Angaben des Kunstdenkmäler-Bandes fußende Rothenburg-Bibliographie

http://www.alt-rothenburg.de/downloads/rothenburgbibiligraphie.doc

Auf Fries und Duellius beruft sich die von Blezinger zitierte Arbeit von Würdinger 1868

http://books.google.de/books?id=URsRAQAAMAAJ&pg=PA293

[9] Ausführlich in der Geschichte des Bauernkriegs

http://books.google.de/books?id=wspRg5V9me8C&pg=PA571

Kurz in den Historischen Untersuchungen

http://books.google.de/books?id=9mdYAAAAcAAJ&pg=PA336

[10] 64. Jg., S. 58-61. Der kurze Aufsatz enthält eine Wiedergabe des Lieds angeblich nach Soltau 1845 (es sind aber nur 12 Strophen in anderer Reihenfolge als bei Soltau und den weiteren Drucken) sowie eine GEMA-freie Melodie-Schöpfung für "diese urwüchsige Kriegsweise" (S. 60) von Dr. Horst Steinmetz. Herr Dr. Schnurrer war so liebenswürdig, mir die Ausgabe der Linde zu überlassen.

[11] 1441 Oktober 22.

[12] November 23.

[13] Das Erinnerungszeichen in Form einer Eisenklammer am Galgentor bzw. Würzburger Tor erwähnen:

Bensen in seiner Sagensammlung

http://books.google.de/books?id=RLhAAAAAcAAJ&pg=PA88

Winterbach 1826: 8,5 Werkschuhe hoch

http://books.google.de/books?id=sapBAAAAcAAJ&pg=PA86

Karl Julius Weber 1824

http://books.google.de/books?id=dXG1Yr6viWEC&pg=PA555

Boegner 1912

http://books.google.de/books?id=swgtAAAAYAAJ&pg=PA18 (US)

[Schnizlein 1913 wie oben]

Dehners Chronik S. 64 am Rand (siehe unten Anm. 21)

[14] Dezember 1, wohl Abrechnungstag der Stadtrechnung.

[15] Vgl. außer Burghart Wachinger in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 2. Aufl. Bd. 5 (1985), Sp. 840f. Wolfgang Zink: Die Lindenschmidtlieder. In: Jahrbuch für Volksliedforschung 21 (1976), S. 41-86 (lizenzpflichtig online, kostenfreier Zugriff nach Registrierung:

http://www.jstor.org/stable/846441 )

[16] Frieder Schanze in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 2. Aufl. Bd. 10 (die Lieferung 3/4 erschien 1998), Sp. 788f. verwies auf Bensens Bauernkriegs-Geschichte, Liliencron, Blezinger und Schnurrer 1982 sowie auf Ulrich Müller: Untersuchungen zur politischen Lyrik des deutschen Mittelalters (1974), S. 232 Nr. 112, dessen - den älteren Ausgaben folgende - Fehldatierung 1439 Schanze korrigierte.

Nur minimale Fortschritte gegenüber Schanze: das DLL 2012

http://books.google.de/books?id=2Ll83nTYn0EC&pg=PT272

[17] Einen Neufund zu seiner Flores-temporum-Bearbeitung werde ich bald vorstellen. Dort dann auch biographische Angaben.

[18] Die Stadtarchivarin behauptete, dies würde 2 Stunden Arbeit bedeuten! Es geht um nebeneinander im Regal aufbewahrte drei Handschriften, von denen die Seitenzahlen lediglich zu überprüfen wären, und eine daneben befindliche Handschrift, in der man auch sehr rasch das Lied auffinden dürfte, da alle vier späten Abschriften wohl die gleiche Struktur besitzen. Soll ich 400 km nur wegen ein paar Seitenzahlen anreisen?

[19] Beschreibung:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a123_JPG.htm (mit der irrtümlichen Angabe Nr. 20 im Stadtarchiv Rothenburg sei das Original und B 21b eine Abschrift, woraus sich die diesbezügliche Angabe im DLL erklärt).

[20] Ebenso der handschriftliche Eintrag im Schmeller-Katalog

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008214/image_526

Karina Kellermann: Abschied vom 'historischen Volkslied' (2000), S. 173-177 edierte nach dieser Handschrift das Städtekriegslied "Der marggraf macht, das ich von ihm muß singen". Es ist auch in der Dehner-Handschrift im GLAK 65/420 S. 66-67 (online siehe nächste Anmerkung) überliefert.

[21] Beschreibung: Michael Klein: Die Handschriften 65/1-1200 im Generallandesarchiv Karlsruhe (1987), S. 162f.

Auszug der hier einschlägigen Seiten mit einer Zeichnung der Belagerung von Ingolstadt online:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehner_chronik_rothenburg_auszug.pdf

[22] http://books.google.de/books?id=17xAAAAAcAAJ&pg=PA84

Büttner war der Regierungsrat Büttner, der in Cod. hist. qu. 189 der WLB Stuttgart zwei Bauernkriegslieder aus der Chronik Eisenharts kopierte und zwar gemäß Bräuer S. 63 aus der Erlanger Handschrift. Daher dürfte auch seine Textwiedergabe des Weiglein-Lieds diese Vorlage haben.

[23] http://books.google.de/books?id=XX5UAAAAcAAJ&pg=PA342

[24] http://books.google.de/books?id=HJdbAAAAQAAJ&pg=PA118

[25] http://books.google.de/books?id=eYYuAAAAYAAJ&pg=PA42-IA3

[26] http://books.google.de/books?id=ERJaAAAAcAAJ&pg=PA157

Nachtrag 25. Januar 2015: Von einer Hand Ende 15./Anfang 16. Jahrhunderts wurde ein nur teilweise mit Weigleins Lied übereinstimmendes Lied "Es lit ain schloss in Ffranken land Ingelstad ist es genant" eingetragen in St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 604, S. 229-230. Digitalisat:

http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0604/229/0/Sequence-614

Beschreibung der Handschrift (ohne Scherers Hinweis auf Soltau zu aktualisieren):

http://www.e-codices.unifr.ch/de/description/csg/0604/

Eintrag http://www.handschriftencensus.de/5691

Etwas ausführlicherer Hinweis Scherers als in seinem Handschriftenkatalog:

https://books.google.de/books?id=erE6AQAAIAAJ&pg=PA160

Es handelt sich um die älteste bekannte Überlieferung der Textgruppe "Weiglein".

Update 28.11.2015:

Eine einem Melchior Eisenhard (!) zugeschriebene Rothenburger Chronik in der ULB Darmstadt erwähnte Walther:

https://books.google.de/books?id=bxACAAAAQAAJ&pg=PA105

Björn Gebert war so freundlich, Auskunft über das Stück zu erteilen:

"Die Signatur lautet Hs 153. Es handelt sich um eine äußerst heterogene (eingebunden ist z.B. auch eine gedruckte Urkunde des Bürgermeisters und Rats der Stadt von 1785) Sammelhandschrift von insgesamt 283 Folii unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Alters, deren Einband aus jeweils drei übereinander geklebten Fragmenten besteht. Die Außenseite des vorderen und hinteren Einbanddeckels bildet ein Fragment, das ich grob in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts datieren würde. Die Abschrift der Rothenburger Chronik (fol. 6r - 22r) würde ich nach den Wasserzeichen auf Anfang des 17. Jahrhunderts datieren. Das Weiglein-Lied habe ich NICHT entdeckt. Ein adäquates Katalogisat oder eine wissenschaftliche Beschreibung der Handschrift gibt es leider noch nicht."

#forschung

#fnzhss

Dehner-Chronik

Dehner-ChronikKlausGraf - am Donnerstag, 4. September 2014, 21:53 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einige digitalisierte Teile des kaum bekannten frühneuzeitlichen Handschriftenbestands findet man im Münchner OPAC durch Eingabe von Oefeleana. Die von Leidinger 1906 publizierte kurze Übersicht, die aber leider nur bis Nr. 118 reicht, ist nur mit US-Proxy bei HathiTrust einsehbar:

http://hdl.handle.net/2027/njp.32101073662007?urlappend=%3Bseq=236

Hinweis zum US-Proxy: Während bei Google Books für meine Bedürfnisse

http://www.ipconceal.com/

am unkompliziertesten ist, funktioniert ZenMate für Chrome bei HathiTrust in der Regel einwandfrei.

Leider nicht vollständig einsehbar die Notizen Kristellers:

http://books.google.de/books?id=5uNKg6KXbxsC&pg=PA635

Immer noch sind wichtige Funde aus diesem im wesentlichen durch ein bibliotheksinternes Hilfsmittel erschlossenen Bestand möglich:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8996/pdf/Ordo_PDFA.pdf (Dendorfer)

Zur Korrespondenz:

http://gml.userweb.mwn.de/abstracts/zula-2008.htm

Es ist ein Unding, dass die einzige Möglichkeit, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen, eine Reise nach München ist. Sehr viel weniger wichtige Kataloge wurden von der BSB gescannt.

Nachtrag: Einen Teil der Handschriften notierte Kristellers Iter:

"Excerpts

122. Vier roemische Inschriften aus Burghausen, Saal und Koesching, abgeschrieben von Joh. Aventinus (1509).

123. Joh. Aventinus, Chronicon Ranshovense, copied by Oefele from Clm 1878.

124. Another copy of the same text, s. XVII.

125 and 126. Flores historici ex Joh. Aventini Rhapsodiarum voluminibus autographis, copied by Oefele from Clm 967 and 1202-1204.

127. Copies from the Adversaria of Aventinus.

131. Kaspar Bruschius, Episcoporum Laureacensium Pataviensiumque Catalogus, revised by Lorenz Hochwart in 1563. Copy with additions, s. XVIII.

136. Joh. Eck, two autogr. letters.

138. Martin Eisengrein (1535-78), letters.

139. The same letters, copied by Oefele.

161 and 162. Lorenz Hochwart, Ratisponensium episcoporum catalogus, s. XVI.

198. Compendium topographiae urbis Romanae ex Barth. Marliani libro extractum (1591).

202. Sigmund Meisterlin, Chronik des Klosters St. Ulrich und Afra; Kurze Chronik von Augsburg. Copied by Oefele.

208 and 208 a. Peutingeriana, notes by Oefele.

235. Verzeichnis der Briefe des Aeneas Silvius. s. XVIII.

243. Margaritae Velserae, Conradi Peutingeri coniugis, opuscula, copied by Oefele from Clm 4018.

244. Abschrift der Dingolfinger Synodalbeschluesse von der Hand des Marcus Welser.

245. Notes on Joh. Albrecht Widmannstetter.

246. Johann Albrecht Widmannstetter, Untersuchungsprotokolle (1553), autogr.

247. Evangelium Johannis, Latin translation, with notes in Latin, Greek and Hebrew, by Widmannstetter (1533), autogr.

248. St. Paul, epistle to the Ephesians, and St. John, first epistle, Latin translation with Greek and Latin notes, by Widmannstetter, autogr.

250. Alphabetical list of Latin names and rare words, with references to classical authors, by Widmannstetter, autogr.

251. Locutiones graecanicae, a collection of rare Greek words, by Widmannstetter, autogr.

255. Nic.a Schoenberg (Schomberg) card., in SS. Matthaei et Marci Evangelia Paraphrases, the second one incomplete. Probably from the library of Widmannstetter who was secretary of the Cardinal. s. XVI.

256. Id., Paraphrasis in Evangelium S. Johannis, incomplete. s. XVI.

258. Id., Paraphrasis in Johannis Apostoli epistolam. s. XVI.

259. Id., fragmentary notes on mss. 255-258. s. XVI.

260. Id., commentarius in Evangelium Johannis, copied by Oefele.

261. Letters to Card. Nic. von Schoenberg from Card. Fed. Fregoso and from Alb. Pighius.

267. Ex prophetiis Amadei quas vocant Apocalysim novam. s. XVI.

280. History of St. Ulrich and Afra in Augsburg, written in 1471 by a monk of that monastery, perhaps by Sigmund Meisterlin. Copy of 1562.

302-306. Documents concerning the University of Ingolstadt.

Descriptions

Oefeleana 79. cart. s. XVI ex. 799 pp.

Title page: Loci communes physici, ethici, politici, oeconomici, historici etc. Pars prima. Johannes Christophorus Oefelinus Neoburgius Bojus 1597.

Oefeleana 133. cart. misc. s. XV. 18 flos.

Joh. de Capistrano, letter (f. 1-4v); another (6v-7). Joh. Rokizan, letter to Capistrano (7v-8) and reply (8-9v). Jo. Woratia to Capistrano (9v-10v) and reply (10v-11v). Joh. de Rokizan to Capistrano (11v-12) and reply (12-12v). At the end of the manuscript, the date of the copy appears: 1468.

Oefeleana 143. cart. s. XVI. One folio.

In laudem..Orlandi de Lassus cum Parisiis Monachium discederet scriptum epigramma ab Alb. Fuerstio Monacensi XVI Cal. Jan...MDLXXI.

Oefeleana 172. cart. s. XVI. 4 unnumbered fols.

Dialogus Bulla T. Curtio Malatiola... autore. Epigram by Gygantum fraterculus. Excusum impensis et opera Joannis Opticulae. Epigram by the printer. Then a prose preface and a verse dialogue that mentions Reuchlin and Luther.

Oefeleana 194. cart. s. XVIII. 64 pp.

Dissertatio Lucii Veronensis enucleata de successione in iura et ditiones Juliae Cliviae Montium Marchiae Ravenspurgae etc.

Oefeleana 199. cart. s. XVIII. 8 fols.

Coriolanus Martiranus, seven letters to Aesiander, probably copied from an edition.

Oefeleana 205. cart. s. XV. Written in Germany.

Fragment of Ovid's Heroides, with glosses.

Oefeleana 209. cart. misc. s. XVI.

Conrad Peutinger, letters to Joh. Eck, Xystus Betuleius, Wolfg. Musculus and others. Letters to Peutinger from Jo. Pi(nicianus), Menradus Moltherus, Vitus (Bild), Otho Truchsess, Beatus Rhenanus (modern copy) and Bonifacius (Amerbach).

Oefeleana 216. cart. misc. s. XVIII.

Commercium epistolicum Raderianum, in alphabetical order, see Clm 1610. fasc. D contains original letters of Elias Ehinger (to Matthias Rader), Abrahamus Loscherus (to Joh. Agricola) and Hier. Leycht (studiosis adolescentibus). The inventory mentions letters from Fronto Ducaeus, Caspar Scioppius, Jac. Sirmondus, letters of Rader to Marcus Welser and Elias Ehinger, and a letter of Joseph Scaliger to Marcus Welser.

Oefeleana 249. cart. misc. s. XVI.

Correspondence and documents of Jo. Alb. Widmanstetter, some of it in Hebrew. The collection includes two letters to Aegidius (Viterbiensis) card., letters to Rabi Menachem Pfefferkorn Polonus, to R. Isach zu Guenzburg, to Elias Levita, and a letter from Andr. Masius.

Oefeleana 252. cart. s. XVI. 66 fols.

Modern title: Commentarius in Homeri lliadem auctore ut videtur Johanne Alberto Widmestadio. It is a fragment that covers I 49-278 and begins: Cur a canibus inceperit Considered autograph.

Oefeleana 253. cart. s. XVI. 17 fols. Corrections.

Latin dialogue between Marf(orius) Pasq(uinus) and Philippus Hessorum Rex, inc. Lautissime nos accipis, perhaps fragm. at the end. Considered autograph of Widmanstedt.

Oefeleana 254. misc. Several fascicules.

Notes and fragments, said to come from Widmanstedt.

Oefeleana 257. cart. s. XVI 138 fols.

(Nic. a Schoenberg Card., Paraphrasis in Evangelium S. Johannis), covering chapters 1-18, with a preface to the reader (lv).

Oefeleana 262. cart. s. XVI. 16 fols.

Modern title: Incerti auctoris demonstratio quod, quae sunt in secretioribus et creditu difficilioribus verorum sacrorum traditionibus et auctoritatibus scriptis, sint necessariis argumentis probatissima, ad J. A. Widmestadium. Old title (f. 1). Clarissima et ex Aristotelis verbis sententiisque hoc est maxime naturalibus rationibus deducta demonstratio quod quae sunt in secretioribus et creditu difficilioribus verorum sacrorum traditionibus et auctoritatibus scriptis sint necessariis argumentis probatissima...contra atheos et falsos tam auctoritatis quam rationis interpretes, with a preface to Jo. Alb. Widmestadius. The inventory refers to Clm 280 B. The author is Guillaume Postel, cf. A. Rotondò, Studi e Richerche, 1974, p. 127.

Oefeleana 263. cart. s. XVI. 16 fols.

Capita quaedam ex libro Leonis Imperatoris de accipitre, inc. Si requiescat accipiter diu aut frequenter.

Oefeleana 264. cart. s. XVI. 15 fols. With the owner's note: Jo. Alb. Widmestadii.

f. 1. Ex commentariis Fr(anc.) Picc(olominei) Card. Senen(sis), a collection of letters. It includes letters from Charles VIII, Maximilian, Ferrante and Sixtus IV.

Oefeleana 265 cart. s. XVI. 16 fols.

De iusificatione hominis impii autore Joanne Delfio Tuberone, fragm. at the end.

Oefeleana 268. cart. s. XVI. 9. fols.

Beschreibung der Gothen Herkomen und thatten (sic).

Oefeleana 310. misc.

Jo. Alb. Eimpinaeus, Latin letter (1573). - Index Graecorum Werdensteinianorum (1596).

Oefeleana 340. misc. Several fascicules.

fasc.3. Conr. Celtis, letter. - Adamus Contzen, Latin letter (s. XVI?). fasc.20. Franc. Zoannettus, two letters.

Oefeleana 395. misc. Several fascicules.

Fragments in Latin and Italian. fasc.2 contains a fragment of an Italian poem in Ottava rima.

Oefeleana 476. s. XVIII. A few unnumbered folios.

Inscriptio Collegii Trilinguis Busleidiani Lovanii Erasmo Roterodamo autore."

#fnzhss

http://hdl.handle.net/2027/njp.32101073662007?urlappend=%3Bseq=236

Hinweis zum US-Proxy: Während bei Google Books für meine Bedürfnisse

http://www.ipconceal.com/

am unkompliziertesten ist, funktioniert ZenMate für Chrome bei HathiTrust in der Regel einwandfrei.

Leider nicht vollständig einsehbar die Notizen Kristellers:

http://books.google.de/books?id=5uNKg6KXbxsC&pg=PA635

Immer noch sind wichtige Funde aus diesem im wesentlichen durch ein bibliotheksinternes Hilfsmittel erschlossenen Bestand möglich:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8996/pdf/Ordo_PDFA.pdf (Dendorfer)

Zur Korrespondenz:

http://gml.userweb.mwn.de/abstracts/zula-2008.htm

Es ist ein Unding, dass die einzige Möglichkeit, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen, eine Reise nach München ist. Sehr viel weniger wichtige Kataloge wurden von der BSB gescannt.

Nachtrag: Einen Teil der Handschriften notierte Kristellers Iter:

"Excerpts

122. Vier roemische Inschriften aus Burghausen, Saal und Koesching, abgeschrieben von Joh. Aventinus (1509).

123. Joh. Aventinus, Chronicon Ranshovense, copied by Oefele from Clm 1878.

124. Another copy of the same text, s. XVII.

125 and 126. Flores historici ex Joh. Aventini Rhapsodiarum voluminibus autographis, copied by Oefele from Clm 967 and 1202-1204.

127. Copies from the Adversaria of Aventinus.

131. Kaspar Bruschius, Episcoporum Laureacensium Pataviensiumque Catalogus, revised by Lorenz Hochwart in 1563. Copy with additions, s. XVIII.

136. Joh. Eck, two autogr. letters.

138. Martin Eisengrein (1535-78), letters.

139. The same letters, copied by Oefele.

161 and 162. Lorenz Hochwart, Ratisponensium episcoporum catalogus, s. XVI.

198. Compendium topographiae urbis Romanae ex Barth. Marliani libro extractum (1591).

202. Sigmund Meisterlin, Chronik des Klosters St. Ulrich und Afra; Kurze Chronik von Augsburg. Copied by Oefele.

208 and 208 a. Peutingeriana, notes by Oefele.

235. Verzeichnis der Briefe des Aeneas Silvius. s. XVIII.

243. Margaritae Velserae, Conradi Peutingeri coniugis, opuscula, copied by Oefele from Clm 4018.

244. Abschrift der Dingolfinger Synodalbeschluesse von der Hand des Marcus Welser.

245. Notes on Joh. Albrecht Widmannstetter.

246. Johann Albrecht Widmannstetter, Untersuchungsprotokolle (1553), autogr.

247. Evangelium Johannis, Latin translation, with notes in Latin, Greek and Hebrew, by Widmannstetter (1533), autogr.

248. St. Paul, epistle to the Ephesians, and St. John, first epistle, Latin translation with Greek and Latin notes, by Widmannstetter, autogr.

250. Alphabetical list of Latin names and rare words, with references to classical authors, by Widmannstetter, autogr.

251. Locutiones graecanicae, a collection of rare Greek words, by Widmannstetter, autogr.

255. Nic.a Schoenberg (Schomberg) card., in SS. Matthaei et Marci Evangelia Paraphrases, the second one incomplete. Probably from the library of Widmannstetter who was secretary of the Cardinal. s. XVI.

256. Id., Paraphrasis in Evangelium S. Johannis, incomplete. s. XVI.

258. Id., Paraphrasis in Johannis Apostoli epistolam. s. XVI.

259. Id., fragmentary notes on mss. 255-258. s. XVI.

260. Id., commentarius in Evangelium Johannis, copied by Oefele.

261. Letters to Card. Nic. von Schoenberg from Card. Fed. Fregoso and from Alb. Pighius.

267. Ex prophetiis Amadei quas vocant Apocalysim novam. s. XVI.

280. History of St. Ulrich and Afra in Augsburg, written in 1471 by a monk of that monastery, perhaps by Sigmund Meisterlin. Copy of 1562.

302-306. Documents concerning the University of Ingolstadt.

Descriptions

Oefeleana 79. cart. s. XVI ex. 799 pp.

Title page: Loci communes physici, ethici, politici, oeconomici, historici etc. Pars prima. Johannes Christophorus Oefelinus Neoburgius Bojus 1597.

Oefeleana 133. cart. misc. s. XV. 18 flos.

Joh. de Capistrano, letter (f. 1-4v); another (6v-7). Joh. Rokizan, letter to Capistrano (7v-8) and reply (8-9v). Jo. Woratia to Capistrano (9v-10v) and reply (10v-11v). Joh. de Rokizan to Capistrano (11v-12) and reply (12-12v). At the end of the manuscript, the date of the copy appears: 1468.

Oefeleana 143. cart. s. XVI. One folio.

In laudem..Orlandi de Lassus cum Parisiis Monachium discederet scriptum epigramma ab Alb. Fuerstio Monacensi XVI Cal. Jan...MDLXXI.

Oefeleana 172. cart. s. XVI. 4 unnumbered fols.

Dialogus Bulla T. Curtio Malatiola... autore. Epigram by Gygantum fraterculus. Excusum impensis et opera Joannis Opticulae. Epigram by the printer. Then a prose preface and a verse dialogue that mentions Reuchlin and Luther.

Oefeleana 194. cart. s. XVIII. 64 pp.

Dissertatio Lucii Veronensis enucleata de successione in iura et ditiones Juliae Cliviae Montium Marchiae Ravenspurgae etc.

Oefeleana 199. cart. s. XVIII. 8 fols.

Coriolanus Martiranus, seven letters to Aesiander, probably copied from an edition.

Oefeleana 205. cart. s. XV. Written in Germany.

Fragment of Ovid's Heroides, with glosses.

Oefeleana 209. cart. misc. s. XVI.

Conrad Peutinger, letters to Joh. Eck, Xystus Betuleius, Wolfg. Musculus and others. Letters to Peutinger from Jo. Pi(nicianus), Menradus Moltherus, Vitus (Bild), Otho Truchsess, Beatus Rhenanus (modern copy) and Bonifacius (Amerbach).

Oefeleana 216. cart. misc. s. XVIII.

Commercium epistolicum Raderianum, in alphabetical order, see Clm 1610. fasc. D contains original letters of Elias Ehinger (to Matthias Rader), Abrahamus Loscherus (to Joh. Agricola) and Hier. Leycht (studiosis adolescentibus). The inventory mentions letters from Fronto Ducaeus, Caspar Scioppius, Jac. Sirmondus, letters of Rader to Marcus Welser and Elias Ehinger, and a letter of Joseph Scaliger to Marcus Welser.

Oefeleana 249. cart. misc. s. XVI.

Correspondence and documents of Jo. Alb. Widmanstetter, some of it in Hebrew. The collection includes two letters to Aegidius (Viterbiensis) card., letters to Rabi Menachem Pfefferkorn Polonus, to R. Isach zu Guenzburg, to Elias Levita, and a letter from Andr. Masius.

Oefeleana 252. cart. s. XVI. 66 fols.

Modern title: Commentarius in Homeri lliadem auctore ut videtur Johanne Alberto Widmestadio. It is a fragment that covers I 49-278 and begins: Cur a canibus inceperit Considered autograph.

Oefeleana 253. cart. s. XVI. 17 fols. Corrections.

Latin dialogue between Marf(orius) Pasq(uinus) and Philippus Hessorum Rex, inc. Lautissime nos accipis, perhaps fragm. at the end. Considered autograph of Widmanstedt.

Oefeleana 254. misc. Several fascicules.

Notes and fragments, said to come from Widmanstedt.

Oefeleana 257. cart. s. XVI 138 fols.

(Nic. a Schoenberg Card., Paraphrasis in Evangelium S. Johannis), covering chapters 1-18, with a preface to the reader (lv).

Oefeleana 262. cart. s. XVI. 16 fols.

Modern title: Incerti auctoris demonstratio quod, quae sunt in secretioribus et creditu difficilioribus verorum sacrorum traditionibus et auctoritatibus scriptis, sint necessariis argumentis probatissima, ad J. A. Widmestadium. Old title (f. 1). Clarissima et ex Aristotelis verbis sententiisque hoc est maxime naturalibus rationibus deducta demonstratio quod quae sunt in secretioribus et creditu difficilioribus verorum sacrorum traditionibus et auctoritatibus scriptis sint necessariis argumentis probatissima...contra atheos et falsos tam auctoritatis quam rationis interpretes, with a preface to Jo. Alb. Widmestadius. The inventory refers to Clm 280 B. The author is Guillaume Postel, cf. A. Rotondò, Studi e Richerche, 1974, p. 127.

Oefeleana 263. cart. s. XVI. 16 fols.

Capita quaedam ex libro Leonis Imperatoris de accipitre, inc. Si requiescat accipiter diu aut frequenter.

Oefeleana 264. cart. s. XVI. 15 fols. With the owner's note: Jo. Alb. Widmestadii.

f. 1. Ex commentariis Fr(anc.) Picc(olominei) Card. Senen(sis), a collection of letters. It includes letters from Charles VIII, Maximilian, Ferrante and Sixtus IV.

Oefeleana 265 cart. s. XVI. 16 fols.

De iusificatione hominis impii autore Joanne Delfio Tuberone, fragm. at the end.

Oefeleana 268. cart. s. XVI. 9. fols.

Beschreibung der Gothen Herkomen und thatten (sic).

Oefeleana 310. misc.

Jo. Alb. Eimpinaeus, Latin letter (1573). - Index Graecorum Werdensteinianorum (1596).

Oefeleana 340. misc. Several fascicules.

fasc.3. Conr. Celtis, letter. - Adamus Contzen, Latin letter (s. XVI?). fasc.20. Franc. Zoannettus, two letters.

Oefeleana 395. misc. Several fascicules.

Fragments in Latin and Italian. fasc.2 contains a fragment of an Italian poem in Ottava rima.

Oefeleana 476. s. XVIII. A few unnumbered folios.

Inscriptio Collegii Trilinguis Busleidiani Lovanii Erasmo Roterodamo autore."

#fnzhss

KlausGraf - am Mittwoch, 3. September 2014, 19:14 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 1. September 2014, 19:23 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kaspar Zillesius (1635-1687) schrieb 1664 eine handschriftliche Genealogie der Grafen von Sponheim, deren Überlieferung abgesehen von Michael Klein, der sich auf die Karlsruher Handschriften beschränkte, anscheinend noch niemand zusammengestellt hat.

Für Winfried Dotzauer war Zillesius, Rat Herzog Georg Wilhelms von Birkenfeld, der bekannteste Vertreter hintersponheimischer Gelehrsamkeit.

http://books.google.de/books?id=xQoe5c5XTtwC&pg=PA354

Nicht erreichbar war mir: Kumor, Johannes: Der pfälzische Regierungsrat Johann Kaspar Zillesius (1635—1687); in: Heimat. Jb. f. d. Ldkr. Zell 9. 1966. S. 40-41.

Die puren Daten gibt die RLB: "[Geb.:] 05.04.1635. - [Geb.ort:] Traben-Trarbach-Wolf. - [Gest.:] 17.11.1686. - [Sterbeort:] Traben-Trarbach. - [Beruf:] Rechtsanwalt. - [Fachgebiet:] Recht. - [Werke:] Genealogia Sponhemica, 1664. - [Quelle:] Kurzbiographien vom Mittelrhein und Moselland, 1968."

Siehe auch

http://www.enkirch.de/oberersponheimerhof.html

Zu Zillesius gibt es zwei GND:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=121415333

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=178092142

Der bekannte Rheinische Antiquarius Christian von Stramberg edierte 1835 den Text im Archiv für Rheinische Geschichte:

[ http://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/27862 ]

http://books.google.de/books?id=Qq0tAAAAYAAJ&pg=Pa161

[ http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de/koblenz/e/e.2/700,114/fb/akten/19/ In Strambergs Nachlass im LHA Koblenz eine Abschrift des 18. Jh. ]

Johannes Mötsch warf Zillesius Ungenauigkeiten vor und glaubte sich zu der Feststellung befugt, dass "diese Arbeit vor allem durch die Anzahl der Abschreibe- und Interpretationsfehler beeindruckt" (Genealogie der Grafen von Sponheim. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 13(1987), S.63-171, hier S. 64).

Michael Klein wies allein in Karlsruhe sieben Handschriften des Werks nach. In seinem Katalog "Die Handschriften 65/1-1200 im Generallandesarchiv Karlsruhe" (1987), S. 227-229 beschreibt er die aus dem 18. Jahrhundert stammenden Handschriften 65/640, 65/641, 65/642, 65/643 und 65/644-645 im GLAK. (Hingewiesen sei auch auf 65/649, eine Arbeit des Zillesius zu Kirchenstreitigkeiten Sponheims 1671 [auch LHA Koblenz Best. 33 Nr. 4076].) Außerdem nannte er im GLAK noch S Kremer-Lamey 119 und BLB Karlsruhe Cod. Karlsruhe 313.

Aus dem 18. Jahrhundert stammt BLB Karlsruhe Cod. Karlsruhe 313:

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/content/pageview/81208

Hinzu kommt: Gießen, Universitätsbibliothek, Hs. 572. Adrian nahm das Datum der Fertigstellung 1664 auch als Datierung der Handschrift an.

http://books.google.de/books?id=Kx7eX-zucKYC&pg=PA175

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Heid. Hs. 570 ist nach

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3383/0111

der ehemalige Cod. Batt. 47 der Bibliotheca Battica, über die zu vergleichen

http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/handschriften/batt.html

Nach Wille 1903 stammt die Handschrift noch aus dem 17. Jahrhundert.

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Wille1903/0158

Mit der Existenz weiterer Abschriften ist zu rechnen.

Mir nicht bekannt ist, ob die von Ludwig Rockinger ohne Signaturen genannten Handschriften des Geheimen Hausarchivs München den Zweiten Weltkrieg überstanden haben.

Die Digitalisate zu Rockingers "Älteren Arbeiten" weist nach:

http://de.wikisource.org/wiki/Ludwig_Rockinger