Kulturgut

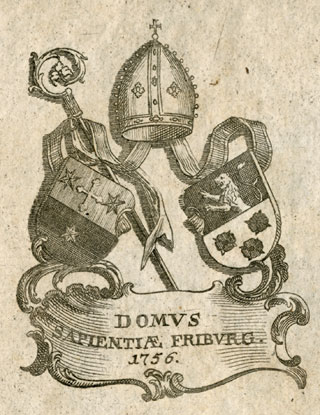

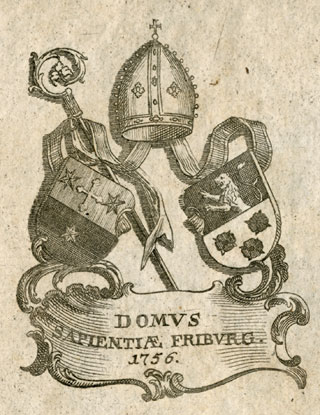

http://www.ub.uni-freiburg.de/go/exlibris/

"Im Rahmen ausgewählter Digitalisierungsprojekte widmet sich die UB Freiburg gezielt der Erfassung und Erschliessung von Provenienzen in ihren historischen Beständen."

Nicht so z.B. die SB München.

"Im Rahmen ausgewählter Digitalisierungsprojekte widmet sich die UB Freiburg gezielt der Erfassung und Erschliessung von Provenienzen in ihren historischen Beständen."

Nicht so z.B. die SB München.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

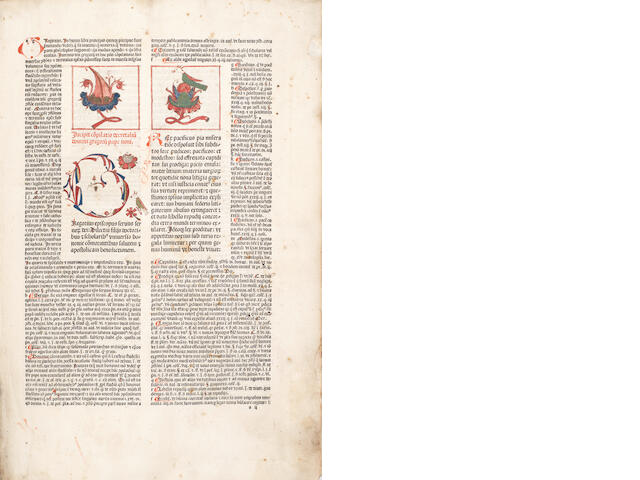

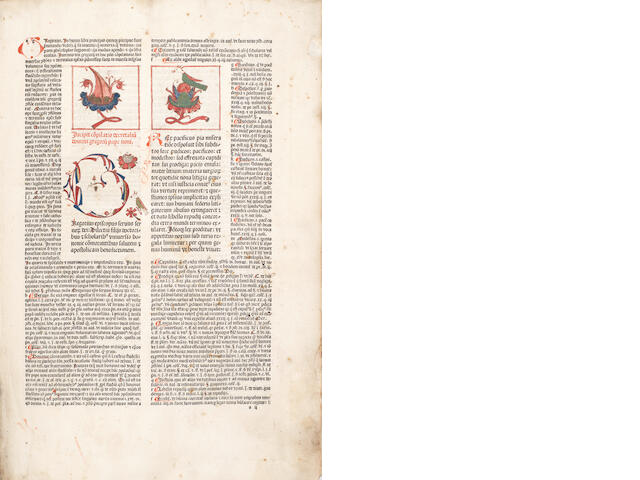

http://images1.bonhams.com/original?src=Images/live/2014-01/31/S-21758-0-1.pdf

Die erste Tranche hat nicht weniger als 472 Nummern und wird in London im März versteigert, der zweite Teil folgt im Mai in Oxford.

Die übliche heuchlerische Rechtfertigung im Vorwort ändert nichts daran, dass es extrem schäbig ist, eine über lange Zeit (viele Ankäufe waren in den 1940/50er Jahren) bewahrte Forschungssammlung von Drucken zur europäischen Rechtsgeschichte auf einer Auktion zu zerreißen. Natürlich hat keine buchgeschichtliche Dokumentation (Fotos der Besitzeinträge und individuellen Lesespuren) stattgefunden, und das raffgierige Auktionshaus gibt Besitzeinträge selbstverständlich nur dann wieder, wenn seine "Experten" sie gut lesen können.

Nr. 166 und Nr. 184 kommen aus der Stolberg-Bibliothek.

Paul Needham fragte mich wegen der Prägung Oberrath auf dem Vorderdeckel der Inkunabel Nr. 175

http://www.bonhams.com/auctions/21758/lot/175/

Ich erinnerte mich, dass die Bestände württembergischer Klöster in die Oberratsbibliothek kamen. Dies bestätigt auch der Eintrag in die INKA-Provenienzdatenbank:

"Stuttgart: Regierungsratsbibliothek

Oberratsbibliothek, Einträge "Ober-Rath", haupts. aus der Bibliothek von Herzog Friedrich von Württemberg-Neuenstadt (1615-1682)"

Siehe auch

http://books.google.de/books?id=IG4iAQAAIAAJ&q=provenienz+"oberrath"+württemberg

Die erste Tranche hat nicht weniger als 472 Nummern und wird in London im März versteigert, der zweite Teil folgt im Mai in Oxford.

Die übliche heuchlerische Rechtfertigung im Vorwort ändert nichts daran, dass es extrem schäbig ist, eine über lange Zeit (viele Ankäufe waren in den 1940/50er Jahren) bewahrte Forschungssammlung von Drucken zur europäischen Rechtsgeschichte auf einer Auktion zu zerreißen. Natürlich hat keine buchgeschichtliche Dokumentation (Fotos der Besitzeinträge und individuellen Lesespuren) stattgefunden, und das raffgierige Auktionshaus gibt Besitzeinträge selbstverständlich nur dann wieder, wenn seine "Experten" sie gut lesen können.

Nr. 166 und Nr. 184 kommen aus der Stolberg-Bibliothek.

Paul Needham fragte mich wegen der Prägung Oberrath auf dem Vorderdeckel der Inkunabel Nr. 175

http://www.bonhams.com/auctions/21758/lot/175/

Ich erinnerte mich, dass die Bestände württembergischer Klöster in die Oberratsbibliothek kamen. Dies bestätigt auch der Eintrag in die INKA-Provenienzdatenbank:

"Stuttgart: Regierungsratsbibliothek

Oberratsbibliothek, Einträge "Ober-Rath", haupts. aus der Bibliothek von Herzog Friedrich von Württemberg-Neuenstadt (1615-1682)"

Siehe auch

http://books.google.de/books?id=IG4iAQAAIAAJ&q=provenienz+"oberrath"+württemberg

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Bibliothek befriedigt nicht nur ein Bedürfnis nach Kontinuität. Ihre eigentliche Stärke erweist sich in dem Vermögen, noch dem überraschendsten Zugriff standzuhalten, Diskontinuität, Kontingenz, Fragmentarismus aufzufangen, also dem Neuen, Nichtverbürgten, Abseitigen einen Raum der Entfaltung zu sichern. In einer jeden Stadt nimmt sich dieses in ständiger Bewegung befindliche Bild anders aus. Darum ist eine jede Bibliothek ein Organismus sui generis, unverzichtbar, unersetzbar, eben unikat. Ihr immer zu befürchtender Untergang entzieht einer Stadt, einer Region Kräfte, die ihr nicht aus anderen Quellen wieder zugeführt werden können - und dies bis tief in die jüngste Zeit hinein - Beispiel Weimar."

Klaus Garber, Die 'Bibliotheca Rigensis' als Memorialstätte städtischer Kultur im alten Livland, in: Erinnerungsmetropole Riga, Würzburg 2010, S. 127-124, hier S. 129

Noch jüngeres Beispiel: Stralsund.

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

Zusammenfassend Ende 2013:

http://archiv.twoday.net/stories/565877416/

Wenn Garber S. 140 eine Geschichte der deutschen Stadtbibliotheken fordert, so ist dem zuzustimmen. Doch muss man immer auch die Kirchen- und Schulbibliotheken berücksichtigen, die oft die Stelle einer Stadt- oder Ratsbibliothek einnahmen oder sie ergänzten. Siehe

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4101

Zu heutigen Stadtbibliotheken mit Altbestand siehe

http://archiv.twoday.net/stories/49604535/

Zur von Garber behandelten Bibliotheca Rigensis:

http://www.ikgn.de/cms/jdownloads/Nordost-Archiv%20PDF%20Dateien/Band%20IV,%201995%20H.%201/abhandlung_sanders_ojar_noa_band_4_1995-1_bibliotheca_rigensis.pdf

Fabian-Handbuch

http://www.acadlib.lu.lv/site/arc/Bibliotheca_Rigensis/bibliotheca.htm

Klaus Garber, Die 'Bibliotheca Rigensis' als Memorialstätte städtischer Kultur im alten Livland, in: Erinnerungsmetropole Riga, Würzburg 2010, S. 127-124, hier S. 129

Noch jüngeres Beispiel: Stralsund.

http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund

Zusammenfassend Ende 2013:

http://archiv.twoday.net/stories/565877416/

Wenn Garber S. 140 eine Geschichte der deutschen Stadtbibliotheken fordert, so ist dem zuzustimmen. Doch muss man immer auch die Kirchen- und Schulbibliotheken berücksichtigen, die oft die Stelle einer Stadt- oder Ratsbibliothek einnahmen oder sie ergänzten. Siehe

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4101

Zu heutigen Stadtbibliotheken mit Altbestand siehe

http://archiv.twoday.net/stories/49604535/

Zur von Garber behandelten Bibliotheca Rigensis:

http://www.ikgn.de/cms/jdownloads/Nordost-Archiv%20PDF%20Dateien/Band%20IV,%201995%20H.%201/abhandlung_sanders_ojar_noa_band_4_1995-1_bibliotheca_rigensis.pdf

Fabian-Handbuch

http://www.acadlib.lu.lv/site/arc/Bibliotheca_Rigensis/bibliotheca.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ermittlungen gegen Moody's & Co. Von Anna Maldini:

http://www.neues-deutschland.de/artikel/923238.ermittlungen-gegen-moody-039-s-co.html

Italien prüft Milliardenklage gegen Ratingagenturen. Lukas Sustala:

http://derstandard.at/1389859443992/Italien-will-Rating-Agenturen-auf-Milliarden-klagen

http://www.neues-deutschland.de/artikel/923238.ermittlungen-gegen-moody-039-s-co.html

Italien prüft Milliardenklage gegen Ratingagenturen. Lukas Sustala:

http://derstandard.at/1389859443992/Italien-will-Rating-Agenturen-auf-Milliarden-klagen

IngridStrauch - am Sonntag, 9. Februar 2014, 19:26 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://archaeologik.blogspot.de/2014/02/mittelalterarchaologie-in-rheinland.html

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/mysterioeser-kunstfund-wo-ist-der-unbekannte-von-bingerbrueck-12788790-p3.html?printPagedArticle=true

Archaeologik sichtet die Pressemeldungen von einem Sensationsfund in Bingerbrück: In Bananenkisten wurde archäologisches Fundgut des Mittelalters entdeckt, das möglicherweise aus Raubgrabungen stammt, aufgrund von Inventarnummern aber auch aus einem Museum gestohlen sein könnte. Die FAZ mutmaßt das Landesmuseum Mainz, wo man aber angibt, nichts von einem solchen Verlust zu wissen. Ungewöhnlich wäre ein solcher Verlust aber kaum, meint FAZ-Autor Bartetzko:

Dass anscheinend bis heute niemand im Landesmuseum das Fehlen von Beständen bemerkt hat, muss angesichts der Überlastung unserer Museen nicht wundern. Sollte in den kommenden Tagen erklärt werden, dies sei eine einmalige Angelegenheit, würde ich widersprechen. Aus eigener Erfahrung: Als vor einiger Zeit in Frankfurt für die geplante Neubebauung des Dom-Römer-Areals nach Relikten historischer Bebauung gesucht wurde, die als markante Spolien in Neubauten eingefügt werden sollen, entsann ich mich Zeitungsberichten über eine gotische Hauskapelle, die im November 1953 beim Durchbruch einer Verkehrsachse auf einem Ruinengrundstück entdeckt, zerlegt und dem Historischen Museum zur Verwahrung übergeben worden war. Noch 1970, beim damaligen Neubau des Museums, schwärmte der seinerzeitige Direktor Hans Stubenvoll mir, damals Schülerpraktikant, von der Idee vor, die Kapelle als Schauraum wiederaufzubauen. Heute findet sich keine Spur mehr von ihren wunderbaren Gewölberippen, Konsolen und skulpierten Schlusssteinen.

Dasselbe gilt für Frankfurts Allerheiligentor, eine großartige Barockanlage von 1632, die 1952 für eine weitere Achse abgebaut und ans Historische Museum überstellt wurde. Von ihr existiert nicht einmal eine Inventarnummer. Umgekehrt gibt es von einer 1974 nahe dem Frankfurter Dom demontierten Rokokofassade zwar eine Inventarnummer, aber nur noch einen einzigen steinernen Portalbogen - alles Übrige ist verschollen.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/mysterioeser-kunstfund-wo-ist-der-unbekannte-von-bingerbrueck-12788790-p3.html?printPagedArticle=true

Archaeologik sichtet die Pressemeldungen von einem Sensationsfund in Bingerbrück: In Bananenkisten wurde archäologisches Fundgut des Mittelalters entdeckt, das möglicherweise aus Raubgrabungen stammt, aufgrund von Inventarnummern aber auch aus einem Museum gestohlen sein könnte. Die FAZ mutmaßt das Landesmuseum Mainz, wo man aber angibt, nichts von einem solchen Verlust zu wissen. Ungewöhnlich wäre ein solcher Verlust aber kaum, meint FAZ-Autor Bartetzko:

Dass anscheinend bis heute niemand im Landesmuseum das Fehlen von Beständen bemerkt hat, muss angesichts der Überlastung unserer Museen nicht wundern. Sollte in den kommenden Tagen erklärt werden, dies sei eine einmalige Angelegenheit, würde ich widersprechen. Aus eigener Erfahrung: Als vor einiger Zeit in Frankfurt für die geplante Neubebauung des Dom-Römer-Areals nach Relikten historischer Bebauung gesucht wurde, die als markante Spolien in Neubauten eingefügt werden sollen, entsann ich mich Zeitungsberichten über eine gotische Hauskapelle, die im November 1953 beim Durchbruch einer Verkehrsachse auf einem Ruinengrundstück entdeckt, zerlegt und dem Historischen Museum zur Verwahrung übergeben worden war. Noch 1970, beim damaligen Neubau des Museums, schwärmte der seinerzeitige Direktor Hans Stubenvoll mir, damals Schülerpraktikant, von der Idee vor, die Kapelle als Schauraum wiederaufzubauen. Heute findet sich keine Spur mehr von ihren wunderbaren Gewölberippen, Konsolen und skulpierten Schlusssteinen.

Dasselbe gilt für Frankfurts Allerheiligentor, eine großartige Barockanlage von 1632, die 1952 für eine weitere Achse abgebaut und ans Historische Museum überstellt wurde. Von ihr existiert nicht einmal eine Inventarnummer. Umgekehrt gibt es von einer 1974 nahe dem Frankfurter Dom demontierten Rokokofassade zwar eine Inventarnummer, aber nur noch einen einzigen steinernen Portalbogen - alles Übrige ist verschollen.

http://www.tlz.de/web/zgt/kultur/detail/-/specific/Rueckforderungen-durch-Adelshaeuser-bedrohen-Bestaende-Thueringer-Museen-383807853

Um etwa die Hälfte der Exponate gehe es, wie zuletzt aus dem Landratsamt bekannt wurde. Auch Museumsleiterin Sabine Schemmrich dachte wohl an eine katastrophale Entwicklung für die Zukunft des Museums von Schloss Burgk, als sie sagte: "Wenn das Inventar zerrissen wird, dann wird auch ein Stück des Herzens von Schloss Burgk genommen."

Dankeschön liebe Denkmalpflege, dass du so brav Art. 30 der Verfassung des Freistaats Thüringen beherzigst:

Die Denkmale der Kultur, Kunst, Geschichte und die Naturdenkmale stehen unter dem Schutz des Landes und seiner Gebietskörperschaften. Die Pflege der Denkmale obliegt in erster Linie ihren Eigentümern. Sie sind der Öffentlichkeit im Rahmen der Gesetze unter Beachtung der Rechte anderer zugänglich zu machen.

Steht da etwas von "die Bauwerke"? ist eine historische Schloss-Ausstattung kein Denkmal? Der Denkmalschutz in den ostdeutschen Ländern versagt auf ganzer Linie!

Um etwa die Hälfte der Exponate gehe es, wie zuletzt aus dem Landratsamt bekannt wurde. Auch Museumsleiterin Sabine Schemmrich dachte wohl an eine katastrophale Entwicklung für die Zukunft des Museums von Schloss Burgk, als sie sagte: "Wenn das Inventar zerrissen wird, dann wird auch ein Stück des Herzens von Schloss Burgk genommen."

Dankeschön liebe Denkmalpflege, dass du so brav Art. 30 der Verfassung des Freistaats Thüringen beherzigst:

Die Denkmale der Kultur, Kunst, Geschichte und die Naturdenkmale stehen unter dem Schutz des Landes und seiner Gebietskörperschaften. Die Pflege der Denkmale obliegt in erster Linie ihren Eigentümern. Sie sind der Öffentlichkeit im Rahmen der Gesetze unter Beachtung der Rechte anderer zugänglich zu machen.

Steht da etwas von "die Bauwerke"? ist eine historische Schloss-Ausstattung kein Denkmal? Der Denkmalschutz in den ostdeutschen Ländern versagt auf ganzer Linie!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/tp/blogs/6/155798

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26030497

http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/uebersicht/aus-verkauf-von-miro-gestoppt-1.18235958

Aufgrund juristischer Einsprüche wurde die geplante Auktion eines inzwischen staatseigenen Konvoluts von 85 Miró-Gemälden von Christie's kurzfristig abgesagt.

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26030497

http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/uebersicht/aus-verkauf-von-miro-gestoppt-1.18235958

Aufgrund juristischer Einsprüche wurde die geplante Auktion eines inzwischen staatseigenen Konvoluts von 85 Miró-Gemälden von Christie's kurzfristig abgesagt.

http://bernsau.wordpress.com/2014/02/01/restitutionsfall-welfenschatz-wem-gehort-die-reliquiensammlung-des-braunschweiger-doms/

Der Braunschweiger Welfenschatz ist, soweit sich seine Reste in Berlin befinden, als Ganzes aus meiner Sicht ein schützenswertes Kulturgut, das denkmalschutzrechtlich und nach dem Gesetz über nationales Kulturgut geschützt werden sollte, um ein Auseinanderreißen durch wen auch immer zu verhindern. Es liegt auf der Hand, dass immer wenn es um Interesse jüdischer Anspruchssteller geht, die ganz große Antisemitismus-Klatsche herausgeholt wird, sobald auch nur leise Kritik an Kulturgutfrevel geübt wird, der sich durch die Entfremdung von Kulturgütern aus öffentlichen Sammlungen und das Auseinanderreißen von Ensembles ergibt. Von gierigen Welfen darf ich schreiben, gierige *** sind ein Tabu, das ist nun einmal so.

http://archiv.twoday.net/search?q=welfenschatz

https://de.wikipedia.org/wiki/Welfenschatz

Der Braunschweiger Welfenschatz ist, soweit sich seine Reste in Berlin befinden, als Ganzes aus meiner Sicht ein schützenswertes Kulturgut, das denkmalschutzrechtlich und nach dem Gesetz über nationales Kulturgut geschützt werden sollte, um ein Auseinanderreißen durch wen auch immer zu verhindern. Es liegt auf der Hand, dass immer wenn es um Interesse jüdischer Anspruchssteller geht, die ganz große Antisemitismus-Klatsche herausgeholt wird, sobald auch nur leise Kritik an Kulturgutfrevel geübt wird, der sich durch die Entfremdung von Kulturgütern aus öffentlichen Sammlungen und das Auseinanderreißen von Ensembles ergibt. Von gierigen Welfen darf ich schreiben, gierige *** sind ein Tabu, das ist nun einmal so.

http://archiv.twoday.net/search?q=welfenschatz

https://de.wikipedia.org/wiki/Welfenschatz

Ich hab hier zum Thema nichts gefunden.

Daher

http://www.kriegsnagelungen.de

Neue Website, noch nicht sehr umfangreich.

"Die eigentliche Geschichte der Kriegsnagelungen beginnt am 6. März 1915 mit der feierlichen Einweihung des „Wehrmanns in Eisen“ auf dem Schwarzenbergplatz in Wien. Dort hatte man eine mittelalterliche überlebensgroße Ritterfigur aus Lindenholz des Bildhauers Josef Müllner aufgestellt, in die jedermann gegen Zahlung eines bestimmten Betrages Spendennägel einschlagen konnte. Die Aktion, deren Erlös man für die Unterstützung der Witwen und Waisen verwendete, wurde ein großer Erfolg und breitete sich epedemieartig in Österreich und Deutschland aus. Nahezu jede größere Gemeinde und viele karikativ tätige Vereine, wie zum Beispiel das Rote Kreuz, griffen den Gedanken auf und errichten Kriegswahrzeichen, um die kommunalen Sozialfonds aufzufüllen und Kriegsopfer unterstützen zu können. Im Gegensatz zu den Nagelungen in der Antike und im Mittelalter verfolgte man im Ersten Weltkrieg vorrangig keine magischen Ziele, z. B. im Sinne des heidnischen Bann- und Schadzaubers, sondern verstand das Kriegsnageln vor allem als eine symbolhafte gegenseitige Verpflichtung der Nagelnden, die Hinterbliebenen der kämpfenden Truppe zu unterstützen und ihre Solidarität mit der militärischen Front symbolisch zum Ausdruck zu bringen. Die Nagelungen waren also nicht nur eine spektakuläre neue Form der Beschaffung von Geldmitteln, sondern hatten weitere Funktionen, z. B. um den Patriotismus und das Gemeinschaftsgefühl der Menschen an der „Heimatfront“ zu stärken sowie als Kriegerdenkmal. So nagelte man z. B. in Berlin den „Eisernen Hindenburg“, in Hannover das „Eiserne Sachsenross“, in Bad Hall „Herzog Tassilo“, in Salzburg „Kaiser Karl den Großen“ und in Innsbruck den „Eisernen Blumenteufel“. Sehr beliebt waren neben historischen Figuren als Motive vor allem Eiserne Kreuze, Wehrschilde, Wehrmänner, Stadtwappen, Soldaten, Tierfiguren, Granaten und Kanonen, Tische, Türen u.v.a. Versuche der Behörden, die Nagelobjekte zu vereinheitlichen, scheiterten, wie die Vielfalt der überlieferten gewählten Formen und Motive zeigt.

Die Nationalsozialisten griffen die erfolgreiche Idee der Nagelungen auf, die Spendenaktion verlief jedoch nicht annähernd so erfolgreich wie im Ersten Weltkrieg.

Zwar ist aufgrund der teilweise recht schlechten Quellenlage eine vollständige Erfassung der Nagelungen nicht möglich, die Überlieferungen reichen jedoch aus, um einen Überblick über das Ausmaß und den Erfolg der Aktionen zu bekommen."

Website der Rechtshistorikerin Dr. Dietlinde Munzel-Everling

http://www.munzel-everling.de/pr_nag.htm

mit alphabetischer Liste der Nagelfiguren, Arbeitstand 2012 und zwei Aufsätzen.-

Wikipedia schon seit 2005 und in der Liste der lesenwerten Artikel

http://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmann_in_Eisen

Grüße

J. Paul

Daher

http://www.kriegsnagelungen.de

Neue Website, noch nicht sehr umfangreich.

"Die eigentliche Geschichte der Kriegsnagelungen beginnt am 6. März 1915 mit der feierlichen Einweihung des „Wehrmanns in Eisen“ auf dem Schwarzenbergplatz in Wien. Dort hatte man eine mittelalterliche überlebensgroße Ritterfigur aus Lindenholz des Bildhauers Josef Müllner aufgestellt, in die jedermann gegen Zahlung eines bestimmten Betrages Spendennägel einschlagen konnte. Die Aktion, deren Erlös man für die Unterstützung der Witwen und Waisen verwendete, wurde ein großer Erfolg und breitete sich epedemieartig in Österreich und Deutschland aus. Nahezu jede größere Gemeinde und viele karikativ tätige Vereine, wie zum Beispiel das Rote Kreuz, griffen den Gedanken auf und errichten Kriegswahrzeichen, um die kommunalen Sozialfonds aufzufüllen und Kriegsopfer unterstützen zu können. Im Gegensatz zu den Nagelungen in der Antike und im Mittelalter verfolgte man im Ersten Weltkrieg vorrangig keine magischen Ziele, z. B. im Sinne des heidnischen Bann- und Schadzaubers, sondern verstand das Kriegsnageln vor allem als eine symbolhafte gegenseitige Verpflichtung der Nagelnden, die Hinterbliebenen der kämpfenden Truppe zu unterstützen und ihre Solidarität mit der militärischen Front symbolisch zum Ausdruck zu bringen. Die Nagelungen waren also nicht nur eine spektakuläre neue Form der Beschaffung von Geldmitteln, sondern hatten weitere Funktionen, z. B. um den Patriotismus und das Gemeinschaftsgefühl der Menschen an der „Heimatfront“ zu stärken sowie als Kriegerdenkmal. So nagelte man z. B. in Berlin den „Eisernen Hindenburg“, in Hannover das „Eiserne Sachsenross“, in Bad Hall „Herzog Tassilo“, in Salzburg „Kaiser Karl den Großen“ und in Innsbruck den „Eisernen Blumenteufel“. Sehr beliebt waren neben historischen Figuren als Motive vor allem Eiserne Kreuze, Wehrschilde, Wehrmänner, Stadtwappen, Soldaten, Tierfiguren, Granaten und Kanonen, Tische, Türen u.v.a. Versuche der Behörden, die Nagelobjekte zu vereinheitlichen, scheiterten, wie die Vielfalt der überlieferten gewählten Formen und Motive zeigt.

Die Nationalsozialisten griffen die erfolgreiche Idee der Nagelungen auf, die Spendenaktion verlief jedoch nicht annähernd so erfolgreich wie im Ersten Weltkrieg.

Zwar ist aufgrund der teilweise recht schlechten Quellenlage eine vollständige Erfassung der Nagelungen nicht möglich, die Überlieferungen reichen jedoch aus, um einen Überblick über das Ausmaß und den Erfolg der Aktionen zu bekommen."

Website der Rechtshistorikerin Dr. Dietlinde Munzel-Everling

http://www.munzel-everling.de/pr_nag.htm

mit alphabetischer Liste der Nagelfiguren, Arbeitstand 2012 und zwei Aufsätzen.-

Wikipedia schon seit 2005 und in der Liste der lesenwerten Artikel

http://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmann_in_Eisen

Grüße

J. Paul

J. Paul - am Freitag, 31. Januar 2014, 11:54 - Rubrik: Kulturgut