Kulturgut

"In diversen mitteldeutschen Burgmuseen setzt das Zittern ein: Werden Nachfahren der von den Sowjets zwischen 1945 und 1949 vertriebenen Schlossbesitzer jetzt Lkw-Ladungsweise die mittelalterlichen Möbel, Silberbestecke und das Folterkammer-Equipment zurückfordern, um damit den Antiquitätenmarkt zu fluten?

Eine leider gar nicht so abwegige Vermutung. Denn das Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 spricht den Erben der enteigneten Burg- und Schlossherrn zwar keinen Grundbesitz, aber die beweglichen Teile des alten Familienbesitzes zu. "

Weiterlesen

http://www.burgerbe.de/2014/01/18/raeumen-adels-nachfahren-schloss-burgk-aus/

Zum Thema hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=ealg

Eine leider gar nicht so abwegige Vermutung. Denn das Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 spricht den Erben der enteigneten Burg- und Schlossherrn zwar keinen Grundbesitz, aber die beweglichen Teile des alten Familienbesitzes zu. "

Weiterlesen

http://www.burgerbe.de/2014/01/18/raeumen-adels-nachfahren-schloss-burgk-aus/

Zum Thema hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=ealg

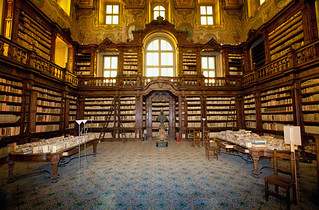

Der Verband deutscher Antiquare hat einen Presseüberblick zu den Diebstählen aus der Girolamini-Bibliothek in Neapel veröffentlicht

http://www.antiquare.de/aktuelles.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=105

Walter Delabar meint: Horst Bredekamps fulminante Studie über Galileis Zeichenkünste ist einer Fälschung aufgesessen. Aber in der ZEIT schlägt sich Hanno Rauterberg allzu eilfertig auf die moralisch bessere Seite

http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=18780

Marino Massimo de Caro hat einen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Marino_Massimo_De_Caro

Lukas Schauer wies mich per Mail auf die Situation der Familie des in Italien in Untersuchungshaft sitzenden Antiquars Schauer hin (siehe http://archiv.twoday.net/stories/534898934/ ) und machte mich darauf aufmerksam, dass das OLG München im Auslieferungsverfahren keine Tatsachenprüfung vornehmen durfte:

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Haftbefehl

Hier bisher 40 Meldungen:

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

http://www.antiquare.de/aktuelles.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=105

Walter Delabar meint: Horst Bredekamps fulminante Studie über Galileis Zeichenkünste ist einer Fälschung aufgesessen. Aber in der ZEIT schlägt sich Hanno Rauterberg allzu eilfertig auf die moralisch bessere Seite

http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=18780

Marino Massimo de Caro hat einen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Marino_Massimo_De_Caro

Lukas Schauer wies mich per Mail auf die Situation der Familie des in Italien in Untersuchungshaft sitzenden Antiquars Schauer hin (siehe http://archiv.twoday.net/stories/534898934/ ) und machte mich darauf aufmerksam, dass das OLG München im Auslieferungsverfahren keine Tatsachenprüfung vornehmen durfte:

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Haftbefehl

Hier bisher 40 Meldungen:

http://archiv.twoday.net/search?q=girolamini

http://www.newyorker.com/online/blogs/currency/2014/01/broken-manuscripts-and-scattered-leaves.html?utm_source=tny&utm_campaign=generalsocial&utm_medium=twitter

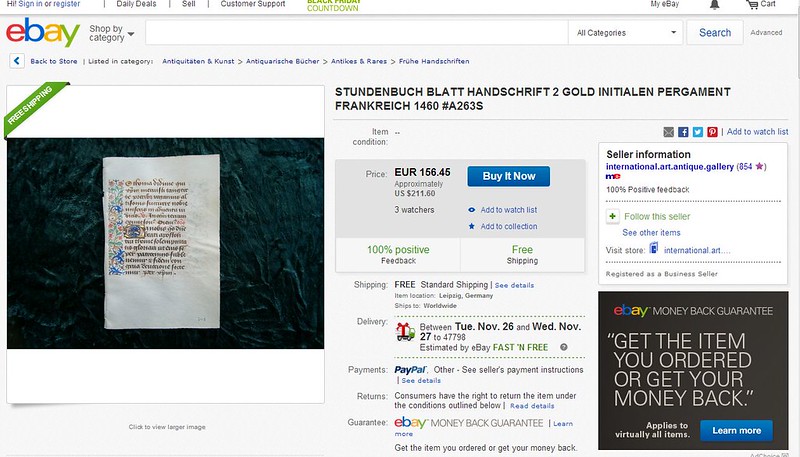

Ben Mauk hat Auskünfte von Thomas Walter, der mit Chidsanucha Walter einen abscheulichen Ebay-Shop betreibt, bekommen. Walter zerlegt unersetzliche mittelalterliche Handschriften, die zu wenig wert sind, um das Interesse zahlungskräftiger Käufer zu finden.

“Looking back,” he wrote elsewhere in the e-mail, “I can say that maybe not every book that I split into individual parts should have been split, but it’s an ongoing process of understanding. I try to acquire and sell all of my works whole, but for some objects, it’s clear from the start that they must be split.”

When I asked Walter about Treharne’s specific criticisms, he responded that he has helped create a wider audience for book art by enabling anyone to participate through eBay. “These works of art are now no longer reserved for only an élite group of people (dealers, museums and the rich),” he wrote.

Zum Thema Zerlegen von Handschriften hier http://archiv.twoday.net/stories/565872590/ mit weiteren Nachweisen.

Ben Mauk hat Auskünfte von Thomas Walter, der mit Chidsanucha Walter einen abscheulichen Ebay-Shop betreibt, bekommen. Walter zerlegt unersetzliche mittelalterliche Handschriften, die zu wenig wert sind, um das Interesse zahlungskräftiger Käufer zu finden.

“Looking back,” he wrote elsewhere in the e-mail, “I can say that maybe not every book that I split into individual parts should have been split, but it’s an ongoing process of understanding. I try to acquire and sell all of my works whole, but for some objects, it’s clear from the start that they must be split.”

When I asked Walter about Treharne’s specific criticisms, he responded that he has helped create a wider audience for book art by enabling anyone to participate through eBay. “These works of art are now no longer reserved for only an élite group of people (dealers, museums and the rich),” he wrote.

Zum Thema Zerlegen von Handschriften hier http://archiv.twoday.net/stories/565872590/ mit weiteren Nachweisen.

Zur Laubacher Bibliothek siehe hier

http://archiv.twoday.net/stories/8384319/

In James F. Ballards Katalog der Manuskripte und Inkunabeln der Boston Medical Library 1944 erscheint unter Nr. 480 ein Band aus dem Besitz einer Arztfamilie mit vielen handschriftlichen Anmerkungen zu Familien aus Frankfurt und Umgebung, der aus der Bibliothek Solms-Laubach stammt. Schon 1934 gehörte das gute Stück der Bostoner Institution:

http://pubmedcentralcanada.ca/picrender.cgi?accid=PMC234177&blobtype=pdf

In Harvards Countway Library, wo die Altbestände der Boston Medical Library aufbewahrt werden, ist der Band unter Rare Books Ballard 480 zu finden:

http://hollis.harvard.edu/?itemid=|library/m/aleph|009565475

Ein Blick in Needhams IPI zeigt, dass eine ganze Reihe von Inkunabeln aus der Laubacher Bibliothek über die ganze Welt verstreut sind:

Solms-Laubach, counts of, of Laubach, Oberhessen, fd. c. 1680 incl. books from Arnsburg OCist (stamp: Bibliotheca Solms-Laubacensis) (Schwenke 908: c.100 incs.): DeR(M) 34, 90, 92; ULC 2616; Harv. 2322, 2336; N-63: Deckel 151; Doh I 57 (M-697: early inscn.: Laubach)?; Illinois 136, 823 (bkpl.: Comes de Solms)

1893 hatte die Bibliothek etwa 100 Inkunabeln:

https://archive.org/stream/adressbuchderde00schwgoog#page/n514/mode/2up

Derzeit weist der GW 47 Ausgaben in Laubach nach.

http://archiv.twoday.net/stories/8384319/

In James F. Ballards Katalog der Manuskripte und Inkunabeln der Boston Medical Library 1944 erscheint unter Nr. 480 ein Band aus dem Besitz einer Arztfamilie mit vielen handschriftlichen Anmerkungen zu Familien aus Frankfurt und Umgebung, der aus der Bibliothek Solms-Laubach stammt. Schon 1934 gehörte das gute Stück der Bostoner Institution:

http://pubmedcentralcanada.ca/picrender.cgi?accid=PMC234177&blobtype=pdf

In Harvards Countway Library, wo die Altbestände der Boston Medical Library aufbewahrt werden, ist der Band unter Rare Books Ballard 480 zu finden:

http://hollis.harvard.edu/?itemid=|library/m/aleph|009565475

Ein Blick in Needhams IPI zeigt, dass eine ganze Reihe von Inkunabeln aus der Laubacher Bibliothek über die ganze Welt verstreut sind:

Solms-Laubach, counts of, of Laubach, Oberhessen, fd. c. 1680 incl. books from Arnsburg OCist (stamp: Bibliotheca Solms-Laubacensis) (Schwenke 908: c.100 incs.): DeR(M) 34, 90, 92; ULC 2616; Harv. 2322, 2336; N-63: Deckel 151; Doh I 57 (M-697: early inscn.: Laubach)?; Illinois 136, 823 (bkpl.: Comes de Solms)

1893 hatte die Bibliothek etwa 100 Inkunabeln:

https://archive.org/stream/adressbuchderde00schwgoog#page/n514/mode/2up

Derzeit weist der GW 47 Ausgaben in Laubach nach.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Edelfeder Nikolaus Bernau hat auch in Sachen Iffland -- wir berichteten http://archiv.twoday.net/stories/603122585/ - zum Stift gegriffen und einen Artikel verfasst, der deutlich schlechter ist als die Erstveröffentlichungen in FAZ, SZ und Tagesspiegel.

"Die Antiquare haben sich nämlich nach aktuellem Stand der Dinge offenbar sehr redlich verhalten. Als ihnen die Ahnung kam, dass Hugo Fettings Verkauf nicht nur Objekte umfassen könnte, die eindeutig ihm gehörten, informierten sie die Akademie und einigten sich über die gütliche Rückgabe etlicher Papiere Ifflands. Wie schon im Fall des Stralsunder Stadtarchivs zeigte sich auch hier, dass Antiquare nichts mehr fürchten als öffentlichen Streit um Eigentumsfragen. Ihr Geschäft lebt vom guten Ruf."

Man wird verstehen, dass ich diese Mohrenwäsche eines halbseidenen Gewerbes, das sich in der Causa Stralsund als abscheulich wie eh und je erwiesen hat (und Bernau sollte das besser wissen) extrem unangemessen finde. Sobald man in Google Books nach Rechtsnachfolge Theatermuseum sucht, stößt man auf Auszüge aus der Arbeit von Ruth Freydank 2011, in der ein Schreiben des Vizepräsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zitiert wird, in dem eindeutig der Rechtsanspruch der Stiftung auf die Bestände des Museums des Preußischen Staatstheaters erhoben wird.

http://books.google.de/books?id=0EX7Jh-jtjQC&pg=PA56

Redlich wäre es einzig und allein gewesen, angesichts unklarer Zuständigkeiten mit allen potentiellen Eigentümern zu verhandeln und nicht nur mit der Akademie der Künste, also mit dem Land Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Von keiner Sachkenntnis getrübt sind die Ausführungen Bernaus zur Rechtslage:

"Die Sachlage ist also weiter vertrackt. Wenn nämlich Fetting tatsächlich die 34 Korrespondenzbücher aus dem Müll gefischt haben sollte, dann könnten sie ihm durchaus gehören. Wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass die Bücher gegen den Willen der eigentlichen Eigentümer dorthin, in den Müll nämlich, gelangten und damit herrenlos wurden.

Wenn er sie aber „gerettet“ hat, war er zur Ablieferung verpflichtet. Andererseits stellt sich die Frage, ob er sich das Eigentum – wir erinnern an die Debatte um die Sammlung Gurlitt – nicht regelrecht ersessen hat, einfach dadurch, dass über Jahrzehnte niemand nach den Büchern fragte, die in seinen Regalen standen."

Wir lesen dazu

http://de.wikipedia.org/wiki/Dereliktion

http://de.wikipedia.org/wiki/Ersitzung

Wer ein sensationelles Kulturgut auf dubiose Weise in seinen Besitz bringt (Freydank hat in einem kurzen Interview im Deutschlandradio gestern deutlich Zweifel an den darstellungen Fettings angemeldet), kann nicht als redlicher Ersitzer gelten.

Gewidmetes Museumsgut war und ist eine öffentliche Sache im Anstaltsgebrauch. Trotz der verfehlten Rechtsprechung zum Hamburger Stadtsiegelfall

http://archiv.twoday.net/stories/97013438/

bejahe ich einen Herausgabeanspruch des Rechtsnachfolgers der untergegangenen Anstalt.

Es gilt die Unschuldsvermutung, aber ich darf sehr wohl meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass ein Wissenschaftler, der ein herausragendes Kulturgut sich als Privateigentum mutmaßlich widerrechtlich aneignet und die Wissenschaft nicht über seine Existenz unterrichtet, für mich aus moralischer Sicht kriminell handelt. Mit dem Angebot an die Akademie der Künste wurde sein Eigentümeranspruch deutlich. Die Akademie wäre verpflichtet gewesen, die erwähnten anderen Institutionen/potentiellen Eigentümer von dem einzigartigen Kulturgut, dessen Rang die dortigen Verantwortlichen anscheinend entscheidend verkannt haben, zu unterrichten.

Ein sensationelles Kulturgut schlummert jahrzehntelang bei einem Theaterwissenschaftler, der in seiner ungedruckten Greifswalder Dissertation (1978) zu Iffland (sein Spezialgebiet war sonst die Theatergeschichte der Weimarer Republik) mit keiner Silbe erkennen lässt, dass er über sie verfügt: "Deren Quellennachweise haben allerdings nur Bezug zu Materialien aus dem Archiv der Akademie der Künste, in dem er seit 1952 arbeitete und seit 1953 eine Iffland-Gesamtausgabe vorbereitete. Von Privatbesitz ist darin nicht die Rede." (Bernau)

Der 90-jährige Hugo Fetting aber sagt uns am Telefon, bei klarem Bewusstsein und druckreif formuliert: „Ich habe die Sachen per Zufall im Sommer 1953 in der Oberwallstraße in den Trümmern der ehemaligen Generalintendanz der Preußischen Staatstheater gefunden und nach Hause genommen. Das wäre kurz danach verloren gegangen, denn dort wurde dann das Gästehaus der DDR-Regierung gebaut. Ich fühle mich völlig im Recht als Finder und Eigentümer, nachdem sich über 50 Jahre niemand gemeldet hat. Ich habe die Papiere für meine Dissertation über Iffland und das Königliche Nationaltheater benutzt.“ (Tagesspiegel)

Wie soll sich bitteschön jemand melden, wenn man nichts von dem Bestand weiß? In Rechnung zu stellen sind auch die Eigentümlichkeiten der DDR-Forschung, die nach Möglichkeit prestigeträchtige Erstpublikationen eigenen Wissenschaftlern und natürlich vor allem Akademie-Wissenschaftlern vorbehielt.

Halten wir fest: Nachweisbar ist, dass Fetting dem Antiquariat Inlibris wertvolle Stücke anbot, die einem anderen Eigentümer (nämlich der Akademie der Künste) gehörten. Schon allein dieses Faktum lässt es als möglich erscheinen, dass er in Sachen Iffland-Nachlass als Dieb zu gelten hat.

Update:

http://www.dw.de/streit-um-ifflands-nachlass/a-17351594

http://www.tagesspiegel.de/kultur/staatsministerin-monika-gruetters-zum-ifflands-briefarchiv-wie-es-weitergeht-mit-iffland/9312348.html

"Die Antiquare haben sich nämlich nach aktuellem Stand der Dinge offenbar sehr redlich verhalten. Als ihnen die Ahnung kam, dass Hugo Fettings Verkauf nicht nur Objekte umfassen könnte, die eindeutig ihm gehörten, informierten sie die Akademie und einigten sich über die gütliche Rückgabe etlicher Papiere Ifflands. Wie schon im Fall des Stralsunder Stadtarchivs zeigte sich auch hier, dass Antiquare nichts mehr fürchten als öffentlichen Streit um Eigentumsfragen. Ihr Geschäft lebt vom guten Ruf."

Man wird verstehen, dass ich diese Mohrenwäsche eines halbseidenen Gewerbes, das sich in der Causa Stralsund als abscheulich wie eh und je erwiesen hat (und Bernau sollte das besser wissen) extrem unangemessen finde. Sobald man in Google Books nach Rechtsnachfolge Theatermuseum sucht, stößt man auf Auszüge aus der Arbeit von Ruth Freydank 2011, in der ein Schreiben des Vizepräsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zitiert wird, in dem eindeutig der Rechtsanspruch der Stiftung auf die Bestände des Museums des Preußischen Staatstheaters erhoben wird.

http://books.google.de/books?id=0EX7Jh-jtjQC&pg=PA56

Redlich wäre es einzig und allein gewesen, angesichts unklarer Zuständigkeiten mit allen potentiellen Eigentümern zu verhandeln und nicht nur mit der Akademie der Künste, also mit dem Land Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Von keiner Sachkenntnis getrübt sind die Ausführungen Bernaus zur Rechtslage:

"Die Sachlage ist also weiter vertrackt. Wenn nämlich Fetting tatsächlich die 34 Korrespondenzbücher aus dem Müll gefischt haben sollte, dann könnten sie ihm durchaus gehören. Wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass die Bücher gegen den Willen der eigentlichen Eigentümer dorthin, in den Müll nämlich, gelangten und damit herrenlos wurden.

Wenn er sie aber „gerettet“ hat, war er zur Ablieferung verpflichtet. Andererseits stellt sich die Frage, ob er sich das Eigentum – wir erinnern an die Debatte um die Sammlung Gurlitt – nicht regelrecht ersessen hat, einfach dadurch, dass über Jahrzehnte niemand nach den Büchern fragte, die in seinen Regalen standen."

Wir lesen dazu

http://de.wikipedia.org/wiki/Dereliktion

http://de.wikipedia.org/wiki/Ersitzung

Wer ein sensationelles Kulturgut auf dubiose Weise in seinen Besitz bringt (Freydank hat in einem kurzen Interview im Deutschlandradio gestern deutlich Zweifel an den darstellungen Fettings angemeldet), kann nicht als redlicher Ersitzer gelten.

Gewidmetes Museumsgut war und ist eine öffentliche Sache im Anstaltsgebrauch. Trotz der verfehlten Rechtsprechung zum Hamburger Stadtsiegelfall

http://archiv.twoday.net/stories/97013438/

bejahe ich einen Herausgabeanspruch des Rechtsnachfolgers der untergegangenen Anstalt.

Es gilt die Unschuldsvermutung, aber ich darf sehr wohl meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass ein Wissenschaftler, der ein herausragendes Kulturgut sich als Privateigentum mutmaßlich widerrechtlich aneignet und die Wissenschaft nicht über seine Existenz unterrichtet, für mich aus moralischer Sicht kriminell handelt. Mit dem Angebot an die Akademie der Künste wurde sein Eigentümeranspruch deutlich. Die Akademie wäre verpflichtet gewesen, die erwähnten anderen Institutionen/potentiellen Eigentümer von dem einzigartigen Kulturgut, dessen Rang die dortigen Verantwortlichen anscheinend entscheidend verkannt haben, zu unterrichten.

Ein sensationelles Kulturgut schlummert jahrzehntelang bei einem Theaterwissenschaftler, der in seiner ungedruckten Greifswalder Dissertation (1978) zu Iffland (sein Spezialgebiet war sonst die Theatergeschichte der Weimarer Republik) mit keiner Silbe erkennen lässt, dass er über sie verfügt: "Deren Quellennachweise haben allerdings nur Bezug zu Materialien aus dem Archiv der Akademie der Künste, in dem er seit 1952 arbeitete und seit 1953 eine Iffland-Gesamtausgabe vorbereitete. Von Privatbesitz ist darin nicht die Rede." (Bernau)

Der 90-jährige Hugo Fetting aber sagt uns am Telefon, bei klarem Bewusstsein und druckreif formuliert: „Ich habe die Sachen per Zufall im Sommer 1953 in der Oberwallstraße in den Trümmern der ehemaligen Generalintendanz der Preußischen Staatstheater gefunden und nach Hause genommen. Das wäre kurz danach verloren gegangen, denn dort wurde dann das Gästehaus der DDR-Regierung gebaut. Ich fühle mich völlig im Recht als Finder und Eigentümer, nachdem sich über 50 Jahre niemand gemeldet hat. Ich habe die Papiere für meine Dissertation über Iffland und das Königliche Nationaltheater benutzt.“ (Tagesspiegel)

Wie soll sich bitteschön jemand melden, wenn man nichts von dem Bestand weiß? In Rechnung zu stellen sind auch die Eigentümlichkeiten der DDR-Forschung, die nach Möglichkeit prestigeträchtige Erstpublikationen eigenen Wissenschaftlern und natürlich vor allem Akademie-Wissenschaftlern vorbehielt.

Halten wir fest: Nachweisbar ist, dass Fetting dem Antiquariat Inlibris wertvolle Stücke anbot, die einem anderen Eigentümer (nämlich der Akademie der Künste) gehörten. Schon allein dieses Faktum lässt es als möglich erscheinen, dass er in Sachen Iffland-Nachlass als Dieb zu gelten hat.

Update:

http://www.dw.de/streit-um-ifflands-nachlass/a-17351594

http://www.tagesspiegel.de/kultur/staatsministerin-monika-gruetters-zum-ifflands-briefarchiv-wie-es-weitergeht-mit-iffland/9312348.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die FAZ berichtet von einem Casus, den ich selbst als veritablen Skandal einschätze:

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kurioser-nachlassfund-die-iffland-raeuberpistole-12739603.html

Im Katalog der Ludwigsburger Buchmesse „Antiquaria“ hat das Wiener Antiquariat Inlibris einen der bedeutendsten theatergeschichtlichen Nachlässe angeboten: den von August Iffland, ein Konvolut aus sechstausend Briefen in 34 Bänden – zum Preis von 450.000 Euro. Hugo Fetting, ehemaliger Mitarbeiter der DDR-Akademie der Künste, muss ihn sich angeeignet haben.

Dass die Akademie der Künste das Eigentumsrecht anerkannt hat, befremdet insofern, mag ihr aber im Zuge der Rückgabeverhandlungen opportun erschienen sein. Der Wiener Antiquar wiederum sieht sich „hinterrücks“ behandelt, weil die Akademie, kaum hatte sie ihren Teil an der Sammlung wieder, das Landesarchiv Berlin informierte. Das führte, über die Berliner Senatskanzlei und ausgelöst durch den Ludwigsburger Katalog, zu einer Strafanzeige gegen Hugo Fetting und einem Hinterlegungsantrag, um den Verkauf einstweilen zu verhindern.

Zusätzliche Informationen gibts andernorts:

http://www.tagesspiegel.de/kultur/der-iffland-nachlass-auferstanden-aus-ruinen/9294768.html

Klar erscheint dabei nur eines: Die 34 Bände und über 6000 Blätter, vermutlich auch mit amtlichen Stempeln versehen, waren erkennbar in öffentlichem Besitz, womöglich käme auch der Bund als Rechtsnachfolger des Landes Preußen mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Eigentümer in Betracht. Ein gutgläubiger Erwerb durch „Ersitzen“ ist in einem solchen Fall eigentlich nicht möglich. Der 90-jährige Hugo Fetting aber sagt uns am Telefon, bei klarem Bewusstsein und druckreif formuliert: „Ich habe die Sachen per Zufall im Sommer 1953 in der Oberwallstraße in den Trümmern der ehemaligen Generalintendanz der Preußischen Staatstheater gefunden und nach Hause genommen. Das wäre kurz danach verloren gegangen, denn dort wurde dann das Gästehaus der DDR-Regierung gebaut. Ich fühle mich völlig im Recht als Finder und Eigentümer, nachdem sich über 50 Jahre niemand gemeldet hat. Ich habe die Papiere für meine Dissertation über Iffland und das Königliche Nationaltheater benutzt.“

Allerdings: Fetting hat 1978 bei seiner Doktorarbeit in Greifswald als Quelle seines Wissens das Archiv der Staatsoper Unter den Linden angegeben. Dort hatte er gearbeitet, „und denen gehörte vorher das Trümmergrundstück, wo ich alles gefunden habe“. Bernd Schultz, Chef des Auktionshauses Grisebach sagt dazu: „Alles, was nicht zur Rückführung dieses einmaligen Konvolutes an seinen angestammten Ort in Berlin führen würde, wäre ein Skandal. Man kann sich mit dem derzeitigen Besitzer über einen ,Finderlohn’ unterhalten. Aber über sonst auch gar nichts.“

http://www.sueddeutsche.de/kultur/nachlass-von-august-wilhelm-iffland-kaufleute-im-theater-1.1857231-2

Fetting hat für seine Sammlung, darunter die Iffland-Korrespondenz, Ende 2012 50.000 Euro erhalten.

Mit Schreiben vom 29. November 2013 teilte die Berliner Senatsverwaltung dem Wiener Antiquariat mit, sie habe "heute Strafanzeige gegen unbekannt sowie insbesondere gegen Herrn Dr. Hugo Fetting wegen aller in Betracht kommender Delikte gestellt". Zugleich ersuchte sie das Wiener Antiquariat, das Verkaufsangebot des Konvoluts für die Antiquaria in Ludwigsburg zurückzuziehen. Dem kam Inlibris umgehend nach. Gegenüber der SZ kündigte der Geschäftsführer Hugo Wetscherek an , man werde "bis zur vollständigen Provenienzklärung den Bestand nicht anbieten". Zugleich übergab er die Korrespondenzbände seiner Anwaltskanzlei. Der SZ gegenüber äußerte er sein Unverständnis, dass die Berliner Verwaltung nun, nach der mit der Akademie getroffenen Vereinbarung, plötzlich so massiv tätig geworden sei. Die Senatskanzlei wiederum zeigt sich "zuversichtlich", einen Anspruch auf Herausgabe durchsetzen zu können.

Es ist offenkundig, dass die Berliner Stellen hier nicht an einem Strang gezogen haben. So pocht der Wiener Antiquar jetzt gegenüber der Senatsverwaltung auf die mit der Akademie getroffene Vereinbarung. Zugleich fällt auf, dass die Vereinbarung selbst in dem ihr beigefügten Provenienzvermerk den Verkäufer sehr deutlich ins Zwielicht stellt. Wenn das aber so ist, warum hat dann die Akademie das Eigentumsrecht von Inlibris ausdrücklich anerkannt?

Katalog der Ludwigsburger Messe (albern als "zensiert" gekennzeichnet):

http://www.antiquaria-ludwigsburg.de/katalog/Antiquaria_2014-2.pdf

Kommentar: Einmal mehr erweist sich der Antiquariatshandel als halbseidenes Gewerbe, bei dem der Schutz von und der Respekt vor Provenienzen kleingeschrieben wird.

Thema Inlibris hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=inlibris

Update:

http://www.deutschlandradiokultur.de/buehne-eine-der-interessantesten-wiederaufgetauchten.954.de.html?dram:article_id=273918#

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kurioser-nachlassfund-die-iffland-raeuberpistole-12739603.html

Im Katalog der Ludwigsburger Buchmesse „Antiquaria“ hat das Wiener Antiquariat Inlibris einen der bedeutendsten theatergeschichtlichen Nachlässe angeboten: den von August Iffland, ein Konvolut aus sechstausend Briefen in 34 Bänden – zum Preis von 450.000 Euro. Hugo Fetting, ehemaliger Mitarbeiter der DDR-Akademie der Künste, muss ihn sich angeeignet haben.

Dass die Akademie der Künste das Eigentumsrecht anerkannt hat, befremdet insofern, mag ihr aber im Zuge der Rückgabeverhandlungen opportun erschienen sein. Der Wiener Antiquar wiederum sieht sich „hinterrücks“ behandelt, weil die Akademie, kaum hatte sie ihren Teil an der Sammlung wieder, das Landesarchiv Berlin informierte. Das führte, über die Berliner Senatskanzlei und ausgelöst durch den Ludwigsburger Katalog, zu einer Strafanzeige gegen Hugo Fetting und einem Hinterlegungsantrag, um den Verkauf einstweilen zu verhindern.

Zusätzliche Informationen gibts andernorts:

http://www.tagesspiegel.de/kultur/der-iffland-nachlass-auferstanden-aus-ruinen/9294768.html

Klar erscheint dabei nur eines: Die 34 Bände und über 6000 Blätter, vermutlich auch mit amtlichen Stempeln versehen, waren erkennbar in öffentlichem Besitz, womöglich käme auch der Bund als Rechtsnachfolger des Landes Preußen mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Eigentümer in Betracht. Ein gutgläubiger Erwerb durch „Ersitzen“ ist in einem solchen Fall eigentlich nicht möglich. Der 90-jährige Hugo Fetting aber sagt uns am Telefon, bei klarem Bewusstsein und druckreif formuliert: „Ich habe die Sachen per Zufall im Sommer 1953 in der Oberwallstraße in den Trümmern der ehemaligen Generalintendanz der Preußischen Staatstheater gefunden und nach Hause genommen. Das wäre kurz danach verloren gegangen, denn dort wurde dann das Gästehaus der DDR-Regierung gebaut. Ich fühle mich völlig im Recht als Finder und Eigentümer, nachdem sich über 50 Jahre niemand gemeldet hat. Ich habe die Papiere für meine Dissertation über Iffland und das Königliche Nationaltheater benutzt.“

Allerdings: Fetting hat 1978 bei seiner Doktorarbeit in Greifswald als Quelle seines Wissens das Archiv der Staatsoper Unter den Linden angegeben. Dort hatte er gearbeitet, „und denen gehörte vorher das Trümmergrundstück, wo ich alles gefunden habe“. Bernd Schultz, Chef des Auktionshauses Grisebach sagt dazu: „Alles, was nicht zur Rückführung dieses einmaligen Konvolutes an seinen angestammten Ort in Berlin führen würde, wäre ein Skandal. Man kann sich mit dem derzeitigen Besitzer über einen ,Finderlohn’ unterhalten. Aber über sonst auch gar nichts.“

http://www.sueddeutsche.de/kultur/nachlass-von-august-wilhelm-iffland-kaufleute-im-theater-1.1857231-2

Fetting hat für seine Sammlung, darunter die Iffland-Korrespondenz, Ende 2012 50.000 Euro erhalten.

Mit Schreiben vom 29. November 2013 teilte die Berliner Senatsverwaltung dem Wiener Antiquariat mit, sie habe "heute Strafanzeige gegen unbekannt sowie insbesondere gegen Herrn Dr. Hugo Fetting wegen aller in Betracht kommender Delikte gestellt". Zugleich ersuchte sie das Wiener Antiquariat, das Verkaufsangebot des Konvoluts für die Antiquaria in Ludwigsburg zurückzuziehen. Dem kam Inlibris umgehend nach. Gegenüber der SZ kündigte der Geschäftsführer Hugo Wetscherek an , man werde "bis zur vollständigen Provenienzklärung den Bestand nicht anbieten". Zugleich übergab er die Korrespondenzbände seiner Anwaltskanzlei. Der SZ gegenüber äußerte er sein Unverständnis, dass die Berliner Verwaltung nun, nach der mit der Akademie getroffenen Vereinbarung, plötzlich so massiv tätig geworden sei. Die Senatskanzlei wiederum zeigt sich "zuversichtlich", einen Anspruch auf Herausgabe durchsetzen zu können.

Es ist offenkundig, dass die Berliner Stellen hier nicht an einem Strang gezogen haben. So pocht der Wiener Antiquar jetzt gegenüber der Senatsverwaltung auf die mit der Akademie getroffene Vereinbarung. Zugleich fällt auf, dass die Vereinbarung selbst in dem ihr beigefügten Provenienzvermerk den Verkäufer sehr deutlich ins Zwielicht stellt. Wenn das aber so ist, warum hat dann die Akademie das Eigentumsrecht von Inlibris ausdrücklich anerkannt?

Katalog der Ludwigsburger Messe (albern als "zensiert" gekennzeichnet):

http://www.antiquaria-ludwigsburg.de/katalog/Antiquaria_2014-2.pdf

Kommentar: Einmal mehr erweist sich der Antiquariatshandel als halbseidenes Gewerbe, bei dem der Schutz von und der Respekt vor Provenienzen kleingeschrieben wird.

Thema Inlibris hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=inlibris

Update:

http://www.deutschlandradiokultur.de/buehne-eine-der-interessantesten-wiederaufgetauchten.954.de.html?dram:article_id=273918#

"Der 56-jährige gebürtige Hamburger, Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler, zu dessen Kunden neben Reichen und Megareichen auch das Getty Museum in Los Angeles, das Metropolitan Museum in New York, die Bayerische Staatsbibliothek und die British Library gehören, ist Bücherjäger von Beruf. Der vor vier Jahren von Hamburg in die Schweiz umgezogene Antiquar jagt ungewöhnlichen Trophäen hinterher – seltene Handschriften und Bücher aus der Zeit, als der Bücherdruck gerade erfunden wurde. Er spürt sie in vergessenen und abgelegenen Privatsammlungen, Burgen und Schlössern, auf verstaubten Dachböden, in dämmrigen Kloster-Bibliotheken und in Auktionen auf. "

http://www.abendblatt.de/kultur-live/article123489382/Der-Buecherjaeger.html

Zu Adelsbibliotheken:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/privbib.htm (Tambach, der dort nicht namentlich genannte Antiquar war Günther)

Gymnasialbibliotheken?

***

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=j%C3%B6rn+g%C3%BCnther

Und noch ein bisschen Google:

https://www.google.de/search?q=%22bruce+ferrini%22+%22j%C3%B6rn+g%C3%BCnther%22

Zu Ferrini: http://archiv.twoday.net/stories/6351271/

http://www.abendblatt.de/kultur-live/article123489382/Der-Buecherjaeger.html

Zu Adelsbibliotheken:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/privbib.htm (Tambach, der dort nicht namentlich genannte Antiquar war Günther)

Gymnasialbibliotheken?

***

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=j%C3%B6rn+g%C3%BCnther

Und noch ein bisschen Google:

https://www.google.de/search?q=%22bruce+ferrini%22+%22j%C3%B6rn+g%C3%BCnther%22

Zu Ferrini: http://archiv.twoday.net/stories/6351271/

Unbekannte haben am Freitag in der nordlibanesischen Küstenstadt Tripoli die Saeh-Bibliothek mit zehntausenden historischen Schriftstücken angezündet und zerstört.

http://religion.orf.at/stories/2623650/

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=30429

Update:

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sa%E2%80%99eh_Library

http://religion.orf.at/stories/2623650/

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=30429

Update:

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sa%E2%80%99eh_Library

Wichtig, aber deprimierend:

http://www.archaeologik.blogspot.de/2014/01/das-kulturerbe-in-syrien-im-dezember.html

Meistgelesene Beiträge in Archaeologik 2013:

http://www.archaeologik.blogspot.de/2014/01/archaeologik-2013.html

http://www.archaeologik.blogspot.de/2014/01/das-kulturerbe-in-syrien-im-dezember.html

Meistgelesene Beiträge in Archaeologik 2013:

http://www.archaeologik.blogspot.de/2014/01/archaeologik-2013.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Fisch stinkt vom Kopf her: Eigentlich sollte man meinen, dass in einer Bibliothek vom Rang der Vaticana das Bewusstsein für unersetzliche frühneuzeitliche Provenienz-Ensembles hoch genug ist, um schändliche Verkäufe vermeintlicher Dubletten zu verhindern. Aber weit gefehlt!

Der im Kommentar

http://archiv.twoday.net/stories/581438334/#582029520

angeführte brillante Artikel von Schmidle im New Yorker erwies sich nach einfachem kostenlosen Login auf

http://issuu.com/franj.glez/docs/the_new_yorker_-_16_december_2013#

als einsehbar. Schmidle konnte den ehemaligen Direktor der Girolamini-Bibliothek drei Tage lang befragen, wobei sich dieser recht auskunftsbereit erwies. Über die Fälschung des "Sidereus" mit angeblichen Original-Aquarellen erfährt man bemerkenswerte Details. De Caro, ohne akademischen Abschluss und dank einer Schenkung an eine obskure argentinische Privatuniversität an einen Professoren-Titel gekommen, wollte es der verachteten akademischen Welt zeigen.

Am meisten empörte mich bei der Lektüre der korrupte Tausch, den der Vatikan-Bibliothekar Kardinal Mejia (ein Argentinier) und de Caro am 12. Februar 2013 mit Zustimmung des päpstlichen Staatssekretariats vornahmen. Gegen 16 Inkunabeln und drei Handschriften im Wert von 100.000 Dollar wurden de Caro sechs Bücher aus der Vaticana ausgehändigt, darunter drei Galileo-Ausgaben, die Verwandten von Papst Urban VIII. gehörten und mehr als 1 Mio. Dollar wert waren. Untergebene Mejias intervenierten im Herbst 2003, um einen zweiten Tausch mit de Caro zu verhindern.

2004 kaufte Richard Lan für 240.000 Dollar zwei der Vatikan-Bücher (Galileo-Erstausgaben und ein Kepler-Druck von 1611).

De Caro verteidigte sich, bevor er gestand, in der Presse, er sei Berater von Kardinal Mejia:

http://homer.gsu.edu/blogs/library/2012/09/26/gsu-faculty-member-uncovers-fake-book-sold-by-corrupt-library-director/

Kein Wunder, wenn Klosterbibliotheken angebliche Dubletten verscherbeln - im Vatikan selbst nahm man es vor zehn Jahren mit den Kulturgutschutz nicht sehr genau.

Zudem besitzt der Vatikan Gold, das in New York lagert, gut 850 Immobilien im geschätzten Wert von 1,5 Milliarden Euro sowie Kunstschätze, von denen der frühere Papst Johannes Paul II. sagte: „Sie sind unverkäuflich, sie gehören allen Menschen.“ (Wikipedia)

Quelle: http://homer.gsu.edu/blogs/library/2012/09/26/gsu-faculty-member-uncovers-fake-book-sold-by-corrupt-library-director/ mit Hinweisen zu Wildings Forschungen

Quelle: http://homer.gsu.edu/blogs/library/2012/09/26/gsu-faculty-member-uncovers-fake-book-sold-by-corrupt-library-director/ mit Hinweisen zu Wildings Forschungen

Der im Kommentar

http://archiv.twoday.net/stories/581438334/#582029520

angeführte brillante Artikel von Schmidle im New Yorker erwies sich nach einfachem kostenlosen Login auf

http://issuu.com/franj.glez/docs/the_new_yorker_-_16_december_2013#

als einsehbar. Schmidle konnte den ehemaligen Direktor der Girolamini-Bibliothek drei Tage lang befragen, wobei sich dieser recht auskunftsbereit erwies. Über die Fälschung des "Sidereus" mit angeblichen Original-Aquarellen erfährt man bemerkenswerte Details. De Caro, ohne akademischen Abschluss und dank einer Schenkung an eine obskure argentinische Privatuniversität an einen Professoren-Titel gekommen, wollte es der verachteten akademischen Welt zeigen.

Am meisten empörte mich bei der Lektüre der korrupte Tausch, den der Vatikan-Bibliothekar Kardinal Mejia (ein Argentinier) und de Caro am 12. Februar 2013 mit Zustimmung des päpstlichen Staatssekretariats vornahmen. Gegen 16 Inkunabeln und drei Handschriften im Wert von 100.000 Dollar wurden de Caro sechs Bücher aus der Vaticana ausgehändigt, darunter drei Galileo-Ausgaben, die Verwandten von Papst Urban VIII. gehörten und mehr als 1 Mio. Dollar wert waren. Untergebene Mejias intervenierten im Herbst 2003, um einen zweiten Tausch mit de Caro zu verhindern.

2004 kaufte Richard Lan für 240.000 Dollar zwei der Vatikan-Bücher (Galileo-Erstausgaben und ein Kepler-Druck von 1611).

De Caro verteidigte sich, bevor er gestand, in der Presse, er sei Berater von Kardinal Mejia:

http://homer.gsu.edu/blogs/library/2012/09/26/gsu-faculty-member-uncovers-fake-book-sold-by-corrupt-library-director/

Kein Wunder, wenn Klosterbibliotheken angebliche Dubletten verscherbeln - im Vatikan selbst nahm man es vor zehn Jahren mit den Kulturgutschutz nicht sehr genau.

Zudem besitzt der Vatikan Gold, das in New York lagert, gut 850 Immobilien im geschätzten Wert von 1,5 Milliarden Euro sowie Kunstschätze, von denen der frühere Papst Johannes Paul II. sagte: „Sie sind unverkäuflich, sie gehören allen Menschen.“ (Wikipedia)

Quelle: http://homer.gsu.edu/blogs/library/2012/09/26/gsu-faculty-member-uncovers-fake-book-sold-by-corrupt-library-director/ mit Hinweisen zu Wildings Forschungen

Quelle: http://homer.gsu.edu/blogs/library/2012/09/26/gsu-faculty-member-uncovers-fake-book-sold-by-corrupt-library-director/ mit Hinweisen zu Wildings Forschungen