Landesgeschichte

Das 1999 herausgekommene Buch des 2013 verstorbenen Historikers - http://archiv.twoday.net/stories/235554280/ - liegt jetzt online vor:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/goetz1999

Das Buch ist eine bedeutsame Fallstudie zur regionalen Sagenbildung, das an meine eigenen Studien anknüpft und bei dem ich Rolf Götz sehr unterstützt habe. Detailliert werden die mythologischen Spekulationen des 19./20. Jahrhundert dargestellt. Daneben ist es auch ein beachtlicher Beitrag zum Sibyllen-Stoff (und daher auch in Jürgen Beyers maßgeblichem Artikel in der Enzyklopädie des Märchens Bd. 12 Lief. 2, 2006, col. 630 not. 25 zitiert).

Rezension von Hartmut Heller in der ZBLG 2001:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00003177/image_266

Hermann Bausinger schrieb in der ZWLG 60 (2001), S. 520f., hier S. 521: "Die Entstehung der Kirchheimer Sibyllentradition sieht Götz als Ergebnis einer 'gelehrten Spekulation'. Er übernimmt diesen Begriff von Wolfgang Seidenspinner; seiner Theorie und Klaus Grafs grundsätzlichen Überlegungen zur 'Sage' ist er verpflichtet, Aber seine Studie ist eine selbständige Leistung - ausgezeichnet durch historische Phantasie und Exaktheit, durch die sorgfältige Aufbereitung der Belege, die alle ausführlich zitiert sind, und durch die klare sprachliche Darstellung, die zudem durch reichhaltiges Bildmaterial ergänzt wird".

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/goetz1999

Das Buch ist eine bedeutsame Fallstudie zur regionalen Sagenbildung, das an meine eigenen Studien anknüpft und bei dem ich Rolf Götz sehr unterstützt habe. Detailliert werden die mythologischen Spekulationen des 19./20. Jahrhundert dargestellt. Daneben ist es auch ein beachtlicher Beitrag zum Sibyllen-Stoff (und daher auch in Jürgen Beyers maßgeblichem Artikel in der Enzyklopädie des Märchens Bd. 12 Lief. 2, 2006, col. 630 not. 25 zitiert).

Rezension von Hartmut Heller in der ZBLG 2001:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00003177/image_266

Hermann Bausinger schrieb in der ZWLG 60 (2001), S. 520f., hier S. 521: "Die Entstehung der Kirchheimer Sibyllentradition sieht Götz als Ergebnis einer 'gelehrten Spekulation'. Er übernimmt diesen Begriff von Wolfgang Seidenspinner; seiner Theorie und Klaus Grafs grundsätzlichen Überlegungen zur 'Sage' ist er verpflichtet, Aber seine Studie ist eine selbständige Leistung - ausgezeichnet durch historische Phantasie und Exaktheit, durch die sorgfältige Aufbereitung der Belege, die alle ausführlich zitiert sind, und durch die klare sprachliche Darstellung, die zudem durch reichhaltiges Bildmaterial ergänzt wird".

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 18:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.hamburgwissen-digital.de/extended_search

Man erfährt nicht, wie das Hamburg-relevante Teilsegment der durchsuchten 35 Datenbanken (teils Volltextsuche?, teils Metadaten) jeweils bestimmt wird. Es werden jeweils nur 10 Treffer je Datenbank angezeigt, zu den weiteren kommt man so nicht. Murks!

Man erfährt nicht, wie das Hamburg-relevante Teilsegment der durchsuchten 35 Datenbanken (teils Volltextsuche?, teils Metadaten) jeweils bestimmt wird. Es werden jeweils nur 10 Treffer je Datenbank angezeigt, zu den weiteren kommt man so nicht. Murks!

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 01:28 - Rubrik: Landesgeschichte

Ein herausragendes Werkzeug zur badischen Geschichte steht jetzt online (mit Volltextsuche) zur Verfügung:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_bad_gesch_ga

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/714909885/

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_bad_gesch_ga

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/714909885/

KlausGraf - am Mittwoch, 27. Februar 2013, 01:00 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicht nur im Frühmittelalter mit seiner Einnamigkeit lauern Probleme, wenn es um die Identifizierung gleichnamiger Personen geht. Der Kleriker Jörg Ruch aus Schwäbisch Gmünder Ratsfamilie, tätig als Pfarrer in Lautern und als Kaplan in Schwäbisch Gmünd wurde mit in einem ganz anderen Raum tätigen Klerikern zusammengeworfen, weil diese in den von Manfred Krebs mitgeteilten Konstanzer Investiturprotokollen auffindbar sind. Der berühmte, in Geislingen an der Steige wirkende Buchbinder Johannes Richenbach band für Ruch zwei Bände.

Ausgezeichnete Bilder des Kopenhagener Richenbach-Einbands Ruchs mit Wiedergabe des Kaufeintrags sind online:

http://wayback.kb.dk:8080/wayback-1.4.2/wayback/20100107153228/http://www2.kb.dk/elib/mss/treasures/bogbind/inc397.htm (freundlicher Hinweis von Dr. Dietrich Hakelberg am 29. September 2007)

Den aktuellen Census der Richenbach-Einbände publizierte Scott Husby: Another “per me”: A Richenbach Binding Discovered in the Huntington Library. In: The papers of the Bibliographical Society of America - 105 (2011), S. 295-324 (S. 317-323: R1-R56). Paul Needham war so freundlich, mir eine von ihm und Eric White angelegte Datei mit einem weiteren Richenbach-Census (in der Zählung von Husby abweichend) zur Verfügung zu stellen. Obwohl sie nicht ohne Fehler ist, wird man künftig von Husbys Zusammenstellung auszugehen haben. Ergänzend fand ich neulich einen losen rückwärtigen Handschriftendeckel Richenbachs in der Graphischen Sammlung München (Inv. Nr. 38510) erwähnt, der Ernst Kyriss zwar bekannt war, von ihm aber anscheinend nicht publiziert wurde:

http://retro.seals.ch/digbib/view?lp=239&rid=zak-003%3A1952%3A13%3A%3A343&Submit=ok (Erich Steingräber 1952)

Die aufgeklebte Miniatur (St. Johannes auf Patmos) schreibt Anne Winston-Allen (in: Schreiben und Lesen in der Stadt, 2012, S. 209, vgl. S. 201) der Freiburger Klarissin Sibylla von Bondorf zu.

[Siehe auch

http://www.agfem-art.com/bondorf-muumlnchenmunich--staatliche-graphische-sammlung-inv-nr-38510.html ]

Husby R3 (Glauning Nr. 10) ist eine Handschrift (Jacobus de Voragine: Sermones dominicales) von 1459, SB München Clm 2784, die 1469 für dominus Johannes Naegelin gebunden wurde, wie die Inschrift auf dem Einband sagt. Sie kam aus dem Zisterzienserkloster Aldersbach (bei Vilshofen) nach München. Handschriftenkatalog:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008252/image_46

Wer war der Kleriker (dominus) Johannes Naegelin? Needhams IPI hat nichts zu ihm. Zu suchen haben wir am ehesten im Großraum Ulm, zu dem auch Geislingen und am Rande Schwäbisch Gmünd gehört, wo mehrere Kunden Richenbachs ansässig waren, also im nordöstlichen Teil des Bistums Konstanz und im westlichen Teil der Diözese Augsburg.

Pfaff Johann Nägelin, Pfarrer zu Iggingen (nordöstlich Schwäbisch Gmünd) 1445 Januar 8 (Nitsch, Urkunden und Akten ... Gmünd, 1966, Nr. 1196) liegt zu früh.

1443 verzeichnet die Wiener Matrikel (Bd. 1, S. 235 II R 43) einen Johannes Negelein de Vlma. Um 1430 oder etwas früher geboren, wäre er 1469 etwa 40jährig gewesen. Schuler, Notare Südwestdeutschlands, 1987, S. 316 hat einen ab 1514 belegten Kaplan des Namens in Ulm. Dass die Ulmer Familie Nägelin um 1469 einen Geistlichen mit dem häufigsten Vornamen Hans stellte, ist alles andere als unwahrscheinlich.

Der Auskunft des Archivs des Bistums Augsburg " Im Generalschematismus für die Diözese Augsburg (ca. 1472 - 1762) von Moritz Wiedemann, Marktoberdorf 1945 (ungedrucktes Manuskript), ist für den von Ihnen genannten Zeitpunkt kein Geistlicher mit Namen Johannes Negelin nachweisbar." entnehmen wir immerhin, dass Recherchen nach Klerikern der Diözese Augsburg auf dieses ungedruckte prosopographische Hilfsmittel zurückgreifen können.

Am vielversprechendsten sind die beiden Notare Johannes Nägelin, zu denen Schuler (Notare S. 315f. Nr. 927f.) fleißig Belege gesammelt hat. Beide stammten aus dem Ulmer Raum, waren aber später im Konstanzer Raum tätig.

Johannes Nägelin (I) aus Ehingen an der Donau ist ab 1463 belegt und starb vor dem 26. Oktober 1501. 1462 als Johannes "Negelly" in Freiburg im Breisgau immatrikuliert, wurde er 1478 zum kaiserlichen Notar ernannt. Im gleichen Jahr war er Schulmeister in Ehingen. Von 1481 bis 1501 war er Schulmeister des Stifts St. Pelagius in Bischofszell und schrieb auch das Kopialbuch des Stifts. Nach seinem Tod erscheint seine 1504 verstorbene Witwe Margaretha Judas, er war also verheiratet. "Als Schulmeister war er ein energischer Vertreter der neuen Bildung".

Johannes Nägelin (II) stammte aus Leipheim und war Laie des Bistums Augsburg. Im Wintersemester 1474/75 ebenfalls in Freiburg immatrikuliert, erlangte er das Bakkalaureat 1478 in Tübingen. 1491/1511 war er Schreiber der Konstanzer Kurie. Er starb nicht vor 1511 und erscheint in den Konstanzer Steuerbüchern.

Gegenüber Schuler nachzutragen ist, dass er als Schüler der bedeutenden Ulmer Stadtschule 1474 die Pariser Handschrift Ms. lat. 10465 schrieb. Bl. 20v: "per me Johannem nägellin tunc temporis scolaris vlme", Bl. 208r "per me Johannem negelin de lipheim". Die Datierung Bl. 196r auf 1471 scheint mir aus der Straßburger Vorlage des Textes zu stammen.

http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00050030_00028.html

(Schulliteratur im späten Mittelalter, 2000, S. 28f. Nr. 38)

Dass Richenbach den Ulmer Schüler von 1474 "dominus" nannte, möchte ich ausschließen. Daher kommt Nägelin (II) aus chronologischen Gründen nicht in Betracht.

Womit sich Nägelin (I) 1469 befasste, ist nicht bekannt. Notar wurde er erst 1478. Da er bei seinem Tod als verheiratet erscheint, könnte er allenfalls als verheirateter Kleriker ein Pfründeninhaber gewesen sein. Ob Richenbach einem Nicht-Priester das Prädikat dominus gegeben hätte? Ich möchte es eher verneinen. Damit ist auch Nägelin (I) ein unwahrscheinlicher Kandidat.

Die SB München teilte freundlicherweise mit, worauf ich in einem Google-Schnipsel von Anton Aubele: Straß. Zur Geschichte eines Dorfes im Ulmer Winkel, 1982, S. 51 stieß: ""Am 14. Juli 1469 kaufte der Elchinger Abt Paulus um 'fünfftzig guter Rinischer guldin der statt werung zu Ulme' das sogenannte 'Nägeleholz' im Klassenhart von Johannes Nägelin, 'Ain Priester Augspurg Bystumbs', Bantilon Vischer und Peter Lang von Leipheim, das 'von Hannsen und Agathen den Näglin unser vatter und mutter schweher und schwiger säligen ererbt und bysher Inngehabt'". Fußnote 106: HStA München KU Elchingen Nr. 150 (jetzt im Staatsarchiv Augsburg).

Es gab also im Ulmer Raum 1469 einen Priester Johannes Nägelin, der offenbar aus dem keine 10 km von Leipheim entfernten Straß stammte. In ihm möchte ich derzeit am ehesten den Kunden Richenbachs von 1469, dominus Johannes Naegelin, sehen, wenngleich weder ein Kleriker aus der Ulmer Familie (der Wiener Student?) oder Nägelin (I) ganz ausgeschlossen werden können. Es ist gut denkbar, dass mit zunehmender Erschließung der spätmittelalterlichen Urkundenbestände noch andere potentielle Kandidaten auftauchen. Von daher kann im Augenblick keine hinreichend abgesicherte Identifizierung angeboten werden.

#forschung

.jpg)

Ausgezeichnete Bilder des Kopenhagener Richenbach-Einbands Ruchs mit Wiedergabe des Kaufeintrags sind online:

http://wayback.kb.dk:8080/wayback-1.4.2/wayback/20100107153228/http://www2.kb.dk/elib/mss/treasures/bogbind/inc397.htm (freundlicher Hinweis von Dr. Dietrich Hakelberg am 29. September 2007)

Den aktuellen Census der Richenbach-Einbände publizierte Scott Husby: Another “per me”: A Richenbach Binding Discovered in the Huntington Library. In: The papers of the Bibliographical Society of America - 105 (2011), S. 295-324 (S. 317-323: R1-R56). Paul Needham war so freundlich, mir eine von ihm und Eric White angelegte Datei mit einem weiteren Richenbach-Census (in der Zählung von Husby abweichend) zur Verfügung zu stellen. Obwohl sie nicht ohne Fehler ist, wird man künftig von Husbys Zusammenstellung auszugehen haben. Ergänzend fand ich neulich einen losen rückwärtigen Handschriftendeckel Richenbachs in der Graphischen Sammlung München (Inv. Nr. 38510) erwähnt, der Ernst Kyriss zwar bekannt war, von ihm aber anscheinend nicht publiziert wurde:

http://retro.seals.ch/digbib/view?lp=239&rid=zak-003%3A1952%3A13%3A%3A343&Submit=ok (Erich Steingräber 1952)

Die aufgeklebte Miniatur (St. Johannes auf Patmos) schreibt Anne Winston-Allen (in: Schreiben und Lesen in der Stadt, 2012, S. 209, vgl. S. 201) der Freiburger Klarissin Sibylla von Bondorf zu.

[Siehe auch

http://www.agfem-art.com/bondorf-muumlnchenmunich--staatliche-graphische-sammlung-inv-nr-38510.html ]

Husby R3 (Glauning Nr. 10) ist eine Handschrift (Jacobus de Voragine: Sermones dominicales) von 1459, SB München Clm 2784, die 1469 für dominus Johannes Naegelin gebunden wurde, wie die Inschrift auf dem Einband sagt. Sie kam aus dem Zisterzienserkloster Aldersbach (bei Vilshofen) nach München. Handschriftenkatalog:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008252/image_46

Wer war der Kleriker (dominus) Johannes Naegelin? Needhams IPI hat nichts zu ihm. Zu suchen haben wir am ehesten im Großraum Ulm, zu dem auch Geislingen und am Rande Schwäbisch Gmünd gehört, wo mehrere Kunden Richenbachs ansässig waren, also im nordöstlichen Teil des Bistums Konstanz und im westlichen Teil der Diözese Augsburg.

Pfaff Johann Nägelin, Pfarrer zu Iggingen (nordöstlich Schwäbisch Gmünd) 1445 Januar 8 (Nitsch, Urkunden und Akten ... Gmünd, 1966, Nr. 1196) liegt zu früh.

1443 verzeichnet die Wiener Matrikel (Bd. 1, S. 235 II R 43) einen Johannes Negelein de Vlma. Um 1430 oder etwas früher geboren, wäre er 1469 etwa 40jährig gewesen. Schuler, Notare Südwestdeutschlands, 1987, S. 316 hat einen ab 1514 belegten Kaplan des Namens in Ulm. Dass die Ulmer Familie Nägelin um 1469 einen Geistlichen mit dem häufigsten Vornamen Hans stellte, ist alles andere als unwahrscheinlich.

Der Auskunft des Archivs des Bistums Augsburg " Im Generalschematismus für die Diözese Augsburg (ca. 1472 - 1762) von Moritz Wiedemann, Marktoberdorf 1945 (ungedrucktes Manuskript), ist für den von Ihnen genannten Zeitpunkt kein Geistlicher mit Namen Johannes Negelin nachweisbar." entnehmen wir immerhin, dass Recherchen nach Klerikern der Diözese Augsburg auf dieses ungedruckte prosopographische Hilfsmittel zurückgreifen können.

Am vielversprechendsten sind die beiden Notare Johannes Nägelin, zu denen Schuler (Notare S. 315f. Nr. 927f.) fleißig Belege gesammelt hat. Beide stammten aus dem Ulmer Raum, waren aber später im Konstanzer Raum tätig.

Johannes Nägelin (I) aus Ehingen an der Donau ist ab 1463 belegt und starb vor dem 26. Oktober 1501. 1462 als Johannes "Negelly" in Freiburg im Breisgau immatrikuliert, wurde er 1478 zum kaiserlichen Notar ernannt. Im gleichen Jahr war er Schulmeister in Ehingen. Von 1481 bis 1501 war er Schulmeister des Stifts St. Pelagius in Bischofszell und schrieb auch das Kopialbuch des Stifts. Nach seinem Tod erscheint seine 1504 verstorbene Witwe Margaretha Judas, er war also verheiratet. "Als Schulmeister war er ein energischer Vertreter der neuen Bildung".

Johannes Nägelin (II) stammte aus Leipheim und war Laie des Bistums Augsburg. Im Wintersemester 1474/75 ebenfalls in Freiburg immatrikuliert, erlangte er das Bakkalaureat 1478 in Tübingen. 1491/1511 war er Schreiber der Konstanzer Kurie. Er starb nicht vor 1511 und erscheint in den Konstanzer Steuerbüchern.

Gegenüber Schuler nachzutragen ist, dass er als Schüler der bedeutenden Ulmer Stadtschule 1474 die Pariser Handschrift Ms. lat. 10465 schrieb. Bl. 20v: "per me Johannem nägellin tunc temporis scolaris vlme", Bl. 208r "per me Johannem negelin de lipheim". Die Datierung Bl. 196r auf 1471 scheint mir aus der Straßburger Vorlage des Textes zu stammen.

http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00050030_00028.html

(Schulliteratur im späten Mittelalter, 2000, S. 28f. Nr. 38)

Dass Richenbach den Ulmer Schüler von 1474 "dominus" nannte, möchte ich ausschließen. Daher kommt Nägelin (II) aus chronologischen Gründen nicht in Betracht.

Womit sich Nägelin (I) 1469 befasste, ist nicht bekannt. Notar wurde er erst 1478. Da er bei seinem Tod als verheiratet erscheint, könnte er allenfalls als verheirateter Kleriker ein Pfründeninhaber gewesen sein. Ob Richenbach einem Nicht-Priester das Prädikat dominus gegeben hätte? Ich möchte es eher verneinen. Damit ist auch Nägelin (I) ein unwahrscheinlicher Kandidat.

Die SB München teilte freundlicherweise mit, worauf ich in einem Google-Schnipsel von Anton Aubele: Straß. Zur Geschichte eines Dorfes im Ulmer Winkel, 1982, S. 51 stieß: ""Am 14. Juli 1469 kaufte der Elchinger Abt Paulus um 'fünfftzig guter Rinischer guldin der statt werung zu Ulme' das sogenannte 'Nägeleholz' im Klassenhart von Johannes Nägelin, 'Ain Priester Augspurg Bystumbs', Bantilon Vischer und Peter Lang von Leipheim, das 'von Hannsen und Agathen den Näglin unser vatter und mutter schweher und schwiger säligen ererbt und bysher Inngehabt'". Fußnote 106: HStA München KU Elchingen Nr. 150 (jetzt im Staatsarchiv Augsburg).

Es gab also im Ulmer Raum 1469 einen Priester Johannes Nägelin, der offenbar aus dem keine 10 km von Leipheim entfernten Straß stammte. In ihm möchte ich derzeit am ehesten den Kunden Richenbachs von 1469, dominus Johannes Naegelin, sehen, wenngleich weder ein Kleriker aus der Ulmer Familie (der Wiener Student?) oder Nägelin (I) ganz ausgeschlossen werden können. Es ist gut denkbar, dass mit zunehmender Erschließung der spätmittelalterlichen Urkundenbestände noch andere potentielle Kandidaten auftauchen. Von daher kann im Augenblick keine hinreichend abgesicherte Identifizierung angeboten werden.

#forschung

.jpg)

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 21:17 - Rubrik: Landesgeschichte

Das erstmals 1965 erschienene Buch von Paul Brock thematisiert die Vertreibung der Salzburger Protestanten aufgrund des gnadenlosen Patents von 1731 und ist nun online:

http://www.ostpreussen.de/uploads/media/Die_Salzburger_in_Ostpreussen.pdf

Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Exulanten

Via

http://www.myheimat.de/rinteln/kultur/vollstaendig-im-internet-zu-lesen-paul-brock-die-salzburger-in-ostpreussen-d2483086.html

http://www.ostpreussen.de/uploads/media/Die_Salzburger_in_Ostpreussen.pdf

Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Exulanten

Via

http://www.myheimat.de/rinteln/kultur/vollstaendig-im-internet-zu-lesen-paul-brock-die-salzburger-in-ostpreussen-d2483086.html

KlausGraf - am Samstag, 23. Februar 2013, 19:24 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 20. Februar 2013, 22:29 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bd. 12 (2007) der Enzyklopädie des Märchens ist in Auszügen jetzt bei Google Books online:

http://archiv.twoday.net/stories/16568765/

Ganz einsehbar ist mein Artikel "Sieben Schwaben":

http://books.google.de/books?id=wh228bd8KNQC&pg=PA649

Von März bis Oktober kann man eine Ausstellung zum Thema in Oberschönenfeld sehen:

http://www.schwaebisches-volkskundemuseum.de/index.php?id=38

Zum Begleitband habe ich einen Aufsatz "Über den Ursprung der Sieben Schwaben aus dem landsmannschaftlichen Spott" geschrieben.

http://archiv.twoday.net/stories/16568765/

Ganz einsehbar ist mein Artikel "Sieben Schwaben":

http://books.google.de/books?id=wh228bd8KNQC&pg=PA649

Von März bis Oktober kann man eine Ausstellung zum Thema in Oberschönenfeld sehen:

http://www.schwaebisches-volkskundemuseum.de/index.php?id=38

Zum Begleitband habe ich einen Aufsatz "Über den Ursprung der Sieben Schwaben aus dem landsmannschaftlichen Spott" geschrieben.

KlausGraf - am Freitag, 15. Februar 2013, 16:37 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/hdbl-findbuecher

Wieso muss das in die BLO, wenns keine Digitalisate der erschlossenen Unterlagen gibt?

Wieso muss das in die BLO, wenns keine Digitalisate der erschlossenen Unterlagen gibt?

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 19:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

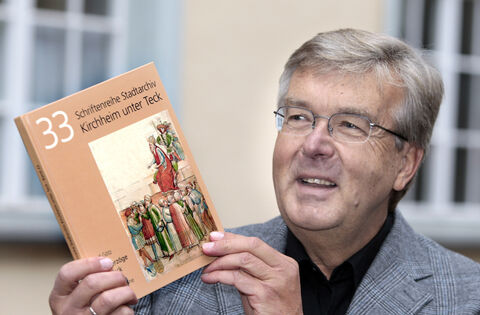

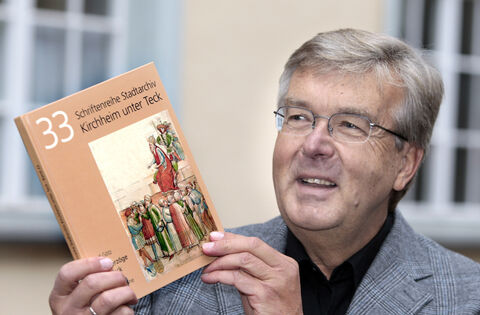

Soeben habe ich die mich bestürzende Nachricht vom Tod des Landeshistorikers Rolf Götz erhalten, dessen Publikationen aus meiner Sicht weit über den Kirchheimer Raum von Bedeutung sind. Seit ich bei der Vorbereitung meiner "Sagen rund um Stuttgart" (1993) seine unprätentiöse Hilfsbereitschaft zu schätzen lernte standen wir in freundschaftlichem Kontakt. Seine quellennahen Studien habe ich immer als vorbildliche "Heimatforschung" im besten Sinn bewundert. Götz war Gymnasiallehrer und hat erst spät mit einer Arbeit über die Traditionsbildung der Herzöge von Teck promoviert (2007).

Nachruf:

http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Trauer-um-Dr-Rolf-Goetz-_arid,76718.html

Intensiv haben wir bei den Kirchheimer Sagen zusammengearbeitet. Sein Buch 1999 über Sibylle von der Teck (wofür er den zweiten Landespreis für Heimatforschung erhielt) ist eine exzellente Fallstudie zur Sagenforschung. Im Oktober 2012 konnte ich erreichen, dass der Band mit Zustimmung des Autors von der UB Heidelberg ins Netz gestellt werden darf (was bisher noch nicht erfolgt ist).

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/285828206/

Nachruf:

http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Trauer-um-Dr-Rolf-Goetz-_arid,76718.html

Intensiv haben wir bei den Kirchheimer Sagen zusammengearbeitet. Sein Buch 1999 über Sibylle von der Teck (wofür er den zweiten Landespreis für Heimatforschung erhielt) ist eine exzellente Fallstudie zur Sagenforschung. Im Oktober 2012 konnte ich erreichen, dass der Band mit Zustimmung des Autors von der UB Heidelberg ins Netz gestellt werden darf (was bisher noch nicht erfolgt ist).

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/285828206/

KlausGraf - am Freitag, 8. Februar 2013, 18:29 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserlautern, veranstaltet 2013 zusammen mit dem Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg und der Stadt und dem Bistum Speyer ein interdisziplinäres Klostersymposium, um den fachlichen, aber auch den Blick eines interessierten Publikums auf ein bisher wenig beachtetes, aber sehr vielfältiges Thema der pfälzischen Geschichte zu lenken.

Seit dem frühen Mittelalter, vor allem aber vom 12. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts, galt der Raum der heutigen Pfalz als ein Kernland des Reichs. Dementsprechend ist hier die Anzahl der Klöster so groß, dass unsere Heimat zu den ausgesprochenen „Klosterlandschaften“ des alten Reiches gehört. Mehr als 150 Klöster, Stifte und Kommenden prägten als Orte christlichen Lebens die pfälzische Kulturlandschaft, sei es in den Städten oder im ländlichen Raum.

Trotz unübersehbarer baulicher Verluste gerade seit der nachreformatorischen Zeit gehören gerade die erhaltenen, bzw. verändert erhaltenen (mittelalterlichen und barocken) Klosterkirchen und deren Komplementärbauten zu den bedeutendsten Baudenkmalen der Pfalz.

Das Symposion 2013 steht unter dem Leitthema:

„KLOSTERFORSCHUNG IN DER PFALZ – DIE REFORMATION IM 16. JAHRHUNDERT UND IHRE FOLGEN:“

Neue Arbeitsergebnisse aus Architektur, Archäologie, Bauforschung, Denkmalpflege und Geschichte

Klosterforschung in der Pfalz: 4. Pfälzisches Klostersymposion•

Termin: 8. – 9. März 2013

•Tagungsort: Rathaus (Rückgebäude), Stadtratssitzungssaal, Maximilianstr. 12, Speyer

•Veranstalter:

◦Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern

◦Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg

◦Stadt Speyer

◦Bistumsarchiv Speyer

•Tagungsleitung:

◦Jürgen Keddigkeit M.A. für das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern

◦Dr. Joachim Kemper, Stadtarchiv Speyer

◦Prof. Dr. Hans Ammerich, Bistumsarchiv Speyer

◦Prof. Dr. Matthias Untermann, Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg

Programm

Freitag, 8. März 2013

15.00-16.30 Exkursion: Spuren Speyerer Klöster

Treffpunkt: Speyerer Dom / Haupteingang

Führung: Dr. Martin Armgart, Speyer

17.00-18.00 Möglichkeit zum Besuch der Abt. Kulturelles Erbe (Stadtarchiv) Speyer

Führung: Dr. Joachim Kemper, Speyer

18.00 Eröffnung der Tagung und Grußworte

Hansjörg Eger

Oberbürgermeister der Stadt Speyer

Roland Paul

Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde

Dr. Joachim Kemper

Stadtarchiv Speyer

18.30 Festvortrag

Prof. Dr. Matthias Untermann, Heidelberg

Schule und Jagdschloss. Architektur und Baugeschichte ehemaliger Klöster in der Reformationszeit

anschließend Umtrunk

Samstag, 9. März 2013

09.30 Jürgen Keddigkeit M.A., Kaiserslautern

Eröffnung, Begrüßung und Moderation

09.40 Dr. Martin Armgart, Speyer

Ritterorden in der Reformation. Sinnkrise, Untergang und Wandel an Pfälzer Beispielen

10.25 Ulrich Burkhart M.A., Kaiserslautern

Die Aufhebung der Prämonstratenserstifte Hane und Rothenkirchen am Donnersberg im 16. Jahrhundert

11.10 Kaffee-Pause

11.45 Prof. Dr. Hans Ammerich, Speyer

Übertritt, Widerstand, Emigration. Das Verhalten von Frauenkonventen in der linksrheinischen Kurpfalz während der Reformation

12.30 MITTAGSPAUSE

14.30 Dr. Joachim Kemper, Speyer

Einführung und Moderation

14.40 Prof. Dr. Thomas Wilhelmi, Heidelberg

Die Verwaltung und Verwendung der Kirchengüter

15.25 Dr. Heribert Feldhaus, Trier

Weiternutzen, umnutzen, abreißen? Einzelbeispiele vom Umgang mit pfälzischen Klostergebäuden in nachreformatorischer Zeit

16.10 Kaffee-Pause

16.40 Berthold Schnabel, Deidesheim

Der Kampf der Äbtissin Margarete von Nippenburg um den Erhalt ihres Klosters Seebach

17.25 Jürgen Keddigkeit M.A. u. Dr. Joachim Kemper

Resümee

17.40 Tagungsende

Seit dem frühen Mittelalter, vor allem aber vom 12. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts, galt der Raum der heutigen Pfalz als ein Kernland des Reichs. Dementsprechend ist hier die Anzahl der Klöster so groß, dass unsere Heimat zu den ausgesprochenen „Klosterlandschaften“ des alten Reiches gehört. Mehr als 150 Klöster, Stifte und Kommenden prägten als Orte christlichen Lebens die pfälzische Kulturlandschaft, sei es in den Städten oder im ländlichen Raum.

Trotz unübersehbarer baulicher Verluste gerade seit der nachreformatorischen Zeit gehören gerade die erhaltenen, bzw. verändert erhaltenen (mittelalterlichen und barocken) Klosterkirchen und deren Komplementärbauten zu den bedeutendsten Baudenkmalen der Pfalz.

Das Symposion 2013 steht unter dem Leitthema:

„KLOSTERFORSCHUNG IN DER PFALZ – DIE REFORMATION IM 16. JAHRHUNDERT UND IHRE FOLGEN:“

Neue Arbeitsergebnisse aus Architektur, Archäologie, Bauforschung, Denkmalpflege und Geschichte

Klosterforschung in der Pfalz: 4. Pfälzisches Klostersymposion•

Termin: 8. – 9. März 2013

•Tagungsort: Rathaus (Rückgebäude), Stadtratssitzungssaal, Maximilianstr. 12, Speyer

•Veranstalter:

◦Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern

◦Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg

◦Stadt Speyer

◦Bistumsarchiv Speyer

•Tagungsleitung:

◦Jürgen Keddigkeit M.A. für das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern

◦Dr. Joachim Kemper, Stadtarchiv Speyer

◦Prof. Dr. Hans Ammerich, Bistumsarchiv Speyer

◦Prof. Dr. Matthias Untermann, Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Institut für europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg

Programm

Freitag, 8. März 2013

15.00-16.30 Exkursion: Spuren Speyerer Klöster

Treffpunkt: Speyerer Dom / Haupteingang

Führung: Dr. Martin Armgart, Speyer

17.00-18.00 Möglichkeit zum Besuch der Abt. Kulturelles Erbe (Stadtarchiv) Speyer

Führung: Dr. Joachim Kemper, Speyer

18.00 Eröffnung der Tagung und Grußworte

Hansjörg Eger

Oberbürgermeister der Stadt Speyer

Roland Paul

Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde

Dr. Joachim Kemper

Stadtarchiv Speyer

18.30 Festvortrag

Prof. Dr. Matthias Untermann, Heidelberg

Schule und Jagdschloss. Architektur und Baugeschichte ehemaliger Klöster in der Reformationszeit

anschließend Umtrunk

Samstag, 9. März 2013

09.30 Jürgen Keddigkeit M.A., Kaiserslautern

Eröffnung, Begrüßung und Moderation

09.40 Dr. Martin Armgart, Speyer

Ritterorden in der Reformation. Sinnkrise, Untergang und Wandel an Pfälzer Beispielen

10.25 Ulrich Burkhart M.A., Kaiserslautern

Die Aufhebung der Prämonstratenserstifte Hane und Rothenkirchen am Donnersberg im 16. Jahrhundert

11.10 Kaffee-Pause

11.45 Prof. Dr. Hans Ammerich, Speyer

Übertritt, Widerstand, Emigration. Das Verhalten von Frauenkonventen in der linksrheinischen Kurpfalz während der Reformation

12.30 MITTAGSPAUSE

14.30 Dr. Joachim Kemper, Speyer

Einführung und Moderation

14.40 Prof. Dr. Thomas Wilhelmi, Heidelberg

Die Verwaltung und Verwendung der Kirchengüter

15.25 Dr. Heribert Feldhaus, Trier

Weiternutzen, umnutzen, abreißen? Einzelbeispiele vom Umgang mit pfälzischen Klostergebäuden in nachreformatorischer Zeit

16.10 Kaffee-Pause

16.40 Berthold Schnabel, Deidesheim

Der Kampf der Äbtissin Margarete von Nippenburg um den Erhalt ihres Klosters Seebach

17.25 Jürgen Keddigkeit M.A. u. Dr. Joachim Kemper

Resümee

17.40 Tagungsende

J. Kemper - am Mittwoch, 6. Februar 2013, 09:23 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen