Archivrecht

http://goo.gl/hy1fn = RA ferner-alsdorf.de

Ob das nun wirklich so ist, lässt sich mit dem Tatbestand des Landgerichts Düsseldorf nicht eindeutig klären. Dies liegt zum einen an der wirklich grottig schlechten Anonymisierung der Entscheidung. Bei der Anonymisierung wurde nämlich konsequent immer ein anderer Buchstabe genutzt, auch für gleiche Sachverhaltsobjekte. So wird z.B. das hier betroffene Lied sowohl als f,h,i,u,x und y bezeichnet. Das gleiche Problem stellt sich dann auch bei Server und Domain, so dass man am Ende beim besten Willen nur raten kann, worüber das Gericht im jeweiligen Satz eigentlich spricht.

(RSS)

Ob das nun wirklich so ist, lässt sich mit dem Tatbestand des Landgerichts Düsseldorf nicht eindeutig klären. Dies liegt zum einen an der wirklich grottig schlechten Anonymisierung der Entscheidung. Bei der Anonymisierung wurde nämlich konsequent immer ein anderer Buchstabe genutzt, auch für gleiche Sachverhaltsobjekte. So wird z.B. das hier betroffene Lied sowohl als f,h,i,u,x und y bezeichnet. Das gleiche Problem stellt sich dann auch bei Server und Domain, so dass man am Ende beim besten Willen nur raten kann, worüber das Gericht im jeweiligen Satz eigentlich spricht.

(RSS)

KlausGraf - am Dienstag, 29. März 2011, 20:04 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.lto.de/de/html/nachrichten/2893/OLG-M%C3%BCnchen-zu-Urheberrechten-an-Unis/

Andreas Job danke ich den Hinweis auf diese bemerkenswert schlechte Meldung der LTO, aus der man die Rechtsgrundlage des Anspruchs nicht entnehmen kann. Es geht um § 52a UrhG, die Pressemitteilung gibt es bei

http://www.iuwis.de/dossierbeitrag/pressemitteilung-zur-olg-entscheidung-6-wg-1209-vom-24032011

(PM)

Andreas Job danke ich den Hinweis auf diese bemerkenswert schlechte Meldung der LTO, aus der man die Rechtsgrundlage des Anspruchs nicht entnehmen kann. Es geht um § 52a UrhG, die Pressemitteilung gibt es bei

http://www.iuwis.de/dossierbeitrag/pressemitteilung-zur-olg-entscheidung-6-wg-1209-vom-24032011

(PM)

KlausGraf - am Dienstag, 29. März 2011, 12:46 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 25. März 2011, 22:05 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bewährt und gut:

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript%20Internetrecht_April_2011.pdf

(T)

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript%20Internetrecht_April_2011.pdf

(T)

KlausGraf - am Freitag, 25. März 2011, 12:53 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

RA Andreas Fischer erhielt von einem Richter absonderliche Post:

“… Die Entscheidung ist vertraulich zu behandeln und keineswegs - auch nur auszugsweise - zu veröffentlichen. …”

http://goo.gl/wFH75

Update: http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/03/24/ein-richter-und-die-ffentlichkeit/ (T) via Jurablogs

“… Die Entscheidung ist vertraulich zu behandeln und keineswegs - auch nur auszugsweise - zu veröffentlichen. …”

http://goo.gl/wFH75

Update: http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/03/24/ein-richter-und-die-ffentlichkeit/ (T) via Jurablogs

KlausGraf - am Donnerstag, 24. März 2011, 13:16 - Rubrik: Archivrecht

Wie die Electronic Frontier Foundation (EFF) mitteilt, hat der »Copyright Troll« Righthaven einen weiteren Prozess gegen die ungenehmigte Nutzung von Zeitungsartikeln verloren. Das Bezirksgericht in Nevada bewertete die Online-Verwendung eines gesamten Zeitungsartikels aus dem »Las Vegas Review-Journal« durch eine Non-Profit Organisation, die sich für Einwanderer stark macht, als »Fair Use«. Righthaven duchsucht gezielt das Netz nach ungenehmigt zugänglich gemachten Artikeln und geht dann nach Rechteeinholung der Autoren gegen die Verwender vor. Dabei geht es in erster Linie um Schadensersatz, der niedriger als die Prozesskosten angesetzt wird.

http://www.urheberrecht.org/news/4222/

http://www.urheberrecht.org/news/4222/

KlausGraf - am Donnerstag, 24. März 2011, 13:15 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Überschrift und folgender Text stammt von RA Ralf Möbius, den wir zu seinem Erfolg beglückwünschen:

http://fachanwalt-fuer-it-recht.blogspot.com/2011/03/sag-zum-abschied-leise-scheisse-top.html

Die Kanzlei zählt zu den größten Anwaltskanzleien in Deutschland, die auf geistiges Eigentum spezialisiert sind und ist mit "ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet des Marken- und Patentrechts" besetzt. Obwohl die Sozietät unter "Wettbewerbern und Mandanten einen hervorragenden Ruf" genießt, ist es den Bevollmächtigten des Landes Sachsen-Anhalt nicht gelungen, die Beschwerdegebühren im Streit um die drei Marken "Himmelsscheibe von Nebra" fristgerecht einzuzahlen.

Die Anwälte der Himmelsscheibenwächter aus Magedeburg hatten am letzten Tag der Beschwerdefrist gegen die Löschungsentscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27.09.2010 zu den Aktenzeichen 302 50 476 - S 211/09 Lösch, 305 07 066 - S 216/09 Lösch und 305 06 901 — S 217/09 Lösch jeweils eine Einzugsermächtigung für die "amtliche Gebühr in Höhe von EUR 200,-" erteilt.

Tatsächlich beträgt die amtliche Gebühr - wie in der Rechtsmittelbelehrung der Beschlüsse des DPMA ausdrücklich genannt - jedoch EUR 500,-. Da ein zahlenmäßig bestimmter Geldbetrag nicht auslegungsfähig ist und eine automatische Korrektur von zu niedrig angegebenen Beschwerdegebühren beim DPMA nicht erfolgt, war die korrekte Einzugsermächtigung über EUR 500,- am Folgetag - nach Bemerken des Fehlers - verspätet.

Auch der immerhin 18 Seiten lange Antrag der Markenspezialisten auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen eines "Versehens" erschien aussichtslos, denn das Bundespatentgericht hatte in einem sehr ähnlich gelagerten Fall sorgsam und lesenswert begründet auch keine Wiedereinsetzung gewährt. Auf diesen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 06.08.2003 zum Az.: 19 W (pat) 40/03 wies das Deutsche Patent- und Markenamt deshalb auch ausdrücklich hin.

Schliesslich erklärte das Land Sachsen-Anhalt seinen Verzicht auf die drei Marken, im Tonfall souverän, wie folgt: "Der Markeninhaber hat sich daher dazu entschieden, seine Rechte an der vorbezeichneten Marke - ohne Präjudiz - nicht weiterzuverfolgen, da der Streit darüber angesichts des bestehenden verwandten Schutzrechts nach § 71 UrhG, das Nachbildungen der Himmelsscheibe von Nebra ohne Zustimmung des Landes Sachsen-Anhalt ohnehin verhindert, müßig erscheint."

Umfangreiche Schriftsätze auf Stundenhonorarbasis im Löschungsverfahren und der ausführliche Wiedereinsetzungsantrag lassen durchaus andere Rückschlüsse zu. Das ein dem angeblichen Rückzugsmotiv Sachsen-Anhalts zu Grunde liegendes Urteil des Landgerichts Magdeburg vom 19. April 2005 zum Az.: 5 W 32/05 zu § 71 UrhG seit der Motezuma-Entscheidung des BGH vom 22.01.2009 zum Az.: I ZR 19/07 überholt sein dürfte, lässt ebenfalls tief blicken.

Um in Zukunft mit Hilfe des Steuerzahlers dennoch Lizenzgebühren von denjenigen eintreiben zu können, die handgefertigte Nachbildungen des weltweit bekanntesten archäologischen Fundstücks der Bronzezeit anbieten, soll nach der Löschung der drei nationalen Marken das "Raubrittermodell Himmelsscheibe" nun auf ganz Europa ausgedehnt werden. Denn einhergehend mit dem nahenden Untergang der deutschen Marken wurden einfach drei identische Bildmarken (009533423, 009763392 und 009763475) beim Amt der Europäischen Union für die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern in Alicante angemeldet. Mit drei leckeren EU-Marken könnten Abmahnungen den Hunger der nimmersatten Himmelsscheibenwächter bald europaweit stillen.

http://fachanwalt-fuer-it-recht.blogspot.com/2011/03/sag-zum-abschied-leise-scheisse-top.html

Die Kanzlei zählt zu den größten Anwaltskanzleien in Deutschland, die auf geistiges Eigentum spezialisiert sind und ist mit "ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet des Marken- und Patentrechts" besetzt. Obwohl die Sozietät unter "Wettbewerbern und Mandanten einen hervorragenden Ruf" genießt, ist es den Bevollmächtigten des Landes Sachsen-Anhalt nicht gelungen, die Beschwerdegebühren im Streit um die drei Marken "Himmelsscheibe von Nebra" fristgerecht einzuzahlen.

Die Anwälte der Himmelsscheibenwächter aus Magedeburg hatten am letzten Tag der Beschwerdefrist gegen die Löschungsentscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27.09.2010 zu den Aktenzeichen 302 50 476 - S 211/09 Lösch, 305 07 066 - S 216/09 Lösch und 305 06 901 — S 217/09 Lösch jeweils eine Einzugsermächtigung für die "amtliche Gebühr in Höhe von EUR 200,-" erteilt.

Tatsächlich beträgt die amtliche Gebühr - wie in der Rechtsmittelbelehrung der Beschlüsse des DPMA ausdrücklich genannt - jedoch EUR 500,-. Da ein zahlenmäßig bestimmter Geldbetrag nicht auslegungsfähig ist und eine automatische Korrektur von zu niedrig angegebenen Beschwerdegebühren beim DPMA nicht erfolgt, war die korrekte Einzugsermächtigung über EUR 500,- am Folgetag - nach Bemerken des Fehlers - verspätet.

Auch der immerhin 18 Seiten lange Antrag der Markenspezialisten auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen eines "Versehens" erschien aussichtslos, denn das Bundespatentgericht hatte in einem sehr ähnlich gelagerten Fall sorgsam und lesenswert begründet auch keine Wiedereinsetzung gewährt. Auf diesen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 06.08.2003 zum Az.: 19 W (pat) 40/03 wies das Deutsche Patent- und Markenamt deshalb auch ausdrücklich hin.

Schliesslich erklärte das Land Sachsen-Anhalt seinen Verzicht auf die drei Marken, im Tonfall souverän, wie folgt: "Der Markeninhaber hat sich daher dazu entschieden, seine Rechte an der vorbezeichneten Marke - ohne Präjudiz - nicht weiterzuverfolgen, da der Streit darüber angesichts des bestehenden verwandten Schutzrechts nach § 71 UrhG, das Nachbildungen der Himmelsscheibe von Nebra ohne Zustimmung des Landes Sachsen-Anhalt ohnehin verhindert, müßig erscheint."

Umfangreiche Schriftsätze auf Stundenhonorarbasis im Löschungsverfahren und der ausführliche Wiedereinsetzungsantrag lassen durchaus andere Rückschlüsse zu. Das ein dem angeblichen Rückzugsmotiv Sachsen-Anhalts zu Grunde liegendes Urteil des Landgerichts Magdeburg vom 19. April 2005 zum Az.: 5 W 32/05 zu § 71 UrhG seit der Motezuma-Entscheidung des BGH vom 22.01.2009 zum Az.: I ZR 19/07 überholt sein dürfte, lässt ebenfalls tief blicken.

Um in Zukunft mit Hilfe des Steuerzahlers dennoch Lizenzgebühren von denjenigen eintreiben zu können, die handgefertigte Nachbildungen des weltweit bekanntesten archäologischen Fundstücks der Bronzezeit anbieten, soll nach der Löschung der drei nationalen Marken das "Raubrittermodell Himmelsscheibe" nun auf ganz Europa ausgedehnt werden. Denn einhergehend mit dem nahenden Untergang der deutschen Marken wurden einfach drei identische Bildmarken (009533423, 009763392 und 009763475) beim Amt der Europäischen Union für die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern in Alicante angemeldet. Mit drei leckeren EU-Marken könnten Abmahnungen den Hunger der nimmersatten Himmelsscheibenwächter bald europaweit stillen.

KlausGraf - am Mittwoch, 23. März 2011, 00:24 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

2009 schrieb ich in meiner "Urheberrechtsfibel" S. 80f.:

Die Soziologieprofessorin F. schreibt für die Festschrift eines ihrer

Kollegen einen Artikel. Wie bei akademischen Festschriften üblich,

erhält sie kein Honorar, sondern nur ein Exemplar des Bandes und eine

Anzahl Sonderdrucke. Eine schriftliche oder mündliche Vereinbarung

mit dem Verlag existiert nicht, die ganze Korrespondenz lief über den

Festschriftenherausgeber. Als sie ihren Festschriftenbeitrag unter einer

Creative-Commons-Lizenz auf ihrer Homepage einstellt, macht sie der

Verleger darauf aufmerksam, dass sie ein Jahr nach Erscheinen zu warten hätte. Netterweise genehmigt er aber die an sich unzulässige Nutzung.

§ 38 enthält eine Auslegungsregel, wenn nicht klar vereinbart wurde,

bei wem die Rechte liegen, wenn Beiträge in Zeitschriften, Sammelbänden oder Zeitungen veröffentlicht werden. Betroffen ist also vor allem

der traditionelle Verlagsbereich.

Absatz 1 gilt für Zeitschriften und ähnliche Veröffentlichungen wie

Almanache, auch wenn diese unregelmäßig erscheinen. Nach einem

Jahr erlischt das ausschließliche Nutzungsrecht des Verlegers, es wird zu

einem einfachen. Der Verleger darf Nachdruckrechte nun nicht mehr

vergeben, und der Autor darf ohne Zustimmung des Verlegers den Beitrag anderweitig verwerten – es sei denn, er hat sich vertraglich zu etwas

anderem verpflichtet. Typische Beispiele für Sammlungen nach Absatz 2

sind Festschriften und Sammelbände, die Aufsätze unterschiedlicher 82

Autoren enthalten. Erhält bei ihnen der Autor ein Honorar, gelten die

allgemeinen urhebervertraglichen Regeln. Bei Zeitungen, wozu auch

Wochenzeitschriften gezählt werden, entfällt das ausschließliche Nutzungsrecht und die Jahresfrist.

Wieso man nicht – im Zweifel für den Urheber – alle drei Fälle zusammenfasst, auf ein ausschließliches Nutzungsrecht für den Verleger

und eine Sperrfrist verzichtet, erschließt sich mir nicht. Wenn der Verleger ein ausschließliches Nutzungsrecht benötigt, kann er es sich ja

vertraglich einräumen lassen.

Vervielfältigung und Verbreitung bezieht sich nicht auf die öffentliche Wiedergabe. Der Verleger durfte also ohne Zustimmung des Autors

beispielsweise keine Lesung durch einen Dritten erlauben. Bei der Einführung des für die Online-Nutzung erforderlichen Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung, Teil des Rechts zur öffentlichen Wiedergabe,

blieb § 38 unverändert. Nach meiner Ansicht ergibt sich aus § 38 in

Verbindung mit der Zweckübertragungsregel, dass Autoren bei der

Online-Nutzung nicht an die Jahresfrist gebunden sind. Die Professorin

aus meinem Beispiel hätte also sofort nach Erscheinen den Beitrag auf

ihrer Homepage zugänglich machen dürfen. Sie durfte nur nicht die

CC-Lizenz verwenden, da sich diese auch auf Nutzungen durch den

Buchdruck (oder auf CD-ROM) bezieht.

2007 hat der Bundestag bei der Behandlung des „zweiten Korbs“ der

Urheberrechtsreform das Bundesjustizministerium aufgefordert, zu

überprüfen, ob eine Regelung nötig ist, wonach den Urhebern von wissenschaftlichen Beiträgen, die überwiegend im Rahmen einer mit öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungstätigkeit entstanden sind, ein

Zweitverwertungsrecht zustehen soll. Diese Vorschrift soll den „grünen

Weg“ von Open Access, bei dem die Wissenschaftler ihre Beiträge auf

Schriftenservern (oder Repositorien) zweitveröffentlichen, absichern. Es

stellt sich allerdings die Frage, ob dies nicht auch im Interesse der nicht

öffentlich geförderten Wissenschaftler ist. Eine radikalere Lösung schlug

Rainer Kuhlen vor: Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen sollten

Urheber nur noch einfache, aber keine ausschließlichen Nutzungsrechte vergeben dürfen.

http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf

Daraus ergibt sich: Die Diskussion über das Zweitverwertungsrecht der wissenschaftlichen Urheber greift zu kurz. Es gibt gute Gründe, die Position auch nicht-wissenschaftlicher Autoren zu verbessern.

Daran erinnert Dr. Joachim Meier in seinem Kommentar, den ich hier ganz wiedergebe:

Kommentare

kurzer Satz, reizende Wirkung: Appendix in §38 (1) S.2

Verfasst von Dr. Joachim Meier am 18. März 2011 - 14:03.

Ich meine damit den "Appendix"-Satz am Ende von §38 (1),Satz 2: ", wenn nichts anderes vereinbart ist."

Wie dieser § 38 in das "Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) Vom 9.September 1965" gekommen ist, wird in http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/1965-09-09/materialien/ds_IV_270_A_01_00.php3 so erklärt:

"Die für eine Neufassung der Urheberrechtsgesetze bestehenden Gründe gelten nicht für das Verlagsgesetz. Jedoch sind einige änderungsbedürftige Bestimmungen des Verlagsgesetzes neugestaltet in den vorliegenden Entwurf übernommen (vgl. §§ 38, 139)."

Das erwähnte "Gesetz über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901" führte als § 42 folgende Norm: "Sofern nicht aus den Umständen zu entnehmen ist, daß der Verleger das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung erhalten soll, verbleibt dem Verfasser die anderweitige Verfügung über den Beitrag. Über einen Beitrag, für welchen der Verleger das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung hat, darf der Verfasser anderweitig verfügen, wenn seit dem Ablaufe des Kalenderjahres, in welchem der Beitrag erschienen ist, ein Jahr verstrichen ist. Ist der Beitrag für eine Zeitung geliefert, so steht diese Befugniß dem Verfasser alsbald nach dem Erscheinen zu."

Diese Norm ist als "änderungsbedürftige Bestimmung des Verlagsgesetzes neugestaltet" zu § 38 UrhG geworden.

Anders als heute das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft hat damals offensichtlich niemand die Interessen der wissenschaftlich arbeitenden Urheber vertreten. Aus heutiger Warte sieht es für mich so aus, als sei 1965 der § 38 in einer Nacht-und- Nebel-Aktion in das UrhG geschmuggelt worden. Von da an konnte der Appendix ", wenn nichts anderes vereinbart ist." seine "reizende" Wirkung entfalten, indem er die Grundlage für die immer unverschämter formulierten "Copyright Transfer Agreement"s liefert. Wenn im 3. Korb der Urheberrechtsreform nicht durch andere Regelung den Urhebern ein nicht abdingbares Recht der Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung gewährt wird, so muss doch wenigstes dieser Appendix "herausoperiert" werden und "öffentlich zugänglich machen" ergänzt werden. Dann hätten endlich die Irritationen der Urheber durch Copyright Transfer Agreements der Verlage ein Ende.

Viele der Leser dieser Zeilen kommen seit ihrer Kindheit ganz gut ohne ihren "Appendix" (=Blinddarm) aus. Für das UrhG kann solches auch gelten.

http://www.iuwis.de/dossierbeitrag/bestandsaufnahme-wer-darf-was-nach-%C2%A7-38-urhg

Das Verlagsgesetz bestimmte also: Im Zweifel erwarb der Verleger kein ausschließliches Recht am Beitrag, und auch wenn er eines erwarb, durfte der Autor nach einem Jahr anderweitig nutzen. Der heutige § 38 UrhG ist ein Produkt der Verlagslobby: Im Zweifel erwirbt der Verleger ein ausschließliches Recht; die anderweitige Verwertung nach einem Jahr gilt nur, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Aus welchem Grund soll der freie Autor, der für eine Publikumszeitschrift schreibt, nicht auch nach einem Jahr das Recht haben, seinen Beitrag anderweitig zu verwerten? Bei angestellten Urhebern können ja arbeitsvertraglich ausschließliche Nutzungsrechte vereinbart werden.

Die von der SPD vorgesehene Regelung nützt nicht allen wissenschaftlichen Arbeitern, sondern nur denjenigen, die öffentlich gefördert werden. Das ist nicht akzeptabel.

Richtig ist dagegen der Ansatz, die Veröffentlichung in der Formatierung der Erstveröffentlichung zu erlauben.

Aber kann die Vorschrift Open Access wirklich spürbar fördern?

Abgesehen von den STM-Verlagen sind im geisteswissenschaftlichen Bereich Verträge über Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden unüblich - trotzdem sind die deutschen Open-Access-Repositorien gähnend leer, wenn man die Dissertationen und anderen Abschlussarbeiten abzieht!Bereits nach der geltenden Rechtslage könnten unendlich viele wissenschaftliche Beiträge Open Access zur Verfügung gestellt werden - aber die Autoren nutzen diese Möglichkeit nicht!

Daher brauchen wir für öffentlich geförderte Beiträge ein Anbietungsrecht (Mandat), wenn man nicht auf Modelle wie "Cream of Science" (NL) setzen will. Zum Thema Mandate siehe meine Auseinandersetzung mit Steinhauer:

http://archiv.twoday.net/stories/8401787/

Stellungnahme des Urheberrechtsbündnisses zum SPD-Vorschlag

http://www.urheberrechtsbuendnis.de/pressemitteilung0311.html.en

Stellungnahme von Rainer Kuhlen

http://www.iuwis.de/blog/ein-bedenkenswerter-vorschlag-der-spd-zugunsten-eines-zweitverwertungsrechts-im-urheberrecht

Die Soziologieprofessorin F. schreibt für die Festschrift eines ihrer

Kollegen einen Artikel. Wie bei akademischen Festschriften üblich,

erhält sie kein Honorar, sondern nur ein Exemplar des Bandes und eine

Anzahl Sonderdrucke. Eine schriftliche oder mündliche Vereinbarung

mit dem Verlag existiert nicht, die ganze Korrespondenz lief über den

Festschriftenherausgeber. Als sie ihren Festschriftenbeitrag unter einer

Creative-Commons-Lizenz auf ihrer Homepage einstellt, macht sie der

Verleger darauf aufmerksam, dass sie ein Jahr nach Erscheinen zu warten hätte. Netterweise genehmigt er aber die an sich unzulässige Nutzung.

§ 38 enthält eine Auslegungsregel, wenn nicht klar vereinbart wurde,

bei wem die Rechte liegen, wenn Beiträge in Zeitschriften, Sammelbänden oder Zeitungen veröffentlicht werden. Betroffen ist also vor allem

der traditionelle Verlagsbereich.

Absatz 1 gilt für Zeitschriften und ähnliche Veröffentlichungen wie

Almanache, auch wenn diese unregelmäßig erscheinen. Nach einem

Jahr erlischt das ausschließliche Nutzungsrecht des Verlegers, es wird zu

einem einfachen. Der Verleger darf Nachdruckrechte nun nicht mehr

vergeben, und der Autor darf ohne Zustimmung des Verlegers den Beitrag anderweitig verwerten – es sei denn, er hat sich vertraglich zu etwas

anderem verpflichtet. Typische Beispiele für Sammlungen nach Absatz 2

sind Festschriften und Sammelbände, die Aufsätze unterschiedlicher 82

Autoren enthalten. Erhält bei ihnen der Autor ein Honorar, gelten die

allgemeinen urhebervertraglichen Regeln. Bei Zeitungen, wozu auch

Wochenzeitschriften gezählt werden, entfällt das ausschließliche Nutzungsrecht und die Jahresfrist.

Wieso man nicht – im Zweifel für den Urheber – alle drei Fälle zusammenfasst, auf ein ausschließliches Nutzungsrecht für den Verleger

und eine Sperrfrist verzichtet, erschließt sich mir nicht. Wenn der Verleger ein ausschließliches Nutzungsrecht benötigt, kann er es sich ja

vertraglich einräumen lassen.

Vervielfältigung und Verbreitung bezieht sich nicht auf die öffentliche Wiedergabe. Der Verleger durfte also ohne Zustimmung des Autors

beispielsweise keine Lesung durch einen Dritten erlauben. Bei der Einführung des für die Online-Nutzung erforderlichen Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung, Teil des Rechts zur öffentlichen Wiedergabe,

blieb § 38 unverändert. Nach meiner Ansicht ergibt sich aus § 38 in

Verbindung mit der Zweckübertragungsregel, dass Autoren bei der

Online-Nutzung nicht an die Jahresfrist gebunden sind. Die Professorin

aus meinem Beispiel hätte also sofort nach Erscheinen den Beitrag auf

ihrer Homepage zugänglich machen dürfen. Sie durfte nur nicht die

CC-Lizenz verwenden, da sich diese auch auf Nutzungen durch den

Buchdruck (oder auf CD-ROM) bezieht.

2007 hat der Bundestag bei der Behandlung des „zweiten Korbs“ der

Urheberrechtsreform das Bundesjustizministerium aufgefordert, zu

überprüfen, ob eine Regelung nötig ist, wonach den Urhebern von wissenschaftlichen Beiträgen, die überwiegend im Rahmen einer mit öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungstätigkeit entstanden sind, ein

Zweitverwertungsrecht zustehen soll. Diese Vorschrift soll den „grünen

Weg“ von Open Access, bei dem die Wissenschaftler ihre Beiträge auf

Schriftenservern (oder Repositorien) zweitveröffentlichen, absichern. Es

stellt sich allerdings die Frage, ob dies nicht auch im Interesse der nicht

öffentlich geförderten Wissenschaftler ist. Eine radikalere Lösung schlug

Rainer Kuhlen vor: Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen sollten

Urheber nur noch einfache, aber keine ausschließlichen Nutzungsrechte vergeben dürfen.

http://ebooks.contumax.de/02-urheberrechtsfibel.pdf

Daraus ergibt sich: Die Diskussion über das Zweitverwertungsrecht der wissenschaftlichen Urheber greift zu kurz. Es gibt gute Gründe, die Position auch nicht-wissenschaftlicher Autoren zu verbessern.

Daran erinnert Dr. Joachim Meier in seinem Kommentar, den ich hier ganz wiedergebe:

Kommentare

kurzer Satz, reizende Wirkung: Appendix in §38 (1) S.2

Verfasst von Dr. Joachim Meier am 18. März 2011 - 14:03.

Ich meine damit den "Appendix"-Satz am Ende von §38 (1),Satz 2: ", wenn nichts anderes vereinbart ist."

Wie dieser § 38 in das "Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) Vom 9.September 1965" gekommen ist, wird in http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/1965-09-09/materialien/ds_IV_270_A_01_00.php3 so erklärt:

"Die für eine Neufassung der Urheberrechtsgesetze bestehenden Gründe gelten nicht für das Verlagsgesetz. Jedoch sind einige änderungsbedürftige Bestimmungen des Verlagsgesetzes neugestaltet in den vorliegenden Entwurf übernommen (vgl. §§ 38, 139)."

Das erwähnte "Gesetz über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901" führte als § 42 folgende Norm: "Sofern nicht aus den Umständen zu entnehmen ist, daß der Verleger das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung erhalten soll, verbleibt dem Verfasser die anderweitige Verfügung über den Beitrag. Über einen Beitrag, für welchen der Verleger das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung hat, darf der Verfasser anderweitig verfügen, wenn seit dem Ablaufe des Kalenderjahres, in welchem der Beitrag erschienen ist, ein Jahr verstrichen ist. Ist der Beitrag für eine Zeitung geliefert, so steht diese Befugniß dem Verfasser alsbald nach dem Erscheinen zu."

Diese Norm ist als "änderungsbedürftige Bestimmung des Verlagsgesetzes neugestaltet" zu § 38 UrhG geworden.

Anders als heute das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft hat damals offensichtlich niemand die Interessen der wissenschaftlich arbeitenden Urheber vertreten. Aus heutiger Warte sieht es für mich so aus, als sei 1965 der § 38 in einer Nacht-und- Nebel-Aktion in das UrhG geschmuggelt worden. Von da an konnte der Appendix ", wenn nichts anderes vereinbart ist." seine "reizende" Wirkung entfalten, indem er die Grundlage für die immer unverschämter formulierten "Copyright Transfer Agreement"s liefert. Wenn im 3. Korb der Urheberrechtsreform nicht durch andere Regelung den Urhebern ein nicht abdingbares Recht der Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung gewährt wird, so muss doch wenigstes dieser Appendix "herausoperiert" werden und "öffentlich zugänglich machen" ergänzt werden. Dann hätten endlich die Irritationen der Urheber durch Copyright Transfer Agreements der Verlage ein Ende.

Viele der Leser dieser Zeilen kommen seit ihrer Kindheit ganz gut ohne ihren "Appendix" (=Blinddarm) aus. Für das UrhG kann solches auch gelten.

http://www.iuwis.de/dossierbeitrag/bestandsaufnahme-wer-darf-was-nach-%C2%A7-38-urhg

Das Verlagsgesetz bestimmte also: Im Zweifel erwarb der Verleger kein ausschließliches Recht am Beitrag, und auch wenn er eines erwarb, durfte der Autor nach einem Jahr anderweitig nutzen. Der heutige § 38 UrhG ist ein Produkt der Verlagslobby: Im Zweifel erwirbt der Verleger ein ausschließliches Recht; die anderweitige Verwertung nach einem Jahr gilt nur, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Aus welchem Grund soll der freie Autor, der für eine Publikumszeitschrift schreibt, nicht auch nach einem Jahr das Recht haben, seinen Beitrag anderweitig zu verwerten? Bei angestellten Urhebern können ja arbeitsvertraglich ausschließliche Nutzungsrechte vereinbart werden.

Die von der SPD vorgesehene Regelung nützt nicht allen wissenschaftlichen Arbeitern, sondern nur denjenigen, die öffentlich gefördert werden. Das ist nicht akzeptabel.

Richtig ist dagegen der Ansatz, die Veröffentlichung in der Formatierung der Erstveröffentlichung zu erlauben.

Aber kann die Vorschrift Open Access wirklich spürbar fördern?

Abgesehen von den STM-Verlagen sind im geisteswissenschaftlichen Bereich Verträge über Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden unüblich - trotzdem sind die deutschen Open-Access-Repositorien gähnend leer, wenn man die Dissertationen und anderen Abschlussarbeiten abzieht!Bereits nach der geltenden Rechtslage könnten unendlich viele wissenschaftliche Beiträge Open Access zur Verfügung gestellt werden - aber die Autoren nutzen diese Möglichkeit nicht!

Daher brauchen wir für öffentlich geförderte Beiträge ein Anbietungsrecht (Mandat), wenn man nicht auf Modelle wie "Cream of Science" (NL) setzen will. Zum Thema Mandate siehe meine Auseinandersetzung mit Steinhauer:

http://archiv.twoday.net/stories/8401787/

Stellungnahme des Urheberrechtsbündnisses zum SPD-Vorschlag

http://www.urheberrechtsbuendnis.de/pressemitteilung0311.html.en

Stellungnahme von Rainer Kuhlen

http://www.iuwis.de/blog/ein-bedenkenswerter-vorschlag-der-spd-zugunsten-eines-zweitverwertungsrechts-im-urheberrecht

KlausGraf - am Montag, 21. März 2011, 12:21 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

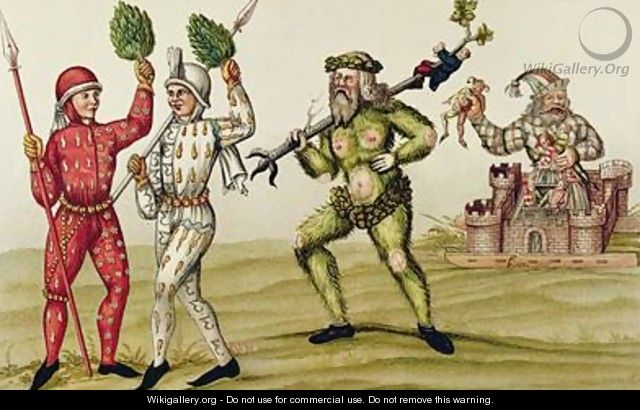

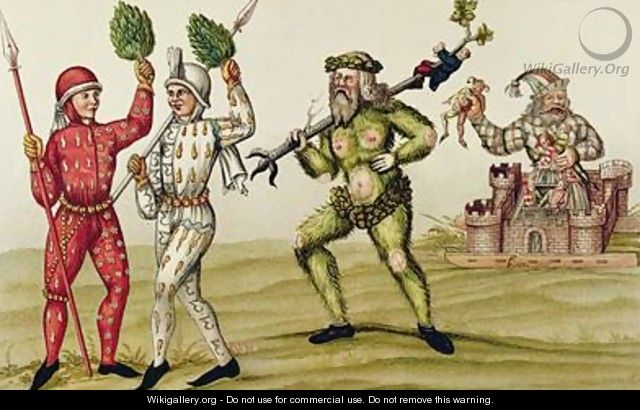

http://www.wikigallery.org/wiki/Main_Page

Copyfraud pur:

"This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. However - you may not use this image for commercial purposes and you may not alter the image or remove the WikiGallery watermark."

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_262033/%28after%29-Meyer,-Hans/The-Nuremburg-Schembart-Carnival

Hier ohne Wasserzeichen und in besserer Qualität, wirklich Public Domain:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schembartlaeufer_1522.jpg

Copyfraud pur:

"This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. However - you may not use this image for commercial purposes and you may not alter the image or remove the WikiGallery watermark."

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_262033/%28after%29-Meyer,-Hans/The-Nuremburg-Schembart-Carnival

Hier ohne Wasserzeichen und in besserer Qualität, wirklich Public Domain:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schembartlaeufer_1522.jpg

KlausGraf - am Montag, 21. März 2011, 00:54 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://dominiquestrebel.wordpress.com/2011/03/18/geheimniskramerei-der-staatsanwalte/

http://dominiquestrebel.wordpress.com/2011/01/18/das-informationsverhinderungsgesetz/

http://dominiquestrebel.wordpress.com/2011/01/18/das-informationsverhinderungsgesetz/

KlausGraf - am Samstag, 19. März 2011, 18:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen