Kodikologie

Das Karlsruher Fragment aus der Hofbibliothek Donaueschingen ist online:

http://digital.blb-karlsruhe.de/id/1636193

https://de.wikipedia.org/wiki/Merigarto

http://digital.blb-karlsruhe.de/id/1636193

https://de.wikipedia.org/wiki/Merigarto

KlausGraf - am Donnerstag, 24. April 2014, 21:36 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 22. April 2014, 20:39 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der kurze Beitrag stellt einige aus dem 15. Jahrhundert stammende deutschsprachige Handschriften vor.

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/7025

Weitere kleine Fallstudien zu den Bibliothek spätmittelalterlicher Frauenkonvente von mir:

Benediktinerinnen St. Nikolaus in Augsburg

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4890

Franziskanerterziarinnen in Oggelsbeuren

http://archiv.twoday.net/stories/97068964/

Franziskanerterziarinnen in Besselich bei Koblenz

http://archiv.twoday.net/stories/351209635/

In Vorbereitung befindet sich eine Zusammenstellung zur Klause Kamp gegenüber von Boppard.

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/7025

Weitere kleine Fallstudien zu den Bibliothek spätmittelalterlicher Frauenkonvente von mir:

Benediktinerinnen St. Nikolaus in Augsburg

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4890

Franziskanerterziarinnen in Oggelsbeuren

http://archiv.twoday.net/stories/97068964/

Franziskanerterziarinnen in Besselich bei Koblenz

http://archiv.twoday.net/stories/351209635/

In Vorbereitung befindet sich eine Zusammenstellung zur Klause Kamp gegenüber von Boppard.

KlausGraf - am Freitag, 18. April 2014, 00:54 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Cod. germ. 6 der SUB Hamburg ist ja seit 2013 online:

http://archiv.twoday.net/stories/498219070/

http://www.handschriftencensus.de/4853

Die von Christoph Heinrich Friedrich Walther 1880 in seinem Beitrag "Zwei strassburgische Handschriften der Hamburger Stadtbibliothek" (Schulprogramm) vorgelegte Beschreibung ist nach wie vor von Bedeutung, obwohl es viel Sekundärliteratur zu dem Codex gibt, der unter anderem Wolframs Parzival überliefert. Die SUB Hamburg hat das Schulprogramm freundlicherweise ins Netz gestellt:

https://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/digitalisierte-bestaende/trefferliste/seitenansicht.html?tx_dlf%5Bid%5D=8762&tx_dlf%5Bpointer%5D=0&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=d48f7c7acbf1349f370d373cab60f2ec (ein Permalink folgt sicher noch)

[ http://resolver.sub.uni-hamburg.de/goobi/PPN63542648X_0004_2 ]

Zusammenfassung des Beitrags durch Crecelius in der Alemannia:

https://archive.org/stream/alemannia22bgoog#page/n261/mode/2up

Walther edierte S. 9f. den Sultansbrief von "Salmanser" (bei Bettina Wagner, Sultansbriefe ²VL 11, Sp. 1467 unter II.4 ohne Erwähnung des Gerüchts, dass der Antichrist in Babylon geboren worden sei, gegen das sich der Sultan verwehrt).

Zu diesem und weiteren Sultansbriefen siehe nun auch Barbara Hammes, Ritterlicher Fürst und Ritterschaft (2011), S. 84-89.

Die zweite von Walther besprochene Handschrift germ. 8 (ebenfalls saec. XV mit Datierung 1437, in der Pforzheimer Schule entstanden, siehe auch Füglister) ist leider verschollen. Für den Historiker sind daher die Regesten zu den 11 Straßburger Urkunden von besonderem Belang.

http://archiv.twoday.net/stories/498219070/

http://www.handschriftencensus.de/4853

Die von Christoph Heinrich Friedrich Walther 1880 in seinem Beitrag "Zwei strassburgische Handschriften der Hamburger Stadtbibliothek" (Schulprogramm) vorgelegte Beschreibung ist nach wie vor von Bedeutung, obwohl es viel Sekundärliteratur zu dem Codex gibt, der unter anderem Wolframs Parzival überliefert. Die SUB Hamburg hat das Schulprogramm freundlicherweise ins Netz gestellt:

https://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/digitalisierte-bestaende/trefferliste/seitenansicht.html?tx_dlf%5Bid%5D=8762&tx_dlf%5Bpointer%5D=0&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=d48f7c7acbf1349f370d373cab60f2ec (ein Permalink folgt sicher noch)

[ http://resolver.sub.uni-hamburg.de/goobi/PPN63542648X_0004_2 ]

Zusammenfassung des Beitrags durch Crecelius in der Alemannia:

https://archive.org/stream/alemannia22bgoog#page/n261/mode/2up

Walther edierte S. 9f. den Sultansbrief von "Salmanser" (bei Bettina Wagner, Sultansbriefe ²VL 11, Sp. 1467 unter II.4 ohne Erwähnung des Gerüchts, dass der Antichrist in Babylon geboren worden sei, gegen das sich der Sultan verwehrt).

Zu diesem und weiteren Sultansbriefen siehe nun auch Barbara Hammes, Ritterlicher Fürst und Ritterschaft (2011), S. 84-89.

Die zweite von Walther besprochene Handschrift germ. 8 (ebenfalls saec. XV mit Datierung 1437, in der Pforzheimer Schule entstanden, siehe auch Füglister) ist leider verschollen. Für den Historiker sind daher die Regesten zu den 11 Straßburger Urkunden von besonderem Belang.

KlausGraf - am Mittwoch, 16. April 2014, 17:09 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Endlich gibt es wieder zwei neue Handschriftendigitalisate in Hamburg, eine der beiden ist:

http://resolver.sub.uni-hamburg.de/goobi/HANSh505

http://www.mr1314.de/3433

http://resolver.sub.uni-hamburg.de/goobi/HANSh505

http://www.mr1314.de/3433

KlausGraf - am Freitag, 11. April 2014, 21:33 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 10. April 2014, 23:14 - Rubrik: Kodikologie

An die 60 neue, überwiegend tolle Handschriften:

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/50/0

Handschriften des 18. und sogar 19. Jahrhunderts werfen die Frage nach dem Verhältnis zu

http://www.e-manuscripta.ch/

auf.

Einige Notizen:

4 Handschriften der Burgerbibliothek Bern aus dem Früh- und Hochmittelalter.

Konrad von Megenberg dt. Cod. Bodmer 103

4 Handschriften aus Fribourg/Freiburg, Archives de l'Etat de Fribourg/Staatsarchiv Freiburg, Archives du Chapitre St. Nicolas/Kapitelsarchiv St. Niklaus

10 Handschriften aus Porrentruy, Bibliothèque cantonale jurassienne

Aus St. Gallen 2 dt. Handschriften

Überlingen, Leopold-Sophien-Bibliothek, Ms. 22

Siehe https://de.wikisource.org/wiki/Schwesternb%C3%BCcher#St._Katharinentaler_Schwesternbuch

Schweizerisches Nationalmuseum Zürich LM 22737

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/snm/LM022737

gehört zur Traditionsbildung rund um die Sempacher Schlacht, die 2007 von Jenny und 2009 von Studt untersucht wurde, die aber die Zürcher Handschrift nicht kannten, wie umgekehrt die Beschreibung der Handschrift bei e-codices.ch diese beiden wichtigen Beiträge nicht verwertet hat. Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/5799510/

Zürich, Schweizerisches Nationalmuseum, SH 228

Papier · 74 ff. · 43.7 x 30.9 cm · zweite Hälfte des 16. Jh.

Das Hausbuch der Herren von Hallwil

Leider wird das Digitalisat des grundlegenden Aufsatzes von Jacob-Friesen 1994 nicht verlinkt:

http://dx.doi.org/10.5169/seals-118339

Zur Hallwiler Ring-Überlieferung darf ich auf meinen Beitrag "Ring" in der Enzyklopädie des Märchens aufmerksam machen.

http://www.libreka.de/9783110175653/362

http://archiv.twoday.net/stories/6480033/

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate/50/0

Handschriften des 18. und sogar 19. Jahrhunderts werfen die Frage nach dem Verhältnis zu

http://www.e-manuscripta.ch/

auf.

Einige Notizen:

4 Handschriften der Burgerbibliothek Bern aus dem Früh- und Hochmittelalter.

Konrad von Megenberg dt. Cod. Bodmer 103

4 Handschriften aus Fribourg/Freiburg, Archives de l'Etat de Fribourg/Staatsarchiv Freiburg, Archives du Chapitre St. Nicolas/Kapitelsarchiv St. Niklaus

10 Handschriften aus Porrentruy, Bibliothèque cantonale jurassienne

Aus St. Gallen 2 dt. Handschriften

Überlingen, Leopold-Sophien-Bibliothek, Ms. 22

Siehe https://de.wikisource.org/wiki/Schwesternb%C3%BCcher#St._Katharinentaler_Schwesternbuch

Schweizerisches Nationalmuseum Zürich LM 22737

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/snm/LM022737

gehört zur Traditionsbildung rund um die Sempacher Schlacht, die 2007 von Jenny und 2009 von Studt untersucht wurde, die aber die Zürcher Handschrift nicht kannten, wie umgekehrt die Beschreibung der Handschrift bei e-codices.ch diese beiden wichtigen Beiträge nicht verwertet hat. Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/5799510/

Zürich, Schweizerisches Nationalmuseum, SH 228

Papier · 74 ff. · 43.7 x 30.9 cm · zweite Hälfte des 16. Jh.

Das Hausbuch der Herren von Hallwil

Leider wird das Digitalisat des grundlegenden Aufsatzes von Jacob-Friesen 1994 nicht verlinkt:

http://dx.doi.org/10.5169/seals-118339

Zur Hallwiler Ring-Überlieferung darf ich auf meinen Beitrag "Ring" in der Enzyklopädie des Märchens aufmerksam machen.

http://www.libreka.de/9783110175653/362

http://archiv.twoday.net/stories/6480033/

KlausGraf - am Mittwoch, 9. April 2014, 20:30 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gerson, Johannes: De remediis contra pusillanimitatem (deutsche Bearbeitung von Gregor Heilmann) wird nur von der Freiburger Hs. 120 überliefert, die nun online ist:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs210

Katalog:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0087_c048_JPG.htm

Die Übersetzung notierte Herbert-Kraume (Die Gerson-Übersetzungen ... 1980, S. 71f.), ohne auch nur ein Wort zu ihrer Qualität zu sagen. Gregor Heylmann war Franziskaner und wird von Kraume mit dem Guardian von Kaysersberg (1528-30) und Zabern (1528-30) identifziert, den er in der Alemannia Franciscana Antiqua fand. Google ermöglicht es uns, auf den Schultern früherer Riesen weiter zu sehen: Er war auch Beichtvater im Klarissenkloster Pfullingen (erwähnt auch in der Pfullinger Hs. HB I 87, Bl. 83r der WLB Stuttgart) und in Gnadental (Basel), wo er ein erbitterter Gegner Pellikans war.

Clm 9002 wurde von ihm 1537 zusammengestellt und fehlt im Handschriftencensus trotz deutscher Bestandteile:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008215/image_78

#fnzhss

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs210

Katalog:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0087_c048_JPG.htm

Die Übersetzung notierte Herbert-Kraume (Die Gerson-Übersetzungen ... 1980, S. 71f.), ohne auch nur ein Wort zu ihrer Qualität zu sagen. Gregor Heylmann war Franziskaner und wird von Kraume mit dem Guardian von Kaysersberg (1528-30) und Zabern (1528-30) identifziert, den er in der Alemannia Franciscana Antiqua fand. Google ermöglicht es uns, auf den Schultern früherer Riesen weiter zu sehen: Er war auch Beichtvater im Klarissenkloster Pfullingen (erwähnt auch in der Pfullinger Hs. HB I 87, Bl. 83r der WLB Stuttgart) und in Gnadental (Basel), wo er ein erbitterter Gegner Pellikans war.

Clm 9002 wurde von ihm 1537 zusammengestellt und fehlt im Handschriftencensus trotz deutscher Bestandteile:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008215/image_78

#fnzhss

KlausGraf - am Mittwoch, 9. April 2014, 00:38 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Norbert Kruse (GND), der an einer "Gesamtuntersuchung der deutschen Literatur Oberschwabens im Mittelalter" arbeitet, hat in Ulm und Oberschwaben 58 (2013) dazu einen weiteren Baustein vorgelegt: Deutsche Einschübe in lateinischen Predigten des 14. Jahrhunderts aus Ochsenhausen (S. 9-38).

Die Handschrift Cod. theol. et phil. 2° 200 der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart (Zwiefalter Provenienz, Ende des 14. Jahrhunderts) überliefert Bl. 8v-43v 1343 datierte lateinische Predigten eines Konventualen des Benediktinerklosters Ochsenhausen, in die 72 Passagen in Deutsch (S. 37 "aus dem südschwäbisch-niederalemannischen Grenzbereich") eingeschoben sind, die Kruse S. 16-29 ediert und übersetzt.

Kruse erwähnt die Textwiedergabe durch Otto Leuze im handschriftlichen Katalog der WLB, doch es ist nicht ganz korrekt zu sagen, dass dieser Text durch einen Link des Handschriftencensus zugänglich ist (S. 10). Dort

http://handschriftencensus.de/20358

wird auf die ausführliche Akademiebeschreibung von 1915 durch Leuze verwiesen, in der die deutschen Bestandteile abgeschrieben sind.

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/Stuttgart_700435610000.html

Leuzes Wiedergabe wird der Vorlage erheblich mehr gerecht als die nun maßgebliche Edition Kruses, denn anders als Kruse, der den lateinischen Kontext ausblendet, hat er jede lateinische Predigt (insgesamt sollen es ca. 63 Predigten sein, die dem Kirchenjahr folgen: Kruse S. 11) durch ihr Schriftwort charakterisiert.

Die predigtgeschichtliche Einordnung S. 33 ist unzulänglich. Genannt werden nur drei oberschwäbische Beispiele: Außer dem Weingartener HB I 71 der WLB der online einsehbare Cod. Salem IX 38

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salIX38

und die Weingartner Predigten im HB I 86:

http://www.handschriftencensus.de/16724 (der Handschriftencensus wird hier von Kruse nicht zitiert). Leider erfährt man nichts über Parallelen zu deutschen Interpolationen in lateinischen Predigthandschriften.

Offensichtlich zu viel Arbeit haben Quellennachweise zu den Autoritäten gemacht, denn hier klafft eine Riesen-Lücke. Kruse hat nur ein paar Bibelzitate identifiziert. Zu einer fachgemäßen Edition der Einschübe gehört der Versuch einer Quellenanalyse aber dazu. Wer soll denn bitteschön die Quellenangaben zu einer bestehenden Edition nachliefern und wie garantiert man (in der Welt des Buchdrucks), dass ein solcher Nachtrag von anderer Seite zur Kenntnis genommen wird?

Verständlich ist das Ausklammern durchaus, denn nach Stichproben ist das Identifizieren der Texte oder Aufspüren von Textähnlichkeiten meist ungemein schwierig, zumindest für jemanden (wie mich), der keine Routine als Editor theologischer oder altgermanistischer religiöse Texte hat. Ich hätte allerdings versucht, mich von Experten beraten zu lassen. Und wie ich zeigen werde, kann man auch durch bloßes Googeln im Einzelfall brauchbare Ergebnisse erzielen.

Kaum ein anderes der Zitate dürfte so bekannt sein wie Nr. 3 von Bernhard von Clairvaux, das man sogar auf Twitter findet:

http://web.wlu.ca/history/cnighman/MFfontes/ChristusT.pdf

Wenn einem (wie mir) das berühmte Zitat nicht vertraut ist, muss man eben anhand des mittelhochdeutschen Wortlauts ein wenig herumsuchen. Eine spätmittelalterliche Fassung, die den Ochsenhausener Predigten entspricht ("honik uf der zungen, fro+ed in den oren, ein wunne in dem hertzen", Kruse S. 16), ist mir nicht begegnet.

Wer Gott liebt kann den Menschen nicht hassen. Wer aber den Menschen hasst, kann Gott nicht lieben. Diese Sentenz (Nr. 15, Kruse S. 18) wird von der Handschrift Beda zugeschrieben, scheint aber auf Pseudo-Chrysostomus in Mt. hom. 42 zurückzugehen. So die Edition von Hamm eines Werks von Johannes von Paltz:

http://books.google.de/books?id=f96SFzZ0fcIC&pg=PA197

Die Stelle in Migne, Patrologia Graeca 56, 874:

http://books.google.de/books?id=DG5FdYQEI20C&pg=PA820

Auch hier der Link zum Manipulus:

http://web.wlu.ca/history/cnighman/MFfontes/OdiumN.pdf

Zu Nr. 17 (Gregor zugeschrieben):

http://web.wlu.ca/history/cnighman/MFfontes/SuperbiaI.pdf

Da ich keine umfassende Quellenanalyse durchgeführt habe, kann ich nicht angeben, ob die meisten der in den lateinischen Predigttext auf Deutsch eingeschobenen Autoritäten-Zitate tatsächlich ad hoc aus lateinischen Vorlagen übersetzt wurden, wie der Autor selbst angibt. Der Ochsenhausener Konventuale wollte den Dorfpfarrern helfen, damit diese in der Volkssprache gut predigen könnten: "aucoritates multas patrum sanctorum materna lingua posui" (Bl. 43rb zitiert bei Kruse S. 31).

Nachweisen kann ich aber (und Kruse hätte das durch geschicktes Nutzen von Google und Google Book Search ebenfalls vermocht), dass mindestens zwei deutschsprachige Predigten vom Autor benutzt wurden (in Nr. 6 und 34).

Um die zehn Gebote in Nr. 46 habe ich mich nicht gekümmert; zu Nr. 62 ("Ein lerer spricht") habe ich nichts auf Deutsch gefunden, zu Nr. 71 hilft vielleicht ansatzweise weiter

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=priester+teilt+%22drei+teile%22+kelch

https://archive.org/stream/berengarvontour01schngoog#page/n257/mode/2up

Nr. 6 (Kruse S. 17) auf Bl. 13va-vb gehört zu einer lateinischen Predigt über Lukas 2, 46:

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700435610017.html

Die Ausführungen über vier (in Wirklichkeit: fünf) Gruppen von Menschen, denen die heilige Messe nichts nützt, stammen aus der weitverbreiteten Predigt Bertholds von Regensburg "Von den zeichen der Messe". Der Handschriftencensus listet ohne Anspruch auf Vollständigkeit 48 Textzeugen:

http://www.handschriftencensus.de/werke/2897

Es liegen eine Reihe von Drucken der Predigt vor, die den Variantenreichtum der Überlieferung deutlich erkennen lassen.

Die jüngste Edition kann ausgeklammert werden, sie liegt mir nicht vor:

Rudolf Bentzinger u.a., Dit ist dye bezeichnunge der heiligen messe. Bertholds von Regensburg Traktat aus der Mainzer Handschrift Hs I 221, in: Septuaginta quinque. Festschrift für Heinz Mettke, hg. von Jens Haustein u.a. (Jenaer Germanistische Forschungen N.F. 5), Heidelberg 2000, S. 1-24

Denn die Mainzer Handschrift enthält die abschließende Passage, um die es hier geht, nicht, siehe auch das Digitalisat:

http://www.dilibri.de/stbmz/content/pageview/1144407

Zur Handschrift das Eichstätter Predigt-Projekt:

http://pik.ku-eichstaett.de/4015/

Auch die von Schönbach edierte, stark abweichende Fassung der Handschrift HB I 86 (siehe oben) enthält den Schluss nicht.

http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN345204123_0028&DMDID=dmdlog4&LOGID=log4&PHYSID=phys18#navi

Ebensowenig Schönbachs Wiedergabe aus einer Innsbrucker Handschrift:

http://www.archive.org/stream/sitzungsbericht449klasgoog#page/n431/mode/2up

Ebensowenig das Korpus der "Schweizer Predigten" in Rieders Ausgabe der St. Georgener Predigten 1908 Nr. 3:

https://archive.org/stream/dersogenanntest00bertgoog#page/n42/mode/2up

[Das war falsch, wie ein Blick in die Berthold-Studie Richters S. 175 zeigte. Die Stelle steht am Anfang:

https://archive.org/stream/dersogenanntest00bertgoog#page/n40/mode/2up

Sie ist aber trotzdem nicht die unmittelbare Quelle.]

Nicht relevant ist auch die von Pensel in PBB 1995 edierte Reimfassung aus einer Annaberger Handschrift:

http://dx.doi.org/10.1515/bgsl.1995.1995.117.65 (lizenzpflichtig)

http://www.handschriftencensus.de/3896

Schon aus dem Jahr 1278 stammt die Gießener Handschrift 876, die das Stück enthält (Seelbach distanziert sich von der Verfasserschaft Bertholds mit einem "zugeschrieben"):

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4949/pdf/876.pdf

http://www.mr1314.de/1363

Es kann auf die Wiedergabe bei Adrian verwiesen werden (einen jüngeren "Abdruck" in einer masch. Dissertation von Krüger 1959 herbeizuschaffen sah ich keine Veranlassung):

http://books.google.de/books?id=4KNQAAAAcAAJ&pg=PA450

Angeblich stammt der Klosterneuburger Cod. 886 aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Nach ihm druckte die Ausgabe der deutschen Predigten Bertholds 1880 den Text:

https://archive.org/stream/bertholdvonrege01pfeigoog#page/n723/mode/2up

http://www.handschriftencensus.de/16798

Oberlins angeblich 1870 in Straßburg verbrannte Handschrift gehörte dem 14. Jahrhundert an.

http://www.handschriftencensus.de/2470

Oberlins Ausgabe:

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10591099_00104.html

Das Digitalisat der in Paris (Ms. allem. 127) erhaltenen Oberlin'schen Handschrift des 'Bihtebuoch' mit der einschlägigen Stelle:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525006620/f128.item

Eigentlich wollte ich das als Neuigkeit hinausposauen, aber dann stellte ich fest, dass das ein alter Hut (von 2010) ist, der durch die DFG-bedingte zunehmende Verwahrlosung des Handschriftencensus noch nicht dorthin gefunden hat. Das erstaunt um so mehr als Klaus Klein sich sonst mit höchstem Fleiß den verbrannten Straßburger Handschriften im Census gewidmet hat.

http://www.handschriftencensus.de/9424

Ulrich Bruchhold stellte 2010 die Identität der Oberlin'schen Handschrift mit dem Pariser Codex fest.

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=bihtebuoch+bruchhold

Aus welchem Grund sich Matthias Rein 2012, dem die DFG eine überflüssige kritische Neuedition des bihtebuoch finanziert, aufbläst und Zweifel an Bruchholds Befund anmeldet ("steht zu überprüfen"), wissen wohl nur Insider. Durch einen Blick aufs Pariser Digitalisat kann man jeden vernünftigen Zweifel ausräumen: Die Handschrift gehörte Jeremias Jakob Oberlin, sie hat 19 Zeilen, stammt aus dem 14. Jahrhundert und der Wortlaut stimmt mit Oberlins Ausgabe überein. Soll Oberlin etwa zusätzlich eine Zwillingshandschrift besessen haben?

Eher Mitte oder zweite Hälfte 14. Jahrhunderts datiert Nemes die verschollene Handschrift von Radowitz:

http://www.handschriftencensus.de/1375

Aus ihr druckte Mone die Predigt:

http://books.google.de/books?id=m9s6AAAAcAAJ&pg=PA359

1393 datiert die Zürcher Handschrift A 131

http://pik.ku-eichstaett.de/4370/

http://www.mr1314.de/4005

Sie war die Vorlage für Wackernagels Edition Nr. XLI:

https://archive.org/stream/altdeutschepredi00wackuoft#page/76/mode/2up

Die deutsche Messpredigt Bertholds besprach Dirk Müller ausführlich in seiner Dissertation 2003. Online:

http://kups.ub.uni-koeln.de/1487/

Müller weist S. 257 darauf hin, dass die von Franz aus dem Rusticus de Commune Sanctorum edierte lateinische Meßpredigt Bertholds die vier Gruppen unwürdiger Messe-Gänger ebenfalls enthält. Text bei Franz:

https://archive.org/stream/diemesseimdeuts00frangoog#page/n775/mode/2up

Der von Buchwald abgedruckten Version fehlt aber diese Passage.

Schönbach machte in seinem Aufsatz zu den Weingartner Predigten auf eine Expositio als Quelle Bertholds aufmerksam. Der Abdruck

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10142776_00768.html

enthält aber nichts zu Bertholds vier Gruppen.

Es kann aber aufgrund der textlichen Übereinstimmungen kein Zweifel daran bestehen, dass Einschub Nr. 6 der Ochsenhausener Predigten auf einer volkssprachigen Fassung fußt. Bertholds Text, soweit er in den Drucken fassbar ist, wurde redigiert, indem man Bertholds Gliederung, der zunächst von einer Gruppe spricht, die aus der Kirche nach dem Evangelium gehen, und dann von vier weiteren Gruppen, zusammenzog. Es ist von vier Gruppen die Rede, aber die erste Gruppe sind diejenigen, die die Kirche vorzeitig verlassen. Demzufolge gibt es eine fünfte Gruppe der Ungehorsamen, die aber der aus den Drucken bekannten vierten Gruppe nicht entspricht.

Die vierten verschmähen die hl. Messe (Gießen, Oberlin, Radowitz, Zürich), während Klosterneuburg die Todsünder nennt.

Mit der Klosterneuburger Fassung stimmt der Wiener Cod. 3829, dessen Digitalisat (Scan 90) unter

http://www.handschriftencensus.de/11144

verlinkt ist.

In Paris allem. 150, Bl. 333r

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85409527/f671.item

http://www.handschriftencensus.de/4137

steht nur etwas vom Versäumen, nichts vom Verschmähen.

Einschub Nr. 34 (Kruse S. 22) - "Ein mensch waz besessen mit dem bo+esen geist" - stammt aus den St. Georgener Predigten Nr. 3 der mir jetzt nicht zugänglichen Edition von Schiewer/Seidel 2010.

Zur Überlieferung:

http://pik.ku-eichstaett.de/5072/

Ältere Drucke:

Rieder S. 104 Nr. 38

https://archive.org/stream/dersogenanntest00bertgoog#page/n136/mode/2up

Wackernagel S. 93 Nr. XLVI

https://archive.org/stream/altdeutschepredi00wackuoft#page/92/mode/2up

Die Rezeption der beiden volkssprachigen Quellen fand ich notabene nicht aufgrund intensiver Kenntnisse deutschsprachiger Predigten, sondern durch Ausprobieren verschiedener Suchen in Google Book Search. Es empfiehlt sich schreibsprachlich wenig spezifische Begriffe zu suchen.

Bei den St. Georgener Predigten führt rasch zum Ziel:

https://www.google.de/search?q="waz+besessen"

Wieso Kruse auf diese Suchmöglichkeiten verzichtet hat, weiß ich nicht.

#forschung

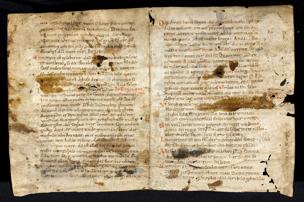

Bl. 17v https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ochsenhausen_predigten.jpg

Die Handschrift Cod. theol. et phil. 2° 200 der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart (Zwiefalter Provenienz, Ende des 14. Jahrhunderts) überliefert Bl. 8v-43v 1343 datierte lateinische Predigten eines Konventualen des Benediktinerklosters Ochsenhausen, in die 72 Passagen in Deutsch (S. 37 "aus dem südschwäbisch-niederalemannischen Grenzbereich") eingeschoben sind, die Kruse S. 16-29 ediert und übersetzt.

Kruse erwähnt die Textwiedergabe durch Otto Leuze im handschriftlichen Katalog der WLB, doch es ist nicht ganz korrekt zu sagen, dass dieser Text durch einen Link des Handschriftencensus zugänglich ist (S. 10). Dort

http://handschriftencensus.de/20358

wird auf die ausführliche Akademiebeschreibung von 1915 durch Leuze verwiesen, in der die deutschen Bestandteile abgeschrieben sind.

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/Stuttgart_700435610000.html

Leuzes Wiedergabe wird der Vorlage erheblich mehr gerecht als die nun maßgebliche Edition Kruses, denn anders als Kruse, der den lateinischen Kontext ausblendet, hat er jede lateinische Predigt (insgesamt sollen es ca. 63 Predigten sein, die dem Kirchenjahr folgen: Kruse S. 11) durch ihr Schriftwort charakterisiert.

Die predigtgeschichtliche Einordnung S. 33 ist unzulänglich. Genannt werden nur drei oberschwäbische Beispiele: Außer dem Weingartener HB I 71 der WLB der online einsehbare Cod. Salem IX 38

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salIX38

und die Weingartner Predigten im HB I 86:

http://www.handschriftencensus.de/16724 (der Handschriftencensus wird hier von Kruse nicht zitiert). Leider erfährt man nichts über Parallelen zu deutschen Interpolationen in lateinischen Predigthandschriften.

Offensichtlich zu viel Arbeit haben Quellennachweise zu den Autoritäten gemacht, denn hier klafft eine Riesen-Lücke. Kruse hat nur ein paar Bibelzitate identifiziert. Zu einer fachgemäßen Edition der Einschübe gehört der Versuch einer Quellenanalyse aber dazu. Wer soll denn bitteschön die Quellenangaben zu einer bestehenden Edition nachliefern und wie garantiert man (in der Welt des Buchdrucks), dass ein solcher Nachtrag von anderer Seite zur Kenntnis genommen wird?

Verständlich ist das Ausklammern durchaus, denn nach Stichproben ist das Identifizieren der Texte oder Aufspüren von Textähnlichkeiten meist ungemein schwierig, zumindest für jemanden (wie mich), der keine Routine als Editor theologischer oder altgermanistischer religiöse Texte hat. Ich hätte allerdings versucht, mich von Experten beraten zu lassen. Und wie ich zeigen werde, kann man auch durch bloßes Googeln im Einzelfall brauchbare Ergebnisse erzielen.

Kaum ein anderes der Zitate dürfte so bekannt sein wie Nr. 3 von Bernhard von Clairvaux, das man sogar auf Twitter findet:

Die maßgebliche Ausgabe der Sermones super cantica canticorum weist der elektronische Manipulus florum nach:Ik las vandaag iets over de mystiek van Bernardus: 'Jesus mel in ore, in aure melos' (Jezus, honing in mijn mond, gezang in mijn oor) 1/2

— jos douma (@JosDouma) 10. April 2011

http://web.wlu.ca/history/cnighman/MFfontes/ChristusT.pdf

Wenn einem (wie mir) das berühmte Zitat nicht vertraut ist, muss man eben anhand des mittelhochdeutschen Wortlauts ein wenig herumsuchen. Eine spätmittelalterliche Fassung, die den Ochsenhausener Predigten entspricht ("honik uf der zungen, fro+ed in den oren, ein wunne in dem hertzen", Kruse S. 16), ist mir nicht begegnet.

Wer Gott liebt kann den Menschen nicht hassen. Wer aber den Menschen hasst, kann Gott nicht lieben. Diese Sentenz (Nr. 15, Kruse S. 18) wird von der Handschrift Beda zugeschrieben, scheint aber auf Pseudo-Chrysostomus in Mt. hom. 42 zurückzugehen. So die Edition von Hamm eines Werks von Johannes von Paltz:

http://books.google.de/books?id=f96SFzZ0fcIC&pg=PA197

Die Stelle in Migne, Patrologia Graeca 56, 874:

http://books.google.de/books?id=DG5FdYQEI20C&pg=PA820

Auch hier der Link zum Manipulus:

http://web.wlu.ca/history/cnighman/MFfontes/OdiumN.pdf

Zu Nr. 17 (Gregor zugeschrieben):

http://web.wlu.ca/history/cnighman/MFfontes/SuperbiaI.pdf

Da ich keine umfassende Quellenanalyse durchgeführt habe, kann ich nicht angeben, ob die meisten der in den lateinischen Predigttext auf Deutsch eingeschobenen Autoritäten-Zitate tatsächlich ad hoc aus lateinischen Vorlagen übersetzt wurden, wie der Autor selbst angibt. Der Ochsenhausener Konventuale wollte den Dorfpfarrern helfen, damit diese in der Volkssprache gut predigen könnten: "aucoritates multas patrum sanctorum materna lingua posui" (Bl. 43rb zitiert bei Kruse S. 31).

Nachweisen kann ich aber (und Kruse hätte das durch geschicktes Nutzen von Google und Google Book Search ebenfalls vermocht), dass mindestens zwei deutschsprachige Predigten vom Autor benutzt wurden (in Nr. 6 und 34).

Um die zehn Gebote in Nr. 46 habe ich mich nicht gekümmert; zu Nr. 62 ("Ein lerer spricht") habe ich nichts auf Deutsch gefunden, zu Nr. 71 hilft vielleicht ansatzweise weiter

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=priester+teilt+%22drei+teile%22+kelch

https://archive.org/stream/berengarvontour01schngoog#page/n257/mode/2up

Nr. 6 (Kruse S. 17) auf Bl. 13va-vb gehört zu einer lateinischen Predigt über Lukas 2, 46:

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700435610017.html

Die Ausführungen über vier (in Wirklichkeit: fünf) Gruppen von Menschen, denen die heilige Messe nichts nützt, stammen aus der weitverbreiteten Predigt Bertholds von Regensburg "Von den zeichen der Messe". Der Handschriftencensus listet ohne Anspruch auf Vollständigkeit 48 Textzeugen:

http://www.handschriftencensus.de/werke/2897

Es liegen eine Reihe von Drucken der Predigt vor, die den Variantenreichtum der Überlieferung deutlich erkennen lassen.

Die jüngste Edition kann ausgeklammert werden, sie liegt mir nicht vor:

Rudolf Bentzinger u.a., Dit ist dye bezeichnunge der heiligen messe. Bertholds von Regensburg Traktat aus der Mainzer Handschrift Hs I 221, in: Septuaginta quinque. Festschrift für Heinz Mettke, hg. von Jens Haustein u.a. (Jenaer Germanistische Forschungen N.F. 5), Heidelberg 2000, S. 1-24

Denn die Mainzer Handschrift enthält die abschließende Passage, um die es hier geht, nicht, siehe auch das Digitalisat:

http://www.dilibri.de/stbmz/content/pageview/1144407

Zur Handschrift das Eichstätter Predigt-Projekt:

http://pik.ku-eichstaett.de/4015/

Auch die von Schönbach edierte, stark abweichende Fassung der Handschrift HB I 86 (siehe oben) enthält den Schluss nicht.

http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN345204123_0028&DMDID=dmdlog4&LOGID=log4&PHYSID=phys18#navi

Ebensowenig Schönbachs Wiedergabe aus einer Innsbrucker Handschrift:

http://www.archive.org/stream/sitzungsbericht449klasgoog#page/n431/mode/2up

Ebensowenig das Korpus der "Schweizer Predigten" in Rieders Ausgabe der St. Georgener Predigten 1908 Nr. 3:

https://archive.org/stream/dersogenanntest00bertgoog#page/n42/mode/2up

[Das war falsch, wie ein Blick in die Berthold-Studie Richters S. 175 zeigte. Die Stelle steht am Anfang:

https://archive.org/stream/dersogenanntest00bertgoog#page/n40/mode/2up

Sie ist aber trotzdem nicht die unmittelbare Quelle.]

Nicht relevant ist auch die von Pensel in PBB 1995 edierte Reimfassung aus einer Annaberger Handschrift:

http://dx.doi.org/10.1515/bgsl.1995.1995.117.65 (lizenzpflichtig)

http://www.handschriftencensus.de/3896

Schon aus dem Jahr 1278 stammt die Gießener Handschrift 876, die das Stück enthält (Seelbach distanziert sich von der Verfasserschaft Bertholds mit einem "zugeschrieben"):

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4949/pdf/876.pdf

http://www.mr1314.de/1363

Es kann auf die Wiedergabe bei Adrian verwiesen werden (einen jüngeren "Abdruck" in einer masch. Dissertation von Krüger 1959 herbeizuschaffen sah ich keine Veranlassung):

http://books.google.de/books?id=4KNQAAAAcAAJ&pg=PA450

Angeblich stammt der Klosterneuburger Cod. 886 aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Nach ihm druckte die Ausgabe der deutschen Predigten Bertholds 1880 den Text:

https://archive.org/stream/bertholdvonrege01pfeigoog#page/n723/mode/2up

http://www.handschriftencensus.de/16798

Oberlins angeblich 1870 in Straßburg verbrannte Handschrift gehörte dem 14. Jahrhundert an.

http://www.handschriftencensus.de/2470

Oberlins Ausgabe:

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10591099_00104.html

Das Digitalisat der in Paris (Ms. allem. 127) erhaltenen Oberlin'schen Handschrift des 'Bihtebuoch' mit der einschlägigen Stelle:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525006620/f128.item

Eigentlich wollte ich das als Neuigkeit hinausposauen, aber dann stellte ich fest, dass das ein alter Hut (von 2010) ist, der durch die DFG-bedingte zunehmende Verwahrlosung des Handschriftencensus noch nicht dorthin gefunden hat. Das erstaunt um so mehr als Klaus Klein sich sonst mit höchstem Fleiß den verbrannten Straßburger Handschriften im Census gewidmet hat.

http://www.handschriftencensus.de/9424

Ulrich Bruchhold stellte 2010 die Identität der Oberlin'schen Handschrift mit dem Pariser Codex fest.

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=bihtebuoch+bruchhold

Aus welchem Grund sich Matthias Rein 2012, dem die DFG eine überflüssige kritische Neuedition des bihtebuoch finanziert, aufbläst und Zweifel an Bruchholds Befund anmeldet ("steht zu überprüfen"), wissen wohl nur Insider. Durch einen Blick aufs Pariser Digitalisat kann man jeden vernünftigen Zweifel ausräumen: Die Handschrift gehörte Jeremias Jakob Oberlin, sie hat 19 Zeilen, stammt aus dem 14. Jahrhundert und der Wortlaut stimmt mit Oberlins Ausgabe überein. Soll Oberlin etwa zusätzlich eine Zwillingshandschrift besessen haben?

Eher Mitte oder zweite Hälfte 14. Jahrhunderts datiert Nemes die verschollene Handschrift von Radowitz:

http://www.handschriftencensus.de/1375

Aus ihr druckte Mone die Predigt:

http://books.google.de/books?id=m9s6AAAAcAAJ&pg=PA359

1393 datiert die Zürcher Handschrift A 131

http://pik.ku-eichstaett.de/4370/

http://www.mr1314.de/4005

Sie war die Vorlage für Wackernagels Edition Nr. XLI:

https://archive.org/stream/altdeutschepredi00wackuoft#page/76/mode/2up

Die deutsche Messpredigt Bertholds besprach Dirk Müller ausführlich in seiner Dissertation 2003. Online:

http://kups.ub.uni-koeln.de/1487/

Müller weist S. 257 darauf hin, dass die von Franz aus dem Rusticus de Commune Sanctorum edierte lateinische Meßpredigt Bertholds die vier Gruppen unwürdiger Messe-Gänger ebenfalls enthält. Text bei Franz:

https://archive.org/stream/diemesseimdeuts00frangoog#page/n775/mode/2up

Der von Buchwald abgedruckten Version fehlt aber diese Passage.

Schönbach machte in seinem Aufsatz zu den Weingartner Predigten auf eine Expositio als Quelle Bertholds aufmerksam. Der Abdruck

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10142776_00768.html

enthält aber nichts zu Bertholds vier Gruppen.

Es kann aber aufgrund der textlichen Übereinstimmungen kein Zweifel daran bestehen, dass Einschub Nr. 6 der Ochsenhausener Predigten auf einer volkssprachigen Fassung fußt. Bertholds Text, soweit er in den Drucken fassbar ist, wurde redigiert, indem man Bertholds Gliederung, der zunächst von einer Gruppe spricht, die aus der Kirche nach dem Evangelium gehen, und dann von vier weiteren Gruppen, zusammenzog. Es ist von vier Gruppen die Rede, aber die erste Gruppe sind diejenigen, die die Kirche vorzeitig verlassen. Demzufolge gibt es eine fünfte Gruppe der Ungehorsamen, die aber der aus den Drucken bekannten vierten Gruppe nicht entspricht.

Die vierten verschmähen die hl. Messe (Gießen, Oberlin, Radowitz, Zürich), während Klosterneuburg die Todsünder nennt.

Mit der Klosterneuburger Fassung stimmt der Wiener Cod. 3829, dessen Digitalisat (Scan 90) unter

http://www.handschriftencensus.de/11144

verlinkt ist.

In Paris allem. 150, Bl. 333r

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85409527/f671.item

http://www.handschriftencensus.de/4137

steht nur etwas vom Versäumen, nichts vom Verschmähen.

Einschub Nr. 34 (Kruse S. 22) - "Ein mensch waz besessen mit dem bo+esen geist" - stammt aus den St. Georgener Predigten Nr. 3 der mir jetzt nicht zugänglichen Edition von Schiewer/Seidel 2010.

Zur Überlieferung:

http://pik.ku-eichstaett.de/5072/

Ältere Drucke:

Rieder S. 104 Nr. 38

https://archive.org/stream/dersogenanntest00bertgoog#page/n136/mode/2up

Wackernagel S. 93 Nr. XLVI

https://archive.org/stream/altdeutschepredi00wackuoft#page/92/mode/2up

Die Rezeption der beiden volkssprachigen Quellen fand ich notabene nicht aufgrund intensiver Kenntnisse deutschsprachiger Predigten, sondern durch Ausprobieren verschiedener Suchen in Google Book Search. Es empfiehlt sich schreibsprachlich wenig spezifische Begriffe zu suchen.

Bei den St. Georgener Predigten führt rasch zum Ziel:

https://www.google.de/search?q="waz+besessen"

Wieso Kruse auf diese Suchmöglichkeiten verzichtet hat, weiß ich nicht.

#forschung

Bl. 17v https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ochsenhausen_predigten.jpg

KlausGraf - am Montag, 7. April 2014, 00:58 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gut, dass bei http://scriptorium.hypotheses.org/361 die Kommentarfunktion abgeschaltet ist. Es ist absolut widersinnig, einen Sammelband über Online-Projekte (nur) offline bei einem teuren Verlag zu veröffentlichen. 144 Seiten für beinahe 50 Euro nenne ich WUCHER. Einleitung und der letzte Aufsatz ist online, den Rest kann man sich mit 8 Fernleihen beschaffen (bei 2 Euro Fernleihgebühr wären das 16 Euro).

Von daher halte ich das ganze Geschwalle von Claudine Moulin für absolut unglaubwürdig, die zur Redaktion des oben genannten superlangweiligen Trierer Blogs gehört und sich zu Buch vs. Digital jetzt geäußert hat:

"Vielleicht würde es auch einfach gut tun, unsere jetzige Hybridität zwischen analogen und digitalen Publikationskulturen zu erkennen, und im Kontext einer allgemeinen Digitalität entspannter damit umzugehen. Auch ich stehe gerne vor einem Regal und ziehe genau das (gedruckte) Buch zu einer bestimmten mittelalterlichen Bibliothek heraus, um darin konzentriert zu lesen oder einfach nur zu stöbern, – ich freue mich aber auch, wenn das gleiche Buch (oder eins, das ich eben nicht zur Hand habe) zum orts- und zeitungebundenen Lesen oder zum gezielten Durchsuchen digital verfügbar, und sogar eventuell von mir annotier- und mit anderen Quellen verlinkbar ist. Nicht zu schweigen von all den mittelalterlichen Handschriften, von denen ich jeden Tag dankbar bin, dass ich sie inzwischen zu Tausenden in hochqualitativer Auflösung und zum Teil in ihrem ursprünglichen – heute vielfach nicht mehr in der analogen Welt vorhandenen – Überlieferungskontext mit anderen Codices zusammen im Netz aufsuchen und benutzen kann."

http://annotatio.hypotheses.org/376

Zu weiteren Banalitäten von Moulin:

http://archiv.twoday.net/stories/572462664/

Von daher halte ich das ganze Geschwalle von Claudine Moulin für absolut unglaubwürdig, die zur Redaktion des oben genannten superlangweiligen Trierer Blogs gehört und sich zu Buch vs. Digital jetzt geäußert hat:

"Vielleicht würde es auch einfach gut tun, unsere jetzige Hybridität zwischen analogen und digitalen Publikationskulturen zu erkennen, und im Kontext einer allgemeinen Digitalität entspannter damit umzugehen. Auch ich stehe gerne vor einem Regal und ziehe genau das (gedruckte) Buch zu einer bestimmten mittelalterlichen Bibliothek heraus, um darin konzentriert zu lesen oder einfach nur zu stöbern, – ich freue mich aber auch, wenn das gleiche Buch (oder eins, das ich eben nicht zur Hand habe) zum orts- und zeitungebundenen Lesen oder zum gezielten Durchsuchen digital verfügbar, und sogar eventuell von mir annotier- und mit anderen Quellen verlinkbar ist. Nicht zu schweigen von all den mittelalterlichen Handschriften, von denen ich jeden Tag dankbar bin, dass ich sie inzwischen zu Tausenden in hochqualitativer Auflösung und zum Teil in ihrem ursprünglichen – heute vielfach nicht mehr in der analogen Welt vorhandenen – Überlieferungskontext mit anderen Codices zusammen im Netz aufsuchen und benutzen kann."

http://annotatio.hypotheses.org/376

Zu weiteren Banalitäten von Moulin:

http://archiv.twoday.net/stories/572462664/

KlausGraf - am Montag, 7. April 2014, 00:23 - Rubrik: Kodikologie