Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wie üblich, unterschlägt Josef Pauser das Wichtigste:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=32377

http://www.zikg.eu/aktuelles/nachrichten/freischaltung-weinmueller

"Da es innerhalb der von der Provenienzforschung veröffentlichten Datenpools keine Referenzfälle für

die Publikation von in Privatbesitz befindlichen Geschäftsdaten in Bezug auf NS-verfolgungsbedingt

entzogenes Kulturgut gibt, galt es die auf maximale Transparenz gerichteten Interessen der

Provenienzforschung und/oder der Anspruchsberechtigten bzw. deren mandatierten

Interessenvertretern, die rechtlichen Rahmenbedingungen, d. h. die einschlägigen Vorschriften zum

Datenschutz (vgl. BDSG und BayArchivG) sowie die Interessen der Projektpartner NEUMEISTER und ZI

und der Drittmittelgeber in Einklang zu bringen respektive adäquat zu berücksichtigen.

Für die Veröffentlichung über die Datenbank Kunst- und Kulturgutauktionen 1933-1945 im Modul

Provenienzrecherche der Lostart Datenbank der Koordinierungsstelle wurden deshalb folgende

Informationen aus den transkribierten Daten ausgewählt:

- Katalog-Nummer., Datum und ggfs. Titel der Auktion,

- Lot Nr./Objekt Nr.,

- Schätzpreis,

- Limitpreis,

- Zuschlagspreis,

- Namen der Einlieferer,

- und ggfs. bei nicht verkauften Objekten das Kürzel „zurück“

Während die Recherche in den Namen der Einlieferer in Zukunft online möglich sein wird, da sie eine

wichtige Grundlage für die Suche nach Anspruchsberechtigten darstellt, werden die Namen der

Käufer aus datenschutzrechtlichen Erwägungen nicht frei zugänglich im Internet publiziert. Auskünfte

über die in den Katalogen vermerkten Käufernamen können bei nachgewiesenem berechtigten

Interesse durch die Arbeitsstelle für Provenienzforschung in Berlin erteilt werden. "

Ich halte es für einen Skandal, dass öffentliche Institutionen die Erforschung der NS-Zeit mit dubiosen "datenschutzrechtlichen Erwägungen" eines Auktionshauses behindern. Aus archivrechtlicher Sicht wären diese ganzen Daten (beispielsweise nach dem NRW-Archivgesetz) frei zugänglich.

Die Käufer dürften so gut wie nicht mehr am Leben sein, und der Datenschutz endet mit dem Tod. Aber das ist nicht untypisch für die "Provenienzforschung", die einstige Rechtsbrüche nahtlos mit neuen Rechtsbrüchen (siehe auch Geheimnistuerei im Fall Gurlitt) fortsetzt und im vorliegenden Fall Täter schützt.

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=32377

http://www.zikg.eu/aktuelles/nachrichten/freischaltung-weinmueller

"Da es innerhalb der von der Provenienzforschung veröffentlichten Datenpools keine Referenzfälle für

die Publikation von in Privatbesitz befindlichen Geschäftsdaten in Bezug auf NS-verfolgungsbedingt

entzogenes Kulturgut gibt, galt es die auf maximale Transparenz gerichteten Interessen der

Provenienzforschung und/oder der Anspruchsberechtigten bzw. deren mandatierten

Interessenvertretern, die rechtlichen Rahmenbedingungen, d. h. die einschlägigen Vorschriften zum

Datenschutz (vgl. BDSG und BayArchivG) sowie die Interessen der Projektpartner NEUMEISTER und ZI

und der Drittmittelgeber in Einklang zu bringen respektive adäquat zu berücksichtigen.

Für die Veröffentlichung über die Datenbank Kunst- und Kulturgutauktionen 1933-1945 im Modul

Provenienzrecherche der Lostart Datenbank der Koordinierungsstelle wurden deshalb folgende

Informationen aus den transkribierten Daten ausgewählt:

- Katalog-Nummer., Datum und ggfs. Titel der Auktion,

- Lot Nr./Objekt Nr.,

- Schätzpreis,

- Limitpreis,

- Zuschlagspreis,

- Namen der Einlieferer,

- und ggfs. bei nicht verkauften Objekten das Kürzel „zurück“

Während die Recherche in den Namen der Einlieferer in Zukunft online möglich sein wird, da sie eine

wichtige Grundlage für die Suche nach Anspruchsberechtigten darstellt, werden die Namen der

Käufer aus datenschutzrechtlichen Erwägungen nicht frei zugänglich im Internet publiziert. Auskünfte

über die in den Katalogen vermerkten Käufernamen können bei nachgewiesenem berechtigten

Interesse durch die Arbeitsstelle für Provenienzforschung in Berlin erteilt werden. "

Ich halte es für einen Skandal, dass öffentliche Institutionen die Erforschung der NS-Zeit mit dubiosen "datenschutzrechtlichen Erwägungen" eines Auktionshauses behindern. Aus archivrechtlicher Sicht wären diese ganzen Daten (beispielsweise nach dem NRW-Archivgesetz) frei zugänglich.

Die Käufer dürften so gut wie nicht mehr am Leben sein, und der Datenschutz endet mit dem Tod. Aber das ist nicht untypisch für die "Provenienzforschung", die einstige Rechtsbrüche nahtlos mit neuen Rechtsbrüchen (siehe auch Geheimnistuerei im Fall Gurlitt) fortsetzt und im vorliegenden Fall Täter schützt.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.openpetition.de/petition/online/kein-verkauf-von-kommunalem-archivgut-in-nrw

Unterzeichnen!

Unterzeichnen!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://gsapress.blogspot.co.uk/2014/05/statement-from-muriel-gray-on-state-of.html?spref=fb

https://twitter.com/GSALibrary

Das Archiv der Institution wurde gerettet.

creative commons licensed ( BY-NC-SA ) flickr photo shared by the justified sinner

https://twitter.com/GSALibrary

Das Archiv der Institution wurde gerettet.

creative commons licensed ( BY-NC-SA ) flickr photo shared by the justified sinner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.burgerbe.de/2014/05/24/neues-schloss-baden-baden-wird-hyatt-luxushotel/

"Historisches Interieur ist praktisch keins mehr vorhanden. Die hochadeligen Vorbesitzer haben alles verscherbelt…

Das einstige Residenzschloss der Markgrafen von Baden ist seit 2003 im Besitz einer kuwaitischen Firmengruppe, die in Kauf und Unterhalt nach eigenen Angaben mittlerweile 90 Millionen Euro investiert hat."

"Historisches Interieur ist praktisch keins mehr vorhanden. Die hochadeligen Vorbesitzer haben alles verscherbelt…

Das einstige Residenzschloss der Markgrafen von Baden ist seit 2003 im Besitz einer kuwaitischen Firmengruppe, die in Kauf und Unterhalt nach eigenen Angaben mittlerweile 90 Millionen Euro investiert hat."

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Weiterführung der unter

http://archiv.twoday.net/stories/843565802/

begonnenen Berichterstattung.

Die Leiterin der Hofbibliothek Sigmaringen Frau Hähnel, die mich früher freundlich unterstützt hatte, lehnte ein Hintergrundgespräch mit mir ab und erklärte lediglich, es sei alles mit dem Denkmalpflegeamt geklärt. Anscheinend handelt es sich um den ersten Verkauf dieser Art aus der Hofbibliothek in letzter Zeit.

Da das Regierungspräsidium Tübingen nicht in der Lage war, einen Zuständigen für die Fideikommissaufsicht zu benennen, konnte ich heute dort mit niemand telefonieren. 2010 hatte das Regierungspräsidium seine Zuständigkeit gegenüber den ehemaligen Fideikommissbesitzern erklärt (so eine Auskunft des WLB-Direktors Kowark). Diese Information lässt sich bestätigen durch eine Notiz über eine Sitzung des Denkmalrats 2010: " Außerdem wurde der Denkmalrat über die von den Regierungspräsidien Tübingen und Stuttgart kürzlich versandten Informationsschreiben zu den Fideikommiss-Beschlüssen informiert. Mit diesen Schreiben wurden die Eigentümer der von den Beschlüssen betroffenen Objekte auf die Geltung des Denkmalschutzgesetzes und die Zuständigkeit der Regierungspräsidien für die Grundsatzentscheidungen hingewiesen. Dem Denkmalrat wurden die Rechtsgrundlage, der Anlass für die Schreiben und die rechtlichen Folgen erläutert."

http://remszeitung.de/2010/12/4/denkmalrat-beim-regierungspraesidium-tagte-in-schwaebisch-gmuend/

Die Hofbibliothek ist Teil eines Fideikommisses, für den nach wie vor Sicherungsmaßnahmen bestehen. Die 18 (nun 17) Stücke wurden offenkundig ohne Genehmigung des RP Tübingen in den Handel gegeben, und die jetzt aus dem Katalog verschwundene, zurückgezogene Nr. 8 (das Breviarium Constantiense), entgegen der Eintragung als national wertvolles Kulturgut nach London verbracht.

Das einzige bekannte vollständige Exemplar des Breviariums Constantiense (GW 5315) besteht aus fünf Teilbänden, von denen drei 1994 aus der Hofbibliothek Donaueschingen (Ink. 353) erworben werden konnten, zwei Teilbände gelangten als Geschenk eines Schmid nach Sigmaringen.

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREVIAR.htm#GW05315

Digitalisat des Stuttgarter Bestands:

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz349992312

Eintrag in INKA

http://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=10002321

Eintragung des Sigmaringer Bands in die Kulturgut-Liste:

http://www.kulturgutschutz-deutschland.de/DE/3_Datenbank/Kulturgut/BadenWuerttemberg/01409.html

Eintrag in INKA:

http://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=21000104

Sotheby's-Eintrag Lot #8 im Google-Cache:

http://goo.gl/U8df5u

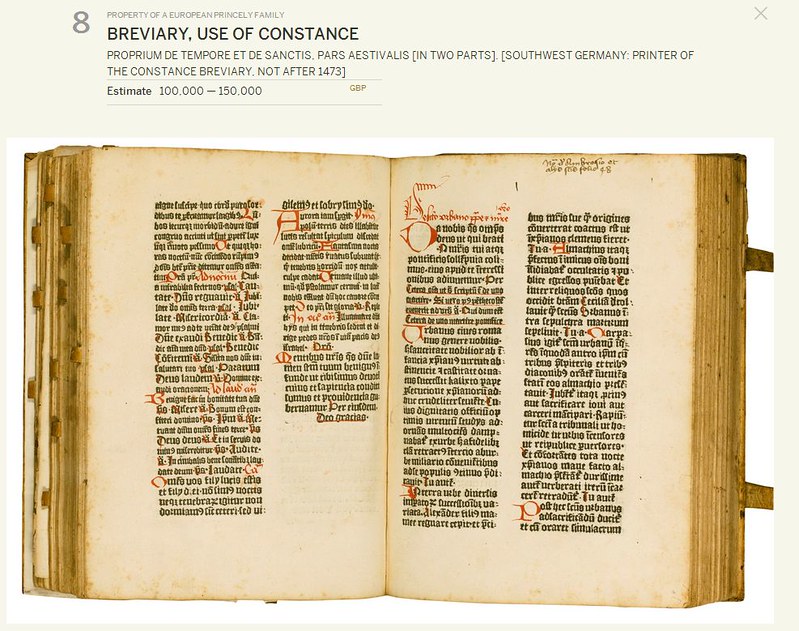

PROPRIUM DE TEMPORE ET DE SANCTIS, PARS AESTIVALIS [IN TWO PARTS]. [SOUTHWEST GERMANY: PRINTER OF THE CONSTANCE BREVIARY, NOT AFTER 1473]

Chancery folio (300 x 218mm.), parts 3 and 4 only (of 5), 243 leaves (probably of 302), part 3: [presumably a-d12 e8] [f-i]12 k12 [l]12 m12 n8 [o]8; part 4: [a-g]12 h-k12 l10 m8 n8, double column, 31 lines, textura type in two sizes, 1- to 3-line initials supplied in red, red initial-strokes and rubrics, early manuscript foliation at head of each recto (from 57-157, 1-145), strictly contemporary German blind-ruled pigskin over wooden boards with flat bevelled edges, covers with triple blind fillets forming a frame and a central saltire, paper label at head of upper cover, alum-tawed index tabs, two cast long-strap and pin fastenings with a twisted leather pull, offsetting from lifted manuscript pastedowns visible on both inner boards (from a fifteenth-century biblical text), lacking first 56 leaves of part 3 (stubs of excised leaves visible at front) and 3 leaves from part 4 (n4-5 and n8, the latter probably blank), more stubs at end (12, therefore from an additional quire now lacking?), a few leaves becoming loose, k8 in part 3 torn without loss, b3 in part 4 torn in gutter without loss, small hole in l7 in part 4 with loss of a couple of letters, one strap lacking clasp and pull, lacking all bosses, paper label defective

Estimate 100,000 — 150,000 GBP

Provenance

Gifted by Dr Schmid in Tübingen, pencil inscription on first surviving leaf by Dr Lehner (probaby written in 1880s, so the missing leaves had already been removed by this time)

Literature

GW 5315 (only this copy of parts 3 & 4 recorded, parts 1, 2 & 5 at Stuttgart only, previously in the Donaueschingen Library, plus one leaf at the Pierpont Morgan Library); ISTC ib01150975

The ex-Donaueschingen copy of parts 1, 2 and 5 is in a markedly similar contemporary pigskin binding, with the same style of blind-ruling on the covers and flat bevelled edges, though without any sign of bosses, and simple clasps rather than long straps. It is also a similar size, 304 x 222mm. The rubrication, dated 1473, is also remarkably similar and is probably by the same hand.

Catalogue Note

First edition, unique, and one of the earliest printed Breviaries. The crude printing font is in two sizes with a shared set of capitals, used to differentiate the chanted texts from the officiant's text. The only other use of this type is in an anonymous Gradual of Constance use, with music printing, possibly printed in Augsburg about 1475 (GW 10977, unique at the British Library apart from a fragment in Tübingen). There are traces of hand-stamped signatures on some leaves of both parts.

There is a loose leaf of nineteenth-century German manuscript inserted (probably by Dr Schmid, and predating 1871), describing the volume (and its missing leaves), discussing the date of printing, and citing the opinion of Dr Barack at Donaueschingen (librarian there from 1860 until 1871) on the date of printing, who thought it to have been printed in the 1460s, and mentioning the contents of the volume.

The long strap fastening was characteristic of romanesque bindings, falling out of use during the fifteenth century, by the end of which it had been replaced by clasps. In Szirmai's table of fastenings on gothic bindings, table 9.16, long-strap fastenings are only common at this time in Germany, not in any other areas of Europe. The long strap is not recorded by him after 1484 (The Archaeology of Medieval Bookbinding, 1999, p. 254).

Zum Schenker

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Schmid_(Historiker)

Update: Leider hat nur die Lokalpresse (Schwäbische Zeitung vom 5. Juni 2014) berichtet.

http://archiv.twoday.net/stories/843565802/

begonnenen Berichterstattung.

Die Leiterin der Hofbibliothek Sigmaringen Frau Hähnel, die mich früher freundlich unterstützt hatte, lehnte ein Hintergrundgespräch mit mir ab und erklärte lediglich, es sei alles mit dem Denkmalpflegeamt geklärt. Anscheinend handelt es sich um den ersten Verkauf dieser Art aus der Hofbibliothek in letzter Zeit.

Da das Regierungspräsidium Tübingen nicht in der Lage war, einen Zuständigen für die Fideikommissaufsicht zu benennen, konnte ich heute dort mit niemand telefonieren. 2010 hatte das Regierungspräsidium seine Zuständigkeit gegenüber den ehemaligen Fideikommissbesitzern erklärt (so eine Auskunft des WLB-Direktors Kowark). Diese Information lässt sich bestätigen durch eine Notiz über eine Sitzung des Denkmalrats 2010: " Außerdem wurde der Denkmalrat über die von den Regierungspräsidien Tübingen und Stuttgart kürzlich versandten Informationsschreiben zu den Fideikommiss-Beschlüssen informiert. Mit diesen Schreiben wurden die Eigentümer der von den Beschlüssen betroffenen Objekte auf die Geltung des Denkmalschutzgesetzes und die Zuständigkeit der Regierungspräsidien für die Grundsatzentscheidungen hingewiesen. Dem Denkmalrat wurden die Rechtsgrundlage, der Anlass für die Schreiben und die rechtlichen Folgen erläutert."

http://remszeitung.de/2010/12/4/denkmalrat-beim-regierungspraesidium-tagte-in-schwaebisch-gmuend/

Die Hofbibliothek ist Teil eines Fideikommisses, für den nach wie vor Sicherungsmaßnahmen bestehen. Die 18 (nun 17) Stücke wurden offenkundig ohne Genehmigung des RP Tübingen in den Handel gegeben, und die jetzt aus dem Katalog verschwundene, zurückgezogene Nr. 8 (das Breviarium Constantiense), entgegen der Eintragung als national wertvolles Kulturgut nach London verbracht.

Das einzige bekannte vollständige Exemplar des Breviariums Constantiense (GW 5315) besteht aus fünf Teilbänden, von denen drei 1994 aus der Hofbibliothek Donaueschingen (Ink. 353) erworben werden konnten, zwei Teilbände gelangten als Geschenk eines Schmid nach Sigmaringen.

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/BREVIAR.htm#GW05315

Digitalisat des Stuttgarter Bestands:

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz349992312

Eintrag in INKA

http://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=10002321

Eintragung des Sigmaringer Bands in die Kulturgut-Liste:

http://www.kulturgutschutz-deutschland.de/DE/3_Datenbank/Kulturgut/BadenWuerttemberg/01409.html

Eintrag in INKA:

http://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=21000104

Sotheby's-Eintrag Lot #8 im Google-Cache:

http://goo.gl/U8df5u

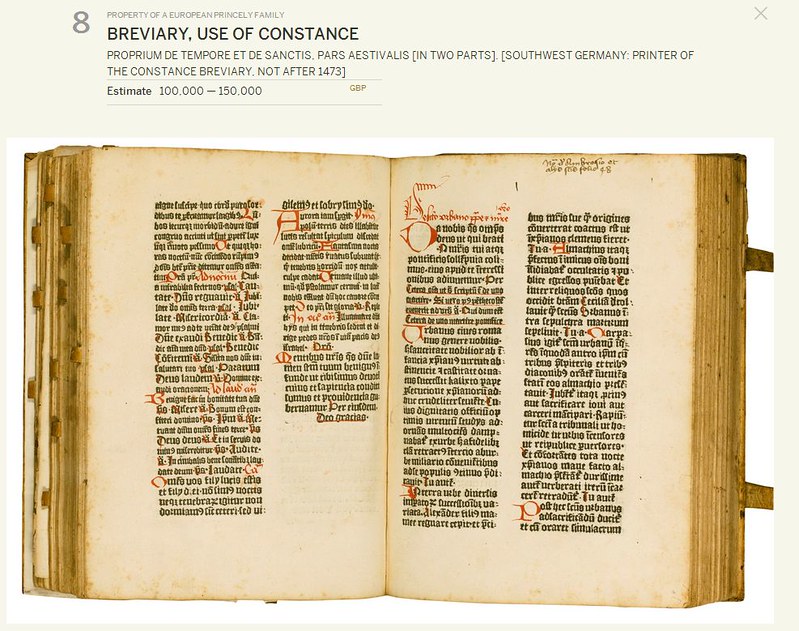

PROPRIUM DE TEMPORE ET DE SANCTIS, PARS AESTIVALIS [IN TWO PARTS]. [SOUTHWEST GERMANY: PRINTER OF THE CONSTANCE BREVIARY, NOT AFTER 1473]

Chancery folio (300 x 218mm.), parts 3 and 4 only (of 5), 243 leaves (probably of 302), part 3: [presumably a-d12 e8] [f-i]12 k12 [l]12 m12 n8 [o]8; part 4: [a-g]12 h-k12 l10 m8 n8, double column, 31 lines, textura type in two sizes, 1- to 3-line initials supplied in red, red initial-strokes and rubrics, early manuscript foliation at head of each recto (from 57-157, 1-145), strictly contemporary German blind-ruled pigskin over wooden boards with flat bevelled edges, covers with triple blind fillets forming a frame and a central saltire, paper label at head of upper cover, alum-tawed index tabs, two cast long-strap and pin fastenings with a twisted leather pull, offsetting from lifted manuscript pastedowns visible on both inner boards (from a fifteenth-century biblical text), lacking first 56 leaves of part 3 (stubs of excised leaves visible at front) and 3 leaves from part 4 (n4-5 and n8, the latter probably blank), more stubs at end (12, therefore from an additional quire now lacking?), a few leaves becoming loose, k8 in part 3 torn without loss, b3 in part 4 torn in gutter without loss, small hole in l7 in part 4 with loss of a couple of letters, one strap lacking clasp and pull, lacking all bosses, paper label defective

Estimate 100,000 — 150,000 GBP

Provenance

Gifted by Dr Schmid in Tübingen, pencil inscription on first surviving leaf by Dr Lehner (probaby written in 1880s, so the missing leaves had already been removed by this time)

Literature

GW 5315 (only this copy of parts 3 & 4 recorded, parts 1, 2 & 5 at Stuttgart only, previously in the Donaueschingen Library, plus one leaf at the Pierpont Morgan Library); ISTC ib01150975

The ex-Donaueschingen copy of parts 1, 2 and 5 is in a markedly similar contemporary pigskin binding, with the same style of blind-ruling on the covers and flat bevelled edges, though without any sign of bosses, and simple clasps rather than long straps. It is also a similar size, 304 x 222mm. The rubrication, dated 1473, is also remarkably similar and is probably by the same hand.

Catalogue Note

First edition, unique, and one of the earliest printed Breviaries. The crude printing font is in two sizes with a shared set of capitals, used to differentiate the chanted texts from the officiant's text. The only other use of this type is in an anonymous Gradual of Constance use, with music printing, possibly printed in Augsburg about 1475 (GW 10977, unique at the British Library apart from a fragment in Tübingen). There are traces of hand-stamped signatures on some leaves of both parts.

There is a loose leaf of nineteenth-century German manuscript inserted (probably by Dr Schmid, and predating 1871), describing the volume (and its missing leaves), discussing the date of printing, and citing the opinion of Dr Barack at Donaueschingen (librarian there from 1860 until 1871) on the date of printing, who thought it to have been printed in the 1460s, and mentioning the contents of the volume.

The long strap fastening was characteristic of romanesque bindings, falling out of use during the fifteenth century, by the end of which it had been replaced by clasps. In Szirmai's table of fastenings on gothic bindings, table 9.16, long-strap fastenings are only common at this time in Germany, not in any other areas of Europe. The long strap is not recorded by him after 1484 (The Archaeology of Medieval Bookbinding, 1999, p. 254).

Zum Schenker

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Schmid_(Historiker)

Update: Leider hat nur die Lokalpresse (Schwäbische Zeitung vom 5. Juni 2014) berichtet.

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/music-continental-books-manuscripts-l14402/lot.117.html

"EARLY SEVENTEENTH-CENTURY FRENCH MANUSCRIPT, MADE FOR CHARLES, DUC DE CROY, CONTAINING FIVE COLOURED VIEWS AND MAPS, SIGNED AND ANNOTATED BY THE DUKE ("DECROY") AND DATED BY HIM 30 APRIL 1606"

Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/565872836/

"EARLY SEVENTEENTH-CENTURY FRENCH MANUSCRIPT, MADE FOR CHARLES, DUC DE CROY, CONTAINING FIVE COLOURED VIEWS AND MAPS, SIGNED AND ANNOTATED BY THE DUKE ("DECROY") AND DATED BY HIM 30 APRIL 1606"

Siehe dazu

http://archiv.twoday.net/stories/565872836/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das VG Arnsberg sah in der Hochofenschlackenhalde kein Kulturdenkmal (nicht rechtskräftig).

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/gericht-urteilt-monte-schlacko-ist-kein-denkmal-id9356595.html

http://www.vg-arnsberg.nrw.de/presse/pressemitteilungen/09_140515/index.php

Siehe früher

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/monte-schlacko-soll-baudenkmal-werden-id8992662.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Monte_Schlacko_(Siegen)

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/gericht-urteilt-monte-schlacko-ist-kein-denkmal-id9356595.html

http://www.vg-arnsberg.nrw.de/presse/pressemitteilungen/09_140515/index.php

Siehe früher

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/monte-schlacko-soll-baudenkmal-werden-id8992662.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Monte_Schlacko_(Siegen)

Der folgende Text erschien soeben in:

http://kulturgut.hypotheses.org/382

Wie gewonnen, so zerronnen. Vorgestern konnte ich feststellen, dass die in Privatbesitz befindliche zweite handschriftliche Überlieferung des Registrum coquine (um 1430?) des Johannes Bockenheim (Hofkoch von Papst Martin V.) einem in der Zwischenkriegszeit verkauften verschollenen Sammelband aus der Bibliothek des Salzburger Benediktinerklosters St. Peter entstammte. Als Aufbewahrungsort der 12 Blätter wurde von Robert Maier die Bibliothèque Internationale de Gastronomie in Lugano angegeben, der sich dabei auf die im März 2013 eingesehene Website (Version von 2011 im Internet Archive) der Bibliothek stützte. Zuvor hatte der Textzeuge sich in der Sammlung Segal in London befunden. Bruno Laurioux hat das Werk nach dieser Handschrift 1988 ediert.

Leider existiert die wertvolle Bibliothek in Lugano inzwischen nicht mehr. Sie wurde kürzlich verkauft, und ihr weiteres Schicksal ist ganz unklar. Die in Liechtenstein ansässige Stiftung Fondation B.IN.G, der Bibliotheksträger, wurde im Herbst 2013 liquidiert (als Stiftungspräsidentin fungierte die Witwe des Gründers). Man weiß nicht einmal, ob eine Institution die Bestände erworben hat. Man wird abwarten müssen, ob die kostbaren Stücke im Handel auftauchen oder ein Privatsammler sich als neuer Eigentümer zu erkennen gibt.

Was bleibt (vorerst) von der Bibliothek, die auf der Website von Lugano nach wie vor als " la piu grande raccolta al mondo di testi antichi di gastronomia" gerühmt wird? Mit 17 mittelalterlichen Handschriften war sie von codices.ch unter die "größeren" Schweizer Handschriftensammlungen eingereiht worden.

- Ein feudaler dreibändiger Katalog, in dem 1994 der Eigentümer der 1992 in Sorengo bei Lugano gegründeten Bibliothek die 2073 Drucke und 77 Handschriften in italienischer und lateinischer Sprache beschreiben ließ (Besprechung; einige Bilder). Es war der italienische Unternehmer und Krimiautor Orazio Bagnasco (1927-1999).

- Ein Aufsatz der langjährigen Kuratorin Marta Lenzi Repetto - Marta Lenzi: La fondation B.IN.G.: une collection de gastronomie. In: Passion(s) et collections: actes du colloque (Chambéry, 21 et 22 octobre 1998), Paris 1999, S. 38-51.

- Reste einer Website, aufrufbar im Internet Archive, zu der anscheinend auch ein verschwundenes Handschriftendigitalisat gehörte, und einige Nennungen im Internet, darunter der unten wiedergegebene Artikel von Gerhard Lob 2005, der nach den Nutzungsbedingungen von swissinfo.ch hier ganz wiedergegeben werden darf.

Für die Historiker, die sich mit Essen und Trinken befassen, und die bibliothekarische Infrastruktur dieses Forschungsgebiets ist die Auflösung der Bibliothek ein herber Verlust. Noch so herausragende und für die Forschung bedeutsame Privatsammlungen werden immer wieder aufgelöst oder dezimiert, obwohl das nicht im Interesse der Wissenschaft sein kann.

Einige Beispiele, auf die ich im Lauf der Zeit gestoßen bin:

- 2012 wurden aus der norwegischen Schoyen Collection, der laut Wikipedia größten privaten Handschriftensammlung der Welt, Handschriftenfragmente bei Sotheby's versteigert.

- 2010 wurde mir eine Petition bekannt, die sich gegen die Auflösung der privaten Ritman Library Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam richtete, der bedeutendsten Sammelstätte für hermetisches Schrifttum. Einen Kernbestand sicherte die KB Den Haag. 2011 konnte die Bibliothek wiedereröffnet werden, doch zahlreiche wertvolle Werke, darunter auch deutschsprachige mittelalterliche Handschriften, hatten verkauft werden müssen (Berichterstattung in Archivalia).

- 2006 wurde gegen den Verkauf einiger Papyri der von Martin Bodmer begründeten Fondation Bodmer in Genf-Coligny protestiert. Es war nicht der erste Verkauf, der die Sammlungsbestände schmälerte.

- "Die Bibliotheca Tiliana war eine von dem Unternehmer und Jagdwissenschaftler Kurt Lindner zusammengetragene Buchsammlung mit annähernd 13.000 jagdlichen und forstlicher Schriften. Nach seinem Tode (1989) konnte sie trotz Bemühungen des Landes Bayern und des DJV nicht geschlossen übernommen werden. 2001 erwarb ein privater Sammler die Bibliothek für 2,7 Millionen DM, entnahm ihr einige Bände und ließ den Rest 2003 beim Buch- und Kunstauktionshaus F. Zisska & R. Kistner, München und 2004 bei E + R Kistner Buch- und Kunstantiquariat Nürnberg in Einzelteilen versteigern" (deutsches-jagd-lexikon.de, zu Jagdbuchsammlungen siehe auch die VÖB-Mitteilungen 2006, zur Tiliana erschienen in ihnen zuvor drei wichtige Beiträge von Gerald Kohl und Rolf Rosen: 2003, 2004, 2005).

-Über die berühmte Bibliothek Otto Schäfer in Schweinfurt liest man im Handbuch der historischen Buchbestände: "Aufgrund finanzieller Probleme mußte sie im Sommer 1994 geschlossen und der eigene wissenschaftliche Betrieb eingestellt werden. Im Herbst 1994 wurde zusammen mit der Stadt Schweinfurt ein neues Konzept für die Bibliothek erarbeitet. Es sah zur Schaffung von weiterem Stiftungskapital den Verkauf aller nicht im deutschen Sprachgebiet gedruckten Werke der Illustrata-Sammlung und der gesamten Collection Jean Furstenberg vor. Ausgeschlossen vom Verkauf waren nur alle Unikate und die fünf Drucke aus der Bibliothek Jean Groliers als Spitzenstücke der Einbandsammlung. In vier Auktionen bei Sotheby's von Dezember 1994 bis Dezember 1995 wurden die entsprechenden Bestände veräußert". Inzwischen darf man die Institution wohl als konsolidiert betrachten, hat sie doch als Leihgaben die Schweinfurter Reichsstädtische Bibliothek und 2013 auch die Kirchenbibliothek St. Johannis übertragen bekommen.

- 1983 verkaufte der Kölner Sammler Peter Ludwig seine herausragende Handschriftensammlung an das Getty-Museum (damals) in Malibu. Die 144 illuminierten Codices waren auf Kosten des Steuerzahlers im Kölner Schnütgen-Museum katalogisiert worden. Die Stadt Köln, die sich lange berechtigte Hoffnung auf die Stücke machen durfte, wurde von dem Sammler kaltschnäuzig mit dem Hinweis, es habe sich nicht um eine Zusage im juristischen Sinn gehandelt, abgespeist. Ein Stifter geht stiften, kommentierte die ZEIT. Wie viele US-Institutionen sieht sich das Getty-Museum leider nicht als dauerhaftes Archiv und hat einen Teil der Stücke in den Handel gegeben. Davon sind nur ganz wenige in öffentlichen Sammlungen gelandet (PDF von Conway/Davis S. 6 mit Nachweisen aus Katalogen, Liste der 2011 vorhandenen Handschriften in Archivalia).

Das Interesse der Wissenschaft an Kulturgütern - das sind immer wichtige Geschichtsquellen - in privater Hand lässt sich ohne weiteres beschreiben:

1. Bestandserhaltung/Ersatzdokumentation: Sammlungen sind möglichst als Ensemble zu erhalten, wenn sie als Ganzes eine bedeutende Geschichtsquelle darstellen. Ist dies nicht möglich, muss es eine öffentlich zugängliche Dokumentation geben. Die dauerhafte Aufbewahrung in einer öffentlichen Institution schont die Stücke und setzt sie keinen unnötigen Transporten aus. Das Verlustrisiko ist bei öffentlichen Sammlungen geringer. Öffentliche Sammlungen zerstückeln auch keine mittelalterlichen Codices (siehe "Auf den Spuren eines Frevlers" in diesem Blog und Breaking Bad).

2. Zugänglichkeit für Öffentlichkeit und Forschung: Wenn private Sammler ihre Schätze nicht wegschließen, sondern sie der Forschung und auch der breiten Öffentlichkeit - im Original oder digital - zugänglich machen ist gegen Kulturgüter in privater Hand nichts einzuwenden. Aber das ist leider nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme.

3. Dauerhafte Zitierbarkeit: Besitz- und Ortswechsel von Kulturgütern könnten im semantischen Netz über

Uniform Resource Identifier (analog zu Persistent Identifiern wie URN oder DOI) dokumentiert werden.

Die Interessen des Handels und der privaten Eigentümer sehen meist anders aus. Alles was die Profite schmälert und die Handlungsautonomie der Eigentümer, die sich nicht selten gegen jede Art von Kulturgut-Etikettierung wenden, einschränkt, wird als störend empfunden.

Um den Interessen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit ("Kulturgut muss frei sein!") zu ihrem Recht zu verhelfen, müssen die jeweils betroffenen Staaten und die Bürgergesellschaft zusammenarbeiten. Auf Denkmal- oder Kulturgutschutz ist bei solchen privaten Kollektionen kaum Verlass (er versagt ja schon bei öffentlichen Sammlungen), wenngleich nicht verschwiegen sei, dass das Bundesverwaltungsgericht 1992 die Käfersammlung Frey höchstrichterlich als nationales deutsches Kulturgut anerkannt hat.

Nicht alle Sammlungen lassen sich über einen Kamm scheren, aber ein Dreischritt Inventarisierung (Dokumentation ihrer Existenz durch den Staat, Forscher oder interessierte Bürger), vertragliche Abmachungen (Vorkaufs- und Informationsrechte) und - im Krisenfall - Rettungsmaßnahmen erscheinen sinnvoll. Wir brauchen vor allem ein Netzwerk reicher Stiftungen, das bereit ist, für bedrohte Sammlungen und Sammlungsbestandteile ein Rettungsnetz aufzuspannen. Um das Detroit Institute of Art zu retten (siehe Artikel in diesem Blog), haben sich in den USA einige vermögende Stiftungen erstmals zusammengeschlossen. Voraussetzung ist, dass man überhaupt etwas von der Gefahr oder drohenden Verkäufen erfährt und dass genügend Zeit bleibt, ohne Hektik vernünftige Lösungen zu finden. Dies könnte man in den meisten Fällen durch vertragliche Abmachungen sicherstellen.

Wissenschaftlich wertvolle Sammlungen wie die jetzt verschwundene Gastronomie-Bibliothek von Lugano brauchen Lobby-Gruppen, die sich ihrer annehmen und auf dauerhaften Erhalt dringen. Selbstverständlich bietet das Web 2.0 ausgezeichnete Möglichkeiten, solche Lobby-Arbeit zu organisieren. Erinnert sei nur an unsere Facebook-Seite "Rettet die Stralsunder Archivbibliothek" mit Neuigkeiten zum Kulturgüter-Schutz.

http://kulturgut.hypotheses.org/382

Wie gewonnen, so zerronnen. Vorgestern konnte ich feststellen, dass die in Privatbesitz befindliche zweite handschriftliche Überlieferung des Registrum coquine (um 1430?) des Johannes Bockenheim (Hofkoch von Papst Martin V.) einem in der Zwischenkriegszeit verkauften verschollenen Sammelband aus der Bibliothek des Salzburger Benediktinerklosters St. Peter entstammte. Als Aufbewahrungsort der 12 Blätter wurde von Robert Maier die Bibliothèque Internationale de Gastronomie in Lugano angegeben, der sich dabei auf die im März 2013 eingesehene Website (Version von 2011 im Internet Archive) der Bibliothek stützte. Zuvor hatte der Textzeuge sich in der Sammlung Segal in London befunden. Bruno Laurioux hat das Werk nach dieser Handschrift 1988 ediert.

Leider existiert die wertvolle Bibliothek in Lugano inzwischen nicht mehr. Sie wurde kürzlich verkauft, und ihr weiteres Schicksal ist ganz unklar. Die in Liechtenstein ansässige Stiftung Fondation B.IN.G, der Bibliotheksträger, wurde im Herbst 2013 liquidiert (als Stiftungspräsidentin fungierte die Witwe des Gründers). Man weiß nicht einmal, ob eine Institution die Bestände erworben hat. Man wird abwarten müssen, ob die kostbaren Stücke im Handel auftauchen oder ein Privatsammler sich als neuer Eigentümer zu erkennen gibt.

Was bleibt (vorerst) von der Bibliothek, die auf der Website von Lugano nach wie vor als " la piu grande raccolta al mondo di testi antichi di gastronomia" gerühmt wird? Mit 17 mittelalterlichen Handschriften war sie von codices.ch unter die "größeren" Schweizer Handschriftensammlungen eingereiht worden.

- Ein feudaler dreibändiger Katalog, in dem 1994 der Eigentümer der 1992 in Sorengo bei Lugano gegründeten Bibliothek die 2073 Drucke und 77 Handschriften in italienischer und lateinischer Sprache beschreiben ließ (Besprechung; einige Bilder). Es war der italienische Unternehmer und Krimiautor Orazio Bagnasco (1927-1999).

- Ein Aufsatz der langjährigen Kuratorin Marta Lenzi Repetto - Marta Lenzi: La fondation B.IN.G.: une collection de gastronomie. In: Passion(s) et collections: actes du colloque (Chambéry, 21 et 22 octobre 1998), Paris 1999, S. 38-51.

- Reste einer Website, aufrufbar im Internet Archive, zu der anscheinend auch ein verschwundenes Handschriftendigitalisat gehörte, und einige Nennungen im Internet, darunter der unten wiedergegebene Artikel von Gerhard Lob 2005, der nach den Nutzungsbedingungen von swissinfo.ch hier ganz wiedergegeben werden darf.

Für die Historiker, die sich mit Essen und Trinken befassen, und die bibliothekarische Infrastruktur dieses Forschungsgebiets ist die Auflösung der Bibliothek ein herber Verlust. Noch so herausragende und für die Forschung bedeutsame Privatsammlungen werden immer wieder aufgelöst oder dezimiert, obwohl das nicht im Interesse der Wissenschaft sein kann.

Einige Beispiele, auf die ich im Lauf der Zeit gestoßen bin:

- 2012 wurden aus der norwegischen Schoyen Collection, der laut Wikipedia größten privaten Handschriftensammlung der Welt, Handschriftenfragmente bei Sotheby's versteigert.

- 2010 wurde mir eine Petition bekannt, die sich gegen die Auflösung der privaten Ritman Library Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam richtete, der bedeutendsten Sammelstätte für hermetisches Schrifttum. Einen Kernbestand sicherte die KB Den Haag. 2011 konnte die Bibliothek wiedereröffnet werden, doch zahlreiche wertvolle Werke, darunter auch deutschsprachige mittelalterliche Handschriften, hatten verkauft werden müssen (Berichterstattung in Archivalia).

- 2006 wurde gegen den Verkauf einiger Papyri der von Martin Bodmer begründeten Fondation Bodmer in Genf-Coligny protestiert. Es war nicht der erste Verkauf, der die Sammlungsbestände schmälerte.

- "Die Bibliotheca Tiliana war eine von dem Unternehmer und Jagdwissenschaftler Kurt Lindner zusammengetragene Buchsammlung mit annähernd 13.000 jagdlichen und forstlicher Schriften. Nach seinem Tode (1989) konnte sie trotz Bemühungen des Landes Bayern und des DJV nicht geschlossen übernommen werden. 2001 erwarb ein privater Sammler die Bibliothek für 2,7 Millionen DM, entnahm ihr einige Bände und ließ den Rest 2003 beim Buch- und Kunstauktionshaus F. Zisska & R. Kistner, München und 2004 bei E + R Kistner Buch- und Kunstantiquariat Nürnberg in Einzelteilen versteigern" (deutsches-jagd-lexikon.de, zu Jagdbuchsammlungen siehe auch die VÖB-Mitteilungen 2006, zur Tiliana erschienen in ihnen zuvor drei wichtige Beiträge von Gerald Kohl und Rolf Rosen: 2003, 2004, 2005).

-Über die berühmte Bibliothek Otto Schäfer in Schweinfurt liest man im Handbuch der historischen Buchbestände: "Aufgrund finanzieller Probleme mußte sie im Sommer 1994 geschlossen und der eigene wissenschaftliche Betrieb eingestellt werden. Im Herbst 1994 wurde zusammen mit der Stadt Schweinfurt ein neues Konzept für die Bibliothek erarbeitet. Es sah zur Schaffung von weiterem Stiftungskapital den Verkauf aller nicht im deutschen Sprachgebiet gedruckten Werke der Illustrata-Sammlung und der gesamten Collection Jean Furstenberg vor. Ausgeschlossen vom Verkauf waren nur alle Unikate und die fünf Drucke aus der Bibliothek Jean Groliers als Spitzenstücke der Einbandsammlung. In vier Auktionen bei Sotheby's von Dezember 1994 bis Dezember 1995 wurden die entsprechenden Bestände veräußert". Inzwischen darf man die Institution wohl als konsolidiert betrachten, hat sie doch als Leihgaben die Schweinfurter Reichsstädtische Bibliothek und 2013 auch die Kirchenbibliothek St. Johannis übertragen bekommen.

- 1983 verkaufte der Kölner Sammler Peter Ludwig seine herausragende Handschriftensammlung an das Getty-Museum (damals) in Malibu. Die 144 illuminierten Codices waren auf Kosten des Steuerzahlers im Kölner Schnütgen-Museum katalogisiert worden. Die Stadt Köln, die sich lange berechtigte Hoffnung auf die Stücke machen durfte, wurde von dem Sammler kaltschnäuzig mit dem Hinweis, es habe sich nicht um eine Zusage im juristischen Sinn gehandelt, abgespeist. Ein Stifter geht stiften, kommentierte die ZEIT. Wie viele US-Institutionen sieht sich das Getty-Museum leider nicht als dauerhaftes Archiv und hat einen Teil der Stücke in den Handel gegeben. Davon sind nur ganz wenige in öffentlichen Sammlungen gelandet (PDF von Conway/Davis S. 6 mit Nachweisen aus Katalogen, Liste der 2011 vorhandenen Handschriften in Archivalia).

Das Interesse der Wissenschaft an Kulturgütern - das sind immer wichtige Geschichtsquellen - in privater Hand lässt sich ohne weiteres beschreiben:

1. Bestandserhaltung/Ersatzdokumentation: Sammlungen sind möglichst als Ensemble zu erhalten, wenn sie als Ganzes eine bedeutende Geschichtsquelle darstellen. Ist dies nicht möglich, muss es eine öffentlich zugängliche Dokumentation geben. Die dauerhafte Aufbewahrung in einer öffentlichen Institution schont die Stücke und setzt sie keinen unnötigen Transporten aus. Das Verlustrisiko ist bei öffentlichen Sammlungen geringer. Öffentliche Sammlungen zerstückeln auch keine mittelalterlichen Codices (siehe "Auf den Spuren eines Frevlers" in diesem Blog und Breaking Bad).

2. Zugänglichkeit für Öffentlichkeit und Forschung: Wenn private Sammler ihre Schätze nicht wegschließen, sondern sie der Forschung und auch der breiten Öffentlichkeit - im Original oder digital - zugänglich machen ist gegen Kulturgüter in privater Hand nichts einzuwenden. Aber das ist leider nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme.

3. Dauerhafte Zitierbarkeit: Besitz- und Ortswechsel von Kulturgütern könnten im semantischen Netz über

Uniform Resource Identifier (analog zu Persistent Identifiern wie URN oder DOI) dokumentiert werden.

Die Interessen des Handels und der privaten Eigentümer sehen meist anders aus. Alles was die Profite schmälert und die Handlungsautonomie der Eigentümer, die sich nicht selten gegen jede Art von Kulturgut-Etikettierung wenden, einschränkt, wird als störend empfunden.

Um den Interessen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit ("Kulturgut muss frei sein!") zu ihrem Recht zu verhelfen, müssen die jeweils betroffenen Staaten und die Bürgergesellschaft zusammenarbeiten. Auf Denkmal- oder Kulturgutschutz ist bei solchen privaten Kollektionen kaum Verlass (er versagt ja schon bei öffentlichen Sammlungen), wenngleich nicht verschwiegen sei, dass das Bundesverwaltungsgericht 1992 die Käfersammlung Frey höchstrichterlich als nationales deutsches Kulturgut anerkannt hat.

Nicht alle Sammlungen lassen sich über einen Kamm scheren, aber ein Dreischritt Inventarisierung (Dokumentation ihrer Existenz durch den Staat, Forscher oder interessierte Bürger), vertragliche Abmachungen (Vorkaufs- und Informationsrechte) und - im Krisenfall - Rettungsmaßnahmen erscheinen sinnvoll. Wir brauchen vor allem ein Netzwerk reicher Stiftungen, das bereit ist, für bedrohte Sammlungen und Sammlungsbestandteile ein Rettungsnetz aufzuspannen. Um das Detroit Institute of Art zu retten (siehe Artikel in diesem Blog), haben sich in den USA einige vermögende Stiftungen erstmals zusammengeschlossen. Voraussetzung ist, dass man überhaupt etwas von der Gefahr oder drohenden Verkäufen erfährt und dass genügend Zeit bleibt, ohne Hektik vernünftige Lösungen zu finden. Dies könnte man in den meisten Fällen durch vertragliche Abmachungen sicherstellen.

Wissenschaftlich wertvolle Sammlungen wie die jetzt verschwundene Gastronomie-Bibliothek von Lugano brauchen Lobby-Gruppen, die sich ihrer annehmen und auf dauerhaften Erhalt dringen. Selbstverständlich bietet das Web 2.0 ausgezeichnete Möglichkeiten, solche Lobby-Arbeit zu organisieren. Erinnert sei nur an unsere Facebook-Seite "Rettet die Stralsunder Archivbibliothek" mit Neuigkeiten zum Kulturgüter-Schutz.

Lugano hütet ein gastronomisches Juwel

31. Mai 2005 - 10:33

Die "Bibliothèque Internationale de Gastronomie" in Lugano beherbergt einen weltweit einzigartigen Schatz an gastronomischen Schriften. Die Sammlung ist nicht eine Anhäufung von Rezepten, sondern ein Spiegel kulinarischer und gesellschaftlicher Traditionen.

Die Villa Bagnasco thront auf einem Hügel in Sorengo, einem noblen Vorort Luganos. Hier ist die Stiftung B.IN.G zu Hause; das Kürzel steht für Bibliothéque Internationale de Gastronomie.In der Schweiz ist diese Institution weitgehend unbekannt, doch der internationalen Forschergemeinschaft ist sie durchaus ein Begriff. "Es stimmt: Wir sind im Ausland bekannter als in der Schweiz", lacht Bibliothekarin Marta Lenzi, die über die einzigartige Sammlung mit rund 4000 Handschriften und Büchern wacht.

Dokumente in vielen Sprachen

Die Sammlung umfasst Handschriften und Drucke vom 14.Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. "Die gastronomische Literatur war die grosse Leidenschaft des Gründers Orazio Bagnasco", sagt Lenzi.Der ins Tessin übersiedelte italienische Unternehmer, der 1999 starb, hat weltweit Manuskripte und Handschriften mit gastronomischem Charakter gesucht und erworben, vor allem solche in lateinischer und italienischer Sprache. Dies erklärt auch, weshalb der grösste Teil des Bestandes in diesen beiden Sprachen vorhanden ist. Kleiner sind die Abteilungen auf Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch.

Grosser Reichtum für Fachleute aus aller Welt

Die herausragende Rolle der gesammelten lateinischen und italienischen Schriften spiegelt sich im Katalog, der diesem Bestand gewidmet ist. Der dreibändige "Catalogo del fondo italiana e latino delle opere di Gastronomia Sec. XIV-XIX" ist ein Standardwerk der Gastro-Historie und steht als Bibliographie in allen grossen Bibliotheken.Kein Wunder, dass Fachleute aus der ganzen Welt zur Konsultation der Originale nach Lugano-Sorengo kommen. "Seit Gastronomie in den letzten Jahren noch mehr in Mode gekommen ist, häufen sich die Anfragen bei uns", erklärt Lenzi. Der Zutritt zur Bibliothek ist allerdings nicht öffentlich. Nur Fachleute, Studenten oder Journalisten haben Zutritt. Ein kleiner, aber schmucker Lesesaal lädt zur Lektüre ein.

Juwele aus alten Zeiten

Dank der Katalogisierungsarbeit kennt Lenzi die Sammlung im Detail. Und zu fast jedem Volumen kann sie eine kleine Geschichte erzählen. Verständlicherweise gerät sie ins Schwärmen, wenn sie Schätze wie den hochmittelalterlichen Kodex "Tacuinum Sanitatis" zeigt: "Er ist ein einzigartiges Zeugnis des Lebens und der Sitten aus dieser Epoche."

Ein Unikum ist auch das Manuskript "Libreto de tutte le cosse che se magnagno" von Giovanni Michele Savonarola aus dem Jahr 1450 zeigt (Das Buch über alle Dinge, die man isst).Auch in der deutschsprachigen Abteilung finden sich kleine Juwele, darunter "Das Buch von der rechten Kunst zu distillieren" von Hieronymus Brunschwygh aus dem Jahr 1500.

Spiegel früherer Lebensweise

Gerade diese historischen Abhandlungen zeigen auf, dass die gastronomische Kultur nicht im Sinne heutiger Kochbücher zu verstehen ist. Die Schriften bilden eher einen Spiegel medizinischer, biologischer, landwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Erkenntnisse. Das reicht von den Wirkungsweisen bestimmter Kräuter und Pflanzen über das Tranchieren eines Schweins bis zur Beschreibung eines Hochzeitsessen von Isabelle von Aragonien mit Gian Galeazzo Sforza unter dem Titel "Ordine de le imbandisone" aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. "Dieses Buch eröffnet uns die ganze Choreografie der Hochzeit", sagt Lenzi.

Stolz ist Lenzi auch auf ein Volumen von Maestro Martino, der als Erfinder der modernen Kochkunst gilt – ein Koch aus dem Bleniotal, der Ende des 15. Jahrhunderts am Hof von Mailand Karriere machte. "Er hat die Kochkunst im weitesten Sinn unserem heutigen Geschmack angepasst", so Lenzi.

Heutigen Bestand bewahren

Die von Bagnasco aufgebaute Sammlung, die 1992 in eine Stiftung überführt wurde, wird heute nicht mehr durch Neuankäufe erweitert. "Wir verwalten das Bestehende so gut es geht", sagt Lenzi.Ausgebaut wird allerdings die Zusammenarbeit mit externen Interessenten, darunter Fakultäten für Gastronomie an einigen italienischen Universitäten, vor allem der neu gegründeten Universität für Gastronomische Wissenschaften in Pollenzo bei Cuneo (Piemont), wo sich auch ein Forschungszentrum für Slow Food befindet.

Nicht nur langsames Essen, auch historisches Speisen in Burgen und Schlössern hat Hochkonjunktur. Lenzi ist allerdings der Ansicht, sich keine Illusionen zu machen: "Mittelalterlich zubereitetes Essen könnten wir heute beim besten Willen nicht mehr verzehren."Die verschiedensten Gewürze, süss-sauer, alles in einem Topf: Das sei für den heutigen Geschmack unerträglich. Sie rät daher, sich allenfalls von der historischen Umgebung und einstigen Sitten inspirieren zu lassen, beim Essen aber durchaus auf Modernität zu setzen.

swissinfo, Gerhard Lob, Lugano

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen