Landesgeschichte

Die neue Facebookseite (liken!) des histbav-Blogs

https://www.facebook.com/pages/Geschichte-Bayerns/149738265228638

[ https://www.facebook.com/HistBav ]

weist auf das Rezensionsangebot der ZHVS hin. 2 (in Worten: zwei) Rezensionen zum Jahrgang 2014 sind abrufbar:

http://hv-schwaben.de/zeitschrift/zeits106.shtml

Wie man diese Seite finden soll, ist rätselhaft, da sie auf

http://hv-schwaben.de/zeitschrift/index.shtml

nicht verlinkt ist.

Ceterum censeo: Es ist ein Unding, dass Recensio.net die landesgeschichtlichen Zeitschriften nach wie vor aussperrt.

#histverein

https://www.facebook.com/pages/Geschichte-Bayerns/149738265228638

[ https://www.facebook.com/HistBav ]

weist auf das Rezensionsangebot der ZHVS hin. 2 (in Worten: zwei) Rezensionen zum Jahrgang 2014 sind abrufbar:

http://hv-schwaben.de/zeitschrift/zeits106.shtml

Wie man diese Seite finden soll, ist rätselhaft, da sie auf

http://hv-schwaben.de/zeitschrift/index.shtml

nicht verlinkt ist.

Ceterum censeo: Es ist ein Unding, dass Recensio.net die landesgeschichtlichen Zeitschriften nach wie vor aussperrt.

#histverein

KlausGraf - am Sonntag, 13. Oktober 2013, 19:35 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der aus Immenstadt gebürtige Gelehrte war eine abenteuerliche Gestalt. Der Jurist und Seelsorger geriet immer wieder in Streitigkeiten und musste Chur verlassen, wo er einem Mordanschlag knapp entging.

Die mir vorliegenden kurzen biographischen Darstellungen zu ihm sind unbefriedigend.

Der Artikel im BBKL Band XXII (2003) Spalten 1510-1513 von Florian Schaffenrath ist mangelhaft, da noch nicht einmal der 1998 erschienene Artikel Worstbrocks im Verfasserlexikon berücksichtigt ist. Auch sonst lässt das Literaturverzeichnis keine fundierte Recherche erkennen:

Lit.: Santifaller, L.: Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im Mittelalter, Innsbruck 1924-1925 (Schlern-Schriften, 7); - Enzinger, M.: Die deutsche Tiroler Literatur bis 1900, Innsbruck 1929, 24f.; - Kaiser, W.: "Domherr Konrad Wenger" in: Markt Sonthofen. Ein Allgäuer Heimatbuch, Sonthofen 1929, 10-18; - Riedmann, J.: "Mittelalter" in: Fontana, J. / et al. (edd.) Geschichte des Landes Tirol, Bd. 1, Bozen 1985, 587-588; - Vogel, R.: "Konrad Wenger" in: Vogel, R. (ed.) Immenstadt im Allgäu, Immenstadt 1996, 547-548.

Aber auch Worstbrock hatte Entscheidendes übersehen. Er war keinesfalls der erste, der den Studenten von Leipzig und Bologna und Konstanzer Kurienanwalt mit dem Brixener Domherrn zusammenbrachte. Schon 1972 war in der Helvetia Sacra ein detailliert belegtes Biogramm erschienen:

http://www.libreka.de/9783796512049/518

Worstbrock stützte sich auf die Leipziger Matrikel Bd. 1 und 2, Knods Bologna

http://archive.org/stream/deutschestudent00knod#page/620/mode/2up

die Konstanzer Bischofsregesten 4 (1941)

Rosbichler im Sammler für Tirol 3 (1806), S. 176f.

http://books.google.de/books?id=qOpQAAAAcAAJ&pg=PA176

Hammer in der Zs. des Ferdinandeums 1899, S. 93-95

http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/VeroeffFerd_3_43_0069-0124.pdf

Gino Onestinghel, 'La Guerra tra Sigismondo, conte del Tirolo, e la repubblica di Venezia (1487)', Tridentum, 8 (1905), S. 1-21, 145-72, 193-237, 321-73; 9 (1906) 213-43, hier 8, S. 7-9

http://hdl.handle.net/2027/uc1.$b762812?urlappend=%3Bseq=533 (US)

Santifaller, Brixner Domkapitel

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Medium/Seite/12483/522 (u.ö.)

Baum, Sigmund der Münzreiche (1987) [liegt mir vor]

Ders. in Jb. der Oswald...-Gesellschaft 7 (1992/93), S. 401 [liegt mir vor]

Worstbrock hätte die Grabinschrift - Wenger starb 1501 - nicht nach Roßbichler 1806, sondern nach dem Brixener Kunstdenkmäler-Inventar zitieren sollen:

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Medium/Seite/12913/67

Gewohnt unselbständig gegenüber dem ²VL:

http://books.google.de/books?id=QEFKHgpQUKgC&pg=RA2-PA2002

Übersehen wurde bisher von (fast) allen Autoren der wichtige Cod. T 2 des Brixener Priesterseminars, der im Inventar der illuminierten Handschriften 1905 beschrieben worden war:

http://archive.org/stream/DieIlluminiertenHandschriftenInTirol#page/n67/mode/2up

Das Wenger-Brevier dürfte um 1498 entstanden sein und enthält einen lateinischen Brief Wengers zu seinen Spitalstiftungen in Immenstadt und Sonthofen (letzteres besteht heute noch).

Zingerle 1896 hatte allerdings die im Brevier enthaltenen medizinischen Rezepte erwähnt:

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Medium/Seite/12554/11

GND-Quellen zu Wenger:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=10434802X

Wenger-Belege existieren im Repertorium Germanicum:

http://194.242.233.132/denqRG/index.htm

Belege zu Chur

https://www.google.de/search?tbm=bks&q="konrad+wenger"+chur

dazu Vasella 1965

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=zfk-001:1965:59::110&id=hitlist

sowie

http://retro.seals.ch/digbib/view?lp=93&rid=zfk-001%3A1938%3A32%3A%3A89

Zinskäufe in der Heimat

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-VLA/MehrerauKl/1333/charter

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-VLA/MehrerauKl/1334/charter

In den Regesta Imperii finde ich 2 Belege, URI funktionieren aber nicht

http://www.regesta-imperii.de/

Württembergischer Rat nach Kothe (Pfeilsticker?):

http://books.google.de/books?id=oeJWAAAAMAAJ&q=%22conrad+wenger%22

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/ weist eine Erwähnung in einer Augsburger Handschrift nach (Bilder des Katalogs derzeit unzugänglich)

Wengers 1488 entstandene Beschreibung des venetianischen Krieges wurde noch 1488 bei Sorg in Augsburg gedruckt. Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00040491/image_1

Eine Druckabschrift weist Worstbrock im Clm 388 nach, über den

http://www.mrfh.de/10722

http://books.google.de/books?id=MsxPRfv1ATsC&pg=PT159 (VL Humanismus zu Burkhard von Andwil)

zu vergleichen ist.

Im Archiv der Gesellschaft X, 622 finde ich einen Hinweis auf die Schrift (sicher ebenfalls Druckabschrift) in einer (ehemals?) Grazer neuzeitlichen Handschrift (Altsignatur 33/95), die ich beim besten Willen im Grazer Handschriftenkatalog nicht mehr entdecken kann.

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015065696877?urlappend=%3Bseq=636

Zum Werk ist jetzt Regine Schweers 2005 einschlägig:

http://books.google.de/books?id=7Ne2OKF_j6YC&pg=PA210

Das Südtiroler EHB-Projekt weist im OPAC eine handschriftliche Materialsammlung "Conradi Wengeri bellum inter ducem Sigismundum et Venetos" von ca. 1865 im Umfang von etwa 75 Blatt nach, die sich in der Abtei Marienberg (IV51C) befindet.

Hinsichtlich des von Roßbichler (und nur von ihm) benutzten gedruckten Schulbuchs, das Wenger herausgab, ist man gut beraten, der Skepsis Worstbrocks zu folgen. Seine Existenz kann nicht als gesichert angesehen werden.

Nachträge:

Innsbrucker Diplomarbeit (Daniel Weger, 2003) mit Edition und Übersetzung der Belligraphia

http://data.onb.ac.at/rec/AC03968343

Notizen zum Leipziger Studium im Berliner Theol. lat. fol. 639

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0010_a129_jpg.htm

#forschung

Die mir vorliegenden kurzen biographischen Darstellungen zu ihm sind unbefriedigend.

Der Artikel im BBKL Band XXII (2003) Spalten 1510-1513 von Florian Schaffenrath ist mangelhaft, da noch nicht einmal der 1998 erschienene Artikel Worstbrocks im Verfasserlexikon berücksichtigt ist. Auch sonst lässt das Literaturverzeichnis keine fundierte Recherche erkennen:

Lit.: Santifaller, L.: Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im Mittelalter, Innsbruck 1924-1925 (Schlern-Schriften, 7); - Enzinger, M.: Die deutsche Tiroler Literatur bis 1900, Innsbruck 1929, 24f.; - Kaiser, W.: "Domherr Konrad Wenger" in: Markt Sonthofen. Ein Allgäuer Heimatbuch, Sonthofen 1929, 10-18; - Riedmann, J.: "Mittelalter" in: Fontana, J. / et al. (edd.) Geschichte des Landes Tirol, Bd. 1, Bozen 1985, 587-588; - Vogel, R.: "Konrad Wenger" in: Vogel, R. (ed.) Immenstadt im Allgäu, Immenstadt 1996, 547-548.

Aber auch Worstbrock hatte Entscheidendes übersehen. Er war keinesfalls der erste, der den Studenten von Leipzig und Bologna und Konstanzer Kurienanwalt mit dem Brixener Domherrn zusammenbrachte. Schon 1972 war in der Helvetia Sacra ein detailliert belegtes Biogramm erschienen:

http://www.libreka.de/9783796512049/518

Worstbrock stützte sich auf die Leipziger Matrikel Bd. 1 und 2, Knods Bologna

http://archive.org/stream/deutschestudent00knod#page/620/mode/2up

die Konstanzer Bischofsregesten 4 (1941)

Rosbichler im Sammler für Tirol 3 (1806), S. 176f.

http://books.google.de/books?id=qOpQAAAAcAAJ&pg=PA176

Hammer in der Zs. des Ferdinandeums 1899, S. 93-95

http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/VeroeffFerd_3_43_0069-0124.pdf

Gino Onestinghel, 'La Guerra tra Sigismondo, conte del Tirolo, e la repubblica di Venezia (1487)', Tridentum, 8 (1905), S. 1-21, 145-72, 193-237, 321-73; 9 (1906) 213-43, hier 8, S. 7-9

http://hdl.handle.net/2027/uc1.$b762812?urlappend=%3Bseq=533 (US)

Santifaller, Brixner Domkapitel

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Medium/Seite/12483/522 (u.ö.)

Baum, Sigmund der Münzreiche (1987) [liegt mir vor]

Ders. in Jb. der Oswald...-Gesellschaft 7 (1992/93), S. 401 [liegt mir vor]

Worstbrock hätte die Grabinschrift - Wenger starb 1501 - nicht nach Roßbichler 1806, sondern nach dem Brixener Kunstdenkmäler-Inventar zitieren sollen:

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Medium/Seite/12913/67

Gewohnt unselbständig gegenüber dem ²VL:

http://books.google.de/books?id=QEFKHgpQUKgC&pg=RA2-PA2002

Übersehen wurde bisher von (fast) allen Autoren der wichtige Cod. T 2 des Brixener Priesterseminars, der im Inventar der illuminierten Handschriften 1905 beschrieben worden war:

http://archive.org/stream/DieIlluminiertenHandschriftenInTirol#page/n67/mode/2up

Das Wenger-Brevier dürfte um 1498 entstanden sein und enthält einen lateinischen Brief Wengers zu seinen Spitalstiftungen in Immenstadt und Sonthofen (letzteres besteht heute noch).

Zingerle 1896 hatte allerdings die im Brevier enthaltenen medizinischen Rezepte erwähnt:

http://dza.tessmann.it/tessmannPortal/Medium/Seite/12554/11

GND-Quellen zu Wenger:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=10434802X

Wenger-Belege existieren im Repertorium Germanicum:

http://194.242.233.132/denqRG/index.htm

Belege zu Chur

https://www.google.de/search?tbm=bks&q="konrad+wenger"+chur

dazu Vasella 1965

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=zfk-001:1965:59::110&id=hitlist

sowie

http://retro.seals.ch/digbib/view?lp=93&rid=zfk-001%3A1938%3A32%3A%3A89

Zinskäufe in der Heimat

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-VLA/MehrerauKl/1333/charter

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-VLA/MehrerauKl/1334/charter

In den Regesta Imperii finde ich 2 Belege, URI funktionieren aber nicht

http://www.regesta-imperii.de/

Württembergischer Rat nach Kothe (Pfeilsticker?):

http://books.google.de/books?id=oeJWAAAAMAAJ&q=%22conrad+wenger%22

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/ weist eine Erwähnung in einer Augsburger Handschrift nach (Bilder des Katalogs derzeit unzugänglich)

Wengers 1488 entstandene Beschreibung des venetianischen Krieges wurde noch 1488 bei Sorg in Augsburg gedruckt. Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00040491/image_1

Eine Druckabschrift weist Worstbrock im Clm 388 nach, über den

http://www.mrfh.de/10722

http://books.google.de/books?id=MsxPRfv1ATsC&pg=PT159 (VL Humanismus zu Burkhard von Andwil)

zu vergleichen ist.

Im Archiv der Gesellschaft X, 622 finde ich einen Hinweis auf die Schrift (sicher ebenfalls Druckabschrift) in einer (ehemals?) Grazer neuzeitlichen Handschrift (Altsignatur 33/95), die ich beim besten Willen im Grazer Handschriftenkatalog nicht mehr entdecken kann.

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015065696877?urlappend=%3Bseq=636

Zum Werk ist jetzt Regine Schweers 2005 einschlägig:

http://books.google.de/books?id=7Ne2OKF_j6YC&pg=PA210

Das Südtiroler EHB-Projekt weist im OPAC eine handschriftliche Materialsammlung "Conradi Wengeri bellum inter ducem Sigismundum et Venetos" von ca. 1865 im Umfang von etwa 75 Blatt nach, die sich in der Abtei Marienberg (IV51C) befindet.

Hinsichtlich des von Roßbichler (und nur von ihm) benutzten gedruckten Schulbuchs, das Wenger herausgab, ist man gut beraten, der Skepsis Worstbrocks zu folgen. Seine Existenz kann nicht als gesichert angesehen werden.

Nachträge:

Innsbrucker Diplomarbeit (Daniel Weger, 2003) mit Edition und Übersetzung der Belligraphia

http://data.onb.ac.at/rec/AC03968343

Notizen zum Leipziger Studium im Berliner Theol. lat. fol. 639

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0010_a129_jpg.htm

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 3. Oktober 2013, 23:28 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Na wenn das mal politisch korrekt ist ...

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/wittlich/aktuell/Heute-in-der-Wittlicher-Zeitung-Ausstellung-Der-Schwarze-Tod-an-der-Lieser;art8137,3657500

An die Pestzeit "will eine Ausstellung erinnern, die am 20. Oktober im Alten Rathaus in Wittlich eröffnet wird. Der Kunsthistoriker Dr. Richard Hüttel und seine Frau, Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, sind als Kuratoren für diese Schau verantwortlich, die den Namen "Ohnmacht und Grauen" trägt. [...] Dazu werden 47 Ausstellungsstücke gezeigt, von Bildern, Gemälden, Dokumenten über Skulpturen und Bücher bis zu Apotheker-Waren. Darunter sind Leihgaben von Museen aus der ganzen Republik und viele private Leihgaben. So habe man zum Beispiel Kröten getrocknet und zerrieben, um mit dem dann einzunehmenden Pulver die Pest zu kurieren. Natürlich kommen auch die beiden Pest-Heiligen St. Rochus und St. Sebastianus in der Ausstellung nicht zu kurz, die ohnehin Stadtpatrone von Wittlich sind.

[...] Selbst die traditionelle Wittlicher Säubrennerkirmes stehe in Verbindung mit der Verehrung des Rochus, denn sie beginnt traditionell am 16. August, dem Rochus-Tag.

Ein Höhepunkt der Ausstellung soll die Schau einer Pestleiche sein. Deren Skelett werde nächste Woche von einem Museum in Andernach nach Wittlich überführt."

Sebastian wird auch auf

http://www.kulturamt.wittlich.de/kultursparten/bildende-kunst/altes-rathaus/ausstellungen/pestausstellung.html

als Stadtpatron von Wittlich bezeichnet, was mir neu wäre.

Dass in Wittlich Sebastian als Pestpatron verehrt wurde, bedeutet nicht, dass er als Pestpatron der Stadt automatisch Stadtpatron war, auch wenn sich viele Stadtpatrone aus solchen "Katastrophen-Patronen" entwickelt haben.

Wittlicher Rathaus mit Rochus-Statue. Foto HSK https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Wittlicher Rathaus mit Rochus-Statue. Foto HSK https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/wittlich/aktuell/Heute-in-der-Wittlicher-Zeitung-Ausstellung-Der-Schwarze-Tod-an-der-Lieser;art8137,3657500

An die Pestzeit "will eine Ausstellung erinnern, die am 20. Oktober im Alten Rathaus in Wittlich eröffnet wird. Der Kunsthistoriker Dr. Richard Hüttel und seine Frau, Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, sind als Kuratoren für diese Schau verantwortlich, die den Namen "Ohnmacht und Grauen" trägt. [...] Dazu werden 47 Ausstellungsstücke gezeigt, von Bildern, Gemälden, Dokumenten über Skulpturen und Bücher bis zu Apotheker-Waren. Darunter sind Leihgaben von Museen aus der ganzen Republik und viele private Leihgaben. So habe man zum Beispiel Kröten getrocknet und zerrieben, um mit dem dann einzunehmenden Pulver die Pest zu kurieren. Natürlich kommen auch die beiden Pest-Heiligen St. Rochus und St. Sebastianus in der Ausstellung nicht zu kurz, die ohnehin Stadtpatrone von Wittlich sind.

[...] Selbst die traditionelle Wittlicher Säubrennerkirmes stehe in Verbindung mit der Verehrung des Rochus, denn sie beginnt traditionell am 16. August, dem Rochus-Tag.

Ein Höhepunkt der Ausstellung soll die Schau einer Pestleiche sein. Deren Skelett werde nächste Woche von einem Museum in Andernach nach Wittlich überführt."

Sebastian wird auch auf

http://www.kulturamt.wittlich.de/kultursparten/bildende-kunst/altes-rathaus/ausstellungen/pestausstellung.html

als Stadtpatron von Wittlich bezeichnet, was mir neu wäre.

Dass in Wittlich Sebastian als Pestpatron verehrt wurde, bedeutet nicht, dass er als Pestpatron der Stadt automatisch Stadtpatron war, auch wenn sich viele Stadtpatrone aus solchen "Katastrophen-Patronen" entwickelt haben.

Wittlicher Rathaus mit Rochus-Statue. Foto HSK https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Wittlicher Rathaus mit Rochus-Statue. Foto HSK https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Sonntag, 29. September 2013, 17:46 - Rubrik: Landesgeschichte

Zunächst fotografiert von Roger Wollstadt 1965 CC-BY-SA

Und so sieht sie heute aus (mein Foto vom Sommer 2012) - das Original befindet sich im Kircheninneren. Sie wurde außen ersetzt durch eine grobschlächtige Kopie.

Und so sieht sie heute aus (mein Foto vom Sommer 2012) - das Original befindet sich im Kircheninneren. Sie wurde außen ersetzt durch eine grobschlächtige Kopie.

KlausGraf - am Mittwoch, 11. September 2013, 13:53 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Darmstädter Autograph ist SW online:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-2297

Zur Quelle:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00736.html

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-2297

Zur Quelle:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00736.html

KlausGraf - am Freitag, 30. August 2013, 00:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Koblenzer Auktionskatalog der Sammlung des Mediziners Johann Krafft Hiegell (1658 Mainz - 1736 Koblenz) ist laut KVK nur in der Privatbibliothek Nünning in Senden nachgewiesen. Um so dankbarer bin ich Herrn Feldmann und der UB Münster, dass er nun digitalisiert vorliegt:

http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/ob/content/titleinfo/2142066

Zu Hiegell zusammenfassend:

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Kraft_Hiegell

http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/ob/content/titleinfo/2142066

Zu Hiegell zusammenfassend:

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Kraft_Hiegell

KlausGraf - am Donnerstag, 22. August 2013, 17:02 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://archiv.twoday.net/stories/453141391/#453144744

Annelen Otterman war so freundlich, uns die Siegelabbildung zur Verfügung zu stellen. Sie schreibt:

Das gezeichnete Siegel von Matthias Emich, auf das Huiskes freundlicherweise hingewiesen hat, stammt aus der von Bodmann angelegten Siegelsammlung, heute im Mainzer Stadtarchiv.

Untenstehend das Digitalisat

Kommentar zu den wertvollen Korrekturen und Ergänzungen des Andernacher Historikers Manfred Huiskens:

Meine Interpretation ist weitgehend widerlegt worden.

Das Wappen "Borrentzheym" bezieht sich auf Bürresheim (nicht auf Berresheim) und zwar auf eine der dort ansässigen adeligen Familien.

Das Mühlstein-Wappen bezieht sich wohl auf die Andernacher Schöffenfamilie von Mendig.

Aber auch da sehe ich den Mühlstein als Symbol von Mendig und Hinweis auf dessen Mühlsteinproduktion.

Unberücksichtigt blieb mein Hinweis auf das Lilienwappen des Klosters Steinfeld, das der Grundherr von Wehr war. Das Wappen "Weer" zeigt Lilien.

Annelen Otterman war so freundlich, uns die Siegelabbildung zur Verfügung zu stellen. Sie schreibt:

Das gezeichnete Siegel von Matthias Emich, auf das Huiskes freundlicherweise hingewiesen hat, stammt aus der von Bodmann angelegten Siegelsammlung, heute im Mainzer Stadtarchiv.

Untenstehend das Digitalisat

Kommentar zu den wertvollen Korrekturen und Ergänzungen des Andernacher Historikers Manfred Huiskens:

Meine Interpretation ist weitgehend widerlegt worden.

Das Wappen "Borrentzheym" bezieht sich auf Bürresheim (nicht auf Berresheim) und zwar auf eine der dort ansässigen adeligen Familien.

Das Mühlstein-Wappen bezieht sich wohl auf die Andernacher Schöffenfamilie von Mendig.

Aber auch da sehe ich den Mühlstein als Symbol von Mendig und Hinweis auf dessen Mühlsteinproduktion.

Unberücksichtigt blieb mein Hinweis auf das Lilienwappen des Klosters Steinfeld, das der Grundherr von Wehr war. Das Wappen "Weer" zeigt Lilien.

KlausGraf - am Donnerstag, 22. August 2013, 03:41 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/5366

Der Beitrag gibt einen Vortrag aus dem Jahr 1993 wieder, der sich mit den historischen Bestrebungen in den Benediktinerklöstern St. Ulrich und Afra in Augsburg, Lorch und Hirsau am Ende des 15. Jahrhunderts befasst. Ein Nachwort gibt einige Einzelnachweise und versucht eine knappe Aktualisierung des Textes, der meines Erachtens keinen Staub angesetzt hat.

Imitierte romanische Minuskel um 1500 aus Hirsau, Fragment im HStAS

Imitierte romanische Minuskel um 1500 aus Hirsau, Fragment im HStAS

Der Beitrag gibt einen Vortrag aus dem Jahr 1993 wieder, der sich mit den historischen Bestrebungen in den Benediktinerklöstern St. Ulrich und Afra in Augsburg, Lorch und Hirsau am Ende des 15. Jahrhunderts befasst. Ein Nachwort gibt einige Einzelnachweise und versucht eine knappe Aktualisierung des Textes, der meines Erachtens keinen Staub angesetzt hat.

Imitierte romanische Minuskel um 1500 aus Hirsau, Fragment im HStAS

Imitierte romanische Minuskel um 1500 aus Hirsau, Fragment im HStASKlausGraf - am Montag, 19. August 2013, 16:06 - Rubrik: Landesgeschichte

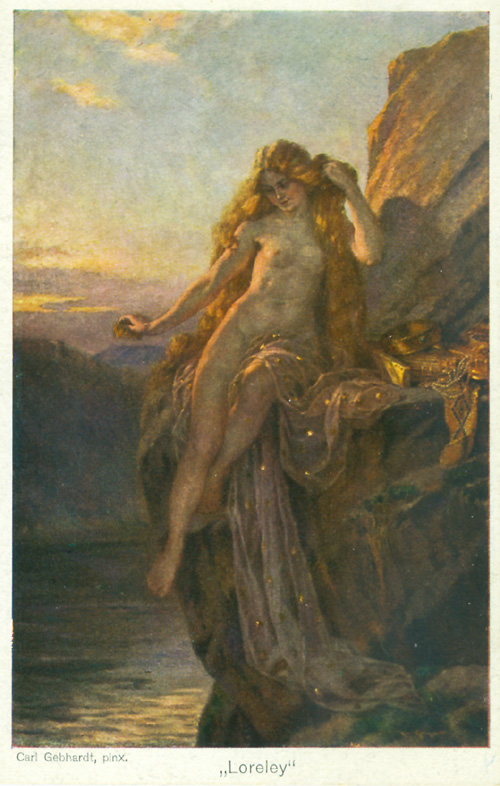

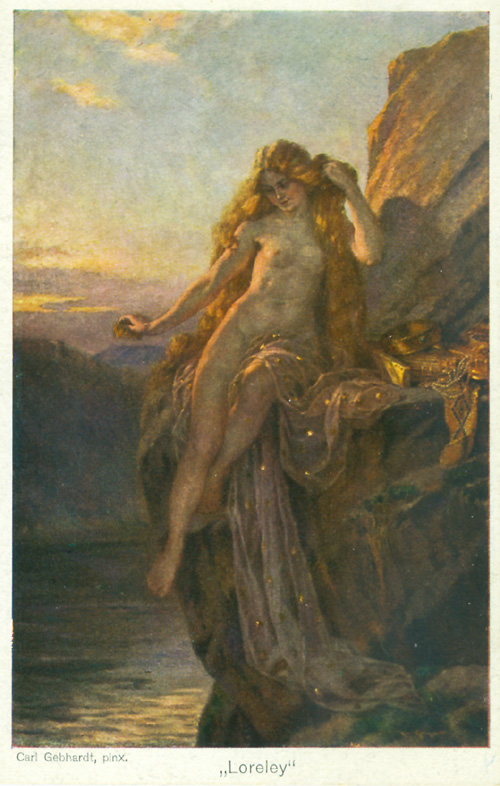

Ein Zweiteiler des Goethezeitportals, wobei vor allem alte Postkarten als Illustrationen dienen.

http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=2587

http://www.goethezeitportal.de/wissen/topographische-ansichten/orte-kultureller-erinnerung-die-loreley-teil-ii.html

http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=2587

http://www.goethezeitportal.de/wissen/topographische-ansichten/orte-kultureller-erinnerung-die-loreley-teil-ii.html

KlausGraf - am Donnerstag, 15. August 2013, 17:39 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://arbeitskreis-geschichte.de/download-von-dokumenten/

"Hier findet man alte gedruckte Statistiken des 18. und 19. Jahrhunderts, die sonst nur schwer zu beschaffen sind. Hier könnt Ihr nun einen Scan einfach downloaden. Die Serie wird bei Gelegenheit fortgesetzt. Wir können jedoch nur Bücher scannen, die alt und damit copyrightfrei sind.

Boysen Statistische Übersichten von 1894 (4,0 MB)

Gemeinden und Gutsbezirke von 1871 (29 MB)

Gudme Bevölkerung von 1819 (17 MB)

Oeder Volkszählung von 1769 (28 MB)

Statistisches Tabellenwerk von 1846 (600 MB)

Tabellen Volkszählung von 1835 (113 MB)

Wobeser Statistik von 1887 (19 MB)"

Hinzu kommt ein Aufsatz von Klaus-J. Lorenzen-Schmidt “Erhebungen zu Getreide- und Hülsenfruchtvorräten auf den Höfen des Amtes Steinburg 1740/41 und 1757″ zum Rundbrief 103 incl. des statistischen Anhangs, sowie alle Ausgaben des Rundbriefs und des von Lorenzen-Schmidt herausgegebenen Archivs für Agrargeschichte der holsteinischen Elbmarschender.

#histverein

"Hier findet man alte gedruckte Statistiken des 18. und 19. Jahrhunderts, die sonst nur schwer zu beschaffen sind. Hier könnt Ihr nun einen Scan einfach downloaden. Die Serie wird bei Gelegenheit fortgesetzt. Wir können jedoch nur Bücher scannen, die alt und damit copyrightfrei sind.

Boysen Statistische Übersichten von 1894 (4,0 MB)

Gemeinden und Gutsbezirke von 1871 (29 MB)

Gudme Bevölkerung von 1819 (17 MB)

Oeder Volkszählung von 1769 (28 MB)

Statistisches Tabellenwerk von 1846 (600 MB)

Tabellen Volkszählung von 1835 (113 MB)

Wobeser Statistik von 1887 (19 MB)"

Hinzu kommt ein Aufsatz von Klaus-J. Lorenzen-Schmidt “Erhebungen zu Getreide- und Hülsenfruchtvorräten auf den Höfen des Amtes Steinburg 1740/41 und 1757″ zum Rundbrief 103 incl. des statistischen Anhangs, sowie alle Ausgaben des Rundbriefs und des von Lorenzen-Schmidt herausgegebenen Archivs für Agrargeschichte der holsteinischen Elbmarschender.

#histverein

KlausGraf - am Dienstag, 13. August 2013, 21:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen