Landesgeschichte

Die alte, inzwischen wenig brauchbare, aber eben nicht voll ersetzte Ausgabe der Chroniken der Stadt Konstanz im Mittelalter von Philipp Ruppert (1891) ist endlich online. Eine freundliche Helferin hat mein Exemplar dankenswerterweise gescannt, obwohl es aufgrund des Großformats etwas mühsam war:

http://archive.org/details/DieChronikenDerStadtKonstanz

http://archive.org/details/DasAlteKonstanzInSchriftUndStift

http://archive.org/details/DieChronikenDerStadtKonstanz

http://archive.org/details/DasAlteKonstanzInSchriftUndStift

KlausGraf - am Montag, 7. Mai 2012, 21:56 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archivfindbuch Buchau, 1605

Archivfindbuch Buchau, 1605Mehr Bilder:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_LEO-BW

KlausGraf - am Dienstag, 1. Mai 2012, 01:34 - Rubrik: Landesgeschichte

Wer mehr über diese Wüstung auf der Schwäbischen Alb wissen will, lese:

http://archaeologik.blogspot.de/2012/04/vergessene-siedlungen-groflachige.html

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6148/pdf/Graf_Fulradzelle.pdf (1979)

http://archaeologik.blogspot.de/2012/04/vergessene-siedlungen-groflachige.html

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6148/pdf/Graf_Fulradzelle.pdf (1979)

KlausGraf - am Sonntag, 22. April 2012, 16:25 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 17. April 2012, 13:11 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicht nur, weil es immer wieder gilt, die Arbeitsweise von Peter Johannes Schuler kritisch zu würdigen, habe ich mich mit seinem Artikel über die Hochhauser Notburga auseinandergesetzt:

http://archiv.twoday.net/stories/96988530/

Seit der Bearbeitung meines Mosbacher Stadtführers (erschienen 1991) beschäftigt mich die Regionalpatronin. Dass der Dichter Michel Beheim (gebürtig aus Sülzbach bei Weinsberg) seine 1452 geborene Tochter Nopurg/Nopurga nannte, möchte ich auf den Einfluss der von Hochhausen ausgehenden Heiligenverehrung zurückführen.

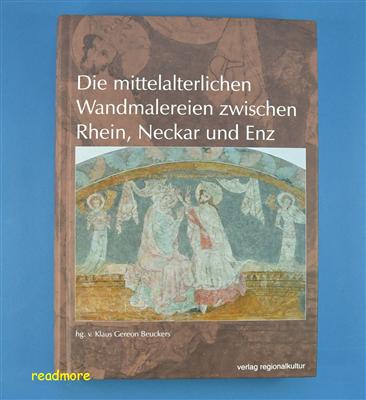

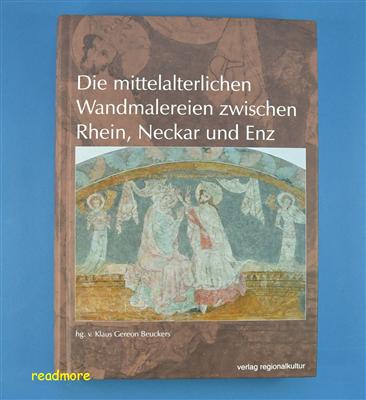

Inzwischen habe ich mir Ute Fessmann, Notburga - die Kraichgauheilige und ihr Wandmalereizyklus in Hochhausen am Neckar, in: Die mittelalterlichen Wandmalereien zwischen Rhein, Neckar und Enz, 2011, S. 251 - 280 besorgt, also den höchst empfehlenswerten Band gekauft. Wer sich für Kunst und Kultur des Kraichgaus interessiert, sollte ihn besitzen.

Fessmann bietet die derzeitig gültige Zusammenfassung zum Heiligenkult der Kraichgauer Notburga und ich habe Etliches aus ihrem Aufsatz gelernt. Ihr Beitrag beschäftigt sich nicht nur mit dem Wandmalereizyklus, sondern allgemein mit der Notburga-Verehrung. Neu waren mir die Hinweise auf die Darstellung der Heiligen auf Wandmalereien benachbarter Dorfkirchen: Binau (2. Hälfte 14. Jahrhundert) und Bahnbrücken (um 1430/40).

Die Zuschreibung der Figur in Balg http://archiv.twoday.net/stories/38735546/ ist Fessmann entgangen. Das Attribut Krone könnte auch auf die Klettgauer Notburga zutreffen.

Leider fehlt der in meiner Schuler-Besprechung genannte Aufsatz von Dogdson (ebenso wie Kenntnis der Arbeiten von Wehrli und Kunstmann).

Ohne große Mühe hätte Fessmann tiefer bohren können, was die zentralen Quellen zur Kultgeschichte angeht. Der Gemmingische Stammbaum kann etwa im GLA Karlsruhe eingesehen werden, und die UB Heidelberg hätte sicher gern eine Kopie aus Schreibers Badischer Wochenschrift 1807 Nr. 16 vom 17. April zur Verfügung gestellt. Gerade weil die Darstellung sonst gründlich ist, ist es schade, dass auf die Möglichkeit, auch ohne tiefschürfende Archivalienstudien die Quellenbasis zu St. Notburga zu erweitern, leichtfertig verzichtet wurde!

Nachtrag: Auguste Pattbergs "Urkunde" aus der Bad. Wochenschrift 1807:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notburga_Badische_Wochenschrift.pdf

= http://de.wikisource.org/wiki/Die_H%C3%B6le_der_heiligen_Notburga

Ficklers Darstellung 1854/55

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dkgh1854_1855

Auszug zu St. Notburga von Hochhausen aus: Reinhard von Gemmingen: Gemmingischer Stammbaum (1631/35), Abschrift 19. Jh. UB Heidelberg, Heid. Hs. 133, Bl. 59r-62r

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemmingen_Notburga.pdf

Stamminger, Franconia sancta (1881), S. 22ff.

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=OXVU1&docId=oxfaleph014549735

http://books.google.de/books?id=GsMGAAAAQAAJ&pg=PA22 (US)

Zeiller 1645 ohne Namensnennung: die Jungfrau (also Notburga) muss vor den Nachstellungen ihrer Stiefmutter fliehen:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Palatinatus_Rheni_(Merian)_129.jpg

Jakob Mennel hielt eine heilige Notburga für die Schwester der hl. Irmina und Tochter König Dagoberts I. Sie war nach seinen Worten begraben in einer Marienkirche, gestiftet von ihrem Vater in jenem Wald, wohin sie ihre Stiefmutter geschickt hatte, um sie zu ermorden.

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10198999_00047.html

Zu Irmina und Notburga bei Mennel siehe Knichel S. 196

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a126097.pdf

Laschitzer über die Kölner Nonne Noitburgis in Mennels Heiligenbuch

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1887/0200

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1887/0216

Die Ausführungen im Seel- und Heiligenbuch Mennels über Notburga, Tochter Dagoberts wären zu prüfen. Dazu

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2438/pdf/Dissertation_Tanja_Reinhardt.pdf (S. 226 Cod. 3077* von 1514 Nr. 65; S. 227 Cod. 3076 von 1518 Nr. 17 = http://data.onb.ac.at/rec/AL00168242 Scan 97)

Herrad Spilling, Sanctarum reliquiarum Pignera gloriosa, 1992, S. 78 findet im Zwiefalter Reliquienverzeichnis von ca. 1490/1500 Reliquien einer "Nortburge" und entscheidet sich für die Witwe aus Bühl, was auch durch die gleiche Diözese gerechtfertigt werden kann. Möglich ist es dennoch, dass die Hochhausener Heilige, deren Gedenktag unbekannt ist(!), gemeint ist.

1486 ist vom Pfarrer der Nothburgapfründe zu Hochhausen die Rede siehe ZGO 1895, Anhang S. m96

http://www.archive.org/stream/BadischeMitteilungen16-20#page/n261/mode/2up

http://archiv.twoday.net/stories/96988530/

Seit der Bearbeitung meines Mosbacher Stadtführers (erschienen 1991) beschäftigt mich die Regionalpatronin. Dass der Dichter Michel Beheim (gebürtig aus Sülzbach bei Weinsberg) seine 1452 geborene Tochter Nopurg/Nopurga nannte, möchte ich auf den Einfluss der von Hochhausen ausgehenden Heiligenverehrung zurückführen.

Inzwischen habe ich mir Ute Fessmann, Notburga - die Kraichgauheilige und ihr Wandmalereizyklus in Hochhausen am Neckar, in: Die mittelalterlichen Wandmalereien zwischen Rhein, Neckar und Enz, 2011, S. 251 - 280 besorgt, also den höchst empfehlenswerten Band gekauft. Wer sich für Kunst und Kultur des Kraichgaus interessiert, sollte ihn besitzen.

Fessmann bietet die derzeitig gültige Zusammenfassung zum Heiligenkult der Kraichgauer Notburga und ich habe Etliches aus ihrem Aufsatz gelernt. Ihr Beitrag beschäftigt sich nicht nur mit dem Wandmalereizyklus, sondern allgemein mit der Notburga-Verehrung. Neu waren mir die Hinweise auf die Darstellung der Heiligen auf Wandmalereien benachbarter Dorfkirchen: Binau (2. Hälfte 14. Jahrhundert) und Bahnbrücken (um 1430/40).

Die Zuschreibung der Figur in Balg http://archiv.twoday.net/stories/38735546/ ist Fessmann entgangen. Das Attribut Krone könnte auch auf die Klettgauer Notburga zutreffen.

Leider fehlt der in meiner Schuler-Besprechung genannte Aufsatz von Dogdson (ebenso wie Kenntnis der Arbeiten von Wehrli und Kunstmann).

Ohne große Mühe hätte Fessmann tiefer bohren können, was die zentralen Quellen zur Kultgeschichte angeht. Der Gemmingische Stammbaum kann etwa im GLA Karlsruhe eingesehen werden, und die UB Heidelberg hätte sicher gern eine Kopie aus Schreibers Badischer Wochenschrift 1807 Nr. 16 vom 17. April zur Verfügung gestellt. Gerade weil die Darstellung sonst gründlich ist, ist es schade, dass auf die Möglichkeit, auch ohne tiefschürfende Archivalienstudien die Quellenbasis zu St. Notburga zu erweitern, leichtfertig verzichtet wurde!

Nachtrag: Auguste Pattbergs "Urkunde" aus der Bad. Wochenschrift 1807:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notburga_Badische_Wochenschrift.pdf

= http://de.wikisource.org/wiki/Die_H%C3%B6le_der_heiligen_Notburga

Ficklers Darstellung 1854/55

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dkgh1854_1855

Auszug zu St. Notburga von Hochhausen aus: Reinhard von Gemmingen: Gemmingischer Stammbaum (1631/35), Abschrift 19. Jh. UB Heidelberg, Heid. Hs. 133, Bl. 59r-62r

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemmingen_Notburga.pdf

Stamminger, Franconia sancta (1881), S. 22ff.

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=OXVU1&docId=oxfaleph014549735

http://books.google.de/books?id=GsMGAAAAQAAJ&pg=PA22 (US)

Zeiller 1645 ohne Namensnennung: die Jungfrau (also Notburga) muss vor den Nachstellungen ihrer Stiefmutter fliehen:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Palatinatus_Rheni_(Merian)_129.jpg

Jakob Mennel hielt eine heilige Notburga für die Schwester der hl. Irmina und Tochter König Dagoberts I. Sie war nach seinen Worten begraben in einer Marienkirche, gestiftet von ihrem Vater in jenem Wald, wohin sie ihre Stiefmutter geschickt hatte, um sie zu ermorden.

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10198999_00047.html

Zu Irmina und Notburga bei Mennel siehe Knichel S. 196

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a126097.pdf

Laschitzer über die Kölner Nonne Noitburgis in Mennels Heiligenbuch

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1887/0200

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1887/0216

Die Ausführungen im Seel- und Heiligenbuch Mennels über Notburga, Tochter Dagoberts wären zu prüfen. Dazu

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2438/pdf/Dissertation_Tanja_Reinhardt.pdf (S. 226 Cod. 3077* von 1514 Nr. 65; S. 227 Cod. 3076 von 1518 Nr. 17 = http://data.onb.ac.at/rec/AL00168242 Scan 97)

Herrad Spilling, Sanctarum reliquiarum Pignera gloriosa, 1992, S. 78 findet im Zwiefalter Reliquienverzeichnis von ca. 1490/1500 Reliquien einer "Nortburge" und entscheidet sich für die Witwe aus Bühl, was auch durch die gleiche Diözese gerechtfertigt werden kann. Möglich ist es dennoch, dass die Hochhausener Heilige, deren Gedenktag unbekannt ist(!), gemeint ist.

1486 ist vom Pfarrer der Nothburgapfründe zu Hochhausen die Rede siehe ZGO 1895, Anhang S. m96

http://www.archive.org/stream/BadischeMitteilungen16-20#page/n261/mode/2up

KlausGraf - am Montag, 16. April 2012, 01:33 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heilig-rock-wallfahrt.de

Zum heiligen Rock

http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Rock

Digitalisate:

http://de.wikisource.org/wiki/Heiliger_Rock

Video-Überwachung:

http://www.datenschutz.rlp.de/de/presseartikel.php?pm=pm2012041201

Heiliger Rock und "Orendel" in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/6488352/

Zum heiligen Rock

http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Rock

Digitalisate:

http://de.wikisource.org/wiki/Heiliger_Rock

Video-Überwachung:

http://www.datenschutz.rlp.de/de/presseartikel.php?pm=pm2012041201

Heiliger Rock und "Orendel" in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/6488352/

KlausGraf - am Sonntag, 15. April 2012, 17:28 - Rubrik: Landesgeschichte

Wieso ich mich mit der Arbeitsweise Schulers befasse und welche gerichtlichen Auflagen für Beiträge in Archivalia bestehen, kann man http://archiv.twoday.net/stories/49601942/ entnehmen. Wissenschaftliche Qualitätssicherung kann auch dadurch erfolgen, dass Forscher vor den Publikationen eines Autors gewarnt werden, beispielsweise in Fußnoten gedruckter Publikationen. Für das Internet und dieses Blog kann nichts anderes gelten. Zur Forschungsfreiheit gehört auch die scharfe Auseinandersetzung mit Missständen in der Wissenschaft.

Schuler verfasste im Biographisch-bibliographischen Kirchenlexikon den Beitrag Notburga in Hochhausen: Band 6 (1993), Sp. 1019-1020.

http://www.bautz.de/bbkl/n/notburga_b_h.shtml (die bibliographischen Angaben sind zahlenden Kunden vorbehalten)

NOTBURGA in Hochausen. Im badischen Dorf Hochhausen a.N. (Neckar-Odenwald-Kreis) wird eine hl. Notburga verehrt, die nach der 1517 schriftlich fixierten Legende, die Tochter des Königs Dagobert I. und seiner heimlich angetrauten Gemahlin Mantilde gewesen sein soll. Sie habe später ihren Vater auf einen Kriegszug ins Neckartal begleitet. Hier habe sie sich von ihm getrennt und lebte zurückgezogen in einer Höhle und sei von einer Hirschkuh mit Nahrung versorgt worden. Durch ihr Wirken habe sie das Christentum verbreitet. - Hochhausen war im Mittelalter Wallfahrtsort, was die Synode von Speyer von 1496 bezeugt. In der heutigen Kirche von Hochhausen zeigt eine Grabplatte des 14. Jh. eine plastische Darstellung der Heiligen ohne linken Arm, der vom erbosten Vater ausgerissen worden sei, und mit einer Schlange, die ihr ein heilendes Kraut gebracht haben soll. In den liturgischen Büchern wird sie nicht erwähnt.

Der Wikipedia-Artikel ist zwar recht ausführlich, aber nicht wirklich gut:

http://de.wikipedia.org/wiki/Notburga_von_Hochhausen

Um so dankbarer wäre man für eine zuverlässige Darstellung zur Dorfheiligen von Hochhausen. Aber Schulers Artikel ist fehlerhaft. Die arme St. Notburga (mir seit über 20 Jahren vertraut) hat eine solche Behandlung nicht verdient!

Dass die Standardversion von Mantilde nichts weiß - geschenkt! Dass 1517 nicht die Legende fixiert wurde, sondern eine Graböffnung stattgefunden hat, wird man womöglich auch verzeihen können. Die älteste Überlieferung des Notariatsinstruments von 1517 und der Legende bietet der Gemmingische Stammbaum des Reinhard von Gemmingen (1631/35), siehe auch den Abdruck

http://books.google.de/books?id=PmhDAAAAcAAJ&pg=RA1-PA142-IA2

Ich verweise auf Zschokkes Abdruck, da Schreiber 1807 mit dem Originalbeitrag Pattbergs nicht online ist:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Steig_Frau_Auguste_Pattberg.djvu/18

Unverzeihlich ist dagegen die Bezeichnung des bekannten Wormser Synodales 1496 http://archiv.twoday.net/stories/5809507/ als "Synode von Speyer".

Ob die Grabplatte nicht doch in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts gehört? In Hochhausen erzählte man mir vor Jahren unter Berufung auf Heidelberger kunsthistorische Forschungen von einer Datierung 1400-1430. Jedenfalls ist die Übernahme der üblichen Datierung ins 14. Jahrhundert durch Schuler nicht im geringsten zu beanstanden.

Natürlich hätte man sich weitere Angaben zu den gegenständlichen Kultzeugnissen gewünscht (zu Balg: http://archiv.twoday.net/stories/38735546/ ), aber die größten Unzulänglichkeiten bietet nicht der allzu dürftige Textteil, sondern der bibliographische Apparat, auf den im Kirchenlexikon sonst viel Wert gelegt wird.

Lit.: Reinhard Frauenfelder, Die Patrozinien im Gebiet des Kantons Schaffhausen, Diss. phil., Schaffhausen 1928; -

E.A. Stückelberg, S. Notburga Vidua, in: Archives suisses des Traditions populaires, Bd. 12 (Basel ...) 191-200; -

Zs. f. Gesch. d. Oberrheins, Bd. 40 (1866) 385-401; -

Badische Heimat Bd. 38 (1958) 159-170; -

hl. Notburga, in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. v. Hans Bächtold-Stäubli, Bd. 6 (Berlin/Leipzig 1934-1935), Sp. 1137; -

Die Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden Bd. 4/3 (Freiburg 1903) 33-43; -

Karl Künstle, Ikonographie der Heiligen, Bd. 2 (Freiburg/Br. 1926), 468; -

Julius Wilhelm, Zur Geschichte der Pfarrei Bühl im Klettgau, in: ZGO NF 39 (1938) 234 f.

Hinzuzunehmen sind die Literaturangaben des ebenfalls von Schuler zur gleichen Zeit verfassten Artikels über Notburga im Klettgau:

Lit.: Notburga, in: Acta SS Boll. Ian. Bd. 2 (1643) 750 ff.; - Lexicon der Heiligen (Köln/Frankfurt 1719); - Guenebault, Iconographie (Paris 1850) 448 f.; - J.E. Wessely, Ikonographie Gottes und der Heiligen (Leipzig 1874) 317; - H. Detzel, Christliche Ikonographie, Bd. 2 (Freiburg/Br. 1896) 559; - Karl Künstle, Ikonographie der Heiligen, Bd. 2 (Freiburg/Br. 1926) 468; - D.H. Kerler, Die Patronate der Heiligen, Ulm 1905, 80 u. 133; - Notburga, in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. v. Hans Bächtoold-Stäubli, Bd. 7 (Berlin/Leipzig 1934/35) Sp. 1138; - A. Pfeifer, in: Archiv für christliche Kunst Bd. 33 (1915) 99-104; - R. Frauenfelder, Die Patrozinien im Gebiet des Kantons Schaffhausen; Schaffhausen 1928 (Diss. phil. Zürich) 48-50; - Kunstdenkmäler des Kanton Schaffhausen Bd. 3 (Basel 1960) 127 f.; - R. Pfleiderer, Die Attribute der Heiligen, (Ulm 19182) 88; - E.A. Stückelberger, S. Notburga Vidua, in: Archives suisses des traditions populaires, Bd. 12 (1912) 191-200; - J. Wilhelm, Zur Geschichte der Pfarrei Bühl im Klettgau, in: Freiburger Diözesanarchiv NF 39 (1938) 233-252.

Bereits ein simpler Vergleich macht stutzig. Wieso beziehen sich 3 der nur 8 Literaturangaben der Hochhauser Notburga auf die Namensvetterin im Klettgau? Und wieso werden exakt die gleichen Titel unterschiedlich zitiert?

Wieso fehlt bei Frauenfelder im ersten Artikel (künftig: A) eine Seitenangabe?

"E.A. Stückelberg, S. Notburga Vidua, in: Archives suisses des Traditions populaires, Bd. 12 (Basel ...) 191-200" wird man im Proseminar kaum durchgehen lassen.

Der gute Mann heißt Stückelberg, nicht Stückelberger (so der zweite Artikel, künftig: B) und Bd. 12 ist 1908/09 erschienen:

http://dx.doi.org/10.5169/seals-110978

Die Hochhauser Heilige kommt darin nur ganz am Rande vor. S. 192 Anm. 2 bringt immerhin den interessanten Hinweis, dass Stückelberg in St. Stephan zu Mainz eine Reliquie der Hochhauser Heiligen vorfand.

"Zs. f. Gesch. d. Oberrheins, Bd. 40 (1866) 385-401" Hat es Maximilian Huffschmid, der 1886 (nicht: 1866) die bislang beste Darstellung zur Heiligen vorlegte, nicht verdient, dass man ihn korrekt mit Titel zitiert: "Hochhausen am Neckar und die heilige Notburga"?

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdi02langoog#page/n393/mode/2up

Das gleiche gilt für "Badische Heimat Bd. 38 (1958) 159-170" = Fritz Liebig, Die Notburgasage, geschichtlich gesehen. Nicht sonderlich erheblich, aber mit Anmerkungen.

[Online: http://www.badische-heimat.de/neu/verein/heft/reprint/1958_2_notburga.pdf ]

Beim HDA ist Bd. 6 (nicht wie B will 7) richtig, Sp. 1137f., nicht nur 1137, und der Vorname von Herausgeber Bächtold-Stäubli war Hanns, nicht Hans.

"Die Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden Bd. 4/3 (Freiburg 1903) 33-43". Der Kreis Mosbach (Bd. 4,4) erschien in Wirklichkeit 1906 und zwar in Tübingen. Auch wenn man "Großherzogthums" nicht mitzählt, komme ich bei dieser Literaturangabe auf drei Fehler.

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kdm4bd4/0042

Der nächste Titel ist ausnahmsweise korrekt zitiert, soweit ersichtlich:

http://books.google.de/books?&id=hEVLAAAAYAAJ&q=hochhausen

Der für die Hochhauser Notburga belanglose Aufsatz "Julius Wilhelm, Zur Geschichte der Pfarrei Bühl im Klettgau, in: ZGO NF 39 (1938) 234 f." erschien nicht in der ZGO, sondern (so auch B) im FDA:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5968/

Dass man angesichts dieser Fehlermenge nicht von sorgfältiger Arbeitsweise sprechen kann, leuchtet ein. Schulers Artikel ist aber auch deshalb so gut wie unbrauchbar, weil wichtige Arbeiten in der Bibliographie fehlen. Sie hätte man sich anstelle der entbehrlichen Studien zur Klettgauer Heiligen gewünscht.

Es fehlen das Lexikon für Theologie und Kirche (nicht erst in der dritten Auflage präsent) und das Lexikon der christlichen Ikonographie 8 (1976), S. 72 mit weiterer Literatur.

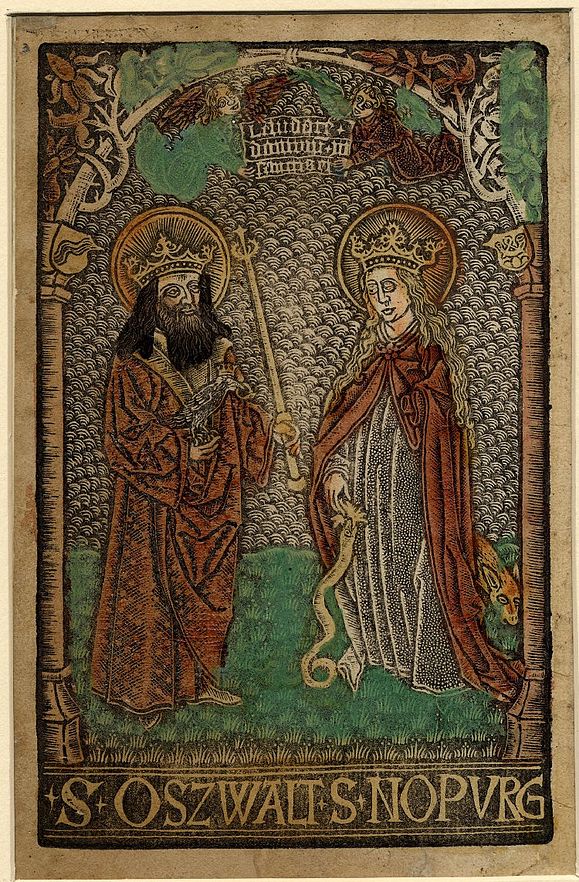

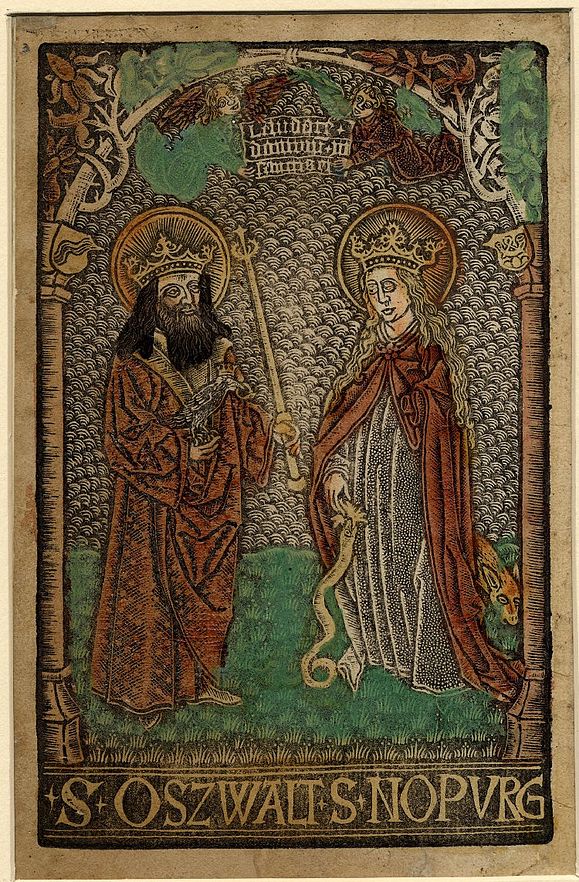

Campbell Dodgson, Ein oberrheinisches Schrotblatt, in: Oberrheinische Kunst 8 (1939), S. 84—88 kann man selbstverständlich übersehen. Das Blatt in der Datenbank des British Museum mit Abbildung (siehe unten):

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectId=1352524&partId=1

Unverzichtbar ist dagegen Rüdiger Becksmann, Die Mittelalterlichen Glasmalereien in Baden und der Pfalz ohne Freiburg (CVMA II, 1), 1979, S. 57-61 mit dem wichtigen Nachweis der um 1330 datierten NOPVRG-Scheibe im Kurpfälzischen Museum, auch erfasst in den Deutschen Inschriften 12 (1970), S. 22 Nr. 32. Dies ist für Hochhausen und seine Notburga das älteste Kultzeugnis!

Wichtig sodann: Christoph Wehrli, Mittelalterliche Überlieferungen von Dagobert I., 1982, S. 230-232 (von Joachim Dahlhaus im LThK 3. Aufl. zitiert). Zu überprüfen ist ein Einfluss der Beyrlin-Fälschungen auf die älteste Textüberlieferung im Gemmingenschen Stammbaum.

Im Ergebnis spekulativ und von mir abgelehnt, aber hinsichtlich der Aufarbeitung der Traditionsbildung nicht ohne Wert: Heinrich Kunstmann, Dagobert I. und Samo in der Sage, in: Zeitschrift für slavische Philologie 38 (1975), S. 279-302.

Ute Fessmann, Notburga - die Kraichgauheilige und ihr Wandmalereizyklus in Hochhausen am Neckar, in: Die mittelalterlichen Wandmalereien zwischen Rhein, Neckar und Enz. - Ubstadt-Weiher ; Heidelberg [u.a.], 2011, S. 251 - 280 habe ich noch nicht gesehen. [Update: http://archiv.twoday.net/stories/96993889/ ]

Fazit: Korrektes wissenschaftliches Arbeiten konnte bei der Überprüfung des Notburga-Artikels von Schuler nicht festgestellt werden.

Schuler verfasste im Biographisch-bibliographischen Kirchenlexikon den Beitrag Notburga in Hochhausen: Band 6 (1993), Sp. 1019-1020.

http://www.bautz.de/bbkl/n/notburga_b_h.shtml (die bibliographischen Angaben sind zahlenden Kunden vorbehalten)

NOTBURGA in Hochausen. Im badischen Dorf Hochhausen a.N. (Neckar-Odenwald-Kreis) wird eine hl. Notburga verehrt, die nach der 1517 schriftlich fixierten Legende, die Tochter des Königs Dagobert I. und seiner heimlich angetrauten Gemahlin Mantilde gewesen sein soll. Sie habe später ihren Vater auf einen Kriegszug ins Neckartal begleitet. Hier habe sie sich von ihm getrennt und lebte zurückgezogen in einer Höhle und sei von einer Hirschkuh mit Nahrung versorgt worden. Durch ihr Wirken habe sie das Christentum verbreitet. - Hochhausen war im Mittelalter Wallfahrtsort, was die Synode von Speyer von 1496 bezeugt. In der heutigen Kirche von Hochhausen zeigt eine Grabplatte des 14. Jh. eine plastische Darstellung der Heiligen ohne linken Arm, der vom erbosten Vater ausgerissen worden sei, und mit einer Schlange, die ihr ein heilendes Kraut gebracht haben soll. In den liturgischen Büchern wird sie nicht erwähnt.

Der Wikipedia-Artikel ist zwar recht ausführlich, aber nicht wirklich gut:

http://de.wikipedia.org/wiki/Notburga_von_Hochhausen

Um so dankbarer wäre man für eine zuverlässige Darstellung zur Dorfheiligen von Hochhausen. Aber Schulers Artikel ist fehlerhaft. Die arme St. Notburga (mir seit über 20 Jahren vertraut) hat eine solche Behandlung nicht verdient!

Dass die Standardversion von Mantilde nichts weiß - geschenkt! Dass 1517 nicht die Legende fixiert wurde, sondern eine Graböffnung stattgefunden hat, wird man womöglich auch verzeihen können. Die älteste Überlieferung des Notariatsinstruments von 1517 und der Legende bietet der Gemmingische Stammbaum des Reinhard von Gemmingen (1631/35), siehe auch den Abdruck

http://books.google.de/books?id=PmhDAAAAcAAJ&pg=RA1-PA142-IA2

Ich verweise auf Zschokkes Abdruck, da Schreiber 1807 mit dem Originalbeitrag Pattbergs nicht online ist:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Steig_Frau_Auguste_Pattberg.djvu/18

Unverzeihlich ist dagegen die Bezeichnung des bekannten Wormser Synodales 1496 http://archiv.twoday.net/stories/5809507/ als "Synode von Speyer".

Ob die Grabplatte nicht doch in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts gehört? In Hochhausen erzählte man mir vor Jahren unter Berufung auf Heidelberger kunsthistorische Forschungen von einer Datierung 1400-1430. Jedenfalls ist die Übernahme der üblichen Datierung ins 14. Jahrhundert durch Schuler nicht im geringsten zu beanstanden.

Natürlich hätte man sich weitere Angaben zu den gegenständlichen Kultzeugnissen gewünscht (zu Balg: http://archiv.twoday.net/stories/38735546/ ), aber die größten Unzulänglichkeiten bietet nicht der allzu dürftige Textteil, sondern der bibliographische Apparat, auf den im Kirchenlexikon sonst viel Wert gelegt wird.

Lit.: Reinhard Frauenfelder, Die Patrozinien im Gebiet des Kantons Schaffhausen, Diss. phil., Schaffhausen 1928; -

E.A. Stückelberg, S. Notburga Vidua, in: Archives suisses des Traditions populaires, Bd. 12 (Basel ...) 191-200; -

Zs. f. Gesch. d. Oberrheins, Bd. 40 (1866) 385-401; -

Badische Heimat Bd. 38 (1958) 159-170; -

hl. Notburga, in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. v. Hans Bächtold-Stäubli, Bd. 6 (Berlin/Leipzig 1934-1935), Sp. 1137; -

Die Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden Bd. 4/3 (Freiburg 1903) 33-43; -

Karl Künstle, Ikonographie der Heiligen, Bd. 2 (Freiburg/Br. 1926), 468; -

Julius Wilhelm, Zur Geschichte der Pfarrei Bühl im Klettgau, in: ZGO NF 39 (1938) 234 f.

Hinzuzunehmen sind die Literaturangaben des ebenfalls von Schuler zur gleichen Zeit verfassten Artikels über Notburga im Klettgau:

Lit.: Notburga, in: Acta SS Boll. Ian. Bd. 2 (1643) 750 ff.; - Lexicon der Heiligen (Köln/Frankfurt 1719); - Guenebault, Iconographie (Paris 1850) 448 f.; - J.E. Wessely, Ikonographie Gottes und der Heiligen (Leipzig 1874) 317; - H. Detzel, Christliche Ikonographie, Bd. 2 (Freiburg/Br. 1896) 559; - Karl Künstle, Ikonographie der Heiligen, Bd. 2 (Freiburg/Br. 1926) 468; - D.H. Kerler, Die Patronate der Heiligen, Ulm 1905, 80 u. 133; - Notburga, in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. v. Hans Bächtoold-Stäubli, Bd. 7 (Berlin/Leipzig 1934/35) Sp. 1138; - A. Pfeifer, in: Archiv für christliche Kunst Bd. 33 (1915) 99-104; - R. Frauenfelder, Die Patrozinien im Gebiet des Kantons Schaffhausen; Schaffhausen 1928 (Diss. phil. Zürich) 48-50; - Kunstdenkmäler des Kanton Schaffhausen Bd. 3 (Basel 1960) 127 f.; - R. Pfleiderer, Die Attribute der Heiligen, (Ulm 19182) 88; - E.A. Stückelberger, S. Notburga Vidua, in: Archives suisses des traditions populaires, Bd. 12 (1912) 191-200; - J. Wilhelm, Zur Geschichte der Pfarrei Bühl im Klettgau, in: Freiburger Diözesanarchiv NF 39 (1938) 233-252.

Bereits ein simpler Vergleich macht stutzig. Wieso beziehen sich 3 der nur 8 Literaturangaben der Hochhauser Notburga auf die Namensvetterin im Klettgau? Und wieso werden exakt die gleichen Titel unterschiedlich zitiert?

Wieso fehlt bei Frauenfelder im ersten Artikel (künftig: A) eine Seitenangabe?

"E.A. Stückelberg, S. Notburga Vidua, in: Archives suisses des Traditions populaires, Bd. 12 (Basel ...) 191-200" wird man im Proseminar kaum durchgehen lassen.

Der gute Mann heißt Stückelberg, nicht Stückelberger (so der zweite Artikel, künftig: B) und Bd. 12 ist 1908/09 erschienen:

http://dx.doi.org/10.5169/seals-110978

Die Hochhauser Heilige kommt darin nur ganz am Rande vor. S. 192 Anm. 2 bringt immerhin den interessanten Hinweis, dass Stückelberg in St. Stephan zu Mainz eine Reliquie der Hochhauser Heiligen vorfand.

"Zs. f. Gesch. d. Oberrheins, Bd. 40 (1866) 385-401" Hat es Maximilian Huffschmid, der 1886 (nicht: 1866) die bislang beste Darstellung zur Heiligen vorlegte, nicht verdient, dass man ihn korrekt mit Titel zitiert: "Hochhausen am Neckar und die heilige Notburga"?

http://archive.org/stream/zeitschriftfrdi02langoog#page/n393/mode/2up

Das gleiche gilt für "Badische Heimat Bd. 38 (1958) 159-170" = Fritz Liebig, Die Notburgasage, geschichtlich gesehen. Nicht sonderlich erheblich, aber mit Anmerkungen.

[Online: http://www.badische-heimat.de/neu/verein/heft/reprint/1958_2_notburga.pdf ]

Beim HDA ist Bd. 6 (nicht wie B will 7) richtig, Sp. 1137f., nicht nur 1137, und der Vorname von Herausgeber Bächtold-Stäubli war Hanns, nicht Hans.

"Die Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden Bd. 4/3 (Freiburg 1903) 33-43". Der Kreis Mosbach (Bd. 4,4) erschien in Wirklichkeit 1906 und zwar in Tübingen. Auch wenn man "Großherzogthums" nicht mitzählt, komme ich bei dieser Literaturangabe auf drei Fehler.

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kdm4bd4/0042

Der nächste Titel ist ausnahmsweise korrekt zitiert, soweit ersichtlich:

http://books.google.de/books?&id=hEVLAAAAYAAJ&q=hochhausen

Der für die Hochhauser Notburga belanglose Aufsatz "Julius Wilhelm, Zur Geschichte der Pfarrei Bühl im Klettgau, in: ZGO NF 39 (1938) 234 f." erschien nicht in der ZGO, sondern (so auch B) im FDA:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5968/

Dass man angesichts dieser Fehlermenge nicht von sorgfältiger Arbeitsweise sprechen kann, leuchtet ein. Schulers Artikel ist aber auch deshalb so gut wie unbrauchbar, weil wichtige Arbeiten in der Bibliographie fehlen. Sie hätte man sich anstelle der entbehrlichen Studien zur Klettgauer Heiligen gewünscht.

Es fehlen das Lexikon für Theologie und Kirche (nicht erst in der dritten Auflage präsent) und das Lexikon der christlichen Ikonographie 8 (1976), S. 72 mit weiterer Literatur.

Campbell Dodgson, Ein oberrheinisches Schrotblatt, in: Oberrheinische Kunst 8 (1939), S. 84—88 kann man selbstverständlich übersehen. Das Blatt in der Datenbank des British Museum mit Abbildung (siehe unten):

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectId=1352524&partId=1

Unverzichtbar ist dagegen Rüdiger Becksmann, Die Mittelalterlichen Glasmalereien in Baden und der Pfalz ohne Freiburg (CVMA II, 1), 1979, S. 57-61 mit dem wichtigen Nachweis der um 1330 datierten NOPVRG-Scheibe im Kurpfälzischen Museum, auch erfasst in den Deutschen Inschriften 12 (1970), S. 22 Nr. 32. Dies ist für Hochhausen und seine Notburga das älteste Kultzeugnis!

Wichtig sodann: Christoph Wehrli, Mittelalterliche Überlieferungen von Dagobert I., 1982, S. 230-232 (von Joachim Dahlhaus im LThK 3. Aufl. zitiert). Zu überprüfen ist ein Einfluss der Beyrlin-Fälschungen auf die älteste Textüberlieferung im Gemmingenschen Stammbaum.

Im Ergebnis spekulativ und von mir abgelehnt, aber hinsichtlich der Aufarbeitung der Traditionsbildung nicht ohne Wert: Heinrich Kunstmann, Dagobert I. und Samo in der Sage, in: Zeitschrift für slavische Philologie 38 (1975), S. 279-302.

Ute Fessmann, Notburga - die Kraichgauheilige und ihr Wandmalereizyklus in Hochhausen am Neckar, in: Die mittelalterlichen Wandmalereien zwischen Rhein, Neckar und Enz. - Ubstadt-Weiher ; Heidelberg [u.a.], 2011, S. 251 - 280 habe ich noch nicht gesehen. [Update: http://archiv.twoday.net/stories/96993889/ ]

Fazit: Korrektes wissenschaftliches Arbeiten konnte bei der Überprüfung des Notburga-Artikels von Schuler nicht festgestellt werden.

KlausGraf - am Samstag, 7. April 2012, 11:09 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

wittert womöglich Fälschungen, die gar keine sind.

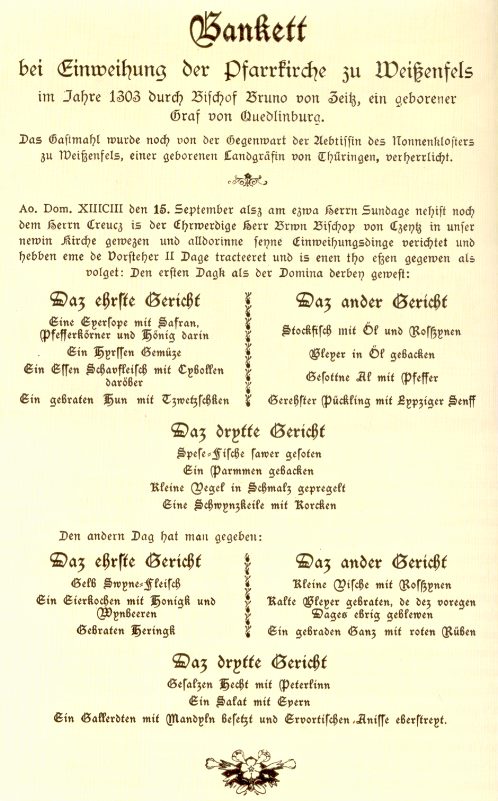

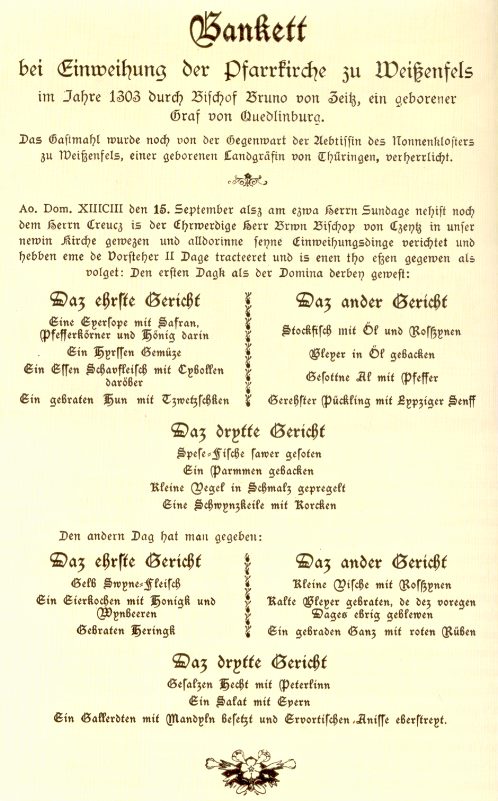

Verdächtig kommt mir der älteste deutsche Speisezettel zur Einweihung der Stadtkirche zu Weißenfels 1303 vor, den Erbstein in den Curiositäten 9, 1821 mitteilte:

http://books.google.de/books?id=Kn05AAAAcAAJ&pg=PA546

In der ALZ 1816 wird ein früheres Buch Erbsteins besprochen und der Küchenzettel auf eine Publikation 1703 zurückgeführt. Angemerkt wird, dass damals noch gar keine Groschen in Meißen geprägt wurden:

http://books.google.de/books?id=eNzjAAAAMAAJ&pg=PA709

Sowohl die deutsche Sprache als auch die Speisenfolge und vor allem die Angabe von Gulden wecken mein Misstrauen. Aber landauf landab gilt das Stück als echt:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=einweihung+weißenfels+1303

Den Schnipsel "das der Rat der Stadt Weißenfels am 15. Sept. xiijciij [1303 !!] für den im Jahre 1304 [!] verstorbenen Bischof" (angebl. Zs. für Mundartforschung 1971) ziehe ich aus

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=einweihung+weißenfels+1303

Nach HathiTrust dürfte es sich um S. 97 von Zeitschrift für Mundartforschung. v.17-19 1941-1944 handeln.

Das Grimmsche Wörterbuch

http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GZ13174 sagt zu zwetsche: "die ältesten zeugnisse des deutschen wortes (im 15. und 16. jh., s. u.) stammen aus dem südwesten des sprachgebietes". Der zitierte Küchenzettel 15. Jh. Zeitschrift für Kulturgeschichte 4, 1875, S. 512 ist unser Weissenfelser Dokument!

Noch schlagender der Anachronismus tractoret. Das Wörterbuch sagt: "tractieren, vb. , handhaben, behandeln, bewirten, erörtern, verhandeln; aus lat. tractare (vgl. Seiler lehnw. 3, 274) im 15. jh. entlehnt (zuerst 1445 in quell. d. westfäl. gesch. 2, 315 Seibertz bezeugt [...])"

[korcken sollen Gurken sein. Dt. Wb.: "das wort ist im deutschen seit dem 16. jh. als entlehnung aus dem westslav. bezeugt, poln. ogórek (älter ogurek); ech."

Die Graphie schavfleisch findet Google Books nur in dieser Quelle:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22schavfleisch%22 ]

Manfred Straube zitiert 2007 eine archivalische Quelle, Stadtarchiv Naumburg Sa 66:

http://books.google.de/books?id=X6LUDzOgwskC&pg=PA250

Mal sehen, was es damit auf sich hat ...

Nachtrag:

Belletristische Rezeption:

http://books.google.de/books?id=63kHAAAAQAAJ&pg=RA1-PA63

Das Stadtarchiv Naumburg teilte am 4. April 2012 mit: "bei der Handschrift mit der Signatur Sa 66 handelt es sich um:

Chronica des Klosters Weißenfels. Abschrift des 18. Jahrhunderts, das Original soll sich in Dresden befinden.

Genaue Quelle ist nicht bekannt. Abschrift aus dem Nachlass von Carl Peter Lepsius."

Aus chronologischen Gründen unschuldig ist der Naumburger Geschichtsfälscher Johann Georg Rauhe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Rauhe

Nach Schultzes Geschichtsquellen der Provinz Sachsen S. 145f. stammt der erste Abdruck von Johann David Schieferdecker:

Erneuertes Gedächtniss des Weissenfelsischen Zions, oder eigentliche Beschreibung der Pfarrkirche zu unser Lieben-Frauen in Weissenfels, 1703, gefolgt von Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weißenfels in Sachsen : aus autentischen Urkunden gezogen / von Georg Ernst Otto (1796) und Schöttgen-Kreysig, Diplomatische Nachlese 2, 1733, S. 657.

Nach dem Reichs-Anzeiger 1796 druckte den Text

http://books.google.de/books?id=JbcJAAAAQAAJ&pg=RA1-PA22

Reichs-Anzeiger:

http://books.google.de/books?id=O0JEAAAAcAAJ&pg=PA54

Varianten: Leipziger Senf, erfurtischer Anis

Druck 1785 (nach Justi?):

http://books.google.de/books?id=VflHAAAAcAAJ&pg=PA36

Nach Kreysig druckte:

http://books.google.de/books?id=UXUAAAAAcAAJ&pg=PA352

Kreysig gab einen gekürzten Auszug der Schrift von Schieferdecker:

http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/periodical/pageview/937646

Bei der ausführlichen Schilderung des Einweihungsrituals 1303 fragt man sich allerdings, woher der Herr Autor das wissen will.

Leider gibts von den Deutschen Inschriften nur einen Schnipsel, in dem aber die Jahreszahl 1303 ganz in Frage gestellt wird. Zu lesen sei 1351

http://books.google.de/books?id=NHIgAQAAIAAJ&q=weissenfels+inschriften+schieferdecker+1303

und weitere Schnipsel

[Update: http://archiv.twoday.net/stories/931537631/ ]

Erbstein druckte nach Schieferdecker und bespricht ausführlich die Groschen-Erwähnung ("wenn sie als ächt bestehen soll"):

http://books.google.de/books?id=M24MAAAAYAAJ&pg=PR8-IA4

Zur Schreibsprache in Weißenfels im 14. Jh. sehe man die Beschreibung der Chronik des Clarenklosters (Handschrift aus den 1370er Jahren) durch Werner J. Hoffmann:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31600980

Zur Handschrift:

http://www.handschriftencensus.de/14583

Digitalisat:

http://digital.slub-dresden.de/ppn274270560

Die Dresdener Abschrift aus dem 16. Jh., Chronica des Klosters Weißenfelß, ist, vorausgesetzt die oben erwähnte Naumburger Abschrift enthält tatsächlich den Küchenzettel [das ist der Fall], sicher nicht die Vorlage für diesen, da nur das Schwesternbuch der Klarissen überliefert wird, wie man sich anhand des Digitalisats überzeugen kann:

http://digital.slub-dresden.de/id310402379

Carl Peter Lepsius erwähnt in seiner Arbeit über das Weißenfelser Klarissenkloster

http://books.google.de/books?id=FgAHAAAAcAAJ&pg=PA231

nur eine einzige Klosterchronik, nämlich das Schwesternbuch, aus dem er Auszüge aus einer Abschrift des Bürgermeisters Hoffmann zu Freiburg (den finde ich nicht!) mitteilte. S. 275 gibt er den Küchenzettel nach ungenannter Quelle, vermutlich Schiefendecker, den er S. 249 als Editor (aus dem Original!) erwähnt.

Dass eine Datierung "Anno domini xiii. ciii den xv September" ganz und gar unüblich ist, zeigen die von Lepsius mitgeteilten lateinischen Urkunden. Die erste deutsche stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Zwei Zeitungsartikel fand ich zum Thema:

Älteste Speisekarte lebt auf : 700 Jahre St.-Marien-Kirche

/ Bärbel Schmuck. - In: Mitteldeutsche Zeitung, Bd. 14 (2003), 74, S.9

Sachsen-Anhalt hatte die erste Speisekarte

/ Ulrike Sebert. - In: Magdeburger Volksstimme (2002), 291(14.12.2002)Wochenend-Magazin, S. 3

Zwischenbilanz: Wenn die Kirche erst 1351 eingeweiht wurde, ist das ganze Dokument hinfällig. Angesichts der vielen Merkwürdigkeiten dürfte es sich bei der "ältesten Speisekarte" um eine Fälschung Schieferdeckers handeln.

Weitere Nachträge:

Die ULB Halle war so freundlich, kurzfristig zwei wichtige Bücher zu digitalisieren.

Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weissenfels in Sachsen : aus autentischen Urkunden gezogen / von Georg Ernst Otto, Amts-Landrichter. Emerit, 1796

S. 49 "von guter Hand"

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/5387196

Schieferdecker 1703, S. 9f.

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/5379763

Das Stadtarchiv Naumburg übermittelte Bilder aus der genannten Handschrift S. 35-36. Im Anschluss an die Wiedergabe des Küchenzettels fällt der Name Schieferdecker (Rest auf dem Bild abgeschnitten).

Silke Künzel vom Stadtarchiv Weißenfels stellte einen Auszug aus dem Inschriftenband von Jäger zur Verfügung und teilte ergänzend mit: "nach Franz Jäger (s. Einfügung) fand die Einweihung der Marienkirche nicht 1303 sondern 1351 statt. Somit handelt es sich bei dem Speisezettel um eine Fälschung. Die von ihm angeführten Quellen lauten vollständig:

Büttner, Johann Christian, Chronik der Stadt Weißenfels und der angrenzenden Länder, Ms. Stadtarchiv Weißenfels, W/Ch 17.

Schieferdecker, Johann David, Erneuertes Gedächtnis/Des/Weissenfelsischen Zions/oder/Eigentliche Beschreibung/Der Pfarr-Kirche zu unser Lieben Frauen in Weißenfels, Weißenfels 1703.

Dietmann, Karl Gottlob, Die gesamte der ungeänderten Augspurgischen Konfeßion zugethane Priesterschaft in dem Churfürstenthum Sachsen, 5 Bde., Dresden/Leipzig 1752-1755, 1763.

Aus alter Zeit, Alte Inschriften, in: Weißenfelser Kreisblatt, Tageblatt für Stadt und Land, Nr.23, 28.01.1873 und Nr.36, 12. 02.1873.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Heft 3: Der Kreis Weißenfels, bearb. von Gustav Sommer, Halle a.d.S. 1880.

Lorenz, Ottomar, Die Stadtkirche zu Weißenfels, Weißenfels 1903.

Gerhardt, Friedrich, Geschichte der Stadt Weißenfels an der Saale mit neuen Beiträgen zur Geschichte des Herzogtums Sachsen-Weißenfels, Weißenfels 1907.

Kaphengst, R., Unsere Stadtkirche. Eine kunsthistorische Skizzen, in: Heimatkalender für den Stadt- und Landkreis Weißenfels, Weißenfels 1925.

Bach, Gerhard, Zeugen einer längst vergangenen Zeit in unserer Stadt, in: Weißenfelser Heimatbote, Heft 1/1997, S.7ff. "

Dr. Werner Hoffmann (UB Leipzig) schrieb mir am 16.4.: "zur Schreibsprache des Weißenburger Küchenzettels (Wortlaut wie in Curiositäten ... 9, 1821, S. 546-548 abgedruckt) läßt sich zunächst einmal feststellen: Die Sprache entspricht ganz und gar nicht dem Ostmitteldeutschen des 14. Jh.s: Zum einen zeigt sie rein niederdeutsche Formen wie "tho, dage, bischop", zum andern Diphthongschreibungen wie "naw [='neu'], seine, house, sawer". Beide Merkmale sprechen sehr stark gegen eine Entstehung des Schriftstücks im 14. Jh. im ostmd. Raum. Aufgrund der Sprache scheint es mir allerdings nicht unmöglich, dass das Schriftstück in viel späterer Zeit im Grenzbereich von Mitteldeutsch und Niederdeutsch entstanden ist; aber das kann ich nicht beurteilen.

Gegen die Echtheit des Schriftstücks spricht auch (wie Sie schon an einer Stelle andeuten) die Erwähnung von Groschen als Zahlungsmittel:

Groschen wurden in Meißen nämlich erst ab 1339 geprägt Vgl. dazu jetzt: Universitätsbibliothek Leipzig, Münzen der Groschenzeit der Markgrafschaft Meißen und des Kurfürstentums Sachsen. Bestandskatalog von Ewald Hausmann, Leipzig 2011, S. 10."

Am 25.4.2012 nahm auch Volker Honemann Stellung (Mail an mich): "nun habe ich mir den 'Weißenfelser Küchenzettel' noch einmal vorgenommen und kann mir nicht vorstellen, daß er aus dem 14. Jh. sein soll, es sei denn, da hätte jemand im 16. Jh. einen alten Text sprachlich sehr gründlich überarbeitet und dabei eine Art 'Kunstfrühneuhochdeutsch' produziert (und warum hätte er das tun sollen?). Es gibt an ein paar Stellen mitteldeutsche Charakteristika (starke Endsilben auf -i statt e: newin), aber dann auch Formen wie 'tracteeret', die im 14. Jh. ganz undenkbar sind, auch eine Schreibung wie 'Brwn' für den Zeitzer Bischof ist artifiziell. Manches wirkt dann fast wie ein Relikt-niederdeutsch (hebben). Und ein Begriff wie 'Einweihungsdinge' ist im 14. Jh, schlechterdings nicht vorstellbar. Also doch wohl eine Fälschung!"

Damit wird man behaupten dürfen: Der Weißenfelser Küchenzettel von 1303 ist eine frühneuzeitliche Fälschung

#forschung

http://www.koch-welten.de/

http://www.koch-welten.de/

Verdächtig kommt mir der älteste deutsche Speisezettel zur Einweihung der Stadtkirche zu Weißenfels 1303 vor, den Erbstein in den Curiositäten 9, 1821 mitteilte:

http://books.google.de/books?id=Kn05AAAAcAAJ&pg=PA546

In der ALZ 1816 wird ein früheres Buch Erbsteins besprochen und der Küchenzettel auf eine Publikation 1703 zurückgeführt. Angemerkt wird, dass damals noch gar keine Groschen in Meißen geprägt wurden:

http://books.google.de/books?id=eNzjAAAAMAAJ&pg=PA709

Sowohl die deutsche Sprache als auch die Speisenfolge und vor allem die Angabe von Gulden wecken mein Misstrauen. Aber landauf landab gilt das Stück als echt:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=einweihung+weißenfels+1303

Den Schnipsel "das der Rat der Stadt Weißenfels am 15. Sept. xiijciij [1303 !!] für den im Jahre 1304 [!] verstorbenen Bischof" (angebl. Zs. für Mundartforschung 1971) ziehe ich aus

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=einweihung+weißenfels+1303

Nach HathiTrust dürfte es sich um S. 97 von Zeitschrift für Mundartforschung. v.17-19 1941-1944 handeln.

Das Grimmsche Wörterbuch

http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GZ13174 sagt zu zwetsche: "die ältesten zeugnisse des deutschen wortes (im 15. und 16. jh., s. u.) stammen aus dem südwesten des sprachgebietes". Der zitierte Küchenzettel 15. Jh. Zeitschrift für Kulturgeschichte 4, 1875, S. 512 ist unser Weissenfelser Dokument!

Noch schlagender der Anachronismus tractoret. Das Wörterbuch sagt: "tractieren, vb. , handhaben, behandeln, bewirten, erörtern, verhandeln; aus lat. tractare (vgl. Seiler lehnw. 3, 274) im 15. jh. entlehnt (zuerst 1445 in quell. d. westfäl. gesch. 2, 315 Seibertz bezeugt [...])"

[korcken sollen Gurken sein. Dt. Wb.: "das wort ist im deutschen seit dem 16. jh. als entlehnung aus dem westslav. bezeugt, poln. ogórek (älter ogurek); ech."

Die Graphie schavfleisch findet Google Books nur in dieser Quelle:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q=%22schavfleisch%22 ]

Manfred Straube zitiert 2007 eine archivalische Quelle, Stadtarchiv Naumburg Sa 66:

http://books.google.de/books?id=X6LUDzOgwskC&pg=PA250

Mal sehen, was es damit auf sich hat ...

Nachtrag:

Belletristische Rezeption:

http://books.google.de/books?id=63kHAAAAQAAJ&pg=RA1-PA63

Das Stadtarchiv Naumburg teilte am 4. April 2012 mit: "bei der Handschrift mit der Signatur Sa 66 handelt es sich um:

Chronica des Klosters Weißenfels. Abschrift des 18. Jahrhunderts, das Original soll sich in Dresden befinden.

Genaue Quelle ist nicht bekannt. Abschrift aus dem Nachlass von Carl Peter Lepsius."

Aus chronologischen Gründen unschuldig ist der Naumburger Geschichtsfälscher Johann Georg Rauhe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Rauhe

Nach Schultzes Geschichtsquellen der Provinz Sachsen S. 145f. stammt der erste Abdruck von Johann David Schieferdecker:

Erneuertes Gedächtniss des Weissenfelsischen Zions, oder eigentliche Beschreibung der Pfarrkirche zu unser Lieben-Frauen in Weissenfels, 1703, gefolgt von Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weißenfels in Sachsen : aus autentischen Urkunden gezogen / von Georg Ernst Otto (1796) und Schöttgen-Kreysig, Diplomatische Nachlese 2, 1733, S. 657.

Nach dem Reichs-Anzeiger 1796 druckte den Text

http://books.google.de/books?id=JbcJAAAAQAAJ&pg=RA1-PA22

Reichs-Anzeiger:

http://books.google.de/books?id=O0JEAAAAcAAJ&pg=PA54

Varianten: Leipziger Senf, erfurtischer Anis

Druck 1785 (nach Justi?):

http://books.google.de/books?id=VflHAAAAcAAJ&pg=PA36

Nach Kreysig druckte:

http://books.google.de/books?id=UXUAAAAAcAAJ&pg=PA352

Kreysig gab einen gekürzten Auszug der Schrift von Schieferdecker:

http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/periodical/pageview/937646

Bei der ausführlichen Schilderung des Einweihungsrituals 1303 fragt man sich allerdings, woher der Herr Autor das wissen will.

Leider gibts von den Deutschen Inschriften nur einen Schnipsel, in dem aber die Jahreszahl 1303 ganz in Frage gestellt wird. Zu lesen sei 1351

http://books.google.de/books?id=NHIgAQAAIAAJ&q=weissenfels+inschriften+schieferdecker+1303

und weitere Schnipsel

[Update: http://archiv.twoday.net/stories/931537631/ ]

Erbstein druckte nach Schieferdecker und bespricht ausführlich die Groschen-Erwähnung ("wenn sie als ächt bestehen soll"):

http://books.google.de/books?id=M24MAAAAYAAJ&pg=PR8-IA4

Zur Schreibsprache in Weißenfels im 14. Jh. sehe man die Beschreibung der Chronik des Clarenklosters (Handschrift aus den 1370er Jahren) durch Werner J. Hoffmann:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31600980

Zur Handschrift:

http://www.handschriftencensus.de/14583

Digitalisat:

http://digital.slub-dresden.de/ppn274270560

Die Dresdener Abschrift aus dem 16. Jh., Chronica des Klosters Weißenfelß, ist, vorausgesetzt die oben erwähnte Naumburger Abschrift enthält tatsächlich den Küchenzettel [das ist der Fall], sicher nicht die Vorlage für diesen, da nur das Schwesternbuch der Klarissen überliefert wird, wie man sich anhand des Digitalisats überzeugen kann:

http://digital.slub-dresden.de/id310402379

Carl Peter Lepsius erwähnt in seiner Arbeit über das Weißenfelser Klarissenkloster

http://books.google.de/books?id=FgAHAAAAcAAJ&pg=PA231

nur eine einzige Klosterchronik, nämlich das Schwesternbuch, aus dem er Auszüge aus einer Abschrift des Bürgermeisters Hoffmann zu Freiburg (den finde ich nicht!) mitteilte. S. 275 gibt er den Küchenzettel nach ungenannter Quelle, vermutlich Schiefendecker, den er S. 249 als Editor (aus dem Original!) erwähnt.

Dass eine Datierung "Anno domini xiii. ciii den xv September" ganz und gar unüblich ist, zeigen die von Lepsius mitgeteilten lateinischen Urkunden. Die erste deutsche stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Zwei Zeitungsartikel fand ich zum Thema:

Älteste Speisekarte lebt auf : 700 Jahre St.-Marien-Kirche

/ Bärbel Schmuck. - In: Mitteldeutsche Zeitung, Bd. 14 (2003), 74, S.9

Sachsen-Anhalt hatte die erste Speisekarte

/ Ulrike Sebert. - In: Magdeburger Volksstimme (2002), 291(14.12.2002)Wochenend-Magazin, S. 3

Zwischenbilanz: Wenn die Kirche erst 1351 eingeweiht wurde, ist das ganze Dokument hinfällig. Angesichts der vielen Merkwürdigkeiten dürfte es sich bei der "ältesten Speisekarte" um eine Fälschung Schieferdeckers handeln.

Weitere Nachträge:

Die ULB Halle war so freundlich, kurzfristig zwei wichtige Bücher zu digitalisieren.

Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weissenfels in Sachsen : aus autentischen Urkunden gezogen / von Georg Ernst Otto, Amts-Landrichter. Emerit, 1796

S. 49 "von guter Hand"

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/5387196

Schieferdecker 1703, S. 9f.

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/5379763

Das Stadtarchiv Naumburg übermittelte Bilder aus der genannten Handschrift S. 35-36. Im Anschluss an die Wiedergabe des Küchenzettels fällt der Name Schieferdecker (Rest auf dem Bild abgeschnitten).

Silke Künzel vom Stadtarchiv Weißenfels stellte einen Auszug aus dem Inschriftenband von Jäger zur Verfügung und teilte ergänzend mit: "nach Franz Jäger (s. Einfügung) fand die Einweihung der Marienkirche nicht 1303 sondern 1351 statt. Somit handelt es sich bei dem Speisezettel um eine Fälschung. Die von ihm angeführten Quellen lauten vollständig:

Büttner, Johann Christian, Chronik der Stadt Weißenfels und der angrenzenden Länder, Ms. Stadtarchiv Weißenfels, W/Ch 17.

Schieferdecker, Johann David, Erneuertes Gedächtnis/Des/Weissenfelsischen Zions/oder/Eigentliche Beschreibung/Der Pfarr-Kirche zu unser Lieben Frauen in Weißenfels, Weißenfels 1703.

Dietmann, Karl Gottlob, Die gesamte der ungeänderten Augspurgischen Konfeßion zugethane Priesterschaft in dem Churfürstenthum Sachsen, 5 Bde., Dresden/Leipzig 1752-1755, 1763.

Aus alter Zeit, Alte Inschriften, in: Weißenfelser Kreisblatt, Tageblatt für Stadt und Land, Nr.23, 28.01.1873 und Nr.36, 12. 02.1873.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Heft 3: Der Kreis Weißenfels, bearb. von Gustav Sommer, Halle a.d.S. 1880.

Lorenz, Ottomar, Die Stadtkirche zu Weißenfels, Weißenfels 1903.

Gerhardt, Friedrich, Geschichte der Stadt Weißenfels an der Saale mit neuen Beiträgen zur Geschichte des Herzogtums Sachsen-Weißenfels, Weißenfels 1907.

Kaphengst, R., Unsere Stadtkirche. Eine kunsthistorische Skizzen, in: Heimatkalender für den Stadt- und Landkreis Weißenfels, Weißenfels 1925.

Bach, Gerhard, Zeugen einer längst vergangenen Zeit in unserer Stadt, in: Weißenfelser Heimatbote, Heft 1/1997, S.7ff. "

Dr. Werner Hoffmann (UB Leipzig) schrieb mir am 16.4.: "zur Schreibsprache des Weißenburger Küchenzettels (Wortlaut wie in Curiositäten ... 9, 1821, S. 546-548 abgedruckt) läßt sich zunächst einmal feststellen: Die Sprache entspricht ganz und gar nicht dem Ostmitteldeutschen des 14. Jh.s: Zum einen zeigt sie rein niederdeutsche Formen wie "tho, dage, bischop", zum andern Diphthongschreibungen wie "naw [='neu'], seine, house, sawer". Beide Merkmale sprechen sehr stark gegen eine Entstehung des Schriftstücks im 14. Jh. im ostmd. Raum. Aufgrund der Sprache scheint es mir allerdings nicht unmöglich, dass das Schriftstück in viel späterer Zeit im Grenzbereich von Mitteldeutsch und Niederdeutsch entstanden ist; aber das kann ich nicht beurteilen.

Gegen die Echtheit des Schriftstücks spricht auch (wie Sie schon an einer Stelle andeuten) die Erwähnung von Groschen als Zahlungsmittel:

Groschen wurden in Meißen nämlich erst ab 1339 geprägt Vgl. dazu jetzt: Universitätsbibliothek Leipzig, Münzen der Groschenzeit der Markgrafschaft Meißen und des Kurfürstentums Sachsen. Bestandskatalog von Ewald Hausmann, Leipzig 2011, S. 10."

Am 25.4.2012 nahm auch Volker Honemann Stellung (Mail an mich): "nun habe ich mir den 'Weißenfelser Küchenzettel' noch einmal vorgenommen und kann mir nicht vorstellen, daß er aus dem 14. Jh. sein soll, es sei denn, da hätte jemand im 16. Jh. einen alten Text sprachlich sehr gründlich überarbeitet und dabei eine Art 'Kunstfrühneuhochdeutsch' produziert (und warum hätte er das tun sollen?). Es gibt an ein paar Stellen mitteldeutsche Charakteristika (starke Endsilben auf -i statt e: newin), aber dann auch Formen wie 'tracteeret', die im 14. Jh. ganz undenkbar sind, auch eine Schreibung wie 'Brwn' für den Zeitzer Bischof ist artifiziell. Manches wirkt dann fast wie ein Relikt-niederdeutsch (hebben). Und ein Begriff wie 'Einweihungsdinge' ist im 14. Jh, schlechterdings nicht vorstellbar. Also doch wohl eine Fälschung!"

Damit wird man behaupten dürfen: Der Weißenfelser Küchenzettel von 1303 ist eine frühneuzeitliche Fälschung

#forschung

http://www.koch-welten.de/

http://www.koch-welten.de/KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 23:28 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fortsetzung zu:

http://archiv.twoday.net/stories/96986297/

Die Torgauer Turnieraufzeichnung zu 1540 könnte eine Fälschung sein, zumal angemerkt wird, dass es sonst keine Torgauer Quellen zu den Kämpfen des Ritters vom goldenen Rade gibt:

http://books.google.de/books?id=-d8vAAAAYAAJ&pg=RA1-PA248

Von Könneritz berief sich auf 1867 Vulpius:

http://books.google.de/books?id=nrlDAAAAYAAJ&pg=RA1-PA287

Da Vulpius nach eigenen Angaben sprachlich modernisiert hat und die einzelnen Kampfeinträge eher stereotyp sind, kann man nicht bei der Sprachgestalt ansetzen, sondern an den genannten Personen, was ich aber jetzt nicht leisten kann. Es ist durchaus denkbar, dass Vulpius den Text nicht gefälscht hat, aber bis die Quelle nachgewiesen wird, sollte man ihn nicht verwerten.

Update: Dienstag nach Martini 1540 = Nov, 16 gab es tatsächlich ein Turnier zu Torgau, also zumindest das Datum ist authentisch. Pöschko, Turniere S. 212 verweist auf StA Weimar Reg. D Nr. 129 Vortzaichnus des Turniers zu Torgau 1540 (mit Namensliste der Teilnehmer).

Update: http://archiv.twoday.net/stories/235543050/

http://archiv.twoday.net/stories/96986297/

Die Torgauer Turnieraufzeichnung zu 1540 könnte eine Fälschung sein, zumal angemerkt wird, dass es sonst keine Torgauer Quellen zu den Kämpfen des Ritters vom goldenen Rade gibt:

http://books.google.de/books?id=-d8vAAAAYAAJ&pg=RA1-PA248

Von Könneritz berief sich auf 1867 Vulpius:

http://books.google.de/books?id=nrlDAAAAYAAJ&pg=RA1-PA287

Da Vulpius nach eigenen Angaben sprachlich modernisiert hat und die einzelnen Kampfeinträge eher stereotyp sind, kann man nicht bei der Sprachgestalt ansetzen, sondern an den genannten Personen, was ich aber jetzt nicht leisten kann. Es ist durchaus denkbar, dass Vulpius den Text nicht gefälscht hat, aber bis die Quelle nachgewiesen wird, sollte man ihn nicht verwerten.

Update: Dienstag nach Martini 1540 = Nov, 16 gab es tatsächlich ein Turnier zu Torgau, also zumindest das Datum ist authentisch. Pöschko, Turniere S. 212 verweist auf StA Weimar Reg. D Nr. 129 Vortzaichnus des Turniers zu Torgau 1540 (mit Namensliste der Teilnehmer).

Update: http://archiv.twoday.net/stories/235543050/

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 22:35 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fortsetzung zu:

http://archiv.twoday.net/stories/96986259/

Das Turnier der Kapellendorfer Bauern 1585

http://books.google.de/books?id=0Xw5AAAAcAAJ&pg=PA37

folgt einer älteren Quelle, siehe Hinweis 1790

http://books.google.de/books?id=-SMwAAAAYAAJ&pg=RA2-PA479

***

S. 429 ff. geht es um die Fronleichnam-Feier in München. Die Relation S. 438ff. könnte durch die Erwähnung von Orlando di Lasso und ihren Inhalt verdächtig sein, aber die Aufzeichnungen des Lizentiaten Müller sind in der Tat als Cgm 1967 in München vorhanden:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q="cgm+1967"

***

Fortsetzung: http://archiv.twoday.net/stories/96986323/

http://archiv.twoday.net/stories/96986259/

Das Turnier der Kapellendorfer Bauern 1585

http://books.google.de/books?id=0Xw5AAAAcAAJ&pg=PA37

folgt einer älteren Quelle, siehe Hinweis 1790

http://books.google.de/books?id=-SMwAAAAYAAJ&pg=RA2-PA479

***

S. 429 ff. geht es um die Fronleichnam-Feier in München. Die Relation S. 438ff. könnte durch die Erwähnung von Orlando di Lasso und ihren Inhalt verdächtig sein, aber die Aufzeichnungen des Lizentiaten Müller sind in der Tat als Cgm 1967 in München vorhanden:

https://www.google.de/search?tbm=bks&q="cgm+1967"

***

Fortsetzung: http://archiv.twoday.net/stories/96986323/

KlausGraf - am Dienstag, 3. April 2012, 21:56 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen