Landesgeschichte

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45391

Was dieser Text wohl soll?

- Ohne bibliographische Angaben/Links der exemplarisch erwähnten Werke

- mit allzu dürftiger Bibliographie, siehe etwa Müller 2004

http://www.handschriftencensus.de/11166

- ohne Nennung des Verfasserlexikons oder des Handschriftencensus

- ohne Liste von Digitalisaten wichtiger Fürstenspiegel

- ohne Abbildung

- ohne Kennzeichnung, dass die Arbeit von Singer (auf MDZ-Server!) online verfügbar ist!

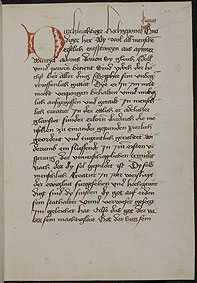

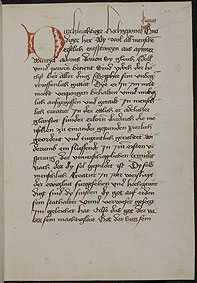

Cpg 172

Cpg 172

Was dieser Text wohl soll?

- Ohne bibliographische Angaben/Links der exemplarisch erwähnten Werke

- mit allzu dürftiger Bibliographie, siehe etwa Müller 2004

http://www.handschriftencensus.de/11166

- ohne Nennung des Verfasserlexikons oder des Handschriftencensus

- ohne Liste von Digitalisaten wichtiger Fürstenspiegel

- ohne Abbildung

- ohne Kennzeichnung, dass die Arbeit von Singer (auf MDZ-Server!) online verfügbar ist!

Cpg 172

Cpg 172KlausGraf - am Sonntag, 8. Januar 2012, 22:32 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ärgerlich ist es, dass ich seit 2002 meine Seite über Jörg Ruch nicht aktualisiert habe:

http://web.archive.org/web/20070609170231/http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ruch.htm

www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ruch.htm

Man mag es bedauern, dass ich nicht dazu gekommen bin, einen Aufsatz "Jörg Ruch und andere Kunden des Buchbinders Johannes Richenbach" für ein gedruckte Organ zu schreiben.

Noch ärgerlicher als mein Versäumnis finde ich es allerdings, wenn online vorhandene relevante Literatur (hier: die oben verlinkte Website, die im übrigen nicht nur im Internet Archive, sondern auch im edoweb - http://goo.gl/MRyit - dauerhaft verfügbar ist) in gedruckten Werken übergangen wird, wie es in Armin Schlechters Heidelberger Inkunabelkatalog der Fall ist.

http://books.google.de/books?id=JWePgnTPjYQC&pg=PA1061 identisch mit dem INKA-Provenienzeintrag

"Ruch, Georg

aus Schwäbisch Gmünd, immatr. Heidelberg 1470, 1472 B. A., Kaplan der Leonhardskapelle in Schwäbisch Gmünd (Lit.: Katalog der Bibliothek Otto Schäfer Schweinfurt, Teil 1: Drucke, Manuskripte und Einbände des 15. Jahrhunderts, bearb. von Manfred von Arnim, Bd. 2, Stuttgart 1984, S. 789; Madsen, Nr. 397, 1908, 3951)"

Zu Nr. 1806 des Heidelberger Katalogs (die im INKA-Eintrag selbst idiotischerweise nicht angegeben ist) erfährt man in INKA

http://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=13002567

Provenienz: [2], Bl. 139b: 1. Anno domini 1475 emi istum librum pro floreno in die Vitalis et fuit sic illigatus una cum viola sanctorum. - 2. (darunter, von anderer Hand:) De... Jeori Ruchen (15. Jh.). - 3. Vorderspiegel: Aufgeklebt ein Brief von C[harles] Welch, Guildhall Library, 27. Mai 1900, an Dr. Newton sowie ein Blatt mit englischen Notizen zur Bedeutung des Kaufvermerks für die Datierung des Drucks. - 4. Auf demselben Blatt Akzessionsvermerk T.19.9.1932. Erworben 1932 bei Antiquariat Maggs Bros., London zusammen mit Ink. Nr. 977, 1009 und 1751 im Tausch gegen Ink. Nr. 1863, 1881 sowie Ars moriendi [Augsburg, vor 1470], Blockbuch (Catalogue Maggs Bros. 600, 1934, Nr. 39 und Büchler-Mattmann, S. 18f.) durch Vermittlung von Jacques Rosenthal, München. - Einband: Heller Lederband mit Streicheisenlinien und Einzelstempeln. - Ehemals eine Schließe, Schließenblech ornamentiert. Ehemals fünf Buckel pro Deckel. - Ehemals Liber catenatus (Loch Hinterdeckel oben). - Pergamenttitelschild (rubriziert). - Schwäbisch Gmünd, Werkstatt Affe I (EBDB w000006, Stempel s000160, s000162-s000164, s000166, s000179; Kyriss 132, u. a. Stempel 1, 3, 5f., 8). - Fragmente: Pergament-Falzverstärkungen zu den Deckeln, liturgisch, u. a. Kalendarium. - Kyriss 132; EBDB w000006

Dass kein anderer Jörg Ruch gemeint ist, bestätigt die Lokalisierung der Einband-Werkstatt.

Zu den Angaben bei IPI (Ruch, Georgius, chaplain, St. Leonard chapel, Schwäbisch-Gmünd (Gamundia), matric. Heidelberg 1470, B.A. 1472; friend of the binder-priest Joh. Richenbach; also owned (ex inf. Klaus Graf) Bryn Mawr Ms. 3 and Bodl. Ms. Douce 355: Copenh 397 (1469), 1908 + 3951 (1475); Schäfer 25 (1470) 00028299) und meiner oben genannten Internetseite zu ergänzen ist eine Handschrift der Diözesanbibliothek Rottenburg, die von Jörg Ruch geschrieben wurde. [Und - Dublin, Trinity College MS. 1049 (dated 1449), vgl. M. L. Colker, "Trinity College Dublin. Descriptive catalogue of the medieval and renaissance Latin manuscripts", 2 vols., Aldershot, etc.: Scolar Press, 1991, vol. 2 pp. 1204-7" - frdl. Hinweis Barker-Benfield 2002]

Krämer Scriptores hat wie nicht selten Unsinn, da sie den Gmünder Ruch mit einem anderen Kleriker zusammenwirft:

Ruch, Georgius (Jeorius) scriptor vor 1482

Nachweisbar als Pfarrer in Herzogsweiler (Freudenstadt, a. 1464), in Frankenhofen (bei Ehingen, a. 1467), in Weildorf (bei Überlingen, a. 1468) und in Margretshausen (bei Balingen, a. 1482). Meist vom Salemer Abt präsentiert. nennt sich häufig 'plebanus in Lutrien' (wohl Lautern, Württemberg). Stirbt 1482.

Handschriften

Bryn Mawr, PA, Bryn Mawr College Library, 3 (a. 1438 in Lutrien).

Rottenburg, DiözesanB, Rott., F 329, fol. 164ra (a. 1452).

Oxford, Bodleian Library, Douce 355 (SC 21930), fol. 326r, 328r (a. 1441).

London, BL, Add. 40151 (VD).

Literatur

Watson, Oxford, S. 76f. nr. 476 und Abb. 399.

Bond-Faye, S. 434.

Col. 5, Nr. 18826.

Madan, Catal. Oxford 5, Nr. 21930

M. Krebs, Die Investiturprotokollr der Diözese Konstanz aus dem 15. Jahrhundert, in: Freiburger Diözesan-Archiv 66 (1938), 68 (1941), 70-74 (1950-1954).

Zur Handschrift in Bryn Mawr:

http://www.brynmawr.edu/library/speccoll/guides/ms3.shtml

Zur Handschrift in London (geschrieben 1443?) habe ich noch keine Informationen, in der online verfügbaren Beschreibung steht nichts von Ruch:

http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/HITS0001.ASP?VPath=html/32452.htm&Search=Add.+40151&Highlight=F

Nachtrag 2013: Verweij, Michiel: "The Manuscript Transmission of the Summa De Virtutibus by Guillielmus Peraldus. A Preliminary Survey of the Manuscripts", in: Medioevo 31 (2006), S. 103-296, hier S. 163f. beschreibt Oxford Douce 355 und bezieht sich auf meine Internetseite (noch Koblenzer Server), ohne freilich meinen Namen zu nennen.

Nachtrag Januar 2015: Im Handel ist bei Les Enluminures eine Ruch-Handschrift aufgetaucht:

http://archiv.twoday.net/stories/1022384881/ ]

#forschung

http://web.archive.org/web/20070609170231/http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ruch.htm

www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ruch.htm

Man mag es bedauern, dass ich nicht dazu gekommen bin, einen Aufsatz "Jörg Ruch und andere Kunden des Buchbinders Johannes Richenbach" für ein gedruckte Organ zu schreiben.

Noch ärgerlicher als mein Versäumnis finde ich es allerdings, wenn online vorhandene relevante Literatur (hier: die oben verlinkte Website, die im übrigen nicht nur im Internet Archive, sondern auch im edoweb - http://goo.gl/MRyit - dauerhaft verfügbar ist) in gedruckten Werken übergangen wird, wie es in Armin Schlechters Heidelberger Inkunabelkatalog der Fall ist.

http://books.google.de/books?id=JWePgnTPjYQC&pg=PA1061 identisch mit dem INKA-Provenienzeintrag

"Ruch, Georg

aus Schwäbisch Gmünd, immatr. Heidelberg 1470, 1472 B. A., Kaplan der Leonhardskapelle in Schwäbisch Gmünd (Lit.: Katalog der Bibliothek Otto Schäfer Schweinfurt, Teil 1: Drucke, Manuskripte und Einbände des 15. Jahrhunderts, bearb. von Manfred von Arnim, Bd. 2, Stuttgart 1984, S. 789; Madsen, Nr. 397, 1908, 3951)"

Zu Nr. 1806 des Heidelberger Katalogs (die im INKA-Eintrag selbst idiotischerweise nicht angegeben ist) erfährt man in INKA

http://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=13002567

Provenienz: [2], Bl. 139b: 1. Anno domini 1475 emi istum librum pro floreno in die Vitalis et fuit sic illigatus una cum viola sanctorum. - 2. (darunter, von anderer Hand:) De... Jeori Ruchen (15. Jh.). - 3. Vorderspiegel: Aufgeklebt ein Brief von C[harles] Welch, Guildhall Library, 27. Mai 1900, an Dr. Newton sowie ein Blatt mit englischen Notizen zur Bedeutung des Kaufvermerks für die Datierung des Drucks. - 4. Auf demselben Blatt Akzessionsvermerk T.19.9.1932. Erworben 1932 bei Antiquariat Maggs Bros., London zusammen mit Ink. Nr. 977, 1009 und 1751 im Tausch gegen Ink. Nr. 1863, 1881 sowie Ars moriendi [Augsburg, vor 1470], Blockbuch (Catalogue Maggs Bros. 600, 1934, Nr. 39 und Büchler-Mattmann, S. 18f.) durch Vermittlung von Jacques Rosenthal, München. - Einband: Heller Lederband mit Streicheisenlinien und Einzelstempeln. - Ehemals eine Schließe, Schließenblech ornamentiert. Ehemals fünf Buckel pro Deckel. - Ehemals Liber catenatus (Loch Hinterdeckel oben). - Pergamenttitelschild (rubriziert). - Schwäbisch Gmünd, Werkstatt Affe I (EBDB w000006, Stempel s000160, s000162-s000164, s000166, s000179; Kyriss 132, u. a. Stempel 1, 3, 5f., 8). - Fragmente: Pergament-Falzverstärkungen zu den Deckeln, liturgisch, u. a. Kalendarium. - Kyriss 132; EBDB w000006

Dass kein anderer Jörg Ruch gemeint ist, bestätigt die Lokalisierung der Einband-Werkstatt.

Zu den Angaben bei IPI (Ruch, Georgius, chaplain, St. Leonard chapel, Schwäbisch-Gmünd (Gamundia), matric. Heidelberg 1470, B.A. 1472; friend of the binder-priest Joh. Richenbach; also owned (ex inf. Klaus Graf) Bryn Mawr Ms. 3 and Bodl. Ms. Douce 355: Copenh 397 (1469), 1908 + 3951 (1475); Schäfer 25 (1470) 00028299) und meiner oben genannten Internetseite zu ergänzen ist eine Handschrift der Diözesanbibliothek Rottenburg, die von Jörg Ruch geschrieben wurde. [Und - Dublin, Trinity College MS. 1049 (dated 1449), vgl. M. L. Colker, "Trinity College Dublin. Descriptive catalogue of the medieval and renaissance Latin manuscripts", 2 vols., Aldershot, etc.: Scolar Press, 1991, vol. 2 pp. 1204-7" - frdl. Hinweis Barker-Benfield 2002]

Krämer Scriptores hat wie nicht selten Unsinn, da sie den Gmünder Ruch mit einem anderen Kleriker zusammenwirft:

Ruch, Georgius (Jeorius) scriptor vor 1482

Nachweisbar als Pfarrer in Herzogsweiler (Freudenstadt, a. 1464), in Frankenhofen (bei Ehingen, a. 1467), in Weildorf (bei Überlingen, a. 1468) und in Margretshausen (bei Balingen, a. 1482). Meist vom Salemer Abt präsentiert. nennt sich häufig 'plebanus in Lutrien' (wohl Lautern, Württemberg). Stirbt 1482.

Handschriften

Bryn Mawr, PA, Bryn Mawr College Library, 3 (a. 1438 in Lutrien).

Rottenburg, DiözesanB, Rott., F 329, fol. 164ra (a. 1452).

Oxford, Bodleian Library, Douce 355 (SC 21930), fol. 326r, 328r (a. 1441).

London, BL, Add. 40151 (VD).

Literatur

Watson, Oxford, S. 76f. nr. 476 und Abb. 399.

Bond-Faye, S. 434.

Col. 5, Nr. 18826.

Madan, Catal. Oxford 5, Nr. 21930

M. Krebs, Die Investiturprotokollr der Diözese Konstanz aus dem 15. Jahrhundert, in: Freiburger Diözesan-Archiv 66 (1938), 68 (1941), 70-74 (1950-1954).

Zur Handschrift in Bryn Mawr:

http://www.brynmawr.edu/library/speccoll/guides/ms3.shtml

Zur Handschrift in London (geschrieben 1443?) habe ich noch keine Informationen, in der online verfügbaren Beschreibung steht nichts von Ruch:

http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/HITS0001.ASP?VPath=html/32452.htm&Search=Add.+40151&Highlight=F

Nachtrag 2013: Verweij, Michiel: "The Manuscript Transmission of the Summa De Virtutibus by Guillielmus Peraldus. A Preliminary Survey of the Manuscripts", in: Medioevo 31 (2006), S. 103-296, hier S. 163f. beschreibt Oxford Douce 355 und bezieht sich auf meine Internetseite (noch Koblenzer Server), ohne freilich meinen Namen zu nennen.

Nachtrag Januar 2015: Im Handel ist bei Les Enluminures eine Ruch-Handschrift aufgetaucht:

http://archiv.twoday.net/stories/1022384881/ ]

#forschung

KlausGraf - am Samstag, 31. Dezember 2011, 16:40 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Aufsehen erregende Fehde Hans Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt Schwäbisch Gmünd (1543-1554) wurde auch publizistisch ausgetragen und zwar durch gedruckte Ausschreiben, die sich an die Reichsöffentlichkeit wandten.

Eine durchaus im grobianischen Ton der Zeit gehaltene Widerlegung der Rechtsposition Diemars ist die "Confutation" aus dem Jahr 1544, von der Exemplare in den Bibliotheken von Wolfenbüttel und München sowie im Archivgut erhalten blieben und die nun nach dem Münchner Exemplar online vorliegt:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00067057/image_1

Nach meinem Fund in der Stadtrechnung 1544, den ich 1984 publizierte, darf der Reichskammergerichts-Vertreter der Stadt Dr. Simon Engelhart als Autor dieser Schrift angesehen werden:

http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ&pg=PA124

Selbstverständlich hatte ich vor langen Jahren diesen Hinweis dem VD 16 mitgeteilt, der ihn jedoch ignorierte, wie die VD16-Datenbank beweist: VD16 S 4561. Schon im November 1543 hatte Gmünd eine vom VD 16 nicht berücksichtigte Druckschrift, die in Stuttgarter Akten überliefert ist, ausgehen lassen (Nachweis in meinem gleich zu nennenden Aufsatz, Anm. 13).

Eine moderne Darstellung hat die Fehde durch mich 1997 und im wesentlichen unverändert 2005 erfahren:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/ (Fassung von 2005: Gmünder Studien 7, S. 7-32)

Leider hatte ich es versäumt, die Abbildung der mir damals nicht bekannten abgeschnittenen Finger in den Wiener Akten auf Wikimedia Commons zu sichern:

http://archiv.twoday.net/stories/4411045/

Jetzt muss ich warten, ob mir ein freundlicher Archivalia-Leser einen Scan aus Manfred Wehdorn, Leopold Auer: Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Geschichte - Gebäude - Bestände - Wien 2003 zukommen lässt.

Update: Wenige Minuten später sandte mir Dr. Herrmann vom Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd per Mail einen Ausdruck meines seinerzeitigen Archivalia-Beitrags mit eingebundener (Mini-)Fingerabbildung, wofür auch hier herzlich gedankt sei. Größerer Scan wäre aber nach wie vor wünschenswert.

Eine durchaus im grobianischen Ton der Zeit gehaltene Widerlegung der Rechtsposition Diemars ist die "Confutation" aus dem Jahr 1544, von der Exemplare in den Bibliotheken von Wolfenbüttel und München sowie im Archivgut erhalten blieben und die nun nach dem Münchner Exemplar online vorliegt:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00067057/image_1

Nach meinem Fund in der Stadtrechnung 1544, den ich 1984 publizierte, darf der Reichskammergerichts-Vertreter der Stadt Dr. Simon Engelhart als Autor dieser Schrift angesehen werden:

http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ&pg=PA124

Selbstverständlich hatte ich vor langen Jahren diesen Hinweis dem VD 16 mitgeteilt, der ihn jedoch ignorierte, wie die VD16-Datenbank beweist: VD16 S 4561. Schon im November 1543 hatte Gmünd eine vom VD 16 nicht berücksichtigte Druckschrift, die in Stuttgarter Akten überliefert ist, ausgehen lassen (Nachweis in meinem gleich zu nennenden Aufsatz, Anm. 13).

Eine moderne Darstellung hat die Fehde durch mich 1997 und im wesentlichen unverändert 2005 erfahren:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/ (Fassung von 2005: Gmünder Studien 7, S. 7-32)

Leider hatte ich es versäumt, die Abbildung der mir damals nicht bekannten abgeschnittenen Finger in den Wiener Akten auf Wikimedia Commons zu sichern:

http://archiv.twoday.net/stories/4411045/

Jetzt muss ich warten, ob mir ein freundlicher Archivalia-Leser einen Scan aus Manfred Wehdorn, Leopold Auer: Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Geschichte - Gebäude - Bestände - Wien 2003 zukommen lässt.

Update: Wenige Minuten später sandte mir Dr. Herrmann vom Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd per Mail einen Ausdruck meines seinerzeitigen Archivalia-Beitrags mit eingebundener (Mini-)Fingerabbildung, wofür auch hier herzlich gedankt sei. Größerer Scan wäre aber nach wie vor wünschenswert.

KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 15:19 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die deutschsprachige Wikisource-Community hat die Digitalisierung dieses für die Literaturgeschichte bedeutenden Werks finanziert. Es enthält unter anderem Gedichte von Hölderlin und Uhlands Dramenfragment Konradin. Mir bislang nicht bekannt war ein Gedicht von Conz, das dieser Joseph von Lassberg anlässlich des Todes der geliebten Elisabeth von Fürstenberg im Juli 1822, mit der Lassberg liiert war und einen Sohn hatte, gewidmet hat:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taschenbuch_von_der_Donau_1824_231.jpg

http://www.archive.org/details/TaschenbuchVonDerDonau1824

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taschenbuch_von_der_Donau_1824_231.jpg

http://www.archive.org/details/TaschenbuchVonDerDonau1824

KlausGraf - am Freitag, 23. Dezember 2011, 20:00 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.oberschwaben-portal.de

Sollten nicht erst die "Oberschwäbischen Mannigfaltigkeiten" dieses neue Angebot bewerten, bevor wir das tun?

Sollten nicht erst die "Oberschwäbischen Mannigfaltigkeiten" dieses neue Angebot bewerten, bevor wir das tun?

KlausGraf - am Freitag, 9. Dezember 2011, 06:35 - Rubrik: Landesgeschichte

Einmal im Jahr, Anfang Dezember, versammeln sich Oberbürgermeister, Stadtrat, Eichstätter Honoratioren sowie zahlreiche Bürger in der Schutzengelkirche, um zu danken – für die Verschonung in der Kriegsbedrohung 1703 während des spanischen Erbfolgekriegs. Damals riefen Magistrat und Bevölkerung die Fürsprache des heiligen Franz Xaver an, den man daraufhin zum zweiten Stadtpatron erwählte.

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-Missionarischer-Eifer;art575,2521025

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-Missionarischer-Eifer;art575,2521025

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 04:21 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das 1967 erschienene Buch von Hermann Nehlsen ist online:

http://epub.ub.uni-muenchen.de/9423/

Ebenso wie einige seiner rechtshistorischen Aufsätze (aaO).

http://epub.ub.uni-muenchen.de/9423/

Ebenso wie einige seiner rechtshistorischen Aufsätze (aaO).

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 03:37 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Claudia Händl schrieb im Verfasserlexikon 2. Auflage 9 Lief. 2 (1994) nach Mitteilung einiger Schweizer Belege für eine hochmittelalterliche Adelsfamilie vom Tal/de Thale: Rechne man aufgrund der Miniatur in C, die eine Anspielung auf eine Beziehung des Sängers zum staufischen Königshof darstelle,

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0601

der Erwähnung Gottfrieds von Neifen und der Überlieferung von Lied 2 auch unter dem Namen Winterstetten mit einer schwäbischen Herkunft des Dichters, "so könnte man ihn vielleicht mit Hildebrand vom Thale, einem Angehörigen einer bei Schwäbisch Gmünd ansässigen Familie identifizieren" (Sp. 591). Im Faksimile der Manesse-Miniaturen von Ingo F. Walther 1988 heißt es analog: "Er könnte dann ein Mitglied jener Familie gewesen sein, die in Schwäbisch Gmünd angesiedelt war" (S. 204).

Woher kommt der Hildebrand vom Thale? Er geht auf Friedrich Heinrich von der Hagen zurück, der angibt, dieser habe ein Hofamt der schwäbischen Herzöge bekleidet und sich dabei auf Pfisters Geschichte Schwabens beruft:

http://books.google.de/books?id=S3kHAAAAQAAJ&pg=PA461

Pfister:

http://books.google.de/books?id=LWUPAAAAQAAJ&pg=PA240

Das war aber eine sehr phantasievolle Interpretation Pfisters, denn in der Zeugenliste der in Tübingen ausgestellten Herzogsurkunde von 1187 steht nichts davon, nur "Hildebrandus de Tale" als Ministeriale

http://www.wubonline.de/?wub=679

WUB-Faksimile

http://books.google.de/books?id=XRxGAAAAcAAJ&pg=PA249

Tal wird als Thal OA Waldsee und von der Neubearbeitung des WUB als "Tal, Bergatreute, RV" identifiziert. Belastbar ist diese Identifizierung keineswegs, ich finde weder in der OAB Waldsee

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Oberamt_Waldsee_133.png

noch im "Land Baden-Württemberg" irgendeinen Hinweis auf einen adeligen Sitz. Die anderen Ministerialen gehören anscheinend alle nach Oberschwaben, so mag denn auch Hildebrand vom Tale aus dieser Gegend stammen, aber dass er tatsächlich in Tal bei Bergatreute ansässig war, erscheint mir zweifelhaft. Eine sichere Identifizierung ist nicht möglich.

Der Taler soll laut dem Verfasserlexikon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gewirkt haben. Dann kommt natürlich der Hildebrandus de Tale 1187 gar nicht in Betracht.

Und was wird in der ADB 1894 aus diesem einen Beleg?

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Taler

" T. ist also doch wohl ein Angehöriger des schwäbischen Geschlechts, in dem (wie bei den benachbarten Neifen und den Wintersteten) ein Hofamt bei den schwäbischen Herzogen erblich war."

Bartsch hat ihn unter den Schweizer Minnesängern, ohne des Hildebrand-Belegs Erwähnung zu tun:

http://www.archive.org/stream/dieschweizerminn00bartuoft#page/xlvi/mode/2up

Auch für Laßberg (Liedersaal II) und jüngst Meves (Regesten) steht fest, dass der Taler der Familie vom Tal bei Rheineck angehört. Isoliert und von der Forschung nicht aufgegriffen ein Hinweis auf Straßburger Taler des 14. (!) Jahrhunderts:

http://books.google.de/books?id=G8YEAAAAIAAJ&&pg=PA56 (US)

Woher Schwäbisch Gmünd in die Sekundärliteratur eingesickert ist, vermag ich nicht zu sagen. In jedem Fall gibt es keinen Anhaltspunkt, dass der Taler mit der Gmünder Familie Taler zusammenhängt. Das Wappen ist in jedem Fall ein anderes, was zwar kein zwingendes Argument ist, wie Bumke gezeigt hat, doch Beachtung verdient.

Wir kennen das Wappen der Gmünder Taler, das eigenartigerweise mit dem Wappen derer von Talheim bei Schwäbisch Hall übereinstimmt. Es ist eine gespaltene Spitze.

Eine Federzeichnung vom Ende des 16. Jahrhunderts in der Chronikhandschrift der "Drei Gmünder Chroniken" zeigt das Wappen derer "vom Thal" (eine nachträgliche Namensform, die Taler nannten sich nie so):

http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ&pg=PA127

[Einen der frühesten Siegelbelege sah ich selbst, damals im Hauptstaatsarchiv München Domkapitel Augsburg U 239 vom Jahr 1333. In Augsburg bürgten für Albrecht Hack von Wöllstein auch vornehme Gmünder Bürger: Walter von Rinderbach, Johann Kulabrunn, Burger der Taler, Walter Kurz und Walter Richpolt. Der Taler - nach der Siegelumschrift war es Sifrid - siegelte mit der gespaltenen Spitze! Druck: http://books.google.de/books?id=RS7wXJLHgcMC&pg=PA33 = Monumenta Boica 33, S. 33.]

Alberti kann ich nicht verlinken, Buchhändler P. in RV hat das Scannen 2009 eingestellt:

http://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergisches_Adels-_und_Wappenbuch

[ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alberti_taler.jpg ]

Das Scheibler'sche Wappenbuch (s. Bild) hat dieses Wappen als "von Talhen" für Schwaben. Widmanns Haller Chronica beschreibt das Wappen der Haller Talheim ebenso (S. 68, 86 ed. Kolb). Die Gattin von "dalheim" des in Lorch bestatteten Ulrich von Schechingen führt ebenfalls die gespaltene Spitze (Grabdenkmal in der Klosterkirche). Gabelkover nennt sie Elisabeth (Drös, Inschriften Göppingen Nr. 84).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DT-Scheibler299ps.jpg

Die Gmünder Taler wurden von Axel Hans Nuber bearbeitet und auch von Bernhard Theil unter den lehensfähigen Familien erwähnt (Gmünder Studien 2, 1979, S. 72f.) Eine zutreffendere Skizze ihrer Familiengeschichte gab ich in der Stadtgeschichte 1984, S. 123 (noch nicht online). Bereits der erste Beleg, Conradus dictus Taler 1283, zeigt die Familie als ratsfähig, denn dieser zählt zu den iudices (Richtern) der Stadt.

Die Herkunft des Talers ist unsicher wie eh und je.

Nachtrag: Prof. Dr. Max Schiendorfer (Zürich) vermutet, der Ortsname Schwäbisch Gmünd sei von Ingo F. Walther in die Forschung eingebracht worden (freundliche Mitteilung per Mail): Vgl. Codex Manesse. Die große Heidelberger Liederhandschrift. Interimstexte zum Vollfaksimile von I.F.Walther, 9. Teillieferung (ausgegeben im Mai 1977), zu Nr. 101; ferner derselbe in: Sämtliche Miniaturen der Manesse-Liederhandschrift, hg. v. I.F.Walther, Aachen 1979, zu Nr. 100 (!).

Weiterer Nachtrag 1.2.2012: Das Wappenbuch des Anton Tirol hat das Wappen als "von talhaim von eberbach"

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00001649/image_200

Zu dieser Familie

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1/0195

Bildbeleg Wappen von Dalheim

http://www.dr-bernhard-peter.de/Heraldik/Galerien2/galerie1244.htm

April 2013: Norbert H. Ott schreibt in NDB 25 (2013), S. 770f. nur das VL aus: "Hildebrand vom Thale [...], den Angehörigen einer bei Schwäbisch Gmünd beheimateten Familie" (S. 771).

#forschung

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0601

der Erwähnung Gottfrieds von Neifen und der Überlieferung von Lied 2 auch unter dem Namen Winterstetten mit einer schwäbischen Herkunft des Dichters, "so könnte man ihn vielleicht mit Hildebrand vom Thale, einem Angehörigen einer bei Schwäbisch Gmünd ansässigen Familie identifizieren" (Sp. 591). Im Faksimile der Manesse-Miniaturen von Ingo F. Walther 1988 heißt es analog: "Er könnte dann ein Mitglied jener Familie gewesen sein, die in Schwäbisch Gmünd angesiedelt war" (S. 204).

Woher kommt der Hildebrand vom Thale? Er geht auf Friedrich Heinrich von der Hagen zurück, der angibt, dieser habe ein Hofamt der schwäbischen Herzöge bekleidet und sich dabei auf Pfisters Geschichte Schwabens beruft:

http://books.google.de/books?id=S3kHAAAAQAAJ&pg=PA461

Pfister:

http://books.google.de/books?id=LWUPAAAAQAAJ&pg=PA240

Das war aber eine sehr phantasievolle Interpretation Pfisters, denn in der Zeugenliste der in Tübingen ausgestellten Herzogsurkunde von 1187 steht nichts davon, nur "Hildebrandus de Tale" als Ministeriale

http://www.wubonline.de/?wub=679

WUB-Faksimile

http://books.google.de/books?id=XRxGAAAAcAAJ&pg=PA249

Tal wird als Thal OA Waldsee und von der Neubearbeitung des WUB als "Tal, Bergatreute, RV" identifiziert. Belastbar ist diese Identifizierung keineswegs, ich finde weder in der OAB Waldsee

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Oberamt_Waldsee_133.png

noch im "Land Baden-Württemberg" irgendeinen Hinweis auf einen adeligen Sitz. Die anderen Ministerialen gehören anscheinend alle nach Oberschwaben, so mag denn auch Hildebrand vom Tale aus dieser Gegend stammen, aber dass er tatsächlich in Tal bei Bergatreute ansässig war, erscheint mir zweifelhaft. Eine sichere Identifizierung ist nicht möglich.

Der Taler soll laut dem Verfasserlexikon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gewirkt haben. Dann kommt natürlich der Hildebrandus de Tale 1187 gar nicht in Betracht.

Und was wird in der ADB 1894 aus diesem einen Beleg?

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Taler

" T. ist also doch wohl ein Angehöriger des schwäbischen Geschlechts, in dem (wie bei den benachbarten Neifen und den Wintersteten) ein Hofamt bei den schwäbischen Herzogen erblich war."

Bartsch hat ihn unter den Schweizer Minnesängern, ohne des Hildebrand-Belegs Erwähnung zu tun:

http://www.archive.org/stream/dieschweizerminn00bartuoft#page/xlvi/mode/2up

Auch für Laßberg (Liedersaal II) und jüngst Meves (Regesten) steht fest, dass der Taler der Familie vom Tal bei Rheineck angehört. Isoliert und von der Forschung nicht aufgegriffen ein Hinweis auf Straßburger Taler des 14. (!) Jahrhunderts:

http://books.google.de/books?id=G8YEAAAAIAAJ&&pg=PA56 (US)

Woher Schwäbisch Gmünd in die Sekundärliteratur eingesickert ist, vermag ich nicht zu sagen. In jedem Fall gibt es keinen Anhaltspunkt, dass der Taler mit der Gmünder Familie Taler zusammenhängt. Das Wappen ist in jedem Fall ein anderes, was zwar kein zwingendes Argument ist, wie Bumke gezeigt hat, doch Beachtung verdient.

Wir kennen das Wappen der Gmünder Taler, das eigenartigerweise mit dem Wappen derer von Talheim bei Schwäbisch Hall übereinstimmt. Es ist eine gespaltene Spitze.

Eine Federzeichnung vom Ende des 16. Jahrhunderts in der Chronikhandschrift der "Drei Gmünder Chroniken" zeigt das Wappen derer "vom Thal" (eine nachträgliche Namensform, die Taler nannten sich nie so):

http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ&pg=PA127

[Einen der frühesten Siegelbelege sah ich selbst, damals im Hauptstaatsarchiv München Domkapitel Augsburg U 239 vom Jahr 1333. In Augsburg bürgten für Albrecht Hack von Wöllstein auch vornehme Gmünder Bürger: Walter von Rinderbach, Johann Kulabrunn, Burger der Taler, Walter Kurz und Walter Richpolt. Der Taler - nach der Siegelumschrift war es Sifrid - siegelte mit der gespaltenen Spitze! Druck: http://books.google.de/books?id=RS7wXJLHgcMC&pg=PA33 = Monumenta Boica 33, S. 33.]

Alberti kann ich nicht verlinken, Buchhändler P. in RV hat das Scannen 2009 eingestellt:

http://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergisches_Adels-_und_Wappenbuch

[ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alberti_taler.jpg ]

Das Scheibler'sche Wappenbuch (s. Bild) hat dieses Wappen als "von Talhen" für Schwaben. Widmanns Haller Chronica beschreibt das Wappen der Haller Talheim ebenso (S. 68, 86 ed. Kolb). Die Gattin von "dalheim" des in Lorch bestatteten Ulrich von Schechingen führt ebenfalls die gespaltene Spitze (Grabdenkmal in der Klosterkirche). Gabelkover nennt sie Elisabeth (Drös, Inschriften Göppingen Nr. 84).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DT-Scheibler299ps.jpg

Die Gmünder Taler wurden von Axel Hans Nuber bearbeitet und auch von Bernhard Theil unter den lehensfähigen Familien erwähnt (Gmünder Studien 2, 1979, S. 72f.) Eine zutreffendere Skizze ihrer Familiengeschichte gab ich in der Stadtgeschichte 1984, S. 123 (noch nicht online). Bereits der erste Beleg, Conradus dictus Taler 1283, zeigt die Familie als ratsfähig, denn dieser zählt zu den iudices (Richtern) der Stadt.

Die Herkunft des Talers ist unsicher wie eh und je.

Nachtrag: Prof. Dr. Max Schiendorfer (Zürich) vermutet, der Ortsname Schwäbisch Gmünd sei von Ingo F. Walther in die Forschung eingebracht worden (freundliche Mitteilung per Mail): Vgl. Codex Manesse. Die große Heidelberger Liederhandschrift. Interimstexte zum Vollfaksimile von I.F.Walther, 9. Teillieferung (ausgegeben im Mai 1977), zu Nr. 101; ferner derselbe in: Sämtliche Miniaturen der Manesse-Liederhandschrift, hg. v. I.F.Walther, Aachen 1979, zu Nr. 100 (!).

Weiterer Nachtrag 1.2.2012: Das Wappenbuch des Anton Tirol hat das Wappen als "von talhaim von eberbach"

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00001649/image_200

Zu dieser Familie

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1/0195

Bildbeleg Wappen von Dalheim

http://www.dr-bernhard-peter.de/Heraldik/Galerien2/galerie1244.htm

April 2013: Norbert H. Ott schreibt in NDB 25 (2013), S. 770f. nur das VL aus: "Hildebrand vom Thale [...], den Angehörigen einer bei Schwäbisch Gmünd beheimateten Familie" (S. 771).

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 17. November 2011, 00:22 - Rubrik: Landesgeschichte

Google hat wieder geholfen! Vor einigen Jahren bescherte es den wichtigen Hinweis auf den der einschlägigen Forschung bislang unbekannten Frankfurter Zweig der Familie:

http://archiv.twoday.net/stories/5235483/

Nun lieferte die Suchmaschine das Geburtsjahr des Dr. med. Hieronymus Baldung.

Der Arzt Hieronymus Baldung wird manchmal mit seinem Sohn, Pius Hieronymus Baldung, verwechselt, der Jurist war:

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Baldung,_Hieronymus_Pius

Hieronymus Baldung der Ältere (im folgenden Hieronymus) war nicht der Vater, sondern wohl der Onkel des berühmten Malers Hans Baldung Grien. Als Bruder des Malers ist der Freiburger Jurist Caspar Baldung bezeugt:

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaspar_Baldung

Mit der Familiengeschichte der Baldung hatten sich Robert Stiassny, Anton Nägele sowie zuletzt 1983 Gert van der Osten beschäftigt, bevor ich in der Gmünder Stadtgeschichte 1984 den Forschungsstand zusammenfasste.

Die Arbeit von Stiassny ist online. Einige nicht ganz unwichtige Ergänzungen dazu (insbesondere zum Wappen sowie Links zu den Digitalisaten der beiden gedruckten Werke - "Aphorismi" 1493 und "Mariale" 1514 - des Hieronymus Baldung) gab ich im Kommentar auf Wikisource:

http://de.wikisource.org/wiki/Zum_Wappen_und_zur_Familiengeschichte_der_Baldung

Von Nägeles überwiegend entlegen publizierten Aufsätzen ist eine Studie von 1923 online:

http://dx.doi.org/10.5169/seals-160230

Von der Osten konnte ausschließen, dass der Maler der Sohn von Hieronymus d.Ä. oder der Sohn des Straßburger Prokurators Johannes Baldung war.

In meinem 2010 erschienenen Aufsatz zu Andreas Nawer

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8068/

nahm ich die Gelegenheit wahr, einige Hinweise zu Hieronymus Baldung aus meinen inzwischen erheblich weiter gediehenen Studien zu dieser Person zu geben. Ich habe nicht nur biographische Mosaiksteine zusammengetragen, sondern auch Belege für sein literarisches Oeuvre gesammelt.

Nun ist klar, dass Dr. med. Hieronymus Baldung der Sohn des verheirateten Klerikers Johannes Baldung war, der als Notar in Schwäbisch Gmünd (bis 1519) wirkte: "Regesta Imperii XIV 3, 2 n. 15188: Am 5. April 1501 bricht Dr. Hieronymus Baldung zu seiner Primiz auf, die er in Schwäbisch Gmünd feiern will. Er ist im Haus seines Vaters Johannes Baldung erreichbar. - Hieronymus Baldung der Ältere, der gern mit seinem Sohn, dem

Juristen Pius Hieronymus Baldung (+ 1534) verwechselt wird, starb 1526, vgl. Renate SPECHTENHAUSER, Behörden- und Verwaltungsorganisation Tirols unter Ferdinand I. in den Jahren

1520-1540, Diss. masch., Innsbruck 1975, S. 51".

Das Regest

http://regesten.regesta-imperii.de/index.php?uri=1501-04-05_4_0_14_3_2_2458_15188

bietet viele neue Angaben zu Hieronymus Baldung:

Dr. Hieronymus Baldung an KM: Er hat KMs Rat befolgt und wurde vom Bf von Brixen am 25. März zum Subdiakon, am 27. zum Diakon und am 28. zum Priester geweiht. — Heute wird Dr. Baldung von Innsbruck nach Gmünd (Schwäbisch Gmünd) aufbrechen, wo er die Primiz feiern wird. Danach wird er sich auf den Weg nach Bern begeben. Er ist bereit, wenn KM es wünscht, wie bisher für ihn in der Eidgenossenschaft zu wirken. Wenn KM Briefe an Wilhem von Desbach (Diesbach) oder in der Sache von Wallis hat, soll er sie nach Gmünd in das Haus des Johannes Baldung, seines Vaters, schicken. — KM möge an Dr. Baldung denken, wenn Pfründen frei werden, denn er ist noch nicht mit Pfründen ausgestattet. Ynsprugg 5. Aprilis 1501. — Vndertäniger phisicus HIERONYMUS BALDUNG sac. theologiae, artium et medicinarum doctor ss.

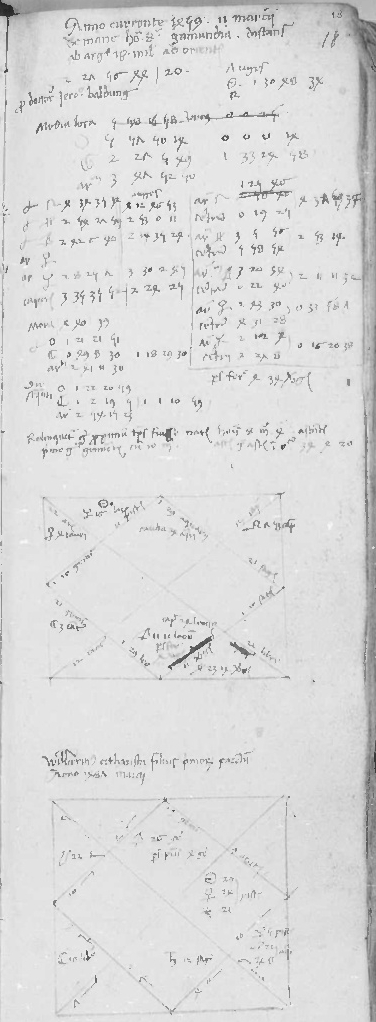

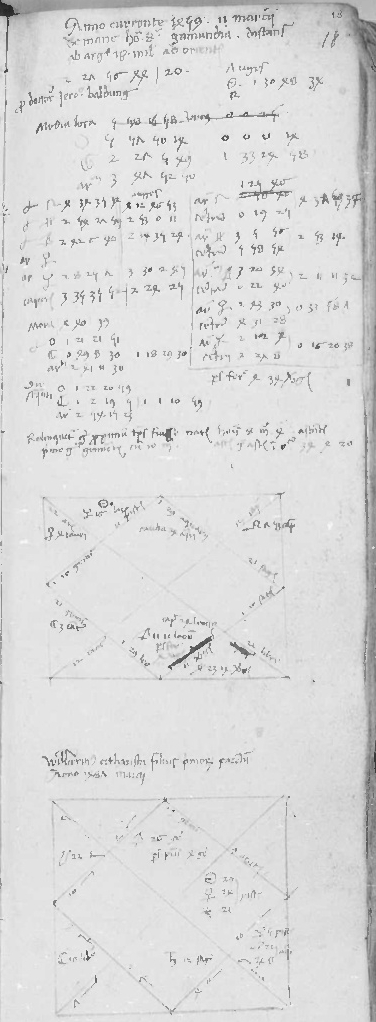

Nachdem durch Spechtenhauser das Todesjahr des Hieronymus festgestellt war, kann ich nun auch das Geburtsdatum nennen: Er wurde am 11. März 1459 in Schwäbisch Gmünd (Gamundia) geboren. Dies ergibt sich aus der Arbeit von Gerd Mentgen: Dr. med. Michael Foresius, Rektor der Universität Mainz im Jahr 1500, in: Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte 99 (2004), S. 143-146 (für sehr rasche Bereitstellung eines Scans danke ich Annelen Ottermann), hier S. 145 mit Anm. 27. Mentgen stellte das im Historischen Archiv der Stadt Köln befindliche (womöglich verlorene oder stark beschädigte) astrologische Notizbuch des Mainzer Professors Michael Foresius (gest. 1505/13) vor, in dem (W* 145, Bl. 18r) sicher die Nativität (Geburts-Horoskop) Baldungs erhalten ist (auch wenn nicht ausdrücklich gesagt wird, dass es sich um das Geburtshoroskop handelt, steht das für mich außer Zweifel). Der Mikrofilm der Handschrift wurde digitalisiert und in schlechter Auflösung online gestellt.

Als Hieronymus ("Jeronimus Baldung de Gamundia Augustensis") sich am 24. Mai 1474 an der Universität Heidelberg einschrieb, war er also 15 Jahre alt:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0421

Der zu 1453 eingetragene Johannes Baldung aus Gmünd ist offenbar sein Vater, der Notar:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0354

Nachtrag: In der Klosterkirche St. Maria zu Herrenalb befand sich die Grabplatte eines Hieronymus Balding, der am 22. März 1526 verstarb (Neumüllers-Klauser: Die Inschriften des Landkreises Calw = DI 30, 1992, S. 97 Nr. 200 nach Ammermüllers handschriftlichem Pfarrerbuch von 1779), in dem ich angesichts des übereinstimmenden Todesjahrs, des seltenen Vornamens und des nahezu übereinstimmenden Nachnamens die hier behandelte Person sehen möchte.

#forschung

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baldung_nativitaet.jpg

http://archiv.twoday.net/stories/5235483/

Nun lieferte die Suchmaschine das Geburtsjahr des Dr. med. Hieronymus Baldung.

Der Arzt Hieronymus Baldung wird manchmal mit seinem Sohn, Pius Hieronymus Baldung, verwechselt, der Jurist war:

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Baldung,_Hieronymus_Pius

Hieronymus Baldung der Ältere (im folgenden Hieronymus) war nicht der Vater, sondern wohl der Onkel des berühmten Malers Hans Baldung Grien. Als Bruder des Malers ist der Freiburger Jurist Caspar Baldung bezeugt:

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaspar_Baldung

Mit der Familiengeschichte der Baldung hatten sich Robert Stiassny, Anton Nägele sowie zuletzt 1983 Gert van der Osten beschäftigt, bevor ich in der Gmünder Stadtgeschichte 1984 den Forschungsstand zusammenfasste.

Die Arbeit von Stiassny ist online. Einige nicht ganz unwichtige Ergänzungen dazu (insbesondere zum Wappen sowie Links zu den Digitalisaten der beiden gedruckten Werke - "Aphorismi" 1493 und "Mariale" 1514 - des Hieronymus Baldung) gab ich im Kommentar auf Wikisource:

http://de.wikisource.org/wiki/Zum_Wappen_und_zur_Familiengeschichte_der_Baldung

Von Nägeles überwiegend entlegen publizierten Aufsätzen ist eine Studie von 1923 online:

http://dx.doi.org/10.5169/seals-160230

Von der Osten konnte ausschließen, dass der Maler der Sohn von Hieronymus d.Ä. oder der Sohn des Straßburger Prokurators Johannes Baldung war.

In meinem 2010 erschienenen Aufsatz zu Andreas Nawer

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/8068/

nahm ich die Gelegenheit wahr, einige Hinweise zu Hieronymus Baldung aus meinen inzwischen erheblich weiter gediehenen Studien zu dieser Person zu geben. Ich habe nicht nur biographische Mosaiksteine zusammengetragen, sondern auch Belege für sein literarisches Oeuvre gesammelt.

Nun ist klar, dass Dr. med. Hieronymus Baldung der Sohn des verheirateten Klerikers Johannes Baldung war, der als Notar in Schwäbisch Gmünd (bis 1519) wirkte: "Regesta Imperii XIV 3, 2 n. 15188: Am 5. April 1501 bricht Dr. Hieronymus Baldung zu seiner Primiz auf, die er in Schwäbisch Gmünd feiern will. Er ist im Haus seines Vaters Johannes Baldung erreichbar. - Hieronymus Baldung der Ältere, der gern mit seinem Sohn, dem

Juristen Pius Hieronymus Baldung (+ 1534) verwechselt wird, starb 1526, vgl. Renate SPECHTENHAUSER, Behörden- und Verwaltungsorganisation Tirols unter Ferdinand I. in den Jahren

1520-1540, Diss. masch., Innsbruck 1975, S. 51".

Das Regest

http://regesten.regesta-imperii.de/index.php?uri=1501-04-05_4_0_14_3_2_2458_15188

bietet viele neue Angaben zu Hieronymus Baldung:

Dr. Hieronymus Baldung an KM: Er hat KMs Rat befolgt und wurde vom Bf von Brixen am 25. März zum Subdiakon, am 27. zum Diakon und am 28. zum Priester geweiht. — Heute wird Dr. Baldung von Innsbruck nach Gmünd (Schwäbisch Gmünd) aufbrechen, wo er die Primiz feiern wird. Danach wird er sich auf den Weg nach Bern begeben. Er ist bereit, wenn KM es wünscht, wie bisher für ihn in der Eidgenossenschaft zu wirken. Wenn KM Briefe an Wilhem von Desbach (Diesbach) oder in der Sache von Wallis hat, soll er sie nach Gmünd in das Haus des Johannes Baldung, seines Vaters, schicken. — KM möge an Dr. Baldung denken, wenn Pfründen frei werden, denn er ist noch nicht mit Pfründen ausgestattet. Ynsprugg 5. Aprilis 1501. — Vndertäniger phisicus HIERONYMUS BALDUNG sac. theologiae, artium et medicinarum doctor ss.

Nachdem durch Spechtenhauser das Todesjahr des Hieronymus festgestellt war, kann ich nun auch das Geburtsdatum nennen: Er wurde am 11. März 1459 in Schwäbisch Gmünd (Gamundia) geboren. Dies ergibt sich aus der Arbeit von Gerd Mentgen: Dr. med. Michael Foresius, Rektor der Universität Mainz im Jahr 1500, in: Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte 99 (2004), S. 143-146 (für sehr rasche Bereitstellung eines Scans danke ich Annelen Ottermann), hier S. 145 mit Anm. 27. Mentgen stellte das im Historischen Archiv der Stadt Köln befindliche (womöglich verlorene oder stark beschädigte) astrologische Notizbuch des Mainzer Professors Michael Foresius (gest. 1505/13) vor, in dem (W* 145, Bl. 18r) sicher die Nativität (Geburts-Horoskop) Baldungs erhalten ist (auch wenn nicht ausdrücklich gesagt wird, dass es sich um das Geburtshoroskop handelt, steht das für mich außer Zweifel). Der Mikrofilm der Handschrift wurde digitalisiert und in schlechter Auflösung online gestellt.

Als Hieronymus ("Jeronimus Baldung de Gamundia Augustensis") sich am 24. Mai 1474 an der Universität Heidelberg einschrieb, war er also 15 Jahre alt:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0421

Der zu 1453 eingetragene Johannes Baldung aus Gmünd ist offenbar sein Vater, der Notar:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1386/0354

Nachtrag: In der Klosterkirche St. Maria zu Herrenalb befand sich die Grabplatte eines Hieronymus Balding, der am 22. März 1526 verstarb (Neumüllers-Klauser: Die Inschriften des Landkreises Calw = DI 30, 1992, S. 97 Nr. 200 nach Ammermüllers handschriftlichem Pfarrerbuch von 1779), in dem ich angesichts des übereinstimmenden Todesjahrs, des seltenen Vornamens und des nahezu übereinstimmenden Nachnamens die hier behandelte Person sehen möchte.

#forschung

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baldung_nativitaet.jpg

KlausGraf - am Montag, 14. November 2011, 14:46 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auch in den neuesten Artikeln werden Online-Nachweise nur sehr lückenhaft gegeben, aber - es geschehen noch Zeichen und Wunder - ein Autor durfte die Wikipedia zitieren:

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45665

Dafür zeigt ein anderer Artikel ganz konventionell Inkompetenz.

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45385

Der Beitrag über Ruprechts von Freising Rechtsbuch kennt den Verfasserlexikon-Artikel von Oppitz (1992) nicht und auch nicht dessen "Rechtsbücher" (1990) und selbstverständlich auch nicht die maßgebliche Überlieferungs-Zusammenstellung des Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/werke/1889

Eine Abbildung zum Artikel fehlt, obwohl es ohne weiteres möglich gewesen, eine Handschriftenabbildung aus Münchner Beständen beizugeben.

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45665

Dafür zeigt ein anderer Artikel ganz konventionell Inkompetenz.

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45385

Der Beitrag über Ruprechts von Freising Rechtsbuch kennt den Verfasserlexikon-Artikel von Oppitz (1992) nicht und auch nicht dessen "Rechtsbücher" (1990) und selbstverständlich auch nicht die maßgebliche Überlieferungs-Zusammenstellung des Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/werke/1889

Eine Abbildung zum Artikel fehlt, obwohl es ohne weiteres möglich gewesen, eine Handschriftenabbildung aus Münchner Beständen beizugeben.

KlausGraf - am Sonntag, 13. November 2011, 05:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen