Archivrecht

"Je mehr ich lese umso verfahrener wird die Verunsicherung in dieser Situation!", schreibt ein betroffener in den Kommentaren zu:

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/12/06/streaming-abmahnung-mit-vielen-fragezeichen/

Bei Filesharing-Abmahnungen wird mit guten Gründen dazu geraten, die Abmahnung nicht zu ignorieren. Auch bei anderen urheberrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Abmahnungen ist es in der Regel nicht sinnvoll, die Sache aussitzen zu wollen. Anwaltlichen Rat einzuholen ist meistens keine schlechte Idee.

Zur aktuellen Abmahnwelle

http://archiv.twoday.net/stories/565878257/

empfiehlt die verbraucherzentrale NRW, einen Anwalt zu konsultieren.

http://www.vz-nrw.de/rechtsanwaelte-u-c--abmahnungen-wegen-streaming-1

Es ist klar, dass auf den meisten Anwaltsseiten zum Thema ebenfalls dazu geraten wird. Anwälte wollen etwas verdienen. Auch wenn etliche Anwälte ein kostenloses Gespräch anbieten, dürfte dieses verunsicherten Menschen eher das Gefühl geben, dass sie sich Fachleuten anvertrauen sollten. Es entstehen dann in jedem Fall Anwaltskosten vermutlich im dreistelligen Bereich. Ob eine Erstattung nach dem neuen § 97a Abs. 4 UrhG in Betracht kommt, ist ausgesprochen unsicher.

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__97a.html

Unabhängig wie eine Klärung der Sachlage aussieht - bereits jetzt stehen die Gewinner der fragwürdigen Aktion der Kanzlei U+C (Urmann & Collegen) fest: die Anwälte, die hunderte neue Klienten bekommen haben!

AUSNAHMSWEISE empfehle ich im konkreten Fall den nach Schätzungen über 10.000 Abgemahnten, vorerst nichts zu tun, den Brief aufzubewahren und die einschlägigen Internetseiten auf Neuigkeiten zu prüfen.

In den Lawblog-Kommentaren hat in (derzeit) Kommentar #340

Avantgarde 8.12.2013 um 18:43 vernünftig die Sachlage zusammengefasst: "Nichtreagieren ist die beste Option".

Wer ängstlicher ist, kann ein kostenloses Gespräch mit einem Anwalt führen.

Weitgehend unschädlich ist es auch, um eine Fristverlängerung zu ersuchen. Der Zugang der Abmahnung kann, auch wenn er durch normalen Brief erfolgt ist, ohnehin nicht wirksam bestritten werden.

Wer bei Filesharingfällen auf eine Abmahnung nicht reagiert, muss mit einer einstweiligen Verfügung rechnen. Aufgrund der ungeklärten Rechtslage ist diese im vorliegenden Fall höchst unwahrscheinlich. Das Kostenrisiko ist nicht wesentlich höher als wenn man schon jetzt einen Anwalt beauftragt. Und es ist wahrscheinlicher, dass die Kanzlei bei möglichen Pilotverfahren Abgemahnte nimmt, die reagiert haben, als solche, die nicht reagiert haben.

Von selbstgebastelten Antwortschreiben an U+C wird zu Recht abgeraten. Es wird die Kanzlei nicht beeindrucken und kann im schlimmsten Fall schaden.

Auf keinen Fall sollte man die vorformulierte Unterlassungserkklärung oder eine modifizierte Unterlassungserklärung abgeben, da die rechtlichen Implikationen dieser Erklärungen bei einem Streaming-Fall noch ungeklärt sind. Ein verantwortungsbewusster Anwalt wird daher auch vorerst keine solche Erklärung abgeben, zumal noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch Viren oder ähnliche technische Verfahren ein Besuch von Redtube veranlasst wurde, ohne dass der Nutzer tatsächlich den Werkgenuss des Pornos hatte.

Wer die 25o Euro in die Schweiz zahlt, hat die Angelegenheit zwar erst einmal vom Tisch, ist aber weder sicher vor weiteren vergleichbaren Abmahnungen noch besteht eine reelle Chance, dass er sein Geld zurückbekommt, wenn sich das Ganze als rechtswidrig herausstellt. Also: NICHTS ZAHLEN!

Wer sich jetzt an einen Anwalt wendet, muss sich darüber im klaren sein, dass dieser auch keine Wunder vollbringen kann. Er wird sich um Akteneinsicht beim LG Köln bemühen, das skandalöserweise die Streaming-Abmahnung durchgewinkt hat und den Anspruch zurückweisen. Wird keine Unterlassungserklärung abgegeben, kann eine einstweilige Verfügung (so unwahrscheinlich diese auch ist) nicht verhindert werden. Die Anwälte werden sich bemühen, weitere Informationen über die noch offene Art und Weise, wie die IPs eingesammelt wurden, zu erlangen, um daraus juristische Munition zu gewinnen.

Eine Möglichkeit, die Abmahnwelle durch einstweilige Verfügung oder Strafanzeige zu stoppen, wurden in den mir bekannten Internetquellen nicht diskutiert. Angesichts der Vielzahl versierter Internetanwälte, die eingeschaltet sind, halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass die Regensburger Kanzlei mit ihrer Abmahnung gerichtlich "durchkommt".

Also: RUHE BEWAHREN. Wer sich zu unsicher führt, um abzuwarten, sollte die Nachrichtenlage beobachten und ein kostenloses Gespräch mit einem auf Internetrecht spezialisierten Anwalt führen. Das ist im Augenblick die kostengünstigste Variante.

Zur Rechtslage siehe auch die ausführliche Analyse eines Anwalts:

http://conlegi.de/?p=3644

Bild von http://www.urmann.com/

Bild von http://www.urmann.com/

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/12/06/streaming-abmahnung-mit-vielen-fragezeichen/

Bei Filesharing-Abmahnungen wird mit guten Gründen dazu geraten, die Abmahnung nicht zu ignorieren. Auch bei anderen urheberrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Abmahnungen ist es in der Regel nicht sinnvoll, die Sache aussitzen zu wollen. Anwaltlichen Rat einzuholen ist meistens keine schlechte Idee.

Zur aktuellen Abmahnwelle

http://archiv.twoday.net/stories/565878257/

empfiehlt die verbraucherzentrale NRW, einen Anwalt zu konsultieren.

http://www.vz-nrw.de/rechtsanwaelte-u-c--abmahnungen-wegen-streaming-1

Es ist klar, dass auf den meisten Anwaltsseiten zum Thema ebenfalls dazu geraten wird. Anwälte wollen etwas verdienen. Auch wenn etliche Anwälte ein kostenloses Gespräch anbieten, dürfte dieses verunsicherten Menschen eher das Gefühl geben, dass sie sich Fachleuten anvertrauen sollten. Es entstehen dann in jedem Fall Anwaltskosten vermutlich im dreistelligen Bereich. Ob eine Erstattung nach dem neuen § 97a Abs. 4 UrhG in Betracht kommt, ist ausgesprochen unsicher.

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__97a.html

Unabhängig wie eine Klärung der Sachlage aussieht - bereits jetzt stehen die Gewinner der fragwürdigen Aktion der Kanzlei U+C (Urmann & Collegen) fest: die Anwälte, die hunderte neue Klienten bekommen haben!

AUSNAHMSWEISE empfehle ich im konkreten Fall den nach Schätzungen über 10.000 Abgemahnten, vorerst nichts zu tun, den Brief aufzubewahren und die einschlägigen Internetseiten auf Neuigkeiten zu prüfen.

In den Lawblog-Kommentaren hat in (derzeit) Kommentar #340

Avantgarde 8.12.2013 um 18:43 vernünftig die Sachlage zusammengefasst: "Nichtreagieren ist die beste Option".

Wer ängstlicher ist, kann ein kostenloses Gespräch mit einem Anwalt führen.

Weitgehend unschädlich ist es auch, um eine Fristverlängerung zu ersuchen. Der Zugang der Abmahnung kann, auch wenn er durch normalen Brief erfolgt ist, ohnehin nicht wirksam bestritten werden.

Wer bei Filesharingfällen auf eine Abmahnung nicht reagiert, muss mit einer einstweiligen Verfügung rechnen. Aufgrund der ungeklärten Rechtslage ist diese im vorliegenden Fall höchst unwahrscheinlich. Das Kostenrisiko ist nicht wesentlich höher als wenn man schon jetzt einen Anwalt beauftragt. Und es ist wahrscheinlicher, dass die Kanzlei bei möglichen Pilotverfahren Abgemahnte nimmt, die reagiert haben, als solche, die nicht reagiert haben.

Von selbstgebastelten Antwortschreiben an U+C wird zu Recht abgeraten. Es wird die Kanzlei nicht beeindrucken und kann im schlimmsten Fall schaden.

Auf keinen Fall sollte man die vorformulierte Unterlassungserkklärung oder eine modifizierte Unterlassungserklärung abgeben, da die rechtlichen Implikationen dieser Erklärungen bei einem Streaming-Fall noch ungeklärt sind. Ein verantwortungsbewusster Anwalt wird daher auch vorerst keine solche Erklärung abgeben, zumal noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch Viren oder ähnliche technische Verfahren ein Besuch von Redtube veranlasst wurde, ohne dass der Nutzer tatsächlich den Werkgenuss des Pornos hatte.

Wer die 25o Euro in die Schweiz zahlt, hat die Angelegenheit zwar erst einmal vom Tisch, ist aber weder sicher vor weiteren vergleichbaren Abmahnungen noch besteht eine reelle Chance, dass er sein Geld zurückbekommt, wenn sich das Ganze als rechtswidrig herausstellt. Also: NICHTS ZAHLEN!

Wer sich jetzt an einen Anwalt wendet, muss sich darüber im klaren sein, dass dieser auch keine Wunder vollbringen kann. Er wird sich um Akteneinsicht beim LG Köln bemühen, das skandalöserweise die Streaming-Abmahnung durchgewinkt hat und den Anspruch zurückweisen. Wird keine Unterlassungserklärung abgegeben, kann eine einstweilige Verfügung (so unwahrscheinlich diese auch ist) nicht verhindert werden. Die Anwälte werden sich bemühen, weitere Informationen über die noch offene Art und Weise, wie die IPs eingesammelt wurden, zu erlangen, um daraus juristische Munition zu gewinnen.

Eine Möglichkeit, die Abmahnwelle durch einstweilige Verfügung oder Strafanzeige zu stoppen, wurden in den mir bekannten Internetquellen nicht diskutiert. Angesichts der Vielzahl versierter Internetanwälte, die eingeschaltet sind, halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass die Regensburger Kanzlei mit ihrer Abmahnung gerichtlich "durchkommt".

Also: RUHE BEWAHREN. Wer sich zu unsicher führt, um abzuwarten, sollte die Nachrichtenlage beobachten und ein kostenloses Gespräch mit einem auf Internetrecht spezialisierten Anwalt führen. Das ist im Augenblick die kostengünstigste Variante.

Zur Rechtslage siehe auch die ausführliche Analyse eines Anwalts:

http://conlegi.de/?p=3644

Bild von http://www.urmann.com/

Bild von http://www.urmann.com/KlausGraf - am Sonntag, 8. Dezember 2013, 19:00 - Rubrik: Archivrecht

Zurecht sarkastisch äußert sich

http://the1709blog.blogspot.de/2013/12/even-leading-from-behind-is-leadership.html

über die Einführung besonderer CC-Lizenzen für internationale Organisationen wie die WIPO. Es steht der übliche Lizenzbaukasten zur Verfügung, von daher bleibt offen, wieso es eigener Lizenzen bedurfte. Da müsste man natürlich genau den Legal Code vergleichen oder sich mit einem Blick auf

http://wiki.creativecommons.org/Intergovernmental_Organizations

http://www.technollama.co.uk/creative-commons-releases-licence-for-intergovernmental-organisations

begnügen.

Auf der WIPO-Website fand ich übrigens auf Anhieb keinen einzigen Hinweis, wie es mit dem Copyright der Website-Inhalte aussieht ...

http://the1709blog.blogspot.de/2013/12/even-leading-from-behind-is-leadership.html

über die Einführung besonderer CC-Lizenzen für internationale Organisationen wie die WIPO. Es steht der übliche Lizenzbaukasten zur Verfügung, von daher bleibt offen, wieso es eigener Lizenzen bedurfte. Da müsste man natürlich genau den Legal Code vergleichen oder sich mit einem Blick auf

http://wiki.creativecommons.org/Intergovernmental_Organizations

http://www.technollama.co.uk/creative-commons-releases-licence-for-intergovernmental-organisations

begnügen.

Auf der WIPO-Website fand ich übrigens auf Anhieb keinen einzigen Hinweis, wie es mit dem Copyright der Website-Inhalte aussieht ...

KlausGraf - am Samstag, 7. Dezember 2013, 21:05 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/12/06/streaming-abmahnung-mit-vielen-fragezeichen/

"Es handelt sich offensichtlich um eine veritable Abmahnwelle."

http://www.internet-law.de/2013/12/was-ist-dran-an-den-streaming-abmahnungen.html

http://www.golem.de/news/u-c-abmahnung-woher-die-daten-der-streaming-nutzer-kommen-1312-103218.html

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/565877891/

"Es handelt sich offensichtlich um eine veritable Abmahnwelle."

http://www.internet-law.de/2013/12/was-ist-dran-an-den-streaming-abmahnungen.html

http://www.golem.de/news/u-c-abmahnung-woher-die-daten-der-streaming-nutzer-kommen-1312-103218.html

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/565877891/

KlausGraf - am Freitag, 6. Dezember 2013, 22:50 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Malte Stieper schreibt in der ZUM 2013, S. 574f.

"Kaum eine Entscheidung des BGH hat in den letzten Jahren so harsche Kritik erfahren wie das auf Klagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ergangene Urteil vom 17.12.2010 (BGH ZUM 2011, 327 mit abl. Anm. Stieper = GRUR 2011, 323 mit abl. Anm. H. Lehment = JZ 2011, 371 mit abl. Anm. Schack). In diesem wie in zwei parallelen Urteilen (BGH ZUM 2011, 325; BGH ZUM 2011, 333) hatte der für das Sachenrecht zuständige V. Zivilsenat die längst überwunden geglaubte Rechtsprechung des I. Zivilsenates im Fall »Schloss Tegel« (BGH NJW 1975, 778) aufgewärmt, um der Klägerin zu Nebeneinnahmen aus der Verwertung von Fotografien ihrer Schlösser und Parkanlagen zu verhelfen. Ohne sich inhaltlich mit der nahezu einhelligen Kritik an dem einmaligen Sündenfall »Schloss Tegel« auseinanderzusetzen, meinte der BGH allein aus dem Umstand, dass der Fotograf das Grundstück betreten hat, ein ausschließliches Recht des Grundstückseigentümers ableiten zu können, Abbilder der auf

seinem Grundstück befindlichen Anwesen herzustellen und zu verwerten. Weil das Berufungsgericht – aus seiner Sicht konsequent – keine Feststellungen zum Eigentum der Klägerin an den von ihr verwalteten Liegenschaften getroffen hatte, hat der BGH den Rechtsstreit zurückverwiesen. Nachdem das OLG Brandenburg (ZUM-RD 2012, 530 – Sanssouci II) daraufhin die Verurteilung in zeitlicher Hinsicht eingeschränkt, im Grundsatz aber aufrechterhalten hatte, hatte der BGH auf die erneute Revision der beklagten Fotoagentur nun die Gelegenheit, seine Rechtsprechung zu korrigieren.

I. Angesichts der Arglosigkeit, mit welcher der V. Zivilsenat bereits im ersten Revisionsurteil der Kritik an der Schloss-Tegel-Entscheidung begegnet ist, verwundert es jedoch kaum, dass die Richter auch jetzt »keine Veranlassung zu einer Änderung der Rechtsprechung« sehen (Rn. 12). Dass die Entscheidung »nicht nur Zustimmung, sondern auch Kritik erfahren« habe, ist freilich eine starke Untertreibung (vgl. Dreier, in: FS Pfennig, 2012, S. 13, 22: »einhellig zerrissen«; ausdrücklich ablehnend außer den vom BGH zitierten Anmerkungen auch Gursky, in: Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2012, § 1004 Rn. 80; Keukenschrijver, in: NK-BGB, 3. Aufl. 2013, § 1004 Rn. 60; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2012, 224, 231; Riecken, Schutzgüter in der Filmkulisse, 2011, S. 125 f.; bereits zu den Vorinstanzen Bullinger/Bretzel/Schmalfuß, Urheberrechte in Museen und Archiven, 2010, S. 85 f.; Stang, Das urheberrechtliche Werk nach Ablauf der Schutzfrist, 2010, S. 296 ff.)."

Zitat:

"Zum Schwur kommt es, wenn bewegliche Sachen fotografiert werden, die sich zwar auf dem Grundstück befinden, aber nicht notwendig dessen Eigentümer gehören. So hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten unter Berufung auf ihr Grundstückseigentum in einem weiteren Verfahren versucht, auch die Verwertung von Kunstdrucken und Postern der in ihren Anwesen ausgestellten gemeinfreien Gemälde zu unterbinden. Das AG Hamburg (ZUM-RD 2013, 148, 150) hat die Klage abgewiesen, weil »Erträge aus der Verwertung von Abbildern beweglicher Sachen keine Früchte des Grundstücks [seien], auf dem sich die beweglichen Sachen – gerade – befinden, sondern Früchte der Sache selbst« und die Verwertungsbefugnis daher »beim Sacheigentümer und nicht beim Grundstückseigentümer« liege. Die Begründung, mit der das Gericht eine Erstreckung der Rechtsprechung im Fall »Preußische Gärten und Parkanlagen« auf bewegliche Sachen ablehnt, zeigt die Gefahr, die der V. Zivilsenat mit seiner Rechtsprechung heraufbeschworen hat: Die Verwertung von Abbildern eines Kunstgegenstands ist weder dessen Eigentümer noch dem Eigentümer des Grundstücks zugewiesen, auf dem sich der Gegenstand befindet, sondern ausschließlich dem Urheber des darin verkörperten Werkes (Münch, in: Soergel, BGB, 13. Aufl. 2007, § 1004 Rn. 62 m. w. N.), und das auch nur bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist. Die Werke, die auch nach Ablauf dieser Frist noch verwertbar sind, sind nach Auffassung des Gesetzgebers gerade »die Meisterwerke der Literatur und Kunst, die in den Kulturbestand eines Volkes eingehen und deren Verbreitung und Wiedergabe im allgemeinen Interesse dann jedermann freistehen« muss (Amtl. Begr. zum UrhG, BT-Dr. IV/270, S. 79; dazu Stieper, GRUR 2012, 1083 ff. m. w. N.).

Eine zeitlich unbegrenzte ausschließliche Verwertungsbefugnis des Eigentümers ist damit nicht zu vereinbaren."

Zur zitierten Hamburger Entscheidung:

"Keine Eigentumsbeeinträchtigung bei Verwertung von Fotos gemeinfreier Gemälde ZUM-RD 2013, 148

Urteil des Amtsgerichts Hamburg vom 30. August 2012 – 35a C 332/11 – nicht rechtskräftig

Orientierungssätze (der Redaktion):

Das Fotografieren fremder Gemälde lässt deren Sachsubstanz unberührt. Die Ablichtung eines Gegenstandes nutzt vielmehr allein den in der Sache verkörperten immateriellen Wert, der jedoch nicht dem Eigentümer zugewiesen ist, sondern dem Urheber.

Der Grundstückseigentümer kann zwar versuchen, über ein Betretungsverbot oder ein Fotografierverbot die Anfertigung von Fotografien beweglicher Sachen auf dem Grundstück zu verhindern, zumal er es im Falle gleichzeitigen Sacheigentums in der Hand hat, die beweglichen Sachen auf dem Grundstück zu belassen. Er kann jedoch nicht mit dinglicher Wirkung die Verwertung von angefertigten Fotos verbieten."

Zusammenfassung:

http://kanzlei-wrase.de/component/k2/item/417-verwertung-von-fotografien-historischer-gem%C3%A4lde-auf-internetseiten.html

Zitat aus den Gründen: "Es ist bereits fraglich, ob dem Bundesgerichtshof an dieser Stelle gefolgt werden kann (vgl. etwa die kritischen Anmerkungen von Schack, JZ 2011, 375 f.; Lehment, GRUR 2011, 327 f.; Stieper, ZUM 2011, 331; ferner Schippan, ZStV 2011, 210 ff.).

Jedenfalls ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Gemälde – anders als die vom Bundesgerichtshof beurteilten Gebäude, Gartenanlagen und Parks – bewegliche Sachen auf den Grundstücken der Klägerin darstellen, nachdem auch die Klägerin keine Umstände vorgetragen hat, aus denen sich ergeben würde, dass die betroffenen Gemälde wesentliche Bestandteile der Grundstücke gemäß § 94 BGB wären. Auf solche beweglichen Sachen kann die zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht erstreckt werden. Das Grundstückseigentum der Klägerin umfasst nämlich gerade nicht das Recht, aus den auf dem Grundstück befindlichen beweglichen Sachen gemäß § 99 BGB Früchte zu ziehen. Die beweglichen Sachen sind vielmehr rechtlich selbstständig, sodass Erträge aus der Verwertung von Abbildern beweglicher Sachen keine Früchte des Grundstücks sind, auf dem sich die beweglichen Sachen – gerade – befinden, sondern Früchte der Sache selbst. Mit anderen Worten: die Verwertungsbefugnis liegt hier beim Sacheigentümer und nicht beim Grundstückseigentümer. Dann aber fehlt die Grundvoraussetzung für die Annahme des Bundesgerichshofs, dass durch die Lage der zu fotografierenden Sache auf einem Grundstück die Verwertungsbefugnis des Grundstückseigentümers zu einem ausschließlichen Verwertungsrecht werden kann. Dies gilt selbst dann, wenn sich der Grundstückseigentümer entschließen sollte, die ihm ebenfalls gehörende bewegliche Sache nicht von seinem Grundstück entfernen zu wollen – was im Übrigen stets nur eine jederzeit abänderbare Momentaufnahme sein kann."

Stieper hatte sich schon in GRUR 2012, S. 1083ff. zu den Versuchen, gemeinfreie Kulturgüter zu remonopolisieren geäußert:

"Bei dem vom BGH kreierten ausschließlichen Recht des Grundstückseigentümers zur Anfertigung und Verwertung von Fotografien, die von seinem Grundstück aus gefertigt werden, handelt es sich daher in Wirklichkeit nicht um ein Eigentumsrecht an einem körperlichen Gegenstand, sondern vielmehr um ein Immaterialgüterrecht. Abgesehen davon, dass die Begründung neuer Immaterialgüterrechte dem Gesetzgeber vorbehalten ist, ist ein solches – auch noch zeitlich unbegrenztes – Recht mit der urheberrechtlichen Gemeinfreiheit der abgebildeten Werke nicht zu vereinbaren. Das bloße Interesse, ein Kunstwerk als „Unikat“ zu besitzen, ist rechtlich nicht geschützt. Das Eigentum an den Ausstellungsräumen begründet daher ebenso wie das Eigentum am Originalwerkstück kein ausschließliches Recht zur Verwertung von Abbildungen der ausgestellten Kulturgüter.

4. Fazit

Weder das Sacheigentum noch das Hausrecht kommen daher als Grundlage für ein Verbotsrecht oder einen Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren für die Verwertung gemeinfreier Kulturgüter in Betracht. Ein solches ausschließliches Recht zur Werkverwertung kann vielmehr nur durch ein Immaterialgüterrecht begründet werden. Nachdem das Urheberrecht aber im Allgemeininteresse an einem freien Zugang zu den Kulturgütern kraft Gesetzes erloschen ist, bedarf die erneute Begrenzung der dadurch geschaffenen Freiräume einer besonderen Rechtfertigung" (S. 1085).

Stieper geht auch auf die Editio princeps (§ 71 UrhG) und das Markenrecht ein. Zu meiner Position siehe nur

http://archiv.twoday.net/stories/156263260/

Stieper 2009 hatte mich noch zitiert, Stieper 2012 nicht mehr.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=sanssouci

"Kaum eine Entscheidung des BGH hat in den letzten Jahren so harsche Kritik erfahren wie das auf Klagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ergangene Urteil vom 17.12.2010 (BGH ZUM 2011, 327 mit abl. Anm. Stieper = GRUR 2011, 323 mit abl. Anm. H. Lehment = JZ 2011, 371 mit abl. Anm. Schack). In diesem wie in zwei parallelen Urteilen (BGH ZUM 2011, 325; BGH ZUM 2011, 333) hatte der für das Sachenrecht zuständige V. Zivilsenat die längst überwunden geglaubte Rechtsprechung des I. Zivilsenates im Fall »Schloss Tegel« (BGH NJW 1975, 778) aufgewärmt, um der Klägerin zu Nebeneinnahmen aus der Verwertung von Fotografien ihrer Schlösser und Parkanlagen zu verhelfen. Ohne sich inhaltlich mit der nahezu einhelligen Kritik an dem einmaligen Sündenfall »Schloss Tegel« auseinanderzusetzen, meinte der BGH allein aus dem Umstand, dass der Fotograf das Grundstück betreten hat, ein ausschließliches Recht des Grundstückseigentümers ableiten zu können, Abbilder der auf

seinem Grundstück befindlichen Anwesen herzustellen und zu verwerten. Weil das Berufungsgericht – aus seiner Sicht konsequent – keine Feststellungen zum Eigentum der Klägerin an den von ihr verwalteten Liegenschaften getroffen hatte, hat der BGH den Rechtsstreit zurückverwiesen. Nachdem das OLG Brandenburg (ZUM-RD 2012, 530 – Sanssouci II) daraufhin die Verurteilung in zeitlicher Hinsicht eingeschränkt, im Grundsatz aber aufrechterhalten hatte, hatte der BGH auf die erneute Revision der beklagten Fotoagentur nun die Gelegenheit, seine Rechtsprechung zu korrigieren.

I. Angesichts der Arglosigkeit, mit welcher der V. Zivilsenat bereits im ersten Revisionsurteil der Kritik an der Schloss-Tegel-Entscheidung begegnet ist, verwundert es jedoch kaum, dass die Richter auch jetzt »keine Veranlassung zu einer Änderung der Rechtsprechung« sehen (Rn. 12). Dass die Entscheidung »nicht nur Zustimmung, sondern auch Kritik erfahren« habe, ist freilich eine starke Untertreibung (vgl. Dreier, in: FS Pfennig, 2012, S. 13, 22: »einhellig zerrissen«; ausdrücklich ablehnend außer den vom BGH zitierten Anmerkungen auch Gursky, in: Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2012, § 1004 Rn. 80; Keukenschrijver, in: NK-BGB, 3. Aufl. 2013, § 1004 Rn. 60; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2012, 224, 231; Riecken, Schutzgüter in der Filmkulisse, 2011, S. 125 f.; bereits zu den Vorinstanzen Bullinger/Bretzel/Schmalfuß, Urheberrechte in Museen und Archiven, 2010, S. 85 f.; Stang, Das urheberrechtliche Werk nach Ablauf der Schutzfrist, 2010, S. 296 ff.)."

Zitat:

"Zum Schwur kommt es, wenn bewegliche Sachen fotografiert werden, die sich zwar auf dem Grundstück befinden, aber nicht notwendig dessen Eigentümer gehören. So hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten unter Berufung auf ihr Grundstückseigentum in einem weiteren Verfahren versucht, auch die Verwertung von Kunstdrucken und Postern der in ihren Anwesen ausgestellten gemeinfreien Gemälde zu unterbinden. Das AG Hamburg (ZUM-RD 2013, 148, 150) hat die Klage abgewiesen, weil »Erträge aus der Verwertung von Abbildern beweglicher Sachen keine Früchte des Grundstücks [seien], auf dem sich die beweglichen Sachen – gerade – befinden, sondern Früchte der Sache selbst« und die Verwertungsbefugnis daher »beim Sacheigentümer und nicht beim Grundstückseigentümer« liege. Die Begründung, mit der das Gericht eine Erstreckung der Rechtsprechung im Fall »Preußische Gärten und Parkanlagen« auf bewegliche Sachen ablehnt, zeigt die Gefahr, die der V. Zivilsenat mit seiner Rechtsprechung heraufbeschworen hat: Die Verwertung von Abbildern eines Kunstgegenstands ist weder dessen Eigentümer noch dem Eigentümer des Grundstücks zugewiesen, auf dem sich der Gegenstand befindet, sondern ausschließlich dem Urheber des darin verkörperten Werkes (Münch, in: Soergel, BGB, 13. Aufl. 2007, § 1004 Rn. 62 m. w. N.), und das auch nur bis zum Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist. Die Werke, die auch nach Ablauf dieser Frist noch verwertbar sind, sind nach Auffassung des Gesetzgebers gerade »die Meisterwerke der Literatur und Kunst, die in den Kulturbestand eines Volkes eingehen und deren Verbreitung und Wiedergabe im allgemeinen Interesse dann jedermann freistehen« muss (Amtl. Begr. zum UrhG, BT-Dr. IV/270, S. 79; dazu Stieper, GRUR 2012, 1083 ff. m. w. N.).

Eine zeitlich unbegrenzte ausschließliche Verwertungsbefugnis des Eigentümers ist damit nicht zu vereinbaren."

Zur zitierten Hamburger Entscheidung:

"Keine Eigentumsbeeinträchtigung bei Verwertung von Fotos gemeinfreier Gemälde ZUM-RD 2013, 148

Urteil des Amtsgerichts Hamburg vom 30. August 2012 – 35a C 332/11 – nicht rechtskräftig

Orientierungssätze (der Redaktion):

Das Fotografieren fremder Gemälde lässt deren Sachsubstanz unberührt. Die Ablichtung eines Gegenstandes nutzt vielmehr allein den in der Sache verkörperten immateriellen Wert, der jedoch nicht dem Eigentümer zugewiesen ist, sondern dem Urheber.

Der Grundstückseigentümer kann zwar versuchen, über ein Betretungsverbot oder ein Fotografierverbot die Anfertigung von Fotografien beweglicher Sachen auf dem Grundstück zu verhindern, zumal er es im Falle gleichzeitigen Sacheigentums in der Hand hat, die beweglichen Sachen auf dem Grundstück zu belassen. Er kann jedoch nicht mit dinglicher Wirkung die Verwertung von angefertigten Fotos verbieten."

Zusammenfassung:

http://kanzlei-wrase.de/component/k2/item/417-verwertung-von-fotografien-historischer-gem%C3%A4lde-auf-internetseiten.html

Zitat aus den Gründen: "Es ist bereits fraglich, ob dem Bundesgerichtshof an dieser Stelle gefolgt werden kann (vgl. etwa die kritischen Anmerkungen von Schack, JZ 2011, 375 f.; Lehment, GRUR 2011, 327 f.; Stieper, ZUM 2011, 331; ferner Schippan, ZStV 2011, 210 ff.).

Jedenfalls ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Gemälde – anders als die vom Bundesgerichtshof beurteilten Gebäude, Gartenanlagen und Parks – bewegliche Sachen auf den Grundstücken der Klägerin darstellen, nachdem auch die Klägerin keine Umstände vorgetragen hat, aus denen sich ergeben würde, dass die betroffenen Gemälde wesentliche Bestandteile der Grundstücke gemäß § 94 BGB wären. Auf solche beweglichen Sachen kann die zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht erstreckt werden. Das Grundstückseigentum der Klägerin umfasst nämlich gerade nicht das Recht, aus den auf dem Grundstück befindlichen beweglichen Sachen gemäß § 99 BGB Früchte zu ziehen. Die beweglichen Sachen sind vielmehr rechtlich selbstständig, sodass Erträge aus der Verwertung von Abbildern beweglicher Sachen keine Früchte des Grundstücks sind, auf dem sich die beweglichen Sachen – gerade – befinden, sondern Früchte der Sache selbst. Mit anderen Worten: die Verwertungsbefugnis liegt hier beim Sacheigentümer und nicht beim Grundstückseigentümer. Dann aber fehlt die Grundvoraussetzung für die Annahme des Bundesgerichshofs, dass durch die Lage der zu fotografierenden Sache auf einem Grundstück die Verwertungsbefugnis des Grundstückseigentümers zu einem ausschließlichen Verwertungsrecht werden kann. Dies gilt selbst dann, wenn sich der Grundstückseigentümer entschließen sollte, die ihm ebenfalls gehörende bewegliche Sache nicht von seinem Grundstück entfernen zu wollen – was im Übrigen stets nur eine jederzeit abänderbare Momentaufnahme sein kann."

Stieper hatte sich schon in GRUR 2012, S. 1083ff. zu den Versuchen, gemeinfreie Kulturgüter zu remonopolisieren geäußert:

"Bei dem vom BGH kreierten ausschließlichen Recht des Grundstückseigentümers zur Anfertigung und Verwertung von Fotografien, die von seinem Grundstück aus gefertigt werden, handelt es sich daher in Wirklichkeit nicht um ein Eigentumsrecht an einem körperlichen Gegenstand, sondern vielmehr um ein Immaterialgüterrecht. Abgesehen davon, dass die Begründung neuer Immaterialgüterrechte dem Gesetzgeber vorbehalten ist, ist ein solches – auch noch zeitlich unbegrenztes – Recht mit der urheberrechtlichen Gemeinfreiheit der abgebildeten Werke nicht zu vereinbaren. Das bloße Interesse, ein Kunstwerk als „Unikat“ zu besitzen, ist rechtlich nicht geschützt. Das Eigentum an den Ausstellungsräumen begründet daher ebenso wie das Eigentum am Originalwerkstück kein ausschließliches Recht zur Verwertung von Abbildungen der ausgestellten Kulturgüter.

4. Fazit

Weder das Sacheigentum noch das Hausrecht kommen daher als Grundlage für ein Verbotsrecht oder einen Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren für die Verwertung gemeinfreier Kulturgüter in Betracht. Ein solches ausschließliches Recht zur Werkverwertung kann vielmehr nur durch ein Immaterialgüterrecht begründet werden. Nachdem das Urheberrecht aber im Allgemeininteresse an einem freien Zugang zu den Kulturgütern kraft Gesetzes erloschen ist, bedarf die erneute Begrenzung der dadurch geschaffenen Freiräume einer besonderen Rechtfertigung" (S. 1085).

Stieper geht auch auf die Editio princeps (§ 71 UrhG) und das Markenrecht ein. Zu meiner Position siehe nur

http://archiv.twoday.net/stories/156263260/

Stieper 2009 hatte mich noch zitiert, Stieper 2012 nicht mehr.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=sanssouci

KlausGraf - am Freitag, 6. Dezember 2013, 17:46 - Rubrik: Archivrecht

https://netzpolitik.org/2013/mit-dem-dmca-gegen-lucas-cranach-den-aelteren/

Das Cranach Digital Archive hat eine DMCA-Takedown-Notice wegen Wikimedia Commons Bildern gerichtet. "Das Cranach Digital Archive, zu dessen Partnern u.a. die Staatlichen Museen zu Berlin und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gehören, fordert darin für vier verschiedene Dateien aus vier verschiedenen urheberrechtlichen Gründen unterschiedlicher Absurditätsgrade eine Löschung: In dieser Datei sei das geschützte Logo enthalten. Diese Datei sei kein Foto sondern eine Infrarot-Reflektografie. Diese Technik erfordert angeblich “keinen großen Zeit- und Platzbedarf und [kann] sowohl in Ausstellungsräumen als auch in Werkstätten u.ä. durchgeführt werden”. Bei dieser Datei sei man Inhaber des sorgfältig ausgewählten Bildausschnitts und bei dieser habe man die Rechte an den beigefügten Metadaten. Wikimedia reagierte umgehend, ignorierte die ersten drei Ansprüche aktiv und lud die letzte Datei ohne die Metadaten nochmal hoch. [...]

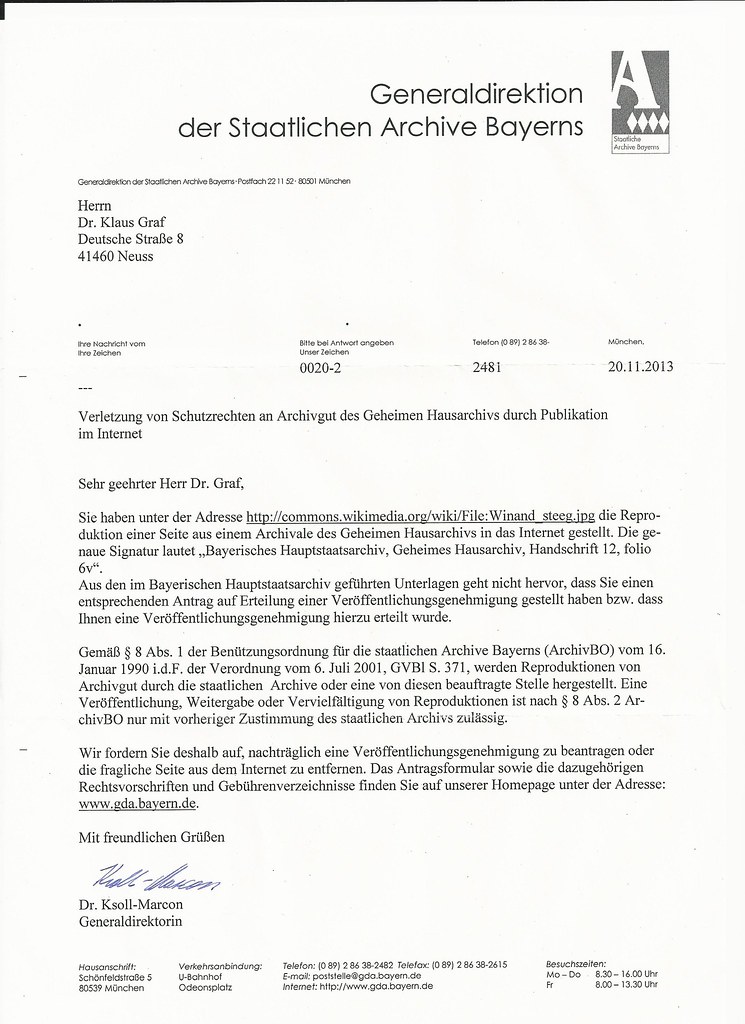

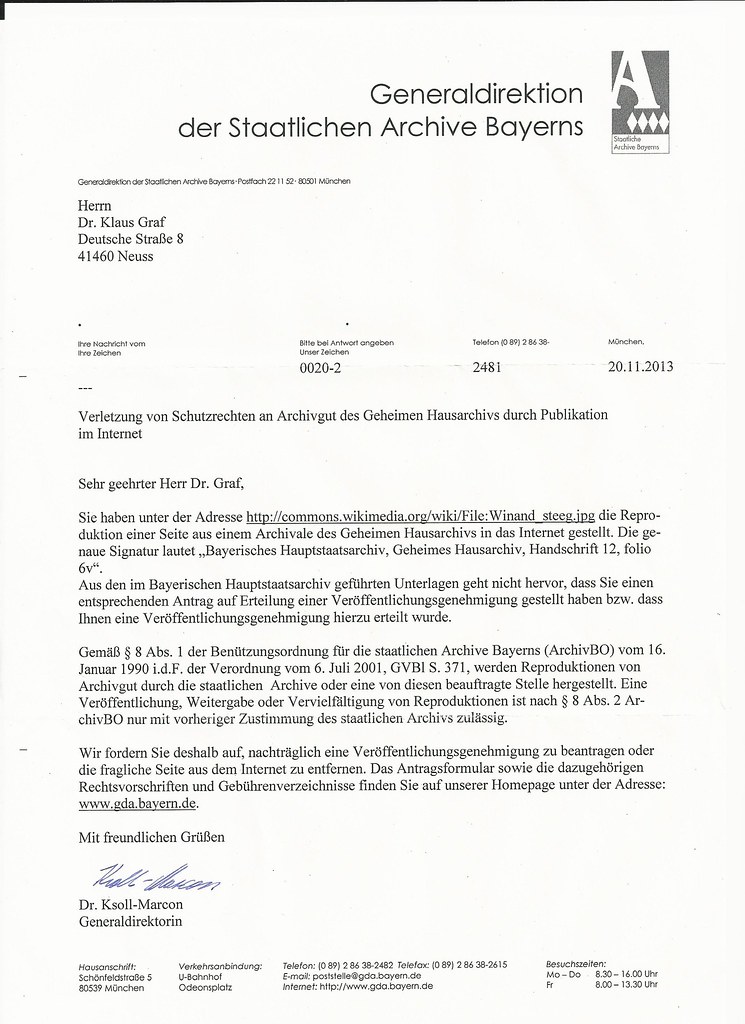

Der Archivar Klaus Graf dokumentierte in seinem Blog am Mittwoch übrigens einen ebenfalls seltsamen Vorgang ähnlicher Güte. Graf hatte 2006 eine Seite aus dem Gutachten über den Bacharacher Pfarrwein aus dem Jahr 1426 hochgeladen, das im “Geheimen Hausarchiv” in München lagert. Die Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns fordert ihn nun auf, “nachträglich eine Veröffentlichungsgenehmigung zu beantragen oder die fragliche Seite aus dem Internet zu entfernen” und verweist dabei auf §8 der Bayerischen Archivbenützungsordnung, dem Zufolge Reproduktionen nur durch die Staatlichen Archive oder von ihnen beauftragte Stellen angefertigt werden und nur mit Genehmigung weitergegeben werden dürfen.

Die gefährlichen Bücher werden in Bayern also nur noch mit juristischem Gift versetzt, das ist schon mal ein Fortschritt."

Das Cranach Digital Archive hat eine DMCA-Takedown-Notice wegen Wikimedia Commons Bildern gerichtet. "Das Cranach Digital Archive, zu dessen Partnern u.a. die Staatlichen Museen zu Berlin und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gehören, fordert darin für vier verschiedene Dateien aus vier verschiedenen urheberrechtlichen Gründen unterschiedlicher Absurditätsgrade eine Löschung: In dieser Datei sei das geschützte Logo enthalten. Diese Datei sei kein Foto sondern eine Infrarot-Reflektografie. Diese Technik erfordert angeblich “keinen großen Zeit- und Platzbedarf und [kann] sowohl in Ausstellungsräumen als auch in Werkstätten u.ä. durchgeführt werden”. Bei dieser Datei sei man Inhaber des sorgfältig ausgewählten Bildausschnitts und bei dieser habe man die Rechte an den beigefügten Metadaten. Wikimedia reagierte umgehend, ignorierte die ersten drei Ansprüche aktiv und lud die letzte Datei ohne die Metadaten nochmal hoch. [...]

Der Archivar Klaus Graf dokumentierte in seinem Blog am Mittwoch übrigens einen ebenfalls seltsamen Vorgang ähnlicher Güte. Graf hatte 2006 eine Seite aus dem Gutachten über den Bacharacher Pfarrwein aus dem Jahr 1426 hochgeladen, das im “Geheimen Hausarchiv” in München lagert. Die Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns fordert ihn nun auf, “nachträglich eine Veröffentlichungsgenehmigung zu beantragen oder die fragliche Seite aus dem Internet zu entfernen” und verweist dabei auf §8 der Bayerischen Archivbenützungsordnung, dem Zufolge Reproduktionen nur durch die Staatlichen Archive oder von ihnen beauftragte Stellen angefertigt werden und nur mit Genehmigung weitergegeben werden dürfen.

Die gefährlichen Bücher werden in Bayern also nur noch mit juristischem Gift versetzt, das ist schon mal ein Fortschritt."

KlausGraf - am Freitag, 6. Dezember 2013, 17:08 - Rubrik: Archivrecht

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2013/12/05/abmahnung-gegen-stream-nutzer/

"bislang streiten sich Juristen noch intensiv darüber, ob das Betrachten einzelner Streams nicht möglicherweise schlicht und einfach zulässig ist."

Weiteres:

http://rivva.de/208496894

Update:

http://www.heise.de/tp/blogs/6/155452

"bislang streiten sich Juristen noch intensiv darüber, ob das Betrachten einzelner Streams nicht möglicherweise schlicht und einfach zulässig ist."

Weiteres:

http://rivva.de/208496894

Update:

http://www.heise.de/tp/blogs/6/155452

KlausGraf - am Freitag, 6. Dezember 2013, 00:48 - Rubrik: Archivrecht

Es dürfte eher ungewöhnlich sein, dass die Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns sich persönlich an einen Nutzer wendet, weil dieser (angeblich) einen bildrechtlichen Fehler begangen hat.

Mit unten faksimiliertem Schreiben vom 20.11.2013 fordert sie mich auf, hinsichtlich eines von mir in höchst geringer Auflösung 2006 (!) auf Wikimedia Commons hochgeladenen Bilds

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winand_steeg.jpg

wohl nach

http://wwwg.uni-klu.ac.at/Kult.Data/kataloge/51/bilder/20601.jpg

"nachträglich eine Veröffentlichungsgenehmigung zu beantragen oder die fragliche Seite aus dem Internet zu entfernen".

Das ist natürlich nicht nur ein Anschlag auf Wikimedia Commons und freie Inhalte, sondern auch eine Attacke gegen mich, da ich als Kritiker des Geheimen Hausarchivs, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/75229822/

unbequem bin. In der Sache ist das Ganze außerordentlich albern, denn die Aufforderung ist ungeeignet, den Verbleib des Motivs auf Commons zu beenden, und es gibt auch keine Rechtsgrundlage für die Forderung.

1. Selten dumm ist die Forderung der Generaldirektorin, die Seite aus dem Internet zu entfernen. Selbst wenn ich Admin auf Commons wäre, könnte ich das nicht, da Commons nur urheberrechtliche Beschränkungen akzeptiert und keinen Urheberrechtsschutz von 2-D-Vorlagen anerkennt.

Das entspricht auch der deutschen Rechtslage

http://archiv.twoday.net/search?q=reproduktionsfoto

Polley sieht das genauso wie ich:

http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft63/seite033_039_polley.pdf (bei Fn. 14)

Werden solche Copyfraud-Löschungs-Ansprüche an Hochlader auf Commons gestellt, werden die Medien häufig gelöscht und von jemand anderem mit nicht nachvollziehbarem Wegwerf-Account ("Sockenpuppe") wieder hochgeladen. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass jemand aus der Publikation von Aloys Schmidt und Hermann Heimpel zur Bilderhandschrift 12 des Geheimen Hausarchivs 1977 die Farbtafel 4, die das fragliche Bild zeigt, in hoher Auflösung scannt und hochlädt. Das mickrige Bildchen könnte dann durchaus gelöscht werden.

2. Seit 1989 habe ich diverse Ausarbeitungen geschrieben bzw. veröffentlicht, die der Argumentation der Generaldirektion juristisch den Boden unter den Füßen wegziehen.

Zuletzt soeben

Archivgebühren nur bei unmittelbarer Benutzung

http://archiv.twoday.net/stories/565877105/

mit Hinweis auf weitere Beiträge von mir zur Nutzung von Kulturgut

Zuvor:

Die Kopie der Kopie (1989, veröffentlicht 2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2478252/

Genehmigungsvorbehalt bei Edition von Archivgut? (1991, veröffentlicht 2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2478861/

Digitalkameras im Nutzerraum? (2003)

http://archiv.twoday.net/stories/11200/

Teil II: http://archiv.twoday.net/stories/168920/

Genehmigung bei Textveröffentlichung? (2007)

http://archiv.twoday.net/stories/3177566/

Archivbenutzungsordnung Mecklenburg-Vorpommern (2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2812929/

Zur Reproduktion von Archivgut ohne Zustimmung des Archivs (2009)

http://archiv.twoday.net/stories/5586317/

RA Nennen hat keine Ahnung von der Kölner Bildrechte-Frage (2009)

http://archiv.twoday.net/stories/5601185/

Scholz (siehe http://archiv.twoday.net/stories/565877105/ ) kritisiert S. 82 Anm. 16 Nennen ebenfalls

Juristisch fragwürdig ist es danach bereits, dass die bayerische ArchivBO die Herstellung von Reproduktionen den Archiven vorbehält. Eine archivgesetzliche Ermächtigung für diesen Eingriff fehlt. Ich möchte das aber nicht vertiefen, da es darauf nicht ankommt.

Nach § 8 Abs. 2 ArchivBO ist eine Veröffentlichung, Weitergabe oder Vervielfältigung von Reproduktionen nur mit Zustimmung des staatlichen Archivs zulässig.

Es fehlt nicht nur eine Ermächtigung dieses Grundrechtseingriffs durch das Archivgesetz, er verstößt auch gegen verfassungsrechtliche Vorgaben. Ständige Rechtssprechung des BVerfG seit BVerfGE 20, 150 ist: "Hält es der Gesetzgeber für erforderlich, der Ausübung grundrechtlicher Befugnisse ein Genehmigungsverfahren vorzuschalten, so muß sich aus der Rechtsvorschrift selbst ergeben, welche Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung gegeben sein müssen, bzw. aus welchen Gründen die Genehmigung versagt werden darf". (Siehe auch BVerfG 18.10.1991 1 BvR 1377/91)

Zum Eingriffscharakter verweise ich auf die bibliotheksrechtliche Diskussion zur Benutzung von Handschriftenbibliotheken im Bibliotheksdienst 1995, an der ich beteiligt war:

http://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm

Tangiert sind das Zensurverbot des Grundgesetzes und die Kommunikationsgrundrechte des Art. 5 GG.

Wie die soeben besprochene Arbeit von Scholz gezeigt hat, gibt es kein Immaterialgüterrecht der Archive aufgrund des Eigentumsrechts:

http://archiv.twoday.net/stories/565877105/

Das OVG Münster hat schlüssig herausgearbeitet, dass nur die unmittelbare Benutzung, nicht aber die Weiterverwertung etwa in einer Fernsehproduktion gebührenrechtlich als Benutzung zählt. Nicht anders verhält es sich hier. Ich habe das Bild aus dem Internet kopiert unabhängig von einem - anderweitig durchaus bestehenden - Archivbenutzungsverhältnis mit dem Geheimen Hausarchiv. Die berühmte Handschrift 12 des Winand von Steeg (1426) über den Bacharacher Pfarrwein mit ihren frühen Gelehrtenporträts habe ich selbst weder eingesehen, noch Reproduktionen geordert.

Zu Winand von Steeg:

http://archiv.twoday.net/stories/326525326/

[Einige genehmigte Bilder auf http://www.rag-online.org/ ]

Was eine Benutzung (in Bayern-Benützung) ist, wird in § 4 ArchivBO umschrieben. Weder eine persönliche Benutzung noch eine Benutzung durch schriftliche oder mündliche Anfrage liegt in meinem Fall vor, es wurde auch keine Reproduktion des Archivs direkt benützt. Wie das OVG Münster klargestellt hat, liegt bei indirekter Benutzung (hier: Benutzung einer von einem Dritten veröffentlichten Reproduktion) keine archivrechtliche Benutzung vor.

Alles andere liefe auf ein Immaterialgüterrecht hinaus, das zu beschließen dem Landesgesetzgeber aus kompetenzrechtlicher Hinsicht verwehrt wäre.

Dies zeigt auch folgende Überlegung: Transkribiere ich ein gedrucktes Quellenfaksimile, das bayerisches staatliches Archivgut zeigt, vervielfältige ich die Reproduktion von Archivgut ohne die nach der ArchivBO nötige Zustimmung. Publiziere ich die Transkription, verstoße ich gegen das Veröffentlichungsverbot. Händige ich das gedruckte Buch einem anderen aus, so verbreite ich es ohne Zustimmung. Da die ArchivBO keine Definitionen von Veröffentlichung, Weitergabe oder Vervielfältigung enthält, müssen die üblichen Begriffe des Immaterialgüterrechts (hier: Urheberrechts) zugrundegelegt werden.

Das wäre ersichtlich absurd, da solche "Benutzungshandlungen" zu sehr im "Vorfeld" der Archivbenutzung angesiedelt sind. Den Begriff Vorfeld habe ich mit Bedacht gewählt, denn dazu gab es eine abfallrechtliche Entscheidung des VGH München, die vom Bundesverwaltungsgericht 1992 bestätigt wurde:

"Nach der für den beschließenden Senat bindenden Auslegung des Verwaltungsgerichtshofs sind aber Vorschriften über die Abfallvermeidung, die so weit im Vorfeld der öffentlichen Einrichtung "gemeindliche Abfallentsorgung" angesiedelt sind wie im vorliegenden Fall, nicht mehr als Regelung der "Benutzung" anzusehen und deshalb nicht durch die genannte Ermächtigung gedeckt."

http://www.servat.unibe.ch/dfr/vw090359.html

Ob ich ein Archivale des Geheimen Hausarchivs aus dem Internet (wie im vorliegenden Fall) nehme und im Netz publiziere, ob ich eine gedruckte Reproduktion dafür nutze oder sie textlich verwerte (durch Transkription oder Edition) wie in dem soeben konstruierten Fall - jedesmal liegt kein Verstoß gegen die ArchivBO und kein Anknüpfungstatbestand für eine Gebührenerhebung vor.

Die Veröffentlichungsgebühren (für eine Internetpublikation werden 30 Euro fällig) der Archivdirektion

http://www.gda.bayern.de/service/gebuehren/veroeffentlichungsgenehmigung_2010.pdf

dürften im Licht des NRW-Urteils allesamt rechtswidrig sein.

Eine nicht hinnehmbare Ungleichbehandlung liegt in der Tatsache, dass die Archivverwaltung selbst große Mengen von Archivgut unentgeltlich ins Internet stellen darf, andere Internetnutzer aber in jedem Fall 30 Euro bezahlen müssen. Anders als bei Buchkleinauflagen besteht keine Möglichkeit, den Betrag zu erlassen (siehe zu 1.1) oder zu ermäßigen. Art. 3 und die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 (bei wissenschaftlichen Publikationen) sind von der Gebührenregelung tangiert.

Übrigens schade, dass das mit Archivalien staatlicher Provenienz prall gefüllte Geheime Hausarchiv - jede Benutzung muss vom Chef des Hauses Wittelsbach genehmigt werden - nach 1918 nicht enteignet wurde.

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenenteignung

Ich habe keine Zweifel, dass eine stramm linke Regierung eine verfassungskonforme Enteignungsregelung schaffen könnte, die diesem F***ck seine Archive endlich entzieht.

Mit unten faksimiliertem Schreiben vom 20.11.2013 fordert sie mich auf, hinsichtlich eines von mir in höchst geringer Auflösung 2006 (!) auf Wikimedia Commons hochgeladenen Bilds

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winand_steeg.jpg

wohl nach

http://wwwg.uni-klu.ac.at/Kult.Data/kataloge/51/bilder/20601.jpg

"nachträglich eine Veröffentlichungsgenehmigung zu beantragen oder die fragliche Seite aus dem Internet zu entfernen".

Das ist natürlich nicht nur ein Anschlag auf Wikimedia Commons und freie Inhalte, sondern auch eine Attacke gegen mich, da ich als Kritiker des Geheimen Hausarchivs, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/75229822/

unbequem bin. In der Sache ist das Ganze außerordentlich albern, denn die Aufforderung ist ungeeignet, den Verbleib des Motivs auf Commons zu beenden, und es gibt auch keine Rechtsgrundlage für die Forderung.

1. Selten dumm ist die Forderung der Generaldirektorin, die Seite aus dem Internet zu entfernen. Selbst wenn ich Admin auf Commons wäre, könnte ich das nicht, da Commons nur urheberrechtliche Beschränkungen akzeptiert und keinen Urheberrechtsschutz von 2-D-Vorlagen anerkennt.

Das entspricht auch der deutschen Rechtslage

http://archiv.twoday.net/search?q=reproduktionsfoto

Polley sieht das genauso wie ich:

http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft63/seite033_039_polley.pdf (bei Fn. 14)

Werden solche Copyfraud-Löschungs-Ansprüche an Hochlader auf Commons gestellt, werden die Medien häufig gelöscht und von jemand anderem mit nicht nachvollziehbarem Wegwerf-Account ("Sockenpuppe") wieder hochgeladen. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass jemand aus der Publikation von Aloys Schmidt und Hermann Heimpel zur Bilderhandschrift 12 des Geheimen Hausarchivs 1977 die Farbtafel 4, die das fragliche Bild zeigt, in hoher Auflösung scannt und hochlädt. Das mickrige Bildchen könnte dann durchaus gelöscht werden.

2. Seit 1989 habe ich diverse Ausarbeitungen geschrieben bzw. veröffentlicht, die der Argumentation der Generaldirektion juristisch den Boden unter den Füßen wegziehen.

Zuletzt soeben

Archivgebühren nur bei unmittelbarer Benutzung

http://archiv.twoday.net/stories/565877105/

mit Hinweis auf weitere Beiträge von mir zur Nutzung von Kulturgut

Zuvor:

Die Kopie der Kopie (1989, veröffentlicht 2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2478252/

Genehmigungsvorbehalt bei Edition von Archivgut? (1991, veröffentlicht 2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2478861/

Digitalkameras im Nutzerraum? (2003)

http://archiv.twoday.net/stories/11200/

Teil II: http://archiv.twoday.net/stories/168920/

Genehmigung bei Textveröffentlichung? (2007)

http://archiv.twoday.net/stories/3177566/

Archivbenutzungsordnung Mecklenburg-Vorpommern (2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2812929/

Zur Reproduktion von Archivgut ohne Zustimmung des Archivs (2009)

http://archiv.twoday.net/stories/5586317/

RA Nennen hat keine Ahnung von der Kölner Bildrechte-Frage (2009)

http://archiv.twoday.net/stories/5601185/

Scholz (siehe http://archiv.twoday.net/stories/565877105/ ) kritisiert S. 82 Anm. 16 Nennen ebenfalls

Juristisch fragwürdig ist es danach bereits, dass die bayerische ArchivBO die Herstellung von Reproduktionen den Archiven vorbehält. Eine archivgesetzliche Ermächtigung für diesen Eingriff fehlt. Ich möchte das aber nicht vertiefen, da es darauf nicht ankommt.

Nach § 8 Abs. 2 ArchivBO ist eine Veröffentlichung, Weitergabe oder Vervielfältigung von Reproduktionen nur mit Zustimmung des staatlichen Archivs zulässig.

Es fehlt nicht nur eine Ermächtigung dieses Grundrechtseingriffs durch das Archivgesetz, er verstößt auch gegen verfassungsrechtliche Vorgaben. Ständige Rechtssprechung des BVerfG seit BVerfGE 20, 150 ist: "Hält es der Gesetzgeber für erforderlich, der Ausübung grundrechtlicher Befugnisse ein Genehmigungsverfahren vorzuschalten, so muß sich aus der Rechtsvorschrift selbst ergeben, welche Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung gegeben sein müssen, bzw. aus welchen Gründen die Genehmigung versagt werden darf". (Siehe auch BVerfG 18.10.1991 1 BvR 1377/91)

Zum Eingriffscharakter verweise ich auf die bibliotheksrechtliche Diskussion zur Benutzung von Handschriftenbibliotheken im Bibliotheksdienst 1995, an der ich beteiligt war:

http://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_data_stat/www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm

Tangiert sind das Zensurverbot des Grundgesetzes und die Kommunikationsgrundrechte des Art. 5 GG.

Wie die soeben besprochene Arbeit von Scholz gezeigt hat, gibt es kein Immaterialgüterrecht der Archive aufgrund des Eigentumsrechts:

http://archiv.twoday.net/stories/565877105/

Das OVG Münster hat schlüssig herausgearbeitet, dass nur die unmittelbare Benutzung, nicht aber die Weiterverwertung etwa in einer Fernsehproduktion gebührenrechtlich als Benutzung zählt. Nicht anders verhält es sich hier. Ich habe das Bild aus dem Internet kopiert unabhängig von einem - anderweitig durchaus bestehenden - Archivbenutzungsverhältnis mit dem Geheimen Hausarchiv. Die berühmte Handschrift 12 des Winand von Steeg (1426) über den Bacharacher Pfarrwein mit ihren frühen Gelehrtenporträts habe ich selbst weder eingesehen, noch Reproduktionen geordert.

Zu Winand von Steeg:

http://archiv.twoday.net/stories/326525326/

[Einige genehmigte Bilder auf http://www.rag-online.org/ ]

Was eine Benutzung (in Bayern-Benützung) ist, wird in § 4 ArchivBO umschrieben. Weder eine persönliche Benutzung noch eine Benutzung durch schriftliche oder mündliche Anfrage liegt in meinem Fall vor, es wurde auch keine Reproduktion des Archivs direkt benützt. Wie das OVG Münster klargestellt hat, liegt bei indirekter Benutzung (hier: Benutzung einer von einem Dritten veröffentlichten Reproduktion) keine archivrechtliche Benutzung vor.

Alles andere liefe auf ein Immaterialgüterrecht hinaus, das zu beschließen dem Landesgesetzgeber aus kompetenzrechtlicher Hinsicht verwehrt wäre.

Dies zeigt auch folgende Überlegung: Transkribiere ich ein gedrucktes Quellenfaksimile, das bayerisches staatliches Archivgut zeigt, vervielfältige ich die Reproduktion von Archivgut ohne die nach der ArchivBO nötige Zustimmung. Publiziere ich die Transkription, verstoße ich gegen das Veröffentlichungsverbot. Händige ich das gedruckte Buch einem anderen aus, so verbreite ich es ohne Zustimmung. Da die ArchivBO keine Definitionen von Veröffentlichung, Weitergabe oder Vervielfältigung enthält, müssen die üblichen Begriffe des Immaterialgüterrechts (hier: Urheberrechts) zugrundegelegt werden.

Das wäre ersichtlich absurd, da solche "Benutzungshandlungen" zu sehr im "Vorfeld" der Archivbenutzung angesiedelt sind. Den Begriff Vorfeld habe ich mit Bedacht gewählt, denn dazu gab es eine abfallrechtliche Entscheidung des VGH München, die vom Bundesverwaltungsgericht 1992 bestätigt wurde:

"Nach der für den beschließenden Senat bindenden Auslegung des Verwaltungsgerichtshofs sind aber Vorschriften über die Abfallvermeidung, die so weit im Vorfeld der öffentlichen Einrichtung "gemeindliche Abfallentsorgung" angesiedelt sind wie im vorliegenden Fall, nicht mehr als Regelung der "Benutzung" anzusehen und deshalb nicht durch die genannte Ermächtigung gedeckt."

http://www.servat.unibe.ch/dfr/vw090359.html

Ob ich ein Archivale des Geheimen Hausarchivs aus dem Internet (wie im vorliegenden Fall) nehme und im Netz publiziere, ob ich eine gedruckte Reproduktion dafür nutze oder sie textlich verwerte (durch Transkription oder Edition) wie in dem soeben konstruierten Fall - jedesmal liegt kein Verstoß gegen die ArchivBO und kein Anknüpfungstatbestand für eine Gebührenerhebung vor.

Die Veröffentlichungsgebühren (für eine Internetpublikation werden 30 Euro fällig) der Archivdirektion

http://www.gda.bayern.de/service/gebuehren/veroeffentlichungsgenehmigung_2010.pdf

dürften im Licht des NRW-Urteils allesamt rechtswidrig sein.

Eine nicht hinnehmbare Ungleichbehandlung liegt in der Tatsache, dass die Archivverwaltung selbst große Mengen von Archivgut unentgeltlich ins Internet stellen darf, andere Internetnutzer aber in jedem Fall 30 Euro bezahlen müssen. Anders als bei Buchkleinauflagen besteht keine Möglichkeit, den Betrag zu erlassen (siehe zu 1.1) oder zu ermäßigen. Art. 3 und die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 (bei wissenschaftlichen Publikationen) sind von der Gebührenregelung tangiert.

Übrigens schade, dass das mit Archivalien staatlicher Provenienz prall gefüllte Geheime Hausarchiv - jede Benutzung muss vom Chef des Hauses Wittelsbach genehmigt werden - nach 1918 nicht enteignet wurde.

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenenteignung

Ich habe keine Zweifel, dass eine stramm linke Regierung eine verfassungskonforme Enteignungsregelung schaffen könnte, die diesem F***ck seine Archive endlich entzieht.

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Dezember 2013, 01:37 - Rubrik: Archivrecht

Dr. Michael Scholz (Landesfachstelle für Archive u. öffentliche Bibliotheken im BLHA, Potsdam): „In der Ausstrahlung einer Fernsehsendung liegt keine Benutzung des Archivs“ oder: Wofür darf ein Archiv Gebühren erheben? in: „Im (virtuellen) Lesesaal ist für Sie ein Platz reserviert …“, 2013, S. 75-87

[ http://www.blha.de/FilePool/LFS_Archivrecht_Gebuehren_BKK-Seminar.pdf ]

zitiert in den Fußnoten 2, 5, 16, 18 und 21 (von insgesamt 22) Archivalia. das Thema Gebühren sei in der archivfachlichen Diskussion eher unbeliebt, lediglich in Archivalia fänden sich gelegentlich Diskussionen zu Gebührenfragen (S. 75).

Scholz stellt zunächst dar, dass die an sich durchaus wichtige Unterscheidung zwischen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Probleme aufwirft (S. 76-80), um dann zu einer Besprechung des Urteils des OVG Münster zu wechseln.

Urteil vom 18. Dezember 2009 · Az. 9 A 2984/07

http://openjur.de/u/142651.html

Anscheinend hat Scholz in seinen einleitenden Ausführungen übersehen, dass ich in meinem Beitrag "Die Public Domain und die Archive" (2010) auf dieses Urteil eingegangen bin:

http://archiv.twoday.net/stories/6164988/

Schon 1994 hatte ich zu der zugrundeliegenden Rechtsfrage mich ausführlich geäußert:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm (Suche nach Trumpp, 1. Treffer)

Das OVG sah für den Gebührentatbestand "Wiedergabe von Archivgut" keine Ermächtigungsgrundlage, da in der Ausstrahlung einer Fernsehsendung keine Benutzung liege. Das Urteil: "Aus den §§ 5 bis 8 ArchivG NRW ergibt sich, dass das beklagte Landesarchiv durch die Benutzung von Archivgut in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es, wie insbesondere die allerdings nicht abschließende - Aufzählung in § 8 Abs. 1 ArchivG NRW zeigt, auf die unmittelbare Benutzung von Archivgut an. Denn die Vorschrift erwähnt die Versendung und Ausleihe von Archivgut sowie die Herstellung von Kopien und Reproduktionen, nicht aber die Nutzung von Produkten, die unter Inanspruchnahme von Archivalien erstellt worden sind. Dafür, dass auch solche Handlungen noch eine Benutzung des Archivguts darstellen sollen, fehlt es im Archivgesetz NRW an jeglichen Anhaltspunkten. [...]

Jedenfalls handelt es sich nicht mehr um die Benutzung einer Reproduktion gemäß § 24 Benutzungsordnung, wenn das erlangte Filmmaterial nach Einarbeitung in eine Fernsehsendung bzw. Video- oder Filmproduktion als Teil des neuen Produktes ausgestrahlt wird. Selbst wenn es sich bei dem Filmmaterial um eine Reproduktion im Sinne des § 24 Benutzungsordnung handeln sollte, wird diese - und durch sie das originale Archivgut - nur durch die vorherige Einarbeitung in die Fernseh- oder Filmproduktion, nicht aber durch die Ausstrahlung der Fernseh- bzw. Filmproduktion genutzt. Hier fehlt es an einer unmittelbaren Benutzung des Archivguts. Ob - und wenn ja in welchem Umfang - ein Werk, dessen Schöpfer sich bei der Erstellung Archivalien bedient hat, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, kann gebührenrechtlich nur bei der Bemessung der Gebühr und der Bestimmung ihrer Höhe als Wertfaktor berücksichtigt werden. Möglicher Anknüpfungspunkt für die Gebührenpflicht ist dagegen allein die Erstellung der Reproduktion oder ggf. auch deren Benutzung im Rahmen der Herstellung der Produktion.

Dass gemäß § 24 Abs. 5 Benutzungsordnung Reproduktionen nur mit schriftlicher Genehmigung des Beklagten veröffentlicht, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben bzw. gewerblich oder geschäftlich verwendet werden dürfen, steht dieser Sichtweise nicht entgegen. Der Regelung kommt für die Frage, wann in der Benutzung einer Reproduktion die Benutzung von Archivgut und damit eine (benutzungs-)gebührenpflichtige Inanspruchnahme des beklagten Landesarchivs vorliegt, keine Aussagekraft zu. Der Umstand, dass eine Verwendung von einer Genehmigung abhängt, weist lediglich darauf hin, dass insoweit rechtliche Interessen, darunter auch etwaige Nutzungsrechte des Beklagten, berührt sein können. Der infolge eines Genehmigungsantrags bei dem Beklagten ggf. entstehende Verwaltungsaufwand sowie die Verwertung etwaiger Nutzungsrechte, können entweder, wie oben dargelegt, als Wertfaktor bei der Gebührenbemessung und erhebung oder durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren abgegolten werden."

Scholz arbeitet die Brisanz des Urteils heraus: Die Gebührenpositionen "Wiedergabe von Archivgut" oder "Einräumung von Nutzungsrechten" seien "in den meisten Fällen rechtlich zweifelhaft" (S. 82). Scholz lehnt ein im Eigentum gründendes Immaterialgüterrecht der Archive ab.

Scholz referiert die Ansicht des OVG, man könne bestehende Urheberrechte des Archivs bei Verwaltungsgebühren berücksichtigen. Ich sehe hier aber einen Widerspruch zu den Feststellungen des BGH "Topographische Landeskarten":

"Mit Recht weist das Berufungsgericht darauf hin, daß sich die öffentliche Hand – in Ermangelung einer besonderen öffentlich-rechtlichen Regelung – des Privatrechts bedienen muß, wenn sie im geschäftlichen Verkehr Dienstleistungen oder Waren anbieten möchte, und zwar unabhängig davon, ob mit dem Absatz der Waren oder Leistungen eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge oder nur fiskalische Interessen verfolgt werden sollen. Insofern verhält es sich bei dem Absatz nicht anders als bei der Beschaffung von Waren oder Leistungen, für die der öffentlichen Hand ebenfalls keine hoheitlichen Mittel zu Gebote stehen; auch dort ist das Handeln der öffentlichen Hand nach den für jedermann geltenden Bestimmungen des Privatrechts zu beurteilen (Gemeinsamer Senat aaO S. 316).

Im Streitfall ist Gegenstand der zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarungen – neben der Lieferung der „Sepia-M.-Folien“, die die Beklagte für die Herstellung ihrer Karten benötigt – das Recht, die topographischen Karten des Landesvermessungsamtes, das heißt die in diesen Karten eingeflossene geistige Leistung, gewerblich zu nutzen. Dieser Gegenstand ist unabhängig davon, ob im Einzelfall von einem Urheberrechtsschutz und der Einräumung von Nutzungsrechten nach § 31 Abs. 1 und 2 UrhG ausgegangen werden kann, privatrechtlich."

https://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Topographische_Landeskarten

Gegen einen Mischmasch von öffentlichem Recht und Urheberrecht bei der Gebührenerhebung spricht auch die Erwägung, dass eine Einbeziehung der Urheberrechtsschranken bei öffentlichrechtlicher Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses nicht gegeben ist. Das System von Urheberrechten und seinen Schranken wird archivrechtlich nicht berücksichtigt. Es mag ja sein, dass das Zitatrecht nach § 51 UrhG unter Umständen vertraglich abdingbar ist, aber eine solche Vertragsgestaltung in AGB unterliegt der vollen Inhaltskontrolle.

Kann man das Nutzungsentgelt vielleicht auf privatrechtlicher Basis erheben? Scholz hat Zweifel, vor allem wenn Archivalien vervielfältigt werden, an denen eindeutig keine Urheberrechte des Archivs bestehen. Leider hat sich Scholz an dieser Stelle nicht mit den Grenzen der "Flucht ins Privatrecht" auseinandergesetzt, obwohl das geboten gewesen wäre. Bei öffentlichrechtlichen Archiven überlagern die Grundrechte und die wichtigsten Grundsätze des Gebührenrechts das Privatrecht.

Bei Filmaufnahmen schlägt Scholz eine nach tatsächlichem Aufwand zu staffelnde Mehraufwandsgebühr vor, die auf größere Akzeptanz stoßen dürfte als eine "in ihren Grundlagen zweifelhafte Nutzungsgebühr" (S. 86).

Scholz zieht folgendes Fazit (S. 86):

"· Eine Gebühr im Archiv muss

a) an ein konkretes Verwaltungshandeln oder

b) an einen direkten Benutzungsvorgang

anknüpfen.

· Nutzungsgebühren sind nur möglich, wenn das Archiv über die entsprechenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügt und diese auch übertragen darf. Sie können zusammen mit der (urheberrechtlich begründeten) Veröffentlichungsgenehmigung als Verwaltungsgebühren erhoben werden.

· Eigentumsrechte am Archivgut begründen keine Gebührenpflicht.

· Der Mehraufwand bei Film- und Fernsehaufnahmen kann durch eine am Zeitaufwand orientierte Gebühr abgegolten werden."

Den Punkt zu den urheberrechtlichen Nutzungsrechten halte ich nicht für haltbar.

Meine Position habe ich schon oft vorgetragen: Bei der Nutzung von gemeinfreiem Kulturgut sollte man grundsätzlich auf urheberrechtsähnliche Gebühren und Entgelte verzichten. Auch wenn das Archiv über die Urheberrechte verfügt, sollte es von einer kommerziellen Nutzung dieser Rechte absehen.

Siehe nur "Kulturgut muss frei sein" (2007)

http://archiv.twoday.net/stories/4477824/

Die EU-Kommission empfahl 2011: "Für einen breiten Zugang zu gemeinfreien Inhalten und deren breite Nutzung muss gewährleistet werden, dass gemeinfreie Inhalte auch nach ihrer Digitalisierung gemeinfrei bleiben. Die Verwendung auffälliger Wasserzeichen oder anderer visueller Schutzvorkehrungen als Eigentums- oder Herkunftskennzeichnung auf Kopien gemeinfreien Materials sollte vermieden werden."

http://archiv.twoday.net/stories/64975408/

Den "Grundsatz, dass gemeinfreies Material nach seiner

Digitalisierung gemeinfrei bleiben sollte" hat der

europäische Gesetzgeber (EU-Parlament und Rat) in den

Erwägungsgründen zur PSI-Richtlinie vom Juni 2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:DE:PDF

klar ausgesprochen. Von daher gibt es keinerlei Rückenwind aus Brüssel für die übliche "Reproduktionsgebühren"-Abzocke der Archive.

[ http://www.blha.de/FilePool/LFS_Archivrecht_Gebuehren_BKK-Seminar.pdf ]

zitiert in den Fußnoten 2, 5, 16, 18 und 21 (von insgesamt 22) Archivalia. das Thema Gebühren sei in der archivfachlichen Diskussion eher unbeliebt, lediglich in Archivalia fänden sich gelegentlich Diskussionen zu Gebührenfragen (S. 75).

Scholz stellt zunächst dar, dass die an sich durchaus wichtige Unterscheidung zwischen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Probleme aufwirft (S. 76-80), um dann zu einer Besprechung des Urteils des OVG Münster zu wechseln.

Urteil vom 18. Dezember 2009 · Az. 9 A 2984/07

http://openjur.de/u/142651.html

Anscheinend hat Scholz in seinen einleitenden Ausführungen übersehen, dass ich in meinem Beitrag "Die Public Domain und die Archive" (2010) auf dieses Urteil eingegangen bin:

http://archiv.twoday.net/stories/6164988/

Schon 1994 hatte ich zu der zugrundeliegenden Rechtsfrage mich ausführlich geäußert:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm (Suche nach Trumpp, 1. Treffer)

Das OVG sah für den Gebührentatbestand "Wiedergabe von Archivgut" keine Ermächtigungsgrundlage, da in der Ausstrahlung einer Fernsehsendung keine Benutzung liege. Das Urteil: "Aus den §§ 5 bis 8 ArchivG NRW ergibt sich, dass das beklagte Landesarchiv durch die Benutzung von Archivgut in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es, wie insbesondere die allerdings nicht abschließende - Aufzählung in § 8 Abs. 1 ArchivG NRW zeigt, auf die unmittelbare Benutzung von Archivgut an. Denn die Vorschrift erwähnt die Versendung und Ausleihe von Archivgut sowie die Herstellung von Kopien und Reproduktionen, nicht aber die Nutzung von Produkten, die unter Inanspruchnahme von Archivalien erstellt worden sind. Dafür, dass auch solche Handlungen noch eine Benutzung des Archivguts darstellen sollen, fehlt es im Archivgesetz NRW an jeglichen Anhaltspunkten. [...]

Jedenfalls handelt es sich nicht mehr um die Benutzung einer Reproduktion gemäß § 24 Benutzungsordnung, wenn das erlangte Filmmaterial nach Einarbeitung in eine Fernsehsendung bzw. Video- oder Filmproduktion als Teil des neuen Produktes ausgestrahlt wird. Selbst wenn es sich bei dem Filmmaterial um eine Reproduktion im Sinne des § 24 Benutzungsordnung handeln sollte, wird diese - und durch sie das originale Archivgut - nur durch die vorherige Einarbeitung in die Fernseh- oder Filmproduktion, nicht aber durch die Ausstrahlung der Fernseh- bzw. Filmproduktion genutzt. Hier fehlt es an einer unmittelbaren Benutzung des Archivguts. Ob - und wenn ja in welchem Umfang - ein Werk, dessen Schöpfer sich bei der Erstellung Archivalien bedient hat, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, kann gebührenrechtlich nur bei der Bemessung der Gebühr und der Bestimmung ihrer Höhe als Wertfaktor berücksichtigt werden. Möglicher Anknüpfungspunkt für die Gebührenpflicht ist dagegen allein die Erstellung der Reproduktion oder ggf. auch deren Benutzung im Rahmen der Herstellung der Produktion.

Dass gemäß § 24 Abs. 5 Benutzungsordnung Reproduktionen nur mit schriftlicher Genehmigung des Beklagten veröffentlicht, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben bzw. gewerblich oder geschäftlich verwendet werden dürfen, steht dieser Sichtweise nicht entgegen. Der Regelung kommt für die Frage, wann in der Benutzung einer Reproduktion die Benutzung von Archivgut und damit eine (benutzungs-)gebührenpflichtige Inanspruchnahme des beklagten Landesarchivs vorliegt, keine Aussagekraft zu. Der Umstand, dass eine Verwendung von einer Genehmigung abhängt, weist lediglich darauf hin, dass insoweit rechtliche Interessen, darunter auch etwaige Nutzungsrechte des Beklagten, berührt sein können. Der infolge eines Genehmigungsantrags bei dem Beklagten ggf. entstehende Verwaltungsaufwand sowie die Verwertung etwaiger Nutzungsrechte, können entweder, wie oben dargelegt, als Wertfaktor bei der Gebührenbemessung und erhebung oder durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren abgegolten werden."

Scholz arbeitet die Brisanz des Urteils heraus: Die Gebührenpositionen "Wiedergabe von Archivgut" oder "Einräumung von Nutzungsrechten" seien "in den meisten Fällen rechtlich zweifelhaft" (S. 82). Scholz lehnt ein im Eigentum gründendes Immaterialgüterrecht der Archive ab.

Scholz referiert die Ansicht des OVG, man könne bestehende Urheberrechte des Archivs bei Verwaltungsgebühren berücksichtigen. Ich sehe hier aber einen Widerspruch zu den Feststellungen des BGH "Topographische Landeskarten":

"Mit Recht weist das Berufungsgericht darauf hin, daß sich die öffentliche Hand – in Ermangelung einer besonderen öffentlich-rechtlichen Regelung – des Privatrechts bedienen muß, wenn sie im geschäftlichen Verkehr Dienstleistungen oder Waren anbieten möchte, und zwar unabhängig davon, ob mit dem Absatz der Waren oder Leistungen eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge oder nur fiskalische Interessen verfolgt werden sollen. Insofern verhält es sich bei dem Absatz nicht anders als bei der Beschaffung von Waren oder Leistungen, für die der öffentlichen Hand ebenfalls keine hoheitlichen Mittel zu Gebote stehen; auch dort ist das Handeln der öffentlichen Hand nach den für jedermann geltenden Bestimmungen des Privatrechts zu beurteilen (Gemeinsamer Senat aaO S. 316).

Im Streitfall ist Gegenstand der zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarungen – neben der Lieferung der „Sepia-M.-Folien“, die die Beklagte für die Herstellung ihrer Karten benötigt – das Recht, die topographischen Karten des Landesvermessungsamtes, das heißt die in diesen Karten eingeflossene geistige Leistung, gewerblich zu nutzen. Dieser Gegenstand ist unabhängig davon, ob im Einzelfall von einem Urheberrechtsschutz und der Einräumung von Nutzungsrechten nach § 31 Abs. 1 und 2 UrhG ausgegangen werden kann, privatrechtlich."

https://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Topographische_Landeskarten

Gegen einen Mischmasch von öffentlichem Recht und Urheberrecht bei der Gebührenerhebung spricht auch die Erwägung, dass eine Einbeziehung der Urheberrechtsschranken bei öffentlichrechtlicher Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses nicht gegeben ist. Das System von Urheberrechten und seinen Schranken wird archivrechtlich nicht berücksichtigt. Es mag ja sein, dass das Zitatrecht nach § 51 UrhG unter Umständen vertraglich abdingbar ist, aber eine solche Vertragsgestaltung in AGB unterliegt der vollen Inhaltskontrolle.

Kann man das Nutzungsentgelt vielleicht auf privatrechtlicher Basis erheben? Scholz hat Zweifel, vor allem wenn Archivalien vervielfältigt werden, an denen eindeutig keine Urheberrechte des Archivs bestehen. Leider hat sich Scholz an dieser Stelle nicht mit den Grenzen der "Flucht ins Privatrecht" auseinandergesetzt, obwohl das geboten gewesen wäre. Bei öffentlichrechtlichen Archiven überlagern die Grundrechte und die wichtigsten Grundsätze des Gebührenrechts das Privatrecht.

Bei Filmaufnahmen schlägt Scholz eine nach tatsächlichem Aufwand zu staffelnde Mehraufwandsgebühr vor, die auf größere Akzeptanz stoßen dürfte als eine "in ihren Grundlagen zweifelhafte Nutzungsgebühr" (S. 86).

Scholz zieht folgendes Fazit (S. 86):

"· Eine Gebühr im Archiv muss

a) an ein konkretes Verwaltungshandeln oder

b) an einen direkten Benutzungsvorgang

anknüpfen.

· Nutzungsgebühren sind nur möglich, wenn das Archiv über die entsprechenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügt und diese auch übertragen darf. Sie können zusammen mit der (urheberrechtlich begründeten) Veröffentlichungsgenehmigung als Verwaltungsgebühren erhoben werden.

· Eigentumsrechte am Archivgut begründen keine Gebührenpflicht.

· Der Mehraufwand bei Film- und Fernsehaufnahmen kann durch eine am Zeitaufwand orientierte Gebühr abgegolten werden."

Den Punkt zu den urheberrechtlichen Nutzungsrechten halte ich nicht für haltbar.

Meine Position habe ich schon oft vorgetragen: Bei der Nutzung von gemeinfreiem Kulturgut sollte man grundsätzlich auf urheberrechtsähnliche Gebühren und Entgelte verzichten. Auch wenn das Archiv über die Urheberrechte verfügt, sollte es von einer kommerziellen Nutzung dieser Rechte absehen.

Siehe nur "Kulturgut muss frei sein" (2007)

http://archiv.twoday.net/stories/4477824/

Die EU-Kommission empfahl 2011: "Für einen breiten Zugang zu gemeinfreien Inhalten und deren breite Nutzung muss gewährleistet werden, dass gemeinfreie Inhalte auch nach ihrer Digitalisierung gemeinfrei bleiben. Die Verwendung auffälliger Wasserzeichen oder anderer visueller Schutzvorkehrungen als Eigentums- oder Herkunftskennzeichnung auf Kopien gemeinfreien Materials sollte vermieden werden."

http://archiv.twoday.net/stories/64975408/

Den "Grundsatz, dass gemeinfreies Material nach seiner

Digitalisierung gemeinfrei bleiben sollte" hat der

europäische Gesetzgeber (EU-Parlament und Rat) in den

Erwägungsgründen zur PSI-Richtlinie vom Juni 2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:DE:PDF

klar ausgesprochen. Von daher gibt es keinerlei Rückenwind aus Brüssel für die übliche "Reproduktionsgebühren"-Abzocke der Archive.

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Dezember 2013, 00:10 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In einem nicht rechtskräftigen Urteil befand das OLG München, Urt. v. 13.6.2013 - 29 U 4267/12 (AfP - Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht 5/2013, S. 417-420), dass eine topographische Landeskarte keine Datenbank sei. In den Gründen geht das Gericht auch auf einen nicht-urheberrechtlichen Schutz ein.

"4. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche auch nicht gem. § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 4 Abs. 2 Bayer. Vermessungs- und KatasterG zu.

Gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Bayer. Vermessungs- und KatasterG dürfen die

Ergebnisse der Landesvermessung nur mit Genehmigung der staatlichen

Vermessungsbehörden vervielfältigt, verbreitet oder wiedergegeben werden. Der

Genehmigung bedarf es gem. Art. 4 Abs. 2 Satz 2 Bayer. Vermessungs- und

KatasterG nicht, wenn Ergebnisse der Landesvermessung für eigene, nicht

gewerbliche Zwecke vervielfältigt werden. Schutzzweck des

Genehmigungsvorbehalts ist nicht das Urheberrecht, für das die

Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt, sondern, wie der Kläger selbst betont,

dass nur aktuelle Ergebnisse der Landesvermessung veröffentlicht und von der

Allgemeinheit verwendet werden.

Dieser Schutzzweck ist jedoch, selbst wenn die Beklagte Daten aus den TKs des

Klägers übernommen haben sollte, durch die Karten der Beklagten gar nicht

berührt, denn in den Karten der Beklagten werden die Daten nicht als

"Ergebnisse der Landesvermessung" wiedergegeben."

Zum Kontext siehe auch

http://www.schmunzelkunst.de/saq2.htm#landkart

Dort wird auch aus dem Schricker-Kommentar zitiert:

"Sehen landesrechtliche Bestimmungen für amtliche Werke, die durch Par 5 vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen sind, aus rein fiskalischen Gründen ein Verwertungsverbot vor, so sind sie nach Art, 31, 71, 73 Nr. 9 GG nichtig. Dies trifft aber zB auf die ... Katasterkarten nicht zu, weil die ... für solche Karten vorgesehenen Verwertungsverbote bzw. Genehmigungsvorbehalte nicht nur einem fiskalischen Interesse, sondern auch einem öffentlich-rechtlichen Anliegen dienen, ... die Zuverlässigkeit dieser ... Karten zu gewährleisten ... Ob auch topographische Karten der Landesvermessungsämter in gleicher Weise zu beurteilen sind, ist von BGH GRUR 1988, 33/34 - Topographische Karten, in Frage gestellt, letzlich aber offen gelassen worden. Aufgrund des Urheberschutzes solcher Karten ist die Frage von untergeordneter Bedeutung."

Die entsprechenden Vorschriften halte ich für nichtig, da sie gegen die verfassungsrechtlichen Vorgaben mit Blick auf Genehmigungsvorbehalte verstoßen:

http://archiv.twoday.net/search?q=genehmigungsvorbehalt

http://archiv.twoday.net/stories/11200/

Nach den zitierten Ausführungen des Münchner Gerichts scheint bei Bearbeitungen, die nicht als Ergebnisse der Landesvermessung ausgegeben werden, der Genehmigungsvorbehalt nicht zu greifen.

Werden historische, noch urheberrechtlich geschützte Karten der Landesvermessung wiedergegeben, kann dagegen nur aufgrund des Urheberrechts vorgegangen werden, da der Schutzzweck nicht berührt ist, wenn ausdrücklich nicht-aktuelle Ergebnisse der Landesvermessung wiedergegeben werden. Als urheberrechtliche Schranke kommt vor allem das Zitatrecht in Betracht, etwa in kartographiegeschichtlichen Arbeiten. Es steht auch kommerziellen Nutzern zu. Der landesrechtliche Genehmigungsvorbehalt kann in einem solchen Fall nicht ins Spiel gebracht werden.

"4. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche auch nicht gem. § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 4 Abs. 2 Bayer. Vermessungs- und KatasterG zu.

Gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Bayer. Vermessungs- und KatasterG dürfen die

Ergebnisse der Landesvermessung nur mit Genehmigung der staatlichen

Vermessungsbehörden vervielfältigt, verbreitet oder wiedergegeben werden. Der

Genehmigung bedarf es gem. Art. 4 Abs. 2 Satz 2 Bayer. Vermessungs- und

KatasterG nicht, wenn Ergebnisse der Landesvermessung für eigene, nicht

gewerbliche Zwecke vervielfältigt werden. Schutzzweck des

Genehmigungsvorbehalts ist nicht das Urheberrecht, für das die

Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt, sondern, wie der Kläger selbst betont,

dass nur aktuelle Ergebnisse der Landesvermessung veröffentlicht und von der

Allgemeinheit verwendet werden.

Dieser Schutzzweck ist jedoch, selbst wenn die Beklagte Daten aus den TKs des

Klägers übernommen haben sollte, durch die Karten der Beklagten gar nicht

berührt, denn in den Karten der Beklagten werden die Daten nicht als

"Ergebnisse der Landesvermessung" wiedergegeben."

Zum Kontext siehe auch

http://www.schmunzelkunst.de/saq2.htm#landkart

Dort wird auch aus dem Schricker-Kommentar zitiert:

"Sehen landesrechtliche Bestimmungen für amtliche Werke, die durch Par 5 vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen sind, aus rein fiskalischen Gründen ein Verwertungsverbot vor, so sind sie nach Art, 31, 71, 73 Nr. 9 GG nichtig. Dies trifft aber zB auf die ... Katasterkarten nicht zu, weil die ... für solche Karten vorgesehenen Verwertungsverbote bzw. Genehmigungsvorbehalte nicht nur einem fiskalischen Interesse, sondern auch einem öffentlich-rechtlichen Anliegen dienen, ... die Zuverlässigkeit dieser ... Karten zu gewährleisten ... Ob auch topographische Karten der Landesvermessungsämter in gleicher Weise zu beurteilen sind, ist von BGH GRUR 1988, 33/34 - Topographische Karten, in Frage gestellt, letzlich aber offen gelassen worden. Aufgrund des Urheberschutzes solcher Karten ist die Frage von untergeordneter Bedeutung."

Die entsprechenden Vorschriften halte ich für nichtig, da sie gegen die verfassungsrechtlichen Vorgaben mit Blick auf Genehmigungsvorbehalte verstoßen:

http://archiv.twoday.net/search?q=genehmigungsvorbehalt

http://archiv.twoday.net/stories/11200/

Nach den zitierten Ausführungen des Münchner Gerichts scheint bei Bearbeitungen, die nicht als Ergebnisse der Landesvermessung ausgegeben werden, der Genehmigungsvorbehalt nicht zu greifen.

Werden historische, noch urheberrechtlich geschützte Karten der Landesvermessung wiedergegeben, kann dagegen nur aufgrund des Urheberrechts vorgegangen werden, da der Schutzzweck nicht berührt ist, wenn ausdrücklich nicht-aktuelle Ergebnisse der Landesvermessung wiedergegeben werden. Als urheberrechtliche Schranke kommt vor allem das Zitatrecht in Betracht, etwa in kartographiegeschichtlichen Arbeiten. Es steht auch kommerziellen Nutzern zu. Der landesrechtliche Genehmigungsvorbehalt kann in einem solchen Fall nicht ins Spiel gebracht werden.

KlausGraf - am Dienstag, 3. Dezember 2013, 21:14 - Rubrik: Archivrecht

http://infobib.de/blog/2013/12/03/neue-zitier-norm-din-iso-6902013-10/

"DIN ISO 690 ist da und löst die allseits bekannte und mancherorts sogar genutzte Norm DIN 1505-2 ab. In beiden Normen geht es ums Zitieren. Der Titel der neuen DIN ISO 690: Information und Dokumentation – Richtlinien für Titelangaben und Zitierung von Informationsressourcen (ISO 690:2010).

Der Beuth-Verlag ist für seine Schnäppchen bekannt. In diesem Fall ist die Norm (47 S. inkl. Titelblatt und Inhaltsverzeichnis) für nur 112,10 EUR verfügbar."