Die 3sat-Sendung nanovision wagte am 19.06.2001 einen Blick in die archivische Zukunft des Jahres 2025:

" ..... Die klassischen Archive von einst sind Vergangenheit. Ihre Funktion haben Großrechner übernommen, die rund um die Uhr online erreichbar sind. Die weltweite Vernetzung von Archiven ermöglicht globale Recherche. Dabei weist eine gemeinsame Suchmaschine den Weg in das Archiv mit der größten Trefferwahrscheinlichkeit. Kommunikationsprobleme entstehen dabei nicht: Eine spezielle Software übersetzt alle Informationen in die gewünschte Sprache.

Der Archivar von einst ist im Jahr 2025 durch den Publikationsmanager ersetzt worden. Seine Aufgaben sind es, die die Informationsflut kategorisieren und zu filtern. Zentrale Frage dabei ist und bleibt: Was ist seriös, was ist Info-Schrott? Aber selbst das, was einer Faktenrecherche nicht standhält, bleibt der Ewigkeit erhalten - in der Kategorie "Skurriles". Und sie ist im Jahr 2025 bereits genauso umfangreich wie alle seriösen Datensammlungen zusammen genommen. "

Quelle:

http://www.3sat.de/

" ..... Die klassischen Archive von einst sind Vergangenheit. Ihre Funktion haben Großrechner übernommen, die rund um die Uhr online erreichbar sind. Die weltweite Vernetzung von Archiven ermöglicht globale Recherche. Dabei weist eine gemeinsame Suchmaschine den Weg in das Archiv mit der größten Trefferwahrscheinlichkeit. Kommunikationsprobleme entstehen dabei nicht: Eine spezielle Software übersetzt alle Informationen in die gewünschte Sprache.

Der Archivar von einst ist im Jahr 2025 durch den Publikationsmanager ersetzt worden. Seine Aufgaben sind es, die die Informationsflut kategorisieren und zu filtern. Zentrale Frage dabei ist und bleibt: Was ist seriös, was ist Info-Schrott? Aber selbst das, was einer Faktenrecherche nicht standhält, bleibt der Ewigkeit erhalten - in der Kategorie "Skurriles". Und sie ist im Jahr 2025 bereits genauso umfangreich wie alle seriösen Datensammlungen zusammen genommen. "

Quelle:

http://www.3sat.de/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 21:01 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Den einen oder anderen interessanten Aspekt zu den großen Projekten Google, OCA, MSN (aufgegeben), Universal Library spricht Walt Crawford an:

http://citesandinsights.info/v8i9b.htm

http://citesandinsights.info/v8i9b.htm

KlausGraf - am Donnerstag, 28. August 2008, 20:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Der britische Fernsehsender BBC begleitete ihn also zu einem Tipp der Münchner Ahnenforscherin Sabine Schleichert nach Augsburg und drehte eine Folge für die Serie "Who do you think you are" (Übersetzt: Wer denkst Du, wer Du bist?) - und dann wurde es vogelwild.

Denn im Archiv des Bistums Augsburg machte Boris Johnson eine bedeutende Entdeckung. Er hat äußerst berühmte Verwandte. Und bei dieser Entdeckung konnte ganz England im Fernsehen zuschauen. ...

Vor über 170 Jahren, am 16. Februar 1836, heiratete in der bischöflichen Hauskapelle in Augsburg die im fünften Monat schwangere Adelheid Pauline Karoline von Rottenburg den Freiherrn von Pfeffel, Karl Maximilian - es sind die Urururgroßeltern von Boris Johnson. .....

Neben ihm stand Archivleiter Erwin Naimer. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit dem Londoner Bürgermeister im britischen Fernsehen zu sehen sein werde", sagt er lächelnd und beschreibt den englischen Politiker als sympathischen, pfiffigen Treibauf, der immer die richtigen Fragen gestellt habe. ..."

Quelle:

Link zum Artikel der Augsburger Allgemeinen

Denn im Archiv des Bistums Augsburg machte Boris Johnson eine bedeutende Entdeckung. Er hat äußerst berühmte Verwandte. Und bei dieser Entdeckung konnte ganz England im Fernsehen zuschauen. ...

Vor über 170 Jahren, am 16. Februar 1836, heiratete in der bischöflichen Hauskapelle in Augsburg die im fünften Monat schwangere Adelheid Pauline Karoline von Rottenburg den Freiherrn von Pfeffel, Karl Maximilian - es sind die Urururgroßeltern von Boris Johnson. .....

Neben ihm stand Archivleiter Erwin Naimer. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit dem Londoner Bürgermeister im britischen Fernsehen zu sehen sein werde", sagt er lächelnd und beschreibt den englischen Politiker als sympathischen, pfiffigen Treibauf, der immer die richtigen Fragen gestellt habe. ..."

Quelle:

Link zum Artikel der Augsburger Allgemeinen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 19:30 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Archiv des Zentrum Paul Klee ist gleichermassen eine Sammlung von Originaldokumenten wie eine umfangreiche wissenschaftliche Dokumentation. Es enthält wichtige Manuskripte von Paul Klee und sammelt Dokumente zu seinem Leben und Werk. ...."

Homepage des Zentrums

http://www.paulkleezentrum.ch/

Homepage des Zentrums

http://www.paulkleezentrum.ch/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 19:29 - Rubrik: Miscellanea

Holger Hettinger rezensiert Pasquito del Boscos Buch "O sole mio. Die Geschichte des berühmtesten Liedes der Welt" für DeutschlandradioKultur (Link): " .... Pasquito del Bosco hat den Anspruch, "die Geheimnisse dieser Kanzone zu erzählen, die Merkwürdigkeiten, die kaum jemand kennt, die Geschichte der Menschen, die an diesem Erfolg beteiligt waren". Das klingt nach einem hohen Anspruch, den dieses 144 Seiten starke Bändchen jedoch problemlos einlöst. Del Bosco ist künstlerischer Leiter des "Schallarchivs des Staatlichen Rundfunks (RAI) für die neapolitanische Kanzone" in Neapel - Sachen gibt es!..."

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 19:13 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... "Den Werbefilm muss man ähnlich wie ein altes Gemälde betrachten," so Heinz Buschko, "aus ihm lassen sich Schlüsse über die Lebensbedingungen einer bestimmten Zeit ziehen." Kommerz als Kulturgut? Für die jüngeren Generationen eine fast unbegreifliche Auffassung. Von der Werbeindustrie fühlt sich wohl inzwischen jeder durch Dauerwerbesendungen über Teleshopping bis hin zu Productplacement zur Zielscheibe für sämtlichen Unfug, was die Wirtschaft zu bieten hat, erklärt. Der begeisterte Werbefilmliebhaber hingegen sieht gerade in älteren Spots ein Stück Zeitgeschichte, welche er im Laufe mehrer Jahrzehnte mitverfolgt und inzwischen etwa 12.000 Werbefilme in seinem Archiv dokumentiert hat. ...."

Quelle:

http://www.stuttgarter-wochenblatt.de/stw/page/detail.php/1800725

Quelle:

http://www.stuttgarter-wochenblatt.de/stw/page/detail.php/1800725

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 19:11 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Berthold Metz kann davon gar nicht genug bekommen: Er sammelt die unerwünschte Web-Post und will „meistgespammter Mensch der Welt“ werden.

.... 200 000 Spam-Mails hat er schon. Bis 2021 sollen es 100 Millionen werden. Über einen Zeitraum von 15 Jahren will Metz sie sammeln. Er hat ausgerechnet, dass er für diese gewaltige Menge Speicherplatz von einem Terabyte brauchen wird.

Bis 2021 wird es beim Spam-Versand noch viele Trends geben. Bis dahin wird sich bei Metz ein gewaltiges Archiv der unerwünschten Online-Reklame angesammelt haben."

Quelle:

http://www.merkur.de/2008_35_Muellschlucker_au.29854.0.html?&no_cache=1

Homepage des "Archivaren":

http://www.spamschlucker.org/

.... 200 000 Spam-Mails hat er schon. Bis 2021 sollen es 100 Millionen werden. Über einen Zeitraum von 15 Jahren will Metz sie sammeln. Er hat ausgerechnet, dass er für diese gewaltige Menge Speicherplatz von einem Terabyte brauchen wird.

Bis 2021 wird es beim Spam-Versand noch viele Trends geben. Bis dahin wird sich bei Metz ein gewaltiges Archiv der unerwünschten Online-Reklame angesammelt haben."

Quelle:

http://www.merkur.de/2008_35_Muellschlucker_au.29854.0.html?&no_cache=1

Homepage des "Archivaren":

http://www.spamschlucker.org/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 19:08 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

«Was bleibt?», fragt Otmar Hersche im Schlusskapitel seines 2008 in Zürich erschienenen Buches "Erinnerungen an den Journalismus". Die Zeitungsartikel seien vergilbt, die Radiosendungen verstaubten im Archiv - ist die resignierte Antwort des Journalisten.

Quelle:

http://www.zueritipp.ch/dyn/ausserdem/?eid=316117&aid=936406

Quelle:

http://www.zueritipp.ch/dyn/ausserdem/?eid=316117&aid=936406

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 19:04 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das 2005 gegründete Deutsche Komponistenarchiv wird am 12. Oktober in Dresden eröffnet und ist damit der Öffentlichkeit zugänglich. Nach Angaben der Dramaturgin Marion Demuth beherbergt das Archiv bisher Nachlässe von 14 Komponisten, darunter Norbert Schultze (1911-2002), Helmut Zacharias (1920-2002), Hans Poser (1917-1970) und Enrico Mainardi (1897-1976). „Wir kaufen keine Nachlässe, wir übernehmen sie nur“, sagte Demuth am Mittwoch bei der Vorstellung des Archivs. Es gehe darum, das Werk zu sichern.

Das Archiv hat seinen Platz im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau und soll Dokumente zeitgenössischer Komponisten aller Sparten pflegen. Nach den Kriterien müssen sie „öffentlich wirksam“ sein und der Verwertungsgesellschaft GEMA angehören. Die GEMA- Stiftung übernahm die Anschubfinanzierung des Archivs in Höhe von 75000 Euro. Damit wurde eine halbe Stelle drei Jahre lang bezahlt. Laut GEMA gibt es in Deutschland etwa 30000 Frauen und Männer, die sich „als Komponisten bezeichnen“. 1400 sind Mitglieder des Komponistenverbandes.

Die Werke von Komponisten werden bislang vor allem von Akademien, Stiftungen oder Museen verwahrt. In der Regel übernehmen sie aber keine Gesamtnachlässe, sonder nur Teile davon. Für Komponisten aus der Abteilung Rock, Pop, Jazz oder Schlager gab es bisher kaum eine Chance zur öffentlichen Verwahrung ihres Werkes. Das Archiv in Dresden sammelt vor allem Partituren sowie Korrespondenzen, Tonaufnahmen und Lebensdokumente. "

Quelle des Vollzitats:

http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=1921818

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/593658/

Das Archiv hat seinen Platz im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau und soll Dokumente zeitgenössischer Komponisten aller Sparten pflegen. Nach den Kriterien müssen sie „öffentlich wirksam“ sein und der Verwertungsgesellschaft GEMA angehören. Die GEMA- Stiftung übernahm die Anschubfinanzierung des Archivs in Höhe von 75000 Euro. Damit wurde eine halbe Stelle drei Jahre lang bezahlt. Laut GEMA gibt es in Deutschland etwa 30000 Frauen und Männer, die sich „als Komponisten bezeichnen“. 1400 sind Mitglieder des Komponistenverbandes.

Die Werke von Komponisten werden bislang vor allem von Akademien, Stiftungen oder Museen verwahrt. In der Regel übernehmen sie aber keine Gesamtnachlässe, sonder nur Teile davon. Für Komponisten aus der Abteilung Rock, Pop, Jazz oder Schlager gab es bisher kaum eine Chance zur öffentlichen Verwahrung ihres Werkes. Das Archiv in Dresden sammelt vor allem Partituren sowie Korrespondenzen, Tonaufnahmen und Lebensdokumente. "

Quelle des Vollzitats:

http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=1921818

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/593658/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 19:00 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"In den meisten Standesbeamten schlummert ein kleiner Archivar"

Andreas Brune, Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V. (Standesamt Lemgo), auf dem 5. Detmolder Sommergespräch

Andreas Brune, Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V. (Standesamt Lemgo), auf dem 5. Detmolder Sommergespräch

Wolf Thomas - am Donnerstag, 28. August 2008, 18:00 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/08/22/790-best-practices-for-access-to-images-recommendations-for-scholarly-use-and-publishing

Version préparatoire des recommandations issues du colloque "Scholarly Publishing and the Issues of Cultural Heritage, Fair Use, reproduction fees and Copyrights", Max Planck Institute for the History of Science, Berlin, 11 janvier 2008.

Publishing practices in the sciences and the humanities are rapidly diverging. The sciences are increasingly moving toward forms of international e-publishing, leaving behind the world of traditional print publications. At present, the humanities are ill-prepared to adopt new publishing practices championed by the sciences, in spite of the potential these new practices offer for innovative scholarly work in the humanities and sciences alike.

Scholars in the humanities, especially those concerned with images, face a bewildering array of restrictions. A confusing patchwork of policies regarding access to images, image reproduction, and cultural heritage citation is hindering new research and publication in the humanities.

For a variety of reasons, many museums, libraries, and image repositories restrict access to digital image collections. For instance, curators fear fraud and false attribution if they allow open access to their image and cultural heritage repositories.

To promote creative scholarship in the humanities and to foster a deeper understanding of cultural heritage, curators and scholars must work together in new ways. Put simply, what’s needed is a policy of open access to visual sources not covered by copyright.

The following recommendations address challenges faced by researchers and curators of image repositories alike. The aim of this document is to establish a Network of Trust in the Digital Age.

Goals

1. To clarify terms of copyright, intellectual property, and physical ownership rights concerning objects in the public domain

2. To provide assistance to scholars negotiating access with cultural heritage repositories

3. To explain scholars’ needs to museums, libraries, and other repositories

4. To explore how institutions may allow scholars greater access to images

5. To establish practices that enable institutions, scholars, and publishers to form mutually beneficial relationships

Recommendations

* Respecting Copyright and Intellectual Property

* All countries distinguish between the physical property of an object (image, text, art work) and intellectual property. Only the latter is protected by copyright. Rights of physical property are regulated by a contract between the owner and the user. Ownership rights should not be confused with intellectual property rights, even when the object in question is unique.

* Access to unique historic objects, images, or texts – cultural heritage – is only rarely a copyright issue. Access to cultural heritage is first and foremost a contractual matter, and, as such, is inherently negotiable. Once a contract is signed, scholars must abide by the terms of use stipulated in the signed contract. To obtain access to collections or individual objects within collections, scholars frequently sign agreements containing clauses that define access. Prior to signing any access agreement, scholars must feel certain that access, that is, how they are going to be allowed to use the material they are consulting, has been carefully defined.

For Curators of Museums, Libraries, and Image Repositories

* Museums, libraries, collections, and private owners of objects of cultural heritage must always respect the difference between the intellectual property and the physical property of the objects they hold. Repositories should define access to cultural heritage objects solely as owners, not as copyright holders. Owners, for their part, should not unduly restrict the public domain. Instead, they should recognize that they, too, as owners of objects in the public domain, exercise responsibility for cultural heritage. Owners should also be aware that scholarly publishing safeguards against misuse and/or misappropriation of objects. Through cooperation with humanities scholars, the holders of objects gain recognition as custodians of culture.

* Museums or collections should seek to cooperate with non-commercial image archives specializing in open access for educational purposes.

* If museums, libraries, or other repositories outsource digitization to companies, their contracts with vendors should stipulate the terms of scholarly use. As regards scholarly access, museums, libraries, and image repositories should negotiate reduced fees, or waive fees altogether, for scholars.

* Institutions should consider distinguishing between academic or commercial use by some standard other than print run. Rather than counting copies, they could consider content. Rules for the scholarly use of objects should apply equally to both print and online publications.

* Scholars deserve access to information about reproduction rights and permissions – particularly if the repository in question has outsourced the management of reproduction rights to a third party.

* Scholars need high resolution files, for work both on- and offline.

For Scholars

* Scholars should be aware that preconditions to the use and re-use of objects in the public domain are negotiable. Restrictions to cultural heritage items derive from ownership rights, not intellectual copyright. Access to objects, images, or texts is defined by individual owners’ decisions and individual contracts. Scholars must respect that the owners of objects incur costs in making objects available to humanities researchers.

* Scholars have an obligation to attribute as accurately as possible. The scholar’s responsibility does not end with the intellectual property of an object. Scholars must also behave responsibly toward the owners of the physical objects, images, or text they use. Correct attribution is part of each scholar’s contribution to a relationship based on trust and mutual benefit.

Terminology

- Scholarly Use: Using and re-using digital images of cultural heritage items for scholarly publications, i.e. printed works as well as online and e-publications. Scholarly use should not be defined by print-run or hits, but solely by content.

- Intellectual Property: Immaterial content of an object, text, or image.

- Public domain: A “commodious domicile for intellectual property that is no longer protected by copyright” (Susan Bielstein).

- Copyright: Protects the intellectual property of an object, text, or image during the life time of the author plus (at minimum) an additional seventy years (depending on national legislation).

Tags: colloques, histoire de l'art, illustration, pratiques, propriété intellectuelle

Die Berliner Erklärung ist eigentlich klar genug. Die Empfehlungen gehen zwar in die richtige Richtung, sind aber viel zu weichgespült.

Version préparatoire des recommandations issues du colloque "Scholarly Publishing and the Issues of Cultural Heritage, Fair Use, reproduction fees and Copyrights", Max Planck Institute for the History of Science, Berlin, 11 janvier 2008.

Publishing practices in the sciences and the humanities are rapidly diverging. The sciences are increasingly moving toward forms of international e-publishing, leaving behind the world of traditional print publications. At present, the humanities are ill-prepared to adopt new publishing practices championed by the sciences, in spite of the potential these new practices offer for innovative scholarly work in the humanities and sciences alike.

Scholars in the humanities, especially those concerned with images, face a bewildering array of restrictions. A confusing patchwork of policies regarding access to images, image reproduction, and cultural heritage citation is hindering new research and publication in the humanities.

For a variety of reasons, many museums, libraries, and image repositories restrict access to digital image collections. For instance, curators fear fraud and false attribution if they allow open access to their image and cultural heritage repositories.

To promote creative scholarship in the humanities and to foster a deeper understanding of cultural heritage, curators and scholars must work together in new ways. Put simply, what’s needed is a policy of open access to visual sources not covered by copyright.

The following recommendations address challenges faced by researchers and curators of image repositories alike. The aim of this document is to establish a Network of Trust in the Digital Age.

Goals

1. To clarify terms of copyright, intellectual property, and physical ownership rights concerning objects in the public domain

2. To provide assistance to scholars negotiating access with cultural heritage repositories

3. To explain scholars’ needs to museums, libraries, and other repositories

4. To explore how institutions may allow scholars greater access to images

5. To establish practices that enable institutions, scholars, and publishers to form mutually beneficial relationships

Recommendations

* Respecting Copyright and Intellectual Property

* All countries distinguish between the physical property of an object (image, text, art work) and intellectual property. Only the latter is protected by copyright. Rights of physical property are regulated by a contract between the owner and the user. Ownership rights should not be confused with intellectual property rights, even when the object in question is unique.

* Access to unique historic objects, images, or texts – cultural heritage – is only rarely a copyright issue. Access to cultural heritage is first and foremost a contractual matter, and, as such, is inherently negotiable. Once a contract is signed, scholars must abide by the terms of use stipulated in the signed contract. To obtain access to collections or individual objects within collections, scholars frequently sign agreements containing clauses that define access. Prior to signing any access agreement, scholars must feel certain that access, that is, how they are going to be allowed to use the material they are consulting, has been carefully defined.

For Curators of Museums, Libraries, and Image Repositories

* Museums, libraries, collections, and private owners of objects of cultural heritage must always respect the difference between the intellectual property and the physical property of the objects they hold. Repositories should define access to cultural heritage objects solely as owners, not as copyright holders. Owners, for their part, should not unduly restrict the public domain. Instead, they should recognize that they, too, as owners of objects in the public domain, exercise responsibility for cultural heritage. Owners should also be aware that scholarly publishing safeguards against misuse and/or misappropriation of objects. Through cooperation with humanities scholars, the holders of objects gain recognition as custodians of culture.

* Museums or collections should seek to cooperate with non-commercial image archives specializing in open access for educational purposes.

* If museums, libraries, or other repositories outsource digitization to companies, their contracts with vendors should stipulate the terms of scholarly use. As regards scholarly access, museums, libraries, and image repositories should negotiate reduced fees, or waive fees altogether, for scholars.

* Institutions should consider distinguishing between academic or commercial use by some standard other than print run. Rather than counting copies, they could consider content. Rules for the scholarly use of objects should apply equally to both print and online publications.

* Scholars deserve access to information about reproduction rights and permissions – particularly if the repository in question has outsourced the management of reproduction rights to a third party.

* Scholars need high resolution files, for work both on- and offline.

For Scholars

* Scholars should be aware that preconditions to the use and re-use of objects in the public domain are negotiable. Restrictions to cultural heritage items derive from ownership rights, not intellectual copyright. Access to objects, images, or texts is defined by individual owners’ decisions and individual contracts. Scholars must respect that the owners of objects incur costs in making objects available to humanities researchers.

* Scholars have an obligation to attribute as accurately as possible. The scholar’s responsibility does not end with the intellectual property of an object. Scholars must also behave responsibly toward the owners of the physical objects, images, or text they use. Correct attribution is part of each scholar’s contribution to a relationship based on trust and mutual benefit.

Terminology

- Scholarly Use: Using and re-using digital images of cultural heritage items for scholarly publications, i.e. printed works as well as online and e-publications. Scholarly use should not be defined by print-run or hits, but solely by content.

- Intellectual Property: Immaterial content of an object, text, or image.

- Public domain: A “commodious domicile for intellectual property that is no longer protected by copyright” (Susan Bielstein).

- Copyright: Protects the intellectual property of an object, text, or image during the life time of the author plus (at minimum) an additional seventy years (depending on national legislation).

Tags: colloques, histoire de l'art, illustration, pratiques, propriété intellectuelle

Die Berliner Erklärung ist eigentlich klar genug. Die Empfehlungen gehen zwar in die richtige Richtung, sind aber viel zu weichgespült.

KlausGraf - am Donnerstag, 28. August 2008, 17:43 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Kommission lancierte heute ein Pilotprojekt, das nach einer Sperrfrist zwischen 6 und 12 Monaten einen uneingeschränkten Online-Zugang zu den Ergebnissen der von der EU finanzierten Forschung ermöglichen wird.", 20. August 2008

Pressemeldung

Pressemeldung

Cherubinos - am Donnerstag, 28. August 2008, 13:13 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im August hielt das United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) fest: Verstöße gegen die Bedingungen freier Lizenzen sind Urheberrechtsverletzung.

ROBERT JACOBSEN v. MATTHEW KATZER and KAMIND ASSOCIATES, INC. (doing business as KAM Industries), PDF, United States Court of Appeals for the Federal Circuit

(via derstandard.at, taz.de)

ROBERT JACOBSEN v. MATTHEW KATZER and KAMIND ASSOCIATES, INC. (doing business as KAM Industries), PDF, United States Court of Appeals for the Federal Circuit

(via derstandard.at, taz.de)

Cherubinos - am Mittwoch, 27. August 2008, 23:13 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 27. August 2008, 22:46 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Klaus Graf, Die Vener, ein Gmünder Stadtgeschlecht. Zu Hermann Heimpels Monographie, Gmünder Studien 3 (1989), S. 121-159

Online (Scan mit leicht korrigierter OCR):

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5729/

Die Arbeit bespricht das Alterswerk des Göttinger Historikers Hermann Heimpel (1901-1988), das dieser der ursprünglich Schwäbisch Gmünder Familie Vener gewidmet hat: Die Vener von Gmünd und Straßburg 1162-1447, Göttingen 1982. Neben einer Zusammenfassung bietet der Beitrag eine Reihe weiterführender Quellenfunde insbesondere zur Geschichte der Gmünder Geschlechterfamilie Gmünder Vener. Gliederung: Die Gmünder Vener (S. 127-144 mit Genealogie und sozialgeschichtlicher Einordnung); Nikolaus Benediktiner in Lorch (S. 144f.); Reinbold der Ältere und die Straßburger Vener (S. 146-148); Job Vener (S. 148-153); "Personalität": Die Patronage der Vener (S. 153-159).

Job Vener als Gutachter 1426

Job Vener als Gutachter 1426

Online (Scan mit leicht korrigierter OCR):

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5729/

Die Arbeit bespricht das Alterswerk des Göttinger Historikers Hermann Heimpel (1901-1988), das dieser der ursprünglich Schwäbisch Gmünder Familie Vener gewidmet hat: Die Vener von Gmünd und Straßburg 1162-1447, Göttingen 1982. Neben einer Zusammenfassung bietet der Beitrag eine Reihe weiterführender Quellenfunde insbesondere zur Geschichte der Gmünder Geschlechterfamilie Gmünder Vener. Gliederung: Die Gmünder Vener (S. 127-144 mit Genealogie und sozialgeschichtlicher Einordnung); Nikolaus Benediktiner in Lorch (S. 144f.); Reinbold der Ältere und die Straßburger Vener (S. 146-148); Job Vener (S. 148-153); "Personalität": Die Patronage der Vener (S. 153-159).

Job Vener als Gutachter 1426

Job Vener als Gutachter 1426KlausGraf - am Mittwoch, 27. August 2008, 19:20 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 27. August 2008, 18:51 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.csmonitor.com/photosoftheday/index.php?image=11&date=2008/0826/

M. Spencer Green/AP

Ann C. Weller, special collections librarian at the University of Illinois Chicago Library, transported three boxes of documents that are part of the Chicago Annenberg Challenge files, which the UIC is making available for public inspection Tuesday at the Special Collections Department of the library in Chicago.

KlausGraf - am Mittwoch, 27. August 2008, 16:50 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Dienstag, 26. August 2008, 17:38 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Unispiegels Routenplaner für die akademische Abschlussarbeit (Link) rät der zur Themenfindung:

" ....Wer Visionen hat, sollte ins Archiv gehen. ...."

" ....Wer Visionen hat, sollte ins Archiv gehen. ...."

Wolf Thomas - am Dienstag, 26. August 2008, 17:35 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Die Laguna Potrok Aike ist vor 700.000 Jahren bei vulkanischen Explosionen entstanden. Im Laufe der Zeit füllte sich der Krater mit Sedimenten und der Asche nahe gelegener Vulkane. Heute ist der Maarsee aufgrund seiner Wassertiefe von 100 Metern das einzige kontinuierliche Sedimentarchiv in der argentinischen Trockensteppe. Er ist daher ein besonders gut geeignetes Archiv, das präzise Informationen über die Entwicklung von Umwelt und Klima während der letzten Jahrtausende sowie vulkanologische Daten bereitstellt. ....."

Quelle:

http://www.scinexx.de/geounion-aws_angewandt-8718.html

Quelle:

http://www.scinexx.de/geounion-aws_angewandt-8718.html

Wolf Thomas - am Dienstag, 26. August 2008, 17:34 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Internationale Suchdienst hat die Digitaliseriung seiner Dokumente zur Zwangsarbeit im Dritten Reich abgeschlossen."

Pressemitteilung

http://www.its-arolsen.org

Pressemitteilung

http://www.its-arolsen.org

Cherubinos - am Dienstag, 26. August 2008, 15:57

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit «Archiv.digital» vermittelt das Bundesarchiv (BAR) vom 27. August bis am 30. November 2008 Einblicke in die Welt der digitalen Archivierung. Die Präsentation wird im Rahmen der Dauerstellung «As Time Goes Byte: Computer und digitale Kultur» im Museum für Kommunikation in Bern gezeigt. Eröffnet wird «Archiv.digital» in Anwesenheit von Bundespräsident Pascal Couchepin.

Wer kennt diese Situation nicht: Alte Dateien lassen sich nicht mehr öffnen, ältere Speichermedien wie 3½ Zoll Disketten sind nicht mehr benutzbar und die Fotos vom letzten Urlaub haben den Hard-disk-Crash nicht überlebt. Die Präsentation «Archiv.digital» zeigt, wie das BAR mit Herausforderungen der digitalen Archivierung umgeht. Es sichert gegenwärtig elektronische Texte, Datenbanken, Bilder und Tondokumente des Bundes im Umfang von rund 12 Millionen Megabytes. Insgesamt bieten 250 aktenführende Stellen des Bundes dem BAR digitale Unterlagen zur Archivierung an. Im Jahr 2025 werden bereits gegen 50 Millionen Megabytes digitale Unterlagen im BAR dauernd und sicher aufbewahrt werden.

In einem ersten Teil der Präsentation werden die Probleme rund um die digitale Archivierung aufgezeigt: Die Bewältigung der Datenmenge und die Vermeidung von Datenverlust sind dabei zentrale Aspekte. Im zweiten Teil werden die verschiedenen Lösungsansätze multimedial präsentiert und können Eigenentwicklungen des BAR interaktiv ausprobiert werden.

«Archiv.digital» ist im Rahmen der Ausstellung ,As Time Goes Byte: Computer und digitale Kultur" des Museums für Kommunikation (Helvetiastrasse 16, Bern, Di-So 10-17 Uhr, www.mfk.ch) vom 27. August bis am 30. November 2008 zu sehen.

http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=20865

Wer kennt diese Situation nicht: Alte Dateien lassen sich nicht mehr öffnen, ältere Speichermedien wie 3½ Zoll Disketten sind nicht mehr benutzbar und die Fotos vom letzten Urlaub haben den Hard-disk-Crash nicht überlebt. Die Präsentation «Archiv.digital» zeigt, wie das BAR mit Herausforderungen der digitalen Archivierung umgeht. Es sichert gegenwärtig elektronische Texte, Datenbanken, Bilder und Tondokumente des Bundes im Umfang von rund 12 Millionen Megabytes. Insgesamt bieten 250 aktenführende Stellen des Bundes dem BAR digitale Unterlagen zur Archivierung an. Im Jahr 2025 werden bereits gegen 50 Millionen Megabytes digitale Unterlagen im BAR dauernd und sicher aufbewahrt werden.

In einem ersten Teil der Präsentation werden die Probleme rund um die digitale Archivierung aufgezeigt: Die Bewältigung der Datenmenge und die Vermeidung von Datenverlust sind dabei zentrale Aspekte. Im zweiten Teil werden die verschiedenen Lösungsansätze multimedial präsentiert und können Eigenentwicklungen des BAR interaktiv ausprobiert werden.

«Archiv.digital» ist im Rahmen der Ausstellung ,As Time Goes Byte: Computer und digitale Kultur" des Museums für Kommunikation (Helvetiastrasse 16, Bern, Di-So 10-17 Uhr, www.mfk.ch) vom 27. August bis am 30. November 2008 zu sehen.

http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=20865

KlausGraf - am Dienstag, 26. August 2008, 15:52 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

was da auf seinem Marktplatz so verkauft wird?

http://www.amazon.de/gp/product/B0000BRDOZ/

Man beachte die Verlagsangabe!

(via geizmonster.de)

http://www.amazon.de/gp/product/B0000BRDOZ/

Man beachte die Verlagsangabe!

(via geizmonster.de)

Ladislaus - am Dienstag, 26. August 2008, 12:06 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wie ein Siemens-Anwalt einen Hobbyhistoriker mundtot machen wollte, der Merkwürdigkeiten um den Adelstitel des Ex-Siemens-Chefs aufdeckte, erzählen

http://www.welt.de/politik/arti2366038/Der_gekaufte_Adel_des_Heinrich_von_Pierer.html

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28585/1.html

http://www.welt.de/politik/arti2366038/Der_gekaufte_Adel_des_Heinrich_von_Pierer.html

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28585/1.html

KlausGraf - am Dienstag, 26. August 2008, 11:43 - Rubrik: Miscellanea

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.catalogus.meermanno.nl/detail.aspx

Der Katalog erfasst auch die archivalischen Sammlungen des niederländischen Buch-Museums.

Der Katalog erfasst auch die archivalischen Sammlungen des niederländischen Buch-Museums.

KlausGraf - am Dienstag, 26. August 2008, 11:24 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Siena, Schallarchiv des Jazzinstituts

Die Taz (Link) stellt das italiene Jazzinstitut in Siena vor: " ..... Zu "Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz" gehört auch das "Centro Studi sul Jazz Arrigo Polillo", die 1989 gegründete Forschungs- und Archivabteilung der Stiftung. Unter Leitung des Jazzhistorikers Francesco Martinelli gilt sie mittlerweile als die wichtigste italienische Jazzforschungseinrichtung für Studierende, Musiker und Wissenschaftler. Im Museum für Moderne Kunst läuft gerade Martinellis Ausstellung "Siena Jazz Eye", in der mehrere Hundert seltene Plattencover aus seinem Archiv zu sehen sind; auch in der begleitenden Konzertreihe treten viele Dozenten von Siena Jazz auf. ....."

Homepage:

http://centrostudi.sienajazz.it/

Wolf Thomas - am Montag, 25. August 2008, 18:42 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5717/

Graf, Klaus: Eine Aufzeichnung vom Ende des 16. Jahrhunderts zur Genealogie der Schwäbisch Gmünder Familien Debler und Jäger, in: Gmünder Studien 5 (1997), S. 95-119

PDF mit leicht korrigierter OCR.

Der Aufsatz geht von einer im Stadtarchiv Schw. Gmünd (Ch 6 Bd. 18) überlieferten Aufzeichnung aus, die der Genealoge Kaplan Sebastian Zeiler (1812-1872) aus einer verschollenen Vorlage im limpurgischen Archiv in Gaildorf 1866 abgeschrieben hat. Anlass der genealogischen Aufstellung war das Testament der Ursula Debler (D.), † nach 1572. Diese war in 1. Ehe mit dem nach Schwäbisch Hall gezogenen Gmünder Goldschmied Hans Buck und in 2. Ehe mit Emich von Hornau († vor 1573), der 1546 Haller Bürger wurde, verehelicht. Der gemeinsame Sohn Heinrich von Hornau war zum Zeitpunkt der Niederschrift bereits tot. Emich dürfte sich in Gaildorf niedergelassen haben. Die S. 97-99 wiedergegebene Aufzeichnung, entstanden sicher im Zusammenhang von Erbschaftsstreitigkeiten, wird wohl am ehesten im letzten Jahrzehnt des 16. Jh. anzusetzen sein. Da Ursula D. nach der Aufzeichnung die Tochter von Caspar D. (Bruder des Veit D., dessen Sohn Caspar † 1557 als Gmünder Bürgermeister) und der Magdalena Jäger (J.), Tochter des Friedrich J. und die Schwester der Brüder Sebastian zu Öttingen, Veit zu Gmünd und Wolfgang zu Göppingen, war, liefert die Aufstellung (verlässliche) Angaben nicht nur zur Genealogie der Familien D. und J., sondern auch zu wichtigen Angehörigen der damaligen Gmünder Führungsschicht. Im Abschnitt über die Familien D. und Goldstainer (S. 101 -105), der mit Blick auf die Monografie von Werner D. (Das Geschlecht der D. ..., 1985) knapper gehalten werden konnte, ließen sich frühere Forschungen verwerten, die dem 1590 gestorbenen Chronisten und Gmünder Bürgermeister Paul Goldstainer gegolten hatten (K. Graf: Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert, 1984). Denn die im Zusammenhang mit der Anfechtung des Testaments des kinderlos verstorbenen Ehepaars Paul Goldstainer und Apollonia D. (Schwester des Bürgermeisters Caspar D.) durch den Dinkelsbühler Bürger Michael Dörleder vor dem Gmünder Stadtgericht und dem Reichskammergericht Speyer entstandenen Unterlagen enthalten zahlreiche genealogische Angaben zu einem Teil der Personen, die in der Limpurger Aufzeichnung erscheinen. Der Abschnitt über die J. bzw. Jäger von Jägersberg (S. 105-113) setzt sich mit den Forschungen von Gerd Wunder (Die J. von Jägersberg. In: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 8, 1956, S. 369-374, Nachtrag S. 406 f.; Göppinger Familien aus Urkunden vor 1600. In: ebd. 15, 1976, S. 171 -177, hier S. 172f.) zu dieser Familie auseinander. Als Quellen werden insbesondere eine von Wunder benützte, inzwischen verschollene Aufzeichnung über die Kinder des Gmünder Bürgermeisters Veit J. (gestorben 1546) und eine auszugsweise wiedergegebene (S. 107f.) Stammtafel der J. vom Ende des 17. Jahrhunderts im Pfeilsticker-Familienarchiv (Hauptstaatsarchiv Stuttgart J 64 Bü 41 Fasz. 1) herangezogen. Wunder noch nicht bekannte Quellen zum Schwiegervater Veit D.s, der 1497 die Tochter des Schwertfegers Jacob von Hecklun heiratete, waren schon 1981 publiziert worden (K. Graf: Eine Ergänzung zur Genealogie der J. von Jägersberg aus Schwäbisch Gmünd. In: Ebd. 16, 1981, S. 496-497). Die hypothetischen Ableitungen Wunders der Familie von einem Friedrich J. alias Pfaut, Bürgermeister in Stuttgart, werden zurückgewiesen. Am wahrscheinlichsten ist derzeit doch eine Herkunft des Stammvaters Friedrich J. aus Öttingen. Gesichert erscheint der Zusammenhang der Gmünder J., die auf Veit, und der württembergischen J., die auf dessen Bruder Wolf zu Göppingen zurückgehen. Mit Wolfs Sohn Wolfgang, Klosterhofmeister zu Lichtenstern, beginnt die bekannte Stammfolge. Beide Zweige wurden als »Jäger von Jägersberg« mit dem gleichen Wappen nobilitiert: 1605 die Gmünder Familie (Anfang des 19. Jh. erloschen), 1642 die württembergische (1945 erloschen). Eine knappe Skizze der Bedeutung der Gmünder J. vom 16. bis zum 18. Jahrhundert schließt sich an (S. 111 -113). Aus der Händler- und Sensenverlegerfamilie des 16. Jahrhunderts wurde im 17. Jahrhundert eine Juristenfamilie. Eustachius Jeger von Jegersberg (1653-1729) verfasste 1707 als Gmünder Ratskonsulent zwei umfangreiche handschriftliche juristische Denkschriften (zu ihm vgl. K. J. Herrmann: Ganoven, Gauner, Galgenvögel, 2000, S. 14-17). Abschließend wird der methodische Aspekt betont, dass zeitgenössische Aufzeichnungen, die in der Regel weniger ein einheitliches »Familienbewusstsein« dokumentieren als vielmehr auf die kontextbezogene, je eigene »Perspektivität« der Wahrnehmung der Zugehörigkeit zur eigenen Familie innerhalb der einzelnen Zweige und bei den einzelnen Familienmitglieder verweisen, als Korrektiv fungieren können, wenn es darum geht, historische Zusammenhänge »genealogisch« zu erklären: »Genealogische Erklärungen, die historische Sachverhalte aus verwandtschaftlichen Bindungen ableiten wollen, bedürfen daher stets der Absicherung durch die Resultate sozial- und wahrnehmungsgeschichtlicher Forschungen« (S. 114).

Zusammenfassung des Beitrags: Klaus Graf, Zu den Schwäbisch Gmünder und den altwürttembergischen Jäger von Jägersberg, in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde Bd. 23 H. 2 (2001), S. 82-84 (Grundlage der obigen Zusammenfassung, die mit Abkürzungen gespickt werden musste, weil Freidok nur 5000 Zeichen zulässt).

Graf, Klaus: Eine Aufzeichnung vom Ende des 16. Jahrhunderts zur Genealogie der Schwäbisch Gmünder Familien Debler und Jäger, in: Gmünder Studien 5 (1997), S. 95-119

PDF mit leicht korrigierter OCR.

Der Aufsatz geht von einer im Stadtarchiv Schw. Gmünd (Ch 6 Bd. 18) überlieferten Aufzeichnung aus, die der Genealoge Kaplan Sebastian Zeiler (1812-1872) aus einer verschollenen Vorlage im limpurgischen Archiv in Gaildorf 1866 abgeschrieben hat. Anlass der genealogischen Aufstellung war das Testament der Ursula Debler (D.), † nach 1572. Diese war in 1. Ehe mit dem nach Schwäbisch Hall gezogenen Gmünder Goldschmied Hans Buck und in 2. Ehe mit Emich von Hornau († vor 1573), der 1546 Haller Bürger wurde, verehelicht. Der gemeinsame Sohn Heinrich von Hornau war zum Zeitpunkt der Niederschrift bereits tot. Emich dürfte sich in Gaildorf niedergelassen haben. Die S. 97-99 wiedergegebene Aufzeichnung, entstanden sicher im Zusammenhang von Erbschaftsstreitigkeiten, wird wohl am ehesten im letzten Jahrzehnt des 16. Jh. anzusetzen sein. Da Ursula D. nach der Aufzeichnung die Tochter von Caspar D. (Bruder des Veit D., dessen Sohn Caspar † 1557 als Gmünder Bürgermeister) und der Magdalena Jäger (J.), Tochter des Friedrich J. und die Schwester der Brüder Sebastian zu Öttingen, Veit zu Gmünd und Wolfgang zu Göppingen, war, liefert die Aufstellung (verlässliche) Angaben nicht nur zur Genealogie der Familien D. und J., sondern auch zu wichtigen Angehörigen der damaligen Gmünder Führungsschicht. Im Abschnitt über die Familien D. und Goldstainer (S. 101 -105), der mit Blick auf die Monografie von Werner D. (Das Geschlecht der D. ..., 1985) knapper gehalten werden konnte, ließen sich frühere Forschungen verwerten, die dem 1590 gestorbenen Chronisten und Gmünder Bürgermeister Paul Goldstainer gegolten hatten (K. Graf: Gmünder Chroniken im 16. Jahrhundert, 1984). Denn die im Zusammenhang mit der Anfechtung des Testaments des kinderlos verstorbenen Ehepaars Paul Goldstainer und Apollonia D. (Schwester des Bürgermeisters Caspar D.) durch den Dinkelsbühler Bürger Michael Dörleder vor dem Gmünder Stadtgericht und dem Reichskammergericht Speyer entstandenen Unterlagen enthalten zahlreiche genealogische Angaben zu einem Teil der Personen, die in der Limpurger Aufzeichnung erscheinen. Der Abschnitt über die J. bzw. Jäger von Jägersberg (S. 105-113) setzt sich mit den Forschungen von Gerd Wunder (Die J. von Jägersberg. In: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde 8, 1956, S. 369-374, Nachtrag S. 406 f.; Göppinger Familien aus Urkunden vor 1600. In: ebd. 15, 1976, S. 171 -177, hier S. 172f.) zu dieser Familie auseinander. Als Quellen werden insbesondere eine von Wunder benützte, inzwischen verschollene Aufzeichnung über die Kinder des Gmünder Bürgermeisters Veit J. (gestorben 1546) und eine auszugsweise wiedergegebene (S. 107f.) Stammtafel der J. vom Ende des 17. Jahrhunderts im Pfeilsticker-Familienarchiv (Hauptstaatsarchiv Stuttgart J 64 Bü 41 Fasz. 1) herangezogen. Wunder noch nicht bekannte Quellen zum Schwiegervater Veit D.s, der 1497 die Tochter des Schwertfegers Jacob von Hecklun heiratete, waren schon 1981 publiziert worden (K. Graf: Eine Ergänzung zur Genealogie der J. von Jägersberg aus Schwäbisch Gmünd. In: Ebd. 16, 1981, S. 496-497). Die hypothetischen Ableitungen Wunders der Familie von einem Friedrich J. alias Pfaut, Bürgermeister in Stuttgart, werden zurückgewiesen. Am wahrscheinlichsten ist derzeit doch eine Herkunft des Stammvaters Friedrich J. aus Öttingen. Gesichert erscheint der Zusammenhang der Gmünder J., die auf Veit, und der württembergischen J., die auf dessen Bruder Wolf zu Göppingen zurückgehen. Mit Wolfs Sohn Wolfgang, Klosterhofmeister zu Lichtenstern, beginnt die bekannte Stammfolge. Beide Zweige wurden als »Jäger von Jägersberg« mit dem gleichen Wappen nobilitiert: 1605 die Gmünder Familie (Anfang des 19. Jh. erloschen), 1642 die württembergische (1945 erloschen). Eine knappe Skizze der Bedeutung der Gmünder J. vom 16. bis zum 18. Jahrhundert schließt sich an (S. 111 -113). Aus der Händler- und Sensenverlegerfamilie des 16. Jahrhunderts wurde im 17. Jahrhundert eine Juristenfamilie. Eustachius Jeger von Jegersberg (1653-1729) verfasste 1707 als Gmünder Ratskonsulent zwei umfangreiche handschriftliche juristische Denkschriften (zu ihm vgl. K. J. Herrmann: Ganoven, Gauner, Galgenvögel, 2000, S. 14-17). Abschließend wird der methodische Aspekt betont, dass zeitgenössische Aufzeichnungen, die in der Regel weniger ein einheitliches »Familienbewusstsein« dokumentieren als vielmehr auf die kontextbezogene, je eigene »Perspektivität« der Wahrnehmung der Zugehörigkeit zur eigenen Familie innerhalb der einzelnen Zweige und bei den einzelnen Familienmitglieder verweisen, als Korrektiv fungieren können, wenn es darum geht, historische Zusammenhänge »genealogisch« zu erklären: »Genealogische Erklärungen, die historische Sachverhalte aus verwandtschaftlichen Bindungen ableiten wollen, bedürfen daher stets der Absicherung durch die Resultate sozial- und wahrnehmungsgeschichtlicher Forschungen« (S. 114).

Zusammenfassung des Beitrags: Klaus Graf, Zu den Schwäbisch Gmünder und den altwürttembergischen Jäger von Jägersberg, in: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde Bd. 23 H. 2 (2001), S. 82-84 (Grundlage der obigen Zusammenfassung, die mit Abkürzungen gespickt werden musste, weil Freidok nur 5000 Zeichen zulässt).

KlausGraf - am Montag, 25. August 2008, 10:29 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 25. August 2008, 10:25 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Netbib (Link) verwesit auf eine Reaktion auf die Idee die Dürener Stadtbibliothek mit dem dortigen Stadtarchiv zusammen zu legen.

s. a. Archivalia: http://archiv.twoday.net/stories/5133236/

s. a. Archivalia: http://archiv.twoday.net/stories/5133236/

Wolf Thomas - am Sonntag, 24. August 2008, 21:14 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

CC-BY. Autor: "gryffindor"

Bilder aus dem Österreichischen Staatsarchiv (Wien-Erdberg) bei Wikimedia Commons.

Außerdem gibt es dort noch viele weitere „Archive interiors“.

Ladislaus - am Sonntag, 24. August 2008, 19:35 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Frontispiz zu Johann Christian Lünigs Bibliotheca Curiosa Deductionum , 1717

via Pictura Paedagogica Online

Ladislaus - am Sonntag, 24. August 2008, 19:32 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Quelle:

www.nottuln.de/archiv.htm

Wolf Thomas - am Sonntag, 24. August 2008, 18:36 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Tintenzubereitung und anderes eräutert die "Schreiberey", Mainz 1532

http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00024814/images/

http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00024814/images/

KlausGraf - am Sonntag, 24. August 2008, 15:47 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

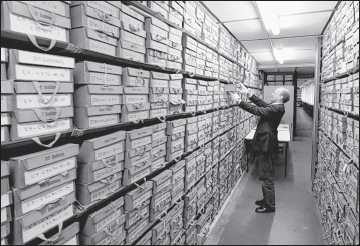

Archivoberrat Wilhelm Klare steht in Magdeburg im Landeshauptarchiv vor einem Urkundenregal. Foto: ddp

Quelle: Volksstimme

Wolf Thomas - am Sonntag, 24. August 2008, 13:14 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliothekarisch.de/blog/2008/08/23/zitieren-aus-nicht-persistenten-quellen/

Vorgestellt wird der Dienst WebCite.

Vorgestellt wird der Dienst WebCite.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.verweisungsform.de/2008-08-22/openstreetmap-und-opengeodb-freie-geodaten/

Folgende Karte steht unter der Lizenz CC-BY-SA

http://de.wikisource.org/wiki/Bild:Karte_Reise_eines_Buergers.png

Sie wurde netterweise von einem Wikipedianer für einen Wikisource-Text erstellt. Ich finde die Frakturschrift nicht optimal, aber dafür war sie unkompliziert zu kriegen.

Folgende Karte steht unter der Lizenz CC-BY-SA

http://de.wikisource.org/wiki/Bild:Karte_Reise_eines_Buergers.png

Sie wurde netterweise von einem Wikipedianer für einen Wikisource-Text erstellt. Ich finde die Frakturschrift nicht optimal, aber dafür war sie unkompliziert zu kriegen.

KlausGraf - am Samstag, 23. August 2008, 18:01 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf die laufende Berichterstattung von RA Vom Hofe in den Kommentaren zu

http://archiv.twoday.net/stories/3810499/

wird hingewiesen.

http://archiv.twoday.net/stories/3810499/

wird hingewiesen.

KlausGraf - am Samstag, 23. August 2008, 17:38 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Für Wikimedia Deutschland-Vorstandsmitglied Sebastian Moleski ergab sich wieder mal eine Gelegenheit, eine seiner gelegentlich an den stalinistischen Chefankläger Dscherschinsky erinnernden Wikipedia-Anklageschriften in Szene zu setzen. Zitat: “Der direkt „Betroffene“ eines PAs ist derjenige, an den er sich richtet. Indirekt richtet sich jeder PA aber gegen die Benutzergemeinschaft allgemein, die für die Zusammenarbeit in diesem Projekt klare Grundsätze aufgestellt hat, wozu WP:KPA (gemeint ist die Wikipedia-Regel “Keine persönlichen Angriffe”, Anm. d. V.) nun mal gehört. Die Tatsache, dass sich Rax nicht allzu angegriffen fühlt, ändert nichts an der Frage, ob das Verhalten an für sich ein persönlicher Angriff ist. Eine Sperre soll auch gerade dazu dienen, eine wahrscheinliche Fortsetzung des Fehlverhaltens zu verhindern. Bei Brummfuss lässt sich aus der Vergangenheit und der kurzen Zeitspanne zwischen Entsperrung und erneutem Angriff recht nachvollziehbar schließen, dass diese Wahrscheinlichkeit sehr groß ist.”

So lange in Wikipedia-De-Eh die Hausmeister Krauses den Ton angeben, wird sich das kaum ändern. Notiz am Rand: Gesperrt wurden im Verlauf der ganzen Angelegenheit zwei weitere User –Simplicius sowie, ganz aktuell, Ulitz. Grund – der übliche: Sie hatten sich angemaßt, die nicht bemessbare Weisheit der administrierenden Projektgranden und ihrer Hiwis in Frage zu stellen. Womit dann auch ein Blog wie dieses an seine Grenzen stößt. Nicht nur aufgrund stündlich zu erwartender neuer Entwicklungen, Verfahren, Abstimmungen, Diskussionen und Sperren, für deren Darstellung dem Blogbetreiber schlichtweg seine Zeit zu schade ist. Wichtiger wiegt: Was bei Wikipedia schief läuft, läßt sich durch die Darstellung einzelner Ereignisse kaum noch vermitteln. Allerdings: Die sonderbaren, sektenartigen Parallelwelten beim deutschsprachigen Online-Enzyklopädieableger sprechen sich allmählich rum. Auch beim “Spiegel” hat man mittlerweile seine Zweifel, ob von Wikipedia nur Gutes kommt. Fazit in einem Beitrag der Spiegel-Ausgabe vom 20.7.2008 über die Blogszene hierzulande: Deutschland hätte keine freche, unkonforme Blog-Szene, sondern leider nur die Oberlehrer von Wikipedia.

http://wikipedia-inside.unrast.org/2008-07-26-blogger-wieder-entsperrt,38.html#more-38

Dieses Zitat hatten wir noch nicht, ebensowenig wie einen Hinweis auf

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Simplicius/Blog

So lange in Wikipedia-De-Eh die Hausmeister Krauses den Ton angeben, wird sich das kaum ändern. Notiz am Rand: Gesperrt wurden im Verlauf der ganzen Angelegenheit zwei weitere User –Simplicius sowie, ganz aktuell, Ulitz. Grund – der übliche: Sie hatten sich angemaßt, die nicht bemessbare Weisheit der administrierenden Projektgranden und ihrer Hiwis in Frage zu stellen. Womit dann auch ein Blog wie dieses an seine Grenzen stößt. Nicht nur aufgrund stündlich zu erwartender neuer Entwicklungen, Verfahren, Abstimmungen, Diskussionen und Sperren, für deren Darstellung dem Blogbetreiber schlichtweg seine Zeit zu schade ist. Wichtiger wiegt: Was bei Wikipedia schief läuft, läßt sich durch die Darstellung einzelner Ereignisse kaum noch vermitteln. Allerdings: Die sonderbaren, sektenartigen Parallelwelten beim deutschsprachigen Online-Enzyklopädieableger sprechen sich allmählich rum. Auch beim “Spiegel” hat man mittlerweile seine Zweifel, ob von Wikipedia nur Gutes kommt. Fazit in einem Beitrag der Spiegel-Ausgabe vom 20.7.2008 über die Blogszene hierzulande: Deutschland hätte keine freche, unkonforme Blog-Szene, sondern leider nur die Oberlehrer von Wikipedia.

http://wikipedia-inside.unrast.org/2008-07-26-blogger-wieder-entsperrt,38.html#more-38

Dieses Zitat hatten wir noch nicht, ebensowenig wie einen Hinweis auf

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Simplicius/Blog

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2218/2020

Abstract:

Derived from ancient Greek αρχειου (“government”), the late Latin word “archive” has come in the modern era to refer not just to public records but also to the entire corpus of material remains that the past has bequeathed to the present: artifacts, writings, books, works of art, personal documents, and the like. It also refers to the institutions that house and preserve such remains, be they museums, libraries, or archives proper. In all of these meanings, archive connotes a past that is dead, that has severed its ties with the present, that has entered the crypt of history. The essay explores the ways in which Internet 2.0 offers new possibilities for institutions of memory: novel approaches to conservation and preservation based not upon limiting but multiplying access to the remains of the past; participatory models of content production and curatorship; mixed reality approaches to programming and informal education that expand traditional library and museum audiences; and enhanced means for vivifying and for promoting active modes of engagement with the past.

Abstract:

Derived from ancient Greek αρχειου (“government”), the late Latin word “archive” has come in the modern era to refer not just to public records but also to the entire corpus of material remains that the past has bequeathed to the present: artifacts, writings, books, works of art, personal documents, and the like. It also refers to the institutions that house and preserve such remains, be they museums, libraries, or archives proper. In all of these meanings, archive connotes a past that is dead, that has severed its ties with the present, that has entered the crypt of history. The essay explores the ways in which Internet 2.0 offers new possibilities for institutions of memory: novel approaches to conservation and preservation based not upon limiting but multiplying access to the remains of the past; participatory models of content production and curatorship; mixed reality approaches to programming and informal education that expand traditional library and museum audiences; and enhanced means for vivifying and for promoting active modes of engagement with the past.

KlausGraf - am Samstag, 23. August 2008, 14:28 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Roman Bucheli bespricht ihn in der NZZ (Link): " .... Niemann entwirft darin ein grosses Panorama unserer Zeit und Gesellschaft, er lässt aufsteigende Lebenskurven absacken und dann lange keinen Boden finden oder katapultiert verträumte junge Frauen in den Sternenhimmel des Filmgeschäfts, Politiker stolpern und fangen sich wieder auf, ein verstaubter Archivar gerät in die Windmaschinen des Debattenfeuilletons, macht dabei unangenehme Erfahrungen und ist hinterher zwar ernüchtert, aber auch etwas schlauer. ...."

Wolf Thomas - am Samstag, 23. August 2008, 11:39 - Rubrik: Unterhaltung

" .... Den Eingang zum Museum säumen zwei Olivenbäume. "Wunschbäume für Bielefeld" nennt Yoko Ono dieses Projekt, Besucher und Passanten können an deren Zweigen Wunschkarten hängen, die die Künstlerin später in ihrem Archiv aufbewahren wird. Bielefelder Schulklassen beginnen schon heute damit. ....."

Quelle:

http://www.nw-news.de/nw/news/kultur/?cnt=2533486

Quelle:

http://www.nw-news.de/nw/news/kultur/?cnt=2533486

Wolf Thomas - am Samstag, 23. August 2008, 11:36 - Rubrik: Wahrnehmung

" .... Das Deutsche Aphorismus-Archiv Hattingen wurde 2005 aufgebaut und beherbergt inzwischen über 1000 Bücher."

Quelle:

http://www.mv-online.de/aktuelles/nrw/638700_Hattingen_laedt_zum_Aphoristiker_Treffen.html

Pressemitteilung über die Gründung des Einrichtung unter:

http://www.idruhr.de/detail.php?id=17712&seite=archiv

Homepage des Archiv: http://www.dapha.de/

Quelle:

http://www.mv-online.de/aktuelles/nrw/638700_Hattingen_laedt_zum_Aphoristiker_Treffen.html

Pressemitteilung über die Gründung des Einrichtung unter:

http://www.idruhr.de/detail.php?id=17712&seite=archiv

Homepage des Archiv: http://www.dapha.de/

Wolf Thomas - am Samstag, 23. August 2008, 11:33 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

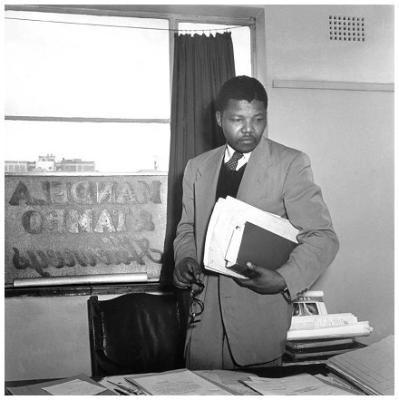

Nelson Mandela in seinem Anwaltsbüro, 1952 (Homepage Schadeberg)

" ..... Jürgen Schadeberg kam aus Berlin, wo er 1931 geboren worden war. Nach dem Besuch der Staatlichen Fachschule für Optik und Fototechnik arbeitete er kurze Zeit bei der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dann ging er nach Südafrika. Auf der Suche nach Arbeit wurde der 19-Jährige dort wegen seiner Leica belächelt: Fotojournalismus mittels einer Kleinbildkamera war in Südafrika weitgehend unbekannt.

In Johannesburg landete Schadeberg als einer der wenigen Weißen in der Redaktion des Fotomagazins Drum. Auch dank seiner engagierten Mitarbeit hatte Drum bald einen legendären Ruf. .....

Als sich in Südafrika ein politischer Wandel abzuzeichnen begann, kehrte Jürgen Schadeberg mit seiner Frau Claudia dorthin zurück, auch um nach dem Verbleib seiner Fotos zu forschen und ein eigenes Archiv aufzubauen. ...."

Quelle:

http://www.taz.de/1/leben/buch/artikel/1/die-apartheid-in-schwarz-weiss/

Homepage Schadebergs:

http://www.jurgenschadeberg.com/

Wolf Thomas - am Samstag, 23. August 2008, 11:27 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der "Bibliothekar" der Kinderpornoszene unterhält ein Foto"archiv". Zwei Berufsgruppen, ein Wahrnehmungsstörung.

Via netbib:

http://log.netbib.de/archives/2008/08/21/ist-eh-alles-das-selbe/

Via netbib:

http://log.netbib.de/archives/2008/08/21/ist-eh-alles-das-selbe/

Wolf Thomas - am Samstag, 23. August 2008, 10:40 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das tschechische Institut zur Untersuchung totalitärer Regime hat Ende Juli ein frei zugängliches Archiv ins Internet gestellt, in dem etwa 140.000 mit der früheren tschechoslowakischen Staatssicherheit und mit anderen Geheimdiensten in Berührung gekommene Personen gelistet sind. Im Umfeld des 40. Jahrestags der Niederschlagung der Aufstände im Prager Frühling hat das Archiv, das der Aufarbeitung eines der dunkleren Kapitel der sozialistischen Ära in der ehemaligen Tschechoslowakei dienen soll, nun einen Streit über den öffentlichen Pranger im Netz ausgelöst.

http://www.heise.de/newsticker/Streit-um-Prager-Stasi-Pranger-im-Netz--/meldung/114679

Wir schreiben uns hinter die Ohren: ein archivisches Findmittel (hier: eine Datenbank) ist kein Archiv.

http://www.heise.de/newsticker/Streit-um-Prager-Stasi-Pranger-im-Netz--/meldung/114679

Wir schreiben uns hinter die Ohren: ein archivisches Findmittel (hier: eine Datenbank) ist kein Archiv.

KlausGraf - am Freitag, 22. August 2008, 20:09 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die deutschen Museen haben es nicht mehr so mit dem Internet.

Da liest man etwa auf der Seite des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland:

http://www.hdg.de/index.php?id=115

"Unsere jüngste Ausstellung "Brücken – EuroVisionen" –seit dem 22.6.2001 im Netz– lädt den Besucher zu einer virtuellen Reise in die europäische Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart ein."

Und weiter:

"Als Mitglied des Europäischen Rates der historischen Museen nimmt das Haus der Geschichte am Kooperationsprogramm Euroclio teil. Über die Homepage von Euroclio gelangte der Besucher zur virtuellen europäischen Objektdatenbank Histeuropa, an der sich alle Geschichtsmuseen beteiligen können, und zur virtuellen Ausstellung Euroexpo, die einen Einblick in 2000 Jahre europäische Geschichte bietet.

Seit Mai 2005 kann das Webangebot und der Zugriff auf die europäische Objektdatenbank leider nicht mehr bereitgestellt werden."

Da liest man etwa auf der Seite des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland:

http://www.hdg.de/index.php?id=115

"Unsere jüngste Ausstellung "Brücken – EuroVisionen" –seit dem 22.6.2001 im Netz– lädt den Besucher zu einer virtuellen Reise in die europäische Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart ein."

Und weiter:

"Als Mitglied des Europäischen Rates der historischen Museen nimmt das Haus der Geschichte am Kooperationsprogramm Euroclio teil. Über die Homepage von Euroclio gelangte der Besucher zur virtuellen europäischen Objektdatenbank Histeuropa, an der sich alle Geschichtsmuseen beteiligen können, und zur virtuellen Ausstellung Euroexpo, die einen Einblick in 2000 Jahre europäische Geschichte bietet.

Seit Mai 2005 kann das Webangebot und der Zugriff auf die europäische Objektdatenbank leider nicht mehr bereitgestellt werden."

KlausGraf - am Freitag, 22. August 2008, 13:20 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://libertasacademica.blogspot.com/2008/08/interview-with-doaj.html

Ziemlich unergiebig. Das Projekt dürfte Riesensummen verschlingen, hat aber doch einen bescheidenen Output (in einem Monat keine 100 Titelaufnahmen). Nur ein Bruchteil der neuen Zeitschriften sind auf Artikelebene durchsuchbar. Mir kann niemand erzählen, dass es technisch so schwierig ist, eine OAI-Schnittstelle in Abstimmung mit den Zeitschriftenverlegern aufzusetzen.

Wieso eine türkische Zeitschrift trotz DOAJ-Content und CC-BY nicht das SPARC-Seal kriegt, ist nicht nachvollziehbar.

DOAJ wird maßlos überschätzt. Es bietet z.B. keinerlei erweiterte Suche (z.B. nach Lizenzen, Sprachen oder Verlegern).

Die EZB bietet das übrigens (natürlich keine Lizenzsuche, aber eine Suche nach Feldern).

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml

"Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek bietet einen schnellen, strukturierten und einheitlichen Zugang zu wissenschaftlichen Volltextzeitschriften.

Sie umfaßt 40304 Titel, davon 5015 reine Online-Zeitschriften, zu allen Fachgebieten. 19218 Fachzeitschriften sind im Volltext frei zugänglich."

DOAJ hat derzeit 3584 Titel.

Ziemlich unergiebig. Das Projekt dürfte Riesensummen verschlingen, hat aber doch einen bescheidenen Output (in einem Monat keine 100 Titelaufnahmen). Nur ein Bruchteil der neuen Zeitschriften sind auf Artikelebene durchsuchbar. Mir kann niemand erzählen, dass es technisch so schwierig ist, eine OAI-Schnittstelle in Abstimmung mit den Zeitschriftenverlegern aufzusetzen.

Wieso eine türkische Zeitschrift trotz DOAJ-Content und CC-BY nicht das SPARC-Seal kriegt, ist nicht nachvollziehbar.

DOAJ wird maßlos überschätzt. Es bietet z.B. keinerlei erweiterte Suche (z.B. nach Lizenzen, Sprachen oder Verlegern).

Die EZB bietet das übrigens (natürlich keine Lizenzsuche, aber eine Suche nach Feldern).

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml

"Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek bietet einen schnellen, strukturierten und einheitlichen Zugang zu wissenschaftlichen Volltextzeitschriften.

Sie umfaßt 40304 Titel, davon 5015 reine Online-Zeitschriften, zu allen Fachgebieten. 19218 Fachzeitschriften sind im Volltext frei zugänglich."

DOAJ hat derzeit 3584 Titel.

KlausGraf - am Freitag, 22. August 2008, 01:00 - Rubrik: Open Access