http://futurezone.orf.at/stories/1628556/

Ich wurde für diesen Beitrag telefonisch befragt. Siehe zur Onleihe kritisch:

http://log.netbib.de/?s=onleihe

Ich wurde für diesen Beitrag telefonisch befragt. Siehe zur Onleihe kritisch:

http://log.netbib.de/?s=onleihe

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

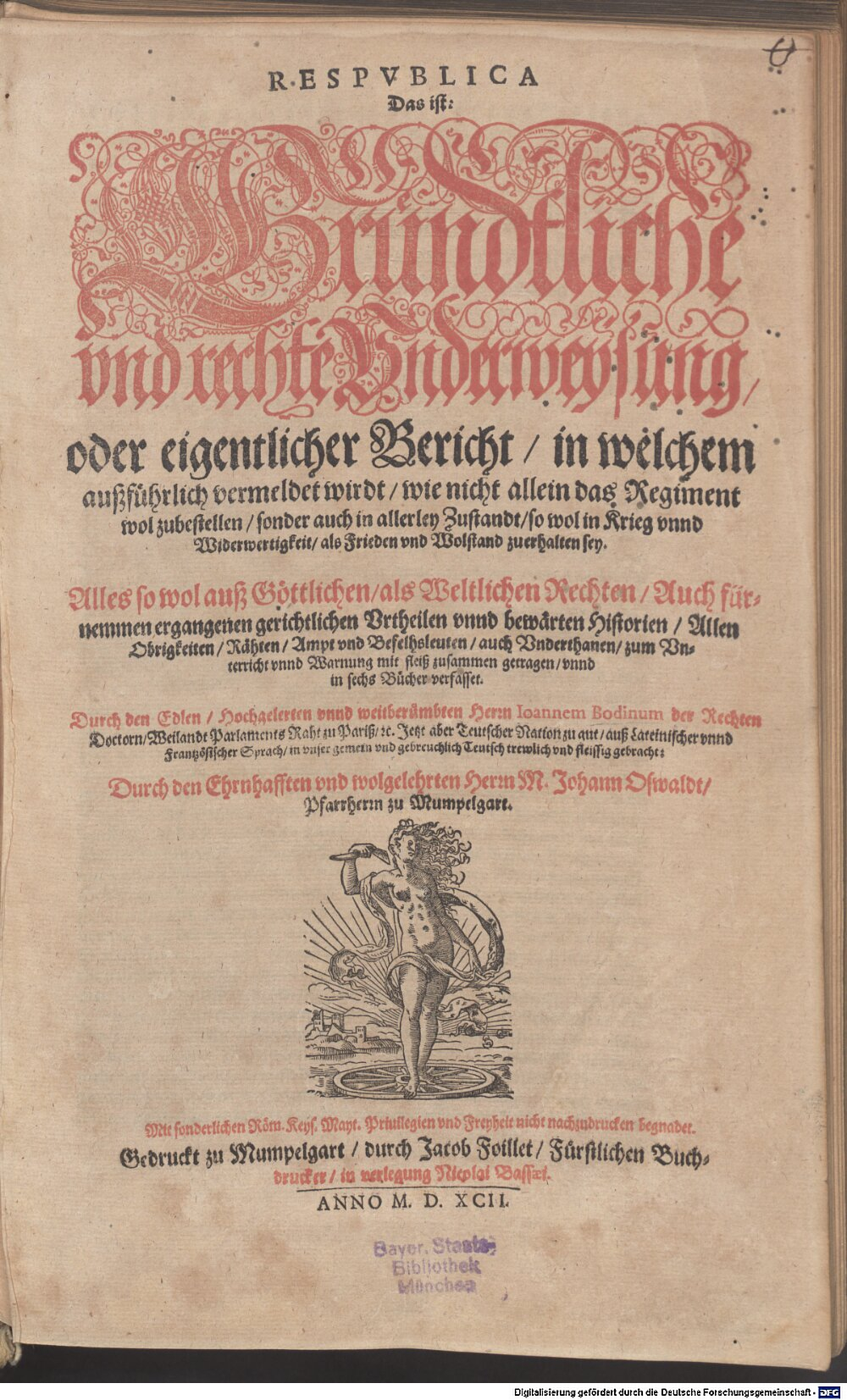

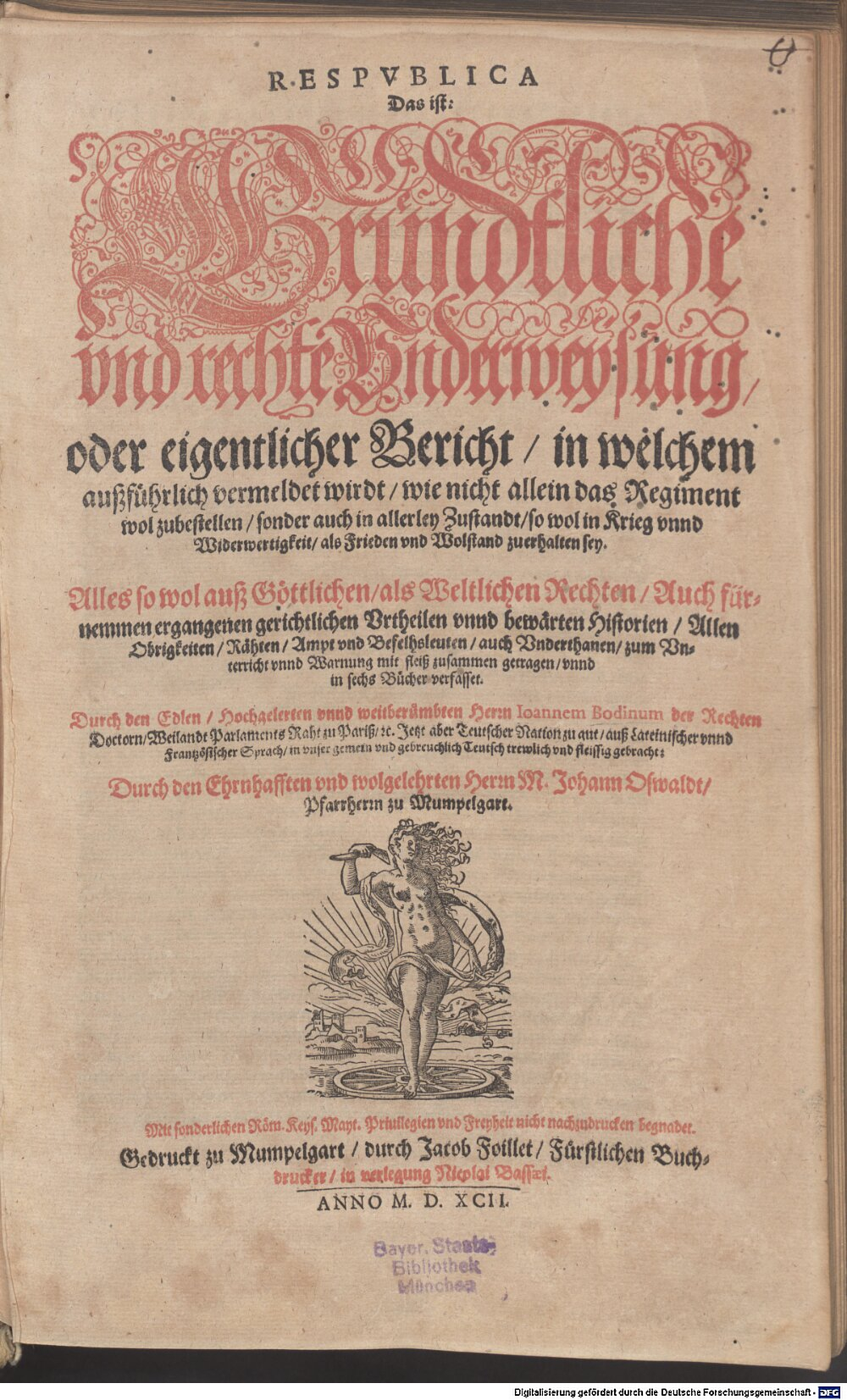

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039530/images/

Es war um das Jahr 1978 herum, als ich für eine Proseminararbeit bei Eberhard Isenmann, die vergleichsweise schlecht benotet wurde, in der Universitätsbibliothek Tübingen in der voluminösen Bodin-Übersetzung blätterte - für eine fortlaufende Lektüre des Originals war mein Französisch zu schlecht.

Es war um das Jahr 1978 herum, als ich für eine Proseminararbeit bei Eberhard Isenmann, die vergleichsweise schlecht benotet wurde, in der Universitätsbibliothek Tübingen in der voluminösen Bodin-Übersetzung blätterte - für eine fortlaufende Lektüre des Originals war mein Französisch zu schlecht.

KlausGraf - am Dienstag, 6. Oktober 2009, 01:59 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 6. Oktober 2009, 01:55 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In den Kommentaren zu

http://blog.beck.de/2009/09/30/kennen-sie-die-virtuelle-fachbibliothek-recht-0

http://blog.beck.de/2009/09/30/kennen-sie-die-virtuelle-fachbibliothek-recht-0

KlausGraf - am Montag, 5. Oktober 2009, 22:40 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Gegen Krawattenzwang im Kreisarchiv" – oder Kleiderordnung im Archiv „une question incontournable“?

Laut FAZ zeigt dieses Bild den Künstler Julius Deutschbauer bei seinem Projekt „Bibliothek ungelesener Bücher“ im „Tarnanzug des Archivars“ (Foto: Fiona Rukschcio, www.bibliothek-ungelesener-buecher.com)

Sind archivische dress codes eine unumgängliche Frage? Anlassbezogen, bspw. durch Benutzerbeschwerden, verwaltungsweite Bemühungen zur Serviceoptimierung oder ausgeweitete archivische Konzeptionen zur Öffentlichkeitsarbeit, kann dieses Thema eine gewisse Relevanz entwickeln, wie z. B. beim Kreis Siegen-Wittgenstein, der sich zurzeit allen Aspekten der Außenwirkung widmet und so auch das äußere Erscheinungsbild der Mitarbeitenden in den Blick nimmt. Beruflicher Neugier und meiner Nachlässigkeit wegen, bei Archivbesuchen nicht auf die Kleidung der KollegInnen zu achten, habe ich Anfang September den regionalen Archivarbeitskreis, den nordrhein-westfälischen Arbeitskreis der Kreisarchive und die Marburger Archivliste gefragt, ob dort Kleiderordnungen bekannt sind, und, ob es zu Beschwerden über die Kleidung der Archivierenden gekommen ist.

Die Reaktionen reichten von einer unterschiedlich stark ausgeprägten Amüsiertheit bis hin zu einem berufsständischen, ernsthaften Interesse. Beteiligt haben sich 1 saarländisches, 2 baden-württembergische, 4 bayrische, sowie 18 nordrhein-westfälische Kommunalarchive; ferner 3 Staatsarchive (Bayern, Baden-Württemberg, NRW), 2 Uniarchive sowie je 1 Archiv der Wirtschaft, 1 archivische Ausbildungsstätte und 1 Archivar ohne institutionelle Anbindung.

Eine archivische Kleiderordnung ist nicht bekannt. Ebenso wurden schriftliche Bekleidungsregeln der gesamten Verwaltungsebene nicht mitgeteilt. Die Ausnahme bildet die Benutzerordnung des Vatikanischen Geheimarchivs, die in Ziffer 17 bestimmt: "In den Archivräumen wird um absolute Ruhe gebeten und es soll auf ein gehöriges Studierklima und auf eine entsprechende Bekleidung geachtet werden." Eine „entsprechende“ Kleidung der Mitarbeitenden kann wohl vorausgesetzt werden. Allerdings lässt sich aus den Antworten eine wenig überraschende „No-Go-Liste“ erarbeiten:

- Männer nicht beinfrei, Lesesaaldienst nicht in kurzen Hosen

- Reichlich freizügige Kleidung im Sommer (Frauen: bauchfrei, tiefe Ausschnitte, zu kurze Bedeckung der Beine [Minirock wegen Trittleitern], sehr enge oder sehr elegante Kleidung [Praxisfern])

- Löchrige Jeans

- Flipflops

- Länge von (Künstlichen) Fingernägeln wurde im Forum des VdA auch eher negativ diskutiert

Demgegenüber lässt sich auch eine Positivliste erstellen:

- Gewaschen und frisiert

- Sauber und heil

- Nicht zu leger

- Bei offiziellen Anlässen im Archivbereich (Führungen, Ausstellungseröffnungen, Vortragen: Frauen: Kostüm oder Hosenanzug, Männer: Anzug und Krawatte

- Lesesaaldienst: Namensschild

- Magazindienst: Arbeitsschutzkleidung (Kittel) über Kleidung, die nicht immmer lupenrein sein kann; Kleidung, die nicht an Regalen hängen bleigt, Temperatur angepasst (im Winter durchaus Schal, im Sommer durchaus kürzer); festes Schuhwerk

Ansätze von einer „Mitarbeiterkleidung“ finden sich in spezieller Oberbekleidung für besondere Aussentermine (z. B. schwarzes Poloshirt mit Logo auf der linken Brust der Archivschule Marburg).

Als pars pro toto mag folgende Äußerung aus einem Staatsarchive über Benutzerbeschwerden gelten: „ ..... Von Seiten der Archivbenützer sind hier auch keine Reaktionen auf die Kleidung der Mitarbeiter bekannt, abgesehen von eher anekdotischen Begebenheiten mit "sittenstrengen" Senioren, die aber auch schon rund 30 Jahre her sind. .....“

Fazit: „ .... Was lehrt uns die Forschung: Schon nach wenigen Sekunden Blickkontakt steht die erste Bewertung über den Mitmenschen. Allein nach dem äußeren Eindruck, noch ohne verbale Kommunikation wird man schon in den Karteikasten einsortiert.

.... Klar, mitunter geht’s ins Magazin und das wäre im Anzug oder mit Sakko und Krawatte schlicht overdressed. Dennoch, vergleichen [wir] mal Wirtschaftsarchivare, speziell Bankarchivare. Mo-Do geht’s mit Anzug und Krawatte zur Arbeit, allein am Freitag casual Friday (Polohemd und Sakko). Da tun sich unterschiedliche Welten auf.

Da Archivare ohnehin mit Klischees überschüttet werden und oft ein standing-Problem innerhalb der Verwaltung haben, sollte auch die Kleidung wie unser Auftreten etwas bewusster gewählt werden.

Auch wie wir uns optisch darstellen, so werden wir wahrgenommen und behandelt. Das gehört ... dazu, um unser verstaubtes, biederes Image tunlichst abzulegen. Berufsbild einmal wortwörtlich genommen. ....“ (Baden-Württembergischer Kommunalarchivar“

Exkurs: „Das muss archiviert werden!“ – eine Glosse der Siegener Zeitung vom 14.09.2009:

„Trocken wie Schiffszwieback, mit der Motorik eines Grottenolms, humorlos bis zur Degeneration des Zwerchfells, kommunikativ wie ein eingegrabener Steinfisch und elektrisierend und spannungsgeladen wie ein Wattwurm. Das ist die Vorstellung, die manch ein Zeitgenosse von unseren Archivaren und Archivarinnen in den Tiefkellern und Geheimgängen links und rechts der Kanalrohre hat.

Was für ein schreiendes Unrecht! Was für ein schiefes Bild, das es heute ein für allemal geradezurücken gilt!

Schließlich gibt es auch in Düren einen Stadt- und Kreisarchivar. Und der bekam in diesen Tagen Post von einem Kollegen aus Siegen-Wittgenstein. Das Anliegen, das von Südwestfalen aus per Sammelmail unters Archivvolk gebracht wurde war eindeutig, klar und knapp umrissen. Thema „Kleiderordnung“.

Aus gegebenem Anlass, so wird dem Dürener Amtsbruder und vielen anderen Berufskollegen mitgeteilt „würde ich gerne wissen, ob in Ihrem Archiv eine "Kleiderordnung" existiert. Ob schriftlich fixiert oder quasi gewohnheitsrechtlich angewendet, ist unerheblich. Falls eine "Kleiderordnung" vorhanden ist, bitte ich Sie mir die archivrelevanten Regelungen mitzuteilen. Ferner bitte ich mir mitzuteilen, ob sich Ihre "Kunden" zum äußeren Erscheinungsbild der Archivierenden in in Ihrem Haus geäußert haben. Auch über solche Reaktionen würde ich gerne informiert werden.“ Zum Hintergrund der „kleinen unrepräsentativen Rundfrage“ wird unter anderem die Erarbeitung neuer Servicekriterien angeführt, die auch die Mitarbeiterkleidung in den Blick nehmen.

Wie viele Antworten bislang ein gegangen sind, ist der SZ nicht bekannt. Eine ist es auf jeden Fall, und die stammt aus Düren. Und darin versichert Helmut Krebs, seines Zeichens Leiter des dortigen Stadt- und Kreisarchivs:“ aber natürlich halten sich die Mitarbeiter/innen meiner Dienststelle an die seit Jahrzehnten eingeführte Kleiderordnung. Wo leben wir denn ....Nach intensiven Testreihen hat sich folgende Dienstkleidung in Fachkreisen bestens bewährt: Arbeitskittel, lange Ärmel, uni mausgrau, mit verstärkten Ellenbogen Hemd oder Bluse, lange Ärmel, uni mausgrau Hose oder Rock, uni schwarz Ärmelschoner mit Gummizug Kappe mit Schutzschirm, Aufschrift: Archivar/in Gamaschen Geschnürte Arbeitsschuhe mit Stahlkappe.

Mit diesem bewusst zeitgemäß und farbenfroh gewählten "Outfit", so lässt der Dürener Archivar seine Antwort ausklingen, „begegnen wir dem klassischen Klischee des verstaubten Archivars im Kellergeschoss.“ – Nodda!“

Wolf Thomas - am Montag, 5. Oktober 2009, 21:02 - Rubrik: Wahrnehmung

Niklot Klüßendorf: Münzkunde. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften Bd. 5). Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung 2009. 128 S., 39 Schwarzweißabbildungen. 14,80 Euro.

Inhaltsverzeichnis (PDF)

Vor mir liegt ein ein schmaler, aber gehaltvoller Band, verfasst von dem Marburger Numismatiker und langjährigen Archivschul-Dozenten Niklot Klüßendorf, eine komprimierte Einführung in die Numismatik, die nicht zuletzt durch das Plädoyer gegen die Verdrängung der Historischen Hilfswissenschaften und die Betonung der Archivpraxis für sich einnimmt. Gerade der Archivar wird von dieser bündigen Zusammenfassung profitieren, denn die archivischen Quellen sind breit berücksichtigt.

Kapitel I skizziert vor allem die Wissenschaftsgeschichte der Numismatik. Kapitel II hat einen quellenkundlichen Schwerpunkt: Vorgestellt werden die Münzen und Geldzeichen, Münzfunde als Quellengattung und die schriftlichen Quellen, in denen numismatische Sachverhalte erscheinen. Vergleichsweise knapp wird die Geldgeschichte gewürdigt. Besonders verdienstvoll erscheint mir die in Kapitel IV vorgenommene Verzahnung mit den anderen Hilfswissenschaften: mit Diplomatik, Aktenkunde, Paläographie, Chronologie, Heraldik, Phaleristik (Ordenskunde), Sphragistik (Siegelkunde), Genealogie, Onomastik (Namenskunde), Metrologie (Kunde des Maßwesens), Historische Bildkunde. Institutionen, die sich mit Numismatik beschäftigen, stellt Kapitel V vor (zu den Archiven S. 71). Ein "Schnelldurchlauf" durch die Münzgeschichte von den karolingischen Münzreformen bis zum Euro in 12 knappen Abschnitten beschließt den Darstellungsteil.

Das empfehlenswerte Bändchen verzichtet auf Einzelnachweise, gibt aber kapitelweise bibliografische Hinweise, mitunter mit nützlichen Kommentaren versehen. Ein Index erschließt Namen und Sachbegriffe.

Zwei kleine Monita: 1. Was Klüßendorf S. 9 über die Anfänge der Beschäftigung mit Münzen in der Renaissance schreibt, befriedigt nicht. Ergänzend sei auf Francis Haskell, Die Geschichte und ihre Bilder, München 1995, S. 23-36: Die frühen Numismatiker verwiesen. Klüßendorf erwähnt eine "Reimchronik des Matthias von Neidenburg", die gar nicht existiert. Gemeint ist offenbar eine Bemerkung in Grunaus preußischer Chronik über den Kulmer Bischof Stephan Matthias von Neidenburg. 2. Zwar ist die Digitalisierung der Numismatik im Vergleich etwa zur Handschriftenforschung stark im Hintertreffen, aber dass die bibliografischen Angaben keine einzige Internetquelle nennen, ist nicht hinzunehmen. Man kann das Internet nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man es ignoriert.

Update: Prof. Klüßendorf war so freundlich, auf seine sehr instruktive Internetseite zur Numismatik aufmerksam zu machen:

http://www.hlgl.de/numismatik_inhalt.html

Update: Thomas Czerner: Rezension zu: Klüßendorf, Niklot: Münzkunde. Basiswissen. Hannover 2009, in: H-Soz-u-Kult, 17.02.2010, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-1-122

#numismatik

Inhaltsverzeichnis (PDF)

Vor mir liegt ein ein schmaler, aber gehaltvoller Band, verfasst von dem Marburger Numismatiker und langjährigen Archivschul-Dozenten Niklot Klüßendorf, eine komprimierte Einführung in die Numismatik, die nicht zuletzt durch das Plädoyer gegen die Verdrängung der Historischen Hilfswissenschaften und die Betonung der Archivpraxis für sich einnimmt. Gerade der Archivar wird von dieser bündigen Zusammenfassung profitieren, denn die archivischen Quellen sind breit berücksichtigt.

Kapitel I skizziert vor allem die Wissenschaftsgeschichte der Numismatik. Kapitel II hat einen quellenkundlichen Schwerpunkt: Vorgestellt werden die Münzen und Geldzeichen, Münzfunde als Quellengattung und die schriftlichen Quellen, in denen numismatische Sachverhalte erscheinen. Vergleichsweise knapp wird die Geldgeschichte gewürdigt. Besonders verdienstvoll erscheint mir die in Kapitel IV vorgenommene Verzahnung mit den anderen Hilfswissenschaften: mit Diplomatik, Aktenkunde, Paläographie, Chronologie, Heraldik, Phaleristik (Ordenskunde), Sphragistik (Siegelkunde), Genealogie, Onomastik (Namenskunde), Metrologie (Kunde des Maßwesens), Historische Bildkunde. Institutionen, die sich mit Numismatik beschäftigen, stellt Kapitel V vor (zu den Archiven S. 71). Ein "Schnelldurchlauf" durch die Münzgeschichte von den karolingischen Münzreformen bis zum Euro in 12 knappen Abschnitten beschließt den Darstellungsteil.

Das empfehlenswerte Bändchen verzichtet auf Einzelnachweise, gibt aber kapitelweise bibliografische Hinweise, mitunter mit nützlichen Kommentaren versehen. Ein Index erschließt Namen und Sachbegriffe.

Zwei kleine Monita: 1. Was Klüßendorf S. 9 über die Anfänge der Beschäftigung mit Münzen in der Renaissance schreibt, befriedigt nicht. Ergänzend sei auf Francis Haskell, Die Geschichte und ihre Bilder, München 1995, S. 23-36: Die frühen Numismatiker verwiesen. Klüßendorf erwähnt eine "Reimchronik des Matthias von Neidenburg", die gar nicht existiert. Gemeint ist offenbar eine Bemerkung in Grunaus preußischer Chronik über den Kulmer Bischof Stephan Matthias von Neidenburg. 2. Zwar ist die Digitalisierung der Numismatik im Vergleich etwa zur Handschriftenforschung stark im Hintertreffen, aber dass die bibliografischen Angaben keine einzige Internetquelle nennen, ist nicht hinzunehmen. Man kann das Internet nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man es ignoriert.

Update: Prof. Klüßendorf war so freundlich, auf seine sehr instruktive Internetseite zur Numismatik aufmerksam zu machen:

http://www.hlgl.de/numismatik_inhalt.html

Update: Thomas Czerner: Rezension zu: Klüßendorf, Niklot: Münzkunde. Basiswissen. Hannover 2009, in: H-Soz-u-Kult, 17.02.2010, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-1-122

#numismatik

KlausGraf - am Montag, 5. Oktober 2009, 01:02 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.fotoarchiv-ruhrmuseum.de/

Dass Fotostoria http://www.fotostoria.de/?p=1353 die befremdliche Präsentation mit keiner Silbe anspricht, ist schlicht und einfach daneben.

Aus rechtlicher Sicht ist zu sagen: Wer Fotos online zugänglich macht, für die er nicht die Nutzungsrechte hat, kann sich durch noch so große Copyright-Zeichen nicht freizeichnen. Liegen aber die Nutzungsrechte vor, ist eine solche Gängelung des Betrachters degoutant. Wer im Besucher der Website nur den potentiellen Bilderdieb sieht, sollte sich mal untersuchen lassen.

Dass Fotostoria http://www.fotostoria.de/?p=1353 die befremdliche Präsentation mit keiner Silbe anspricht, ist schlicht und einfach daneben.

Aus rechtlicher Sicht ist zu sagen: Wer Fotos online zugänglich macht, für die er nicht die Nutzungsrechte hat, kann sich durch noch so große Copyright-Zeichen nicht freizeichnen. Liegen aber die Nutzungsrechte vor, ist eine solche Gängelung des Betrachters degoutant. Wer im Besucher der Website nur den potentiellen Bilderdieb sieht, sollte sich mal untersuchen lassen.

KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2009, 16:13 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/86/488481/text/

Kein Kommentar!

Mehr zu Rieble:

http://archiv.twoday.net/search?q=rieble

Kein Kommentar!

Mehr zu Rieble:

http://archiv.twoday.net/search?q=rieble

KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2009, 16:06 - Rubrik: Archivrecht

"Am 25. September 2009 konnten die weltweit über 100 Mitarbeiter die Einspeisung des 500.000. Datensatzes (Todesanzeigen aus der Wiener Zeitung 1703-1884) feiern. Seit dem Start des Projektes am 29. Dez. 2007 wurde damit schon rund die Hälfte der Aufgabe erledigt. Die Such-Datenbank ist unter http://familia-austria.at/wienerzeitung/wz_daten.php "Datenbank" verfügbar."

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/10#Projekt_Wiener_Zeitung_feiert_500.000._Datensatz

http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/2009/10#Projekt_Wiener_Zeitung_feiert_500.000._Datensatz

KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2009, 16:00 - Rubrik: Genealogie

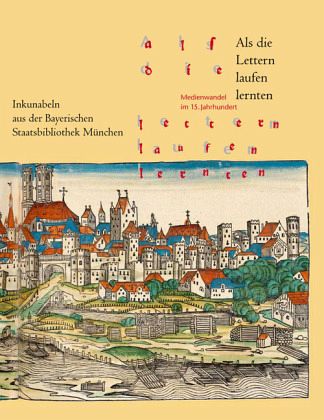

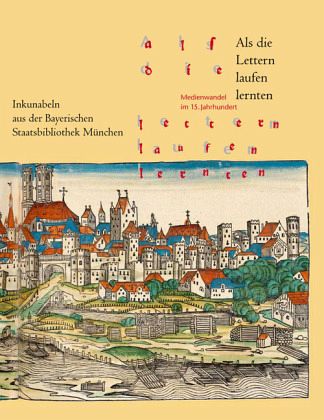

Als die Lettern laufen lernten. Medienwandel im 15. Jahrhundert. Inkunabeln aus der Bayerischen Staatsbibliothek München (Bayerische Staatsbibliothek, Ausstellungskataloge Nr.81). Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag 2009. 240 S., zahlreiche Farbabbildungen. 19,90 Euro.

Der vorliegende opulente und recht preisgünstige Ausstellungskatalog feiert den Beginn des Buchdrucks. Nach einer kenntnisreichen Einführung von Bettina Wagner werden in 85 Katalognummern schöne oder interessante Inkunabeln und einige Holztafeldrucke bzw. Handschriften präsentiert. Den informativen Texten diverser Experten - der ganze Band ist konsequent deutsch-englisch gehalten - sind großformatige Abbildungen beigegeben. Am Ende findet sich ein nützliches Glossar. Wer sich für Inkunabeln interessiert, sollte sich dieses Buch nicht entgehen lassen.

Ist es ein Zufall, dass der von dem Antiquariat Tenschert gesponsorte Band den Medienwandel des 21. Jahrhunderts nur ganz am Rande reflektiert? Liegt womöglich ein Abgesang auf die traditionelle Druckkultur vor, der die angebliche Bedrohung ausblendet? Wieso fehlt bei den Exponatbeschreibungen jeglicher Hinweis auf die inzwischen stattliche Zahl der Münchner Inkunabeldigitalisate? Wieso werden auch sonst Internetquellen (z.B. der Handschriftencensus, an dem Frau Wagner an sich beteiligt ist) ignoriert? Wieso ist der Band nicht auch als Volltext im Internet vorhanden? Das Internet wird die Bibliophilie nicht erwürgen, davon bin ich fest überzeugt. Falk Eisermann vom GW stellt in Nr. 37 die Reste einer verlorenen Ausgabe der Visio Tnugdali, deutsch vor, die bei der Analyse eines Münchner Inkunabeldigitalisats entdeckt wurden. Das Internet hilft der Inkunabelforschung ungemein - wieso muss man dann so tun, als sei es nicht existent?

Eine kleine Bemerkung zu Nr. 5, Lirers Chronik und Gmünder Kaiserchronik. Elisabeth Wunderle schreibt dort: "Ob es sich bei Thomas Lirer, der sich am Schluss als Verfasser nennt, um einen wirklichen Namen oder um ein Pseudonym handelt, ist nicht geklärt" (S. 33). Richtig ist: Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass es sich um einen wirklichen Namen handelt.

Der vorliegende opulente und recht preisgünstige Ausstellungskatalog feiert den Beginn des Buchdrucks. Nach einer kenntnisreichen Einführung von Bettina Wagner werden in 85 Katalognummern schöne oder interessante Inkunabeln und einige Holztafeldrucke bzw. Handschriften präsentiert. Den informativen Texten diverser Experten - der ganze Band ist konsequent deutsch-englisch gehalten - sind großformatige Abbildungen beigegeben. Am Ende findet sich ein nützliches Glossar. Wer sich für Inkunabeln interessiert, sollte sich dieses Buch nicht entgehen lassen.

Ist es ein Zufall, dass der von dem Antiquariat Tenschert gesponsorte Band den Medienwandel des 21. Jahrhunderts nur ganz am Rande reflektiert? Liegt womöglich ein Abgesang auf die traditionelle Druckkultur vor, der die angebliche Bedrohung ausblendet? Wieso fehlt bei den Exponatbeschreibungen jeglicher Hinweis auf die inzwischen stattliche Zahl der Münchner Inkunabeldigitalisate? Wieso werden auch sonst Internetquellen (z.B. der Handschriftencensus, an dem Frau Wagner an sich beteiligt ist) ignoriert? Wieso ist der Band nicht auch als Volltext im Internet vorhanden? Das Internet wird die Bibliophilie nicht erwürgen, davon bin ich fest überzeugt. Falk Eisermann vom GW stellt in Nr. 37 die Reste einer verlorenen Ausgabe der Visio Tnugdali, deutsch vor, die bei der Analyse eines Münchner Inkunabeldigitalisats entdeckt wurden. Das Internet hilft der Inkunabelforschung ungemein - wieso muss man dann so tun, als sei es nicht existent?

Eine kleine Bemerkung zu Nr. 5, Lirers Chronik und Gmünder Kaiserchronik. Elisabeth Wunderle schreibt dort: "Ob es sich bei Thomas Lirer, der sich am Schluss als Verfasser nennt, um einen wirklichen Namen oder um ein Pseudonym handelt, ist nicht geklärt" (S. 33). Richtig ist: Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass es sich um einen wirklichen Namen handelt.

KlausGraf - am Sonntag, 4. Oktober 2009, 01:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften

http://blogs.ethz.ch/digital-collections/2009/08/20/studentendossiers-der-eth-zurich/

Anders als bei den verlinkten Schulratsprotokollen ist die Auflösung der Abbildung brauchbar.

Anders als bei den verlinkten Schulratsprotokollen ist die Auflösung der Abbildung brauchbar.

KlausGraf - am Samstag, 3. Oktober 2009, 18:14 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Doubts about preservation

"Digital documents last forever --or five years, whichever comes first."

--Jeff Rothenberg, 2001

http://www.amibusiness.com/dps/rothenberg-arma.pdf

The more important the work you publish, the more important it is to preserve it.

Fortunately, serious preservation options are neither expensive nor difficult, at least for the journals being preserved, as opposed to the services preserving them. Several of the best are free of charge, both for the journals and for users who want to access the content.

If you held off on making a preservation plan, fearing the expense and complexity, it's not too late to adopt one now. I almost said "it's never too late", but that is exactly what we cannot say.

E-only TA journals face the same challenge. The difference is that TA journals have more options because they needn't insist on preservation methods that provide OA to the preserved content.

I recommend LOCKSS (OA at least for the hosting institutions) and the DOAJ preservation system (OA for all). Both are free of charge for the journals.

http://www.lockss.org/lockss/Home

http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=longTermArchiving

Another free and stable option is to deposit your digital content with a trusted, financially secure, and well-equipped meatspace library. For example, BioMed Central has been depositing its digital output since 2003 in the National Library of the Netherlands, just as the DOAJ preservation program does today.

http://www.biomedcentral.com/info/presscenter/pressreleases?pr=20030917

Many other publishers deposit their digital contents in the British Library.

http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/ccare/introduction/digital/

National libraries and university libraries with digital preservation programs could render a great service by opening their vaults to peer-reviewed ejournals (OA and TA).

BioMed Central and the Public Library of Science routinely deposit their articles in PubMed Central. This greatly increases the likelihood that users will be able to find them again, and find them OA, if the publishers went out of business. This is smart and easy. I recommend routine deposits in a suitable repository for all OA journal publishers.

(Similarly, I recommend that authors avoid hybrid OA journals which do not allow deposits in a repository independent of the publisher.)

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/09-02-06.htm#3

However, repository deposit should not be a journal's only preservation plan. Peter Hirtle has shown why.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/2007/04/are-oa-repositories-adequate-for-long.html

But repository deposit can still provide an extra layer of security for ejournals, both before they work out long-term solutions and then later alongside long-term solutions. Among other benefits, this can free new OA projects from the delay of making ironclad preservation a precondition of launch.

A decisive way to answer doubts about digital preservation is to make printouts and preserve the paper. As I argued in 2002:

http://jbiol.com/content/1/1/3

So far, paper is the only commonly used medium that we know can preserve texts for hundreds of years. There are many creative methods emerging for storing digital texts electronically with at least the security of paper....The only problem is that it will take hundreds of years to monitor the outcome of present-day experiments. But we don't have to choose between insecure storage and retreat from the digital revolution: the shortcut to preservation is to print digital texts on paper....Preservation in the digital era [can] be as good as paper, just as it was before the digital era.

Microtome is one company that offers paper-based preservation to OA journals.

http://www.mtome.com/Services/printarchiving.html

Finally, let me repeat the point from #2 that libre OA facilitates preservation by granting permission in advance for migrating digital files to new formats and media to keep them readable as technology changes, and for copying files for multiple deposits. In fact, the built-in reasons why repositories (as opposed to journals) find it difficult for to offer libre OA lie at the basis of Hirtle's argument that repositories are inadequate for preservation.

In some countries, like the US, copying for preservation is allowed by a special provision of copyright law. But this sort of copying is not allowed in all countries, and not part of fair use. Without this permission from the statute or an open license, we could only preserve a mass of content by hunting down each individual copyright holders to ask permission. The expense and delay can be deal-breakers. If you're concerned enough about the future of your content to *want* to preserve it, then you should be concerned enough to facilitate that preservation with an open license.

Some friends of OA object that preservation is not intrinsically part of providing OA. That's true. But the same could be said of peer review and grammatical sentences. "Separate" doesn't mean "unimportant" or "incompatible". Think of preservation as a separate essential, like truth, clarity, and punctuation. You can provide OA without it, but you shouldn't want to.

From

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/10-02-09.htm

"Digital documents last forever --or five years, whichever comes first."

--Jeff Rothenberg, 2001

http://www.amibusiness.com/dps/rothenberg-arma.pdf

The more important the work you publish, the more important it is to preserve it.

Fortunately, serious preservation options are neither expensive nor difficult, at least for the journals being preserved, as opposed to the services preserving them. Several of the best are free of charge, both for the journals and for users who want to access the content.

If you held off on making a preservation plan, fearing the expense and complexity, it's not too late to adopt one now. I almost said "it's never too late", but that is exactly what we cannot say.

E-only TA journals face the same challenge. The difference is that TA journals have more options because they needn't insist on preservation methods that provide OA to the preserved content.

I recommend LOCKSS (OA at least for the hosting institutions) and the DOAJ preservation system (OA for all). Both are free of charge for the journals.

http://www.lockss.org/lockss/Home

http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=longTermArchiving

Another free and stable option is to deposit your digital content with a trusted, financially secure, and well-equipped meatspace library. For example, BioMed Central has been depositing its digital output since 2003 in the National Library of the Netherlands, just as the DOAJ preservation program does today.

http://www.biomedcentral.com/info/presscenter/pressreleases?pr=20030917

Many other publishers deposit their digital contents in the British Library.

http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/ccare/introduction/digital/

National libraries and university libraries with digital preservation programs could render a great service by opening their vaults to peer-reviewed ejournals (OA and TA).

BioMed Central and the Public Library of Science routinely deposit their articles in PubMed Central. This greatly increases the likelihood that users will be able to find them again, and find them OA, if the publishers went out of business. This is smart and easy. I recommend routine deposits in a suitable repository for all OA journal publishers.

(Similarly, I recommend that authors avoid hybrid OA journals which do not allow deposits in a repository independent of the publisher.)

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/09-02-06.htm#3

However, repository deposit should not be a journal's only preservation plan. Peter Hirtle has shown why.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/2007/04/are-oa-repositories-adequate-for-long.html

But repository deposit can still provide an extra layer of security for ejournals, both before they work out long-term solutions and then later alongside long-term solutions. Among other benefits, this can free new OA projects from the delay of making ironclad preservation a precondition of launch.

A decisive way to answer doubts about digital preservation is to make printouts and preserve the paper. As I argued in 2002:

http://jbiol.com/content/1/1/3

So far, paper is the only commonly used medium that we know can preserve texts for hundreds of years. There are many creative methods emerging for storing digital texts electronically with at least the security of paper....The only problem is that it will take hundreds of years to monitor the outcome of present-day experiments. But we don't have to choose between insecure storage and retreat from the digital revolution: the shortcut to preservation is to print digital texts on paper....Preservation in the digital era [can] be as good as paper, just as it was before the digital era.

Microtome is one company that offers paper-based preservation to OA journals.

http://www.mtome.com/Services/printarchiving.html

Finally, let me repeat the point from #2 that libre OA facilitates preservation by granting permission in advance for migrating digital files to new formats and media to keep them readable as technology changes, and for copying files for multiple deposits. In fact, the built-in reasons why repositories (as opposed to journals) find it difficult for to offer libre OA lie at the basis of Hirtle's argument that repositories are inadequate for preservation.

In some countries, like the US, copying for preservation is allowed by a special provision of copyright law. But this sort of copying is not allowed in all countries, and not part of fair use. Without this permission from the statute or an open license, we could only preserve a mass of content by hunting down each individual copyright holders to ask permission. The expense and delay can be deal-breakers. If you're concerned enough about the future of your content to *want* to preserve it, then you should be concerned enough to facilitate that preservation with an open license.

Some friends of OA object that preservation is not intrinsically part of providing OA. That's true. But the same could be said of peer review and grammatical sentences. "Separate" doesn't mean "unimportant" or "incompatible". Think of preservation as a separate essential, like truth, clarity, and punctuation. You can provide OA without it, but you shouldn't want to.

From

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/10-02-09.htm

KlausGraf - am Samstag, 3. Oktober 2009, 17:41 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Excerpt from the SPARC newsletter October 2009

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/10-02-09.htm

Opening up

How many OA journals listed in the DOAJ use some kind of CC license?

Answer = 637 out of 4,362 = 14.6% (as of October 2, 2009)

http://www.doaj.org/?func=licensedJournals

The challenge is to get more OA journals to be more open.

Let me review some terminology to help us talk about this issue. Gratis OA removes price barriers but not permission barriers. It makes content free of charge but not free of copyright or licensing restrictions. It gives users no-fee access for reading but no more reuse rights than they already had through fair use or the local equivalent. It's free as in beer, not also free as in speech. By contrast, libre OA removes price barriers and at least some permission barriers. It lifts at least some copyright and licensing restrictions and permits at least some uses beyond fair use. It's free in beer and free as in speech.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm#gratis-libre

In most countries in the world today, new writings fall under all-rights-reserved copyrights from the moment of birth. As a result, authors can only provide libre OA to their work by affirmatively waiving some of their rights. If you're not sure how to waive some rights without losing your ability to enforce others that you retain, don't worry. Creative Commons licenses are designed for just this job. There's more than one CC license because there's more right in the copyright bundle that you might want to waive. For the same reason, libre OA is a range of things, and the range of CC licenses correspond to the most commonly adopted positions within that range. Apart from assignment to the public domain (waiving all rights), the most open CC license is CC-BY, which waives all rights except the right of attribution. The CC-BY-NC, by contrast, waives all rights except the right of attribution and the right to block or control commercial reuse.

OASPA recommends the CC-BY license or equivalent for all its members. It accepts some less open licenses, such as the CC-BY-NC, but it does not recommend them. In any case, both provide libre OA. OASPA also *requires* that members who want to impose any restrictions on reuse must make the restrictions explicit, for example through a license. (See the OASPA bylaws, Appendix II.)

http://www.oaspa.org/bylaws.php

The SPARC Europe Seal program requires the CC-BY license and libre OA.

http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=080423

SURF recommends the "the most liberal Creative Commons licence" for articles, which is CC-BY. For data it recommends the more liberal assignment to the public domain, as required by the Science Commons Protocol for Implementing Open Access Data. On both fronts it recommends libre OA.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/08/licensing-normative-and-actual.html

The Budapest, Bethesda, and Berlin statements all call for libre OA, without naming specific licenses.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm#definition

The challenge is that more than 85% OA journals now in the DOAJ don't use any kind of CC license. Some of these might use equivalent non-CC licenses and some may use homegrown language with a similar legal effect. But these exceptions are rare. No matter how you slice it, most OA journals are not using open licenses. Most are operating under all-rights-reserved copyrights and leaving their users with no more than what they already had under fair use. Most are not offering libre OA.

(Footnote: Just to clarify some points often misunderstood: All CC licenses provide libre OA, although some are more open than others. But no CC licenses are required for libre OA. You can provide libre OA through an equivalent non-CC license or homegrown language instead, if you like. But libre OA requires some kind of open license. When a copyrighted text doesn't use any sort of open license, then it falls under an all-rights-reserved copyright, which shrinks user rights down to fair use and rules out libre OA.)

If 14.6% of the journals in the DOAJ use some kind of CC license, how many use the CC-BY license recommended by OASPA, SPARC Europe, and SURF?

Answer = 416 out of 4,362 = 9.5% (as of October 2, 2009)

http://www.doaj.org/?func=sealedJournals

How many use CC licenses other than CC-BY? Answer = 221 out of 4,362 = 5.1%

(Footnote: The DOAJ doesn't actually count journals with CC-BY licenses. It counts journals with the SPARC Europe Seal, which requires CC-BY licenses. But the Seal also requires journals to share metadata in a certain way. Hence, it's possible for many journals to use CC-BY and fail to earn the Seal because they don't share their metadata appropriately. In that case the SPARC Seal tally would undercount the journals using CC-BY. But in fact, many more DOAJ journals share their metadata than use CC-BY, making the Seal tally a good approximation to a CC-BY tally. Thanks to Lars Björnshauge for this detail.)

I know that many OA journals want to restrict commercial reuse and resist the recommendations to use CC-BY. I don't want to enter that debate here. If you want to restrict commercial reuse, then use a CC-BY-NC license or equivalent rather than no open license at all. Join the 5% of DOAJ journals which have adopted that solution.

I once talked to an OA journal publisher who feared that open licenses would deter submissions. It turned out he feared that allowing commercial use would deter submissions and assumed that all open licenses allowed commercial use. Moreover, he only had a few anecdotes to support his theory about the effect on submissions. But whether or not his fear was groundless, there's a simple way to use an open license and restrict commercial use. Just use a CC-BY-NC or equivalent. Let's agree to move beyond an all-rights-reserved copyright to libre OA, and argue later about whether to move beyond CC-BY-NC to CC-BY.

If a journal is already free of charge, then why use any open license at all? Why move beyond gratis OA to libre OA?

The short answer is to spare users the delay and expense of seeking permission whenever they want to exceed fair use.

Why would users want to exceed fair use? Here are some of the answers I gave to Richard Poynder in October 2007 (p. 37):

http://poynder.blogspot.com/2007/10/basement-interviews-peter-suber.html

[T]here are good reasons to exceed fair use, for example, to quote long excerpts, print full-text copies, email copies to students or colleagues, burn copies on CDs for bandwidth-poor parts of the world, distribute semantically-tagged or otherwise enhanced versions of a text, migrate copies to new formats or media to keep a text readable as technologies change, archive copies for preservation, include the work in a database or mashup, copy the text for indexing [or] text-mining..., make an audio recording of the text, or translate it into another language.

Fortunately it's easy for OA journals to adopt open licenses and permit these uses in advance. It's easy free their users. It's easy to provide libre OA. In fact, it's easier for OA journals than OA repositories (or easier for gold OA than green OA). OA repositories generally stick to gratis OA because they can't generate the needed permissions for libre OA on their own. But OA journals can generate the permissions on their own.

Some OA journals know that CC licenses are free of charge and easy to use. Their reservations are less straightforward. I once talked to an OA journal editor-publisher who said: "Our journal is already free of charge. What else would anyone want? If users want to copy and redistribute the files, they are free to do so. We don't care. We allow that."

How would users know that the journal allows them to copy and redistribute the files? Fair use does *not* allow that, and conscientious users will limit themselves to fair use. When they don't have permission to exceed fair use, they will either slow down to ask permission or err on the side of non-use. These are impediments to research that OA was designed to remove.

Some people believe that, for better or worse, conscientiousness about copyright is a scruple fading into quaintness, like sexual prudery. But it remains the formal policy of every university and library in the world. Even when individuals are not conscientious, their institutions are, and they require their affiliated users to be. Even if you can wink at individuals to let them know that they may do what they want with your files, institutions are not allowed to take the hint. They can exercise their rights under libre OA, when they know they have them. But they can't act on a wink alone. And if you really are willing to provide libre OA, then there's no reason whatsoever not to say so in an explicit statement or license.

Even when users want to do something allowed by fair use, they have to deal with the fact that fair use itself is vague and contestable. For example, informed people disagree about whether it covers text-mining. Another reason to use an open license, then, is to free users from the fear of liability and from self-imposed restrictions arising from that fear. This will benefit not just the users who need libre OA, but also benefits the users who want to do something lawful, though not widely known to be lawful, under fair use.

Don't make conscientious users choose between the delay of seeking permission and the risk of proceeding without it. Don't make them ask permission. Don't make them pay for permission. Don't make them err on the side of non-use. Don't increase the pressure to make them less conscientious. Don't free your users to exceed fair use without telling them that they are free to exceed fair use. If you think you're providing libre OA but don't use an open license or equivalent language, then you're not providing libre OA. You're using an all-rights-reserved copyright, perhaps yoked with a private resolve not to enforce it, forcing conscientious to seek permission. Your private resolve not to enforce your legal rights doesn't free anyone from the need to learn what their own rights are. But your public resolve through an open license will do so simply and elegantly.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/10-02-09.htm

Opening up

How many OA journals listed in the DOAJ use some kind of CC license?

Answer = 637 out of 4,362 = 14.6% (as of October 2, 2009)

http://www.doaj.org/?func=licensedJournals

The challenge is to get more OA journals to be more open.

Let me review some terminology to help us talk about this issue. Gratis OA removes price barriers but not permission barriers. It makes content free of charge but not free of copyright or licensing restrictions. It gives users no-fee access for reading but no more reuse rights than they already had through fair use or the local equivalent. It's free as in beer, not also free as in speech. By contrast, libre OA removes price barriers and at least some permission barriers. It lifts at least some copyright and licensing restrictions and permits at least some uses beyond fair use. It's free in beer and free as in speech.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm#gratis-libre

In most countries in the world today, new writings fall under all-rights-reserved copyrights from the moment of birth. As a result, authors can only provide libre OA to their work by affirmatively waiving some of their rights. If you're not sure how to waive some rights without losing your ability to enforce others that you retain, don't worry. Creative Commons licenses are designed for just this job. There's more than one CC license because there's more right in the copyright bundle that you might want to waive. For the same reason, libre OA is a range of things, and the range of CC licenses correspond to the most commonly adopted positions within that range. Apart from assignment to the public domain (waiving all rights), the most open CC license is CC-BY, which waives all rights except the right of attribution. The CC-BY-NC, by contrast, waives all rights except the right of attribution and the right to block or control commercial reuse.

OASPA recommends the CC-BY license or equivalent for all its members. It accepts some less open licenses, such as the CC-BY-NC, but it does not recommend them. In any case, both provide libre OA. OASPA also *requires* that members who want to impose any restrictions on reuse must make the restrictions explicit, for example through a license. (See the OASPA bylaws, Appendix II.)

http://www.oaspa.org/bylaws.php

The SPARC Europe Seal program requires the CC-BY license and libre OA.

http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=080423

SURF recommends the "the most liberal Creative Commons licence" for articles, which is CC-BY. For data it recommends the more liberal assignment to the public domain, as required by the Science Commons Protocol for Implementing Open Access Data. On both fronts it recommends libre OA.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/08/licensing-normative-and-actual.html

The Budapest, Bethesda, and Berlin statements all call for libre OA, without naming specific licenses.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm#definition

The challenge is that more than 85% OA journals now in the DOAJ don't use any kind of CC license. Some of these might use equivalent non-CC licenses and some may use homegrown language with a similar legal effect. But these exceptions are rare. No matter how you slice it, most OA journals are not using open licenses. Most are operating under all-rights-reserved copyrights and leaving their users with no more than what they already had under fair use. Most are not offering libre OA.

(Footnote: Just to clarify some points often misunderstood: All CC licenses provide libre OA, although some are more open than others. But no CC licenses are required for libre OA. You can provide libre OA through an equivalent non-CC license or homegrown language instead, if you like. But libre OA requires some kind of open license. When a copyrighted text doesn't use any sort of open license, then it falls under an all-rights-reserved copyright, which shrinks user rights down to fair use and rules out libre OA.)

If 14.6% of the journals in the DOAJ use some kind of CC license, how many use the CC-BY license recommended by OASPA, SPARC Europe, and SURF?

Answer = 416 out of 4,362 = 9.5% (as of October 2, 2009)

http://www.doaj.org/?func=sealedJournals

How many use CC licenses other than CC-BY? Answer = 221 out of 4,362 = 5.1%

(Footnote: The DOAJ doesn't actually count journals with CC-BY licenses. It counts journals with the SPARC Europe Seal, which requires CC-BY licenses. But the Seal also requires journals to share metadata in a certain way. Hence, it's possible for many journals to use CC-BY and fail to earn the Seal because they don't share their metadata appropriately. In that case the SPARC Seal tally would undercount the journals using CC-BY. But in fact, many more DOAJ journals share their metadata than use CC-BY, making the Seal tally a good approximation to a CC-BY tally. Thanks to Lars Björnshauge for this detail.)

I know that many OA journals want to restrict commercial reuse and resist the recommendations to use CC-BY. I don't want to enter that debate here. If you want to restrict commercial reuse, then use a CC-BY-NC license or equivalent rather than no open license at all. Join the 5% of DOAJ journals which have adopted that solution.

I once talked to an OA journal publisher who feared that open licenses would deter submissions. It turned out he feared that allowing commercial use would deter submissions and assumed that all open licenses allowed commercial use. Moreover, he only had a few anecdotes to support his theory about the effect on submissions. But whether or not his fear was groundless, there's a simple way to use an open license and restrict commercial use. Just use a CC-BY-NC or equivalent. Let's agree to move beyond an all-rights-reserved copyright to libre OA, and argue later about whether to move beyond CC-BY-NC to CC-BY.

If a journal is already free of charge, then why use any open license at all? Why move beyond gratis OA to libre OA?

The short answer is to spare users the delay and expense of seeking permission whenever they want to exceed fair use.

Why would users want to exceed fair use? Here are some of the answers I gave to Richard Poynder in October 2007 (p. 37):

http://poynder.blogspot.com/2007/10/basement-interviews-peter-suber.html

[T]here are good reasons to exceed fair use, for example, to quote long excerpts, print full-text copies, email copies to students or colleagues, burn copies on CDs for bandwidth-poor parts of the world, distribute semantically-tagged or otherwise enhanced versions of a text, migrate copies to new formats or media to keep a text readable as technologies change, archive copies for preservation, include the work in a database or mashup, copy the text for indexing [or] text-mining..., make an audio recording of the text, or translate it into another language.

Fortunately it's easy for OA journals to adopt open licenses and permit these uses in advance. It's easy free their users. It's easy to provide libre OA. In fact, it's easier for OA journals than OA repositories (or easier for gold OA than green OA). OA repositories generally stick to gratis OA because they can't generate the needed permissions for libre OA on their own. But OA journals can generate the permissions on their own.

Some OA journals know that CC licenses are free of charge and easy to use. Their reservations are less straightforward. I once talked to an OA journal editor-publisher who said: "Our journal is already free of charge. What else would anyone want? If users want to copy and redistribute the files, they are free to do so. We don't care. We allow that."

How would users know that the journal allows them to copy and redistribute the files? Fair use does *not* allow that, and conscientious users will limit themselves to fair use. When they don't have permission to exceed fair use, they will either slow down to ask permission or err on the side of non-use. These are impediments to research that OA was designed to remove.

Some people believe that, for better or worse, conscientiousness about copyright is a scruple fading into quaintness, like sexual prudery. But it remains the formal policy of every university and library in the world. Even when individuals are not conscientious, their institutions are, and they require their affiliated users to be. Even if you can wink at individuals to let them know that they may do what they want with your files, institutions are not allowed to take the hint. They can exercise their rights under libre OA, when they know they have them. But they can't act on a wink alone. And if you really are willing to provide libre OA, then there's no reason whatsoever not to say so in an explicit statement or license.

Even when users want to do something allowed by fair use, they have to deal with the fact that fair use itself is vague and contestable. For example, informed people disagree about whether it covers text-mining. Another reason to use an open license, then, is to free users from the fear of liability and from self-imposed restrictions arising from that fear. This will benefit not just the users who need libre OA, but also benefits the users who want to do something lawful, though not widely known to be lawful, under fair use.

Don't make conscientious users choose between the delay of seeking permission and the risk of proceeding without it. Don't make them ask permission. Don't make them pay for permission. Don't make them err on the side of non-use. Don't increase the pressure to make them less conscientious. Don't free your users to exceed fair use without telling them that they are free to exceed fair use. If you think you're providing libre OA but don't use an open license or equivalent language, then you're not providing libre OA. You're using an all-rights-reserved copyright, perhaps yoked with a private resolve not to enforce it, forcing conscientious to seek permission. Your private resolve not to enforce your legal rights doesn't free anyone from the need to learn what their own rights are. But your public resolve through an open license will do so simply and elegantly.

KlausGraf - am Samstag, 3. Oktober 2009, 17:38 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

ALO hat seine frühere Oberfläche abgeschaltet mit der unerfreulichen Konsequenz, dass Links auf einzelne Seiten dann nicht mehr funktionieren, wenn man einen Popup-Blocker aktiviert hat.

Wenn man auf eine Metadatenseite

http://www.literature.at/viewer.alo?viewmode=overview&objid=12643 (meine "Gmünder Chroniken")

kommt, erfährt man nicht, dass man, um das Buch im Viewer zu sehen, auf den Titel klicken muss.

Wenn man auf eine Metadatenseite

http://www.literature.at/viewer.alo?viewmode=overview&objid=12643 (meine "Gmünder Chroniken")

kommt, erfährt man nicht, dass man, um das Buch im Viewer zu sehen, auf den Titel klicken muss.

KlausGraf - am Samstag, 3. Oktober 2009, 01:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von Google übernommen, gespiegelt und ohne US-Proxy benutzbar:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bibliothek_des_Litterarischen_Vereins_in_Stuttgart

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bibliothek_des_Litterarischen_Vereins_in_Stuttgart

KlausGraf - am Samstag, 3. Oktober 2009, 01:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ethos.bl.uk/Home.do

Man muss sich registrieren und bekommt dann nach einem Quasi-Kaufvorgang einen Downloadlink mit ZIP-File.

Man muss sich registrieren und bekommt dann nach einem Quasi-Kaufvorgang einen Downloadlink mit ZIP-File.

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2009, 19:30 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mit rund einer Million online verfügbarer Digitalisate liegt das Landesarchiv Baden-Württemberg mit an der Spitze im bundesdeutschen Vergleich."

http://www.ez-online.de/ueberregional/kultur/kultur/Artikel473676.cfm

http://www.ez-online.de/ueberregional/kultur/kultur/Artikel473676.cfm

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2009, 18:11 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf der Berliner Infotopia-Frage stellte Kathrin Passig freundlicherweise meine Nachfrage zu Remote Access. Beger hatte den Eindruck erweckt, als könnten registrierte Bibliotheksbenutzer von zuhause aus Datenbanken und digitalisierte Bücher nutzen. In den Antworten auf Kuhlen und Passig musste die wie immer wenig kompetente Direktorin zurückrudern. Nur Uni-Angehörige dürfen von zuhause aus nutzen!

Richtig ist: Es tut sich im Bibliotheksbereich viel zu wenig in Sachen Remote Access. Nur in Berlin, München und Stuttgart gibt es das für Nicht-Uniangehörige. Siehe dazu auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bibliotheksrecherche

http://archiv.twoday.net/search?q=remote+access

Richtig ist auch: Begers Bibliothek tut erbärmlich wenig in Sachen Digitalisierung. Es gibt eine Zeitschrift - so weit war die Mecklenburgische Landesbibliothek schon vor Jahren!

http://www.sub.uni-hamburg.de/hamburg/digi_projekte.html

Zu Begers wissenschaftlicher Qualifikation:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg22097.html

Richtig ist: Es tut sich im Bibliotheksbereich viel zu wenig in Sachen Remote Access. Nur in Berlin, München und Stuttgart gibt es das für Nicht-Uniangehörige. Siehe dazu auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bibliotheksrecherche

http://archiv.twoday.net/search?q=remote+access

Richtig ist auch: Begers Bibliothek tut erbärmlich wenig in Sachen Digitalisierung. Es gibt eine Zeitschrift - so weit war die Mecklenburgische Landesbibliothek schon vor Jahren!

http://www.sub.uni-hamburg.de/hamburg/digi_projekte.html

Zu Begers wissenschaftlicher Qualifikation:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg22097.html

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2009, 17:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/10/02/enteignung-oder-infotopia/

http://search.twitter.com/search?q=%23eoi

http://www.heise.de/newsticker/Googles-Buchprojekt-treibt-Verlage-und-Politik-an--/meldung/146256

http://search.twitter.com/search?q=%23eoi

http://www.heise.de/newsticker/Googles-Buchprojekt-treibt-Verlage-und-Politik-an--/meldung/146256

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2009, 17:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://weblog.histnet.ch/archives/3181

Zitat: "Würden nicht Leute wie Klaus Graf immer wieder den Finger auf die wunden Punkte legen. würde sich wohl gar nichts bewegen in Deutschlands Archiven."

Wunde, durch Zeitablauf obsolet.

Wunde, durch Zeitablauf obsolet.

Zitat: "Würden nicht Leute wie Klaus Graf immer wieder den Finger auf die wunden Punkte legen. würde sich wohl gar nichts bewegen in Deutschlands Archiven."

Wunde, durch Zeitablauf obsolet.

Wunde, durch Zeitablauf obsolet.KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2009, 16:32 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.wikimedia.de/2009/10/01/neue-bilder-von-der-deutschen-fotothek/

Foto: Richard Peter, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en

Foto: Richard Peter, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en

Foto: Richard Peter, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en

Foto: Richard Peter, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.ennoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein lesens- und beherzigenswertes Plädoyer für die Bestätigung des Settlement:

http://www.slate.com/id/2229391/pagenum/all/

"Save the Google Book Search Deal!

It's the best way to make out-of-print books widely accessible."

http://www.slate.com/id/2229391/pagenum/all/

"Save the Google Book Search Deal!

It's the best way to make out-of-print books widely accessible."

KlausGraf - am Freitag, 2. Oktober 2009, 12:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Niedrigwasser des Rheins hilft der Feuerwehr bei der Bergung von Dokumenten aus dem eingestürzten Historischen Archiv in Köln. Wegen des niedrigen Pegels und des dadurch gesunkenen Grundwasserspiegels kann an der Einsturzstelle tiefer gebaggert werden kann als bisher. Dabei wurden unter anderem gut erhaltene Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden entdeckt. Das restliche Archivgut kann erst geborgen werden, wenn Betonwände errichtet sind, die Erdrutsche verhindern sollen."

Quelle: WDR-Lokalzeitnachrichten

Quelle: WDR-Lokalzeitnachrichten

Wolf Thomas - am Freitag, 2. Oktober 2009, 09:48 - Rubrik: Kommunalarchive

http://www.telemedicus.info/article/1510-Wunschzettel-an-die-Bundesregierung.html

Lesenswert und zutreffend!

Lesenswert und zutreffend!

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2009, 20:42 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Schiedsgericht#R.C3.BCcktrittsbegr.C3.BCndung

Um Scheinheilige wie Henriette F. ists in der Tat nicht schade ... Wenn man robusten Ersatz braucht, könnte man an die Administratorin Felistoria denken, die ja gern wegsperrt, was stört (z.B. Brummfuss).

Um Scheinheilige wie Henriette F. ists in der Tat nicht schade ... Wenn man robusten Ersatz braucht, könnte man an die Administratorin Felistoria denken, die ja gern wegsperrt, was stört (z.B. Brummfuss).

Das PDF vom Frankfurter Symposium zum Heidelberger Appell ist Open Access im Netz:

http://www.klostermann.de/biblio/bib_4090.htm

Da geht plötzlich, was bei dem Open-Access-Themenheft der ZfBB aus grundsätzlichen Erwägungen nicht möglich war. Wenn das Kampfgeschrei gegen Open Access ertönt, nützt man Open Access und die dadurch gegebene größere Sichtbarkeit gern.

http://www.klostermann.de/biblio/bib_4090.htm

Da geht plötzlich, was bei dem Open-Access-Themenheft der ZfBB aus grundsätzlichen Erwägungen nicht möglich war. Wenn das Kampfgeschrei gegen Open Access ertönt, nützt man Open Access und die dadurch gegebene größere Sichtbarkeit gern.

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2009, 14:17 - Rubrik: Open Access

http://www.bibliotheksrecht.de/2009/09/30/nuetzlicher-ratgeber-medienrecht-7069012/

Auf den ersten Blick kann man diese Empfehlung mittragen. Bei näherem Hinsehen stößt man aber auf folgende Passage.

"Abbildungen von Kunstwerken an öffentlichen Orten im Freien,

die sich dort bleibend befinden und frei sichtbar sind, dürfen

gemäß § 59 UrhG vervielfältigt und die Vervielfältigung dann

auch verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden. Dies gilt

jedenfalls für die fotographische Aufnahme. Bei der Wiedergabe

im Internet fehlt es aber schon an einem Vervielfältigungsstück,

das rechtmäßig hergestellt wurde. (Die „Speicherung“ einer

fotografischen Aufnahme auf Papier ist etwas grundsätzlich

anderes als die Speicherung auf einem digitalen Medium.)

Sollte also auf der „Panoramaaufnahme“ ein Kunstwerk erkennbar

sein, dessen 70-jährige Schutzfrist (beginnend mit dem Tod

des Künstlers) noch nicht abgelaufen ist, sollte man von einer

Einstellung in die Website absehen, um unnötigem Ärger mit

den Erben des Künstlers aus dem Weg zu gehen."

Das ist purer Unsinn. Die katholische Handreichung pickt sich eine abstruse Mindermeinung im schlechten Heidelberger Kommentar heraus:

http://archiv.twoday.net/stories/5727137/

Foto Andreas Praefcke, CC-BY

Foto Andreas Praefcke, CC-BY

Nicht weniger unzutreffend die Ausführungen zum Verlinken: "Darf man überhaupt einen Link auf die Homepage eines Webangebotes

setzen?

Grundsätzlich bedarf es dazu des Einverständnisses desjenigen,

der die Website, auf die verlinkt wird, ins Netz gestellt hat.

[...] Muss ich den Link entfernen, wenn mich der Betreiber der verlinkten Website dazu auffordert?

Ja, denn damit erlischt dessen fingiertes (s. o.) stillschweigendes

Einverständnis. Man sollte dieser Aufforderung auch unbedingt

Folge leisten, da durch einen weiteren Verbleib des Links

Vervielfältigungsrechte des Urhebers verletzt sein könnten."

Das ist römisch-katholischer Kappes!

Auf den ersten Blick kann man diese Empfehlung mittragen. Bei näherem Hinsehen stößt man aber auf folgende Passage.

"Abbildungen von Kunstwerken an öffentlichen Orten im Freien,

die sich dort bleibend befinden und frei sichtbar sind, dürfen

gemäß § 59 UrhG vervielfältigt und die Vervielfältigung dann

auch verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden. Dies gilt

jedenfalls für die fotographische Aufnahme. Bei der Wiedergabe

im Internet fehlt es aber schon an einem Vervielfältigungsstück,

das rechtmäßig hergestellt wurde. (Die „Speicherung“ einer

fotografischen Aufnahme auf Papier ist etwas grundsätzlich

anderes als die Speicherung auf einem digitalen Medium.)

Sollte also auf der „Panoramaaufnahme“ ein Kunstwerk erkennbar

sein, dessen 70-jährige Schutzfrist (beginnend mit dem Tod

des Künstlers) noch nicht abgelaufen ist, sollte man von einer

Einstellung in die Website absehen, um unnötigem Ärger mit

den Erben des Künstlers aus dem Weg zu gehen."

Das ist purer Unsinn. Die katholische Handreichung pickt sich eine abstruse Mindermeinung im schlechten Heidelberger Kommentar heraus:

http://archiv.twoday.net/stories/5727137/

Foto Andreas Praefcke, CC-BY

Foto Andreas Praefcke, CC-BYNicht weniger unzutreffend die Ausführungen zum Verlinken: "Darf man überhaupt einen Link auf die Homepage eines Webangebotes

setzen?

Grundsätzlich bedarf es dazu des Einverständnisses desjenigen,

der die Website, auf die verlinkt wird, ins Netz gestellt hat.

[...] Muss ich den Link entfernen, wenn mich der Betreiber der verlinkten Website dazu auffordert?

Ja, denn damit erlischt dessen fingiertes (s. o.) stillschweigendes

Einverständnis. Man sollte dieser Aufforderung auch unbedingt

Folge leisten, da durch einen weiteren Verbleib des Links

Vervielfältigungsrechte des Urhebers verletzt sein könnten."

Das ist römisch-katholischer Kappes!

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2009, 14:01 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.boell.de/downloads/GoogleBook_FAQ_endv.pdf

Via

http://www.irights.info/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=433&cHash=acabda8228

Via

http://www.irights.info/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=433&cHash=acabda8228

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2009, 13:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.jurpc.de/aufsatz/20090214.htm

"Professor von Zezschwitz von

der Uni Gießen hatte seine gedruckte Sammlung des hessischen

Landesrechts, die es früher an den Unis billig zu kaufen gab, einst mit

erheblichem Aufwand ins Internet übertragen, wo sie bis vor ein paar

Monaten abrufbar war.

Mittlerweile arbeitet die hessische Landesregierung stattdessen mit

Juris zusammen und bietet unter dem Portal

sowohl eine Sammlung des

Landesrechts als auch die Landesrechtprechungsdatenbank an. Verwendet

wird die bekannte Bedienoberfläche von Juris Web.

Dadurch hätten sich die Kosten von ca. 5000 Euro pro Jahr auf mehr als

das 60fache gesteigert, also auf 300000 Euro/Jahr, schreibt Kuntz in

Absatz 9 seines Aufsatzes.

Weil Juris ältere Fassungen von Rechtsnormen nur in seinem

kostenpflichtigen Dienst anbietet, sind diese nicht mehr in dem neuen

Angebot enthalten. Von Zezschwitz hat sie dankenswerterweise unter

veröffentlicht. Dort findet man

seinen alten Internetauftritt des Hessenrechts in unveränderter Fassung.

Die dortigen Texte werde nicht mehr aktualisiert, sie sind aber ganz

sicherlich nicht nur für Rechtshistoriker von Interesse."

Jürgen Fenn

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg40594.html

"Professor von Zezschwitz von

der Uni Gießen hatte seine gedruckte Sammlung des hessischen

Landesrechts, die es früher an den Unis billig zu kaufen gab, einst mit

erheblichem Aufwand ins Internet übertragen, wo sie bis vor ein paar

Monaten abrufbar war.

Mittlerweile arbeitet die hessische Landesregierung stattdessen mit

Juris zusammen und bietet unter dem Portal

sowohl eine Sammlung des

Landesrechts als auch die Landesrechtprechungsdatenbank an. Verwendet

wird die bekannte Bedienoberfläche von Juris Web.

Dadurch hätten sich die Kosten von ca. 5000 Euro pro Jahr auf mehr als

das 60fache gesteigert, also auf 300000 Euro/Jahr, schreibt Kuntz in

Absatz 9 seines Aufsatzes.

Weil Juris ältere Fassungen von Rechtsnormen nur in seinem

kostenpflichtigen Dienst anbietet, sind diese nicht mehr in dem neuen

Angebot enthalten. Von Zezschwitz hat sie dankenswerterweise unter

veröffentlicht. Dort findet man

seinen alten Internetauftritt des Hessenrechts in unveränderter Fassung.

Die dortigen Texte werde nicht mehr aktualisiert, sie sind aber ganz

sicherlich nicht nur für Rechtshistoriker von Interesse."

Jürgen Fenn

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg40594.html

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2009, 13:30 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.golem.de/print.php?a=70184

Behandelt wird auch das Google-Books-Settlement. Diesen Teil gibts auch als Audio-Datei via

http://immateriblog.de/?p=949

Behandelt wird auch das Google-Books-Settlement. Diesen Teil gibts auch als Audio-Datei via

http://immateriblog.de/?p=949

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2009, 13:14 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Oktober 2009, 12:59 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archivalia bedankt sich für die prompte Bereitschaft von Kollegen Glauert, seinen Vortrag auf dem Regensburger Archivtag via slideshare.net verfügbar zu machen!

Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Oktober 2009, 08:35 - Rubrik: Web 2.0

http://www.genealogyblog.com/?p=5993

The National Archives and Records Administration and Footnote.com today announced the release of the internet’s largest Interactive Holocaust Collection. For the first time ever, over one million Holocaust-related records – including millions of names and 26,000 photos from the National Archives– will be available online. The collection can be viewed at: http://www.footnote.com/holocaust

Es ist unanständig, dass eine solche Sammlung hinter den nur gegen Cash geöffneten Türen eines Paid-Content-Anbieters verschlossen bleibt.

The National Archives and Records Administration and Footnote.com today announced the release of the internet’s largest Interactive Holocaust Collection. For the first time ever, over one million Holocaust-related records – including millions of names and 26,000 photos from the National Archives– will be available online. The collection can be viewed at: http://www.footnote.com/holocaust

Es ist unanständig, dass eine solche Sammlung hinter den nur gegen Cash geöffneten Türen eines Paid-Content-Anbieters verschlossen bleibt.

KlausGraf - am Mittwoch, 30. September 2009, 23:08 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mein demnächst erscheinendes Buch, ein kritischer Kommentar zum Urheberrecht ist angekündigt unter

http://ebooks.contumax.de/nb

Klaus Graf

Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten

Der Text des deutschen Urheberrechtsgesetzes, erklärt und kritisch kommentiert

Das deutsche Urheberrecht entspricht nicht mehr dem digitalen Zeitgeist, den Bedürfnissen der Netzbürgerinnen und Netzbürger. Nicht nur die Piratenpartei bezweifelt, dass es zukunftstauglich ist. Dieses Buch ist eine bissige Abrechnung mit dem Urheberrechtsgesetz, das den Text vom ersten bis zum letzten Paragraphen allgemeinverständlich erläutert und kritisch auseinander nimmt. Es ist kein gelehrter akademischer Kommentar, sondern eine Streitschrift für digitale Freiheiten und freie Inhalte, die sich vehement gegen eine Verschärfung des Urheberrechts und für eine radikale Reform ausspricht.

Klaus Graf (geboren 1958 in Schwäbisch Gmünd) ist Geschäftsführer des Hochschularchivs der RWTH Aachen und seit 1997 im Internet aktiv, in den letzten Jahren intensiv in Web 2.0-Projekten (Wikipedia, Wikisource, Wikiquote). Der promovierte Historiker bloggt seit 2003 in dem von ihm betreuten Gemeinschaftsweblog “Archivalia” archiv.twoday.net und setzt sich dort kompromisslos für das wissenschaftspolitische Ziel des “Open Access” ein.

Urheberrechtsfibel von Klaus Graf / Contumax Verlag steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.

978-3-86199-002-4, ca. 300 Seiten

Preis: 19,90 € als Buch – kostenlos als PDF (in Kürze erhältlich).

http://ebooks.contumax.de/nb

Klaus Graf

Urheberrechtsfibel – nicht nur für Piraten

Der Text des deutschen Urheberrechtsgesetzes, erklärt und kritisch kommentiert

Das deutsche Urheberrecht entspricht nicht mehr dem digitalen Zeitgeist, den Bedürfnissen der Netzbürgerinnen und Netzbürger. Nicht nur die Piratenpartei bezweifelt, dass es zukunftstauglich ist. Dieses Buch ist eine bissige Abrechnung mit dem Urheberrechtsgesetz, das den Text vom ersten bis zum letzten Paragraphen allgemeinverständlich erläutert und kritisch auseinander nimmt. Es ist kein gelehrter akademischer Kommentar, sondern eine Streitschrift für digitale Freiheiten und freie Inhalte, die sich vehement gegen eine Verschärfung des Urheberrechts und für eine radikale Reform ausspricht.

Klaus Graf (geboren 1958 in Schwäbisch Gmünd) ist Geschäftsführer des Hochschularchivs der RWTH Aachen und seit 1997 im Internet aktiv, in den letzten Jahren intensiv in Web 2.0-Projekten (Wikipedia, Wikisource, Wikiquote). Der promovierte Historiker bloggt seit 2003 in dem von ihm betreuten Gemeinschaftsweblog “Archivalia” archiv.twoday.net und setzt sich dort kompromisslos für das wissenschaftspolitische Ziel des “Open Access” ein.

Urheberrechtsfibel von Klaus Graf / Contumax Verlag steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.

978-3-86199-002-4, ca. 300 Seiten

Preis: 19,90 € als Buch – kostenlos als PDF (in Kürze erhältlich).

KlausGraf - am Mittwoch, 30. September 2009, 20:23 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.alm.de/fileadmin/forschungsprojekte/GSDZ/Digitalisierungsbericht_2009/2009-09_Digitalisierungsbericht.pdf

Digitalisierungsbericht 2009

Digitalisierungsbericht 2009

KlausGraf - am Mittwoch, 30. September 2009, 19:32 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 30. September 2009, 17:37 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Schweizerische Bundesarchiv (BAR) hat offiziell den Betrieb seines digitalen Archivs aufgenommen

KlausGraf - am Mittwoch, 30. September 2009, 17:25 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. September 2009, 15:12 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen