Leider weiß auch die McKell Library nicht, wo das Manuskript hingekommen ist. Das SW-Faksimile wurde jetzt von der UB Heidelberg ins Netz gestellt:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/glanzlichter/oberdeutsche/lauber/lauberliste.html

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022464426/ ]

Von gar nicht wenigen der Handschriften existieren Komplettdigitalisate.

Nachtrag: Übrigens ist der bekannte Lauber-Brief, siehe etwa

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Kautzsch1895i/0006

online unter

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11286

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/glanzlichter/oberdeutsche/lauber/lauberliste.html

[ http://archiv.twoday.net/stories/1022464426/ ]

Von gar nicht wenigen der Handschriften existieren Komplettdigitalisate.

Nachtrag: Übrigens ist der bekannte Lauber-Brief, siehe etwa

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/Kautzsch1895i/0006

online unter

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11286

KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 19:16 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Weblog berichtet über eine Reise zu unbekannteren Handschriftensammlungen der USA.

http://manuscriptroadtrip.wordpress.com/

Außerordentlich wichtige Übersicht zu den Sammlungen (Dezember 2012, Ergänzung zu de Ricci et al.):

http://www.bibsocamer.org/BibSite/Conway-Davis/Pre-1600.Mss.Holdings.pdf

Dieses PDF ersetzt die unter

http://archiv.twoday.net/stories/6190941/

im Internet Archive nachgewiesene frühere Website.

Bisher wurden 20.000 Handschriften vor 1600 und etwa 25.000 Einzelblätter in ungefähr 500 Sammlungen identifiziert.

http://manuscriptroadtrip.wordpress.com/

Außerordentlich wichtige Übersicht zu den Sammlungen (Dezember 2012, Ergänzung zu de Ricci et al.):

http://www.bibsocamer.org/BibSite/Conway-Davis/Pre-1600.Mss.Holdings.pdf

Dieses PDF ersetzt die unter

http://archiv.twoday.net/stories/6190941/

im Internet Archive nachgewiesene frühere Website.

Bisher wurden 20.000 Handschriften vor 1600 und etwa 25.000 Einzelblätter in ungefähr 500 Sammlungen identifiziert.

KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 19:00 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten baut in Potsdam ein neues Wissenschafts- und Restaurierungszentrum. Es soll auf dem ehemaligen Gelände des Hans-Otto-Theaters entstehen, wie eine

Sprecherin am Freitag sagte. Der Grundstein werde am kommenden Donnerstag gelegt, die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2016.

Künftig soll das aus mehreren Gebäuden bestehende Zentrum wissenschaftliche Einrichtungen, Archive und Werkstätten

der Stiftung beherbergen. Die Kosten werden mit rund 26 Millionen Euro veranschlagt."

Quelle: rbb-text S. 139, 7.9.13

Sprecherin am Freitag sagte. Der Grundstein werde am kommenden Donnerstag gelegt, die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2016.

Künftig soll das aus mehreren Gebäuden bestehende Zentrum wissenschaftliche Einrichtungen, Archive und Werkstätten

der Stiftung beherbergen. Die Kosten werden mit rund 26 Millionen Euro veranschlagt."

Quelle: rbb-text S. 139, 7.9.13

Wolf Thomas - am Samstag, 7. September 2013, 17:14 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

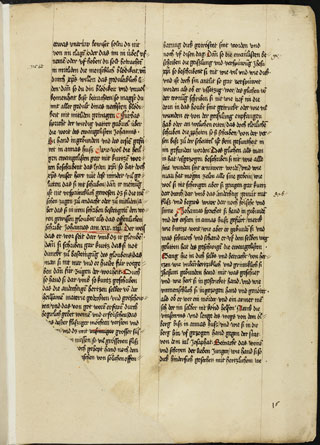

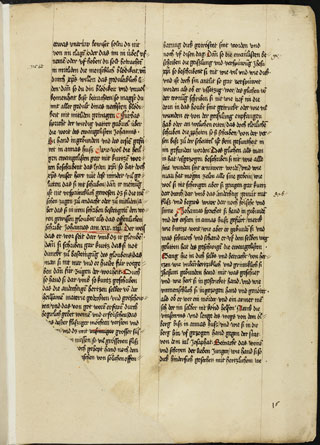

UB Freiburg Hs. 273 (um 1500)

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs273

Siehe auch

http://www.handschriftencensus.de/13860

http://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs273

Siehe auch

http://www.handschriftencensus.de/13860

http://archiv.twoday.net/search?q=thomas+finck

KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 01:43 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 01:39 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vortrag auf der 34. Tagung der AG sportwissenschaftlicher Bibliotheken in Bonn am 4.9.2013

Von Klaus Graf

„Der ehemalige Ringer-Weltmeister Adolf Seger hat im März 2012 das auf Mauritius ansässige VDM-Tochterunternehmen Betascript Publishing zu einer Unterlassungserklärung wegen eines Buches aufgefordert, das als seine ‚Biografie‘ verkauft wurde. Das 84 Seiten umfassende Büchlein war eine Sammlung von Wikipedia-Artikeln, enthielt tatsächlich nur eine Seite über das Leben des Sportlers und kostete 34 Euro. Man einigte sich gütlich, das Buch wurde von VDM vom Markt genommen“

https://de.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing_Group

Das Zitat stammt aus der Wikipedia. Ich habe also schon ein Tabu gebrochen: Zitiere niemals aus der Wikipedia! Und wer von mir im Folgenden das übliche Bashing gegen die Verlagsgruppe Dr. Müller (VDM Publishing Group) erwartet wird auch enttäuscht werden. Da es mir an jeglicher sportwissenschaftlicher Kompetenz mangelt, bin ich hier für die Visionen und Provokationen zuständig.

Meine erste These ist schon auf Krawall gebürstet: Lieber schlechte Bücher im Internet als auf Papier.

Beispielsweise stiftet eine schlechte Masterarbeit Open Access im Internet noch erheblich mehr Nutzen als unzugänglich in der Kellerablage eines Prüfungsamts. Ich komme auf den Fetisch „wissenschaftliche Qualitätssicherung“ noch mehrfach zurück, möchte aber schon jetzt anmerken, dass alle akzeptierten Qualifikationsarbeiten einen formalen Prozess der Qualitätssicherung hinter sich haben. Sie wurden von mindestens zwei universitären Gutachtern und dem zuständigen Prüfungsgremium akzeptiert. Den Kandidaten wird dabei bescheinigt, dass sie in ausreichendem Maße gezeigt haben, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. Im Licht der aktuellen Plagiat-Skandale wird man oft ein Fragezeichen setzen müssen, aber jede akzeptierte Abschlussarbeit hat so etwas wie ein „Peer Review“ hinter sich, was man bis vor wenigen Jahren den meisten geisteswissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln im deutschsprachigen Raum nicht bescheinigen konnte. Nach wie vor gibt es in diesem Bereich sehr einflussreiche Organe ohne Peer Review.

Die VDM-Verlage verkaufen solche Abschlussarbeiten für teures Geld: Masterarbeiten, Dissertationen, sogar Habilitationsschriften. Für die Autoren ist das attraktiv: Die Bücher sehen optisch nicht schlechter aus als andere Wissenschafts-Publikationen, und es wird kein Cent Zuschuss fällig.

Das Problem sind die Bibliotheken, denn viele dieser Institutionen haben über die geschäftstüchtige Saarbrücker Verlagsgruppe des Dr. Müller einen Bann ausgesprochen: Sie kaufen solche Bücher nicht.

Nur wenige Bibliothekare äußern sich besonnen wie der Frankfurter Fachreferent Hartmut Bergenthum, der am 21. Oktober 2011 in der Mailingliste INETBIB zu einem Zitat des Verlegers Matthias Ulmer Stellung nahm. Ulmer schrieb: "Zum anderen ist VDM kein Verlag sondern ein absurdes Geschäftsmodell, das sowohl uns Verlegern die Schamesröte ins Gesicht treibt als auch den Bibliotheken, deren Gelder die Taschen von VDM füllt." Bergenthum aber kauft regelmäßig bei VDM für das von ihm betreute Sondersammelgebiet Afrika. Er verwies darauf, dass Print-on-Demand-Verlage florieren, weil nunmehr jeder ein Autor sein könne, und behauptete hinsichtlich der VDM-Produkte: „Sowohl für Studierende (als Leser) als auch für junge Wissenschaftler (als Autoren) scheint VDM attraktiv zu sein und erfüllt deren - wie auch immer gearteten – Bedürfnisse“.

Ich habe ein Beispiel Bergenthums nachrecherchiert. Es betrifft eine Trierer Habilitationsschrift von 2011 mit dem Titel „Third scramble for Africa“. Eine akzeptierte Habilitationsschrift des deutschsprachigen Raums sollte eigentlich von wissenschaftlichen Bibliotheken erworben werden, sonst stimmt etwas nicht. Wieder ein Zitat aus der Wikipedia, aus dem Artikel Habilitationsschrift: „Im Gegensatz zu einer Dissertation muss es sich um eine Arbeit mit hohem methodischen Anspruch handeln, durch welche die wissenschaftliche Forschung nicht nur in einem kleinen Segment vorangebracht werden soll“. Die fragliche Arbeit kostet bei Amazon 62,95 Euro, für 604 Seiten wahrlich kein überzogener Preis. Und wo kann man nun diese Arbeit laut Karlsruher Virtuellem Katalog einsehen? In der Deutschen Nationalbibliothek, dort ist als Pflichtexemplar auch eine elektronische Fassung für die Präsenznutzung hinterlegt, natürlich in Trier und in Frankfurt. Sonst nirgends, also auch nicht in Saarbrücken, wo der Verlag ansässig ist. Zuständig für das Pflichtexemplar ist die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, die offenbar keinerlei VDM-Bücher in ihren Bestand aufnimmt – im Gegensatz zu kleineren saarländischen Bibliotheken oder der Kölner Sporthochschule, die als Spezialbibliothek sehr wohl bei VDM einkauft.

Ich scheue mich nicht, von einem Skandal zu sprechen. Für die Fernleihe stehen genau zwei Exemplare der Habilitationsschrift zur Verfügung, falls Frankfurt und Trier die bibliophile Seltenheit außer Haus geben. Ich vermute, die meisten Inkunabelausgaben – das sind vor 1500 erschienene Bücher aus der Anfangszeit des Buchdrucks [Frage ans Auditorium: Wer verwahrt Inkunabeln? Rückmeldung: niemand] – sind in mehr Exemplaren in Bibliotheken verbreitet als diese Trierer Habilitationsschrift aus dem Jahr 2011.

Die zweite These, mit der ich Sie erzürnen könnte, lautet: Die Bibliotheken müssen endlich aufhören, ihre Leser durch Nichtanschaffung von Büchern oder Nichtanforderung von Pflichtexemplaren zu bevormunden.

Über Bibliothekare als Zensoren in der Geschichte könnte man sicher einen eigenen Vortrag halten. Es gibt vermutlich wenig empirische Untersuchungen, aber eigene Erfahrungen legen den Schluss nahe, dass sich die Bibliotheken seit dem 18. Jahrhundert nicht mit Ruhm bekleckert haben, was die vollständige Dokumentation des gedruckten Geistesschaffens angeht. Vergeblich suchte ich nach einer Rezension in einer gelehrten Zeitschrift aus dem 18. Jahrhundert, eine wissenschaftliche Zeitschrift zum Buchwesen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts fand ich nur in einem Nachlass einigermaßen komplett und ein wichtiges Organ des deutschen Druckereiwesens um 1900 ist nur in einer österreichischen Spezialbibliothek mehr oder minder lückenlos vorhanden. Zu erinnern ist auch an den Kampf gegen den sogenannten „Schund“, dem sich auch die Bibliothekare der Pflichtexemplarbibliotheken verschrieben hatten – mit schmerzlichen Folgen für die Erforschung der populären Kultur.

Was sagte das Bundesverfassungsgericht in seiner Pflichtexemplar-Entscheidung aus dem Jahr 1981? Druckwerke würden im Lauf der Zeit geistiges und kulturelles Allgemeingut. Unter Berücksichtigung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums stelle es ein legitimes Anliegen dar, die literarischen Erzeugnisse dem wissenschaftlich und kulturell Interessierten möglichst geschlossen zugänglich zu machen und künftigen Generationen einen umfassenden Eindruck vom geistigen Schaffen früherer Epochen zu vermitteln. Ich möchte ergänzen: Auch wenn es sich um Produkte aus dem Spam-Verlag VDM handelt.

Ich lege Wert auf die Feststellung, dass mich der VDM-Verlag leider nicht finanziert. Selbstverständlich verurteile ich die Täuschung der Verbraucher durch zwischen zwei Buchdeckel gepresste Wikipedia-Artikel, aber im Bereich des Hochschulschriftendrucks verhält sich VDM nicht grundsätzlich anders als andere einschlägige Verlage. Auch bei hochangesehenen Verlagen erhält man im Übrigen für viel Geld Arbeiten minderer Qualität.

Das „gute Buch“, das man behaglich im Lehnstuhl zu sich nimmt und das man gerne jungen Menschen empfiehlt, ist, wenn man es recht besieht, eigentlich nie unumstritten. Otfried Preußlers beliebtes Jugendbuch Krabat ist Schullektüre, aber dagegen wehrten sich jetzt vor Gericht Zeugen Jehovas als betroffene Eltern, die in ihm die Förderung schwarzer Magie sahen. Sogar die Bibel ist streckenweise politisch unkorrekt. Und das schlechte Buch? Wer legt die Kriterien fest, was etwa im Bereich der Wissenschaft schlechte Bücher sind? Und was sollten die Konsequenzen sein? Bücherverbrennungen wohl kaum.

Als Auslöser der Open-Access-Bewegung kann die sogenannte Zeitschriftenkrise in den naturwissenschaftlichen Fächern bezeichnet werden. Die führenden Fachorgane werden dort immer teurer, mitunter kostet ein Jahres-Abo nicht weniger als ein Mittelklassewagen. Dieser Kostendruck durch Elsevier & Gesellen hat natürlich Auswirkungen auf die Monographien-Anschaffungen in den Universitätsbibliotheken und damit auch auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. Bücher werden immer teurer, und selbst Bücher, die ich als Standardwerke bezeichnen würde, gibt es nach meinen unrepräsentativen Beobachtungen leider nur noch an wenigen Standorten. Da die Preise so hoch sind, dass der Wissenschaftler nicht selbst anschaffen kann, führt dies zur Belastung der Fernleihe oder dazu, dass relevante Literatur nicht rezipiert wird.

Mein Lösungsvorschlag für das Monographien-Problem wird Sie wohl nicht überraschen:

Auch bei den Monographien müssen die Bibliotheken und die Träger und Finanzierer von Forschung konsequent auf Open Access setzen.

Längst nicht alle Universitätsverlage praktizieren Open Access. Ich habe zuhause eine altgermanistische Habilitationsschrift – gedruckt vom Düsseldorfer Universitätsverlag - zur Besprechung, die mehr als 600 Seiten umfasst. Dass weder ein Register noch eine oder mehrere Zusammenfassungen beigegeben sind, grenzt für mich beinahe schon an Körperverletzung. Ein E-Book wird nicht angeboten, obwohl man verzweifelt einen Volltext braucht, um sich die Lektüre zu erleichtern. Nun werden sie mir erwidern: Im Mittelalter hatten die Leute auch Grips und zwar ohne Volltextsuche. Das ist schon richtig, aber sollte sich unsere Publikationskultur nicht am digitalen Potential im 21. Jahrhundert orientieren und nicht an dem angeblichen Gold-Standard, dem im 15. Jahrhundert erfundenen gedruckten Buch?

Open Access sorgt für Chancengleichheit. Es kommt nicht mehr darauf an, wo sich ein Buch physisch befindet und ob sich eine Bibliothek ein üppiges kommerzielles E-Book-Angebot leisten kann. In den USA kann noch nicht einmal jede Hochschulbibliothek – Sie wissen, es gibt da unendlich viele Universitäten – ein JSTOR-Abo finanzieren. Laut Datenbank-Infosystem hat keine deutsche Institution eine Subskription von „Early European Books“ , einem von europäischen Nationalbibliotheken unterstützten groß angelegten und an sich wissenschaftlich wichtigem Digitalisierungsprojekt für alte Drucke. Deutsche Wissenschaftler gucken in die Röhre, da sie darauf angewiesen sind, dass Bibliotheken Lizenzen erwerben.

Wenn es die Bibliotheken wirklich ernst meinten mit Open Access, müssten sie bei den Hochschulschriften beginnen und massiv auf die Hochschulverwaltungen und die Fachbereiche einwirken, damit es flächendeckend ein Abschlussarbeiten-Mandat gibt.

Meine Forderung lautet also: 100 % aller Dissertationen, Habilitationen und aller anderen Qualifikationsarbeiten vom Bachelor aufwärts müssen Open Access auf den Hochschulschriftenservern zur Verfügung stehen.

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft unterhält im Internet eine Übersicht zu den Dissertationen und Habilitationen an den deutschen Hochschulen, leider nicht zu den sonstigen Abschlussarbeiten. Für 2011/12 existieren nur für ein knappes Drittel Volltexte (35 von 114 Arbeiten). Besonders vorbildlich ist die Kölner Sporthochschule, bei der von 36 Arbeiten 20 als Volltext frei zugänglich sind. Ein Lob geht auch an die Universität Köln: 4 von 5 Arbeiten stehen Open Access zur Verfügung. Lässt man diese beiden Institutionen weg, so stehen 74 eingereichten Arbeiten nur 11 Volltext-Veröffentlichungen gegenüber. Das ist ärmlich!

http://www.bisp.de/DE/WissenVermitteln/Sammlungen/DissertationenHabilitationen/dissertationenhabilitationen_node.html

Leider ist das Internet für das Bundesinstitut offenbar immer noch #Neuland, sonst würde es nicht auf die Idee kommen, die Links zu den Schriftenservern und anderen Online-Ressourcen unanklickbar zu präsentieren. Will man eine Arbeit einsehen, muss man die Internetadresse in die Adresszeile des Browsers kopieren. Und selbstverständlich gibt es in den bibliographischen Datenbanken zur Sportwissenschaft keinen Online-Filter, und online vorliegende Arbeiten sindmeist [mitunter] durch den angebotenen Link-Resolver [bzw. die Online-Nachweise] nicht aufzuspüren. Der Wissenschaftler braucht aber in Fachdatenbanken Online-Nachweise, denn nicht selten sind Online-Fundstellen durch simples Googeln – und das ist ja das, was die meisten Dozenten und Studierenden nach meinen Erfahrungen allenfalls beherrschen – nicht ohne weiteres zu ermitteln.

Als Wissenschaftler hat man immer schon eine Auswahl nach pragmatischen Gesichtspunkten getroffen. Ein Sporthistoriker kann in der Regel nicht jede einzelne gedruckte Vereinsfestschrift zur Kenntnis nehmen, er muss sich auf das verlassen, was greifbar ist oder was gute Noten bekommen hat. Dabei könnten in den übersehenen Lokalstudien wahre Goldkörner zu finden sein. Wenn angesichts der Literaturflut eine erschöpfende Sichtung des Materials nicht mehr möglich ist, dann werden Wissenschaftler mehr und mehr das bevorzugen, was online verfügbar ist. Es hat bei Volltextverfügbarkeit eine hohe Sichtbarkeit auch für Aspekte, die in den üblichen Metadaten einschließlich der Inhaltsverzeichnisse nicht präsent sind. Und diese Präferenz ist nicht der Untergang des Abendlandes und des guten Buchs, sondern gut so.

Ein Bündnis der Ignoranten in den Hochschulverwaltungen, den Fachbereichen und nicht zuletzt in den Universitätsbibliotheken verhindert, dass die deutschen Abschlussarbeiten unterhalb der Dissertation lückenlos für die Wissenschaft greifbar sind. Seit 1989, als ich eine inzwischen auch online verfügbare Ausarbeitung zu diesem Thema schrieb, hat sich bei diesem Missstand so gut wie nichts getan, obwohl durch das Aufkommen des Internets und zuletzt auch durch die Causa Guttenberg die Problemlösung auf der Hand liegt: Wenn alle Arbeiten auf den Hochschulschriftenservern veröffentlicht werden müssen, hat die Wissenschaft – und die interessierte Öffentlichkeit - Zugriff auf diese oft sehr wertvollen Arbeiten; die Institutsbibliotheken und die Hochschularchive, die sich mit einem Bewertungsprofil abquälen müssen, würden entlastet.

Ein Blick nach Österreich zeigt, dass die Vernachlässigung der Abschlussarbeiten keineswegs ein bibliothekarisches Naturgesetz darstellt. In Österreich werden alle Diplomarbeiten in der Hochschulbibliothek und [leider nur bis 2004] in der Nationalbibliothek aufbewahrt.

[§ 86 des Österreichischen Universitätsgesetzes 2002 lautet:

"Veröffentlichungspflicht

§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Verleihung des akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der positiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit abzuliefern. Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhanden, kann diese Übergabe auch in elektronischer Form erfolgen.

(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet sind."

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40124786

Frdl. Hw. Josef Pauser]

Für Sonderfälle – jemand möchte seine Arbeit zur Dissertation ausbauen, es sind Betriebsgeheimnisse drin usw. – ließen sich Ausnahmen finden.

Entscheidend ist, dass es eine unglaubliche Ressourcenverschwendung darstellt, wenn Studierende monatelang forschen, die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten aber zu nichts anderem dienen als zum Nachweis, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. In der Regel lassen die Kandidaten ihre Arbeiten weder drucken (auch nicht ohne eigene Kosten bei VDM) noch stellen sie sie kostenlos oder kostenpflichtig im Internet ein. Die Studien verstauben in den Verliesen der Prüfungsämter oder Institute. Werden sie im Hochschularchiv als archivwürdig bewertet, ist eine Schutzfrist von 30 Jahren nach Entstehung die Mindeststrafe. Datenschutznahe Archivare ordnen sie den sonstigen Prüfungsunterlagen zu, die erst 10 Jahre nach dem Tod des Verfassers für die Benutzung zur Verfügung stehen.

In den für die Weiterentwicklung der Open-Access-Bewegung wichtigen Empfehlungen der Konferenz 10 Jahre Budapest Open Access Initiative heißt es: „Every institution of higher education offering advanced degrees should have a policy assuring that future theses and dissertations are deposited upon acceptance in the institution's OA repository. At the request of students who

want to publish their work, or seek a patent on a patentable discovery, policies should grant reasonable delays rather than permanent exemptions.“ Als gehobener akademischer Grad gilt dabei alles, was über dem Bachelor liegt, also auch Master-Arbeiten.

http://archiv.twoday.net/stories/444870012/

Alle Abschlussarbeiten und Dissertationen online – das würde nicht nur die Aufgabe der Plagiatjäger in VroniPlag und anderen Wikis, die ja erstaunlich viele Blattschüsse verbuchen konnten, erleichtern, sondern auch die öffentliche Bewertung und Überprüfung der jeweiligen Arbeit.

Selbst die schlechteste Bachelorarbeit, wurde sie denn akzeptiert, darf – zumindest in der Theorie - gewisse Mindeststandards des wissenschaftlichen Arbeiten nicht unterschreiten. Das „Summa cum laude“ für den Plagiator Guttenberg sollte uns eine gesunde Skepsis nahelegen, was akademische Notengebungen bei Qualifikationsarbeiten angeht. Mit welchem Recht bezeichnen Professoren und andere Verantwortliche z.B. in den Universitätsbibliotheken solche Arbeiten als wertlos bzw. als nicht dokumentationswürdig? Viele Hochschulschriftenserver nehmen Abschlussarbeiten nur bei positivem Votum des Betreuers; kaum einmal kümmert man sich um konsequente Acquise.

Natürlich gibt es unendlich viele solcher Arbeiten, die auch ich auf Anhieb als wissenschaftlich wertlos bewerten würde, aber ich bin Historiker und habe keine Ahnung vom Maschinenbau, dem Veterinärwesen oder der Sportwissenschaft. Wieso überlassen wir die Bewertung nicht den potentiellen Adressaten wissenschaftlicher Arbeiten, also den Wissenschaftlern?

An dieser Stelle muss auf die von Clay Shirky übernommene Devise des Kunsthistorikers Hubertus Kohle „publish first, filter later“ verwiesen werden. Kohles These: „Unter elektronischen Online-Bedingungen stellt sich das Problem der übergroßen Mengen gar nicht. Im Gegenteil, hier müsste man sie eher fordern“.

http://www.heise.de/tp/artikel/34/34434/1.html

Kohle schreibt weiter: „Im Druck ist das Wort schwerfällig und nicht universell adressierbar, im Digitalen dagegen extrem schnell verteilt und vielfältig rekonfigurierbar. Ist man im Druck gezwungen, einen Filterprozess vorzuschalten, also zum Beispiel in der Wissenschaft einen Peer-Reviewing-Prozess zu organisieren, der die Spreu vom Weizen trennt, ist das im Digitalen nicht notwendig, ja nicht einmal empfehlenswert. Der review in Form etwa von wertenden Kommentaren passiert post festum und kann als Filterungsprozess verstanden werden, der dem Nutzer die Auswahl aus der unübersehbaren Menge an Informationen ermöglicht.“

Noch ein Gedanke zu den „guten“ und den „schlechten“ Büchern. Was als gut oder schlecht angesehen wird, ist oft sehr zeitgebunden. Als Archivar weiß ich, dass keine Archivarsgeneration mit der Arbeit ihrer Vorgänger zufrieden war. Niemand ist glücklich damit, dass so unendlich viel kulturhistorisch wichtiges Material in den Orkus gewandert ist. Eine der spannendsten Archivabteilungen des Staatsarchivs Bern heißt „Unnütze Papiere“. Man hat diese Dokumente aus Spätmittelalter und früher Neuzeit zu vernichten vergessen, obwohl man sie dafür schon zusammengetragen hatte. Nun ist man heilfroh darüber, dass es sie noch gibt.

Um auf die Qualifikationsarbeiten zurückzukommen, die ja aus meiner Sicht eine riesige ungenutzte Ressource darstellen: Auch schlechtere Arbeiten können durch ihre Leistung, was die Reduktion und Komprimierung eines komplexen Themas angeht, im Internet für manche Zwecke von Nutzen sein. Gute Arbeiten hingegen werden gar nicht einmal so selten sogar in gedruckten Nachschlagewerken zitiert. Eine Masterarbeit zu einem Thema der regionalen Sportgeschichte ist oft die einzige wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema.

Wenn nun aber die eitlen Verfasser eher mäßiger Arbeiten diese bei hausarbeiten.de einstellen oder bei Dr. Müller veröffentlichen, die guten Arbeiten aber überwiegend der Wissenschaft entzogen sind – wem ist damit geholfen? Wird die Existenz einer Arbeit bekannt, so werden die Wissenschaftler, die zu dem behandelten Thema forschen, trotzdem versuchen, an sie heranzukommen. Clevere telefonieren mit dem Betreuer, um herauszukriegen, ob sich ein Blick lohnt, andere jagen ihre Hilfskräfte in eine meistens sehr zeitraubende Recherche, wo man denn nun ein Exemplar auftreiben könne. Die Universitätsbibliotheken verweigern sich den Arbeiten ja in der Regel, manchmal werden sie mit Zustimmung des Verfassers in die Institutsbibliothek aufgenommen, oft aber auch nicht. Prüfungsämter und Archive geben nicht ohne weiteres Exemplare heraus, und wo mag eine Verfasserin, die Petra Müller heißt, jetzt erreichbar sein? Solche Arbeiten sind nicht selten „verwaiste Werke“ schon kurz nach ihrer Entstehung.

Wir brauchen also Hochschulsatzungen, die den Kandidaten vorschreiben, dass sie ihre Qualifikationsarbeiten Open Access veröffentlichen sollen. Sinnvollerweise sollten, da gerade auch der sogenannte libre Open Access (im Gegensatz zum bloß kostenlosen gratis Open Access) für die wissenschaftlich erwünschte Nachnutzbarkeit wichtig ist, Creative Commons-Lizenzen empfohlen werden.

Weniger ambitioniert, aber auch nicht einfach zu realisieren: Wir brauchen einen Gesamtnachweis der in Institutionen, sei es Bibliotheken oder Archiven, öffentlich zugänglichen oder dauerhaft vorhandenen Arbeiten. Dieser Nachweis ist sinnvollerweise nach Disziplinen zu organisieren. Und natürlich brauchen wir eine Selbstverpflichtung der Institutionen, diese Arbeiten genauso zu hegen und zu pflegen wie Handschriften oder kostbaren Altbestand. Mir wurde neulich zugetragen, die Bibliothek einer schwäbischen Pädagogischen Hochschule habe gerade ihren über Jahre zusammengetragenen Bestand an älteren Zulassungsarbeiten, darunter unersetzliche lokalgeschichtliche Pretiosen, entsorgt.

Was bereits publiziert wurde, sollte digitalisiert werden. Das gilt nicht nur für Abschlussarbeiten, sondern auch für Monographien, Zeitschriften und graue Literatur. Die Bibliotheken schützen gern die unbefriedigende Urheberrechtslage vor, die sich aber in Kürze etwas verbessern wird durch die aktuelle Gesetzgebung zu verwaisten und vergriffenen Werken, aber bereits heute könnten sie unendlich viel mehr leisten.

Für eine Disziplin, die es mit Bewegungskultur zu tun hat, ist die Sportwissenschaft reichlich unbeweglich und verharrt beim Alten. Es gibt so gut wie keine Digitalisierungsprojekte im Bereich der Sportgeschichte. Die Bibliothek der Kölner Sporthochschule unterhält keine digitale Sammlung.

[Die Diskussion warf mir vor, ich zeichne die Lage zu schwarz. Siehe zu sportwissenschaftlichen deutschen Zeitschriften und Open Access: http://archiv.twoday.net/stories/472713631/ und die Rückmeldung aus dem BISP in den Kommentaren]

Und wenn ein Wissenschaftler gerne seine Publikationen Open Access in einem Open-Access-Repositorium zweitveröffentlichen würde, an wen könnte er sich wenden? Der Schriftenserver der Sporthochschule enthält so gut wie nur Dissertationen und ist auch nur für die Hochschulangehörigen bestimmt. [Das ist falsch, es besteht die - nicht beworbene - Möglichkeit für jedermann, sportwissenschaftliche Arbeiten einzustellen.] Einen disziplinären Schriftenserver gibt es nicht, er wird auch nicht von der doch recht ärmlichen Virtuellen Fachbibliothek angeboten. Anders bei der (freilich ungleich besser aufgestellten) Kunstgeschichte: Der Schriftenserver Artdok floriert, die virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte ist im Vergleich zu den anderen herausragend.

Wenn jemand für eine lokale Sportgeschichte die Rechte eingeholt hat und das Werk gerne auf einer dauerhaft gepflegten und für die Langzeitarchivierung ausgelegten bibliothekarischen Website mit persistentem Link wie URN oder DOI veröffentlichen wollte, könnte er das nur in wenigen Bundesländern tun wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder dem Saarland. Nicht in Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es noch kein einschlägiges Webarchivierungsportal.

Gerade im Bereich der Sportgeschichte gibt es viel graue Literatur, die teils in Sportarchiven oder anderen Dokumentationsstellen, teils in Bibliotheken verwahrt wird. Nicht nur bei der Digitalisierung dieser seltenen kleinen Schriften, die aber trotzdem wichtige Quellen darstellen können, sollten Sportarchive und Sportbibliotheken besser zusammenarbeiten als bisher.

Ich habe schon oft die Open-Access-Heuchelei der Bibliotheken gegeißelt. Sie halten sich nicht an das, was sie Wissenschaftlern predigen. Führende bibliothekarische Fachzeitschriften wie die ZfBB sind noch nicht einmal mit Verzögerung Open Access. Und ich ärgere mich immer wieder, wenn ich sehe, dass bibliothekseigene Publikationen, selbst wenn sie vergriffen sind, nicht als PDFs ins Netz gestellt werden. Selbst kleine Heimatvereine sind da mitunter weiter. Von der Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft gibt es keinen einzigen online verfügbaren Band, zumindest gibt es keinen Link in der Liste auf der Website.

Wenn sich viele kleine Bibliotheken zusammenschließen und gemeinsam digitalisieren, dann können sie Großartiges leisten. Und auch wenn die eigenen Ressourcen sehr begrenzt sind, kann durch Einbeziehung der Öffentlichkeit Erstaunliches geleistet werden. Stichwort: Crowdsourcing. So war ein Aufruf der Europeana an die Bürgerinnen und Bürger, Materialien aus dem Ersten Weltkrieg zum Scannen vorbeizubringen, ausgesprochen erfolgreich.

Bibliotheken können durch das Bündnis mit den freien Projekten Wikipedia und Wikisource nur gewinnen. Wer von Ihnen war schon einmal auf der Wikisource-Seite Sport? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]

http://de.wikisource.org/wiki/Sport

Sie haben nicht viel versäumt, aber das lässt sich ja ändern, denn auch Wikisource ist wie die Wikipedia ein Wiki, das jede(r) bearbeiten darf. Der Nachweis digitalisierter Inhalte liegt bei den Bibliotheken im Argen, während Wikisource auf vielen Gebieten – zugegebenermaßen bisher nicht im Bereich Sport – Enormes leistet.

Was die Schriften bis etwa 1920 angeht, so sind sehr viele davon durch Massendigitalisierungsprojekte – an erster Stelle ist natürlich Google zu nennen - bereits im Netz. Diese Schätze gemeinsam sachkundig zu katalogisieren, wäre die genuine Aufgabe der Bibliotheken. Und es müssten noch bestehende Lücken – überwiegend, aber nicht nur im Bereich der Lokal- und Regionalliteratur – gezielt geschlossen werden.

Wer von Ihnen weiß, dass die Düsseldorfer Universitäts- und Landesbibliothek Schriften vor 1900 kostenlos für ihre Nutzer digitalisiert? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]

Wer kennt die digitale Bibliothek HathiTrust in den USA? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]

Es handelt sich um ein großes Sammelbecken für die Google-Scans des sogenannten Bibliotheken-Projekts. Ist ein Titel dort bereits gescannt, kann er vom Rechteinhaber problemlos für die Öffentlichkeit freigegeben werden.

Ein letzter Punkt: Web 2.0, das Mitmach-Web. Mit Wikisource und Wikipedia wurde es ja bereits angesprochen. Sie werden mittelfristig keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn Sie da nicht aktiv mitmischen.

Wieso haben Sie keinen Account auf Facebook, Google+ oder Twitter? Wieso führen Sie kein Blog?

Ein Präsentation beispielsweise alter Sportfotos auf Flickr, alter Filme auf YouTube könnte Ihnen ein neues Publikum erschließen und ihre bestehenden Nutzerkreise fester an Sie binden. Sie brauchen diesen Rückhalt, denn allmählich stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung der Bibliotheken außerhalb von Buchmuseen.

Ein Gemeinschaftsblog zur Sportgeschichte im wissenschaftlichen Blogportal de.hypotheses.org – wer kennt das? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.] – wäre eine schöne Sache und eine ausgezeichnete Bereicherung. Dass solche Gemeinschaftsblogs funktionieren können, zeigt das Gemeinschaftsblog http://ordensgeschichte.hypotheses.org. Sie finden in dem von der Doktorandin Maria Rottler betriebenen Blog übrigens auch einen Hinweis auf eine aktuelle Ausstellung zu Spiel und Sport im Kloster.

Natürlich werden Sie mein Referat in dem von mir betriebenen Gemeinschaftsblog Archivalia – wer war da schonmal drauf? – nachlesen können. Archivalia, das als das führende deutsche Geschichtsblog gilt, hat eine gelegentlich - auch von Peter Schermer - befüllte Rubrik Sportarchive. [Frage: Wer hat Archivalia schon einmal besucht. Rückmeldung des Auditoriums: ca. 6.]

Sollte der eine oder andere von Ihnen ein interessantes Open-Access-Angebot ins Netz stellen, würde ich mich freuen, darauf in Archivalia hinweisen zu können. Und natürlich bin ich gern bereit, Sie kostenlos zu beraten, wenn Sie nach dieser Tagung dafür einen Bedarf sehen.

Update: Siehe Kommentare. Weitere Veröffentlichung:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1644

http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/AGSB/2013graf.pdf

Von Klaus Graf

„Der ehemalige Ringer-Weltmeister Adolf Seger hat im März 2012 das auf Mauritius ansässige VDM-Tochterunternehmen Betascript Publishing zu einer Unterlassungserklärung wegen eines Buches aufgefordert, das als seine ‚Biografie‘ verkauft wurde. Das 84 Seiten umfassende Büchlein war eine Sammlung von Wikipedia-Artikeln, enthielt tatsächlich nur eine Seite über das Leben des Sportlers und kostete 34 Euro. Man einigte sich gütlich, das Buch wurde von VDM vom Markt genommen“

https://de.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing_Group

Das Zitat stammt aus der Wikipedia. Ich habe also schon ein Tabu gebrochen: Zitiere niemals aus der Wikipedia! Und wer von mir im Folgenden das übliche Bashing gegen die Verlagsgruppe Dr. Müller (VDM Publishing Group) erwartet wird auch enttäuscht werden. Da es mir an jeglicher sportwissenschaftlicher Kompetenz mangelt, bin ich hier für die Visionen und Provokationen zuständig.

Meine erste These ist schon auf Krawall gebürstet: Lieber schlechte Bücher im Internet als auf Papier.

Beispielsweise stiftet eine schlechte Masterarbeit Open Access im Internet noch erheblich mehr Nutzen als unzugänglich in der Kellerablage eines Prüfungsamts. Ich komme auf den Fetisch „wissenschaftliche Qualitätssicherung“ noch mehrfach zurück, möchte aber schon jetzt anmerken, dass alle akzeptierten Qualifikationsarbeiten einen formalen Prozess der Qualitätssicherung hinter sich haben. Sie wurden von mindestens zwei universitären Gutachtern und dem zuständigen Prüfungsgremium akzeptiert. Den Kandidaten wird dabei bescheinigt, dass sie in ausreichendem Maße gezeigt haben, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. Im Licht der aktuellen Plagiat-Skandale wird man oft ein Fragezeichen setzen müssen, aber jede akzeptierte Abschlussarbeit hat so etwas wie ein „Peer Review“ hinter sich, was man bis vor wenigen Jahren den meisten geisteswissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln im deutschsprachigen Raum nicht bescheinigen konnte. Nach wie vor gibt es in diesem Bereich sehr einflussreiche Organe ohne Peer Review.

Die VDM-Verlage verkaufen solche Abschlussarbeiten für teures Geld: Masterarbeiten, Dissertationen, sogar Habilitationsschriften. Für die Autoren ist das attraktiv: Die Bücher sehen optisch nicht schlechter aus als andere Wissenschafts-Publikationen, und es wird kein Cent Zuschuss fällig.

Das Problem sind die Bibliotheken, denn viele dieser Institutionen haben über die geschäftstüchtige Saarbrücker Verlagsgruppe des Dr. Müller einen Bann ausgesprochen: Sie kaufen solche Bücher nicht.

Nur wenige Bibliothekare äußern sich besonnen wie der Frankfurter Fachreferent Hartmut Bergenthum, der am 21. Oktober 2011 in der Mailingliste INETBIB zu einem Zitat des Verlegers Matthias Ulmer Stellung nahm. Ulmer schrieb: "Zum anderen ist VDM kein Verlag sondern ein absurdes Geschäftsmodell, das sowohl uns Verlegern die Schamesröte ins Gesicht treibt als auch den Bibliotheken, deren Gelder die Taschen von VDM füllt." Bergenthum aber kauft regelmäßig bei VDM für das von ihm betreute Sondersammelgebiet Afrika. Er verwies darauf, dass Print-on-Demand-Verlage florieren, weil nunmehr jeder ein Autor sein könne, und behauptete hinsichtlich der VDM-Produkte: „Sowohl für Studierende (als Leser) als auch für junge Wissenschaftler (als Autoren) scheint VDM attraktiv zu sein und erfüllt deren - wie auch immer gearteten – Bedürfnisse“.

Ich habe ein Beispiel Bergenthums nachrecherchiert. Es betrifft eine Trierer Habilitationsschrift von 2011 mit dem Titel „Third scramble for Africa“. Eine akzeptierte Habilitationsschrift des deutschsprachigen Raums sollte eigentlich von wissenschaftlichen Bibliotheken erworben werden, sonst stimmt etwas nicht. Wieder ein Zitat aus der Wikipedia, aus dem Artikel Habilitationsschrift: „Im Gegensatz zu einer Dissertation muss es sich um eine Arbeit mit hohem methodischen Anspruch handeln, durch welche die wissenschaftliche Forschung nicht nur in einem kleinen Segment vorangebracht werden soll“. Die fragliche Arbeit kostet bei Amazon 62,95 Euro, für 604 Seiten wahrlich kein überzogener Preis. Und wo kann man nun diese Arbeit laut Karlsruher Virtuellem Katalog einsehen? In der Deutschen Nationalbibliothek, dort ist als Pflichtexemplar auch eine elektronische Fassung für die Präsenznutzung hinterlegt, natürlich in Trier und in Frankfurt. Sonst nirgends, also auch nicht in Saarbrücken, wo der Verlag ansässig ist. Zuständig für das Pflichtexemplar ist die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, die offenbar keinerlei VDM-Bücher in ihren Bestand aufnimmt – im Gegensatz zu kleineren saarländischen Bibliotheken oder der Kölner Sporthochschule, die als Spezialbibliothek sehr wohl bei VDM einkauft.

Ich scheue mich nicht, von einem Skandal zu sprechen. Für die Fernleihe stehen genau zwei Exemplare der Habilitationsschrift zur Verfügung, falls Frankfurt und Trier die bibliophile Seltenheit außer Haus geben. Ich vermute, die meisten Inkunabelausgaben – das sind vor 1500 erschienene Bücher aus der Anfangszeit des Buchdrucks [Frage ans Auditorium: Wer verwahrt Inkunabeln? Rückmeldung: niemand] – sind in mehr Exemplaren in Bibliotheken verbreitet als diese Trierer Habilitationsschrift aus dem Jahr 2011.

Die zweite These, mit der ich Sie erzürnen könnte, lautet: Die Bibliotheken müssen endlich aufhören, ihre Leser durch Nichtanschaffung von Büchern oder Nichtanforderung von Pflichtexemplaren zu bevormunden.

Über Bibliothekare als Zensoren in der Geschichte könnte man sicher einen eigenen Vortrag halten. Es gibt vermutlich wenig empirische Untersuchungen, aber eigene Erfahrungen legen den Schluss nahe, dass sich die Bibliotheken seit dem 18. Jahrhundert nicht mit Ruhm bekleckert haben, was die vollständige Dokumentation des gedruckten Geistesschaffens angeht. Vergeblich suchte ich nach einer Rezension in einer gelehrten Zeitschrift aus dem 18. Jahrhundert, eine wissenschaftliche Zeitschrift zum Buchwesen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts fand ich nur in einem Nachlass einigermaßen komplett und ein wichtiges Organ des deutschen Druckereiwesens um 1900 ist nur in einer österreichischen Spezialbibliothek mehr oder minder lückenlos vorhanden. Zu erinnern ist auch an den Kampf gegen den sogenannten „Schund“, dem sich auch die Bibliothekare der Pflichtexemplarbibliotheken verschrieben hatten – mit schmerzlichen Folgen für die Erforschung der populären Kultur.

Was sagte das Bundesverfassungsgericht in seiner Pflichtexemplar-Entscheidung aus dem Jahr 1981? Druckwerke würden im Lauf der Zeit geistiges und kulturelles Allgemeingut. Unter Berücksichtigung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums stelle es ein legitimes Anliegen dar, die literarischen Erzeugnisse dem wissenschaftlich und kulturell Interessierten möglichst geschlossen zugänglich zu machen und künftigen Generationen einen umfassenden Eindruck vom geistigen Schaffen früherer Epochen zu vermitteln. Ich möchte ergänzen: Auch wenn es sich um Produkte aus dem Spam-Verlag VDM handelt.

Ich lege Wert auf die Feststellung, dass mich der VDM-Verlag leider nicht finanziert. Selbstverständlich verurteile ich die Täuschung der Verbraucher durch zwischen zwei Buchdeckel gepresste Wikipedia-Artikel, aber im Bereich des Hochschulschriftendrucks verhält sich VDM nicht grundsätzlich anders als andere einschlägige Verlage. Auch bei hochangesehenen Verlagen erhält man im Übrigen für viel Geld Arbeiten minderer Qualität.

Das „gute Buch“, das man behaglich im Lehnstuhl zu sich nimmt und das man gerne jungen Menschen empfiehlt, ist, wenn man es recht besieht, eigentlich nie unumstritten. Otfried Preußlers beliebtes Jugendbuch Krabat ist Schullektüre, aber dagegen wehrten sich jetzt vor Gericht Zeugen Jehovas als betroffene Eltern, die in ihm die Förderung schwarzer Magie sahen. Sogar die Bibel ist streckenweise politisch unkorrekt. Und das schlechte Buch? Wer legt die Kriterien fest, was etwa im Bereich der Wissenschaft schlechte Bücher sind? Und was sollten die Konsequenzen sein? Bücherverbrennungen wohl kaum.

Als Auslöser der Open-Access-Bewegung kann die sogenannte Zeitschriftenkrise in den naturwissenschaftlichen Fächern bezeichnet werden. Die führenden Fachorgane werden dort immer teurer, mitunter kostet ein Jahres-Abo nicht weniger als ein Mittelklassewagen. Dieser Kostendruck durch Elsevier & Gesellen hat natürlich Auswirkungen auf die Monographien-Anschaffungen in den Universitätsbibliotheken und damit auch auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. Bücher werden immer teurer, und selbst Bücher, die ich als Standardwerke bezeichnen würde, gibt es nach meinen unrepräsentativen Beobachtungen leider nur noch an wenigen Standorten. Da die Preise so hoch sind, dass der Wissenschaftler nicht selbst anschaffen kann, führt dies zur Belastung der Fernleihe oder dazu, dass relevante Literatur nicht rezipiert wird.

Mein Lösungsvorschlag für das Monographien-Problem wird Sie wohl nicht überraschen:

Auch bei den Monographien müssen die Bibliotheken und die Träger und Finanzierer von Forschung konsequent auf Open Access setzen.

Längst nicht alle Universitätsverlage praktizieren Open Access. Ich habe zuhause eine altgermanistische Habilitationsschrift – gedruckt vom Düsseldorfer Universitätsverlag - zur Besprechung, die mehr als 600 Seiten umfasst. Dass weder ein Register noch eine oder mehrere Zusammenfassungen beigegeben sind, grenzt für mich beinahe schon an Körperverletzung. Ein E-Book wird nicht angeboten, obwohl man verzweifelt einen Volltext braucht, um sich die Lektüre zu erleichtern. Nun werden sie mir erwidern: Im Mittelalter hatten die Leute auch Grips und zwar ohne Volltextsuche. Das ist schon richtig, aber sollte sich unsere Publikationskultur nicht am digitalen Potential im 21. Jahrhundert orientieren und nicht an dem angeblichen Gold-Standard, dem im 15. Jahrhundert erfundenen gedruckten Buch?

Open Access sorgt für Chancengleichheit. Es kommt nicht mehr darauf an, wo sich ein Buch physisch befindet und ob sich eine Bibliothek ein üppiges kommerzielles E-Book-Angebot leisten kann. In den USA kann noch nicht einmal jede Hochschulbibliothek – Sie wissen, es gibt da unendlich viele Universitäten – ein JSTOR-Abo finanzieren. Laut Datenbank-Infosystem hat keine deutsche Institution eine Subskription von „Early European Books“ , einem von europäischen Nationalbibliotheken unterstützten groß angelegten und an sich wissenschaftlich wichtigem Digitalisierungsprojekt für alte Drucke. Deutsche Wissenschaftler gucken in die Röhre, da sie darauf angewiesen sind, dass Bibliotheken Lizenzen erwerben.

Wenn es die Bibliotheken wirklich ernst meinten mit Open Access, müssten sie bei den Hochschulschriften beginnen und massiv auf die Hochschulverwaltungen und die Fachbereiche einwirken, damit es flächendeckend ein Abschlussarbeiten-Mandat gibt.

Meine Forderung lautet also: 100 % aller Dissertationen, Habilitationen und aller anderen Qualifikationsarbeiten vom Bachelor aufwärts müssen Open Access auf den Hochschulschriftenservern zur Verfügung stehen.

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft unterhält im Internet eine Übersicht zu den Dissertationen und Habilitationen an den deutschen Hochschulen, leider nicht zu den sonstigen Abschlussarbeiten. Für 2011/12 existieren nur für ein knappes Drittel Volltexte (35 von 114 Arbeiten). Besonders vorbildlich ist die Kölner Sporthochschule, bei der von 36 Arbeiten 20 als Volltext frei zugänglich sind. Ein Lob geht auch an die Universität Köln: 4 von 5 Arbeiten stehen Open Access zur Verfügung. Lässt man diese beiden Institutionen weg, so stehen 74 eingereichten Arbeiten nur 11 Volltext-Veröffentlichungen gegenüber. Das ist ärmlich!

http://www.bisp.de/DE/WissenVermitteln/Sammlungen/DissertationenHabilitationen/dissertationenhabilitationen_node.html

Leider ist das Internet für das Bundesinstitut offenbar immer noch #Neuland, sonst würde es nicht auf die Idee kommen, die Links zu den Schriftenservern und anderen Online-Ressourcen unanklickbar zu präsentieren. Will man eine Arbeit einsehen, muss man die Internetadresse in die Adresszeile des Browsers kopieren. Und selbstverständlich gibt es in den bibliographischen Datenbanken zur Sportwissenschaft keinen Online-Filter, und online vorliegende Arbeiten sind

Als Wissenschaftler hat man immer schon eine Auswahl nach pragmatischen Gesichtspunkten getroffen. Ein Sporthistoriker kann in der Regel nicht jede einzelne gedruckte Vereinsfestschrift zur Kenntnis nehmen, er muss sich auf das verlassen, was greifbar ist oder was gute Noten bekommen hat. Dabei könnten in den übersehenen Lokalstudien wahre Goldkörner zu finden sein. Wenn angesichts der Literaturflut eine erschöpfende Sichtung des Materials nicht mehr möglich ist, dann werden Wissenschaftler mehr und mehr das bevorzugen, was online verfügbar ist. Es hat bei Volltextverfügbarkeit eine hohe Sichtbarkeit auch für Aspekte, die in den üblichen Metadaten einschließlich der Inhaltsverzeichnisse nicht präsent sind. Und diese Präferenz ist nicht der Untergang des Abendlandes und des guten Buchs, sondern gut so.

Ein Bündnis der Ignoranten in den Hochschulverwaltungen, den Fachbereichen und nicht zuletzt in den Universitätsbibliotheken verhindert, dass die deutschen Abschlussarbeiten unterhalb der Dissertation lückenlos für die Wissenschaft greifbar sind. Seit 1989, als ich eine inzwischen auch online verfügbare Ausarbeitung zu diesem Thema schrieb, hat sich bei diesem Missstand so gut wie nichts getan, obwohl durch das Aufkommen des Internets und zuletzt auch durch die Causa Guttenberg die Problemlösung auf der Hand liegt: Wenn alle Arbeiten auf den Hochschulschriftenservern veröffentlicht werden müssen, hat die Wissenschaft – und die interessierte Öffentlichkeit - Zugriff auf diese oft sehr wertvollen Arbeiten; die Institutsbibliotheken und die Hochschularchive, die sich mit einem Bewertungsprofil abquälen müssen, würden entlastet.

Ein Blick nach Österreich zeigt, dass die Vernachlässigung der Abschlussarbeiten keineswegs ein bibliothekarisches Naturgesetz darstellt. In Österreich werden alle Diplomarbeiten in der Hochschulbibliothek und [leider nur bis 2004] in der Nationalbibliothek aufbewahrt.

[§ 86 des Österreichischen Universitätsgesetzes 2002 lautet:

"Veröffentlichungspflicht

§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Verleihung des akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der positiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit abzuliefern. Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhanden, kann diese Übergabe auch in elektronischer Form erfolgen.

(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet sind."

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40124786

Frdl. Hw. Josef Pauser]

Für Sonderfälle – jemand möchte seine Arbeit zur Dissertation ausbauen, es sind Betriebsgeheimnisse drin usw. – ließen sich Ausnahmen finden.

Entscheidend ist, dass es eine unglaubliche Ressourcenverschwendung darstellt, wenn Studierende monatelang forschen, die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten aber zu nichts anderem dienen als zum Nachweis, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. In der Regel lassen die Kandidaten ihre Arbeiten weder drucken (auch nicht ohne eigene Kosten bei VDM) noch stellen sie sie kostenlos oder kostenpflichtig im Internet ein. Die Studien verstauben in den Verliesen der Prüfungsämter oder Institute. Werden sie im Hochschularchiv als archivwürdig bewertet, ist eine Schutzfrist von 30 Jahren nach Entstehung die Mindeststrafe. Datenschutznahe Archivare ordnen sie den sonstigen Prüfungsunterlagen zu, die erst 10 Jahre nach dem Tod des Verfassers für die Benutzung zur Verfügung stehen.

In den für die Weiterentwicklung der Open-Access-Bewegung wichtigen Empfehlungen der Konferenz 10 Jahre Budapest Open Access Initiative heißt es: „Every institution of higher education offering advanced degrees should have a policy assuring that future theses and dissertations are deposited upon acceptance in the institution's OA repository. At the request of students who

want to publish their work, or seek a patent on a patentable discovery, policies should grant reasonable delays rather than permanent exemptions.“ Als gehobener akademischer Grad gilt dabei alles, was über dem Bachelor liegt, also auch Master-Arbeiten.

http://archiv.twoday.net/stories/444870012/

Alle Abschlussarbeiten und Dissertationen online – das würde nicht nur die Aufgabe der Plagiatjäger in VroniPlag und anderen Wikis, die ja erstaunlich viele Blattschüsse verbuchen konnten, erleichtern, sondern auch die öffentliche Bewertung und Überprüfung der jeweiligen Arbeit.

Selbst die schlechteste Bachelorarbeit, wurde sie denn akzeptiert, darf – zumindest in der Theorie - gewisse Mindeststandards des wissenschaftlichen Arbeiten nicht unterschreiten. Das „Summa cum laude“ für den Plagiator Guttenberg sollte uns eine gesunde Skepsis nahelegen, was akademische Notengebungen bei Qualifikationsarbeiten angeht. Mit welchem Recht bezeichnen Professoren und andere Verantwortliche z.B. in den Universitätsbibliotheken solche Arbeiten als wertlos bzw. als nicht dokumentationswürdig? Viele Hochschulschriftenserver nehmen Abschlussarbeiten nur bei positivem Votum des Betreuers; kaum einmal kümmert man sich um konsequente Acquise.

Natürlich gibt es unendlich viele solcher Arbeiten, die auch ich auf Anhieb als wissenschaftlich wertlos bewerten würde, aber ich bin Historiker und habe keine Ahnung vom Maschinenbau, dem Veterinärwesen oder der Sportwissenschaft. Wieso überlassen wir die Bewertung nicht den potentiellen Adressaten wissenschaftlicher Arbeiten, also den Wissenschaftlern?

An dieser Stelle muss auf die von Clay Shirky übernommene Devise des Kunsthistorikers Hubertus Kohle „publish first, filter later“ verwiesen werden. Kohles These: „Unter elektronischen Online-Bedingungen stellt sich das Problem der übergroßen Mengen gar nicht. Im Gegenteil, hier müsste man sie eher fordern“.

http://www.heise.de/tp/artikel/34/34434/1.html

Kohle schreibt weiter: „Im Druck ist das Wort schwerfällig und nicht universell adressierbar, im Digitalen dagegen extrem schnell verteilt und vielfältig rekonfigurierbar. Ist man im Druck gezwungen, einen Filterprozess vorzuschalten, also zum Beispiel in der Wissenschaft einen Peer-Reviewing-Prozess zu organisieren, der die Spreu vom Weizen trennt, ist das im Digitalen nicht notwendig, ja nicht einmal empfehlenswert. Der review in Form etwa von wertenden Kommentaren passiert post festum und kann als Filterungsprozess verstanden werden, der dem Nutzer die Auswahl aus der unübersehbaren Menge an Informationen ermöglicht.“

Noch ein Gedanke zu den „guten“ und den „schlechten“ Büchern. Was als gut oder schlecht angesehen wird, ist oft sehr zeitgebunden. Als Archivar weiß ich, dass keine Archivarsgeneration mit der Arbeit ihrer Vorgänger zufrieden war. Niemand ist glücklich damit, dass so unendlich viel kulturhistorisch wichtiges Material in den Orkus gewandert ist. Eine der spannendsten Archivabteilungen des Staatsarchivs Bern heißt „Unnütze Papiere“. Man hat diese Dokumente aus Spätmittelalter und früher Neuzeit zu vernichten vergessen, obwohl man sie dafür schon zusammengetragen hatte. Nun ist man heilfroh darüber, dass es sie noch gibt.

Um auf die Qualifikationsarbeiten zurückzukommen, die ja aus meiner Sicht eine riesige ungenutzte Ressource darstellen: Auch schlechtere Arbeiten können durch ihre Leistung, was die Reduktion und Komprimierung eines komplexen Themas angeht, im Internet für manche Zwecke von Nutzen sein. Gute Arbeiten hingegen werden gar nicht einmal so selten sogar in gedruckten Nachschlagewerken zitiert. Eine Masterarbeit zu einem Thema der regionalen Sportgeschichte ist oft die einzige wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema.

Wenn nun aber die eitlen Verfasser eher mäßiger Arbeiten diese bei hausarbeiten.de einstellen oder bei Dr. Müller veröffentlichen, die guten Arbeiten aber überwiegend der Wissenschaft entzogen sind – wem ist damit geholfen? Wird die Existenz einer Arbeit bekannt, so werden die Wissenschaftler, die zu dem behandelten Thema forschen, trotzdem versuchen, an sie heranzukommen. Clevere telefonieren mit dem Betreuer, um herauszukriegen, ob sich ein Blick lohnt, andere jagen ihre Hilfskräfte in eine meistens sehr zeitraubende Recherche, wo man denn nun ein Exemplar auftreiben könne. Die Universitätsbibliotheken verweigern sich den Arbeiten ja in der Regel, manchmal werden sie mit Zustimmung des Verfassers in die Institutsbibliothek aufgenommen, oft aber auch nicht. Prüfungsämter und Archive geben nicht ohne weiteres Exemplare heraus, und wo mag eine Verfasserin, die Petra Müller heißt, jetzt erreichbar sein? Solche Arbeiten sind nicht selten „verwaiste Werke“ schon kurz nach ihrer Entstehung.

Wir brauchen also Hochschulsatzungen, die den Kandidaten vorschreiben, dass sie ihre Qualifikationsarbeiten Open Access veröffentlichen sollen. Sinnvollerweise sollten, da gerade auch der sogenannte libre Open Access (im Gegensatz zum bloß kostenlosen gratis Open Access) für die wissenschaftlich erwünschte Nachnutzbarkeit wichtig ist, Creative Commons-Lizenzen empfohlen werden.

Weniger ambitioniert, aber auch nicht einfach zu realisieren: Wir brauchen einen Gesamtnachweis der in Institutionen, sei es Bibliotheken oder Archiven, öffentlich zugänglichen oder dauerhaft vorhandenen Arbeiten. Dieser Nachweis ist sinnvollerweise nach Disziplinen zu organisieren. Und natürlich brauchen wir eine Selbstverpflichtung der Institutionen, diese Arbeiten genauso zu hegen und zu pflegen wie Handschriften oder kostbaren Altbestand. Mir wurde neulich zugetragen, die Bibliothek einer schwäbischen Pädagogischen Hochschule habe gerade ihren über Jahre zusammengetragenen Bestand an älteren Zulassungsarbeiten, darunter unersetzliche lokalgeschichtliche Pretiosen, entsorgt.

Was bereits publiziert wurde, sollte digitalisiert werden. Das gilt nicht nur für Abschlussarbeiten, sondern auch für Monographien, Zeitschriften und graue Literatur. Die Bibliotheken schützen gern die unbefriedigende Urheberrechtslage vor, die sich aber in Kürze etwas verbessern wird durch die aktuelle Gesetzgebung zu verwaisten und vergriffenen Werken, aber bereits heute könnten sie unendlich viel mehr leisten.

Für eine Disziplin, die es mit Bewegungskultur zu tun hat, ist die Sportwissenschaft reichlich unbeweglich und verharrt beim Alten. Es gibt so gut wie keine Digitalisierungsprojekte im Bereich der Sportgeschichte. Die Bibliothek der Kölner Sporthochschule unterhält keine digitale Sammlung.

[Die Diskussion warf mir vor, ich zeichne die Lage zu schwarz. Siehe zu sportwissenschaftlichen deutschen Zeitschriften und Open Access: http://archiv.twoday.net/stories/472713631/ und die Rückmeldung aus dem BISP in den Kommentaren]

Und wenn ein Wissenschaftler gerne seine Publikationen Open Access in einem Open-Access-Repositorium zweitveröffentlichen würde, an wen könnte er sich wenden? Der Schriftenserver der Sporthochschule enthält so gut wie nur Dissertationen und ist auch nur für die Hochschulangehörigen bestimmt. [Das ist falsch, es besteht die - nicht beworbene - Möglichkeit für jedermann, sportwissenschaftliche Arbeiten einzustellen.] Einen disziplinären Schriftenserver gibt es nicht, er wird auch nicht von der doch recht ärmlichen Virtuellen Fachbibliothek angeboten. Anders bei der (freilich ungleich besser aufgestellten) Kunstgeschichte: Der Schriftenserver Artdok floriert, die virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte ist im Vergleich zu den anderen herausragend.

Wenn jemand für eine lokale Sportgeschichte die Rechte eingeholt hat und das Werk gerne auf einer dauerhaft gepflegten und für die Langzeitarchivierung ausgelegten bibliothekarischen Website mit persistentem Link wie URN oder DOI veröffentlichen wollte, könnte er das nur in wenigen Bundesländern tun wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder dem Saarland. Nicht in Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es noch kein einschlägiges Webarchivierungsportal.

Gerade im Bereich der Sportgeschichte gibt es viel graue Literatur, die teils in Sportarchiven oder anderen Dokumentationsstellen, teils in Bibliotheken verwahrt wird. Nicht nur bei der Digitalisierung dieser seltenen kleinen Schriften, die aber trotzdem wichtige Quellen darstellen können, sollten Sportarchive und Sportbibliotheken besser zusammenarbeiten als bisher.

Ich habe schon oft die Open-Access-Heuchelei der Bibliotheken gegeißelt. Sie halten sich nicht an das, was sie Wissenschaftlern predigen. Führende bibliothekarische Fachzeitschriften wie die ZfBB sind noch nicht einmal mit Verzögerung Open Access. Und ich ärgere mich immer wieder, wenn ich sehe, dass bibliothekseigene Publikationen, selbst wenn sie vergriffen sind, nicht als PDFs ins Netz gestellt werden. Selbst kleine Heimatvereine sind da mitunter weiter. Von der Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft gibt es keinen einzigen online verfügbaren Band, zumindest gibt es keinen Link in der Liste auf der Website.

Wenn sich viele kleine Bibliotheken zusammenschließen und gemeinsam digitalisieren, dann können sie Großartiges leisten. Und auch wenn die eigenen Ressourcen sehr begrenzt sind, kann durch Einbeziehung der Öffentlichkeit Erstaunliches geleistet werden. Stichwort: Crowdsourcing. So war ein Aufruf der Europeana an die Bürgerinnen und Bürger, Materialien aus dem Ersten Weltkrieg zum Scannen vorbeizubringen, ausgesprochen erfolgreich.

Bibliotheken können durch das Bündnis mit den freien Projekten Wikipedia und Wikisource nur gewinnen. Wer von Ihnen war schon einmal auf der Wikisource-Seite Sport? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]

http://de.wikisource.org/wiki/Sport

Sie haben nicht viel versäumt, aber das lässt sich ja ändern, denn auch Wikisource ist wie die Wikipedia ein Wiki, das jede(r) bearbeiten darf. Der Nachweis digitalisierter Inhalte liegt bei den Bibliotheken im Argen, während Wikisource auf vielen Gebieten – zugegebenermaßen bisher nicht im Bereich Sport – Enormes leistet.

Was die Schriften bis etwa 1920 angeht, so sind sehr viele davon durch Massendigitalisierungsprojekte – an erster Stelle ist natürlich Google zu nennen - bereits im Netz. Diese Schätze gemeinsam sachkundig zu katalogisieren, wäre die genuine Aufgabe der Bibliotheken. Und es müssten noch bestehende Lücken – überwiegend, aber nicht nur im Bereich der Lokal- und Regionalliteratur – gezielt geschlossen werden.

Wer von Ihnen weiß, dass die Düsseldorfer Universitäts- und Landesbibliothek Schriften vor 1900 kostenlos für ihre Nutzer digitalisiert? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]

Wer kennt die digitale Bibliothek HathiTrust in den USA? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.]

Es handelt sich um ein großes Sammelbecken für die Google-Scans des sogenannten Bibliotheken-Projekts. Ist ein Titel dort bereits gescannt, kann er vom Rechteinhaber problemlos für die Öffentlichkeit freigegeben werden.

Ein letzter Punkt: Web 2.0, das Mitmach-Web. Mit Wikisource und Wikipedia wurde es ja bereits angesprochen. Sie werden mittelfristig keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn Sie da nicht aktiv mitmischen.

Wieso haben Sie keinen Account auf Facebook, Google+ oder Twitter? Wieso führen Sie kein Blog?

Ein Präsentation beispielsweise alter Sportfotos auf Flickr, alter Filme auf YouTube könnte Ihnen ein neues Publikum erschließen und ihre bestehenden Nutzerkreise fester an Sie binden. Sie brauchen diesen Rückhalt, denn allmählich stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung der Bibliotheken außerhalb von Buchmuseen.

Ein Gemeinschaftsblog zur Sportgeschichte im wissenschaftlichen Blogportal de.hypotheses.org – wer kennt das? [Rückmeldung des Auditoriums: niemand.] – wäre eine schöne Sache und eine ausgezeichnete Bereicherung. Dass solche Gemeinschaftsblogs funktionieren können, zeigt das Gemeinschaftsblog http://ordensgeschichte.hypotheses.org. Sie finden in dem von der Doktorandin Maria Rottler betriebenen Blog übrigens auch einen Hinweis auf eine aktuelle Ausstellung zu Spiel und Sport im Kloster.

Natürlich werden Sie mein Referat in dem von mir betriebenen Gemeinschaftsblog Archivalia – wer war da schonmal drauf? – nachlesen können. Archivalia, das als das führende deutsche Geschichtsblog gilt, hat eine gelegentlich - auch von Peter Schermer - befüllte Rubrik Sportarchive. [Frage: Wer hat Archivalia schon einmal besucht. Rückmeldung des Auditoriums: ca. 6.]

Sollte der eine oder andere von Ihnen ein interessantes Open-Access-Angebot ins Netz stellen, würde ich mich freuen, darauf in Archivalia hinweisen zu können. Und natürlich bin ich gern bereit, Sie kostenlos zu beraten, wenn Sie nach dieser Tagung dafür einen Bedarf sehen.

Update: Siehe Kommentare. Weitere Veröffentlichung:

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1644

http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/AGSB/2013graf.pdf

KlausGraf - am Samstag, 7. September 2013, 00:47 - Rubrik: Sportarchive

http://www.sportwiss.uni-hannover.de/links_fachzeitschriften.html nennt eine Auswahl sportwissenschaftlicher Fachzeitschriften.

Die ersten drei Zeitschriften Sport & Spiel, Sportpädagogik und SportPraxis sind online überhaupt nicht abrufbar.

Die EZB hat nicht zur Kenntnis genommen, dass die Zeitschrift Sportunterricht von 2007 bis 2012 mit 12-Monats-Embargo online ist.

http://hofmann-verlag.de/index.php/sportunterricht/sportunterricht-archiv/sportunterricht-archiv-2012

Es wäre die Aufgabe der sportwissenschaftlichen Community, mit der EZB zusammenzuarbeiten und einen lückenlosen Nachweis sportwissenschaftlicher Online-Zeitschriften sicherzustellen.

Die Zeitschrift für Sportpsychologie bietet nur kostenpflichtige Inhalte an.

Das Gleiche gilt leider für die renommierteste Zeitschrift "Sportwissenschaft", die bei Springer gelandet ist. 2007 war eine Retrodigitalisierung geplant, aus der wohl nichts geworden ist:

http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=799

Es war mir nicht möglich, als sportwissenschaftlicher Laie den Titel "Gissel, N. (2000). Wozu noch Sportgeschichte? Gedanken zur Legitimation und Funktion sporthistorischer Forschung. In Sportwissenschaft 30 (3), 311-325" in der Datenbank Spolit oder den VIFA-Datenbanken ausfindig zu machen.

SportZeiten hat keine Online-Ausgabe.

Sport und Gesellschaft hat ein 12-Monats-Embargo, die Ausgaben vorher sind Open Access:

http://www.sportundgesellschaft.de/index.php/sportundgesellschaft/issue/archive

Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin ist komplett Open Access

http://www.zeitschrift-sportmedizin.de/Artikel.html

Soweit die Liste der Uni Hannover.

Bei der Zeitschrift "Leistungssport" schreibt die EZB: "Nur wenige Volltexte sind online verfügbar". Angesichts des Artikelarchivs 1971-2011 ist das nicht nachvollziehbar:

http://sport-iat.de/ls-archiv

Für den DDR-Sport ist wichtig: "Für die Datenbank des IAT wurden alle Beiträge der Zeitschrift „Theorie und Praxis des Leistungssports“ der DDR von 1963 bis 1989 digitalisiert. Über 3.500 Einzelartikel vom ersten Heft der Zeitschrift „Theorie und Praxis des Leistungssports“ bis zum letzten Heft der Nachfolgezeitschrift „Training und Wettkampf“ (1990) sind nun recherchierbar und als Volltext einsehbar."

http://www.iat.uni-leipzig.de:8080/rech_start.fau?prj=tupl6

Nur 15 Jahre gab es die dsv-Informationen (bis 2005). Die Jahrgänge sind unverständlicherweise erst ab 1995 online:

http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=218

Noch kürzer (nur von 2005-2008) existierte das Online-Journal "Bewegung und Training":

http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=291

Fazit: Es gibt durchaus positive Ansätze in Sachen Open Access, aber noch ist viel zu tun.

Die ersten drei Zeitschriften Sport & Spiel, Sportpädagogik und SportPraxis sind online überhaupt nicht abrufbar.

Die EZB hat nicht zur Kenntnis genommen, dass die Zeitschrift Sportunterricht von 2007 bis 2012 mit 12-Monats-Embargo online ist.

http://hofmann-verlag.de/index.php/sportunterricht/sportunterricht-archiv/sportunterricht-archiv-2012

Es wäre die Aufgabe der sportwissenschaftlichen Community, mit der EZB zusammenzuarbeiten und einen lückenlosen Nachweis sportwissenschaftlicher Online-Zeitschriften sicherzustellen.

Die Zeitschrift für Sportpsychologie bietet nur kostenpflichtige Inhalte an.

Das Gleiche gilt leider für die renommierteste Zeitschrift "Sportwissenschaft", die bei Springer gelandet ist. 2007 war eine Retrodigitalisierung geplant, aus der wohl nichts geworden ist:

http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=799

Es war mir nicht möglich, als sportwissenschaftlicher Laie den Titel "Gissel, N. (2000). Wozu noch Sportgeschichte? Gedanken zur Legitimation und Funktion sporthistorischer Forschung. In Sportwissenschaft 30 (3), 311-325" in der Datenbank Spolit oder den VIFA-Datenbanken ausfindig zu machen.

SportZeiten hat keine Online-Ausgabe.

Sport und Gesellschaft hat ein 12-Monats-Embargo, die Ausgaben vorher sind Open Access:

http://www.sportundgesellschaft.de/index.php/sportundgesellschaft/issue/archive

Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin ist komplett Open Access

http://www.zeitschrift-sportmedizin.de/Artikel.html

Soweit die Liste der Uni Hannover.

Bei der Zeitschrift "Leistungssport" schreibt die EZB: "Nur wenige Volltexte sind online verfügbar". Angesichts des Artikelarchivs 1971-2011 ist das nicht nachvollziehbar:

http://sport-iat.de/ls-archiv

Für den DDR-Sport ist wichtig: "Für die Datenbank des IAT wurden alle Beiträge der Zeitschrift „Theorie und Praxis des Leistungssports“ der DDR von 1963 bis 1989 digitalisiert. Über 3.500 Einzelartikel vom ersten Heft der Zeitschrift „Theorie und Praxis des Leistungssports“ bis zum letzten Heft der Nachfolgezeitschrift „Training und Wettkampf“ (1990) sind nun recherchierbar und als Volltext einsehbar."

http://www.iat.uni-leipzig.de:8080/rech_start.fau?prj=tupl6

Nur 15 Jahre gab es die dsv-Informationen (bis 2005). Die Jahrgänge sind unverständlicherweise erst ab 1995 online:

http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=218

Noch kürzer (nur von 2005-2008) existierte das Online-Journal "Bewegung und Training":

http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=291

Fazit: Es gibt durchaus positive Ansätze in Sachen Open Access, aber noch ist viel zu tun.

KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 23:46 - Rubrik: Sportarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.wikimedia.de/2013/09/06/deutsche-digitale-bibliothek-cc0-api/

Information von M. Schindler.

Information von M. Schindler.

KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 17:00 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Prof. Dr. Marko Demantowsky gibt bei Oldenbourg ein ambitioniertes Blogjournal Public History Weekly (auf Deutsch, Englisch soll folgen) heraus.

http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/

"Kommentare werden einmal täglich freigeschaltet (Mo-Fr)." Klar, wenn alles höchst anspruchsvoll sein soll, setzt man sich gern von den Blog-Junkies ab, die sogar am Wochenende Kommentare einigermaßen zeitnah freischalten.

http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/

"Kommentare werden einmal täglich freigeschaltet (Mo-Fr)." Klar, wenn alles höchst anspruchsvoll sein soll, setzt man sich gern von den Blog-Junkies ab, die sogar am Wochenende Kommentare einigermaßen zeitnah freischalten.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 05:02 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://erbloggtes.wordpress.com/2013/09/04/philosophie-erleichtert-schuldlose-verantwortung-oder-sein-konnen-wie-gott/

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/der-fall-michel-friedman-oder-warum-dissertationsautopsie-die-interessanteste-neue-wissenschaft-ist/

Wär schön, wenn die zitierten Herrschaften in dieser schnelllebigen Welt es schaffen würden, klar und prägnant den Sachverhalt in wenigen Zeilen zusammenzufassen. Hilfreicher ist da die Printpresse:

http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-themen/friedman-in-plagiatsfall-verwickelt-1.3134804

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/der-fall-michel-friedman-oder-warum-dissertationsautopsie-die-interessanteste-neue-wissenschaft-ist/

Wär schön, wenn die zitierten Herrschaften in dieser schnelllebigen Welt es schaffen würden, klar und prägnant den Sachverhalt in wenigen Zeilen zusammenzufassen. Hilfreicher ist da die Printpresse:

http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-themen/friedman-in-plagiatsfall-verwickelt-1.3134804

KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 04:53 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

Via bibliothekarisch.de

KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 04:50 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jahrgänge 1, 1927 bis 14, 1940 der wichtigen Zeitschrift zur devotio moderna sind kostenlos einsehbar:

http://www.dbnl.org/tekst/_ons008onsg01_01/

Kostenpflichtig die jüngsten Jahrgänge:

http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=OGE

http://www.dbnl.org/tekst/_ons008onsg01_01/

Kostenpflichtig die jüngsten Jahrgänge:

http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=OGE

KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 02:48 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=4920100

Bamberg, Bibl. des Histor. Vereins in der Staatsbibl., H. V. Msc. 569 (Nr. 1789), Mitte 15. jahrhundert

Siehe http://www.handschriftencensus.de/3519

Bamberg, Bibl. des Histor. Vereins in der Staatsbibl., H. V. Msc. 569 (Nr. 1789), Mitte 15. jahrhundert

Siehe http://www.handschriftencensus.de/3519

KlausGraf - am Freitag, 6. September 2013, 02:28 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das tollste Archivale des Monats, das ich je sah:

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bildung_schule/bildung/landesarchiv/weitere/ausstellungen/archivaledesmonats-2013/september_gruendungsgesch.htm

Das Vorarlberger Landesarchiv hat seinen Informationen ein Komplettdigitalisat der bisher ungedruckten „Cartha fundatorum“, 1519 beigegeben:

http://www.vorarlberg.at/pdf/vlaklostermehrerauhs152.pdf

Zu Mennel siehe

http://de.wikisource.org/wiki/Jakob_Mennel

Update: Ich habe auf das Stück auch hingewiesen unter

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/6078

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bildung_schule/bildung/landesarchiv/weitere/ausstellungen/archivaledesmonats-2013/september_gruendungsgesch.htm

Das Vorarlberger Landesarchiv hat seinen Informationen ein Komplettdigitalisat der bisher ungedruckten „Cartha fundatorum“, 1519 beigegeben:

http://www.vorarlberg.at/pdf/vlaklostermehrerauhs152.pdf

Zu Mennel siehe

http://de.wikisource.org/wiki/Jakob_Mennel

Update: Ich habe auf das Stück auch hingewiesen unter

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/6078

KlausGraf - am Donnerstag, 5. September 2013, 15:47 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archiverschließung und -verwaltung mit standardkonformer Software

Geschrieben für die Softwareanbieter der Archivistica 2013 ;-)

Geschrieben für die Softwareanbieter der Archivistica 2013 ;-)

Kühnel Karsten - am Donnerstag, 5. September 2013, 09:10 - Rubrik: Archivsoftware

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Mehrere hundert bisher nicht öffentlich bekannte Exponate stehen jetzt für die künftige „Grimm-Welt“ in Kassel zur Verfügung. Wissenschaftlern der Universität Kassel und der Humboldt-Universität gelang es, den Nachlass der Familie Grimm für die geplante Dauerausstellung nach Nordhessen zu holen.

Viele Kunstgegenstände, Gemälde, Zeichnungen, Fotos, Porzellan, Leinen, Silber, Möbel, Schmuck, Kleidungsstücke und Bücher erlauben es, von nahezu allen Lebensbereichen der Brüder Grimm und ihrer Familie museal zu erzählen. Diese Gegenstände aus dem Nachlass der Familie Grimm haben sich bis in unsere Zeit bei ihren Nachfahren bis hin zur Familie Wurf in Haldensleben erhalten. Gründe dafür waren der hohe symbolische Wert, den die späteren Generationen diesem Familienerbe zumaßen, die in der Familie gepflegte Sammelkultur und nicht zuletzt auch der gewohnheitsmäßige Gebrauchswert vieler Gegenstände.

„Für die Gestaltung einer neuen überregional und international wirksamen Ausstellung über die Brüder Grimm ist es ein Glücksfall, dass uns in Kassel jetzt derart vielfältige, vielgestaltige und vielfarbige Lebensdokumente aus der Kernfamilie der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm zur Verfügung stehen“, sagte Prof. Dr. Holger Ehrhardt, Inhaber der Grimm-Professur an der Universität Kassel.

Die Nachfahren Wilhelm und Dortchen Grimms sind seit über 100 Jahren in Haldensleben ansässig, einer kleinen Stadt am Mittellandkanal bei Magdeburg. Da ein Sohn der Familie nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen ging, kam es zu einer Teilung der verbliebenen Bestände. Erst in den letzten zehn Jahren wurde aus beiden Zweigen der Familie alles, was vom Grimm-Erbe noch vorhanden war, wieder zusammengeführt und – kurz vor dem 150. Todestag Jacob Grimms – nach Kassel gebracht.

Oberbürgermeister Bertram Hilgen freute sich über den kulturhistorisch bedeutsamen Nachlass, der nun in die Stadt Kassel kommt und schon bald in der entstehenden Grimm-Welt auf dem Weinberg zu sehen sein wird.

„Die Sammlung zeigt, dass es immer noch Neues zu den Grimms zu entdecken gibt“, sagte Hilgen. Der Kasseler Sparkasse, Prof. Dr. Holger Ehrhardt und Dr. Berthold Friemel von der Humboldt-Universität Berlin dankte er für das erfolgreiche Engagement, den Nachlass nach Kassel zu holen.

Ermöglicht hat das der Verein Brüder-Grimm-Platz e.V. Die Kasseler Sparkasse hat den Ankauf des Nachlasses der Familie Grimm mit einer Spende in Höhe von 30.000 Euro unterstützt. „Sehr gern tragen wir mit unserer Spende dazu bei, den Anspruch Kassels als Grimm-Hauptstadt zu untermauern“, sagte Ingo Buchholz, Vorstandsvorsitzender der Kasseler Sparkasse. „Wir freuen uns auf das neue Grimm-Museum!“

Info

Prof. Dr. Holger Ehrhardt

Universität Kassel

FB 2 Geistes- und Kulturwissenschaften

Fachgebiet Werk und Wirkung der Brüder Grimm

Tel.: 0561/804-7455

E-Mail: holger.ehrhardt@uni-kassel.de

"

Quelle: Universität Kassel, Pressemitteilung v. 4.9.2013

Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. September 2013, 19:11 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kritische Anmerkungen zur Tagung der AG Digitale Geschichtswissenschaft sowie weiterführende Überlegungen von KH Schneider:

"Für mich sind immer noch die Genealogen vorbildlich. Sie brauchen viele Daten, um Lebenswege und Biographien verfolgen zu können. Diese Daten kann ein Einzelner oder eine kleine Gruppe nie zusammen stellen, aber viele, miteinander verknüpft Arbeitende können das dann doch. Etwa mehrere Millionen Datensätze von Soldaten des Ersten Weltkriegs erfassen, damit sie anschließend von anderen ausgewertet werden können. Warum kriegen wir Wissenschaftler das nicht hin?"

http://digireg.twoday.net/stories/465680376/