noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

dies ist der elfte Helmholtz Open Access Newsletter, herausgegeben vom Helmholtz Open Access Project.

In diesem Newsletter wollen wir Ihnen einen monatlichen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen zum Thema Open Access geben.

Sie finden den aktuellen Newsletter und das Archiv jederzeit auf dem Portal "Helmholtz Open Access Projekt" (http://oa.helmholtz.de/index.php?id=98).

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Newsletter an Interessierte weiterleiten.

Verwendung von Dublin Core Elementen in OAI-PMH

In den letzten Monaten erreichten den Arbeitskreis Open Access (AK OA) vermehrt Fragen aus den Zentren zur Verwendung bestimmter Dublin Core Elemente. Als Orientierungshilfe haben wir ein entsprechendes Dokument erarbeitet.

Darin werden die Empfehlungen der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) und der Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen (DINI) verglichen.

Außerdem wurden die Beispiele zur bisherigen Verwendung von Dublin Core in den Zentren der Helmholtz Gemeinschaft eingearbeitet.

Vielen Dank an die Zentren, welche uns nach dem Aufruf während des 2. Workshops entsprechende Details zur Verfügung stellten.

Das Dokument finden Sie im internen Bereich des OA Portals unter: Infomaterial/zur Nachnutzung/Institutional Repositories.

Das Projekt "Object Reuse and Exchange ORE"[1] zeigt in welche Richtung die Entwicklung des OAI-PMH Protokolls weitergeht und das auch hier zukünftig Dublin Core zugrunde gelegt wird.

[1] http://www.openarchives.org/ore/

Verwendung eines Autorenannexes

Einige der Helmholtz-Zentren empfehlen ihren Autoren, beim Publizieren einen vorgegebenen Text (Autorenannex) an die Standard-Copyright-Vereinbarung des jeweiligen Verlags anzuhängen,

um Ihre Verwertungsrechte an dem Artikel zu wahren.

Der Arbeitskreis Open Access will die Nutzung und Formulierung des Annexes neu diskutieren und ist deshalb sehr daran interessiert zu erfahren,

ob dieser Annex von Autoren verwendet wird und wie die Verlage darauf reagieren.

Nachfolgender Artikel ist ein Vergleich von fünf Varianten eines Annexes zum Autorenvertrag. Hier werden zwar nur us-amerikanische Modelle diskutiert,

die gestellten Fragen sind aber sicherlich auch für uns interessant. Inzwischen gibt es die ersten Rückmeldungen zur Nutzung "unseres" Annexes.

Bringen Sie ihre Erfahrungen bitte weiter ein, damit wir im Bedarfsfall den Text optimieren können.

Hirtle, Peter B.: Author Addenda: An Examination of Five Alternatives. D-Lib Magazine (2006) 12,11.

http://www.dlib.org/dlib/november06/hirtle/11hirtle.html

Füllen der Institutional Repositories

Institutional Repositories kranken häufig daran, dass sie nur sehr wenig „peer-reviewed“ Artikel enthalten. Hier stellen wir eine einfache wie gute Idee der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) vor, dem entgegenzuwirken. Ende 2006 versandte die Bibliothek an die Autoren von „peer-reviewed“ Artikeln aus dem genannten Jahr einen Brief mit der Bitte, den „final draft“ des Artikels an die Bibliothek zu senden, um ihn in das Institutional Repository einzustellen.

Auf die 130 Briefe erhielt man nach 4 Wochen folgende Antworten:

* - 62 Volltexte wurden an die Bibliothek geschickt,

* - 10 Volltexte werden nach Auskunft der Autoren noch geschickt,

* - 47 Veröffentlichungen blieben bisher ohne Antwort der Autoren,

* - bei 11 Veröffentlichungen war keine Internetspeicherung möglich. Gründe: Copyrightbestimmungen, kein „final draft“ ohne Verlagslayout vorhanden, Autoren nicht mehr im Institut.

Ein schöner Erfolg, der zeigt, dass Forscher mit ein wenig „Anschub“ durchaus bereit sind, den Open Access-Gedanken zu unterstützen.

Zur Nachahmung empfohlen. (AH)

EU Konferenz Scientific Publishing

Nach dem EU Bericht zum Markt der wissenschaftlichen Publikationen (Bericht darüber im 10. Newsletter) wird nun am 15. und 16.2.2007 von der EU-Kommision in Brüssel die Konferenz zum Thema "Scientific Publishing in the European Research Area Access, Dissemination and Preservation in the Digital Age" veranstaltet [1].

Sie dient unter anderem auch der weiteren Diskussion und Auswertung der „Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe“ [2].

Die Seiten 11-13 enthalten die zusammenfassenden Empfehlungen; die wohl wichtigste, A1 „Guarantee Public Access to Publicily-funded Research Results shortly after Publication“ empfiehlt der Kommission, die Vergabe von Forschungsmitteln an die Bedingung des offenen Zugangs zu den Ergebnissen zu knüpfen. Im Sommer 2006 lief eine öffentliche Konsultation zu diesen Empfehlungen. Im Vorfeld der Konferenz haben sich weitere Organisationen mit einem „nachträglichen“ Beitrag zur Konsultation gemeldet.

Heraus ragt eine auf die Konferenz abzielende und international gesponserte Petition [3].

Wir empfehlen Ihnen, diese Petition individuell zu unterzeichnen und bitten Sie als Helmholtz-Mitarbeiter auch die Unterschrift Ihres Zentrums-Vorstandes oder –Direktors zu erwirken (bisher – am 25.1.2007 - hat z.B. Prof. Wagner als Chairman of the Board of Directors, DESY, unterschrieben).

Diese Konferenz bzw. ihre Nachwirkungen wird ein wesentlicher Markstein auf dem Weg zu Open Access sein, da man ja mittlerweile belegbar davon ausgehen kann, dass sich Open Access ohne Mandate nicht oder jedenfalls nicht schnell genug durchsetzt. (HP)

[1] http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3459

[2]http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf

[3] http://www.ec-petition.eu

Open Choice-Modelle der traditionellen Verlage

Im Oktober-Newsletter haben wir auf die „Neun Punkte“ von Peter Suber hingewiesen, die bedenkenswert sind, wenn man Open Choice-Modelle nutzen will: 8. Newsletter: Hybride Zeitschriften [1].

Ein entscheidender Punkt dabei ist die Gefahr der Doppelfinanzierung: einerseits finanziert die Bibliothek ein Abonnement der entsprechenden Zeitschrift, andererseits bezahlt ein Autor derselben Institution für den offenen Zugang zu seinem Artikel. In den meisten Fällen werden die Kosten für die „Open Choice“-Option im Rahmen der traditionellen "Publication Charges" an den jeweiligen Instituten mit abgewickelt bzw. verbucht.

Ein Weg aus dem Dilemma der Doppelfinanzierung ist die Absenkung der Subskriptionskosten proportional zu den mit der „Open Choice“-Option „freigekauften" Artikeln der Institution. Um diese Diskussion mit Verlagen zu beginnen ist es nötig, das Bibliotheken Transparenz über bereits auf diesem Weg zugänglich gemachte Artikel schaffen. Im bisherigen Umgang mit „Publication Charges“ kann eine „Open Choice“- Gebühr in den meisten Fällen nicht von anderen Publikationsgebühren unterschieden werden. Am GFZ Potsdam werden dazu erste Gespräche zwischen Vorstand und Bibliothek geführt. Wir regen hiermit die Bibliotheken der Helmholtz-Zentren an, ebenfalls in dieser Richtung tätig zu werden, um mittelfristig eine Diskussiongrundlage mit den Verlagen zu haben. (rab)

[1] http://oa.helmholtz.de/index.php?id=143

OAIster nun mit 10 Millionen Datensätzen

Der Harvester OAIster meldet am 25. Januar, dass nun mehr als 10 Millionen Datensätze enthalten sind. Eine eindrucksvolle Zahl, die signalisiert, dass hier neue Instrumente für die Recherche entstehen.

OAIster [1], Base (4,4 Mio) [2], ScientificCommons (13,6 Mio) [3] sind multidisziplinäre Datenbanken, die prominent im Datenbankangebot der Bibliotheken erscheinen sollten. Hier wird eindrucksvoll vorgeführt, dass die lokalen Repositories nicht "Endlager" für die Volltexte sind, sondern Werkzeuge zur Verbreitung des dokumentierten Wissens. (rab)

[1] http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/index.html

[2] http://base.ub.uni-bielefeld.de/index.html

[3] http://en.scientificcommons.org/

Leseempfehlungen

Sale, Arthur: The Patchwork Mandate. D-Lib Magazine (2007) 13 (1/2)

Ein pragmatischer Ansatz zum Thema Mandate und Publikationsordnungen.

Zitat: "How do you achieve departmental mandates? Well, what you don't do is try a scatter-gun approach across the entire institution. Not only does such an approach waste effort, but it alienates people with whom you will want to participate later."

http://www.dlib.org/dlib/january07/sale/01sale.html

Impressum

Der Helmholtz Open Access Newsletter wird herausgegeben durch das Helmholtz Open Access Projekt (http://oa.helmholtz.de).

Redaktion: Ines Böttcher.

Newsletter abonnieren: http://oa.helmholtz.de/index.php?id=98

Kontakt:

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben sie bitte an ines.boettcher@awi.de.

Archiv

Die Ausgaben 1-10 des Newsletters finden Sie im Archiv (http://oa.helmholtz.de/index.php?id=111).

Copyright

Die Inhalte dieses Newsletters sind gemäß Creative Commons by Attribution lizenziert (CC-by, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/). Es ist erlaubt, die Inhalte des Newsletters weiter zu verwenden und zu verbreiten, wenn der Newsletter als Quelle angegeben wird.

--

Mit bestem Gruß

für den Arbeitskreis Open Access

Ines Böttcher

Dipl. Informationswirt (FH)

Helmholtz Open Access Project

http://www.oa.helmholtz.de/

dies ist der elfte Helmholtz Open Access Newsletter, herausgegeben vom Helmholtz Open Access Project.

In diesem Newsletter wollen wir Ihnen einen monatlichen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen zum Thema Open Access geben.

Sie finden den aktuellen Newsletter und das Archiv jederzeit auf dem Portal "Helmholtz Open Access Projekt" (http://oa.helmholtz.de/index.php?id=98).

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Newsletter an Interessierte weiterleiten.

Verwendung von Dublin Core Elementen in OAI-PMH

In den letzten Monaten erreichten den Arbeitskreis Open Access (AK OA) vermehrt Fragen aus den Zentren zur Verwendung bestimmter Dublin Core Elemente. Als Orientierungshilfe haben wir ein entsprechendes Dokument erarbeitet.

Darin werden die Empfehlungen der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) und der Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen (DINI) verglichen.

Außerdem wurden die Beispiele zur bisherigen Verwendung von Dublin Core in den Zentren der Helmholtz Gemeinschaft eingearbeitet.

Vielen Dank an die Zentren, welche uns nach dem Aufruf während des 2. Workshops entsprechende Details zur Verfügung stellten.

Das Dokument finden Sie im internen Bereich des OA Portals unter: Infomaterial/zur Nachnutzung/Institutional Repositories.

Das Projekt "Object Reuse and Exchange ORE"[1] zeigt in welche Richtung die Entwicklung des OAI-PMH Protokolls weitergeht und das auch hier zukünftig Dublin Core zugrunde gelegt wird.

[1] http://www.openarchives.org/ore/

Verwendung eines Autorenannexes

Einige der Helmholtz-Zentren empfehlen ihren Autoren, beim Publizieren einen vorgegebenen Text (Autorenannex) an die Standard-Copyright-Vereinbarung des jeweiligen Verlags anzuhängen,

um Ihre Verwertungsrechte an dem Artikel zu wahren.

Der Arbeitskreis Open Access will die Nutzung und Formulierung des Annexes neu diskutieren und ist deshalb sehr daran interessiert zu erfahren,

ob dieser Annex von Autoren verwendet wird und wie die Verlage darauf reagieren.

Nachfolgender Artikel ist ein Vergleich von fünf Varianten eines Annexes zum Autorenvertrag. Hier werden zwar nur us-amerikanische Modelle diskutiert,

die gestellten Fragen sind aber sicherlich auch für uns interessant. Inzwischen gibt es die ersten Rückmeldungen zur Nutzung "unseres" Annexes.

Bringen Sie ihre Erfahrungen bitte weiter ein, damit wir im Bedarfsfall den Text optimieren können.

Hirtle, Peter B.: Author Addenda: An Examination of Five Alternatives. D-Lib Magazine (2006) 12,11.

http://www.dlib.org/dlib/november06/hirtle/11hirtle.html

Füllen der Institutional Repositories

Institutional Repositories kranken häufig daran, dass sie nur sehr wenig „peer-reviewed“ Artikel enthalten. Hier stellen wir eine einfache wie gute Idee der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) vor, dem entgegenzuwirken. Ende 2006 versandte die Bibliothek an die Autoren von „peer-reviewed“ Artikeln aus dem genannten Jahr einen Brief mit der Bitte, den „final draft“ des Artikels an die Bibliothek zu senden, um ihn in das Institutional Repository einzustellen.

Auf die 130 Briefe erhielt man nach 4 Wochen folgende Antworten:

* - 62 Volltexte wurden an die Bibliothek geschickt,

* - 10 Volltexte werden nach Auskunft der Autoren noch geschickt,

* - 47 Veröffentlichungen blieben bisher ohne Antwort der Autoren,

* - bei 11 Veröffentlichungen war keine Internetspeicherung möglich. Gründe: Copyrightbestimmungen, kein „final draft“ ohne Verlagslayout vorhanden, Autoren nicht mehr im Institut.

Ein schöner Erfolg, der zeigt, dass Forscher mit ein wenig „Anschub“ durchaus bereit sind, den Open Access-Gedanken zu unterstützen.

Zur Nachahmung empfohlen. (AH)

EU Konferenz Scientific Publishing

Nach dem EU Bericht zum Markt der wissenschaftlichen Publikationen (Bericht darüber im 10. Newsletter) wird nun am 15. und 16.2.2007 von der EU-Kommision in Brüssel die Konferenz zum Thema "Scientific Publishing in the European Research Area Access, Dissemination and Preservation in the Digital Age" veranstaltet [1].

Sie dient unter anderem auch der weiteren Diskussion und Auswertung der „Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe“ [2].

Die Seiten 11-13 enthalten die zusammenfassenden Empfehlungen; die wohl wichtigste, A1 „Guarantee Public Access to Publicily-funded Research Results shortly after Publication“ empfiehlt der Kommission, die Vergabe von Forschungsmitteln an die Bedingung des offenen Zugangs zu den Ergebnissen zu knüpfen. Im Sommer 2006 lief eine öffentliche Konsultation zu diesen Empfehlungen. Im Vorfeld der Konferenz haben sich weitere Organisationen mit einem „nachträglichen“ Beitrag zur Konsultation gemeldet.

Heraus ragt eine auf die Konferenz abzielende und international gesponserte Petition [3].

Wir empfehlen Ihnen, diese Petition individuell zu unterzeichnen und bitten Sie als Helmholtz-Mitarbeiter auch die Unterschrift Ihres Zentrums-Vorstandes oder –Direktors zu erwirken (bisher – am 25.1.2007 - hat z.B. Prof. Wagner als Chairman of the Board of Directors, DESY, unterschrieben).

Diese Konferenz bzw. ihre Nachwirkungen wird ein wesentlicher Markstein auf dem Weg zu Open Access sein, da man ja mittlerweile belegbar davon ausgehen kann, dass sich Open Access ohne Mandate nicht oder jedenfalls nicht schnell genug durchsetzt. (HP)

[1] http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3459

[2]http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf

[3] http://www.ec-petition.eu

Open Choice-Modelle der traditionellen Verlage

Im Oktober-Newsletter haben wir auf die „Neun Punkte“ von Peter Suber hingewiesen, die bedenkenswert sind, wenn man Open Choice-Modelle nutzen will: 8. Newsletter: Hybride Zeitschriften [1].

Ein entscheidender Punkt dabei ist die Gefahr der Doppelfinanzierung: einerseits finanziert die Bibliothek ein Abonnement der entsprechenden Zeitschrift, andererseits bezahlt ein Autor derselben Institution für den offenen Zugang zu seinem Artikel. In den meisten Fällen werden die Kosten für die „Open Choice“-Option im Rahmen der traditionellen "Publication Charges" an den jeweiligen Instituten mit abgewickelt bzw. verbucht.

Ein Weg aus dem Dilemma der Doppelfinanzierung ist die Absenkung der Subskriptionskosten proportional zu den mit der „Open Choice“-Option „freigekauften" Artikeln der Institution. Um diese Diskussion mit Verlagen zu beginnen ist es nötig, das Bibliotheken Transparenz über bereits auf diesem Weg zugänglich gemachte Artikel schaffen. Im bisherigen Umgang mit „Publication Charges“ kann eine „Open Choice“- Gebühr in den meisten Fällen nicht von anderen Publikationsgebühren unterschieden werden. Am GFZ Potsdam werden dazu erste Gespräche zwischen Vorstand und Bibliothek geführt. Wir regen hiermit die Bibliotheken der Helmholtz-Zentren an, ebenfalls in dieser Richtung tätig zu werden, um mittelfristig eine Diskussiongrundlage mit den Verlagen zu haben. (rab)

[1] http://oa.helmholtz.de/index.php?id=143

OAIster nun mit 10 Millionen Datensätzen

Der Harvester OAIster meldet am 25. Januar, dass nun mehr als 10 Millionen Datensätze enthalten sind. Eine eindrucksvolle Zahl, die signalisiert, dass hier neue Instrumente für die Recherche entstehen.

OAIster [1], Base (4,4 Mio) [2], ScientificCommons (13,6 Mio) [3] sind multidisziplinäre Datenbanken, die prominent im Datenbankangebot der Bibliotheken erscheinen sollten. Hier wird eindrucksvoll vorgeführt, dass die lokalen Repositories nicht "Endlager" für die Volltexte sind, sondern Werkzeuge zur Verbreitung des dokumentierten Wissens. (rab)

[1] http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/index.html

[2] http://base.ub.uni-bielefeld.de/index.html

[3] http://en.scientificcommons.org/

Leseempfehlungen

Sale, Arthur: The Patchwork Mandate. D-Lib Magazine (2007) 13 (1/2)

Ein pragmatischer Ansatz zum Thema Mandate und Publikationsordnungen.

Zitat: "How do you achieve departmental mandates? Well, what you don't do is try a scatter-gun approach across the entire institution. Not only does such an approach waste effort, but it alienates people with whom you will want to participate later."

http://www.dlib.org/dlib/january07/sale/01sale.html

Impressum

Der Helmholtz Open Access Newsletter wird herausgegeben durch das Helmholtz Open Access Projekt (http://oa.helmholtz.de).

Redaktion: Ines Böttcher.

Newsletter abonnieren: http://oa.helmholtz.de/index.php?id=98

Kontakt:

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben sie bitte an ines.boettcher@awi.de.

Archiv

Die Ausgaben 1-10 des Newsletters finden Sie im Archiv (http://oa.helmholtz.de/index.php?id=111).

Copyright

Die Inhalte dieses Newsletters sind gemäß Creative Commons by Attribution lizenziert (CC-by, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/). Es ist erlaubt, die Inhalte des Newsletters weiter zu verwenden und zu verbreiten, wenn der Newsletter als Quelle angegeben wird.

--

Mit bestem Gruß

für den Arbeitskreis Open Access

Ines Böttcher

Dipl. Informationswirt (FH)

Helmholtz Open Access Project

http://www.oa.helmholtz.de/

KlausGraf - am Montag, 29. Januar 2007, 13:05 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Peter Suber has blogged a JISC press release on the funding of 16 large projects.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/2007_01_28_fosblogarchive.html#117003715218007229

But will all of them be Open Access?

Definitively no. JISC isn't supporting OA to digitised heritage items.

The National Archives' project on the cabinet papers is - like the other project of this institution ( see http://archiv.twoday.net/stories/2483776/ ) - not OA but toll access (TA):

"Access will be offered through two established routes: via ATHENS,

allowing free access at the point of use for the UK academic sector,

and via pay-per-view payment for other users."

The core literatur on Irland will also TA:

"The Irish Studies Collection will be made freely available to all

users within the British Isles whether the general public, lone

scholars, or institutions. Outside the British Isles JSTOR will

operate their existing subscription model."

"19th century pamphlets online: Phase 1" is also a JSTOR cooperation and thus TA.

The Oxford "Electronic Ephemera" project is a cooperation with ProQuest (ergo TA):

"Any user, anywhere, will have unimpeded access to the high-quality cataloguing information and descriptive metadata that will be created during the course of this project. Members of UK HE and FE institutions, and anyone with access to a public library, will also be given full no-cost access to the entirety of the digital collection."

Once more the PUBLIC DOMAIN will be incarcerated!

http://www.earlham.edu/~peters/fos/2007_01_28_fosblogarchive.html#117003715218007229

But will all of them be Open Access?

Definitively no. JISC isn't supporting OA to digitised heritage items.

The National Archives' project on the cabinet papers is - like the other project of this institution ( see http://archiv.twoday.net/stories/2483776/ ) - not OA but toll access (TA):

"Access will be offered through two established routes: via ATHENS,

allowing free access at the point of use for the UK academic sector,

and via pay-per-view payment for other users."

The core literatur on Irland will also TA:

"The Irish Studies Collection will be made freely available to all

users within the British Isles whether the general public, lone

scholars, or institutions. Outside the British Isles JSTOR will

operate their existing subscription model."

"19th century pamphlets online: Phase 1" is also a JSTOR cooperation and thus TA.

The Oxford "Electronic Ephemera" project is a cooperation with ProQuest (ergo TA):

"Any user, anywhere, will have unimpeded access to the high-quality cataloguing information and descriptive metadata that will be created during the course of this project. Members of UK HE and FE institutions, and anyone with access to a public library, will also be given full no-cost access to the entirety of the digital collection."

Once more the PUBLIC DOMAIN will be incarcerated!

KlausGraf - am Montag, 29. Januar 2007, 04:22 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als der autokratische Grossherzog Ludwig I. von Baden 1830 starb, atmete das Volk auf.

Ludwig stand nicht nur mit dem entstehenden badischen Parlamentarismus auf dem Kriegsfuß, er hat auch die badischen Hausgesetze gebrochen.

Ludwig war der Inbegriff eines geistlosen Offiziers, "ganz ins Fleisch gebacken" (Goethe über ihn), also ohne irgendwelche geistige Interessen oder musische Regungen, der vor allem an Pferden interessiert war (Schwarzmaier in: Salem. Vom Kloster zum Fürstensitz. KA 2002, S. 73).

Gemeinsam mit seinem Bruder Friedrich erhielt er 1802 die Abteien Salem und Petershausen von seinem Vater Carl Friedrich zugewiesen, die 1804 zum Fideikommiss der beiden prinzen geschlagen wurden (später als Bodensee-Fideikommiss bezeichnet).

Obwohl Ludwig bei seinem Regierungsantritt 1818 den Bodenseefideikommiss, der als Apanage für die jüngeren Mitglieder des Fürstenhauses bestimmt war, hätte räumen müssen, blieb er bis zu seinem Tode der Alleinbesitzer (ebd., S. 82). Das war ein klarer Bruch der hausgesetzlichen Vorschriften.

1826 kaufte er seiner Schwägerin, der Witwe des Markgrafen friedrich, die Herrschaft Münchhöf um 160.000 Gulden ab und schlug sie zum Stammgut der 1826 erworbenen Herrschaft Langenstein, der Ausstattung der "Grafen von Gondelsheim", also seiner Geliebten, der Tänzerin Katharina Werner und der gemeinsamen Kinder (siehe dazu http://archiv.twoday.net/stories/2835338 ). "Es ist fraglich", kommentiert Schwarzmaier, "ob er dazu berechtigt war, denn Münchhöf gehörte, wie weitere Salemer Höfe, zur ehemaligen Klosterherrschaft, also zum unteilbaren und unveräußerlichen Fideikommiß" (S. 82).

Das Privaterbe Ludwigs ging in "voller Höhe" an die Langensteiner Verwandtschaft. Dazu zählten auch Güter und das Palais in Karlsruhe (S. 82).

1826 verkaufte Ludwig die Petershausener Bibliothek für 20.000 Gulden an die Universität Heidelberg. Allerdings waren wertvolle Bücher auch nach Karsruhe verbracht worden. 1831 schenkte die "Witwe" des Grossherzogs Katharina Gräfin von Langenstein (zuvor: Werner) die im Oberhofmarschallamt lagernden Inkunabeln und Frühdrucke der Hochschule. 1839 bot die Domänenkanzlei weitere Bücher der Universität Heidelberg an (Schlechter, ebd., S. 44). bei einer rechtlichen Bewertung dieser Vorgänge muss man beachten, dass auch die Mobilien zum Fideikommiss zählten. Das Fideikommissgut oder Teile davon konnte auch nicht privatrechtlich vererbt werden.

(Die im zitierten Katalog nicht ausgewerteten Rechtsgutachten Klübers zu Salem liegen mir in Kopie vor. Eine genaue Sichtung steht noch aus.)

Zu Glasgemälden aus der Freiburger Kartause: "Die Glasgemaelde sollen gegen Einvierteljahrtausend auf dem Speicherboden von St. Blasien gelegen haben, kamen dann nach der Saekularisation um 1807 in den Besitz des Barons Eichtal, dann 1820 an den Grossherzog Ludwig von Baden, der sie 1826 auf Schloss Langenstein unterbrachte, bis dieses samt seinen Kostbarkeiten 1848 an den Grafen Douglas kam. Im Besitze der Familie Douglas blieben die Gemaelde bis zur Versteigerung im Mai 1897, wodurch sie in alle Winde zerstreut wurden." (Pfeilsticker ).

Siehe auch:

Katalog der gräfl. W. Douglas'schen Sammlung alter Glasgemälde auf Schloß Langenstein : Versteigerung zu Köln, den 25. November 1897, durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

Körperschaft: Gräfl.-W.-Douglas'sche Sammlung Alter Glasgemälde

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

Erschienen: Köln : DuMont Schauberg, 1897

Umfang: IV, 38 S., [10] Bl. : Ill.

Nach http://archiv.twoday.net/stories/2835338 betrug Ludwigs Privatvermögen gut 3 Mio. Gulden, die ganz an die Langensteiner fielen.

Sein Amtsnachfolger Leopold stand natürlich nicht mit leeren Händen da, da sich an der Zivilliste bedienen konnte und ihm die Hofdomänen (vor allem Schlösser) zur Verfügung standen.

Wenn Ludwig sein ganzes Privatvermögen (Grundbesitz und Geld) dem langensteinischen Stammgut zugeschlagen hat (Ludwigs Testament liegt wohl - für mich - unzugänglich im Familienarchiv im GLAK), ergibt sich für die Kulturgüter in grossherzoglichen Sammlungen, die sowohl vor wie nach 1830 sich dort befanden (also nicht von den Langensteinern beansprucht wurden), dass sie nicht grossherzogliches Privatvermögen sein können. Sie wurden allerdings von den Vorständen der entsprechenden Anstalten als solches angesehen, weil man nicht korrekt zwischen Privatvermögen des Regenten (alles, was er mit seinem Schatullgut erwarb bzw. als Privatmann geschenkt erhielt) und gebundenem Hausvermögen unterschied. Das gebundene Hausvermögen nannte man den Hausfideikommiss. Dieser war an die Regentenwürde gebunden und musste beim Wechsel der Dynastie beim Land bleiben (Begründung: http://archiv.twoday.net/stories/2911243/ ). Auch die Kroninsignien gehörten zum Hausschmuck des Hausfideikommisses, es ist aber sonnenklar, dass sie als Symbole der Landesherrlichkeit staatsrechtlich mit dem Land verbunden waren. 1918 ist nach meiner Ansicht der Hausfideikommiss an das Land Baden gefallen, die von der Jurisprudenz geforderte Entschädigung der dadurch "enteigneten" Dynastie wurde mit dem Gesetz über das Domänenvermögen 1919 vorgenommen. Was dem Haus Baden nicht ausdrücklich zugewiesen wurde (bzw. ohnehin als Allod galt wie Salem oder die anderen Privatschlösser), blieb Staatseigentum.

Wenn also Stücke in den Karlsruher Sammlungen sowohl vor als auch nach 1830 präsent waren, handelt es sich auf keinen Fall um grossherzogliches Privatvermögen, sondern entweder um (an das Land gebundene) Hausfideikommissvermögen oder Staatsgut (was man hinsichtlich des Säkularisationsgutes annehmen muss).

Nachtrag: Die angeführten Fakten beruhen auf der gründlichen Aufarbeitung der Geschichte von Schloss Langenstein: Franz Götz und Alois Beck, Schloß und Herrschaft Langenstein im Hegau, Singen 1972. Götz hat das Langensteiner Archiv auswerten können, in dem sich insbesondere eine gedruckte Denkschrift zum Langensteinischen Stammgut als wichtig erwies. Der Titel wird leider nicht zitiert, es wäre durchaus denkbar, dass sie noch anderweitig überliefert ist.

S. 228f. wird auf das Erbe Ludwigs eingegangen. Die Langensteiner Verwandtschaft erbte sein ganzes privates Vermögen im Wert von 3.199.525 Gulden. Anm. 4: "Während Katharina von Langenstein und ihre Kinder als Testaments-Erben (Allodialerben) galten, fiel der Fideikommißbesitz des Großherzogs Ludwig an seinen Nachfolger Leopold und an die Markgrafen Wilhelm und Max von Baden." Das Vermögen bestand aus dem Langensteinischen Stammgut im Wert von 1.742684 Gulden, das an Graf Ludwig von Langenstein fiel. Seine Schwester Louise bekam die Herrschaft Heilsperg-Gottmadingen (144.302 Gulden) und ein Kapital von 225.000 Gulden. Nach § 7 des Testaments von 1827 fielen an die Mutter Fahrnisse im Karlsruher Zirkelpalais (18.700 Gulden), Pferde und Wagen (5220 Gulden), das Haus Waldhornstraße 3 in Karlsruhe (12.000 Gulden). Der Rest der Privatverlassenschaft (523.126 Gulden, nämlich Haus in Karlsruhe Waldhornstraße 5, Fahrnisse im Residenzschloss und 496.500 Gulden Kapitalvermögen) wurde nur zur Hälfte ihr als Eigentum zugeschlagen, die andere Hälfte (Bestandteil des Stammgutes) zur lebenslänglichen Nutznießung.

Die oben aufgestellten Behauptungen zur Bedeutung des Jahres 1830 sind nicht zurückzunehmen.

Ludwig stand nicht nur mit dem entstehenden badischen Parlamentarismus auf dem Kriegsfuß, er hat auch die badischen Hausgesetze gebrochen.

Ludwig war der Inbegriff eines geistlosen Offiziers, "ganz ins Fleisch gebacken" (Goethe über ihn), also ohne irgendwelche geistige Interessen oder musische Regungen, der vor allem an Pferden interessiert war (Schwarzmaier in: Salem. Vom Kloster zum Fürstensitz. KA 2002, S. 73).

Gemeinsam mit seinem Bruder Friedrich erhielt er 1802 die Abteien Salem und Petershausen von seinem Vater Carl Friedrich zugewiesen, die 1804 zum Fideikommiss der beiden prinzen geschlagen wurden (später als Bodensee-Fideikommiss bezeichnet).

Obwohl Ludwig bei seinem Regierungsantritt 1818 den Bodenseefideikommiss, der als Apanage für die jüngeren Mitglieder des Fürstenhauses bestimmt war, hätte räumen müssen, blieb er bis zu seinem Tode der Alleinbesitzer (ebd., S. 82). Das war ein klarer Bruch der hausgesetzlichen Vorschriften.

1826 kaufte er seiner Schwägerin, der Witwe des Markgrafen friedrich, die Herrschaft Münchhöf um 160.000 Gulden ab und schlug sie zum Stammgut der 1826 erworbenen Herrschaft Langenstein, der Ausstattung der "Grafen von Gondelsheim", also seiner Geliebten, der Tänzerin Katharina Werner und der gemeinsamen Kinder (siehe dazu http://archiv.twoday.net/stories/2835338 ). "Es ist fraglich", kommentiert Schwarzmaier, "ob er dazu berechtigt war, denn Münchhöf gehörte, wie weitere Salemer Höfe, zur ehemaligen Klosterherrschaft, also zum unteilbaren und unveräußerlichen Fideikommiß" (S. 82).

Das Privaterbe Ludwigs ging in "voller Höhe" an die Langensteiner Verwandtschaft. Dazu zählten auch Güter und das Palais in Karlsruhe (S. 82).

1826 verkaufte Ludwig die Petershausener Bibliothek für 20.000 Gulden an die Universität Heidelberg. Allerdings waren wertvolle Bücher auch nach Karsruhe verbracht worden. 1831 schenkte die "Witwe" des Grossherzogs Katharina Gräfin von Langenstein (zuvor: Werner) die im Oberhofmarschallamt lagernden Inkunabeln und Frühdrucke der Hochschule. 1839 bot die Domänenkanzlei weitere Bücher der Universität Heidelberg an (Schlechter, ebd., S. 44). bei einer rechtlichen Bewertung dieser Vorgänge muss man beachten, dass auch die Mobilien zum Fideikommiss zählten. Das Fideikommissgut oder Teile davon konnte auch nicht privatrechtlich vererbt werden.

(Die im zitierten Katalog nicht ausgewerteten Rechtsgutachten Klübers zu Salem liegen mir in Kopie vor. Eine genaue Sichtung steht noch aus.)

Zu Glasgemälden aus der Freiburger Kartause: "Die Glasgemaelde sollen gegen Einvierteljahrtausend auf dem Speicherboden von St. Blasien gelegen haben, kamen dann nach der Saekularisation um 1807 in den Besitz des Barons Eichtal, dann 1820 an den Grossherzog Ludwig von Baden, der sie 1826 auf Schloss Langenstein unterbrachte, bis dieses samt seinen Kostbarkeiten 1848 an den Grafen Douglas kam. Im Besitze der Familie Douglas blieben die Gemaelde bis zur Versteigerung im Mai 1897, wodurch sie in alle Winde zerstreut wurden." (Pfeilsticker ).

Siehe auch:

Katalog der gräfl. W. Douglas'schen Sammlung alter Glasgemälde auf Schloß Langenstein : Versteigerung zu Köln, den 25. November 1897, durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

Körperschaft: Gräfl.-W.-Douglas'sche Sammlung Alter Glasgemälde

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

Erschienen: Köln : DuMont Schauberg, 1897

Umfang: IV, 38 S., [10] Bl. : Ill.

Nach http://archiv.twoday.net/stories/2835338 betrug Ludwigs Privatvermögen gut 3 Mio. Gulden, die ganz an die Langensteiner fielen.

Sein Amtsnachfolger Leopold stand natürlich nicht mit leeren Händen da, da sich an der Zivilliste bedienen konnte und ihm die Hofdomänen (vor allem Schlösser) zur Verfügung standen.

Wenn Ludwig sein ganzes Privatvermögen (Grundbesitz und Geld) dem langensteinischen Stammgut zugeschlagen hat (Ludwigs Testament liegt wohl - für mich - unzugänglich im Familienarchiv im GLAK), ergibt sich für die Kulturgüter in grossherzoglichen Sammlungen, die sowohl vor wie nach 1830 sich dort befanden (also nicht von den Langensteinern beansprucht wurden), dass sie nicht grossherzogliches Privatvermögen sein können. Sie wurden allerdings von den Vorständen der entsprechenden Anstalten als solches angesehen, weil man nicht korrekt zwischen Privatvermögen des Regenten (alles, was er mit seinem Schatullgut erwarb bzw. als Privatmann geschenkt erhielt) und gebundenem Hausvermögen unterschied. Das gebundene Hausvermögen nannte man den Hausfideikommiss. Dieser war an die Regentenwürde gebunden und musste beim Wechsel der Dynastie beim Land bleiben (Begründung: http://archiv.twoday.net/stories/2911243/ ). Auch die Kroninsignien gehörten zum Hausschmuck des Hausfideikommisses, es ist aber sonnenklar, dass sie als Symbole der Landesherrlichkeit staatsrechtlich mit dem Land verbunden waren. 1918 ist nach meiner Ansicht der Hausfideikommiss an das Land Baden gefallen, die von der Jurisprudenz geforderte Entschädigung der dadurch "enteigneten" Dynastie wurde mit dem Gesetz über das Domänenvermögen 1919 vorgenommen. Was dem Haus Baden nicht ausdrücklich zugewiesen wurde (bzw. ohnehin als Allod galt wie Salem oder die anderen Privatschlösser), blieb Staatseigentum.

Wenn also Stücke in den Karlsruher Sammlungen sowohl vor als auch nach 1830 präsent waren, handelt es sich auf keinen Fall um grossherzogliches Privatvermögen, sondern entweder um (an das Land gebundene) Hausfideikommissvermögen oder Staatsgut (was man hinsichtlich des Säkularisationsgutes annehmen muss).

Nachtrag: Die angeführten Fakten beruhen auf der gründlichen Aufarbeitung der Geschichte von Schloss Langenstein: Franz Götz und Alois Beck, Schloß und Herrschaft Langenstein im Hegau, Singen 1972. Götz hat das Langensteiner Archiv auswerten können, in dem sich insbesondere eine gedruckte Denkschrift zum Langensteinischen Stammgut als wichtig erwies. Der Titel wird leider nicht zitiert, es wäre durchaus denkbar, dass sie noch anderweitig überliefert ist.

S. 228f. wird auf das Erbe Ludwigs eingegangen. Die Langensteiner Verwandtschaft erbte sein ganzes privates Vermögen im Wert von 3.199.525 Gulden. Anm. 4: "Während Katharina von Langenstein und ihre Kinder als Testaments-Erben (Allodialerben) galten, fiel der Fideikommißbesitz des Großherzogs Ludwig an seinen Nachfolger Leopold und an die Markgrafen Wilhelm und Max von Baden." Das Vermögen bestand aus dem Langensteinischen Stammgut im Wert von 1.742684 Gulden, das an Graf Ludwig von Langenstein fiel. Seine Schwester Louise bekam die Herrschaft Heilsperg-Gottmadingen (144.302 Gulden) und ein Kapital von 225.000 Gulden. Nach § 7 des Testaments von 1827 fielen an die Mutter Fahrnisse im Karlsruher Zirkelpalais (18.700 Gulden), Pferde und Wagen (5220 Gulden), das Haus Waldhornstraße 3 in Karlsruhe (12.000 Gulden). Der Rest der Privatverlassenschaft (523.126 Gulden, nämlich Haus in Karlsruhe Waldhornstraße 5, Fahrnisse im Residenzschloss und 496.500 Gulden Kapitalvermögen) wurde nur zur Hälfte ihr als Eigentum zugeschlagen, die andere Hälfte (Bestandteil des Stammgutes) zur lebenslänglichen Nutznießung.

Die oben aufgestellten Behauptungen zur Bedeutung des Jahres 1830 sind nicht zurückzunehmen.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das LA BW ist Partner des internationalen Projekts Bernstein, das verschiedene Wasserzeichendatenbanken zusammenführen will.

http://www.bernstein.oeaw.ac.at/

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/search?q=wasserzeichen

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 19:44 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 19:29 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Walter Krämer, Das Recht der kommunalen Archive, in: Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 2005, S. 43-48

Der Mitarbeiter des RP Stuttgart gibt einen Überblick über das für die kommunalen Archive relevante Archivrecht.

S. 45 wird behauptet, wer die Entscheidung über die Archivwürdigkeit zu treffen habe, bestimme der Bürgermeister oder Landrat, da es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handle. Nach herrschender archivrechtlicher Lehre ist der Bewertungsprozess gleichsam weisungsfrei den (Fach)archivaren zugewiesen (so für die Staatsarchive § 2 Abs. 2 landesarchivgesetz BW).

S. 46 wird behauptet, es sei den Kommunen unbenommen "ihre Archive als reine Verwaltungseinrichtungen für ausschließlich dienstinternen Gebrauch zu unterhalten". Da mit Manegold, Archivrecht, von einem verfassungsunmittelbaren Anspruch auf Archivnutzung auszugehen ist, ist diese lebensfremde Erwägung zurückzuweisen. Es dürfte kein Kommunalarchiv geben, das nicht durch Selbstbindung (Art. 3 GG) externe Benutzer zulassen müsste. Dass der Nutzungsanspruch des Gesetzes für kommunales Archivgut nicht gilt, ist ein grundlegender Makel des Gesetzes und mit internationalen Grundsätzen von Archivöffentlichkeit nicht vereinbar.

Der Mitarbeiter des RP Stuttgart gibt einen Überblick über das für die kommunalen Archive relevante Archivrecht.

S. 45 wird behauptet, wer die Entscheidung über die Archivwürdigkeit zu treffen habe, bestimme der Bürgermeister oder Landrat, da es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handle. Nach herrschender archivrechtlicher Lehre ist der Bewertungsprozess gleichsam weisungsfrei den (Fach)archivaren zugewiesen (so für die Staatsarchive § 2 Abs. 2 landesarchivgesetz BW).

S. 46 wird behauptet, es sei den Kommunen unbenommen "ihre Archive als reine Verwaltungseinrichtungen für ausschließlich dienstinternen Gebrauch zu unterhalten". Da mit Manegold, Archivrecht, von einem verfassungsunmittelbaren Anspruch auf Archivnutzung auszugehen ist, ist diese lebensfremde Erwägung zurückzuweisen. Es dürfte kein Kommunalarchiv geben, das nicht durch Selbstbindung (Art. 3 GG) externe Benutzer zulassen müsste. Dass der Nutzungsanspruch des Gesetzes für kommunales Archivgut nicht gilt, ist ein grundlegender Makel des Gesetzes und mit internationalen Grundsätzen von Archivöffentlichkeit nicht vereinbar.

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 19:28 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.fotostoria.de/?p=590

Glückwunsch an dieses hilfreiche Weblog zum Thema Fotografie/Fotogeschichte/Fotoarchive. ARCHIVALIAs Rubrik Fotoüberlieferung

http://archiv.twoday.net/topics/Fotoueberlieferung/

profitierte häufig von Fotostorias Hinweisen. (ARCHIVALIA besteht übrigens am 5. Februar 2007 4 Jahre!)

Glückwunsch an dieses hilfreiche Weblog zum Thema Fotografie/Fotogeschichte/Fotoarchive. ARCHIVALIAs Rubrik Fotoüberlieferung

http://archiv.twoday.net/topics/Fotoueberlieferung/

profitierte häufig von Fotostorias Hinweisen. (ARCHIVALIA besteht übrigens am 5. Februar 2007 4 Jahre!)

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 18:44 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://commons.wikimedia.org/wiki/Aachener_Stadtrechnungen_XIV_Jahrhundert

Weitere Quellen zu Aachen:

http://del.icio.us/Klausgraf/Aachen

Weitere Quellen zu Aachen:

http://del.icio.us/Klausgraf/Aachen

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 18:34 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Quelle: http://blogdriverswaltz.com/

Quelle: http://blogdriverswaltz.com/In einigen Jahren dürfte es Standard sein, alle Neuigkeiten im Netz über RSS-Feeds zu verbreiten.

Keine besonders gute Einführung bietet:

http://de.wikipedia.org/wiki/RSS

ARCHIVALIA hat nicht nur einen RSS-Feed, jede Rubrik kann gesondert abonniert werden.

Wie Feeds in einem webbasierten Feedreader (Bloglines.com) dargeboten werden, zeigen beispielsweise:

http://www.bloglines.com/public/klausgraf

http://www.bloglines.com/public/netbib

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 18:25 - Rubrik: Unterhaltung

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24410/1.html

Den Telepolis-Artikel über kopal kommentiert kritisch

http://log.netbib.de/archives/2007/01/28/digitale-langzeitarchivierung-kopal/

Den Telepolis-Artikel über kopal kommentiert kritisch

http://log.netbib.de/archives/2007/01/28/digitale-langzeitarchivierung-kopal/

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 14:36 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.geni.com (englisch)

Verwandte können gemeinsam im Netz an ihrer Genealogie basteln. (Danke an Seb. Post.)

Absturz mit Mozilla, IE funktionierte.

Verwandte können gemeinsam im Netz an ihrer Genealogie basteln. (Danke an Seb. Post.)

Absturz mit Mozilla, IE funktionierte.

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 14:16 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

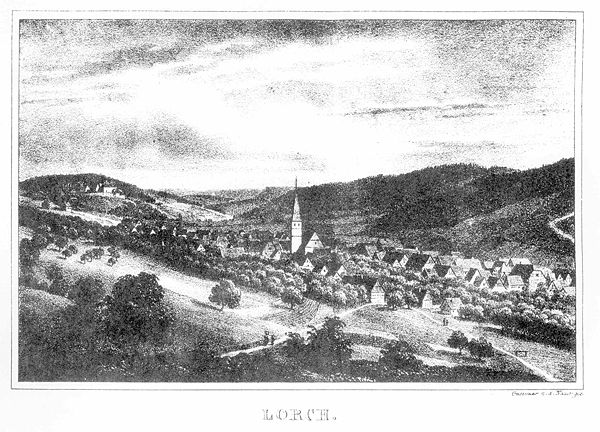

ist online als Faksimile unter

http://commons.wikimedia.org/wiki/Oberamt_Welzheim

Die OAB Welzheim ist hinsichtlich gewisser Auszüge aus dem stark beschädigten "Roten Buch" des Klosters Lorch inzwischen eine Primärquelle.

Zum Kloster Lorch siehe

http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Lorch

http://www.aedph.uni-bayreuth.de/2002/0386.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/Oberamt_Welzheim

Die OAB Welzheim ist hinsichtlich gewisser Auszüge aus dem stark beschädigten "Roten Buch" des Klosters Lorch inzwischen eine Primärquelle.

Zum Kloster Lorch siehe

http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Lorch

http://www.aedph.uni-bayreuth.de/2002/0386.html

KlausGraf - am Sonntag, 28. Januar 2007, 13:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 27. Januar 2007, 16:48 - Rubrik: Miscellanea

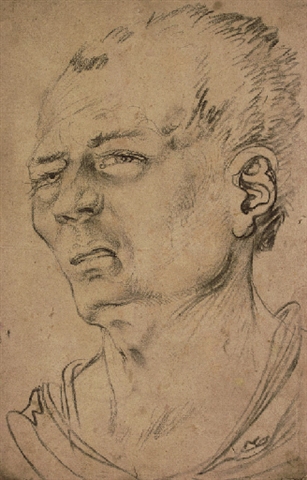

Das Bild «Kopf eines Mannes» von Hans Baldung (1485-1545) ist im New Yorker Auktionshaus Christie´s für 2,88 Millionen Euro versteigert worden. Damit sei ein neuer Weltrekordpreis für den Künstler erzielt worden, teilte das Auktionshaus am Freitag mit. Die Zeichnung «Kopf eines Mannes» gehört in die wichtige Reihe von Kopf-Studien, die Baldung zwischen 1515 und 1530 schuf.

Siehe

http://www.christies.com/LotFinder/lfsearch/LotDescription.aspx?intObjectId=4856026

Angesichts solcher Preise kann man sich gut vorstellen, wie attraktiv der Gedanke für das Haus Baden war, die Markgrafentafel verscherbeln zu können.

Siehe

http://www.christies.com/LotFinder/lfsearch/LotDescription.aspx?intObjectId=4856026

Angesichts solcher Preise kann man sich gut vorstellen, wie attraktiv der Gedanke für das Haus Baden war, die Markgrafentafel verscherbeln zu können.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dokumente aus den Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden 1871/72 über den Übergang der grossh. Sammlungen (überwiegend in Karlsruhe, aber auch in Mannheim) in staatliche Verwaltung (unter Vorbehalt des Eigentumsrechts des Hausfideikommisses) präsentiert:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Verstaatlichung_der_grossherzoglichen_Sammlungen_in_Baden_1872

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Zweite Kammer 1871/72 Beilage III: Budget für 1872/73, S. 40-43

und

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Zweite Kammer 1871/72 Beilagen zu den Protokollen. 5. Beilagenheft, S. 175-184

Die Bekanntmachung der Übernahme erfolgte am 19. Oktober 1872.

Die zu erwartende Vollendung des Sammlungsneubaus führte zu der Erwägung, dass die wissenschaftlichen Sammlungen "dann die freieste und allgemeinste Verwendung finden würden, wenn sie in reine Staatsanstalten umgewandelt würden". Da "für jetzt ein Wechsel im Eigenthum nicht angezeigt erscheint" sollten die dem Grossh. Hausfideicommiß gehörigen Stücke künftig entsprechend gekennzeichnet werden (S. 41).

Hinsichtlich der Hofbibliothek war die Absicht, sie in eine Landesbibliothek umzuwandeln, also "eine nicht nur von den Bewohnern Karlsruhe's, sondern von allen Landesangehörigen in freiester Weise zu gebrauchende Büchersammlung zu schaffen" (ebd.).

Die im Faksimile präsentierten Dokumente erhalten - über die Belegfunktion für die Eigentumsfrage hinaus - wichtige bibliotheks- und museumsgeschichtliche Details und sollten auch von daher willkommen sein.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Verstaatlichung_der_grossherzoglichen_Sammlungen_in_Baden_1872

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Zweite Kammer 1871/72 Beilage III: Budget für 1872/73, S. 40-43

und

Verhandlungen der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Zweite Kammer 1871/72 Beilagen zu den Protokollen. 5. Beilagenheft, S. 175-184

Die Bekanntmachung der Übernahme erfolgte am 19. Oktober 1872.

Die zu erwartende Vollendung des Sammlungsneubaus führte zu der Erwägung, dass die wissenschaftlichen Sammlungen "dann die freieste und allgemeinste Verwendung finden würden, wenn sie in reine Staatsanstalten umgewandelt würden". Da "für jetzt ein Wechsel im Eigenthum nicht angezeigt erscheint" sollten die dem Grossh. Hausfideicommiß gehörigen Stücke künftig entsprechend gekennzeichnet werden (S. 41).

Hinsichtlich der Hofbibliothek war die Absicht, sie in eine Landesbibliothek umzuwandeln, also "eine nicht nur von den Bewohnern Karlsruhe's, sondern von allen Landesangehörigen in freiester Weise zu gebrauchende Büchersammlung zu schaffen" (ebd.).

Die im Faksimile präsentierten Dokumente erhalten - über die Belegfunktion für die Eigentumsfrage hinaus - wichtige bibliotheks- und museumsgeschichtliche Details und sollten auch von daher willkommen sein.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus den aktuellen Referrers:

89 http://www.lawblog.de

29 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-...

28 http://lawblog.de

20 http://www.lawblog.de/index.php/archives/2007/01/2...

17 http://www.lawblog.de/index.php

Ich hoffe Herr RA Vetter mahnt mich wegen des despektierlichen Titels nicht ab. Immerhin hat sein Spitzen-Blawg exzeptionelle Besucherzahlen für ARCHIVALIA verursacht. Mit der Rubrik Archivrecht ist ARCHIVALIA bei Jurablogs.de vertreten und wird von daher auch in juristischen Kreisen ab und an am Rande wahrgenommen.

Update: Die Meldung war unter den Top-Meldungen von Jurablogs zu finden und die Referrers sehen nun in der Nacht zum Samstag so aus:

40 http://www.jurablogs.com

38 http://www.lawblog.de

27 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-...

89 http://www.lawblog.de

29 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-...

28 http://lawblog.de

20 http://www.lawblog.de/index.php/archives/2007/01/2...

17 http://www.lawblog.de/index.php

Ich hoffe Herr RA Vetter mahnt mich wegen des despektierlichen Titels nicht ab. Immerhin hat sein Spitzen-Blawg exzeptionelle Besucherzahlen für ARCHIVALIA verursacht. Mit der Rubrik Archivrecht ist ARCHIVALIA bei Jurablogs.de vertreten und wird von daher auch in juristischen Kreisen ab und an am Rande wahrgenommen.

Update: Die Meldung war unter den Top-Meldungen von Jurablogs zu finden und die Referrers sehen nun in der Nacht zum Samstag so aus:

40 http://www.jurablogs.com

38 http://www.lawblog.de

27 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-...

KlausGraf - am Freitag, 26. Januar 2007, 17:06 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Handschriften: Die Entdeckung hat erst begonnen

Die kostbaren Inkunabeln der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe sollten versilbert werden. Erst der Protest von Kunstfreunden und Wissenschaftlern aus aller Welt verhinderte den unklugen Ausverkauf – vorerst … / von Christiane Fricke

(...) Bevor weitere übereilte Aktionen Schaden anrichten, empfiehlt sich die Erinnerung an einen prominenten Fall der Vergangenheit. Als Mitte der 1950er Jahre der Verkauf des Echternacher Codex durch das Haus Sachsen-Coburg ins Ausland drohte, führte der damalige Direktor des Germanischen Nationalmuseums und Verhandlungsführer, Ludwig Grote, die Tugenden Besonnenheit, Kompetenz und Kreativität ins Feld. Und dann besaß er noch etwas, ohne das er hätte einpacken können: Kampfgeist. Der ist nötig, denn worum es in Karlsruhe geht, sind geschlossene und gewachsene Ensembles, prachtvolle Stücke in erhaltenem Kontext, etwa die illuminierten Schriften von der Predigtsammlung des 10. Jahrhunderts bis zum „Karlsruher Tulpenbuch“ aus dem 18. Jahrhundert.

Ein Spitzenstück ist auch das lateinisch verfaßte „Stundenbuch des Markgraphen Christoph I.“, geschrieben Ende des 15. Jahrhunderts in Nordfrankreich, möglicherweise Paris, auf außerordentlich feinem Pergament in einer sehr regelmäßigen humanistischen Bastarda mit rundlichem Duktus. Gekennzeichnet ist es „für den Gebrauch von Rom“ und damit als Exportgut – die Redaktion der Texte folgt also der überall geltenden römischen Ordnung. Das nachträglich eingefügte Stifterbild auf Blatt 18 verso zeigt den Markgrafen Christoph als knienden jungen Mann in der oberen und sein Wappen in der unteren Bildhälfte. Ob es derselbe Maler war, der es in eine kühn bewegte, blutrote Ranke hinein komponierte? Berückend ist das lebhafte Kolorit: Diese Künstler kannten keine Scheu vor Rottönen!

Blatt 19 recto zeigt eine Verkündigung an Maria. Damit beginnt in einem Stundenbuch üblicherweise der Gebetszyklus zu Ehren Marias. Als Rahmen dient eine typische Streublumenbordüre mit Akanthusranke und Drolerien auf Goldgrund. Bei dem Schriftband am linken Rand handelt es sich um ein weniger gängiges Dekor-Element. Darauf antwortet Maria dem Engel: „Siehe ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe wie Du gesagt hast.“ Demut ist hier das Thema, die höchste aller Tugenden nach damaligem Verständnis. Wie die Buchstaben T S O E aufzulösen sind, die sich auch auf dem kurzen Schriftband rechts außen und auch auf dem Stifterbild wiederfinden, ist eine der noch nicht geklärten Fragen. (...)

Das „Klarenbuch“ hat eine Straßburger Nonne gestaltet, in kräftigen Farben mit viel formatfüllendem, meist weiblichem Personal. Alle Beteiligten haben rote Bäckchen und einen innigen, gefühlsbetonten Gesichtsausdruck – auch auf Blatt 105 verso, das die heilige Klara auf dem Sterbebett zeigt, die von der Mutter Gottes gekrönt wird. Christus hält die Seele Klaras in seinen Armen, so wie er es auf den Bildern vom Tod Mariens tut. Die gefühlsinnige Darstellung ist typisch für eine Nonnenhandschrift. Ebenso die reiche Ausstattung der Miniaturen mit Spruchbändern. Sie liefern mystische Ausdeutungen des Geschehens. Weil diese von Frauen gestalteten Handschriften bislang als minderwertig angesehen wurden, steht ihre Erforschung noch ganz am Anfang. Entdeckt hat sie vor 15 Jahren der amerikanische Mittelalterspezialist Jeffrey F. Hamburger. Er war es auch, der den internationalen Gelehrten-Protest initiierte, um den vorschnellen Verkauf der badischen Handschriften zu verhindern. Zu viel noch ist aus diesen Stücken zu lernen …

(Schöner Bericht mit 7 farbigen Illustationen aus den in der Karlsruher Handschriftenausstellung gezeigten Stücke von der Kunsthistorikerin Dr. Christiane Fricke, die für das Handelsblatt und andere über den Kunstmarkt berichtet. Frickes Spezialgebiet ist Photo- und Videokunst, die "Inkunabeln" wollen wir ihr deshalb mal großzügig durchgehen lassen, zumal die Landesregierung die ja auch schon für's Verscherbeln in Aussicht genommen hatte...) T S O E soll für TRIW STET ON END stehen, die als "Fidelitas - Treue" spätestens seit der skandalösen Missachtung des Stifterwillens durch das Infragestellen der Wirksamkeit der Zähringer-Stiftung gründlich auf den Hund gekommene Devise des Markgrafenhauses.

Die kostbaren Inkunabeln der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe sollten versilbert werden. Erst der Protest von Kunstfreunden und Wissenschaftlern aus aller Welt verhinderte den unklugen Ausverkauf – vorerst … / von Christiane Fricke

(...) Bevor weitere übereilte Aktionen Schaden anrichten, empfiehlt sich die Erinnerung an einen prominenten Fall der Vergangenheit. Als Mitte der 1950er Jahre der Verkauf des Echternacher Codex durch das Haus Sachsen-Coburg ins Ausland drohte, führte der damalige Direktor des Germanischen Nationalmuseums und Verhandlungsführer, Ludwig Grote, die Tugenden Besonnenheit, Kompetenz und Kreativität ins Feld. Und dann besaß er noch etwas, ohne das er hätte einpacken können: Kampfgeist. Der ist nötig, denn worum es in Karlsruhe geht, sind geschlossene und gewachsene Ensembles, prachtvolle Stücke in erhaltenem Kontext, etwa die illuminierten Schriften von der Predigtsammlung des 10. Jahrhunderts bis zum „Karlsruher Tulpenbuch“ aus dem 18. Jahrhundert.

Ein Spitzenstück ist auch das lateinisch verfaßte „Stundenbuch des Markgraphen Christoph I.“, geschrieben Ende des 15. Jahrhunderts in Nordfrankreich, möglicherweise Paris, auf außerordentlich feinem Pergament in einer sehr regelmäßigen humanistischen Bastarda mit rundlichem Duktus. Gekennzeichnet ist es „für den Gebrauch von Rom“ und damit als Exportgut – die Redaktion der Texte folgt also der überall geltenden römischen Ordnung. Das nachträglich eingefügte Stifterbild auf Blatt 18 verso zeigt den Markgrafen Christoph als knienden jungen Mann in der oberen und sein Wappen in der unteren Bildhälfte. Ob es derselbe Maler war, der es in eine kühn bewegte, blutrote Ranke hinein komponierte? Berückend ist das lebhafte Kolorit: Diese Künstler kannten keine Scheu vor Rottönen!

Blatt 19 recto zeigt eine Verkündigung an Maria. Damit beginnt in einem Stundenbuch üblicherweise der Gebetszyklus zu Ehren Marias. Als Rahmen dient eine typische Streublumenbordüre mit Akanthusranke und Drolerien auf Goldgrund. Bei dem Schriftband am linken Rand handelt es sich um ein weniger gängiges Dekor-Element. Darauf antwortet Maria dem Engel: „Siehe ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe wie Du gesagt hast.“ Demut ist hier das Thema, die höchste aller Tugenden nach damaligem Verständnis. Wie die Buchstaben T S O E aufzulösen sind, die sich auch auf dem kurzen Schriftband rechts außen und auch auf dem Stifterbild wiederfinden, ist eine der noch nicht geklärten Fragen. (...)

Das „Klarenbuch“ hat eine Straßburger Nonne gestaltet, in kräftigen Farben mit viel formatfüllendem, meist weiblichem Personal. Alle Beteiligten haben rote Bäckchen und einen innigen, gefühlsbetonten Gesichtsausdruck – auch auf Blatt 105 verso, das die heilige Klara auf dem Sterbebett zeigt, die von der Mutter Gottes gekrönt wird. Christus hält die Seele Klaras in seinen Armen, so wie er es auf den Bildern vom Tod Mariens tut. Die gefühlsinnige Darstellung ist typisch für eine Nonnenhandschrift. Ebenso die reiche Ausstattung der Miniaturen mit Spruchbändern. Sie liefern mystische Ausdeutungen des Geschehens. Weil diese von Frauen gestalteten Handschriften bislang als minderwertig angesehen wurden, steht ihre Erforschung noch ganz am Anfang. Entdeckt hat sie vor 15 Jahren der amerikanische Mittelalterspezialist Jeffrey F. Hamburger. Er war es auch, der den internationalen Gelehrten-Protest initiierte, um den vorschnellen Verkauf der badischen Handschriften zu verhindern. Zu viel noch ist aus diesen Stücken zu lernen …

(Schöner Bericht mit 7 farbigen Illustationen aus den in der Karlsruher Handschriftenausstellung gezeigten Stücke von der Kunsthistorikerin Dr. Christiane Fricke, die für das Handelsblatt und andere über den Kunstmarkt berichtet. Frickes Spezialgebiet ist Photo- und Videokunst, die "Inkunabeln" wollen wir ihr deshalb mal großzügig durchgehen lassen, zumal die Landesregierung die ja auch schon für's Verscherbeln in Aussicht genommen hatte...) T S O E soll für TRIW STET ON END stehen, die als "Fidelitas - Treue" spätestens seit der skandalösen Missachtung des Stifterwillens durch das Infragestellen der Wirksamkeit der Zähringer-Stiftung gründlich auf den Hund gekommene Devise des Markgrafenhauses.

BCK - am Freitag, 26. Januar 2007, 15:52 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.wikimedia.de/2007/01/wikimedia-deutschland-unterzeichnet-eu-petition-zu-open-access/

"Wikimedia Deutschland hat sich der Petition für den garantierten öffentlichen Zugang zu öffentlich finanzierten Forschungsergebnissen (Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results) angeschlossen. Der gemeinnützige Verein ruft außerdem dazu auf, sich ebenfalls an der Petition zu beteiligen. Die Petition wurde bereits von weit über 7000 Einzelpersonen und Organisationen unterzeichnet, darunter auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)."

Derzeitiger Pegelstand 8219.

Zum Hintergrund siehe

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=858

"n einem Konsultationsprozess im Sommer 2006 hat auch die DFG die Ergebnisse der Studie kommentiert und insbesondere die Forderung nach dem entgeltfreien Zugriff nachdrücklich und unter Verweis auf die auch in den Verwendungsrichtlinien der DFG beschriebene Praxis unterstützt. Mitte Februar 2007 wird nun in Brüssel eine EU-Konferenz stattfinden, die der möglichen Umsetzung der Empfehlungen auf der Basis der Studie und des anschließenden Konsultationsprozesses dienen soll.

Im Vorfeld der Konferenz ist zu hören, dass die (europäische) Vereinigung der STM-Verleger durch massive Lobbyarbeit versucht, eine Implementierung insbesondere der Empfehlung zu Open Access zu verhindern. Im Rahmen der Knowledge Exchange Initiative von DFG, JISC (UK), SURF (NL) und DeFF (DK) wurde daher verabredet, eine Website mit einer Petition an die Kommission aufzusetzen, die insbesondere von möglichst vielen Förder- und Forschungsorganisationen sowie einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterzeichnet werden soll, um so nachdrücklich für die Umsetzung der Open Access Empfehlung zu werben. Im Verlauf der Brüsseler Februar-Konferenz soll der Kommission zudem vorgetragen werden, welche Organisationen und Institutionen die Umsetzung der Empfehlung durch ein Unterzeichnen der Petition dezidiert unterstützen."

"Wikimedia Deutschland hat sich der Petition für den garantierten öffentlichen Zugang zu öffentlich finanzierten Forschungsergebnissen (Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results) angeschlossen. Der gemeinnützige Verein ruft außerdem dazu auf, sich ebenfalls an der Petition zu beteiligen. Die Petition wurde bereits von weit über 7000 Einzelpersonen und Organisationen unterzeichnet, darunter auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)."

Derzeitiger Pegelstand 8219.

Zum Hintergrund siehe

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=diskussionen&id=858

"n einem Konsultationsprozess im Sommer 2006 hat auch die DFG die Ergebnisse der Studie kommentiert und insbesondere die Forderung nach dem entgeltfreien Zugriff nachdrücklich und unter Verweis auf die auch in den Verwendungsrichtlinien der DFG beschriebene Praxis unterstützt. Mitte Februar 2007 wird nun in Brüssel eine EU-Konferenz stattfinden, die der möglichen Umsetzung der Empfehlungen auf der Basis der Studie und des anschließenden Konsultationsprozesses dienen soll.

Im Vorfeld der Konferenz ist zu hören, dass die (europäische) Vereinigung der STM-Verleger durch massive Lobbyarbeit versucht, eine Implementierung insbesondere der Empfehlung zu Open Access zu verhindern. Im Rahmen der Knowledge Exchange Initiative von DFG, JISC (UK), SURF (NL) und DeFF (DK) wurde daher verabredet, eine Website mit einer Petition an die Kommission aufzusetzen, die insbesondere von möglichst vielen Förder- und Forschungsorganisationen sowie einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterzeichnet werden soll, um so nachdrücklich für die Umsetzung der Open Access Empfehlung zu werben. Im Verlauf der Brüsseler Februar-Konferenz soll der Kommission zudem vorgetragen werden, welche Organisationen und Institutionen die Umsetzung der Empfehlung durch ein Unterzeichnen der Petition dezidiert unterstützen."

KlausGraf - am Freitag, 26. Januar 2007, 13:03 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Studien zu den Illustrationen und zur Text-Bild Struktur des Straßburger Eulenspiegeldrucks S 1515 (Volltext)

heißt die von Julia Buchloh vorgelegte Dissertation von 2005, die im Institut für Literaturwissenschaft an der TU Berlin entstand.

Buchloh konnte für ihre Diss erstmals den im Privatbesitz von Prof. Hucker (Vechta) befindlichen frühesten Druck von 1510/11 mit heranziehen, der erst 1975 entdeckt wurde (das von Peter Honegger 1969 im Einband einer 1580 gefundenen Reineke-Fuchs-Ausgabe gefundene und 1973 im Faksimile veröffentlichte Fragment (16 Bl.) einer Straßburger Eulenspiegelausgabe von 1510/11 gehört offenbar der gleichen Auflage an und dürfte aufgrund der schlechten Druckqualität und nachweisbarer kleiner Fehlerkorrekturen einen Andruck des Ex. S 1510/11 von Hucker darstellen). Aufgrund stilkritischer Analyse kann sie eine Gruppe von qualitativ schwächeren Holzschnitten dem Schweizer Hans Leu d.J. zuweisen, der offenbar bereits 1510/11 in Baldungs Werkstatt tätig war. Interessant der Hinweis auf die wissenschaftliche Unbrauchbarkeit verschiedener vorhandener Faksimiledrucke des Ulenspiegel (erhebliche Retuschierungen, Verwendung von Handpausen statt faksimilierter Fotos etc.), was früher schon moniert wurde, hier aber auch mit Vergleichsabb. belegt ist. Einmal mehr zeigt sich hier, dass Faksimiles keinen Ersatz für die Arbeit mit dem Original bieten. In der Eulenspiegelforschung seien die Illustrationen bislang ohne größere Beachtung geblieben. Gerade Abnutzungsspuren in Druckstöcken und allgemein die Analyse des Illustrationsmaterials und der Bilderzyklen verschiedener Ausgaben können aber für die relative Chronologie undatierter Drucke oder Fragmente und die Überlieferungsgeschichte eines Werkes eine eminente Bedeutung haben.

heißt die von Julia Buchloh vorgelegte Dissertation von 2005, die im Institut für Literaturwissenschaft an der TU Berlin entstand.

Buchloh konnte für ihre Diss erstmals den im Privatbesitz von Prof. Hucker (Vechta) befindlichen frühesten Druck von 1510/11 mit heranziehen, der erst 1975 entdeckt wurde (das von Peter Honegger 1969 im Einband einer 1580 gefundenen Reineke-Fuchs-Ausgabe gefundene und 1973 im Faksimile veröffentlichte Fragment (16 Bl.) einer Straßburger Eulenspiegelausgabe von 1510/11 gehört offenbar der gleichen Auflage an und dürfte aufgrund der schlechten Druckqualität und nachweisbarer kleiner Fehlerkorrekturen einen Andruck des Ex. S 1510/11 von Hucker darstellen). Aufgrund stilkritischer Analyse kann sie eine Gruppe von qualitativ schwächeren Holzschnitten dem Schweizer Hans Leu d.J. zuweisen, der offenbar bereits 1510/11 in Baldungs Werkstatt tätig war. Interessant der Hinweis auf die wissenschaftliche Unbrauchbarkeit verschiedener vorhandener Faksimiledrucke des Ulenspiegel (erhebliche Retuschierungen, Verwendung von Handpausen statt faksimilierter Fotos etc.), was früher schon moniert wurde, hier aber auch mit Vergleichsabb. belegt ist. Einmal mehr zeigt sich hier, dass Faksimiles keinen Ersatz für die Arbeit mit dem Original bieten. In der Eulenspiegelforschung seien die Illustrationen bislang ohne größere Beachtung geblieben. Gerade Abnutzungsspuren in Druckstöcken und allgemein die Analyse des Illustrationsmaterials und der Bilderzyklen verschiedener Ausgaben können aber für die relative Chronologie undatierter Drucke oder Fragmente und die Überlieferungsgeschichte eines Werkes eine eminente Bedeutung haben.

BCK - am Freitag, 26. Januar 2007, 08:08 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 26. Januar 2007, 05:58 - Rubrik: Universitaetsarchive

http://www.peterrueck.ch

Die Neuzugänge der VL Hilfswissenschaften weisen auf die pietätvolle Homepage zu Ehren von Peter Rück (1934-2004) hin, die etliche Volltexte als PDFs enthält, unter anderem:

Zur Diskussion um die Archivgeschichte: Die Anfänge des Archivwesens in der Schweiz (800-1400), in: Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Archivare 26 (1975) S. 5-40

Quelle: peterrueck.ch

Quelle: peterrueck.ch

Die Neuzugänge der VL Hilfswissenschaften weisen auf die pietätvolle Homepage zu Ehren von Peter Rück (1934-2004) hin, die etliche Volltexte als PDFs enthält, unter anderem:

Zur Diskussion um die Archivgeschichte: Die Anfänge des Archivwesens in der Schweiz (800-1400), in: Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Archivare 26 (1975) S. 5-40

Quelle: peterrueck.ch

Quelle: peterrueck.chKlausGraf - am Donnerstag, 25. Januar 2007, 01:20 - Rubrik: Hilfswissenschaften

http://www.erf-goed.be/

http://www.erf-goed.be/

Een erg leuke site is 'Erfgoed in Vlaanderen' van Erf-goed.be. De website verzamelt foto's van Vlaams erfgoed: kerken, monumenten, landschappen, dorpsgezichten. Bezoekers kunnen foto's insturen. Alle foto's worden geplaatst op Flickr op een speciaal account. Met geo-tags wordt een koppeling gelegd naar een locatie op een kaart (zoom in om meer locaties te zien).

Een goed voorbeeld van een 'web 2.0'-toepassing in de humaniora, zoals onlangs besproken op de weblog Semantic Humanities.

Dergelijk erfgoed (voor iedereen zichtbaar en bij velen bekend en geliefd) is natuurlijk bij uitstek geschikt om met hulp van het publiek beschreven te worden. Zouden dergelijke effecten in de tekstuitgave ook bereikt kunnen worden?

Fragt http://www.huygensinstituut.knaw.nl/weblog/index.php?title=foto_s_van_vlaams_erfgoed&more=1&c=1&tb=1&pb=1

Leider schliesst die CC-Lizenz wieder einmal die kommerzielle Nutzung und daher auch die Wikipedia aus.

http://www.erf-goed.be/

Een erg leuke site is 'Erfgoed in Vlaanderen' van Erf-goed.be. De website verzamelt foto's van Vlaams erfgoed: kerken, monumenten, landschappen, dorpsgezichten. Bezoekers kunnen foto's insturen. Alle foto's worden geplaatst op Flickr op een speciaal account. Met geo-tags wordt een koppeling gelegd naar een locatie op een kaart (zoom in om meer locaties te zien).

Een goed voorbeeld van een 'web 2.0'-toepassing in de humaniora, zoals onlangs besproken op de weblog Semantic Humanities.

Dergelijk erfgoed (voor iedereen zichtbaar en bij velen bekend en geliefd) is natuurlijk bij uitstek geschikt om met hulp van het publiek beschreven te worden. Zouden dergelijke effecten in de tekstuitgave ook bereikt kunnen worden?

Fragt http://www.huygensinstituut.knaw.nl/weblog/index.php?title=foto_s_van_vlaams_erfgoed&more=1&c=1&tb=1&pb=1

Leider schliesst die CC-Lizenz wieder einmal die kommerzielle Nutzung und daher auch die Wikipedia aus.

KlausGraf - am Donnerstag, 25. Januar 2007, 01:09 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Beschluss des 101. Landesparteitags der FDP am 5. Januar 2007 in Stuttgart (Antrag des Landesfachausschusses Kultur, eingebracht am 27.11.2006 von Jörg Brehmer, Winnenden)

Beschluss

Handschriftenstreit und die Finanzierung des Schloss Salem

Ausgehend vom Handschriftenstreit und der Finanzierung des Schloss Salems werden folgende Standpunkte der FDP/DVP erklärt:

Stuttgart, den 5. Januar 2007

Beschluss

Handschriftenstreit und die Finanzierung des Schloss Salem

Ausgehend vom Handschriftenstreit und der Finanzierung des Schloss Salems werden folgende Standpunkte der FDP/DVP erklärt:

- Die kulturpolitische Zielsetzung der FDP/DVP in Baden-Württemberg ist es, die Kulturgüter in unserem Land zu erhalten und das Kulturleben zu fördern. Für Forschung und Öffentlichkeit ist der freie Zugang zu diesen Gütern erforderlich.

- Das Land Baden-Württemberg hat bei der Sicherung der Kulturschätze eine zentrale Verantwortung.

- Nach Ansicht der FDP/DVP darf es dabei kein Ausspielen der Kulturträger geben. Diejenigen die Kultur produzieren dürfen nicht gegen die Kulturstätten und -betriebe ausgespielt werden, die sie bewahren.

- Für die Freien Demokraten ist es zweitrangig, ob die Finanzierung durch öffentliche oder private Mittel erfolgt. Die FDP/DVP setzt bei dem Erhalt der Kulturgüter auch auf das gesellschaftliche Engagement von Bürgern und den Einsatz von privaten Stiftungen.

- Die FDP bedauert, dass der Eindruck entstanden ist, das Land Baden-Württemberg gehe nicht angemessen mit seinen Kunstschätzen um. Die Freien Demokraten wirken diesem Eindruck entschieden entgegen.

- Die FDP fordert daher ein umfassendes Konzept, damit sich solche Fälle nicht wiederholen. Dazu gehören unter Anderem die Bestandserfassung der Kulturschätze und Strategien für zukünftiges Handeln.

- Die Aussage des Grundgesetzes "Eigentum verpflichtet" hat sich gerade auf dem Gebiet der Kultur vielfach bewährt. Wir Liberale wollen, dass diese Eigenverpflichtung für alle Akteure, Staat, Stiftungen oder private Eigentümer auch in Zukunft ihren hohen Wert behält.

Stuttgart, den 5. Januar 2007

BCK - am Mittwoch, 24. Januar 2007, 08:46 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Jusos sehen keinen Grund mehr, die SPD zu wählen.

Aus einer Pressemitteilung der Jusos vom 16.1.2007

Seit bald einem Jahr führt Ute Vogt die SPD-Landtagsfraktion im Land. Die Jusos schauten bisher kritisch in den Stuttgarter Landtag und gaben der Pforzheimerin Bewährungsfrist. „Es gibt nicht viele Themen, mit denen man sich im Landtag profilieren kann, aber genau bei diesen versemmelt es die SPD immer wieder.“ so Daniel Campolieti, Sprecher der Jusos. Vorne dran: Ute Vogt. Erst die blamable Vorstellung zum Handschriftenstreit, nun der nächste große Unfug, indem sie mal wieder vorne dran die Kürzung der Einstiegsgehälter fordert. „Wenn Ute Vogt so weitermacht, dann verliert die SPD noch das letzte Profil, wofür sie im Land steht: Bildung“, so Campolieti weiter. „Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn bei der nächsten Landtagswahl ein Ergebnis unter 20% rauskommt. Es gibt ja keinen Grund mehr, uns als Partei zu wählen“.

Gemeint ist vermutlich der vorerst gescheiterte Versuch der SPD, einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu lassen. (Dass die SPD deshalb den Gang zum Staatsgerichtshof antreten will, teilte die Landtagsfraktion am gleichen Tag mit, vgl. http://archiv.twoday.net/stories/3199012 ) Unklar bleibt allerdings die Position der Jusos in dieser Frage. Es steht zu vermuten, dass die Jusos meinen, es gebe wichtigere Themen und es reiche, mit der symbolischen Versteigerung der Landesregierung ein paar Schlagzeilen gemacht zu haben. Von den Jusos hat man seit der ebay-Aktion ("Landesregierung muss unter den Hammer") nämlich auch nichts Substantielles mehr gehört. Die GRÜNEN haben jedenfalls allemal mehr zur Aufklärung beigetragen.

Dass die Nerven blank liegen, liegt offenbar an der letzten, für die SPD desaströs ausgefallenen Forsa-Meinungsumfrage. Danach liegt die Südwest-CDU mit 44% Zustimmung dicht am Ergebnis der Landtagswahl vom März 2006, während die SPD auf 20% abgesackt ist. Die Bönnigheimer Zeitung konstatiert nüchtern, der Streit um den Handschriftenverkauf und dadurch auch bundesweit hervorgerufene Zweifel an der Arbeit des Ministerpräsidenten Günther Oettinger hätten keine Spuren hinterlassen. (Boennigheimer Zeitung 18.1.2007, Vogt liegt weit hinter Oettinger. Parteien / Umfrage gibt SPD nur noch 20 Prozent. Handschriftenstreit schadet CDU nicht / von Andreas Böhme)

Aus einer Pressemitteilung der Jusos vom 16.1.2007

Seit bald einem Jahr führt Ute Vogt die SPD-Landtagsfraktion im Land. Die Jusos schauten bisher kritisch in den Stuttgarter Landtag und gaben der Pforzheimerin Bewährungsfrist. „Es gibt nicht viele Themen, mit denen man sich im Landtag profilieren kann, aber genau bei diesen versemmelt es die SPD immer wieder.“ so Daniel Campolieti, Sprecher der Jusos. Vorne dran: Ute Vogt. Erst die blamable Vorstellung zum Handschriftenstreit, nun der nächste große Unfug, indem sie mal wieder vorne dran die Kürzung der Einstiegsgehälter fordert. „Wenn Ute Vogt so weitermacht, dann verliert die SPD noch das letzte Profil, wofür sie im Land steht: Bildung“, so Campolieti weiter. „Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn bei der nächsten Landtagswahl ein Ergebnis unter 20% rauskommt. Es gibt ja keinen Grund mehr, uns als Partei zu wählen“.

Gemeint ist vermutlich der vorerst gescheiterte Versuch der SPD, einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu lassen. (Dass die SPD deshalb den Gang zum Staatsgerichtshof antreten will, teilte die Landtagsfraktion am gleichen Tag mit, vgl. http://archiv.twoday.net/stories/3199012 ) Unklar bleibt allerdings die Position der Jusos in dieser Frage. Es steht zu vermuten, dass die Jusos meinen, es gebe wichtigere Themen und es reiche, mit der symbolischen Versteigerung der Landesregierung ein paar Schlagzeilen gemacht zu haben. Von den Jusos hat man seit der ebay-Aktion ("Landesregierung muss unter den Hammer") nämlich auch nichts Substantielles mehr gehört. Die GRÜNEN haben jedenfalls allemal mehr zur Aufklärung beigetragen.

Dass die Nerven blank liegen, liegt offenbar an der letzten, für die SPD desaströs ausgefallenen Forsa-Meinungsumfrage. Danach liegt die Südwest-CDU mit 44% Zustimmung dicht am Ergebnis der Landtagswahl vom März 2006, während die SPD auf 20% abgesackt ist. Die Bönnigheimer Zeitung konstatiert nüchtern, der Streit um den Handschriftenverkauf und dadurch auch bundesweit hervorgerufene Zweifel an der Arbeit des Ministerpräsidenten Günther Oettinger hätten keine Spuren hinterlassen. (Boennigheimer Zeitung 18.1.2007, Vogt liegt weit hinter Oettinger. Parteien / Umfrage gibt SPD nur noch 20 Prozent. Handschriftenstreit schadet CDU nicht / von Andreas Böhme)

BCK - am Mittwoch, 24. Januar 2007, 08:21 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Januar 2007, 03:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.urheberrecht.org/news/2914/

Die »FAZ« darf zwei Briefe des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Günter Grass nicht ohne dessen Zustimmung veröffentlichen. Dies entschied das Landgericht Berlin (LG Berlin) am 23.1.2007 durch Urteil (Az. 16 O 908/06 - Veröffentlichung in der ZUM folgt).

Günter Grass hatte der »FAZ« am 10.10.2006 durch einstweilige Verfügung die - im Rahmen der Berichterstattung über seine Aussagen zu seiner Waffen-SS-Zugehörigkeit erfolgte - Veröffentlichung zweier Briefe untersagen lassen, die er 1969/70 an den damaligen Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller gesandt hatte und in denen er diesen aufforderte, sich zu seiner NS-Vergangenheit zu äußern (siehe Meldung vom 11.10.2006). Der hiergegen gerichtete Widerspruch der »FAZ« blieb erfolglos, indem das LG Berlin seinen Beschluss bestätigte.

Dem Antragsteller stehe ein Unterlassungsanspruch gem. § 97 UrhG zu, da die in Frage stehenden Briefe als Werke im urheberrechtlichen Sinne einzuordnen und somit geschützt seien. Zwar gelte dieser Schutz nicht für Mitteilungen mit alltäglichem Inhalt. Hier handele es sich aber um Briefe, die Ausdruck einer individuell geprägten Schöpfung seien, was sich in der sprachlichen und inhaltlichen Gestaltung zeige (in seinem Beschluss hatte das Gericht dabei insbesondere auf die bildhafte Sprache, die verwendeten Stilmittel, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Briefe sowie der Gedankengliederung verwiesen). Auch sei selbst unter Berücksichtigung der Diskussion um die Vergangenheit des Antragstellers der Abdruck weiter Teile der Briefe nicht durch ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt, da die Briefe sich überwiegend nicht mit dieser Problematik beschäftigten. Die Persönlichkeits- und Urheberrechte des Verfassers der Briefe seien in diesem Fall gewichtiger als das Interesse der »FAZ« an der Veröffentlichung, so das LG Berlin.

Wie »PR-inside.com« berichtet, will die »FAZ« gegen die Entscheidung des LG Berlin Berufung einlegen.

Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor, dürftig ist die PM des Gerichts:

http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/kg/presse/archiv/20070123.1345.71600.html

http://www.pr-inside.com/de/abdruck-von-grass-briefen-in-faz-bleib%20t-r43302.htm

Bereits in der einstweiligen Verfügung hatte das Gericht betont, dass die Grass-Briefe «Ausdruck einer individuellen Schöpfung» seien. Es brauche sich dabei nicht um «hochgeistige Erzeugnisse literarischer Prägung zu handeln», wenn sich diese durch die «Art der Sprachgestaltung oder Auseinadersetzung mit wirtschaftlichen, kulturellen, politischen oder sonstigen Fragen von gewöhnlichen Briefen abheben würden».

Niemand wird gern der Heuchelei überführt. Sich mit großer Geste gegenüber einem befreundeten Politiker aufzuspielen, die eigene Verstrickung aber jahrzehntelang zu verschweigen ist ebensowenig guter Stil und eines Nobelpreisträgers würdig wie die Klage wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung gegen die führende Zeitschrift des Landes.

Briefe sind schützbar, wenn sie über alltägliche Mitteilungen hinausgehen, so die herrschende Meinung der Urheberrechtler (Dreier/Schulze ²2006, § 2 Rdnr. 89).

Die Urheberrechtsverletzung, wenn es denn eine war, war ebenso wie die Beeinträchtigung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch die Briefpublikation von Grass meines Erachtens hinzunehmen, da eine Abwägung seiner Rechte und der Pressefreiheit (Art. 5 GG), auf die sich die FAZ berufen kann, zugunsten der Veröffentlichung ausfallen muss. Die Mitgliedschaft von Grass in der Waffen-SS ist eine die Öffentlichkeit wesentlich bewegende Frage. Wenn Grass-Anwalt Paul Hertin die Möglichkeit anspricht, die FAZ hätte auch ohne Abdruck der Briefe über ihren Inhalt informieren können, so ist das zurückzuweisen.