KlausGraf - am Donnerstag, 11. September 2008, 22:00 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Inkunabel D45 liegt beispielsweise komplett online vor:

http://numerique.bibliotheque.bm-lille.fr/sdx/num/incunable_D_45/?qid=sdx_q0&hpp=100&mode=thumb

Ebenso ein gutes Dutzend Manuskripte des Mittelalters und der frühen Neuzeit.

Und viele alte Fotos, Karten und Grafik.

Via http://bibliodyssey.blogspot.com/2008/09/collected-miscellany.html

http://numerique.bibliotheque.bm-lille.fr/sdx/num/incunable_D_45/?qid=sdx_q0&hpp=100&mode=thumb

Ebenso ein gutes Dutzend Manuskripte des Mittelalters und der frühen Neuzeit.

Und viele alte Fotos, Karten und Grafik.

Via http://bibliodyssey.blogspot.com/2008/09/collected-miscellany.html

KlausGraf - am Donnerstag, 11. September 2008, 19:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.walesonline.co.uk/news/cardiff-news/2008/09/10/libraries-go-self-service-91466-21718471/

"CARDIFF’S libraries are to become self-service in the biggest revolution in their 150-year history.

The project, which will cost up to £1m and see all branch libraries close for a week at a time over the coming months, is designed to free up staff and improve the service to library users. [...]

The system will be paid for using some of the money raised from the auction of the city’s 18,000 rare books by Bonhams auctioneers in November."

Dem kann man nur die Überschrift eines Leserbriefs entgegenhalten:

Stop sacrificing our heritage on the quick cash altar

Zum Thema:

http://archiv.twoday.net/stories/5169098/

"CARDIFF’S libraries are to become self-service in the biggest revolution in their 150-year history.

The project, which will cost up to £1m and see all branch libraries close for a week at a time over the coming months, is designed to free up staff and improve the service to library users. [...]

The system will be paid for using some of the money raised from the auction of the city’s 18,000 rare books by Bonhams auctioneers in November."

Dem kann man nur die Überschrift eines Leserbriefs entgegenhalten:

Stop sacrificing our heritage on the quick cash altar

Zum Thema:

http://archiv.twoday.net/stories/5169098/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 11. September 2008, 18:44 - Rubrik: Fotoueberlieferung

KlausGraf - am Donnerstag, 11. September 2008, 18:11 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 11. September 2008, 06:27 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Link-Übersichten

http://hcl.harvard.edu/research/guides/music/resources/digital.html

http://bcdlib.tc.ca/links-subjects-songsandmusic.html

http://delicious.com/Klausgraf/oldmusic

http://hcl.harvard.edu/research/guides/music/resources/digital.html

http://bcdlib.tc.ca/links-subjects-songsandmusic.html

http://delicious.com/Klausgraf/oldmusic

KlausGraf - am Donnerstag, 11. September 2008, 05:36 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

PN 674. Ugljanin, Salih. Pjevanje i pričanje. Novi Pazar, November 24, 1934. Parry Collection. Milman Parry Collection of Oral Literature.

http://chs119.harvard.edu/mpc/songs/mp_songs4.html

Wer sich ein wenig mit Erzählforschung beschäftigt hat, dem sagen die Namen Parry und Lord etwas. Nicht ohne Ehrfurcht lauscht man daher den digitalisierten Schall-Aufnahmen Parrys.

Siehe dazu auch:

http://www.news.harvard.edu/gazette/2008/03.13/01-ballads.html

Den Ansatz verfolgen weiter Beiträge in der Open Access vorliegenden Zeitschrift:

http://journal.oraltradition.org/

http://chs119.harvard.edu/mpc/songs/mp_songs4.html

Wer sich ein wenig mit Erzählforschung beschäftigt hat, dem sagen die Namen Parry und Lord etwas. Nicht ohne Ehrfurcht lauscht man daher den digitalisierten Schall-Aufnahmen Parrys.

Siehe dazu auch:

http://www.news.harvard.edu/gazette/2008/03.13/01-ballads.html

Den Ansatz verfolgen weiter Beiträge in der Open Access vorliegenden Zeitschrift:

http://journal.oraltradition.org/

KlausGraf - am Donnerstag, 11. September 2008, 05:29 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Lersner, Bd. 1, 1706 - Berühmte Chronik, "wie wohl keine andere Stadt sie besitzt" (Kriegk).

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2008/10558/

http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2008/10558/

KlausGraf - am Donnerstag, 11. September 2008, 04:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Anders als spätere Beiträge wurde mein um 17 Uhr 32 eingegebener umfangreicher Kommentar zu der Hoeren-Meldung über Googles Zeitungs-Digitalisierungsprojekt bis jetzt nicht freigeschaltet.

[Inzwischen erfolgt.]

http://www.blog.beck.de/2008/09/09/googles-neues-zeitungsarchiv/

§ 1

Die Google-Archivsuche ist schon lange freigeschaltet, also nichts Neues (auch wenn die meisten davon nichts mitbekommen haben). Mir war sie schon seit mindestens 1-2 Jahren bekannt.

§ 2

Die Digitalisierung soll in Kooperation mit den Zeitungsverlagen erfolgen.

§ 3

Das entscheidende Problem bei allen solchen Projekten ist, dass es hinreichend viele Urheber gibt, die ihre Online-Nutzungsrechte den Verlagen nicht eingeräumt haben. Dieses Problem stellte sich auch der Digitalisierung von Zeitschriften z.B. bei DigiZeitschriften, das ein eklatanter Rechtsbruch ist. Weder der Börsenverein noch die VG Wort können massive Urheberrechtsverletzungen heilen. Dass diese vorliegen, gibt der Rückzug von Klostermann aus DigiZeitschriften aufgrund der Rückrufe von Autoren klar zu erkennen:

http://www.klostermann.de/verlegen/vek_8.htm

§ 4

Das Problem muss de lege lata im Rahmen einer gesetzlichen Lösung des Problems der “verwaisten Werke” (englisch: Orphans) gesucht werden, da bei älteren Ausgaben die Autoren überhaupt nicht mehr kontaktierbar sind.

Es spielt urheberrechtlich keine Rolle, ob Rechtsnachfolger z.B. eines Autors von einem 1910 erschienenen, namentlich gezeichneten Zeitungsartikel (also kein anonymes Werk) greifbar sind, ob sie alle oder nur teilweise greifbar sind (bereits ein nicht auffindbarer Erbe kann die Nutzung verhindern, durch Nichtzustimmung und anschließend durch einstweilige Verfügung, wogegen er für einen Honoraranspruch auf die Mitwirkung aller anderen angewiesen wäre).

§ 5

Gemäß § 38 UrhG Abs. 3 gilt: “Wird der Beitrag einer Zeitung überlassen, so erwirbt der Verleger oder Herausgeber ein einfaches Nutzungsrecht, wenn nichts anderes vereinbart ist.” Der Anwendungsbereich von § 137l Abs. 4 UrhG, der eine Ausübung des Widerspruchsrechts bei unbekannten Nutzungsarten bei Sammelwerken ausschließt, ist also gar nicht gegeben, da die umfassende Rechteeinräumung nicht vorliegt.

§ 6

Das Problem stellt sich natürlich genauso bei von Bibliotheken getragenen Zeitungsarchiven, die unter

http://delicious.com/tag/Digi_Zeitungen

aufgelistet sind.

Zu beachten ist es auch von den Archiven, die Zeitungsausschnittssammlungen digital weiterführen wollen:

http://archiv.twoday.net/stories/4941726/

§ 7

Zur Rechtslage in den USA war bis jetzt vor allem die Tasini-Entscheidung relevant, die freiberuflichen Autoren einen Honoraranspruch und ein Verbietungsrecht gewährte, wenn ihre Werke in Zeitungs- und Zeitschriften-Datenbanken aufgenommen wurden:

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_Co._v._Tasini

Inzwischen liegt Greenberg v. National Geographic Society vor, siehe etwa:

http://www.arl.org/bm~doc/greenberg-final.pdf

Sofern die Digitalisierung im Kontext der gedruckten Ausgabe erfolgt, hat der Autor demnach kein Recht gegenüber dem Verleger, die Verbreitung zu verhindern. Es ist gut möglich, dass dieses Urteil die Entscheidung Googles, wie bei Book Search Faksimiles und OCR-Text zu verbinden, beeinflusst hat.

§ 8

Öffentlich zugängliche Online-Zeitungsarchive werfen neben urheberrechtlichen auch datenschutz- und persönlichkeitsrechtliche Fragen auf. Es wurden in der Vergangenheit Zeitungen in Deutschland von willfährigen (insbesondere Hamburger) Richtern verurteilt, ihre Archive zu “bereinigen”, siehe etwa

http://ra-blog.de/1919-Abmahnwelle-Kalle-vs.-Blogosphaere

Bekanntlich sehen Datenschützern im Internet eine ganz andere Qualität als bei gedruckten Publikationen. Sogar Suchmaschinen sind ihnen ein Dorn im Auge, weil man mit ihnen Personendaten auffinden und verknüpfen kann. Neben Menschen, die ihre Jugendsünden in den gedruckten Zeitungs-Archiven belassen und nicht online ausgestellt haben möchten, ist also auch mit Protesten fehlgeleiteter Datenschützer zu rechnen.

[Inzwischen erfolgt.]

http://www.blog.beck.de/2008/09/09/googles-neues-zeitungsarchiv/

§ 1

Die Google-Archivsuche ist schon lange freigeschaltet, also nichts Neues (auch wenn die meisten davon nichts mitbekommen haben). Mir war sie schon seit mindestens 1-2 Jahren bekannt.

§ 2

Die Digitalisierung soll in Kooperation mit den Zeitungsverlagen erfolgen.

§ 3

Das entscheidende Problem bei allen solchen Projekten ist, dass es hinreichend viele Urheber gibt, die ihre Online-Nutzungsrechte den Verlagen nicht eingeräumt haben. Dieses Problem stellte sich auch der Digitalisierung von Zeitschriften z.B. bei DigiZeitschriften, das ein eklatanter Rechtsbruch ist. Weder der Börsenverein noch die VG Wort können massive Urheberrechtsverletzungen heilen. Dass diese vorliegen, gibt der Rückzug von Klostermann aus DigiZeitschriften aufgrund der Rückrufe von Autoren klar zu erkennen:

http://www.klostermann.de/verlegen/vek_8.htm

§ 4

Das Problem muss de lege lata im Rahmen einer gesetzlichen Lösung des Problems der “verwaisten Werke” (englisch: Orphans) gesucht werden, da bei älteren Ausgaben die Autoren überhaupt nicht mehr kontaktierbar sind.

Es spielt urheberrechtlich keine Rolle, ob Rechtsnachfolger z.B. eines Autors von einem 1910 erschienenen, namentlich gezeichneten Zeitungsartikel (also kein anonymes Werk) greifbar sind, ob sie alle oder nur teilweise greifbar sind (bereits ein nicht auffindbarer Erbe kann die Nutzung verhindern, durch Nichtzustimmung und anschließend durch einstweilige Verfügung, wogegen er für einen Honoraranspruch auf die Mitwirkung aller anderen angewiesen wäre).

§ 5

Gemäß § 38 UrhG Abs. 3 gilt: “Wird der Beitrag einer Zeitung überlassen, so erwirbt der Verleger oder Herausgeber ein einfaches Nutzungsrecht, wenn nichts anderes vereinbart ist.” Der Anwendungsbereich von § 137l Abs. 4 UrhG, der eine Ausübung des Widerspruchsrechts bei unbekannten Nutzungsarten bei Sammelwerken ausschließt, ist also gar nicht gegeben, da die umfassende Rechteeinräumung nicht vorliegt.

§ 6

Das Problem stellt sich natürlich genauso bei von Bibliotheken getragenen Zeitungsarchiven, die unter

http://delicious.com/tag/Digi_Zeitungen

aufgelistet sind.

Zu beachten ist es auch von den Archiven, die Zeitungsausschnittssammlungen digital weiterführen wollen:

http://archiv.twoday.net/stories/4941726/

§ 7

Zur Rechtslage in den USA war bis jetzt vor allem die Tasini-Entscheidung relevant, die freiberuflichen Autoren einen Honoraranspruch und ein Verbietungsrecht gewährte, wenn ihre Werke in Zeitungs- und Zeitschriften-Datenbanken aufgenommen wurden:

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_Co._v._Tasini

Inzwischen liegt Greenberg v. National Geographic Society vor, siehe etwa:

http://www.arl.org/bm~doc/greenberg-final.pdf

Sofern die Digitalisierung im Kontext der gedruckten Ausgabe erfolgt, hat der Autor demnach kein Recht gegenüber dem Verleger, die Verbreitung zu verhindern. Es ist gut möglich, dass dieses Urteil die Entscheidung Googles, wie bei Book Search Faksimiles und OCR-Text zu verbinden, beeinflusst hat.

§ 8

Öffentlich zugängliche Online-Zeitungsarchive werfen neben urheberrechtlichen auch datenschutz- und persönlichkeitsrechtliche Fragen auf. Es wurden in der Vergangenheit Zeitungen in Deutschland von willfährigen (insbesondere Hamburger) Richtern verurteilt, ihre Archive zu “bereinigen”, siehe etwa

http://ra-blog.de/1919-Abmahnwelle-Kalle-vs.-Blogosphaere

Bekanntlich sehen Datenschützern im Internet eine ganz andere Qualität als bei gedruckten Publikationen. Sogar Suchmaschinen sind ihnen ein Dorn im Auge, weil man mit ihnen Personendaten auffinden und verknüpfen kann. Neben Menschen, die ihre Jugendsünden in den gedruckten Zeitungs-Archiven belassen und nicht online ausgestellt haben möchten, ist also auch mit Protesten fehlgeleiteter Datenschützer zu rechnen.

KlausGraf - am Mittwoch, 10. September 2008, 23:29 - Rubrik: Archivrecht

".... Das Fass lief über, als kürzlich der Kammerjäger geholt werden musste. Im Keller, wo sich noch einige Unterlagen vor Gram über die Feuchtigkeit krümmen und Pilze sprießen lassen, waren Ratten gesichtet worden. Möglicherweise waren die Nager durch die Bauarbeiten am Parkplatz Blankenfelde von ihrem angestammten Platz im Kanalsystem vertrieben worden. „Der Hausmeister hat schnell reagiert und die Schädlingsbekämpfung geholt“, erzählt Ines Polzin. „Das Hauptproblem aber ist dort die hohe Luftfeuchtigkeit“, so die bis vor kurzem für das Archiv zuständige Mitarbeiterin. „Die Kollegen haben sich wirklich bemüht, aber wenn die Bedingungen nicht da sind, sind einem die Hände gebunden“, sagt Polzin. Ihr tue es weh, dass „das Archiv, unser Gedächtnis“ so stiefmütterlich behandelt werde. ...." An einer Lösung wird gearbeitet.

Quelle:

Link zum Artikel in der Märkischen Allgemeinen

Quelle:

Link zum Artikel in der Märkischen Allgemeinen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 10. September 2008, 19:08 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Am Montag, 15. September, eröffnet Bürgermeister Horst Grube um 15 Uhr im Vortragssaal des Stadtarchivs die Ausstellung „Mach Dir ein Bild von Bielefeld“. Projektgruppen von Bielefelder Realschulen beobachteten mit der Kamera Veränderungen und Typisches ihres Stadtteils. Eine Auswahl der Bilder zeigt das Stadtarchiv bis zum 3. Oktober montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Danach wandert die Ausstellung durch fünf Realschulen. Die Termine im Einzelnen: Realschule Bethel (13. bis 31. Oktober); Realschule Jöllenbeck (5. bis 26. November); Luisenschule (1. bis 19. Dezember); Gertrud-Bäumer-Schule (12. bis 30. Januar); Realschule Heepen (9. bis 28. Februar).

Das Projekt „Mach dir ein Bild von Bielefeld“ des Stadtarchivs war 2007 als Landessieger des Wettbewerbs „Archiv und Jugend“ ausgezeichnet worden, der Jugendliche für Inhalte und Aufgaben der Archive in Nordrhein-Westfalen interessieren soll."

Quelle:

http://www.presse-service.de/data.cfm/static/706937.html

s. a. http://www.bielefeld.de/de/biju/stadtar/av/

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/4381877/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 10. September 2008, 19:04 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... "Die Judith von Shimoda" wurde durch Zufall entdeckt. In Brechts Nachlass fanden sich seinerzeit nur einige Stückfragmente – erst kürzlich [2006] wurde im Archiv der bereits 1954 verstorbenen finnischen Schriftstellerin Hella Wuolijoki, mit der Brecht unter anderem am Volksstück "Herr Puntila und sein Knecht Matti" gearbeitet hatte, eine Endfassung entdeckt, aus welcher der Literaturwissenschafter Hans Peter Neureuter eine Spielfassung destilliert hat. ...."

Quelle:

http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3905&Alias=wzo&cob=370462

Mehr dazu:

http://www.freitag.de/2007/07/07071501.php

http://www.welt.de/welt_print/article2410637/Wie-neu-ist-dieses-Brecht-Stueck-wirklich.html

Wikipedia-Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Hella_Wuolijoki

Quelle:

http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3905&Alias=wzo&cob=370462

Mehr dazu:

http://www.freitag.de/2007/07/07071501.php

http://www.welt.de/welt_print/article2410637/Wie-neu-ist-dieses-Brecht-Stueck-wirklich.html

Wikipedia-Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Hella_Wuolijoki

Wolf Thomas - am Mittwoch, 10. September 2008, 19:00 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Winston Churchills Hochzeit als damals noch junger britischer Minister ist auf keinem einzigen bekannten Foto dokumentiert. Als er Clementine Hozier 1908 in London das Jawort gab, waren der später Premierminister David Lloyd George und der Herzog von Marlborough zugegen, vor der Kirche jubelten Passanten, König Eduard VII. hatte ein Geschenk geschickt - nur Fotos gibt es keine. Das Churchill-Archiv der Universität Cambridge bat deswegen am Mittwoch um die Mithilfe der Bevölkerung.

Nachforschungen ergaben, dass ein Fotograf zugegen war, aber weder Churchills Familie noch das Archiv sind im Besitz der Aufnahmen."

Quelle:

http://derstandard.at/?url=/?id=1220457856539

Nachforschungen ergaben, dass ein Fotograf zugegen war, aber weder Churchills Familie noch das Archiv sind im Besitz der Aufnahmen."

Quelle:

http://derstandard.at/?url=/?id=1220457856539

Wolf Thomas - am Mittwoch, 10. September 2008, 18:47 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Oftmals "vergessene", aber historisch bedeutsame Orte leben neu auf - außergewöhnliche Klanginstallationen erwarten Sie: am Nicolaimarkt, im St. Annen-Rosengarten, am Jüdischen Friedhof, am Stadtarchiv, am Heimatmuseum, auf dem Poststraßen-Parkplatz, an der Hellen Halle, an der Brüderkirche / Niemöllerhaus und am Stadttheater.

-Stadtarchiv - Erinnerung an die Druckerei Laumanns, zu hören

sind Geräusche von Rotationsmaschinen ...."

via Liste Westfälische Geschichte

s. a. http://www.presse-service.de/data.cfm/static/706390.html

-Stadtarchiv - Erinnerung an die Druckerei Laumanns, zu hören

sind Geräusche von Rotationsmaschinen ...."

via Liste Westfälische Geschichte

s. a. http://www.presse-service.de/data.cfm/static/706390.html

Wolf Thomas - am Mittwoch, 10. September 2008, 18:44 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.interpares.org/ip2/book.cfm

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records

KlausGraf - am Mittwoch, 10. September 2008, 00:58 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://latribunedesarchives.blogspot.com/2008/09/journes-du-patrimoine-le-programme-des.html

Die deutschen Archive halten sich dagegen sehr zurück. Liste deutscher offener Denkmale am kommenden Sonntag:

http://www.tag-des-offenen-denkmals.de

Die deutschen Archive halten sich dagegen sehr zurück. Liste deutscher offener Denkmale am kommenden Sonntag:

http://www.tag-des-offenen-denkmals.de

KlausGraf - am Mittwoch, 10. September 2008, 00:05 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/newsticker/USA-Wikipedia-ist-keine-Grundlage-fuer-richterliche-Entscheidungen--/meldung/115648

"Genau auf diese Einschränkung stützt sich nun die Entscheidung des Bundesgerichts, das den Fall der Äthioperin wieder an das Board of Immigration Appeals (BIA) zur Neuaufnahme zurückverweist. Grund: Die Unzuverlässigkeit von Wikipedia als gültige Referenz vor Gericht , die der Immigration Judge ja selbst in seinem Urteil einräume, würde von einer Reihe von Eigenaussagen von Wikipedia bestätigt, wie z. B. in der Aussage, dass "jeder sich Artikel in einem gegebenen Moment in einem schlimmen Zustand befinden könnte, etwa inmitten eines Edit-Wars oder kürzlich Vandalen zum Opfer gefallen". Da das Urteil des Immigration Judge von der übergeordneten Behörde nicht ohne diese Referenz auf Wikipedia angenommen wurde, so der Schluss des Bundesgerichtes, sei es fehlerhaft."

Wie bereits bei Heise bemerkt wurde, sollten Gerichten der USA bei Asylverfahren eigentlich bessere und vor allem offiziellere Quellen als Wikipedia zur Verfügung stehen, auch wenn es sich um Äthiopien handelt. Es wäre auch rechtswidrig, eine solche Entscheidung allein auf den Brockhaus zu stützen.

"Genau auf diese Einschränkung stützt sich nun die Entscheidung des Bundesgerichts, das den Fall der Äthioperin wieder an das Board of Immigration Appeals (BIA) zur Neuaufnahme zurückverweist. Grund: Die Unzuverlässigkeit von Wikipedia als gültige Referenz vor Gericht , die der Immigration Judge ja selbst in seinem Urteil einräume, würde von einer Reihe von Eigenaussagen von Wikipedia bestätigt, wie z. B. in der Aussage, dass "jeder sich Artikel in einem gegebenen Moment in einem schlimmen Zustand befinden könnte, etwa inmitten eines Edit-Wars oder kürzlich Vandalen zum Opfer gefallen". Da das Urteil des Immigration Judge von der übergeordneten Behörde nicht ohne diese Referenz auf Wikipedia angenommen wurde, so der Schluss des Bundesgerichtes, sei es fehlerhaft."

Wie bereits bei Heise bemerkt wurde, sollten Gerichten der USA bei Asylverfahren eigentlich bessere und vor allem offiziellere Quellen als Wikipedia zur Verfügung stehen, auch wenn es sich um Äthiopien handelt. Es wäre auch rechtswidrig, eine solche Entscheidung allein auf den Brockhaus zu stützen.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Günter Brus, Mitbegründer des "Wiener Aktionismus", Autor, "Bild-Dichter", Bühnenbildner und Zeichner wird 70.

Das Brus-Archiv in seinem Domizil südlich von Graz könnte noch zahlreiche weitere Ausstellungsaktivitäten bestreiten - es umfasst tausende Blätter. Zehn Jahre lang hat das Paar an einem Archiv des Gesamtwerks gearbeitet, das sie im Keller ihres Hauses in St. Veit in der Nähe von Graz angelegt haben. Die Zeichnungen gehen in die Zehntausende, mehr als 800 Bild-Dichtungen und literarische Arbeiten ergänzen das Brus’sche Oeuvre. Arnulf Meinert, Ex-Musiker der Krautrockband Faust, leitet das Brus-Archiv .

Quellen:

http://derstandard.at/?url=/?id=1220457741218

http://www.datum.at/0505/stories/782980/

http://www.sub-bavaria.de/wiki/Arnulf_Meifert

http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Brus

Das Brus-Archiv in seinem Domizil südlich von Graz könnte noch zahlreiche weitere Ausstellungsaktivitäten bestreiten - es umfasst tausende Blätter. Zehn Jahre lang hat das Paar an einem Archiv des Gesamtwerks gearbeitet, das sie im Keller ihres Hauses in St. Veit in der Nähe von Graz angelegt haben. Die Zeichnungen gehen in die Zehntausende, mehr als 800 Bild-Dichtungen und literarische Arbeiten ergänzen das Brus’sche Oeuvre. Arnulf Meinert, Ex-Musiker der Krautrockband Faust, leitet das Brus-Archiv .

Quellen:

http://derstandard.at/?url=/?id=1220457741218

http://www.datum.at/0505/stories/782980/

http://www.sub-bavaria.de/wiki/Arnulf_Meifert

http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Brus

Wolf Thomas - am Dienstag, 9. September 2008, 17:34 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,576313-2,00.html

Der Artikel ist nicht ohne Fehler. Beispiel: "Mittlerweile gibt es schon sechs Ableger von "PLoS ONE" - darunter "PLoS Biology" und "PLoS Medicine"". PLoS One ist nicht die erste Zeitschrift, sondern ein sehr viel später als Biology und Medicine gestartetes interdisziplinäres Journal.

Zum Thema Open Access bemerkt HFrings:

"Dass dieses Thema in Deutschland so wenig voran kommt ist ärgerlich. Die Vorurteile sind sogar unter den Studenten verbreitet. Dabei sollte so ein Artikel, wie der im Spiegel doch deutlich aufzeigen, das andere Möglichkeiten nötig sind. Da bietet sich Open Access doch an. Es will mir einfach nicht in den Kopf, warum so intelligente Leute sich von Fachverlagen dermaßen gängeln lassen, anstatt selbst über ihre Arbeit zu bestimmen."

http://digireg.twoday.net/stories/5178805/

Der Artikel ist nicht ohne Fehler. Beispiel: "Mittlerweile gibt es schon sechs Ableger von "PLoS ONE" - darunter "PLoS Biology" und "PLoS Medicine"". PLoS One ist nicht die erste Zeitschrift, sondern ein sehr viel später als Biology und Medicine gestartetes interdisziplinäres Journal.

Zum Thema Open Access bemerkt HFrings:

"Dass dieses Thema in Deutschland so wenig voran kommt ist ärgerlich. Die Vorurteile sind sogar unter den Studenten verbreitet. Dabei sollte so ein Artikel, wie der im Spiegel doch deutlich aufzeigen, das andere Möglichkeiten nötig sind. Da bietet sich Open Access doch an. Es will mir einfach nicht in den Kopf, warum so intelligente Leute sich von Fachverlagen dermaßen gängeln lassen, anstatt selbst über ihre Arbeit zu bestimmen."

http://digireg.twoday.net/stories/5178805/

KlausGraf - am Dienstag, 9. September 2008, 12:42 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Cherubinos - am Dienstag, 9. September 2008, 07:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

KlausGraf - am Dienstag, 9. September 2008, 02:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Viele Bilder bietet der Aufsatz von Birgit Rückert "Der Reiz des Authentischen". Rückert ist Mitarbeiterin der Salemer Kultur- und Museumsmanagement GmbH und schreibt daher "pro domo".

http://www.badische-heimat.de/neu/projekte/dossier/bodensee/reiz_des-authentischen.pdf

Die der Öffentlichkeit auch bei Führungen nicht gezeigten Bereiche werden als Wohnbereich des markgräflichen Hauses als tabu erklärt, sind aber Schatzkammern von Kulturgütern, die der Öffentlichkeit (und der Inventarisierung durch die Denkmalpflege!) entzogen werden. Siehe dazu:

http://archiv.twoday.net/stories/3175901/

Dieses Bild befindet sich womöglich in Salem, siehe

Dieses Bild befindet sich womöglich in Salem, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/2918302/#2971404

Zum grandiosen Archivraum:

http://archiv.twoday.net/stories/3254173/

Zur Salemer Ausstattung siehe das alte Inventar:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kraus1924/0585

http://www.badische-heimat.de/neu/projekte/dossier/bodensee/reiz_des-authentischen.pdf

Die der Öffentlichkeit auch bei Führungen nicht gezeigten Bereiche werden als Wohnbereich des markgräflichen Hauses als tabu erklärt, sind aber Schatzkammern von Kulturgütern, die der Öffentlichkeit (und der Inventarisierung durch die Denkmalpflege!) entzogen werden. Siehe dazu:

http://archiv.twoday.net/stories/3175901/

Dieses Bild befindet sich womöglich in Salem, siehe

Dieses Bild befindet sich womöglich in Salem, siehehttp://archiv.twoday.net/stories/2918302/#2971404

Zum grandiosen Archivraum:

http://archiv.twoday.net/stories/3254173/

Zur Salemer Ausstattung siehe das alte Inventar:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kraus1924/0585

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

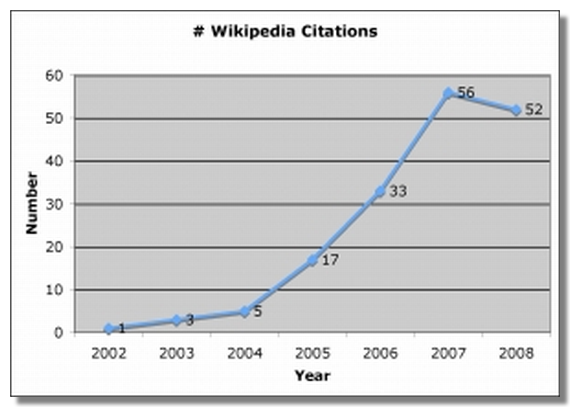

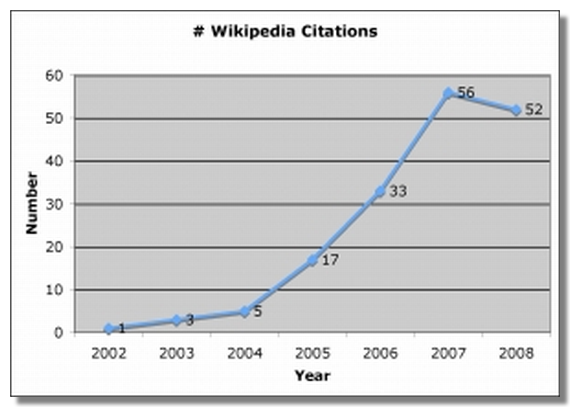

Zuletzt verwiesen wir darauf, dass in Freidok, dem Freiburger Hochschulschriftenserver, nicht wenige Wikipedia-Zitate zu finden sind:

http://archiv.twoday.net/stories/5047438/

Eine neue US-Studie belegt, dass auch in JSTOR und MUSE Wikipedia immer häufiger zitiert wird:

http://digitalscholarship.wordpress.com/2008/09/01/is-wikipedia-becoming-a-respectable-academic-source/

Haber referiert in seinem Beitrag

http://weblog.histnet.ch/archives/1391

zwar die Kritikpunkte am Wikipedia-Zitieren, nicht aber die Gegenargumente von Lisa Spiro.

"Erstens sollten wissenschaftliche Texte nicht auf Lexika-Artikel basieren, zweitens ist Wikipedia zu instabil, um in einer wissenschaftlichen Arbeit zitiert werden zu können, drittens kann man den Informationen in Wikipedia nicht trauen, da auch anonyme Autoren ohne Fachwissen in Wikipedia schreiben können und viertens fehle es Wikipedia-Artikeln an einer Qualitätssicherung, da sie kein Peer-Review-Verfahren zu durchlaufen haben."

Meine Gegenargumente, die sich teilweise mit denen von Spiro decken.

Ad 1:

Selbstverständlich sind spezielle Nachschlagewerke wie das Verfasserlexikon oder die Enzyklopädie der Neuzeit zitierfähig. Wenn die Wikipedia in einem Artikel das Niveau eines solchen Standardwerks erreicht oder übertrifft (und das ist in manchen Gebieten bei vielen Artikeln der Fall), spricht nichts gegen ein Zitat. Die Wikipedia war schon immer etwas anderes als ein allgemeines Konversationslexikon.

Ad 2:

Artikel Felix Fabri. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Juli 2008, 09:16 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Felix_Fabri&oldid=48928804 (Abgerufen: 8. September 2008, 21:42 UTC)

Langt das?

Ad 3:

Entscheidend ist die Qualität des einzelnen Artikels. Viele namhafte Fachleute schreiben an der Wikipedia mit.

Ad 4:

Bei den zitierfähigen gedruckten Nachschlagewerken, an denen ich mitgearbeitet habe, gab es auch kein Peer Review im Sinne einer unabhängigen Begutachtung. Die jeweiligen Redakteure haben mehr oder minder intensiv den Text umgestaltet. In der Wikipedia gibt es keine Redakteure, aber andere Mitarbeiter, die hohe Qualitätsstandards haben und ebenso engagiert redigieren. Richtig ist, dass die Wikipedia zu riesig geworden ist, als dass die vergleichsweise überschaubare Zahl der "Qualitätssicherer" nachkommen könnten.

Spiro: "If scholars carefully evaluate a Wikipedia article’s accuracy, I don’t think there should be any shame in citing it." Das ist exakt meine Position.

Sollen aber Studierende die Wikipedia in Hausarbeiten zitieren dürfen? In meinen eigenen Lehrveranstaltungen plädiere ich dafür, eine äußerst kritische Prüfung vorzunehmen, bevor man die Wikipedia zitiert. 95-99 % aller Artikel sind definitiv nicht zitierfähig.

Studierende lernen mehr, wenn man sie zu strikter quellenkritischer Arbeit anhält, auch wenn daraus womöglich - horribile dictu - ein Wikipedia-Zitat in einer akademischen Hausarbeit resultiert.

* Natürlich darf die Wikipedia zitiert werden, wenn sie Gegenstand der Auseinandersetzung ist (etwa um die erstaunliche Tatsache zu belegen, wie verbreitet noch heute die Rüxner'schen Fälschungen sind:

http://archiv.twoday.net/stories/5069417/ )

* Natürlich darf sie zitiert werden, wenn sie eine besonders prägnante Definition oder eine andere Formulierung bietet. Insbesondere Richter schlagen gern in der Wikipedia nach, wenn sie eine gängige Begriffsbestimmung suchen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_als_Quelle_f%C3%BCr_Gerichte

* Natürlich darf sie zitiert werden, wenn sie Informationen bietet, die in westlichen Sprachen, deren Kenntnis bei Studierenden vorausgesetzt werden darf (Englisch, Französisch), sonst nicht mit zumutbarem Aufwand zu erhalten sind. Voraussetzung ist, dass keine Anhaltspunkte für unseriöse Darstellung gegeben ist.

Wenn es um finnische Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts geht, wird man Studierenden kaum verbieten können, etwa den als "exzellent" von der Community bewerteten Artikel über die Ostkriegszüge zu zitieren:

http://de.wikipedia.org/wiki/Finnische_Ostkriegsz%C3%BCge_1918%E2%80%931920

Darauf wird man sicher allein keine Seminararbeit stützen können und dürfen, aber im Zusammenspiel mit anderen Quellen kann der Artikel zitierfähig sein.

Gleiches gilt generell, wenn bestimmte seriös anmutende Informationen nicht mit zumutbarem Aufwand oder in der gesetzten Frist (z.B. durch Auslandsfernleihe) zu beschaffen sind.

Dies soll keine erschöpfende Liste sein, aber sie kann verdeutlichen, dass es gute Gründe geben kann, die Wikipedia auch in Hausarbeiten anzuführen. Nichts gegen einen strengen Maßstab, aber alles gegen einen unreflektierten Zitierbann!

http://archiv.twoday.net/stories/5047438/

Eine neue US-Studie belegt, dass auch in JSTOR und MUSE Wikipedia immer häufiger zitiert wird:

http://digitalscholarship.wordpress.com/2008/09/01/is-wikipedia-becoming-a-respectable-academic-source/

Haber referiert in seinem Beitrag

http://weblog.histnet.ch/archives/1391

zwar die Kritikpunkte am Wikipedia-Zitieren, nicht aber die Gegenargumente von Lisa Spiro.

"Erstens sollten wissenschaftliche Texte nicht auf Lexika-Artikel basieren, zweitens ist Wikipedia zu instabil, um in einer wissenschaftlichen Arbeit zitiert werden zu können, drittens kann man den Informationen in Wikipedia nicht trauen, da auch anonyme Autoren ohne Fachwissen in Wikipedia schreiben können und viertens fehle es Wikipedia-Artikeln an einer Qualitätssicherung, da sie kein Peer-Review-Verfahren zu durchlaufen haben."

Meine Gegenargumente, die sich teilweise mit denen von Spiro decken.

Ad 1:

Selbstverständlich sind spezielle Nachschlagewerke wie das Verfasserlexikon oder die Enzyklopädie der Neuzeit zitierfähig. Wenn die Wikipedia in einem Artikel das Niveau eines solchen Standardwerks erreicht oder übertrifft (und das ist in manchen Gebieten bei vielen Artikeln der Fall), spricht nichts gegen ein Zitat. Die Wikipedia war schon immer etwas anderes als ein allgemeines Konversationslexikon.

Ad 2:

Artikel Felix Fabri. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Juli 2008, 09:16 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Felix_Fabri&oldid=48928804 (Abgerufen: 8. September 2008, 21:42 UTC)

Langt das?

Ad 3:

Entscheidend ist die Qualität des einzelnen Artikels. Viele namhafte Fachleute schreiben an der Wikipedia mit.

Ad 4:

Bei den zitierfähigen gedruckten Nachschlagewerken, an denen ich mitgearbeitet habe, gab es auch kein Peer Review im Sinne einer unabhängigen Begutachtung. Die jeweiligen Redakteure haben mehr oder minder intensiv den Text umgestaltet. In der Wikipedia gibt es keine Redakteure, aber andere Mitarbeiter, die hohe Qualitätsstandards haben und ebenso engagiert redigieren. Richtig ist, dass die Wikipedia zu riesig geworden ist, als dass die vergleichsweise überschaubare Zahl der "Qualitätssicherer" nachkommen könnten.

Spiro: "If scholars carefully evaluate a Wikipedia article’s accuracy, I don’t think there should be any shame in citing it." Das ist exakt meine Position.

Sollen aber Studierende die Wikipedia in Hausarbeiten zitieren dürfen? In meinen eigenen Lehrveranstaltungen plädiere ich dafür, eine äußerst kritische Prüfung vorzunehmen, bevor man die Wikipedia zitiert. 95-99 % aller Artikel sind definitiv nicht zitierfähig.

Studierende lernen mehr, wenn man sie zu strikter quellenkritischer Arbeit anhält, auch wenn daraus womöglich - horribile dictu - ein Wikipedia-Zitat in einer akademischen Hausarbeit resultiert.

* Natürlich darf die Wikipedia zitiert werden, wenn sie Gegenstand der Auseinandersetzung ist (etwa um die erstaunliche Tatsache zu belegen, wie verbreitet noch heute die Rüxner'schen Fälschungen sind:

http://archiv.twoday.net/stories/5069417/ )

* Natürlich darf sie zitiert werden, wenn sie eine besonders prägnante Definition oder eine andere Formulierung bietet. Insbesondere Richter schlagen gern in der Wikipedia nach, wenn sie eine gängige Begriffsbestimmung suchen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_als_Quelle_f%C3%BCr_Gerichte

* Natürlich darf sie zitiert werden, wenn sie Informationen bietet, die in westlichen Sprachen, deren Kenntnis bei Studierenden vorausgesetzt werden darf (Englisch, Französisch), sonst nicht mit zumutbarem Aufwand zu erhalten sind. Voraussetzung ist, dass keine Anhaltspunkte für unseriöse Darstellung gegeben ist.

Wenn es um finnische Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts geht, wird man Studierenden kaum verbieten können, etwa den als "exzellent" von der Community bewerteten Artikel über die Ostkriegszüge zu zitieren:

http://de.wikipedia.org/wiki/Finnische_Ostkriegsz%C3%BCge_1918%E2%80%931920

Darauf wird man sicher allein keine Seminararbeit stützen können und dürfen, aber im Zusammenspiel mit anderen Quellen kann der Artikel zitierfähig sein.

Gleiches gilt generell, wenn bestimmte seriös anmutende Informationen nicht mit zumutbarem Aufwand oder in der gesetzten Frist (z.B. durch Auslandsfernleihe) zu beschaffen sind.

Dies soll keine erschöpfende Liste sein, aber sie kann verdeutlichen, dass es gute Gründe geben kann, die Wikipedia auch in Hausarbeiten anzuführen. Nichts gegen einen strengen Maßstab, aber alles gegen einen unreflektierten Zitierbann!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hintergrund ist die Benennung des Gymnasiums im siegerländischen Kreuztal nach dem Industriellen Friedrich Flick, um die schon seit Jahrzehnten eine immer wieder aufflammende Debatte geführt wird. Seit Beginn dieses Jahres wendet sich eine Bürgerinitiative ( http://www.flick-ist-kein-vorbild.de )gegen die Benennung.

Im Vorfeld einer Ratssitzung bemerkte der Kreuztaler CDU-Fraktionsvorsitznden in einem Leserbrief folgendes zu den herangezogenen Quellen einer Studie des Münchener Instituts für Zeitgeschichte über den Flick-Konzern während der Nazidiktatur:

" .... Im Vorfeld wird versucht, sogar mit Hilfe von wissenschaftlichen Buchschriebern, deren Quellen z. T. aus dem ehemaligen, kommunistischen Ostblock stammen und die damals als gezelte Desinformation gedient haben, allein auf der Basis des Wirkens und von Friedrich Flick vor und im 2. Weltkrieg zu belegen, dass Flick kein Vorbild für eine Schule sei."

Quelle:

http://www.flick-ist-kein-vorbild.de/download/503729109/WM%C3%BCller_WR060908.pdf

Die zurzeit noch nicht gedruckte Replik der Bürgerinitiative folgte unmittelbar:

"3. Behauptet er, dass die Quellen der aktuellen Studien „z. T. aus dem ehemaligen Ostblock“ stammen, was einen völlig falschen Eindruck erweckt. Richtig ist, dass rund 38 Archive aufgesucht wurden, von denen einige erst nach dem Zerfall der Sowjetunion für westliche Wissenschaftler zugänglich waren. Archive haben die Eigenart alte Originalquellen zu beherbergen, also im Kontext von Flick keine kommunistische Propaganda, sondern alte Originaldokumente, wie Briefwechsel, Pressemitteilungen, Protokolle oder Gerichtsurteile des Flick-Konzerns, der Deutschen Reichsregierung oder von Gerichten. Ernsthafte Wissenschaftler eines renommierten Instituts leisten sich ungern einen „Reinfall“ auf Fälschungen."

Quelle:

http://www.flick-ist-kein-vorbild.de/leserbriefe.php

Zwei Anmerkungen seien hier erwähnt:

1) Auf der Vorstellung der Studie des Buches in Kreuztal bemerkte Harald Wixforth, dass der Bestand R 8122 (Flick-Konzern) des Bundesarchivs Berlin-Lichterfelde zentrale Bedeutung für die Erarbeitung der Studie gehabt habe. Link zur Einleitung des Online-Findbuches: Findbuch-Vorwort

2) Die 2007 erschienen Publikation Kim Christian Priemels "Flick. Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik" führt in ihrem Quellenanhang lediglich des Lettische Staatsarchiv in Riga mit folgenden Beständen P-34 (Wirtschaftliche Generaldirektion), P-69 (Generalkommissar in Riga), P-70 (Reichskommissar für das Ostland), P-98 (Arbeitsverwaltung Riga [dt.]), P-813 (Finanzdepartment der Hauptdirektion der Finanzen), P-828 (Generaldirektion des Handels und der Industrie) und P-958 (Arbeitsverwaltung Riga [let.]) auf.

Leider liegt mir die IfZ-Studie nicht vor, so dass über die weiteren "Ostblock"-Bestände nichts sagen kann. Aber: um den Vorwurf von benutzten "Desinformationsquellen" zu entkräften, liegen bei den Leserinnen und Lesern von Archivalia Erkenntnisse über die genannten Bestände vor, die den geäußerten Verdacht evt. doch stützen könnten.

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5049289/

Im Vorfeld einer Ratssitzung bemerkte der Kreuztaler CDU-Fraktionsvorsitznden in einem Leserbrief folgendes zu den herangezogenen Quellen einer Studie des Münchener Instituts für Zeitgeschichte über den Flick-Konzern während der Nazidiktatur:

" .... Im Vorfeld wird versucht, sogar mit Hilfe von wissenschaftlichen Buchschriebern, deren Quellen z. T. aus dem ehemaligen, kommunistischen Ostblock stammen und die damals als gezelte Desinformation gedient haben, allein auf der Basis des Wirkens und von Friedrich Flick vor und im 2. Weltkrieg zu belegen, dass Flick kein Vorbild für eine Schule sei."

Quelle:

http://www.flick-ist-kein-vorbild.de/download/503729109/WM%C3%BCller_WR060908.pdf

Die zurzeit noch nicht gedruckte Replik der Bürgerinitiative folgte unmittelbar:

"3. Behauptet er, dass die Quellen der aktuellen Studien „z. T. aus dem ehemaligen Ostblock“ stammen, was einen völlig falschen Eindruck erweckt. Richtig ist, dass rund 38 Archive aufgesucht wurden, von denen einige erst nach dem Zerfall der Sowjetunion für westliche Wissenschaftler zugänglich waren. Archive haben die Eigenart alte Originalquellen zu beherbergen, also im Kontext von Flick keine kommunistische Propaganda, sondern alte Originaldokumente, wie Briefwechsel, Pressemitteilungen, Protokolle oder Gerichtsurteile des Flick-Konzerns, der Deutschen Reichsregierung oder von Gerichten. Ernsthafte Wissenschaftler eines renommierten Instituts leisten sich ungern einen „Reinfall“ auf Fälschungen."

Quelle:

http://www.flick-ist-kein-vorbild.de/leserbriefe.php

Zwei Anmerkungen seien hier erwähnt:

1) Auf der Vorstellung der Studie des Buches in Kreuztal bemerkte Harald Wixforth, dass der Bestand R 8122 (Flick-Konzern) des Bundesarchivs Berlin-Lichterfelde zentrale Bedeutung für die Erarbeitung der Studie gehabt habe. Link zur Einleitung des Online-Findbuches: Findbuch-Vorwort

2) Die 2007 erschienen Publikation Kim Christian Priemels "Flick. Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik" führt in ihrem Quellenanhang lediglich des Lettische Staatsarchiv in Riga mit folgenden Beständen P-34 (Wirtschaftliche Generaldirektion), P-69 (Generalkommissar in Riga), P-70 (Reichskommissar für das Ostland), P-98 (Arbeitsverwaltung Riga [dt.]), P-813 (Finanzdepartment der Hauptdirektion der Finanzen), P-828 (Generaldirektion des Handels und der Industrie) und P-958 (Arbeitsverwaltung Riga [let.]) auf.

Leider liegt mir die IfZ-Studie nicht vor, so dass über die weiteren "Ostblock"-Bestände nichts sagen kann. Aber: um den Vorwurf von benutzten "Desinformationsquellen" zu entkräften, liegen bei den Leserinnen und Lesern von Archivalia Erkenntnisse über die genannten Bestände vor, die den geäußerten Verdacht evt. doch stützen könnten.

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/5049289/

Wolf Thomas - am Montag, 8. September 2008, 19:43 - Rubrik: Wahrnehmung

"Die Palastrevolte vom Schwielowsee ist dagegen noch zu frisch fürs Archiv: Unter dem Schock über den Lauf der Ereignisse waren die Sozialdemokraten einstweilen noch vollauf mit dem Lecken der Wunden – und der Selbstzerfleischung beschäftigt."

Quelle: Link zum Artikel in der Presse

"Zeiten ändern sich, Banken verschwinden, Traditionsmarken geben auf, und auch Parteien sind schnell ins Archiv überwiesen, wo sie zwischen Zentrum und Democrazia Cristiana dahindämmern und auf gutwillige und hoffentlich humorgesegnete Doktoranden der Politikwissenschaften warten."

Link zum FAZ-Artikel

Quelle: Link zum Artikel in der Presse

"Zeiten ändern sich, Banken verschwinden, Traditionsmarken geben auf, und auch Parteien sind schnell ins Archiv überwiesen, wo sie zwischen Zentrum und Democrazia Cristiana dahindämmern und auf gutwillige und hoffentlich humorgesegnete Doktoranden der Politikwissenschaften warten."

Link zum FAZ-Artikel

Wolf Thomas - am Montag, 8. September 2008, 19:37 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1) "Schaut doch ins Archiv, da findet ihr die Antworten auf eure Fragen."

Link zum FR-Artikel

2) "Doch es erklärt nicht, warum er in der einen Welt perfekt funktioniert, aber in der anderen keine Anerkennung findet und von sich aus kein Heimatgefühl entwickelt. „Die Frage höre ich nach jedem Länderspiel, die brauche ich nicht immer wieder zu beantworten. Nehmt sie aus dem Archiv”

Link zum Zitat bei Merkur-online

3) "Warum ich mich bei der Nationalmannschaft so wohl fühle? Das habe ich schon so oft erzählt. Schaut einfach mal im Archiv nach."

Link zu berlinonline

Link zum FR-Artikel

2) "Doch es erklärt nicht, warum er in der einen Welt perfekt funktioniert, aber in der anderen keine Anerkennung findet und von sich aus kein Heimatgefühl entwickelt. „Die Frage höre ich nach jedem Länderspiel, die brauche ich nicht immer wieder zu beantworten. Nehmt sie aus dem Archiv”

Link zum Zitat bei Merkur-online

3) "Warum ich mich bei der Nationalmannschaft so wohl fühle? Das habe ich schon so oft erzählt. Schaut einfach mal im Archiv nach."

Link zu berlinonline

Wolf Thomas - am Montag, 8. September 2008, 19:33 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Albert-Sixtus-Archiv ist online erreichbar unter: http://www.albert-sixtus.de/

Wikipedia-Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Sixtus

Wikipedia-Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Sixtus

Wolf Thomas - am Montag, 8. September 2008, 19:32 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Prof. Dr. Bernhard Zeller ist am Sonntag, den 7. September, wenige Tage vor seinem 89. Geburtstag, unerwartet verstorben. Bernhard Zeller war bis zuletzt eine wesentliche Stütze des Deutschen Literaturarchivs Marbach, das auf seine Initiative hin 1955 gegründet worden ist. ....

Quelle:

http://www.berlinerliteraturkritik.de/index.cfm?id=19309

Quelle:

http://www.berlinerliteraturkritik.de/index.cfm?id=19309

Wolf Thomas - am Montag, 8. September 2008, 19:31 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 8. September 2008, 16:12 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44514

Berlusconis Griff nach dem Kulturerbe

VOLKER BREIDECKER

(SZ vom 5.8.2008)

Die drohende Liquidation der Denkmalpflege versetzt der politischen Kultur Italiens den Todesstoß und beraubt Europa kostbarster Schätze

Zitat:

" Seit der Ära des cleveren Cavaliere Silvio Berlusconi, der nun schon zum vierten Mal die Regierung stellt und dessen Maßnahmen den Institutionen und der politischen Kultur des Landes längst irreparable Schäden zugefügt haben, hat sich in der Denkmalpflege, die zum Aufgabenbereich eines von der Verfassung eigens vorgesehenen Ministeriums gehört, ein dramatischer qualitativer Sprung vollzogen - freilich nach unten, zum drohenden Ausverkauf der Kulturgüter. Berlusconi war als Modernisierer angetreten: Das Land sollte sich von möglichst viel altem Plunder trennen. Dazu zählen offenbar nicht nur die tradierten kulturellen Werte und die Schönheiten von Italiens Landschaften, die fortschreitender Kommerzialisierung und Privatisierung preisgegeben sind, sondern auch die Denkmäler und materiellen Kulturgüter: vor allem da, wo diese sich in lukrative Einnahmequellen des Staates verwandeln lassen, der mit den erzielten Erträgen seine Haushaltslöcher stopft oder das Wahlvolk lukrativ belohnt."

Weitere Links zum Thema:

Italy declares Pompeii a state of emergency

John Hooper, The Guardian 5/7/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=43365

Dal New York Times appello all’Italia: non è Disneyland, Pompei va salvata

L’Unità 27/7/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44093

Il New York Times "Salviamo Pompei". Intervista all´archeologo Ellis: ma il sito non va affidato ai privati

la repubblica – Napoli 26/7/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44067

Berlusconis Griff nach dem Kulturerbe

Volker Breidecker, Suddeutsche Zeitung 5/8/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44514

"Todesstoß für den Denkmalschutz" . Silvio Berlusconis drastische Budgetkürzungen haben auf die Kulturnation Italien gravierende Auswirkungen

Gerhard Mumelter, Der Standard 7/8/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44624

Berlusconis „Haushaltsmassaker“ - Eine Kulturnation dankt ab

Gerhard Mumelter, Spiegel online, 7/8/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44567

Rome to offer Disney-style ruins

Tom Kington, The Guardian 15/8/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44860

Belpaese. Le paure degli stranieri. Turismo, una ricchezza ferma

Valerio Castronovo, Il sole 24 ore 22/7/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44326

Historic area of Rome threatened by new car park

Peter Popham, The Independent 1/9/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=45414

From drawing room to ad showroom: the changing face of St Mark's Square

Tom Kington, The Guardian 1/9/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=45385

Via Newsletter von http://www.patrimoniosos.it

Update:

http://log.netbib.de/archives/2008/09/24/todesstoss-fur-italiens-kulturerbe/

http://www.welt.de/welt_print/article2484835/Todesstoss-fuer-Italiens-Kulturerbe.html

Berlusconis Griff nach dem Kulturerbe

VOLKER BREIDECKER

(SZ vom 5.8.2008)

Die drohende Liquidation der Denkmalpflege versetzt der politischen Kultur Italiens den Todesstoß und beraubt Europa kostbarster Schätze

Zitat:

" Seit der Ära des cleveren Cavaliere Silvio Berlusconi, der nun schon zum vierten Mal die Regierung stellt und dessen Maßnahmen den Institutionen und der politischen Kultur des Landes längst irreparable Schäden zugefügt haben, hat sich in der Denkmalpflege, die zum Aufgabenbereich eines von der Verfassung eigens vorgesehenen Ministeriums gehört, ein dramatischer qualitativer Sprung vollzogen - freilich nach unten, zum drohenden Ausverkauf der Kulturgüter. Berlusconi war als Modernisierer angetreten: Das Land sollte sich von möglichst viel altem Plunder trennen. Dazu zählen offenbar nicht nur die tradierten kulturellen Werte und die Schönheiten von Italiens Landschaften, die fortschreitender Kommerzialisierung und Privatisierung preisgegeben sind, sondern auch die Denkmäler und materiellen Kulturgüter: vor allem da, wo diese sich in lukrative Einnahmequellen des Staates verwandeln lassen, der mit den erzielten Erträgen seine Haushaltslöcher stopft oder das Wahlvolk lukrativ belohnt."

Weitere Links zum Thema:

Italy declares Pompeii a state of emergency

John Hooper, The Guardian 5/7/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=43365

Dal New York Times appello all’Italia: non è Disneyland, Pompei va salvata

L’Unità 27/7/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44093

Il New York Times "Salviamo Pompei". Intervista all´archeologo Ellis: ma il sito non va affidato ai privati

la repubblica – Napoli 26/7/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44067

Berlusconis Griff nach dem Kulturerbe

Volker Breidecker, Suddeutsche Zeitung 5/8/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44514

"Todesstoß für den Denkmalschutz" . Silvio Berlusconis drastische Budgetkürzungen haben auf die Kulturnation Italien gravierende Auswirkungen

Gerhard Mumelter, Der Standard 7/8/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44624

Berlusconis „Haushaltsmassaker“ - Eine Kulturnation dankt ab

Gerhard Mumelter, Spiegel online, 7/8/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44567

Rome to offer Disney-style ruins

Tom Kington, The Guardian 15/8/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44860

Belpaese. Le paure degli stranieri. Turismo, una ricchezza ferma

Valerio Castronovo, Il sole 24 ore 22/7/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=44326

Historic area of Rome threatened by new car park

Peter Popham, The Independent 1/9/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=45414

From drawing room to ad showroom: the changing face of St Mark's Square

Tom Kington, The Guardian 1/9/2008

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=45385

Via Newsletter von http://www.patrimoniosos.it

Update:

http://log.netbib.de/archives/2008/09/24/todesstoss-fur-italiens-kulturerbe/

http://www.welt.de/welt_print/article2484835/Todesstoss-fuer-Italiens-Kulturerbe.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sfb626.de/veranstaltungen/aktuelle_veranstaltungen/tagung_typographie_und_literatur.html

Danke an Stephan Kurz

Danke an Stephan Kurz

KlausGraf - am Montag, 8. September 2008, 15:44 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 8. September 2008, 14:57 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.jurablog.com/2008/09/06/geschuetzte-gesetze/

Carl Malamud

Carl Malamud

Foto von:

http://www.pressdemocrat.com/article/20080903/NEWS/809030309/1350&title=Getting_access__one_document_at_a_time#

Foto von:

http://www.pressdemocrat.com/article/20080903/NEWS/809030309/1350&title=Getting_access__one_document_at_a_time#

KlausGraf - am Sonntag, 7. September 2008, 20:53 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://informaledcommunity.atom5.com/miles-college-shreds-1555.html

The library of Miles College, a Historically Black College dating back to 1905, put its law book collection in the dumpster today. I don't know what other lawbooks are available to the students at Miles College law school, but the 4th floor collection had to be cleared. Pleasant-tempered immigrant laborers with no knowledge of the language in which the books were written were hired to shuttle moving dumpster carts out to the larger dumpster in back of the library. Meanwhile, art books, music books, history books, language books and textbooks reflecting the history of Miles College were prepared for shredding by having the back covers ripped off. I found books of folk songs with illustrations, gilt lettering, and intact hardback covers prepared for mincing in this way. The employee available to discuss the issue said it had nothing to do with her. They were told to clear the 4th floor immediately.

Library Website

http://milescc.edu/CampusServices/Library/

The library of Miles College, a Historically Black College dating back to 1905, put its law book collection in the dumpster today. I don't know what other lawbooks are available to the students at Miles College law school, but the 4th floor collection had to be cleared. Pleasant-tempered immigrant laborers with no knowledge of the language in which the books were written were hired to shuttle moving dumpster carts out to the larger dumpster in back of the library. Meanwhile, art books, music books, history books, language books and textbooks reflecting the history of Miles College were prepared for shredding by having the back covers ripped off. I found books of folk songs with illustrations, gilt lettering, and intact hardback covers prepared for mincing in this way. The employee available to discuss the issue said it had nothing to do with her. They were told to clear the 4th floor immediately.

Library Website

http://milescc.edu/CampusServices/Library/

KlausGraf - am Sonntag, 7. September 2008, 20:09 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(Foto: Hinrich Franck)

U. a. die Ibbenbürener Volkszeitung (Link) bringt ein Interview mit dem Musiker Achim Reichel, der auf die Frage "Wie hat man sich die Songauswahl für Ihre Alben vorzustellen? Haben Sie einen Romantik-Almanach im Schrank stehen?" antwortet:

" ..... Ich habe das seltene Glück, dass mich das ungemein interessiert. Früher in der Schule, da hat man uns auch den ollen Ribbeck als Auswendiglernübung verordnet. Da ging es auch nur darum: fehlerfrei aufgesagt, setzen, gute Note, der Nächste. Als ich dann die Platte „Regenballade“ gemacht habe, da wurde mir klar: „Pidder Lüng“, das ist nicht nur ein geiler Text, das ist Action-Kino hoch drei. Das ist keine verstaubte Dichter-und-Denker-Poesie. Dann habe ich mich nach alten Gedichtbüchern und Balladensammlungen umgeschaut, in Hamburg im Staatsarchiv rumgestöbert. Klar, heute gibt es das Internet, das ist ja schon eine große Hilfe. ...."

Wikipedia-Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Achim_Reichel

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 18:29 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus der Besprechung der Westdeutschen Zeitung (Link): " .... Das Publikum begleitet zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Simone Klotz vom Presseamt und Michael Schwemmler vom Liegenschaftsamt, bei ihrem Auftrag, einen „Grund zum Feiern“ zu finden, der die Stadtkasse dank Jubiläumsfest füllen soll. Dabei stoßen Klotz und Schwemmler im Keller unter dem Stadtarchiv auf einen etwas verschrobenen Archivar. ...."

Damit kann wohl kaum der jetzige Stadtarchivar gemeint sein. Wer mag denn dann als Vorlage gedient haben ?

Damit kann wohl kaum der jetzige Stadtarchivar gemeint sein. Wer mag denn dann als Vorlage gedient haben ?

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 18:21 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das komplette Material dieses Dokumentarfilmprojektes soll systematisch aufbereitet im Archiv der Stiftung Deutsche Kinemathek zu Berlin eingelagert und allen Interessierten zugänglich gemacht werden.

Link:

http://www.24hberlin.tv

Link:

http://www.24hberlin.tv

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 18:19 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dietrich Weise während eines FAZ-Interviews (Link) auf die Frage "

Mussten Sie als international bekannter Trainer für den Verband an die Front im Kampf ums Stadion?":

"Ja. Ich habe dieser Tage mal wieder den Schriftwechsel mit dem Fürsten und der Regierung aus meinem Archiv gekramt. Entzückende Briefe sind das! Das war alles sehr wichtig für den Liechtensteiner Fußball. Nur deshalb ist es jetzt auch für den FC Vaduz möglich, in der ersten Schweizer Liga mitzuspielen.

Wikipedpia-Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Weise

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 18:15 - Rubrik: Sportarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Mit dem elektronischen Archiv wird sich auch die bereits imposante Sammlung der Bibliothek erweitern, die wie das Museum und der Otavi-Bahnhof der gemeinnützigen Wissenschaftlichen Gesellschaft Swakopmund untersteht, die derzeit 457 Mitglieder hat. Die Präsenzbibliothek schließt etwa 10000 Bücher ein, darunter auch die bekannte Africana-Sammlung von Ferdinand Stich. Außerdem steht Besuchern dort ein umfassendes Archiv zur Verfügung, das eine Zeitungssammlung von 1898 bis heute, sowie zahlreiche Fotos, Landkarten und Schriftstücke aus allen Wissensgebieten enthält....."

Quelle:

http://www.az.com.na/tourismus/reiseberichte/faszinierende-reise-in-die-vergangenheit.72657.php

Quelle:

http://www.az.com.na/tourismus/reiseberichte/faszinierende-reise-in-die-vergangenheit.72657.php

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 18:07 - Rubrik: Internationale Aspekte

" ..... An der Mauer des ehemaligen Gefängnisses an der Humboldtstraße werden Passanten zukünftig ein Graffiti-Kunstwerk bestaunen können. Das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk“ und „Streetwork Winzerla“ setzen dieses Projekt momentan um. Montag soll es fertig gestellt sein. Motiv sind die Gefängniszellen aus früheren Zeiten im Kontrast zur heutigen Nutzung.

In dem ehemaligen Gefängnis wohnen heute Studenten.

Mit viel Können und Feingefühl bringen die Grafitti-Künstler Richard Hartmann, Janine Czichy sowie die Künstler der Firma „Farbgefühl“ ein Stück deutscher Geschichte von 1897 bis heute an die Gefängnismauer.

Die Finanzierung übernahm mit 1 000 Euro zum größten Teil das Jugendamt. Weitere 400 Euro sponserten das Jugendzentrum Winzerla „Hugo“, der Geschichtswerkstatt Jena e.V und der Jugendclub Winzerla „Midnightfun“.

„So gehen Diktaturen mit ihren Bürgern um!“ - gemäß diesem Motto ist das Grafitti-Kunstwerk ein Beitrag, sich mit der DDR-Geschichte auseinanderzusetzen."

Quelle:

http://www.jenatv.de/nachrichten.php?mn=detail&nwsid=1220619233

In dem ehemaligen Gefängnis wohnen heute Studenten.

Mit viel Können und Feingefühl bringen die Grafitti-Künstler Richard Hartmann, Janine Czichy sowie die Künstler der Firma „Farbgefühl“ ein Stück deutscher Geschichte von 1897 bis heute an die Gefängnismauer.

Die Finanzierung übernahm mit 1 000 Euro zum größten Teil das Jugendamt. Weitere 400 Euro sponserten das Jugendzentrum Winzerla „Hugo“, der Geschichtswerkstatt Jena e.V und der Jugendclub Winzerla „Midnightfun“.

„So gehen Diktaturen mit ihren Bürgern um!“ - gemäß diesem Motto ist das Grafitti-Kunstwerk ein Beitrag, sich mit der DDR-Geschichte auseinanderzusetzen."

Quelle:

http://www.jenatv.de/nachrichten.php?mn=detail&nwsid=1220619233

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 18:05 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus einer Sendung des Deutschlandradios zu archivischen Quellen in den Koblenzer Archiven:

"Die Einrichtung ist alt, sehr alt sogar, aber mit dem, was sie archiviert, kann sie nicht Schritt halten. Deutsche Geschichte ist etwas betagter als das Bundesarchiv in Koblenz mit seinen 100 Jahren. Aber das Archiv ist wesentlich älter als das Bundesland, in dem es steht, also als Rheinland-Pfalz. Und was kann das vormalige Reichsarchiv nun über die Geschichte dieses Bundeslandes erzählen?

......

Weil Archivare sich immer nur mit dem beschäftigen dürfen, was war, wollen sie von dem, was ist, nichts wissen. Das weiß jeder, der sich mit Archivaren und mit Klischees auskennt. Denn wenn sich einer für die Gegenwart interessiert, wird er gar nicht erst Archivar. Oben, im fünften Stock des betonlastigen Bundesarchivbaus, lächelt der Präsident Weber, nein, er grinst, denn er ist technisch ganz vorne:

Weber: "Also ich hab so'n I-Phone von der neuen Generation mit 16 Gigabyte, und ich bin auch ganz begeistert, was man da alles, also was man da alles abspeichern kann, was damit alles machen kann, dass man überall seine E-Mails lesen kann."

Textfassung

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/837882/

Link zur Audio-Datei:

http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2008/09/05/drk_20080905_1307_0efa553d.mp3

"Die Einrichtung ist alt, sehr alt sogar, aber mit dem, was sie archiviert, kann sie nicht Schritt halten. Deutsche Geschichte ist etwas betagter als das Bundesarchiv in Koblenz mit seinen 100 Jahren. Aber das Archiv ist wesentlich älter als das Bundesland, in dem es steht, also als Rheinland-Pfalz. Und was kann das vormalige Reichsarchiv nun über die Geschichte dieses Bundeslandes erzählen?

......

Weil Archivare sich immer nur mit dem beschäftigen dürfen, was war, wollen sie von dem, was ist, nichts wissen. Das weiß jeder, der sich mit Archivaren und mit Klischees auskennt. Denn wenn sich einer für die Gegenwart interessiert, wird er gar nicht erst Archivar. Oben, im fünften Stock des betonlastigen Bundesarchivbaus, lächelt der Präsident Weber, nein, er grinst, denn er ist technisch ganz vorne:

Weber: "Also ich hab so'n I-Phone von der neuen Generation mit 16 Gigabyte, und ich bin auch ganz begeistert, was man da alles, also was man da alles abspeichern kann, was damit alles machen kann, dass man überall seine E-Mails lesen kann."

Textfassung

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/837882/

Link zur Audio-Datei:

http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2008/09/05/drk_20080905_1307_0efa553d.mp3

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 18:00 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die FR (Link) bespricht die o. g. Ausstellung:

" .... Auch hier zeigt sich der unbedingte Wille zur Übersichtlichkeit. Aber nichts gegen Ordnung - nur sollte man sich darauf einstellen: Eigentlich besichtigt man hier ein Archiv. Und es ist ein großartiges, weil ungeheuer vielseitiges Archiv, das man in diesen Tagen im DAM durchstöbern, bzw. "durchsurfen" kann. Im nächsten Jahr soll es auch in Istanbul gezeigt werden. Bis dahin soll noch neues Material hinzukommen. "Becoming Istanbul", so Pelin Dervis, ist als "Work in Progress" gedacht. ....."

Homepage des Architekturmuseums:

http://www.dam.inm.de

Weitere Besprechung des Hessischen Rundfunks:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5986&key=standard_document_35149960

" .... Auch hier zeigt sich der unbedingte Wille zur Übersichtlichkeit. Aber nichts gegen Ordnung - nur sollte man sich darauf einstellen: Eigentlich besichtigt man hier ein Archiv. Und es ist ein großartiges, weil ungeheuer vielseitiges Archiv, das man in diesen Tagen im DAM durchstöbern, bzw. "durchsurfen" kann. Im nächsten Jahr soll es auch in Istanbul gezeigt werden. Bis dahin soll noch neues Material hinzukommen. "Becoming Istanbul", so Pelin Dervis, ist als "Work in Progress" gedacht. ....."

Homepage des Architekturmuseums:

http://www.dam.inm.de

Weitere Besprechung des Hessischen Rundfunks:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5986&key=standard_document_35149960

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 17:56 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus einem Bericht der Morgenpost (Link):

"Nach mehr als einem Jahrzehnt im Exil ist das Berliner Phonogramm-Archiv in seiner Heimat wieder vereint. Bis vor zwölf Jahren waren die Dokumente in den Händen des "Internationalen Instituts für traditionelle Musik e.V.", einer der weltweit bedeutendsten Institutionen für Tondokumente traditioneller Musik aus aller Welt, und finanziell unterfüttert von der Berliner Kulturverwaltung. Doch dann fuhr der Senat seine Zuschüsse auf Null herunter, und ohne das Geld konnte der Verein nicht überleben. ....

Jetzt, nach zehn zähen Jahren der Lobbyarbeit ist sie endlich am Ziel, und das Archiv als Dauerleihgabe der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurück an seinem Ursprungsort. ......

2324 Schellackplatten und die Wachswalzen, davon rund mit 16 000 Original-Aufnahmen, zählt das Archiv. Deren Klangqualität sei "hervorragend", versichert Theurer [gemeint ist:Johannes Theurer, Vorsitzender der Gesellschaft für traditionelle Musik], ja, gar so gut, dass dabei "kommerziell noch etwas herausspringen" könne. Er denkt nicht nur daran, das Material in CD-Serien wieder zu verwerten. Wenn einst das Humboldt-Forum auf dem Schlossplatz steht, soll die Musik per Audioinstallationen auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Doch noch steht Arbeit bevor: 300 Kartons voller Dokumente wollen inventarisiert werden...."

"Nach mehr als einem Jahrzehnt im Exil ist das Berliner Phonogramm-Archiv in seiner Heimat wieder vereint. Bis vor zwölf Jahren waren die Dokumente in den Händen des "Internationalen Instituts für traditionelle Musik e.V.", einer der weltweit bedeutendsten Institutionen für Tondokumente traditioneller Musik aus aller Welt, und finanziell unterfüttert von der Berliner Kulturverwaltung. Doch dann fuhr der Senat seine Zuschüsse auf Null herunter, und ohne das Geld konnte der Verein nicht überleben. ....

Jetzt, nach zehn zähen Jahren der Lobbyarbeit ist sie endlich am Ziel, und das Archiv als Dauerleihgabe der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zurück an seinem Ursprungsort. ......

2324 Schellackplatten und die Wachswalzen, davon rund mit 16 000 Original-Aufnahmen, zählt das Archiv. Deren Klangqualität sei "hervorragend", versichert Theurer [gemeint ist:Johannes Theurer, Vorsitzender der Gesellschaft für traditionelle Musik], ja, gar so gut, dass dabei "kommerziell noch etwas herausspringen" könne. Er denkt nicht nur daran, das Material in CD-Serien wieder zu verwerten. Wenn einst das Humboldt-Forum auf dem Schlossplatz steht, soll die Musik per Audioinstallationen auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Doch noch steht Arbeit bevor: 300 Kartons voller Dokumente wollen inventarisiert werden...."

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 17:49 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Jörg Plath berichtet in der NZZ (Link) über das Kerész-Archiv in der Berliner Akademie der Künste:

" .....Dass ein ungarischer Schriftsteller und zudem einer, der in deutschen Konzentrationslagern gelitten hat, seinen Nachlass einem deutschen Archiv anvertraut, ist ungewöhnlich. Der Literaturnobelpreisträger des Jahres 2002, Imre Kertész, hat es in Berlin getan. ....

Aus Budapest reisten wohlgeordnete Kartons nach Berlin. Sie enthielten Manuskripte, Notizen und Entwürfe, dazu die Tagebücher von 1960 bis 1989, Korrespondenzen nach 1989 sowie Rezensionen, Leserbriefe und einige wenige persönliche Unterlagen. [Umfang: 1,2 Laufende Meter]...."

" .....Dass ein ungarischer Schriftsteller und zudem einer, der in deutschen Konzentrationslagern gelitten hat, seinen Nachlass einem deutschen Archiv anvertraut, ist ungewöhnlich. Der Literaturnobelpreisträger des Jahres 2002, Imre Kertész, hat es in Berlin getan. ....

Aus Budapest reisten wohlgeordnete Kartons nach Berlin. Sie enthielten Manuskripte, Notizen und Entwürfe, dazu die Tagebücher von 1960 bis 1989, Korrespondenzen nach 1989 sowie Rezensionen, Leserbriefe und einige wenige persönliche Unterlagen. [Umfang: 1,2 Laufende Meter]...."

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 17:44 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Unendlich viele Geschichten stecken in den alten Bänden im Feldstetter Archiv und mittlerweile auch im Computer: Um die Erfassung der neueren Bestände kümmern sich immer in den Ferien die Schülerinnen Stephanie Frank und Anna-Carin Föhner. ...."

Quelle:

http://www.szon.de/lokales/ulm/laichingen/200809060582.html

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 17:42 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Yesterday, a few producers (Colleen, Mitch, and I) drove about an hour northwest of Minneapolis to the town of Collegeville to scout locations for Krista's interview with Father Columba Stewart. This small Minnesota town is home to the Benedictine monks of St. John's Abbey and University, and the Hill Museum & Manuscript Library (HMML, or "himmel" as I've heard it pronounced). If you've heard of their work, it's most probably for the St. John's Bible, a project commissioning the first handwritten, illuminated Bible since the printing press made its appearance in the 15th century. But, these archivists also preserve and digitize an incredibly large number of manuscripts from places all over the globe, including the world's largest collection of Ethiopian manuscripts and continuing projects in Syria, Lebanon, Malta, Ukraine, India, and many countries in Europe. For this morning's interview, Mitch asked Columba to bring a few examples. So, he and Wayne Torborg pulled out a few and gave us a preview. If only you could smell them. Ooh la la! Follow this project on our blog, SOF Observed, at blog.speakingoffaith.org."

Link zum Video:

http://vimeo.com/1657550

Link zum Video:

http://vimeo.com/1657550

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 17:40 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Artikel "Hans Dampf hält Einzug ins Archiv der Zivilisation die Zweite Moderne in Bibliothek und Museum" von Najko Jahn und Hannah Maischein in der Zeitschrift Libreas (Link), die Klaus Graf bereits zitierte (Link), erweckt zumindesntens den berechtigten (?) Anschein durch konsequentes Nichtbeachten der Archive:

" ....Die Teilhabe des Einzelnen an „Glück und Zivilisation" organisierten Bibliotheken und Museen durch Sammeln, Erschließen und Archivieren dessen, was sie in Lesesälen und Ausstellungen jedem frei zur Verfügung stellten. Die freie Kommunikation dieser Erkenntnisse sicherte Rückgriff auf Vergangenes, schaffte Konsens und garantierte damit Zukunft. Dauerhaftes Erinnern und Lernen gestattete es, sich gegenüber dem Anderen zu öffnen und zugleich die eigene Identität zu definieren. ....

"Archive produzieren, lautet der Imperativ unserer Zeit“, stellt der Historiker Nora fest. Auch wenn man nicht genau wisse, wofür, so herrsche eine „Gedächtnispflicht“, die „jeden zum Historiker seiner selbst“ mache. Der Besucher verharrt nun nicht mehr in Kontemplation vor dem Kunstwerk und wartet, ob es wohl mit ihm etwas „macht“. Er ist im Gegenteil seines eigenen Glückes Schmied, indem er das Werk aktiv in seine Gedächtnisdatenbank einpflegt: Hier ist das Foto von der Mona Lisa als Dokument der Teilhabe wichtiger als das Werk selbst. .....

Fazit

Überlieferung, soziale Integration und Bildung bleiben für Bibliotheken und Museen aktuell. Scheinbare Individualität, Entdifferenzierung, allseitige Partizipation bei gleichzeitiger Stigmatisierung marginalisierter Menschen als Antwort der Zweiten Moderne können allerdings nicht die Kriterien und Standards sein, nach denen Bibliotheken und Museen ihre Arbeit ausrichten. Dennoch sind sie nicht zu revidierende Ausformungen der Zweiten Moderne, die bisher kein Regulativ gefunden haben.

Die Reflexion ihrer gesellschaftlichen Funktion, die in der Zweiten Moderne neu zu bestimmen ist, gehört aktuell zu ihren wichtigsten Aufgaben, weil sie sonst die Zivilisation zum Hanswurst machen würde."

" ....Die Teilhabe des Einzelnen an „Glück und Zivilisation" organisierten Bibliotheken und Museen durch Sammeln, Erschließen und Archivieren dessen, was sie in Lesesälen und Ausstellungen jedem frei zur Verfügung stellten. Die freie Kommunikation dieser Erkenntnisse sicherte Rückgriff auf Vergangenes, schaffte Konsens und garantierte damit Zukunft. Dauerhaftes Erinnern und Lernen gestattete es, sich gegenüber dem Anderen zu öffnen und zugleich die eigene Identität zu definieren. ....

"Archive produzieren, lautet der Imperativ unserer Zeit“, stellt der Historiker Nora fest. Auch wenn man nicht genau wisse, wofür, so herrsche eine „Gedächtnispflicht“, die „jeden zum Historiker seiner selbst“ mache. Der Besucher verharrt nun nicht mehr in Kontemplation vor dem Kunstwerk und wartet, ob es wohl mit ihm etwas „macht“. Er ist im Gegenteil seines eigenen Glückes Schmied, indem er das Werk aktiv in seine Gedächtnisdatenbank einpflegt: Hier ist das Foto von der Mona Lisa als Dokument der Teilhabe wichtiger als das Werk selbst. .....

Fazit

Überlieferung, soziale Integration und Bildung bleiben für Bibliotheken und Museen aktuell. Scheinbare Individualität, Entdifferenzierung, allseitige Partizipation bei gleichzeitiger Stigmatisierung marginalisierter Menschen als Antwort der Zweiten Moderne können allerdings nicht die Kriterien und Standards sein, nach denen Bibliotheken und Museen ihre Arbeit ausrichten. Dennoch sind sie nicht zu revidierende Ausformungen der Zweiten Moderne, die bisher kein Regulativ gefunden haben.

Die Reflexion ihrer gesellschaftlichen Funktion, die in der Zweiten Moderne neu zu bestimmen ist, gehört aktuell zu ihren wichtigsten Aufgaben, weil sie sonst die Zivilisation zum Hanswurst machen würde."

Wolf Thomas - am Sonntag, 7. September 2008, 17:38 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Weiterführung der Berichterstattung

http://archiv.twoday.net/stories/4987555/

Mit 58 Eprints ist die Philosophische Fakultät nach wie vor nicht nennenswert in ZORA vertreten. Greifen wir die Philosophen heraus: Die meisten der 6 Beiträge stammen aus dem Jahr 2008. Ein Volltext liegt aber lediglich von einer Rezension in der NZZ vor.

Bei den politischen Wissenschaften sieht es etwas besser aus: Von den 8 Eprints ist die Hälfte einsehbar. Eine Dissertation ist nur für registrierte Nutzer einsehbar, hat aber einen "Request a copy"-Button, den ich mit dem bewusst etwas unverschämten "Rationale" "Seems interesting" benutzt habe.

Bei den indoeuropäischen Studien gibt es einen einzigen Eprint, eine dreiseitige Gnomon-Rezension, die man ebenfalls nur zu Gesicht bekommt, wenn der Autor sich durch das "Seems interesting" nicht abschrecken lässt.

Computational Linguistics: ein Eprint, Volltext vorhanden.

Sollte man bei den Medienwissenschaftlern (Massenkommunikation und Medienforschung) nicht annehmen, dass diese Volltexte verfügbar machen? Weit gefehlt: Von den 9 Eprints steht genau 1, ein NZZ-Artikel, zur Verfügung; bei keinem anderen sieht man einen "Request a copy"-Button.

Dieser Button gibt meistens, aber nicht immer eine Rückmeldung. In den Fällen, in denen man eine leer Seite sieht, könnte es sein, dass die Anforderung nicht korrekt weitergeleitet wurde. Bei Wiederholung kam immer die gleiche leere Seite. Im Maileingang findet man Bestätigungen für jede Anforderung mit dem Hinweis:

"If you do not receive a reply or need advice at a later time please contact the administrator. For items with copyright implications, you may also be able to contact your local interlibrary loan service."

Nun, das ist nicht der Sinn dieses Buttons gemäß Harnads bekannter Leier. Für eine Fernleihe brauche ich keinen Button.

Nun zu den fleißigsten Beiträgern, den Psychologen: 33 Eprints. Davon stehen, wenn ich mich nicht verzählt habe nur 19 als Volltext zur Verfügung. 5 haben Request-Buttons. Häufig wurden die OA-Beiträge in OA-Zeitschriften z.B. von BMC veröffentlicht.

Fazit: 26 Volltexte von 58, wobei in der Psychologie eine Aufgeschlossenheit für OA besteht. Ohne Psychologie wären die Zahlen: Nur 7 Volltexte von 25 oder 28 Prozent.

Inzwischen sind es insgesamt 361 Eprints im Jahr 2008. Ich habe besseres zu tun, als auszuzählen, wieviel davon Volltexte sind, aber als Stichprobe habe ich mir die 21 am letzten Dienstag eingestellten Eprints vorgenommen.

Davon frei zugängliche Volltexte: zwei (in Zahlen 2), keine 10 Prozent. Volltexte nur für registrierte Nutzer: 8. Volltexte mit Request-Button: 5.

Man könnte annehmen, der Request-Button würde konsequent bei allen deponierten Volltexten, die nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen, verwendet. Das ist aber nicht der Fall.

Insgesamt kann festgestellt werden: