http://www.regionalgeschichte.net/hauptportal/bibliothek/recherche/zeitschriftenmagazin.html?L=0

Liste der verfügbaren Zeitschriften

* Alzeyer Geschichtsblätter

* Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst

* Archiv für hessische Geschichte

* Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte

* Aus vergangenen Zeiten (Nieder-Olm)

* Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz (Reihe)

* Beiträge zur Ingelheimer Geschichte (Reihe)

* Binger Annalen

* Binger Land

* Blätter für deutsche Landesgeschichte (externer Link)

* Blätter zum Land (Landeszentrale für pol. Bildung)

* Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (DA) (externer Link)

* Dorfschelle (Aspisheim) (externer Link)

* Eifeljahrbuch

* Eifelkalender

* Forschungsberichte zur Denkmalpflege

* Geschichtliche Landeskunde (Reihe)

* Heimat am Mittelrhein

* Heimatjahrbuch (-kalender) des Kreises Ahrweiler

* Heimatjahrbuch Kreis Mainz Bingen (vormals Heimatjahrbuch Kreis Bingen)

* Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte

* Jahrbuch der hessischen kirchengeschichtlichen Vereinigung

* Kulturdenkmäler Rheinland-Pfalz

* Kunstdenkmäler Rheinland-Pfalz

* Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz (Publikationen)

* Lebendiges Rheinland-Pfalz

* Leininger Geschichtsblätter

* Mainzer Geschichtsblätter

* Mainzer Vorträge (Reihe)

* Mainzer Zeitschrift (externer Link)

* Mannheimer Geschichtsblätter

* Mayener Beiträge zur Heimatgeschichte

* Mitteilungsblatt zur rheinhessischen Landeskunde

* Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz (MHVPf)

* Nassauische Annalen

* Rheinische Vierteljahresblätter

* 1000 Jahre Binger Land

* Wormsgau

* Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (ZGORh)

* Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte (externer Link)

* Zeitschrift für Hessische Geschichte und Landeskunde (ZVHessG)

Anders als bei dem Jenks'schen Zeitschriftenfreihandmagazin

http://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/zfhm.html

sind die Artikel nach dem Autorennamen geordnet. Links zu Google-Digitalisaten fehlen.

Liste der verfügbaren Zeitschriften

* Alzeyer Geschichtsblätter

* Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst

* Archiv für hessische Geschichte

* Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte

* Aus vergangenen Zeiten (Nieder-Olm)

* Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz (Reihe)

* Beiträge zur Ingelheimer Geschichte (Reihe)

* Binger Annalen

* Binger Land

* Blätter für deutsche Landesgeschichte (externer Link)

* Blätter zum Land (Landeszentrale für pol. Bildung)

* Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (DA) (externer Link)

* Dorfschelle (Aspisheim) (externer Link)

* Eifeljahrbuch

* Eifelkalender

* Forschungsberichte zur Denkmalpflege

* Geschichtliche Landeskunde (Reihe)

* Heimat am Mittelrhein

* Heimatjahrbuch (-kalender) des Kreises Ahrweiler

* Heimatjahrbuch Kreis Mainz Bingen (vormals Heimatjahrbuch Kreis Bingen)

* Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte

* Jahrbuch der hessischen kirchengeschichtlichen Vereinigung

* Kulturdenkmäler Rheinland-Pfalz

* Kunstdenkmäler Rheinland-Pfalz

* Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz (Publikationen)

* Lebendiges Rheinland-Pfalz

* Leininger Geschichtsblätter

* Mainzer Geschichtsblätter

* Mainzer Vorträge (Reihe)

* Mainzer Zeitschrift (externer Link)

* Mannheimer Geschichtsblätter

* Mayener Beiträge zur Heimatgeschichte

* Mitteilungsblatt zur rheinhessischen Landeskunde

* Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz (MHVPf)

* Nassauische Annalen

* Rheinische Vierteljahresblätter

* 1000 Jahre Binger Land

* Wormsgau

* Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (ZGORh)

* Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte (externer Link)

* Zeitschrift für Hessische Geschichte und Landeskunde (ZVHessG)

Anders als bei dem Jenks'schen Zeitschriftenfreihandmagazin

http://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/zfhm.html

sind die Artikel nach dem Autorennamen geordnet. Links zu Google-Digitalisaten fehlen.

KlausGraf - am Dienstag, 3. November 2009, 23:49 - Rubrik: Landesgeschichte

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=243029584

Links steht der Link zum von Google erstellten Digitalisat, angeboten von der BSB, rechts der Link zu Google, aber nicht etwa zum Münchner Exemplar, sondern zum schlechter gescannten Exemplar aus Harvard. Das Münchner Exemplar steht unter

http://books.google.com/books?id=Rnc6AAAAcAAJ

zur Verfügung.

Und wer nun erwartet, im WorldCat finde er zu Joseph Epple einen Link zu einem der Digitalisate, wird enttäuscht.

Links steht der Link zum von Google erstellten Digitalisat, angeboten von der BSB, rechts der Link zu Google, aber nicht etwa zum Münchner Exemplar, sondern zum schlechter gescannten Exemplar aus Harvard. Das Münchner Exemplar steht unter

http://books.google.com/books?id=Rnc6AAAAcAAJ

zur Verfügung.

Und wer nun erwartet, im WorldCat finde er zu Joseph Epple einen Link zu einem der Digitalisate, wird enttäuscht.

KlausGraf - am Dienstag, 3. November 2009, 19:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... „In drei Monaten werden wir hoffentlich weiteres Archivgut aus dem Grundwasser holen können“, sagte der stellvertretende Leiter des am 3. März eingestürzten Stadtarchivs, Ulrich Fischer, Montagabend. ......Ob die Zeitangabe von drei Monaten allerdings stimmt, bezweifelt er: „Noch ist man sich nicht darüber einig, welche Form das Sicherungsbauwerk haben soll, das an der östlichen Seite des KVB-Gleiswechselbauwerks in der Severinstraße gebaut werden soll.“ Denn nach Möglichkeit soll beim Bau kein Archivgut vernichtet werden, das noch im Grundwasser ruht.

Auch was das schon für den Beginn des nächsten Jahres angekündigte provisorische Archiv anbelangt, zog Fischer seine Erwartungen zurück. „Wir brauchen dieses Provisorium mitsamt einem Magazin, aber es wird nun doch wohl erst in der ersten Jahreshälfte fertig.“

„Keine einzige Archivalie wird ohne Restaurierung zu nutzen sein. Zumindest muss der alkalische Betonstaub abgekehrt werden.“ Drei Jahre werde es allein brauchen, bis man einen Überblick über Archivstücke habe, die ihre Kennzeichnung beim Einsturz nicht verloren haben. „Alles weitere wird auf viele Jahre der Forschung, der persönlichen Bildung oder dem Erleben der Geschichte vorenthalten sein - fünf Prozent des Bestandes sogar für immer verloren.“

Das „neue Gedächtnis der Stadt“, das an der Ecke Eifelwall, Luxemburger Straße entstehen soll, werde „nicht wie das alte“ sein. „Es gibt Verlorenes, neue Räume, Narben und neue digitale Möglichkeiten.“ Schon jetzt nimmt das Archiv wieder Verwaltungsakten an, neue Nachlässe und errichtet ein digitales Langzeitarchiv. Jeder Schnipsel, der aus den 12 000 Tonnen Schutt geborgen worden sei, werde aufgehoben. „Man weiß ja nicht mal, ob er überhaupt der Stadt gehört oder einem Stifter.“ ...."

Quelle: Manfred Reinnarth, Kölnische Rundschau, 2.11.2009

Auch was das schon für den Beginn des nächsten Jahres angekündigte provisorische Archiv anbelangt, zog Fischer seine Erwartungen zurück. „Wir brauchen dieses Provisorium mitsamt einem Magazin, aber es wird nun doch wohl erst in der ersten Jahreshälfte fertig.“

„Keine einzige Archivalie wird ohne Restaurierung zu nutzen sein. Zumindest muss der alkalische Betonstaub abgekehrt werden.“ Drei Jahre werde es allein brauchen, bis man einen Überblick über Archivstücke habe, die ihre Kennzeichnung beim Einsturz nicht verloren haben. „Alles weitere wird auf viele Jahre der Forschung, der persönlichen Bildung oder dem Erleben der Geschichte vorenthalten sein - fünf Prozent des Bestandes sogar für immer verloren.“

Das „neue Gedächtnis der Stadt“, das an der Ecke Eifelwall, Luxemburger Straße entstehen soll, werde „nicht wie das alte“ sein. „Es gibt Verlorenes, neue Räume, Narben und neue digitale Möglichkeiten.“ Schon jetzt nimmt das Archiv wieder Verwaltungsakten an, neue Nachlässe und errichtet ein digitales Langzeitarchiv. Jeder Schnipsel, der aus den 12 000 Tonnen Schutt geborgen worden sei, werde aufgehoben. „Man weiß ja nicht mal, ob er überhaupt der Stadt gehört oder einem Stifter.“ ...."

Quelle: Manfred Reinnarth, Kölnische Rundschau, 2.11.2009

Wolf Thomas - am Dienstag, 3. November 2009, 18:46 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://porta.ndl.go.jp/

Gefunden werden auch deutschsprachige Digitalisate (v.a. der Tsukuba Rare Books), aber es gibt darüber hinaus noch mehr, siehe

http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen

Gefunden werden auch deutschsprachige Digitalisate (v.a. der Tsukuba Rare Books), aber es gibt darüber hinaus noch mehr, siehe

http://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen

KlausGraf - am Dienstag, 3. November 2009, 18:04 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 3. November 2009, 12:27 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Stadtarchiv des Kulturbetriebes der Stadt Aachen eine nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG bzw. Entgeltgruppe 9 TVöD bewertete Stelle einer Archivarin / eines Archivars des gehobenen Dienstes als Elternzeitvertretung in Vollzeit befristet bis zum 08.07.2011 zu besetzen. Die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung ist in Abhängigkeit von der personellen Entwicklung im Stadtarchiv nicht

ausgeschlossen.

Das Stadtarchiv verfügt als eines der großen deutschen Kommunalarchive über bedeutende Urkunden-, Handschriften- und Aktenbestände von 1018 bis in die Gegenwart sowie über die Nachlässe, Familienarchive und Sammlungsbestände. Die Geschichte Aachens, das über Jahrhunderte freie Reichsstadt und Krönungsort der römisch-deutschen Könige war, ist eng mit der Geschichte der benachbarten, heute belgischen und niederländischen Gebiete verknüpft.

Das Stadtarchiv plant gegenwärtig einen neuen Standort, der voraussichtlich ab Februar 2011 bezogen werden soll.

Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen:

- Aussonderung von Schriftgut und anderen Informationsträgern der Fachbereiche, Dienststellen und Einrichtungen der Stadtverwaltung sowie deren Beratung und Schriftgutführung

- Erteilung von mündlichen, schriftlichen und telefonischen Auskünften mit dem Schwerpunkt der Bearbeitung genealogischer Recherchen und Benutzungsanliegen

- regelmäßige Beratungstätigkeit im Lesesaal

- Mitwirkung an Veranstaltungstagen und Öffentlichkeitsarbeit

- Verzeichnung und Erschließung von Archivgut des 19. und 20. Jahrhunderts

- Mitwirkung bei der Erfassung und Reorganisation der Bestände im Hinblick auf den Umzug sowie aktive Mitarbeit bei den Umzugsarbeiten

Ihre Qualifikation:

- Sie haben eine abgeschlossene Fachausbildung als Diplom-Archivar/in (FH).

- Sie verfügen über die Fähigkeit und Bereitschaft zu selbstständigem, systematischem und kooperativem Arbeiten (Teamfähigkeit), Lernbereitschaft und Engagement.

- Sie besitzen eine rasche Auffassungsgabe, arbeiten lösungs- und kundenorientiert, sind flexibel, belastbar und verfügen über ein sachbezogenes Durchsetzungsvermögen.

- Sie besitzen sichere EDV - Kenntnisse (Windows, Word/WordPerfect etc.) sowie Erfahrung mit Datenbankanwendungen (FAUST) bzw. die Bereitschaft, solche zeitnah zu erwerben. Von Vorteil wären Kenntnisse im Bereich der digitalen Archivierung.

- Sie besitzen gute paläographische Kenntnisse der Schriften des 17.-19. Jahrhunderts.

- Grundkenntnisse der französischen Sprache (sprechen und übersetzen) sowie Kenntnisse im Urheberrecht sind erwünscht.

Interessierte Bewerberinnen / Bewerber sollten große Bereitschaft mitbringen, sich in die Geschichte der Stadt schnell und sicher einzuarbeiten. Kenntnisse der Topografie und der Region sind von Vorteil.

Die Ausschreibung richtet sich an Beamtinnen und Beamte, die über die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Archivdienst verfügen sowie an vergleichbare Beschäftigte mit erfolgreichem Abschluss einer archivarischen Fachhochschulausbildung (Diplom-Archivar/in FH).

Die Besetzung der Stelle mit Teilzeitkräften ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die ganztätige Besetzung des Arbeitsplatzes gewährleistet sein.

Die Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, des Landesgleichstellungsgesetzes und des Sozialgesetzbuches IX finden Beachtung.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 27.11.2009 unter Angabe des Kennzeichens „E 49/3 Stellenausschreibung Archivar / Archivarin Stadtarchiv“ zu übersenden an:

Stadt Aachen

Fachbereich Personal und Organisation

FB 11/3.1

52058 Aachen

Geben Sie außerberuflich erworbene Erfahrungen, Fähigkeiten und Tätigkeiten gerne an.

Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen der Leiter des Stadtarchives, Herr Dr. Thomas Kraus, unter der Telefonnummer 0241/432 4970.

Bei Fragen dienst- oder arbeitsrechtlicher Art wenden Sie sich bitte an den Fachbereich Personal und Organisation, Frau Birgit Krott, unter der Telefonnummer 0241/432 1051.

via Archivliste.

ausgeschlossen.

Das Stadtarchiv verfügt als eines der großen deutschen Kommunalarchive über bedeutende Urkunden-, Handschriften- und Aktenbestände von 1018 bis in die Gegenwart sowie über die Nachlässe, Familienarchive und Sammlungsbestände. Die Geschichte Aachens, das über Jahrhunderte freie Reichsstadt und Krönungsort der römisch-deutschen Könige war, ist eng mit der Geschichte der benachbarten, heute belgischen und niederländischen Gebiete verknüpft.

Das Stadtarchiv plant gegenwärtig einen neuen Standort, der voraussichtlich ab Februar 2011 bezogen werden soll.

Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen:

- Aussonderung von Schriftgut und anderen Informationsträgern der Fachbereiche, Dienststellen und Einrichtungen der Stadtverwaltung sowie deren Beratung und Schriftgutführung

- Erteilung von mündlichen, schriftlichen und telefonischen Auskünften mit dem Schwerpunkt der Bearbeitung genealogischer Recherchen und Benutzungsanliegen

- regelmäßige Beratungstätigkeit im Lesesaal

- Mitwirkung an Veranstaltungstagen und Öffentlichkeitsarbeit

- Verzeichnung und Erschließung von Archivgut des 19. und 20. Jahrhunderts

- Mitwirkung bei der Erfassung und Reorganisation der Bestände im Hinblick auf den Umzug sowie aktive Mitarbeit bei den Umzugsarbeiten

Ihre Qualifikation:

- Sie haben eine abgeschlossene Fachausbildung als Diplom-Archivar/in (FH).

- Sie verfügen über die Fähigkeit und Bereitschaft zu selbstständigem, systematischem und kooperativem Arbeiten (Teamfähigkeit), Lernbereitschaft und Engagement.

- Sie besitzen eine rasche Auffassungsgabe, arbeiten lösungs- und kundenorientiert, sind flexibel, belastbar und verfügen über ein sachbezogenes Durchsetzungsvermögen.

- Sie besitzen sichere EDV - Kenntnisse (Windows, Word/WordPerfect etc.) sowie Erfahrung mit Datenbankanwendungen (FAUST) bzw. die Bereitschaft, solche zeitnah zu erwerben. Von Vorteil wären Kenntnisse im Bereich der digitalen Archivierung.

- Sie besitzen gute paläographische Kenntnisse der Schriften des 17.-19. Jahrhunderts.

- Grundkenntnisse der französischen Sprache (sprechen und übersetzen) sowie Kenntnisse im Urheberrecht sind erwünscht.

Interessierte Bewerberinnen / Bewerber sollten große Bereitschaft mitbringen, sich in die Geschichte der Stadt schnell und sicher einzuarbeiten. Kenntnisse der Topografie und der Region sind von Vorteil.

Die Ausschreibung richtet sich an Beamtinnen und Beamte, die über die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Archivdienst verfügen sowie an vergleichbare Beschäftigte mit erfolgreichem Abschluss einer archivarischen Fachhochschulausbildung (Diplom-Archivar/in FH).

Die Besetzung der Stelle mit Teilzeitkräften ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die ganztätige Besetzung des Arbeitsplatzes gewährleistet sein.

Die Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, des Landesgleichstellungsgesetzes und des Sozialgesetzbuches IX finden Beachtung.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 27.11.2009 unter Angabe des Kennzeichens „E 49/3 Stellenausschreibung Archivar / Archivarin Stadtarchiv“ zu übersenden an:

Stadt Aachen

Fachbereich Personal und Organisation

FB 11/3.1

52058 Aachen

Geben Sie außerberuflich erworbene Erfahrungen, Fähigkeiten und Tätigkeiten gerne an.

Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen der Leiter des Stadtarchives, Herr Dr. Thomas Kraus, unter der Telefonnummer 0241/432 4970.

Bei Fragen dienst- oder arbeitsrechtlicher Art wenden Sie sich bitte an den Fachbereich Personal und Organisation, Frau Birgit Krott, unter der Telefonnummer 0241/432 1051.

via Archivliste.

Wolf Thomas - am Dienstag, 3. November 2009, 12:02 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 5.11.2009 - vorgesehen zwischen 17:45 und 17:50 - erfolgt in erster Lesung die Überweisung des Gesetzentwurfes in den Kulturausschuss (Link zur Tagesordnung). Der Entwurf mit Erläuterungen ist als PDF abrufbar.

Nach der Diskussion des Entwurfs im Kulturausschuss am 11.11. (?) (Link zur Tagesordnung) ist die zweite Lesung für den 2. Dezember 2009 vorgesehen. Die Veröffentlichung des Gesetzes soll am 8. Dezember 2009 erfolgen.

Nach der Diskussion des Entwurfs im Kulturausschuss am 11.11. (?) (Link zur Tagesordnung) ist die zweite Lesung für den 2. Dezember 2009 vorgesehen. Die Veröffentlichung des Gesetzes soll am 8. Dezember 2009 erfolgen.

Wolf Thomas - am Dienstag, 3. November 2009, 08:56 - Rubrik: Archivrecht

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/fugger

"Zwei herausragende Werke der Buchkunst jetzt neu in der BLO: Das Geheime Ehrenbuch der Fugger und die prachtvoll kolorierte Kupferstichfolge der Fuggerorum et Fuggerarum... imagines liegen als Volldigitalisate und in neuartiger 3D-Version (Beta) vor. "

Das sind die spektakulären Neuerwerbungen der BSB, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/5926063/

Update: http://www.youtube.com/watch?v=qmMMMVnNxLI

"Zwei herausragende Werke der Buchkunst jetzt neu in der BLO: Das Geheime Ehrenbuch der Fugger und die prachtvoll kolorierte Kupferstichfolge der Fuggerorum et Fuggerarum... imagines liegen als Volldigitalisate und in neuartiger 3D-Version (Beta) vor. "

Das sind die spektakulären Neuerwerbungen der BSB, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/5926063/

Update: http://www.youtube.com/watch?v=qmMMMVnNxLI

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 2. November 2009, 23:09 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 2. November 2009, 22:50

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 2. November 2009, 20:33 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Heute, im Stadtarchiv:

Ein Filmemacher auf der Suche nach historischem Material. Das ist ein Film, glaube ich, überlegt die Archivarin und zückt das Bestellformular für die Mikrofilme. Ja, sagt der Filmemacher, das wird ein Film.

Danach zwei Taubstumme, denen, als man sich (bei Kenntnis der Lage) nicht auf Anhieb verständigen kann, auf Englisch geantwortet wird. Süddeutsches Archivarsenglisch.

Die Archivarin eine missgelaunte und auf Anhieb eher unsympathische Frau, von der man im Laufe eines dreistündigen Aufenthalts im Lesesaal aus von ihr mit Kollegen geführten kurzen Gesprächsfetzen aber erfährt, dass sie nachher noch zum Kieferorthopäden muss und seit Tagen von Coca-Cola lebt.

Es war interessant, aber immer noch und jedes Mal frage ich mich, warum in Archiven meistens nicht das in Bibliotheken standardmäßige Sprechverbot herrscht. Schließlich erfordert es weit mehr Konzentration, süddeutsches Beamtensütterlin von 1880 zu entziffern, als irgendeinen frisch gedruckten Gesetzestext."

Quelle: IVAR, 17.08.2009

Ein Filmemacher auf der Suche nach historischem Material. Das ist ein Film, glaube ich, überlegt die Archivarin und zückt das Bestellformular für die Mikrofilme. Ja, sagt der Filmemacher, das wird ein Film.

Danach zwei Taubstumme, denen, als man sich (bei Kenntnis der Lage) nicht auf Anhieb verständigen kann, auf Englisch geantwortet wird. Süddeutsches Archivarsenglisch.

Die Archivarin eine missgelaunte und auf Anhieb eher unsympathische Frau, von der man im Laufe eines dreistündigen Aufenthalts im Lesesaal aus von ihr mit Kollegen geführten kurzen Gesprächsfetzen aber erfährt, dass sie nachher noch zum Kieferorthopäden muss und seit Tagen von Coca-Cola lebt.

Es war interessant, aber immer noch und jedes Mal frage ich mich, warum in Archiven meistens nicht das in Bibliotheken standardmäßige Sprechverbot herrscht. Schließlich erfordert es weit mehr Konzentration, süddeutsches Beamtensütterlin von 1880 zu entziffern, als irgendeinen frisch gedruckten Gesetzestext."

Quelle: IVAR, 17.08.2009

Wolf Thomas - am Montag, 2. November 2009, 20:12 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das europäische Forschungsprojekt MACE verknüpft die großen Architektur-Archive Europas und macht sie erstmalig Architektur- und Design-Communities über ein zentrales Portal zugänglich. Inhalte, die vorher nur lokalen Nutzergruppen bekannt waren, werden so weltweit zugänglich. Eine mehrsprachige Suchfunktion erleichtert zudem die grenzübergreifende Nutzung der Archivinhalte. MACE wird damit vor allem zur Verbesserung von Ausbildung und Lehre in der Architektur auf europäischer Ebene beitragen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.mace-project.eu "

Quelle: Architektenkammer Baden-Württemberg

Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.mace-project.eu "

Quelle: Architektenkammer Baden-Württemberg

Wolf Thomas - am Montag, 2. November 2009, 20:00 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Peter Suber widmet den November-Open-Access-Newsletter diesem Thema:

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/11-02-09.htm

http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/11-02-09.htm

KlausGraf - am Montag, 2. November 2009, 19:21 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

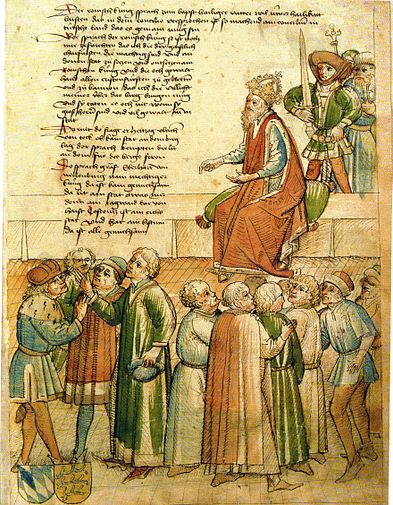

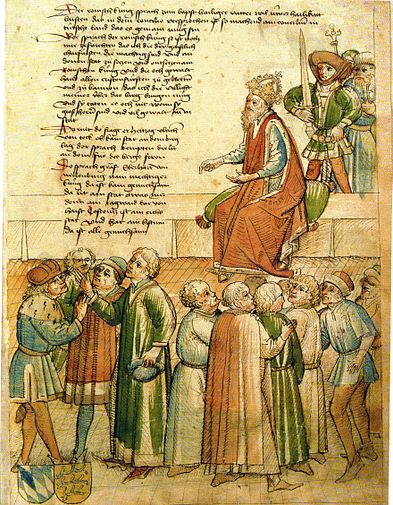

Der Weilheimer Lehrer und Historiker Rolf Götz, der 2007 seine Dissertation zur Traditionsbildung um die Herzöge von Teck vorgelegt hatte (Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie, Ostfildern 2007) hat nun eine Geschichte des 1439 im Mannesstamm ausgestorbenen Adelsgeschlechts geschrieben: Die Herzöge von Teck. Herzöge ohne Herzogtum. Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck Bd. 33, Kirchheim u. T. 2009. Auf 139 Seiten schildert Götz die Familiengeschichte, die man seiner Ansicht nach zu sehr als dauernden "Niedergang" bislang dargestellt hat. Wer sich mit dem Raum um die Teck (Kirchheim, Owen), mit Oberndorf am Neckar oder Mindelheim im 14./15. Jahrhundert befasst, findet bei Götz wertvolles Material. Aber die Herzöge waren auch in Tirol und in Italien politisch aktiv.

Man mag es bedauern, dass Götz die Krise und den Konsolidierung der Familie nicht systematischer in den Blick genommen hat (eine Auseinandersetzung mit Hans Patze, der die Tecker als "Adelspensionäre" sah, fehlt). Aber dieser ereignisgeschichtlich, an den einzelnen Persönlichkeiten orientierte Überblick, den so nur der Autor aufgrund jahrelanger Vorarbeiten verfassen konnte, legt die Grundlagen für eine an modernen Fragestellungen orientierte weitere Beschäftigung mit den "Fürsten", die im Grunde genommen nur den sozialen Rang von kleineren Grafen hatten. Ein besonderes Lob verdient die gewohnt liebevolle Bebilderung des Buches.

Herzog Ulrich von Teck (die Tecker "Wecken" werden mit den falschen Farben dargestellt) und Graf Eberhard von Nellenburg beraten über den Tagungsort des dann in Konstanz stattfinden Konzils (Hs. des Rosgartenmuseums der Richental-Chronik)

Herzog Ulrich von Teck (die Tecker "Wecken" werden mit den falschen Farben dargestellt) und Graf Eberhard von Nellenburg beraten über den Tagungsort des dann in Konstanz stattfinden Konzils (Hs. des Rosgartenmuseums der Richental-Chronik)

Man mag es bedauern, dass Götz die Krise und den Konsolidierung der Familie nicht systematischer in den Blick genommen hat (eine Auseinandersetzung mit Hans Patze, der die Tecker als "Adelspensionäre" sah, fehlt). Aber dieser ereignisgeschichtlich, an den einzelnen Persönlichkeiten orientierte Überblick, den so nur der Autor aufgrund jahrelanger Vorarbeiten verfassen konnte, legt die Grundlagen für eine an modernen Fragestellungen orientierte weitere Beschäftigung mit den "Fürsten", die im Grunde genommen nur den sozialen Rang von kleineren Grafen hatten. Ein besonderes Lob verdient die gewohnt liebevolle Bebilderung des Buches.

Herzog Ulrich von Teck (die Tecker "Wecken" werden mit den falschen Farben dargestellt) und Graf Eberhard von Nellenburg beraten über den Tagungsort des dann in Konstanz stattfinden Konzils (Hs. des Rosgartenmuseums der Richental-Chronik)

Herzog Ulrich von Teck (die Tecker "Wecken" werden mit den falschen Farben dargestellt) und Graf Eberhard von Nellenburg beraten über den Tagungsort des dann in Konstanz stattfinden Konzils (Hs. des Rosgartenmuseums der Richental-Chronik)KlausGraf - am Montag, 2. November 2009, 17:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Zukunft des Wissens. Google Books, Open Access und die Informationsgesellschaft von morgen

Artikel in den Blättern für deutsche und internationale Politik

http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=3215

Artikel in den Blättern für deutsche und internationale Politik

http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=3215

Bernd Hüttner - am Montag, 2. November 2009, 15:08 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 2. November 2009, 02:38 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Testphase des Systems/Produkts De-Mail hat am 08.10. begonnen.

De-Mail ist geeignet, die sichere und nachweisbare Zustellung von Emails sowie deren Integrität zu ermöglichen. Im Sinne eines E-Government mit der Maßgabe"government to citizen" ist De-Mail ein bemerkenswerter Schritt in die richtige Richtung.

Nähere Informationen unter: De-Mail

In diesem Zusammenhang: Die qualifizierte Signatur zur Erfüllung des Schriftformerfordernisses in der elektronischen Welt oder die Beweissicherung bleibt uns trotz De-Mail erhalten.

Zum Thema gläserne Mail: De-Mail erfüllt die geltenden Anforderungen an die Vertraulichkeit, was für die klassische Email - nicht gilt!

De-Mail ist geeignet, die sichere und nachweisbare Zustellung von Emails sowie deren Integrität zu ermöglichen. Im Sinne eines E-Government mit der Maßgabe"government to citizen" ist De-Mail ein bemerkenswerter Schritt in die richtige Richtung.

Nähere Informationen unter: De-Mail

In diesem Zusammenhang: Die qualifizierte Signatur zur Erfüllung des Schriftformerfordernisses in der elektronischen Welt oder die Beweissicherung bleibt uns trotz De-Mail erhalten.

Zum Thema gläserne Mail: De-Mail erfüllt die geltenden Anforderungen an die Vertraulichkeit, was für die klassische Email - nicht gilt!

schwalm.potsdam - am Sonntag, 1. November 2009, 23:54 - Rubrik: Records Management

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.externaute.net/la-globe-en-puzzle-de-wikipedia-en-realite-3d/1071 (fr)

http://www.becausewecan.org/Wiki_globe (en)

http://www.becausewecan.org/Wiki_globe (en)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Unter dem Titel "‘Digital Preservation – The Planets Way’" findet eine Tagung zur digitalen Archivierung im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern statt. Im Fokus sind die Ergebnisse des bekannten Planets-Projekts.

Nähere Informationen unter: PLANETS-Tagung

Nähere Informationen unter: PLANETS-Tagung

schwalm.potsdam - am Sonntag, 1. November 2009, 23:48 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nachdem es etwas ruhig geworden war um die Zertifizierung von DMS/VBS nach dem DOMEA-Anforderungskatalog 2.0 ist nun ein weiteres Produkt zertifiziert: d.velop d.3, digital business solution government der d.velop AG.

Nähere Informationen finden sich unter: neue DOMEA-Zertifizierung

Nähere Informationen finden sich unter: neue DOMEA-Zertifizierung

schwalm.potsdam - am Sonntag, 1. November 2009, 23:43 - Rubrik: Records Management

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Meint Matthias Heine

http://www.welt.de/kultur/article4830514/Kindlers-Literatur-Lexikon-schlaegt-locker-Wikipedia.html

Doch wozu braucht man das alles im Jahre 2009? Wer wird tausende Euro dafür ausgeben? Ist nicht, wie uns die Propagandaschwätzer des Internets weismachen wollen, längst jede Information kostenlos online zu haben?

Nein. Man muss nur nachsehen, wie amateurhaft und unvollständig etwa ein Weltautor wie Philip Roth im deutschen Wikipedia abgehandelt ist (obendrein in der Sprache eines Kleingärtnermitteilungsblättchens), um für die fortdauernde Existenz des Kindler auf Knien zu danken.

Erst recht gilt das für weniger populäre Dichter und Literaturen. Über die eulenspiegelartigen "Sithanonchai"-Romane in Südostasien oder über das Werk von Gysbert Japicx, der das Westfriesische zur Literatursprache erhob, erfährt man selbst im Internet der jeweiligen Landessprache nicht so viel Kluges wie hier.

Das ist der Unterschied zwischen dem Kindler und Allgemeinlexika wie dem Brockhaus: Zu einer Stadt wie Braunschweig z. B. gibt es bei Wikipedia längst einen Eintrag, neben dem jedes gedruckte Lexikon oberflächlich aussieht. Aber die geballte Experten-Kompetenz eines Kindler ist dem Internet immer noch überlegen.

Die Kritik an der Wikipedia ist in diesem Bereich voll und ganz berechtigt. Literaturwissenschaftliches Wissen zählt nicht gerade zu ihren Stärken. Eine wertende Einordnung scheitert oft an sprachlichem Unvermögen, nicht selten wohl auch am "neutralen Standpunkt".

Am 15. Oktober wurde auf der Diskussionsseite des Roth-Artikels auf die Kritik aufmerksam gemacht, getan hat sich im wesentlichen "nüscht":

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Roth&action=historysubmit&diff=66042305&oldid=65401178

http://www.welt.de/kultur/article4830514/Kindlers-Literatur-Lexikon-schlaegt-locker-Wikipedia.html

Doch wozu braucht man das alles im Jahre 2009? Wer wird tausende Euro dafür ausgeben? Ist nicht, wie uns die Propagandaschwätzer des Internets weismachen wollen, längst jede Information kostenlos online zu haben?

Nein. Man muss nur nachsehen, wie amateurhaft und unvollständig etwa ein Weltautor wie Philip Roth im deutschen Wikipedia abgehandelt ist (obendrein in der Sprache eines Kleingärtnermitteilungsblättchens), um für die fortdauernde Existenz des Kindler auf Knien zu danken.

Erst recht gilt das für weniger populäre Dichter und Literaturen. Über die eulenspiegelartigen "Sithanonchai"-Romane in Südostasien oder über das Werk von Gysbert Japicx, der das Westfriesische zur Literatursprache erhob, erfährt man selbst im Internet der jeweiligen Landessprache nicht so viel Kluges wie hier.

Das ist der Unterschied zwischen dem Kindler und Allgemeinlexika wie dem Brockhaus: Zu einer Stadt wie Braunschweig z. B. gibt es bei Wikipedia längst einen Eintrag, neben dem jedes gedruckte Lexikon oberflächlich aussieht. Aber die geballte Experten-Kompetenz eines Kindler ist dem Internet immer noch überlegen.

Die Kritik an der Wikipedia ist in diesem Bereich voll und ganz berechtigt. Literaturwissenschaftliches Wissen zählt nicht gerade zu ihren Stärken. Eine wertende Einordnung scheitert oft an sprachlichem Unvermögen, nicht selten wohl auch am "neutralen Standpunkt".

Am 15. Oktober wurde auf der Diskussionsseite des Roth-Artikels auf die Kritik aufmerksam gemacht, getan hat sich im wesentlichen "nüscht":

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Roth&action=historysubmit&diff=66042305&oldid=65401178

http://www.welt.de/kultur/article5004877/Literatur-kann-man-gut-ohne-Google-digitalisieren.html (Ilja Braun)

Auszug:

Nun steht auch in Deutschland eine Regelung für das Problem der verwaisten Werke vor der Tür. Sie sieht aus, als hätte man sie sich beim Google Settlement abgeguckt. Wenn zukünftig Bibliotheken Werke aus ihren Beständen digitalisieren und über die Website www.europeana.eu zugänglich machen möchten, die Autoren jedoch nicht aufspüren können, zahlen sie eine Schutzgebühr an die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) - sozusagen die GEMA für Autoren.

Die stellt daraufhin die Bibliotheken von eventuellen Ansprüchen der Autoren frei. Wenn diese später doch noch auftauchen und sich beschweren, werden sie aus der Kriegskasse der VG Wort entschädigt. Wenn nicht, wird das Geld nach Ablauf einer gewissen Frist an die anderen bei der Verwertungsgesellschaft registrierten Autoren und Verleger ausgeschüttet. Auf dieses Verfahren haben sich kürzlich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Deutsche Nationalbibliothek, der Deutsche Bibliotheksverband und die VG Wort verständigt.

Hat Google nicht genau dasselbe gemacht? "Ich wusste, dass Sie das sagen würden", reagiert VG-Wort-Geschäftsführer Dr. Robert Staats. "Aber die VG Wort ist eine Einrichtung unter staatlicher Aufsicht, die ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeitet. Google ist ein kommerzielles Unternehmen. Und nur wenn erst eine sorgfältige Suche nach dem Rechteinhaber stattgefunden hat, kommt die Digitalisierung überhaupt in Frage."

Auch Thomas Jäger von der Deutschen Nationalbibliothek weist den Vergleich von sich: "Wir digitalisieren nicht einfach und lassen uns verklagen, sondern sind von vornherein bereit, für jedes digitalisierte Buch eine Freistellungsgebühr zu zahlen." Diese soll umso niedriger sein, je älter die Bücher sind. Für vor dem Zweiten Weltkrieg erschienene Titel liegt der Betrag im Bereich von ein paar Eurocent.

Zum Problem der verwaisten Werke siehe auch meinen PiratK-UrhG, Nachwort http://www.contumax.de

Vorgeschlagen wird nun genau das, worüber man sich bei Google so entrüstet gezeigt hat: Digitalisieren ohne die Rechteinhaber zu fragen. Damit werden die Strafvorschriften des Urheberrechts in einem solchen Fall Makulatur, denn strafbar ist eine solche Verwertung auch, wenn sie mit Rückendeckung der VG Wort erfolgt. Der Börsenverein mag mit dieser pragmatischen Lösung, die ja auch bei DigiZeitschriften längst praktiziert wird, einverstanden sein, aber es gilt hier das gleiche wie in den USA: Einzig und allein der Gesetzgeber ist dazu aufgerufen, das Problem der verwaisten Werke in letzter Instanz zu regeln.

Update;: Die Generaldirektorin der DNB teilt am 4.11. per Mail mit:

Sehr geehrter Herr Graf,

Vielen Dank für Ihr Interesse. Sie fragen allerdings zu früh - noch ist die Vereinbarung nicht abgeschlossen.

Wenn es soweit ist werden die Gesprächspartner es gemeinsam der Öffentlichkeit vorstellen und Sie werden somit davon erfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Niggemann

Auszug:

Nun steht auch in Deutschland eine Regelung für das Problem der verwaisten Werke vor der Tür. Sie sieht aus, als hätte man sie sich beim Google Settlement abgeguckt. Wenn zukünftig Bibliotheken Werke aus ihren Beständen digitalisieren und über die Website www.europeana.eu zugänglich machen möchten, die Autoren jedoch nicht aufspüren können, zahlen sie eine Schutzgebühr an die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) - sozusagen die GEMA für Autoren.

Die stellt daraufhin die Bibliotheken von eventuellen Ansprüchen der Autoren frei. Wenn diese später doch noch auftauchen und sich beschweren, werden sie aus der Kriegskasse der VG Wort entschädigt. Wenn nicht, wird das Geld nach Ablauf einer gewissen Frist an die anderen bei der Verwertungsgesellschaft registrierten Autoren und Verleger ausgeschüttet. Auf dieses Verfahren haben sich kürzlich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Deutsche Nationalbibliothek, der Deutsche Bibliotheksverband und die VG Wort verständigt.

Hat Google nicht genau dasselbe gemacht? "Ich wusste, dass Sie das sagen würden", reagiert VG-Wort-Geschäftsführer Dr. Robert Staats. "Aber die VG Wort ist eine Einrichtung unter staatlicher Aufsicht, die ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeitet. Google ist ein kommerzielles Unternehmen. Und nur wenn erst eine sorgfältige Suche nach dem Rechteinhaber stattgefunden hat, kommt die Digitalisierung überhaupt in Frage."

Auch Thomas Jäger von der Deutschen Nationalbibliothek weist den Vergleich von sich: "Wir digitalisieren nicht einfach und lassen uns verklagen, sondern sind von vornherein bereit, für jedes digitalisierte Buch eine Freistellungsgebühr zu zahlen." Diese soll umso niedriger sein, je älter die Bücher sind. Für vor dem Zweiten Weltkrieg erschienene Titel liegt der Betrag im Bereich von ein paar Eurocent.

Zum Problem der verwaisten Werke siehe auch meinen PiratK-UrhG, Nachwort http://www.contumax.de

Vorgeschlagen wird nun genau das, worüber man sich bei Google so entrüstet gezeigt hat: Digitalisieren ohne die Rechteinhaber zu fragen. Damit werden die Strafvorschriften des Urheberrechts in einem solchen Fall Makulatur, denn strafbar ist eine solche Verwertung auch, wenn sie mit Rückendeckung der VG Wort erfolgt. Der Börsenverein mag mit dieser pragmatischen Lösung, die ja auch bei DigiZeitschriften längst praktiziert wird, einverstanden sein, aber es gilt hier das gleiche wie in den USA: Einzig und allein der Gesetzgeber ist dazu aufgerufen, das Problem der verwaisten Werke in letzter Instanz zu regeln.

Update;: Die Generaldirektorin der DNB teilt am 4.11. per Mail mit:

Sehr geehrter Herr Graf,

Vielen Dank für Ihr Interesse. Sie fragen allerdings zu früh - noch ist die Vereinbarung nicht abgeschlossen.

Wenn es soweit ist werden die Gesprächspartner es gemeinsam der Öffentlichkeit vorstellen und Sie werden somit davon erfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Niggemann

KlausGraf - am Sonntag, 1. November 2009, 19:37 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 1. November 2009, 19:29 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eins der wichtigsten Frühwerke der sächsischen Genealogie ist bei Google Books online, Johann Georgius Eccardus's "Historia genealogica principum Saxoni superioris". Nach dem Digitalisierungsvermerk stammt das Buch aus der Bibliothek von Catalunya

Fregu - am Sonntag, 1. November 2009, 17:47 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.daten-speicherung.de/index.php/klageschrift-gegen-vorratsdatenspeicherung-weiterhin-geheim/

Ziemlich degoutant ist, wie der Datenschutzbeauftragte des Bundes dem BMJ den Verstoß gegen das Informationsfreiheitsgesetz durchgehen lässt.

Ziemlich degoutant ist, wie der Datenschutzbeauftragte des Bundes dem BMJ den Verstoß gegen das Informationsfreiheitsgesetz durchgehen lässt.

KlausGraf - am Samstag, 31. Oktober 2009, 15:57 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 31. Oktober 2009, 15:21 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gudrun Gersmann beschrieb bei der Podiumsdiskussion zu Open Access (ich hörte sie im Stream), wie sie früher dem Erscheinen der führenden Fachzeitschrift der Frühneuzeitforschung, der Zeitschrift für historische Forschung entgegenfieberte. Nachdem wir uns mit Historikern und Open Access schon der in der Open-Access-Woche befasst haben

http://archiv.twoday.net/stories/6002752/

fragen wir heute danach, wieviele ZHf-Volltexte es im Netz gibt. Um aufwändige Recherchen zu vermeiden tun wir so, als könnten wir mittels Google Scholar den Bestand erfassen. Wir suchen also nach ZHF bzw. Zeitschrift historische Forschung

http://scholar.google.com/scholar?as_q=&num=100&btnG=Scholar-Suche&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=ZHF&as_ylo=&as_yhi=&hl=de

http://scholar.google.com/scholar?start=0&hl=de&as_publication=Zeitschrift+Historische+Forschung

In der OPUS-Metasuche

http://elib.uni-stuttgart.de/opus/gemeinsame_suche.php

wurde mit zeitschrift für historische forschung kein Treffer gefunden (um das Ergebnis von Seite der Repositorien etwas abzusichern).

Gefunden wird bei der zweiten Suche genau ein Volltext von Marian Füssel. Ob Frau Gersmann diese wenig erfreuliche Bilanz in Sachen "Open Access" kennt?

http://archiv.twoday.net/stories/6002752/

fragen wir heute danach, wieviele ZHf-Volltexte es im Netz gibt. Um aufwändige Recherchen zu vermeiden tun wir so, als könnten wir mittels Google Scholar den Bestand erfassen. Wir suchen also nach ZHF bzw. Zeitschrift historische Forschung

http://scholar.google.com/scholar?as_q=&num=100&btnG=Scholar-Suche&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=ZHF&as_ylo=&as_yhi=&hl=de

http://scholar.google.com/scholar?start=0&hl=de&as_publication=Zeitschrift+Historische+Forschung

In der OPUS-Metasuche

http://elib.uni-stuttgart.de/opus/gemeinsame_suche.php

wurde mit zeitschrift für historische forschung kein Treffer gefunden (um das Ergebnis von Seite der Repositorien etwas abzusichern).

Gefunden wird bei der zweiten Suche genau ein Volltext von Marian Füssel. Ob Frau Gersmann diese wenig erfreuliche Bilanz in Sachen "Open Access" kennt?

KlausGraf - am Samstag, 31. Oktober 2009, 01:50 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://klawtext.blogspot.com/2009/10/abmahnung-einzelner-titel-aus-einem.html

Zum Thema sehe man auch meinen PiratK-UrhG, § 45 http://www.contumax.de

Zum Thema sehe man auch meinen PiratK-UrhG, § 45 http://www.contumax.de

KlausGraf - am Samstag, 31. Oktober 2009, 00:52 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 31. Oktober 2009, 00:44 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 31. Oktober 2009, 00:38 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 31. Oktober 2009, 00:26 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.tlulib.ee/incunabula/

Sehr behindert wird die Benutzbarkeit der Datenbank durch die tatsache, dass nur eine estnische Suchoberfläche vorliegt. Angegeben werden auch Provenienzen, und es sind vielfach Schlüsselseiten digitalisiert. Eine Schedelchronik ohne solche Schlüsselseiten wurde offenbar von der UB Freiburg als Dublette vertickt: "Puulõikeinitsiaalid; ehisinitsiaalid; ostetud 1830. a. Freiburgist Breisgaus sealse ülikooli raamatukogu dublettide oksjonilt; sisaldab käsikirjalisi märkusi; puukaantega, maarjasparknahast köide; dekoor pimetrükitehnikas; sulgurite plaatvastused".

Sehr behindert wird die Benutzbarkeit der Datenbank durch die tatsache, dass nur eine estnische Suchoberfläche vorliegt. Angegeben werden auch Provenienzen, und es sind vielfach Schlüsselseiten digitalisiert. Eine Schedelchronik ohne solche Schlüsselseiten wurde offenbar von der UB Freiburg als Dublette vertickt: "Puulõikeinitsiaalid; ehisinitsiaalid; ostetud 1830. a. Freiburgist Breisgaus sealse ülikooli raamatukogu dublettide oksjonilt; sisaldab käsikirjalisi märkusi; puukaantega, maarjasparknahast köide; dekoor pimetrükitehnikas; sulgurite plaatvastused".

KlausGraf - am Freitag, 30. Oktober 2009, 23:57 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://scholarlykitchen.sspnet.org/2009/10/29/deepdyve-itunes-comes-to-science-publishing/

Bei Deepdyve kann man (auch für Artikel, die frei im Internet zugänglich sind, Beispiel) für 99 Cent einen 24-Stunden-Zugang kaufen. Download oder Ausdruck ist natürlich nicht möglich. Auf jeden Fall ist das billiger als die üblichen Pay-per-view-Gebühren von 30-50 Dollar je Artikel.

Bei Deepdyve kann man (auch für Artikel, die frei im Internet zugänglich sind, Beispiel) für 99 Cent einen 24-Stunden-Zugang kaufen. Download oder Ausdruck ist natürlich nicht möglich. Auf jeden Fall ist das billiger als die üblichen Pay-per-view-Gebühren von 30-50 Dollar je Artikel.

KlausGraf - am Freitag, 30. Oktober 2009, 23:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

The National Endowment for the Humanities, Division of Research Programs, has awarded the Academy $120,000 to support “Retrospective Digital Editions of Print Editions Published by The Medieval Academy of America, 1925–2001.” The two-year grant will make it possible for the Academy to digitize thirty-eight editions published by Medieval Academy Books from the Academy’s foundation to 2001.

http://www.medievalacademy.org/BooksOnline.html

Hallo? Für eine Seite Digitalisat sollte man nicht mehr als 0,10 Euro zahlen, macht bei angenommenen 500 Seiten pro Buch 50 Euro und bei 39 Büchern umgerechnet 2 872 Dollar. Digitalisierungsunternehmen können sich wirklich eine goldene Nase verdienen, wenn man stattdessen einen Zuschuss von 120.000 Dollar braucht.

Übrigens gibt es für Handschriftenforscher auf der Website der Medieval Academy eine wichtige Datenbank (linker Frame):

"A digital resource based on Lynn Thorndike and Pearl Kibre,

A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin (Cambridge, MA: Mediaeval Academy. 1963) and supplements."

http://cctr1.umkc.edu/cgi-bin/medievalacademy

http://www.medievalacademy.org/BooksOnline.html

Hallo? Für eine Seite Digitalisat sollte man nicht mehr als 0,10 Euro zahlen, macht bei angenommenen 500 Seiten pro Buch 50 Euro und bei 39 Büchern umgerechnet 2 872 Dollar. Digitalisierungsunternehmen können sich wirklich eine goldene Nase verdienen, wenn man stattdessen einen Zuschuss von 120.000 Dollar braucht.

Übrigens gibt es für Handschriftenforscher auf der Website der Medieval Academy eine wichtige Datenbank (linker Frame):

"A digital resource based on Lynn Thorndike and Pearl Kibre,

A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin (Cambridge, MA: Mediaeval Academy. 1963) and supplements."

http://cctr1.umkc.edu/cgi-bin/medievalacademy

KlausGraf - am Freitag, 30. Oktober 2009, 23:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Es ist ziemlich erbaermlich, dass die internationale Open

Access Community es nicht verhindern konnte, dass der

wichtigste OAI-PMH-Harvester in den Faengen eines

kostenpflichtigen Unternehmens landete:

http://www.oaister.org

Zum Hintergrund:

http://archiv.twoday.net/stories/5949009/

Zahlende OCLC-Kunden koennen in FirstSearch wie bisher

OAIster separat durchsuchen, in der erweiterten Suche sogar

mit besserer Funktionalitaet, was die Datumssuche YYYY-YYYY

und die Sprachsuche (Englisch/Nicht-Englisch) angeht.

Bielefelds BASE ist z.B. schon allein deshalb kein

vollgueltiger Ersatz, weil das Internetarchiv fehlt.

Update:

Laut http://hangingtogether.org/?p=746 ist geplant, eine eigene OAIster-Suche bald wieder zu realisieren.

Access Community es nicht verhindern konnte, dass der

wichtigste OAI-PMH-Harvester in den Faengen eines

kostenpflichtigen Unternehmens landete:

http://www.oaister.org

Zum Hintergrund:

http://archiv.twoday.net/stories/5949009/

Zahlende OCLC-Kunden koennen in FirstSearch wie bisher

OAIster separat durchsuchen, in der erweiterten Suche sogar

mit besserer Funktionalitaet, was die Datumssuche YYYY-YYYY

und die Sprachsuche (Englisch/Nicht-Englisch) angeht.

Bielefelds BASE ist z.B. schon allein deshalb kein

vollgueltiger Ersatz, weil das Internetarchiv fehlt.

Update:

Laut http://hangingtogether.org/?p=746 ist geplant, eine eigene OAIster-Suche bald wieder zu realisieren.

KlausGraf - am Freitag, 30. Oktober 2009, 21:15 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.netzpolitik.org/2009/geschaeftsmodell-fuer-journalisten-blogger-abmahnen/

http://ralfschwartz.typepad.com/mc/2009/10/eva-schweitzer-jack-wolfskin-des-journalismus.html

http://www.internet-law.de/2009/10/die-urheberrechtliche-abmahnung-ein.html

http://www.spreeblick.com/2009/10/30/stellungnahme-von-eva-schweitzer-zur-blog-abmahnung

Update: Zur Übernahme eines Volltextes durch BILD

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31396/1.html

http://archiv.twoday.net/stories/6028775/

http://ralfschwartz.typepad.com/mc/2009/10/eva-schweitzer-jack-wolfskin-des-journalismus.html

http://www.internet-law.de/2009/10/die-urheberrechtliche-abmahnung-ein.html

http://www.spreeblick.com/2009/10/30/stellungnahme-von-eva-schweitzer-zur-blog-abmahnung

Update: Zur Übernahme eines Volltextes durch BILD

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31396/1.html

http://archiv.twoday.net/stories/6028775/

KlausGraf - am Freitag, 30. Oktober 2009, 12:49 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" Das alternative Jugendzentrum „Archiv“ kann seine Keller- und Probenräume sowie das Erdgeschoss unbefristet nutzen. Das sagte Wolfgang Hadlich, Chef des Oberbürgermeisterbüros, gestern im Hauptausschuss. Im Dezember werden die Stadtverordneten dazu jene 200 000 Euro freigeben, die für Soziokultur im Etat stehen. Damit werden die für die Nutzung über den 31. Dezember hinaus nötigen Brandschutzmaßnahmen bezahlt.

Verhandelt wird mit dem Archiv e.V. über ein Erbpacht-oder Mietmodell. ....."

Quelle: Märkische Allgemeine

Verhandelt wird mit dem Archiv e.V. über ein Erbpacht-oder Mietmodell. ....."

Quelle: Märkische Allgemeine

Wolf Thomas - am Donnerstag, 29. Oktober 2009, 05:41 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zum Schutz von Kulturgütern bei Katastrophen haben die Landeshauptstadt und die Region Hannover die Gründung eines Notfallverbundes vereinbart. Der Verbund sei ein wichtiger Schritt, um auf Schadensfälle vorbereitet zu sein, sagte der Leiter der hannoverschen Feuerwehr, Claus Lang, am Mittwoch in Hannover. Ziel der Vereinbarung sei es, unersetzliche Exponate besser vor Bränden, Hauseinstürzen oder Hochwasser zu schützen.

Unter den etwa 15 beteiligten Institutionen sind Archive, Bibliotheken und Museen der Stadt und der Region Hannover. Geplant ist den Angaben zufolge die Aufnahme weiterer Einrichtungen. Es solle künftig eine Notfalldatenbank geben, auf die die Institutionen zugreifen könnten, sagte eine Sprecherin der Stadt. So könne bei einem Brand rasch ein Ausweichquartier für gefährdete Bücher gefunden werden. Vorgesehen sind den Angaben zufolge auch gemeinsame Notfallübungen.

Mit dem Notfallverbund wird auf Unglücksfälle wie den Einsturz des Stadtarchivs in Köln oder den Brand der Anna Amalia Bibliothek in Weimar reagiert, denen wertvolle Kulturgüter zum Opfer gefallen waren."

Quelle: Link

Unter den etwa 15 beteiligten Institutionen sind Archive, Bibliotheken und Museen der Stadt und der Region Hannover. Geplant ist den Angaben zufolge die Aufnahme weiterer Einrichtungen. Es solle künftig eine Notfalldatenbank geben, auf die die Institutionen zugreifen könnten, sagte eine Sprecherin der Stadt. So könne bei einem Brand rasch ein Ausweichquartier für gefährdete Bücher gefunden werden. Vorgesehen sind den Angaben zufolge auch gemeinsame Notfallübungen.

Mit dem Notfallverbund wird auf Unglücksfälle wie den Einsturz des Stadtarchivs in Köln oder den Brand der Anna Amalia Bibliothek in Weimar reagiert, denen wertvolle Kulturgüter zum Opfer gefallen waren."

Quelle: Link

Wolf Thomas - am Donnerstag, 29. Oktober 2009, 05:34 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine Diplomarbeit befragte Wissenschaftsjournalisten zu Open Access:

http://opus.haw-hamburg.de/volltexte/2009/799/pdf/Hertling_Lars_090618.pdf

Zitat: "Fasst man die Ergebnisse zusammen, kann gesagt werden, dass es unter den

Wissenschaftsjournalisten eine eher positive Einstellung zu Open Access-

Angeboten gibt, und deren Einschätzung optimistisch ist. Nicht nur wegen des

kostenfreien Zugangs bietet Open Access Vorteile für die Arbeit der Journalisten.

Open Access-Journale werden auch deshalb genutzt, da deren Qualität von der

Mehrheit der Journalisten so eingeschätzt wird, dass sie mit den Top-Journalen

konkurrieren können. Open Access-Journale ermöglichen es, auch rechts und

links von Nature und Science, zu denen die Journalisten in der Regel Zugang

haben, nach Themen zu suchen. So sind diese Angebote nicht nur eine Alternative

zu den herkömmlichen Fachjournalen, sondern eine zusätzliche Quelle, egal ob

für Freiberufler oder in einer Redaktion angestellt.

Nur durchschnittlich 10% der Befragten bezieht eine generell negative Position

gegenüber Open Access. Auffallend ist allerdings, dass bei einigen Aussagen ein

Viertel bis die Hälfte der Journalisten keine Stellung beziehen will oder kann."

http://opus.haw-hamburg.de/volltexte/2009/799/pdf/Hertling_Lars_090618.pdf

Zitat: "Fasst man die Ergebnisse zusammen, kann gesagt werden, dass es unter den

Wissenschaftsjournalisten eine eher positive Einstellung zu Open Access-

Angeboten gibt, und deren Einschätzung optimistisch ist. Nicht nur wegen des

kostenfreien Zugangs bietet Open Access Vorteile für die Arbeit der Journalisten.

Open Access-Journale werden auch deshalb genutzt, da deren Qualität von der

Mehrheit der Journalisten so eingeschätzt wird, dass sie mit den Top-Journalen

konkurrieren können. Open Access-Journale ermöglichen es, auch rechts und

links von Nature und Science, zu denen die Journalisten in der Regel Zugang

haben, nach Themen zu suchen. So sind diese Angebote nicht nur eine Alternative

zu den herkömmlichen Fachjournalen, sondern eine zusätzliche Quelle, egal ob

für Freiberufler oder in einer Redaktion angestellt.

Nur durchschnittlich 10% der Befragten bezieht eine generell negative Position

gegenüber Open Access. Auffallend ist allerdings, dass bei einigen Aussagen ein

Viertel bis die Hälfte der Journalisten keine Stellung beziehen will oder kann."

KlausGraf - am Donnerstag, 29. Oktober 2009, 03:22 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Thomas Heim, Die Strättliger Chronik - Einblicke in das bernische Wallfahrtswesen, in: Berner Zeitschrift für Geschichte 71 (2009) H. 3, S. 1-56 online

http://www.bezg.ch/3_09/heim.pdf

http://dx.doi.org/10.5169/seals-247421

Nach wie vor maßgebliche Edition von Baechtold 1877:

http://www.archive.org/details/diestretlingerch01kibuuoft

Zum Autor Kiburger sehr knapp:

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D12025.php

http://dx.doi.org/10.5169/seals-247421

Nach wie vor maßgebliche Edition von Baechtold 1877:

http://www.archive.org/details/diestretlingerch01kibuuoft

Zum Autor Kiburger sehr knapp:

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D12025.php

KlausGraf - am Donnerstag, 29. Oktober 2009, 02:59 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dies wird in der ZfdPh 128 (2009), S. 161 angekündigt, findet aber bislang noch keinen Niederschlag auf der Zeitschriftenhomepage (wo übrigens die Suchfunktion - OR per default ohne Änderungsmöglichkeit - jede sinnvolle Nutzung verhindert, es sei denn man ist in der glücklichen Lage, eine hochspezifische Einwortsuche z.B. "bollstatter" durchführen zu können).

Dass eine der führenden Fachzeitschriften der Germanistik zu Peer Review wechselt, ist ein wichtiges Signal. Üblicherweise kennen geisteswissenschaftliche deutschsprachige Fachzeitschriften kein Peer Review.

Dass eine der führenden Fachzeitschriften der Germanistik zu Peer Review wechselt, ist ein wichtiges Signal. Üblicherweise kennen geisteswissenschaftliche deutschsprachige Fachzeitschriften kein Peer Review.

KlausGraf - am Donnerstag, 29. Oktober 2009, 02:36 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bookshop.europa.eu/eubookshop/index.action

Wieder der übliche EU-Murks, den man von der Europeana kennt. Wie man die Digitale Bibliothek findet, bleibt offen. Man kann in der Suche "Archiv" anklicken.

Wieder der übliche EU-Murks, den man von der Europeana kennt. Wie man die Digitale Bibliothek findet, bleibt offen. Man kann in der Suche "Archiv" anklicken.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 23:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Publikation von Partituren im Internet

Prof. Matthias Drude

Neben der Aufbewahrung von Manuskripten oder Druckausgaben durch Nachkommen, Verlage, Bibliotheken oder durch das Deutsche Komponistenarchiv in Dresden-Hellerau dürfte in Zukunft die Frage der dauerhaften Archivierung eigener Partituren in digitaler Form von zunehmendem Interesse für uns Komponisten sein.

Die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) bietet seit kurzem die Publikation von vollständigen Partituren im pdf-Format unter dem Medientyp „Komposition“ auf ihrem Dokumenten- und Publikationsserver „Qucosa“ an. Dieser dient der kostenfreien Publikation, dem Nachweis und der langfristigen Archivierung von Dokumenten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Das von den wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen getragene, mit EU-Mitteln kofinanzierte Angebot ist Teil der internationalen „Open-Access-Bewegung“.

Das Angebot steht allen, d. h. auch den nicht-sächsischen Mitgliedern des Deutschen Komponistenverbands offen. Entgelte fallen weder für den Autor noch für den Nutzer, der die Dateien einsieht, an. Damit entfällt natürlich auch ein Vergütungsanspruch für Rechteinhaber. Zusätzlich zu Partituren können z. B. Einzelstimmen oder Werkeinführungen publiziert werden. Ein „Abstract“ und „Schlagwörter“ (auch in englischer Sprache) dienen der leichteren Auffindbarkeit bestimmter, für den jeweiligen Nutzer möglicherweise interessanter Partituren.

Der Hauptvorteil einer Veröffentlichung bei „Qucosa“ liegt in der weltweiten Verfügbarkeit der Partituren unter einer dauerhaften, zitierfähigen www-Adresse.

Diese könnte z. B. auch als Link verwendet werden durch Mitglieder, die Werke in die DKV-Datenbank „Musik unserer Mitglieder“ einbringen möchten. Es ist also in diesem Fall keine persönliche Website erforderlich, um eigene Partituren über das Internet zugänglich zu machen.

Die Veröffentlichung von Kompositionen auf „Qucosa“ ist bei nicht-verlegten Werken (ggf. nur mit Einverständnis des Textdichters und/oder Bearbeiters) oder bei Werken, hinsichtlich derer der Verlag das Einverständnis zu dieser Nutzung gegeben hat, möglich. Die Frage, inwieweit die nicht-ausschließliche Rechteeinräumung an die SLUB sich mit dem Berechtigungsvertrag der GEMA verträgt, dürfte nach Ansicht unseres Justiziars Dr. Gernot Schulze dahingehend geklärt sein, dass das so genannte Papierrecht und darunter auch Notendarstellungen in Dateiform nicht vom Wahrnehmungsbereich der GEMA erfasst sind.

Nähere Informationen, auch zu den urheberrechtlich relevanten Fragen, enthält die Website http://www.qucosa.de . Unter dieser Adresse geschieht auch die Anmeldung von Werken, die auf dem Publikationsserver als pdf-Datei eingestellt werden sollen. Bei dem Eingabefeld „Institutionen“ ist der „Deutsche Komponistenverband“ als Eingabemöglichkeit bereits voreingestellt. Zusätzlich ist noch ein Formular zur Rechteübertragung im pdf-Format auszudrucken, auszufüllen und unterschrieben an die SLUB zu senden.

http://www.komponistenverband.de/content/view/471/117/

Prof. Matthias Drude

Neben der Aufbewahrung von Manuskripten oder Druckausgaben durch Nachkommen, Verlage, Bibliotheken oder durch das Deutsche Komponistenarchiv in Dresden-Hellerau dürfte in Zukunft die Frage der dauerhaften Archivierung eigener Partituren in digitaler Form von zunehmendem Interesse für uns Komponisten sein.

Die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) bietet seit kurzem die Publikation von vollständigen Partituren im pdf-Format unter dem Medientyp „Komposition“ auf ihrem Dokumenten- und Publikationsserver „Qucosa“ an. Dieser dient der kostenfreien Publikation, dem Nachweis und der langfristigen Archivierung von Dokumenten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Das von den wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen getragene, mit EU-Mitteln kofinanzierte Angebot ist Teil der internationalen „Open-Access-Bewegung“.

Das Angebot steht allen, d. h. auch den nicht-sächsischen Mitgliedern des Deutschen Komponistenverbands offen. Entgelte fallen weder für den Autor noch für den Nutzer, der die Dateien einsieht, an. Damit entfällt natürlich auch ein Vergütungsanspruch für Rechteinhaber. Zusätzlich zu Partituren können z. B. Einzelstimmen oder Werkeinführungen publiziert werden. Ein „Abstract“ und „Schlagwörter“ (auch in englischer Sprache) dienen der leichteren Auffindbarkeit bestimmter, für den jeweiligen Nutzer möglicherweise interessanter Partituren.

Der Hauptvorteil einer Veröffentlichung bei „Qucosa“ liegt in der weltweiten Verfügbarkeit der Partituren unter einer dauerhaften, zitierfähigen www-Adresse.

Diese könnte z. B. auch als Link verwendet werden durch Mitglieder, die Werke in die DKV-Datenbank „Musik unserer Mitglieder“ einbringen möchten. Es ist also in diesem Fall keine persönliche Website erforderlich, um eigene Partituren über das Internet zugänglich zu machen.

Die Veröffentlichung von Kompositionen auf „Qucosa“ ist bei nicht-verlegten Werken (ggf. nur mit Einverständnis des Textdichters und/oder Bearbeiters) oder bei Werken, hinsichtlich derer der Verlag das Einverständnis zu dieser Nutzung gegeben hat, möglich. Die Frage, inwieweit die nicht-ausschließliche Rechteeinräumung an die SLUB sich mit dem Berechtigungsvertrag der GEMA verträgt, dürfte nach Ansicht unseres Justiziars Dr. Gernot Schulze dahingehend geklärt sein, dass das so genannte Papierrecht und darunter auch Notendarstellungen in Dateiform nicht vom Wahrnehmungsbereich der GEMA erfasst sind.

Nähere Informationen, auch zu den urheberrechtlich relevanten Fragen, enthält die Website http://www.qucosa.de . Unter dieser Adresse geschieht auch die Anmeldung von Werken, die auf dem Publikationsserver als pdf-Datei eingestellt werden sollen. Bei dem Eingabefeld „Institutionen“ ist der „Deutsche Komponistenverband“ als Eingabemöglichkeit bereits voreingestellt. Zusätzlich ist noch ein Formular zur Rechteübertragung im pdf-Format auszudrucken, auszufüllen und unterschrieben an die SLUB zu senden.

http://www.komponistenverband.de/content/view/471/117/

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 23:50 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

BrandenburgDoK ( http://slb.potsdam.org/brandenburgdok.php ) ist der regionale Publikations- und Archivserver für elektronische Publikationen des Landes Brandenburg, der von der Stadt- und Landesbibliothek (SLB) Potsdam <186> geführt wird. Als Archivierungssoftware wurde OPUS 3 gewählt, technischer Dienstleister ist der KOBV. Unter Eingabe weniger Pflichtfelder können abliefernde Institutionen ihre Dokumente selbst auf einen Zwischen-Server hochladen. Durch die SLB Potsdam erfolgt anschließend eine qualitative Kontrolle sowie weitere inhaltliche und formale Ergänzungen. Erst dann wird das Dokument auf dem OPUS-Server archiviert. Sammelschwerpunkte sind das regionale Kleinschrifttum (wie zum Beispiel Fest- und Vereinsschriften) und vor allem amtliche Veröffentlichungen. Dazu gehören beispielsweise Publikationen der Ämter und Behörden des Landes, der zwölf Landkreise Brandenburgs und Veröffentlichungen des Landesamtes für Statistik. Es werden ausschließlich PDF-Dokumente eingestellt. Weitere Informationen sind unter http://slb.potsdam.org/opus/flyer.pdf zu finden.

ex: ZKBW-Dialog

Dort archiviert z.B. Brandenburgische Archive 1993 H. 1

http://opus.kobv.de/slbp/volltexte/2009/2267/

Vergleichbar sind:

Baden-württembergisches Online-Archiv

http://www.boa-bw.de/

[Literatur im Netz DLA Marbach

http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/

SWBdok

http://swbdok.bsz-bw.de/ ]

edoweb Rheinland-Pfalz

http://www.lbz-rlp.de/cms/rlb/digitale-angebote/edoweb/index.html

Saardok

http://saardok.bsz-bw.de/

Ähnlich: http://www.qucosa.de/ (Sachsen)

Alle ziemlich leer.

ex: ZKBW-Dialog

Dort archiviert z.B. Brandenburgische Archive 1993 H. 1

http://opus.kobv.de/slbp/volltexte/2009/2267/

Vergleichbar sind:

Baden-württembergisches Online-Archiv

http://www.boa-bw.de/

[Literatur im Netz DLA Marbach

http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/

SWBdok

http://swbdok.bsz-bw.de/ ]

edoweb Rheinland-Pfalz

http://www.lbz-rlp.de/cms/rlb/digitale-angebote/edoweb/index.html

Saardok

http://saardok.bsz-bw.de/

Ähnlich: http://www.qucosa.de/ (Sachsen)

Alle ziemlich leer.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 23:39 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.museumsstiftung.de/feldpost/

Leider gibts die briefe anscheinend nur als E-Texte, nicht als Faksimiles.

Leider gibts die briefe anscheinend nur als E-Texte, nicht als Faksimiles.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 23:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen und dem Bundesarchiv Koblenz die sogenannte CCP(= Central Collecting Point)-Datenbank ins Netz gestellt ( http://www.dhm.de/datenbank/ccp/dhm_ccp.php ). Als Central Collecting Point wird die Sammelstelle für Kunst bezeichnet, die von den amerikanischen Alliierten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den ehemaligen NSDAP-Parteigebäuden in München eingerichtet worden war. Aufgabe war es, Kunstwerke, die im Deutschen Reich oder in den besetzten Gebieten in der Zeit zwischen 1933 und 1945 geraubt, beschlagnahmt oder über den Kunsthandel verkauft worden waren, aus den Sammeldepots zu holen, im CCP zu inventarisieren, um sie anschließend an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben zu können. Bereits im Herbst 1945 wurde mit der Rückgabe der Objekte in die Herkunftsländer beziehungsweise an Privatpersonen im In- und Ausland begonnen. Bis auf wenige Tausend Objekte konnten schon damals die meisten Kunstwerke zurückgegeben werden, was in der Öffentlichkeit fast nicht bekannt ist. Die CCP-Datenbank enthält die Münchner Hauptkartei, die diese Rückgabeaktion von Hunderttausenden Kunstwerken dokumentiert, sowie circa 300.000 Abbildungen. Die CCP-Datenbank ist mit der Bild-Datenbank zum Sonderauftrag Linz verlinkt. Die Bild-Datenbank weist die Bilder, Skulpturen, Möbel, Porzellan und Tapisserien nach, die Adolf Hitler und seine Beauftragten vom Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts bis 1945 hauptsächlich für ein in Linz geplantes Museum, aber auch für andere Sammlungen kauften oder aus beschlagnahmten Besitz übernahmen. Daneben existiert noch die Lost Art Internet Database, die Kulturgüter erfasst, die infolge der NS-Diktatur und der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs verbracht, verlagert oder – insbesondere jüdischen Eigentümern – verfolgungsbedingt entzogen wurden.

ex: ZKBW-Dialog

ex: ZKBW-Dialog

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www2.bsz-bw.de/cms/museen/musis/pan-net#praesentation

Die Bilder (z.B. digitaler Katalog der Staatsgalerie Stuttgart) sind wie üblich zu klein.

Die Bilder (z.B. digitaler Katalog der Staatsgalerie Stuttgart) sind wie üblich zu klein.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 23:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Seit dem 06.08.2009 ist der Gesamtkatalog des Bundesarchivs im KOBV-Index integriert und in der Schnellsuche des KOBV-Portals recherchierbar. Der Gesamtkatalog des Bundesarchivs umfasst die Bestände aller Einrichtungen des Bundesarchivs (Berlin-Lichterfelde, Berlin-Wilmersdorf, Koblenz, Freiburg, Bayreuth, Rastatt, Ludwigsburg) mit derzeit rund 400.000 Datensätzen. Damit sind im KOBV-Index 20 Kataloge mit 12,5 Millionen Datensätzen nachgewiesen. Ein Überblick über die Bibliotheken, deren Bestände im KOBV-Index zu finden sind, steht auf der Seite http://www.kobv.de/kobvindex.html bereit.

http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2009/785/pdf/zkdial62.pdf

http://opus.bsz-bw.de/swop/volltexte/2009/785/pdf/zkdial62.pdf

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 23:11 - Rubrik: Archivbibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digital.belvedere.at

Sammlungsdatenbank der Österreichischen Galerie. Sekundärliteratur wird bei den Metadaten nicht angegeben.

Sigismund der Münzreiche

Sigismund der Münzreiche

Sammlungsdatenbank der Österreichischen Galerie. Sekundärliteratur wird bei den Metadaten nicht angegeben.

Sigismund der Münzreiche

Sigismund der MünzreicheKlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 14:24

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Wiener Stadt- und Landesarchiv und das Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung laden zur Präsentation der DVD des Österreichischen Städteatlas

Datum: Donnerstag, 26. November 2009, 17 Uhr

Ort: Vortragssaal des Wiener Stadt- und Landesarchivs, Gsometer D, 1110 Wien, 4. Archivgeschoß

Zugang: http://www.wien.gv.at/kultur/archiv/images/zugang.jpg

PROGRAMM

Begrüßung und Projektpräsentation

ao. Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Opll, MAS (Direktor des Wiener Stadt- und Landesarchivs und Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Stadtgeschichtsforschung

Sándor Biszak (Firma ARCANUM)

Vorführung der DVD

Dr. Susanne Claudine Pils & Hans-Michael Putz (Wiener Stadt- und Landesarchiv, Historische Atlanten)

Im Anschluss an die Präsentation wird Brot & Wein gereicht.

U.A.w.g (bei Zusage; bis zum 18. November 2009)

T +43 1 4000 84815 oder 84816

F +43 1 4000 99 84819

E post@archiv.wien.gv.at

INFORMATION

Das Projekt historischer Städteatlanten wurde bisher in 17 europäischen Ländern umgesetzt. Der Österreichische Städteatlas erscheit seit 1982 und bietet derzeit Atlasmappen zu 59 Städten. In Ergänzung zu den bisher nur gedruckt vorliegenden Stadtmappen wird mit dieser DVD der Schritt zur digitalen Nutzung vollzogen. An solch einem Produkt, insbesondere im Zusammenhang mit Lehre und Forschung, aber auch von Seiten privater Nutzer/innen, besteht seit längerem erhöhtes Interesse. Eine Vorreiterrolle hat dabei die im Jahre 2007 veröffentlichte CD des "Irish Historic Towns Atlas" eingenommen, auf der sich 16 Stadtmappen des irischen Atlasunternehmens finden.

Auf diesen Erfahrungen aufbauend, kann für den ÖSTA nunmehr ein erweitertes Produkt vorgelegt werden. Die DVD enthält sämtliche Teile der bisher erschienenen Druckversionen des ÖSTA, von den reichhaltigen Abbildungen über die neu gezeichneten historischen sowie reproduzierten Karten bis hin zu den umfangreichen Kommentaren bzw. Erläuterungen. Abbildungen wie auch Karten lassen sich ausschnittsweise vergrößern ("Zoomfunktion") und sind damit einer detaillierten Analyse weitaus besser zugänglich als jede gedruckte Version. Über die auf der DVD enthaltenen Suchmasken lassen sich Begriffe in den zuletzt erwähnten Textbestandteilen elektronisch rasch auffinden. Erstmals wird hier aber auch die Möglichkeit geboten, Begriffe in den Legenden der das Siedlungswachstum dokumentierenden "Wachstumsphasenkarten" der einzelnen Städte ebenso zu suchen und aufzufinden und dabei mittels Fadenkreuzes direkt an die topographisch exakte Stelle in diesen Karten zu gelangen. Dies stellt gegenüber den gedruckten Atlasmappen einen ganz entscheidenden Vorteil dar, der eine der Nachfrage entsprechende moderne Nutzung ermöglicht.

Zu beziehen ist die DVD über die Firma ARCANUM http://www.arcanum.hu/idegennyelvu/iny_StadtAtl.html bzw. Bestellformular: http://www.arcanum.hu/ordering.html

Mit freundlichen Grüßen

--------------------------------------

Dr. Susanne Claudine Pils, MAS

Magistratsabteilung 8

Wiener Stadt- und Landesarchiv

Gasometer D, Guglgasse 14, Wien 11

Postanschrift: 1082 Wien, Rathaus

Tel.: (+43 1) 4000 84874

Fax: (+43 1) 4000 99 84874

susanne.pils@wien.gv.at

www.archiv.wien.at

Datum: Donnerstag, 26. November 2009, 17 Uhr

Ort: Vortragssaal des Wiener Stadt- und Landesarchivs, Gsometer D, 1110 Wien, 4. Archivgeschoß

Zugang: http://www.wien.gv.at/kultur/archiv/images/zugang.jpg

PROGRAMM

Begrüßung und Projektpräsentation

ao. Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Opll, MAS (Direktor des Wiener Stadt- und Landesarchivs und Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Stadtgeschichtsforschung

Sándor Biszak (Firma ARCANUM)

Vorführung der DVD

Dr. Susanne Claudine Pils & Hans-Michael Putz (Wiener Stadt- und Landesarchiv, Historische Atlanten)

Im Anschluss an die Präsentation wird Brot & Wein gereicht.

U.A.w.g (bei Zusage; bis zum 18. November 2009)

T +43 1 4000 84815 oder 84816

F +43 1 4000 99 84819

E post@archiv.wien.gv.at

INFORMATION

Das Projekt historischer Städteatlanten wurde bisher in 17 europäischen Ländern umgesetzt. Der Österreichische Städteatlas erscheit seit 1982 und bietet derzeit Atlasmappen zu 59 Städten. In Ergänzung zu den bisher nur gedruckt vorliegenden Stadtmappen wird mit dieser DVD der Schritt zur digitalen Nutzung vollzogen. An solch einem Produkt, insbesondere im Zusammenhang mit Lehre und Forschung, aber auch von Seiten privater Nutzer/innen, besteht seit längerem erhöhtes Interesse. Eine Vorreiterrolle hat dabei die im Jahre 2007 veröffentlichte CD des "Irish Historic Towns Atlas" eingenommen, auf der sich 16 Stadtmappen des irischen Atlasunternehmens finden.

Auf diesen Erfahrungen aufbauend, kann für den ÖSTA nunmehr ein erweitertes Produkt vorgelegt werden. Die DVD enthält sämtliche Teile der bisher erschienenen Druckversionen des ÖSTA, von den reichhaltigen Abbildungen über die neu gezeichneten historischen sowie reproduzierten Karten bis hin zu den umfangreichen Kommentaren bzw. Erläuterungen. Abbildungen wie auch Karten lassen sich ausschnittsweise vergrößern ("Zoomfunktion") und sind damit einer detaillierten Analyse weitaus besser zugänglich als jede gedruckte Version. Über die auf der DVD enthaltenen Suchmasken lassen sich Begriffe in den zuletzt erwähnten Textbestandteilen elektronisch rasch auffinden. Erstmals wird hier aber auch die Möglichkeit geboten, Begriffe in den Legenden der das Siedlungswachstum dokumentierenden "Wachstumsphasenkarten" der einzelnen Städte ebenso zu suchen und aufzufinden und dabei mittels Fadenkreuzes direkt an die topographisch exakte Stelle in diesen Karten zu gelangen. Dies stellt gegenüber den gedruckten Atlasmappen einen ganz entscheidenden Vorteil dar, der eine der Nachfrage entsprechende moderne Nutzung ermöglicht.

Zu beziehen ist die DVD über die Firma ARCANUM http://www.arcanum.hu/idegennyelvu/iny_StadtAtl.html bzw. Bestellformular: http://www.arcanum.hu/ordering.html

Mit freundlichen Grüßen

--------------------------------------

Dr. Susanne Claudine Pils, MAS

Magistratsabteilung 8

Wiener Stadt- und Landesarchiv

Gasometer D, Guglgasse 14, Wien 11

Postanschrift: 1082 Wien, Rathaus

Tel.: (+43 1) 4000 84874

Fax: (+43 1) 4000 99 84874

susanne.pils@wien.gv.at

www.archiv.wien.at

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/

Endlich auch ohne Citrix-Klient benutzbar! Aber immer noch ärgerlich: Es ist keine Eingabe von Suchbegriffen in Kleinbuchstaben möglich.

Endlich auch ohne Citrix-Klient benutzbar! Aber immer noch ärgerlich: Es ist keine Eingabe von Suchbegriffen in Kleinbuchstaben möglich.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 13:52 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 02:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Oktober 2009, 01:48 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen