http://www.peterrueck.ch

Die Neuzugänge der VL Hilfswissenschaften weisen auf die pietätvolle Homepage zu Ehren von Peter Rück (1934-2004) hin, die etliche Volltexte als PDFs enthält, unter anderem:

Zur Diskussion um die Archivgeschichte: Die Anfänge des Archivwesens in der Schweiz (800-1400), in: Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Archivare 26 (1975) S. 5-40

Quelle: peterrueck.ch

Quelle: peterrueck.ch

Die Neuzugänge der VL Hilfswissenschaften weisen auf die pietätvolle Homepage zu Ehren von Peter Rück (1934-2004) hin, die etliche Volltexte als PDFs enthält, unter anderem:

Zur Diskussion um die Archivgeschichte: Die Anfänge des Archivwesens in der Schweiz (800-1400), in: Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Archivare 26 (1975) S. 5-40

Quelle: peterrueck.ch

Quelle: peterrueck.chKlausGraf - am Donnerstag, 25. Januar 2007, 01:20 - Rubrik: Hilfswissenschaften

http://www.erf-goed.be/

http://www.erf-goed.be/

Een erg leuke site is 'Erfgoed in Vlaanderen' van Erf-goed.be. De website verzamelt foto's van Vlaams erfgoed: kerken, monumenten, landschappen, dorpsgezichten. Bezoekers kunnen foto's insturen. Alle foto's worden geplaatst op Flickr op een speciaal account. Met geo-tags wordt een koppeling gelegd naar een locatie op een kaart (zoom in om meer locaties te zien).

Een goed voorbeeld van een 'web 2.0'-toepassing in de humaniora, zoals onlangs besproken op de weblog Semantic Humanities.

Dergelijk erfgoed (voor iedereen zichtbaar en bij velen bekend en geliefd) is natuurlijk bij uitstek geschikt om met hulp van het publiek beschreven te worden. Zouden dergelijke effecten in de tekstuitgave ook bereikt kunnen worden?

Fragt http://www.huygensinstituut.knaw.nl/weblog/index.php?title=foto_s_van_vlaams_erfgoed&more=1&c=1&tb=1&pb=1

Leider schliesst die CC-Lizenz wieder einmal die kommerzielle Nutzung und daher auch die Wikipedia aus.

http://www.erf-goed.be/

Een erg leuke site is 'Erfgoed in Vlaanderen' van Erf-goed.be. De website verzamelt foto's van Vlaams erfgoed: kerken, monumenten, landschappen, dorpsgezichten. Bezoekers kunnen foto's insturen. Alle foto's worden geplaatst op Flickr op een speciaal account. Met geo-tags wordt een koppeling gelegd naar een locatie op een kaart (zoom in om meer locaties te zien).

Een goed voorbeeld van een 'web 2.0'-toepassing in de humaniora, zoals onlangs besproken op de weblog Semantic Humanities.

Dergelijk erfgoed (voor iedereen zichtbaar en bij velen bekend en geliefd) is natuurlijk bij uitstek geschikt om met hulp van het publiek beschreven te worden. Zouden dergelijke effecten in de tekstuitgave ook bereikt kunnen worden?

Fragt http://www.huygensinstituut.knaw.nl/weblog/index.php?title=foto_s_van_vlaams_erfgoed&more=1&c=1&tb=1&pb=1

Leider schliesst die CC-Lizenz wieder einmal die kommerzielle Nutzung und daher auch die Wikipedia aus.

KlausGraf - am Donnerstag, 25. Januar 2007, 01:09 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Beschluss des 101. Landesparteitags der FDP am 5. Januar 2007 in Stuttgart (Antrag des Landesfachausschusses Kultur, eingebracht am 27.11.2006 von Jörg Brehmer, Winnenden)

Beschluss

Handschriftenstreit und die Finanzierung des Schloss Salem

Ausgehend vom Handschriftenstreit und der Finanzierung des Schloss Salems werden folgende Standpunkte der FDP/DVP erklärt:

Stuttgart, den 5. Januar 2007

Beschluss

Handschriftenstreit und die Finanzierung des Schloss Salem

Ausgehend vom Handschriftenstreit und der Finanzierung des Schloss Salems werden folgende Standpunkte der FDP/DVP erklärt:

- Die kulturpolitische Zielsetzung der FDP/DVP in Baden-Württemberg ist es, die Kulturgüter in unserem Land zu erhalten und das Kulturleben zu fördern. Für Forschung und Öffentlichkeit ist der freie Zugang zu diesen Gütern erforderlich.

- Das Land Baden-Württemberg hat bei der Sicherung der Kulturschätze eine zentrale Verantwortung.

- Nach Ansicht der FDP/DVP darf es dabei kein Ausspielen der Kulturträger geben. Diejenigen die Kultur produzieren dürfen nicht gegen die Kulturstätten und -betriebe ausgespielt werden, die sie bewahren.

- Für die Freien Demokraten ist es zweitrangig, ob die Finanzierung durch öffentliche oder private Mittel erfolgt. Die FDP/DVP setzt bei dem Erhalt der Kulturgüter auch auf das gesellschaftliche Engagement von Bürgern und den Einsatz von privaten Stiftungen.

- Die FDP bedauert, dass der Eindruck entstanden ist, das Land Baden-Württemberg gehe nicht angemessen mit seinen Kunstschätzen um. Die Freien Demokraten wirken diesem Eindruck entschieden entgegen.

- Die FDP fordert daher ein umfassendes Konzept, damit sich solche Fälle nicht wiederholen. Dazu gehören unter Anderem die Bestandserfassung der Kulturschätze und Strategien für zukünftiges Handeln.

- Die Aussage des Grundgesetzes "Eigentum verpflichtet" hat sich gerade auf dem Gebiet der Kultur vielfach bewährt. Wir Liberale wollen, dass diese Eigenverpflichtung für alle Akteure, Staat, Stiftungen oder private Eigentümer auch in Zukunft ihren hohen Wert behält.

Stuttgart, den 5. Januar 2007

BCK - am Mittwoch, 24. Januar 2007, 08:46 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Jusos sehen keinen Grund mehr, die SPD zu wählen.

Aus einer Pressemitteilung der Jusos vom 16.1.2007

Seit bald einem Jahr führt Ute Vogt die SPD-Landtagsfraktion im Land. Die Jusos schauten bisher kritisch in den Stuttgarter Landtag und gaben der Pforzheimerin Bewährungsfrist. „Es gibt nicht viele Themen, mit denen man sich im Landtag profilieren kann, aber genau bei diesen versemmelt es die SPD immer wieder.“ so Daniel Campolieti, Sprecher der Jusos. Vorne dran: Ute Vogt. Erst die blamable Vorstellung zum Handschriftenstreit, nun der nächste große Unfug, indem sie mal wieder vorne dran die Kürzung der Einstiegsgehälter fordert. „Wenn Ute Vogt so weitermacht, dann verliert die SPD noch das letzte Profil, wofür sie im Land steht: Bildung“, so Campolieti weiter. „Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn bei der nächsten Landtagswahl ein Ergebnis unter 20% rauskommt. Es gibt ja keinen Grund mehr, uns als Partei zu wählen“.

Gemeint ist vermutlich der vorerst gescheiterte Versuch der SPD, einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu lassen. (Dass die SPD deshalb den Gang zum Staatsgerichtshof antreten will, teilte die Landtagsfraktion am gleichen Tag mit, vgl. http://archiv.twoday.net/stories/3199012 ) Unklar bleibt allerdings die Position der Jusos in dieser Frage. Es steht zu vermuten, dass die Jusos meinen, es gebe wichtigere Themen und es reiche, mit der symbolischen Versteigerung der Landesregierung ein paar Schlagzeilen gemacht zu haben. Von den Jusos hat man seit der ebay-Aktion ("Landesregierung muss unter den Hammer") nämlich auch nichts Substantielles mehr gehört. Die GRÜNEN haben jedenfalls allemal mehr zur Aufklärung beigetragen.

Dass die Nerven blank liegen, liegt offenbar an der letzten, für die SPD desaströs ausgefallenen Forsa-Meinungsumfrage. Danach liegt die Südwest-CDU mit 44% Zustimmung dicht am Ergebnis der Landtagswahl vom März 2006, während die SPD auf 20% abgesackt ist. Die Bönnigheimer Zeitung konstatiert nüchtern, der Streit um den Handschriftenverkauf und dadurch auch bundesweit hervorgerufene Zweifel an der Arbeit des Ministerpräsidenten Günther Oettinger hätten keine Spuren hinterlassen. (Boennigheimer Zeitung 18.1.2007, Vogt liegt weit hinter Oettinger. Parteien / Umfrage gibt SPD nur noch 20 Prozent. Handschriftenstreit schadet CDU nicht / von Andreas Böhme)

Aus einer Pressemitteilung der Jusos vom 16.1.2007

Seit bald einem Jahr führt Ute Vogt die SPD-Landtagsfraktion im Land. Die Jusos schauten bisher kritisch in den Stuttgarter Landtag und gaben der Pforzheimerin Bewährungsfrist. „Es gibt nicht viele Themen, mit denen man sich im Landtag profilieren kann, aber genau bei diesen versemmelt es die SPD immer wieder.“ so Daniel Campolieti, Sprecher der Jusos. Vorne dran: Ute Vogt. Erst die blamable Vorstellung zum Handschriftenstreit, nun der nächste große Unfug, indem sie mal wieder vorne dran die Kürzung der Einstiegsgehälter fordert. „Wenn Ute Vogt so weitermacht, dann verliert die SPD noch das letzte Profil, wofür sie im Land steht: Bildung“, so Campolieti weiter. „Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn bei der nächsten Landtagswahl ein Ergebnis unter 20% rauskommt. Es gibt ja keinen Grund mehr, uns als Partei zu wählen“.

Gemeint ist vermutlich der vorerst gescheiterte Versuch der SPD, einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu lassen. (Dass die SPD deshalb den Gang zum Staatsgerichtshof antreten will, teilte die Landtagsfraktion am gleichen Tag mit, vgl. http://archiv.twoday.net/stories/3199012 ) Unklar bleibt allerdings die Position der Jusos in dieser Frage. Es steht zu vermuten, dass die Jusos meinen, es gebe wichtigere Themen und es reiche, mit der symbolischen Versteigerung der Landesregierung ein paar Schlagzeilen gemacht zu haben. Von den Jusos hat man seit der ebay-Aktion ("Landesregierung muss unter den Hammer") nämlich auch nichts Substantielles mehr gehört. Die GRÜNEN haben jedenfalls allemal mehr zur Aufklärung beigetragen.

Dass die Nerven blank liegen, liegt offenbar an der letzten, für die SPD desaströs ausgefallenen Forsa-Meinungsumfrage. Danach liegt die Südwest-CDU mit 44% Zustimmung dicht am Ergebnis der Landtagswahl vom März 2006, während die SPD auf 20% abgesackt ist. Die Bönnigheimer Zeitung konstatiert nüchtern, der Streit um den Handschriftenverkauf und dadurch auch bundesweit hervorgerufene Zweifel an der Arbeit des Ministerpräsidenten Günther Oettinger hätten keine Spuren hinterlassen. (Boennigheimer Zeitung 18.1.2007, Vogt liegt weit hinter Oettinger. Parteien / Umfrage gibt SPD nur noch 20 Prozent. Handschriftenstreit schadet CDU nicht / von Andreas Böhme)

BCK - am Mittwoch, 24. Januar 2007, 08:21 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 24. Januar 2007, 03:26 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.urheberrecht.org/news/2914/

Die »FAZ« darf zwei Briefe des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Günter Grass nicht ohne dessen Zustimmung veröffentlichen. Dies entschied das Landgericht Berlin (LG Berlin) am 23.1.2007 durch Urteil (Az. 16 O 908/06 - Veröffentlichung in der ZUM folgt).

Günter Grass hatte der »FAZ« am 10.10.2006 durch einstweilige Verfügung die - im Rahmen der Berichterstattung über seine Aussagen zu seiner Waffen-SS-Zugehörigkeit erfolgte - Veröffentlichung zweier Briefe untersagen lassen, die er 1969/70 an den damaligen Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller gesandt hatte und in denen er diesen aufforderte, sich zu seiner NS-Vergangenheit zu äußern (siehe Meldung vom 11.10.2006). Der hiergegen gerichtete Widerspruch der »FAZ« blieb erfolglos, indem das LG Berlin seinen Beschluss bestätigte.

Dem Antragsteller stehe ein Unterlassungsanspruch gem. § 97 UrhG zu, da die in Frage stehenden Briefe als Werke im urheberrechtlichen Sinne einzuordnen und somit geschützt seien. Zwar gelte dieser Schutz nicht für Mitteilungen mit alltäglichem Inhalt. Hier handele es sich aber um Briefe, die Ausdruck einer individuell geprägten Schöpfung seien, was sich in der sprachlichen und inhaltlichen Gestaltung zeige (in seinem Beschluss hatte das Gericht dabei insbesondere auf die bildhafte Sprache, die verwendeten Stilmittel, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Briefe sowie der Gedankengliederung verwiesen). Auch sei selbst unter Berücksichtigung der Diskussion um die Vergangenheit des Antragstellers der Abdruck weiter Teile der Briefe nicht durch ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt, da die Briefe sich überwiegend nicht mit dieser Problematik beschäftigten. Die Persönlichkeits- und Urheberrechte des Verfassers der Briefe seien in diesem Fall gewichtiger als das Interesse der »FAZ« an der Veröffentlichung, so das LG Berlin.

Wie »PR-inside.com« berichtet, will die »FAZ« gegen die Entscheidung des LG Berlin Berufung einlegen.

Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor, dürftig ist die PM des Gerichts:

http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/kg/presse/archiv/20070123.1345.71600.html

http://www.pr-inside.com/de/abdruck-von-grass-briefen-in-faz-bleib%20t-r43302.htm

Bereits in der einstweiligen Verfügung hatte das Gericht betont, dass die Grass-Briefe «Ausdruck einer individuellen Schöpfung» seien. Es brauche sich dabei nicht um «hochgeistige Erzeugnisse literarischer Prägung zu handeln», wenn sich diese durch die «Art der Sprachgestaltung oder Auseinadersetzung mit wirtschaftlichen, kulturellen, politischen oder sonstigen Fragen von gewöhnlichen Briefen abheben würden».

Niemand wird gern der Heuchelei überführt. Sich mit großer Geste gegenüber einem befreundeten Politiker aufzuspielen, die eigene Verstrickung aber jahrzehntelang zu verschweigen ist ebensowenig guter Stil und eines Nobelpreisträgers würdig wie die Klage wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung gegen die führende Zeitschrift des Landes.

Briefe sind schützbar, wenn sie über alltägliche Mitteilungen hinausgehen, so die herrschende Meinung der Urheberrechtler (Dreier/Schulze ²2006, § 2 Rdnr. 89).

Die Urheberrechtsverletzung, wenn es denn eine war, war ebenso wie die Beeinträchtigung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch die Briefpublikation von Grass meines Erachtens hinzunehmen, da eine Abwägung seiner Rechte und der Pressefreiheit (Art. 5 GG), auf die sich die FAZ berufen kann, zugunsten der Veröffentlichung ausfallen muss. Die Mitgliedschaft von Grass in der Waffen-SS ist eine die Öffentlichkeit wesentlich bewegende Frage. Wenn Grass-Anwalt Paul Hertin die Möglichkeit anspricht, die FAZ hätte auch ohne Abdruck der Briefe über ihren Inhalt informieren können, so ist das zurückzuweisen.

Zum einen steht auch das Recht der Inhaltsmitteilung nach § 12 UrhG dem Autor zu. Zum anderen ist die Persönlichkeitsrechtsverletzung die gleiche wie wenn ein Text paraphrasiert wird. Es muss im Interesse des Zitierten sein, dass der Text ohne durch den Urheberrechtsschutz bedingte Bearbeitung zur Kenntnis genommen wird. Wörtliche Zitate scheiden nach herrschender Meinung aufgrund von § 51 UrhG bei unveröffentlichten Schriften aus. Daher war es sinnvoll und geboten, den Urheberrechtsschutz zu übergehen. Dass dies im Einzelfall gerechtfertigt sein kann, hat das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden, indem es eine Klage von Gregor Gysi gegen Veröffentlichung eines Schriftsatzes von ihm in Sachen Havemann zurückwies:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk19991217_1bvr161199.html

Siehe http://archiv.twoday.net/stories/360286/

NACHTRAG März 2008: Eine Verfassungsklage der FAZ wird es leider nicht geben:

http://www.netzeitung.de/feuilleton/956697.html

"Im Rechtsstreit des Autors Günter Grass um die Veröffentlichung von Briefen des früheren Bundesministers Karl Schiller ist die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) unterlegen. Eine Sprecherin des Berliner Landgerichts sagte am Dienstag, beide Parteien hätten den Streit im Zuge einer sogenannten Hauptsachenerledigung für abgeschlossen erklärt."

Die »FAZ« darf zwei Briefe des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Günter Grass nicht ohne dessen Zustimmung veröffentlichen. Dies entschied das Landgericht Berlin (LG Berlin) am 23.1.2007 durch Urteil (Az. 16 O 908/06 - Veröffentlichung in der ZUM folgt).

Günter Grass hatte der »FAZ« am 10.10.2006 durch einstweilige Verfügung die - im Rahmen der Berichterstattung über seine Aussagen zu seiner Waffen-SS-Zugehörigkeit erfolgte - Veröffentlichung zweier Briefe untersagen lassen, die er 1969/70 an den damaligen Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller gesandt hatte und in denen er diesen aufforderte, sich zu seiner NS-Vergangenheit zu äußern (siehe Meldung vom 11.10.2006). Der hiergegen gerichtete Widerspruch der »FAZ« blieb erfolglos, indem das LG Berlin seinen Beschluss bestätigte.

Dem Antragsteller stehe ein Unterlassungsanspruch gem. § 97 UrhG zu, da die in Frage stehenden Briefe als Werke im urheberrechtlichen Sinne einzuordnen und somit geschützt seien. Zwar gelte dieser Schutz nicht für Mitteilungen mit alltäglichem Inhalt. Hier handele es sich aber um Briefe, die Ausdruck einer individuell geprägten Schöpfung seien, was sich in der sprachlichen und inhaltlichen Gestaltung zeige (in seinem Beschluss hatte das Gericht dabei insbesondere auf die bildhafte Sprache, die verwendeten Stilmittel, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Briefe sowie der Gedankengliederung verwiesen). Auch sei selbst unter Berücksichtigung der Diskussion um die Vergangenheit des Antragstellers der Abdruck weiter Teile der Briefe nicht durch ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt, da die Briefe sich überwiegend nicht mit dieser Problematik beschäftigten. Die Persönlichkeits- und Urheberrechte des Verfassers der Briefe seien in diesem Fall gewichtiger als das Interesse der »FAZ« an der Veröffentlichung, so das LG Berlin.

Wie »PR-inside.com« berichtet, will die »FAZ« gegen die Entscheidung des LG Berlin Berufung einlegen.

Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor, dürftig ist die PM des Gerichts:

http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/kg/presse/archiv/20070123.1345.71600.html

http://www.pr-inside.com/de/abdruck-von-grass-briefen-in-faz-bleib%20t-r43302.htm

Bereits in der einstweiligen Verfügung hatte das Gericht betont, dass die Grass-Briefe «Ausdruck einer individuellen Schöpfung» seien. Es brauche sich dabei nicht um «hochgeistige Erzeugnisse literarischer Prägung zu handeln», wenn sich diese durch die «Art der Sprachgestaltung oder Auseinadersetzung mit wirtschaftlichen, kulturellen, politischen oder sonstigen Fragen von gewöhnlichen Briefen abheben würden».

Niemand wird gern der Heuchelei überführt. Sich mit großer Geste gegenüber einem befreundeten Politiker aufzuspielen, die eigene Verstrickung aber jahrzehntelang zu verschweigen ist ebensowenig guter Stil und eines Nobelpreisträgers würdig wie die Klage wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung gegen die führende Zeitschrift des Landes.

Briefe sind schützbar, wenn sie über alltägliche Mitteilungen hinausgehen, so die herrschende Meinung der Urheberrechtler (Dreier/Schulze ²2006, § 2 Rdnr. 89).

Die Urheberrechtsverletzung, wenn es denn eine war, war ebenso wie die Beeinträchtigung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch die Briefpublikation von Grass meines Erachtens hinzunehmen, da eine Abwägung seiner Rechte und der Pressefreiheit (Art. 5 GG), auf die sich die FAZ berufen kann, zugunsten der Veröffentlichung ausfallen muss. Die Mitgliedschaft von Grass in der Waffen-SS ist eine die Öffentlichkeit wesentlich bewegende Frage. Wenn Grass-Anwalt Paul Hertin die Möglichkeit anspricht, die FAZ hätte auch ohne Abdruck der Briefe über ihren Inhalt informieren können, so ist das zurückzuweisen.

Zum einen steht auch das Recht der Inhaltsmitteilung nach § 12 UrhG dem Autor zu. Zum anderen ist die Persönlichkeitsrechtsverletzung die gleiche wie wenn ein Text paraphrasiert wird. Es muss im Interesse des Zitierten sein, dass der Text ohne durch den Urheberrechtsschutz bedingte Bearbeitung zur Kenntnis genommen wird. Wörtliche Zitate scheiden nach herrschender Meinung aufgrund von § 51 UrhG bei unveröffentlichten Schriften aus. Daher war es sinnvoll und geboten, den Urheberrechtsschutz zu übergehen. Dass dies im Einzelfall gerechtfertigt sein kann, hat das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden, indem es eine Klage von Gregor Gysi gegen Veröffentlichung eines Schriftsatzes von ihm in Sachen Havemann zurückwies:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk19991217_1bvr161199.html

Siehe http://archiv.twoday.net/stories/360286/

NACHTRAG März 2008: Eine Verfassungsklage der FAZ wird es leider nicht geben:

http://www.netzeitung.de/feuilleton/956697.html

"Im Rechtsstreit des Autors Günter Grass um die Veröffentlichung von Briefen des früheren Bundesministers Karl Schiller ist die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) unterlegen. Eine Sprecherin des Berliner Landgerichts sagte am Dienstag, beide Parteien hätten den Streit im Zuge einer sogenannten Hauptsachenerledigung für abgeschlossen erklärt."

KlausGraf - am Dienstag, 23. Januar 2007, 21:54 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Liste im neuen GenderWiki

http://www2.gender.hu-berlin.de/gendermediawiki/index.php/Archive_und_Bibliotheken_der_Frauen-_und_Geschlechterforschung

http://www2.gender.hu-berlin.de/gendermediawiki/index.php/Archive_und_Bibliotheken_der_Frauen-_und_Geschlechterforschung

KlausGraf - am Dienstag, 23. Januar 2007, 20:47 - Rubrik: Frauenarchive

Dr. Frank M. Bischoff Director, Archivschule Marburg Jan 23, 2007

Zu den institutionellen Unterzeichnern der OA-Petition, die bisher 5642 Unterschriften sammeln konnte, zählt nun auch die Archivschule Marburg.

Damit werden hoffentlich nun auch einige weitere Archivare dazu veranlasst, sich dem Appell anzuschließen, öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse öffentlich via OA zugänglich zu machen.

Hier nochmals der Link:

http://www.ec-petition.eu/index.php?p=index

Zu den institutionellen Unterzeichnern der OA-Petition, die bisher 5642 Unterschriften sammeln konnte, zählt nun auch die Archivschule Marburg.

Damit werden hoffentlich nun auch einige weitere Archivare dazu veranlasst, sich dem Appell anzuschließen, öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse öffentlich via OA zugänglich zu machen.

Hier nochmals der Link:

http://www.ec-petition.eu/index.php?p=index

KlausGraf - am Dienstag, 23. Januar 2007, 20:20 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf den gütlich beigelegten Kulturgüterstreit zwischen den Kantonen Zürich und St. Gallen hatten wir schon en passant in unserem Beitrag "Der Jurist bei den Musen", http://archiv.twoday.net/stories/2987689/ hingewiesen.

Jetzt wurde der seit immerhin 1712 schwelende Kulturgüterstreit offiziell mit einem gemeinsamen Festakt beendet, nachdem sich die Vertreter der streitenden Parteien schon im April letzten Jahres auf neutralem Berner Boden bei einer "Kappeler Milchsuppe" versöhnt hatten. Die Feierstunde im St. Galler Kantonsratssaal führte am Montag, den 15.1. die Streithähne des letzten Jahrzehnts in friedlicher Eintracht zusammen, wie die NZZ vom 16.01.2007 unter dem Titel Zürcher Beitrag zur St. Galler Identität berichtete.

Die NZZ schreibt, 1995 habe das letzte Kapitel des Streits mit der Erneuerung des Anspruchs auf Rückgabe gegenüber Zürich durch den Kanton und katholischen Konfessionsteil St. Gallens begonnen. "Das anschliessende, bisweilen äusserst gehässig geführte und von mehreren Gutachten begleitete Ringen blieb ohne Einigung. St. Gallen wandte sich an den Bund, verbunden mit der Ankündigung, im Falle eines Scheiterns der Vermittlung vor das Bundesgericht zu gehen. Weil sich die beiden Parteien nicht zu einer Einigung durchringen konnten, war erstmals der Bundesrat um Vermittlung angerufen worden." Der Zürcher Regierungsrat Markus Notter, der zähneknirschend zugestimmt hatte, daß die Zentralbibliothek Zürich nun 40 wertvolle Handschriften auf unbestimmte Zeit der Stiftsbibliothek St. Gallen überlässt, sagte, die St. Galler würden damit aus «nicht-besitzenden Eigentümern besitzende Nicht-Eigentümer» (zitiert nach nachrichten.ch). 56 Handschriften blieben aber in Zürich, was bei einigen auf Unverständnis gestoßen war. Als «sehr schöne Geste» wurde aber allgemein gewertet, dass Zürich, gewissermaßen als Zugabe, den St. Gallern die nicht zurückgeforderte Vita vetustissima Sancti Galli geschenkt hat, das älteste Zeugnis für das Leben von Gallus, des Gründers von St. Gallen. Die NZZ meinte, messe man den Kompromiss, der nach immerhin 18 Verhandlungsrunden besiegelt wurde, am Grad der Unzufriedenheit, scheine er ausgewogen zu sein.

Vielleicht gibt das Anlaß zur Hoffnung, dass man sich auch im badischen Kulturgüterstreit gütlich einigen kann, auch wenn keine direkten Parallelen gezogen werden können. Hoffen wir, dass es nicht ganz solange mehr dauert. Insofern wäre die Einschaltung eines Schiedsgerichts vielleicht nicht die schlechteste Lösung. Verkäufe standen in der Schweiz glücklicherweise nie zur Debatte, und auch das Haus Baden versteht sich inzwischen dazu, von einem anzustrebenden Vergleich zu reden (vgl. die jüngste Pressemitteilung der Landesvereinigung Baden anläßlich ihres Besuchs in Salem).

Jetzt wurde der seit immerhin 1712 schwelende Kulturgüterstreit offiziell mit einem gemeinsamen Festakt beendet, nachdem sich die Vertreter der streitenden Parteien schon im April letzten Jahres auf neutralem Berner Boden bei einer "Kappeler Milchsuppe" versöhnt hatten. Die Feierstunde im St. Galler Kantonsratssaal führte am Montag, den 15.1. die Streithähne des letzten Jahrzehnts in friedlicher Eintracht zusammen, wie die NZZ vom 16.01.2007 unter dem Titel Zürcher Beitrag zur St. Galler Identität berichtete.

Die NZZ schreibt, 1995 habe das letzte Kapitel des Streits mit der Erneuerung des Anspruchs auf Rückgabe gegenüber Zürich durch den Kanton und katholischen Konfessionsteil St. Gallens begonnen. "Das anschliessende, bisweilen äusserst gehässig geführte und von mehreren Gutachten begleitete Ringen blieb ohne Einigung. St. Gallen wandte sich an den Bund, verbunden mit der Ankündigung, im Falle eines Scheiterns der Vermittlung vor das Bundesgericht zu gehen. Weil sich die beiden Parteien nicht zu einer Einigung durchringen konnten, war erstmals der Bundesrat um Vermittlung angerufen worden." Der Zürcher Regierungsrat Markus Notter, der zähneknirschend zugestimmt hatte, daß die Zentralbibliothek Zürich nun 40 wertvolle Handschriften auf unbestimmte Zeit der Stiftsbibliothek St. Gallen überlässt, sagte, die St. Galler würden damit aus «nicht-besitzenden Eigentümern besitzende Nicht-Eigentümer» (zitiert nach nachrichten.ch). 56 Handschriften blieben aber in Zürich, was bei einigen auf Unverständnis gestoßen war. Als «sehr schöne Geste» wurde aber allgemein gewertet, dass Zürich, gewissermaßen als Zugabe, den St. Gallern die nicht zurückgeforderte Vita vetustissima Sancti Galli geschenkt hat, das älteste Zeugnis für das Leben von Gallus, des Gründers von St. Gallen. Die NZZ meinte, messe man den Kompromiss, der nach immerhin 18 Verhandlungsrunden besiegelt wurde, am Grad der Unzufriedenheit, scheine er ausgewogen zu sein.

Vielleicht gibt das Anlaß zur Hoffnung, dass man sich auch im badischen Kulturgüterstreit gütlich einigen kann, auch wenn keine direkten Parallelen gezogen werden können. Hoffen wir, dass es nicht ganz solange mehr dauert. Insofern wäre die Einschaltung eines Schiedsgerichts vielleicht nicht die schlechteste Lösung. Verkäufe standen in der Schweiz glücklicherweise nie zur Debatte, und auch das Haus Baden versteht sich inzwischen dazu, von einem anzustrebenden Vergleich zu reden (vgl. die jüngste Pressemitteilung der Landesvereinigung Baden anläßlich ihres Besuchs in Salem).

BCK - am Dienstag, 23. Januar 2007, 15:23 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Landesvereinigung Baden in Europa e.V. - Presseinformation 18.01.2007 (pdf)

Vorstand der Landesvereinigung in Salem:

Prinz Bernhard wirbt um Versachlichung -- „Erhaltung des Klosters eindeutig Aufgabe des Landes“ / erneut unmissverständlich gegen Kulturgüter-Verkauf ausgesprochen

Der Vorsitzende der Landesvereinigung Baden in Europa e.V., Prof. Robert Mürb, und seine Stellvertreterin, die Karlsruher Regierungspräsidentin a.D. Gerlinde Hämmerle, waren dieser Tage auf Einladung des badischen Fürstenhauses in Kloster Salem. Vermittelt hatte den Besuch Prof. Günther Häßler, Ex-Vorstandsmitglied der EnBW, mit der Fürstenfamilie gut bekannt und als bekennender Badener seit Langem Mitglied der Landesvereinigung.

Das Kloster Salem, das der Markgräflichen Familie ist, stelle ein außerordentliches Weltkulturerbe dar, wie Mürb und Hämmerle betonten, auch wenn es (noch) nicht in der entsprechenden UNESCO-Liste geführt werde. Daher müsse es in jedem Fall erhalten werden. Dieses, so die Vorstandsmitglieder der Landesvereinigung weiter, sei eindeutig eine Aufgabe des Landes Baden-Württemberg. Die Führung der Landesvereinigung machte unmissverständlich deutlich, dass keine Kulturgüter verkauft werden dürften und das Land andere Wege suchen müsse. Prinz Bernhard, der die Delegation der Landesvereinigung empfing, führte die Gäste durch die Klosteranlage und erläuterte, dass es weiterhin das Bestreben seiner Familie sei, die Anlage unbedingt zu erhalten. Das Land gebe zwar immer wieder Denkmalmittel für bestimmte Maßnahmen. Es sei aber mit großem Aufwand verbunden, das historische Ensemble mit seiner Infrastruktur insgesamt zu unterhalten, weil dafür keine staatlichen Mittel zur Verfügung stünden. Die Familie Baden, so der Prinz, wolle das Kulturdenkmal mit Hilfe einer gemeinnützigen Stiftung fortführen und möchte dieses Ziel gemeinsam mit dem Land erreichen. Dies könne im Rahmen eines Vergleichs geschehen, bei dem das Haus Baden dem Land gewisse Kulturgüter überlasse, bei denen – historisch bedingt – die Eigentumsverhältnisse nach Auffassung der Fürstenfamilie unklar seien. Im Gegenzug erhält das Haus Baden Mittel, die es für die Finanzierung der „Stiftung Schloss Salem“ einsetzen möchte. Prinz Bernhard vermied den Begriff „Verkauf“, sondern wählte offenbar bewusst den Ausdruck „Vergleich“.

Der Juniorchef des Fürstenhauses sagte zu, auch in Zukunft eigene Gelder in den Erhalt der Klosteranlage zu stecken. Und er bot an, bei einer Veranstaltung der Landesvereinigung den Standpunkt der fürstliche Familie in der Frage der Kulturgüter und zum Kloster Salem öffentlich zu erläutern. Außerdem lud er die Landesvereinigung zu einem Besuch und persönlichen Führung durch die Klosteranlage ein.

Teilnehmer des Gesprächs berichten davon, dass es von Anfang bis zum Schluss von beiden Seiten in offener und konstruktiver Weise geführt worden sei und das Anliegen öffentlich unterstützt werden solle, Salem zu erhalten.

Vorstand der Landesvereinigung in Salem:

Prinz Bernhard wirbt um Versachlichung -- „Erhaltung des Klosters eindeutig Aufgabe des Landes“ / erneut unmissverständlich gegen Kulturgüter-Verkauf ausgesprochen

Der Vorsitzende der Landesvereinigung Baden in Europa e.V., Prof. Robert Mürb, und seine Stellvertreterin, die Karlsruher Regierungspräsidentin a.D. Gerlinde Hämmerle, waren dieser Tage auf Einladung des badischen Fürstenhauses in Kloster Salem. Vermittelt hatte den Besuch Prof. Günther Häßler, Ex-Vorstandsmitglied der EnBW, mit der Fürstenfamilie gut bekannt und als bekennender Badener seit Langem Mitglied der Landesvereinigung.

Das Kloster Salem, das der Markgräflichen Familie ist, stelle ein außerordentliches Weltkulturerbe dar, wie Mürb und Hämmerle betonten, auch wenn es (noch) nicht in der entsprechenden UNESCO-Liste geführt werde. Daher müsse es in jedem Fall erhalten werden. Dieses, so die Vorstandsmitglieder der Landesvereinigung weiter, sei eindeutig eine Aufgabe des Landes Baden-Württemberg. Die Führung der Landesvereinigung machte unmissverständlich deutlich, dass keine Kulturgüter verkauft werden dürften und das Land andere Wege suchen müsse. Prinz Bernhard, der die Delegation der Landesvereinigung empfing, führte die Gäste durch die Klosteranlage und erläuterte, dass es weiterhin das Bestreben seiner Familie sei, die Anlage unbedingt zu erhalten. Das Land gebe zwar immer wieder Denkmalmittel für bestimmte Maßnahmen. Es sei aber mit großem Aufwand verbunden, das historische Ensemble mit seiner Infrastruktur insgesamt zu unterhalten, weil dafür keine staatlichen Mittel zur Verfügung stünden. Die Familie Baden, so der Prinz, wolle das Kulturdenkmal mit Hilfe einer gemeinnützigen Stiftung fortführen und möchte dieses Ziel gemeinsam mit dem Land erreichen. Dies könne im Rahmen eines Vergleichs geschehen, bei dem das Haus Baden dem Land gewisse Kulturgüter überlasse, bei denen – historisch bedingt – die Eigentumsverhältnisse nach Auffassung der Fürstenfamilie unklar seien. Im Gegenzug erhält das Haus Baden Mittel, die es für die Finanzierung der „Stiftung Schloss Salem“ einsetzen möchte. Prinz Bernhard vermied den Begriff „Verkauf“, sondern wählte offenbar bewusst den Ausdruck „Vergleich“.

Der Juniorchef des Fürstenhauses sagte zu, auch in Zukunft eigene Gelder in den Erhalt der Klosteranlage zu stecken. Und er bot an, bei einer Veranstaltung der Landesvereinigung den Standpunkt der fürstliche Familie in der Frage der Kulturgüter und zum Kloster Salem öffentlich zu erläutern. Außerdem lud er die Landesvereinigung zu einem Besuch und persönlichen Führung durch die Klosteranlage ein.

Teilnehmer des Gesprächs berichten davon, dass es von Anfang bis zum Schluss von beiden Seiten in offener und konstruktiver Weise geführt worden sei und das Anliegen öffentlich unterstützt werden solle, Salem zu erhalten.

BCK - am Dienstag, 23. Januar 2007, 07:04 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://cgi.ebay.de/Handschrift-von-1835-voller-Texte_W0QQitemZ280072156505QQihZ018QQcategoryZ17138QQrdZ1QQcmdZViewItem

Es handelt sich nach Aufschrift um ein Spruch-Buch von Carol August (Name nicht lesbar) von 1805 (?), wie folgt beschrieben:

Ich habe nicht die allergeringste Ahnung von dieser Materie. Das Buch hat ca. 80 Seiten und ist von der ersten bis zur letzten Seite mit handschriftlichen Eintragungen gefüllt, welche jeweils mit einem Datum beginnen. Das Datum ist auch schon alles, was ich lesen kann. Auf dem Deckblatt sind noch zwei undeutliche Umrisse von Prägungen im Papier.

Zu EBay siehe

http://archiv.twoday.net/search?q=ebay

Im Forum des VdA war zum Thema Ebay mit Ausnahme von Herrn Wolf Schweigen im Walde:

http://132390.forum.onetwomax.de/topic=100274413958

Hier gibt es ein offenkundiges Problem, aber die Fachöffentlichkeit schaut weg und wartet darauf, dass die Großkopfeten mal auf der Archivreferentenkonferenz das Thema aufgreifen ...

Es handelt sich nach Aufschrift um ein Spruch-Buch von Carol August (Name nicht lesbar) von 1805 (?), wie folgt beschrieben:

Ich habe nicht die allergeringste Ahnung von dieser Materie. Das Buch hat ca. 80 Seiten und ist von der ersten bis zur letzten Seite mit handschriftlichen Eintragungen gefüllt, welche jeweils mit einem Datum beginnen. Das Datum ist auch schon alles, was ich lesen kann. Auf dem Deckblatt sind noch zwei undeutliche Umrisse von Prägungen im Papier.

Zu EBay siehe

http://archiv.twoday.net/search?q=ebay

Im Forum des VdA war zum Thema Ebay mit Ausnahme von Herrn Wolf Schweigen im Walde:

http://132390.forum.onetwomax.de/topic=100274413958

Hier gibt es ein offenkundiges Problem, aber die Fachöffentlichkeit schaut weg und wartet darauf, dass die Großkopfeten mal auf der Archivreferentenkonferenz das Thema aufgreifen ...

KlausGraf - am Dienstag, 23. Januar 2007, 02:48 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

Endet in 17 Stunden

Gemarkungsstreit Kostheim Kastel 1908

Im Jahre 1839 wurde die Gemarkungsgrenze zwischen Kostheim und Kastel so verschoben, daß die in der Mitte zwischen beiden Ortschaften liegenden Festungswerke ganz Kastel zugeschlagen wurden. Allerdings mit der ausdrücklichen Verfügung des Kreisrates, daß bei einer Umwidmung des Festungswerkes Kostheim entschädigt werden müsse. Dieser Fall trat 1904 mit der "Entfestigung" der Stadt Mainz ein. Dem hielt nun die Gemeinde Kastel eine Vereinbarung aus dem Jahre 1857 entgegen...

1. Dokumententasche "Akten der Großherzoglichen Bürgermeisterei Kostheim, betreffend: Die Regulierung der Gemarkungsgrenze zwischen den Gemeinden Kastel und Kostheim"

2. 4 Zeitungsausschnitte unterschiedlicher Größe, 2 von 1904, die beiden anderen ohne Datum.

3. 3 Schreiben von Rechtsanwalt Justizrat Dr. Carlebach an die Großherzogliche Bürgermeisterei Kostheim 1908 (in Maschinenschrift). Umfang 1 Seite/2 Seiten/7 Seiten

4. Kopie der vierseitigen Klageschrift von Dr. Carlebach an den Kreisausschuss gegen die Gemeinde Kastel vom März 1908

5. 3 Briefentwürfe (wahrscheinlich der Bürgermeisterei Kostheim) an Dr. Carlebach und an das Kreisamt Mainz 1907 und 1908

6. Großherzogliche Kreisamt Mainz an Bürgermeisterei Kostheim betreffend "Die Begehung und Besichtigung der Gemarkungsgrenzen" von 1857

7. Das Großherzogliche Hessische Ministerium des Inneren und der Justiz an die Bürgermeisterei Kostheim betreffend "den Antrag des Ortsvorstandes von Kostheim, drei Morgen von der in der Gemarkung Ginsheim gelegenen Ochsenweide an den Handelsmann Anton Groeser zu Mainz für 3000 fl verkaufen zu dürfen" von 1838 (Abschrift)

8. Das Großherzogliche Steuercommissariat Main an die Bürgermeisterei Kostheim betreffend "Die Aufstellung der Gemarkungsgrenzbeschreibung von Kostheim" von 1857

9. "Protocoll über die Wiederherstellung eines mangelhaften Grenzmales auf der Gemarkungsgrenze zwischen Kastel und Kostheim" von 1857 Mit Unterschriften und Wappen beider Gemeinden

10. Die Großherzoglich Hessische Regierungs Commission des Regierungsbezirks Mainz an den Bürgermeister zu Kostheim betreffend "die Bauten im Festungs Rayon, insbesondere in der Richtung nach Kostheim" von 1857

11. Abschrift des obigen Dokuments

Die Dokumente 5-11 sind Handschriften. Alle Dokumente sind in recht gutem, altersgemäßen Zustand mit den üblichen Gebrauchs- und Altersspuren, lediglich Nr. 7 hat etwas stärkere Randläsuren rechts am Rand.

KOMMENTAR:

Allem nach genuin öffentliches Archivgut. Noch 17 h, derzeit 27 Euro. Mail ans Stadtarchiv Wiesbaden ist raus.

Gemarkungsstreit Kostheim Kastel 1908

Im Jahre 1839 wurde die Gemarkungsgrenze zwischen Kostheim und Kastel so verschoben, daß die in der Mitte zwischen beiden Ortschaften liegenden Festungswerke ganz Kastel zugeschlagen wurden. Allerdings mit der ausdrücklichen Verfügung des Kreisrates, daß bei einer Umwidmung des Festungswerkes Kostheim entschädigt werden müsse. Dieser Fall trat 1904 mit der "Entfestigung" der Stadt Mainz ein. Dem hielt nun die Gemeinde Kastel eine Vereinbarung aus dem Jahre 1857 entgegen...

1. Dokumententasche "Akten der Großherzoglichen Bürgermeisterei Kostheim, betreffend: Die Regulierung der Gemarkungsgrenze zwischen den Gemeinden Kastel und Kostheim"

2. 4 Zeitungsausschnitte unterschiedlicher Größe, 2 von 1904, die beiden anderen ohne Datum.

3. 3 Schreiben von Rechtsanwalt Justizrat Dr. Carlebach an die Großherzogliche Bürgermeisterei Kostheim 1908 (in Maschinenschrift). Umfang 1 Seite/2 Seiten/7 Seiten

4. Kopie der vierseitigen Klageschrift von Dr. Carlebach an den Kreisausschuss gegen die Gemeinde Kastel vom März 1908

5. 3 Briefentwürfe (wahrscheinlich der Bürgermeisterei Kostheim) an Dr. Carlebach und an das Kreisamt Mainz 1907 und 1908

6. Großherzogliche Kreisamt Mainz an Bürgermeisterei Kostheim betreffend "Die Begehung und Besichtigung der Gemarkungsgrenzen" von 1857

7. Das Großherzogliche Hessische Ministerium des Inneren und der Justiz an die Bürgermeisterei Kostheim betreffend "den Antrag des Ortsvorstandes von Kostheim, drei Morgen von der in der Gemarkung Ginsheim gelegenen Ochsenweide an den Handelsmann Anton Groeser zu Mainz für 3000 fl verkaufen zu dürfen" von 1838 (Abschrift)

8. Das Großherzogliche Steuercommissariat Main an die Bürgermeisterei Kostheim betreffend "Die Aufstellung der Gemarkungsgrenzbeschreibung von Kostheim" von 1857

9. "Protocoll über die Wiederherstellung eines mangelhaften Grenzmales auf der Gemarkungsgrenze zwischen Kastel und Kostheim" von 1857 Mit Unterschriften und Wappen beider Gemeinden

10. Die Großherzoglich Hessische Regierungs Commission des Regierungsbezirks Mainz an den Bürgermeister zu Kostheim betreffend "die Bauten im Festungs Rayon, insbesondere in der Richtung nach Kostheim" von 1857

11. Abschrift des obigen Dokuments

Die Dokumente 5-11 sind Handschriften. Alle Dokumente sind in recht gutem, altersgemäßen Zustand mit den üblichen Gebrauchs- und Altersspuren, lediglich Nr. 7 hat etwas stärkere Randläsuren rechts am Rand.

KOMMENTAR:

Allem nach genuin öffentliches Archivgut. Noch 17 h, derzeit 27 Euro. Mail ans Stadtarchiv Wiesbaden ist raus.

KlausGraf - am Dienstag, 23. Januar 2007, 02:41 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

KlausGraf - am Dienstag, 23. Januar 2007, 02:10 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 23. Januar 2007, 02:05 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Seit dem 1. Januar 2007 arbeitet das Deutsche Historische Institut Paris im Verbund mit zwei französischen Partnern – den Archives nationales und den Archives du ministère des Affaires étrangères – an der Erschließung eines umfangreichen Aktenbestandes, der als Quelle für die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen von hohem Interesse ist. Das Projekt wird unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen ihrer Programme zur Förderung der wissenschaftlichen Literaturversorgungs- und Informationssysteme.

Bei den Unterlagen handelt sich um die etwa 730 laufende Meter umfassende Überlieferung, die aus der Besetzung und Verwaltung des Rheinlands durch die Alliierten zwischen Dezember 1918 und Juni 1930 erwachsen ist. Provenienz ist die Interalliierte Rheinlandkommission (Haute Commission interalliée des territoires rhénans), die sich auf der Grundlage des Versailler Friedensvertrags und des Rheinlandabkommens unter französischer, britischer und belgischer Beteiligung als oberste Besatzungsbehörde konstituierte.

Der Bestand, nach dem französischen Vorsitzenden der Rheinlandkommission auch "Papiers Tirard" genannt, wird überwiegend als Depositum des französischen Außenministeriums im Pariser Nationalarchiv verwahrt (Bestand AJ9); lediglich 15 laufende Meter Personalakten sind direkt im Außenministerium untergebracht. Außerdem gelangte etwa ein laufender Meter Kopien, die während des Zweiten Weltkriegs angefertigt wurden, ins deutsche Bundesarchiv (ZSg. 105).

Der Bestand gliedert sich in zwei Teile:

Ziel des Projekts ist es, mit Hilfe französischen und deutschen Sachverstands ein zeitgemäßes, wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Online-Findbuch zu erstellen, das über die Internetseiten der drei beteiligten Institutionen konsultierbar sein wird. Die Verzeichnung erfolgt im XML-Format unter Heranziehung des Strukturschemas EAD. Parallel werden auch fällige Maßnahmen der Reinigung und Bestandserhaltung durchgeführt.

Kontakt:

Deutsches Historisches Institut Paris

Institut historique allemand de Paris

8, rue du Parc-Royal

F-75003 Paris

Tel. +33 (0)1 44 54 23 80

E-Mail: mnuding[at]dhi-paris.fr

Bei den Unterlagen handelt sich um die etwa 730 laufende Meter umfassende Überlieferung, die aus der Besetzung und Verwaltung des Rheinlands durch die Alliierten zwischen Dezember 1918 und Juni 1930 erwachsen ist. Provenienz ist die Interalliierte Rheinlandkommission (Haute Commission interalliée des territoires rhénans), die sich auf der Grundlage des Versailler Friedensvertrags und des Rheinlandabkommens unter französischer, britischer und belgischer Beteiligung als oberste Besatzungsbehörde konstituierte.

Der Bestand, nach dem französischen Vorsitzenden der Rheinlandkommission auch "Papiers Tirard" genannt, wird überwiegend als Depositum des französischen Außenministeriums im Pariser Nationalarchiv verwahrt (Bestand AJ9); lediglich 15 laufende Meter Personalakten sind direkt im Außenministerium untergebracht. Außerdem gelangte etwa ein laufender Meter Kopien, die während des Zweiten Weltkriegs angefertigt wurden, ins deutsche Bundesarchiv (ZSg. 105).

Der Bestand gliedert sich in zwei Teile:

- Die Akten der Interalliierten Rheinlandkommission und ihrer Organe sowie der für die Besatzungsverwaltung eingerichteten Komitees (insbesondere aus der Zeit des Ruhrkampfes), die allesamt aus der gemeinsamen Tätigkeit der alliierten Mächte hervorgegangen sind und nach einer Übereinkunft zwischen jenen auf unbestimmte Zeit Frankreich zur Aufbewahrung überlassen wurden (AJ9, 1-2888).

- Die Akten aus dem Kabinett des französischen Hochkommissars Tirard, aus den einzelnen Verwaltungen des Haut Commissariat français (Finanzen, Wirtschaft, Recht, Propaganda usw.) und aus bestimmten Außenstellen (Sûreté, Centre d'études germaniques, Revue Rhénane); darunter Archives confidentielles, Geheimakten aus Tirards Kabinett in Koblenz und dem Pariser Generalsekretariat des französischen Hochkommissariats, das als Verbindungsstelle zur französischen Regierung fungierte (AJ9, 2889-6569).

Ziel des Projekts ist es, mit Hilfe französischen und deutschen Sachverstands ein zeitgemäßes, wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Online-Findbuch zu erstellen, das über die Internetseiten der drei beteiligten Institutionen konsultierbar sein wird. Die Verzeichnung erfolgt im XML-Format unter Heranziehung des Strukturschemas EAD. Parallel werden auch fällige Maßnahmen der Reinigung und Bestandserhaltung durchgeführt.

Kontakt:

Deutsches Historisches Institut Paris

Institut historique allemand de Paris

8, rue du Parc-Royal

F-75003 Paris

Tel. +33 (0)1 44 54 23 80

E-Mail: mnuding[at]dhi-paris.fr

mating - am Montag, 22. Januar 2007, 11:40 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auf der Internetseite

http://www.palaeographia.org/cipl/karlsruhe.htm

wird der Protestbrief und die Antwort der Landresregierung wiedergegeben.

An den Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine große Besorgnis über das Schicksal der Handschriften der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe zum Ausdruck bringen.

Im Namen aller Mitglieder des Comité international de paléographie latine möchte ich Sie bitten, alles Mögliche zu unternehmen, um zu verhindern, dass die Handschriften der Badischen Landesbibliothek veräußert und, in Folge dieser Veräußerung, zerstreut werden.

Ich habe nicht die Absicht, die juristischen und wirtschaftlichen Hintergründe dieses Vorhabens zu bewerten, möchte jedoch mit Nachdruck darauf hinweisen, dass die mittelalterlichen Handschriften, die in den öffentlichen Bibliotheken Europas aufbewahrt werden, seit mehr als einem Jahrhundert ein unveräußerliches Patrimonium bilden, das der internationalen 'scientific community' zur Verfügung gestellt wird. Eine Auflösung der Reichenauer Bibliothek ist, wie der Verkauf des Colosseums, der Abriß einer gotischen Kirche oder die Abholzung eines jahrhundertealten Waldes, nicht vorstellbar.

Ich bitte Sie, in dieser Angelegenheit so vorzugehen, dass das Schriftwort "Diviserunt sibi vestimenta mea" (Ps. 21, 19) nicht auf die Regierung des Landes Baden-Württemberg angewendet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen,

Prof. Dr. Stefano Zamponi,

Vorsitzender des Comité International

de Paléograpie Latine

http://www.palaeographia.org/cipl/karlsruhe.htm

wird der Protestbrief und die Antwort der Landresregierung wiedergegeben.

An den Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine große Besorgnis über das Schicksal der Handschriften der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe zum Ausdruck bringen.

Im Namen aller Mitglieder des Comité international de paléographie latine möchte ich Sie bitten, alles Mögliche zu unternehmen, um zu verhindern, dass die Handschriften der Badischen Landesbibliothek veräußert und, in Folge dieser Veräußerung, zerstreut werden.

Ich habe nicht die Absicht, die juristischen und wirtschaftlichen Hintergründe dieses Vorhabens zu bewerten, möchte jedoch mit Nachdruck darauf hinweisen, dass die mittelalterlichen Handschriften, die in den öffentlichen Bibliotheken Europas aufbewahrt werden, seit mehr als einem Jahrhundert ein unveräußerliches Patrimonium bilden, das der internationalen 'scientific community' zur Verfügung gestellt wird. Eine Auflösung der Reichenauer Bibliothek ist, wie der Verkauf des Colosseums, der Abriß einer gotischen Kirche oder die Abholzung eines jahrhundertealten Waldes, nicht vorstellbar.

Ich bitte Sie, in dieser Angelegenheit so vorzugehen, dass das Schriftwort "Diviserunt sibi vestimenta mea" (Ps. 21, 19) nicht auf die Regierung des Landes Baden-Württemberg angewendet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen,

Prof. Dr. Stefano Zamponi,

Vorsitzender des Comité International

de Paléograpie Latine

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2007/01/17/272-le-droit-aux-images-a-l-ere-de-la-publication-electronique

Der Text beginnt:

"En février 2005, le portail Persée, spécialisé dans l'édition numérique rétrospective, ouvrait ses colonnes au public [1]. Parmi les collections disponibles en libre accès figurait une cinquantaine de numéros de la Revue de l'art (1988-1999). Un sort particulier avait été réservé à la plus prestigieuse publication française du domaine. Au lieu de l'abondante illustration accompagnant les numéros papier, les pages en ligne arboraient de vastes espaces blancs, des légendes renvoyant à des cadres vides. Aurait-on admis de voir une revue de littérature dépouillée de ses citations, une revue de mathématiques caviardée de ses équations? Nul ne s'interroge alors sur le symptôme inquiétant que représente une revue d'histoire de l'art débarrassée de l'objet même de ses travaux: son iconographie."

Unterzeichnet ist die Stellungnahme von mehreren Organen, die Kunstwerke publizieren.

Zu früheren Stellungnahmen zum drakonischen französischen Urheberrecht:

http://archiv.twoday.net/stories/2319805/

http://archiv.twoday.net/stories/855763/

Analog zur Journal Crisis, die die Open Access-Bewegung auslöste, spreche ich von der Permission Crisis mit Blick auf die nicht mehr tragbaren Kosten für Bildrechte (gemeinfreier Werke), wenn es darum geht, Kulturgut auf Websites (z.B. der Wikipedia), in Bildbänden oder Kunstzeitschriften abzubilden.

Hier sind die wichtigsten Links aus ARCHIVALIA dazu:

http://archiv.twoday.net/stories/3214909/

Erlaubnisgebühren für Karten

http://archiv.twoday.net/stories/3012289/

V&A verzichtet bei wissenschaftlichen Publikationen auf Gebühren

http://archiv.twoday.net/stories/2843775/

http://archiv.twoday.net/stories/2484031/

Ansteigende Reproduktionsgebühren. Das Buch von Bielstein habe ich selbst, es ist eine empfehlenswerte Lektüre.

http://archiv.twoday.net/stories/1162128/

Position von Hamma (Getty)

Zu deutschsprachigen Beiträgen:

http://archiv.twoday.net/search?q=bildrechte

Herausgreifen möchte ich:

http://archiv.twoday.net/stories/2746678/

http://archiv.twoday.net/stories/286186/ (Kritik eines Verlegers)

http://archiv.twoday.net/stories/120401/

Weitere Links:

http://www.zeit.de/2004/03/Bildrechte-digital

ZEIT-Artikel 2004

http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html

Behinderung der paläographischen Forschung

Eigene Stellungnahmen:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

http://www.jurawiki.de/FotoRecht

Der Text beginnt:

"En février 2005, le portail Persée, spécialisé dans l'édition numérique rétrospective, ouvrait ses colonnes au public [1]. Parmi les collections disponibles en libre accès figurait une cinquantaine de numéros de la Revue de l'art (1988-1999). Un sort particulier avait été réservé à la plus prestigieuse publication française du domaine. Au lieu de l'abondante illustration accompagnant les numéros papier, les pages en ligne arboraient de vastes espaces blancs, des légendes renvoyant à des cadres vides. Aurait-on admis de voir une revue de littérature dépouillée de ses citations, une revue de mathématiques caviardée de ses équations? Nul ne s'interroge alors sur le symptôme inquiétant que représente une revue d'histoire de l'art débarrassée de l'objet même de ses travaux: son iconographie."

Unterzeichnet ist die Stellungnahme von mehreren Organen, die Kunstwerke publizieren.

Zu früheren Stellungnahmen zum drakonischen französischen Urheberrecht:

http://archiv.twoday.net/stories/2319805/

http://archiv.twoday.net/stories/855763/

Analog zur Journal Crisis, die die Open Access-Bewegung auslöste, spreche ich von der Permission Crisis mit Blick auf die nicht mehr tragbaren Kosten für Bildrechte (gemeinfreier Werke), wenn es darum geht, Kulturgut auf Websites (z.B. der Wikipedia), in Bildbänden oder Kunstzeitschriften abzubilden.

Hier sind die wichtigsten Links aus ARCHIVALIA dazu:

http://archiv.twoday.net/stories/3214909/

Erlaubnisgebühren für Karten

http://archiv.twoday.net/stories/3012289/

V&A verzichtet bei wissenschaftlichen Publikationen auf Gebühren

http://archiv.twoday.net/stories/2843775/

http://archiv.twoday.net/stories/2484031/

Ansteigende Reproduktionsgebühren. Das Buch von Bielstein habe ich selbst, es ist eine empfehlenswerte Lektüre.

http://archiv.twoday.net/stories/1162128/

Position von Hamma (Getty)

Zu deutschsprachigen Beiträgen:

http://archiv.twoday.net/search?q=bildrechte

Herausgreifen möchte ich:

http://archiv.twoday.net/stories/2746678/

http://archiv.twoday.net/stories/286186/ (Kritik eines Verlegers)

http://archiv.twoday.net/stories/120401/

Weitere Links:

http://www.zeit.de/2004/03/Bildrechte-digital

ZEIT-Artikel 2004

http://www.wlb-stuttgart.de/archive/repro-gebuehren.html

Behinderung der paläographischen Forschung

Eigene Stellungnahmen:

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/kultjur.htm

http://www.jurawiki.de/FotoRecht

KlausGraf - am Sonntag, 21. Januar 2007, 23:04 - Rubrik: Open Access

Üblicherweise geben wir hier keine ganzen Quellentexte wieder, aber es erscheint eine Ausnahme angebracht.

Fürstenabfindung

Im Kriege stand in Berlin ein Blinden-Lazarett, in dem lagen die unglücklichsten der Soldaten. Das besuchte von Zeit zu Zeit die Frau eines Hohenzollernprinzen, huldvoll lächelnd und stramm begrüßt von den klirrenden Stabsärzten. Die hohe Frau ging von Bett zu Bett und richtete Ansprachen an die Blinden. Gut, und was noch –? Sie verteilte. Nämlich –?

Ihre Photographie mit Unterschrift.

Verlorenes Augenlicht kann nicht wiederkommen. Aber wenn das deutsche Volk noch einen Funken Verstand hat, dann gibt es für die blinden Kameraden eine andre kleine Ansichtskarte mit Unterschrift ab: einen Stimmzettel.

Als Dank, Quittung und Anerkennung für ein taktvolles Fürstenhaus.

http://de.wikisource.org/wiki/F%C3%BCrstenabfindung_%28Tucholsky%29

(mit Scan aus der Weltbühne 1926)

Fürstenabfindung

Im Kriege stand in Berlin ein Blinden-Lazarett, in dem lagen die unglücklichsten der Soldaten. Das besuchte von Zeit zu Zeit die Frau eines Hohenzollernprinzen, huldvoll lächelnd und stramm begrüßt von den klirrenden Stabsärzten. Die hohe Frau ging von Bett zu Bett und richtete Ansprachen an die Blinden. Gut, und was noch –? Sie verteilte. Nämlich –?

Ihre Photographie mit Unterschrift.

Verlorenes Augenlicht kann nicht wiederkommen. Aber wenn das deutsche Volk noch einen Funken Verstand hat, dann gibt es für die blinden Kameraden eine andre kleine Ansichtskarte mit Unterschrift ab: einen Stimmzettel.

Als Dank, Quittung und Anerkennung für ein taktvolles Fürstenhaus.

http://de.wikisource.org/wiki/F%C3%BCrstenabfindung_%28Tucholsky%29

(mit Scan aus der Weltbühne 1926)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

John Woram in MapHist

http://mailman.geo.uu.nl/pipermail/maphist/2007-January/009115.html

hillshaw at aol.com wrote: "If the cost of

maintaining enough webspace to post a

decent-resolution image of 1,000s of maps is

excessive, why not a rotating programme?"

Unfortunately, the cost of web space is not the

problem here. The problem is, the permissions fee

to post an image owned by some major institutions

is prohibitive. As I mentioned earlier, the

annual cost for that set of 16 images would

exceed £3,000 per year. And in another

situtation, if one set of images were rotated

with another, the permission costs would be even greater.

So, we have a bit of a dilemma here. The

institution can't justify the cost of posting the

images on its own website, due to limited

interest. Or even if the images were posted, it

can't justify the expense of writing some

appropriate text, for the same reason.

An outside specialist could do both, at no cost

to the institution or to him/herself, other than

the labor involved. But the institution won't

permit that, unless a very stiff fee is paid. So,

the images remain "buried", no papers are

written, and only those who know of their

existence, AND can afford to visit the institution, can enjoy access.

Seems to me this is a situation in which everyone loses.

(Emphasis by me)

http://mailman.geo.uu.nl/pipermail/maphist/2007-January/009115.html

hillshaw at aol.com wrote: "If the cost of

maintaining enough webspace to post a

decent-resolution image of 1,000s of maps is

excessive, why not a rotating programme?"

Unfortunately, the cost of web space is not the

problem here. The problem is, the permissions fee

to post an image owned by some major institutions

is prohibitive. As I mentioned earlier, the

annual cost for that set of 16 images would

exceed £3,000 per year. And in another

situtation, if one set of images were rotated

with another, the permission costs would be even greater.

So, we have a bit of a dilemma here. The

institution can't justify the cost of posting the

images on its own website, due to limited

interest. Or even if the images were posted, it

can't justify the expense of writing some

appropriate text, for the same reason.

An outside specialist could do both, at no cost

to the institution or to him/herself, other than

the labor involved. But the institution won't

permit that, unless a very stiff fee is paid. So,

the images remain "buried", no papers are

written, and only those who know of their

existence, AND can afford to visit the institution, can enjoy access.

Seems to me this is a situation in which everyone loses.

(Emphasis by me)

KlausGraf - am Sonntag, 21. Januar 2007, 20:14 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

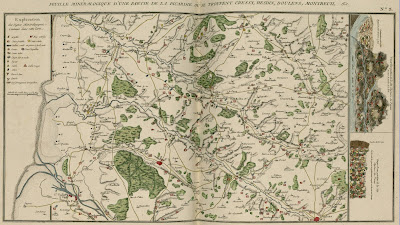

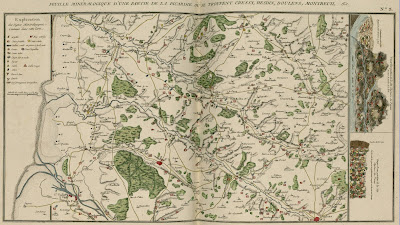

Hier einige durcheinandergewürftelte Links zu diversen Karten-Angeboten im WWW (Quellen: Computergenealogie, netbib, eigene Recherchen)

http://bibliodyssey.blogspot.com/2007/01/french-geology-maps.html

Französische geologische Karten

http://www.balt-hiko.de/service1.shtml

Wenige Karten zum Baltikum

http://www.loegiesen.nl/landkaarten/kaarten-BBS.htm

Ausschnitte aus Landkarten zu Geldern

http://www.library.ucla.edu/yrl/reference/maps/blaeu/germania.htm

Blaeu-Atlas

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_b0203/

Weltatlas

http://www.maproom.org/c/index.html

Alte Atlanten

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps

Freie Karten auf Wikimedia Commons

http://www.flickr.com/groups/24677344@N00/

Flickr Group Old maps

http://maps.bpl.org/

Boston Public Library, technisch ambitionierte Virtual Tours

http://archiv.twoday.net/stories/1289837/

Hinweis und Kritik am Kartenforum Sachsen

http://archiv.twoday.net/stories/1076365/

Karte Mainfrankens

http://dpc.uba.uva.nl/kaartencollectie/

Karten der UB Amsterdam

http://www.mesenburg.de/

Virtuelle Ausstellung zu mittelalterlichen Karten

http://www.collectbritain.co.uk/collections/unveiling/

Alte Karten Englands

http://lcweb2.loc.gov/ammem/collections/civil_war_maps/

Civil war maps

http://data.lnb.lv/nba05/kartes/frame.htm

Kartensammlung Riga (auch Russland)

http://gauss.suub.uni-bremen.de/

Karten der SUB Bremen

http://www.library.northwestern.edu/govinfo/collections/mapsofafrica/

Karten von Afrika

http://strangemaps.wordpress.com/

Weblog über kuriose Karten

http://www.maphistory.info/imagelarge.html

Überblick über große Seiten

http://mailman.geo.uu.nl/pipermail/maphist/2007-January/009067.html

Mangelhafte Erschließung der Online-Karten

http://bibliodyssey.blogspot.com/2007/01/french-geology-maps.html

Französische geologische Karten

http://www.balt-hiko.de/service1.shtml

Wenige Karten zum Baltikum

http://www.loegiesen.nl/landkaarten/kaarten-BBS.htm

Ausschnitte aus Landkarten zu Geldern

http://www.library.ucla.edu/yrl/reference/maps/blaeu/germania.htm

Blaeu-Atlas

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_b0203/

Weltatlas

http://www.maproom.org/c/index.html

Alte Atlanten

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps

Freie Karten auf Wikimedia Commons

http://www.flickr.com/groups/24677344@N00/

Flickr Group Old maps

http://maps.bpl.org/

Boston Public Library, technisch ambitionierte Virtual Tours

http://archiv.twoday.net/stories/1289837/

Hinweis und Kritik am Kartenforum Sachsen

http://archiv.twoday.net/stories/1076365/

Karte Mainfrankens

http://dpc.uba.uva.nl/kaartencollectie/

Karten der UB Amsterdam

http://www.mesenburg.de/

Virtuelle Ausstellung zu mittelalterlichen Karten

http://www.collectbritain.co.uk/collections/unveiling/

Alte Karten Englands

http://lcweb2.loc.gov/ammem/collections/civil_war_maps/

Civil war maps

http://data.lnb.lv/nba05/kartes/frame.htm

Kartensammlung Riga (auch Russland)

http://gauss.suub.uni-bremen.de/

Karten der SUB Bremen

http://www.library.northwestern.edu/govinfo/collections/mapsofafrica/

Karten von Afrika

http://strangemaps.wordpress.com/

Weblog über kuriose Karten

http://www.maphistory.info/imagelarge.html

Überblick über große Seiten

http://mailman.geo.uu.nl/pipermail/maphist/2007-January/009067.html

Mangelhafte Erschließung der Online-Karten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Theologie/kirrecht/woerterbuch.html

Wird von der "Computergenealogie" Genealogen empfohlen.

http://wiki-de.genealogy.net/wiki/Computergenealogie/2007/01

Wird von der "Computergenealogie" Genealogen empfohlen.

http://wiki-de.genealogy.net/wiki/Computergenealogie/2007/01

KlausGraf - am Sonntag, 21. Januar 2007, 19:08 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bibliotan

http://jintan.wordpress.com/2007/01/21/webcite-archivierung-von-website/

weist auf

http://www.webcitation.org/

hin.

Dieses Angebot ist ein für wissenschaftliche Zwecke geschaffenes kostenloses Webarchivierungsangebot "on demand", das es wissenschaftlichen Autoren ermöglicht sich auf eine bestimmte Version einer zitierten Internetseite zu beziehen.

Siehe auch:

http://en.wikipedia.org/wiki/WebCite

Das Angebot ist hierzulande wohl kaum bekannt.

Sofern der Anbieter der im Cache gespeicherten Seite diese entfernt haben will, ist es aber weiterhin nichts mit der dauerhaften Zugänglichkeit. WebCite akzeptiert die Einschränkungen (no-robots usw.) der Anbieter, was gerade bei brisanten und umstrittenen Themen, die ja nun auch wissenschaftlich behandelt werden, das gewünschte Ziel torpediert.

WebCite beruft sich auf den "fair use"-Grundsatz der nordamerikanischen Copyright-Gesetzgebung. Google-Cache und Internetarchiv werden von § 44 UrhG nicht erfasst. Nach deutschem Recht ist die Nutzung von WebCite daher nicht zulässig. Zu den Rechtsproblemen siehe

http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?docid=164816 (Hoeren)

http://www.jurpc.de/aufsatz/20020029.htm

http://jintan.wordpress.com/2007/01/21/webcite-archivierung-von-website/

weist auf

http://www.webcitation.org/

hin.

Dieses Angebot ist ein für wissenschaftliche Zwecke geschaffenes kostenloses Webarchivierungsangebot "on demand", das es wissenschaftlichen Autoren ermöglicht sich auf eine bestimmte Version einer zitierten Internetseite zu beziehen.

Siehe auch:

http://en.wikipedia.org/wiki/WebCite

Das Angebot ist hierzulande wohl kaum bekannt.

Sofern der Anbieter der im Cache gespeicherten Seite diese entfernt haben will, ist es aber weiterhin nichts mit der dauerhaften Zugänglichkeit. WebCite akzeptiert die Einschränkungen (no-robots usw.) der Anbieter, was gerade bei brisanten und umstrittenen Themen, die ja nun auch wissenschaftlich behandelt werden, das gewünschte Ziel torpediert.

WebCite beruft sich auf den "fair use"-Grundsatz der nordamerikanischen Copyright-Gesetzgebung. Google-Cache und Internetarchiv werden von § 44 UrhG nicht erfasst. Nach deutschem Recht ist die Nutzung von WebCite daher nicht zulässig. Zu den Rechtsproblemen siehe

http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?docid=164816 (Hoeren)

http://www.jurpc.de/aufsatz/20020029.htm

KlausGraf - am Sonntag, 21. Januar 2007, 18:45 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Forderung der GRÜNEN nach Absetzung des dubiosen Kunstberaters als Mitglied des nur dreiköpfigen Stiftungsrats der Zähringer Stiftung ist voll und ganz berechtigt, wie

http://archiv.twoday.net/stories/3203763/#3203912

gezeigt wurde.

Foto: Tamara Henderson, Quelle: artnet.de (§ 51 UrhG)

Foto: Tamara Henderson, Quelle: artnet.de (§ 51 UrhG)

Jede der von ihm betreuten Versteigerungen wurde von Protesten von Fachleuten begleitet, die einen verantwortungslosen Ausverkauf von Kulturgütern beklagten.

Zur Welfenversteigerung schrieb die SZ am 17.10.2005:

"1993 hatte Gloria von Thurn und Taxis Kunstgegenstände aus ihrem Erbe für 16 Millionen Euro versteigert, zwei Jahre später trennte sich das Haus Baden für 39,7 Millionen von herrschaftlichem Inventar . Damals wie heute begleitete Protest die adeligen Schnäppchenmärkte. Im Falle der Hannoveraner landete er sogar im Parlament: Die Vorsitzende des niedersächsischen Kulturausschusses, Christina Bührmann (SPD), kritisierte das Kultusministerium, das sich "als kleiner David von einem Riesen über den Tisch hat ziehen lassen". Angeführt von Heinrich Prinz von Hannover, dem Onkel der Auktionsinitiatoren Ernst-August und Christian, beklagten Museumsdirektoren aus ganz Deutschland den Ausverkauf von Landeskultur.

Der Organisator der Versteigerung, Christoph Graf Douglas, behauptete dagegen, kaum ein Museum habe trotz Vorkaufsrechts Interesse an den Stücken gehabt."

Weitere Zitate zur Welfen-Auktion 2005

http://log.netbib.de/index.php?s=welfen

"Wertvolles niedersächsisches Kulturgut wird nach außerhalb verscherbelt, warnen Experten". So die Neue Presse in Hannover am 4. Oktober. "Der hannoversche Bauhistoriker Professor Günther Kokkelink und die Berliner Kunsthistorikerin Isabel Arends schlagen Alarm. „Durch die Auktion der Welfen wird die Marienburg als Gesamtkunstwerk entkernt“, so die beiden gestern nach einer Besichtigung der zur Versteigerung vorgesehenen Gegenstände auf der Marienburg. […] Kokkelink hat auf zahlreichen Originalfotos aus dem niedersächsischen Hauptstaatsarchiv Möbel und andere Ausstattungsstücke wiedererkannt, die zweifelsfrei zum Bestand der Burg gehörten. Er spricht von „einem Skandal“. Kokkelink und Arends haben außerdem zahlreiche Gegenstände identifiziert, die ursprünglich aus dem Leineschloss und aus Schloss Herrenhausen stammen. […] Kokkelink spricht von 40 Stühlen, Möbeln und Bildern [aus Schloss Herrenhausen] […] „Einmalige Stücke darunter, von Georg Ludwig Laves und seinem Schüler Molthan.“ Die Experten haben den Wert der Gegenstände erkannt. Der Katalog lässt die Interessenten über die Herkunft vieler dieser Stücke jedoch im Unklaren. „Er strotzt von Unkenntnis“, so die Kennerin Arends. […] „Dort [im Westflügel der Marienburg] sind nur noch leere Regale geblieben, dabei bildeten die Gegenstände und die Ausstattung der Räume eine unauflösliche Einheit“, klagen die Experten. Das gelte auch für die Geweihe, die aus dem Zimmer des Grafen Solms entfernt worden sind – oder für den Kronleuchter aus den Gemächern von Königin Marie. Beispiele von vielen. Besonders vermissen werden Burgbesucher eine Marmorbüste von Daniel Rauch, die Louise von Preußen darstellt. Auch sie steht zur Versteigerung an. Kokkelink und Arends sind entsetzt: „Das alles wird in alle Winde verstreut. Wir wollen wenigstens unsere Stimme erheben.“

Als Ende 2003 der Insustrielle Würth die Alten Meister aus Donaueschingen kaufte, huldigte Frau Gropp dem "Vermittler" Graf Douglas reichlich unkritisch in der FAZ vom 9.12.2006:

"Douglas vereinigt bemerkenswerte Eigenschaften in sich: Er ist Angehöriger eines alten schottischen Geschlechts und Urururenkel einer Försterstochter aus dem Schwarzwald und des Großherzogs Ludwig von Baden. Sein Vater war Journalist, seine Mutter eine Bürgerliche. Er ist in Kunstgeschichte promoviert; sein Verhandlungsgeschick muß angeboren sein. Seine Leidenschaften sind der Wald und der Landschaftsgarten, und auf diesem Feld der Natur geht er mit derselben Sorgfalt, Geduld und Beharrlichkeit zu Werke wie bei seinem Geschäft der Kunstvermittlung. Dabei nutzt er die Regeln des Business durchaus: Als er 1992 mit Baden-Württemberg über den Ankauf der Fürstenberg-Handschriften verhandelte, lagen diese Zimelien derweil sicher im Zürcher Freihafen. Nach dem Verkauf der Handschrift C des "Nibelungenlieds" nach Karlsruhe, nach der Vermittlung von Holbein des Älteren "Grauer Passion" nach Stuttgart hat er jetzt - dank der Geduld seiner Auftraggeber und der mäzenatischen Tat Reinhold Würths - seinen Coup mit dem Fürstenberg-Besitz abschließen können. Denn nun stehen die Chancen gut, daß auch die Alten Meister des Hauses in ihrer Heimat bleiben dürfen. Douglas, dem erklärten Gegner der Zentralisierung aus gewachsenem Liberalismus heraus, ist es das schönste, die Dinge an ihrem Ort zu wissen, verbunden mit ihren Ursprüngen.

Ganz gewiß wird Douglas fortfahren, seine Form der Ordnungsliebe mit dem ihm eigenen Sinn für Tradition und mit seiner Begabung für unkonventionelle Lösungen umzusetzen. Und seine jüngste Berufung durch die Max-Planck-Gesellschaft ins Kuratorium der Herziana in Rom könnte auch dort durchaus belebend wirken; denn der Graf schätzt es außerordentlich, wenn sich Kenntnisse mit Praxistauglichkeit paaren."

Wer ernsthaft daran denkt, die kostbarsten Handschriften der Badischen Landesbibliothek zu versteigern, für den ist es gewiss nicht das schönste, die Dinge an ihrem Ort zu wissen.

Graf Douglas geht es in jedem Fall vorrangig um den Profit seiner Auftraggeber (und seinen eigenen Profit). Wenn durch geschicktes Verhandeln Stücke an die öffentliche Hand gehen, gibt ihm das natürlich ein gutes Gefühl, aber der rauschhafte Reiz des einzigartigen Events, bei dem unersetzliche Kostbarkeiten adeliger Provenienz unter den Hammer kommen, zählt für ihn eindeutig mehr. Da die Landesregierung die Provision von 10 Mio. an Graf Douglas nicht dementiert hat, darf vermutet werden, dass die Ider Versteigerung der Karlsruher Handschriften von ihm entwickelt oder zumindest gern aufgegriffen wurde. Das wäre ohne jeden Zweifel die Krönung seiner zweifelhaften Karriere als Kulturgut-Verscherbeler, der sich - und das das Zynische - als Kulturgutbewahrer feiern lässt.

http://archiv.twoday.net/stories/3203763/#3203912

gezeigt wurde.

Foto: Tamara Henderson, Quelle: artnet.de (§ 51 UrhG)

Foto: Tamara Henderson, Quelle: artnet.de (§ 51 UrhG)Jede der von ihm betreuten Versteigerungen wurde von Protesten von Fachleuten begleitet, die einen verantwortungslosen Ausverkauf von Kulturgütern beklagten.

Zur Welfenversteigerung schrieb die SZ am 17.10.2005:

"1993 hatte Gloria von Thurn und Taxis Kunstgegenstände aus ihrem Erbe für 16 Millionen Euro versteigert, zwei Jahre später trennte sich das Haus Baden für 39,7 Millionen von herrschaftlichem Inventar . Damals wie heute begleitete Protest die adeligen Schnäppchenmärkte. Im Falle der Hannoveraner landete er sogar im Parlament: Die Vorsitzende des niedersächsischen Kulturausschusses, Christina Bührmann (SPD), kritisierte das Kultusministerium, das sich "als kleiner David von einem Riesen über den Tisch hat ziehen lassen". Angeführt von Heinrich Prinz von Hannover, dem Onkel der Auktionsinitiatoren Ernst-August und Christian, beklagten Museumsdirektoren aus ganz Deutschland den Ausverkauf von Landeskultur.

Der Organisator der Versteigerung, Christoph Graf Douglas, behauptete dagegen, kaum ein Museum habe trotz Vorkaufsrechts Interesse an den Stücken gehabt."

Weitere Zitate zur Welfen-Auktion 2005

http://log.netbib.de/index.php?s=welfen

"Wertvolles niedersächsisches Kulturgut wird nach außerhalb verscherbelt, warnen Experten". So die Neue Presse in Hannover am 4. Oktober. "Der hannoversche Bauhistoriker Professor Günther Kokkelink und die Berliner Kunsthistorikerin Isabel Arends schlagen Alarm. „Durch die Auktion der Welfen wird die Marienburg als Gesamtkunstwerk entkernt“, so die beiden gestern nach einer Besichtigung der zur Versteigerung vorgesehenen Gegenstände auf der Marienburg. […] Kokkelink hat auf zahlreichen Originalfotos aus dem niedersächsischen Hauptstaatsarchiv Möbel und andere Ausstattungsstücke wiedererkannt, die zweifelsfrei zum Bestand der Burg gehörten. Er spricht von „einem Skandal“. Kokkelink und Arends haben außerdem zahlreiche Gegenstände identifiziert, die ursprünglich aus dem Leineschloss und aus Schloss Herrenhausen stammen. […] Kokkelink spricht von 40 Stühlen, Möbeln und Bildern [aus Schloss Herrenhausen] […] „Einmalige Stücke darunter, von Georg Ludwig Laves und seinem Schüler Molthan.“ Die Experten haben den Wert der Gegenstände erkannt. Der Katalog lässt die Interessenten über die Herkunft vieler dieser Stücke jedoch im Unklaren. „Er strotzt von Unkenntnis“, so die Kennerin Arends. […] „Dort [im Westflügel der Marienburg] sind nur noch leere Regale geblieben, dabei bildeten die Gegenstände und die Ausstattung der Räume eine unauflösliche Einheit“, klagen die Experten. Das gelte auch für die Geweihe, die aus dem Zimmer des Grafen Solms entfernt worden sind – oder für den Kronleuchter aus den Gemächern von Königin Marie. Beispiele von vielen. Besonders vermissen werden Burgbesucher eine Marmorbüste von Daniel Rauch, die Louise von Preußen darstellt. Auch sie steht zur Versteigerung an. Kokkelink und Arends sind entsetzt: „Das alles wird in alle Winde verstreut. Wir wollen wenigstens unsere Stimme erheben.“

Als Ende 2003 der Insustrielle Würth die Alten Meister aus Donaueschingen kaufte, huldigte Frau Gropp dem "Vermittler" Graf Douglas reichlich unkritisch in der FAZ vom 9.12.2006:

"Douglas vereinigt bemerkenswerte Eigenschaften in sich: Er ist Angehöriger eines alten schottischen Geschlechts und Urururenkel einer Försterstochter aus dem Schwarzwald und des Großherzogs Ludwig von Baden. Sein Vater war Journalist, seine Mutter eine Bürgerliche. Er ist in Kunstgeschichte promoviert; sein Verhandlungsgeschick muß angeboren sein. Seine Leidenschaften sind der Wald und der Landschaftsgarten, und auf diesem Feld der Natur geht er mit derselben Sorgfalt, Geduld und Beharrlichkeit zu Werke wie bei seinem Geschäft der Kunstvermittlung. Dabei nutzt er die Regeln des Business durchaus: Als er 1992 mit Baden-Württemberg über den Ankauf der Fürstenberg-Handschriften verhandelte, lagen diese Zimelien derweil sicher im Zürcher Freihafen. Nach dem Verkauf der Handschrift C des "Nibelungenlieds" nach Karlsruhe, nach der Vermittlung von Holbein des Älteren "Grauer Passion" nach Stuttgart hat er jetzt - dank der Geduld seiner Auftraggeber und der mäzenatischen Tat Reinhold Würths - seinen Coup mit dem Fürstenberg-Besitz abschließen können. Denn nun stehen die Chancen gut, daß auch die Alten Meister des Hauses in ihrer Heimat bleiben dürfen. Douglas, dem erklärten Gegner der Zentralisierung aus gewachsenem Liberalismus heraus, ist es das schönste, die Dinge an ihrem Ort zu wissen, verbunden mit ihren Ursprüngen.

Ganz gewiß wird Douglas fortfahren, seine Form der Ordnungsliebe mit dem ihm eigenen Sinn für Tradition und mit seiner Begabung für unkonventionelle Lösungen umzusetzen. Und seine jüngste Berufung durch die Max-Planck-Gesellschaft ins Kuratorium der Herziana in Rom könnte auch dort durchaus belebend wirken; denn der Graf schätzt es außerordentlich, wenn sich Kenntnisse mit Praxistauglichkeit paaren."

Wer ernsthaft daran denkt, die kostbarsten Handschriften der Badischen Landesbibliothek zu versteigern, für den ist es gewiss nicht das schönste, die Dinge an ihrem Ort zu wissen.

Graf Douglas geht es in jedem Fall vorrangig um den Profit seiner Auftraggeber (und seinen eigenen Profit). Wenn durch geschicktes Verhandeln Stücke an die öffentliche Hand gehen, gibt ihm das natürlich ein gutes Gefühl, aber der rauschhafte Reiz des einzigartigen Events, bei dem unersetzliche Kostbarkeiten adeliger Provenienz unter den Hammer kommen, zählt für ihn eindeutig mehr. Da die Landesregierung die Provision von 10 Mio. an Graf Douglas nicht dementiert hat, darf vermutet werden, dass die Ider Versteigerung der Karlsruher Handschriften von ihm entwickelt oder zumindest gern aufgegriffen wurde. Das wäre ohne jeden Zweifel die Krönung seiner zweifelhaften Karriere als Kulturgut-Verscherbeler, der sich - und das das Zynische - als Kulturgutbewahrer feiern lässt.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Meine Vorwürfe wurden im Donaukurier aufgegriffen. Die Universitätsleitung verwahrte sich gegen die Vorwürfe, die inzwischen von dem Esperantologen Reinhard Haupenthal unterstützt wird. Dokumentation im Kommentar zum Hauptbeitrag:

http://archiv.twoday.net/stories/3143469

http://archiv.twoday.net/stories/3143469

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 18. Januar 2007 sprach sich die Leiterin der Deutschen Nationalbibliothek, Elisabeth Niggemann, in der Frankfurter Rundschau für die Digitalisierung der Bücher in den Bibliotheken aus und begrüßte das Google-Projekt.