http://www.nw-news.de/lokale_news/bielefeld/bielefeld/?em_cnt=3786295&em_loc=154

Der Stadtrat hatte im Januar auf Antrag von SPD, Grünen und FDP beschlossen, dass Bielefeld den neuen Google-Dienst für "nicht erwünscht" erklärt. Kommunale Gebäude und Fahrzeuge sollten nicht in Street-View erscheinen. Die erste Reaktion von Google war eine automatisierte E-Mail: "Das Gebäude Niederwall 25 mit weißen Klinkern" werde gepixelt. Gemeint war das Rathaus, das aber keine weißen Klinker hat.

Am Montag dann, über sechs Monate nach dem Widerspruch, kam die offizielle Zurückweisung Googles: "Es liegt im Interesse der Bürger, sich über die Lage und Beschaffenheit der öffentlichen Einrichtungen im Internet zu informieren." Das Datenschutzrecht gebe der Stadt keine Handhabe, das anzufechten, so der Datenschutzbeauftragte Klaus-Dieter Giersch.

Der Versuch, das Rathaus nicht in Streetview abbilden zu lassen, kann nur als völlig hysterisch bezeichnet werden.

Aber Bielefeld gibts ja eh nicht ...

Zu Streetview siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Foto: Zefram http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto: Zefram http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Der Stadtrat hatte im Januar auf Antrag von SPD, Grünen und FDP beschlossen, dass Bielefeld den neuen Google-Dienst für "nicht erwünscht" erklärt. Kommunale Gebäude und Fahrzeuge sollten nicht in Street-View erscheinen. Die erste Reaktion von Google war eine automatisierte E-Mail: "Das Gebäude Niederwall 25 mit weißen Klinkern" werde gepixelt. Gemeint war das Rathaus, das aber keine weißen Klinker hat.

Am Montag dann, über sechs Monate nach dem Widerspruch, kam die offizielle Zurückweisung Googles: "Es liegt im Interesse der Bürger, sich über die Lage und Beschaffenheit der öffentlichen Einrichtungen im Internet zu informieren." Das Datenschutzrecht gebe der Stadt keine Handhabe, das anzufechten, so der Datenschutzbeauftragte Klaus-Dieter Giersch.

Der Versuch, das Rathaus nicht in Streetview abbilden zu lassen, kann nur als völlig hysterisch bezeichnet werden.

Aber Bielefeld gibts ja eh nicht ...

Zu Streetview siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Foto: Zefram http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto: Zefram http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Samstag, 25. September 2010, 18:56 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/kultur/lokal/matrosen-rettungsanker-929209.html

Frau Gropp in der FAZ:

Auch wenn die Weserburg nicht funktioniert wie ein klassisches, von der öffentlichen Hand zu pflegendes Museum, wenn also der direkte Vergleich mit den Problemen, wie sie zuletzt in Hamburg skandalös öffentlich wurden durch eine demonstrative Teilschließung der dortigen Kunsthalle, nicht ganz stimmt, so ist der Bremer Vorgang doch ein weiteres dramatisches Warnsignal aus der gesamten Museumslandschaft.

Aufgrund der spezifischen Konstruktion des Museums Weserburg darf man den Vorgang nicht als einen deutschen Dammbruch in Sachen „Deaccessioning“ bezeichnen - der etwa in Amerika üblichen Praxis, dass Museen Werke aus ihren Beständen veräußern können, um Schieflagen abzufangen. Aber ein weiteres Alarmzeichen ist damit gesetzt. Der Direktor Carsten Ahrens verkauft Gerhard Richters Bild, um sein Haus zu retten, sehr überlegt und kühl, ohne marktschreierisches Aufhebens. Doch es geht an unser aller Eingemachtes. Der gefräßige Markt nimmt‘s gern.

Gerhard Richters unqualifizierter Gedankenmüll:

http://www.online-presseportal.de/newsticker/maler-gerhard-richter-haelfte-aller-kunstwerke-in-museen-sind-muell-1023

Das Filetstück, Gerhard Richters Matrosen, soll bei Sotheby's 6-8 Mio. Dollar einbringen.

Das Filetstück, Gerhard Richters Matrosen, soll bei Sotheby's 6-8 Mio. Dollar einbringen.

Frau Gropp in der FAZ:

Auch wenn die Weserburg nicht funktioniert wie ein klassisches, von der öffentlichen Hand zu pflegendes Museum, wenn also der direkte Vergleich mit den Problemen, wie sie zuletzt in Hamburg skandalös öffentlich wurden durch eine demonstrative Teilschließung der dortigen Kunsthalle, nicht ganz stimmt, so ist der Bremer Vorgang doch ein weiteres dramatisches Warnsignal aus der gesamten Museumslandschaft.

Aufgrund der spezifischen Konstruktion des Museums Weserburg darf man den Vorgang nicht als einen deutschen Dammbruch in Sachen „Deaccessioning“ bezeichnen - der etwa in Amerika üblichen Praxis, dass Museen Werke aus ihren Beständen veräußern können, um Schieflagen abzufangen. Aber ein weiteres Alarmzeichen ist damit gesetzt. Der Direktor Carsten Ahrens verkauft Gerhard Richters Bild, um sein Haus zu retten, sehr überlegt und kühl, ohne marktschreierisches Aufhebens. Doch es geht an unser aller Eingemachtes. Der gefräßige Markt nimmt‘s gern.

Gerhard Richters unqualifizierter Gedankenmüll:

http://www.online-presseportal.de/newsticker/maler-gerhard-richter-haelfte-aller-kunstwerke-in-museen-sind-muell-1023

Das Filetstück, Gerhard Richters Matrosen, soll bei Sotheby's 6-8 Mio. Dollar einbringen.

Das Filetstück, Gerhard Richters Matrosen, soll bei Sotheby's 6-8 Mio. Dollar einbringen.noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Privilege and Property, Essays on the History of Copyright

Edited by Ronan Deazley, Martin Kretschmer and Lionel Bently

The volume contains 15 chapters by leading academics on the history of intellectual property, from its nascent forms to its present state; they show how copyright has affected education and creativity and how this is of utmost importance today. The book is a companion to the new open access digital archive, Primary Sources on Copyright(1450-1900)- www.copyrighthistory.org

The book is available online for free as well as in traditional print forms. The following is a link to its website: http://www.openbookpublishers.com/product.php/26

http://earlymodern-lit.blogspot.com/2010/09/privilege-and-property-essays-on.html

Edited by Ronan Deazley, Martin Kretschmer and Lionel Bently

The volume contains 15 chapters by leading academics on the history of intellectual property, from its nascent forms to its present state; they show how copyright has affected education and creativity and how this is of utmost importance today. The book is a companion to the new open access digital archive, Primary Sources on Copyright(1450-1900)- www.copyrighthistory.org

The book is available online for free as well as in traditional print forms. The following is a link to its website: http://www.openbookpublishers.com/product.php/26

http://earlymodern-lit.blogspot.com/2010/09/privilege-and-property-essays-on.html

KlausGraf - am Samstag, 25. September 2010, 17:39 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 25. September 2010, 17:07 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.kb.nl/bladerboek/lancelot/index.html

Die Lancelotcompilatie, Den Haag, KB, hs. 129 A 10 liegt in einer Präsentation mit Faksimile und Transkription vor.

Die Lancelotcompilatie, Den Haag, KB, hs. 129 A 10 liegt in einer Präsentation mit Faksimile und Transkription vor.

KlausGraf - am Samstag, 25. September 2010, 16:57 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.wirtschaftsarchivportal.de/

Das ist ja superinnovativ: eine Linkliste, die als solche gar nicht abrufbar ist, weil man dem Benutzer vorschreibt, er habe die Suche zu bemühen. Bis er gemerkt hat, dass er alle 27 (wow!) Archive mit ihren Mini-Bestandsübersichten via erweiterte Suche durchblättern kann, vergeht wertvolle Zeit.

Zum Vergleich: Nur die deutschen Archive in der Liste der Marburger Archivschule sind 37 an der Zahl

http://www.archivschule.de/service/archive-im-internet/archive-in-deutschland/wirtschaftsarchive/wirtschaftsarchive-im-internet.html

Und wenn man dem jeweiligen Link folgt, kommt man auch zu so aussagearmen Eigenbeschreibungen wie in dem neuen Portal, mit dem wohl wieder ordentlich Geld an einschlägige Dienstleister gepumpt wurde.

Das ist ja superinnovativ: eine Linkliste, die als solche gar nicht abrufbar ist, weil man dem Benutzer vorschreibt, er habe die Suche zu bemühen. Bis er gemerkt hat, dass er alle 27 (wow!) Archive mit ihren Mini-Bestandsübersichten via erweiterte Suche durchblättern kann, vergeht wertvolle Zeit.

Zum Vergleich: Nur die deutschen Archive in der Liste der Marburger Archivschule sind 37 an der Zahl

http://www.archivschule.de/service/archive-im-internet/archive-in-deutschland/wirtschaftsarchive/wirtschaftsarchive-im-internet.html

Und wenn man dem jeweiligen Link folgt, kommt man auch zu so aussagearmen Eigenbeschreibungen wie in dem neuen Portal, mit dem wohl wieder ordentlich Geld an einschlägige Dienstleister gepumpt wurde.

KlausGraf - am Samstag, 25. September 2010, 16:44 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

http://213.133.97.208/clio-online/planet/

"Planet Clio erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Vordergrund stehen weniger Angebote mit hoher Publikationsfrequenz wie etwa Archivalia sondern die Zusammenfassung unregelmäßig erscheinender Beiträge etablierter Angebote aus dem Fach."

Archivalia ist denn auch nicht vertreten.

"Planet Clio erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Vordergrund stehen weniger Angebote mit hoher Publikationsfrequenz wie etwa Archivalia sondern die Zusammenfassung unregelmäßig erscheinender Beiträge etablierter Angebote aus dem Fach."

Archivalia ist denn auch nicht vertreten.

KlausGraf - am Samstag, 25. September 2010, 16:27 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Update: http://www.youtube.com/watch?v=S7kqO_DOsN8

https://listserv.indiana.edu/cgi-bin/wa-iub.exe?A2=ind1009&L=EXLIBRIS-L&T=0&O=D&P=205850

KlausGraf - am Freitag, 24. September 2010, 22:05 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 24. September 2010, 20:36 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 24. September 2010, 19:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.philostv.com/

Gefunden via http://www.philosophyetc.net/2010/09/philosophers-carnival-114.html

Gefunden via http://www.philosophyetc.net/2010/09/philosophers-carnival-114.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Künstlerin Mei-Shiu Winde-Liu inszeniert im Oldenburger Pulverturm eine Ausstellung zum Thema Wandel und Erinnerung. Mit Porzellan und grenzüberschreitenden Materialien schafft Mei-Shiu Winde-Liu ein Archiv der Erinnerung, in dem sich das subjektive Innenleben von Menschen, Dingen und Zuständen widerspiegelt. Wie bei einem Kaleidoskop, bei dem sich die ganze Schönheit erst durch die Aufsplitterung einzelner Scherben ergibt, fügt die Künstlerin subtil einzelne Objekte zusammen, um den Betrachtern einen vielschichtigen Denkraum zu eröffnen, der das Moment der flüchtigen Erinnerung fassbar macht.

Mei-Shiu Winde-Liu, 1959 in Tainan, Taiwan, geboren, studierte von 1977 bis 1981 Kunst an der Staatlichen Taiwanesischen Universität Taipeh und absolviert seit 2006 ein Studium der Freien Kunst an der Hochschule für Künste, Bremen.

Nationale und internationale Ausstellungen u.a: 2006 Vallauris (Frankreich), 2007 Überseemuseum Bremen, Internationale Keramik-Biennale Kapfenberg (Österreich), Goethe-Institut Kairo (Ägypten), 2008 GA Delzijl (Niederlande), Kunsthalle Wilhelmshaven, 2009 Kunstfrühling Bremen, 2010 Kahla Kreativ-Workshop. Seit 1985 lebt und arbeitet Mei-Shiu Winde-Liu als freie Künstlerin in Ganderkesee."

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 21:42 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 21:36 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Städtisches Haushaltsdefizit hin oder her - die Kunst- und Museumsbibliothek und das Rheinische Bildarchiv sollen gemeinsam mit dem Historischen Archiv in das noch zu bauende Gebäude am Eifelwall einziehen. Mit einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag aller Fraktionen hat sich die Bezirksvertretung Lindenthal jetzt dafür einstimmig ausgesprochen. Beide Einrichtungen würden herausragende Arbeit leisten und das neue Stadtarchiv besser in der öffentlichen Wahrnehmung verankern.

„Damit gewinnt nicht nur der Eifelwall, damit gewinnt auch das Stadtarchiv an Attraktivität. Und alle drei Institutionen unter einem Dach in direkter Uni-Nachbarschaft: Das schafft Synergien, die sich auch in höheren Nutzerzahlen ausdrücken werden“, so lautet die Begründung des Stadtteilparlaments. Roland Schüler von den Grünen träumte sogar schon von einem in das Archiv integrierten Café, das sich mit einer Terrasse zum Inneren Grüngürtel hin öffnen wird. „Schließlich soll der Innere Grüngürtel an dem neuen Archiv entlang bis zum Volksgarten verlängert werden“, so Schüler.

Die Lindenthaler reagieren mit ihrem Antrag darauf, dass für die kommenden Ratssitzung am Donnerstag, 7. Oktober, zwei Vorlagen zur Abstimmung stehen. In der einen bietet der Neubau mit einer Bruttogeschossfläche von 30 000 Quadratmetern Raum für alle drei Institutionen. In der alternativen Variante fällt er mit 27 200 Quadratmetern Bruttogeschossfläche unter Verzicht auf die Kunst- und Museumsbibliothek kleiner aus. Denn diese wird möglicherweise ganz geschlossen, um das klaffende Loch im städtischen Haushalt stopfen zu helfen, wie Doris Ruch und Werner Engels von der Gebäudewirtschaft der Stadt in einer Informationsveranstaltung zum Neubau des Stadtarchivs im Bezirksrathaus erläutert hatten. Gegen einen Verzicht auf die Kunst- und Museumsbibliothek- die derzeit auf vier verschiedene Standorte im Stadtgebiet verteilt ist - sprachen sich die Lindenthaler Politiker aber noch einmal vehement aus. Sie wollen der Sammlung in ihrem Bezirk gerne eine neuen Heimat geben.

Der Architektenwettbewerb zur Bebauung des 9000 Quadratmeter großen Areals entlang des Eifelwalls südlich der Luxemburger Straße - zu ihm werden europaweit 45 Büros eingeladen - soll Mitte Oktober dieses Jahres beginnen. Der Bau dieses Archivs beschäftigt die Lindenthaler Bezirksvertreter besonders, weil es immerhin dann zu ihrem Bezirk gehören wird. Deshalb hatte die Bezirksvertretung Lindenthal sich bereits im Februar diese Jahres einstimmig dafür ausgesprochen, dass neben der Bezirksbürgermeisterin auch ein Vertreter jeder Fraktion in der Preis-Jury des Architektenwettbewerbs sitzt.

Doch daraus wird nur dann etwas, wenn „zugunsten der Fraktionen in der Bezirksvertretung, die Ratsfraktionen auf ihr Recht der Jury-Teilnahme verzichten“, so Ruch, die sich mit dem Verfahren auskennt. Sie ist für die Auslobung des Wettbewerbstextes verantwortlich. Eine Jury ohne Beteiligung der Rats-Fraktionen scheint aber ausgeschlossen.

„Unmöglich“ finden Bezirksbürgermeisterin Helga Blömer-Frerker und die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, CDU und FDP, dass sie nicht mit entscheiden dürfen. „Damit wollen wir uns nicht abfinden. Beim Wettbewerb zur Bebauung des Kinderheim-Geländes in Sülz war der Bezirk wenigstens durch die Bezirksbürgermeisterin in der Jury vertreten. Das ist auch für die Bebauung am Eifelwall das Mindeste“, so Blömer-Frerker."

Quelle: Kölner stadt-Anzeiger

„Damit gewinnt nicht nur der Eifelwall, damit gewinnt auch das Stadtarchiv an Attraktivität. Und alle drei Institutionen unter einem Dach in direkter Uni-Nachbarschaft: Das schafft Synergien, die sich auch in höheren Nutzerzahlen ausdrücken werden“, so lautet die Begründung des Stadtteilparlaments. Roland Schüler von den Grünen träumte sogar schon von einem in das Archiv integrierten Café, das sich mit einer Terrasse zum Inneren Grüngürtel hin öffnen wird. „Schließlich soll der Innere Grüngürtel an dem neuen Archiv entlang bis zum Volksgarten verlängert werden“, so Schüler.

Die Lindenthaler reagieren mit ihrem Antrag darauf, dass für die kommenden Ratssitzung am Donnerstag, 7. Oktober, zwei Vorlagen zur Abstimmung stehen. In der einen bietet der Neubau mit einer Bruttogeschossfläche von 30 000 Quadratmetern Raum für alle drei Institutionen. In der alternativen Variante fällt er mit 27 200 Quadratmetern Bruttogeschossfläche unter Verzicht auf die Kunst- und Museumsbibliothek kleiner aus. Denn diese wird möglicherweise ganz geschlossen, um das klaffende Loch im städtischen Haushalt stopfen zu helfen, wie Doris Ruch und Werner Engels von der Gebäudewirtschaft der Stadt in einer Informationsveranstaltung zum Neubau des Stadtarchivs im Bezirksrathaus erläutert hatten. Gegen einen Verzicht auf die Kunst- und Museumsbibliothek- die derzeit auf vier verschiedene Standorte im Stadtgebiet verteilt ist - sprachen sich die Lindenthaler Politiker aber noch einmal vehement aus. Sie wollen der Sammlung in ihrem Bezirk gerne eine neuen Heimat geben.

Der Architektenwettbewerb zur Bebauung des 9000 Quadratmeter großen Areals entlang des Eifelwalls südlich der Luxemburger Straße - zu ihm werden europaweit 45 Büros eingeladen - soll Mitte Oktober dieses Jahres beginnen. Der Bau dieses Archivs beschäftigt die Lindenthaler Bezirksvertreter besonders, weil es immerhin dann zu ihrem Bezirk gehören wird. Deshalb hatte die Bezirksvertretung Lindenthal sich bereits im Februar diese Jahres einstimmig dafür ausgesprochen, dass neben der Bezirksbürgermeisterin auch ein Vertreter jeder Fraktion in der Preis-Jury des Architektenwettbewerbs sitzt.

Doch daraus wird nur dann etwas, wenn „zugunsten der Fraktionen in der Bezirksvertretung, die Ratsfraktionen auf ihr Recht der Jury-Teilnahme verzichten“, so Ruch, die sich mit dem Verfahren auskennt. Sie ist für die Auslobung des Wettbewerbstextes verantwortlich. Eine Jury ohne Beteiligung der Rats-Fraktionen scheint aber ausgeschlossen.

„Unmöglich“ finden Bezirksbürgermeisterin Helga Blömer-Frerker und die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, CDU und FDP, dass sie nicht mit entscheiden dürfen. „Damit wollen wir uns nicht abfinden. Beim Wettbewerb zur Bebauung des Kinderheim-Geländes in Sülz war der Bezirk wenigstens durch die Bezirksbürgermeisterin in der Jury vertreten. Das ist auch für die Bebauung am Eifelwall das Mindeste“, so Blömer-Frerker."

Quelle: Kölner stadt-Anzeiger

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 21:22 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Beim Gang durch den Spieleparcours können die Räte gleich auch über die Perspektiven des Deutschen Spielearchivs an seinem neuen Standort nachdenken. „Eigene Räume zumindest für Büros, die Bibliothek und das Zettel-Archiv“ benennt Helmut Schwarz im Gespräch mit der NZ die nächsten Etappenziele. Um die Kontinuität der Sammeltätigkeit und der wissenschaftlichen Archiv-Arbeit zu sichern, müssten nun auch die durch die Übergangszeit entstandenen Lücken in den Beständen geschlossen und die Kontakte mit den Spiele-Herstellern gepflegt werden. Auf diesem Weg sind die nächsten wichtigen Termine die Spiele-Messe in Essen und natürlich die nächste Nürnberger Spielwarenmesse. Einen Auftritt „in eigener Sache“ wird es außerdem auf der Consumenta (24. Oktober bis 1. November) geben, wo die Besucher Informationen einholen und nach Herzenslust spielen können. ...."

Quelle: Nürnberger Zeitung

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=Spielearchiv

Quelle: Nürnberger Zeitung

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=Spielearchiv

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 21:16 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" An die 400 Millionen Euro wird die Rettung der Archivalien nach dem Zusammenbruch des Stadtarchivs wohl verschlingen. Ein Summe, für die dringend Spenden benötigt werden. Umso dankbarer nahm Archivleiterin Bettina Schmidt-Czaia einen Scheck in Höhe von 15 000 Euro vom Verleger Claus Bachem entgegen. Der Erlös stammt vom Verkauf einer Sonderedition des Buches „Kleine illustrierte Geschichte der Stadt Köln“, die nun auch als E-Buch erhältlich ist. Die Autoren Werner Jung und Carl Dietmar haben den Archivzusammenbruch als neues Kapitel zugefügt. Von jedem verkauften Exemplar gehen drei Euro an den Förderverein „Freunde des Historischen Archivs der Stadt Köln“. „Wir freuen uns, einen Beitrag für den Wiederaufbau leisten zu können“, sagte Bachem. Dem sieht die Archivleiterin mit Zuversicht entgegen. Besonders freut sie, dass die angrenzende KVB-Haltestelle dann „Historisches Archiv“ heißen wird. ....."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 21:10 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Stadtarchiv Wattenscheid steht auf der Tränenliste der Politik, laut derwesten.de.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 21:04 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

".... Beim Anfang 2009 eingestürzten Historischen Archiv der Stadt Köln zogen die Archivare große Mengen Fotografien und Fotodrucke aus dem Schlamm. Einer der gefragtesten deutschen Fotorestauratoren, Martin Jürgens, hat sich mit dem Einfrieren und Trocknen der modernen Druckerpapiere in Köln beschäftigt. Es stellte sich heraus, dass gerade höherwertige Fotopapiere sehr unter der gebräuchlichen Gefriertrocknung litten.

Eine historische Sammlung wie das Stadtarchiv von Köln enthält Unmengen an Papier. Wenn so ein Gebäude quasi innerhalb von Sekunden in sich zusammenfällt und im Grundwasser versinkt, heißt es: schnell handeln. Und die Archivare haben schnell gehandelt. Rund ums Archiv und in einer provisorischen Außenstelle südlich von Köln Bücher und Zettel abgewaschen, geföhnt, abgetupft - und eingefroren. Dass dieses Einfrieren manchmal gar nicht richtig war, fanden Forscher um den Fotorestaurator Martin Jürgens heraus.

"Es geht darum, dass man durch das schnelle Einfrieren möglichst keine Eiskristalle bildet. Diese Technik kommt natürlich aus der Lebensmittelindustrie. Man friert nasse Objekte deswegen ein, weil sie sonst verschimmeln würden, wenn man sie nicht schnell behandelt. Und Schimmel ist natürlich der schlimmste Feind von Papierobjekten. Das heißt, es geht darum, möglichst schnell große Mengen einzufrieren. Dann hat man Zeit gewonnen. Wir können dann erst einmal Luft holen, organisieren, Geld sammeln und Asylarchive finden, wo wir große Mengen unterbringen können. Man muss die Objekte natürlich wieder auftauen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: einmal, dass sie einfach an der Luft aufgetaut werden und von alleine trocknen. Üblich ist aber auch, dass man eine Gefriertrockungsanlage nimmt. Diese kommt ebenfalls aus der Lebensmittelindustrie und wurde für restauratorische Zwecke angepasst. Die Idee dabei ist, dass man aus dem gefrorenen Objekt das Wasser herauszieht, ohne dass das Objekt nass wird. Man nennt das Sublimation, wenn das Wasser aus dem eisförmigen direkt in den gasförmigen Zustand übergeht. Man erstellt dazu ein Vakuum innerhalb einer Kammer. Die Temperatur wird langsam sehr kontrolliert angehoben. Dadurch wird das Wasser quasi entbunden, aus dem Objekt entlassen, verflüchtigt sich dann durch ein Vakuum und kondensiert schließlich in einer separaten Kammer an einer kalten Fläche. Das heißt, das Objekt trocknet, ohne nass zu werden. Diese Methode funktioniert für viele, aber eben nicht alle Objekte. Die Idee dieser Studie war, zu schauen, ob moderne Materialien, eben Tintenstrahldrucke und so weiter, diese Art der Trocknung überleben oder nicht?"

Tintenstrahl ist die seit Jahren verbreitetste Drucktechnik; man setzt sie insbesondere zum Ausdrucken von Bildern und Grafiken ein. Und die hat man in Köln massenweise eingefroren. Jürgens:

"Es gibt bestimmte Tintenstrahlpapiere, die es nicht überstanden haben. Beim Tintenstrahl gibt es zwei Arten der Beschichtung: einmal die Polymerbeschichtung, die quellbar ist und Gelatine enthält, und die mikroporöse Beschichtung, die eher Mineralien enthält, wie Silicagel. Wenn man Fotos oder Grafiken ausdruckt, wird oft ein höherwertiges Tintenstrahlpapier benutzt. Da haben wir in der Tat gesehen, dass die Polymer-Beschichtung, also die quellbare Beschichtung beim Gefriertrocknen opak wurde und abblätterte. Das führte dann zur völligen Zerstörung des Bildes."

Martin Jürgens ist Fotorestaurator am Amsterdamer Rijksmuseum. Bei allen historischen Sammlungen gibt es so genannte Havariepläne. Mit den neuen Erkenntnissen über die Zerstörung von Polymer-beschichtetem, also teurerem Tintenstrahlpapier durch Einfrieren, ändern sich diese Pläne.

"Ein Teil in diesem Katastrophenplan sollte eine Auflistung der verschiedenen Materialien sein, das heißt: Ich habe folgende Fotografien, sie bestehen aus folgenden Materialien, ich habe Ausdrucke, ich habe Ordner mit Kontoauszügen, dass man weiß, wo sie sind, und im Katastrophenfall ganz schnell Prioritäten setzen kann: Dieser Ordner, ja, kann eingefroren werden, dieser Ordner, nein, der nicht, die Sachen in diesem Ordner werden wir an der Luft trocknen.

Und es ist ganz klar, dass die wasserempfindlichen Objekte zuerst separiert und gesondert getrocknet werden sollten. Die wasserunempfindlichen Materialien kann man entweder an der Luft trocknen oder in Papier stapeln, dass man sie also zwischen Löschpapier stapelt und presst, oder eben - auch das ist denkbar - einfriert und gefriertrocknet.

Wir haben jetzt 20 Jahre Tintenstrahltechnik hinter uns, eine Ära, die auf Kriegsfuß mit Wasser steht. Wasserunempfindlich wie Fotokopien sind nur die Laserdrucke.

Der Toner besteht aus einem Kunststoff mit einem schwarzen Pigment. Da kann im Katastrophenfall kaum etwas passieren, außer dass es sich ein bisschen verfärbt, also das Papier kann etwas gelblich werden, aber die Lesbarkeit bleibt erhalten."

Hinweis: Martin Jürgens führte die Studie gemeinsam mit Norbert Schempp aus Kornwestheim durch."

Quelle: Deutschlandfunk, Forschung aktuell 23.9.2010

Eine historische Sammlung wie das Stadtarchiv von Köln enthält Unmengen an Papier. Wenn so ein Gebäude quasi innerhalb von Sekunden in sich zusammenfällt und im Grundwasser versinkt, heißt es: schnell handeln. Und die Archivare haben schnell gehandelt. Rund ums Archiv und in einer provisorischen Außenstelle südlich von Köln Bücher und Zettel abgewaschen, geföhnt, abgetupft - und eingefroren. Dass dieses Einfrieren manchmal gar nicht richtig war, fanden Forscher um den Fotorestaurator Martin Jürgens heraus.

"Es geht darum, dass man durch das schnelle Einfrieren möglichst keine Eiskristalle bildet. Diese Technik kommt natürlich aus der Lebensmittelindustrie. Man friert nasse Objekte deswegen ein, weil sie sonst verschimmeln würden, wenn man sie nicht schnell behandelt. Und Schimmel ist natürlich der schlimmste Feind von Papierobjekten. Das heißt, es geht darum, möglichst schnell große Mengen einzufrieren. Dann hat man Zeit gewonnen. Wir können dann erst einmal Luft holen, organisieren, Geld sammeln und Asylarchive finden, wo wir große Mengen unterbringen können. Man muss die Objekte natürlich wieder auftauen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: einmal, dass sie einfach an der Luft aufgetaut werden und von alleine trocknen. Üblich ist aber auch, dass man eine Gefriertrockungsanlage nimmt. Diese kommt ebenfalls aus der Lebensmittelindustrie und wurde für restauratorische Zwecke angepasst. Die Idee dabei ist, dass man aus dem gefrorenen Objekt das Wasser herauszieht, ohne dass das Objekt nass wird. Man nennt das Sublimation, wenn das Wasser aus dem eisförmigen direkt in den gasförmigen Zustand übergeht. Man erstellt dazu ein Vakuum innerhalb einer Kammer. Die Temperatur wird langsam sehr kontrolliert angehoben. Dadurch wird das Wasser quasi entbunden, aus dem Objekt entlassen, verflüchtigt sich dann durch ein Vakuum und kondensiert schließlich in einer separaten Kammer an einer kalten Fläche. Das heißt, das Objekt trocknet, ohne nass zu werden. Diese Methode funktioniert für viele, aber eben nicht alle Objekte. Die Idee dieser Studie war, zu schauen, ob moderne Materialien, eben Tintenstrahldrucke und so weiter, diese Art der Trocknung überleben oder nicht?"

Tintenstrahl ist die seit Jahren verbreitetste Drucktechnik; man setzt sie insbesondere zum Ausdrucken von Bildern und Grafiken ein. Und die hat man in Köln massenweise eingefroren. Jürgens:

"Es gibt bestimmte Tintenstrahlpapiere, die es nicht überstanden haben. Beim Tintenstrahl gibt es zwei Arten der Beschichtung: einmal die Polymerbeschichtung, die quellbar ist und Gelatine enthält, und die mikroporöse Beschichtung, die eher Mineralien enthält, wie Silicagel. Wenn man Fotos oder Grafiken ausdruckt, wird oft ein höherwertiges Tintenstrahlpapier benutzt. Da haben wir in der Tat gesehen, dass die Polymer-Beschichtung, also die quellbare Beschichtung beim Gefriertrocknen opak wurde und abblätterte. Das führte dann zur völligen Zerstörung des Bildes."

Martin Jürgens ist Fotorestaurator am Amsterdamer Rijksmuseum. Bei allen historischen Sammlungen gibt es so genannte Havariepläne. Mit den neuen Erkenntnissen über die Zerstörung von Polymer-beschichtetem, also teurerem Tintenstrahlpapier durch Einfrieren, ändern sich diese Pläne.

"Ein Teil in diesem Katastrophenplan sollte eine Auflistung der verschiedenen Materialien sein, das heißt: Ich habe folgende Fotografien, sie bestehen aus folgenden Materialien, ich habe Ausdrucke, ich habe Ordner mit Kontoauszügen, dass man weiß, wo sie sind, und im Katastrophenfall ganz schnell Prioritäten setzen kann: Dieser Ordner, ja, kann eingefroren werden, dieser Ordner, nein, der nicht, die Sachen in diesem Ordner werden wir an der Luft trocknen.

Und es ist ganz klar, dass die wasserempfindlichen Objekte zuerst separiert und gesondert getrocknet werden sollten. Die wasserunempfindlichen Materialien kann man entweder an der Luft trocknen oder in Papier stapeln, dass man sie also zwischen Löschpapier stapelt und presst, oder eben - auch das ist denkbar - einfriert und gefriertrocknet.

Wir haben jetzt 20 Jahre Tintenstrahltechnik hinter uns, eine Ära, die auf Kriegsfuß mit Wasser steht. Wasserunempfindlich wie Fotokopien sind nur die Laserdrucke.

Der Toner besteht aus einem Kunststoff mit einem schwarzen Pigment. Da kann im Katastrophenfall kaum etwas passieren, außer dass es sich ein bisschen verfärbt, also das Papier kann etwas gelblich werden, aber die Lesbarkeit bleibt erhalten."

Hinweis: Martin Jürgens führte die Studie gemeinsam mit Norbert Schempp aus Kornwestheim durch."

Quelle: Deutschlandfunk, Forschung aktuell 23.9.2010

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 20:59 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wer heute in der Filmgeschichte stöbern möchte, muss nicht zwingend Archive, Museen, Bibliotheken oder gutsortierte Videotheken aufsuchen. Das Internet ist voller Portale, die kostenlose Onlinevideos anbieten, auch Fundstücke der Film- und Fernsehgeschichte. Ungefähr 200 historische Fernsehbeiträge oder Werbungen sind im „Lebendigen virtuellen Museum Online“ (LeMO) unter http://www.dhm.de/lemo/suche/videos.html zu finden. Kreative Filmaufnahmen aus allen Ecken Europas bietet http://www.filmarchives-online.eu/hilfe-neu/liste-online-verfugbarer-videos. Deutsche Kinoklassiker lassen sich in den Onlinearchiven eher weniger finden. Doch die Seite http://www.classiccinemaonline.com hat neben englischsprachigen Filmen auch deutsche Stummfilme wie Metropolis im Angebot.

Tipp: Sie brauchen keine spezielle Software. Achten Sie aber darauf, dass Ihre Internetverbindung schnell genug und der Browser auf dem neuesten Stand ist."

Quelle: Stiftung Warentest, Heft test 10/2010

Tipp: Sie brauchen keine spezielle Software. Achten Sie aber darauf, dass Ihre Internetverbindung schnell genug und der Browser auf dem neuesten Stand ist."

Quelle: Stiftung Warentest, Heft test 10/2010

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 20:48 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dieser Linoleumboden mit der Farbbezeichnung "plumb grey" wird den beanspruchten Teppichboden, der heute bereits entfernt wurde, ablösen.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 18:59 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 23. September 2010, 18:24 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.icp.org/museum/exhibitions/upcoming

"The Mexican Suitcase

September 24, 2010–January 9, 2011

The Mexican Suitcase will for the first time give the public an opportunity to experience images drawn from this famous collection of recovered negatives. In December 2007, three boxes filled with rolls of film, containing 4,500 35mm negatives of the Spanish Civil War by Robert Capa, Gerda Taro, and Chim (David Seymour)—which had been considered lost since 1939—arrived at the International Center of Photography. These three photographers, who lived in Paris, worked in Spain, and published internationally, laid the foundation for modern war photography. Their work has long been considered some of the most innovative and passionate coverage of the Spanish Civil War (1936–1939). Many of the contact sheets made from the negatives will be on view as part of the exhibition, which will look closely at some of the major stories by Capa, Taro, and Chim as interpreted through the individual frames. These images will be seen alongside the magazines of the period in which they were published and with the photographers' own contact notebooks. The exhibition is organized by ICP assistant curator Cynthia Young."

Alexander vom Hofe

"The Mexican Suitcase

September 24, 2010–January 9, 2011

The Mexican Suitcase will for the first time give the public an opportunity to experience images drawn from this famous collection of recovered negatives. In December 2007, three boxes filled with rolls of film, containing 4,500 35mm negatives of the Spanish Civil War by Robert Capa, Gerda Taro, and Chim (David Seymour)—which had been considered lost since 1939—arrived at the International Center of Photography. These three photographers, who lived in Paris, worked in Spain, and published internationally, laid the foundation for modern war photography. Their work has long been considered some of the most innovative and passionate coverage of the Spanish Civil War (1936–1939). Many of the contact sheets made from the negatives will be on view as part of the exhibition, which will look closely at some of the major stories by Capa, Taro, and Chim as interpreted through the individual frames. These images will be seen alongside the magazines of the period in which they were published and with the photographers' own contact notebooks. The exhibition is organized by ICP assistant curator Cynthia Young."

Alexander vom Hofe

vom hofe - am Donnerstag, 23. September 2010, 17:45 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://aiter.unipv.it/

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2010/09/23/aiter-archivio-italiano-tradizione-epistolare-in-rete/

Keine Faksimiles, nur Transkriptionen! Ein Fortschritt ist dergleichen nicht. State of the art sind nur Transkriptionen UND Digitalisate, da Transkriptionen immer Fehler enthalten können.

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2010/09/23/aiter-archivio-italiano-tradizione-epistolare-in-rete/

Keine Faksimiles, nur Transkriptionen! Ein Fortschritt ist dergleichen nicht. State of the art sind nur Transkriptionen UND Digitalisate, da Transkriptionen immer Fehler enthalten können.

KlausGraf - am Donnerstag, 23. September 2010, 16:43 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 23. September 2010, 16:40 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 23. September 2010, 16:30 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Rahmen einer Wiener Magisterarbeit: http://othes.univie.ac.at/10261/

KlausGraf - am Donnerstag, 23. September 2010, 15:44 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die mit einem Grimme-Preis ausgezeichnete Dokumentarfilmerin Loretta Walz öffnet am 24. September 2010 ihr Videoarchiv und stellt 50 Interviews mit überlebenden Frauen aus dem ehemaligen Konzentrationslager Ravensbrück ins Internet. Insgesamt können so 120 Stunden Filmmaterial und zusätzliche Informationen weltweit abgerufen werden, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Interviews bildeten die Grundlage für den Film "Die Frauen von Ravensbrück". Walz führte seit 1980 insgesamt rund 200 Interviews mit überlebenden Frauen verschiedener KZs und sammelte insgesamt mehr als 1000 Stunden Film. Um die nun zugänglichen Videos herum stehe eine Datenbank bereit, die unter anderem die kompletten Abschriften der Interviews und Biografien der Protagonistinnen enthalte, hieß es. Mit Schlagworten könnten auch gezielt bestimmte Inhalte der Zeitzeugen-Gespräche gefunden werden.

Gefördert wird das Projekt von der Kulturstiftung des Bundes, dem Brandenburger Bildungsministerium sowie der Stiftung "Großes Waisenhaus zu Potsdam". Wissenschaftsministerin Martina Münch ist den Angaben zufolge anwesend, wenn das Angebot in Potsdam freigeschaltet wird.Das ehemalige KZ Ravensbrück liegt bei Fürstenberg/Havel. Nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten waren dort von 1939 bis 1945 rund 132.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1000 weibliche Jugendliche inhaftiert. Mehrere zehntausend Menschen starben in dem Lager.

Quelle: 3sat Kulturnachrichten v. Donnerstag, 23.09.2010

Die Interviews bildeten die Grundlage für den Film "Die Frauen von Ravensbrück". Walz führte seit 1980 insgesamt rund 200 Interviews mit überlebenden Frauen verschiedener KZs und sammelte insgesamt mehr als 1000 Stunden Film. Um die nun zugänglichen Videos herum stehe eine Datenbank bereit, die unter anderem die kompletten Abschriften der Interviews und Biografien der Protagonistinnen enthalte, hieß es. Mit Schlagworten könnten auch gezielt bestimmte Inhalte der Zeitzeugen-Gespräche gefunden werden.

Gefördert wird das Projekt von der Kulturstiftung des Bundes, dem Brandenburger Bildungsministerium sowie der Stiftung "Großes Waisenhaus zu Potsdam". Wissenschaftsministerin Martina Münch ist den Angaben zufolge anwesend, wenn das Angebot in Potsdam freigeschaltet wird.Das ehemalige KZ Ravensbrück liegt bei Fürstenberg/Havel. Nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten waren dort von 1939 bis 1945 rund 132.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1000 weibliche Jugendliche inhaftiert. Mehrere zehntausend Menschen starben in dem Lager.

Quelle: 3sat Kulturnachrichten v. Donnerstag, 23.09.2010

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 15:34 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://twitter.com/presroi/status/25293180709

Die von Schindler angegebene Lizenz CC-BY-SA steht nicht dabei.

Die von Schindler angegebene Lizenz CC-BY-SA steht nicht dabei.

KlausGraf - am Donnerstag, 23. September 2010, 15:27 - Rubrik: Open Access

"Die Archive und Bibliotheken in Münster wollen in Katastrophenfällen eng zusammenarbeiten. Neun Einrichtungen, darunter das Stadtarchiv und die Universitätsbibliotheken, haben dazu einen "Notfallverbund zum Schutz von Kulturgütern" gegründet. Ein Sprecher der Stadt Münster sagte, der Einsturz des Stadtarchivs in Köln habe vorherige Überlegungen zur Kooperation vorangetrieben. In den Münsteraner Archiven und Bibliotheken befinden sich Millionen Bücher und viele wertvolle Archivalien, darunter eine Ausfertigung des Westfälischen Friedensvertrages von 1648."

Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 23.09.2010

Vertragsunterzeichnung im münsterschen Rathaus (v.l.): Norbert Kleyboldt, Ute von Lojewski, Ursula Nelles, Wilfried Reininghaus, Wolfgang Kirsch, Markus Lewe. - Foto: Presseamt Münster.

"In Münster haben sich als erster Stadt in Nordrhein-Westfalen die großen Archive und Bibliotheken zu einem Notfallverbund zusammengeschlossen, um gemeinsam Vorsorge zum Schutz ihrer Kulturgüter zu treffen und sich in Unglücks- und Katastrophenfällen gegenseitig zu unterstützen. Zu dem Verbund gehören das Bistumsarchiv, die Diözesanbibliothek, die Hochschulbibliothek der FH, das Landesarchiv NRW, das LWL-Archivamt für Westfalen, das Stadtarchiv, die Stadtbücherei, das Universitätsarchiv sowie die Universitäts- und Landesbibliothek. Dort befinden sich Millionen Bücher und Archivalien, darunter unersetzliche Unikate wie eine Ausfertigung des Westfälischen Friedensvertrages oder die Handschriften und Drucke der Santini-Sammlung, einer der weltweit wichtigsten Musik-Sammlungen.

Das Hochwasser an Elbe und Oder im Jahr 2002, der Brand der Anna Amalia-Bibliothek in Weimar 2004 und der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln 2009 haben das Bewusstsein in Archiven und Bibliotheken dafür geschärft, dass Katastrophen jederzeit auch die eigene Institution treffen und das aufbewahrte Kulturgut gefährden oder vernichten können. Schon bei kleineren Havarien, wenn etwa durch beschädigte Wasserleitungen oder nach Gewitter- und Starkregen Magazinräume unerwartet unter Wasser stehen, stoßen die betroffenen Einrichtungen mit ihren eigenen Kräften schnell an Grenzen. Das gilt erst recht bei Katastrophen, wenn das Kulturgut schnell, umfassend und sachgemäß so zu bergen und zu versorgen ist, dass weiterer Substanzverlust vermieden wird.

Die gegenseitige Unterstützung von Archiven und Bibliotheken in einem Notfallverbund ist deshalb ein wichtiger Meilenstein für den Schutz von Kulturgut. Das wurde bei der Unterzeichnung der Vereinbarung im historischen Rathaus in Münster deutlich. Dort wurde die Kooperation besiegelt von LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch (Landschaftsverband Westfalen-Lippe), Generalvikar Norbert Kleyboldt (Bistum Münster), Oberbürgermeister Markus Lewe (Stadt Münster), FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski (Fachhochschule Münster), Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles (Universität Münster) und Präsident Prof. Dr. Wilfried Reininghaus (Landesarchiv NRW).

Überlegungen zur Bildung eines Notfallverbundes gab es in Münster schon vor einigen Jahren. Der Einsturz des Archivs der Stadt Köln gab dann den Anstoß, die Vorbereitungen für die Kooperation voranzutreiben. Die Vereinbarung enthält nicht nur Regelungen für die gegenseitige Unterstützung in Havarie- und Katastrophenfällen. Die Beteiligten verpflichten sich auch, für alle von ihren Einrichtungen genutzten Räume nach einem einheitlichen Muster Notfallpläne zu erstellen. Dafür gilt es Strukturen und Abläufe zu erarbeiten und zu erproben, um im Unglücks- oder Katastrophenfall den Schaden für das Kulturgut möglichst gering zu halten.

Notfallvorsorge ist eine Daueraufgabe. Deshalb werden die Archive und Bibliotheken ihre Notfallpläne künftig regelmäßig überprüfen und aktualisieren. Das schließt bauliche Vorkehrungen etwa für den Schutz vor Feuer und Wasser und ein geeignetes Magazinklima ein. Die gegenseitige Unterstützung im Notfall wird auch regelmäßig geübt. Denn Aktionismus aus Betroffenheit anstelle von planmäßigem Vorgehen führt im Schadensfall mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fehlentscheidungen mit hohen Folgekosten. Daher erfolgte bereits im Juni im Technischen Zentrum des Landesarchivs in Coerde eine erste gemeinsame Notfallübung zur Bergung von durchnässtem Archiv- und Bibliotheksgut. "

Quelle: Stadt Münster, Pressemitteilung

Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten v. 23.09.2010

Vertragsunterzeichnung im münsterschen Rathaus (v.l.): Norbert Kleyboldt, Ute von Lojewski, Ursula Nelles, Wilfried Reininghaus, Wolfgang Kirsch, Markus Lewe. - Foto: Presseamt Münster.

"In Münster haben sich als erster Stadt in Nordrhein-Westfalen die großen Archive und Bibliotheken zu einem Notfallverbund zusammengeschlossen, um gemeinsam Vorsorge zum Schutz ihrer Kulturgüter zu treffen und sich in Unglücks- und Katastrophenfällen gegenseitig zu unterstützen. Zu dem Verbund gehören das Bistumsarchiv, die Diözesanbibliothek, die Hochschulbibliothek der FH, das Landesarchiv NRW, das LWL-Archivamt für Westfalen, das Stadtarchiv, die Stadtbücherei, das Universitätsarchiv sowie die Universitäts- und Landesbibliothek. Dort befinden sich Millionen Bücher und Archivalien, darunter unersetzliche Unikate wie eine Ausfertigung des Westfälischen Friedensvertrages oder die Handschriften und Drucke der Santini-Sammlung, einer der weltweit wichtigsten Musik-Sammlungen.

Das Hochwasser an Elbe und Oder im Jahr 2002, der Brand der Anna Amalia-Bibliothek in Weimar 2004 und der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln 2009 haben das Bewusstsein in Archiven und Bibliotheken dafür geschärft, dass Katastrophen jederzeit auch die eigene Institution treffen und das aufbewahrte Kulturgut gefährden oder vernichten können. Schon bei kleineren Havarien, wenn etwa durch beschädigte Wasserleitungen oder nach Gewitter- und Starkregen Magazinräume unerwartet unter Wasser stehen, stoßen die betroffenen Einrichtungen mit ihren eigenen Kräften schnell an Grenzen. Das gilt erst recht bei Katastrophen, wenn das Kulturgut schnell, umfassend und sachgemäß so zu bergen und zu versorgen ist, dass weiterer Substanzverlust vermieden wird.

Die gegenseitige Unterstützung von Archiven und Bibliotheken in einem Notfallverbund ist deshalb ein wichtiger Meilenstein für den Schutz von Kulturgut. Das wurde bei der Unterzeichnung der Vereinbarung im historischen Rathaus in Münster deutlich. Dort wurde die Kooperation besiegelt von LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch (Landschaftsverband Westfalen-Lippe), Generalvikar Norbert Kleyboldt (Bistum Münster), Oberbürgermeister Markus Lewe (Stadt Münster), FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski (Fachhochschule Münster), Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles (Universität Münster) und Präsident Prof. Dr. Wilfried Reininghaus (Landesarchiv NRW).

Überlegungen zur Bildung eines Notfallverbundes gab es in Münster schon vor einigen Jahren. Der Einsturz des Archivs der Stadt Köln gab dann den Anstoß, die Vorbereitungen für die Kooperation voranzutreiben. Die Vereinbarung enthält nicht nur Regelungen für die gegenseitige Unterstützung in Havarie- und Katastrophenfällen. Die Beteiligten verpflichten sich auch, für alle von ihren Einrichtungen genutzten Räume nach einem einheitlichen Muster Notfallpläne zu erstellen. Dafür gilt es Strukturen und Abläufe zu erarbeiten und zu erproben, um im Unglücks- oder Katastrophenfall den Schaden für das Kulturgut möglichst gering zu halten.

Notfallvorsorge ist eine Daueraufgabe. Deshalb werden die Archive und Bibliotheken ihre Notfallpläne künftig regelmäßig überprüfen und aktualisieren. Das schließt bauliche Vorkehrungen etwa für den Schutz vor Feuer und Wasser und ein geeignetes Magazinklima ein. Die gegenseitige Unterstützung im Notfall wird auch regelmäßig geübt. Denn Aktionismus aus Betroffenheit anstelle von planmäßigem Vorgehen führt im Schadensfall mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fehlentscheidungen mit hohen Folgekosten. Daher erfolgte bereits im Juni im Technischen Zentrum des Landesarchivs in Coerde eine erste gemeinsame Notfallübung zur Bergung von durchnässtem Archiv- und Bibliotheksgut. "

Quelle: Stadt Münster, Pressemitteilung

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 15:19 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Danke für die Bilder an Danny Gießner!

s.a.:

http://archiv.twoday.net/stories/8352597/

http://archiv.twoday.net/stories/8355891/

http://archiv.twoday.net/stories/8358013/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 23. September 2010, 15:00 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=gfr-001&id=browse&id2=browse4

Die moving wall von 60 Monaten ist zu lang! Außerdem neu: weitere Aargauer Periodika (Beiträge und Taschenbücher).

Die moving wall von 60 Monaten ist zu lang! Außerdem neu: weitere Aargauer Periodika (Beiträge und Taschenbücher).

KlausGraf - am Donnerstag, 23. September 2010, 01:42 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ict.udlap.mx/rabid/

Auf der Startseite gibts eine nützliche Liste der Projekte mit Altbestands-Digitalisaten. Einige sind gar nicht erreichbar.

Auf der Startseite gibts eine nützliche Liste der Projekte mit Altbestands-Digitalisaten. Einige sind gar nicht erreichbar.

KlausGraf - am Mittwoch, 22. September 2010, 22:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 22. September 2010, 22:50 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

".... Engagiert und mit enormem Fachwissen erklärt der Historiker Michael Zimmermann den Besuchern seines Rundgangs über die Landesgartenschau viel Wissenswertes über das Schwenninger Moos und eine frühzeitliche Besiedlung auf Schwenninger Gebiet.

Zunächst erläutert er, dass das Wort Moos die altdeutsche Bezeichnung für Moor ist. Und das Schwenninger Moos musste schon einiges einstecken: Vor Jahren sollte es trocken gelegt werden; die Folge war eine Verwaldung. ..... Auch sei das Moos ein spezielles Habitat für Tiere und eine Art Stadtarchiv. Grabungen in der Nähe zeigten nämlich erstaunliche Funde: nahe des Mooses, wurde bereits äußerst früh gesiedelt. Zwischen 6000 und 3000 vor Christus wohnten dort bereits die ersten Siedler. „Damit wird eine neue Kulturstufe erreicht, denn hier lebten nicht mehr nur Sammler und Jäger, sondern die ersten Bauern in Europa“, so der Historiker. Durch eine Pollenanalyse fand man im Moor Pflanzen, die schon zur damaligen Zeit nur gezüchtet worden sein konnten. „Daher kann man so ein Moor auch Stadtarchiv nennen“, schloss Michael Zimmermann. ...."

Quelle: Südkurier, 22.09.2010

Zunächst erläutert er, dass das Wort Moos die altdeutsche Bezeichnung für Moor ist. Und das Schwenninger Moos musste schon einiges einstecken: Vor Jahren sollte es trocken gelegt werden; die Folge war eine Verwaldung. ..... Auch sei das Moos ein spezielles Habitat für Tiere und eine Art Stadtarchiv. Grabungen in der Nähe zeigten nämlich erstaunliche Funde: nahe des Mooses, wurde bereits äußerst früh gesiedelt. Zwischen 6000 und 3000 vor Christus wohnten dort bereits die ersten Siedler. „Damit wird eine neue Kulturstufe erreicht, denn hier lebten nicht mehr nur Sammler und Jäger, sondern die ersten Bauern in Europa“, so der Historiker. Durch eine Pollenanalyse fand man im Moor Pflanzen, die schon zur damaligen Zeit nur gezüchtet worden sein konnten. „Daher kann man so ein Moor auch Stadtarchiv nennen“, schloss Michael Zimmermann. ...."

Quelle: Südkurier, 22.09.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. September 2010, 21:10 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Archiv des Flugzeugbauers Hugo Junkers ist wieder in Dessau-Roßlau. Bernd Junkers, der Enkel des legendären Flugzeugbauers, übergab die Sammlung am Mittwoch an das Landeshauptarchiv, das Stadtarchiv Dessau und an das Technikmuseum "Hugo Junkers". Diese enthält Werksfotografien, Geschäftsunterlagen, technische Zeichnungen, Firmenschriften und Musterakten.

1895 hatte Hugo Junkers seine erste Firma gegründet, die im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört, nach dem Krieg als Junkers Badeofenfabrik wiedergegründet und schließlich in VEB Gasgerätewerke Dessau umbenannt wurde. Die dort produzierten Junkers-Gasbadeofen wurden weltbekannt. Die Durchlauferhitzer lieferten den Menschen erstmals bequem warmes Wasser aus der Leitung. Für den Unternehmer bildete das die finanzielle Grundlage für weitere Forschungen. Am 31. August 2005 war der letzte Gasofen in Dessau vom Band gelaufen. 1919 gründete Junkers in Dessau die Flugzeugwerke. Mit 55 baute er das berühmte Flugzeug JU 52, das "Tante Ju" genannt wurde. Damit endete die über 110-jährige Firmengeschichte der Junkers-Werke. Dem Enkel Junkers gelang es noch rechtzeitig vor der Betriebsschließung, das Archiv und eine Gerätesammlung zu erwerben."

Quelle: mdr, 22.09.2010

1895 hatte Hugo Junkers seine erste Firma gegründet, die im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört, nach dem Krieg als Junkers Badeofenfabrik wiedergegründet und schließlich in VEB Gasgerätewerke Dessau umbenannt wurde. Die dort produzierten Junkers-Gasbadeofen wurden weltbekannt. Die Durchlauferhitzer lieferten den Menschen erstmals bequem warmes Wasser aus der Leitung. Für den Unternehmer bildete das die finanzielle Grundlage für weitere Forschungen. Am 31. August 2005 war der letzte Gasofen in Dessau vom Band gelaufen. 1919 gründete Junkers in Dessau die Flugzeugwerke. Mit 55 baute er das berühmte Flugzeug JU 52, das "Tante Ju" genannt wurde. Damit endete die über 110-jährige Firmengeschichte der Junkers-Werke. Dem Enkel Junkers gelang es noch rechtzeitig vor der Betriebsschließung, das Archiv und eine Gerätesammlung zu erwerben."

Quelle: mdr, 22.09.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. September 2010, 21:06 - Rubrik: Staatsarchive

" .... Vor allem ist Andrack aber eins: seit zwei Jahren Wahlsaarländer, der Liebe wegen. In dieser Rolle entwickelte er eine immense Wissbegier in Sachen neue Heimat. Herausgekommen ist dann das, ein weiteres Geschenkbuch aus der Abteilung Saar-Mentalität und -Lebensart. .... Tage verbrachte er im Saarbrücker Stadtarchiv und im Landesarchiv, fräste sich durch Regionalliteratur, Chroniken, Heimatbücher. Pickte skurrile Zufalls-Funde zusammen oder recherchierte gezielt: Wer saß 1938 neben Hitler in der Führerloge, als das Gautheater eingeweiht wurde? „Das Buch folgt dem Chaos-Prinzip“, sagt Andrack. Und, das gibt er zu, einem Trend. Lexika der erstaunlichen Tatsachen haben Konjunktur. „Das ist kein hartes Faktenbuch. Trotzdem soll man es als Nachschlagewerk nutzen.“ Andrack spricht von einem „Besserwisser-Buch“. ...."

Quelle: Saarbrücker Zeitung, 21.09.2010

Quelle: Saarbrücker Zeitung, 21.09.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. September 2010, 21:03 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kurt Teubner, 1945, Offset

Neue Sächsische Galerie Chemnitz, 14.9.2010 - 21.11.2010

"Vor zwanzig Jahren – im Sommer 1990 – wurde die Neue Sächsische Galerie gegründet. Diesem Jubiläum widmet die Galerie eine Sonderausstellung, die den bisher noch nicht gezeigten Plakatbestand unserer Sammlung sächsischer Kunst in den Fokus rückt.

Die Ausstellung „Aufbau Zirkus Kalter Krieg“ präsentiert Werke von 1945 bis zum Ende der 60er Jahre. Darunter sind grafisch herausragende Plakate und Entwürfe aus der Aufbauzeit von Kurt Teubner (1903-90), Herbert Reuters (1909-94) großformatige Zirkuswerbung oder Plakate zur sogenannten Sichtagitation der DEWAG.

Neben Rundfunk und Zeitung gehörten in jener Zeit das Plakat und die Litfaßsäule zu den wichtigsten Informationsvermittlern und erreichten ein großes Publikum. Über das Plakat wurde zum Neuanfang und Wiederaufbau aufgerufen und zugleich für eine politische und gesellschaftliche Umorientierung im Sinne des Sozialismus geworben. Die „5-Jahrpläne“, die „Deutsch-Sowjetische Freundschaft“ oder die „Revanchisten der Bonner Republik“ waren Themen visueller Agitation und Propaganda. Andererseits künden zahlreiche Plakate aber auch von einem sehnsuchtsvollen Interesse an Kultur und Vergnügungen. Nach Jahren der Entbehrung waren Zirkusveranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte oder Weihnachtsmärkte willkommene Lichtblicke in einem oftmals harten, von Sorgen geprägten Alltag.

Somit entwickelt die Ausstellung ein eindrucksvolles Bild von der Atmosphäre und dem Leben in den ersten beiden Jahrzehnten nach 1945 auf dem Gebiet der SBZ bzw. der späteren DDR.

Umfangreiche museumspädagogische Angebote für verschiedene Altersgruppen auf Anfrage."

Quelle: http://www.neue-saechsische-galerie.de/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. September 2010, 20:56 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

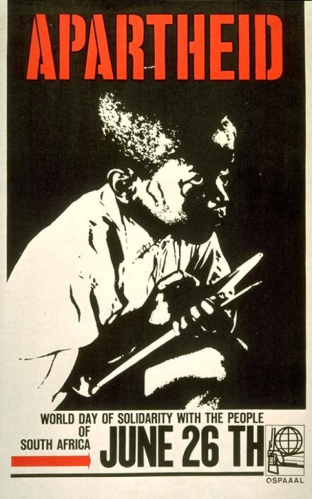

Organization in Solidarity with the People of Africa, Asia, and Latin America, 1967

"This project is preserving records and memories of activism in the United States to support the struggles of African peoples against colonialism, apartheid, and social injustice from the 1950s through the 1990s. The project is assembling:

* an online archive of historical materials - pamphlets, newsletters, leaflets, buttons, posters, T-shirts, photographs, and audio and video recordings

* personal remembrances and interviews with activists

* a directory of archives of organizations and individuals deposited in libraries and historical societies that are available for further research

The African Activist Archive Project is reaching out to the hundreds of organizations and individuals that supported African liberation struggles and is urging them to preserve their vital records and to make selected materials available to the public on this website. The project also assists groups and individuals to deposit their archives in public repositories, including the African Activist Archive in Special Collections at Michigan State University Libraries. "

Homepage

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. September 2010, 20:51 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

".... Die vierte Auflage von Andrea Giovanninis Grundlagenwerk bringt rund ein Fünftel an neuen Inhalten. Sie richtet sich nicht nur an Konservatoren und Restauratoren, sondern an alle Mitarbeitenden in Aufbewahrungsinstitutionen, die mit Kulturgütern sorgsam umgehen wollen. Der Autor hat in der ganzen Breite seines Sachgebiets die neuesten Erkenntnisse eingearbeitet. Namentlich hat er das Kapitel über die Präventiv- und Hilfsmassnahmen im Not- und Katastrophenfall wesentlich ausgebaut. Die bisherigen drei Auflagen erschienen bei Les éditions ies, Genf, und sind vergriffen. Sie werden durch die Neuauflage weitgehend ersetzt.

De Tutela Librorum

La conservation des livres et des documents d'archives / Die Erhaltung von Büchern und Archivalien

Giovannini, Andrea

2010, ca. 736 Seiten, Grafiken und Tabellen, Format 16 x 23,7 cm, Pappband

ISBN 978-3-03919-144-4, Fr. 88.00, Euro 58.80

Erscheint im Oktober 2010 ....."

Quelle: Verlagswerbung

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. September 2010, 20:45 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Watch the full episode. See more Need To Know.

s. a. The liberator magazineWolf Thomas - am Mittwoch, 22. September 2010, 20:36 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar hat zwei wertvolle Goethe-Briefe als Schenkung erhalten. Einer der Briefe sei an den Florentiner Maler Albert Wilhelm Berczy gerichtet und eine absolute Rarität, teilte das Archiv mit.

Das Schreiben vom 30.Juni 1788 stamme aus dem Privatbesitz der Goethe- Forscherin Katharina Mommsen. [mdrtext S. 133: " .... Der Brief ... sei vermutlich das einzige überlieferte Schreiben Goethes an Berczy....]

Der zweite Brief sei datiert auf den 13.Dezember 1807 und an Goethes Ministerkollegen Christian Gottlob Voigt gerichtet. Er wurde von Ibrahim Abouleish, dem Gründer einer ägyptischen Entwicklungsinitiative, überreicht."

Quelle: 3satText Kulturnachrichten S.503, 22.09.10

Das Schreiben vom 30.Juni 1788 stamme aus dem Privatbesitz der Goethe- Forscherin Katharina Mommsen. [mdrtext S. 133: " .... Der Brief ... sei vermutlich das einzige überlieferte Schreiben Goethes an Berczy....]

Der zweite Brief sei datiert auf den 13.Dezember 1807 und an Goethes Ministerkollegen Christian Gottlob Voigt gerichtet. Er wurde von Ibrahim Abouleish, dem Gründer einer ägyptischen Entwicklungsinitiative, überreicht."

Quelle: 3satText Kulturnachrichten S.503, 22.09.10

Wolf Thomas - am Mittwoch, 22. September 2010, 19:41 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 22. September 2010, 16:22 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 22. September 2010, 15:36 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Vom 26.-28.Oktober findet auf der Messe Stuttgart wieder die DMSExpo, eine der zentralen europäischen Messen im Kontext ECM, Dokumentenmanagement, Workflow, Langzeitspeicherung statt, wobei der Schwerpunkt i.d.R. die Privatwirtschaft ist. Daneben bietet die Messe einen hervorragenden Überblick der verschiedenen Systemanbieter sowie Dienstleister der Branche.

Vgl.: DMSExpo

Vgl.: DMSExpo

schwalm.potsdam - am Mittwoch, 22. September 2010, 10:03 - Rubrik: Records Management

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Government Requests

Like other technology and communications companies, we regularly receive requests from government agencies around the world to remove content from our services, or provide information about users of our services and products. This map shows the number of requests that we received in six-month blocks with certain limitations."

Man erhält auch Auskunft über die Anzahl der von Regierungen angefoderten Informationen zu verdächtigen Personen.

Mich wundert nicht, dass Deutschland gar nicht gut weg kommt. In Europa Spitzenreiter.

http://www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/?p=2010-06

Und der Innenminister will noch mehr radieren ?

http://archiv.twoday.net/stories/6392376/

Vierprinzen

Like other technology and communications companies, we regularly receive requests from government agencies around the world to remove content from our services, or provide information about users of our services and products. This map shows the number of requests that we received in six-month blocks with certain limitations."

Man erhält auch Auskunft über die Anzahl der von Regierungen angefoderten Informationen zu verdächtigen Personen.

Mich wundert nicht, dass Deutschland gar nicht gut weg kommt. In Europa Spitzenreiter.

http://www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/?p=2010-06

Und der Innenminister will noch mehr radieren ?

http://archiv.twoday.net/stories/6392376/

Vierprinzen

vom hofe - am Mittwoch, 22. September 2010, 09:57 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Proceedings der 6. Internationalen Konferenz zu Knowledge Management und Knowledge Technologien, die im Anfang September in Graz stattfand sind online. Die Tagung in Graz bietet regelmäßig spannende Inhalte und Entwicklungen im Kontext Wissensmanagement und entspr. IT

Link: Proceedings I-Know Graz

Daneben sind auch die Proceedings der 6. Internationalen Konferenz zum Semantischen Systemen online: Proceedings 6th International Conference on Semantic Systems

Link: Proceedings I-Know Graz

Daneben sind auch die Proceedings der 6. Internationalen Konferenz zum Semantischen Systemen online: Proceedings 6th International Conference on Semantic Systems

schwalm.potsdam - am Mittwoch, 22. September 2010, 09:56 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Olaf Sosnitza: Google Book Search, Creative Commons und Open Access – Neue Formen der Wissensvermittlung in der digitalen Welt?

in: Rechtswissenschaft. Zeitschrift für rechtswissenschaftliche Forschung 1 (2010) Heft 3, S. 225-246

http://www.rechtswissenschaft.nomos.de/fileadmin/rechtswissenschaft/doc/RW_10_03_Aufsatz.pdf

Hinweis: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=8926

Eine nähere Auseinandersetzung mit diesem eher Open-Access-skeptischen Elaborat lohnt nicht.

Undifferenziert und pauschal argumentiert der Autor aufgrund gezielt ausgewählter Literatur, dass Google Book Search rechtswidrig ist - selbst in den USA.

Obwohl Creative Commons im Titel des Beitrags steht, erfährt man so gut wie nichts über die juristischen Implikationen z.B. der Nachnutzbarkeit.

Die Vorteile von Open Access kommen sehr kurz zur Sprache, die Nachteile erheblich länger. Mandate werden, unsäglicher deutscher Tradition folgend, abgelehnt. Das Bild vom "goldenen Zügel" zeigt, dass wir hier einen moderaten Reussianer vor uns haben.

Wes Geistes Kind der 1963 geborene Autor ist, geht hinreichend aus dem folgenden Zitat hervor: "Der Verfasser gesteht, dass er selbst es mehr als lästig findet, längere Texte am

Bildschirm lesen zu müssen. In einem gedruckten Buch kann man zudem schneller

blättern und sich einen optischen Überblick verschaffen. Druckt man Aufsätze bei

den gängigen juristischen Datenbanken aus, hat man die Fußnoten nicht auf derselben

Seite, sondern am Textende und muss dann permanent hin und herblättern."

Einen sonderlichen Erkenntnisgewinn bringt der Aufsatz aus meiner Sicht nicht.

in: Rechtswissenschaft. Zeitschrift für rechtswissenschaftliche Forschung 1 (2010) Heft 3, S. 225-246

http://www.rechtswissenschaft.nomos.de/fileadmin/rechtswissenschaft/doc/RW_10_03_Aufsatz.pdf

Hinweis: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=8926

Eine nähere Auseinandersetzung mit diesem eher Open-Access-skeptischen Elaborat lohnt nicht.

Undifferenziert und pauschal argumentiert der Autor aufgrund gezielt ausgewählter Literatur, dass Google Book Search rechtswidrig ist - selbst in den USA.

Obwohl Creative Commons im Titel des Beitrags steht, erfährt man so gut wie nichts über die juristischen Implikationen z.B. der Nachnutzbarkeit.

Die Vorteile von Open Access kommen sehr kurz zur Sprache, die Nachteile erheblich länger. Mandate werden, unsäglicher deutscher Tradition folgend, abgelehnt. Das Bild vom "goldenen Zügel" zeigt, dass wir hier einen moderaten Reussianer vor uns haben.

Wes Geistes Kind der 1963 geborene Autor ist, geht hinreichend aus dem folgenden Zitat hervor: "Der Verfasser gesteht, dass er selbst es mehr als lästig findet, längere Texte am

Bildschirm lesen zu müssen. In einem gedruckten Buch kann man zudem schneller

blättern und sich einen optischen Überblick verschaffen. Druckt man Aufsätze bei

den gängigen juristischen Datenbanken aus, hat man die Fußnoten nicht auf derselben

Seite, sondern am Textende und muss dann permanent hin und herblättern."

Einen sonderlichen Erkenntnisgewinn bringt der Aufsatz aus meiner Sicht nicht.

KlausGraf - am Mittwoch, 22. September 2010, 02:53 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 22. September 2010, 01:18 - Rubrik: Open Access

KlausGraf - am Mittwoch, 22. September 2010, 00:00 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Kreisarchiv Kleve hat Mitte September den Teilnachlass Lamprecht an die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn abgegeben, wo der größte Teilnachlass Lamprechts liegt. Das Kreisarchiv entspricht damit dem Wunsch der Nachlassgeberin, die beiden Teilnachlässe zusammen zu führen."

Quelle: NRW-Archivportal

Quelle: NRW-Archivportal

Wolf Thomas - am Dienstag, 21. September 2010, 19:49 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

[Der nicht mehr funktionierende Youtube-Link wurde auf Bitten von Herrn Virgilio Pelayo jr. entfernt. KG]

Politische Heiraten dienten der Gebiets- und Machterweiterung, waren ein Mittel der Diplomatie und setzten einen Wissenstransfer im geistes- und naturwissenschaftlichen, künstlerischen sowie technischen Bereich in Gang.

Anlässlich des Hochzeitsjubiläums von Maria von Jülich-Berg-Ravensberg und Johann III. von Kleve-Mark (1510) diskutiert das STADTMUSEUM in einer Ausstellung die Heiratsmotive der Düsseldorf beherrschenden Dynastien. Warum heiratete Jakobe von Baden den kränklichen Johann Wilhelm I. von Jülich-Kleve-Berg? Wieso ließ sich Anna von Kleve auf eine Heirat mit Heinrich VIII. ein, obwohl er bereits eine Vorgängerin hatte hinrichten lassen? Am Beispiel von Hochzeits-Paaren der älteren Stadtgeschichte können

Bürgerinnen und Bürger die Hintergründe eines europäischen Machtpokers recherchieren, kommentieren und die Ausstellung in den Social Networks weiter entwickeln.Darüber hinaus stellen Keyworker eigene Projekte über aktuelle Fragen zur Vernetzung der lokalen/globalen Stadtgesellschaft zur Diskussion.

Eröffnung: 29. Oktober, 19.30 Uhr

Politische Heiraten dienten der Gebiets- und Machterweiterung, waren ein Mittel der Diplomatie und setzten einen Wissenstransfer im geistes- und naturwissenschaftlichen, künstlerischen sowie technischen Bereich in Gang.

Anlässlich des Hochzeitsjubiläums von Maria von Jülich-Berg-Ravensberg und Johann III. von Kleve-Mark (1510) diskutiert das STADTMUSEUM in einer Ausstellung die Heiratsmotive der Düsseldorf beherrschenden Dynastien. Warum heiratete Jakobe von Baden den kränklichen Johann Wilhelm I. von Jülich-Kleve-Berg? Wieso ließ sich Anna von Kleve auf eine Heirat mit Heinrich VIII. ein, obwohl er bereits eine Vorgängerin hatte hinrichten lassen? Am Beispiel von Hochzeits-Paaren der älteren Stadtgeschichte können

Bürgerinnen und Bürger die Hintergründe eines europäischen Machtpokers recherchieren, kommentieren und die Ausstellung in den Social Networks weiter entwickeln.Darüber hinaus stellen Keyworker eigene Projekte über aktuelle Fragen zur Vernetzung der lokalen/globalen Stadtgesellschaft zur Diskussion.

Eröffnung: 29. Oktober, 19.30 Uhr

Wolf Thomas - am Dienstag, 21. September 2010, 19:11 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.urheberrechtsbuendnis.de/pressemitteilung0810.html

Die weit verbreitete Praxis der (öffentlich finanzierten) Bibliotheken

und Archive, Fernsehsendungen mitzuschneiden, diese Mitschnitte zu

erschließen, in die Bestände von Mediatheken einzuspeisen und

schließlich den Nutzern für Zwecke von Ausbildung und Forschung

zugänglich zu machen, wurde in ihrer Rechtmäßigkeit jüngst von der

Justiziarin der Universität Wuppertal in Frage gestellt. Die Bibliothek

wurde sogar angewiesen, die über lange Jahre aufgebauten Bestände zu

löschen. Dazu ist es zum Glück bislang nicht gekommen.

Das Aktionsbündnis teilt die Bedenken an der Rechtmäßigkeit der

bisherigen Praxis nicht, da diese durch die geltenden

Urheberrechtsschranken für Bildung und Wissenschaft bzw.

Vermittlungsinstitutionen wie Bibliotheken oder Archive gedeckt ist.

Bestärkt wird das Aktionsbündnis in dieser Einschätzung nicht nur durch

verschiedene Gutachten (vgl.: Harald Müller: Urheberrechte zwischen

Wissenschaft, Universität und Rundfunkanstalt, 1995; Paul Katzenberger,

Urheberrechtliche Fragen bei der Aufzeichnung von Fernsehsendungen durch

Universitätsbibliotheken, 1984), sondern auch dadurch, dass von Seiten

der Rundfunkanstalten keine Einsprüche, geschweige denn rechtliche

Schritte gegen die Praxis der Bibliotheken ergangen sind.

Das Aktionsbündnis fordert daher alle Bibliotheken und Archive auf, sich

nicht verunsichern zu lassen und entsprechende Fernsehmitschnitte weiter

vorzuhalten. Dies muss auch im Interesse der Sender liegen, da sie von

den legitimen Anfragen aus Bildung und Wissenschaft entlastet werden.

Prof. Dr. Rainer Kuhlen

Sprecher des Aktionsbündnisses "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft"

***********************************************************

Das Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft"

(www.urheberrechtsbuendnis.de) wurde 2004 im Zusammenhang mit der

Novellierung der Urheberrechtsgesetzgebung in Deutschland gegründet.

Das Aktionsbündnis setzt sich für ein ausgewogenes Urheberrecht ein und

fordert für alle, die zum Zweck von Bildung und Wissenschaft im

öffentlichen Raum tätig sind, den freien Zugang zur weltweiten

Information zu jeder Zeit von jedem Ort.

Grundlage des Aktionsbündnisses ist die Göttinger Erklärung zum

Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft vom 5. Juli 2004.

Diese Erklärung wurde unterzeichnet von sechs Mitgliedern der Allianz

der Wissenschaftsorganisationen (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung

der angewandten Forschung e.V., Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher

Forschungszentren e.V., Hochschulrektorenkonferenz,

Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm

Leibniz e.V. und Wissenschaftsrat), von über 365 wissenschaftlichen

Fachgesellschaften, Informationseinrichtungen und Verbänden sowie von

mehr als 7.200 Einzelpersönlichkeiten.

Sprecher des Aktionsbündnis sind Prof. Dr. Kuhlen (Konstanz), Dr. Müller

(Heidelberg), Dr. Sepp (Kassel). Weitere Informationen über Nachfrage

an: rainer.kuhlen@uni-konstanz.de, hmueller@mpil.de und

sepp@physik.uni-kassel.de.

Weitere Informationen zum Themenkomplex des Urheberrechts für Bildung

und Wissenschaft bietet auch die Plattform IUWIS (www.iuwis.de).

Update:

http://iuwis.de/blog/ausgeschnitten-wieso-die-bergische-universit%C3%A4t-wuppertal-teile-ihres-medienbestands-depublizier

Die weit verbreitete Praxis der (öffentlich finanzierten) Bibliotheken

und Archive, Fernsehsendungen mitzuschneiden, diese Mitschnitte zu

erschließen, in die Bestände von Mediatheken einzuspeisen und

schließlich den Nutzern für Zwecke von Ausbildung und Forschung

zugänglich zu machen, wurde in ihrer Rechtmäßigkeit jüngst von der

Justiziarin der Universität Wuppertal in Frage gestellt. Die Bibliothek

wurde sogar angewiesen, die über lange Jahre aufgebauten Bestände zu

löschen. Dazu ist es zum Glück bislang nicht gekommen.

Das Aktionsbündnis teilt die Bedenken an der Rechtmäßigkeit der

bisherigen Praxis nicht, da diese durch die geltenden

Urheberrechtsschranken für Bildung und Wissenschaft bzw.

Vermittlungsinstitutionen wie Bibliotheken oder Archive gedeckt ist.

Bestärkt wird das Aktionsbündnis in dieser Einschätzung nicht nur durch

verschiedene Gutachten (vgl.: Harald Müller: Urheberrechte zwischen

Wissenschaft, Universität und Rundfunkanstalt, 1995; Paul Katzenberger,

Urheberrechtliche Fragen bei der Aufzeichnung von Fernsehsendungen durch

Universitätsbibliotheken, 1984), sondern auch dadurch, dass von Seiten

der Rundfunkanstalten keine Einsprüche, geschweige denn rechtliche

Schritte gegen die Praxis der Bibliotheken ergangen sind.

Das Aktionsbündnis fordert daher alle Bibliotheken und Archive auf, sich

nicht verunsichern zu lassen und entsprechende Fernsehmitschnitte weiter

vorzuhalten. Dies muss auch im Interesse der Sender liegen, da sie von

den legitimen Anfragen aus Bildung und Wissenschaft entlastet werden.

Prof. Dr. Rainer Kuhlen

Sprecher des Aktionsbündnisses "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft"

***********************************************************

Das Aktionsbündnis "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft"

(www.urheberrechtsbuendnis.de) wurde 2004 im Zusammenhang mit der

Novellierung der Urheberrechtsgesetzgebung in Deutschland gegründet.

Das Aktionsbündnis setzt sich für ein ausgewogenes Urheberrecht ein und

fordert für alle, die zum Zweck von Bildung und Wissenschaft im

öffentlichen Raum tätig sind, den freien Zugang zur weltweiten

Information zu jeder Zeit von jedem Ort.

Grundlage des Aktionsbündnisses ist die Göttinger Erklärung zum

Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft vom 5. Juli 2004.

Diese Erklärung wurde unterzeichnet von sechs Mitgliedern der Allianz

der Wissenschaftsorganisationen (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung

der angewandten Forschung e.V., Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher

Forschungszentren e.V., Hochschulrektorenkonferenz,

Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm

Leibniz e.V. und Wissenschaftsrat), von über 365 wissenschaftlichen

Fachgesellschaften, Informationseinrichtungen und Verbänden sowie von

mehr als 7.200 Einzelpersönlichkeiten.

Sprecher des Aktionsbündnis sind Prof. Dr. Kuhlen (Konstanz), Dr. Müller

(Heidelberg), Dr. Sepp (Kassel). Weitere Informationen über Nachfrage

an: rainer.kuhlen@uni-konstanz.de, hmueller@mpil.de und

sepp@physik.uni-kassel.de.

Weitere Informationen zum Themenkomplex des Urheberrechts für Bildung

und Wissenschaft bietet auch die Plattform IUWIS (www.iuwis.de).

Update:

http://iuwis.de/blog/ausgeschnitten-wieso-die-bergische-universit%C3%A4t-wuppertal-teile-ihres-medienbestands-depublizier

KlausGraf - am Dienstag, 21. September 2010, 17:39 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Seit 16 Jahren besteht die Arbeitsgemeinschaft der Archive im Rhein-Erft-Kreis sowie der Stadt und des Kreises Düren. Angeschlossen sind auch das Landesarchiv NRW, das Archiv der RWE Power AG, das des Erftverbandes sowie das des Landschaftsverbandes.

Gestern stellten die Archivare zusammen mit Landrat Werner Stump im Kreishaus Bergheim die Fortschreibung des Archivführers „Fundgruben“, der die Aufgaben der Archive beschreibt, über Ansprechpartner und Öffnungszeiten informiert und stichwortartig auflistet, welche Schätze in welchem Haus gehütet werden. Die redaktionelle Hauptarbeit leisteten Berit Arentz (Kreis Düren), Susanne Harke-Schmidt (Kerpen), Manfred Coenen (RWE Power) und Rudolf Kahlfeld (Landschaftsverband). Als Sponsoren ermöglichten neben den Trägern die Kreissparkassen Düren und Köln das Projekt.

Das Redaktionsteam habe hervorragend zusammengearbeitet, berichteten Harke-Schmitt und Coenen bei der Pressekonferenz. Man habe die erste Ausgabe zerpflückt und dann die brauchbaren Einzelteile mit neuen Informationen zu einer zeitgemäßen Broschüre zusammengefasst. Die liegt nun in in den Rathäusern und in den Archiven zum Mitnehmen aus, verbunden mit der Einladung, das Angebot der Archive zu nutzen."

Quelle: Kölnische Rundschau

Wolf Thomas - am Dienstag, 21. September 2010, 14:47 - Rubrik: Kommunalarchive

Diskutiert wurden u. a. folgende Themenfelder:

- Bewertung von Sammelakten

- Nutzung von Personenstandsunterlagen

- Gebühren

- Bestandserhaltungskonzepte

- Elektronische Registerführung

Link zum Tagungsbericht (PDF) von Katharina Tiemann auf der Homepage des VdA

Wolf Thomas - am Dienstag, 21. September 2010, 11:16 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen