".... Denn das Stadtarchiv erhält den Vorlass von Gerald Götting, einer der Politgrößen der DDR. Langjähriger CDU-Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Nationale Verteidigung und Vizepräsident der Volkskammer.

Jetzt werden die umfangreichen Unterlagen mit Fotos, Urkunden und Schriftstücken ausgewertet. Das wird nach Angaben von Stadtarchiv Ralf Jacob rund anderthalb bis zwei Jahre dauern. Anschließend soll der Nachlass für die Forschung bereitstellen. “Wir wollen bei der Mentalität des Wegschließens nicht mitmachen”, so der Stadtarchivar. Allerdings denkt die Stadt nicht an eine eigene wissenschaftliche Aufarbeitung, will das lieber beispielsweise Experten der Universität überlassen. “Wir wollen archivieren, nicht interpretieren”, sagt Bildungsdezernent Tobias Kogge. Es sei eine besondere Ehre.

Doch was ist nun in den insgesamt 12 Regalmetern, die das Stadtarchiv bekommen hat? Zum Beispiel alte Zeitungen, so das CDU-Organ “Der neue Weg” mit einer umfangreichen Bekanntgabe zum Tode Walter Ulrichts. Außerdem zahlreiche Dokumentationen in schriftlicher Form über das damalige politische Situation. So schreibt Götting über die Entmachtung Ulbrichts, “Schon lange lag ein Wechsel in der Spitze der SED in der Luft. In persönlichen Gesprächen mit führenden Genossen wurde Ulbrich und seine Politik ungewohnt oft kritisiert. Honecker und seine Mannen drängten zur Macht.” Ehrenmedaillen, seine Schulmütze aus den Franckeschen Stiftungen, Material über seinen Großvater Baron Siegmar von Schultze-Galléra, aber auch Videos und Filmrollen gehören dazu."

HalleForum

Jetzt werden die umfangreichen Unterlagen mit Fotos, Urkunden und Schriftstücken ausgewertet. Das wird nach Angaben von Stadtarchiv Ralf Jacob rund anderthalb bis zwei Jahre dauern. Anschließend soll der Nachlass für die Forschung bereitstellen. “Wir wollen bei der Mentalität des Wegschließens nicht mitmachen”, so der Stadtarchivar. Allerdings denkt die Stadt nicht an eine eigene wissenschaftliche Aufarbeitung, will das lieber beispielsweise Experten der Universität überlassen. “Wir wollen archivieren, nicht interpretieren”, sagt Bildungsdezernent Tobias Kogge. Es sei eine besondere Ehre.

Doch was ist nun in den insgesamt 12 Regalmetern, die das Stadtarchiv bekommen hat? Zum Beispiel alte Zeitungen, so das CDU-Organ “Der neue Weg” mit einer umfangreichen Bekanntgabe zum Tode Walter Ulrichts. Außerdem zahlreiche Dokumentationen in schriftlicher Form über das damalige politische Situation. So schreibt Götting über die Entmachtung Ulbrichts, “Schon lange lag ein Wechsel in der Spitze der SED in der Luft. In persönlichen Gesprächen mit führenden Genossen wurde Ulbrich und seine Politik ungewohnt oft kritisiert. Honecker und seine Mannen drängten zur Macht.” Ehrenmedaillen, seine Schulmütze aus den Franckeschen Stiftungen, Material über seinen Großvater Baron Siegmar von Schultze-Galléra, aber auch Videos und Filmrollen gehören dazu."

HalleForum

Wolf Thomas - am Samstag, 18. September 2010, 19:25 - Rubrik: Kommunalarchive

Archivnomaden

Archive des Kreises Siegen-Wittgenstein stellen sich vor

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/8352597/main

Archive des Kreises Siegen-Wittgenstein stellen sich vor

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/8352597/main

Wolf Thomas - am Samstag, 18. September 2010, 18:01 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 18. September 2010, 17:46 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.academics.de/wissenschaft/professor_hes_zitate_farm_40488.html?unpaged=true

Natürlich darf Mohamed El Naschie im Artikel nicht fehlen, über den wir

http://archiv.twoday.net/search?q=naschie

empfehlen.

Update: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1010/1010.0278.pdf

Natürlich darf Mohamed El Naschie im Artikel nicht fehlen, über den wir

http://archiv.twoday.net/search?q=naschie

empfehlen.

Update: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1010/1010.0278.pdf

KlausGraf - am Samstag, 18. September 2010, 17:27 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

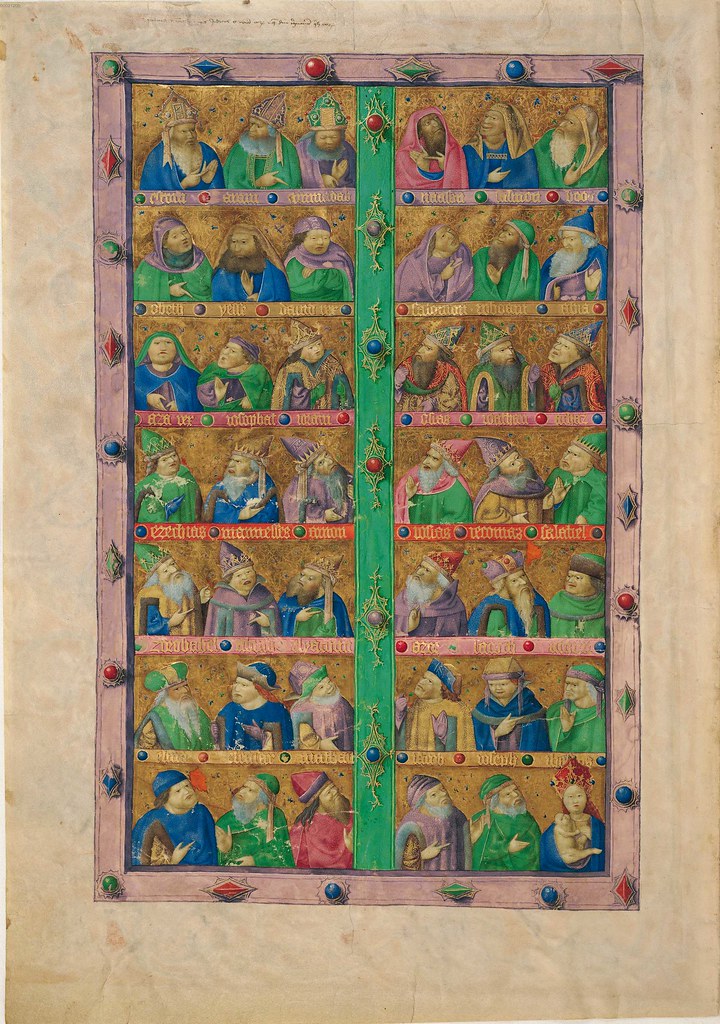

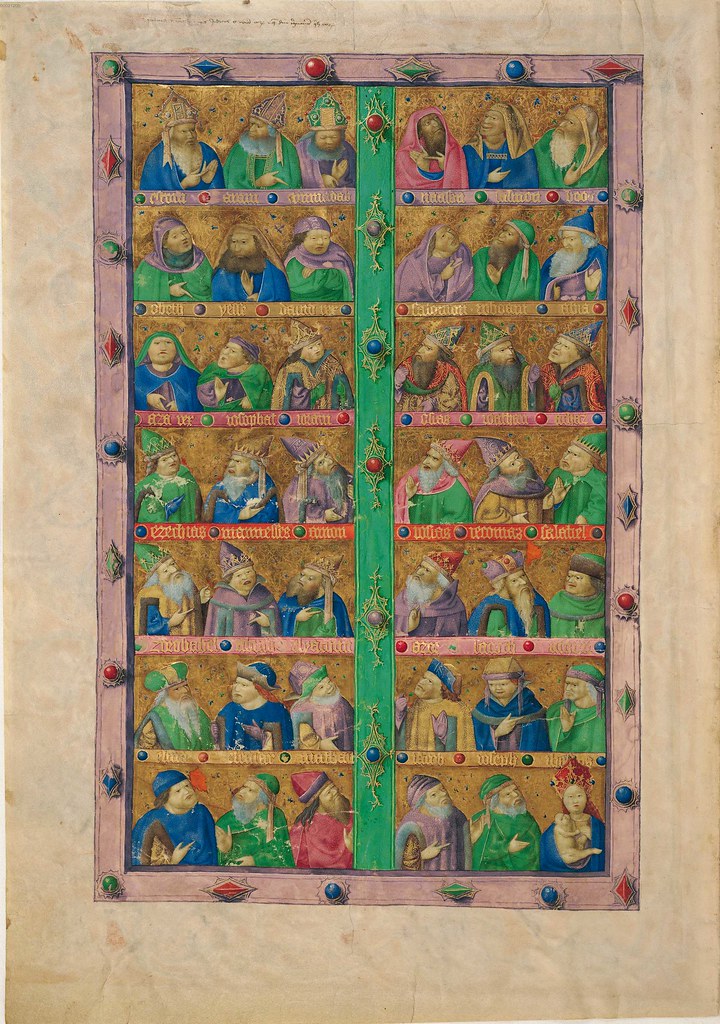

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00052961/images/

Siehe http://www.handschriftencensus.de/6008

Siehe http://www.handschriftencensus.de/6008

KlausGraf - am Samstag, 18. September 2010, 16:06 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 18. September 2010, 15:30 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=8985

Hochinteressant die Podiumsdiskussion

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:51549/bdef:StreamingVideo/view

Lage von Open Access in Österreich: trist.

Hochinteressant die Podiumsdiskussion

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:51549/bdef:StreamingVideo/view

Lage von Open Access in Österreich: trist.

KlausGraf - am Samstag, 18. September 2010, 15:11 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Samstag, 18. September 2010, 08:35 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Samstag, 18. September 2010, 08:19 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.kreis-calw.de/servlet/PB/menu/1175614/index.html

"An dieser Stelle werden ausgewählte historische Beiträge des Kreisarchivars für die öffentliche Nutzung im Zuge des open-access bereitgestellt." Das lesen wir gern!

"An dieser Stelle werden ausgewählte historische Beiträge des Kreisarchivars für die öffentliche Nutzung im Zuge des open-access bereitgestellt." Das lesen wir gern!

KlausGraf - am Samstag, 18. September 2010, 01:17 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Digitalisat der Stadtbibliothek Ulm:

http://www.ulm.de/sixcms/media.php/29/Lorenzo_Spirito_Il_libro_delle_sorti_Perugia_1482.pdf

http://www.ulm.de/sixcms/media.php/29/Lorenzo_Spirito_Il_libro_delle_sorti_Perugia_1482.pdf

KlausGraf - am Samstag, 18. September 2010, 00:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

26.9.2010 - 23.12.2010

Staatsarchiv Ludwigsburg

Öffnungszeiten:

Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15.30 Uhr

Vernissage:

Sonntag, 26.09.2010, 11 Uhr

Der Eintritt ist frei.

"Angelika Flaigs und Claudia Thorbans Blick in den Archivalienstapel der Königlichen Baugewerkschule Stuttgart aus dem 19. Jahrhundert im Staatsarchiv Ludwigsburg veranlasst die beiden Künstlerinnen zu einem Abgleich von dessen Schichten mit ihren eigenen subjektiven, inneren Archiven. Dies führt zu einer gegenseitigen Durchdringung beider künstlerischen Sprachen durch die Impuls gebenden Archivalien mit „aqua-floralen Architekturbezügen“.

Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Veranstaltungen

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 22:58 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Krone der Südtiroler Schlösser, deren Inneres für die Öffentlichkeit zugänglich ist, die Churburg, hatte ich schon vor etlichen Jahren besucht. Auf dem Programm meines Kurzurlaubs in den Alpen standen Schloss Tratzberg (im Inntal, also Nordtirol) und die Südtiroler Schlösser Rodenegg und Trostburg.

Schloss Tratzberg

Zugang: An der Burgwirtschaft liegt ein Parkplatz, von dem man sich für einen Euro mit einem Pendelverkehr zur Burg über den gut ausgebauten Fahrweg hochbefördern lassen kann. Auch untrainierte Spaziergänger schaffen aber auch die steile kürzeste Verbindung. Auf dem Rückweg ging ich über den Fahrweg.

Führung: Das Ganze ist sehr professionell aufgezogen (Besucherpavillon mit Shop), innerhalb der Führungszeiten gibt es wohl nie längere Wartezeiten, nach 5-10 Minuten ging bei mir die Führung los. 10 Euro für Erwachsene sind aber auch kein Pappenstiel.

Jeder bekam einen Audioguide, den man in den jeweiligen Räumen zu aktivieren hatte. Die sachkundigen und allgemeinverständlichen Erläuterungen wurden teilweise historischen Persönlichkeiten in den Mund gelegt. Die Führerin, ein junges Mädchen, gab sporadisch zusätzliche Erläuterungen. Sonst stand man in der Gruppe herum und horchte auf den Audioguide. Das hatte etwas Steriles.

Fotografieren: In den Innenräumen verboten!

Ausstattung: Das ab 1500 von den Silberbergwerkbesitzern Tänzel errichtete Schloss (heute Grafen Enzenberg) ist tatsächlich ein "Renaissancejuwel". Die Renaissancezimmer weisen viel tolles historisches Mobiliar auf. Das absolute Highlight ist der Habsburger-Stammbaum.

Notiz zur Literatur: Das Buch von Hye zum Tratzberger Stammbaum eignet sich vor allem als Scanvorlage, ist aber sonst eher ärgerlich, da man nichts über den Kontext, die genealogische Kultur der Zeit um 1500, und die möglichen Quellen der bemerkenswert frühen Darstellung erfährt. Also nichts über Ladislaus Sunthaym oder die Arbeit von Dora Bruck (Die großen Porträtstammbäume, masch. Hausarbeit am IÖG).

Zusammengefasst: Aufgrund von Ausstattung und Habsburger-Stammbaum für historisch Interessierte ein Muss, die Führung sehr professionell, aber ohne Charme.

Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Tratzberg (schlechter, kurzer Artikel)

Wikimedia Commons (darunter Bilder von mir):

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Schloss_Tratzberg

Website: http://www.schloss-tratzberg.at/ (kommerziell, aber instruktiv, u.a. Panoramabild des Stammbaums)

Schloss Rodenegg

Zugang: Von allen drei Schlössern am bequemsten erreichbar, kurzer Fußweg von Vill (Gemeine Rodeneck) aus.

Führung: Nur 11 und 15 Uhr. Der ältere Herr, der uns Deutschsprachige führte, verstand es, die Geschichte des Schlosses der Wolkenstein-Rodenegg in anekdotischer Weise anschaulich zu machen (teilweise mit antifeudalen Spitzen). Er ging sehr gekonnt auch auf die Kinder ein z.B. als er vom Hexenprozess gegen den "Lauterfresser" Matthias Perger (1645 verbrannt) erzählte. Natürlich dauerte die Führung weit länger als eine Stunde.

Fotografieren: Erlaubt, nur nicht im Raum mit den Iwein-Fresken!

Ausstattung: Das Highlight waren die sensationellen Iwein-Fresken. Leider war der früher gezeigten Hochzeitssaal nicht mehr Teil der Führung. Kapelle und Rüstkammer können mit den anderen beiden Burgen ausstattungsmäßig nicht mithalten. Die 5 Euro Eintritt sind aber gut angelegt.

Zusammengefasst: Wer die mittelhochdeutsche Literatur liebt, darf sich die Iwein-Wandbilder nicht entgehen lassen. Die Führung hatte den höchsten Charme-Faktor.

Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Rodenegg (auch nicht viel besser als bei Tratzberg)

Wikimedia Commons (mit meinen Bildern):

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Castello_di_Rodengo

Website: http://members.aon.at/rodenegg/ (kärglich)

Trostburg

Zugang: Der Fahrweg ist nicht leicht von Waidbruck aus zu finden, führt aber nicht allzuweit zum Schloss. Man geht bequemer als mit dem steilen Weg, der direkt zum Schloss vom Ort führt, braucht aber sehr viel länger.

Führung: Sehr schlicht und ohne Tiefgang durch eine ältere Dame. Die Grunddaten wurden uns im Gegensatz zu den italienischen Besuchern zunächst verweigert, da es wegen einer Gruppe eine organisatorische Änderung gegeben hatte. Aber man kann doch bittschön in wenigen Worten z.B. sagen, dass es sich um eine Burg der Herren von Wolkenstein handelt. Diese allgemeinen Informationen wurden erst gegen Ende der Führung nachgeholt. Obwohl ich nicht zufrieden war, empfinde ich den Eintritt, der am Ende der Führung kassiert wird (5 Euro), als nicht zu hoch.

Ausstattung: Im Vordergrund steht die "wandfeste" Ausstattung, da braucht sich die Trostburg nicht verstecken (z.B. jüngst freigelegte Wandgemälde mit Jagdszenen). Ein Museum zeigt Burgmodelle.

Fotografieren: Erlaubt!

Zusammengefasst: Kann mit den beiden anderen Burgen zwar nicht mithalten, ist aber trotzdem sehenswert.

Website: http://www.burgeninstitut.com/trostburg_besucherinfo.htm (noch kärglicher)

Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Trostburg_(Waidbruck) (besser als die beiden anderen)

Wikimedia Commons (mit meinen Bildern):

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trostburg

Schloss Tratzberg

Zugang: An der Burgwirtschaft liegt ein Parkplatz, von dem man sich für einen Euro mit einem Pendelverkehr zur Burg über den gut ausgebauten Fahrweg hochbefördern lassen kann. Auch untrainierte Spaziergänger schaffen aber auch die steile kürzeste Verbindung. Auf dem Rückweg ging ich über den Fahrweg.

Führung: Das Ganze ist sehr professionell aufgezogen (Besucherpavillon mit Shop), innerhalb der Führungszeiten gibt es wohl nie längere Wartezeiten, nach 5-10 Minuten ging bei mir die Führung los. 10 Euro für Erwachsene sind aber auch kein Pappenstiel.

Jeder bekam einen Audioguide, den man in den jeweiligen Räumen zu aktivieren hatte. Die sachkundigen und allgemeinverständlichen Erläuterungen wurden teilweise historischen Persönlichkeiten in den Mund gelegt. Die Führerin, ein junges Mädchen, gab sporadisch zusätzliche Erläuterungen. Sonst stand man in der Gruppe herum und horchte auf den Audioguide. Das hatte etwas Steriles.

Fotografieren: In den Innenräumen verboten!

Ausstattung: Das ab 1500 von den Silberbergwerkbesitzern Tänzel errichtete Schloss (heute Grafen Enzenberg) ist tatsächlich ein "Renaissancejuwel". Die Renaissancezimmer weisen viel tolles historisches Mobiliar auf. Das absolute Highlight ist der Habsburger-Stammbaum.

Notiz zur Literatur: Das Buch von Hye zum Tratzberger Stammbaum eignet sich vor allem als Scanvorlage, ist aber sonst eher ärgerlich, da man nichts über den Kontext, die genealogische Kultur der Zeit um 1500, und die möglichen Quellen der bemerkenswert frühen Darstellung erfährt. Also nichts über Ladislaus Sunthaym oder die Arbeit von Dora Bruck (Die großen Porträtstammbäume, masch. Hausarbeit am IÖG).

Zusammengefasst: Aufgrund von Ausstattung und Habsburger-Stammbaum für historisch Interessierte ein Muss, die Führung sehr professionell, aber ohne Charme.

Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Tratzberg (schlechter, kurzer Artikel)

Wikimedia Commons (darunter Bilder von mir):

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Schloss_Tratzberg

Website: http://www.schloss-tratzberg.at/ (kommerziell, aber instruktiv, u.a. Panoramabild des Stammbaums)

Schloss Rodenegg

Zugang: Von allen drei Schlössern am bequemsten erreichbar, kurzer Fußweg von Vill (Gemeine Rodeneck) aus.

Führung: Nur 11 und 15 Uhr. Der ältere Herr, der uns Deutschsprachige führte, verstand es, die Geschichte des Schlosses der Wolkenstein-Rodenegg in anekdotischer Weise anschaulich zu machen (teilweise mit antifeudalen Spitzen). Er ging sehr gekonnt auch auf die Kinder ein z.B. als er vom Hexenprozess gegen den "Lauterfresser" Matthias Perger (1645 verbrannt) erzählte. Natürlich dauerte die Führung weit länger als eine Stunde.

Fotografieren: Erlaubt, nur nicht im Raum mit den Iwein-Fresken!

Ausstattung: Das Highlight waren die sensationellen Iwein-Fresken. Leider war der früher gezeigten Hochzeitssaal nicht mehr Teil der Führung. Kapelle und Rüstkammer können mit den anderen beiden Burgen ausstattungsmäßig nicht mithalten. Die 5 Euro Eintritt sind aber gut angelegt.

Zusammengefasst: Wer die mittelhochdeutsche Literatur liebt, darf sich die Iwein-Wandbilder nicht entgehen lassen. Die Führung hatte den höchsten Charme-Faktor.

Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Rodenegg (auch nicht viel besser als bei Tratzberg)

Wikimedia Commons (mit meinen Bildern):

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Castello_di_Rodengo

Website: http://members.aon.at/rodenegg/ (kärglich)

Trostburg

Zugang: Der Fahrweg ist nicht leicht von Waidbruck aus zu finden, führt aber nicht allzuweit zum Schloss. Man geht bequemer als mit dem steilen Weg, der direkt zum Schloss vom Ort führt, braucht aber sehr viel länger.

Führung: Sehr schlicht und ohne Tiefgang durch eine ältere Dame. Die Grunddaten wurden uns im Gegensatz zu den italienischen Besuchern zunächst verweigert, da es wegen einer Gruppe eine organisatorische Änderung gegeben hatte. Aber man kann doch bittschön in wenigen Worten z.B. sagen, dass es sich um eine Burg der Herren von Wolkenstein handelt. Diese allgemeinen Informationen wurden erst gegen Ende der Führung nachgeholt. Obwohl ich nicht zufrieden war, empfinde ich den Eintritt, der am Ende der Führung kassiert wird (5 Euro), als nicht zu hoch.

Ausstattung: Im Vordergrund steht die "wandfeste" Ausstattung, da braucht sich die Trostburg nicht verstecken (z.B. jüngst freigelegte Wandgemälde mit Jagdszenen). Ein Museum zeigt Burgmodelle.

Fotografieren: Erlaubt!

Zusammengefasst: Kann mit den beiden anderen Burgen zwar nicht mithalten, ist aber trotzdem sehenswert.

Website: http://www.burgeninstitut.com/trostburg_besucherinfo.htm (noch kärglicher)

Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Trostburg_(Waidbruck) (besser als die beiden anderen)

Wikimedia Commons (mit meinen Bildern):

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trostburg

KlausGraf - am Freitag, 17. September 2010, 22:55 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zum 1. Oktober 2010 übernimmt Dr. Wolfgang Zimmermann die Leitung des Generallandesarchivs in Karlsruhe, das als Abteilung des Landesarchivs Baden- Württemberg dessen Aufgaben am Standort Karlsruhe wahrnimmt. "Mit Dr. Zimmermann rückt ein Archivar und ausgewiesener Landeshistoriker an die Spitze des Hauses, der in den letzten Jahren die konsequente Einpassung des Landesarchivs in die digitale Welt maßgeblich mitgestaltet hat. Ich verweise vor allem auf das vernetzte landeskundliche Informationssystem für Baden-Württemberg, das von Zimmermann maßgeblich konzipiert wurde und als Online Portal LEO – BW Landeskunde entdecken, erleben, erforschen online den Bürgerinnen und Bürgern 2012 zur Verfügung stehen wird", so der baden-württembergische Wissenschaftsminister Prof. Dr. Frankenberg, der am 22. Oktober den bisherigen Leiter, Prof. Dr. Volker Rödel, verabschieden und Dr. Wolfgang Zimmermann offiziell in sein Amt einführen wird.

Dr. Wolfgang Zimmermann, 1960 in Konstanz am Bodensee geboren, studierte in Tübingen Geschichte, Katholische Theologie und Griechische Philologie. Nach dem Abschluss seiner Dissertation absolvierte er 1991–1993 die Ausbildung für den höheren Archivdienst am Hauptstaatsarchiv Stuttgart und an der Archivschule Marburg/Institut für Archivwissenschaft. Danach war er bei der damaligen Landesarchivdirektion Baden-Württemberg in der Abteilung Landesforschung und Landesbeschreibung tätig, deren Leitung er 2002 übernahm. Seit 2006 leitete er im neu gebildeten Landesarchiv Baden-Württemberg die Abteilung Fachprogramme und Bildungsarbeit. "Dr. Zimmermann hat ganz wesentlich mit dazu beigetragen, dass das Landesarchiv die historischen Schätze der staatlichen Archive heute auch einer breiteren Öffentlichkeit auf wissenschaftlicher Grundlage vermittelt und in der Erinnerungskultur des Landes eine zentrale Funktion erfüllt", betonte der Präsident des Landesarchivs, Prof. Dr. Robert Kretzschmar.

Seine Fachkompetenz als Archivar und Historiker bringt Zimmermann auch als Vorstandsmitglied in die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, als Vorsitzender in den Geschichtsverein der Diözese Rottenburg- Stuttgart und als Lehrbeauftragter am Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen ein.

Zimmermann tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Volker Rödel an, der das Generallandesarchiv seit 1997 geleitet hat. Rödel, geb. 1945 in Kaiserslautern, war nach der Ausbildung im Generallandesarchiv über berufliche Stationen in Archiven in Speyer und Wertheim zurück nach Karlsruhe gekommen. Ihm lag an der nachhaltigen Verankerung des Archivs in der badischen Kulturlandschaft. Durch zahlreiche Kooperationen mit Museen und Bibliotheken, vor allem im Rahmen von Ausstellungen, konnte er dem Generallandesarchiv mit seinen historischen Beständen im öffentlichen Bewusstsein Präsenz verschaffen. Neue Wege ging das Generallandesarchiv unter seiner Leitung mit der Beteiligung an der Karlsruher Museumsnacht KAMUNA und der jährlich veranstalteten Karlsruher Tagung für Archivpädagogik, die seit 2000 den Brückenschlag zwischen Schule und Archiv fördert. Unter der Leitung Volker Rödels fiel die Entscheidung der Landesregierung für den Erweiterungsbau des Generallandesarchivs, für dessen Realisierung er sich beharrlich eingesetzt hatte und der im nächsten Jahr fertiggestellt sein wird. Die ihm wichtige Verbindung von Archiv und Wissenschaft stützte Volker Rödel persönlich durch sein Engagement als Honorarprofessor an der Universität Heidelberg und als Vorstandsmitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde Baden-Württemberg, deren Stellvertretender Vorsitzender er ist und in deren Auftrag er die Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins herausgibt. 2006 und 2007 hat er als Gutachter zu den Eigentumsverhältnissen an badischen Kulturgütern wichtige Grundlagen für die Verhandlungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Markgrafen von Baden erarbeitet. "Mit Volker Rödel geht ein überaus fachkundiger und verdienter Archivar in den Ruhestand, der auf allen Feldern professionelle Archivarbeit geleistet und das Generallandesarchiv für die kommenden Herausforderungen bestens positioniert hat", würdigte Präsident Kretzschmar seine langjährige Arbeit."

Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Pressemitteilung 15.9.2010

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 22:53 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Quidam Matthias Schulz nimmt sich in SPIEGEL-Jargon in diesem Wochenmagazin (37/2010, S. 148, 150) Barbarossa vor. Er berichtet über Röntgenuntersuchungen der im Cappenberger Barbarossa-Kopf geborgenen Reliquien und würdigt dann den Herrscher.

Zitat: "Während Engländer und Franzosen begannen, London und Paris zu prachtvollen Königssitzen und Kulturzentren auszubauen, pfalzte der Deutsche ohne festen Wohnsitz kreuz und quer über die Alpen: Mal war er in Augsburg, mal in Ancona."

Zum Barbarossa-Boom im Vorfeld der Mannheimer Staufer-Ausstellung:

http://www.welt.de/kultur/history/article9635684/Mit-den-Staufern-fliesst-das-Bier-besonders-gut.html

Siehe auch meinen Beitrag zum Mythos Staufer:

http://archiv.twoday.net/stories/6412734/

Update:

http://www.welt.de/kultur/history/article9679182/Die-Staufer-pokerten-hoch-und-verloren-am-Ende-alles.html

Zitat: "Während Engländer und Franzosen begannen, London und Paris zu prachtvollen Königssitzen und Kulturzentren auszubauen, pfalzte der Deutsche ohne festen Wohnsitz kreuz und quer über die Alpen: Mal war er in Augsburg, mal in Ancona."

Zum Barbarossa-Boom im Vorfeld der Mannheimer Staufer-Ausstellung:

http://www.welt.de/kultur/history/article9635684/Mit-den-Staufern-fliesst-das-Bier-besonders-gut.html

Siehe auch meinen Beitrag zum Mythos Staufer:

http://archiv.twoday.net/stories/6412734/

Update:

http://www.welt.de/kultur/history/article9679182/Die-Staufer-pokerten-hoch-und-verloren-am-Ende-alles.html

KlausGraf - am Freitag, 17. September 2010, 22:34 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kölnisches Stadtmuseum

3. Oktober 2010 bis 24. November 2010

Dienstag, 10 bis 20 Uhr

Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Erster Donnerstag im Monat, 10 bis 22 Uhr

Köln 13 Uhr 58 - geborgene Archivgüter (© Stadt Köln/Historisches Archiv)

Die Jahrhunderte überdauert, zwei Weltkriege überstanden, aus den Trümmern des Einsturzes geborgen, werden ausgewählte Schätze des Historischen Archivs der Stadt Köln präsentiert - im Kölnischen Stadtmuseum, neben dem Archiv ein weiterer wichtiger Ort des historischen Gedächtnisses.

Mittelalterliche Handschriften bis hin zu modernen Archivalien zeugen von der Vielfalt und Bedeutung eines der ältesten Archive für Köln, Deutschland und ganz Europa. Von den Narben des Einsturzes am 3. März 2009, 13 Uhr 58, gezeichnet, zeigen die ausgestellten Stücke vor allem: Das historische Gedächtnis der Stadt Köln lebt!

Die Ausstellung ist gleichzeitig ein Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, die zahlreich und selbstlos zur Bergung des Archivguts beigetragen haben.

Ausstellungsbegleitend besteht die Möglichkeit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Historischen Archivs ins Gespräch zu kommen und vertiefende Informationen zu erhalten sowie an mehreren Vorträgen teilzunehmen.

Aus dem Rahmenprogramm zur Ausstellung klingen 2 Vorträge interessant:

20. Oktober 19:00: Das Historische Archiv als Bürgerarchiv (Dr. Bettina Schmidt-Czaia)

17. November 19:00: Strategien für das 21. Jahrhundert – Digitalisierung und Web 2.0 (Dr. Andreas Berger)

Quelle: Stadt Köln, Veranstaltungskalender

3. Oktober 2010 bis 24. November 2010

Dienstag, 10 bis 20 Uhr

Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Erster Donnerstag im Monat, 10 bis 22 Uhr

Köln 13 Uhr 58 - geborgene Archivgüter (© Stadt Köln/Historisches Archiv)

Die Jahrhunderte überdauert, zwei Weltkriege überstanden, aus den Trümmern des Einsturzes geborgen, werden ausgewählte Schätze des Historischen Archivs der Stadt Köln präsentiert - im Kölnischen Stadtmuseum, neben dem Archiv ein weiterer wichtiger Ort des historischen Gedächtnisses.

Mittelalterliche Handschriften bis hin zu modernen Archivalien zeugen von der Vielfalt und Bedeutung eines der ältesten Archive für Köln, Deutschland und ganz Europa. Von den Narben des Einsturzes am 3. März 2009, 13 Uhr 58, gezeichnet, zeigen die ausgestellten Stücke vor allem: Das historische Gedächtnis der Stadt Köln lebt!

Die Ausstellung ist gleichzeitig ein Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, die zahlreich und selbstlos zur Bergung des Archivguts beigetragen haben.

Ausstellungsbegleitend besteht die Möglichkeit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Historischen Archivs ins Gespräch zu kommen und vertiefende Informationen zu erhalten sowie an mehreren Vorträgen teilzunehmen.

Aus dem Rahmenprogramm zur Ausstellung klingen 2 Vorträge interessant:

20. Oktober 19:00: Das Historische Archiv als Bürgerarchiv (Dr. Bettina Schmidt-Czaia)

17. November 19:00: Strategien für das 21. Jahrhundert – Digitalisierung und Web 2.0 (Dr. Andreas Berger)

Quelle: Stadt Köln, Veranstaltungskalender

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 22:33 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Spanischer Bau des Rathauses

23. September 2010 bis 7. Oktober 2010

Montag, Mittwoch und Donnerstag, 8 bis 16 Uhr

Dienstag, 8 bis 18 Uhr

Freitag, 8 bis 12 Uhr

Eröffnung: 23. September 2010, 18 Uhr

"Falling Leaves", auf Deutsch "Fallende Blätter" lautet in Anlehnung an das unsterbliche Chanson "Les feuilles mortes" der Titel einer Fotoausstellung im Spanischen Bau des Rathauses.

Die "fallenden Blätter" hat die Künstlerin Andrea Matzker während eines einstündigen Sonntagsspaziergangs zu Beginn des Herbstes 2009 spontan in Farbe aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Archiveinsturzes im Frühjahr desselben Jahres, als wertvollste "Blätter", Papiere und Zeugnisse aus über 1.500 Jahren Geschichte in den Einsturzkrater fielen, waren diese Herbstblätter noch zarte Knospen.

Im August 2007 zeigte eine Ausstellung zum 150. Bestehen des Historischen Archivs eine Auswahl von dessen bedeutenden Schätzen. Die historischen Dokumente mit - zurzeit - ungewissem Schicksal hat Andrea Matzker damals ebenfalls fotografisch dokumentiert.

Sie stellt diese "gefallenen Blätter" in Schwarz-Weiß-Aufnahmen den farbenprächtigen Herbstblättern gegenüber. Die Künstlerin möchte damit zum poetischen Nachdenken über den natürlichen Fluss der Dinge in der Natur und in der von Menschen gesteuerten Gesellschaft anregen, das dauernde Wandeln und Werden, kurz: Panta rhei - Alles bleibt im Fluss. Ob Trennungsschmerz in "Autumn Leaves" oder Liebesbezeugungen in "Love Letters", alles wird seit Jahrhunderten und Jahrtausenden auf Papier festgehalten.

In der Ausstellung sind 22 Fotos in der Größe 30 mal 40 Zentimeter zu sehen, davon 16 Farb- und sechs Schwarz-Weiß-Fotos. Zusätzlich erinnern eine bewusst auf "altmodische" Art und Weise gefertigte Collage auf Leinen (70 mal 100 Zentimeter) und eine zweite auf Karton an die Ausstellungseröffnung am 9. August 2007 im Historischen Archiv der Stadt Köln an der Severinstraße.

Bürgermeisterin Angela Spizig eröffnet die Ausstellung, Dr. Engelbert Decker führt in die Thematik ein.

Quelle: Stadt Köln, Veranstaltungskalender

23. September 2010 bis 7. Oktober 2010

Montag, Mittwoch und Donnerstag, 8 bis 16 Uhr

Dienstag, 8 bis 18 Uhr

Freitag, 8 bis 12 Uhr

Eröffnung: 23. September 2010, 18 Uhr

"Falling Leaves", auf Deutsch "Fallende Blätter" lautet in Anlehnung an das unsterbliche Chanson "Les feuilles mortes" der Titel einer Fotoausstellung im Spanischen Bau des Rathauses.

Die "fallenden Blätter" hat die Künstlerin Andrea Matzker während eines einstündigen Sonntagsspaziergangs zu Beginn des Herbstes 2009 spontan in Farbe aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Archiveinsturzes im Frühjahr desselben Jahres, als wertvollste "Blätter", Papiere und Zeugnisse aus über 1.500 Jahren Geschichte in den Einsturzkrater fielen, waren diese Herbstblätter noch zarte Knospen.

Im August 2007 zeigte eine Ausstellung zum 150. Bestehen des Historischen Archivs eine Auswahl von dessen bedeutenden Schätzen. Die historischen Dokumente mit - zurzeit - ungewissem Schicksal hat Andrea Matzker damals ebenfalls fotografisch dokumentiert.

Sie stellt diese "gefallenen Blätter" in Schwarz-Weiß-Aufnahmen den farbenprächtigen Herbstblättern gegenüber. Die Künstlerin möchte damit zum poetischen Nachdenken über den natürlichen Fluss der Dinge in der Natur und in der von Menschen gesteuerten Gesellschaft anregen, das dauernde Wandeln und Werden, kurz: Panta rhei - Alles bleibt im Fluss. Ob Trennungsschmerz in "Autumn Leaves" oder Liebesbezeugungen in "Love Letters", alles wird seit Jahrhunderten und Jahrtausenden auf Papier festgehalten.

In der Ausstellung sind 22 Fotos in der Größe 30 mal 40 Zentimeter zu sehen, davon 16 Farb- und sechs Schwarz-Weiß-Fotos. Zusätzlich erinnern eine bewusst auf "altmodische" Art und Weise gefertigte Collage auf Leinen (70 mal 100 Zentimeter) und eine zweite auf Karton an die Ausstellungseröffnung am 9. August 2007 im Historischen Archiv der Stadt Köln an der Severinstraße.

Bürgermeisterin Angela Spizig eröffnet die Ausstellung, Dr. Engelbert Decker führt in die Thematik ein.

Quelle: Stadt Köln, Veranstaltungskalender

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 22:27 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 22:17 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 22:14 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 17. September 2010, 22:06 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 17. September 2010, 22:05 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 17. September 2010, 22:03 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 17. September 2010, 22:02 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Foto: Prof. Dr. Saskia Handro und Roswitha Link (v.l.) stimmten auf den neuen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ein. Dr. Hannes Lambacher, Leiter des Stadtarchivs, begrüßte viele interessierte Lehrerinnen und Lehrer. Foto: Presseamt Stadt Münster.

"Große Resonanz fand die Auftaktveranstaltung zum neuen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, zu der das Stadtarchiv die großen Archiven in Münster, der Stadtbücherei, die Villa ten Hompel und den Stadtheimatbund sowie besonders alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen eingeladen hatte. Eine besondere Veranstaltung zum Geschichtswettbewerb für Grundschulen und Förderschulen findet am 22. September um 16 Uhr im Stadtarchiv statt.

Zum Rahmenthema "Ärgernis, Aufsehen, Empörung. Skandale in der Geschichte" sind Schülerinnen und Schüler bis 21 Jahre aufgerufen, Themen aus ihrem persönlichen oder lokalen Lebensumfeld auszuwählen und zu untersuchen. Bis Ende Februar 2011 haben die Kinder und Jugendlichen Zeit, auf Spurensuche zu gehen, zu forschen und zu entdecken.

Prof. Dr. Saskia Handro (Institut für Didaktik der Geschichte und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Körber-Stiftung) wies darauf hin, dass die Skandal-Forschung der Bundesrepublik noch nicht sehr ausgeprägt sei. Neben wenigen großflächigen Untersuchungen gebe es nur für einige Großstädte Publikationen zu diesem Thema. In Münster haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, mit ihren Fragestellungen zu Skandalen in der Geschichte Neuland zu betreten. Für mögliche Forschungswege gab sie zahlreiche Anregungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen.

Gisela Pauge vom Geschwister-Scholl-Gymnasium berichtete den Lehrerinnen und Lehrern über ihre Tätigkeit als Tutorin bei der Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen. Dr. Ralf Klötzer erklärte die Kriterien, nach denen die Regionaljury ihre Bewertung vornimmt. Roswitha Link vom Stadtarchiv und Prof. Handro erläuterten die Anforderungen an die Teilnehmer, die es bis in die Bundesjury schaffen.

Das Stadtarchiv bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern am aktuellen Geschichtswettbewerb Beratung und Unterstützung bei der Suche nach einem Thema und bei der Materialrecherche an. In kleinen Schülerworkshops erfahren die Kinder und Jugendlichen, was sie bei der Anfertigung ihrer Arbeiten berücksichtigen müssen und wie sie ihre Zeit am besten planen. Ansprechpartnerin ist Roswitha Link, Telefon: 0251 / 4 92-47 03 oder E-Mail: LinkRoswitha@stadt-muenster.de. Auch die anderen münsterschen Archive, Stadtbücherei und Villa ten Hompel bieten allesamt ihre Unterstützung an und brachten auch gleich konkrete Themenvorschläge mit."

Pressemitteilung der Stadt Münster

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 21:53 - Rubrik: Archivpaedagogik

" ..... Bei Erdmöbel ebnet der Klang den Weg zur Bedeutung. Dass es sich bei dem Stück „Fremdes“ etwa, wie die Band andeutet, um einen „Köln-Hass-Song“ handelt, kann man nur aus der Verwendung eines mal wieder recht kantigen Wortes schließen: „Stadtarchiv“. Und wenn man hört, wie Berges es zu dem rappelnden Off-Beat der Band ausspuckt, wird klar, wie sehr ihn der Kölner Klüngel, der im vergangenen Jahr zu der Katastrophe führte, anekeln muss. ....."

Quelle: Besprechung der Erdmöbel-CD "Krokus" in der FAZ

" ..... Sorpe, Banfe, Schobse, Milz. Mit diesen vier Worten beginnt ein Song auf dem neuen Album der Kölner Band Erdmöbel. Google sei Dank wissen wir in Sekundenschnelle, dass es sich dabei um Flüsse handelt. Was Google noch nicht erfasst hat: Dass dieses Flussquartett eben auch ein spezielles Sounderlebnis bietet.

Bei Erdmöbel geht es um diesen Fluss der Sounds, wie die Worte zu manchmal wunderlichen Klangtürmen zusammenfinden, wie sie sich im Kreis drehen und Assoziationen freigeben, plötzlich auf den Boden der Tatsachen fallen, unangenehm hart auf den Beat knallen. Die Worte sind die Stars in den Erdmöbel-Songs, die Band hat schon reichlich Beifall mit ihnen eingeholt. .... Das sind so die Sicherheiten nach 15 Jahren Erdmöbel. Ungefähr genauso lang leben und arbeiten die Musiker in Köln. Dass er wirklich in Köln angekommen sei, merke er daran, dass Empfindlichkeiten und Aggressionen gewachsen seien, sagt Markus Berges. „Erstmal war Köln ganz toll. Wenn du mit etwas zu viel Selbsthass ausgestattet bist und aus einer etwas langweiligen Stadt wie Münster kommst, ist es toll, in eine Stadt zu kommen, die dazu neigt, sich für jeden Mist abzufeiern.“ Das mache Köln aber doch auf eine ganz sympathische, provinzielle Art, meint Bassist und Produzent Ekki Maas. „Aber wenn dann so Sachen passieren wie die Kungelei mit dem Stadtarchiv und der U-Bahn, stehen wir plötzlich wehrlos davor. Da kann man die Wut kriegen. Wir haben eine Menge Liebeslieder auf Köln geschrieben, das reichte jetzt mal.“

Auf „Krokus“ ist ein Hasslied auf die Stadt Köln enthalten. „Fremdes“ heißt es und fängt lautmalerisch mit - Sorpe, Banfe, Schobse, Milz - und assoziiert sich in einer seltsamen Bilderfolge bis zum bitteren Finale fort: „Fremdes, Billiges, Lautes und Hässliches.“ Schlechter ist Köln lange nicht mehr weggekommen."

Quelle: Vorstellung des Albums im Kölner Stadt-Anzeiger

" .... Neu ist, dass die Band jetzt sogar politische Töne anschlägt. „Fremdes“, die aktuelle Single, reagiert mit einem Köln-Diss auf den dramatischen Einsturz des Stadtarchivs ....."

Quelle: Besprechung in der Märkischen Allgemeinen

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 21:47 - Rubrik: Kommunalarchive

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/weblog/?p=815

Handboek editiewetenschap van Marita Mathijsen, nu online beschikbaar:

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/wp-content/naar_de_letter_4e_oplage.pdf

Handboek editiewetenschap van Marita Mathijsen, nu online beschikbaar:

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/wp-content/naar_de_letter_4e_oplage.pdf

KlausGraf - am Freitag, 17. September 2010, 21:43 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Anfragen an das Kölner Stadtarchiv haben seit dessen Einsturz deutlich zugenommen - um über 40 Prozent auf jährlich rund 2.700. Verantwortlich dafür ist die fast zeitgleiche Änderung des Personenstandsgesetzes. Seit Anfang 2009 sind beispielsweise Sterbeurkunden nur noch 30 Jahre und Heiratsurkunde 80 Jahre geschützt. Viele Familienforscher nutzen das."

Quelle: WDR Lokalzeit Köln, Nachrichten 17.9.2010

Quelle: WDR Lokalzeit Köln, Nachrichten 17.9.2010

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 21:41 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der 5. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr am 24.06.2010 hatte die LINKEN-Stadtaratsfraktiuon folgende Fragen gestellt . s. zum Hintergrund a. Archivalia:

"1. Kann die Verwaltung bestätigen, dass ein solcher Strafantrag gestellt wurde?

2. Ist der Stadt Duisburg ein finanzieller Schaden entstanden?

3. Welche Gründe führten zu der Verzögerung des Baubeginns?

4. Welche Kosten trägt die Kommune an dem Bauvorhaben?

5. Welche Kosten sind zusätzlich durch die Verzögerung angefallen?

Beratungsergebnis

Die Anfrage wurde mündlich beantwortet.

B e r a t u n g s e r g e b n i s

Herr Beigeordneter Dressler beantwortete die Anfrage wie folgt:

Zu Punkt 1:

Nein.

Zu Punkt 2:

Nein.

Zu Punkt 3:

Die Gründe liegen nicht im Benehmen der Stadt, sondern ausschließlich in der

Verantwortung des Landesbetriebes. Er könne nicht bestätigen, ob eine Verzögerung

vorliege, da dieses ein interner Entscheidungsprozess zwischen Finanzministerium,

Landesbaubetrieb und dem Kulturstaatssekretär sei.

Zu Punkt 4:

Keine Kosten.

Zu Punkt 5:

Durch Antwort auf Frage 3 beantwortet.

Herr Kemper – Die Linke – fragte zu Punkt 1 nach, ob die Verwaltung keine Kenntnis davon

habe, dass ein solcher Strafantrag gestellt wurde oder wisse sie definitiv, dass ein

Strafantrag nicht gestellt wurde.

Herr Beigeordneter Dressler antwortete, dass er über ein solches Ermittlungsverfahren nicht

berichten könne, da er definitiv nicht darüber Bescheid wisse."

Quelle: Sitzungsniederschrift, S. 58-59; Link zum Sitzungskalender Juni 2010

Archivalia-Berichterstattung zum Neubau des Landesarchivs in Duisburg

"1. Kann die Verwaltung bestätigen, dass ein solcher Strafantrag gestellt wurde?

2. Ist der Stadt Duisburg ein finanzieller Schaden entstanden?

3. Welche Gründe führten zu der Verzögerung des Baubeginns?

4. Welche Kosten trägt die Kommune an dem Bauvorhaben?

5. Welche Kosten sind zusätzlich durch die Verzögerung angefallen?

Beratungsergebnis

Die Anfrage wurde mündlich beantwortet.

B e r a t u n g s e r g e b n i s

Herr Beigeordneter Dressler beantwortete die Anfrage wie folgt:

Zu Punkt 1:

Nein.

Zu Punkt 2:

Nein.

Zu Punkt 3:

Die Gründe liegen nicht im Benehmen der Stadt, sondern ausschließlich in der

Verantwortung des Landesbetriebes. Er könne nicht bestätigen, ob eine Verzögerung

vorliege, da dieses ein interner Entscheidungsprozess zwischen Finanzministerium,

Landesbaubetrieb und dem Kulturstaatssekretär sei.

Zu Punkt 4:

Keine Kosten.

Zu Punkt 5:

Durch Antwort auf Frage 3 beantwortet.

Herr Kemper – Die Linke – fragte zu Punkt 1 nach, ob die Verwaltung keine Kenntnis davon

habe, dass ein solcher Strafantrag gestellt wurde oder wisse sie definitiv, dass ein

Strafantrag nicht gestellt wurde.

Herr Beigeordneter Dressler antwortete, dass er über ein solches Ermittlungsverfahren nicht

berichten könne, da er definitiv nicht darüber Bescheid wisse."

Quelle: Sitzungsniederschrift, S. 58-59; Link zum Sitzungskalender Juni 2010

Archivalia-Berichterstattung zum Neubau des Landesarchivs in Duisburg

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 11:37 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar beginnen am 17. September 2010 Sanierungs- und Umbauarbeiten. EU, Bund und Land investieren etwa 9,5 Millionen Euro in das Projekt, das Ende 2011 abgeschlossen sein soll.

In dem Archiv wird der handschriftliche Nachlass von Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller, aber auch von mehr als 100 anderen Dichtern, Künstlern und Wissenschaftlern vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert aufbewahrt. Es sei eines der ältesten und traditionsreichsten Literaturarchive, erklärte Kultusminister Christoph Matschie."

Quelle: 3sat, Kulturzeitnachrichten, 17.9.2010

In dem Archiv wird der handschriftliche Nachlass von Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller, aber auch von mehr als 100 anderen Dichtern, Künstlern und Wissenschaftlern vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert aufbewahrt. Es sei eines der ältesten und traditionsreichsten Literaturarchive, erklärte Kultusminister Christoph Matschie."

Quelle: 3sat, Kulturzeitnachrichten, 17.9.2010

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 11:10 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von Lucius schreibt in FAZ online vom 17.9.2010:

"Wolfenbütteler Bibliothek

Achtes Weltwunder, online

Die Herzog August Bibliothek sucht mit ihrer umfangreichen Handschriftensammlung ihresgleichen. Nun wagt das „achte Weltwunder“ einen modernen Schritt: Als erste Bibliothek öffnet sie ihre Bestände in einer „Online-Sprechstunde“."

http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/43-aug-2f&pointer=8

"Wolfenbütteler Bibliothek

Achtes Weltwunder, online

Die Herzog August Bibliothek sucht mit ihrer umfangreichen Handschriftensammlung ihresgleichen. Nun wagt das „achte Weltwunder“ einen modernen Schritt: Als erste Bibliothek öffnet sie ihre Bestände in einer „Online-Sprechstunde“."

http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/43-aug-2f&pointer=8

vom hofe - am Freitag, 17. September 2010, 10:15 - Rubrik: Open Access

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 09:29 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Freitag, 17. September 2010, 06:59 - Rubrik: Unterhaltung

Wenn Journalisten sich die Aussagen von Netztheoretikern zu eigen machen und Wikileaks vorwerfen, die Krise des investigativen Journalismus weder verstanden noch erkannt zu haben so frage ich mich, ob der traditionelle Journalismus in Wahrheit von seinen eigenen Schwächen ablenken will.

siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/8353609/

siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/8353609/

vom hofe - am Donnerstag, 16. September 2010, 20:46 - Rubrik: Open Access

Das frage ich mich auch oft. Bei meinen Studenten kennt oder nutzt ein großer Teil Google Books gar nicht. Bei Hochschullehrern dürfte der Anteil der Ignoranten noch höher sein.

http://blog.arthistoricum.net/google-books/

http://archiv.twoday.net/search?q=google+books liefert 533 Resultate.

http://blog.arthistoricum.net/google-books/

http://archiv.twoday.net/search?q=google+books liefert 533 Resultate.

KlausGraf - am Donnerstag, 16. September 2010, 17:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

http://bibliodyssey.blogspot.com/2010/09/ottheinrich-miniatures.html

http://archiv.twoday.net/search?q=ottheinrich

http://archiv.twoday.net/search?q=ottheinrich

http://bibliothekarisch.de/blog/2010/09/14/kurz-die-vatikanische-bibliothek-hat-wieder-geoeffnet/

http://derstandard.at/1282979642190/Eine-der-aeltesten-Bibliotheken-der-Welt-vor-Wiedereroeffnung?_slideNumber=1&_seite=

http://derstandard.at/1282979642190/Eine-der-aeltesten-Bibliotheken-der-Welt-vor-Wiedereroeffnung?_slideNumber=1&_seite=

KlausGraf - am Donnerstag, 16. September 2010, 17:16 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der Hemeroteca des ABC (überreigionale spanische Zeitung) können frei Artikel eingesehen und gedruckt werden.

Zum Beispiel die Nachricht einer Flugzeugkatastrophe vom 26 März 1936

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1936/03/27/032.html

Vierprinzen

Zum Beispiel die Nachricht einer Flugzeugkatastrophe vom 26 März 1936

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1936/03/27/032.html

Vierprinzen

vom hofe - am Donnerstag, 16. September 2010, 17:13 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://verbundkonferenz.gbv.de/wp-content/uploads/2010/09/Schwersky-Fernleihe-und-Digitalisierung-Verbundkonferenz-Berlin-neu.pdf

Da in der Fernleihe Monographien vor 1920 pragmatisch als nicht urheberrechtlich geschützt behandelt werden, hat der Mitarbeiter der SB Berlin 100 Fernleihbestellungen an die SB Berlin in einer Juliwoche ausgewertet und mit den Nachweiswerkzeugen Google, Google Bücher, Internet Archive, BASE, ZVDD und Worldcat geprüft, wieviele frei im Netz zugängliche Digitalisate existieren: 36 Prozent!

Da in der Fernleihe Monographien vor 1920 pragmatisch als nicht urheberrechtlich geschützt behandelt werden, hat der Mitarbeiter der SB Berlin 100 Fernleihbestellungen an die SB Berlin in einer Juliwoche ausgewertet und mit den Nachweiswerkzeugen Google, Google Bücher, Internet Archive, BASE, ZVDD und Worldcat geprüft, wieviele frei im Netz zugängliche Digitalisate existieren: 36 Prozent!

KlausGraf - am Donnerstag, 16. September 2010, 16:58 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mich interessierte die Identität des Kreishauptmanns in Lemberg und Lemberg Land, Joachim von der Leyen (zu Bloemersheim), geboren 1897 und verstorben 1945.

Über bekannte Genealogienachschlagewerke die sich in meinem Besitz befinden konnte ich in Erfahrung bringen, dass er Huberta Gräfin von Hardenberg (geboren 14 Dez. 1904-Bloemersheim verstorben 7 Aug 1982) geehelicht hatte.

Ich schrieb das Institut für Adelsforschung an und bat um eine Kopie der Trauerannonce für Huberta Freifrau v. der Leyen zu Bloemersheim, geb. Gräfin v. Hardenberg. Prompt erhielt ich eine Rechnung über 5 euro mit folgendem Inhalt:

Sehr geehrter Herr vom Hofe !

Wir bedanken uns fuer die freundliche Uebersendung Ihres virtuellen

Ansuchens, das wir gern umgehend bearbeitet haben. Wir bitten daher um Begleichung der folgenden Rechnung unter UNBEDINGTER Nennung der Rechnungsnummer.

R E C H N U N G Nro.XXX

Gebuehr = 5,00 Euro.

Es bestehen drei Zahlungsmoeglichkeiten wie folgt.

A. Internationale Bankverbindung:

IBAN = DE

BIC /SWIFT-Code

B. Deutsche Bankverbindung:

Kontoinhaber =

Bank =

BLZ =

Kontonummer =

C.Per Paypalsystem:

Zahlunganweisung an die eMail " "

Den von Ihnen gewuenschten Namen konnten wir nun wie folgt in unseren Zettelkaesten mit Quellennachweisen agnoszieren:

Leyen, Huberta Freiin v.der, geborene Gräfin v.Hardenberg, Trauerannonce

zum Ableben, OBS, Jahrgang XXI. (1982), Seite 213

Die Aufloesungen der vorgenannten in jedem Einzelhinweis erwaehnten dreibuchstabigen mit Versalien (Grossbuchstaben)

geschriebenen Sigel finden Sie auf unserer Weltnetzseite

www.adelsquellen.de. Die dort angefuehrten Aufloesungen sind notwendig, damit Sie den genauen Standort der Quelle bestimmen und sich allfaellig Reproduktionen bestellen können.

Ich konnte die Verschlüsselung auflösen und stellte fest, dass die Trauerannonce im Adelsblatt 1982 S. 213 abgedruckt ist.

Ich zahlte 5 euro und erhielt die Fotokopie der Trauerannonce.

Die Trauerannonce nimmt keinerlei Bezug darauf, dass die Verstorbene 1945 verwitwet war. Wer die neun Enkel sind kann ich auch nicht feststellen.

Sollte ich nun weitere Fragen haben, so wird die Bearbeitung nach Zeitaufwand berechnet.

Das Institut für Adelsforschung ist privatrechtlich organisiert. Der Zugang zu Information wird kommerzialisiert und "verkauft". Dass Open Access Tendenzen auf breiter Front bekämpft werden ist kein Wunder. Das wird mir an diesem kleinen Beispiel wieder sehr klar.

http://vierprinzen.blogspot.com/

Über bekannte Genealogienachschlagewerke die sich in meinem Besitz befinden konnte ich in Erfahrung bringen, dass er Huberta Gräfin von Hardenberg (geboren 14 Dez. 1904-Bloemersheim verstorben 7 Aug 1982) geehelicht hatte.

Ich schrieb das Institut für Adelsforschung an und bat um eine Kopie der Trauerannonce für Huberta Freifrau v. der Leyen zu Bloemersheim, geb. Gräfin v. Hardenberg. Prompt erhielt ich eine Rechnung über 5 euro mit folgendem Inhalt:

Sehr geehrter Herr vom Hofe !

Wir bedanken uns fuer die freundliche Uebersendung Ihres virtuellen

Ansuchens, das wir gern umgehend bearbeitet haben. Wir bitten daher um Begleichung der folgenden Rechnung unter UNBEDINGTER Nennung der Rechnungsnummer.

R E C H N U N G Nro.XXX

Gebuehr = 5,00 Euro.

Es bestehen drei Zahlungsmoeglichkeiten wie folgt.

A. Internationale Bankverbindung:

IBAN = DE

BIC /SWIFT-Code

B. Deutsche Bankverbindung:

Kontoinhaber =

Bank =

BLZ =

Kontonummer =

C.Per Paypalsystem:

Zahlunganweisung an die eMail " "

Den von Ihnen gewuenschten Namen konnten wir nun wie folgt in unseren Zettelkaesten mit Quellennachweisen agnoszieren:

Leyen, Huberta Freiin v.der, geborene Gräfin v.Hardenberg, Trauerannonce

zum Ableben, OBS, Jahrgang XXI. (1982), Seite 213

Die Aufloesungen der vorgenannten in jedem Einzelhinweis erwaehnten dreibuchstabigen mit Versalien (Grossbuchstaben)

geschriebenen Sigel finden Sie auf unserer Weltnetzseite

www.adelsquellen.de. Die dort angefuehrten Aufloesungen sind notwendig, damit Sie den genauen Standort der Quelle bestimmen und sich allfaellig Reproduktionen bestellen können.

Ich konnte die Verschlüsselung auflösen und stellte fest, dass die Trauerannonce im Adelsblatt 1982 S. 213 abgedruckt ist.

Ich zahlte 5 euro und erhielt die Fotokopie der Trauerannonce.

Die Trauerannonce nimmt keinerlei Bezug darauf, dass die Verstorbene 1945 verwitwet war. Wer die neun Enkel sind kann ich auch nicht feststellen.

Sollte ich nun weitere Fragen haben, so wird die Bearbeitung nach Zeitaufwand berechnet.

Das Institut für Adelsforschung ist privatrechtlich organisiert. Der Zugang zu Information wird kommerzialisiert und "verkauft". Dass Open Access Tendenzen auf breiter Front bekämpft werden ist kein Wunder. Das wird mir an diesem kleinen Beispiel wieder sehr klar.

http://vierprinzen.blogspot.com/

vom hofe - am Donnerstag, 16. September 2010, 16:43 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Autor Nerdson, Originalcomic stand unter CC-BY. Die Übersetzung von Linus steht nicht unter einer freien Lizenz, was unerfreulich ist (aber bei CC-BY im Gegensatz zu CC-BY-SA legal).

Mir erschließt sich nicht, wieso die Übersetzung nicht auch unter eine CC-Lizenz gestellt wurde. Die Nutzung ist im übrigen nicht lizenzkonform, da die Wiedergabe des Lizenztextes fehlt bzw. der Link zu Creative Commons.

Jetzt heißt das: “Alle Rechte vorbehalten, soweit sich nicht aus den Verpflichtungen hinsichtlich der Nutzung des unter CC-BY stehenden Werks von nerdson, auf dem die Bearbeitung beruht, etwas anderes ergibt”. Das ist nicht im Geist von CC.

Via

http://www.netzpolitik.org/2010/deutsche-version-comic-erklart-creative-commons/

KlausGraf - am Donnerstag, 16. September 2010, 15:39 - Rubrik: Open Access

KlausGraf - am Donnerstag, 16. September 2010, 15:34 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1) Auf dem NRW-Tag am 18./19.9.2010 in Siegen ist das Landesarchiv NRW mit einem eigenen Stand vertreten.

Dort informiert das Landesarchiv NRW – wie schon im Vorjahr beim NRW-Tag in Hamm – über seine Bestände und Angebote; es stellt Quellen aus Südwestfalen, insbesondere zur Familienforschung, vor. Kinder haben Gelegenheit, Papier zu schöpfen, Siegel zu gießen und mit dem Gänsekiel zu schreiben.

Mitteilung des Landesarchivs v. 26.7.2010

2) Stadtarchiv Siegen: 18. und 19.9. „Tag der offenen Tür“, Büchertisch der Geschichtswerkstatt, Ausstellung „Archive des Kreises stellen sich vor“

3) Allgemeine Informationen unter: http://www.siegen-pulsiert.de/

Dort informiert das Landesarchiv NRW – wie schon im Vorjahr beim NRW-Tag in Hamm – über seine Bestände und Angebote; es stellt Quellen aus Südwestfalen, insbesondere zur Familienforschung, vor. Kinder haben Gelegenheit, Papier zu schöpfen, Siegel zu gießen und mit dem Gänsekiel zu schreiben.

Mitteilung des Landesarchivs v. 26.7.2010

2) Stadtarchiv Siegen: 18. und 19.9. „Tag der offenen Tür“, Büchertisch der Geschichtswerkstatt, Ausstellung „Archive des Kreises stellen sich vor“

3) Allgemeine Informationen unter: http://www.siegen-pulsiert.de/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 16. September 2010, 09:22 - Rubrik: Veranstaltungen

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.08.2010, Nr. 199, S. 33

2046 weiß man alles über die KPD

Die Beratung ist geheim und bleibt geheim: Das Bundesverfassungsgericht will seine Akten erst nach neunzig Jahren für die Forschung öffnen. Solche Fristen kennt nicht einmal der Vatikan.

[...]

Nach dem Bundesarchivgesetz sind Bundesbehörden, also auch das Bundesverfassungsgericht, verpflichtet, ihre Akten nach Ablauf einer Frist dem Bundesarchiv zu übergeben. Nur das Auswärtige Amt unterhält traditionell ein eigenes Archiv. In der Regel sind die Akten nach einer Frist von dreißig Jahren für die Forschung zugänglich. Grundsätzlich auch die des Bundesverfassungsgerichts. Nach Paragraph 30 Bundesverfassungsgerichtsgesetz entscheidet das Gericht jedoch "in geheimer Beratung", woraus das Gericht ableitet, dass seine Akten grundsätzlich als "geheim" einzustufen sind. Der wichtigste, von ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeitern des Gerichts herausgegebene Kommentar des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes stellt sogar klar, dass die Akten auch im Falle einer Abgabe ans Bundesarchiv geheim bleiben.

Tatsächlich bewahrt das Bundesarchiv schon jetzt zahlreiche Verfahrensakten auf; vornehmlich aus den fünfziger Jahren. In den nächsten Monaten wird eine größere Menge neuer Akten erwartet, denn das Gericht hat in Karlsruhe ein Platzproblem. Doch auch wenn das Bundesarchiv als Zwischenarchiv genutzt wird, behält Karlsruhe das letzte Wort und entscheidet allein über den Zugang zu Forschungszwecken. Paragraph 36 der Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts enthält die Bestimmung, dass die Akten "frühestens dreißig Jahre nach der Entscheidung" verwertet werden dürfen. Das dient dem Schutz der Verfahrensbeteiligten, der Richter wie auch der Parteien. Eine Regelung, von wann an eine Akte verwertet werden darf, fehlt. Wer Einsicht in ein Sondervotum eines Richters aus den fünfziger Jahren nehmen möchte, ist auf das Wohlwollen des Gerichts angewiesen.

Zu einigen spektakulären Entscheidungen der fünfziger Jahre, neben dem, KPD-Verbot die Urteile "Elfes" (Allgemeine Handlungsfreiheit, 1957) und "Lüth" (Drittwirkung der Grundrechte, 1958) wurde bereits historisch gearbeitet. Die Verfahrensakten waren dabei aber nur beschränkt zugänglich. Spekulationen etwa über die Rolle einzelner Richter wurden durch diese Politik eher gefördert. Beim KPD-Urteil wurde immer wieder kolportiert, dass der Berichterstatter, der von der SPD nominierte Martin Drath, ein kurzzeitiges SED-Mitglied war. Als Belege wurden sogar mündliche Äußerungen Draths gegenüber seinen Berliner Studenten hinzugezogen. Manche der geheimen Akten sind bereits ohne Zutun des Gerichts zugänglich geworden, denn die Nachlässe vieler Bundesverfassungsrichter, darunter Martin Drath, Gebhard Müller, Gerhard Leibholz und Ernst Benda, befinden sich bereits zur Benutzung in Koblenz, oft mit Zweit- und Drittschriften der so geheimen Akten.

Dass eine einheitliche Regelung notwendig ist, wird wohl auch im Bundesverfassungsgericht so gesehen. Diesen Herbst soll es dem Vernehmen nach eine Plenarentscheidung beider Senate zu einer Frist für die Akteneinsicht geben. Im Gespräch soll eine Frist von neunzig Jahren nach Verkündung der Entscheidung sein. Für das KPD-Urteil wäre dies 2046. Fristen dieser Länge kennen nicht einmal die Archive des Vatikans. [...]

Einzelne Stimmen aus dem Bundesarchiv bezeichnen allerdings jede Frist als eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Rechtslage. Grundsätzlich könne bei jeder Frist, und sei sie noch so lang, eine Verkürzung beantragt werden. Solche Anträge bearbeitet das Archiv bereits heute in großer Zahl. Wie auch immer die Plenarentscheidung ausfallen wird; weniger als neunzig Jahre dürften nicht nur der zeithistorischen Forschung, sondern auch den Mitarbeitern des Bundesarchivs eine merkliche Erleichterung verschaffen. [...]

MARTIN OTTO

Kommentar: Eine völlig überflüssige Geheimniskrämerei. Der Schutz des Beratungsgeheimnisses ist kein Wert an sich, sondern sieht sich dem allgemeinen Transparenzgebot des Staates gegenüber. Dreißig Jahre nach Entstehung der Akten sollten sie frei sein.

Absolut inakzeptabel ist die Extrawurst, die Karlsruhe da für sich brät. Keine öffentliche Stelle hat das Recht, am Gesetz vorbei längere Fristen vorzusehen (bei geheimen Unterlagen: 60 Jahre nach Entstehung).

2046 weiß man alles über die KPD

Die Beratung ist geheim und bleibt geheim: Das Bundesverfassungsgericht will seine Akten erst nach neunzig Jahren für die Forschung öffnen. Solche Fristen kennt nicht einmal der Vatikan.

[...]

Nach dem Bundesarchivgesetz sind Bundesbehörden, also auch das Bundesverfassungsgericht, verpflichtet, ihre Akten nach Ablauf einer Frist dem Bundesarchiv zu übergeben. Nur das Auswärtige Amt unterhält traditionell ein eigenes Archiv. In der Regel sind die Akten nach einer Frist von dreißig Jahren für die Forschung zugänglich. Grundsätzlich auch die des Bundesverfassungsgerichts. Nach Paragraph 30 Bundesverfassungsgerichtsgesetz entscheidet das Gericht jedoch "in geheimer Beratung", woraus das Gericht ableitet, dass seine Akten grundsätzlich als "geheim" einzustufen sind. Der wichtigste, von ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeitern des Gerichts herausgegebene Kommentar des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes stellt sogar klar, dass die Akten auch im Falle einer Abgabe ans Bundesarchiv geheim bleiben.

Tatsächlich bewahrt das Bundesarchiv schon jetzt zahlreiche Verfahrensakten auf; vornehmlich aus den fünfziger Jahren. In den nächsten Monaten wird eine größere Menge neuer Akten erwartet, denn das Gericht hat in Karlsruhe ein Platzproblem. Doch auch wenn das Bundesarchiv als Zwischenarchiv genutzt wird, behält Karlsruhe das letzte Wort und entscheidet allein über den Zugang zu Forschungszwecken. Paragraph 36 der Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts enthält die Bestimmung, dass die Akten "frühestens dreißig Jahre nach der Entscheidung" verwertet werden dürfen. Das dient dem Schutz der Verfahrensbeteiligten, der Richter wie auch der Parteien. Eine Regelung, von wann an eine Akte verwertet werden darf, fehlt. Wer Einsicht in ein Sondervotum eines Richters aus den fünfziger Jahren nehmen möchte, ist auf das Wohlwollen des Gerichts angewiesen.

Zu einigen spektakulären Entscheidungen der fünfziger Jahre, neben dem, KPD-Verbot die Urteile "Elfes" (Allgemeine Handlungsfreiheit, 1957) und "Lüth" (Drittwirkung der Grundrechte, 1958) wurde bereits historisch gearbeitet. Die Verfahrensakten waren dabei aber nur beschränkt zugänglich. Spekulationen etwa über die Rolle einzelner Richter wurden durch diese Politik eher gefördert. Beim KPD-Urteil wurde immer wieder kolportiert, dass der Berichterstatter, der von der SPD nominierte Martin Drath, ein kurzzeitiges SED-Mitglied war. Als Belege wurden sogar mündliche Äußerungen Draths gegenüber seinen Berliner Studenten hinzugezogen. Manche der geheimen Akten sind bereits ohne Zutun des Gerichts zugänglich geworden, denn die Nachlässe vieler Bundesverfassungsrichter, darunter Martin Drath, Gebhard Müller, Gerhard Leibholz und Ernst Benda, befinden sich bereits zur Benutzung in Koblenz, oft mit Zweit- und Drittschriften der so geheimen Akten.

Dass eine einheitliche Regelung notwendig ist, wird wohl auch im Bundesverfassungsgericht so gesehen. Diesen Herbst soll es dem Vernehmen nach eine Plenarentscheidung beider Senate zu einer Frist für die Akteneinsicht geben. Im Gespräch soll eine Frist von neunzig Jahren nach Verkündung der Entscheidung sein. Für das KPD-Urteil wäre dies 2046. Fristen dieser Länge kennen nicht einmal die Archive des Vatikans. [...]

Einzelne Stimmen aus dem Bundesarchiv bezeichnen allerdings jede Frist als eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Rechtslage. Grundsätzlich könne bei jeder Frist, und sei sie noch so lang, eine Verkürzung beantragt werden. Solche Anträge bearbeitet das Archiv bereits heute in großer Zahl. Wie auch immer die Plenarentscheidung ausfallen wird; weniger als neunzig Jahre dürften nicht nur der zeithistorischen Forschung, sondern auch den Mitarbeitern des Bundesarchivs eine merkliche Erleichterung verschaffen. [...]

MARTIN OTTO

Kommentar: Eine völlig überflüssige Geheimniskrämerei. Der Schutz des Beratungsgeheimnisses ist kein Wert an sich, sondern sieht sich dem allgemeinen Transparenzgebot des Staates gegenüber. Dreißig Jahre nach Entstehung der Akten sollten sie frei sein.

Absolut inakzeptabel ist die Extrawurst, die Karlsruhe da für sich brät. Keine öffentliche Stelle hat das Recht, am Gesetz vorbei längere Fristen vorzusehen (bei geheimen Unterlagen: 60 Jahre nach Entstehung).

KlausGraf - am Donnerstag, 16. September 2010, 02:40 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 23:18 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Source: Barbara Weiss Architects

"Work has begun on Barbara Weiss Architects’ £1.5 million project to provide a new home for the Wiener Library, one of the world’s most extensive archives on the Holocaust.

The practice is renovating a dilapidated grade II listed Georgian building on London’s Russell Square. It will provide library facilities, meeting and exhibition rooms and climate-controlled book stores to protect the most fragile of the institution’s 1 million items.

The first floor of the 1770s building will be restored to its original layout, providing a reading room twice the size of its predecessor and shelving for 350m of books

A dramatic mezzanine walkway will also be added to allow further access to the upper shelves within the high-ceilinged library.

Practice principal Barbara Weiss said: “This poorly maintained building will be getting its first major renovation in half a century. For us, as architects, it is a superb opportunity to provide an elegant and sustainable home for the Wiener Library for many years to come.

“Throughout the project we have sought to retain original details where they exist, replacing and restoring elements that have been damaged, but also updating the building and considering its longer term future. Sympathy to the building’s listed status has been paramount.”

BWA was appointed in 2002 to help the library plan a move from its current premises on Devonshire Street, a block away from the RIBA."

bdonline.co.uk, 15.9.2010

Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. September 2010, 21:15 - Rubrik: English Corner

Interview from Lourdes Fuentes-Hashimoto, Flying reporters@CITRA2010, Oslo

Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. September 2010, 21:12 - Rubrik: Ausbildungsfragen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" .... Vereinfacht wurde dadurch der gesamte Produktionsprozess in Sachen Belieferung von Nachrichten bei n-tv und die Produktionen für die täglichen und wöchentlichen News- und Magazinformate wie beispielsweise «RTL Aktuell», «RTL Nachtjournal» oder «Exclusiv» und den «VOX News» oder RTL-Unterhaltungssendungen wie «Die 10», welche Aufgaben infoNetwork als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Mediengruppe RTL - gegründet 2008 - übernimmt. „Der Einsatz neuer technischer Systeme bietet an mehreren Stellen einen besseren workflow“, beschreibt Michael Wulf die Vorteile im neuen RTL-Sendezentrum. Mit infoNetwork ist es gelungen, die Programmmarken in einem gemeinsamen Produktionsunternehmen aufzustellen. „Auch die Kommunikation der Redakteure im Newspool hat sich verbessert", arbeiten die Teams jetzt dort, wo es Sinn macht, redaktions- und senderübergreifend eng zusammen. "Zusätzlich ist die Umsetzung von Breaking News schneller möglich, da alle verantwortlichen Mitarbeiter über einen Server Zugriff auf das gesamte Material haben“, beschreibt Wulf. Dieses Material umfasst im Übrigen über 150.000 Stunden Videomaterial auf einer Content-Datenbank. 257 Großserver wurden installiert, die Speicherkapazität liegt bei 4 PetaByte (also vier Million GigaByte). ...."

Quelle: Quotenmeter.de

Quelle: Quotenmeter.de

Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. September 2010, 21:09 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

National Archives of Korea

"Young-Hwan Park, Deputy Director, archival information division, National archives of Korea

Park stated his speech with the changes in the archival management paradigm in recent years.

In Korea, the public records management act was enacted in 1999, with additional amendments in 2006.

There are different solutions for different stages in the records life cycle. Current records are handled by a BMS (Business management system), active records by an RMS, while inactive records is subject to CAMS – Central Archival Management system."

Flying reporters @ CITRA210, Oslo

Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. September 2010, 21:06 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Link zum Programm (PDF)

Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. September 2010, 21:02 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"In Kooperation mit dem Stadtarchiv Halle

Leitung: Dr. Thomas Müller-Bahlke und PD Dr. Holger Zaunstöck

Mit Vorträgen von Dr. Ulrike Wendland (Halle, Landeskonservatorin), Dr. Friedrich Busmann (Bad Harzburg, Halles Stadtplaner a.D.), Henryk Löhr (Halle, Vorsitzender des Arbeitskreises Innenstadt) und mit einen einführenden Vortrag von Jan Brademann (Münster) zur hallischen Stadtgeschichtsschreibung zwischen Spätmittelalter und Moderne.

Außerdem mit der Präsentation der Projektergebnisse der Schülerakademie 2010 der Franckeschen Stiftungen „Geschichte aus Stein“ sowie mit einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der hallischen Stadtgeschichtsforschung u. a. mit Dr. Ulrike Höroldt (Magdeburg, Landesarchivarin), Tobias Kogge (Beigeordneter der Stadt Halle für kulturelle Bildung), Prof. Dr. Heiner Lück (Halle, Prof. für Bürgerliches Recht, Europäische, Deutsche und Sächsische Rechtsgeschichte).

Der Stadtgeschichtstag wird eingerahmt durch das Foyer der hallischen Stadtgeschichte und ein Stadtgeschichtsfest aus Anlass des 10jährigen Bestehens des Vereins.

Samstag, 6. November 2010

10 Uhr im Stadtarchiv Halle

Der Eintritt ist frei."

Quelle: Verein für hallische Stadtgeschichte

Leitung: Dr. Thomas Müller-Bahlke und PD Dr. Holger Zaunstöck

Mit Vorträgen von Dr. Ulrike Wendland (Halle, Landeskonservatorin), Dr. Friedrich Busmann (Bad Harzburg, Halles Stadtplaner a.D.), Henryk Löhr (Halle, Vorsitzender des Arbeitskreises Innenstadt) und mit einen einführenden Vortrag von Jan Brademann (Münster) zur hallischen Stadtgeschichtsschreibung zwischen Spätmittelalter und Moderne.

Außerdem mit der Präsentation der Projektergebnisse der Schülerakademie 2010 der Franckeschen Stiftungen „Geschichte aus Stein“ sowie mit einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der hallischen Stadtgeschichtsforschung u. a. mit Dr. Ulrike Höroldt (Magdeburg, Landesarchivarin), Tobias Kogge (Beigeordneter der Stadt Halle für kulturelle Bildung), Prof. Dr. Heiner Lück (Halle, Prof. für Bürgerliches Recht, Europäische, Deutsche und Sächsische Rechtsgeschichte).

Der Stadtgeschichtstag wird eingerahmt durch das Foyer der hallischen Stadtgeschichte und ein Stadtgeschichtsfest aus Anlass des 10jährigen Bestehens des Vereins.

Samstag, 6. November 2010

10 Uhr im Stadtarchiv Halle

Der Eintritt ist frei."

Quelle: Verein für hallische Stadtgeschichte

Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. September 2010, 20:15 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Instruktiver Überblicksartikel:

http://upload-magazin.de/blog/5089-augmented-reality/

Übrigens hat das Hochschularchiv Aachen betreits 2009 eine Augmented Reality-Technik praktiziert: http://tinyurl.com/3xvroer

http://upload-magazin.de/blog/5089-augmented-reality/

Übrigens hat das Hochschularchiv Aachen betreits 2009 eine Augmented Reality-Technik praktiziert: http://tinyurl.com/3xvroer

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 17:42 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.kriegs-recht.de/koblenzer-landgericht-verbietet-live-berichterstattung-uber-mordprozess-im-internet/

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2010/09/14/aus-diesem-gerichtssaal/

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2010/09/14/aus-diesem-gerichtssaal/

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 17:10 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.arthistoricum.net/fontes-55-munchen-im-herbst-1662-das-tagebuch-des-federico-marchese-pallavicino/

In FONTES 55 präsentiert Susan Tipton den Volltext eines handschriftlichen Tagebuchs des Federico Pallavicino, in dem die Taufe des Kurprinzen Max Emanuel und der bayerische Kurfürstenhof in den Monaten September und Oktober des Jahres 1662 beschrieben werden.

In FONTES 55 präsentiert Susan Tipton den Volltext eines handschriftlichen Tagebuchs des Federico Pallavicino, in dem die Taufe des Kurprinzen Max Emanuel und der bayerische Kurfürstenhof in den Monaten September und Oktober des Jahres 1662 beschrieben werden.

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 16:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://notes.computernotizen.de/2010/09/14/fundiertes-zu-wikileaks/

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=wikileaks

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 16:48 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 16:42 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

1000 Fotos sind nicht viel:

http://blog.wikimedia.org/blog/2010/09/13/dutch-national-archive-joins-wikipedia/

http://blog.wikimedia.org/blog/2010/09/13/dutch-national-archive-joins-wikipedia/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=4500

http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/60562

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/60562

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 16:32 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 16:22 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 15. September 2010, 16:09 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 15. September 2010, 03:59 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Derzeit kann sowohl in der Beständeübersicht (13.9.2010: 5131 Datensätze) als auch in der Verzeichnung der Einzelarchivalien (13.9.2010: 391186 Datensätze) recherchiert werden. Basis ist der Faust iServer.

Link zur Rechercheseite

Link zur Rechercheseite

Wolf Thomas - am Dienstag, 14. September 2010, 21:06 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wie arbeiten Historiker? Dieses Nachschlagewerk nähert sich der Handwerkskunst des Historikers nicht über ihre meisterlichen Ergebnisse in Form von gelehrten Büchern, sondern über den Umweg der alltäglichen Arbeit in den Werkstätten der Zunft.

Europäische und amerikanische Historiker beschreiben ihre Werkzeuge und Arbeitsweisen: von den materiellen Voraussetzungen der Arbeit über die Eigenheiten des wissenschaftlichen Betriebs bis hin zur kritischen Sichtung des Methodenarsenals.

Ein charmantes Kompendium für alle, die sich für das Fach Geschichtswissenschaft interessieren – ebenso für Studierende und Lehrende wie für eine breitere Öffentlichkeit.

Mit Beiträgen von Stefan Berger, Klaus-Michael Bogdal, Enrico Castelli Gattinara, Christiane Coester, Christoph Conrad, Natalie Zemon Davis, Astrid M. Eckert, Josef Ehmer, Michael G. Esch, Jean-Louis Fabiani, Christian Fleck, Etienne Francois, Heide Gerstenberger, Lionel Gossman, Francois Hartog, John L. Harvey, Anselm Haverkamp, Bernhard Jussen, Rudolf Kania, Anne Kwaschik, Marie-Claire Lavabre, Jörn Leonhard, Alf Lüdtke, Massimo Mastrogregori, Hans Medick, Pierre-Michel Menger, Daniel Morat, Bertrand Müller, Michael Pammer, Hans-Jörg Rheinberger, Mechtild Rössler, Karl Heinz Roth, Philipp Sarasin, Reinhard Sieder, Jakob Tanner, Barbara Vinken, Thomas Welskopp, Michael Wildt und Frieder Otto Wolf."

Link zum Vorwort (PDF).

Astrid M. Eckert widmet sich auf 6 Seiten dem Archivar. Eine tour de force durch die Archivgeschichte, an deren Ende unvermeidlich Derrida winkt. Zitat S. 23: " ....Als die Geschichte sich anschickte, Wissenschaft werden zu wollen, umarmte sie das Archiv. ...."

Schnell-Fazit: Für Historiker wenig hilfreich, für Archivare (und für Archivarinnen) verzichtbar!

September 2010, 244 S., kart., 23,80 €

ISBN 978-3-8376-1547-0

transcript Verlag Reihe Histoire

Wolf Thomas - am Dienstag, 14. September 2010, 20:29 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"DÍA 19 DE OCTUBRE

09:30-10:00 Recepción y entrega de material

10:00-10:30 Inauguración del Seminario

10:30-11:30 Conferencia:

João Vieira

Presidente del ICA/SAR

Documentos de arquitectura y sistemas de información: una

herramienta para construcciones comunitarias / Architectural Records

and Information Systems: A Tool for Community Building

11:30-12:00 Pausa-café

12:00-13:00 Conferencia:

Ángel Laso Ballesteros

Director Archivo Histórico Provincial de Valladolid

Documentos para la conservación del patrimonio inmueble y para la

mejora de las condiciones de vida / Documents for the Preservation of

Realty Heritage and the Improvement of Living Conditions

13:00-14:00 Conferencia:

Gilson Paranhos

Presidente del Instituto de Arquitectos de Brasil

Arquitectura, documentos y desarrollo sostenible / Architecture,

Documents and Sustainable Development

14:00-16:00 Pausa-almuerzo

16:00-17:00 Conferencia:

Mariela Álvarez Rodríguez

Subdirectora de Gestión Documental. Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituciones compartidas. Edificación y obras públicas para la mejora

de la vida en una ciudad según sus documentos: el ejemplo de Bogotá

/ Sharing Institutions. Construction and Public Works Documents for

the Improvement of Living Conditions in a City: Bogotá

17:00-18:00 Conferencia:

Antonio Bravo Nieto

Consejería de Obras Públicas. Junta de Andalucía

La ciudad marroquí del siglo XX: ensanche europeo frente a medina

tradicional / The 20th Century Moroccan City: European Expansion vs.

Traditional Madinah

DÍA 20 DE OCTUBRE

9:30-10:00 Entrega de material

10:00-11:00 Conferencia:

Arquitectura, Patrimonio y Archivos: tradición e influencias /

Architecture, Heritage and Archives: Tradition and Influences

11:00-11:30 Pausa-café

11:30-12:30 Conferencia:

Víctor Pérez Escolano

Universidad de Sevilla

Arquitectura, patrimonio y vida cotidiana. Archivos e instituciones

/Architecture, Heritage and Dayly Life. Archives and Institutions

12:30-13:30 Conferencia:

Silvia Oriola Tamayo

Obras públicas y bienes colectivos. La acción de los ingenieros en la

actividad del Estado / Publics Works and Common Assets. The Role of

Engineers within the State

13:30-14:00 Clausura y entrega de diplomas"

Wolf Thomas - am Dienstag, 14. September 2010, 20:21 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen