noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aber die neue Musikurhebervereinigung mit dem albernen Akronym ADAM sieht das ganz anders:

Zur Wahrung einer »zukunftsfähigen, innovativen, identitätsstiftenden, vielfältigen und lebendigen Musikkultur« sei daher auch eine Stärkung des Urheberrechts gerade in Bezug auf digitale Nutzung ihrer Werke notwendig.

http://www.urheberrecht.org/news/3702/

Wie soll diese Stärkung aussehen? Lebenslange Haft für Raubkopierer? Oder gar die Todesstrafe für gewerbliche Produktpiraten? Wenn's um das Eingemachte der deutschen Musikautoren geht, darf es wirklich keine Tabus geben!

Zur Wahrung einer »zukunftsfähigen, innovativen, identitätsstiftenden, vielfältigen und lebendigen Musikkultur« sei daher auch eine Stärkung des Urheberrechts gerade in Bezug auf digitale Nutzung ihrer Werke notwendig.

http://www.urheberrecht.org/news/3702/

Wie soll diese Stärkung aussehen? Lebenslange Haft für Raubkopierer? Oder gar die Todesstrafe für gewerbliche Produktpiraten? Wenn's um das Eingemachte der deutschen Musikautoren geht, darf es wirklich keine Tabus geben!

KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 21:23 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Antje Thumser: Rezension zu: Dicker, Stefan: Landesbewusstsein und Zeitgeschehen. Studien zur bayerischen Chronistik des 15. Jahrhunderts. Köln 2009, in: H-Soz-u-Kult, 26.08.2009, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-3-158

Siehe dazu auch

http://archiv.twoday.net/stories/5869902/

Siehe dazu auch

http://archiv.twoday.net/stories/5869902/

KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 21:11 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 21:02 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliothekarisch.de/blog/2009/08/25/europa-und-google-books/

Lesenswert!

Ich möchte aber folgendes herausgreifen:

Es nützt nichts, gegen Google und Google Books Allianzen zu schließen, wenn man nur meckert und im Gegenzug nicht selbst aktiv wird. Eine Allianz allein gegen das Google Settlement bringt die Sache nicht voran und schadet dem begrüßenswerten Zugang zu nicht mehr gedruckten Büchern.

Und mal so nebenbei – Achtung Ironie!:

90 Prozent aller weltweit archivierten Bücher würden nicht mehr gedruckt und seien daher öffentlich nicht mehr zugänglich

Schöne Zahl, aber zugänglich sind sie wohl nicht allein dadurch, dass sie bei Google findbar sind, oder? Sie sind doch in irgendeiner Bibliothek zu finden, wo sie in gedruckter Form stehen, damit Google sie schließlich digitalisieren kann. Bibliothek heißt, zugänglich gemacht für denjenigen, der ihrer bedarf. Letztendlich wird jedoch nur der Zugang vereinfacht und auch nur dann, wenn die Bücher nicht nur über Google sondern auch über die Bibliotheken auffindbar sind. Im Umkehrschluss, wenn 90% über Google zugänglich sind, kann man Bibliotheken in Archive umwandeln und nur die 10%, die aktuell verfügbar sind, über Bibliotheken noch aktiv zur Nutzung anbieten. Ach, ich vergaß, die 10% werden in Auszügen über Google sichtbar sein und jeder kann sich dann das Kapitel, dass er benötigt bestellen und kaufen (natürlich über Google, den großen Vertriebspartner der Verlage). Ein Hoch auf die Zukunft der Bibliothek als Archiv und den neuen Print-on-Demand-Vertragspartner Google der Verlage.

Zugang vereinfacht oder ermöglicht? Kulturgut muss so einfach wie möglich zugänglich sein. Hier eine kleine Liste von Hinderungsgründen, gerade mal aus dem Handgelenk geschüttelt:

* unfreundliche Bibliothekarinnen wie in der ULB Düsseldorf

* benutzerunfreundliche Öffnungszeiten wie in den meisten öffentlichen Büchereien und vielen wissenschaftlichen Bibliotheken

* Happige Jahresgebühren (WLB Stuttgart, BLB Karlsruhe)

* Kein remote access zu Datenbanken für zahlende Nutzer (Düsseldorf)

* überteuerte Kopierer (Stuttgart, Karlsruhe), überteuerte Scanner (Düsseldorf); kaputte Kopierer (häufig), Schlangen vor dem einzigen Münzkopierer, wenn Einmalbesucher keine Kopierkarte erwerben möchten/können

* Verbot der Nutzung eigener Digitalkameras bei Altbeständen (häufig)

* extrem lange Magazinbestellzeiten (halbe Woche: UB Freiburg)

* kein Freihandbestand außer den Lesesälen wie in der RWTH Aachen

* seltene Bücher, die schlicht und einfach nicht mehr in die Fernleihe gegeben werden

* Bücher die es nur im Ausland und daher gegen eine teure Auslandsfernleihe gibt (von der spärlichen Verbreitung älterer europäischen Literatur in den USA ganz zu schweigen)

* BibliothekarInnen, die sich anstellen bzw. sich weigern, wenn ein freies Projekt sie um 2-3 Gratiskopien bittet (SUB Göttingen u.a.)

usw.

Ich bekenne ganz offen: Die Forschungsbibliothek meiner Wahl ist inzwischen Google Book Search. Weil deutsche wissenschaftliche Bibliotheken heute alles andere als zufriedene Benutzer wollen.

Lesenswert!

Ich möchte aber folgendes herausgreifen:

Es nützt nichts, gegen Google und Google Books Allianzen zu schließen, wenn man nur meckert und im Gegenzug nicht selbst aktiv wird. Eine Allianz allein gegen das Google Settlement bringt die Sache nicht voran und schadet dem begrüßenswerten Zugang zu nicht mehr gedruckten Büchern.

Und mal so nebenbei – Achtung Ironie!:

90 Prozent aller weltweit archivierten Bücher würden nicht mehr gedruckt und seien daher öffentlich nicht mehr zugänglich

Schöne Zahl, aber zugänglich sind sie wohl nicht allein dadurch, dass sie bei Google findbar sind, oder? Sie sind doch in irgendeiner Bibliothek zu finden, wo sie in gedruckter Form stehen, damit Google sie schließlich digitalisieren kann. Bibliothek heißt, zugänglich gemacht für denjenigen, der ihrer bedarf. Letztendlich wird jedoch nur der Zugang vereinfacht und auch nur dann, wenn die Bücher nicht nur über Google sondern auch über die Bibliotheken auffindbar sind. Im Umkehrschluss, wenn 90% über Google zugänglich sind, kann man Bibliotheken in Archive umwandeln und nur die 10%, die aktuell verfügbar sind, über Bibliotheken noch aktiv zur Nutzung anbieten. Ach, ich vergaß, die 10% werden in Auszügen über Google sichtbar sein und jeder kann sich dann das Kapitel, dass er benötigt bestellen und kaufen (natürlich über Google, den großen Vertriebspartner der Verlage). Ein Hoch auf die Zukunft der Bibliothek als Archiv und den neuen Print-on-Demand-Vertragspartner Google der Verlage.

Zugang vereinfacht oder ermöglicht? Kulturgut muss so einfach wie möglich zugänglich sein. Hier eine kleine Liste von Hinderungsgründen, gerade mal aus dem Handgelenk geschüttelt:

* unfreundliche Bibliothekarinnen wie in der ULB Düsseldorf

* benutzerunfreundliche Öffnungszeiten wie in den meisten öffentlichen Büchereien und vielen wissenschaftlichen Bibliotheken

* Happige Jahresgebühren (WLB Stuttgart, BLB Karlsruhe)

* Kein remote access zu Datenbanken für zahlende Nutzer (Düsseldorf)

* überteuerte Kopierer (Stuttgart, Karlsruhe), überteuerte Scanner (Düsseldorf); kaputte Kopierer (häufig), Schlangen vor dem einzigen Münzkopierer, wenn Einmalbesucher keine Kopierkarte erwerben möchten/können

* Verbot der Nutzung eigener Digitalkameras bei Altbeständen (häufig)

* extrem lange Magazinbestellzeiten (halbe Woche: UB Freiburg)

* kein Freihandbestand außer den Lesesälen wie in der RWTH Aachen

* seltene Bücher, die schlicht und einfach nicht mehr in die Fernleihe gegeben werden

* Bücher die es nur im Ausland und daher gegen eine teure Auslandsfernleihe gibt (von der spärlichen Verbreitung älterer europäischen Literatur in den USA ganz zu schweigen)

* BibliothekarInnen, die sich anstellen bzw. sich weigern, wenn ein freies Projekt sie um 2-3 Gratiskopien bittet (SUB Göttingen u.a.)

usw.

Ich bekenne ganz offen: Die Forschungsbibliothek meiner Wahl ist inzwischen Google Book Search. Weil deutsche wissenschaftliche Bibliotheken heute alles andere als zufriedene Benutzer wollen.

KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 20:23 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Wissenschaftler und AutorInnen, die auf eine möglichst große Sichtbarkeit ihrer Werke Wert legen, werden dringend gebeten, der VG Wort als Bezugsberechtigte keine Rechte zu übertragen und als Wahrnehmungsberechtigte fristgerecht zu widersprechen.

Diese Empfehlung gibt das Urheberrechtsbündnis:

http://iuwis.de/blog/erinnerung-aktionsb%C3%BCndnis-empfiehlt-nicht-zustimmung-zur-%C3%A4nderung-des-vg-wort-vertrags

Warum darf die VG Wort die Rechte nicht bekommen?

Dies ist in den folgenden Beiträgen erläutert:

http://archiv.twoday.net/stories/5743335/

http://archiv.twoday.net/stories/5741709/

Wissenschaftler können die Rechte vergriffener Bücher nach § 41 UrhG zurückrufen:

http://archiv.twoday.net/stories/4069056/

Sie sind dann Rechteinhaber im Sinne des Google Books Settlement und können eine weltweite Gratis-Anzeige des gesamten Buchs gegenüber Google erklären bzw. eine CC-Lizenz vereinbaren:

http://archiv.twoday.net/stories/5878756/

Diese Empfehlung gibt das Urheberrechtsbündnis:

http://iuwis.de/blog/erinnerung-aktionsb%C3%BCndnis-empfiehlt-nicht-zustimmung-zur-%C3%A4nderung-des-vg-wort-vertrags

Warum darf die VG Wort die Rechte nicht bekommen?

Dies ist in den folgenden Beiträgen erläutert:

http://archiv.twoday.net/stories/5743335/

http://archiv.twoday.net/stories/5741709/

Wissenschaftler können die Rechte vergriffener Bücher nach § 41 UrhG zurückrufen:

http://archiv.twoday.net/stories/4069056/

Sie sind dann Rechteinhaber im Sinne des Google Books Settlement und können eine weltweite Gratis-Anzeige des gesamten Buchs gegenüber Google erklären bzw. eine CC-Lizenz vereinbaren:

http://archiv.twoday.net/stories/5878756/

KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 19:40 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über

http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/621-guid.html

wurde ich auf PLoS Currents aufmerksam.

http://www.ploscurrents.org/influenza

Das sind aktuelle Beiträge (ohne Peer Review) zum Thema Grippe, die bei Google Knol eingestellt werden.

Die dauerhafte Archivierung erfolgt durch die NCBI in den USA im Rahmen von deren "Rapid Research Notes":

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/rrn/about/index.html

http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/621-guid.html

wurde ich auf PLoS Currents aufmerksam.

http://www.ploscurrents.org/influenza

Das sind aktuelle Beiträge (ohne Peer Review) zum Thema Grippe, die bei Google Knol eingestellt werden.

Die dauerhafte Archivierung erfolgt durch die NCBI in den USA im Rahmen von deren "Rapid Research Notes":

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/rrn/about/index.html

KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 19:31 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.webuser.co.uk/news/288184.html?aff=rss

Dagegen ein falsches Signal: KB Kopenhagen paktiert mit Proquest:

http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/nyheder/Proquest.html

Dagegen ein falsches Signal: KB Kopenhagen paktiert mit Proquest:

http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/nyheder/Proquest.html

KlausGraf - am Dienstag, 25. August 2009, 17:47 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Dass die Löschanträge in der Wikipedia gegen die einzelnen Mitglieder der Comedian Harmonists nicht durchkamen, ist ein schwacher Trost. Dass sie überhaupt gestellt wurden, ist unfassbar peinlich:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Löschkandidaten/24._August_2009#Mitglieder_der_Comedian_Harmonists_.28alle_LAE.29

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Tuxman#Hallo

Zitat des verantwortlichen Benutzers Tuxman:

Ach, ich habe kein Problem damit, den einzelnen Mitgliedern auch außerhalb der WP eine erfolgreiche Karriere als Solokünstler abzusprechen.

Ich zitiere mal aus dem Wikipedia-Artikel über den offenkundigen Looser Frommermann:

"Die drei jüdischen Mitglieder Harry Frommermann, Roman Cycowski und Erich Collin emigrierten nach Wien, von wo aus sie unter dem Namen "Comedy Harmonists" weiterhin erfolgreich Tourneen in aller Welt machten. Ende 1941 wurden sie in New York vom Eintritt der USA in den Krieg überrascht, und das Ensemble fiel auseinander. Frommermanns Versuch, in New York mit einem anderen Ensemble neu anzufangen, scheiterte an Geldmangel. Frommermann wurde von der US-Armee eingezogen und änderte seinen Namen in Frohman. Wegen eines Dienstunfalls musste er nicht an die Front, sondern unterhielt als Entertainer die Verwundeten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er zurück nach Berlin und arbeitete als Übersetzer (unter anderem beim Nürnberger Prozess), später als Nachrichtenoffizier. Nach seiner Entlassung aus der Armee ging er nach Zürich und wurde Immobilienmakler. Ein Versuch, mit Collin ein neues Ensemble aufzubauen, missglückte. Daraufhin ging Frommermann 1949 nach Rom und arbeitete als künstlerischer Beirat beim Radio.

1951 kehrte er in die Schweiz zurück, um dort eine Im- und Exportfirma aufzubauen. Auch dieser Versuch schlug fehl. Danach versuchte er, in der USA beim Fernsehen zu landen, aber er wurde nicht eingestellt. Seine Frau verließ ihn, eine neue Ehe wurde 1956 geschieden. Frommermann versuchte, sich als Packer im Hafen von New York über Wasser zu halten, später stellte er in einer Firma Alarmanlagen her. Er jobbte als Hilfsbuchhalter, Taxifahrer und verkaufte Küchenmöbel. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich fortwährend.

Bereits während seiner Zeit als amerikanischer Soldat hatte Frommermann die Deutsche Erika von Späth kennengelernt und über Jahre mit ihr Briefkontakt gehalten. 1960 beantragte er auf ihren Rat Entschädigung für den Verlust seiner Existenz durch die Rassegesetze des Dritten Reichs. 1962 erhielt er eine lebenslange Rente zugesprochen, kehrte nach Deutschland zurück und zog mit Erika von Späth zusammen. Er war nun ständig krank und starb 1975 mit 69 Jahren in Bremen."

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Löschkandidaten/24._August_2009#Mitglieder_der_Comedian_Harmonists_.28alle_LAE.29

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Tuxman#Hallo

Zitat des verantwortlichen Benutzers Tuxman:

Ach, ich habe kein Problem damit, den einzelnen Mitgliedern auch außerhalb der WP eine erfolgreiche Karriere als Solokünstler abzusprechen.

Ich zitiere mal aus dem Wikipedia-Artikel über den offenkundigen Looser Frommermann:

"Die drei jüdischen Mitglieder Harry Frommermann, Roman Cycowski und Erich Collin emigrierten nach Wien, von wo aus sie unter dem Namen "Comedy Harmonists" weiterhin erfolgreich Tourneen in aller Welt machten. Ende 1941 wurden sie in New York vom Eintritt der USA in den Krieg überrascht, und das Ensemble fiel auseinander. Frommermanns Versuch, in New York mit einem anderen Ensemble neu anzufangen, scheiterte an Geldmangel. Frommermann wurde von der US-Armee eingezogen und änderte seinen Namen in Frohman. Wegen eines Dienstunfalls musste er nicht an die Front, sondern unterhielt als Entertainer die Verwundeten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er zurück nach Berlin und arbeitete als Übersetzer (unter anderem beim Nürnberger Prozess), später als Nachrichtenoffizier. Nach seiner Entlassung aus der Armee ging er nach Zürich und wurde Immobilienmakler. Ein Versuch, mit Collin ein neues Ensemble aufzubauen, missglückte. Daraufhin ging Frommermann 1949 nach Rom und arbeitete als künstlerischer Beirat beim Radio.

1951 kehrte er in die Schweiz zurück, um dort eine Im- und Exportfirma aufzubauen. Auch dieser Versuch schlug fehl. Danach versuchte er, in der USA beim Fernsehen zu landen, aber er wurde nicht eingestellt. Seine Frau verließ ihn, eine neue Ehe wurde 1956 geschieden. Frommermann versuchte, sich als Packer im Hafen von New York über Wasser zu halten, später stellte er in einer Firma Alarmanlagen her. Er jobbte als Hilfsbuchhalter, Taxifahrer und verkaufte Küchenmöbel. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich fortwährend.

Bereits während seiner Zeit als amerikanischer Soldat hatte Frommermann die Deutsche Erika von Späth kennengelernt und über Jahre mit ihr Briefkontakt gehalten. 1960 beantragte er auf ihren Rat Entschädigung für den Verlust seiner Existenz durch die Rassegesetze des Dritten Reichs. 1962 erhielt er eine lebenslange Rente zugesprochen, kehrte nach Deutschland zurück und zog mit Erika von Späth zusammen. Er war nun ständig krank und starb 1975 mit 69 Jahren in Bremen."

Vom 19.-20. November findet in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin die Jahrestagung eAkte statt mit Fachvorträgen zu den verschiedenen Fragestellung im Kontext elektronische Akte, Langzeitspeicherung und Archivierung.

Die Fachvorträge sind organisiert in themenspezifischen Fachforen so u.a.:

Organisiert wird die Tagung durch die INFORA GmbH. Die fachliche Organisation, so Auswahl der Themen und ReferentInnen etc. und die entspr. Qualitätssicherung erfolgt durch einen Fachbeirat mit Experten im Kontext DMS/VBS, Langzeitspeicherung und eAkte sowie der öffentlichen Verwaltung selbst.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für VertreterInnen des öffentlichen Dienstes kostenfrei. Die Vorträge sind fachlich sehr empfehlenswert, zumal eine solch kompakte Darstellung der wichtigsten Themenstellung im Kontext DMS/VBS, Langzeitspeicherung und Archivierung äußerst selten ist.

Nähere Informationen zur Tagung finden sich unter nachstehendem Link:Jahrestagung eAkte

Die Fachvorträge sind organisiert in themenspezifischen Fachforen so u.a.:

- Digitalisierung von Papierunterlagen

- Normung und Standardisierung

- elektronische Signatur/Rechts- und Beweissicherheit elektronischer Akten

- Collaboration/Web 2.0 und elektronische Akten

- Langzeitspeicherung

- elektronische Archivierung

- Hr. Dr. Keitel/Landesarchiv Baden-Württemberg

- Fr. Dr. Jandt, PROVET-Projekt der Uni Kassel (Beweissicherheit digitaler Unterlagen)

- Fr. Dobratz/NESTOR

- Fr. Dr. Gutzmann/VW

Organisiert wird die Tagung durch die INFORA GmbH. Die fachliche Organisation, so Auswahl der Themen und ReferentInnen etc. und die entspr. Qualitätssicherung erfolgt durch einen Fachbeirat mit Experten im Kontext DMS/VBS, Langzeitspeicherung und eAkte sowie der öffentlichen Verwaltung selbst.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für VertreterInnen des öffentlichen Dienstes kostenfrei. Die Vorträge sind fachlich sehr empfehlenswert, zumal eine solch kompakte Darstellung der wichtigsten Themenstellung im Kontext DMS/VBS, Langzeitspeicherung und Archivierung äußerst selten ist.

Nähere Informationen zur Tagung finden sich unter nachstehendem Link:Jahrestagung eAkte

schwalm.potsdam - am Dienstag, 25. August 2009, 09:12 - Rubrik: Records Management

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://alteskrokodil.blogspot.com/

Harte Worte von Peter Muzler, aber wenn es um ein so heikles Thema geht, wäre mehr Sensibilität erforderlich gewesen!

Harte Worte von Peter Muzler, aber wenn es um ein so heikles Thema geht, wäre mehr Sensibilität erforderlich gewesen!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.adk.de/de/aktuell/forum_dokumentationen/forum_Appell_Google_21.8.09.html

Muss man solchen Schwachsinn noch kommentieren?

"Die Akademie der Künste appelliert an den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung, an die Europäische Kommission, an den Rechtsausschuss und den Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments, das geistige Eigentum europäischer Autoren durch politische und rechtliche Maßnahmen nachhaltig zu schützen. Sollte dies vernachlässigt werden, droht die Gefahr wachsender rechtsfreier Zonen im digitalen Zeitalter und damit die Schwächung des Urheberrechts, der Grundlage der Entwicklung der Informations- und Mediengesellschaft."

Nein, das Urheberrecht ist nicht die Grundlage der Entwicklung der Mediengesellschaft. Johannes Gutenberg hat seine Erfindung gemacht, ohne dass es ein Urheberrecht gab, und die großartigsten Werke sind weltweit ohne Urheberrechtsgesetze entstanden.

Muss man solchen Schwachsinn noch kommentieren?

"Die Akademie der Künste appelliert an den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung, an die Europäische Kommission, an den Rechtsausschuss und den Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments, das geistige Eigentum europäischer Autoren durch politische und rechtliche Maßnahmen nachhaltig zu schützen. Sollte dies vernachlässigt werden, droht die Gefahr wachsender rechtsfreier Zonen im digitalen Zeitalter und damit die Schwächung des Urheberrechts, der Grundlage der Entwicklung der Informations- und Mediengesellschaft."

Nein, das Urheberrecht ist nicht die Grundlage der Entwicklung der Mediengesellschaft. Johannes Gutenberg hat seine Erfindung gemacht, ohne dass es ein Urheberrecht gab, und die großartigsten Werke sind weltweit ohne Urheberrechtsgesetze entstanden.

KlausGraf - am Montag, 24. August 2009, 21:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2009/08/when-is-it-in-the-public-domain.html (Peter Hirtle)

Quote:

We often want legal certainty when we think about digitization projects. What we should be asking instead is whether what we want to do useful, and how likely it is that anyone would object.

Quote:

We often want legal certainty when we think about digitization projects. What we should be asking instead is whether what we want to do useful, and how likely it is that anyone would object.

KlausGraf - am Montag, 24. August 2009, 14:47 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.jacomet.ch/?p=3474

Ganz meine Meinung! Zu Streetview siehe:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Wer auch immer eine vollständige Abbildung der vom öffentlichen Straßenraum sichtbaren Erdoberfläche realisieren möchte, sollte das Recht dazu haben. Es kann nicht sein, dass Hauseigentümern das Recht zugestanden wird, ihr Haus aus dem virtuellen Straßenbild entfernen zu lassen. Das ist Geodaten-Zensur, nichts anderes.

Siehe auch:

http://www.heise.de/newsticker/Schweizer-Datenschuetzer-fordert-Stopp-von-Google-Street-View--/meldung/144146

Ganz meine Meinung! Zu Streetview siehe:

http://archiv.twoday.net/search?q=streetview

Wer auch immer eine vollständige Abbildung der vom öffentlichen Straßenraum sichtbaren Erdoberfläche realisieren möchte, sollte das Recht dazu haben. Es kann nicht sein, dass Hauseigentümern das Recht zugestanden wird, ihr Haus aus dem virtuellen Straßenbild entfernen zu lassen. Das ist Geodaten-Zensur, nichts anderes.

Siehe auch:

http://www.heise.de/newsticker/Schweizer-Datenschuetzer-fordert-Stopp-von-Google-Street-View--/meldung/144146

KlausGraf - am Montag, 24. August 2009, 14:18 - Rubrik: Archivrecht

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30977/1.html

Gaby Weber recherchiert zum Thema: Haben mit Billigung des BND ausgerechnet Nazi-Techniker Israel nuklear aufgerüstet? Da sich der BND weigert, die Akten einsehen zu lassen, verklagt sie ihn vor dem Bundesverwaltungsgericht (§ 50 VwGO sieht das bei BND-Sachen vor).

Zum Thema Bundesarchivgesetz:

So machte der BND im Bezug auf Eichmann geltend, es handele sich um sogenanntes "Archivgut", für das eine 60 Jahres-Frist bestehe (§ 5 Abs. 3 BArchG). Dies sei der Fall, da die angeforderten Akten gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 BArchG der Geheimhaltung unterliegen. Doch nicht einmal die Akten, die älter als 60 Jahre sind möchte Pullach herausrücken. Diese seien in einer "Aufbewahrungseinheit" zusammengeheftet, sodass für den Fristbeginn auf die jüngsten Aktenteile abzustellen sei, die im Jahre 1956 lägen. - Anders ausgedrückt könnte man also eine Akte bis zum St. Nimmerleinstag weiterführen und auf ewig der Einsicht entziehen.

Widerspruchsbescheid:

http://www.gabyweber.com/dwnld/prozesse/bnd_9_08.pdf

Gaby Weber recherchiert zum Thema: Haben mit Billigung des BND ausgerechnet Nazi-Techniker Israel nuklear aufgerüstet? Da sich der BND weigert, die Akten einsehen zu lassen, verklagt sie ihn vor dem Bundesverwaltungsgericht (§ 50 VwGO sieht das bei BND-Sachen vor).

Zum Thema Bundesarchivgesetz:

So machte der BND im Bezug auf Eichmann geltend, es handele sich um sogenanntes "Archivgut", für das eine 60 Jahres-Frist bestehe (§ 5 Abs. 3 BArchG). Dies sei der Fall, da die angeforderten Akten gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 BArchG der Geheimhaltung unterliegen. Doch nicht einmal die Akten, die älter als 60 Jahre sind möchte Pullach herausrücken. Diese seien in einer "Aufbewahrungseinheit" zusammengeheftet, sodass für den Fristbeginn auf die jüngsten Aktenteile abzustellen sei, die im Jahre 1956 lägen. - Anders ausgedrückt könnte man also eine Akte bis zum St. Nimmerleinstag weiterführen und auf ewig der Einsicht entziehen.

Widerspruchsbescheid:

http://www.gabyweber.com/dwnld/prozesse/bnd_9_08.pdf

KlausGraf - am Montag, 24. August 2009, 13:56 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archivalia mag ja ganz ordentliche Zugriffszahlen für ein Nischenblog haben, aber gut vernetzt ist es mit deutschsprachigen Geschichtsblogs nicht. Was sicher auch daran liegt, dass wir keine Blogroll haben.

Beispiele:

http://geschichtsunterricht.wordpress.com/

Blogroll ja, Archivalia drin: nein

http://geschichtsweb.blogspot.com/

dito

http://www.geschichtspassage.de/wordpress/index.php

dito

http://www.geschichte-und-neue-medien.de/

keine Blogroll

In meinem Feedreader sind:

http://adresscomptoir.twoday.net/

http://arcana.twoday.net/

http://digireg.twoday.net/

http://www.fotostoria.de/

http://geschichtsweberei.blogspot.com/

Archivalia jeweils in Blogroll

http://weblog.histnet.ch/

Als Blogroll wird verkauft:

http://www.hist.net/forschung-praxis/geschichtsblogs/

Archivalia war Geschichtsblog im Januar 2007, aber das sieht man obiger Liste nicht an:

http://weblog.histnet.ch/archives/267

http://geschichtspuls.de/

keine Blogroll

Beispiele:

http://geschichtsunterricht.wordpress.com/

Blogroll ja, Archivalia drin: nein

http://geschichtsweb.blogspot.com/

dito

http://www.geschichtspassage.de/wordpress/index.php

dito

http://www.geschichte-und-neue-medien.de/

keine Blogroll

In meinem Feedreader sind:

http://adresscomptoir.twoday.net/

http://arcana.twoday.net/

http://digireg.twoday.net/

http://www.fotostoria.de/

http://geschichtsweberei.blogspot.com/

Archivalia jeweils in Blogroll

http://weblog.histnet.ch/

Als Blogroll wird verkauft:

http://www.hist.net/forschung-praxis/geschichtsblogs/

Archivalia war Geschichtsblog im Januar 2007, aber das sieht man obiger Liste nicht an:

http://weblog.histnet.ch/archives/267

http://geschichtspuls.de/

keine Blogroll

KlausGraf - am Sonntag, 23. August 2009, 21:12 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://weblog.histnet.ch/ ist nun auch auf Twitter zu finden http://twitter.com/histnet

Mal sehen, wann die hochgeschätzten Kollegen merken, dass man auf Twitter auch anderen folgt.

Mal sehen, wann die hochgeschätzten Kollegen merken, dass man auf Twitter auch anderen folgt.

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Aufruhr/aktuell/ Mit Video.

http://geschichtspuls.de/art1348-das-ruhrgebiet-land-der-burgen-und-schloesser

http://geschichtspuls.de/art1348-das-ruhrgebiet-land-der-burgen-und-schloesser

KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 22:02 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

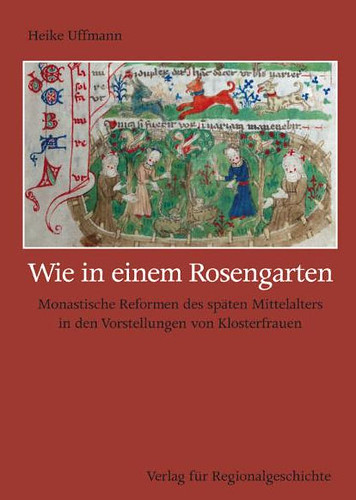

Heike Uffmann, Wie in einem Rosengarten. Monastische Reformen des späten Mittelalters in den Vorstellungen von Klosterfrauen (Religion in der Geschichte 14). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2008. 392 S., 29 Euro. Inhaltsverzeichnis (PDF)

Über zehn Jahre hat die Verfasserin der Bielefelder historischen Dissertation (bei Heinrich Rüthing) an ihrer Arbeit gesessen, in der sie die chronistischen Aufzeichnungen aus Frauenklöstern des deutschsprachigen Raumes 1470-1525, also aus der Zeit der Klosterreformen, würdigt. Sie hat ein gut lesbares und wichtiges Buch vorgelegt, das die Beachtung aller an spätmittelalterlicher Historiographie Interessierten verdient.

Constance Proksch hatte in ihrer aus der Sprandel-Schule hervorgegangenen, nicht sonderlich befriedigenden Studie über die Geschichtsschreibung der Klosterreform 1994 (siehe meine Rezension 1997, in der ich ohne Namensnennung bereits auf Uffmanns Dissertationsvorhaben verwies) die Sicht der Nonnen ignoriert. 2002 erschien dann von Charlotte Woodford ein Buch über die frühneuzeitliche Historiographie deutscher Klosterfrauen (Vorschau Google Books). Offenbar nicht mehr verwertet werden konnte von Uffmann die 2004 publizierte Monographie von Anne Winston-Allen: Convent Chronicles.

Women Writing About Women and Reform in the Late Middle Ages (Vorschau Google Books).

Bevor sich Uffmann an die Textinterpretation macht, behandelt sie in vier Kapiteln wichtige Rahmenbedingungen. Der Überblick über die spätmittelalterlichen Klosterreformen (S. 40-61) ist nicht zuletzt durch die kleine Fallstudie über die Bursfelder Benediktinerinnen wertvoll. Anschließend zeigt sie, wie zwei männliche Wortführer der Klosterreform, der Windesheimer Augustinerchorherr Johannes Busch (ca. 1400-1480) und der oberservante Dominikaner Johannes Meyer (1422-1485) reformierte Frauenklöster sahen (S. 62-76).

Einen beachtlichen und quellennahen Beitrag zum Bildungsstand in den Frauenklöstern leistet das Kapitel "Die Ausbildung der Chronistinnen in der Klosterschule" (S. 77-98).

Nach einem Abschnitt zur klösterlichen Historiographie (S. 99-122) interpretiert Uffmann im langen Hauptkapitel (S. 123-253) die schwerpunktmäßig behandelten Aufzeichnungen. Es sind dies Berichte, die "im heutigen Niedersachsen in den Benediktinerinnenklöstern Ebstorf und Lüne, in dem Wienhausener Zisterzienserinnenkloster und in dem Konvent der Augustinerchorfrauen in Heiningen entstanden. Am Mittelrhein schrieben die Franziskanerterziarinnen in Besselich. Im Süd-Westen des deutschsprachigen Raumes brachten Nonnen in den beiden Dominikanerinnenklöstern Kirchheim unter Teck und St. Katharina in St. Gallen ihre Konventsgeschichten zu Papier" (S. 123).

Besonders aufschlussreich sind die Interpretationen zu den bisher ungedruckten und/oder kaum bekannten Quellen. Da ist das von Uffmann erstmals umfangreich behandelte grandiose Konventbuch des Klosters Besselich bei Koblenz, das in der Außenstelle Rommersdorf des Landeshauptarchivs Koblenz verwahrt wird (Depositum Barton genannt Stedman), eine außerordentlich faszinierende Quelle, wie ich aus eigener Anschauung weiß. Die umfangreiche Schrift der Magdalena Kremer zur Reform des Dominikanerinnenklosters Kirchheim unter Teck liegt nur in einem unzulänglichen alten Druck von Sattler 1777 vor. 2009 wurden die Chronik und das sogenannte Schwesternbuch des Katharinenklosters St. Gallen aus dem Klosterarchiv von St. Katharina in Wil online zugänglich gemacht, was eine Überprüfung der Ausführungen von Uffmann erlaubt:

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/kaw/signature/50/0

Es wäre zu wünschen, dass auch die anderen Nonnenchroniken digitalisiert und ins Internet gestellt würden.

Für die Alltagsgeschichte der Frauenklöster fällt viel Material ab, denn man wird von Uffmann ausführlich über Liturgiefragen und die Durchsetzung der Klausur sowie deren Implikationen für die Kommunikation mit Laien unterrichtet.

Als bemerkenswertes Detail möchte ich die Befunde zu den Buchvernichtungen im Verlauf der Reformen, die vor allem vorreformatorische Liturgica betrafen (S. 103f., 198), hervorheben.

Um zu zeigen, wie sich eine Chronistin in der Reformationszeit mit der Klosterreform auseinandersetzt, schließt Uffmann ein Kapitel über die zwischen 1533 und 1560 entstandenen Chroniken der Anna Roede, Benediktinerin im westfälischen Herzebrock, an (S. 254-284).

Überzeugend stellt Uffmann heraus, dass es nicht angeht, wie Proksch von "der" Reformchronistik als "antithetisch strukturierter" Gattung zu sprechen (S. 287): "Viel entschiedener als das bisher geschehen ist, muss der geschlechtsspezifischen Differenzierung in der künftigen Klosterreformforschung Rechnung getragen werden" (S. 313). Die Nonnen neigten sehr viel weniger zur "Schwarzweißmalerei" als die Mönche.

Den sehr knappen Ausblick auf die Reformationszeit (S. 320-322) ergänzt die heuristisch bedeutsame quellenkundliche Zusammenstellung des Anhangs (S. 325-343), die nicht nur die von Uffmann ermittelten Quellen der Klosterreformzeit 1400-1525 mit Angaben zu Überlieferung, Edition, Inhalt usw. kurz charakterisiert, sondern auch eine Fortführung bis 1555 enthält.

Unverzichtbar ist bei einer so materialreichen und gehaltvollen Arbeit ein Register. Es fehlt leider. Von kleineren Nachlässigkeiten ist kein Aufhebens zu machen.

Graf, Klaus. Chronistik in Frauenklöstern. Archivalia. 2009-08-23. URL:https://archiv.twoday.net/stories/5892949/. Accessed: 2009-08-23. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5jFHExCEd)

Über zehn Jahre hat die Verfasserin der Bielefelder historischen Dissertation (bei Heinrich Rüthing) an ihrer Arbeit gesessen, in der sie die chronistischen Aufzeichnungen aus Frauenklöstern des deutschsprachigen Raumes 1470-1525, also aus der Zeit der Klosterreformen, würdigt. Sie hat ein gut lesbares und wichtiges Buch vorgelegt, das die Beachtung aller an spätmittelalterlicher Historiographie Interessierten verdient.

Constance Proksch hatte in ihrer aus der Sprandel-Schule hervorgegangenen, nicht sonderlich befriedigenden Studie über die Geschichtsschreibung der Klosterreform 1994 (siehe meine Rezension 1997, in der ich ohne Namensnennung bereits auf Uffmanns Dissertationsvorhaben verwies) die Sicht der Nonnen ignoriert. 2002 erschien dann von Charlotte Woodford ein Buch über die frühneuzeitliche Historiographie deutscher Klosterfrauen (Vorschau Google Books). Offenbar nicht mehr verwertet werden konnte von Uffmann die 2004 publizierte Monographie von Anne Winston-Allen: Convent Chronicles.

Women Writing About Women and Reform in the Late Middle Ages (Vorschau Google Books).

Bevor sich Uffmann an die Textinterpretation macht, behandelt sie in vier Kapiteln wichtige Rahmenbedingungen. Der Überblick über die spätmittelalterlichen Klosterreformen (S. 40-61) ist nicht zuletzt durch die kleine Fallstudie über die Bursfelder Benediktinerinnen wertvoll. Anschließend zeigt sie, wie zwei männliche Wortführer der Klosterreform, der Windesheimer Augustinerchorherr Johannes Busch (ca. 1400-1480) und der oberservante Dominikaner Johannes Meyer (1422-1485) reformierte Frauenklöster sahen (S. 62-76).

Einen beachtlichen und quellennahen Beitrag zum Bildungsstand in den Frauenklöstern leistet das Kapitel "Die Ausbildung der Chronistinnen in der Klosterschule" (S. 77-98).

Nach einem Abschnitt zur klösterlichen Historiographie (S. 99-122) interpretiert Uffmann im langen Hauptkapitel (S. 123-253) die schwerpunktmäßig behandelten Aufzeichnungen. Es sind dies Berichte, die "im heutigen Niedersachsen in den Benediktinerinnenklöstern Ebstorf und Lüne, in dem Wienhausener Zisterzienserinnenkloster und in dem Konvent der Augustinerchorfrauen in Heiningen entstanden. Am Mittelrhein schrieben die Franziskanerterziarinnen in Besselich. Im Süd-Westen des deutschsprachigen Raumes brachten Nonnen in den beiden Dominikanerinnenklöstern Kirchheim unter Teck und St. Katharina in St. Gallen ihre Konventsgeschichten zu Papier" (S. 123).

Besonders aufschlussreich sind die Interpretationen zu den bisher ungedruckten und/oder kaum bekannten Quellen. Da ist das von Uffmann erstmals umfangreich behandelte grandiose Konventbuch des Klosters Besselich bei Koblenz, das in der Außenstelle Rommersdorf des Landeshauptarchivs Koblenz verwahrt wird (Depositum Barton genannt Stedman), eine außerordentlich faszinierende Quelle, wie ich aus eigener Anschauung weiß. Die umfangreiche Schrift der Magdalena Kremer zur Reform des Dominikanerinnenklosters Kirchheim unter Teck liegt nur in einem unzulänglichen alten Druck von Sattler 1777 vor. 2009 wurden die Chronik und das sogenannte Schwesternbuch des Katharinenklosters St. Gallen aus dem Klosterarchiv von St. Katharina in Wil online zugänglich gemacht, was eine Überprüfung der Ausführungen von Uffmann erlaubt:

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/kaw/signature/50/0

Es wäre zu wünschen, dass auch die anderen Nonnenchroniken digitalisiert und ins Internet gestellt würden.

Für die Alltagsgeschichte der Frauenklöster fällt viel Material ab, denn man wird von Uffmann ausführlich über Liturgiefragen und die Durchsetzung der Klausur sowie deren Implikationen für die Kommunikation mit Laien unterrichtet.

Als bemerkenswertes Detail möchte ich die Befunde zu den Buchvernichtungen im Verlauf der Reformen, die vor allem vorreformatorische Liturgica betrafen (S. 103f., 198), hervorheben.

Um zu zeigen, wie sich eine Chronistin in der Reformationszeit mit der Klosterreform auseinandersetzt, schließt Uffmann ein Kapitel über die zwischen 1533 und 1560 entstandenen Chroniken der Anna Roede, Benediktinerin im westfälischen Herzebrock, an (S. 254-284).

Überzeugend stellt Uffmann heraus, dass es nicht angeht, wie Proksch von "der" Reformchronistik als "antithetisch strukturierter" Gattung zu sprechen (S. 287): "Viel entschiedener als das bisher geschehen ist, muss der geschlechtsspezifischen Differenzierung in der künftigen Klosterreformforschung Rechnung getragen werden" (S. 313). Die Nonnen neigten sehr viel weniger zur "Schwarzweißmalerei" als die Mönche.

Den sehr knappen Ausblick auf die Reformationszeit (S. 320-322) ergänzt die heuristisch bedeutsame quellenkundliche Zusammenstellung des Anhangs (S. 325-343), die nicht nur die von Uffmann ermittelten Quellen der Klosterreformzeit 1400-1525 mit Angaben zu Überlieferung, Edition, Inhalt usw. kurz charakterisiert, sondern auch eine Fortführung bis 1555 enthält.

Unverzichtbar ist bei einer so materialreichen und gehaltvollen Arbeit ein Register. Es fehlt leider. Von kleineren Nachlässigkeiten ist kein Aufhebens zu machen.

Graf, Klaus. Chronistik in Frauenklöstern. Archivalia. 2009-08-23. URL:https://archiv.twoday.net/stories/5892949/. Accessed: 2009-08-23. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5jFHExCEd)

KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 15:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.millenniata.com/about/index.html

Millenniata is the sole provider of a permanent, backwards-compatible archiving solution for the digital age. Located in Springville, Utah, Millenniata is poised to become the world's leader in digital data preservation. Millenniata is the result of pioneering inventions from Brigham Young University.

Professors at BYU developed the technology now known as the M-ARC™ Disc. Data and images written to the M-ARC™ Disc using the M-Writer™ Drive can be preserved, making them virtually permanent by modern standards.

The products developed by Millenniata, Inc. will satisfy the archiving needs of government institutions, businesses and consumers.

The M-ARC™ Disc builds on the foundation of existing optical data storage technology such as CD, DVD, HD-DVD, and Blu-ray, while going beyond to provide a digital data storage solution that will preserve data for generations.

The M-ARC™ Disc looks like the familiar CD-ROM or DVD and can be read by current disc drives.

Millenniata is the sole provider of a permanent, backwards-compatible archiving solution for the digital age. Located in Springville, Utah, Millenniata is poised to become the world's leader in digital data preservation. Millenniata is the result of pioneering inventions from Brigham Young University.

Professors at BYU developed the technology now known as the M-ARC™ Disc. Data and images written to the M-ARC™ Disc using the M-Writer™ Drive can be preserved, making them virtually permanent by modern standards.

The products developed by Millenniata, Inc. will satisfy the archiving needs of government institutions, businesses and consumers.

The M-ARC™ Disc builds on the foundation of existing optical data storage technology such as CD, DVD, HD-DVD, and Blu-ray, while going beyond to provide a digital data storage solution that will preserve data for generations.

The M-ARC™ Disc looks like the familiar CD-ROM or DVD and can be read by current disc drives.

KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 15:01 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.hst.mdh.se/digitbooks/

Die drei Digitalisate werden in Touch & Turn präsentiert, einem Viewer, der durch seine extreme Langsamkeit abturnt. Man wartet endlos, bis das Buch in Flash geladen geladen ist, und nicht jedem ist es gegeben, sofort die Vergrößerungsmöglichkeit (Förstoring) der Scans zu entdecken.

Der Boccaccio ist eine deutschsprachige Inkunabel (Augsburg: Sorg 1490). Angeboten wird auf Deutsch auch eine Lutherbibel (Wittenberg 1524, illuminiert).

Update:

Zu technischen Problemen siehe auch den Kommentar. Weitere Bilder und Hinweise zur Lutherbibel

http://bibliodyssey.blogspot.com/2009/09/september-testament.html

KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 03:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97154&Type=DocVar&DocVarID=23149&DocID=285050

(Digitalisat)

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97154

(E-Text)

Zugänglich im Rahmen der Digitalen Bibliothek des slowakischen Nationalrates

http://www.nrsr.sk/nrdk/dk.aspx?Lang=de

Update:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=2358

Wie ich an die obigen Links kam, konnte ich beim zweiten Versuch leider nicht mehr reproduzieren!

Wenn man die MasterID nach rückwärts verfolgt, erhält man z.B.

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97144

mit PDF

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97144&Type=DocVar&DocVarID=23139&DocID=285791

Auch

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97143

funktioniert.

Unter den Fraktur-PDFs liegt der E-Text!

(Digitalisat)

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97154

(E-Text)

Zugänglich im Rahmen der Digitalen Bibliothek des slowakischen Nationalrates

http://www.nrsr.sk/nrdk/dk.aspx?Lang=de

Update:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=2358

Wie ich an die obigen Links kam, konnte ich beim zweiten Versuch leider nicht mehr reproduzieren!

Wenn man die MasterID nach rückwärts verfolgt, erhält man z.B.

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97144

mit PDF

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97144&Type=DocVar&DocVarID=23139&DocID=285791

Auch

http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=97143

funktioniert.

Unter den Fraktur-PDFs liegt der E-Text!

KlausGraf - am Samstag, 22. August 2009, 00:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.libraryjournal.com/article/CA6678948.html

They wrote:

We have three main concerns about the proposed settlement agreement. First, to maximize access to knowledge, prices should be reasonable. Unfortunately, the proposed settlement agreement contains inadequate checks and balances to prevent price gouging and unduly restrictive terms for purchasers of books and institutional subscribers.

Second, the agreement does not contemplate or make provision for open access choices that have in recent years become common among academic authorial communities, especially with regard to out of print books. The settlement agreement only contemplates that authors would monetize their books and related metadata through the Book Rights Registry (BRR). This is especially worrisome as to the millions of out of print, and likely orphan, books.

Third, the agreement contemplates some monitoring of user queries and uses of books in the Book Search corpus that negatively impinge on significant privacy interests of authors and readers and undermine fundamental academic freedom principles.”

They wrote:

We have three main concerns about the proposed settlement agreement. First, to maximize access to knowledge, prices should be reasonable. Unfortunately, the proposed settlement agreement contains inadequate checks and balances to prevent price gouging and unduly restrictive terms for purchasers of books and institutional subscribers.

Second, the agreement does not contemplate or make provision for open access choices that have in recent years become common among academic authorial communities, especially with regard to out of print books. The settlement agreement only contemplates that authors would monetize their books and related metadata through the Book Rights Registry (BRR). This is especially worrisome as to the millions of out of print, and likely orphan, books.

Third, the agreement contemplates some monitoring of user queries and uses of books in the Book Search corpus that negatively impinge on significant privacy interests of authors and readers and undermine fundamental academic freedom principles.”

KlausGraf - am Freitag, 21. August 2009, 23:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.gda.bayern.de/findmittel/pdf/hsta_rkg_009_2009.pdf

Ein einziger Band der gedruckten Inventare ist somit online. Sonst steht eine moderne Verzeichnung in größerem Umfang meines Wissens nur in der Archivdatenbank des Landes Rheinland-Pfalz für Speyer online zur Verfügung, was in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Erschließung ziemlich armselig ist.

Ein einziger Band der gedruckten Inventare ist somit online. Sonst steht eine moderne Verzeichnung in größerem Umfang meines Wissens nur in der Archivdatenbank des Landes Rheinland-Pfalz für Speyer online zur Verfügung, was in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Erschließung ziemlich armselig ist.

KlausGraf - am Freitag, 21. August 2009, 21:57 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 21. August 2009, 17:56 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 20. August 2009, 18:20 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Rathaus enthält Öffentlichkeit 2000 Fotos vor

Werdauer wollte Kommune beim Digitalisieren der Bilder gratis helfen und erhielt Abfuhr -Aufnahmen fristen im Archiv ein Schattendasein

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/ZWICKAU/WERDAU/1562999.html

KOMMENTAR:

Archivwürdiges Sammlungsgut, das keinen datenschutzrechtlichen Beschränkungen unterliegt, darf selbstverständlich zu Digitalisierungszwecken befristet außer Haus gegeben werden, wenn die Sicherheit der Archivalien zur geeignete Maßnahmen gewährleistet wird. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, spricht nichts dagegen, ein kostenloses ehrenamtliches Angebot anzunehmen. Es ist zumindest unklug von einem Archiv, ein diesbezügliches Bürgerangebot abzuweisen.

Werdauer wollte Kommune beim Digitalisieren der Bilder gratis helfen und erhielt Abfuhr -Aufnahmen fristen im Archiv ein Schattendasein

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/ZWICKAU/WERDAU/1562999.html

KOMMENTAR:

Archivwürdiges Sammlungsgut, das keinen datenschutzrechtlichen Beschränkungen unterliegt, darf selbstverständlich zu Digitalisierungszwecken befristet außer Haus gegeben werden, wenn die Sicherheit der Archivalien zur geeignete Maßnahmen gewährleistet wird. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, spricht nichts dagegen, ein kostenloses ehrenamtliches Angebot anzunehmen. Es ist zumindest unklug von einem Archiv, ein diesbezügliches Bürgerangebot abzuweisen.

KlausGraf - am Donnerstag, 20. August 2009, 18:13 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.gruene-fraktion-bayern.de/cms/kultur_und_medien/dok/296/296806.archive_und_bibliotheken_bayern_verliert.pdf

bzw.

http://www.gruene-fraktion-bayern.de/cms/presse/dok/296/296623.bayerns_erbe_in_gefahr.html

bzw.

http://www.gruene-fraktion-bayern.de/cms/presse/dok/296/296623.bayerns_erbe_in_gefahr.html

KlausGraf - am Donnerstag, 20. August 2009, 18:04 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 20. August 2009, 17:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Bislang wäre das Google-Partnerprogramm auch auf Anklang sowohl bei Verlagen als auch Autoren gestoßen, berichtet Jessica Sänger von der Rechtsabteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Allerdings werden die Werke im Rahmen des Google-Bibliothekenprogramms auch Bibliotheken und Universitäten zur Verfügung gestellt, ohne sich vorher die Erlaubnis bei den Rechteinhabern eines Werks eingeholt zu haben, kritisiert der Börsenverein. Bibliotheken, die an diesem Programm teilnehmen, zum Beispiel die Universitätsbibliothek von Harvard oder die Bayerische Staatsbibliothek, ermöglichen Google nämlich vollständigen Zugriff auf Millionen von Titeln.

http://derstandard.at/fs//1250003829563/Google-Books-Einigung-mit-Verlagen-rueckt-in-weite-Ferne

Es ist allgemein bekannt, dass die Bayerische Staatsbibliothek Google NUR den Zugriff auf Literatur eröffnet, deren Schutzfrist abgelaufen ist.

Und man braucht nur die Harvard-FAQ aufzuschlagen um festzustellen, dass auch die zweite genannte Bibliothek, Harvard, Google nur den Zugriff auf Public-Domain-Werke ermöglicht:

http://hul.harvard.edu/hgproject/faq.html

Update:

In INETBIB hat Ulmer die Schuld auf den Standard geschoben:

http://shorttext.com/pvo07860y

http://derstandard.at/fs//1250003829563/Google-Books-Einigung-mit-Verlagen-rueckt-in-weite-Ferne

Es ist allgemein bekannt, dass die Bayerische Staatsbibliothek Google NUR den Zugriff auf Literatur eröffnet, deren Schutzfrist abgelaufen ist.

Und man braucht nur die Harvard-FAQ aufzuschlagen um festzustellen, dass auch die zweite genannte Bibliothek, Harvard, Google nur den Zugriff auf Public-Domain-Werke ermöglicht:

http://hul.harvard.edu/hgproject/faq.html

Update:

In INETBIB hat Ulmer die Schuld auf den Standard geschoben:

http://shorttext.com/pvo07860y

KlausGraf - am Donnerstag, 20. August 2009, 17:21 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Am Rande betrifft eine Entscheidung des Bundesverfassungsgericht auch das Archivwesen:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090701_2bve000506.html

Die Frage 18 betreffend die Einsicht in historische Unterlagen deutscher Dienste beantwortete die Bundesregierung wie folgt:

65

Für den Umgang mit den historischen Unterlagen der Nachrichtendienste des Bundes gelten die Vorgaben des Bundesarchivgesetzes (BArchG).

66

Soweit der Bundesregierung bekannt, legt die Central Intelligence

Agency (CIA) lediglich Teile von Vorgängen offen und nimmt unter anderem Schwärzungen vor. Dies ist nach dem BArchG nicht möglich.

Wer bezweifelt außer mir noch, dass der letzte Satz zutreffend ist?

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090701_2bve000506.html

Die Frage 18 betreffend die Einsicht in historische Unterlagen deutscher Dienste beantwortete die Bundesregierung wie folgt:

65

Für den Umgang mit den historischen Unterlagen der Nachrichtendienste des Bundes gelten die Vorgaben des Bundesarchivgesetzes (BArchG).

66

Soweit der Bundesregierung bekannt, legt die Central Intelligence

Agency (CIA) lediglich Teile von Vorgängen offen und nimmt unter anderem Schwärzungen vor. Dies ist nach dem BArchG nicht möglich.

Wer bezweifelt außer mir noch, dass der letzte Satz zutreffend ist?

KlausGraf - am Donnerstag, 20. August 2009, 16:15 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.panjabdigilib.org/

Das indische Projekt digitalisiert Kulturgut (Manuskripte, Bücher, Zeitungen usw.) zur Provinz Punjab und den Sikhs. Es sind auch englischsprachige Inhalte vertreten, nur werden diese derzeit Stichproben zufolge nicht angezeigt.

Das indische Projekt digitalisiert Kulturgut (Manuskripte, Bücher, Zeitungen usw.) zur Provinz Punjab und den Sikhs. Es sind auch englischsprachige Inhalte vertreten, nur werden diese derzeit Stichproben zufolge nicht angezeigt.

KlausGraf - am Donnerstag, 20. August 2009, 13:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.readers-edition.de/2009/08/17/piraten-an-die-macht/

Auf StudiVZ wurde die Sonntagsfrage gestellt:

Folgendes Ergebnis brachte die Frage “Wen würdest Du wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?”, an der sich insgesamt 71.047 Mitglieder beteiligten, zu Tage:

Die Piratenpartei konnte 22.070 Stimmen und damit einen Anteil von 31,1 Prozent für sich verbuchen. Dahinter folgt die CDU weit abgeschlagen mit 12.712 Stimmen, was 17.9 Prozent entspricht. Ihnen folgt die FDP mit 8856 Stimmen oder 12,5 Prozent. Gleich auf ist die SPD mit 8846 Stimmen bzw. 12,5 Prozent. Wenig dahinter liegen die Grünen mit 8526 Stimmen bzw. 12 Prozent. Die Linke haben 4378 VZ-Nutzer oder 6,3 Prozent überzeugt

Schlussfolgerungen:

http://womblog.de/2009/08/19/piratenpartei-erste-neue-bundestagspartei-seit-19-jahren/

Auf StudiVZ wurde die Sonntagsfrage gestellt:

Folgendes Ergebnis brachte die Frage “Wen würdest Du wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?”, an der sich insgesamt 71.047 Mitglieder beteiligten, zu Tage:

Die Piratenpartei konnte 22.070 Stimmen und damit einen Anteil von 31,1 Prozent für sich verbuchen. Dahinter folgt die CDU weit abgeschlagen mit 12.712 Stimmen, was 17.9 Prozent entspricht. Ihnen folgt die FDP mit 8856 Stimmen oder 12,5 Prozent. Gleich auf ist die SPD mit 8846 Stimmen bzw. 12,5 Prozent. Wenig dahinter liegen die Grünen mit 8526 Stimmen bzw. 12 Prozent. Die Linke haben 4378 VZ-Nutzer oder 6,3 Prozent überzeugt

Schlussfolgerungen:

http://womblog.de/2009/08/19/piratenpartei-erste-neue-bundestagspartei-seit-19-jahren/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

The Diocesan Archives of the Episcopal Diocese of Pittsburgh ended formal operations on June 30th. Begun in 1979 by Bishop Robert Appleyard as an extension of Trinity Cathedral’s own parish archival efforts, during its thirty years of activity he Archives has collected and catalogued numerous historical artifacts related to the life and ministry of the Episcopal Diocese of Pittsburgh, which spans an 11-county area.

For the past 20 years, I have served as diocesan archivist, preserving and sharing the rich history of the Episcopal Diocese of Pittsburgh, and although closure of the archives forced my retirement July 1, I will continue to volunteer my time until early Fall to consolidate the collection and finish updating its catalogue. The recent closure came about in response to changing financial realities within the diocese, making it somewhat consistent with the operations of dioceses of similar size throughout the country, none of which staff diocesan archival departments.

While saddened by the necessity of the closure, it will give me an opportunity to pursue new endeavors, including the possibility of free-lancing as an archival consultant. I have great hopes that the collection will be accessible again in the future.

Lynne F. Wohleber, Archivist

Episcopal Diocese of Pittsburgh

From Archives List.

See also http://www.pitanglican.org/news/local/archiveclosure072009

For the past 20 years, I have served as diocesan archivist, preserving and sharing the rich history of the Episcopal Diocese of Pittsburgh, and although closure of the archives forced my retirement July 1, I will continue to volunteer my time until early Fall to consolidate the collection and finish updating its catalogue. The recent closure came about in response to changing financial realities within the diocese, making it somewhat consistent with the operations of dioceses of similar size throughout the country, none of which staff diocesan archival departments.

While saddened by the necessity of the closure, it will give me an opportunity to pursue new endeavors, including the possibility of free-lancing as an archival consultant. I have great hopes that the collection will be accessible again in the future.

Lynne F. Wohleber, Archivist

Episcopal Diocese of Pittsburgh

From Archives List.

See also http://www.pitanglican.org/news/local/archiveclosure072009

KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 22:51 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.nytimes.com/2009/08/19/arts/design/19geographic.html?_r=2&hp

The society’s archive was in Washington during its early years and then moved to Gaithersburg, Md., in the late 1970s. But in 1996 it moved back to the society’s Washington headquarters on 17th Street, into a 2,000-square-foot underground room, designed by Mr. Bonner and lined with motorized shelves. “We call it the very foundation on which National Geographic sits,” said Ms. Mulvihill, who added that because the society is now, like many other institutions, digitizing its archives, the way was cleared to consider selling the original material from a stockpile of slightly less than a half-million vintage prints.

The archive also includes glass-plate negatives and one of the world’s most important collections of autochromes, the earliest examples of color photography. In a walk-in refrigerated vault near the main archive room, the society stores hundreds of thousands of delicate 35-millimeter color transparencies and negatives, and its hard drives hold hundreds of thousands more images taken since the advent of digital photography.

Three further exhibitions planned by Mr. Kasher’s gallery will offer new limited-edition color prints made from the society’s negatives and digital files. (Though the society is selling the images, it will retain the digital and publication rights to them.)

Ms. Mulvihill said that while the black-and-white show would contain only a tiny fraction of the society’s vintage prints, National Geographic had decided to hold nothing of that collection back from sale if the right buyers were interested. “In some cases, it would be painful,” she said, “but we would certainly consider the offer.”

Das ist ein Skandal: Nach der Digitalisierung wird die Sammlung einzigartiger Originale - ein weißgott schützenswertes Ensemble - in alle Welt zerstreut.

The society’s archive was in Washington during its early years and then moved to Gaithersburg, Md., in the late 1970s. But in 1996 it moved back to the society’s Washington headquarters on 17th Street, into a 2,000-square-foot underground room, designed by Mr. Bonner and lined with motorized shelves. “We call it the very foundation on which National Geographic sits,” said Ms. Mulvihill, who added that because the society is now, like many other institutions, digitizing its archives, the way was cleared to consider selling the original material from a stockpile of slightly less than a half-million vintage prints.

The archive also includes glass-plate negatives and one of the world’s most important collections of autochromes, the earliest examples of color photography. In a walk-in refrigerated vault near the main archive room, the society stores hundreds of thousands of delicate 35-millimeter color transparencies and negatives, and its hard drives hold hundreds of thousands more images taken since the advent of digital photography.

Three further exhibitions planned by Mr. Kasher’s gallery will offer new limited-edition color prints made from the society’s negatives and digital files. (Though the society is selling the images, it will retain the digital and publication rights to them.)

Ms. Mulvihill said that while the black-and-white show would contain only a tiny fraction of the society’s vintage prints, National Geographic had decided to hold nothing of that collection back from sale if the right buyers were interested. “In some cases, it would be painful,” she said, “but we would certainly consider the offer.”

Das ist ein Skandal: Nach der Digitalisierung wird die Sammlung einzigartiger Originale - ein weißgott schützenswertes Ensemble - in alle Welt zerstreut.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://app.olg-ol.niedersachsen.de/efundus/volltext.php4?id=5049

OLG Celle, 01. Strafsenat, Beschluss, 1 Ws 248/09 vom 19.05.2009

Leitsatz: Allein der Umstand, dass der Schriftverkehr eines Gefangenen vollständig oder zum Teil in „Sütterlinschrift“ bzw. „Deutscher Schreibschrift“ abgefasst ist, rechtfertigt nicht die generelle Anordnung des Anhaltens derartiger Schreiben gemäß § 31 NJVollzG.

Auszug:

Eine konkrete Gefahr durch den Inhalt des Schriftverkehrs hat die Strafvollstreckungskammer nicht festgestellt. eine solche wurde von der Antragsgegnerin auch nicht zur Begründung ihrer Maßnahme angeführt. Zwar kann auch der Umfang des Schriftverkehrs eines Gefangenen grundsätzlich Maßnahmen der Anstalt nach § 31 NJVollzG rechfertigen. Dies setzt aber voraus, dass die Kontrolle des Schriftverkehrs einen so übermäßigen Aufwand erfordert, dass die mit der Kontrolle betrauten Bediensteten insgesamt überlastet sind und nicht ohne Beeinträchtigung anderer Aufgaben entlastet werden können. nur dann wäre eine Gefährdung der Ordnung der Anstalt im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 1 NJVollzG anzunehmen (vgl. OLG Celle ZfStrVo 1985, 184. OLG Hamm NStZ 1989, 359 bei Bungert). Auch eine derartige Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung hat die Strafvollstreckungskammer vorliegend nicht festgestellt. sie ergibt sich auch nicht aus dem Sachvortrag der Antragsgegnerin. Vielmehr ist diesem zu entnehmen, dass nicht der Umfang des Schriftverkehrs an sich, sondern die verwendete Schriftart Anknüpfungspunkt für die Maßnahme ist. Abgesehen davon wäre bei einer Gefährdung der Ordnung durch den Kontrollaufwand regelmäßig nur eine Begrenzung des Schriftverkehrs auf ein zumutbares Maß, nicht aber eine generelle Anhalteanordnung gerechtfertigt (ebenda).

Dementsprechend könnte als Rechtsgrundlage für die Maßnahme nur § 31 Abs. 1 Nr. 6 NJVollzG in Betracht kommen. Danach können Schreiben angehalten werden, wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind. Indes ist keine dieser Voraussetzungen durch das Verwenden von Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift erfüllt.

Sütterlinschrift ist eine von dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin um 1911 im Auftrag des preußischen Kulturministeriums geschaffene Schreibschrift. Sie wurde verschiedenen Orts erprobt, leicht abgeändert und war die Grundlage der 1935 an den deutschen Schulen als „Normalschrift“ eingeführten „Deutschen Schreibschrift“. 1941 wurde die „Deutsche Schreibschrift“ durch die „Deutsche Normalschrift“, eine lateinische Schreibschrift, ersetzt. Diese wiederum wurde 1952 durch den „Iserlohner Schreibkreis“ neu gestaltet und in modifizierter Form 1954 von der Kultusministerkonferenz als „Lateinische Ausgangsschrift“ zur Grundlage des Schreibunterrichts in allen Bundesländern gemacht. Parallel dazu wurde - in einigen Bundesländern zum Teil bis in die 1990er Jahre - die Sütterlinschrift als weitere Schriftart zumindest im Leseunterricht an bundesdeutschen Schulen gelehrt (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl.).

Hiernach liegt es zunächst auf der Hand, dass Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift keine Geheimschrift ist. Auch die Benutzung einer fremden Sprache ist nicht festzustellen. Zwar können Schreiben mittels Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift auch in einer fremden Sprache abgefasst werden, weil es sich dabei eben nur um Schriftarten handelt. Dass der Antragsteller und seine Verlobte vorliegend eine fremde Sprache benutzen, hat die Antragsgegnerin indes nicht vorgetragen. Das Tatbestandsmerkmal „unverständlich“ knüpft ersichtlich an den Inhalt des Schreibens an und ist deshalb im vorliegenden Fall, in dem es lediglich um die Form des Schreibens geht, ebenfalls nicht einschlägig. Somit verbleibt „unlesbar“ als einzig in Betracht kommendes Tatbestandsmerkmal. Nach welchen Kriterien sich die Lesbarkeit eines Schreibens beurteilt, ist im Gesetz nicht geregelt. Verbindliche Vorschriften darüber, welche Schriftart im Schriftverkehr zu verwenden ist, existieren in Deutschland nicht. Es finden sich nur Regelungen der Bundesländer darüber, welche Schriften im schulischen Schreibunterricht gelehrt werden. Dies sind nach heutigem Stand die Druckschrift als Erstschrift sowie die Lateinische Ausgangsschrift und die Vereinfachte Ausgangsschrift als weitere Schriften (vgl. Bartnitzky in „GS aktuell“ Heft 91/September 2005, 3 ff.). Was hiernach im Allgemeinen als „lesbar“ angesehen wird, ist somit davon abhängig, welche Schriften der Bevölkerungsdurchschnitt in der Schule zu lesen gelernt hat und wie „formklar“ (vgl. Bartnitzky aaO, 10) diese Schrift dann vom jeweiligen Verfasser in der Ausprägung seiner persönlichen Handschrift verwendet wird. Da die Antragsgegnerin allein auf die verwendete Schriftart, nicht auf die persönliche Handschrift des Antragstellers und seiner Verlobten abstellt, ist hier nur jenes Kriterium maßgeblich. Hierzu stellt der Senat als allgemeinkundig fest, dass Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift zwar schon seit Jahrzehnten nicht mehr Grundlage des Schreibunterrichts an deutschen Schulen sind, diese Schriften aber nach wie vor von weiten Teilen der Bevölkerung zumindest gelesen werden können. Unstreitig sind auch Bedienstete der Antragsgegnerin in der Lage, diese Schriften zu lesen. Dies mag sich in Zukunft ändern, wie auch der Schreibunterricht in den Schulen ständigen Wandlungen unterworfen ist (vgl. Bartnitzky aaO), derzeit ist es aber noch Stand der gesellschaftlichen Entwicklung.

Da hiernach die Verwendung von Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift keinen Verbotstatbestand des Gesetzes erfüllt, bedurfte der Antragsteller für die Verwendung dieser Schriften auch keiner Erlaubnis.

OLG Celle, 01. Strafsenat, Beschluss, 1 Ws 248/09 vom 19.05.2009

Leitsatz: Allein der Umstand, dass der Schriftverkehr eines Gefangenen vollständig oder zum Teil in „Sütterlinschrift“ bzw. „Deutscher Schreibschrift“ abgefasst ist, rechtfertigt nicht die generelle Anordnung des Anhaltens derartiger Schreiben gemäß § 31 NJVollzG.

Auszug:

Eine konkrete Gefahr durch den Inhalt des Schriftverkehrs hat die Strafvollstreckungskammer nicht festgestellt. eine solche wurde von der Antragsgegnerin auch nicht zur Begründung ihrer Maßnahme angeführt. Zwar kann auch der Umfang des Schriftverkehrs eines Gefangenen grundsätzlich Maßnahmen der Anstalt nach § 31 NJVollzG rechfertigen. Dies setzt aber voraus, dass die Kontrolle des Schriftverkehrs einen so übermäßigen Aufwand erfordert, dass die mit der Kontrolle betrauten Bediensteten insgesamt überlastet sind und nicht ohne Beeinträchtigung anderer Aufgaben entlastet werden können. nur dann wäre eine Gefährdung der Ordnung der Anstalt im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 1 NJVollzG anzunehmen (vgl. OLG Celle ZfStrVo 1985, 184. OLG Hamm NStZ 1989, 359 bei Bungert). Auch eine derartige Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung hat die Strafvollstreckungskammer vorliegend nicht festgestellt. sie ergibt sich auch nicht aus dem Sachvortrag der Antragsgegnerin. Vielmehr ist diesem zu entnehmen, dass nicht der Umfang des Schriftverkehrs an sich, sondern die verwendete Schriftart Anknüpfungspunkt für die Maßnahme ist. Abgesehen davon wäre bei einer Gefährdung der Ordnung durch den Kontrollaufwand regelmäßig nur eine Begrenzung des Schriftverkehrs auf ein zumutbares Maß, nicht aber eine generelle Anhalteanordnung gerechtfertigt (ebenda).

Dementsprechend könnte als Rechtsgrundlage für die Maßnahme nur § 31 Abs. 1 Nr. 6 NJVollzG in Betracht kommen. Danach können Schreiben angehalten werden, wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind. Indes ist keine dieser Voraussetzungen durch das Verwenden von Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift erfüllt.

Sütterlinschrift ist eine von dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin um 1911 im Auftrag des preußischen Kulturministeriums geschaffene Schreibschrift. Sie wurde verschiedenen Orts erprobt, leicht abgeändert und war die Grundlage der 1935 an den deutschen Schulen als „Normalschrift“ eingeführten „Deutschen Schreibschrift“. 1941 wurde die „Deutsche Schreibschrift“ durch die „Deutsche Normalschrift“, eine lateinische Schreibschrift, ersetzt. Diese wiederum wurde 1952 durch den „Iserlohner Schreibkreis“ neu gestaltet und in modifizierter Form 1954 von der Kultusministerkonferenz als „Lateinische Ausgangsschrift“ zur Grundlage des Schreibunterrichts in allen Bundesländern gemacht. Parallel dazu wurde - in einigen Bundesländern zum Teil bis in die 1990er Jahre - die Sütterlinschrift als weitere Schriftart zumindest im Leseunterricht an bundesdeutschen Schulen gelehrt (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl.).

Hiernach liegt es zunächst auf der Hand, dass Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift keine Geheimschrift ist. Auch die Benutzung einer fremden Sprache ist nicht festzustellen. Zwar können Schreiben mittels Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift auch in einer fremden Sprache abgefasst werden, weil es sich dabei eben nur um Schriftarten handelt. Dass der Antragsteller und seine Verlobte vorliegend eine fremde Sprache benutzen, hat die Antragsgegnerin indes nicht vorgetragen. Das Tatbestandsmerkmal „unverständlich“ knüpft ersichtlich an den Inhalt des Schreibens an und ist deshalb im vorliegenden Fall, in dem es lediglich um die Form des Schreibens geht, ebenfalls nicht einschlägig. Somit verbleibt „unlesbar“ als einzig in Betracht kommendes Tatbestandsmerkmal. Nach welchen Kriterien sich die Lesbarkeit eines Schreibens beurteilt, ist im Gesetz nicht geregelt. Verbindliche Vorschriften darüber, welche Schriftart im Schriftverkehr zu verwenden ist, existieren in Deutschland nicht. Es finden sich nur Regelungen der Bundesländer darüber, welche Schriften im schulischen Schreibunterricht gelehrt werden. Dies sind nach heutigem Stand die Druckschrift als Erstschrift sowie die Lateinische Ausgangsschrift und die Vereinfachte Ausgangsschrift als weitere Schriften (vgl. Bartnitzky in „GS aktuell“ Heft 91/September 2005, 3 ff.). Was hiernach im Allgemeinen als „lesbar“ angesehen wird, ist somit davon abhängig, welche Schriften der Bevölkerungsdurchschnitt in der Schule zu lesen gelernt hat und wie „formklar“ (vgl. Bartnitzky aaO, 10) diese Schrift dann vom jeweiligen Verfasser in der Ausprägung seiner persönlichen Handschrift verwendet wird. Da die Antragsgegnerin allein auf die verwendete Schriftart, nicht auf die persönliche Handschrift des Antragstellers und seiner Verlobten abstellt, ist hier nur jenes Kriterium maßgeblich. Hierzu stellt der Senat als allgemeinkundig fest, dass Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift zwar schon seit Jahrzehnten nicht mehr Grundlage des Schreibunterrichts an deutschen Schulen sind, diese Schriften aber nach wie vor von weiten Teilen der Bevölkerung zumindest gelesen werden können. Unstreitig sind auch Bedienstete der Antragsgegnerin in der Lage, diese Schriften zu lesen. Dies mag sich in Zukunft ändern, wie auch der Schreibunterricht in den Schulen ständigen Wandlungen unterworfen ist (vgl. Bartnitzky aaO), derzeit ist es aber noch Stand der gesellschaftlichen Entwicklung.

Da hiernach die Verwendung von Sütterlinschrift bzw. Deutscher Schreibschrift keinen Verbotstatbestand des Gesetzes erfüllt, bedurfte der Antragsteller für die Verwendung dieser Schriften auch keiner Erlaubnis.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 18:59 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/416136

Titel Die Reichsgesetze über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst und das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901 : in d. Fass. d. Gesetzes v. 22. Mai 1910 zur Ausführung d. rev. Berner Übereinkunft vom 13. Nov. 1908 / mit Erl. von Paul Daude

Verfasser Daude, Paul

Erschienen Berlin : Guttentag, 1910

Online-Ausg. [Online-Ausg.] Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek, 2009

Umfang VIII, 293 S.

Titel Die Reichsgesetze über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst und das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901 : in d. Fass. d. Gesetzes v. 22. Mai 1910 zur Ausführung d. rev. Berner Übereinkunft vom 13. Nov. 1908 / mit Erl. von Paul Daude

Verfasser Daude, Paul

Erschienen Berlin : Guttentag, 1910

Online-Ausg. [Online-Ausg.] Düsseldorf : Universitäts- und Landesbibliothek, 2009

Umfang VIII, 293 S.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 17:02 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einige Ideen für Kultureinrichtungen (das sind wir doch, oder?):

http://www.startconference.org/2009/08/17/woruber-konnen-sie-als-kultureinrichtung-bloggen/

http://www.startconference.org/2009/08/17/woruber-konnen-sie-als-kultureinrichtung-bloggen/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das von uns entfesselte Sommergewitter hat den Besucherzähler der (doch häufig geschätzten) eidgenössischen Kollegen hochgetrieben:

sobald uns Kollega Graf vom vermutlich bestbesuchten historischen Blog des deutschen Sprachraums mit einer Verlinkung beehrt, schnellen unsere Zugriffszahlen in die Höhe. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob wir Gegenstand einer spitzen, abmahnenden Bemerkung werden, oder ob uns Herr Graf einfach nur Spitze findet (was ab und an vorkommen soll).

http://weblog.histnet.ch/archives/2696

sobald uns Kollega Graf vom vermutlich bestbesuchten historischen Blog des deutschen Sprachraums mit einer Verlinkung beehrt, schnellen unsere Zugriffszahlen in die Höhe. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob wir Gegenstand einer spitzen, abmahnenden Bemerkung werden, oder ob uns Herr Graf einfach nur Spitze findet (was ab und an vorkommen soll).

http://weblog.histnet.ch/archives/2696

KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 14:54 - Rubrik: Allgemeines

http://www.readme.cc/de/forum/diskussion/showarticle/1270/

ist ein einmal mehr über Google desinformierendes Stück Textmist, dem man aber entnehmen kann, was es mit den derzeit häufig bei den MDZ-Neuzugängen zu beobachtenden aktuellen Büchern, die einem Projekt Digi20 angehören, auf sich hat.

Der Verlag arbeitet mit der Staatsbibliothek München zusammen, die an einer Internetplattform arbeitet, auf der Bücher, die vor mehr als drei Jahren erschienen sind, der internationalen Scientific Community zugänglich gemacht werden sollen.

4. Die Publikationen werden open access (frei zugänglich und in der Nutzung kostenfrei) auf der Plattform zur Verfügung gestellt.

5. Bei kommerziellen Nutzungen wird der Verlag den Autor/die Autorin beteiligen.

6. Kommerzielle Nutzungen bleiben aus, da es bereits einen freien, kostenlosen Zugang zur Publikation gibt.

Schon allein dieser Punkt 6 ist reine Spekulation:

http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access

ist ein einmal mehr über Google desinformierendes Stück Textmist, dem man aber entnehmen kann, was es mit den derzeit häufig bei den MDZ-Neuzugängen zu beobachtenden aktuellen Büchern, die einem Projekt Digi20 angehören, auf sich hat.

Der Verlag arbeitet mit der Staatsbibliothek München zusammen, die an einer Internetplattform arbeitet, auf der Bücher, die vor mehr als drei Jahren erschienen sind, der internationalen Scientific Community zugänglich gemacht werden sollen.

4. Die Publikationen werden open access (frei zugänglich und in der Nutzung kostenfrei) auf der Plattform zur Verfügung gestellt.

5. Bei kommerziellen Nutzungen wird der Verlag den Autor/die Autorin beteiligen.

6. Kommerzielle Nutzungen bleiben aus, da es bereits einen freien, kostenlosen Zugang zur Publikation gibt.

Schon allein dieser Punkt 6 ist reine Spekulation:

http://delicious.com/Klausgraf/monograph_open_access

KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 14:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

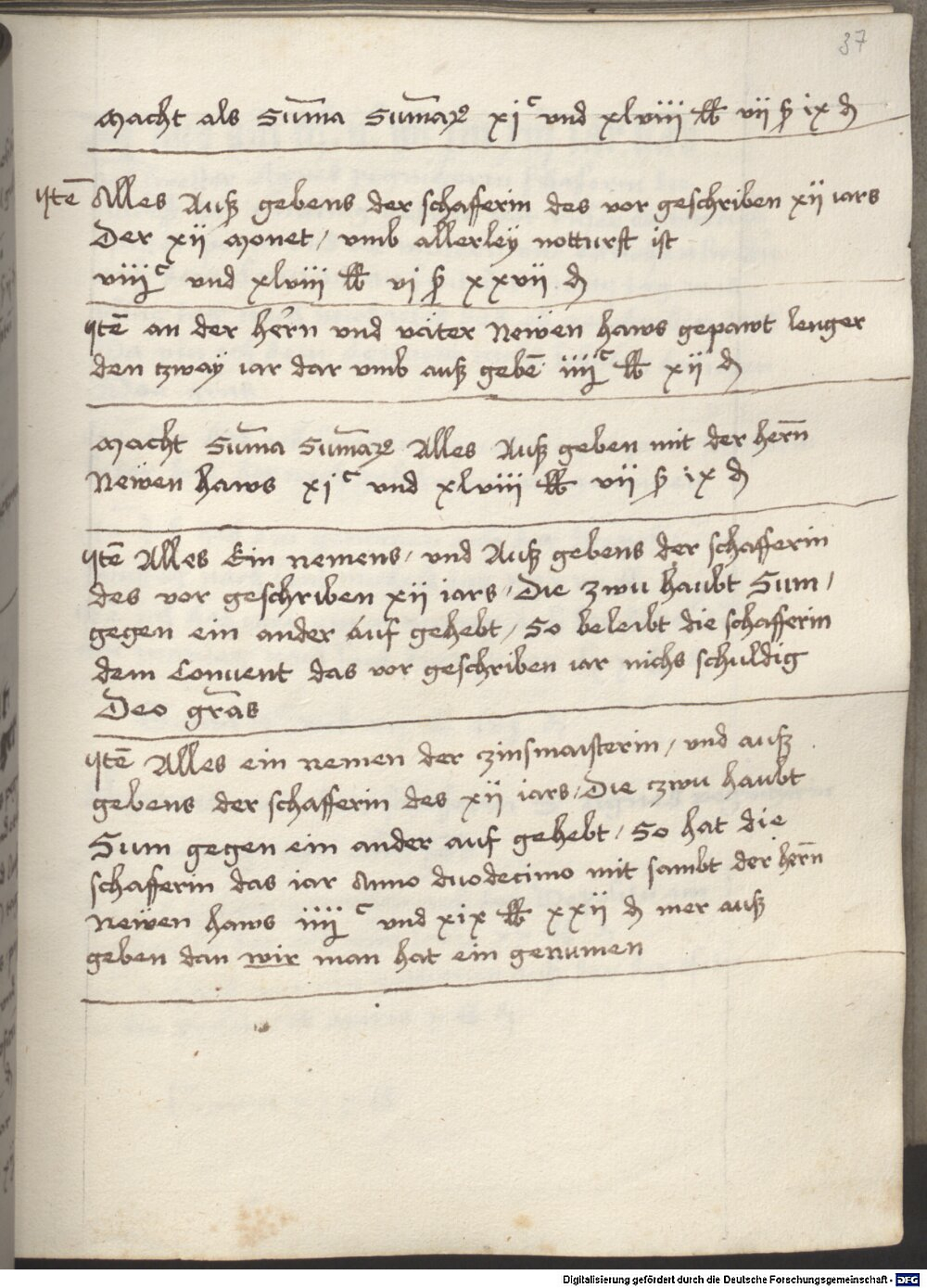

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00035402/images/

Rechnungsbuch eines Frauenklosters

Erschienen: Altenhohenau 1501 - 1548

BSB-Signatur: Cgm 2926

URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00035402-6

Digitalisierungsdatum: 13.08.2009

Sammlung: Frauenklöster - Handschriften und Inkunabeln

Rechnungsbuch eines Frauenklosters

Erschienen: Altenhohenau 1501 - 1548

BSB-Signatur: Cgm 2926

URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00035402-6

Digitalisierungsdatum: 13.08.2009

Sammlung: Frauenklöster - Handschriften und Inkunabeln

KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 01:57 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/dbaccess.asp

Mir war das dann doch etwas zuviel, was da an persönlichen Daten abverlangt wird, aber ich ermuntere Leser des Weblogs, sich um einen Zugang zu bewerben und hier zu berichten bzw. das eine oder andere gemeinfreie Bild der Public Domain zu überstellen.

Via

http://illicit-cultural-property.blogspot.com/2009/08/interpol-makes-stolen-art-database.html

Mir war das dann doch etwas zuviel, was da an persönlichen Daten abverlangt wird, aber ich ermuntere Leser des Weblogs, sich um einen Zugang zu bewerben und hier zu berichten bzw. das eine oder andere gemeinfreie Bild der Public Domain zu überstellen.

Via

http://illicit-cultural-property.blogspot.com/2009/08/interpol-makes-stolen-art-database.html

KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 00:55 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://math.rejecta.org/

Spannende Lektüre für Peer-Review-Skeptiker: eine mathematische Open-Access-Fachzeitschrift (libre noch dazu: CC-BY-NC), die ausschließlich von Peer-Review-Zeitschriften abgelehnte Beiträge publiziert.

Spannende Lektüre für Peer-Review-Skeptiker: eine mathematische Open-Access-Fachzeitschrift (libre noch dazu: CC-BY-NC), die ausschließlich von Peer-Review-Zeitschriften abgelehnte Beiträge publiziert.

KlausGraf - am Mittwoch, 19. August 2009, 00:13 - Rubrik: Open Access