RABOBANK | Utrechts Archief from Jisk Film on Vimeo.

"Commissioned by the Rabobank who is supporting the Utrechts Archief, we produced a short promotional film. It was quite a challenge, since the the building wasnt yet ready and we had to solve things with CGI. "Wolf Thomas - am Freitag, 2. Dezember 2011, 23:13 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Extrait Film pour les Archives Départementales... von laligue10

Un film d'Entreprise réalisé par La Ligue de l'Enseignement de l'Aube,

pour le Conseil général de l'Aube et sa direction des Archives Départementales.

Acteurs : Arthur Vignes et Charlotte Michel

Matériel vidéo : Panasonic AG-AF101 + Canon 24-105 f4 USM

Wolf Thomas - am Freitag, 2. Dezember 2011, 22:54 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

und hier verfügbar: Digital Preservation Summit

schwalm.potsdam - am Freitag, 2. Dezember 2011, 17:35 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

fragt Andreas Kilb in seinem Beitrag "Unsichtbare Vasen für die Menschheit" in der FAZ-Onlineausgabe v.01.12.2011:

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/digitales-kulturerbe-unsichtbare-vasen-fuer-die-menschheit-11539800.html

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/digitales-kulturerbe-unsichtbare-vasen-fuer-die-menschheit-11539800.html

ingobobingo - am Freitag, 2. Dezember 2011, 16:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archivdirektor Dr. Karl-Peter Ellerbrock (links) und Joachim Punge (rechts), Vorsitzender der GWWG, begrüßen Hans-Jörg Hübner als 500. GWWG-Mitglied (Homepage WWA, Foto: Michael Printz)

"Von den Dortmunder Brauereien bis zur Textilindustrie im Münsterland: Die Geschichte der regionalen Wirtschaft nimmt rund zehn Regalkilometer im Westfälischen Wirtschaftsarchiv (WWA) ein. Nun feiert die Einrichtung in Dortmund ihren 70. Geburtstag. Gegründet wurde das Archiv 1941, um historische Unterlagen vor Bombeneinschlägen zu schützen. Seit 1969 besteht es als Stiftung, die unter anderem von den westfälischen Kammern der Wirtschaft, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe getragen wird. Heute wirkt das WWA als Archiv der Kammern, aber auch als Auffangstelle für Überlieferungen von Unternehmen, wenn diese in Konkurs gehen oder etwa durch eine Konzernübernahme ihre Eigenständigkeit verlieren. Zudem vertritt es die 300 deutschen Wirtschaftsarchive auf internationaler Ebene. "Das WWA leistet einen wichtigen Beitrag zur Pflege des Kulturguts Wirtschaft und damit auch für die

Identitätsfindung Westfalens", betonte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale im Rahmen einer Feierstunde."via Mailingliste "Westfäölische Geschichte"

Weitere Informationen:

http://www.archive.nrw.de/Wirtschaftsarchive/WWADortmund/index.html

Wolf Thomas - am Freitag, 2. Dezember 2011, 12:12 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Stadtarchiv Linz am Rhein ist dort vertreten:

https://plus.google.com/u/0/106703708061960160966/posts

Meines Wissens war das erste deutschsprachige Archiv auf G+ das Hochschularchiv der RWTH Aachen:

https://plus.google.com/u/0/109080670989349548459/posts

https://plus.google.com/u/0/106703708061960160966/posts

Meines Wissens war das erste deutschsprachige Archiv auf G+ das Hochschularchiv der RWTH Aachen:

https://plus.google.com/u/0/109080670989349548459/posts

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Text ist vorerst nur in der Printausgabe vom 1. Dezember zugänglich.

Auszug: Der Biologe hat

mehr als 65 000 Mal in Artikel eingegriffen. Er

war 2004 nach eigenen Angaben dabei, als Wikimedia

gegründet wurde, ein Verein, der die deutsche

Wikipedia betreibt und pflegt. Raschka war

dort mal auf diesem, mal auf jenem Posten tätig,

zuletzt war er im Ressort Qualität und saß als

Beisitzer im Vorstand.

Achim Raschka war auch aktiv dabei, als vor

vier Jahren das Projekt »Nachwachsende Rohstoffe

«, kurz Nawaro, startete. Es war eines der

größten Schreibprojekte der deutschen Wikipedia.

Innerhalb von drei Jahren sollten über hundert

neue Einträge entstehen, von Bioenergie

über Kunststoffe bis hin zu Rohstoffpflanzen.

Das Projekt zog von Anfang an keine klare

Grenze zwischen Privatwirtschaft und Gemeininteresse.

Nawaro war eine Zusammenarbeit

zwischen Wikimedia und dem Unternehmen

Nova-Institut, das in der privaten Forschung für

unterschiedliche Auftraggeber tätig ist. Das Verbindungsglied

war der Mann, der bei beiden

arbeitete: Achim Raschka. Ihm wurde die Leitung

des Projekts übertragen.

Das ist, als würde ein Autor Thema und

Schreibstil bestimmten, redigieren und sich dabei

selbst kritisch beobachten. Obendrein erhielt

das Projekt eine staatliche Förderung. 234 820

Euro flossen aus den Mitteln des Verbraucherministeriums

– in der Zeit der CSU-Bundesminister

Horst Seehofer und Ilse Aigner – über den

Verein Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

(FNR) direkt an das Nova-Institut. Das Gemenge

von staatlicher Finanzierung und privatwirtschaftlicher

Beteiligung ging auch einzelnen

Nutzern der Wikipedia-Community zu weit. Sie

fürchteten, andere Unternehmen könnten sich

an Nawaro ein Beispiel nehmen und sich ebenfalls

über Projekte in die Wikipedia einklinken.

Die üblichen Verdächtigen kritisieren den Artikel harsch. Mit dabei Heises Kleinz:

https://plus.google.com/107223467325602754395/posts/DHZ4aKy4eag

Update: der Verein reagiert und weist alle Vorwürfe zurück

http://blog.wikimedia.de/2011/12/02/ein-bisschen-aufklarung-wurde-schon-reichen/

Auszug: Der Biologe hat

mehr als 65 000 Mal in Artikel eingegriffen. Er

war 2004 nach eigenen Angaben dabei, als Wikimedia

gegründet wurde, ein Verein, der die deutsche

Wikipedia betreibt und pflegt. Raschka war

dort mal auf diesem, mal auf jenem Posten tätig,

zuletzt war er im Ressort Qualität und saß als

Beisitzer im Vorstand.

Achim Raschka war auch aktiv dabei, als vor

vier Jahren das Projekt »Nachwachsende Rohstoffe

«, kurz Nawaro, startete. Es war eines der

größten Schreibprojekte der deutschen Wikipedia.

Innerhalb von drei Jahren sollten über hundert

neue Einträge entstehen, von Bioenergie

über Kunststoffe bis hin zu Rohstoffpflanzen.

Das Projekt zog von Anfang an keine klare

Grenze zwischen Privatwirtschaft und Gemeininteresse.

Nawaro war eine Zusammenarbeit

zwischen Wikimedia und dem Unternehmen

Nova-Institut, das in der privaten Forschung für

unterschiedliche Auftraggeber tätig ist. Das Verbindungsglied

war der Mann, der bei beiden

arbeitete: Achim Raschka. Ihm wurde die Leitung

des Projekts übertragen.

Das ist, als würde ein Autor Thema und

Schreibstil bestimmten, redigieren und sich dabei

selbst kritisch beobachten. Obendrein erhielt

das Projekt eine staatliche Förderung. 234 820

Euro flossen aus den Mitteln des Verbraucherministeriums

– in der Zeit der CSU-Bundesminister

Horst Seehofer und Ilse Aigner – über den

Verein Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

(FNR) direkt an das Nova-Institut. Das Gemenge

von staatlicher Finanzierung und privatwirtschaftlicher

Beteiligung ging auch einzelnen

Nutzern der Wikipedia-Community zu weit. Sie

fürchteten, andere Unternehmen könnten sich

an Nawaro ein Beispiel nehmen und sich ebenfalls

über Projekte in die Wikipedia einklinken.

Die üblichen Verdächtigen kritisieren den Artikel harsch. Mit dabei Heises Kleinz:

https://plus.google.com/107223467325602754395/posts/DHZ4aKy4eag

Update: der Verein reagiert und weist alle Vorwürfe zurück

http://blog.wikimedia.de/2011/12/02/ein-bisschen-aufklarung-wurde-schon-reichen/

http://dhdhi.hypotheses.org/610

Mareike König schreibt dort: Wissenschaftliches Bloggen bietet ein großes Potential für die schnelle Publikation, Verbreitung und Diskussion aktueller Forschungsinhalte. Im deutschsprachigen Raum und speziell bei den Geisteswissenschaften wird das noch viel zu wenig erkannt und genutzt. Mit dem Aufbau eines deutschsprachigen Blogportals für die Geisteswissenschaften - http://de.hypotheses.org - soll diese Form der wissenschaftlichen Kommunikation nun stärker verbreitet werden. In Anlehnung an das französische Vorbild hypotheses.org wird ein Service eingerichtet, der das Eröffnen von Wissenschaftsblogs aus allen Disziplinen der Humanities erleichtert, diese unter einem Dach versammelt und für eine größere Sichtbarkeit wie auch für die Archivierung der Inhalte sorgt.

Entstanden ist die Idee vor dem Hintergrund des großen Erfolgs des französischsprachigen Blogportals hypotheses.org. Über 60 der derzeit 269 dort versammelten Blogs haben in diesem Sommer von der französischen Nationalbibliothek eine ISSN bekommen und können damit wie Zeitschriften in die Bibliothekskataloge aufgenommen werden[1]. Das Team von hypotheses.org um Marin Dacos und Pierre Mounier stellen die Infrastruktur für das deutschsprachige Portal kostenlos zur Verfügung, ganz im Sinne des Manifests der Digital Humanities, entstanden auf dem Pariser ThatCamp 2010, das Kollaboration in einer solidarischen, offenen, einladenden und frei zugänglichen Praxisgemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.

Folgt man dem französischen Beispiel, so sind Wissenschaftsblogs denkbar für Forschergruppen, begleitend zu Seminaren, über Projekte, Ausgrabungen, Zeitschriften oder um die Arbeit von Instituten und Einrichtungen zu präsentieren. Anmelden können sich Forschergruppen und Einzelforscher/innen der Geisteswissenschaften, die über eine universitäre oder institutionelle Anbindung verfügen und die regelmäßig über ihre aktuelle Forschungen schreiben möchten.

Die Blogs laufen auf WordPress. Das Portal ist derzeit in einer Betaversion. Anmeldungen zur Eröffnung eines Blogs oder zur Migration eines bereits bestehenden Blogs sind ab sofort möglich auf der Seite “Blog eröffnen“.

Ein wissenschaftlicher Beirat, bestehend aus Gudrun Gersmann, Peter Haber, Gregor Horstkemper, Martin Huber, Hubertus Kohle, Gerhard Lauer, Claudine Moulin und Eva Pfanzelter, begleitet das Projekt. Über die Auswahl der Beiträge für die Startseite des Blogportals entscheidet die wissenschaftliche Redaktion des Portals, zu der Klaus Graf, Jan Hodel, Eliane Kurmann, Lilian Landes, Enrico Natale, Cornelius Puschmann, Christof Schöch, Anton Tantner, Sacha Zala und ich gehören. Die Redaktion plant den Aufbau eines eigenen „Redaktionsblog“ rund um das Thema geisteswissenschaftliches Bloggen. Die Redaktion twittert ab sofort unter @dehypotheses.

Redaktion und Beirat sei an dieser Stelle für die große Hilfe gedankt, allen voran Peter Haber und Eva Pfanzelter, die bei der Ausarbeitung und Umsetzung des Projekts federführend waren, sowie Klaus Graf für seine wertvollen Hinweise u.a. rund um das Thema Impressum und Urheberrecht. Die technische Umsetzung liegt bei Frédérique Muscinési von hypotheses.org, der an dieser Stelle für ihren großen Einsatz ebenfalls ausdrücklich gedankt sei. Ein Dank geht auch an Miriam Kreis für die Übersetzungsarbeiten und an Gordon Blennemann für seine Hilfe in diesem Zusammenhang.

Am 9. März 2012 wird das Blogportal in München mit einer Tagung über das wissenschaftliche Bloggen, unterstützt durch L.I.S.A., das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung und das DHI Paris, offiziell an den Start gehen. Am Portal oder der Tagung Interessierte können sich an das DHI Paris wenden unter der Mailadresse blog [at] dhi-paris.fr.

Weitere Literatur

Peter Haber, Eine neue Plattform de.hypotheses.org, in: weblog.histnet, 30.11.2011

Pierre Mounier, Die Werkstatt des Historikers öffnen: Soziale Medien und Wissenschaftsblogs, in: dhdhi.hypotheses.org, 4.11.2011

[1] Siehe dazu Mareike König, Blogging Tricolore. Geisteswissenschaftliche Blogs in Frankreich, in: Archivalia, 11.08.2011

Mareike König schreibt dort: Wissenschaftliches Bloggen bietet ein großes Potential für die schnelle Publikation, Verbreitung und Diskussion aktueller Forschungsinhalte. Im deutschsprachigen Raum und speziell bei den Geisteswissenschaften wird das noch viel zu wenig erkannt und genutzt. Mit dem Aufbau eines deutschsprachigen Blogportals für die Geisteswissenschaften - http://de.hypotheses.org - soll diese Form der wissenschaftlichen Kommunikation nun stärker verbreitet werden. In Anlehnung an das französische Vorbild hypotheses.org wird ein Service eingerichtet, der das Eröffnen von Wissenschaftsblogs aus allen Disziplinen der Humanities erleichtert, diese unter einem Dach versammelt und für eine größere Sichtbarkeit wie auch für die Archivierung der Inhalte sorgt.

Entstanden ist die Idee vor dem Hintergrund des großen Erfolgs des französischsprachigen Blogportals hypotheses.org. Über 60 der derzeit 269 dort versammelten Blogs haben in diesem Sommer von der französischen Nationalbibliothek eine ISSN bekommen und können damit wie Zeitschriften in die Bibliothekskataloge aufgenommen werden[1]. Das Team von hypotheses.org um Marin Dacos und Pierre Mounier stellen die Infrastruktur für das deutschsprachige Portal kostenlos zur Verfügung, ganz im Sinne des Manifests der Digital Humanities, entstanden auf dem Pariser ThatCamp 2010, das Kollaboration in einer solidarischen, offenen, einladenden und frei zugänglichen Praxisgemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.

Folgt man dem französischen Beispiel, so sind Wissenschaftsblogs denkbar für Forschergruppen, begleitend zu Seminaren, über Projekte, Ausgrabungen, Zeitschriften oder um die Arbeit von Instituten und Einrichtungen zu präsentieren. Anmelden können sich Forschergruppen und Einzelforscher/innen der Geisteswissenschaften, die über eine universitäre oder institutionelle Anbindung verfügen und die regelmäßig über ihre aktuelle Forschungen schreiben möchten.

Die Blogs laufen auf WordPress. Das Portal ist derzeit in einer Betaversion. Anmeldungen zur Eröffnung eines Blogs oder zur Migration eines bereits bestehenden Blogs sind ab sofort möglich auf der Seite “Blog eröffnen“.

Ein wissenschaftlicher Beirat, bestehend aus Gudrun Gersmann, Peter Haber, Gregor Horstkemper, Martin Huber, Hubertus Kohle, Gerhard Lauer, Claudine Moulin und Eva Pfanzelter, begleitet das Projekt. Über die Auswahl der Beiträge für die Startseite des Blogportals entscheidet die wissenschaftliche Redaktion des Portals, zu der Klaus Graf, Jan Hodel, Eliane Kurmann, Lilian Landes, Enrico Natale, Cornelius Puschmann, Christof Schöch, Anton Tantner, Sacha Zala und ich gehören. Die Redaktion plant den Aufbau eines eigenen „Redaktionsblog“ rund um das Thema geisteswissenschaftliches Bloggen. Die Redaktion twittert ab sofort unter @dehypotheses.

Redaktion und Beirat sei an dieser Stelle für die große Hilfe gedankt, allen voran Peter Haber und Eva Pfanzelter, die bei der Ausarbeitung und Umsetzung des Projekts federführend waren, sowie Klaus Graf für seine wertvollen Hinweise u.a. rund um das Thema Impressum und Urheberrecht. Die technische Umsetzung liegt bei Frédérique Muscinési von hypotheses.org, der an dieser Stelle für ihren großen Einsatz ebenfalls ausdrücklich gedankt sei. Ein Dank geht auch an Miriam Kreis für die Übersetzungsarbeiten und an Gordon Blennemann für seine Hilfe in diesem Zusammenhang.

Am 9. März 2012 wird das Blogportal in München mit einer Tagung über das wissenschaftliche Bloggen, unterstützt durch L.I.S.A., das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung und das DHI Paris, offiziell an den Start gehen. Am Portal oder der Tagung Interessierte können sich an das DHI Paris wenden unter der Mailadresse blog [at] dhi-paris.fr.

Weitere Literatur

Peter Haber, Eine neue Plattform de.hypotheses.org, in: weblog.histnet, 30.11.2011

Pierre Mounier, Die Werkstatt des Historikers öffnen: Soziale Medien und Wissenschaftsblogs, in: dhdhi.hypotheses.org, 4.11.2011

[1] Siehe dazu Mareike König, Blogging Tricolore. Geisteswissenschaftliche Blogs in Frankreich, in: Archivalia, 11.08.2011

Aus meiner Sicht ist der von Harnad und seinen Anhänger propagierte Eprints-Button, mit dem interessierte Wissenschaftler in IRs automatisiert Eprints nicht Open Access zur Verfügung stehender Beiträge anfordern können, Unsinn und hat mit Open Access nichts zu tun. Ich verweise auf meine früheren zahlreichen Stellungnahmen dazu

http://archiv.twoday.net/search?q=eprints+button

Voronin Y , Myrzahmetov A , Bernstein A , 2011 Access to Scientific Publications: The Scientist's Perspective. PLoS ONE 6(11): e27868. http://dx.doi.org/doi:10.1371/journal.pone.0027868 gibt jetzt zwar nicht über den IR-Button Aufschluss, aber über die Erfolgschancen der Anforderung von Eprints, die nicht Open Access zugänglich sind:

"Finally, we examined the response rates for reprint requests sent to corresponding authors, a method commonly used before internet access became widespread. Contacting corresponding authors with requests for electronic copies of articles by email resulted in a 55-60% success rate, although in some cases it took up to 1.5 months to get a response."

Im Klartext: In über 40 % aller Fälle war ein Kontaktversuch ERFOLGLOS, und es dauert teilweise sehr lang. Nichts spricht dafür, dass es bei den IR-Buttons besser aussehen könnte.

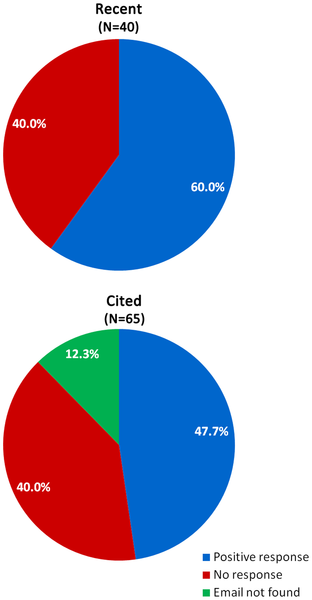

For “recent” papers, we sent out 40 requests and received 24 positive responses (60% success rate) (Fig. 3). For “cited” papers, we intended to send out 65 requests, but could not locate the email addresses of eight of the corresponding authors. For the remaining 57, requests were sent out and 31 authors responded by sending a copy of the paper (54% success rate). Among the 26 emails that were unsuccessful, 8 email addresses were outdated, one author declined to provide the paper citing copyright issues with the journal and the rest did not respond. The two thirds of those who replied to the request did so on the same day or the next. However, the other third of respondents took on average 11 days to reply (median 3 days, maximum 54 days).

Fig. 3:

Kontakte zu Kollegen mit Zugang oder z.B. mehr oder minder legale Logins scheinen die frühere Praxis, eine Kopie vom Autor anzufordern zurückgedrängt zu haben.

Interestingly, contacting authors directly no longer appears to be a common approach to obtain reprints of publications. Our experience may provide some clues as to why this is the case. The response rate to reprint requests of only 50–60% and the not uncommon long delay in response make contacting authors a very unreliable and time-consuming way to access articles. Moreover, even though contact information of the corresponding author is usually available for recently published articles on the journal's website, it is frequently missing for older literature, creating a “catch 22” situation in which only those individuals with access to the paper online or in hard copy know the contact information of the corresponding author. Even when this information is available, it can be outdated.

Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es absurd, Harnad lemminghaft bei seinem Irrweg zu folgen. Die Anforderung vom Autor ist einfach zu unsicher als dass man eine Open-Access-Strategie darauf bauen könnte. Mandate mit "dark deposits", bei denen zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, dass die hinterlegte Version (oft das Verlags-PDF) in absehbarer Zeit nicht zugänglich gemacht werden kann, nützen niemand. Der Eprints-Button stellt keine wirkliche Option dar, zumal es denkbar ist, dass Verlage rechtlich gegen ihn vorgehen.

Je mehr Open Access sich durchsetzt, um so weniger darf man an den Goodwill der Verlage glauben, denen die Felle wegschwimmen. Einträge in die SHERPA-Romeo-Liste sind nicht sakrosankt, sondern können von einem Tag auf den andern zurückgenommen werden.

http://archiv.twoday.net/search?q=eprints+button

Voronin Y , Myrzahmetov A , Bernstein A , 2011 Access to Scientific Publications: The Scientist's Perspective. PLoS ONE 6(11): e27868. http://dx.doi.org/doi:10.1371/journal.pone.0027868 gibt jetzt zwar nicht über den IR-Button Aufschluss, aber über die Erfolgschancen der Anforderung von Eprints, die nicht Open Access zugänglich sind:

"Finally, we examined the response rates for reprint requests sent to corresponding authors, a method commonly used before internet access became widespread. Contacting corresponding authors with requests for electronic copies of articles by email resulted in a 55-60% success rate, although in some cases it took up to 1.5 months to get a response."

Im Klartext: In über 40 % aller Fälle war ein Kontaktversuch ERFOLGLOS, und es dauert teilweise sehr lang. Nichts spricht dafür, dass es bei den IR-Buttons besser aussehen könnte.

For “recent” papers, we sent out 40 requests and received 24 positive responses (60% success rate) (Fig. 3). For “cited” papers, we intended to send out 65 requests, but could not locate the email addresses of eight of the corresponding authors. For the remaining 57, requests were sent out and 31 authors responded by sending a copy of the paper (54% success rate). Among the 26 emails that were unsuccessful, 8 email addresses were outdated, one author declined to provide the paper citing copyright issues with the journal and the rest did not respond. The two thirds of those who replied to the request did so on the same day or the next. However, the other third of respondents took on average 11 days to reply (median 3 days, maximum 54 days).

Fig. 3:

Kontakte zu Kollegen mit Zugang oder z.B. mehr oder minder legale Logins scheinen die frühere Praxis, eine Kopie vom Autor anzufordern zurückgedrängt zu haben.

Interestingly, contacting authors directly no longer appears to be a common approach to obtain reprints of publications. Our experience may provide some clues as to why this is the case. The response rate to reprint requests of only 50–60% and the not uncommon long delay in response make contacting authors a very unreliable and time-consuming way to access articles. Moreover, even though contact information of the corresponding author is usually available for recently published articles on the journal's website, it is frequently missing for older literature, creating a “catch 22” situation in which only those individuals with access to the paper online or in hard copy know the contact information of the corresponding author. Even when this information is available, it can be outdated.

Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es absurd, Harnad lemminghaft bei seinem Irrweg zu folgen. Die Anforderung vom Autor ist einfach zu unsicher als dass man eine Open-Access-Strategie darauf bauen könnte. Mandate mit "dark deposits", bei denen zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, dass die hinterlegte Version (oft das Verlags-PDF) in absehbarer Zeit nicht zugänglich gemacht werden kann, nützen niemand. Der Eprints-Button stellt keine wirkliche Option dar, zumal es denkbar ist, dass Verlage rechtlich gegen ihn vorgehen.

Je mehr Open Access sich durchsetzt, um so weniger darf man an den Goodwill der Verlage glauben, denen die Felle wegschwimmen. Einträge in die SHERPA-Romeo-Liste sind nicht sakrosankt, sondern können von einem Tag auf den andern zurückgenommen werden.

KlausGraf - am Freitag, 2. Dezember 2011, 02:16 - Rubrik: Open Access

Zu den wenigen deutschen Archiven, die Digitalisate in größerem Umfang in guter Qualität online und kostenlos zugänglich machen, zählt das Landesarchiv Baden-Württemberg. Mit 38 Urkunden (überwiegend Ablassurkunden) und sieben Transfixen ist das 1940 von Max Miller gebildete Urkundenselekt der "bemalten Urkunden" H 52 des Hauptstaatsarchivs Stuttgart ein sehr kleiner digitalisierter Bestand, aber sicher einer der schönsten.

Zu den wenigen deutschen Archiven, die Digitalisate in größerem Umfang in guter Qualität online und kostenlos zugänglich machen, zählt das Landesarchiv Baden-Württemberg. Mit 38 Urkunden (überwiegend Ablassurkunden) und sieben Transfixen ist das 1940 von Max Miller gebildete Urkundenselekt der "bemalten Urkunden" H 52 des Hauptstaatsarchivs Stuttgart ein sehr kleiner digitalisierter Bestand, aber sicher einer der schönsten. https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/startbild.php?bestand=5147

Unsere Abbildung - Aegidius abbas mit Hirschkuh - ist ein Ausschnitt aus einer in Avignon ausgestellten Ablassurkunde (1335 Januar 15) von 15 Erzbischöfen und Bischöfen für die St. Aegidiuskapelle der Deutschordensbrüder in Aachen. Als Provenienz wird Deutscher Orden angegeben, das Stück stammt also aus einem der Deutschordensbestände (hat man die Provenienz denn nicht genau dokumentiert?).

Illuminierte Urkunden waren hier bereits mehrfach Thema. Im letztjährigen Adventskalender erschienen sie im Beitrag zu illuminierten Archivalien:

http://archiv.twoday.net/stories/11466449/

Einige wenige Bildbeispiele gibt es auf Commons:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illuminated_archival_materials

Im Sammelband "Visualisierte Kommunikation" des Staatsarchivs Marburg 2010 beschäftigen sich drei Beiträge mit illuminierten Urkunden (Besprechung in Archivalia).

2011 wies Archivalia hin auf:

http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/ringvorlesung/illuminiert.html (leider ohne Abbildungen)

Der vielleicht jüngste deutschsprachige Beitrag ist Krafft, Otfried: Illustrationen in Papsturkunden des ausgehenden Mittelalters. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67 (2011), S. 51-98. Hinweis auf die Arbeit von Brunel 2005 zu den illuminierten Urkunden des französischen Nationalarchivs und zu illuminierten Rechtstexten im Band "AusBILDung des Rechts" (2009), S. 9

An Studien zum Thema finde ich online:

Andreas H. Zajic und Martin Roland: Eine spätmittelalterliche Urkundenfälschung aus dem Augustiner-Chorherrenstift Dürnstein in Niederösterreich. Zugleich ein Beitrag zu illuminierten Urkunden des Mittelalters. In: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 51 (2005), S. 331-432

http://www.monasterium.net/Zajic_Roland.pdf

Radocsay, Denes: Über einige illuminierte Urkunden. In: Acta historiae artium Academiae scientiarum Hungaricae, Bd. 17 (1971), S. 31-61

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a147644.pdf

Nachtrag: Leo Santifaller: Illuminierte Urkunden (SD aus dem Schlern 1935)

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/z/zsn2b025578.pdf

***

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Freitag, 2. Dezember 2011, 01:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es wird empfohlen, den Rechnungshofbericht (siehe http://archiv.twoday.net/stories/55769365/ ) wenigstens in seinem ersten Teil ganz durchzulesen und sich nicht auf die hier gegebenen Auszüge aus der Zusammenfassung zu beschränken.

Zum Thema "Vollständigkeit der Aktenführung" heißt es S. 10:

Die wichtige Entscheidung, an welchem Standort der Neubau für das LAV errichtet werden sollte, stellt nach § 36 Abs. 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien

des Landes NRW (GGO)

12

einen schriftlich zu bearbeitenden Vorgang dar, welcher die

sachliche Erledigung erkennen und deren Nachprüfung ermöglichen lassen muss.

Mündliche und fernmündliche Rücksprachen, Anordnungen, Auskünfte und sonstige

wichtige Hinweise sind, soweit sie für die weitere Bearbeitung einer Angelegenheit von

Bedeutung sind, in einem Aktenvermerk festzuhalten (§ 38 Abs. 1 GGO).

Soweit die GGO auf den BLB NRW als Landesbetrieb nicht anwendbar ist und der BLB

NRW dazu keine entsprechende hausinterne Anweisung erlassen hat, ergibt sich für ihn

dieser allgemeine Verwaltungsgrundsatz aus dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit der

Verwaltung gemäß Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz. Danach sind Stellen, die öffentliche

Aufgaben wahrnehmen, verpflichtet, einzelne Vorgänge wahrheitsgetreu und vollständig

in den Akten zu dokumentieren.

Die Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation ist auch vor dem Hintergrund des

Prüfungsrechts der externen Finanzkontrolle zu sehen. Fehlende oder mangelhafte Dokumentationen lassen dieses Recht ins Leere laufen.

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=vollst%C3%A4ndigkeit+aktenf%C3%BChrung

Man gewinnt den Eindruck, dass bei der Standortentscheidung archivfachliche Belange keinerlei Rolle gespielt haben. Man suchte ein denkmalgeschütztes Objekt und die Staatskanzlei fand das dann im Duisburger Binnenhafen.

S. 12 heißt es: "Der BLB NRW hat seinerzeit noch nicht einmal die Wiederverwendung der Altbausubstanz näher geprüft. Die Bausubstanz des Speichers wurde erst 2010 untersucht. Da die

Lagerung von Archivakten selbst in einem ca. 40 Meter hohen Getreidespeicher neben

besonderen Klima- und Brandschutzanforderungen vornehmlich eine besondere Statik

erfordert, war bereits zum damaligen Zeitpunkt bautechnisch zumindest fraglich, ob die

Gebäudesubstanz des Speichers im Duisburger Innenhafen den statischen Anforderungen gewachsen war. Daher hätte der BLB NRW dieser Frage zwingend vor Ansatz eines Abschlages bei der Berechnung der Baukosten nachgehen müssen. Bei der späteren Verwirklichung des Bauprojekts hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Altbausubstanz aus statischen Gründen umfassend ertüchtigt werden musste, sodass sich ein

entsprechender Abschlag bei der Standortentscheidung als nicht gerechtfertigt erwiesen

hat."

Unberücksichtigt bleibt der Mehraufwand für die archivfachliche Klimatisierung, die in einem Altbau womöglich aufwändiger zu realisieren ist als in einem neuen Archivzweckbau.

2009 stürzte das Kölner Stadtarchiv ein. Die Standortentscheidung war bereits vorher gefallen. Irgendwelche Erwägungen zum Katastropenschutz wurden bezeichnenderweise mit Ausnahme eines Grundwasserkonflikts nicht angestellt. Dabei sollte man schon in der archivischen Baumschule lernen, dass ein Standort in Nähe eines großen Fließgewässers archivfachlichen Anforderungen NICHT genügt.

Dazu: "außerdem schlägt zusätzlicher Hochwasserschutz mit weiteren 653.000 Euro zu Buche. Weil der Rhein im Januar des laufenden Jahres im Duisburger Hafen für einen - offenbar unerwarteten - Pegelstand von 27 Meter gesorgt hat, fallen in einer weiteren Kategorie noch einmal 500.000 Euro an. Die Baugrube musste sogar geflutet werden, weil sich die Bodenplatte ansonsten gelöst hätte und dem Bau ein ähnliches Schicksal wie dem Gebäude der Deutschen Welle in Bonn drohte, das im Anschluss an ein Hochwasser jahrelang still lag."

http://archiv.twoday.net/stories/31622454/

Es ist absolut unverständlich, dass die Leitung des Landesarchivs sich einen völlig ungeeigneten Standort, der zudem noch den Nachteil einer erheblichen Entfernung von den abliefernden Zentralbehörden aufweist und sich auch aus Benutzersicht als wenig günstig erweist (Düsseldorf ist leichter erreichbar als Duisburg), hat aufs Auge drücken lassen. Gegen die dem Korruptionsverdacht unterliegende Entscheidung, den Neubau als teures Renommierprojekt in klarer Gefahrenlage zu errichten, wäre mit Nachdruck zu remonstrieren und mit allen Mitteln vorzugehen gewesen. Wer sich bei einer solchen eklatanten Fehlentscheidung feige zurückhält, sollte keine Leitungsposition innehaben.

Es wäre meines Erachtens an der Zeit, dass auch im Landesarchiv Köpfe rollen.

Zum Thema "Vollständigkeit der Aktenführung" heißt es S. 10:

Die wichtige Entscheidung, an welchem Standort der Neubau für das LAV errichtet werden sollte, stellt nach § 36 Abs. 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien

des Landes NRW (GGO)

12

einen schriftlich zu bearbeitenden Vorgang dar, welcher die

sachliche Erledigung erkennen und deren Nachprüfung ermöglichen lassen muss.

Mündliche und fernmündliche Rücksprachen, Anordnungen, Auskünfte und sonstige

wichtige Hinweise sind, soweit sie für die weitere Bearbeitung einer Angelegenheit von

Bedeutung sind, in einem Aktenvermerk festzuhalten (§ 38 Abs. 1 GGO).

Soweit die GGO auf den BLB NRW als Landesbetrieb nicht anwendbar ist und der BLB

NRW dazu keine entsprechende hausinterne Anweisung erlassen hat, ergibt sich für ihn

dieser allgemeine Verwaltungsgrundsatz aus dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit der

Verwaltung gemäß Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz. Danach sind Stellen, die öffentliche

Aufgaben wahrnehmen, verpflichtet, einzelne Vorgänge wahrheitsgetreu und vollständig

in den Akten zu dokumentieren.

Die Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation ist auch vor dem Hintergrund des

Prüfungsrechts der externen Finanzkontrolle zu sehen. Fehlende oder mangelhafte Dokumentationen lassen dieses Recht ins Leere laufen.

Siehe hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=vollst%C3%A4ndigkeit+aktenf%C3%BChrung

Man gewinnt den Eindruck, dass bei der Standortentscheidung archivfachliche Belange keinerlei Rolle gespielt haben. Man suchte ein denkmalgeschütztes Objekt und die Staatskanzlei fand das dann im Duisburger Binnenhafen.

S. 12 heißt es: "Der BLB NRW hat seinerzeit noch nicht einmal die Wiederverwendung der Altbausubstanz näher geprüft. Die Bausubstanz des Speichers wurde erst 2010 untersucht. Da die

Lagerung von Archivakten selbst in einem ca. 40 Meter hohen Getreidespeicher neben

besonderen Klima- und Brandschutzanforderungen vornehmlich eine besondere Statik

erfordert, war bereits zum damaligen Zeitpunkt bautechnisch zumindest fraglich, ob die

Gebäudesubstanz des Speichers im Duisburger Innenhafen den statischen Anforderungen gewachsen war. Daher hätte der BLB NRW dieser Frage zwingend vor Ansatz eines Abschlages bei der Berechnung der Baukosten nachgehen müssen. Bei der späteren Verwirklichung des Bauprojekts hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Altbausubstanz aus statischen Gründen umfassend ertüchtigt werden musste, sodass sich ein

entsprechender Abschlag bei der Standortentscheidung als nicht gerechtfertigt erwiesen

hat."

Unberücksichtigt bleibt der Mehraufwand für die archivfachliche Klimatisierung, die in einem Altbau womöglich aufwändiger zu realisieren ist als in einem neuen Archivzweckbau.

2009 stürzte das Kölner Stadtarchiv ein. Die Standortentscheidung war bereits vorher gefallen. Irgendwelche Erwägungen zum Katastropenschutz wurden bezeichnenderweise mit Ausnahme eines Grundwasserkonflikts nicht angestellt. Dabei sollte man schon in der archivischen Baumschule lernen, dass ein Standort in Nähe eines großen Fließgewässers archivfachlichen Anforderungen NICHT genügt.

Dazu: "außerdem schlägt zusätzlicher Hochwasserschutz mit weiteren 653.000 Euro zu Buche. Weil der Rhein im Januar des laufenden Jahres im Duisburger Hafen für einen - offenbar unerwarteten - Pegelstand von 27 Meter gesorgt hat, fallen in einer weiteren Kategorie noch einmal 500.000 Euro an. Die Baugrube musste sogar geflutet werden, weil sich die Bodenplatte ansonsten gelöst hätte und dem Bau ein ähnliches Schicksal wie dem Gebäude der Deutschen Welle in Bonn drohte, das im Anschluss an ein Hochwasser jahrelang still lag."

http://archiv.twoday.net/stories/31622454/

Es ist absolut unverständlich, dass die Leitung des Landesarchivs sich einen völlig ungeeigneten Standort, der zudem noch den Nachteil einer erheblichen Entfernung von den abliefernden Zentralbehörden aufweist und sich auch aus Benutzersicht als wenig günstig erweist (Düsseldorf ist leichter erreichbar als Duisburg), hat aufs Auge drücken lassen. Gegen die dem Korruptionsverdacht unterliegende Entscheidung, den Neubau als teures Renommierprojekt in klarer Gefahrenlage zu errichten, wäre mit Nachdruck zu remonstrieren und mit allen Mitteln vorzugehen gewesen. Wer sich bei einer solchen eklatanten Fehlentscheidung feige zurückhält, sollte keine Leitungsposition innehaben.

Es wäre meines Erachtens an der Zeit, dass auch im Landesarchiv Köpfe rollen.

"Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenstellung der wesentlichen Prüfungsergebnisse S. 3

2 Ausgangslage S. 5

2.1 Errichtung des Landesarchivs S. 5

2.2 Festlegung des Raumbedarfs für den Neubau des Landesarchivs S. 6

2.3 Mietvertrag zwischen BLB NRW und Nutzer S. 6

3 Prüfungsfeststellungen S. 7

3.1 Standortentscheidung S. 7

3.2 Beabsichtigter Grundstückserwerb S. 13

3.3 Anmietung der Liegenschaften von der Investorin S. 20

3.3.1 Angebotene Miet- und Kauflösungen S. 20

3.3.2 Machbarkeitsstudie zum Standort Innenhafen S. 23

3.3.3 Durchführung von Architektenwettbewerben S. 24

3.3.4 Mietvertrag zwischen BLB NRW und Investorin S. 26

3.3.5 Kostensteigerungen nach Abschluss des Mietvertrages S. 29

3.4 Grunderwerb und Realisierung der Maßnahme durch den BLB

NRW S. 34

3.4.1 Situation vor dem Erwerb der Grundstücke S. 34

3.4.2 Kaufvertrag zwischen BLB NRW und der Investorin S. 37

3.4.3 Gutachten zur Wertermittlung S. 38

3.4.4 Erwerb weiterer Flächen durch den BLB NRW S. 40

3.5 Beteiligung des Verwaltungsrates des BLB NRW S. 46

3.6 Dokumentationspflichten der Betriebsleitung des BLB NRW S. 50

4 Schlussbemerkungen S. 52

1 Zusammenstellung der wesentlichen Prüfungsergebnisse

• Die Gesamtkosten für die Neuunterbringung des Landesarchivs werden voraussichtlich von rd. 51,7 Mio. € (47,8 Mio. € Baukosten + 3,9 Mio. € Grundstückskosten) auf mindestens rd. 190,4 Mio. € (171,9 Mio. € Baukosten + 18,5 Mio. € Grundstückskosten) steigen (Stand: Mai 2011). Dies entspricht einer Steigerung von 368%.

• Die für die Unterbringung des Landesarchivs im Duisburger Innenhafen maßgeblichen Gründe und weitreichenden strategischen Entscheidungsprozesse wurden sowohl vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) als auch - soweit betroffen - von der seinerzeit zuständigen Staatskanzlei in wesentlichen Teilen nicht oder nur unzureichend dokumentiert. Das gilt insbesondere für die Standortentscheidung, den gescheiterten direkten Erwerb der für den Bau benötigten Grundstücksflächen im Frühjahr 2007, den Mietvertrag vom 12.10.2007 und den Mietvertragsaufhebungs bzw. Kaufvertrag mit der Investorin vom 08.08.2008. Die einzelnen Vorgänge und Entscheidungen können deshalb aus der Warte eines objektiven Dritten nicht nachvollzogen werden. Dadurch war das gesamte Verfahren intransparent und in hohem Maße manipulationsanfällig.

• Der BLB NRW nahm die notwendigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Auswahl des Standorts, zum direkten Ankauf der Grundstücke und zu den Abschlüssen des Mietvertrages sowie des Mietvertragsaufhebungs- bzw. Kaufvertrages nicht vor.

• Der BLB NRW unterließ es im Frühjahr 2007, die für den Bau des Landesarchivs benötigten Grundstücksflächen über eine stadteigene Duisburger Gesellschaft, die über entsprechende Vorkaufsrechte verfügte, zu einem Preis von 3,85 Mio. € zu erwerben. Nachvollziehbare Gründe für dieses Vorgehen sind nicht ersichtlich.

• Stattdessen schloss er mit einer Investorin, die diese Flächen angekauft hatte, im Oktober 2007 einen Mietvertrag über ein noch zu errichtendes Gebäude für das Landesarchiv ab. Der Mietvertrag sah eine Jahresmiete von 3,8 Mio. € bei Baukosten von maximal 30 Mio. € netto sowie eine proportionale Erhöhung der Miete bei Steigenden Baukosten vor. Weil zu diesem Zeitpunkt ein konkreter Entwurf des Bauvorhabens fehlte, war eine seriöse Schätzung der Baukosten nicht möglich, sodass der BLB NRW mit dem Vertragsabschluss ein nicht kalkulierbares Kostenrisiko einging.

• Bei kritischer Beurteilung der später ausgewählten Entwurfsplanung waren die in dem Mietvertrag angenommenen Baukosten von rd. 30 Mio. € vollkommen unrealistisch. Dennoch wurde seitens der Geschäftsführung des BLB NRW die Ausübung des vertraglich eingeräumten Rücktrittsrechts vom Mietvertrag

nicht geprüft.

• Bereits im Mai 2008 waren die prognostizierten Baukosten von rd. 30 Mio. € auf 71,3 Mio. € netto angestiegen. Dies hatte zur Folge, dass sich die Miete von 3,8 Mio. € auf 9,1 Mio. € (= 240%) erhöhte.

• Auch nach offizieller Kenntnis der gravierenden, maßgeblich durch den ausgewählten Projektentwurf bedingten Mehrkosten von damals 240% sah die Geschäftsführung des BLB NRW entgegen der substantiierten rechtlichen Hinweise des hauseigenen Justiziariats keine Veranlassung, einen Rücktritt vom Mietvertrag gemäß § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

• Stattdessen entschied die Geschäftsführung des BLB NRW, die betreffenden Flächen von der Investorin für 29,9 Mio. € zu erwerben und die Baumaßnahme in Eigenregie zu realisieren. Die Angemessenheit des insgesamt an die Investorin gezahlten Betrags von 29,9 Mio. €, aufgeteilt in 17,6 Mio. € Grundstückskaufpreis, 4 Mio. € für Vorleistungen der Projektplanung und –realisierung und 8,3 Mio. € für die Aufgabe der Vermieterstellung, ist nicht nachvollziehbar und entbehrt jeglicher soliden wirtschaftlichen Grundlage. Allein der als reiner Grundstückskaufpreis bezeichnete Teilbetrag von 17,6 Mio. € stand in keinem Verhältnis zu einem gutachterlich festgestellten Verkehrswert von rd. 6,1 Mio. €. Damit hat der BLB NRW in massiver Weise gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) verstoßen.

• Ob die Fortführung des Projektes an dem von der Staatskanzlei gewünschten Standort unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen vor allem auf dem Motiv beruhte, das Prestigeprojekt im Duisburger Innenhafen nicht gänzlich verwerfen zu müssen oder ob hier noch andere sachfremde Interessen eine Rolle gespielt haben, konnte der LRH anhand der wenigen vorhandenen Unterlagen und Aufzeichnungen nicht aufklären.

• Der Verwaltungsrat des BLB NRW wurde von der Geschäftsleitung weder zutreffend noch umfassend und zeitgerecht über das von ihm zu genehmigende Investitionsvorhaben informiert. Hierdurch war das Vorhaben einer differenzierten Beurteilung durch den Verwaltungsrat entzogen. ...."

Quelle: Prüfungsbericht des Landesrechnungshofes Nordrhein-Westfalen v. 28.11.11

Medienreaktionen:

"BLB-Skandal: Prüfbericht setzt Rütgers’ Staatskanzlei unter Druck", WAZRechercheblog, 01.12.11

bild.de, Regional Düsseldorf, 01.12.11

WDR.de, nrwkompakt Kurznachrichten, 01.12.11

"Landesrechnungshof bestätigt Schlamperei", WDR 5 Westblick, Beitrag von Leo Flamm (3min 24)

".... Es ist nicht vorstellbar, dass ein derartiges Mismanagement ausschließlich die Folge von Schlampigkeit, Gleichgültigkeit und Unfähigkeit ist. Der Verdacht drängt sich auf, dass es hier um kriminelle Machenschaften geht, dass Schmiergelder geflossen sind. ....", Peter Jansen, Kommentar in der Neuen Westfälischen, 1.12.11

Politische Reaktion:

Michael Aggelidis, Schallende Ohrfeige für BLB vom Landesrechnungshof, Die Linke, Landtagsfraktion, 01.12.11

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg

1 Zusammenstellung der wesentlichen Prüfungsergebnisse S. 3

2 Ausgangslage S. 5

2.1 Errichtung des Landesarchivs S. 5

2.2 Festlegung des Raumbedarfs für den Neubau des Landesarchivs S. 6

2.3 Mietvertrag zwischen BLB NRW und Nutzer S. 6

3 Prüfungsfeststellungen S. 7

3.1 Standortentscheidung S. 7

3.2 Beabsichtigter Grundstückserwerb S. 13

3.3 Anmietung der Liegenschaften von der Investorin S. 20

3.3.1 Angebotene Miet- und Kauflösungen S. 20

3.3.2 Machbarkeitsstudie zum Standort Innenhafen S. 23

3.3.3 Durchführung von Architektenwettbewerben S. 24

3.3.4 Mietvertrag zwischen BLB NRW und Investorin S. 26

3.3.5 Kostensteigerungen nach Abschluss des Mietvertrages S. 29

3.4 Grunderwerb und Realisierung der Maßnahme durch den BLB

NRW S. 34

3.4.1 Situation vor dem Erwerb der Grundstücke S. 34

3.4.2 Kaufvertrag zwischen BLB NRW und der Investorin S. 37

3.4.3 Gutachten zur Wertermittlung S. 38

3.4.4 Erwerb weiterer Flächen durch den BLB NRW S. 40

3.5 Beteiligung des Verwaltungsrates des BLB NRW S. 46

3.6 Dokumentationspflichten der Betriebsleitung des BLB NRW S. 50

4 Schlussbemerkungen S. 52

1 Zusammenstellung der wesentlichen Prüfungsergebnisse

• Die Gesamtkosten für die Neuunterbringung des Landesarchivs werden voraussichtlich von rd. 51,7 Mio. € (47,8 Mio. € Baukosten + 3,9 Mio. € Grundstückskosten) auf mindestens rd. 190,4 Mio. € (171,9 Mio. € Baukosten + 18,5 Mio. € Grundstückskosten) steigen (Stand: Mai 2011). Dies entspricht einer Steigerung von 368%.

• Die für die Unterbringung des Landesarchivs im Duisburger Innenhafen maßgeblichen Gründe und weitreichenden strategischen Entscheidungsprozesse wurden sowohl vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) als auch - soweit betroffen - von der seinerzeit zuständigen Staatskanzlei in wesentlichen Teilen nicht oder nur unzureichend dokumentiert. Das gilt insbesondere für die Standortentscheidung, den gescheiterten direkten Erwerb der für den Bau benötigten Grundstücksflächen im Frühjahr 2007, den Mietvertrag vom 12.10.2007 und den Mietvertragsaufhebungs bzw. Kaufvertrag mit der Investorin vom 08.08.2008. Die einzelnen Vorgänge und Entscheidungen können deshalb aus der Warte eines objektiven Dritten nicht nachvollzogen werden. Dadurch war das gesamte Verfahren intransparent und in hohem Maße manipulationsanfällig.

• Der BLB NRW nahm die notwendigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Auswahl des Standorts, zum direkten Ankauf der Grundstücke und zu den Abschlüssen des Mietvertrages sowie des Mietvertragsaufhebungs- bzw. Kaufvertrages nicht vor.

• Der BLB NRW unterließ es im Frühjahr 2007, die für den Bau des Landesarchivs benötigten Grundstücksflächen über eine stadteigene Duisburger Gesellschaft, die über entsprechende Vorkaufsrechte verfügte, zu einem Preis von 3,85 Mio. € zu erwerben. Nachvollziehbare Gründe für dieses Vorgehen sind nicht ersichtlich.

• Stattdessen schloss er mit einer Investorin, die diese Flächen angekauft hatte, im Oktober 2007 einen Mietvertrag über ein noch zu errichtendes Gebäude für das Landesarchiv ab. Der Mietvertrag sah eine Jahresmiete von 3,8 Mio. € bei Baukosten von maximal 30 Mio. € netto sowie eine proportionale Erhöhung der Miete bei Steigenden Baukosten vor. Weil zu diesem Zeitpunkt ein konkreter Entwurf des Bauvorhabens fehlte, war eine seriöse Schätzung der Baukosten nicht möglich, sodass der BLB NRW mit dem Vertragsabschluss ein nicht kalkulierbares Kostenrisiko einging.

• Bei kritischer Beurteilung der später ausgewählten Entwurfsplanung waren die in dem Mietvertrag angenommenen Baukosten von rd. 30 Mio. € vollkommen unrealistisch. Dennoch wurde seitens der Geschäftsführung des BLB NRW die Ausübung des vertraglich eingeräumten Rücktrittsrechts vom Mietvertrag

nicht geprüft.

• Bereits im Mai 2008 waren die prognostizierten Baukosten von rd. 30 Mio. € auf 71,3 Mio. € netto angestiegen. Dies hatte zur Folge, dass sich die Miete von 3,8 Mio. € auf 9,1 Mio. € (= 240%) erhöhte.

• Auch nach offizieller Kenntnis der gravierenden, maßgeblich durch den ausgewählten Projektentwurf bedingten Mehrkosten von damals 240% sah die Geschäftsführung des BLB NRW entgegen der substantiierten rechtlichen Hinweise des hauseigenen Justiziariats keine Veranlassung, einen Rücktritt vom Mietvertrag gemäß § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

• Stattdessen entschied die Geschäftsführung des BLB NRW, die betreffenden Flächen von der Investorin für 29,9 Mio. € zu erwerben und die Baumaßnahme in Eigenregie zu realisieren. Die Angemessenheit des insgesamt an die Investorin gezahlten Betrags von 29,9 Mio. €, aufgeteilt in 17,6 Mio. € Grundstückskaufpreis, 4 Mio. € für Vorleistungen der Projektplanung und –realisierung und 8,3 Mio. € für die Aufgabe der Vermieterstellung, ist nicht nachvollziehbar und entbehrt jeglicher soliden wirtschaftlichen Grundlage. Allein der als reiner Grundstückskaufpreis bezeichnete Teilbetrag von 17,6 Mio. € stand in keinem Verhältnis zu einem gutachterlich festgestellten Verkehrswert von rd. 6,1 Mio. €. Damit hat der BLB NRW in massiver Weise gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) verstoßen.

• Ob die Fortführung des Projektes an dem von der Staatskanzlei gewünschten Standort unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen vor allem auf dem Motiv beruhte, das Prestigeprojekt im Duisburger Innenhafen nicht gänzlich verwerfen zu müssen oder ob hier noch andere sachfremde Interessen eine Rolle gespielt haben, konnte der LRH anhand der wenigen vorhandenen Unterlagen und Aufzeichnungen nicht aufklären.

• Der Verwaltungsrat des BLB NRW wurde von der Geschäftsleitung weder zutreffend noch umfassend und zeitgerecht über das von ihm zu genehmigende Investitionsvorhaben informiert. Hierdurch war das Vorhaben einer differenzierten Beurteilung durch den Verwaltungsrat entzogen. ...."

Quelle: Prüfungsbericht des Landesrechnungshofes Nordrhein-Westfalen v. 28.11.11

Medienreaktionen:

"BLB-Skandal: Prüfbericht setzt Rütgers’ Staatskanzlei unter Druck", WAZRechercheblog, 01.12.11

bild.de, Regional Düsseldorf, 01.12.11

WDR.de, nrwkompakt Kurznachrichten, 01.12.11

"Landesrechnungshof bestätigt Schlamperei", WDR 5 Westblick, Beitrag von Leo Flamm (3min 24)

".... Es ist nicht vorstellbar, dass ein derartiges Mismanagement ausschließlich die Folge von Schlampigkeit, Gleichgültigkeit und Unfähigkeit ist. Der Verdacht drängt sich auf, dass es hier um kriminelle Machenschaften geht, dass Schmiergelder geflossen sind. ....", Peter Jansen, Kommentar in der Neuen Westfälischen, 1.12.11

Politische Reaktion:

Michael Aggelidis, Schallende Ohrfeige für BLB vom Landesrechnungshof, Die Linke, Landtagsfraktion, 01.12.11

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg

Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 18:18 - Rubrik: Staatsarchive

Zusammengestellt von Jeffrey Beal, dem führenden Forscher auf diesem Gebiet:

http://metadata.posterous.com/83235355

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=predatory

http://metadata.posterous.com/83235355

Siehe hier

http://archiv.twoday.net/search?q=predatory

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 17:18 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.archiv.sachsen.de/download/Archivblatt_2_2011.pdf

U.a. mit einem Bericht über die Dresdner Tagung der Medienarchivare im Mai dieses Jahres.

U.a. mit einem Bericht über die Dresdner Tagung der Medienarchivare im Mai dieses Jahres.

ingobobingo - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 16:21 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"An die Bundesregierung

BMBF

Forschungsausschuss des Bundestags

8. Forschungsrahmenprogramm HORIZON 2020 - ohne Kulturerbeforschung?

Wir können auf mittlerweile über 25 Jahre erfolgreicher Kulturerbeforschung zurückblicken. Das ist ein großer Erfolg für Europa. Dieses Programm ist weltweit einzigartig und ohnegleichen.

Für diese Leistungen, die Europa auf diesem Gebiet erbringt, beneiden uns alle anderen Kontinente. Das unterstreicht die Bedeutung unseres reichen kulturellen Erbes. Aus diesem Grund ist Europa das Touristenziel Nummer Eins. Um dies auch aufrecht zu erhalten, ist Forschung zur nachhaltigen Bewahrung dieses unwiederbringlichen Kulturgutes eine zwingend erforderliche Grundlage.

Im Vorschlag der Europäischen Kommission zum 8. Forschungsrahmenprogramm – HORIZON 2020 - ist Kulturerbe komplett gestrichen. Damit wird dem Kulturguterhalt die notwendige Grundlage entzogen. Kann sich Europa das tatsächlich leisten? Können wir auf den Wirtschaftsfaktor Kulturtourismus einfach verzichten? Ist uns unser kulturelles Erbe nichts mehr wert?

Im letzten Rahmenprogramm war Deutschland die zweiterfolgreichste Nation in der Einwerbung der Forschungsgelder. Als Beispiele der herausragenden Projekte möchten wir nennen:

SMOOHS, Laufzeit: 2008-2011, Projekt Nr. 212939

Climate for Culture, Laufzeit: 2009-2014, Projekt Nr. 226973

Die Streichung der Kulturerbeforschung ist ein verheerendes Signal für das Ansehen Europas als der Kulturkontinent schlechthin. Deshalb sprechen sich die Unterzeichner dafür aus, unser kulturelles Gedächtnis nicht aufs Spiel zu setzen. Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen, Kulturerbeforschung im 8. Forschungsrahmenprogramm weiterhin zu fördern.

Begründung: Die Europäische Kommission möchte den Bereich der Kulturerbeforschung im kommenden 8. Forschungsrahmenprogramm "HORIZON 2020" komplett streichen!

Das ist verheerend, denn damit wird dem Kulturguterhalt in Europa für lange Zeit die notwendige Grundlage entzogen!

In diesem Jahr können wir bereits auf 25 Jahre erfolgreiche Forschung im Sektor der Kulturguterhaltung zurückblicken. Dabei wurden in den Europäischen Rahmenprogrammen bislang 41 internationale Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro unterstützt. Darunter groß angelegte Forschungs- und Anwendungsprojekte, in denen die Forschungspartner gemeinsam Strategien für den langfristigen Erhalt von historischen Stätten entworfen haben und in denen konkrete Lösungen für Museen, wie beispielsweise Vermeidung von Gefährdungsfaktoren in der musealen Präsentation, Massenentsäuerungen von Papieren und andere prinzipielle konservatorische Fragestellungen entwickelt wurden und werden.

Die bisherigen Forschungsrahmenprogramme ermöglichten eine einzigartige Vernetzung der europäischen Fachkompetenzen und die Beantwortung gemeinsamer, dringlicher Fragestellungen. Die wirtschaftliche Bedeutung des europäischen Kulturerbes konnte vermittelt und Erhaltungsstrategien für umweltgeschädigte Kulturgüter mit Hilfe neuester Forschungsergebnisse in den Mittelpunkt gerückt werden. Zudem es war möglich, das Anliegen einer profunden Restauratoren-Ausbildung in einmaliger Weise länderübergreifend zu transportieren.

Das darf mit Ablauf des 7. Forschungsrahmenprogramms (2007-2013) nicht vorbei sein!

Europa ist weiterhin auf diese Forschungsgelder angewiesen. Denn nur so sind wir finanziell in der Lage, Methoden und Produkte zu entwickeln, die Restauratoren in ganz Europa dringend für die Bewahrung der ihnen anvertrauten, unwiederbringlichen Kulturgüter benötigen. Ohne Forschung geben wir Kulturgüter dem Verfall preis. Kulturgüter sind aber wesentliche Identitätsstifter und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor allem in Europa, dem Kulturkontinent schlechthin und dem Touristenziel Nummer Eins.

Bereits jetzt gehen jährlich kulturelle Ressourcen im Wert von 14 Milliarden Euro verloren. Das kulturelle Erbe ist auch durch den Einfluß des Klimawandels gefährdet. Dem weiteren Verfall muss durch die Entwicklung gemeinsamer Erhaltungsstrategien für die Zukunft entgegengewirkt werden. Dafür benötigen wir dringend die Unterstützung des 8. Forschungsrahmenprogramms HORIZON 2020, das von 2014 bis 2020 laufen wird.

Bitte unterstützen Sie die Petition mit Ihrer Stimme!

Die Unterschriftenliste soll gemeinsam mit dem oben stehenden Brief an Vertreter aus der Regional-, Landes- und Bundespolitik sowie aus der Europäischen Kommission weitergeleitet werden.

Im Namen aller Unterzeichner.

Bonn, 23.11.2011 (aktiv bis 03.01.2012) "

Wir sollten unser Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Anliegen unterstützen. Der Link zur Petition:

http://openpetition.de/petition/online/horizon-2020-streichung-der-kulturerbeforschung

BMBF

Forschungsausschuss des Bundestags

8. Forschungsrahmenprogramm HORIZON 2020 - ohne Kulturerbeforschung?

Wir können auf mittlerweile über 25 Jahre erfolgreicher Kulturerbeforschung zurückblicken. Das ist ein großer Erfolg für Europa. Dieses Programm ist weltweit einzigartig und ohnegleichen.

Für diese Leistungen, die Europa auf diesem Gebiet erbringt, beneiden uns alle anderen Kontinente. Das unterstreicht die Bedeutung unseres reichen kulturellen Erbes. Aus diesem Grund ist Europa das Touristenziel Nummer Eins. Um dies auch aufrecht zu erhalten, ist Forschung zur nachhaltigen Bewahrung dieses unwiederbringlichen Kulturgutes eine zwingend erforderliche Grundlage.

Im Vorschlag der Europäischen Kommission zum 8. Forschungsrahmenprogramm – HORIZON 2020 - ist Kulturerbe komplett gestrichen. Damit wird dem Kulturguterhalt die notwendige Grundlage entzogen. Kann sich Europa das tatsächlich leisten? Können wir auf den Wirtschaftsfaktor Kulturtourismus einfach verzichten? Ist uns unser kulturelles Erbe nichts mehr wert?

Im letzten Rahmenprogramm war Deutschland die zweiterfolgreichste Nation in der Einwerbung der Forschungsgelder. Als Beispiele der herausragenden Projekte möchten wir nennen:

SMOOHS, Laufzeit: 2008-2011, Projekt Nr. 212939

Climate for Culture, Laufzeit: 2009-2014, Projekt Nr. 226973

Die Streichung der Kulturerbeforschung ist ein verheerendes Signal für das Ansehen Europas als der Kulturkontinent schlechthin. Deshalb sprechen sich die Unterzeichner dafür aus, unser kulturelles Gedächtnis nicht aufs Spiel zu setzen. Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen, Kulturerbeforschung im 8. Forschungsrahmenprogramm weiterhin zu fördern.

Begründung: Die Europäische Kommission möchte den Bereich der Kulturerbeforschung im kommenden 8. Forschungsrahmenprogramm "HORIZON 2020" komplett streichen!

Das ist verheerend, denn damit wird dem Kulturguterhalt in Europa für lange Zeit die notwendige Grundlage entzogen!

In diesem Jahr können wir bereits auf 25 Jahre erfolgreiche Forschung im Sektor der Kulturguterhaltung zurückblicken. Dabei wurden in den Europäischen Rahmenprogrammen bislang 41 internationale Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro unterstützt. Darunter groß angelegte Forschungs- und Anwendungsprojekte, in denen die Forschungspartner gemeinsam Strategien für den langfristigen Erhalt von historischen Stätten entworfen haben und in denen konkrete Lösungen für Museen, wie beispielsweise Vermeidung von Gefährdungsfaktoren in der musealen Präsentation, Massenentsäuerungen von Papieren und andere prinzipielle konservatorische Fragestellungen entwickelt wurden und werden.

Die bisherigen Forschungsrahmenprogramme ermöglichten eine einzigartige Vernetzung der europäischen Fachkompetenzen und die Beantwortung gemeinsamer, dringlicher Fragestellungen. Die wirtschaftliche Bedeutung des europäischen Kulturerbes konnte vermittelt und Erhaltungsstrategien für umweltgeschädigte Kulturgüter mit Hilfe neuester Forschungsergebnisse in den Mittelpunkt gerückt werden. Zudem es war möglich, das Anliegen einer profunden Restauratoren-Ausbildung in einmaliger Weise länderübergreifend zu transportieren.

Das darf mit Ablauf des 7. Forschungsrahmenprogramms (2007-2013) nicht vorbei sein!

Europa ist weiterhin auf diese Forschungsgelder angewiesen. Denn nur so sind wir finanziell in der Lage, Methoden und Produkte zu entwickeln, die Restauratoren in ganz Europa dringend für die Bewahrung der ihnen anvertrauten, unwiederbringlichen Kulturgüter benötigen. Ohne Forschung geben wir Kulturgüter dem Verfall preis. Kulturgüter sind aber wesentliche Identitätsstifter und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor allem in Europa, dem Kulturkontinent schlechthin und dem Touristenziel Nummer Eins.

Bereits jetzt gehen jährlich kulturelle Ressourcen im Wert von 14 Milliarden Euro verloren. Das kulturelle Erbe ist auch durch den Einfluß des Klimawandels gefährdet. Dem weiteren Verfall muss durch die Entwicklung gemeinsamer Erhaltungsstrategien für die Zukunft entgegengewirkt werden. Dafür benötigen wir dringend die Unterstützung des 8. Forschungsrahmenprogramms HORIZON 2020, das von 2014 bis 2020 laufen wird.

Bitte unterstützen Sie die Petition mit Ihrer Stimme!

Die Unterschriftenliste soll gemeinsam mit dem oben stehenden Brief an Vertreter aus der Regional-, Landes- und Bundespolitik sowie aus der Europäischen Kommission weitergeleitet werden.

Im Namen aller Unterzeichner.

Bonn, 23.11.2011 (aktiv bis 03.01.2012) "

Wir sollten unser Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Anliegen unterstützen. Der Link zur Petition:

http://openpetition.de/petition/online/horizon-2020-streichung-der-kulturerbeforschung

Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 12:17 - Rubrik: Bestandserhaltung

Die Proceedings des Infotags zur elektronischen Signatur des Fachverbands TeleTrust sind online: Infos elektronische Signatur

schwalm.potsdam - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 11:48 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sicherheit und Vertrauen im E-Government gewinnt im Kontext Datenaustausch, Datenverfügbarkeit, digitale Identitäten etc. immer mehr an Bedeutung. Nachstehend ein Link zu einer Studie in diesem Kontext: Vertrauen im E-Government

schwalm.potsdam - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 11:35 - Rubrik: E-Government

"13. Januar 09.00 Uhr, ganztägig

06. Februar 09.00 Uhr, ganztägig

10. Februar 09.00 Uhr, ganztägig

29. Februar 09.00 Uhr, ganztägig

08. März 08.00 - 12.30 Uhr

20. März 13.00 Uhr, ganztägig

26. März 09.00 Uhr, ganztägig

17. April 13.00 Uhr, ganztägig

24. April 13.00 Uhr, ganztägig

09. Mai 09.00 Uhr, ganztägig

14. Mai 09.00 Uhr, ganztägig

05. Juni 13.00 Uhr, ganztägig

14. Juni 08.00 - 12.30 Uhr

22. Juni 09.00 Uhr, ganztägig

25. Juni 09.00 Uhr, ganztägig

29. Juni 09.00 Uhr, ganztägig

03. Juli 13.00 Uhr, ganztägig"

Hoffentlich ergiebig zum Thema ....

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg

Quelle: Terminplan PUA I

06. Februar 09.00 Uhr, ganztägig

10. Februar 09.00 Uhr, ganztägig

29. Februar 09.00 Uhr, ganztägig

08. März 08.00 - 12.30 Uhr

20. März 13.00 Uhr, ganztägig

26. März 09.00 Uhr, ganztägig

17. April 13.00 Uhr, ganztägig

24. April 13.00 Uhr, ganztägig

09. Mai 09.00 Uhr, ganztägig

14. Mai 09.00 Uhr, ganztägig

05. Juni 13.00 Uhr, ganztägig

14. Juni 08.00 - 12.30 Uhr

22. Juni 09.00 Uhr, ganztägig

25. Juni 09.00 Uhr, ganztägig

29. Juni 09.00 Uhr, ganztägig

03. Juli 13.00 Uhr, ganztägig"

Hoffentlich ergiebig zum Thema ....

s. a. http://archiv.twoday.net/search?q=landesarchiv+duisburg

Quelle: Terminplan PUA I

Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 11:32 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Oberbürgermeister Jürgen Roters gibt am 1. Dezember 2011 einen Empfang für den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Stadtgedächtnis, Dr. Stefan Lafaire. Dieser hat seine Arbeit am 1. Oktober 2011 aufgenommen. Roters möchte seinen Gästen aus Politik, Kultur, Medien und Wirtschaft die Gelegenheit geben, Dr. Lafaire auf dem Empfang persönlich kennen zu lernen. ......"

Quelle: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Köln, 30.11.11

Quelle: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Köln, 30.11.11

Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 10:27 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zum mittlerweile sechsten Mal veröffentlichen das Historische Archiv und sein Förderverein "Freunde des Historischen Archivs der Stadt Köln" das "Kölner Kalendarium".

Der Kalender für das Jahr 2012 ist den Bewahrerinnen und Bewahrern des Kölner Gedächtnisses gewidmet:

Kulturinstitutionen in ganz Deutschland, die mit ihrer vielfältigen und umfangreichen Hilfe während der Bergung, bei der Gewährung von Asyl für das beschädigte Archivgut sowie der Restaurierung und Digitalisierung der Dokumente den kollektiven Gedächtnisverlust Kölns nach dem Einsturz verhinderten und verhindern. Das Kalendarium 2012 gibt einen faszinierenden Einblick in die bunten und vielfältigen Bestände und Sammlungen der beteiligten Archive, Bibliotheken und Museen.

Das Kalendarium mit dem Titel "Von Helfern und Schätzen" ist zum Preis von 9,95 Euro in einzelnen Kölner Buchhandlungen, über KölnTourismus und hier erhältlich:

Historisches Archiv

Lesesaal

Heumarkt 14

50667 Köln

(montags geschlossen)Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Katasterservice

Zimmer 06D01

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Sie können es zudem per E-Mail bestellen"

Quelle: Mitteilung des Historischen Archivs der Stadt Köln

Wolf Thomas - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 10:22 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 05:37 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das 1967 erschienene Buch von Hermann Nehlsen ist online:

http://epub.ub.uni-muenchen.de/9423/

Ebenso wie einige seiner rechtshistorischen Aufsätze (aaO).

http://epub.ub.uni-muenchen.de/9423/

Ebenso wie einige seiner rechtshistorischen Aufsätze (aaO).

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 03:37 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Universitätsarchiv Würzburg stellt Angebote der einzelnen Fakultäten/Institute zu ihrer Geschichte zusammen:

http://www.uniarchiv.uni-wuerzburg.de/portal_universitaetsgeschichte/

http://www.uniarchiv.uni-wuerzburg.de/portal_universitaetsgeschichte/

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 03:22 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mein Beitrag http://archiv.twoday.net/stories/5878332/ stützte sich auf das Regest einer Georgianums-Urkunde. Inzwischen ist das aufschlussreiche Stück online:

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-AHGM/Urkunden/AHG_I_8%2860%7C148%29/charter

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-AHGM/Urkunden/AHG_I_8%2860%7C148%29/charter

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 03:09 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wie Elsevier sich fremde Arbeitsergebnisse aneignet, Data-mining verbietet und Versprechen bricht, schildert Peter Murray Rust:

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/11/27/textmining-my-years-negotiating-with-elsevier/

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/11/27/textmining-my-years-negotiating-with-elsevier/

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 02:42 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Falk Eisermann wies mich auf dieses neue Blog hin, das den Versuch unternimmt, Forschungsnotizen aus dem Feld der Buchgeschichte zu publizieren:

http://researchfragments.blogspot.com/

Ein Beitrag widmet sich Dietrich von Zengg, zu dem ich unter

http://de.wikisource.org/wiki/Dietrich_von_Zengg

die Überlieferung zusammengestellt habe.

http://researchfragments.blogspot.com/

Ein Beitrag widmet sich Dietrich von Zengg, zu dem ich unter

http://de.wikisource.org/wiki/Dietrich_von_Zengg

die Überlieferung zusammengestellt habe.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Otto ist einer der besten Kenner digitaler Bibliotheken weltweit, was Archivalia-LeserInnen sicher schon wissen.

https://twitter.com/#!/Rechtshistorie

Via

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/11/30/news-on-legal-history/

https://twitter.com/#!/Rechtshistorie

Via

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/11/30/news-on-legal-history/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Während sich andere deutsche Stadtbibliotheken mit wertvollem Altbestand noch sehr zurückhalten, was die Digitalisierung ihrer Bestände angeht (um es adventsmäßig zurückhaltend auszudrücken), beteiligt sich die Stadtbibliothek Mainz - sie macht derzeit ja Schlagzeilen - am (auch sonst sehr reichhaltigen) rheinland-pfälzischen Digitalisierungsportal Dilibri mit einer kleinen, aber feinen Sammlung (derzeit 54 Titel):

Während sich andere deutsche Stadtbibliotheken mit wertvollem Altbestand noch sehr zurückhalten, was die Digitalisierung ihrer Bestände angeht (um es adventsmäßig zurückhaltend auszudrücken), beteiligt sich die Stadtbibliothek Mainz - sie macht derzeit ja Schlagzeilen - am (auch sonst sehr reichhaltigen) rheinland-pfälzischen Digitalisierungsportal Dilibri mit einer kleinen, aber feinen Sammlung (derzeit 54 Titel):http://www.dilibri.de/stbmz/nav/history

Der Schwerpunkt liegt auf seltenen Werken. Neben einigen frühneuzeitlichen Drucken gibt es beispielsweise etliche rare Mainzer Karnevalszeitungen.

Unser Bild stammt aus: Juwelenkästchen für Kinder, die gut und brav werden wollen von Kathinka Zitz (1862). Es ist mit über 70 weiteren Bildern auch in der sehenswerten Bildersammlung zur Stadtbibliothek Mainz auf Wikimedia Commons verfügbar. Digitalisate zur Geschichte der Stadtbibliothek listet Wikisource auf.

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 00:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auch dieses Jahr soll es wieder einen Archivalia-Adventskalender geben, wenngleich nicht ganz so aufwändig wie derjenige des Jahres 2010. Es gibt jeweils ein Bild aus einer digitalen Sammlung (Bibliotheken und Archive), verbunden mit einem Kurzporträt derselben. Wer es bunter gemischt liebt, findet täglich auf

Auch dieses Jahr soll es wieder einen Archivalia-Adventskalender geben, wenngleich nicht ganz so aufwändig wie derjenige des Jahres 2010. Es gibt jeweils ein Bild aus einer digitalen Sammlung (Bibliotheken und Archive), verbunden mit einem Kurzporträt derselben. Wer es bunter gemischt liebt, findet täglich aufhttp://archivalia.tumblr.com/

Sehens- oder Hörenswertes.

Wie letztes Jahr und schon 2008 darf geneigte(r) Leser(in) nicht erwarten, dass Punkt Null Uhr der Beitrag bereits bereitgestellt ist.

(Dies ist nicht das erste Türchen, erst in einigen Stunden ist es so weit ...)

Wer den Kalender verlinken möchte, wählt bitte folgenden Link:

http://archiv.twoday.net/search?q=adventskalender+2011+t%C3%BCrchen

Das diesjährige Logo, eine Art Stern, stammt aus der Anjou-Bibel:

http://bibliodyssey.blogspot.com/2011/11/royal-anjou-bible.html

Seite aus einem Psalterium. 15. Jahrhundert. Provenienz: Mainzer Kartäuserkloster. Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Signatur: Hs II 141 (folio 10 recto)

Seite aus einem Psalterium. 15. Jahrhundert. Provenienz: Mainzer Kartäuserkloster. Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Signatur: Hs II 141 (folio 10 recto)KlausGraf - am Mittwoch, 30. November 2011, 21:40 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Still und ohne Kommentar verschwindet dieses auch archivische Weblog.

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/38764387/

s. a. http://archiv.twoday.net/stories/38764387/

Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 21:40 - Rubrik: Weblogs

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Immer wieder reißen im Gebiet spontan Krater auf und verschlingen die Oberfläche. An den Rändern vermischen sich Untergrund-Geräusche mit dem urbanen Geschehen oberhalb. Anhand der Tonaufnahmen lässt sich nicht immer genau unterscheiden, was „untertage“ und was „übertage“ aufgezeichnet wurde.

Frank Niehusmann hat zum „Kulturhauptstadtjahr“ 2010 im Ruhrgebiet zahlreiche Tonaufnahmen gemacht. Seine Bearbeitungen dieses Klangmaterials sind akustische „Übermalungen“ und tontechnische „Frottagen“. Für „Das Gebiet“ bringt er dazu „Untertage“-Originaltöne ins Spiel – und Kurztexte, die das Gebiet „übertage“ und seine „Bergschäden“ protokollieren.

Frank Niehusmann; Rechte: Stephan von Knobloch

Bild vergrößern

Frank Niehusmann, geboren 1960 in Essen, Studium der Philosophie und Geschichte an der Ruhr-Universität in Bochum. Seit 1978 elektronische Komposition, Performances, Theatermusiken, Hörspiel und Mixed-Media Aktivitäten. Lebt in Velbert.

von Frank Niehusmann

Realisation: der Autor

Produktion: WDR 2011/52’

Redaktion: Markus Heuger

Das Hörstück steht nach der Ausstrahlung befristet zum kostenlosen DOWNLOAD im Internet.

Die nächsten Sendungen

09.12.2011

Bielefeld. Jahnplatz

Von Andreas und Matthias Hornschuh

16.12.2011

Bonnhören I und II

Von Sam Auinger und Erwin Stache

23.12.2011

Cäcilia: Ausgeplündert. Ein Besuch bei der Heiligen

Von Mauricio Kagel

"

Frank Niehusmann hat zum „Kulturhauptstadtjahr“ 2010 im Ruhrgebiet zahlreiche Tonaufnahmen gemacht. Seine Bearbeitungen dieses Klangmaterials sind akustische „Übermalungen“ und tontechnische „Frottagen“. Für „Das Gebiet“ bringt er dazu „Untertage“-Originaltöne ins Spiel – und Kurztexte, die das Gebiet „übertage“ und seine „Bergschäden“ protokollieren.

Frank Niehusmann; Rechte: Stephan von Knobloch

Bild vergrößern

Frank Niehusmann, geboren 1960 in Essen, Studium der Philosophie und Geschichte an der Ruhr-Universität in Bochum. Seit 1978 elektronische Komposition, Performances, Theatermusiken, Hörspiel und Mixed-Media Aktivitäten. Lebt in Velbert.

von Frank Niehusmann

Realisation: der Autor

Produktion: WDR 2011/52’

Redaktion: Markus Heuger

Das Hörstück steht nach der Ausstrahlung befristet zum kostenlosen DOWNLOAD im Internet.

Die nächsten Sendungen

09.12.2011

Bielefeld. Jahnplatz

Von Andreas und Matthias Hornschuh

16.12.2011

Bonnhören I und II

Von Sam Auinger und Erwin Stache

23.12.2011

Cäcilia: Ausgeplündert. Ein Besuch bei der Heiligen

Von Mauricio Kagel

"

Wolf Thomas - am Mittwoch, 30. November 2011, 21:28 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich fand Karl Bosl als Historiker immer extrem überschätzt. Aber da er gut vernetzt war, galt er lange Zeit als "der" lebende bayerische Historiker.

Richard Hölzl berichtet nun:

Wie die Süddeutsche Zeitung (sueddeutsche.de, 29.11.2011, 12:20) gestern berichtete und der Nachrichtendienst für Historiker verlinkte, hat der Stadtrat von Cham vergangene Woche beschlossen Karl Bosl (1908-1993) die Ehrungen durch seine Geburtsstadt abzuerkennen. Ummittelbar danach wurde das Straßenschild des nun ehemaligen Prof.-Karl-Bosl-Platzes abmontiert. Gleiches soll mit einer 50.000 Euro teueren Bronzebüste Bosls geschehen, die die Stadt 2003 aufgestellt hatte. Zuvor hatte der Stadtrat den Stadtarchivar Timo Bullemer beauftragt, Vorwürfe zu prüfen, Bosl habe seine Rolle als Widerstandskämpfer während der NS-Zeit erfunden.

Bosl – Erneuerer der Bayerischen Landesgeschichte im Sinne einer Struktur- und Sozialgeschichte in den 1950er und 60er Jahren - war seit 1930 Mitglied des Stahlhelm gewesen, im Mai 1933 in die NSDAP, in den NS-Lehrerbund und danach auch in die SA eingetreten. Der Historiker Matthias Berg verweist in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft darauf, dass Bosl zunächst keine aktive Rolle in den NS-Organisationen eingenommen habe, die Mitgliedschaft sogar nach Wohnungswechseln einschlafen ließ. Nach seiner Promotion 1938 allerdings erwies sich Bosl als linientreuer Nachwuchsforscher und übernahm ein Forschungsprojekt des SS-Ahnenerbes zur Lehensgeschichte. Dass dem jungen Bosl keine Dozentur zuerkannt wurde, lag viel eher daran, dass das Kriegsende nahte, als an einer vermeintlich Widerstandstätigkeit, wie Bosl nach 1945 vorgab. Um eine Einstufung als ‘Mitläufer’ zu verhindern, gab Bosl unter Eidesstatt an, er sei Mitglied des Ansbacher Widerstands gewesen. Zeugen oder Quellenbelege gibt es dafür keine. Im Gegenteil deuten die von Berg untersuchten Akten auf eine ‘mustergültige’ Wissenschaftlerkarriere und Vernetzung im NS-Wissenschaftsapparat hin, die vor allem über die Beziehung zu seinem Lehrer Karl-Alexander v. Müller ging.

Vgl. Matthias Berg, Lehrjahre eines Historikers. Karl Bosl im Nationalsozialismus, in: ZfG 59 (2011) 1, S. 45-63.

http://kritischegeschichte.wordpress.com/2011/11/30/karl-bosl-in-cham-abmontiert/

Siehe auch

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/ein_nazi_und_sein_schueler_karl_bosl_und_wolfgang_benz/

Zur Rolle des Stadtarchivars, der 2003 eine Eloge auf Bosl verfasste:

http://www.sueddeutsche.de/n5I387/344095/Erst-die-Eloge-jetzt-die-Abrechnung.html

Das Gutachten des Stadtarchivars

http://www.cham.de/deCham/kulturbildung/stadtarchiv/geschichte/Bosl-Recherche-Bericht-2.pdf

Buch, erschienen in Jerusalem 2011

Buch, erschienen in Jerusalem 2011

Richard Hölzl berichtet nun:

Wie die Süddeutsche Zeitung (sueddeutsche.de, 29.11.2011, 12:20) gestern berichtete und der Nachrichtendienst für Historiker verlinkte, hat der Stadtrat von Cham vergangene Woche beschlossen Karl Bosl (1908-1993) die Ehrungen durch seine Geburtsstadt abzuerkennen. Ummittelbar danach wurde das Straßenschild des nun ehemaligen Prof.-Karl-Bosl-Platzes abmontiert. Gleiches soll mit einer 50.000 Euro teueren Bronzebüste Bosls geschehen, die die Stadt 2003 aufgestellt hatte. Zuvor hatte der Stadtrat den Stadtarchivar Timo Bullemer beauftragt, Vorwürfe zu prüfen, Bosl habe seine Rolle als Widerstandskämpfer während der NS-Zeit erfunden.

Bosl – Erneuerer der Bayerischen Landesgeschichte im Sinne einer Struktur- und Sozialgeschichte in den 1950er und 60er Jahren - war seit 1930 Mitglied des Stahlhelm gewesen, im Mai 1933 in die NSDAP, in den NS-Lehrerbund und danach auch in die SA eingetreten. Der Historiker Matthias Berg verweist in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft darauf, dass Bosl zunächst keine aktive Rolle in den NS-Organisationen eingenommen habe, die Mitgliedschaft sogar nach Wohnungswechseln einschlafen ließ. Nach seiner Promotion 1938 allerdings erwies sich Bosl als linientreuer Nachwuchsforscher und übernahm ein Forschungsprojekt des SS-Ahnenerbes zur Lehensgeschichte. Dass dem jungen Bosl keine Dozentur zuerkannt wurde, lag viel eher daran, dass das Kriegsende nahte, als an einer vermeintlich Widerstandstätigkeit, wie Bosl nach 1945 vorgab. Um eine Einstufung als ‘Mitläufer’ zu verhindern, gab Bosl unter Eidesstatt an, er sei Mitglied des Ansbacher Widerstands gewesen. Zeugen oder Quellenbelege gibt es dafür keine. Im Gegenteil deuten die von Berg untersuchten Akten auf eine ‘mustergültige’ Wissenschaftlerkarriere und Vernetzung im NS-Wissenschaftsapparat hin, die vor allem über die Beziehung zu seinem Lehrer Karl-Alexander v. Müller ging.

Vgl. Matthias Berg, Lehrjahre eines Historikers. Karl Bosl im Nationalsozialismus, in: ZfG 59 (2011) 1, S. 45-63.

http://kritischegeschichte.wordpress.com/2011/11/30/karl-bosl-in-cham-abmontiert/

Siehe auch

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/ein_nazi_und_sein_schueler_karl_bosl_und_wolfgang_benz/

Zur Rolle des Stadtarchivars, der 2003 eine Eloge auf Bosl verfasste: