"Ein verloren geglaubter, historisch wertvoller Brief der Kirchenreformatoren Martin Luther und Philipp Melanchton aus dem 16. Jahrhundert an den Pommernherzog Barnim ist im Stadtarchiv Stralsund wiederentdeckt worden. Bislang wurde angenommen, dass das Schriftstück in den Wirren des Zweiten Weltkrieges verloren gegangen ist, teilte die Stadtverwaltung Stralsund am Freitag mit.

Das Schreiben stammt vom 2. Juli 1545 und ist eine Abschrift eines im selben Jahr verfassten Briefes. Darin dokumentiert ist den Angaben zufolge die Position von Luther und Melanchthon sowie weiteren Reformatoren und Zeitgenossen wie Johannes Bugenhagen, Caspar Cruzinger, Georg Maior und Justus Jonas zu Ereignissen im damaligen pommerschen Stolp. .... "

Quelle: Ostseezeitung, 9.12.2011

Das Schreiben stammt vom 2. Juli 1545 und ist eine Abschrift eines im selben Jahr verfassten Briefes. Darin dokumentiert ist den Angaben zufolge die Position von Luther und Melanchthon sowie weiteren Reformatoren und Zeitgenossen wie Johannes Bugenhagen, Caspar Cruzinger, Georg Maior und Justus Jonas zu Ereignissen im damaligen pommerschen Stolp. .... "

Quelle: Ostseezeitung, 9.12.2011

Wolf Thomas - am Freitag, 9. Dezember 2011, 18:02 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wenn du ein Blog schreibst merkst du normalerweise nichts von der Wärme der Menschen, ihrem Humor, ihrer Fürsorge, ihrer Großherzigkeit. Du marschierst durch einen dunklen Tunnel, und du fühlst dich allein."

Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiwei zum SPIEGEL (Print: 47/2011, S. 103). E:

http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,799019,00.html

Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiwei zum SPIEGEL (Print: 47/2011, S. 103). E:

http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,799019,00.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mail von mir an das Niedersächsische Hauptstaatsarchiv vom 5. Dezember 2011:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die kurze Bestätigung, dass Mscr. U 42 Kriegsverlust ist und dem

Archiv keine Angaben zur Handschrift vorliegen, die über

http://www.archive.org/stream/nachrichtenvond16gtgoog#page/n251/mode/2up

hinausgehen und dass dem Archiv weder eine weitere Hs. der Magdeburger Schöppenchronik vorliegt noch dienstlich bekannt ist, wäre ich dankbar.

Freundliche Grüße

Mail des Niedersächsischen Hauptstaatsarchivs vom 6. Dezember:

Bitte geben Sie noch Ihre Postadresse an, da eine Bearbeitung Ihrer Anfrage sonst nicht möglich ist.

Habe ich am 6. Dezember mitgeteilt.

Mail des Niedersächischen Hauptstaatsarchivs von heute (9. Dezember). Antwortschreiben in einer RTF-Datei (!):

06.12.2011 HA-P37076/ho 6602 2:28

Magdeburger Schöppenchronik

Sehr geehrter Herr Graf,

vielen Dank für Ihre Email vom 6. Dezember. Eine Handschrift der Magdeburger Schöppenchronik konnte im Hauptstaatsarchiv Hannover nicht nachgewiesen werden. Da während des Zweiten Weltkrieges nicht nur wertvolles Archivgut, sondern auch sämtliche Findbücher zerstört worden sind, lässt sich eine absolute Aussage über ein eventuelles Vorhandensein der Chronik bzw. einer Abschrift vor dem Krieg eigentlich nicht treffen. Aber aus der Literatur lässt sich ersehen, dass es eine Abschrift der Chronik aus dem 17. Jahrhundert unter der Signatur MS U 42 gegeben hat. In der hier in den 1950er und 60er Jahren angelegte sogenannten Verlustkartei findet sich folgender Eintrag: MS U 42: (Celle Brief-Archiv): Papier in Folio. Blatt 1a: Sum ex libris Hermanni Versen S.R.E. protonotarij et Cathed: et colleg: SS: Bonifacij et Mauritij Eccliarum Halberstad. resp. Canonici Capitularij ac vicarij Majoris Decani Anno 1679. Magdeburger Schöppenchronik, in einer Abschrift des 17. Jahrhunderts. Blatt 1-67 niederdeutsch, dann hochdeutsch. C. Borchling, S. 234. Der Literaturnachweis ließ sich leider nicht weiter verifizieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage

Drei Bemerkungen:

1. Angesichts der Praxis anderer Archive ist es positiv zu bewerten, dass die keine besonderen Probleme aufwerfende Anfrage überhaupt und dann auch so relativ schnell beantwortet wurde.

2. Mir war bislang unbekannt, dass ausser der Bayerischen Archivverwaltung, die auch Mitteilungen an die Archivliste als PDF verschicken lässt, noch eine andere Archivbehörde sich die Peinlichkeit leistet, nicht direkt in der Mail zu antworten, sondern per Anschreiben im Dateianhang.

3. Mir sagt die Antwort erwartungsgemäß (leider) nichts Neues, wohl aber hätte eine aufmerksamere Mitarbeiterin des kontaktierten Archivs festgestellt, dass die von mir zitierte Internetquelle aus archive.org justament den vermissten Literaturnachweis darstellt. Aber womöglich klickt man auch in Hannover wie auch im Stadtarchiv Vreden grundsätzlich keine Links an?

Nachtrag: In den 1950er und 1960er Jahren war das wichtige Wissen, dass Conrad Borchling, Mittelniederdeutsche Handschriften in Norddeutschland und den Niederlanden. Erster Reisebericht, in: Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-hist. Klasse, Geschäftliche Mittheilungen 1898, Göttingen 1899, S. 79-316, hier S. 227-235 Kurzbeschreibungen der niederdeutschen Teile des reichen verbrannten handschriftenbestandes gab, offenbar noch in Hannover selbstverständlich. Da es mit der Bildung auch bei Archivmitarbeitern bergab geht, sollten abgekürzte Literaturhinweise in Archivfindmitteln grundsätzlich aufgelöst werden, um solche Peinlichkeiten zu vermeiden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die kurze Bestätigung, dass Mscr. U 42 Kriegsverlust ist und dem

Archiv keine Angaben zur Handschrift vorliegen, die über

http://www.archive.org/stream/nachrichtenvond16gtgoog#page/n251/mode/2up

hinausgehen und dass dem Archiv weder eine weitere Hs. der Magdeburger Schöppenchronik vorliegt noch dienstlich bekannt ist, wäre ich dankbar.

Freundliche Grüße

Mail des Niedersächsischen Hauptstaatsarchivs vom 6. Dezember:

Bitte geben Sie noch Ihre Postadresse an, da eine Bearbeitung Ihrer Anfrage sonst nicht möglich ist.

Habe ich am 6. Dezember mitgeteilt.

Mail des Niedersächischen Hauptstaatsarchivs von heute (9. Dezember). Antwortschreiben in einer RTF-Datei (!):

06.12.2011 HA-P37076/ho 6602 2:28

Magdeburger Schöppenchronik

Sehr geehrter Herr Graf,

vielen Dank für Ihre Email vom 6. Dezember. Eine Handschrift der Magdeburger Schöppenchronik konnte im Hauptstaatsarchiv Hannover nicht nachgewiesen werden. Da während des Zweiten Weltkrieges nicht nur wertvolles Archivgut, sondern auch sämtliche Findbücher zerstört worden sind, lässt sich eine absolute Aussage über ein eventuelles Vorhandensein der Chronik bzw. einer Abschrift vor dem Krieg eigentlich nicht treffen. Aber aus der Literatur lässt sich ersehen, dass es eine Abschrift der Chronik aus dem 17. Jahrhundert unter der Signatur MS U 42 gegeben hat. In der hier in den 1950er und 60er Jahren angelegte sogenannten Verlustkartei findet sich folgender Eintrag: MS U 42: (Celle Brief-Archiv): Papier in Folio. Blatt 1a: Sum ex libris Hermanni Versen S.R.E. protonotarij et Cathed: et colleg: SS: Bonifacij et Mauritij Eccliarum Halberstad. resp. Canonici Capitularij ac vicarij Majoris Decani Anno 1679. Magdeburger Schöppenchronik, in einer Abschrift des 17. Jahrhunderts. Blatt 1-67 niederdeutsch, dann hochdeutsch. C. Borchling, S. 234. Der Literaturnachweis ließ sich leider nicht weiter verifizieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage

Drei Bemerkungen:

1. Angesichts der Praxis anderer Archive ist es positiv zu bewerten, dass die keine besonderen Probleme aufwerfende Anfrage überhaupt und dann auch so relativ schnell beantwortet wurde.

2. Mir war bislang unbekannt, dass ausser der Bayerischen Archivverwaltung, die auch Mitteilungen an die Archivliste als PDF verschicken lässt, noch eine andere Archivbehörde sich die Peinlichkeit leistet, nicht direkt in der Mail zu antworten, sondern per Anschreiben im Dateianhang.

3. Mir sagt die Antwort erwartungsgemäß (leider) nichts Neues, wohl aber hätte eine aufmerksamere Mitarbeiterin des kontaktierten Archivs festgestellt, dass die von mir zitierte Internetquelle aus archive.org justament den vermissten Literaturnachweis darstellt. Aber womöglich klickt man auch in Hannover wie auch im Stadtarchiv Vreden grundsätzlich keine Links an?

Nachtrag: In den 1950er und 1960er Jahren war das wichtige Wissen, dass Conrad Borchling, Mittelniederdeutsche Handschriften in Norddeutschland und den Niederlanden. Erster Reisebericht, in: Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-hist. Klasse, Geschäftliche Mittheilungen 1898, Göttingen 1899, S. 79-316, hier S. 227-235 Kurzbeschreibungen der niederdeutschen Teile des reichen verbrannten handschriftenbestandes gab, offenbar noch in Hannover selbstverständlich. Da es mit der Bildung auch bei Archivmitarbeitern bergab geht, sollten abgekürzte Literaturhinweise in Archivfindmitteln grundsätzlich aufgelöst werden, um solche Peinlichkeiten zu vermeiden.

KlausGraf - am Freitag, 9. Dezember 2011, 11:32 - Rubrik: Staatsarchive

Machen wir es spannend und beginnen mit einer ehrenden Erwähung in der Kategorie "Selbstkritik":

"So toll Archivalia sicher ist und namentlich tägliches erlesenes Revue passieren: Leider agiert Graf eigentlich nicht gut, eher schlecht - engstirnig, totalitär, zappelphilipphaft. "

Klaus Graf

Aber das Schoko-Wisent geht dieses Mal an FeliNos:

"Seht tausend Archivare, schlummernd in unzähligen Nächten, Träume endloser Repositorien lautlos ausatmend, glücklich einhergehen neben gründlich entwerteten Signaturen einer Tonne Zimelien. "

Bitte bei mir wegen der Versandadresse melden!

Link: http://archiv.twoday.net/stories/49611461/

"So toll Archivalia sicher ist und namentlich tägliches erlesenes Revue passieren: Leider agiert Graf eigentlich nicht gut, eher schlecht - engstirnig, totalitär, zappelphilipphaft. "

Klaus Graf

Aber das Schoko-Wisent geht dieses Mal an FeliNos:

"Seht tausend Archivare, schlummernd in unzähligen Nächten, Träume endloser Repositorien lautlos ausatmend, glücklich einhergehen neben gründlich entwerteten Signaturen einer Tonne Zimelien. "

Bitte bei mir wegen der Versandadresse melden!

Link: http://archiv.twoday.net/stories/49611461/

Wolf Thomas - am Freitag, 9. Dezember 2011, 07:53 - Rubrik: Unterhaltung

http://www.oberschwaben-portal.de

Sollten nicht erst die "Oberschwäbischen Mannigfaltigkeiten" dieses neue Angebot bewerten, bevor wir das tun?

Sollten nicht erst die "Oberschwäbischen Mannigfaltigkeiten" dieses neue Angebot bewerten, bevor wir das tun?

KlausGraf - am Freitag, 9. Dezember 2011, 06:35 - Rubrik: Landesgeschichte

http://bibliothekarisch.de/blog/2011/12/07/geschichtswissenschaftliche-fachbibliografien-sollen-weiterentwickelt-werden/

Wir brauchen eine Zusammenführung möglichst vieler Fachbibliographien als Open Data! Und zwar pronto.

Wir brauchen eine Zusammenführung möglichst vieler Fachbibliographien als Open Data! Und zwar pronto.

KlausGraf - am Freitag, 9. Dezember 2011, 02:13 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Videoclips aus europäischen Rundfunkanstalten, beispielsweise ein Filmchen der Deutschen Welle (" Die Verwendung der Inhalte ist ausschließlich zum persönlichen Gebrauch gestattet. Jede nicht nur private Nutzung und Verwertung der Inhalte ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Deutschen Welle untersagt. ") zum ITS-Suchdienst Arolsen aus dem Jahr 2006:

http://www.euscreen.eu/play.html?id=EUS_3E0C15AFC7624B51A4B4E62CE727B724

Wen soll diese winzige Auswahl aus den gebührenfinanzierten Archiven hinter dem Ofen hervorlocken?

http://www.euscreen.eu/play.html?id=EUS_3E0C15AFC7624B51A4B4E62CE727B724

Wen soll diese winzige Auswahl aus den gebührenfinanzierten Archiven hinter dem Ofen hervorlocken?

KlausGraf - am Freitag, 9. Dezember 2011, 02:01 - Rubrik: Filmarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fragt in einem Diskussionsbeitrag zu Schübler - wir berichteten http://archiv.twoday.net/stories/55770831/ - Murray Hall:

http://www.recherche-online.net/murray-hall-oesterreichische-nationalbibliothek.html

http://www.recherche-online.net/murray-hall-oesterreichische-nationalbibliothek.html

KlausGraf - am Freitag, 9. Dezember 2011, 01:27 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eigentlich wollte ich auf den als "Expertenchat" betitelten Austausch virtueller Blähungen zwischen dem unsäglichen Professor Uwe Walter (siehe etwa http://archiv.twoday.net/stories/38736940/ ) und des noch viel unsäglicheren Markus Cyron gar nicht eingehen, aber Lilian Landes hat den Positionen von Walter einen kritischen Kommentar gewidmet:

http://blog.arthistoricum.net/digitale-geschichtswissenschaft-da-muss-mehr-drin-sein/

Aus dem Chat lässt sich das lehrreiche Fazit ziehen, dass in der deutschen Geschichtswissenschaft

1. das Wissen um bestehende seriöse, qualitätsgesicherte Umgebungen zur Wissenschaftskommunikation im Netz gering, wenn nicht partiell gar nicht existent ist;

2. selbst wenn es vorhanden wäre, die Potentiale von blogartig oder gemeinschaftlich prozessual entwickelten Forschungskonzepten v.a. im konservativen Flügel des Fachs äußerst gering eingeschätzt werden,

3. alle damit zusammenhängenden Vorurteile äußerst tief sitzen.

Erinnert sei auch an das Abschalten des AGFNZ-Blogs:

http://archiv.twoday.net/search?q=agfnz

Das Chatprotokoll zum Nachlesen:

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=2028

Beide "Experten" äußern sich überwiegend dümmlich. Die Lektüre lohnt nicht. Es genügt zu zitieren, was Walter über Open Access sagt: Was die Befürworter von Open Access sehr oft vergessen, ist, wie viel mühevolle und kompetente Arbeit in großen und kleinen Verlagen geleistet wird, damit Forschungsergebnisse eine angemessene Form gewinnen. Bei einer Ausweitung von Open Access, wie sie in der Tat zur Zeit diskutiert wird, können diese für die Wissenschaft meines Erachtens unverzichtbare Dienstleistungen in Zukunft nicht mehr erbracht werden. Das sollte man sich sehr genau überlegen, wenn entsprechende Forderungen gestellt werden.

Cyron und Walter

Cyron und Walter

http://blog.arthistoricum.net/digitale-geschichtswissenschaft-da-muss-mehr-drin-sein/

Aus dem Chat lässt sich das lehrreiche Fazit ziehen, dass in der deutschen Geschichtswissenschaft

1. das Wissen um bestehende seriöse, qualitätsgesicherte Umgebungen zur Wissenschaftskommunikation im Netz gering, wenn nicht partiell gar nicht existent ist;

2. selbst wenn es vorhanden wäre, die Potentiale von blogartig oder gemeinschaftlich prozessual entwickelten Forschungskonzepten v.a. im konservativen Flügel des Fachs äußerst gering eingeschätzt werden,

3. alle damit zusammenhängenden Vorurteile äußerst tief sitzen.

Erinnert sei auch an das Abschalten des AGFNZ-Blogs:

http://archiv.twoday.net/search?q=agfnz

Das Chatprotokoll zum Nachlesen:

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=2028

Beide "Experten" äußern sich überwiegend dümmlich. Die Lektüre lohnt nicht. Es genügt zu zitieren, was Walter über Open Access sagt: Was die Befürworter von Open Access sehr oft vergessen, ist, wie viel mühevolle und kompetente Arbeit in großen und kleinen Verlagen geleistet wird, damit Forschungsergebnisse eine angemessene Form gewinnen. Bei einer Ausweitung von Open Access, wie sie in der Tat zur Zeit diskutiert wird, können diese für die Wissenschaft meines Erachtens unverzichtbare Dienstleistungen in Zukunft nicht mehr erbracht werden. Das sollte man sich sehr genau überlegen, wenn entsprechende Forderungen gestellt werden.

Cyron und Walter

Cyron und WalterBericht über die Projekte "Deutsche Digitale Bibliothek" und "Archivportal-D" auf dem Deutschen Archivtag

Auf dem 81. Deutschen Archivtag in Bremen stellte das Landesarchiv Baden-Württemberg den aktuellen Sachstand bei den Projekten "Deutsche Digitale Bibliothek" und "Archivportal-D" vor.

Mehr Info gibts nicht. Kein Link, keine Zusammenfassung. Nix.

Neue Online-Findmittel oder Digitalisate im RSS-Feed? Fehlanzeige!

Auf dem 81. Deutschen Archivtag in Bremen stellte das Landesarchiv Baden-Württemberg den aktuellen Sachstand bei den Projekten "Deutsche Digitale Bibliothek" und "Archivportal-D" vor.

Mehr Info gibts nicht. Kein Link, keine Zusammenfassung. Nix.

Neue Online-Findmittel oder Digitalisate im RSS-Feed? Fehlanzeige!

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 9. Dezember 2011, 00:43 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In diesem Jahr war im RSS-Feed des Giessener OPUS, den ich beziehe, so gut wie nichts Interessantes für mich. Früher wurde schon mal der eine oder andere alte Druck digitalisiert. Nun gibt es ein neues Portal "Digitale Sammlungen" der Universitätsbibliothek Giessen (leider nicht mit einheitlichem RSS-Feed).

In diesem Jahr war im RSS-Feed des Giessener OPUS, den ich beziehe, so gut wie nichts Interessantes für mich. Früher wurde schon mal der eine oder andere alte Druck digitalisiert. Nun gibt es ein neues Portal "Digitale Sammlungen" der Universitätsbibliothek Giessen (leider nicht mit einheitlichem RSS-Feed).Angeboten werden derzeit (im benutzungsfreundlichen Heidelberger Viewer, weshalb bei einzelnen Handschriften unten © 2008 Universitätsbibliothek Heidelberg versehentlich stehen gelassen wurde):

- 7 Handschriften

- 2 Inkunabeln

- 1 Karte

- 8 "Rara"

- 422 Schulprogramme

- 20 Urkunden (auch des Universitätsarchivs)

- 2 Sonstige Digitalisate

Unser Bild stammt aus dem "Elsässischen Trojabuch" (1417), illuminiert von der "Elsässischen Werkstatt von 1418" (Hs. 232, Handschriftencensus ohne Nachweis des Digitalisats).

http://digisam.ub.uni-giessen.de/diglit/hs-232

(Was ich mich immer wieder frage: Wieso wird eigentlich die Eröffnung einer solchen Sammlung nicht mit einer Pressemeldung gefeiert, wieso wird man nicht via INETBIB informiert oder über eines der vielen Bibliotheksblogs? Die Anzeige auf der Bibliothekswebsite unter Aktuelles datiert vom 5. Dezember, Teichfischers Fundgrube, die ich nicht lese, hatte den Link gestern. Ich fand ihn mit Google: http://goo.gl/UInSV

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Freitag, 9. Dezember 2011, 00:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Penig ist eine Stadt in Mittelsachsen und im Ortsteil im Ortsteil Dittmannsdorf steht ein denkmalgeschütztes Haus in der Dittmannsdorfer Strasse, dessen Eigentümer nun den Wikipedia-Nutzer Michael w anwaltlich hat abmahnen lassen (500 Euro stehen im Raum), weil dieser im Rahmen des Wettbewerbs Wiki loves monuments ein Bild des Hauses auf Wikimedia Commons hochgeladen hat. Begründet wird die Abmahnung mit dem Bundesdatenschutzgesetz - die StreetView-Hysterie lässt grüßen. Dass die Rechtslage eindeutig auf der Seite des Wikipedianers ist, hat den wildgewordenen Eigentümer und seinen Anwalt nicht interessiert. Erfreulich zu wissen, dass der Rechtsschutz von Wikimedia Deutschland e.V. übernommen wird.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Diskussion:Bildrechte&oldid=96905975#Bild_von_denkmalgesch.C3.BCtztem_Haus

Problemfoto von Michael w, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Problemfoto von Michael w, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Diskussion:Bildrechte&oldid=96905975#Bild_von_denkmalgesch.C3.BCtztem_Haus

Problemfoto von Michael w, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Problemfoto von Michael w, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 23:06 - Rubrik: Archivrecht

http://www.otz.de/startseite/detail/-/specific/Kabinett-der-blitzenden-Degen-1832909503

Das sanierte Zeughaus auf der Schwarzburg ist gerade einmal sechs Monate "alt", schon gibt es einen neuen Etappensieg: Die historische Waffensammlung der Schwarzburger Fürsten ist restauriert. Rund 3500 Prunkwaffen und Rüstungsgegenstände aus der Zeit vom 15. bis zum 19. Jahrhundert seien nun ausstellungsfähig, sagte gestern Lutz Unbehaun, Direktor des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg, das als Eigentümer der Sammlung deren museale Aufbereitung verantwortet.

Das sanierte Zeughaus auf der Schwarzburg ist gerade einmal sechs Monate "alt", schon gibt es einen neuen Etappensieg: Die historische Waffensammlung der Schwarzburger Fürsten ist restauriert. Rund 3500 Prunkwaffen und Rüstungsgegenstände aus der Zeit vom 15. bis zum 19. Jahrhundert seien nun ausstellungsfähig, sagte gestern Lutz Unbehaun, Direktor des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg, das als Eigentümer der Sammlung deren museale Aufbereitung verantwortet.

KlausGraf - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 22:26 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 20:08 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um den Neubau des Landesarchivs ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen den Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland. Das Gelände für das Landesarchiv hatte der Essener Projektentwickler Kölbl-Kruse günstig erworben und mit einem Aufschlag von mehreren Millionen Euro an das Land weiterverkauft. Anschließend spendete die Firma 38.000 Euro an die Duisburger CDU - womöglich als Dankeschön an Sauerland, der Einblick in die Archivplanungen hatte. Erhärtet sich der Verdacht gegen ihn, drohen ihm eine Geldstrafe oder Haft bis zu drei Jahren."

Quelle: WDR.de, Lokalzeit Duisburg, Nachrichten, 8.12.2011

Quelle: WDR.de, Lokalzeit Duisburg, Nachrichten, 8.12.2011

Wolf Thomas - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 20:04 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 19:43 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der aus elf Staaten bestehende Internationale Ausschuss für den Internationalen Suchdienst (ITS) sucht einen neuen

Direktor (m/w)

für den ITS in Bad Arolsen in Deutschland, der die Nachfolge des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz antritt, welches das Archiv und den Suchdienst seit 1955 leitet.

Der ITS verwahrt mehr als 30 Millionen Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Seit seiner Gründung dient der ITS den Opfern und Überlebenden nationalsozialistischer Verfolgung und ihren Familien, indem er sie mit Informationen versorgt und ihr Schicksal mit Hilfe seines Archivs und der Ermittlungen, die er durchführt, dokumentiert. Das Archiv wurde 2007 zu Forschungszwecken für die Allgemeinheit geöffnet.

Es wird in der Verantwortung des Direktors/der Direktorin, der/die auch die Funktion eines Sekretärs für den Internationalen Ausschuss wahrnehmen wird, liegen, dem ITS, einer Organisation mit etwa 300 Angestellten, administrative und akademische Führung zu geben. Der Direktor/die Direktorin muss einen qualifizierten Universitätsabschluss haben und zumindest Deutsch und Englisch fließend sprechen und schreiben. Die Einstellung erfolgt für fünf Jahre und ist um weitere fünf Jahre verlängerbar; der Kandidat/die Kandidatin, der/die sich erfolgreich gegen die anderen Bewerber/Bewerberinnen durchgesetzt hat, soll seine/ihre Tätigkeit am 1. Januar 2013 beginnen.

Bewerbungen müssen bis zum 25. Februar 2012 per Email an directorate[at]its-arolsen.org übermittelt werden. ...."

Quelle: ITS, Stellenausschreibung

Direktor (m/w)

für den ITS in Bad Arolsen in Deutschland, der die Nachfolge des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz antritt, welches das Archiv und den Suchdienst seit 1955 leitet.

Der ITS verwahrt mehr als 30 Millionen Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Seit seiner Gründung dient der ITS den Opfern und Überlebenden nationalsozialistischer Verfolgung und ihren Familien, indem er sie mit Informationen versorgt und ihr Schicksal mit Hilfe seines Archivs und der Ermittlungen, die er durchführt, dokumentiert. Das Archiv wurde 2007 zu Forschungszwecken für die Allgemeinheit geöffnet.

Es wird in der Verantwortung des Direktors/der Direktorin, der/die auch die Funktion eines Sekretärs für den Internationalen Ausschuss wahrnehmen wird, liegen, dem ITS, einer Organisation mit etwa 300 Angestellten, administrative und akademische Führung zu geben. Der Direktor/die Direktorin muss einen qualifizierten Universitätsabschluss haben und zumindest Deutsch und Englisch fließend sprechen und schreiben. Die Einstellung erfolgt für fünf Jahre und ist um weitere fünf Jahre verlängerbar; der Kandidat/die Kandidatin, der/die sich erfolgreich gegen die anderen Bewerber/Bewerberinnen durchgesetzt hat, soll seine/ihre Tätigkeit am 1. Januar 2013 beginnen.

Bewerbungen müssen bis zum 25. Februar 2012 per Email an directorate[at]its-arolsen.org übermittelt werden. ...."

Quelle: ITS, Stellenausschreibung

Wolf Thomas - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 19:34 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Ottmar Miles-Paul, der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen, hat am 05.12.2011 in Mainz in Vertretung von Sozialministerin Malu Dreyer fünf rheinland-pfälzische Arbeitgeber mit dem Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ausgezeichnet.

„Dieser Preis zeigt, dass schwerbehinderte Menschen die Arbeitswelt bereichern, und das freut mich“, sagte er bei der Würdigung der Preisträger. „Gute Beispiele bewirken mehr als alle Sonntagsreden“, betonte Werner Keggenhoff, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Der Preis wurde in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben und ist mit jeweils 3.000 Euro dotiert. ....

Öffentlicher Dienst:

Bundesarchiv Koblenz

Hier arbeiten 245 Beschäftigte, davon sind 37 Mitarbeiter schwerbehindert. Die Beschäftigungsquote liegt bei 15,1 Prozent. Das bedeutet das Dreifache der gesetzlichen Pflichtquote. ..."

Herzlichen Glückwunsch! Gibt es Angaben auch für andere Archive? Wenn diese annähernd positiv ausfallen, sollte man dies einmal vernünftig kommunizieren: Archive als Integrationsstandorte. Hätte was m. E.

Quelle: Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Rheinland Pflaz, 6.12.11

„Dieser Preis zeigt, dass schwerbehinderte Menschen die Arbeitswelt bereichern, und das freut mich“, sagte er bei der Würdigung der Preisträger. „Gute Beispiele bewirken mehr als alle Sonntagsreden“, betonte Werner Keggenhoff, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Der Preis wurde in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben und ist mit jeweils 3.000 Euro dotiert. ....

Öffentlicher Dienst:

Bundesarchiv Koblenz

Hier arbeiten 245 Beschäftigte, davon sind 37 Mitarbeiter schwerbehindert. Die Beschäftigungsquote liegt bei 15,1 Prozent. Das bedeutet das Dreifache der gesetzlichen Pflichtquote. ..."

Herzlichen Glückwunsch! Gibt es Angaben auch für andere Archive? Wenn diese annähernd positiv ausfallen, sollte man dies einmal vernünftig kommunizieren: Archive als Integrationsstandorte. Hätte was m. E.

Quelle: Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Rheinland Pflaz, 6.12.11

Wolf Thomas - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 19:20 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über die Irrungen und Wirrungen rund um den Blogger Rahmstorf berichtet ausführlich:

http://www.scilogs.de/wblogs/blog/relativ-einfach/wissenschaft-medien/2011-12-08/rahmstorf-im-zerrspiegel

http://www.scilogs.de/wblogs/blog/relativ-einfach/wissenschaft-medien/2011-12-08/rahmstorf-im-zerrspiegel

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kurzfassung des Gutachtens von Ellen Euler:

http://edoc.hu-berlin.de/oa/reports/reXWA7YIvSnAk/PDF/23gwylDsJJV6.pdf

LuKII, ein Langzeitarchivierungsprojekt für digitale Werke, welches die Grundlage für eine

sichere, effiziente und kostengünstige digitale Langzeitarchivierungsinfrastruktur bilden soll,

sieht sich mit zahlreichen urheberrechtlichen Fragestellungen konfrontiert.

Jede urheberrechtlich relevante Nutzung eines Werkes und sei sie auch noch so altruistisch,

allgemein erwünscht und nicht kommerziell, steht unter dem Zustimmungsvorbehalt des

Urhebers, es sei denn, es gibt eine gesetzliche Privilegierung, die von diesem Zustimmungsvorbehalt befreit.

Einziger Anknüpfungspunkt für Langzeitarchivierungsmaßnahmen ist gegenwärtig die Archivschrankenregelung in § 53 Abs. 2 UrhG, welche jedoch Langzeitarchivierungsmaßnahmen im Hinblick auf digitale Werke nur unzureichend erfasst, sodass diese zumeist vertraglicher Regelung bedürfen um durchführbar zu sein.

Das gilt, wie im vorliegenden Gutachten herausgearbeitet, auch im Hinblick auf die Nutzungshandlungen innerhalb von LuKII. Für diese wird eine urhebervertragsrechtliche Lösung

erarbeitet, welche sich nicht nur für das vorliegende konkrete Projekt anbietet, sondern

auch in anderen Langzeitarchivierungsprojekten Anwendung finden kann.

http://edoc.hu-berlin.de/oa/reports/reXWA7YIvSnAk/PDF/23gwylDsJJV6.pdf

LuKII, ein Langzeitarchivierungsprojekt für digitale Werke, welches die Grundlage für eine

sichere, effiziente und kostengünstige digitale Langzeitarchivierungsinfrastruktur bilden soll,

sieht sich mit zahlreichen urheberrechtlichen Fragestellungen konfrontiert.

Jede urheberrechtlich relevante Nutzung eines Werkes und sei sie auch noch so altruistisch,

allgemein erwünscht und nicht kommerziell, steht unter dem Zustimmungsvorbehalt des

Urhebers, es sei denn, es gibt eine gesetzliche Privilegierung, die von diesem Zustimmungsvorbehalt befreit.

Einziger Anknüpfungspunkt für Langzeitarchivierungsmaßnahmen ist gegenwärtig die Archivschrankenregelung in § 53 Abs. 2 UrhG, welche jedoch Langzeitarchivierungsmaßnahmen im Hinblick auf digitale Werke nur unzureichend erfasst, sodass diese zumeist vertraglicher Regelung bedürfen um durchführbar zu sein.

Das gilt, wie im vorliegenden Gutachten herausgearbeitet, auch im Hinblick auf die Nutzungshandlungen innerhalb von LuKII. Für diese wird eine urhebervertragsrechtliche Lösung

erarbeitet, welche sich nicht nur für das vorliegende konkrete Projekt anbietet, sondern

auch in anderen Langzeitarchivierungsprojekten Anwendung finden kann.

KlausGraf - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 17:49 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eher zufällig hat Hausmeisterin Tanja Höls das Kästchen geöffnet, das verborgen in einem Magazin der Staatlichen Bibliothek Passau lag. Heraus kam ein Schatz aus Münzen und Medaillen.

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/staatliche-bibliothek-in-passau-neugierige-hausmeisterin-findet-silberschatz-11554001.html

http://www.focus.de/panorama/welt/silberschatz-in-passauer-bibliothek-hausmeisterin-wird-belohnt_aid_691728.html

Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19132

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/staatliche-bibliothek-in-passau-neugierige-hausmeisterin-findet-silberschatz-11554001.html

http://www.focus.de/panorama/welt/silberschatz-in-passauer-bibliothek-hausmeisterin-wird-belohnt_aid_691728.html

Update: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19132

KlausGraf - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 17:40 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Viele Leserinnen und Leser dieses Weblogs erinnern sich noch an die unselige Karlsruher Handschriftenaffäre, also den im Herbst 2006 bekanntgewordenen Plan, die angeblich dem Haus Baden gehörenden Klosterhandschriften der Badischen Landesbibliothek auf dem Markt anzubieten, um damit den Unterhalt von Schloss Salem zu sichern.

Viele Leserinnen und Leser dieses Weblogs erinnern sich noch an die unselige Karlsruher Handschriftenaffäre, also den im Herbst 2006 bekanntgewordenen Plan, die angeblich dem Haus Baden gehörenden Klosterhandschriften der Badischen Landesbibliothek auf dem Markt anzubieten, um damit den Unterhalt von Schloss Salem zu sichern.Im November 2006 hatte sich dazu schon eine große Zahl an Archivalia-Beiträgen angesammelt (Übersicht), jüngere findet man etwa durch die Suche nach Salem. Der Aufsatz Klaus Graf: Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006, in: Kunstchronik 60 (2007), S. 57-61

ist natürlich auch in Archivalia verfügbar.

Vermutlich hat die Causa Karlsruhe dazu beigetragen, dass die Karlsruher Landesbibliothek sich für ein eindrucksvolles Digitalisierungsprogramm entschieden hat (mit VisualLibrary, wie man an die Höchstauflösung kommt, wird hier erklärt). Vor allem die Handschriftendigitalisate, darunter auch von Handschriften der ehemaligen Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen, begeistern (derzeit schon gut 400 Stück). Immer wieder haben wir hier auf Neuzugänge der Karlsruher Digitalen Sammlungen hingewiesen:

http://archiv.twoday.net/search?q=digital.blb

Jüngst wurde etwa das Stundenbuch Markgraf Christophs von Baden (Cod. Durlach 1) digitalisiert. Unser Bild aber stammt aus einer anderen Handschrift, einem deutschsprachigen "Heilsspiegel" (Speculum humanae salvationis"), Cod. Karlsruhe 3378 aus der Mitte des 14. Jahrhunderts (Handschriftencensus):

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/Handschriften/content/titleinfo/1818

Der folgende Artikel zu den Hintergründen der Erwerbung dieser Handschrift wird unverändert so wiedergegeben, wie er im Oktober 2010 der FAZ angeboten wurde. Diese lehnte ihn ab, da er doch "zu speziell" sei. Inzwischen ist die Handschrift also digitalisiert und online. Weitere Materialien zum Ankauf und zur Handschrift:

http://archiv.twoday.net/stories/8382369/

Unheilsspiegel

Kauften die Badischen Versicherungen für eine Million dem Haus Baden Landeseigentum ab?

Von Klaus Graf

“gotts hymelfarunge”: Vier Jünger, darunter der mit einem großen Schlüssel bewaffnete bärtige Petrus, blicken Jesus nach, der gerade in einer blauen Wolke verschwindet. Nur noch ein Teil seines violetten Gewandes, aus dem die nackten Füße mit den Wundmalen hervorschauen, ist zu sehen. Auf dem grünen Hügel, der den Ölberg symbolisiert, erkennt man deutlich die braunen Fußabdrücke des Herrn. Der Buchmaler, der um 1350 die Himmelfahrt Christi so anschaulich und reizend aufs Pergament brachte, arbeitete möglicherweise in Schlesien. Ein Lambrecht von Dassezke und seine Frau Jutte - vielleicht aus einer böhmisch-mährischen Adelsfamilie - haben sich als Auftraggeber der mit 150 faszinierenden Miniaturen geschmückten “Heilsspiegel”-Handschrift porträtieren lassen. Das “Speculum humanae salvationis”, das die heilsgeschichtlichen Bezüge zwischen Altem und Neuem Testament verdeutlichen sollte, liegt hier in einer deutschen Versübersetzung vor, die in die Mitte des 14. Jahrhunderts datiert wird. Es handelt sich zweifellos um eine der ältesten und schönsten Handschriften dieses wichtigsten deutschen Überlieferungszweigs des wirkmächtigen Erbauungsbuchs.

Das kostbare Stück befindet sich seit 1919 in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe und gehört seit Februar 2010 den Badischen Versicherungen, also dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband BGV. Er soll dem Haus Baden eine Million Euro dafür gezahlt haben. Am 6. Oktober wurde die als Dauerleihgabe der Landesbibliothek überwiesene Handschrift vom Wissenschaftsminister stolz als gerettetes badisches Kulturgut der Öffentlichkeit präsentiert.

Noch gut in Erinnerung ist der “badische Kulturgüterstreit”, der Öffentlichkeit und Handschriftenexperten empörte, als im September 2006 bekannt wurde, dass die baden-württembergische Landesregierung unter Günter Oettinger Handschriften der Badischen Landesbibliothek zum Verkauf durch das Haus Baden freigeben wollte, um den Erhalt der Klosteranlage Salem zu sichern. Politischer und öffentlicher Druck bewirkten, dass eine Expertenkommission aus Juristen und Historikern eingesetzt wurde, um die Eigentumsverhältnisse an den Kulturgütern aus badischem Hofbesitz umfassend zu untersuchen. Ergebnis: Die meisten der von den Markgrafen von Baden beanspruchten Stücke sind seit dem Ende der Monarchie Landeseigentum. Nach langem Tauziehen beendete im April 2009 ein 2500 Seiten langes Vertragswerk den Kulturgüterstreit: Für fast 60 Millionen Euro kamen Salem, markgräfliche Kulturgüter und strittige Stücke in öffentlichen Sammlungen an das Land Baden-Württemberg. Zu den angekauften Kulturgütern zählten auch Karlsruher Handschriften, die von den Gutachtern dem Haus Baden zugesprochen worden waren, darunter die Heilsspiegelhandschrift H(interlegung) 78, die umgehend eine neue Signatur “K 3378" erhielt. Wie sich jetzt herausstellte, wurde dieses wertvollste Manuskript des Pakets aber der mit der öffentlichen Hand eng verbundenen Unternehmensgruppe BGV zugeschanzt, bei der nach wie vor badische Kommunen das Sagen haben.

Als der Freiburger Historiker Dieter Mertens nachweisen konnte (F.A.Z. vom 2. November 2006), dass die für einen Ankauf zum Wert von 8 Millionen ins Auge gefasste “Markgrafentafel” des Hans Baldung Grien in der Karlsruher Kunsthalle bereits seit 1930 dem Land gehörte, war das ein “Scoop”, der die Landesregierung erschütterte und zum Einlenken brachte. Bei dem Speculum humanae salvationis ist die Sachlage nicht ganz so klar, aber es sprechen sehr gute Gründe dafür, dass auch in diesem Fall das Haus Baden überhaupt nicht der Eigentümer der Zimelie war. Auf keinen Fall ist die Aussage der Landesregierung zutreffend, das Manuskript sei “eindeutig” Eigentum des Hauses Baden gewesen.

Die Kommission rund um den Heidelberger Rechtshistoriker Adolf Laufs hat schlüssig die Rechtsnatur des sogenannten Hoffideikommisses aufgeklärt. Die Kulturgüter der Hofausstattung waren Pertinenz der Krone und fielen mit der Revolution 1918 in das unbeschränkte Eigentum des badischen Staates. Bei den sogenannten “Hinterlegungen” in der Badischen Landesbibliothek, muss sich das Expertengutachten auf wenige uneindeutige Indizien stützen. Nicht nachvollziehbar ist die Gewissheit, mit der die Stücke von ihm zum Privateigentum des Hauses Baden deklariert werden. Aus den Materialien, die auf CD-ROM der Buchveröffentlichung des Gutachtens 2008 beigegeben wurden, geht klar hervor, dass die Großherzöge vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht klar zwischen dem “Allerhöchsten Privateigentum” und dem Hoffideikommiss unterschieden haben. Auch den ihnen treu ergebenen Kuratoren waren die juristisch-staatsrechtlichen Verhältnisse eher unklar. Was der Großherzog als Privateigentum ansah, war für sie Privateigentum. Es hat also nichts zu besagen, wenn der Handschriftenforscher Paul Poppe 1887 mitteilte, der Heilsspiegel-Codex befinde sich im Privatbesitz des Großherzogs von Baden.

Damals war die Handschrift Bestandteil des Kupferstichkabinetts. 1919 wurde sie auf Bitten der Landesbibliothek von der Großherzoglichen Vermögensverwaltung in der Landesbibliothek hinterlegt. Dadurch habe das Stück, stellen die Gutachter allzu apodiktisch fest, nicht mehr zum Bestand des Kupferstichkabinetts gehört, als dieses 1930 von der Großherzogin Hilda von Baden an das Land verkauft wurde. Man könnte durchaus anderer Ansicht sein, doch gibt es noch sehr viel gewichtigere Argumente für das Landeseigentum am Karlsruher Heilsspiegel.

Spätestens Anfang des 15. Jahrhunderts war die Handschrift offenbar an den Oberrhein gelangt, wie eine eingebundene Urkunde vom Jahr 1401 beweist. Alles spricht dafür, dass sie mit einer Heilsspiegelhandschrift identisch ist, die 1781 der Abt des Augustinerchorherrenstifts St. Märgen im Schwarzwald (der durch sein Tagebuch bekannte Michael Fritz) besaß. Damit erweist sie sich höchstwahrscheinlich als Säkularisationsgut, das nach den Grundsätzen der Expertenkommission eindeutig als heutiges Landeseigentum anzusehen ist. Aufgrund der besonderen Qualität der Miniaturen dürfte sie nicht wie andere Handschriften aus dem 1806 säkularisierten St. Märgen in die Karlsruher Landesbibliothek, sondern ins Kupferstichkabinett gelangt sein, in dessen Bestand sie sich vor 1827 befand. Die Aneignung von Säkularisationsgut für den privaten Gebrauch der großherzoglichen Familie war gang und gäbe. Das bekannteste Beispiel ist die Klosterherrschaft Salem, die auf dubiose Weise ins Privateigentum der Markgrafen gelangte. Noch heute befinden sich in markgräflichem Privateigentum in Salem beispielsweise die Zähringerbildnisse aus dem säkularisierten Kloster St. Peter im Schwarzwald. Sie wurden früher im Schloss Baden-Baden aufbewahrt. Als Rechtstitel gilt die Zuweisung der Ausstattung der badischen “Privatschlösser” (vor allem Baden-Baden) und eines Teils des Residenzschlosses Karlsruhe (einschließlich des wichtigen “Zähringermuseums”) im Jahr 1919 an das Privateigentum des ehemaligen Herrscherhauses. Für Säkularisationsgut, das in die Karlsruher Sammlungen gelangte, scheidet diese Argumentation jedoch aus. Es ist als Landeseigentum anzusehen, unabhängig davon, ob es die Großherzöge zeitweilig der öffentlichen Widmung entzogen und als “Allerhöchstes Privateigentum” angesehen haben.

Sehr überzeugend führt die Expertenkommission aus, dass die Großherzöge testamentarisch nicht über das Inventar des Hoffideikommisses, Pertinenz der Krone, verfügen durften und dies auch nicht getan haben. Es stand ihnen frei, was sie persönlich erworben hatten, nach Belieben zu vererben oder dem Hoffideikommiss, der Ausstattung des jeweiligen Regenten, zu übergeben. Obwohl den Gutachtern ein Internetbeitrag vom 29. Januar 2007, in dem das Jahr 1830 als Schlüsseljahr für die Kulturgüterfrage herausstellt wurde, bekannt war, haben die Experten diese Argumentation, die sich bestens in ihre auf sehr viel breiterer Materialbasis erarbeitete Gesamtdeutung einfügt, übergangen.

1830 starb der autokratische Großherzog Ludwig von Baden. Besonders innig war er einer jungen Tänzerin zugetan, später geadelt als Gräfin von Langenstein und Gondelsheim. Über eine Tochter aus dieser unehelichen Verbindung ist Ludwig der Vorfahr der Grafen Douglas auf Langenstein, also auch des heutigen Kunstberaters der Markgrafen von Baden, Christoph Graf Douglas. Ludwig erwarb für seine Geliebte und ihre Kinder die Herrschaft Langenstein im Hegau und vererbte dieser seiner Familie testamentarisch sein vollständiges Privatvermögen. Dazu zählte selbstverständlich nicht die Ausstattung des Hoffideikommisses, die seinem Nachfolger Leopold ungeschmälert zur Verfügung stand. Dies hat eine überaus wichtige Konsequenz für die Karlsruher Sammlungen: Was sich bei dem Tod Ludwigs 1830 in ihnen befunden hat bzw. darin verblieb, muss zum Hoffideikommiss gehört haben - wäre es großherzogliches Privatvermögen gewesen, hätte es den Weg ins Schloss nach Langenstein nehmen müssen. Auch wenn die Großherzöge nach 1830 sich befugt sahen, aus den traditionellen Sammlungen ihres Hauses für ihren Privatgebrauch Inventarbestände auszugliedern und dies als “Allerhöchstes Privateigentum” zu deklarieren - eigentumsrechtliche Konsequenzen konnte das nach den von der Expertenkommission aufgestellten Grundsätzen nicht haben.

Der Karlsruher Heilsspiegel befand sich nachweislich vor 1827, also vor dem Stichjahr 1830, in der Kunsthalle als Bestandteil des Kupferstichkabinetts, und er blieb dort bis 1919. Spätestens 1830 wurde er Bestandteil des Hoffideikommisses und ist mit diesem 1918 Landeseigentum geworden. Es ergibt sich sowohl aus der wahrscheinlichen Eigenschaft als Säkularisationsgut als auch aus der Beweisführung mittels des Testaments Großherzog Ludwigs I. ein fast lückenloser Beweis, dass es sich bei der vom BGV erworbenen Handschrift um Eigentum des Landes Baden-Württemberg handelt.

Aber auch wenn man annimmt, es habe sich um Privateigentum gehandelt, so könnte dieses inzwischen Eigentum der rechtsgültig bestehenden Zähringer-Stiftung (1954 vom Ministerrat des Landes genehmigt) sein. Denn in seinem Testament hat der letzte regierende Großherzog Friedrich II. 1927 die ihm gehörenden Bestände der Badischen Landesbibliothek für seine Zähringer-Stiftung bestimmt. Die Expertenkommission hat der Stiftung zu Unrecht ihr gesamtes Vermögen abgesprochen. Im Fall der Hinterlegungen in der Landesbibliothek kann überhaupt keine Rede von sachenrechtlicher Unbestimmtheit sein, denn die Stücke waren schon an der Signatur einheitlich kenntlich. Und wenn man die Stiftungsakten im Stuttgarter Hauptstaatsarchiv liest, lässt sich nicht nachvollziehen, wieso die Kommission eine dingliche Übereignung bestreitet. Man hat in den Jahren nach 1954 sehr wohl versucht, erbrechtlich sorgfältig vorzugehen. Prozessrechtlich ist diese Argumentation aber irrelevant, denn nach deutschem Stiftungsrecht können Außenstehende keine gerichtliche Klärung herbeiführen. Wenn sich die Beteiligten einig sind, also der Markgraf und das Land Baden-Württemberg, die nach Ansicht des Landesgutachtens beide schuldhaft dazu beigetragen haben, dass die Stiftung von Anfang an ohne das ihr vom Stifter zugedachte Vermögen dasteht, dann wird die “leere Hülle” Zähringer-Stiftung einvernehmlich beerdigt.

Nicht anders verhält es sich mit der jetzt aufgeführten Jubelfeier, denn alle können zufrieden sein. Der Markgraf darf eine stattliche Summe einstreichen, der Käufer sich als Mäzen und Retter badischen Kulturgutes feiern lassen. Das Land muss nicht weiter befürchten, Eigentumsansprüchen der ehemals regierenden Dynastie ausgesetzt zu sein, und, das ist das wichtigste, es hat eine Menge Steuergelder gespart. Wie eh und je wird die Handschrift Forschern in der Landesbibliothek zugänglich sein, und die Öffentlichkeit darf sich auf ein angekündigtes digitales Faksimile im Internet freuen.

Welche juristischen Implikationen die Annahme, der Markgraf habe der BGV etwas verkauft, was ihm gar nicht gehörte, trotzdem haben könnte, mag ein Rechtsgutachten des letztlich düpierten Käufers klären. Bei allem aktuellen Vertrauen in die Solidität der Badischen Versicherungen: “Dauerleihgaben” sind nicht insolvenzfest. Doch nicht nur aus diesem Grund ist die gefundene Lösung nicht auf lange Sicht vertrauenswürdig. 2009 erwarb das Land Niedersachsen nach längerem Ringen das Münzkabinett der Deutschen Bank, um es vor der Zerschlagung zu retten. 1983 hatte es die Bank den Welfen abgekauft, da eine Versteigerung des einzigartigen Münz-Ensembles drohte.

In der Neuen Juristischen Wochenschrift 2010 können die Verantwortlichen nachlesen, dass die im Museumswesen gängige “Dauerleihgabe” ein rechtlich unscharfer und weitgehend ungeklärter Begriff ist. Es ist der falsche Weg, die dauerhafte Sicherung eines Kulturgutes für eine öffentliche Institution an den dauerhaften Erfolg oder das dauerhafte kulturelle Engagement eines Wirtschaftsunternehmens zu knüpfen.

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 16:41 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Obwohl das Maldeghem'sche Gutsarchiv Niederstotzingen vom Land Baden-Württemberg erworben wurde, wurden jetzt wichtige Schriftstücke im Belgischen Handel angeboten. Vermutlich wurden sie schon vor dem Ankauf veräußert.

Mehr in meinem Beitrag auf G+ "Saustall im Landesarchiv Baden-Württemberg"

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/iyxHvKLkbYQ

Findbuch HStAS Q 31

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/einfueh.php?bestand=6830

Update: http://archiv.twoday.net/stories/59207534/

Mehr in meinem Beitrag auf G+ "Saustall im Landesarchiv Baden-Württemberg"

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/iyxHvKLkbYQ

Findbuch HStAS Q 31

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/einfueh.php?bestand=6830

Update: http://archiv.twoday.net/stories/59207534/

KlausGraf - am Donnerstag, 8. Dezember 2011, 16:02 - Rubrik: Herrschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicola Bruns/Hans-Jürgen Höötmann: Krankenversicherung im heutigen Kreis Siegen-Wittgenstein vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik. Archivierung des Schriftgutes der AOK Siegen-Wittgenstein und ihrer Vorgängereinrichtungen im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, in: Siegener Beiträge 16/2011, S. 163-216

Ab sofort sind die "Siegener Beiträge" Nr. 16/2011 (ISSN 1431-6684) für 20,00 Euro pro Band erhältlich. Gerade für die regionalhistorisch interessierte Leserschaft bietet sich das Jahrbuch als attraktives Weihnachtspräsent an!

Bestellungen können an den regionalen Buchhandel, direkt an den Verein (Geschichtswerkstatt Siegen e.V., Dr. Bernd D. Plaum, Mühlenbergstr. 4 in 57258 Freudenberg, Website: http://www.geschichtswerkstatt-siegen.de) oder an das Stadtarchiv Siegen (KrönchenCenter, Markt 25 in 57072 Siegen, E-Mail: l_burwitz@siegen.de) gerichtet werden. Die Büchersendungen werden per Rechnung verschickt.

Ab sofort sind die "Siegener Beiträge" Nr. 16/2011 (ISSN 1431-6684) für 20,00 Euro pro Band erhältlich. Gerade für die regionalhistorisch interessierte Leserschaft bietet sich das Jahrbuch als attraktives Weihnachtspräsent an!

Bestellungen können an den regionalen Buchhandel, direkt an den Verein (Geschichtswerkstatt Siegen e.V., Dr. Bernd D. Plaum, Mühlenbergstr. 4 in 57258 Freudenberg, Website: http://www.geschichtswerkstatt-siegen.de) oder an das Stadtarchiv Siegen (KrönchenCenter, Markt 25 in 57072 Siegen, E-Mail: l_burwitz@siegen.de) gerichtet werden. Die Büchersendungen werden per Rechnung verschickt.

Wolf Thomas - am Mittwoch, 7. Dezember 2011, 21:43 - Rubrik: Kooperationsmodelle

Matthias Wesseling (Bethmann Bank), Kardinal Meisner, Dr. Stefan Lafaire (Stiftung Stadtgedächtnis), Dr. Bettina Schmidt-Czaia (Archivdirektorin) und Christian Gerlach (Bethmann Bank) Quelle: Flickr Fotostream Stiftung Stadtgedächtnis

"Joachim Kardinal Meisner hat am Nikolaustag ein Sonderkonto zugunsten der Stiftung Stadtgedächtnis eröffnet. Mit den eingehenden Spenden sollen die aus dem 2009 eingestürzten Kölner Stadtarchiv geretteten Dokumente und historischen Schätze restauriert werden. „Die Stadt und der Staat können diese Aufgabe unmöglich allein bewältigen“, so der Kölner Erzbischof. .... Der Kardinal erklärte sich den Angaben zufolge bereit, im Stiftungskuratorium mitzuarbeiten. Ein Archiv sei ein „Ort des Gedächtnisses“, dessen Dokumente helfen, „die Gegenwart besser zu verstehen und die Zukunft menschlicher zu gestalten“, so Meisner zu seinen Beweggründen.

Die Stiftung Stadtgedächtnis war im Juli 2010 gegründet worden. Ihr Ziel ist es, zur Ergänzung städtischer Mittel Spenden zu beschaffen.

Gründungsstifter sind neben der Stadt Köln und dem Land Nordrhein-Westfalen auch das Erzbistum Köln und die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR). Die Schirmherrschaft hat Bundespräsident Christian Wulff übernommen."

Quelle: Domradio, 7.12.2011

Wolf Thomas - am Mittwoch, 7. Dezember 2011, 21:30 - Rubrik: Kommunalarchive

heinische Eisenbahn: Einladung zur Eröffnung der Strecke Cöln-Mainz vom 15.12.1859. (Foto: Stadt Köln / Viktor Dahmen)

"Heute werden die letzten Mikrofilme mit Abbildungen kostbarer Originale des Historischen Archivs Köln verarbeitet. Der Dienstleister ALPHA COM erzeugte insgesamt knapp 7,5 Mio. Bilddateien und legte damit einen Grundstein fürs größte digitale Archiv Deutschlands.

Als am 3. März 2009 zigtausend Originale des Stadtarchivs Köln quasi im Erdboden verschwanden, ahnte niemand von der Chance, die sich aus dieser kulturellen Tragödie ergeben würde: Es entsteht Deutschlands größtes virtuelles Archiv mit 7,5 Mio. Abbildungen, das rund um den Globus zugänglich ist und kontinuierlich anwachsen wird.

Der Dienstleister ALPHA COM unterstützt das Vorhaben, in dem er ca. 7.500 Mikrofilme mit den wichtigsten Archivalien digitalisiert. Die Konvertierung endet heute und erreicht ein Datenvolumen von 30 Terabyte (TB). Dank modernster LuraTech Kompressions-Technologie verkleinert sich der Bestand auf "nur" 3,3 TB.

Etwa 6 Mio. Abbildungen im Format PDF/A liegen bereits auf sicheren Servern der Stadt Köln und warten auf die wissenschaftliche Aufbereitung. "Das alles ist eine Mammutaufgabe, an der viele Fachleute bei uns arbeiten", erklärt Dr. Andreas Berger, Sachgebietsleiter beim Historischen Archiv der Stadt Köln.

Doch der Aufwand lohnt sich: Heute stehen über 260.000 Einträge im Digitalen Lesesaal. Ende des Jahres sollen 250.000 hinzukommen. Bis das gesamte Material online abrufbar ist, wird es aber noch dauern.

Das Stadtarchiv beherbergt mittelalterliche und neuzeitliche Archivalien sowie Zeitgeschichtliches, die ehemals 30 Regalkilometer füllten. Beispiele sind Handschriften von Albertus Magnus oder Mittelalterliche Verfassungsurkunden der Stadt Köln.

Die Mikrofilme stammen aus einem Programm der 1960er zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, motiviert durch den Kalten Krieg. Verantwortlich ist das jetzige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). "Das ist der erste Fall in Deutschland, bei denen Mikrofilme aus der Sicherheitsverfilmung ihren Zweck erfüllt haben", freut sich der Archivar. "So können wir unsere wichtigsten Archivalien schneller als gedacht wieder nutzbar machen bzw. überhaupt anbieten, da einige Unikate unwiederbringlich zerstört wurden."

ALPHA COM in Köln fand einen Weg, die aufwändige Verarbeitung der Mikrofilme weitgehend zu automatisieren. Dazu nutzte der Dienstleister einen besonders schnellen Rollfilm-Scanner von Kodak und entwickelte eine Erfassungsmaske zum Eintragen der Metadaten. Um die Ladezeiten drastisch zu verkürzen, arbeitete er mit Thumbnails, kleinen Layout-Versionen, anstatt der großen Bilddateien.

"Es ist sehr spannend, so eine Menge an Digitalisaten zu bearbeiten und einen Standard zu entwickeln, an dem sich andere Archive orientieren können", resümiert Dr. Andreas Berger.

...

Dipl.-Ing. Corinna Scholz für ALPHA COM

Tel. 040/53169237

corinna.scholz@alpha-com.de"

Link

Wolf Thomas - am Mittwoch, 7. Dezember 2011, 21:27 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal um das nordrhein-westfälische Landesarchiv in Duisburg sind am Mittwoch (07.12.2011) erneut Ermittler zu einer Razzia ausgerückt. Ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft bestätigte Informationen des Magazins "Focus".

Mehrere Objekte seien durchsucht worden. Es gebe weitere Verdachtsmomente. So gehe man der Vermutung nach, dass zwei Projektentwickler über einen Rechtsanwalt Zuwendungen an Entscheidungsträger veranlasst hätten. Außerdem gehe man dem Verdacht nach, dass mit Parteispenden Einfluss auf politische Entscheidungen genommen worden sei."

Quelle: WDR.de, Kurznachrichten, 7.12.11

Mehrere Objekte seien durchsucht worden. Es gebe weitere Verdachtsmomente. So gehe man der Vermutung nach, dass zwei Projektentwickler über einen Rechtsanwalt Zuwendungen an Entscheidungsträger veranlasst hätten. Außerdem gehe man dem Verdacht nach, dass mit Parteispenden Einfluss auf politische Entscheidungen genommen worden sei."

Quelle: WDR.de, Kurznachrichten, 7.12.11

Wolf Thomas - am Mittwoch, 7. Dezember 2011, 21:21 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bedenkenswerter Text ("The impact of the web 2.0 world on the Records Management Society"), besonders auch der Abschnitt zu Tagungen/Konferenzen - The impact of web 2.0 on events and conferences.

http://thinkingrecords.co.uk/2009/06/03/the-impact-of-the-web-2-0-world-on-the-records-management-society/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

http://thinkingrecords.co.uk/2009/06/03/the-impact-of-the-web-2-0-world-on-the-records-management-society/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gallica, das Digitalisierungsportal der Französischen Nationalbibliothek, stand lange Zeit für extrem schlechte Scans von Mikrofilmen, nicht selten ohne brauchbare Metadaten. Scans von Schwarzweißfilmen gibt es zwar immer noch, aber daneben werden qualitativ hochwertige Farbdigitalisate auch aus den Handschriftenschätzen der Bibliothek angeboten. Unser Bild stammt aus der Handschrift Fr. 1177 (ca. 1470/80?) mit Werken von Christine de Pisan und zwar aus dem ersten Teil Livre de la cité des dames: Die Tugenden Prudentia, Justitia und Rectitudine inspirieren Christine de Pisan zur Niederschrift.

Gallica, das Digitalisierungsportal der Französischen Nationalbibliothek, stand lange Zeit für extrem schlechte Scans von Mikrofilmen, nicht selten ohne brauchbare Metadaten. Scans von Schwarzweißfilmen gibt es zwar immer noch, aber daneben werden qualitativ hochwertige Farbdigitalisate auch aus den Handschriftenschätzen der Bibliothek angeboten. Unser Bild stammt aus der Handschrift Fr. 1177 (ca. 1470/80?) mit Werken von Christine de Pisan und zwar aus dem ersten Teil Livre de la cité des dames: Die Tugenden Prudentia, Justitia und Rectitudine inspirieren Christine de Pisan zur Niederschrift.http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84497026/f10.item

Mit der Auffindbarkeit der digitalen Pretiosen hapert es. Gallica selbst bietet keine Listen der digitalisierten Handschriften an. Für die lateinischen Handschriften gibt es eine aktuelle Liste unter

http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/FPnlat_online.htm

Dort erscheint auch Lat. 11219 (saec. IX), eine Handschrift mit ahd. Glossen, die im Handschriftencensus noch ohne Digitalisat vermerkt ist.

Frühneuzeitliche Akten auf deutsch z.B.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9000778p/f9

Zu neueren Werken in Antiqua wird eine Volltextsuche angeboten. Der Anteil deutschsprachiger Werke ist nicht zu vernachlässigen.

Gallica entwickelt sich zu einem Nachweisinstrument auch für andere französische digitale Sammlungen. Zuletzt traten unter anderem INHA und die BM Troyes dem Verbund bei. Inzwischen sind 98.000 Einträge aus externen Quellen via OAI-PMH geharvestet worden:

http://blog.bnf.fr/gallica/?p=3235

Frühere Beiträge in Archivalia zu Gallica:

http://archiv.twoday.net/search?q=gallica

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Mittwoch, 7. Dezember 2011, 00:55 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hardcore-Leserinnen und -Leser von Archivalia wissen, dass die ganzen Schätze von Google Book Search und HathiTrust, soweit US-Bürgern Zugriff gewährt wird (Faustregel: Bücher vor 1923), nur mit US-Proxy erschließbar sind. Empfehlenswert ist ein Blick auf die Seite

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#Liste_aktueller_Web-Anonymizer

Google-Sharing war längere Zeit mein Favorit, dann aber konnte ich (im Gegensatz zu anderen) aus unerklärlichen Gründen diese FF-Erweiterung nicht mehr einsetzen.

Nun gibt es für Chrome, meinen Standard-Browser (zuhauser), eine Erweiterung, bei der man bei der Installation einstellen kann, dass ein US-Proxy gewählt werden soll.

https://chrome.google.com/webstore/detail/ieaebnkibonmpbhdaanjkmedikadnoje

Man kann dann Stealthy neben dem Schraubenschlüssel aktivieren und wieder ausschalten. Google Book Search ging bei mir eben, auch Download (Wissenschaftsnetz) eines Buchs von 17 MB. Bei HathiTrust zickt das Tool derzeit noch (bei mir, bei anderen geht es).

... wird fortgesetzt.

Update: Inzwischen geht Stealthy mit Chrome bei mir nicht mehr, dagegen funktioniert es unter FF (Link siehe Kommentare). Gestetet mit GBS.

Wichtig ist, dass man jeweils unter Optionen prüft, dass die US-Einstellung, die nicht dauerhaft gespeichert wird, aktiviert ist. Gerade gings auch mit Chrome (einschließlich Download).

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#Liste_aktueller_Web-Anonymizer

Google-Sharing war längere Zeit mein Favorit, dann aber konnte ich (im Gegensatz zu anderen) aus unerklärlichen Gründen diese FF-Erweiterung nicht mehr einsetzen.

Nun gibt es für Chrome, meinen Standard-Browser (zuhauser), eine Erweiterung, bei der man bei der Installation einstellen kann, dass ein US-Proxy gewählt werden soll.

https://chrome.google.com/webstore/detail/ieaebnkibonmpbhdaanjkmedikadnoje

Man kann dann Stealthy neben dem Schraubenschlüssel aktivieren und wieder ausschalten. Google Book Search ging bei mir eben, auch Download (Wissenschaftsnetz) eines Buchs von 17 MB. Bei HathiTrust zickt das Tool derzeit noch (bei mir, bei anderen geht es).

... wird fortgesetzt.

Update: Inzwischen geht Stealthy mit Chrome bei mir nicht mehr, dagegen funktioniert es unter FF (Link siehe Kommentare). Gestetet mit GBS.

Wichtig ist, dass man jeweils unter Optionen prüft, dass die US-Einstellung, die nicht dauerhaft gespeichert wird, aktiviert ist. Gerade gings auch mit Chrome (einschließlich Download).

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 19:57 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Ein persönliches Anliegen ist es mir, auch noch auf einige Kalender aus der Welt der Bücher und Archive hinzuweisen. Der Archivar Klaus Graf stellt auf seinem Blog Archivalia jeden Tag digitale Sammlungen von Bibliotheken und Archiven vor. Für an derlei Dingen Interessierte (und wer ist das nicht?) findet sich hier sicher der ein oder andere Schatz. Mit Türchen 1 macht Klaus Graf auf die seltenen Bestände der Stadtbibliothek Mainz aufmerksam, die bei der Digitalisierung der Werke vorbildliche Arbeit leistet. Stellvertretend gibt es auf Archivalia heute das Bild Juwelenkästchen für Kinder, die gut und brav werden wollen von Kathinka Zitz (1862) zu sehen.

Mainz wurde übrigens wohl nicht zufällig gewählt: Die Bibliothek soll zerschlagen werden, der Bestand läuft Gefahr, in alle Himmelsrichtungen verteilt zu werden. Eine Petition, die dies verhindern könnte, läuft derzeit und könnte noch ein wenig Aufmerksamkeit erfahren. Eine Sache von 25 Sekunden (ich habe gestoppt, es stimmt!).

http://www.winload.de/news/web/adventskalender-im-dezember/

(via Google News)

Danke für diese schöne Würdigung!

Mainz wurde übrigens wohl nicht zufällig gewählt: Die Bibliothek soll zerschlagen werden, der Bestand läuft Gefahr, in alle Himmelsrichtungen verteilt zu werden. Eine Petition, die dies verhindern könnte, läuft derzeit und könnte noch ein wenig Aufmerksamkeit erfahren. Eine Sache von 25 Sekunden (ich habe gestoppt, es stimmt!).

http://www.winload.de/news/web/adventskalender-im-dezember/

(via Google News)

Danke für diese schöne Würdigung!

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 18:12 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus Kostengründen wird zum neuen Jahr die (ohnehin nur 20-Prozent-) Stelle eines hauptamtlichen Archivars des Stadtarchivs Besigheim wegfallen, berichtet die Bietigheimer Zeitung in ihrer Online-Ausgabe vom 06.12.2011:

http://www.bietigheimerzeitung.de/bz1/news/stadt_kreis_artikel.php?artikel=5998564

"Wir denken immer darüber nach, wie wir Personal reduzieren können" meint der Bürgermeister der 12.000-Seelen-Gemeinde, Steffen Bühler. Den Betrieb des Archivs "kriegen wir mit Ehrenamtlichen hin".

Dass dann auch noch zwei Fachkollegen diese Entscheidung mittragen, ist wohl dem Mangel an Alternativen/Finanzen geschuldet.

http://www.bietigheimerzeitung.de/bz1/news/stadt_kreis_artikel.php?artikel=5998564

"Wir denken immer darüber nach, wie wir Personal reduzieren können" meint der Bürgermeister der 12.000-Seelen-Gemeinde, Steffen Bühler. Den Betrieb des Archivs "kriegen wir mit Ehrenamtlichen hin".

Dass dann auch noch zwei Fachkollegen diese Entscheidung mittragen, ist wohl dem Mangel an Alternativen/Finanzen geschuldet.

ingobobingo - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 18:02 - Rubrik: Kommunalarchive

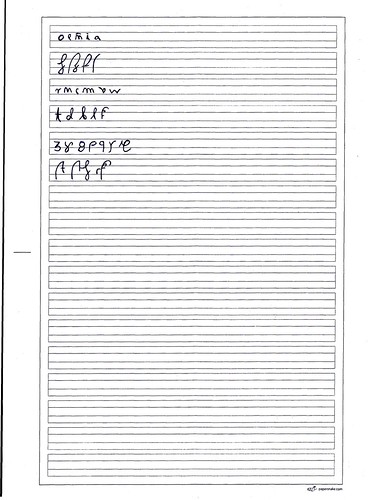

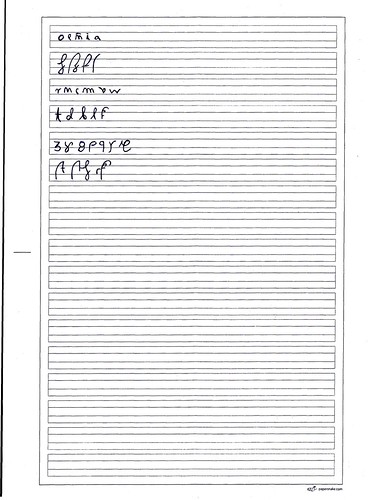

Im Paläographie-Unterricht hat sich bewährt, die Lernenden in eine Vorlage Buchstabenformen zeichnen zu lassen.

Vorlage:

http://www.papersnake.de/grundschule/klasse1.pdf

1. Zeile: Vokale

2. Zeile: Buchstaben über 3 Felder

3. Zeile: Buchstaben ohne Ober- oder Unterlänge

4. Zeile: Buchstaben mit Oberlänge

5. Zeile: Buchstaben mit Unterlänge

6. Zeile: Buchstabenverbindungen

Vorlage der Buchstabenformen: mein geliebter Partenstein-Text von 1518

http://archivalia.tumblr.com/post/13559415901/document-on-the-partenstein-zentgericht-1518

10 Goldene Regeln der Paläographie

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/6ZumcUvJVxS

1. P. ist die Kunst des genauen Hinschauens

2. Suche den Vokal

3. Strichelchen zählen

4. In manchen Fällen kann nur das Vorverständnis entscheiden

5. Nicht von oben oder von unten kommenden Strichen verwirren lassen, sondern diese wegdenken

6. u und v sind im 16. Jh. austauschbar

7. Wenn du es nicht von vorne lesen kannst, lies es von hinten

8. Du sollst nie raten

9. Im Zweifel ist es ein w

10. Schaffe Inseln des Wissens (Lückentexte)

Die Abbildung stellte freundlicherweise Moritz Kahlke, derzeit Praktikant am Hochschularchiv der RWTH Aachen, zur Verfügung.

Die Abbildung stellte freundlicherweise Moritz Kahlke, derzeit Praktikant am Hochschularchiv der RWTH Aachen, zur Verfügung.

Vorlage:

http://www.papersnake.de/grundschule/klasse1.pdf

1. Zeile: Vokale

2. Zeile: Buchstaben über 3 Felder

3. Zeile: Buchstaben ohne Ober- oder Unterlänge

4. Zeile: Buchstaben mit Oberlänge

5. Zeile: Buchstaben mit Unterlänge

6. Zeile: Buchstabenverbindungen

Vorlage der Buchstabenformen: mein geliebter Partenstein-Text von 1518

http://archivalia.tumblr.com/post/13559415901/document-on-the-partenstein-zentgericht-1518

10 Goldene Regeln der Paläographie

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/6ZumcUvJVxS

1. P. ist die Kunst des genauen Hinschauens

2. Suche den Vokal

3. Strichelchen zählen

4. In manchen Fällen kann nur das Vorverständnis entscheiden

5. Nicht von oben oder von unten kommenden Strichen verwirren lassen, sondern diese wegdenken

6. u und v sind im 16. Jh. austauschbar

7. Wenn du es nicht von vorne lesen kannst, lies es von hinten

8. Du sollst nie raten

9. Im Zweifel ist es ein w

10. Schaffe Inseln des Wissens (Lückentexte)

Die Abbildung stellte freundlicherweise Moritz Kahlke, derzeit Praktikant am Hochschularchiv der RWTH Aachen, zur Verfügung.

Die Abbildung stellte freundlicherweise Moritz Kahlke, derzeit Praktikant am Hochschularchiv der RWTH Aachen, zur Verfügung.KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 17:04 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dass das neue ManuMed Murks ist, haben wir hier schon oft betont.

Im Bereich der Handschriftenkataloge kann man der alten Oberfläche nur nachweinen; für die neu eingespielten Kataloge existiert keine Präsentation im Rahmen von

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge-online.htm

Inakzeptabel ist am neuen Angebot:

- das Aufrufen von Seiten dauert viel zu lange und spürbar länger als in der alten Präsentation

- Permalinks gibt es nur noch für ganze Kataloge, nicht mehr für Seiten oder Handschriften

Früher konnte man bequem auf die Einzelseite verlinken, die mit einer Navigation versehen war.

- Die PDFs auf der rechten Seite des Inhaltsverzeichnisses funktionieren alle nicht. Man muss in der Einzelbeschreibung links das Druckersymbol (!) benutzen, hinter dem sich das Erstellen eines PDFs verbirgt.

Wer z.B. für Zwecke des Ausdruckens einen Link zu den neuen Katalogseiten benötigt, kann die URL wie folgt manipulieren.

Aus

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/hsk0620d Seite b305

wird

http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/bilder/hs-bilder/k/HSK0620_b305.jpg

Besonders nett: Bei dem Katalog der illustrierten Handschriften (unser Beispiel) darf man im Abbildungsteil herumstochern, wenn man eine zugehörige Abbildung sucht, weil die Präsentation natürlich nur die Seiten, aber nicht die Abbildungsnummern angibt.

Im Bereich der Handschriftenkataloge kann man der alten Oberfläche nur nachweinen; für die neu eingespielten Kataloge existiert keine Präsentation im Rahmen von

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge-online.htm

Inakzeptabel ist am neuen Angebot:

- das Aufrufen von Seiten dauert viel zu lange und spürbar länger als in der alten Präsentation

- Permalinks gibt es nur noch für ganze Kataloge, nicht mehr für Seiten oder Handschriften

Früher konnte man bequem auf die Einzelseite verlinken, die mit einer Navigation versehen war.

- Die PDFs auf der rechten Seite des Inhaltsverzeichnisses funktionieren alle nicht. Man muss in der Einzelbeschreibung links das Druckersymbol (!) benutzen, hinter dem sich das Erstellen eines PDFs verbirgt.

Wer z.B. für Zwecke des Ausdruckens einen Link zu den neuen Katalogseiten benötigt, kann die URL wie folgt manipulieren.

Aus

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/hsk0620d Seite b305

wird

http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/bilder/hs-bilder/k/HSK0620_b305.jpg

Besonders nett: Bei dem Katalog der illustrierten Handschriften (unser Beispiel) darf man im Abbildungsteil herumstochern, wenn man eine zugehörige Abbildung sucht, weil die Präsentation natürlich nur die Seiten, aber nicht die Abbildungsnummern angibt.

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 15:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://opendata.bayern.de/

Auch die Vermessungsverwaltung beteiligt sich:

http://www.vermessung.bayern.de/aktuell/archiv/613.html

Auch die Vermessungsverwaltung beteiligt sich:

http://www.vermessung.bayern.de/aktuell/archiv/613.html

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 12:40 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mich würde besonders erfreuen, wenn das militärische Archiv der Balearen zugänglich werden könnte. Es handelt sich unter anderem um Bestände des Archivo General Militar de Baleares die auch die Spionage vor 1939 betreffen. Sie unterliegen noch der Geheimhaltung. Es liegt jetzt an der neuen Regierung, ob sie die von den Sozialisten eingeleitete Massnahme vollendet.

Betroffen wären Bestände des Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, Archivo General Militar de Madrid, Archivo General Militar de Ávila, und andere

http://goo.gl/ex05v

Link zu de Archiven:

http://goo.gl/Tyx4F

http://www.vierprinzen.com

Betroffen wären Bestände des Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, Archivo General Militar de Madrid, Archivo General Militar de Ávila, und andere

http://goo.gl/ex05v

Link zu de Archiven:

http://goo.gl/Tyx4F

http://www.vierprinzen.com

vierprinzen - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 08:33 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Diskussionspapier des österreichischen FWF zu Open Access:

http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/zur-aktuellen-entwicklung-von-open-access.html

Aus Sicht des FWF kann das langfristige Ziel nur sein, das bisherige Publikationssystem so umzustellen, dass alle wissenschaftlichen Publikationen unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards im Original frei im Internet zugänglich sind.

Zitiert wird Brintzinger 2010 mit einem Diktum zur zukünftigen Rolle der Bibliotheken:

http://bib.gfz-potsdam.de/fernleihe/fl102996.pdf

http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/zur-aktuellen-entwicklung-von-open-access.html

Aus Sicht des FWF kann das langfristige Ziel nur sein, das bisherige Publikationssystem so umzustellen, dass alle wissenschaftlichen Publikationen unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards im Original frei im Internet zugänglich sind.

Zitiert wird Brintzinger 2010 mit einem Diktum zur zukünftigen Rolle der Bibliotheken:

http://bib.gfz-potsdam.de/fernleihe/fl102996.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 04:41 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einmal im Jahr, Anfang Dezember, versammeln sich Oberbürgermeister, Stadtrat, Eichstätter Honoratioren sowie zahlreiche Bürger in der Schutzengelkirche, um zu danken – für die Verschonung in der Kriegsbedrohung 1703 während des spanischen Erbfolgekriegs. Damals riefen Magistrat und Bevölkerung die Fürsprache des heiligen Franz Xaver an, den man daraufhin zum zweiten Stadtpatron erwählte.

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-Missionarischer-Eifer;art575,2521025

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-Missionarischer-Eifer;art575,2521025

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 04:21 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Universitätsarchiv München bietet nicht nur (seit 2009) ein Stück des Monats an (leider ohne RSS-Feed), sondern auch wichtige Digitalisate aus dem Archiv des Herzoglichen Georgianums an. Gegründet 1494 als Stipendiatenkolleg durch Herzog Georg den Reichen von Bayern-Landshut, ist es – nach dem Collegio Capranica in Rom – das älteste Priesterseminar der katholischen Welt. 2008 wurden die Pflegschaft und Kustodie bei Archiv und Sammlungen des Herzoglichen Georgianums München dem Archiv der Ludwig-Maximilians-Universität München übertragen.

Während die Urkunden des Georgianums bei Monasterium.net einsehbar sind (ein interessantes Stück mit einem Bücherverzeichnis stellten wir neulich vor), bietet das Universitätsarchiv auf eigenem Server drei Ingolstädter Dekanatsbücher komplett in Form von PDFs an.

Dem Herzoglichen Georgianum Landshut wurden im Jahr 1803/04 die Dekanatsbücher der Theologischen Fakultät Ingolstadt von 1472 bis 1802 übergeben. Gleichzeitig kam das Aktenarchiv der Fakultät an das Georgianum. [...] Die vier Bände tragen den Titel „Matricula collegii theologici in inclyta academia Ingolstadiensi“. Dabei handelt es sich um von den Dekanen der Fakultät geführte „Acta“ in der Form von Protokollen oder Diarien, dazu Matrikeln, Promotionen und viele sonstige Angaben. Am Schlusse eines jeden Bandes befinden sich Verzeichnisse der Dekane und die „elogia virorum illustrium facultatis theol. professorum in auditorio theologico decripta“. Aufgrund des hohen Wertes und der zahlreichen Nachfrage haben sich das Archiv des Herzoglichen Georgianums und der Universität München dazu entschlossen, diese Dekanatsbücher zu digitalisieren und online zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit einer größer dimensionierten Aktion des Universitätsarchivs, sämtliche älteren Amtsbücher der Fakultäten und des Senats ebenfalls zu digitalisieren und online zur Verfügung zu stellen.

http://www.universitaetsarchiv.uni-muenchen.de/georgianum/volldigitalisate/dekanatsb__cher_d_th/index.html

Bemerkenswert ist, dass man dem zweiten Band (1600-1701) ein gedrucktes Titelblatt spendierte, auf dem die Namen von Albert Hunger, Prokanzler, Petrus Stevartius, Dekan, Michael Eiselin (aus Schwäbisch Gmünd: Gamundianus) und dem berühmten Jesuiten Jakob Gretser zu lesen sind.

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 03:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Mormonen haben Unterlagen aus dem Stadtarchiv Nördlingen (über 26.000 Seiten) zugänglich gemacht.

Germany, Bavaria, Nördlingen Miscellaneous City Records, 1400-1943

Miscellaneous city records from Nördlingen, Bavaria, Germany. Records include census, church records, citizenship rolls, city directories, emigration records, family group sheets, funeral sermons, school records, and wills.

https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/collection/1941333/waypoints

Darunter sind auch Leichenpredigten, in einer ersten Reihe ab P, in einer zweiten Reihe möglicherweise alle Buchstaben.

Germany, Bavaria, Nördlingen Miscellaneous City Records, 1400-1943

Miscellaneous city records from Nördlingen, Bavaria, Germany. Records include census, church records, citizenship rolls, city directories, emigration records, family group sheets, funeral sermons, school records, and wills.

https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/collection/1941333/waypoints

Darunter sind auch Leichenpredigten, in einer ersten Reihe ab P, in einer zweiten Reihe möglicherweise alle Buchstaben.

KlausGraf - am Dienstag, 6. Dezember 2011, 02:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer als erstes den Namen errät, erhält einen Preis meiner Wahl.

MitarbeiterInnen des Stadtarchivs Nürnberg, darunter auch der VdA-Vorsitzende, sind von der Preisvergabe ausgeschlossen. Sie sollten sich lieber schämen.

KlausGraf - am Montag, 5. Dezember 2011, 21:22 - Rubrik: Unterhaltung

Toller Service des Stadtarchivs St. Wendel: "In unserem Downloadbereich können Sie den vollständigen und volltextrecherchierbaren Text der Heimatbücher des Landkreises St. Wendel als pdf-Datei downloaden."

http://www.sankt-wendel.de/kultur/stadtarchiv/heimatbuch/

http://www.sankt-wendel.de/kultur/stadtarchiv/heimatbuch/

KlausGraf - am Montag, 5. Dezember 2011, 20:11 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eher nutzlos ist die diplomatische Wiedergabe des Eintrags im Buxheimer Versteigerungskatalogs durch den Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/21392

Inhalt "Heilsame Leren, übungen und ermanungen. Oberdeutsch. fol. Gefert. 1458 für d. verwittwete Gräf. von montuortt geb. Gräf. v. Helffenstein. Beigebdn. einer spätern oberd. Schrift üb. d. Weg zur Vollkommenheit u. vorgebd. ein v. d. näml. Hand wie d. heilsam. leren herstammend. Schrift v. d. waren vollkommen. Liebe. Zusam. 193 Bll. a. Pap. Bei d. erst. dies. 3 Schrift. fehl. einige Bl.; bei d. zweit. d. Anfang; d. dritte ist am unt. Rand beschäd., d. Pgthlzbd. nur noch halb."

Literatur

Catalog der Bibliothek des ehem. Carthäuserklosters Buxheim aus dem Besitze seiner Erlaucht des Herrn Hugo Grafen von Waldbott-Bassenheim. XXX. Carl Förster'sche Kunstauction, Abteilung II: Bibliotheca Buxiana, München 1883, S. 136 (Nr. 2543).

http://www.archive.org/stream/CatalogDerBibliothekDesEhemCarthaeuserklostersBuxheim#page/n149/mode/2up

Wie soll jemand aufgrund dieser Namensformen auf diesen Eintrag aufmerksam werden z.B. durch Google, denn eine eigene Volltextsuche bietet der Handschriftencensus ja nicht an?

Es handelt sich bei der Besitzerin um Beatrix von Helfenstein, Witwe von Graf Rudolf VII. zu Rothenfels,