http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?ID=80000248

Aufsatz von 1999. Man beachte die Regelungen zum Urheberrecht und zur Erreichbarkeit der Zustimmungsberechtigten. Die aktuellen Deposital- und Schenkungsverträge des Bundesarchivs (rechts die Downloads):

http://www.bar.admin.ch/dienstleistungen/00898/index.html?lang=de

Aufsatz von 1999. Man beachte die Regelungen zum Urheberrecht und zur Erreichbarkeit der Zustimmungsberechtigten. Die aktuellen Deposital- und Schenkungsverträge des Bundesarchivs (rechts die Downloads):

http://www.bar.admin.ch/dienstleistungen/00898/index.html?lang=de

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 21:09 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 20:44 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit Politikernachlässen (und dem, was rechtswidrig nicht in die öffentlichen Archive gelangt, insbesondere Handakten) befasst sich die lesenswerte Transferarbeit von Eva Rödel 2011:

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/52818/Transferarbeit_Roedel.pdf

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/52818/Transferarbeit_Roedel.pdf

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 20:23 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsgruppen/AG_HAD/Empfehlung_Benutzung_von_Nachl%C3%A4ssen.pdf (2008)

Zitat: "Erwirbt eine Bibliothek einen neueren Nachlass, so geht dieser zwar in ihr Eigentum über, die Verwertungsrechte verbleiben aber bei den Erben des Nachlassers bzw. bei Dritten. Die Bibliothek ist folglich gut beraten, sich in einem Übereignungsvertrag mit dem bzw. den Rechteinhaber(n) Nutzungsrechte am Nachlass schriftlich einräumen zu lassen. Dazu können z.B. das Vervielfältigungs-, das Ausstellungs- und das Publikationsrecht gehören."

Zitat: "Erwirbt eine Bibliothek einen neueren Nachlass, so geht dieser zwar in ihr Eigentum über, die Verwertungsrechte verbleiben aber bei den Erben des Nachlassers bzw. bei Dritten. Die Bibliothek ist folglich gut beraten, sich in einem Übereignungsvertrag mit dem bzw. den Rechteinhaber(n) Nutzungsrechte am Nachlass schriftlich einräumen zu lassen. Dazu können z.B. das Vervielfältigungs-, das Ausstellungs- und das Publikationsrecht gehören."

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 20:06 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das umfangreiche Inventar von 2008 ist auch online einsehbar als PDF:

http://www.gsta.spk-berlin.de/uploads/inventare/inventar_nachlaesse.pdf

Wenn man nach "benutzbar" im PDF sucht, sieht man sehr schön, wie das Archiv liebedienerisch den Interessen der Adeligen und Nachlassgeber entgegenkam.

http://www.gsta.spk-berlin.de/uploads/inventare/inventar_nachlaesse.pdf

Wenn man nach "benutzbar" im PDF sucht, sieht man sehr schön, wie das Archiv liebedienerisch den Interessen der Adeligen und Nachlassgeber entgegenkam.

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 19:57 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.uni-heidelberg.de/uniarchiv/bestaende/alfoeldy.html

Als ich das Universitätsarchiv Heidelberg leitete, gab es die klare Vorgabe, dass Gelehrtennachlässe grundsätzlich nur die Universitätsbibliothek bekam.

Als ich das Universitätsarchiv Heidelberg leitete, gab es die klare Vorgabe, dass Gelehrtennachlässe grundsätzlich nur die Universitätsbibliothek bekam.

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 19:46 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Während Heater Morrison nicht müde wird, einen Kreuzzug gegen CC-BY zu führen

http://poeticeconomics.blogspot.ca/2012/05/are-strict-cc-by-publishers-shooting.html (sie bezieht sich auch auf meinen Beitrag im JLSC, siehe hier http://archiv.twoday.net/stories/97033564/ )

hat Paul Klimpel in einer Borschüre mal zusammengestellt, was die nichtkommerzielle Lizenz bewirkt:

http://wikimedia.de/images/a/a2/IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf

Wir haben hier ja die Argumente auch schon früher oft aufgelistet, wobei die Broschüre davon selbstverständlich keine Notiz nimmt.

http://archiv.twoday.net/stories/4931334/

http://poeticeconomics.blogspot.ca/2012/05/are-strict-cc-by-publishers-shooting.html (sie bezieht sich auch auf meinen Beitrag im JLSC, siehe hier http://archiv.twoday.net/stories/97033564/ )

hat Paul Klimpel in einer Borschüre mal zusammengestellt, was die nichtkommerzielle Lizenz bewirkt:

http://wikimedia.de/images/a/a2/IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf

Wir haben hier ja die Argumente auch schon früher oft aufgelistet, wobei die Broschüre davon selbstverständlich keine Notiz nimmt.

http://archiv.twoday.net/stories/4931334/

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 18:49 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es sieht immer weniger nach einer Einigung (Settlement) aus. Richter Chin hat hat dem Antrag der Authors Guild und der American Society of Media Photographers Recht gegeben, die für Autoren, Fotografen und Illustratoren juristisch gegen Google vorgehen wollen.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Buecherdigitalisierung-US-Richter-erlaubt-Sammelklagen-gegen-Google-1588790.html

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Buecherdigitalisierung-US-Richter-erlaubt-Sammelklagen-gegen-Google-1588790.html

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 18:40 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/newsticker/meldung/BGH-Keine-Haftung-fuer-Inhalte-von-RSS-Feeds-1587512.html

Der Betreiber eines Informationsportals, das erkennbar fremde Nachrichten anderer Medien in Form von RSS-Feeds anbietet, ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die Beiträge vor der Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Eine Verantwortung für diese Inhalte besteht nur dann, wenn er von einer darin enthaltenen Rechtsverletzung weiß. Wird der Betreiber dagegen auf eine Rechtsverletzung hingewiesen, so kann er verpflichtet sein, in Zukunft derartige Rechtsverstöße zu verhindern. Dies entschied der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 27. März 2012, dessen Begründung jetzt veröffentlicht wurde.

Der Betreiber eines Informationsportals, das erkennbar fremde Nachrichten anderer Medien in Form von RSS-Feeds anbietet, ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die Beiträge vor der Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Eine Verantwortung für diese Inhalte besteht nur dann, wenn er von einer darin enthaltenen Rechtsverletzung weiß. Wird der Betreiber dagegen auf eine Rechtsverletzung hingewiesen, so kann er verpflichtet sein, in Zukunft derartige Rechtsverstöße zu verhindern. Dies entschied der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 27. März 2012, dessen Begründung jetzt veröffentlicht wurde.

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 18:39 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 18:36 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es treten viele Probleme auf, wenn das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) praktisch umgesetzt und dem Bürger die Akteneinsicht gewährt werden soll. Heise online liegt ein Prüfbericht vor, den der Innenausschuss des Bundestags beim Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation Speyer bestellt hat. Daraus geht unter anderem hervor, dass sich die besagten Konflikte etwa aus Bestimmungen zu Antwortfristen, Kosten oder Ausnahmeregeln ergeben.

Bürger und Behörden seien nicht nah genug beieinander. Ein Informationsfreiheitsbeauftragter für jedes Amt, so der Vorschlag vom Speyer-Institut, könnte das IFG unter den Verwaltungsbeamten bekannter machen, diese beraten und den Erfahrungsaustausch in Ministerien sowie nachgeordneten Behörden beflügeln.

Zu schwach umgesetzt sei außerdem die Pflicht der Verwaltung, Informationen von sich aus verfügbar zu machen, etwa in Richtlinien zu „Open Government“ und „Open Data“. Vielen Konflikten könnte so vorgebeugt werden.

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5383

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Pruefbericht-zeigt-Konflikte-ums-Informationsfreiheitsgesetz-auf-1587742.html

Bürger und Behörden seien nicht nah genug beieinander. Ein Informationsfreiheitsbeauftragter für jedes Amt, so der Vorschlag vom Speyer-Institut, könnte das IFG unter den Verwaltungsbeamten bekannter machen, diese beraten und den Erfahrungsaustausch in Ministerien sowie nachgeordneten Behörden beflügeln.

Zu schwach umgesetzt sei außerdem die Pflicht der Verwaltung, Informationen von sich aus verfügbar zu machen, etwa in Richtlinien zu „Open Government“ und „Open Data“. Vielen Konflikten könnte so vorgebeugt werden.

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5383

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Pruefbericht-zeigt-Konflikte-ums-Informationsfreiheitsgesetz-auf-1587742.html

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 18:33 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.zlb.de/aktivitaeten/bestandserhalt/kbe/denkschrift_2010.pdf

"Erforderlich ist die Etablierung von festen Strukturen für den fachlichen Austausch und die

Erarbeitung von abgestimmten Prozessen zwischen den einzelnen Trägern. Für Berlin und Brandenburg

bedeutet dies, dass das „Kompetenzzentrum Bestandserhaltung“ in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin

als Koordinierungsstelle für Bestandserhaltung in Berlin und Brandenburg dauerhaft eingerichtet werden

muss."

Via

http://www.blha.de/FilePool/Newsletter_Archiv_4_2012_neu_1.pdf

"Erforderlich ist die Etablierung von festen Strukturen für den fachlichen Austausch und die

Erarbeitung von abgestimmten Prozessen zwischen den einzelnen Trägern. Für Berlin und Brandenburg

bedeutet dies, dass das „Kompetenzzentrum Bestandserhaltung“ in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin

als Koordinierungsstelle für Bestandserhaltung in Berlin und Brandenburg dauerhaft eingerichtet werden

muss."

Via

http://www.blha.de/FilePool/Newsletter_Archiv_4_2012_neu_1.pdf

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 17:35 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Obwohl zum Schnäppchenpreis angeboten und mit Sicherheit eine spannende Begegnung mit dem chinesischen Archivwesen sind noch Plätze für die unter

http://archiv.twoday.net/stories/96990346/

angekündigte Fortbildungsveranstaltung - auch ich werde dort anzutreffen sein - frei! Kurzentschlossene finden aktualisierte Informationen unter:

http://www.wirtschaftsarchive.de/archivwesen/aus-und-weiterbildung/75.-vdw-lehrgang

http://archiv.twoday.net/stories/96990346/

angekündigte Fortbildungsveranstaltung - auch ich werde dort anzutreffen sein - frei! Kurzentschlossene finden aktualisierte Informationen unter:

http://www.wirtschaftsarchive.de/archivwesen/aus-und-weiterbildung/75.-vdw-lehrgang

KlausGraf - am Freitag, 1. Juni 2012, 13:30 - Rubrik: Wirtschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als Dienstleister kann man den Verdacht, stets auch immer werben zu wollen, grundsätzlich nicht ausräumen. Nachfolgender Beitrag behandelt aber OpenSource-Software-Bausteine, die wir mit der archium UG zwar wohl als erste in dieser Form eingesetzt haben, nichtsdestotrotz unterliegen sie einer "OpenSource"-Lizenz und sind somit auch unabhängig von uns zu beziehen und zu nutzen. Insofern möge man mir den kurzen Hinweis auf das Unternehmen als "Vorgeschichte" nachsehen.

Interessieren dürfte der Beitrag möglicherweise so manchen Archivaren mit gewissem Drang zur Unabhängigkeit.

Vorgeschichte

Die Essinger Firma archium betreut eine Anzahl von Unternehmensarchiven in Süddeutschland und betreibt Softwareprojekte rund um die Archivierung.

Bereits ab 2008 favorisierten wir die Verwendung einer OpenSource-Erschließungssoftware. ICA-AtoM erschien uns damals als geradezu ideal konzipiert, es erwies sich aber im laufenden Betrieb als mangelhaft umgesetzt. Um unseren Kunden dennoch eine OpenSource-Archivsoftware bieten zu können, haben wir ab Ende 2010 einen recht unkonventionellen Weg beschritten. Wir haben die sehr bewährte OpenSource-Software, die wir zuvor schon seit vielen Jahren für das Projektmanagement genutzt hatten, für den Einsatz im Archiv ausgebaut: Das MediaWiki. Mittlerweile ist es bei mehreren von uns betreuten Unternehmensarchiven im Einsatz.

Aber warum denn unbedingt OpenSource?

"OpenSource" bietet einen fundamentalen Vorzug für Archive.

Eigentlich kann keine Software für sich in Anspruch nehmen, wirklich langzeitstabil zu sein. Software lebt von der Weiterentwicklung. Eine Software, die nicht kontinuierlich gepflegt wird, ist angezählt und nach kurzer Zeit nicht mehr einsetzbar. Denn die Betriebssysteme, Formate, Applikationen und ganz besonders auch die Code-Libraries entwickeln sich drumherum ständig weiter und warten nicht, wenn ein einzelnes Programm aus ihren Reihen zurückbleibt. Auch im Archiv spielen wir dieses Spiel zwangsläufig mit und hoffen, daß der Software-Dealer, der uns den Stoff verkauft hat, dies möglichst lange weiter tun wird und zwar zu gleichbleibenden Konditionen.

OpenSource-Anwender hängen an dieser Nadel nicht. Dabei bietet OpenSource-Software schon grundsätzlich eine bessere Zukunftsprognose. Eine Software, deren Codes vollständig offengelegt sind, gibt die technische Gewähr dafür, daß die Programme prinzipiell weiterentwickelt werden können, selbst wenn der Anbieter nicht mehr existiert oder die Entwicklung einstellt. Und Software, die unter einer freien Lizenz herausgegeben wird, gibt eine ökonomische Gewähr, daß regelmäßige Lizenzkosten entfallen und Wartungskosten auch auf lange Sicht überschaubar bleiben.

Starke Verbreitung des MediaWiki

Allein schon aus diesen Gründen mußte sich eine MediaWiki-Installation wunderbar eignen für den Betrieb in Archiven und Sammlungen. Doch das MediaWiki kann mehr, viel mehr. Es begegnet uns täglich in etlichen tausend Installationen im Internet, gelegentlich zweckentfremdet als CMS gebraucht, zumeist aber als leistungsfähige Basis für Multi-Autorenprojekte. Das prominenteste ist zweifellos die Wikipedia. 1,4 Millionen Datensätze umfasst gegenwärtig allein deren deutscher Zweig. Und diese sehr gut skalierbare Software stöhnt unter dieser Datenlast nicht ansatzweise. Die Zahl der aktiven Benutzer ist jedenfalls jetzt schon so groß, daß der Fortbestand dieser Software sehr eng verflochten sein wird mit dem Fortbestand des freien Internets überhaupt. Denn selbst wenn die Entwicklung der Software MediaWiki eines Tages eingestellt würde, so gäbe es viele tausend Argumente dafür, eine alternative Software zu entwickeln, die ihre Datensätze lesen kann.

Das Lesen der Datensätze -- oder besser als »pages« wahrgenommen -- ist übrigens sehr einfach. MediaWiki speichert Informationen für den Anwender in reiner Textform. Im Hintergrund aber erstellt es einen ObjektCache. Dadurch sind die Daten für den Menschen einerseits mit relativ einfachen Software-Werkzeugen lesbar und zu bearbeiten, der ObjektCache im Hintergrund aber sorgt für die Performance der Maschine, also dafür, daß Recherchen über große Datenbestände schnell zu einem Resultat führen.

Eine »Extension«, die MediaWiki zur Datenbank macht

Auf diese Weise wären wir zunächst aber nur in der Lage, eine strukturierte Textsammlung zu führen. Durch das MediaWiki-eigene Kategoriesystem, über welches sich in der Wikipedia die Zuordnung der Artikel zu Jahrestagen und Personengruppen umsetzen lassen, ist es nun zwar möglich, Indizes zu führen, eine echte Datenbank haben wir damit aber noch nicht. Hier hilft eine der zahlreichen MediaWiki-Erweiterungen, eine s.g. »Extension«, die beim KIT-Karlsruhe im Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) entwickelt wurde, das »Semantic MediaWiki«.

Durch die Semantic MediaWiki-Extension wird es möglich, im Text des MediaWiki Felder mit festgesetzten Typen zu definieren und Werte zuzuweisen. Gleichzeitig bleiben die zahlreichen Gestaltungsmittel des MediaWiki verfügbar und können in den Inhalt dieser Felder integriert werden. Diesen, in der deutschen Version »Attribute« und in der englischen Fassung »property« genannten, Feldern sind vielfältige Datentypen zuzordnen. z.B. Volltext, Zeichenkette, Datum, Zahl, URL uvm.

Weitere Extensions erweitern das System um die Möglichkeit der Formulareingabe, stellen eine eigene Parsersprache bereit und erlauben Zeichenkettenoperationen. Das MediaWiki wird damit zu einem äußerst vielseitigen und universell konfigurierbaren Datenbankbaukasten. Wie in jeder anderen Datenbank auch können die Inhalte nun über logische Abfragen erschlossen werden. Die Ergebnismengen enthalten die relevanten »pages«, deren Inhalte aber auch in Tabellenform oder vielen anderen Austauschformaten ausgegeben werden können. Der Datenaustausch erfolgt beispielsweise über XML oder CSV, ermöglicht eigene Volltextfilter und PDF-Ausdrucke.

Die Einrichtung (oder zu Deutsch das »Customizing«) der Datenbank erfolgt über eine Kaskade miteinander verknüpfter Makros, welche die Benutzereingaben interpretieren. Die Funktionsweise läßt sich mit dem geschichteten Aufbau der Erdkugel vergleichen. Der Benutzer bewegt sich auf der Erdkruste. Hier erfolgen die Eingaben. Diese werden über Makros im Oberen Erdmantel in den Unteren Erdmantel geleitet. Dort werden den »properties« die Werte zugewiesen. Und bis hierher kann der Benutzer -- entsprechende Administratorrechte vorausgesetzt -- noch über die Browser-Oberfläche selbst zugreifen. Der Erdkern darunter ist mit PHP- und SQL-Kenntnissen zu erschließen. Im äußeren Erdkern werden die zahlreichen Extensions installiert, die den Inneren Erdkern um zahlreiche Funktionalitäten erweitern.

Diese Analogie zu Ende spinnend: Erdbeben erfolgen ausnahmslos an der Oberfläche, der harte Kern ist sehr stabil bzw. ausgereift. Doch anders als das Erd-Modell verfügt das MediaWiki über eine Versionsgeschichte, die sämtliche Änderungen der Benutzer reversibel macht. Fehleingaben werden dadurch leicht verziehen. Außerdem bleiben alte Zustände dadurch zitierfähig.

Die Möglichkeit zur Rekonstruktion alter Stände gilt übrigens nicht nur für Textinhalte. Auch Dateien können versioniert gespeichert werden. Und wie aus der Wikipedia bekannt, können Bildformate direkt sichtbar gemacht werden. Auf diese Weise läßt sich das MediaWiki ohne weiteres zur Bilddatenbank und zu einem Dokumentenmanagement erweitern.

Für die diesem Aufsatz zugrunde liegende Musterdatenbank wurde ein Datenmodell gewählt, das dem ISAD(G)-Standard sehr nahe kommt. Kleine Abweichungen sind im zusätzlichen »Darin«-Feld zu erkennen. Auch die Bilder oder Anhänge sind untypisch, zeigen aber den fließenden Übergang zur Bilddatenbank.

Die große Stärke des MediaWiki zeigt sich gerade dann, wenn es gilt, Datenmodelle (u. U. im laufenden Betrieb) umzubauen. Der Umstand, daß auf der »Erdkruste« und im »Erdmantel« Code und Daten miteinander verschmelzen, ermöglicht die Durchführung systemrelevanter Änderungen mit Textwerkzeugen, die sämtlich das MediaWiki selbst anbietet! So ist es problemlos möglich, Änderungen an einer großen Anzahl von Datensätzen global vorzunehmen.

Schwächen?

Bei allem Lob, es gibt natürlich auch Schwächen.

Es kann vorkommen, daß der ObjektCache im Erdkern der Aktivität im Erdmantel hinterherhinkt. Normalerweise wird dies nur nach automatisierten Schreib-Lese-Vorgängen großer Datenmengen sichtbar, weshalb die Beeinträchtigungen eher den Administrator treffen, und nicht den Anwender. Es existieren aber Hilfsmittel, um das Abarbeiten der s.g. »Job Queue« zu beschleunigen und Ansichten zu aktualisieren.

Das MediaWiki bietet einen solch reichen Kosmos an Möglichkeiten, daß dem Bearbeiter unweigerlich mehr Sachverstand abverlangt wird. Immerhin ist diese Anforderung nicht sehr speziell, schließlich bringt jeder, der sich schon an der Wikipedia beteiligt hat, diese Kenntnisse mit. Außerdem sind die Arbeitsprozesse bestens dokumentiert. Trotzdem muß der Bearbeiter die Tektonik seines Archivs kennen und z.B. bei der Vergabe von Signaturen diszipliniert arbeiten. Diese potentielle Fehlerquelle wird allerdings sehr schön dadurch kompensiert, daß in Serie eingeschlichene Fehler eines unerfahrenen Bearbeiters in der Regel über ein umfassendes Suchen&Ersetzen leicht behoben werden können. Auf dieselbe Weise lassen sich übrigens auch neue Vorgaben problemlos auf ältere Datensätze anwenden, ohne daß ein erneutes Aufrufen alter Datensätze notwendig werden würde.

Fazit

Zusammenfassend ist zu sagen: Das Potential des zur Datenbank gereiften MediaWiki ist enorm! Schon die Performance ist überzeugend und die Kinderkrankheiten sind bei einer Software mit solch großer Verbreitung weitestgehend ausgeheilt. Und prinzipiell kann kein proprietäres System hinsichtlich Langzeitarchivierung bieten, was ein OpenSource-System wie das MediaWiki bietet: Eine sehr günstige Zukunftsprognose, Bindungsfreiheit, die denkbar geringsten Anschaffungskosten und eine sehr gut kalkulierbare Kostenentwicklung im laufenden Betrieb.

Die Musterdatenbank der hier gezeigten Beispiele ist online einsehbar hier.

Der identische Aufsatz ist auch als PDF verfügbar hier.

Interessieren dürfte der Beitrag möglicherweise so manchen Archivaren mit gewissem Drang zur Unabhängigkeit.

Vorgeschichte

Die Essinger Firma archium betreut eine Anzahl von Unternehmensarchiven in Süddeutschland und betreibt Softwareprojekte rund um die Archivierung.

Bereits ab 2008 favorisierten wir die Verwendung einer OpenSource-Erschließungssoftware. ICA-AtoM erschien uns damals als geradezu ideal konzipiert, es erwies sich aber im laufenden Betrieb als mangelhaft umgesetzt. Um unseren Kunden dennoch eine OpenSource-Archivsoftware bieten zu können, haben wir ab Ende 2010 einen recht unkonventionellen Weg beschritten. Wir haben die sehr bewährte OpenSource-Software, die wir zuvor schon seit vielen Jahren für das Projektmanagement genutzt hatten, für den Einsatz im Archiv ausgebaut: Das MediaWiki. Mittlerweile ist es bei mehreren von uns betreuten Unternehmensarchiven im Einsatz.

Aber warum denn unbedingt OpenSource?

"OpenSource" bietet einen fundamentalen Vorzug für Archive.

Eigentlich kann keine Software für sich in Anspruch nehmen, wirklich langzeitstabil zu sein. Software lebt von der Weiterentwicklung. Eine Software, die nicht kontinuierlich gepflegt wird, ist angezählt und nach kurzer Zeit nicht mehr einsetzbar. Denn die Betriebssysteme, Formate, Applikationen und ganz besonders auch die Code-Libraries entwickeln sich drumherum ständig weiter und warten nicht, wenn ein einzelnes Programm aus ihren Reihen zurückbleibt. Auch im Archiv spielen wir dieses Spiel zwangsläufig mit und hoffen, daß der Software-Dealer, der uns den Stoff verkauft hat, dies möglichst lange weiter tun wird und zwar zu gleichbleibenden Konditionen.

OpenSource-Anwender hängen an dieser Nadel nicht. Dabei bietet OpenSource-Software schon grundsätzlich eine bessere Zukunftsprognose. Eine Software, deren Codes vollständig offengelegt sind, gibt die technische Gewähr dafür, daß die Programme prinzipiell weiterentwickelt werden können, selbst wenn der Anbieter nicht mehr existiert oder die Entwicklung einstellt. Und Software, die unter einer freien Lizenz herausgegeben wird, gibt eine ökonomische Gewähr, daß regelmäßige Lizenzkosten entfallen und Wartungskosten auch auf lange Sicht überschaubar bleiben.

Starke Verbreitung des MediaWiki

Allein schon aus diesen Gründen mußte sich eine MediaWiki-Installation wunderbar eignen für den Betrieb in Archiven und Sammlungen. Doch das MediaWiki kann mehr, viel mehr. Es begegnet uns täglich in etlichen tausend Installationen im Internet, gelegentlich zweckentfremdet als CMS gebraucht, zumeist aber als leistungsfähige Basis für Multi-Autorenprojekte. Das prominenteste ist zweifellos die Wikipedia. 1,4 Millionen Datensätze umfasst gegenwärtig allein deren deutscher Zweig. Und diese sehr gut skalierbare Software stöhnt unter dieser Datenlast nicht ansatzweise. Die Zahl der aktiven Benutzer ist jedenfalls jetzt schon so groß, daß der Fortbestand dieser Software sehr eng verflochten sein wird mit dem Fortbestand des freien Internets überhaupt. Denn selbst wenn die Entwicklung der Software MediaWiki eines Tages eingestellt würde, so gäbe es viele tausend Argumente dafür, eine alternative Software zu entwickeln, die ihre Datensätze lesen kann.

|

Das Lesen der Datensätze -- oder besser als »pages« wahrgenommen -- ist übrigens sehr einfach. MediaWiki speichert Informationen für den Anwender in reiner Textform. Im Hintergrund aber erstellt es einen ObjektCache. Dadurch sind die Daten für den Menschen einerseits mit relativ einfachen Software-Werkzeugen lesbar und zu bearbeiten, der ObjektCache im Hintergrund aber sorgt für die Performance der Maschine, also dafür, daß Recherchen über große Datenbestände schnell zu einem Resultat führen.

Eine »Extension«, die MediaWiki zur Datenbank macht

Auf diese Weise wären wir zunächst aber nur in der Lage, eine strukturierte Textsammlung zu führen. Durch das MediaWiki-eigene Kategoriesystem, über welches sich in der Wikipedia die Zuordnung der Artikel zu Jahrestagen und Personengruppen umsetzen lassen, ist es nun zwar möglich, Indizes zu führen, eine echte Datenbank haben wir damit aber noch nicht. Hier hilft eine der zahlreichen MediaWiki-Erweiterungen, eine s.g. »Extension«, die beim KIT-Karlsruhe im Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) entwickelt wurde, das »Semantic MediaWiki«.

|

Durch die Semantic MediaWiki-Extension wird es möglich, im Text des MediaWiki Felder mit festgesetzten Typen zu definieren und Werte zuzuweisen. Gleichzeitig bleiben die zahlreichen Gestaltungsmittel des MediaWiki verfügbar und können in den Inhalt dieser Felder integriert werden. Diesen, in der deutschen Version »Attribute« und in der englischen Fassung »property« genannten, Feldern sind vielfältige Datentypen zuzordnen. z.B. Volltext, Zeichenkette, Datum, Zahl, URL uvm.

|

Weitere Extensions erweitern das System um die Möglichkeit der Formulareingabe, stellen eine eigene Parsersprache bereit und erlauben Zeichenkettenoperationen. Das MediaWiki wird damit zu einem äußerst vielseitigen und universell konfigurierbaren Datenbankbaukasten. Wie in jeder anderen Datenbank auch können die Inhalte nun über logische Abfragen erschlossen werden. Die Ergebnismengen enthalten die relevanten »pages«, deren Inhalte aber auch in Tabellenform oder vielen anderen Austauschformaten ausgegeben werden können. Der Datenaustausch erfolgt beispielsweise über XML oder CSV, ermöglicht eigene Volltextfilter und PDF-Ausdrucke.

Die Einrichtung (oder zu Deutsch das »Customizing«) der Datenbank erfolgt über eine Kaskade miteinander verknüpfter Makros, welche die Benutzereingaben interpretieren. Die Funktionsweise läßt sich mit dem geschichteten Aufbau der Erdkugel vergleichen. Der Benutzer bewegt sich auf der Erdkruste. Hier erfolgen die Eingaben. Diese werden über Makros im Oberen Erdmantel in den Unteren Erdmantel geleitet. Dort werden den »properties« die Werte zugewiesen. Und bis hierher kann der Benutzer -- entsprechende Administratorrechte vorausgesetzt -- noch über die Browser-Oberfläche selbst zugreifen. Der Erdkern darunter ist mit PHP- und SQL-Kenntnissen zu erschließen. Im äußeren Erdkern werden die zahlreichen Extensions installiert, die den Inneren Erdkern um zahlreiche Funktionalitäten erweitern.

Diese Analogie zu Ende spinnend: Erdbeben erfolgen ausnahmslos an der Oberfläche, der harte Kern ist sehr stabil bzw. ausgereift. Doch anders als das Erd-Modell verfügt das MediaWiki über eine Versionsgeschichte, die sämtliche Änderungen der Benutzer reversibel macht. Fehleingaben werden dadurch leicht verziehen. Außerdem bleiben alte Zustände dadurch zitierfähig.

Die Möglichkeit zur Rekonstruktion alter Stände gilt übrigens nicht nur für Textinhalte. Auch Dateien können versioniert gespeichert werden. Und wie aus der Wikipedia bekannt, können Bildformate direkt sichtbar gemacht werden. Auf diese Weise läßt sich das MediaWiki ohne weiteres zur Bilddatenbank und zu einem Dokumentenmanagement erweitern.

Für die diesem Aufsatz zugrunde liegende Musterdatenbank wurde ein Datenmodell gewählt, das dem ISAD(G)-Standard sehr nahe kommt. Kleine Abweichungen sind im zusätzlichen »Darin«-Feld zu erkennen. Auch die Bilder oder Anhänge sind untypisch, zeigen aber den fließenden Übergang zur Bilddatenbank.

|

Die große Stärke des MediaWiki zeigt sich gerade dann, wenn es gilt, Datenmodelle (u. U. im laufenden Betrieb) umzubauen. Der Umstand, daß auf der »Erdkruste« und im »Erdmantel« Code und Daten miteinander verschmelzen, ermöglicht die Durchführung systemrelevanter Änderungen mit Textwerkzeugen, die sämtlich das MediaWiki selbst anbietet! So ist es problemlos möglich, Änderungen an einer großen Anzahl von Datensätzen global vorzunehmen.

Schwächen?

Bei allem Lob, es gibt natürlich auch Schwächen.

Es kann vorkommen, daß der ObjektCache im Erdkern der Aktivität im Erdmantel hinterherhinkt. Normalerweise wird dies nur nach automatisierten Schreib-Lese-Vorgängen großer Datenmengen sichtbar, weshalb die Beeinträchtigungen eher den Administrator treffen, und nicht den Anwender. Es existieren aber Hilfsmittel, um das Abarbeiten der s.g. »Job Queue« zu beschleunigen und Ansichten zu aktualisieren.

Das MediaWiki bietet einen solch reichen Kosmos an Möglichkeiten, daß dem Bearbeiter unweigerlich mehr Sachverstand abverlangt wird. Immerhin ist diese Anforderung nicht sehr speziell, schließlich bringt jeder, der sich schon an der Wikipedia beteiligt hat, diese Kenntnisse mit. Außerdem sind die Arbeitsprozesse bestens dokumentiert. Trotzdem muß der Bearbeiter die Tektonik seines Archivs kennen und z.B. bei der Vergabe von Signaturen diszipliniert arbeiten. Diese potentielle Fehlerquelle wird allerdings sehr schön dadurch kompensiert, daß in Serie eingeschlichene Fehler eines unerfahrenen Bearbeiters in der Regel über ein umfassendes Suchen&Ersetzen leicht behoben werden können. Auf dieselbe Weise lassen sich übrigens auch neue Vorgaben problemlos auf ältere Datensätze anwenden, ohne daß ein erneutes Aufrufen alter Datensätze notwendig werden würde.

Fazit

|

Zusammenfassend ist zu sagen: Das Potential des zur Datenbank gereiften MediaWiki ist enorm! Schon die Performance ist überzeugend und die Kinderkrankheiten sind bei einer Software mit solch großer Verbreitung weitestgehend ausgeheilt. Und prinzipiell kann kein proprietäres System hinsichtlich Langzeitarchivierung bieten, was ein OpenSource-System wie das MediaWiki bietet: Eine sehr günstige Zukunftsprognose, Bindungsfreiheit, die denkbar geringsten Anschaffungskosten und eine sehr gut kalkulierbare Kostenentwicklung im laufenden Betrieb.

Die Musterdatenbank der hier gezeigten Beispiele ist online einsehbar hier.

Der identische Aufsatz ist auch als PDF verfügbar hier.

Klaus Wendel - am Donnerstag, 31. Mai 2012, 23:59 - Rubrik: Archivsoftware

Geschichtswissenschaft -- eine staubtrockene Angelegenheit? Für Historiker wie Prof. Dr. Hubert Wolf und Dr. Iris Fleßenkämper ist das Forschen in Archiven wie Detektivarbeit. Der Film begleitet ihre Suche nach spannenden Funden.

#Wahrnehmung #Oeffentlichkeitsarbeit

Wolf Thomas - am Donnerstag, 31. Mai 2012, 20:15 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

Die Klasse 8 b der Realschule Rhede tauschte das Klassenzimmer gegen das Stadtarchiv. "Lernen vor Ort" heißt das Projekt, das vom Kreis Borken getragen wird. Nach der erfolgreichen Premiere im MAM lernten die Schüler diesmal alles über Archivierung, Quellenangaben und Dokumentensuche.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 31. Mai 2012, 20:13 - Rubrik: Archivpaedagogik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 31. Mai 2012, 12:45 - Rubrik: Bibliothekswesen

Offene Archive?

Archive 2.0 im deutschen Sprachraum (und im europäischen Kontext), 22. bis 23. November 2012 | Speyer

Link zur PDF-Version:

http://archive20.hypotheses.org/104

Archive 2.0 im deutschen Sprachraum (und im europäischen Kontext), 22. bis 23. November 2012 | Speyer

Link zur PDF-Version:

http://archive20.hypotheses.org/104

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.youtube.com/watch?v=Vgc0o5LmX1A

Daniel Reetz, founder of DIY Book Scanner, developed a high-speed book scanning system using open source technology, cheap cameras and garbage. In this talk he presents case studies from the DiY community, and fosters discussion on how the future of digital books can address unmet needs.

Text version: http://www.nyls.edu/user_files/1/3/4/17/49/1080/55-1%20Final%20Reetz%2011.17.10.pdf

In: New York Law School Review, Volume 55, Issue 1 (2010-11): http://www.nyls.edu/index.php?cID=2789

DIY Book Scanner: http://www.diybookscanner.org/

Daniel Reetz: http://www.danreetz.com/

Daniel Reetz, founder of DIY Book Scanner, developed a high-speed book scanning system using open source technology, cheap cameras and garbage. In this talk he presents case studies from the DiY community, and fosters discussion on how the future of digital books can address unmet needs.

Text version: http://www.nyls.edu/user_files/1/3/4/17/49/1080/55-1%20Final%20Reetz%2011.17.10.pdf

In: New York Law School Review, Volume 55, Issue 1 (2010-11): http://www.nyls.edu/index.php?cID=2789

DIY Book Scanner: http://www.diybookscanner.org/

Daniel Reetz: http://www.danreetz.com/

SW - am Mittwoch, 30. Mai 2012, 17:48 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

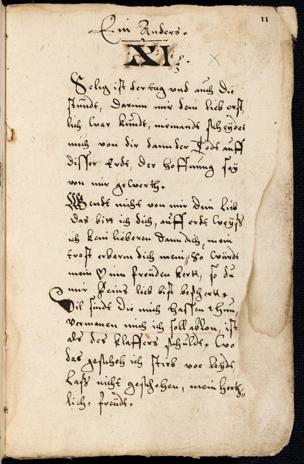

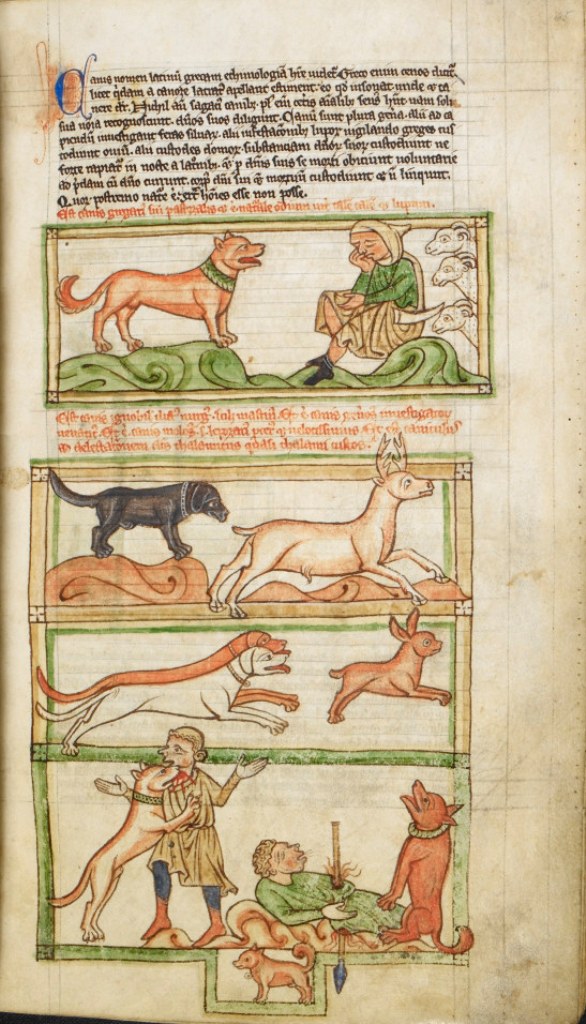

Cod. Donaueschingen 121

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28752

Mit dem Liederbuch hat sich Albrecht Classen befasst, siehe etwa

http://www.jstor.org/stable/20688870 (Toll access)

Die Texte edierte Birlinger in der Alemannia 1, 1873, 1ff.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_I_013.jpg

Nachweise von Arthur Kopp in der Alemannia 1917:

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AAllemania_XLIV.pdf&page=67

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-28752

Mit dem Liederbuch hat sich Albrecht Classen befasst, siehe etwa

http://www.jstor.org/stable/20688870 (Toll access)

Die Texte edierte Birlinger in der Alemannia 1, 1873, 1ff.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Alemannia_I_013.jpg

Nachweise von Arthur Kopp in der Alemannia 1917:

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AAllemania_XLIV.pdf&page=67

KlausGraf - am Mittwoch, 30. Mai 2012, 15:27 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mir wurde ein Gerücht zugetragen, dass die nichtösterreichischen Bücher, die Zisska zurückziehen musste, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/97016670/

aus der Girolamini-Bibliothek in Neapel stammen, über die wir hier auch schon berichtet haben:

http://archiv.twoday.net/stories/96996109/

http://www.historyofinformation.com/index.php?id=3632 schrieb dazu: On May 9, 2012 the book auction house Zisska & Schauer in Munich, Germany, published the following statement on their website concerning their auction to be held that day:

"Zisska & Schauer regrets to announce that the following lots registered under ownership numbers 4 and 132 of the present Auction Sale No. 59 have been withdrawn until recently expressed ownership concerns can be satisfactorily resolved: [...]"

Provenance information had been removed from roughly 500 books in this auction, clumsily and in haste, to the point of defacing some of the volumes; it was believed that they had been stolen from the Girolamini Library in Naples.

Das Abfangen von 500 Büchern in einem Münchner Auktionshaus erwähnt auch:

http://www.larosanera.it/biblioteca-dei-girolamini-scandaloso-furto-alla-cultura

Der umstrittene Bibliotheksdirektor Marino Massimo De Caro sitzt inzwischen in Haft, mehrere Komplizen wurden ebenfalls festgenommen.

Siehe

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/05/24/news/girolamini_furto_libri_antichi_cinque_arresti_tra_cui_il_direttore-35810353/?ref=HREC1-10

Update:

The Girolamini Library Thefts: a message from ILAB President Arnoud Gerits

"Shortly after the reopening of the Girolamini Library in Naples in April of 2012 the Director, Marino Massimo de Caro, announced that 1500 books were missing (April 17). On April 20 the Library was closed by the Naples Public Prosecutor. Marino Massimo de Caro has been suspended and was investigated for embezzlement. On May 18, 1000 books, 240 of which have ownership stamps from the Girolamini Library were found in storage in Massimo Marino de Caro’s home city of Verona, and on May 24 Mr. de Caro was arrested on the charge of embezzlement along with four others; a search warrant is out for a fifth. In the meantime Massimo Marino de Caro has confessed to the theft of thousands of books from the library and is cooperating with police in tracing them.

A number of stolen items from the library have been confiscated by the authorities in Munich (16 items), London (28 items), New York and Tokyo(uncertain numbers).

According to what is currently known and what Massimo Marino de Caro has confessed so far, it is very likely that the number of stolen books from the Girolamini Library is higher than 1500 but no definitive list of missing items has been published by Italian authorities so far. It appears also to be clear that the stolen books were spread out via the trade in several countries, in both Europe and elsewhere."

http://forums.ebay.com/db1/topic/Booksellers/The-Girolamini-Library/5100077783

http://archiv.twoday.net/stories/97016670/

aus der Girolamini-Bibliothek in Neapel stammen, über die wir hier auch schon berichtet haben:

http://archiv.twoday.net/stories/96996109/

http://www.historyofinformation.com/index.php?id=3632 schrieb dazu: On May 9, 2012 the book auction house Zisska & Schauer in Munich, Germany, published the following statement on their website concerning their auction to be held that day:

"Zisska & Schauer regrets to announce that the following lots registered under ownership numbers 4 and 132 of the present Auction Sale No. 59 have been withdrawn until recently expressed ownership concerns can be satisfactorily resolved: [...]"

Provenance information had been removed from roughly 500 books in this auction, clumsily and in haste, to the point of defacing some of the volumes; it was believed that they had been stolen from the Girolamini Library in Naples.

Das Abfangen von 500 Büchern in einem Münchner Auktionshaus erwähnt auch:

http://www.larosanera.it/biblioteca-dei-girolamini-scandaloso-furto-alla-cultura

Der umstrittene Bibliotheksdirektor Marino Massimo De Caro sitzt inzwischen in Haft, mehrere Komplizen wurden ebenfalls festgenommen.

Siehe

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/05/24/news/girolamini_furto_libri_antichi_cinque_arresti_tra_cui_il_direttore-35810353/?ref=HREC1-10

Update:

The Girolamini Library Thefts: a message from ILAB President Arnoud Gerits

"Shortly after the reopening of the Girolamini Library in Naples in April of 2012 the Director, Marino Massimo de Caro, announced that 1500 books were missing (April 17). On April 20 the Library was closed by the Naples Public Prosecutor. Marino Massimo de Caro has been suspended and was investigated for embezzlement. On May 18, 1000 books, 240 of which have ownership stamps from the Girolamini Library were found in storage in Massimo Marino de Caro’s home city of Verona, and on May 24 Mr. de Caro was arrested on the charge of embezzlement along with four others; a search warrant is out for a fifth. In the meantime Massimo Marino de Caro has confessed to the theft of thousands of books from the library and is cooperating with police in tracing them.

A number of stolen items from the library have been confiscated by the authorities in Munich (16 items), London (28 items), New York and Tokyo(uncertain numbers).

According to what is currently known and what Massimo Marino de Caro has confessed so far, it is very likely that the number of stolen books from the Girolamini Library is higher than 1500 but no definitive list of missing items has been published by Italian authorities so far. It appears also to be clear that the stolen books were spread out via the trade in several countries, in both Europe and elsewhere."

http://forums.ebay.com/db1/topic/Booksellers/The-Girolamini-Library/5100077783

http://www.guardian.co.uk/science/2012/may/23/text-mining-research-tool-forbidden

"Researchers push for end to publishers' default ban on computer scanning of tens of thousands of papers to find links between genes and diseases"

Via

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/05/30/guardian-article-on-content-mining-thanks-alok-jha-makes-it-mainstream/

"Researchers push for end to publishers' default ban on computer scanning of tens of thousands of papers to find links between genes and diseases"

Via

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/05/30/guardian-article-on-content-mining-thanks-alok-jha-makes-it-mainstream/

KlausGraf - am Mittwoch, 30. Mai 2012, 13:47 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Entscheidung heute

er wird

http://www.faz.net/aktuell/politik/wikileaks-gruender-assange-darf-an-schweden-ausgeliefert-werden-11767894.html

er wird

http://www.faz.net/aktuell/politik/wikileaks-gruender-assange-darf-an-schweden-ausgeliefert-werden-11767894.html

la bastille - am Mittwoch, 30. Mai 2012, 09:29 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich habe das Impressum entsprechend erweitert:

Jeder ist befugt, Einträge von Archivalia auf http://www.webcitation.org/ abzuspeichern und so öffentlich zugänglich zu machen!

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=webcitation

Jeder ist befugt, Einträge von Archivalia auf http://www.webcitation.org/ abzuspeichern und so öffentlich zugänglich zu machen!

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=webcitation

KlausGraf - am Mittwoch, 30. Mai 2012, 00:57 - Rubrik: Allgemeines

In den 1830er Jahren wurde unter den Trümmern eines Steinsargs im Kloster Lorch ein emaillierter Fingerring aufgefunden, der außer dem Jesusmonogramm auch eine Darstellung der Gottesmutter und der Arma Christi zeigte. Man brachte ihn (irrtümlich) mit der Bestattung der Königin Irene von Byzanz (gest. 1208) in Kloster Lorch in Verbindung. Der Ring wurde 1837 dem württembergischen Königshaus geschenkt, ging aber in den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg verloren. Der Lorcher Goldschmied und Graveur Friedrich Weitmann (1859-1947) konnte jedoch Kopien anfertigen. 1904 erhielt er von Herzogin Wera von Württemberg die offizielle Erlaubnis zum Vertrieb von Kopien. Der Originalabdruck befindet sich im Besitz seiner Enkelin Hede Folter-Weitmann, Schwäbisch Gmünd. Der Ring ist im Lorcher Raum ein beliebtes Geschenk an Töchter insbesondere zur Konfirmation. Eine 1948 in Lorch gegründete (inzwischen eingegangene) evangelische Frauengemeinschaft/Laienkommunität nannte sich nach dem Irenenring.

Ursula Röhrs: Der Ring. 500 Jahre Schmuck, Magie und Design. Die Sammlung des Museums im Prediger Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd 2011, S. 276 Nr. 256 werden die bisher fundiertesten Ausführungen zu dem Ring verdankt. Röhrs beschreibt einen von ihr selbst an das Gmünder Museum geschenkten Irenenring des Friedrich Weitmann aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und stellt zutreffend fest, dass die Formen des Rings in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts weisen. Ein ähnlicher Fingerring - er weist die gleiche querovale Platte mit Jesusmonogramm auf - wurde in der Lauinger Fürstengruft im Grab Pfalzgraf Friedrichs (gest. 1597) gefunden. Außerdem seien Darstellungen der Arma Christi auf Ringen erst in der frühen Neuzeit anzutreffen.

Leider übergeht Röhrs die bisherige Lokalliteratur zu dem Irenenring, die ich in meinem Beitrag

Staufertraditionen in Kloster Lorch, in: 900 Jahre Kloster

Lorch. Eine staufische Gründung vom Aufbruch zur Reform, hrsg. von Felix Heinzer/Robert Kretzschmar/Peter Rückert, Stuttgart 2004, S. 165-173, hier S. 173 Anm. 60

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7630/

zusammengestellt habe.

Über die Auffindung des Rings vor 1837 berichtet die OAB Welzheim 1845, S. 186f. nach Mitteilung von Dekan Fraas in Balingen (früher in Lorch):

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Oberamt_Welzheim_186.jpg

Das von Lührs angegebene genaue Auffindungsdatum 1836 kann ich nicht bestätigen. Ein in diesem Zusammenhang noch nicht beachtetes Gedicht des Hohenstaufen-Dichters Albert Knapp "Irene's Grabring" ist in der Gedichtausgabe von 1854 in das Jahr 1836 datiert:

http://books.google.com/books?id=Q6E6AAAAcAAJ&pg=PR10

Der mutmaßliche Erstdruck erfolgte in Knapps Zeitschrift Christotherpe, einem Taschenbuch auf das Jahr 1837, das wie damals üblich, bereits im Vorjahr, also 1836 erschienen sein dürfte:

http://books.google.de/books?id=frk7AAAAcAAJ&pg=PA396

Wiederabdruck in Knapps Hohenstaufen 1839 mit Jahreszahl 1836:

http://books.google.de/books?id=qApOAAAAcAAJ&pg=PA159

Die zuerst genannte Gedichtausgabe enthält eine leicht abweichende Version, die auch in W[ilhelm] Kirn, Führer durchs Kloster Lorch. 3. Aufl. 1888, S. 53-55 abgedruckt ist.

Knapp sagt, vor Jahren habe man das Kapellchen über Irenes Grab abgebrochen.

"Und als man einst das alte Areal

Verwandelte zum blühenden Rondele,

Gewahrt ein Gartenknecht mit Einem Mal

Ein schönes Kleinod in der Grabeshöhle.

Ein Rlnglein, golden, schimmert sanft empor"

Nun sollte man solche Musenergüsse nicht pressen, aber Knapp geht doch davon aus, dass das Auffinden des Rings mindestens einige Jahre zurückliegt.

Zur Datierung des Rings: Schon Max Bach stellte in einem kurzen Beitrag im Archiv für christliche Kunst 21 (1903), S. 32f.

http://books.google.de/books?id=S2IoAAAAYAAJ&pg=PA32 (US)

http://archive.org/stream/ArchivChristlicheKunst_21_23/Archive_fr_christliche_Kunst#page/n39/mode/2up

fest, dass der Ring dem Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts angehört.

Ohne den Beitrag von Bach zu zitieren dachte Hermann Kissling 1990 im Heimatbuch Lorch an den Ring eines Abtes im 15. Jahrhundert (S. 181):

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lorch1990bd1/0183

Abwegig dagegen die Datierung im Katalog: Die Andechs Meranier in Franken. 1998, S. 308 Nr. 3.4 (Eva Schurr) mit Abb. S. 120 Nr. 68: "Ende 12. Jh. (?)".

In der Sammlung Emma Pressmar des Ulmer Museums befindet sich ein weiterer Irenenring, den Friedrich Weitmann fertigte. Den von Röhrs zitierten Katalog "Ringe reden" von 1991 Nr. 253 habe ich nicht gesehen. Röhrs sagt, Auffindung und Verlust des Originalrings seien dort unrichtig dargestellt. [Ringe reden S. 333f.: Der Ring wurde 1959 von Willi Weitmann erworben. Angeblich wurde das Original 1945 aus Kloster Lorch (!) entwendet. Falsch ist ebenfalls, dass der Ring 1886 entdeckt wurde. Der Katalog verweist auf Decker-Hauff, Das Staufische Haus, in: Die Zeit der Staufer 3 (1977), S. 356, wo aber nichts zur Datierung des Rings steht.]

Der Lorcher Juwelier Koch hat sich die Domain Irenenring.de gesichert, unter der er Nachbildungen anbietet:

http://www.irenenring.de/

Zitat: "Deshalb wurde es zur Tradition, daß die Bürger rund um das Kloster Lorch bei Anlässen wie Kommunion oder Konfirmation, diesen Ring ihren Töchtern als Lebensbegleiter schenkten."

Nachträglich sehe ich, dass sich in Schwäbisch Gmünd ab dem 22. Juni 2012 in der Ott-Pauserschen Fabrik eine Kabinettausstellung dem Irenenring widmen wird:

http://www.schwaebisch-gmuend.de/53-Veranstaltungen.html?id=5875&ref_id=1198

[ http://www.schwaebisch-gmuend.de/400-Sonderausstellung.html

http://remszeitung.de/2012/6/21/exquisite-und-schoen-in-die-tiefe-gehende-ausstellung-in-der-ott-pauserschen-fabrik-ueber-den-lorcher-irenenring/ ]

#forschung

www.kloster-lorch.com

www.kloster-lorch.com

Ursula Röhrs: Der Ring. 500 Jahre Schmuck, Magie und Design. Die Sammlung des Museums im Prediger Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd 2011, S. 276 Nr. 256 werden die bisher fundiertesten Ausführungen zu dem Ring verdankt. Röhrs beschreibt einen von ihr selbst an das Gmünder Museum geschenkten Irenenring des Friedrich Weitmann aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und stellt zutreffend fest, dass die Formen des Rings in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts weisen. Ein ähnlicher Fingerring - er weist die gleiche querovale Platte mit Jesusmonogramm auf - wurde in der Lauinger Fürstengruft im Grab Pfalzgraf Friedrichs (gest. 1597) gefunden. Außerdem seien Darstellungen der Arma Christi auf Ringen erst in der frühen Neuzeit anzutreffen.

Leider übergeht Röhrs die bisherige Lokalliteratur zu dem Irenenring, die ich in meinem Beitrag

Staufertraditionen in Kloster Lorch, in: 900 Jahre Kloster

Lorch. Eine staufische Gründung vom Aufbruch zur Reform, hrsg. von Felix Heinzer/Robert Kretzschmar/Peter Rückert, Stuttgart 2004, S. 165-173, hier S. 173 Anm. 60

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7630/

zusammengestellt habe.

Über die Auffindung des Rings vor 1837 berichtet die OAB Welzheim 1845, S. 186f. nach Mitteilung von Dekan Fraas in Balingen (früher in Lorch):

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Oberamt_Welzheim_186.jpg

Das von Lührs angegebene genaue Auffindungsdatum 1836 kann ich nicht bestätigen. Ein in diesem Zusammenhang noch nicht beachtetes Gedicht des Hohenstaufen-Dichters Albert Knapp "Irene's Grabring" ist in der Gedichtausgabe von 1854 in das Jahr 1836 datiert:

http://books.google.com/books?id=Q6E6AAAAcAAJ&pg=PR10

Der mutmaßliche Erstdruck erfolgte in Knapps Zeitschrift Christotherpe, einem Taschenbuch auf das Jahr 1837, das wie damals üblich, bereits im Vorjahr, also 1836 erschienen sein dürfte:

http://books.google.de/books?id=frk7AAAAcAAJ&pg=PA396

Wiederabdruck in Knapps Hohenstaufen 1839 mit Jahreszahl 1836:

http://books.google.de/books?id=qApOAAAAcAAJ&pg=PA159

Die zuerst genannte Gedichtausgabe enthält eine leicht abweichende Version, die auch in W[ilhelm] Kirn, Führer durchs Kloster Lorch. 3. Aufl. 1888, S. 53-55 abgedruckt ist.

Knapp sagt, vor Jahren habe man das Kapellchen über Irenes Grab abgebrochen.

"Und als man einst das alte Areal

Verwandelte zum blühenden Rondele,

Gewahrt ein Gartenknecht mit Einem Mal

Ein schönes Kleinod in der Grabeshöhle.

Ein Rlnglein, golden, schimmert sanft empor"

Nun sollte man solche Musenergüsse nicht pressen, aber Knapp geht doch davon aus, dass das Auffinden des Rings mindestens einige Jahre zurückliegt.

Zur Datierung des Rings: Schon Max Bach stellte in einem kurzen Beitrag im Archiv für christliche Kunst 21 (1903), S. 32f.

http://books.google.de/books?id=S2IoAAAAYAAJ&pg=PA32 (US)

http://archive.org/stream/ArchivChristlicheKunst_21_23/Archive_fr_christliche_Kunst#page/n39/mode/2up

fest, dass der Ring dem Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts angehört.

Ohne den Beitrag von Bach zu zitieren dachte Hermann Kissling 1990 im Heimatbuch Lorch an den Ring eines Abtes im 15. Jahrhundert (S. 181):

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lorch1990bd1/0183

Abwegig dagegen die Datierung im Katalog: Die Andechs Meranier in Franken. 1998, S. 308 Nr. 3.4 (Eva Schurr) mit Abb. S. 120 Nr. 68: "Ende 12. Jh. (?)".

In der Sammlung Emma Pressmar des Ulmer Museums befindet sich ein weiterer Irenenring, den Friedrich Weitmann fertigte. Den von Röhrs zitierten Katalog "Ringe reden" von 1991 Nr. 253 habe ich nicht gesehen. Röhrs sagt, Auffindung und Verlust des Originalrings seien dort unrichtig dargestellt. [Ringe reden S. 333f.: Der Ring wurde 1959 von Willi Weitmann erworben. Angeblich wurde das Original 1945 aus Kloster Lorch (!) entwendet. Falsch ist ebenfalls, dass der Ring 1886 entdeckt wurde. Der Katalog verweist auf Decker-Hauff, Das Staufische Haus, in: Die Zeit der Staufer 3 (1977), S. 356, wo aber nichts zur Datierung des Rings steht.]

Der Lorcher Juwelier Koch hat sich die Domain Irenenring.de gesichert, unter der er Nachbildungen anbietet:

http://www.irenenring.de/

Zitat: "Deshalb wurde es zur Tradition, daß die Bürger rund um das Kloster Lorch bei Anlässen wie Kommunion oder Konfirmation, diesen Ring ihren Töchtern als Lebensbegleiter schenkten."

Nachträglich sehe ich, dass sich in Schwäbisch Gmünd ab dem 22. Juni 2012 in der Ott-Pauserschen Fabrik eine Kabinettausstellung dem Irenenring widmen wird:

http://www.schwaebisch-gmuend.de/53-Veranstaltungen.html?id=5875&ref_id=1198

[ http://www.schwaebisch-gmuend.de/400-Sonderausstellung.html

http://remszeitung.de/2012/6/21/exquisite-und-schoen-in-die-tiefe-gehende-ausstellung-in-der-ott-pauserschen-fabrik-ueber-den-lorcher-irenenring/ ]

#forschung

www.kloster-lorch.com

www.kloster-lorch.comKlausGraf - am Dienstag, 29. Mai 2012, 22:37 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:9-g-2614902

Das ist eine handschriftliche Genealogie aus dem 16. Jahrhundert ohne dass man die Signatur der Handschrift erfährt, da bei dem - irrsinnerigerweise von den bibliographischen Daten getrennten - Besitznachweis nur ein Link aufs Landesarchiv Greifswald gegeben wird. Seit 2010 hat man offensichtlich nichts dazugelernt:

http://archiv.twoday.net/stories/11502699/

Das ist eine handschriftliche Genealogie aus dem 16. Jahrhundert ohne dass man die Signatur der Handschrift erfährt, da bei dem - irrsinnerigerweise von den bibliographischen Daten getrennten - Besitznachweis nur ein Link aufs Landesarchiv Greifswald gegeben wird. Seit 2010 hat man offensichtlich nichts dazugelernt:

http://archiv.twoday.net/stories/11502699/

KlausGraf - am Dienstag, 29. Mai 2012, 20:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Die Akten des Universitätsarchivs von 1819 und 1820 liegen digitalisiert vor:

http://s2w.hbz-nrw.de/urn/urn:nbn:de:hbz:5:1-36887

http://s2w.hbz-nrw.de/urn/urn:nbn:de:hbz:5:1-36887

KlausGraf - am Dienstag, 29. Mai 2012, 20:01 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.datenschutz-mv.de/dschutz/taetberi/tb10/lfdmvtb10.pdf

Archive kommen darin nicht vor, der Informationsfreiheit sind gerade mal 10 Seiten gewidmet.

Archive kommen darin nicht vor, der Informationsfreiheit sind gerade mal 10 Seiten gewidmet.

KlausGraf - am Dienstag, 29. Mai 2012, 19:53 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das DHI Paris setzt seine Open Access Politik weiter fort: Nachdem zuletzt die Bände 21 bis 30 der Beihefte der Francia (Ausnahme Bd. 3) online kostenlos bei perspectivia.net zur Verfügung gestellt wurden, sind jetzt auch die Bände 31-60 im Internet verfügbar. Gedankt sei den Partnern bei dieser Retrodigitalisierung, insbesondere der BSB, perspectivia.net, dem Thorbecke-Verlag sowie allen Autorinnen und Autoren, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. Es handelt es sich um die folgenden Titel der BdF, begonnen mit Band 60:

Rainer Babel, Werner Paravicini (Hg.): Grand Tour. Adeliges Reisen und Europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Akten der internationalen Kolloquien in der Villa Vigoni 1999 und im Deutschen Historischen Institut Paris 2000 (Beihefte der Francia, 60), Ostfildern (Thorbecke) 2005, ISBN 3-7995-7454-9.

Christian Kleinert: Philibert de Montjeu (ca. 1374–1439). Ein Bischof im Zeitalter der Reformkonzilien und des Hundertjährigen Krieges (Beihefte der Francia, 59), Ostfildern (Thorbecke) 2004, ISBN 3-7995-7453-0.

Monique Goullet, Martin Heinzelmann (Hg.): La réécriture hagiographique dans l’Occident médiéval. Transformations formelles et idéologiques (Beihefte der Francia, 58), Ostfildern (Thorbecke) 2003, ISBN 3-7995-7452-2.

Rolf Große: Saint-Denis zwischen Adel und König. Die Zeit vor Suger (1053–1122) (Beihefte der Francia, 57), Stuttgart (Thorbecke) 2002, ISBN 3-7995-7451-4.

Daniel Schönpflug, Jürgen Voss (Hg.): Révolutionnaires et Émigrés. Transfer und Migration zwischen Frankreich und Deutschland 1789–1806 (Beihefte der Francia, 56), Stuttgart (Thorbecke) 2002, ISBN 3-7995-7450-6.

Hanno Brand, Pierre Monnet, Martial Staub (Hg.): Memoria, Communitas, Civitas. Mémoire et conscience urbaines en occident à la fin du Moyen Âge (Beihefte der Francia, 55), Ostfildern (Thorbecke) 2003, ISBN 3-7995-7449-2.

Johann Daniel Schöpflin: Wissenschaftliche und diplomatische Korrespondenz, hg. v. Jürgen Voss (Beihefte der Francia, 54), Stuttgart (Thorbecke) 2002, ISBN 3-7995-7448-4.

Reiner Marcowitz: Großmacht auf Bewährung. Die Interdependenz französischer Innen- und Außenpolitik und ihre Auswirkungen auf Frankreichs Stellung im europäischen Konzert 1814/15–1851/52 (Beihefte der Francia, 53), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7447-6.

Martin Heinzelmann (Hg.): L’hagiographie du haut Moyen Âge en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et centres de production (Beihefte der Francia, 52), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7446-8.

Malte Prietzel: Guillaume Fillastre der Jüngere (1400/07–1473). Kirchenfürst und herzoglich-burgundischer Rat (Beihefte der Francia, 51), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7445-X.

Klaus Deinet: Die mimetische Revolution oder die französische Linke und die Re-Inszenierung der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert (1848–1871) (Beihefte der Francia, 50), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7444-1.

Joseph Morsel: La noblesse contre le prince. L’espace social des Thüngen à la fin du Moyen Âge (Franconie, v. 1250–1525) (Beihefte der Francia, 49), Stuttgart (Thorbecke) 2000, ISBN 3-7995-7443-3.

Hedwig Röckelein: Reliquientranslationen nach Sachsen im 9. Jahrhundert. Über Kommunikation, Mobilität und Öffentlichkeit im Frühmittelalter (Beihefte der Francia, 48), Stuttgart (Thorbecke) 2002, ISBN 3-7995-7442-5.

Christian Henke: Coblentz: Symbol für die Gegenrevolution. Die französische Emigration nach Koblenz und Kurtrier 1789–1792 und die politische Diskussion des revolutionären Frankreichs 1791–1794 (Beihefte der Francia, 47), Stuttgart (Thorbecke) 2000, ISBN 3-7995-7441-7.

Annemarie Kleinert: Le »Journal des Dames et des Modes« ou la conquête de l’Europe féminine, 1797–1839 (Beihefte der Francia, 46), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7440-9.

Karl Ferdinand Werner: Einheit der Geschichte. Studien zur Historiographie, hg. v. Werner Paravicini (Beihefte der Francia, 45), Sigmaringen (Thorbecke) 1999, ISBN 3-7995-7347-X.

Knut Linsel: Charles de Gaulle und Deutschland (Beihefte der Francia, 44), Sigmaringen (Thorbecke) 1998, ISBN 3-7995-7346-1.

Ingrid Kasten, Werner Paravicini, René Pérennec (Hg.): Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter/Transferts culturels et histoire littéraire au Moyen Âge (Beihefte der Francia, 43), Sigmaringen (Thorbecke) 1998, ISBN 3-7995-7344-5.

Andreas Wilkens (Hg.): Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1945–1960/Les relations économiques franco-allemandes 1945–1960. Kolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris. 8.–10. Dezember 1994/Colloque tenu à l’Institut Historique Allemand de Paris du 8 au 10 décembre 1994 (Beihefte der Francia, 42), Sigmaringen (Thorbecke) 1997, ISBN 3-7995-7343-7.

Calixte Hudemann-Simon: L’État et les pauvres. L’assistance et la lutte contre la mendicité dans les quatre départements rhénans, 1794–1814 (Beihefte der Francia, 41), Sigmaringen (Thorbecke) 1997, ISBN 3-7995-7342-9.

Andrea Decker-Heuer: Studien zur Mittelalterüberlieferung im frühmittelalterlichen Paris (Beihefte der Francia, 40), Sigmaringen (Thorbecke) 1998, ISBN 3-7995-7341-0.

Rainer Babel, Jean-Marie Moeglin (Hg.): Identité régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du Moyen Âge à l’époque moderne. Actes du colloque (Beihefte der Francia, 39), Sigmaringen (Thorbecke) 1997, ISBN 3-7995-7340-2.

Calixte Hudemann-Simon: L’État et la santé. La politique de santé publique ou “police médicale” dans les quatre départements rhénans, 1794–1814 (Beihefte der Francia, 38), Sigmaringen (Thorbecke) 1995, ISBN 3-7995-7338-0.

Jörg Jarnut, Ulrich Nonn, Michael Richter (Hg.): Karl Martell in seiner Zeit (Beihefte der Francia, 37), Sigmaringen (Thorbecke) 1994, ISBN 3-7995-7337-2.

Daniela Neri: Anton Freiherr von Cetto (1756–1847). Ein bayerischer Diplomat der napoleonischen Zeit. Eine politische Biographie (Beihefte der Francia, 36), Sigmaringen (Thorbecke) 1993, ISBN 3-7995-7335-6.

Rainer Babel (Hg.): Frankreich im europäischen Staatensystem der Frühen Neuzeit (Beihefte der Francia, 35), Sigmaringen (Thorbecke) 1995, ISBN 3-7995-7336-4.

Claudia Opitz-Belakhal: Militärreformen zwischen Bürokratisierung und Adelsreaktion. Das französische Kriegsministerium und seine Reformen im Offizierskorps von 1760–1790 (Beihefte der Francia, 34), Sigmaringen (Thorbecke) 1994, ISBN 3-7995-7334-8.

Lotte Kéry: Die Errichtung des Bistums Arras 1093/1094 (Beihefte der Francia, 33), Sigmaringen (Thorbecke) 1994, ISBN 3-7995-7333-X.

Armin Kohnle: Abt Hugo von Cluny (1049–1109) (Beihefte der Francia, 32), Sigmaringen (Thorbecke) 1993, ISBN 3-7995-7332-1.

Elizabeth A. R. Brown, Richard C. Famiglietti: The Lit de Justice. Semantics, Ceremonial, and the Parlement of Paris, 1300–1600 (Beihefte der Francia, 31), Sigmaringen (Thorbecke) 1994, ISBN 3-7995-7331-3.

Hermann Kamp: Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des burgundischen Kanzlers Rolin (Beihefte der Francia, 30), Sigmaringen (Thorbecke) 1993, ISBN 3-7995-7330-5.

Siehe auch

Weitere Bände der Beihefte der Francia retrodigitalisisert, in: Digital Humanities am DHIP, 9.1.2012, http://dhdhi.hypotheses.org/699

Quelle: http://dhdhi.hypotheses.org/877

Rainer Babel, Werner Paravicini (Hg.): Grand Tour. Adeliges Reisen und Europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Akten der internationalen Kolloquien in der Villa Vigoni 1999 und im Deutschen Historischen Institut Paris 2000 (Beihefte der Francia, 60), Ostfildern (Thorbecke) 2005, ISBN 3-7995-7454-9.

Christian Kleinert: Philibert de Montjeu (ca. 1374–1439). Ein Bischof im Zeitalter der Reformkonzilien und des Hundertjährigen Krieges (Beihefte der Francia, 59), Ostfildern (Thorbecke) 2004, ISBN 3-7995-7453-0.

Monique Goullet, Martin Heinzelmann (Hg.): La réécriture hagiographique dans l’Occident médiéval. Transformations formelles et idéologiques (Beihefte der Francia, 58), Ostfildern (Thorbecke) 2003, ISBN 3-7995-7452-2.

Rolf Große: Saint-Denis zwischen Adel und König. Die Zeit vor Suger (1053–1122) (Beihefte der Francia, 57), Stuttgart (Thorbecke) 2002, ISBN 3-7995-7451-4.

Daniel Schönpflug, Jürgen Voss (Hg.): Révolutionnaires et Émigrés. Transfer und Migration zwischen Frankreich und Deutschland 1789–1806 (Beihefte der Francia, 56), Stuttgart (Thorbecke) 2002, ISBN 3-7995-7450-6.

Hanno Brand, Pierre Monnet, Martial Staub (Hg.): Memoria, Communitas, Civitas. Mémoire et conscience urbaines en occident à la fin du Moyen Âge (Beihefte der Francia, 55), Ostfildern (Thorbecke) 2003, ISBN 3-7995-7449-2.

Johann Daniel Schöpflin: Wissenschaftliche und diplomatische Korrespondenz, hg. v. Jürgen Voss (Beihefte der Francia, 54), Stuttgart (Thorbecke) 2002, ISBN 3-7995-7448-4.

Reiner Marcowitz: Großmacht auf Bewährung. Die Interdependenz französischer Innen- und Außenpolitik und ihre Auswirkungen auf Frankreichs Stellung im europäischen Konzert 1814/15–1851/52 (Beihefte der Francia, 53), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7447-6.

Martin Heinzelmann (Hg.): L’hagiographie du haut Moyen Âge en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et centres de production (Beihefte der Francia, 52), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7446-8.

Malte Prietzel: Guillaume Fillastre der Jüngere (1400/07–1473). Kirchenfürst und herzoglich-burgundischer Rat (Beihefte der Francia, 51), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7445-X.

Klaus Deinet: Die mimetische Revolution oder die französische Linke und die Re-Inszenierung der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert (1848–1871) (Beihefte der Francia, 50), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7444-1.

Joseph Morsel: La noblesse contre le prince. L’espace social des Thüngen à la fin du Moyen Âge (Franconie, v. 1250–1525) (Beihefte der Francia, 49), Stuttgart (Thorbecke) 2000, ISBN 3-7995-7443-3.

Hedwig Röckelein: Reliquientranslationen nach Sachsen im 9. Jahrhundert. Über Kommunikation, Mobilität und Öffentlichkeit im Frühmittelalter (Beihefte der Francia, 48), Stuttgart (Thorbecke) 2002, ISBN 3-7995-7442-5.

Christian Henke: Coblentz: Symbol für die Gegenrevolution. Die französische Emigration nach Koblenz und Kurtrier 1789–1792 und die politische Diskussion des revolutionären Frankreichs 1791–1794 (Beihefte der Francia, 47), Stuttgart (Thorbecke) 2000, ISBN 3-7995-7441-7.

Annemarie Kleinert: Le »Journal des Dames et des Modes« ou la conquête de l’Europe féminine, 1797–1839 (Beihefte der Francia, 46), Stuttgart (Thorbecke) 2001, ISBN 3-7995-7440-9.

Karl Ferdinand Werner: Einheit der Geschichte. Studien zur Historiographie, hg. v. Werner Paravicini (Beihefte der Francia, 45), Sigmaringen (Thorbecke) 1999, ISBN 3-7995-7347-X.

Knut Linsel: Charles de Gaulle und Deutschland (Beihefte der Francia, 44), Sigmaringen (Thorbecke) 1998, ISBN 3-7995-7346-1.

Ingrid Kasten, Werner Paravicini, René Pérennec (Hg.): Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter/Transferts culturels et histoire littéraire au Moyen Âge (Beihefte der Francia, 43), Sigmaringen (Thorbecke) 1998, ISBN 3-7995-7344-5.

Andreas Wilkens (Hg.): Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1945–1960/Les relations économiques franco-allemandes 1945–1960. Kolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris. 8.–10. Dezember 1994/Colloque tenu à l’Institut Historique Allemand de Paris du 8 au 10 décembre 1994 (Beihefte der Francia, 42), Sigmaringen (Thorbecke) 1997, ISBN 3-7995-7343-7.

Calixte Hudemann-Simon: L’État et les pauvres. L’assistance et la lutte contre la mendicité dans les quatre départements rhénans, 1794–1814 (Beihefte der Francia, 41), Sigmaringen (Thorbecke) 1997, ISBN 3-7995-7342-9.

Andrea Decker-Heuer: Studien zur Mittelalterüberlieferung im frühmittelalterlichen Paris (Beihefte der Francia, 40), Sigmaringen (Thorbecke) 1998, ISBN 3-7995-7341-0.

Rainer Babel, Jean-Marie Moeglin (Hg.): Identité régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du Moyen Âge à l’époque moderne. Actes du colloque (Beihefte der Francia, 39), Sigmaringen (Thorbecke) 1997, ISBN 3-7995-7340-2.

Calixte Hudemann-Simon: L’État et la santé. La politique de santé publique ou “police médicale” dans les quatre départements rhénans, 1794–1814 (Beihefte der Francia, 38), Sigmaringen (Thorbecke) 1995, ISBN 3-7995-7338-0.

Jörg Jarnut, Ulrich Nonn, Michael Richter (Hg.): Karl Martell in seiner Zeit (Beihefte der Francia, 37), Sigmaringen (Thorbecke) 1994, ISBN 3-7995-7337-2.

Daniela Neri: Anton Freiherr von Cetto (1756–1847). Ein bayerischer Diplomat der napoleonischen Zeit. Eine politische Biographie (Beihefte der Francia, 36), Sigmaringen (Thorbecke) 1993, ISBN 3-7995-7335-6.

Rainer Babel (Hg.): Frankreich im europäischen Staatensystem der Frühen Neuzeit (Beihefte der Francia, 35), Sigmaringen (Thorbecke) 1995, ISBN 3-7995-7336-4.

Claudia Opitz-Belakhal: Militärreformen zwischen Bürokratisierung und Adelsreaktion. Das französische Kriegsministerium und seine Reformen im Offizierskorps von 1760–1790 (Beihefte der Francia, 34), Sigmaringen (Thorbecke) 1994, ISBN 3-7995-7334-8.

Lotte Kéry: Die Errichtung des Bistums Arras 1093/1094 (Beihefte der Francia, 33), Sigmaringen (Thorbecke) 1994, ISBN 3-7995-7333-X.

Armin Kohnle: Abt Hugo von Cluny (1049–1109) (Beihefte der Francia, 32), Sigmaringen (Thorbecke) 1993, ISBN 3-7995-7332-1.

Elizabeth A. R. Brown, Richard C. Famiglietti: The Lit de Justice. Semantics, Ceremonial, and the Parlement of Paris, 1300–1600 (Beihefte der Francia, 31), Sigmaringen (Thorbecke) 1994, ISBN 3-7995-7331-3.

Hermann Kamp: Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des burgundischen Kanzlers Rolin (Beihefte der Francia, 30), Sigmaringen (Thorbecke) 1993, ISBN 3-7995-7330-5.

Siehe auch

Weitere Bände der Beihefte der Francia retrodigitalisisert, in: Digital Humanities am DHIP, 9.1.2012, http://dhdhi.hypotheses.org/699

Quelle: http://dhdhi.hypotheses.org/877

KlausGraf - am Dienstag, 29. Mai 2012, 12:52 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Beim GNM wurde mit viel tamtam (im katalog zur ausstellung) freigeschaltet:

http://duerer.gnm.de/wiki/The_Early_Duerer_Research_Project

Was das ist: Dies ist ein digitaler Zettelkasten zum gemeinsamen Gebrauch aller, die am Frühen Dürer mitarbeiten. Als wilde Ideen-Halde ist er offen für alle Beobachtungen, Notizen und Fragen zum Frühen Dürer (und auch zum älteren...). Jeder Nutzer kann Inhalte einbringen und verändern, seine Ideen dort verwalten, Kommentare abgeben und Artikel anlegen.

Doch dann heißt es auf einmal:

Was das nicht ist: Dieses Dürer-Wiki strebt keine Vollständigkeit an. Es ist weder besonders sorgfältig noch endgültig strukturiert. Es wird nicht redigiert.

Warum wird so etwas dekretiert? Kann man das nicht die potentiellen wiki-mitarbeiter selbst entscheiden lassen? Wenig vertrauen in das wissen und die möglichkeiten der "crowd"? -- Es kommt noch eigenartiger:

Es ist nicht für einen öffentlichen Zugang bestimmt. ... Es gibt keine Nutzungsverpflichtung für die Projektbeteiligten.

Das mit der 'Nutzungsverpflichtung' verstehe wer will, aber das mit dem öffentlichen zugang würde mich schon interessieren. Oben war doch noch vom 'gemeinsamen Gebrauch aller' die rede...

Ach, und lesen kann man offensichtlich auch nur, wenn man sich anmeldet!@#$ Was soll dieser unfug?

http://duerer.gnm.de/wiki/The_Early_Duerer_Research_Project

Was das ist: Dies ist ein digitaler Zettelkasten zum gemeinsamen Gebrauch aller, die am Frühen Dürer mitarbeiten. Als wilde Ideen-Halde ist er offen für alle Beobachtungen, Notizen und Fragen zum Frühen Dürer (und auch zum älteren...). Jeder Nutzer kann Inhalte einbringen und verändern, seine Ideen dort verwalten, Kommentare abgeben und Artikel anlegen.

Doch dann heißt es auf einmal:

Was das nicht ist: Dieses Dürer-Wiki strebt keine Vollständigkeit an. Es ist weder besonders sorgfältig noch endgültig strukturiert. Es wird nicht redigiert.

Warum wird so etwas dekretiert? Kann man das nicht die potentiellen wiki-mitarbeiter selbst entscheiden lassen? Wenig vertrauen in das wissen und die möglichkeiten der "crowd"? -- Es kommt noch eigenartiger:

Es ist nicht für einen öffentlichen Zugang bestimmt. ... Es gibt keine Nutzungsverpflichtung für die Projektbeteiligten.

Das mit der 'Nutzungsverpflichtung' verstehe wer will, aber das mit dem öffentlichen zugang würde mich schon interessieren. Oben war doch noch vom 'gemeinsamen Gebrauch aller' die rede...

Ach, und lesen kann man offensichtlich auch nur, wenn man sich anmeldet!@#$ Was soll dieser unfug?

keichwa - am Montag, 28. Mai 2012, 20:38 - Rubrik: Museumswesen

Und im italienischen Murks-System Internet Culturale präsentiert.

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0006.html

Eine irgendwie zitierfähige URL ist nicht auszumachen, da für den OAI-Identifier z.B.

oai:www.internetculturale.sbn.it/Teca:20:NT0000:SISMEL_CFI0014465

kein Resolver angegeben ist. Die Metadaten der Digitalisate der Editionen sind mitunter (wie in diesem Fall) unbrauchbar. Einfach nur Schrott!

Via

http://bibliostoria.wordpress.com/2012/05/28/inventari-delle-biblioteche-medievali-italiane/

Übrigens sind zahlreiche Inkunabeln der Marciana in Venedig gescannt worden, die Metadaten sind sichtbar, aber beim Aufrufen der digitalen Objekte folgt immer eine Fehlermeldung. Der GW hat also noch etwas Zeit sich zu überlegen, wie er die Digitalisate zitiert ...

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/97053139/

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0006.html

Eine irgendwie zitierfähige URL ist nicht auszumachen, da für den OAI-Identifier z.B.

oai:www.internetculturale.sbn.it/Teca:20:NT0000:SISMEL_CFI0014465

kein Resolver angegeben ist. Die Metadaten der Digitalisate der Editionen sind mitunter (wie in diesem Fall) unbrauchbar. Einfach nur Schrott!

Via

http://bibliostoria.wordpress.com/2012/05/28/inventari-delle-biblioteche-medievali-italiane/

Übrigens sind zahlreiche Inkunabeln der Marciana in Venedig gescannt worden, die Metadaten sind sichtbar, aber beim Aufrufen der digitalen Objekte folgt immer eine Fehlermeldung. Der GW hat also noch etwas Zeit sich zu überlegen, wie er die Digitalisate zitiert ...

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/97053139/

KlausGraf - am Montag, 28. Mai 2012, 14:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ergänzungen zu dieser im Aufbau befindlichen Seite sind willkommen:

http://de.wikisource.org/wiki/Digitalisierte_Nachl%C3%A4sse

http://de.wikisource.org/wiki/Digitalisierte_Nachl%C3%A4sse

KlausGraf - am Sonntag, 27. Mai 2012, 22:55 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://remszeitung.de/2012/5/23/am-spaetmittelalterlichen-mauereck-auf-der-landesgartenschaubaustelle-gibt-es-erneut-hochinteressante-entdeckungen/

Neue Grabungsschnitte der Archäologen auf der Landesgartenschau-Baustelle brachten in den vergangenen Tagen weitere hochinteressante Funde und Erkenntnisse zum Vorschein. [...]

entdeckt wurde eine historische Müllhalde, wo die Handwerker innerhalb des Zwingerbereichs in großen Mengen in Abfälle ablagerten. Eine erstaunlich dicke Schicht aus Schlachtabfällen (Hörner, Knochen, Geweihe usw.) wurde sichtbar, die Rückschlüsse auf hohe Produktionszahlen im dort ansässigen Gerberhandwerk zuließen. Es gab offenbar auch eine rege Produktion von Trinkhörnern. Noch interessanter anzusehen sind die Überbleibsel der Perlenproduktion aus Knochen– und Geweihteilen, insbesondere für die Herstellung von Rosenkränzen im frommen Gmünd. Die Beindreher im Gmünd des 15. und 16. Jahrhunderts gelten als Kunsthandwerker-Urahnen der Gold– und Silberschmiede. In jenen Jahrhunderten war neben Sensen und Waffen (aus den Schmiedgassen) besonders der Sakralschmuck aus Gmünd begehrt und bekannt.

In den vergangenen Tagen wurden weitere archäologische Grabungsschnitte durch das Stadtmauereck gezogen. Und erneut freuten sich die Archäologen über weitere Funde und Erkenntnisse. Viel Keramik wurde gesichert, zu datieren vom 15. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein.

Neue Grabungsschnitte der Archäologen auf der Landesgartenschau-Baustelle brachten in den vergangenen Tagen weitere hochinteressante Funde und Erkenntnisse zum Vorschein. [...]

entdeckt wurde eine historische Müllhalde, wo die Handwerker innerhalb des Zwingerbereichs in großen Mengen in Abfälle ablagerten. Eine erstaunlich dicke Schicht aus Schlachtabfällen (Hörner, Knochen, Geweihe usw.) wurde sichtbar, die Rückschlüsse auf hohe Produktionszahlen im dort ansässigen Gerberhandwerk zuließen. Es gab offenbar auch eine rege Produktion von Trinkhörnern. Noch interessanter anzusehen sind die Überbleibsel der Perlenproduktion aus Knochen– und Geweihteilen, insbesondere für die Herstellung von Rosenkränzen im frommen Gmünd. Die Beindreher im Gmünd des 15. und 16. Jahrhunderts gelten als Kunsthandwerker-Urahnen der Gold– und Silberschmiede. In jenen Jahrhunderten war neben Sensen und Waffen (aus den Schmiedgassen) besonders der Sakralschmuck aus Gmünd begehrt und bekannt.

In den vergangenen Tagen wurden weitere archäologische Grabungsschnitte durch das Stadtmauereck gezogen. Und erneut freuten sich die Archäologen über weitere Funde und Erkenntnisse. Viel Keramik wurde gesichert, zu datieren vom 15. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein.

KlausGraf - am Sonntag, 27. Mai 2012, 22:30 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nachweis der Digitalisate:

http://de.wikisource.org/wiki/Beihefte_zum_Zentralblatt_f%C3%BCr_Bibliothekswesen

http://de.wikisource.org/wiki/Beihefte_zum_Zentralblatt_f%C3%BCr_Bibliothekswesen

KlausGraf - am Sonntag, 27. Mai 2012, 22:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Johannes Janota würdigte die weltlich-didaktische Reimpaarrede de malo Veneris im Verfasserlexikon (²VL 4, 1983, Sp. 326-329).

Seit kurzem ist BL London Harley 6323, Bl. 30ra-31rb online:

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_6323_f030r

Der Handschriftencensus nennt die Überlieferung nur außerordentlich lückenhaft.

Fassung I

Bis auf

Solothurn, ZB, S 302, 1r-205r

http://www.handschriftencensus.de/14004

liegen von allen bekannten Handschriften dieser Fassung Digitalisate vor.

Karlsruhe, BLB, Cod. Karlsruhe 408, Bl. 176ra-177va

Digitalisat:

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/pageview/50730

Dresden, SLUB, Mscr. M 209, Bl. 125r-129r

Digitalisat:

http://digital.slub-dresden.de/id278680275/257

München, SB, Cgm 714, Bl. 262v-267r

Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00024106/image_536

London (4. V. 15. Jh. laut BL), siehe oben und Abbildung

Fassung II:

Wien, ÖNB, Cod. 13711, Bl. 1r-7v

http://www.handschriftencensus.de/17548

Nürnberg, GNM, Hs. 5339a, Bl. 129v-134v

http://www.handschriftencensus.de/3687

Den Druck angeblich Leipzig Kachelofen um 1500 finde ich nicht im GW, er ist also wohl zu früh angesetzt. [Siehe Kommentar]

Fassung III besteht nur aus Drucken; davon scheint keiner online zu sein. Dem VD16 kann ich wohl pfingstbedingt nichts entlocken.

Bächtold edierte das Gedicht nur nach der Solothurner Handschrift (mit Varianten der Karlsruher):

http://archive.org/stream/germaniaviertel37jeitgoog#page/n222/mode/2up

Update: zu den Drucken