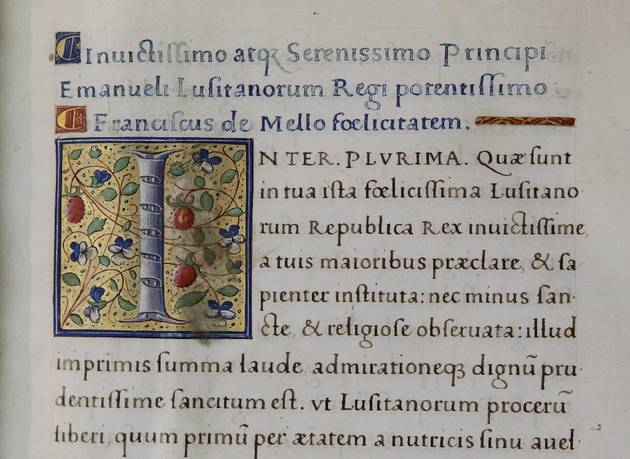

Eine Inkunabel der Marciana (Gesamtpdf ist übrigens fehlerfrei)

http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana

Update:

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/SANSROB.htm

verlinkt wenig originell:

http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana

Der GW hatte also Besseres zu tun, als sich nach einem persistenten Link zu erkundigen.

http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana

Update:

http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/SANSROB.htm

verlinkt wenig originell:

http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000004&teca=marciana

Der GW hatte also Besseres zu tun, als sich nach einem persistenten Link zu erkundigen.

KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 23:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es ist erbärmlich, wie wenig sich seit 2004 zum Guten gewendet hat ...

Klaus Graf: Was erwartet die Forschung vom digitalen Angebot der Bibliotheken?

Vortrag am 4. März 2004 im Rahmen des Workshops "Neue Wege zu alten Quellen"

http://www.ceec.uni-koeln.de/projekte/CEEC/project/workshopkoeln04.pdf

Der Untertitel meines Beitrags lautet: eine Philippika.

Daher beginne ich mit einer bewußt provozierenden These:

Digitalisierungsprojekte Alter Drucke sind zum derzeitigen

Zeitpunkt für die Wissenschaft weitgehend wertlos, da die

Digitalisierung an den Bedürfnissen der Forschung vorbei

erfolgt, da sie chaotisch-unkoordiniert, ohne hinreichende

Sacherschließung, in benutzerunfreundlicher Weise und

hinter dem Rücken der Wissenschaft, also ohne die gebotene

Information über die Resultate, betrieben wird.

Es versteht sich von selbst, dass diese Beurteilung

ungerecht, unbescheiden, undankbar und ungeduldig ist.

Ungeduldig deshalb, weil das Internet seit noch nicht

einmal zehn Jahren populär ist. Wir befinden uns also,

zumal vor dem Hintergrund jahrhundertealter Buchkultur,

immer noch in einer Experimentierphase.

Undankbar deshalb, weil ich bei meiner eigenen

wissenschaftlichen Arbeit als Historiker schon des öfteren

konkret von Digitalisierungsprojekten profitiert habe.

Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die Bielefelder

Bereitstellung der Aufklärungszeitschriften macht einen

grandiosen Bestand an historischen Primärquellen verfügbar.

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/

Die Titel der einzelnen Aufsätze sind bequem suchbar und

durch eine Verschlagwortung angemessen erschlossen. In

einer dieser Zeitschriften traf ich auf ein anonymisiertes

Dokument zum Thema Hexenprozesse, das ich mit eigenem

Vorwissen als das bisher nicht bekannte Todesurteil der

1751 im Breisgauer Endingen als Hexe hingerichteten Anna

Trutt identifizieren konnte - eine echte Entdeckung für die

Hexenforschung.

Aber ich denke für die Projektjubelprosa sind hier andere

zuständig. Auch ich begrüße es, daß so viel digitalisiert

wird, aber ich finde dieses Geschäft sollte

verantwortungsbewußter und mit mehr Gespür für die

Bedürfnisse der potentiellen Nutzer betrieben werden. Es

sind oft Selbstverständlichkeiten, die vernachlässigt

werden und die man mit vergleichsweise geringem Aufwand

(und ohne jahrelangen Vorlauf bis zur Projektbewilligung)

realisieren könnte.

Natürlich kann ich hier nicht für DIE Wissenschaft

sprechen, noch nicht einmal für meine eigene Disziplin.

Meine subjektive Sicht auf Digitalisierungsprojekte ist die

eines eingefleischten Fans, der um so mehr an ihren

offenkundigen Mängeln, die aber kaum einmal öffentlich zur

Sprache kommen, leidet.

Ich wende mich im folgenden pauschal an die Bibliotheken,

obwohl ich weiß, daß es auch Museen und Archive gibt, die

Alte Drucke digitalisiert haben. Handschriften,

Archivalien, Bilder und Karten werfen eigene Probleme auf,

aber ich denke, vieles von dem, was ich im folgenden

ausführen will, läßt sich auch auf diese Dokumenttypen

übertragen.

Viele Akademiker nutzen das Internet dilettantisch und

unprofessionell, wenn sie es denn überhaupt nutzen. Bereits

jetzt liegt ein riesiger Quellenfundus an Alten Drucken

weltweit vor, der auch in der Lehre nutzbringend eingesetzt

werden könnte, aber selbst Nutzer, die das Stadium des

digitalen Analphabeten und Google-Einwortsuchers hinter

sich gelassen haben, sind mit dem Aufspüren dieser

verborgenen digitalen Schätze überfordert. Aus der Sicht

des Nutzers ist dies das Hauptproblem: Es gibt keine

einfache Suchstrategie, um die für ihn wissenschaftlich

einschlägigen digitalen Inhalte aufzufinden. Bevor man

weiter wild vor sich hin digitalisiert, sollte man erst

einmal dafür sorgen, daß das bereits Digitalisierte

überhaupt zur Kenntnis genommen wird.

Daher betrifft mein erster Punkt die mangelhafte

Information der Wissenschaft.

Das dringendste Desiderat ist eine einfach benutzbare

Datenbank der weltweit bereits frei verfügbaren

Digitalisate und eine ergänzende Dokumentation auf

suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten.

Die Datenbank sollte als reine Datenbank von

Online-Ressourcen wie die GBV-Online-Ressourcen organisiert

und via KVK abfragbar sein, also nicht nur wie die

GBV-Online-Ressourcen über den Karlsruher Virtuellen

Volltextkatalog, der nun OASE heißt.

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvvk.html

Eine solche Datenbank könnte in vielen Fällen die

Fremddaten des Digitalisierungsprojekts, die etwa in MARC

vorliegen, nach Absprache mit dem Projektträger nutzen.

Wenn man in ein kooperatives Projekt allein die Zeit, die

für das Erstellen dämlicher und überflüssiger allgemeiner

Linkkataloge durch Fachreferenten vertan wird, einbringt

und sich international geschickt vernetzt, könnte eine

solche Datenbank kostengünstig und ziemlich schnell

realisiert werden.

Es ist aber noch nicht einmal selbstverständlich, daß

Bibliotheken ihre Digitalisate in den eigenen

Bibliothekskatalog aufnehmen und vom digitalisierten Werk

auf das Digitalisat verweisen (MIAMI Münster). Natürlich

sollten alle Digitalisate auch im Verbundkatalog

recherchierbar sein.

Zugleich sollten auch Repositorien Alter Drucke die

Standards der Open Access Initiative erfüllen, also über

entsprechende Harvester - am wichtigsten ist der OAIster -

genauso wie moderne Publikationen abfragbar sein.

http://oaister.umdl.umich.edu/

Es ist ein klassisches Eigentor, daß die Verantwortlichen

von Münsters MIAMI nur die Dissertationen OAI-compliant

verfügbar gemacht haben, nicht aber die derzeit an die 500

Alten Drucke aus der Barockbibliothek Nünning, von deren

Existenz die wenigsten Fachwissenschaftler Kenntnis haben

dürften.

http://miami.uni-muenster.de/

Warum daneben die suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten?

Weil die meisten, auch akademischen Internetnutzer nun

einmal Suchmaschinen und vor allem Google anwerfen, wenn

sie etwas im Internet finden wollen.

Suchmaschinenfreundlich heißt: Seiten unter 101 KB mit

einfachen Adressen, die hierarchisch direkt unter der

Startseite angeordnet sind, auf denen die Titel samt

Sacherschließung aufgelistet sind.

Es ist einigermaßen kurios, daß die Suchmaschine von

Forschungsportal.net in öffentlicher Trägerschaft es nicht

geschafft hat, die digitalen Angebote der

Universitätsbibliotheken komplett aufzunehmen. Anders als

bei der kommerziellen Firma Google kann man dort ganz

einfach hinmailen und sicher sein, ein offenes Ohr für die

Berücksichtigung des eigenen Projekts zu finden.

http://forschungsportal.net/

Es schadet nichts, wenn man solche HTML-Listen auch den

offenbar unausrottbaren fachspezifischen Linksammlungen

beigibt, die jede einzelne Bibliothek bastelt.

Wichtiger ist freilich, daß man mit zentralen externen

Linksammlungen aktiv kooperiert. Hier ist für die

wichtigste Wissenschaftssprache der frühen Neuzeit, das

Lateinische, die vortreffliche Online-Bibliographie

"Neolatin Texts" von Dana Sutton zu nennen, die mit derzeit

an die 9000 Texten - nicht nur Bücher, sondern auch

unselbständige Texte - so ziemlich vollständig sein dürfte.

http://eee.uci.edu/~papyri/bibliography/

Was hier ein Einzelner neben seinen akademischen

Verpflichtungen als Professor leistet, ist unbeschreiblich.

Freilich gilt es zu berücksichtigen, daß antike und

mittelalterliche Texte vor der Renaissance (ca. 1350) von

ihm ausgeklammert werden. Obwohl Digitalisierungsprojekte

das Rad schon sehr oft neu erfunden haben, könnte man bei

Suttons Liste anknüpfen und versuchen, gezielt die anderen

Sprachen abzudecken. Ich selbst habe als Privatmann im

Rahmen meines Weblogs ARCHIVALIA im Dezember letzten Jahres

ein Verzeichnis der deutschsprachigen als Faksimile

digitalisierten Drucke des 16. Jahrhunderts außerhalb der

großen Sammlungen von Wolfenbüttel, Wittenberg und

Augsburg, also des Streuguts, angelegt.

http://archiv.twoday.net/stories/113113/

Ich finde es fürchterlich, wie wenig Werbung Bibliotheken

für ihre Digitalisate machen. So versteht es die UB

Freiburg, ihre beachtlichen digitalen Sammlungen auf ihrer

Website geschickt zu verstecken.

http://www.ub.uni-freiburg.de/dipro/index.html

Allzu oft möchte man ausrufen: Stellt doch um Himmels

willen Eure beachtlichen Leistungen nicht so unter den

Scheffel!

Öffentlichkeitsarbeit ist also angesagt und auch

Pressearbeit und zwar nicht nur einmal, wenn das Projekt

eröffnet wird. Warum nicht ein "featured item of the month"

herausstellen, das ausführlich erläutert wird?

Warum liest man unter den Bibliotheks-News fast nur von den

neuesten lizenzierten Datenbanken kommerzieller Anbieter,

aber so gut wie nie von den digitalen Schmuckstücken, die

man neu anzubieten hat?

Überfällig ist ein kooperativer Neuigkeitendienst, der neu

digitalisierte Stücke etwa in Weblogform präsentiert und

natürlich einen RSS-Feed aufweisen sollte. Ich kenne nur

ein polnisches Unternehmen in Posen, das einen RSS-Feed für

seine News anbietet. Wem das zu fortschrittlich ist, darf

gern an einen Mail-Newsletter denken.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Werbung sollte aber nicht nur in digitalen Medien, sondern

auch in gedruckten Fachpublikationen gemacht werden. So hat

die ZfdA eine eigene Rubrik "Mittelalalter-Philologie im

Internet" eingerichtet.

http://www.uni-marburg.de/hosting/zfda/beitr.html

Ich komme nun zu meinem zweiten Punkt, die unzulängliche

Sacherschließung betreffend.

Das beginnt schon mit fehlenden Referenzen. Wer als

Bibliothekar einen deutschen Druck des 16. Jahrhunderts

digitalisiert, ohne in den Metadaten die VD 16-Nummer

anzugeben, hat nach meinem bescheidenen Dafürhalten

wesentliche Inhalte seines Berufs vergessen. Daß in der

neuen Verteilten Inkunabelbibliothek im OPAC die

Inkunabelbibliographien nicht genannt werden, ist für mich

unfaßbar.

Bei der Barockbibliothek Nünning in MIAMI ist die

Sacherschließung absolut unbrauchbar, es wird ein viel zu

weites, nichtssagendes Schlagwort gewählt. In Wolfenbüttel

sind viele Digitalisate überhaupt nicht verschlagwortet

worden.

Es fehlt an fachspezifischen, feingegliederten Übersichten,

die man hochtrabend auch Thesauri nennen mag, mit denen

sich der Forscher einen Überblick über vertretenen

Sachbereiche verschaffen könnte, wenn es sich nicht um ein

fachlich ohnehin eng begrenztes Projekt handelt.

Es sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider

nicht, daß das Inhaltsverzeichnis des alten Drucks komplett

als E-Text digitalisiert vorliegt und dort die einzelnen

Kapitel mit den entsprechenden Links versehen sind. Wenn

man das als Pflicht bezeichnet, wird man als Kür die

Erfassung des jeweiligen Registers (ebenfalls mit

Verlinkung) oder sogar die Beigabe eines schmutzigen, also

unkorrigierten OCR-Textes bei Antiquaschriften bezeichnen

dürfen.

In der Digital Library of India, die auch einige

englischsprachige Veröffentlichungen des 19. Jahrhunderts

enthält, kann man jedenfalls in diesem OCR-Text suchen.

http://www.dli.gov.in/home.htm

Sacherschließung heißt auch, daß man so weit wie möglich

versucht, Angaben zum einzelnen Werk verfügbar zu machen,

wie sie etwa in Ausstellungs- oder Antiquariatskatalogen

erscheinen, also eine mehr oder minder ausführliche

Würdigung. Inhalte von Digitalisierungsprojekten sind ja

auch so etwas wie eine virtuelle Ausstellung. Bei solchen

Ausstellungen wünsche ich mir übrigens, daß man häufiger

ganze Werke - insbesondere geringeren Umfangs - komplett

ins Netz stellt und nicht immer nur die Titelseiten.

Wichtig wären auch Literaturangaben zum Werk oder seinem

Autor, wobei zum jeweiligen Autor auf andere seriöse

Internetinhalte - etwa die Digitalisierung der ADB -

verlinkt werden sollte. Jeder Autor sollte mit seinen

Lebensdaten, besser mit einem Biogramm vertreten sein.

Ein Wort zu den Illustrationen: Hier sollte dringend die

Zusammenarbeiten mit Projekten wie PROMETHEUS gesucht

werden, die Bilder kooperativ verfügbar machen.

Druckillustrationen sind wichtige Quellen der

Kunstgeschichte, die man spezifisch - etwa mit ICONCLASS -

erschließen sollte.

http://www.prometheus-bildarchiv.de/

Der dritte Punkt betrifft die fehlende

Benutzerfreundlichkeit.

Von der Beachtung so fundamentaler Grundsätze wie

barrierefreier Benutzung oder Usability sind nicht wenige

Digitalisierungsunternehmen weit entfernt. Ich sehe nicht

ein, wieso es nicht möglich ist, für ein so simples Produkt

wie die Digitalisierung eines Buchs, in dem einfach die

Bildseiten aufeinanderfolgen, eine spartanische Textversion

zu realisieren, die mit allen Browsern, auch den älteren,

betrachtet werden kann. Bei Kenntnis der

Benennungskonvention der Dateinamen oder einer

entsprechenden Liste sollte jeder Benutzer die Möglichkeit

haben, die Imagedateien mit einem eigenen Viewer zu sehen,

der als Freeware verfügbar sein sollte. Jedes Projekt hat

seine eigenen Navigationskonventionen und intuitiv

eingängig sind die allerwenigsten.

Ich habe neulich ziemlich viel Zeit bei der Benutzung eines

brasilianischen Digitalisierungsprojekts in Sao Paulo, das

unter anderem Schedels Weltchronik von 1493 anbietet,

vertan, bis mir aufging, daß dieses vermutlich für Netscape

7 optimiert ist und mit dem Internet Explorer nicht

ordnungsgemäß funktioniert.

http://www.obrasraras.usp.br/

Wer lästige Plugins wie DjVu einsetzt, sollte auch

alternative Formen der Ansicht realisieren.

Ein trivialer Punkt: Die Scans sollten gut lesbar sein. So

ärgert man sich bei Gallica meist über die miserable

Qualität. Man sollte sie bequem vergrößern können.

Wer nicht über eine schnelle universitäre Internetanbindung

verfügt, ist darauf angewiesen, daß er die Werke offline in

Ruhe betrachten kann. Neben dem Einsatz eines

Offlinereaders ist da die Erstellung eines PDF, wie es von

Gallica angeboten wird, höchst willkommen. Daß diese

Möglichkeit bewußt nicht angeboten wird, da man Mißbrauch

befürchtet, ist schlicht und einfach ärgerlich - mehr dazu

unten beim Punkt "Open Access".

http://gallica.bnf.fr/

Alle Digitalisate sollten eine kurze Internetadresse, die

man auch in gedruckten Publikationen zitieren kann, haben,

am besten als Persistant Identifier (PURL oder URN).

Vorbildlich die Portugiesische Nationalbibliothek, die

einen alten Druck mit dem folgenden URL zugänglich macht:

http://purl.pt/360/

Auch sollte für Zitatzwecke die einzelne Seite des Werks

bequem verlinkbar sein.

Hinsichtlich der Suchmöglichkeiten habe ich oben schon

einiges gesagt. Auf jeden Fall sollte eine Möglichkeit des

Browsings gegeben sein, wie es ärgerlicherweise von der

Lutherhalle Wittenberg nicht angeboten wird. Dort kann noch

nicht einmal in der Suche nach digitalisierten Inhalten

gefiltert werden, was es beispielsweise Mr. Sutton

außerordentlich erschwert hat, die lateinischen Drucke

dieses riesigen Angebots einer Institution, die sich als

Museum versteht, in seine Bibliographie aufzunehmen.

http://luther.hki.uni-koeln.de/luther/pages/sucheDrucke.html

Neben simplen sollten auch ausgefeilte Suchmöglichkeiten

angeboten werden, also etwa die Suche nach Werken, die

innerhalb eines zeitlichen Intervalls erschienen sind.

Standardmäßig sollten alle Digitalisierungsprojekte

alternativ mit englischer Benutzungsoberfläche angeboten

werden. Dies betrifft nicht nur unsere eigenen deutschen

Unternehmungen, sondern auch solche in Japan, wobei hier

sicher freundliche kollegiale Kommunikation Wunder bewirken

könnte.

Mein nächstes Monitum - Punkt 4 - ist überschrieben mit "An

den Bedürfnissen der Nutzer vorbei" und thematisiert die

Auswahl der Werke.

Für den Nutzer ist es prima facie irrelevant, wenn Alciatos

Emblembuch oder Vesalius mehrfach im Web vertreten ist,

oder wenn das Innsbrucker Projekt ALO und die Wittenberger

Lutherhalle das gleiche seltene Werk von Abt Trithemius

anbieten. Den Malleus maleficarum gibt es in Ausgaben des

16. Jahrhunderts dreifach, zweimal in Spanien, einmal in

Cornell, aber die maßgebliche Inkunabelausgabe, die als

Faksimile in den Bibliotheken steht, ist meines Wissens

nirgends einsehbar.

Das meine ich mit "chaotisch-unkoordiniert": Man

digitalisiert Alte Drucke, wobei die Überschneidungen bei

der frühneuzeitlichen Wissenschaftssprache Latein am

größten sein dürften, ohne Kenntnis anderer

Digitalisierungen und ohne internationale Koordination -

und ohne hinreichende Mitwirkung der potentiellen

wissenschaftlichen Nutzer. Statt Lücken zu schließen,

handelt man nach der Devise "Mehr desselben", einem, wie

wir von Paul Watzlawick wissen, verhängnisvollen Motto.

Es gibt eine Reihe größerer Unternehmungen, die hierzulande

völlig unbekannt zu sein scheinen, aber mehrere hundert, ja

sogar über tausend digitalisierte Alte Drucke, darunter

auch Inkunabeln, umfassen. Im Bereich der Medizingeschichte

sind ein Pariser Projekt und das Madrider Angebot

Dioscurides zu nennen. Andere Fachbereiche werden von der

UB Sevilla, dem Gemeinschaftsprojekt der andalusischen

Bibliotheken (mit knapp hundert Inkunabeln) und einer

baskischen Bibliothek abgedeckt.

Nachdem es nun mehrere hundert lateinische Inkunabeln,

verteilt auf verschiedene Server frei zugänglich online

gibt, habe ich nicht begriffen, wieso die deutsche

Verteilte Inkunabelbibliothek mit Beständen aus Köln und

Wolfenbüttel ausgerechnet mit 50 lateinischen

Allerweltsinkunabeln startete.

http://www.hab.de/forschung/projekte/incunabula.htm

Mir ist eigentlich auch rätselhaft, wer mit diesen Büchern

arbeiten soll. Es gibt ja nur ganz wenige

hardcore-Inkunabelforscher, also Druckhistoriker, und die

blättern natürlich am liebsten in den erlesenen Drucken

selbst, abgesehen davon, daß Provenienzforschungen zum

individuellen Exemplar, worauf ich noch zu sprechen komme,

von den bestehenden Digitalisierungsprojekten keineswegs

gefördert werden.

Hier rächt sich die unzureichende Sacherschließung bzw.

Erläuterung. Natürlich weiß der absolute Experte, welcher

Druck als Primärquelle wissenschaftlich zitierfähig ist und

wann er nach einer maßgeblichen gedruckten Edition zu

zitieren hat. Aber das ist doch nur eine vieler möglichen

Benutzungskonstellationen. Wenn ich aus dem

Verfasserlexikon weiß, daß die Traktate von Felix Hemmerli

in zwei etwa gleichwertigen Ausgaben um 1500 vorliegen,

brauche ich mich nicht auf die Auszüge in Hansens Quellen

zu den Hexenprozessen zu verlassen, sondern kann mit dem

Digitalisat der Johannes a Lasco Bibliothek zu Emden

arbeiten.

http://www.jalb.de/agora/html/7606BIBLIOGRAPHIC_DESCRIPTION.html

Warum sollte dann aber eine solche Information, die ja nun

wirklich vergleichsweise einfach zu beschaffen ist, auch

wenn die historische Ausbildung und Bildung heutiger

Bibliothekare nicht mehr das ist, was sie einmal war, nicht

auch den Weg in die Metadaten, also die Erläuterung des

Stücks finden. Es ist daher generell zu fordern: Bei

Digitalisaten alter Drucke ist anzugeben, welche anderen

Ausgaben existieren, sei es frühere Erstausgaben, sei es

moderne Editionen, damit eine inhaltliche Benutzung auch

für diejenigen Wissenschaftler erleichtert wird, die ohne

Vorwissen und auch ohne textkritische Absichten mit den

Werken arbeiten möchten.

Es ist vielleicht sogar sinnvoll, daß man im universitären

Intranet bei patristischen Texten einen Link auf den

entsprechenden Text der elektronischen Edition der

Patrologia Latina legt, die ja von größeren

Universitätsbibliotheken auf Lizenzbasis bereitgestellt

wird.

Es gilt also, neues Publikum für die alten Werke zu

erschließen - vielleicht sogar den interessierten

Internetnutzer ohne Vorbildung, der gern in einer

illustrierten deutschsprachigen Inkunabel virtuell

blättert. Vor allem aber natürlich die Akademiker, die

vielleicht noch nicht viel Erfahrung mit Alten Drucken

haben.

Die mangelnde Vernetzung der Projekte, der sich aus meiner

ungerechten Außenperspektive als unbegreifbarer Egoismus

darstellt, zeigt sich auch daran, daß ich in den

Präsentationen nie Hinweise auf anderweitig digitalisierte

Werke gefunden habe. Jedes Unternehmen tut so als sei es

das einzige, das auf die Idee kommt, Schedels Weltchronik

zu digitalisieren (ich kenne 3 Digitalisate). Warum nicht

die anderen Exemplare verlinken wie es bei der

Gutenberg-Bibel ja der Fall ist? Warum kommt eine

bildungsgeschichtliche Bibliothek nicht auf die Idee, die

von der Tsukuba-Universität in Japan zugänglich gemachten

Alten Drucke zur Bildungsgeschichte (Comenius, französische

Texte, Pestalozzi) den Benutzern der eigenen Digitalen

Bibliothek detailliert mit einer Werkliste und nicht nur

durch pauschalen Hinweis ergänzend zu empfehlen?

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/tree/kichosho.eng.html

Vorbildlich ist hier das Deutsche Rechtswörterbuch, das

anderweitig digitalisierte Wörterbuchquellen in einer

eigenen Linkliste nachweist.

http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/s/digital.htm

Nun zum Punkt der Mitwirkung der potentiellen Nutzer.

Bibliotheken sind wohl immer noch hierarchisch denkende

Anstalten, denen es nicht um Partizipation und Offenheit

geht, sondern primär um das eigene Prestige. Daher werden

fast alle Projekte den Wissenschaftlern nach dem Motto

"Vogel friß oder stirb" verordnet. Vielleicht gibt es ja

wissenschaftliche Beiräte, aber dann haben sie eher hinter

den Kulissen und wohl auch nicht sehr erfolgreich agiert.

Es ist ohne weiteres möglich, sich in einem informellen

Zirkel von Forschern zu erkundigen, welche

Digitalisierungsprioritäten gewünscht werden. So wäre es

auch denkbar gewesen, im Vorfeld der Planung der

Inkunabelbibliothek in der von der UB Tübingen angebotenen

Mailingliste INCUNABULA-L Laut zu geben. Das ist nicht

geschehen. Es ist aber auch möglich, wenn man sich nur

bemühen würde, Kontakte zu Lehrenden an der eigenen

Universität aufzunehmen, damit ein Seminar mit den

digitalisierten Quellen angeboten wird. Dessen Resultate

könnten dann online für das Projekt und seine Nutzung

werben.

Als Administrator der Mailingliste HEXENFORSCHUNG denke ich

an eine Verteilte Digitale Bibliothek der Hexenforschung,

die nach gemeinsamer Erstellung eines Kanons der

wichtigsten Quellenwerke Alte Drucke, die noch nicht

irgendwo digitalisiert vorliegen, bereitstellt und zwar

nicht als dubioses Großprojekt, sondern auf möglichst viele

Schultern verteilt, so daß jeder nach seinen Möglichkeiten

- inbesondere Zugang zu den Vorlagen - nicht mehr als

vielleicht fünf Quellenwerke digitalisieren muß. Daran

könnten sich durchaus auch Hobbyfotografen mit eigener

Digitalkamera beteiligen. Ich bin gespannt, ob etwas daraus

wird.

Wenig erfolgversprechend finde ich den Weg, den die

Lutherhalle Wittenberg mit der Digitalisierung on Demand

beschreitet: hier muß der Benutzer, der ein Werk

digitalisiert haben möchte, happige Kosten bezahlen, obwohl

eine solche Digitalisierung im öffentlichen Interesse ist.

Aber das liegt auf einer Linie mit der traditionellen

Praxis von Altbestandsbibliotheken, die ihre

wissenschaftlichen Benutzer mit prohibitiven Gebühren für

Reproduktionen dafür bestrafen, daß diese sich erdreisten,

über alte Drucke zu forschen.

Ganz wichtig ist mir der vorletzte Punkt 5, die mangelnde

Förderung der Provenienzforschung. Diese ist ohnehin ein

Stiefkind des derzeitigen Bibliothekswesens.

Digitalisierungsunternehmen sollten für die Alten Drucke

und ihre Erhaltung werben, sie sollten deutlich machen, daß

man diese nach Digitalisierung nicht wegwerfen oder

meistbietend auf Auktionen verscherbeln kann, damit man

vielleicht die nächste Phase des Projekts finanzieren kann.

Man muß ja heutzutage mit allem rechnen. Ich erinnere nur

an die Aufsehen erregenden, von Dr. Stüben verantworteten

Altbestandsverkäufe der Nordelbischen Kirchenbibliothek,

und die meiner Meinung nach nicht weniger skandalösen

sogenannten Dublettenverkäufe der Kapuzinerbibliotheken in

der UB Eichstätt, betrieben von Dr. Littger - beide

Bibliothekare sind nach wie vor hochangesehen Vertreter

ihres Berufsstandes, obwohl sie für mich eher Aussätzige

sind.

Digitalisierungsunternehmen sollten bewußt individuelle

Stücke präsentieren, die mit Randbemerkungen und anderen

Benutzerspuren versehen sind. Mehr und mehr interessiert

sich auch die Forschung für solche Stücke. Es ist ein

Zeichen von Ignoranz, wenn Wolfenbüttel zwar einige

Schreibkalender aus der frühen Neuzeit digitalisiert hat,

man aber den Katalogisaten überhaupt nicht entnehmen kann,

ob die Kalender tatsächlich gebraucht, also mit

handschriftlichen Einträgen versehen wurden (was mindestens

in einem Fall so ist). Dabei hat die

Schriftlichkeitsforschung gerade diese Gattung der

Schreibkalender als spannendes Thema entdeckt.

http://archiv.twoday.net/stories/32777/

Digitalisierungsunternehmen sollten sich verstärkt der

virtuellen Rekonstruktion zerstörter Fonds annehmen. Ich

selbst sammle ja schon seit 1999 Material für ein Projekt

"Donaueschingen Digital", das die barbarisch zerschlagene

Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen

virtuell wieder zusammenführen soll. Das bisherige

Interesse an diesem Projekt war auch von Bibliotheksseite

mehr als bescheiden.

http://www.uni-freiburg.de/histsem/mertens/graf/dondig.htm

Zuletzt und sechstens: Open Access für Kulturgut!

Mit der Berliner Erklärung zum Open Access ist der Gedanke

des Open Access Movements, das sich den freien - also

sowohl den kostenfreien als auch den barriere- bzw.

lizenzfreien - Zugang zu wissenschaftlicher Fachliteratur

auf die Fahnen geschrieben hat, auf die

kulturgutverwahrenden Institutionen (heritage collections)

ausgeweitet worden - zu Recht!

http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/

Digitalisiertes Kulturgut in Form Alter Drucke ist ja aus

urheberrechtlicher Sicht gemeinfrei, denn seine Autoren

sind alle länger als 70 Jahre tot. Dieses kulturelle

Allgemeingut gehört als public domain der Öffentlichkeit

und nicht den Bibliotheken, obwohl diese sich als

Zwingherren des Kulturguts aufspielen, das sie eifersüchtig

bewachen und möglichst gewinnbringend via

Reproduktionsrechte kommerzialisieren möchten.

http://www.jurawiki.de/FotoRecht

Da besteht eine Schweizer Burgerbibliothek darauf, daß in

einem E-Journal Abbildungen aus einer altgermanistischen

Handschrift nur künstlich verzerrt erfolgen dürfen, und

eine der beiden berühmtesten englischen Universitäten

duldet keinerlei Abbildung der eigenen Handschriften

außerhalb des eigenen Servers.

Unerfreulicherweise hat sich das tschechische Projekt

Manuskriptorium, das schon viele Handschriften und Drucke

digitalisiert hat, entschieden, den Zugang nur auf

Lizenzbasis zu gewähren, was zur Folge hat, daß die meisten

westlichen Wissenschaftler, deren Institutionen es aus

begreifbaren Gründen ablehnen, die überteuerten Lizenzen zu

erwerben, keinen bequemen Zugang zu den nur mit

unleserlichen Thumbnails, die nur in verzerrter Form

vergrößert werden können, im Internet vertretenen Schätzen

haben. Hier wäre es sinnvoll, der Prager Nationalbibliothek

kollegiale Proteste zukommen zu lassen.

Digitalisierte Bestände sollten nach den Grundsätzen des

Open Access frei nutzbar sein, auch wenn dies zur

Konsequenz hat, daß ein aus dem Web kopiertes Bild auf

einer anderen Website oder in einer Verlagspublikation, sei

es wissenschaftlicher oder anderer Art landet. Digitalisate

sollten aus wissenschaftlichen Gründen immer mit

größtmöglicher Qualität angeboten werden - rechtliche

Vorbehalte verkennen den entscheidenden Punkt: daß es sich

um kulturelles Allgemeingut handelt. Digitalisierung ist

daher immer auch ein Stück dringend gebotener Bürgernähe.

Quelle:

http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0403&L=hexenforschung&P=R1430&I=-3

Klaus Graf: Was erwartet die Forschung vom digitalen Angebot der Bibliotheken?

Vortrag am 4. März 2004 im Rahmen des Workshops "Neue Wege zu alten Quellen"

http://www.ceec.uni-koeln.de/projekte/CEEC/project/workshopkoeln04.pdf

Der Untertitel meines Beitrags lautet: eine Philippika.

Daher beginne ich mit einer bewußt provozierenden These:

Digitalisierungsprojekte Alter Drucke sind zum derzeitigen

Zeitpunkt für die Wissenschaft weitgehend wertlos, da die

Digitalisierung an den Bedürfnissen der Forschung vorbei

erfolgt, da sie chaotisch-unkoordiniert, ohne hinreichende

Sacherschließung, in benutzerunfreundlicher Weise und

hinter dem Rücken der Wissenschaft, also ohne die gebotene

Information über die Resultate, betrieben wird.

Es versteht sich von selbst, dass diese Beurteilung

ungerecht, unbescheiden, undankbar und ungeduldig ist.

Ungeduldig deshalb, weil das Internet seit noch nicht

einmal zehn Jahren populär ist. Wir befinden uns also,

zumal vor dem Hintergrund jahrhundertealter Buchkultur,

immer noch in einer Experimentierphase.

Undankbar deshalb, weil ich bei meiner eigenen

wissenschaftlichen Arbeit als Historiker schon des öfteren

konkret von Digitalisierungsprojekten profitiert habe.

Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die Bielefelder

Bereitstellung der Aufklärungszeitschriften macht einen

grandiosen Bestand an historischen Primärquellen verfügbar.

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/

Die Titel der einzelnen Aufsätze sind bequem suchbar und

durch eine Verschlagwortung angemessen erschlossen. In

einer dieser Zeitschriften traf ich auf ein anonymisiertes

Dokument zum Thema Hexenprozesse, das ich mit eigenem

Vorwissen als das bisher nicht bekannte Todesurteil der

1751 im Breisgauer Endingen als Hexe hingerichteten Anna

Trutt identifizieren konnte - eine echte Entdeckung für die

Hexenforschung.

Aber ich denke für die Projektjubelprosa sind hier andere

zuständig. Auch ich begrüße es, daß so viel digitalisiert

wird, aber ich finde dieses Geschäft sollte

verantwortungsbewußter und mit mehr Gespür für die

Bedürfnisse der potentiellen Nutzer betrieben werden. Es

sind oft Selbstverständlichkeiten, die vernachlässigt

werden und die man mit vergleichsweise geringem Aufwand

(und ohne jahrelangen Vorlauf bis zur Projektbewilligung)

realisieren könnte.

Natürlich kann ich hier nicht für DIE Wissenschaft

sprechen, noch nicht einmal für meine eigene Disziplin.

Meine subjektive Sicht auf Digitalisierungsprojekte ist die

eines eingefleischten Fans, der um so mehr an ihren

offenkundigen Mängeln, die aber kaum einmal öffentlich zur

Sprache kommen, leidet.

Ich wende mich im folgenden pauschal an die Bibliotheken,

obwohl ich weiß, daß es auch Museen und Archive gibt, die

Alte Drucke digitalisiert haben. Handschriften,

Archivalien, Bilder und Karten werfen eigene Probleme auf,

aber ich denke, vieles von dem, was ich im folgenden

ausführen will, läßt sich auch auf diese Dokumenttypen

übertragen.

Viele Akademiker nutzen das Internet dilettantisch und

unprofessionell, wenn sie es denn überhaupt nutzen. Bereits

jetzt liegt ein riesiger Quellenfundus an Alten Drucken

weltweit vor, der auch in der Lehre nutzbringend eingesetzt

werden könnte, aber selbst Nutzer, die das Stadium des

digitalen Analphabeten und Google-Einwortsuchers hinter

sich gelassen haben, sind mit dem Aufspüren dieser

verborgenen digitalen Schätze überfordert. Aus der Sicht

des Nutzers ist dies das Hauptproblem: Es gibt keine

einfache Suchstrategie, um die für ihn wissenschaftlich

einschlägigen digitalen Inhalte aufzufinden. Bevor man

weiter wild vor sich hin digitalisiert, sollte man erst

einmal dafür sorgen, daß das bereits Digitalisierte

überhaupt zur Kenntnis genommen wird.

Daher betrifft mein erster Punkt die mangelhafte

Information der Wissenschaft.

Das dringendste Desiderat ist eine einfach benutzbare

Datenbank der weltweit bereits frei verfügbaren

Digitalisate und eine ergänzende Dokumentation auf

suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten.

Die Datenbank sollte als reine Datenbank von

Online-Ressourcen wie die GBV-Online-Ressourcen organisiert

und via KVK abfragbar sein, also nicht nur wie die

GBV-Online-Ressourcen über den Karlsruher Virtuellen

Volltextkatalog, der nun OASE heißt.

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvvk.html

Eine solche Datenbank könnte in vielen Fällen die

Fremddaten des Digitalisierungsprojekts, die etwa in MARC

vorliegen, nach Absprache mit dem Projektträger nutzen.

Wenn man in ein kooperatives Projekt allein die Zeit, die

für das Erstellen dämlicher und überflüssiger allgemeiner

Linkkataloge durch Fachreferenten vertan wird, einbringt

und sich international geschickt vernetzt, könnte eine

solche Datenbank kostengünstig und ziemlich schnell

realisiert werden.

Es ist aber noch nicht einmal selbstverständlich, daß

Bibliotheken ihre Digitalisate in den eigenen

Bibliothekskatalog aufnehmen und vom digitalisierten Werk

auf das Digitalisat verweisen (MIAMI Münster). Natürlich

sollten alle Digitalisate auch im Verbundkatalog

recherchierbar sein.

Zugleich sollten auch Repositorien Alter Drucke die

Standards der Open Access Initiative erfüllen, also über

entsprechende Harvester - am wichtigsten ist der OAIster -

genauso wie moderne Publikationen abfragbar sein.

http://oaister.umdl.umich.edu/

Es ist ein klassisches Eigentor, daß die Verantwortlichen

von Münsters MIAMI nur die Dissertationen OAI-compliant

verfügbar gemacht haben, nicht aber die derzeit an die 500

Alten Drucke aus der Barockbibliothek Nünning, von deren

Existenz die wenigsten Fachwissenschaftler Kenntnis haben

dürften.

http://miami.uni-muenster.de/

Warum daneben die suchmaschinenfreundlichen HTML-Seiten?

Weil die meisten, auch akademischen Internetnutzer nun

einmal Suchmaschinen und vor allem Google anwerfen, wenn

sie etwas im Internet finden wollen.

Suchmaschinenfreundlich heißt: Seiten unter 101 KB mit

einfachen Adressen, die hierarchisch direkt unter der

Startseite angeordnet sind, auf denen die Titel samt

Sacherschließung aufgelistet sind.

Es ist einigermaßen kurios, daß die Suchmaschine von

Forschungsportal.net in öffentlicher Trägerschaft es nicht

geschafft hat, die digitalen Angebote der

Universitätsbibliotheken komplett aufzunehmen. Anders als

bei der kommerziellen Firma Google kann man dort ganz

einfach hinmailen und sicher sein, ein offenes Ohr für die

Berücksichtigung des eigenen Projekts zu finden.

http://forschungsportal.net/

Es schadet nichts, wenn man solche HTML-Listen auch den

offenbar unausrottbaren fachspezifischen Linksammlungen

beigibt, die jede einzelne Bibliothek bastelt.

Wichtiger ist freilich, daß man mit zentralen externen

Linksammlungen aktiv kooperiert. Hier ist für die

wichtigste Wissenschaftssprache der frühen Neuzeit, das

Lateinische, die vortreffliche Online-Bibliographie

"Neolatin Texts" von Dana Sutton zu nennen, die mit derzeit

an die 9000 Texten - nicht nur Bücher, sondern auch

unselbständige Texte - so ziemlich vollständig sein dürfte.

http://eee.uci.edu/~papyri/bibliography/

Was hier ein Einzelner neben seinen akademischen

Verpflichtungen als Professor leistet, ist unbeschreiblich.

Freilich gilt es zu berücksichtigen, daß antike und

mittelalterliche Texte vor der Renaissance (ca. 1350) von

ihm ausgeklammert werden. Obwohl Digitalisierungsprojekte

das Rad schon sehr oft neu erfunden haben, könnte man bei

Suttons Liste anknüpfen und versuchen, gezielt die anderen

Sprachen abzudecken. Ich selbst habe als Privatmann im

Rahmen meines Weblogs ARCHIVALIA im Dezember letzten Jahres

ein Verzeichnis der deutschsprachigen als Faksimile

digitalisierten Drucke des 16. Jahrhunderts außerhalb der

großen Sammlungen von Wolfenbüttel, Wittenberg und

Augsburg, also des Streuguts, angelegt.

http://archiv.twoday.net/stories/113113/

Ich finde es fürchterlich, wie wenig Werbung Bibliotheken

für ihre Digitalisate machen. So versteht es die UB

Freiburg, ihre beachtlichen digitalen Sammlungen auf ihrer

Website geschickt zu verstecken.

http://www.ub.uni-freiburg.de/dipro/index.html

Allzu oft möchte man ausrufen: Stellt doch um Himmels

willen Eure beachtlichen Leistungen nicht so unter den

Scheffel!

Öffentlichkeitsarbeit ist also angesagt und auch

Pressearbeit und zwar nicht nur einmal, wenn das Projekt

eröffnet wird. Warum nicht ein "featured item of the month"

herausstellen, das ausführlich erläutert wird?

Warum liest man unter den Bibliotheks-News fast nur von den

neuesten lizenzierten Datenbanken kommerzieller Anbieter,

aber so gut wie nie von den digitalen Schmuckstücken, die

man neu anzubieten hat?

Überfällig ist ein kooperativer Neuigkeitendienst, der neu

digitalisierte Stücke etwa in Weblogform präsentiert und

natürlich einen RSS-Feed aufweisen sollte. Ich kenne nur

ein polnisches Unternehmen in Posen, das einen RSS-Feed für

seine News anbietet. Wem das zu fortschrittlich ist, darf

gern an einen Mail-Newsletter denken.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Werbung sollte aber nicht nur in digitalen Medien, sondern

auch in gedruckten Fachpublikationen gemacht werden. So hat

die ZfdA eine eigene Rubrik "Mittelalalter-Philologie im

Internet" eingerichtet.

http://www.uni-marburg.de/hosting/zfda/beitr.html

Ich komme nun zu meinem zweiten Punkt, die unzulängliche

Sacherschließung betreffend.

Das beginnt schon mit fehlenden Referenzen. Wer als

Bibliothekar einen deutschen Druck des 16. Jahrhunderts

digitalisiert, ohne in den Metadaten die VD 16-Nummer

anzugeben, hat nach meinem bescheidenen Dafürhalten

wesentliche Inhalte seines Berufs vergessen. Daß in der

neuen Verteilten Inkunabelbibliothek im OPAC die

Inkunabelbibliographien nicht genannt werden, ist für mich

unfaßbar.

Bei der Barockbibliothek Nünning in MIAMI ist die

Sacherschließung absolut unbrauchbar, es wird ein viel zu

weites, nichtssagendes Schlagwort gewählt. In Wolfenbüttel

sind viele Digitalisate überhaupt nicht verschlagwortet

worden.

Es fehlt an fachspezifischen, feingegliederten Übersichten,

die man hochtrabend auch Thesauri nennen mag, mit denen

sich der Forscher einen Überblick über vertretenen

Sachbereiche verschaffen könnte, wenn es sich nicht um ein

fachlich ohnehin eng begrenztes Projekt handelt.

Es sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider

nicht, daß das Inhaltsverzeichnis des alten Drucks komplett

als E-Text digitalisiert vorliegt und dort die einzelnen

Kapitel mit den entsprechenden Links versehen sind. Wenn

man das als Pflicht bezeichnet, wird man als Kür die

Erfassung des jeweiligen Registers (ebenfalls mit

Verlinkung) oder sogar die Beigabe eines schmutzigen, also

unkorrigierten OCR-Textes bei Antiquaschriften bezeichnen

dürfen.

In der Digital Library of India, die auch einige

englischsprachige Veröffentlichungen des 19. Jahrhunderts

enthält, kann man jedenfalls in diesem OCR-Text suchen.

http://www.dli.gov.in/home.htm

Sacherschließung heißt auch, daß man so weit wie möglich

versucht, Angaben zum einzelnen Werk verfügbar zu machen,

wie sie etwa in Ausstellungs- oder Antiquariatskatalogen

erscheinen, also eine mehr oder minder ausführliche

Würdigung. Inhalte von Digitalisierungsprojekten sind ja

auch so etwas wie eine virtuelle Ausstellung. Bei solchen

Ausstellungen wünsche ich mir übrigens, daß man häufiger

ganze Werke - insbesondere geringeren Umfangs - komplett

ins Netz stellt und nicht immer nur die Titelseiten.

Wichtig wären auch Literaturangaben zum Werk oder seinem

Autor, wobei zum jeweiligen Autor auf andere seriöse

Internetinhalte - etwa die Digitalisierung der ADB -

verlinkt werden sollte. Jeder Autor sollte mit seinen

Lebensdaten, besser mit einem Biogramm vertreten sein.

Ein Wort zu den Illustrationen: Hier sollte dringend die

Zusammenarbeiten mit Projekten wie PROMETHEUS gesucht

werden, die Bilder kooperativ verfügbar machen.

Druckillustrationen sind wichtige Quellen der

Kunstgeschichte, die man spezifisch - etwa mit ICONCLASS -

erschließen sollte.

http://www.prometheus-bildarchiv.de/

Der dritte Punkt betrifft die fehlende

Benutzerfreundlichkeit.

Von der Beachtung so fundamentaler Grundsätze wie

barrierefreier Benutzung oder Usability sind nicht wenige

Digitalisierungsunternehmen weit entfernt. Ich sehe nicht

ein, wieso es nicht möglich ist, für ein so simples Produkt

wie die Digitalisierung eines Buchs, in dem einfach die

Bildseiten aufeinanderfolgen, eine spartanische Textversion

zu realisieren, die mit allen Browsern, auch den älteren,

betrachtet werden kann. Bei Kenntnis der

Benennungskonvention der Dateinamen oder einer

entsprechenden Liste sollte jeder Benutzer die Möglichkeit

haben, die Imagedateien mit einem eigenen Viewer zu sehen,

der als Freeware verfügbar sein sollte. Jedes Projekt hat

seine eigenen Navigationskonventionen und intuitiv

eingängig sind die allerwenigsten.

Ich habe neulich ziemlich viel Zeit bei der Benutzung eines

brasilianischen Digitalisierungsprojekts in Sao Paulo, das

unter anderem Schedels Weltchronik von 1493 anbietet,

vertan, bis mir aufging, daß dieses vermutlich für Netscape

7 optimiert ist und mit dem Internet Explorer nicht

ordnungsgemäß funktioniert.

http://www.obrasraras.usp.br/

Wer lästige Plugins wie DjVu einsetzt, sollte auch

alternative Formen der Ansicht realisieren.

Ein trivialer Punkt: Die Scans sollten gut lesbar sein. So

ärgert man sich bei Gallica meist über die miserable

Qualität. Man sollte sie bequem vergrößern können.

Wer nicht über eine schnelle universitäre Internetanbindung

verfügt, ist darauf angewiesen, daß er die Werke offline in

Ruhe betrachten kann. Neben dem Einsatz eines

Offlinereaders ist da die Erstellung eines PDF, wie es von

Gallica angeboten wird, höchst willkommen. Daß diese

Möglichkeit bewußt nicht angeboten wird, da man Mißbrauch

befürchtet, ist schlicht und einfach ärgerlich - mehr dazu

unten beim Punkt "Open Access".

http://gallica.bnf.fr/

Alle Digitalisate sollten eine kurze Internetadresse, die

man auch in gedruckten Publikationen zitieren kann, haben,

am besten als Persistant Identifier (PURL oder URN).

Vorbildlich die Portugiesische Nationalbibliothek, die

einen alten Druck mit dem folgenden URL zugänglich macht:

http://purl.pt/360/

Auch sollte für Zitatzwecke die einzelne Seite des Werks

bequem verlinkbar sein.

Hinsichtlich der Suchmöglichkeiten habe ich oben schon

einiges gesagt. Auf jeden Fall sollte eine Möglichkeit des

Browsings gegeben sein, wie es ärgerlicherweise von der

Lutherhalle Wittenberg nicht angeboten wird. Dort kann noch

nicht einmal in der Suche nach digitalisierten Inhalten

gefiltert werden, was es beispielsweise Mr. Sutton

außerordentlich erschwert hat, die lateinischen Drucke

dieses riesigen Angebots einer Institution, die sich als

Museum versteht, in seine Bibliographie aufzunehmen.

http://luther.hki.uni-koeln.de/luther/pages/sucheDrucke.html

Neben simplen sollten auch ausgefeilte Suchmöglichkeiten

angeboten werden, also etwa die Suche nach Werken, die

innerhalb eines zeitlichen Intervalls erschienen sind.

Standardmäßig sollten alle Digitalisierungsprojekte

alternativ mit englischer Benutzungsoberfläche angeboten

werden. Dies betrifft nicht nur unsere eigenen deutschen

Unternehmungen, sondern auch solche in Japan, wobei hier

sicher freundliche kollegiale Kommunikation Wunder bewirken

könnte.

Mein nächstes Monitum - Punkt 4 - ist überschrieben mit "An

den Bedürfnissen der Nutzer vorbei" und thematisiert die

Auswahl der Werke.

Für den Nutzer ist es prima facie irrelevant, wenn Alciatos

Emblembuch oder Vesalius mehrfach im Web vertreten ist,

oder wenn das Innsbrucker Projekt ALO und die Wittenberger

Lutherhalle das gleiche seltene Werk von Abt Trithemius

anbieten. Den Malleus maleficarum gibt es in Ausgaben des

16. Jahrhunderts dreifach, zweimal in Spanien, einmal in

Cornell, aber die maßgebliche Inkunabelausgabe, die als

Faksimile in den Bibliotheken steht, ist meines Wissens

nirgends einsehbar.

Das meine ich mit "chaotisch-unkoordiniert": Man

digitalisiert Alte Drucke, wobei die Überschneidungen bei

der frühneuzeitlichen Wissenschaftssprache Latein am

größten sein dürften, ohne Kenntnis anderer

Digitalisierungen und ohne internationale Koordination -

und ohne hinreichende Mitwirkung der potentiellen

wissenschaftlichen Nutzer. Statt Lücken zu schließen,

handelt man nach der Devise "Mehr desselben", einem, wie

wir von Paul Watzlawick wissen, verhängnisvollen Motto.

Es gibt eine Reihe größerer Unternehmungen, die hierzulande

völlig unbekannt zu sein scheinen, aber mehrere hundert, ja

sogar über tausend digitalisierte Alte Drucke, darunter

auch Inkunabeln, umfassen. Im Bereich der Medizingeschichte

sind ein Pariser Projekt und das Madrider Angebot

Dioscurides zu nennen. Andere Fachbereiche werden von der

UB Sevilla, dem Gemeinschaftsprojekt der andalusischen

Bibliotheken (mit knapp hundert Inkunabeln) und einer

baskischen Bibliothek abgedeckt.

Nachdem es nun mehrere hundert lateinische Inkunabeln,

verteilt auf verschiedene Server frei zugänglich online

gibt, habe ich nicht begriffen, wieso die deutsche

Verteilte Inkunabelbibliothek mit Beständen aus Köln und

Wolfenbüttel ausgerechnet mit 50 lateinischen

Allerweltsinkunabeln startete.

http://www.hab.de/forschung/projekte/incunabula.htm

Mir ist eigentlich auch rätselhaft, wer mit diesen Büchern

arbeiten soll. Es gibt ja nur ganz wenige

hardcore-Inkunabelforscher, also Druckhistoriker, und die

blättern natürlich am liebsten in den erlesenen Drucken

selbst, abgesehen davon, daß Provenienzforschungen zum

individuellen Exemplar, worauf ich noch zu sprechen komme,

von den bestehenden Digitalisierungsprojekten keineswegs

gefördert werden.

Hier rächt sich die unzureichende Sacherschließung bzw.

Erläuterung. Natürlich weiß der absolute Experte, welcher

Druck als Primärquelle wissenschaftlich zitierfähig ist und

wann er nach einer maßgeblichen gedruckten Edition zu

zitieren hat. Aber das ist doch nur eine vieler möglichen

Benutzungskonstellationen. Wenn ich aus dem

Verfasserlexikon weiß, daß die Traktate von Felix Hemmerli

in zwei etwa gleichwertigen Ausgaben um 1500 vorliegen,

brauche ich mich nicht auf die Auszüge in Hansens Quellen

zu den Hexenprozessen zu verlassen, sondern kann mit dem

Digitalisat der Johannes a Lasco Bibliothek zu Emden

arbeiten.

http://www.jalb.de/agora/html/7606BIBLIOGRAPHIC_DESCRIPTION.html

Warum sollte dann aber eine solche Information, die ja nun

wirklich vergleichsweise einfach zu beschaffen ist, auch

wenn die historische Ausbildung und Bildung heutiger

Bibliothekare nicht mehr das ist, was sie einmal war, nicht

auch den Weg in die Metadaten, also die Erläuterung des

Stücks finden. Es ist daher generell zu fordern: Bei

Digitalisaten alter Drucke ist anzugeben, welche anderen

Ausgaben existieren, sei es frühere Erstausgaben, sei es

moderne Editionen, damit eine inhaltliche Benutzung auch

für diejenigen Wissenschaftler erleichtert wird, die ohne

Vorwissen und auch ohne textkritische Absichten mit den

Werken arbeiten möchten.

Es ist vielleicht sogar sinnvoll, daß man im universitären

Intranet bei patristischen Texten einen Link auf den

entsprechenden Text der elektronischen Edition der

Patrologia Latina legt, die ja von größeren

Universitätsbibliotheken auf Lizenzbasis bereitgestellt

wird.

Es gilt also, neues Publikum für die alten Werke zu

erschließen - vielleicht sogar den interessierten

Internetnutzer ohne Vorbildung, der gern in einer

illustrierten deutschsprachigen Inkunabel virtuell

blättert. Vor allem aber natürlich die Akademiker, die

vielleicht noch nicht viel Erfahrung mit Alten Drucken

haben.

Die mangelnde Vernetzung der Projekte, der sich aus meiner

ungerechten Außenperspektive als unbegreifbarer Egoismus

darstellt, zeigt sich auch daran, daß ich in den

Präsentationen nie Hinweise auf anderweitig digitalisierte

Werke gefunden habe. Jedes Unternehmen tut so als sei es

das einzige, das auf die Idee kommt, Schedels Weltchronik

zu digitalisieren (ich kenne 3 Digitalisate). Warum nicht

die anderen Exemplare verlinken wie es bei der

Gutenberg-Bibel ja der Fall ist? Warum kommt eine

bildungsgeschichtliche Bibliothek nicht auf die Idee, die

von der Tsukuba-Universität in Japan zugänglich gemachten

Alten Drucke zur Bildungsgeschichte (Comenius, französische

Texte, Pestalozzi) den Benutzern der eigenen Digitalen

Bibliothek detailliert mit einer Werkliste und nicht nur

durch pauschalen Hinweis ergänzend zu empfehlen?

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/tree/kichosho.eng.html

Vorbildlich ist hier das Deutsche Rechtswörterbuch, das

anderweitig digitalisierte Wörterbuchquellen in einer

eigenen Linkliste nachweist.

http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/s/digital.htm

Nun zum Punkt der Mitwirkung der potentiellen Nutzer.

Bibliotheken sind wohl immer noch hierarchisch denkende

Anstalten, denen es nicht um Partizipation und Offenheit

geht, sondern primär um das eigene Prestige. Daher werden

fast alle Projekte den Wissenschaftlern nach dem Motto

"Vogel friß oder stirb" verordnet. Vielleicht gibt es ja

wissenschaftliche Beiräte, aber dann haben sie eher hinter

den Kulissen und wohl auch nicht sehr erfolgreich agiert.

Es ist ohne weiteres möglich, sich in einem informellen

Zirkel von Forschern zu erkundigen, welche

Digitalisierungsprioritäten gewünscht werden. So wäre es

auch denkbar gewesen, im Vorfeld der Planung der

Inkunabelbibliothek in der von der UB Tübingen angebotenen

Mailingliste INCUNABULA-L Laut zu geben. Das ist nicht

geschehen. Es ist aber auch möglich, wenn man sich nur

bemühen würde, Kontakte zu Lehrenden an der eigenen

Universität aufzunehmen, damit ein Seminar mit den

digitalisierten Quellen angeboten wird. Dessen Resultate

könnten dann online für das Projekt und seine Nutzung

werben.

Als Administrator der Mailingliste HEXENFORSCHUNG denke ich

an eine Verteilte Digitale Bibliothek der Hexenforschung,

die nach gemeinsamer Erstellung eines Kanons der

wichtigsten Quellenwerke Alte Drucke, die noch nicht

irgendwo digitalisiert vorliegen, bereitstellt und zwar

nicht als dubioses Großprojekt, sondern auf möglichst viele

Schultern verteilt, so daß jeder nach seinen Möglichkeiten

- inbesondere Zugang zu den Vorlagen - nicht mehr als

vielleicht fünf Quellenwerke digitalisieren muß. Daran

könnten sich durchaus auch Hobbyfotografen mit eigener

Digitalkamera beteiligen. Ich bin gespannt, ob etwas daraus

wird.

Wenig erfolgversprechend finde ich den Weg, den die

Lutherhalle Wittenberg mit der Digitalisierung on Demand

beschreitet: hier muß der Benutzer, der ein Werk

digitalisiert haben möchte, happige Kosten bezahlen, obwohl

eine solche Digitalisierung im öffentlichen Interesse ist.

Aber das liegt auf einer Linie mit der traditionellen

Praxis von Altbestandsbibliotheken, die ihre

wissenschaftlichen Benutzer mit prohibitiven Gebühren für

Reproduktionen dafür bestrafen, daß diese sich erdreisten,

über alte Drucke zu forschen.

Ganz wichtig ist mir der vorletzte Punkt 5, die mangelnde

Förderung der Provenienzforschung. Diese ist ohnehin ein

Stiefkind des derzeitigen Bibliothekswesens.

Digitalisierungsunternehmen sollten für die Alten Drucke

und ihre Erhaltung werben, sie sollten deutlich machen, daß

man diese nach Digitalisierung nicht wegwerfen oder

meistbietend auf Auktionen verscherbeln kann, damit man

vielleicht die nächste Phase des Projekts finanzieren kann.

Man muß ja heutzutage mit allem rechnen. Ich erinnere nur

an die Aufsehen erregenden, von Dr. Stüben verantworteten

Altbestandsverkäufe der Nordelbischen Kirchenbibliothek,

und die meiner Meinung nach nicht weniger skandalösen

sogenannten Dublettenverkäufe der Kapuzinerbibliotheken in

der UB Eichstätt, betrieben von Dr. Littger - beide

Bibliothekare sind nach wie vor hochangesehen Vertreter

ihres Berufsstandes, obwohl sie für mich eher Aussätzige

sind.

Digitalisierungsunternehmen sollten bewußt individuelle

Stücke präsentieren, die mit Randbemerkungen und anderen

Benutzerspuren versehen sind. Mehr und mehr interessiert

sich auch die Forschung für solche Stücke. Es ist ein

Zeichen von Ignoranz, wenn Wolfenbüttel zwar einige

Schreibkalender aus der frühen Neuzeit digitalisiert hat,

man aber den Katalogisaten überhaupt nicht entnehmen kann,

ob die Kalender tatsächlich gebraucht, also mit

handschriftlichen Einträgen versehen wurden (was mindestens

in einem Fall so ist). Dabei hat die

Schriftlichkeitsforschung gerade diese Gattung der

Schreibkalender als spannendes Thema entdeckt.

http://archiv.twoday.net/stories/32777/

Digitalisierungsunternehmen sollten sich verstärkt der

virtuellen Rekonstruktion zerstörter Fonds annehmen. Ich

selbst sammle ja schon seit 1999 Material für ein Projekt

"Donaueschingen Digital", das die barbarisch zerschlagene

Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen

virtuell wieder zusammenführen soll. Das bisherige

Interesse an diesem Projekt war auch von Bibliotheksseite

mehr als bescheiden.

http://www.uni-freiburg.de/histsem/mertens/graf/dondig.htm

Zuletzt und sechstens: Open Access für Kulturgut!

Mit der Berliner Erklärung zum Open Access ist der Gedanke

des Open Access Movements, das sich den freien - also

sowohl den kostenfreien als auch den barriere- bzw.

lizenzfreien - Zugang zu wissenschaftlicher Fachliteratur

auf die Fahnen geschrieben hat, auf die

kulturgutverwahrenden Institutionen (heritage collections)

ausgeweitet worden - zu Recht!

http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/

Digitalisiertes Kulturgut in Form Alter Drucke ist ja aus

urheberrechtlicher Sicht gemeinfrei, denn seine Autoren

sind alle länger als 70 Jahre tot. Dieses kulturelle

Allgemeingut gehört als public domain der Öffentlichkeit

und nicht den Bibliotheken, obwohl diese sich als

Zwingherren des Kulturguts aufspielen, das sie eifersüchtig

bewachen und möglichst gewinnbringend via

Reproduktionsrechte kommerzialisieren möchten.

http://www.jurawiki.de/FotoRecht

Da besteht eine Schweizer Burgerbibliothek darauf, daß in

einem E-Journal Abbildungen aus einer altgermanistischen

Handschrift nur künstlich verzerrt erfolgen dürfen, und

eine der beiden berühmtesten englischen Universitäten

duldet keinerlei Abbildung der eigenen Handschriften

außerhalb des eigenen Servers.

Unerfreulicherweise hat sich das tschechische Projekt

Manuskriptorium, das schon viele Handschriften und Drucke

digitalisiert hat, entschieden, den Zugang nur auf

Lizenzbasis zu gewähren, was zur Folge hat, daß die meisten

westlichen Wissenschaftler, deren Institutionen es aus

begreifbaren Gründen ablehnen, die überteuerten Lizenzen zu

erwerben, keinen bequemen Zugang zu den nur mit

unleserlichen Thumbnails, die nur in verzerrter Form

vergrößert werden können, im Internet vertretenen Schätzen

haben. Hier wäre es sinnvoll, der Prager Nationalbibliothek

kollegiale Proteste zukommen zu lassen.

Digitalisierte Bestände sollten nach den Grundsätzen des

Open Access frei nutzbar sein, auch wenn dies zur

Konsequenz hat, daß ein aus dem Web kopiertes Bild auf

einer anderen Website oder in einer Verlagspublikation, sei

es wissenschaftlicher oder anderer Art landet. Digitalisate

sollten aus wissenschaftlichen Gründen immer mit

größtmöglicher Qualität angeboten werden - rechtliche

Vorbehalte verkennen den entscheidenden Punkt: daß es sich

um kulturelles Allgemeingut handelt. Digitalisierung ist

daher immer auch ein Stück dringend gebotener Bürgernähe.

Quelle:

http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0403&L=hexenforschung&P=R1430&I=-3

KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 23:28 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am 19. Mai 2013, am Pfingstsonntag des nächsten Jahres, wird in Wesel Geschichte geschrieben. Da sind sich die Kirchenvorstände der rechtsrheinischen katholischen Kirchengemeinden einig. Denn an diesem Tag fusionieren die vier Pfarrgemeinden St. Martini, St. Mariä Himmelfahrt, St. Antonius und St. Johannes zu einer Großpfarrei. "Das Datum ist etwa gleichzustellen mit Ostern 1540. Damals führte der Rat der Stadt die Reformation ein. Mehr als 470 Jahre später führen wir den neuen Stadtpatron ein", sagt Stefan Sühling, leitender Pfarrer der künftigen Seelsorgeeinheit. Wie er heißen soll, das entscheiden nun die rund 23 000 Katholiken.

http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/wesel/nachrichten/katholiken-suchen-stadtpatron-1.2863473

Zu liturgierechtlichen Normen für Ortspatrone:

http://books.google.de/books?id=dzlFAAAAcAAJ&pg=PA273

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/373/ (S. 135).

Echte neue Stadtpatrone sind von Klerus und Volk zu wählen und von der Gottesdienstkongregation der römischen Kurie zu konfirmieren (Instruktion der Gottesdienstkongregation von 1970).

http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/wesel/nachrichten/katholiken-suchen-stadtpatron-1.2863473

Zu liturgierechtlichen Normen für Ortspatrone:

http://books.google.de/books?id=dzlFAAAAcAAJ&pg=PA273

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2007/373/ (S. 135).

Echte neue Stadtpatrone sind von Klerus und Volk zu wählen und von der Gottesdienstkongregation der römischen Kurie zu konfirmieren (Instruktion der Gottesdienstkongregation von 1970).

KlausGraf - am Samstag, 9. Juni 2012, 15:14 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der stattliche Handschriftenbestand des Historischen Vereins von Mittelfranken - fast ausnahmslos nachmittelalterliche Stücke - befindet sich [teilweise] als Depositum im Staatsarchiv Nürnberg. Das nach wie vor maßgebliche, noch nicht durch ein neueres Findmittel ersetzte Verzeichnis ist der gedruckte Katalog von Theodor Preger 1907, der online einsehbar ist:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009640/image_5

Die Preger'schen Nummern sind noch heute gültig, allerdings sind leider mehrere Handschriften inzwischen verschollen. In Einzelfällen wurden auch Handschriften abgegeben, so

[Nr. 612: 8 Folioblätter: Gerichtsakten des Stadtgerichts Ulm unter Stadtamann Eberhart Bloß von

1455 (Freitag vor Joh., Freitag nach Joh., Montag nach Peter u. Paul), 1456 (Aftermontag nach

Oculi) – abgegeben an das Stadtarchiv Ulm 1988.]

Dr. Daniel Burger vom Staatsarchiv Nürnberg verdanke ich auch die folgenden beiden Beschreibungen:

Nr. 609: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall und des Stiftes Comburg, verfasst von Georg

Widmann (1486-1560), Syndicus des Stifts Comburg, 1553. Darin: Kupferstich einer Stadtansicht

von Schwäbisch Hall mit Darstellung der Feuersbrunst 1680 (zu Beginn eingeklebt).

Halbledereinband (18./19. Jh., 32,5 x 20,5cm, 0,03lfm), leicht bestoßen; 124 fol.

Nr. 610: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall aus dem 17. Jh. von einem ungenannten Verfasser,

geschöpft aus den Chroniken des " Jerg Widmann, Syndicus zu Comberg, Johannes Gerold, Pfarrer

zu Rainsperg [wohl Johann Herolt (1490-1562)], Berler und andere von Adel, die zu Hall gewohnt"

Halbledereinband (18./19. Jh., 33,5 x 21,5cm, 0,05lfm); 228 fol. zzgl. ungezähltes Personen-, Orts-

und Sachregister am Ende des Bandes. Enthält u.a.: 12 Artikel der Schwäbischen Bauern. Darin: am

Anfang zahlreiche Federzeichnungen (Erbauung der sieben Burgen zu Hall; Adelswappen); Gedicht

aus dem Bauernkrieg ("Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht", fol.

155v-160r).

Beide Handschriften werden von dem Editor der Chroniken Herolts und Widmanns, Kolb, nicht erwähnt, weder in den Ausgaben

http://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_Geschichtsquellen

noch in der Besprechung der Widmann-Handschriften Württ. Franken NF 6 (1897), S. 44ff.

http://archive.org/stream/WuerttFranken_NF5_9/Wrttembergisch_Franken#page/n143/mode/2up

http://books.google.com/books?id=sJMtAAAAYAAJ (US)

[Das folgende über Wertmann ist überholt durch meinen Aufsatz

http://archiv.twoday.net/stories/97060108/ ]

Das Gedicht von Franckhen alias Hans Wertmann - die Arbeit von Gerd Wunder. Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann, in: Haalquell 27 (1975), S.9-12 liegt mir nicht vor - wird üblicherweise zusammen mit Widmanns Haller Chronik überliefert. Es wurde von Steiff-Mehring ediert:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg

1509 verfasste Wertmann als Pritschenmeister eine Beschreibung der beiden Augsburger Schießen (mit Widmung an Konrad Peutinger), überliefert im Erlanger Cod. B 213:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm

Er heißt dort Glaser von Schwäbisch Hall. Aufgrund nicht genannter Quelle sagt Joseph August Adam 1824, Wertmann habe als ausgemachter Witzbold gegolten:

http://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15

Bei Wunder-Lenckner 1956, S. 670 Nr. 9347: Hans (Wortmann) Fräncklin, Glaser 1507/27, lebt am Kornhaus.

Handschriften Schwäbisch Haller Chroniken im Handel:

http://archiv.twoday.net/stories/1847380/

Digitalisierte Handschrift aus einer Zipser Bibliothek:

http://archiv.twoday.net/stories/292980/

Nachtrag 10.1.2013: Eigenartigerweise lese ich auf

http://www.schlossbibliothek-ansbach.de/

"Die Sammlung der Historischen Handschriften (Ms. hist.) des Historischen Vereins Mittelfrankens stellt einen für die landesgeschichtliche Forschung höchst wertvollen Bestand dar, beinhaltet sie doch zum einen zahlreiche Chroniken, Urkunden und Akten, die dem Verein geschenkt, von staatlichen Stellen übergeben oder auch käuflich erworben worden sind. Des weiteren finden sich in dem Fonds Forschungsarbeiten früherer Mitglieder. Die Sammlung umfasste im Jahr 1907, zum Zeitpunkt ihrer Verzeichnung in einem gedruckten Katalog durch Theodor Preger 658 Einheiten, die in der damaligen K. Regierungsbibliothek als Dauerleihgabe verwahrt wurden. Im Jahr 1977 erfolgte die Abgabe umfassender Bestandsteile an staatliche und kirchliche Archive, so dass nunmehr 96 Handschriften [noch in Arbeit] an der Staatlichen Bibliothek Ansbach eingesehen werden können. Besonders herausragende Stücke dieser Sammlung sind u.a. eine Abschrift des Fundationsbriefes der hochfürstlichen Bibliothek und des Münzkontors vom 6. Februar 1738 (Ms. hist. 54), eine Chronik zu den Jahren 714-1557 (Ms. hist. 223) sowie ein Bericht zum Landshuter Erbfolgekrieg des Jahres 1504/1505 (Ms. hist. 580)."

Am 16.1.2013 teilte die Bibliotheksleiterin Ute Kissling mit:

"Die Handschriften des Historischen Vereins Mittelfranken wurden in den 70er Jahren vom Verein selbst - als entscheidungsbefugtem Eigentümer - an neue Standorte gegeben; davon sind etwa 100 an die Staatliche Bibliothek als Depositum gegangen. Die Empfänger der anderen sind zahlreiche staatliche Einrichtungen, kirchliche Archive usw. außerhalb Ansbachs, die auf der homepage nicht alle genannt werden können, im übrigen auch nicht alle bekannt sind. – Die weiteren Modalitäten der Abgabe durch den Verein vor 35 Jahren sind der Bibliothek nicht bekannt.

Für die auf Ansbach überkommenen Bestände ist eine Verzeichnung geplant, da der gedruckte Katalog (Preger) kaum noch aussagefähig ist. Hierzu müssen Fördermittel eingeworben werden."

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/714908893/

#forschung

#fnzhss

Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift

Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009640/image_5

Die Preger'schen Nummern sind noch heute gültig, allerdings sind leider mehrere Handschriften inzwischen verschollen. In Einzelfällen wurden auch Handschriften abgegeben, so

[Nr. 612: 8 Folioblätter: Gerichtsakten des Stadtgerichts Ulm unter Stadtamann Eberhart Bloß von

1455 (Freitag vor Joh., Freitag nach Joh., Montag nach Peter u. Paul), 1456 (Aftermontag nach

Oculi) – abgegeben an das Stadtarchiv Ulm 1988.]

Dr. Daniel Burger vom Staatsarchiv Nürnberg verdanke ich auch die folgenden beiden Beschreibungen:

Nr. 609: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall und des Stiftes Comburg, verfasst von Georg

Widmann (1486-1560), Syndicus des Stifts Comburg, 1553. Darin: Kupferstich einer Stadtansicht

von Schwäbisch Hall mit Darstellung der Feuersbrunst 1680 (zu Beginn eingeklebt).

Halbledereinband (18./19. Jh., 32,5 x 20,5cm, 0,03lfm), leicht bestoßen; 124 fol.

Nr. 610: Chronik der Stadt [Schwäbisch] Hall aus dem 17. Jh. von einem ungenannten Verfasser,

geschöpft aus den Chroniken des " Jerg Widmann, Syndicus zu Comberg, Johannes Gerold, Pfarrer

zu Rainsperg [wohl Johann Herolt (1490-1562)], Berler und andere von Adel, die zu Hall gewohnt"

Halbledereinband (18./19. Jh., 33,5 x 21,5cm, 0,05lfm); 228 fol. zzgl. ungezähltes Personen-, Orts-

und Sachregister am Ende des Bandes. Enthält u.a.: 12 Artikel der Schwäbischen Bauern. Darin: am

Anfang zahlreiche Federzeichnungen (Erbauung der sieben Burgen zu Hall; Adelswappen); Gedicht

aus dem Bauernkrieg ("Bawren Krieg Reimen Weiß von Hannß Francken von Hall gemacht", fol.

155v-160r).

Beide Handschriften werden von dem Editor der Chroniken Herolts und Widmanns, Kolb, nicht erwähnt, weder in den Ausgaben

http://de.wikisource.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_Geschichtsquellen

noch in der Besprechung der Widmann-Handschriften Württ. Franken NF 6 (1897), S. 44ff.

http://archive.org/stream/WuerttFranken_NF5_9/Wrttembergisch_Franken#page/n143/mode/2up

http://books.google.com/books?id=sJMtAAAAYAAJ (US)

[Das folgende über Wertmann ist überholt durch meinen Aufsatz

http://archiv.twoday.net/stories/97060108/ ]

Das Gedicht von Franckhen alias Hans Wertmann - die Arbeit von Gerd Wunder. Bauernkrieg reimenweis von Hantz Franckhen von Hall gemacht. Ein Gedicht aus dem Jahre 1525 und sein Verfasser Hans Wertmann, in: Haalquell 27 (1975), S.9-12 liegt mir nicht vor - wird üblicherweise zusammen mit Widmanns Haller Chronik überliefert. Es wurde von Steiff-Mehring ediert:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Lieder_Spr%C3%BCche_W%C3%BCrttembergs_133.jpg

1509 verfasste Wertmann als Pritschenmeister eine Beschreibung der beiden Augsburger Schießen (mit Widmung an Konrad Peutinger), überliefert im Erlanger Cod. B 213:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0016_a138_jpg.htm

Er heißt dort Glaser von Schwäbisch Hall. Aufgrund nicht genannter Quelle sagt Joseph August Adam 1824, Wertmann habe als ausgemachter Witzbold gegolten:

http://books.google.de/books?id=7aRDAAAAcAAJ&pg=PA15

Bei Wunder-Lenckner 1956, S. 670 Nr. 9347: Hans (Wortmann) Fräncklin, Glaser 1507/27, lebt am Kornhaus.

Handschriften Schwäbisch Haller Chroniken im Handel:

http://archiv.twoday.net/stories/1847380/

Digitalisierte Handschrift aus einer Zipser Bibliothek:

http://archiv.twoday.net/stories/292980/

Nachtrag 10.1.2013: Eigenartigerweise lese ich auf

http://www.schlossbibliothek-ansbach.de/

"Die Sammlung der Historischen Handschriften (Ms. hist.) des Historischen Vereins Mittelfrankens stellt einen für die landesgeschichtliche Forschung höchst wertvollen Bestand dar, beinhaltet sie doch zum einen zahlreiche Chroniken, Urkunden und Akten, die dem Verein geschenkt, von staatlichen Stellen übergeben oder auch käuflich erworben worden sind. Des weiteren finden sich in dem Fonds Forschungsarbeiten früherer Mitglieder. Die Sammlung umfasste im Jahr 1907, zum Zeitpunkt ihrer Verzeichnung in einem gedruckten Katalog durch Theodor Preger 658 Einheiten, die in der damaligen K. Regierungsbibliothek als Dauerleihgabe verwahrt wurden. Im Jahr 1977 erfolgte die Abgabe umfassender Bestandsteile an staatliche und kirchliche Archive, so dass nunmehr 96 Handschriften [noch in Arbeit] an der Staatlichen Bibliothek Ansbach eingesehen werden können. Besonders herausragende Stücke dieser Sammlung sind u.a. eine Abschrift des Fundationsbriefes der hochfürstlichen Bibliothek und des Münzkontors vom 6. Februar 1738 (Ms. hist. 54), eine Chronik zu den Jahren 714-1557 (Ms. hist. 223) sowie ein Bericht zum Landshuter Erbfolgekrieg des Jahres 1504/1505 (Ms. hist. 580)."

Am 16.1.2013 teilte die Bibliotheksleiterin Ute Kissling mit:

"Die Handschriften des Historischen Vereins Mittelfranken wurden in den 70er Jahren vom Verein selbst - als entscheidungsbefugtem Eigentümer - an neue Standorte gegeben; davon sind etwa 100 an die Staatliche Bibliothek als Depositum gegangen. Die Empfänger der anderen sind zahlreiche staatliche Einrichtungen, kirchliche Archive usw. außerhalb Ansbachs, die auf der homepage nicht alle genannt werden können, im übrigen auch nicht alle bekannt sind. – Die weiteren Modalitäten der Abgabe durch den Verein vor 35 Jahren sind der Bibliothek nicht bekannt.

Für die auf Ansbach überkommenen Bestände ist eine Verzeichnung geplant, da der gedruckte Katalog (Preger) kaum noch aussagefähig ist. Hierzu müssen Fördermittel eingeworben werden."

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/714908893/

#forschung

#fnzhss

Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-Handschrift

Barfüßer aus einer bei Kiefer angebotenen Herolt-HandschriftKlausGraf - am Freitag, 8. Juni 2012, 23:25 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am Sonntag, den 17. Juni 2012, lädt das Hessische Hauptstaatsarchiv zu einem Tag der offenen Tür ein. Anlässlich des 200. Jubiläums des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung präsentiert es an diesem Tag seine Schätze. Erstmals werden in einer Ausstellung mit dem Titel „Schatzkammer Nassaus“ künstlerisch und historisch hochwertige Objekte der Sammlung Nassauischer Altertümer aus dem Stadtmuseum Wiesbaden und dem Archiv des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung aus dem Hessischen Hauptstaatsarchiv kombiniert. Diese Glanzstücke waren seit Langem nicht mehr ausgestellt oder wurden noch nie in der Öffentlichkeit präsentiert.

Außerdem bietet das Hessische Hauptstaatsarchiv ein abwechslungsreiches Programm: Führungen durch das Haus, seine Magazine und die Restaurierungswerkstatt, Sonderverkauf von Publikationen, Filmvorführungen über das Hauptstaatsarchiv, Lese- und Schreibübungen für Groß und Klein in der deutschen Schrift des 19. Jahrhunderts sowie Informationsveranstaltungen für Orts- und Familienforscher.

Als besonderer Abschluss der Veranstaltung wird ab 16 Uhr der Krimi-Autor Jan Seghers aus seinem Roman „Die Akte Rosenherz“ lesen. Zu diesem Roman recherchierte der Autor im Hessischen Hauptstaatsarchiv über den Mord an der Prostituierten Helga Matura im Frankfurt der 60er Jahre.

Der Eintritt für den Tag der offenen Tür und die Lesung ist frei.

Wann: Sonntag, den 17. Juni 2012

Was: Tag der offenen Tür • 11–16 Uhr

Lesung von Jan Seghers • ab 16 Uhr

Wo: Hessisches Hauptstaatsarchiv

Kontakt: Hessisches Hauptstaatsarchiv, Mosbacher Str. 55, 65187 Wiesbaden, Tel.: 0611/881-0, Fax -145,

E-Mail: poststelle@hhstaw.hessen.de

Homepage: http://www.hauptstaatsarchiv.hessen.de

Außerdem bietet das Hessische Hauptstaatsarchiv ein abwechslungsreiches Programm: Führungen durch das Haus, seine Magazine und die Restaurierungswerkstatt, Sonderverkauf von Publikationen, Filmvorführungen über das Hauptstaatsarchiv, Lese- und Schreibübungen für Groß und Klein in der deutschen Schrift des 19. Jahrhunderts sowie Informationsveranstaltungen für Orts- und Familienforscher.

Als besonderer Abschluss der Veranstaltung wird ab 16 Uhr der Krimi-Autor Jan Seghers aus seinem Roman „Die Akte Rosenherz“ lesen. Zu diesem Roman recherchierte der Autor im Hessischen Hauptstaatsarchiv über den Mord an der Prostituierten Helga Matura im Frankfurt der 60er Jahre.

Der Eintritt für den Tag der offenen Tür und die Lesung ist frei.

Wann: Sonntag, den 17. Juni 2012

Was: Tag der offenen Tür • 11–16 Uhr

Lesung von Jan Seghers • ab 16 Uhr

Wo: Hessisches Hauptstaatsarchiv

Kontakt: Hessisches Hauptstaatsarchiv, Mosbacher Str. 55, 65187 Wiesbaden, Tel.: 0611/881-0, Fax -145,

E-Mail: poststelle@hhstaw.hessen.de

Homepage: http://www.hauptstaatsarchiv.hessen.de

Maria Kobold - am Freitag, 8. Juni 2012, 10:43 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.allgemeine-zeitung.de/region/kultur/literatur/12060085.htm

Eingerichtet wurde die Bibliothek von Abteilungsleiterin Annelen Ottermann und Fachreferent Christian Richter. „Wir wollten sichtbarer werden, mit dem, was wir gut können“, sagt Ottermann.

Dabei war nach den Sparbeschlüssen im Herbst 2011 nicht klar, ob die Bibliothek erhalten bleibt, erzählt Kulturdezernentin Marianne Grosse. Seitdem habe sich das Profil der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek verändert: „Sie wird künftig mit zwei Leuchttürmen erkennbar bleiben und am Medienstandort Mainz Präsenz zeigen“. Diese zwei Leuchttürme sind zum einen die Regionalbibliothek aus und über Mainz und Rheinhessen und zum anderen die Altbestandsbibliothek mit Sondersammlungen, Handschriften und historischen Beständen. „Die Bibliothek wird eine unverzichtbare Anlaufstelle bleiben, die jeder nutzen kann“, sagt Grosse.

Siehe auch