Kurioserweise hat die Altgermanistik bisher keine Notiz von der Wolfenbütteler Handschrift 82.2 Aug. 2° genommen, für die der Handschriftencensus nur einen Link zum Katalog Heinemanns gibt, in dem der Autorenname in der Verballhornung "Rotzenhusen" gegeben wird:

http://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00051

Heinemann sagt, die Handschrift stamme aus dem 16. Jahrhundert und enthalte 59 farbige Bilder.

Die schändlicherweise aus dem geschützten Büdinger Archiv über Jörn Günther verkaufte Handschrift von 1464 war bisher die einzige bekannte illustrierte Handschrift, siehe das Angebot Günthers 2003, das ich damals zitierte:

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2003/0013.html

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/692500/

Zu den bisher bekannten 12 Handschriften

http://www.handschriftencensus.de/werke/654

Dass von der vernichteten Würzburger Handschrift eine komplette Fotografie aufgetaucht ist, verschweigt der Handschriftencensus, weil er idiotischerweise die Informationen aus seinen "Neuigkeiten" nicht in die Artikel einarbeitet:

http://archiv.twoday.net/stories/6115764/

Zum deutschen und lateinischen Passionstraktat Zazenhausens vergleiche man Tobias A. Kemper: Die Kreuzigung Christi (2006) und ergänzend Ulrich Seelbachs Beschreibung einer Gießener Überlieferung des lateinischen Traktats mit Neufunden zur Überlieferung:

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4934/pdf/774.pdf

Seelbach setzt Johannes von Zazenhausen als Johannes von Zuzenhausen an, gibt dafür jedoch keinen schlüssigen Grund. Zur Herkunft des Weihbischofs existiert ein Eintrag in eine Mainzer Handschrift, der ihn "nacione Sueuus" nennt, siehe den Handschriftenkatalog

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0515_a107_jpg.htm

Zu Schwaben würde Zazenhausen (Stadtteil von Stuttgart, ehemals Bistum Speyer) besser passen als Zuzenhausen bei Sinsheim, damals Bistum Worms.

Die biographischen Quellen zu dem um 1380 gestorbenen Franziskaner sind spärlich. Martin Persch stellte 1992 im BBKL als Literatur zusammen:

" U. F. von Gudenus, Codex Diplomaticus, Frankfurt und Leipzig 1751, 975, - Karl Josef Holzer, De Proepiscopis Trevirensibus, 1845, 46 f.; - Franz Falk, Der Trierer Weihbischof J. v. Z. und die Meistersänger von Mainz, in: Pastor bonus 14 (1901/02), 129 f.; - Heinrich Volbert Sauerland, Urkunden und Regesten zur Gesch. der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, Bd. 5, 1910, 366 Nr. 936; - Florenz Landmann, Zum Predigtwesen der Straßburger Franziskanerprovinz in der letzten Zeit des MA.s, in: Franziskan. Studien 15 (1928), 96-120, 110; - Livarius Oliger, Die dt. Passion des J. v. Z. O.F.M. Weihbischofs von Trier (+ ca. 1380), in: Franziskan. Studien 15 (1928), 245-251; - Handb. des Bistums Trier XX, 1952, 49; - Fritz Michel, Zur Gesch. der geistl. Gerichtsbarkeit und Verwaltung der Trierer Erzbischöfe im MA, 1953, 77; - Wolfgang Stammler, Deutsche Scholastik, in: Zeitschr. für dt. Philologie 72 (1953), 1-23, 15 (= Kl. Schriften I, 1953, 142); - H. Unger, Eine dt. Bearbeitung von Michael de Massas Passionstraktat »Angeli pacis amara flebunt« im Verhältnis zu dem lat. Vorbild, ungedr. wissenschaftl. Arbeit, München 1963, 58-60, 123; - Walter Baier, Unters. zu den Passionsbetrachtungen in der »Vita Christi« des Ludolf v. Sachsen (= Analecta Cartusiana Bd. 44), 1977, 411; - DLL VIII, 647; - Verf-Lex IV, 827-830 (Kurt Ruh)"

Holzer 1845 war Seelbach nicht zugänglich (so wie mir die von Kemper zitierte Schrift Wolfgang Seibrich: Die Weihbischöfe des Bistums Trier, 1998), ist aber inzwischen online:

http://www.dilibri.de/rlb/content/pageview/124802

Bei Gudenus vergisst Persch den Band (III):

http://books.google.de/books?id=woXhdWenFg8C&pg=PA975

Wie üblich werden die "Deutschen Inschriften" (hier der Mainzer Band von Arens, Nr. 772, nach Gudenus) von der Germanistik und den Historikern nicht zitiert.

Falk ist unerheblich

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?view=image;size=100;id=njp.32101063609240;page=root;seq=142;num=130 (US)

Er bezieht sich auf Ausführungen von FWE Roth zu den Mainzer Meistersingern:

http://www.archive.org/stream/zeitschriftfrku18unkngoog#page/n274/mode/2up

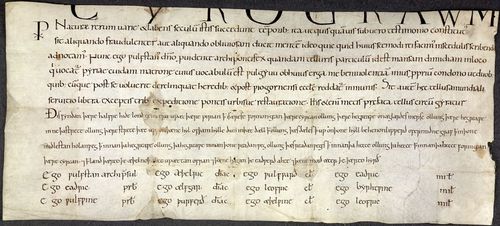

Ich halte so gut wie alle nicht überprüfbaren Angaben Roths (einschließlich der Quellenedition in diesem Aufsatz) für Erfindungen und damit auch die Nennung des "Johann von Zuzenhausen" im Zusammenhang mit den Mainzer Meistersingern. Woher Roth von der Widmung des Passionstraktats an Gerlach von Mainz wusste, muss ich offen lassen (das steht nicht bei Gudenus oder Holzer), vermutlich hat er die Mainzer Handschrift I 51 eingesehen, der selbst ein Stümper wie Roth auf Anhieb die Widmung entnehmen konnte:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0088_a111_JPG.htm

Dass der Text der Passionshistorie auch im Archiv von St. Agnes in Mainz sich befunden hat, dürfte Roth ebenfalls erfunden haben, um sich wichtig zu tun.

Dr. Kristin Rheinwald (Universität Stuttgart) die eine Edition des deutschen Passionstraktats vorbereitet, wird sich mit der Wolfenbütteler Überlieferung auseinanderzusetzen haben und ist gut beraten, wenn sie den Hinweis von Roth auf eine weitere Handschrift in Mainz ignoriert.

Nachträge:

Roth kannte 1884

http://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/96755

die Beschreibung der Wiener Handschrift durch Hoffmann 1841,

http://books.google.de/books?id=P34NAAAAQAAJ&pg=PA332

der er die Widmung an den Mainzer Erzbischof entnehmen konnte.

Landmann Franz. Studien 1928 S. 100 Anm. 17 (nicht: 110) weist nur auf Binz S. 34 hin. Aus der von der Mainzer Kartause an die Basler geschenkten Handschrift (um 1400) geht hervor, dass Johannes Franziskaner war und auch Mainzer Weihbischof (wofür es keine Belege gibt). Binz zu A V 23:

http://archive.org/stream/p1diehandschrift01univuoft#page/34/mode/2up (Namensform "zotzeym")

Zur Handschrift: http://www.handschriftencensus.de/7642

Oliger (ebd.) wertete die vernichtete Würzburger Handschrift (siehe oben) I 93 aus, in der S. 246 Bl. 1r mit der Namensform Zozenhusen zitiert wird. Diese Namensform spricht zugegebenermaßen mehr für Zuzenhausen als für Zazenhausen, für das sie in der fraglichen Zeit nicht belegt ist (Reichardt, Ortsnamenbuch). "Tramit ecclesie presul" sieht er S. 250, Eubel (Hierarchia I ² 72) folgend, als Verballhornung von Adramitanus. Für das Biographische stützte er sich ausschließlich auf Holzer.

Sauerland Bd. 5

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015012916642?urlappend=%3Bseq=560

Schreiber über Zozenhusen-Handschriften in der Mainzer Kartause und ihre Benutzung

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5718398 (fehlt im Register S. 211!)

Die HAB Wolfenbüttel hat nach Hinweis die Wasserzeichen auf um 1475 bestimmt. Der Handschriftencensus hat aufgrund des Hinweises der Bibliothek die Überlieferungsübersicht OHNE HINWEIS AUF DIESEN BEITRAG ergänzt.

Februar 2014: Der Handschriftencensus hat Archivalia verlinkt und die Handschrift ist im Netz:

http://archiv.twoday.net/stories/706567008/

#forschung

http://diglib.hab.de/drucke/f4f-539-7/start.htm?image=00051

Heinemann sagt, die Handschrift stamme aus dem 16. Jahrhundert und enthalte 59 farbige Bilder.

Die schändlicherweise aus dem geschützten Büdinger Archiv über Jörn Günther verkaufte Handschrift von 1464 war bisher die einzige bekannte illustrierte Handschrift, siehe das Angebot Günthers 2003, das ich damals zitierte:

http://www.aedph-old.uni-bayreuth.de/2003/0013.html

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/692500/

Zu den bisher bekannten 12 Handschriften

http://www.handschriftencensus.de/werke/654

Dass von der vernichteten Würzburger Handschrift eine komplette Fotografie aufgetaucht ist, verschweigt der Handschriftencensus, weil er idiotischerweise die Informationen aus seinen "Neuigkeiten" nicht in die Artikel einarbeitet:

http://archiv.twoday.net/stories/6115764/

Zum deutschen und lateinischen Passionstraktat Zazenhausens vergleiche man Tobias A. Kemper: Die Kreuzigung Christi (2006) und ergänzend Ulrich Seelbachs Beschreibung einer Gießener Überlieferung des lateinischen Traktats mit Neufunden zur Überlieferung:

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4934/pdf/774.pdf

Seelbach setzt Johannes von Zazenhausen als Johannes von Zuzenhausen an, gibt dafür jedoch keinen schlüssigen Grund. Zur Herkunft des Weihbischofs existiert ein Eintrag in eine Mainzer Handschrift, der ihn "nacione Sueuus" nennt, siehe den Handschriftenkatalog

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0515_a107_jpg.htm

Zu Schwaben würde Zazenhausen (Stadtteil von Stuttgart, ehemals Bistum Speyer) besser passen als Zuzenhausen bei Sinsheim, damals Bistum Worms.

Die biographischen Quellen zu dem um 1380 gestorbenen Franziskaner sind spärlich. Martin Persch stellte 1992 im BBKL als Literatur zusammen:

" U. F. von Gudenus, Codex Diplomaticus, Frankfurt und Leipzig 1751, 975, - Karl Josef Holzer, De Proepiscopis Trevirensibus, 1845, 46 f.; - Franz Falk, Der Trierer Weihbischof J. v. Z. und die Meistersänger von Mainz, in: Pastor bonus 14 (1901/02), 129 f.; - Heinrich Volbert Sauerland, Urkunden und Regesten zur Gesch. der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, Bd. 5, 1910, 366 Nr. 936; - Florenz Landmann, Zum Predigtwesen der Straßburger Franziskanerprovinz in der letzten Zeit des MA.s, in: Franziskan. Studien 15 (1928), 96-120, 110; - Livarius Oliger, Die dt. Passion des J. v. Z. O.F.M. Weihbischofs von Trier (+ ca. 1380), in: Franziskan. Studien 15 (1928), 245-251; - Handb. des Bistums Trier XX, 1952, 49; - Fritz Michel, Zur Gesch. der geistl. Gerichtsbarkeit und Verwaltung der Trierer Erzbischöfe im MA, 1953, 77; - Wolfgang Stammler, Deutsche Scholastik, in: Zeitschr. für dt. Philologie 72 (1953), 1-23, 15 (= Kl. Schriften I, 1953, 142); - H. Unger, Eine dt. Bearbeitung von Michael de Massas Passionstraktat »Angeli pacis amara flebunt« im Verhältnis zu dem lat. Vorbild, ungedr. wissenschaftl. Arbeit, München 1963, 58-60, 123; - Walter Baier, Unters. zu den Passionsbetrachtungen in der »Vita Christi« des Ludolf v. Sachsen (= Analecta Cartusiana Bd. 44), 1977, 411; - DLL VIII, 647; - Verf-Lex IV, 827-830 (Kurt Ruh)"

Holzer 1845 war Seelbach nicht zugänglich (so wie mir die von Kemper zitierte Schrift Wolfgang Seibrich: Die Weihbischöfe des Bistums Trier, 1998), ist aber inzwischen online:

http://www.dilibri.de/rlb/content/pageview/124802

Bei Gudenus vergisst Persch den Band (III):

http://books.google.de/books?id=woXhdWenFg8C&pg=PA975

Wie üblich werden die "Deutschen Inschriften" (hier der Mainzer Band von Arens, Nr. 772, nach Gudenus) von der Germanistik und den Historikern nicht zitiert.

Falk ist unerheblich

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?view=image;size=100;id=njp.32101063609240;page=root;seq=142;num=130 (US)

Er bezieht sich auf Ausführungen von FWE Roth zu den Mainzer Meistersingern:

http://www.archive.org/stream/zeitschriftfrku18unkngoog#page/n274/mode/2up

Ich halte so gut wie alle nicht überprüfbaren Angaben Roths (einschließlich der Quellenedition in diesem Aufsatz) für Erfindungen und damit auch die Nennung des "Johann von Zuzenhausen" im Zusammenhang mit den Mainzer Meistersingern. Woher Roth von der Widmung des Passionstraktats an Gerlach von Mainz wusste, muss ich offen lassen (das steht nicht bei Gudenus oder Holzer), vermutlich hat er die Mainzer Handschrift I 51 eingesehen, der selbst ein Stümper wie Roth auf Anhieb die Widmung entnehmen konnte:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0088_a111_JPG.htm

Dass der Text der Passionshistorie auch im Archiv von St. Agnes in Mainz sich befunden hat, dürfte Roth ebenfalls erfunden haben, um sich wichtig zu tun.

Dr. Kristin Rheinwald (Universität Stuttgart) die eine Edition des deutschen Passionstraktats vorbereitet, wird sich mit der Wolfenbütteler Überlieferung auseinanderzusetzen haben und ist gut beraten, wenn sie den Hinweis von Roth auf eine weitere Handschrift in Mainz ignoriert.

Nachträge:

Roth kannte 1884

http://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/96755

die Beschreibung der Wiener Handschrift durch Hoffmann 1841,

http://books.google.de/books?id=P34NAAAAQAAJ&pg=PA332

der er die Widmung an den Mainzer Erzbischof entnehmen konnte.

Landmann Franz. Studien 1928 S. 100 Anm. 17 (nicht: 110) weist nur auf Binz S. 34 hin. Aus der von der Mainzer Kartause an die Basler geschenkten Handschrift (um 1400) geht hervor, dass Johannes Franziskaner war und auch Mainzer Weihbischof (wofür es keine Belege gibt). Binz zu A V 23:

http://archive.org/stream/p1diehandschrift01univuoft#page/34/mode/2up (Namensform "zotzeym")

Zur Handschrift: http://www.handschriftencensus.de/7642

Oliger (ebd.) wertete die vernichtete Würzburger Handschrift (siehe oben) I 93 aus, in der S. 246 Bl. 1r mit der Namensform Zozenhusen zitiert wird. Diese Namensform spricht zugegebenermaßen mehr für Zuzenhausen als für Zazenhausen, für das sie in der fraglichen Zeit nicht belegt ist (Reichardt, Ortsnamenbuch). "Tramit ecclesie presul" sieht er S. 250, Eubel (Hierarchia I ² 72) folgend, als Verballhornung von Adramitanus. Für das Biographische stützte er sich ausschließlich auf Holzer.

Sauerland Bd. 5

http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015012916642?urlappend=%3Bseq=560

Schreiber über Zozenhusen-Handschriften in der Mainzer Kartause und ihre Benutzung

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5718398 (fehlt im Register S. 211!)

Die HAB Wolfenbüttel hat nach Hinweis die Wasserzeichen auf um 1475 bestimmt. Der Handschriftencensus hat aufgrund des Hinweises der Bibliothek die Überlieferungsübersicht OHNE HINWEIS AUF DIESEN BEITRAG ergänzt.

Februar 2014: Der Handschriftencensus hat Archivalia verlinkt und die Handschrift ist im Netz:

http://archiv.twoday.net/stories/706567008/

#forschung

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Mai 2013, 22:38 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.wikimedia.de/2013/05/22/erkenntnis-kommt-durch-teilen/

"Wir möchten Kulturinstitutionen ermuntern, und hier besonders diejenigen, die unter dem englischen Akronym GLAM für Galleries, Libraries, Archives und Museums zusammengefasst werden, sich aktiver in die Wikimedia-Projekte einzubringen."

"Wir möchten Kulturinstitutionen ermuntern, und hier besonders diejenigen, die unter dem englischen Akronym GLAM für Galleries, Libraries, Archives und Museums zusammengefasst werden, sich aktiver in die Wikimedia-Projekte einzubringen."

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als Ergänzung zu meinem Beitrag "Darf ich ein fremdes Video einbetten"

http://archiv.twoday.net/stories/404099696/

regte Mareike König an, ich möge doch über die Möglichkeiten unterrichten, wie man freie Videos findet.

Nachdem wir bereits festgestellt haben, dass Artes Angebot große Teile des deutschsprachigen Raums (nämlich Österreich, die Schweiz, selbstredend nur soweit deutschsprachig, Südtirol und die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien) ausklammert, vom Rest der Welt (außer Deutschland und Frankreich) ganz zu schweigen

http://archiv.twoday.net/stories/410257594/

und außerdem auch nicht unter einer freien Lizenz steht (wie auch, bei einer solchen Einschränkung!), kommen wir nun zu CC-lizenzierten Videos, für die im wesentlichen die Grundsätze von "Wie nutze ich Bilder unter freier Lizenz korrekt?" gelten:

http://archiv.twoday.net/stories/219051498/

Im wesentlichen gilt bei Nutzung (nicht bei bloßer Verlinkung): Urheber nennen und Lizenz verlinken. Weitere Bedingungen neben der CC-Lizenz können die Nutzung nicht einschränken, aber das vertiefen wir mal lieber nicht, da das heute nicht unser Thema ist.

Wie immer ist das Aufspüren von CC-Videos (vor allem von wissenschaftlich brauchbaren) alles andere als einfach.

Die CC-Search von CC ist nicht ganz zuverlässig (z.B. bei YouTube):

http://search.creativecommons.org

Unzuverlässig ist auch die erweiterte Suche der Websuche von Google. Wenn man allinurl und Lizenz kombinieren will, klappt das nicht.

Es gibt eine Fülle von Videoportalen, in denen man auch CC-lizenzierte Videos finden kann. Man muss dann jeweils schauen, ob man über die Sitemap oder die Suche eine Filtermöglichkeit findet. Hier ist wie immer Experimentierfreude gefragt, und natürlich kann man hilfsweise auch die Googlewebsuche einsetzen. Und wenn man denkt, dass das Creativecommons-Wiki erschöpfend und aktuell Auskunft gibt, wird enttäuscht. Da findet man etwa für Blip.tv einen Eintrag mit einer Such-URL

http://wiki.creativecommons.org/Blip.tv

die nicht mehr funktioniert.

Ich nenne im folgenden nur die wichtigsten Portale.

YouTube unterstützt nur CC-BY. Ich hatte auf CC-Videos in YouTube bereits hingewiesen:

http://archiv.twoday.net/stories/19457000/

Die Suchmöglichkeit ist gut versteckt. Man muss

http://www.youtube.com/editor

finden, bei der Suche rechts den Reiter CC anklicken und kann dann z.B. Mozart eingeben. Für die Video-ID der angezeigten Videos nutze man die rechte Maustaste.

Bei Vimeo kann man nach den einzelnen Lizenzen browsen und dann innerhalb der Trefferliste suchen:

http://vimeo.com/creativecommons

Alle Videos auf Wikimedia Commons stehen unter einer freien Lizenz:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Videos

(Da alle Videos in einer entsprechenden Kategorie einsortiert sind, kann man bei der Suche Videos für die Eingrenzung verwenden.)

Viele freie Videos enthält das Internet Archive, aber wie man das Feld licenseurl in der erweiterten Suche so verwendet, dass man tatsächlich brauchbare Ergebnisse findet, habe ich nicht herausgefunden.

http://archive.org/details/movies

Nutzen von Musik aus CC-Videos für eigene Filme

Hier eine kleine Checkliste, da angesichts der GEMA-Machenschaften äußerste Vorsicht geboten ist.

Ist der Komponist tatsächlich 70 Jahre tot? Wenn Interpreten geschützte Musik unter eine freie Lizenz stellen, was sie nicht dürfen, dann ist die Musik natürlich nicht verwendbar.

Auf die Lizenz achten! Bei ND kann natürlich nicht die Musik entnommen werden, da keine Bearbeitung erlaubt ist. NC ist nur für nichtkommerzielle Zwecke zugelassen. Bei CC-BY-SA muss auch das neue Video unter dieser Lizenz stehen.

Sicherheitshalber im Video und in den Metadaten attribuieren! Wer die musikalische Repräsentation eines nervigen Bienengebrummels als Untermalung für einen Screencast sucht, der das Suchen von CC-lizenzierten Videos in YouTube erklärt, kann legal bei Paul Barton klauen, der als Pianist dieses gemeinfreie Stück von Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow unter CC-BY auf YouTube hochgeladen hat. Man darf natürlich auch, wenn man drei Minuten braucht, das Stück kopieren und geschnitten aneinanderhängen (Bearbeitungsrecht). Mit Credits im Video und in den Metadaten etwa nach folgendem Muster:

Musik: Hummelflug von Rimski-Korsakow in der Version von Rachmaninoff, gespielt von Paul Barton auf http://www.youtube.com/watch?v=1drN3R9GDB4

Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

(hier bearbeitet)

Und nun die gemeine Pointe: Selbstverständlich darf man das, aber sicherheitshalber erst ab dem 1. Januar 2014, wenn Rachmaninoff (gestorben 1943) 70 Jahre tot ist und der Urheberschutz in der EU abgelaufen ist ...

Ich behaupte das mit dem Urheberschutz in der EU einfach mal, wer sich einlesen möchte, sei auf

http://imslpforums.org/viewtopic.php?f=13&t=2741

verwiesen.

#gema

http://archiv.twoday.net/stories/404099696/

regte Mareike König an, ich möge doch über die Möglichkeiten unterrichten, wie man freie Videos findet.

Nachdem wir bereits festgestellt haben, dass Artes Angebot große Teile des deutschsprachigen Raums (nämlich Österreich, die Schweiz, selbstredend nur soweit deutschsprachig, Südtirol und die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien) ausklammert, vom Rest der Welt (außer Deutschland und Frankreich) ganz zu schweigen

http://archiv.twoday.net/stories/410257594/

und außerdem auch nicht unter einer freien Lizenz steht (wie auch, bei einer solchen Einschränkung!), kommen wir nun zu CC-lizenzierten Videos, für die im wesentlichen die Grundsätze von "Wie nutze ich Bilder unter freier Lizenz korrekt?" gelten:

http://archiv.twoday.net/stories/219051498/

Im wesentlichen gilt bei Nutzung (nicht bei bloßer Verlinkung): Urheber nennen und Lizenz verlinken. Weitere Bedingungen neben der CC-Lizenz können die Nutzung nicht einschränken, aber das vertiefen wir mal lieber nicht, da das heute nicht unser Thema ist.

Wie immer ist das Aufspüren von CC-Videos (vor allem von wissenschaftlich brauchbaren) alles andere als einfach.

Die CC-Search von CC ist nicht ganz zuverlässig (z.B. bei YouTube):

http://search.creativecommons.org

Unzuverlässig ist auch die erweiterte Suche der Websuche von Google. Wenn man allinurl und Lizenz kombinieren will, klappt das nicht.

Es gibt eine Fülle von Videoportalen, in denen man auch CC-lizenzierte Videos finden kann. Man muss dann jeweils schauen, ob man über die Sitemap oder die Suche eine Filtermöglichkeit findet. Hier ist wie immer Experimentierfreude gefragt, und natürlich kann man hilfsweise auch die Googlewebsuche einsetzen. Und wenn man denkt, dass das Creativecommons-Wiki erschöpfend und aktuell Auskunft gibt, wird enttäuscht. Da findet man etwa für Blip.tv einen Eintrag mit einer Such-URL

http://wiki.creativecommons.org/Blip.tv

die nicht mehr funktioniert.

Ich nenne im folgenden nur die wichtigsten Portale.

YouTube unterstützt nur CC-BY. Ich hatte auf CC-Videos in YouTube bereits hingewiesen:

http://archiv.twoday.net/stories/19457000/

Die Suchmöglichkeit ist gut versteckt. Man muss

http://www.youtube.com/editor

finden, bei der Suche rechts den Reiter CC anklicken und kann dann z.B. Mozart eingeben. Für die Video-ID der angezeigten Videos nutze man die rechte Maustaste.

Bei Vimeo kann man nach den einzelnen Lizenzen browsen und dann innerhalb der Trefferliste suchen:

http://vimeo.com/creativecommons

Alle Videos auf Wikimedia Commons stehen unter einer freien Lizenz:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Videos

(Da alle Videos in einer entsprechenden Kategorie einsortiert sind, kann man bei der Suche Videos für die Eingrenzung verwenden.)

Viele freie Videos enthält das Internet Archive, aber wie man das Feld licenseurl in der erweiterten Suche so verwendet, dass man tatsächlich brauchbare Ergebnisse findet, habe ich nicht herausgefunden.

http://archive.org/details/movies

Nutzen von Musik aus CC-Videos für eigene Filme

Hier eine kleine Checkliste, da angesichts der GEMA-Machenschaften äußerste Vorsicht geboten ist.

Ist der Komponist tatsächlich 70 Jahre tot? Wenn Interpreten geschützte Musik unter eine freie Lizenz stellen, was sie nicht dürfen, dann ist die Musik natürlich nicht verwendbar.

Auf die Lizenz achten! Bei ND kann natürlich nicht die Musik entnommen werden, da keine Bearbeitung erlaubt ist. NC ist nur für nichtkommerzielle Zwecke zugelassen. Bei CC-BY-SA muss auch das neue Video unter dieser Lizenz stehen.

Sicherheitshalber im Video und in den Metadaten attribuieren! Wer die musikalische Repräsentation eines nervigen Bienengebrummels als Untermalung für einen Screencast sucht, der das Suchen von CC-lizenzierten Videos in YouTube erklärt, kann legal bei Paul Barton klauen, der als Pianist dieses gemeinfreie Stück von Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow unter CC-BY auf YouTube hochgeladen hat. Man darf natürlich auch, wenn man drei Minuten braucht, das Stück kopieren und geschnitten aneinanderhängen (Bearbeitungsrecht). Mit Credits im Video und in den Metadaten etwa nach folgendem Muster:

Musik: Hummelflug von Rimski-Korsakow in der Version von Rachmaninoff, gespielt von Paul Barton auf http://www.youtube.com/watch?v=1drN3R9GDB4

Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

(hier bearbeitet)

Und nun die gemeine Pointe: Selbstverständlich darf man das, aber sicherheitshalber erst ab dem 1. Januar 2014, wenn Rachmaninoff (gestorben 1943) 70 Jahre tot ist und der Urheberschutz in der EU abgelaufen ist ...

Ich behaupte das mit dem Urheberschutz in der EU einfach mal, wer sich einlesen möchte, sei auf

http://imslpforums.org/viewtopic.php?f=13&t=2741

verwiesen.

#gema

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Mai 2013, 18:55 - Rubrik: Open Access

Mareike König wies mich auf http://creative.arte.tv/de hin. Auf der vergeblichen Suche nach einer CC-Lizenz stieß ich auf die allgemeinen Nutzungsbedingungen für den Arte-Player. Muss ich den folgenden Schwachsinn kommentieren? Diese Nutzungsbedingungen gehören depubliziert!

a. Allgemeine Bedingungen:

- Die Nutzung darf ausschließlich auf der persönlichen, privaten Website des Nutzers erfolgen.

- ARTE kann bereitgestellte Inhalte jederzeit nach eigenem Ermessen sperren bzw. von der Webseite herunternehmen.

- Von ARTE bereitgestellte Videos dürfen nicht auf Webseiten mit rechtswidrigen oder gewaltverherrlichenden Inhalten übertragen werden.

- Das Angebot steht Nutzern mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich zur Verfügung.

- Webseiten, auf denen von ARTE bereitgestellte Inhalte verwendet werden, geben nicht notwendigerweise die Meinung von ARTE wieder.

- Videomaterial darf nur über den bereitgestellten Code verwendet werden; die Umkodierung bzw. Veränderung des Videomaterials ist nicht gestattet.

- Die Nutzung der ARTE-Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr.

b. Der ARTE-Player darf nicht in Webseiten eingebunden werden, die:

- diskriminierende Inhalte verbreiten und/oder zum Hass aufgrund von Rasse, Religion oder Geschlecht, Herkunft, Alter, sexueller Orientierung oder Behinderung etc. aufrufen

- Gewalt, Terrorismus oder andere rechtswidrige Aktivitäten verherrlichen

- nicht frei zugänglich sind

- für Tabakprodukte, Alkohol oder Waffen werben

- sich an Kinder unter 13 Jahren richten bzw. diese zur Zielgruppe haben

- auf andere Weise dem Ruf und dem Image von ARTE Schaden zufügen können.

c. Der Player und die bereitgestellten ARTE-Videos sind ausschließlich zum privaten, nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt; die Verwendung zu professionellen oder gewerblichen Zwecken (z. B. Blogs mit professionellem, gewerblichem oder werbendem Charakter) ist nicht zulässig. Der ARTE-Player darf nicht in Blogs oder Webseiten eingebunden werden, auf denen Werbung präsentiert wird. Der Nutzer ist nicht berechtigt, von anderen Internetnutzern eine Bezahlung für die Sichtung der ARTE-Videos zu verlangen oder die ARTE-Videos zu kommerziellen Zwecken zu verwenden.

d. ARTE-Videos dürfen weder verändert, durch Hinzufügen anderer Inhalte verfälscht oder mit anderen Inhalten verknüpft werden. Alle ARTE-Videos müssen mithilfe des ARTE-Players dargestellt werden. Der Nutzer muss sicherstellen, dass alle Verlinkungen des Players mit der ARTE-Website aktiv und zugänglich bleiben.

e. Es ist dem Nutzer untersagt, den Anschein zu erwecken, ARTE teile die auf seiner Website wiedergegebenen Meinungen oder unterstütze auf dieser dargestellte, nicht von ARTE stammende Produkte oder Inhalte jeglicher Art. Ferner ist es dem Nutzer nicht gestattet, sich als Exklusivpartner von ARTE auszugeben oder vorzugeben, er biete einen exklusiven Zugang zu ARTE-Inhalten.

f. Die Verwendung der von ARTE übernommenen Inhalte darf dem Ruf und dem Image von ARTE nicht abträglich sein oder dem Sender sonstigen Schaden zufügen.

g. Durch seine Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen akzeptiert der Nutzer die ausschließliche redaktionelle Hoheit von ARTE über ARTE-eigene Inhalte. ARTE kann die bereitgestellten Videos jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung ändern oder entfernen. Insbesondere erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass ARTE eine Geolokalisierung des Zugangs zu den ARTE-Videos durchführt, um diesen auf Deutschland und Frankreich zu beschränken.

h. Der Player darf nur in der von ARTE bereitgestellten Form verwendet werden. Er darf keinesfalls ersetzt oder modifiziert werden; ebenso ist die Nachkonstruktion des Players (sogenanntes „Reverse Engineering“) verboten.

a. Allgemeine Bedingungen:

- Die Nutzung darf ausschließlich auf der persönlichen, privaten Website des Nutzers erfolgen.

- ARTE kann bereitgestellte Inhalte jederzeit nach eigenem Ermessen sperren bzw. von der Webseite herunternehmen.

- Von ARTE bereitgestellte Videos dürfen nicht auf Webseiten mit rechtswidrigen oder gewaltverherrlichenden Inhalten übertragen werden.

- Das Angebot steht Nutzern mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich zur Verfügung.

- Webseiten, auf denen von ARTE bereitgestellte Inhalte verwendet werden, geben nicht notwendigerweise die Meinung von ARTE wieder.

- Videomaterial darf nur über den bereitgestellten Code verwendet werden; die Umkodierung bzw. Veränderung des Videomaterials ist nicht gestattet.

- Die Nutzung der ARTE-Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr.

b. Der ARTE-Player darf nicht in Webseiten eingebunden werden, die:

- diskriminierende Inhalte verbreiten und/oder zum Hass aufgrund von Rasse, Religion oder Geschlecht, Herkunft, Alter, sexueller Orientierung oder Behinderung etc. aufrufen

- Gewalt, Terrorismus oder andere rechtswidrige Aktivitäten verherrlichen

- nicht frei zugänglich sind

- für Tabakprodukte, Alkohol oder Waffen werben

- sich an Kinder unter 13 Jahren richten bzw. diese zur Zielgruppe haben

- auf andere Weise dem Ruf und dem Image von ARTE Schaden zufügen können.

c. Der Player und die bereitgestellten ARTE-Videos sind ausschließlich zum privaten, nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt; die Verwendung zu professionellen oder gewerblichen Zwecken (z. B. Blogs mit professionellem, gewerblichem oder werbendem Charakter) ist nicht zulässig. Der ARTE-Player darf nicht in Blogs oder Webseiten eingebunden werden, auf denen Werbung präsentiert wird. Der Nutzer ist nicht berechtigt, von anderen Internetnutzern eine Bezahlung für die Sichtung der ARTE-Videos zu verlangen oder die ARTE-Videos zu kommerziellen Zwecken zu verwenden.

d. ARTE-Videos dürfen weder verändert, durch Hinzufügen anderer Inhalte verfälscht oder mit anderen Inhalten verknüpft werden. Alle ARTE-Videos müssen mithilfe des ARTE-Players dargestellt werden. Der Nutzer muss sicherstellen, dass alle Verlinkungen des Players mit der ARTE-Website aktiv und zugänglich bleiben.

e. Es ist dem Nutzer untersagt, den Anschein zu erwecken, ARTE teile die auf seiner Website wiedergegebenen Meinungen oder unterstütze auf dieser dargestellte, nicht von ARTE stammende Produkte oder Inhalte jeglicher Art. Ferner ist es dem Nutzer nicht gestattet, sich als Exklusivpartner von ARTE auszugeben oder vorzugeben, er biete einen exklusiven Zugang zu ARTE-Inhalten.

f. Die Verwendung der von ARTE übernommenen Inhalte darf dem Ruf und dem Image von ARTE nicht abträglich sein oder dem Sender sonstigen Schaden zufügen.

g. Durch seine Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen akzeptiert der Nutzer die ausschließliche redaktionelle Hoheit von ARTE über ARTE-eigene Inhalte. ARTE kann die bereitgestellten Videos jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung ändern oder entfernen. Insbesondere erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass ARTE eine Geolokalisierung des Zugangs zu den ARTE-Videos durchführt, um diesen auf Deutschland und Frankreich zu beschränken.

h. Der Player darf nur in der von ARTE bereitgestellten Form verwendet werden. Er darf keinesfalls ersetzt oder modifiziert werden; ebenso ist die Nachkonstruktion des Players (sogenanntes „Reverse Engineering“) verboten.

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Mai 2013, 18:17 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Mai 2013, 17:16 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Da mein Hinweis vom 15. April http://archiv.twoday.net/stories/342797598/ offenbar kaum beachtet wurde, hier nochmals dank freundlicher Erinnerung von Prof. Mersiowsky die dringende Bitte, die Petition zu unterzeichnen und auch die eigenen Netzwerke zu aktivieren.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein ohne Abstimmung mit Archivarinnen und Archivaren bzw. mit den diese vertretenden Fachverbänden erstellter Entwurf für die Neuregelung des Datenschutzes auf europäischer Ebene würde schwerwiegende Konsequenzen für die Archive haben. Der – im Kampf gegen die Datensammlung durch google und facebook verfasste Entwurf sieht vor, dass die Behörden personenbezogene Daten bald nach Erledigung der Aufgabe löschen müssen und damit eine wichtige Grundlage für kommende historische Forschung und Information der Bürger vernichtet würde.

Die weitreichenden Folgen dieses Entwurfes wurden vom Lenkungsausschuss der SPA (Sektion der professionellen Berufsverbände innerhalb des ICA) bei seiner Sitzung im April 2013 erörtert und mit Besorgnis festgestellt, dass durch den Beschluss des Entwurfes der europäischen Datenschutzverordnung zur Vernichtung aller behördlich erhobenen persönlichen Daten führen würde. Der Ausschuss empfiehlt den Mitgliedern des ICA in- und außerhalb der Verbände die Unterzeichnung einer von der „Association des Archivistes Francais-AAF“ gestarteten Petition zu unterzeichnen.

In der Anlage finden Sie die von den französischen Kollegen verfasste Pressemitteilung im Original und die von unseren Kolleginnen und Kollegen des VdA verfassten Übersetzung. Wir bitten Sie, diese Petition zu unterzeichnen und dafür auch im Kreise der KollegInnen zu sorgen. Es sind derzeit über 44.800 Unterschriften vorhanden, mindestens 50.000 werden benötigt.

Die Petition ist unter folgendem Link zu erreichen:

https://www.change.org/petitions/the-european-parliament-adjourn-the-adoption-of-the-regulation-about-personal-data?utm_campaign=action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition#share

Mit der Bitte, diese wichtige Sache zu unterstützen, und freundlichen Grüßen

Josef Riegler

(Präsident)

Verband der österreichischen Archivarinnen

und Archivare

http://www.voea.at

E-Mail: sekretariat@voea.at

c/o Archiv der Universität Wien

Postgasse 9

1010 Wien

Nachtrag: Die Pressemitteilung des VdA vom 27. Februar 2013 ist auf der Website des VdA nicht auffindbar. Sie ist mit dem Rechtevermerk "Original: Communiqué de press: Au nom du droit à l'oubli, quel patrimoine pour l'Europe de demain?

©association des archivistes francais, deutsche Übersetzung Christine Diefenbacher ©VdA " versehen.Sie ist einsehbar unter

http://compgen.de/?Blog&realblogaction=view&realblogID=29&page=1

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein ohne Abstimmung mit Archivarinnen und Archivaren bzw. mit den diese vertretenden Fachverbänden erstellter Entwurf für die Neuregelung des Datenschutzes auf europäischer Ebene würde schwerwiegende Konsequenzen für die Archive haben. Der – im Kampf gegen die Datensammlung durch google und facebook verfasste Entwurf sieht vor, dass die Behörden personenbezogene Daten bald nach Erledigung der Aufgabe löschen müssen und damit eine wichtige Grundlage für kommende historische Forschung und Information der Bürger vernichtet würde.

Die weitreichenden Folgen dieses Entwurfes wurden vom Lenkungsausschuss der SPA (Sektion der professionellen Berufsverbände innerhalb des ICA) bei seiner Sitzung im April 2013 erörtert und mit Besorgnis festgestellt, dass durch den Beschluss des Entwurfes der europäischen Datenschutzverordnung zur Vernichtung aller behördlich erhobenen persönlichen Daten führen würde. Der Ausschuss empfiehlt den Mitgliedern des ICA in- und außerhalb der Verbände die Unterzeichnung einer von der „Association des Archivistes Francais-AAF“ gestarteten Petition zu unterzeichnen.

In der Anlage finden Sie die von den französischen Kollegen verfasste Pressemitteilung im Original und die von unseren Kolleginnen und Kollegen des VdA verfassten Übersetzung. Wir bitten Sie, diese Petition zu unterzeichnen und dafür auch im Kreise der KollegInnen zu sorgen. Es sind derzeit über 44.800 Unterschriften vorhanden, mindestens 50.000 werden benötigt.

Die Petition ist unter folgendem Link zu erreichen:

https://www.change.org/petitions/the-european-parliament-adjourn-the-adoption-of-the-regulation-about-personal-data?utm_campaign=action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition#share

Mit der Bitte, diese wichtige Sache zu unterstützen, und freundlichen Grüßen

Josef Riegler

(Präsident)

Verband der österreichischen Archivarinnen

und Archivare

http://www.voea.at

E-Mail: sekretariat@voea.at

c/o Archiv der Universität Wien

Postgasse 9

1010 Wien

Nachtrag: Die Pressemitteilung des VdA vom 27. Februar 2013 ist auf der Website des VdA nicht auffindbar. Sie ist mit dem Rechtevermerk "Original: Communiqué de press: Au nom du droit à l'oubli, quel patrimoine pour l'Europe de demain?

©association des archivistes francais, deutsche Übersetzung Christine Diefenbacher ©VdA " versehen.Sie ist einsehbar unter

http://compgen.de/?Blog&realblogaction=view&realblogID=29&page=1

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Mai 2013, 16:34 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"A pamphlet is a printed publication with upto 48 pages", definiert Otto Vervaart, der eine wie immer ausgezeichnete Liste von digitalen Sammlungen, die sich diesem Medientyp widmen, zusammengetragen hat:

http://www.rechtshistorie.nl/en/digital-collections/digital-libraries/pamphlets

Ergänzen könnte man vielleicht aus dem Bereich der sogenannten Einblattdrucke:

Einblattdrucke der UB Graz

http://sosa2.uni-graz.at/sosa/katalog/katalogisate/1703/druckfrag/EinblattdruckeLegenden.htm

Druckgrafiken (mit Einblattdrucken) der UB Salzburg

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/graphiken/graphikindex.htm

Belgische Ephemera:

http://www.kbr.be/catalogues/catalogues_nl.html

http://www.rechtshistorie.nl/en/digital-collections/digital-libraries/pamphlets

Ergänzen könnte man vielleicht aus dem Bereich der sogenannten Einblattdrucke:

Einblattdrucke der UB Graz

http://sosa2.uni-graz.at/sosa/katalog/katalogisate/1703/druckfrag/EinblattdruckeLegenden.htm

Druckgrafiken (mit Einblattdrucken) der UB Salzburg

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/graphiken/graphikindex.htm

Belgische Ephemera:

http://www.kbr.be/catalogues/catalogues_nl.html

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Mai 2013, 15:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

http://bohemia.digitale-sammlungen.de/

"Bohemia-online macht sämtliche Ausgaben der Zeitschrift Bohemia seit dem ersten Jahrgang 1960 im Open Access zugänglich. Ein um 24 Monate verzögerter Open Access besteht für die Aufsätze. Das Inhaltsverzeichnis, die Zusammenfassungen aller Aufsätze, Marginalien, Tagungsberichte und Rezensionen gehen zeitgleich mit dem Erscheinen der Druckfassung online.

Mit dem kostenfreien Open Access will Bohemia-online zu einer Intensivierung des internationalen und interdisziplinären wissenschaftlichen Austauschs in der Bohemistik beitragen.

„Bohemia-online“ ist ein gemeinsames Projekt des Collegium Carolinum und der Bayerischen Staatsbibliothek und wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. "

Und wieder eine Volltextsuche als Insellösung, obwohl eine gemeinsame Metasuche der MDZ-Digitalisate an der Zeit wäre. Prag darf man übrigens nicht suchen, da ein nicht vorhandenes Ranking dazu führt, dass man auf der ersten Ergebnisseite nur das Abkürzungsverzeichnis findet.

Im Gegensatz zu den anderen Zeitschriftenpräsentationen des MDZ ist das Angebot der Bohemia ärmlich zu nennen. Beim Blick auf den Scan kann man in vielen Fällen erstmal nichts lesen, weil der vom Internet Archive bekannte Viewer erst vergrößert werden muss.

URNs oder gar DOIs für die Aufsätze,Permanentlinks für die Seiten: Fehlanzeige!

Daumen hoch für die Open-Access-Inhalte, Daumen runter für die Präsentation!

"Bohemia-online macht sämtliche Ausgaben der Zeitschrift Bohemia seit dem ersten Jahrgang 1960 im Open Access zugänglich. Ein um 24 Monate verzögerter Open Access besteht für die Aufsätze. Das Inhaltsverzeichnis, die Zusammenfassungen aller Aufsätze, Marginalien, Tagungsberichte und Rezensionen gehen zeitgleich mit dem Erscheinen der Druckfassung online.

Mit dem kostenfreien Open Access will Bohemia-online zu einer Intensivierung des internationalen und interdisziplinären wissenschaftlichen Austauschs in der Bohemistik beitragen.

„Bohemia-online“ ist ein gemeinsames Projekt des Collegium Carolinum und der Bayerischen Staatsbibliothek und wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. "

Und wieder eine Volltextsuche als Insellösung, obwohl eine gemeinsame Metasuche der MDZ-Digitalisate an der Zeit wäre. Prag darf man übrigens nicht suchen, da ein nicht vorhandenes Ranking dazu führt, dass man auf der ersten Ergebnisseite nur das Abkürzungsverzeichnis findet.

Im Gegensatz zu den anderen Zeitschriftenpräsentationen des MDZ ist das Angebot der Bohemia ärmlich zu nennen. Beim Blick auf den Scan kann man in vielen Fällen erstmal nichts lesen, weil der vom Internet Archive bekannte Viewer erst vergrößert werden muss.

URNs oder gar DOIs für die Aufsätze,

Daumen hoch für die Open-Access-Inhalte, Daumen runter für die Präsentation!

KlausGraf - am Mittwoch, 22. Mai 2013, 13:53 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.googleartproject.com/collection/stadel-museum/artwork/lucca-madonna-jan-van-eyck/29361716/

Zu den Neuzugängen in Googles Art-Projekt gehört auch die Lucca-Madonna des Jan van Eyck im Frankfurter Staedel.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Googles-Kunstplattform-zeigt-drei-weitere-deutsche-Museen-1866381.html

Ohne Gigapixel: Wikipedia-Bild

Ohne Gigapixel: Wikipedia-Bild

Zu den Neuzugängen in Googles Art-Projekt gehört auch die Lucca-Madonna des Jan van Eyck im Frankfurter Staedel.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Googles-Kunstplattform-zeigt-drei-weitere-deutsche-Museen-1866381.html

Ohne Gigapixel: Wikipedia-Bild

Ohne Gigapixel: Wikipedia-BildKlausGraf - am Dienstag, 21. Mai 2013, 16:17 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

[Update: Die Richtigkeit meiner Darstellung wird von der Schule bestritten, siehe auch die Kommentare.]

http://www.wiesbadener-kurier.de/region/wiesbaden/meldungen/13095043.htm

Noch viele Hundert weitere Akten über Schüler und Lehrer, über Impfungen, Bestellungen, Konferenzen, alte Fotoalben – eben über all das, was sich an einer Schule täglich tut, stapeln sich in dem kleinen Raum unter dem Dach des Gymnasiums. 2008 wurden die vergessenen Akten entdeckt – zum Anlass des Schuljubiläums suchte Geschichtslehrer Hans-Jürgen Schafstall-Knorr den Keller auf und stieß auf den archivalischen Schatz, der teils schon durch Umgebungseinflüsse zerstört war.

Aktives Museum hilft

Doch erst jetzt beginnt eine Gruppe aus fünf Lehrern und rund zwei Dutzend Schülern der neunten und zehnten Klassen, sich genauer mit dem Inhalt der zahlreichen Kisten zu befassen. Für die fachliche Beratung wandte man sich an das Aktive Museum, seine Jugendinitiative Spiegelbild und die Paul Lazarus Stiftung. „Denn wir möchten uns gerne in der Hauptsache der Aufarbeitung der Akten aus der NS-Zeit widmen“, sagt Lehrer Holger Reiner Stunz.

Ums im Klartext zu sagen: Die Schule pflegt ein illegales Behördenarchiv und hat sich für die fachliche Beratung nicht an das zuständige Stadtarchiv, sondern an ein Museum gewandt. Und das in einer Landeshauptstadt.

http://www.wiesbadener-kurier.de/region/wiesbaden/meldungen/13095043.htm

Noch viele Hundert weitere Akten über Schüler und Lehrer, über Impfungen, Bestellungen, Konferenzen, alte Fotoalben – eben über all das, was sich an einer Schule täglich tut, stapeln sich in dem kleinen Raum unter dem Dach des Gymnasiums. 2008 wurden die vergessenen Akten entdeckt – zum Anlass des Schuljubiläums suchte Geschichtslehrer Hans-Jürgen Schafstall-Knorr den Keller auf und stieß auf den archivalischen Schatz, der teils schon durch Umgebungseinflüsse zerstört war.

Aktives Museum hilft

Doch erst jetzt beginnt eine Gruppe aus fünf Lehrern und rund zwei Dutzend Schülern der neunten und zehnten Klassen, sich genauer mit dem Inhalt der zahlreichen Kisten zu befassen. Für die fachliche Beratung wandte man sich an das Aktive Museum, seine Jugendinitiative Spiegelbild und die Paul Lazarus Stiftung. „Denn wir möchten uns gerne in der Hauptsache der Aufarbeitung der Akten aus der NS-Zeit widmen“, sagt Lehrer Holger Reiner Stunz.

Ums im Klartext zu sagen: Die Schule pflegt ein illegales Behördenarchiv und hat sich für die fachliche Beratung nicht an das zuständige Stadtarchiv, sondern an ein Museum gewandt. Und das in einer Landeshauptstadt.

KlausGraf - am Dienstag, 21. Mai 2013, 16:03 - Rubrik: Kommunalarchive

Die Handschrift DF III 10 des Prämonstratenserstifts Strahov in Prag ist online:

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docId=rec1288001452_13

Es handelt sich um einen historiographischen Sammelband des steiermärkischen Adeligen Wolf Andreas von Steinach (1563-1615). Die Handschrift wurde bereits mehrfach beschrieben:

Von Jakob Wichner: Ein altes Chronikenbuch. In: Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 19 (1883), S. 74-91 (mit einzelnen lateinischen Texten aus der Admonter Klosterchronik)

http://archive.org/stream/beitrgezurkunde00gragoog#page/n243/mode/2up

Von Seemüller, MGH Dt. Chroniken Bd. 6, 1909, S. XX-XXIII

http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_Dt._Chron._6_S._XX

Von Ryba im dritten Band des Katalogs der Strahover Handschriften 1979, S. 69-71

http://books.google.de/books?id=5aK7AAAAIAAJ&pg=RA1-PA69 (US, Pssst: der Band wurde von Google als Anhang eines in den USA gemeinfreien Buchs von Delisle mitgescannt und ist daher mit Proxy "unplanmäßig" sowohl bei Google als auch in HathiTrust einsehbar!)

Und natürlich die Beschreibung in Manuscriptorium.

Behandelt auch in einem Aufsatz von 1992:

http://books.google.de/books?id=T9QhAQAAIAAJ&q=strahov

(Das Buch kostet nur 3 Euro plus 10 Euro Porto, kann aber im Webshop der Kommission nur mit einem Erlagschein - WAS IST DAS??? - bezahlt werden.)

Zu Steinach siehe auch ÖNB Wien Cod. s. n. 3385 (HANNA-Katalog hat anscheinend nur Teile, keine Beschreibung bei manuscripta.at) und Tersch

http://books.google.de/books?id=XGdvQbbp35EC&pg=PA479

Haupttexte sind Jakob Unrests 'Kärntner Chronik' samt auch sonst überliefertem Anhang und die 'Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften'. Die Handschrift ist im Handschriftencensus noch nicht erfasst.

'Kärntner Chronik': Die Handschrift erscheint in der Überlieferungsübersicht von Karl Grossmann in seiner Ausgabe von Unrests Österreichischer Chronik:

http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_rer._Germ._N._S._11_S._XIV

Zu den anschließenden annalistischen Nachrichten und Privilegien, die auch in anderen Handschriften der Kärntner Chronik überliefert sind, hat Falk Eisermann bei Beschreibung von Gotha Chart. B 576 Nachweise geliefert:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt-Gotha-pdfs/Chart_B_576.pdf

Bl. 97r-80r ist eine kurze Fassung der wohl erst um 1500 entstandenen 'Chronik von Goisern', die nur unkritischer Sinn (Grill-Hillbrand, ²VL, Handschriftencensus) einem Koloman Mühlwanger (um 1400) zuschreiben kann, siehe etwa

http://www.handschriftencensus.de/12487 und den dort verlinkten Aufsatz von 1990

#fnzhss

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docId=rec1288001452_13

Es handelt sich um einen historiographischen Sammelband des steiermärkischen Adeligen Wolf Andreas von Steinach (1563-1615). Die Handschrift wurde bereits mehrfach beschrieben:

Von Jakob Wichner: Ein altes Chronikenbuch. In: Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 19 (1883), S. 74-91 (mit einzelnen lateinischen Texten aus der Admonter Klosterchronik)

http://archive.org/stream/beitrgezurkunde00gragoog#page/n243/mode/2up

Von Seemüller, MGH Dt. Chroniken Bd. 6, 1909, S. XX-XXIII

http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_Dt._Chron._6_S._XX

Von Ryba im dritten Band des Katalogs der Strahover Handschriften 1979, S. 69-71

http://books.google.de/books?id=5aK7AAAAIAAJ&pg=RA1-PA69 (US, Pssst: der Band wurde von Google als Anhang eines in den USA gemeinfreien Buchs von Delisle mitgescannt und ist daher mit Proxy "unplanmäßig" sowohl bei Google als auch in HathiTrust einsehbar!)

Und natürlich die Beschreibung in Manuscriptorium.

Behandelt auch in einem Aufsatz von 1992:

http://books.google.de/books?id=T9QhAQAAIAAJ&q=strahov

(Das Buch kostet nur 3 Euro plus 10 Euro Porto, kann aber im Webshop der Kommission nur mit einem Erlagschein - WAS IST DAS??? - bezahlt werden.)

Zu Steinach siehe auch ÖNB Wien Cod. s. n. 3385 (HANNA-Katalog hat anscheinend nur Teile, keine Beschreibung bei manuscripta.at) und Tersch

http://books.google.de/books?id=XGdvQbbp35EC&pg=PA479

Haupttexte sind Jakob Unrests 'Kärntner Chronik' samt auch sonst überliefertem Anhang und die 'Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften'. Die Handschrift ist im Handschriftencensus noch nicht erfasst.

'Kärntner Chronik': Die Handschrift erscheint in der Überlieferungsübersicht von Karl Grossmann in seiner Ausgabe von Unrests Österreichischer Chronik:

http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_rer._Germ._N._S._11_S._XIV

Zu den anschließenden annalistischen Nachrichten und Privilegien, die auch in anderen Handschriften der Kärntner Chronik überliefert sind, hat Falk Eisermann bei Beschreibung von Gotha Chart. B 576 Nachweise geliefert:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/projekt-Gotha-pdfs/Chart_B_576.pdf

Bl. 97r-80r ist eine kurze Fassung der wohl erst um 1500 entstandenen 'Chronik von Goisern', die nur unkritischer Sinn (Grill-Hillbrand, ²VL, Handschriftencensus) einem Koloman Mühlwanger (um 1400) zuschreiben kann, siehe etwa

http://www.handschriftencensus.de/12487 und den dort verlinkten Aufsatz von 1990

#fnzhss

KlausGraf - am Dienstag, 21. Mai 2013, 01:33 - Rubrik: Kodikologie

Danke an Stefan Heßbrüggen auf G+!

Zum Komponisten Johann Vierdanck siehe

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Vierdanck

KlausGraf - am Montag, 20. Mai 2013, 20:37 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Istituto Storico Italiano per il Medioevo in Rom macht einige Editionen (darunter die Domkapitelurkunden Benevents vom 8. Jh. an), Essays und Zeitschriftenbände des hauseigenen "Bullettino" elektronisch zugänglich:

http://cisadu4a.let.uniroma1.it/isime/catalogo08/ricerca_col.php?CollanaSigla=00EdElS

http://cisadu4a.let.uniroma1.it/isime/catalogo08/ricerca_col.php?CollanaSigla=00EdElA

http://cisadu4a.let.uniroma1.it/isime/catalogo08/ricerca_col.php?CollanaSigla=00EdElS

http://cisadu4a.let.uniroma1.it/isime/catalogo08/ricerca_col.php?CollanaSigla=00EdElA

ho - am Montag, 20. Mai 2013, 09:39 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei Heinrich Handelmann (Topographischer Volkshumor, 1866, S. 42) erscheint als Nr. 151 "Qualens Brudlacht" als "alte sprichwörtliche Redensart" für ein schweres Unglück. Sie wird zurückgeführt auf einen verheerenden Brand 1445 bei einer Bauernhochzeit in Quaal bei Segeberg.

http://books.google.de/books?id=RsJCAAAAcAAJ&pg=PA42

Hat sich diese Redensart über 400 Jahre in der Mündlichkeit erhalten?

Die Lübecker Ratschronik meldet das Unglück zu 1446 vergleichweise ausführlich:

http://archive.org/stream/diechronikenderdtstaedteLuebeck30/DieChronikenDerDeutschenStaedteVom14.BisIns16.JahrhundertVolume30#page/n103/mode/2up

Mehr als 180 Opfer habe der Brand auf einer Bauernhochzeit in Quaal bei Segeberg gefordert. Braut und Bräutigam und einigen anderen Gästen sei durch einen kleinen Ausgang die Flucht gelungen.

Diese Nachricht wurde von anderen Chroniken aufgenommen und weiterverbreitet. Dass Braut und Bräutigam nackt entkommen seien, sagt erst das Chronicon Slavicum (bis 1485)

http://books.google.de/books?id=bojTAAAAMAAJ&pg=PA194 (ed. Laspeyres, S. 194-197)

Zur Quelle:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_01193.html

Seit 1492 steht die Nachricht auch gedruckt zur Verfügung, nämlich in der Cronecken der Sassen:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025661/image_511

Lateinische Chroniknotiz im Formelbuch Christians von Geren:

http://archive.org/stream/dielbeckerberge00brungoog#page/n573/mode/2up

Im 16. Jahrhundert berichtet der Goslarer Chronist Hans Geismar von der Katastrophe:

http://books.google.de/books?id=6G0eAAAAMAAJ&q=dorpe+quale

Der 5. Auflage von Deeckes Lübischen Sagen (Quellennachweise S. 457) entnehme ich, dass die Geschichte auch Eingang in die handschriftlichen Stadtchroniken fand (Heinrich Rhebein 446; Detleff Dreyer 375). Erstausgabe 1852 ("Die Qualische Hochzeit"):

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Qualische_Hochzeit

Die Darstellung ist am Ende dramatisiert: Nur Bräutigam und Braut seien entkommen.

Als mögliche Hauptquelle Deeckes kann man die in den Nachweisen nicht genannte "Wandalia" des Albert Krantz ansprechen, der erstmals von einem früheren Sprichwort etwas sagt.

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10143510_00396.html (Köln 1519)

http://books.google.de/books?id=q25EAAAAcAAJ&hl=de&pg=PA278 (Frankfurt am Main 1575, Buch XII, Kapitel 12)

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1597931 (nach Krantz: Chronik des Lambert Alard, gest. 1672, ed. Westphalen)

Über Krantz gelangte die Kunde des Ereignisses in die frühneuzeitliche Exempel- und Kompilationsliteratur, deren (hier: katholische) Autoren es als "Exemplum" gegen das Tanzen verwerteten.

Zu den Anti-Tanz-Exempeln vielleicht am instruktivsten meine Seite:

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg

Was bei Google Books (bzw. über die OCR) auf Anhieb auffindbar ist, ist sicher keine vollständige Liste der Belege:

http://books.google.de/books?id=N40_AAAAcAAJ&pg=PA842 (Flores exemplorum, 1616, katholisch)

http://books.google.de/books?id=_JVMAAAAcAAJ&pg=PA420 (Lorenzo Stramusoli 1699, katholisch)

http://books.google.de/books?id=OTs_AAAAcAAJ&pg=PA190 (Gervasius Bulffer OSB 1776)

Verräterisch ist die Vergangenheitsform hinsichtlich des Sprichworts bei Krantz, die sich in der Holsteiner Chronik des Johannes Petersen wiederholt: "ist ein Sprichwort entstanden, Qualer Brutlacht, das man lange zeit gebraucht so jemand unglück begegnete".

http://books.google.de/books?id=Kn9MAAAAcAAJ&pg=PT199 (Frankfurt am Main 1557)

http://books.google.de/books?id=MNNSAAAAcAAJ&pg=PT149 (1599)

http://books.google.de/books?id=-EoWAAAAYAAJ&pg=PA1032 (Grässes Preussisches Sagenbuch nach der Ausgabe 1599)

Christianis Geschichte (Bd. 4, 1779, S. 318), die das falsche Quaal in Holstein nennt (zum richtigen in der heutigen Gemeinde Rohlstorf siehe OpenStreetMap

http://www.openstreetmap.org/index.html?minlon=10.3734502792358&minlat=53.9615287780762 ), hat: "Der Ausdruck: Eine Qualensche Hochzeit, ward zum landüblichen Ausdruck, dadurch man irgend ein großes Unglück oder einen betrübten Zufall anzudeuten pflegte".

http://hdl.handle.net/2027/njp.32101074629153?urlappend=%3Bseq=342

Eine Fußnote in den Nordalbingischen Studien 3 (1846) S. 106 spricht ebenfalls von einem lange in Schwange gewesenen Sprichwort:

http://books.google.de/books?id=mddCAAAAcAAJ&pg=PA106

Von daher ist Johannes von Schröders Topographie 1841, die den Ort ebenfalls falsch zuweist, nicht beweiskräftig, wenn sie ohne zeitliche Relativierung von einem Sprichwort "Qualens Brudlacht" weiß.

http://books.google.de/books?id=vdwwAAAAYAAJ&pg=PA248

http://books.google.de/books?id=sWUTAQAAMAAJ&pg=RA1-PA69 (US, Oldekop 1908: ehemals!)

[= http://archive.org/stream/topographiedesh01oldegoog#page/n208/mode/2up ]

Wie ist nun dieser Befund zu bewerten? Fassbar ist seit dem 15. Jahrhundert eine vergleichsweise reiche schriftliche Überlieferung, die in jedem Fall den Schluss nahelegt, dass Mündlichkeit und Schriftlichkeit sich bei der Traditionsbildung um die Hochzeit von Quaal 1446 durchdrungen haben. Selbst für das 19. Jahrhundert gibt es keinen hinreichend eindeutigen Nachweis einer mündlichen Verbreitung. Bei Handelmanns eingangs zitierter Arbeit, die Volksgut sammelte, sollte man das Adjektiv "alte" nicht überlesen. Das Sprichwort war wohl schon zur Zeit von Krantz nicht mehr in Gebrauch. Man wird also schließen dürfen, dass die lokale Katastrophe von 1446, die überregionales Aufsehen erregte und über Lübecker Quellen in die gedruckte und ungedruckte Schriftlichkeit Eingang fand, einige Jahrzehnte als Exempel-Sprichwort für ein großes Unglück im regionalen Sprachgebrauch präsent blieb. Alle späteren Bezeugungen des Sprichworts dürften nach jetzigem Kenntnisstand auf schriftliche Fassungen zurückgehen. Die Sagenbücher und Deecke stützten sich ebenfalls nicht auf mündliche Überlieferung, sondern exzerpierten gelehrte Werke. Als Beleg für eine 400 Jahre überbrückende Sprichwort-Tradition ist daher "Qualens Brudlacht" nicht geeignet. Aber als frühes Beispiel für die vergleichsweise seltenen "historischen" Sprichwörter, die aus einem historischen Ereignis hervorgegangen sind (siehe Seilers Sprichwörterkunde 1922

http://archive.org/stream/deutschesprichw00seiluoft#page/30/mode/2up ), verdient sie durchaus Aufmerksamkeit.

#forschung

Ich widme diesen Beitrag als Pfingstgabe den Wikipedianern Concord und Kresspahl.

http://books.google.de/books?id=RsJCAAAAcAAJ&pg=PA42

Hat sich diese Redensart über 400 Jahre in der Mündlichkeit erhalten?

Die Lübecker Ratschronik meldet das Unglück zu 1446 vergleichweise ausführlich:

http://archive.org/stream/diechronikenderdtstaedteLuebeck30/DieChronikenDerDeutschenStaedteVom14.BisIns16.JahrhundertVolume30#page/n103/mode/2up

Mehr als 180 Opfer habe der Brand auf einer Bauernhochzeit in Quaal bei Segeberg gefordert. Braut und Bräutigam und einigen anderen Gästen sei durch einen kleinen Ausgang die Flucht gelungen.

Diese Nachricht wurde von anderen Chroniken aufgenommen und weiterverbreitet. Dass Braut und Bräutigam nackt entkommen seien, sagt erst das Chronicon Slavicum (bis 1485)

http://books.google.de/books?id=bojTAAAAMAAJ&pg=PA194 (ed. Laspeyres, S. 194-197)

Zur Quelle:

http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_01193.html

Seit 1492 steht die Nachricht auch gedruckt zur Verfügung, nämlich in der Cronecken der Sassen:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025661/image_511

Lateinische Chroniknotiz im Formelbuch Christians von Geren:

http://archive.org/stream/dielbeckerberge00brungoog#page/n573/mode/2up

Im 16. Jahrhundert berichtet der Goslarer Chronist Hans Geismar von der Katastrophe:

http://books.google.de/books?id=6G0eAAAAMAAJ&q=dorpe+quale

Der 5. Auflage von Deeckes Lübischen Sagen (Quellennachweise S. 457) entnehme ich, dass die Geschichte auch Eingang in die handschriftlichen Stadtchroniken fand (Heinrich Rhebein 446; Detleff Dreyer 375). Erstausgabe 1852 ("Die Qualische Hochzeit"):

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Qualische_Hochzeit

Die Darstellung ist am Ende dramatisiert: Nur Bräutigam und Braut seien entkommen.

Als mögliche Hauptquelle Deeckes kann man die in den Nachweisen nicht genannte "Wandalia" des Albert Krantz ansprechen, der erstmals von einem früheren Sprichwort etwas sagt.

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10143510_00396.html (Köln 1519)

http://books.google.de/books?id=q25EAAAAcAAJ&hl=de&pg=PA278 (Frankfurt am Main 1575, Buch XII, Kapitel 12)

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1597931 (nach Krantz: Chronik des Lambert Alard, gest. 1672, ed. Westphalen)

Über Krantz gelangte die Kunde des Ereignisses in die frühneuzeitliche Exempel- und Kompilationsliteratur, deren (hier: katholische) Autoren es als "Exemplum" gegen das Tanzen verwerteten.

Zu den Anti-Tanz-Exempeln vielleicht am instruktivsten meine Seite:

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Mordgrube_zu_Freiberg

Was bei Google Books (bzw. über die OCR) auf Anhieb auffindbar ist, ist sicher keine vollständige Liste der Belege:

http://books.google.de/books?id=N40_AAAAcAAJ&pg=PA842 (Flores exemplorum, 1616, katholisch)

http://books.google.de/books?id=_JVMAAAAcAAJ&pg=PA420 (Lorenzo Stramusoli 1699, katholisch)

http://books.google.de/books?id=OTs_AAAAcAAJ&pg=PA190 (Gervasius Bulffer OSB 1776)

Verräterisch ist die Vergangenheitsform hinsichtlich des Sprichworts bei Krantz, die sich in der Holsteiner Chronik des Johannes Petersen wiederholt: "ist ein Sprichwort entstanden, Qualer Brutlacht, das man lange zeit gebraucht so jemand unglück begegnete".

http://books.google.de/books?id=Kn9MAAAAcAAJ&pg=PT199 (Frankfurt am Main 1557)

http://books.google.de/books?id=MNNSAAAAcAAJ&pg=PT149 (1599)

http://books.google.de/books?id=-EoWAAAAYAAJ&pg=PA1032 (Grässes Preussisches Sagenbuch nach der Ausgabe 1599)

Christianis Geschichte (Bd. 4, 1779, S. 318), die das falsche Quaal in Holstein nennt (zum richtigen in der heutigen Gemeinde Rohlstorf siehe OpenStreetMap

http://www.openstreetmap.org/index.html?minlon=10.3734502792358&minlat=53.9615287780762 ), hat: "Der Ausdruck: Eine Qualensche Hochzeit, ward zum landüblichen Ausdruck, dadurch man irgend ein großes Unglück oder einen betrübten Zufall anzudeuten pflegte".

http://hdl.handle.net/2027/njp.32101074629153?urlappend=%3Bseq=342

Eine Fußnote in den Nordalbingischen Studien 3 (1846) S. 106 spricht ebenfalls von einem lange in Schwange gewesenen Sprichwort:

http://books.google.de/books?id=mddCAAAAcAAJ&pg=PA106

Von daher ist Johannes von Schröders Topographie 1841, die den Ort ebenfalls falsch zuweist, nicht beweiskräftig, wenn sie ohne zeitliche Relativierung von einem Sprichwort "Qualens Brudlacht" weiß.

http://books.google.de/books?id=vdwwAAAAYAAJ&pg=PA248

http://books.google.de/books?id=sWUTAQAAMAAJ&pg=RA1-PA69 (US, Oldekop 1908: ehemals!)

[= http://archive.org/stream/topographiedesh01oldegoog#page/n208/mode/2up ]

Wie ist nun dieser Befund zu bewerten? Fassbar ist seit dem 15. Jahrhundert eine vergleichsweise reiche schriftliche Überlieferung, die in jedem Fall den Schluss nahelegt, dass Mündlichkeit und Schriftlichkeit sich bei der Traditionsbildung um die Hochzeit von Quaal 1446 durchdrungen haben. Selbst für das 19. Jahrhundert gibt es keinen hinreichend eindeutigen Nachweis einer mündlichen Verbreitung. Bei Handelmanns eingangs zitierter Arbeit, die Volksgut sammelte, sollte man das Adjektiv "alte" nicht überlesen. Das Sprichwort war wohl schon zur Zeit von Krantz nicht mehr in Gebrauch. Man wird also schließen dürfen, dass die lokale Katastrophe von 1446, die überregionales Aufsehen erregte und über Lübecker Quellen in die gedruckte und ungedruckte Schriftlichkeit Eingang fand, einige Jahrzehnte als Exempel-Sprichwort für ein großes Unglück im regionalen Sprachgebrauch präsent blieb. Alle späteren Bezeugungen des Sprichworts dürften nach jetzigem Kenntnisstand auf schriftliche Fassungen zurückgehen. Die Sagenbücher und Deecke stützten sich ebenfalls nicht auf mündliche Überlieferung, sondern exzerpierten gelehrte Werke. Als Beleg für eine 400 Jahre überbrückende Sprichwort-Tradition ist daher "Qualens Brudlacht" nicht geeignet. Aber als frühes Beispiel für die vergleichsweise seltenen "historischen" Sprichwörter, die aus einem historischen Ereignis hervorgegangen sind (siehe Seilers Sprichwörterkunde 1922

http://archive.org/stream/deutschesprichw00seiluoft#page/30/mode/2up ), verdient sie durchaus Aufmerksamkeit.

#forschung

Ich widme diesen Beitrag als Pfingstgabe den Wikipedianern Concord und Kresspahl.

KlausGraf - am Samstag, 18. Mai 2013, 20:19 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=in&dig=2013%2F05%2F16%2Fa0052&cHash=a12dcf80e434f35b2b551b8fedf5d8d5

http://www.lifepr.de/pressemitteilung/dokumentations-und-kulturzentrum-deutscher-sinti-und-roma/Ausdruck-des-Unwillens-verantwortungsvoll-mit-der-Geschichte-umzugehen/boxid/410743

http://www.lifepr.de/pressemitteilung/dokumentations-und-kulturzentrum-deutscher-sinti-und-roma/Ausdruck-des-Unwillens-verantwortungsvoll-mit-der-Geschichte-umzugehen/boxid/410743

KlausGraf - am Freitag, 17. Mai 2013, 18:58 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.beck-shop.de/Dreier-Schulze-Urheberrechtsgesetz-UrhG/productview.aspx?product=8898933

149 Euro, die sich lohnen. Im Nachtrag wird das Leistungsschutzrecht für Presseverleger behandelt. S. 2150 liest man, die "freie knappe, aber zweckdienliche Beschreibung des verlinkten Inhalts" sei gewährleistet. Damit ist der Schabernack, den http://www.nfhdata.de/ veranstaltete (inzwischen kürzt Berg die Überschrift offenbar nicht mehr), einmal mehr als Show entlarvt.

149 Euro, die sich lohnen. Im Nachtrag wird das Leistungsschutzrecht für Presseverleger behandelt. S. 2150 liest man, die "freie knappe, aber zweckdienliche Beschreibung des verlinkten Inhalts" sei gewährleistet. Damit ist der Schabernack, den http://www.nfhdata.de/ veranstaltete (inzwischen kürzt Berg die Überschrift offenbar nicht mehr), einmal mehr als Show entlarvt.

KlausGraf - am Freitag, 17. Mai 2013, 18:45 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bildungundgutesleben.wordpress.com/2013/05/13/das-unbehagen-mit-der-informationskompetenz/

"Meine Gegenthese wäre: erfolgreich studieren – und zwar auf der Ebene von Bestnoten – kann man auch mit passenden Informationen, die im Studium zusammengegoogelt, mehr zufällig in Katalogen oder erst in den Abschlussarbeiten einigermassen systematisch gefunden werden. Die Suchwerkzeuge sind heute gut genug, um sogar mit weniger Aufwand passende Informationen zu finden. Besser recherchieren zu können oder gar kritischer ist eine nicht notwendige Fähigkeit für das Bestehen des Studium. Nicht, dass sie etwas schadet, aber sie bringt auch nichts für das Studium selber."

Erfolgreich studieren kann man auch mit Plagiaten ...

Richtig ist, dass Bibliothekare sich als Informationskompetenz-Spezialisten extrem überschätzen. Was beispielsweise Freiwillige in Wikisource leisten ist erheblich besser als die im Netz vorhandenen Infoseiten deutscher Bibliotheken zusammen.

Seit vielen Jahren unterrichte ich Informationskompetenz: Vor allem als Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg im Breisgau, ab und an auch in Aachen, am häufigsten im Rahmen der Praktikantenausbildung (ca. 2 Stunden). Meine Erfahrung ist, dass Studierende (aber nicht nur die) kaum über die Kenntnisse wichtiger Werkzeuge neben Google verfügen. So gut wie niemand kennt etwa HathiTrust oder nutzt für Google Books einen US-Proxy.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/topics/Suchen/

Gute Wissenschaft setzt solide Informationsrecherche voraus. Wer diese nicht hinreichend beherrscht, dem entgehen wichtige Ressourcen oder sie werden ihm später bekannt. Es ist trotzdem möglich, dass Leute, die sich nicht an wissenschaftliche Regeln halten (wie z.B. Guttenberg), im Studium reüssieren.

Das Netz ist ein undurchdringlicher Dschungel und selbst Leute wie ich können nur schmale Schneisen schlagen. Daraus folgt aber nicht, dass diese Schneisen nicht notwendig wäre, weil es "irgendwie" auch so geht. Irgendwie ist auch schlechte Wissenschaft erfolgreich, irgendwie gibt es immer wieder Blender, die lange nicht auffallen.

Jeder sollte Kenntnisse über Werkzeuge vermittelt bekommen, mit denen er effizienter suchen kann. Ob Bibliothekare dafür besonders kompetent sind, ist eine andere Frage. Meine Position ist damit der von Schuldt diametral entgegengesetzt: Informationskompetenz ist heute wichtiger denn je.

"Meine Gegenthese wäre: erfolgreich studieren – und zwar auf der Ebene von Bestnoten – kann man auch mit passenden Informationen, die im Studium zusammengegoogelt, mehr zufällig in Katalogen oder erst in den Abschlussarbeiten einigermassen systematisch gefunden werden. Die Suchwerkzeuge sind heute gut genug, um sogar mit weniger Aufwand passende Informationen zu finden. Besser recherchieren zu können oder gar kritischer ist eine nicht notwendige Fähigkeit für das Bestehen des Studium. Nicht, dass sie etwas schadet, aber sie bringt auch nichts für das Studium selber."

Erfolgreich studieren kann man auch mit Plagiaten ...

Richtig ist, dass Bibliothekare sich als Informationskompetenz-Spezialisten extrem überschätzen. Was beispielsweise Freiwillige in Wikisource leisten ist erheblich besser als die im Netz vorhandenen Infoseiten deutscher Bibliotheken zusammen.

Seit vielen Jahren unterrichte ich Informationskompetenz: Vor allem als Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg im Breisgau, ab und an auch in Aachen, am häufigsten im Rahmen der Praktikantenausbildung (ca. 2 Stunden). Meine Erfahrung ist, dass Studierende (aber nicht nur die) kaum über die Kenntnisse wichtiger Werkzeuge neben Google verfügen. So gut wie niemand kennt etwa HathiTrust oder nutzt für Google Books einen US-Proxy.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/topics/Suchen/

Gute Wissenschaft setzt solide Informationsrecherche voraus. Wer diese nicht hinreichend beherrscht, dem entgehen wichtige Ressourcen oder sie werden ihm später bekannt. Es ist trotzdem möglich, dass Leute, die sich nicht an wissenschaftliche Regeln halten (wie z.B. Guttenberg), im Studium reüssieren.

Das Netz ist ein undurchdringlicher Dschungel und selbst Leute wie ich können nur schmale Schneisen schlagen. Daraus folgt aber nicht, dass diese Schneisen nicht notwendig wäre, weil es "irgendwie" auch so geht. Irgendwie ist auch schlechte Wissenschaft erfolgreich, irgendwie gibt es immer wieder Blender, die lange nicht auffallen.

Jeder sollte Kenntnisse über Werkzeuge vermittelt bekommen, mit denen er effizienter suchen kann. Ob Bibliothekare dafür besonders kompetent sind, ist eine andere Frage. Meine Position ist damit der von Schuldt diametral entgegengesetzt: Informationskompetenz ist heute wichtiger denn je.

KlausGraf - am Freitag, 17. Mai 2013, 00:05 - Rubrik: Bibliothekswesen

Programm:

http://www.aot.uni-erlangen.de/saot/events/workshops/workshop-20/program.html

Section I: Traditional Palaeography

http://www.aot.uni-erlangen.de/saot/events/workshops/workshop-20/program.html

Section I: Traditional Palaeography

KlausGraf - am Freitag, 17. Mai 2013, 00:00 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Pastor Holger Roggelin hat schon vor einiger Zeit das von ihm erworbene Konvolut über Friedrich Koch in Stralsund persönlich übergeben und teilt jetzt die entsprechende Pressemitteilung der Stadt mit:

http://kulturgut.hypotheses.org/225

Die angehängte Liste der zurückgekehrten Stücke ist noch beschämend klein.

Zu dem Stück findet man Informationen in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/197333269/

http://archiv.twoday.net/stories/219045446/

http://kulturgut.hypotheses.org/225

Die angehängte Liste der zurückgekehrten Stücke ist noch beschämend klein.

Zu dem Stück findet man Informationen in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/197333269/

http://archiv.twoday.net/stories/219045446/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Selbstverständlich betten Blogger Weltweit jeden Tag und jede Stunde unzählige Videos, die sie etwa bei YouTube vorfinden, in ihre Blogs ein. Wissenschaftsblogger, etwa die bei hypotheses.org, sind jedoch vergleichsweise zurückhaltend. Aber das liegt wohl weniger daran, dass sie juristisch vorsichtiger sind, sondern eher daran, dass sie eher selten geeignete Videos finden und/oder ihnen das Medium Video eher suspekt ist.

Ich selbst bette häufig Videos von YouTube mittels des dortigen Einbettungscodes ein und halte diese Praxis auch nicht für übermäßig riskant.

Juristische Bedenkenträger sehen das natürlich anders, wie die unten aufgelisteten Links belegen.

Selbst erstellte oder von den Rechteinhabern unter freier Lizenz freigegebene Videos machen natürlich keine (urheberrechtlichen) Probleme. Auf persönlichkeitsrechtliche Probleme möchte ich nicht eingehen, zumal die Causa Kompa noch nicht letztinstanzlich entschieden ist. Auf jeden Fall sollte man eigene Videos nicht mit Musik unterliegen, ohne dafür bei der GEMA Nutzungsrechte eingeholt zu haben.

Die Frage nach der urheberrechtlichen Beurteilung des Einbettens von Videos ("Framing") ist juristisch stark umstritten. Orientierung erhoffte man sich von einer Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH), doch dieser hat heute das Problem an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) weitergereicht. Allerdings ist der BGH der (bloggerfreundlichen) Ansicht, dass die bloße Verknüpfung eines auf einer fremden Internetseite bereitgehaltenen Werkes mit der eigenen Internetseite im Wege des "Framing" grundsätzlich kein öffentliches Zugänglichmachen im Sinne des § 19a UrhG darstellt, weil allein der Inhaber der fremden Internetseite darüber entscheidet, ob das auf seiner Internetseite bereitgehaltene Werk der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.

Nun wird der EuGH zu entscheiden haben, ob er ein unbenanntes Verwertungsrecht der öffentlichen Wiedergabe anerkennt. Das geltende Urheberrecht der europäischen Staaten hätte also eine gravierende Lücke, da die nationalen Gesetzgeber bei dem Internetnutzungen (aber nicht nur diese) erfassenden Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (siehe PDF meiner Urheberrechtsfibel) das Framing nicht berücksichtigt hätten. Würde der EuGH ein solches unbenanntes Recht annehmen, wäre es sinnvoll, alle nationalen Urheberrechtsgesetze innerhalb der EU nachzubessern. Die Rechtspraxis mag keine sogenannten Innominatfälle (v. Ungern-Sternberg, Schricker/Loewenheim: Urheberrecht, 4. Auflage 2010, § 15 UrhG Rz. 27 sprach sich "aus Gründen der Rechtssicherheit" gegen die von Ott zur Diskussion gestellte Ansicht, dass bei einem framenden Link ein unbenanntes Verwertungsrecht vorliegen könne, aus). Ich könnte mir gut vorstellen, dass der EuGH kein unbenanntes Verwertungsrecht annehmen will. Er könnte auch anders als der BGH das Framing dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung unterordnen.

Das Risiko für Blogger hat sich durch den heutigen Beschluss jedenfalls eher reduziert als vermehrt. Zur Vorsicht ruft gleichwohl Lawblogger und Rechtsanwalt Udo Vetter auf: Da nicht mit einer schnellen Entscheidung zu rechnen ist, sollten Nutzer auch bei Youtube weiter vorsichtig sein, wenn sie fremde Inhalte auf ihren Seiten einbinden. Vetter gibt wie fast immer keine weiterführenden Links, auch nicht auf frühere Äußerungen. 2012 klang das bei ihm noch ganz anders (ARD-Interview im Internet Archive): Bei Filmschnipseln und Videos, die auf YouTube eingestellt sind, kann man eigentlich immer Entwarnung geben, weil das CMS von Google inzwischen sehr gut ist. Google als YouTube-Betreiber sorgt selbst dafür, dass keine Urheberrechtsverletzungen vorkommen. YouTube ist mittlerweile sozusagen eine Art Gütesiegel. Das, was ich dort finde, kann ich problemlos in meinem Blog einbinden oder in meine Seite - mit dem YouTube-eigenen Player. Aber teilweise muss ich natürlich schauen, um welche Inhalte es sich handelt. Es kann beispielsweise sein, dass die Inhalte in Deutschland anstößig sind oder die Persönlichkeitsrechte von Deutschen oder anderen Personen verletzen.

Wer gar kein Risiko eingehen will, sollte keine fremden Videos einbinden, da es nie ganz ausgeschlossen werden kann, dass das vom (vermeintlichen) Rechteinhaber eingeholte "grüne Licht" eine Falschauskunft sein kann. Auch ein Video unter freier Lizenz kann theoretisch vom Nichtberechtigten mit diesem Etikett versehen worden sein. Allerdings werden sich nur sehr ängstliche Blogger für diese Variante entscheiden.

Wer sein Risiko reduzieren soll, sollte folgendes beachten:

1. Nur die freigegebenen Einbettungscodes der Video-Website verwenden!

2. Ein kurzer Verdachts-Check lohnt: Ist das eine anerkannte Video-Website wie YouTube oder Vimeo? Steht das Video schon länger unbeanstandet auf der Plattform? Gibt es konkrete Anhaltspunkte, dass nicht der Rechteinhaber hochgeladen hat? Oder, wie das tagseoblog schrieb: Bei Einbinden Menschenverstand einschalten…

Wenn der Rechteinhaber das Video hochgeladen hat, dann hat er, sofern er das Einbetten nicht durch Anklicken eines entsprechenden Verbots untersagt hat, gemäß den Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform in das Weiterverbreiten durch Einbettungscode eingewilligt. Rechtsanwalt Ulbricht formuliert das so: Wenn tatsächlich der Berechtigte ein Video oder anderen Inhalt auf einem Portal zur Einbettung freigibt, dürfte jedenfalls aus urheberrechtlicher Sicht kein Ungemach drohen. In diesen Fällen wird tatsächlich über die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform (bei Youtube Nr.10 der Nutzungsbedingungen) dieser ein Recht eingeräumt, für die jeweiligen Inhalte Dritten eine Unterlizenz einzuräumen. Über das Angebot und die Einbettung eines entsprechenden Codes wird dann der jeweilige Inhalt an den einbindenden Webseitenbetreiber unterlizenziert. In diesen Fällen besteht also eine einwandfreie Rechtekette.

Insgesamt schätze ich das Risiko, dass ein Wissenschaftsblogger Ärger wegen eines eingebundenen Video bekommt, als gering ein.

Ausgewählte Online-Beiträge:

http://www.rechtzweinull.de/archives/149-Video-Embedding-Co-Rechtliche-Probleme-bei-der-Einbindung-von-fremden-Inhalten.html (21.7.2010)

http://www.tagseoblog.de/was-man-beim-einbinden-von-youtube-videos-beachten-sollte (4.6.2012)

http://www.telemedicus.info/article/2453-Die-Haftung-fuer-eingebundene-Youtube-Videos.html (20.10.2012)

https://netzpolitik.org/2013/risikofaktor-einbettung-youtube-twitter-und-das-urheberrecht/ (23.1.2013)

http://universal-code.de/2013/04/27/videos-einbetten-legal-egal/ (27.4.2013)

Nachtrag: Wie findet man freie Videos?