"Ein italienischer Professor hat die nach seinen Angaben bislang älteste bekannte komplett erhaltene Thora-Rolle entdeckt. Mauro Perani fand das hebräische Schriftstück aus Schafshaut aus dem 12. oder 13. Jahrhundert in der Bibliothek der Universität Bologna, wie die Uni mitteilte. Zwei Radiokarbontests bestätigten die Expertenschätzung über das Alter der 36 Meter langen und 64 Zentimeter breiten Rolle.

Nach Angaben von Perani ist die Rolle das älteste vollständig erhaltene Exemplar einer Thora-Rolle, das bislang entdeckt wurde. Es gebe allerdings ältere Fragmente und auch Thora-Kodizes, sagte der Experte für hebräische Sprache. Das in Bologna entdeckte Schriftstück stammt vermutlich aus der Zeit zwischen 1155 und 1225. Es enthält die ersten fünf Bücher des Alten Testaments auf Hebräisch."

http://www.n-tv.de/wissen/fundsache/Jahrhundertealte-Thora-Rolle-aus-Schafshaut-article10734191.html

Fotoserie:

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/05/28/news/rotolo_torah-59830882/

Siehe auch

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Attualita/2013/05/28/Scoperto_alla_BUB_il_piu_antico.htm

Nach Angaben von Perani ist die Rolle das älteste vollständig erhaltene Exemplar einer Thora-Rolle, das bislang entdeckt wurde. Es gebe allerdings ältere Fragmente und auch Thora-Kodizes, sagte der Experte für hebräische Sprache. Das in Bologna entdeckte Schriftstück stammt vermutlich aus der Zeit zwischen 1155 und 1225. Es enthält die ersten fünf Bücher des Alten Testaments auf Hebräisch."

http://www.n-tv.de/wissen/fundsache/Jahrhundertealte-Thora-Rolle-aus-Schafshaut-article10734191.html

Fotoserie:

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/05/28/news/rotolo_torah-59830882/

Siehe auch

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Attualita/2013/05/28/Scoperto_alla_BUB_il_piu_antico.htm

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 18:30 - Rubrik: Kodikologie

Eine Petition wehrt sich gegen zwei Verträge der französischen Nationalbibliothek, die die Digitalisierung von Werken der Public Domain betreffen. Bisher über 10.000 Unterzeichner.

http://www.avaaz.org/fr/petition/Non_a_la_privatisation_du_domaine_public_par_la_Bibliotheque_nationale_de_France/?fGEjWdb&pv=19

http://www.avaaz.org/fr/petition/Non_a_la_privatisation_du_domaine_public_par_la_Bibliotheque_nationale_de_France/?fGEjWdb&pv=19

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 18:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Nachdem die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) vor einem Jahr in einer Nacht- und Nebelaktion die digitalisierten Bestände der Sammlungen „Jüdische Periodika in NS-Deutschland“ und „Exilpresse“ vom Netz genommen hatte – darunter auch die Emigrantenzeitung AUFBAU – steht zumindest diese wichtige und einzigartige Quelle der historischen Forschung nun endlich wieder zur Verfügung."

http://www.hagalil.com/archiv/2013/05/29/aufbau-2/

Vorbildlich (aber wohl singulär) die Auflistung der Jahrgänge im Internet Archive, wo man bei Zeitschriftenjahrgängen katastrophale Metadaten gewohnt ist, die es nicht selten ausschließen, mit vernünftigem Aufwand zum gewünschten Jahrgang zu kommen:

http://archive.org/details/aufbau

http://www.hagalil.com/archiv/2013/05/29/aufbau-2/

Vorbildlich (aber wohl singulär) die Auflistung der Jahrgänge im Internet Archive, wo man bei Zeitschriftenjahrgängen katastrophale Metadaten gewohnt ist, die es nicht selten ausschließen, mit vernünftigem Aufwand zum gewünschten Jahrgang zu kommen:

http://archive.org/details/aufbau

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 18:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Münster entzieht zwei jungen Forschern den Doktorgrad. Es gibt Indizien, dass ihr Doktorvater in die Fälschung involviert war. Doch dies prüft niemand.

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-05/plagiat-professor-beteiligt

Die Dissertation eines Heilbronner Professors steht unter Plagiatsverdacht. Seine Hochschule fühlt sich für die Prüfung nicht zuständig und lässt ihn weitermachen.

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-05/moeder-plagiat-dissertation

Heßbürgen verwies auch auf

http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2011/12/22-am-sensburg.shtml (2011)

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-05/plagiat-professor-beteiligt

Die Dissertation eines Heilbronner Professors steht unter Plagiatsverdacht. Seine Hochschule fühlt sich für die Prüfung nicht zuständig und lässt ihn weitermachen.

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-05/moeder-plagiat-dissertation

Heßbürgen verwies auch auf

http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2011/12/22-am-sensburg.shtml (2011)

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 18:03 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.renaessanceforum.dk/

Falk Eisermann weist uns auf dieses Open-Access-Journal hin, in dem man auch auf Deutsch publizieren kann, auch wenn dies letztmals 2007 der Fall war.

Aus Jg. 8, 2012, hebe ich einen Beitrag zu "epigraphic fakes" hervor, der zu unserem Fälschungs-Schwerpunkt passt:

Joan Carbonell Manils, Helena Gimeno Pascual & Gerard González Germain

Quondam quanta fuit Hispania ipsa saxa doceant: Falsi epigrafici e identità nella Spagna del XVI secolo

Falk Eisermann weist uns auf dieses Open-Access-Journal hin, in dem man auch auf Deutsch publizieren kann, auch wenn dies letztmals 2007 der Fall war.

Aus Jg. 8, 2012, hebe ich einen Beitrag zu "epigraphic fakes" hervor, der zu unserem Fälschungs-Schwerpunkt passt:

Joan Carbonell Manils, Helena Gimeno Pascual & Gerard González Germain

Quondam quanta fuit Hispania ipsa saxa doceant: Falsi epigrafici e identità nella Spagna del XVI secolo

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 17:51 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine www.gesamtverein.de ruft alle seine Mitgliedsverbände und alle Mitglieder dieser Mitgliedsvereine (150.000 persönliche Mitglieder) zur Unterzeichnung der

- Petition für die Aufhebung des Planungsstopps für den Neubau des Stadtarchivs Köln

und der

-Petition gegen die Vernichtung aller personenbezogenen Daten (Entwurf einer EU-Datenschutzrichtlinie) auf"

Via

https://www.facebook.com/petitionstadtarchivkoeln

Die Petitionen:

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Dazu: Archivalia, passim

https://www.change.org/petitions/the-european-parliament-adjourn-the-adoption-of-the-regulation-about-personal-data?utm_campaign=action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition#share

Dazu: http://archiv.twoday.net/stories/409246833/

Bitte weiterverbreiten!

- Petition für die Aufhebung des Planungsstopps für den Neubau des Stadtarchivs Köln

und der

-Petition gegen die Vernichtung aller personenbezogenen Daten (Entwurf einer EU-Datenschutzrichtlinie) auf"

Via

https://www.facebook.com/petitionstadtarchivkoeln

Die Petitionen:

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Dazu: Archivalia, passim

https://www.change.org/petitions/the-european-parliament-adjourn-the-adoption-of-the-regulation-about-personal-data?utm_campaign=action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition#share

Dazu: http://archiv.twoday.net/stories/409246833/

Bitte weiterverbreiten!

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 17:30 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Comiczeichner Ralf König dachte immer, ein "Quacksalber" rührt Salben aus Quark an, Til Schweiger denkt bei "Ohrenfolter" an Heavy Metal: Lauter Begriffe aus dem Grimmschen Wörterbuch, das vor 175 Jahren begonnen wurde. Aus diesem Anlass stellen wir 100 der rund 300.000 Stichwörter vor und lassen sie von Prominenten kommentieren."

http://www.dradio.de/aktuell/2028595/

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/grimmschewoerter/

Eine durchaus anregende Serie.

http://www.dradio.de/aktuell/2028595/

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/grimmschewoerter/

Eine durchaus anregende Serie.

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 17:24 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Bitte unterzeichnen Sie oder leiten Sie die Petition weiter!

Bitte unterzeichnen Sie oder leiten Sie die Petition weiter!

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 17:00 - Rubrik: Kommunalarchive

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-den-erhalt-des-archivs-und-dokumentationszentrums-basis-wien

"Hintergrundnformationen über basis wien und unsere Lage:

Das basisarchiv wurde 1997 von Lioba Reddeker in ihrer damaligen Funktion als Bundeskuratorin gegründet. Sammlungsgegenstand des Archivs und der Bibliothek sind Veröffentlichungen zur zeitgenössischen bildenden Kunst in Buchform und Periodika sowie graue Literatur und Ephemera unterschiedlichster Herkunft – also Sekundärmaterialien, die im Zuge kultureller Aktivitäten erzeugt werden und vielfältige Hintergrundinformationen bereitstellen. Diese physischen Objekte dienen als Quellenmaterial für die meisten Inhalte der basis wien Datenbank. Daraus generieren sich die laufend aktualisierten Informationen zu Personen, Ausstellungen und Institutionen. Als Folgeprojekt entstand das European Art Net (EAN), welches sich als als offene Vereinigung verschiedener Archive zeitgenössischer Kunst versteht. Alle beteiligten Institutionen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Materialien zur zeitgenössischen Kunst zu sammeln, zu bewahren und gemäß wissenschaftlichen Standards der Archivierung zu erfassen und zu erschließen. Diese Vielfalt an Informationen wird in Form eines Portals unter der Adresse www.european-art.net (http://www.european-art.net) öffentlich zugänglich gemacht, das im Dezember 2002 erstmals online ging.

Trotz dieser und anderer erfolgreicher Projekte wurde die basis wien von der öffentlichen Hand nicht ausreichend gefördert und sah sich in ihrer Geschichte schon mehrmals mit der drohenden Schließung konfrontiert. Von 2005-2011 konnte Lioba Reddeker das Archiv durch eine Kooperation in der Ausstellungsreihe HangART-7 querfinanzieren. In dieser Zeit gab es zunächst gar keine und dann nur geringe Unterstützung von öffentlicher Hand (Stadt Wien, BMUKK). Nach Lioba Reddekers Tod hat sich ein kleines Kernteam ehrenamtlich für den Erhalt und die Weiterführung des Archivs eingesetzt. Wir hatten nicht nur mit dem finanziellen Ausfall durch Beendigung der Ausstellungsreihe zu kämpfen, sondern es wurden auch alle anderen Förderungen eingestellt.

Vor diesem Hintergrund schien die Überlegung, das Archiv einer bestehenden Institution anzugliedern und damit langfristig den Erhalt zu sichern sinnvoll und erstrebenswert

Also haben wir, beginnend im Herbst 2011, mit einigen in Österreich ansässigen wissenschaftlichen Einrichtungen (Nationalbibliothek, Belvedere, Mumok, Universität für Angewandte Kunst und Stadt Wien Bibliothek Gespräche geführt, um die Möglichkeit einer Übergabe bzw. Eingliederung zur Erhaltung und Weiterführung des Archivs und der Datenbank zu erörtern. Leider konnte eine zukünftige Erhaltung im Sinne der freien Zugänglichkeit und Pflege der Daten nicht gewährt werden und so lag das Bestreben sich institutionell neu zu orientieren. Daraufhin haben die Bundesländer kontaktiert und gebeten sich an der finanziellen Struktur der Dokumentationstätigkeit zu beteiligen.

Es ist uns gelungen, einen Teil des Jahresbudgets durch die Beteiligung der Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark abzusichern werden. Zudem eröffneten die Gespräche den Blick auf Synergien zwischen Bundesländern und basis archiv. Die Idee, analoge Archive durch die Datenbank der basis wien zu erschließen und somit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, entstand.

Anfang 2013 wurde ein über 3 Jahre andauerndes Projekt gestartet, welches das Archiv des Sammlungszentrums St. Pölten in die Online Datenbank einbindet und erschließt. Damit wurde ein Model case geschaffen, der auch für andere dezentral angelegte und nicht aufgearbeitete Archive Anwendung finden, und diese über die basis Datenbank miteinander in Verbindung setzen kann.

Nun, da unsere Bemühungen der letzten 1,5 Jahre realistische Voraussetzungen und Bedingungen geschaffen haben, die mit der finanziellen Beteiligung des Bundes die Weiterführung des Archivs ermöglichen, wurde dem Dokumentationszentrum im Mai 2013 in einer brieflichen Mitteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (erneut) jegliche Unterstützung untersagt.

Der immense Verlust und Schaden, der aus der Einstellung der Archivarbeit resultieren würde, wird nicht erkannt oder gar ignoriert.

Mit der Online-Petition möchten wir die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit unserer Arbeit sensibilisieren und aufzeigen, dass es sehr wohl Bedarf und Interesse für die Dokumentations- und Archivierungstätigkeit gibt. Bitte unterstützen auch Sie uns durch Ihre Unterschrift!"

"Hintergrundnformationen über basis wien und unsere Lage:

Das basisarchiv wurde 1997 von Lioba Reddeker in ihrer damaligen Funktion als Bundeskuratorin gegründet. Sammlungsgegenstand des Archivs und der Bibliothek sind Veröffentlichungen zur zeitgenössischen bildenden Kunst in Buchform und Periodika sowie graue Literatur und Ephemera unterschiedlichster Herkunft – also Sekundärmaterialien, die im Zuge kultureller Aktivitäten erzeugt werden und vielfältige Hintergrundinformationen bereitstellen. Diese physischen Objekte dienen als Quellenmaterial für die meisten Inhalte der basis wien Datenbank. Daraus generieren sich die laufend aktualisierten Informationen zu Personen, Ausstellungen und Institutionen. Als Folgeprojekt entstand das European Art Net (EAN), welches sich als als offene Vereinigung verschiedener Archive zeitgenössischer Kunst versteht. Alle beteiligten Institutionen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Materialien zur zeitgenössischen Kunst zu sammeln, zu bewahren und gemäß wissenschaftlichen Standards der Archivierung zu erfassen und zu erschließen. Diese Vielfalt an Informationen wird in Form eines Portals unter der Adresse www.european-art.net (http://www.european-art.net) öffentlich zugänglich gemacht, das im Dezember 2002 erstmals online ging.

Trotz dieser und anderer erfolgreicher Projekte wurde die basis wien von der öffentlichen Hand nicht ausreichend gefördert und sah sich in ihrer Geschichte schon mehrmals mit der drohenden Schließung konfrontiert. Von 2005-2011 konnte Lioba Reddeker das Archiv durch eine Kooperation in der Ausstellungsreihe HangART-7 querfinanzieren. In dieser Zeit gab es zunächst gar keine und dann nur geringe Unterstützung von öffentlicher Hand (Stadt Wien, BMUKK). Nach Lioba Reddekers Tod hat sich ein kleines Kernteam ehrenamtlich für den Erhalt und die Weiterführung des Archivs eingesetzt. Wir hatten nicht nur mit dem finanziellen Ausfall durch Beendigung der Ausstellungsreihe zu kämpfen, sondern es wurden auch alle anderen Förderungen eingestellt.

Vor diesem Hintergrund schien die Überlegung, das Archiv einer bestehenden Institution anzugliedern und damit langfristig den Erhalt zu sichern sinnvoll und erstrebenswert

Also haben wir, beginnend im Herbst 2011, mit einigen in Österreich ansässigen wissenschaftlichen Einrichtungen (Nationalbibliothek, Belvedere, Mumok, Universität für Angewandte Kunst und Stadt Wien Bibliothek Gespräche geführt, um die Möglichkeit einer Übergabe bzw. Eingliederung zur Erhaltung und Weiterführung des Archivs und der Datenbank zu erörtern. Leider konnte eine zukünftige Erhaltung im Sinne der freien Zugänglichkeit und Pflege der Daten nicht gewährt werden und so lag das Bestreben sich institutionell neu zu orientieren. Daraufhin haben die Bundesländer kontaktiert und gebeten sich an der finanziellen Struktur der Dokumentationstätigkeit zu beteiligen.

Es ist uns gelungen, einen Teil des Jahresbudgets durch die Beteiligung der Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark abzusichern werden. Zudem eröffneten die Gespräche den Blick auf Synergien zwischen Bundesländern und basis archiv. Die Idee, analoge Archive durch die Datenbank der basis wien zu erschließen und somit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, entstand.

Anfang 2013 wurde ein über 3 Jahre andauerndes Projekt gestartet, welches das Archiv des Sammlungszentrums St. Pölten in die Online Datenbank einbindet und erschließt. Damit wurde ein Model case geschaffen, der auch für andere dezentral angelegte und nicht aufgearbeitete Archive Anwendung finden, und diese über die basis Datenbank miteinander in Verbindung setzen kann.

Nun, da unsere Bemühungen der letzten 1,5 Jahre realistische Voraussetzungen und Bedingungen geschaffen haben, die mit der finanziellen Beteiligung des Bundes die Weiterführung des Archivs ermöglichen, wurde dem Dokumentationszentrum im Mai 2013 in einer brieflichen Mitteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (erneut) jegliche Unterstützung untersagt.

Der immense Verlust und Schaden, der aus der Einstellung der Archivarbeit resultieren würde, wird nicht erkannt oder gar ignoriert.

Mit der Online-Petition möchten wir die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit unserer Arbeit sensibilisieren und aufzeigen, dass es sehr wohl Bedarf und Interesse für die Dokumentations- und Archivierungstätigkeit gibt. Bitte unterstützen auch Sie uns durch Ihre Unterschrift!"

KlausGraf - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 16:48 - Rubrik: Museumswesen

Schon wieder wird eine Inkunabelsammlung zerstreut, beklagt Falk Eisermann in Incunabula-L:

"Diesmal trifft es die Londoner Law Society, bislang Depositum in Canterbury Cathedral (GW: London LawSoc; ISTC: Canterbury CL (Law Society)). Mehrere hundert Bände aus dieser Sammlung, darunter wohl alle 77 Inkunabeln, werden nächste Woche bei Sotheby’s versteigert. Dazu gehören beispielsweise die Unikate GW M36339 [Korrektur: Im Katalog nicht enthalten] und M4164710 (ein Kölner Druck) und zahlreiche weitere Seltenheiten.

Links:

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=ind1305&L=RELIGIOUS-ARCHIVES-GROUP&F=&S=&P=14203

http://www.finebooksmagazine.com/fine_books_blog/2013/05/historic-collection-of-rare-books-slated-for-auction-despite-criticisms.phtml?goback=.gde_3494500_member_243576605

Nach der Lektüre muß ich bemerken, daß das Verhalten der Law Society nur als widerwärtig bezeichnet werden kann.

Dr. Falk Eisermann "

Siehe auch

http://kulturgut.hypotheses.org/194

"Diesmal trifft es die Londoner Law Society, bislang Depositum in Canterbury Cathedral (GW: London LawSoc; ISTC: Canterbury CL (Law Society)). Mehrere hundert Bände aus dieser Sammlung, darunter wohl alle 77 Inkunabeln, werden nächste Woche bei Sotheby’s versteigert. Dazu gehören beispielsweise die Unikate GW M36339 [Korrektur: Im Katalog nicht enthalten] und M4164710 (ein Kölner Druck) und zahlreiche weitere Seltenheiten.

Links:

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=ind1305&L=RELIGIOUS-ARCHIVES-GROUP&F=&S=&P=14203

http://www.finebooksmagazine.com/fine_books_blog/2013/05/historic-collection-of-rare-books-slated-for-auction-despite-criticisms.phtml?goback=.gde_3494500_member_243576605

Nach der Lektüre muß ich bemerken, daß das Verhalten der Law Society nur als widerwärtig bezeichnet werden kann.

Dr. Falk Eisermann "

Siehe auch

http://kulturgut.hypotheses.org/194

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Benny Dressel - am Donnerstag, 30. Mai 2013, 15:13

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Südwesten im Spiegel der Namen. Gedenkschrift für Lutz Reichardt, Stuttgart 2011

Zu den Ortsnamenbüchern von Reichardt habe ich mich kritisch geäußert in einer 1991 erschienenen Rezension:

http://swbplus.bsz-bw.de/bsz015767450rez.pdf

Lese ich namenskundliche Aufsätze wie in dem eingangs geannten Sammelband, beschleicht mich, wenn es ums Frühmittelalter geht, meist ein deutliches Unbehagen. Da mir das entsprechende philologische Rüstzeug fehlt, kann ich dieses Unbehagen nur unzulänglich artikulieren. Da ist etwa Wolfgang Haubrichs, der solide Quellenarbeit mit unverantwortlichem Spekulieren verbindet und sich in dem Band zu ethnogenen Siedlungsnamen äußert. Personennamen werden vorschnell zur Seite geschoben oder gar nicht erwähnt, z.B. die Möglichkeit, dass die "Thüringer"-Siedlungen (S. 142ff.) vom Personennamen During abzuleiten sind.

Hochspekulativ erscheint mir auch der Aufsatz von Ernst Erich Metzner über Fernwegenamen in einer im Frankfurter Urkundenbuch 1 Nr. 5 abgedruckten Urkunde Ludwig des Frommen von 823. "Geroldisphad" bezieht er auf den Mainzer Bischof Gerold, obwohl auch andere Namensträger in Betracht kämen. Wisigartaweck wird auf die Königin Wisigarda bezogen, wobei zur Analogie Brunichild in Frankreich keinerlei Sekundärliteratur angegeben wird. Man braucht sich nur die Titel der Arbeiten von Metzner in Anm. 1 anzusehen, um die Seriosität dieses in angesehenen Sammelbänden und Zeitschriften publizierenden Forschers in Frage zu stellen. Den Aufsatz zu Lorsch im Nibelungenlied habe ich zwar nicht gelesen, aber die Vortragsfassung gehört und das hat mir gereicht.

Meine These: Im Bereich der früh- und hochmittelalterlichen Namenforschung ist die Grenze zwischen seriösen Hypothesen und unverantwortlichem Schabernack fließend. Der "normale" Historiker kann nur dringend gewarnt werden, entsprechenden namenkundlichen "Resultaten" Glauben zu schenken, wenn sie sich seiner Überprüfung entziehen.

Zu den Ortsnamenbüchern von Reichardt habe ich mich kritisch geäußert in einer 1991 erschienenen Rezension:

http://swbplus.bsz-bw.de/bsz015767450rez.pdf

Lese ich namenskundliche Aufsätze wie in dem eingangs geannten Sammelband, beschleicht mich, wenn es ums Frühmittelalter geht, meist ein deutliches Unbehagen. Da mir das entsprechende philologische Rüstzeug fehlt, kann ich dieses Unbehagen nur unzulänglich artikulieren. Da ist etwa Wolfgang Haubrichs, der solide Quellenarbeit mit unverantwortlichem Spekulieren verbindet und sich in dem Band zu ethnogenen Siedlungsnamen äußert. Personennamen werden vorschnell zur Seite geschoben oder gar nicht erwähnt, z.B. die Möglichkeit, dass die "Thüringer"-Siedlungen (S. 142ff.) vom Personennamen During abzuleiten sind.

Hochspekulativ erscheint mir auch der Aufsatz von Ernst Erich Metzner über Fernwegenamen in einer im Frankfurter Urkundenbuch 1 Nr. 5 abgedruckten Urkunde Ludwig des Frommen von 823. "Geroldisphad" bezieht er auf den Mainzer Bischof Gerold, obwohl auch andere Namensträger in Betracht kämen. Wisigartaweck wird auf die Königin Wisigarda bezogen, wobei zur Analogie Brunichild in Frankreich keinerlei Sekundärliteratur angegeben wird. Man braucht sich nur die Titel der Arbeiten von Metzner in Anm. 1 anzusehen, um die Seriosität dieses in angesehenen Sammelbänden und Zeitschriften publizierenden Forschers in Frage zu stellen. Den Aufsatz zu Lorsch im Nibelungenlied habe ich zwar nicht gelesen, aber die Vortragsfassung gehört und das hat mir gereicht.

Meine These: Im Bereich der früh- und hochmittelalterlichen Namenforschung ist die Grenze zwischen seriösen Hypothesen und unverantwortlichem Schabernack fließend. Der "normale" Historiker kann nur dringend gewarnt werden, entsprechenden namenkundlichen "Resultaten" Glauben zu schenken, wenn sie sich seiner Überprüfung entziehen.

KlausGraf - am Mittwoch, 29. Mai 2013, 17:38 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 29. Mai 2013, 16:37 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:AT-OOeLB-1545320

Bearbeitete Version:

http://www.landesbibliothek.at/uploads/media/Handschriften_nach_Alter/Schiffmann-Katalog_-_Neue_Signatur_neu.pdf?fsize=0.63

Bearbeitete Version:

http://www.landesbibliothek.at/uploads/media/Handschriften_nach_Alter/Schiffmann-Katalog_-_Neue_Signatur_neu.pdf?fsize=0.63

KlausGraf - am Mittwoch, 29. Mai 2013, 16:32 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Weltweit lagert das Wissen vergangener Zeiten in Archiven. Viele davon sind weit entfernt von einer Digitalisierung. Die Designerin und Fotografin Dayanita Singh hat über Jahrzehnte hinweg die Archive von Behörden, Gerichten und anderen offiziellen Einrichtungen Indiens dokumentiert. "

http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2013-05/fs-file-room-singh-2

Siehe auch

http://www.dayanitasingh.com/file-room

Via

http://www.fotostoria.de/?p=1898

http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2013-05/fs-file-room-singh-2

Siehe auch

http://www.dayanitasingh.com/file-room

Via

http://www.fotostoria.de/?p=1898

KlausGraf - am Mittwoch, 29. Mai 2013, 16:14 - Rubrik: Fotoueberlieferung

http://blog.educpros.fr/doctrix/

Ein französisches Blog zur Frage des Doktorats.

Update: Einschätzung von Mareike König im Kommentar zu

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/96GqE6CtrCM

Ein französisches Blog zur Frage des Doktorats.

Update: Einschätzung von Mareike König im Kommentar zu

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/96GqE6CtrCM

KlausGraf - am Mittwoch, 29. Mai 2013, 13:25 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Marc Mudrak macht sich Gedanken über die Krise des Rezensionswesens:

http://catholiccultures.hypotheses.org/1117

Meine Rezensionen kann er wohl kaum meinen:

http://archiv.twoday.net/stories/4941756/

http://www.bsz-bw.de/SWBplus/linkliste/rez-graf.html

Siehe auch

https://plus.google.com/u/0/109199221833785751288/posts/3ctygv2E9Mc

Aus meiner Sicht wird zu wohlwollend rezensiert. Bücher, die ich auseinandergenommen habe, haben andere Rezensenten gelobt. Aus meiner Sicht ist eine Rezension dann gelungen, wenn sie weiterführende Hinweise und/oder eine kritische Auseinandersetzung enthält.

"Weiterführende" Rezensionen, auch wenn sie im diesbezüglich nach wir vor vorbildlichen GGA erscheinen - http://archiv.twoday.net/stories/326526775/ - werden zu wenig rezipiert.

Anders als Mudrak annimmt kommt es auch aufs (digitale) Format an, das es ermöglicht, Links zum Inhaltsverzeichnis, weiteren Rezensionen oder Quellen/Literatur einzubinden. Siehe etwa

http://archiv.twoday.net/stories/5680268/

http://archiv.twoday.net/stories/232602165/

http://catholiccultures.hypotheses.org/1117

Meine Rezensionen kann er wohl kaum meinen:

http://archiv.twoday.net/stories/4941756/

http://www.bsz-bw.de/SWBplus/linkliste/rez-graf.html

Siehe auch

https://plus.google.com/u/0/109199221833785751288/posts/3ctygv2E9Mc

Aus meiner Sicht wird zu wohlwollend rezensiert. Bücher, die ich auseinandergenommen habe, haben andere Rezensenten gelobt. Aus meiner Sicht ist eine Rezension dann gelungen, wenn sie weiterführende Hinweise und/oder eine kritische Auseinandersetzung enthält.

"Weiterführende" Rezensionen, auch wenn sie im diesbezüglich nach wir vor vorbildlichen GGA erscheinen - http://archiv.twoday.net/stories/326526775/ - werden zu wenig rezipiert.

Anders als Mudrak annimmt kommt es auch aufs (digitale) Format an, das es ermöglicht, Links zum Inhaltsverzeichnis, weiteren Rezensionen oder Quellen/Literatur einzubinden. Siehe etwa

http://archiv.twoday.net/stories/5680268/

http://archiv.twoday.net/stories/232602165/

KlausGraf - am Mittwoch, 29. Mai 2013, 12:20 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Heute Mittag nahmen über 300 Personen an einer Protestaktion gegen die Schließung der Kunst- und Museumsbibliothek (KBM) teil. Auf dem Theo-Burauen-Platz (Ratshausvorplatz) zeigten sie der Kölner Politik die „Rote Karte“.

Diverse Persönlichkeiten aus der Kölner Kulturszene nahmen daran teil, darunter Philipp Kaiser, Direktor des Museum Ludwig; Stefan Kraus, Direktor des KOLUMBA, Museum des Erzbistums Köln; Roland Krischel, stv. Direktor des Wallraf-Richartz-Museum; Walther und Franz König, Verlag der Buchhandlung Walther König; Herbert Molderings, emeritierter Professor der Ruhr-Universität Bochum Kunstgeschichtliches Institut, Julia Scher von der Kunsthochschule für Neue Medien, Köln, Jennifer Brügelmann, Sammlerin.

Die Aktion war eine Initiative von „Rettet die KMB!“ mit Unterstützung der Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig e.V. und den Freunden der KMB:

Weitere Informationen: Christiane Wanken, Initiative „Rettet die KMB!“, rettetdiekmb@gmx.de"

Diverse Persönlichkeiten aus der Kölner Kulturszene nahmen daran teil, darunter Philipp Kaiser, Direktor des Museum Ludwig; Stefan Kraus, Direktor des KOLUMBA, Museum des Erzbistums Köln; Roland Krischel, stv. Direktor des Wallraf-Richartz-Museum; Walther und Franz König, Verlag der Buchhandlung Walther König; Herbert Molderings, emeritierter Professor der Ruhr-Universität Bochum Kunstgeschichtliches Institut, Julia Scher von der Kunsthochschule für Neue Medien, Köln, Jennifer Brügelmann, Sammlerin.

Die Aktion war eine Initiative von „Rettet die KMB!“ mit Unterstützung der Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig e.V. und den Freunden der KMB:

Weitere Informationen: Christiane Wanken, Initiative „Rettet die KMB!“, rettetdiekmb@gmx.de"

Wolf Thomas - am Dienstag, 28. Mai 2013, 20:46 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digitale-sammlungen.gwlb.de/index.php?id=7

Das Urheberrecht der Digitalisate der LB Hannover wird der Zeutschel-GmbH zugeschrieben, was dem verbreiteten Copyfraud noch eine besonders absurde Variante hinzufügt.

Zur Leistung der Zeutschel-Experten:

http://www.zeutschel.de/de/aktuelles/pressemitteilungen/items/keyNews_0026.html

Das Urheberrecht der Digitalisate der LB Hannover wird der Zeutschel-GmbH zugeschrieben, was dem verbreiteten Copyfraud noch eine besonders absurde Variante hinzufügt.

Zur Leistung der Zeutschel-Experten:

http://www.zeutschel.de/de/aktuelles/pressemitteilungen/items/keyNews_0026.html

KlausGraf - am Dienstag, 28. Mai 2013, 17:55 - Rubrik: Archivrecht

Im üblichen unverständlichen Juristen-Kauderwelsch behandelt das Thema Sarah Pietsch:

http://www.iuwis.de/sites/default/files/SarahPietsch-KreativitaetImInternet-2012.pdf

Siehe auch hier:

http://archiv.twoday.net/stories/404099696/

http://www.iuwis.de/sites/default/files/SarahPietsch-KreativitaetImInternet-2012.pdf

Siehe auch hier:

http://archiv.twoday.net/stories/404099696/

KlausGraf - am Dienstag, 28. Mai 2013, 17:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"The re3data.org registry allows the easy identification of appropriate research data repositories, both for data producers and users. The registry covers research data repositories from all academic disciplines. Information icons display the principal attributes of a repository, allowing users to identify the functionalities and qualities of a data repository. These attributes can be used for multi-faceted searches, for instance to find a repository for geoscience data using a Creative Commons licence.

By April 2013, 338 research data repositories were indexed in re3data.org. 171 of these are described by a comprehensive vocabulary, which was developed by involving the data repository community (http://doi.org/kv3).

The re3data.org search at can be found at: http://www.re3data.org

The information icons are explained at: http://www.re3data.org/faq" (IP-OA-Forum)

By April 2013, 338 research data repositories were indexed in re3data.org. 171 of these are described by a comprehensive vocabulary, which was developed by involving the data repository community (http://doi.org/kv3).

The re3data.org search at can be found at: http://www.re3data.org

The information icons are explained at: http://www.re3data.org/faq" (IP-OA-Forum)

KlausGraf - am Dienstag, 28. Mai 2013, 15:56 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Antwort der Landesregierung (Drucksache 16/3033) auf die Kleine Anfrage 1100 vom 19. April 2013 des Abgeordneten Daniel Schwerd PIRATEN (Drucksache 16/2701)

Die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport hat die Kleine Anfrage 1100 mit Schreiben vom 22. Mai 2013 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister für Inneres und Kommunales beantwortet.

Vorbemerkung der Kleinen Anfrage

Das Projekt Digitales Archiv NRW ist im April 2009 gestartet worden. Aufgabe ist es zu klä-ren, ob und wie für Nordrhein-Westfalen organisatorisch, technisch und finanziell die dauer-hafte Authentizität, Integrität und Verfügbarkeit des im Lande vorhandenen und entstehen-den digitalen Wissens- und Kulturgutes in einem institutions- und spartenübergreifenden Modell unter Berücksichtigung der in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Strukturen, Kennt-nisse und Verfahren realisiert werden kann.

Durch den institutions- und spartenübergreifenden Ansatz sind die Projektergebnisse sowohl für das Landesarchiv NRW, für die Landesbibliotheken und auch die Kunstsammlung NRW, aber auch für Archive, Museen, Bibliotheken und Medienzentren in kommunaler und privater Trägerschaft bedeutsam, da diese Institutionen in ihrer teilweise gesetzlich vorgegebenen Aufgabenwahrnehmung, der dauerhaften Sicherung von digitalem Kulturgut (Archivgesetz NRW, Pflichtexemplargesetz NRW), vom Erfolg des Projekts abhängig sind.

Mit Schreiben vom 14.01.2013 an den Ausschuss für Kultur und Medien des Landtags NRW (Vorlage 16/539) hat Ministerin Schäfer bereits einige Fragen der PIRATENFRAKTION zum Digitalen Archiv NRW beantwortet.

Laut Aussage der Ministerin soll der Abschluss des Projekts 2014 erfolgen. Angesichts „vie-ler noch offener Fragen“ ließe sich der Zeitpunkt derzeit jedoch „noch nicht genauer bestim-men“. Bis Ende 2012 seien für das Projekt Kosten in Höhe von 812.852 € angefallen. Der weitere finanzielle Unterstützungsbedarf sei bisher allerdings nicht abzusehen. Daher sei „eine verlässliche weitere Kostenschätzung derzeit nicht möglich“.

1. Laut Aussage von Ministerin Schäfer kann die Landesregierung weder den Zeit-punkt des Projektabschlusses benennen noch die entsprechend zu erwartenden Gesamtkosten beziffern.

Hat sich an diesem Zustand inzwischen etwas geändert? (Wenn ja, bitte konkret benennen.)

Die aktuelle Projektplanung sieht vor, dass im dritten Quartal 2014 der Dauerbetrieb des Digi-talen Archivs NRW beginnen soll. Die zu erwartenden Gesamtkosten sind noch nicht ab-schließend zu beziffern.

2. Trotz ungewisser Laufzeit und unbestimmbarer Kosten bewertet die Ministerin den bisherigen Erfolg des Projekts als „sehr gut“.

Wie passt das zusammen?

Die erkennbaren Fortschritte in der Projektentwicklung lassen diese Bewertung zu.

3. Seit wann ist d-NRW als „Projektbegleitung“ mit dem Projekt befasst?

d-NRW ist seit Beauftragung durch das MFKJKS vom 17.08.2012 mit dem Projekt befasst.

4. Welche konkreten Aufgaben hat d-NRW als Projektbegleitung des Digitalen Ar-chivs NRW?

d-NRW unterstützt das MFKJKS NRW bei der Reorganisation und Weiterentwicklung des Digitalen Archivs NRW zu einem kommunal-staatlichen E-Government-Projekt. Anlass der Reorganisation ist die Beteiligung kommunaler Archive und kommunaler IT-Dienstleister. Konkrete Aufgaben von d-NRW sind aufbauend auf eine Bestandserhebung im vierten Quar-tal 2012 (erledigt) Projektmanagementleistungen bei der Erstellung eines verbindlichen Pro-jektleitfadens (erledigt), einer technischen Referenzarchitektur (erledigt), fachlicher und tech-nischer Leistungsbeschreibungen sowie eines Organisations- und eines Finanzierungskon-zeptes für den Dauerbetrieb des Digitalen Archivs NRW.

5. Bisher weigert sich die Landesregierung, dem Landtag die für das Projekt erstell-te Machbarkeitsstudie zur Verfügung zu stellen, da diese laut Ministerin Schäfer „nur noch eine historische Bedeutung“ habe. Die Ministerin halte die Übersen-dung der Studie daher „nicht für sinnvoll“.

Ist die Landesregierung tatsächlich der Auffassung, besser als die Abgeordneten im Landtag beurteilen zu können, ob die Beschäftigung mit bestimmten Doku-menten für die Arbeit der Abgeordneten sinnvoll ist?

Die Machbarkeitsstudie ist inzwischen drei Jahre alt. Eine weitere Befassung mit der Mach-barkeitsstudie ist nach Ansicht der Landesregierung nicht weiterführend.

Selbstverständlich wird die Studie aber auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Link zur Antwort (PDF)

Die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport hat die Kleine Anfrage 1100 mit Schreiben vom 22. Mai 2013 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister für Inneres und Kommunales beantwortet.

Vorbemerkung der Kleinen Anfrage

Das Projekt Digitales Archiv NRW ist im April 2009 gestartet worden. Aufgabe ist es zu klä-ren, ob und wie für Nordrhein-Westfalen organisatorisch, technisch und finanziell die dauer-hafte Authentizität, Integrität und Verfügbarkeit des im Lande vorhandenen und entstehen-den digitalen Wissens- und Kulturgutes in einem institutions- und spartenübergreifenden Modell unter Berücksichtigung der in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Strukturen, Kennt-nisse und Verfahren realisiert werden kann.

Durch den institutions- und spartenübergreifenden Ansatz sind die Projektergebnisse sowohl für das Landesarchiv NRW, für die Landesbibliotheken und auch die Kunstsammlung NRW, aber auch für Archive, Museen, Bibliotheken und Medienzentren in kommunaler und privater Trägerschaft bedeutsam, da diese Institutionen in ihrer teilweise gesetzlich vorgegebenen Aufgabenwahrnehmung, der dauerhaften Sicherung von digitalem Kulturgut (Archivgesetz NRW, Pflichtexemplargesetz NRW), vom Erfolg des Projekts abhängig sind.

Mit Schreiben vom 14.01.2013 an den Ausschuss für Kultur und Medien des Landtags NRW (Vorlage 16/539) hat Ministerin Schäfer bereits einige Fragen der PIRATENFRAKTION zum Digitalen Archiv NRW beantwortet.

Laut Aussage der Ministerin soll der Abschluss des Projekts 2014 erfolgen. Angesichts „vie-ler noch offener Fragen“ ließe sich der Zeitpunkt derzeit jedoch „noch nicht genauer bestim-men“. Bis Ende 2012 seien für das Projekt Kosten in Höhe von 812.852 € angefallen. Der weitere finanzielle Unterstützungsbedarf sei bisher allerdings nicht abzusehen. Daher sei „eine verlässliche weitere Kostenschätzung derzeit nicht möglich“.

1. Laut Aussage von Ministerin Schäfer kann die Landesregierung weder den Zeit-punkt des Projektabschlusses benennen noch die entsprechend zu erwartenden Gesamtkosten beziffern.

Hat sich an diesem Zustand inzwischen etwas geändert? (Wenn ja, bitte konkret benennen.)

Die aktuelle Projektplanung sieht vor, dass im dritten Quartal 2014 der Dauerbetrieb des Digi-talen Archivs NRW beginnen soll. Die zu erwartenden Gesamtkosten sind noch nicht ab-schließend zu beziffern.

2. Trotz ungewisser Laufzeit und unbestimmbarer Kosten bewertet die Ministerin den bisherigen Erfolg des Projekts als „sehr gut“.

Wie passt das zusammen?

Die erkennbaren Fortschritte in der Projektentwicklung lassen diese Bewertung zu.

3. Seit wann ist d-NRW als „Projektbegleitung“ mit dem Projekt befasst?

d-NRW ist seit Beauftragung durch das MFKJKS vom 17.08.2012 mit dem Projekt befasst.

4. Welche konkreten Aufgaben hat d-NRW als Projektbegleitung des Digitalen Ar-chivs NRW?

d-NRW unterstützt das MFKJKS NRW bei der Reorganisation und Weiterentwicklung des Digitalen Archivs NRW zu einem kommunal-staatlichen E-Government-Projekt. Anlass der Reorganisation ist die Beteiligung kommunaler Archive und kommunaler IT-Dienstleister. Konkrete Aufgaben von d-NRW sind aufbauend auf eine Bestandserhebung im vierten Quar-tal 2012 (erledigt) Projektmanagementleistungen bei der Erstellung eines verbindlichen Pro-jektleitfadens (erledigt), einer technischen Referenzarchitektur (erledigt), fachlicher und tech-nischer Leistungsbeschreibungen sowie eines Organisations- und eines Finanzierungskon-zeptes für den Dauerbetrieb des Digitalen Archivs NRW.

5. Bisher weigert sich die Landesregierung, dem Landtag die für das Projekt erstell-te Machbarkeitsstudie zur Verfügung zu stellen, da diese laut Ministerin Schäfer „nur noch eine historische Bedeutung“ habe. Die Ministerin halte die Übersen-dung der Studie daher „nicht für sinnvoll“.

Ist die Landesregierung tatsächlich der Auffassung, besser als die Abgeordneten im Landtag beurteilen zu können, ob die Beschäftigung mit bestimmten Doku-menten für die Arbeit der Abgeordneten sinnvoll ist?

Die Machbarkeitsstudie ist inzwischen drei Jahre alt. Eine weitere Befassung mit der Mach-barkeitsstudie ist nach Ansicht der Landesregierung nicht weiterführend.

Selbstverständlich wird die Studie aber auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Link zur Antwort (PDF)

Wolf Thomas - am Dienstag, 28. Mai 2013, 10:38 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zum Faktencheck siehe den Bericht:

http://blog.wikimedia.de/2013/05/27/14-tage-zdfcheck-ein-zwischenbericht/

http://www.heute.de/Ein-St%C3%BCck-Anatomie-der-Politik-27990350.html

Infografik unter CC-BY

Infografik unter CC-BY

http://blog.wikimedia.de/2013/05/27/14-tage-zdfcheck-ein-zwischenbericht/

http://www.heute.de/Ein-St%C3%BCck-Anatomie-der-Politik-27990350.html

Infografik unter CC-BY

Infografik unter CC-BYnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

am Dienstag, den 28. Mai 2013, um 12Uhr Theo-Burauen-Platz (Rathausvorplatz)

Der Einsturz des Historischen Archivs ist bereits ein unermesslicher Verlust. Mit der Kunst- und Museumsbibliothek einen weiteren Wissensspeicher zerschlagen zu wollen, kommt dem Einsturz des Historischen Archivs nahe.

Der KMB droht weiterhin die Schließung: Laut Ratsbeschluss vom 30.04.2013 (Dringlichkeitsantrag SPD und Grüne) soll bereits am 18.06.2013 über die Zukunft dieser bedeutsamen wissenschaftliche Institution entschieden werden:

"Der Betrieb der KMB stellt keine alleinige kulturelle Aufgabe im Sinne kommunaler Daseinsvorsorge dar."

Können keine "finanziellen oder trägerschaftlichen Beteiligungen" durch die "Universität zu Köln, dem Land NRW und möglichen Dritten" an den Kosten der KMB im Neubau erreicht werden, sollen " alternative Planungen" gefunden werden, "mit dem Ziel, ihren Bestand zu sichern und dem Fachpublikum zugänglich zu machen."

Diese Suche nach Alternativen ist ein Scheinargument und würde de facto zur Schließung der KMB führen. Wir fordern vom Rat eine Offenlegung der Zahlen zu den angenommenen Kosten und Einsparmöglichkeiten: Wie errechnen sich die anteiligen Baukosten? Wie errechnen sich die angenommen Betriebskosten? Wie errechnen sich die vorausgesetzten Einsparmöglichkeiten bei einer Auflösung der Bibliothek und in welchem Verhältnis stehen

diese zu den realen Zahlen?

Mit der KMB hat Köln eine international anerkannte Institution, die den Museen, den Galerien, dem Kunsthandel und den freien Kulturschaffenden ihre tägliche Arbeit ermöglicht. Darüber hinaus ist sie allen kunstinteressierten Besuchern offen. Es wäre eine skandalöse Ausblutung des kulturellen, intellektuellen und wissenschaftlichen Kapitals der Stadt Köln, wenn die KMB geschlossen würde. Es kann als politisches Signal dieser Stadtregierung gesehen werden, dass sie die kulturelle Vielfalt, die die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner Kölns maßgeblich ausmacht, für keinen Standortfaktor mehr halten.

Wir fordern daher:

• Einzug der Kunst- und Museumsbibliothek in den Archivneubau.

• Erhalt der Kunst- und Museumsbibliothek als öffentlich zugängliche Bibliothek.

• Offenlegung der Zahlen zu den angenommenen Kosten und Einsparmöglichkeiten der KMB – Aufklärung statt Zahlenspiele.

Es ist als äußerst kritisch zu betrachten, dass die Sparmassnahmen der Stadt Köln und des Landes Nordrhein-Westfalen an denjenigen Institutionen ansetzen, die als Wissensspeicher das Fundament der Gesellschaft bilden:

Bibliotheken, Archive, archäologische Grabungen, Denkmalpflege und Museumssammlungen. Nach der Logik, dass die Stadt Köln nur für die "kommunale Daseinsvorsorge" zuständig ist, können morgen alle Institutionen geschlossen werden, die keine Dienstleistungen der einfachen Grundversorgung zur Verfügung stellen.

Pressemitteilung 23.05.2013

Kontakt

Initiative "Rettet die KMB" | Christiane Wanken | 01577-1906482 | rettetdiekmb@gmx.de

Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig Köln e.V. | Dr. Carla Cugini | 0221/258 17 33 |

cugini@gmk-koeln.de

Freunde der Kunst- und Museumsbibliothek | Dr. Damian van Melis | 0221 / 2033-161 |

damian.vanmelis@greven.de

Der Einsturz des Historischen Archivs ist bereits ein unermesslicher Verlust. Mit der Kunst- und Museumsbibliothek einen weiteren Wissensspeicher zerschlagen zu wollen, kommt dem Einsturz des Historischen Archivs nahe.

Der KMB droht weiterhin die Schließung: Laut Ratsbeschluss vom 30.04.2013 (Dringlichkeitsantrag SPD und Grüne) soll bereits am 18.06.2013 über die Zukunft dieser bedeutsamen wissenschaftliche Institution entschieden werden:

"Der Betrieb der KMB stellt keine alleinige kulturelle Aufgabe im Sinne kommunaler Daseinsvorsorge dar."

Können keine "finanziellen oder trägerschaftlichen Beteiligungen" durch die "Universität zu Köln, dem Land NRW und möglichen Dritten" an den Kosten der KMB im Neubau erreicht werden, sollen " alternative Planungen" gefunden werden, "mit dem Ziel, ihren Bestand zu sichern und dem Fachpublikum zugänglich zu machen."

Diese Suche nach Alternativen ist ein Scheinargument und würde de facto zur Schließung der KMB führen. Wir fordern vom Rat eine Offenlegung der Zahlen zu den angenommenen Kosten und Einsparmöglichkeiten: Wie errechnen sich die anteiligen Baukosten? Wie errechnen sich die angenommen Betriebskosten? Wie errechnen sich die vorausgesetzten Einsparmöglichkeiten bei einer Auflösung der Bibliothek und in welchem Verhältnis stehen

diese zu den realen Zahlen?

Mit der KMB hat Köln eine international anerkannte Institution, die den Museen, den Galerien, dem Kunsthandel und den freien Kulturschaffenden ihre tägliche Arbeit ermöglicht. Darüber hinaus ist sie allen kunstinteressierten Besuchern offen. Es wäre eine skandalöse Ausblutung des kulturellen, intellektuellen und wissenschaftlichen Kapitals der Stadt Köln, wenn die KMB geschlossen würde. Es kann als politisches Signal dieser Stadtregierung gesehen werden, dass sie die kulturelle Vielfalt, die die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner Kölns maßgeblich ausmacht, für keinen Standortfaktor mehr halten.

Wir fordern daher:

• Einzug der Kunst- und Museumsbibliothek in den Archivneubau.

• Erhalt der Kunst- und Museumsbibliothek als öffentlich zugängliche Bibliothek.

• Offenlegung der Zahlen zu den angenommenen Kosten und Einsparmöglichkeiten der KMB – Aufklärung statt Zahlenspiele.

Es ist als äußerst kritisch zu betrachten, dass die Sparmassnahmen der Stadt Köln und des Landes Nordrhein-Westfalen an denjenigen Institutionen ansetzen, die als Wissensspeicher das Fundament der Gesellschaft bilden:

Bibliotheken, Archive, archäologische Grabungen, Denkmalpflege und Museumssammlungen. Nach der Logik, dass die Stadt Köln nur für die "kommunale Daseinsvorsorge" zuständig ist, können morgen alle Institutionen geschlossen werden, die keine Dienstleistungen der einfachen Grundversorgung zur Verfügung stellen.

Pressemitteilung 23.05.2013

Kontakt

Initiative "Rettet die KMB" | Christiane Wanken | 01577-1906482 | rettetdiekmb@gmx.de

Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig Köln e.V. | Dr. Carla Cugini | 0221/258 17 33 |

cugini@gmk-koeln.de

Freunde der Kunst- und Museumsbibliothek | Dr. Damian van Melis | 0221 / 2033-161 |

damian.vanmelis@greven.de

Wolf Thomas - am Montag, 27. Mai 2013, 07:11 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sie stammte nach Hieronymus Pez aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und bildete die Textgrundlage seines Abdrucks der "Österreichischen Chronik von den 95 Herrschaften" in seinen Scriptores rerum Austriacarum 1721. Pez beschreibt die offenbar verlorene Handschrift

http://books.google.at/books?id=VnhUAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA1047

Bernhard Pez hatte die Handschrift im Winter 1713 in der Dürnsteiner Bibliothek entdeckt (Pez-Briefwechsel):

http://books.google.de/books?id=fc0AeCTEYgkC&pg=PA599

Seemüller 1909 (S. XX Nr. 13) hatte bereits vergeblich nach ihr gesucht:

http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_Dt._Chron._6_S._XX

Die Handschrift überlieferte auch Jakob Twingers deutsche Straßburger Chronik mit Konstanzer Zusätzen, nämlich einer Bischofsliste bis Otto von Hachberg (Karlsruhe Donaueschingen 513 endet auch mit diesem Bischof und gibt das Datum 1411) und den "Konstanzer Annalen" 1256-1388.

Die Schlussnotiz gab im 18. Jahrhundert auch Vogel 1779, ohne Pez zu zitieren. Er könnte sie aufgrund orthographischer Differenzen auch aus der Handschrift selbst haben:

http://books.google.de/books?id=5MkBAAAAYAAJ&pg=PA181

Die Annalen hatte Mone nach dem Heidelberger Cpg 475 und der jetzigen Freiburger Handschrift 471 abgedruckt:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/mone1848-1/0410

Einen weniger beachteten Abdruck aus St. Gallen Stiftsbibliothek 630 (Scherer irrtümlich: 830) gab Scherer in seinen Toggenburger Chroniken:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Scherrer_Toggenburg_Chronik_093.png

Anscheinend gibt es keine aktuelle Zusammenstellung der Überlieferung dieser kleinen Annalenreihe, die anscheinend nur mit Twinger-Chronik überliefert ist. Außer den bereits genannten Handschriften (Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, St. Gallen) nenne ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit Heidelberg Salem. IX, 28 und die Münchner Cgm 567, 568. Näheres siehe in der Liste des Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/werke/1906

Der Census steht dort bei 88 Handschriften, mein Census nun durch die Dürnsteiner Handschrift bei 95:

http://archiv.twoday.net/stories/361795318/

Handschriften des Bischofskatalogs bis 1411, der auch separat überliefert ist, weist Markus Müller (Bistumgsgeschichtsschreibung, 1998, S. 51) nach.

Nachtrag: Donaueschingen 513 online

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-37885

Freiburg 471 online

http://archiv.twoday.net/stories/1022214901/

Nr. 96

http://archiv.twoday.net/stories/1022480032/

#forschung

http://books.google.at/books?id=VnhUAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA1047

Bernhard Pez hatte die Handschrift im Winter 1713 in der Dürnsteiner Bibliothek entdeckt (Pez-Briefwechsel):

http://books.google.de/books?id=fc0AeCTEYgkC&pg=PA599

Seemüller 1909 (S. XX Nr. 13) hatte bereits vergeblich nach ihr gesucht:

http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_Dt._Chron._6_S._XX

Die Handschrift überlieferte auch Jakob Twingers deutsche Straßburger Chronik mit Konstanzer Zusätzen, nämlich einer Bischofsliste bis Otto von Hachberg (Karlsruhe Donaueschingen 513 endet auch mit diesem Bischof und gibt das Datum 1411) und den "Konstanzer Annalen" 1256-1388.

Die Schlussnotiz gab im 18. Jahrhundert auch Vogel 1779, ohne Pez zu zitieren. Er könnte sie aufgrund orthographischer Differenzen auch aus der Handschrift selbst haben:

http://books.google.de/books?id=5MkBAAAAYAAJ&pg=PA181

Die Annalen hatte Mone nach dem Heidelberger Cpg 475 und der jetzigen Freiburger Handschrift 471 abgedruckt:

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/mone1848-1/0410

Einen weniger beachteten Abdruck aus St. Gallen Stiftsbibliothek 630 (Scherer irrtümlich: 830) gab Scherer in seinen Toggenburger Chroniken:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Scherrer_Toggenburg_Chronik_093.png

Anscheinend gibt es keine aktuelle Zusammenstellung der Überlieferung dieser kleinen Annalenreihe, die anscheinend nur mit Twinger-Chronik überliefert ist. Außer den bereits genannten Handschriften (Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, St. Gallen) nenne ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit Heidelberg Salem. IX, 28 und die Münchner Cgm 567, 568. Näheres siehe in der Liste des Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/werke/1906

Der Census steht dort bei 88 Handschriften, mein Census nun durch die Dürnsteiner Handschrift bei 95:

http://archiv.twoday.net/stories/361795318/

Handschriften des Bischofskatalogs bis 1411, der auch separat überliefert ist, weist Markus Müller (Bistumgsgeschichtsschreibung, 1998, S. 51) nach.

Nachtrag: Donaueschingen 513 online

http://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-37885

Freiburg 471 online

http://archiv.twoday.net/stories/1022214901/

Nr. 96

http://archiv.twoday.net/stories/1022480032/

#forschung

KlausGraf - am Montag, 27. Mai 2013, 01:12 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 26. Mai 2013, 22:04 - Rubrik: Bildquellen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Armin Langner: Papst Viktor II. Graf Gebhard von Calw (Kleine Reihe 29). Calw: Archiv der Stadt Calw 2012. 179 S. mit 42 meist farbigen Abbildungen. 12 Euro Inhaltsverzeichnis

In der "Schwäbischen Heimat" gibt es eine Rezensionsrubrik "In einem Satz", in der es von diesem Buch heißt, es mache "höchst plausibel", dass Papst Viktor II. (1055-1057) aus der Familie der Grafen von Calw stamme (2013, S. 253). Ich bin anderer Ansicht.

Das Büchlein ist ansprechend geschrieben und gefällt durch seine Bebilderung. Fast alles ist in nahezu 200 Fußnoten ordentlich nachgewiesen. Im ersten Teil werden die Quellenäußerungen zur Herkunft des Papstes besprochen, der zweite stellt ein Lebensbild des Eichstätter Bischofs dar, der für zwei Jahre das höchste Amt der katholischen Kirche bekleidete. Zuletzt werden gegenständliche Erinnerungen an Gebhard/Viktor vorgestellt.

Wissenschaftlern bietet der Band nichts Neues. Die spärliche Quellenlage hat zu diversen Hypothesen Anlass gegeben, ohne dass man aber über ein "non liquet" hinauskommt. Der Anonymus von Herrieden stellt die einzige zeitgenössische Quelle von Belang dar. Er nennt die schwäbische Herkunft und als Eltern einen Hartwig und eine Beliza, spricht von einer Verwandtschaft mit den Saliern und Bischof Gebhard III. von Regensburg. Für Kombinationen hat man noch nicht einmal einen Begüterungsort der Familie zur Verfügung. Riezler tat 1878 die Tradition, der Papst sei ein Graf von Calw gewesen, mit dem Hinweis ab, die Namen Hartwig und Gebhard seien in dieser Familie nicht heimisch. Die Hypothesen zur Einordnung des Würdenträgers kritisiert Langner, aber seine eigene Zuordnung fußt unkritisch auf den unverantwortlichen Spekulationen von Decker-Hauff über den Öhringer Stiftungsbrief. Die maßgeblichen Studien zu den Grafen von Calw (Karl Schmid, Gerhard Fritz) und zur Kritik des Stiftungsbriefs (Gerhard Lubich, Heinrich Wagner) zieht er nicht heran. Auch nicht Gerhard Taddeys Ausführungen zur Öhringer Stiftsgeschichte, bei der ja der genannte Regensburger Bischof eine beachtliche Rolle spielt.

Im Dschungel der hochmittelalterlichen Adelsgenealogie ist Langner ersichtlich nicht zuhause. Aber auch bei der Sichtung der Traditionsbildung ist ihm Entscheidendes entgangen, obwohl die Studie von Rolf Götz zu den genealogischen Irrungen rund um die Herzöge von Teck ihm als methodisch-heuristische Leitschnur hätte dienen können. Soviele Zeugnisse Langner auch bemüht - sie gehen doch alle direkt oder indirekt auf Wilhelm Werner von Zimmern zurück, der in seiner Eichstätter Bistumschronik den Bischof den Grafen von Calw zuweist (S. 31).

Offenkundig eine späte Interpolation des 16. Jahrhunderts ist die entsprechende Angabe ("de Calice") in der Ausgabe der "Flores temporum" durch Meuschen. Sie fehlt bei Eccard aber z.B. auch im Clm 14281.

Lorenz Fries: Chronik der Bischöfe von Würzburg 1 (1992), S. 234 sagt ebenfalls, der Eichstätter Bischof sei ein Graf von Calw gewesen, aber das hatte er sicher aus der Eichstätter Bischofschronik Wilhelm Werners von Zimmern, die ihm zur Verfügung stand (ebd. S. 199f. und Lorenz Fries (1489-1550), 1989, S. 77).

Der erste gedruckte Hinweis auf die Herkunft erfolgte an prominenter Stelle: 1549 im Werk des Kaspar Bruschius über die deutschen Bistümer. Dass Bruschius das Zimmern'sche Werk ausbeutete ist seit langem bekannt.

S. 48 ist ein Abschnitt irreführend "Mittelalterliche Quellen aus dem Vatikan" überschrieben. Zuerst hat das gedruckte Werk von Panvinius 1557 die Zuweisung zu den Grafen von Calw, was auf Bruschius zurückgehen dürfte. Von Panvinius stammte die Information für Johann Jakob Fuggers Wappenwerk ca. 1550/5, das zu Viktor II. (natürlich anachronistisch) das Löwen-Wappen der Grafen von Calw zeigt (Digitalisat).

Langner hat nicht verstanden, dass man durch Anhäufung voneinander abhängiger Quellen nichts beweisen kann. Wenn hundert Autoren voneinander abschreiben, wird die Ausgangsbehauptung dadurch nicht wahrscheinlicher. Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für alte Hirsauer Quellen gibt es nicht.

Zudem ist Langers Darstellung der Traditionsbildung recht lückenhaft. Auf Anhieb kann man frühneuzeitliche Arbeiten ergänzen, etwa Waltz 1657, der unter anderem Lazius einflussreiches Buch "De gentium aliquot migrationibus" von 1557 zitiert. Dort findet sich eine Stammliste der Grafen von Calw, in der Hartwig und Biliza einsortiert sind.

Woher stammen die Genealogien des Lazius? Rolf Götz (Wege und Irrwege ..., 2007) hat frühere Beobachtungen von Dieter Mertens und mir mit neuen Befunden ergänzt. Lazius konnte auf Sammlungen von allen drei "Vätern" der "modernen" Genealogie zurückgreifen: Ladislaus Sunthaim, Jakob Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim. Von Sunthaim ist mir eine Beschäftigung mit den Calwern nicht bekannt, über Mennel liegen mir diesbezüglich keine Informationen vor.

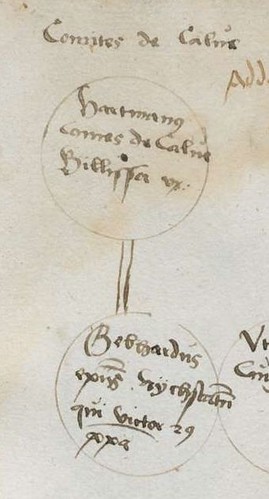

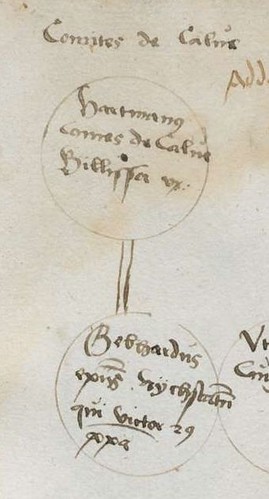

Pappenheim hat mehrfach Genealogien zu den Grafen von Calw zusammengestellt. Über WLB Cod. Don. 576 von 1521 (laut Schauerte S. 181) kann ich nichts sagen, über Regensburg Thurn und Taxis Hofbibliothek Cod. 166, Bl. 27r-31v (um 1525) nur, dass die Geschlechtsreihe mit Erlafrid beginnt. Online ist aber der Cgm 7249 wohl aus den 1520er Jahren, wo sich tatsächlich Bl. 58r eine Stammtafel der Calwer Grafen findet, die Papst Viktor als Sohn eines Grafen Hartmanus und einer "Billissa" ansetzt (siehe Abbildung unten).

Götz konnte zeigen, dass Wilhelm Werner von Zimmern Pappenheims genealogische Forschungen gekannt hat (Wege S. 84). Ich möchte daher annehmen, dass die Angabe der Eichstätter Bischofschronik und die Zuweisung Gebhards an die Grafen von Calw durch Wilhelm Werner von Zimmern auf Pappenheim zurückgeht. Wieso Pappenheim die aus der Eichstätter Tradition bekannte Familie des Bischofs mit den Calwern zusammenbrachte, ist nicht ersichtlich. Über eine alte Quelle kann man nur spekulieren.

Es bleibt dabei: Die Herkunft Papst Viktors II. ist unbekannt.

#forschung

In der "Schwäbischen Heimat" gibt es eine Rezensionsrubrik "In einem Satz", in der es von diesem Buch heißt, es mache "höchst plausibel", dass Papst Viktor II. (1055-1057) aus der Familie der Grafen von Calw stamme (2013, S. 253). Ich bin anderer Ansicht.

Das Büchlein ist ansprechend geschrieben und gefällt durch seine Bebilderung. Fast alles ist in nahezu 200 Fußnoten ordentlich nachgewiesen. Im ersten Teil werden die Quellenäußerungen zur Herkunft des Papstes besprochen, der zweite stellt ein Lebensbild des Eichstätter Bischofs dar, der für zwei Jahre das höchste Amt der katholischen Kirche bekleidete. Zuletzt werden gegenständliche Erinnerungen an Gebhard/Viktor vorgestellt.

Wissenschaftlern bietet der Band nichts Neues. Die spärliche Quellenlage hat zu diversen Hypothesen Anlass gegeben, ohne dass man aber über ein "non liquet" hinauskommt. Der Anonymus von Herrieden stellt die einzige zeitgenössische Quelle von Belang dar. Er nennt die schwäbische Herkunft und als Eltern einen Hartwig und eine Beliza, spricht von einer Verwandtschaft mit den Saliern und Bischof Gebhard III. von Regensburg. Für Kombinationen hat man noch nicht einmal einen Begüterungsort der Familie zur Verfügung. Riezler tat 1878 die Tradition, der Papst sei ein Graf von Calw gewesen, mit dem Hinweis ab, die Namen Hartwig und Gebhard seien in dieser Familie nicht heimisch. Die Hypothesen zur Einordnung des Würdenträgers kritisiert Langner, aber seine eigene Zuordnung fußt unkritisch auf den unverantwortlichen Spekulationen von Decker-Hauff über den Öhringer Stiftungsbrief. Die maßgeblichen Studien zu den Grafen von Calw (Karl Schmid, Gerhard Fritz) und zur Kritik des Stiftungsbriefs (Gerhard Lubich, Heinrich Wagner) zieht er nicht heran. Auch nicht Gerhard Taddeys Ausführungen zur Öhringer Stiftsgeschichte, bei der ja der genannte Regensburger Bischof eine beachtliche Rolle spielt.

Im Dschungel der hochmittelalterlichen Adelsgenealogie ist Langner ersichtlich nicht zuhause. Aber auch bei der Sichtung der Traditionsbildung ist ihm Entscheidendes entgangen, obwohl die Studie von Rolf Götz zu den genealogischen Irrungen rund um die Herzöge von Teck ihm als methodisch-heuristische Leitschnur hätte dienen können. Soviele Zeugnisse Langner auch bemüht - sie gehen doch alle direkt oder indirekt auf Wilhelm Werner von Zimmern zurück, der in seiner Eichstätter Bistumschronik den Bischof den Grafen von Calw zuweist (S. 31).

Offenkundig eine späte Interpolation des 16. Jahrhunderts ist die entsprechende Angabe ("de Calice") in der Ausgabe der "Flores temporum" durch Meuschen. Sie fehlt bei Eccard aber z.B. auch im Clm 14281.

Lorenz Fries: Chronik der Bischöfe von Würzburg 1 (1992), S. 234 sagt ebenfalls, der Eichstätter Bischof sei ein Graf von Calw gewesen, aber das hatte er sicher aus der Eichstätter Bischofschronik Wilhelm Werners von Zimmern, die ihm zur Verfügung stand (ebd. S. 199f. und Lorenz Fries (1489-1550), 1989, S. 77).

Der erste gedruckte Hinweis auf die Herkunft erfolgte an prominenter Stelle: 1549 im Werk des Kaspar Bruschius über die deutschen Bistümer. Dass Bruschius das Zimmern'sche Werk ausbeutete ist seit langem bekannt.

S. 48 ist ein Abschnitt irreführend "Mittelalterliche Quellen aus dem Vatikan" überschrieben. Zuerst hat das gedruckte Werk von Panvinius 1557 die Zuweisung zu den Grafen von Calw, was auf Bruschius zurückgehen dürfte. Von Panvinius stammte die Information für Johann Jakob Fuggers Wappenwerk ca. 1550/5, das zu Viktor II. (natürlich anachronistisch) das Löwen-Wappen der Grafen von Calw zeigt (Digitalisat).

Langner hat nicht verstanden, dass man durch Anhäufung voneinander abhängiger Quellen nichts beweisen kann. Wenn hundert Autoren voneinander abschreiben, wird die Ausgangsbehauptung dadurch nicht wahrscheinlicher. Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für alte Hirsauer Quellen gibt es nicht.

Zudem ist Langers Darstellung der Traditionsbildung recht lückenhaft. Auf Anhieb kann man frühneuzeitliche Arbeiten ergänzen, etwa Waltz 1657, der unter anderem Lazius einflussreiches Buch "De gentium aliquot migrationibus" von 1557 zitiert. Dort findet sich eine Stammliste der Grafen von Calw, in der Hartwig und Biliza einsortiert sind.

Woher stammen die Genealogien des Lazius? Rolf Götz (Wege und Irrwege ..., 2007) hat frühere Beobachtungen von Dieter Mertens und mir mit neuen Befunden ergänzt. Lazius konnte auf Sammlungen von allen drei "Vätern" der "modernen" Genealogie zurückgreifen: Ladislaus Sunthaim, Jakob Mennel und Matthäus Marschalk von Pappenheim. Von Sunthaim ist mir eine Beschäftigung mit den Calwern nicht bekannt, über Mennel liegen mir diesbezüglich keine Informationen vor.

Pappenheim hat mehrfach Genealogien zu den Grafen von Calw zusammengestellt. Über WLB Cod. Don. 576 von 1521 (laut Schauerte S. 181) kann ich nichts sagen, über Regensburg Thurn und Taxis Hofbibliothek Cod. 166, Bl. 27r-31v (um 1525) nur, dass die Geschlechtsreihe mit Erlafrid beginnt. Online ist aber der Cgm 7249 wohl aus den 1520er Jahren, wo sich tatsächlich Bl. 58r eine Stammtafel der Calwer Grafen findet, die Papst Viktor als Sohn eines Grafen Hartmanus und einer "Billissa" ansetzt (siehe Abbildung unten).

Götz konnte zeigen, dass Wilhelm Werner von Zimmern Pappenheims genealogische Forschungen gekannt hat (Wege S. 84). Ich möchte daher annehmen, dass die Angabe der Eichstätter Bischofschronik und die Zuweisung Gebhards an die Grafen von Calw durch Wilhelm Werner von Zimmern auf Pappenheim zurückgeht. Wieso Pappenheim die aus der Eichstätter Tradition bekannte Familie des Bischofs mit den Calwern zusammenbrachte, ist nicht ersichtlich. Über eine alte Quelle kann man nur spekulieren.

Es bleibt dabei: Die Herkunft Papst Viktors II. ist unbekannt.

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 26. Mai 2013, 02:10 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"a) Nimmt ein Betroffener den Betreiber einer Internet-Suchmaschine mit Suchwortergänzungsfunktion auf Unterlassung der Ergänzung persönlichkeitsrechtsverletzender Begriffe bei Eingabe des Namens des Betroffenen in Anspruch, setzt die Haftung des Betreibers die Verletzung zumutbarer Prüfpflichten voraus.

b) Der Betreiber ist grundsätzlich erst verantwortlich, wenn er Kenntnis von der rechtswidrigen Verletzung des Persönlichkeitsrechts erlangt.

c) Weist ein Betroffener den Betreiber auf eine rechtswidrige Verletzung seines Persönlichkeitsrechts hin, ist der Betreiber verpflichtet, zukünftig derartige Verletzungen zu verhindern."

http://openjur.de/u/627117.html

Siehe auch RA Stadler:

http://www.internet-law.de/2013/05/urteil-des-bgh-zur-haftung-von-google-fur-die-suchwortvervollstandigung-im-volltext.html

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/172008535/

Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

b) Der Betreiber ist grundsätzlich erst verantwortlich, wenn er Kenntnis von der rechtswidrigen Verletzung des Persönlichkeitsrechts erlangt.

c) Weist ein Betroffener den Betreiber auf eine rechtswidrige Verletzung seines Persönlichkeitsrechts hin, ist der Betreiber verpflichtet, zukünftig derartige Verletzungen zu verhindern."

http://openjur.de/u/627117.html

Siehe auch RA Stadler:

http://www.internet-law.de/2013/05/urteil-des-bgh-zur-haftung-von-google-fur-die-suchwortvervollstandigung-im-volltext.html

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/172008535/

Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Foto Franz Richter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deKlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 19:52 - Rubrik: Archivrecht

Zu diesem Ergebnis kommt Björk in einer neuen Studie:

http://www.openaccesspublishing.org/repositories/Subject_Repositories.pdf

Wieso

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories

nicht zitiert wird, weiß wohl nur der Autor.

http://www.openaccesspublishing.org/repositories/Subject_Repositories.pdf

Wieso

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories

nicht zitiert wird, weiß wohl nur der Autor.

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 18:23 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mittelkürzungen veranlassen das Tropeninstitut in Amsterdam, seine bedeutende Bibliothek (sie besteht seit 230 Jahre und umfasst 900.000 Bände) zu schließen. Was von anderen Bibliotheken nicht übernommen wird, kommt auf den Müll!

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/3446480/2013/05/24/Tropeninstituut-ontmantelt-boekencollectie-wegens-bezuinigingen.dhtml

http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/9816-bibliotheek-tropeninstituut-verkoopt-boeken.html

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/3446480/2013/05/24/Tropeninstituut-ontmantelt-boekencollectie-wegens-bezuinigingen.dhtml

http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/9816-bibliotheek-tropeninstituut-verkoopt-boeken.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Auf PubPeer.com bewerten Forscher anonym die Arbeiten anderer. Auch die Klonstudien-Panne kam so ans Licht. Nur so sei eine offene Debatte möglich, sagen die Betreiber."

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-05/pubpeer-plattform

http://pubpeer.com/publications/F0CFE0360002C25DC0BEFE28987D70

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-05/pubpeer-plattform

http://pubpeer.com/publications/F0CFE0360002C25DC0BEFE28987D70

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 18:15 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://library.harvard.edu/peter-suber-direct-harvard%E2%80%99s-office-scholarly-communication

Great!

Great!

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 18:12 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine ausgezeichnete Idee von Maria Rottler:

Ordensgeschichte bei Zotero

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4479

Ordensgeschichte bei Zotero

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4479

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Klaus Graf: Tilmann von Grünberg (nicht: Dulmaniensis), der erste Prior der Windesheimer Reform in Ravengiersburg, als geistlicher Autor. In: Ordensgeschichte vom 25. Mai 2013

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4503

Eine Forschungsmiszelle, die von einer vernichteten ehemals Warschauer Handschrift aus dem Trierer Agnetenkloster ausgeht. Der darin enthaltene deutsche Traktat "Die Weinzelle" stammt von dem ersten Ravengiersburger Reform-Prior Tilmann von Grünberg (nach Trithemius gestorben 1485), der auch zwei in Köln um 1476 gedruckte lateinische Traktate ("De vinea spirituali" und ein Traktat zur Novizenausbildung) verfasste. Diese firmieren in den Inkunabelbibliographien fälschlich unter "Tilmannus Dulmaniensis", da man seit dem 16. Jahrhundert zwei bei Trithemius genannte Regularkanoniker-Autoren namens Tilmannus vermengt hat. Der andere hieß aber richtig Johann von Dülmen und war zeitweilig Prior in Böddeken.

Update: Nachträge

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4503#comment-2871

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4503

Eine Forschungsmiszelle, die von einer vernichteten ehemals Warschauer Handschrift aus dem Trierer Agnetenkloster ausgeht. Der darin enthaltene deutsche Traktat "Die Weinzelle" stammt von dem ersten Ravengiersburger Reform-Prior Tilmann von Grünberg (nach Trithemius gestorben 1485), der auch zwei in Köln um 1476 gedruckte lateinische Traktate ("De vinea spirituali" und ein Traktat zur Novizenausbildung) verfasste. Diese firmieren in den Inkunabelbibliographien fälschlich unter "Tilmannus Dulmaniensis", da man seit dem 16. Jahrhundert zwei bei Trithemius genannte Regularkanoniker-Autoren namens Tilmannus vermengt hat. Der andere hieß aber richtig Johann von Dülmen und war zeitweilig Prior in Böddeken.

Update: Nachträge

http://ordensgeschichte.hypotheses.org/4503#comment-2871

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 17:53 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.steigerlegal.ch/2013/05/24/youtube-copyfraud-mit-content-id-als-geschaeftsmodell/

Firmen beanspruchen offenbar systematisch auf YouTube Rechte an Videos, die mit Public-Domain-Musik unterlegt sind.

Firmen beanspruchen offenbar systematisch auf YouTube Rechte an Videos, die mit Public-Domain-Musik unterlegt sind.

KlausGraf - am Samstag, 25. Mai 2013, 17:50 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" Erfasst sind in den zwischen 1872 und 1914 erschienenen sieben Bänden der Reihe die Güter- und Heberegister und einige weitere Archivalien:

• des Klosters Freckenhorst (CTW 1)

• des Münsterschen Domkapitels (CTW 2)

• des Klosters Überwasser und des Stifts St. Mauritz (CTW 3)

• der Fürstabtei Herford sowie des Stifts auf dem Berge (CTW 4)

• des Aegidii-Klosters, der Kapitel an St. Ludgeri und Martini sowie der Georgskommende in Münster und der Klöster Vinnenberg, Marienfeld und Liesborn (CTW 5)

• der Coesfelder Klöster Marienborn und Marienbrink, des Kloster Varlar und der Stifte Asbeck und Nottuln (CTW 6)

• der Stifte Langenhorst, Metelen und Borghorst sowie der Klöster Gross- und Klein-Burlo (CTW 7)."

Digitalisate bei der historischen Kommission für Westfalen:

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/digitalisate?lang=de

• des Klosters Freckenhorst (CTW 1)

• des Münsterschen Domkapitels (CTW 2)

• des Klosters Überwasser und des Stifts St. Mauritz (CTW 3)

• der Fürstabtei Herford sowie des Stifts auf dem Berge (CTW 4)

• des Aegidii-Klosters, der Kapitel an St. Ludgeri und Martini sowie der Georgskommende in Münster und der Klöster Vinnenberg, Marienfeld und Liesborn (CTW 5)

• der Coesfelder Klöster Marienborn und Marienbrink, des Kloster Varlar und der Stifte Asbeck und Nottuln (CTW 6)

• der Stifte Langenhorst, Metelen und Borghorst sowie der Klöster Gross- und Klein-Burlo (CTW 7)."

Digitalisate bei der historischen Kommission für Westfalen:

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/digitalisate?lang=de

KlausGraf - am Freitag, 24. Mai 2013, 16:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

After this morning’s GW database update, it’s about time to bring you some recent news from the world of incunabula.

As usual, here’s the number of GW database entries containing links to one or more digitised copies: now 12,736 (in January we had 12,129). Among the new ones, there’s lots of interesting stuff, e.g.:

- Donatus GW 8926: the copy used (and annotated) by the Amerbach sons ( http://www.e-rara.ch/id/5284446 );

- A very rare edition of the German “Ship of Fools” edition GW 5048 ( http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/brant1494 );

- And quite a number of rare or unique volumes from our Berlin library, including the only known copy of the famous 1456 Calixtus III Bulla Turcorum in German: cf http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05916.htm . As of now, both the German and the Latin edition (unique copy in the Scheide Library, cf http://pudl.princeton.edu/objects/0v8380652 ) are available online.

New incunabula:

- The John Rylands Library in Manchester recently announced the discovery of an Italian calender or “tabula” by Giovanni Baptista de Sessa, 1489; already online, cf. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M1598650.htm. Thanks to Julianne Simpson at the Rylands.

- Another new broadside: A German almanac for 1487, printed by Peter Schöffer and found in the Municipale Archives in Mainz (fragmentary copy only): http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0141250N.htm, communicated by Gertrud Friedl from the German ISTC branch in Munich.

- Nina Musinsky Rare Books in NYC sent images of a hitherto unknown edition of the Vocabularius ex quo. Her copy belongs to a closely related group of Strasbourg editions of this wide-spread dictionary and was printed c. 1498 by Georg Husner; cf http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M5111820.htm and the surrounding GW numbers. Thanks to Nina as well.

- And finally, Lavinia Prosdocimi (grazie!) of the Biblioteca Universitaria de Padova reported fragments of an unrecorded Italian “Historia”, see http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW1274150N.htm

New reading matter:

- Jensen, Kristian: Reading Augustine in the Fifteenth Century. In: Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages: Instructing the Soul, Feeding the Spirit and Awakening the Passion, ed. Sabrina Corbellini, Turnhout 2013 (Utrecht Studies in Medieval Literacy vol. 25) pp. 141–72. The best paper I’ve read in quite a while.

- At http://www.dart-europe.eu/full.php?id=595353 a recent dissertation in Spanish by Luz María Rangel Alanís, University of Barcelona, on the Gutenberg Bible is available as PDF.

Miscellaneous: Robert Beasecker of GVSU informed me that “Last February our programming librarian had a video made to introduce students to the wonders and treasures to be found in our Special Collections. Here is the link, if you’d like to see it: http://youtu.be/cZWTQW6eCnI. There are interviews with two faculty (history and English), and many scenes of parts of the collections (including incunabula, of course!) and the building itself” – a very nice video indeed.

Best, Falk

Dr. Falk Eisermann

Referatsleiter

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Gesamtkatalog der Wiegendrucke / Inkunabelsammlung

Unter den Linden 8

D-10117 Berlin (Mitte)

As usual, here’s the number of GW database entries containing links to one or more digitised copies: now 12,736 (in January we had 12,129). Among the new ones, there’s lots of interesting stuff, e.g.:

- Donatus GW 8926: the copy used (and annotated) by the Amerbach sons ( http://www.e-rara.ch/id/5284446 );

- A very rare edition of the German “Ship of Fools” edition GW 5048 ( http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/brant1494 );

- And quite a number of rare or unique volumes from our Berlin library, including the only known copy of the famous 1456 Calixtus III Bulla Turcorum in German: cf http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW05916.htm . As of now, both the German and the Latin edition (unique copy in the Scheide Library, cf http://pudl.princeton.edu/objects/0v8380652 ) are available online.

New incunabula:

- The John Rylands Library in Manchester recently announced the discovery of an Italian calender or “tabula” by Giovanni Baptista de Sessa, 1489; already online, cf. http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M1598650.htm. Thanks to Julianne Simpson at the Rylands.

- Another new broadside: A German almanac for 1487, printed by Peter Schöffer and found in the Municipale Archives in Mainz (fragmentary copy only): http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW0141250N.htm, communicated by Gertrud Friedl from the German ISTC branch in Munich.