"Seit Mittwoch (5. November 2008) ist das digitale Bildarchiv der Bundesregierung online zugänglich. Es umfasst insgesamt mehr als zwei Millionen Fotos von den politischen Aktivitäten der Bundeskanzler, Bundesminister und der Bundespräsidenten, die seit 1949 für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung entstanden sind. [...]

In Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv wurde jetzt der direkte Zugriff auf circa 60.000 Bilder ermöglicht."

http://www.bild.bundesarchiv.de/

In Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv wurde jetzt der direkte Zugriff auf circa 60.000 Bilder ermöglicht."

http://www.bild.bundesarchiv.de/

KlausGraf - am Freitag, 7. November 2008, 19:03 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"ein burgundischer Frauengürtel aus dem 13. Jahrhundert, den das Haus Baden verkaufen will, ist nicht auffindbar." FAZ. Demnach werden wohl auch bislang nicht diskutierte Kunstschätze, die sich in Salem befinden, im Paket sein.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://books.google.com/books?id=2E0oAAAAYAAJ

Wer denkt da nicht sofort an

http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/ ?

Wer denkt da nicht sofort an

http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/ ?

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Meine Bildhauerwerke bestanden ausschließlich in Marmorarbeiten, einzelnen Gruppen, Figuren und Porträten, die in der halben Welt zerstreut und oft recht ungünstig aufgestellt waren und kaum zur rechten Geltung kommen konnten. In meinem Atelier in Baden, in

dem ich viele geschaffen, standen sie aber trefflich beisammen. Das ganze Atelier war von mir mit Liebe eingerichtet, mit Bildern

von meinen Freunden geschmückt. Diese meine Lieblingswerkstätte

würde, das sah ich vor mir, der Zerstörung anheimfallen,

wenn meine Zeit abgelaufen sein würde; denn auch

Baden-Baden hat seine Zeit, und andre Zeiten, andre Anschauungen,

andre Bedürfnisse. Mein Wunsch war daher

natürlich, daß mein Atelier so bleiben solle, wie ich es geschaffen.

Und diesen Wunsch glaube ich erreicht zu haben

durch die Schenkung meines Ateliers mit seinem ganzen Inhalte

nicht an die Stadt Baden, sondern — und so geschah es

denn auch im Jahre 1892 — an Seine Königliche Hoheit,

den Großherzog von Baden, der sich verpflichtete, das „Atelier

Kopf" für immer in dem Zustande, in dem es sich bei der

Uebergabe befand, zu erhalten, und dasselbe im Sommer

dreimal wöchentlich dem Publikum offen zu halten. Ich felbst

behielt mir nur das Recht vor, Zeit meines Lebens darin

ungehindert arbeiten zu dürfen. "

http://books.google.com/books?id=IyhsAAAAIAAJ&pg=PA539 (US-Proxy)

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/2990632/

dem ich viele geschaffen, standen sie aber trefflich beisammen. Das ganze Atelier war von mir mit Liebe eingerichtet, mit Bildern

von meinen Freunden geschmückt. Diese meine Lieblingswerkstätte

würde, das sah ich vor mir, der Zerstörung anheimfallen,

wenn meine Zeit abgelaufen sein würde; denn auch

Baden-Baden hat seine Zeit, und andre Zeiten, andre Anschauungen,

andre Bedürfnisse. Mein Wunsch war daher

natürlich, daß mein Atelier so bleiben solle, wie ich es geschaffen.

Und diesen Wunsch glaube ich erreicht zu haben

durch die Schenkung meines Ateliers mit seinem ganzen Inhalte

nicht an die Stadt Baden, sondern — und so geschah es

denn auch im Jahre 1892 — an Seine Königliche Hoheit,

den Großherzog von Baden, der sich verpflichtete, das „Atelier

Kopf" für immer in dem Zustande, in dem es sich bei der

Uebergabe befand, zu erhalten, und dasselbe im Sommer

dreimal wöchentlich dem Publikum offen zu halten. Ich felbst

behielt mir nur das Recht vor, Zeit meines Lebens darin

ungehindert arbeiten zu dürfen. "

http://books.google.com/books?id=IyhsAAAAIAAJ&pg=PA539 (US-Proxy)

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/2990632/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zum Salemer Archiv schrieb ich

http://archiv.twoday.net/stories/2890191/

"Hier befindet sich die Überlieferung des Rentamts Salem aus dem 19. Jahrhundert (also einer quasi-staatlichen Behörde der Standesherrschaft) und auch der Nachlass von Prinz Max von Baden (gest. 1929). Es wäre höchst wünschenswert, wenn diese Archivalien nach den Grundsätzen des Landesarchivgesetzes allgemein nutzbar wären (und natürlich am besten in Landeseigentum). Derzeit haben Günstlinge Zutritt in Salem, beispielsweise Prof. Krimm, der stellvertretende Leiter des GLAK, der mir gegenüber zwar auf Golo Mann (den Auswerter des Nachlasses von Max von Baden) und bauhistorische Studien zu Salem hinwies, denen das Archivgut zugänglich war, geflissentlich aber verschwieg, dass er selbst für seinen Aufsatz über Burgen der Badener im 19. Jahrhundert dort recherchieren durfte.

Auch wenn Näheres über den Umfang der Archivbestände mir nicht bekannt ist (Prof. Krimm war sichtlich unwillig, etwas darüber zu sagen), so spricht doch alles dafür, dass die Unterlassung der Aufnahme der Salemer Bestände in das "Verzeichnis national wertvoller Archive" (Link) ein Skandal ist. Dass das Archiv mindestens ebenso wertvoll ist wie dort gelisteten Schlossarchive und der Nachlass von Max von Baden bedeutender ist als beispielsweise der dort unter Nr. 0142 aufgeführte Nachlass Werner von Blomberg (10 cm!) erscheint mir evident. Angesichts der Klage von Max Markgraf von Baden gegen einen Eintrag auf die Kulturgüterliste (siehe http://archiv.twoday.net/stories/2737033/#2823469 ) braucht man nicht lang zu rätseln, woher die lakaienhafte Haltung der baden-württembergischen Archivverwaltung kommt: Man will keinen Ärger und belässt alles beim spätfeudalen Status quo."

Anfang 2008 wurde bekannt:

"Das Haus Baden hat im Jahr 2000 in Bezug auf Archivbestände im Schloss Salem, die unstrittig Eigentum des Hauses Baden sind, Verkaufsabsichten bekundet. Eine Entscheidung über einen etwaigen Erwerb dieser Bestände wurde noch nicht getroffen."

Zitiert aus der Antwort auf eine Anfrage der SPD

http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/2000/14_2209_d.pdf

2004 las man in den VjhZG, S. 123, da der Nachlass des Prinzen Max von Baden in Salem "bisher nur eingeschränkt zugänglich" sei, stehe man bei der wissenschaftlichen Erforschung des Politikers erst am Anfang:

http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2004_1.pdf

Baden-Günstling Prof. Dr. K. Krimm gefiel es gar nicht, dass die Autoren Golo Mann Hagiographie vorwarfen (Das Haus Baden am Bodensee, in: Adel im Wandel, Bd. 1, 2006, S. 485)

Wenn Schloss Salem nun weitgehend an das Land geht, sollte es sich von selbst verstehen, dass die auf die Bauten bezüglichen umfangreichen, in die Zeit der Reichsabtei zurückreichenden Salemer Archivalien ebenfalls abgeliefert werden.

Nachtrag:

Aus dem Landesarchiv BW war zu erfahren, dass das Landesarchiv bei der Frage, was vom Haus Baden gekauft wird, noch gar nicht offiziell involviert ist.

http://archiv.twoday.net/stories/2890191/

"Hier befindet sich die Überlieferung des Rentamts Salem aus dem 19. Jahrhundert (also einer quasi-staatlichen Behörde der Standesherrschaft) und auch der Nachlass von Prinz Max von Baden (gest. 1929). Es wäre höchst wünschenswert, wenn diese Archivalien nach den Grundsätzen des Landesarchivgesetzes allgemein nutzbar wären (und natürlich am besten in Landeseigentum). Derzeit haben Günstlinge Zutritt in Salem, beispielsweise Prof. Krimm, der stellvertretende Leiter des GLAK, der mir gegenüber zwar auf Golo Mann (den Auswerter des Nachlasses von Max von Baden) und bauhistorische Studien zu Salem hinwies, denen das Archivgut zugänglich war, geflissentlich aber verschwieg, dass er selbst für seinen Aufsatz über Burgen der Badener im 19. Jahrhundert dort recherchieren durfte.

Auch wenn Näheres über den Umfang der Archivbestände mir nicht bekannt ist (Prof. Krimm war sichtlich unwillig, etwas darüber zu sagen), so spricht doch alles dafür, dass die Unterlassung der Aufnahme der Salemer Bestände in das "Verzeichnis national wertvoller Archive" (Link) ein Skandal ist. Dass das Archiv mindestens ebenso wertvoll ist wie dort gelisteten Schlossarchive und der Nachlass von Max von Baden bedeutender ist als beispielsweise der dort unter Nr. 0142 aufgeführte Nachlass Werner von Blomberg (10 cm!) erscheint mir evident. Angesichts der Klage von Max Markgraf von Baden gegen einen Eintrag auf die Kulturgüterliste (siehe http://archiv.twoday.net/stories/2737033/#2823469 ) braucht man nicht lang zu rätseln, woher die lakaienhafte Haltung der baden-württembergischen Archivverwaltung kommt: Man will keinen Ärger und belässt alles beim spätfeudalen Status quo."

Anfang 2008 wurde bekannt:

"Das Haus Baden hat im Jahr 2000 in Bezug auf Archivbestände im Schloss Salem, die unstrittig Eigentum des Hauses Baden sind, Verkaufsabsichten bekundet. Eine Entscheidung über einen etwaigen Erwerb dieser Bestände wurde noch nicht getroffen."

Zitiert aus der Antwort auf eine Anfrage der SPD

http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/2000/14_2209_d.pdf

2004 las man in den VjhZG, S. 123, da der Nachlass des Prinzen Max von Baden in Salem "bisher nur eingeschränkt zugänglich" sei, stehe man bei der wissenschaftlichen Erforschung des Politikers erst am Anfang:

http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2004_1.pdf

Baden-Günstling Prof. Dr. K. Krimm gefiel es gar nicht, dass die Autoren Golo Mann Hagiographie vorwarfen (Das Haus Baden am Bodensee, in: Adel im Wandel, Bd. 1, 2006, S. 485)

Wenn Schloss Salem nun weitgehend an das Land geht, sollte es sich von selbst verstehen, dass die auf die Bauten bezüglichen umfangreichen, in die Zeit der Reichsabtei zurückreichenden Salemer Archivalien ebenfalls abgeliefert werden.

Nachtrag:

Aus dem Landesarchiv BW war zu erfahren, dass das Landesarchiv bei der Frage, was vom Haus Baden gekauft wird, noch gar nicht offiziell involviert ist.

KlausGraf - am Freitag, 7. November 2008, 03:07 - Rubrik: Herrschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich interessiere mich für den Archivar als literarische Gestalt und bin auf der Suche nach Primär- und Sekundärliteratur zu diesem Thema.

Für Hinweise jeglicher Art wäre ich sehr dankbar.

Für Hinweise jeglicher Art wäre ich sehr dankbar.

jgb29 - am Freitag, 7. November 2008, 01:18 - Rubrik: Wahrnehmung

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 22:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Stadtarchivar Klaus Wisotzky hatte den Bücherbestand auf Bitten der Alten Synagoge durchgesehen. "Zwei bis drei Dutzend" Titel nahm der Chefarchivar ins Stadtarchiv auf. Die übrigen, etwa Bücher über die Gedenkstätten Buchenwald und Sachsenhausen, "passten nicht in unser Sammelgebiet", bedauert Wisotzky. Schließlich entsteht am Bismarckplatz ein Haus der Essener Geschichte.

Deswegen mussten 2400 Bücher aus der Alten Synagoge in Essen weichen, die sollten verschenkt werden. Dagegen protestierte der Runde Tisch für Menschenrechte, der nicht verstehen wollte wie man eine Bibliothek einfach so auflösen könne. Die ausgesonderten Exemplare, so Edna Brocke, Leiterin der Alten Synagoge, seien aber doch gar nicht die Bibliothek zur Ausstellung gewesen. Vielmehr habe es sich um eine "zufällig zusammengestellte Ansammlung" von Titeln aus den 70er und 80er Jahre gehandelt. Der Forschungsstand der meisten Bücher sei längst überholt. Im künftigen Haus der jüdischen Kultur ist dafür kein Platz.

Allerdings, meldet DerWesten, gäbe es ja sowas wie ein Happy-End: Die Gedenkhalle Oberhausen freue sich über die rund 2400 Titel, heißt es. Na dann: Glück auf!

Deswegen mussten 2400 Bücher aus der Alten Synagoge in Essen weichen, die sollten verschenkt werden. Dagegen protestierte der Runde Tisch für Menschenrechte, der nicht verstehen wollte wie man eine Bibliothek einfach so auflösen könne. Die ausgesonderten Exemplare, so Edna Brocke, Leiterin der Alten Synagoge, seien aber doch gar nicht die Bibliothek zur Ausstellung gewesen. Vielmehr habe es sich um eine "zufällig zusammengestellte Ansammlung" von Titeln aus den 70er und 80er Jahre gehandelt. Der Forschungsstand der meisten Bücher sei längst überholt. Im künftigen Haus der jüdischen Kultur ist dafür kein Platz.

Allerdings, meldet DerWesten, gäbe es ja sowas wie ein Happy-End: Die Gedenkhalle Oberhausen freue sich über die rund 2400 Titel, heißt es. Na dann: Glück auf!

Prospero - am Donnerstag, 6. November 2008, 22:18 - Rubrik: Archivbibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 21:06 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 21:04 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Für die Ausstellung „La Petite Histoire“ im Kunstraum Niederoesterreich hat der in Berlin lebende Kurator Gyonata Bonvicini eine beachtliche Auswahl an KünstlerInnen getroffen, die sich mit Archivgut beschäftigen.

Der Begriff „Archiv“ leitet sich aus dem Altgriechischen “arche” ab, was soviel wie Regierung oder Ordnung bedeutet und im Gegensatz zu Anarchie oder Unordnung steht. Das Archiv selbst verweist auf eine Sammlung historischer, kultureller Aufzeichnungen und gleichzeitig auf den Ort, an dem diese aufbewahrt werden. Während Bibliotheken sehr spezifische Informations-Produkte beherbergen, findet man in Archiven Informationen, die schlicht als Nebenprodukt menschlicher Aktivität entstehen. Für Künstler, die sich mit kulturellen Mythen, Erzählungen und Alltagswahrheiten befassen, stellen derartige Materialsammlungen immer wieder fruchtbare Quellen dar.

Alle von Bonvicini eingeladenen Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit Archivmaterial, das sie zu Objekt- oder Motiv-Familien zusammenfassen und so ein Stück Geschichte, teils auch ihre eigene, erfahrbar, greifbar machen. Ihre Arbeiten leben von der Spannung zwischen der kühlen, dokumentarisch anmutenden Objektivität des Archivmaterials und dem sehr subjektiven Kontext, in den es eingebettet wird.

Die Schau „La Petite Histoire“ ist eine lebhafte Darstellung zeitgenössischer Kunst und präsentiert eine beeindruckende Fülle von Arbeiten, angefangen von Magazinen über Fotografie bis hin zur Dokumentation von Ereignissen, mit narrativen oder Erinnerungselementen.

Die Ausstellung versteht das Konzept des Archivs als Liebesbrief an das Ephemere und an die Erinnerung, als Aufwertung von Dingen, deren Schicksal es ist zu verschwinden."

http://www.kunstraum.net/ausstellungen/aktuell

Aus der Besprechung auf kunstmarkt.de (Link):

"Der 1952 ebenfalls in Wien geborene Erwin Kneihsl vereint in seinem Vorgehen sowohl die Arbeit eines Archivars als auch die eines Künstlers. „Berge und Kreuze“ nennt sich seine 14teilige Arbeit kontrastreicher Silbergelatinedrucke, für die der Wahlberliner den Horror vacui mit Holzkreuzen bedeckter Hügel in litauischen Wallfahrtsorten fotografiert hat ....."

"Das Wiener Künstlerkollektiv mahony mit Andreas Duscha, Clemens Leuschner, Stephan Kobatsch und Jenny Wolka präsentiert eine begehbare Installation ausrangierter, aufeinander gestapelter Büroschränke, in deren Inneren die Besucher eine skurrile Sammlung von etwa 5.000 Fotografien durchforsten können. Für ihr „Archiv“ aus dem 2004 haben die Vier düstere Wiener Kellerabteile fotografiert und nach deren Standorten in den Gemeindebezirken geordnet. MAHONY beschäftigt sich mit der Verzerrung gewöhnlicher Objekte, Situationen und Systeme, in die das Kollektiv seine eigenen, oft nicht erklärbaren Geschichten einpflanzt."

"Die tschechische Künstlerin Katarina Sedá, geboren 1977 in Brünn, erdachte eine Reihe von Übungen als Therapie für ihre Großmutter, die nach dem Tod ihres Ehemannes in einen Depression fiel. Das Projekt umfasst unter anderem die Katalogisierung aller Objekte, die die Großmutter in ihrem Eisenwarengeschäft über den Zeitraum von 30 Jahren verkauft hatte. Eine Serie von über 600 Zeichnungen ist das Ergebnis dieser intimen Erkundung in den Bereich der Erinnerung und der persönlichen Geschichte, die die Möglichkeiten des Archivs als eines Instruments für Bewahrung und Heilung erweitert. Sedas Arbeiten leben von der Spannung zwischen der dokumentarisch anmutenden Objektivität des Archivmaterials und dem subjektiven Kontext, in den sie eingebettet sind. .....

Nichtsdestominder ist die Ausstellung eine respektable Schau, eine Hommage an das Flüchtige, an das Gedächtnis und an all die vielen kleinen und großen Dinge, die dafür bestimmt sind, zu verschwinden."

Der Begriff „Archiv“ leitet sich aus dem Altgriechischen “arche” ab, was soviel wie Regierung oder Ordnung bedeutet und im Gegensatz zu Anarchie oder Unordnung steht. Das Archiv selbst verweist auf eine Sammlung historischer, kultureller Aufzeichnungen und gleichzeitig auf den Ort, an dem diese aufbewahrt werden. Während Bibliotheken sehr spezifische Informations-Produkte beherbergen, findet man in Archiven Informationen, die schlicht als Nebenprodukt menschlicher Aktivität entstehen. Für Künstler, die sich mit kulturellen Mythen, Erzählungen und Alltagswahrheiten befassen, stellen derartige Materialsammlungen immer wieder fruchtbare Quellen dar.

Alle von Bonvicini eingeladenen Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit Archivmaterial, das sie zu Objekt- oder Motiv-Familien zusammenfassen und so ein Stück Geschichte, teils auch ihre eigene, erfahrbar, greifbar machen. Ihre Arbeiten leben von der Spannung zwischen der kühlen, dokumentarisch anmutenden Objektivität des Archivmaterials und dem sehr subjektiven Kontext, in den es eingebettet wird.

Die Schau „La Petite Histoire“ ist eine lebhafte Darstellung zeitgenössischer Kunst und präsentiert eine beeindruckende Fülle von Arbeiten, angefangen von Magazinen über Fotografie bis hin zur Dokumentation von Ereignissen, mit narrativen oder Erinnerungselementen.

Die Ausstellung versteht das Konzept des Archivs als Liebesbrief an das Ephemere und an die Erinnerung, als Aufwertung von Dingen, deren Schicksal es ist zu verschwinden."

http://www.kunstraum.net/ausstellungen/aktuell

Aus der Besprechung auf kunstmarkt.de (Link):

"Der 1952 ebenfalls in Wien geborene Erwin Kneihsl vereint in seinem Vorgehen sowohl die Arbeit eines Archivars als auch die eines Künstlers. „Berge und Kreuze“ nennt sich seine 14teilige Arbeit kontrastreicher Silbergelatinedrucke, für die der Wahlberliner den Horror vacui mit Holzkreuzen bedeckter Hügel in litauischen Wallfahrtsorten fotografiert hat ....."

"Das Wiener Künstlerkollektiv mahony mit Andreas Duscha, Clemens Leuschner, Stephan Kobatsch und Jenny Wolka präsentiert eine begehbare Installation ausrangierter, aufeinander gestapelter Büroschränke, in deren Inneren die Besucher eine skurrile Sammlung von etwa 5.000 Fotografien durchforsten können. Für ihr „Archiv“ aus dem 2004 haben die Vier düstere Wiener Kellerabteile fotografiert und nach deren Standorten in den Gemeindebezirken geordnet. MAHONY beschäftigt sich mit der Verzerrung gewöhnlicher Objekte, Situationen und Systeme, in die das Kollektiv seine eigenen, oft nicht erklärbaren Geschichten einpflanzt."

"Die tschechische Künstlerin Katarina Sedá, geboren 1977 in Brünn, erdachte eine Reihe von Übungen als Therapie für ihre Großmutter, die nach dem Tod ihres Ehemannes in einen Depression fiel. Das Projekt umfasst unter anderem die Katalogisierung aller Objekte, die die Großmutter in ihrem Eisenwarengeschäft über den Zeitraum von 30 Jahren verkauft hatte. Eine Serie von über 600 Zeichnungen ist das Ergebnis dieser intimen Erkundung in den Bereich der Erinnerung und der persönlichen Geschichte, die die Möglichkeiten des Archivs als eines Instruments für Bewahrung und Heilung erweitert. Sedas Arbeiten leben von der Spannung zwischen der dokumentarisch anmutenden Objektivität des Archivmaterials und dem subjektiven Kontext, in den sie eingebettet sind. .....

Nichtsdestominder ist die Ausstellung eine respektable Schau, eine Hommage an das Flüchtige, an das Gedächtnis und an all die vielen kleinen und großen Dinge, die dafür bestimmt sind, zu verschwinden."

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. November 2008, 20:50 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Das Archivhaus besitzt eine umfassende Sammlung von Arbeiten aus dem Bereich der Kunsterziehung (alle malerischen und grafischen Techniken), des formschaffenden Werkens und der Textilarbeit des 20. Jahrhunderts. Die Sammlung schließt eine korrespondierende Diathek mit ein.

Eine große Fachbibliothek vervollständigt die Sammlungen. Die Fach-Korrespondenz Hans Herrmanns ist lückenlos vorhanden. Sie enthält grundsätzliche Diskussionen des Vereinsgründers mit den bedeutenden Kunstpädagogen seiner Zeit. ......"

Quelle:

http://www.gestalt-archiv.de/

Eine große Fachbibliothek vervollständigt die Sammlungen. Die Fach-Korrespondenz Hans Herrmanns ist lückenlos vorhanden. Sie enthält grundsätzliche Diskussionen des Vereinsgründers mit den bedeutenden Kunstpädagogen seiner Zeit. ......"

Quelle:

http://www.gestalt-archiv.de/

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. November 2008, 20:48 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Kilometerlange staubige Akten tief unter Tage, Spinnweben und flackerndes Kerzenlicht, Dokumente, die unerhörte Geheimnisse des Vatikans enthalten, aber vom Papst persönlich unter Verschluss gehalten werden – DAS ist der Stoff, aus dem Romane sind. In Wirklichkeit ist das vatikanische Geheimarchiv allerdings nicht besonders geheim, gut illuminiert, exzellent organisiert und steht Wissenschaftlern jeder Weltanschauung offen. ...." sobeginnt die Textfassung auf:

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=242753

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=242753

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. November 2008, 20:48 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Eden-Archiv dokumentiert die historischen und aktuellen Ereignisse, die für die Entwicklung der Obstbau-Siedlung Eden und ihrer reformerischen Ideen von Bedeutung sind. Es dient den Edenern als Zugang zu ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit und ist Quelle für die Öffentlichkeitsarbeit der Genossenschaft. Das Archiv kann aber auch von Interessenten aus allen Fachbereichen für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden."

Homepage:

http://www.eden-eg.de/archiv.htm

Wolf Thomas - am Donnerstag, 6. November 2008, 20:46 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.paderborner-repertorium.de/18900

Wirklich korrekt ist dieser Eintrag nicht: Wie man den Horae belgicae entnehmen kann, steht der Spruch aus der Benediktinerinnen-Reichsabtei Munsterbilzen um 1130 im Kontext eines Memorialzeugnisses, nicht etwa einer "Zeugenliste".

Wirklich korrekt ist dieser Eintrag nicht: Wie man den Horae belgicae entnehmen kann, steht der Spruch aus der Benediktinerinnen-Reichsabtei Munsterbilzen um 1130 im Kontext eines Memorialzeugnisses, nicht etwa einer "Zeugenliste".

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 20:29 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

An aggregation of feeds of records and archives management journals is available here:

http://pipes.yahoo.com/pekkahenttonen/rimjournals

At the moment it contains the latest issues of Records Management Journal, Archival Science, Journal of Archival Organization, Archivaria, and The American Archivist.

http://pipes.yahoo.com/pekkahenttonen/rimjournals

At the moment it contains the latest issues of Records Management Journal, Archival Science, Journal of Archival Organization, Archivaria, and The American Archivist.

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 20:12 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=4053276/16djl47/index.html

Nach breitem Protest gegen die künftige Vermarktung von Schloss Salem durch das Haus Baden hat die Landesregierung heute im Landtag zugesagt, vorerst keine vertraglichen Verpflichtungen in dieser Hinsicht einzugehen. Gestern war bekannt geworden, dass Bernhard Prinz von Baden zum Verwalter berufen werden sollte.

S.a. StZ

Foto: Cordesika, Lizenz CC-BY-NC

Zur Nutzung von Schloss Salem mit zu kleinem Luftbild:

http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/bodenseekreis/art410936,3499732

Stefan Jehle meint:

Macht die Salemer Kiste endlich zu, auch wenn es schwer fallen sollte. Schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte sich das Land, damals unter Führung des Ministerpräsidenten Erwin Teufel, eher dilettantisch verhalten, als es einen ersten Deal mit dem Haus Baden, das Neue Schloss in Baden-Baden für gerade mal 40 Millionen Mark, samt Inventar, aufzukaufen, ausschlug. Später hatte es, zusammen mit Mäzenen, mehr als 80 Millionen Mark für Kunstgegenstände ausgegeben, die teilweise - unstrittig - längst in Besitz des Landes waren. Das Neue Schloss in Baden-Baden ist dennoch seit Jahren weiterhin dem Verfall preisgegeben. Einzigartige Kulturgüter dieser Art lassen sich nun eben mal nicht mit Renditen beziffern. Man muss sie mögen und erhalten mögen - oder abreißen. Doch das wäre die schlechteste aller Lösungen.

Dem kann ich zustimmen.

Nach breitem Protest gegen die künftige Vermarktung von Schloss Salem durch das Haus Baden hat die Landesregierung heute im Landtag zugesagt, vorerst keine vertraglichen Verpflichtungen in dieser Hinsicht einzugehen. Gestern war bekannt geworden, dass Bernhard Prinz von Baden zum Verwalter berufen werden sollte.

S.a. StZ

Foto: Cordesika, Lizenz CC-BY-NC

Zur Nutzung von Schloss Salem mit zu kleinem Luftbild:

http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/bodenseekreis/art410936,3499732

Stefan Jehle meint:

Macht die Salemer Kiste endlich zu, auch wenn es schwer fallen sollte. Schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte sich das Land, damals unter Führung des Ministerpräsidenten Erwin Teufel, eher dilettantisch verhalten, als es einen ersten Deal mit dem Haus Baden, das Neue Schloss in Baden-Baden für gerade mal 40 Millionen Mark, samt Inventar, aufzukaufen, ausschlug. Später hatte es, zusammen mit Mäzenen, mehr als 80 Millionen Mark für Kunstgegenstände ausgegeben, die teilweise - unstrittig - längst in Besitz des Landes waren. Das Neue Schloss in Baden-Baden ist dennoch seit Jahren weiterhin dem Verfall preisgegeben. Einzigartige Kulturgüter dieser Art lassen sich nun eben mal nicht mit Renditen beziffern. Man muss sie mögen und erhalten mögen - oder abreißen. Doch das wäre die schlechteste aller Lösungen.

Dem kann ich zustimmen.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/aktuelles/news.php?n=bnn,06.11.2008,2008/presse-bnn081106-1.jpg,1402,592

Laut Interview mit Bernhard Markgraf von Baden: ja.

Zur Sammlung:

http://archiv.twoday.net/search?q=wessenberg

Laut Interview mit Bernhard Markgraf von Baden: ja.

Zur Sammlung:

http://archiv.twoday.net/search?q=wessenberg

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=10363

Wär recht zuviel verlangt, in eine solche Ankündigung womöglich die Links der bereits online einsehbaren Angebote zu setzen.

Lektionskataloge Helmstedt

http://www.hab.de/forschung/projekte/Universitaet%20Helmstedt.htm

Die digitalisierten Kataloge muss man mit Suchwort helmstedt in der Digitalisate-Suche finden:

http://www.hab.de/bibliothek/wdb/suche.htm

Professorenkatalog Uni Leipzig

http://histserv.informatik.uni-leipzig.de/bulka/webseite/start.html

Vorlesungsverzeichnisse Leipzig

http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=projekte/handschriften/10&lang=de&stil=fc

http://ubimg.ub.uni-leipzig.de/

Sächsische Biografie

http://isgv.serveftp.org/saebi/

Professorenkatalog Rostock

http://cpr.uni-rostock.de/

Professorenkatalog Gießen - Catalogus Professorum Academiae Gissensis

Keine Projektseite im Netz auffindbar!

Nicht berücksichtigt werden auf dem Workshop:

Professorenkatalog Halle

http://www.catalogus-professorum-halensis.de/

Professorenkatalog RWTH Aachen

http://www.archiv.rwth-aachen.de/lehrkoerper//index.htm

Weitere Angebote im Netz:

http://de.wikisource.org/wiki/Universitätsgeschichte

Update: Tagungsbericht http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2587

Wär recht zuviel verlangt, in eine solche Ankündigung womöglich die Links der bereits online einsehbaren Angebote zu setzen.

Lektionskataloge Helmstedt

http://www.hab.de/forschung/projekte/Universitaet%20Helmstedt.htm

Die digitalisierten Kataloge muss man mit Suchwort helmstedt in der Digitalisate-Suche finden:

http://www.hab.de/bibliothek/wdb/suche.htm

Professorenkatalog Uni Leipzig

http://histserv.informatik.uni-leipzig.de/bulka/webseite/start.html

Vorlesungsverzeichnisse Leipzig

http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=projekte/handschriften/10&lang=de&stil=fc

http://ubimg.ub.uni-leipzig.de/

Sächsische Biografie

http://isgv.serveftp.org/saebi/

Professorenkatalog Rostock

http://cpr.uni-rostock.de/

Professorenkatalog Gießen - Catalogus Professorum Academiae Gissensis

Keine Projektseite im Netz auffindbar!

Nicht berücksichtigt werden auf dem Workshop:

Professorenkatalog Halle

http://www.catalogus-professorum-halensis.de/

Professorenkatalog RWTH Aachen

http://www.archiv.rwth-aachen.de/lehrkoerper//index.htm

Weitere Angebote im Netz:

http://de.wikisource.org/wiki/Universitätsgeschichte

Update: Tagungsbericht http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2587

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 18:53 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hinter Open Content steht der Gedanke, Medieninhalte wie Texte, Musik, Bilder oder Filme grundsätzlich freizugeben und kostenlos verfügbar zu machen. Dieser trifft dabei auf die traditionelle Medienindustrie, die sich durch verändertes Mediennutzungsverhalten gerade im Umbruch befindet und neue Geschäftsmodelle sucht. Die Lösung, klassische Inhalte-Anbieter und Open Content zu verbinden, klingt einfacher als sie ist. Um sich zu etablieren, müssen freie Inhalte noch einige Hürden nehmen, wie die neue Studie „Open Content – Open Access“ des Forschungsprojekts FAZIT zeigt.

Stuttgart, 06.11.2008 – Open Content ist noch weit davon entfernt, an die Erfolge wie beispielsweise die der Open-Source-Software anzuknüpfen. Vor allem fehlen überzeugende Geschäftsmodelle für den Markt mit freien Inhalten, wie die aktuelle Studie "Open Content – Open Access" des Forschungsprojekts FAZIT (www.fazit-forschung.de) zeigt. Dennoch stehen die Entwicklungschancen für Open Content gut, denn die traditionelle Medienindustrie befindet sich durch zunehmende Medienkompetenz der Bevölkerung und deren verändertes Nutzungsverhalten in einem Umbruch. Das Online-Nachschlagewerk Wikipedia etwa hat den klassischen, gedruckten Enzyklopädien bereits den Rang abgelaufen und die Verbreitung von Medieninhalten wie Texten, Musik, Bildern oder Filmen lässt sich durch Digitalisierung und das Internet nur noch schwer kontrollieren.

Die Open-Content-Bewegung, die sich darum bemüht, Inhalte grundsätzlich freizugeben und für jedermann kostenlos verfügbar zu machen, folgt der These, je freier der Umgang mit Wissen und Informationen ist, desto innovativer sind Wirtschaft und Wissenschaft. Vor diesem Hintergrund spricht zwar alles für Open Content, aus Sicht der Medienindustrie jedoch vieles dagegen. Gleichwohl stehen die traditionellen Inhalte-Anbieter nun in der Pflicht, angemessen auf die veränderte Mediennutzung zu reagieren und tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln und auszuloten. Die FAZIT-Studie stellt einige dieser Ansätze vor, wie beispielsweise die Mehrwerte durch Premium-Dienste, Dual Licensing oder Marketing-Effekte. In der Musikindustrie etwa werden teilweise bereits Lieder kostenfrei zum Download angeboten und die Umsätze stattdessen mit Konzertkarten und Merchandising-Artikeln erzielt.

Über die fehlenden Geschäftsmodelle hinaus sieht sich der Markt für freie Inhalte mit weiteren Herausforderungen konfrontiert, wie die FAZIT-Studie zeigt. So kam die Rolle der Qualitätssicherung bislang der traditionellen Medienindustrie zu. Diese über Jahre aufgebaute Reputation kann Open Content freilich nicht vorweisen. Doch die Qualität freier Inhalte könnte insofern erhöht werden, indem bekannte Autoren oder Künstler attraktive Werke als Open Content veröffentlichen. Dies würde im selben Zuge zu mehr Akzeptanz bei den Nutzern als auch bei anderen Autoren bzw. Künstlern führen.

Die Studie "Open Content – Open Access" behandelt überdies die rechtlichen Fragen und Herausforderungen für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die sich durch Open Content ergeben und stellt aktuelle Marktstrukturen sowie weitere mögliche Geschäftsmodelle vor. Eine Fallstudie am Beispiel der Universitätsbibliothek Konstanz beleuchtet die Anwendung des Open-Content-Gedankens auf das Feld wissenschaftlichen Publizierens und zeigt den konkreten hochschulseitigen Umgang mit Open Access. Die Studie kann auf http://www.fazit-forschung.de kostenlos heruntergeladen oder gegen eine Schutzgebühr angefordert werden.

Stuttgart, 06.11.2008 – Open Content ist noch weit davon entfernt, an die Erfolge wie beispielsweise die der Open-Source-Software anzuknüpfen. Vor allem fehlen überzeugende Geschäftsmodelle für den Markt mit freien Inhalten, wie die aktuelle Studie "Open Content – Open Access" des Forschungsprojekts FAZIT (www.fazit-forschung.de) zeigt. Dennoch stehen die Entwicklungschancen für Open Content gut, denn die traditionelle Medienindustrie befindet sich durch zunehmende Medienkompetenz der Bevölkerung und deren verändertes Nutzungsverhalten in einem Umbruch. Das Online-Nachschlagewerk Wikipedia etwa hat den klassischen, gedruckten Enzyklopädien bereits den Rang abgelaufen und die Verbreitung von Medieninhalten wie Texten, Musik, Bildern oder Filmen lässt sich durch Digitalisierung und das Internet nur noch schwer kontrollieren.

Die Open-Content-Bewegung, die sich darum bemüht, Inhalte grundsätzlich freizugeben und für jedermann kostenlos verfügbar zu machen, folgt der These, je freier der Umgang mit Wissen und Informationen ist, desto innovativer sind Wirtschaft und Wissenschaft. Vor diesem Hintergrund spricht zwar alles für Open Content, aus Sicht der Medienindustrie jedoch vieles dagegen. Gleichwohl stehen die traditionellen Inhalte-Anbieter nun in der Pflicht, angemessen auf die veränderte Mediennutzung zu reagieren und tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln und auszuloten. Die FAZIT-Studie stellt einige dieser Ansätze vor, wie beispielsweise die Mehrwerte durch Premium-Dienste, Dual Licensing oder Marketing-Effekte. In der Musikindustrie etwa werden teilweise bereits Lieder kostenfrei zum Download angeboten und die Umsätze stattdessen mit Konzertkarten und Merchandising-Artikeln erzielt.

Über die fehlenden Geschäftsmodelle hinaus sieht sich der Markt für freie Inhalte mit weiteren Herausforderungen konfrontiert, wie die FAZIT-Studie zeigt. So kam die Rolle der Qualitätssicherung bislang der traditionellen Medienindustrie zu. Diese über Jahre aufgebaute Reputation kann Open Content freilich nicht vorweisen. Doch die Qualität freier Inhalte könnte insofern erhöht werden, indem bekannte Autoren oder Künstler attraktive Werke als Open Content veröffentlichen. Dies würde im selben Zuge zu mehr Akzeptanz bei den Nutzern als auch bei anderen Autoren bzw. Künstlern führen.

Die Studie "Open Content – Open Access" behandelt überdies die rechtlichen Fragen und Herausforderungen für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die sich durch Open Content ergeben und stellt aktuelle Marktstrukturen sowie weitere mögliche Geschäftsmodelle vor. Eine Fallstudie am Beispiel der Universitätsbibliothek Konstanz beleuchtet die Anwendung des Open-Content-Gedankens auf das Feld wissenschaftlichen Publizierens und zeigt den konkreten hochschulseitigen Umgang mit Open Access. Die Studie kann auf http://www.fazit-forschung.de kostenlos heruntergeladen oder gegen eine Schutzgebühr angefordert werden.

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 18:36 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Sperrprüfung&oldid=52687151#Benutzer:Simplicius

Da tobt sich eine wirklich widerliche Admin-Mischpoke aus. Möchtegern-Diktator Southpark sperrte Simplicius, weil der eine Sperre gegen Achim Raschka wegen dessen besonders geschmackvollem Zitat beantragt hatte:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Benutzersperrung/Benutzer:Achim_Raschka

Das Einleiten eines solchen Verfahrens, das zudem noch von anderen Wikipedianern als formal zulässig angesehen wurde, darf nicht zu einer Benutzersperre führen. Die Wikipedia ist eine lupenreine Diktatur, in der die das Sagen haben, die Admins sind. Diese können weitgehend willkürlich ihre eigenen persönlichen Ansichten von dem, was sinnvoll ist, durchsetzen. Selbst persönlich von mir hochgeschätzte Leute wie Michail oder Felistoria agieren als Admins absolut indiskutabel: absolute Macht korrumpiert absolut. Saustall ist eine eher euphemistische Beschreibung für den Zustand der Community.

Da tobt sich eine wirklich widerliche Admin-Mischpoke aus. Möchtegern-Diktator Southpark sperrte Simplicius, weil der eine Sperre gegen Achim Raschka wegen dessen besonders geschmackvollem Zitat beantragt hatte:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Benutzersperrung/Benutzer:Achim_Raschka

Das Einleiten eines solchen Verfahrens, das zudem noch von anderen Wikipedianern als formal zulässig angesehen wurde, darf nicht zu einer Benutzersperre führen. Die Wikipedia ist eine lupenreine Diktatur, in der die das Sagen haben, die Admins sind. Diese können weitgehend willkürlich ihre eigenen persönlichen Ansichten von dem, was sinnvoll ist, durchsetzen. Selbst persönlich von mir hochgeschätzte Leute wie Michail oder Felistoria agieren als Admins absolut indiskutabel: absolute Macht korrumpiert absolut. Saustall ist eine eher euphemistische Beschreibung für den Zustand der Community.

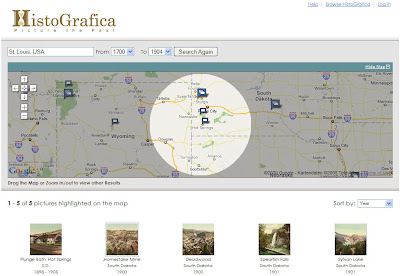

http://www.histografica.com/

"Die Bilder stammen von Archivbeständen, z. B. des Library of Congress." Wirft uns das Nando Stöcklin hin, wo bekanntlich aus das Schweiz stammt:

http://wiklin.blogspot.com/2008/11/histografica-bilder-finden-fr-die.html

Der Nutzwert dieses Hinweises z.B. für die Wikipedia ist aber denkbar gering, wenn z.B. die Suche nach Paris kein einziges Foto zutage fördert.

"Die Bilder stammen von Archivbeständen, z. B. des Library of Congress." Wirft uns das Nando Stöcklin hin, wo bekanntlich aus das Schweiz stammt:

http://wiklin.blogspot.com/2008/11/histografica-bilder-finden-fr-die.html

Der Nutzwert dieses Hinweises z.B. für die Wikipedia ist aber denkbar gering, wenn z.B. die Suche nach Paris kein einziges Foto zutage fördert.

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 17:33 - Rubrik: Fotoueberlieferung

http://www.handschriftencensus.de/

Gefeiert wird unter den Neuigkeiten eine neue Zusammenstellung der Handschriften zu Dracula. Ignoriert wird dort die Zusammenstellung der "Laien" von Wikisource, die mehr bietet als Achnitz:

http://de.wikisource.org/wiki/Vlad_III._Drăculea

Nämlich den ersten Hinweis auf die frühe Überlieferung in der Chronik Gebhard Dachers (St. Gallen Cod. 646).

Gefeiert wird unter den Neuigkeiten eine neue Zusammenstellung der Handschriften zu Dracula. Ignoriert wird dort die Zusammenstellung der "Laien" von Wikisource, die mehr bietet als Achnitz:

http://de.wikisource.org/wiki/Vlad_III._Drăculea

Nämlich den ersten Hinweis auf die frühe Überlieferung in der Chronik Gebhard Dachers (St. Gallen Cod. 646).

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 05:37 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd2

Leider schafft es die UB Heidelberg (wie andere deutsche Bibliotheken) nicht, einen funktionierenden RSS-Feed zu neuen Digitalisaten einzurichten. Man muss also immer wieder mal selbst nachschauen.

Leider schafft es die UB Heidelberg (wie andere deutsche Bibliotheken) nicht, einen funktionierenden RSS-Feed zu neuen Digitalisaten einzurichten. Man muss also immer wieder mal selbst nachschauen.

KlausGraf - am Donnerstag, 6. November 2008, 05:20 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein wichtiger Präzedenzfall für die Frage nach dem Eigentum der badischen Kulturgüter ist der (von der Landeskommission ignorierte) Casus der Düsseldorfer Gemäldegalerie, die von den Wittelsbachern nach München entführt wurde.

Ich kann der herrschenden juristischen Meinung, die einen Anspruch Preußens auf diese herausragende Kunstsammlung verneint, nicht beitreten. Verkannt wird der staatsrechtliche Charakter des Hausfideikommisses, der die Kunstsammlung an das Territorium band, von dem sie unterhalten und in dem sie der Öffentlichkeit gewidmet war.

Im Bündnisvertrag Versailles 2. Nov. 1870 des Norddeutschen Bunds verzichtete Preußen auf alle Ansprüche. Allerdings konnte die Stadt Düsseldorf durch Eingaben vom Staat Preußen eine Entschädigung von 450.000 Mark erwirken. Die Düsseldorfer Galerie ist heute Eigentum der Wittelsbacher Landesstiftung.

Eine sehr gründliche Untersuchung, wenngleich im Resultat verfehlt, legte 1961 Eduard Alberts vor:

Die ehemalige Düsseldorfer Gemäldegalerie. Eine Untersuchung über die an ihr bestandenen Eigentumsverhältnisse mit einer ausführlichen historischen Vorstudie, Düsseldorf 1961

Ältere juristische Studien (nach Alberts S. 195):

Theodor von Haupt, Die Düsseldorfer Gallerie ... Düsseldorf 1818

[ nunmehr: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/167094 ]

Hermann von Scharff-Scharffenstein, Die ursprünglich Pfalz-Neuburgische Düsseldorfer Gemäldegalerie in München, Würzburg 1867

[nunmehr: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/167254 ]

A. V. Hardung, Zur Reclamation des Düsseldorfer Bildergalerie-Hauptschatzes, Düsseldorf 1868

[nunmehr: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/166737 ]

Hermann Schulze, Die Eigentumsansprüche der Krone Preußen ..., in: Ders., Aus der Praxis des Staats- und Privatrechts, o.O. 1876

[ http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/pageview/167392 ]

Gegen die von Schulze vertretenen, die preußischen Ansprüche bejahenden Ausführungen spricht sich die Rezension von Herm. Ign. Bidermann in der Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart 4 (1877), S. 530-542 aus.

http://books.google.com/books?id=ci8ZAAAAYAAJ&pg=PA530 (US-Proxy!)

Eduard von Zink, Rechtsgutachten über die von Seite Preußens gegen Bayern erhobenen Eigentumsansprüche ... München 1870

Ob es sich dabei um das angebliche Gutachten aus Salamanca handelt, das den gleichen Titel trägt?

http://books.google.com/books?id=0I4PAAAAYAAJ (US-Proxy!)

Ältere Literatur zur Galerie:

http://books.google.com/books?id=GswDAAAAYAAJ&pg=PA19 (US-Proxy!)

Kurze Darstellung des Konflikts von bayerischer Seite in der Geschichte der Alten Pinakothek:

http://books.google.com/books?id=dqhJAAAAIAAJ&pg=PR23 (US!)

Ich kann der herrschenden juristischen Meinung, die einen Anspruch Preußens auf diese herausragende Kunstsammlung verneint, nicht beitreten. Verkannt wird der staatsrechtliche Charakter des Hausfideikommisses, der die Kunstsammlung an das Territorium band, von dem sie unterhalten und in dem sie der Öffentlichkeit gewidmet war.

Im Bündnisvertrag Versailles 2. Nov. 1870 des Norddeutschen Bunds verzichtete Preußen auf alle Ansprüche. Allerdings konnte die Stadt Düsseldorf durch Eingaben vom Staat Preußen eine Entschädigung von 450.000 Mark erwirken. Die Düsseldorfer Galerie ist heute Eigentum der Wittelsbacher Landesstiftung.

Eine sehr gründliche Untersuchung, wenngleich im Resultat verfehlt, legte 1961 Eduard Alberts vor:

Die ehemalige Düsseldorfer Gemäldegalerie. Eine Untersuchung über die an ihr bestandenen Eigentumsverhältnisse mit einer ausführlichen historischen Vorstudie, Düsseldorf 1961

Ältere juristische Studien (nach Alberts S. 195):

Theodor von Haupt, Die Düsseldorfer Gallerie ... Düsseldorf 1818

[ nunmehr: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/167094 ]

Hermann von Scharff-Scharffenstein, Die ursprünglich Pfalz-Neuburgische Düsseldorfer Gemäldegalerie in München, Würzburg 1867

[nunmehr: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/167254 ]

A. V. Hardung, Zur Reclamation des Düsseldorfer Bildergalerie-Hauptschatzes, Düsseldorf 1868

[nunmehr: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/titleinfo/166737 ]

Hermann Schulze, Die Eigentumsansprüche der Krone Preußen ..., in: Ders., Aus der Praxis des Staats- und Privatrechts, o.O. 1876

[ http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/pageview/167392 ]

Gegen die von Schulze vertretenen, die preußischen Ansprüche bejahenden Ausführungen spricht sich die Rezension von Herm. Ign. Bidermann in der Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart 4 (1877), S. 530-542 aus.

http://books.google.com/books?id=ci8ZAAAAYAAJ&pg=PA530 (US-Proxy!)

Eduard von Zink, Rechtsgutachten über die von Seite Preußens gegen Bayern erhobenen Eigentumsansprüche ... München 1870

Ob es sich dabei um das angebliche Gutachten aus Salamanca handelt, das den gleichen Titel trägt?

http://books.google.com/books?id=0I4PAAAAYAAJ (US-Proxy!)

Ältere Literatur zur Galerie:

http://books.google.com/books?id=GswDAAAAYAAJ&pg=PA19 (US-Proxy!)

Kurze Darstellung des Konflikts von bayerischer Seite in der Geschichte der Alten Pinakothek:

http://books.google.com/books?id=dqhJAAAAIAAJ&pg=PR23 (US!)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sgg-ssh.ch/de/datenbanken.php

Datenbank der Lizentiatsarbeiten und Dissertationen

an den Historischen Instituten der Schweizer Universitäten.

Die Datenbank ist eine Fortführung der früheren Dezember-Bulletins der SGG in elektronischer Form. Sie enthält alle an den Schweizer Universitäten laufenden und abgeschlossenen Lizentiatsarbeiten und Dissertationen in den Fächern Geschichte, Rechtsgeschichte, Kirchengeschichte und Medizingeschichte vom Wintersemester 2000/01 bis Sommersemester 2005. Die Daten können nach Autor, Titel der Arbeit sowie Dozent/in und Institut individuell abgefragt und zusammengestellt werden. Mit einer Stichwortsuche im Titelfeld lassen sich so zum Beispiel rasch die in der ganzen Schweiz zu einem bestimmten Themenbereich geschriebenen Arbeiten zusammenstellen. Neben der Datenbank stehen Gesamtlisten der jährlichen Arbeiten, gegliedert nach Institut und Lehrstuhl, in Form von PDF-Dateien zum Herunterladen und Ausdrucken bereit.

Aktualisiert mit den Semesterdaten 2007/2008 am 24. Oktober 2008

Datenbank der Lizentiatsarbeiten und Dissertationen

an den Historischen Instituten der Schweizer Universitäten.

Die Datenbank ist eine Fortführung der früheren Dezember-Bulletins der SGG in elektronischer Form. Sie enthält alle an den Schweizer Universitäten laufenden und abgeschlossenen Lizentiatsarbeiten und Dissertationen in den Fächern Geschichte, Rechtsgeschichte, Kirchengeschichte und Medizingeschichte vom Wintersemester 2000/01 bis Sommersemester 2005. Die Daten können nach Autor, Titel der Arbeit sowie Dozent/in und Institut individuell abgefragt und zusammengestellt werden. Mit einer Stichwortsuche im Titelfeld lassen sich so zum Beispiel rasch die in der ganzen Schweiz zu einem bestimmten Themenbereich geschriebenen Arbeiten zusammenstellen. Neben der Datenbank stehen Gesamtlisten der jährlichen Arbeiten, gegliedert nach Institut und Lehrstuhl, in Form von PDF-Dateien zum Herunterladen und Ausdrucken bereit.

Aktualisiert mit den Semesterdaten 2007/2008 am 24. Oktober 2008

KlausGraf - am Mittwoch, 5. November 2008, 22:31 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Georg Kreis, Copyright versus Zitierrecht? Globi im Wandel der Zeiten, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 58 (2008), S. 336-342 berichtet über einen dreisten Zensur-Versuch des Globi-Verlags, der die Wiederveröffentlichung einer Globi-Karikatur, die nach Ansicht von Historikern 1939 Globi im Stil des Duce zeigte, unter Berufung auf seine Urheberrechte verhindern wollte.

Zur außerhalb der Schweiz kaum bekannten Figur Globi

http://de.wikipedia.org/wiki/Globi

Zur außerhalb der Schweiz kaum bekannten Figur Globi

http://de.wikipedia.org/wiki/Globi

KlausGraf - am Mittwoch, 5. November 2008, 22:24 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.cartoons.ac.uk/

Please ignore the Copyfraud when the artist is longer than 70 years dead.

Please ignore the Copyfraud when the artist is longer than 70 years dead.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. November 2008, 19:45 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mit dem Digitalisat der Dinckmut-Ausgabe vom 17. August 1486 liegen alle vier Inkunabelausgaben der "Schwäbischen Chronik" des sogenannten Thomas Lirer online vor:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Lirer&stable=0#Weblinks

Bild aus anderer Ausgabe.

Bild aus anderer Ausgabe.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Lirer&stable=0#Weblinks

Bild aus anderer Ausgabe.

Bild aus anderer Ausgabe.KlausGraf - am Mittwoch, 5. November 2008, 19:37 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bernhard Prinz von Baden soll nach den Vorstellungen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU) die Klosteranlage in Salem künftig im Auftrag des Landes verwalten. Oettinger stellte am Mittwoch in Stuttgart nach einer Landtagsdebatte zur Einigung im jahrelangen Streit mit dem finanziell angeschlagenen Adelshaus einen Managementvertrag mit dem Erbprinzen in Aussicht, in der «die Bewirtschaftung nach unseren Vorgaben» geregelt wird. Der kleinere Koalitionspartner FDP hat dem am Dienstag von Oettinger vorgelegten Eckpunktepapier nur unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass genau dieser Grundlagenvertrag über Bespielung, Betrieb und Vermarktung der Gesamtanlage zur Abstimmung vorlegt wird. Oettinger stellte eine Einigung bis Ende Februar 2009 in Aussicht. Am 1. März 2009 soll die weitläufige frühere Klosteranlage mit Münster, Schloss und Teilen der Prälatur für 25,8 Millionen Euro in den Besitz des Landes übergehen. Oettingers sagte: «Wenn wir uns bis dahin nicht einigen, fließt auch kein Geld.» Er wolle diese Zusammenarbeit, weil der Prinz von Baden «die Kompetenz in Fragen des Betriebs oder der Führungen» habe. Angestrebt ist nach dem Eckpunktepapier «eine enge Kooperation» zwischen dem Adelshaus, der Landesmarketing und der Schlösser- und Gartenverwaltung des Landes. [...] SPD und Grüne kritisierten in der Debatte scharf, dass auch nach dem Kauf nicht geklärt sei, wer künftig das Sagen habe. Bernhard von Baden ist der älteste Sohn des Markgrafen Max von Baden, der auch weiterhin ein Wohnrecht in Salem behält.

http://www.pr-inside.com/de/oettinger-haus-baden-soll-salem-weiter-r897423.htm

Zur politischen Debatte im Landtag

http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/;art1960,1387590

Kommentar: Wer so niederträchtig mit Kulturgut pokert und das Land über den Tisch zieht, soll nicht auch noch mit einem einträglichen Management-Vertrag belohnt werden.

Zur Erinnerung:

http://archiv.twoday.net/search?q=schloss+and+salem

Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel:

http://archiv.twoday.net/stories/3287721/

Gesamtübersicht (5.11.2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2895938/

http://www.pr-inside.com/de/oettinger-haus-baden-soll-salem-weiter-r897423.htm

Zur politischen Debatte im Landtag

http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/;art1960,1387590

Kommentar: Wer so niederträchtig mit Kulturgut pokert und das Land über den Tisch zieht, soll nicht auch noch mit einem einträglichen Management-Vertrag belohnt werden.

Zur Erinnerung:

http://archiv.twoday.net/search?q=schloss+and+salem

Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel:

http://archiv.twoday.net/stories/3287721/

Gesamtübersicht (5.11.2006)

http://archiv.twoday.net/stories/2895938/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

So sieht die Rechnung aus, die das Land am Ende eines sich über Jahre hinweg ziehenden Verhandlungsmarathons aufmacht: Um das kultur- und kirchenhistorisch überaus wertvolle Salemer Ensemble aus riesiger Schloss- und Klosteranlage samt Münster baulich und für die Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu erhalten, kauft das Land es für 25,8 Millionen Euro. Finanziell wird das über Verkäufe anderer Immobilien aus dem Grundstock des Landes abgewickelt. Nicht inbegriffen sind auch künftig die Bereiche der Prälatur, die von der markgräflichen Familie privat genutzt werden, samt Hof und Garten. Der weiteren Privatnutzung, sagt Oettinger, könne man aus Marketing-Gründen Positives abgewinnen: "Ein Schloss mit König zum Anfassen ist mehr wert als ohne. Ich schätze den Prinzen als Person und Partner für die museale Aufwertung."

Immerhin kommen 130 000 Besucher jährlich nach Salem. Eine Instandsetzung des Dachs, die trotz jahrzehntelanger, von Prinz Bernhard auf 30 Millionen Euro bezifferter Dauerreparatur des Schlosses nötig ist, teilen sich Land (drei Millionen Euro) und Adelshaus (1,5 Millionen Euro). Bis zu 17 Millionen Euro legt das Land "entlang fachlicher Gutachten" zusätzlich für unstrittig dem Haus Baden gehörende Kunstschätze hin, zum Beispiel das Klosterarchiv und eine Papst-Bulle - "ein ganz normales Vertragsgeschäft", wie Oettinger sagt. Die Landesstiftung soll an die sechs Millionen Euro, den Rest der Wissenschaftsminister aus zurückgehaltenen Geldern für die Ankaufetats der Museen begleichen.

Damit nicht genug: Dafür, dass das Adelshaus endgültig auf bisher behauptete Eigentumsrechte an den auf 300 Millionen Euro taxierten Kunstschätzen verzichtet und jede Klage gegen das Land ausschließt, gehen nochmals 15 Millionen Euro über den Tisch. "Jeder weiß, dass Jura keine Physik ist", begründet Frankenberg das Restrisiko, das andernfalls bestehen bleibe. Eine Alternative gibt es Oettinger zufolge nicht: Ein existenter Investor hätte die Öffentlichkeit in Salem ausgesperrt. 750 000 Euro jährliche Kosten für den Unterhalt seien verglichen mit anderen Schlössern nicht zuviel: "Salem heißt Frieden. Darum bitten wir."

http://www.boennigheimerzeitung.de/bz/html/news/artikel_suedwestumschau.php4?artikel=3945906

Salemer Handschrift in Heidelberg (wurde schon im 19. Jahrhundert gekauft)

Salemer Handschrift in Heidelberg (wurde schon im 19. Jahrhundert gekauft)

Immerhin kommen 130 000 Besucher jährlich nach Salem. Eine Instandsetzung des Dachs, die trotz jahrzehntelanger, von Prinz Bernhard auf 30 Millionen Euro bezifferter Dauerreparatur des Schlosses nötig ist, teilen sich Land (drei Millionen Euro) und Adelshaus (1,5 Millionen Euro). Bis zu 17 Millionen Euro legt das Land "entlang fachlicher Gutachten" zusätzlich für unstrittig dem Haus Baden gehörende Kunstschätze hin, zum Beispiel das Klosterarchiv und eine Papst-Bulle - "ein ganz normales Vertragsgeschäft", wie Oettinger sagt. Die Landesstiftung soll an die sechs Millionen Euro, den Rest der Wissenschaftsminister aus zurückgehaltenen Geldern für die Ankaufetats der Museen begleichen.

Damit nicht genug: Dafür, dass das Adelshaus endgültig auf bisher behauptete Eigentumsrechte an den auf 300 Millionen Euro taxierten Kunstschätzen verzichtet und jede Klage gegen das Land ausschließt, gehen nochmals 15 Millionen Euro über den Tisch. "Jeder weiß, dass Jura keine Physik ist", begründet Frankenberg das Restrisiko, das andernfalls bestehen bleibe. Eine Alternative gibt es Oettinger zufolge nicht: Ein existenter Investor hätte die Öffentlichkeit in Salem ausgesperrt. 750 000 Euro jährliche Kosten für den Unterhalt seien verglichen mit anderen Schlössern nicht zuviel: "Salem heißt Frieden. Darum bitten wir."

http://www.boennigheimerzeitung.de/bz/html/news/artikel_suedwestumschau.php4?artikel=3945906

Salemer Handschrift in Heidelberg (wurde schon im 19. Jahrhundert gekauft)

Salemer Handschrift in Heidelberg (wurde schon im 19. Jahrhundert gekauft)noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Eric-Voegelin-Archiv versteht es als eine seiner zentralen Aufgaben, eine vertiefte wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Werk Voegelins zu ermöglichen.

Der Aufbau einer Eric-Voegelin-Bibliothek ist weit fortgeschritten; die Bestände des Archivs umfassen

den Nachlass Eric Voegelins, der in den Archiven der Hoover Institution lagert, auf 101 Mikrofilmen (biographische Dokumente, Korrespondenzen, Reden, Entwürfe, Essays, Rezensionen, Lehrmaterialien, Dissertationen, Zeitungsartikel etc.);

die selbständigen Veröffentlichungen Voegelins bzw. deren deutsche Übersetzungen;

ca. 60 Aufsätze, Abhandlungen und Rezensionen, die Voegelin zwischen 1922 und 1985 verfasste;

abgeschriebene oder auf Tonband aufgezeichnete Vorlesungen aus seiner Münchner Lehrtätigkeit sowie die Manuskripte von Vorträgen, die er zu verschiedenen Anlässen hielt;

unveröffentlichte Manuskripte und Entwürfe;

englische, französische, italienische, portugiesische, polnische und japanische Übersetzungen der Werke Voegelins

die wichtigsten international erschienenen Monographien und Sammelbände über das Werk und die Themen Voegelins;

mehrere Hundert Aufsätze aus deutschen und ausländischen Zeitschriften und Sammelbänden, vor allem aus den USA, Italien und der Bundesrepublik;

eine umfassende Sammlung von Rezensionen zu den Veröffentlichungen Voegelins.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Archivs steht die Veröffentlichung der Schriften Voegelins in Deutschland sowie die Betreuung von Übersetzungen des englischsprachigen Teils seines Werkes. Dies geschieht im Rahmen von drei Schriftenreihen, von denen zwei im Fink Verlag München erscheinen, während die dritte vom Archiv selbst verlegt wird."

Quelle:

http://www.gsi.uni-muenchen.de/forschung/forsch_zentr/voegelin/index.html

Der Aufbau einer Eric-Voegelin-Bibliothek ist weit fortgeschritten; die Bestände des Archivs umfassen

den Nachlass Eric Voegelins, der in den Archiven der Hoover Institution lagert, auf 101 Mikrofilmen (biographische Dokumente, Korrespondenzen, Reden, Entwürfe, Essays, Rezensionen, Lehrmaterialien, Dissertationen, Zeitungsartikel etc.);

die selbständigen Veröffentlichungen Voegelins bzw. deren deutsche Übersetzungen;

ca. 60 Aufsätze, Abhandlungen und Rezensionen, die Voegelin zwischen 1922 und 1985 verfasste;

abgeschriebene oder auf Tonband aufgezeichnete Vorlesungen aus seiner Münchner Lehrtätigkeit sowie die Manuskripte von Vorträgen, die er zu verschiedenen Anlässen hielt;

unveröffentlichte Manuskripte und Entwürfe;

englische, französische, italienische, portugiesische, polnische und japanische Übersetzungen der Werke Voegelins

die wichtigsten international erschienenen Monographien und Sammelbände über das Werk und die Themen Voegelins;

mehrere Hundert Aufsätze aus deutschen und ausländischen Zeitschriften und Sammelbänden, vor allem aus den USA, Italien und der Bundesrepublik;

eine umfassende Sammlung von Rezensionen zu den Veröffentlichungen Voegelins.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Archivs steht die Veröffentlichung der Schriften Voegelins in Deutschland sowie die Betreuung von Übersetzungen des englischsprachigen Teils seines Werkes. Dies geschieht im Rahmen von drei Schriftenreihen, von denen zwei im Fink Verlag München erscheinen, während die dritte vom Archiv selbst verlegt wird."

Quelle:

http://www.gsi.uni-muenchen.de/forschung/forsch_zentr/voegelin/index.html

Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. November 2008, 18:25 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

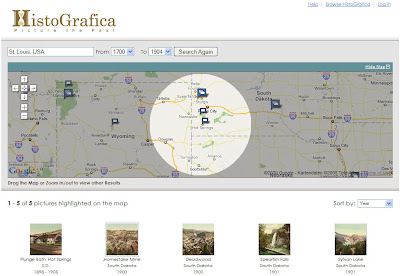

"Der Schriftsteller Ernst Jünger (1895-1998) hat eines der bedeutendsten modernen literarischen Archive des deutschen Sprachraums hinterlassen. Die Einzigartigkeit dieses im Deutschen Literaturarchiv Marbach aufbewahrten Nachlasses liegt in seinem Umfang, in seinem organischen Wachstum und in der langen Lebensspanne, die er dokumentiert – so gibt es wohl keine andere schriftstellerische Hinterlassenschaft, die so viele wichtige Manuskripte und Korrespondenzen aus acht Jahrzehnten umfasst.

In vielen Phasen seines Lebens hatte Jünger die Leidenschaft, nahezu jedes Blatt seiner Aufzeichnungen mit getrockneten Blüten, Blättern oder auch Insekten zu verzieren, die er mit Klebestreifen fixierte. Bei den frühen Manuskripten wurden nur einzelne Blätter beklebt, bei den späten ist fast jedes Blatt betroffen. Manche Klebestreifen sind beschriftet oder umrandet. Für die Konservatoren stellt diese Vorliebe ein erhebliches Problem dar: Viele Blätter im Jüngerschen Nachlass weisen typische Schäden auf, die erst durch Selbstklebebänder entstehen. Darüber hinaus sind viele Blätter vielfach miteinander verklebt.

Nicht nur Jüngers geistige Hinterlassenschaft, auch viele weitere moderne Nachlässe in Marbach sind von diesem Problem betroffen: Schon seit vielen Jahren steht das Deutsche Literaturarchiv deshalb vor der Herausforderung, die Problematik von Selbstklebebändern in Beständen zu lösen. Nun hat das Archiv eine anerkannte Expertengruppe zusammengerufen, die das Problem anhand des Nachlasses von Ernst Jünger exemplarisch diskutiert und protokolliert. Auf Basis dieses Workshops entstand ein beispielhaftes interdisziplinäres Forschungsprojekt mit dem Ziel, für die vielschichtigen Probleme Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die Selbstklebebänder in Kulturbeständen verursachen.

Die tesa AG in Hamburg hilft bei dieser Problemlage finanziell - durch die Bezahlung der halben Stelle einer Restauratorin in dem auf insgesamt drei Jahre angelegten Projekt - sowie durch fachliches Wissen: Die Forschungsabteilung des Konzerns beschäftigt sich mit chemischen Alterungsprozessen in Klebestreifen und arbeitet gemeinsam mit dem Bestandserhaltungsteam des Deutschen Literaturarchivs Marbach unter der Leitung von Dr. Roland Kamzelak. Partner des Archivs und Teilnehmer der Expertengruppe sind neben der tesa AG mit Dr. Bernd Lühmann (Forschung und Entwicklung) Professor Dr. Gerhard Banik (Universität Wien), der Studiengang Restaurierung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, Linda Stiber-Morenus (Library of Congress, Washington D. C.) und Elissa O’Loughlin (The Walters Art Museum, Baltimore). Die Forschungsarbeit und die Bearbeitung des Jüngerschen Nachlasses wird einen Zeitrahmen von drei Jahren einnehmen, für den neben der Unterstützung durch die tesa AG dringend weitere personen- sowie materialbezogene Gelder benötigt werden."

Link zur Presseinfo

Link zum Klebendprojekt

s.a.

http://www.stimme.de/suedwesten/kultur/;art16451,1387924

Wolf Thomas - am Mittwoch, 5. November 2008, 18:21 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2008/1104/1225523343345.html

Zur Bibliothek von King's Inns in Dublin, die durch Buchverkäufe (von denen der Neufund offenkundig nicht betroffen war) zum Gegenstand einer Monographie wurde, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/5268201/

Zur Bibliothek von King's Inns in Dublin, die durch Buchverkäufe (von denen der Neufund offenkundig nicht betroffen war) zum Gegenstand einer Monographie wurde, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/5268201/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Einigung sieht ein dreiteiliges Gesamtpaket vor. Das Land will nach dpa-Informationen 25 Millionen Euro für Schloss Salem bezahlen. Hinzu kommen 17 Millionen Euro für Kunstschätze, die unzweifelhaft dem Adelshaus gehören. Außerdem gibt das Land dem Haus Baden 15 Millionen Euro, damit es auf seine Ansprüche auf die umstrittenen Kunstschätze im Wert von 300 Millionen Euro verzichtet. Oettinger und Prinz Bernhard vereinbarten ferner, dass das Haus Baden weiterhin über die Prälatur des Schlosses verfügen kann. Dort sind unter anderem die Wohnräume des Chefs des Adelshauses, Max Markgraf von Baden, untergebracht."

FAZ

Umfangreiche Doku:

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php

"Auf Kritik bei der Opposition stieß die Tatsache, dass die Privatwohnung des Markgrafen in Familienbesitz bleibt. Das Oberhaupt der Adelsfamilie wohnt in einem 3500 Quadratmeter großen Seitenflügel der Prälatur, dem eigentlichen Schlossgebäude."

http://www.szon.de/lokales/markdorf/salem/200811050217.html

Bei 3500 Quadratmetern erübrigt sich eigentlich die Frage der Unverletzlichkeit der Wohnung, die es der staatlichen Denkmalpflege angeblich verunmöglicht, die dort gehorteten Kunstschätze zu inventarisieren ...

Es steht zu befürchten, dass dieses wertvolle Kulturgut, das in den Klauen der gierigen Badener-Sippschaft ist, zu weiteren Poker-Spielchen missbraucht werden wird. Was jetzt nicht im Paket ist, wird wohl auf absehbare Zeit im Eigentum des Hauses Baden bleiben (also wohl auch das in Salem befindliche Archiv samt Zugänglichkeit nur für Speichellecker a la ***) oder über kurz oder lang bei Sotheby's landen, womit der Ausverkauf badischen Kulturerbes weiterginge. Immerhin: Die Zähringer-Familienbilder sind ins Denkmalbuch eingetragen und erst einmal unantastbar. Die Gemälde der Jüncke'schen Stiftung werden wohl weiter in Salem vergammeln, viel Geld ist aus ihr wohl nicht herauszuholen. Die Stadt Konstanz muss mit ihrer Wessenberg-Galerie sehen, wo sie bleibt, vielleicht gibt es ja wirklich eine Dauerleihgabe des allerhöchstengierigsten Hauses Baden.

Eine ständige Drohkulisse mit den umstrittenen Kulturgütern wäre politisch verhängnisvoll gewesen. Die 60 Mio. sind für Salem und die Sicherheit der Kulturgüter (wenigstens vor dem Zugriff der Badener) kein zu hoher Preis, auch wenn die Opposition im landtag das natürlich anders sieht und mit den üblichen Parolen kommt (Sozialausgaben wichtiger). Wirklich zufrieden kann nur das Haus Baden sein, aber hinsichtlich der Kulturgüter hätte es erheblich schlimmer kommen können.

FAZ

Umfangreiche Doku:

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php

"Auf Kritik bei der Opposition stieß die Tatsache, dass die Privatwohnung des Markgrafen in Familienbesitz bleibt. Das Oberhaupt der Adelsfamilie wohnt in einem 3500 Quadratmeter großen Seitenflügel der Prälatur, dem eigentlichen Schlossgebäude."

http://www.szon.de/lokales/markdorf/salem/200811050217.html

Bei 3500 Quadratmetern erübrigt sich eigentlich die Frage der Unverletzlichkeit der Wohnung, die es der staatlichen Denkmalpflege angeblich verunmöglicht, die dort gehorteten Kunstschätze zu inventarisieren ...

Es steht zu befürchten, dass dieses wertvolle Kulturgut, das in den Klauen der gierigen Badener-Sippschaft ist, zu weiteren Poker-Spielchen missbraucht werden wird. Was jetzt nicht im Paket ist, wird wohl auf absehbare Zeit im Eigentum des Hauses Baden bleiben (also wohl auch das in Salem befindliche Archiv samt Zugänglichkeit nur für Speichellecker a la ***) oder über kurz oder lang bei Sotheby's landen, womit der Ausverkauf badischen Kulturerbes weiterginge. Immerhin: Die Zähringer-Familienbilder sind ins Denkmalbuch eingetragen und erst einmal unantastbar. Die Gemälde der Jüncke'schen Stiftung werden wohl weiter in Salem vergammeln, viel Geld ist aus ihr wohl nicht herauszuholen. Die Stadt Konstanz muss mit ihrer Wessenberg-Galerie sehen, wo sie bleibt, vielleicht gibt es ja wirklich eine Dauerleihgabe des aller

Eine ständige Drohkulisse mit den umstrittenen Kulturgütern wäre politisch verhängnisvoll gewesen. Die 60 Mio. sind für Salem und die Sicherheit der Kulturgüter (wenigstens vor dem Zugriff der Badener) kein zu hoher Preis, auch wenn die Opposition im landtag das natürlich anders sieht und mit den üblichen Parolen kommt (Sozialausgaben wichtiger). Wirklich zufrieden kann nur das Haus Baden sein, aber hinsichtlich der Kulturgüter hätte es erheblich schlimmer kommen können.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://tinyurl.com/6lxsln

Druck einer Rechenkunst von 1593:

http://www.archive.org/details/arithmeticahisto00suev

Druck einer Rechenkunst von 1593:

http://www.archive.org/details/arithmeticahisto00suev

KlausGraf - am Mittwoch, 5. November 2008, 01:07 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

El cabildo Metropolitano ha terminado de catalogar e informatizar otros 14.612 documentos del archivo de la catedral de Burgos, compuesto por más de 200.000 documentos.

http://www.soitu.es/soitu/2008/11/04/info/1225814062_247806.html

http://www.soitu.es/soitu/2008/11/04/info/1225814062_247806.html

KlausGraf - am Mittwoch, 5. November 2008, 00:37 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://babel.hathitrust.org/cgi/ls

Am besten führt man diese bereits in einem US-Proxy aus. Nicht einsichtig ist z.B., wieso eine Monographie von 1861 für Nicht-US-Bürger gesperrt ist:

Der selige Bruder Nikolaus von Flüe : sein Leben und Wirken / aus den Quellen bearbeitet von J. Ming.

Am besten führt man diese bereits in einem US-Proxy aus. Nicht einsichtig ist z.B., wieso eine Monographie von 1861 für Nicht-US-Bürger gesperrt ist:

Der selige Bruder Nikolaus von Flüe : sein Leben und Wirken / aus den Quellen bearbeitet von J. Ming.

KlausGraf - am Mittwoch, 5. November 2008, 00:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliotheques.upmf-grenoble.fr/84296849/0/fiche___pagelibre/

Vor allem französischsprachige Literatur des 19. Jahrhunderts, aber auch:

Klaczko, Julian

Die deutschen Hegemonen : Offenes Sendschreiben an Herrn Georg Gervinus / von J. K. Klaczko. - Berlin : F. Schneider, 1849. - 1 vol.

Vor allem französischsprachige Literatur des 19. Jahrhunderts, aber auch:

Klaczko, Julian

Die deutschen Hegemonen : Offenes Sendschreiben an Herrn Georg Gervinus / von J. K. Klaczko. - Berlin : F. Schneider, 1849. - 1 vol.

KlausGraf - am Dienstag, 4. November 2008, 19:29 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Marcel Beyer in Köln, Juni 2008

"Der phänomenale Erfolgsroman "Flughunde", der Beyer 1995 schlagartig bekanntmachte, lieferte neben der erschütternden Geschichte der Familie Goebbels auch eine Akustikgeschichte des Dritten Reichs: Der Stimmenforscher Hermann Karnau setzt seinen Plan, ein akustisches Archiv aller menschlichen Stimmfärbungen anzulegen, auf mörderische Weise um." (1)

"Im Juli 1992 stößt man im städtischen Waisenhaus in Dresden auf ein bis dahin unbekanntes Schallarchiv. In einer Kartei über das Personal des Archivs wird der Name des Wachmannes Hermann Karnau gefunden.

Karnau erweist sich nicht nur als recht gesprächig, er verfügt auch über ein Fachwissen, das seinem Status als Wachmann gar nicht entspricht.

Bei der Überprüfung der Räumlichkeiten entdeckt man auch einen gekachelten, neonbeleuchteten Raum mit einer Mikrofonanlage über einem Operationstisch. Die Gurte sind blutverklebt, und es sieht so aus, als ob die letzten Blutspuren erst wenige Wochen alt seien. Doch bevor Hermann Karnau dazu befragt werden kann, hat er die Stadt mit unbekanntem Ziel verlassen.

Hermann Karnau hört sich alte Aufnahmen aus dem Schallarchiv an. ...." (2)

Quellen:

(1) http://www.badische-zeitung.de/als-die-voegel-vom-himmel-fielen--7427976.html

(2) http://www.dieterwunderlich.de/Beyer_flughunde.htm

Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/wiki/Marcel_Beyer

Wolf Thomas - am Dienstag, 4. November 2008, 19:11 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

" ..... Messies leben einen Alltag, den sich selbst die schlampigsten Chaoten nicht vorstellen können. Eine Tagung an der Wiener Sigmund Freud Privatuni (SFU) widmet sich kommenden Freitag und Samstag zum dritten Mal dem krankhaften Syndrom, das mit verschiedenen therapeutischen Behandlungen bekämpft werden kann.

"Sie sind Schauspieler draußen - und drinnen in der Wohnung bricht das Chaos aus", erklärte Therapeutin Elisabeth Vykoukal am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die meisten hätten eine unauffälligen Beruf, seien sehr freundlich, durchaus auf körperliche Hygiene bedacht und sensibel. Vor allem Männer und zwischen 40- und 60-Jährige würden Hilfe suchen. Die Gier nach dem Wunsch "Es muss alles zur Verfügung stehen!" beherrsche Messies. Viele könnten ihre Erinnerungen nicht gut wahrnehmen und würden daher versuchen die Vergangenheit durch Gegenständen - Fotos und Zeitungen - festzuhalten.

"Das Messie-Syndrom ist an und für sich eine Störung, die es schon sehr lange gibt", betonte Uni-Rektor Alfred Pritz. In der Literatur existiere der "pathologische Sammler" schon seit Jahrzehnten - auch in anderen Ländern wie China, in Städten aber auch am Land in Bauernhäusern gebe es Messies. "Wir vermuten das es überall vorkommt", so Pritz. Genauere Aussagen über die "junge" Erkrankung traut sich der Rektor allerdings nicht zu, viel zu wenig erforscht sei die Störung. Weltweit gebe es nur zwei wissenschaftliche Zentren - jenes in Wien sowie eines in den USA. Die Zahl der Betroffenen könne in Österreich nur geschätzt werden, rund 30.000 sollen es sein. Häufig sei das Vermüllen der eigenen Wohnung eine Begleiterscheinung von Depression oder Demenz.

Feststellen, wer davon betroffen oder einfach nur ein Privat-Archivar ist, lässt sich allerdings relativ einfach. Beim Betrachten von Räumen kann ein sogenannter Messie House Index (MHI) erstellt werden, der widerspiegelt wie viele Quadratmeter der Wohnfläche benützbar sind und ob essenzielle Einrichtungen - wie Klo, Bett oder Herd - erreichbar sind. Zusätzlich sei der Leidensdruck ein wichtiger Faktor, erklärte Vykoukal.

Ist das Leben in den vollgeräumten Zimmern eine Qual, der Gedanke ans Entrümpeln gleichzeitig aber eine Horrorvorstellung, sei dies typisch für die ambivalente Situation eines Messies. Betroffene würden sogar mehrere Lagerabteile oder Wohnungen mieten, um keinen ihrer "Schätze" vernichten zu müssen. Erstrecken würde sich die Sammelleidenschaft auch auf virtuelle Sphären - das Horten von SMS oder E-Mails.

Bei der Tagung in Wien sollen bisherige Forschungserkenntnisse vorgestellt werden. Der Kino-Film "Sieben Mulden und eine Leiche", die Vorstellung des Buches "Das Messie-Syndrom" aber vor allem Vorträge über Behandlungsmöglichkeiten stehen auf dem Programm. Ganz wegtherapieren könne man die Erkrankung allerdings nicht, so Vykoukal. Vielmehr gehe es darum, einen Weg zu finden, den Alltag erträglich zu gestalten. ...."

Quelle: Link

"Sie sind Schauspieler draußen - und drinnen in der Wohnung bricht das Chaos aus", erklärte Therapeutin Elisabeth Vykoukal am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die meisten hätten eine unauffälligen Beruf, seien sehr freundlich, durchaus auf körperliche Hygiene bedacht und sensibel. Vor allem Männer und zwischen 40- und 60-Jährige würden Hilfe suchen. Die Gier nach dem Wunsch "Es muss alles zur Verfügung stehen!" beherrsche Messies. Viele könnten ihre Erinnerungen nicht gut wahrnehmen und würden daher versuchen die Vergangenheit durch Gegenständen - Fotos und Zeitungen - festzuhalten.

"Das Messie-Syndrom ist an und für sich eine Störung, die es schon sehr lange gibt", betonte Uni-Rektor Alfred Pritz. In der Literatur existiere der "pathologische Sammler" schon seit Jahrzehnten - auch in anderen Ländern wie China, in Städten aber auch am Land in Bauernhäusern gebe es Messies. "Wir vermuten das es überall vorkommt", so Pritz. Genauere Aussagen über die "junge" Erkrankung traut sich der Rektor allerdings nicht zu, viel zu wenig erforscht sei die Störung. Weltweit gebe es nur zwei wissenschaftliche Zentren - jenes in Wien sowie eines in den USA. Die Zahl der Betroffenen könne in Österreich nur geschätzt werden, rund 30.000 sollen es sein. Häufig sei das Vermüllen der eigenen Wohnung eine Begleiterscheinung von Depression oder Demenz.

Feststellen, wer davon betroffen oder einfach nur ein Privat-Archivar ist, lässt sich allerdings relativ einfach. Beim Betrachten von Räumen kann ein sogenannter Messie House Index (MHI) erstellt werden, der widerspiegelt wie viele Quadratmeter der Wohnfläche benützbar sind und ob essenzielle Einrichtungen - wie Klo, Bett oder Herd - erreichbar sind. Zusätzlich sei der Leidensdruck ein wichtiger Faktor, erklärte Vykoukal.

Ist das Leben in den vollgeräumten Zimmern eine Qual, der Gedanke ans Entrümpeln gleichzeitig aber eine Horrorvorstellung, sei dies typisch für die ambivalente Situation eines Messies. Betroffene würden sogar mehrere Lagerabteile oder Wohnungen mieten, um keinen ihrer "Schätze" vernichten zu müssen. Erstrecken würde sich die Sammelleidenschaft auch auf virtuelle Sphären - das Horten von SMS oder E-Mails.

Bei der Tagung in Wien sollen bisherige Forschungserkenntnisse vorgestellt werden. Der Kino-Film "Sieben Mulden und eine Leiche", die Vorstellung des Buches "Das Messie-Syndrom" aber vor allem Vorträge über Behandlungsmöglichkeiten stehen auf dem Programm. Ganz wegtherapieren könne man die Erkrankung allerdings nicht, so Vykoukal. Vielmehr gehe es darum, einen Weg zu finden, den Alltag erträglich zu gestalten. ...."

Quelle: Link

Wolf Thomas - am Dienstag, 4. November 2008, 19:09 - Rubrik: Miscellanea

Das selbstverwaltete, 1995 gegründete Archiv im alhambra in Oldenburg steht vermutlich vor dem Aus. In einem Rundschreiben schreibt der sich als "der letzte archivar :-(" bezeichnende Absender: "getreu dem motto: "der/die letzte macht das licht aus", habe ich die traurige pflicht, euch mitzuteilen, dass das alhambra-archiv zum 1.11.08 seine (leider viel zu selten benutzten) tore vorläufig geschlossen hat. (...) ich denke anfang 2009 kann ich sagen, ob die schließung endgültig ist, oder was sich sonst so verändert."

Der komplette Text des Statements kann unter servus-archiv(ädd)web.de angefordert werden.