In Kürze: Der Versuch Tiroler Institutionen, den bei Zisska aufgetauchten wertvollen Restbestand der denkmalgeschützten Haller Waldauf-Bibliothek en bloc zu erwerben, ist an der Gier von Auktionshaus und Einlieferer gescheitert. Einzelerwerbungen wurden nicht vorgenommen. Damit gingen die kostbaren Bücher an sogenannte Bibliophile, die sich nicht schämten, Dinge anzukaufen, die aus moralischer Sicht niemand anderem gehören als der frommen Stiftung des Florian Waldauf aus der Zeit Maximilians I. (Es ist nicht damit zu rechnen, dass öffentliche Institutionen in nennenswertem Umfang mitsteigern konnten.)

Die Presseaussendung der Diözese Innsbruck spricht Klartext:

Die von Florian Waldauf, einem Berater Maximilians I., Anfang des 16. Jahrhunderts gestiftete

und über 3000 Bände umfassende Predigerbibliothek gehört zu den ältesten Büchersammlungen

Tirols und enthielt eine Vielzahl an sehr beachtenswerten Handschriften, Inkunabeln und Drucken

des 16.–18. Jahrhunderts. Die Stiftungsbibliothek wird heute von der Stadtpfarre St. Nikolaus in

Hall verwaltet und wurde 2003 von der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck als

Dauerleihgabe übernommen.

Bedauerlicherweise sind der Bibliothek in ihrer wechselvollen jüngeren Geschichte gerade an

wertvollstem Buchgut erhebliche Verluste erwachsen:

Nachdem bereits im Zuge des Ersten Weltkrieges das gesamte Stiftungsvermögen untergegangen

war, kam der Bibliothek in weiterer Folge eine Vielzahl ihrer wertvollsten Objekte, darunter vor allem

Handschriften und Inkunabeln auf eine bis heute nie geklärte, wohl nicht legale Weise abhanden.

Diese Verluste gehen auf eine um bzw. nach 1938 vorsorglich durchgeführte Sicherstellung vor

den Nationalsozialisten sowie möglicherweise auch auf Bergungsmaßnahmen während des 2.

Weltkrieges zurück.

Die noch verbliebenen Buchbestände dieser Bibliothek wurden in den 1950er Jahren wieder

in das Kaplaneihaus rückgeführt und auf Veranlassung des Landesdenkmalamtes durch das

Pastoraltheologische Institut in Innsbruck neu geordnet. Im Zuge dessen soll 1964 angeblich ein

Verkauf von weniger wertvollen Druckwerken des 18. Jahrhunderts sowie von Dubletten an ein nicht

näher definiertes „Antiquariat in Ostösterreich“ erfolgt sein. Über die Rechtmäßigkeit eines solchen

Verkaufs kann bislang kein schriftlicher Nachweis erbracht werden. Dass es sich dabei um die von

Zisska & Schauer nunmehr angebotenen wertvollen Objekte handelt, kann nahezu ausgeschlossen

werden.

Aufgrund des Bücherkataloges von 1859 sowie aufgrund intensiver Recherchen in den letzten

Jahrzehnten kann heute von einem Gesamtverlust von ca. 700 Bänden ausgegangen werden.

Im Zuge der zwischen 9. und 11. November 2011 bei Zisska & Schauer in München stattfindenden

Bücherauktion wurden insgesamt 2 Handschriften, 19 Inkunabeln, also Druckerzeugnisse vor

1500, sowie über 200 Drucke des 16.-18. Jahrhunderts aus der Waldauf-Sammlung angeboten.

Aus verkaufstaktischen Gründen wurden nicht alle Bücher als der Waldauf-Bibliothek zugehörig

ausgewiesen, viele konnten im Zuge einer Einsichtnahme aufgrund eindeutiger Besitzhinweise

identifiziert werden.

Die herausragende kulturelle Bedeutung der denkmalgeschützten Waldauf-Bibliothek hat

weitreichende nationale und internationale Reaktionen auf kulturpolitischer, wissenschaftlicher,

kirchlicher und medialer Ebene ausgelöst. Dabei steht neben dem beträchtlichen Wert zahlreicher

Einzelobjekte vor allem die Option, diese für die Kulturgeschichte des Landes Tirol einzigartige

Sammlung in ihrer Geschlossenheit nach Möglichkeit zu bewahren, im Mittelpunkt.

Hierfür wurde zum einen die Rechtslage durch das Bundesdenkmalamt geprüft. Zum anderen

bemühten sich die Stadtpfarre St. Nikolaus in Hall, das Diözesanarchiv Innsbruck, die Kulturabteilung

des Landes Tirol sowie die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck, sämtliche vom

besagten Auktionshaus angebotenen Objekte der Waldauf-Bibliothek für Tirol zu sichern. Die dafür erforderlichen Mittel wurden durch finanzielle Zusicherungen seitens des Landes Tirol, der Pfarre Hall

und weiterer Sponsoren garantiert.

Seitens der Geldgeber kam grundsätzlich nur der Erwerb des Gesamtensembles in Betracht, wobei die Bücher im Gesamtpaket aus der Auktion herausgekauft werden sollten. Dagegen bestand

das Auktionshaus unter Berufung auf den Einbringer aus geschäftspolitischen Gründen letztlich darauf, die wertvollsten Objekte, nämlich die Handschriften und Inkunabeln, einzeln zu versteigern. Für die restlichen, weniger wertvollen Werke wurden unmittelbar vor Auktionsbeginn über den Schätzpreis hinausgehende sowie dem Wert und konservatorischen Zustand der Objekte keineswegs angemessene Forderungen gestellt.

Der angestrebte geschlossene Erwerb wäre im Hinblick auf die Einzelversteigerung nicht mehr gewährleistet gewesen. Insgesamt schien die Verwendung öffentlicher Gelder aufgrund des äußerst

risikoreichen Ausgangs der Auktion nicht mehr vertretbar.

Trotz intensivster Bemühungen bis unmittelbar vor Auktionsbeginn am Mittwoch war es nicht möglich, dieses einmalige kulturelle Erbe für das Land Tirol zu retten.

Für die Übermittlung dieses Textes und weitere Auskünfte danke ich Kollegen Diözesanarchivar Dr. Kapferer, Innsbruck.

Frühere Beiträge in Archivalia zur Waldauf-Bibliothek:

http://archiv.twoday.net/search?q=waldauf

KOMMENTAR:

Positiv zu vermerken ist, dass alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben, um den Restbestand für Tirol zu retten. Dabei wurden erhebliche Geldsummen von Sponsoren eingeworben. Die Entscheidung, den Gesamtbestand aufzukaufen, also das archivische Provenienzprinzip gegen das verhängnisvolle bibliothekarische "Dublettendenken" zu setzen, verdient ebenfalls Respekt.

Die Juristen des Denkmalamts sahen keine Möglichkeit, gegen das Auktionshaus vorzugehen, da sowohl die Verbringung ins Ausland vor 1993 erfolgte (Voraussetzung der Rückforderung) als auch Straftatbestände verjährt waren.

Ein Team der Sondersammlungen der UB innsbruck hat den gesamten Bestand der Auktion gesichtet und erfasst (ob Fotos gemacht wurden oder gemacht werden durften, weiss ich nicht), insbesondere Vorprovenienzen notiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass in erheblichem Umfang Waldauf-Bibliotheksgut im Katalog nicht als solches gekennzeichnet war. Aus meiner Sicht spricht einiges dafür, diese für mich durchaus "betrügerische" Fehlinformation potentieller Käufer als wettbewerbswidrige Irreführung nach dem UWG zu werten.

Es wäre schön gewesen, wenn Bibliotheken in der Causa Donaueschingen oder bei späteren Kulturgutverlusten, die ich seit 1994 dokumentiere, eine solche Bestandsdokumentation, die ja leider nur rudimentär sein konnte, durchgeführt hätten. Denn an den Katalogen der Händler hat man, wie hier schlagend erwiesen, wenig Freude. Diese verschweigen und verschleiern Provenienzen oder geben sie in irreführender Weise an.

Die verfügbaren Quellen insbesondere im Kirchenarchiv Hall wurden intensiv gesichtet, was aber hinsichtlich der entscheidenden Fragen ergebnislos blieb. Die FAZ schrieb vor der Auktion:

Schon vor der Auktion bei Zisska & Schauer sorgen Bücher der „Waldauf Bibliothek“ für Aufsehen: Florian Waldauf Ritter von Waldenstein und seine Frau Barbara stifteten 1501 der Pfarrkirche in Hall in Tirol eine Kapelle samt Predigtamt und Bibliothek. Während des Zweiten Weltkriegs wurde eine unbekannte Zahl wertvoller Schriften zum Schutz an Privatpersonen gegeben, jedoch nie rückerstattet. Bereits in der Vergangenheit tauchten immer wieder Waldauf-Bände im Handel auf. Ein 1983 angelegter Katalog zählt noch etwas mehr als 2000 Titel; heute bewahrt die Universitätsbibliothek Innsbruck diese unter Denkmalschutz stehende gotische Bibliothek als Leihgabe.

Nach Auskunft des Auktionshauses stammt die Einlieferung aus deutschem Privatbesitz, in den sie über ein „ostösterreichisches Antiquariat“ gelangt sei. Sie umfasst eine Handschrift - Briefe des Hieronymus, 1435 zu Papier gebracht (6000) - und elf Inkunabeln, darunter eine Prediktlehre mit Exlibris von Wolfgang Crener, dem ersten Prediger der Haller Stiftung (6000), und eine lateinische Koberger-Bibel von 1493 (10.000). Dazu kommen rund 170 Losnummern an Drucken aus den Jahren 1501 bis 1785, darunter zwei große Konvolute. Pfarrer Jakob Patsch von der zuständigen Gemeinde in Hall sagt, man wolle alles tun, um die Bücher zurückzubekommen, und sei auf der dringenden Suche nach Sponsoren; denn die Stiftung sei längst vollkommen mittellos.

Dieses ostösterreichische Antiquariat ist allem nach eine "Legende". Irgendwelche belastbaren Fakten zu diesem angeblichen Verkauf durch Jesuiten konnten nicht aufgefunden werden. Insbesondere gab es keine Einnahmen für die Pfarre Hall in Tirol, was ja wohl Voraussetzung einer legalen Veräußerung gewesen wäre.

Auch hinsichtlich der Entfremdung der Bestände konnte nur mündliche Überlieferung ermittelt werden, die dann auch zu der Aussage Brunners geführt hat, dass die Bücher aus Furcht vor der Beschlagnahmung durch die Nazis an Privatleute gegeben wurden. Die in einem Kommentar in diesem Weblog geäußerte Ansicht, die Entfremdung habe womöglich schon vor 1938 stattgefunden, ist abwegig:

http://archiv.twoday.net/stories/42999544/#49594897

1. Ganz offenkundig war die Bibliothek zum Zeitpunkt, als sie Prof. Mayrhofer in den Tiroler Heimatblättern 1938 beschrieb, noch intakt. Von früheren Verlusten weiß er nichts, er nennt ca. 80 Inkunabeln. Heutiger Bestand: 16 (Brunner VÖB-Mitt. 2003) bzw. 14 (UB Innsbruck, Website) bzw. 13 Titel laut GW. 1914 erfasste der GW laut Brunner 2003 61 Titel (Goldschmidt ZfB 1916: 70 Titel), Brunner in den Tiroler Heimatblätter nennt im Titel 64 verschollene Inkunabeln. Mayrhofer nennt die Titel einiger inzwischen verschwundener Inkunabeln, die sich nicht im GW-Verzeichnis finden.

2. Die Festschrift der von Florian Waldauf gegründeten Haller Stubengesellschaft 1958 aus der Feder von Ernst Verdroß-Droßberg, gewidmet Florian Waldauf, bestätigt eindeutig die Angabe Brunners, dass die Verluste in der NS-Zeit eingetreten seien: "Leider gingen während des letzten Krieges wertvolle Handschriften und Drucke verloren" (S. 41).

Es kann so gut wie ausgeschlossen werden, dass so wertvolle Bestände wie Handschriften und Inkunabeln 1964 an ein "ostösterreichisches Antiquariat" veräußert worden. Die diesbezügliche Angabe sehe ich persönlich als dicke fette Lüge, um einen illegalen Bestand mit einer "Legende" zu versehen, die im Einklang mit den Ausführungen Brunners im Handbuch der historischen Buchbestände steht. Über den Einlieferer war natürlich nichts zu erfahren, es soll sich um einen deutschen Staatsbürger handeln, der den Bestand schon seit längerer Zeit besitzt.

Da man auf Verhandlungen gesetzt hat, die sich zunächst auch gut anließen, ist es verständlich, dass man eine einstweilige Verfügung durch ein deutsches Gericht, die den Verkauf hätte stoppen können, nicht in Betracht gezogen hat.

Wenn es einen Preis für Skrupellosigkeit im Umgang mit Kulturgut in Deutschland 2011 gäbe, so hätten ihn der Einlieferer und das Auktionshaus sich verdient. Hätte es sich um jüdische Alteigentümer gehandelt, wäre die ganze Sache völlig anders abgelaufen. Tatsache ist, dass die unbefriedigende Rechtslage schamlos von einem gewissenlosen Auktionshaus und einem Besitzer ausgenutzt wurden, um eine fromme Stiftung um einen Teil ihres Stiftungsvermögens und das Land Tirol um einen Teil seines historischen Kulturguts zu prellen.

Dass Antiquariate in dieser Weise agieren können, ohne dass ihnen jemand einen Strich durch die Rechnung macht, und dass sie Kumpane als Käufer haben, die solche Ware schamlos erwerben, ist der eigentliche Skandal.

Der ILAB-Code sagt: Die "affiliates" sind dafür verantwortlich, dem Käufer den Rechtsanspruch auf die verkauften Artikel zu übergeben und werden nicht wissentlich gestohlenes Material kaufen, besitzen oder verkaufen. Die "affiliates" unternehmen alle zumutbaren Bemühungen, um sich davon zu versichern, dass alle von ihnen angebotenen Artikel Eigentum des Verkäufers waren. Weiterhin unternehmen sie alle zumutbaren Bemühungen, den Diebstahl von antiquarischen Büchern und damit zusammenhängendem Material zu verhindern. Sie arbeiten mit den Behörden zusammen, um zur Ergreifung der Täter beizutragen.

Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wahr, dass die von Zisska verkauften Stücke gestohlen waren. Dann ist mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zisska als Hehler zu betrachten, denn hier wurde bewusst in Kauf genommen, das die Stücke gestohlen waren. Irgendwelche konkreten Gegenbeweise zur Herkunft - z.B. Angaben, was das für ein ostösterreichisches Antiquariat war - hat Zisska nicht vorgelegt. Der Hinweis auf dieses mysteriöse Antiquariat hat den gleichen Status wie der ominöse "Dachbodenfund". Die Stücke können im übrigen Österreich unter keinen Umständen legal verlassen haben, denn Ausfuhrbeschränkungen gab es schon in den 1920er Jahren.

Zisska ist auch nicht an den aus meiner Sicht einzig rechtmäßigen Eigentümer, die Waldauf-Stiftung, vertreten durch die Pfarrei Hall, herangetreten, als im Mai 2011 bereits Inkunabeln aus der Stiftung versteigert wurden. Und da ich Pfarrer Patsch die Nachricht von der jetzigen Auktion telefonisch überbracht habe, erfolgte auch jetzt keine Information.

Man kann sich wirklich nur für den Antiquariatshandel schämen und hoffen, dass irgendwann der Handel mit Kulturgut in ähnlicher Weise reglementiert wird wie der Handel mit Antiken oder mit Elfenbein. Es muss also der Gesetzgeber tätig werden. Und die Öffentlichkeit bzw. die Fachleute sollten Antiquariate wie Zisska konsequent ächten und deren Kunden, die solche Stücke kaufen, ebenso.

Zum Thema halbseidene Antiquare:

http://archiv.twoday.net/search?q=halbseiden

Nachtrag:

Josef Pauser geht ebenfalls auf das traurige Ergebnis ein:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18580

Enttäuscht über die gescheiterten Verhandlungen zeigte sich am Mittwoch auch Kulturlandesrätin Beate Palfrader, auf deren Initiative hin das Land sich in der Sache engagiert hatte, denn: „Leider war der angestrebte Ankauf der Waldauf-Bibliothek letztlich trotz intensiver Bemühungen des Landes nicht durchführbar, weil die Forderungen des Auktionshauses in München und des Einbringers der Buchbestände immer unvertretbarer wurden. Seitens des Landes stellt es sich so dar, dass das Auktionshaus in München nie wirklich ernsthaft an einem Verkauf interessiert war“, so Palfrader.

Das sei, erklärte die Landesrätin, „sehr bedauerlich“, weil sich das Land, die Pfarre Hall und die Universitäts- und Landesbibliothek sehr engagiert hätten und auch bereit waren, „einen hohen finanziellen Einsatz zu leisten“. Zudem habe man eine private Stiftung dafür gewinnen können, „sich ebenfalls mit einem namhaften Betrag am Ankauf zu beteiligen“. Die konkreten Beträge, die zur Rettung der Waldauf-Bestände hätten bereitgestellt werden sollen, blieben am Mittwoch freilich ebenso ungenannt wie die Höhe der Forderungen, die in München gestellt wurden.

So die Tiroler Tageszeitung

http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/3745962-6/tiroler-kulturschatz-wird-zerschlagen.csp

In einem weiteren Artikel heißt es: Das Bundesdenkmalamt hatte zuvor rechtliche Schritte geprüft, allerdings sei man auf diesem Wege nicht weitergekommen, erklärt Reinhard Rampold vom Landeskonservatoriat Tirol: Der Münchner Auktionator habe den Einbringer bestätigen lassen, dass er die Waldauf-Bestände schon vor Inkrafttreten jenes Gesetzes besessen habe, das die Ausfuhr von Antiquitäten aus Österreich verbietet.

Das ist nach meiner Einschätzung eine Fehldarstellung, denn es gab meines Wissens schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein Ausfuhrverbot. Zu den heutigen Rechtsgrundlagen:

http://www.bda.at/organisation/801/Ausfuhr

Zahlreiche Kunstwerke und Handschriften tragen Stempel des Bundesdenkmalamts vor 1993:

http://www.google.de/search?hl=de&q=%22stempel%20bundesdenkmalamt%22

Pauser kommentiert:

Für mich stellt sich weiterhin die zivilrechtliche Frage, ob denn der unbekannte Einbringer tatsächlich Eigentümer der Bücher war und damit überhaupt befugt war, einen Verkauf via dem Antiquariatshandel tätigen zu lassen? Ich kann aus den mir vorliegenden Medungen nicht erkennen, dass das Auktionshaus einen lückenlosen Nachweis der Eigentümerkette (von der Waldauf-Stiftung weg bis hin zum Einbringer) erbracht hätte …

Weiteres Update:

Die öst. Rechtslage stellt dar Josef Pauser:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18580&cpage=1#comment-3438

Florian Waldauf

Florian Waldauf

Die Presseaussendung der Diözese Innsbruck spricht Klartext:

Die von Florian Waldauf, einem Berater Maximilians I., Anfang des 16. Jahrhunderts gestiftete

und über 3000 Bände umfassende Predigerbibliothek gehört zu den ältesten Büchersammlungen

Tirols und enthielt eine Vielzahl an sehr beachtenswerten Handschriften, Inkunabeln und Drucken

des 16.–18. Jahrhunderts. Die Stiftungsbibliothek wird heute von der Stadtpfarre St. Nikolaus in

Hall verwaltet und wurde 2003 von der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck als

Dauerleihgabe übernommen.

Bedauerlicherweise sind der Bibliothek in ihrer wechselvollen jüngeren Geschichte gerade an

wertvollstem Buchgut erhebliche Verluste erwachsen:

Nachdem bereits im Zuge des Ersten Weltkrieges das gesamte Stiftungsvermögen untergegangen

war, kam der Bibliothek in weiterer Folge eine Vielzahl ihrer wertvollsten Objekte, darunter vor allem

Handschriften und Inkunabeln auf eine bis heute nie geklärte, wohl nicht legale Weise abhanden.

Diese Verluste gehen auf eine um bzw. nach 1938 vorsorglich durchgeführte Sicherstellung vor

den Nationalsozialisten sowie möglicherweise auch auf Bergungsmaßnahmen während des 2.

Weltkrieges zurück.

Die noch verbliebenen Buchbestände dieser Bibliothek wurden in den 1950er Jahren wieder

in das Kaplaneihaus rückgeführt und auf Veranlassung des Landesdenkmalamtes durch das

Pastoraltheologische Institut in Innsbruck neu geordnet. Im Zuge dessen soll 1964 angeblich ein

Verkauf von weniger wertvollen Druckwerken des 18. Jahrhunderts sowie von Dubletten an ein nicht

näher definiertes „Antiquariat in Ostösterreich“ erfolgt sein. Über die Rechtmäßigkeit eines solchen

Verkaufs kann bislang kein schriftlicher Nachweis erbracht werden. Dass es sich dabei um die von

Zisska & Schauer nunmehr angebotenen wertvollen Objekte handelt, kann nahezu ausgeschlossen

werden.

Aufgrund des Bücherkataloges von 1859 sowie aufgrund intensiver Recherchen in den letzten

Jahrzehnten kann heute von einem Gesamtverlust von ca. 700 Bänden ausgegangen werden.

Im Zuge der zwischen 9. und 11. November 2011 bei Zisska & Schauer in München stattfindenden

Bücherauktion wurden insgesamt 2 Handschriften, 19 Inkunabeln, also Druckerzeugnisse vor

1500, sowie über 200 Drucke des 16.-18. Jahrhunderts aus der Waldauf-Sammlung angeboten.

Aus verkaufstaktischen Gründen wurden nicht alle Bücher als der Waldauf-Bibliothek zugehörig

ausgewiesen, viele konnten im Zuge einer Einsichtnahme aufgrund eindeutiger Besitzhinweise

identifiziert werden.

Die herausragende kulturelle Bedeutung der denkmalgeschützten Waldauf-Bibliothek hat

weitreichende nationale und internationale Reaktionen auf kulturpolitischer, wissenschaftlicher,

kirchlicher und medialer Ebene ausgelöst. Dabei steht neben dem beträchtlichen Wert zahlreicher

Einzelobjekte vor allem die Option, diese für die Kulturgeschichte des Landes Tirol einzigartige

Sammlung in ihrer Geschlossenheit nach Möglichkeit zu bewahren, im Mittelpunkt.

Hierfür wurde zum einen die Rechtslage durch das Bundesdenkmalamt geprüft. Zum anderen

bemühten sich die Stadtpfarre St. Nikolaus in Hall, das Diözesanarchiv Innsbruck, die Kulturabteilung

des Landes Tirol sowie die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck, sämtliche vom

besagten Auktionshaus angebotenen Objekte der Waldauf-Bibliothek für Tirol zu sichern. Die dafür erforderlichen Mittel wurden durch finanzielle Zusicherungen seitens des Landes Tirol, der Pfarre Hall

und weiterer Sponsoren garantiert.

Seitens der Geldgeber kam grundsätzlich nur der Erwerb des Gesamtensembles in Betracht, wobei die Bücher im Gesamtpaket aus der Auktion herausgekauft werden sollten. Dagegen bestand

das Auktionshaus unter Berufung auf den Einbringer aus geschäftspolitischen Gründen letztlich darauf, die wertvollsten Objekte, nämlich die Handschriften und Inkunabeln, einzeln zu versteigern. Für die restlichen, weniger wertvollen Werke wurden unmittelbar vor Auktionsbeginn über den Schätzpreis hinausgehende sowie dem Wert und konservatorischen Zustand der Objekte keineswegs angemessene Forderungen gestellt.

Der angestrebte geschlossene Erwerb wäre im Hinblick auf die Einzelversteigerung nicht mehr gewährleistet gewesen. Insgesamt schien die Verwendung öffentlicher Gelder aufgrund des äußerst

risikoreichen Ausgangs der Auktion nicht mehr vertretbar.

Trotz intensivster Bemühungen bis unmittelbar vor Auktionsbeginn am Mittwoch war es nicht möglich, dieses einmalige kulturelle Erbe für das Land Tirol zu retten.

Für die Übermittlung dieses Textes und weitere Auskünfte danke ich Kollegen Diözesanarchivar Dr. Kapferer, Innsbruck.

Frühere Beiträge in Archivalia zur Waldauf-Bibliothek:

http://archiv.twoday.net/search?q=waldauf

KOMMENTAR:

Positiv zu vermerken ist, dass alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben, um den Restbestand für Tirol zu retten. Dabei wurden erhebliche Geldsummen von Sponsoren eingeworben. Die Entscheidung, den Gesamtbestand aufzukaufen, also das archivische Provenienzprinzip gegen das verhängnisvolle bibliothekarische "Dublettendenken" zu setzen, verdient ebenfalls Respekt.

Die Juristen des Denkmalamts sahen keine Möglichkeit, gegen das Auktionshaus vorzugehen, da sowohl die Verbringung ins Ausland vor 1993 erfolgte (Voraussetzung der Rückforderung) als auch Straftatbestände verjährt waren.

Ein Team der Sondersammlungen der UB innsbruck hat den gesamten Bestand der Auktion gesichtet und erfasst (ob Fotos gemacht wurden oder gemacht werden durften, weiss ich nicht), insbesondere Vorprovenienzen notiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass in erheblichem Umfang Waldauf-Bibliotheksgut im Katalog nicht als solches gekennzeichnet war. Aus meiner Sicht spricht einiges dafür, diese für mich durchaus "betrügerische" Fehlinformation potentieller Käufer als wettbewerbswidrige Irreführung nach dem UWG zu werten.

Es wäre schön gewesen, wenn Bibliotheken in der Causa Donaueschingen oder bei späteren Kulturgutverlusten, die ich seit 1994 dokumentiere, eine solche Bestandsdokumentation, die ja leider nur rudimentär sein konnte, durchgeführt hätten. Denn an den Katalogen der Händler hat man, wie hier schlagend erwiesen, wenig Freude. Diese verschweigen und verschleiern Provenienzen oder geben sie in irreführender Weise an.

Die verfügbaren Quellen insbesondere im Kirchenarchiv Hall wurden intensiv gesichtet, was aber hinsichtlich der entscheidenden Fragen ergebnislos blieb. Die FAZ schrieb vor der Auktion:

Schon vor der Auktion bei Zisska & Schauer sorgen Bücher der „Waldauf Bibliothek“ für Aufsehen: Florian Waldauf Ritter von Waldenstein und seine Frau Barbara stifteten 1501 der Pfarrkirche in Hall in Tirol eine Kapelle samt Predigtamt und Bibliothek. Während des Zweiten Weltkriegs wurde eine unbekannte Zahl wertvoller Schriften zum Schutz an Privatpersonen gegeben, jedoch nie rückerstattet. Bereits in der Vergangenheit tauchten immer wieder Waldauf-Bände im Handel auf. Ein 1983 angelegter Katalog zählt noch etwas mehr als 2000 Titel; heute bewahrt die Universitätsbibliothek Innsbruck diese unter Denkmalschutz stehende gotische Bibliothek als Leihgabe.

Nach Auskunft des Auktionshauses stammt die Einlieferung aus deutschem Privatbesitz, in den sie über ein „ostösterreichisches Antiquariat“ gelangt sei. Sie umfasst eine Handschrift - Briefe des Hieronymus, 1435 zu Papier gebracht (6000) - und elf Inkunabeln, darunter eine Prediktlehre mit Exlibris von Wolfgang Crener, dem ersten Prediger der Haller Stiftung (6000), und eine lateinische Koberger-Bibel von 1493 (10.000). Dazu kommen rund 170 Losnummern an Drucken aus den Jahren 1501 bis 1785, darunter zwei große Konvolute. Pfarrer Jakob Patsch von der zuständigen Gemeinde in Hall sagt, man wolle alles tun, um die Bücher zurückzubekommen, und sei auf der dringenden Suche nach Sponsoren; denn die Stiftung sei längst vollkommen mittellos.

Dieses ostösterreichische Antiquariat ist allem nach eine "Legende". Irgendwelche belastbaren Fakten zu diesem angeblichen Verkauf durch Jesuiten konnten nicht aufgefunden werden. Insbesondere gab es keine Einnahmen für die Pfarre Hall in Tirol, was ja wohl Voraussetzung einer legalen Veräußerung gewesen wäre.

Auch hinsichtlich der Entfremdung der Bestände konnte nur mündliche Überlieferung ermittelt werden, die dann auch zu der Aussage Brunners geführt hat, dass die Bücher aus Furcht vor der Beschlagnahmung durch die Nazis an Privatleute gegeben wurden. Die in einem Kommentar in diesem Weblog geäußerte Ansicht, die Entfremdung habe womöglich schon vor 1938 stattgefunden, ist abwegig:

http://archiv.twoday.net/stories/42999544/#49594897

1. Ganz offenkundig war die Bibliothek zum Zeitpunkt, als sie Prof. Mayrhofer in den Tiroler Heimatblättern 1938 beschrieb, noch intakt. Von früheren Verlusten weiß er nichts, er nennt ca. 80 Inkunabeln. Heutiger Bestand: 16 (Brunner VÖB-Mitt. 2003) bzw. 14 (UB Innsbruck, Website) bzw. 13 Titel laut GW. 1914 erfasste der GW laut Brunner 2003 61 Titel (Goldschmidt ZfB 1916: 70 Titel), Brunner in den Tiroler Heimatblätter nennt im Titel 64 verschollene Inkunabeln. Mayrhofer nennt die Titel einiger inzwischen verschwundener Inkunabeln, die sich nicht im GW-Verzeichnis finden.

2. Die Festschrift der von Florian Waldauf gegründeten Haller Stubengesellschaft 1958 aus der Feder von Ernst Verdroß-Droßberg, gewidmet Florian Waldauf, bestätigt eindeutig die Angabe Brunners, dass die Verluste in der NS-Zeit eingetreten seien: "Leider gingen während des letzten Krieges wertvolle Handschriften und Drucke verloren" (S. 41).

Es kann so gut wie ausgeschlossen werden, dass so wertvolle Bestände wie Handschriften und Inkunabeln 1964 an ein "ostösterreichisches Antiquariat" veräußert worden. Die diesbezügliche Angabe sehe ich persönlich als dicke fette Lüge, um einen illegalen Bestand mit einer "Legende" zu versehen, die im Einklang mit den Ausführungen Brunners im Handbuch der historischen Buchbestände steht. Über den Einlieferer war natürlich nichts zu erfahren, es soll sich um einen deutschen Staatsbürger handeln, der den Bestand schon seit längerer Zeit besitzt.

Da man auf Verhandlungen gesetzt hat, die sich zunächst auch gut anließen, ist es verständlich, dass man eine einstweilige Verfügung durch ein deutsches Gericht, die den Verkauf hätte stoppen können, nicht in Betracht gezogen hat.

Wenn es einen Preis für Skrupellosigkeit im Umgang mit Kulturgut in Deutschland 2011 gäbe, so hätten ihn der Einlieferer und das Auktionshaus sich verdient. Hätte es sich um jüdische Alteigentümer gehandelt, wäre die ganze Sache völlig anders abgelaufen. Tatsache ist, dass die unbefriedigende Rechtslage schamlos von einem gewissenlosen Auktionshaus und einem Besitzer ausgenutzt wurden, um eine fromme Stiftung um einen Teil ihres Stiftungsvermögens und das Land Tirol um einen Teil seines historischen Kulturguts zu prellen.

Dass Antiquariate in dieser Weise agieren können, ohne dass ihnen jemand einen Strich durch die Rechnung macht, und dass sie Kumpane als Käufer haben, die solche Ware schamlos erwerben, ist der eigentliche Skandal.

Der ILAB-Code sagt: Die "affiliates" sind dafür verantwortlich, dem Käufer den Rechtsanspruch auf die verkauften Artikel zu übergeben und werden nicht wissentlich gestohlenes Material kaufen, besitzen oder verkaufen. Die "affiliates" unternehmen alle zumutbaren Bemühungen, um sich davon zu versichern, dass alle von ihnen angebotenen Artikel Eigentum des Verkäufers waren. Weiterhin unternehmen sie alle zumutbaren Bemühungen, den Diebstahl von antiquarischen Büchern und damit zusammenhängendem Material zu verhindern. Sie arbeiten mit den Behörden zusammen, um zur Ergreifung der Täter beizutragen.

Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wahr, dass die von Zisska verkauften Stücke gestohlen waren. Dann ist mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zisska als Hehler zu betrachten, denn hier wurde bewusst in Kauf genommen, das die Stücke gestohlen waren. Irgendwelche konkreten Gegenbeweise zur Herkunft - z.B. Angaben, was das für ein ostösterreichisches Antiquariat war - hat Zisska nicht vorgelegt. Der Hinweis auf dieses mysteriöse Antiquariat hat den gleichen Status wie der ominöse "Dachbodenfund". Die Stücke können im übrigen Österreich unter keinen Umständen legal verlassen haben, denn Ausfuhrbeschränkungen gab es schon in den 1920er Jahren.

Zisska ist auch nicht an den aus meiner Sicht einzig rechtmäßigen Eigentümer, die Waldauf-Stiftung, vertreten durch die Pfarrei Hall, herangetreten, als im Mai 2011 bereits Inkunabeln aus der Stiftung versteigert wurden. Und da ich Pfarrer Patsch die Nachricht von der jetzigen Auktion telefonisch überbracht habe, erfolgte auch jetzt keine Information.

Man kann sich wirklich nur für den Antiquariatshandel schämen und hoffen, dass irgendwann der Handel mit Kulturgut in ähnlicher Weise reglementiert wird wie der Handel mit Antiken oder mit Elfenbein. Es muss also der Gesetzgeber tätig werden. Und die Öffentlichkeit bzw. die Fachleute sollten Antiquariate wie Zisska konsequent ächten und deren Kunden, die solche Stücke kaufen, ebenso.

Zum Thema halbseidene Antiquare:

http://archiv.twoday.net/search?q=halbseiden

Nachtrag:

Josef Pauser geht ebenfalls auf das traurige Ergebnis ein:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18580

Enttäuscht über die gescheiterten Verhandlungen zeigte sich am Mittwoch auch Kulturlandesrätin Beate Palfrader, auf deren Initiative hin das Land sich in der Sache engagiert hatte, denn: „Leider war der angestrebte Ankauf der Waldauf-Bibliothek letztlich trotz intensiver Bemühungen des Landes nicht durchführbar, weil die Forderungen des Auktionshauses in München und des Einbringers der Buchbestände immer unvertretbarer wurden. Seitens des Landes stellt es sich so dar, dass das Auktionshaus in München nie wirklich ernsthaft an einem Verkauf interessiert war“, so Palfrader.

Das sei, erklärte die Landesrätin, „sehr bedauerlich“, weil sich das Land, die Pfarre Hall und die Universitäts- und Landesbibliothek sehr engagiert hätten und auch bereit waren, „einen hohen finanziellen Einsatz zu leisten“. Zudem habe man eine private Stiftung dafür gewinnen können, „sich ebenfalls mit einem namhaften Betrag am Ankauf zu beteiligen“. Die konkreten Beträge, die zur Rettung der Waldauf-Bestände hätten bereitgestellt werden sollen, blieben am Mittwoch freilich ebenso ungenannt wie die Höhe der Forderungen, die in München gestellt wurden.

So die Tiroler Tageszeitung

http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/3745962-6/tiroler-kulturschatz-wird-zerschlagen.csp

In einem weiteren Artikel heißt es: Das Bundesdenkmalamt hatte zuvor rechtliche Schritte geprüft, allerdings sei man auf diesem Wege nicht weitergekommen, erklärt Reinhard Rampold vom Landeskonservatoriat Tirol: Der Münchner Auktionator habe den Einbringer bestätigen lassen, dass er die Waldauf-Bestände schon vor Inkrafttreten jenes Gesetzes besessen habe, das die Ausfuhr von Antiquitäten aus Österreich verbietet.

Das ist nach meiner Einschätzung eine Fehldarstellung, denn es gab meines Wissens schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein Ausfuhrverbot. Zu den heutigen Rechtsgrundlagen:

http://www.bda.at/organisation/801/Ausfuhr

Zahlreiche Kunstwerke und Handschriften tragen Stempel des Bundesdenkmalamts vor 1993:

http://www.google.de/search?hl=de&q=%22stempel%20bundesdenkmalamt%22

Pauser kommentiert:

Für mich stellt sich weiterhin die zivilrechtliche Frage, ob denn der unbekannte Einbringer tatsächlich Eigentümer der Bücher war und damit überhaupt befugt war, einen Verkauf via dem Antiquariatshandel tätigen zu lassen? Ich kann aus den mir vorliegenden Medungen nicht erkennen, dass das Auktionshaus einen lückenlosen Nachweis der Eigentümerkette (von der Waldauf-Stiftung weg bis hin zum Einbringer) erbracht hätte …

Weiteres Update:

Die öst. Rechtslage stellt dar Josef Pauser:

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=18580&cpage=1#comment-3438

Florian Waldauf

Florian WaldaufAnnelen Ottermann schrieb gerade in der Provenienz-Liste:

bitte beachten Sie die aktuelle Stellungnahme der Mainzer Bibliotheksgesellschaft, die den Stand nach der Presseerklärung vom 10.11. zum Kommunalen Sparpaket wiedergibt.

http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/stellungnahmen-der-mbg.html

Der zentrale Punkt der Petition, die Erhaltung der historischen Sammlung als Ganzes, ist damit in Sicht, erfreulicherweise zunächst auch im 100 Jahre alten Bibliotheksgebäude.

Soweit die gute Nachricht.

Ganz und gar nicht gut dagegen ist die Perspektive, dass das Personal der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek in den nächsten 11-12 Jahren auf die Hälfte reduziert werden wird, Dienstleistungen entsprechend wegfallen müssen und dass der Erwerbungsetat halbiert, ja perspektivisch sogar noch weiter bis auf einen kaum mehr nennenswerten Sockelbetrag heruntergefahren werden wird. Im günstigsten Fall werden wir längerfristig ausgewählte Forschungsliteratur zu den historischen Beständen und Regionalliteratur auf niedrigem finanziellen Niveau erwerben können. Darüber hinaus wird der Bestand nicht wachsen können, soll also offensichtlich auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Auch wenn wir unter diesen Bedingungen künftig vor allem die weitere Erschließung von Handschriften, Rara und Alten Drucken betreiben werdem, steht zu befürchten, dass die Bürger mit den Füßen abstimmen werden!

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung vom 14.12. dem Sparpaket zustimmen wird, hören wir auf, eine normale, i.e. lebendige, Bibliothek zu sein!

Ich grüße Sie alle herzlich und danke Ihnen, wenn Sie die Petition durch Ihre Meinungsbeiträge weiterhin unterstützen. Das bleibt wichtig, gerade nach dieser erschreckenden Perspektive!

http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html

Dies als Nachricht am 11.11. aus der Stadt der Narren zum Beginn der Fastnachts-Kampagne 2011. Uns bleibt das Lachen im Halse stecken.

Aus der Stellungnahme der Bibliotheksgesellschaft:

Die Ampelkoalition hat sich dahingehend geeinigt, dass auf einen Umzug der Stadtbibliothek aus dem bisherigen Gebäude in der Rheinallee 3 B vorerst verzichtet werden soll. Die für einen Umzug vorgesehenen Gelder sollen in den Gebäudeerhalt fließen. Ziel der Petition, die wertvollen, zum Teil mehrere hundert Jahre alten Bestände zusammenzuhalten und sie zugleich den Nutzerinnen und Nutzer frei zugänglich zu machen, wurde erreicht. Teil des vorgesehenen veränderten Bibliothekskonzeptes ist allerdings auch, dass künftig einige Dienstleistungen entfallen werden und in den nächsten zehn Jahren der Stellenplan zu unserem großen Bedauern reduziert werden wird. Dies ist bei aller Erleichterung über die geschlossenen Beschlüsse schmerzlich festzustellen.

Das Sparpaket zur Beteiligung am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz bedarf noch der Zustimmung des Stadtrates, die in der Sitzung am 14.12.2011 erfolgen soll.

Daher bitten wir Sie nach wie vor: Zeichnen Sie weiterhin unsere Petition und bringen Sie mit Ihrer Unterschrift Ihre Unterstützung zum Erhalt der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zum Ausdruck, damit möglichst viele Stellen erhalten bleiben.

bitte beachten Sie die aktuelle Stellungnahme der Mainzer Bibliotheksgesellschaft, die den Stand nach der Presseerklärung vom 10.11. zum Kommunalen Sparpaket wiedergibt.

http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/stellungnahmen-der-mbg.html

Der zentrale Punkt der Petition, die Erhaltung der historischen Sammlung als Ganzes, ist damit in Sicht, erfreulicherweise zunächst auch im 100 Jahre alten Bibliotheksgebäude.

Soweit die gute Nachricht.

Ganz und gar nicht gut dagegen ist die Perspektive, dass das Personal der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek in den nächsten 11-12 Jahren auf die Hälfte reduziert werden wird, Dienstleistungen entsprechend wegfallen müssen und dass der Erwerbungsetat halbiert, ja perspektivisch sogar noch weiter bis auf einen kaum mehr nennenswerten Sockelbetrag heruntergefahren werden wird. Im günstigsten Fall werden wir längerfristig ausgewählte Forschungsliteratur zu den historischen Beständen und Regionalliteratur auf niedrigem finanziellen Niveau erwerben können. Darüber hinaus wird der Bestand nicht wachsen können, soll also offensichtlich auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Auch wenn wir unter diesen Bedingungen künftig vor allem die weitere Erschließung von Handschriften, Rara und Alten Drucken betreiben werdem, steht zu befürchten, dass die Bürger mit den Füßen abstimmen werden!

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung vom 14.12. dem Sparpaket zustimmen wird, hören wir auf, eine normale, i.e. lebendige, Bibliothek zu sein!

Ich grüße Sie alle herzlich und danke Ihnen, wenn Sie die Petition durch Ihre Meinungsbeiträge weiterhin unterstützen. Das bleibt wichtig, gerade nach dieser erschreckenden Perspektive!

http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html

Dies als Nachricht am 11.11. aus der Stadt der Narren zum Beginn der Fastnachts-Kampagne 2011. Uns bleibt das Lachen im Halse stecken.

Aus der Stellungnahme der Bibliotheksgesellschaft:

Die Ampelkoalition hat sich dahingehend geeinigt, dass auf einen Umzug der Stadtbibliothek aus dem bisherigen Gebäude in der Rheinallee 3 B vorerst verzichtet werden soll. Die für einen Umzug vorgesehenen Gelder sollen in den Gebäudeerhalt fließen. Ziel der Petition, die wertvollen, zum Teil mehrere hundert Jahre alten Bestände zusammenzuhalten und sie zugleich den Nutzerinnen und Nutzer frei zugänglich zu machen, wurde erreicht. Teil des vorgesehenen veränderten Bibliothekskonzeptes ist allerdings auch, dass künftig einige Dienstleistungen entfallen werden und in den nächsten zehn Jahren der Stellenplan zu unserem großen Bedauern reduziert werden wird. Dies ist bei aller Erleichterung über die geschlossenen Beschlüsse schmerzlich festzustellen.

Das Sparpaket zur Beteiligung am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz bedarf noch der Zustimmung des Stadtrates, die in der Sitzung am 14.12.2011 erfolgen soll.

Daher bitten wir Sie nach wie vor: Zeichnen Sie weiterhin unsere Petition und bringen Sie mit Ihrer Unterschrift Ihre Unterstützung zum Erhalt der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zum Ausdruck, damit möglichst viele Stellen erhalten bleiben.

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 22:35 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden

Meinungsbeiträge:

http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html

Zum Thema

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbib+mainz

Meinungsbeiträge:

http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/meinungsbeitraege.html

Zum Thema

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbib+mainz

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 19:45 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.niemanlab.org/2011/11/wired-releases-images-via-creative-commons-but-reopens-a-debate-on-what-noncommercial-means/

Der Artikel stellt einmal wieder fest, dass es schwierig ist, kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzungen voneinander abzugrenzen.

Wired verlangt Namensnennung:

Photo: Jim Merithew/Wired.com

Sodann (das ist gemäß CC-Lizenz zulässig) Verlinkung des Originalbeitrags (wobei dieser bei obigem Bild aus der Top-50-Auswahl nur auf Flickr, nicht aber bei der Ankündigung der CC-Lizenz angegeben ist!):

http://www.wired.com/gadgetlab/2010/05/maker-faire-2010/all/1

Und es muss natürlich wie immer bei CC die Lizenz verlinkt werden:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en

Der Artikel stellt einmal wieder fest, dass es schwierig ist, kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzungen voneinander abzugrenzen.

Wired verlangt Namensnennung:

Photo: Jim Merithew/Wired.com

Sodann (das ist gemäß CC-Lizenz zulässig) Verlinkung des Originalbeitrags (wobei dieser bei obigem Bild aus der Top-50-Auswahl nur auf Flickr, nicht aber bei der Ankündigung der CC-Lizenz angegeben ist!):

http://www.wired.com/gadgetlab/2010/05/maker-faire-2010/all/1

Und es muss natürlich wie immer bei CC die Lizenz verlinkt werden:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 12:57 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Wieviel Prestige und Ehrlichkeit verbirgt sich hinter der Montage vom neuen Landesarchiv im Duisburger Innenhafen? Ob dieser Bau fertig gestellt wird bleibt offen. Protz oder Schönheit? Verschwendung oder Notwendigkeit? Wenn Justitia schweigt, tanzt das Ruhrgespenst.

Macht euch auf und tanzt euch frei. Surft durchs Netz und recherchiert zum Landesarchiv.

Blogt eure Netzfunde als Kommentar. Wir wollen alles wissen!

Wir sind der Meinung Kunst braucht keine Genehmigung,

Verschwendung aber schon!

Das Ruhrgespenst und sein Affe!

PS: RUHR YORK IS WHERE YOUR HEART IS!"

Wolf Thomas - am Freitag, 11. November 2011, 11:43 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

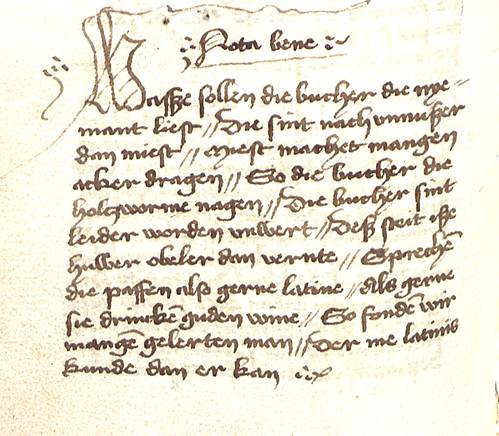

UB Tübingen Mh 6/1:

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh6-1

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/38723979/

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mh6-1

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/38723979/

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 05:42 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gesichte und Offenbarungen der Schwester "Magdalene Butlerin" geb. 1407 wurden 1853 in Köln aus der Brentano-Bibliothek verkauft (S. 5 Nr. 46):

http://archiv.twoday.net/stories/49608585/

Der Handschriftencensus hat die Handschrift offenkundig nicht. Als Gesamtüberlieferung des Magdalenenbuchs, das sich dem Leben und den Visionen der Klarissin Magdalena Beutlerin von Freiburg widmet, werden dort 5 Handschriften aufgeführt, von denen nur die 1491 datierte der Mainzer Stadtbibliothek den ganzen Text in mittelalterlicher Fassung bietet (also eine Vollhandschrift ist).

http://www.handschriftencensus.de/werke/994

Ohne Google hätte ich sicher nicht herausgefunden, dass ein Kölner Franziskanerinnenkonvent den Brentano-Codex erworben hat. Er taucht im Verzeichnis der kleineren Archive der Rheinprovinz Bd. 1, S. 261 als Eigentum des Dreikönigenklosters der Franziskanerinnen in Mülheim am Rhein, heute Köln-Mülheim auf:

http://www.archive.org/stream/bersichtberdeni01tillgoog#page/n274/mode/2up

Die Handschrift wird ins Ende des 15. Jahrhundert datiert, die Datierung der Vorlage 1448 verweist deutlich aufs Magdalenenbuch - wie auch der bei der Versteigerung 1853 gewählte Titel. Der Textbeginn ist ungewöhnlich, die Mainzer Handschrift beginnt nicht mit dem Brief der Klausnerin Katharina von Beuggen, der schon im Cgm 5134 erscheint. Siehe dazu Schleußner im Katholik 1907:

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/kath_1907_035/0032

Das Internet hilft zwar viel, aber die passenden Franziskanerinnen zu finden, die das 1975 aufgegebene Dreikönigen-Hospital betreuten,

http://de.wikipedia.org/wiki/Keupstra%C3%9Fe

erscheint mir aussichtslos. Vermutlich werden sie irgendwann die Handschrift wieder verkauft haben. Aber ich versuche der Sache nachzugehen.

Nachtrag: Kollege Helbach gab den Hinweis, dass es die Aachener Franziskanerinnen waren: "Ausweislich Handbuch des Erzbistums 1933, S. 404 (Pfarreienartikel Mülheim, Liebfrauen (Anstalten)) und entspr. S. 699 (S. 684 ff. Zusammenstellung weibliche Orden) waren es die Franzisanerinnen aus dem Mutterhaus in Aachen, Lindenplatz 2 (Arme Schwestern vom Hl. Franziskus); 32 Schwestern gab es damals in dem Krankenhaus in der Keupstr. 2-4 in Köln-Mülheim." Heute: http://www.schervier-orden.de . Hinsichtlich des HAEK und des Pfarrarchivs Mülheim (in Schachteln verpackt, daher derzeit nicht zugänglich) spricht nichts dafür, dass das Stück dort gelandet ist.

Wie bereits vermutet ist im Aachener Mutterhaus der Franziskanerinnen nicht das geringste über die Handschrift bekannt (freundliche telefonische Auskunft der Archivarin Sr. Amabilis). Nach den Ordensvorschriften hätte sie im Mutterhaus ankommen müssen, wäre sie bei der Auflösung des Konvents noch vorhanden gewesen.

Update: Exzerpte aus dem Magdalenenbuch in der Trierer Hs. 785/1365 8°, dem Handschriftencensus am 5.2.2012 unbekannt:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0508_b321_jpg.htm (Bushey 1996!!)

http://archiv.twoday.net/stories/1022439843/

#forschung

http://archiv.twoday.net/stories/49608585/

Der Handschriftencensus hat die Handschrift offenkundig nicht. Als Gesamtüberlieferung des Magdalenenbuchs, das sich dem Leben und den Visionen der Klarissin Magdalena Beutlerin von Freiburg widmet, werden dort 5 Handschriften aufgeführt, von denen nur die 1491 datierte der Mainzer Stadtbibliothek den ganzen Text in mittelalterlicher Fassung bietet (also eine Vollhandschrift ist).

http://www.handschriftencensus.de/werke/994

Ohne Google hätte ich sicher nicht herausgefunden, dass ein Kölner Franziskanerinnenkonvent den Brentano-Codex erworben hat. Er taucht im Verzeichnis der kleineren Archive der Rheinprovinz Bd. 1, S. 261 als Eigentum des Dreikönigenklosters der Franziskanerinnen in Mülheim am Rhein, heute Köln-Mülheim auf:

http://www.archive.org/stream/bersichtberdeni01tillgoog#page/n274/mode/2up

Die Handschrift wird ins Ende des 15. Jahrhundert datiert, die Datierung der Vorlage 1448 verweist deutlich aufs Magdalenenbuch - wie auch der bei der Versteigerung 1853 gewählte Titel. Der Textbeginn ist ungewöhnlich, die Mainzer Handschrift beginnt nicht mit dem Brief der Klausnerin Katharina von Beuggen, der schon im Cgm 5134 erscheint. Siehe dazu Schleußner im Katholik 1907:

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/kath_1907_035/0032

Das Internet hilft zwar viel, aber die passenden Franziskanerinnen zu finden, die das 1975 aufgegebene Dreikönigen-Hospital betreuten,

http://de.wikipedia.org/wiki/Keupstra%C3%9Fe

erscheint mir aussichtslos. Vermutlich werden sie irgendwann die Handschrift wieder verkauft haben. Aber ich versuche der Sache nachzugehen.

Nachtrag: Kollege Helbach gab den Hinweis, dass es die Aachener Franziskanerinnen waren: "Ausweislich Handbuch des Erzbistums 1933, S. 404 (Pfarreienartikel Mülheim, Liebfrauen (Anstalten)) und entspr. S. 699 (S. 684 ff. Zusammenstellung weibliche Orden) waren es die Franzisanerinnen aus dem Mutterhaus in Aachen, Lindenplatz 2 (Arme Schwestern vom Hl. Franziskus); 32 Schwestern gab es damals in dem Krankenhaus in der Keupstr. 2-4 in Köln-Mülheim." Heute: http://www.schervier-orden.de . Hinsichtlich des HAEK und des Pfarrarchivs Mülheim (in Schachteln verpackt, daher derzeit nicht zugänglich) spricht nichts dafür, dass das Stück dort gelandet ist.

Wie bereits vermutet ist im Aachener Mutterhaus der Franziskanerinnen nicht das geringste über die Handschrift bekannt (freundliche telefonische Auskunft der Archivarin Sr. Amabilis). Nach den Ordensvorschriften hätte sie im Mutterhaus ankommen müssen, wäre sie bei der Auflösung des Konvents noch vorhanden gewesen.

Update: Exzerpte aus dem Magdalenenbuch in der Trierer Hs. 785/1365 8°, dem Handschriftencensus am 5.2.2012 unbekannt:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0508_b321_jpg.htm (Bushey 1996!!)

http://archiv.twoday.net/stories/1022439843/

#forschung

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 03:57 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die beiden Verkaufskataloge von 1819 und 1853 (siehe Gajek, Clemens und Christian Brentanos Bibliotheken, 1974) sind online:

http://picus.sns.it/biblioteche_dei_filosofi/index.php?page=Filosofo&id=9&lang=it

http://picus.sns.it/index.php?page=Filosofo&id=10&lang=it

Im Katalog von 1853 findet man etwa mgo 224, den Fechter in seinem Inzigkofen-Buch mit anderen Handschriften aus diesem Stift, die an die Brüder gelangten, S. 49 erwähnt (aber nicht im Katalog der Handschriften selbst) auf S. 2 Nr. 5:

http://www.handschriftencensus.de/9227

Brentano S. 2f. Nr. 7 ist mgq 730 mit der Vita Elisabeths von Kirchberg:

http://www.handschriftencensus.de/4500

http://kups.ub.uni-koeln.de/1596/

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0603c_b369_jpg.htm (Degerings Provenienzregister nennt Q 730 für Brentano)

S. 3 Nr. 8 ist mgf 741. Nemes 2009 zitierte meinen Beitrag zu Felicitas Lieberin (in Medlingen), während der Handschriftencensus das - in diesem Eintrag - natürlich nicht für nötig hält:

http://archiv.twoday.net/stories/4230116/

S. 4 Nr. 27 stammt ebenfalls von der Lieberin und wurde jüngst in St. Petersburg wiedergefunden:

http://www.handschriftencensus.de/21883

S. 3 Nr. 15 ist die Finck-Handschrift Wien 13671

http://www.handschriftencensus.de/15924

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/49608610/

#forschung

http://picus.sns.it/index.php?page=Filosofo&id=10&lang=it

Im Katalog von 1853 findet man etwa mgo 224, den Fechter in seinem Inzigkofen-Buch mit anderen Handschriften aus diesem Stift, die an die Brüder gelangten, S. 49 erwähnt (aber nicht im Katalog der Handschriften selbst) auf S. 2 Nr. 5:

http://www.handschriftencensus.de/9227

Brentano S. 2f. Nr. 7 ist mgq 730 mit der Vita Elisabeths von Kirchberg:

http://www.handschriftencensus.de/4500

http://kups.ub.uni-koeln.de/1596/

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0603c_b369_jpg.htm (Degerings Provenienzregister nennt Q 730 für Brentano)

S. 3 Nr. 8 ist mgf 741. Nemes 2009 zitierte meinen Beitrag zu Felicitas Lieberin (in Medlingen), während der Handschriftencensus das - in diesem Eintrag - natürlich nicht für nötig hält:

http://archiv.twoday.net/stories/4230116/

S. 4 Nr. 27 stammt ebenfalls von der Lieberin und wurde jüngst in St. Petersburg wiedergefunden:

http://www.handschriftencensus.de/21883

S. 3 Nr. 15 ist die Finck-Handschrift Wien 13671

http://www.handschriftencensus.de/15924

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/stories/49608610/

#forschung

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 01:35 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blogs.princeton.edu/rarebooks/2011/11/_frances_wolfreston_the_web.html

University of Pennsylvania Libraries project cataloging the Culture Class Collection http://www.flickr.com/photos/58558794@N07/

Smith College • Mortimer Rare Book Room http://www.flickr.com/photos/bibliography/

David Pearson • English book owners in the seventeenth century http://www.flickr.com/photos/49849376@N06/

University of Glasgow Library http://www.flickr.com/photos/uofglibrary/sets/72157626041343415/

Heraldic Bookplates (Group pool) http://www.flickr.com/groups/1000356@N20/

Pratt Libraries Ex Libris Collection http://www.flickr.com/photos/34900073@N07/sets/72157613160345964/

University of Pennsylvania Libraries project cataloging the Culture Class Collection http://www.flickr.com/photos/58558794@N07/

Smith College • Mortimer Rare Book Room http://www.flickr.com/photos/bibliography/

David Pearson • English book owners in the seventeenth century http://www.flickr.com/photos/49849376@N06/

University of Glasgow Library http://www.flickr.com/photos/uofglibrary/sets/72157626041343415/

Heraldic Bookplates (Group pool) http://www.flickr.com/groups/1000356@N20/

Pratt Libraries Ex Libris Collection http://www.flickr.com/photos/34900073@N07/sets/72157613160345964/

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 01:21 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://picus.sns.it/biblioteche_dei_filosofi/index.php?page=Home&lang=de

Das italienische Portal enthält auch digitalisierte Materialien (Buchkataloge), auch auf Deutsch und aus der frühen Neuzeit.

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2011/11/07/biblioteca-dei-filosofi-biblioteche-filosofiche-private-in-eta-moderna-e-contemporanea/

Das italienische Portal enthält auch digitalisierte Materialien (Buchkataloge), auch auf Deutsch und aus der frühen Neuzeit.

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2011/11/07/biblioteca-dei-filosofi-biblioteche-filosofiche-private-in-eta-moderna-e-contemporanea/

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 01:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 00:58 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

falls Sie sich auch für den Beitrag von Dr. Harald Müller

Die Erschließung von Nachlässen und der Datenschutz

in /RBD 40/2010, 81-89/

interessieren. Das Heft mit dem Beitrag ist jetzt erschienen und falls

Ihnen eine Fernleihe nicht möglich oder zu lästig ist, ich habe den

Beitrag hier

http://www.ajbd.de/veroeff/rbd/einzelneBeitraege/rbd2010-23-01-Mueller-NachlaesseDatenschutz.pdf

online gestellt.

Gerade Archivare dürften dafür sehr dankbar sein. Zitat:

Die Erschließung eines Nachlasses kann zu Konflikten mit datenschutzrechtlichen Vorschriften führen. Soweit der Nachlass unveröffentlichte

Werke noch lebender Dritter enthält, kann deren Verzeichnung vorerst

nur kursorisch in Listen erfolgen. Dies betrifft hauptsächlich Briefe von

dritter Hand. Für eine detaillierte Katalogisierung ist die Zustimmung

der Briefschreiber einzuholen. Der Aufwand hierfür dürfte erheblich sein.

Deshalb kann man einem Nachlassbearbeiter nur den Rat geben, mit der

detaillierten Katalogisierung von Briefen Dritter in einem handschriftlichen Nachlass so viele Jahre zu warten, bis mutmaßlich kein Briefschreiber mehr am Leben ist. Als Richtwert könnte der Zeitraum von 30 Jahren

dienen, der sich in den meisten Archivgesetzen findet. Sollten allerdings,

aus welchen Gründen auch immer wichtige und deshalb zu verzeichnende, Briefe noch lebender Dritter in einem Nachlass gefunden werden, so

ist eine Katalogisierung nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen zulässig

Müller übersieht, dass de lege ferenda ohne größere Probleme das Problem beseitigt werden könnte. Ich habe mich zwar bei meinem Vorschlag für das Thüringer Bibliotheksgesetz

http://archiv.twoday.net/stories/4834214/

primär auf die Übernahme bezogen, aber die Erschließung ausdrücklich einbezogen. Dank Herrn Steinhauer wurde mein Vorschlag Gesetz:

http://archiv.twoday.net/stories/5094326/

§ 4 Abs. 3 des Thüringer Bibliotheksgesetzes lautet:

3) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

lebender Personen bei der Übernahme, Erschließung und

Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten

die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend.

Für mich völlig unverständlich und nur durch mangelnde Unterstützung der beteiligten Bibliotheksverbände erklärlich ist der Umstand, dass die späteren Bibliotheksgesetze in Sachsen-Anhalt und Hessen dem Thüringer Vorbild nicht gefolgt sind:

http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliotheksgesetz#Aktuelle_Gesetze_und_Gesetzgebungsverfahren

In § 15 des Thüringer Archivgesetzes heißt es:

(3) Die öffentlichen Archive sind verpflichtet, die von ihnen archivierten Unterlagen als öffentliches Archivgut nach archivwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu ordnen und durch Findmittel zu erschließen.

(4) Zur besseren Erschließung darf das Archivgut mittels elektronischer Datenträger erfaßt und gespeichert werden; die Auswertung der gespeicherten Informationen ist nur zur Erfüllung der in diesem Gesetz genannten Zwecke zulässig.

(5) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch das öffentliche Archiv ist innerhalb der in § 17 genannten Schutzfristen nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange betroffener Personen oder Dritte nicht beeinträchtigt werden.

Die übliche archivische Erschließung des Nachlasses mit Namen der Korrespondenten erscheint mir damit abgesichert. Ich bezweifle also entschieden, dass Müllers Schlussfolgerungen für Thüringer Bibliotheken zutreffend sind. Für den DBV hat mir Arne Upmeier mitgeteilt, dass er von einer offiziellen Stellungnahme absehen möchte. Er hat aber - soviel denke ich, darf ich aus seiner Mail an mich vom 29.7.2010, die auch an die interne Mailingliste der DBV-Rechtskomission ging, durchaus mitteilen - deutlich Sympathie für "meine" Datenschutzklausel geäußert.

Weitere Beiträge Müllers zum Thema:

https://www.kinematheksverbund.de/Symp2009-09-11/PDF/Mueller_script.pdf

http://www.mpil.de/shared/data/pdf/nachlass1983.pdf (Buch von 1983)

Die Erschließung von Nachlässen und der Datenschutz

in /RBD 40/2010, 81-89/

interessieren. Das Heft mit dem Beitrag ist jetzt erschienen und falls

Ihnen eine Fernleihe nicht möglich oder zu lästig ist, ich habe den

Beitrag hier

http://www.ajbd.de/veroeff/rbd/einzelneBeitraege/rbd2010-23-01-Mueller-NachlaesseDatenschutz.pdf

online gestellt.

Gerade Archivare dürften dafür sehr dankbar sein. Zitat:

Die Erschließung eines Nachlasses kann zu Konflikten mit datenschutzrechtlichen Vorschriften führen. Soweit der Nachlass unveröffentlichte

Werke noch lebender Dritter enthält, kann deren Verzeichnung vorerst

nur kursorisch in Listen erfolgen. Dies betrifft hauptsächlich Briefe von

dritter Hand. Für eine detaillierte Katalogisierung ist die Zustimmung

der Briefschreiber einzuholen. Der Aufwand hierfür dürfte erheblich sein.

Deshalb kann man einem Nachlassbearbeiter nur den Rat geben, mit der

detaillierten Katalogisierung von Briefen Dritter in einem handschriftlichen Nachlass so viele Jahre zu warten, bis mutmaßlich kein Briefschreiber mehr am Leben ist. Als Richtwert könnte der Zeitraum von 30 Jahren

dienen, der sich in den meisten Archivgesetzen findet. Sollten allerdings,

aus welchen Gründen auch immer wichtige und deshalb zu verzeichnende, Briefe noch lebender Dritter in einem Nachlass gefunden werden, so

ist eine Katalogisierung nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen zulässig

Müller übersieht, dass de lege ferenda ohne größere Probleme das Problem beseitigt werden könnte. Ich habe mich zwar bei meinem Vorschlag für das Thüringer Bibliotheksgesetz

http://archiv.twoday.net/stories/4834214/

primär auf die Übernahme bezogen, aber die Erschließung ausdrücklich einbezogen. Dank Herrn Steinhauer wurde mein Vorschlag Gesetz:

http://archiv.twoday.net/stories/5094326/

§ 4 Abs. 3 des Thüringer Bibliotheksgesetzes lautet:

3) Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

lebender Personen bei der Übernahme, Erschließung und

Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten

die Vorschriften des Thüringer Archivgesetzes entsprechend.

Für mich völlig unverständlich und nur durch mangelnde Unterstützung der beteiligten Bibliotheksverbände erklärlich ist der Umstand, dass die späteren Bibliotheksgesetze in Sachsen-Anhalt und Hessen dem Thüringer Vorbild nicht gefolgt sind:

http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliotheksgesetz#Aktuelle_Gesetze_und_Gesetzgebungsverfahren

In § 15 des Thüringer Archivgesetzes heißt es:

(3) Die öffentlichen Archive sind verpflichtet, die von ihnen archivierten Unterlagen als öffentliches Archivgut nach archivwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu ordnen und durch Findmittel zu erschließen.

(4) Zur besseren Erschließung darf das Archivgut mittels elektronischer Datenträger erfaßt und gespeichert werden; die Auswertung der gespeicherten Informationen ist nur zur Erfüllung der in diesem Gesetz genannten Zwecke zulässig.

(5) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch das öffentliche Archiv ist innerhalb der in § 17 genannten Schutzfristen nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange betroffener Personen oder Dritte nicht beeinträchtigt werden.

Die übliche archivische Erschließung des Nachlasses mit Namen der Korrespondenten erscheint mir damit abgesichert. Ich bezweifle also entschieden, dass Müllers Schlussfolgerungen für Thüringer Bibliotheken zutreffend sind. Für den DBV hat mir Arne Upmeier mitgeteilt, dass er von einer offiziellen Stellungnahme absehen möchte. Er hat aber - soviel denke ich, darf ich aus seiner Mail an mich vom 29.7.2010, die auch an die interne Mailingliste der DBV-Rechtskomission ging, durchaus mitteilen - deutlich Sympathie für "meine" Datenschutzklausel geäußert.

Weitere Beiträge Müllers zum Thema:

https://www.kinematheksverbund.de/Symp2009-09-11/PDF/Mueller_script.pdf

http://www.mpil.de/shared/data/pdf/nachlass1983.pdf (Buch von 1983)

KlausGraf - am Freitag, 11. November 2011, 00:07 - Rubrik: Datenschutz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.romanicodigital.com/

ist ein Portal für die Kunst der Romanik in Spanien.

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html

ist die digitale Fassung des spanischen Denkmalkatalogs mit vielen alten Bildern, wobei natürlich die Lizenz CC-BY-NC für diejenigen Fotografen, die 70 Jahre tot sind, eindeutig Copyfraud ist.

ist ein Portal für die Kunst der Romanik in Spanien.

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html

ist die digitale Fassung des spanischen Denkmalkatalogs mit vielen alten Bildern, wobei natürlich die Lizenz CC-BY-NC für diejenigen Fotografen, die 70 Jahre tot sind, eindeutig Copyfraud ist.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.oorlogsbronnen.nl/

"Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt de digitale zoekingang tot tweede wereldoorlog-collecties in nederland."

Inwoners van Aken trekken met de weinige bezittingen die zij uit hun verwoeste woningen konden redden weg uit de verwoeste stad.

Inwoners van Aken trekken met de weinige bezittingen die zij uit hun verwoeste woningen konden redden weg uit de verwoeste stad.

"Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt de digitale zoekingang tot tweede wereldoorlog-collecties in nederland."

Inwoners van Aken trekken met de weinige bezittingen die zij uit hun verwoeste woningen konden redden weg uit de verwoeste stad.

Inwoners van Aken trekken met de weinige bezittingen die zij uit hun verwoeste woningen konden redden weg uit de verwoeste stad.KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 23:50 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM

Verschwiegen wird, dass die Kooperation mit dem Bundesarchiv keineswegs so ein Erfolg für das Archiv war, dass es diese weiterführen wollte.

Verschwiegen wird, dass die Kooperation mit dem Bundesarchiv keineswegs so ein Erfolg für das Archiv war, dass es diese weiterführen wollte.

KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 23:08 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

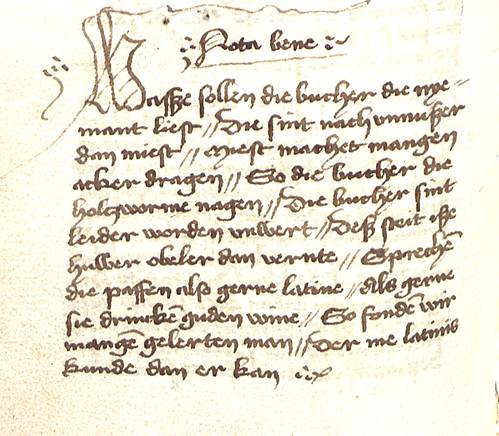

http://www.artfact.com/auction-lot/andreas-gundelfinger-d.1605-,-pattern-book-of-ca-1-c-91996ed112

Arcana Collection bei Christies Lot 17

ANDREAS GUNDELFINGER (d.1605), Pattern Book of Calligraphic Specimens for his Pupils, in German and Latin, ILLUMINATED MANUSCRIPT ON VELLUM

[Nuremberg] 1575-1576162 x 220mm. ii + 10 + ii leaves, written in black ink in a variety of Fraktur, Kurrent and Kanzlei scripts extensively decorated in liquid gold (some leaves cropped at top into decorative penwork, slight wear to margins). 19th-century crushed green morocco gilt, gilt turn ins (small splits to joints, extremities lightly scuffed)

PROVENANCE:

1. The manuscript is dedicated to his pupils by Andreas Gundelfinger 'Zu gueter gedechtnus unnd zu zondern gefallen seinen schulern und discipuli hat Andreas Gundelfinger Rechenmaister da selbs diese schrifften geschrieben' in 1576, above his AG monogram, motto NUL PENNA SED USUS (not the pen but its use, a popular tag) and the date of 1575 in gold, f.1; small later hands have noted in Latin on ff.9 and 10 that it was written by Andreas Gundelfinger, calligraphus to Albert V, Duke of Bavaria (ruled 1550-1579). A 'Schreib- und Rechenmeister', master of writing and mathematics, Gundelfinger became a burgess of Nuremberg in 1569, where he was apparently still living in 1580; a contemporary report of his death in 1605 refers to him as 'Schoolmaster in Munich'. It was an established tradition that writing masters would leave specimens of their work as a continuing inspiration for their pupils.

2. William Bragge (1823-1884): the sale of his outstanding collection of manucripts, Sotheby's, 7 June 1876, lot 123, as 'exquisite specimens of artistic calligraphy', purchased by Quaritch; cited by Bradley in his Dictionary of Miniaturists, Illuminators, Calligraphers and Copyists, 1888, II, p.74.

3. The brothers Max (1849-1911) and Maurice (1852-1922) Rosenheim: bookplate and library label inside upper cover. Their extensive collections of Renaissance and Baroque works of art, most famed for its medals and plaquettes but including a pioneering collection of Album amicorum, was dispersed in six sales; sale of their library, Sotheby's 9 May 1923, lot 103, purchased by Maggs; Maggs Catalogue 46, 1924, no 84.

4. Breslauer, Catalogue 109 published on the occasion of the ninetieth anniversary of the firm by Martin Breslauer, New York, 1988, no.14.

CONTENT AND ILLUMINATION:

Each page presents a sample of a different script, opening with the signed dedication to his pupils, f.1, and including a complete alphabet of Fraktur-Kurrent capitals, f.7v. The most elaborate, the Latin hymn 'Jesu nostra redemptio', has a large yet intricate opening J, only just contained within the height of the page, and a delicate band of gold filigree decoration between each line, f. 7. Even the least formal hands, ff.5-6v, have letters touched with gold and curving cadels that swirl around the margins. His sample texts are not all up to date: among those mentioned are Augustus of Saxony (d.1586) Ottheinrich of the Palatinate (d. 1559) and Joachim of Brandenburg (d.1571), f.2; Philip II of Spain (d.1598), f.8v; Albrecht of Brandenburg, Archbishop of Mainz (d.1545), f.9v. Some texts seem to have had personal associations: the Graf von Helferstein and Freiherr zu Gundelfingen, in Swabia, presumably where the family had originated, appears on f.10. The Gundelfinger had probably moved east via Ulm, source of the text on f.4v, since another Gundelfinger delivered letters in Ulm from Nuremberg in the first years of the 17th century and news of Andreas Gundelfinger's death in Munich reached the Ulm Rechenmeister, Johann Faulhaber, news which he then passed on to Nuremberg in January 1605 (K. Hawlitschek, Johann Faulhaber1580-1635, 1995, pp.259-268).

Andreas Gundelfinger lavished all his skill on the book which he intended as the testament of his calligraphic achievements.

Der Verkauf bei Karl und Faber 1943 fehlt:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1943_09_21/0014

Zu Gundelfinger:

http://www.naa.net/ain/personen/show.asp?ID=320

#fnzhss

Arcana Collection bei Christies Lot 17

ANDREAS GUNDELFINGER (d.1605), Pattern Book of Calligraphic Specimens for his Pupils, in German and Latin, ILLUMINATED MANUSCRIPT ON VELLUM

[Nuremberg] 1575-1576162 x 220mm. ii + 10 + ii leaves, written in black ink in a variety of Fraktur, Kurrent and Kanzlei scripts extensively decorated in liquid gold (some leaves cropped at top into decorative penwork, slight wear to margins). 19th-century crushed green morocco gilt, gilt turn ins (small splits to joints, extremities lightly scuffed)

PROVENANCE:

1. The manuscript is dedicated to his pupils by Andreas Gundelfinger 'Zu gueter gedechtnus unnd zu zondern gefallen seinen schulern und discipuli hat Andreas Gundelfinger Rechenmaister da selbs diese schrifften geschrieben' in 1576, above his AG monogram, motto NUL PENNA SED USUS (not the pen but its use, a popular tag) and the date of 1575 in gold, f.1; small later hands have noted in Latin on ff.9 and 10 that it was written by Andreas Gundelfinger, calligraphus to Albert V, Duke of Bavaria (ruled 1550-1579). A 'Schreib- und Rechenmeister', master of writing and mathematics, Gundelfinger became a burgess of Nuremberg in 1569, where he was apparently still living in 1580; a contemporary report of his death in 1605 refers to him as 'Schoolmaster in Munich'. It was an established tradition that writing masters would leave specimens of their work as a continuing inspiration for their pupils.

2. William Bragge (1823-1884): the sale of his outstanding collection of manucripts, Sotheby's, 7 June 1876, lot 123, as 'exquisite specimens of artistic calligraphy', purchased by Quaritch; cited by Bradley in his Dictionary of Miniaturists, Illuminators, Calligraphers and Copyists, 1888, II, p.74.

3. The brothers Max (1849-1911) and Maurice (1852-1922) Rosenheim: bookplate and library label inside upper cover. Their extensive collections of Renaissance and Baroque works of art, most famed for its medals and plaquettes but including a pioneering collection of Album amicorum, was dispersed in six sales; sale of their library, Sotheby's 9 May 1923, lot 103, purchased by Maggs; Maggs Catalogue 46, 1924, no 84.

4. Breslauer, Catalogue 109 published on the occasion of the ninetieth anniversary of the firm by Martin Breslauer, New York, 1988, no.14.

CONTENT AND ILLUMINATION:

Each page presents a sample of a different script, opening with the signed dedication to his pupils, f.1, and including a complete alphabet of Fraktur-Kurrent capitals, f.7v. The most elaborate, the Latin hymn 'Jesu nostra redemptio', has a large yet intricate opening J, only just contained within the height of the page, and a delicate band of gold filigree decoration between each line, f. 7. Even the least formal hands, ff.5-6v, have letters touched with gold and curving cadels that swirl around the margins. His sample texts are not all up to date: among those mentioned are Augustus of Saxony (d.1586) Ottheinrich of the Palatinate (d. 1559) and Joachim of Brandenburg (d.1571), f.2; Philip II of Spain (d.1598), f.8v; Albrecht of Brandenburg, Archbishop of Mainz (d.1545), f.9v. Some texts seem to have had personal associations: the Graf von Helferstein and Freiherr zu Gundelfingen, in Swabia, presumably where the family had originated, appears on f.10. The Gundelfinger had probably moved east via Ulm, source of the text on f.4v, since another Gundelfinger delivered letters in Ulm from Nuremberg in the first years of the 17th century and news of Andreas Gundelfinger's death in Munich reached the Ulm Rechenmeister, Johann Faulhaber, news which he then passed on to Nuremberg in January 1605 (K. Hawlitschek, Johann Faulhaber1580-1635, 1995, pp.259-268).

Andreas Gundelfinger lavished all his skill on the book which he intended as the testament of his calligraphic achievements.

Der Verkauf bei Karl und Faber 1943 fehlt:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1943_09_21/0014

Zu Gundelfinger:

http://www.naa.net/ain/personen/show.asp?ID=320

#fnzhss

KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 22:55 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Am Anfang Übersicht über Handschriften und Inkunabeln des Archivs:

http://hdl.handle.net/10062/19083

Beispielsweise:

http://www.handschriftencensus.de/1499

http://hdl.handle.net/10062/19083

Beispielsweise:

http://www.handschriftencensus.de/1499

KlausGraf - am Donnerstag, 10. November 2011, 22:25 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Während der Suezkrise 1956 besetzte die israelische Armee den damals schon mehrheitlich von palästinensischen Flüchtlingen bewohnten Gazastreifen und tötete dort hunderte von Palästinensern. Diese Massaker waren der Weltpresse damals nur eine Fussnote wert und tauchten auch in den meisten Geschichtsbüchern nicht auf.

Knapp 50 Jahre später geht Sacco dieser «Fussnote» nach, Ereignissen, die bei den Betroffenen noch immer nachwirken und mit ein Grund für den ständig schwelenden Nahostkonflikt sind. Sacco sucht die noch lebenden Zeugen auf und setzt ihre Aussagen in gewohnt eindrücklicher Weise um.

Erschienen: Juli 2011.", ISBN 978-3-03731-080-9

432 Seiten, schwarzweiss, 17 x 24 cm, Klappenbroschur

Quelle: Verlagswerbung

Joe Sacco - Footnotes in Gaza, Jan. 12, 2010 from pdxjustice Media Productions on Vimeo.

Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 22:03 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zur Herstellung von Lebensmitteln dürfen in der EU Tausende

von Zusätzen wie Aroma- und Farbstoffe, Enzyme und Geschmacksverstärker

beigemischt werden. Viele von ihnen müssen nicht einmal deklariert werden. Selbst

bei Bioprodukten sind zahlreiche Zusatzstoffe erlaubt.

Das Deutsche Zusatzstoffmuseum, das gestern von der Hamburger Kultursenatorin

von Welck eröffnet wurde erklärt, warum das so ist: es zeigt wo nicht deklarierte

Zusätze enthalten sein können, wie sie manchmal verschleiert werden und welche

Möglichkeiten bestehen, auf derartige Zusätze zu verzichten.

An der wissenschaftlichen Entwicklung des Deutschen Zusatzstoffmuseums sind die

Lebensmittelchemiker Prof. Dr. Georg Schwedt und Udo Pollmer beteiligt.

Das Museum ist ein Projekt der Hamburger Lebensmittelstiftung und wird von der

Tiefkühlmarke FRoSTA und der Saftkelterei Walter unterstützt. Beide verzichten bei

der Herstellung ihrer Produkte konsequent auf die oben genannten Zusätze.

„Wir unterstützen das Deutsche Zusatzstoffmuseum, weil wir vor der Umstellung auf

unser Reinheitsgebot selber nicht glaubten, auf Zusatzstoffe komplett verzichten zu

können. Seit 2003 zeigen wir, dass es zwar teurer, aber möglich ist,“ sagt FRoSTA

Geschäftsführer Felix Ahlers. Partner des Museums sind außerdem die

Schweisfurth- Stiftung und das Europäische Institut für Lebensmittel- und

Ernährungswissenschaften (EU.L.E). Weitere Firmen und Organisationen sind

eingeladen, sich zu beteiligen.

Das Deutsche Zusatzstoffmusuem befindet sich auf dem Gelände des Hamburger

Großmarkt. Die Öffnungszeiten sind Mittwochs bis Freitags: 11 - 17 Uhr, Samstag

und Sonntag 10-17 Uhr. Nach Vereinbarung ist für Gruppen ein Besuch auch

außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich!

Eintrittspreise

Erwachsene: 3,50 EUR

Kinder unter 18: 1,50 EUR

Schulklassen: pro Person: 1,00 EUR

Deutsches Zusatzstoffmuseum

Banksstr. 28, Anfahrt über „Auf der Brandshofer Schleuse“

Großmarkt, Tor Ost

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 32027757

Fax: +49 (0)40 32027758

info@zusatzstoffmuseum.de

Weitere Informationen:

Friederike Ahlers, Vorstand Hamburger Lebensmittelstiftung, Theodorstraße 42-90, 22761 Hamburg,

040/ 85 41 40 86, Tel: 01638446447"

Quelle: Pressemitteilung des Museum, 28.5.2008

Facebook-Seite des Msuems

Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 21:52 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Bibliothek Sainte-Geneviève befindet sich an der Place du Panthéon in Paris, unweit der Sorbonne. Sie ist ein Meilenstein der Bibliotheksarchitektur. Dieses großartige Beispiel früher Eisenbaukunst wurde in den Jahren 1843 bis 1850 unter der Leitung von Henri Labrouste errichtet. Am selben Ort befand sich zuvor eine Klosterbibliothek, die bereits vor der Französischen Revolution ihre Pforten dem Publikum öffnete und damit überhaupt das Konzept der öffentlichen Bibliothek einführte.

1930 erhielt die Bibliothek Sainte-Geneviève den Status der Universitätsbibliothek. Labroustes Entwurf mit der Fassade im italienischen Renaissancestil brach bewusst mit dem im 19. Jahrhundert in Europa herrschenden neoklassischen Stil. Außerdem wurde die Eisenkonstruktion, bis dahin nur bei Brücken und Bahnhöfen angewandt, bei der Bibliothek Sainte-Geneviève im Innern des Gebäudes sowohl funktional als auch als sichtbares ästhetisches Gestaltungsmittel genutzt. Damit beeindruckte Labrouste, der auch den Umbau der Bibliothèque Nationale entwarf, seine Zeitgenossen. Le Corbusier, einer der bedeutenden und einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts, bezeichnete das Bauwerk als den ersten Schritt auf dem Weg zur "modernen Architektur".

======

Die Bibliothek Sainte-Geneviève

Regie: Juliette Garcias

Koproduktion: ARTE France, Les Films d’Ici, Musée d’Orsay (2009)

Dauer: 26 minutes"

Wolf Thomas - am Donnerstag, 10. November 2011, 21:47 - Rubrik: Bibliothekswesen

" .... FAZIT

Es wird deutlich, dass die Archive bei der Ausübung zahlreicher ihrer Funktionen in Verbindung mit ihrer institutionellen Einordnung in die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland dem demokratischen Gebot der Funktionentrennung innerhalb der Funktionenordnung widersprechen. Um diesen Konflikt aufzulösen müsste den Archiven innerhalb des politischen Systems der Bundesrepublik eine besondere Position zugewiesen werden. Idealerweise wären die öffentlichen Archive vollkommen unabhängige Institutionen außerhalb der Exekutive mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Leitung von einer Volksvertretung gewählt würde. Diese Institutionen – und ihre Leiter – sollten ausschließlich dem Souverän, also dem Volk oder einer Vertretung des Volkes verantwortlich sein. So würde nicht nur den Bedürfnissen der Funktionentrennung in einem demokratischen