http://ub.meduniwien.ac.at/BG/content/start.php

Löblich, aber kann mir bitte jemand erklären, was zu kleine Scans einer handschriftlichen Autobiographie ohne Vergrößerungsmöglichkeit sollen? Unten die Originalgröße. Wer kann das lesen, Kommentartrolle an die Front! Frank? Tom?

Löblich, aber kann mir bitte jemand erklären, was zu kleine Scans einer handschriftlichen Autobiographie ohne Vergrößerungsmöglichkeit sollen? Unten die Originalgröße. Wer kann das lesen, Kommentartrolle an die Front! Frank? Tom?

KlausGraf - am Donnerstag, 3. November 2011, 20:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

http://franconica.uni-wuerzburg.de/Franconica/buecherundchroniken.html

Bücher

Bamberger Hofkalender für das Jahr 1796

Chronik des Churfürstenthums Würzburg

Dreihundert Jahre Würzburger Universitäts-Bibliothek

Geschichte Frankens

Geschichte der Würzburger Univ.-Bibl. bis zur Säkularisation

Geschicht-Schreiber von dem Bischoffthum Wirtzburg

Klosterbuch der Diöcese Würzburg

Die Matrikel der Universität Würzburg

Das Rundbuch des Fürstbischofs Julius Echter

Spalatin-Chronik

Die Weistümer und Ordnungen der Würzburger Zenten

Würzburg: Gesundheitszustand 1805

Würzburger Hof- und Staatskalender für das Jahr 1797

Bücher

Bamberger Hofkalender für das Jahr 1796

Chronik des Churfürstenthums Würzburg

Dreihundert Jahre Würzburger Universitäts-Bibliothek

Geschichte Frankens

Geschichte der Würzburger Univ.-Bibl. bis zur Säkularisation

Geschicht-Schreiber von dem Bischoffthum Wirtzburg

Klosterbuch der Diöcese Würzburg

Die Matrikel der Universität Würzburg

Das Rundbuch des Fürstbischofs Julius Echter

Spalatin-Chronik

Die Weistümer und Ordnungen der Würzburger Zenten

Würzburg: Gesundheitszustand 1805

Würzburger Hof- und Staatskalender für das Jahr 1797

KlausGraf - am Donnerstag, 3. November 2011, 20:44 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das an der UB Graz erdachte Verfahren nutzt die chemische Eigenschaft von Eisengallustinte, die im Mittelalter besonders verbreitet war. „Dazu haben wir ein Gerät entwickelt, das es ermöglicht, die Tinte großteils auszublenden oder wegzufiltern. Die Voraussetzung ist, dass die Schrift selbst aus Eisengallustinte besteht. Der Schreiber hat seine Feder in Eisengallustinte getaucht, und diese Tinte hat die Eigenschaft, dass sie im Infrarotbereich nahezu transparent wird. Das heißt im Durchlicht verschwindet sie und das Wasserzeichen bleibt und wird abgebildet", weiß Mayer

Das Verfahren funktioniert jedoch nicht bei gedruckten Büchern. Der Grund? „Weil Druckerschwärze enthält Ruß und Infrarotstrahlung kann Ruß nicht durchdringen. Aber das stört uns nicht, weil wir fast 80 Prozent des gesamten Handschriftensortiments der Bibliothek erfassen können. Das ist schon eine ganz schöne Menge", so Mayer. Auf diese objektschonende Art und Weise wird eine etwa 300 Seiten starke Papierhandschrift in zwei bis drei Stunden vollkommen digital erfasst. "Wir erhoffen uns einen Aufschluss über die Entstehungszeit des Textes. Denn man weiß, dass Papiere nicht lange gelagert wurden. Sie wurden relativ schnell nach dem Erzeugungsprozess verwendet. Über das Wasserzeichen könnte man eine Handschrift datieren und sie ihn in ein Jahrzehnt hineinpressen."

http://www.uni-graz.at/newswww/newswww_detail.htm?reference=226496

Das Verfahren funktioniert jedoch nicht bei gedruckten Büchern. Der Grund? „Weil Druckerschwärze enthält Ruß und Infrarotstrahlung kann Ruß nicht durchdringen. Aber das stört uns nicht, weil wir fast 80 Prozent des gesamten Handschriftensortiments der Bibliothek erfassen können. Das ist schon eine ganz schöne Menge", so Mayer. Auf diese objektschonende Art und Weise wird eine etwa 300 Seiten starke Papierhandschrift in zwei bis drei Stunden vollkommen digital erfasst. "Wir erhoffen uns einen Aufschluss über die Entstehungszeit des Textes. Denn man weiß, dass Papiere nicht lange gelagert wurden. Sie wurden relativ schnell nach dem Erzeugungsprozess verwendet. Über das Wasserzeichen könnte man eine Handschrift datieren und sie ihn in ein Jahrzehnt hineinpressen."

http://www.uni-graz.at/newswww/newswww_detail.htm?reference=226496

KlausGraf - am Donnerstag, 3. November 2011, 20:34 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 3. November 2011, 20:26 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://kluwercopyrightblog.com/2011/11/02/authorship-by-deletion-supreme-court-june-22-2010-ii-csk-52710/

There are many interesting ways one may become a co-author of a copyright work, but in one of its recent decisions the Polish Supreme Court seems to have added a new and quite interesting option. You can namely become a co-author if you delete a few sentences from a scientific article, sentences you believe are factually incorrect. The court’s decision was made based on the following facts. The defendant wrote an article about music therapy, i.e. applying music in medical treatment. Not being a physician herself, the author had requested three colleagues to verify the article and, as a result, they suggested deleting some parts, which, in their view, were not compatible with accepted medical knowledge (they were probably right, as one of the deleted sentences considered replacing anesthesia by music during surgery, which even to devoted music lovers must sound rather extreme). The defendant initially agreed to publish the article together with her – then – colleagues as co-authors, but later changed her mind. The colleagues duly sued to have their co-authorship recognised and, in the eyes of many experts surprisingly, won in all instances, including the Supreme Court. The judgment is easy to criticise, because the court seems to have forgotten some basic precepts of copyright protection, and especially that copyright does not protect the actual “knowledge” contained in a publication. It also provokes the question whether all reviewers in scientific journals or university professors tutoring students, who certainly quite often (rightly or wrongly) consider certain parts of the reviewed works inaccurate or incorrect and have them deleted should not be regarded co-authors (if so, this would probably have to be the case with all university professors guiding their students through a thesis!). But the problem goes further, since it is undeniably true that authorship in copyright is ill-fitted for a large number of scientific publications. What counts in fields such as biology, chemistry, physics and other natural sciences is who made the discovery, formulated a theory, etc, and not who described it in a publication as nobody reads such publications for the purity of form and elegance of style. To recognise as the author the person who has not contributed much to the described experiment and to deny authorship to those who made the largest contribution is against common sense. To recognise the real contribution may be against the principles of copyright law. When the Polish Supreme Court observed that co-authorship existed if “in consequence of the changes introduced by the plaintiffs, a work of a different character was created which without the plaintiffs’ contribution would have taken a different shape.” it might have been onto something, at least as far as scientific works are concerned, but in this very case the decision is in my opinion rather obviously wrong, and should not be followed.

There are many interesting ways one may become a co-author of a copyright work, but in one of its recent decisions the Polish Supreme Court seems to have added a new and quite interesting option. You can namely become a co-author if you delete a few sentences from a scientific article, sentences you believe are factually incorrect. The court’s decision was made based on the following facts. The defendant wrote an article about music therapy, i.e. applying music in medical treatment. Not being a physician herself, the author had requested three colleagues to verify the article and, as a result, they suggested deleting some parts, which, in their view, were not compatible with accepted medical knowledge (they were probably right, as one of the deleted sentences considered replacing anesthesia by music during surgery, which even to devoted music lovers must sound rather extreme). The defendant initially agreed to publish the article together with her – then – colleagues as co-authors, but later changed her mind. The colleagues duly sued to have their co-authorship recognised and, in the eyes of many experts surprisingly, won in all instances, including the Supreme Court. The judgment is easy to criticise, because the court seems to have forgotten some basic precepts of copyright protection, and especially that copyright does not protect the actual “knowledge” contained in a publication. It also provokes the question whether all reviewers in scientific journals or university professors tutoring students, who certainly quite often (rightly or wrongly) consider certain parts of the reviewed works inaccurate or incorrect and have them deleted should not be regarded co-authors (if so, this would probably have to be the case with all university professors guiding their students through a thesis!). But the problem goes further, since it is undeniably true that authorship in copyright is ill-fitted for a large number of scientific publications. What counts in fields such as biology, chemistry, physics and other natural sciences is who made the discovery, formulated a theory, etc, and not who described it in a publication as nobody reads such publications for the purity of form and elegance of style. To recognise as the author the person who has not contributed much to the described experiment and to deny authorship to those who made the largest contribution is against common sense. To recognise the real contribution may be against the principles of copyright law. When the Polish Supreme Court observed that co-authorship existed if “in consequence of the changes introduced by the plaintiffs, a work of a different character was created which without the plaintiffs’ contribution would have taken a different shape.” it might have been onto something, at least as far as scientific works are concerned, but in this very case the decision is in my opinion rather obviously wrong, and should not be followed.

KlausGraf - am Donnerstag, 3. November 2011, 18:23 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Donnerstag, 3. November 2011, 17:49 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Monuments_%C3%96sterreich/Preistr%C3%A4ger

Auch hier dominiert leider das Postkartenhafte. Wieso man 50 Bilder als Preisträger auswählt, aber nur 10 veröffentlicht, ist unverständlich.

Foto: Friedrich Böhringer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

Foto: Friedrich Böhringer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

Auch hier dominiert leider das Postkartenhafte. Wieso man 50 Bilder als Preisträger auswählt, aber nur 10 veröffentlicht, ist unverständlich.

Foto: Friedrich Böhringer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

Foto: Friedrich Böhringer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.denoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Bestand der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz

darf nicht zerschlagen werden!

Bitte unterstützen Sie unsere Online-Petition!

http://openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden

Die Mainzer Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist in akuter Gefahr! Bitte helfen Sie mit, dass die historisch gewachsene Sammlung von 670.000 Büchern nicht zerteilt wird, sondern als Ganzes in städtischer Trägerschaft erhalten bleibt.

Bibliotheken sind nicht nur Büchersammlungen, sie sind Schatzhäuser des Geistes, Zeugen der Kultur einer Stadt und Region. Dies gilt seit 200 Jahren auch für die Mainzer Stadtbibliothek, die Nachfolgeeinrichtung der Bibliotheca Universitatis Moguntinae. Ihre historischen und regionalen Sammlungen bergen einzigartige Schätze vom 9. Jahrhundert bis heute.

Seit 200 Jahren haben Privatpersonen und Institutionen, Vereine und Schulen, ihre Büchersammlungen der städtischen Bibliothek gestiftet oder testamentarisch hinterlassen. Sie haben sich mit der Bürgerbibliothek identifiziert. Auch heute engagieren sich Buchpaten aus allen Kreisen der Bevölkerung bei der Restaurierung von historischen Druckwerken der Stadtbibliothek, weil ihnen die Erhaltung des Kulturguts in dieser Stadt und für diese Stadt ein Anliegen ist.

Will man den Zusammenhalt dieser gewachsenen Bürgerbibliothek, die den zweiten Weltkrieg im Wesentlichen überdauert hat, nun zerschlagen, so zerstört man die Bedeutung des Ganzen und nimmt den Bürgern einen Brennpunkt kultureller Identifikation. Nur wenn man das Ganze in den Blick nimmt, erhält man den Wert und die Gebrauchsfähigkeit der Mainzer Stadtbibliothek.

Die Bibliothek muss auch in Zukunft eine lebendige Regionale Forschungsbibliothek sein – ihre Leuchttürme sind die historischen Bestände und die Regionalia. Damit diese Leuchttürme weiter internationale Ausstrahlung haben, brauchen sie zwingend die finanziellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für Erwerbung, Erschließung, Erhaltung und den Verbleib in der Verbund-Infrastruktur des Wissenschaftlichen Bibliothekswesens.

Für das 100 Jahre alte Jugendstilgebäude gibt es den Denkmalschutz.

Für die historische Sammlung braucht es den Ensembleschutz.

Das sollten diejenigen nicht vergessen, die unter dem Sparzwang eine Zersplitterung des Bestandes erwägen.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!

http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/petition.html

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

XI 552a Vorderdeckel. Foto: M. Steinmetz

XI 552a Vorderdeckel. Foto: M. Steinmetz

darf nicht zerschlagen werden!

Bitte unterstützen Sie unsere Online-Petition!

http://openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden

Die Mainzer Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist in akuter Gefahr! Bitte helfen Sie mit, dass die historisch gewachsene Sammlung von 670.000 Büchern nicht zerteilt wird, sondern als Ganzes in städtischer Trägerschaft erhalten bleibt.

Bibliotheken sind nicht nur Büchersammlungen, sie sind Schatzhäuser des Geistes, Zeugen der Kultur einer Stadt und Region. Dies gilt seit 200 Jahren auch für die Mainzer Stadtbibliothek, die Nachfolgeeinrichtung der Bibliotheca Universitatis Moguntinae. Ihre historischen und regionalen Sammlungen bergen einzigartige Schätze vom 9. Jahrhundert bis heute.

Seit 200 Jahren haben Privatpersonen und Institutionen, Vereine und Schulen, ihre Büchersammlungen der städtischen Bibliothek gestiftet oder testamentarisch hinterlassen. Sie haben sich mit der Bürgerbibliothek identifiziert. Auch heute engagieren sich Buchpaten aus allen Kreisen der Bevölkerung bei der Restaurierung von historischen Druckwerken der Stadtbibliothek, weil ihnen die Erhaltung des Kulturguts in dieser Stadt und für diese Stadt ein Anliegen ist.

Will man den Zusammenhalt dieser gewachsenen Bürgerbibliothek, die den zweiten Weltkrieg im Wesentlichen überdauert hat, nun zerschlagen, so zerstört man die Bedeutung des Ganzen und nimmt den Bürgern einen Brennpunkt kultureller Identifikation. Nur wenn man das Ganze in den Blick nimmt, erhält man den Wert und die Gebrauchsfähigkeit der Mainzer Stadtbibliothek.

Die Bibliothek muss auch in Zukunft eine lebendige Regionale Forschungsbibliothek sein – ihre Leuchttürme sind die historischen Bestände und die Regionalia. Damit diese Leuchttürme weiter internationale Ausstrahlung haben, brauchen sie zwingend die finanziellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für Erwerbung, Erschließung, Erhaltung und den Verbleib in der Verbund-Infrastruktur des Wissenschaftlichen Bibliothekswesens.

Für das 100 Jahre alte Jugendstilgebäude gibt es den Denkmalschutz.

Für die historische Sammlung braucht es den Ensembleschutz.

Das sollten diejenigen nicht vergessen, die unter dem Sparzwang eine Zersplitterung des Bestandes erwägen.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!

http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/bibliothek-in-not/petition.html

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

XI 552a Vorderdeckel. Foto: M. Steinmetz

XI 552a Vorderdeckel. Foto: M. SteinmetzDas Skriptum Internetrecht wurde einem grundlegenden Relaunch unterzogen Alle Fußnoten wurden noch einmal geprüft, ergänzt und um aktuelle Belege erweitert. Die Literaturhinweise wurden aktualisiert.Neu sind Themen wie Social Media, aktuelle Rechtsprechung zur Haftung (Incl. BGH, Thumbnail 2/ EuGH, L´oreal), Änderungen beim internationalen Gerichtsstand u.v.a. Es wurden mehr als 300 Urteile neu eingearbeitet und ganze Kapitel neu geschrieben.

Kostenloser Download über http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_Internetrecht_Oktober_2011.pdf

Auch das Skript IT-Recht wurde auf den Stand Oktober 2011 gebracht und um aktuelle Rechtsprechung/Literatur ergänzt.

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_IT-Recht_Oktober2011.pdf

Kostenloser Download über http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_Internetrecht_Oktober_2011.pdf

Auch das Skript IT-Recht wurde auf den Stand Oktober 2011 gebracht und um aktuelle Rechtsprechung/Literatur ergänzt.

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_IT-Recht_Oktober2011.pdf

KlausGraf - am Donnerstag, 3. November 2011, 14:34 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

m Auftrag des Hochschulbibliothekszentrums des Landes

Nordrhein-Westfalen (hbz) hat der auf Urheberrecht spezialisierte

Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt Dr. Till Kreutzer, Mitglied der Redaktion von irights.info, den rechtlichen Leitfaden "Open Data –

Freigabe von Daten aus Bibliothekskatalogen" erstellt. Der Leitfaden

lässt sich u.a unter folgender URL abrufen:

http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/veroeffentlichungen/open-data-leitfaden.pdf

National wie international veröffentlichen immer mehr bibliothekarische

Organisationen Daten aus ihren Katalogen als Open Data. Ein Hemmnis bei

der Freigabe von Katalogdaten sind jedoch oft vielfältige, zum Teil

komplexe rechtliche Fragen, die für die Akteure erhebliche

Herausforderungen bedeuten. Der Leitfaden soll hierbei Orientierung

geben. Er richtet sich in erster Linie an Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter von Bibliotheken der öffentlichen Hand und dabei

insbesondere an Nicht-Juristen. Bei der Erarbeitung wurde besonders auf

eine allgemeinverständliche Darstellung und Sprache geachtet.

Teil 1 des Leitfadens beschäftigt sich maßgeblich mit rechtlichen

Fragen bei der Erstellung von Katalog-Datenbanken: Dabei wird aus

rechtlicher Sicht erläutert, ob und, wenn ja, unter welchen

Voraussetzungen, einzelne Daten und Angaben urheberrechtlichen Schutz

genießen können. Im Anschluss wird untersucht, unter welchen Umständen

Anbietern von Katalogdaten neben einem urheberrechtlichen Schutz an den

einzelnen Daten ein Schutzrecht an der Gesamtheit der Daten (sogenanntes

Datenbankrecht) zustehen kann.

Teil 2 des Leitfadens nimmt sich der Frage an, unter welchen

Bedingungen eine von der Bibliothek rechtmäßig erstellte Datenbank im

Sinne von Open Data genutzt werden kann. Der Leitfaden schließt mit

Empfehlungen zur Auswahl von Open-Data-Lizenzen.

Der Leitfaden selbst ist unter einer

Creative-Commons-Attribution-Lizenz veröffentlicht. Seine Verbreitung

und Wiederveröffentlichung - bei Nennung von Urheber und Herausgeber -

ist ausdrücklich erwünscht.

Siehe auch

http://irights.info/?q=content/leitfaden-open-data-freigabe-daten-bibliothekskataloge

Nordrhein-Westfalen (hbz) hat der auf Urheberrecht spezialisierte

Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt Dr. Till Kreutzer, Mitglied der Redaktion von irights.info, den rechtlichen Leitfaden "Open Data –

Freigabe von Daten aus Bibliothekskatalogen" erstellt. Der Leitfaden

lässt sich u.a unter folgender URL abrufen:

http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/veroeffentlichungen/open-data-leitfaden.pdf

National wie international veröffentlichen immer mehr bibliothekarische

Organisationen Daten aus ihren Katalogen als Open Data. Ein Hemmnis bei

der Freigabe von Katalogdaten sind jedoch oft vielfältige, zum Teil

komplexe rechtliche Fragen, die für die Akteure erhebliche

Herausforderungen bedeuten. Der Leitfaden soll hierbei Orientierung

geben. Er richtet sich in erster Linie an Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter von Bibliotheken der öffentlichen Hand und dabei

insbesondere an Nicht-Juristen. Bei der Erarbeitung wurde besonders auf

eine allgemeinverständliche Darstellung und Sprache geachtet.

Teil 1 des Leitfadens beschäftigt sich maßgeblich mit rechtlichen

Fragen bei der Erstellung von Katalog-Datenbanken: Dabei wird aus

rechtlicher Sicht erläutert, ob und, wenn ja, unter welchen

Voraussetzungen, einzelne Daten und Angaben urheberrechtlichen Schutz

genießen können. Im Anschluss wird untersucht, unter welchen Umständen

Anbietern von Katalogdaten neben einem urheberrechtlichen Schutz an den

einzelnen Daten ein Schutzrecht an der Gesamtheit der Daten (sogenanntes

Datenbankrecht) zustehen kann.

Teil 2 des Leitfadens nimmt sich der Frage an, unter welchen

Bedingungen eine von der Bibliothek rechtmäßig erstellte Datenbank im

Sinne von Open Data genutzt werden kann. Der Leitfaden schließt mit

Empfehlungen zur Auswahl von Open-Data-Lizenzen.

Der Leitfaden selbst ist unter einer

Creative-Commons-Attribution-Lizenz veröffentlicht. Seine Verbreitung

und Wiederveröffentlichung - bei Nennung von Urheber und Herausgeber -

ist ausdrücklich erwünscht.

Siehe auch

http://irights.info/?q=content/leitfaden-open-data-freigabe-daten-bibliothekskataloge

KlausGraf - am Donnerstag, 3. November 2011, 14:19 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Für das Deutsche Exilarchiv 1933 - 1945 in Frankfurt am Main suchen wir eine/einen

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiter

Kennziffer F 2011/28

Das Deutsche Exilarchiv 1933 – 1945 der Deutschen Nationalbibliothek umfasst die zwischen 1933 und 1950 von deutschsprachigen Emigranten im Ausland veröffentlichten Bücher, Zeitschriften aus den Bereichen Literatur, Politik, Wissenschaft und jüdische Emigration sowie Archivalien (persönliche Nachlässe und Teilnachlässe deutschsprachiger Emigranten aller Fachgebiete und Berufe, Archive von Exilorganisationen und Einzelautografen). Die gedruckten und ungedruckten Zeugnisse aus der Exilsammlung werden über den Kreis der Forschung hinaus einer breiteren Öffentlichkeit mit Ausstellungen und Publikationen bekannt gemacht.

Ihre Aufgaben

• Vorbereitung der Übernahme von Nachlässen, Mitarbeit beim Schätzen von Nachlässen

• Sichten von Nachlässen sowie Festlegen des individuellen Ordnungsschemas für einen Nachlass und der Erschließungstiefe der einzelnen Nachlassteile

• Mitwirkung an Projekten u. a. zur Entwicklung automatischer Erschließungsverfahren und der Retrokonversion der Zettelkataloge der Archivalien

• Wissenschaftliche Beratung und Betreuung von Benutzern bei schwierigen Anfragen und Erteilung wissenschaftlicher Auskünfte

• Erarbeiten und Realisieren von Ausstellungen aus den Beständen des Deutschen Exilarchivs 1933 – 1945 und den allgemeinen Beständen der Deutschen Nationalbibliothek

• Erarbeiten von Katalogen und anderen Begleitpublikationen zu den eigenen Ausstellungen sowie anderer Publikationen aus den Beständen des Deutschen Exilarchivs einschließlich Koordination der Herstellung

• Fachliche Organisation der Übernahme von Ausstellungen anderer Institutionen (einschließlich öffentlicher Führungen)

• Mitarbeit beim Einwerben von Drittmitteln

Ihr Profil

• Abgeschlossenes geisteswissenschaftliches Hochschulstudium (z. B. in deutscher Literaturwissenschaft, in Geschichts- oder Politikwissenschaft)

• Bibliotheks- oder informationswissenschaftliches Zusatzstudium

• Kenntnisse des deutschsprachigen Exils 1933 – 1945

• Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen im Informations- und Kommunikationsbereich

• Hohe Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen

• Verhandlungsgeschick

Wir bieten

Die Beschäftigung basiert auf dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Regelungen der noch ausstehenden Entgeltordnung zum TVöD in

die Entgeltgruppe 13 TVöD. Für Beamtinnen/Beamte ist der Dienstposten nach A 13h BBesO (höherer Dienst) bewertet.

Neben einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit) ist in der Deutschen Nationalbibliothek grundsätzlich auch eine Teilzeitbeschäftigung möglich. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden im Rahmen des SGB IX besonders berücksichtigt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 11. November 2011 an:

Deutsche Nationalbibliothek - Personalreferat - Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main

Ihre Ansprechpersonen:

Bei fachlichen Fragen: Frau Dr. Asmus, Tel. 069 / 1525 - 1900

Bei Fragen zur Beschäftigung: Frau Knobloch, ; E-Mail: bewerbungen-f@dnb.de;

Tel: 069 / 1525 - 2202

Informationen über die Deutsche Nationalbibliothek finden Sie unter http://www.dnb.de"

via Archivliste!

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiter

Kennziffer F 2011/28

Das Deutsche Exilarchiv 1933 – 1945 der Deutschen Nationalbibliothek umfasst die zwischen 1933 und 1950 von deutschsprachigen Emigranten im Ausland veröffentlichten Bücher, Zeitschriften aus den Bereichen Literatur, Politik, Wissenschaft und jüdische Emigration sowie Archivalien (persönliche Nachlässe und Teilnachlässe deutschsprachiger Emigranten aller Fachgebiete und Berufe, Archive von Exilorganisationen und Einzelautografen). Die gedruckten und ungedruckten Zeugnisse aus der Exilsammlung werden über den Kreis der Forschung hinaus einer breiteren Öffentlichkeit mit Ausstellungen und Publikationen bekannt gemacht.

Ihre Aufgaben

• Vorbereitung der Übernahme von Nachlässen, Mitarbeit beim Schätzen von Nachlässen

• Sichten von Nachlässen sowie Festlegen des individuellen Ordnungsschemas für einen Nachlass und der Erschließungstiefe der einzelnen Nachlassteile

• Mitwirkung an Projekten u. a. zur Entwicklung automatischer Erschließungsverfahren und der Retrokonversion der Zettelkataloge der Archivalien

• Wissenschaftliche Beratung und Betreuung von Benutzern bei schwierigen Anfragen und Erteilung wissenschaftlicher Auskünfte

• Erarbeiten und Realisieren von Ausstellungen aus den Beständen des Deutschen Exilarchivs 1933 – 1945 und den allgemeinen Beständen der Deutschen Nationalbibliothek

• Erarbeiten von Katalogen und anderen Begleitpublikationen zu den eigenen Ausstellungen sowie anderer Publikationen aus den Beständen des Deutschen Exilarchivs einschließlich Koordination der Herstellung

• Fachliche Organisation der Übernahme von Ausstellungen anderer Institutionen (einschließlich öffentlicher Führungen)

• Mitarbeit beim Einwerben von Drittmitteln

Ihr Profil

• Abgeschlossenes geisteswissenschaftliches Hochschulstudium (z. B. in deutscher Literaturwissenschaft, in Geschichts- oder Politikwissenschaft)

• Bibliotheks- oder informationswissenschaftliches Zusatzstudium

• Kenntnisse des deutschsprachigen Exils 1933 – 1945

• Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen im Informations- und Kommunikationsbereich

• Hohe Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen

• Verhandlungsgeschick

Wir bieten

Die Beschäftigung basiert auf dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Regelungen der noch ausstehenden Entgeltordnung zum TVöD in

die Entgeltgruppe 13 TVöD. Für Beamtinnen/Beamte ist der Dienstposten nach A 13h BBesO (höherer Dienst) bewertet.

Neben einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit) ist in der Deutschen Nationalbibliothek grundsätzlich auch eine Teilzeitbeschäftigung möglich. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden im Rahmen des SGB IX besonders berücksichtigt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 11. November 2011 an:

Deutsche Nationalbibliothek - Personalreferat - Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main

Ihre Ansprechpersonen:

Bei fachlichen Fragen: Frau Dr. Asmus, Tel. 069 / 1525 - 1900

Bei Fragen zur Beschäftigung: Frau Knobloch, ; E-Mail: bewerbungen-f@dnb.de;

Tel: 069 / 1525 - 2202

Informationen über die Deutsche Nationalbibliothek finden Sie unter http://www.dnb.de"

via Archivliste!

Wolf Thomas - am Donnerstag, 3. November 2011, 08:50 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fundus für kritische Juristen

An der Uni Bremen verschwinden auch die letzten Projekte, die dem reform-orientierten Gründergeist entsprachen. Ende 2011 geht das Strafvollzugsarchiv

Artikel in der taz Nord vom 2.11. 2011 http://www.taz.de/ARCHIVAUFLSUNG/!81072/

http://www.strafvollzugsarchiv.de/

Ergänzung: Das Strafvollzugsarchiv hat auch eine Sammlung von Gefangenenzeitschriften.

An der Uni Bremen verschwinden auch die letzten Projekte, die dem reform-orientierten Gründergeist entsprachen. Ende 2011 geht das Strafvollzugsarchiv

Artikel in der taz Nord vom 2.11. 2011 http://www.taz.de/ARCHIVAUFLSUNG/!81072/

http://www.strafvollzugsarchiv.de/

Ergänzung: Das Strafvollzugsarchiv hat auch eine Sammlung von Gefangenenzeitschriften.

Bernd Hüttner - am Donnerstag, 3. November 2011, 08:28 - Rubrik: Archive von unten

Gemäß einem vor dem Amtsgericht Siegburg geschlossenen Vergleich habe ich mich verpflichtet, in Archivalia ein bestimmtes Wort hinsichtlich der Arbeitsweise Schulers nur dann zu verwenden, wenn deutlich wird, welches konkrete Werk aus welchen Gründen ich mit diesem Adjektiv belegen möchte.

http://archiv.twoday.net/stories/16564348/

Zur Arbeitsweise Schulers:

http://archiv.twoday.net/stories/3914222/ (Abkürzungslexikon)

http://archiv.twoday.net/stories/16564368/ (Dissertationsbetreuung)

[Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/96988530/ Lexikonartikel ]

Einem Nachtrag zu http://archiv.twoday.net/stories/49586414/ entnimmt man, dass Schuler in seiner Notarsdatenbank bei Johannes Selbach fehlerhaft gearbeitet hat, indem er ihn mit seinem mutmaßlichen Sohn Eberhard verwechselte und die Forschung durch das vermeintliche Belegdatum 1480 gravierend in die Irre führt.

Gemeint ist das Repertorium Germanicum notariorum publicorum (RGN) von Peter Johannes Schuler

http://www.hgw-online.net/menschzeichen/dbnotare/

Hinreichende Erläuterungen zu dieser Datenbank und insbesondere den Datenquellen sind nicht aufzufinden, deren Umfang derzeit angegeben wird mit:

Anzahl der Datensätze: 5328

Anzahl der Signete: 968

Anzahl der Rheinischen: 709 [gemeint sind offenbar rheinische Notare, wie rheinisch definiert ist, erfährt man nicht.]

Es fehlt ein Literatur- und Abkürzungsverzeichnis.

Es ist unklar, in welchem Umfang das 1987 erschienene Werk Schulers "Notare Südwestdeutschlands" Eingang gefunden hat. Man sollte annehmen, dass es den Grundstock bildet, aber weit gefehlt. Teilweise gibt es OCR-erfasste Artikel, teilweise aber auch Artikel, die nur neues Material enthalten, aber nicht das alte. Und es fehlen Notare aus dem Verzeichnis von 1987 ganz.

Der ausführliche Artikel Jodocus de Pfullendorf Nr. 986 liegt auch in der Datenbank vor, Zusätze gibt es anscheinend nicht. Er ist offenbar mit OCR erfasst worden, doch zeigt schon eine oberflächliche Durchsicht, dass eine sorgfältige Korrektur NICHT stattgefunden hat.

Statt Jodocus heißt die Person in der Datenbank auch Judocus bzw. Joducus (und zwar abweichend von der gedruckten Vorlage). Der Name der Bearbeiterin des Rottweiler Patriziats Elben wird mehrfach als Eiben wiedergegeben. Bereits in der gedruckten Vorlage ist die Signatur der Hofgerichtsordnung falsch wiedergegeben (HH statt HB). Zu Jos von Pfullendorf:

http://archiv.twoday.net/stories/11561810/

http://archiv.twoday.net/stories/34628773/

Schuler 1987 Nr. 987 Philippi fehlt in der Datenbank. Nr. 988 Phunser ist wieder vorhanden, allerdings ohne die Anmerkungen = Nachweise und mit typischem OCR-Fehler cHirin (statt darin). Nr. 989 Pictoris fehlt.

Zu Nr. 990 gibt es andere Belege, ohne dass die Belege von 1987 wiederholt werden oder auch nur auf ihre Existenz hingewiesen wird!

(Das ist z.B. auch der Fall bei Jacob Hartberg Nr. 495a oder Nr. 1236, Johannes Selbach.)

Nr. 991 und 992 fehlen.

Nr. 993 (Conradus Piscatoris, Stadtschreiber und Notar in Nördlingen) ist eine Mischung aus altem und neuem Material, ohne dass ein zutreffender Eindruck von der Person vermittelt wird. Wichtige Informationen aus der Druckausgabe fehlen (Stadtschreiber, gestorben Sept. 1451), der eher unwichtige Jahrtagsbeleg der Karmeliter 1439 wird wiederholt, wohl weil in der Druckfassung 1987 fehlerhaft Mehrstat statt Melerstat stand:

http://books.google.de/books?id=cNJVAAAAYAAJ&q=johannes+melerstat

Nr. 994 ist gleich zweimal vorhanden:

"Johannes, pistpris [SIC!!] de Lunekirch" (mehr erfährt man nicht über ihn)

Im anderen Eintrag fehlt der zweite Beleg (aus dem Verzeichnis von 1987).

Nr. 995 ist inhaltlich komplett präsent, aber mit grotesk entstellender OCR in Quellenzitat: ""Conrad Pistoris soman neut Conlor von Ebingen" (statt: so man nent Cantor) und leicht umformuliert (wohnte statt wohnh.)

Nr. 996 ist zweimal präsent, als Gerardus und Gererardus, aber der Beleg aus der Druckausgabe 1438 fehlt.

Nr. 997-999 fehlen!

Laut Datenbank stammt Nr. 1000 Heinrich Pregler aus Nonoforo (recte: Novoforo), was als "[neumaskt in das Oberpfalz]" aufgelöst wird, die Druckausgabe zitierte die Wiener Matrikel mit Wernerus de Pregler de Novoforo, was in der Datenbank so lautet: Wiruerus de Pregler de Nonoforo.

Gehen wir nun zurück zu Johannes Baldung Nr. 49, mir wohlvertraut: http://archiv.twoday.net/stories/16585225/

Schuler hat hier einfach die lange Liste seiner Belege 1987 zusammengekürzt und eigenartigerweise eine bibliographische Angabe seines seinerzeitigen Buchs eingemengt:

1465 Mai 4, Schwäb. Gmünd (Nitsch UU Schwäb. Gmünd Nr. 1411); 1466 Juni 13, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 712, 1449); 1467 Apr. 27, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 1467; Deibele Katharinenspit. Nr. 41); 1467 Mai 2, Schwäb. Gmünd (Nitsch UU Schwäb. Gmünd Nr. 1079); 1467 Juli 14, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 1592); "siehe Schuler, Notare Südwestdeutschlands, Reihe B, Band 90" 1490 Febr. 4 (HStSt, A. 499 U 819); 1512 Apr. 24, Schwäb. Gmünd (HStASt., A. 499 U 195); 1513 Febr. 20, Schwäb. Gmünd (ebd. U 776); 1513 Sept. 27, Schwäb. Gmünd (Nitsch SpitA Nr. 757,758); 1514 Apr. 7 (ebd. Nr. 761)

Bei seinem mutmaßlichen Vater Nr. 48 (Johannes Baldung der Ältere) fehlen alle Nachweise und es wurde der Streit mit Konrad Mettelmann weggelassen.

Der Speyerer Stadtschreiber und Notar Marcus Mommenson erscheint mit gleichem Heidelberger Immatrikulationsdatum aber unterschiedlichen Belegen zweimal: als Mommeson und als Mommenson, letzterer Artikel entspricht der Druckfassung 1987.

Die Volltextsuche verdient übrigens diesen Namen nicht, denn bei Gmünd oder Göppingen (beides Namen mit Umlauten) versagt sie (auch gmuend/gmund hilft nicht weiter).

Johannes Härer aus Schwäbisch Gmünd ist daher über die Suche nicht auffindbar, und auch die Suche nach Gamundia versagt in diesem Fall, da Schulers Datenbank nur die offenkundige Fehllesung Garmundia ohne Verbesserung bietet!

Ich denke, ich darf abbrechen.

Ich bin der letzte der ein "work in progress" oder eine Baustelle im Internet tadelt, aber es ist eine Unverschämtheit, dass der Anbieter den Nutzer völlig im unklaren lässt, was er erwarten darf und was nicht.

Vor der unkritischen Benutzung der Datenbank (und auch des 1987 gedruckten Verzeichnisses) muss dringend gewarnt werden: Auf die Angaben von Schuler ist in einer viel zu großen Zahl von Fällen kein Verlass! Größte Vorsicht ist bei jeder seiner Angaben angebracht!

Es muss immer auch die Druckfassung konsultiert werden! Die Online-Fassung enthält teilweise groteske OCR-Fehler, die bei sorgfältiger Korrektur nie und nimmer hätten stehen bleiben dürfen. Zugleich enthält die Online-Datenbank verdienstvollerweise in großem Umfang neues Material, das die alten Nachweise ergänzt.

http://archiv.twoday.net/stories/16564348/

Zur Arbeitsweise Schulers:

http://archiv.twoday.net/stories/3914222/ (Abkürzungslexikon)

http://archiv.twoday.net/stories/16564368/ (Dissertationsbetreuung)

[Nachtrag: http://archiv.twoday.net/stories/96988530/ Lexikonartikel ]

Einem Nachtrag zu http://archiv.twoday.net/stories/49586414/ entnimmt man, dass Schuler in seiner Notarsdatenbank bei Johannes Selbach fehlerhaft gearbeitet hat, indem er ihn mit seinem mutmaßlichen Sohn Eberhard verwechselte und die Forschung durch das vermeintliche Belegdatum 1480 gravierend in die Irre führt.

Gemeint ist das Repertorium Germanicum notariorum publicorum (RGN) von Peter Johannes Schuler

http://www.hgw-online.net/menschzeichen/dbnotare/

Hinreichende Erläuterungen zu dieser Datenbank und insbesondere den Datenquellen sind nicht aufzufinden, deren Umfang derzeit angegeben wird mit:

Anzahl der Datensätze: 5328

Anzahl der Signete: 968

Anzahl der Rheinischen: 709 [gemeint sind offenbar rheinische Notare, wie rheinisch definiert ist, erfährt man nicht.]

Es fehlt ein Literatur- und Abkürzungsverzeichnis.

Es ist unklar, in welchem Umfang das 1987 erschienene Werk Schulers "Notare Südwestdeutschlands" Eingang gefunden hat. Man sollte annehmen, dass es den Grundstock bildet, aber weit gefehlt. Teilweise gibt es OCR-erfasste Artikel, teilweise aber auch Artikel, die nur neues Material enthalten, aber nicht das alte. Und es fehlen Notare aus dem Verzeichnis von 1987 ganz.

Der ausführliche Artikel Jodocus de Pfullendorf Nr. 986 liegt auch in der Datenbank vor, Zusätze gibt es anscheinend nicht. Er ist offenbar mit OCR erfasst worden, doch zeigt schon eine oberflächliche Durchsicht, dass eine sorgfältige Korrektur NICHT stattgefunden hat.

Statt Jodocus heißt die Person in der Datenbank auch Judocus bzw. Joducus (und zwar abweichend von der gedruckten Vorlage). Der Name der Bearbeiterin des Rottweiler Patriziats Elben wird mehrfach als Eiben wiedergegeben. Bereits in der gedruckten Vorlage ist die Signatur der Hofgerichtsordnung falsch wiedergegeben (HH statt HB). Zu Jos von Pfullendorf:

http://archiv.twoday.net/stories/11561810/

http://archiv.twoday.net/stories/34628773/

Schuler 1987 Nr. 987 Philippi fehlt in der Datenbank. Nr. 988 Phunser ist wieder vorhanden, allerdings ohne die Anmerkungen = Nachweise und mit typischem OCR-Fehler cHirin (statt darin). Nr. 989 Pictoris fehlt.

Zu Nr. 990 gibt es andere Belege, ohne dass die Belege von 1987 wiederholt werden oder auch nur auf ihre Existenz hingewiesen wird!

(Das ist z.B. auch der Fall bei Jacob Hartberg Nr. 495a oder Nr. 1236, Johannes Selbach.)

Nr. 991 und 992 fehlen.

Nr. 993 (Conradus Piscatoris, Stadtschreiber und Notar in Nördlingen) ist eine Mischung aus altem und neuem Material, ohne dass ein zutreffender Eindruck von der Person vermittelt wird. Wichtige Informationen aus der Druckausgabe fehlen (Stadtschreiber, gestorben Sept. 1451), der eher unwichtige Jahrtagsbeleg der Karmeliter 1439 wird wiederholt, wohl weil in der Druckfassung 1987 fehlerhaft Mehrstat statt Melerstat stand:

http://books.google.de/books?id=cNJVAAAAYAAJ&q=johannes+melerstat

Nr. 994 ist gleich zweimal vorhanden:

"Johannes, pistpris [SIC!!] de Lunekirch" (mehr erfährt man nicht über ihn)

Im anderen Eintrag fehlt der zweite Beleg (aus dem Verzeichnis von 1987).

Nr. 995 ist inhaltlich komplett präsent, aber mit grotesk entstellender OCR in Quellenzitat: ""Conrad Pistoris soman neut Conlor von Ebingen" (statt: so man nent Cantor) und leicht umformuliert (wohnte statt wohnh.)

Nr. 996 ist zweimal präsent, als Gerardus und Gererardus, aber der Beleg aus der Druckausgabe 1438 fehlt.

Nr. 997-999 fehlen!

Laut Datenbank stammt Nr. 1000 Heinrich Pregler aus Nonoforo (recte: Novoforo), was als "[neumaskt in das Oberpfalz]" aufgelöst wird, die Druckausgabe zitierte die Wiener Matrikel mit Wernerus de Pregler de Novoforo, was in der Datenbank so lautet: Wiruerus de Pregler de Nonoforo.

Gehen wir nun zurück zu Johannes Baldung Nr. 49, mir wohlvertraut: http://archiv.twoday.net/stories/16585225/

Schuler hat hier einfach die lange Liste seiner Belege 1987 zusammengekürzt und eigenartigerweise eine bibliographische Angabe seines seinerzeitigen Buchs eingemengt:

1465 Mai 4, Schwäb. Gmünd (Nitsch UU Schwäb. Gmünd Nr. 1411); 1466 Juni 13, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 712, 1449); 1467 Apr. 27, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 1467; Deibele Katharinenspit. Nr. 41); 1467 Mai 2, Schwäb. Gmünd (Nitsch UU Schwäb. Gmünd Nr. 1079); 1467 Juli 14, Schwäb. Gmünd (ebd. Nr. 1592); "siehe Schuler, Notare Südwestdeutschlands, Reihe B, Band 90" 1490 Febr. 4 (HStSt, A. 499 U 819); 1512 Apr. 24, Schwäb. Gmünd (HStASt., A. 499 U 195); 1513 Febr. 20, Schwäb. Gmünd (ebd. U 776); 1513 Sept. 27, Schwäb. Gmünd (Nitsch SpitA Nr. 757,758); 1514 Apr. 7 (ebd. Nr. 761)

Bei seinem mutmaßlichen Vater Nr. 48 (Johannes Baldung der Ältere) fehlen alle Nachweise und es wurde der Streit mit Konrad Mettelmann weggelassen.

Der Speyerer Stadtschreiber und Notar Marcus Mommenson erscheint mit gleichem Heidelberger Immatrikulationsdatum aber unterschiedlichen Belegen zweimal: als Mommeson und als Mommenson, letzterer Artikel entspricht der Druckfassung 1987.

Die Volltextsuche verdient übrigens diesen Namen nicht, denn bei Gmünd oder Göppingen (beides Namen mit Umlauten) versagt sie (auch gmuend/gmund hilft nicht weiter).

Johannes Härer aus Schwäbisch Gmünd ist daher über die Suche nicht auffindbar, und auch die Suche nach Gamundia versagt in diesem Fall, da Schulers Datenbank nur die offenkundige Fehllesung Garmundia ohne Verbesserung bietet!

Ich denke, ich darf abbrechen.

Ich bin der letzte der ein "work in progress" oder eine Baustelle im Internet tadelt, aber es ist eine Unverschämtheit, dass der Anbieter den Nutzer völlig im unklaren lässt, was er erwarten darf und was nicht.

Vor der unkritischen Benutzung der Datenbank (und auch des 1987 gedruckten Verzeichnisses) muss dringend gewarnt werden: Auf die Angaben von Schuler ist in einer viel zu großen Zahl von Fällen kein Verlass! Größte Vorsicht ist bei jeder seiner Angaben angebracht!

Es muss immer auch die Druckfassung konsultiert werden! Die Online-Fassung enthält teilweise groteske OCR-Fehler, die bei sorgfältiger Korrektur nie und nimmer hätten stehen bleiben dürfen. Zugleich enthält die Online-Datenbank verdienstvollerweise in großem Umfang neues Material, das die alten Nachweise ergänzt.

KlausGraf - am Mittwoch, 2. November 2011, 20:43 - Rubrik: Hilfswissenschaften

http://www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet?rid=HMdJ_15/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet/nav/d44/d4471596-ad85-e21d-0648-71e2389e4818,55520ce4-b81d-5331-f012-f31e2389e481,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=55520ce4-b81d-5331-f012-f31e2389e481%26overview=true.htm&uid=d4471596-ad85-e21d-0648-71e2389e4818

Ist das nicht eine tolle URL? Solange Gerichte kein CMS haben, das schlanke URLs produziert, sieht es mit der digitalen Kultur der Justiz wirklich mies aus.

Zur Sache: "Die Verurteilung der Beklagten lässt keine allgemeine Aussage darüber zu, in welchem Umfang die Übernahme von Buchrezensionen urheberrechtlich zulässig ist. Jede Übernahme oder Verarbeitung muss vielmehr im Einzelfall daraufhin überprüft werden, ob sie eine zulässige freie Bearbeitung des Originaltextes darstellt."

Ist das nicht eine tolle URL? Solange Gerichte kein CMS haben, das schlanke URLs produziert, sieht es mit der digitalen Kultur der Justiz wirklich mies aus.

Zur Sache: "Die Verurteilung der Beklagten lässt keine allgemeine Aussage darüber zu, in welchem Umfang die Übernahme von Buchrezensionen urheberrechtlich zulässig ist. Jede Übernahme oder Verarbeitung muss vielmehr im Einzelfall daraufhin überprüft werden, ob sie eine zulässige freie Bearbeitung des Originaltextes darstellt."

KlausGraf - am Mittwoch, 2. November 2011, 17:54 - Rubrik: Archivrecht

Der «Copiales»-Code ist ein fast dreihundert Jahre alter verschlüsselter Text. Nun ist es Forschern gelungen, ihn zu dechiffrieren. Der Text enthält die Regeln einer Geheimgesellschaft aus Deutschland.

NZZ

http://goo.gl/98iSq

NZZ

http://goo.gl/98iSq

vierprinzen - am Mittwoch, 2. November 2011, 17:30 - Rubrik: Miscellanea

" Die Diba-Bank verschenkt je 1.000 Euro an 1.000 Vereine. Wer das Geld bekommt, entscheidet ein Voting. Wir haben uns angemeldet und brauchen nun jede Stimme!

Mit jeder existierenden Mailadresse kann man drei Stimmen abgeben (auch für den gleichen Verein).

Hier der Link: https://verein.ing-diba.de/kinder-und-jugend/10965/archiv-der-jugendkulturen-e-v"

Das Archiv benötigt noch viele Stimmen; denn Geld gibt es nur für die 1000 besten Vereine (Gegenwärtiger Stand Platz: 2198; 730 Stimmen).

Infos zur Aktion:

" .... Wie lange ist der Aktionszeitraum? Der Aktionszeitraum läuft vom 4. Oktober bis zum 15. November 2011. ...

Ist es möglich meine 3 Stimmen nur an einen Verein vergeben? Gerne können Sie auch nur einen Verein auswählen, der Ihre 3 Stimmen erhalten soll."

"Außerdem brauchen wir auch weiterhin Unterstützung bzw. Stimmen bei der Bundestags-Petition: Wenn es uns gelingt, mehrere tausend UnterzeichnerInnen zu finden, wird sich der Bundestag erneut mit dem Archiv der Jugendkulturen e.V. und seiner Förderung befassen. Aber es drängt: Die Frist läuft nur noch bis zum 11. November. Deshalb bitte noch heute unterzeichnen! Und weiterverbreiten - über Deine/Ihre persönlichen Netzwerke, Verteiler ... - Für Dich/Sie bedeutet es nur wenige Minuten Engagement, für uns vielleicht die Basis unserer zukünftigen Arbeit!

Hier der Link zur Petition: https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=19221"

Quelle: Newsletter November 2011 des Archivs der Jugendkulturen

Mit jeder existierenden Mailadresse kann man drei Stimmen abgeben (auch für den gleichen Verein).

Hier der Link: https://verein.ing-diba.de/kinder-und-jugend/10965/archiv-der-jugendkulturen-e-v"

Das Archiv benötigt noch viele Stimmen; denn Geld gibt es nur für die 1000 besten Vereine (Gegenwärtiger Stand Platz: 2198; 730 Stimmen).

Infos zur Aktion:

" .... Wie lange ist der Aktionszeitraum? Der Aktionszeitraum läuft vom 4. Oktober bis zum 15. November 2011. ...

Ist es möglich meine 3 Stimmen nur an einen Verein vergeben? Gerne können Sie auch nur einen Verein auswählen, der Ihre 3 Stimmen erhalten soll."

"Außerdem brauchen wir auch weiterhin Unterstützung bzw. Stimmen bei der Bundestags-Petition: Wenn es uns gelingt, mehrere tausend UnterzeichnerInnen zu finden, wird sich der Bundestag erneut mit dem Archiv der Jugendkulturen e.V. und seiner Förderung befassen. Aber es drängt: Die Frist läuft nur noch bis zum 11. November. Deshalb bitte noch heute unterzeichnen! Und weiterverbreiten - über Deine/Ihre persönlichen Netzwerke, Verteiler ... - Für Dich/Sie bedeutet es nur wenige Minuten Engagement, für uns vielleicht die Basis unserer zukünftigen Arbeit!

Hier der Link zur Petition: https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=19221"

Quelle: Newsletter November 2011 des Archivs der Jugendkulturen

Wolf Thomas - am Mittwoch, 2. November 2011, 10:24 - Rubrik: Archive von unten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

berichtet das Westfalen-Blatt in seiner Online-Ausgabe vom 01.11.2011.

Nach dem Zusammenschluss der deutschen Franziskaner-Provinzen zum 1. Juli 2010 sollen auch die bislang getrennt geführten Archive zentral vereint werden. Die Leitung der Franziskanerprovinz »Germania« hat entschieden, alle Bestände, Urkunden und Bücher aus der Geschichte des Traditionsordens in ihrem Kloster in Paderborn anzusiedeln.

http://www.westfalen-blatt.de/nachricht/2011-11-01-paderborn-wird-zum-gedaechtnis-der-franziskaner/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=613&cHash=6eb1f2921417502896ffde90b528288a

Nach dem Zusammenschluss der deutschen Franziskaner-Provinzen zum 1. Juli 2010 sollen auch die bislang getrennt geführten Archive zentral vereint werden. Die Leitung der Franziskanerprovinz »Germania« hat entschieden, alle Bestände, Urkunden und Bücher aus der Geschichte des Traditionsordens in ihrem Kloster in Paderborn anzusiedeln.

http://www.westfalen-blatt.de/nachricht/2011-11-01-paderborn-wird-zum-gedaechtnis-der-franziskaner/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=613&cHash=6eb1f2921417502896ffde90b528288a

ingobobingo - am Dienstag, 1. November 2011, 16:11 - Rubrik: Kirchenarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sven Haarmann schreibt mir:

Ihr Archivalia-Projekt besuche ich recht häufig, und da immer mal wieder Literatur genannt wird, in denen Archive oder Archivare/innen eine Rolle spielen, fiel mir vor kurzem ein, daß eine jüngere Neuerscheinung eine ebensolche Erwähnung auch verdient hätte. In einem neuen Special der "Die drei ???"-Kinderbuchserie - "Die drei ??? und der dreiTag" (Link: http://www.kosmos.de/kosmos/wrs/wrs.nsf/$WebFirstSource/FS6F464A04C6496C4DC1257891002048B3?openDocument&_openNews=1&_lang=DE ) - ist jedem der drei Detektive Justus, Peter und Bob ein einzelnes Buch gewidmet, in dem ihre jeweiligen Funktionen innerhalb der Detektei etwas stärker herausgearbeitet werden. Bob Andrews, bei den drei ??? bekanntlich verantwortlich für "Recherchen und Archiv", begibt sich im zweiten Band "Im Zeichen der Ritter" deshalb sowohl in eine Bibliothek und in ein (Zeitungs-)Archiv, um vergangene Informationen ans Tageslicht zu bringen. Das tut er nicht zum ersten Mal. Aber gerade in der Archivepisode wird deutlich, daß dem Autor Tim Wenderoth daran gelegen zu sein schien, quasi mit der "Macht des Geschichtenerzählens" den jungen Leserinnen und Leser zugleich ein bißchen Fachwissen zu vermitteln. Hier ein abgetippter Auszug:

Bob war gespannt. Wenn dieser Zeitungsjahrgang noch nicht digitalisiert worden war, gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder würde Mrs Grayson ihnen einige schwere Bände aushändigen, oder aber sie würden das große, altertümlich anmutende Lesegerät für Mikrofilme zu Hilfe nehmen müssen.

"Da habt ihr aber Glück, dass ich die Mikrofilme jenes Jahres habe", sagte die Archivarin lächelnd.

"Wieso? Ich dachte, die sind komplett hier bei Ihnen."

"Normalerweise schon”, entgegnete Mrs Grayson. "Aber auch wir hier unten müssen mit der Zeit gehen. Kaum ein Journalist macht sich noch die Mühe und arbeitet sich durch einen Haufen Mikrofilme."

Bob ahnte, dass ihm genau das bevorstand.

"Heute will ja jeder am eigenen Computer recherchieren, am besten online und mit Volltextsuche. Daher hat sich der Verlag entschlossen, den gesamten Mikrofilmbestand digitalisieren zu lassen. Tja, und im Augenblick sind wir dabei, die Ausgaben von vor 24 Jahren zu erfassen. Dazu müssen wir die Mikrofilme aber in ein Labor schicken, wo der Film dann Seite für Seite gescannt und gespeichert wird. Wie gesagt, ihr habt Glück, dass der Jahrgang, den ihr sucht, noch hier ist ..."

Sie führte sie zu einem Regal, in dem zahlreiche kleine Kartons standen. In jeder Schachtel steckte ein Mikrofilm mit ungefähr zwei Monaten der ›Los Angeles Post‹.

Bob pustete die Backen auf. Da sie das genaue Datum des Brandes an der Rocky Beach Highschool nur ungefähr eingrenzen konnten, ließ sich eine umfangreiche Suche wohl kaum vermeiden. Aber das kannte er ja aus der Bibliothek.

"Ich weiß, ihr hättet noch mehr Glück, wenn diese Mikrofilme bereits digitalisiert wären. Aber du wirst dich wohl mit den Filmen begnügen müssen, Bob." Sie drückte ihm zwei Kartons in die Hand und führte ihre Besucher durch eine Brandschutztür in den Nebenraum, wo die Lesegeräte standen.

Bob nahm eine Filmspule heraus. In Gedanken sah er bereits die unzähligen winzigen Aufnahmen. Bilddateien und Volltext wären wirklich komfortabler, dachte er. Aber darauf kam es in einem Archiv nicht an. Denn um digitalisierte Texte lesen zu können, benötigte man einen Computer und die richtige Software. Außerdem: wer konnte ernsthaft garantieren, dass eine CD-ROM oder eine DVD in hundert Jahren noch zu gebrauchen war? Wie oft hatte Justus schon geflucht, wenn eine seiner alten Disketten oder CDs einen Lesefehler meldete! Diese Mikrofilme waren zwar klein und etwas unhandlich, aber selbst in tausenden von Jahren bräuchte man eigentlich nur eine Lupe, um sie lesen zu können.

Der klobige Apparat, den Mrs Grayson eingeschaltet hatte, erfüllte denselben Zweck. Auf Bob wirkte er wie eine Mischung aus Mikroskop und Filmprojektor. [...]

Danke für den Beitrag!

Ihr Archivalia-Projekt besuche ich recht häufig, und da immer mal wieder Literatur genannt wird, in denen Archive oder Archivare/innen eine Rolle spielen, fiel mir vor kurzem ein, daß eine jüngere Neuerscheinung eine ebensolche Erwähnung auch verdient hätte. In einem neuen Special der "Die drei ???"-Kinderbuchserie - "Die drei ??? und der dreiTag" (Link: http://www.kosmos.de/kosmos/wrs/wrs.nsf/$WebFirstSource/FS6F464A04C6496C4DC1257891002048B3?openDocument&_openNews=1&_lang=DE ) - ist jedem der drei Detektive Justus, Peter und Bob ein einzelnes Buch gewidmet, in dem ihre jeweiligen Funktionen innerhalb der Detektei etwas stärker herausgearbeitet werden. Bob Andrews, bei den drei ??? bekanntlich verantwortlich für "Recherchen und Archiv", begibt sich im zweiten Band "Im Zeichen der Ritter" deshalb sowohl in eine Bibliothek und in ein (Zeitungs-)Archiv, um vergangene Informationen ans Tageslicht zu bringen. Das tut er nicht zum ersten Mal. Aber gerade in der Archivepisode wird deutlich, daß dem Autor Tim Wenderoth daran gelegen zu sein schien, quasi mit der "Macht des Geschichtenerzählens" den jungen Leserinnen und Leser zugleich ein bißchen Fachwissen zu vermitteln. Hier ein abgetippter Auszug:

Bob war gespannt. Wenn dieser Zeitungsjahrgang noch nicht digitalisiert worden war, gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder würde Mrs Grayson ihnen einige schwere Bände aushändigen, oder aber sie würden das große, altertümlich anmutende Lesegerät für Mikrofilme zu Hilfe nehmen müssen.

"Da habt ihr aber Glück, dass ich die Mikrofilme jenes Jahres habe", sagte die Archivarin lächelnd.

"Wieso? Ich dachte, die sind komplett hier bei Ihnen."

"Normalerweise schon”, entgegnete Mrs Grayson. "Aber auch wir hier unten müssen mit der Zeit gehen. Kaum ein Journalist macht sich noch die Mühe und arbeitet sich durch einen Haufen Mikrofilme."

Bob ahnte, dass ihm genau das bevorstand.

"Heute will ja jeder am eigenen Computer recherchieren, am besten online und mit Volltextsuche. Daher hat sich der Verlag entschlossen, den gesamten Mikrofilmbestand digitalisieren zu lassen. Tja, und im Augenblick sind wir dabei, die Ausgaben von vor 24 Jahren zu erfassen. Dazu müssen wir die Mikrofilme aber in ein Labor schicken, wo der Film dann Seite für Seite gescannt und gespeichert wird. Wie gesagt, ihr habt Glück, dass der Jahrgang, den ihr sucht, noch hier ist ..."

Sie führte sie zu einem Regal, in dem zahlreiche kleine Kartons standen. In jeder Schachtel steckte ein Mikrofilm mit ungefähr zwei Monaten der ›Los Angeles Post‹.

Bob pustete die Backen auf. Da sie das genaue Datum des Brandes an der Rocky Beach Highschool nur ungefähr eingrenzen konnten, ließ sich eine umfangreiche Suche wohl kaum vermeiden. Aber das kannte er ja aus der Bibliothek.

"Ich weiß, ihr hättet noch mehr Glück, wenn diese Mikrofilme bereits digitalisiert wären. Aber du wirst dich wohl mit den Filmen begnügen müssen, Bob." Sie drückte ihm zwei Kartons in die Hand und führte ihre Besucher durch eine Brandschutztür in den Nebenraum, wo die Lesegeräte standen.

Bob nahm eine Filmspule heraus. In Gedanken sah er bereits die unzähligen winzigen Aufnahmen. Bilddateien und Volltext wären wirklich komfortabler, dachte er. Aber darauf kam es in einem Archiv nicht an. Denn um digitalisierte Texte lesen zu können, benötigte man einen Computer und die richtige Software. Außerdem: wer konnte ernsthaft garantieren, dass eine CD-ROM oder eine DVD in hundert Jahren noch zu gebrauchen war? Wie oft hatte Justus schon geflucht, wenn eine seiner alten Disketten oder CDs einen Lesefehler meldete! Diese Mikrofilme waren zwar klein und etwas unhandlich, aber selbst in tausenden von Jahren bräuchte man eigentlich nur eine Lupe, um sie lesen zu können.

Der klobige Apparat, den Mrs Grayson eingeschaltet hatte, erfüllte denselben Zweck. Auf Bob wirkte er wie eine Mischung aus Mikroskop und Filmprojektor. [...]

Danke für den Beitrag!

KlausGraf - am Dienstag, 1. November 2011, 13:01 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 1. November 2011, 04:18 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.heise.de/tp/blogs/6/150737

Nun hat in einer erstaunlichen Entscheidung ein Handelsgericht in Madrid die vorsorgliche Zensur gegen die Opus-Kritiker angeordnet, weil angeblich das Recht auf geistiges Eigentum verletzt worden sein könnte. Begründet wird das Vorgehen mit den Autorenrechten, denn die Autoren hätten das Recht "darüber zu entscheiden, ob das Werk und wie es veröffentlicht wird".

Nun hat in einer erstaunlichen Entscheidung ein Handelsgericht in Madrid die vorsorgliche Zensur gegen die Opus-Kritiker angeordnet, weil angeblich das Recht auf geistiges Eigentum verletzt worden sein könnte. Begründet wird das Vorgehen mit den Autorenrechten, denn die Autoren hätten das Recht "darüber zu entscheiden, ob das Werk und wie es veröffentlicht wird".

KlausGraf - am Montag, 31. Oktober 2011, 20:56 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es geht um das Kasseler Repositorium ORKA. Da wurden gerade im RSS-Feed zwei interessante Handschriften angezeigt. bei der einen gibt es aber noch gar keine Scans:

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/ppnresolver?id=1320055661992

Digitale Bibliotheken sollten darauf achten, dass ihre Tests nicht im RSS-Feed landen. Es ist außerordentlich ärgerlich, sich solche Stücke "auf Wiedervorlage" zu stellen.

Der andere Codex ist ein echtes Highlight, das Gebetbuch der Kaiserin Kunigunde. Leider ist der angegebene Katalognachweis (Broszinski, Hartmut: Kasseler Handschriftenschätze) nicht online, zu den theologischen Quarthandschriften gibt es noch keinen Handschriftenkatalog. Was es bringen soll, auf den einzelnen Seiten eine nicht anklickbare Internetadresse im Bild anzubringen (man muss sie also für Zitierzwecke abschreiben!), erschließt sich mir nicht. Soll das ein Permanentlink sein? Die Angabe des Ports wäre dann aber ein grober Missgriff.

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de:80/view/65050/4/

Nein, was auch immer das ist, was da die Scans verunstaltet, eine funktionierende Internetadresse ist es nicht. Es sei denn, man achtet darauf, dass der letzte Schrägstrich / auch wirklich vorhanden ist. Vielleicht kann mich einer jener kommentierenden Besserwisser, die hier immer herumlungern, aufklären, was es mit einem solchen Schrägstrich in der URL auf sich hat.

Was um Himmels willen hindert die Betreiber von digitalen Sammlungen daran, das Heidelberger (Darmstädter, Tübinger) Modell zu übernehmen, kurze dauerhafte Links zu vergeben? Und zwar so, dass Werklinks und Seitenlinks die gleiche ID haben. Denn das hier vorgestellte Gebetbuch hat als Werk die URL

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/ppnresolver?id=1318578645716

Übrigens funktioniert der OPAC-Link nicht. Es sollte aber OPAC drin sein, wenn OPAC drauf steht.

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/ppnresolver?id=1320055661992

Digitale Bibliotheken sollten darauf achten, dass ihre Tests nicht im RSS-Feed landen. Es ist außerordentlich ärgerlich, sich solche Stücke "auf Wiedervorlage" zu stellen.

Der andere Codex ist ein echtes Highlight, das Gebetbuch der Kaiserin Kunigunde. Leider ist der angegebene Katalognachweis (Broszinski, Hartmut: Kasseler Handschriftenschätze) nicht online, zu den theologischen Quarthandschriften gibt es noch keinen Handschriftenkatalog. Was es bringen soll, auf den einzelnen Seiten eine nicht anklickbare Internetadresse im Bild anzubringen (man muss sie also für Zitierzwecke abschreiben!), erschließt sich mir nicht. Soll das ein Permanentlink sein? Die Angabe des Ports wäre dann aber ein grober Missgriff.

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de:80/view/65050/4/

Nein, was auch immer das ist, was da die Scans verunstaltet, eine funktionierende Internetadresse ist es nicht. Es sei denn, man achtet darauf, dass der letzte Schrägstrich / auch wirklich vorhanden ist. Vielleicht kann mich einer jener kommentierenden Besserwisser, die hier immer herumlungern, aufklären, was es mit einem solchen Schrägstrich in der URL auf sich hat.

Was um Himmels willen hindert die Betreiber von digitalen Sammlungen daran, das Heidelberger (Darmstädter, Tübinger) Modell zu übernehmen, kurze dauerhafte Links zu vergeben? Und zwar so, dass Werklinks und Seitenlinks die gleiche ID haben. Denn das hier vorgestellte Gebetbuch hat als Werk die URL

http://orka.bibliothek.uni-kassel.de/ppnresolver?id=1318578645716

Übrigens funktioniert der OPAC-Link nicht. Es sollte aber OPAC drin sein, wenn OPAC drauf steht.

KlausGraf - am Montag, 31. Oktober 2011, 19:54 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Geschichten bleiben uns im Kopf. Durch das sogenannte Storytelling werden Botschaften leichter abgespeichert und wandern somit in unser Unterbewusstsein, das gleichzeitig auch der größte Shopper in uns ist. Der Kognitionswissenschaftler Roger Schrank hat schon vor vielen Jahren festgestellt, dass der Mensch eine gewisse Fähigkeit hat, bei einer gehörten Geschichte mehr zu erfassen, als die Geschichte selbst eigentlich wiedergibt. So werden gewisse Informationen zur Geschichte hinzugefügt, obwohl diese Hinweise gar nicht erwähnt werden. Das heißt, dass die Geschichte in unserem Kopf noch größer wird.

Für Kommunikation gilt heute umso mehr: erzähle eine gute Geschichte über ein Produkt oder ein Unternehmen, umso mehr Chancen hat es, einen Platz in unserem Unterbewusstsein zu finden und ein (Marken)Bild aufzubauen. Gerade im Zeitalter des Social Web sind Geschichten ein wichtiges Vehikel, um Botschaften unterhaltsam und einprägsam zu vermitteln. Ein spannendes Projekt hat Intel diesen Sommer mit ‘Museum of me’ gestartet. Facebook User können mit Hilfe der Intel Webseite eine eigene Geschichte in Form eines Videos über sich selbst auf Facebook kreieren. Allein in den ersten drei Tagen haben 440,000 Facebook User ihr eigenes Video erstellt und mehr als 150.000 dieser Videos wurden auf Facebook gepostet. Bis jetzt sind 21 Millionen Klicks zu ‚Museum of me‘ gezählt worden. Auch das ist eine Geschichte, die man gerne weiter erzählt.

Wie gesagt: interessante Geschichten werden gerne geteilt.

http://blog.grey.de/allgemein/storytelling-erzahl-mir-eine-geschichte%E2%80%A6/#.Tq68tfQkAWw

http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm

Für Kommunikation gilt heute umso mehr: erzähle eine gute Geschichte über ein Produkt oder ein Unternehmen, umso mehr Chancen hat es, einen Platz in unserem Unterbewusstsein zu finden und ein (Marken)Bild aufzubauen. Gerade im Zeitalter des Social Web sind Geschichten ein wichtiges Vehikel, um Botschaften unterhaltsam und einprägsam zu vermitteln. Ein spannendes Projekt hat Intel diesen Sommer mit ‘Museum of me’ gestartet. Facebook User können mit Hilfe der Intel Webseite eine eigene Geschichte in Form eines Videos über sich selbst auf Facebook kreieren. Allein in den ersten drei Tagen haben 440,000 Facebook User ihr eigenes Video erstellt und mehr als 150.000 dieser Videos wurden auf Facebook gepostet. Bis jetzt sind 21 Millionen Klicks zu ‚Museum of me‘ gezählt worden. Auch das ist eine Geschichte, die man gerne weiter erzählt.

Wie gesagt: interessante Geschichten werden gerne geteilt.

http://blog.grey.de/allgemein/storytelling-erzahl-mir-eine-geschichte%E2%80%A6/#.Tq68tfQkAWw

http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine Schande!

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_09_06/0009

Zum Thema Schloss Erbach

http://archiv.twoday.net/stories/6031559/

Waffensaal im Schloss, Foto: Erbacher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

Waffensaal im Schloss, Foto: Erbacher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_09_06/0009

Zum Thema Schloss Erbach

http://archiv.twoday.net/stories/6031559/

Waffensaal im Schloss, Foto: Erbacher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

Waffensaal im Schloss, Foto: Erbacher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.denoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Literarischer Denkmalschutz" nannte ich im Jahre 2003 (also im 200. Jahr der Säkularisation und damit der willkürlichen Zerschlagung von seinerzeit als wertlos erachteten Stifts- und Klosterbibliotheken) die Bemühungen um sachgerechte Konservierung und Restaurierung historischer Buchsammlungen. Waren diese Bemühungen zunächst auf das einzelne Objekt gerichtet, so müssen wir uns immer stärker um ganze Bestandskomplexe bemühen. Die Gefährdungen durch Hochwasser (Dresden, Prag, Theresienstadt, Grimma 2002), Brand (Weimar 2004) oder U-Bahnbau (Köln 2009) sind uns allen noch in Erinnerung.

Zur Zeit sieht es so aus, als sollte eine außerordentlich wichtige Sammlungen aufgelöst werden, nämlich die Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Gerade erst hat sie ihren 200. Geburtstag in allen Ehren und mit einer schönen Festschrift gefeiert (Rezension hier im Forum: http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/forum/slenczka.html ). Sie ist uns allen, die wir mit Handschriften, historischen Drucken, Einbänden oder Provenienzen zu tun haben, wohlvertraut und leistet gute Dienste weit über die Grenzen der Stadt Mainz und der Region hinaus. Ihre Mitarbeiter engagieren sich (teils an exponierter Stelle) in vielen Gremien und leisten dort hervorragende Sacharbeit.

Meine Informationen beziehen sich im Moment auf einen Artikel der FAZ:

URL: http://www.uni-muenster.de/forum-bestandserhaltung/downloads/FAZ_2011-10-20.pdf

Sollten sich diese Aussagen bewahrheiten, so steht schwerer bildungs- und kulturpolitischer Flurschaden ins Haus.

Daher sollten wir bereits jetzt tätig werden und

1. die handelnden Akteure auffordern, dieses Wissens- und Bildungsensemble Stadtbibliothek in toto zu erhalten sowie

2. den betroffenen Kolleginnen und Kollegen sowie den Nutzerinnen und Nutzern unsere Unterstützung zuzusichern.

Haushaltssanierung ist sicherlich ein hehres Ziel, dafür jedoch Information, Wissen und Kultur zu schmälern oder gar aufzulösen ist devinitiv der falsche Weg.

Die Adressen der politisch Verantwortlichen sind:

oberbuergermeister@stadt.mainz.de / Herr Jens Beutel - Oberbürgermeister

kulturdezernat@stadt.mainz.de / Frau Marianne Grosse - Kulturdezernentin

t.busch@rabusch-mz.de / Herr Rechtsanwalt Thomas Busch, - Vorsitzender der Mainzer Bibliotheksgesellschaft

Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, dieses einzigartige Ensemble zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

das Team Forum Bestandserhaltung:

Reinhard Feldmann und Erika Zillmann

(per Mail)

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

Nach dem Bekanntwerden der Pläne zur Aufteilung der Augsburger Stadtbibliothek war sehr rasch eine Website online und ein Proteststurm hub an:

http://bibliothekarisch.de/blog/2010/10/14/online-bibliographie-zur-schliessungsdiskussion-der-staats-und-stadtbibliothek-augsburg-stand-14-10-2010/

(Wir berichteten ausführlich:

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek%20augsburg&start=10 )

Auf der Seite der Mainzer Bibliotheksgesellschaft ist dagegen bis jetzt noch kein Jota zu lesen. Sicher, bis jetzt gibt es nur Gerüchte, nichts ist "spruchreif", das war aber in Augsburg auch nicht anders. Die Zeit drängt: Wenn der Eindruck entsteht, dass die Kulturwelt am Schicksal dieser wichtigen Institution desinteressiert ist, hat die Politik leichtes Spiel.

Zur Zeit sieht es so aus, als sollte eine außerordentlich wichtige Sammlungen aufgelöst werden, nämlich die Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. Gerade erst hat sie ihren 200. Geburtstag in allen Ehren und mit einer schönen Festschrift gefeiert (Rezension hier im Forum: http://www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung/forum/slenczka.html ). Sie ist uns allen, die wir mit Handschriften, historischen Drucken, Einbänden oder Provenienzen zu tun haben, wohlvertraut und leistet gute Dienste weit über die Grenzen der Stadt Mainz und der Region hinaus. Ihre Mitarbeiter engagieren sich (teils an exponierter Stelle) in vielen Gremien und leisten dort hervorragende Sacharbeit.

Meine Informationen beziehen sich im Moment auf einen Artikel der FAZ:

URL: http://www.uni-muenster.de/forum-bestandserhaltung/downloads/FAZ_2011-10-20.pdf

Sollten sich diese Aussagen bewahrheiten, so steht schwerer bildungs- und kulturpolitischer Flurschaden ins Haus.

Daher sollten wir bereits jetzt tätig werden und

1. die handelnden Akteure auffordern, dieses Wissens- und Bildungsensemble Stadtbibliothek in toto zu erhalten sowie

2. den betroffenen Kolleginnen und Kollegen sowie den Nutzerinnen und Nutzern unsere Unterstützung zuzusichern.

Haushaltssanierung ist sicherlich ein hehres Ziel, dafür jedoch Information, Wissen und Kultur zu schmälern oder gar aufzulösen ist devinitiv der falsche Weg.

Die Adressen der politisch Verantwortlichen sind:

oberbuergermeister@stadt.mainz.de / Herr Jens Beutel - Oberbürgermeister

kulturdezernat@stadt.mainz.de / Frau Marianne Grosse - Kulturdezernentin

t.busch@rabusch-mz.de / Herr Rechtsanwalt Thomas Busch, - Vorsitzender der Mainzer Bibliotheksgesellschaft

Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, dieses einzigartige Ensemble zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

das Team Forum Bestandserhaltung:

Reinhard Feldmann und Erika Zillmann

(per Mail)

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

Nach dem Bekanntwerden der Pläne zur Aufteilung der Augsburger Stadtbibliothek war sehr rasch eine Website online und ein Proteststurm hub an:

http://bibliothekarisch.de/blog/2010/10/14/online-bibliographie-zur-schliessungsdiskussion-der-staats-und-stadtbibliothek-augsburg-stand-14-10-2010/

(Wir berichteten ausführlich:

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek%20augsburg&start=10 )

Auf der Seite der Mainzer Bibliotheksgesellschaft ist dagegen bis jetzt noch kein Jota zu lesen. Sicher, bis jetzt gibt es nur Gerüchte, nichts ist "spruchreif", das war aber in Augsburg auch nicht anders. Die Zeit drängt: Wenn der Eindruck entsteht, dass die Kulturwelt am Schicksal dieser wichtigen Institution desinteressiert ist, hat die Politik leichtes Spiel.

KlausGraf - am Montag, 31. Oktober 2011, 15:15 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sagt der Verfassungsrechtler Ulf Buermeyer in einer Stellungnahme zum sog. Schultrojaner (bzw. korrekter: Schnüffelsoftware) der Urheberrechtsindustrie:

http://netzpolitik.org/2011/der-schultrojaner-eine-neue-innovation-der-verlage/

Unsere Kultusminister schließen einen Rahmenvertrag mit Rechteinhabern und erlauben diesen im Gegenzug, einen Schultrojaner auf unsere Schulen loszulassen, und ggf. Lehrer für unberechtigte Kopien zu sanktionieren. Es klingt wie eine Schnapsidee, wobei es äußerst fragwürdig ist, ob das überhaupt rechtlich durchführbar ist. Hat das eigentlich mal jemand vor Vertragsabschluß durchdacht? Erschütternd ist, dass unsere Kultusministerien sowas überhaupt verhandelt und dann durch den bayrischen Kultusminister unterschrieben haben. Noch ist Zeit, den Einsatz dieser Schnüffelsoftware zu verhindern.

Update:

http://netzpolitik.org/2011/update-zum-schultrojaner/

http://www.iuwis.de/schultrojaner_debatte_2011

Danke an Meister Tiepolo für das Symbolbild

Danke an Meister Tiepolo für das Symbolbild

http://netzpolitik.org/2011/der-schultrojaner-eine-neue-innovation-der-verlage/

Unsere Kultusminister schließen einen Rahmenvertrag mit Rechteinhabern und erlauben diesen im Gegenzug, einen Schultrojaner auf unsere Schulen loszulassen, und ggf. Lehrer für unberechtigte Kopien zu sanktionieren. Es klingt wie eine Schnapsidee, wobei es äußerst fragwürdig ist, ob das überhaupt rechtlich durchführbar ist. Hat das eigentlich mal jemand vor Vertragsabschluß durchdacht? Erschütternd ist, dass unsere Kultusministerien sowas überhaupt verhandelt und dann durch den bayrischen Kultusminister unterschrieben haben. Noch ist Zeit, den Einsatz dieser Schnüffelsoftware zu verhindern.

Update:

http://netzpolitik.org/2011/update-zum-schultrojaner/

http://www.iuwis.de/schultrojaner_debatte_2011

Danke an Meister Tiepolo für das Symbolbild

Danke an Meister Tiepolo für das SymbolbildKlausGraf - am Montag, 31. Oktober 2011, 14:56 - Rubrik: Archivrecht

Ist vielleicht auch für den paläographischen Unterricht heute nützlich:

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000592300000000

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000592300000000

KlausGraf - am Montag, 31. Oktober 2011, 14:49 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

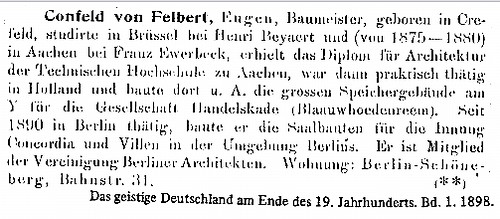

Bei der Suche nach dem Schreiber zweier Renner-Handschriften Michael Althaymer stieß ich auf folgenden Treffer:

http://books.google.de/books?id=nRtoAAAAMAAJ

Obwohl die gesuchte Namensform exakt mit der gescannten übereinstimmte, fand Google keinen Nachweis im Buch, also auch keine Seitenzahl. Über HathiTrust ermittelte ich die S. 238 und BSB-QuestionPoint war so freundlich, für mich die Stelle nachzuschauen:

die Erwähnung von Michael Althaymer erfolgt im Aufsatz von Wim van Anrooij, Bayern, Herolde und Literatur im spätmittelalterlichen Reich, im angefragten Band, S. 235-273.

Kontext ist ein längerer Abschnitt über Peter Suchenwirt und Albrecht von Straubing-Holland, wobei ausgeführt wird, dass

- Suchenwirt von 1362 bis ca. 1372 in Wien lebte und dort Kontakte zum Hof hatte,

- eine Handschrift der UB Leiden, Voss. G.G. F.4 das Gedicht "Die zehn Gebote" von Suchenwirt enthält (fol. 258r-261v),

- diese Handschrift bisher in der Suchenwirt-Forschung nicht berücksichtigt wurde (Aufsatz stammt von 2005) und dass

- diese Handschrift so gut wie sicher in Wien durch Michael Althaym, Schreiber aus Augsburg, verfasst wurde (fol. 257r).

Verweis erfolgt dabei auf van Anrooij, Spiegel van ridderschap, Amsterdam 1990. S. 116.

Auffallend ist, dass bei der Suche im Buch keiner der Begriffe aus dem OCR-Schnipsel gefunden wird. Auch wenn man "Michael Althaymer" und augsburg kombiniert, findet Google Books nichts. Zu Suchenwirt wird nur die S. 241 gefunden, zu Leiden oder zehn gebote nichts.

Vereinzelte Anomalie oder häufiger Fehler?

http://books.google.de/books?id=nRtoAAAAMAAJ

Obwohl die gesuchte Namensform exakt mit der gescannten übereinstimmte, fand Google keinen Nachweis im Buch, also auch keine Seitenzahl. Über HathiTrust ermittelte ich die S. 238 und BSB-QuestionPoint war so freundlich, für mich die Stelle nachzuschauen:

die Erwähnung von Michael Althaymer erfolgt im Aufsatz von Wim van Anrooij, Bayern, Herolde und Literatur im spätmittelalterlichen Reich, im angefragten Band, S. 235-273.

Kontext ist ein längerer Abschnitt über Peter Suchenwirt und Albrecht von Straubing-Holland, wobei ausgeführt wird, dass

- Suchenwirt von 1362 bis ca. 1372 in Wien lebte und dort Kontakte zum Hof hatte,

- eine Handschrift der UB Leiden, Voss. G.G. F.4 das Gedicht "Die zehn Gebote" von Suchenwirt enthält (fol. 258r-261v),

- diese Handschrift bisher in der Suchenwirt-Forschung nicht berücksichtigt wurde (Aufsatz stammt von 2005) und dass

- diese Handschrift so gut wie sicher in Wien durch Michael Althaym, Schreiber aus Augsburg, verfasst wurde (fol. 257r).

Verweis erfolgt dabei auf van Anrooij, Spiegel van ridderschap, Amsterdam 1990. S. 116.

Auffallend ist, dass bei der Suche im Buch keiner der Begriffe aus dem OCR-Schnipsel gefunden wird. Auch wenn man "Michael Althaymer" und augsburg kombiniert, findet Google Books nichts. Zu Suchenwirt wird nur die S. 241 gefunden, zu Leiden oder zehn gebote nichts.

Vereinzelte Anomalie oder häufiger Fehler?

KlausGraf - am Sonntag, 30. Oktober 2011, 22:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.gdk-research.de/db/apsisa.dll/ete

GDK Research publiziert unbekannte fotografische Dokumente zur staatlich geförderten Kunst der NS-Zeit, um die kritische Auseinandersetzung mit der Kunst- und Kulturpolitik des nationalsozialistischen Regimes auf eine breitere, quellengestützte Grundlage zu stellen.

Bei den Künstlern und anderen Personen fehlt die PND. Und keine Silbe zum Urheberrecht. Selbstverständlich ist es nicht erlaubt, Bilder und Fotos im Netz zu veröffentlichen, deren Urheber keine 70 Jahre tot ist (wobei man bei den Fotos der Ausstellungen an einfache Lichtbildwerke zu denken hätte). Stattdessen wird im Impressum für alle Inhalte ein Urheberrecht beansprucht.