Ergänzungen sind willkommen:

http://de.wikiversity.org/wiki/Aufsatzrecherche

Die Seite wurde heute etwas ergänzt bzw. überarbeitet.

http://de.wikiversity.org/wiki/Aufsatzrecherche

Die Seite wurde heute etwas ergänzt bzw. überarbeitet.

Sommerloch-Vorboten des lokalen Qualitätsjournalismus

Am 4. Juni 2012 meldete die WDR-Lokalzeit Südwestfalen in ihren Nachrichten : "Der Siegener Stadtverwaltung bereiten feuchte und verschimmelte Unterlagen Sorgen. Im Aktenlager im Gewölbekeller unter dem Rathaus hat sich der Schimmelpilz so weit ausgebreitet, dass Mitarbeiter den Keller nur noch mit Atemschutz betreten dürfen. Ursache sind die feuchten Grundmauern, die aus dem Mittelalter stammen. Historisch wertvolle Unterlagen sind deshalb schon ins Stadtarchiv ausgelagert worden. Es ist geplant, die übrigen Akten im Laufe dieses Jahres zu reinigen und dann anderswo unterzubringen."

Eine neugierig-besorgte Rückfrage beim Kollegen ergab, dass es sich um ein seit 2004 bekanntes Problem handelt. Bereits in diesem Jahr hatte das Stadtarchiv die genannten Unterlagen, entsprechend behandelt, übernommen.

Immerhin wurde in den 18:00-Nachrichten der Lokalzeit Südwestfalen ein ausführlicher Bericht für den kommenden Tag angekündigt.

Am 5. Juni 2012 meldete Radio Siegen: "Gewölbekeller lässt Feuchtigkeit durch Siegen hat mit schimmelnden Akten zu kämpfen

Die Stadt Siegen hat mit schimmelnden Akten in einem alten Keller unter dem Rathaus zu kämpfen. Dort dringt Feuchtigkeit ein. Der Gewölbekeller ist ein Überbleibsel aus dem Mittelalter. Das Problem ist der Stadt seit acht Jahren bekannt. In der Zwischenzeit hat das Stadtarchiv wichtige Unterlagen aussortiert. Die verbliebenen Akten müssen nun im Laufe des Jahres gereinigt und anderswo untergebracht werden. Wie viel die Reinigung durch eine Fachfirma kostet, ist unklar."

Gegen 10:00 Uhr vormittags fand sich auf der WDR-Videotextseite 788 der am Vortag angekündigte Bericht mit der Schlagzeile :"Schimmel im Stadtarchiv Siegen." Um 14:00 meldete der Kollege, dass nach dem Besuch des WDR-Teams der Titel des Beitrags geändert wurde: "Schimmel im Aktenlager des Rathauses Siegen." Dieser WDR-Bericht ist ab heute in der 7-Tage Rückschau zu sehen. Heute berichtet nun die Siegener Zeitung: "Die Stadt Siegen hat ein Problem: In einem unter dem Rathaus der Krönchenstadt gelegenen Gewölbekeller eingelagerte Akten schimmeln vor sich hin. Feuchtigkeit ist in den Keller, dessen Gemäuer aus dem Mittelalter stammen eingedrungen, bestätigte Pressesprecherin Astrid Schneider gestern der Siegener Zeitung. Deshalb müssen die Akten - Verwaltungsunterlagen des Standesamtes und des früheren Sozialamtes - nun aussortiert werden und zum Teil von einer Fachfirma gereinigt werden. Wichtige Unterlagen seien vom Schimmelpilz nicht betroffen - weder historische Dokumente noch Akten, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Solche Unterlagen seien bereits vor Jahren ins Statdarchiv ausgelagert worden, betonte Schneider, "wir haben nichts verloren."

Der rund 130 Quadratmeter große Keller befindet sich unter dem heutigen Ratssaalgebäude und war einst Teil des mittelalterlichen Rathauses. Die Sanierung ist seit Jahren immer mal wieder ein Thema in der Kommunalpolitik. Im Herbst soll sie über die Trockenlegung entscheiden, ein entsprechender Verwaltungsvorschlag ist in Arbeit."

Fragen:

1) Ist einem der konkrete Anlass klar geworden?

2) Ist Schimmelbildung in feuchten Kellern das Problem - oder das seit acht Jahren keine Lösung gefunden wurde?

3) Was hat der Aktenkeller eigentlich mit dem Stadtarchiv zu tun? [Das Siegener Stadtarchiv befindet auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Rathausgebäude.]

4) Wem fällt bei dem verlinkten Fernsehbericht was auf (bitte als Kommentar)?

Am 4. Juni 2012 meldete die WDR-Lokalzeit Südwestfalen in ihren Nachrichten : "Der Siegener Stadtverwaltung bereiten feuchte und verschimmelte Unterlagen Sorgen. Im Aktenlager im Gewölbekeller unter dem Rathaus hat sich der Schimmelpilz so weit ausgebreitet, dass Mitarbeiter den Keller nur noch mit Atemschutz betreten dürfen. Ursache sind die feuchten Grundmauern, die aus dem Mittelalter stammen. Historisch wertvolle Unterlagen sind deshalb schon ins Stadtarchiv ausgelagert worden. Es ist geplant, die übrigen Akten im Laufe dieses Jahres zu reinigen und dann anderswo unterzubringen."

Eine neugierig-besorgte Rückfrage beim Kollegen ergab, dass es sich um ein seit 2004 bekanntes Problem handelt. Bereits in diesem Jahr hatte das Stadtarchiv die genannten Unterlagen, entsprechend behandelt, übernommen.

Immerhin wurde in den 18:00-Nachrichten der Lokalzeit Südwestfalen ein ausführlicher Bericht für den kommenden Tag angekündigt.

Am 5. Juni 2012 meldete Radio Siegen: "Gewölbekeller lässt Feuchtigkeit durch Siegen hat mit schimmelnden Akten zu kämpfen

Die Stadt Siegen hat mit schimmelnden Akten in einem alten Keller unter dem Rathaus zu kämpfen. Dort dringt Feuchtigkeit ein. Der Gewölbekeller ist ein Überbleibsel aus dem Mittelalter. Das Problem ist der Stadt seit acht Jahren bekannt. In der Zwischenzeit hat das Stadtarchiv wichtige Unterlagen aussortiert. Die verbliebenen Akten müssen nun im Laufe des Jahres gereinigt und anderswo untergebracht werden. Wie viel die Reinigung durch eine Fachfirma kostet, ist unklar."

Gegen 10:00 Uhr vormittags fand sich auf der WDR-Videotextseite 788 der am Vortag angekündigte Bericht mit der Schlagzeile :"Schimmel im Stadtarchiv Siegen." Um 14:00 meldete der Kollege, dass nach dem Besuch des WDR-Teams der Titel des Beitrags geändert wurde: "Schimmel im Aktenlager des Rathauses Siegen." Dieser WDR-Bericht ist ab heute in der 7-Tage Rückschau zu sehen. Heute berichtet nun die Siegener Zeitung: "Die Stadt Siegen hat ein Problem: In einem unter dem Rathaus der Krönchenstadt gelegenen Gewölbekeller eingelagerte Akten schimmeln vor sich hin. Feuchtigkeit ist in den Keller, dessen Gemäuer aus dem Mittelalter stammen eingedrungen, bestätigte Pressesprecherin Astrid Schneider gestern der Siegener Zeitung. Deshalb müssen die Akten - Verwaltungsunterlagen des Standesamtes und des früheren Sozialamtes - nun aussortiert werden und zum Teil von einer Fachfirma gereinigt werden. Wichtige Unterlagen seien vom Schimmelpilz nicht betroffen - weder historische Dokumente noch Akten, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Solche Unterlagen seien bereits vor Jahren ins Statdarchiv ausgelagert worden, betonte Schneider, "wir haben nichts verloren."

Der rund 130 Quadratmeter große Keller befindet sich unter dem heutigen Ratssaalgebäude und war einst Teil des mittelalterlichen Rathauses. Die Sanierung ist seit Jahren immer mal wieder ein Thema in der Kommunalpolitik. Im Herbst soll sie über die Trockenlegung entscheiden, ein entsprechender Verwaltungsvorschlag ist in Arbeit."

Fragen:

1) Ist einem der konkrete Anlass klar geworden?

2) Ist Schimmelbildung in feuchten Kellern das Problem - oder das seit acht Jahren keine Lösung gefunden wurde?

3) Was hat der Aktenkeller eigentlich mit dem Stadtarchiv zu tun? [Das Siegener Stadtarchiv befindet auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Rathausgebäude.]

4) Wem fällt bei dem verlinkten Fernsehbericht was auf (bitte als Kommentar)?

Wolf Thomas - am Mittwoch, 6. Juni 2012, 18:47 - Rubrik: Wahrnehmung

Ein einsichtsvoller Artikel:

http://www.technologyreview.com/featured-story/427628/the-library-of-utopia/

http://www.technologyreview.com/featured-story/427628/the-library-of-utopia/

KlausGraf - am Mittwoch, 6. Juni 2012, 14:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

http://www.dradio.de/dkultur/kulturpresseschau/fazit/1775783/

Ins Spekulative weist auch ein langer Artikel in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG über eine sehr alte Frage, nämlich die nach dem vor 200 Jahren geborenen Findelkind Kaspar Hauser und seiner wahren Identität. War Kaspar Hauser in Wahrheit der Erbprinz von Baden? Das Rätsel könnte womöglich gelöst werden, schreibt der Karlsruher Rechtshistoriker und Rechtsanwalt Winfried Klein, "anhand des DNS-Materials von Angehörigen des Hauses Baden" aus "Särgen in der Fürstengruft in Pforzheim", deren Entnahme aber das Veto des Oberhaupts der Familie Markgraf Max entgegensteht.

Dabei gehört die Gruft dem Fürstenhaus gar nicht, weist der Anwalt nach. "Die geforderte Mitwirkung des Markgrafen dürfte damit der bloßen Rücksichtnahme auf das Recht der Totenfürsorge entspringen. Mehr als hundertfünfzig Jahre nach der letzten Bestattung kommt diesem jedoch keine rechtliche Bedeutung mehr zu."

Der Fall gibt noch zu vielerlei weiteren juristisch und rechtshistorisch faszinierenden Betrachtungen Anlass, etwa diese: "Selbst wenn die Kosten für die Särge aus der großherzoglichen Handkasse beglichen worden wären, so spräche dies nicht unbedingt für privates Eigentum des Hauses Baden; denn es könnte auch eine Zahlung auf fremde Schuld angenommen werden."

Die Schlussfolgerung: "Damit kann festgehalten werden, dass die Schlosskirche mitsamt der Gruft und den Särgen Staatseigentum ist." Das Land Baden-Württemberg könnte somit Kaspar Hauser nach 200 Jahren endlich zu einer Identität verhelfen. Unter Feuilletonisten sei die Frage gestattet: Wäre das nicht eigentlich schade?

Update: Der Beitrag ist online

http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/die-frage-der-herkunft-kann-das-raetsel-um-kaspar-hauser-doch-geloest-werden-11775177.html

Fortsetzung:

http://archiv.twoday.net/stories/109333538/

Ins Spekulative weist auch ein langer Artikel in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG über eine sehr alte Frage, nämlich die nach dem vor 200 Jahren geborenen Findelkind Kaspar Hauser und seiner wahren Identität. War Kaspar Hauser in Wahrheit der Erbprinz von Baden? Das Rätsel könnte womöglich gelöst werden, schreibt der Karlsruher Rechtshistoriker und Rechtsanwalt Winfried Klein, "anhand des DNS-Materials von Angehörigen des Hauses Baden" aus "Särgen in der Fürstengruft in Pforzheim", deren Entnahme aber das Veto des Oberhaupts der Familie Markgraf Max entgegensteht.

Dabei gehört die Gruft dem Fürstenhaus gar nicht, weist der Anwalt nach. "Die geforderte Mitwirkung des Markgrafen dürfte damit der bloßen Rücksichtnahme auf das Recht der Totenfürsorge entspringen. Mehr als hundertfünfzig Jahre nach der letzten Bestattung kommt diesem jedoch keine rechtliche Bedeutung mehr zu."

Der Fall gibt noch zu vielerlei weiteren juristisch und rechtshistorisch faszinierenden Betrachtungen Anlass, etwa diese: "Selbst wenn die Kosten für die Särge aus der großherzoglichen Handkasse beglichen worden wären, so spräche dies nicht unbedingt für privates Eigentum des Hauses Baden; denn es könnte auch eine Zahlung auf fremde Schuld angenommen werden."

Die Schlussfolgerung: "Damit kann festgehalten werden, dass die Schlosskirche mitsamt der Gruft und den Särgen Staatseigentum ist." Das Land Baden-Württemberg könnte somit Kaspar Hauser nach 200 Jahren endlich zu einer Identität verhelfen. Unter Feuilletonisten sei die Frage gestattet: Wäre das nicht eigentlich schade?

Update: Der Beitrag ist online

http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/die-frage-der-herkunft-kann-das-raetsel-um-kaspar-hauser-doch-geloest-werden-11775177.html

Fortsetzung:

http://archiv.twoday.net/stories/109333538/

KlausGraf - am Mittwoch, 6. Juni 2012, 13:14 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die italienische Region Emilia-Romagna, die in den letzten Wochen so stark unter wiederholten Erdbeben zu leiden hatte, sucht freiwillige Archivkräfte, die bei der Bergung von betroffenen Archiveinrichtungen zur Hand gehen könnten. Alle Details, Kontaktadressen und ein entsprechendes Formular sind auf der Homepage der regionalen Archiv-Soprintendenza von Bologna zu finden:

http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=59&tx_ttnews[tt_news]=81&tx_ttnews[backPid]=46&cHash=4e146590234657b30f53740992e67c37

http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=59&tx_ttnews[tt_news]=81&tx_ttnews[backPid]=46&cHash=4e146590234657b30f53740992e67c37

ho - am Mittwoch, 6. Juni 2012, 10:59 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Präsident des Deutschen Hochschulverbands plädiert für eine Verjährungsfrist von zehn Jahren.

http://www.heise.de/tp/blogs/6/152132

Klar, vertuschen und unter den Teppich kehren, vor allem wenn die Wissenschaftsministerin involviert ist.

http://www.heise.de/tp/blogs/6/152132

Klar, vertuschen und unter den Teppich kehren, vor allem wenn die Wissenschaftsministerin involviert ist.

KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 20:39 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

http://www.urheberrecht.org/news/4637/

"Mit seiner heute veröffentlichten Entscheidung vom 30. November 2011 (Az.: I ZR 212/10 - Blühende Landschaften [...]) befand der I. Zivilsenat des BGH, dass die Aufnahme fremder Zeitungsartikel und Lichtbilder in einer literarischen Collage bei der durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geforderten kunstspezifischen Auslegung des Urheberrechts nicht ohne Weiteres durch das Zitatrecht § 51 Satz 2 Nr. 2 UrhG gedeckt ist. Die kunstspezifische Betrachtung verlange, bei Auslegung und Anwendung des § 51 Satz 2 Nr.2 UrhG die innere Verbindung der zitierten Stellen mit den Gedanken und Überlegungen des Zitierenden über die bloße Belegfunktion hinaus auch als Mittel künstlerischen Ausdrucks und künstlerischer Gestaltung anzuerkennen. Kunstcharakter habe ein Werk jedoch nicht bereits aufgrund des Umstands, dass eine Kombination aus eigenen Texten des Autors mit Artikeln aus Zeitungen, Urkunden und Lichtbildern auch als künstlerische Technik, namentlich als literarische Collage oder Montage, in Betracht komme. Erforderlich sei vielmehr, dass das Werk auch die der Kunst eigenen materiellen Strukturmerkmale aufweise, insbesondere Ergebnis freier schöpferischer Gestaltung sei."

Es ist einfach nur ärgerlich, dass diese unfähigen alten Männer vom Bundesgerichtshof nicht kapieren, dass auch das Urheberrecht im Licht der Grundrechte ausgelegt werden muss und dass es ganz und gar verfehlt ist, die Maßstäbe des richtungsweisenden Germania-Urteils des Bundesverfassungsgerichts eng auf die Kunst zu beziehen statt der überzeugenden Auffassung des insofern erheblich klügeren OLG Brandenburg als Vorinstanz zu folgen.

Volltext:

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZR%20212/10&nr=60496

"Mit seiner heute veröffentlichten Entscheidung vom 30. November 2011 (Az.: I ZR 212/10 - Blühende Landschaften [...]) befand der I. Zivilsenat des BGH, dass die Aufnahme fremder Zeitungsartikel und Lichtbilder in einer literarischen Collage bei der durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geforderten kunstspezifischen Auslegung des Urheberrechts nicht ohne Weiteres durch das Zitatrecht § 51 Satz 2 Nr. 2 UrhG gedeckt ist. Die kunstspezifische Betrachtung verlange, bei Auslegung und Anwendung des § 51 Satz 2 Nr.2 UrhG die innere Verbindung der zitierten Stellen mit den Gedanken und Überlegungen des Zitierenden über die bloße Belegfunktion hinaus auch als Mittel künstlerischen Ausdrucks und künstlerischer Gestaltung anzuerkennen. Kunstcharakter habe ein Werk jedoch nicht bereits aufgrund des Umstands, dass eine Kombination aus eigenen Texten des Autors mit Artikeln aus Zeitungen, Urkunden und Lichtbildern auch als künstlerische Technik, namentlich als literarische Collage oder Montage, in Betracht komme. Erforderlich sei vielmehr, dass das Werk auch die der Kunst eigenen materiellen Strukturmerkmale aufweise, insbesondere Ergebnis freier schöpferischer Gestaltung sei."

Es ist einfach nur ärgerlich, dass diese unfähigen alten Männer vom Bundesgerichtshof nicht kapieren, dass auch das Urheberrecht im Licht der Grundrechte ausgelegt werden muss und dass es ganz und gar verfehlt ist, die Maßstäbe des richtungsweisenden Germania-Urteils des Bundesverfassungsgerichts eng auf die Kunst zu beziehen statt der überzeugenden Auffassung des insofern erheblich klügeren OLG Brandenburg als Vorinstanz zu folgen.

Volltext:

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZR%20212/10&nr=60496

KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 20:12 - Rubrik: Archivrecht

Springer wehrt sich gegen die Anschuldigungen des Wissenschaftlers Peter Murray Rust, der als "Blogger" abqualifiziert wird:

https://plus.google.com/u/0/116956861224568841998/posts/U1NzRKXCByC

Murray Rusts Eintrag:

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/05/springergate-update-from-bettina-goerner-and-some-explanations-i-urge-that-scientific-images-should-be-free-as-in-speech-for-everyone/

Siehe zuvor

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/05/springergate-systematic-copyglitch-appropriation-of-wikimedia-content/

Ich habe 2009 den gleichen Sachverhalt wie Murray-Rust hier thematisiert, nämlich dass Springer Images unter freier Lizenz stehende Bilder vermarktet:

http://archiv.twoday.net/stories/5814210/

https://plus.google.com/u/0/116956861224568841998/posts/U1NzRKXCByC

Murray Rusts Eintrag:

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/05/springergate-update-from-bettina-goerner-and-some-explanations-i-urge-that-scientific-images-should-be-free-as-in-speech-for-everyone/

Siehe zuvor

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2012/06/05/springergate-systematic-copyglitch-appropriation-of-wikimedia-content/

Ich habe 2009 den gleichen Sachverhalt wie Murray-Rust hier thematisiert, nämlich dass Springer Images unter freier Lizenz stehende Bilder vermarktet:

http://archiv.twoday.net/stories/5814210/

KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 18:39 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/uebersicht/leser-oder-surfer_1.17177492.html

Bis zum Jahr 2016 soll das denkmalgeschützte Beaux-Arts-Gebäude vom britischen Stararchitekten Norman Foster in einen ultramodernen Hightech-Büchertempel verwandelt werden, um die von finanziellen Sorgen bedrohte Institution für die Zukunft zu rüsten.

Dazu müssen dem prächtigen Bau die Eingeweide – manche sagen: das Herz – herausgerissen werden. Das alte Bibliotheksmagazin aus Eisen, wo derzeit 3 Millionen Bücher lagern, soll einem computergenerierten Rotationssystem weichen und die vornehmlich von der Forschung genutzte Sammlung teilweise nach New Jersey ausgelagert werden; an deren Stelle wird u. a. ein Multimedia-Zentrum mit Internetcafé entstehen. Ein «glorifiziertes Starbucks», wo lärmende Kids ihre E-Mails checken, schimpfen die Gegner. Architekturhistoriker, die in dem Büchermagazin einen integralen Teil der Architektur des Gebäudes sehen, sprechen von «kulturellem Vandalismus».

Siehe auch

http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/jun/07/defense-new-york-public-library/?pagination=false

Bis zum Jahr 2016 soll das denkmalgeschützte Beaux-Arts-Gebäude vom britischen Stararchitekten Norman Foster in einen ultramodernen Hightech-Büchertempel verwandelt werden, um die von finanziellen Sorgen bedrohte Institution für die Zukunft zu rüsten.

Dazu müssen dem prächtigen Bau die Eingeweide – manche sagen: das Herz – herausgerissen werden. Das alte Bibliotheksmagazin aus Eisen, wo derzeit 3 Millionen Bücher lagern, soll einem computergenerierten Rotationssystem weichen und die vornehmlich von der Forschung genutzte Sammlung teilweise nach New Jersey ausgelagert werden; an deren Stelle wird u. a. ein Multimedia-Zentrum mit Internetcafé entstehen. Ein «glorifiziertes Starbucks», wo lärmende Kids ihre E-Mails checken, schimpfen die Gegner. Architekturhistoriker, die in dem Büchermagazin einen integralen Teil der Architektur des Gebäudes sehen, sprechen von «kulturellem Vandalismus».

Siehe auch

http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/jun/07/defense-new-york-public-library/?pagination=false

KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 18:07 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.augias.net/index.php?ref=inc_7683.html

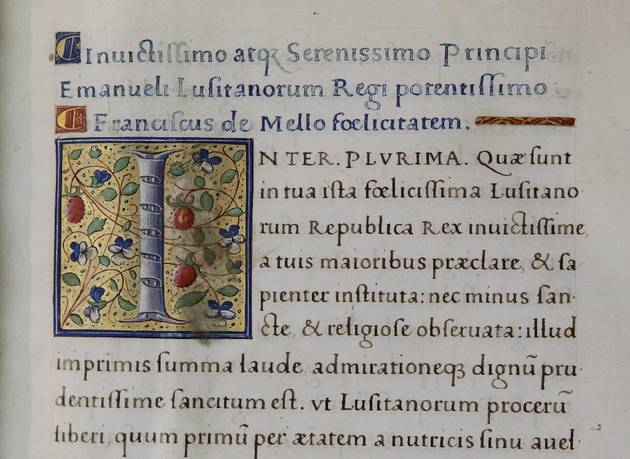

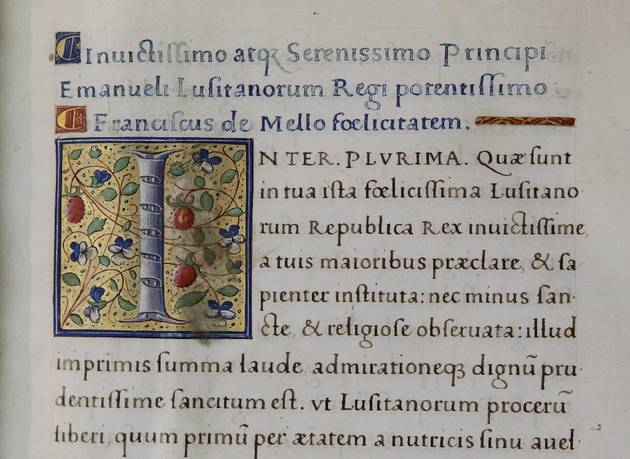

Die 1521 datierte Handschrift "mit Kommentaren zur antiken Perspektiven- und Spiegellehre sowie zur Hydrostatik von Euklid bzw. Archimedes stammt aus der Privatsammlung des ehemaligen schwedischen Generalgouverneurs Axel Graf von Löwen, der diese 1761 testamentarisch der Stadt Stralsund übereignete. Der Verfasser des auf Pergament geschriebenen außergewöhnlichen Buches ist der Portugiese Francisco de Mello."

Die 1521 datierte Handschrift "mit Kommentaren zur antiken Perspektiven- und Spiegellehre sowie zur Hydrostatik von Euklid bzw. Archimedes stammt aus der Privatsammlung des ehemaligen schwedischen Generalgouverneurs Axel Graf von Löwen, der diese 1761 testamentarisch der Stadt Stralsund übereignete. Der Verfasser des auf Pergament geschriebenen außergewöhnlichen Buches ist der Portugiese Francisco de Mello."

KlausGraf - am Dienstag, 5. Juni 2012, 18:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der geschlossenen Facebook-Gruppe "Archivfragen" entstand heute die Idee zum Internationalen Tag der Archive am 9.6.2012 dem deutschen Bundesarchiv ein - wenn auch verspätetes -Geburtstaggeschenk zu machen. Gedacht ist an Beiträge in den Blogs, auf den Facebook-Seiten, auf Twitter oder auf sonstigen Kanälen. Die Idee geht primär in folgende Richtung "Aus den Beständen des Bundesarchivs (für unseren Kreis, Stadt etc.)". Allerdings sind auch Anekdoten,Benutzungsberichte, etc. denkbar. Falls Sie teilnehmen, schreiben Sie bitte den entsprechenden Link hier als Kommentar zu diesem Artikel. Falls Sie sich nicht auf eigenen Wegen im Web 2.0 bewegen, schreiben Sie ihren Beitrag hier als Kommentar.

Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen.

Twitter_Nutzende verwenden bitte folgenden Hashtag: #archday12 .

Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen.

Twitter_Nutzende verwenden bitte folgenden Hashtag: #archday12 .

Wolf Thomas - am Montag, 4. Juni 2012, 20:23 - Rubrik: Web 2.0

Sagt Anton Tantner bei der Vorstellung des Buchs von Klaus Gantert:

Für H-SOZ-U-KULT rezensiert Thomas Wozniak eine Publikation über Elektronische Informationsressourcen für Historiker, deren Verbreitung der Verlag de Gruyter mit einer vollkommen absurden Preisgestaltung wohl möglichst verhindern möchte: Das Papier-Buch kostet nicht weniger als 60 Euro, inklusive eBook sogar 90 Euro, letzteres scheint nicht für E-Reader konzipiert zu sein. Es ist möglich, einen Online-Zugang zu dem Buch zu erwerben, wer aber z.B. nur das 30 Seiten lange Kapitel E-Books einsehen möchte, darf dafür 30 Euro bezahlen!

Jenseits dieser Absurditäten, die dem Verlag anzulasten sind, hat das Buch auch zumindest einen schweren inhaltlichen Mangel, den der Rezensent vollkommen übersehen hat: Weblogs kommen bis auf eine kurze Erwähnung überhaupt nicht vor, d.h. zum Beispiel, dass eine der wichtigsten elektronischen Ressourcen für Historiker (und Historikerinnen), nämlich Archivalia, mit keinem einzigen Wort genannt wird!

Gantert, Klaus: Elektronische Informationsressourcen für Historiker. (=Bibliotheks- und Informationspraxis; 43). Berlin: de Gruyter, 2011.

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/97047042/

Für H-SOZ-U-KULT rezensiert Thomas Wozniak eine Publikation über Elektronische Informationsressourcen für Historiker, deren Verbreitung der Verlag de Gruyter mit einer vollkommen absurden Preisgestaltung wohl möglichst verhindern möchte: Das Papier-Buch kostet nicht weniger als 60 Euro, inklusive eBook sogar 90 Euro, letzteres scheint nicht für E-Reader konzipiert zu sein. Es ist möglich, einen Online-Zugang zu dem Buch zu erwerben, wer aber z.B. nur das 30 Seiten lange Kapitel E-Books einsehen möchte, darf dafür 30 Euro bezahlen!

Jenseits dieser Absurditäten, die dem Verlag anzulasten sind, hat das Buch auch zumindest einen schweren inhaltlichen Mangel, den der Rezensent vollkommen übersehen hat: Weblogs kommen bis auf eine kurze Erwähnung überhaupt nicht vor, d.h. zum Beispiel, dass eine der wichtigsten elektronischen Ressourcen für Historiker (und Historikerinnen), nämlich Archivalia, mit keinem einzigen Wort genannt wird!

Gantert, Klaus: Elektronische Informationsressourcen für Historiker. (=Bibliotheks- und Informationspraxis; 43). Berlin: de Gruyter, 2011.

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/97047042/

KlausGraf - am Montag, 4. Juni 2012, 17:24 - Rubrik: Allgemeines

Fotoimpressionen der Eröffnungsveranstaltung, 1. Juni 2012

J. Kemper - am Montag, 4. Juni 2012, 08:58 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Es ist das Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland. Alles, was für das Land wichtig ist, wird im Bundesarchiv in Koblenz systematisch gesammelt und aufgehoben. Den Beschluss zur Gründung der Institution fasst die Bundesregierung unter Konrad Adenauer (CDU) am 24. März 1950. Dem Archiv wird unter anderem die Aufgabe gestellt, das "bei der Bundesregierung und ihren Dienststellen anfallende Archivgut" zu ordnen und wissenschaftlich zu verwerten. Auch Materialien aus der Vergangenheit, "der Tätigkeit der ehemaligen deutschen Reichsbehörden und der deutschen Wehrmacht", sollen archiviert werden.

Doch es geht nicht nur um Amtliches: Ergänzend sollen "ferner planmäßig schriftliche Nachlässe, Ausarbeitungen, Denkschriften, Erlebnisberichte usw." von Politikern, Wirtschaftsvertretern sowie Menschen aus dem Sozial- und Kulturleben gesammelt werden - wie es im Bulletin der Bundesregierung heißt. Später werden deshalb nicht nur Gesetzestexte, Akten aus dem Bundeskanzleramt oder Oskar Schindlers Liste aufgehoben. Auch Dinge wie ein Dankesschreiben der Fußballnationalmannschaft von 1958 an Adenauer, ein Bausparkassenvertrag von Bundespräsident Theodor Heuss für sein privates Eigenheim oder die Speisekarten von internationalen Empfängen werden verwahrt. Ebenso sind bedeutende deutsche Spielfilme konservierungswürdig - weil deren Handlungen Spiegelbilder der jeweiligen gesellschaftlichen Situation darstellen.

Neubau wird 1986 eingeweiht

Seine Arbeit nimmt das Bundesarchiv am 3. Juni 1952 in Koblenz auf. Ein leer stehendes Gebäude der ehemaligen preußischen Provinzialregierung hat den Ausschlag für den Dienstort an der Mündung von Mosel und Rhein gegeben. Koblenz wird zunächst als Provisorium gesehen, die Entfernung zur Bundeshauptstadt Bonn scheint nur als Übergang hinnehmbar. Doch das ändert sich im Verlauf der Zeit.

Weil durch die Aktenrückgaben der Alliierten der Umfang der Bestände wächst, zieht das Bundesarchiv 1961 innerhalb von Koblenz in ein gemietetes Bürogebäude um. Schließlich wird 1986 in einem Neubaugebiet der Stadt ein neues und speziell eingerichtetes Dienstgebäude eingeweiht. Neben dieser Hauptstelle in Koblenz verfügt das Bundesarchiv mittlerweile über acht Nebenstellen - zum Beispiel in Berlin, Freiburg und Sankt Augustin.

Nutzung bei "berechtigtem Interesse"

Das Bundesarchiv sammelt nicht nur Material, sondern begutachtet es auch: Als 1983 das Magazin "Der Stern" behauptet, Hitlers Tagebücher gefunden zu haben, können die Experten aus Koblenz nachweisen, dass es sich bei den angeblichen Aufzeichnungen um eine Fälschung handelt. Auch bei der juristischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus haben Archivare des Bundesarchivs mehrfach Belege vorgelegt, die zur Verurteilung von Tätern geführt haben.

Über 7.000 Professoren, Doktoranden oder Studenten haben 2011 das mit Lesesälen ausgestattete Bundesarchiv genutzt. Und nicht nur sie: Jeder, der ein weit gefasstes "berechtigtes Interesse" vorbringt, kann sich über Vergangenes informieren. Das Bundesarchiv hilft auch in ganz privaten Dingen, wenn Arbeitsbescheinigungen oder Rentennachweise fehlen. Oder wenn nach dem Namen des verschollenen Vaters gesucht werden soll."

Quelle: http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag6660.html

Doch es geht nicht nur um Amtliches: Ergänzend sollen "ferner planmäßig schriftliche Nachlässe, Ausarbeitungen, Denkschriften, Erlebnisberichte usw." von Politikern, Wirtschaftsvertretern sowie Menschen aus dem Sozial- und Kulturleben gesammelt werden - wie es im Bulletin der Bundesregierung heißt. Später werden deshalb nicht nur Gesetzestexte, Akten aus dem Bundeskanzleramt oder Oskar Schindlers Liste aufgehoben. Auch Dinge wie ein Dankesschreiben der Fußballnationalmannschaft von 1958 an Adenauer, ein Bausparkassenvertrag von Bundespräsident Theodor Heuss für sein privates Eigenheim oder die Speisekarten von internationalen Empfängen werden verwahrt. Ebenso sind bedeutende deutsche Spielfilme konservierungswürdig - weil deren Handlungen Spiegelbilder der jeweiligen gesellschaftlichen Situation darstellen.

Neubau wird 1986 eingeweiht

Seine Arbeit nimmt das Bundesarchiv am 3. Juni 1952 in Koblenz auf. Ein leer stehendes Gebäude der ehemaligen preußischen Provinzialregierung hat den Ausschlag für den Dienstort an der Mündung von Mosel und Rhein gegeben. Koblenz wird zunächst als Provisorium gesehen, die Entfernung zur Bundeshauptstadt Bonn scheint nur als Übergang hinnehmbar. Doch das ändert sich im Verlauf der Zeit.

Weil durch die Aktenrückgaben der Alliierten der Umfang der Bestände wächst, zieht das Bundesarchiv 1961 innerhalb von Koblenz in ein gemietetes Bürogebäude um. Schließlich wird 1986 in einem Neubaugebiet der Stadt ein neues und speziell eingerichtetes Dienstgebäude eingeweiht. Neben dieser Hauptstelle in Koblenz verfügt das Bundesarchiv mittlerweile über acht Nebenstellen - zum Beispiel in Berlin, Freiburg und Sankt Augustin.

Nutzung bei "berechtigtem Interesse"

Das Bundesarchiv sammelt nicht nur Material, sondern begutachtet es auch: Als 1983 das Magazin "Der Stern" behauptet, Hitlers Tagebücher gefunden zu haben, können die Experten aus Koblenz nachweisen, dass es sich bei den angeblichen Aufzeichnungen um eine Fälschung handelt. Auch bei der juristischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus haben Archivare des Bundesarchivs mehrfach Belege vorgelegt, die zur Verurteilung von Tätern geführt haben.

Über 7.000 Professoren, Doktoranden oder Studenten haben 2011 das mit Lesesälen ausgestattete Bundesarchiv genutzt. Und nicht nur sie: Jeder, der ein weit gefasstes "berechtigtes Interesse" vorbringt, kann sich über Vergangenes informieren. Das Bundesarchiv hilft auch in ganz privaten Dingen, wenn Arbeitsbescheinigungen oder Rentennachweise fehlen. Oder wenn nach dem Namen des verschollenen Vaters gesucht werden soll."

Quelle: http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag6660.html

Wolf Thomas - am Montag, 4. Juni 2012, 08:49 - Rubrik: Archivgeschichte

Die 1482 von einem Frater Johannes Dillinger geschriebene Handschrift (heute München, SB, Cgm 359) wird in Häberlins Handschriftenkatalog der Bibliothek des Ulmer Bürgermeisters Raymund Krafft S. 95 Nr. 66 beschrieben [wie schon Krämer wusste, s. Nachtrag]. Ob die Hs. vor München in Mannheim war, wie Schneider vermutet, wäre zu prüfen.

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0115

Katalog Schneider:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0044_b053_JPG.htm

http://www.handschriftencensus.de/8464

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm

Nachtrag: Johannes Dillinger war wie Felix Fabri Konventuale des Ulmer Predigerklosters. Er schrieb noch mindestens drei andere erhaltene Handschriften (heute in Donauwörth, Budapest und Wettenhausen) und ist bei Krämer, Scriptores in 2 Personen gesplittet:

Nr.1 Dillinger, Johannes

Frater ordinis predicatorum conventus Ulmensis (Ulm). Schreibt für die Priorin des Dominikanerinnenklosters Mödingen bei Dillingen, Dorothea Rüchingin (Reihing) (a. 1497) und für Usula {sic!] Robolti (a. 1499).

Handschriften

Budapest, SzNB, CLMAE, 162, fol. 55v (partim) (a. 1499).

Donauwörth, B des Cassianeums, s.n. ("Liber processionalis") (a. 1497).

München, SB, Cgm 359, fol. 27r (a. 1482/88) (poss. Raym. Krafft, 1739).

(München, SB, Cgm 367 (a. 1459)). [Was die beiden von Johannes Schedel geschriebenen Hss. Cgm 367 und 409 hier zu suchen haben, ist rätselhaft.]

(München, SB, Cgm 409 (a. 1457/61)).

Literatur

cf. ZfB 48 (1931), S. 223f. [Federhofer, Die Bibliothek des Cassianeums: Bruder Johannes Dillinger widmet 1497 Dorothea Rüchingin (Reihing), Priorin von Medingen, einen Liber processionalis. Zur Priorin Reihingerin http://books.google.de/books?id=IVdEAAAAcAAJ&pg=PA7]

Bartoniek, Katal. Budapest, S. 137.

K. Schneider, Katal. München SB Cgm V/3, S. 53f. [zum Cgm 359]

Col. 2, Nr. 4642; 3, nach Nr. 9475, Vw auf Nr. 4642.

cf. Germania 9 (1864), S. 372. [http://books.google.de/books?id=QlFKAAAAcAAJ&pg=PA372 Zweifel an der Datierung des Cgm 359, daher Krämer oben: 1482/88]

Nr.2 Dillinger, Johannes

Handschriften

(0) "Felix Fabri, Evagatorium (gereimt)".

Literatur

Radò, Hss., S. 375f Nr. 56. [Libri liturgici, 1973, dürfte sich nach einem Google-Snippet nur auf die Budapester Hs. beziehen]

Verf. Lex. 2, 2. Aufl., 1980, S. 686. [zum Cgm 359!]

Zur Budapester Hs. siehe die Online-Version von Bartoniek:

Membr., saec. XV. (an. 1499, cf. ff. 30, 55’.) ff. 56, 17×12.7 cm. – Lit. init. – G. – Notae musicae quadratae quattuor linearum, clavibus c et f signatarum. – Teg. saec. XV.–XVI.

Antiphonae. (notis musicis instructae.)

f. 1. „Dominica In ramis palmarum.” – f. 9. „In cena domini.” – f. 27. „In paraschaue.” (!) – f. 29. „In die s. pasche.” – f. 31. „In ascensione domini.” – f. 34. „In festo corporis christi.” – f. 37. „In dedicacione Eclesie.” – f. 40. „In purificacione b. marie. u.” – f. 43. „In assumpcione b. marie.” – f. 47. „In solempni recepcione conuentus.” – f. 48. „In recepcione legatorum vel prelatorum.” – f. 49’. „In recepcione secularium principum.” – f. 50. „In primo ingressu sororum.” – f. 51. „Per totam ebdomadam penthecostes.” – f. 52… „In cena domini.” – f. 54. „In paraschause.” (!) – f. 55. „Sabatho sancto. pasche.”

NB. f. 30. Adnotationes germanica lingua conscriptae, inter notas musicas: „orgell”, „cor”. – f. 30.: „1449” – f. 55’. „Geschriben Im 1499. Jar. G. v. K.” – f. 55’. „anno domini M-o CCCC-o nonagesimo nono Ego frater iohannes dillinger ordinis predicatorum conuentus vlmensis. Compleui hunc libellulum” (!) „In uigilia sancti Dominici patris nostri. Laus deo.” – Manus alia saec. XV. „Vrsula Robolti.”

f. 56–56’. vacuum.

Prov.: Germania. (Ulm.) – Poss.: cf. f. 55’: „Vrsula Robolti.” cf. adnotationem in interiore parte tegumenti anterioris: „Johannes scripsit Vrsula possidet, 1499.” – „Das buch gehert gen medingen” (Borussia) „in das Claster.” (Man. saec. XV.) – Nic. de Jankovich, 1830.

http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 (Medingen ist natürlich Medingen bei Dillingen, nicht das Heidekloster!)

Das Prozessionale des Cassianeums ist nicht identisch mit dem von ihm im gleichen Jahr 1497 geschriebenen Prozessionale, das sich in der Bibliothek des Dominikanerklosters Wettenhausen befindet und das von Karlheinz Schlager/Theodor Wohnhaas, "Item 1 Processional ...", in: Jb. des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. 34 (2000), S. 195-211 besprochen wurde. Isnard W. Frank, Reform und Reformation bei den Ulmer Franziskanern, in: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 12 (2002), S. 261-289, hier S. 272 Anm. 35 sagt in Unkenntnis der von Krämer zusammengetragenen Handschriften, über ihn sei nichts weiter bekannt. Zur Produktion religiöser Texte im Ulmer Konvent (Frank ebd.) und ihrer Rezeption am Ende des 15. Jahrhunderts siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/97045606/ (Bonaventura-Übersetzung des Johannes Kornwachs, Handschrift des Fraters "Codal")

#forschung

Schreibervermerk Wettenhausen (Schlager/Wohnhaas, nach S. 200 Abb. 36)

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0115

Katalog Schneider:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0044_b053_JPG.htm

http://www.handschriftencensus.de/8464

Siehe auch:

http://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm

Nachtrag: Johannes Dillinger war wie Felix Fabri Konventuale des Ulmer Predigerklosters. Er schrieb noch mindestens drei andere erhaltene Handschriften (heute in Donauwörth, Budapest und Wettenhausen) und ist bei Krämer, Scriptores in 2 Personen gesplittet:

Nr.1 Dillinger, Johannes

Frater ordinis predicatorum conventus Ulmensis (Ulm). Schreibt für die Priorin des Dominikanerinnenklosters Mödingen bei Dillingen, Dorothea Rüchingin (Reihing) (a. 1497) und für Usula {sic!] Robolti (a. 1499).

Handschriften

Budapest, SzNB, CLMAE, 162, fol. 55v (partim) (a. 1499).

Donauwörth, B des Cassianeums, s.n. ("Liber processionalis") (a. 1497).

München, SB, Cgm 359, fol. 27r (a. 1482/88) (poss. Raym. Krafft, 1739).

(München, SB, Cgm 367 (a. 1459)). [Was die beiden von Johannes Schedel geschriebenen Hss. Cgm 367 und 409 hier zu suchen haben, ist rätselhaft.]

(München, SB, Cgm 409 (a. 1457/61)).

Literatur

cf. ZfB 48 (1931), S. 223f. [Federhofer, Die Bibliothek des Cassianeums: Bruder Johannes Dillinger widmet 1497 Dorothea Rüchingin (Reihing), Priorin von Medingen, einen Liber processionalis. Zur Priorin Reihingerin http://books.google.de/books?id=IVdEAAAAcAAJ&pg=PA7]

Bartoniek, Katal. Budapest, S. 137.

K. Schneider, Katal. München SB Cgm V/3, S. 53f. [zum Cgm 359]

Col. 2, Nr. 4642; 3, nach Nr. 9475, Vw auf Nr. 4642.

cf. Germania 9 (1864), S. 372. [http://books.google.de/books?id=QlFKAAAAcAAJ&pg=PA372 Zweifel an der Datierung des Cgm 359, daher Krämer oben: 1482/88]

Nr.2 Dillinger, Johannes

Handschriften

(0) "Felix Fabri, Evagatorium (gereimt)".

Literatur

Radò, Hss., S. 375f Nr. 56. [Libri liturgici, 1973, dürfte sich nach einem Google-Snippet nur auf die Budapester Hs. beziehen]

Verf. Lex. 2, 2. Aufl., 1980, S. 686. [zum Cgm 359!]

Zur Budapester Hs. siehe die Online-Version von Bartoniek:

Membr., saec. XV. (an. 1499, cf. ff. 30, 55’.) ff. 56, 17×12.7 cm. – Lit. init. – G. – Notae musicae quadratae quattuor linearum, clavibus c et f signatarum. – Teg. saec. XV.–XVI.

Antiphonae. (notis musicis instructae.)

f. 1. „Dominica In ramis palmarum.” – f. 9. „In cena domini.” – f. 27. „In paraschaue.” (!) – f. 29. „In die s. pasche.” – f. 31. „In ascensione domini.” – f. 34. „In festo corporis christi.” – f. 37. „In dedicacione Eclesie.” – f. 40. „In purificacione b. marie. u.” – f. 43. „In assumpcione b. marie.” – f. 47. „In solempni recepcione conuentus.” – f. 48. „In recepcione legatorum vel prelatorum.” – f. 49’. „In recepcione secularium principum.” – f. 50. „In primo ingressu sororum.” – f. 51. „Per totam ebdomadam penthecostes.” – f. 52… „In cena domini.” – f. 54. „In paraschause.” (!) – f. 55. „Sabatho sancto. pasche.”

NB. f. 30. Adnotationes germanica lingua conscriptae, inter notas musicas: „orgell”, „cor”. – f. 30.: „1449” – f. 55’. „Geschriben Im 1499. Jar. G. v. K.” – f. 55’. „anno domini M-o CCCC-o nonagesimo nono Ego frater iohannes dillinger ordinis predicatorum conuentus vlmensis. Compleui hunc libellulum” (!) „In uigilia sancti Dominici patris nostri. Laus deo.” – Manus alia saec. XV. „Vrsula Robolti.”

f. 56–56’. vacuum.

Prov.: Germania. (Ulm.) – Poss.: cf. f. 55’: „Vrsula Robolti.” cf. adnotationem in interiore parte tegumenti anterioris: „Johannes scripsit Vrsula possidet, 1499.” – „Das buch gehert gen medingen” (Borussia) „in das Claster.” (Man. saec. XV.) – Nic. de Jankovich, 1830.

http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 (Medingen ist natürlich Medingen bei Dillingen, nicht das Heidekloster!)

Das Prozessionale des Cassianeums ist nicht identisch mit dem von ihm im gleichen Jahr 1497 geschriebenen Prozessionale, das sich in der Bibliothek des Dominikanerklosters Wettenhausen befindet und das von Karlheinz Schlager/Theodor Wohnhaas, "Item 1 Processional ...", in: Jb. des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. 34 (2000), S. 195-211 besprochen wurde. Isnard W. Frank, Reform und Reformation bei den Ulmer Franziskanern, in: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 12 (2002), S. 261-289, hier S. 272 Anm. 35 sagt in Unkenntnis der von Krämer zusammengetragenen Handschriften, über ihn sei nichts weiter bekannt. Zur Produktion religiöser Texte im Ulmer Konvent (Frank ebd.) und ihrer Rezeption am Ende des 15. Jahrhunderts siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/97045606/ (Bonaventura-Übersetzung des Johannes Kornwachs, Handschrift des Fraters "Codal")

#forschung

Schreibervermerk Wettenhausen (Schlager/Wohnhaas, nach S. 200 Abb. 36)

KlausGraf - am Montag, 4. Juni 2012, 00:24 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Während Schelhorn unbrauchbar ist (auch weil er die wohl aus dem 12./13. Jahrhundert stammende Handschrift fehlerhaft ans Ende des 15. Jahrhunderts setzt)

http://books.google.de/books?id=UrkTAAAAQAAJ&hl=de&pg=PA110

gibt Häberlin 1737 Besseres (einschließlich 26 abgedruckten Versen):

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0045

Als Ausgabe von Priester Wernhers Marienleben benutzte ich

http://books.google.de/books?id=_FoGAQAAIAAJ

Nach den Provenienzangaben kann die Krafft'sche Handschrift, die - wenn ich mich nicht täusche - bislang unbemerkt blieb, mit den zwei einzigen bekannten vollständigen Handschriften in Krakau (ehemals Berlin mgo 109, illuminiert) und Wien Cod. 2742* (nicht illuminiert) nicht identisch sein. Ein flüchtiger Blick in die Lesarten zeigt, dass die Krafftsche Handschrift der Berliner nahestand, aber die Provenienzenfolge der Berliner Handschrift verhindert eine Gleichsetzung.

Eine sorgfältigere Untersuchung der Häberlin'schen Angaben zu dem verlorenen Textzeugen wäre wünschenswert.

Bilder aus der ehemals Berliner Hs.:

http://bn.org.pl/download/document/1245746242.pdf S. 84

http://www.archive.org/stream/despriesterswern00wernuoft#page/n5/mode/2up

Zur Provenienz Krafft siehe die Hinweise bei Seelbach:

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4872/pdf/045.pdf

http://www.onlinekatalog-stadtarchiv.ulm.de/EKrafftakten.pdf

Bernd Breitenbruch in: Schwabenspiegel [...] 1000-1800, S. 397 ("364 Codices") unter Hinweis auf Breitenbruch, Ulmer Privatbibliotheken, 1991, S. 20-27

http://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm

Zur Person

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=122371054

Nachtrag: Kurt Gärtner mailte mir freundlicherweise:

"Es handelt sich ganz sicher um die Berliner

Hs., jetzt Krakau, Bibl. Jagiello´nska, Berol. mgo 109 (s. den

Marburger Handschriftencensus). Die Hs. stammt wohl aus dem Besitz

von Raimund Krafft (+1729), beim Verkauf seiner Hss. (1739) ist sie

wohl an Heinrich Christian von Senckenberg (1704-1768) gegangen.

Die von Häberlin zitierten Verse auf der "pag. ultima" stimmen genau

mit den Versen auf dem letzten Bl. des Berol. mgo 91v, den ich

verglichen habe, überein, s. auch den Abdruck der Hs. in der Ausgabe

von Carl Wesle (Hg.), Priester Wernher, Maria. Bruchstücke und

Umarbeitungen. Zweite Auflage besorgt durch Hans Fromm (Altdeutsche

Textbibliothek 26), Tübingen 1969.

Wie im Abdruck der Verse von Häberlin bricht auch die Berliner Hs.

mitten im Vers ab.

Jetzt wissen wir etwas mehr über die Provenienz, aber um eine neue Handschrift handelt es sich ganz sicher nicht."

Dann ist aber gängige Ansicht zur Provenienz der Berliner Handschrift nicht zutreffend:

"Nach diesen Aufzeichnungen war der Codex im 17. Jahrhundert Bestandteil der

Handschriftensammlung des Straßburger Juristen Johannes Schilter (1632-1705).

Diese Sammlung wurde von dem Juristen Reichshofrat Heinrich Christian von

Senkenberg (1704-1768) erworben, der in Verbindung mit dem Pfarrer und

Historiker Samuel Wilhelm Oetter (1720-1792) stand. Nach dem Tode Senkenbergs

gelangte die Handschrift in den Besitz Oetters, von dem sie dessen Sohn Friedrich

Wilhelm (1754-1824) übernahm. Im Anschluß daran tauchte der Codex in der

Bibliothek des Geheimen Staatsrats und Generalpostmeisters Karl Ferdinand

Friedrich von Nagler (1770-1846) auf, die im Jahre 1835 von der Preußischen

Staatsbibliothek in Berlin übernommen wurde"

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/CIMA/CIMA%2062.pdf

Wenn man an Schilter als Vorbesitzer festhält (wieso?), muss man Krafft vor Senckenberg einschieben.

Nachtrag 23. November 2014: Henkel, Nikolaus: Lesen in Bild und Text. Die ehem. Berliner Bilderhandschrift von Priester Wernhers ‚Maria‘ (2014), S. 24f.

"Auf ein bislang unbekanntes, aber bemerkenswertes Zeugnis zu einer Bilderhandschrift einer deutschsprachigen gereimten Mariendichtung hat kürzlich Klaus Graf aufmerksam gemacht.40"

Statt diesen Beitrag zu zitieren, der schon wenige Tage später obigen Nachtrag enthielt, verweist Henkel lediglich auf das Digitalisat des Krafft-Katalogs.

40 Verfügbar unter: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/

?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0005 (29. 6. 2013).

Das Zeugnis sei entgegen meiner Annahme identisch mit der Berliner Handschrift D. Das hatte ich nach Empfang der Mail von Herrn Gärtner aber auch gar nicht mehr bestritten. Immerhin liest man: "Grafs Entdeckung macht es aber notwendig,

die Provenienzgeschichte von Handschrift D neu zu schreiben."

#forschung

http://books.google.de/books?id=UrkTAAAAQAAJ&hl=de&pg=PA110

gibt Häberlin 1737 Besseres (einschließlich 26 abgedruckten Versen):

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0045

Als Ausgabe von Priester Wernhers Marienleben benutzte ich

http://books.google.de/books?id=_FoGAQAAIAAJ

Nach den Provenienzangaben kann die Krafft'sche Handschrift, die - wenn ich mich nicht täusche - bislang unbemerkt blieb, mit den zwei einzigen bekannten vollständigen Handschriften in Krakau (ehemals Berlin mgo 109, illuminiert) und Wien Cod. 2742* (nicht illuminiert) nicht identisch sein. Ein flüchtiger Blick in die Lesarten zeigt, dass die Krafftsche Handschrift der Berliner nahestand, aber die Provenienzenfolge der Berliner Handschrift verhindert eine Gleichsetzung.

Eine sorgfältigere Untersuchung der Häberlin'schen Angaben zu dem verlorenen Textzeugen wäre wünschenswert.

Bilder aus der ehemals Berliner Hs.:

http://bn.org.pl/download/document/1245746242.pdf S. 84

http://www.archive.org/stream/despriesterswern00wernuoft#page/n5/mode/2up

Zur Provenienz Krafft siehe die Hinweise bei Seelbach:

http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4872/pdf/045.pdf

http://www.onlinekatalog-stadtarchiv.ulm.de/EKrafftakten.pdf

Bernd Breitenbruch in: Schwabenspiegel [...] 1000-1800, S. 397 ("364 Codices") unter Hinweis auf Breitenbruch, Ulmer Privatbibliotheken, 1991, S. 20-27

http://archiv.twoday.net/search?q=krafft+ulm

Zur Person

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=122371054

Nachtrag: Kurt Gärtner mailte mir freundlicherweise:

"Es handelt sich ganz sicher um die Berliner

Hs., jetzt Krakau, Bibl. Jagiello´nska, Berol. mgo 109 (s. den

Marburger Handschriftencensus). Die Hs. stammt wohl aus dem Besitz

von Raimund Krafft (+1729), beim Verkauf seiner Hss. (1739) ist sie

wohl an Heinrich Christian von Senckenberg (1704-1768) gegangen.

Die von Häberlin zitierten Verse auf der "pag. ultima" stimmen genau

mit den Versen auf dem letzten Bl. des Berol. mgo 91v, den ich

verglichen habe, überein, s. auch den Abdruck der Hs. in der Ausgabe

von Carl Wesle (Hg.), Priester Wernher, Maria. Bruchstücke und

Umarbeitungen. Zweite Auflage besorgt durch Hans Fromm (Altdeutsche

Textbibliothek 26), Tübingen 1969.

Wie im Abdruck der Verse von Häberlin bricht auch die Berliner Hs.

mitten im Vers ab.

Jetzt wissen wir etwas mehr über die Provenienz, aber um eine neue Handschrift handelt es sich ganz sicher nicht."

Dann ist aber gängige Ansicht zur Provenienz der Berliner Handschrift nicht zutreffend:

"Nach diesen Aufzeichnungen war der Codex im 17. Jahrhundert Bestandteil der

Handschriftensammlung des Straßburger Juristen Johannes Schilter (1632-1705).

Diese Sammlung wurde von dem Juristen Reichshofrat Heinrich Christian von

Senkenberg (1704-1768) erworben, der in Verbindung mit dem Pfarrer und

Historiker Samuel Wilhelm Oetter (1720-1792) stand. Nach dem Tode Senkenbergs

gelangte die Handschrift in den Besitz Oetters, von dem sie dessen Sohn Friedrich

Wilhelm (1754-1824) übernahm. Im Anschluß daran tauchte der Codex in der

Bibliothek des Geheimen Staatsrats und Generalpostmeisters Karl Ferdinand

Friedrich von Nagler (1770-1846) auf, die im Jahre 1835 von der Preußischen

Staatsbibliothek in Berlin übernommen wurde"

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/CIMA/CIMA%2062.pdf

Wenn man an Schilter als Vorbesitzer festhält (wieso?), muss man Krafft vor Senckenberg einschieben.

Nachtrag 23. November 2014: Henkel, Nikolaus: Lesen in Bild und Text. Die ehem. Berliner Bilderhandschrift von Priester Wernhers ‚Maria‘ (2014), S. 24f.

"Auf ein bislang unbekanntes, aber bemerkenswertes Zeugnis zu einer Bilderhandschrift einer deutschsprachigen gereimten Mariendichtung hat kürzlich Klaus Graf aufmerksam gemacht.40"

Statt diesen Beitrag zu zitieren, der schon wenige Tage später obigen Nachtrag enthielt, verweist Henkel lediglich auf das Digitalisat des Krafft-Katalogs.

40 Verfügbar unter: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/

?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0005 (29. 6. 2013).

Das Zeugnis sei entgegen meiner Annahme identisch mit der Berliner Handschrift D. Das hatte ich nach Empfang der Mail von Herrn Gärtner aber auch gar nicht mehr bestritten. Immerhin liest man: "Grafs Entdeckung macht es aber notwendig,

die Provenienzgeschichte von Handschrift D neu zu schreiben."

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 3. Juni 2012, 22:42 - Rubrik: Kodikologie

Notizen über Bücherdiebstähle (einschließlich der Girolamini-Bibliothek):

http://www.rbms.info/committees/security/theft_reports/theft_reports_2012.shtml

Ohne RSS-Feed.

http://www.rbms.info/committees/security/theft_reports/theft_reports_2012.shtml

Ohne RSS-Feed.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://archaeologik.blogspot.de/2012/06/feuer-auf-apameia.html

Rainer Schreg weist auf einen umfangreichen Report hin:

http://globalheritagenetwork.ning.com/profiles/blogs/new-report-on-damage-to-syria-s-cultural-heritage

Rainer Schreg weist auf einen umfangreichen Report hin:

http://globalheritagenetwork.ning.com/profiles/blogs/new-report-on-damage-to-syria-s-cultural-heritage

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Klaus Schreiners maßgeblicher Aufsatz "Möchtum im Geist der Benediktregel" von 1986 ist online:

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf

Nachtrag: Ebenso wie eine ganze Reihe anderer Aufsätze Schreiners (s. OPAC der MGH-Bibliothek), darunter der bisher nur über DigiZeitschriften (lizenzpflichtig) zugängliche Aufsatz über Hildegardis Regina und Kloster Kempten:

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a149295.pdf

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/b/b016737.pdf

Nachtrag: Ebenso wie eine ganze Reihe anderer Aufsätze Schreiners (s. OPAC der MGH-Bibliothek), darunter der bisher nur über DigiZeitschriften (lizenzpflichtig) zugängliche Aufsatz über Hildegardis Regina und Kloster Kempten:

http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a149295.pdf

KlausGraf - am Sonntag, 3. Juni 2012, 01:42 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Raymund Krafft in Ulm besaß nach Häberlins Katalog von 1739 (S. 110f. Nr. 8) auch eine deutsche Übersetzung der seit dem 15. Jahrhundert Albertus Magnus zugeschriebenen Schrift "De adhaerendo deo", die nunmehr als gesichertes Werk des Benediktiners Johannes von Kastl gilt und nach Sudbrack "De fine religiosae perfectionis" heißen soll.

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000

Die nicht vor 1493 entstandene Handschrift enthielt an erster Stelle einen deutschen Bonaventura-Text, eine Anleitung für einen Franziskanerbruder zum geistlichen Leben. Ohne die Arbeiten von Ruh (²VL hilft nicht weiter) kann nur vage an die Regula novitiorum gedacht werden und selbst mit ihnen wäre eine eindeutige Identifizierung in Ermangelung eines Incipit womöglich unmöglich.

Der zweite Text war offenbar Thomas Fincks Übersetzung von Jakob von Paradies: De praeparatione ad sacramentum eucharistiae, die aus zwei Augsburger Handschriften bekannt ist:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/pdf/graf_thomas_finck.pdf

Fasbender hat (Studien und Mitteilungen OSB 1999, S. 161-166) die Übersetzung für Finck gesichert.

Zum Vergleich der Textanfang der Handschrift aus Kirchheim:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a444_JPG.htm

http://www.handschriftencensus.de/6147

Den Schluss der Handschrift bildete der Pseudo-Albertus Magnus mit abschließendem Schreibervermerk "per fratrem Codal, Conventus Vlmensis Praedicatorem 1491". Weyermann registrierte den Schreiber

http://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&pg=PA56

ebenso wie Krämer (Scriptores, ohne weitere Angaben).

Der eigenartige Name lässt an eine Fehllesung oder an eine Namensabkürzung - Co(nrad?) Dal- - denken, man müsste aber die Literatur zum Ulmer Dominikanerkloster sichten.

Zur Überlieferung der deutschen Übersetzungen von "De adhaerendo Deo" lassen einen sowohl das Verfasserlexikon als auch der Handschriftencensus im Stich. Es existiert(e?) eine unter Ruh angefertigte Zulassungsarbeit von Dieter Picker: Der Traktat „De fine religiosae perfectionis" („De adhaerendo Deo"). Verfasser, Überlieferung, Text. (Masch.) Würzburg 1965, und Picker wollte wohl auch eine Dissertation zu den Übersetzungen vorlegen:

https://www.google.de/search?f&tbm=bks&q=%22dieter+picker%22

[Zur Zulassungsarbeit teilte Dorothea Klein mit: "leider ist die Arbeit im Institut, wenn es sie dort jemals gegeben haben sollte, nicht auffindbar."]

Welche beiden Handschriften Grabmann, Geistesleben I, 501 nannte, weiß ich nicht (auch die Erstauflage des VL II, 488 habe ich nicht greifbar). Im folgenden stelle ich zusammen, worauf ich (im Internet) stieß.

[Grabmann nennt Cgm 806, 5140 und Don. 356; diese 3 auch im Artikel zu Joh. von Kastl im VL 1. Aufl. II, 603; der Artikel Ulrich Horn VL 1. Aufl. II, 488 nennt neben der GNM-Hs. auch Don. 356 und den Hochfederdruck.]

Vermutlich steht die Krafftsche Übersetzung der in der ehemals Donaueschinger Handschrift der BLB Karlsruhe Cod. Donaueschingen 356, Bl. 51r-104r überlieferten nahe. Die Donaueschinger Handschrift enthält auch eine Bonaventura-Übersetzung des Ulmer Dominikaners Johannes Kornwachs 1493 (siehe Ruh im ²VL).

http://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/barack3.php3?browse=1&nummer=356

http://www.handschriftencensus.de/10585

Nach Ruh überliefert UB Augsburg III.2 oct. 35, Bl. 2r-43v aus Medingen (keine gedruckte Beschreibung [doch! Schromm, wie unten, S. 252], nicht im Hsc) die gleiche Übersetzung wie die Donaueschinger Handschrift, während er Thomas Fincks Übersetzung im Cgm 6940 als davon verschieden ansah (Bonaventura dt. 1956, S. 102):

http://books.google.de/books?id=EPtWAAAAIAAJ&q=%22verst%C3%A4nntnu%C3%9F+vnnd+begird++**%22

Zum Cgm 6940

http://www.handschriftencensus.de/5858

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700405460008.html

Karl Heinz Keller fand in Eichstätt, UB, st 760, Bl. 250v-259v (von 1507) eine zweite Überlieferung der Übersetzung Fincks:

http://www.handschriftencensus.de/19357

http://archiv.twoday.net/stories/14660552/

Der zweite namentliche Übersetzer des Textes ist Ulrich Horn. Seine Übersetzung ist nur in GNM Nürnberg Hs. 18526, Bl. 2r-52v überliefert:

http://www.handschriftencensus.de/21112

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0058_b076_JPG.htm

Ruhs Hinweis im ²VL 4, 141 (s.v. Horn, Ulrich) auf Cod. 482 der Langer'schen Bibliothek in Braunau geht wohl in die Irre. Möglicherweise handelt es sich bei der 1480/1510 datierten Handschrift (heute Prag, Nationalmuseum, Cod. XVII D 33, Bl. 259rb-275ra) um eine Druckabschrift, da der Text mit dem Nürnberger Hochfeder-Druck (1492) einer deutschen Übersetzung GW 584 übereinstimmt:

http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/ALBEMAG.htm#DeAdhaerendoDeo

Zur Prager Hs.:

http://www.handschriftencensus.de/5558

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700289480011.html (ausführliche Angaben zu Textbeginn und Textschluss)

Schließlich sind noch zwei Münchner Handschriften zu nennen, die jeweils verschiedene Übersetzungen tradieren:

Cgm 806, Bl. 68r-74v unvollständig

http://www.handschriftencensus.de/10240

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a386_JPG.htm

Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035391/image_137

Cgm 5140, Bl. 234r-266r

http://www.handschriftencensus.de/10187

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0492_a488_JPG.htm

[Arnold Schromm, Die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Kirchheim am Ries, 1998, S. 253 bietet zu der aus Kirchheim stammenden Hs. Cod. III.2.oct.36 (16. Jh.), Bl. 2r-69v ein Incipit, das darauf schließen lässt, dass hier die gleiche Übersetzung vorliegt wie in Cgm 5140: "Hie hebt sich an das puchlein dez grossen albertus vnd sagt von der ploßerung ganzen abgeschiedenheit aller zeitlicher dinger vnd vereynung mit got dem herrn. Ich gedenck mir entlich etwas zu schreiben als vil es muglichen ist in der Einwonung diß ellends vnd pilgramschaft von der ganczen abscheidung aller dinger".]

#forschung

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000

Die nicht vor 1493 entstandene Handschrift enthielt an erster Stelle einen deutschen Bonaventura-Text, eine Anleitung für einen Franziskanerbruder zum geistlichen Leben. Ohne die Arbeiten von Ruh (²VL hilft nicht weiter) kann nur vage an die Regula novitiorum gedacht werden und selbst mit ihnen wäre eine eindeutige Identifizierung in Ermangelung eines Incipit womöglich unmöglich.

Der zweite Text war offenbar Thomas Fincks Übersetzung von Jakob von Paradies: De praeparatione ad sacramentum eucharistiae, die aus zwei Augsburger Handschriften bekannt ist:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4798/pdf/graf_thomas_finck.pdf

Fasbender hat (Studien und Mitteilungen OSB 1999, S. 161-166) die Übersetzung für Finck gesichert.

Zum Vergleich der Textanfang der Handschrift aus Kirchheim:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0148_a444_JPG.htm

http://www.handschriftencensus.de/6147

Den Schluss der Handschrift bildete der Pseudo-Albertus Magnus mit abschließendem Schreibervermerk "per fratrem Codal, Conventus Vlmensis Praedicatorem 1491". Weyermann registrierte den Schreiber

http://books.google.de/books?id=SvJQAAAAcAAJ&pg=PA56

ebenso wie Krämer (Scriptores, ohne weitere Angaben).

Der eigenartige Name lässt an eine Fehllesung oder an eine Namensabkürzung - Co(nrad?) Dal- - denken, man müsste aber die Literatur zum Ulmer Dominikanerkloster sichten.

Zur Überlieferung der deutschen Übersetzungen von "De adhaerendo Deo" lassen einen sowohl das Verfasserlexikon als auch der Handschriftencensus im Stich. Es existiert(e?) eine unter Ruh angefertigte Zulassungsarbeit von Dieter Picker: Der Traktat „De fine religiosae perfectionis" („De adhaerendo Deo"). Verfasser, Überlieferung, Text. (Masch.) Würzburg 1965, und Picker wollte wohl auch eine Dissertation zu den Übersetzungen vorlegen:

https://www.google.de/search?f&tbm=bks&q=%22dieter+picker%22

[Zur Zulassungsarbeit teilte Dorothea Klein mit: "leider ist die Arbeit im Institut, wenn es sie dort jemals gegeben haben sollte, nicht auffindbar."]

Welche beiden Handschriften Grabmann, Geistesleben I, 501 nannte, weiß ich nicht (auch die Erstauflage des VL II, 488 habe ich nicht greifbar). Im folgenden stelle ich zusammen, worauf ich (im Internet) stieß.

[Grabmann nennt Cgm 806, 5140 und Don. 356; diese 3 auch im Artikel zu Joh. von Kastl im VL 1. Aufl. II, 603; der Artikel Ulrich Horn VL 1. Aufl. II, 488 nennt neben der GNM-Hs. auch Don. 356 und den Hochfederdruck.]

Vermutlich steht die Krafftsche Übersetzung der in der ehemals Donaueschinger Handschrift der BLB Karlsruhe Cod. Donaueschingen 356, Bl. 51r-104r überlieferten nahe. Die Donaueschinger Handschrift enthält auch eine Bonaventura-Übersetzung des Ulmer Dominikaners Johannes Kornwachs 1493 (siehe Ruh im ²VL).

http://wiesel.wlb-stuttgart.de/referate/hschriften/barack/barack3.php3?browse=1&nummer=356

http://www.handschriftencensus.de/10585

Nach Ruh überliefert UB Augsburg III.2 oct. 35, Bl. 2r-43v aus Medingen (keine gedruckte Beschreibung [doch! Schromm, wie unten, S. 252], nicht im Hsc) die gleiche Übersetzung wie die Donaueschinger Handschrift, während er Thomas Fincks Übersetzung im Cgm 6940 als davon verschieden ansah (Bonaventura dt. 1956, S. 102):

http://books.google.de/books?id=EPtWAAAAIAAJ&q=%22verst%C3%A4nntnu%C3%9F+vnnd+begird++**%22

Zum Cgm 6940

http://www.handschriftencensus.de/5858

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700405460008.html

Karl Heinz Keller fand in Eichstätt, UB, st 760, Bl. 250v-259v (von 1507) eine zweite Überlieferung der Übersetzung Fincks:

http://www.handschriftencensus.de/19357

http://archiv.twoday.net/stories/14660552/

Der zweite namentliche Übersetzer des Textes ist Ulrich Horn. Seine Übersetzung ist nur in GNM Nürnberg Hs. 18526, Bl. 2r-52v überliefert:

http://www.handschriftencensus.de/21112

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0058_b076_JPG.htm

Ruhs Hinweis im ²VL 4, 141 (s.v. Horn, Ulrich) auf Cod. 482 der Langer'schen Bibliothek in Braunau geht wohl in die Irre. Möglicherweise handelt es sich bei der 1480/1510 datierten Handschrift (heute Prag, Nationalmuseum, Cod. XVII D 33, Bl. 259rb-275ra) um eine Druckabschrift, da der Text mit dem Nürnberger Hochfeder-Druck (1492) einer deutschen Übersetzung GW 584 übereinstimmt:

http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/ALBEMAG.htm#DeAdhaerendoDeo

Zur Prager Hs.:

http://www.handschriftencensus.de/5558

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/700289480011.html (ausführliche Angaben zu Textbeginn und Textschluss)

Schließlich sind noch zwei Münchner Handschriften zu nennen, die jeweils verschiedene Übersetzungen tradieren:

Cgm 806, Bl. 68r-74v unvollständig

http://www.handschriftencensus.de/10240

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0046_a386_JPG.htm

Digitalisat:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035391/image_137

Cgm 5140, Bl. 234r-266r

http://www.handschriftencensus.de/10187

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0492_a488_JPG.htm

[Arnold Schromm, Die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Kirchheim am Ries, 1998, S. 253 bietet zu der aus Kirchheim stammenden Hs. Cod. III.2.oct.36 (16. Jh.), Bl. 2r-69v ein Incipit, das darauf schließen lässt, dass hier die gleiche Übersetzung vorliegt wie in Cgm 5140: "Hie hebt sich an das puchlein dez grossen albertus vnd sagt von der ploßerung ganzen abgeschiedenheit aller zeitlicher dinger vnd vereynung mit got dem herrn. Ich gedenck mir entlich etwas zu schreiben als vil es muglichen ist in der Einwonung diß ellends vnd pilgramschaft von der ganczen abscheidung aller dinger".]

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 3. Juni 2012, 00:44 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der Georg-Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino, einer der wichtigsten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, übereignet sein Archiv dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Neben den Vorstufen seiner Romane, Dramen und Essays enthält der Bestand umfangreiche Lektoratsunterlagen, Lebenszeugnisse und Fotos. Zu Genazinos Korrespondenzpartnern gehören u. a. Heinrich Böll, Gerd Haffmanns, Eckard Henscheid, Brigitte Kronauer, Michael Krüger, Jürgen Manthey, Paul Schaaf, Delf Schmidt und Ror Wolf. Eine einzigartige Quelle für biografische Arbeiten und die Literaturgeschichte der Bundesrepublik stellt darüber hinaus ein umfangreiches Werktagebuch dar. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Stoffen, Szenen und Beobachtungen, aus welcher der Autor im Laufe der Jahrzehnte die meisten seiner Buchprojekte entwickelt hat.

Wilhelm Genazino (geb. 1943) gehört zu den eigenwilligsten Autoren seiner Generation. Sein erster Roman erschien bereits 1965 (»Laslinstraße«); in den 1960er Jahren wurde er Redakteur der Satirezeitschrift »Pardon« (bis 1971), von 1980 bis 1986 war er Mitherausgeber der Zeitschrift »Lesezeichen«. Mit seiner in den 1970er Jahren im Rowohlt Verlag erschienenen »Abschaffel-Trilogie« wurde Genazino berühmt. Eindringlich beschreibt er in seinen Texten die Grundausstattung unseres Alltags, die Welt der Dinge, die Stadtlandschaften und die Lebewesen, die sie bevölkern. Zuletzt erschien sein vielbeachteter Roman »Wenn wir Tiere wären« (2011). Wilhelm Genazino ist dem Deutschen Literaturarchiv Marbach seit Jahren auf vielfältige Weise verbunden, u. a. eröffnete er im Jahre 2006 zusammen mit Wolfgang Rihm die erste Dauerausstellung im neu erbauten Literaturmuseum der Moderne.

PM 33/2012, Marbach, 31. Mai 2012

Wikipedia-Artikel Genazino

Wilhelm Genazino (geb. 1943) gehört zu den eigenwilligsten Autoren seiner Generation. Sein erster Roman erschien bereits 1965 (»Laslinstraße«); in den 1960er Jahren wurde er Redakteur der Satirezeitschrift »Pardon« (bis 1971), von 1980 bis 1986 war er Mitherausgeber der Zeitschrift »Lesezeichen«. Mit seiner in den 1970er Jahren im Rowohlt Verlag erschienenen »Abschaffel-Trilogie« wurde Genazino berühmt. Eindringlich beschreibt er in seinen Texten die Grundausstattung unseres Alltags, die Welt der Dinge, die Stadtlandschaften und die Lebewesen, die sie bevölkern. Zuletzt erschien sein vielbeachteter Roman »Wenn wir Tiere wären« (2011). Wilhelm Genazino ist dem Deutschen Literaturarchiv Marbach seit Jahren auf vielfältige Weise verbunden, u. a. eröffnete er im Jahre 2006 zusammen mit Wolfgang Rihm die erste Dauerausstellung im neu erbauten Literaturmuseum der Moderne.

PM 33/2012, Marbach, 31. Mai 2012

Wikipedia-Artikel Genazino

Wolf Thomas - am Samstag, 2. Juni 2012, 22:09 - Rubrik: Literaturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der von Franz Dominicus Häberlin 1739 erstellte Katalog der Krafft'schen Handschriften (Besitz des Bürgermeisters Raymund Krafft in Ulm) ist online:

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000

S. 115f. Nr. 28 ist offenbar Weimar oct. 145:

http://www.handschriftencensus.de/7160

²VL 7, 988 zitiert als Überschrift von Hans Ramingers "Warnung vor Trunkenheit": Ain gu+ot spruch zum fur tretten, was zur Beschreibung Häberlins stimmt. Es scheint Teichner-Signaturen in dem Band zu geben, was ebenfalls passt.

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0135

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00005BF300000000

S. 115f. Nr. 28 ist offenbar Weimar oct. 145:

http://www.handschriftencensus.de/7160

²VL 7, 988 zitiert als Überschrift von Hans Ramingers "Warnung vor Trunkenheit": Ain gu+ot spruch zum fur tretten, was zur Beschreibung Häberlins stimmt. Es scheint Teichner-Signaturen in dem Band zu geben, was ebenfalls passt.

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN667602488&PHYSID=PHYS_0135

KlausGraf - am Samstag, 2. Juni 2012, 22:03 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das regionalarchive Weblog siwiarchiv.de weist auf den Mit begründer der "Vereinigung deutscher Wirtscharchivare" hin, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre oder wahlweise vor 30 Jahren gestorben ist.

Die notwenige differenzierte Auseinandersetzung mit Alfred Lück ist bis jetzt ausgeblieben und kann gern auf siwiarchiv.de erfolgen.

Die notwenige differenzierte Auseinandersetzung mit Alfred Lück ist bis jetzt ausgeblieben und kann gern auf siwiarchiv.de erfolgen.

Wolf Thomas - am Samstag, 2. Juni 2012, 17:48 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.siwiarchiv.de/2012/05/ar-schiefe/

Die Bilder entstanden 2006 für den Archivfinder der Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Ausstellung wurde 2007 in Bad Berleburg und Siegen sowie auf dem Westfälischen Archivtag 2008 in Iserlohn gezeigt. Sie ist als Wanderausstellung konzipiert und kann über das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein ausgeliehen werden.

s. auf Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/2196143/

http://archiv.twoday.net/stories/3755548/

http://archiv.twoday.net/stories/4378091/

http://archiv.twoday.net/stories/5052342/

http://archiv.twoday.net/stories/5938493/

Die Bilder entstanden 2006 für den Archivfinder der Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Ausstellung wurde 2007 in Bad Berleburg und Siegen sowie auf dem Westfälischen Archivtag 2008 in Iserlohn gezeigt. Sie ist als Wanderausstellung konzipiert und kann über das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein ausgeliehen werden.

s. auf Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/2196143/

http://archiv.twoday.net/stories/3755548/

http://archiv.twoday.net/stories/4378091/

http://archiv.twoday.net/stories/5052342/

http://archiv.twoday.net/stories/5938493/

Wolf Thomas - am Samstag, 2. Juni 2012, 17:38 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=420189

Verleger behaupten in einem Report, dass ein Sechsmonatsembargo im Rahmen des grünen Open Access sie bankrott gehen lässt. Das gerade beendete europäische Peer-Projekt, an dem der STM-Verband der Verleger beteiligt war, kommt zu einer gegenteiligen Schlussfolgerung:

http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/presentations/PEER-Executive_Partners_Statements_29_May_2012.pdf

Die Projekt-Resultate bestätigen voll und ganz meine Skepsis gegenüber dem unverantwortlichen Treiben der Harnadianer.

"Author self-archiving is unlikely to generate a critical

mass of Green OA content"

"Scholars prefer the Version of Record"

"The acceptance and utility of open access publishing

(“Gold”) has increased rapidly"

Siehe auch Morrisons Kommentar zum Verleger-Report:

http://poeticeconomics.blogspot.de/2012/06/society-publishers-time-to-quit-whining.html

Verleger behaupten in einem Report, dass ein Sechsmonatsembargo im Rahmen des grünen Open Access sie bankrott gehen lässt. Das gerade beendete europäische Peer-Projekt, an dem der STM-Verband der Verleger beteiligt war, kommt zu einer gegenteiligen Schlussfolgerung:

http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/presentations/PEER-Executive_Partners_Statements_29_May_2012.pdf

Die Projekt-Resultate bestätigen voll und ganz meine Skepsis gegenüber dem unverantwortlichen Treiben der Harnadianer.

"Author self-archiving is unlikely to generate a critical

mass of Green OA content"

"Scholars prefer the Version of Record"

"The acceptance and utility of open access publishing

(“Gold”) has increased rapidly"

Siehe auch Morrisons Kommentar zum Verleger-Report:

http://poeticeconomics.blogspot.de/2012/06/society-publishers-time-to-quit-whining.html

KlausGraf - am Samstag, 2. Juni 2012, 14:42 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In http://archiv.twoday.net/stories/64975739/ fragte ich nach dem Verbleib des Bücherzeichens von Hans Ras of Koester, der eine später in Wernigerode befindliche niederdeutsche Bibel-Inkunabel an seine Nichten im Emmericher Agnetenkloster schenkte. Ich bin Paul Needham für seine gründliche Aufklärung des Falls außerordentlich dankbar. Needham schreibt:

"The edition in question is definitely GW 4308, and not 4307. In late 1936 and early 1937 John H. Scheide (d. 1942, father of the present owner, William H. Scheide, born in 1914) bought two copies of GW 4308, which was the last lacuna in his ambition to collect all printed Bibles in German preceding the Luther “September Testament” (of which he also owned a copy); and in the United States, only the Scheide Library has copies of all these editions.

Copy 1 = the two-volume set offered by Sotheby’s in their A. W. M. Mensing sale, London, 15 December 1936, lot 65. This copy belonged earlier to Jan Six van Hillegom, whose books were auctioned in Amsterdam by Frederik Muller, 17 Oct. 1928.

This copy was imperfect, and especially lacked the preliminary quire of 4 leaves (the first blank) with preface and summaries of the books of the Bible. However, John Scheide learned that in NYC, the dealer Lathrop C. Harper had an incomplete copy of vol. I only, which he also bought – that is,

Copy 2 = the Stolberg-Wernigerode copy, containing the preliminary quire and Genesis-Job only, and lacking at least one leaf within that range. As I understand it, the best books of the Wernigerode library were acquired by Martin Breslauer (Berlin) as he announced in the spring of 1930, and a large number of them were presented in his Kat. 49 (1931), which unfortunately I have not seen. Thus, there is a possibility that this vol. I of GW 4308 is described in that catalogue.

John Scheide took leaves out of the Stolberg-Wernigerode copy, and had them bound into the Six-Mensing copy, to complete or improve it. Therefore, the evidence of the Johannes Ras ownership is now divided in the Scheide Library! [And, conversely, John Scheide took some leaves out of the Six-Mensing copy, and they are now laid, loose, into the Stolberg-Wernigerode copy …]

“Copy 2” (Scheide 6.4.1): the vellum pastedown of this binding bears the name and painted arms of Johannes Ras, as reported in that old issue of Ex libris which you cited. By the way, the binding is not original – it is perhaps early 18th century, sheep with blind lozenge-pattern fillets over thick wooden boards (possibly, the boards are 15th century, but I am not sure of that). In any case, it is fortunate that this pastedown was preserved.

The other Ras ownership in the volume is the presentation inscription written on fo. 252v, the end of Job. This suggests that the Ras copy never had the quires containing Psalms.

“Copy 1” (Scheide 8.7.3-4): now contains fos. 2-11 from (Stolberg) “Copy 2”, with 3 documents of Ras ownership:

fo. 2r: in the initial are painted the arms of Ras, marshaled with those of “Someone” (his wife’s family?)

fo. 4v: the Ras presentation inscription, substantially identical to that of 252v of “Copy 2”. Please note: the first three lines of the inscription are written directly on 4v; the following three lines are written, smaller, on a separate strip of paper, which is pasted to the bottom margin of 4v.

fo. 5r: note the woodcut compartment at the foot of the page, showing the Madonna and visitation of the Magi. In the shield on the right are the arms of Cologne. The shield on the left is blank, to allow an owner’s arms to be painted in. In this copy, the arms are those of “Someone”, as on 2r."

"The edition in question is definitely GW 4308, and not 4307. In late 1936 and early 1937 John H. Scheide (d. 1942, father of the present owner, William H. Scheide, born in 1914) bought two copies of GW 4308, which was the last lacuna in his ambition to collect all printed Bibles in German preceding the Luther “September Testament” (of which he also owned a copy); and in the United States, only the Scheide Library has copies of all these editions.

Copy 1 = the two-volume set offered by Sotheby’s in their A. W. M. Mensing sale, London, 15 December 1936, lot 65. This copy belonged earlier to Jan Six van Hillegom, whose books were auctioned in Amsterdam by Frederik Muller, 17 Oct. 1928.

This copy was imperfect, and especially lacked the preliminary quire of 4 leaves (the first blank) with preface and summaries of the books of the Bible. However, John Scheide learned that in NYC, the dealer Lathrop C. Harper had an incomplete copy of vol. I only, which he also bought – that is,

Copy 2 = the Stolberg-Wernigerode copy, containing the preliminary quire and Genesis-Job only, and lacking at least one leaf within that range. As I understand it, the best books of the Wernigerode library were acquired by Martin Breslauer (Berlin) as he announced in the spring of 1930, and a large number of them were presented in his Kat. 49 (1931), which unfortunately I have not seen. Thus, there is a possibility that this vol. I of GW 4308 is described in that catalogue.

John Scheide took leaves out of the Stolberg-Wernigerode copy, and had them bound into the Six-Mensing copy, to complete or improve it. Therefore, the evidence of the Johannes Ras ownership is now divided in the Scheide Library! [And, conversely, John Scheide took some leaves out of the Six-Mensing copy, and they are now laid, loose, into the Stolberg-Wernigerode copy …]

“Copy 2” (Scheide 6.4.1): the vellum pastedown of this binding bears the name and painted arms of Johannes Ras, as reported in that old issue of Ex libris which you cited. By the way, the binding is not original – it is perhaps early 18th century, sheep with blind lozenge-pattern fillets over thick wooden boards (possibly, the boards are 15th century, but I am not sure of that). In any case, it is fortunate that this pastedown was preserved.

The other Ras ownership in the volume is the presentation inscription written on fo. 252v, the end of Job. This suggests that the Ras copy never had the quires containing Psalms.

“Copy 1” (Scheide 8.7.3-4): now contains fos. 2-11 from (Stolberg) “Copy 2”, with 3 documents of Ras ownership:

fo. 2r: in the initial are painted the arms of Ras, marshaled with those of “Someone” (his wife’s family?)

fo. 4v: the Ras presentation inscription, substantially identical to that of 252v of “Copy 2”. Please note: the first three lines of the inscription are written directly on 4v; the following three lines are written, smaller, on a separate strip of paper, which is pasted to the bottom margin of 4v.