Auf der Prager Frühjahrstagung der VdA-Fachgruppe 8, der ich ja seit 1989 angehöre, hatte ich die GND (ehemals PND) mehrfach erwähnt und versprochen, hier über sie zu informieren.

Frühere Beiträge in Archivalia

http://archiv.twoday.net/search?q=gnd

http://archiv.twoday.net/search?q=pnd

Als Grundlagentexte empfehle ich die Lektüre von

http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:GND

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON

Die GND-Nummer ist eine derzeit mehrstellige Nummer, die als Personen-Normnummer bei individualisierten Personen eindeutig auf eine einigermaßen prominente historische Person verweist.

Die GND wird bei der Deutschen Nationalbibliothek gepflegt, die zu jeder GND (ich gehe hier nur auf Personen ein) Basisangaben (Namensformen, Lebensdaten, Kurzcharakteristik) anbietet. Untypisch ist hinsichtlich des Umfangs der Kurzcharakteristik der Eintrag zu Theophil Wurm:

http://d-nb.info/gnd/118635646

Hier kommt man auf der rechten Seite nur zum Beitrag in der Wikipedia, nicht aber zu weiteren Informationsangeboten, die Wurm mit seiner GND 118635646 verknüpft haben.

Wenig bekannt ist, welche Bewandtnis es mit den Links Normdaten (Person) hat, die man am Fuß des Wikipedia-Artikels gern übersieht:

http://de.wikipedia.org/wiki/Theophil_Wurm

Der erste Link führt zur Nationalbibliothek, der zweite zur Library of Congress, der dritte zum VIAF-Eintrag (Zusammenführung verschiedener nationaler Normdateneinträge) und der vierte zu Appers Personen-Tool, das leider nur für Personen mit Wikipedia-Eintrag funktioniert:

http://toolserver.org/~apper/pd/person/Theophil_Wurm

Empfehlenswert ist stattdessen die Nutzung des in Wikisource bei SeeAlso verlinkten BEACON-Findbuchs. Da Wurm bei Wikisource keinen Eintrag hat, wähle ich eine andere Persönlichkeit:

http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_von_Bezold

Unter der GND steht rechts neben der Wikipedia-Personensuche SeeAlso:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118662880

Wir können den GND-Teil dieser URL nun durch unsere Wurm-Nummer 118635646 ersetzen und sehen, dass sich das Apper-Tool und das BEACON-Findbuch leicht unterscheiden. Für das Findbuch gibt es eine API, die die Einbindung in eigene Angebote ermöglicht, wenn man nicht

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118635646

verlinken möchte. Davon hat das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart bei seinen Nachlässen Gebrauch gemacht, auf deren Seite man mit dem Apper-Tool über Supplement und via BEACON-Findbuch direkt kommt:

http://www.zentralbibliothek.elk-wue.de/cms/startseite/literatursuche-kataloge/nachlaesse/t-z/wurm-theophil/

Bislang hat das Landesarchiv Baden-Württemberg nicht bekannt gegeben, wie die praktische Gewinnung der GND-Nummern bei Findbüchern funktioniert. Aus

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON#Bibliotheken.2C_Verb.C3.BCnde.2C_Archive

geht hervor, dass bisher über 7200 Einträge zur Verfügung stehen. Im Fall Wurm derzeit 29 Einträge aus verschiedenen Beständen:

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/suche/ergebnis1.php?gnd=118635646

Wer die Beispiele nachvollzogen hat, dem sollte das Potential dieser Personen-Metasuche deutlich geworden sein.

Man braucht eine dauerhafte Internetadresse für den lokalen Personeneintrag (z.B. Professorenkatalog oder Professorenpersonalakten bei einem Universitätsarchiv), eine absolut simpel herzustellende BEACON-Datei im Netz, die man beim Betreiber des BEACON-Findbuchs anmeldet, und kann dann seine eigenen personenbezogenen Bestände über die GND-Suche sichtbar machen. Zugleich kann man ohne weiteren Rechercheaufwand biographische Informationen zu den Personen via GND-Verlinkung den Benutzern in den eigenen Findmitteln/Personendatenbanken usw. zur Verfügung stellen.

Alles klar?

Frühere Beiträge in Archivalia

http://archiv.twoday.net/search?q=gnd

http://archiv.twoday.net/search?q=pnd

Als Grundlagentexte empfehle ich die Lektüre von

http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:GND

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON

Die GND-Nummer ist eine derzeit mehrstellige Nummer, die als Personen-Normnummer bei individualisierten Personen eindeutig auf eine einigermaßen prominente historische Person verweist.

Die GND wird bei der Deutschen Nationalbibliothek gepflegt, die zu jeder GND (ich gehe hier nur auf Personen ein) Basisangaben (Namensformen, Lebensdaten, Kurzcharakteristik) anbietet. Untypisch ist hinsichtlich des Umfangs der Kurzcharakteristik der Eintrag zu Theophil Wurm:

http://d-nb.info/gnd/118635646

Hier kommt man auf der rechten Seite nur zum Beitrag in der Wikipedia, nicht aber zu weiteren Informationsangeboten, die Wurm mit seiner GND 118635646 verknüpft haben.

Wenig bekannt ist, welche Bewandtnis es mit den Links Normdaten (Person) hat, die man am Fuß des Wikipedia-Artikels gern übersieht:

http://de.wikipedia.org/wiki/Theophil_Wurm

Der erste Link führt zur Nationalbibliothek, der zweite zur Library of Congress, der dritte zum VIAF-Eintrag (Zusammenführung verschiedener nationaler Normdateneinträge) und der vierte zu Appers Personen-Tool, das leider nur für Personen mit Wikipedia-Eintrag funktioniert:

http://toolserver.org/~apper/pd/person/Theophil_Wurm

Empfehlenswert ist stattdessen die Nutzung des in Wikisource bei SeeAlso verlinkten BEACON-Findbuchs. Da Wurm bei Wikisource keinen Eintrag hat, wähle ich eine andere Persönlichkeit:

http://de.wikisource.org/wiki/Friedrich_von_Bezold

Unter der GND steht rechts neben der Wikipedia-Personensuche SeeAlso:

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118662880

Wir können den GND-Teil dieser URL nun durch unsere Wurm-Nummer 118635646 ersetzen und sehen, dass sich das Apper-Tool und das BEACON-Findbuch leicht unterscheiden. Für das Findbuch gibt es eine API, die die Einbindung in eigene Angebote ermöglicht, wenn man nicht

http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118635646

verlinken möchte. Davon hat das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart bei seinen Nachlässen Gebrauch gemacht, auf deren Seite man mit dem Apper-Tool über Supplement und via BEACON-Findbuch direkt kommt:

http://www.zentralbibliothek.elk-wue.de/cms/startseite/literatursuche-kataloge/nachlaesse/t-z/wurm-theophil/

Bislang hat das Landesarchiv Baden-Württemberg nicht bekannt gegeben, wie die praktische Gewinnung der GND-Nummern bei Findbüchern funktioniert. Aus

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON#Bibliotheken.2C_Verb.C3.BCnde.2C_Archive

geht hervor, dass bisher über 7200 Einträge zur Verfügung stehen. Im Fall Wurm derzeit 29 Einträge aus verschiedenen Beständen:

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/suche/ergebnis1.php?gnd=118635646

Wer die Beispiele nachvollzogen hat, dem sollte das Potential dieser Personen-Metasuche deutlich geworden sein.

Man braucht eine dauerhafte Internetadresse für den lokalen Personeneintrag (z.B. Professorenkatalog oder Professorenpersonalakten bei einem Universitätsarchiv), eine absolut simpel herzustellende BEACON-Datei im Netz, die man beim Betreiber des BEACON-Findbuchs anmeldet, und kann dann seine eigenen personenbezogenen Bestände über die GND-Suche sichtbar machen. Zugleich kann man ohne weiteren Rechercheaufwand biographische Informationen zu den Personen via GND-Verlinkung den Benutzern in den eigenen Findmitteln/Personendatenbanken usw. zur Verfügung stellen.

Alles klar?

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-babs-0000013992

Jahrgänge 2011 und 2012 als PDFs. In Heft 51 wird der Fotograf Georg Loesti (1859-1943) GND: http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=117157333 gewürdigt, dessen Werke am 1. Januar des nächsten Jahres gemeinfrei werden.

Jahrgänge 2011 und 2012 als PDFs. In Heft 51 wird der Fotograf Georg Loesti (1859-1943) GND: http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=117157333 gewürdigt, dessen Werke am 1. Januar des nächsten Jahres gemeinfrei werden.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.llb-detmold.de/aktuelles/aktuelles-detail/article/volltextsuche-in-den-digitalen-sammlungen.html

"Ab sofort können Sie in den Digitalen Sammlungen bei neueren Schrifttypen (Antiqua) nicht nur in den Titel- und Strukturdaten, sondern auch im Volltext suchen.

Die ersten 8000 Seiten haben die Texterkennung bereits durchlaufen."

Was fehlt, ist eine Metasuche der diversen Volltextsuchen in Digitalen Sammlungen (insbesondere nach dem semantics-Modell).

"Ab sofort können Sie in den Digitalen Sammlungen bei neueren Schrifttypen (Antiqua) nicht nur in den Titel- und Strukturdaten, sondern auch im Volltext suchen.

Die ersten 8000 Seiten haben die Texterkennung bereits durchlaufen."

Was fehlt, ist eine Metasuche der diversen Volltextsuchen in Digitalen Sammlungen (insbesondere nach dem semantics-Modell).

KlausGraf - am Montag, 25. März 2013, 18:20 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

J. Kemper - am Montag, 25. März 2013, 14:58 - Rubrik: Kooperationsmodelle

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

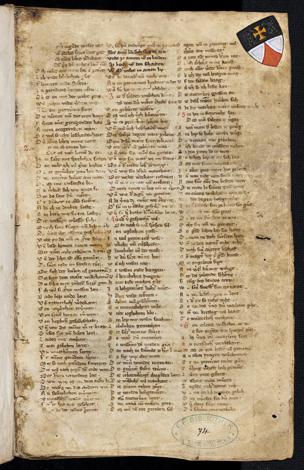

Winand von Steeg (gestorben 1453 als Kanoniker von St. Kastor in Koblenz, GND http://beacon.findbuch.de/seealso/pnd-aks?format=sources&id=118633562) war eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des 15. Jahrhunderts. Aloys Schmidt hat zu ihm mehrere wichtige Publikationen vorgelegt, am wichtigsten ist die mit Hermann Heimpel 1977 in den Münchner Akademie-Abhandlungen publizierte Studie zum einzigartig mit Juristenporträts illustrierten Zollgutachten im Geheimen Hausarchiv Hs. 12. Enno Bünz schrieb den Artikel im ²VL und gab einen biographischen Abriss in seinem Buch über das Würzburger Stift Haug:

http://books.google.de/books?id=CLPTDL8HNRUC&pg=PA635&lpg=PA635

BAV Pal. lat. 411 ist online:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_411

Die eherechtliche Schrift wurde auf dem Konstanzer Konzil 1417 abgeschlossen. http://www.handschriftencensus.de/10484 erwähnt nicht, dass Bl. 36r ein der Gattin Pfalzgraf Ludwigs III. gewidmetes deutsches Stundenlied, deutsche Fassung einer ihrem Gatten gewidmeten lateinischen Version, überliefert (²VL 10, 1186):

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_411/0077

[Abdruck Analecta Hymnica 30, 1898, S. 110-112

http://archive.org/stream/piadictaminarei02blumgoog#page/n357/mode/2up ]

BAV Pal. lat. 412 ist ebenfalls online:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_412

Mit den Illustrationen von "Adamas colluctancium aquilarum" (1418/19) befasste sich aus kunsthistorischer Sicht 1983 Barbara Obrist:

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=zak-003:1983:40::350

Die hagiographische Sammelhandschrift zu Werner von Oberwesel Pal. lat. 858 ist noch nicht online.

[teilweiser Abdruck in den Acta Sanctorum:

http://books.google.de/books?id=n6jQNmguGbYC&pg=PA697 ]

Die wichtige Handschrift Würzburg, UB, M. ch. f. 62 ist dagegen online:

http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/permalink/mchf62

Da die Hand Winands in ihr wiederholt begegnet, darf man ihn getrost als zeitweiligen Besitzer ansprechen. Zu den Winand-Texten (eine Predigt aus dem lapis angularis, zwei akademische Reden zur Würzburger Universität, wohl die ältesten dieser Art) siehe die Beschreibung:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0086_b042_JPG.htm

Lectura sexti decretalium ebenda M.ch.f. 90: Aloys Schmidt hatte 1977 (Schmidt/Heimpel: Winand, S. 32f.) schlüssig Winand zugewiesen (mittelrheinische Ortsnamen, Verfasser war wie Steeg Schüler Nikolaus Burgmanns) und der 1981 erschienene Handschriftenkatalog ist dieser Zuschreibung gefolgt:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0086_b054_jpg.htm

[Die Hs. nannte Schmidt bereits in der FS Thomas 1967, S. 367 Anm. 18]

Die Handschrift ist online:

http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/permalink/mchf62

Erwähnen sollte man auch die Konfirmation Winands für den Abt von Banz in M.ch.f.84, Bl. 120v (Formularbuch des Johannes Ambundii), online:

http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/mchf84/pages/mchf84/240.html

Kurze Auszüge aus einem Wormser Gutachten Winands bietet die Gießener Hs. 687:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0026_c083_jpg.htm

In Kassel ist leider noch nichts von 2° Ms. theol. 18, 19 und 20 online:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0372_b023_jpg.htm

Auf die Steeg-Autographen im Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 701, Nr. 178, 179, 187, 221 ist online nicht zu hoffen.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0517_b395_jpg.htm (in diesem Katalog nur die ersten drei Nummern)

Nachträge: Das Phantasie-Porträt

http://www.portraitindex.de/bilder/zoom/ubl0050-0053

bezeichnet Winand fälschlich als Ulmer Patrizier.

Die Literaturliste von Ansgar Frenken im BBKL 1993:

G. Toepke (Hrsg.), Die Matrikel der Universität Heidelberg, Heidelberg 1884/1886, I 57; II 501; - Repertorium Germanicum I, ed. E. Göller, Berlin 1916, Nr. 2239; II, ed. G. Tellenbach, Berlin 1933-1961, 1164 f., 1325 u.ö.; IV, ed. K.A. Fink, Berlin 1943-1958, 3791 f. u.ö.; - Germania sacra NF 14: Kirchenprovinz Trier 2, Berlin-New York 1980, 223, 250; - Aloys Schmidt, Zur Geschichte der älteren Universität Würzburg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 11/12, 1949-50, 85-102; - Ders., Leichenpredigt auf König Ruprecht von der Pfalz, gehalten im Dome zu Würzburg am 9. Juni 1410 von Winand von Steeg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 14/15, 1952-53, 337-342; - Ders., Zur Baugeschichte der Wernerkapelle in Bacharach, in: Rhein. Viertelsjahresblätter 19, 1954, 69-89; - Ders., Nikolaus v. Kues, Sekretär des Kardinals Giordano Orsini, in: Aus Mittelalter und Neuzeit. FS Gerhard Kallen, Bonn 1957, 137- 143; - Ders., Winand von Steeg, ein unbekannter mittelrheinischer Künstler, in: FS Alois Thomas, Trier 1967, 363-372; - Ders., Die Wandmalereien in den Kirchen zu Steeg und Oberdiebach, in: Jb. zur Geschichte von Stadt und Landkreis Kaiserslauten 12/13, 1974-75, 305-327; - Ders./Hermann Heimpel, Winand von Steeg (1371-1453), ein mittelrheinischer Gelehrter und Künstler, in: Abhandlungen der Bayer. Akademie derWissenschaften. Phil.-hist. Klasse NF 81, München 1977; - Hermann Heimpel, Die Vener von Gmünd und Straßburg I-III, Göttingen 1982, 406-419 u.ö.; - Joseph Szövérffy, Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung 2, Berlin 1965, 395; - Barbara Obrist, Das illustrierte »Adames colluctancium aquilarum« von Winand von Steeg als Zeitdokument, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 40, 1983, 136-143; - Otto Meyer, Die Universität von Würzburg von 1402 und ihr Professor Winand von Steeg, in: Ders., Varia Franconiae Historica III, Würzburg 1986, 1115-1127; - LThK2 10, 1965, 1175

Bei Frenken fehlt:

Graf, Agnes: Winand von Steeg: Adamas colluctancium aquilarum. Ein Aufruf zum Kreuzzug gegen die Hussiten. Umění 40 (1992) 344-351

Die Literatur vor den grundlegenden Studien vor Schmidt ist nicht ganz bedeutungslos, zu nennen wären die Aufsätze von Joseph Weiß im Bericht der Görres-Gesellschaft 1904 (erschienen 1905):

http://archive.org/stream/vereinsschriftg11grgoog#page/n387/mode/2up

und im Historischen Jahrbuch 27 (1906) S. 470-471

[ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weiss_Winand_von_Steeg.pdf ]

Bünz im ²VL hat noch nicht:

Schouwink, Wilfried: Die Offiziendichtungen Winands von Steeg in Vat. Pal. lat. 411, 412, 858 und Trier, Stadtbibliothek 1139/65

In: Palatina-Studien / hrsg. von Walter Berschin. - Città del Vaticano, 1997 [erschienen 1998]. - (Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae ; 5)(Studi e testi / Biblioteca Apostolica Vaticana ; 365). - ISBN 88-210-0685-9. - S. 237-286

Auf Winand bezieht sich:

Dušan Buran: König Sigismund als Advocatus Ecclesiae : ein Bildkommentar . In: Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday, ed. by Livia Varga .... – Budapest, 2010. – ISBN 978-963-7381-97-3, S. 251-258

Zu den im ²VL aufgezählten Werken ist zu ergänzen das kurze Gutachten (1430) des Dr. decretorum und Kaplan des Pfalzgrafen Ludwig, das Heimpel: Vener III, S. 1371 aus Eichstätt, UB, st 726, Bl. 183r edierte. Die Identifizierung mit Winand ist durchaus plausibel.

Heilsbronner Belege 1416/17 kannte Schmidt noch nicht:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Georg_Muck_-_Geschichte_von_Kloster_Heilsbronn_(Band_2).pdf/561 (canonicus pataviensis zu 1416, vgl. Schmidt 1977, S. 17f.)

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Georg_Muck_-_Geschichte_von_Kloster_Heilsbronn_(Band_2).pdf/562

Siehe auch die Datenbanken

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/search/book:/term:steeg+winand

Repertorium Germanicum (suche Winandus, Stega)

http://194.242.233.132/denqRG/index.htm

RAG

http://www.rag-online.org/pnd/118633562

Im Dominikanerinnen-Kloster Liebenau bei Worms sah Ladislaus Sunthaim um 1500 ein Exemplar des verlorenen "Paries septenariorum", das ihn ausgesprochen beeindruckt haben muss:

http://books.google.de/books?id=J5fF1rCkbEIC&pg=PA941

(besprochen bei Schmidt/Heimpel 1977, S. 39f.)

Trithemius (Ann. Hirsaugienses) über Winand:

http://books.google.de/books?id=3whCAAAAcAAJ&pg=PA719

#forschung

http://books.google.de/books?id=CLPTDL8HNRUC&pg=PA635&lpg=PA635

BAV Pal. lat. 411 ist online:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_411

Die eherechtliche Schrift wurde auf dem Konstanzer Konzil 1417 abgeschlossen. http://www.handschriftencensus.de/10484 erwähnt nicht, dass Bl. 36r ein der Gattin Pfalzgraf Ludwigs III. gewidmetes deutsches Stundenlied, deutsche Fassung einer ihrem Gatten gewidmeten lateinischen Version, überliefert (²VL 10, 1186):

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_411/0077

[Abdruck Analecta Hymnica 30, 1898, S. 110-112

http://archive.org/stream/piadictaminarei02blumgoog#page/n357/mode/2up ]

BAV Pal. lat. 412 ist ebenfalls online:

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_412

Mit den Illustrationen von "Adamas colluctancium aquilarum" (1418/19) befasste sich aus kunsthistorischer Sicht 1983 Barbara Obrist:

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=zak-003:1983:40::350

Die hagiographische Sammelhandschrift zu Werner von Oberwesel Pal. lat. 858 ist noch nicht online.

[teilweiser Abdruck in den Acta Sanctorum:

http://books.google.de/books?id=n6jQNmguGbYC&pg=PA697 ]

Die wichtige Handschrift Würzburg, UB, M. ch. f. 62 ist dagegen online:

http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/permalink/mchf62

Da die Hand Winands in ihr wiederholt begegnet, darf man ihn getrost als zeitweiligen Besitzer ansprechen. Zu den Winand-Texten (eine Predigt aus dem lapis angularis, zwei akademische Reden zur Würzburger Universität, wohl die ältesten dieser Art) siehe die Beschreibung:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0086_b042_JPG.htm

Lectura sexti decretalium ebenda M.ch.f. 90: Aloys Schmidt hatte 1977 (Schmidt/Heimpel: Winand, S. 32f.) schlüssig Winand zugewiesen (mittelrheinische Ortsnamen, Verfasser war wie Steeg Schüler Nikolaus Burgmanns) und der 1981 erschienene Handschriftenkatalog ist dieser Zuschreibung gefolgt:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0086_b054_jpg.htm

[Die Hs. nannte Schmidt bereits in der FS Thomas 1967, S. 367 Anm. 18]

Die Handschrift ist online:

http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/permalink/mchf62

Erwähnen sollte man auch die Konfirmation Winands für den Abt von Banz in M.ch.f.84, Bl. 120v (Formularbuch des Johannes Ambundii), online:

http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/mchf84/pages/mchf84/240.html

Kurze Auszüge aus einem Wormser Gutachten Winands bietet die Gießener Hs. 687:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0026_c083_jpg.htm

In Kassel ist leider noch nichts von 2° Ms. theol. 18, 19 und 20 online:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0372_b023_jpg.htm

Auf die Steeg-Autographen im Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 701, Nr. 178, 179, 187, 221 ist online nicht zu hoffen.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0517_b395_jpg.htm (in diesem Katalog nur die ersten drei Nummern)

Nachträge: Das Phantasie-Porträt

http://www.portraitindex.de/bilder/zoom/ubl0050-0053

bezeichnet Winand fälschlich als Ulmer Patrizier.

Die Literaturliste von Ansgar Frenken im BBKL 1993:

G. Toepke (Hrsg.), Die Matrikel der Universität Heidelberg, Heidelberg 1884/1886, I 57; II 501; - Repertorium Germanicum I, ed. E. Göller, Berlin 1916, Nr. 2239; II, ed. G. Tellenbach, Berlin 1933-1961, 1164 f., 1325 u.ö.; IV, ed. K.A. Fink, Berlin 1943-1958, 3791 f. u.ö.; - Germania sacra NF 14: Kirchenprovinz Trier 2, Berlin-New York 1980, 223, 250; - Aloys Schmidt, Zur Geschichte der älteren Universität Würzburg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 11/12, 1949-50, 85-102; - Ders., Leichenpredigt auf König Ruprecht von der Pfalz, gehalten im Dome zu Würzburg am 9. Juni 1410 von Winand von Steeg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 14/15, 1952-53, 337-342; - Ders., Zur Baugeschichte der Wernerkapelle in Bacharach, in: Rhein. Viertelsjahresblätter 19, 1954, 69-89; - Ders., Nikolaus v. Kues, Sekretär des Kardinals Giordano Orsini, in: Aus Mittelalter und Neuzeit. FS Gerhard Kallen, Bonn 1957, 137- 143; - Ders., Winand von Steeg, ein unbekannter mittelrheinischer Künstler, in: FS Alois Thomas, Trier 1967, 363-372; - Ders., Die Wandmalereien in den Kirchen zu Steeg und Oberdiebach, in: Jb. zur Geschichte von Stadt und Landkreis Kaiserslauten 12/13, 1974-75, 305-327; - Ders./Hermann Heimpel, Winand von Steeg (1371-1453), ein mittelrheinischer Gelehrter und Künstler, in: Abhandlungen der Bayer. Akademie derWissenschaften. Phil.-hist. Klasse NF 81, München 1977; - Hermann Heimpel, Die Vener von Gmünd und Straßburg I-III, Göttingen 1982, 406-419 u.ö.; - Joseph Szövérffy, Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung 2, Berlin 1965, 395; - Barbara Obrist, Das illustrierte »Adames colluctancium aquilarum« von Winand von Steeg als Zeitdokument, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 40, 1983, 136-143; - Otto Meyer, Die Universität von Würzburg von 1402 und ihr Professor Winand von Steeg, in: Ders., Varia Franconiae Historica III, Würzburg 1986, 1115-1127; - LThK2 10, 1965, 1175

Bei Frenken fehlt:

Graf, Agnes: Winand von Steeg: Adamas colluctancium aquilarum. Ein Aufruf zum Kreuzzug gegen die Hussiten. Umění 40 (1992) 344-351

Die Literatur vor den grundlegenden Studien vor Schmidt ist nicht ganz bedeutungslos, zu nennen wären die Aufsätze von Joseph Weiß im Bericht der Görres-Gesellschaft 1904 (erschienen 1905):

http://archive.org/stream/vereinsschriftg11grgoog#page/n387/mode/2up

und im Historischen Jahrbuch 27 (1906) S. 470-471

[ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weiss_Winand_von_Steeg.pdf ]

Bünz im ²VL hat noch nicht:

Schouwink, Wilfried: Die Offiziendichtungen Winands von Steeg in Vat. Pal. lat. 411, 412, 858 und Trier, Stadtbibliothek 1139/65

In: Palatina-Studien / hrsg. von Walter Berschin. - Città del Vaticano, 1997 [erschienen 1998]. - (Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae ; 5)(Studi e testi / Biblioteca Apostolica Vaticana ; 365). - ISBN 88-210-0685-9. - S. 237-286

Auf Winand bezieht sich:

Dušan Buran: König Sigismund als Advocatus Ecclesiae : ein Bildkommentar . In: Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday, ed. by Livia Varga .... – Budapest, 2010. – ISBN 978-963-7381-97-3, S. 251-258

Zu den im ²VL aufgezählten Werken ist zu ergänzen das kurze Gutachten (1430) des Dr. decretorum und Kaplan des Pfalzgrafen Ludwig, das Heimpel: Vener III, S. 1371 aus Eichstätt, UB, st 726, Bl. 183r edierte. Die Identifizierung mit Winand ist durchaus plausibel.

Heilsbronner Belege 1416/17 kannte Schmidt noch nicht:

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Georg_Muck_-_Geschichte_von_Kloster_Heilsbronn_(Band_2).pdf/561 (canonicus pataviensis zu 1416, vgl. Schmidt 1977, S. 17f.)

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:Georg_Muck_-_Geschichte_von_Kloster_Heilsbronn_(Band_2).pdf/562

Siehe auch die Datenbanken

http://personendatenbank.germania-sacra.de/books/search/book:/term:steeg+winand

Repertorium Germanicum (suche Winandus, Stega)

http://194.242.233.132/denqRG/index.htm

RAG

http://www.rag-online.org/pnd/118633562

Im Dominikanerinnen-Kloster Liebenau bei Worms sah Ladislaus Sunthaim um 1500 ein Exemplar des verlorenen "Paries septenariorum", das ihn ausgesprochen beeindruckt haben muss:

http://books.google.de/books?id=J5fF1rCkbEIC&pg=PA941

(besprochen bei Schmidt/Heimpel 1977, S. 39f.)

Trithemius (Ann. Hirsaugienses) über Winand:

http://books.google.de/books?id=3whCAAAAcAAJ&pg=PA719

#forschung

KlausGraf - am Sonntag, 24. März 2013, 21:49 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Als ich neulich auf eine Straßburger Abschrift Schorbachs von einer untergegangenen Sutro-Handschrift aufmerksam machte

http://archiv.twoday.net/stories/233328051/

war mir überhaupt nicht klar, dass dieser 1830 in Aachen geborene US-Unternehmer und Politiker (er war der 24. Bürgermeister von San Francisco) eine der größten Privatbibliotheken der USA mit europäischen Bücherschätzen sein eigen nannte. Jeder Hinweis auf die Bibliothek fehlt noch in:

http://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_Sutro

Seit 2012 haben die Reste der Bibliothek, die das Feuer von 1906 überstanden haben, eine noble Residenz in der J. Paul Leonard Library der State University in San Francisco gefunden. Sie sind Bestandteil der San Francisco State Library. Das "Bulletin" dieser Bibliothek widmet vier Beiträge der Sutro-Library:

http://www.cslfdn.org/pdf/Bulletin104.pdf

Wieder abgedruckt wurden die Recherchen von Russ Davidson (Bulletin von 2003), illustriert mit Bildern der noch vorhandenen kostbaren Bücher.

Das Feuer, das dem verheerenden Erdbeben 1906 folgte, vernichtete etwa die Hälfte des Bestands, aber leider die kostbarere Hälfte und führte zu einem riesigen Verlust unersetzlichen deutschen Kulturguts. Nach S. 29f. wurden etwa 90 Prozent der Inkunabeln, tausende Manuskripte und zehntausende Bücher des Altbestands vernichtet.

Von 1883 bis 1887 diente Sutro der Münchner Buchhändler Carl Friedrich Mayer als Agent und Bibliothekar. Im September 1883 kaufte Sutro einen großen Teil ("major part") der Bücher der Kartause Buxheim, einige tausend Stück (S. 20).

http://archive.cls.yale.edu/buxheim/libraries/librariess.html#8 (nur 2 Handschriften noch in San Fracisco!)

Einen Monat später erwarb er 8000 Bände aus der Dalberg-Bibliothek, die in Augsburg versteigert wurde. "The Dalberg collection was formed by two noblemen of fine culture and magnificent tastes-Baron Wolfgang Heribert von Dalberg, who has quite a reputation in Germany for having, while intendant of the Mannheim theatre, brought out Schiller's famous tragedy of "The Robbers "; and his son, Emmerich Joseph, created a duke by Napoleon, and a prominent diplomatic and administrative functionary in Napoleon's government of the Rhine countries. The Dalberg library was especially strong in history, geography, travels, and fine arts." So in einer Notiz zur Sutro-Bibliothek 1885

http://quod.lib.umich.edu/m/moajrnl/ahj1472.2-05.029/626?node=ahj1472.2-05.029%3A10&view=image

(siehe auch den Katalog von Fidelis Butsch: Catalog der werthvollen und reichhaltigen Bibliothek des Schlosses Herrnsheim bei Worms a. Rh.)

Zum Ankauf von Dubletten der Bayerischen Staatsbibliothek schreibt Davidson (S. 20, 22): "As remarkable as the Buxheim and Dalberg acquisitions were, they were nevertheless exceeded, in both quantity and quality, by Sutro’s third German bookbuying success — his purchase of duplicate imprints from the Royal State Library in Munich. The Kingdom of Bavaria, to which this library then belonged, was in dire need of money, and Sutro had secured permission from a high-level government official to purchase such duplicates as he wanted. Moreover, his opportunity to do so coincided with his blossoming relationship with Charles Mayer. Anxious to continue his travels and reach the Near East, Sutro engaged Mayer to work through the duplicates. Mayer took to the task energetically, and when he had finished, had increased the size of Sutro’s library by some 13,000 volumes. When finally packed for shipment to San Francisco, it took 86 cases to hold all of the Munich State Library books acquired by Sutro. Still more impressive, however, was that 33 of these cases held incunabula. Thirty-three cases of “cradle books”! It is a staggering statistic. It is not clear precisely how many incunables were once found in the Sutro Library, and exact number is now of historical interest only. Sutro himself estimated that he owned over 4,000. There were certainly at least 3,000, or approximately oneseventh of all such books known to be in

existence at the time. The range and excellence of the Sutro incunabula were attested to by a Cornell University scholar, Professor George Lincoln Burr, who spent several days inspecting them during a visit to San Francisco in 1892. After returning to

Cornell, Burr wrote to Sutro: “It is, I think, beyond all comparison the best collection in America, both as to numbers and as to

quality of the books of the 15th century; and I gravely doubt if it has any rival this side of the Atlantic for its literature of the 16th

century.” In addition to his purchases from these three major libraries, Sutro also acquired books of a similar nature, perhaps

several thousand volumes in all, from dealers and bookshops in Munich, Heidelberg, Ellwangen, and other cities. His acquisitions in Germany thus consolidated the second pillar of his library—the incunabula and early printed books, focused in particular on the sixteenth-century struggles for religious and civil liberties in the German states, the study and development of cartography and the natural sciences, and European travel and discovery in the Age of

Reconnaissance.

33 von 86 Kisten (38 Prozent) würden bei 13.000 Münchner Bänden ungefähr 4940 Bände Inkunabeln bedeuten. Zu beachten ist aber der Widerspruch mit der Angabe, Sutros Inkunabelbestand habe 3000/4000 Stück betragen.

Es ist einigermaßen bezeichnend, wie die BSB mit den schändlichen Dublettenverkäufen des 19. Jahrhunderts im Handbuch der historischen Buchbestände umgeht - keine Silbe zu Sutro!

"Die verbliebenen Dubletten, auf den Dachböden des Akademiegebäudes und der Michaelskirche gelagert und um 1830 auf etwa 200.000 Bde geschätzt, wurden erst damals geordnet und katalogisiert. Die Verkäufe wurden fortgesetzt; aus dem Erlös finanzierte man Ankäufe von Neuerscheinungen und fehlenden Antiquaria. Im Jahre 1859 waren noch mindestens 100.000 Titel vorhanden, für die damals angeblich kaum Nachfrage bestand, auch wegen des teilweise schlechten Erhaltungszustands. Neben diesen alten Dubletten gab es aber viele Doppelstöcke, die man zunächst als erhaltenswürdige Fachdubletten in den Bestand der Bibliothek eingereiht hatte. Hiervon ließ der Bibliotheksdirektor Karl Halm (1809-1882) 1858 zahlreiche seltene Drucke versteigern, darunter ein Exemplar der 42zeiligen Gutenberg-Bibel (sein Vorgänger Lichtenthaler hatte bereits 1832 das zweite der drei vorhandenen Exemplare verkauft) sowie viele weitere Inkunabeln, Blockbücher, Pergamentdrucke und Werke aus dem Gründungsbestand der Hofbibliothek. Die Einnahmen verwendete Halm zur teilweisen Finanzierung der Quatremère-Bibliothek (s. u. 1.43-1.44), der Drucklegung des Handschriftenkatalogs sowie für Neuanschaffungen. Proteste in der Öffentlichkeit bewirkten, daß die Verkäufe von besonders wertvollen Dubletten fortan eingestellt wurden. Der Inkunabelbestand, 1811 auf 24.000 Bde geschätzt, verringerte sich durch die Dublettenverkäufe bis Ende des 19. Jhs um 5000 bis 6000 Exemplare."

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Bayerische_Staatsbibliothek

Zu den Protesten des Würzburger Bibliothekars Ruland gegen die Inkunabelverkäufe Halms siehe etwa

http://books.google.de/books?id=j-N6QoSiWbMC&pg=PA111

Zu zwei vermissten Richenbach-Einbänden aus den Beständen der BSB schrieb mir Bettina Wagner: "im Butsch-Auktionskatalog von 1858, S. 2, erscheinen zwei Exemplare der Eggestein-Bibel:

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=162931955

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10536490-1

Eines davon könnte durchaus das Thierhauptener Exemplar gewesen sein (vielleicht Nr. 21 mit dem Lederbd., das bei der Auktion von Quaritch gekauft wurde; Nr. 20 ging an Dr. Petzholdt in Dresden). Die Hieronymus-Briefe finde ich bei Butsch nicht. Allerdings geht aus den Butsch-Beschreibungen nicht hervor, ob es sich um Richenbach-Einbände handelt.

Grundsätzlich wäre es auch möglich, dass Inkunabeldubletten (wenn auch in erheblich geringerer Zahl) im 19. Jh. individuell an Privatleute oder in einer der früheren Auktionen verkauft wurden, vgl. dazu

Auktionskatalog 1815

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=165988813

Auktionskatalog 1820

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=165929622

Zu Privatverkäufen gibt es zwar einige Archivalien in der BSB, sie enthalten aber leider nur sehr rudimentäre Titelangaben; man würde wirklich nach der Nadel im Heuhaufen suchen müssen. Wenn einzelne Titel überhaupt angeführt werden, sind sie meist noch knapper als in den Auktionskatalogen, so dass es kaum möglich sein dürfte, die Ausgaben oder gar Exemplare zu identifizieren - und auch wenn der Name des Käufers zu ermitteln sein sollte, weiß man damit ja noch nicht, wohin das Buch heute gelangt ist."

Archivalien zum Sutro-Verkauf erwähnt Wagner nicht (ich hatte aber auch nicht danach gefragt).

Im Bulletin S. 17 ist eine illuminierte Inkunabelseite aus einer 1883 angekauften Münchner Inkunabel der Summa Theologiae 1478 abgebildet, was auf

http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M46472.htm

führt. San Francisco SL ist im GW offenbar die Sutro-Sammlung mit insgesamt 56 erfassten Ausgaben. Needhams IPI nennt zu Sutro 48 Inkunabeln in San Francisco und vier in Berkeley. Das sind erheblich weniger als 10 % des auf 3000 oder 4000 Bände geschätzten Inkunabelbestands Sutros. (Zum Vergleich: Die Huntingon-Library zählt gut 5000 im GW erfasste Ausgaben.)

Auf jeden Fall kann man den Brand der Sutro-Library als einen der schlimmsten Kulturgutverluste im Bereich der Erforschung historischer oberdeutscher Klosterbibliotheken nach der Säkularisation bezeichnen. Das betrifft nicht nur die Buxheimer Bestände, sondern auch die Münchner sogenannten "Dubletten", die ja überwiegend aus Klosterbibliotheken gestammt haben dürften.

***

Aus Seymour de Ricci: Census of medieval and renaissance manuscripts in the United States and Canada, Bd. 1, New York 1935 teile ich die OCR (ACLM Humanities E-Books) der Seiten 26-28 mit

THE ADOLPH SUTRO LIBRARY,

CIVIC CENTER,

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

The great collection of books and manuscripts formed from

1885 to 1898 by Adolph Sutro suffered irreparable losses during

the Fire of 1906. What remains of it (still over 80,000 volumes)

has been recently transferred to the building of the California

State Library at Civic Center, San Francisco, where it is now

being systematically overhauled. The following notes taken in

1918 and in 1931, and for the compilation of which I received

every assistance from the Library authorities, probably indicate

all the early manuscripts of any real interest.

1. Orationes et antiphonae. Vel. and pap. (xvuthi c.), 103 if.

(35 x 23 cm.). Written in Germany. Orig. wooden boards

and stamped pigskin.

From the Carthusians of Buxheim; sale of Graf von Waldbott-Bassenheim

(Muinich, 20 Sept. I883, n. 2640).

2. Aldobrandino da Siena, La fisicha della santa del chorpo

del uomo, translated into Italian prose by Zucchero Bencivenni. Pap. (1392), 68 if. (30 x 22 cm.). Orig. Italian

wooden boards.

Coll. Fabrizio Orsini Rilli, at Poppi. - N. 263 in a Sotheby sale (ca. 1890).

3. Graduale. Vel. (xvth C.), 143 if. (37 27 cm.). Written in

Germany. XVIth c. wooden boards and stamped vellum.

From the Carthusians of Buxheim; sale of Graf von Waldbott-Bassenheim

(Munich, 20 Sept. 1883, n. 2533).

4. Medical recipes, in Italian. Pap. (1523), 126 if. (20 x 8 cm.).

Orig. cardboard wrapper.

N. 692 in an old library. Was last in Germany.

5. Decreta Concilii provincialis Toletani, anni 1582. Pap.

(ca. i6oo), 52 if. (22 x 15 cm.). Orig. vellum wrapper.

6. Horae. Vel. (ca. 1450), 3 if. only (i7 X 12 cm.), with miniatures. Half-calf.

Obtained from Rosenthal.

7. Elizabethan deeds, including: A deed relating to John

Ade of Lewes. Vel. (io May a. 44 Eliz. [1602]). - An indenture signed by Thomas Lucy of Charlcott. Vel. - An indenture signed by E. Bardolff. Vel. (30 Apr. 1584). - A docum.

on paper (1754), signed by George Hathaway, of Ward

(Hertfordshire). - A Latin deed relating to George Weldon

of Cookeham (?), Berkshire. Vel. (4 Sept. 199). - Maximilian II, Letter signed. Pap. (12 July 1542). - Copy by

J. Bindley of a letter written to him by C. M. Cracherode,

26 Aug. 1775, on a book in the Bodleian. - Bill of Thomas

Huntington (20 Dec. i656) for 2 mss., one being " The

Defense of the lawfull regiment of women ". Pap. - Deed

relating to Richard Nelson of Fayrehurst, Lancashire. Vel.

(15 Oct. a. 44 Eliz. [1602]). - Indenture in Latin relating

to Brian Hollywell, of Stainland, Yorkshire. Vel. (8 Feb. a.

45 Eliz. [1603]). - Half-calf, ca. i880.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, I July I889, n. I227) to Sutro.

8. English deeds. Pap. (early XVIth c.) I. Signatures of

John Berners and others. - 2. Richard Palmer, A bill to

Thomas Stokes (25 July, a. 13 H. VII [1498]). -3. Thomas

Stokes, doc. s.- 4. Lewys Caerlyon, Royal physician, 1. s.,

to Stokes (6 May, a. io. H. VII [1495]). - 5. Sir Edward

Wyngfeld, Recognizance to Stokes (12 July, a. 13 H. VII.

[1498]). - 6. Indenture, referring to Henry Earl of Northumberland, Greenwich (Dec. a. 25 H. VIII [1533]), cut into

eight strips. - 7. Thomas Stoke, Bill dated 4 Dec. a. io H.

VII [1494.] - English half-calf, ca. i88o.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1269) to Sutro.

9. Report of the Commissioners of sewers for Southwark.

Vel. (1642), a roll cut into 4 if. Green half-mor., ca. 1880.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1262) to Sutro.

10. Rent-book of Shottery Meadow, Stratford-on-Avon. Vel.

(1620-1621), 16 if. (19 X 15 cm.). English dark-green mor.,

ca. i88o.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July I889, n. I270) to Sutro.

11. Sir Lewis Lewkenor, Accounts from I Jan. to 16 Feb.

1613. Pap., 5 if. (31 X 20 cm.). Followed by a letter-carrier's

bill, Oct. I618, 2 if. Half-mor.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1245) to Sutro.

12. Accounts of a steward in a Norfolk family. Pap. (1589 -15 91), 24 if. (31 X 20 cm.). Half-calf, ca. 1885.

J. Payne Collier sale (London, 1884, not catalogued); J. O. Halliwell-Phillipps

sale (London, I July 1889, n. 1251) to Sutro.

13. Visitation of York, 1559. Pap. (xlxth c.).

W. J. Thomrns sale (London, 9 Feb. I887, n. 1486); J. O. Halliwell-Phillipps

sale (London, i July 1889, part of n. 1263) to Sutro.

14. Norfolk mss. Copies fromthe Record Office. Pap. (xlxth c.).

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, part of n. 1263) to Sutro.

15. The Interpreter in three characters of the Puritane, Protestant, Papist (i 622), and other mss. in prose and verse. Pap.

(1618-1628),2o6 f.and18 if.,dated 1628(2I X 17 cm.). Green

half-mor., ca. i88o.

Owned (?), xvIith c., by My Lady Carlisle.- J. O. Halliwell-Phillipps sale

(London, I July I889, n. 1249) to Sutro.

16. Fanshawe papers. Pap. (1667-1673), 55 documents.

From the J. O. Halliwell-Phillipps coll. (not identified in the 1889 sale).

- In addition to the above-mentioned documents Adolph Sutro had secured

in the Halliwell-Phillipps sale lots 1228, 1234-1237, 1240-1241, 1243, 1244,

1250, 1252, 1254, 1255, 1259-1261, 1264-1266, 1281 and 1283-1288.

http://archiv.twoday.net/stories/233328051/

war mir überhaupt nicht klar, dass dieser 1830 in Aachen geborene US-Unternehmer und Politiker (er war der 24. Bürgermeister von San Francisco) eine der größten Privatbibliotheken der USA mit europäischen Bücherschätzen sein eigen nannte. Jeder Hinweis auf die Bibliothek fehlt noch in:

http://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_Sutro

Seit 2012 haben die Reste der Bibliothek, die das Feuer von 1906 überstanden haben, eine noble Residenz in der J. Paul Leonard Library der State University in San Francisco gefunden. Sie sind Bestandteil der San Francisco State Library. Das "Bulletin" dieser Bibliothek widmet vier Beiträge der Sutro-Library:

http://www.cslfdn.org/pdf/Bulletin104.pdf

Wieder abgedruckt wurden die Recherchen von Russ Davidson (Bulletin von 2003), illustriert mit Bildern der noch vorhandenen kostbaren Bücher.

Das Feuer, das dem verheerenden Erdbeben 1906 folgte, vernichtete etwa die Hälfte des Bestands, aber leider die kostbarere Hälfte und führte zu einem riesigen Verlust unersetzlichen deutschen Kulturguts. Nach S. 29f. wurden etwa 90 Prozent der Inkunabeln, tausende Manuskripte und zehntausende Bücher des Altbestands vernichtet.

Von 1883 bis 1887 diente Sutro der Münchner Buchhändler Carl Friedrich Mayer als Agent und Bibliothekar. Im September 1883 kaufte Sutro einen großen Teil ("major part") der Bücher der Kartause Buxheim, einige tausend Stück (S. 20).

http://archive.cls.yale.edu/buxheim/libraries/librariess.html#8 (nur 2 Handschriften noch in San Fracisco!)

Einen Monat später erwarb er 8000 Bände aus der Dalberg-Bibliothek, die in Augsburg versteigert wurde. "The Dalberg collection was formed by two noblemen of fine culture and magnificent tastes-Baron Wolfgang Heribert von Dalberg, who has quite a reputation in Germany for having, while intendant of the Mannheim theatre, brought out Schiller's famous tragedy of "The Robbers "; and his son, Emmerich Joseph, created a duke by Napoleon, and a prominent diplomatic and administrative functionary in Napoleon's government of the Rhine countries. The Dalberg library was especially strong in history, geography, travels, and fine arts." So in einer Notiz zur Sutro-Bibliothek 1885

http://quod.lib.umich.edu/m/moajrnl/ahj1472.2-05.029/626?node=ahj1472.2-05.029%3A10&view=image

(siehe auch den Katalog von Fidelis Butsch: Catalog der werthvollen und reichhaltigen Bibliothek des Schlosses Herrnsheim bei Worms a. Rh.)

Zum Ankauf von Dubletten der Bayerischen Staatsbibliothek schreibt Davidson (S. 20, 22): "As remarkable as the Buxheim and Dalberg acquisitions were, they were nevertheless exceeded, in both quantity and quality, by Sutro’s third German bookbuying success — his purchase of duplicate imprints from the Royal State Library in Munich. The Kingdom of Bavaria, to which this library then belonged, was in dire need of money, and Sutro had secured permission from a high-level government official to purchase such duplicates as he wanted. Moreover, his opportunity to do so coincided with his blossoming relationship with Charles Mayer. Anxious to continue his travels and reach the Near East, Sutro engaged Mayer to work through the duplicates. Mayer took to the task energetically, and when he had finished, had increased the size of Sutro’s library by some 13,000 volumes. When finally packed for shipment to San Francisco, it took 86 cases to hold all of the Munich State Library books acquired by Sutro. Still more impressive, however, was that 33 of these cases held incunabula. Thirty-three cases of “cradle books”! It is a staggering statistic. It is not clear precisely how many incunables were once found in the Sutro Library, and exact number is now of historical interest only. Sutro himself estimated that he owned over 4,000. There were certainly at least 3,000, or approximately oneseventh of all such books known to be in

existence at the time. The range and excellence of the Sutro incunabula were attested to by a Cornell University scholar, Professor George Lincoln Burr, who spent several days inspecting them during a visit to San Francisco in 1892. After returning to

Cornell, Burr wrote to Sutro: “It is, I think, beyond all comparison the best collection in America, both as to numbers and as to

quality of the books of the 15th century; and I gravely doubt if it has any rival this side of the Atlantic for its literature of the 16th

century.” In addition to his purchases from these three major libraries, Sutro also acquired books of a similar nature, perhaps

several thousand volumes in all, from dealers and bookshops in Munich, Heidelberg, Ellwangen, and other cities. His acquisitions in Germany thus consolidated the second pillar of his library—the incunabula and early printed books, focused in particular on the sixteenth-century struggles for religious and civil liberties in the German states, the study and development of cartography and the natural sciences, and European travel and discovery in the Age of

Reconnaissance.

33 von 86 Kisten (38 Prozent) würden bei 13.000 Münchner Bänden ungefähr 4940 Bände Inkunabeln bedeuten. Zu beachten ist aber der Widerspruch mit der Angabe, Sutros Inkunabelbestand habe 3000/4000 Stück betragen.

Es ist einigermaßen bezeichnend, wie die BSB mit den schändlichen Dublettenverkäufen des 19. Jahrhunderts im Handbuch der historischen Buchbestände umgeht - keine Silbe zu Sutro!

"Die verbliebenen Dubletten, auf den Dachböden des Akademiegebäudes und der Michaelskirche gelagert und um 1830 auf etwa 200.000 Bde geschätzt, wurden erst damals geordnet und katalogisiert. Die Verkäufe wurden fortgesetzt; aus dem Erlös finanzierte man Ankäufe von Neuerscheinungen und fehlenden Antiquaria. Im Jahre 1859 waren noch mindestens 100.000 Titel vorhanden, für die damals angeblich kaum Nachfrage bestand, auch wegen des teilweise schlechten Erhaltungszustands. Neben diesen alten Dubletten gab es aber viele Doppelstöcke, die man zunächst als erhaltenswürdige Fachdubletten in den Bestand der Bibliothek eingereiht hatte. Hiervon ließ der Bibliotheksdirektor Karl Halm (1809-1882) 1858 zahlreiche seltene Drucke versteigern, darunter ein Exemplar der 42zeiligen Gutenberg-Bibel (sein Vorgänger Lichtenthaler hatte bereits 1832 das zweite der drei vorhandenen Exemplare verkauft) sowie viele weitere Inkunabeln, Blockbücher, Pergamentdrucke und Werke aus dem Gründungsbestand der Hofbibliothek. Die Einnahmen verwendete Halm zur teilweisen Finanzierung der Quatremère-Bibliothek (s. u. 1.43-1.44), der Drucklegung des Handschriftenkatalogs sowie für Neuanschaffungen. Proteste in der Öffentlichkeit bewirkten, daß die Verkäufe von besonders wertvollen Dubletten fortan eingestellt wurden. Der Inkunabelbestand, 1811 auf 24.000 Bde geschätzt, verringerte sich durch die Dublettenverkäufe bis Ende des 19. Jhs um 5000 bis 6000 Exemplare."

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Bayerische_Staatsbibliothek

Zu den Protesten des Würzburger Bibliothekars Ruland gegen die Inkunabelverkäufe Halms siehe etwa

http://books.google.de/books?id=j-N6QoSiWbMC&pg=PA111

Zu zwei vermissten Richenbach-Einbänden aus den Beständen der BSB schrieb mir Bettina Wagner: "im Butsch-Auktionskatalog von 1858, S. 2, erscheinen zwei Exemplare der Eggestein-Bibel:

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=162931955

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10536490-1

Eines davon könnte durchaus das Thierhauptener Exemplar gewesen sein (vielleicht Nr. 21 mit dem Lederbd., das bei der Auktion von Quaritch gekauft wurde; Nr. 20 ging an Dr. Petzholdt in Dresden). Die Hieronymus-Briefe finde ich bei Butsch nicht. Allerdings geht aus den Butsch-Beschreibungen nicht hervor, ob es sich um Richenbach-Einbände handelt.

Grundsätzlich wäre es auch möglich, dass Inkunabeldubletten (wenn auch in erheblich geringerer Zahl) im 19. Jh. individuell an Privatleute oder in einer der früheren Auktionen verkauft wurden, vgl. dazu

Auktionskatalog 1815

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=165988813

Auktionskatalog 1820

http://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=165929622

Zu Privatverkäufen gibt es zwar einige Archivalien in der BSB, sie enthalten aber leider nur sehr rudimentäre Titelangaben; man würde wirklich nach der Nadel im Heuhaufen suchen müssen. Wenn einzelne Titel überhaupt angeführt werden, sind sie meist noch knapper als in den Auktionskatalogen, so dass es kaum möglich sein dürfte, die Ausgaben oder gar Exemplare zu identifizieren - und auch wenn der Name des Käufers zu ermitteln sein sollte, weiß man damit ja noch nicht, wohin das Buch heute gelangt ist."

Archivalien zum Sutro-Verkauf erwähnt Wagner nicht (ich hatte aber auch nicht danach gefragt).

Im Bulletin S. 17 ist eine illuminierte Inkunabelseite aus einer 1883 angekauften Münchner Inkunabel der Summa Theologiae 1478 abgebildet, was auf

http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M46472.htm

führt. San Francisco SL ist im GW offenbar die Sutro-Sammlung mit insgesamt 56 erfassten Ausgaben. Needhams IPI nennt zu Sutro 48 Inkunabeln in San Francisco und vier in Berkeley. Das sind erheblich weniger als 10 % des auf 3000 oder 4000 Bände geschätzten Inkunabelbestands Sutros. (Zum Vergleich: Die Huntingon-Library zählt gut 5000 im GW erfasste Ausgaben.)

Auf jeden Fall kann man den Brand der Sutro-Library als einen der schlimmsten Kulturgutverluste im Bereich der Erforschung historischer oberdeutscher Klosterbibliotheken nach der Säkularisation bezeichnen. Das betrifft nicht nur die Buxheimer Bestände, sondern auch die Münchner sogenannten "Dubletten", die ja überwiegend aus Klosterbibliotheken gestammt haben dürften.

***

Aus Seymour de Ricci: Census of medieval and renaissance manuscripts in the United States and Canada, Bd. 1, New York 1935 teile ich die OCR (ACLM Humanities E-Books) der Seiten 26-28 mit

THE ADOLPH SUTRO LIBRARY,

CIVIC CENTER,

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

The great collection of books and manuscripts formed from

1885 to 1898 by Adolph Sutro suffered irreparable losses during

the Fire of 1906. What remains of it (still over 80,000 volumes)

has been recently transferred to the building of the California

State Library at Civic Center, San Francisco, where it is now

being systematically overhauled. The following notes taken in

1918 and in 1931, and for the compilation of which I received

every assistance from the Library authorities, probably indicate

all the early manuscripts of any real interest.

1. Orationes et antiphonae. Vel. and pap. (xvuthi c.), 103 if.

(35 x 23 cm.). Written in Germany. Orig. wooden boards

and stamped pigskin.

From the Carthusians of Buxheim; sale of Graf von Waldbott-Bassenheim

(Muinich, 20 Sept. I883, n. 2640).

2. Aldobrandino da Siena, La fisicha della santa del chorpo

del uomo, translated into Italian prose by Zucchero Bencivenni. Pap. (1392), 68 if. (30 x 22 cm.). Orig. Italian

wooden boards.

Coll. Fabrizio Orsini Rilli, at Poppi. - N. 263 in a Sotheby sale (ca. 1890).

3. Graduale. Vel. (xvth C.), 143 if. (37 27 cm.). Written in

Germany. XVIth c. wooden boards and stamped vellum.

From the Carthusians of Buxheim; sale of Graf von Waldbott-Bassenheim

(Munich, 20 Sept. 1883, n. 2533).

4. Medical recipes, in Italian. Pap. (1523), 126 if. (20 x 8 cm.).

Orig. cardboard wrapper.

N. 692 in an old library. Was last in Germany.

5. Decreta Concilii provincialis Toletani, anni 1582. Pap.

(ca. i6oo), 52 if. (22 x 15 cm.). Orig. vellum wrapper.

6. Horae. Vel. (ca. 1450), 3 if. only (i7 X 12 cm.), with miniatures. Half-calf.

Obtained from Rosenthal.

7. Elizabethan deeds, including: A deed relating to John

Ade of Lewes. Vel. (io May a. 44 Eliz. [1602]). - An indenture signed by Thomas Lucy of Charlcott. Vel. - An indenture signed by E. Bardolff. Vel. (30 Apr. 1584). - A docum.

on paper (1754), signed by George Hathaway, of Ward

(Hertfordshire). - A Latin deed relating to George Weldon

of Cookeham (?), Berkshire. Vel. (4 Sept. 199). - Maximilian II, Letter signed. Pap. (12 July 1542). - Copy by

J. Bindley of a letter written to him by C. M. Cracherode,

26 Aug. 1775, on a book in the Bodleian. - Bill of Thomas

Huntington (20 Dec. i656) for 2 mss., one being " The

Defense of the lawfull regiment of women ". Pap. - Deed

relating to Richard Nelson of Fayrehurst, Lancashire. Vel.

(15 Oct. a. 44 Eliz. [1602]). - Indenture in Latin relating

to Brian Hollywell, of Stainland, Yorkshire. Vel. (8 Feb. a.

45 Eliz. [1603]). - Half-calf, ca. i880.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, I July I889, n. I227) to Sutro.

8. English deeds. Pap. (early XVIth c.) I. Signatures of

John Berners and others. - 2. Richard Palmer, A bill to

Thomas Stokes (25 July, a. 13 H. VII [1498]). -3. Thomas

Stokes, doc. s.- 4. Lewys Caerlyon, Royal physician, 1. s.,

to Stokes (6 May, a. io. H. VII [1495]). - 5. Sir Edward

Wyngfeld, Recognizance to Stokes (12 July, a. 13 H. VII.

[1498]). - 6. Indenture, referring to Henry Earl of Northumberland, Greenwich (Dec. a. 25 H. VIII [1533]), cut into

eight strips. - 7. Thomas Stoke, Bill dated 4 Dec. a. io H.

VII [1494.] - English half-calf, ca. i88o.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1269) to Sutro.

9. Report of the Commissioners of sewers for Southwark.

Vel. (1642), a roll cut into 4 if. Green half-mor., ca. 1880.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1262) to Sutro.

10. Rent-book of Shottery Meadow, Stratford-on-Avon. Vel.

(1620-1621), 16 if. (19 X 15 cm.). English dark-green mor.,

ca. i88o.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July I889, n. I270) to Sutro.

11. Sir Lewis Lewkenor, Accounts from I Jan. to 16 Feb.

1613. Pap., 5 if. (31 X 20 cm.). Followed by a letter-carrier's

bill, Oct. I618, 2 if. Half-mor.

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, n. 1245) to Sutro.

12. Accounts of a steward in a Norfolk family. Pap. (1589 -15 91), 24 if. (31 X 20 cm.). Half-calf, ca. 1885.

J. Payne Collier sale (London, 1884, not catalogued); J. O. Halliwell-Phillipps

sale (London, I July 1889, n. 1251) to Sutro.

13. Visitation of York, 1559. Pap. (xlxth c.).

W. J. Thomrns sale (London, 9 Feb. I887, n. 1486); J. O. Halliwell-Phillipps

sale (London, i July 1889, part of n. 1263) to Sutro.

14. Norfolk mss. Copies fromthe Record Office. Pap. (xlxth c.).

J. O. Halliwell-Phillipps sale (London, i July 1889, part of n. 1263) to Sutro.

15. The Interpreter in three characters of the Puritane, Protestant, Papist (i 622), and other mss. in prose and verse. Pap.

(1618-1628),2o6 f.and18 if.,dated 1628(2I X 17 cm.). Green

half-mor., ca. i88o.

Owned (?), xvIith c., by My Lady Carlisle.- J. O. Halliwell-Phillipps sale

(London, I July I889, n. 1249) to Sutro.

16. Fanshawe papers. Pap. (1667-1673), 55 documents.

From the J. O. Halliwell-Phillipps coll. (not identified in the 1889 sale).

- In addition to the above-mentioned documents Adolph Sutro had secured

in the Halliwell-Phillipps sale lots 1228, 1234-1237, 1240-1241, 1243, 1244,

1250, 1252, 1254, 1255, 1259-1261, 1264-1266, 1281 and 1283-1288.

KlausGraf - am Sonntag, 24. März 2013, 19:10 - Rubrik: Kodikologie

"Kann der Gebrauch fremder Werke auch dann untersagt werden, wenn das Copyright an diesen bereits abgelaufen ist, andere Werke des Autoren aber noch geschützt sind? Diese Frage soll nun ein Gericht im US-Bundesstaat Illinois klären. Anlass ist ein Copyright-Streit um die von Arthur Conan Doyle geschaffene Figur Sherlock Holmes."

http://heise.de/-1824246

http://heise.de/-1824246

KlausGraf - am Sonntag, 24. März 2013, 18:45 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die FAZ ignoriert alle Aufforderungen von dritter Seite, zu meiner Abmahnung Stellung zu nehmen. Auf Google+ werden kritische Wortmeldungen gelöscht, wie den Kommentaren zu

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/LizwwQf27Z8

zu entnehmen ist:

Dirk Schmidt sagt dort: "Von der +FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine gibt es keine Stellungnahmen. Kritiken werden zensiert, indem sie kommentarlos gelöscht werden. Kritische Google+-User werden von +FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine gesperrt. "

Christa M.: "Ich sag nur dazu. Ich habe wegen "nur" Loeschen meiner harmlosen Kommentare. (Ich schrieb Dirk Schmidt als Antwort +10 fuer deinen Kommentar) u. Loeschen der Kommentare von +Dirk Schmidt u. noch weiteren die FAZ hier auf G+ blockiert. Die sind ja das Letzte."

Mein offener Brief in Archivalia an die Herausgeber der FAZ

http://archiv.twoday.net/stories/326207397/

wurde wiederholt ganz oder in Teilen in anderen Blogs wiedergegeben. Der Fall ist derzeit auch auf der Rivva-Startseite mit

8 BLOGS · 51 TWEETS · 3 LIKES · 10 SHARES · 76 PLUSONES

http://rivva.de/190511834

https://causaschavan.wordpress.com/2013/03/22/fortgesetzte-beziehungskiste-wie-sich-klaus-graf-zur-unterlassenen-unterlassungserklarung-erklart/

Erbloggtes mit vollständiger Wiedergabe, falls Archivalia offline ist

http://erbloggtes.wordpress.com/2013/03/22/klaus-graf-offener-brief-an-die-faz/

Netbib (Edlef Stabenau) mit vollständiger Wiedergabe

http://log.netbib.de/archives/2013/03/22/skandaloser-fehlgriff/

Redaktionsblog hypotheses.org

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1120

http://www.schiebener.net/wordpress/?p=22977

mit vollständiger Wiedergabe

Stilstand

http://www.stilstand.de/die-kunst-den-ruf-zu-ladieren/

http://tamagothi.wordpress.com/2013/03/23/4335/

http://blah.tamagothi.de/2013/03/23/wenn-ich-bis-vor-einigen-jahren-zufriedener-abo/

The hobo and the gypsy

https://hogymag.wordpress.com/2013/03/22/causa-schavan-ein-offener-brief-von-klaus-graf-an-die-faz/

mit vollständiger Wiedergabe

Jürgen Fenn schreibt

"In einer anderen Liga

Posted on 24. März 2013 by jfenn

Ich glaube nicht, daß die FAZ sich mit der Abmahnung von Klaus Graf sozusagen fahrlässig (Vollzitat bei Erbloggtes) „Sympathien bei Bloggern und in den Social Media aktiven Menschen verscherzt“ hat. Sie macht genau das, was sie sonst auch das ganze Jahr über tut: Sie setzt ihre rechte Agenda, zumal gut 200 Tage vor der Bundestagswahl. Und sie kümmert sich um ihr Geschäft, indem sie ihrer Klientel suggerieren möchte, daß Blogs etwas Schlechtes seien. Daß Blogger vor gar nichts zurückschreckten. Daß sie unseriös seien und was weiß ich, was sonst noch alles.

Die Abmahnung gegen Klaus Graf zielt auf alle kritischen Blogger. Sie ist Teil einer Kampagne, die schon seit langem läuft. Blogs verlören Leser. Blogs seien in eine Krise geraten, hieß es da zur letzten Jahreswende. Blogs seien wieder weniger interessant für die Leser geworden als die Zeitungen. Woher wissen die das eigentlich, die Zeitungen? Über aktuelle Ereignisse informiere ich mich seit langem zu gut 90 Prozent aus Blogs. Und im übrigen lese ich ausländische Zeitungen wie den Guardian oder die Nachrichten des australischen Rundfunks, die bei dem, was sie schreiben, den nötigen Abstand zu den hiesigen Kampagnen haben. Kampagnen wie diese, zum Beispiel.

Es ist auch kein Zufall, daß hier ein Blogger angegangen wird, der sich vehement für wissenschaftliche Redlichkeit und gegen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger verwendet hat, das gerade von rot-grün im Bundesrat durchgewunken worden ist. Der große Auftritt der Opposition blieb aus. War ja klar: Man möchte es sich ja schließlich nicht mit der Journaillie verderben, gut 200 Tage vor der Bundestagswahl.

Diese Kampagne ist aber auch eine der letzten ihrer Art. Hier erleben wir noch einmal den großen Aufstand der großen Rechtsabteilung eines ganz großen Pressekonzerns, der es nötig hat, gegen einen Wissenschaftsblogger aufzutreten, der in einer ganz anderen Liga spielt, in einer ernstzunehmenden nämlich. Und darauf darf die Blogosphäre doch auch stolz sein. Blogger, die Roß und Reiter nennen, verteidigen die Meinungs- und Pressefreiheit gegen die politisch vermachtete Konzernpresse. Soweit ist es gekommen.

Das sind letzte Gefechte und peinliche Stellvertreterkriege. Klaus hat unsere Geduld anderweitig durchaus in Anspruch genommen, aber hier bin ich mit ihm solidarisch, denn was er damals geschrieben hatte, war harmlos und durchweg der kritischen Aufklärung verpflichtet, verglichen mit dem, was die FAZ tagtäglich unter dem Deckmantel der bürgerlichen Ideologie so in die Welt setzt.

Und in gut 200 Tagen ist Bundestagswahl."

http://schneeschmelze.wordpress.com/2013/03/24/in-einer-anderen-liga/

Fenns Text unter http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/

Frühere Resonanz zur Sache:

http://archiv.twoday.net/stories/326204812/

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/342793744/

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/LizwwQf27Z8

zu entnehmen ist:

Dirk Schmidt sagt dort: "Von der +FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine gibt es keine Stellungnahmen. Kritiken werden zensiert, indem sie kommentarlos gelöscht werden. Kritische Google+-User werden von +FAZ.NET - Frankfurter Allgemeine gesperrt. "

Christa M.: "Ich sag nur dazu. Ich habe wegen "nur" Loeschen meiner harmlosen Kommentare. (Ich schrieb Dirk Schmidt als Antwort +10 fuer deinen Kommentar) u. Loeschen der Kommentare von +Dirk Schmidt u. noch weiteren die FAZ hier auf G+ blockiert. Die sind ja das Letzte."

Mein offener Brief in Archivalia an die Herausgeber der FAZ

http://archiv.twoday.net/stories/326207397/

wurde wiederholt ganz oder in Teilen in anderen Blogs wiedergegeben. Der Fall ist derzeit auch auf der Rivva-Startseite mit

8 BLOGS · 51 TWEETS · 3 LIKES · 10 SHARES · 76 PLUSONES

http://rivva.de/190511834

https://causaschavan.wordpress.com/2013/03/22/fortgesetzte-beziehungskiste-wie-sich-klaus-graf-zur-unterlassenen-unterlassungserklarung-erklart/

Erbloggtes mit vollständiger Wiedergabe, falls Archivalia offline ist

http://erbloggtes.wordpress.com/2013/03/22/klaus-graf-offener-brief-an-die-faz/

Netbib (Edlef Stabenau) mit vollständiger Wiedergabe

http://log.netbib.de/archives/2013/03/22/skandaloser-fehlgriff/

Redaktionsblog hypotheses.org

http://redaktionsblog.hypotheses.org/1120

http://www.schiebener.net/wordpress/?p=22977

mit vollständiger Wiedergabe

Stilstand

http://www.stilstand.de/die-kunst-den-ruf-zu-ladieren/

http://tamagothi.wordpress.com/2013/03/23/4335/

http://blah.tamagothi.de/2013/03/23/wenn-ich-bis-vor-einigen-jahren-zufriedener-abo/

The hobo and the gypsy

https://hogymag.wordpress.com/2013/03/22/causa-schavan-ein-offener-brief-von-klaus-graf-an-die-faz/

mit vollständiger Wiedergabe

Jürgen Fenn schreibt

"In einer anderen Liga

Posted on 24. März 2013 by jfenn

Ich glaube nicht, daß die FAZ sich mit der Abmahnung von Klaus Graf sozusagen fahrlässig (Vollzitat bei Erbloggtes) „Sympathien bei Bloggern und in den Social Media aktiven Menschen verscherzt“ hat. Sie macht genau das, was sie sonst auch das ganze Jahr über tut: Sie setzt ihre rechte Agenda, zumal gut 200 Tage vor der Bundestagswahl. Und sie kümmert sich um ihr Geschäft, indem sie ihrer Klientel suggerieren möchte, daß Blogs etwas Schlechtes seien. Daß Blogger vor gar nichts zurückschreckten. Daß sie unseriös seien und was weiß ich, was sonst noch alles.

Die Abmahnung gegen Klaus Graf zielt auf alle kritischen Blogger. Sie ist Teil einer Kampagne, die schon seit langem läuft. Blogs verlören Leser. Blogs seien in eine Krise geraten, hieß es da zur letzten Jahreswende. Blogs seien wieder weniger interessant für die Leser geworden als die Zeitungen. Woher wissen die das eigentlich, die Zeitungen? Über aktuelle Ereignisse informiere ich mich seit langem zu gut 90 Prozent aus Blogs. Und im übrigen lese ich ausländische Zeitungen wie den Guardian oder die Nachrichten des australischen Rundfunks, die bei dem, was sie schreiben, den nötigen Abstand zu den hiesigen Kampagnen haben. Kampagnen wie diese, zum Beispiel.

Es ist auch kein Zufall, daß hier ein Blogger angegangen wird, der sich vehement für wissenschaftliche Redlichkeit und gegen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger verwendet hat, das gerade von rot-grün im Bundesrat durchgewunken worden ist. Der große Auftritt der Opposition blieb aus. War ja klar: Man möchte es sich ja schließlich nicht mit der Journaillie verderben, gut 200 Tage vor der Bundestagswahl.

Diese Kampagne ist aber auch eine der letzten ihrer Art. Hier erleben wir noch einmal den großen Aufstand der großen Rechtsabteilung eines ganz großen Pressekonzerns, der es nötig hat, gegen einen Wissenschaftsblogger aufzutreten, der in einer ganz anderen Liga spielt, in einer ernstzunehmenden nämlich. Und darauf darf die Blogosphäre doch auch stolz sein. Blogger, die Roß und Reiter nennen, verteidigen die Meinungs- und Pressefreiheit gegen die politisch vermachtete Konzernpresse. Soweit ist es gekommen.

Das sind letzte Gefechte und peinliche Stellvertreterkriege. Klaus hat unsere Geduld anderweitig durchaus in Anspruch genommen, aber hier bin ich mit ihm solidarisch, denn was er damals geschrieben hatte, war harmlos und durchweg der kritischen Aufklärung verpflichtet, verglichen mit dem, was die FAZ tagtäglich unter dem Deckmantel der bürgerlichen Ideologie so in die Welt setzt.

Und in gut 200 Tagen ist Bundestagswahl."

http://schneeschmelze.wordpress.com/2013/03/24/in-einer-anderen-liga/

Fenns Text unter http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/

Frühere Resonanz zur Sache:

http://archiv.twoday.net/stories/326204812/

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/342793744/

KlausGraf - am Sonntag, 24. März 2013, 17:46 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Kirchenbibliothek von St. Marien in Barth ist dank eines Fördervereins gerettet und wird feierlich wiedereröffnet.

http://www.blog.pommerscher-greif.de/bibliotheca-bardensis/

http://www.blog.pommerscher-greif.de/bibliotheca-bardensis/

MOtt - am Sonntag, 24. März 2013, 17:09 - Rubrik: Kulturgut

http://www.wilhelmsgymnasium.de/digitalisate/

Leider nur wenige Beispielseiten aus einer dreibändigen Handschrift:

Jakob Maier SJ, Commentaria una cum quaestionibus in Aristotelem, scriptis excepta a Virgilio Imbslander, 3 Bände, Dillingen 1603 – 1605

(Kommentare des Dillinger Jesuiten Jakob Maier zu Aristoteles’ De anima, Metaphysica, De caelo und De ortu et interitu sowie Untersuchungen zu verschiedenen Aspekten der aristotelischen Philosophie; Abschriften von der Hand seines Ordensbruders Virgilius Imbslander SJ)

Untergebracht bei Rapidshare! (Könnten ins Internet Archive oder auf Commons gespiegelt werden.)

Zur Bibliotheksgeschichte der wie so oft lange vernachlässigten Gymnasialbibliothek:

http://www.wilhelmsgymnasium.de/bibliothek/

Anm. 3: "Die vor dem Jahr 1850 erschienenen Bücher sind Eigentum des Freistaats Bayern und eigentlich der Bayerischen Staatsbibliothek zugeordnet, die mit Erscheinungsdatum 1850 und später gehören der Stadt München."

Handbuch der historischen Buchbestände

Hutters Bericht über die Bibliothek 1861 (in zwei Exemplaren online bei der BSB, siehe OPAC):

http://bavarica.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10341935.html

Der historische Bestand umfasste 1993 ca. 3600 Titel, den Gesamtbestand gibt die Wikipedia mit 11.000 Bänden an:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelmsgymnasium_M%C3%BCnchen#Die_Bibliothek_des_Wilhelmsgymnasiums

Foto: http://www.wilhelmsgymnasium.de/

Foto: http://www.wilhelmsgymnasium.de/

Leider nur wenige Beispielseiten aus einer dreibändigen Handschrift:

Jakob Maier SJ, Commentaria una cum quaestionibus in Aristotelem, scriptis excepta a Virgilio Imbslander, 3 Bände, Dillingen 1603 – 1605

(Kommentare des Dillinger Jesuiten Jakob Maier zu Aristoteles’ De anima, Metaphysica, De caelo und De ortu et interitu sowie Untersuchungen zu verschiedenen Aspekten der aristotelischen Philosophie; Abschriften von der Hand seines Ordensbruders Virgilius Imbslander SJ)

Untergebracht bei Rapidshare! (Könnten ins Internet Archive oder auf Commons gespiegelt werden.)

Zur Bibliotheksgeschichte der wie so oft lange vernachlässigten Gymnasialbibliothek:

http://www.wilhelmsgymnasium.de/bibliothek/

Anm. 3: "Die vor dem Jahr 1850 erschienenen Bücher sind Eigentum des Freistaats Bayern und eigentlich der Bayerischen Staatsbibliothek zugeordnet, die mit Erscheinungsdatum 1850 und später gehören der Stadt München."

Handbuch der historischen Buchbestände

Hutters Bericht über die Bibliothek 1861 (in zwei Exemplaren online bei der BSB, siehe OPAC):

http://bavarica.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10341935.html

Der historische Bestand umfasste 1993 ca. 3600 Titel, den Gesamtbestand gibt die Wikipedia mit 11.000 Bänden an:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelmsgymnasium_M%C3%BCnchen#Die_Bibliothek_des_Wilhelmsgymnasiums

Foto: http://www.wilhelmsgymnasium.de/

Foto: http://www.wilhelmsgymnasium.de/http://archaeologik.blogspot.de/2013/03/ende-der-denkmalforderung-nrw-online.html

"Das Land Nordhein-Westfalen will sich bis 2015 ganz aus der Finanzierung der Archäologie und der Denkmalförderung zurückziehen und hat bereits für 2013 drastische Mittelkürzungen vorgenommen. Zwar sieht eine Gesetzesinitiative die Stärkung der Denkmalpflege unter anderem mit Einführung des Verursacherprinzips vor, doch ist die gleichzeitige Mittelkürzung von 12 Mio in den vergangenen Jahren auf 0 im Jahr 2015 ein fatales Zeichen."

Mit vielen weiteren Links, u.a.

http://kristinoswald.hypotheses.org/562

"Das Land Nordhein-Westfalen will sich bis 2015 ganz aus der Finanzierung der Archäologie und der Denkmalförderung zurückziehen und hat bereits für 2013 drastische Mittelkürzungen vorgenommen. Zwar sieht eine Gesetzesinitiative die Stärkung der Denkmalpflege unter anderem mit Einführung des Verursacherprinzips vor, doch ist die gleichzeitige Mittelkürzung von 12 Mio in den vergangenen Jahren auf 0 im Jahr 2015 ein fatales Zeichen."

Mit vielen weiteren Links, u.a.

http://kristinoswald.hypotheses.org/562

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Friday Flowers 3/15/13 by Sonny Carter is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Each week on friday Sonny Carter ist posting a flower picture in the Archives list. This is nice but it is exciting that a Creative Commons license allows me to re-post the pictures in my non-commercial Tumblr blog.More pictures tagged naturalia in Archivalia_EN:

http://archivalia.tumblr.com/tagged/naturalia

KlausGraf - am Samstag, 23. März 2013, 22:07 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu welchem auch für die deutsche Archivgeschichte wichtigen Gebäude gehören diese Fenster und Türen?

Wolf Thomas - am Samstag, 23. März 2013, 18:13 - Rubrik: Unterhaltung

"The online Bassi-Veratti Collection is a multi-year collaboration of the Stanford University Libraries, the Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna, Italy, and the Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, to produce a digital version of the archive of the influential woman scientist, Laura Bassi. "

http://bv.stanford.edu/?locale=en

Mit Copyfraud, da man unsinnigen Nutzungsbeschränkungen zustimmen muss, bevor man irgendetwas sehen darf.

Laura Bassi war die erste Universitätsprofessorin Europas:

http://de.wikipedia.org/wiki/Laura_Bassi

http://bv.stanford.edu/?locale=en

Mit Copyfraud, da man unsinnigen Nutzungsbeschränkungen zustimmen muss, bevor man irgendetwas sehen darf.

Laura Bassi war die erste Universitätsprofessorin Europas:

http://de.wikipedia.org/wiki/Laura_Bassi

KlausGraf - am Freitag, 22. März 2013, 19:26 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer hat uns verraten? NRW-Sozialdemokraten. Der Bundesrat hat das Leistungsschutzrecht der Presseverleger nicht verhindert bzw. auf die lange Bank bis zur Bundestagswahl geschoben.

Sascha Lobo listet unsere (der Netzgemeinde) Fehler beim Umgang mit dem LSR auf:

http://saschalobo.com/2013/03/22/unsere-muetter-unsere-fehler/

Sascha Lobo listet unsere (der Netzgemeinde) Fehler beim Umgang mit dem LSR auf:

http://saschalobo.com/2013/03/22/unsere-muetter-unsere-fehler/

KlausGraf - am Freitag, 22. März 2013, 19:07 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Von 9:00 bis max. (sic !) 10:00 will man laut Einladung zur Sitzung Zeit nehmen den Generalia zu regeln.

Wolf Thomas - am Freitag, 22. März 2013, 06:13 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Soeben per Fax übermittelt (der Text darf gern ganz oder in Auszügen mit Quellenangabe anderweitig veröffentlicht werden):

Sehr geehrte Herren,

die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordert mich mit Schreiben vom 8. März 2013 auf, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, in der ich mich gegenüber der FAZ GmbH und Frau Heike Schmoll verpflichte, die Veröffentlichung und Verbreitung der Behauptung zu unterlassen, dass Frau Schmoll “die Freundin und/oder die Lebensgefährtin von Frau Annette Schavan sei”.

Ich habe mich zur Sache in zwei Blogeinträgen geäußert, auf die ich ergänzend verweise:

http://archiv.twoday.net/stories/326202963/

http://archiv.twoday.net/stories/326204812/

Nach Rücksprache mit meinem Rechtsanwalt habe ich mich entschieden, keine Unterlassungserklärung abzugeben.

Weder durch die Formulierung “Schavan-Freundin Schmoll”, die aus meiner Sicht lediglich die auffällig freundliche Berichterstattung von Frau Schmoll über Frau Schavan charakterisieren sollte, noch durch die Linksetzung auf http://causaschavan.wordpress.com habe ich die von Ihnen als falsch und üble Nachrede bezeichnete Unterstellung einer Lebenspartnerschaft verbreitet. Mir war dieses Gerücht völlig unbekannt.

Bei der rechtlichen Würdigung empfiehlt es sich, von den Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichts auszugehen: “Maßgeblich für die Deutung ist weder die subjektive Absicht des sich Äußernden noch das subjektive Verständnis der von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums hat (vgl. BVerfGE 93, 266 [295]; BGHZ 95, 212 [215]; 132, 13 [19]). Fern liegende Deutungen sind auszuscheiden (vgl. BVerfGE 93, 266 [296]).” So die Entscheidung 1 BvR 1696/98 aus dem Jahr 2005. Nach Ausweis der öffentlichen Resonanz auf die hier zur Rede stehende Abmahnung kann man nicht umhin, die Deutung des Begriffs Freundin als ausgesprochen “fern liegend” zu bezeichnen. Selbst für den Begriff Intima, der noch sehr viel mehr geeignet wäre, auf eine homosexuelle Beziehung anzuspielen, kann man dem Durchschnittspublikum eine solche Deutung nicht unterstellen, sonst würde sicher nicht Schavan als “Merkel-Intima” (so etwa die Südwest-Presse in einem Kommentar) bezeichnet werden.

Was meinen Link auf die Startseite von causaschavan.wordpress.com angeht, so hat dieses Blog dazu alles Nötige geschrieben: “Um es deutlich zu sagen: Wir haben mit Plagiatschavan nichts zu tun und wollen mit Plagiatschavan auch bitte nicht verwechselt werden. Wenn wir das richtig sehen, hat Klaus Graf jedoch nirgendwo einen Hyperlink auf Plagiatschavan gesetzt. Und auf Causa Schavan wurden von dem User “plagiatschavan” nur zwei Kommentare veröffentlicht, in denen Frau Schmoll lediglich in unverfänglicher Weise als “Freundin” der Frau Schavan angesprochen wird. Ein weiterer Kommentar dieses Users, der in dieser Hinsicht weniger unverfänglich erschien, wurde von uns nicht freigegeben und gelöscht.”

http://causaschavan.wordpress.com/2013/03/13/beziehungskiste-oder-was-der-blogger-klaus-graf-in-sachen-schavan-unterlassen-soll/

Dass ich aufgrund eines Hyperlinks haften soll, der zu einem Blog führt, in dessen Kommentaren irgendwo Frau Schmoll als Freundin von Frau Schavan bezeichnet wurde, überdehnt jedes vernünftige Konzept von Linkhaftung.

Sollte es außerhalb von Geschäftsführung und Justitiarat der FAZ tatsächlich Menschen geben, die meinen Blogbeitrag vom 3. Februar 2013 im Sinne der erwähnten Unterstellung auffassen, so finden diese nun in fetter Schrift einen Hinweis auf den Beitrag vom 17. März 2013, in dem ich klarstelle, dass ich nichts dergleichen unterstellen wollte und will. Ich darf versichern und wer meine bisherige Praxis in meinem seit 2003 bestehenden Blog Archivalia kennt, wird daran nicht zweifeln, dass ich diese Ergänzung nicht mehr zu entfernen gedenke. Dadurch ist eine hinreichende Klarstellung erfolgt, einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bedarf es unter diesen Umständen nicht.

Ich sehe Ihre Abmahnung gegenüber mir als skandalösen Fehlgriff an. Sie haben eigentlich alles falsch gemacht und sich viele Sympathien bei Bloggern und in den Social Media aktiven Menschen verscherzt. Wenn es Ihnen tatsächlich darum ging, sich schützend vor Ihre Mitarbeiterin zu stellen und ein Gerücht über ihre sexuelle Orientierung an der Verbreitung zu hindern, haben Sie durch das von mir in meinem zweiten Beitrag am 16. März 2013 dokumentierte nicht ganz geringe Aufsehen, das Ihre Abmahnung im Netz erregte, genau das Gegenteil erreicht.