http://www.alemannisches-institut.de/cms/website.php?id=publikationen/volltexte.htm

Gutmann, Andre (2011/2013): Unter dem Wappen der Fidel. Die Herren von Wieladingen und die Herren vom Stein zwischen Ministerialität und adliger Herrschaft, unter Mitarbeit von Christopher Schmidberger (Forschungen zur Oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. LV), Freiburg/ München 2011 (inkl. Errata 2013). Volltext (PDF / 4 MB)

Bauschke-Hartung, Ricarda (2010): Alemannische Minnesänger des 13. Jahrhunderts, in: Alemannisches Jahrbuch 2007/2008, S. 101-110. Volltext (PDF)

Bircher,

Patrick (2008): Architektur, Kunst und Kunsthandwerk des 17. und 18. Jahrhunderts im vorderösterreichischen

Herrschaftsgebiet am Hochrhein, in: Alemannisches Jahrbuch 2005/2006, S. 163-224. Volltext (PDF)

Streck, Tobias (2008): Vom Scheßlong zum Boddschamber und retur ... Französische Entlehnungen in den badischen Mundarten, in: Alemannisches Jahrbuch 2005/2006, S. 261-315. Volltext (PDF)

Stadelbauer, Jörg (2007): Kämpfer für Struktur, Standort und Profil des Alemannischen Instituts - Friedrich Metz (1938-1945; 1952-1962), in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931-2006), hg. v. Alemannischen Institut Freiburg i.Br. e.V., Freiburg/München 2007, S. 143-154. Volltext (PDF)

Klöckler, Jürgen (2007): Vom Alemannischen Institut zum „Oberrheinischen Institut für geschichtliche Landeskunde". Theodor Mayer als Wissenschaftsorganisator im „Dritten Reich", in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931-2006), hg. v. Alemannischen Institut Freiburg i.Br. e.V. (Veröffentlichung des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br., Nr. 75), Freiburg/München 2007, S. 135-142. Volltext (PDF)

Eggenberger, Christoph (2003): Der Goldene Psalter und die Buchmalerei des Klosters St. Gallen, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 63-84. Volltext (PDF)

Geuenich, Dieter (2003): Mönche und Konvent von St. Gallen in der Karolingerzeit, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 39-62. Volltext (PDF)

Zettler, Alfons (2003): St. Gallen als Bischofs- und Königskloster, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 23-38. Volltext (PDF)

Langenbeck, Fritz (1958): Die tung- und -hurst-Namen im Oberrheingebiet, in: Alemannisches Jahrbuch 1958, S. 51-108. (PDF / 3,4 MB)

Gutmann, Andre (2011/2013): Unter dem Wappen der Fidel. Die Herren von Wieladingen und die Herren vom Stein zwischen Ministerialität und adliger Herrschaft, unter Mitarbeit von Christopher Schmidberger (Forschungen zur Oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. LV), Freiburg/ München 2011 (inkl. Errata 2013). Volltext (PDF / 4 MB)

Bauschke-Hartung, Ricarda (2010): Alemannische Minnesänger des 13. Jahrhunderts, in: Alemannisches Jahrbuch 2007/2008, S. 101-110. Volltext (PDF)

Bircher,

Patrick (2008): Architektur, Kunst und Kunsthandwerk des 17. und 18. Jahrhunderts im vorderösterreichischen

Herrschaftsgebiet am Hochrhein, in: Alemannisches Jahrbuch 2005/2006, S. 163-224. Volltext (PDF)

Streck, Tobias (2008): Vom Scheßlong zum Boddschamber und retur ... Französische Entlehnungen in den badischen Mundarten, in: Alemannisches Jahrbuch 2005/2006, S. 261-315. Volltext (PDF)

Stadelbauer, Jörg (2007): Kämpfer für Struktur, Standort und Profil des Alemannischen Instituts - Friedrich Metz (1938-1945; 1952-1962), in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931-2006), hg. v. Alemannischen Institut Freiburg i.Br. e.V., Freiburg/München 2007, S. 143-154. Volltext (PDF)

Klöckler, Jürgen (2007): Vom Alemannischen Institut zum „Oberrheinischen Institut für geschichtliche Landeskunde". Theodor Mayer als Wissenschaftsorganisator im „Dritten Reich", in: Das Alemannische Institut. 75 Jahre grenzüberschreitende Kommunikation und Forschung (1931-2006), hg. v. Alemannischen Institut Freiburg i.Br. e.V. (Veröffentlichung des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br., Nr. 75), Freiburg/München 2007, S. 135-142. Volltext (PDF)

Eggenberger, Christoph (2003): Der Goldene Psalter und die Buchmalerei des Klosters St. Gallen, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 63-84. Volltext (PDF)

Geuenich, Dieter (2003): Mönche und Konvent von St. Gallen in der Karolingerzeit, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 39-62. Volltext (PDF)

Zettler, Alfons (2003): St. Gallen als Bischofs- und Königskloster, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002, S. 23-38. Volltext (PDF)

Langenbeck, Fritz (1958): Die tung- und -hurst-Namen im Oberrheingebiet, in: Alemannisches Jahrbuch 1958, S. 51-108. (PDF / 3,4 MB)

KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:41 - Rubrik: Open Access

Andre Gutmann teilt mit:

"nachdem mein im Herbst 2011 erschienes Buch "Unter dem

Wappen der Fidel" schon nach einem Jahr vergriffen war, ist

es seit einigen Tagen komplett mit allen Abbildungen und

Karten über die Homepage des Alemannischen Instituts als

PDF online verfügbar (4 MB), dazu gibt es noch ein kurzes

Online-Vorwort und zwei Errata-Seiten (auch wenn die

Markierungen im Text keine aktiven Links zu den Errata

sind, aber wohl doch zu benutzen).

Der Text ist unter folgender URL einsehbar bzw.

herunterladbar:

http://www.alemannisches-institut.de/html/img/pool/Gutmann_Wieladingen.pdf "

Ausgezeichnet!

Zum Inhalt: "Die Herren von Wieladingen und die Herren vom Stein verwalteten im 13. und 14. Jahrhundert als Meier des Damenstifts Säckingen dessen Güterbesitz am Hochrhein, im Breisgau und Aargau. Das von beiden Familien verwendete Wappenmotiv einer bzw. dreier Fideln zeugt von einer gemeinsamen Herkunft."

#histverein

"nachdem mein im Herbst 2011 erschienes Buch "Unter dem

Wappen der Fidel" schon nach einem Jahr vergriffen war, ist

es seit einigen Tagen komplett mit allen Abbildungen und

Karten über die Homepage des Alemannischen Instituts als

PDF online verfügbar (4 MB), dazu gibt es noch ein kurzes

Online-Vorwort und zwei Errata-Seiten (auch wenn die

Markierungen im Text keine aktiven Links zu den Errata

sind, aber wohl doch zu benutzen).

Der Text ist unter folgender URL einsehbar bzw.

herunterladbar:

http://www.alemannisches-institut.de/html/img/pool/Gutmann_Wieladingen.pdf "

Ausgezeichnet!

Zum Inhalt: "Die Herren von Wieladingen und die Herren vom Stein verwalteten im 13. und 14. Jahrhundert als Meier des Damenstifts Säckingen dessen Güterbesitz am Hochrhein, im Breisgau und Aargau. Das von beiden Familien verwendete Wappenmotiv einer bzw. dreier Fideln zeugt von einer gemeinsamen Herkunft."

#histverein

KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:34 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Digital wird das Handbuch Informationskompetenz – genau wie die Druckausgabe – für einen Komplettpreis von 128,95 € angeboten. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass die 48 Kapitel zum Einzelpreis von 30 € online zu haben sind. Wer Wert allein auf Titelblatt, Abkürzungs- oder Stichwortverzeichnis legt, kann diese ebenfalls für den Kapitelpreis von 30 € einzeln erwerben. Ein hoher Preis, angesichts dessen, dass insbesondere das Stichwortverzeichnis keineswegs überflüssiges Beiwerk eines Handbuches darstellt, sondern eine wichtige Informationsquelle ist, um sich einen Überblick zum Thema zu verschaffen und die relevanten Beiträge zu finden; eine Quelle, auf die man in der Regel beim kapitelweisen Online-Zugriff verzichten wird. Der Verlag bietet jedoch online eine kostenlose Volltextsuche. Die Voransicht der jeweils ersten Kapitelseite ist ebenfalls gratis. Die Paketversion (Online- und Druckausgabe) kostet 199,95 €. Inwieweit die Preisgestaltung durch den Herstellungsprozess (wurden bspw. die Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge entlohnt?) gerechtfertigt ist, vermag der Rezensent nicht zu beurteilen, empfiehlt aber doch für gelegentliche Nutzung eher auf Bibliotheksexemplare oder -lizenzen zuzugreifen, als es sich für den Hausgebrauch privat anzuschaffen."

Müller, Lars (2013): Rezension zu: Sühl-Strohmenger, Wilfried (Hrsg.) / Handbuch Informationkompetenz. In: LIBREAS.Library Ideas, Jg. 9, H. 1 (22).

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208959

Müller, Lars (2013): Rezension zu: Sühl-Strohmenger, Wilfried (Hrsg.) / Handbuch Informationkompetenz. In: LIBREAS.Library Ideas, Jg. 9, H. 1 (22).

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208959

KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:31 - Rubrik: Bibliothekswesen

Patrick Deinzer ist vom Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr angetan:

http://konservativ.hypotheses.org/41

http://konservativ.hypotheses.org/41

KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:29 - Rubrik: Parteiarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der folgende Text erschien zuerst in LIBREAS: Klaus Graf: Lehren aus der Causa Stralsund: Mehr Schutz für historische Bestände. In: LIBREAS.Library Ideas, Jg. 9, Heft 1 /Heft 22 (2013)

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208891 (PDF).

In der Stralsunder Archivsatzung aus dem Jahr 2002 heißt es: “Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich.” Auch das Archivgesetz von Mecklenburg-Vorpommern schreibt die Unveräußerlichkeit des öffentlichen Archivguts fest. Beide Normen haben den Hauptausschuss der Stralsunder Bürgerschaft nicht abgehalten, im Juni 2012 in nicht-öffentlicher Sitzung den um etliche regionale Titel verminderten Bestand der historischen Gymnasialbibliothek im Stadtarchiv Stralsund einem bayerischen Antiquar zu verkaufen. Falk Eisermann wurde auf eine entsprechende Pressemeldung zur Schließung des Stadtarchivs wegen Schimmelbefalls aufmerksam, ich hakte nach, erhielt die Bestätigung der Stadt und mobilisierte die Öffentlichkeit, nicht zuletzt in dem von mir betreuten Gemeinschaftsweblog “Archivalia”. [Fn 01] Nachdem zwei germanistische Fachgutachter, Nigel Palmer und Jürgen Wolf, die im “Handbuch der historischen Buchbestände” gewürdigte Büchersammlung des traditionsreichen Stralsunder Gymnasiums als erhaltenswerte wertvolle Gesamtheit einschätzten und auch das Innenministerium (als Kommunalaufsicht) und das Kultusministerium in dem Verkauf einen Verstoß gegen die Archivsatzung und das Archivgesetz sahen, revidierte die Stadtverwaltung ihre Position und holte die Bücher, soweit diese noch bei dem Antiquar greifbar waren, zurück. Die Leiterin des Stadtarchivs – sie soll die Gymnasialbibliothek als “totes Kapital” bezeichnet haben [Fn 02] – wurde fristlos entlassen. Vor allem durch eine Auktion bei dem Königsteiner Auktionshaus Reiss wurden wertvolle frühneuzeitliche Drucke unwiederbringlich in alle Welt zerstreut, darunter auch Bücher aus der Bibliothek des Stralsunder Poeten Zacharias Orth († 1579). [Fn 03] Nicht verwertbare Bücher, die zu stark beschädigt waren, hatte der Antiquar vernichtet.

“Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel” habe ich 2007 in der “Kunstchronik” publiziert, [Fn 04] und was ich damals schrieb, ist unvermindert aktuell. Mein damaliger erster Punkt “Öffentlicher Druck ist wirkungsvoll!” wurde eindrucksvoll bestätigt. Hervorzuheben ist dabei die große Rolle der Social Media. [Fn 05] Eine Petition bei openpetition.de fand gut 3600 Unterstützer.

Man kann den Ausgang der Affäre, die viele Bibliothekare und Archivare schockiert hat, glimpflich nennen: Die Stadt Stralsund hat eingesehen, dass sie einen gravierenden Fehler begangen hat. Sie hat den Kauf rückabgewickelt und bemüht sich derzeit um die Wiederbeschaffung der bereits verkauften Titel. Doch sollte das nicht zu der Annahme verführen, mit dem Kulturgutschutz stehe es in deutschen Landen zum Besten. Nur Propheten können wissen, ob das Stralsunder Desaster als Abschreckung taugen wird oder ob angesichts klammer Stadt- oder Landeskassen vermehrt Kulturgutverkäufe zu erwarten sind. Ich möchte daher mit Nachdruck darauf hinweisen, dass es keine wirksame Lobby für historische Sammlungen gibt und die rechtlichen Rahmenbedingungen völlig unzureichend sind. Seit 1994 dokumentiere ich Kulturgutverluste, die das Versagen des Kulturgut- und Denkmalschutzes belegen. [Fn 06]

Es ist ein Unding, dass es so gut wie keine gesetzliche Sicherung gegen den Ausverkauf kommunalen Kulturguts gibt. Noch am ehesten kann bei Archivgut der Veräußerung Einhalt geboten werden, schutzlos sind Sammlungen in Bibliotheken und Museen. Die früheren kommunalrechtlichen Genehmigungsvorbehalte, die die Veräußerung von Kulturgütern der staatlichen Kontrolle unterstellte, wurden weitgehend beseitigt. In § 90 der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung erhielt sich eine solche Vorschrift. Absatz 3 lautet: “Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn sie über bewegliche Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, verfügen oder solche Sachen wesentlich verändern will. Die Gemeinde bedarf abweichend von Satz 1 keiner Genehmigung, wenn diese Sachen an andere schleswig-holsteinische kommunale Körperschaften oder das Land Schleswig-Holstein veräußert werden.” Die wertvollen Altbestände der historischen Stadtbibliotheken oder kommunales Museumsgut dürfen ohne Weiteres in den Handel gegeben werden, da sie weder unter Denkmalschutz stehen, noch als nationales Kulturgut eingetragen sind.

2006 wurde durch das Städtische Museum Schwäbisch Gmünd der Verkauf einer als Schenkung in die Institution gelangten Zinnfigurensammlung angekündigt. Obwohl erhebliche Zweifel am Vorgehen des Museums bestanden, [Fn 07] wollte die Kommunalaufsicht das Vorgehen des Museums nicht beanstanden: “Für uns ergeben sich keine Hinweise auf eine besondere wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Bedeutung und auf eine besondere Beziehung zum Kulturbereich des Landes. Eine Eintragung in das Denkmalbuch als Kulturdenkmal kam also nicht in Frage. Nur in diesem Falle bedarf eine Entfernung von Einzelsachen aus der Sammlung einer Genehmigung. Beim ‚Code of Ethics for Museums’ des Internationalen Museumsrates (IOCM) handelt es sich um eine Selbstbindungsrichtlinie. Ein evtl. Verstoß gegen diese Empfehlungen zieht keine Konsequenzen nach sich.” [Fn 08] Aus meiner Sicht ist der Schutz beweglicher Kulturdenkmale in allen Bundesländern aufgrund viel zu hoher Hürden nur als ganz und gar inakzeptabel zu bezeichnen. Es stünde einem Kulturstaat gut an, anstelle des überflüssigen Schutzes der “kleinen Münze” im Urheberrecht endlich die kleine Münze bei beweglichen Denkmälern anzuerkennen. Während man an der untersten Grenze des Urheberrechtsschutzes (sogenannte “kleine Münze”) großzügig ist und selbst das bescheidene Wegekreuz als Kleindenkmal oder den Hufnagel im Waldboden als Zeugnis für eine einstige Römerstraße und archäologische Quelle schützt, bleiben hochrangige Bibliothek-Ensembles vom Denkmalschutz “verschont”. Der Schutz der kleinen Münze könnte bei Kulturgut beispielsweise bedeuten, dass man Eigentümern verbietet, mittelalterliche oder frühneuzeitliche illuminierte Handschriften aufzubrechen, damit die einzelnen Blätter gewinnbringend verkauft werden können.

In Nordrhein-Westfalen wären die Stralsunder Verkäufe ganz legal gewesen, da man hier bei der Novellierung des Archivgesetzes unsinnigerweise die Ausnahmeregelung für die Kommunen (und Universitäten) bei Sammlungsgut beibehalten hat. Unveräußerlich ist nur das umgewidmete amtliche Registraturgut. Sammlungen oder Nachlässe dürfen also in Nordrhein-Westfalen von den Archiven verkauft werden. [Fn 09] Auf Anfrage im Jahr 2009 wurde mir dazu mitgeteilt: “Aus Sicht der Landesregierung soll es der Wertung der kommunalen Selbstverwaltung uneingeschränkt obliegen, ausnahmsweise bestimmtes Archivgut, das nicht aus Verwaltungshandeln öffentlicher Stellen stammt, veräußern zu können.” [Fn 10]

Die Stralsunder Archivbibliothek zählt zu den vier ganz großen Altbestandsbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch viele andere Archivbibliotheken bergen erhaltenswerte Sammlungen, die nicht selten vernachlässigt werden. Selbst wenn es im jeweiligen Archivgesetz eine Unveräußerlichkeits-Klausel für Archivgut gibt, können verkaufswillige Archivare und Archivträger zwei Ausflüchte anführen:

Bibliotheksgut ist als Sammlungsgut kein “eigentliches” Archivgut und fällt daher nicht unter die gesetzliche Regelung für Archivgut.

Selbstverständlich darf man “Dubletten” und für den Sammlungsauftrag des Archivs wertlose Bücher verkaufen, ohne gegen die Unveräußerlichkeit zu verstoßen.

Ich möchte die Hand nicht ins Feuer legen, dass es nicht nur vereinzelte Archivare gibt, die mit dem Argument “Sind doch nur gedruckte Bücher und keine Handschriften” Teile ihrer Dienstbibliotheken zu Antiquaren bringen und so den historischen Provenienzen in ihrer Sammlung Schaden zufügen. Schon der Vorgänger der geschassten Stralsunder Archivleiterin hatte ja mit dem Verscherbeln von Büchern begonnen. Er hat seine Nachfolgerin auch öffentlich in Schutz genommen.

Während Verkäufe im Museumsbereich in Deutschland noch weitgehend ein Tabu sind, herrscht in den USA eine Kultur der “deaccession”, die unbekümmert in den Markt gibt, was über Generationen bewahrt wurde. Kritiker meinen zwar, dass solche Bestände als Teil eines “Public Trust” zu verstehen seien, der treuhänderisch für die Öffentlichkeit erhalten werden müsse, [Fn 11] aber sie sind in der Minderheit. Es steht zu befürchten, dass eine solche Mentalität auch in Deutschland Boden gewinnen wird.

Warum sind Verkäufe von Beständen aus kulturgutverwahrenden Institutionen von Übel?

Erstens: Archive, Bibliotheken, Museen und andere Sammlungen (wie zum Beispiel die der Denkmalämter) haben eine Archivfunktion. Sie sind als Gedächtnisinstitutionen Teil des kulturellen Gedächtnisses und sollen ihre Kulturgüter dauerhaft bewahren. Gesetzlich festgeschrieben ist das aber leider nur für die Archive.

Zweitens: Die Gedächtnisinstitutionen sichern Geschichtsquellen und machen sie für Wissenschaft und Öffentlichkeit nutzbar. Um einen möglichst hohen Erlös zu erzielen, müssen sich verkaufswillige Institutionen an die Auktionshäuser wenden, die nicht derjenigen Institution den Zuschlag erteilen, in der das veräußerte Kulturgut am besten untergebracht ist, sondern demjenigen Bieter, der die höchste Summe zahlt. Unzählige für die Öffentlichkeit bedeutsame Kulturgüter verschwinden jährlich unzugänglich in Privatsammlungen. Wenn es bei solchen privaten Sammlungen die gleichen Möglichkeiten gäbe, die Stücke einzusehen, wie in öffentlichen Sammlungen, müsste man sich wenig Gedanken machen, aber das ist nun einmal nicht der Fall. Werden historische Sammlungen zerrissen, werden schützenswerte Geschichtsquellen zerstört, die nicht weniger Erkenntnisse über die Geschichte unserer Kultur vermitteln als archäologische Grabungen. Eine Dokumentation vor der Zerstörung, wie sie in der Boden- und Baudenkmalpflege üblich ist (mitunter auf Kosten des Bauherrn), kennt der Kulturgutschutz nicht. Man kann es Juristen überlassen zu überlegen, ob man die Pflicht des Staates, solche Geschichtsquellen für Wissenschaft und Öffentlichkeit zu bewahren, aus dem Kulturstaatsprinzip oder dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ableitet. Entscheidend ist, dass sich an der Praxis des Wegschauens, wenn hochrangige Sammlungen zerstückelt werden, etwas ändert, und dass man den Denkmalschutz bei beweglichen Kulturdenkmalen radikal ausweitet.

Drittens: Großzügige Stifter haben die Gedächtnisinstitutionen in der Regel deshalb mit Schenkungen bedacht, damit ihre Stücke dauerhaft als eine Art Denkmal der Stifter erhalten bleiben. Es verstößt eklatant gegen den Vertrauensschutz, wenn man sich nun von den einstigen Schenkungen trennt und sie zu Geld macht. Potentielle Mäzene, die mit der erwähnten Mentalität in den USA Probleme haben, werden abgeschreckt. Sammler, Familien und private Vereine sollten es sich gut überlegen, ob sie ihre Kulturgüter ohne Auflagen öffentlichen Sammlungen als Schenkung überlassen. Möglicherweise ist es sinnvoller, sie in eine Stiftung einzubringen, die sie als Dauerleihgabe an ein Archiv, eine Bibliothek oder ein Museum gibt. Voraussetzung ist freilich, dass die staatliche Stiftungsaufsicht funktioniert. Bei dem Karlsruher Kulturgüterskandal konnte davon keine Rede sein. Bürgerinnen und Bürger müssen sowohl im Stiftungsrecht als auch im Denkmal- und Kulturschutzrecht die Möglichkeit haben, alle Entscheidungen der Behörden zu kontrollieren. Derzeit ist vor allem an eine gerichtliche Kontrolle zu denken. Es muss also analog zum Naturschutzrecht die Möglichkeit einer Verbandsklage gegeben sein.

Zur bürgerschaftlichen Kontrolle gehört auch eine stärkere Verwaltungstransparenz. Die Stadt Stralsund hat entscheidende Sachverhalte der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten, insbesondere den Kaufpreis des im Sommer 2012 verkauften Buchbestandes (angeblich 95.000 Euro). Meine Versuche, dies durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit korrigieren zu lassen, wurden im Eilverfahren abgeschmettert. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald befand letztinstanzlich, dass mein Weblog “Archivalia” kein redaktionell-journalistisches Angebot sei, da eine redaktionelle Prüfung der Beiträge nicht stattfinde. Dass dabei mein Grundrecht der Pressefreiheit als Rechercheur mit Füßen getreten wird, nimmt das Gericht in Kauf. Bleibt es bei dem jetzigen hohen Ansatz des Streitwerts, haben mich die beiden Verfahren zusammen etwa 800 Euro gekostet.

Wäre es sinnvoll, eine Unveräußerlichkeitsklausel in Bibliotheksgesetze einzubauen? Oder sollte man öffentliche Sammlungen verstärkt in das Verzeichnis nationaler Kulturgüter aufnehmen? Beides kann nicht schaden, bringt aber keine entscheidenden Verbesserungen.

Sinnvoll ist nur ein gesetzlicher Schutz, der alle erhaltenswerten Sammlungstypen umfasst. Ein Bibliotheksgesetz hat keine Auswirkungen auf den Museumsbereich. Dass die Liste des national wertvollen Kulturguts im Land Mecklenburg-Vorpommern leer ist, hat man zu Recht anlässlich der Causa Stralsund angemerkt. Diese Kulturgutliste ist nach wie vor eine virtuelle Kunst- und Wunderkammer der Bundesrepublik, über die man sich nur wundern kann. Entscheidend ist, dass dieser Kulturgutschutz keinerlei Sammlungsschutz bewirkt. Ein Einzelverkauf der Sammlungsgegenstände im Inland könnte nicht verhindert werden.

Es spricht also alles dafür, an der Systemstelle anzusetzen, bei der es um den Erhalt von Sachen und Sachgesamtheiten geht, an deren Bewahrung aus wissenschaftlichen, heimatgeschichtlichen oder künstlerischen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Also bei dem in den Denkmalgesetzen geregelten Denkmalschutz, der im Prinzip ja auch bewegliche Kulturdenkmale für die Nachwelt sichern soll. Die Entscheidung über den Ausfuhrschutz national wertvollen Kulturguts sollte der Ministerialbürokratie weggenommen und den Denkmalämtern übertragen werden. Jedes national wertvolle Kulturgut muss zugleich auf der Denkmalliste des jeweiligen Landes stehen. Der auf Archäologie und Baudenkmalpflege beschränkte Denkmalschutz muss erweitert werden, wobei eine solche Aufgabenausweitung angesichts des rauen Winds, der der Denkmalpflege zunehmend ins Gesicht weht, derzeit eine reine Illusion darstellt. Die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen kämpft 2013 mit massiven Mittelkürzungen.

Soweit Denkmalgesetze wie in Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern Archivgut aus ihrem Geltungsbereich ausnehmen, sollte das rasch geändert werden. Auch bei Archivgut muss es die Möglichkeiten der denkmalschutzrechtlichen Eingriffsverwaltung, zum Beispiel eine vorläufige Unterschutzstellung bei Gefahr im Verzug geben. Es ist nicht hinnehmbar, dass private Archiveigentümer mit ihrem Archivgut Handlungsfreiheit haben, wenn es sich um Kulturgut, also kulturelles Allgemeingut handelt. Wenn sich ein westfälischer Landjunker entschließt, mit seinem Archiv ein Feuerchen auf dem Schlosshof zu machen, wird man ihn womöglich immissionsrechtlich belangen können, aber Denkmalschutz und Kulturgutschutz sind machtlos.

Es sei noch angefügt, dass die reine Existenz wertvoller Sammlungen für das öffentliche Interesse an ihrem Erhalt nicht ausreicht. Sie müssen auch gepflegt und angemessen nutzbar sein. Durch Kooperationen und Beratungsleistungen muss verhindert werden, dass wertvolle Bibliotheken – seien es öffentliche wie die Stralsunder Stadtarchivbibliothek, seien es private Adelsbibliotheken – verschimmeln und zugrunde gehen. Und die Kulturgüter müssen auch der Allgemeinheit (ebenso wie der Wissenschaft) zur Nutzung angeboten werden, wobei im digitalen Zeitalter vor allem an Digitalisierung und freie Nachnutzbarkeit als Open Data zu denken ist. “Kulturgut muss frei sein”. [Fn 12]

Als Fazit muss man leider konstatieren, dass die Rahmenbedingungen für den Kulturgutschutz eher schlecht sind, obwohl wir dringend mehr Schutz bräuchten. Der Staat zieht sich aus der Kultur zurück, man kann auch sagen: Er spart sie kaputt. Auf die Politik ist wenig Hoffnung zu setzen, denn Banausen wie in der Stralsunder Bürgerschaft kann es auch in einer Landesregierung geben. Unvergessen ist das Diktum des baden-württembergischen Justizministers, der 2006 im Karlsruher Kulturgutstreit angesichts der unersetzlichen Handschriften der Badischen Landesbibliothek von “altem Papier, das im Keller liegt”, sprach. [Fn 13] Also Resignation? Nicht unbedingt. Wenn der Kulturgutschutz nicht ganz ausgehöhlt werden soll, ist es erforderlich, dass in diesem Bereich die Bürgergesellschaft mehr Verantwortung übernimmt. Sie muss sich weit mehr als bisher einmischen und über Stiftungsgelder oder Crowdfunding alternative Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Den Social Media kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Sie können die Öffentlichkeit bei Missständen mobilisieren, zugleich aber auch für den kulturellen Wert der in den Gedächtnisinstitutionen verwahrten Zeugnisse der Geschichte und Kunst werben. Die Bürgergesellschaft muss also weit mehr als bisher aktiv in die “Überlieferungsbildung”, also die Arbeit am kulturellen Gedächtnis und die damit zusammenhängenden Bewertungsprozesse, einbezogen werden.

Fußnoten

[01] Vgl. für einen Überblick zum Sachverhalt neben den vielen Beitragen auf „Archivalia“ (auffindbar via Stichwortsuche nach “Stralsund”: http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund) die zusammenfassenden Beiträge im “Weblog Kulturgut” (http://kulturgut.hypotheses.org/category/bibliotheken/stralsund) sowie explizit Graf, Klaus: Causa Stralsund, in: L.I.S.A. – Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, 13.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4101. [zurück]

[02] Vgl. Müller-Ulrich, Burkhard; Marx, Peter: Stralsund will historischen Bibliotheksbestand zurückkaufen – 6210 Bücher waren abgegeben worden, in: Deutschlandfunk – Kultur heute, 21.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/1928683/. [zurück]

[03] Vgl. Graf, Klaus: Causa Stralsund: Kepler-Druck aus der Gymnasialbibliothek Stralsund am 30. Oktober für 44.000 Euro bei Reiss verauktioniert, in: “Archivalia”, 20.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/219022356/. [zurück]

[04] Vgl. Graf, Klaus: Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006, in: “Archivalia”, 06.02.2007, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3287721/. [zurück]

[05] Siehe auch den Kommentar von: Schmalenstroer, Michael: Die Stralsunder Gymnasialbibliothek ist gerettet, in: Schmalenstroer.net, 21.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://schmalenstroer.net/blog/2012/11/die-stralsunder-gymnasialbibliothek-ist-gerettet/. [zurück]

[06] Vgl. die Links via https://docs.google.com/document/d/1j2fQxZxJir1mTytZ0EMpTFZGVW6aDbi96Db3cdC2a-U/, abgerufen am 24.04.2013. [zurück]

[07] Vgl.: Graf, Klaus: Museum Schwäbisch Gmünd verscherbelt Museumsgut, in: “Archivalia”, 09.12.2006, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3043380/. [zurück]

[08] Vgl.: Nachtrag zu: Graf, Klaus: Museum Schwäbisch Gmünd verscherbelt Museumsgut, in: “Archivalia”, 09.12.2006, abgerufen am 27.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3043380/. Nachträglich wurde mir der Bericht über die Tagung des Museumsverbands Mecklenburg-Vorpommern am 28./29.4.2013 in Wismar bekannt, auf der darauf hingewiesen wurde, “dass Kulturgüter in öffentlichen Sammlungen in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich nicht ausreichend geschützt seien. So sei nicht geregelt, unter welchen Umständen Museen Kulturgüter überhaupt abgeben dürfen.” Besserer Schutz für Kulturgüter gefordert, in: ndr.de, 28.4.2013, abgerufen am 30.04.2013 http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/kulturgueter101.html. [zurück]

[09] Siehe zur Diskussion die einschlägigen “Archivalia”-Beiträge durch eine Stichwortsuche nach “Sammlungsgut” und “NRW” http://archiv.twoday.net/search?q=sammlungsgut+nrw. [zurück]

[10] Vgl. Graf, Klaus: Archivgesetz NRW: Stadtarchive und Uniarchive sollen Archivgut verscherbeln dürfen, in: “Archivalia”, 30.11.2009, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/6070626/. [zurück]

[11] The Art Law Blog, abgerufen am 24.04.2013, http://theartlawblog.blogspot.de/ passim. [zurück]

[12] Vgl. Graf, Klaus: Kulturgut muss frei sein!, in: “Archivalia”, 24.11.2007, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/4477824/. [zurück]

[13] Vgl. Raffelt, Albert: Der “badische Kulturgüterstreit” – eine erste Zwischenbilanz. In: Sühl-Strohmenger, Wilfried [u.a.]: EUCOR-Bibliotheksinformationen – Informations des bibliothèques, 29(2007), pp. 26-29, abgerufen am 24.04.2013, http://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/eucor_infos/pdf/eucor-29.pdf. [zurück]

Dr. Klaus Graf ist Historiker und Archivar, als solcher unter anderem als Geschäftsführer am Hochschularchiv der RWTH Aachen sowie als Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der Universität Freiburg im Breisgau und am Lehr- und Forschungsgebiet Frühe Neuzeit der RWTH Aachen, tätig. Über die historiographische und archivalische Arbeit hinaus beschäftigt sich Klaus Graf intensiv publizistisch mit Themen wie Urheberrecht und Open Access, insbesondere in Zusammenhang mit Kulturgütern. Das von ihm maßgeblich inhaltlich geprägte Weblog Archivalia ist weit über Fachgrenzen hinaus bekannt.

Der Beitrag als PDF: http://edoc.hu-berlin.de/libreas/22/graf-klaus-4/PDF/graf.pdf . Er steht unter CC-BY.

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208891 (PDF).

In der Stralsunder Archivsatzung aus dem Jahr 2002 heißt es: “Das Archiv- und Bibliotheksgut ist Kulturgut und unveräußerlich.” Auch das Archivgesetz von Mecklenburg-Vorpommern schreibt die Unveräußerlichkeit des öffentlichen Archivguts fest. Beide Normen haben den Hauptausschuss der Stralsunder Bürgerschaft nicht abgehalten, im Juni 2012 in nicht-öffentlicher Sitzung den um etliche regionale Titel verminderten Bestand der historischen Gymnasialbibliothek im Stadtarchiv Stralsund einem bayerischen Antiquar zu verkaufen. Falk Eisermann wurde auf eine entsprechende Pressemeldung zur Schließung des Stadtarchivs wegen Schimmelbefalls aufmerksam, ich hakte nach, erhielt die Bestätigung der Stadt und mobilisierte die Öffentlichkeit, nicht zuletzt in dem von mir betreuten Gemeinschaftsweblog “Archivalia”. [Fn 01] Nachdem zwei germanistische Fachgutachter, Nigel Palmer und Jürgen Wolf, die im “Handbuch der historischen Buchbestände” gewürdigte Büchersammlung des traditionsreichen Stralsunder Gymnasiums als erhaltenswerte wertvolle Gesamtheit einschätzten und auch das Innenministerium (als Kommunalaufsicht) und das Kultusministerium in dem Verkauf einen Verstoß gegen die Archivsatzung und das Archivgesetz sahen, revidierte die Stadtverwaltung ihre Position und holte die Bücher, soweit diese noch bei dem Antiquar greifbar waren, zurück. Die Leiterin des Stadtarchivs – sie soll die Gymnasialbibliothek als “totes Kapital” bezeichnet haben [Fn 02] – wurde fristlos entlassen. Vor allem durch eine Auktion bei dem Königsteiner Auktionshaus Reiss wurden wertvolle frühneuzeitliche Drucke unwiederbringlich in alle Welt zerstreut, darunter auch Bücher aus der Bibliothek des Stralsunder Poeten Zacharias Orth († 1579). [Fn 03] Nicht verwertbare Bücher, die zu stark beschädigt waren, hatte der Antiquar vernichtet.

“Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel” habe ich 2007 in der “Kunstchronik” publiziert, [Fn 04] und was ich damals schrieb, ist unvermindert aktuell. Mein damaliger erster Punkt “Öffentlicher Druck ist wirkungsvoll!” wurde eindrucksvoll bestätigt. Hervorzuheben ist dabei die große Rolle der Social Media. [Fn 05] Eine Petition bei openpetition.de fand gut 3600 Unterstützer.

Man kann den Ausgang der Affäre, die viele Bibliothekare und Archivare schockiert hat, glimpflich nennen: Die Stadt Stralsund hat eingesehen, dass sie einen gravierenden Fehler begangen hat. Sie hat den Kauf rückabgewickelt und bemüht sich derzeit um die Wiederbeschaffung der bereits verkauften Titel. Doch sollte das nicht zu der Annahme verführen, mit dem Kulturgutschutz stehe es in deutschen Landen zum Besten. Nur Propheten können wissen, ob das Stralsunder Desaster als Abschreckung taugen wird oder ob angesichts klammer Stadt- oder Landeskassen vermehrt Kulturgutverkäufe zu erwarten sind. Ich möchte daher mit Nachdruck darauf hinweisen, dass es keine wirksame Lobby für historische Sammlungen gibt und die rechtlichen Rahmenbedingungen völlig unzureichend sind. Seit 1994 dokumentiere ich Kulturgutverluste, die das Versagen des Kulturgut- und Denkmalschutzes belegen. [Fn 06]

Es ist ein Unding, dass es so gut wie keine gesetzliche Sicherung gegen den Ausverkauf kommunalen Kulturguts gibt. Noch am ehesten kann bei Archivgut der Veräußerung Einhalt geboten werden, schutzlos sind Sammlungen in Bibliotheken und Museen. Die früheren kommunalrechtlichen Genehmigungsvorbehalte, die die Veräußerung von Kulturgütern der staatlichen Kontrolle unterstellte, wurden weitgehend beseitigt. In § 90 der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung erhielt sich eine solche Vorschrift. Absatz 3 lautet: “Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn sie über bewegliche Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, verfügen oder solche Sachen wesentlich verändern will. Die Gemeinde bedarf abweichend von Satz 1 keiner Genehmigung, wenn diese Sachen an andere schleswig-holsteinische kommunale Körperschaften oder das Land Schleswig-Holstein veräußert werden.” Die wertvollen Altbestände der historischen Stadtbibliotheken oder kommunales Museumsgut dürfen ohne Weiteres in den Handel gegeben werden, da sie weder unter Denkmalschutz stehen, noch als nationales Kulturgut eingetragen sind.

2006 wurde durch das Städtische Museum Schwäbisch Gmünd der Verkauf einer als Schenkung in die Institution gelangten Zinnfigurensammlung angekündigt. Obwohl erhebliche Zweifel am Vorgehen des Museums bestanden, [Fn 07] wollte die Kommunalaufsicht das Vorgehen des Museums nicht beanstanden: “Für uns ergeben sich keine Hinweise auf eine besondere wissenschaftliche, künstlerische oder heimatgeschichtliche Bedeutung und auf eine besondere Beziehung zum Kulturbereich des Landes. Eine Eintragung in das Denkmalbuch als Kulturdenkmal kam also nicht in Frage. Nur in diesem Falle bedarf eine Entfernung von Einzelsachen aus der Sammlung einer Genehmigung. Beim ‚Code of Ethics for Museums’ des Internationalen Museumsrates (IOCM) handelt es sich um eine Selbstbindungsrichtlinie. Ein evtl. Verstoß gegen diese Empfehlungen zieht keine Konsequenzen nach sich.” [Fn 08] Aus meiner Sicht ist der Schutz beweglicher Kulturdenkmale in allen Bundesländern aufgrund viel zu hoher Hürden nur als ganz und gar inakzeptabel zu bezeichnen. Es stünde einem Kulturstaat gut an, anstelle des überflüssigen Schutzes der “kleinen Münze” im Urheberrecht endlich die kleine Münze bei beweglichen Denkmälern anzuerkennen. Während man an der untersten Grenze des Urheberrechtsschutzes (sogenannte “kleine Münze”) großzügig ist und selbst das bescheidene Wegekreuz als Kleindenkmal oder den Hufnagel im Waldboden als Zeugnis für eine einstige Römerstraße und archäologische Quelle schützt, bleiben hochrangige Bibliothek-Ensembles vom Denkmalschutz “verschont”. Der Schutz der kleinen Münze könnte bei Kulturgut beispielsweise bedeuten, dass man Eigentümern verbietet, mittelalterliche oder frühneuzeitliche illuminierte Handschriften aufzubrechen, damit die einzelnen Blätter gewinnbringend verkauft werden können.

In Nordrhein-Westfalen wären die Stralsunder Verkäufe ganz legal gewesen, da man hier bei der Novellierung des Archivgesetzes unsinnigerweise die Ausnahmeregelung für die Kommunen (und Universitäten) bei Sammlungsgut beibehalten hat. Unveräußerlich ist nur das umgewidmete amtliche Registraturgut. Sammlungen oder Nachlässe dürfen also in Nordrhein-Westfalen von den Archiven verkauft werden. [Fn 09] Auf Anfrage im Jahr 2009 wurde mir dazu mitgeteilt: “Aus Sicht der Landesregierung soll es der Wertung der kommunalen Selbstverwaltung uneingeschränkt obliegen, ausnahmsweise bestimmtes Archivgut, das nicht aus Verwaltungshandeln öffentlicher Stellen stammt, veräußern zu können.” [Fn 10]

Die Stralsunder Archivbibliothek zählt zu den vier ganz großen Altbestandsbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch viele andere Archivbibliotheken bergen erhaltenswerte Sammlungen, die nicht selten vernachlässigt werden. Selbst wenn es im jeweiligen Archivgesetz eine Unveräußerlichkeits-Klausel für Archivgut gibt, können verkaufswillige Archivare und Archivträger zwei Ausflüchte anführen:

Bibliotheksgut ist als Sammlungsgut kein “eigentliches” Archivgut und fällt daher nicht unter die gesetzliche Regelung für Archivgut.

Selbstverständlich darf man “Dubletten” und für den Sammlungsauftrag des Archivs wertlose Bücher verkaufen, ohne gegen die Unveräußerlichkeit zu verstoßen.

Ich möchte die Hand nicht ins Feuer legen, dass es nicht nur vereinzelte Archivare gibt, die mit dem Argument “Sind doch nur gedruckte Bücher und keine Handschriften” Teile ihrer Dienstbibliotheken zu Antiquaren bringen und so den historischen Provenienzen in ihrer Sammlung Schaden zufügen. Schon der Vorgänger der geschassten Stralsunder Archivleiterin hatte ja mit dem Verscherbeln von Büchern begonnen. Er hat seine Nachfolgerin auch öffentlich in Schutz genommen.

Während Verkäufe im Museumsbereich in Deutschland noch weitgehend ein Tabu sind, herrscht in den USA eine Kultur der “deaccession”, die unbekümmert in den Markt gibt, was über Generationen bewahrt wurde. Kritiker meinen zwar, dass solche Bestände als Teil eines “Public Trust” zu verstehen seien, der treuhänderisch für die Öffentlichkeit erhalten werden müsse, [Fn 11] aber sie sind in der Minderheit. Es steht zu befürchten, dass eine solche Mentalität auch in Deutschland Boden gewinnen wird.

Warum sind Verkäufe von Beständen aus kulturgutverwahrenden Institutionen von Übel?

Erstens: Archive, Bibliotheken, Museen und andere Sammlungen (wie zum Beispiel die der Denkmalämter) haben eine Archivfunktion. Sie sind als Gedächtnisinstitutionen Teil des kulturellen Gedächtnisses und sollen ihre Kulturgüter dauerhaft bewahren. Gesetzlich festgeschrieben ist das aber leider nur für die Archive.

Zweitens: Die Gedächtnisinstitutionen sichern Geschichtsquellen und machen sie für Wissenschaft und Öffentlichkeit nutzbar. Um einen möglichst hohen Erlös zu erzielen, müssen sich verkaufswillige Institutionen an die Auktionshäuser wenden, die nicht derjenigen Institution den Zuschlag erteilen, in der das veräußerte Kulturgut am besten untergebracht ist, sondern demjenigen Bieter, der die höchste Summe zahlt. Unzählige für die Öffentlichkeit bedeutsame Kulturgüter verschwinden jährlich unzugänglich in Privatsammlungen. Wenn es bei solchen privaten Sammlungen die gleichen Möglichkeiten gäbe, die Stücke einzusehen, wie in öffentlichen Sammlungen, müsste man sich wenig Gedanken machen, aber das ist nun einmal nicht der Fall. Werden historische Sammlungen zerrissen, werden schützenswerte Geschichtsquellen zerstört, die nicht weniger Erkenntnisse über die Geschichte unserer Kultur vermitteln als archäologische Grabungen. Eine Dokumentation vor der Zerstörung, wie sie in der Boden- und Baudenkmalpflege üblich ist (mitunter auf Kosten des Bauherrn), kennt der Kulturgutschutz nicht. Man kann es Juristen überlassen zu überlegen, ob man die Pflicht des Staates, solche Geschichtsquellen für Wissenschaft und Öffentlichkeit zu bewahren, aus dem Kulturstaatsprinzip oder dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ableitet. Entscheidend ist, dass sich an der Praxis des Wegschauens, wenn hochrangige Sammlungen zerstückelt werden, etwas ändert, und dass man den Denkmalschutz bei beweglichen Kulturdenkmalen radikal ausweitet.

Drittens: Großzügige Stifter haben die Gedächtnisinstitutionen in der Regel deshalb mit Schenkungen bedacht, damit ihre Stücke dauerhaft als eine Art Denkmal der Stifter erhalten bleiben. Es verstößt eklatant gegen den Vertrauensschutz, wenn man sich nun von den einstigen Schenkungen trennt und sie zu Geld macht. Potentielle Mäzene, die mit der erwähnten Mentalität in den USA Probleme haben, werden abgeschreckt. Sammler, Familien und private Vereine sollten es sich gut überlegen, ob sie ihre Kulturgüter ohne Auflagen öffentlichen Sammlungen als Schenkung überlassen. Möglicherweise ist es sinnvoller, sie in eine Stiftung einzubringen, die sie als Dauerleihgabe an ein Archiv, eine Bibliothek oder ein Museum gibt. Voraussetzung ist freilich, dass die staatliche Stiftungsaufsicht funktioniert. Bei dem Karlsruher Kulturgüterskandal konnte davon keine Rede sein. Bürgerinnen und Bürger müssen sowohl im Stiftungsrecht als auch im Denkmal- und Kulturschutzrecht die Möglichkeit haben, alle Entscheidungen der Behörden zu kontrollieren. Derzeit ist vor allem an eine gerichtliche Kontrolle zu denken. Es muss also analog zum Naturschutzrecht die Möglichkeit einer Verbandsklage gegeben sein.

Zur bürgerschaftlichen Kontrolle gehört auch eine stärkere Verwaltungstransparenz. Die Stadt Stralsund hat entscheidende Sachverhalte der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten, insbesondere den Kaufpreis des im Sommer 2012 verkauften Buchbestandes (angeblich 95.000 Euro). Meine Versuche, dies durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit korrigieren zu lassen, wurden im Eilverfahren abgeschmettert. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald befand letztinstanzlich, dass mein Weblog “Archivalia” kein redaktionell-journalistisches Angebot sei, da eine redaktionelle Prüfung der Beiträge nicht stattfinde. Dass dabei mein Grundrecht der Pressefreiheit als Rechercheur mit Füßen getreten wird, nimmt das Gericht in Kauf. Bleibt es bei dem jetzigen hohen Ansatz des Streitwerts, haben mich die beiden Verfahren zusammen etwa 800 Euro gekostet.

Wäre es sinnvoll, eine Unveräußerlichkeitsklausel in Bibliotheksgesetze einzubauen? Oder sollte man öffentliche Sammlungen verstärkt in das Verzeichnis nationaler Kulturgüter aufnehmen? Beides kann nicht schaden, bringt aber keine entscheidenden Verbesserungen.

Sinnvoll ist nur ein gesetzlicher Schutz, der alle erhaltenswerten Sammlungstypen umfasst. Ein Bibliotheksgesetz hat keine Auswirkungen auf den Museumsbereich. Dass die Liste des national wertvollen Kulturguts im Land Mecklenburg-Vorpommern leer ist, hat man zu Recht anlässlich der Causa Stralsund angemerkt. Diese Kulturgutliste ist nach wie vor eine virtuelle Kunst- und Wunderkammer der Bundesrepublik, über die man sich nur wundern kann. Entscheidend ist, dass dieser Kulturgutschutz keinerlei Sammlungsschutz bewirkt. Ein Einzelverkauf der Sammlungsgegenstände im Inland könnte nicht verhindert werden.

Es spricht also alles dafür, an der Systemstelle anzusetzen, bei der es um den Erhalt von Sachen und Sachgesamtheiten geht, an deren Bewahrung aus wissenschaftlichen, heimatgeschichtlichen oder künstlerischen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Also bei dem in den Denkmalgesetzen geregelten Denkmalschutz, der im Prinzip ja auch bewegliche Kulturdenkmale für die Nachwelt sichern soll. Die Entscheidung über den Ausfuhrschutz national wertvollen Kulturguts sollte der Ministerialbürokratie weggenommen und den Denkmalämtern übertragen werden. Jedes national wertvolle Kulturgut muss zugleich auf der Denkmalliste des jeweiligen Landes stehen. Der auf Archäologie und Baudenkmalpflege beschränkte Denkmalschutz muss erweitert werden, wobei eine solche Aufgabenausweitung angesichts des rauen Winds, der der Denkmalpflege zunehmend ins Gesicht weht, derzeit eine reine Illusion darstellt. Die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen kämpft 2013 mit massiven Mittelkürzungen.

Soweit Denkmalgesetze wie in Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern Archivgut aus ihrem Geltungsbereich ausnehmen, sollte das rasch geändert werden. Auch bei Archivgut muss es die Möglichkeiten der denkmalschutzrechtlichen Eingriffsverwaltung, zum Beispiel eine vorläufige Unterschutzstellung bei Gefahr im Verzug geben. Es ist nicht hinnehmbar, dass private Archiveigentümer mit ihrem Archivgut Handlungsfreiheit haben, wenn es sich um Kulturgut, also kulturelles Allgemeingut handelt. Wenn sich ein westfälischer Landjunker entschließt, mit seinem Archiv ein Feuerchen auf dem Schlosshof zu machen, wird man ihn womöglich immissionsrechtlich belangen können, aber Denkmalschutz und Kulturgutschutz sind machtlos.

Es sei noch angefügt, dass die reine Existenz wertvoller Sammlungen für das öffentliche Interesse an ihrem Erhalt nicht ausreicht. Sie müssen auch gepflegt und angemessen nutzbar sein. Durch Kooperationen und Beratungsleistungen muss verhindert werden, dass wertvolle Bibliotheken – seien es öffentliche wie die Stralsunder Stadtarchivbibliothek, seien es private Adelsbibliotheken – verschimmeln und zugrunde gehen. Und die Kulturgüter müssen auch der Allgemeinheit (ebenso wie der Wissenschaft) zur Nutzung angeboten werden, wobei im digitalen Zeitalter vor allem an Digitalisierung und freie Nachnutzbarkeit als Open Data zu denken ist. “Kulturgut muss frei sein”. [Fn 12]

Als Fazit muss man leider konstatieren, dass die Rahmenbedingungen für den Kulturgutschutz eher schlecht sind, obwohl wir dringend mehr Schutz bräuchten. Der Staat zieht sich aus der Kultur zurück, man kann auch sagen: Er spart sie kaputt. Auf die Politik ist wenig Hoffnung zu setzen, denn Banausen wie in der Stralsunder Bürgerschaft kann es auch in einer Landesregierung geben. Unvergessen ist das Diktum des baden-württembergischen Justizministers, der 2006 im Karlsruher Kulturgutstreit angesichts der unersetzlichen Handschriften der Badischen Landesbibliothek von “altem Papier, das im Keller liegt”, sprach. [Fn 13] Also Resignation? Nicht unbedingt. Wenn der Kulturgutschutz nicht ganz ausgehöhlt werden soll, ist es erforderlich, dass in diesem Bereich die Bürgergesellschaft mehr Verantwortung übernimmt. Sie muss sich weit mehr als bisher einmischen und über Stiftungsgelder oder Crowdfunding alternative Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Den Social Media kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Sie können die Öffentlichkeit bei Missständen mobilisieren, zugleich aber auch für den kulturellen Wert der in den Gedächtnisinstitutionen verwahrten Zeugnisse der Geschichte und Kunst werben. Die Bürgergesellschaft muss also weit mehr als bisher aktiv in die “Überlieferungsbildung”, also die Arbeit am kulturellen Gedächtnis und die damit zusammenhängenden Bewertungsprozesse, einbezogen werden.

Fußnoten

[01] Vgl. für einen Überblick zum Sachverhalt neben den vielen Beitragen auf „Archivalia“ (auffindbar via Stichwortsuche nach “Stralsund”: http://archiv.twoday.net/search?q=stralsund) die zusammenfassenden Beiträge im “Weblog Kulturgut” (http://kulturgut.hypotheses.org/category/bibliotheken/stralsund) sowie explizit Graf, Klaus: Causa Stralsund, in: L.I.S.A. – Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, 13.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4101. [zurück]

[02] Vgl. Müller-Ulrich, Burkhard; Marx, Peter: Stralsund will historischen Bibliotheksbestand zurückkaufen – 6210 Bücher waren abgegeben worden, in: Deutschlandfunk – Kultur heute, 21.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/1928683/. [zurück]

[03] Vgl. Graf, Klaus: Causa Stralsund: Kepler-Druck aus der Gymnasialbibliothek Stralsund am 30. Oktober für 44.000 Euro bei Reiss verauktioniert, in: “Archivalia”, 20.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/219022356/. [zurück]

[04] Vgl. Graf, Klaus: Lehren aus dem Karlsruher Kulturgutdebakel 2006, in: “Archivalia”, 06.02.2007, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3287721/. [zurück]

[05] Siehe auch den Kommentar von: Schmalenstroer, Michael: Die Stralsunder Gymnasialbibliothek ist gerettet, in: Schmalenstroer.net, 21.11.2012, abgerufen am 24.04.2013, http://schmalenstroer.net/blog/2012/11/die-stralsunder-gymnasialbibliothek-ist-gerettet/. [zurück]

[06] Vgl. die Links via https://docs.google.com/document/d/1j2fQxZxJir1mTytZ0EMpTFZGVW6aDbi96Db3cdC2a-U/, abgerufen am 24.04.2013. [zurück]

[07] Vgl.: Graf, Klaus: Museum Schwäbisch Gmünd verscherbelt Museumsgut, in: “Archivalia”, 09.12.2006, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3043380/. [zurück]

[08] Vgl.: Nachtrag zu: Graf, Klaus: Museum Schwäbisch Gmünd verscherbelt Museumsgut, in: “Archivalia”, 09.12.2006, abgerufen am 27.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/3043380/. Nachträglich wurde mir der Bericht über die Tagung des Museumsverbands Mecklenburg-Vorpommern am 28./29.4.2013 in Wismar bekannt, auf der darauf hingewiesen wurde, “dass Kulturgüter in öffentlichen Sammlungen in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich nicht ausreichend geschützt seien. So sei nicht geregelt, unter welchen Umständen Museen Kulturgüter überhaupt abgeben dürfen.” Besserer Schutz für Kulturgüter gefordert, in: ndr.de, 28.4.2013, abgerufen am 30.04.2013 http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/kulturgueter101.html. [zurück]

[09] Siehe zur Diskussion die einschlägigen “Archivalia”-Beiträge durch eine Stichwortsuche nach “Sammlungsgut” und “NRW” http://archiv.twoday.net/search?q=sammlungsgut+nrw. [zurück]

[10] Vgl. Graf, Klaus: Archivgesetz NRW: Stadtarchive und Uniarchive sollen Archivgut verscherbeln dürfen, in: “Archivalia”, 30.11.2009, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/6070626/. [zurück]

[11] The Art Law Blog, abgerufen am 24.04.2013, http://theartlawblog.blogspot.de/ passim. [zurück]

[12] Vgl. Graf, Klaus: Kulturgut muss frei sein!, in: “Archivalia”, 24.11.2007, abgerufen am 24.04.2013, http://archiv.twoday.net/stories/4477824/. [zurück]

[13] Vgl. Raffelt, Albert: Der “badische Kulturgüterstreit” – eine erste Zwischenbilanz. In: Sühl-Strohmenger, Wilfried [u.a.]: EUCOR-Bibliotheksinformationen – Informations des bibliothèques, 29(2007), pp. 26-29, abgerufen am 24.04.2013, http://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/eucor_infos/pdf/eucor-29.pdf. [zurück]

Dr. Klaus Graf ist Historiker und Archivar, als solcher unter anderem als Geschäftsführer am Hochschularchiv der RWTH Aachen sowie als Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der Universität Freiburg im Breisgau und am Lehr- und Forschungsgebiet Frühe Neuzeit der RWTH Aachen, tätig. Über die historiographische und archivalische Arbeit hinaus beschäftigt sich Klaus Graf intensiv publizistisch mit Themen wie Urheberrecht und Open Access, insbesondere in Zusammenhang mit Kulturgütern. Das von ihm maßgeblich inhaltlich geprägte Weblog Archivalia ist weit über Fachgrenzen hinaus bekannt.

Der Beitrag als PDF: http://edoc.hu-berlin.de/libreas/22/graf-klaus-4/PDF/graf.pdf . Er steht unter CC-BY.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://chronicle.com/article/Publisher-Threatens-to-Sue/139243/

Zu Beall

http://archiv.twoday.net/search?q=beall

Zu Beall

http://archiv.twoday.net/search?q=beall

KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 17:07 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://log.netbib.de

Die Frage müsste natürlich lauten: Was ist mit JürgenPeinlicher Plieninger los? Da wird die gute Anna Amalia zur Namengeberin einer "Bilbiothek", die bücherflohmarktveranstaltenden Steyler Missionare werden "Steyrer" und die vermisste Digitalisierung des Speyrer Evangelistars wurde hier am 7. Mai angezeigt:

http://archiv.twoday.net/stories/379776186/

Die Frage müsste natürlich lauten: Was ist mit Jürgen

http://archiv.twoday.net/stories/379776186/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 16:56 - Rubrik: Archivrecht

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lehm135

"Heinrich Beschißer von Esslingen, ein Vagus, schwört der Stadt Speyer bei der Entlassung aus seiner wegen Tötung des Johannes Ostertag zu Hagenau über ihn verhängten, nun aber da sich an den angesetzten Gerichtstermin niemand gemeldet, er auch in Notwehr gehandel [!] zu haben angibt, aufgehobenen Haft, Urfehde."

Lesbar wäre: "Heinrich Beschißer von Esslingen, ein Vagant (vagus), schwört der Stadt Speyer Urfehde bei der Entlassung aus der Haft, die wegen Tötung des Johannes Ostertag zu Hagenau über ihn verhängt worden war, nun aber aufgehoben wurde, da sich an den angesetzten Gerichtsterminen niemand gemeldet hatte und er angibt, in Notwehr gehandelt zu haben."

"Heinrich Beschißer von Esslingen, ein Vagus, schwört der Stadt Speyer bei der Entlassung aus seiner wegen Tötung des Johannes Ostertag zu Hagenau über ihn verhängten, nun aber da sich an den angesetzten Gerichtstermin niemand gemeldet, er auch in Notwehr gehandel [!] zu haben angibt, aufgehobenen Haft, Urfehde."

Lesbar wäre: "Heinrich Beschißer von Esslingen, ein Vagant (vagus), schwört der Stadt Speyer Urfehde bei der Entlassung aus der Haft, die wegen Tötung des Johannes Ostertag zu Hagenau über ihn verhängt worden war, nun aber aufgehoben wurde, da sich an den angesetzten Gerichtsterminen niemand gemeldet hatte und er angibt, in Notwehr gehandelt zu haben."

KlausGraf - am Mittwoch, 15. Mai 2013, 16:43 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/404098698/

"Das ist wirklich eine gigantische Hilfe: Die bei ANNO bislang als Image-Dateien verfügbaren Zeitungen und Zeitschriften sind seit heute zu einem guten Teil (bis 1872, für das 18. Jahrhundert v.a. das Wiener Diarium/Wiener Zeitung) OCR-erfasst und damit durchsuchbar; selbstredend gibt es bei der Fraktur etliche Fehler, doch eine Suche nach Herrn Wersak spuckte mir postwendend u.a eine mir bislang nicht bekannte Ankündigung seiner Universal-Schreibstube in der Wiener Zeitung aus; und ich wollte auch immer schon wissen, dass man bei Wersak das Arkanum des Abwischwassers der Elisabeth Maßmayer erfragen konnte!

http://anno.onb.ac.at/anno-suche/ "

"Das ist wirklich eine gigantische Hilfe: Die bei ANNO bislang als Image-Dateien verfügbaren Zeitungen und Zeitschriften sind seit heute zu einem guten Teil (bis 1872, für das 18. Jahrhundert v.a. das Wiener Diarium/Wiener Zeitung) OCR-erfasst und damit durchsuchbar; selbstredend gibt es bei der Fraktur etliche Fehler, doch eine Suche nach Herrn Wersak spuckte mir postwendend u.a eine mir bislang nicht bekannte Ankündigung seiner Universal-Schreibstube in der Wiener Zeitung aus; und ich wollte auch immer schon wissen, dass man bei Wersak das Arkanum des Abwischwassers der Elisabeth Maßmayer erfragen konnte!

http://anno.onb.ac.at/anno-suche/ "

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 23:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Klasse Bild auf Infobib

http://infobib.de/blog/2013/05/14/open-access-ein-aspekt-ethischer-grundsatze/

http://infobib.de/blog/2013/05/14/open-access-ein-aspekt-ethischer-grundsatze/

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 23:26 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://sa-kuva.fi/

Siehe http://nordichistoryblog.hypotheses.org/1585

Hatte ich übrigens schon am 2. April gemeldet:

http://archivalia.tumblr.com/post/49226780261/the-finnish-defense-forces-have-put-up-an-online

Siehe http://nordichistoryblog.hypotheses.org/1585

Hatte ich übrigens schon am 2. April gemeldet:

http://archivalia.tumblr.com/post/49226780261/the-finnish-defense-forces-have-put-up-an-online

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 20:26 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Merkt aus Anlass der Vorstellung der virtuellen Schwabenkinder-Ausstellung http://www.schwabenkinder.eu/de/ zu Recht an:

http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/404098641/

http://de.wikisource.org/wiki/Schwabenkinder

http://mannigfaltigkeiten.twoday.net/stories/404098641/

http://de.wikisource.org/wiki/Schwabenkinder

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 20:22 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://moocfellowship.org/

Jeder kann abstimmen, welche 10 Online-Kurse den Wettbewerb gewinnen. Zur germanistischen Mediävistik bewirbt sich ein Kurs über den Erzähler:

https://moocfellowship.org/submissions/der-erzahler-materialitat-und-virtualitat-vom-mittelalter-bis-zur-gegenwart

Jeder kann abstimmen, welche 10 Online-Kurse den Wettbewerb gewinnen. Zur germanistischen Mediävistik bewirbt sich ein Kurs über den Erzähler:

https://moocfellowship.org/submissions/der-erzahler-materialitat-und-virtualitat-vom-mittelalter-bis-zur-gegenwart

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek / Klassik Stiftung Weimar präsentiert in ihrem Online-Angebot »Monographien digital« mittlerweile über 2000 Werke aus knapp 850 digitalisierten »Aschebüchern«. Diese Bücher wurden beim Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek am 2. September 2004 besonders stark geschädigt und sind zum Teil nur als Fragmente erhalten. Nach der Restaurierung werden sie in Auswahl digitalisiert und online gestellt. Suchmöglichkeiten bieten Personen- und Titelregister, die nicht identifizierten Stücke erschließt ein chronologisches Register nach vermuteten Erscheinungsjahren.

Für die Identifizierung dieser Werke bitten wir Sie erneut um Ihre Mithilfe. Sie finden die Digitalisate über den Link http://ora-web.klassik-stiftung.de/digimo_online/digimo.entry (linker Frame, unten Link »Aschebücher« anklicken).

Haben Sie Vorschläge, um welche Titel und Ausgaben es sich handelt? Bitte teilen Sie uns Ihre Hinweise über den Blog zum Werk oder per E-Mail an folgende Adresse mit:

haab.aschebuecher@klassik-stiftung.de

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und Anregungen.

---

HAAB - Projekt Aschebücher

Für die Identifizierung dieser Werke bitten wir Sie erneut um Ihre Mithilfe. Sie finden die Digitalisate über den Link http://ora-web.klassik-stiftung.de/digimo_online/digimo.entry (linker Frame, unten Link »Aschebücher« anklicken).

Haben Sie Vorschläge, um welche Titel und Ausgaben es sich handelt? Bitte teilen Sie uns Ihre Hinweise über den Blog zum Werk oder per E-Mail an folgende Adresse mit:

haab.aschebuecher@klassik-stiftung.de

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und Anregungen.

---

HAAB - Projekt Aschebücher

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 19:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Um 1690 reiste der französische Diplomat Philippe de Coulanges auch durch Deutschland. Sein Bericht wurde 1820 nur auszugsweise gedruckt.

Digitalisate des Abdrucks von 1820 und der Pariser Handschrift weist eine Suche in der Europeana nach:

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=coulanges+philippe&rows=24

Heute war eine weitere Handschrift der UPenn, die jetzt online ist, in meinen RSS-Feeds:

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/3773835

#fnzhss

Digitalisate des Abdrucks von 1820 und der Pariser Handschrift weist eine Suche in der Europeana nach:

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=coulanges+philippe&rows=24

Heute war eine weitere Handschrift der UPenn, die jetzt online ist, in meinen RSS-Feeds:

http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/3773835

#fnzhss

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 19:19 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.historikerverband.de/mitteilungen/mitteilungs-details/article/petition-gegen-planungsstopp-fuer-koelner-stadtarchiv.html

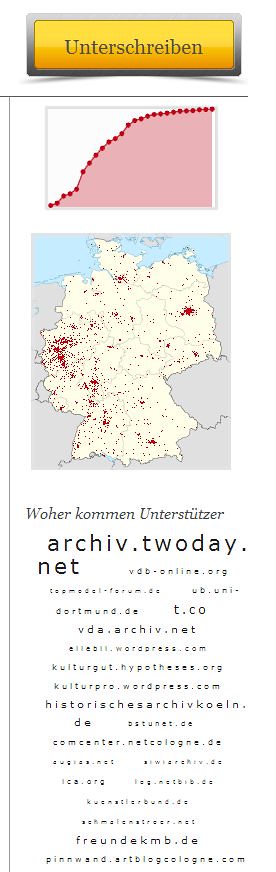

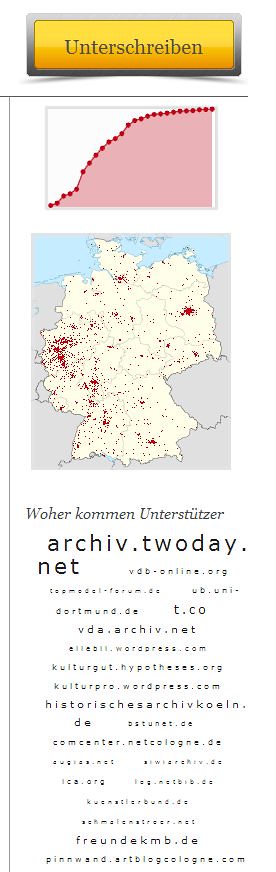

Gestern hat die Petition einen großen Sprung nach vorne gemacht:

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Danke allen, die weiterverbreitet haben.

Gestern hat die Petition einen großen Sprung nach vorne gemacht:

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln

Danke allen, die weiterverbreitet haben.

KlausGraf - am Dienstag, 14. Mai 2013, 00:54 - Rubrik: Kommunalarchive

Monika Lehner stellt Links zusammen:

http://mindthegaps.hypotheses.org/633

http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/La-161/V-1/

http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/La-161/V-1/

http://mindthegaps.hypotheses.org/633

KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 15:36 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Telemedicus deckt auf:

http://www.telemedicus.info/article/2550-Urteile-als-Nebenverdienst-beim-BGH.html

"Es ist offenbar gängige Praxis, dass sich einzelne Richter an der Erfüllung dieses Verfassungsauftrages privat bereichern. An einer Leistung, die gerade nicht über die Tätigkeit hinaus geht, für die sie bereits öffentliche Bezüge erhalten haben. Dieses Vorgehen hinter einer „wissenschaftlichen Tätigkeit” zu verstecken, ist nicht nur moralisch wie juristisch fragwürdig, sondern schadet auch allen Richterkollegen, die tatsächlich wissenschaftlich tätig sind.

Um die wirtschaftliche Hoheit über Gerichtsentscheidungen findet schon seit Jahren ein Machtkampf statt, der dem Rechtsstaat zunehmend schadet. Weder darf das öffentliche Informationsinteresse den wirtschaftlichen Interessen der Justiz weichen, noch darf es für die private Bereicherung missbraucht werden. Und doch findet beides statt. Für einen Rechtsstaat ist das unwürdig."

http://www.telemedicus.info/article/2550-Urteile-als-Nebenverdienst-beim-BGH.html

"Es ist offenbar gängige Praxis, dass sich einzelne Richter an der Erfüllung dieses Verfassungsauftrages privat bereichern. An einer Leistung, die gerade nicht über die Tätigkeit hinaus geht, für die sie bereits öffentliche Bezüge erhalten haben. Dieses Vorgehen hinter einer „wissenschaftlichen Tätigkeit” zu verstecken, ist nicht nur moralisch wie juristisch fragwürdig, sondern schadet auch allen Richterkollegen, die tatsächlich wissenschaftlich tätig sind.

Um die wirtschaftliche Hoheit über Gerichtsentscheidungen findet schon seit Jahren ein Machtkampf statt, der dem Rechtsstaat zunehmend schadet. Weder darf das öffentliche Informationsinteresse den wirtschaftlichen Interessen der Justiz weichen, noch darf es für die private Bereicherung missbraucht werden. Und doch findet beides statt. Für einen Rechtsstaat ist das unwürdig."

KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 15:07 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ulinka Rublack, aus Deutschland stammende Frühneuzeithistorikerin in Cambridge, hat 2010 eine preisgekrönte Studie '' Dressing Up: Cultural Identity in Renaissance Europe'' vorgelegt und arbeitet derzeit an einer kommentierten Ausgabe der Trachtenbücher des Fugger-Hauptbuchhalters Matthäus Schwarz. In diesem Zusammenhang ließ sie jetzt zusammen mit der Kostümhistorikerin Jenny Tiramani das Gewand rekonstruieren, das Schwarz zum Augsburger Reichstag 1530 trug und hielt dies in in einem YOUTUBE-Video fest

Die Gewand-Abbildung in einer Abschrift auf Wikimedia Commons

[Einbettungscode von mir ergänzt KG]

Die Gewand-Abbildung in einer Abschrift auf Wikimedia Commons

[Einbettungscode von mir ergänzt KG]

Hans Luneborch - am Montag, 13. Mai 2013, 15:01

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die ersten 15 Bände sind online, darunter:

Scholz, Leander/Pompe, Hedwig (Hg.): Archivprozesse. Die Kommunikation der Aufbewahrung. (=Mediologie; 5) Köln: DuMont 2002.

http://www.fk-427.de/Profil/Mediologie-5

http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/2372

Aus dem Inhalt:

Klaus Militzer: Entstehung und Bildung von Archiven in Köln

während des Mittelalters

Wolfgang Ernst

ROM 1881: Die Medialität des Vatikanischen Geheimarchivs

als Gesetz der Historie

Und ein Zitat aus der Einleitung, das verstehe, wer will: "Die Überschreitung von Ort und Gesetz des Archivs (die Topo-Nomologie, wie es bei Derrida heißt) stattet die Medien des Archivs wie die Medien im Archiv mit wechselseitiger Verweiskraft aus. Die Einschreibung in den Körper ist dabei eine der machtvollsten Archivinskriptionen, die Gedächtnisfunktionen als evidenten Bestandteil kultureller Praxen zeigt. Die Bannung des Unheimlichen mittels Archivierung macht das natürliche, das erste Medium, den menschlichen Körper, zum Ort der Erzeugung desselben: Erscheinungen aus dem Jenseits, von Geistern, von Untoten."

Via

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/404098052/

Scholz, Leander/Pompe, Hedwig (Hg.): Archivprozesse. Die Kommunikation der Aufbewahrung. (=Mediologie; 5) Köln: DuMont 2002.

http://www.fk-427.de/Profil/Mediologie-5

http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/2372

Aus dem Inhalt:

Klaus Militzer: Entstehung und Bildung von Archiven in Köln

während des Mittelalters

Wolfgang Ernst

ROM 1881: Die Medialität des Vatikanischen Geheimarchivs

als Gesetz der Historie

Und ein Zitat aus der Einleitung, das verstehe, wer will: "Die Überschreitung von Ort und Gesetz des Archivs (die Topo-Nomologie, wie es bei Derrida heißt) stattet die Medien des Archivs wie die Medien im Archiv mit wechselseitiger Verweiskraft aus. Die Einschreibung in den Körper ist dabei eine der machtvollsten Archivinskriptionen, die Gedächtnisfunktionen als evidenten Bestandteil kultureller Praxen zeigt. Die Bannung des Unheimlichen mittels Archivierung macht das natürliche, das erste Medium, den menschlichen Körper, zum Ort der Erzeugung desselben: Erscheinungen aus dem Jenseits, von Geistern, von Untoten."

Via

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/404098052/

KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 13:07 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich habe dem Handschriftencensus eine Frist gesetzt, entweder die lang angemahnte Korrektur in

http://www.handschriftencensus.de/16013

vorzunehmen oder meinen Namen in dem Eintrag zu streichen. Seit vielen Monaten wird keine Ergänzung von mir in den Census eingearbeitet.

Rolf Götz, Die Herzöge von Teck. Herzöge ohne Herzogtum (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck 33), Kirchheim unter Teck 2009, S. 97-273, 889-904, hier S. 897 Anm. 508 ist natürlich völliger Unsinn. Es handelt sich um die Stadtgeschichte "Kirchheim unter Teck" 2006, was das unsägliche DLL, über das Volker Honemann in der ZfdA fast alles Nötige gesagt hat (PDF kann ich gern abgeben), nicht abgehalten hat, diese wohl seit 2009 im Census verewigte Falschangabe ohne Überprüfung einfach abzuschreiben:

http://books.google.de/books?id=nzqLp6td3z4C&pg=PA45

Aus der Endnote 508 ergibt sich, dass Götz die Kenntnis der Sönke Lorenz (²VL 2004) unbekannten Zweitüberlieferung des Kremerin-Berichts in der Handschrift des Wiener Schottenklosters mir verdankte. Er zitierte die Beschreibung Hübls, in der ich schon vor über 30 Jahren (nämlich laut meiner Kladde 1979) auf die Handschrift gestoßen war:

http://www.manuscripta.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=huebl&page_fn=B253

In der Arbeit von Heike Uffmann 2008 liest man S. 260 Anm. 211: "Den Hinweis darauf verdanke ich Klaus Graf, der sie im Archiv des Wiener Schottenklosters ausfindig machte". Daraus ergibt sich wohl hinreichend, dass ich es war, der die Zweitüberlieferung der Kremerin in die Forschung eingeführt hat.

In wenigen Tagen findet eine Tagung zur Kremerin in Kirchheim statt, bei der die üblichen Verdächtigen sprechen:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=21473

Es ist ein Jammer, dass Jeffrey Hamburger seinen Aufsatz über die Kremerin 2010 in DASH wegsperren lässt. Die unter "Kremer, Magdalena or Margareta Merin? (and workshop / und Werkstatt) Alsace / Elsass" laufenden illuminierten Handschriften sind aufgelistet unter

http://www.agfem-art.com/i-index-of-named-artists.html

Dort vermisst man aber einen Hinweis auf die Studie von Rolf Götz: Eine einmalige Gelegenheit. Handschriften aus dem Kirchheimer Kloster werden in St. Blasien ausgestellt, in: Beiträge zur Heimatkunde des Bezirks Kirchheim unter Teck 38 (Juli 1984), S. 3-8, der sich mit den beiden Kirchheimer Handschriften in St. Paul in Kärnten 71/1 und 62/1 befasste. Er stellt fest (S. 6), dass in der wohl um 1530 entstandenen Handschrift 71/1 zum 2. Oktober der Jahrtag der Magdalena Kremerin eingetragen ist und zwar von der Anlagehand, also nicht von dieser Nonne stammen kann. Das Chorbuch 62/1 sei wohl 1478 von den Reformschwestern aus dem Silokloster in Schlettstadt nach Kirchheim mitgebracht worden (S. 5).

Im Gegensatz zu den Ausführungen von Götz wird 71/1 von dem "Repertorium of Manuscripts" noch in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts gesetzt und der Kremerin-Gruppe zugewiesen. Ich denke, Götz hat Recht.

Wer den Reformbericht der Kremerin lesen will, muss noch immer die alte Ausgabe Sattlers zur Hand nehmen:

http://archive.org/stream/allgemeinegeschi05satt#page/172/mode/2up

Nachtrag: Zu einer Buchschenkung 1492 an Kirchheim siehe

http://archiv.twoday.net/stories/224317679/

Update: Hamburgers Aufsatz online - vielen Dank!

http://www.academia.edu/3717997/Magdalena_Kremer_Scribe_and_Painter_of_the_Choir_and_Chapter_Books_of_the_Dominican_Convent_of_St_Johannes-Baptista_in_Kirchheim_unter_Teck

Tagungsbericht:

http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Kremerin-macht-Kirchheim-beruehmt-_arid,78745.html

Zitat: "Auf eine weitere Kirchheimer Handschrift aus dem Umfeld der Klosterchronik ging Dr. Roland Deigendesch ein, früherer Kirchheimer und jetziger Reutlinger Stadtarchivar: auf den Nekrolog, der sich heute in Sankt Paul im österreichischen Lavanttal befindet. Die Datierung dieses Nekrologs ist nicht weniger einfach als die der Chronik. Während für die Chronik eine Entstehungszeit ab 1490 angenommen wird, geht Roland Deigendesch für den Nekrolog von einem Zeitraum zwischen 1500 und 1503 aus. Trotz einer erheblichen Distanz zur Reformzeit des Klosters hält er aber auch den Klosternekrolog für reformbezogen. Eine einzige Person ist übrigens im Nekrolog besonders hervorgehoben: Magdalena Kremerin. Diese Hervorhebung ist aber genauso rätselhaft wie alle anderen Nachrichten über diese Person. So tritt sie zu keinem Zeitpunkt deutlich als die Autorin der Chronik in Erscheinung, als die sie seit langem angesehen wird. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob eine Priorin namens Magdalena, die auf Barbara Bernheimerin folgte, identisch ist mit der Kremerin oder ob es sich um eine andere Magdalena handelt."

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5040

Update:

chotten.hypotheses.org/512

Stuttgarter Handschrift des Reformberichts (um 1490)

Stuttgarter Handschrift des Reformberichts (um 1490)

http://www.handschriftencensus.de/16013

vorzunehmen oder meinen Namen in dem Eintrag zu streichen. Seit vielen Monaten wird keine Ergänzung von mir in den Census eingearbeitet.

Rolf Götz, Die Herzöge von Teck. Herzöge ohne Herzogtum (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck 33), Kirchheim unter Teck 2009, S. 97-273, 889-904, hier S. 897 Anm. 508 ist natürlich völliger Unsinn. Es handelt sich um die Stadtgeschichte "Kirchheim unter Teck" 2006, was das unsägliche DLL, über das Volker Honemann in der ZfdA fast alles Nötige gesagt hat (PDF kann ich gern abgeben), nicht abgehalten hat, diese wohl seit 2009 im Census verewigte Falschangabe ohne Überprüfung einfach abzuschreiben:

http://books.google.de/books?id=nzqLp6td3z4C&pg=PA45

Aus der Endnote 508 ergibt sich, dass Götz die Kenntnis der Sönke Lorenz (²VL 2004) unbekannten Zweitüberlieferung des Kremerin-Berichts in der Handschrift des Wiener Schottenklosters mir verdankte. Er zitierte die Beschreibung Hübls, in der ich schon vor über 30 Jahren (nämlich laut meiner Kladde 1979) auf die Handschrift gestoßen war:

http://www.manuscripta.at/_scripts/php/digi_books.php?cat=huebl&page_fn=B253

In der Arbeit von Heike Uffmann 2008 liest man S. 260 Anm. 211: "Den Hinweis darauf verdanke ich Klaus Graf, der sie im Archiv des Wiener Schottenklosters ausfindig machte". Daraus ergibt sich wohl hinreichend, dass ich es war, der die Zweitüberlieferung der Kremerin in die Forschung eingeführt hat.

In wenigen Tagen findet eine Tagung zur Kremerin in Kirchheim statt, bei der die üblichen Verdächtigen sprechen:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=21473

Es ist ein Jammer, dass Jeffrey Hamburger seinen Aufsatz über die Kremerin 2010 in DASH wegsperren lässt. Die unter "Kremer, Magdalena or Margareta Merin? (and workshop / und Werkstatt) Alsace / Elsass" laufenden illuminierten Handschriften sind aufgelistet unter

http://www.agfem-art.com/i-index-of-named-artists.html

Dort vermisst man aber einen Hinweis auf die Studie von Rolf Götz: Eine einmalige Gelegenheit. Handschriften aus dem Kirchheimer Kloster werden in St. Blasien ausgestellt, in: Beiträge zur Heimatkunde des Bezirks Kirchheim unter Teck 38 (Juli 1984), S. 3-8, der sich mit den beiden Kirchheimer Handschriften in St. Paul in Kärnten 71/1 und 62/1 befasste. Er stellt fest (S. 6), dass in der wohl um 1530 entstandenen Handschrift 71/1 zum 2. Oktober der Jahrtag der Magdalena Kremerin eingetragen ist und zwar von der Anlagehand, also nicht von dieser Nonne stammen kann. Das Chorbuch 62/1 sei wohl 1478 von den Reformschwestern aus dem Silokloster in Schlettstadt nach Kirchheim mitgebracht worden (S. 5).

Im Gegensatz zu den Ausführungen von Götz wird 71/1 von dem "Repertorium of Manuscripts" noch in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts gesetzt und der Kremerin-Gruppe zugewiesen. Ich denke, Götz hat Recht.

Wer den Reformbericht der Kremerin lesen will, muss noch immer die alte Ausgabe Sattlers zur Hand nehmen:

http://archive.org/stream/allgemeinegeschi05satt#page/172/mode/2up

Nachtrag: Zu einer Buchschenkung 1492 an Kirchheim siehe

http://archiv.twoday.net/stories/224317679/

Update: Hamburgers Aufsatz online - vielen Dank!

http://www.academia.edu/3717997/Magdalena_Kremer_Scribe_and_Painter_of_the_Choir_and_Chapter_Books_of_the_Dominican_Convent_of_St_Johannes-Baptista_in_Kirchheim_unter_Teck

Tagungsbericht:

http://www.teckbote.de/nachrichten/stadt-kreis_artikel,-Kremerin-macht-Kirchheim-beruehmt-_arid,78745.html

Zitat: "Auf eine weitere Kirchheimer Handschrift aus dem Umfeld der Klosterchronik ging Dr. Roland Deigendesch ein, früherer Kirchheimer und jetziger Reutlinger Stadtarchivar: auf den Nekrolog, der sich heute in Sankt Paul im österreichischen Lavanttal befindet. Die Datierung dieses Nekrologs ist nicht weniger einfach als die der Chronik. Während für die Chronik eine Entstehungszeit ab 1490 angenommen wird, geht Roland Deigendesch für den Nekrolog von einem Zeitraum zwischen 1500 und 1503 aus. Trotz einer erheblichen Distanz zur Reformzeit des Klosters hält er aber auch den Klosternekrolog für reformbezogen. Eine einzige Person ist übrigens im Nekrolog besonders hervorgehoben: Magdalena Kremerin. Diese Hervorhebung ist aber genauso rätselhaft wie alle anderen Nachrichten über diese Person. So tritt sie zu keinem Zeitpunkt deutlich als die Autorin der Chronik in Erscheinung, als die sie seit langem angesehen wird. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob eine Priorin namens Magdalena, die auf Barbara Bernheimerin folgte, identisch ist mit der Kremerin oder ob es sich um eine andere Magdalena handelt."

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5040

Update:

chotten.hypotheses.org/512

Stuttgarter Handschrift des Reformberichts (um 1490)

Stuttgarter Handschrift des Reformberichts (um 1490)KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 01:51 - Rubrik: Landesgeschichte

Umfasst derzeit Beschreibungen für 146 Handschriften:

http://www.agfem-art.com/index.html

Ärgerlich, dass man auf Links zum Handschriftencensus (und natürlich auf Links zu online verfügbaren Quellen) verzichtet hat.

Dieser bietet in Sachen Nonnenkunst nur Erbärmliches. Zu Sibylla von Bondorfs BL Cod. Add. 15710 hat er als einzige Literaturangabe nur Priebsch, während das vorliegende Repertorium (Stand 2010) eine ganze Reihe von Titeln anführt, wobei zu ergänzen wäre Winston-Allen in: Schreiben und Lesen in der Stadt (2012), s. Handschriftenregister.

Londoner Handschrift Add. 15710 Sibyllas.

Londoner Handschrift Add. 15710 Sibyllas.

http://www.agfem-art.com/index.html

Ärgerlich, dass man auf Links zum Handschriftencensus (und natürlich auf Links zu online verfügbaren Quellen) verzichtet hat.

Dieser bietet in Sachen Nonnenkunst nur Erbärmliches. Zu Sibylla von Bondorfs BL Cod. Add. 15710 hat er als einzige Literaturangabe nur Priebsch, während das vorliegende Repertorium (Stand 2010) eine ganze Reihe von Titeln anführt, wobei zu ergänzen wäre Winston-Allen in: Schreiben und Lesen in der Stadt (2012), s. Handschriftenregister.

Londoner Handschrift Add. 15710 Sibyllas.

Londoner Handschrift Add. 15710 Sibyllas.KlausGraf - am Montag, 13. Mai 2013, 01:15 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://zenodo.org/ ist ein neues Open-Access- und Forschungsdaten-Repositorium für alle Felder von "Science".

http://zenodo.org/

Ob Science auch Humanities meint und ob nur englische Beiträge erwünscht sind, darüber schweigt sich das Repositorium aus.

Die Suche ist jedenfalls Murks bzw. funktioniert nicht, da ich anscheinend immer die Fehlermeldung oben erhalte, auch wenn ich einen der vorgeschlagenen Begriffe anklicke und Begriffe wähle (wie catalog), die garantiert in den Metadaten von Uploads vorkommen.

http://zenodo.org/

Ob Science auch Humanities meint und ob nur englische Beiträge erwünscht sind, darüber schweigt sich das Repositorium aus.

Die Suche ist jedenfalls Murks bzw. funktioniert nicht, da ich anscheinend immer die Fehlermeldung oben erhalte, auch wenn ich einen der vorgeschlagenen Begriffe anklicke und Begriffe wähle (wie catalog), die garantiert in den Metadaten von Uploads vorkommen.