http://ra-melchior.blog.de/2009/02/18/brut-5603288/

Archivalia ist allein mit einer juristischen Rubrik Archivrecht in Jurablogs gelistet. Und wenn RA Melchior das Recht hat zu behauptet, ich hätte von der Juristerei keinerlei Ahnung, darf ichs von ihm ja auch. Niemand sagt, dass ein Organ der Rechtspflege zwangsläufig kompetent sein muss ...

http://archiv.twoday.net/topics/Archivrecht/

Ich wüsste übrigens gern, ob ein Blogbeitrag von RA Melchior bereits Eingang in die Landesgesetzgebung Eingang gefunden hat:

http://archiv.twoday.net/stories/5492544/

Archivalia ist allein mit einer juristischen Rubrik Archivrecht in Jurablogs gelistet. Und wenn RA Melchior das Recht hat zu behauptet, ich hätte von der Juristerei keinerlei Ahnung, darf ichs von ihm ja auch. Niemand sagt, dass ein Organ der Rechtspflege zwangsläufig kompetent sein muss ...

http://archiv.twoday.net/topics/Archivrecht/

Ich wüsste übrigens gern, ob ein Blogbeitrag von RA Melchior bereits Eingang in die Landesgesetzgebung Eingang gefunden hat:

http://archiv.twoday.net/stories/5492544/

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 22:09 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Detlef Berentzen, in den 80er Jahren selbst lange bei der taz, spürt zum 30. Geburtstag der taz-Geschichte mit dem Mikrofon nach und interviewt Randy Kaufman, der sich gerne “Archivar der ersten Stunde” nennt.

Link zum Blog-Eintrag:

http://blogs.taz.de/spurensuche/2009/02/11/im_keller_des_archivars/

Link zur mp3-Datei:

http://blogs.taz.de/spurensuche/files/2009/02/audioblog4.mp3

Link zum Blog-Eintrag:

http://blogs.taz.de/spurensuche/2009/02/11/im_keller_des_archivars/

Link zur mp3-Datei:

http://blogs.taz.de/spurensuche/files/2009/02/audioblog4.mp3

Wolf Thomas - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 21:48 - Rubrik: Medienarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die NZZ (Link) berichtet: " ..... Von höchstem Wert war auch die (Vor-)Arbeit von Jura Brüschweiler, dem Doyen der Hodler-Forschung. Er entdeckte den Maler Ende der fünfziger Jahre, zu einer Zeit, da sein Ansehen auf dem Tiefpunkt angelangt war, und widmete sich fortan ganz der Erforschung und Vermittlung seines Lebens und Werks. Brüschweilers eigenes Archiv wird kaum das Schicksal des Archivs von Loosli teilen. Aus Wut über mangelnde offizielle Anerkennung hatte der 1959 verstorbene Schriftsteller nämlich verfügt, dass die von ihm zusammengetragenen Dokumente fünfzig Jahre unter Verschluss bleiben sollten. Glücklicherweise konnte dieses Archiv schon ein paar Jahre früher, für die Katalog-Bearbeiter gerade noch rechtzeitig, geöffnet werden. ....."

Wolf Thomas - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 21:35 - Rubrik: Privatarchive und Initiativen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus einem Interview Johannes Waechters mit Rainer Lotz im SZ-Magazin:" ...... Von den vielen tausend Titeln in ihrer Sammlung sind nun einige Dutzend auf die CD-Edition gelangt. Was aber passiert mit dem Rest? Haben Sie die Befürchtung, dass Ihre Platten irgendwann in einem Archiv verschwinden, wo sie keiner mehr hört?

Sie sprechen da eine sehr traurige Geschichte an. Ich habe fast 60 Jahre lang diese Sachen zusammengetragen und habe vermutlich die weltgrößte Sammlung solcher Stücke, von denen viele Unikate sind. Es läge mir sehr daran, dass diese Sammlung als Ganzes erhalten bleibt, an einem Ort, der der Wissenschaft und dem interessierten Publikum zugänglich ist. Ich könnte alles verschenken, aber ich möchte wenigstens etwas Geld dafür haben, da meine Familie unter meiner Sammelwut gelitten hat und ich meinen Kindern etwas zurückgeben will. Aber den Wert meiner Sammlung kann niemand finanziell darstellen. Privatsammler haben das Geld nicht, die öffentlichen Archive auch nicht. Und die deutschen Institutionen haben vor allem auch nicht das Verständis dafür. Die Library of Congress in Washington hat jetzt meine ganz frühen Sachen aufgekauft, die Ragtime- und Cake-Walk-Platten, aber das Deutsche Muskarchiv in Berlin scheint kein Interesse an meiner Sammlung zu haben. ......"

Interessant wäre es zu erfahren, ob das Darmstädter Jazz-Institut beteiligt war.

Quelle:

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/28224

Sie sprechen da eine sehr traurige Geschichte an. Ich habe fast 60 Jahre lang diese Sachen zusammengetragen und habe vermutlich die weltgrößte Sammlung solcher Stücke, von denen viele Unikate sind. Es läge mir sehr daran, dass diese Sammlung als Ganzes erhalten bleibt, an einem Ort, der der Wissenschaft und dem interessierten Publikum zugänglich ist. Ich könnte alles verschenken, aber ich möchte wenigstens etwas Geld dafür haben, da meine Familie unter meiner Sammelwut gelitten hat und ich meinen Kindern etwas zurückgeben will. Aber den Wert meiner Sammlung kann niemand finanziell darstellen. Privatsammler haben das Geld nicht, die öffentlichen Archive auch nicht. Und die deutschen Institutionen haben vor allem auch nicht das Verständis dafür. Die Library of Congress in Washington hat jetzt meine ganz frühen Sachen aufgekauft, die Ragtime- und Cake-Walk-Platten, aber das Deutsche Muskarchiv in Berlin scheint kein Interesse an meiner Sammlung zu haben. ......"

Interessant wäre es zu erfahren, ob das Darmstädter Jazz-Institut beteiligt war.

Quelle:

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/28224

Wolf Thomas - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 21:21 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/1677017_Akten-aus-der-NS-Zeit-entdeckt.html

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Friesland in Jever haben rund 800 Akten zu Zwangssterilisationen in der NS-Zeit entdeckt. Die Kranken- und Gerichtsakten in sieben Umzugskisten wurden auf dem Dachboden der Behörde gefunden, wie der Sprecher des Landkreises Friesland, Rainer Graalfs, auf ddp-Anfrage sagte.

Ähnliches Material gebe es bislang nur aus der Wesermarsch. Nach Einschätzung des Niedersächsisches Staatsarchivs in Oldenburg handelt es sich dagegen nicht um einen einzigartigen Fund.

Die Akten des 1939 gegründeten Landkreises Friesland galten bislang als verschollen. Sie dokumentieren Zwangssterilisierungen der Nationalsozialisten in Friesland zwischen 1934 und 1945.

Neben Personendaten findet sich in den Unterlagen auch eine "erbbiologische Bestandsaufnahme" des Jeverlandes. Die Kisten sollen noch in dieser Woche dem Staatsarchiv übergeben werden.

Dessen Leiter Matthias Nistal hält die in Jever gefunden Akten für wenig aufsehenerregend. Im Landesarchiv lagerten bereits 3000 bis 4000 Akten über Zwangssterilisationen in der NS-Zeit. Neue Erkenntnisse bringe das in Jever gefundene Material vermutlich nicht, sagte Nistal auf ddp-Anfrage.

Die Dokumente sollen nach Eingang im Staatsarchiv zunächst ausgewertet, restauriert und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Na wenigstens werden sie nicht einfach kassiert ... Wozu archiviert man eigentlich Akten, wenn diese vermutlich keine neuen Erkenntnisse bringen? Sind das Herausarbeiten regionaler Disparitäten - offensichtlich gibt es ja aus dem betroffenen Teil des Sprengels sonst keine Akten - etwa keine neuen Erkenntnisse? Dieser Staatsarchivleiter äußerte sich meines Erachtens unsensibel und zu geringschätzig über die Erforschung der NS-Vergangenheit.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Friesland in Jever haben rund 800 Akten zu Zwangssterilisationen in der NS-Zeit entdeckt. Die Kranken- und Gerichtsakten in sieben Umzugskisten wurden auf dem Dachboden der Behörde gefunden, wie der Sprecher des Landkreises Friesland, Rainer Graalfs, auf ddp-Anfrage sagte.

Ähnliches Material gebe es bislang nur aus der Wesermarsch. Nach Einschätzung des Niedersächsisches Staatsarchivs in Oldenburg handelt es sich dagegen nicht um einen einzigartigen Fund.

Die Akten des 1939 gegründeten Landkreises Friesland galten bislang als verschollen. Sie dokumentieren Zwangssterilisierungen der Nationalsozialisten in Friesland zwischen 1934 und 1945.

Neben Personendaten findet sich in den Unterlagen auch eine "erbbiologische Bestandsaufnahme" des Jeverlandes. Die Kisten sollen noch in dieser Woche dem Staatsarchiv übergeben werden.

Dessen Leiter Matthias Nistal hält die in Jever gefunden Akten für wenig aufsehenerregend. Im Landesarchiv lagerten bereits 3000 bis 4000 Akten über Zwangssterilisationen in der NS-Zeit. Neue Erkenntnisse bringe das in Jever gefundene Material vermutlich nicht, sagte Nistal auf ddp-Anfrage.

Die Dokumente sollen nach Eingang im Staatsarchiv zunächst ausgewertet, restauriert und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Na wenigstens werden sie nicht einfach kassiert ... Wozu archiviert man eigentlich Akten, wenn diese vermutlich keine neuen Erkenntnisse bringen? Sind das Herausarbeiten regionaler Disparitäten - offensichtlich gibt es ja aus dem betroffenen Teil des Sprengels sonst keine Akten - etwa keine neuen Erkenntnisse? Dieser Staatsarchivleiter äußerte sich meines Erachtens unsensibel und zu geringschätzig über die Erforschung der NS-Vergangenheit.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

FAZ:

Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Open Access. Düstere Schreckensszenarien entwarf Roland Reuß gerade an dieser Stelle (Eingecremtes Publizieren: Open Access als Enteignung) im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaftskultur und -kommunikation: Hier die vornehmen Hüter der traditionellen Buchkultur, dort die ebenso fanatischen wie naiven Open-Access-Aktivisten, die nicht - oder, noch schlimmer, nur allzu genau - wissen, was sie tun.

Zu Reuß http://archiv.twoday.net/stories/5509895/

Statt auf Polemik mit Gegenpolemik zu antworten, sei hier zu einer kurzen und nüchternen Bestandsaufnahme eingeladen. Was bedeutet Open Access in der Praxis? Werfen wir einen Blick auf meine Forschungsinstitution, das im Jahre 1958 gegründete Deutsche Historische Institut in Paris. Auch in ihm beginnen neben den klassischen Buch- die neuen Open-Access-Publikationen eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Einerseits gibt das Institut neben der Fachzeitschrift „Francia“ in Zusammenarbeit mit dem Thorbecke- und Oldenbourg-Verlag mehrere Buchreihen heraus, in denen unter anderem Quelleneditionen, Dissertationen und Habilitationsschriften sowie die Ergebnisse deutsch-französischer Tagungen veröffentlicht werden.

Sämtliche Jahrgänge zugänglich

Andererseits aber hat das Institut in den vergangenen anderthalb Jahren dank der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem systematischen Aufbau eines größeren Open-Access-online-Angebots begonnen, das sowohl die nachlaufenden Digitalisierungen bereits erschienener Werke als auch eigenständige online-Publikationen umfasst: Seit November 2008 sind sämtliche Jahrgänge der „Francia“ von 1973-2006 für jedermann zugänglich, mit einer zweijährigen „moving-wall“ werden auch die zukünftigen Ausgaben entsprechend online verfügbar sein. Der ehemals gedruckte Rezensionsteil der „Francia“ wurde gleichzeitig konsequent ins Netz ausgelagert.

All dies geschah nicht gegen den Willen, sondern mit vollem Einverständnis der „Francia“-Autoren, die - bis auf einige wenige Ausnahmen - geradezu enthusiastisch auf das ihnen vorgeschlagene neue Publikationsmodell reagierten. Bis 2010 wird nach ähnlichem Muster in Kooperation mit dem „Zentrum für Elektronisches Publizieren“ (ZEP) der Bayerischen Staatsbibliothek sukzessive auch die Digitalisierung zurückliegender Jahrgänge der Beihefte der „Francia“, der „Instrumenta“ und „Pariser historischen Studien“ sowie die Online-Publikation von Tagungssammelbänden auf www.perspectivia.net erfolgen, einer neuen Open-Access-Publikationsumgebung für die in der Stiftung „Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland“ zusammengefassten Institute und ihre Kooperationspartner.

Nachfrage groß und drängend

Warum lohnt es sich, open access zu publizieren? Warum geht das Pariser Institut diesen Weg? Unsere Erfahrungen, von denen vielleicht auch andere geisteswissenschaftliche Forschungsinstitute profitieren können, lassen sich in vier Beobachtungen resümieren: Erstens ist die Nachfrage der Wissenschaftler selbst nach Open Access inzwischen groß und drängend. Da die Außenwahrnehmung der eigenen Forschungsleistungen für jeden Schreibenden - und nicht nur für Nachwuchswissenschaftler - eine zentrale Rolle spielt, wird der Wunsch nach weltweiter „Sichtbarkeit“ zunehmend laut: Und hier können, wie Studien belegen und wie es auch die statistische Auswertung der Zugriffe auf www.perspectivia.net in wünschenswerter Klarheit zeigt, klassische Printpublikationen mit elektronischen Texten, die mit Meta- und Verschlagwortungsdaten ausgezeichnet sind und über Suchmaschinen erfasst werden, eben kaum mithalten.

An dieser Stelle wird auch gerne die Legende bemüht, dass Open Access zwangsläufig den Bankrott der Verlage nach sich zieht. Dem sei allerdings entgegengehalten, dass eine Erhöhung der Zahl frei zugänglicher Publikationen zu einem signifikanten „return on investment“ führte, wie eine von John Houghton und anderen jüngst publizierte, umfassende Analyse zum Publikationsaufkommen Englands eindrucksvoll belegt.

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/rpteconomicoapublishing.pdf

http://immateriblog.de/?p=262

Qualitätsbewusstes Publizieren

Open Access Publizieren ist zweitens qualitätsbewusstes Publizieren. Der Wert eines wissenschaftlichen Manuskripts hängt von der Stringenz der Argumentation und Sorgfalt der Darstellung ab, nicht vom Medium an sich. So, wie nicht jedes gedruckte Buch per se nobelpreisverdächtig ist, wird ein Manuskript durch die elektronische Verbreitung keineswegs automatisch schlecht, sondern oft sogar dann noch besser, wenn die Publikation mit einem Open-peer-review-Verfahren kombiniert wird. Zudem liefern gerade barrierefrei zugängliche Publikationen die Chance eines wirklich effizienten kollaborativ verteilten Arbeitens, indem sie die Verknüpfung von Texten, Quellen, Artikeln und Daten ermöglichen. Im Pariser Institut gibt es keinerlei Rangabstufung zwischen gedruckten und online verfügbaren Arbeiten. Alle Publikationen werden vor der Veröffentlichung bei uns demselben Prozess intensiver Begutachtung und Redaktion unterzogen, und zwar durch ein hauseigenes Lektorat.

Drittens: Als die von den Kritikern an die Wand gemalte Enteignung empfinden unsere Autoren den freien Zugang zu ihren Werken wahrlich nicht. Jegliche Publikation setzt schließlich voraus, dass deren Urheber Dritten bestimmte Verwertungsrechte einräumen. Andernfalls dürfte ein Verlag weder gedruckte noch elektronische Veröffentlichungen vorlegen. Im Open-Access-Modell definiert der Autor darüber hinaus durch die Vergabe von Lizenzen genau, welche Verwertungsrechte auch den Lesern eingeräumt werden. Somit bestehen klare Regeln für den Umgang mit den Manuskripten, deren Sichtbarkeit und Berücksichtigung im akademischen Diskurs im ureigenen Interesse der Autoren liegt. Der Vorwurf, Open Access missachte das geltende Urheberrecht, ist im besten Fall blanke Unkenntnis der Materie, im schlechtesten Fall eine gezielte Desinformation.

Zu guter Letzt begreifen wir die Open-Access-Politik unseres Instituts als einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung und Demokratisierung der Geisteswissenschaften: Nicht jeder Leser der „Pariser historischen Studien“ lebt in Paris und erfreut sich eines bequemen Zugangs zu einer der exzellenten Pariser Forschungsbibliotheken. Gerade frankophone Wissenschaftler aus armen Ländern mit chaotischer Bibliothekssituation und defizitärer Literaturversorgung wissen den freien Zugang zur Forschungsliteratur zu schätzen. Wird damit nicht ein Traum Wirklichkeit, den jüngst noch Robert Darnton, brillanter Historiker der Buchgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, in seiner Eigenschaft als Direktor der Universitätsbibliothek Harvard, umrissen hat - der Traum nämlich vom weltweiten freien Fluss der Ideen und Texte, den schon die Aufklärer träumten? Mir scheint, Open Access bedeutet keine Gefahr für das Abendland, im Gegenteil.

Gudrun Gersmann ist Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Paris und Vorsitzende des Unterausschusses „Elektronische Publikationen“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Gut gebrüllt, Löwin!

Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Open Access. Düstere Schreckensszenarien entwarf Roland Reuß gerade an dieser Stelle (Eingecremtes Publizieren: Open Access als Enteignung) im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaftskultur und -kommunikation: Hier die vornehmen Hüter der traditionellen Buchkultur, dort die ebenso fanatischen wie naiven Open-Access-Aktivisten, die nicht - oder, noch schlimmer, nur allzu genau - wissen, was sie tun.

Zu Reuß http://archiv.twoday.net/stories/5509895/

Statt auf Polemik mit Gegenpolemik zu antworten, sei hier zu einer kurzen und nüchternen Bestandsaufnahme eingeladen. Was bedeutet Open Access in der Praxis? Werfen wir einen Blick auf meine Forschungsinstitution, das im Jahre 1958 gegründete Deutsche Historische Institut in Paris. Auch in ihm beginnen neben den klassischen Buch- die neuen Open-Access-Publikationen eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Einerseits gibt das Institut neben der Fachzeitschrift „Francia“ in Zusammenarbeit mit dem Thorbecke- und Oldenbourg-Verlag mehrere Buchreihen heraus, in denen unter anderem Quelleneditionen, Dissertationen und Habilitationsschriften sowie die Ergebnisse deutsch-französischer Tagungen veröffentlicht werden.

Sämtliche Jahrgänge zugänglich

Andererseits aber hat das Institut in den vergangenen anderthalb Jahren dank der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem systematischen Aufbau eines größeren Open-Access-online-Angebots begonnen, das sowohl die nachlaufenden Digitalisierungen bereits erschienener Werke als auch eigenständige online-Publikationen umfasst: Seit November 2008 sind sämtliche Jahrgänge der „Francia“ von 1973-2006 für jedermann zugänglich, mit einer zweijährigen „moving-wall“ werden auch die zukünftigen Ausgaben entsprechend online verfügbar sein. Der ehemals gedruckte Rezensionsteil der „Francia“ wurde gleichzeitig konsequent ins Netz ausgelagert.

All dies geschah nicht gegen den Willen, sondern mit vollem Einverständnis der „Francia“-Autoren, die - bis auf einige wenige Ausnahmen - geradezu enthusiastisch auf das ihnen vorgeschlagene neue Publikationsmodell reagierten. Bis 2010 wird nach ähnlichem Muster in Kooperation mit dem „Zentrum für Elektronisches Publizieren“ (ZEP) der Bayerischen Staatsbibliothek sukzessive auch die Digitalisierung zurückliegender Jahrgänge der Beihefte der „Francia“, der „Instrumenta“ und „Pariser historischen Studien“ sowie die Online-Publikation von Tagungssammelbänden auf www.perspectivia.net erfolgen, einer neuen Open-Access-Publikationsumgebung für die in der Stiftung „Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland“ zusammengefassten Institute und ihre Kooperationspartner.

Nachfrage groß und drängend

Warum lohnt es sich, open access zu publizieren? Warum geht das Pariser Institut diesen Weg? Unsere Erfahrungen, von denen vielleicht auch andere geisteswissenschaftliche Forschungsinstitute profitieren können, lassen sich in vier Beobachtungen resümieren: Erstens ist die Nachfrage der Wissenschaftler selbst nach Open Access inzwischen groß und drängend. Da die Außenwahrnehmung der eigenen Forschungsleistungen für jeden Schreibenden - und nicht nur für Nachwuchswissenschaftler - eine zentrale Rolle spielt, wird der Wunsch nach weltweiter „Sichtbarkeit“ zunehmend laut: Und hier können, wie Studien belegen und wie es auch die statistische Auswertung der Zugriffe auf www.perspectivia.net in wünschenswerter Klarheit zeigt, klassische Printpublikationen mit elektronischen Texten, die mit Meta- und Verschlagwortungsdaten ausgezeichnet sind und über Suchmaschinen erfasst werden, eben kaum mithalten.

An dieser Stelle wird auch gerne die Legende bemüht, dass Open Access zwangsläufig den Bankrott der Verlage nach sich zieht. Dem sei allerdings entgegengehalten, dass eine Erhöhung der Zahl frei zugänglicher Publikationen zu einem signifikanten „return on investment“ führte, wie eine von John Houghton und anderen jüngst publizierte, umfassende Analyse zum Publikationsaufkommen Englands eindrucksvoll belegt.

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/rpteconomicoapublishing.pdf

http://immateriblog.de/?p=262

Qualitätsbewusstes Publizieren

Open Access Publizieren ist zweitens qualitätsbewusstes Publizieren. Der Wert eines wissenschaftlichen Manuskripts hängt von der Stringenz der Argumentation und Sorgfalt der Darstellung ab, nicht vom Medium an sich. So, wie nicht jedes gedruckte Buch per se nobelpreisverdächtig ist, wird ein Manuskript durch die elektronische Verbreitung keineswegs automatisch schlecht, sondern oft sogar dann noch besser, wenn die Publikation mit einem Open-peer-review-Verfahren kombiniert wird. Zudem liefern gerade barrierefrei zugängliche Publikationen die Chance eines wirklich effizienten kollaborativ verteilten Arbeitens, indem sie die Verknüpfung von Texten, Quellen, Artikeln und Daten ermöglichen. Im Pariser Institut gibt es keinerlei Rangabstufung zwischen gedruckten und online verfügbaren Arbeiten. Alle Publikationen werden vor der Veröffentlichung bei uns demselben Prozess intensiver Begutachtung und Redaktion unterzogen, und zwar durch ein hauseigenes Lektorat.

Drittens: Als die von den Kritikern an die Wand gemalte Enteignung empfinden unsere Autoren den freien Zugang zu ihren Werken wahrlich nicht. Jegliche Publikation setzt schließlich voraus, dass deren Urheber Dritten bestimmte Verwertungsrechte einräumen. Andernfalls dürfte ein Verlag weder gedruckte noch elektronische Veröffentlichungen vorlegen. Im Open-Access-Modell definiert der Autor darüber hinaus durch die Vergabe von Lizenzen genau, welche Verwertungsrechte auch den Lesern eingeräumt werden. Somit bestehen klare Regeln für den Umgang mit den Manuskripten, deren Sichtbarkeit und Berücksichtigung im akademischen Diskurs im ureigenen Interesse der Autoren liegt. Der Vorwurf, Open Access missachte das geltende Urheberrecht, ist im besten Fall blanke Unkenntnis der Materie, im schlechtesten Fall eine gezielte Desinformation.

Zu guter Letzt begreifen wir die Open-Access-Politik unseres Instituts als einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung und Demokratisierung der Geisteswissenschaften: Nicht jeder Leser der „Pariser historischen Studien“ lebt in Paris und erfreut sich eines bequemen Zugangs zu einer der exzellenten Pariser Forschungsbibliotheken. Gerade frankophone Wissenschaftler aus armen Ländern mit chaotischer Bibliothekssituation und defizitärer Literaturversorgung wissen den freien Zugang zur Forschungsliteratur zu schätzen. Wird damit nicht ein Traum Wirklichkeit, den jüngst noch Robert Darnton, brillanter Historiker der Buchgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, in seiner Eigenschaft als Direktor der Universitätsbibliothek Harvard, umrissen hat - der Traum nämlich vom weltweiten freien Fluss der Ideen und Texte, den schon die Aufklärer träumten? Mir scheint, Open Access bedeutet keine Gefahr für das Abendland, im Gegenteil.

Gudrun Gersmann ist Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Paris und Vorsitzende des Unterausschusses „Elektronische Publikationen“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Gut gebrüllt, Löwin!

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 20:37 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 20:33 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

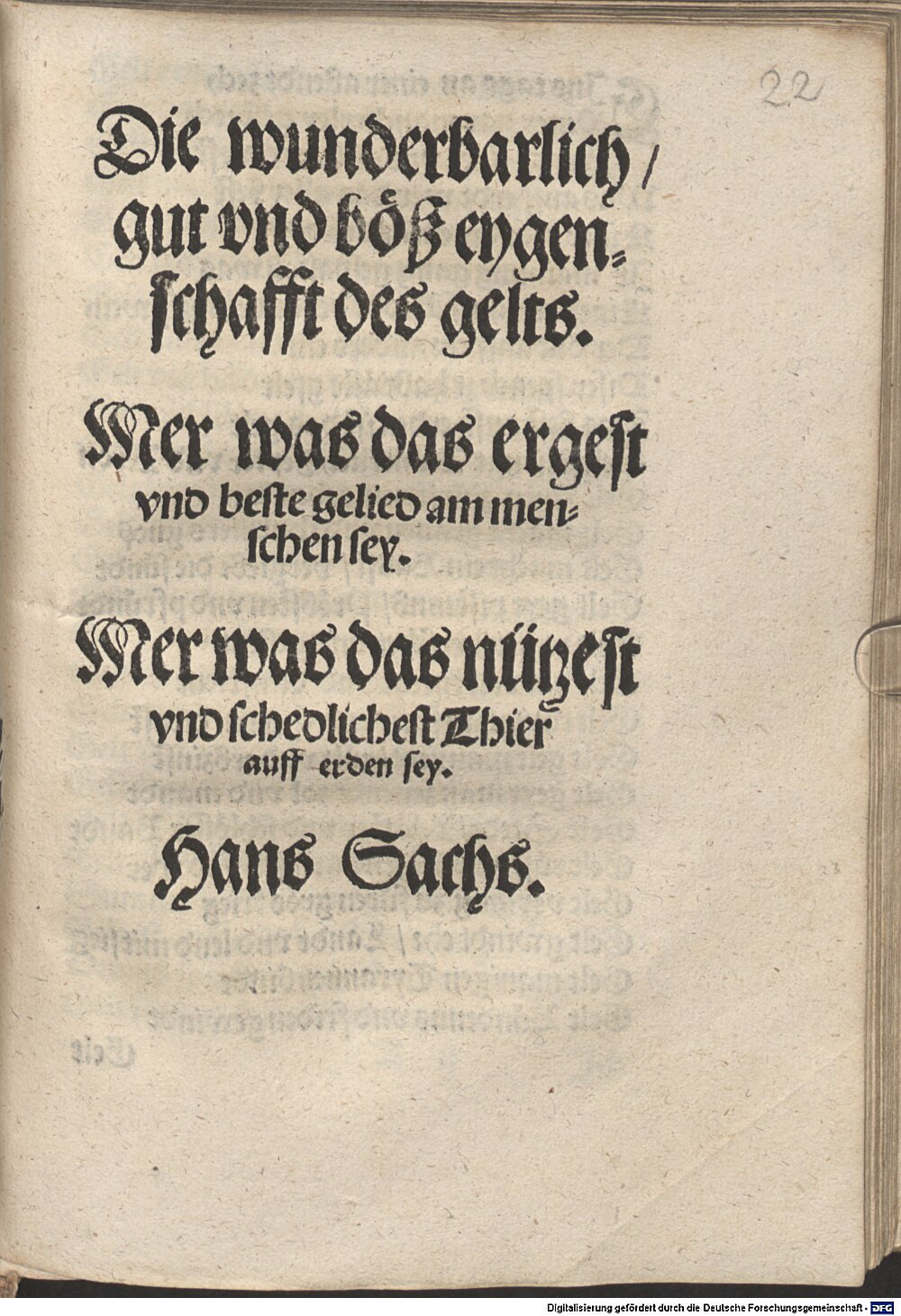

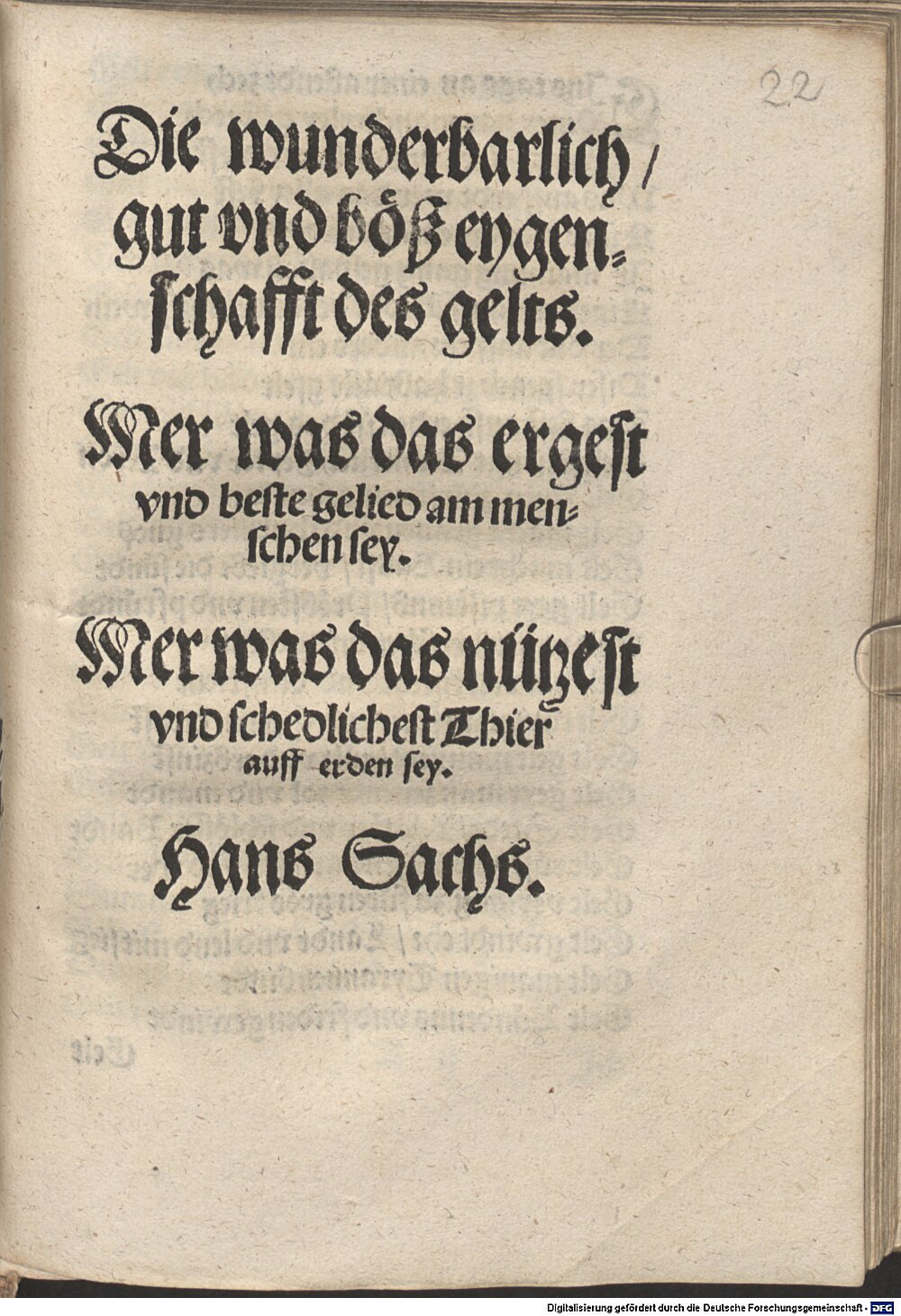

Bereits mehrfach konnte ich feststellen, dass aktuell die Ansicht der VD-16-Digitalisate im DFG-Viewer nicht funktioniert, obwohl die BSB wahrscheinlich dazu verpflichtet ist, diese Digitalisate auch im DFG-Viewer anzubieten (bezeichnenderweise erfolgt das nicht bei den anderen Digitalisaten, die anders finanziert werden ...)

Beispiel:

http://dfg-viewer.de/v1/?set[mets]=http://mdz10.bib-bvb.de/~db/mets/bsb00025408_mets.xml

Hinweis auf dieses zur Finanzkrise passende Digitalisat bei

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=823

Beispiel:

http://dfg-viewer.de/v1/?set[mets]=http://mdz10.bib-bvb.de/~db/mets/bsb00025408_mets.xml

Hinweis auf dieses zur Finanzkrise passende Digitalisat bei

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=823

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 20:18 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

http://library-mistress.blogspot.com/2009/02/google-game.html

http://www.google.com/search?num=100&hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&q="Klaus+likes+to"&btnG=Suche&lr=

Klaus likes to read

Klaus likes to manage intelligently, that is, teach others based on his past experiences.

Klaus likes to hang around in parties [not really]

Klaus likes to think of his life as a kind of constant dissidence against what he sees as the erroneous views of the majority

Klaus likes to present himself as a pro-American politician [?]

In the morning, Klaus likes to read the paper and drink coffee

Klaus likes to play the S.O.B. [??]

Havel said Klaus "likes to provoke"

Klaus likes to spend his leisure time waterfowl hunting, hiking, bicycling, skiing, and engaging in family activities [???]

Klaus likes to play with a partner, why not?

http://www.google.com/search?num=100&hl=de&rlz=1C1CHMB_deDE291DE303&q="Klaus+likes+to"&btnG=Suche&lr=

Klaus likes to read

Klaus likes to manage intelligently, that is, teach others based on his past experiences.

Klaus likes to hang around in parties [not really]

Klaus likes to think of his life as a kind of constant dissidence against what he sees as the erroneous views of the majority

Klaus likes to present himself as a pro-American politician [?]

In the morning, Klaus likes to read the paper and drink coffee

Klaus likes to play the S.O.B. [??]

Havel said Klaus "likes to provoke"

Klaus likes to spend his leisure time waterfowl hunting, hiking, bicycling, skiing, and engaging in family activities [???]

Klaus likes to play with a partner, why not?

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:57 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Üblicherweise missachten die deutschen Staatsanwaltschaften das Recht des nicht anwaltlich vertretenen Beschuldigten, über die zu seiner Verteidigung notwendigen Informationen unterrichtet zu werden, obwohl dadurch von Chancengleichheit keine Rede sein kann. Üblicherweise wird dem Strafverteidiger umstandslos Akteneinsicht gewährt und üblicherweise macht dieser die Informationen seinem Mandanten zugänglich.

Seit längerem hat eine Berliner Kanzlei ein Billig-Angebot für die Akteneinsicht ins Netz gestellt: 30 Euro für ein PDF mit den Akten. Nun zerreissen sich Blawger das Maul darüber und beschwören den Untergang der Rechtspflege herauf:

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/02/17/erst-mal-in-die-akte-gucker/

http://stattaller.blogspot.com/2009/02/blogger-kollege-hoenig-bietet.html

Is klar, ne? Dass diese Brut kein Interesse daran hat, einen für sie profitablen Rechts-Missstand zu beenden.

Seit längerem hat eine Berliner Kanzlei ein Billig-Angebot für die Akteneinsicht ins Netz gestellt: 30 Euro für ein PDF mit den Akten. Nun zerreissen sich Blawger das Maul darüber und beschwören den Untergang der Rechtspflege herauf:

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/02/17/erst-mal-in-die-akte-gucker/

http://stattaller.blogspot.com/2009/02/blogger-kollege-hoenig-bietet.html

Is klar, ne? Dass diese Brut kein Interesse daran hat, einen für sie profitablen Rechts-Missstand zu beenden.

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:41 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

14 Suchanfrage: büttenrede

13 Suchanfrage: archivalia

11 Suchanfrage: Archiv der deutschen Frauenbewegung

10 Suchanfrage: archivalia

8 Suchanfrage: Uwe Schwartz kunsttexte

7 http://de.wikipedia.org/wiki/Personenstandsgesetz

7 http://www.google.com/reader/view

7 http://www.twoday.net/members/login

5 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-...

5 Suchanfrage: archivalia

5 Suchanfrage: lateinische texte

5 Suchanfrage: grafen von cilli

4 http://rss.netbib.de

4 Suchanfrage: Archivausbildung Potsdam

4 Suchanfrage: Patrimonium Brühl

3 http://132390.forum.onetwomax.de/topic=10026659729...

3 http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschriften_(Lande...

3 http://historia-docet.de/html/diskussion.html

3 http://log.netbib.de

3 Suchanfrage: http://libser.media.osaka-cu.ac.jp/

3 Suchanfrage: beste bildersuchmaschine

3 Suchanfrage: ub eichstätt aussonderung

3 Suchanfrage: uschi götz

3 Suchanfrage: erlanger historikerseite

3 http://www.portill.nl/php/topic2.php?topic=1635&to...

13 Suchanfrage: archivalia

11 Suchanfrage: Archiv der deutschen Frauenbewegung

10 Suchanfrage: archivalia

8 Suchanfrage: Uwe Schwartz kunsttexte

7 http://de.wikipedia.org/wiki/Personenstandsgesetz

7 http://www.google.com/reader/view

7 http://www.twoday.net/members/login

5 http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-...

5 Suchanfrage: archivalia

5 Suchanfrage: lateinische texte

5 Suchanfrage: grafen von cilli

4 http://rss.netbib.de

4 Suchanfrage: Archivausbildung Potsdam

4 Suchanfrage: Patrimonium Brühl

3 http://132390.forum.onetwomax.de/topic=10026659729...

3 http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschriften_(Lande...

3 http://historia-docet.de/html/diskussion.html

3 http://log.netbib.de

3 Suchanfrage: http://libser.media.osaka-cu.ac.jp/

3 Suchanfrage: beste bildersuchmaschine

3 Suchanfrage: ub eichstätt aussonderung

3 Suchanfrage: uschi götz

3 Suchanfrage: erlanger historikerseite

3 http://www.portill.nl/php/topic2.php?topic=1635&to...

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:18 - Rubrik: Allgemeines

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliotheksrecht.blog.de/2009/02/17/scannen-originale-5594501/

( Siehe schon: http://www.bibliotheksrecht.de/2008/01/16/verlegerrecht_und_layout_schutz~3584078/ )

Steinhauer begründet schlüssig, dass weder das Urheberrecht noch das UWG in aller Regel dem Scannen der Verlagspublikation, wenn der Autor dem Repositorium einfache Nutzungsrechte eingeräumt hat, entgegensteht.

Ergänzend möchte ich unterreichen, dass auch das Verlags-PDF bei aktuellen Publikationen verwendet werden darf, soweit die Publikation nach diesen Maßstäben retrodigitalisiert werden dürfte. Gibt der Verlag in seiner Policy bekannt, dass das Verlags-PDF nicht eingestellt werden darf, muss diese Policy in den Verlagsvertrag (als AGB) wirksam einbezogen worden sein.

Bei Abruf in Großbritannien (und einigen anderen Ländern) könnte allerdings ein britischer Verlag nach dem dortigen Layout-Schutz gegen das Scannen bzw. die Übernahme des PDFs vorgehen:

http://wiki.netbib.de/coma/ReproductionRights

( Siehe schon: http://www.bibliotheksrecht.de/2008/01/16/verlegerrecht_und_layout_schutz~3584078/ )

Steinhauer begründet schlüssig, dass weder das Urheberrecht noch das UWG in aller Regel dem Scannen der Verlagspublikation, wenn der Autor dem Repositorium einfache Nutzungsrechte eingeräumt hat, entgegensteht.

Ergänzend möchte ich unterreichen, dass auch das Verlags-PDF bei aktuellen Publikationen verwendet werden darf, soweit die Publikation nach diesen Maßstäben retrodigitalisiert werden dürfte. Gibt der Verlag in seiner Policy bekannt, dass das Verlags-PDF nicht eingestellt werden darf, muss diese Policy in den Verlagsvertrag (als AGB) wirksam einbezogen worden sein.

Bei Abruf in Großbritannien (und einigen anderen Ländern) könnte allerdings ein britischer Verlag nach dem dortigen Layout-Schutz gegen das Scannen bzw. die Übernahme des PDFs vorgehen:

http://wiki.netbib.de/coma/ReproductionRights

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:02 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 18:59 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn ihnen ihr verantwortungsvoller Job des Kulturgutzerstörens durch Auseinanderschneiden von Stammbüchern http://archiv.twoday.net/stories/5384503/ und Zerlegen geschlossener Sammlungen genügend Zeit lässt:

http://www.boersenblatt.net/307860/

http://www.boersenblatt.net/307860/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 18:18 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

P. Birken, der sich in der Wikipedia selbst als den Maßgeblichen für das sogenannte Sichten von Versionen sieht, hat bei der Vornamens-Affäre Guttenberg

http://archiv.twoday.net/stories/5509548/

einen Schuldigen ausgemacht: denjenigen, der die Änderung gesichtet hat:

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Gamma9#Prominente_Sichtung

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fragen_zur_Wikipedia&oldid=56832613#Au_weia

Sichten soll offensichtlichen Vandalismus verhindern. Man kann sicher darüber streiten, ob die Hinzufügung eines weiteren Vornamens offensichtlicher Vandalismus ist, aber der herrische Ton, mit dem P. Birken auf dem armen Sichter herumtrampelt, sagt schon einiges über die Kommunikationskultur der Wikipedia und ihrer selbst ernannten Führungsclique.

http://archiv.twoday.net/stories/5509548/

einen Schuldigen ausgemacht: denjenigen, der die Änderung gesichtet hat:

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Gamma9#Prominente_Sichtung

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fragen_zur_Wikipedia&oldid=56832613#Au_weia

Sichten soll offensichtlichen Vandalismus verhindern. Man kann sicher darüber streiten, ob die Hinzufügung eines weiteren Vornamens offensichtlicher Vandalismus ist, aber der herrische Ton, mit dem P. Birken auf dem armen Sichter herumtrampelt, sagt schon einiges über die Kommunikationskultur der Wikipedia und ihrer selbst ernannten Führungsclique.

http://frag.wikia.com/wiki/Frag_Wikia!

Da grinst uns zwar Jimbeau entgegen, aber seriöse Fragen sind bei bibliothekarischen Auskunftsdiensten und der Wikipedia Auskunft besser aufgehoben:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auskunft

Da grinst uns zwar Jimbeau entgegen, aber seriöse Fragen sind bei bibliothekarischen Auskunftsdiensten und der Wikipedia Auskunft besser aufgehoben:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auskunft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/verkauf.php

Verzichtet aber darauf, wie bisher üblich, auch den Archivalia-Beitrag zu melden - Retourkutsche?

Verzichtet aber darauf, wie bisher üblich, auch den Archivalia-Beitrag zu melden - Retourkutsche?

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Unterschriftensammlung

Zur zweiten Rettung des Königlichen Münzkabinetts

für Hannover

Es ist das Schicksal vieler privater Sammlungen, dass sie nach einer Generation wieder zur Versteigerung kommen. Denken wir nur an die Sammlungen Erlanger, Virgil M. Brandt oder jetzt an die große Mittelalter-Sammlung Professor de Wit (Auktionen Künker 121, 130 137 von 2007 und 2008). Die über 300-jährige Geschichte des Niedersächsischen Münzkabinetts ist ein so einzigartiges Phänomen, dass die Zerschlagung eine Katastrophe für die deutsche Kultur an sich wäre. Gerade Sammlungen mit einer solch exzeptionellen Geschichte müssen in Museen gelangen und dort der Öffentlichkeit zugänglich bleiben und der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Es ist zu befürchten, dass daraus ein gefährlicher Präzedenzfall wird. Weltweit gibt es eine Fülle von Münzsammlungen, aber auch sonstigen Kunstsammlungen in der Obhut von Banken. Die weltweite Banken- und Finanzkrise könnte einen Erdrutsch von Verkäufen auslösen, der das Preisgefüge des Handels völlig außer Kontrolle geraten lässt.

Im Niedersächsischen Münzkabinett der Deutschen Bank in Hannover liegt die einmalige königliche Welfen-Sammlung mit etwa 43.000 Münzen und Medaillen, darunter Stücke von allerhöchster wissenschaftlicher Bedeutung und Seltenheit. Als Prinz Ernst August Sr. von Hannover 1983 Geld brauchte, wollte er die Sammlung in London verkaufen. Hermann J. Abs, dem großen Bankier und Kunstmäzen, ist es zu verdanken, dass der Sammlung dieses Schicksal erspart blieb, dass sie gerettet wurde. Es entstand für ein Viertel Jahrhundert eine vorbildliche und beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Deutscher Bank und Land Niedersachsen zum Wohle der Geldgeschichte als Feld der Alltags- und Landesgeschichte. In die Erschließung und Aufwertung der Sammlung wurden von beiden Seiten viele Ideen, viel Zeit, Kraft und Geld gesteckt. Es ist aus der Sicht des Steuerzahlers nicht nachvollziehbar, dass all dies umsonst gewesen sein soll. Sollte es wirklich zu einer Zerschlagung, einem Verkauf an einen Münzhändler oder zur (teilweisen) Abwanderung nach Braunschweig kommen, so wäre es ein Fall für kritische Fragen etwa des Steuerzahlerbundes. Über die eminente Bedeutung des Königlichen Münzkabinetts für die Wissenschaft und für das breite an Geld- und Wirtschaftsgeschichte interessierte Publikum berichtete Ulf Dräger im NNB 58, 2009, 7-9.

Keineswegs vorbildlich sind jedoch die jüngsten Ereignisse. Wie eine Bombe schlug Ende letzten Jahres die Nachricht ein, vom abermaligen Versuch, diese Sammlung zu verkaufen, die ein Kulturgut höchsten Ranges darstellt. Die Absicht, sich von der Sammlung aus Kostengründen zu trennen, besteht schon länger. Den entscheidenden letzten Anstoß für einen Verkauf gab sicherlich die Bankenkrise, auch wenn die Deutsche Bank versucht, dies abzustreiten. Zeitungen berichteten, Politiker, Wissenschaftler und verschiedene Verbände sprachen sich umgehend für den Erhalt der Sammlung aus. Rasch entstand eine bedrohliche Öffentlichkeit für die bisher im Verborgenen Handelnden. Eine insgeheim geplante Verkaufsaktion an einen Braunschweiger Münzenhändler wurde von der Presse aufgedeckt und die Beteiligten nahmen in letzter Minute Abstand von dieser Überraschungsaktion, die einfach Tatsachen schaffen sollte. ZUNÄCHST nahmen sie Abstand, so muss man vermuten. Die Zukunft und der Verbleib der Sammlung in Hannover sind weiterhin völlig unklar und die interessierte Öffentlichkeit wäre schlecht beraten, wenn sie sich jetzt bequem und zufrieden zurücklehnen würde. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Ruhe, um die sich die Verantwortlichen krampfhaft bemühen, eher eine „Ruhe vor dem Sturm“ ist. Mit weiteren Gegenoffensiven aus Braunschweig ist aber zu rechnen.

Nach den jüngsten Ereignissen verdichtet sich der Verdacht, dass es sich um die Veräußerung von „Tafelsilber“ vor dem Hintergrund der Bankenkrise durch die Deutsche Bank handelt. Es fragt sich nur, ob der für eine der größten Banken der Welt vergleichsweise kleine Betrag, den sicheren großen Image-Schaden lohnt. Inzwischen gibt es auch eine Internetplattform, die weitere Hintergrundinformationen bietet: http://archiv.twoday.net/stories/5353032/

Eine Welle von Briefen von Numismatikern, Münzkabinetten und wissenschaftlichen Institutionen aus dem In- und Ausland wurden an die Deutsche Bank, an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, an den Oberbürgermeister von Hannover, an den Staatsminister für Kultur in Berlin und an verschiedene Kulturstiftungen geschrieben. Die Deutsche Numismatische Gesellschaft gehört zu den Ersten, die sich an die Bank und führende Politiker gewandt haben. Einige der Schreiben tragen den Charakter eines offenen Briefes und sind im Internet veröffentlicht, z. B. von Prof. Dr. Lucia Travaini, Mailand/Rom: http://www.luciatravaini.it/.

Die Deutsche Bank versuchte schnell, die Wogen zu glätten, und betonte, sich dem Interesse des Landes verpflichtet zu fühlen und in diesem Sinne handeln zu wollen. Das aber kann nur heißen, dass die Sammlung geschlossen erhalten bleibt und der Öffentlichkeit am Standort Hannover weiterhin zugänglich gemacht wird. Alles andere wäre Wortbruch und pure Unglaubwürdigkeit. Die Sammlung ist in den vergangenen drei Jahrhunderten in Hannover und für Hannover von rund 20 Wissenschaftlergenerationen aufgebaut worden. Sie gehört an diesen Ort und nirgendwo anders hin.

Alle Beteiligten sind außerdem daran zu erinnern, dass Artikel 72 der Niedersächsischen Verfassung festlegt, dass die kulturelle und historische Identität der alten Landesteile Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg gewahrt und gefördert werden müssen. Übertragen auf archäologische Funde oder Museumssammlungen bedeutet es, dass diese Kulturgüter aus guten Gründen dort bleiben müssen, wo sie entstanden sind, und dass sie nicht verlagert werden dürfen. So lautet jedenfalls die bisherige Rechtspraxis. Will man tatsächlich gegen Verfassungsrecht verstoßen? Dies ist zu beachten, sollte man tatsächlich an die Anbindung an ein Braunschweiger Museum denken. Eine Verlagerung dieses historischen Schatzes von Hannover nach Braunschweig ist nicht nur unsinnig, sondern zugleich überhaupt nicht verfassungskonform.

Das Numismatische Nachrichtenblatt fasste einige faszinierende Ideen zusammen, wie aus der bedrohlichen Krise etwas Positives Neues entstehen könnte. Eine Dauerausstellung an zentralem Ort mit großer „Laufkundschaft“ wurde vorgeschlagen. Gemeint ist das Schloss Herrenhausen, das bis 2012 von der Stiftung Volkswagenwerk wieder aufgebaut wird. Die Königliche Münzsammlung im Königlichen Schloss wäre eine würdige und angemessene Präsentation. Die räumlich-organisatorische Anbindung an das Niedersächsische Landesarchiv und die Zusammenführung aller hannoverschen Münzsammlungen wurden diskutiert. Im historischen Archivgebäude entstand das Königliche Münzkabinett und entwickelte im 18. und 19. Jahrhundert eine erste Blüte. Im Verbund mit der großen

· Universalsammlung des Museums August Kestner

(http://www.hannover.de/museen/museen/kestner/vorst/kes_numi.html)

· der Münzsammlung Berkowitz der Sparkasse Hannover

(https://archiv.twoday.net/stories/5353032/)

· der landes- und stadtgeschichtlichen Sammlung des Historischen Museums

· und der weltweit einzigartigen Sammlung von Bergbaugeprägen der Preussag (heute: Touristik Union International TUI,

http://www.hannover.de/museen/museen/mus_preu.html#)

entstünde ein Münzkabinett nicht nur von nationalem, sondern von internationalem Format. Natürlich entstehen damit auch Synergien, die Kosten senken können. Dies sollte nicht übersehen werden, da die Kostendiskussion ja offenbar das Desaster ausgelöst hat. Man scheint dabei auch völlig zu übersehen, dass die für Hannover geschehene Aufbauleistung der letzen Jahrzehnte mutwillig zerstört wird. Aus der Königlichen Sammlung ist durch das unermüdliche Engagement, die erfolgreiche wissenschaftliche und wissenschaftsorganisatorische Arbeit von Dr. Reiner Cunz ein modernes und vorbildliches geldgeschichtliches Institut entstanden, dessen Auflösung nun zu befürchten ist, was großen Schaden für die deutsche und internationale Geldgeschichte anrichten würde.

Hannover würde jedoch durch die Zusammenlegung aller Münzkabinette in der Champions League der Geldmuseen mitspielen und in einem Atemzug mit Berlin, München und Dresden genannt werden. Was jetzt gebraucht wird, ist Rückgrat bei der Abwendung der Bedrohung und der visionäre Mut zur Größe. In Hannover kann etwas geschaffen werden, was es in anderen vergleichbaren Städten nicht gibt. Es gilt, diese großartige Chance nicht zu verpassen.

Die Deutsche Numismatische Gesellschaft (DNG) begrüßt die vielseitigen Bemühungen zur Rettung der Welfen-Sammlung, muss aber feststellen, dass für den Erhalt noch kein wirklicher Durchbruch gelungen ist.

Deshalb hat sich die Deutsche Numismatische Gesellschaft entschlossen, eine Unterschriftenaktion zu initiieren, die deutlich machen soll, dass eine solche Sammlung nicht nur für wenige Spezialisten, sondern für die deutsche Kulturgeschichte von erheblicher Bedeutung ist. Eine Resolution wird den Mitgliedern der einzelnen Vereine zur Unterschrift vorgelegt. Die Unterschriftensammlung hat bereits im Januar auf der Jahreshauptversammlung der Frankfurter Numismatischen Gesellschaft und dem Kolloquium Mittelalternumismatik in Halle (Saale) begonnen.

Mit einer hohen Zahl von Unterschriften will die DNG beweisen, dass der dringende Wunsch, diese unvergleichliche Sammlung zu schützen und zu erhalten, von breiten Bevölkerungskreisen getragen wird. Die gesammelten Unterschriften werden der Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Hannover übergeben, Kopien der Unterschriftenlisten werden dann an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten geschickt. Die Presse wird rechtzeitig über diesen Schritt informiert.

Die DNG ruft deshalb ihre Mitglieder auf, diese Resolution bis Ende März zu unterschreiben. Die Listen mit den Unterschriften sollen an den Präsidenten der DNG, Dr. Helmut Schubert, Kurfürstenstraße 21, 60486 Frankfurt am Main geschickt werden. Die Vereinsvorsitzenden erhalten per Email bzw. Fax die Listen zur weiteren Verbreitung auf den Vereinssitzungen, Jahreshauptversammlungen, Münzbörsen und Tagungen. Außerdem kann man die Liste als PDF-Datei von der Website der Deutschen Numismatischen Gesellschaft herunterladen: http://www.numismatische-gesellschaft.de/

Lassen wir nichts unversucht, um die Verantwortlichen der Deutschen Bank an die Verpflichtung zu erinnern, die Hermann J. Abs einging, als er 1983 die Welfen-Sammlung zum ersten Mal retten konnte. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, die zweite Rettung der Sammlung nach Kräften zu unterstützen und Denkanstöße für die Gestaltung der Zukunft zu geben. Unser Fach ist in großer Gefahr.

Dr. Helmut Schubert

Präsident der DNG

Update 4.3.2009(kg)

Die Aktion ist bis zum Mai verlängert. Bitte weiter unterschreiben, damit die Münzsammlung als Ganzes in Hannover bleibt und nicht nach dem Ankauf durch die Landesregierung ganz oder teilweise nach Braunschweig abwandert! http://archiv.twoday.net/stories/5559965/

Zur zweiten Rettung des Königlichen Münzkabinetts

für Hannover

Es ist das Schicksal vieler privater Sammlungen, dass sie nach einer Generation wieder zur Versteigerung kommen. Denken wir nur an die Sammlungen Erlanger, Virgil M. Brandt oder jetzt an die große Mittelalter-Sammlung Professor de Wit (Auktionen Künker 121, 130 137 von 2007 und 2008). Die über 300-jährige Geschichte des Niedersächsischen Münzkabinetts ist ein so einzigartiges Phänomen, dass die Zerschlagung eine Katastrophe für die deutsche Kultur an sich wäre. Gerade Sammlungen mit einer solch exzeptionellen Geschichte müssen in Museen gelangen und dort der Öffentlichkeit zugänglich bleiben und der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Es ist zu befürchten, dass daraus ein gefährlicher Präzedenzfall wird. Weltweit gibt es eine Fülle von Münzsammlungen, aber auch sonstigen Kunstsammlungen in der Obhut von Banken. Die weltweite Banken- und Finanzkrise könnte einen Erdrutsch von Verkäufen auslösen, der das Preisgefüge des Handels völlig außer Kontrolle geraten lässt.

Im Niedersächsischen Münzkabinett der Deutschen Bank in Hannover liegt die einmalige königliche Welfen-Sammlung mit etwa 43.000 Münzen und Medaillen, darunter Stücke von allerhöchster wissenschaftlicher Bedeutung und Seltenheit. Als Prinz Ernst August Sr. von Hannover 1983 Geld brauchte, wollte er die Sammlung in London verkaufen. Hermann J. Abs, dem großen Bankier und Kunstmäzen, ist es zu verdanken, dass der Sammlung dieses Schicksal erspart blieb, dass sie gerettet wurde. Es entstand für ein Viertel Jahrhundert eine vorbildliche und beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Deutscher Bank und Land Niedersachsen zum Wohle der Geldgeschichte als Feld der Alltags- und Landesgeschichte. In die Erschließung und Aufwertung der Sammlung wurden von beiden Seiten viele Ideen, viel Zeit, Kraft und Geld gesteckt. Es ist aus der Sicht des Steuerzahlers nicht nachvollziehbar, dass all dies umsonst gewesen sein soll. Sollte es wirklich zu einer Zerschlagung, einem Verkauf an einen Münzhändler oder zur (teilweisen) Abwanderung nach Braunschweig kommen, so wäre es ein Fall für kritische Fragen etwa des Steuerzahlerbundes. Über die eminente Bedeutung des Königlichen Münzkabinetts für die Wissenschaft und für das breite an Geld- und Wirtschaftsgeschichte interessierte Publikum berichtete Ulf Dräger im NNB 58, 2009, 7-9.

Keineswegs vorbildlich sind jedoch die jüngsten Ereignisse. Wie eine Bombe schlug Ende letzten Jahres die Nachricht ein, vom abermaligen Versuch, diese Sammlung zu verkaufen, die ein Kulturgut höchsten Ranges darstellt. Die Absicht, sich von der Sammlung aus Kostengründen zu trennen, besteht schon länger. Den entscheidenden letzten Anstoß für einen Verkauf gab sicherlich die Bankenkrise, auch wenn die Deutsche Bank versucht, dies abzustreiten. Zeitungen berichteten, Politiker, Wissenschaftler und verschiedene Verbände sprachen sich umgehend für den Erhalt der Sammlung aus. Rasch entstand eine bedrohliche Öffentlichkeit für die bisher im Verborgenen Handelnden. Eine insgeheim geplante Verkaufsaktion an einen Braunschweiger Münzenhändler wurde von der Presse aufgedeckt und die Beteiligten nahmen in letzter Minute Abstand von dieser Überraschungsaktion, die einfach Tatsachen schaffen sollte. ZUNÄCHST nahmen sie Abstand, so muss man vermuten. Die Zukunft und der Verbleib der Sammlung in Hannover sind weiterhin völlig unklar und die interessierte Öffentlichkeit wäre schlecht beraten, wenn sie sich jetzt bequem und zufrieden zurücklehnen würde. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Ruhe, um die sich die Verantwortlichen krampfhaft bemühen, eher eine „Ruhe vor dem Sturm“ ist. Mit weiteren Gegenoffensiven aus Braunschweig ist aber zu rechnen.

Nach den jüngsten Ereignissen verdichtet sich der Verdacht, dass es sich um die Veräußerung von „Tafelsilber“ vor dem Hintergrund der Bankenkrise durch die Deutsche Bank handelt. Es fragt sich nur, ob der für eine der größten Banken der Welt vergleichsweise kleine Betrag, den sicheren großen Image-Schaden lohnt. Inzwischen gibt es auch eine Internetplattform, die weitere Hintergrundinformationen bietet: http://archiv.twoday.net/stories/5353032/

Eine Welle von Briefen von Numismatikern, Münzkabinetten und wissenschaftlichen Institutionen aus dem In- und Ausland wurden an die Deutsche Bank, an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, an den Oberbürgermeister von Hannover, an den Staatsminister für Kultur in Berlin und an verschiedene Kulturstiftungen geschrieben. Die Deutsche Numismatische Gesellschaft gehört zu den Ersten, die sich an die Bank und führende Politiker gewandt haben. Einige der Schreiben tragen den Charakter eines offenen Briefes und sind im Internet veröffentlicht, z. B. von Prof. Dr. Lucia Travaini, Mailand/Rom: http://www.luciatravaini.it/.

Die Deutsche Bank versuchte schnell, die Wogen zu glätten, und betonte, sich dem Interesse des Landes verpflichtet zu fühlen und in diesem Sinne handeln zu wollen. Das aber kann nur heißen, dass die Sammlung geschlossen erhalten bleibt und der Öffentlichkeit am Standort Hannover weiterhin zugänglich gemacht wird. Alles andere wäre Wortbruch und pure Unglaubwürdigkeit. Die Sammlung ist in den vergangenen drei Jahrhunderten in Hannover und für Hannover von rund 20 Wissenschaftlergenerationen aufgebaut worden. Sie gehört an diesen Ort und nirgendwo anders hin.

Alle Beteiligten sind außerdem daran zu erinnern, dass Artikel 72 der Niedersächsischen Verfassung festlegt, dass die kulturelle und historische Identität der alten Landesteile Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg gewahrt und gefördert werden müssen. Übertragen auf archäologische Funde oder Museumssammlungen bedeutet es, dass diese Kulturgüter aus guten Gründen dort bleiben müssen, wo sie entstanden sind, und dass sie nicht verlagert werden dürfen. So lautet jedenfalls die bisherige Rechtspraxis. Will man tatsächlich gegen Verfassungsrecht verstoßen? Dies ist zu beachten, sollte man tatsächlich an die Anbindung an ein Braunschweiger Museum denken. Eine Verlagerung dieses historischen Schatzes von Hannover nach Braunschweig ist nicht nur unsinnig, sondern zugleich überhaupt nicht verfassungskonform.

Das Numismatische Nachrichtenblatt fasste einige faszinierende Ideen zusammen, wie aus der bedrohlichen Krise etwas Positives Neues entstehen könnte. Eine Dauerausstellung an zentralem Ort mit großer „Laufkundschaft“ wurde vorgeschlagen. Gemeint ist das Schloss Herrenhausen, das bis 2012 von der Stiftung Volkswagenwerk wieder aufgebaut wird. Die Königliche Münzsammlung im Königlichen Schloss wäre eine würdige und angemessene Präsentation. Die räumlich-organisatorische Anbindung an das Niedersächsische Landesarchiv und die Zusammenführung aller hannoverschen Münzsammlungen wurden diskutiert. Im historischen Archivgebäude entstand das Königliche Münzkabinett und entwickelte im 18. und 19. Jahrhundert eine erste Blüte. Im Verbund mit der großen

· Universalsammlung des Museums August Kestner

(http://www.hannover.de/museen/museen/kestner/vorst/kes_numi.html)

· der Münzsammlung Berkowitz der Sparkasse Hannover

(https://archiv.twoday.net/stories/5353032/)

· der landes- und stadtgeschichtlichen Sammlung des Historischen Museums

· und der weltweit einzigartigen Sammlung von Bergbaugeprägen der Preussag (heute: Touristik Union International TUI,

http://www.hannover.de/museen/museen/mus_preu.html#)

entstünde ein Münzkabinett nicht nur von nationalem, sondern von internationalem Format. Natürlich entstehen damit auch Synergien, die Kosten senken können. Dies sollte nicht übersehen werden, da die Kostendiskussion ja offenbar das Desaster ausgelöst hat. Man scheint dabei auch völlig zu übersehen, dass die für Hannover geschehene Aufbauleistung der letzen Jahrzehnte mutwillig zerstört wird. Aus der Königlichen Sammlung ist durch das unermüdliche Engagement, die erfolgreiche wissenschaftliche und wissenschaftsorganisatorische Arbeit von Dr. Reiner Cunz ein modernes und vorbildliches geldgeschichtliches Institut entstanden, dessen Auflösung nun zu befürchten ist, was großen Schaden für die deutsche und internationale Geldgeschichte anrichten würde.

Hannover würde jedoch durch die Zusammenlegung aller Münzkabinette in der Champions League der Geldmuseen mitspielen und in einem Atemzug mit Berlin, München und Dresden genannt werden. Was jetzt gebraucht wird, ist Rückgrat bei der Abwendung der Bedrohung und der visionäre Mut zur Größe. In Hannover kann etwas geschaffen werden, was es in anderen vergleichbaren Städten nicht gibt. Es gilt, diese großartige Chance nicht zu verpassen.

Die Deutsche Numismatische Gesellschaft (DNG) begrüßt die vielseitigen Bemühungen zur Rettung der Welfen-Sammlung, muss aber feststellen, dass für den Erhalt noch kein wirklicher Durchbruch gelungen ist.

Deshalb hat sich die Deutsche Numismatische Gesellschaft entschlossen, eine Unterschriftenaktion zu initiieren, die deutlich machen soll, dass eine solche Sammlung nicht nur für wenige Spezialisten, sondern für die deutsche Kulturgeschichte von erheblicher Bedeutung ist. Eine Resolution wird den Mitgliedern der einzelnen Vereine zur Unterschrift vorgelegt. Die Unterschriftensammlung hat bereits im Januar auf der Jahreshauptversammlung der Frankfurter Numismatischen Gesellschaft und dem Kolloquium Mittelalternumismatik in Halle (Saale) begonnen.

Mit einer hohen Zahl von Unterschriften will die DNG beweisen, dass der dringende Wunsch, diese unvergleichliche Sammlung zu schützen und zu erhalten, von breiten Bevölkerungskreisen getragen wird. Die gesammelten Unterschriften werden der Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Hannover übergeben, Kopien der Unterschriftenlisten werden dann an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten geschickt. Die Presse wird rechtzeitig über diesen Schritt informiert.

Die DNG ruft deshalb ihre Mitglieder auf, diese Resolution bis Ende März zu unterschreiben. Die Listen mit den Unterschriften sollen an den Präsidenten der DNG, Dr. Helmut Schubert, Kurfürstenstraße 21, 60486 Frankfurt am Main geschickt werden. Die Vereinsvorsitzenden erhalten per Email bzw. Fax die Listen zur weiteren Verbreitung auf den Vereinssitzungen, Jahreshauptversammlungen, Münzbörsen und Tagungen. Außerdem kann man die Liste als PDF-Datei von der Website der Deutschen Numismatischen Gesellschaft herunterladen: http://www.numismatische-gesellschaft.de/

Lassen wir nichts unversucht, um die Verantwortlichen der Deutschen Bank an die Verpflichtung zu erinnern, die Hermann J. Abs einging, als er 1983 die Welfen-Sammlung zum ersten Mal retten konnte. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, die zweite Rettung der Sammlung nach Kräften zu unterstützen und Denkanstöße für die Gestaltung der Zukunft zu geben. Unser Fach ist in großer Gefahr.

Dr. Helmut Schubert

Präsident der DNG

Update 4.3.2009(kg)

Die Aktion ist bis zum Mai verlängert. Bitte weiter unterschreiben, damit die Münzsammlung als Ganzes in Hannover bleibt und nicht nach dem Ankauf durch die Landesregierung ganz oder teilweise nach Braunschweig abwandert! http://archiv.twoday.net/stories/5559965/

Hermann Grote - am Mittwoch, 18. Februar 2009, 09:15 - Rubrik: Kulturgut

KlausGraf - am Dienstag, 17. Februar 2009, 19:15 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über die Wiederaufnahme von "Caligula", der vorletzten Oper des 1960 in Hamburg geborenen Komponisten Detlev Glanert, an der Oper Frankfurt konstatierte ein Beobachter : „Caligula, das steht fest, ist eine Oper, die es nicht verdient, nach ihrer Uraufführung in der Archiv-Schublade zu verschwinden. Sie hat das Zeug zum Repertoirestück.“

Quelle:

http://cms.frankfurt-live.com/front_content.php?idcatart=63837

Quelle:

http://cms.frankfurt-live.com/front_content.php?idcatart=63837

Wolf Thomas - am Dienstag, 17. Februar 2009, 19:09 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus Maxi Sickerts Besprechung in der Zeit (Link):" ..... Ein Schüler von Abrams ist 1974 der 19-jährige Posaunist und Philosophiestudent George Lewis. Er tritt der AACM bei. Ende der Neunziger, Lewis ist mittlerweile ein anerkannter Musiker und Professor an der Columbia University, macht ihm sein Mentor den Vorschlag, die Geschichte der AACM aufzuschreiben. Eine riesige Aufgabe, denn es gibt kein vorhandenes Archiv oder bereits existierende Arbeiten dazu.Lewis macht sich daran, die Mitglieder der AACM nach und nach aufzusuchen, Interviews zu führen, Artikel und Liner Notes, Flyer für Konzerte und private Fotos der Musiker zu sichten. Mehr als 70 Gespräche hat er geführt, Soli transkribiert, Kassettenmitschnitte restauriert und so eine Organisation umrissen, die fest verankert ist in der künstlerischen Entwicklung des Jazz und der Freien Improvisation, wie auch in der sozialen und politischen Entwicklung Chicagos. .....

Diesem Buch gelingt es erstmals, die Bedeutung der AACM kulturell einzuordnen und ihren Einfluss auf die Entwicklung der Improvisation darzustellen. Damit ist es ein wichtiger Baustein, der bisher in der amerikanischen Jazzgeschichtsschreibung gefehlt hat."

Diesem Buch gelingt es erstmals, die Bedeutung der AACM kulturell einzuordnen und ihren Einfluss auf die Entwicklung der Improvisation darzustellen. Damit ist es ein wichtiger Baustein, der bisher in der amerikanischen Jazzgeschichtsschreibung gefehlt hat."

Wolf Thomas - am Dienstag, 17. Februar 2009, 19:06 - Rubrik: Musikarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Fazit des SZ-Artikels (Link): " ..... So wird dann hoffentlich bald zu erkennen sein, welche Wertschöpfungen aus Bibliothek, Theater, Volkshoch- oder Musikschule, Archiv oder Museum hervorgehen - zum Vorteil der Kultur. "

Darf ich mich beim Begriff "Wertschöpfung" im archivischen Kontext unwohl fühlen ?

Darf ich mich beim Begriff "Wertschöpfung" im archivischen Kontext unwohl fühlen ?

Wolf Thomas - am Dienstag, 17. Februar 2009, 19:04 - Rubrik: Miscellanea

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Aus dem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom

14. April 2008 S. 48 hebe ich hervor:

Wo sehen Sie die Hauptschuld der Familie von Hessen in der Generation Ihres Vaters?

Die Hauptschuld liegt meiner Ansicht nach darin, dass sie sich dem Regime zur Verfügung gestellt und dadurch viele andere dazu animiert haben, da das Haus Hessen in den dreißiger Jahren immer noch über eine große öffentliche Wirkung verfügte. Das lässt sich später nicht mehr gutmachen. Das Einzige, was heute getan werden kann, ist, den Irrtum einzusehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das sollte allerdings nicht dazu verführen zu glauben, wir hätten es unter den damaligen Verhältnissen besser gemacht.

Würde mit dieser Einsicht nicht einhergehen, dass das Familienarchiv im Schloss Fasanerie komplett geöffnet würde?

Das Archiv ist ein privates, kein öffentliches Archiv. Alle Dokumente mit Bezug auf die öffentliche Tätigkeit meines Vaters und seiner Brüder sowie auf ihre NS-Karrieren befinden sich in den Staatsarchiven in Berlin und Wiesbaden sowie im Bundesarchiv Koblenz. Sie sind dort seit langem der Öffentlichkeit zugänglich. Die Nachlässe meiner Großmutter und ihrer Nachkommen, die im Familienarchiv aufbewahrt sind, bestehen zur Hauptsache aus Privatpapieren. Während der fünfjährigen Zusammenarbeit mit Professor Petropoulos habe ich diese Nachlässe auf alles überprüft, was einen gesellschaftlich relevanten oder politischen Bezug haben könnte, fotokopiert, exzerpiert und dem Autor zur Verfügung gestellt.

Wäre es denn möglich, die persönlichen von den eher öffentlichen Dokumenten zu trennen und Letztere der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?

Das lässt sich nicht trennen, weil in den Briefen von persönlichen als auch öffentlichen Themen die Rede ist. Eines Tages, wenn die nächsten Angehörigen derer, von denen die Briefe handeln, nicht mehr am Leben sind, könnte ich mir vorstellen, dass auch die privaten Dokumente im Familienarchiv der Forschung zugänglich gemacht werden. So hat meine Familie es zum Beispiel mit den Briefen meiner Urgroßmutter, der Kaiserin Friedrich, getan, in denen auch sehr persönliche Dinge zur Entwicklung Kaiser Wilhelms II. zu lesen sind.

Siehe auch:

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=12227

14. April 2008 S. 48 hebe ich hervor:

Wo sehen Sie die Hauptschuld der Familie von Hessen in der Generation Ihres Vaters?

Die Hauptschuld liegt meiner Ansicht nach darin, dass sie sich dem Regime zur Verfügung gestellt und dadurch viele andere dazu animiert haben, da das Haus Hessen in den dreißiger Jahren immer noch über eine große öffentliche Wirkung verfügte. Das lässt sich später nicht mehr gutmachen. Das Einzige, was heute getan werden kann, ist, den Irrtum einzusehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das sollte allerdings nicht dazu verführen zu glauben, wir hätten es unter den damaligen Verhältnissen besser gemacht.

Würde mit dieser Einsicht nicht einhergehen, dass das Familienarchiv im Schloss Fasanerie komplett geöffnet würde?

Das Archiv ist ein privates, kein öffentliches Archiv. Alle Dokumente mit Bezug auf die öffentliche Tätigkeit meines Vaters und seiner Brüder sowie auf ihre NS-Karrieren befinden sich in den Staatsarchiven in Berlin und Wiesbaden sowie im Bundesarchiv Koblenz. Sie sind dort seit langem der Öffentlichkeit zugänglich. Die Nachlässe meiner Großmutter und ihrer Nachkommen, die im Familienarchiv aufbewahrt sind, bestehen zur Hauptsache aus Privatpapieren. Während der fünfjährigen Zusammenarbeit mit Professor Petropoulos habe ich diese Nachlässe auf alles überprüft, was einen gesellschaftlich relevanten oder politischen Bezug haben könnte, fotokopiert, exzerpiert und dem Autor zur Verfügung gestellt.

Wäre es denn möglich, die persönlichen von den eher öffentlichen Dokumenten zu trennen und Letztere der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?

Das lässt sich nicht trennen, weil in den Briefen von persönlichen als auch öffentlichen Themen die Rede ist. Eines Tages, wenn die nächsten Angehörigen derer, von denen die Briefe handeln, nicht mehr am Leben sind, könnte ich mir vorstellen, dass auch die privaten Dokumente im Familienarchiv der Forschung zugänglich gemacht werden. So hat meine Familie es zum Beispiel mit den Briefen meiner Urgroßmutter, der Kaiserin Friedrich, getan, in denen auch sehr persönliche Dinge zur Entwicklung Kaiser Wilhelms II. zu lesen sind.

Siehe auch:

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=12227

KlausGraf - am Dienstag, 17. Februar 2009, 18:14 - Rubrik: Herrschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://medienlese.com/2009/02/12/zukunft-der-medien-journalismus-ohne-zeitung/

Hier ist eins:

“Wer auf Print-Online-Verzahnung setzt und Blogs einsetzt (Sie wissen schon, diese crazy Internettagebücher für junge Leute!), der sollte nicht der Blog sagen. Das dürfen nur Duden-Redakteure, die sich morgens erst einmal zu einer Tasse Filterkaffee das Internet ausdrucken.”

—Antville-Blogger Kutter (nicht nur) über den neuen Freitag, Februar 2009

Hier ist eins:

“Wer auf Print-Online-Verzahnung setzt und Blogs einsetzt (Sie wissen schon, diese crazy Internettagebücher für junge Leute!), der sollte nicht der Blog sagen. Das dürfen nur Duden-Redakteure, die sich morgens erst einmal zu einer Tasse Filterkaffee das Internet ausdrucken.”

—Antville-Blogger Kutter (nicht nur) über den neuen Freitag, Februar 2009

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ein Buch mit Anwendungsbeispielen:

http://creativecommons.org.au/materials/Building_an_Australasian_Commons_book.pdf

http://creativecommons.org.au/materials/Building_an_Australasian_Commons_book.pdf

KlausGraf - am Dienstag, 17. Februar 2009, 02:03 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Leider hat die Badische Landesbibliothek im neuen Jahr ihre so sorgfältige Dokumentation der Presseberichte zur badischen Kulturgüteraffäre offenbar aufgegeben, obwohl ein Ende des Würgens in greifbarer Nähe scheint. Aber noch ist nicht alles in trockenen Tüchern.

http://www.badische-zeitung.de/hartes-feilschen-um-kunst

[...] Seit Ministerpräsident Günther Oettinger Anfang November mit Erbprinz Bernhard von Baden den wohl größten Kulturhandel in der Landesgeschichte festgeklopft hat, wurde akribisch darum gerungen, welchen Gegenwert das Land für seine vielen Millionen (insgesamt 60,8 Millionen Euro) erhält.

Vieles scheint klar: So lässt es sich das Land 15 Millionen Euro kosten, dass das in tiefen Finanzproblemen steckende Adelshaus darauf verzichtet, vor Gericht um seine Besitzrechte an badischen Kunstschätzen zu kämpfen. Eine hochkarätige Expertenkommission hatte festgestellt, dass das meiste dieser Kunst – grob geschätzter Wert gut 300 Millionen Euro – ohnehin dem Land gehört. Dennoch geht die Regierung auf diesen Deal ein.

Für weitere 25,8 Millionen Euro will das Land Schloss und Kloster Salem samt Münster erwerben – inklusive der nicht beweglichen Kunstwerke in den Bauten. Ausgenommen ist die Prälatur, in der die Familie des Markgrafen weiter wohnen wird. Das Land erhält nur ein Vorkaufsrecht, gesteht dafür dem Adelshaus zu, andere Räume wie den Kaisersaal gelegentlich zu nutzen.

Den Haken in der Vereinbarung sahen Insider von Anfang an in der Zusicherung des Landes, für bis zu 17 Millionen Euro weitere Kunstgegenstände zu erwerben, die zweifelsfrei dem Adelshaus gehören. "Auf der Grundlage fachlicher Bewertungen" sollte die Auswahl der Kunstwerke erfolgen. Schon bei der Einigung auf die Gutachter zeigte sich, mit welch harten Bandagen gekämpft wurde: Das Haus Baden lehnte einen Experten ab, den es selbst vorgeschlagen hatte, nur weil dieser schon einmal im Auftrag des Landes tätig war. Der neue Gutachter, den das Land akzeptiert hatte, taxierte prompt ein Paket von 8000 Urkunden erheblich teurer und damit badenfreundlicher.

Einvernehmliche Verhandlungsergebnisse wurden vom Haus Baden immer wieder in Frage gestellt. Es versuchte auch wiederholt, Kunstwerke von den Immobilien zu trennen und sie in den 17-Millionen-Topf aufzunehmen – so bliebe für die Familie mehr übrig, was sich auf dem freien Markt verkaufen ließe. "Es wird gehandelt, bis die Zahlen stimmen", beschrieb ein Beobachter das Feilschen.

Inzwischen steht fest, dass die Kunstwerke im Schloss und außerhalb einen Wert von mehr als 23 Millionen Euro besitzen. Es ist nun zu entscheiden, welche Kunst für sechs Millionen Euro die Familie für sich behält.

Hartnäckig hält sich auf Landesseite aber der Verdacht, das Haus Baden verneble weiteren Kunstbesitz. Denn die vereinbarte Übersicht über den Gesamtbestand liegt bisher nicht vor. Und manches gehört plötzlich nicht mehr dazu wie ein wertvoller burgundischer Frauengürtel aus dem 13. Jahrhundert. Kunstminister Peter Frankenberg sieht dennoch "alles auf gutem Weg", wie er in dieser Woche der CDU-Fraktion sagte. Kommende Woche soll schon mal der Finanzausschuss des Landtags unterrichtet werden.

Die Stuttgarter Nachrichten melden:

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1949227

Das Haus Baden wird die Vermarktung von Schloss Salem nun doch komplett dem Land überlassen. Darauf haben sich beide Verhandlungspartner geeinigt. Derweil hat der Landtag den Weg für den Gesamtvertrag frei gemacht.

In der uralten Geschichte über den Streit um die badischen Kunstschätze wird jetzt das letzte Kapitel aufgeschlagen. Seit sich beide Parteien im November 2008 grundsätzlich darüber verständigt haben, was mit der Klosteranlage sowie hunderten Kunstwerken geschehen soll, geht es jetzt noch um Details. Mitte März soll dann der Kaufvertrag offiziell unterzeichnet werden.

Die Hauptarbeit hat seit Wochen ein dreiköpfiges Gutachtergremium, das den Preis einzelner Kunstwerke schätzt. Das Paket enthält nämlich nicht nur den Kauf der Schlossanlage durch das Land für 25,8 Millionen Euro sowie ein Wohnrecht für die markgräfliche Familie, sondern auch eine Regelung für wertvolle Bilder und Schmuckstücke, deren Eigentum seit Jahrzehnten umstritten ist. Vorgesehen ist, dass das Haus Baden auf alle Ansprüche verzichtet und im Gegenzug dafür 15 Millionen Euro erhält - eine Art Ablösesumme.

Mitte März wollen die Unterhändler mit dem Vertrag zum Notar, doch schon zum 1. März ist ein Teil des Kaufpreises fällig: Das Haus Baden erhält 25,8 Millionen für die Schlossanlage sowie die Hälfte der vereinbarten 17 Millionen. Weil dies im Haushalt für 2009 noch nicht verankert ist, hat der Finanzausschuss am Montag mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen den Weg für Gesamtvertrag frei gemacht. Volumen: insgesamt 57,8 Millionen Euro. Am morgigen Mittwoch soll auch das Plenum den Deal besiegeln.

Anders zum Zeitplan:

http://www.ad-hoc-news.de/verhandlungen-ueber-erwerb-von-schloss-salem-vor--/de/Politik/20051203

F. Bucher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

F. Bucher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

http://www.badische-zeitung.de/hartes-feilschen-um-kunst

[...] Seit Ministerpräsident Günther Oettinger Anfang November mit Erbprinz Bernhard von Baden den wohl größten Kulturhandel in der Landesgeschichte festgeklopft hat, wurde akribisch darum gerungen, welchen Gegenwert das Land für seine vielen Millionen (insgesamt 60,8 Millionen Euro) erhält.

Vieles scheint klar: So lässt es sich das Land 15 Millionen Euro kosten, dass das in tiefen Finanzproblemen steckende Adelshaus darauf verzichtet, vor Gericht um seine Besitzrechte an badischen Kunstschätzen zu kämpfen. Eine hochkarätige Expertenkommission hatte festgestellt, dass das meiste dieser Kunst – grob geschätzter Wert gut 300 Millionen Euro – ohnehin dem Land gehört. Dennoch geht die Regierung auf diesen Deal ein.

Für weitere 25,8 Millionen Euro will das Land Schloss und Kloster Salem samt Münster erwerben – inklusive der nicht beweglichen Kunstwerke in den Bauten. Ausgenommen ist die Prälatur, in der die Familie des Markgrafen weiter wohnen wird. Das Land erhält nur ein Vorkaufsrecht, gesteht dafür dem Adelshaus zu, andere Räume wie den Kaisersaal gelegentlich zu nutzen.

Den Haken in der Vereinbarung sahen Insider von Anfang an in der Zusicherung des Landes, für bis zu 17 Millionen Euro weitere Kunstgegenstände zu erwerben, die zweifelsfrei dem Adelshaus gehören. "Auf der Grundlage fachlicher Bewertungen" sollte die Auswahl der Kunstwerke erfolgen. Schon bei der Einigung auf die Gutachter zeigte sich, mit welch harten Bandagen gekämpft wurde: Das Haus Baden lehnte einen Experten ab, den es selbst vorgeschlagen hatte, nur weil dieser schon einmal im Auftrag des Landes tätig war. Der neue Gutachter, den das Land akzeptiert hatte, taxierte prompt ein Paket von 8000 Urkunden erheblich teurer und damit badenfreundlicher.

Einvernehmliche Verhandlungsergebnisse wurden vom Haus Baden immer wieder in Frage gestellt. Es versuchte auch wiederholt, Kunstwerke von den Immobilien zu trennen und sie in den 17-Millionen-Topf aufzunehmen – so bliebe für die Familie mehr übrig, was sich auf dem freien Markt verkaufen ließe. "Es wird gehandelt, bis die Zahlen stimmen", beschrieb ein Beobachter das Feilschen.

Inzwischen steht fest, dass die Kunstwerke im Schloss und außerhalb einen Wert von mehr als 23 Millionen Euro besitzen. Es ist nun zu entscheiden, welche Kunst für sechs Millionen Euro die Familie für sich behält.

Hartnäckig hält sich auf Landesseite aber der Verdacht, das Haus Baden verneble weiteren Kunstbesitz. Denn die vereinbarte Übersicht über den Gesamtbestand liegt bisher nicht vor. Und manches gehört plötzlich nicht mehr dazu wie ein wertvoller burgundischer Frauengürtel aus dem 13. Jahrhundert. Kunstminister Peter Frankenberg sieht dennoch "alles auf gutem Weg", wie er in dieser Woche der CDU-Fraktion sagte. Kommende Woche soll schon mal der Finanzausschuss des Landtags unterrichtet werden.

Die Stuttgarter Nachrichten melden:

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1949227

Das Haus Baden wird die Vermarktung von Schloss Salem nun doch komplett dem Land überlassen. Darauf haben sich beide Verhandlungspartner geeinigt. Derweil hat der Landtag den Weg für den Gesamtvertrag frei gemacht.

In der uralten Geschichte über den Streit um die badischen Kunstschätze wird jetzt das letzte Kapitel aufgeschlagen. Seit sich beide Parteien im November 2008 grundsätzlich darüber verständigt haben, was mit der Klosteranlage sowie hunderten Kunstwerken geschehen soll, geht es jetzt noch um Details. Mitte März soll dann der Kaufvertrag offiziell unterzeichnet werden.

Die Hauptarbeit hat seit Wochen ein dreiköpfiges Gutachtergremium, das den Preis einzelner Kunstwerke schätzt. Das Paket enthält nämlich nicht nur den Kauf der Schlossanlage durch das Land für 25,8 Millionen Euro sowie ein Wohnrecht für die markgräfliche Familie, sondern auch eine Regelung für wertvolle Bilder und Schmuckstücke, deren Eigentum seit Jahrzehnten umstritten ist. Vorgesehen ist, dass das Haus Baden auf alle Ansprüche verzichtet und im Gegenzug dafür 15 Millionen Euro erhält - eine Art Ablösesumme.

Mitte März wollen die Unterhändler mit dem Vertrag zum Notar, doch schon zum 1. März ist ein Teil des Kaufpreises fällig: Das Haus Baden erhält 25,8 Millionen für die Schlossanlage sowie die Hälfte der vereinbarten 17 Millionen. Weil dies im Haushalt für 2009 noch nicht verankert ist, hat der Finanzausschuss am Montag mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen den Weg für Gesamtvertrag frei gemacht. Volumen: insgesamt 57,8 Millionen Euro. Am morgigen Mittwoch soll auch das Plenum den Deal besiegeln.

Anders zum Zeitplan:

http://www.ad-hoc-news.de/verhandlungen-ueber-erwerb-von-schloss-salem-vor--/de/Politik/20051203

F. Bucher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de

F. Bucher http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de http://www.bib-bvb.de/protokolle/kab_prot12.pdf

Aus dem Protokoll der Kommission Altes Buch im BVB vom 29.10.2008

Eine praxisorientierte Handreichung für den Umgang mit Dubletten, Geschenken etc. soll schriftlich fixiert werden, wobei auch der Umgang mit Mehrfachexemplaren von Drucken vor 1850, die – soweit schon im Bestand vorhanden - von einer Abgabe im Sinn der Abgaberichtlinien unberührt bleiben sollten, einer Festlegung bedarf. In diesem Zusammenhang sei auf den Beschluss der „Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes“ verwiesen, wonach grundsätzlich jedes Exemplar vor 1850 als erhaltenswert einzustufen ist. Dies stieß nicht bei allen Teilnehmern auf ungeteilte Zustimmung, da im Zuge der Auflösung von Gymnasial- und Klosterbibliotheken ein enormer Zustrom dubletten Altbestands zu erwarten ist, der in Zeiten begrenzter Magazine pragmatisch zu behandeln sein müsse.

Diese Altbestandsbibliothekare sind für nichts anderes als Kriminelle, die das ihnen anvertraute Kulturgut verraten.

http://archiv.twoday.net/search?q=dubletten

Aus dem Protokoll der Kommission Altes Buch im BVB vom 29.10.2008

Eine praxisorientierte Handreichung für den Umgang mit Dubletten, Geschenken etc. soll schriftlich fixiert werden, wobei auch der Umgang mit Mehrfachexemplaren von Drucken vor 1850, die – soweit schon im Bestand vorhanden - von einer Abgabe im Sinn der Abgaberichtlinien unberührt bleiben sollten, einer Festlegung bedarf. In diesem Zusammenhang sei auf den Beschluss der „Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes“ verwiesen, wonach grundsätzlich jedes Exemplar vor 1850 als erhaltenswert einzustufen ist. Dies stieß nicht bei allen Teilnehmern auf ungeteilte Zustimmung, da im Zuge der Auflösung von Gymnasial- und Klosterbibliotheken ein enormer Zustrom dubletten Altbestands zu erwarten ist, der in Zeiten begrenzter Magazine pragmatisch zu behandeln sein müsse.

Diese Altbestandsbibliothekare sind für nichts anderes als Kriminelle, die das ihnen anvertraute Kulturgut verraten.

http://archiv.twoday.net/search?q=dubletten

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen