http://stimmen.univie.ac.at/2011/07/sdk15/

"Désirée Schauz, Dilthey-Fellow im Fachgebiet Technikgeschichte an der TU München, untersucht in einem langen Zeitraum neuzeitliches Wissenschaftsverständnis zwischen Selbstbestimmtheit und gesellschaftlicher Nutzenerwartung und erklärt in dieser SdK-Folge, welche Vorteile und Probleme sich bei der Arbeit mit Google Books für eine (historische) Diskursanalyse ergeben."

Vorsicht: etwa eine Stunde!

Zu Google Books (in der Tat hörenswert): ca. 13:00, 19:00 (lange Zeit)

Zum "Archiv" (angesehener bei den Historikern als Quelle als Google Books): ca. 21:00

Kassationsgeschichte: 26:40

"Désirée Schauz, Dilthey-Fellow im Fachgebiet Technikgeschichte an der TU München, untersucht in einem langen Zeitraum neuzeitliches Wissenschaftsverständnis zwischen Selbstbestimmtheit und gesellschaftlicher Nutzenerwartung und erklärt in dieser SdK-Folge, welche Vorteile und Probleme sich bei der Arbeit mit Google Books für eine (historische) Diskursanalyse ergeben."

Vorsicht: etwa eine Stunde!

Zu Google Books (in der Tat hörenswert): ca. 13:00, 19:00 (lange Zeit)

Zum "Archiv" (angesehener bei den Historikern als Quelle als Google Books): ca. 21:00

Kassationsgeschichte: 26:40

KlausGraf - am Montag, 11. Juli 2011, 16:31 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Neben einem "Urheberrecht kompakt" umfasst die Broschüre die Gutachten von Prof. Metzger ("Die urheberrechtliche Gestaltung von Open-Access-Repositorien") und Prof. Wiebe ("Haftungsfragen für Repositorien") ebenso wie die folgenden Beiträge:

* Valentina Djordjevic / Ben Kaden: Absolute Rechtssicherheit gibt es nicht – Tagungsnachlese IUWIS Workshop

* Elena Di Rosa: Mit Freien Lizenzen zu Open Access Repositorien?

* Michael Weller: Repositorien und Creative Commons

* Dr. Uwe Müller: Rechtliche Folgen der Vernetzung von Repositorien

Die Broschüre kann als PDF über http://www.iuwis.de/sites/default/files/IUWIS%20Zur%20urheberrechtlichen%20Gestaltung%20von%20Repositorien.pdf abgerufen werden.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/31634468/

* Valentina Djordjevic / Ben Kaden: Absolute Rechtssicherheit gibt es nicht – Tagungsnachlese IUWIS Workshop

* Elena Di Rosa: Mit Freien Lizenzen zu Open Access Repositorien?

* Michael Weller: Repositorien und Creative Commons

* Dr. Uwe Müller: Rechtliche Folgen der Vernetzung von Repositorien

Die Broschüre kann als PDF über http://www.iuwis.de/sites/default/files/IUWIS%20Zur%20urheberrechtlichen%20Gestaltung%20von%20Repositorien.pdf abgerufen werden.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/31634468/

KlausGraf - am Montag, 11. Juli 2011, 16:00 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Montag, 11. Juli 2011, 15:24 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

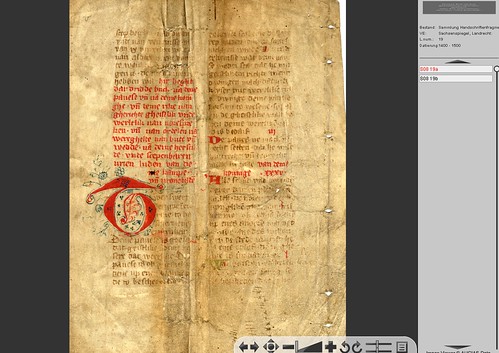

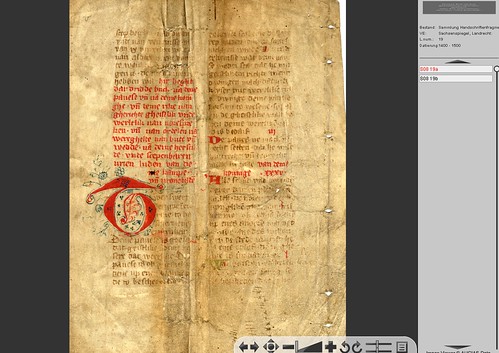

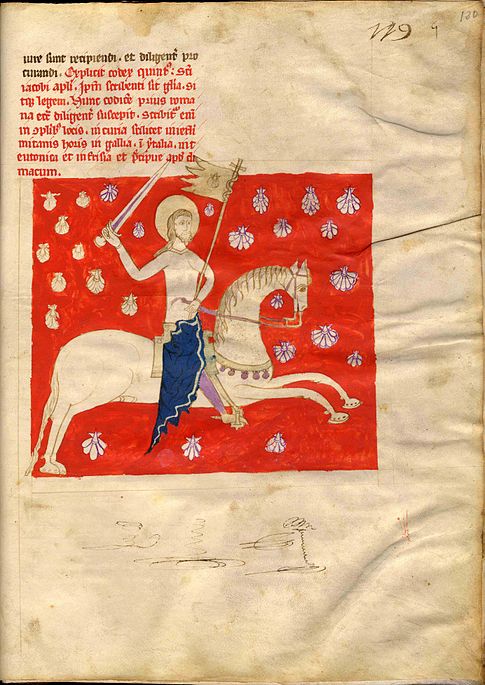

Dr. Astrid Krüger teilte mir freundlicherweise mit, dass - bis auf einige große Dateien - nun die Digitalisate zu Sammlungsbeständen (Handschriftenfragmente, Urkunden, einzelne Karten) im Augias-Viewer zu sehen sind.

Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/16605448/

Die Qualität ist gut, man kann bei den Fragmenten und Urkunden alles erkennen und entziffern. Bei den Karten ist es problematisch, die Beschriftungen sind z.B. kaum lesbar bei:

http://www.stadtarchiv-bad-homburg.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3716&be_id=90&ve_id=84989&count=0

Auf jeden Fall ist es großartig, dass insbesondere die Handschriftenfragmente (überwiegend aus der Sammlung Medem) online präsentiert werden - ein großes Dankeschön an das Stadtarchiv Bad Homburg!

Sachsenspiegel-Fragment

Sachsenspiegel-Fragment

Update zu: http://archiv.twoday.net/stories/16605448/

Die Qualität ist gut, man kann bei den Fragmenten und Urkunden alles erkennen und entziffern. Bei den Karten ist es problematisch, die Beschriftungen sind z.B. kaum lesbar bei:

http://www.stadtarchiv-bad-homburg.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3716&be_id=90&ve_id=84989&count=0

Auf jeden Fall ist es großartig, dass insbesondere die Handschriftenfragmente (überwiegend aus der Sammlung Medem) online präsentiert werden - ein großes Dankeschön an das Stadtarchiv Bad Homburg!

Sachsenspiegel-Fragment

Sachsenspiegel-FragmentKlausGraf - am Montag, 11. Juli 2011, 13:41 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Band 55 Teil I und II - Festschrift für Lorenz Mikoletzky - Beruf(ung) Archivar

Seit 1994 steht Lorenz Mikoletzky an der Spitze des Österreichischen Staatsarchivs. Mehr als 60 KollegInnen, MitarbeiterInnen und FreundInnen aus aller Welt würdigen in einer zweibändigen „Festschrift“ den Archivar und Historiker Mikoletzky mit Beiträgen zu den Themenbereichen Archivwissenschaft, Archivgeschichte, Kulturgeschichte und Österreichische Geschichte.

Inhalt:

Heinz Fischer, Grußwort des Bundespräsidenten

Manfred Fink, Das Österreichische Staatsarchiv unter Generaldirektor Lorenz Mikoletzky

Gerhard Roth, Der Friedhof des Großen Vaterländischen Papierkriegs

Hartmut Weber, Wissen bereitstellen, Erinnerung ermöglichen, Identität stiften. Die Rolle der Archive in Staat und Gesellschaft

Walter Schuster, Zwischen Monopol und Konkurrenz. Die Archive und das kulturelle Erbe

Leopold Auer, Archive als Gegenstand internationalen Rechts

István Fazekas, Árpád Károlyi (1853–1940) Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs

Christoph Tepperberg, Das Archivkomitee der Internationalen Kommission für Militärgeschichte

Ferdinand Opll, Zwei Jahrzehnte in der Ewigkeit. Das Wiener Stadt- und Landesarchiv von 1989–2009

Anton Eggendorfer, Herrschafts- und Adelsarchive im Österreichischen Staatsarchiv

Angelika Menne-Haritz, Das Parteiarchiv der SED und die politische Nutzung der Akten des NS-Staates in der DDR

Gerhard H. Gürtlich, Das Verkehrsarchiv 1945–1986 und der Aufgabenwandel des Verkehrsministeriums

Thomas Just, Der Neubau des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs und der Besuch Kaiser Franz Josephs I. im Jahre 1904

Paul Vogt, Erfahrungen beim Neubau des Liechtensteinischen Landesarchivs

Joan van Albada, Standards for better and worse

Thomas Aigner, „… ausprobieren, abwarten, nachjustieren, richtig einstellen, ausspülen und den Vorgang wiederholen“ Archive auf dem Weg ins Internet

Andreas Kellerhals, Neues Licht auf die schweizerisch-österreichischen Beziehungen 1848–1998? Modernisierte archivische Findmittel als Instrumente historischer Heuristik und Mäeutik

Csaba T. Reisz, Digitale Inhalte im Instrumentarium der historischen Forschung

Lucie Verachten – Karel Velle, DIPHOTA – Digitizing Personal Photographs for Archiving. Ein Projekt zum Anlegen von Archiven, zwischen Erwartungen, Chancen und Herausforderungen

Wolfgang Schmale, Archive in der „flüssigen Moderne“

Fritz Fellner, Der Brief. Kritische Überlegungen zu seiner Auswertung als historische Quelle

Dieter A. Binder, Freimaurerei oder Die Erziehung zum Gentleman

Jonas Flöter, Quelle von Bildung und Toleranz. Das k. k. Erste Staats-Gymnasium Czernowitz in seiner Bedeutung für die Kulturgeschichte der Bukowina

Wolfgang Häusler, „Der Österreicher hat ein Vaterland …“ und „Dank vom Haus Östreich!“ Zum Österreichbild in Friedrich Schillers Wallenstein-Tragödie

Otto Biba, Zur Zensur für musikalische Publikationen im Wiener Biedermeier und Vormärz

Klaus Heydemann, Ein Dichter, nur für Freunde und Kenner? Zur Rezeption des Dramatikers Franz Grillparzer im Königreich Böhmen

Fritz Peter Knapp, Finstere Neuzeit und helles Mittelalter. Richard Wagners Operntext Parsifal und der altdeutsche Versroman Parzival

Theophil Antonicek, Die Künstler-Unterstützungen des Unterrichtsministeriums von 1865 bis 1940

Moritz Csáky, Zentraleuropa – ein kultureller Kommunikationsraum

Christian H. Stifter, Clio goes public. Zur Popularisierung von Geschichte im Kontext wissenschaftsorientierter Volksbildung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts

Mario Wimmer – Mitchell G. Ash, Kastalia – Zur Interpretation einer Skulptur im Arkadenhof der Universität Wien im Kontext der Wiener Moderne

Oliver Rathkolb, In Salzburg eine Triumphpforte österreichischer Kunst errichten. Der kulturpolitische Kontext der Gründungsphase der Salzburger Festspiele

Wolfgang Hilger, Erich Hubers „Phäaken“ – Kunst und Lebensgefühl um 1950

Georg Scheibelreiter, Frühe Begegnungen mit Dichtern: Ein kulturgeschichtlicher Essay

Peter Dusek, Aus dem Bekannten das Unbekannte entwickeln … Oder die Rolle des akademischen Lehrers am Beispiel von Hanns Leo Mikoletzky

Dirk Rupnow, Staatsmuseum im Schatten. Die merkwürdige Geschichte des Museums Österreichischer Kultur 1945–1994

Wilhelm Filla, Erwachsenenbildungsgeschichte als integraler Teil der Bildungs-, Kultur-, Wissenschafts- und politischen Geschichte. Zur Konstituierung einer wissenschaftlichen Subdisziplin

Günther Dembski, Münzfunde als Nachweise für keltische Handelswege in Österreich

Ortolf Harl – Alois Niederstätter, Kaiser Friedrich III. als Nachfolger Caesars: Zwei Inschriften zur Befestigung von Tergeste/Triest

Manfred Stoy, Die Schlacht auf dem Marchfeld (1278) und der „Rex Ruthenorum“ Lev/Leo

Walter Koch, Epigraphica Salisburgensia Saec. XIV

Katharina Arnegger – Friedrich Edelmayer, Die Hohen-Ems im tiefen Fall.Ein reichsgräfliches Haus im 17. Jahrhundert

Michael Hochedlinger, Fadesse oblige oder: die Macht der Triebe. Die Handzeichnungen Kaiser Josephs I. Aktenkundliche Beobachtungen an allerhöchstem Memorialschreibwerk

Elisabeth Garms-Cornides, Agostino da Lugano − eine graue Eminenz am Hof Karls VI.

Volker Wahl, „Weingartens Verrath“. Ein österreichisch-preußischer Spionagefall vor dem Siebenjährigen Krieg

Herbert Matis, „Management“ und „Unternehmenskultur“ einer Wiener Aktienbank um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert

Anton Schindling, Lokaltermin Wien: Platz am Hof 6. August 1806. War das Alte Reich nach 1803 am Ende?

Walter Höflechner, Franz Kurz und die Österreichische Geschichte

Josef Riegler, Zwischen Josephinischer Steuerregulierung und Stabilem Kataster. Das Grundsteuerprovisorium von 1819

Herman Freudenberger, Agricultural History in Vormärz Austria

Peter Csendes, Tausendguldenkraut

Erich Hillbrand, Festungsbau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Blickfeld fremder Staaten

Horst J. Haselsteiner, Antezedenzien des Prager Slawenkongresses. Slawisches Selbst-Bewusstwerden und zentrale (Militär-)Gewalt

Peter Urbanitsch, „Galizische Wahlen“ in Dalmatien? Zu den Gemeindevertretungswahlen in Traù/Trogir und Spalato/Split am Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts an Hand von Dokumenten aus Wiener Archiven

Geneviève Humbert-Knitel, Die Behandlung der Nationalitäten in der Donaumonarchie. Ein Modell für die aktuelle Diskussion von Minderheitenfragen?

Vácslav Babička, Vereinigungen katholischer Intelligenz in Mitteleuropa an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert

Peter Wiesflecker, „Da war viel Familie anwesend, Windischgrätz, Liechtenstein, Chotek“ Notizen zum Heiratsverhalten österreichischer Erzherzoginnen im ausgehenden 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Clemens Jabloner, Im Dienste der Bundesverfassung: Georg Froehlich

Fritz Mayrhofer, Zu Aufenthalten Adolf Hitlers in Linz

Ernst Hanisch, Februar 1934: Mythen und Fakten

Gerhard Botz, Expansion und Entwicklungskrisen der NSDAP-Mitgliedschaft. Von der sozialen Dynamik zur bürokratischen Selbststeuerung? (1933–1945)

Evan Burr Bukey, Intermarried Divorce in Nazi Vienna: 1938–1945

Rudolf Jeřábek, Der Liquidator der Einrichtungen des Deutschen Reichesin der Republik Österreich

Brigitte Bailer, Das NS-Verbotsgesetz – von der Entnazifizierung zur Holocaust-Leugnung

Dieter Stiefel, „Eine Bresche in die Verstaatlichte Industrie zu schlagen...“ Frühe Versuche der ÖVP zur „Privatisierung durch die Hintertür“

Günter Bischof, Besuchsdiplomatie und Koalitionsreibereien im Kalten Krieg Der Gorbach-Besuch bei Kennedy im Mai 1962

Lajos Gecsényi, Bergauf, bergab. Ungarisch-österreichische Beziehungen 1945–1965

Gerhard Drekonja-Kornat, Vom Ende der Monroe-Doktrin

Die „Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs“ sind zu beziehen über:

Studienverlag

Erlerstraße 10

A-6020 Innsbruck

Tel.: +43-512-395045

Fax: +43-512-395045-15

E-Mail: order@studienverlag.at

www.studienverlag.at

http://oesta.gv.at/site/cob__44105/5164/default.aspx (Danke an JK via Tw)

Seit 1994 steht Lorenz Mikoletzky an der Spitze des Österreichischen Staatsarchivs. Mehr als 60 KollegInnen, MitarbeiterInnen und FreundInnen aus aller Welt würdigen in einer zweibändigen „Festschrift“ den Archivar und Historiker Mikoletzky mit Beiträgen zu den Themenbereichen Archivwissenschaft, Archivgeschichte, Kulturgeschichte und Österreichische Geschichte.

Inhalt:

Heinz Fischer, Grußwort des Bundespräsidenten

Manfred Fink, Das Österreichische Staatsarchiv unter Generaldirektor Lorenz Mikoletzky

Gerhard Roth, Der Friedhof des Großen Vaterländischen Papierkriegs

Hartmut Weber, Wissen bereitstellen, Erinnerung ermöglichen, Identität stiften. Die Rolle der Archive in Staat und Gesellschaft

Walter Schuster, Zwischen Monopol und Konkurrenz. Die Archive und das kulturelle Erbe

Leopold Auer, Archive als Gegenstand internationalen Rechts

István Fazekas, Árpád Károlyi (1853–1940) Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs

Christoph Tepperberg, Das Archivkomitee der Internationalen Kommission für Militärgeschichte

Ferdinand Opll, Zwei Jahrzehnte in der Ewigkeit. Das Wiener Stadt- und Landesarchiv von 1989–2009

Anton Eggendorfer, Herrschafts- und Adelsarchive im Österreichischen Staatsarchiv

Angelika Menne-Haritz, Das Parteiarchiv der SED und die politische Nutzung der Akten des NS-Staates in der DDR

Gerhard H. Gürtlich, Das Verkehrsarchiv 1945–1986 und der Aufgabenwandel des Verkehrsministeriums

Thomas Just, Der Neubau des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs und der Besuch Kaiser Franz Josephs I. im Jahre 1904

Paul Vogt, Erfahrungen beim Neubau des Liechtensteinischen Landesarchivs

Joan van Albada, Standards for better and worse

Thomas Aigner, „… ausprobieren, abwarten, nachjustieren, richtig einstellen, ausspülen und den Vorgang wiederholen“ Archive auf dem Weg ins Internet

Andreas Kellerhals, Neues Licht auf die schweizerisch-österreichischen Beziehungen 1848–1998? Modernisierte archivische Findmittel als Instrumente historischer Heuristik und Mäeutik

Csaba T. Reisz, Digitale Inhalte im Instrumentarium der historischen Forschung

Lucie Verachten – Karel Velle, DIPHOTA – Digitizing Personal Photographs for Archiving. Ein Projekt zum Anlegen von Archiven, zwischen Erwartungen, Chancen und Herausforderungen

Wolfgang Schmale, Archive in der „flüssigen Moderne“

Fritz Fellner, Der Brief. Kritische Überlegungen zu seiner Auswertung als historische Quelle

Dieter A. Binder, Freimaurerei oder Die Erziehung zum Gentleman

Jonas Flöter, Quelle von Bildung und Toleranz. Das k. k. Erste Staats-Gymnasium Czernowitz in seiner Bedeutung für die Kulturgeschichte der Bukowina

Wolfgang Häusler, „Der Österreicher hat ein Vaterland …“ und „Dank vom Haus Östreich!“ Zum Österreichbild in Friedrich Schillers Wallenstein-Tragödie

Otto Biba, Zur Zensur für musikalische Publikationen im Wiener Biedermeier und Vormärz

Klaus Heydemann, Ein Dichter, nur für Freunde und Kenner? Zur Rezeption des Dramatikers Franz Grillparzer im Königreich Böhmen

Fritz Peter Knapp, Finstere Neuzeit und helles Mittelalter. Richard Wagners Operntext Parsifal und der altdeutsche Versroman Parzival

Theophil Antonicek, Die Künstler-Unterstützungen des Unterrichtsministeriums von 1865 bis 1940

Moritz Csáky, Zentraleuropa – ein kultureller Kommunikationsraum

Christian H. Stifter, Clio goes public. Zur Popularisierung von Geschichte im Kontext wissenschaftsorientierter Volksbildung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts

Mario Wimmer – Mitchell G. Ash, Kastalia – Zur Interpretation einer Skulptur im Arkadenhof der Universität Wien im Kontext der Wiener Moderne

Oliver Rathkolb, In Salzburg eine Triumphpforte österreichischer Kunst errichten. Der kulturpolitische Kontext der Gründungsphase der Salzburger Festspiele

Wolfgang Hilger, Erich Hubers „Phäaken“ – Kunst und Lebensgefühl um 1950

Georg Scheibelreiter, Frühe Begegnungen mit Dichtern: Ein kulturgeschichtlicher Essay

Peter Dusek, Aus dem Bekannten das Unbekannte entwickeln … Oder die Rolle des akademischen Lehrers am Beispiel von Hanns Leo Mikoletzky

Dirk Rupnow, Staatsmuseum im Schatten. Die merkwürdige Geschichte des Museums Österreichischer Kultur 1945–1994

Wilhelm Filla, Erwachsenenbildungsgeschichte als integraler Teil der Bildungs-, Kultur-, Wissenschafts- und politischen Geschichte. Zur Konstituierung einer wissenschaftlichen Subdisziplin

Günther Dembski, Münzfunde als Nachweise für keltische Handelswege in Österreich

Ortolf Harl – Alois Niederstätter, Kaiser Friedrich III. als Nachfolger Caesars: Zwei Inschriften zur Befestigung von Tergeste/Triest

Manfred Stoy, Die Schlacht auf dem Marchfeld (1278) und der „Rex Ruthenorum“ Lev/Leo

Walter Koch, Epigraphica Salisburgensia Saec. XIV

Katharina Arnegger – Friedrich Edelmayer, Die Hohen-Ems im tiefen Fall.Ein reichsgräfliches Haus im 17. Jahrhundert

Michael Hochedlinger, Fadesse oblige oder: die Macht der Triebe. Die Handzeichnungen Kaiser Josephs I. Aktenkundliche Beobachtungen an allerhöchstem Memorialschreibwerk

Elisabeth Garms-Cornides, Agostino da Lugano − eine graue Eminenz am Hof Karls VI.

Volker Wahl, „Weingartens Verrath“. Ein österreichisch-preußischer Spionagefall vor dem Siebenjährigen Krieg

Herbert Matis, „Management“ und „Unternehmenskultur“ einer Wiener Aktienbank um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert

Anton Schindling, Lokaltermin Wien: Platz am Hof 6. August 1806. War das Alte Reich nach 1803 am Ende?

Walter Höflechner, Franz Kurz und die Österreichische Geschichte

Josef Riegler, Zwischen Josephinischer Steuerregulierung und Stabilem Kataster. Das Grundsteuerprovisorium von 1819

Herman Freudenberger, Agricultural History in Vormärz Austria

Peter Csendes, Tausendguldenkraut

Erich Hillbrand, Festungsbau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Blickfeld fremder Staaten

Horst J. Haselsteiner, Antezedenzien des Prager Slawenkongresses. Slawisches Selbst-Bewusstwerden und zentrale (Militär-)Gewalt

Peter Urbanitsch, „Galizische Wahlen“ in Dalmatien? Zu den Gemeindevertretungswahlen in Traù/Trogir und Spalato/Split am Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts an Hand von Dokumenten aus Wiener Archiven

Geneviève Humbert-Knitel, Die Behandlung der Nationalitäten in der Donaumonarchie. Ein Modell für die aktuelle Diskussion von Minderheitenfragen?

Vácslav Babička, Vereinigungen katholischer Intelligenz in Mitteleuropa an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert

Peter Wiesflecker, „Da war viel Familie anwesend, Windischgrätz, Liechtenstein, Chotek“ Notizen zum Heiratsverhalten österreichischer Erzherzoginnen im ausgehenden 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Clemens Jabloner, Im Dienste der Bundesverfassung: Georg Froehlich

Fritz Mayrhofer, Zu Aufenthalten Adolf Hitlers in Linz

Ernst Hanisch, Februar 1934: Mythen und Fakten

Gerhard Botz, Expansion und Entwicklungskrisen der NSDAP-Mitgliedschaft. Von der sozialen Dynamik zur bürokratischen Selbststeuerung? (1933–1945)

Evan Burr Bukey, Intermarried Divorce in Nazi Vienna: 1938–1945

Rudolf Jeřábek, Der Liquidator der Einrichtungen des Deutschen Reichesin der Republik Österreich

Brigitte Bailer, Das NS-Verbotsgesetz – von der Entnazifizierung zur Holocaust-Leugnung

Dieter Stiefel, „Eine Bresche in die Verstaatlichte Industrie zu schlagen...“ Frühe Versuche der ÖVP zur „Privatisierung durch die Hintertür“

Günter Bischof, Besuchsdiplomatie und Koalitionsreibereien im Kalten Krieg Der Gorbach-Besuch bei Kennedy im Mai 1962

Lajos Gecsényi, Bergauf, bergab. Ungarisch-österreichische Beziehungen 1945–1965

Gerhard Drekonja-Kornat, Vom Ende der Monroe-Doktrin

Die „Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs“ sind zu beziehen über:

Studienverlag

Erlerstraße 10

A-6020 Innsbruck

Tel.: +43-512-395045

Fax: +43-512-395045-15

E-Mail: order@studienverlag.at

www.studienverlag.at

http://oesta.gv.at/site/cob__44105/5164/default.aspx (Danke an JK via Tw)

KlausGraf - am Montag, 11. Juli 2011, 13:28 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Pressemeldung zur neuen Wechselausstellung im Stadtarchiv Speyer: http://www.speyer.de/de/rathaus/pressedienst/schaufenster11

[Bild ergänzt, KG]

[Bild ergänzt, KG]

[Bild ergänzt, KG]

[Bild ergänzt, KG]J. Kemper - am Montag, 11. Juli 2011, 12:07 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Derzeit sind die Leitungspositionen von zwei bayerischen Universitätsarchiven ausgeschrieben.

An der Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurde die Stelle durch den plötzlichen und auch für mich persönlich noch immer unfassbaren Tod unserer geschätzten Kollegin Dr. Karin Amtmann, die in den letzten Jahren so enorm viel für "ihr" Archiv erreicht hat, vakant.

In Regensburg geht Herr Kollege Dr. Martin Dallmeier nach einem arbeitsreichen und überaus erfolgreichen Berufsleben, das ihn neben seiner Tätigkeit im Vorstand des VdA nach langen Jahren an der Spitze des Thurn und Taxis-Archivs in den letzten Jahren noch in die Leitung des Universitätsarchivs Regensburg geführt hat, wo er ebenfalls enorm wichtige und verdienstvolle Aufbauarbeit geleistet hat, zum Jahresende in Pension. Beide hinterlassen jeweils ein gut bestelltes Haus und damit gute Startbedingungen für ihre Nachfolgerinnen/Nachfolger.

Erfreulich finde ich übrigens, dass in beiden Fällen die Befähigung für den höheren Archivdienst gefordert wird. Das mögen vielleicht nicht alle so eng sehen, aber ohne adäquate Ausbildung kann man nach meiner Ansicht den Anforderungen des Berufslebens gerade auch in den Universitätsarchiven heute nicht mehr gerecht werden.

Hier die Links zu den Stellenausschreibungen:

http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/verwaltung/abt_wirtschaft_und_verwaltung/personal/Stellenausschreibungen/Archiv_2011-1_01072011.pdf

http://www.uni-regensburg.de/universitaet/stellenausschreibungen/medien/archivstelle.pdf

An der Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurde die Stelle durch den plötzlichen und auch für mich persönlich noch immer unfassbaren Tod unserer geschätzten Kollegin Dr. Karin Amtmann, die in den letzten Jahren so enorm viel für "ihr" Archiv erreicht hat, vakant.

In Regensburg geht Herr Kollege Dr. Martin Dallmeier nach einem arbeitsreichen und überaus erfolgreichen Berufsleben, das ihn neben seiner Tätigkeit im Vorstand des VdA nach langen Jahren an der Spitze des Thurn und Taxis-Archivs in den letzten Jahren noch in die Leitung des Universitätsarchivs Regensburg geführt hat, wo er ebenfalls enorm wichtige und verdienstvolle Aufbauarbeit geleistet hat, zum Jahresende in Pension. Beide hinterlassen jeweils ein gut bestelltes Haus und damit gute Startbedingungen für ihre Nachfolgerinnen/Nachfolger.

Erfreulich finde ich übrigens, dass in beiden Fällen die Befähigung für den höheren Archivdienst gefordert wird. Das mögen vielleicht nicht alle so eng sehen, aber ohne adäquate Ausbildung kann man nach meiner Ansicht den Anforderungen des Berufslebens gerade auch in den Universitätsarchiven heute nicht mehr gerecht werden.

Hier die Links zu den Stellenausschreibungen:

http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/verwaltung/abt_wirtschaft_und_verwaltung/personal/Stellenausschreibungen/Archiv_2011-1_01072011.pdf

http://www.uni-regensburg.de/universitaet/stellenausschreibungen/medien/archivstelle.pdf

WernerLengger - am Montag, 11. Juli 2011, 11:49 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einer der besten Artikel der Wikipedia zur frühneuzeitlichen Geschichte betrifft eine russische Expedition: "Zweite Kamtschatkaexpedition", ausgezeichnet von der Wikipedia-Community mit "Exzellent" (grüner Button rechts oben).

Wenn man in Erwägung zieht, den Artikel in einer studentischen Hausarbeit oder einer wissenschaftlichen Veröffentlichung zu zitieren (wogegen wenig spricht), kann man auf der Diskussionsseite (siehe Reiter "Diskussion") nachsehen, ob dort Schwachstellen benannt werden. manchmal hilft auch der Blick in die "Versionsgeschichte", insbesondere, wenn sogenannte "Editwars" den Inhalt des Artikels rasch ändern. Es kann sinnvoll sein, eine allgemein akzeptierte Version zu zitieren, auch wenn diese nicht die aktuellste ist. Wenn man Wikipedia-Editoren kennt und bewerten kann, so kann es auch hilfreich sein zu wissen, wer an dem Artikel mitgearbeitet hat. (Hauptautor unseres Beispielartikels ist Frank Schulenburg.)

Die Versionen sind bis zum Artikelstart zurückverfolgbar (nur bei den allerältesten Artikeln der Wikipedia fehlen die ältesten Versionen.)

Man sollte immer eine bestimmte Version zitieren, da sich der Artikel erheblich ändern kann (z.B. durch Verschlimmbesserungen). Dazu findet man auf der linken Seite unter Werkzeuge die Hilfeseite Seite zitieren, wo eine Zitierhilfe kopierbar ist:

Seite „Zweite Kamtschatkaexpedition“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Juni 2011, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweite_Kamtschatkaexpedition&oldid=90366266 (Abgerufen: 10. Juli 2011, 22:58 UTC)

Bei dem Abrufdatum kann man die unsinnige Uhrzeit tilgen, denn bei Bezugnahme auf eine bestimmte Version ändert diese sich natürlich nicht, ob man um 22:58 oder 23:12 sie einsieht.

Wenn man in Erwägung zieht, den Artikel in einer studentischen Hausarbeit oder einer wissenschaftlichen Veröffentlichung zu zitieren (wogegen wenig spricht), kann man auf der Diskussionsseite (siehe Reiter "Diskussion") nachsehen, ob dort Schwachstellen benannt werden. manchmal hilft auch der Blick in die "Versionsgeschichte", insbesondere, wenn sogenannte "Editwars" den Inhalt des Artikels rasch ändern. Es kann sinnvoll sein, eine allgemein akzeptierte Version zu zitieren, auch wenn diese nicht die aktuellste ist. Wenn man Wikipedia-Editoren kennt und bewerten kann, so kann es auch hilfreich sein zu wissen, wer an dem Artikel mitgearbeitet hat. (Hauptautor unseres Beispielartikels ist Frank Schulenburg.)

Die Versionen sind bis zum Artikelstart zurückverfolgbar (nur bei den allerältesten Artikeln der Wikipedia fehlen die ältesten Versionen.)

Man sollte immer eine bestimmte Version zitieren, da sich der Artikel erheblich ändern kann (z.B. durch Verschlimmbesserungen). Dazu findet man auf der linken Seite unter Werkzeuge die Hilfeseite Seite zitieren, wo eine Zitierhilfe kopierbar ist:

Seite „Zweite Kamtschatkaexpedition“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. Juni 2011, 21:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweite_Kamtschatkaexpedition&oldid=90366266 (Abgerufen: 10. Juli 2011, 22:58 UTC)

Bei dem Abrufdatum kann man die unsinnige Uhrzeit tilgen, denn bei Bezugnahme auf eine bestimmte Version ändert diese sich natürlich nicht, ob man um 22:58 oder 23:12 sie einsieht.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die FAUST-Datenbank des Stadtarchivs Bamberg kündigt an:

Bamberg-Sammlung (BIld): mit 17.932 digitalisierten Fotos der Zeitgeschichtlichen Sammlung.

Plakatsammlung

mit 13.499 digitalisierten Plakaten.

Plansammlung

mit 8.560 digitalisierten Plänen.

Alle Digitalisate tragen ekelhafte Wasserzeichen, die zu einem beträchtlichen Teil schlicht und einfach Copyfraud darstellen.

Reproduzierte Plakate, Pläne oder Bilder Dritter dürfen nicht mit einem Urheberrechtsvermerk des Stadtarchivs Bamberg versehen werden, da das Stadtarchiv die Rechte nicht hat. Eine Digitalisierung und Präsentation im Internet ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist rechtswidrig.

Ist die Vorlage nicht schützbar (weil keine schützenswerte Gestaltung vorliegt, wie bei dem abgebildeten Beispiel eines Theaterplakats, das nur aus Text besteht), liegt eindeutig Copyfraud vor, da die Reproduktion kein Schutzrecht nach § 72 UrhG entstehen lässt.

Übrigens war der Sektionsleiter der Regensburger Archivtagsektion, auf der ich http://archiv.twoday.net/stories/6164988/ vortrug, der Leiter des Stadtarchivs Bamberg ...

Siehe http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Copyfraud

Bamberg-Sammlung (BIld): mit 17.932 digitalisierten Fotos der Zeitgeschichtlichen Sammlung.

Plakatsammlung

mit 13.499 digitalisierten Plakaten.

Plansammlung

mit 8.560 digitalisierten Plänen.

Alle Digitalisate tragen ekelhafte Wasserzeichen, die zu einem beträchtlichen Teil schlicht und einfach Copyfraud darstellen.

Reproduzierte Plakate, Pläne oder Bilder Dritter dürfen nicht mit einem Urheberrechtsvermerk des Stadtarchivs Bamberg versehen werden, da das Stadtarchiv die Rechte nicht hat. Eine Digitalisierung und Präsentation im Internet ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist rechtswidrig.

Ist die Vorlage nicht schützbar (weil keine schützenswerte Gestaltung vorliegt, wie bei dem abgebildeten Beispiel eines Theaterplakats, das nur aus Text besteht), liegt eindeutig Copyfraud vor, da die Reproduktion kein Schutzrecht nach § 72 UrhG entstehen lässt.

Übrigens war der Sektionsleiter der Regensburger Archivtagsektion, auf der ich http://archiv.twoday.net/stories/6164988/ vortrug, der Leiter des Stadtarchivs Bamberg ...

Siehe http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Copyfraud

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 19:37 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu den Aufnahmekriterien siehe Baden-Württemberg

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Staatliche Archive in Bayern

http://www.gda.bayern.de/

Findmitteldatenbank und PDFs

Stadtarchive

Außer den Großstädten wurden aus Gründen historischer Bedeutung auch überprüft die Stadtarchive Bamberg, Kempten, Lindau, Memmingen, Nördlingen.

Stadtarchiv Bamberg

http://www.archivdatenbank.bamberg.de/start.fau?prj=ifaust7

Stadtarchiv Memmingen

Einige wichtige Findmittel-PDFs

http://stadtarchiv.memmingen.de/788.html

Stadtarchiv Nürnberg

http://online-service.nuernberg.de/stadtarchiv/start.fau?prj=verzeichnungen

Stadtarchiv Würzburg

Einige wichtige Online-Findbücher (PDFs)

http://www.wuerzburg.de/de/kultur-bildung/stadtarchiv/bestaendeundbenutzung/15921.Findmittel_online.html

Wirtschaftsarchive

Bayerisches Wirtschaftsarchiv München

http://www.bwa.findbuch.net

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Staatliche Archive in Bayern

http://www.gda.bayern.de/

Findmitteldatenbank und PDFs

Stadtarchive

Außer den Großstädten wurden aus Gründen historischer Bedeutung auch überprüft die Stadtarchive Bamberg, Kempten, Lindau, Memmingen, Nördlingen.

Stadtarchiv Bamberg

http://www.archivdatenbank.bamberg.de/start.fau?prj=ifaust7

Stadtarchiv Memmingen

Einige wichtige Findmittel-PDFs

http://stadtarchiv.memmingen.de/788.html

Stadtarchiv Nürnberg

http://online-service.nuernberg.de/stadtarchiv/start.fau?prj=verzeichnungen

Stadtarchiv Würzburg

Einige wichtige Online-Findbücher (PDFs)

http://www.wuerzburg.de/de/kultur-bildung/stadtarchiv/bestaendeundbenutzung/15921.Findmittel_online.html

Wirtschaftsarchive

Bayerisches Wirtschaftsarchiv München

http://www.bwa.findbuch.net

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 19:11 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Suizidgefährdeter Archivar mit Höhenangst im Selbstversuch "

Gratulation an ingobobingo, der ein neues Bild zur Betextung vorschlagen darf!

s. http://archiv.twoday.net/stories/19467972/

Wolf Thomas - am Sonntag, 10. Juli 2011, 19:08 - Rubrik: Unterhaltung

Derzeit ist die Archivverwaltung provisorisch in der ehemaligen Feuergeräteremise der Altstadt hinter dem Stadtmuseum untergebracht, weil das 1959 im Hof des Altstädter Rathauses errichtete Archivgebäude bereits 1987 wegen Baufälligkeit wieder abgerissen werden mußte. (Stadtarchiv Erlangen)

http://www.erlangen.de/DesktopDefault.aspx/tabid-262/153_read-6559/

http://www.erlangen.de/DesktopDefault.aspx/tabid-262/153_read-6559/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 18:54 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.halle.de/de/Kultur-Tourismus/Stadtgeschichte/Stadtarchiv/Archivalien-des-Monats/Archivale-des-Monats-07129/

Liebes Stadtarchiv Halle, wenn man eine Archivalienabbildung so unlesbar klein ins Netz stellt, dass man nur kurz draufklickt, um sich dann angewidert abzuwenden, dann braucht man eigentlich sich die Arbeit mit einem Archivale des Monats (es heißt nicht DIE Archivale, was man als ArchivarIn wissen sollte) eigentlich überhaupt nicht zu machen!

Liebes Stadtarchiv Halle, wenn man eine Archivalienabbildung so unlesbar klein ins Netz stellt, dass man nur kurz draufklickt, um sich dann angewidert abzuwenden, dann braucht man eigentlich sich die Arbeit mit einem Archivale des Monats (es heißt nicht DIE Archivale, was man als ArchivarIn wissen sollte) eigentlich überhaupt nicht zu machen!

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 18:38 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu den Aufnahmekriterien siehe Baden-Württemberg

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt

Es bietet noch keine Findmitteldatenbanken an:

http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=32012

Stadtarchiv Halle an der Saale

https://secure3.halle.de/archiv/start.fau?prj=iinterarchiv

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt

Es bietet noch keine Findmitteldatenbanken an:

http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=32012

Stadtarchiv Halle an der Saale

https://secure3.halle.de/archiv/start.fau?prj=iinterarchiv

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 18:34 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu den Aufnahmekriterien siehe Baden-Württemberg

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Sächsisches Staatsarchiv

http://www.archiv.sachsen.de

Es existiert keine übergreifende Suche über die bei den jeweiligen Staatsarchiven eingestellten MIDOSA-Onlinefindbüchern!

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Sächsisches Staatsarchiv

http://www.archiv.sachsen.de

Es existiert keine übergreifende Suche über die bei den jeweiligen Staatsarchiven eingestellten MIDOSA-Onlinefindbüchern!

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 18:16 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"....

Laut einer weiteren Aussage des Jobcenters Köln soll ein Teil der Bürgerarbeiter zur Bergung des Archivguts aus dem eingestürzten Stadtarchiv eingesetzt werden. Dies wurde bisher von 1 € Jobbern erledigt. Ein Antrag der Linksfraktion im Stadtrat auf tarifliche Bezahlung wurde von der Verwaltung mit folgender Argumentation abgelehnt:

„Bei den im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um einfachste Helfertätigkeiten auf sehr niedrigem Niveau. Geborgenes Archivgut wird mit einem „ Handfeger“ entstaubt und in eine blaue Wanne gelegt. Die so vorbereiteten Archivalien werden von der nächsten Gruppe aufgeschlagen (aufgefächert) und auf Transportwagen zum Trocknen gelegt. Diese Tätigkeiten erfolgen jeweils unter Anleitung und Aufsicht der Restauratoren.“

…und das 36 Monate lang, zu 720 € netto, ohne Bewährung, aber ständig mit einem „Jobcoach“ an der Seite!

Hier entlarvt dieses Modell seinen repressiven Doppelcharakter. Entweder werden die Betroffenen auf Biegen und Brechen gezwungen, einen irgendwie gearteten Job im Niedriglohnbereich anzunehmen, was ihren Vermittlern eine entsprechende Provision sichert, oder sie werden in Zwangsarbeitsverhältnissen dazu gebracht, einen wesentlichen Teil der Transferleistungen einzuarbeiten.

Ungeachtet missverständlicher Interpretationen ist und bleibt „Bürgerarbeit“ von Anfang bis Ende eine Maßnahme gemäß SGB II ...."

Quelle: scharf-links.de, 9.7.11

Laut einer weiteren Aussage des Jobcenters Köln soll ein Teil der Bürgerarbeiter zur Bergung des Archivguts aus dem eingestürzten Stadtarchiv eingesetzt werden. Dies wurde bisher von 1 € Jobbern erledigt. Ein Antrag der Linksfraktion im Stadtrat auf tarifliche Bezahlung wurde von der Verwaltung mit folgender Argumentation abgelehnt:

„Bei den im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um einfachste Helfertätigkeiten auf sehr niedrigem Niveau. Geborgenes Archivgut wird mit einem „ Handfeger“ entstaubt und in eine blaue Wanne gelegt. Die so vorbereiteten Archivalien werden von der nächsten Gruppe aufgeschlagen (aufgefächert) und auf Transportwagen zum Trocknen gelegt. Diese Tätigkeiten erfolgen jeweils unter Anleitung und Aufsicht der Restauratoren.“

…und das 36 Monate lang, zu 720 € netto, ohne Bewährung, aber ständig mit einem „Jobcoach“ an der Seite!

Hier entlarvt dieses Modell seinen repressiven Doppelcharakter. Entweder werden die Betroffenen auf Biegen und Brechen gezwungen, einen irgendwie gearteten Job im Niedriglohnbereich anzunehmen, was ihren Vermittlern eine entsprechende Provision sichert, oder sie werden in Zwangsarbeitsverhältnissen dazu gebracht, einen wesentlichen Teil der Transferleistungen einzuarbeiten.

Ungeachtet missverständlicher Interpretationen ist und bleibt „Bürgerarbeit“ von Anfang bis Ende eine Maßnahme gemäß SGB II ...."

Quelle: scharf-links.de, 9.7.11

Wolf Thomas - am Sonntag, 10. Juli 2011, 18:05 - Rubrik: Kommunalarchive

Zu den Aufnahmekriterien siehe Baden-Württemberg

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Archive in Thüringen

http://www.archive-in-thueringen.de/

Mit Findmitteln der Staatsarchive und u.a. des Großstadtarchivs Erfurt. Anscheinend nur für Digitalisate nutzt das Staatsarchiv Gotha:

http://www.staatsarchiv-gotha.findbuch.net

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Archive in Thüringen

http://www.archive-in-thueringen.de/

Mit Findmitteln der Staatsarchive und u.a. des Großstadtarchivs Erfurt. Anscheinend nur für Digitalisate nutzt das Staatsarchiv Gotha:

http://www.staatsarchiv-gotha.findbuch.net

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 17:54 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu den Aufnahmekriterien siehe Baden-Württemberg

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

ARIADNE Archivverbund Mecklenburg-Vorpommern

http://ariadne.uni-greifswald.de/

Außer dem Landeshauptarchiv Schwerin auch die historisch bedeutsamen Stadtarchive (Barth, Greifswald, Rostock, Schwerin, Stralsund, Waren und Wismar) und die Landeskirchenarchive der Pommerschen Evangelischen Kirche und in Schwerin.

Stadtarchiv Rostock

http://www.stadtarchiv-rostock.findbuch.net/

Auch in ARIADNE.

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

ARIADNE Archivverbund Mecklenburg-Vorpommern

http://ariadne.uni-greifswald.de/

Außer dem Landeshauptarchiv Schwerin auch die historisch bedeutsamen Stadtarchive (Barth, Greifswald, Rostock, Schwerin, Stralsund, Waren und Wismar) und die Landeskirchenarchive der Pommerschen Evangelischen Kirche und in Schwerin.

Stadtarchiv Rostock

http://www.stadtarchiv-rostock.findbuch.net/

Auch in ARIADNE.

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 17:36 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.archiv-ekkw.findbuch.net

Alle drei in der Findbuchdatenbank enthaltenen Urkundenbestände sind mit (gut benutzbaren) Digitalisaten versehen:

Urkunden Pfarrarchiv Gudensberg

Urkunden Dekanatsarchiv Melsungen

Urkunden Pfarrarchiv Niedenstein

Alle drei in der Findbuchdatenbank enthaltenen Urkundenbestände sind mit (gut benutzbaren) Digitalisaten versehen:

Urkunden Pfarrarchiv Gudensberg

Urkunden Dekanatsarchiv Melsungen

Urkunden Pfarrarchiv Niedenstein

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 17:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zu den Aufnahmekriterien siehe Baden-Württemberg

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Hessisches Archiv-Dokumentations- und Informationssystem (HADIS)

http://www.hadis.hessen.de

Vertreten im BAM-Portal

Welche Findbuchdaten außer derjenigen der Staatsarchive integriert sind, lässt sich dem schlecht nutzbaren Angebot nicht entnehmen.

[Es sind u.a. die Großstadtarchive Darmstadt und Kassel vertreten, das Diözesanarchiv Limburg und das Zentralarchiv der Ev. Kirche in Hessen und Nassau in Darmstadt, s. Kommentar]

Stadtarchive

Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main

http://www.ifaust.de/isg

Kirchenarchive

Landeskirchliches Archiv Kassel

http://www.archiv-ekkw.findbuch.net

Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt

http://www.ekhn-zentralarchiv.findbuch.net

http://archiv.twoday.net/stories/29744207/

Andere Bundesländer:

http://archiv.twoday.net/topics/Erschlie%C3%9Fung/

Hessisches Archiv-Dokumentations- und Informationssystem (HADIS)

http://www.hadis.hessen.de

Vertreten im BAM-Portal

Welche Findbuchdaten außer derjenigen der Staatsarchive integriert sind, lässt sich dem schlecht nutzbaren Angebot nicht entnehmen.

[Es sind u.a. die Großstadtarchive Darmstadt und Kassel vertreten, das Diözesanarchiv Limburg und das Zentralarchiv der Ev. Kirche in Hessen und Nassau in Darmstadt, s. Kommentar]

Stadtarchive

Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main

http://www.ifaust.de/isg

Kirchenarchive

Landeskirchliches Archiv Kassel

http://www.archiv-ekkw.findbuch.net

Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt

http://www.ekhn-zentralarchiv.findbuch.net

KlausGraf - am Sonntag, 10. Juli 2011, 17:04 - Rubrik: Erschließung

http://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A4tsarchiv-Leipzig/214201555288681?sk=wall

Während Wolf Thomas nicht auf G+ ist ...

Während Wolf Thomas nicht auf G+ ist ...

Blick auf das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, Gebäude am Alten Hafen (Quelle: Wikimedia, Garitzko, 2007, gemeinfrei)

"Der Nachlass des Werkes von O.M.Ungers findet ebenfalls im UAA sein Zuhause. Ein Fundus von 50 Jahren Architektur – gebaut, geplant, gedacht. Er beinhaltet Skizzen, Pläne, Modelle und Fotos von allen Projekten seit den 50-er Jahren. Sowohl gebaute Projekte wie auch nicht realisierte Entwürfe und Wettbewerbsbeiträge sind vorhanden und dokumentiert. Neben der Erfassung und Archivierung der praktischen Arbeit als Architekt ist auch O.M.Ungers Zeit als Professor in Berlin und Ithaca, New York durch Publikationen, theoretische Schriften und die Dokumentation seiner Vorträge und Vorlesungen archiviert.

Der Nachlass bietet bereits jetzt Doktoranden und Studenten die Möglichkeit, für Ihre Arbeiten zu recherchieren. Die Bearbeitung und Weiterführung des Nachlasses findet im Rahmen einer Reihe von bereits begonnenen und für die nahe Zukunft geplanten Publikationen statt. So entsteht zur Zeit in Zusammenarbeit mit der Universität Paris eine erweiterte Neuauflage des Buches "Die Stadt in der Stadt" und dessen Übersetzung an der Universität Bologna. Eine Neuauflage der "Thematisierung der Architektur" ist in Zusammenarbeit mit der Universität Dortmund in Arbeit und mit der Buchhandlung Walter König entsteht eine Neuauflage von "City Metaphors"."

Quelle: http://www.ungersarchiv.de/

Wikipedia-Artikel zum O.M. Ungers

Wolf Thomas - am Sonntag, 10. Juli 2011, 16:22 - Rubrik: Architekturarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

(Copyright Stadt Aachen / Peter Hinschläger)

Nach rund zweijähriger Umbauzeit wurde das Internationale Zeitungsmuseum in Aachen am Samstag wieder eröffnet. Link zu einem Video-Beitrag der Aachener Nachrichten: http://bcove.me/5zvggp42

(Copyright Stadt Aachen / Peter Hinschläger)

"Das Internationale Zeitungsmuseum ist eine innovative und landesweit einmalige Station der Route Charlemagne, des Leitprojekts der Stadt Aachen im Rahmen der Euregionale 2008. In einem imposanten Wohnhaus aus dem 15. Jahrhundert und auf Basis einer einmaligen Sammlung historischer Zeitungen behandelt es entsprechend nicht nur die Geschichte, sondern auch die Bedeutung der Medien für unsere Zukunft. Es will Impulse setzen, informieren und qualifizieren. Kernstück des neuen Museums ist die Dauerausstellung, die in zweijähriger Arbeit von einer Expertengruppe entwickelt wurde. Durch anschauliche multimediale Vermittlung werden hier Themen wie „Medien für die Masse“, „Vom Ereignis zur Nachricht“ oder „Lüge und Wahrheit“ zur Veranschaulichung von Medieneindrücken vielfältigster Art vorgestellt und reflektiert. Im Medialab wird der Blick auf die inneren Wirkungsweisen der Medienwelt gelenkt. In einem „Chaos-Ei“ erlebt der Besucher, wie alle Medien gleichzeitig auf ihn einwirken. Neben Zeitungen und traditionellen Massenmedien wird der Wirkung von Internet und web 2.0 nachgegangen. Die Besucher, unter ihnen vor allem junge Menschen, sollen hier zu kritischem Denken und Medienkonsum angeregt und gleichzeitig umfassend informiert werden.

Die seit dem 19. Jahrhundert systematisch aufgebaute Sammlung ist mit rund 200 000 Zeitungen aller Epochen und aller Kontinente weltweit einzigartig. Sie wird seit geraumer Zeit mit großem Engagement durch einen Förderverein betreut, aufbereitet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Sammlung kann von den Besucherinnen und Besuchern des Museums eingesehen und ausgewertet werden. Das Internationale Zeitungsmuseum will allerdings kein verstaubtes Papier verwalten. Das museumspädagogische Programm soll vor allem Schülern bei der Erlangung von Medienkompetenz behilflich sein und ein grundlegendes Verständnis der Strukturen und Prozesse der Mediendemokratie vermitteln. Durch Kooperationen mit der RWTH Aachen wird Studenten die Möglichkeit gegeben, ihre an der Universität erworbenen Kenntnisse durch den Praxisbezug am Zeitungsmuseum alltagstauglich zu machen.

Aktuelle Wechselausstellungen sowie ein Shop und ein Café ergänzen das Angebot im neuen Internationalen Zeitungsmuseum. Die Wechselausstellungen sollen die verschiedenen Aspekte der Dauerausstellung vertiefen und ergänzen. Den Anfang macht zeitgleich mit der Eröffnung die Ausstellung „Die Zeitung. Reif fürs Museum“, bei der sich die Besucher ein Bild von der Zukunft des Mediums Zeitung machen können. Im September folgt eine Ausstellung mit Karikaturen von Honoré Daumier zum Thema Zeitung.

Hat das Zeitungsmuseum in der Vergangenheit vor allem das Fachpublikum aus aller Welt in seinen Bann gezogen, wird es mit der Neueröffnung als modernes Medienmuseum zu einer wahren Attraktion für die breite Öffentlichkeit werden. Vortragsveranstaltungen, Diskussionsrunden und Filmabende in speziellen Räumen für didaktische Programme sollen das Internationale Zeitungsmuseum in Zukunft zu einem Zentrum des Mediendiskurses, aber auch zu einem Ort der Bildung und Informationen machen."

Quelle: Medienmitteilung des IZM

Wolf Thomas - am Sonntag, 10. Juli 2011, 15:57 - Rubrik: Museumswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Raymonds Antwort auf eine Gulli-Anfrage (ich wurde auch interviewt) ist vernünftig:

http://alexandria.posterous.com/anfrage-eines-gulli-journalisten

Sehr instruktiv die Übersicht der nachgenutzten Köln-Fotos, wobei am Ende angegeben wird, ob Name und Lizenzangabe ok sind (Archivalia hat sich natürlich daran gehalten):

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Raymond/K%C3%B6ln

Zum Thema siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/19461348/

© Raimond Spekking / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 & GDFL

© Raimond Spekking / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 & GDFL

http://alexandria.posterous.com/anfrage-eines-gulli-journalisten

Sehr instruktiv die Übersicht der nachgenutzten Köln-Fotos, wobei am Ende angegeben wird, ob Name und Lizenzangabe ok sind (Archivalia hat sich natürlich daran gehalten):

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Raymond/K%C3%B6ln

Zum Thema siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/19461348/

© Raimond Spekking / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 & GDFL

© Raimond Spekking / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 & GDFLnoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/?INFO_projectinfo/trier#|5

Katalogisierung der lateinischen Handschriften der Stadtbibliothek Trier aus Eberhardsklausen, Band 2

Zum Bestand der Bibliothek des 1456 gegründeten und 1802 aufgehobenen Augustiner-Chorherrenstifts Eberhardsklausen nahe Trier gehörten ca. 200 Handschriften, die überwiegend in der zweiten Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jhs. im Stift selbst entstanden. Die meisten Eberhardsklausener Handschriften gelangten 1802–1804 in die Stadtbibliothek Trier, wo sie bis heute aufbewahrt werden. Weitere Handschriften befinden sich in der Staatsbibliothek zu Berlin, in der Universitätsbibliothek Bonn, deren Bestand zur Zeit ebenfalls in Berlin von Jürgen Geiß (Projektskizze) erschlossen wird, und in Brüssel.

Nachdem Betty C. Bushey 1996 in ihrem Katalog der deutschsprachigen und niederländischen Handschriften der Stadtbibliothek Trier Beschreibungen von 16 Eberhardsklausener Codices vorgelegt hatte (zum Katalog), beschrieben Kurt Heydeck und Guiliano Staccioli in einem ersten, 2007 erschienen Teilband 69 lateinische Handschriften aus dem Chorherrenstift (noch undigitalisiert). Diese Erschließung der lateinischen Handschriften aus Eberhardsklausen wird dank der Förderung durch die DFG seit dem 1. Januar 2009 im Handschriftenkatalogisierungszentrum der Berliner Staatsbibliothek fortgesetzt.

Im Mittelpunkt des Projektes, das auf fünf Jahre angelegt ist, steht die Tiefenerschließung der restlichen 113 Handschriften und 3 Inkunabeln mit handschriftlichem Zusatz der Stadtbibliothek aus Eberhardsklausen, darunter vor allem aszetische, homiletische und hagiographische Handschriften. Allerdings werden die dazu gehörenden hebräischen Fragmente im Rahmen des "Genizat Germania"-Projektes von Herrn Prof. Dr. Andreas Lehnardt an der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, bearbeitet, wie dies schon beim ersten Katalogband der Fall war. Ziel des hier vorgestellten Projektes ist ein gedruckter Katalogband. Soweit vorläufig fertiggestellt, werden die Beschreibungen aber hier schon vorab präsentiert.

Wallfahrtskirche Klausen (Foto von mir)

Wallfahrtskirche Klausen (Foto von mir)

Katalogisierung der lateinischen Handschriften der Stadtbibliothek Trier aus Eberhardsklausen, Band 2

Zum Bestand der Bibliothek des 1456 gegründeten und 1802 aufgehobenen Augustiner-Chorherrenstifts Eberhardsklausen nahe Trier gehörten ca. 200 Handschriften, die überwiegend in der zweiten Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jhs. im Stift selbst entstanden. Die meisten Eberhardsklausener Handschriften gelangten 1802–1804 in die Stadtbibliothek Trier, wo sie bis heute aufbewahrt werden. Weitere Handschriften befinden sich in der Staatsbibliothek zu Berlin, in der Universitätsbibliothek Bonn, deren Bestand zur Zeit ebenfalls in Berlin von Jürgen Geiß (Projektskizze) erschlossen wird, und in Brüssel.

Nachdem Betty C. Bushey 1996 in ihrem Katalog der deutschsprachigen und niederländischen Handschriften der Stadtbibliothek Trier Beschreibungen von 16 Eberhardsklausener Codices vorgelegt hatte (zum Katalog), beschrieben Kurt Heydeck und Guiliano Staccioli in einem ersten, 2007 erschienen Teilband 69 lateinische Handschriften aus dem Chorherrenstift (noch undigitalisiert). Diese Erschließung der lateinischen Handschriften aus Eberhardsklausen wird dank der Förderung durch die DFG seit dem 1. Januar 2009 im Handschriftenkatalogisierungszentrum der Berliner Staatsbibliothek fortgesetzt.

Im Mittelpunkt des Projektes, das auf fünf Jahre angelegt ist, steht die Tiefenerschließung der restlichen 113 Handschriften und 3 Inkunabeln mit handschriftlichem Zusatz der Stadtbibliothek aus Eberhardsklausen, darunter vor allem aszetische, homiletische und hagiographische Handschriften. Allerdings werden die dazu gehörenden hebräischen Fragmente im Rahmen des "Genizat Germania"-Projektes von Herrn Prof. Dr. Andreas Lehnardt an der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, bearbeitet, wie dies schon beim ersten Katalogband der Fall war. Ziel des hier vorgestellten Projektes ist ein gedruckter Katalogband. Soweit vorläufig fertiggestellt, werden die Beschreibungen aber hier schon vorab präsentiert.

Wallfahrtskirche Klausen (Foto von mir)

Wallfahrtskirche Klausen (Foto von mir)KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 23:13 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 22:27 - Rubrik: Unterhaltung

http://www.alanlepofsky.net/alepofsky/alanblog.nsf/dx/the-key-to-google-is-understanding-the-relationship-between-circles-and-the-stream

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/31628688/

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/31628688/

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/07/09/what-is-wrong-with-scientific-publishing-and-can-we-put-it-right-before-it-is-too-late/

To be continued ...

Update:

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/07/10/what-is-wrong-with-scientific-publishing-an-illustrative-“true”-story/

To be continued ...

Update:

http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2011/07/10/what-is-wrong-with-scientific-publishing-an-illustrative-“true”-story/

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 19:16 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nr. 1 ist Sissi, Nr. 2 ist Dirk Franke (Wikipedia-Benutzer Southpark).

Update: Ergebnis der Google-Suche nach Klaus Graf mit Sucheinschränkung letzte Woche http://goo.gl/Y7M8e

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 18:49 - Rubrik: Unterhaltung

http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/titleinfo/548097

Titel Quadruuiũ Ecclesie || Quatuor prelatorũ officium || Quibus omnis anima subijcitur.||

Verfasser Hug, Johannes

Erschienen Straßburg : Grüninger, Johann, 1504

Online-Ausg. Koblenz : Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, 2011

Umfang LX, [2] Bl. ; TH., H., D. ; 2-o

Anmerkung Nicht identisch mit VD16 H 5804 und VD16 H 5805 , dort im Kolophon "Exaratũ est ... grünĩger" statt "grũinger"

Vorlageform des Erscheinungsvermerks: (Exaratũ est hoc salubre In inclitissima Helueciorũ || vrbe Argẽtina p[ro] Ioannẽ grũinger Calcographie artificẽ || ĩpo die Inuentionis prothomartiris stephani Anno || salutis Millesimo Quingentesimo Quarto.||)

URN urn:nbn:de:0128-1-22585

Ort Straßburg

Über Hug sehe man

http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hug

und meinen Aufsatz

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5315/

Nachtrag:

Hug erwähnt bei Wolfgang Trefler

http://archive.org/stream/BeihefteZumZentralblattFuerBibliothekswesen43#page/n215/mode/2up

Worstbrocks Hug-Artikel im VL Humanismus

http://books.google.de/books?id=MsxPRfv1ATsC&pg=PT586

Von einer (früheren) handschriftlichen Fassung des Quadruviums im Besitz Maximilians wissen wir durch einen Inventareintrag von 1507, vgl. auch Gottlieb, Ambraser Handschriften S. 37

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1887/0601

Titel Quadruuiũ Ecclesie || Quatuor prelatorũ officium || Quibus omnis anima subijcitur.||

Verfasser Hug, Johannes

Erschienen Straßburg : Grüninger, Johann, 1504

Online-Ausg. Koblenz : Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, 2011

Umfang LX, [2] Bl. ; TH., H., D. ; 2-o

Anmerkung Nicht identisch mit VD16 H 5804 und VD16 H 5805 , dort im Kolophon "Exaratũ est ... grünĩger" statt "grũinger"

Vorlageform des Erscheinungsvermerks: (Exaratũ est hoc salubre In inclitissima Helueciorũ || vrbe Argẽtina p[ro] Ioannẽ grũinger Calcographie artificẽ || ĩpo die Inuentionis prothomartiris stephani Anno || salutis Millesimo Quingentesimo Quarto.||)

URN urn:nbn:de:0128-1-22585

Ort Straßburg

Über Hug sehe man

http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hug

und meinen Aufsatz

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5315/

Nachtrag:

Hug erwähnt bei Wolfgang Trefler

http://archive.org/stream/BeihefteZumZentralblattFuerBibliothekswesen43#page/n215/mode/2up

Worstbrocks Hug-Artikel im VL Humanismus

http://books.google.de/books?id=MsxPRfv1ATsC&pg=PT586

Von einer (früheren) handschriftlichen Fassung des Quadruviums im Besitz Maximilians wissen wir durch einen Inventareintrag von 1507, vgl. auch Gottlieb, Ambraser Handschriften S. 37

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1887/0601

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 17:47 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schon etwas älter:

http://www.sueddeutsche.de/karriere/wissenschaft-kampf-um-geistiges-eigentum-wer-hoeher-in-der-hierarchie-steht-darf-klauen-1.1105453

Darf ein Institutsleiter bestimmen, welche Wissenschaftler seines Instituts als Autoren auf Publikationen genannt werden - unabhänging von der tatsächlichen Autorenschaft? Ein Forscher in Bremen bezichtigte seinen Chef deshalb des geistigen Diebstahls - und verlor prompt seinen Job.

http://www.sueddeutsche.de/karriere/wissenschaft-kampf-um-geistiges-eigentum-wer-hoeher-in-der-hierarchie-steht-darf-klauen-1.1105453

Darf ein Institutsleiter bestimmen, welche Wissenschaftler seines Instituts als Autoren auf Publikationen genannt werden - unabhänging von der tatsächlichen Autorenschaft? Ein Forscher in Bremen bezichtigte seinen Chef deshalb des geistigen Diebstahls - und verlor prompt seinen Job.

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 16:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 15:54 - Rubrik: Webarchivierung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 15:50 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://veitsberg.blogspot.com

Der Veitsberg ist eine Befestigung im Tal der Fränkischen Saale (Unterfranken). Er ist Teil der Pfalz Salz, die vom 8.-10. Jahrhundert zu den Zentren des Fränkischen Reiches gehört. Seit 2009 erforschen die Universität Jena und das Römisch-Germanische Zentralmuseums Mainz in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der Stadt Bad Neustadt und den Gemeinden Hohenroth und Salz diesen Fundplatz. Dieser Blog berichtet für alle Interessierten von den aktuellen Forschungen.

Via

http://archaeologik.blogspot.com/2011/07/grabungsblog-veitsberg.html

Der Veitsberg ist eine Befestigung im Tal der Fränkischen Saale (Unterfranken). Er ist Teil der Pfalz Salz, die vom 8.-10. Jahrhundert zu den Zentren des Fränkischen Reiches gehört. Seit 2009 erforschen die Universität Jena und das Römisch-Germanische Zentralmuseums Mainz in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der Stadt Bad Neustadt und den Gemeinden Hohenroth und Salz diesen Fundplatz. Dieser Blog berichtet für alle Interessierten von den aktuellen Forschungen.

Via

http://archaeologik.blogspot.com/2011/07/grabungsblog-veitsberg.html

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Kaiser Maximilians Ordnung auf dem Reichstag zu Augsburg 2. Juli 1500 erlassen. Kochbuch [u.a.] - BSB Cgm 5919

Gibt es eigentlich eine irreführendere Schlagzeile für das Digitalisat einer der wichtigsten literarischen Sammelhandschriften, die dem Anfang des 16. Jahrhunderts angehören?

Das "Hausbuch" des Regensburger Bürgers Ulrich Mostl ist SW online:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00061174/images/

http://www.handschriftencensus.de/3701

Der Handschriftencensus hat zwar schon das Digitalisat, aber ärgerlicherweise nicht die zentrale Monographie:

Dieter H. Meyer, Literarische Hausbücher des 16. Jahrhunderts. Die Sammlungen des Ulrich Mostl, des Valentin Holl und des Simprecht Kröll, 2 Teile (Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie 2,1/2), Würzburg 1989

Und es fehlen auch die früheren zwei wichtigen Inhaltsübersichten

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/208178 (Keller 1890)

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/pageview/280427 (Mones Anzeiger 1838)

Der Hsc-Eintrag ist somit weitgehend wertlos!

Update: Die Hs. überliefert auch einen Text von Sebastian Brant:

Die seit Stälin 3 S.647 Anm. 1 wiederholt ohne Kenntnis des Verfassers gedruckten Verse (zuletzt auszugsweise

bei Raff, Hie gut Wirtemberg 1 S. 342, mit Nachweisen in Anm. 59) sind Teil eines längeren Gedichtes, das auch als

,Spruch von dem römischen König und dem heiligen Reich' anonym in Ulrich Mostls Sammelhandschrift aus

dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts (SB München, Cgm 5119, fol. 334v-337v) überliefert ist (vgl. Dieter H.

Meyer, Literarische Hausbücher des 16. Jahrhunderts, Bd. 1, Würzburg 1989, 5.127 Nr. 106 mit unzutreffendem

Titel). Unbeachtet blieb, daß bereits Karl Steiff, Woher stammt der Spruch auf Eberhards d. Ae. Tod: „So mögen

wir doch laid verstan" und wer ist sein Verfasser, in: Besondere Beilage des Staats-Anzeigers für Württemberg

1898 S.230-232, den Kontext der Verse (Abdruck nach der Münchner Handschrift: S.230f.) und als Autor Sebastian Brant ermittelt hat. Allerdings kannte Steiff von den beiden Texten Brants über das Monstrum zu Landser (Elsaß), die sich beide an König Maximilian wenden, nur die lateinische Fassung (Heitz, Bl. 11), deren Eberhard-Stelle er S.232 aus Brants ,Varia carmina` von 1498 wiedergab. Die Literatur (bis 1985) über Brants Flugblätter 10 und

11 verzeichnen Dieter Wuttke/Joachim Knape, Sebastian-Brant-Bibliographie, Tübingen 1990, S.215-230.

So ich im 1495-Band:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6152/pdf/Molitor_Wuerttemberg_wird_Herzogtum.pdf

Gibt es eigentlich eine irreführendere Schlagzeile für das Digitalisat einer der wichtigsten literarischen Sammelhandschriften, die dem Anfang des 16. Jahrhunderts angehören?

Das "Hausbuch" des Regensburger Bürgers Ulrich Mostl ist SW online:

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00061174/images/

http://www.handschriftencensus.de/3701

Der Handschriftencensus hat zwar schon das Digitalisat, aber ärgerlicherweise nicht die zentrale Monographie:

Dieter H. Meyer, Literarische Hausbücher des 16. Jahrhunderts. Die Sammlungen des Ulrich Mostl, des Valentin Holl und des Simprecht Kröll, 2 Teile (Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie 2,1/2), Würzburg 1989

Und es fehlen auch die früheren zwei wichtigen Inhaltsübersichten

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/208178 (Keller 1890)

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/pageview/280427 (Mones Anzeiger 1838)

Der Hsc-Eintrag ist somit weitgehend wertlos!

Update: Die Hs. überliefert auch einen Text von Sebastian Brant:

Die seit Stälin 3 S.647 Anm. 1 wiederholt ohne Kenntnis des Verfassers gedruckten Verse (zuletzt auszugsweise

bei Raff, Hie gut Wirtemberg 1 S. 342, mit Nachweisen in Anm. 59) sind Teil eines längeren Gedichtes, das auch als

,Spruch von dem römischen König und dem heiligen Reich' anonym in Ulrich Mostls Sammelhandschrift aus

dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts (SB München, Cgm 5119, fol. 334v-337v) überliefert ist (vgl. Dieter H.

Meyer, Literarische Hausbücher des 16. Jahrhunderts, Bd. 1, Würzburg 1989, 5.127 Nr. 106 mit unzutreffendem

Titel). Unbeachtet blieb, daß bereits Karl Steiff, Woher stammt der Spruch auf Eberhards d. Ae. Tod: „So mögen

wir doch laid verstan" und wer ist sein Verfasser, in: Besondere Beilage des Staats-Anzeigers für Württemberg

1898 S.230-232, den Kontext der Verse (Abdruck nach der Münchner Handschrift: S.230f.) und als Autor Sebastian Brant ermittelt hat. Allerdings kannte Steiff von den beiden Texten Brants über das Monstrum zu Landser (Elsaß), die sich beide an König Maximilian wenden, nur die lateinische Fassung (Heitz, Bl. 11), deren Eberhard-Stelle er S.232 aus Brants ,Varia carmina` von 1498 wiedergab. Die Literatur (bis 1985) über Brants Flugblätter 10 und

11 verzeichnen Dieter Wuttke/Joachim Knape, Sebastian-Brant-Bibliographie, Tübingen 1990, S.215-230.

So ich im 1495-Band:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6152/pdf/Molitor_Wuerttemberg_wird_Herzogtum.pdf

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 14:59 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wieder ein toller Beitrag von Otto Vervaart:

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/07/08/carved-in-stone-runes-and-nordic-law/

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2011/07/08/carved-in-stone-runes-and-nordic-law/

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 14:25 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wahre Worte von Anatol Stefanowitsch:

http://deplagio.wordpress.com/2011/07/09/lauter-unschuldige/

Auch wenn viele das Thema für abgelutscht halten:

Archivalia ist zwar anders als

http://deplagio.wordpress.com (Gemeinschaftsblog)

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/ (Stefan Weber)

nicht monothematisch dem Plagiatsthema verpflichtet, hat aber schon lange vor der Causa Guttenberg immer wieder auf Plagiatsfälle hingewiesen z.B. auf die in der allgemeinen Diskussion völlig übersehene Causa Stone

http://archiv.twoday.net/stories/6432894/

und wird auch weiter am Ball bleiben. Versprochen!

http://deplagio.wordpress.com/2011/07/09/lauter-unschuldige/

Auch wenn viele das Thema für abgelutscht halten:

Archivalia ist zwar anders als

http://deplagio.wordpress.com (Gemeinschaftsblog)

http://plagiatsgutachten.de/blog.php/ (Stefan Weber)

nicht monothematisch dem Plagiatsthema verpflichtet, hat aber schon lange vor der Causa Guttenberg immer wieder auf Plagiatsfälle hingewiesen z.B. auf die in der allgemeinen Diskussion völlig übersehene Causa Stone

http://archiv.twoday.net/stories/6432894/

und wird auch weiter am Ball bleiben. Versprochen!

KlausGraf - am Samstag, 9. Juli 2011, 13:22 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

Eine Bronzefigur von Adriaen de Vries hätte die Sensation einer Auktion in England sein sollen, doch dann zweifelte das Denkmalamt in Wien an den Herkunftsangaben. Jetzt soll Atlas wieder zurück nach Österreich. [...] Wie sich inzwischen herausgestellt hat, lagen dem Bundesdenkmalamt bei der Erteilung der Genehmigung im Frühjahr nicht alle Informationen vor. Nach Auskünften von Brigitte Faßbinder-Brückler, der Leiterin der Ausfuhrabteilung, sei der Antrag für die Exportlizenz vom Wiener Büro des Auktionshauses eingereicht worden. Die Provenienz sei nicht angegeben worden, sondern lediglich, dass die Figur aus dem Besitz einer ungenannten deutschen Familie - es handelt sich um die Grafen Arco-Zinneberg - stamme, die in Österreich einen Wohnsitz habe. Das war freilich nur die halbe Wahrheit.

Dass die Figur zu dem seit 1939 unter Denkmalschutz stehenden Ensemble des Schlosses Sankt Martin gehört, wurde verschwiegen. Trotz eingehender Ermittlungen habe das Bundesdenkmalamt diese Herkunft nicht ermitteln können, zumal die Bronze der Forschung bis dahin nicht bekannt war.

http://www.faz.net/-01zfeo

Siehe auch

http://derstandard.at/1308680779005/Showdown-in-Absurdistan

Trotz mehrfacher Nachfrage seitens der Ausfuhrabteilung (schriftlich? Nein, mündlich.) hatte das Auktionshaus (Der Experte in London? Nein, die Chefin des Wiener Büros.) dazu mit Verweis auf die notwendige Diskretion keine Angaben machen wollen.

Die Eigentümer wüssten laut Christie's von keinem Denkmalschutz (die Populärbibel Wikipedia schon). Von wegen, konterte das BDA prompt, Familie Arco-Zinneberg beziehe vom Landeskonservatorat (OÖ) doch seit Jahren entsprechende Subventionen. Nun könnte sich die Bezirkshauptmannschaft für diese Episode (u.a. Veränderung des Denkmals) mit einer Verwaltungsstrafe (rd. 51.000 Euro) revanchieren.

Man sei ja geradezu vorsätzlich in die Irre geführt worden, polterte das BDA, hob die Ausfuhrgenehmigung mit sofortiger Wirkung auf und leitete ein Wiederaufnahmeverfahren ein. Dienstags feilschten noch die Juristen (BDA & Christie's), Mittwoch Nachmittag ordnete das Kulturministerium die Rückholung an.

Dass die Figur zu dem seit 1939 unter Denkmalschutz stehenden Ensemble des Schlosses Sankt Martin gehört, wurde verschwiegen. Trotz eingehender Ermittlungen habe das Bundesdenkmalamt diese Herkunft nicht ermitteln können, zumal die Bronze der Forschung bis dahin nicht bekannt war.

http://www.faz.net/-01zfeo

Siehe auch

http://derstandard.at/1308680779005/Showdown-in-Absurdistan

Trotz mehrfacher Nachfrage seitens der Ausfuhrabteilung (schriftlich? Nein, mündlich.) hatte das Auktionshaus (Der Experte in London? Nein, die Chefin des Wiener Büros.) dazu mit Verweis auf die notwendige Diskretion keine Angaben machen wollen.

Die Eigentümer wüssten laut Christie's von keinem Denkmalschutz (die Populärbibel Wikipedia schon). Von wegen, konterte das BDA prompt, Familie Arco-Zinneberg beziehe vom Landeskonservatorat (OÖ) doch seit Jahren entsprechende Subventionen. Nun könnte sich die Bezirkshauptmannschaft für diese Episode (u.a. Veränderung des Denkmals) mit einer Verwaltungsstrafe (rd. 51.000 Euro) revanchieren.

Man sei ja geradezu vorsätzlich in die Irre geführt worden, polterte das BDA, hob die Ausfuhrgenehmigung mit sofortiger Wirkung auf und leitete ein Wiederaufnahmeverfahren ein. Dienstags feilschten noch die Juristen (BDA & Christie's), Mittwoch Nachmittag ordnete das Kulturministerium die Rückholung an.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wer eine Einladung möchte (diese funktionieren gerade) schreibt mir bitte eine Mail. (Meine Mail steht im Impressum von Archivalia und wo das steht, sollte mit der Suche zu finden sein ...)

http://www.fwpsystems.com/blog/2011/07/08/google-sperrt-profile-firmen-und-pseudonyme-nicht-erlaubt/

Update: Fenster ist derzeit wieder zu (Sa, 14:00), siehe auch

http://www.xcep.net/blog/google-plus-reghelper (Kommentare)

http://www.fwpsystems.com/blog/2011/07/08/google-sperrt-profile-firmen-und-pseudonyme-nicht-erlaubt/

Update: Fenster ist derzeit wieder zu (Sa, 14:00), siehe auch

http://www.xcep.net/blog/google-plus-reghelper (Kommentare)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Position - nicht nur ? - der LINKEN in NRW ist eindeutig: " .... DIE LINKE im Landtag fordert dagegen ein Sozialticket für Bezieher etlicher sozialer Leistungen sowie für Geringverdiener zum Preis von 15 Euro, was dem Verkehrs-kostenanteil beim Hartz IV-Regelsatz entspricht. Es soll landesweit gültig sein und auch reduzierte Eintrittspreise zu Kultureinrichtungen beinhalten.

„Erforderlich für ein solches Ticket sind rund 100 Millionen Euro“, so Rüdiger Sagel. „Wir wollen keine Ausreden von SPD und Grünen mehr hören, dass dies nicht finanzierbar sei. Allein das Landesarchiv in Duisburg ist soeben mal gerade wieder 30 Millionen Euro teurer geworden, die Gesamtkosten liegen jetzt bereits bei 190 Millionen!“ ...."

Quelle: scharf-links.de, 7.7.11

„Erforderlich für ein solches Ticket sind rund 100 Millionen Euro“, so Rüdiger Sagel. „Wir wollen keine Ausreden von SPD und Grünen mehr hören, dass dies nicht finanzierbar sei. Allein das Landesarchiv in Duisburg ist soeben mal gerade wieder 30 Millionen Euro teurer geworden, die Gesamtkosten liegen jetzt bereits bei 190 Millionen!“ ...."

Quelle: scharf-links.de, 7.7.11

Wolf Thomas - am Freitag, 8. Juli 2011, 08:23 - Rubrik: Wahrnehmung

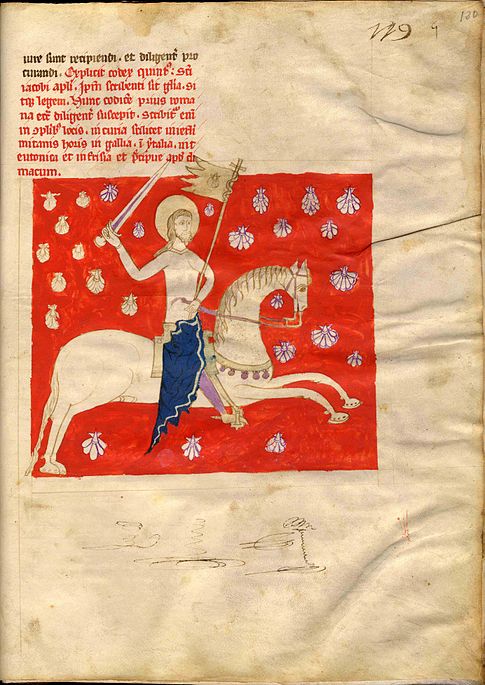

http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/2011/10052011/

„Liber Sancti Kyliani“ lautet der Besitzeintrag in den altehrwürdigen Handschriften der früheren Würzburger Dombibliothek, die seit 1803 zum Bestand der Universitätsbibliothek gehören. Was in den Jahren nach der Gründung des Bistums Würzburg im Jahr 742 als sorgsam gehüteter Privatbesitz des Frankenapostels St. Kilian galt, soll nun für jedermann im Internet zugänglich werden.

6 Handschriften sind bereits einsehbar (zoombar, aber nicht in so guter Qualität wie in Köln oder bei e-codices.ch):

http://franconica.uni-wuerzburg.de/Franconica/lskd/dighandschriften.html

„Liber Sancti Kyliani“ lautet der Besitzeintrag in den altehrwürdigen Handschriften der früheren Würzburger Dombibliothek, die seit 1803 zum Bestand der Universitätsbibliothek gehören. Was in den Jahren nach der Gründung des Bistums Würzburg im Jahr 742 als sorgsam gehüteter Privatbesitz des Frankenapostels St. Kilian galt, soll nun für jedermann im Internet zugänglich werden.

6 Handschriften sind bereits einsehbar (zoombar, aber nicht in so guter Qualität wie in Köln oder bei e-codices.ch):

http://franconica.uni-wuerzburg.de/Franconica/lskd/dighandschriften.html

KlausGraf - am Freitag, 8. Juli 2011, 00:10 - Rubrik: Kodikologie

ist die Rechtslage die gleiche wie bei ihren Werken der bildenden Kunst: Urheber können nur Menschen sein, siehe

http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfungsh%C3%B6he

http://wirres.net/article/articleview/5820/1/6/

http://www.techdirt.com/articles/20110706/00200314983/monkey-business-can-monkey-license-its-copyrights-to-news-agency.shtml

http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfungsh%C3%B6he

http://wirres.net/article/articleview/5820/1/6/

http://www.techdirt.com/articles/20110706/00200314983/monkey-business-can-monkey-license-its-copyrights-to-news-agency.shtml

KlausGraf - am Donnerstag, 7. Juli 2011, 23:09 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Zum 1. Juli 2011 hat das Deutsche Fußball Archiv in Köln das operative Geschäft aufgenommen.

Tätigkeitsschwerpunkte der DFA GmbH, die eine 100-prozentige Tochter der DFL Deutsche Fußball Liga ist, sind Archivierung und Aufbereitung von Bewegtbildmaterial aus den Wettbewerben des Ligaverbands und des DFB sowie von Spieldaten der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Geschäftsführung des DFA übernimmt DFL-Geschäftsführer Tom Bender, 45. Als General Manager des Unternehmens fungiert Dr. Sebastian Schmidt, 41, der zuvor als Produktmanager bei der MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH tätig war.

Rund 40.000 Stunden historisches Film- und Videomaterial

"Ziel der DFL und des DFB war es, sämtliches Bewegtbildmaterial deutscher Fußballhistorie in höchstmöglicher Qualität zu digitalisieren und für künftige Generationen zu bewahren. Das Deutsche Fußball Archiv steht dabei für eine völlig neue Dimension der Datenspeicherung und -archivierung", sagt Tom Bender.

Mit rund 40.000 Stunden historischem Film- und Videomaterial ist das DFA das größte digitale Fußballarchiv der Welt. Nahezu jede beliebige Spielszene der Bundesliga seit ihrer Gründung 1963 und des DFB-Pokals seit den 50er-Jahren kann als Bewegtbild direkt abgerufen werden. Dank modernster Software ist es möglich, einzelne Partien detailliert aufzuschlüsseln. Beispielsweise können alle Tore und Vorlagen eines bestimmten Spielers auf Knopfdruck gefunden und bearbeitet werden.

Neben Bundesliga- und DFB-Pokalspielen liegen auch umfangreiche Materialien zur 2. Bundesliga, zur 3. Liga, zu Länderspielen der Männer und Frauen sowie auch zur Frauen-Bundesliga vor. Digitalisiert wurden sowohl Spiele in kompletter Länge als auch Sendemitschnitte, Highlights und Zusammenfassungen. Der jährliche Materialzuwachs wird rund 2.000 Stunden betragen."

Quelle: bundesliga.de, 7.7.11

Tätigkeitsschwerpunkte der DFA GmbH, die eine 100-prozentige Tochter der DFL Deutsche Fußball Liga ist, sind Archivierung und Aufbereitung von Bewegtbildmaterial aus den Wettbewerben des Ligaverbands und des DFB sowie von Spieldaten der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Geschäftsführung des DFA übernimmt DFL-Geschäftsführer Tom Bender, 45. Als General Manager des Unternehmens fungiert Dr. Sebastian Schmidt, 41, der zuvor als Produktmanager bei der MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH tätig war.

Rund 40.000 Stunden historisches Film- und Videomaterial

"Ziel der DFL und des DFB war es, sämtliches Bewegtbildmaterial deutscher Fußballhistorie in höchstmöglicher Qualität zu digitalisieren und für künftige Generationen zu bewahren. Das Deutsche Fußball Archiv steht dabei für eine völlig neue Dimension der Datenspeicherung und -archivierung", sagt Tom Bender.