Heimo Reinitzer widmete der mutmaßlichen Schreiberin der Hamburger Handschrift Cod. 105 in scrinio, Gertrud von Büren, einen Artikel in der zweiten Auflage des Verfasserlexikons (²VL). Bisherige Versuche, diese Person zu identifizieren, waren erfolglos.

Heimo Reinitzer widmete der mutmaßlichen Schreiberin der Hamburger Handschrift Cod. 105 in scrinio, Gertrud von Büren, einen Artikel in der zweiten Auflage des Verfasserlexikons (²VL). Bisherige Versuche, diese Person zu identifizieren, waren erfolglos.2009 stieß ich bei der Durchsicht des Linzer Handschriftenkatalogs von Konrad Schiffmann (maschinenschriftlich 1935), der im Netz als PDF einsehbar ist, zur Handschrift 224 der Oberösterreichischen Landesbibliothek in Linz auf einen identischen Schreiberinnenvermerk: Bitte vor die arme schrieberynne (daneben nachträglich: Gertrut von Buren). Dr. Rudolf Lindpointner (Oö. LB) versorgte mich kostenlos mit zwei Digitalfotos der Handschrift und stellte in Aussicht, dass Linzer Handschriften in naher Zukunft digitalisiert würden, was ich damals eher als Zukunftsmusik abtat. Als ich einige Zeit später mit Gisela Kornrumpf telefonierte, stellten wir fest, dass wir beide die gleiche Identifizierung vorgenommen hatten. Übrigens hatte schon Sigrid Krämer in ihren "Scriptores" (Datenbank) die Hamburger und die Linzer Handschrift zusammengeführt.

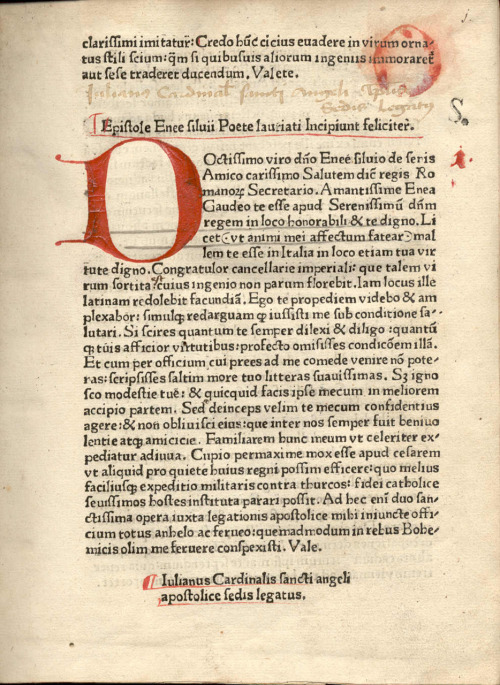

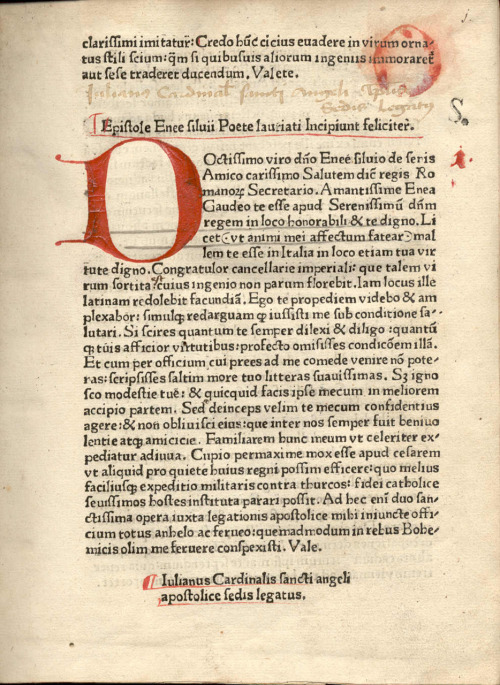

Inzwischen sind aus dem 9. bis 16. Jahrhundert 12 Linzer Handschriften in guter Qualität digitalisiert, darunter auch Hs. 224:

http://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/224/1/LOG_0000/

Eine moderne Gesamtbeschreibung existiert nicht, laut Handschriftencensus hat sich nur Niedema mit den aufschlussreichen Texten des Bandes befasst:

http://www.handschriftencensus.de/12589

Ich ergänze im folgenden den Text des Schiffmann-Katalogs, soweit ich zusätzliche Informationen beibringen kann.

1. Bl. 1r-94v Mechthildenbuch, deutsch. – Bl. 94v: Hie endet sich sant Mechtildis leben. Geschrieben in dem jare unsers herren MDXXIX und geendet an sant Marien Magdalena

abent. Bitte vor die arme schrieberynne (daneben nachträglich: Gertrut von Buren).

Es handelt sich um Mechthild von Hackeborn: 'Liber specialis gratiae', dt.

http://www.handschriftencensus.de/werke/5035 (ohne diese Hs.)

Eine nähere Bestimmung mit zumutbarem Aufwand ist aussichtslos, da die textgeschichtlichen Untersuchungen von M. Zieger, auf die sich Margot Schmidt im ²VL 6 (1987), Sp. 256f. bezieht, leider nie erschienen sind.

Die von Marcus von Weida herausgebrachte Übersetzung Leipzig 1503 ist in München online.

2. Bl. 95r-124r Buchlyn der Verglichung der jungfrauwen und des Martyrers, deutsch. – Bl. 95r: Den wirdigen und andechtigen jungfrauwen, der mater und gemeynen versamelunge zu Fischbach wunscht her Just Kleyn gnade und friede von got dem vatter und heil von Christo Ihesu unserm herren. Am Schl.: Datum Keysersluttern den XII. tag Augusti MCCCCCXXIX. –

Bl. 96v: Erasmus von Roterdam wunscht heil in Christo Jesu der ... und aller junfrauwen cron der versammlunge der jungfrauwen zum Machabeer zu Cöln. – Bl. 124r: Hie hat ein end des buchlyn der verglichung der jungfrauwen und des Martyrers. – Hierauf die Namen der sieben Makkabäer Brüder.

Jost Klein übersetzte den Sendbrief des Erasmus von Rotterdam 'Virginis et martyris comparatio' an die Benediktinerinnen des Kölner Makkabäer-Klosters (erweiterte Fassung 1524, zum Text siehe etwa hier oder hier). Digitalisat einer Ausgabe von 1529:

http://www.erasmus.org/index.cfm?fuseaction=eol.detailfacsimile&field1=id&value1=3326&djvupage=279

Die Übersetzung ist wie zu erwarten nicht mit der des Georg Carpentarius identisch (Digitalisat der Ausgabe Basel 1525).

3. Bl. 124v-130r Den jungen menschen in Christo von der demudigkeit, deutsch.

Nicht identifiziert.

4. Bl. 130r-142 v Der geistliche mynnen brieff, den Jhesus Christus konig der glorien sendet zu seiner brut, der mynnenden selen, deutsch. – Bl. 142v: Bittet got vor die arme schriberyn.

In anno Dom. MCCCCCXXXIX.

Es handelt sich offenbar um eine hochdeutsche Übersetzung des mittelniederländischen geistlichen Minnebriefs, von dem sieben Inkunabelausgaben ab ca. 1491 bezeugt sind (GW, Nachweis einer Ausgabe Antwerpen 1530 hier; handschriftlich (wohl Druckabschrift) in Edinburgh, UB, Ms. 65 von ca. 1530/40

Katalog). Zur Identifizierung lagen mir nur die kurzen Angaben von Willem Moll 1867 vor.

5. Bl. 143r-174r Hie begynnet Nicodemus ewangelium von der passien unsers herren Jhesu Christi, deutsch. – Bl. 174: Hie endet sich Nicodemus ewengelium, geschrieben anno Dom. MDX [X] IX. Bit got vor arme schriberynne umb die lieb Jhesu. Bl. 174v leer.

Die einschlägige Sekundärliteratur zum 'Evangelium Nicodemi', die wohl eine nähere Einordnung erlaubt hätte, habe ich nicht eingesehen, daher nur Hinweis auf

http://www.handschriftencensus.de/werke/2123 (ohne diese Hs.)

6. Bl. 175r-219r Hernach steit geschriben die gnade und ablass, auch das heilthum by den sieben haubtkirchen und allen kirchen zu Rom und vil wonderzeichen und geschicht zu Rom

ist, auch alle staciones in kirche uber jar, deutsch. – Bl. 219: Hie endet sich der ablass, geschriben uss dem druck, der zu Rom in der stat getrucket ist, und ist abgeschriben in dem jar unsers heren dusent D und XXIX und geendet an der heiligen jungfrauwen sancta Clara dag. – Bl. 200 ein Passus über die Päpstin Johanna.

Entgegen den Vorschlägen von Falk Eisermann hat der Handschriftencensus darauf verzichtet, die Druckabschrift ausdrücklich zu kennzeichnen. Ab ca. 1475 gab es über 50 deutsche Drucke von 'Historia et descriptio', so Nine Robijntje Miedema, Die 'Mirabilia Romae'. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung mit Edition der deutschen und niederländischen Texte (MTU 108), Tübingen 1996, S. 204. Nur für diesen Text der Handschrift liegt eine moderne Einordnung (eben durch Miedema 1996, S. 113f.) vor.

7. Bl. 219v-222r Von eyner andechtigen mollerin, deutsch. – Inc.: Zwen priester prediger ordens. Expl.: un eyn schopphe der heiligen drifoltigkeit.

'Von einer frommen (seligen) Müllerin'

http://www.handschriftencensus.de/werke/636 (ohne diese Hs.)

Zum Incipit siehe etwa hier.

8. Bl. 222r-223r Diss ist uss dem buch der geistlichen liebe. Merck es wol, deutsch. – Inc.:

Dieser brudigam, da er nicht die lufft. Expl.: und schicken myn hertze zu dem springen des

brudigams. Deo gracias. Hierauf vier Schreiberverse. Bl. 223v leer.

Nicht identifiziert.

Kodexbeschreibung:

Saec. XVI (Bl. 94v,96v,142v,174v,219r : 1529), Pap., 205x160, 223 Bll. – Lagen zu 8 (1-7,9-28) u. 6 (8) Bll. Am Schl. ein Bl. dazugeheftet. – Holzdeckel mit braunem Lederüberzug.

Blindpressung (französ. Lilien?), Rücken erneuert. Schliesse abgebrochen. Deckbll. aus einem theol. Traktat saec. XII. – Grössere Initialen in bunten Farben Bl. 1r, 3v, 22v, 95r, 96v,

124v, 130v, 143r, 175r, 193v. Ranverzierung Bl. 1r u. 143r. – Aus Gleink, Bl. 1r: Monasterii Glunicensis.

Konrad Schiffmann, Die Handschrift des Linzer Entechrist, in: ZfdA 59 (1922), S. 163f. archive.org meinte, er dürfte die hier besprochene Handschrift und vier weitere deutschsprachige Codices zu einer "landfremden" Gruppe des Gleinker Bestands zusammenstellen.

1. unsere Handschrift

2. angebl. Historienbibel = Hs. 471 Lauber

http://www.handschriftencensus.de/12586

3. Brevier = Hs. 19

http://www.handschriftencensus.de/10465

4. Brevier = Hs. 116

http://www.handschriftencensus.de/12590

5. Entechrist = Hs. 33

http://www.mr1314.de/1546

Diese Hypothese bedarf der kritischen Überprüfung.

Den Datierungen in der Handschrift zufolge ist sie wohl vor allem im Lauf des Jahres 1529 niedergeschrieben worden. Miedema S. 113f. verweist auf einen Wasserzeichenbefund, der dazu passt (verschiedene Kronen u.a. Piccard III 24 von 1516/28).

Da Jost Klein (es gab in Kaiserslautern irgendwann anscheinend einen Pfarrherr dieses Namens, belehrt mich ein Google-Schnipsel) seine Übersetzung den Nonnen von Fischbach widmete, möchte ich Fischbach als Schreibort annehmen. Sonderlich viel Literatur gibt es über den 1471 von Höningen aus gegründeten Konvent der regulierten Chorfrauen nicht (Wendehorst/Benz JfL 1996; Remling, Abteien II, 1836). Er gilt aber als windesheimischer "Musterkonvent". Deute ich Google-Schnipsel aus Berigers Arbeit über Rutger Sycamber richtig, so lobte dieser die Frömmigkeit der Fischbacher Nonnen.

[Zum Windesheimer Musterkonvent Fischbach siehe Joachim Kemper, Klosterreformen 2005 S. 311ff.

http://www.mittelrheinische-kirchengeschichte.de/downloads/text.pdf ]

Während Forscher wie Werner Williams in der Linzer Handschrift vielleicht eine "Spätblüte" der Ordensreform manifestiert finden würden, wiederhole ich, was ich zu Thomas Finck ausführte: Handschriften aus den Jahrzehnten um 1500 müssen zuallererst als Kinder ihrer Entstehungszeit gesehen werden, was einen kurzschlüssigen Verweis auf die monastische Reformbewegung ausschließt. Nicht weniger wichtig waren das Aufkommen des Buchdrucks, die "Frömmigkeitstheologie" und der Humanismus. Der Kaiserslauterer Kleriker übersetzte eine Erasmus-Schrift für die Fischbacher Nonnen, der Mirabilia-Teil ist eine Druckabschrift, vermutlich ist das auch der geistliche Minnebrief.

Über die Hamburger Handschrift Cod. 105 in scrin. (Handschriftencensus) unterrichtet zusammenfassend der Katalog "Von Rittern, Bürgern und Gottes Wort" (Kiel 2002, PDF), in dem sich auch eine Farbabbildung auf S. 27 befindet. Die Hamburger Handschrift ist sorgfältiger geschrieben als die Linzer, trotzdem möchte ich nicht ausschließen, dass beide - mehrere Jahrzehnte auseinander - von der gleichen Hand stammen. Ich möchte mich dafür aber auch nicht verbürgen.

Derzeit befassen sich keine Forscher mit der Evangelienübersetzung. Nach dem Erscheinen des Kataloges "Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort" ist nicht mehr über den Codex gearbeitet worden. Lediglich Carola Redzich, die die Beschreibung seinerzeit erstellte, hat in ihrer Dissertation die Hs. nochmals herangezogen: Carola Redzich: Apocaypsis Joannis tot habet sacramenta quot verba. Studien zu Sprache, Überlieferung und Rezeption hochdeutscher Apokalypseübersetzungen im späten Mittelalter. (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 137). München 2010. (Mitteilung der SUB vom November 2011).

Die Hamburger Handschrift nennt die Jahreszahl 1404, was man üblicherweise in 1504 korrigiert. Das älteste Papier ist nicht vor 1480 hergestellt worden. In beiden Handschriften wird der Schreiberinnenname gertrut von buren von anderer Hand nachgetragen. Die mittelrheinische Schreibsprache der Hamburger Handschrift würde gut zu einer Entstehung in Fischbach passen.

Daher erscheint es mir vorerst plausibel, die Hamburger und die Linzer Handschrift der Schreiberin Gertrud von Buren aus dem Windesheimer Chorfrauenstift Fischbach bei Kaiserslautern zuzuweisen, womit das Rätsel der Herkunft dieser Schreiberin gelöst wäre.

In jedem Fall haben wir aber mit der Linzer Handschrift ein kostbares, weil extrem seltenes Zeugnis zur Pflege deutschsprachiger Literatur in Pfälzer Frauenklöstern gewonnen.

Alle Türchen 2011

#forschung

#fnzhss

KlausGraf - am Freitag, 23. Dezember 2011, 22:40 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die deutschsprachige Wikisource-Community hat die Digitalisierung dieses für die Literaturgeschichte bedeutenden Werks finanziert. Es enthält unter anderem Gedichte von Hölderlin und Uhlands Dramenfragment Konradin. Mir bislang nicht bekannt war ein Gedicht von Conz, das dieser Joseph von Lassberg anlässlich des Todes der geliebten Elisabeth von Fürstenberg im Juli 1822, mit der Lassberg liiert war und einen Sohn hatte, gewidmet hat:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taschenbuch_von_der_Donau_1824_231.jpg

http://www.archive.org/details/TaschenbuchVonDerDonau1824

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taschenbuch_von_der_Donau_1824_231.jpg

http://www.archive.org/details/TaschenbuchVonDerDonau1824

KlausGraf - am Freitag, 23. Dezember 2011, 20:00 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, en het Nationaal Archief zullen samengevoegd worden tot één organisatie. Dat heeft het kabinet op 23 december besloten op voorstel van staatssecretaris Zijlstra (OCW)."

http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/8987-koninklijke-bibliotheek-en-nationaal-archief-fuseren.html

Meinungen?

Update: http://www.kb.nl/nieuws/2011/kbna.html

http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/8987-koninklijke-bibliotheek-en-nationaal-archief-fuseren.html

Meinungen?

Update: http://www.kb.nl/nieuws/2011/kbna.html

KlausGraf - am Freitag, 23. Dezember 2011, 18:37 - Rubrik: Internationale Aspekte

http://telota.bbaw.de/constitutiones/

Einführung:

http://digiversity.net/2011/mgh-constitutiones-online/

Einführung:

http://digiversity.net/2011/mgh-constitutiones-online/

KlausGraf - am Freitag, 23. Dezember 2011, 18:31 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.istl.org/11-fall/refereed2.html

Der Aufsatz untersucht die Zitationen der Wikipedia in führenden chemischen Zeitschriften: Wikipedia "is in fact being cited as a credible information source in articles in major chemistry journals."

Zum Thema hier

http://archiv.twoday.net/search?q=wikipedia+zitier

Meine Position hat sich nicht geändert. Erreicht ein Wikipedia-Artikel das Niveau eines zitierfähigen gedruckten Nachschlagewerks, so kann er zitiert werden.

Die in der Wikipedia weit verbreitete dümmliche unreflektierte Gegenposition vertritt Markus Cyron im sog. Expertenchat:

http://archiv.twoday.net/stories/55775415/

Der Aufsatz untersucht die Zitationen der Wikipedia in führenden chemischen Zeitschriften: Wikipedia "is in fact being cited as a credible information source in articles in major chemistry journals."

Zum Thema hier

http://archiv.twoday.net/search?q=wikipedia+zitier

Meine Position hat sich nicht geändert. Erreicht ein Wikipedia-Artikel das Niveau eines zitierfähigen gedruckten Nachschlagewerks, so kann er zitiert werden.

Die in der Wikipedia weit verbreitete dümmliche unreflektierte Gegenposition vertritt Markus Cyron im sog. Expertenchat:

http://archiv.twoday.net/stories/55775415/

http://www.daswaldviertel.at/digital.htm

Die einzelnen Nummern gibts als PDF. Wer die erste anklickt, findet unendlich viel Werbung und davor völkisch angehauchte Heimattümelei. Ein weitere Stichprobe (1931/1) brachte ebenfalls nichts Wertvolles zutage. Zur Heimatscholle gehört auch der Mist, und diesen finden wir in diesen Heften zur Genüge.

Via

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19379 (ohne jegliche Wertung)

Die einzelnen Nummern gibts als PDF. Wer die erste anklickt, findet unendlich viel Werbung und davor völkisch angehauchte Heimattümelei. Ein weitere Stichprobe (1931/1) brachte ebenfalls nichts Wertvolles zutage. Zur Heimatscholle gehört auch der Mist, und diesen finden wir in diesen Heften zur Genüge.

Via

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19379 (ohne jegliche Wertung)

KlausGraf - am Freitag, 23. Dezember 2011, 18:16 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://ahpn.lib.utexas.edu/home

"A product of broad international collaboration, these digitized documents from the Guatemalan National Police Historical Archive (AHPN) aim to facilitate scholarly and legal research into a vast cache of historical documentation. The discovery of the National Police Historical Archive in 2005 opened an extensive and timely resource for the study of Guatemalan history and human rights in the region, spanning a broad array of topics from Guatemala's armed conflict between 1960 and 1996 to the sexually transmitted disease experiments performed at the behest of the United States government in the 1940s. The Archive is presented online here for the first time.

This site currently includes over 10 million scanned images of documents from the National Police Historical Archive. This digital archive mirrors and extends the physical archive that remains preserved in Guatemala as an important historical patrimony of the Guatemalan people."

Den Viewer kennt man vom Internet Archive, aber die Auflösung lässt doch zu wünschen übrig. Siehe etwa

http://ahpn.lib.utexas.edu/search/documento/3212632?d=1871#page/4/mode/1up

"A product of broad international collaboration, these digitized documents from the Guatemalan National Police Historical Archive (AHPN) aim to facilitate scholarly and legal research into a vast cache of historical documentation. The discovery of the National Police Historical Archive in 2005 opened an extensive and timely resource for the study of Guatemalan history and human rights in the region, spanning a broad array of topics from Guatemala's armed conflict between 1960 and 1996 to the sexually transmitted disease experiments performed at the behest of the United States government in the 1940s. The Archive is presented online here for the first time.

This site currently includes over 10 million scanned images of documents from the National Police Historical Archive. This digital archive mirrors and extends the physical archive that remains preserved in Guatemala as an important historical patrimony of the Guatemalan people."

Den Viewer kennt man vom Internet Archive, aber die Auflösung lässt doch zu wünschen übrig. Siehe etwa

http://ahpn.lib.utexas.edu/search/documento/3212632?d=1871#page/4/mode/1up

KlausGraf - am Freitag, 23. Dezember 2011, 18:14 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://the1709blog.blogspot.com/2011/12/scanned-public-domain-works-and-beyond.html

http://the1709blog.blogspot.com/2011/12/scanned-public-domain-works-whats.html

Gemäß den dort geäußerten Meinungen spricht alles dafür, dass reine Reproduktionen, die möglicherweise im UK geschützt sind, nicht die vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Kriterien (zuletzt: persönliche Note) erfüllen und daher nicht urheberrechtlich geschützt sind.

Das Thema ist hier ein Dauerbrenner:

http://archiv.twoday.net/search?q=reproduktionsf

http://the1709blog.blogspot.com/2011/12/scanned-public-domain-works-whats.html

Gemäß den dort geäußerten Meinungen spricht alles dafür, dass reine Reproduktionen, die möglicherweise im UK geschützt sind, nicht die vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Kriterien (zuletzt: persönliche Note) erfüllen und daher nicht urheberrechtlich geschützt sind.

Das Thema ist hier ein Dauerbrenner:

http://archiv.twoday.net/search?q=reproduktionsf

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Dezember 2011, 21:52 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Der 98. Band der „Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln“ mit dem Titel „Das Schatzhaus der Bürger mit Leben erfüllt“ liegt nun vor. In der Publikation finden sich Beiträge und Ergebnisse eines Symposiums am 19. Oktober 2007 noch im alten Gebäude in der Severinstraße. Anlass war das 150-jährige Jubiläum des Archivs. Den 160 Seiten starken Band hat die Direktorin Bettina Schmidt-Czaia herausgegeben.

Anlass für die Publikation ist die zum Archivjubiläum 2007 gezeigte Ausstellung „150 Jahre Historisches Archiv der Stadt Köln“. Sie präsentierte zahlreiche Schätze des Hauses, von Herrscherurkunden über kostbare Handschriften bis hin zu Plänen, Zeugnissen der modernen Verwaltung und Beispielen aus den zahlreichen Nachlässen von Künstlern und Politikern. Bei der Vorbereitung stellte sich heraus, dass kaum Erkenntnisse über die Geschichte des Archivs, seine Bestände und seine Mitarbeiter existieren. Um mehr darüber zu erfahren, veranstaltete das Archiv das Kolloquium. Die dabei gehaltenen sieben Vorträge haben das Wissen von den Geschicken mancher Bestände und ihrer Bearbeiter in vielfältiger Weise bereichert.

Die Weichen für die Veröffentlichung waren bereits im Frühjahr 2009 gestellt, doch nach dem Einsturz am 3. März 2009 standen andere Projekte im Vordergrund. Das Erscheinen des Bandes, über dreieinhalb Jahre nach dem Symposium, ist ein weiterer Schritt des Historischen Archivs in Richtung Normalität. Die Beiträge schildern, wie bestimmte Archivbestände ins Haus kamen und wie sich die alten Besitzerinnen und Besitzer damit beschäftigt haben.

Einem heiklen Vorgang widmet sich Wilfried Reininghaus, Präsident des Landesarchivs NRW in seinem Beitrag „Eine ‚erzwungene Abgabe’ und ihre Hintergründe. Die politisch motivierte Deponierung der Bestände Kölner Klöster und Stifter aus dem Staatsarchiv Düsseldorf im Historischen Archiv der Stadt Köln 1948/49“.

Mit ganz anders gearteten Verlagerungen von Archivalien, den „Unterlagen aus dem Hansekontor in London, dem Stalhof, im Historischen Archiv der Stadt Köln“, beschäftigt sich Iwan Iwanow vom Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen. Köln beherbergt neben Lübeck das bedeutendste Archiv der deutschen Hanse, weil 1593/94 auf Beschluss des Hansetages die Urkunden und Akten des seinerzeit größten Kontors in Antwerpen in die sicheren Mauern Kölns verbracht wurden. Die Stadt war bis zu den Zerstö-rungen des Zweiten Weltkriegs nie gewaltsam erobert, zerstört oder geplündert worden.

Andreas Kupka vom Museum Zitadelle Jülich verdeutlicht in seinem Beitrag „Archäologie und Archiv: Die Kölner Stadtbahn und der Bestand „Festungskarten“ im HAStK“ anhand verschiedener Beispiele, wie der Bau der neuen Nord-Süd-U-Bahn unsere Kenntnisse über den Kölner Festungsbau erweitert hat.

Zwei Aufsätze widmen sich den beiden Gründerpersönlichkeiten des modernen Kölner Stadtarchivs. Holger Krahnke vom Gemeindearchiv Petershagen-Eggersdorf zeigt in „Archivar in den Nebenstunden. Johann Peter Fuchs und die deutsche Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert“, wie sich der städtische Obersekretär Fuchs (1782-1857) der Ordnung und Verzeichnung der Kölner Bestände widmete.

Fuchs’ Nachfolger Leonard Ennen (1820-1880) hat bislang noch keine ausführliche biographische Würdigung gefunden. Stephan Laux (Heinrich Heine-Universität Düsseldorf) füllt diese Lücke mit seinen Ausführungen „Leonard Ennen – Geistlicher, Historiker, Archivar. Eine Skizze“.

Ebenfalls Kärrner- und Grundlagenarbeit leisteten jene jungen Männer und Frauen, denen sich Frank Engel (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen) unter dem bezeichnenden Titel „ ‚Generation Praktikum’? Die Ordnungs-, Erschließungs- und Auswertungsarbeiten in der Ära Joseph Hansen (1891-1927) und ihr personeller Hintergrund“ zuwendet.

Der Leiter des Stadtarchivs Essen, Klaus Wisotzky schildert ein düsteres Kapitel des Kölner Stadtarchivs, das „,…sein hohes Ansehen im Kreis der deutschen Archive unweigerlich verlieren wird’. Das Historische Archiv Köln im ‚Dritten Reich’.“

Der Rückblick in die eigene Archivgeschichte, den der vorliegende Band bietet, versteht sich für die Mitarbeitenden am Wiederaufbau des Historischen Archivs der Stadt Köln als Begleiter und Verpflichtung.

Bettina Schmidt-Czaia (Hrsg.), Das Schatzhaus der Bürger mit Leben erfüllt – 150 Jahre Überlieferungsbildung im Historischen Archiv der Stadt Köln. Beiträge des Symposiums anlässlich des 150-jährigen Jubiläums am 19. Oktober 2007, Köln 2011, ISBN 978-3-928907-20-0, 38 Euro."

Quelle: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Köln

Anlass für die Publikation ist die zum Archivjubiläum 2007 gezeigte Ausstellung „150 Jahre Historisches Archiv der Stadt Köln“. Sie präsentierte zahlreiche Schätze des Hauses, von Herrscherurkunden über kostbare Handschriften bis hin zu Plänen, Zeugnissen der modernen Verwaltung und Beispielen aus den zahlreichen Nachlässen von Künstlern und Politikern. Bei der Vorbereitung stellte sich heraus, dass kaum Erkenntnisse über die Geschichte des Archivs, seine Bestände und seine Mitarbeiter existieren. Um mehr darüber zu erfahren, veranstaltete das Archiv das Kolloquium. Die dabei gehaltenen sieben Vorträge haben das Wissen von den Geschicken mancher Bestände und ihrer Bearbeiter in vielfältiger Weise bereichert.

Die Weichen für die Veröffentlichung waren bereits im Frühjahr 2009 gestellt, doch nach dem Einsturz am 3. März 2009 standen andere Projekte im Vordergrund. Das Erscheinen des Bandes, über dreieinhalb Jahre nach dem Symposium, ist ein weiterer Schritt des Historischen Archivs in Richtung Normalität. Die Beiträge schildern, wie bestimmte Archivbestände ins Haus kamen und wie sich die alten Besitzerinnen und Besitzer damit beschäftigt haben.

Einem heiklen Vorgang widmet sich Wilfried Reininghaus, Präsident des Landesarchivs NRW in seinem Beitrag „Eine ‚erzwungene Abgabe’ und ihre Hintergründe. Die politisch motivierte Deponierung der Bestände Kölner Klöster und Stifter aus dem Staatsarchiv Düsseldorf im Historischen Archiv der Stadt Köln 1948/49“.

Mit ganz anders gearteten Verlagerungen von Archivalien, den „Unterlagen aus dem Hansekontor in London, dem Stalhof, im Historischen Archiv der Stadt Köln“, beschäftigt sich Iwan Iwanow vom Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen. Köln beherbergt neben Lübeck das bedeutendste Archiv der deutschen Hanse, weil 1593/94 auf Beschluss des Hansetages die Urkunden und Akten des seinerzeit größten Kontors in Antwerpen in die sicheren Mauern Kölns verbracht wurden. Die Stadt war bis zu den Zerstö-rungen des Zweiten Weltkriegs nie gewaltsam erobert, zerstört oder geplündert worden.

Andreas Kupka vom Museum Zitadelle Jülich verdeutlicht in seinem Beitrag „Archäologie und Archiv: Die Kölner Stadtbahn und der Bestand „Festungskarten“ im HAStK“ anhand verschiedener Beispiele, wie der Bau der neuen Nord-Süd-U-Bahn unsere Kenntnisse über den Kölner Festungsbau erweitert hat.

Zwei Aufsätze widmen sich den beiden Gründerpersönlichkeiten des modernen Kölner Stadtarchivs. Holger Krahnke vom Gemeindearchiv Petershagen-Eggersdorf zeigt in „Archivar in den Nebenstunden. Johann Peter Fuchs und die deutsche Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert“, wie sich der städtische Obersekretär Fuchs (1782-1857) der Ordnung und Verzeichnung der Kölner Bestände widmete.

Fuchs’ Nachfolger Leonard Ennen (1820-1880) hat bislang noch keine ausführliche biographische Würdigung gefunden. Stephan Laux (Heinrich Heine-Universität Düsseldorf) füllt diese Lücke mit seinen Ausführungen „Leonard Ennen – Geistlicher, Historiker, Archivar. Eine Skizze“.

Ebenfalls Kärrner- und Grundlagenarbeit leisteten jene jungen Männer und Frauen, denen sich Frank Engel (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen) unter dem bezeichnenden Titel „ ‚Generation Praktikum’? Die Ordnungs-, Erschließungs- und Auswertungsarbeiten in der Ära Joseph Hansen (1891-1927) und ihr personeller Hintergrund“ zuwendet.

Der Leiter des Stadtarchivs Essen, Klaus Wisotzky schildert ein düsteres Kapitel des Kölner Stadtarchivs, das „,…sein hohes Ansehen im Kreis der deutschen Archive unweigerlich verlieren wird’. Das Historische Archiv Köln im ‚Dritten Reich’.“

Der Rückblick in die eigene Archivgeschichte, den der vorliegende Band bietet, versteht sich für die Mitarbeitenden am Wiederaufbau des Historischen Archivs der Stadt Köln als Begleiter und Verpflichtung.

Bettina Schmidt-Czaia (Hrsg.), Das Schatzhaus der Bürger mit Leben erfüllt – 150 Jahre Überlieferungsbildung im Historischen Archiv der Stadt Köln. Beiträge des Symposiums anlässlich des 150-jährigen Jubiläums am 19. Oktober 2007, Köln 2011, ISBN 978-3-928907-20-0, 38 Euro."

Quelle: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Köln

Wolf Thomas - am Donnerstag, 22. Dezember 2011, 21:14 - Rubrik: Archivgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/MRK/MRK21-2.htm

Lieber Leser,

dieses ist das letzte „Heft“ der Ihnen und uns vertraut gewordenen „Mitteilungen“. Rechtzeitig erreicht es Sie vor dem Weihnachtsfest und vor dem Jahresende, das zugleich das Erlöschen der alten Residenzen-Kommission nach 26 Jahren ihres Bestehens bedeutet. 21 Jahre lang gab es zweimal im Jahr eine Lieferung, größeren und geringeren Umfangs, doch stets mit einem Vorwort meiner Hand versehen, zweiundvierzig Texte, zweiundvierzig Titelvignetten, die man noch einmal an sich vorüberziehen lassen kann, wenn einem danach ist.

Mit der Arbeit sind wir fast ganz fertig geworden: Die Akten des Coburger Symposiums des Jahres 2010 werden Mitte Januar ausgeliefert, im Januar wird das bibliographische „Sonderheft“ mit den Titeln der letzten sechs Jahre ins Netz gestellt. Der 4. Teil des Handbuchs „Grafen und Herren“, Gegenstand unendlicher Korrektur-, Änderungs- und Ergänzungswünschen, folgt sogleich danach, im Februar/März. Dann ist alles erledigt – und bleibt im Netz verfügbar, bis auf das Handbuch Online, das uns noch eine Weile beschäftigen wird, bis wir auch damit zu Rande gekommen sind. Nur auf die Edition der Hof-, Regiments- und Ämterordnungen von Jülich-Kleve-Berg durch Brigitte Kasten und Margarete Bruckhaus warten wir noch.

Ein wenig verwundert schaut man zurück und freut sich, wie nach schwierigen Anfängen alles sich doch recht prächtig entfaltet hat und zu einiger Größe aufgewachsen ist, und gedenkt dankbar der verstorbenen Kommissions-Kollegen: Hans Patze, des Gründers, Josef Fleckenstein, Reinhard Wenskus, und denen die nach ihnen kamen und doch vorzeitig gehen mußten: Hartmut Boockmann und Ernst Schubert. Dank ist zu sagen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die fordernd und fördernd uns begleitete, der Fritz Thyssen Stiftung, die Arbeit und Druck beharrlich finanziert hat, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die uns seit 1990 Gastrecht gewährte. Schließlich den gegenwärtigen Mitgliedern der Residenzen-Kommission selbst, die sich nun auflöst nach vollbrachter Arbeit: Uwe Albrecht, Enno Bünz, Gerhard Fouquet, Volker Honemann, Peter Johanek, Peter Moraw, Matthias Müller, Andreas Ranft, Karl-Heinz Spieß und Thomas Zotz. Die tägliche Arbeit aber haben verrichtet seit 1995 bzw. 1996 Jan Hirschbiegel und Jörg Wettlaufer, deren Namen, mal der eine, mal der andere, mal beide zusammen mit demjenigen des Unterzeichneten als Herausgeber auf den Titelblättern der Symposiumsbände erscheinen. Während Jan Hirschbiegel sich besonders der gedruckten Publikationen annahm, gestaltete und pflegte Jörg Wettlaufer die umfangreiche Internetseite der Kommission und organisierte die immer wichtiger werdende elektronische Kommunikation.

Jetzt wird er uns verlassen, geht nach Göttingen, wo die Akademie entdeckte, wie gut sie für die „Digital Humanities“ jemanden gebrauchen kann, der Geisteswissenschaftler und zugleich ein Fachmann für die Informationstechnologie ist. Er stellt sich einer neuen Herausforderung, hofft auch, seine eigenen evolutionär-anthropologisch inspirierten rechtshistorischen Forschungen zum sozialen Gebrauch des Schamgefühls in der spätmittelalterlichen Gesellschaft, von denen hier nie die Rede war, voranzubringen. Unsere guten Wünsche begleiten ihn und die Hoffnung, daß wir ihn weiter konsultieren können. Es war ihm ein Anliegen, sich von Ihnen, liebe Leser, persönlich zu verabschieden (siehe S. 9). Glücklicherweise bleibt uns Jan Hirschbiegel erhalten, der sich „übrigens“ soeben mit einer Arbeit zu „Nahbeziehungen bei Hof – Manifestationen des Vertrauens? Karrieren in reichsfürstlichen Diensten am Ende des Mittelalter“ in Kiel habilitiert hat.

An der Reihe der letzten drei Titelvignetten konnten Kenner schon erraten, wie es um uns steht: Zunächst sah er ein verschlossenes Tor oder unsere Zukunftssorgen, dann eine geöffnete Tür oder unsere Zukunftshoffnung, schließlich jetzt den einzigartigen Vogel Phoenix oder die Auferstehung aus der Asche: Am 31. Dezember stirbt die alte Residenzen-Kommission, am 1. Januar wird die neue geboren. Das Unwahrscheinliche ist am 7. November 2011 geschehen, nämlich daß unter den lediglich sieben bewilligten Neuanträgen von zweihundert der unsrige war. Es geht also weiter. Das Thema ist aber nicht mehr „Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Deutschen Reich (1200-1600)“, sondern „Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800). Urbanität im integrativen und konkurrierenden Beziehungsgefüge von Herrschaft und Gemeinde“. Der Schwerpunkt wurde vom Hof auf die Stadt verlagert, der Zeitausschnitt erweitert bis hin in die Moderne. Die Leitungskommission ist neu zusammengestellt, ihr gehören anfangs an Ute Daniel, Gerhard Fouquet, Stephan Hoppe, Olaf Mörke, Matthias Müller und der Unterzeichnete. Die Kieler Arbeitsstelle zusammen mit einem Mainzer Außenposten wächst von zwei auf vier Stellen, es gibt zwei Doktoranden und mehrere Hilfskräfte. Unter strenger Beobachtung begeben wir uns nun auf den Weg, auf eine Wanderschaft, die weitere 14 Jahre währen darf. Ob die Mitteilungen in dieser Form fortbestehen werden, ist unsicher. Doch wenn es nicht diese ist, so wird es doch eine andere Weise geben, mit Ihnen, lieber Leser, in Verbindung zu bleiben. Jetzt aber schlägt erst einmal die Stunde des Abschieds. Nicht unzufrieden mit der Vergangenheit, hoffnungsvoll in die Zukunft schauend sagt „Adieu“, nicht ohne Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest gewünscht zu haben, zwischen den Jahren Einkehr und Beschaulichkeit, in 2012 dann neuen Schwung und neuen Erfolg,

Ihr

Werner Paravicini

Lieber Leser,

dieses ist das letzte „Heft“ der Ihnen und uns vertraut gewordenen „Mitteilungen“. Rechtzeitig erreicht es Sie vor dem Weihnachtsfest und vor dem Jahresende, das zugleich das Erlöschen der alten Residenzen-Kommission nach 26 Jahren ihres Bestehens bedeutet. 21 Jahre lang gab es zweimal im Jahr eine Lieferung, größeren und geringeren Umfangs, doch stets mit einem Vorwort meiner Hand versehen, zweiundvierzig Texte, zweiundvierzig Titelvignetten, die man noch einmal an sich vorüberziehen lassen kann, wenn einem danach ist.

Mit der Arbeit sind wir fast ganz fertig geworden: Die Akten des Coburger Symposiums des Jahres 2010 werden Mitte Januar ausgeliefert, im Januar wird das bibliographische „Sonderheft“ mit den Titeln der letzten sechs Jahre ins Netz gestellt. Der 4. Teil des Handbuchs „Grafen und Herren“, Gegenstand unendlicher Korrektur-, Änderungs- und Ergänzungswünschen, folgt sogleich danach, im Februar/März. Dann ist alles erledigt – und bleibt im Netz verfügbar, bis auf das Handbuch Online, das uns noch eine Weile beschäftigen wird, bis wir auch damit zu Rande gekommen sind. Nur auf die Edition der Hof-, Regiments- und Ämterordnungen von Jülich-Kleve-Berg durch Brigitte Kasten und Margarete Bruckhaus warten wir noch.

Ein wenig verwundert schaut man zurück und freut sich, wie nach schwierigen Anfängen alles sich doch recht prächtig entfaltet hat und zu einiger Größe aufgewachsen ist, und gedenkt dankbar der verstorbenen Kommissions-Kollegen: Hans Patze, des Gründers, Josef Fleckenstein, Reinhard Wenskus, und denen die nach ihnen kamen und doch vorzeitig gehen mußten: Hartmut Boockmann und Ernst Schubert. Dank ist zu sagen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die fordernd und fördernd uns begleitete, der Fritz Thyssen Stiftung, die Arbeit und Druck beharrlich finanziert hat, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die uns seit 1990 Gastrecht gewährte. Schließlich den gegenwärtigen Mitgliedern der Residenzen-Kommission selbst, die sich nun auflöst nach vollbrachter Arbeit: Uwe Albrecht, Enno Bünz, Gerhard Fouquet, Volker Honemann, Peter Johanek, Peter Moraw, Matthias Müller, Andreas Ranft, Karl-Heinz Spieß und Thomas Zotz. Die tägliche Arbeit aber haben verrichtet seit 1995 bzw. 1996 Jan Hirschbiegel und Jörg Wettlaufer, deren Namen, mal der eine, mal der andere, mal beide zusammen mit demjenigen des Unterzeichneten als Herausgeber auf den Titelblättern der Symposiumsbände erscheinen. Während Jan Hirschbiegel sich besonders der gedruckten Publikationen annahm, gestaltete und pflegte Jörg Wettlaufer die umfangreiche Internetseite der Kommission und organisierte die immer wichtiger werdende elektronische Kommunikation.

Jetzt wird er uns verlassen, geht nach Göttingen, wo die Akademie entdeckte, wie gut sie für die „Digital Humanities“ jemanden gebrauchen kann, der Geisteswissenschaftler und zugleich ein Fachmann für die Informationstechnologie ist. Er stellt sich einer neuen Herausforderung, hofft auch, seine eigenen evolutionär-anthropologisch inspirierten rechtshistorischen Forschungen zum sozialen Gebrauch des Schamgefühls in der spätmittelalterlichen Gesellschaft, von denen hier nie die Rede war, voranzubringen. Unsere guten Wünsche begleiten ihn und die Hoffnung, daß wir ihn weiter konsultieren können. Es war ihm ein Anliegen, sich von Ihnen, liebe Leser, persönlich zu verabschieden (siehe S. 9). Glücklicherweise bleibt uns Jan Hirschbiegel erhalten, der sich „übrigens“ soeben mit einer Arbeit zu „Nahbeziehungen bei Hof – Manifestationen des Vertrauens? Karrieren in reichsfürstlichen Diensten am Ende des Mittelalter“ in Kiel habilitiert hat.

An der Reihe der letzten drei Titelvignetten konnten Kenner schon erraten, wie es um uns steht: Zunächst sah er ein verschlossenes Tor oder unsere Zukunftssorgen, dann eine geöffnete Tür oder unsere Zukunftshoffnung, schließlich jetzt den einzigartigen Vogel Phoenix oder die Auferstehung aus der Asche: Am 31. Dezember stirbt die alte Residenzen-Kommission, am 1. Januar wird die neue geboren. Das Unwahrscheinliche ist am 7. November 2011 geschehen, nämlich daß unter den lediglich sieben bewilligten Neuanträgen von zweihundert der unsrige war. Es geht also weiter. Das Thema ist aber nicht mehr „Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Deutschen Reich (1200-1600)“, sondern „Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800). Urbanität im integrativen und konkurrierenden Beziehungsgefüge von Herrschaft und Gemeinde“. Der Schwerpunkt wurde vom Hof auf die Stadt verlagert, der Zeitausschnitt erweitert bis hin in die Moderne. Die Leitungskommission ist neu zusammengestellt, ihr gehören anfangs an Ute Daniel, Gerhard Fouquet, Stephan Hoppe, Olaf Mörke, Matthias Müller und der Unterzeichnete. Die Kieler Arbeitsstelle zusammen mit einem Mainzer Außenposten wächst von zwei auf vier Stellen, es gibt zwei Doktoranden und mehrere Hilfskräfte. Unter strenger Beobachtung begeben wir uns nun auf den Weg, auf eine Wanderschaft, die weitere 14 Jahre währen darf. Ob die Mitteilungen in dieser Form fortbestehen werden, ist unsicher. Doch wenn es nicht diese ist, so wird es doch eine andere Weise geben, mit Ihnen, lieber Leser, in Verbindung zu bleiben. Jetzt aber schlägt erst einmal die Stunde des Abschieds. Nicht unzufrieden mit der Vergangenheit, hoffnungsvoll in die Zukunft schauend sagt „Adieu“, nicht ohne Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest gewünscht zu haben, zwischen den Jahren Einkehr und Beschaulichkeit, in 2012 dann neuen Schwung und neuen Erfolg,

Ihr

Werner Paravicini

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Dezember 2011, 19:18 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Einer der bedeutendsten bibliophilen Sammler der USA im 20. Jahrhundert, Lessing J. Rosenwald, vererbte seine erlesene Kollektion von Büchern und Handschriften der Library of Congress, die inzwischen gar nicht wenige Stücke digital zugänglich gemacht hat. Liste der qualitätvollen Digitalisate von Büchern aus Mittelalter und Renaissance:

Einer der bedeutendsten bibliophilen Sammler der USA im 20. Jahrhundert, Lessing J. Rosenwald, vererbte seine erlesene Kollektion von Büchern und Handschriften der Library of Congress, die inzwischen gar nicht wenige Stücke digital zugänglich gemacht hat. Liste der qualitätvollen Digitalisate von Büchern aus Mittelalter und Renaissance:http://www.loc.gov/rr/rarebook/rosenwald-MandR.html

Ich bin dankbar, dass die Bibliothek auf meine Anregung hin einen inhaltsreichen Nürnberger Sammelband der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit einem Schembartbuch digitalisiert hat. Kurator Daniel DeSimone hat geduldig viele Fragen beantwortet. Bertold von Haller und Hartmut Bock haben ihr Fachwissen mit mir geteilt.

Leider hat die LoC den Band zwar am Stück digitalisiert, aber dann auf die einzelnen Signaturen verteilt (und auch dies nicht sonderlich glücklich), so dass es unmöglich ist, die Reihenfolge der Bestandteile zu rekonstruieren. Es gibt auch keinen Eintrag für den Gesamtband, dem man diese entnehmen könnte.

Die Reihenfolge ist:

17, 697, 709, 690, 686, 18

(Irreführend der Eintrag zu Rosenwald 17: "Bound with Rosenwald 697, 690, 686, 709 and 18.")

Beschreibungen im Katalog von 1977 unter den angegebenen Nummern (Digitalisat, zu den Handschriften 17 und 18 hier, zu den Nrr. 686 ff. hier).

17: Handschrift: Wappen Nürnberger Familien (und Einband)

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2011rosen0017page.db

Die vorgedruckten Wappenschilde sind bis Bild Nr. 212 ausgemalt.

Zu den 25 knieenden Kostümpaaren siehe nun den Artikel von Hartmut Bock im Katalog Bürgermacht usw. S. 62 (zitiert und online nachgewiesen in Türchen XVIII).

697: Druck: Wappenbuch von Virgil Solis

VD16 S 6977 (?)

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2011rosen0697page.db

Erste Wappentafel:

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2011rosen0017page.db&recNum=297

Titelseite fehlt. Zum Druck gehört vor Rosenwald 17:

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2011rosen0017page.db&recNum=5

709: Druck: Wappentafel der Lehensträger des Hochstifts Würzburg (handkoloriert), 1573

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2011rosen0709page.db

Ein späteres Wappenblatt (1589) in der Münchner Einblattdrucke-Datenbank

http://www.bsb-muenchen.de/Einblattdrucke.178.0.html

690: Druck: Augsburger Geschlechterbuch, 1550

VD16 M 365 (bislang im VD 16 ohne Digitalisate)

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2011rosen0690page.db (setzt mit 709 ein)

686: Druck: Köbelsches Wappenbuch, 1545 (handkoloriert)

VD16 K 1623

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2011rosen0686page.db

Das Titelblatt:

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2011rosen0690page.db&recNum=183

18: Handschrift: Nürnberger Schembartbuch

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001_2010rosen0018page.db

(Endet mit Bildnr. 145. Ab Bildnr. 168 abschließendes Register zum Nürnberger Wappenbuch)

Zu digitalisierten Schembartbüchern siehe

http://de.wikisource.org/wiki/Schembartlauf

Bildersammlung auf Commons:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Schembartlauf

Alle Türchen 2011

[2015 in der Überschrift ergänzt: eine Nürnberger Handschrift der Library of Congress]

#forschung

KlausGraf - am Donnerstag, 22. Dezember 2011, 14:39 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

".... Obwohl im Rathaus niemand des Flämischen mächtig ist, waren die Überschriften in den Zeitungen alarmierend genug, um sofort unseren Stadtarchivar einzuschalten. Für Ludwig Burwitz sind die neuen Informationen historische Erkenntnisse, die es in einer Vielzahl gibt". Die Stadt sehe "keine Veranlassung, Peter Paul Rubens als größten Sohn der Stadt nach diesen Veröffentlichungen aufzugeben"."

Astrid Schneider,Pressesprecherin der Stadt Siegen, in der Siegener Zeitung v. 22.12.2011 zur wieder aufgeflammten Diskussion über die Geburtsort Peter Paul Rubens´.

Bild Homepage der Stadt Siegen

Anmerkung: Der Verlust dieses Alleinstellungsmerkmals ist für das regionale Marketing problematisch. Nicht nur ein renomierter Kunstpreis ist nach dem flämischen Maler benannt. Auch die Vermarktung regionaler Gastronomie und regionaler Lebensmittel erfolgt unter dem Slogan "Zwischen Rubens und Landluft". So verteibt ein auf Archivalia nicht unbekannter Chocolatier eine Rubens-Präsentkiste mit Rubensstollen und Rubenskugeln.

Übrigens: Ein solch schnelles Einschalten würde man sich öfter wünschen ......

Astrid Schneider,Pressesprecherin der Stadt Siegen, in der Siegener Zeitung v. 22.12.2011 zur wieder aufgeflammten Diskussion über die Geburtsort Peter Paul Rubens´.

Bild Homepage der Stadt Siegen

Anmerkung: Der Verlust dieses Alleinstellungsmerkmals ist für das regionale Marketing problematisch. Nicht nur ein renomierter Kunstpreis ist nach dem flämischen Maler benannt. Auch die Vermarktung regionaler Gastronomie und regionaler Lebensmittel erfolgt unter dem Slogan "Zwischen Rubens und Landluft". So verteibt ein auf Archivalia nicht unbekannter Chocolatier eine Rubens-Präsentkiste mit Rubensstollen und Rubenskugeln.

Übrigens: Ein solch schnelles Einschalten würde man sich öfter wünschen ......

Wolf Thomas - am Donnerstag, 22. Dezember 2011, 08:08 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Version 4.0 des Migrationsleitfadens des CIO Bund steht hier zur Kommentierung bereit: Migrationsleitfaden zur Kommentierung

schwalm.potsdam - am Mittwoch, 21. Dezember 2011, 15:39 - Rubrik: Digitale Unterlagen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

gibt es hier: MoReq 2010

Solange allerdings die MoReq weder ins Deutsche übersetzt sind, noch der dt. Terminologie und Anforderungen an die Schriftgutverwaltung entsprechen, ist deren Anwendung nur bedingt empfehlenswert.

Solange allerdings die MoReq weder ins Deutsche übersetzt sind, noch der dt. Terminologie und Anforderungen an die Schriftgutverwaltung entsprechen, ist deren Anwendung nur bedingt empfehlenswert.

schwalm.potsdam - am Mittwoch, 21. Dezember 2011, 15:36 - Rubrik: Records Management

sind hier online: Vorträge">http://dlmforum.eu/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=44_d4a36895fa5c084447161f73dd8f43f8&Itemid=142&lang=en">Vorträge DLM-Forum

schwalm.potsdam - am Mittwoch, 21. Dezember 2011, 15:35 - Rubrik: Records Management

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schmuddelwetter ... Schneeräumpflicht ... Pünktlich zum morgigen Winteranfang gebärdet sich die Witterung hierzulande eher garstig. Im mexikanischen Puebla gibt es tagsüber ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von 10 bis 21°C. Grund genug, wenigstens eine virtuelle Reise dorthin anzutreten, und die kleine, aber feine digitale Sammlung der auf Jesuitenbibliotheken zurückgehenden Altbestandsbibliothek "Biblioteca Jose Maria Lafragua" der Autonomen Universität von Puebla zu besuchen.

Schmuddelwetter ... Schneeräumpflicht ... Pünktlich zum morgigen Winteranfang gebärdet sich die Witterung hierzulande eher garstig. Im mexikanischen Puebla gibt es tagsüber ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von 10 bis 21°C. Grund genug, wenigstens eine virtuelle Reise dorthin anzutreten, und die kleine, aber feine digitale Sammlung der auf Jesuitenbibliotheken zurückgehenden Altbestandsbibliothek "Biblioteca Jose Maria Lafragua" der Autonomen Universität von Puebla zu besuchen. Unser heutiges Bild stammt aus einer mixtekischen Bilderhandschrift aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, dem Codex Yanhuitlán. Es gibt aber auch eine digitalisierte Inkunabel (von insgesamt 11, 2008 waren es noch zwei Digitalisate) und mexikanische Drucke.

http://www.lafragua.buap.mx:8180/digital/

Zu Digitalisaten mexikanischer Bibliotheken siehe

http://wiki.netbib.de/coma/DigiMisc

http://ict.udlap.mx/rabid/

http://primeroslibros.org/

http://bdmx.mx

http://archiv.twoday.net/stories/6307794/

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Mittwoch, 21. Dezember 2011, 00:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

"Die Landeshauptstadt München sucht für das Direktorium, Hauptabteilung I, Stadtarchiv, Abteilung 2, Benutzerbetreuung,

Forschung und Vermittlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Dipl.-Archivarin/einen Dipl.-Archivar (FH)

Das Stadtarchiv ist die städtische Fachdienststelle für alle Fragen des städtischen Archivwesens und der Stadtgeschichte. Der Abteilung 2, Benutzerbetreuung, Forschung und Vermittlung, obliegt neben der Erschließung des Archivgutes die Beratung und die Auskunftserteilung im Benutzerdienst, die Erstellung der Stadtchronik, die zeitgeschichtliche Dokumentationsarbeit sowie die stadtgeschichtliche Forschung und die historische Bildungsarbeit im Rahmen von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Veranstaltungen und Publikationen.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?

· Ordnung, Verzeichnung und inhaltliche Erschließung neueren und neuesten Schriftgutes der städtischen Dienststellen;

· Bearbeitung von schriftlichen Benutzeranfragen, insbesondere aus dem Bereich der Personenrecherchen;

· Beratung von Benutzerinnen und Benutzern des Stadtarchives;

· Mitarbeit an stadtgeschichtlichen Ausstellungen und Publikationen

Worauf kommt es uns an?

Ein erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Dipl.-Archivarin/Dipl.-Archivar (FH)

· Soziale Kompetenz: vor allem ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung, Problem- und Konfliktlösungskompetenz sowie ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit;

· Methodische Kompetenz, wie konzeptionelles Denken und Handeln sowie Organisationstalent;

· Persönliche Eigenschaften, insbesondere Verantwortungsbewußtsein, Eigeninitiative und

Kreativität.

Was bieten wir Ihnen?

· Die Stelle ist mit BesGr. A 10 bewertet. Bei Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist eine Einstellung im Beamtenverhältnis vorgesehen.

· Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in München

· Eine bundesweit anerkannte Personalentwicklung; Sie werden in allen Phasen Ihres Berufslebens unterstützt und haben attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

· Flexible Arbeitszeiten sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie

· Ein verbilligtes Ticket für den Personennahverkehr

· Hilfe bei der Wohnungssuche

· Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten

· Eine attraktive betriebliche Altersvorsorge

Die Beschäftigung ist in Teilzeit und Vollzeit möglich.

Die Landeshauptstadt München fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. Schwerbehinderte

Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt.

Auskünfte zum ausgeschriebenen Aufgabenbereich erteilen Ihnen gerne Herr Dr. Heimers,

Tel. (089) 233-30812 und Herr Hecker, Tel. (089) 233-30804 vom Direktorium-Stadtarchiv.

Für Fragen zum Ausschreibungsverfahren steht Ihnen gerne Frau Maier (Tel. (089) 233-92255) vom

Personal- und Organisationsreferat, Abteilung P 2.35 - Personalbetreuung zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (wie Lebenslauf, Abschlusszeugnis

Berufsausbildung/Studium und Arbeitszeugnisse in Kopie, da wir Ihre Unterlagen nach Abschluss des

Bewerbungsverfahrens leider nicht zurücksenden können) unter Angabe der Verfahrens-Nr. 11-1203-075

bis spätestens 20.01.2012 an die

Landeshauptstadt München

Personal- und Organisationsreferat, P 2.35

Marienplatz 8 (Rathaus), 80331 München

Internet: http://www.muenchen.de / stellen

E-Mail: jessica.maier@muenchen.de

Hinweis zu E-Mail-Bewerbungen"

Forschung und Vermittlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Dipl.-Archivarin/einen Dipl.-Archivar (FH)

Das Stadtarchiv ist die städtische Fachdienststelle für alle Fragen des städtischen Archivwesens und der Stadtgeschichte. Der Abteilung 2, Benutzerbetreuung, Forschung und Vermittlung, obliegt neben der Erschließung des Archivgutes die Beratung und die Auskunftserteilung im Benutzerdienst, die Erstellung der Stadtchronik, die zeitgeschichtliche Dokumentationsarbeit sowie die stadtgeschichtliche Forschung und die historische Bildungsarbeit im Rahmen von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Veranstaltungen und Publikationen.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?

· Ordnung, Verzeichnung und inhaltliche Erschließung neueren und neuesten Schriftgutes der städtischen Dienststellen;

· Bearbeitung von schriftlichen Benutzeranfragen, insbesondere aus dem Bereich der Personenrecherchen;

· Beratung von Benutzerinnen und Benutzern des Stadtarchives;

· Mitarbeit an stadtgeschichtlichen Ausstellungen und Publikationen

Worauf kommt es uns an?

Ein erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Dipl.-Archivarin/Dipl.-Archivar (FH)

· Soziale Kompetenz: vor allem ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung, Problem- und Konfliktlösungskompetenz sowie ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit;

· Methodische Kompetenz, wie konzeptionelles Denken und Handeln sowie Organisationstalent;

· Persönliche Eigenschaften, insbesondere Verantwortungsbewußtsein, Eigeninitiative und

Kreativität.

Was bieten wir Ihnen?

· Die Stelle ist mit BesGr. A 10 bewertet. Bei Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist eine Einstellung im Beamtenverhältnis vorgesehen.

· Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in München

· Eine bundesweit anerkannte Personalentwicklung; Sie werden in allen Phasen Ihres Berufslebens unterstützt und haben attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

· Flexible Arbeitszeiten sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie

· Ein verbilligtes Ticket für den Personennahverkehr

· Hilfe bei der Wohnungssuche

· Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten

· Eine attraktive betriebliche Altersvorsorge

Die Beschäftigung ist in Teilzeit und Vollzeit möglich.

Die Landeshauptstadt München fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. Schwerbehinderte

Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt.

Auskünfte zum ausgeschriebenen Aufgabenbereich erteilen Ihnen gerne Herr Dr. Heimers,

Tel. (089) 233-30812 und Herr Hecker, Tel. (089) 233-30804 vom Direktorium-Stadtarchiv.

Für Fragen zum Ausschreibungsverfahren steht Ihnen gerne Frau Maier (Tel. (089) 233-92255) vom

Personal- und Organisationsreferat, Abteilung P 2.35 - Personalbetreuung zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (wie Lebenslauf, Abschlusszeugnis

Berufsausbildung/Studium und Arbeitszeugnisse in Kopie, da wir Ihre Unterlagen nach Abschluss des

Bewerbungsverfahrens leider nicht zurücksenden können) unter Angabe der Verfahrens-Nr. 11-1203-075

bis spätestens 20.01.2012 an die

Landeshauptstadt München

Personal- und Organisationsreferat, P 2.35

Marienplatz 8 (Rathaus), 80331 München

Internet: http://www.muenchen.de / stellen

E-Mail: jessica.maier@muenchen.de

Hinweis zu E-Mail-Bewerbungen"

Wolf Thomas - am Dienstag, 20. Dezember 2011, 19:35 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der zuständige Fachbereich stellt via E-Mail v. 20.12.2011 ein neues Layout und neue Funktionen (m. W. u. a. bspw. das Einbinden von Digitalisaten) in Aussicht.

Wolf Thomas - am Dienstag, 20. Dezember 2011, 08:30 - Rubrik: Kooperationsmodelle

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

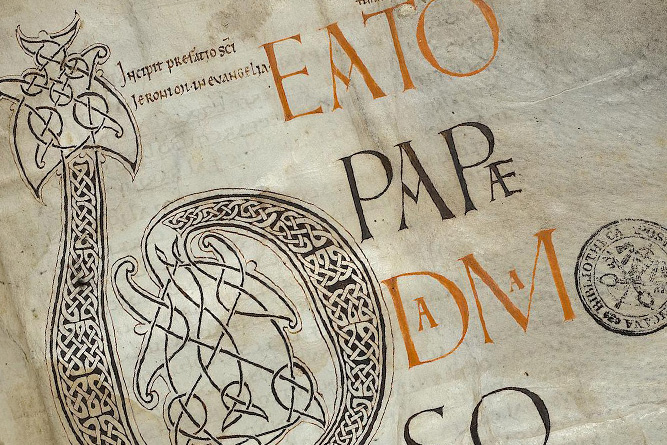

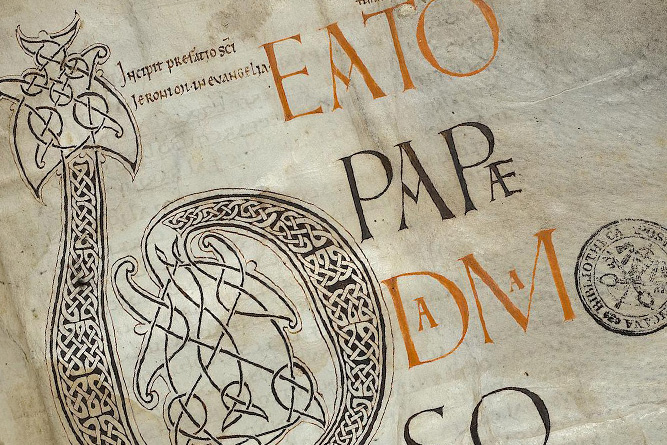

Nachdem das erste Türchen der Stadtbibliothek Mainz gewidmet war, werfen wir nun einen Blick auf die Digitalisate einer französischen Stadtbibliothek: der Bibliothèque Municipale von Reims. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Einzelfall. Zwar verfügen längst nicht alle der traditionsreichen französischen Stadtbibliotheken, die sich heute oft Mediatheken nennen, über durchaus respektable digitale Sammlungen, aber doch erstaunlich viele (siehe etwa hier).

Nachdem das erste Türchen der Stadtbibliothek Mainz gewidmet war, werfen wir nun einen Blick auf die Digitalisate einer französischen Stadtbibliothek: der Bibliothèque Municipale von Reims. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Einzelfall. Zwar verfügen längst nicht alle der traditionsreichen französischen Stadtbibliotheken, die sich heute oft Mediatheken nennen, über durchaus respektable digitale Sammlungen, aber doch erstaunlich viele (siehe etwa hier).Wie schon die Bibliotheken in Valenciennes und Troyes werden in Reims SW-Mikrofilme mittelalterlicher Handschriften digital zugänglich gemacht.

http://www.bm-reims.fr/webcontent/viewer/viewer.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&EXTERNALID=WBCTDOC_131&SYNCMENU=EN_CHANTIER

Wenn man ohne einen Suchbegriff die Suche auf mittelalterliche Handschriften einschränkt, werden (wenn die häufig Fehlergebnisse liefernde Datenbank einem gewogen ist) über 230 Treffer angezeigt. Alle Seiten sind zoombar. Einige Handschriften wurden in Farbe digitalisiert.

Unser Bild stammt aus dem Evangeliar Erzbischof Hinkmars von Reims aus dem 9. Jahrhundert (Ms. 7, Bl. 21v).

Ansonsten sind die Inhalte der digitalen Sammlung im Bereich der digitalisierten Bücher eher bescheiden (nur zwei Inkunabeln). Aber wichtig ist doch das Bekenntnis zum Patrimoine und seiner digitalen Präsentation, das ich bei fast allen deutschen Stadtbibliotheken vermisse!

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Dienstag, 20. Dezember 2011, 01:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/all/LastUpdate

Es gibt wieder einige Murer-Handschriften aus Frauenfeld, eine Chronik Fründs in St. Gallen, Meyers Buch der Reformatio Prediger Ordens (siehe neulich Anzeige des Tübinger Digitalisats) und Engelberger Predigten, um nur die deutschsprachigen Neuzugänge zu nennen.

Blatt aus einer Engelberger Handschrift heute in Cleveland

Blatt aus einer Engelberger Handschrift heute in Cleveland

Es gibt wieder einige Murer-Handschriften aus Frauenfeld, eine Chronik Fründs in St. Gallen, Meyers Buch der Reformatio Prediger Ordens (siehe neulich Anzeige des Tübinger Digitalisats) und Engelberger Predigten, um nur die deutschsprachigen Neuzugänge zu nennen.

Blatt aus einer Engelberger Handschrift heute in Cleveland

Blatt aus einer Engelberger Handschrift heute in ClevelandKlausGraf - am Dienstag, 20. Dezember 2011, 00:46 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Über 46.000 französische Ortsnamen sind recherchierbar.

http://cths.fr/topo/accueil.php

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2011/12/19/dictionnaire-topographique-de-la-france/

http://cths.fr/topo/accueil.php

Via

http://filosofiastoria.wordpress.com/2011/12/19/dictionnaire-topographique-de-la-france/

KlausGraf - am Montag, 19. Dezember 2011, 23:53 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

So kann man subtil allein durch Wortwahl Open Access ans Bein pissen. Ich zitiere Anton Tantner wörtlich:

Böhlau stellt ein weiteres seiner Bücher Open Access als PDF zur Verfügung, eine nicht gerade kurze (1216 Seiten) Habilitationsschrift über Robert Musil. Zu verdanken ist dies der Open Access-Politik des Subventionsgebers FWF, der die Verlage nunmehr dazu zwingt, die Bücher auch online zu veröffentlichen. Noch besser wäre es freilich, wenn neben dem PDF auch das Format EPUB angeboten würde, das müsste bei der sicherlich nicht geringen Subvention doch drinnen sein!

Wolf, Norbert Christian: Kakanien als Gesellschaftskonstruktion. Robert Musils Sozioanalyse des 20. Jahrhunderts. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2011, [Verlags-Info] http://www.boehlau-verlag.com/download/162727/978-3-205-78740-2_OpenAccess.pdf

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/59207314/

Angemessen wäre gewesen: Erfreulicherweise legt der österreichische FWF (anders als die DFG) Wert darauf, dass Förderauflagen, zu denen die Open-Access-Zugänglichkeit gehört, auch eingehalten werden. Hier von einem "Zwang" zu sprechen, spielt nur den Reussianern in die Hände.

Böhlau stellt ein weiteres seiner Bücher Open Access als PDF zur Verfügung, eine nicht gerade kurze (1216 Seiten) Habilitationsschrift über Robert Musil. Zu verdanken ist dies der Open Access-Politik des Subventionsgebers FWF, der die Verlage nunmehr dazu zwingt, die Bücher auch online zu veröffentlichen. Noch besser wäre es freilich, wenn neben dem PDF auch das Format EPUB angeboten würde, das müsste bei der sicherlich nicht geringen Subvention doch drinnen sein!

Wolf, Norbert Christian: Kakanien als Gesellschaftskonstruktion. Robert Musils Sozioanalyse des 20. Jahrhunderts. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2011, [Verlags-Info] http://www.boehlau-verlag.com/download/162727/978-3-205-78740-2_OpenAccess.pdf

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/59207314/

Angemessen wäre gewesen: Erfreulicherweise legt der österreichische FWF (anders als die DFG) Wert darauf, dass Förderauflagen, zu denen die Open-Access-Zugänglichkeit gehört, auch eingehalten werden. Hier von einem "Zwang" zu sprechen, spielt nur den Reussianern in die Hände.

KlausGraf - am Montag, 19. Dezember 2011, 23:47 - Rubrik: Open Access

Update zu

http://archiv.twoday.net/stories/55772241/

Sehr geehrter Herr Graf,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich habe mich mit dem Stadtarchiv Regensburg in Verbindung gesetzt, um die von Ihnen aufgeworfene Frage zu klären und kann Ihnen Folgendes mitteilen:

Es ist zwar richtig, dass das Stadtarchiv Regensburg - um unzumutbar lange Bearbeitungszeiten zu vermeiden - selbst keine schriftlichen Anfragen mehr bearbeitet, es hat aber stattdessen die Möglichkeit geschaffen, externe Wissenschaftler mit dieser Aufgabe zu betrauen. Das Archiv gibt hierzu eine Liste von erfahrenen Historikern an Interessierte heraus und wahrt dadurch die Möglichkeit der Bearbeitung von schriftlichen Anfragen. Die für die Forschung durch externe Wissenschaftler anfallenden Kosten müssen mit den Auftragnehmern direkt geklärt werden. Gebühren würden, wie man mir mitteilte, aber auch bei einer Bearbeitung durch Bedienstete des Stadtarchivs anfallen.

Meines Wissens gehen inzwischen mehrere Archive diesen Weg zur Bearbeitung von schriftlichen Anfragen durch freiberufliche Wissenschaftler - nicht nur in Regensburg.

Zuletzt noch eine kleine Anmerkung zu Ihrer Nachfrage an mich über abgewordnetenwatch.de: Bürgeranliegen werden von mir grundsätzlich mit äußerster Sorgfalt bearbeitet und beantwortet. Ich bitte um Verständnis, dass dies - auch aufgrund der Fülle der Anliegen mit häufig komplexen Sachverhalten - eine gewisse Zeit beansprucht (in Ihrem Fall genau zwei Wochen).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Franz Rieger MdL

http://archiv.twoday.net/stories/55772241/

Sehr geehrter Herr Graf,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich habe mich mit dem Stadtarchiv Regensburg in Verbindung gesetzt, um die von Ihnen aufgeworfene Frage zu klären und kann Ihnen Folgendes mitteilen:

Es ist zwar richtig, dass das Stadtarchiv Regensburg - um unzumutbar lange Bearbeitungszeiten zu vermeiden - selbst keine schriftlichen Anfragen mehr bearbeitet, es hat aber stattdessen die Möglichkeit geschaffen, externe Wissenschaftler mit dieser Aufgabe zu betrauen. Das Archiv gibt hierzu eine Liste von erfahrenen Historikern an Interessierte heraus und wahrt dadurch die Möglichkeit der Bearbeitung von schriftlichen Anfragen. Die für die Forschung durch externe Wissenschaftler anfallenden Kosten müssen mit den Auftragnehmern direkt geklärt werden. Gebühren würden, wie man mir mitteilte, aber auch bei einer Bearbeitung durch Bedienstete des Stadtarchivs anfallen.

Meines Wissens gehen inzwischen mehrere Archive diesen Weg zur Bearbeitung von schriftlichen Anfragen durch freiberufliche Wissenschaftler - nicht nur in Regensburg.

Zuletzt noch eine kleine Anmerkung zu Ihrer Nachfrage an mich über abgewordnetenwatch.de: Bürgeranliegen werden von mir grundsätzlich mit äußerster Sorgfalt bearbeitet und beantwortet. Ich bitte um Verständnis, dass dies - auch aufgrund der Fülle der Anliegen mit häufig komplexen Sachverhalten - eine gewisse Zeit beansprucht (in Ihrem Fall genau zwei Wochen).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Franz Rieger MdL

KlausGraf - am Montag, 19. Dezember 2011, 16:04 - Rubrik: Kommunalarchive

Wolf Thomas - am Montag, 19. Dezember 2011, 15:25 - Rubrik: Internationale Aspekte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Da das Auffinden der PDFs auf der Seite der rheinland-pfälzischen Archivverwaltung erhebliches Geschick voraussetzt, greifen wir gern den auf Facebook, aber leider nicht hier gegebenen Hinweis des Stadtarchivs Speyer auf und verlinken demnach

http://www.landeshauptarchiv.de/fileadmin/download/archivePDF/Heft_56.pdf

Jost Hausmann stellt das hier noch nicht gewürdigte neue Archivgesetz von RP vor (mit Textabdruck).

Was wohl ein Archivmemo ist (S. 38)? Vermutlich ein Spiel vom Memory-Typ, das man nicht so nennen darf. Ob das Stadtarchiv Saarbrücken (S. 41) schon Abmahn-Post von Ravensburger bekommen hat?

http://de.wikipedia.org/wiki/Memory_(Spiel)#Die_Marke_Memory

http://www.landeshauptarchiv.de/fileadmin/download/archivePDF/Heft_56.pdf

Jost Hausmann stellt das hier noch nicht gewürdigte neue Archivgesetz von RP vor (mit Textabdruck).

Was wohl ein Archivmemo ist (S. 38)? Vermutlich ein Spiel vom Memory-Typ, das man nicht so nennen darf. Ob das Stadtarchiv Saarbrücken (S. 41) schon Abmahn-Post von Ravensburger bekommen hat?

http://de.wikipedia.org/wiki/Memory_(Spiel)#Die_Marke_Memory

KlausGraf - am Montag, 19. Dezember 2011, 14:52 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mein Kurskollege schreibt mir:

19.12.2011

AZ: 2–7512 Graf, Klaus

Bez: Mail vom 8.12.2011

Sehr geehrter Herr Dr. Graf,

Ihre Mail von „Klaus Graf (Google+) – noreply-e749ddbd@plus.google.com“ ist am 8. 12. 2011 bei mir eingegangen.

Dem in der Mail angesprochenen archivfachlichen Sachverhalt zum Gutsarchiv Niederstotzingen der Grafen von Maldeghem sind wir nachgegangen.

Der Bestand Q 3/31 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart umfasst Unterlagen aus dem Zeitraum zwischen 1360 und 1943. Einige Stücke reichen bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Es handelt sich dabei um Material des Herrschaftsarchivs Niederstotzingen. Unterlagen aus den Außenbesitzungen der Familie (mit einer Ausnahme) sowie dem Maldeghemschen Familienarchiv sind nicht enthalten. Im Stuttgarter Bestand stammen die ältesten Unterlagen der Familie Maldeghem aus dem Jahr 1809. Diese Informationen können Sie auch dem online-stehenden Findbuch samt Vorwort entnehmen:

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olb/struktur.php?archiv=1&klassi=1.14&anzeigeKlassi=1.14.003.%&inhaltHauptframe=naeheres&anzeigeId=6830&letztesLimit=unbegrenzt&syssuche=&logik=#_1

Die in Belgien in den Verkauf gelangten Stücke sind demnach nicht Teil des Bestandes gewesen, der heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart lagert.

Zu dem von Ihnen geäußerten Vorwurf, es sei am 8.12.2011 im Landesarchiv um 15.30 Uhr niemand erreichbar gewesen, darf ich Sie daran erinnern, dass die Kollegin am Telefon darauf hingewiesen hat, dass ich im Haus sei und Sie es etwas später noch einmal probieren möchten. Zudem wäre ich per Mail erreichbar gewesen; ich hätte auch zurückgerufen.

Das Arbeitsfeld „Adelsarchiv“ mit dem zugehörigen Ansprechpartner finden Sie in unserem Internetangebot unter der Bezeichnung Denkmalschutz im Archivwesen.

Es ist uns daher rätselhaft, weshalb Sie glaubten, zu Worten wie „Saustall im Landesarchiv Baden-Württemberg“ greifen zu müssen. War es wirklich notwendig, die Begebenheiten unzutreffend darzustellen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesarchivs zu verunglimpfen und dies dann auch noch über Archivalia und Google+ zu verbreiten?

Wir fordern Sie daher auf, an allen Orten, an denen Sie die verunglimpfenden Äußerungen publiziert haben, dieses Schreiben als Gegendarstellung in vergleichbarer Weise zu veröffentlichen oder Ihre Verunglimpfungen umgehend zu entfernen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Clemens Rehm

-----

Dr. Clemens Rehm

Landesarchiv Baden-Württemberg

Abteilung Fachprogramme und Bildungsarbeit

Eugenstr. 7 , D-70182 Stuttgart

Telefon: ++49 (0)711 / 212-4288

mailto:clemens.rehm@la-bw.de -- http: www.landesarchiv-bw.de

Wie sich aus dem Vergleich meiner Darstellung

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/iyxHvKLkbYQ

mit obiger Stellungnahme ergibt, habe ich keine Fakten falsch dargestellt. Hier nochmals meine Darstellung, die den Sachverhalt absolut zutreffend wiedergibt.

laut Verzeichnis der Adelsarchive von 2007 wird das Gutsarchiv Niederstotzingen von einem öffentlichen Archiv verwaltet.

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/46039/Verzeichnis_Adelsarchive2007.pdf

Am Ende des PDFs steht eine Telefonnummer und ich kam auf den Gedanken, da anzurufen. Eine schlechte Idee!

Es meldete sich nicht die damalige Sachbearbeiterin Frau Dr. Rückert, sondern ein anderer Mitarbeiter des Landesarchivs, der sehr unfreundlich war und auf die Frage nach seinem Namen einfach auflegte.

Es war ca. 15:30, also Kernzeit, doch gelang es mir nicht, auf der Internetseite des Landesarchivs einen Zuständigen für Adelsarchive aufzufinden. In Ludwigsburg ging Frau Rückert nicht ans Telefon, bei der zentralen Nummer des Landesarchivs (die beim Präsidenten angegeben ist) meldete sich niemand, weder Keitel noch Rehm gingen ans Telefon. Bei der Nummer der Pressereferentin meldete sich eine offensichtlich überforderte Vertretung, die empfahl, lieber eine Mail zu schreiben, auf Nachhaken dann aber doch Rehm empfahl, der sei der einzige Archivar im Haus, die anderen seien Verwaltungs- und EDV-Leute. Er sei heute im Haus.

Was wenn ich ein Adelsarchiveigentümer gewesen wäre? Wieso aktualisiert man das PDF nicht und ergänzt es durch Links wenigstens zu den Findbüchern/Bestandsbeschreibungen des Landesarchivs? Wieso kommt die Adelsarchivpflege unter den Aufgaben des Landesarchivs nicht vor? Wieso bekommt man niemand Kompetentes, der Auskunft über die Zuständigkeit geben kann, ans Telefon?

Ob Kollege Rehm tatsächlich erreichbar gewesen wäre, kann niemand wissen, da ich nach den Telefonaten entnervt aufgegeben habe und Kollege Rehm sich in der Vergangenheit nicht gerade als Freund von Archivalia und meiner Person erwiesen hat.

Richtig ist auch, dass nicht jeder notwendigerweise auf den Gedanken kommt, Adelsarchive dem Denkmalschutz zuzuordnen.

Immerhin hat man das PDF geändert.

19.12.2011

AZ: 2–7512 Graf, Klaus

Bez: Mail vom 8.12.2011

Sehr geehrter Herr Dr. Graf,

Ihre Mail von „Klaus Graf (Google+) – noreply-e749ddbd@plus.google.com“ ist am 8. 12. 2011 bei mir eingegangen.

Dem in der Mail angesprochenen archivfachlichen Sachverhalt zum Gutsarchiv Niederstotzingen der Grafen von Maldeghem sind wir nachgegangen.

Der Bestand Q 3/31 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart umfasst Unterlagen aus dem Zeitraum zwischen 1360 und 1943. Einige Stücke reichen bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Es handelt sich dabei um Material des Herrschaftsarchivs Niederstotzingen. Unterlagen aus den Außenbesitzungen der Familie (mit einer Ausnahme) sowie dem Maldeghemschen Familienarchiv sind nicht enthalten. Im Stuttgarter Bestand stammen die ältesten Unterlagen der Familie Maldeghem aus dem Jahr 1809. Diese Informationen können Sie auch dem online-stehenden Findbuch samt Vorwort entnehmen:

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olb/struktur.php?archiv=1&klassi=1.14&anzeigeKlassi=1.14.003.%&inhaltHauptframe=naeheres&anzeigeId=6830&letztesLimit=unbegrenzt&syssuche=&logik=#_1

Die in Belgien in den Verkauf gelangten Stücke sind demnach nicht Teil des Bestandes gewesen, der heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart lagert.

Zu dem von Ihnen geäußerten Vorwurf, es sei am 8.12.2011 im Landesarchiv um 15.30 Uhr niemand erreichbar gewesen, darf ich Sie daran erinnern, dass die Kollegin am Telefon darauf hingewiesen hat, dass ich im Haus sei und Sie es etwas später noch einmal probieren möchten. Zudem wäre ich per Mail erreichbar gewesen; ich hätte auch zurückgerufen.

Das Arbeitsfeld „Adelsarchiv“ mit dem zugehörigen Ansprechpartner finden Sie in unserem Internetangebot unter der Bezeichnung Denkmalschutz im Archivwesen.

Es ist uns daher rätselhaft, weshalb Sie glaubten, zu Worten wie „Saustall im Landesarchiv Baden-Württemberg“ greifen zu müssen. War es wirklich notwendig, die Begebenheiten unzutreffend darzustellen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesarchivs zu verunglimpfen und dies dann auch noch über Archivalia und Google+ zu verbreiten?

Wir fordern Sie daher auf, an allen Orten, an denen Sie die verunglimpfenden Äußerungen publiziert haben, dieses Schreiben als Gegendarstellung in vergleichbarer Weise zu veröffentlichen oder Ihre Verunglimpfungen umgehend zu entfernen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Clemens Rehm

-----

Dr. Clemens Rehm

Landesarchiv Baden-Württemberg

Abteilung Fachprogramme und Bildungsarbeit

Eugenstr. 7 , D-70182 Stuttgart

Telefon: ++49 (0)711 / 212-4288

mailto:clemens.rehm@la-bw.de -- http: www.landesarchiv-bw.de

Wie sich aus dem Vergleich meiner Darstellung

https://plus.google.com/u/0/117546351384071338747/posts/iyxHvKLkbYQ

mit obiger Stellungnahme ergibt, habe ich keine Fakten falsch dargestellt. Hier nochmals meine Darstellung, die den Sachverhalt absolut zutreffend wiedergibt.

laut Verzeichnis der Adelsarchive von 2007 wird das Gutsarchiv Niederstotzingen von einem öffentlichen Archiv verwaltet.

http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/46039/Verzeichnis_Adelsarchive2007.pdf

Am Ende des PDFs steht eine Telefonnummer und ich kam auf den Gedanken, da anzurufen. Eine schlechte Idee!

Es meldete sich nicht die damalige Sachbearbeiterin Frau Dr. Rückert, sondern ein anderer Mitarbeiter des Landesarchivs, der sehr unfreundlich war und auf die Frage nach seinem Namen einfach auflegte.

Es war ca. 15:30, also Kernzeit, doch gelang es mir nicht, auf der Internetseite des Landesarchivs einen Zuständigen für Adelsarchive aufzufinden. In Ludwigsburg ging Frau Rückert nicht ans Telefon, bei der zentralen Nummer des Landesarchivs (die beim Präsidenten angegeben ist) meldete sich niemand, weder Keitel noch Rehm gingen ans Telefon. Bei der Nummer der Pressereferentin meldete sich eine offensichtlich überforderte Vertretung, die empfahl, lieber eine Mail zu schreiben, auf Nachhaken dann aber doch Rehm empfahl, der sei der einzige Archivar im Haus, die anderen seien Verwaltungs- und EDV-Leute. Er sei heute im Haus.

Was wenn ich ein Adelsarchiveigentümer gewesen wäre? Wieso aktualisiert man das PDF nicht und ergänzt es durch Links wenigstens zu den Findbüchern/Bestandsbeschreibungen des Landesarchivs? Wieso kommt die Adelsarchivpflege unter den Aufgaben des Landesarchivs nicht vor? Wieso bekommt man niemand Kompetentes, der Auskunft über die Zuständigkeit geben kann, ans Telefon?

Ob Kollege Rehm tatsächlich erreichbar gewesen wäre, kann niemand wissen, da ich nach den Telefonaten entnervt aufgegeben habe und Kollege Rehm sich in der Vergangenheit nicht gerade als Freund von Archivalia und meiner Person erwiesen hat.

Richtig ist auch, dass nicht jeder notwendigerweise auf den Gedanken kommt, Adelsarchive dem Denkmalschutz zuzuordnen.

Immerhin hat man das PDF geändert.

KlausGraf - am Montag, 19. Dezember 2011, 14:12 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Stadt Villingen-Schwenningen hat eine Pionierrolle in der Datensicherung übernommen – als erste Gemeinde hat sie die wertvollen Daten von Vermessungsamt und Stadtarchiv in Glas brennen lassen, um sie für die Ewigkeit festzuhalten:

Das patentierte Verfahren der Firma Syylex löst endlich ein großes Problem, das bei Behörden, Unternehmen und im medizinischen Bereich besteht – alle anderen Datenträger haben eine begrenzte Lebensdauer und sind ständig dem Risiko des Datenverlusts ausgesetzt.

Per Laserstrahl in Glas gebrannt – dies sei für die Datenspeicherung die „Keilschrift des 21. Jahrhunderts“ und die Lösung aller bisherigen Speicherprobleme. Die Entwickler der Firma Syylex wissen sehr genau um die Problematik der bisher verwendeten Speichermedien, haben sie doch maßgeblich an der Entwicklung von „Compact Disc“, „DVD“ und „Blu-Ray“ mitgearbeitet. Wie jedem Computernutzer seien ihnen Festplatten-Crashs und nicht lesbare Festspeicher leidvoll vertraut.

Wer sensible und unwiederbringliche Daten bisher dauerhaft sichern wollte, musste ständig aufwendig neu duplizieren und kopieren. Ganze Filmarchive wurden über Jahre von analogem Magnetband auf digitale Träger überspielt, doch angesichts der begrenzten Lebensdauer der digitalen Speicher von irgendwo zwischen fünf und höchstens 30 Jahren muss der Prozess eigentlich ständig wiederholt werden. Die Speicherung auf hitzebeständigem Spezialglas soll nun das kostenträchtige und risikobehaftete Archivierungsproblem ein für alle Mal lösen – die auf jedem DVD- oder Blu-ray-Spieler wiederzugebenen Glasscheiben unterlägen keinem Alterungsprozess, magnetische oder thermische Einflüsse hätten keine Wirkung.

Die Stadt Villingen-Schwenningen nutzt diese bahnbrechende Technik als erste Gemeinde. Bürgermeister Rolf Fußhoeller würdigte die Bedeutung dieser historischen Entscheidung und begleitete den Leiter des Vermessungsamtes, Ulrich Götz, sowie den Archivleiter Heinrich Maulhardt persönlich zur Übergabe der ersten gläsernen Zeitzeugen. Die Firma Syylex, im Innovationspark der Schwarzwaldgemeinde Villingen ansässig, erstellt die Glas-Disks in einem eigens für diese Aufgabe erstellten Werk innerhalb weniger Tage."

Quelle: datensicherheit.de, 16.12.2011

Hompepage Syylex

zur Glas-Disc-Diskussion auf Archivalia s. zuletzt: http://archiv.twoday.net/stories/8421990/

Zusammenstellung von Speichermedien auch hier: http://www.boljour.de/2011/10/1000-jahre-datenspeicherung-wird-realitat/

Das patentierte Verfahren der Firma Syylex löst endlich ein großes Problem, das bei Behörden, Unternehmen und im medizinischen Bereich besteht – alle anderen Datenträger haben eine begrenzte Lebensdauer und sind ständig dem Risiko des Datenverlusts ausgesetzt.