KlausGraf - am Freitag, 30. Dezember 2011, 23:58 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Blue Shield hat am 20.Dezember ein Statement zum Brand der Bibliothek veröffentlicht: http://ancbs.org/images/pressreleases/20-12-2011_blueshield_statement_egypt_en.pdf

Auf der deutschen Blue Shield Seite habe ich meinen sehr detaillierten Überblick (auf English) online verfügbar gemacht. Er enthält Informationen, Presseauszüge, Bilder etc. und wird regelmäßig aktualisiert:

http://blueshield.de/institut.html

Derzeit sind keine zusätzlichen Freiwilligen vonnöten. In Kairo haben sich mehr Fremdsprachenkundige gemeldet, als die Nationalbibliothek bei den Sortierarbeiten eintakten kann.

Am 26. Dezember wurde eine neue Institutsleitung gewählt, da der bisherigen Direktor eine Woche nach dem Brand gestorben ist. Der neue Vizedirektor ist Prof. Ismail Serageldin, der Chef der Bibliotheca Alexandrina. Dadurch wird nun auch die andere große (und innovative) ägyptische Bibliothek eingebunden - aus meiner Sicht ist dies eine sehr kluge Entscheidung. Und dass er früher Vizedirektor der Weltbank war, könnte auch hilfreich sein ...

Rund 120 Bände aus der zerstörten Bibliothek sind digitalisiert worden und online abrufbar; dies war ein Projekt der Bibliotheca Alexandrina. Überhaupt ist Serageldin ein Befürworter der Digitalisierung. Er hat ein umfassendes Konzept für Ägypten entwickelt, es wurde jedoch in diesem Jahr von beiden Ministerpräsidenten abgelehnt.

[Zusatz KG: Siehe auch hier http://archiv.twoday.net/search?q=egypt ]

Auf der deutschen Blue Shield Seite habe ich meinen sehr detaillierten Überblick (auf English) online verfügbar gemacht. Er enthält Informationen, Presseauszüge, Bilder etc. und wird regelmäßig aktualisiert:

http://blueshield.de/institut.html

Derzeit sind keine zusätzlichen Freiwilligen vonnöten. In Kairo haben sich mehr Fremdsprachenkundige gemeldet, als die Nationalbibliothek bei den Sortierarbeiten eintakten kann.

Am 26. Dezember wurde eine neue Institutsleitung gewählt, da der bisherigen Direktor eine Woche nach dem Brand gestorben ist. Der neue Vizedirektor ist Prof. Ismail Serageldin, der Chef der Bibliotheca Alexandrina. Dadurch wird nun auch die andere große (und innovative) ägyptische Bibliothek eingebunden - aus meiner Sicht ist dies eine sehr kluge Entscheidung. Und dass er früher Vizedirektor der Weltbank war, könnte auch hilfreich sein ...

Rund 120 Bände aus der zerstörten Bibliothek sind digitalisiert worden und online abrufbar; dies war ein Projekt der Bibliotheca Alexandrina. Überhaupt ist Serageldin ein Befürworter der Digitalisierung. Er hat ein umfassendes Konzept für Ägypten entwickelt, es wurde jedoch in diesem Jahr von beiden Ministerpräsidenten abgelehnt.

[Zusatz KG: Siehe auch hier http://archiv.twoday.net/search?q=egypt ]

thomschu - am Freitag, 30. Dezember 2011, 23:04 - Rubrik: Kulturgut

Beim Stöbern in Informationen über das Internet Archive in San Francisco fand ich folgende Bilddatei:

(Bild: Dvortygirl, Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Interessant ist die Bildbeschreibung:

"An on-demand book printer at the Internet Archive headquarters in San Francisco, California. A finished copy of Darwin's On the Origin of Species emerges from a slot about 20 minutes after the job was started."

Dies erinnerte mich an eine Stelle in dem utopischen Roman "Ökotopia":

"[…] die Zeitungen […] können an elektronischen Kopie-Automaten an den Kiosken, in Büchereien und an anderen Stellen gekauft werden. Die Ausgabestellen stehen mit zentralen Computerspeichern in Verbindung, die von den Verlagen >gemietet< werden. […]

Dieses System erstreckt sich auch auf Buchveröffentlichungen. Während viele populäre Bücher normal gedruckt und an Kiosken und in Buchhandlungen verkauft werden, sind speziellere Titel nur über besondere Abrufleitungen erhältlich. Man sucht die Nummer des Buches im Katalog, drückt sie auf einer Tastatur […] und liest den Klappentext, Stichproben einzelner Kapitel sowie schließlich den Preis auf einem Videoschirm. […] Innerhalb weniger Minuten erscheint eine Kopie des Bandes in einem Ausgabeschlitz. Solche Bücherbanken werden meines Wissens von der Stadtbevölkerung nicht sehr häufig benutzt, weil sie die besser lesbaren gedruckten Bücher vorziehen; dafür findet man sie aber auch in entlegensten Winkeln Ökotopias, so daß sich auch die Bürger auf dem Lande sowohl mit der derzeit populären als auch mit Spezialliteratur eindecken können. […] jeder einzelne Band der riesigen Nationalbibliothek in Berkeley kann elektronisch abgerufen und übermittelt werden."

Ernest Callenbach: Ökotopia. Berlin: Rotbuch Verl. 1978, S. 148f.

(Bild: Dvortygirl, Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Interessant ist die Bildbeschreibung:

"An on-demand book printer at the Internet Archive headquarters in San Francisco, California. A finished copy of Darwin's On the Origin of Species emerges from a slot about 20 minutes after the job was started."

Dies erinnerte mich an eine Stelle in dem utopischen Roman "Ökotopia":

"[…] die Zeitungen […] können an elektronischen Kopie-Automaten an den Kiosken, in Büchereien und an anderen Stellen gekauft werden. Die Ausgabestellen stehen mit zentralen Computerspeichern in Verbindung, die von den Verlagen >gemietet< werden. […]

Dieses System erstreckt sich auch auf Buchveröffentlichungen. Während viele populäre Bücher normal gedruckt und an Kiosken und in Buchhandlungen verkauft werden, sind speziellere Titel nur über besondere Abrufleitungen erhältlich. Man sucht die Nummer des Buches im Katalog, drückt sie auf einer Tastatur […] und liest den Klappentext, Stichproben einzelner Kapitel sowie schließlich den Preis auf einem Videoschirm. […] Innerhalb weniger Minuten erscheint eine Kopie des Bandes in einem Ausgabeschlitz. Solche Bücherbanken werden meines Wissens von der Stadtbevölkerung nicht sehr häufig benutzt, weil sie die besser lesbaren gedruckten Bücher vorziehen; dafür findet man sie aber auch in entlegensten Winkeln Ökotopias, so daß sich auch die Bürger auf dem Lande sowohl mit der derzeit populären als auch mit Spezialliteratur eindecken können. […] jeder einzelne Band der riesigen Nationalbibliothek in Berkeley kann elektronisch abgerufen und übermittelt werden."

Ernest Callenbach: Ökotopia. Berlin: Rotbuch Verl. 1978, S. 148f.

SW - am Freitag, 30. Dezember 2011, 21:39 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/12-07-2011-olg-dresden-az-4-u-188-11.html

OLG Dresden mit Aussagen u.a. zum postmortalen Persönlichkeitsrecht.

OLG Dresden mit Aussagen u.a. zum postmortalen Persönlichkeitsrecht.

KlausGraf - am Freitag, 30. Dezember 2011, 20:04 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Peinlich, dass ein deutsches Gericht so etwas schreibt:

http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/01-12-2011-ag-frankfurt-az-30-c-1849-11-25.html

Ansonsten ist der Entscheidung des AG Frankfurt, das sich gegen den von der herrschenden juristischen Meinung bejahten "fliegenden Gerichtsstand" in Internetsachen wendet, voll und ganz zuzustimmen:

"Mit dem Landgericht Krefeld ist das hier erkennende Gericht der Auffassung, dass einer „uferlosen Ausdehnung“ des „fliegenden Gerichtsstands“ im Hinblick auf das Gebot des gesetzlichen Richters und das Willkürverbot durch einschränkende Kriterien Einhalt gegeben werden muss. Das hier erkennende Gericht vermag nicht zu erkennen, warum für die urheberrechtswidrige und den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzende Veröffentlichung des inkriminierten Artikels der Beklagten einschließlich eines Fotos des Klägers auf ihrer Internetplattform nach Wahl des Klägers beliebige Gerichtsstände von Flensburg bis Konstanz, von Saarbrücken bis Rostock eröffnet sein sollen, begrenzt lediglich durch die Zahl der vorhandenen Gerichte in Deutschland. "

http://www.kanzlei.biz/nc/urteile/01-12-2011-ag-frankfurt-az-30-c-1849-11-25.html

Ansonsten ist der Entscheidung des AG Frankfurt, das sich gegen den von der herrschenden juristischen Meinung bejahten "fliegenden Gerichtsstand" in Internetsachen wendet, voll und ganz zuzustimmen:

"Mit dem Landgericht Krefeld ist das hier erkennende Gericht der Auffassung, dass einer „uferlosen Ausdehnung“ des „fliegenden Gerichtsstands“ im Hinblick auf das Gebot des gesetzlichen Richters und das Willkürverbot durch einschränkende Kriterien Einhalt gegeben werden muss. Das hier erkennende Gericht vermag nicht zu erkennen, warum für die urheberrechtswidrige und den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzende Veröffentlichung des inkriminierten Artikels der Beklagten einschließlich eines Fotos des Klägers auf ihrer Internetplattform nach Wahl des Klägers beliebige Gerichtsstände von Flensburg bis Konstanz, von Saarbrücken bis Rostock eröffnet sein sollen, begrenzt lediglich durch die Zahl der vorhandenen Gerichte in Deutschland. "

KlausGraf - am Freitag, 30. Dezember 2011, 18:58 - Rubrik: Archivrecht

In Baden-Württemberg wurden kürzlich, nach 2-jähriger Bearbeitungszeit, die Digitalisierung aller landesweit erstellten Kriegsgräberlisten aus den Jahren 1954-1968 abgeschlossen. Neben der Bestandserhaltung, soll dadurch auch eine einfacher Nutzung möglich sein.

Desweiteren ist vorgesehen, die Listen im kommenden Jahr auch im Internet öffentlich zugänglich zu machen.

Näheres dazu findet man man RP Stuttgart

http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1334864/index.html

und noch hier

http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Digitalisierung-der-Graeberlisten;art21526,6518815

Desweiteren ist vorgesehen, die Listen im kommenden Jahr auch im Internet öffentlich zugänglich zu machen.

Näheres dazu findet man man RP Stuttgart

http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1334864/index.html

und noch hier

http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Digitalisierung-der-Graeberlisten;art21526,6518815

A. Gaugele - am Freitag, 30. Dezember 2011, 11:49 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

„Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“

Sagt Artikel 17 des deutschen Grundgesetzes. Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Petitionsrecht

Die Petition ist für den Petenten kostenlos:

http://www.google.de/search?hl=de&q=%22kosten%20d%C3%BCrfen%20dem%20petenten%22&tbm=bks

Anders im skurril verkrusteten Alpenstaat. Da kosten "Eingaben von Privatpersonen (natürlichen und juristischen Personen) an Organe der Gebietskörperschaften in Angelegenheiten ihres öffentlich-rechtlichen Wirkungskreises, die die Privatinteressen der Einschreiter betreffen" 14,30 Euro - es sei denn eine der spärlichen Ausnahmen ist gegeben.

Obwohl der Gesetzeswortlaut eindeutig ist ("Privatinteressen"), wollte man jetzt für ein Protestschreiben einer Journalistin an das Innenressort gegen die geplante Abschiebung einer tschetschenischen Familie kassieren. Nach dem öffentlichen Aufschrei ruderte das Innenministerium zurück und versprach, in vergleichbaren Fällen künftig keine Eingabegebühr zu berechnen.

http://derstandard.at/1324501518329/Abschiebegegner-Innenministerium-nimmt-Gebuehr-fuer-Protestschreiben-zurueck

Nachtrag: Ich fand noch ein ziemlich abstruses Urteil

https://findok.bmf.gv.at/findok/link?bereich=ufs-tx&gz=%22RV%2F1298-L%2F02%22

Im Zusammenhang mit Aufsichtsbeschwerden besteht das verfassungsgesetzlich gewährleistete Petitionsrecht (Art. 11 Staatsgrundgesetz) in der Freiheit, Anträge allgemeiner Art an die Organe der Gesetzgebung oder Vollziehung zu stellen und die Erlassung bestimmter Anordnungen oder die Abstellung bestimmter rechtlicher Zustände zu begehren. Nur dann, wenn eine Eingabe solche Anträge oder Anregungen allgemeiner Art enthält, habe sie ausschließlich den Charakter einer Petition. Die Dienstaufsicht sei zwar im öffentlichen Interesse auszuüben, es könne aber ein Einschreiter durchaus ein Privatinteresse daran haben, dass diese Dienstaufsicht von der Aufsichtsbehörde ausgeübt wird, und wenn er dann eine Aufsichtsbeschwerde überreicht, so überreicht er diese zumindest auch in seinem privaten Interesse. Das Aufzeigen von Unzukömmlichkeiten in Verwaltung oder Rechtspflege kann jedoch nicht schon deshalb, weil der Anlass auch ihre Interessen berührt hat, als eine Angelegenheit angesehen werden, die die Privatinteressen des Einschreiters betrifft. Kein Privatinteresse ist bei Eingaben anzunehmen, in denen zum Vorteil der Allgemeinheit tatsächliche oder vermeintliche Unzkömmlichkeiten in der Verwaltung aufgezeigt werden und deren Beseitigung angeregt wird. Dies gilt selbst dann, wenn der Anlass der Eingabe eine die Privatinteressen des Einschreiters berührende Angelegenheit betrifft. Beschwerden, die einen eigenen konkreten Fall des Einschreiters nur zum Anlass nehmen, um die Behörde im Interesse der Allgemeinheit auf die Wahrnehmung der Dienstaufsicht hinzuweisen, sind daher gebührenfrei. Strebt der Einschreiter mit seiner Beschwerde aber gleichzeitig die Beseitigung oder Änderung der ihn betreffenden behördlichen Verfügung oder die Erteilung einer Information an, so ist die Eingabe - wenn im konkreten Fall nicht eine sachliche Gebührenbefreiung Platz greift - gebührenpflichtig.

Historische Verfassungstexte zum Petitionsrecht nach

http://www.schmitz-www.de/SiteH1.data/Komponenten/petition03material.pdf

preuß. ALR 1794:

§ 156 II (Teil) 20 (Titel)

Dagegen steht einem jeden frey, seine Zweifel, Einwendungen und Bedenklichkeiten gegen Gesetze und

andere Anordnungen im Staate sowie überhaupt seine Bemerkungen und Vorschläge über Mängel und Verbesserungen sowohl dem Oberhaupt des Staates als den Vorgesetzten der Departements anzuzeigen; und letztere sind dergleichen Anzeigen mit erforderlicher Aufmerksamkeit zu prüfen verpflichtet.

PaulskirchenV 1849:

§ 159

(1) Jeder Deutsche hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an die Behörden, an die

Volksvertretungen und an den Reichstag zu wenden.

(2) Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als von Corporationen und von Mehreren im Vereine ausgeübt

werden; beim Heer und der Kriegsflotte jedoch nur in der Weise, wie es die Disciplinarvorschriften bestimmen.

§ 160

Eine vorgängige Genehmigung der Behörden ist nicht notwendig, um öffentliche Beamte wegen ihrer amtlichen Handlungen gerichtlich zu verfolgen.

RV 1871:

Art. 23

Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kompetenz des Reichs Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrate ... zu überweisen.

WRV:

Art. 126

Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständige Behörde oder

an die Volksvertretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als auch von mehreren gemeinsam ausgeübt werden.

Zu Petitionen bei Gemeindevertretungen

http://www.anwalt-offenbach.de/petit.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petitions

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petitions

Sagt Artikel 17 des deutschen Grundgesetzes. Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Petitionsrecht

Die Petition ist für den Petenten kostenlos:

http://www.google.de/search?hl=de&q=%22kosten%20d%C3%BCrfen%20dem%20petenten%22&tbm=bks

Anders im skurril verkrusteten Alpenstaat. Da kosten "Eingaben von Privatpersonen (natürlichen und juristischen Personen) an Organe der Gebietskörperschaften in Angelegenheiten ihres öffentlich-rechtlichen Wirkungskreises, die die Privatinteressen der Einschreiter betreffen" 14,30 Euro - es sei denn eine der spärlichen Ausnahmen ist gegeben.

Obwohl der Gesetzeswortlaut eindeutig ist ("Privatinteressen"), wollte man jetzt für ein Protestschreiben einer Journalistin an das Innenressort gegen die geplante Abschiebung einer tschetschenischen Familie kassieren. Nach dem öffentlichen Aufschrei ruderte das Innenministerium zurück und versprach, in vergleichbaren Fällen künftig keine Eingabegebühr zu berechnen.

http://derstandard.at/1324501518329/Abschiebegegner-Innenministerium-nimmt-Gebuehr-fuer-Protestschreiben-zurueck

Nachtrag: Ich fand noch ein ziemlich abstruses Urteil

https://findok.bmf.gv.at/findok/link?bereich=ufs-tx&gz=%22RV%2F1298-L%2F02%22

Im Zusammenhang mit Aufsichtsbeschwerden besteht das verfassungsgesetzlich gewährleistete Petitionsrecht (Art. 11 Staatsgrundgesetz) in der Freiheit, Anträge allgemeiner Art an die Organe der Gesetzgebung oder Vollziehung zu stellen und die Erlassung bestimmter Anordnungen oder die Abstellung bestimmter rechtlicher Zustände zu begehren. Nur dann, wenn eine Eingabe solche Anträge oder Anregungen allgemeiner Art enthält, habe sie ausschließlich den Charakter einer Petition. Die Dienstaufsicht sei zwar im öffentlichen Interesse auszuüben, es könne aber ein Einschreiter durchaus ein Privatinteresse daran haben, dass diese Dienstaufsicht von der Aufsichtsbehörde ausgeübt wird, und wenn er dann eine Aufsichtsbeschwerde überreicht, so überreicht er diese zumindest auch in seinem privaten Interesse. Das Aufzeigen von Unzukömmlichkeiten in Verwaltung oder Rechtspflege kann jedoch nicht schon deshalb, weil der Anlass auch ihre Interessen berührt hat, als eine Angelegenheit angesehen werden, die die Privatinteressen des Einschreiters betrifft. Kein Privatinteresse ist bei Eingaben anzunehmen, in denen zum Vorteil der Allgemeinheit tatsächliche oder vermeintliche Unzkömmlichkeiten in der Verwaltung aufgezeigt werden und deren Beseitigung angeregt wird. Dies gilt selbst dann, wenn der Anlass der Eingabe eine die Privatinteressen des Einschreiters berührende Angelegenheit betrifft. Beschwerden, die einen eigenen konkreten Fall des Einschreiters nur zum Anlass nehmen, um die Behörde im Interesse der Allgemeinheit auf die Wahrnehmung der Dienstaufsicht hinzuweisen, sind daher gebührenfrei. Strebt der Einschreiter mit seiner Beschwerde aber gleichzeitig die Beseitigung oder Änderung der ihn betreffenden behördlichen Verfügung oder die Erteilung einer Information an, so ist die Eingabe - wenn im konkreten Fall nicht eine sachliche Gebührenbefreiung Platz greift - gebührenpflichtig.

Historische Verfassungstexte zum Petitionsrecht nach

http://www.schmitz-www.de/SiteH1.data/Komponenten/petition03material.pdf

preuß. ALR 1794:

§ 156 II (Teil) 20 (Titel)

Dagegen steht einem jeden frey, seine Zweifel, Einwendungen und Bedenklichkeiten gegen Gesetze und

andere Anordnungen im Staate sowie überhaupt seine Bemerkungen und Vorschläge über Mängel und Verbesserungen sowohl dem Oberhaupt des Staates als den Vorgesetzten der Departements anzuzeigen; und letztere sind dergleichen Anzeigen mit erforderlicher Aufmerksamkeit zu prüfen verpflichtet.

PaulskirchenV 1849:

§ 159

(1) Jeder Deutsche hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an die Behörden, an die

Volksvertretungen und an den Reichstag zu wenden.

(2) Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als von Corporationen und von Mehreren im Vereine ausgeübt

werden; beim Heer und der Kriegsflotte jedoch nur in der Weise, wie es die Disciplinarvorschriften bestimmen.

§ 160

Eine vorgängige Genehmigung der Behörden ist nicht notwendig, um öffentliche Beamte wegen ihrer amtlichen Handlungen gerichtlich zu verfolgen.

RV 1871:

Art. 23

Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kompetenz des Reichs Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrate ... zu überweisen.

WRV:

Art. 126

Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständige Behörde oder

an die Volksvertretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als auch von mehreren gemeinsam ausgeübt werden.

Zu Petitionen bei Gemeindevertretungen

http://www.anwalt-offenbach.de/petit.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petitions

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PetitionsKlausGraf - am Donnerstag, 29. Dezember 2011, 17:39 - Rubrik: Archivrecht

Citizen Archivist Dashboard:

http://www.archives.gov/citizen-archivist/

Siehe etwa: "Researchers scan and photograph National Archives records every day in our research rooms across the country -- that’s a lot of digital images for records that are not yet available online. If you have taken scans or photographs of records you can help make them accessible to the public and other researchers by sharing your images with the National Archives Citizen Archivist Research Group on Flickr." Für den typischen deutschen Archivar, der sich als Zwingherr seiner Bestände aufspielt, wäre das der größte anzunehmende Unfall.

http://www.archives.gov/citizen-archivist/

Siehe etwa: "Researchers scan and photograph National Archives records every day in our research rooms across the country -- that’s a lot of digital images for records that are not yet available online. If you have taken scans or photographs of records you can help make them accessible to the public and other researchers by sharing your images with the National Archives Citizen Archivist Research Group on Flickr." Für den typischen deutschen Archivar, der sich als Zwingherr seiner Bestände aufspielt, wäre das der größte anzunehmende Unfall.

KlausGraf - am Donnerstag, 29. Dezember 2011, 15:58 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sagt Richard Heigl:

http://kritischegeschichte.wordpress.com/2011/12/28/public-historians-dahin-gehen-wo-es-brennt/

Auf dessen Kommentar

http://archiv.twoday.net/stories/55775415/#59213634

ausdrücklich aufmerksam gemacht sei.

http://kritischegeschichte.wordpress.com/2011/12/28/public-historians-dahin-gehen-wo-es-brennt/

Auf dessen Kommentar

http://archiv.twoday.net/stories/55775415/#59213634

ausdrücklich aufmerksam gemacht sei.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

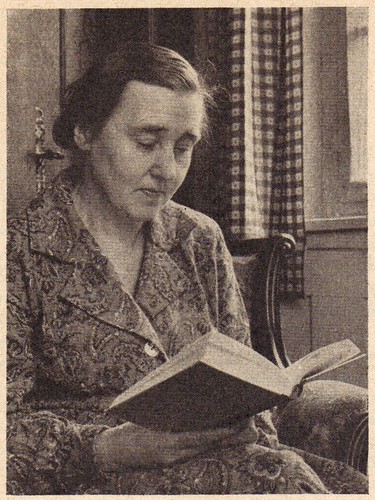

Reiner Wieland, Gründer des Schriftgut-Archivs Ostwürttemberg, veröffentlichte 1997 in Heft 93 von ostalb/einhorn S. 60f. folgenden Nachruf, wobei er sich auf einen Text von mir stützen konnte.

Herta Graf (1911-1996)

Kurz vor der Vollendung des 85. Lebensjahres ist die Schriftstellerin

Herta Graf am 16. Dezember 1996 in Schorndorf nach kurzer schwerer

Krankheit verstorben. Schon in jungen Jahren entdeckte sie für sich die

Literatur als Ausdrucksmittel. Gedichte, Erzählungen, Romane,

Reisebeschreibungen - nur weniges davon wurde im Druck veröffentlicht.

Ihrem Wunsch entsprechend wird das "Schriftgut-Archiv Ostwürttemberg"

ihren literarischen Nachlaß übernehmen. Noch mit letzter Kraft konnte

Herta Graf ihre Lebenserinnerungen "Mit Dünawasser getauft" vollenden,

ein stattliches Manuskript von rund 240 Schreibmaschinenseiten, gewidmet

ihrer Jugend im Baltikum bis zur Umsiedlung von 1939. Es bleibt zu

hoffen, daß es bald gelingt, einen Verlag für dieses eindrucksvolle,

atmosphärisch dichte Werk zu finden. Neben einfühlsamen

Naturschilderungen besonders ansprechend ist darin die Beschreibung des

"multikulturellen" Zusammenlebens im lettischen Staat zwischen den

Weltkriegen. Zeitlebens fühlte sie sich als Baltendeutsche mit

lettischen Verwandten der lettischen Kultur sehr verbunden.

Herta Graf, geborene Enderneit, kam zur Welt am 28. Dezember 1911

und lebte bis 1939 in ihrer Geburtsstadt Riga. Geprägt vom hanseatischen

Luthertum der deutschen Gemeinde dieser weltoffenen Kaufmannsstadt, trat

sie nach dem Besuch der Handelsschule ihre erste Stelle an: bei der

"Baltischen Rußlandarbeit", einer Institution der evangelischen Kirche,

die vor allem protestantische Pastoren betreute - für die junge Frau

weit mehr als ein Brotberuf. Schon in der Kindheit konfrontiert mit dem

bolschewistischen Terror, entschied sich ihre Familie 1939 für die

Auswanderung nach Deutschland, wurde jedoch vom Nazi-Regime auf

polnischem Staatsgebiet in Posen angesiedelt. Tätig bei einem Posener

Verlag, fand Herta Graf Gefallen am Schreiben und veröffentlichte

Erstlingsversuche in Posener Zeitungen. Bald nach der Heirat 1944 mußte

sie 1945 wie viele ihrer Landsleute fliehen. Sie lebte zunächst bei der

Familie ihres Mannes in der Matthesmühle bei Wemding

(Bayerisch-Schwaben), anschließend in Wallerstein und Wustenriet bei

Schwäbisch Gmünd, bevor sie 1958 nach Schwäbisch Gmünd hinabzog. Im

gleichen Jahr wurde ihr Sohn Klaus geboren, der sich als Historiker

seiner Heimatstadt einen Namen gemacht hat. Seit 1989 wohnte Herta Graf

bei einer befreundeten Familie in Schorndorf.

Bis zuletzt war sie geistig äußerst vital, kulturell vielseitig

interessiert, aufgeschlossen für alles Musische. Am wohlsten fühlte sie

sich auf ihren unzähligen Reisen. Sie genoß die Begegnung mit der Kunst,

Geschichte und Landschaft fremder Länder. Am meisten faszinierte sie das

kulturelle Erbe Italiens. Außerordentlich sprachbegabt, sprach sie

Lettisch und Russisch fließend, beherrschte darüberhinaus Englisch,

Italienisch, Französisch und sogar die Anfangsgründe des Lateinischen.

(Nur mit dem Schwäbischen haperte es etwas ...) Besonders interessiert

war sie an der Sprachgeschichte und insbesondere an den indogermanischen

Wurzeln der europäischen Sprachen. Als eine Art Hobby pflegte sie die

Bauernmalerei, verzierte Schränke, aber auch Spanschachteln mit

kunstvollen Blumenornamenten. Wer ihr begegnete, war auf Anhieb

eingenommen von der jugendlich lebhaften Freundlichkeit und

Bescheidenheit ihres Charakters.

1955 erschien in einem Sammelwerk der Heimatvertriebenen "Aber das

Herz hängt daran" ihre nach einem Preisausschreiben ausgewählte

baltische Erzählung "Der Weg nach Rom". Einige Zeit später folgte die

Erzählung "Die Nacht der Gnade" (in einem Sammelbändchen "Urlaub in

Butzengrün"). 1959 veröffentlichte der Stuttgarter Quell-Verlag das

Büchlein "Fräulein Bertram feiert Weihnachten", aus der die Erzählung

"Ein feste Burg ist unser Gott", versehen mit einer Kurzvorstellung

"Poesie aus fraulichem Herzen" durch den Schriftleiter Eduard Funk, auch

in Heft 38 der Gmünder Heimatzeitschrift "einhorn" abgedruckt wurde.

1963 kam, ebenfalls im Quell-Verlag, die Erzählung "Sommerkind Silvia"

heraus. Aus familiären Rücksichten stellte Herta Graf das Publizieren in

der Folgezeit fast völlig ein. Gelegentlich erschien von ihr ein

Gedicht, so 1994 im Band "Labile Harmonien" des Einhorn-Verlags, und

sporadisch schrieb sie für die Gmünder Tageszeitungen Berichte über

kulturelle Veranstaltungen.

Obwohl sie an ihrer alten Heimat Riga hing, lebte Herta Graf sehr

gern in der traditionsreichen Reichsstadt an der Rems mit ihrem

vielgestaltigen kulturellen Angebot. Und so mag denn auch eine kleine

poetische Huldigung an die Atmosphäre der Stadt am Schluß dieses

Nachrufs stehen, entnommen der genannten Weihnachtserzählung "Ein feste

Burg ist unser Gott": "Unten lag die Stadt Gmünd im Scheine unzähliger

Lichter. Der Himmel hinter dem Münster glänzte davon in einem sanften,

ockerfarbenen Ton wie Seide. Glühbirnen zeichneten die Konturen der

Giebel auf dem Marktplatze nach. Die Straßenlampen, die an unsichtbaren

Drähten schwangen, glichen fernen, bläulichen Monden. Alles Licht aber

sammelte sich in einem irrealen Glanz um das Heilig-Kreuz-Münster, das

mit seinem gewaltigen Baukörper auch die höchsten Häuser der Stadt

überragte. Das Dach mit dem zierlichen Dachreiter darüber schimmerte wie

ein sehr dunkler Kobalt. So hell war das Licht, daß Fräulein Bertram

deutlich die Fialen und Kreuzblumen, das Maßwerk der Fenster und die

chimärenhaften Fratzen der Wasserspeier wahrzunehmen meinte. Nun

schwebte Glockenklang den Hügel herauf. Unten in Gmünd läutete man zur

Christmette."

Unterlagen Schriftgut-Archiv Ostwürttemberg

Eine einfühlsame Würdigung von Herta Graf veröffentlichte Elke Heer in: Literarische Vielfalt in Ostwürttemberg. Frauen greifen zur Feder I. Schwäbisch Gmünd 2008, S. 24-31

Von den erwähnten Lebenserinnerungen sind zwei Auszüge online:

http://archiv.twoday.net/stories/11502453/

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/riga_vi.htm

Nachtrag:

http://de.wikipedia.org/wiki/Herta_Graf

http://www.dichter.in/2011/12/herta-graf-venedig.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Herta_Graf (Texte unter CC-BY, darunter ein siebenseitiger Lebenslauf von 1979)

Herta Graf (1911-1996)

Kurz vor der Vollendung des 85. Lebensjahres ist die Schriftstellerin

Herta Graf am 16. Dezember 1996 in Schorndorf nach kurzer schwerer

Krankheit verstorben. Schon in jungen Jahren entdeckte sie für sich die

Literatur als Ausdrucksmittel. Gedichte, Erzählungen, Romane,

Reisebeschreibungen - nur weniges davon wurde im Druck veröffentlicht.

Ihrem Wunsch entsprechend wird das "Schriftgut-Archiv Ostwürttemberg"

ihren literarischen Nachlaß übernehmen. Noch mit letzter Kraft konnte

Herta Graf ihre Lebenserinnerungen "Mit Dünawasser getauft" vollenden,

ein stattliches Manuskript von rund 240 Schreibmaschinenseiten, gewidmet

ihrer Jugend im Baltikum bis zur Umsiedlung von 1939. Es bleibt zu

hoffen, daß es bald gelingt, einen Verlag für dieses eindrucksvolle,

atmosphärisch dichte Werk zu finden. Neben einfühlsamen

Naturschilderungen besonders ansprechend ist darin die Beschreibung des

"multikulturellen" Zusammenlebens im lettischen Staat zwischen den

Weltkriegen. Zeitlebens fühlte sie sich als Baltendeutsche mit

lettischen Verwandten der lettischen Kultur sehr verbunden.

Herta Graf, geborene Enderneit, kam zur Welt am 28. Dezember 1911

und lebte bis 1939 in ihrer Geburtsstadt Riga. Geprägt vom hanseatischen

Luthertum der deutschen Gemeinde dieser weltoffenen Kaufmannsstadt, trat

sie nach dem Besuch der Handelsschule ihre erste Stelle an: bei der

"Baltischen Rußlandarbeit", einer Institution der evangelischen Kirche,

die vor allem protestantische Pastoren betreute - für die junge Frau

weit mehr als ein Brotberuf. Schon in der Kindheit konfrontiert mit dem

bolschewistischen Terror, entschied sich ihre Familie 1939 für die

Auswanderung nach Deutschland, wurde jedoch vom Nazi-Regime auf

polnischem Staatsgebiet in Posen angesiedelt. Tätig bei einem Posener

Verlag, fand Herta Graf Gefallen am Schreiben und veröffentlichte

Erstlingsversuche in Posener Zeitungen. Bald nach der Heirat 1944 mußte

sie 1945 wie viele ihrer Landsleute fliehen. Sie lebte zunächst bei der

Familie ihres Mannes in der Matthesmühle bei Wemding

(Bayerisch-Schwaben), anschließend in Wallerstein und Wustenriet bei

Schwäbisch Gmünd, bevor sie 1958 nach Schwäbisch Gmünd hinabzog. Im

gleichen Jahr wurde ihr Sohn Klaus geboren, der sich als Historiker

seiner Heimatstadt einen Namen gemacht hat. Seit 1989 wohnte Herta Graf

bei einer befreundeten Familie in Schorndorf.

Bis zuletzt war sie geistig äußerst vital, kulturell vielseitig

interessiert, aufgeschlossen für alles Musische. Am wohlsten fühlte sie

sich auf ihren unzähligen Reisen. Sie genoß die Begegnung mit der Kunst,

Geschichte und Landschaft fremder Länder. Am meisten faszinierte sie das

kulturelle Erbe Italiens. Außerordentlich sprachbegabt, sprach sie

Lettisch und Russisch fließend, beherrschte darüberhinaus Englisch,

Italienisch, Französisch und sogar die Anfangsgründe des Lateinischen.

(Nur mit dem Schwäbischen haperte es etwas ...) Besonders interessiert

war sie an der Sprachgeschichte und insbesondere an den indogermanischen

Wurzeln der europäischen Sprachen. Als eine Art Hobby pflegte sie die

Bauernmalerei, verzierte Schränke, aber auch Spanschachteln mit

kunstvollen Blumenornamenten. Wer ihr begegnete, war auf Anhieb

eingenommen von der jugendlich lebhaften Freundlichkeit und

Bescheidenheit ihres Charakters.

1955 erschien in einem Sammelwerk der Heimatvertriebenen "Aber das

Herz hängt daran" ihre nach einem Preisausschreiben ausgewählte

baltische Erzählung "Der Weg nach Rom". Einige Zeit später folgte die

Erzählung "Die Nacht der Gnade" (in einem Sammelbändchen "Urlaub in

Butzengrün"). 1959 veröffentlichte der Stuttgarter Quell-Verlag das

Büchlein "Fräulein Bertram feiert Weihnachten", aus der die Erzählung

"Ein feste Burg ist unser Gott", versehen mit einer Kurzvorstellung

"Poesie aus fraulichem Herzen" durch den Schriftleiter Eduard Funk, auch

in Heft 38 der Gmünder Heimatzeitschrift "einhorn" abgedruckt wurde.

1963 kam, ebenfalls im Quell-Verlag, die Erzählung "Sommerkind Silvia"

heraus. Aus familiären Rücksichten stellte Herta Graf das Publizieren in

der Folgezeit fast völlig ein. Gelegentlich erschien von ihr ein

Gedicht, so 1994 im Band "Labile Harmonien" des Einhorn-Verlags, und

sporadisch schrieb sie für die Gmünder Tageszeitungen Berichte über

kulturelle Veranstaltungen.

Obwohl sie an ihrer alten Heimat Riga hing, lebte Herta Graf sehr

gern in der traditionsreichen Reichsstadt an der Rems mit ihrem

vielgestaltigen kulturellen Angebot. Und so mag denn auch eine kleine

poetische Huldigung an die Atmosphäre der Stadt am Schluß dieses

Nachrufs stehen, entnommen der genannten Weihnachtserzählung "Ein feste

Burg ist unser Gott": "Unten lag die Stadt Gmünd im Scheine unzähliger

Lichter. Der Himmel hinter dem Münster glänzte davon in einem sanften,

ockerfarbenen Ton wie Seide. Glühbirnen zeichneten die Konturen der

Giebel auf dem Marktplatze nach. Die Straßenlampen, die an unsichtbaren

Drähten schwangen, glichen fernen, bläulichen Monden. Alles Licht aber

sammelte sich in einem irrealen Glanz um das Heilig-Kreuz-Münster, das

mit seinem gewaltigen Baukörper auch die höchsten Häuser der Stadt

überragte. Das Dach mit dem zierlichen Dachreiter darüber schimmerte wie

ein sehr dunkler Kobalt. So hell war das Licht, daß Fräulein Bertram

deutlich die Fialen und Kreuzblumen, das Maßwerk der Fenster und die

chimärenhaften Fratzen der Wasserspeier wahrzunehmen meinte. Nun

schwebte Glockenklang den Hügel herauf. Unten in Gmünd läutete man zur

Christmette."

Unterlagen Schriftgut-Archiv Ostwürttemberg

Eine einfühlsame Würdigung von Herta Graf veröffentlichte Elke Heer in: Literarische Vielfalt in Ostwürttemberg. Frauen greifen zur Feder I. Schwäbisch Gmünd 2008, S. 24-31

Von den erwähnten Lebenserinnerungen sind zwei Auszüge online:

http://archiv.twoday.net/stories/11502453/

http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/riga_vi.htm

Nachtrag:

http://de.wikipedia.org/wiki/Herta_Graf

http://www.dichter.in/2011/12/herta-graf-venedig.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Herta_Graf (Texte unter CC-BY, darunter ein siebenseitiger Lebenslauf von 1979)

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 19:05 - Rubrik: Literaturarchive

Am 20. März 2011 versandte ich die folgende Mail:

Hochwuerdiger Herr Propst, dear Mr. Schoenberg, sehr geehrte Damen und Herren,

wie ich unter

http://archiv.twoday.net/stories/15732139/

ausfuehre, vermute ich, dass Cod. Herzogenburg 82, 1444 wohl fuer die

Katharinenkapelle der Gotzoburg in Krems geschrieben, identisch ist

mit LJS 10. Mich wuerde nun interessieren, ob diese Identitaet

bestaetigt werden kann, und wenn ja: ob der Codex rechtmaessig das

Stift Herzogenburg verlassen hat, wie und wann er in die Sammlung

Schoenberg kam und ob er dort verbleiben soll.

Besten Dank im voraus fuer eine Mitteilung und freundliche Gruesse

Dr. Klaus Graf

Neuss/Aachen

Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass Schoenberg die Handschrift 2001 die Handschrift bei Sotheby's verkauft hatte. Das von mir verlinkte Bild aus der Handschrift ist unter der angegebenen Adresse nicht mehr erreichbar [aber noch online, jetzt auch auf Commons

]

]

Meine Mail ging an

praelatur@stift-herzogenburg.at;

"ljschoenberg@verizon.net"

cc Otto.Kresten@univie.ac.at;

ksbm@oeaw.ac.at;

"andreas.fingernagel@onb.ac.at" ;

dmcknigh@pobox.upenn.edu;

kulturamt@krems.gv.at;

w-metzger@web.de

Schoenberg wies mich auf Nachfrage darauf hin, dass er nur auf Englisch korrespondiere.

Am 28. März schrieb mir Dr. Helga Penz, die ich als Archivarin von Herzogenburg zusätzlich unterrichtet hatte, nachdem keine unmittelbare Antwort kam: "Sehr geehrter Herr Graf,

vor 8 Tagen verstarb völlig unerwartet in seinem 46. Lebensjahr der Stiftsdechant von Herzogenburg. Heute findet sein Begräbnis statt. Ich bin sicher, dass unser Stiftsbibliothekar Ihre Nachricht in Evidenz hat und bitte darum, ihm Zeit für seine Nachforschungen zu geben, bis die arbeitsintensivste Zeit - die österliche - vorüber ist." Bei einem späteren längeren Telefonat erläuterte Frau Penz, weshalb es angeblich bislang unmöglich gewesen sein, dass der Stiftsbibliothekar mir antwortete. Wir einigten uns darauf, dass man ja doch immerhin überprüfen könne, ob das Sotheby's-Foto aus der Handschrift mit dem Mikrofilm übereinstimme. Daraufhin war wieder Funkstille, das Stift Herzogenburg hat es also seit März 2011 nicht für nötig empfunden, sich mit mir wegen meines Nachweises, dass eine offenbar dem Stift gestohlene Handschrift sich bis zur Versteigerung bei Sotheby's 2001 in der Sammlung Schoenbergs befand, schriftlich in Verbindung zu setzen.

Keine Antwort kam von der HMML, die ich um einen Vergleich des Sotheby's-Fotos mit ihrem Mikrofilm bat. [Update: M. Heintzelman reagierte sofort auf eine Mail vom heutigen Tag und entschuldigte sich für die Nichtbeantwortung. Er gab als Verfilmungsdatum 1966 an. Die Verfilmung der Herzogenburger Handschriften wurde am 17. April 1966 abgeschlossen. Ein Vergleich des Fotos bei Sotheby's ergab die Identität mit Herzogenburg 82: "I have now checked the microfilm of this manuscript and indeed, the photo cited below appears to be from the same leaf as fol. 188v in the HMML microfilm. So the identity of this manuscript appears to be verified as Herzogenburg ms. 82." M. Heintzelman an die Mailing-List Exlibris, 28.12.2011.]

Ansonsten reagierten auf die Mail nur Franz Lackner und das Kulturamt Krems ("Zu Ihrem Rundschreiben vom 20. März müssen wir mitteilen, dass es in Krems dazu keinerlei Unterlagen gibt.")

In manuscripta.at findet sich zu Herzogenburg 82 ein Link auf meinen Archivalia-Beitrag. Allerdings wird der Eindruck erweckt, die Handschrift befinde sich noch in Philadelphia (was ich ursprünglich annahm).

http://manuscripta.at/?ID=27181

Ich denke, ich brauche das Ganze nicht noch zu kommentieren.

Hochwuerdiger Herr Propst, dear Mr. Schoenberg, sehr geehrte Damen und Herren,

wie ich unter

http://archiv.twoday.net/stories/15732139/

ausfuehre, vermute ich, dass Cod. Herzogenburg 82, 1444 wohl fuer die

Katharinenkapelle der Gotzoburg in Krems geschrieben, identisch ist

mit LJS 10. Mich wuerde nun interessieren, ob diese Identitaet

bestaetigt werden kann, und wenn ja: ob der Codex rechtmaessig das

Stift Herzogenburg verlassen hat, wie und wann er in die Sammlung

Schoenberg kam und ob er dort verbleiben soll.

Besten Dank im voraus fuer eine Mitteilung und freundliche Gruesse

Dr. Klaus Graf

Neuss/Aachen

Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass Schoenberg die Handschrift 2001 die Handschrift bei Sotheby's verkauft hatte. Das von mir verlinkte Bild aus der Handschrift ist unter der angegebenen Adresse nicht mehr erreichbar [aber noch online, jetzt auch auf Commons

]

]Meine Mail ging an

praelatur@stift-herzogenburg.at;

"ljschoenberg@verizon.net"

cc Otto.Kresten@univie.ac.at;

ksbm@oeaw.ac.at;

"andreas.fingernagel@onb.ac.at" ;

dmcknigh@pobox.upenn.edu;

kulturamt@krems.gv.at;

w-metzger@web.de

Schoenberg wies mich auf Nachfrage darauf hin, dass er nur auf Englisch korrespondiere.

Am 28. März schrieb mir Dr. Helga Penz, die ich als Archivarin von Herzogenburg zusätzlich unterrichtet hatte, nachdem keine unmittelbare Antwort kam: "Sehr geehrter Herr Graf,

vor 8 Tagen verstarb völlig unerwartet in seinem 46. Lebensjahr der Stiftsdechant von Herzogenburg. Heute findet sein Begräbnis statt. Ich bin sicher, dass unser Stiftsbibliothekar Ihre Nachricht in Evidenz hat und bitte darum, ihm Zeit für seine Nachforschungen zu geben, bis die arbeitsintensivste Zeit - die österliche - vorüber ist." Bei einem späteren längeren Telefonat erläuterte Frau Penz, weshalb es angeblich bislang unmöglich gewesen sein, dass der Stiftsbibliothekar mir antwortete. Wir einigten uns darauf, dass man ja doch immerhin überprüfen könne, ob das Sotheby's-Foto aus der Handschrift mit dem Mikrofilm übereinstimme. Daraufhin war wieder Funkstille, das Stift Herzogenburg hat es also seit März 2011 nicht für nötig empfunden, sich mit mir wegen meines Nachweises, dass eine offenbar dem Stift gestohlene Handschrift sich bis zur Versteigerung bei Sotheby's 2001 in der Sammlung Schoenbergs befand, schriftlich in Verbindung zu setzen.

Keine Antwort kam von der HMML, die ich um einen Vergleich des Sotheby's-Fotos mit ihrem Mikrofilm bat. [Update: M. Heintzelman reagierte sofort auf eine Mail vom heutigen Tag und entschuldigte sich für die Nichtbeantwortung. Er gab als Verfilmungsdatum 1966 an. Die Verfilmung der Herzogenburger Handschriften wurde am 17. April 1966 abgeschlossen. Ein Vergleich des Fotos bei Sotheby's ergab die Identität mit Herzogenburg 82: "I have now checked the microfilm of this manuscript and indeed, the photo cited below appears to be from the same leaf as fol. 188v in the HMML microfilm. So the identity of this manuscript appears to be verified as Herzogenburg ms. 82." M. Heintzelman an die Mailing-List Exlibris, 28.12.2011.]

Ansonsten reagierten auf die Mail nur Franz Lackner und das Kulturamt Krems ("Zu Ihrem Rundschreiben vom 20. März müssen wir mitteilen, dass es in Krems dazu keinerlei Unterlagen gibt.")

In manuscripta.at findet sich zu Herzogenburg 82 ein Link auf meinen Archivalia-Beitrag. Allerdings wird der Eindruck erweckt, die Handschrift befinde sich noch in Philadelphia (was ich ursprünglich annahm).

http://manuscripta.at/?ID=27181

Ich denke, ich brauche das Ganze nicht noch zu kommentieren.

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 16:54 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://actapublica.eu

Eine Kooperation von Archiven in Brünn, Pilsen und Prag sowie des Diözesanarchivs St. Pölten. Die ohne Registrierung aufrufbaren Digitalisate sind mit einem Wasserzeichen verziert.

Via

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/59213302/

Eine Kooperation von Archiven in Brünn, Pilsen und Prag sowie des Diözesanarchivs St. Pölten. Die ohne Registrierung aufrufbaren Digitalisate sind mit einem Wasserzeichen verziert.

Via

http://adresscomptoir.twoday.net/stories/59213302/

KlausGraf - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 16:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"December 16, 2011 was an important day for the study of Hermeticism and related currents. After a year of disaster, in which the Bibliotheca Philosophica Hermetica came close to extinction, the library re-opened its doors to the public and celebrated that event with a new exhibition, Infinite Fire."

http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/per-aspera-ad-fontes/

Die Bibliothek soll nun schuldenfrei sein:

http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/i-just-had-to-save-my-lifes-work/?mid=5647

Zu den Verkäufen, zu denen Ritman gezwungen war:

"The owner himself had to sell some 350 books from his collection to the value of 13 million euros to fulfil his financial obligations. These books were mainly incunabula, the oldest printed books, which he claims are also to be found in other Dutch libraries. But a copy of the first illustrated edition of Dante’s La Divina Commedia, printed in 1472, is also gone."

http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/een-bibliotheek-als-een-ark/

Zum Thema hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=hermetic

http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/per-aspera-ad-fontes/

Die Bibliothek soll nun schuldenfrei sein:

http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/i-just-had-to-save-my-lifes-work/?mid=5647

Zu den Verkäufen, zu denen Ritman gezwungen war:

"The owner himself had to sell some 350 books from his collection to the value of 13 million euros to fulfil his financial obligations. These books were mainly incunabula, the oldest printed books, which he claims are also to be found in other Dutch libraries. But a copy of the first illustrated edition of Dante’s La Divina Commedia, printed in 1472, is also gone."

http://www.ritmanlibrary.com/2011/12/een-bibliotheek-als-een-ark/

Zum Thema hier:

http://archiv.twoday.net/search?q=hermetic

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Samstag, 3.3.2012 Tag der Archive und Tag der Offenen Tür: Führungen im RDZ (Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum) in Porz-Lind

Dienstag, 8.5.2012 19:00 Uhr Heumarkt 14: Dr. Elisabeth Tharandt und Dr. Gisela Fleckenstein „Vom Retten und Reisen“. Ein Praxisbericht aus den "Asylarchiven"

Dienstag, 26.6.2012 19:00 Uhr Heumarkt 14: Podiumsdiskussion zur Konzeption des Archivs im Neubau

Freitag, 7.9.2012 Besichtigung eines Asylarchivs [Welches ?]

Dienstag, 6.11.2012 Heumarkt 14: 18:00 Uhr Mitgliederversammlung, 19:00 Uhr Vortrag Dr. Max Plassmann zum Thema Familienforschung"

Link

Dienstag, 8.5.2012 19:00 Uhr Heumarkt 14: Dr. Elisabeth Tharandt und Dr. Gisela Fleckenstein „Vom Retten und Reisen“. Ein Praxisbericht aus den "Asylarchiven"

Dienstag, 26.6.2012 19:00 Uhr Heumarkt 14: Podiumsdiskussion zur Konzeption des Archivs im Neubau

Freitag, 7.9.2012 Besichtigung eines Asylarchivs [Welches ?]

Dienstag, 6.11.2012 Heumarkt 14: 18:00 Uhr Mitgliederversammlung, 19:00 Uhr Vortrag Dr. Max Plassmann zum Thema Familienforschung"

Link

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 13:44 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Das Historische Archiv eröffnet am 3. Januar 2012 den Lesesaal im Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum (RDZ), Haus 3, Frankfurter Straße 50, 51147 Köln-Porz/Lind. Das Angebot ist zunächst noch sehr klein im Vergleich zu dem, was vor dem Einsturz am 3. März 2009 zur Verfügung stand. Die Restaurierung der Archivalien geht jedoch zügig voran, so dass sich der Bestand nach und nach erweitert. Bereits benutzbar sind beispielsweise Teile der Bibliothek und Fotosammlung, Neuerwerbungen seit dem Einsturz und erste restaurierte mittelalterliche Urkunden und Handschriften.

Der Lesesaal hat dienstags bis freitags von 9 bis 16:30 Uhr, mittwochs von 9 bis 19:45 Uhr geöffnet. Für den Besuch ist eine Voranmeldung mit Terminabsprache unter 0221 / 221-29462 oder lesesaal.hastk@stadt-koeln.de erforderlich. Dabei muss geklärt werden, ob die benötigten Archivalien bereits wieder benutzbar sind.

Die Öffnung des Lesesaals ist Teil der mehrstufigen Benutzungsstrategie des Historischen Archivs. Diese sieht vor, zunächst hauptsächlich Digitalisate und künftig auch immer mehr Originale zur Verfügung zu stellen."

Quelle: Pressemitteilung Stadt Köln, 28.12.2011

Der Lesesaal hat dienstags bis freitags von 9 bis 16:30 Uhr, mittwochs von 9 bis 19:45 Uhr geöffnet. Für den Besuch ist eine Voranmeldung mit Terminabsprache unter 0221 / 221-29462 oder lesesaal.hastk@stadt-koeln.de erforderlich. Dabei muss geklärt werden, ob die benötigten Archivalien bereits wieder benutzbar sind.

Die Öffnung des Lesesaals ist Teil der mehrstufigen Benutzungsstrategie des Historischen Archivs. Diese sieht vor, zunächst hauptsächlich Digitalisate und künftig auch immer mehr Originale zur Verfügung zu stellen."

Quelle: Pressemitteilung Stadt Köln, 28.12.2011

Wolf Thomas - am Mittwoch, 28. Dezember 2011, 13:39 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Digitalisate im Internet Archive weist nach:

http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/cgm.htm

In diesem Bereich erfindet jeder gern mal das Rad neu:

http://albrechtdiem.org/research/mmp/Catalogues-of-Latin-Manuscripts.html#France

http://www.uni-erfurt.de/amploniana/handschriftenkatalogeonline/international/f/land/

http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/cgm.htm

In diesem Bereich erfindet jeder gern mal das Rad neu:

http://albrechtdiem.org/research/mmp/Catalogues-of-Latin-Manuscripts.html#France

http://www.uni-erfurt.de/amploniana/handschriftenkatalogeonline/international/f/land/

KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 19:54 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://bibliothekarisch.de/blog/2011/12/27/aktuelles-ueber-den-zustand-der-manuskripte-und-buecher-des-abgebrannten-institut-degypt-in-kairo/

Eine sehr wertvolle Zusammenfassung, nachdem unsere Kommentatoren keine Lust mehr haben, Nachrichten zusammenzutragen:

http://archiv.twoday.net/stories/59207202/

Eine sehr wertvolle Zusammenfassung, nachdem unsere Kommentatoren keine Lust mehr haben, Nachrichten zusammenzutragen:

http://archiv.twoday.net/stories/59207202/

http://www.medievalists.net/2011/12/26/top-10-medieval-news-stories-of-2011/

#10: The mayor of the southern French town of Saint Emilion has discreetly sold off its 14th century Cordeliers cloister to a private winemaker, leaving local residents shocked and upset.

http://www.medievalists.net/2011/11/15/french-towns-sells-off-14th-century-cloister-to-pay-debts/

Photo: Delphine Ménard http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.de

#10: The mayor of the southern French town of Saint Emilion has discreetly sold off its 14th century Cordeliers cloister to a private winemaker, leaving local residents shocked and upset.

http://www.medievalists.net/2011/11/15/french-towns-sells-off-14th-century-cloister-to-pay-debts/

Photo: Delphine Ménard http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.de

KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 18:32 - Rubrik: English Corner

Der Download von Werken in Wikisource ist ein altes ungelöstes Problem. Die sogenannte Erstellung eines PDF-Buchs funktioniert nicht zuverlässig. Nachdem der Benutzer Finanzer einen Kindle geschenkt bekam, hat er versucht, Wikisource-Texte ins Epub-Format umzuwandeln. Sein Erfahrungsbericht:

http://www.finanzer.org/blog/2011/12/27/e-books-fur-wikisource/

Update: http://www.finanzer.org/blog/2011/12/28/e-books-fur-wikisource-2/

http://www.finanzer.org/blog/2011/12/27/e-books-fur-wikisource/

Update: http://www.finanzer.org/blog/2011/12/28/e-books-fur-wikisource-2/

http://www.bsb-muenchen.de/Einzeldarstellung.402+M5b69281dbac.0.html

Die Bayerische Staatsbibliothek, der Bibliotheksverbund Bayern und der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg haben ihren Katalog „B3Kat“ als OpenData im Format MARC-XML www.bib-bvb.de/open-data.html und als LinkedOpenData im Format RDF/XML lod.b3kat.de/download/ veröffentlicht. Enthalten sind die Beschreibungen zu über 23 Millionen Medien aus 180 wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern, Berlin und Brandenburg. Die Daten werden im Internet zur allgemeinen Nutzung unter der Lizenz „Creative Commons Zero“ bereitgestellt.

Dies ist das umfangreichste Datenpaket, das bisher von deutschen Bibliotheken und Bibliotheksverbünden als Linked Open Data zugänglich gemacht wurde. Zusammen mit den Datenfreistellungen des Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen und mehrerer Bibliotheken weiterer Bundesländer steht damit nun ein erheblicher Teil der bibliografischen Titel- bzw. Mediennachweise wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland unter einer freien Lizenz zur Verfügung.

Das Angebot ist u.a. über das Open-Data-Portal des Freistaats Bayern erreichbar: opendata.bayern.de

Ausgezeichnet!

Die Bayerische Staatsbibliothek, der Bibliotheksverbund Bayern und der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg haben ihren Katalog „B3Kat“ als OpenData im Format MARC-XML www.bib-bvb.de/open-data.html und als LinkedOpenData im Format RDF/XML lod.b3kat.de/download/ veröffentlicht. Enthalten sind die Beschreibungen zu über 23 Millionen Medien aus 180 wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern, Berlin und Brandenburg. Die Daten werden im Internet zur allgemeinen Nutzung unter der Lizenz „Creative Commons Zero“ bereitgestellt.

Dies ist das umfangreichste Datenpaket, das bisher von deutschen Bibliotheken und Bibliotheksverbünden als Linked Open Data zugänglich gemacht wurde. Zusammen mit den Datenfreistellungen des Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen und mehrerer Bibliotheken weiterer Bundesländer steht damit nun ein erheblicher Teil der bibliografischen Titel- bzw. Mediennachweise wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland unter einer freien Lizenz zur Verfügung.

Das Angebot ist u.a. über das Open-Data-Portal des Freistaats Bayern erreichbar: opendata.bayern.de

Ausgezeichnet!

KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 16:11 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Aufsehen erregende Fehde Hans Diemars von Lindach gegen die Reichsstadt Schwäbisch Gmünd (1543-1554) wurde auch publizistisch ausgetragen und zwar durch gedruckte Ausschreiben, die sich an die Reichsöffentlichkeit wandten.

Eine durchaus im grobianischen Ton der Zeit gehaltene Widerlegung der Rechtsposition Diemars ist die "Confutation" aus dem Jahr 1544, von der Exemplare in den Bibliotheken von Wolfenbüttel und München sowie im Archivgut erhalten blieben und die nun nach dem Münchner Exemplar online vorliegt:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00067057/image_1

Nach meinem Fund in der Stadtrechnung 1544, den ich 1984 publizierte, darf der Reichskammergerichts-Vertreter der Stadt Dr. Simon Engelhart als Autor dieser Schrift angesehen werden:

http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ&pg=PA124

Selbstverständlich hatte ich vor langen Jahren diesen Hinweis dem VD 16 mitgeteilt, der ihn jedoch ignorierte, wie die VD16-Datenbank beweist: VD16 S 4561. Schon im November 1543 hatte Gmünd eine vom VD 16 nicht berücksichtigte Druckschrift, die in Stuttgarter Akten überliefert ist, ausgehen lassen (Nachweis in meinem gleich zu nennenden Aufsatz, Anm. 13).

Eine moderne Darstellung hat die Fehde durch mich 1997 und im wesentlichen unverändert 2005 erfahren:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/ (Fassung von 2005: Gmünder Studien 7, S. 7-32)

Leider hatte ich es versäumt, die Abbildung der mir damals nicht bekannten abgeschnittenen Finger in den Wiener Akten auf Wikimedia Commons zu sichern:

http://archiv.twoday.net/stories/4411045/

Jetzt muss ich warten, ob mir ein freundlicher Archivalia-Leser einen Scan aus Manfred Wehdorn, Leopold Auer: Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Geschichte - Gebäude - Bestände - Wien 2003 zukommen lässt.

Update: Wenige Minuten später sandte mir Dr. Herrmann vom Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd per Mail einen Ausdruck meines seinerzeitigen Archivalia-Beitrags mit eingebundener (Mini-)Fingerabbildung, wofür auch hier herzlich gedankt sei. Größerer Scan wäre aber nach wie vor wünschenswert.

Eine durchaus im grobianischen Ton der Zeit gehaltene Widerlegung der Rechtsposition Diemars ist die "Confutation" aus dem Jahr 1544, von der Exemplare in den Bibliotheken von Wolfenbüttel und München sowie im Archivgut erhalten blieben und die nun nach dem Münchner Exemplar online vorliegt:

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00067057/image_1

Nach meinem Fund in der Stadtrechnung 1544, den ich 1984 publizierte, darf der Reichskammergerichts-Vertreter der Stadt Dr. Simon Engelhart als Autor dieser Schrift angesehen werden:

http://books.google.de/books?id=PoAgAAAAMAAJ&pg=PA124

Selbstverständlich hatte ich vor langen Jahren diesen Hinweis dem VD 16 mitgeteilt, der ihn jedoch ignorierte, wie die VD16-Datenbank beweist: VD16 S 4561. Schon im November 1543 hatte Gmünd eine vom VD 16 nicht berücksichtigte Druckschrift, die in Stuttgarter Akten überliefert ist, ausgehen lassen (Nachweis in meinem gleich zu nennenden Aufsatz, Anm. 13).

Eine moderne Darstellung hat die Fehde durch mich 1997 und im wesentlichen unverändert 2005 erfahren:

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5496/ (Fassung von 2005: Gmünder Studien 7, S. 7-32)

Leider hatte ich es versäumt, die Abbildung der mir damals nicht bekannten abgeschnittenen Finger in den Wiener Akten auf Wikimedia Commons zu sichern:

http://archiv.twoday.net/stories/4411045/

Jetzt muss ich warten, ob mir ein freundlicher Archivalia-Leser einen Scan aus Manfred Wehdorn, Leopold Auer: Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Geschichte - Gebäude - Bestände - Wien 2003 zukommen lässt.

Update: Wenige Minuten später sandte mir Dr. Herrmann vom Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd per Mail einen Ausdruck meines seinerzeitigen Archivalia-Beitrags mit eingebundener (Mini-)Fingerabbildung, wofür auch hier herzlich gedankt sei. Größerer Scan wäre aber nach wie vor wünschenswert.

KlausGraf - am Dienstag, 27. Dezember 2011, 15:19 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Bei Ebay versteigern oder auf dem Flohmarkt feilschen war gestern. Der neue Trend für Abgelegtes heißt Givebox. In diese Buden kann jeder Bücher, Kleidung oder Geschirr legen oder von anderen Aussortiertes mitnehmen. Die Düsseldorfer bauen dank der Vernetzung über Facebook am Samstag (19.11.2011) bereits ihre dritte Givebox.

http://www1.wdr.de/themen/panorama/givebox100.html

Hier kann man natürlich auch Bücher verschenken, ein Thema, zu dem ich Links unter

http://www.diigo.com/user/klausgraf/buchweggeben

zusammentrage und dem auch der Beitrag "Bücher weggeben statt wegwerfen" gilt (#19 der meistgelesenen Archivalia-Beiträge):

http://archiv.twoday.net/stories/3351291/

Update:

http://log.netbib.de/archives/2011/12/27/wie-krank-ist-das-denn-kaarster-bibliothekare-gegen-offentlichen-bucherschrank/

Givebox in Berlin Okt. 2011 Foto: Songkran, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en

Givebox in Berlin Okt. 2011 Foto: Songkran, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en

http://www1.wdr.de/themen/panorama/givebox100.html

Hier kann man natürlich auch Bücher verschenken, ein Thema, zu dem ich Links unter

http://www.diigo.com/user/klausgraf/buchweggeben

zusammentrage und dem auch der Beitrag "Bücher weggeben statt wegwerfen" gilt (#19 der meistgelesenen Archivalia-Beiträge):

http://archiv.twoday.net/stories/3351291/

Update:

http://log.netbib.de/archives/2011/12/27/wie-krank-ist-das-denn-kaarster-bibliothekare-gegen-offentlichen-bucherschrank/

Givebox in Berlin Okt. 2011 Foto: Songkran, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en

Givebox in Berlin Okt. 2011 Foto: Songkran, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.enUngepflegte Linkliste:

http://www.bernstein.oeaw.ac.at/twiki/bin/view/Main/PaperDatabases

Das zeitweilig nicht erreichbare Genueser Projekt - siehe http://archiv.twoday.net/stories/4178502/ - ist inzwischen unter

http://www.labo.net/briquet/ erreichbar.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=wasserzeichen

http://www.bernstein.oeaw.ac.at/twiki/bin/view/Main/PaperDatabases

Das zeitweilig nicht erreichbare Genueser Projekt - siehe http://archiv.twoday.net/stories/4178502/ - ist inzwischen unter

http://www.labo.net/briquet/ erreichbar.

Siehe auch

http://archiv.twoday.net/search?q=wasserzeichen

KlausGraf - am Montag, 26. Dezember 2011, 23:10 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Im vergangenen Jahr wurde hier mehrfach die Verweigerung von Kopien für die Forschung zu Zwangsarbeit und Holocaust in Berlin-Neukölln durch den Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes (ITS) thematisiert - ein Konflikt, für den Klaus Graf den so treffenden Begriff "Arolser Kopienstreit" gefunden hat

http://archiv.twoday.net/stories/38745320/,

siehe beispielsweise auch

http://archiv.twoday.net/stories/38777979/.

Der (ITS) hat die Beschränkungen für die Kopienabgabe an Forscher nach einer internationalen Archivtagung Mitte Oktober aufgehoben.

http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=5543&cHash=31b1429677.

Auch das Aufsichtsgremium des ITS, der "Internationale Ausschuss" hat dem zugestimmt.

http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=5621&cHash=98ba52603b.

Der "Arolser Kopienstreit" ist beendet, ich habe die Kopien erhalten und kann damit arbeiten.

Am gestrigen Heiligabend hat die F.A.Z. unter der Überschrift "Arolser Kopierfriede" abschließend darüber berichtet. [Hier kein Link, da der Beitrag nur gegen Gebühr erhältlich ist. Einen Scan verschicke ich gerne auf Nachfrage.] Martin Otto fasst darin die Auseinandersetzung zusammen und schildert die neuen Ziele, die sich der ITS setzt, nämlich den Ausbau zu einem "internationalen Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung".

Der Autor betont darin den Stellenwert, den die Presseberichterstattung für die Lösung des Kopienstreits und für die Neuorientierung des ITS hatte, unterstreicht aber auch, wie wichtig es sei, dass sich die Auseinandersetzung in zahlreichen Archivforen widerspiegelt.

Damit sind in erster Linie die "Archivalia" gemeint, denn ich habe vor allem hier darüber informiert. Für diese Möglichkeit bin ich besonders dankbar, vor allem auch für die solidarische Unterstützung, die ich von Ihrer Seite erfahren durfte.

Bernhard Bremberger

Im vergangenen Jahr wurde hier mehrfach die Verweigerung von Kopien für die Forschung zu Zwangsarbeit und Holocaust in Berlin-Neukölln durch den Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes (ITS) thematisiert - ein Konflikt, für den Klaus Graf den so treffenden Begriff "Arolser Kopienstreit" gefunden hat

http://archiv.twoday.net/stories/38745320/,

siehe beispielsweise auch

http://archiv.twoday.net/stories/38777979/.

Der (ITS) hat die Beschränkungen für die Kopienabgabe an Forscher nach einer internationalen Archivtagung Mitte Oktober aufgehoben.

http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=5543&cHash=31b1429677.

Auch das Aufsichtsgremium des ITS, der "Internationale Ausschuss" hat dem zugestimmt.

http://www.its-arolsen.org/de/presse/pressemeldungen/index.html?expand=5621&cHash=98ba52603b.

Der "Arolser Kopienstreit" ist beendet, ich habe die Kopien erhalten und kann damit arbeiten.

Am gestrigen Heiligabend hat die F.A.Z. unter der Überschrift "Arolser Kopierfriede" abschließend darüber berichtet. [Hier kein Link, da der Beitrag nur gegen Gebühr erhältlich ist. Einen Scan verschicke ich gerne auf Nachfrage.] Martin Otto fasst darin die Auseinandersetzung zusammen und schildert die neuen Ziele, die sich der ITS setzt, nämlich den Ausbau zu einem "internationalen Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung".

Der Autor betont darin den Stellenwert, den die Presseberichterstattung für die Lösung des Kopienstreits und für die Neuorientierung des ITS hatte, unterstreicht aber auch, wie wichtig es sei, dass sich die Auseinandersetzung in zahlreichen Archivforen widerspiegelt.

Damit sind in erster Linie die "Archivalia" gemeint, denn ich habe vor allem hier darüber informiert. Für diese Möglichkeit bin ich besonders dankbar, vor allem auch für die solidarische Unterstützung, die ich von Ihrer Seite erfahren durfte.

Bernhard Bremberger

Bremberger - am Sonntag, 25. Dezember 2011, 21:12

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Open Access (OA) beseitigt als Gratis-OA die Kostenbarriere und als Libre-OA die "permission barrier". Es ist an der Zeit, sich nachdrücklich Gedanken auch hinsichtlich der Sprachbarriere zu machen. Da führende OA-Protagonisten wie Peter Suber oder Harnad in ihrer anglozentrischen Welt gefangen sind, haben sie (ebenso wie die Förderorganisationen) dem Problem der Sprachbarrieren bisher so gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt. Der offene Zugang zu den wissenschaftlichen Fachpublikationen setzt aber voraus, dass diese - zusätzlich zur Originalsprache - in wenigstens einer der großen westlichen Weltsprachen (idealerweise auch in Englisch) verfügbar sind.

Diese Sprachbarriere ist im wesentlichen ein Problem der Geisteswissenschaften, in denen weitgehend muttersprachlich wissenschaftlich publiziert wird. Bücher und Aufsätze, die nicht in der Muttersprache oder auf Englisch oder Französisch verfügbar sind, werden erfahrungsgemäß auch dann nicht oder kaum rezipiert, wenn sie an sich inhaltlich oder methodisch relevant sind. Dieses Problem wird von den Förderorganisationen, die sich OA auf die Fahnen geschrieben haben, offenkundig unterschätzt.

Bei geistes- oder sozialwissenschaftlichen Journals in englischer Sprache (goldener OA) sollte es keine Rolle spielen, in welcher Sprache ein Artikel eingereicht wird. Neben einem muttersprachlichen Peer-Review und einer ggf. in einem Repositorium zu deponierenden muttersprachlichen Fassung sollte nach Akzeptanz des Artikels auf Verlagskosten eine englische Version angefertigt werden.

Dies ist jedoch nur eine von vielen Maßnahmen, die sowohl auf Exzellenz wie auch auf Breitenwirkung abzielen sollten.

Ob Übersetzungen stattfinden, hängt nicht notwendigerweise von der Relevanz oder Qualität der Forschungen ab, sondern ist weitgehend dem Zufall überlassen. Dies muss sich ändern: Die Chance jedes einzelnen wissenschaftlichen Beitrags, der natürlich Mindeststandards nicht unterschreiten darf, außerhalb des eigenen Sprachraums wahrgenommen zu werden, muss entschieden verbessert werden.

Bei der einzig wahren OA-Lizenz CC-BY ist es urheberrechtlich ohne weiteres möglich, auch ohne Zustimmung von Verlag oder Autor Übersetzungen anzufertigen (oder auch umfangreiche Abstracts). Diese Lizenz ermöglicht es nicht nur, medizinisches Fachwissen in die Sprachen der Dritten Welt zu übersetzen, sondern auch entlegene, weil minderheitensprachliche Publikationen in einer Weltsprache zugänglich zu machen.

OA-Artikel sollten auch als HTML-Versionen bereitgestellt werden, da die Möglichkeiten maschineller Übersetzung besser sind.

Natürlich spräche nichts dagegen mit kleinen Schritten (Übersetzen von Metadaten - Titel, Abstract - ins Englische) anzufangen, aber dazu würden die Chancen von OA verspielt. Auch für das Volltextretrieval sind brauchbare Arbeitsversionen auf Englisch nicht nur für wichtige oder bedeutende Arbeiten unentbehrlich.

Metadaten (auch Abstrachts) sollten Public Domain sein (CC0), Übersetzungen CC-BY.

Da es schwierig sein dürfte, die für professionelle Übersetzer erforderlichen Mittel einzutreiben, könnte man an ein gemeinsames Wissensprojekt nach dem Muster der Wikipedia bzw. der Wikimedia-Projekte denken. Rohfassungen, die ggf. mit maschineller Unterstützung erstellt würden, könnten gemeinsam bearbeitet werden.

Während hier auf "perfekte" Übersetzungen verzichtet werden kann, sollte man bei der Auswahl unter dem Gesichtspunkt der "Exzellenz" nicht sparen. Wir brauchen dringend ein Bewertungssystem, das die Entscheidung, ob spannende (monografische) Texte übersetzt werden, nicht den kommerziellen Buchverlagen überlässt. Es müssen also fremdsprachige Bücher und Aufsätze systematisch auf inhaltlichen und methodischen Ertrag bewertet werden. Bei den Aufsätzen stellt sich das Problem, dass es nur für einen Teil der einschlägigen Disziplinen Referateorgane gibt, die die Bewertung bzw. Zusammenfassung der Aufsatzliteratur leisten.

Es ist bezeichnend, dass selbst bei einem sich so innovativ gerierenden Projekt wie recensio.net kein Sprach-Modul vorgesehen ist, das Sprachbarrieren mildern hilft. Ohnehin ist der meiste Stoff dieses Portals in Sprachen gehalten, die kaum ein Historiker beherrscht. Damit werden bestehende disziplinäre und sprachliche Grenzen zementiert.

(Nur am Rande sei bemerkt, dass sprachlich inkompetente Archivare bzw. Bibliothekare, die deutschsprachige Überlieferungen im Elsass, in Lothringen, der tschechischen Republik, der Slowakei, den baltischen Ländern usw. hüten, in einem vereinten Europa völlig fehl am Platz sind. Hier müssen an sich freie Projekte die sprachlichen Defizite der Archivare oder Bibliothekare z.B. in Straßburg ausgleichen und vehement dafür werben, dass deutschsprachige Bestände digitalisiert werden. Eine Erschliessung kann dann ggf. auch durch die freien Projekte erfolgen.)

Wenn es um herausragende Leistungen geht, soll durchaus das muttersprachliche Publizieren durch solche Importe gefördert und aufrechterhalten werden. Es kann nicht das Ziel sein, dass deutschsprachige Geisteswissenschaftler nur noch auf Englisch publizieren. Wir müssen unsere sprachliche Vielfalt in Europa, die sehr viel mit unserer kulturellen Identität zu tun hat, schützen und bewahren.

Der durchschnittliche Geisteswissenschaftler braucht aber erheblich mehr Angebote

- fremdsprachige Literatur, die nicht auf Englisch oder auch Französisch vorliegt, rezipieren zu können UND

- seine eigenen Publikationen in der STM-Verkehrssprache Englisch präsentieren zu können.

Dass Wissenschaftler einfach mehr Sprachen lernen, kann ja nicht die Lösung sein, denn z.B. der Aufwand, chinesische oder japanische Literatur zu berücksichtigen, dürfte kaum von einem entsprechenden Ertrag belohnt werden.

Sowohl OA als auch freie Projekte können bei dem Versuch, die Sprachenbarriere der Wissenschaft abzumildern unendlich hilfreich sein.Voraussetzung ist freilich, dass man das Problem endlich einmal als gravierendes wahrnimmt.

#sprache

Diese Sprachbarriere ist im wesentlichen ein Problem der Geisteswissenschaften, in denen weitgehend muttersprachlich wissenschaftlich publiziert wird. Bücher und Aufsätze, die nicht in der Muttersprache oder auf Englisch oder Französisch verfügbar sind, werden erfahrungsgemäß auch dann nicht oder kaum rezipiert, wenn sie an sich inhaltlich oder methodisch relevant sind. Dieses Problem wird von den Förderorganisationen, die sich OA auf die Fahnen geschrieben haben, offenkundig unterschätzt.

Bei geistes- oder sozialwissenschaftlichen Journals in englischer Sprache (goldener OA) sollte es keine Rolle spielen, in welcher Sprache ein Artikel eingereicht wird. Neben einem muttersprachlichen Peer-Review und einer ggf. in einem Repositorium zu deponierenden muttersprachlichen Fassung sollte nach Akzeptanz des Artikels auf Verlagskosten eine englische Version angefertigt werden.

Dies ist jedoch nur eine von vielen Maßnahmen, die sowohl auf Exzellenz wie auch auf Breitenwirkung abzielen sollten.

Ob Übersetzungen stattfinden, hängt nicht notwendigerweise von der Relevanz oder Qualität der Forschungen ab, sondern ist weitgehend dem Zufall überlassen. Dies muss sich ändern: Die Chance jedes einzelnen wissenschaftlichen Beitrags, der natürlich Mindeststandards nicht unterschreiten darf, außerhalb des eigenen Sprachraums wahrgenommen zu werden, muss entschieden verbessert werden.

Bei der einzig wahren OA-Lizenz CC-BY ist es urheberrechtlich ohne weiteres möglich, auch ohne Zustimmung von Verlag oder Autor Übersetzungen anzufertigen (oder auch umfangreiche Abstracts). Diese Lizenz ermöglicht es nicht nur, medizinisches Fachwissen in die Sprachen der Dritten Welt zu übersetzen, sondern auch entlegene, weil minderheitensprachliche Publikationen in einer Weltsprache zugänglich zu machen.

OA-Artikel sollten auch als HTML-Versionen bereitgestellt werden, da die Möglichkeiten maschineller Übersetzung besser sind.

Natürlich spräche nichts dagegen mit kleinen Schritten (Übersetzen von Metadaten - Titel, Abstract - ins Englische) anzufangen, aber dazu würden die Chancen von OA verspielt. Auch für das Volltextretrieval sind brauchbare Arbeitsversionen auf Englisch nicht nur für wichtige oder bedeutende Arbeiten unentbehrlich.

Metadaten (auch Abstrachts) sollten Public Domain sein (CC0), Übersetzungen CC-BY.

Da es schwierig sein dürfte, die für professionelle Übersetzer erforderlichen Mittel einzutreiben, könnte man an ein gemeinsames Wissensprojekt nach dem Muster der Wikipedia bzw. der Wikimedia-Projekte denken. Rohfassungen, die ggf. mit maschineller Unterstützung erstellt würden, könnten gemeinsam bearbeitet werden.

Während hier auf "perfekte" Übersetzungen verzichtet werden kann, sollte man bei der Auswahl unter dem Gesichtspunkt der "Exzellenz" nicht sparen. Wir brauchen dringend ein Bewertungssystem, das die Entscheidung, ob spannende (monografische) Texte übersetzt werden, nicht den kommerziellen Buchverlagen überlässt. Es müssen also fremdsprachige Bücher und Aufsätze systematisch auf inhaltlichen und methodischen Ertrag bewertet werden. Bei den Aufsätzen stellt sich das Problem, dass es nur für einen Teil der einschlägigen Disziplinen Referateorgane gibt, die die Bewertung bzw. Zusammenfassung der Aufsatzliteratur leisten.

Es ist bezeichnend, dass selbst bei einem sich so innovativ gerierenden Projekt wie recensio.net kein Sprach-Modul vorgesehen ist, das Sprachbarrieren mildern hilft. Ohnehin ist der meiste Stoff dieses Portals in Sprachen gehalten, die kaum ein Historiker beherrscht. Damit werden bestehende disziplinäre und sprachliche Grenzen zementiert.

(Nur am Rande sei bemerkt, dass sprachlich inkompetente Archivare bzw. Bibliothekare, die deutschsprachige Überlieferungen im Elsass, in Lothringen, der tschechischen Republik, der Slowakei, den baltischen Ländern usw. hüten, in einem vereinten Europa völlig fehl am Platz sind. Hier müssen an sich freie Projekte die sprachlichen Defizite der Archivare oder Bibliothekare z.B. in Straßburg ausgleichen und vehement dafür werben, dass deutschsprachige Bestände digitalisiert werden. Eine Erschliessung kann dann ggf. auch durch die freien Projekte erfolgen.)

Wenn es um herausragende Leistungen geht, soll durchaus das muttersprachliche Publizieren durch solche Importe gefördert und aufrechterhalten werden. Es kann nicht das Ziel sein, dass deutschsprachige Geisteswissenschaftler nur noch auf Englisch publizieren. Wir müssen unsere sprachliche Vielfalt in Europa, die sehr viel mit unserer kulturellen Identität zu tun hat, schützen und bewahren.

Der durchschnittliche Geisteswissenschaftler braucht aber erheblich mehr Angebote

- fremdsprachige Literatur, die nicht auf Englisch oder auch Französisch vorliegt, rezipieren zu können UND

- seine eigenen Publikationen in der STM-Verkehrssprache Englisch präsentieren zu können.

Dass Wissenschaftler einfach mehr Sprachen lernen, kann ja nicht die Lösung sein, denn z.B. der Aufwand, chinesische oder japanische Literatur zu berücksichtigen, dürfte kaum von einem entsprechenden Ertrag belohnt werden.

Sowohl OA als auch freie Projekte können bei dem Versuch, die Sprachenbarriere der Wissenschaft abzumildern unendlich hilfreich sein.Voraussetzung ist freilich, dass man das Problem endlich einmal als gravierendes wahrnimmt.

#sprache

KlausGraf - am Sonntag, 25. Dezember 2011, 20:11 - Rubrik: Open Access

Auf der virtuellen Europeana-Ausstellung Wiki Loves Art Noveau (nicht lizenzkonform!)

http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/wiki-loves-art-nouveau

wird als Zoomfunktion http://zoom.it verwendet, mit dem man ein beliebiges (natürlich möglichst großes) Bild aus dem Netz zoombar machen kann. Man gibt die URL ein, es dauert eine kleine Zeit, dann kann man das Bild verlinken oder einbetten (letzteres ging bei Tumblr und hier nicht).

Nürnberger Wappen (LoC)

http://zoom.it/CY6c

Bild des Wiener Parlaments von Thoodor (CC-BY-SA)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wien_Parlament_01.jpg

Resultat: http://zoom.it/lXJW

Selbstverständlich bedarf der Einsatz bei geschützten Bildern der Zustimmung des Rechteinhabers, auch wenn das in den FAQ fehlt.

http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/wiki-loves-art-nouveau

wird als Zoomfunktion http://zoom.it verwendet, mit dem man ein beliebiges (natürlich möglichst großes) Bild aus dem Netz zoombar machen kann. Man gibt die URL ein, es dauert eine kleine Zeit, dann kann man das Bild verlinken oder einbetten (letzteres ging bei Tumblr und hier nicht).

Nürnberger Wappen (LoC)

http://zoom.it/CY6c

Bild des Wiener Parlaments von Thoodor (CC-BY-SA)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wien_Parlament_01.jpg

Resultat: http://zoom.it/lXJW

Selbstverständlich bedarf der Einsatz bei geschützten Bildern der Zustimmung des Rechteinhabers, auch wenn das in den FAQ fehlt.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=12/

Selbstverständlich sollten solche Universitätsbibliographien auch als Open Linked Data zur Verfügung stehen, was hier natürlich nicht der Fall ist, wie generell der GBV den Open Data noch sehr reserviert gegenübersteht.

Ein Online-Filter ist installiert, weshalb man die Suchanfrage nach Hamburg (alle Wörter) - 12290 Treffer - und Hamburg mit Filter gegenüberstellen kann: 346. Geht man davon aus, dass es sich überwiegend um Open-Access-Quellen handelt, so ergibt sich - die Zuverlässigkeit der Datenerhebung und der Ermittlung von Online-Nachweisen vorausgesetzt - eine OA-Quote von nicht einmal 3 Prozent.

Selbstverständlich sollten solche Universitätsbibliographien auch als Open Linked Data zur Verfügung stehen, was hier natürlich nicht der Fall ist, wie generell der GBV den Open Data noch sehr reserviert gegenübersteht.