Es dürfte zu den Skurrilitäten der Forschung gehören, dass ich jahrzehntelang kein einziges Rennewart-Fragment fand, das in der einschlägigen Forschung (nun: im Handschriftencensus) fehlt, nun aber innerhalb von wenigen Tagen sogar zwei.

Fund 1: http://archiv.twoday.net/stories/59204071/

Von der altgermanistischen Forschung (und auch sonst) anscheinend völlig übersehen veröffentlichte in den jüngst digitalisierten Bayerischen Blättern für Volkskunde 7 (1920), S. 48-57 H. Clauß: Der Schutzbrief des Ritters Christof Fürer. Ein Nürnberger Wolfram v. Eschenbach-Kuriosum.

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00011255/image_55

Das Fragment diente als Einband eines "Zauberbüchleins", das ein "Joann: Faber" für einen Christoph Fürer ("Furer"), offenbar einen Angehörigen der Nürnberger Patrizierfamilie, schrieb. Genannt werden die Daten des 5. Mai und des 28. November 1554. Die winzige Papierhandschrift im Format 6 x 4 cm war in ein Pergamentfragment eingebunden, das Clauß ins 14. Jahrhundert datiert und für das er die Maße 23 x 6 cm gibt. Als Zeilenzahl darf 40 angenommen werden.

Aus welchem Familienbesitz das inzwischen wohl wieder verschollene Stück stammt, ist nicht explizit angegeben, doch darf nach dem Untertitel und der Vermutung Nürnberger Ursprungs von Nürnberger Familienbesitz ausgegangen werden. Es wäre also im Handschriftencensus als Nürnberg, Privatbesitz [verschollen] anzusetzen.

Bereits Clauß identifizierte das Fragment als aus dem Rennewart stammend. Er druckte den Text S. 52f. ab und ergänzte drei durch den Bruch verlöschte Zeilen (22531-22533) aus dem Cpg 404, Bl. 208v (Digitalisat).

Mittels Google und der Begriffsdatenbank konnte ich den Abdruck mit den Versen 22515-22554 der Ausgabe Hübners identifizieren (dort S. 330f.).

Fragmente mit 40 Zeilen sind nicht ganz selten:

Berlin mgq 1251,3 http://www.handschriftencensus.de/1780

Dillingen http://www.handschriftencensus.de/23753 (2011 entdeckt, Publikation durch Elisabeth Wunderle in der ZfdA angekündigt)

Graz u.a. http://www.handschriftencensus.de/1781

Klosterneuburg http://www.handschriftencensus.de/1130

München Cgm 5249/7k http://www.handschriftencensus.de/1774

Næstved (Dänemark), 39-40 http://www.handschriftencensus.de/1776

Prag http://www.handschriftencensus.de/1668

Ob das Fragment einem bisher nicht bekannten Discissus angehört oder einer dieser Handschriften zuzuweisen ist, lässt sich nicht sagen. Vom Versbestand her kann man wohl keine ausschließen. Das Nürnberger Stück ist demnach auch nicht identisch mit einem bereits bekannten Fragment.

Nachtrag: Bertold von Haller verdanke ich die folgenden Auskünfte: Der Aufsatz ist in der Fränkischen Bibliographie und in der Bibliographie des Nürnberger Patriziats (von Gunther Friedrich, 1994) verzeichnet, doch jeweils nur als Sonderdruck ohne Kenntnis des Abdrucks in den Bayerischen Heften für Volkskunde.

Bei dem Adressaten der Widmung handelt es sich um Christoph II. Fürer (1517-1561), einen Sohn des bekannten Christoph I. (1479-1537, vgl. Fränkische Lebensbilder 10/1982, S. 67-96), der wieder einen Sohn Christoph III. (1541-1610) hatte, der u.a. nach Palästina fuhr (vgl. Christophori Füreri ab Haimendorf ... itinerarium Aegypti, Arabiae, Palaestinae, Syriae ..., Nürnberg 1621; "mit angefügter Leichenrede und Darstellung der Vorfahren").

Zu Christoph II. s. Peter Fleischmann: Rat und Patriziat in Nürnberg (Nbg. Forschungen 31, Neustadt/A. 2008), S. 386. Außerdem gibt es einen Beitrag von August Sieghardt: Ein Fürer von Haimendorf im Ansbacher Stadtmuseum, in: Alt-Lauf 2 (1934), S. 183-184, der sich auf ihn beziehen soll. Zu Johann Faber konnte nichts gefunden werden.

Ein Nachruf auf den Vf. H[ermann]. Clauß steht in der ZBLG 9/1936, S. 502f, mit Hinweisen auf seine Wirkungsorte und historischen Veröffentlichungen:

http://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/seite/zblg09_0519

#forschung

Fund 1: http://archiv.twoday.net/stories/59204071/

Von der altgermanistischen Forschung (und auch sonst) anscheinend völlig übersehen veröffentlichte in den jüngst digitalisierten Bayerischen Blättern für Volkskunde 7 (1920), S. 48-57 H. Clauß: Der Schutzbrief des Ritters Christof Fürer. Ein Nürnberger Wolfram v. Eschenbach-Kuriosum.

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00011255/image_55

Das Fragment diente als Einband eines "Zauberbüchleins", das ein "Joann: Faber" für einen Christoph Fürer ("Furer"), offenbar einen Angehörigen der Nürnberger Patrizierfamilie, schrieb. Genannt werden die Daten des 5. Mai und des 28. November 1554. Die winzige Papierhandschrift im Format 6 x 4 cm war in ein Pergamentfragment eingebunden, das Clauß ins 14. Jahrhundert datiert und für das er die Maße 23 x 6 cm gibt. Als Zeilenzahl darf 40 angenommen werden.

Aus welchem Familienbesitz das inzwischen wohl wieder verschollene Stück stammt, ist nicht explizit angegeben, doch darf nach dem Untertitel und der Vermutung Nürnberger Ursprungs von Nürnberger Familienbesitz ausgegangen werden. Es wäre also im Handschriftencensus als Nürnberg, Privatbesitz [verschollen] anzusetzen.

Bereits Clauß identifizierte das Fragment als aus dem Rennewart stammend. Er druckte den Text S. 52f. ab und ergänzte drei durch den Bruch verlöschte Zeilen (22531-22533) aus dem Cpg 404, Bl. 208v (Digitalisat).

Mittels Google und der Begriffsdatenbank konnte ich den Abdruck mit den Versen 22515-22554 der Ausgabe Hübners identifizieren (dort S. 330f.).

Fragmente mit 40 Zeilen sind nicht ganz selten:

Berlin mgq 1251,3 http://www.handschriftencensus.de/1780

Dillingen http://www.handschriftencensus.de/23753 (2011 entdeckt, Publikation durch Elisabeth Wunderle in der ZfdA angekündigt)

Graz u.a. http://www.handschriftencensus.de/1781

Klosterneuburg http://www.handschriftencensus.de/1130

München Cgm 5249/7k http://www.handschriftencensus.de/1774

Næstved (Dänemark), 39-40 http://www.handschriftencensus.de/1776

Prag http://www.handschriftencensus.de/1668

Ob das Fragment einem bisher nicht bekannten Discissus angehört oder einer dieser Handschriften zuzuweisen ist, lässt sich nicht sagen. Vom Versbestand her kann man wohl keine ausschließen. Das Nürnberger Stück ist demnach auch nicht identisch mit einem bereits bekannten Fragment.

Nachtrag: Bertold von Haller verdanke ich die folgenden Auskünfte: Der Aufsatz ist in der Fränkischen Bibliographie und in der Bibliographie des Nürnberger Patriziats (von Gunther Friedrich, 1994) verzeichnet, doch jeweils nur als Sonderdruck ohne Kenntnis des Abdrucks in den Bayerischen Heften für Volkskunde.

Bei dem Adressaten der Widmung handelt es sich um Christoph II. Fürer (1517-1561), einen Sohn des bekannten Christoph I. (1479-1537, vgl. Fränkische Lebensbilder 10/1982, S. 67-96), der wieder einen Sohn Christoph III. (1541-1610) hatte, der u.a. nach Palästina fuhr (vgl. Christophori Füreri ab Haimendorf ... itinerarium Aegypti, Arabiae, Palaestinae, Syriae ..., Nürnberg 1621; "mit angefügter Leichenrede und Darstellung der Vorfahren").

Zu Christoph II. s. Peter Fleischmann: Rat und Patriziat in Nürnberg (Nbg. Forschungen 31, Neustadt/A. 2008), S. 386. Außerdem gibt es einen Beitrag von August Sieghardt: Ein Fürer von Haimendorf im Ansbacher Stadtmuseum, in: Alt-Lauf 2 (1934), S. 183-184, der sich auf ihn beziehen soll. Zu Johann Faber konnte nichts gefunden werden.

Ein Nachruf auf den Vf. H[ermann]. Clauß steht in der ZBLG 9/1936, S. 502f, mit Hinweisen auf seine Wirkungsorte und historischen Veröffentlichungen:

http://periodika.digitale-sammlungen.de/zblg/seite/zblg09_0519

#forschung

KlausGraf - am Freitag, 16. Dezember 2011, 18:26 - Rubrik: Kodikologie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digipress.digitale-sammlungen.de/de/fs1/calendar/1958-02-21.42554-0/bsb00039728_00425.html

Die Passauer Neue Presse steht seit Dezember 2011 zunächst mit den Jahrgängen 1946-1963 auf digiPress, der im Aufbau befindlichen Plattform für die Präsentation digitalisierter Zeitungen an der Bayerischen Staatsbibliothek, bereit.

Die Passauer Neue Presse steht seit Dezember 2011 zunächst mit den Jahrgängen 1946-1963 auf digiPress, der im Aufbau befindlichen Plattform für die Präsentation digitalisierter Zeitungen an der Bayerischen Staatsbibliothek, bereit.

KlausGraf - am Freitag, 16. Dezember 2011, 17:51 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Freitag, 16. Dezember 2011, 12:23 - Rubrik: Informationsfreiheit und Transparenz

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nicht wenige deutschsprachige Bücher enthält die digitale Bibliothek Sloweniens. Zwar könnte manchmal (insbesondere bei alten Postkarten) die Auflösung besser sein, aber man findet hier eine Menge aufschlussreicher Digitalisate. Vor allem im Rahmen des Projekts Europeana Travel wurden rare Reisebücher und Ansichten in guter Qualität digitalisiert.

Nicht wenige deutschsprachige Bücher enthält die digitale Bibliothek Sloweniens. Zwar könnte manchmal (insbesondere bei alten Postkarten) die Auflösung besser sein, aber man findet hier eine Menge aufschlussreicher Digitalisate. Vor allem im Rahmen des Projekts Europeana Travel wurden rare Reisebücher und Ansichten in guter Qualität digitalisiert.Carl Reicherts (1836-1918) Vedute von 1863/65 zeigt Radmannsdorf = Radovljica (heutige Fotos auf Wikimedia Commons).

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-YV1Y2S9U

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Freitag, 16. Dezember 2011, 00:05 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wolf Thomas - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 21:10 - Rubrik: Unterhaltung

Als Ergänzung zu http://archiv.twoday.net/stories/59204071/

teilt mir Falk Eisermann freundlicherweise mit:

Die kursorische Durchsicht von monasterium.net hat bisher Digitalisate von 20 Inkunabel-Einblattdrucken aus den beteiligten Archiven erbracht. Dies ist an sich keine besonders bemerkenswerte Zahl, jedoch waren nicht nur die meisten hier verzeichneten Exemplare bisher nicht bekannt, auch sind nicht weniger als fünf dieser Drucke bislang bibliographisch noch überhaupt nicht bekannt gewesen. Es handelt sich um folgende neue GW-Nummern:

0954615N Eysenflam, Johann Ulrich: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. Formular für Männer. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928)]. Hauptstaatsarchiv München.

M2198250 Maximilian I.: Bescheinigung über empfangene Vorschüsse auf den Gemeinen Pfennig. Donauwörth, 12.III.1496. Formular für besondere Fälle. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nicht vor 12.III.1496]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

M3078120 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, nicht nach 9.IV.1489]. Landesarchiv Bregenz.

M3074620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ingolstadt: Drucker des Lescherius, nicht nach 9.IV.1490]. Landesarchiv Brno.

M4449450 Summarium tertiae bullae indulgentiarum pro tuitione fidei et insulae Rhodi concessarum. [Augsburg: Hermann Kästlin, nicht vor 4.V.1480]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

Vollständige Beschreibungen unter www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de. Weitere Inkunabel-Funde in monasterium.net gerne an mich.

teilt mir Falk Eisermann freundlicherweise mit:

Die kursorische Durchsicht von monasterium.net hat bisher Digitalisate von 20 Inkunabel-Einblattdrucken aus den beteiligten Archiven erbracht. Dies ist an sich keine besonders bemerkenswerte Zahl, jedoch waren nicht nur die meisten hier verzeichneten Exemplare bisher nicht bekannt, auch sind nicht weniger als fünf dieser Drucke bislang bibliographisch noch überhaupt nicht bekannt gewesen. Es handelt sich um folgende neue GW-Nummern:

0954615N Eysenflam, Johann Ulrich: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. Formular für Männer. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928)]. Hauptstaatsarchiv München.

M2198250 Maximilian I.: Bescheinigung über empfangene Vorschüsse auf den Gemeinen Pfennig. Donauwörth, 12.III.1496. Formular für besondere Fälle. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nicht vor 12.III.1496]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

M3078120 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, nicht nach 9.IV.1489]. Landesarchiv Bregenz.

M3074620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ingolstadt: Drucker des Lescherius, nicht nach 9.IV.1490]. Landesarchiv Brno.

M4449450 Summarium tertiae bullae indulgentiarum pro tuitione fidei et insulae Rhodi concessarum. [Augsburg: Hermann Kästlin, nicht vor 4.V.1480]. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

Vollständige Beschreibungen unter www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de. Weitere Inkunabel-Funde in monasterium.net gerne an mich.

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 19:13 - Rubrik: Hilfswissenschaften

Monika Lehner schreibt:

Die von +Klaus Graf thematisierte RSS-Ignoranz lässt sich noch steigern. Die Universitätsbibliothek Wien ( http://bibliothek.univie.ac.at ) versteckt die im Rahmen des EOD Services diigtalisierten Bücher/Objekte in den Tiefen von PHAIDRA ( https://phaidra.univie.ac.at/ ) *)

Dort finden sich auch Schätze wie:

Gaius Plinius Secundus: Historia naturalis : libri XXXVII (Venetis : Spira Ioannes 1469) http://phaidra.univie.ac.at/o:19958 - ohne brauchbare Metadaten (die allerdings auch im Bibliothekskatalog fehlen - vgl.http://tiny.cc/w58we ).

Weiterlesen auf G+

https://plus.google.com/u/0/108642235016882389621/posts/CwhDxvkHVFE

Die von +Klaus Graf thematisierte RSS-Ignoranz lässt sich noch steigern. Die Universitätsbibliothek Wien ( http://bibliothek.univie.ac.at ) versteckt die im Rahmen des EOD Services diigtalisierten Bücher/Objekte in den Tiefen von PHAIDRA ( https://phaidra.univie.ac.at/ ) *)

Dort finden sich auch Schätze wie:

Gaius Plinius Secundus: Historia naturalis : libri XXXVII (Venetis : Spira Ioannes 1469) http://phaidra.univie.ac.at/o:19958 - ohne brauchbare Metadaten (die allerdings auch im Bibliothekskatalog fehlen - vgl.http://tiny.cc/w58we ).

Weiterlesen auf G+

https://plus.google.com/u/0/108642235016882389621/posts/CwhDxvkHVFE

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 19:02 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://nachrichten.lvz-online.de/kultur/news/saechsisches-staatsarchiv-erhaelt-historisch-wertvolle-briefe-darunter-25-goethe-originale/r-news-a-117518.html

„Die Übernahme eines solchen Schatzes gehört zu den Sternstunden eines Archivars“, sagt Abteilungsleiter Volker Jäger in heller Begeisterung. Die Briefbände, allesamt an oder von den großherzoglichen Staatsmännern Jakob Friedrich von Fritsch und seinem Sohn Karl Wilhelm gesendet, würden sich wie ein „Who-is-Who der Weimarer Klassik“ lesen: Wieland, Herder, Humboldt, Hufeland, Goethe und andere Persönlichkeiten sind als Absender verzeichnet, auch ein Fragment von Schillers „Wilhelm Tell“ ist darunter.

Formell gehören die Schriftstücke zum Archiv des ehemaligen Ritterguts Seerhausen bei Oschatz, dessen Besitzer die besagten Freiherrn waren. 800 solcher Rittergutsarchive verwahrt das Sächsische Staatsarchiv, 270 davon in seiner Leipziger Außenstelle. Dass hier nun die Sammlung ergänzt werden kann, darüber ist die Freude groß. Gerade die nicht-amtlichen Schriftwechsel seien es, die staatliche Überlieferungen in allen Bereichen ergänzen könnten, erklärt Referentin Birgit Richter. „Rittergutsarchive sind Quellen der Geschichte unserer Region. Der Schlüssel zu diesen Schätzen liegt aber oft in privatem Nachlass.“

So ist es ein glücklicher Zufall, dass die Erbengemeinschaft der Von-Fritsch-Briefe im Herbst 2010 die Internetseite des Archivs durchsuchte und dabei die lückenhaften Seerhausener Aktenbände entdeckte. „Sie ist dann auf uns zugegangen mit dem Angebot, uns die Schriften zu überlassen“, erinnert sich Jäger. „Gegen eine symbolische Aufwandsentschädigung, die dem Verkaufswert der Briefe nicht ansatzweise nahe kommt.“ Wie die Briefe in die Hände der Erbengemeinschaft gelangt sind, lasse sich leider nicht mehr nachvollziehen, so Jäger.

„Die Übernahme eines solchen Schatzes gehört zu den Sternstunden eines Archivars“, sagt Abteilungsleiter Volker Jäger in heller Begeisterung. Die Briefbände, allesamt an oder von den großherzoglichen Staatsmännern Jakob Friedrich von Fritsch und seinem Sohn Karl Wilhelm gesendet, würden sich wie ein „Who-is-Who der Weimarer Klassik“ lesen: Wieland, Herder, Humboldt, Hufeland, Goethe und andere Persönlichkeiten sind als Absender verzeichnet, auch ein Fragment von Schillers „Wilhelm Tell“ ist darunter.

Formell gehören die Schriftstücke zum Archiv des ehemaligen Ritterguts Seerhausen bei Oschatz, dessen Besitzer die besagten Freiherrn waren. 800 solcher Rittergutsarchive verwahrt das Sächsische Staatsarchiv, 270 davon in seiner Leipziger Außenstelle. Dass hier nun die Sammlung ergänzt werden kann, darüber ist die Freude groß. Gerade die nicht-amtlichen Schriftwechsel seien es, die staatliche Überlieferungen in allen Bereichen ergänzen könnten, erklärt Referentin Birgit Richter. „Rittergutsarchive sind Quellen der Geschichte unserer Region. Der Schlüssel zu diesen Schätzen liegt aber oft in privatem Nachlass.“

So ist es ein glücklicher Zufall, dass die Erbengemeinschaft der Von-Fritsch-Briefe im Herbst 2010 die Internetseite des Archivs durchsuchte und dabei die lückenhaften Seerhausener Aktenbände entdeckte. „Sie ist dann auf uns zugegangen mit dem Angebot, uns die Schriften zu überlassen“, erinnert sich Jäger. „Gegen eine symbolische Aufwandsentschädigung, die dem Verkaufswert der Briefe nicht ansatzweise nahe kommt.“ Wie die Briefe in die Hände der Erbengemeinschaft gelangt sind, lasse sich leider nicht mehr nachvollziehen, so Jäger.

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 18:59 - Rubrik: Herrschaftsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.wikimedia.de/2011/12/15/wissenswert-2011-wir-gratulieren-den-fuenf-gewinnern/

Daniel Mietchen: Open-Access-Medienimporter für Wikimedia Commons

Ein stetig wachsender Anteil wissenschaftlicher Artikel wird unter einer CC BY-Lizenz veröffentlicht, welche eine Nachnutzung der Materialien auf Wikimedia-Projekten zulässt. Viele dieser Artikel beinhalten Abbildungen oder Multimedia-Dateien, die sich zur Illustration enzyklopädischer Inhalte eignen. Bisher wird davon selten Gebrauch gemacht. In diesem Projekt soll daher Software entwickelt werden, welche die Artikel in Open-Access-Zeitschriften systematisch nach Multimedia-Dateien durchsucht, diese dann herunterlädt, in freie Formate konvertiert und auf Wikimedia Commons hochlädt.

Benutzer:Eschenmoser schreibt über das Projekt:

“Der Open-Access-Medienimporter für Wikimedia Commons sichtet freie wissenschaftliche Literatur automatisiert nach geeigneten Dateien und stellt diese für den Transfer nach Commons bereit. Er erschließt dabei nicht nur ein junges, der Öffentlichkeit weitgehend verborgenes Gebiet freier Inhalte einem breiteren Nutzerkreis, sondern bündelt auch Dateien aus der aktuellen Forschung im etablierten Commons-Archiv, welche dort bislang unterrepräsentiert sind. Neben den Vorteilen der vereinfachten Recherchierbarkeit freier, aktueller Forschungsinhalte und deren Bereitstellung für die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte, wird die Aufmerksamkeit auf die zu Grunde liegende Literatur gelenkt. Daraus resultierende steigende Zugriffszahlen bieten einen weiteren Anreiz zur Publikation wissenschaftlicher Inhalte unter freien Lizenzen.”

Daniel Mietchen: Open-Access-Medienimporter für Wikimedia Commons

Ein stetig wachsender Anteil wissenschaftlicher Artikel wird unter einer CC BY-Lizenz veröffentlicht, welche eine Nachnutzung der Materialien auf Wikimedia-Projekten zulässt. Viele dieser Artikel beinhalten Abbildungen oder Multimedia-Dateien, die sich zur Illustration enzyklopädischer Inhalte eignen. Bisher wird davon selten Gebrauch gemacht. In diesem Projekt soll daher Software entwickelt werden, welche die Artikel in Open-Access-Zeitschriften systematisch nach Multimedia-Dateien durchsucht, diese dann herunterlädt, in freie Formate konvertiert und auf Wikimedia Commons hochlädt.

Benutzer:Eschenmoser schreibt über das Projekt:

“Der Open-Access-Medienimporter für Wikimedia Commons sichtet freie wissenschaftliche Literatur automatisiert nach geeigneten Dateien und stellt diese für den Transfer nach Commons bereit. Er erschließt dabei nicht nur ein junges, der Öffentlichkeit weitgehend verborgenes Gebiet freier Inhalte einem breiteren Nutzerkreis, sondern bündelt auch Dateien aus der aktuellen Forschung im etablierten Commons-Archiv, welche dort bislang unterrepräsentiert sind. Neben den Vorteilen der vereinfachten Recherchierbarkeit freier, aktueller Forschungsinhalte und deren Bereitstellung für die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte, wird die Aufmerksamkeit auf die zu Grunde liegende Literatur gelenkt. Daraus resultierende steigende Zugriffszahlen bieten einen weiteren Anreiz zur Publikation wissenschaftlicher Inhalte unter freien Lizenzen.”

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 18:49 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eigentlich sollte das Aufsetzen eines RSS-Feeds bei Digitalen Sammlungen zu den leichteren Übungen gehören, aber weit gefehlt. Web 2.0 in dieser Variante ist zwar weltweit bei Bibliotheken angekommen, aber einige hinterwäldlerische Institutionen weigern sich hartnäckig, ihren Nutzern entsprechend entgegenzukommen. Wir dokumentierten hier die Ablehnung der UB Marburg im März 2011:

http://archiv.twoday.net/stories/14868178/

Im April 2011 beschied mich die Direktion der WLB Stuttgart:

Ein RSS-Feed kann angeboten werden, wenn die neue Präsentationsschicht von Goobi dies ermögicht.

Nun reiht sich die UB Tübingen in die Gruppe der Bibliotheken, die nix kapiert haben, ein:

Wir können in dieser Funktion keine Nutzen erkennen, der es rechtfertigen würde, Resourcen aus anderen Aufgaben abzuziehen.

Dr. Ingo Rohlfs

Universitaetsbibliothek Tuebingen

Die Frage lautete:

Wieso schafft es die UB Tübingen nicht, einen RSS-Feed für ihre Digitalen Sammlungen, die nach dem Muster von Heidelberg, Darmstadt und nun auch Giessen funktionieren, anzubieten, wenn doch die genannten Vorbilder das problemlos realisieren können?

Wenn Bibliotheken im Rahmen des baden-württembergischen LEO-Programms dicke fette Fördergelder für die Digitalisierung absahnen - sollte man nicht auch auf ein Mindestmaß an Nutzerfreundlichkeit achten, wozu mindestens ein RSS-Feed (gern auch mehrere) gehört?

Update: http://archiv.twoday.net/stories/232601393/

http://archiv.twoday.net/stories/14868178/

Im April 2011 beschied mich die Direktion der WLB Stuttgart:

Ein RSS-Feed kann angeboten werden, wenn die neue Präsentationsschicht von Goobi dies ermögicht.

Nun reiht sich die UB Tübingen in die Gruppe der Bibliotheken, die nix kapiert haben, ein:

Wir können in dieser Funktion keine Nutzen erkennen, der es rechtfertigen würde, Resourcen aus anderen Aufgaben abzuziehen.

Dr. Ingo Rohlfs

Universitaetsbibliothek Tuebingen

Die Frage lautete:

Wieso schafft es die UB Tübingen nicht, einen RSS-Feed für ihre Digitalen Sammlungen, die nach dem Muster von Heidelberg, Darmstadt und nun auch Giessen funktionieren, anzubieten, wenn doch die genannten Vorbilder das problemlos realisieren können?

Wenn Bibliotheken im Rahmen des baden-württembergischen LEO-Programms dicke fette Fördergelder für die Digitalisierung absahnen - sollte man nicht auch auf ein Mindestmaß an Nutzerfreundlichkeit achten, wozu mindestens ein RSS-Feed (gern auch mehrere) gehört?

Update: http://archiv.twoday.net/stories/232601393/

KlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 14:36 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Zar Nikolaus an seinen Lehrer:

Es grüsst Sie der den Sie Esel nannten, Nikolaus.

http://goo.gl/e9kjt

Es grüsst Sie der den Sie Esel nannten, Nikolaus.

http://goo.gl/e9kjt

vom hofe - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 14:15 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Hier der Link zur Rezension des Buchs "Der Geschmack des Archivs" von Arlette Farge auf H-Soz-U-Kult:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=16789

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=16789

rhwinter - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 09:10 - Rubrik: Wahrnehmung

Wie schon im letzten Jahr präsentieren wir auch heuer ein im aktuell einsehbaren Handschriftencensus noch nicht verzeichnetes Handschriftenfragment eines renommierten mittelhochdeutschen Textes - in der Hoffnung, dass uns wenigstens dieses Jahr das "Ick bün allhier" von Klaus Klein erspart bleiben möge. Die Identifizierungsarbeit letztes Jahr leistete Beatrix Knoll, heuer war erst einmal herauszubekommen, welcher Text, in dem Willehalm Protagonist ist, vorliegt. Stammte letztes Jahr das Fragment aus der Vorgeschichte der Willehalm-Trilogie aus der Arabel, Wolframs Willehalm und dem Rennewart, so gehört es heuer der Fortsetzung, also Ulrichs von Türheim 'Rennewart', an.

Wie schon im letzten Jahr präsentieren wir auch heuer ein im aktuell einsehbaren Handschriftencensus noch nicht verzeichnetes Handschriftenfragment eines renommierten mittelhochdeutschen Textes - in der Hoffnung, dass uns wenigstens dieses Jahr das "Ick bün allhier" von Klaus Klein erspart bleiben möge. Die Identifizierungsarbeit letztes Jahr leistete Beatrix Knoll, heuer war erst einmal herauszubekommen, welcher Text, in dem Willehalm Protagonist ist, vorliegt. Stammte letztes Jahr das Fragment aus der Vorgeschichte der Willehalm-Trilogie aus der Arabel, Wolframs Willehalm und dem Rennewart, so gehört es heuer der Fortsetzung, also Ulrichs von Türheim 'Rennewart', an.[Nachtrag: Zu einem weiteren Rennewart-Fragment:

http://archiv.twoday.net/stories/59205764/ ]

Doch zunächst einige Worte zur digitalen Sammlung, in der man ein solches Stück ganz und gar nicht erwartet: Monasterium.net. Am besten steigt man bei Monasterium.net über die Fonds-Seite (sinnigerweise auf der Hauptseite nicht verlinkt) ein:

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/fonds

Kürzlich habe ich eine Wikisource-Seite zu digitalen Sammlungen von Archiven (mit deutschsprachigen Schriftdokumenten) begonnen, aus der bereits jetzt vor allem eines deutlich hervorgeht: Ohne das Engagement der Macher von Monasterium (man darf wohl auch sagen: ohne Thomas Aigner) sähe es hinsichtlich der Digitalisierung von Archivalien bzw. ihrer Bereitstellung Open Access im deutschsprachigen Raum noch viel schwärzer aus. Erstaunlich viele vor allem kirchliche Institutionen ließen sich überzeugen, ihre Urkundenschätze durch Digitalisierung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir haben daher Monasterium in diesem Weblog schon oft erwähnt. Über 250.000 Dokumente sind bis jetzt online, darunter die Urkunden aus dem Stiftsarchiv St. Gallen ab dem Jahr 1000. Im Mitteleuropäischen Raum ist keine andere Archivaliengattung durch Digitalisierungsprojekte (und das heißt bislang vor allem: Monasterium) so gut abgedeckt wie die mittelalterlichen Urkunden.

[Nachtrag: GW findet unbekannte Einblattdrucke in Monasterium:

http://archiv.twoday.net/stories/59204737/ ]

In Monasterium findet man auch folgende Sammlung: Die Professur für Historische Grundwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität besitzt eine Sammlung von Urkunden [und] Handschriftenfragmenten aus der Zeit von 1181 bis ins 19. Jahrhundert. Die zu Lehrzwecken aufgebaute Sammlung enthält vorwiegend kassierte und später als Bucheinband verwendete Pergamentstücke. Mehr als Gedicht; Fragment einer Willehalm-Handschrift erfährt man zu Nr. 198 nicht:

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/DE-LMUHGW/Urkunden/198/charter

Im Grunde genommen ist es nur ärgerlich, dass kein separat durchsuch- und einsehbares Corpus der wichtigen mittelhochdeutschen Texte zur Verfügung steht, obwohl die DFG dafür nicht wenig Geld ausgegeben hatte. Das Trierer Projekt präsentiert sich als Torso, die ergänzende Textsammlung der Universität Virginia wurde eingestellt. Die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank war offline, als ich nach dem Text suchte, da ich nicht einfach ins Regal greifen und die Ausgaben der Arabel, von Wolframs Willehalm und des Rennewart herausziehen konnte. Glücklicherweise hatte jemand in PBB einen Vers aus dem Fragment mit Stellenangabe zitiert, Google hat also wieder einmal entscheidend geholfen.

Üblicherweise identifiziert man den Autor Ulrich von Türheim mit einem Zeugen in zwei Augsburger Urkunden von 1236 und 1244. Die Ministerialenfamilie von Türheim nannte sich nach dem Ort im Zusamtal, heute Oberthürheim und Unterthürheim in der Gemeinde Buttenwiesen, wo eine Schule "Ulrich von Thürheim" im Namen führt (²VL). Der Wikipedia-Artikel Buttenwiesen nennt den Epiker Minnesänger, der Adelsartikel "Thürheimer" ist (wie viele andere Adelsartikel der Wikipedia) einfach unsäglich.

Der Textbestand des Münchner Fragments findet sich in der Ausgabe von Alfred Hübner, Ulrich von Türheim: Rennewart. Aus der Berliner und Heidelberger Handschrift (Deutsche Texte des Mittelalters 39), Berlin 1938 auf S. 496f. (beide Seiten auf Commons).

Die Vorderseite reicht von

33405 so mu+oz michz got beno+eten

und mit gewalte to+eten

bis

33446 sich beginnent aber die heiden

(übergeschriebene Buchstaben mit + codiert)

Die Rückseite von

33447 vaste su+ochen mit ir her

bis

33488 weistu, herre, daz er sprach:

Wer die Stelle in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts nachlesen möchte und nicht in einer modernen Ausgabe, sei auf das Digitalisat des Cpg 404, Bl. 257r verwiesen.

Nun galt es festzustellen, ob das Fragment einem bereits bisher bekannten Codex discissus (einer in mehreren Fragmenten vorliegenden zerschnittenen Handschrift) angehört. Dazu musste ich vor allem die Zeilen zählen: 42 und auf die Maße achten. Als Mitglied der Wolfram-Gesellschaft nenne ich Klaus Klein, Neues Gesamtverzeichnis der Handschriften des 'Rennewart' Ulrichs von Türheim, in: Wolfram-Studien XV (1998), S. 451-493 mein eigen, aber die meisten relevanten Angaben wurden in den Handschriftencensus übernommen. Bei 42 Zeilen kam eigentlich nur das Regensburger Fragment in Betracht, da das verschollene Mittler'sche Fragment (mit ebenfalls 42 Zeilen) ganz anders eingerichtet ist.

Kleins Fragment 6 (S. 465) ist in bairischer Schreibsprache verfasst und stammt aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts:

http://www.handschriftencensus.de/1783

"Anfangsbuchstaben der ungeraden Verse, Majuskeln auf eigene Linie ausgerückt . dreizeilige, abwechselnd rote und blaue bzw. grüne Abschnittsinitalen", schreibt Klein. Das passt nun exakt auf das Münchner Fragment. Auch die Maße stimmen in etwa überein: Höhe des Schriftraums ca. 23,6 cm (Regensburg: 24 cm), Höhe des Fragments ca. 33,2 cm (Regensburg 33,5-34 cm).

Das Regensburger Fragment - Bibliothek des Historischen Vereins im Stadtarchiv Regensburg Ms. Misc. 62 - wurde 1856 von Karl Roth in der Vereinszeitschrift publiziert (Separatausgabe bei Google Books, Nachweis des Zeitschriftendigitalisats im Handschriftencensus). Es hat in der Ausgabe Hübners die Sigle G und steht dem Textzeugen K nahe (Hübners Stemma S. XLIV ist auf Commons verfügbar), was sich in den Varianten des Fragments bestätigt, das in Vers 33467 wie K und Z Karitat hat und damit gegen BDHMVZa steht.

Das Stadtarchiv Regensburg wollte nicht helfen, aber ein Schriftvergleich mit SW-Kopien bestätigte, dass das Münchner Stück tatsächlich aus dem Codex stammt, dem das Regensburger Stück angehört. Aussagekräftig sind insbesondere die Majuskeln am Zeilenanfang, und auch die anderen Buchstabenformen stimmen überein (wenngleich die Verteilung der beiden z-Formen in beiden Fragmenten differiert). Damit sind immer noch 41 Handschriften bekannt, da das Fragment einem Codex discissus angehört, der bisher nur vom Regensburger Stück vertreten wurde. Allerdings hat sich die Anzahl der bekannten Rennewart-Fragmente um eins erhöht.

Nicht erklären kann ich die Beschriftung auf der Rückseiteseite des Münchner Fragments von einer Hand des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts: 12,380 Liechtenberg.

Alle Türchen 2011

#forschung

LMU-Fragment (ohne Maßstab)

LMU-Fragment (ohne Maßstab) Regensburger Fragment

Regensburger FragmentKlausGraf - am Donnerstag, 15. Dezember 2011, 00:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

The Association of Academic Museums and Galleries is deeply disappointed in the recent ruling by the Tennessee Appeals Court, of November 29, 2011, that allows Fisk University to sell fifty percent of its Stieglitz collection to the Crystal Bridges Museum to raise funds for the university’s operating budget. We believe that this action irrevocably damages the public’s trust in the university and its art galleries.

According to the best standards of the museum profession, as delineated by the American Association of Museums, works from a museum’s permanent collection may be deaccessioned following a thoughtful, written procedure, but all funds from the sale of deaccessioned work may only be used to acquire new works or for direct care (including conserving other works in the collection). Such funds may not be used neither to support the museum’s general operations, nor may they be used to fund the operations of a parent institution. Museum supporters, including donors of works of art, are unlikely to continue their support of a museum that has no control over its professional practices.

Further, such disposal of work undermines the mission of the academic museum, whose collections directly support pedagogical programs and the appreciation of art for the general public.

The AAMG, which has more than 400 members across the country, joins the Association of Art Museum Directors (AAMD) in its statement of December 8, 2011, in condemning the ruling and proposed partial sale of the Stieglitz collection. The proposed use of the deaccession funds stands in opposition to the ethical and professional standards established by the museum field and threatens the integrity of all university collections.

Jill Hartz, Executive Director

President, Association of Academic Museums and Galleries

Jordan Schnitzer Museum of Art

1223 University of Oregon

Eugene, OR 97403-1223

Tel: 541.346.0972

Fax: 541.346.0976

Cell: 541.868.4138

--

Kris Anderson

Jacob Lawrence Gallery

School of Art

University of Washington

------------

Vice President of Communications

Association of Academic Museums and Galleries

Via AAMG-L

AAMD-Statement

http://www.aamd.org/newsroom/documents/2011_12_8_11FinalAAMDStatementRegardingStieglitzCollectionatFiskUniversity.doc

According to the best standards of the museum profession, as delineated by the American Association of Museums, works from a museum’s permanent collection may be deaccessioned following a thoughtful, written procedure, but all funds from the sale of deaccessioned work may only be used to acquire new works or for direct care (including conserving other works in the collection). Such funds may not be used neither to support the museum’s general operations, nor may they be used to fund the operations of a parent institution. Museum supporters, including donors of works of art, are unlikely to continue their support of a museum that has no control over its professional practices.

Further, such disposal of work undermines the mission of the academic museum, whose collections directly support pedagogical programs and the appreciation of art for the general public.

The AAMG, which has more than 400 members across the country, joins the Association of Art Museum Directors (AAMD) in its statement of December 8, 2011, in condemning the ruling and proposed partial sale of the Stieglitz collection. The proposed use of the deaccession funds stands in opposition to the ethical and professional standards established by the museum field and threatens the integrity of all university collections.

Jill Hartz, Executive Director

President, Association of Academic Museums and Galleries

Jordan Schnitzer Museum of Art

1223 University of Oregon

Eugene, OR 97403-1223

Tel: 541.346.0972

Fax: 541.346.0976

Cell: 541.868.4138

--

Kris Anderson

Jacob Lawrence Gallery

School of Art

University of Washington

------------

Vice President of Communications

Association of Academic Museums and Galleries

Via AAMG-L

AAMD-Statement

http://www.aamd.org/newsroom/documents/2011_12_8_11FinalAAMDStatementRegardingStieglitzCollectionatFiskUniversity.doc

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 21:23 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Weder in Googlemail noch im Reader finden die Designänderungen meine Zustimmung. Ich bin außerordentlich verärgert, dass in Chrome keine Navigationspfeile mehr zur Verfügung stehen, ich mich extrem umgewöhnen muss und alles viel zu blass geraten ist.

Leider wurde auch an GBS herumgeschraubt. Schwachsinnig ist das verschwinden der Möglichkeit, durch Eingabe einer Seitenzahl bei Büchern in Vollansicht eine Seite direkt anzusteuern. Wenn man nicht in der URL navigieren will, muss man das Zahnrad mit den Einstellungen (und zwar das untere, wenn man in Google eingeloggt ist) aufrufen und dort zur Textansicht gehen. Dort findet man das gewohne Eingabefeld. Von der Textansicht kann man dann wieder zum Faksimile wechseln. Unter den Einstellungen ist nun auch der PDF-Download abzurufen, den viele schon vermisst haben dürften.

Mit der Schere kann man einen Clip ausschneiden.

Mit der Schere kann man einen Clip ausschneiden.

Leider wurde auch an GBS herumgeschraubt. Schwachsinnig ist das verschwinden der Möglichkeit, durch Eingabe einer Seitenzahl bei Büchern in Vollansicht eine Seite direkt anzusteuern. Wenn man nicht in der URL navigieren will, muss man das Zahnrad mit den Einstellungen (und zwar das untere, wenn man in Google eingeloggt ist) aufrufen und dort zur Textansicht gehen. Dort findet man das gewohne Eingabefeld. Von der Textansicht kann man dann wieder zum Faksimile wechseln. Unter den Einstellungen ist nun auch der PDF-Download abzurufen, den viele schon vermisst haben dürften.

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 21:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die EU-Kommission hat massiv Partei für Open Data ergriffen. Mehr dazu unter

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19238

Die Kommission schlägt vor, die Richtlinie von 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors wie folgt zu ändern:

Grundsätzlich sollen alle Dokumente, die von öffentlichen Stellen zugänglich gemacht werden, auch zu beliebigen – gewerblichen wie nicht-gewerblichen – Zwecken weiterverwendet werden können, soweit sie nicht durch Urheberrechte Dritter geschützt sind.

Festlegung des Grundsatzes, dass öffentliche Stellen dafür keine Gebühren verlangen dürfen, die über den durch die jeweilige Einzelanforderung verursachten Mehrkosten („Zusatzkosten“) liegen; in der Praxis bedeutet dies, dass die meisten Daten kostenlos oder so gut wie kostenlos bereitgestellt werden, soweit die Erhebung von Gebühren nicht ordnungsgemäß begründet wird.

Einführung einer Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten in üblichen, maschinenlesbaren Formaten, damit die Daten effektiv weiterverwendet werden können.

Schaffung einer behördlichen Aufsicht zur Durchsetzung dieser Grundsätze.

Massive Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie, nämlich zum ersten Mal auch auf Bibliotheken, Museen und Archive; die bestehenden Vorschriften von 2003 werden dann auch für Daten aus solchen Einrichtungen gelten.

Darüber hinaus wird die Kommission ihre eigenen Daten über ein neues „Datenportal“ öffentlich zugänglich machen. Hierfür hat sie bereits einen Vertrag geschlossen. Dieses Portal befindet sich gegenwärtig noch in der „Beta-Version“ (Entwicklungs- und Testphase) und soll im Frühjahr 2012 an den Start gehen. (Hervorhebung original)

Das ist der richtige Schritt. Dass unter anderem die Archive von der Weiterverwendungsrichtlinie ausgenommen waren, habe ich nie eingesehen.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/64967767/

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19238

Die Kommission schlägt vor, die Richtlinie von 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors wie folgt zu ändern:

Grundsätzlich sollen alle Dokumente, die von öffentlichen Stellen zugänglich gemacht werden, auch zu beliebigen – gewerblichen wie nicht-gewerblichen – Zwecken weiterverwendet werden können, soweit sie nicht durch Urheberrechte Dritter geschützt sind.

Festlegung des Grundsatzes, dass öffentliche Stellen dafür keine Gebühren verlangen dürfen, die über den durch die jeweilige Einzelanforderung verursachten Mehrkosten („Zusatzkosten“) liegen; in der Praxis bedeutet dies, dass die meisten Daten kostenlos oder so gut wie kostenlos bereitgestellt werden, soweit die Erhebung von Gebühren nicht ordnungsgemäß begründet wird.

Einführung einer Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten in üblichen, maschinenlesbaren Formaten, damit die Daten effektiv weiterverwendet werden können.

Schaffung einer behördlichen Aufsicht zur Durchsetzung dieser Grundsätze.

Massive Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie, nämlich zum ersten Mal auch auf Bibliotheken, Museen und Archive; die bestehenden Vorschriften von 2003 werden dann auch für Daten aus solchen Einrichtungen gelten.

Darüber hinaus wird die Kommission ihre eigenen Daten über ein neues „Datenportal“ öffentlich zugänglich machen. Hierfür hat sie bereits einen Vertrag geschlossen. Dieses Portal befindet sich gegenwärtig noch in der „Beta-Version“ (Entwicklungs- und Testphase) und soll im Frühjahr 2012 an den Start gehen. (Hervorhebung original)

Das ist der richtige Schritt. Dass unter anderem die Archive von der Weiterverwendungsrichtlinie ausgenommen waren, habe ich nie eingesehen.

Update:

http://archiv.twoday.net/stories/64967767/

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 20:26 - Rubrik: E-Government

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://blog.wikimedia.de/2011/12/14/visuellen-editor-fur-wikipedia-erster-prototyp-veroffentlicht/

Testen möglich unter

http://www.mediawiki.org/wiki/Special:VisualEditorSandbox

Testen möglich unter

http://www.mediawiki.org/wiki/Special:VisualEditorSandbox

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das sind gute Nachrichten:

http://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind11&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&O=D&F=l&P=38672

http://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind11&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&O=D&F=l&P=38672

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 20:19 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Link: http://www.dwud.lwl.org

Wer sich bisher einen Überblick über historische Urkunden verschaffen wollte, war gezwungen, viele Orte aufzusuchen. Denn die archivische Überlieferung in Westfalen-Lippe aus dem Mittelalter und der Frühneuzeit ist aufgrund der vielen Kleinstaaten, die sich in der Region seit dem Mittelalter herausgebildet hatten, außerordentlich zerstreut. Im Rahmen des Kooperationsprojekts "Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank" (DWUD) machen das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte und das LWL-Archivamt für Westfalen - in Kooperation mit der Stiftung Westfalen-Initiative - die heute auf viele staatliche, kommunale, private und kirchliche Archive verteilten Quellen nun online unter der Webadresse http://www.dwud.lwl.org öffentlich zugänglich.

Bereits in den 1930er Jahren war von Archivaren der Plan entwickelt

worden, über die Archiv- und Bestandsgrenzen hinweg einen Gesamtnachweis aller westfälischen Urkunden zu schaffen. Auf Karteikarten wurden seitdem von den Mitarbeitern der Vorläufereinrichtung des heutigen LWL-Archivamts für Westfalen so genannte Regesten verfasst, die inhaltliche Zusammenfassungen der Urkunden enthalten, die im Rahmen von Betreuungs- oder Erschließungsarbeiten in die Hand genommen worden waren. Auf diese Weise kamen bis in die 1970er Jahre rund 65.000 chronologisch geordnete Karteikarten aus über 250 Archivbeständen aus ganz Westfalen-Lippe zusammen. "Eine Menge, die man mit traditionellen Mitteln nicht mehr beherrschen konnte. Dies bedeutete das Ende der Arbeiten, und so ruhte dieser große kulturelle Schatz Westfalens seitdem in den Magazinräumen des Archivs", erklärt Projektleiter Dr. Marcus Weidner vom LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte.

Als neues Modul des Internet-Portals "Westfälische Geschichte", das

Service- und Informationsangebote rund um die Geschichte Westfalens bietet, können Interessierte auf viele dieser Regesten nun über das Internet zugreifen. "Der besondere Vorteil liegt darin, dass Interessierte nun gleichzeitig alle in DWUD verfügbaren Archivbestände durchsuchen können - jederzeit und von zuhause aus", so Weidner. DWUD bietet aber nicht nur die digitalisierten Karteikarten, die nach Datum und Archiv aufrufbar sind, sondern darüber hinaus auch zehntausende Urkundenregesten, deren Textinhalte im vollen Wortlaut durchsucht werden können.

Zahlreiche staatliche, kommunale, kirchliche oder private Archive haben hierfür ihre Urkundenregesten zur Verfügung gestellt, darunter die Mitglieder der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. und das Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen. Doch Dr. Peter Worm vom LWL-Archivamt, der für das Projekt aus archivfachlicher Sicht verantwortlich ist, möchte mehr: "Langfristiges Ziel ist es, eine speziell auf die Quellengattung 'Urkunde' ausgerichtete Internetpräsenz

zu schaffen, in die alle Einrichtungen, die über Urkunden aus Westfalen-Lippe verfügen, ihre Regesten einspeisen können. Zudem soll das Angebot ständig erweitert werden."

Mit über 85.000 Regesten, die nun freigeschaltet worden sind, ist hierfür der Grundstein gelegt. Die beiden LWL-Einrichtungen versprechen sich von dem Projekt, in das auch Drittmittel der Westfalen-Initiative und des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes eingeflossen sind, vielfältige Impulse für die Beschäftigung mit westfälischer Geschichte. "Heimat- und Familienforscher können besonders davon profitieren, da über eine

spezielle Suche, die nicht exakt die Buchstaben, sondern deren Laut

analysiert, nach Orts- und Personennamen gesucht werden kann, die von der heutigen Schreibung abweichen. Da hat es schon Aha-Erlebnisse von Testern gegeben, die nach ihren Ahnen gesucht haben", sagt Weidner.

Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank

URL: http://www.dwud.lwl.org

Gesamtprojektleitung, Konzept

Dr. Marcus Weidner

LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte

Karlstraße 33 I 48147 Münster

Tel. 0251 591-5691 I Fax 0251 591-3282

E-Mail: marcus.weidner@lwl.org

URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

(Internet-Portal)

URL: http://www.lwl-regionalgeschichte.de (Institut)

URL: http://www.dwud.lwl.org (DWUD)

Projektleitung Archiv

Dr. Peter Worm

LWL-Archivamt für Westfalen

Jahnstraße 26 I 48147 Münster

Tel. 0251 591-4030 I Fax 0251 591-269

E-Mail: peter.worm@lwl.org

URL: http://www.lwl-archivamt.de

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Wer sich bisher einen Überblick über historische Urkunden verschaffen wollte, war gezwungen, viele Orte aufzusuchen. Denn die archivische Überlieferung in Westfalen-Lippe aus dem Mittelalter und der Frühneuzeit ist aufgrund der vielen Kleinstaaten, die sich in der Region seit dem Mittelalter herausgebildet hatten, außerordentlich zerstreut. Im Rahmen des Kooperationsprojekts "Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank" (DWUD) machen das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte und das LWL-Archivamt für Westfalen - in Kooperation mit der Stiftung Westfalen-Initiative - die heute auf viele staatliche, kommunale, private und kirchliche Archive verteilten Quellen nun online unter der Webadresse http://www.dwud.lwl.org öffentlich zugänglich.

Bereits in den 1930er Jahren war von Archivaren der Plan entwickelt

worden, über die Archiv- und Bestandsgrenzen hinweg einen Gesamtnachweis aller westfälischen Urkunden zu schaffen. Auf Karteikarten wurden seitdem von den Mitarbeitern der Vorläufereinrichtung des heutigen LWL-Archivamts für Westfalen so genannte Regesten verfasst, die inhaltliche Zusammenfassungen der Urkunden enthalten, die im Rahmen von Betreuungs- oder Erschließungsarbeiten in die Hand genommen worden waren. Auf diese Weise kamen bis in die 1970er Jahre rund 65.000 chronologisch geordnete Karteikarten aus über 250 Archivbeständen aus ganz Westfalen-Lippe zusammen. "Eine Menge, die man mit traditionellen Mitteln nicht mehr beherrschen konnte. Dies bedeutete das Ende der Arbeiten, und so ruhte dieser große kulturelle Schatz Westfalens seitdem in den Magazinräumen des Archivs", erklärt Projektleiter Dr. Marcus Weidner vom LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte.

Als neues Modul des Internet-Portals "Westfälische Geschichte", das

Service- und Informationsangebote rund um die Geschichte Westfalens bietet, können Interessierte auf viele dieser Regesten nun über das Internet zugreifen. "Der besondere Vorteil liegt darin, dass Interessierte nun gleichzeitig alle in DWUD verfügbaren Archivbestände durchsuchen können - jederzeit und von zuhause aus", so Weidner. DWUD bietet aber nicht nur die digitalisierten Karteikarten, die nach Datum und Archiv aufrufbar sind, sondern darüber hinaus auch zehntausende Urkundenregesten, deren Textinhalte im vollen Wortlaut durchsucht werden können.

Zahlreiche staatliche, kommunale, kirchliche oder private Archive haben hierfür ihre Urkundenregesten zur Verfügung gestellt, darunter die Mitglieder der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. und das Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen. Doch Dr. Peter Worm vom LWL-Archivamt, der für das Projekt aus archivfachlicher Sicht verantwortlich ist, möchte mehr: "Langfristiges Ziel ist es, eine speziell auf die Quellengattung 'Urkunde' ausgerichtete Internetpräsenz

zu schaffen, in die alle Einrichtungen, die über Urkunden aus Westfalen-Lippe verfügen, ihre Regesten einspeisen können. Zudem soll das Angebot ständig erweitert werden."

Mit über 85.000 Regesten, die nun freigeschaltet worden sind, ist hierfür der Grundstein gelegt. Die beiden LWL-Einrichtungen versprechen sich von dem Projekt, in das auch Drittmittel der Westfalen-Initiative und des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes eingeflossen sind, vielfältige Impulse für die Beschäftigung mit westfälischer Geschichte. "Heimat- und Familienforscher können besonders davon profitieren, da über eine

spezielle Suche, die nicht exakt die Buchstaben, sondern deren Laut

analysiert, nach Orts- und Personennamen gesucht werden kann, die von der heutigen Schreibung abweichen. Da hat es schon Aha-Erlebnisse von Testern gegeben, die nach ihren Ahnen gesucht haben", sagt Weidner.

Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank

URL: http://www.dwud.lwl.org

Gesamtprojektleitung, Konzept

Dr. Marcus Weidner

LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte

Karlstraße 33 I 48147 Münster

Tel. 0251 591-5691 I Fax 0251 591-3282

E-Mail: marcus.weidner@lwl.org

URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

(Internet-Portal)

URL: http://www.lwl-regionalgeschichte.de (Institut)

URL: http://www.dwud.lwl.org (DWUD)

Projektleitung Archiv

Dr. Peter Worm

LWL-Archivamt für Westfalen

Jahnstraße 26 I 48147 Münster

Tel. 0251 591-4030 I Fax 0251 591-269

E-Mail: peter.worm@lwl.org

URL: http://www.lwl-archivamt.de

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Wolf Thomas - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 12:12 - Rubrik: Kooperationsmodelle

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das vielleicht skurrilste europäische Digitalisierungsprojekt ist das der Universitätsbibliothek"Mykhailo Maksymovych" der Kyiv National Taras Shevchenko University (KNTSU) in Kiew. Ich habe mich dazu schon 2008 und 2009 geäußert:

Das vielleicht skurrilste europäische Digitalisierungsprojekt ist das der Universitätsbibliothek"Mykhailo Maksymovych" der Kyiv National Taras Shevchenko University (KNTSU) in Kiew. Ich habe mich dazu schon 2008 und 2009 geäußert:http://archiv.twoday.net/stories/5817353/

Die Sammlung umfasst derzeit 1001 beschriebene und 2056 unbeschriebene, also nicht mit Metadaten versehene Bücher:

http://www.rarelib.undp.org.ua/eng/index.php3

Nach wie vor ist völlig rätselhaft, wieso die ukrainische Bibliothek um Hilfe bittet. Wieso sollte es Bibliothekaren, die weltweit ausländische Literatur auch ohne vertiefte Sprachkenntnisse katalogisieren, nicht möglich sein, die Titel zu erfassen? Nach wie vor nimmt das englischsprachige Formular "Add comment" keine Einträge an. Ich hatte seinerzeit vergeblich versucht, mit den Betreibern zu kommunizieren, auch unter Einschaltung Sprachkundiger, was scheiterte. Fast sollte man meinen, Kiew liege nicht am Rande Europas, sondern auf dem Mars!

Über 2000 Buchdigitalisate ohne Metadaten klingt nach einer Wundertüte, aber leider ist es eher ein Müllhaufen. Ich gehe nicht auf die Titel in kyrillischer Schrift ein, die ich nur mühsam entziffern kann. Was die westlichen Titel betrifft, so gibt es zuhauf mehrbändige eher bedeutungslose französische Werke, die entweder nicht komplett sind oder bei denen man sich die einzelnen Bände zusammensuchen muss. Raritäten sind rar, vieles ist auch schon bei Google zu finden.

Nachdem ich über 230 Titelseiten durchgesehen hatte, stieß ich unter den unbeschriebenen Drucken dann aber doch noch auf eine kleine Perle:

http://www.rarelib.undp.org.ua/eng/showbook/showbook.php3?0160324r

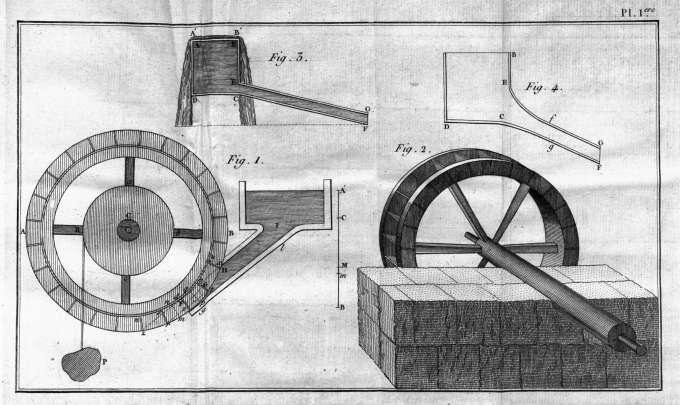

Für die Wissenschaftsgeschichte ist die seltene Erstausgabe der "Essais sur les Machines Hydrauliques" (1777) des französischen Ingenieurs Charles Louis Ducrest (1747-1824) durchaus von Interesse. Das Buch ist laut KVK in Deutschland nur in Berlin, Gotha und Göttingen vorhanden. Ein Digitalisat habe ich außer in Kiew nirgends gefunden.

Da es keinen Download des gesamten Werks gibt, wäre es sinnvoll, brauchbare Bücher herunterzuladen und ins Internet Archive einzustellen, wo sie erheblich besser gefunden werden als in dem obskuren ukrainischen Repositorium, das zudem öfter mal offline ist.

Alle Türchen 2011

KlausGraf - am Mittwoch, 14. Dezember 2011, 00:06 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Nachgetragen sei der Bericht am 3. Dezember 2011 der Allgemeinen Zeitung über die Sitzung des Kulturausschusses. Vor der Sitzung Vor der übergaben Magdalena Bork und Thomas Busch von der Mainzer Bibliotheksgesellschaft eine Petition mit 5283 Unterschriften zum Erhalt der Stadtbibliothek an Kulturdezernentin Marianne Grosse. Vor allem die CDU war wütend darüber, dass vor allem die Kultur bluten muss.

„Bei allem Verständnis trifft es die Kultur in unverhältnismäßiger Härte - die Ampel scheint kein Freund der Kultur zu sein“, klagte Dr. Walter Konrad (CDU). „Es muss eine Möglichkeit geben, aus dem unerträglich geschrumpften Etat der Stadtbibliothek wenigstens die wichtigsten Anschaffungen vorzunehmen - sonst kann man in drei, vier Jahren abschließen. Dann ist das ein Mausoleum, aber keine lebendige Bibliothek mehr.“ CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Andrea Litzenburger sprach von einem „einmaligen Vorgang, den wir hier erleben“. [...] Litzenburger: „Die Stadtbibliothek wird zwar nicht totgeschlagen, aber sie überlebt als Krüppel.“

http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/11431064.htm

Die Bildersammlung zur Stadtbibliothek auf Wikimedia Commons ist weiter gewachsen. Es sind nun 61 in der allgemeinen Kategorie und 16 Handschriftenabbildungen.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz

Zum Thema

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

Update 19.12.2011: Annelen Otterman in der Provenienz-ML: "Die entscheidende Stadtratssitzung hat am 14.12. stattgefunden, Mainz ist dem Entschuldungsfonds des Landes beigetreten.

Für uns bedeutet das im Klartext eine Reduzierung von jetzt 33 auf 13 Stellen und bestenfalles eine Halbierung des Erwerbungsetats. Wir werden künftig zwei "Leuchttürme" mit niedriger Wattzahl erhellen - denjenigen der Altbestände und Handschriften und den der Regionalia. Zumindest zu diesen beiden Schwerpunkten hoffen wir, noch vereinzelte Forschungsliteratur kaufen zu können."

„Bei allem Verständnis trifft es die Kultur in unverhältnismäßiger Härte - die Ampel scheint kein Freund der Kultur zu sein“, klagte Dr. Walter Konrad (CDU). „Es muss eine Möglichkeit geben, aus dem unerträglich geschrumpften Etat der Stadtbibliothek wenigstens die wichtigsten Anschaffungen vorzunehmen - sonst kann man in drei, vier Jahren abschließen. Dann ist das ein Mausoleum, aber keine lebendige Bibliothek mehr.“ CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Andrea Litzenburger sprach von einem „einmaligen Vorgang, den wir hier erleben“. [...] Litzenburger: „Die Stadtbibliothek wird zwar nicht totgeschlagen, aber sie überlebt als Krüppel.“

http://www.allgemeine-zeitung.de/region/mainz/meldungen/11431064.htm

Die Bildersammlung zur Stadtbibliothek auf Wikimedia Commons ist weiter gewachsen. Es sind nun 61 in der allgemeinen Kategorie und 16 Handschriftenabbildungen.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stadtbibliothek_Mainz

Zum Thema

http://archiv.twoday.net/search?q=stadtbibliothek+mainz

Update 19.12.2011: Annelen Otterman in der Provenienz-ML: "Die entscheidende Stadtratssitzung hat am 14.12. stattgefunden, Mainz ist dem Entschuldungsfonds des Landes beigetreten.

Für uns bedeutet das im Klartext eine Reduzierung von jetzt 33 auf 13 Stellen und bestenfalles eine Halbierung des Erwerbungsetats. Wir werden künftig zwei "Leuchttürme" mit niedriger Wattzahl erhellen - denjenigen der Altbestände und Handschriften und den der Regionalia. Zumindest zu diesen beiden Schwerpunkten hoffen wir, noch vereinzelte Forschungsliteratur kaufen zu können."

KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 22:51 - Rubrik: Bibliothekswesen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Stereotype? OMG :) Any other opinions? Please...

Quelle: Facebook-Seite Pokrajinski Arhiv Maribor

Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 21:08 - Rubrik: Wahrnehmung

Das Google-Books-Settlement ist mit der Klage tot. Möglicherweise gibt es aber noch eine Vereinbarung Googles mit den Verlegern.

http://www.boersenblatt.net/466273/

Siehe auch

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/49843-authors-guild-files-for-class-certification-in-google-case.html

http://www.boersenblatt.net/466273/

Siehe auch

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/49843-authors-guild-files-for-class-certification-in-google-case.html

KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 20:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Nach der Besetzung Albaniens durch die Deutschen im Jahr

1943 weigerte sich die Bevölkerung Albaniens in einem außergewöhnlichen

Akt, die Anweisungen der Besatzer zu befolgen

und ihnen Listen mit den Namen der Juden auszuhändigen, die

unter ihnen lebten. Darüber hinaus versorgten verschiedene

staatliche Einrichtungen viele jüdische Familien mit gefälschten

Papieren, mit denen sie sich unter die Lokalbevölkerung mischen

konnten. Die Albaner schützten nicht nur ihre eigenen jüdischen

Bürger, sondern gewährten auch jenen Flüchtlingen Zuflucht, die

nach Albanien gekommen waren, als es noch unter italienischer

Herrschaft stand, und die nun in der ständigen Gefahr lebten, in

Konzentrationslager deportiert zu werden.

Die bemerkenswerte Unterstützung, die den Juden entgegengebracht

wurde, war begründet in dem Ehrenkodex Besa, der noch

heute in Albanien als der höchste ethische Wert gilt. Besa heißt

wörtlich „ein Versprechen halten“. Jemand, der nach dem Prinzip

Besa handelt, ist jemand, der sein Wort hält, jemand, dem man

sein eigenes Leben und das seiner Familie anvertrauen kann.

Die Hilfe, die Juden und Nicht-Juden gewährt wurde, kann als

Angelegenheit nationaler Ehre verstanden werden. Die Albaner

scheuten keine Mühe, um zu helfen, ja sie konkurrierten sogar

untereinander um das Privileg, Juden zu retten. Sie handelten

aus Mitleid, menschlicher Güte und dem Bedürfnis, Menschen in

Not zu helfen, sogar denen, die einen anderen Glauben oder

eine andere Herkunft hatten als sie.

Albanien, ein europäischer Staat mit einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft,

brachte zuwege, woran andere europäische

Länder scheiterten. Alle Juden, die während der deutschen Besatzung

innerhalb der Staatsgrenzen Albaniens lebten, und zwar

albanische Staatsbürger ebenso wie Flüchtlinge, wurden – bis

auf einige Mitglieder einer einzigen Familie – gerettet. Es ist eine

beeindruckende Tatsache, dass in Albanien am Ende des Krieges

mehr Juden lebten als zuvor."

War mir völlig unbekannt. Aus dem als PDF im Netz verfügbaren aktuellen Ausstellungkatalog

http://www.millisegal.at/besa/index.php

1943 weigerte sich die Bevölkerung Albaniens in einem außergewöhnlichen

Akt, die Anweisungen der Besatzer zu befolgen

und ihnen Listen mit den Namen der Juden auszuhändigen, die

unter ihnen lebten. Darüber hinaus versorgten verschiedene

staatliche Einrichtungen viele jüdische Familien mit gefälschten

Papieren, mit denen sie sich unter die Lokalbevölkerung mischen

konnten. Die Albaner schützten nicht nur ihre eigenen jüdischen

Bürger, sondern gewährten auch jenen Flüchtlingen Zuflucht, die

nach Albanien gekommen waren, als es noch unter italienischer

Herrschaft stand, und die nun in der ständigen Gefahr lebten, in

Konzentrationslager deportiert zu werden.

Die bemerkenswerte Unterstützung, die den Juden entgegengebracht

wurde, war begründet in dem Ehrenkodex Besa, der noch

heute in Albanien als der höchste ethische Wert gilt. Besa heißt

wörtlich „ein Versprechen halten“. Jemand, der nach dem Prinzip

Besa handelt, ist jemand, der sein Wort hält, jemand, dem man

sein eigenes Leben und das seiner Familie anvertrauen kann.

Die Hilfe, die Juden und Nicht-Juden gewährt wurde, kann als

Angelegenheit nationaler Ehre verstanden werden. Die Albaner

scheuten keine Mühe, um zu helfen, ja sie konkurrierten sogar

untereinander um das Privileg, Juden zu retten. Sie handelten

aus Mitleid, menschlicher Güte und dem Bedürfnis, Menschen in

Not zu helfen, sogar denen, die einen anderen Glauben oder

eine andere Herkunft hatten als sie.

Albanien, ein europäischer Staat mit einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft,

brachte zuwege, woran andere europäische

Länder scheiterten. Alle Juden, die während der deutschen Besatzung

innerhalb der Staatsgrenzen Albaniens lebten, und zwar

albanische Staatsbürger ebenso wie Flüchtlinge, wurden – bis

auf einige Mitglieder einer einzigen Familie – gerettet. Es ist eine

beeindruckende Tatsache, dass in Albanien am Ende des Krieges

mehr Juden lebten als zuvor."

War mir völlig unbekannt. Aus dem als PDF im Netz verfügbaren aktuellen Ausstellungkatalog

http://www.millisegal.at/besa/index.php

KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 19:41 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sagt das OLG Düsseldorf:

"Der Beklagte zu 1. verlinkte die streitgegenständigen Fotos des Klägers auf der Seite der Beklagten zu 2. mit dem Namen “…” in der Weise, dass diese auf der oben genannten Seite vollständig abgebildet waren, ohne vorher auf dem Server der Beklagten zu 2. zwischengespeichert zu sein. Anders, als das erstinstanzliche Gericht und Literaturstimmen meinen (Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. AUfl.,§ 19a Rn. 46; Ott, Haftung für Embedded Videos von YouTube und anderen Videoplattformen im Internet, ZUM 2008, 556,559), ist der hier vorliegende Fall eines sogenannten Embedded Content anders zu beurteilen als das urheberrechtlich unproblematische Setzen eines einfachen Hyperlinks (ähnlich auch LG München I ZUM 2007, 224 ff. LG OLG Düsseldorf ZUM 2008, 338; Üllrich, Webradioportale, Embedded Videos & Co. - Inline-linking und Framing als Grundlage urheberrechtlich relevanter (Anschluss-)Wiedergaben, ZUM 2010, 853, 861). Derjenige, der einen Hyperlink auf eine vom Berechtigten öffentlich zugänglich gemachte Webseite mit einem urheberrechtlich geschützten Werk setzt, hält das geschützte Werk weder selbst öffentlich zum Abruf bereit, noch übermittelt er es selbst auf Abruf an Dritte. Er verweist damit lediglich auf das Werk in einer Weise, die Nutzern den bereits eröffneten Zugang erleichtert (BGHZ 156, 1, 12, 14 - Paperboy). Bei dem “Embedded Content” dagegen wird das geschützte Werk durch den Linksetzenden öffentlich zum Abruf bereitgehalten.

Durch die Veröffentlichung der betreffenden Fotos hat der Kläger im Streitfall zwar den Nutzern den Zugang selbst eröffnet. Der Zugang zu den gegenständlichen Bildern sollte jedoch nach dem erkennbaren Willen des Klägers nur auf dem von ihm vorgesehenen Weg über seine Webseite erfolgen. Um die Bilder zu sehen, müssen die Internetnutzer zwangsläufig seine Webseite aufsuchen und zur Kenntnis nehmen. Trotz der Unentgeltlichkeit des Zugriffes ist das Betreiben der Webseite darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit der kommerziellen Nutzer mit dem Zweck des Abschlusses von Lizenzverträgen zu gewinnen und die Attraktivität der Webseite für die Platzierung von Bannerwerbung zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund bedient sich der Linksetzende der Werke des Berechtigten, um eigene Inhalte oder die Website eines Dritten attraktiver zu gestalten."

http://www.damm-legal.de/olg-duesseldorf-nutzung-fremder-bilder-als-embedded-content-ist-urheberrechtswidrig

Via RA Seidlitz in Netlaw-L

"Der Beklagte zu 1. verlinkte die streitgegenständigen Fotos des Klägers auf der Seite der Beklagten zu 2. mit dem Namen “…” in der Weise, dass diese auf der oben genannten Seite vollständig abgebildet waren, ohne vorher auf dem Server der Beklagten zu 2. zwischengespeichert zu sein. Anders, als das erstinstanzliche Gericht und Literaturstimmen meinen (Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. AUfl.,§ 19a Rn. 46; Ott, Haftung für Embedded Videos von YouTube und anderen Videoplattformen im Internet, ZUM 2008, 556,559), ist der hier vorliegende Fall eines sogenannten Embedded Content anders zu beurteilen als das urheberrechtlich unproblematische Setzen eines einfachen Hyperlinks (ähnlich auch LG München I ZUM 2007, 224 ff. LG OLG Düsseldorf ZUM 2008, 338; Üllrich, Webradioportale, Embedded Videos & Co. - Inline-linking und Framing als Grundlage urheberrechtlich relevanter (Anschluss-)Wiedergaben, ZUM 2010, 853, 861). Derjenige, der einen Hyperlink auf eine vom Berechtigten öffentlich zugänglich gemachte Webseite mit einem urheberrechtlich geschützten Werk setzt, hält das geschützte Werk weder selbst öffentlich zum Abruf bereit, noch übermittelt er es selbst auf Abruf an Dritte. Er verweist damit lediglich auf das Werk in einer Weise, die Nutzern den bereits eröffneten Zugang erleichtert (BGHZ 156, 1, 12, 14 - Paperboy). Bei dem “Embedded Content” dagegen wird das geschützte Werk durch den Linksetzenden öffentlich zum Abruf bereitgehalten.

Durch die Veröffentlichung der betreffenden Fotos hat der Kläger im Streitfall zwar den Nutzern den Zugang selbst eröffnet. Der Zugang zu den gegenständlichen Bildern sollte jedoch nach dem erkennbaren Willen des Klägers nur auf dem von ihm vorgesehenen Weg über seine Webseite erfolgen. Um die Bilder zu sehen, müssen die Internetnutzer zwangsläufig seine Webseite aufsuchen und zur Kenntnis nehmen. Trotz der Unentgeltlichkeit des Zugriffes ist das Betreiben der Webseite darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit der kommerziellen Nutzer mit dem Zweck des Abschlusses von Lizenzverträgen zu gewinnen und die Attraktivität der Webseite für die Platzierung von Bannerwerbung zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund bedient sich der Linksetzende der Werke des Berechtigten, um eigene Inhalte oder die Website eines Dritten attraktiver zu gestalten."

http://www.damm-legal.de/olg-duesseldorf-nutzung-fremder-bilder-als-embedded-content-ist-urheberrechtswidrig

Via RA Seidlitz in Netlaw-L

KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 12:51 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dietmar Bartz - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 11:39 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Netz 2.0 erreicht langsam auch diejenigen, die sich berufsmäßig mit der Vergangenheit beschäftigen: Historiker. Einige nutzen offensiv das Internet, andere sind skeptisch.

Der Riss geht auch durch das Seminar zur Digitalen Geschichtswissenschaft an der TU Bergakademie Freiberg. Über das Verhältnis von Historikern zum Netz 2.0 diskutieren

Denise Roßberg, Franz Richter, Anke Geier, Franco Lehmann und Bertram Triebel.

Wolf Thomas - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 11:04 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Nun ist es Zeit für etwas Leichteres.

Nun ist es Zeit für etwas Leichteres. Zucker Springerl

Nimm 6 Loth schönes Mehl, 7 Loth feinen Zucker [012r] Lemonischallerl, Muskatnuß und Gewürznägl und mit recht dick pflaumichten Eyerklar den Teig abgemacht, nicht zu weich in Modl ausgedruckt, ein Blatl mit Wachs angeschmiert, daraufgelegt, und kühl gebachen, daß so hübsch licht färbig sind, man kann es mit wenig Wasser und Eyerklar bestreichen wenn man es glänzend haben will.

Das Springerle-Rezept stammt aus dem Kochbuch der Theresia Müller in Wien vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Transkription von Hans Zotter findet sich im Grazer Portal Kultur des Alltags: Der gedeckte Tisch – das bestellte Haus: Historische Koch-, Haushalts- und Gartenbücher, das zu den Handschriften der UB Graz auch die Faksimiles mitliefert, während bei dem Stück aus dem Steiermärkischen Landesarchiv leider keine Image-Files beigegeben sind.

http://www.uni-graz.at/ubwww/ub-sosa/ub-sosa-druckschriften-kochbuecher.htm

***

Ein paralleles Angebot aus Salzburg Lucullarium (mit Faksimiles):

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/lucullarium.htm

In der Rezeptdatenbank der oberösterreichischen Landesmuseen gibt es nicht wenige Digitalisate ganzer Kochbuchhandschriften:

http://www.alteskochbuch.at/rezeptdatenbank.html

430 digitalisierte Bücher "Bibliotheca Gastronomica" der SLUB Dresden:

http://www.slub-dresden.de/sammlungen/digitale-sammlungen/listenansicht/?type=class%25252525253Dl

Erwähnung verdient auch die digitale Sammlung des schwedischen Kochbuchmuseums, da dort auch deutsche Kochbücher dabei sind:

http://www.oru.se/ub/Filialer/Restaurang--och-hotellhogskolan---Grythytte-Akademi/Digitaliserade-rariteter-fran-kokboksmuseet/

Umfangreicher Nachweis von Kochbuch-Digitalisaten bei Wikisource

http://de.wikisource.org/wiki/Kochbücher

Kochbuchlinks 2008

http://archiv.twoday.net/stories/5401828/

Alle Türchen 2011

Springerle-Foto Andreas Bauerle CC-BY-SA

KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 02:15 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn es ein Thema des Jahres 2011 gab, das Archivalia besonders geprägt hat, dann war das Karl Theodor zu Guttenberg und sein Plagiieren.

http://archiv.twoday.net/search?q=guttenberg

Dass sich Karl-Theodor zu Guttenberg nun im Auftrag der EU um Internetfreiheit kümmern soll, sorgt für reichlich Häme.

„Bock als Gärtner“: Wie das Netz über Internetberater Guttenberg spottet - weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/digital/internet/bock-als-gaertner-das-netz-spottet-ueber-internetberater-guttenberg_aid_693415.html

Fotomontage "extra 3"

Fotomontage "extra 3"

http://archiv.twoday.net/search?q=guttenberg

Dass sich Karl-Theodor zu Guttenberg nun im Auftrag der EU um Internetfreiheit kümmern soll, sorgt für reichlich Häme.

„Bock als Gärtner“: Wie das Netz über Internetberater Guttenberg spottet - weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/digital/internet/bock-als-gaertner-das-netz-spottet-ueber-internetberater-guttenberg_aid_693415.html

Fotomontage "extra 3"

Fotomontage "extra 3"KlausGraf - am Dienstag, 13. Dezember 2011, 01:09 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

Foto Taysio, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de

Foto Taysio, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.deDeppen sterben nicht aus:

Andreas Praefcke ist zu Recht aufgebracht: I resent the common notion among MediaWiki developpers and in the discussion here that the uploaders were at fault here. Nothing in the JPG standard mentions these supid EXIF data, and when uploading this stuff years ago, no one ever mentioned that these EXIF information would ever be used to alter the displaying of the image. I feel betrayed by the Commons, and I think it is an unprecedented assault on the stability of the website's behaviour. If someone uses my images on a Wikimedia project, or, even worse, somewhere outside the Wikimedia universe, this person will not be alerted that the thumbnails are now different from a couple of weeks ago. MediaWiki 1.18 makes Commons looking like a joke, just after we had gradually developped into a site that could be taken seriously. --AndreasPraefcke (Diskussion) 20:09, 8 December 2011 (UTC)

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User_talk:Rotatebot&oldid=63791853#Rotation_on_Wikipedia (mit weiteren Links zur Diskussion)

".... Nach dreijähriger Bauzeit wird am 12. Dezember 2011 der Erweiterungsbau des Generallandesarchivs Karlsruhe in einem Festakt der Öffentlichkeit übergeben.

In dem markanten Gebäude finden die Besucher künftig in den neuen Lesesälen optimale Arbeitsbedingungen. Das Erdgeschoss bietet Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Magazine haben Platz für 14 Regalkilometer Archivgut. Das Generallandesarchiv ist mit dem Neubau gut für die Zukunft gerüstet.

Am Samstag 28. Januar 2012, 10.30 – 17.00 Uhr, präsentiert sich das Haus an einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit. In Führungen und Kurzvorträgen bieten die Archivarinnen und Archivare den Besuchern Einblicke in die Arbeit des Generallandesarchivs. "

Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Pressemitteilung, 12.12.11

Wolf Thomas - am Montag, 12. Dezember 2011, 23:12 - Rubrik: Archivbau

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Albrecht Diem (Associate Professor an der Maxwell School der Syracuse University) hat mich über das Netbib-Wiki (!) kontaktiert. Er hat nicht offenbar so den Durchblick, was das Europäische angeht. Er weist auf eine Reihe mehr oder weniger sinnvoller Projekte hin, die er betreibt.

Wer sich für frühmittelalterliches Klosterwesen interessiert, kann sich auf academia.edu vernetzen oder Diem kontaktieren:

http://albrechtdiem.org/research/Network-Early-Medieval-Monasticism.html

Gegen seine Bibliographie ist wenig einzuwenden - außer dass die Zukunft Open Data gehört und solche Alleingänge auf Dauer nicht sinnvoll sind (gilt auch für die anderen Bereiche):

http://albrechtdiem.org/research/bibliographymonasticism.htm

Für Handschriftenforscher von besonderem Wert ist das Monastic Manuscript Project, das Handschriften mit Texten zum frühmittelalterlichen Klosterwesen dokumentiert. Hier wäre ein "echtes" Wiki vorzuziehen gewesen (und vor allem eine freie Lizenz). Zu wenig Aufmerksamkeit wird den Provenienzen und Schreiborten der Handschriften gewidmet.

http://albrechtdiem.org/research/mmp/mmphome.html

Nicht wirklich vertraut mit europäischen digitalen Sammlungen ist die Liste:

http://albrechtdiem.org/research/mmp/listoflinks.html#Digital

Siehe etwa ergänzend http://archiv.twoday.net/stories/19452751/

Diem scheint auch dieses Weblog nicht zu lesen, was ich prinzipiell übel nehme.

Den Handschriftencensus, der ja nun doch wohl Maßstäbe setzt, bei solchen Vorhaben, scheint Diem gar nicht zu kennen.

Besonders ärgerlich wird es, wenn jemand das Rad neu erfindet:

http://albrechtdiem.org/research/mmp/Catalogues-of-Latin-Manuscripts.html

Da Frau Pfeil eine solche Liste pflegt und auch der Handschriftencensus die digitalisierten Handschriftenkataloge auflistet, besteht nun wirklich kein Bedarf, dass auch Albrecht Diem sich daran versucht.

Liste Pfeils:

http://www.uni-erfurt.de/amploniana/handschriftenkatalogeonline/

Zu Prag hat Diem nur einen Nachweis im Internet Archive, während Pfeil drei Nachweise hat. Besseres bietet der Handschriftencensus:

http://www.handschriftencensus.de/forschungsliteratur/kataloge#P

Wenn es bei London ''London, British Library, Additions (copyright in Europe?)'' heißt, zeigt das, wie wenig Ahnung Diem hat. Seit ca. 2004 weisen wir in diesem Weblog auf die Notwendigkeit von US-Proxys hin. Dass Google uns bei Büchern nach 1870 (nächstes Jahr hoffentlich 1871) aussperrt, hat nichts mit konkretem Urheberrecht zu tun, sondern mit einer übervorsichtigen Haltung.

Wir wünschen den Projekten Diems alles Gute, würden uns aber wünschen, dass er wenigstens die unsinnige weitere (sehr viel schlechtere) Liste der digitalisierten Handschriftenkataloge wieder aufgibt und sich bemüht, mehr von europäischen Dingen mitzubekommen.

Wer sich für frühmittelalterliches Klosterwesen interessiert, kann sich auf academia.edu vernetzen oder Diem kontaktieren:

http://albrechtdiem.org/research/Network-Early-Medieval-Monasticism.html

Gegen seine Bibliographie ist wenig einzuwenden - außer dass die Zukunft Open Data gehört und solche Alleingänge auf Dauer nicht sinnvoll sind (gilt auch für die anderen Bereiche):

http://albrechtdiem.org/research/bibliographymonasticism.htm