Peter Bürger hat Telepolis überzeugen können, seinen wenig kenntnisreichen Aufsatz über hier nur zu bekannte Mängel von Google Book Search aufzunehmen:

http://www.heise.de/tp/artikel/36/36105/1.html

Das Internet Archive wird als "Digital Library of Free Books" verschlüsselt, vom US-Proxy (und der moving wall, die derzeit bei1861 1871 angekommen ist) hat der Autor offenbar keine Ahnung, immerhin verweist er auf ein mir noch nicht bekanntes Angebot:

http://www.bookprep.com

Von HathiTrust hat der unkundige Autor auch keine Ahnung. Bookrep (kein Download!) scheint einen Teilbestand von HathiTrust ohne die dortigen Zugangsbeschränkungen für Nicht-US-Bürger zugänglich zu machen.

Dass der Autor gemeinfreie Texte nur zur "nichtkommerziellen Nutzung" freigibt, widert einmal mehr an. Ich schrieb dazu schon früher was:

http://archiv.twoday.net/stories/6385901/

http://www.heise.de/tp/artikel/36/36105/1.html

Das Internet Archive wird als "Digital Library of Free Books" verschlüsselt, vom US-Proxy (und der moving wall, die derzeit bei

http://www.bookprep.com

Von HathiTrust hat der unkundige Autor auch keine Ahnung. Bookrep (kein Download!) scheint einen Teilbestand von HathiTrust ohne die dortigen Zugangsbeschränkungen für Nicht-US-Bürger zugänglich zu machen.

Dass der Autor gemeinfreie Texte nur zur "nichtkommerziellen Nutzung" freigibt, widert einmal mehr an. Ich schrieb dazu schon früher was:

http://archiv.twoday.net/stories/6385901/

KlausGraf - am Freitag, 6. Januar 2012, 23:35 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Digitalisiert in Düsseldorf, wo man bei Benutzerwünschen wieder einen Zahn zugelegt hat:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-97700

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-97700

KlausGraf - am Freitag, 6. Januar 2012, 21:57 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://kupferstich.kustodie.uni-halle.de/

Über 2000 Einträge mit Bildern in guter Qualität, meist Reproduktionsgrafiken des 16. bis 19. Jahrhunderts nach italienischen Malern sowie Originalgrafiken italienischer Maler.

Seifenblasende Jungs nach Murillo

Seifenblasende Jungs nach Murillo

Über 2000 Einträge mit Bildern in guter Qualität, meist Reproduktionsgrafiken des 16. bis 19. Jahrhunderts nach italienischen Malern sowie Originalgrafiken italienischer Maler.

Seifenblasende Jungs nach Murillo

Seifenblasende Jungs nach MurilloKlausGraf - am Freitag, 6. Januar 2012, 20:47 - Rubrik: Universitaetsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

In der Mailingliste von open-access.net habe ich einige Nachteile aufgelistet:

- Wissenschaftler suchen nicht in IRs, Suchwerkzeuge wie BASE sind

weitgehend unbekannt

- IRs haben keine übergreifende Volltextsuche.

- IRs zerreisen das Werk von Wissenschaftlern, die die Institutionen wechseln

- IRs nehmen manchmal ungern die Produktion vor dem Eintritt in die

Institution (RWTH Aachen)

- Nach dem Ausscheiden muss sich der Wissenschaftler eine andere

OA-Bleibe suchen

- Alumni-Deposits sind unüblich.

- Auch wenn eine Arbeit mit der Institution (oder ihren Sammlungen)

eindeutig in Verbindung steht, der Autor aber nicht der Institution

angehört, wird sie nicht aufgenommen. (Hier verhält es sich so.)

- IRs gestalten das Hochladen für Wissenschaftler umständlicher als es sein müsste (Mendeley & Co. ist bequemer)

- IRs müllen sich mit "dark deposits" zu, um zu vertuschen, wie leer

sie in Sachen OA sind

- IRs parzellieren die Wissenschaft

- IRs arbeiten meist nicht mit Literaturverwaltungsprogrammen zusammen

- IRs bevormunden die Wissenschaft, wenn sie bei den Metadaten

bestimmte Wissenschaftszweige bevorzugen

Besonders ärgerlich: ZORA kürzt den Vornamen ab, obwohl viele

Disziplinen dagegen sind. Beispiel:

Gericke, D. Private Equity - Verträge und Rechtsfragen bei Venture

Capital Investments (auf Grundlage der SECA-Musterverträge). Zürich, Switzerland, 2011. ISBN 978-3-7255-6366-1.

Da es wie bei sehr vielen ZORA-Eprints keinen Volltext gibt, muss man in den angegebenen Links recherchieren, um herauszufinden, dass er Dieter heißt.

Und da man in ZORA noch nicht mal minimale Informationskompetenz besitzt, wundert es nicht, wenn man dank der Verlinkung einer URL mit Session-ID in http://www.zora.uzh.ch/54679/ auf die Meldung Sitzung nicht mehr gültig stößt.

- Wissenschaftler suchen nicht in IRs, Suchwerkzeuge wie BASE sind

weitgehend unbekannt

- IRs haben keine übergreifende Volltextsuche.

- IRs zerreisen das Werk von Wissenschaftlern, die die Institutionen wechseln

- IRs nehmen manchmal ungern die Produktion vor dem Eintritt in die

Institution (RWTH Aachen)

- Nach dem Ausscheiden muss sich der Wissenschaftler eine andere

OA-Bleibe suchen

- Alumni-Deposits sind unüblich.

- Auch wenn eine Arbeit mit der Institution (oder ihren Sammlungen)

eindeutig in Verbindung steht, der Autor aber nicht der Institution

angehört, wird sie nicht aufgenommen. (Hier verhält es sich so.)

- IRs gestalten das Hochladen für Wissenschaftler umständlicher als es sein müsste (Mendeley & Co. ist bequemer)

- IRs müllen sich mit "dark deposits" zu, um zu vertuschen, wie leer

sie in Sachen OA sind

- IRs parzellieren die Wissenschaft

- IRs arbeiten meist nicht mit Literaturverwaltungsprogrammen zusammen

- IRs bevormunden die Wissenschaft, wenn sie bei den Metadaten

bestimmte Wissenschaftszweige bevorzugen

Besonders ärgerlich: ZORA kürzt den Vornamen ab, obwohl viele

Disziplinen dagegen sind. Beispiel:

Gericke, D. Private Equity - Verträge und Rechtsfragen bei Venture

Capital Investments (auf Grundlage der SECA-Musterverträge). Zürich, Switzerland, 2011. ISBN 978-3-7255-6366-1.

Da es wie bei sehr vielen ZORA-Eprints keinen Volltext gibt, muss man in den angegebenen Links recherchieren, um herauszufinden, dass er Dieter heißt.

Und da man in ZORA noch nicht mal minimale Informationskompetenz besitzt, wundert es nicht, wenn man dank der Verlinkung einer URL mit Session-ID in http://www.zora.uzh.ch/54679/ auf die Meldung Sitzung nicht mehr gültig stößt.

KlausGraf - am Freitag, 6. Januar 2012, 20:26 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"... Archiv digitalisieren

Das Archiv der Stadt Viersen schlägt jedes Jahr mit rund 100.000 Euro zu Buche. Durch Umstellung auf ein elektronisches Archiv kann Platz und Aufwand gespart werden. Durch spezielle Scanner (hohe Einmalanschaffung) können tausende Dokumente innerhalb geringer Zeit gescannt und digitalisiert werden. Im weiteren Verlauf sollte jeder Mitarbeiter durch teilweise eigenen Scanner und Nutzung einer Archivierungssoftware in der Lage sein, seine/ihre Dokumente selbst in das System einzupflegen. Ein entsprechend großes Datenvolumen müsste zur Verfügung stehen. Andererseits kann auch der allgemeine Aktenverkehr zukünftig digital erfasst und gespeichert werden. ...."

Quelle: http://ju-viersen.de/sparvorschlage-der-ju-viersen-zum-stadtischen-haushalt-der-stadt-viersen

1) Falls das ernst gemeint ist, helfen da Führungen, intensive Öffentlichkeitsarbeit und konsequentes Nutzen des Web 2.0 weiter, oder ist schon Hopfen und Malz verloren?

2) Hoffentlich liegt nur eine Begriffsverwirrung vor (Archiv=Altregistratur) - wobei wir ja wissen, dass derart konzeptionloses Digitalisieren auch problematisch ist.

3) Kommentieren Sie bitte auch hier: http://www.facebook.com/JUViersen

4) Was wächst da als politischer Nachwuchs nach?

Das Archiv der Stadt Viersen schlägt jedes Jahr mit rund 100.000 Euro zu Buche. Durch Umstellung auf ein elektronisches Archiv kann Platz und Aufwand gespart werden. Durch spezielle Scanner (hohe Einmalanschaffung) können tausende Dokumente innerhalb geringer Zeit gescannt und digitalisiert werden. Im weiteren Verlauf sollte jeder Mitarbeiter durch teilweise eigenen Scanner und Nutzung einer Archivierungssoftware in der Lage sein, seine/ihre Dokumente selbst in das System einzupflegen. Ein entsprechend großes Datenvolumen müsste zur Verfügung stehen. Andererseits kann auch der allgemeine Aktenverkehr zukünftig digital erfasst und gespeichert werden. ...."

Quelle: http://ju-viersen.de/sparvorschlage-der-ju-viersen-zum-stadtischen-haushalt-der-stadt-viersen

1) Falls das ernst gemeint ist, helfen da Führungen, intensive Öffentlichkeitsarbeit und konsequentes Nutzen des Web 2.0 weiter, oder ist schon Hopfen und Malz verloren?

2) Hoffentlich liegt nur eine Begriffsverwirrung vor (Archiv=Altregistratur) - wobei wir ja wissen, dass derart konzeptionloses Digitalisieren auch problematisch ist.

3) Kommentieren Sie bitte auch hier: http://www.facebook.com/JUViersen

4) Was wächst da als politischer Nachwuchs nach?

Wolf Thomas - am Freitag, 6. Januar 2012, 18:48 - Rubrik: Kommunalarchive

http://wiki-de.genealogy.net/Verlustlisten_Erster_Weltkrieg/Projekt

"Das Preußische Militärarchiv wurde im Februar 1945 bei einem Luftangriff auf Potsdam vernichtet; Informationen über Kriegsteilnehmer des 1. Weltkriegs sind daher nur sehr schwer und oft gar nicht zu recherchieren. Die Verlustlisten gehören deswegen zu den wichtigsten erhaltenen Quellen zu deutschen Soldaten des 1. Weltkriegs."

"Das Preußische Militärarchiv wurde im Februar 1945 bei einem Luftangriff auf Potsdam vernichtet; Informationen über Kriegsteilnehmer des 1. Weltkriegs sind daher nur sehr schwer und oft gar nicht zu recherchieren. Die Verlustlisten gehören deswegen zu den wichtigsten erhaltenen Quellen zu deutschen Soldaten des 1. Weltkriegs."

KlausGraf - am Donnerstag, 5. Januar 2012, 19:34 - Rubrik: Genealogie

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Neben der "analogen" Version im Lesesaal auch virtuell auf der Flickr-Präsenz des Stadtarchivs. Thema sind neu verzeichnete bzw. neu übernommene Bestände sowie ein wichtiger Fotonachlass.

http://www.flickr.com/photos/stadtarchiv_speyer/collections/

http://www.flickr.com/photos/stadtarchiv_speyer/collections/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Archivschule Marburg hat mit der Novellierung des Organisationserlasses zum 1. Januar 2012 einen neuen Namen bekommen oder genauer: Der doppelte Untertitel "Institut für Archivwissenschaft" für die Ausbildung der Referendarinnen und Referendare sowie "Fachhochschule für Archivwesen" für den verwaltungsinternen Studiengang mit dem Abschluss Diplom-Archivarin (FH) oder Diplom-Archivar (FH) wurde zur einheitlichen Bezeichnung "Hochschule für Archivwissenschaft" zusammengefasst. Der Beirat der Archivschule macht damit sichtbar, dass das Aufgabentableau um Weiterbildungsangebote ergänzt wurde. Den Anfang macht der Studiengang Master of Records Management, der in diesem Jahr gestartet werden soll - Informationen zum neuen Studiengang werden in Kürze an dieser Stelle folgen. Den neuen Studienangeboten wurde die Gremienstruktur angepasst. Künftig wird es nur noch ein Vertretungsgremium für Studierende und Lehrende geben – den Archivschulrat, der den Institutsrat und den Fachbereichsrat ersetzt. Die Wahlen zum neuen Gremium werden derzeit vorbereitet, damit die konstituierende Sitzung im März stattfinden kann."

Quelle: Homepage Archiv"hoch"schule

Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. Januar 2012, 14:05 - Rubrik: Ausbildungsfragen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Redaktion der Schaumburger Zeitung versagt die Genehmigung zum Abdruck eines Bildes im neuen Buch Vier Prinzen zu Schaumburg-Lippe, Kammler und von Behr. Zuvor hatte Alexander zu Schaumburg-Lippe dem Redakteur geschrieben, dass er ebenfalls gegen eine Genehmigung sei.

Darf ich das Bild als Bildzitat im Textkontext dennoch abdrucken ?

Alexander hat kein Vetorecht.

Der Verlag/Fotograf haben ein Urheberrecht.

http://www.schaumburger-zeitung.de/portal/lokales/sz-heute/landkreis_Besuch-aus-Spanien-und-Baeren-in-Russland-_arid,194327.html

(zweites Foto nach Edathy)

update 30.1.2012:

Thema erledigt. Schaumburger Zeitung hat das Bild vom Netz genommen. So geht es auch.

Darf ich das Bild als Bildzitat im Textkontext dennoch abdrucken ?

Alexander hat kein Vetorecht.

Der Verlag/Fotograf haben ein Urheberrecht.

http://www.schaumburger-zeitung.de/portal/lokales/sz-heute/landkreis_Besuch-aus-Spanien-und-Baeren-in-Russland-_arid,194327.html

(zweites Foto nach Edathy)

update 30.1.2012:

Thema erledigt. Schaumburger Zeitung hat das Bild vom Netz genommen. So geht es auch.

vom hofe - am Donnerstag, 5. Januar 2012, 12:45 - Rubrik: Bildquellen

"Die Gefährdung der historischen Erinnerung ist seit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs am 3. März 2009 stärker in das Bewusstsein der Archivare eingedrungen. Das sonst nur in Kriegszeiten vorstellbare Szenario eines möglichen Totalverlustes von Archivgut hat den Blick über das einzelne Archiv hinaus geweitet. Das Aufgabenfeld Bestandserhaltung bedeutet nicht mehr nur, technische Verfahren für den archivischen Alltag zu entwickeln. Mit der Schärfung des Bewusstseins für mögliche Erinnerungsverluste wird auch der Ruf nach vorausschauendem Schutz laut. Wie kann Archivgut schon im Vorfeld, vor dem Eintreten eines Schadensfalles gesichert werden? Gibt es überhaupt einen Schutz des Archivguts über Archivboxen und klimatisierte Magazine an sicheren Standorten hinaus? Gibt es rechtliche Möglichkeiten, um den Archivgutschutz zu verbessern? Der vorliegende Band zur Frühjahrstagung 2011 der Fachgruppe Staatliche Archive im VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare geht diesen Fragen nach; er enthält neben Fachbeiträgen einen Dokumententeil mit einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und aktuellen fachlichen Positionierungen zum archivischen Kulturgutschutz.

Clemens Rehm/Wilfried Reininghaus (Hg.): Richtlinien zu Kulturgut und Notfallbewältigung. Neue Strategien der Schadensprävention und -behebung bei Archivgut. Düsseldorf 2011 (Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 42). ISBN 978-3-9804317-1-2. 172 S., broschiert, Verkaufspreis: 5 Euro. Der Band kann über das Landesarchiv NRW und über den Buchhandel bestellt werden.

"

Wolf Thomas - am Donnerstag, 5. Januar 2012, 09:22 - Rubrik: Bestandserhaltung

Wolf Thomas - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 21:46 - Rubrik: Unterhaltung

http://www.facebook.com/pages/Histoire-de-France-sites-et-blogs/348011018559505?sk=wall soll Websites und Blogs zur französischen Geschichte zusammenführen.

Via

http://blog.eogn.com/eastmans_online_genealogy/2012/01/history-of-france-a-directory-of-sites-and-blogs.html

Via

http://blog.eogn.com/eastmans_online_genealogy/2012/01/history-of-france-a-directory-of-sites-and-blogs.html

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 15:53 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.e-lib.ch/Aktuell/retro.seals.ch-Neue-Zeitschriften-online-verfuegbar

Unter den Neuen Zeitschriften auf retro.seals.ch ist auch die Schweizerische numismatische Rundschau (unterschiedliche Namen) 1882-2005.

Wie das Württembergische Landesmuseum mit Raubgräbern zusammenarbeitet, geht schön aus dem Beitrag (2000) von Ulrich Klein über einen sensationellen Münzschatz, der irgendwo im deutschen Südwesten/Elsass/Schweiz ans Licht kam, hervor:

http://retro.seals.ch/digbib/de/view?rid=snr-003:2001:80::147&id=browse&id2=browse5&id3=3

Ich wähle ausdrücklich den Begriff Zusammenarbeit für die Ankaufsaktivitäten, denn solange Museen in dieser Weise agieren besteht ein Anreiz für "Schatzsucher", Fundumstände = Provenienzen zu verschleiern und das darf nicht sein.

Update: Alexa Weyrauch-Pung macht mich auf G+ auf einen wichtigen älteren Blogbeitrag von ihr zum Thema aufmerksam:

http://www.radiolarium.net/archaeologie/archives/396

#numismatik

Unter den Neuen Zeitschriften auf retro.seals.ch ist auch die Schweizerische numismatische Rundschau (unterschiedliche Namen) 1882-2005.

Wie das Württembergische Landesmuseum mit Raubgräbern zusammenarbeitet, geht schön aus dem Beitrag (2000) von Ulrich Klein über einen sensationellen Münzschatz, der irgendwo im deutschen Südwesten/Elsass/Schweiz ans Licht kam, hervor:

http://retro.seals.ch/digbib/de/view?rid=snr-003:2001:80::147&id=browse&id2=browse5&id3=3

Ich wähle ausdrücklich den Begriff Zusammenarbeit für die Ankaufsaktivitäten, denn solange Museen in dieser Weise agieren besteht ein Anreiz für "Schatzsucher", Fundumstände = Provenienzen zu verschleiern und das darf nicht sein.

Update: Alexa Weyrauch-Pung macht mich auf G+ auf einen wichtigen älteren Blogbeitrag von ihr zum Thema aufmerksam:

http://www.radiolarium.net/archaeologie/archives/396

#numismatik

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 15:32 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.connectedhistories.org/

"Connected Histories brings together a range of digital resources related to early modern and nineteenth century Britain with a single federated search that allows sophisticated searching of names, places and dates, as well as the ability to save, connect and share resources within a personal workspace."

"Connected Histories brings together a range of digital resources related to early modern and nineteenth century Britain with a single federated search that allows sophisticated searching of names, places and dates, as well as the ability to save, connect and share resources within a personal workspace."

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 15:13 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.hpi.uni-potsdam.de/fileadmin/hpi/FG_ITS/Semantic-Technologies/paper/Hercher2012.pdf

Preprint: Hercher, J.; Ruhl, M. & Sack, H. : Quo vadis nutzergenerierte Metadaten? In: Social Media and Web Science, 2. DGI Konferenz, 64. Jahrestagung der DGI, Düsseldorf, 22.-23. März 2012 , Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis, Frankfurt, 2012, (to appear).

"In der vorliegenden Arbeit haben die Autoren dargelegt, dass im Bereich der Bibliotheken, Archive und Museen ein hohes Interesse an nutzergenerierten Metadaten besteht und dass viele

NGM-Funktionen als nützlich für die Aufgabenerfüllung in BAM eingeschätzt werden. Auf der

anderen Seite wurde gezeigt, dass die Nutzungsfrequenz noch deutlich hinter den Erwartungen

liegt und dass insbesondere Primärbestände zurückhaltender sind, was den Einsatz entsprechender Funktionen betrifft."

Update: Harsche Kritik übt

http://libreas.wordpress.com/2012/01/06/user-generated-metadata-als-werbeeffekt/

Preprint: Hercher, J.; Ruhl, M. & Sack, H. : Quo vadis nutzergenerierte Metadaten? In: Social Media and Web Science, 2. DGI Konferenz, 64. Jahrestagung der DGI, Düsseldorf, 22.-23. März 2012 , Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis, Frankfurt, 2012, (to appear).

"In der vorliegenden Arbeit haben die Autoren dargelegt, dass im Bereich der Bibliotheken, Archive und Museen ein hohes Interesse an nutzergenerierten Metadaten besteht und dass viele

NGM-Funktionen als nützlich für die Aufgabenerfüllung in BAM eingeschätzt werden. Auf der

anderen Seite wurde gezeigt, dass die Nutzungsfrequenz noch deutlich hinter den Erwartungen

liegt und dass insbesondere Primärbestände zurückhaltender sind, was den Einsatz entsprechender Funktionen betrifft."

Update: Harsche Kritik übt

http://libreas.wordpress.com/2012/01/06/user-generated-metadata-als-werbeeffekt/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Christine Wulf, DIO 2, Nr. 61, in: www.inschriften.net

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0238-dio002g001k0006103 mit Abbildung

Der Schrank wurde 1682 von Anastasius Büttner (vgl. Kommentar zu Nr. 56), der mit der Neuordnung des Stiftsarchivs betraut war, eingerichtet (A).7) Die Inschriften der Schubladen (B–Q) zeigen, daß in der nachreformatorischen Zeit des Stifts neben den Urkunden auch die mittelalterlichen Reliquien, obwohl liturgisch nicht mehr benötigte Objekte der katholischen Heiligenverehrung, nun in gewissermaßen säkularisierter Sichtweise als wichtige Dokumente der eigenen Tradition bewahrt und wertgeschätzt wurden. Durch eigene, mit Inschriften versehene Schubladen (D, G) besonders herausgehoben wurden dabei die Reliquien der Gründungsheiligen Anastasius und Innocentius sowie die Reliquien des selten belegten Primitivus.8)

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0238-dio002g001k0006103 mit Abbildung

Der Schrank wurde 1682 von Anastasius Büttner (vgl. Kommentar zu Nr. 56), der mit der Neuordnung des Stiftsarchivs betraut war, eingerichtet (A).7) Die Inschriften der Schubladen (B–Q) zeigen, daß in der nachreformatorischen Zeit des Stifts neben den Urkunden auch die mittelalterlichen Reliquien, obwohl liturgisch nicht mehr benötigte Objekte der katholischen Heiligenverehrung, nun in gewissermaßen säkularisierter Sichtweise als wichtige Dokumente der eigenen Tradition bewahrt und wertgeschätzt wurden. Durch eigene, mit Inschriften versehene Schubladen (D, G) besonders herausgehoben wurden dabei die Reliquien der Gründungsheiligen Anastasius und Innocentius sowie die Reliquien des selten belegten Primitivus.8)

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

J. Kemper - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 13:55 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Arbeitsstelle Göttingen hat die Inschriften des Kanonissenstifts Gandersheim und seiner Eigenklöster bearbeitet und am 19. Dezember online gestellt. Die 69 Inschriftenartikel werden hier im Portal in einer Interimsversion zunächst ausschließlich online veröffentlicht; die Print-Version folgt mit der Bearbeitung des zugehörigen Landkreises Northeim."

http://www.inschriften.net/projekt/aktuelles/artikel/details/die-inschriften-des-kanonissenstifts-gandersheim-und-seiner-eigenkloester-brunshausen-und-clus.html

#epigraphik

http://www.inschriften.net/projekt/aktuelles/artikel/details/die-inschriften-des-kanonissenstifts-gandersheim-und-seiner-eigenkloester-brunshausen-und-clus.html

#epigraphik

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 07:17 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Da die Google-Bildersuche nach Lizenzen hier im Stich lässt und die superteure Community-Seite (kostenlos darf man drei Bilder in der Woche hochladen) keine eigene Suchfunktion für CC-Bilder anbietet, kann man bei der Suche nach CC-BY (oder CC-BY-SA) Bildern folgende Suche verwenden:

http://goo.gl/i79kA (Google Websuche)

Dann kann man die Fotos der einzelnen Fotografen durchgehen, da Google natürlich nur einen Teil der Bilder in seinem Index hat.

Prosteikirche Vechta, Foto StMeyer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.de

Prosteikirche Vechta, Foto StMeyer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.de

Q: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/pcat/643474/display/26482471

http://goo.gl/i79kA (Google Websuche)

Dann kann man die Fotos der einzelnen Fotografen durchgehen, da Google natürlich nur einen Teil der Bilder in seinem Index hat.

Prosteikirche Vechta, Foto StMeyer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.de

Prosteikirche Vechta, Foto StMeyer http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.deQ: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/pcat/643474/display/26482471

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 03:19 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ben Kaden referiert eine Studie zur Publikationsflut:

http://libreas.wordpress.com/2012/01/03/abnahmefreie-industrieforschung-jurgen-kaube-uber-mark-bauerleins-geisteswissenschaftsberechnung/

http://libreas.wordpress.com/2012/01/03/abnahmefreie-industrieforschung-jurgen-kaube-uber-mark-bauerleins-geisteswissenschaftsberechnung/

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 02:33 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://libreas.wordpress.com/2011/12/31/2011_lis/

Ben Kaden hat eine so riesige Menge von (englischsprachigen) Zeitschriftenaufsätzen (201 Titel) gesichtet, dass ich nicht einfach auf die Schnelle auszählen kann, wieviele davon OA sind. (Bei nicht existierender DOI hat Kaden keine Online-Nachweise gegeben, auch wenn sich der Artikel z.B. in E-LIS OA vorfindet). Möglicherweise ist jemand anderes weniger faul, denn es wäre schon interessant zu wissen, welcher Anteil einer an Wichtigkeit orientierten Auswahl aus diesem Literatursegment OA ist. Davon unabhängig: ein eindrucksvoller Überblick.

Update:

http://libreas.wordpress.com/2012/01/06/das-jahr-2012-bei-libreas-und-in-der-bibliotheks-und-informationswissenschaft-zu-einem-guten-start-und-einem-abgrenzungsproblem/

Ben Kaden hat eine so riesige Menge von (englischsprachigen) Zeitschriftenaufsätzen (201 Titel) gesichtet, dass ich nicht einfach auf die Schnelle auszählen kann, wieviele davon OA sind. (Bei nicht existierender DOI hat Kaden keine Online-Nachweise gegeben, auch wenn sich der Artikel z.B. in E-LIS OA vorfindet). Möglicherweise ist jemand anderes weniger faul, denn es wäre schon interessant zu wissen, welcher Anteil einer an Wichtigkeit orientierten Auswahl aus diesem Literatursegment OA ist. Davon unabhängig: ein eindrucksvoller Überblick.

Update:

http://libreas.wordpress.com/2012/01/06/das-jahr-2012-bei-libreas-und-in-der-bibliotheks-und-informationswissenschaft-zu-einem-guten-start-und-einem-abgrenzungsproblem/

KlausGraf - am Mittwoch, 4. Januar 2012, 02:15 - Rubrik: Bibliothekswesen

Wissenschaftsbloggerin Wenke Bönisch äußert sich zum digitalen Wandel:

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=2032

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=2032

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Im Mai 2010 schrieb ich hier:

"Über Creative-Commons-Lizenzen sagt der Staatsvertrag nichts. Hätten ARD und ZDF die lizenzierbaren eigenen Inhalte rechtzeitig unter CC gestellt, hätten Nachnutzer sie übernehmen und daher fürs Internet retten können. Seit Jahren sind freie Lizenzen für die Öffentlichrechtlichen ein (wenn auch marginales) Thema. Aber diese, die ja auch ihre Archive gegen Benutzer verrammeln, löschen eben lieber als dass sie Nachnutzern etwas gönnen. "

http://archiv.twoday.net/stories/6347223/ (Komm.)

Nun hat Peter Piksa einen offenen Brief an den WDR 5 gepostet, der die Unterstellung unter CC vorschlägt, und freut sich über Rückenwind von anderen Gebührenzahlern:

http://www.piksa.info/blog/2012/01/03/offener-brief-an-den-wdr-5-zu-creative-commons-und-depublikationspflicht/

Update: Nüscht ists damit

http://archiv.twoday.net/stories/64960700/

"Über Creative-Commons-Lizenzen sagt der Staatsvertrag nichts. Hätten ARD und ZDF die lizenzierbaren eigenen Inhalte rechtzeitig unter CC gestellt, hätten Nachnutzer sie übernehmen und daher fürs Internet retten können. Seit Jahren sind freie Lizenzen für die Öffentlichrechtlichen ein (wenn auch marginales) Thema. Aber diese, die ja auch ihre Archive gegen Benutzer verrammeln, löschen eben lieber als dass sie Nachnutzern etwas gönnen. "

http://archiv.twoday.net/stories/6347223/ (Komm.)

Nun hat Peter Piksa einen offenen Brief an den WDR 5 gepostet, der die Unterstellung unter CC vorschlägt, und freut sich über Rückenwind von anderen Gebührenzahlern:

http://www.piksa.info/blog/2012/01/03/offener-brief-an-den-wdr-5-zu-creative-commons-und-depublikationspflicht/

Update: Nüscht ists damit

http://archiv.twoday.net/stories/64960700/

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 23:32 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/01/03/historical-british-newspapers-at-a-pric/

Otto bedauert, dass die British Library Geld verlangt, bekennt sich aber leider nicht zum Open-Access-Grundsatz.

In Deutschland sind von Bibliotheken getragene Digitalisierungsprojekte von Zeitungen in aller Regel Open Access (wichtigste Ausnahme: die Vossische Zeitung der SB Berlin).

Links:

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/

http://www.diigo.com/tag/Digi_Zeitungen

Otto bedauert, dass die British Library Geld verlangt, bekennt sich aber leider nicht zum Open-Access-Grundsatz.

In Deutschland sind von Bibliotheken getragene Digitalisierungsprojekte von Zeitungen in aller Regel Open Access (wichtigste Ausnahme: die Vossische Zeitung der SB Berlin).

Links:

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/

http://www.diigo.com/tag/Digi_Zeitungen

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 22:52 - Rubrik: Open Access

http://toomuchinformation.de/2012/01/02/heinrich-von-schimmer/

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,806756,00.html

Ein Tumblr-Blogger wurde für ein Bild abgemahnt, das er nur rebloggte.

Wer auf Tumblr (wo ich unter Archivalia EN blogge) ein Foto rebloggt, wer auf Facebook oder G+ ein Foto teilt, steckt in der Abmahnfalle, da er als Privatmann/-frau es nicht gewohnt ist, eine Rechteklärung durchzuführen bzw. davon ausgeht, dass diejenigen, die vor ihm das Foto genutzt haben, es rechtmäßig getan haben. Postet ein Rechteinhaber etwas selbst auf Tumblr, so muss er damit rechnen, dass andere das rebloggen. Ein kostenloser Hinweis, dass man das Bild vom Netz nehmen sollte, wäre genau das, was mir allenfalls als gerecht erscheint.

Zu Tumblr-Blogs:

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,805943,00.html

Auf Tumblr und in vielen anderen Blogs hat sich eine Art Kavaliersregel etabliert: Einem Fotografen ein Bild zu klauen gilt als in Ordnung, solange man nur den Urheber nennt und einen Link zum Original setzt. Viele Urheber tolerieren diese Nutzung, bedanken sich sogar für die Verbreitung ihrer Werke. Dennoch ist Copy-Paste-Bloggen problematisch - privaten Blogbetreibern flattern in solchen Fällen schon mal Abmahnungen oder Rechnungen ins Haus, wenn sie einfach Bilder übernehmen.

Ich selbst achte bei Bildern, die ich primär auf Tumblr einbringe darauf, nur freie, korrekt lizenzierte oder gemeinfreie Bilder zu verwenden (Ausnahme: aktuelle Berichterstattung über Ausstellungen). Beim Rebloggen bin ich weniger vorsichtig, versuche aber geschützte Bilder eher sparsam einzusetzen. Hier in Archivalia bin ich inzwischen vorsichtiger geworden.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,806756,00.html

Ein Tumblr-Blogger wurde für ein Bild abgemahnt, das er nur rebloggte.

Wer auf Tumblr (wo ich unter Archivalia EN blogge) ein Foto rebloggt, wer auf Facebook oder G+ ein Foto teilt, steckt in der Abmahnfalle, da er als Privatmann/-frau es nicht gewohnt ist, eine Rechteklärung durchzuführen bzw. davon ausgeht, dass diejenigen, die vor ihm das Foto genutzt haben, es rechtmäßig getan haben. Postet ein Rechteinhaber etwas selbst auf Tumblr, so muss er damit rechnen, dass andere das rebloggen. Ein kostenloser Hinweis, dass man das Bild vom Netz nehmen sollte, wäre genau das, was mir allenfalls als gerecht erscheint.

Zu Tumblr-Blogs:

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,805943,00.html

Auf Tumblr und in vielen anderen Blogs hat sich eine Art Kavaliersregel etabliert: Einem Fotografen ein Bild zu klauen gilt als in Ordnung, solange man nur den Urheber nennt und einen Link zum Original setzt. Viele Urheber tolerieren diese Nutzung, bedanken sich sogar für die Verbreitung ihrer Werke. Dennoch ist Copy-Paste-Bloggen problematisch - privaten Blogbetreibern flattern in solchen Fällen schon mal Abmahnungen oder Rechnungen ins Haus, wenn sie einfach Bilder übernehmen.

Ich selbst achte bei Bildern, die ich primär auf Tumblr einbringe darauf, nur freie, korrekt lizenzierte oder gemeinfreie Bilder zu verwenden (Ausnahme: aktuelle Berichterstattung über Ausstellungen). Beim Rebloggen bin ich weniger vorsichtig, versuche aber geschützte Bilder eher sparsam einzusetzen. Hier in Archivalia bin ich inzwischen vorsichtiger geworden.

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 20:10 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Die Datenträger stammen aus dem Archiv von Alexander Graham Bell und wurden in den 1880er Jahren Bell´s Volta-Laboratorium in Washington D.C. erstellt."

http://www.pcwelt.de/news/3D-Scanner-Forscher-retten-Ton-Aufnahmen-aus-dem-Jahr-1885-4340328.html

Optical Scan Results on the Smithsonian Volta Laboratory Collection:

http://irene.lbl.gov/volta-release.html

[die Audiodateien konnte ich bisher nicht öffnen]

http://www.pcwelt.de/news/3D-Scanner-Forscher-retten-Ton-Aufnahmen-aus-dem-Jahr-1885-4340328.html

Optical Scan Results on the Smithsonian Volta Laboratory Collection:

http://irene.lbl.gov/volta-release.html

[die Audiodateien konnte ich bisher nicht öffnen]

SW - am Dienstag, 3. Januar 2012, 17:18 - Rubrik: Bestandserhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sueddeutsche.de/wissen/esoterik-an-deutschen-hochschulen-lasst-die-nymphen-tanzen-1.1240704

"Die Parawissenschaften treiben bunte (Lotos-)Blüten, wo man es am wenigsten erwartet: Selbst an Hochschulen, eigentlich Horte der Vernunft, dürfen Esoteriker ein absurdes Weltbild vermitteln und entsprechende Diplomarbeiten vergeben. "

"Die Parawissenschaften treiben bunte (Lotos-)Blüten, wo man es am wenigsten erwartet: Selbst an Hochschulen, eigentlich Horte der Vernunft, dürfen Esoteriker ein absurdes Weltbild vermitteln und entsprechende Diplomarbeiten vergeben. "

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 17:11 - Rubrik: Wissenschaftsbetrieb

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mal ein positives Beispiel:

"Rodgau (bp/eh) - Drei öffentliche Bücherschränke auf Straßen und Plätzen sollen in diesem Jahr das Angebot der Stadtbüchereien ergänzen. Dabei handelt es sich um stabile Gehäuse in der Art einer großen Telefonzelle, in der 200 bis 300 Bücher zur Ausleihe bereit stehen."

http://www.op-online.de/nachrichten/rodgau/offene-bibliotheken-rodgau-literatur-buecher-frei-fuer-alle-1549438.html

(via Netbib)

Leider geht es auch anders:

"Wie krank ist das denn? Kaarster Bibliothekare gegen öffentlichen Bücherschrank"

http://log.netbib.de/archives/2011/12/27/wie-krank-ist-das-denn-kaarster-bibliothekare-gegen-offentlichen-bucherschrank/

der Klassiker zum Thema in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/3351291/

zur Givebox-Bewegung:

http://archiv.twoday.net/stories/59212494/

"Rodgau (bp/eh) - Drei öffentliche Bücherschränke auf Straßen und Plätzen sollen in diesem Jahr das Angebot der Stadtbüchereien ergänzen. Dabei handelt es sich um stabile Gehäuse in der Art einer großen Telefonzelle, in der 200 bis 300 Bücher zur Ausleihe bereit stehen."

http://www.op-online.de/nachrichten/rodgau/offene-bibliotheken-rodgau-literatur-buecher-frei-fuer-alle-1549438.html

(via Netbib)

Leider geht es auch anders:

"Wie krank ist das denn? Kaarster Bibliothekare gegen öffentlichen Bücherschrank"

http://log.netbib.de/archives/2011/12/27/wie-krank-ist-das-denn-kaarster-bibliothekare-gegen-offentlichen-bucherschrank/

der Klassiker zum Thema in Archivalia:

http://archiv.twoday.net/stories/3351291/

zur Givebox-Bewegung:

http://archiv.twoday.net/stories/59212494/

SW - am Dienstag, 3. Januar 2012, 15:33 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Heute ist der letzte Tag für die Mitzeichnung dieser Petition, die auch Archive und Archivierende massiv betrifft (z. B. Forschungen zur Massenentsäuderung). Alles Weitere findet sich hier: http://archiv.twoday.net/stories/55769096/

Wolf Thomas - am Dienstag, 3. Januar 2012, 07:40 - Rubrik: Kulturgut

Zum Jahreswechsel hat es Neuerungen beim Internetportal „Archive in Nordrhein-Westfalen“ gegeben. Das Portal hat ein neues Layout erhalten und es sind neue Funktionen hinzugekommen. Aktuelle Nachrichten aus den nordrhein-westfälischen Archiven lassen sich als RSS-Feed abonnieren, Informationen können sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache angeboten werden, Archive können ihre Kontaktdaten mit einer Google-Map hinterlegen und Abbildungen mit Hilfe des integrierten Slimbox-Tools auch als Bildergalerien anlegen. Mit den neuen Funktionen und einer grundlegenden Überarbeitung der Navigation erreicht das Portal eine übersichtlichere und moderne Darstellung der nordrhein-westfälischen Archivlandschaft. Hinzu kommt, dass die Weiterentwicklung auch die Voraussetzung schafft für einen Ausbau der Erschließungsinformationen und archivischen Digitalisatangebote. Beständeübersichten und Findmittel können ab sofort nicht nur im Format SAFT-XML, sondern auch als EAD-Dateien importiert werden. Das verbessert die Kompatibilität des Portals mit den unterschiedlichen Erschließungssystemen in den Archiven; neue Inhalte können so für das Portal erschlossen werden. In der neuen Entwicklungsstufe besteht schließlich auch die Möglichkeit, Findbücher direkt auf der Basis des Metadatenstandards METS mit Digitalisaten zu verknüpfen. Zu diesem Zweck wurde der DFG-Viewer für METS-Dateien mit dem Portal verlinkt und dabei zugleich eine Möglichkeit geschaffen, Findbucheinträge aus der Datenbank in die Digitalisatanzeige zu übernehmen.

Das Landesarchiv NRW hofft, dass die Neuerungen die Attraktivität des Archivportals sowohl für die teilnehmenden Archive als auch für die Benutzerinnen und Benutzer erhöhen. Die Weiterentwicklung bleibt trotzdem auch an dieser Stelle nicht stehen. Noch in diesem Jahr wird das Portal „Archive in NRW“ ergänzt um eine Funktion zur Einbindung digitaler Editionen (auf der Grundlage der Auszeichnungskonventionen der „Text Encoding Initiative“). Zusätzliche Weiterentwicklungen zur Optimierung der Suchfunktion und zur Einrichtung einer Schnittstelle für das geplante „Archivportal D“ im Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek sind vorgesehen.

Kontakt:

Andreas Pilger

Landesarchiv NRW

Fachbereich Grundsätze

Graf-Adolf-Str. 67

40210 Düsseldorf

andreas.pilger@lav.nrw.de

Das Landesarchiv NRW hofft, dass die Neuerungen die Attraktivität des Archivportals sowohl für die teilnehmenden Archive als auch für die Benutzerinnen und Benutzer erhöhen. Die Weiterentwicklung bleibt trotzdem auch an dieser Stelle nicht stehen. Noch in diesem Jahr wird das Portal „Archive in NRW“ ergänzt um eine Funktion zur Einbindung digitaler Editionen (auf der Grundlage der Auszeichnungskonventionen der „Text Encoding Initiative“). Zusätzliche Weiterentwicklungen zur Optimierung der Suchfunktion und zur Einrichtung einer Schnittstelle für das geplante „Archivportal D“ im Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek sind vorgesehen.

Kontakt:

Andreas Pilger

Landesarchiv NRW

Fachbereich Grundsätze

Graf-Adolf-Str. 67

40210 Düsseldorf

andreas.pilger@lav.nrw.de

Andreas Pilger - am Dienstag, 3. Januar 2012, 07:20 - Rubrik: Staatsarchive

Wie hieß der Arzt von Maria Sinn geborene Zani, deren Angehörige am 20. Februar 1958 eine Dankanzeige schalteten?

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 05:36 - Rubrik: Unterhaltung

Es sind offenbar ältere Jahrgänge nunmehr freigeschaltet worden. Zum Stand vom September siehe BCK:

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg45874.html

Archiv des öffentlichen Rechts scheint bis 1925 frei zu sein:

http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN345574893_0047&DMDID=dmdlog6

Weitere Beispiele:

Archiv für die civilistische Praxis (bisher ab 1818 rot) ebenfalls bis 1925 grün

Anglia nur bis 1899 grün

Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen ebenfalls nur bis 1900 grün

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft bis 1925 grün

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur leider nur bis 1900 grün

Bei anderen Problemfällen hat sich leider NICHTS getan. Das betrifft insbesondere die für uns besonders wichtigen HZ und HJb. Die EZB hat anscheinend noch nicht die freien Jahrgänge berücksichtigt, im ZVDD stieß ich aber auf den Hinweis.

http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg45874.html

Archiv des öffentlichen Rechts scheint bis 1925 frei zu sein:

http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN345574893_0047&DMDID=dmdlog6

Weitere Beispiele:

Archiv für die civilistische Praxis (bisher ab 1818 rot) ebenfalls bis 1925 grün

Anglia nur bis 1899 grün

Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen ebenfalls nur bis 1900 grün

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft bis 1925 grün

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur leider nur bis 1900 grün

Bei anderen Problemfällen hat sich leider NICHTS getan. Das betrifft insbesondere die für uns besonders wichtigen HZ und HJb. Die EZB hat anscheinend noch nicht die freien Jahrgänge berücksichtigt, im ZVDD stieß ich aber auf den Hinweis.

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 05:01 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 04:17 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Schröder, Johann: Warhafftiger und erschrecklicher Bericht, Von dem ungerathen Sohn, welcher seinen alten Vater sehr ubel geschlagen …, Hamburg, Schneider, 1617

Unter den neu digitalisierten Drucken der UB Augsburg:

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=2962852&custom_att_2=simple_viewer

Unter den neu digitalisierten Drucken der UB Augsburg:

http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=2962852&custom_att_2=simple_viewer

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 03:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das wichtige Abbildungswerk ist endlich online:

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/3360946

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/3360946

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 00:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.landesarchiv-bw.de/web/53305

Betrachtbar sind bis zu 70 % der ursprünglichen Auflösung, keine Exportmöglichkeit, die diesen Namen verdient. Gleichwohl sind die gestochen scharfen Digitalisate hundertmal besser als das, was uns das Digitale Historische Archiv der Stadt Köln bei Digitalisaten vom Mikrofilm zumutet.

Betrachtbar sind bis zu 70 % der ursprünglichen Auflösung, keine Exportmöglichkeit, die diesen Namen verdient. Gleichwohl sind die gestochen scharfen Digitalisate hundertmal besser als das, was uns das Digitale Historische Archiv der Stadt Köln bei Digitalisaten vom Mikrofilm zumutet.

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 00:27 - Rubrik: Staatsarchive

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Open_Access_File_of_the_Day

http://wir.okfn.org/2011/12/01/open-access-file-of-the-day-on-wikimedia-commons-actenoides_concretus-png-from-plos-biology/

Wie üblich wird Open Access von Mietchen auf den naturwissenschaftlichen Bereich reduziert.

A. Meyer, CC-BY, Q: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040341

A. Meyer, CC-BY, Q: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040341

http://wir.okfn.org/2011/12/01/open-access-file-of-the-day-on-wikimedia-commons-actenoides_concretus-png-from-plos-biology/

Wie üblich wird Open Access von Mietchen auf den naturwissenschaftlichen Bereich reduziert.

KlausGraf - am Dienstag, 3. Januar 2012, 00:18 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Mehr hier:

http://blog.arthistoricum.net/tabus-die-solche-bleiben-sollen/

Englischsprachiges:

http://archivalia.tumblr.com/tagged/deaccession

http://blog.arthistoricum.net/tabus-die-solche-bleiben-sollen/

Englischsprachiges:

http://archivalia.tumblr.com/tagged/deaccession

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.tagesspiegel.de/kultur/crowdsourcing-mitmachen-kann-jeder-wie-bibliotheken-das-web-2-0-nutzen/6013376.html

Der Tagesspiegel hat das Crowdsourcing entdeckt und wirft mal wieder alle Institutionen durcheinander:

Geschichtsschreibung im Internet: Bibliotheken und Archive erschließen sich durch Crowdsourcing neue Quellen. Bürger können mit eingescannten Dachbodenfunden zu neuen Erkenntnissen verhelfen.

Sie halten einander an den Händen und schauen ernst in die Kamera. Ein namenloses junges Brautpaar, aufgenommen vor 90 Jahren in Wien. Dass ihr Hochzeitsbild mittlerweile im Internet kursiert, ist kein Zufall. Das Center for Jewish History aus New York hat es auf der Fotoplattform Flickr veröffentlicht. Der Grund: Man erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. „Wenn Sie irgendwelche Informationen über die Personen auf diesem Bild haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar.“

Das Crowdsourcing, also die Einbeziehung größerer Menschenmengen, ist schon lange eine beliebte Strategie im Web 2.0. Nun hat der Trend auch Archive und Museen erreicht.

Der Tagesspiegel hat das Crowdsourcing entdeckt und wirft mal wieder alle Institutionen durcheinander:

Geschichtsschreibung im Internet: Bibliotheken und Archive erschließen sich durch Crowdsourcing neue Quellen. Bürger können mit eingescannten Dachbodenfunden zu neuen Erkenntnissen verhelfen.

Sie halten einander an den Händen und schauen ernst in die Kamera. Ein namenloses junges Brautpaar, aufgenommen vor 90 Jahren in Wien. Dass ihr Hochzeitsbild mittlerweile im Internet kursiert, ist kein Zufall. Das Center for Jewish History aus New York hat es auf der Fotoplattform Flickr veröffentlicht. Der Grund: Man erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. „Wenn Sie irgendwelche Informationen über die Personen auf diesem Bild haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar.“

Das Crowdsourcing, also die Einbeziehung größerer Menschenmengen, ist schon lange eine beliebte Strategie im Web 2.0. Nun hat der Trend auch Archive und Museen erreicht.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Archaeologik

http://archaeologik.blogspot.com/2012/01/das-ende-eines-denkmalschutzes-in.html

verweist auf den Bericht und die Links unter

http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/view/schleswig-holstein-neues-denkmalschutzgesetz-beschert-eigentuemern-mehr-rechte-19519/

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/49603694/

http://archaeologik.blogspot.com/2012/01/das-ende-eines-denkmalschutzes-in.html

verweist auf den Bericht und die Links unter

http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/view/schleswig-holstein-neues-denkmalschutzgesetz-beschert-eigentuemern-mehr-rechte-19519/

Update zu:

http://archiv.twoday.net/stories/49603694/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Seit Januar 2012 sind die bislang getrennt präsentierten Angebote von “ViFaArt – Virtuelle Fachbibliothek für Gegenwartskunst” und “arthistoricum.net – Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte” in einer gemeinsamen Virtuellen Fachbibliothek Kunst unter dem Namen arthistoricum.net vereint.

http://www.arthistoricum.net/

OK, schauen wir uns das mal näher an.

"Publizieren" verweist vor allem auf Art-Dok und einige deutschsprachige Online-Zeitschriften, wobei eine Übersicht der wichtigsten fremdsprachigen Open-Access-E-Journals hilfreicher wäre als der Link auf die unübersichtliche Liste im Art-Guide.

Bei den Themenportalen wird wohl noch einiges umorganisiert. Ich schnupperte ins Portal Photographie hinein und war befremdet, was unter

http://www.arthistoricum.net/themen/themenportale/photographie/fachportale/

zu sehen ist. Wird der Verantwortliche von kommerziellen Bildportalen geschmiert? Wieder einmal der unvermeidliche Link auf

http://www.fotostoria.de/?page_id=72

Dass bei Kunstform ausgerechnet das wichtige Recensio.net fehlt, ist wirklich unverzeihlich.

Hoffentlich bleibt das inhaltreiche und stets lesenswerte Blog von einer Anpassung an das unschöne neue Design verschont. Ich hasse diese blassen Beschriftungen, die treiben mich derzeit im Google-Reader und in Gmail schon in den Wahnsinn.

Was es mit dem auf der Hauptseite eingeblendeten artAggregator auf sich hat, erfährt man nicht (welche Feeds?).

http://www.arthistoricum.net/

OK, schauen wir uns das mal näher an.

"Publizieren" verweist vor allem auf Art-Dok und einige deutschsprachige Online-Zeitschriften, wobei eine Übersicht der wichtigsten fremdsprachigen Open-Access-E-Journals hilfreicher wäre als der Link auf die unübersichtliche Liste im Art-Guide.

Bei den Themenportalen wird wohl noch einiges umorganisiert. Ich schnupperte ins Portal Photographie hinein und war befremdet, was unter

http://www.arthistoricum.net/themen/themenportale/photographie/fachportale/

zu sehen ist. Wird der Verantwortliche von kommerziellen Bildportalen geschmiert? Wieder einmal der unvermeidliche Link auf

http://www.fotostoria.de/?page_id=72

Dass bei Kunstform ausgerechnet das wichtige Recensio.net fehlt, ist wirklich unverzeihlich.

Hoffentlich bleibt das inhaltreiche und stets lesenswerte Blog von einer Anpassung an das unschöne neue Design verschont. Ich hasse diese blassen Beschriftungen, die treiben mich derzeit im Google-Reader und in Gmail schon in den Wahnsinn.

Was es mit dem auf der Hauptseite eingeblendeten artAggregator auf sich hat, erfährt man nicht (welche Feeds?).

KlausGraf - am Montag, 2. Januar 2012, 23:32 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Schmalenstroer.net hält uns auf dem laufenden in Sachen WikiWatch etc.:

http://schmalenstroer.net/blog/2012/01/die-freunde-mazedoniens/

http://schmalenstroer.net/blog/2012/01/die-freunde-mazedoniens/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

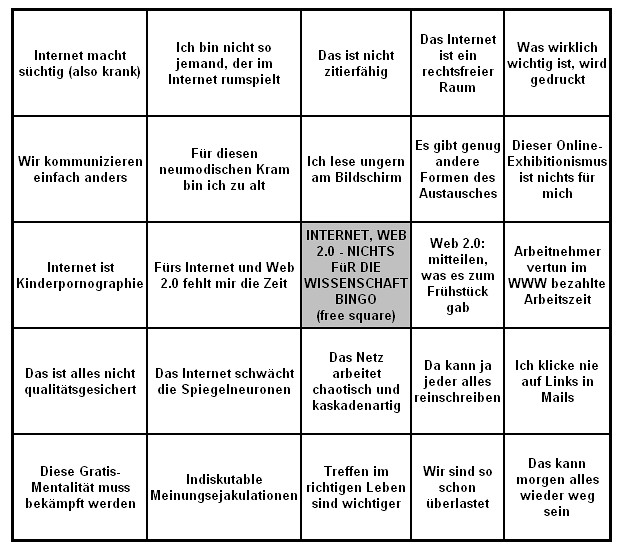

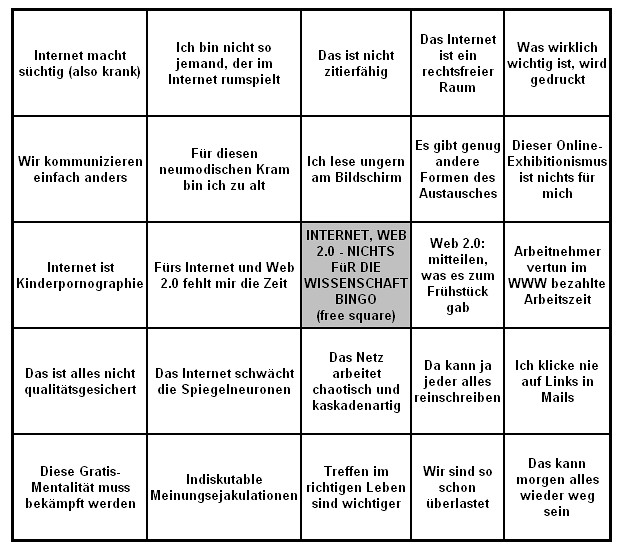

Inspiriert von

http://www.sheng-fui.de/wissenschaft/grundlagen/astrologie-bullshit-bingo/

Danke für Anregungen und Zitate

http://netzwertig.com/2009/07/02/internet-vorurteile-fuenf-aussagen-ueber-das-web-die-niemand-mehr-hoeren-will/

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=2028 (Prof. Dr. Uwe Walter)

http://blog.arthistoricum.net/apokalypse-now/

http://archiv.twoday.net/stories/14655624/ (Stadt Vreden)

Erstellt mit http://bullshitbingo.net/byo/

Ergänzungen/Verbesserungen gern in den Kommentaren!

http://www.sheng-fui.de/wissenschaft/grundlagen/astrologie-bullshit-bingo/

Danke für Anregungen und Zitate

http://netzwertig.com/2009/07/02/internet-vorurteile-fuenf-aussagen-ueber-das-web-die-niemand-mehr-hoeren-will/

http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=2028 (Prof. Dr. Uwe Walter)

http://blog.arthistoricum.net/apokalypse-now/

http://archiv.twoday.net/stories/14655624/ (Stadt Vreden)

Erstellt mit http://bullshitbingo.net/byo/

Ergänzungen/Verbesserungen gern in den Kommentaren!

KlausGraf - am Montag, 2. Januar 2012, 22:22 - Rubrik: Unterhaltung

Es bleibt unklar, welches Kriterium zugrundegelegt wurde. Die Anzahl der Notes kann es nicht sein.

http://archivalia.tumblr.com/post/15191796867/best-of-tumblr-generator

http://archivalia.tumblr.com/post/15191796867/best-of-tumblr-generator

My BEST posts of 2011

Generated using the best of tumblr tool.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Bundesarchiv, das immer noch keinen RSS-Feed anbietet, hat einige Dokumente zu Wolf Biermann ins Netz gestellt, unter anderem ein Schreiben von Fritz Cremer vom 27. Dezember 1965, der sich für ihn einsetzte.

http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/02783/index.html.de

Bei den "Aktenbestände mit Vorgängen und Dokumenten über Wolf Biermann im Bundesarchiv (Auswahl)" muss man sich die Online-Findbücher mühsam aus der bekanntlich recht umständlich zu bedienenden Beständeübersicht heraussuchen. Gerade im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im Netz ist es aber unumgänglich, den Bedürfnissen der Netz-Nutzer entgegenzukommen.

http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/02783/index.html.de

Bei den "Aktenbestände mit Vorgängen und Dokumenten über Wolf Biermann im Bundesarchiv (Auswahl)" muss man sich die Online-Findbücher mühsam aus der bekanntlich recht umständlich zu bedienenden Beständeübersicht heraussuchen. Gerade im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im Netz ist es aber unumgänglich, den Bedürfnissen der Netz-Nutzer entgegenzukommen.

KlausGraf - am Montag, 2. Januar 2012, 19:14 - Rubrik: Staatsarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Sagt der Rechtswissenschaftler Karl-Nikolaus Pfeifer in einem lesenswerten Interview:

http://www.brandeins.de/archiv/magazin/warenwelt/artikel/das-digitale-urheberrecht-steht-am-abgrund.html

http://www.brandeins.de/archiv/magazin/warenwelt/artikel/das-digitale-urheberrecht-steht-am-abgrund.html

KlausGraf - am Montag, 2. Januar 2012, 18:31 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

zum neuen Jahr meldet die Niederösterreichische Landesbibliothek Linz (nein: St. Pölten siehe Kommentar) auf dem VÖB-Blog die erfreuliche Neuerwerbung von drei Inkunabeln zum Hl. Leopold, siehe http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19528 (Text von Hans-Joachim Alscher, hier nach einer Mitteilung von Josef Pauser, Wien; s. a. http://www.noe.gv.at/Bildung/Landesbibliothek/Veranstaltungen-Highlights/Highlight.wai.html). Erfreulicherweise wurden die drei seltenen Stücke sogleich auch in digitalisierter Form bereitgestellt. Vielleicht darf man sich für das neue Jahr wünschen, daß noch viel mehr Neuerwerbungen von Inkunabeln auf diesem Wege bekanntgemacht werden.

Beste Grüße und einen guten Start 2012,

Falk Eisermann

Aus INCUNABULA-L

Beste Grüße und einen guten Start 2012,

Falk Eisermann

Aus INCUNABULA-L

KlausGraf - am Montag, 2. Januar 2012, 18:13 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Die BM Dijon hat über 8000 Speisekarten digitalisiert und ins Netz gestellt:

http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/

http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/

KlausGraf - am Montag, 2. Januar 2012, 17:57 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

In der virtuellen Ausstellung zur mittelalterlichen Reliquienverehrung (leider dokumentiert sie nur einen teil der "echten" Ausstellung) gibt es auch eine zoombare Abbildung des Andechser Heiltumsbriefs von 1496:

http://www.learn.columbia.edu/treasuresofheaven/relics/zoomify/Broadside-of-Relics-from-Kloster-Andechs2.php

http://www.learn.columbia.edu/treasuresofheaven/relics/zoomify/Broadside-of-Relics-from-Kloster-Andechs2.php

KlausGraf - am Montag, 2. Januar 2012, 04:08 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Derlangemarkus, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Derlangemarkus, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.deErgänzung zu:

http://archiv.twoday.net/stories/59212494/

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das Gewinnerbild von Mihai Petre zeigt eine Klosterruine in Rumänien.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments_2011_%E2%80%93_Gewinner

Auch hier gilt meine Kritik:

http://archiv.twoday.net/stories/49590621/

Verdeutlichen diese meist postkartenhaften Bilder wirklich, was ein Denkmal ist? Immerhin ist ein eher provozierendes Bild auf Platz 2 gelandet.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ro/deed.en

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ro/deed.en

http://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments_2011_%E2%80%93_Gewinner

Auch hier gilt meine Kritik:

http://archiv.twoday.net/stories/49590621/

Verdeutlichen diese meist postkartenhaften Bilder wirklich, was ein Denkmal ist? Immerhin ist ein eher provozierendes Bild auf Platz 2 gelandet.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ro/deed.en

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ro/deed.ennoch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://archaeologik.blogspot.com/2012/01/archaeologik-2011.html

Insgesamt hat das von mir eigentlich nur als Experiment gestartete Blog (wie funktioniert das? - funktioniert das auch in der Archäologie?) seit seinem Start im April (mit etwas Startkapital aus facebook-Beiträgen und einem ersten Versuch unter archaeologica) fast 17000 Aufrufe - mehrheitlich aus den deutschsprachigen Ländern, aber auch mit vielen Zugriffen aus den USA und Rußland (themenbezogen auch aus Panama und Ungarn). Die wichtigsten Zugriffsquellen sind neben google und facebook - weit dahinter - Archivalia und Archäologie-online. Die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, da nicht jeder Zugriff ein Leser ist - und es offenbar viele wiederkehrende Leser gibt, die nicht die Einzelbeiträge aufgrufen, sondern die Beiträge über die Home-Seite lesen.

Insgesamt bin ich positiv überrascht - zumal Archaeologik im November bereits unter die 10 wichtigsten deutschsprachigen Wissenschaftsblogs in den Geschichtswissenschaften gezählt wurde (hypotheses.org). Insofern geht das Blog vorerst auch weiter.

Insgesamt hat das von mir eigentlich nur als Experiment gestartete Blog (wie funktioniert das? - funktioniert das auch in der Archäologie?) seit seinem Start im April (mit etwas Startkapital aus facebook-Beiträgen und einem ersten Versuch unter archaeologica) fast 17000 Aufrufe - mehrheitlich aus den deutschsprachigen Ländern, aber auch mit vielen Zugriffen aus den USA und Rußland (themenbezogen auch aus Panama und Ungarn). Die wichtigsten Zugriffsquellen sind neben google und facebook - weit dahinter - Archivalia und Archäologie-online. Die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, da nicht jeder Zugriff ein Leser ist - und es offenbar viele wiederkehrende Leser gibt, die nicht die Einzelbeiträge aufgrufen, sondern die Beiträge über die Home-Seite lesen.

Insgesamt bin ich positiv überrascht - zumal Archaeologik im November bereits unter die 10 wichtigsten deutschsprachigen Wissenschaftsblogs in den Geschichtswissenschaften gezählt wurde (hypotheses.org). Insofern geht das Blog vorerst auch weiter.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Wenn ein Mann soviel Böses verursachen kann, denk darüber nach, wieviel Liebe wir zusammen erschaffen können.

Die junge Norwegerin Helle Gannestad postete dies am 23. Juli 2011, einen Tag nach dem Breivik-Anschlag in Norwegen. Eine gute Freundin, Stine Renata Håheim äußerte die Sentenz, leicht abgewandelt, gegenüber CNN, und das Zitat, aufgegriffen von Premierminister Jens Stoltenberg, steht auch auf dem kleinen Mahnmal gegenüber der Insel Utoya, das an das Grauen erinnert (Foto im STERN 1/2012, S. 82).

http://www.youtube.com/watch?v=hY2ll8UnKUM

Die junge Norwegerin Helle Gannestad postete dies am 23. Juli 2011, einen Tag nach dem Breivik-Anschlag in Norwegen. Eine gute Freundin, Stine Renata Håheim äußerte die Sentenz, leicht abgewandelt, gegenüber CNN, und das Zitat, aufgegriffen von Premierminister Jens Stoltenberg, steht auch auf dem kleinen Mahnmal gegenüber der Insel Utoya, das an das Grauen erinnert (Foto im STERN 1/2012, S. 82).

http://www.youtube.com/watch?v=hY2ll8UnKUM

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Heather Morrsion hat die neueste Folge ihrer Serie "Dramatic Growth of Open Access" ins Netz gestellt:

http://poeticeconomics.blogspot.com/2011/12/happy-2012-open-access-movement.html

Erstaunlich ist der Erfolg von PLoS One, das seine Artikelzahl (knapp 14.000 im Jahr 2011) gegenüber dem Vorjahr verdoppelt hat.

Michael Eisen ging schon im Oktober auf die Tatsache ein, dass die Autoren diese Zeitschrift, die ihr Peer Review auf technische Aspekte beschränkt (also nicht nach Bedeutung oder Attraktivität fragt), sehr schätzen. Und er plädierte vehement und zu Recht für CC-BY:

http://www.michaeleisen.org/blog/?p=686

PLoS and BMC established the standard for open access publishing by adopting the Creative Commons Attribution License (CC-BY), which allows for unrestricted reuse and redistribution subject only to the constraint that the original authors and source be cited. Several of the new journals follow our lead and use CC-BY, including G3, Open Biology and SAGE Open. I fully endorse what these publishers are doing

PS: Bemerkenswerte englischsprachige Beiträge zum Thema Open Access blogge ich kurz auf Tumblr:

http://archivalia.tumblr.com/tagged/openaccess

Besonders wichtiges findet sich nach wie vor auch hier wieder.

http://poeticeconomics.blogspot.com/2011/12/happy-2012-open-access-movement.html

Erstaunlich ist der Erfolg von PLoS One, das seine Artikelzahl (knapp 14.000 im Jahr 2011) gegenüber dem Vorjahr verdoppelt hat.

Michael Eisen ging schon im Oktober auf die Tatsache ein, dass die Autoren diese Zeitschrift, die ihr Peer Review auf technische Aspekte beschränkt (also nicht nach Bedeutung oder Attraktivität fragt), sehr schätzen. Und er plädierte vehement und zu Recht für CC-BY:

http://www.michaeleisen.org/blog/?p=686

PLoS and BMC established the standard for open access publishing by adopting the Creative Commons Attribution License (CC-BY), which allows for unrestricted reuse and redistribution subject only to the constraint that the original authors and source be cited. Several of the new journals follow our lead and use CC-BY, including G3, Open Biology and SAGE Open. I fully endorse what these publishers are doing

PS: Bemerkenswerte englischsprachige Beiträge zum Thema Open Access blogge ich kurz auf Tumblr:

http://archivalia.tumblr.com/tagged/openaccess

Besonders wichtiges findet sich nach wie vor auch hier wieder.

KlausGraf - am Sonntag, 1. Januar 2012, 21:42 - Rubrik: Open Access

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Alexej Jawlensky also died in 1941.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alexej_von_Jawlensky

See also

http://archivalia.tumblr.com/tagged/copyright

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alexej_von_Jawlensky

See also

http://archivalia.tumblr.com/tagged/copyright

KlausGraf - am Sonntag, 1. Januar 2012, 21:25 - Rubrik: English Corner

http://www.publicdomainday.org/2012

In allen Ländern der Erde werden jedes Jahr am 1. Januar viele Geisteswerke gemeinfrei. In Europa gilt die Regelschutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod. Der wichtigste Autor, der nunmehr gemeinfrei ist, ist der irische Schriftsteller James Joyce.

Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Gestorben_1941

Update:

http://schmalenstroer.net/blog/2012/01/es-ist-public-domain-day/

Heinrich von Zügel, gestorben 1941, malte diesen sonnigen Märzmorgen - aus: Wikimedia Commons, wo weiteres:

Heinrich von Zügel, gestorben 1941, malte diesen sonnigen Märzmorgen - aus: Wikimedia Commons, wo weiteres:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1941_deaths

In allen Ländern der Erde werden jedes Jahr am 1. Januar viele Geisteswerke gemeinfrei. In Europa gilt die Regelschutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod. Der wichtigste Autor, der nunmehr gemeinfrei ist, ist der irische Schriftsteller James Joyce.

Siehe auch

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Gestorben_1941

Update:

http://schmalenstroer.net/blog/2012/01/es-ist-public-domain-day/

Heinrich von Zügel, gestorben 1941, malte diesen sonnigen Märzmorgen - aus: Wikimedia Commons, wo weiteres:

Heinrich von Zügel, gestorben 1941, malte diesen sonnigen Märzmorgen - aus: Wikimedia Commons, wo weiteres:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1941_deaths

KlausGraf - am Sonntag, 1. Januar 2012, 20:33 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Gewebematerial, mit dem der Reichstag verhüllt wurde

(Musterstück, 5 × 5 cm), August 2007,

von joho345 (Eigenes Werk) [Public domain], durch Wikimedia Commons

"1995 hatten Christo und Jeanne-Claude mit der Verhüllung des Berliner Reichstags weltweit für Aufsehen gesorgt. Jetzt soll das Großereignis in der Hauptstadt umfassend dokumentiert werden. Das kündigte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz an. Präsident Hermann Parzinger sagte, man sei bereit, ein solches Projekt zu betreuen. Allerdings müssten die Mittel dafür noch zusammenkommen. Im September hatte Christo angeboten, rund 400 Einzelobjekte nach Berlin zu geben. Darunter befinden sich Originalzeichnungen und Collagen, ein raumfüllendes, maßstabsgetreues Modell, und Muster des silbernen Stoffes, mit dem der Reichstag verhüllt wurde. Zehn Millionen Euro soll die Sammlung kosten. Den Kaufpreis soll eine Stiftung aufbringen, die extra gegründet wurde."

Quelle: DeutschlandRadio, Kulturnachrichten, 1.1.12

Anm.: Solle noch einmal einer sagen, dass es zu wenig Geld für Kultur gibt .....

Wolf Thomas - am Sonntag, 1. Januar 2012, 17:11 - Rubrik: Kulturgut

Durch die Archivalie das Archivale des "Jänner" (wie der Österreicher sagt) 2012

http://oesta.gv.at/site/cob__46156/currentpage__0/6644/default.aspx

wird überdeutlich, dass die Internetpräsentation sekundär ist und die "Schaustellung" (wie der Österreicher sagt) im Archivgebäude primär, der Internetnutzer also nicht wirklich geschätzter Adressat dieses Mittels der Öffentlichkeitsarbeit. Die Archivalie ist eine Schale aus Delfter Porzellan, aber schäbigerweise hat das Österreichische Staatsarchiv kein Bild von ihr ins Netz gestellt! Was soll das? Die Website hat vermutlich sehr viel mehr Besucher als die Ausstellung vor Ort, und diejenigen, die sich das Objekt im Archiv ansehen, dürften nur in den seltensten Fällen noch ins Internet gehen, um dort etwas über die Archivalie des Monats nachzulesen. Umgekehrt sind wohl die Besucher der Website meist nicht in der Lage, einfach kurz beim Österreichischen Staatsarchiv vorbeizugehen, um das Stück realiter zu besehen (abgesehen davon, dass nirgends steht, in welchem Gebäude man es findet).

Update: Jetzt mit Schale!

http://oesta.gv.at/site/cob__46156/currentpage__0/6644/default.aspx

wird überdeutlich, dass die Internetpräsentation sekundär ist und die "Schaustellung" (wie der Österreicher sagt) im Archivgebäude primär, der Internetnutzer also nicht wirklich geschätzter Adressat dieses Mittels der Öffentlichkeitsarbeit. Die Archivalie ist eine Schale aus Delfter Porzellan, aber schäbigerweise hat das Österreichische Staatsarchiv kein Bild von ihr ins Netz gestellt! Was soll das? Die Website hat vermutlich sehr viel mehr Besucher als die Ausstellung vor Ort, und diejenigen, die sich das Objekt im Archiv ansehen, dürften nur in den seltensten Fällen noch ins Internet gehen, um dort etwas über die Archivalie des Monats nachzulesen. Umgekehrt sind wohl die Besucher der Website meist nicht in der Lage, einfach kurz beim Österreichischen Staatsarchiv vorbeizugehen, um das Stück realiter zu besehen (abgesehen davon, dass nirgends steht, in welchem Gebäude man es findet).

Update: Jetzt mit Schale!

KlausGraf - am Sonntag, 1. Januar 2012, 17:09 - Rubrik: Oeffentlichkeitsarbeit

KlausGraf - am Samstag, 31. Dezember 2011, 18:23 - Rubrik: Unterhaltung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ärgerlich ist es, dass ich seit 2002 meine Seite über Jörg Ruch nicht aktualisiert habe:

http://web.archive.org/web/20070609170231/http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ruch.htm

www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ruch.htm

Man mag es bedauern, dass ich nicht dazu gekommen bin, einen Aufsatz "Jörg Ruch und andere Kunden des Buchbinders Johannes Richenbach" für ein gedruckte Organ zu schreiben.

Noch ärgerlicher als mein Versäumnis finde ich es allerdings, wenn online vorhandene relevante Literatur (hier: die oben verlinkte Website, die im übrigen nicht nur im Internet Archive, sondern auch im edoweb - http://goo.gl/MRyit - dauerhaft verfügbar ist) in gedruckten Werken übergangen wird, wie es in Armin Schlechters Heidelberger Inkunabelkatalog der Fall ist.

http://books.google.de/books?id=JWePgnTPjYQC&pg=PA1061 identisch mit dem INKA-Provenienzeintrag

"Ruch, Georg

aus Schwäbisch Gmünd, immatr. Heidelberg 1470, 1472 B. A., Kaplan der Leonhardskapelle in Schwäbisch Gmünd (Lit.: Katalog der Bibliothek Otto Schäfer Schweinfurt, Teil 1: Drucke, Manuskripte und Einbände des 15. Jahrhunderts, bearb. von Manfred von Arnim, Bd. 2, Stuttgart 1984, S. 789; Madsen, Nr. 397, 1908, 3951)"

Zu Nr. 1806 des Heidelberger Katalogs (die im INKA-Eintrag selbst idiotischerweise nicht angegeben ist) erfährt man in INKA

http://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=13002567

Provenienz: [2], Bl. 139b: 1. Anno domini 1475 emi istum librum pro floreno in die Vitalis et fuit sic illigatus una cum viola sanctorum. - 2. (darunter, von anderer Hand:) De... Jeori Ruchen (15. Jh.). - 3. Vorderspiegel: Aufgeklebt ein Brief von C[harles] Welch, Guildhall Library, 27. Mai 1900, an Dr. Newton sowie ein Blatt mit englischen Notizen zur Bedeutung des Kaufvermerks für die Datierung des Drucks. - 4. Auf demselben Blatt Akzessionsvermerk T.19.9.1932. Erworben 1932 bei Antiquariat Maggs Bros., London zusammen mit Ink. Nr. 977, 1009 und 1751 im Tausch gegen Ink. Nr. 1863, 1881 sowie Ars moriendi [Augsburg, vor 1470], Blockbuch (Catalogue Maggs Bros. 600, 1934, Nr. 39 und Büchler-Mattmann, S. 18f.) durch Vermittlung von Jacques Rosenthal, München. - Einband: Heller Lederband mit Streicheisenlinien und Einzelstempeln. - Ehemals eine Schließe, Schließenblech ornamentiert. Ehemals fünf Buckel pro Deckel. - Ehemals Liber catenatus (Loch Hinterdeckel oben). - Pergamenttitelschild (rubriziert). - Schwäbisch Gmünd, Werkstatt Affe I (EBDB w000006, Stempel s000160, s000162-s000164, s000166, s000179; Kyriss 132, u. a. Stempel 1, 3, 5f., 8). - Fragmente: Pergament-Falzverstärkungen zu den Deckeln, liturgisch, u. a. Kalendarium. - Kyriss 132; EBDB w000006

Dass kein anderer Jörg Ruch gemeint ist, bestätigt die Lokalisierung der Einband-Werkstatt.

Zu den Angaben bei IPI (Ruch, Georgius, chaplain, St. Leonard chapel, Schwäbisch-Gmünd (Gamundia), matric. Heidelberg 1470, B.A. 1472; friend of the binder-priest Joh. Richenbach; also owned (ex inf. Klaus Graf) Bryn Mawr Ms. 3 and Bodl. Ms. Douce 355: Copenh 397 (1469), 1908 + 3951 (1475); Schäfer 25 (1470) 00028299) und meiner oben genannten Internetseite zu ergänzen ist eine Handschrift der Diözesanbibliothek Rottenburg, die von Jörg Ruch geschrieben wurde. [Und - Dublin, Trinity College MS. 1049 (dated 1449), vgl. M. L. Colker, "Trinity College Dublin. Descriptive catalogue of the medieval and renaissance Latin manuscripts", 2 vols., Aldershot, etc.: Scolar Press, 1991, vol. 2 pp. 1204-7" - frdl. Hinweis Barker-Benfield 2002]

Krämer Scriptores hat wie nicht selten Unsinn, da sie den Gmünder Ruch mit einem anderen Kleriker zusammenwirft:

Ruch, Georgius (Jeorius) scriptor vor 1482

Nachweisbar als Pfarrer in Herzogsweiler (Freudenstadt, a. 1464), in Frankenhofen (bei Ehingen, a. 1467), in Weildorf (bei Überlingen, a. 1468) und in Margretshausen (bei Balingen, a. 1482). Meist vom Salemer Abt präsentiert. nennt sich häufig 'plebanus in Lutrien' (wohl Lautern, Württemberg). Stirbt 1482.

Handschriften

Bryn Mawr, PA, Bryn Mawr College Library, 3 (a. 1438 in Lutrien).

Rottenburg, DiözesanB, Rott., F 329, fol. 164ra (a. 1452).

Oxford, Bodleian Library, Douce 355 (SC 21930), fol. 326r, 328r (a. 1441).

London, BL, Add. 40151 (VD).

Literatur

Watson, Oxford, S. 76f. nr. 476 und Abb. 399.

Bond-Faye, S. 434.

Col. 5, Nr. 18826.

Madan, Catal. Oxford 5, Nr. 21930

M. Krebs, Die Investiturprotokollr der Diözese Konstanz aus dem 15. Jahrhundert, in: Freiburger Diözesan-Archiv 66 (1938), 68 (1941), 70-74 (1950-1954).

Zur Handschrift in Bryn Mawr:

http://www.brynmawr.edu/library/speccoll/guides/ms3.shtml

Zur Handschrift in London (geschrieben 1443?) habe ich noch keine Informationen, in der online verfügbaren Beschreibung steht nichts von Ruch:

http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/HITS0001.ASP?VPath=html/32452.htm&Search=Add.+40151&Highlight=F

Nachtrag 2013: Verweij, Michiel: "The Manuscript Transmission of the Summa De Virtutibus by Guillielmus Peraldus. A Preliminary Survey of the Manuscripts", in: Medioevo 31 (2006), S. 103-296, hier S. 163f. beschreibt Oxford Douce 355 und bezieht sich auf meine Internetseite (noch Koblenzer Server), ohne freilich meinen Namen zu nennen.

Nachtrag Januar 2015: Im Handel ist bei Les Enluminures eine Ruch-Handschrift aufgetaucht:

http://archiv.twoday.net/stories/1022384881/ ]

#forschung

http://web.archive.org/web/20070609170231/http://www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ruch.htm

www.histsem.uni-freiburg.de/mertens/graf/ruch.htm

Man mag es bedauern, dass ich nicht dazu gekommen bin, einen Aufsatz "Jörg Ruch und andere Kunden des Buchbinders Johannes Richenbach" für ein gedruckte Organ zu schreiben.

Noch ärgerlicher als mein Versäumnis finde ich es allerdings, wenn online vorhandene relevante Literatur (hier: die oben verlinkte Website, die im übrigen nicht nur im Internet Archive, sondern auch im edoweb - http://goo.gl/MRyit - dauerhaft verfügbar ist) in gedruckten Werken übergangen wird, wie es in Armin Schlechters Heidelberger Inkunabelkatalog der Fall ist.

http://books.google.de/books?id=JWePgnTPjYQC&pg=PA1061 identisch mit dem INKA-Provenienzeintrag

"Ruch, Georg

aus Schwäbisch Gmünd, immatr. Heidelberg 1470, 1472 B. A., Kaplan der Leonhardskapelle in Schwäbisch Gmünd (Lit.: Katalog der Bibliothek Otto Schäfer Schweinfurt, Teil 1: Drucke, Manuskripte und Einbände des 15. Jahrhunderts, bearb. von Manfred von Arnim, Bd. 2, Stuttgart 1984, S. 789; Madsen, Nr. 397, 1908, 3951)"

Zu Nr. 1806 des Heidelberger Katalogs (die im INKA-Eintrag selbst idiotischerweise nicht angegeben ist) erfährt man in INKA

http://www.inka.uni-tuebingen.de/?inka=13002567

Provenienz: [2], Bl. 139b: 1. Anno domini 1475 emi istum librum pro floreno in die Vitalis et fuit sic illigatus una cum viola sanctorum. - 2. (darunter, von anderer Hand:) De... Jeori Ruchen (15. Jh.). - 3. Vorderspiegel: Aufgeklebt ein Brief von C[harles] Welch, Guildhall Library, 27. Mai 1900, an Dr. Newton sowie ein Blatt mit englischen Notizen zur Bedeutung des Kaufvermerks für die Datierung des Drucks. - 4. Auf demselben Blatt Akzessionsvermerk T.19.9.1932. Erworben 1932 bei Antiquariat Maggs Bros., London zusammen mit Ink. Nr. 977, 1009 und 1751 im Tausch gegen Ink. Nr. 1863, 1881 sowie Ars moriendi [Augsburg, vor 1470], Blockbuch (Catalogue Maggs Bros. 600, 1934, Nr. 39 und Büchler-Mattmann, S. 18f.) durch Vermittlung von Jacques Rosenthal, München. - Einband: Heller Lederband mit Streicheisenlinien und Einzelstempeln. - Ehemals eine Schließe, Schließenblech ornamentiert. Ehemals fünf Buckel pro Deckel. - Ehemals Liber catenatus (Loch Hinterdeckel oben). - Pergamenttitelschild (rubriziert). - Schwäbisch Gmünd, Werkstatt Affe I (EBDB w000006, Stempel s000160, s000162-s000164, s000166, s000179; Kyriss 132, u. a. Stempel 1, 3, 5f., 8). - Fragmente: Pergament-Falzverstärkungen zu den Deckeln, liturgisch, u. a. Kalendarium. - Kyriss 132; EBDB w000006

Dass kein anderer Jörg Ruch gemeint ist, bestätigt die Lokalisierung der Einband-Werkstatt.

Zu den Angaben bei IPI (Ruch, Georgius, chaplain, St. Leonard chapel, Schwäbisch-Gmünd (Gamundia), matric. Heidelberg 1470, B.A. 1472; friend of the binder-priest Joh. Richenbach; also owned (ex inf. Klaus Graf) Bryn Mawr Ms. 3 and Bodl. Ms. Douce 355: Copenh 397 (1469), 1908 + 3951 (1475); Schäfer 25 (1470) 00028299) und meiner oben genannten Internetseite zu ergänzen ist eine Handschrift der Diözesanbibliothek Rottenburg, die von Jörg Ruch geschrieben wurde. [Und - Dublin, Trinity College MS. 1049 (dated 1449), vgl. M. L. Colker, "Trinity College Dublin. Descriptive catalogue of the medieval and renaissance Latin manuscripts", 2 vols., Aldershot, etc.: Scolar Press, 1991, vol. 2 pp. 1204-7" - frdl. Hinweis Barker-Benfield 2002]

Krämer Scriptores hat wie nicht selten Unsinn, da sie den Gmünder Ruch mit einem anderen Kleriker zusammenwirft:

Ruch, Georgius (Jeorius) scriptor vor 1482

Nachweisbar als Pfarrer in Herzogsweiler (Freudenstadt, a. 1464), in Frankenhofen (bei Ehingen, a. 1467), in Weildorf (bei Überlingen, a. 1468) und in Margretshausen (bei Balingen, a. 1482). Meist vom Salemer Abt präsentiert. nennt sich häufig 'plebanus in Lutrien' (wohl Lautern, Württemberg). Stirbt 1482.

Handschriften

Bryn Mawr, PA, Bryn Mawr College Library, 3 (a. 1438 in Lutrien).

Rottenburg, DiözesanB, Rott., F 329, fol. 164ra (a. 1452).

Oxford, Bodleian Library, Douce 355 (SC 21930), fol. 326r, 328r (a. 1441).

London, BL, Add. 40151 (VD).

Literatur

Watson, Oxford, S. 76f. nr. 476 und Abb. 399.

Bond-Faye, S. 434.

Col. 5, Nr. 18826.

Madan, Catal. Oxford 5, Nr. 21930

M. Krebs, Die Investiturprotokollr der Diözese Konstanz aus dem 15. Jahrhundert, in: Freiburger Diözesan-Archiv 66 (1938), 68 (1941), 70-74 (1950-1954).

Zur Handschrift in Bryn Mawr:

http://www.brynmawr.edu/library/speccoll/guides/ms3.shtml

Zur Handschrift in London (geschrieben 1443?) habe ich noch keine Informationen, in der online verfügbaren Beschreibung steht nichts von Ruch:

http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/HITS0001.ASP?VPath=html/32452.htm&Search=Add.+40151&Highlight=F

Nachtrag 2013: Verweij, Michiel: "The Manuscript Transmission of the Summa De Virtutibus by Guillielmus Peraldus. A Preliminary Survey of the Manuscripts", in: Medioevo 31 (2006), S. 103-296, hier S. 163f. beschreibt Oxford Douce 355 und bezieht sich auf meine Internetseite (noch Koblenzer Server), ohne freilich meinen Namen zu nennen.

Nachtrag Januar 2015: Im Handel ist bei Les Enluminures eine Ruch-Handschrift aufgetaucht:

http://archiv.twoday.net/stories/1022384881/ ]

#forschung

KlausGraf - am Samstag, 31. Dezember 2011, 16:40 - Rubrik: Landesgeschichte

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Der ausgezeichneten Bibliographie zur Indexerstellung unter

http://www.d-indexer.org/ress/bibliographie.html

entnehme ich, dass Hans H. Wellisch in The Indexer 1981 kurz auf eine Anleitung zum Registermachen durch Georg Philipp Harsdörffer in dessen Delitiae philosophicae 1692 hingewiesen hat (leider ohne genaue Angabe der Fundstelle, was bei einem Indexer erstaunt):

http://www.theindexer.org/files/12-4/12-4_170.pdf

Kapitel I, 13 steht S. 57ff. in der Ausgabe 1698, die online in Dresden einsehbar ist (ich verlinke die Seite):

http://digital.slub-dresden.de/id275491277/75