Peter Raue machte sich in der GRUR 2011, S. 1088-1090 Gedanken über sprichwörtliche Zitate aus Anlass der notorischen Abmahnung der Valentin-Erben („Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit”). Ein Kunsthaus hatte Zitate zur Kunst zusammengestellt.

Der Sprachschatz der Menschen in Deutschland, so sie überhaupt mit Sprache umgehen wollen, ist gespickt mit zeitgenössischen Zitaten:

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.” (Gorbatschow),

„Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.” (Loriot), „Kleiner Mann was nun?” (Fallada),

„Die Hölle, das sind die anderen.” (Sartre),

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.” (Erich Kästner),

„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.” (Theodor W. Adorno),

„Jeder Mensch ist ein Künstler.” (Beuys),

„Alles, was mich interessiert, ist Geld.” (Dalí).

Endlos könnte man diese Beispiele ergänzen, Sätze, die unser Leben, unser Sprechen, unser Schreiben und Denken durchwirken.

Zunächst entsteht mit Blick auf Rechtsprechung und (eine ziemlich undeutliche) Literatur der Eindruck, dass all diesen zu Sprichwörtern geronnenen Zitaten der Mantel des Urheberrechtschutzes umgehängt ist, mit der Folge, dass keines dieser Zitate verwendet werden darf, wenn deren Verwendung nicht als Belegstellen i.S. von § URHG § 51 UrhG ausnahmsweise zugelassen ist. Ist diese Erkenntnis richtig, dann sind wir ein Volk von Urheberrechtsverletzern, wie wir Empfänger von „Verwarnungen” wegen Falschparkens sind. Mein „Gefühl”, dass derartige Sentenzen frei nutzbar sein sollten, ist freilich „Schall und Rauch” (Goethe), wenn das Gesetz dieses Gefühl nicht trägt.

Raue meint: Dass derartige „geflügelte Worte” Durchschlagskraft haben, ist kein Beleg für den Werkcharakter.

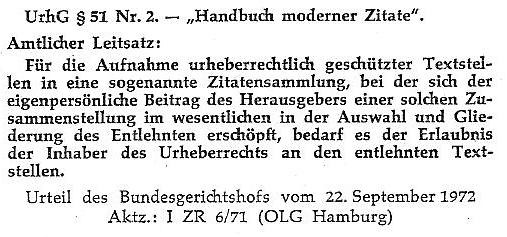

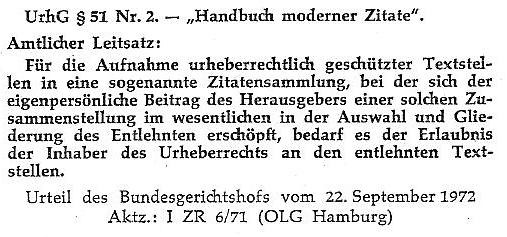

Er wendet sich vorsichtig gegen die herrschende Lehre nämlich die BGH-Entscheidung Handbuch moderner Zitate: Wollte man die Zitate, die unser Kunsthaus mühsam zusammengestellt hat, als urheberrechtlich geschützte, aber von § 51 UrhG nicht gedeckte Vervielfältigungen eines „Werkes” ansehen, so bliebe dem Kunsthaus nichts anderes übrig, als bei 20 (geschützten) Zitaten 20 Genehmigungen für den Gebrauch eines Sätzleins einzuholen. Dies zu verlangen, ist einfach unvernünftig, verletzt das Gebot der Verhältnismäßigkeit, Grenze jeder Rechtsausübung. Dann müsste eine solche Zusammenstellung ungeschrieben bleiben. Das verkenne ich nicht: Der BGH hat diesem Gedanken eine Absage erteilt: „Wird auf eine reine ‚Zitaten-Sammlung’ ohne Einfügung in ein gegenüber dem Entlehnten selbstständiges Werk Wert gelegt, so muss das gesetzliche Gebot beachtet werden, hierzu die Erlaubnis derjenigen einzuholen, die Inhaber der Urheberrechte an den entlehnten Textstellen sind.” Ob diese fast 40 Jahre zurückliegende Rechtsprechung heute noch greift, – vor dem Hintergrund der BVerfG-Entscheidung zum Zitatrecht – ist jedoch fraglich und klärungsbedürftig.

Das ist richtig: Zitatesammlungen wie Wikiquote, aber auch kommerzielle ads-gepflasterte Sammlungen moderner Zitate, müssen im Interesse der Meinungs- und Informationsfreiheit zulässig sein!

Der Sprachschatz der Menschen in Deutschland, so sie überhaupt mit Sprache umgehen wollen, ist gespickt mit zeitgenössischen Zitaten:

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.” (Gorbatschow),

„Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.” (Loriot), „Kleiner Mann was nun?” (Fallada),

„Die Hölle, das sind die anderen.” (Sartre),

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.” (Erich Kästner),

„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.” (Theodor W. Adorno),

„Jeder Mensch ist ein Künstler.” (Beuys),

„Alles, was mich interessiert, ist Geld.” (Dalí).

Endlos könnte man diese Beispiele ergänzen, Sätze, die unser Leben, unser Sprechen, unser Schreiben und Denken durchwirken.

Zunächst entsteht mit Blick auf Rechtsprechung und (eine ziemlich undeutliche) Literatur der Eindruck, dass all diesen zu Sprichwörtern geronnenen Zitaten der Mantel des Urheberrechtschutzes umgehängt ist, mit der Folge, dass keines dieser Zitate verwendet werden darf, wenn deren Verwendung nicht als Belegstellen i.S. von § URHG § 51 UrhG ausnahmsweise zugelassen ist. Ist diese Erkenntnis richtig, dann sind wir ein Volk von Urheberrechtsverletzern, wie wir Empfänger von „Verwarnungen” wegen Falschparkens sind. Mein „Gefühl”, dass derartige Sentenzen frei nutzbar sein sollten, ist freilich „Schall und Rauch” (Goethe), wenn das Gesetz dieses Gefühl nicht trägt.

Raue meint: Dass derartige „geflügelte Worte” Durchschlagskraft haben, ist kein Beleg für den Werkcharakter.

Er wendet sich vorsichtig gegen die herrschende Lehre nämlich die BGH-Entscheidung Handbuch moderner Zitate: Wollte man die Zitate, die unser Kunsthaus mühsam zusammengestellt hat, als urheberrechtlich geschützte, aber von § 51 UrhG nicht gedeckte Vervielfältigungen eines „Werkes” ansehen, so bliebe dem Kunsthaus nichts anderes übrig, als bei 20 (geschützten) Zitaten 20 Genehmigungen für den Gebrauch eines Sätzleins einzuholen. Dies zu verlangen, ist einfach unvernünftig, verletzt das Gebot der Verhältnismäßigkeit, Grenze jeder Rechtsausübung. Dann müsste eine solche Zusammenstellung ungeschrieben bleiben. Das verkenne ich nicht: Der BGH hat diesem Gedanken eine Absage erteilt: „Wird auf eine reine ‚Zitaten-Sammlung’ ohne Einfügung in ein gegenüber dem Entlehnten selbstständiges Werk Wert gelegt, so muss das gesetzliche Gebot beachtet werden, hierzu die Erlaubnis derjenigen einzuholen, die Inhaber der Urheberrechte an den entlehnten Textstellen sind.” Ob diese fast 40 Jahre zurückliegende Rechtsprechung heute noch greift, – vor dem Hintergrund der BVerfG-Entscheidung zum Zitatrecht – ist jedoch fraglich und klärungsbedürftig.

Das ist richtig: Zitatesammlungen wie Wikiquote, aber auch kommerzielle ads-gepflasterte Sammlungen moderner Zitate, müssen im Interesse der Meinungs- und Informationsfreiheit zulässig sein!

KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 21:29 - Rubrik: Archivrecht

"Die Projekte Buchschätze der Mathematik, Sammlung Joseph Heller und Bamberger Halsgerichtsordnung wurden um verschiedene Digitalisate ergänzt.

Unter den neu hinzugekommenen 24 Handschriften und Drucken finden sich z.B. die von Johann von Schwarzenberg verfasste erste Ausgabe der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507, Johann Hauers Abschrift von Albrecht Dürers Tagebuch seiner Reise in die Niederlande sowie kalligraphische Schriftvorlagen des Kulmbacher Schreibers Johann Hering aus der Zeit um 1626-1634."

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/bamberger-schaetze

Unter den neu hinzugekommenen 24 Handschriften und Drucken finden sich z.B. die von Johann von Schwarzenberg verfasste erste Ausgabe der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507, Johann Hauers Abschrift von Albrecht Dürers Tagebuch seiner Reise in die Niederlande sowie kalligraphische Schriftvorlagen des Kulmbacher Schreibers Johann Hering aus der Zeit um 1626-1634."

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/bamberger-schaetze

KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 21:00 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

BGH 23.05.1985 I ZR 28/83 "Geistchristentum" GRUR 1986, 59-61

Der Kl., der sich als "Geistige Loge" bezeichnet, ist ein Verein schweizerischen Rechts. Er versteht sich als "interkonfessionelle Kultusinstitution, frei von politischen Bindungen"; sein Gemeinschaftszweck ist "die aufschlußreiche, undogmatische Darlegung und Förderung der christlichen Lehre aufgrund eingehend geprüfter, in sich widerspruchsfreier Jenseitsbekundungen". Der Kl. führt regelmäßig Veranstaltungen durch, auf denen eine von ihm als Medium bezeichnete Mitarbeiterin Vorträge hält, bei denen es sich um Bekundungen aus dem Jenseits handeln soll; die Vorträge werden auch in Schriftform veröffentlicht. Der Kl., der u. a. das dreibändige Werk "Botschaften aus dem Jenseits" und die Jahresschrift "Meditationswoche" herausgibt, ist von seiner Mitarbeiterin zur umfassenden Verwertung der Vorträge ermächtigt.

Im beklagten Verlag ist das von seinem Inhaber verfaßte Buch "Das Geistchristentum" erschienen. Das Buch enthält eine Darstellung verschiedener "geistchristlicher Lehren" aus früheren Jahrhunderten und aus der heutigen Zeit. In ihm werden nach Themen geordnet unterschiedliche Strömungen gegenübergestellt. Zu 11 Einzelthemen ist der vom Kl. verbreiteten Lehre auf den Seiten 22 - 26, 48 - 51, 61, 67 - 69, 84 - 86, 100 - 102, 119 - 120, 136 - 140, 153 - 155, 159 - 160 und 174 - 175 des Buches jeweils ein eigener Abschnitt gewidmet. Dort finden sich - unter Anführung der jeweiligen Fundstelle - insgesamt 44 wörtliche Zitate aus den drei Bänden des Werkes "Botschaften aus dem Jenseits" und der "Meditationswoche" der Jahrgänge 1969 und 1971 bis 1975.

Der Kl. hält die Zitate für unzulässig und nimmt den Bekl. auf Unterlassung, Schadensersatz, Rechnungslegung und Beseitigung in Anspruch.

Er hat die Ansicht vertreten, der Bekl. könne sich nicht auf die Zitierfreiheit nach § 51 UrhG berufen, da die Übernahme fremden Geistesgutes nicht als Beleg oder zum besseren Verständnis der eigenen Ausführungen erfolge, sondern eigene Ausführungen ersetze. Der Bekl. habe Ausschnitte aus seinen - des Kl. - Werken mit dem Ziel veröffentlicht, dem Leser diese Werke in geraffter Form zu vermitteln.

Der Bekl. ist dem entgegengetreten. Er hat gemeint, die Zitate seien nach ihrem Zweck und Umfang durch § 51 UrhG gedeckt. Sein Werk stelle eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit ausgewählten religiösen Werken - u. a. auch denen des Kl. - dar. Dem Verfasser sei es bei der Darstellung der Einzelthemen vorrangig um eine vergleichende Analyse anhand textlicher Grundlagen gegangen.

Das LG hat die Zitate als zulässig beurteilt und die Klage abgewiesen. Das BerG hat den Bekl. - fünf Zitatstellen ausgenommen - antragsgemäß verurteilt. Die Revision des Bekl. führte zur Aufhebung des OLG-Urteils, soweit es der Klage stattgegeben hat; insoweit wurde die Sache zurückverwiesen.

Entscheidungsgründe

I. Das BerG hat dem Klagebegehren gemäß §§ 97, 98 in Verb. mit §§ 15 Abs. 1, 16, 17 UrhG im wesentlichen stattgegeben. Es hat die Ansicht vertreten, daß die wörtliche Textwiedergabe im Werk des Bekl. ganz überwiegend nicht durch die Zitierfreiheit nach § 51 UrhG gedeckt sei und dazu ausgeführt: Eine Zulässigkeit als Großzitat nach § 51 Nr. 1 UrhG scheitere daran, daß nicht nur aus einzelnen Werken, sondern aus einem erheblichen Teil der Veröffentlichungen des Kl. zitiert werde; ferner auch aus einer ganzen Anzahl von Schriftwerken anderer Verfasser. Die Zitate dienten auch in erster Linie nicht zur Erläuterung der in dem Buch des Bekl. enthaltenen Wertungen, Beurteilungen und Würdigungen, ihr Hauptzweck sei vielmehr, die Zitate zunächst für sich selbst sprechen zu lassen. Es handele sich aber auch nicht um zulässige Kleinzitate gemäß § 51 Nr. 2 UrhG. Der Umfang der Zitate sei, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht mehr durch den Zweck des Werkes des Bekl. gerechtfertigt. Der Verfasser habe sich nicht daran gehalten, nur ein oder zwei Kernsätze wörtlich und die übrige Gedankenführung in eigener Gestaltungsform wiederzugeben. Der Umfang der Zitate sei auch geeignet, den interessierten Leser davon abzuhalten, die Schriften des Kl. selbst zu erwerben.

II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Im Streitfall kommt eine Zulässigkeit der von dem Kl. beanstandeten Zitate zwar nicht als sog. Großzitate nach § 51 Nr. 1 UrhG, wohl aber als sog. Kleinzitate nach § 51 Nr. 2 UrhG in Betracht; denn die zitierten Werke, deren Urheberrechtsschutzfähigkeit für die Prüfung in der Revisionsinstanz unterstellt werden kann, werden nach den Feststellungen des BerG nicht vollständig, sondern nur auszugsweise wiedergegeben.

Nach § 51 Nr. 2 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe zulässig, wenn in einem durch den Zweck gebotenen Umfang Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend im Grundsatz - abgesehen von der noch offenen Frage des zulässigen Umfangs der Zitate - erfüllt. Die gegenteilige Annahme des BerG beruht darauf, daß es den Zweck des Werkes des Bekl. und die Besonderheiten der Werke des Kl. nicht hinreichend berücksichtigt hat.

1. Bei dem im Verlag des Bekl. erschienenen Buch "Das Geistchristentum" handelt es sich um ein selbständiges Sprachwerk. Dies hat das BerG - entgegen der Ansicht der Revision - nicht anzweifeln wollen. Soweit es ausgeführt hat, das Zusammenstellen der Textstellen enthalte sozusagen eine Sammlung mehrerer Werke mehrerer Urheber, bezieht sich dies ersichtlich auf die Frage, ob im Streitfall noch von einem Zitat "einzelner Werke" im Sinne des - hier ohnehin nicht einschlägigen - § 51 Nr. 1 UrhG gesprochen werden kann. Das BerG hat mit seinen von der Revision beanstandeten Ausführungen diese Frage verneinen, nicht aber das angegriffene Buch als eine schlichte Zitatensammlung qualifizieren wollen. Davon geht auch der Kl. in seiner Revisionserwiderung aus.

An der erforderlichen Selbständigkeit würde es nur dann fehlen, wenn in dem Buch des Bekl. fremdes Geistesgut unter dem Deckmantel einer Mehrheit von Zitaten ohne wesentliche eigene Leistung wiedergegeben worden wäre (vgl. BGHZ 28, 234, 239 f. - Verkehrskinderlied 1; E. Ulmer, Urheberund Verlagsrecht, 3. Aufl. 1980, S. 314). Das ist nach den Feststellungen des BerG hier nicht der Fall. Das angegriffene Buch erschöpft sich nicht in der bloßen Wiedergabe fremder Textstellen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 22. 9. 1972 - I ZR 6/71 in GRUR 1973, 216 , 217 Handbuch moderner Zitate), vielmehr werden die angeführten Texte in den größeren Zusammenhang einer methodisch durchgeführten Untersuchung einer bestimmten geistigen Strömung eingeordnet und systematisch dargestellt (vgl. dazu nachfolgend unter 3.).

2. Das weitere Erfordernis des § 51 Nr. 2 UrhG, daß nur "Stellen" eines Werkes angeführt werden dürfen, läßt sich dagegen jedenfalls im Streitfall nicht mit der Erwägung des BerG verneinen, als Kleinzitate kämen nur ein oder zwei Kernsätze in Betracht.

Als Werkstellen, die zitiert werden dürfen, sind grundsätzlich nur kleine Ausschnitte aus geschützten Werken anzusehen. Ihr Umfang wird hinsichtlich ihres Ausmaßes durch das Verhältnis des Zitats zum benutzten Gesamtwerk bestimmt (vgl. BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1 ). Dabei ist davon auszugehen, daß nicht nur wenige Stellen von Werken eines einzelnen Autors zitiert werden dürfen (vgl. v. Gamm, Urheberrechtsgesetz, 1968, § 51 Rdn. 13; E. Ulmer, a.a.O., S. 314); denn in § 51 Nr. 2 UrhG ist die im früheren Recht (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 LUG) enthaltene Beschränkung auf "einzelne" Stellen fortgefallen. Bei der Ermittlung des sachlichen Umfangs lassen sich keine arithmetischen Maßstäbe anlegen (BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1; 50, 147, 158 Kandinsky 2 ). Es ist deshalb verfehlt, wenn das BerG generell nur ein oder zwei Kernsätze zulassen will. Es kann offenbleiben, ob eine derartige Beschränkung zumindest im Regelfall bei der Erörterung längerer Gedankengänge eines fremden Werkes anzunehmen ist, wenn sich die fremde Gedankenführung in eigener Gestaltungsform verständlich wiedergeben läßt (bejahend v. Gamm, a.a.O., § 51 Rdn. 13; weitergehend Fromm/Nordemann/Vinck, Urheberrecht, 5. Aufl. 1983, § 51 Rdn. 7, die ein Zitat von maximal einer Seite Länge zulassen wollen). Denn jedenfalls in Ausnahmefällen können sich auch längere Textwiedergaben, die einen wesentlichen Teil des zitierten Werkes ausmachen, noch im Rahmen der Zitierfreiheit halten; so ist in der Rechtsprechung die Wiedergabe der ganzen Strophe eines dreistrophigen Liedes noch als zulässig angesehen worden (vgl. BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1; vgl. auch OLG Hamburg in GRUR 1970, 38 , 40 für die Wiedergabe von sechs Zeilen eines fünfzehn Zeilen umfassenden Liedertextes).

Ob auch eine längere Textwiedergabe ausnahmsweise gerechtfertigt ist, ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen. Dem hat das BerG nicht hinreichend Rechnung getragen, indem es die Grenzen der Zitierfreiheit im wesentlichen nur generell und abstrakt aufgezeigt hat. Es ist dabei im Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß der sachliche Umfang des Kleinzitats durch den konkreten Zitatzweck im Rahmen des zitierenden Werkes, seiner Art, seines Inhalts und Zwecks begrenzt wird (vgl. RGZ 129, 252, 254 ff. - Operettenführer 3; auch BGHZ 50, 147, 151 - Kandinsky 2 ). Dabei ist für eine angemessene Abgrenzung auf den Grundgedanken des Gesetzes und den Interessenkonflikt zurückzugehen, dessen billige Lösung unter Berücksichtigung der Belange aller Beteiligten § 51 UrhG anstrebt. Die darin festgelegte Zitierfreiheit soll der Freiheit der geistigen Auseinandersetzung mit fremden Gedanken dienen und auch in der Form stattfinden können, daß politische, wissenschaftliche oder geistige Strömungen durch die wörtliche Wiedergabe einzelner Stellen aus den geschützten Werken verschiedener Autoren deutlich gemacht werden (BGH in GRUR 1973, 216 , 217 Handbuch moderner Zitate). Ausgehend von dem Gedanken, daß der Urheber bei seinem Schaffen auf den kulturellen Leistungen seiner Vorgänger aufbaut, wird es dem Urheber im Interesse der Allgemeinheit zugemutet, einen verhältnismäßig geringfügigen Eingriff in sein ausschließliches Verwertungsrecht (§ 15 Abs. 1 UrhG) hinzunehmen, wenn dies dem geistigen Schaffen anderer und damit zum Nutzen der Allgemeinheit der Förderung des kulturellen Lebens dient (BGHZ 28, 234, 242 f. - Verkehrskinderlied 1; 50, 147, 152 - Kandinsky 2 ). Mit diesem Zweck des Gesetzes wäre es nicht vereinbar, ein Werk um seiner selbst willen zur Kenntnis der Allgemeinheit zu bringen; andere sollen durch die Zitierfreiheit lediglich in die Lage versetzt werden, Entlehnungen als Hilfsmittel der eigenen Darstellung zu benutzen, sei es, daß sie das fremde Werk kritisch beleuchten, sei es, daß sie es als Ausgangspunkt und insbesondere zur Bekräftigung und Erläuterung des eigenen Gedankengangs auswerten, sei es schließlich auch, daß sie es in Gestalt von Leseproben zur Veranschaulichung eines selbständigen Berichts verwenden wollen (BGHZ 28, 234, 240 Verkehrskinderlied 1 ). Deshalb reicht es nicht aus, daß die Zitate in einer bloß äußerlichen, zusammenhanglosen Weise eingefügt und angehängt werden; vielmehr muß eine innere Verbindung mit den eigenen Gedanken hergestellt werden (BGHZ 28, 234, 240 - Verkehrskinderlied 1 ). Ein Zitat ist deshalb nur zulässig, wenn es als Beleg für eigene Erörterungen des Zitierenden erscheint (BGHZ 50, 147, 155 - Kandinsky 2; BGH in GRUR 1973, 216 , 218 Handbuch moderner Zitate). Das Anleihen bei dem Original darf schließlich nicht in einem solchen Umfang Kenntnis von dem Original oder dessen Kernstücken verschaffen, daß hierdurch ein gewisser Ersatz für den Erwerb des Exemplars des vollständigen Werkes geboten und damit die dem Schöpfer dieses Werkes zustehenden Verwertungsmöglichkeiten geschmälert werden (BGHZ 28, 234, 243 - Verkehrskinderlied 1; vgl. auch 50, 147, 153 - Kandinsky 2 ).

3. Im Streitfall läßt sich unter Berücksichtigung dieser Grundsätze nicht abschließend feststellen, ob sich der Umfang der aus den Werken des Kl. entnommenen Textstellen noch in den Grenzen der nach § 51 Nr. 2 UrhG zulässigen Zitierfreiheit hält.

Das BerG hat weder dem mit dem Werk des Bekl. verfolgten Zweck noch den Besonderheiten der zitierten Werke des Kl. und den fraglichen Werkstellen hinreichend Rechnung getragen.

Nach dem Klappentext und dem Vorwort des Buches war es das Anliegen des Autors, die sog. esoterischen Strömungen des Christentums anhand der Schriften von neun namentlich genannten Verfassern sowie des Kl. und einer weiteren Institution darzustellen. Es ging ihm vor allem um eine vergleichende Analyse anhand textlicher Grundlagen. Dabei ist er wie die einzelnen Kapitelüberschriften zeigen - um eine historische Einordnung und eine systematische Gliederung bemüht. Die einzelnen spirituellen Strömungen werden in einem methodischen Vergleich in Beziehung gesetzt. Ob das Buch den Charakter eines wissenschaftlichen Werkes hat, wie der Bekl. unter Berufung auf die von ihm vorgelegten gutachtlichen Äußerungen des Prof. Dr. H. (Prof. für vergleichende Religionswissenschaften der Universität B.) und des Prof. D. (ehemals Direktor des psychologischen Instituts der Universität B.) meint, kann letztlich auf sich beruhen; denn von der Privilegierung des § 51 Nr. 2 UrhG werden Sprachwerke jeder Art erfaßt.

Der Inhalt des vorliegenden Buches zeigt, daß sich der Verfasser nicht auf eine bloß äußerliche Aneinanderreihung fremder Textstellen beschränkt hat. Davon geht auch das BerG aus. Nach seinen Feststellungen enthält das Buch auch Wertungen, Beurteilungen und kritische oder sonst würdigende Darlegungen des Verfassers. Das BerG meint jedoch, daß die wiedergegebenen Textstellen nicht zur Erläuterung des Inhalts geboten erscheinen; ihr Hauptzweck sei es vielmehr, die Zitate zunächst für sich selbst sprechen zu lassen. Die Revision rügt insoweit zu Recht, daß das BerG dazu keine Feststellungen getroffen und sich - im Gegensatz zum LG auch nicht mit den einzelnen Textwiedergaben auseinandergesetzt hat. Es hätte dem Kl. vor allem auch gemäß §§ 139, 273 ZPO aufgeben müssen, die zitierten Werke vorzulegen, um zu klären, in welchem Verhältnis die Zitate zum benutzten Gesamtwerk stehen. Diese Feststellungen wird das BerG nachzuholen haben. Bei seiner erneuten Prüfung wird es zu beachten haben, daß es sich bei dem angegriffenen Werk um eine unter eigenen Gliederungsgesichtspunkten methodisch durchgeführte Untersuchung einzelner spiritueller Strömungen handelt, und daß die entlehnten Textstellen in den größeren Zusammenhang einer systematischen Darstellung eingeordnet worden sind. Das BerG wird die einzelnen Zitatstellen daraufhin zu überprüfen haben, ob sie im Rahmen der beabsichtigten vergleichenden Textanalyse als Beleg für eigene Darlegungen des Verfassers gewertet werden können; sei es, daß sie als Beispiel für eine ungewöhnliche Sprachgestaltung, zur Verdeutlichung übereinstimmender oder abweichender Aussagen, zum besseren Verständnis eigener Ausführungen, zur Begründung oder Vertiefung des Dargelegten oder als Ausgangspunkt für die eigene Darstellung dienen. Dabei wird das BerG weiter zu berücksichtigen haben, daß es in der Natur der dargestellten Materie liegt, daß auf eine Textinterpretation und damit auf eine wörtliche Wiedergabe von Werkauszügen nicht verzichtet werden kann. Die teils bildhafte, teils altertümliche und sonderbare Sprachgestaltung läßt wörtliche Zitate unerläßlich erscheinen. Aber auch die inhaltlichen Aussagen lassen sich - vor allem wegen ihres oft mystischen und spirituellen Bezugs - in eigener Gestaltungsform nicht immer verständlich wiedergeben. Einige Beispiele verdeutlichen dies. Auf den Seiten 48 - 51 des Werkes des Bekl. wird die Lehre des Kl. zum Thema "Die Auflehnung Luzifers gegen Christus" dargestellt. Dort werden zwei längere wörtliche Zitate (Nr. 113 und 114) aus den Werken des Kl. gegenübergestellt, in denen der Abfall Luzifers nach Angaben des Verfassers unterschiedlich geschildert werde. Der Verfasser geht auf inhaltliche Fragen und vor allem auch kritisch auf die Bildersprache ein, die sich (u. a.) in folgendem Zitatauszug findet:

"So möchte ich nun euch zuerst etwas erklären über das Haus Gottes und den Sturz Luzifers. Stellt euch nun einmal eine große Masse von Kristall vor, und sagen wir, diese Masse habe die Größe eines Hauses gehabt. Nun hatte dieser Kristall eine äußere Schicht, die aber düster war, wie wenn sie nicht bearbeitet worden wäre. Es lag eine dicke Hülle, eine feste Schicht oder Schale um dieses Haus, um diesen KristalL Das Innere dieses Kristalls nenne ich das Haus Gottes..."

Ähnliche sprachliche und inhaltliche Besonderheiten, die sich mit eigenen Worten kaum hinreichend verständlich wiedergeben lassen, finden sich an zahlreichen anderen Stellen. So heißt es in einem Auszug aus dem Zitat Nr. 61 (S. 25 des Buches), das zum Ausgangspunkt einer Kritik des Verfassers genommen wird:

"Da nun Gott Geist ist, ist sein Geist von feinstofflicher Art. Er besteht gewissermaßen aus feinstofflicher "Materie" und diese ist löslich. Diese lösliche,Geistmaterie ermöglichte es Gott, aus ihr eine Gestalt ins Dasein zu bringen, die sich als sein Abbild eben aus dieser feinstofflichen,Materie' herauslöste. Dieses Abbild war jedoch zunächst noch ohne Leben. Daher mußte Gott dieser feinstofflichen Gestalt von seinem Feuer, von seinem Ewigkeitsfunken übertragen, in dieses Abbild hineinverpflanzen. Dadurch erst erhielt es Leben - ewiges Leben."

Ein Auszug aus dem Zitat Nr. 55 (S. 22 des Buches) lautet:

"Die Chöre des Himmels jubeln dem Schöpfer zu. Sie jubeln dem unendlichen Lichte, der unendlichen Herrlichkeit, sie jubeln dem ständig Zeugenden zu. Es ist mein Vater, es ist dein Vater, es ist unser Vater! Die Chöre des Himmels jubeln dem liebenden Vater zu. Auch wir alle wollen ihn loben und preisen wie seine Chöre, wie der ganze Himmel. Der gütige Vater, der aIlmächtige Schöpfer ist an den schönsten Ort in der geistigen Welt gebunden..."

Im Anschluß an dieses Zitat heißt es, die Sprache in den Werken des Kl. sei sehr einfach gehalten; kritisch wird u. a. angemerkt, daß in seinen an menschliche Vorstellungen orientierten Bildern nur selten wirkliche geistige Tiefe erscheine. Die Notwendigkeit einer (vergleichenden) Textanalyse und damit die Wiedergabe wörtlicher Zitate kommt auch in der Zusammenfassung des Kapitels II "Der Abfall Sadhanas" auf Seite 54 zum Ausdruck. Dort heißt es, rückblickend ließen sich in den Schilderungen über den Geistfall zwei große Gruppen unterscheiden; die eine Gruppe, die eine personale Auflehnung eines Geistwesens Luzifer schildere, und eine zweite, die mehr allegorisch den Abfall der ersten Geistwesen darstelle, unter Hinweis auf die Unmöglichkeit, rein geistige Vorgänge in menschliche Sprachformen zu kleiden. An anderer Stelle wird vom Verfasser nicht ohne Grund die Schwierigkeit hervorgehoben, eine geistige Bildersprache in Bewußtseinsinhalte zu übersetzen (Seite 35).

Die wenigen angeführten Beispiele verdeutlichen, daß Wortwahl und Atmosphäre der Texte in den Werken des Kl. eine besondere Bedeutung besitzen; sie lassen sich mit ein oder zwei Kernsätzen nur unvollkommen belegen und veranschaulichen. Bei der vorliegenden besonders gelagerten Fallgestaltung müssen ausnahmsweise auch längere Zitate als zulässig angesehen werden. Werke, die für sich in Anspruch nehmen, auf überirdischen Wahrnehmungen und Beobachtungen zu beruhen und diese in einer eigentümlichen Symbolund Bildersprache wiedergeben, müssen im Interesse der geistigen Kommunikation einer vergleichenden Analyse anhand - auch längerer - textlicher Grundlagen zugänglich sein. Ein Verfasser, dessen Anliegen es ist, die einzelnen spirituellen Strömungen in diesem Bereich in einem methodischen Vergleich einander gegenüberzustellen, darf angesichts der bestehenden Besonderheiten davon ausgehen, daß seiner Zitierfreiheit ausnahmsweise ein breiterer Rahmen gesteckt ist; schon um die spezifische Atmosphäre und den Inhalt der Texte, die sich oft nur schwer oder gar nicht mit eigenen Worten verständlich wiedergeben lassen, zu vermitteln und zu analysieren.

Nach den vom BerG bislang getroffenen Feststellungen kann auch nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß das in Streit befindliche Werk des Bekl. angesichts der Besonderheiten des Falles eine unzumutbare Beeinträchtigung der ausschließlichen Verwertungsrechte des Kl. darstellt. Das BerG hat keine Anhaltspunkte angeführt, die seine Annahme gerechtfertigt erscheinen lassen, alle vom ausgesprochenen Verbot erfaßten Zitate seien geeignet, den interessierten Leser davon abzuhalten, die Schriften des Kl. zu erwerben. Dazu hätte es konkreter Feststellungen bedurft, daß die fraglichen Werkauszüge gemessen am - bislang nicht vorliegenden - Gesamtwerk des Kl. insgesamt so umfassend oder jedenfalls so lang sind, daß der ernsthafte Interessent davon abgehalten werden könnte, die Schriften des Kl. selbst heranzuziehen.

III. Die Sache bedarf nach alledem einer weiteren Aufklärung und einer erneuten Beurteilung durch den Tatrichter.

Zutreffend merkte RA Michael Abels (GRUR 1986, S. 62) an: Kann ein Radiolautsprecher Rechte gemäß § 31 UrhG einräumen? Darüber gibt es keinen Streit. Er kann nicht. Wenn das Medium also offensichtlich so wenig Urheber ist wie der Kläger (der Rechte ableitet), wer ist es dann? Das Je nseits. Niemand anders kommt nach dem Sachverhalt in Fragr. § 2 Absatz 2 UrhG stellt als tatsächliche Schutzvoraussetzung die "persönliche geistige Schöpfung"fest. " Geistige Schöpfung" mag ein Begriff sein, welchen der Senat so wenig wie ich in bezug auf das Jenseits in Frage stellen möchte. Aber - wie verhält es sich mit"persönlich "? Daraus wird abgeleitet, daß Urheber nur eine natürliche Person sein kann, deswegen nämlich (vgl. Fromm-Nordemann, 5. Aufl., § 7 Anm. 1; Ulmer, § 33 I, S. 183). Und hier erledigt sich eben die Schlüssigkeitsprüfung. Denn man mag dem Jenseits vieles nachsagen und zutrauen, jedenfalls nicht den Status einer natürlichen Person. Das sind nun einmal nur Menschen (vgl. für andere Soergel-Schultze-von Lasaulx, BGB, 11. Aufl., Rdz. 1 vor § 1; Staudinger/Coing, Rdz. 1 vor § 1BGB). Der Kläger also hätte genau dies, die Urheberschaft einer natürlichen Person, eines Menschen, darlegen und beweisen müssen (vgl. Baumgärtel/Laumen, Handbuch der Beweislast im Privatrecht, Ziff. 1 zu § 1 BGB). Der Kläger hat aber nicht. Wo kein Rechtssubjekt für das Urheberrecht vorhanden ist, gibt es keine Ansprüche nach § 97 UrhG.

Anlass der Urteilswiedergabe ist natürlich die eV in Sachen Zeitungszeugen:

http://archiv.twoday.net/stories/64960723/

Der Kl., der sich als "Geistige Loge" bezeichnet, ist ein Verein schweizerischen Rechts. Er versteht sich als "interkonfessionelle Kultusinstitution, frei von politischen Bindungen"; sein Gemeinschaftszweck ist "die aufschlußreiche, undogmatische Darlegung und Förderung der christlichen Lehre aufgrund eingehend geprüfter, in sich widerspruchsfreier Jenseitsbekundungen". Der Kl. führt regelmäßig Veranstaltungen durch, auf denen eine von ihm als Medium bezeichnete Mitarbeiterin Vorträge hält, bei denen es sich um Bekundungen aus dem Jenseits handeln soll; die Vorträge werden auch in Schriftform veröffentlicht. Der Kl., der u. a. das dreibändige Werk "Botschaften aus dem Jenseits" und die Jahresschrift "Meditationswoche" herausgibt, ist von seiner Mitarbeiterin zur umfassenden Verwertung der Vorträge ermächtigt.

Im beklagten Verlag ist das von seinem Inhaber verfaßte Buch "Das Geistchristentum" erschienen. Das Buch enthält eine Darstellung verschiedener "geistchristlicher Lehren" aus früheren Jahrhunderten und aus der heutigen Zeit. In ihm werden nach Themen geordnet unterschiedliche Strömungen gegenübergestellt. Zu 11 Einzelthemen ist der vom Kl. verbreiteten Lehre auf den Seiten 22 - 26, 48 - 51, 61, 67 - 69, 84 - 86, 100 - 102, 119 - 120, 136 - 140, 153 - 155, 159 - 160 und 174 - 175 des Buches jeweils ein eigener Abschnitt gewidmet. Dort finden sich - unter Anführung der jeweiligen Fundstelle - insgesamt 44 wörtliche Zitate aus den drei Bänden des Werkes "Botschaften aus dem Jenseits" und der "Meditationswoche" der Jahrgänge 1969 und 1971 bis 1975.

Der Kl. hält die Zitate für unzulässig und nimmt den Bekl. auf Unterlassung, Schadensersatz, Rechnungslegung und Beseitigung in Anspruch.

Er hat die Ansicht vertreten, der Bekl. könne sich nicht auf die Zitierfreiheit nach § 51 UrhG berufen, da die Übernahme fremden Geistesgutes nicht als Beleg oder zum besseren Verständnis der eigenen Ausführungen erfolge, sondern eigene Ausführungen ersetze. Der Bekl. habe Ausschnitte aus seinen - des Kl. - Werken mit dem Ziel veröffentlicht, dem Leser diese Werke in geraffter Form zu vermitteln.

Der Bekl. ist dem entgegengetreten. Er hat gemeint, die Zitate seien nach ihrem Zweck und Umfang durch § 51 UrhG gedeckt. Sein Werk stelle eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit ausgewählten religiösen Werken - u. a. auch denen des Kl. - dar. Dem Verfasser sei es bei der Darstellung der Einzelthemen vorrangig um eine vergleichende Analyse anhand textlicher Grundlagen gegangen.

Das LG hat die Zitate als zulässig beurteilt und die Klage abgewiesen. Das BerG hat den Bekl. - fünf Zitatstellen ausgenommen - antragsgemäß verurteilt. Die Revision des Bekl. führte zur Aufhebung des OLG-Urteils, soweit es der Klage stattgegeben hat; insoweit wurde die Sache zurückverwiesen.

Entscheidungsgründe

I. Das BerG hat dem Klagebegehren gemäß §§ 97, 98 in Verb. mit §§ 15 Abs. 1, 16, 17 UrhG im wesentlichen stattgegeben. Es hat die Ansicht vertreten, daß die wörtliche Textwiedergabe im Werk des Bekl. ganz überwiegend nicht durch die Zitierfreiheit nach § 51 UrhG gedeckt sei und dazu ausgeführt: Eine Zulässigkeit als Großzitat nach § 51 Nr. 1 UrhG scheitere daran, daß nicht nur aus einzelnen Werken, sondern aus einem erheblichen Teil der Veröffentlichungen des Kl. zitiert werde; ferner auch aus einer ganzen Anzahl von Schriftwerken anderer Verfasser. Die Zitate dienten auch in erster Linie nicht zur Erläuterung der in dem Buch des Bekl. enthaltenen Wertungen, Beurteilungen und Würdigungen, ihr Hauptzweck sei vielmehr, die Zitate zunächst für sich selbst sprechen zu lassen. Es handele sich aber auch nicht um zulässige Kleinzitate gemäß § 51 Nr. 2 UrhG. Der Umfang der Zitate sei, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht mehr durch den Zweck des Werkes des Bekl. gerechtfertigt. Der Verfasser habe sich nicht daran gehalten, nur ein oder zwei Kernsätze wörtlich und die übrige Gedankenführung in eigener Gestaltungsform wiederzugeben. Der Umfang der Zitate sei auch geeignet, den interessierten Leser davon abzuhalten, die Schriften des Kl. selbst zu erwerben.

II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Im Streitfall kommt eine Zulässigkeit der von dem Kl. beanstandeten Zitate zwar nicht als sog. Großzitate nach § 51 Nr. 1 UrhG, wohl aber als sog. Kleinzitate nach § 51 Nr. 2 UrhG in Betracht; denn die zitierten Werke, deren Urheberrechtsschutzfähigkeit für die Prüfung in der Revisionsinstanz unterstellt werden kann, werden nach den Feststellungen des BerG nicht vollständig, sondern nur auszugsweise wiedergegeben.

Nach § 51 Nr. 2 UrhG ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe zulässig, wenn in einem durch den Zweck gebotenen Umfang Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend im Grundsatz - abgesehen von der noch offenen Frage des zulässigen Umfangs der Zitate - erfüllt. Die gegenteilige Annahme des BerG beruht darauf, daß es den Zweck des Werkes des Bekl. und die Besonderheiten der Werke des Kl. nicht hinreichend berücksichtigt hat.

1. Bei dem im Verlag des Bekl. erschienenen Buch "Das Geistchristentum" handelt es sich um ein selbständiges Sprachwerk. Dies hat das BerG - entgegen der Ansicht der Revision - nicht anzweifeln wollen. Soweit es ausgeführt hat, das Zusammenstellen der Textstellen enthalte sozusagen eine Sammlung mehrerer Werke mehrerer Urheber, bezieht sich dies ersichtlich auf die Frage, ob im Streitfall noch von einem Zitat "einzelner Werke" im Sinne des - hier ohnehin nicht einschlägigen - § 51 Nr. 1 UrhG gesprochen werden kann. Das BerG hat mit seinen von der Revision beanstandeten Ausführungen diese Frage verneinen, nicht aber das angegriffene Buch als eine schlichte Zitatensammlung qualifizieren wollen. Davon geht auch der Kl. in seiner Revisionserwiderung aus.

An der erforderlichen Selbständigkeit würde es nur dann fehlen, wenn in dem Buch des Bekl. fremdes Geistesgut unter dem Deckmantel einer Mehrheit von Zitaten ohne wesentliche eigene Leistung wiedergegeben worden wäre (vgl. BGHZ 28, 234, 239 f. - Verkehrskinderlied 1; E. Ulmer, Urheberund Verlagsrecht, 3. Aufl. 1980, S. 314). Das ist nach den Feststellungen des BerG hier nicht der Fall. Das angegriffene Buch erschöpft sich nicht in der bloßen Wiedergabe fremder Textstellen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 22. 9. 1972 - I ZR 6/71 in GRUR 1973, 216 , 217 Handbuch moderner Zitate), vielmehr werden die angeführten Texte in den größeren Zusammenhang einer methodisch durchgeführten Untersuchung einer bestimmten geistigen Strömung eingeordnet und systematisch dargestellt (vgl. dazu nachfolgend unter 3.).

2. Das weitere Erfordernis des § 51 Nr. 2 UrhG, daß nur "Stellen" eines Werkes angeführt werden dürfen, läßt sich dagegen jedenfalls im Streitfall nicht mit der Erwägung des BerG verneinen, als Kleinzitate kämen nur ein oder zwei Kernsätze in Betracht.

Als Werkstellen, die zitiert werden dürfen, sind grundsätzlich nur kleine Ausschnitte aus geschützten Werken anzusehen. Ihr Umfang wird hinsichtlich ihres Ausmaßes durch das Verhältnis des Zitats zum benutzten Gesamtwerk bestimmt (vgl. BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1 ). Dabei ist davon auszugehen, daß nicht nur wenige Stellen von Werken eines einzelnen Autors zitiert werden dürfen (vgl. v. Gamm, Urheberrechtsgesetz, 1968, § 51 Rdn. 13; E. Ulmer, a.a.O., S. 314); denn in § 51 Nr. 2 UrhG ist die im früheren Recht (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 LUG) enthaltene Beschränkung auf "einzelne" Stellen fortgefallen. Bei der Ermittlung des sachlichen Umfangs lassen sich keine arithmetischen Maßstäbe anlegen (BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1; 50, 147, 158 Kandinsky 2 ). Es ist deshalb verfehlt, wenn das BerG generell nur ein oder zwei Kernsätze zulassen will. Es kann offenbleiben, ob eine derartige Beschränkung zumindest im Regelfall bei der Erörterung längerer Gedankengänge eines fremden Werkes anzunehmen ist, wenn sich die fremde Gedankenführung in eigener Gestaltungsform verständlich wiedergeben läßt (bejahend v. Gamm, a.a.O., § 51 Rdn. 13; weitergehend Fromm/Nordemann/Vinck, Urheberrecht, 5. Aufl. 1983, § 51 Rdn. 7, die ein Zitat von maximal einer Seite Länge zulassen wollen). Denn jedenfalls in Ausnahmefällen können sich auch längere Textwiedergaben, die einen wesentlichen Teil des zitierten Werkes ausmachen, noch im Rahmen der Zitierfreiheit halten; so ist in der Rechtsprechung die Wiedergabe der ganzen Strophe eines dreistrophigen Liedes noch als zulässig angesehen worden (vgl. BGHZ 28, 234, 242 - Verkehrskinderlied 1; vgl. auch OLG Hamburg in GRUR 1970, 38 , 40 für die Wiedergabe von sechs Zeilen eines fünfzehn Zeilen umfassenden Liedertextes).

Ob auch eine längere Textwiedergabe ausnahmsweise gerechtfertigt ist, ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen. Dem hat das BerG nicht hinreichend Rechnung getragen, indem es die Grenzen der Zitierfreiheit im wesentlichen nur generell und abstrakt aufgezeigt hat. Es ist dabei im Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß der sachliche Umfang des Kleinzitats durch den konkreten Zitatzweck im Rahmen des zitierenden Werkes, seiner Art, seines Inhalts und Zwecks begrenzt wird (vgl. RGZ 129, 252, 254 ff. - Operettenführer 3; auch BGHZ 50, 147, 151 - Kandinsky 2 ). Dabei ist für eine angemessene Abgrenzung auf den Grundgedanken des Gesetzes und den Interessenkonflikt zurückzugehen, dessen billige Lösung unter Berücksichtigung der Belange aller Beteiligten § 51 UrhG anstrebt. Die darin festgelegte Zitierfreiheit soll der Freiheit der geistigen Auseinandersetzung mit fremden Gedanken dienen und auch in der Form stattfinden können, daß politische, wissenschaftliche oder geistige Strömungen durch die wörtliche Wiedergabe einzelner Stellen aus den geschützten Werken verschiedener Autoren deutlich gemacht werden (BGH in GRUR 1973, 216 , 217 Handbuch moderner Zitate). Ausgehend von dem Gedanken, daß der Urheber bei seinem Schaffen auf den kulturellen Leistungen seiner Vorgänger aufbaut, wird es dem Urheber im Interesse der Allgemeinheit zugemutet, einen verhältnismäßig geringfügigen Eingriff in sein ausschließliches Verwertungsrecht (§ 15 Abs. 1 UrhG) hinzunehmen, wenn dies dem geistigen Schaffen anderer und damit zum Nutzen der Allgemeinheit der Förderung des kulturellen Lebens dient (BGHZ 28, 234, 242 f. - Verkehrskinderlied 1; 50, 147, 152 - Kandinsky 2 ). Mit diesem Zweck des Gesetzes wäre es nicht vereinbar, ein Werk um seiner selbst willen zur Kenntnis der Allgemeinheit zu bringen; andere sollen durch die Zitierfreiheit lediglich in die Lage versetzt werden, Entlehnungen als Hilfsmittel der eigenen Darstellung zu benutzen, sei es, daß sie das fremde Werk kritisch beleuchten, sei es, daß sie es als Ausgangspunkt und insbesondere zur Bekräftigung und Erläuterung des eigenen Gedankengangs auswerten, sei es schließlich auch, daß sie es in Gestalt von Leseproben zur Veranschaulichung eines selbständigen Berichts verwenden wollen (BGHZ 28, 234, 240 Verkehrskinderlied 1 ). Deshalb reicht es nicht aus, daß die Zitate in einer bloß äußerlichen, zusammenhanglosen Weise eingefügt und angehängt werden; vielmehr muß eine innere Verbindung mit den eigenen Gedanken hergestellt werden (BGHZ 28, 234, 240 - Verkehrskinderlied 1 ). Ein Zitat ist deshalb nur zulässig, wenn es als Beleg für eigene Erörterungen des Zitierenden erscheint (BGHZ 50, 147, 155 - Kandinsky 2; BGH in GRUR 1973, 216 , 218 Handbuch moderner Zitate). Das Anleihen bei dem Original darf schließlich nicht in einem solchen Umfang Kenntnis von dem Original oder dessen Kernstücken verschaffen, daß hierdurch ein gewisser Ersatz für den Erwerb des Exemplars des vollständigen Werkes geboten und damit die dem Schöpfer dieses Werkes zustehenden Verwertungsmöglichkeiten geschmälert werden (BGHZ 28, 234, 243 - Verkehrskinderlied 1; vgl. auch 50, 147, 153 - Kandinsky 2 ).

3. Im Streitfall läßt sich unter Berücksichtigung dieser Grundsätze nicht abschließend feststellen, ob sich der Umfang der aus den Werken des Kl. entnommenen Textstellen noch in den Grenzen der nach § 51 Nr. 2 UrhG zulässigen Zitierfreiheit hält.

Das BerG hat weder dem mit dem Werk des Bekl. verfolgten Zweck noch den Besonderheiten der zitierten Werke des Kl. und den fraglichen Werkstellen hinreichend Rechnung getragen.

Nach dem Klappentext und dem Vorwort des Buches war es das Anliegen des Autors, die sog. esoterischen Strömungen des Christentums anhand der Schriften von neun namentlich genannten Verfassern sowie des Kl. und einer weiteren Institution darzustellen. Es ging ihm vor allem um eine vergleichende Analyse anhand textlicher Grundlagen. Dabei ist er wie die einzelnen Kapitelüberschriften zeigen - um eine historische Einordnung und eine systematische Gliederung bemüht. Die einzelnen spirituellen Strömungen werden in einem methodischen Vergleich in Beziehung gesetzt. Ob das Buch den Charakter eines wissenschaftlichen Werkes hat, wie der Bekl. unter Berufung auf die von ihm vorgelegten gutachtlichen Äußerungen des Prof. Dr. H. (Prof. für vergleichende Religionswissenschaften der Universität B.) und des Prof. D. (ehemals Direktor des psychologischen Instituts der Universität B.) meint, kann letztlich auf sich beruhen; denn von der Privilegierung des § 51 Nr. 2 UrhG werden Sprachwerke jeder Art erfaßt.

Der Inhalt des vorliegenden Buches zeigt, daß sich der Verfasser nicht auf eine bloß äußerliche Aneinanderreihung fremder Textstellen beschränkt hat. Davon geht auch das BerG aus. Nach seinen Feststellungen enthält das Buch auch Wertungen, Beurteilungen und kritische oder sonst würdigende Darlegungen des Verfassers. Das BerG meint jedoch, daß die wiedergegebenen Textstellen nicht zur Erläuterung des Inhalts geboten erscheinen; ihr Hauptzweck sei es vielmehr, die Zitate zunächst für sich selbst sprechen zu lassen. Die Revision rügt insoweit zu Recht, daß das BerG dazu keine Feststellungen getroffen und sich - im Gegensatz zum LG auch nicht mit den einzelnen Textwiedergaben auseinandergesetzt hat. Es hätte dem Kl. vor allem auch gemäß §§ 139, 273 ZPO aufgeben müssen, die zitierten Werke vorzulegen, um zu klären, in welchem Verhältnis die Zitate zum benutzten Gesamtwerk stehen. Diese Feststellungen wird das BerG nachzuholen haben. Bei seiner erneuten Prüfung wird es zu beachten haben, daß es sich bei dem angegriffenen Werk um eine unter eigenen Gliederungsgesichtspunkten methodisch durchgeführte Untersuchung einzelner spiritueller Strömungen handelt, und daß die entlehnten Textstellen in den größeren Zusammenhang einer systematischen Darstellung eingeordnet worden sind. Das BerG wird die einzelnen Zitatstellen daraufhin zu überprüfen haben, ob sie im Rahmen der beabsichtigten vergleichenden Textanalyse als Beleg für eigene Darlegungen des Verfassers gewertet werden können; sei es, daß sie als Beispiel für eine ungewöhnliche Sprachgestaltung, zur Verdeutlichung übereinstimmender oder abweichender Aussagen, zum besseren Verständnis eigener Ausführungen, zur Begründung oder Vertiefung des Dargelegten oder als Ausgangspunkt für die eigene Darstellung dienen. Dabei wird das BerG weiter zu berücksichtigen haben, daß es in der Natur der dargestellten Materie liegt, daß auf eine Textinterpretation und damit auf eine wörtliche Wiedergabe von Werkauszügen nicht verzichtet werden kann. Die teils bildhafte, teils altertümliche und sonderbare Sprachgestaltung läßt wörtliche Zitate unerläßlich erscheinen. Aber auch die inhaltlichen Aussagen lassen sich - vor allem wegen ihres oft mystischen und spirituellen Bezugs - in eigener Gestaltungsform nicht immer verständlich wiedergeben. Einige Beispiele verdeutlichen dies. Auf den Seiten 48 - 51 des Werkes des Bekl. wird die Lehre des Kl. zum Thema "Die Auflehnung Luzifers gegen Christus" dargestellt. Dort werden zwei längere wörtliche Zitate (Nr. 113 und 114) aus den Werken des Kl. gegenübergestellt, in denen der Abfall Luzifers nach Angaben des Verfassers unterschiedlich geschildert werde. Der Verfasser geht auf inhaltliche Fragen und vor allem auch kritisch auf die Bildersprache ein, die sich (u. a.) in folgendem Zitatauszug findet:

"So möchte ich nun euch zuerst etwas erklären über das Haus Gottes und den Sturz Luzifers. Stellt euch nun einmal eine große Masse von Kristall vor, und sagen wir, diese Masse habe die Größe eines Hauses gehabt. Nun hatte dieser Kristall eine äußere Schicht, die aber düster war, wie wenn sie nicht bearbeitet worden wäre. Es lag eine dicke Hülle, eine feste Schicht oder Schale um dieses Haus, um diesen KristalL Das Innere dieses Kristalls nenne ich das Haus Gottes..."

Ähnliche sprachliche und inhaltliche Besonderheiten, die sich mit eigenen Worten kaum hinreichend verständlich wiedergeben lassen, finden sich an zahlreichen anderen Stellen. So heißt es in einem Auszug aus dem Zitat Nr. 61 (S. 25 des Buches), das zum Ausgangspunkt einer Kritik des Verfassers genommen wird:

"Da nun Gott Geist ist, ist sein Geist von feinstofflicher Art. Er besteht gewissermaßen aus feinstofflicher "Materie" und diese ist löslich. Diese lösliche,Geistmaterie ermöglichte es Gott, aus ihr eine Gestalt ins Dasein zu bringen, die sich als sein Abbild eben aus dieser feinstofflichen,Materie' herauslöste. Dieses Abbild war jedoch zunächst noch ohne Leben. Daher mußte Gott dieser feinstofflichen Gestalt von seinem Feuer, von seinem Ewigkeitsfunken übertragen, in dieses Abbild hineinverpflanzen. Dadurch erst erhielt es Leben - ewiges Leben."

Ein Auszug aus dem Zitat Nr. 55 (S. 22 des Buches) lautet:

"Die Chöre des Himmels jubeln dem Schöpfer zu. Sie jubeln dem unendlichen Lichte, der unendlichen Herrlichkeit, sie jubeln dem ständig Zeugenden zu. Es ist mein Vater, es ist dein Vater, es ist unser Vater! Die Chöre des Himmels jubeln dem liebenden Vater zu. Auch wir alle wollen ihn loben und preisen wie seine Chöre, wie der ganze Himmel. Der gütige Vater, der aIlmächtige Schöpfer ist an den schönsten Ort in der geistigen Welt gebunden..."

Im Anschluß an dieses Zitat heißt es, die Sprache in den Werken des Kl. sei sehr einfach gehalten; kritisch wird u. a. angemerkt, daß in seinen an menschliche Vorstellungen orientierten Bildern nur selten wirkliche geistige Tiefe erscheine. Die Notwendigkeit einer (vergleichenden) Textanalyse und damit die Wiedergabe wörtlicher Zitate kommt auch in der Zusammenfassung des Kapitels II "Der Abfall Sadhanas" auf Seite 54 zum Ausdruck. Dort heißt es, rückblickend ließen sich in den Schilderungen über den Geistfall zwei große Gruppen unterscheiden; die eine Gruppe, die eine personale Auflehnung eines Geistwesens Luzifer schildere, und eine zweite, die mehr allegorisch den Abfall der ersten Geistwesen darstelle, unter Hinweis auf die Unmöglichkeit, rein geistige Vorgänge in menschliche Sprachformen zu kleiden. An anderer Stelle wird vom Verfasser nicht ohne Grund die Schwierigkeit hervorgehoben, eine geistige Bildersprache in Bewußtseinsinhalte zu übersetzen (Seite 35).

Die wenigen angeführten Beispiele verdeutlichen, daß Wortwahl und Atmosphäre der Texte in den Werken des Kl. eine besondere Bedeutung besitzen; sie lassen sich mit ein oder zwei Kernsätzen nur unvollkommen belegen und veranschaulichen. Bei der vorliegenden besonders gelagerten Fallgestaltung müssen ausnahmsweise auch längere Zitate als zulässig angesehen werden. Werke, die für sich in Anspruch nehmen, auf überirdischen Wahrnehmungen und Beobachtungen zu beruhen und diese in einer eigentümlichen Symbolund Bildersprache wiedergeben, müssen im Interesse der geistigen Kommunikation einer vergleichenden Analyse anhand - auch längerer - textlicher Grundlagen zugänglich sein. Ein Verfasser, dessen Anliegen es ist, die einzelnen spirituellen Strömungen in diesem Bereich in einem methodischen Vergleich einander gegenüberzustellen, darf angesichts der bestehenden Besonderheiten davon ausgehen, daß seiner Zitierfreiheit ausnahmsweise ein breiterer Rahmen gesteckt ist; schon um die spezifische Atmosphäre und den Inhalt der Texte, die sich oft nur schwer oder gar nicht mit eigenen Worten verständlich wiedergeben lassen, zu vermitteln und zu analysieren.

Nach den vom BerG bislang getroffenen Feststellungen kann auch nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß das in Streit befindliche Werk des Bekl. angesichts der Besonderheiten des Falles eine unzumutbare Beeinträchtigung der ausschließlichen Verwertungsrechte des Kl. darstellt. Das BerG hat keine Anhaltspunkte angeführt, die seine Annahme gerechtfertigt erscheinen lassen, alle vom ausgesprochenen Verbot erfaßten Zitate seien geeignet, den interessierten Leser davon abzuhalten, die Schriften des Kl. zu erwerben. Dazu hätte es konkreter Feststellungen bedurft, daß die fraglichen Werkauszüge gemessen am - bislang nicht vorliegenden - Gesamtwerk des Kl. insgesamt so umfassend oder jedenfalls so lang sind, daß der ernsthafte Interessent davon abgehalten werden könnte, die Schriften des Kl. selbst heranzuziehen.

III. Die Sache bedarf nach alledem einer weiteren Aufklärung und einer erneuten Beurteilung durch den Tatrichter.

Zutreffend merkte RA Michael Abels (GRUR 1986, S. 62) an: Kann ein Radiolautsprecher Rechte gemäß § 31 UrhG einräumen? Darüber gibt es keinen Streit. Er kann nicht. Wenn das Medium also offensichtlich so wenig Urheber ist wie der Kläger (der Rechte ableitet), wer ist es dann? Das Je nseits. Niemand anders kommt nach dem Sachverhalt in Fragr. § 2 Absatz 2 UrhG stellt als tatsächliche Schutzvoraussetzung die "persönliche geistige Schöpfung"fest. " Geistige Schöpfung" mag ein Begriff sein, welchen der Senat so wenig wie ich in bezug auf das Jenseits in Frage stellen möchte. Aber - wie verhält es sich mit"persönlich "? Daraus wird abgeleitet, daß Urheber nur eine natürliche Person sein kann, deswegen nämlich (vgl. Fromm-Nordemann, 5. Aufl., § 7 Anm. 1; Ulmer, § 33 I, S. 183). Und hier erledigt sich eben die Schlüssigkeitsprüfung. Denn man mag dem Jenseits vieles nachsagen und zutrauen, jedenfalls nicht den Status einer natürlichen Person. Das sind nun einmal nur Menschen (vgl. für andere Soergel-Schultze-von Lasaulx, BGB, 11. Aufl., Rdz. 1 vor § 1; Staudinger/Coing, Rdz. 1 vor § 1BGB). Der Kläger also hätte genau dies, die Urheberschaft einer natürlichen Person, eines Menschen, darlegen und beweisen müssen (vgl. Baumgärtel/Laumen, Handbuch der Beweislast im Privatrecht, Ziff. 1 zu § 1 BGB). Der Kläger hat aber nicht. Wo kein Rechtssubjekt für das Urheberrecht vorhanden ist, gibt es keine Ansprüche nach § 97 UrhG.

Anlass der Urteilswiedergabe ist natürlich die eV in Sachen Zeitungszeugen:

http://archiv.twoday.net/stories/64960723/

KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 20:29 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Britisches Gericht entscheidet: Ähnlichkeit von Bildmotiven ist ausreichend für Urheberrechtsverletzung

»Similar, but no directly copied«

In Großbritannien erregt derzeit ein Urheberrechtsfall große Aufmerksamkeit, wie »gulli« berichtet. Ein Londoner Gericht hat mit Urteil vom 12. Januar 2012 entschieden, dass die unerlaubte Verwendung eines Motivs, das ähnlich einem bereits existierenden Bildmotiv arrangiert wurde, eine Urheberrechtsverletzung darstellt.

http://www.urheberrecht.org/news/4493/ m.w.N.

Weitere Meldungen:

http://www.heise.de/foto/artikel/Urteil-Wie-das-Bild-eines-roten-Busses-das-Urheberrecht-verletzt-1423127.html

http://www.heise.de/tp/blogs/6/151307

Cory Doctorow bezeichnet das Urteil als "verrückt", schließlich sei zu erwarten, dass jeder, der eine große Sammlung an Fotografien hat, mal schnell alle durchschaut, dann nach anderen Fotos sucht, die ähnliche Motive haben, und zu klagen beginnt: "Wir haben das Copyright auf "zwei Typen trinken Bier und richten den Boden ihrer Gläser gen Himmel!" Doctorow kann sich kaum halten: "It's an apocalyptically bad ruling, and an utter disaster in the making."

http://the1709blog.blogspot.com/2012/01/1709-blog-red-bus-seminar-early.html mit englischsprachiger Resonanz

Zur deutschen Rechtslage: "In der Regel hat der Fotograf keinen Schutz an dem vorgegebenen Motiv" (Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl. § 72 Rz. 14). Der Beck-Verlag fasst den Aufsatz von Bullinger/Garbers-von Boehm, Der Blick ist frei

Nachgestellte Fotos aus urheberrechtlicher Sicht, in: GRUR 2008, S. 26ff. in seiner Leitsatzkartei so zusammen:

Bei Lichtbildwerken erkennt die Rechtsprechung grundsätzlich keinen Motivschutz an. Das Motiv ist nur dann ausnahmsweise geschützt, wenn dessen Übernahme eine unfreie Bearbeitung i.S. des § 23 UrhG darstellt. Grundsätzlich sind Motive, genau wie Ideen, nicht urheberrechtlich geschützt. Sie sind, sofern ihnen nicht selbst Werkcharakter zukommt, gemeinfrei. Ein Monopol auf ein Motiv ist dem Urheberrecht fremd. Ein Fotograf kann nicht einen anderen Fotografen daran hindern, ein bestimmtes, möglicherweise von ihm "entdecktes" Motiv zu fotografieren. Das künstlerische Motiv selbst ist - genau wie Technik, Manier, Stil oder Vorgehensweise - nicht geschützt. Da es für das Vorliegen urheberrechtlichen Schutzes allein auf die Art und Weise der Darstellung ankommt, bezieht sich auch der Schutzumfang nur auf die Darstellung.

Die Autoren schreiben: Ein extensiver Motivschutz hätte gravierende Konsequenzen: Im Extremfall könnte ein umfassender Motivschutz zur Monopolisierung an sich gemeinfreier Perspektiven oder ganzer Objekte führen. Ein Fotograf, der das Brandenburger Tor aus einer besonders eindrucksvollen Perspektive fotografiert hat, könnte gegen Fotografien, die aus der gleichen Perspektive aufgenommen sind, vorgehen. Ein Museumsfotograf, der besonders gute Perspektiven bei der Fotografie von Skulpturen aus der Sammlung des Museums findet, könnte gegen andere Fotografien aus der gleichen Perspektive vorgehen. Dies hätte die – unpraktikable – Konsequenz, dass ein Fotograf, der eine Skulptur oder ein Gebäude fotografieren möchte, zunächst alle existierenden Fotografien des Motivs ausfindig machen und begutachten müsste, um einer Urheberrechtsverletzung vorzubeugen. Hierdurch würde künstlerisches Schaffen von Fotografen unsachgemäß behindert. Fotografen würden sich gegenseitig einschränken. Werkschutz für die Realität oder ein künstlerisches Konzept kann und soll es nicht geben. (S. 30)

»Similar, but no directly copied«

In Großbritannien erregt derzeit ein Urheberrechtsfall große Aufmerksamkeit, wie »gulli« berichtet. Ein Londoner Gericht hat mit Urteil vom 12. Januar 2012 entschieden, dass die unerlaubte Verwendung eines Motivs, das ähnlich einem bereits existierenden Bildmotiv arrangiert wurde, eine Urheberrechtsverletzung darstellt.

http://www.urheberrecht.org/news/4493/ m.w.N.

Weitere Meldungen:

http://www.heise.de/foto/artikel/Urteil-Wie-das-Bild-eines-roten-Busses-das-Urheberrecht-verletzt-1423127.html

http://www.heise.de/tp/blogs/6/151307

Cory Doctorow bezeichnet das Urteil als "verrückt", schließlich sei zu erwarten, dass jeder, der eine große Sammlung an Fotografien hat, mal schnell alle durchschaut, dann nach anderen Fotos sucht, die ähnliche Motive haben, und zu klagen beginnt: "Wir haben das Copyright auf "zwei Typen trinken Bier und richten den Boden ihrer Gläser gen Himmel!" Doctorow kann sich kaum halten: "It's an apocalyptically bad ruling, and an utter disaster in the making."

http://the1709blog.blogspot.com/2012/01/1709-blog-red-bus-seminar-early.html mit englischsprachiger Resonanz

Zur deutschen Rechtslage: "In der Regel hat der Fotograf keinen Schutz an dem vorgegebenen Motiv" (Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl. § 72 Rz. 14). Der Beck-Verlag fasst den Aufsatz von Bullinger/Garbers-von Boehm, Der Blick ist frei

Nachgestellte Fotos aus urheberrechtlicher Sicht, in: GRUR 2008, S. 26ff. in seiner Leitsatzkartei so zusammen:

Bei Lichtbildwerken erkennt die Rechtsprechung grundsätzlich keinen Motivschutz an. Das Motiv ist nur dann ausnahmsweise geschützt, wenn dessen Übernahme eine unfreie Bearbeitung i.S. des § 23 UrhG darstellt. Grundsätzlich sind Motive, genau wie Ideen, nicht urheberrechtlich geschützt. Sie sind, sofern ihnen nicht selbst Werkcharakter zukommt, gemeinfrei. Ein Monopol auf ein Motiv ist dem Urheberrecht fremd. Ein Fotograf kann nicht einen anderen Fotografen daran hindern, ein bestimmtes, möglicherweise von ihm "entdecktes" Motiv zu fotografieren. Das künstlerische Motiv selbst ist - genau wie Technik, Manier, Stil oder Vorgehensweise - nicht geschützt. Da es für das Vorliegen urheberrechtlichen Schutzes allein auf die Art und Weise der Darstellung ankommt, bezieht sich auch der Schutzumfang nur auf die Darstellung.

Die Autoren schreiben: Ein extensiver Motivschutz hätte gravierende Konsequenzen: Im Extremfall könnte ein umfassender Motivschutz zur Monopolisierung an sich gemeinfreier Perspektiven oder ganzer Objekte führen. Ein Fotograf, der das Brandenburger Tor aus einer besonders eindrucksvollen Perspektive fotografiert hat, könnte gegen Fotografien, die aus der gleichen Perspektive aufgenommen sind, vorgehen. Ein Museumsfotograf, der besonders gute Perspektiven bei der Fotografie von Skulpturen aus der Sammlung des Museums findet, könnte gegen andere Fotografien aus der gleichen Perspektive vorgehen. Dies hätte die – unpraktikable – Konsequenz, dass ein Fotograf, der eine Skulptur oder ein Gebäude fotografieren möchte, zunächst alle existierenden Fotografien des Motivs ausfindig machen und begutachten müsste, um einer Urheberrechtsverletzung vorzubeugen. Hierdurch würde künstlerisches Schaffen von Fotografen unsachgemäß behindert. Fotografen würden sich gegenseitig einschränken. Werkschutz für die Realität oder ein künstlerisches Konzept kann und soll es nicht geben. (S. 30)

KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 19:56 - Rubrik: Archivrecht

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/photos.html

Via

http://bibliostoria.wordpress.com/2012/01/27/yad-vashem-photo-archive/

http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17397.html

http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17397.html

Via

http://bibliostoria.wordpress.com/2012/01/27/yad-vashem-photo-archive/

http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17397.html

http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17397.htmlKlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 19:43 - Rubrik: Fotoueberlieferung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Das ist einfach genial:

http://phantanews.de/wp/2012/01/hilfe-fur-von-buchblogger-rezensionen-frustrierte-autoren-und-verleger/

Gefunden durch

http://edlf.wordpress.com/2012/01/27/social-media-und-wie-man-es-besser-nicht-macht/

Hintergrundinfos zur Affäre:

http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/01/john-asht-und-die-organisierte-literaturkriminalitat-im-internet.php

Anstatt die Leute, die seine Arbeit kritisieren mit Klagen zu bedrohen, sollte Herr Asht vielleicht überlegen, ob es nicht sinnvollere Arten gibt, mit Feedback (auch wenn es negativ ist) umzugehen. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass ein Autor seine Bücher für die Leser schreibt und nicht die studierten Literaturkritiker. Die Leser sind es, die die Bücher kaufen (die Literaturkritiker kriegen ihre Bücher meistens vom Verlag geschenkt). Zu behaupten, dass nur die Meinung eines "offiziellen" Literaturkritikers zähle, der normale Leser sich aber gefälligst nicht öffentlich über das Buch zu äußern hat, ist absurd. Ich bezweifle nicht, dass es tatsächlich gefälschte Rezensionen gibt. Ich bezweifle nicht, dass es Leute gibt, die gegen Geld absichtlich schlechte (oder gute) Rezensionen verfassen. Aber deswegen den Leuten verbieten zu wollen, ihre Meinung über Bücher öffentlich kund zu tun, ist lächerlich.

Dem möchte ich eigentlich nur als persönliche Anmerkung hinzufügen, dass eine Trierer Historikerin, die in der Rezension des Buchs eines Dritten durch mich in Archivalia erwähnt wurde (beleidigend, wie sie fand) und mich durch ihren Anwalt vors AG Trier zerren ließ, damit voll und ganz auf die Schnauze gefallen ist. Die Klage wurde abgewiesen und war für sie bestimmt nicht billig.

http://phantanews.de/wp/2012/01/hilfe-fur-von-buchblogger-rezensionen-frustrierte-autoren-und-verleger/

Gefunden durch

http://edlf.wordpress.com/2012/01/27/social-media-und-wie-man-es-besser-nicht-macht/

Hintergrundinfos zur Affäre:

http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/01/john-asht-und-die-organisierte-literaturkriminalitat-im-internet.php

Anstatt die Leute, die seine Arbeit kritisieren mit Klagen zu bedrohen, sollte Herr Asht vielleicht überlegen, ob es nicht sinnvollere Arten gibt, mit Feedback (auch wenn es negativ ist) umzugehen. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass ein Autor seine Bücher für die Leser schreibt und nicht die studierten Literaturkritiker. Die Leser sind es, die die Bücher kaufen (die Literaturkritiker kriegen ihre Bücher meistens vom Verlag geschenkt). Zu behaupten, dass nur die Meinung eines "offiziellen" Literaturkritikers zähle, der normale Leser sich aber gefälligst nicht öffentlich über das Buch zu äußern hat, ist absurd. Ich bezweifle nicht, dass es tatsächlich gefälschte Rezensionen gibt. Ich bezweifle nicht, dass es Leute gibt, die gegen Geld absichtlich schlechte (oder gute) Rezensionen verfassen. Aber deswegen den Leuten verbieten zu wollen, ihre Meinung über Bücher öffentlich kund zu tun, ist lächerlich.

Dem möchte ich eigentlich nur als persönliche Anmerkung hinzufügen, dass eine Trierer Historikerin, die in der Rezension des Buchs eines Dritten durch mich in Archivalia erwähnt wurde (beleidigend, wie sie fand) und mich durch ihren Anwalt vors AG Trier zerren ließ, damit voll und ganz auf die Schnauze gefallen ist. Die Klage wurde abgewiesen und war für sie bestimmt nicht billig.

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages am 25. Januar 2012

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37449210_kw04_pa_kultur/index.html

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37449210_kw04_pa_kultur/index.html

Angela Ullmann - am Freitag, 27. Januar 2012, 13:09 - Rubrik: Digitale Unterlagen

"Der Trend zur Digitalisierung von Akten und Unterlagen stellt Archivare vor große Herausforderungen. "Digitale Daten müssen ununterbrochen gestreichelt und gehätschelt werden", sagt Dr. Marcus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamts für Westfalen, in der aktuellen Ausgabe des Westfalenspiegels, die am 28. Januar erscheint. So seien sämtliche Daten der Apollomission der Nasa verloren, da diese auf Magnetbänder kopiert wurden, die heute nicht mehr gelesen werden können. "Diese Daten sind tot", so Stumpf. Im Archivamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster werden Akten zwar ebenfalls digitalisiert, zusätzlich deponieren die Mitarbeiter die Original-Unterlagen aber in säurefreie Mappen aus Pappe. Die dafür genutzte Regalfläche in den speziell klimatisierten Magazinen hat eine Länge von zehn bis zwölf

Kilometern. Privatpersonen rät Dr. Marcus Stumpf, wichtige Daten wie etwa Familienfotos immer wieder auf neue Datenträger zu überspielen."

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Preiswürdiges Zitat des Kolegen Stumpf - m. E.!

Kilometern. Privatpersonen rät Dr. Marcus Stumpf, wichtige Daten wie etwa Familienfotos immer wieder auf neue Datenträger zu überspielen."

via Mailingliste "Westfälische Geschichte"

Preiswürdiges Zitat des Kolegen Stumpf - m. E.!

Wolf Thomas - am Freitag, 27. Januar 2012, 12:13 - Rubrik: Digitale Unterlagen

Pressegespräch, 26.1. 2012 im Stadtarchiv Speyer, mit Bürgermeisterin Monika Kabs. Vorstellung der Vortragsreihe 2012 und des Jahresberichts 2011.

Quelle: Stadtarchiv Speyer (flickr-account), http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Jahresbericht 2011

View more documents from Stadtarchiv Speyer

Wolf Thomas - am Freitag, 27. Januar 2012, 09:40 - Rubrik: Kommunalarchive

Die aktuelle Vortragsreihe (Mittwochabend im Stadtarchiv) ist online abrufbar unter

http://www.speyer.de/de/bildung/bibliotheken/stadtarchiv/Vortragsreihe__Mittwochabend_im_Stadtarchiv_

http://www.speyer.de/de/bildung/bibliotheken/stadtarchiv/Vortragsreihe__Mittwochabend_im_Stadtarchiv_

J. Kemper - am Freitag, 27. Januar 2012, 09:12 - Rubrik: Veranstaltungen

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://rzbl04.biblio.etc.tu-bs.de:8080/docportal/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=-iwxk2wa7eztogxwhq6jb&page=1&numPerPage=10

Bislang bis 1931 online.

Bislang bis 1931 online.

KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 01:46 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Spicilegium Casinense [electronic resource] : complectens analecta sacra et profana e codd. Casinensibus aliarumque bibliothecarum / collecta atque edita cura et studio Monachorum S. Benedicti.

Published:

[N.p.]: Typis Archiocoenobii Montis Casini, 1888.

http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_9130382_000/

Published:

[N.p.]: Typis Archiocoenobii Montis Casini, 1888.

http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_9130382_000/

KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 01:33 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Wie immer von stupender Quellen- und Digitalisat-Kenntnis Otto Vervaarts neuester Blogeintrag:

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/01/26/legal-history-and-heraldic-manuscripts/

Wir beschränken uns darauf, Otto auf die Digitalisate von Dünnebeil I-II aufmerksam zu machen

http://www.francia.honds.de/index.php?action=parcourir&ouvrage=37

und auf die Arbeit von Hiltmann zu den Heroldskompendien zum größeren Kontext des Beitrags hinzuweisen.

http://rechtsgeschiedenis.wordpress.com/2012/01/26/legal-history-and-heraldic-manuscripts/

Wir beschränken uns darauf, Otto auf die Digitalisate von Dünnebeil I-II aufmerksam zu machen

http://www.francia.honds.de/index.php?action=parcourir&ouvrage=37

und auf die Arbeit von Hiltmann zu den Heroldskompendien zum größeren Kontext des Beitrags hinzuweisen.

KlausGraf - am Freitag, 27. Januar 2012, 01:03 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19948

"Die Wiener Symphoniker schreiben im Rahmen eines Werkvertrags die Leistung der Betreuung des historischen Archivs aus."

"Die Wiener Symphoniker schreiben im Rahmen eines Werkvertrags die Leistung der Betreuung des historischen Archivs aus."

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 23:45 - Rubrik: Personalia

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Auch bei Public-Domain-Büchern ist das Abspeichern von Seiten mittels der rechten Maustaste von Google deaktiviert. Wie man trotzdem an die Grafiken kommt, erklärt für Firefox und Chrome:

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#Umgehen_von_Googles_Digital_Rights_Management

In beiden Fällen ruft man mit rechter Maustaste ein Menü auf, in dem man "Seiteninformationen" (FF) oder "Element untersuchen" (Chrome) auswählt. Bei FF findet man die Grafiken unter "Medien", bei Chrome unter "Resources". Der Screenshot zeigt das Resultat bei Chrome.

Funktioniert so auch bei Amazon

http://sitb-images-eu.amazon.com/Qffs+v35lerRXGTQR11R8ZFGVYnoHqBso6qPrdI9tnpJ8/FODsR3bxlzqX+DaC0E

Zum Herunterladen von Vorschaubüchern:

http://www.gbooksdownloader.com/ (höchste Auflösung wählen)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gbs_speichern_chrome.jpg

http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search#Umgehen_von_Googles_Digital_Rights_Management

In beiden Fällen ruft man mit rechter Maustaste ein Menü auf, in dem man "Seiteninformationen" (FF) oder "Element untersuchen" (Chrome) auswählt. Bei FF findet man die Grafiken unter "Medien", bei Chrome unter "Resources". Der Screenshot zeigt das Resultat bei Chrome.

Funktioniert so auch bei Amazon

http://sitb-images-eu.amazon.com/Qffs+v35lerRXGTQR11R8ZFGVYnoHqBso6qPrdI9tnpJ8/FODsR3bxlzqX+DaC0E

Zum Herunterladen von Vorschaubüchern:

http://www.gbooksdownloader.com/ (höchste Auflösung wählen)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gbs_speichern_chrome.jpg

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 23:01 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

Eine empörende Entscheidung eines UK-Gerichts wegen der illegalen Nutzung von Fotografien:

http://the1709blog.blogspot.com/2012/01/innocent-infringement-is-not-defence.html

Eine karitative Organisation zu verklagen halte ich für absolut schäbig. Dumme Richter dürfen dekretieren, was zumutbar ist und was nicht: "the fact that they thought they had permission is not relevant. Although this may seem harsh, it is not. From the copyright owners point of view, the copyright is his property and his rights have been infringed if he did not give permission." Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich dergleichen lese. Und mich beschleicht klammheimliche Freude, wenn ich weiß, dass die Werke solcher Fotografen unendlich oft im Internet unerlaubt genutzt werden.

http://the1709blog.blogspot.com/2012/01/innocent-infringement-is-not-defence.html

Eine karitative Organisation zu verklagen halte ich für absolut schäbig. Dumme Richter dürfen dekretieren, was zumutbar ist und was nicht: "the fact that they thought they had permission is not relevant. Although this may seem harsh, it is not. From the copyright owners point of view, the copyright is his property and his rights have been infringed if he did not give permission." Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich dergleichen lese. Und mich beschleicht klammheimliche Freude, wenn ich weiß, dass die Werke solcher Fotografen unendlich oft im Internet unerlaubt genutzt werden.

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 21:10 - Rubrik: Archivrecht

From: "Dr. Karsten Uhde"

Sender: archivliste-request@lists.uni-marburg.de

Subject: WG: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter

Date: Fri, 4 Nov 2011 10:24:38 +0100

To:

Auf Bitte von Frau Pollach weitergeleitet.

K.Uhde

---------------------------------------------------------------------

Dr. Karsten Uhde

Archivschule Marburg

Bismarckstr. 32

35037 Marburg

Germany

Tel.: +49 6421 16971 25

e-mail:uhde@staff.uni-marburg.de

Von: Claudia.Pollach@gda.bayern.de [mailto:Claudia.Pollach@gda.bayern.de]

Gesendet: Freitag, 4. November 2011 10:05

An: uhde@staff.uni-marburg.de

Betreff: WG: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter

From:

Subject: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter

Date: Thu, 20 Oct 2011 14:31:09 +0100

To:

<> In der

Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Generaldirektion der Staatlichen

Archive Bayerns.

Cl. Pollach

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns

Schönfeldstr. 5, 80539 München

Postfach 221152, 80501 München

Tel. 089/28638-2485, Fax 089/28638-2615

www.gda.bayern.de

E-Mail: poststelle@gda.bayern.de

Attachment: Brief_ohne_IA_GDion_13.10.2011 11_29_Archivschule Marburg.PDF (90K)

Kein Kommentar.

Sender: archivliste-request@lists.uni-marburg.de

Subject: WG: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter

Date: Fri, 4 Nov 2011 10:24:38 +0100

To:

Auf Bitte von Frau Pollach weitergeleitet.

K.Uhde

---------------------------------------------------------------------

Dr. Karsten Uhde

Archivschule Marburg

Bismarckstr. 32

35037 Marburg

Germany

Tel.: +49 6421 16971 25

e-mail:uhde@staff.uni-marburg.de

Von: Claudia.Pollach@gda.bayern.de [mailto:Claudia.Pollach@gda.bayern.de]

Gesendet: Freitag, 4. November 2011 10:05

An: uhde@staff.uni-marburg.de

Betreff: WG: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter

From:

Subject: GDA-A2-1022-5/1/34 - EAPl-Aufbewahrungsfristenverzeichnis 2011; - hier: Mailinglisten und Newsletter

Date: Thu, 20 Oct 2011 14:31:09 +0100

To:

<> In der

Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Generaldirektion der Staatlichen

Archive Bayerns.

Cl. Pollach

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns

Schönfeldstr. 5, 80539 München

Postfach 221152, 80501 München

Tel. 089/28638-2485, Fax 089/28638-2615

www.gda.bayern.de

E-Mail: poststelle@gda.bayern.de

Attachment: Brief_ohne_IA_GDion_13.10.2011 11_29_Archivschule Marburg.PDF (90K)

Kein Kommentar.

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 17:19 - Rubrik: Staatsarchive

Eindrucksvolle Testergebnisse für Googles Übersetzungs-App:

http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/263464-dolmetscher-app-1.3047644/

Update: Auf einem befreundeten iPad konnte ich mir die App ansehen. Cool!

http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/263464-dolmetscher-app-1.3047644/

Update: Auf einem befreundeten iPad konnte ich mir die App ansehen. Cool!

KlausGraf - am Donnerstag, 26. Januar 2012, 15:36 - Rubrik: Geschichtswissenschaft

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Lambert Heller schreibt in der neuen Liste repositorymanagement:

"ich halte Alumni OA für eine exzellente strategische Idee für IRs.

(IRs sollten so schnell wie möglich auf PND und demnächst auch auf ORCID verlinken - schon richtig, aber ich will mal kurz bei dieser Idee bleiben.)

Alumni-Community-Management steht bei den Hochschulen gerade hoch im Kurs.

Eines der Lieblingsthemen des Hochschulmarketing nah und fern. Nach

haltbaren und *greifbaren* Bezugspunkten zwischen Akademikern und "ihrer"

(ehemaligen) Hochschule wird Ausschau gehalten!

Und das ist keineswegs nur eine Modeerscheinung. Die Frage nach der Bindung

der Alumni passt vielmehr perfekt in Zeiten der endlosen Atomisierung des

Konzepts "Hochschulzugehörigkeit". MITx, Udacity und Co. zeigen, was hier

vor sich geht.

Eine tolle, bisher kaum genutzte Gelegenheit für Institutional Repositories also. Die Idee ist ja nicht neu, vgl.

http://archiv.twoday.net/stories/5262756/ - weniger bekannt ist vielleicht, daß z.B. die Bodleian Library in Oxford dieses Konzept bereits umsetzt und bewirbt, vgl.

http://www.bodleian.ox.ac.uk/ora/oxford_etheses/eligible_ethesis_depositors/alumni_holding_oxford_pg_degrees_by_research

Neuerdings einschließlich des i-Tüpfelchens der Retrodigitalisierung

http://www.bodleian.ox.ac.uk/notices/2011-feb-23 "

Hier nochmals der Wortlaut meines Beitrags vom 17. Oktober 2008 http://archiv.twoday.net/stories/5262756/ :

Hochschulen in aller Welt fördern die Verbindung der Hochschulabsolventen (Alumni) mit der Hochschule. Die Alumni werden als höchst wertvolle Ressource gesehen, die durch finanzielle, aber auch ideelle Förderung der Hochschule in den Kreis der Akteure einbezogen sind, die daran arbeiten, die Ziele der Hochschule zu verwirklichen.

Um auch auf dem Gebiet des Open Access die Verbundenheit der Alumni und der Hochschule zu stärken, wäre es sinnvoll, den Alumni die Möglichkeit zu eröffnen, wissenschaftliche Publikationen auf dem Hochschulschriftenserver zu deponieren.

Bereits jetzt dürften viele Hochschulen hinsichtlich der Qualifikationsarbeiten wie Dissertationen und Habilitationen, die an der Hochschule entstanden sind, eine Veröffentlichung auf dem Hochschulschriftenserver ohne zeitliche Begrenzung ermöglichen. Als ich vor Jahren in Tübingen wegen meiner Dissertation (1987) anklopfte, erhielt ich die Auskunft, diese könne auf dem Tübinger Schriftenserver veröffentlicht werden.

Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass ein Hochschulschriftenserver (auch wenn ärmelschonerbewehrte bürokratische Verwalter nicht selten sind, wie ich von Freidok weiss) die Beiträge eines Alumnus, der Nobelpreisträger ist, aufnehmen würde, auch wenn dieser an einer anderer Universität inzwischen lehrt.

Eine Öffnung der Schriftenserver hätte überwiegend Vorteile:

(1) Der Schriftenserver würde weiter gefüllt, siehe auch

http://archiv.twoday.net/stories/3264283/

(2) Es besteht die Chance, wertvolle Fachpublikationen Open Access zu machen, etwa aus dem Bereich der Wirtschaft oder der Politik.

Es wäre vermutlich der Universität Leipzig hochwillkommen, Publikationen einer ehemaligen Diplomandin, Frau Angela Merkel, einstellen zu dürfen.

(3) Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Open Access für die Wissenschaftskommunikation wäre eine Stärkung der Bindungen zwischen Universität und Alumni auch auf diesem Gebiet wichtig.

Daher hat die Uni Göttingen 2007 auf dem Göttinger Alumni-Tag auch Open Access vorgestellt.